複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (91)

かかり【係り・掛り・懸り・繋り】🔗⭐🔉

かかり【係り・掛り・懸り・繋り】

➊事物が、ある物、ある場所などにひっかかること、また、ささえられること。

①ひっかかること。魚が針にひっかかることなどにいう。また、釣針の先端の突起。

②繋船すること。舟がかり。停泊。

③頼ること。養われること。浮世草子、真実伊勢物語「主しゅうに―の身なれば」

④とっかかり。はじめ。「来週の―には仕上げます」

⑤囲碁の布石で、隅の相手の石への攻め。

➋事物がある1点からひろがること、また、他のものにおおいかぶさること。また、そのさま。

①女の髪の肩などに垂れかかったさま。また、その髪。源氏物語若菜下「紅梅の御衣おんぞに御髪みぐしの―など、はらはらと清らにて」

②蹴鞠けまりをする庭。また、蹴鞠場の四隅に植え、または切り立てた、枝の広がった木。太平記37「鞠のつぼの―の本に一日一夜ぞ立たりける」

③つくり。構え。狂言、二人袴「お屋敷の様子、式台の―、拝見いたいてござる」

④風情。おもむき。風姿花伝「体も腰高になれば、―失せて」

⑤和歌などで、語句のかかり方、また、語句のすわり。

⑥文法的に下の語句に作用が及ぶこと。特に、一定の助詞が文末の結びにかかること。また、その語。→係助詞→係り結び。

➌事物が他のものに関係すること。

①《係・掛》ある仕事を受け持つ役。また、その役の人。また、その受け持つ場所。官庁・会社などの部署区分の一。「受付―」

②かかわり。関係。浄瑠璃、夏祭浪花鑑「ゆかり―はなけれども」

③費用。入費。好色二代男「万事―引きて七拾五石で渡し」。「―がかさむ」

→がかり(接尾)。

⇒かかり‐あい【掛り合い】

⇒かかり‐いん【係員】

⇒かかり‐うど【掛り人】

⇒かかり‐かん【係官】

⇒かかり‐きり【掛り切り】

⇒かかり‐くち【掛り口】

⇒かかり‐げいこ【掛り稽古】

⇒かかり‐ご【掛り子】

⇒かかり‐ことば【係辞】

⇒かかり‐こんじょう【掛り根性】

⇒かかり‐じょし【係助詞】

⇒かかり‐だいこ【掛り太鼓】

⇒かかり‐ちょう【係長】

⇒かかり‐つけ【掛り付け】

⇒かかり‐てき【懸り敵・掛り敵】

⇒かかり‐どき【掛り鬨】

⇒かかり‐どころ【掛り所】

⇒かかり‐の‐つぼ【懸の坪】

⇒かかり‐の‐まつ【懸の松】

⇒かかり‐ば【掛り端】

⇒かかり‐ば【繋り場】

⇒かかり‐びと【掛り人】

⇒かかり‐ぶね【掛り船・繋り船】

⇒かかり‐まけ【掛り負け】

⇒かかり‐むしゃ【掛り武者】

⇒かかり‐むすこ【掛り息子】

⇒かかり‐むすび【係り結び】

⇒かかり‐もの【掛り物・懸り物】

⇒かかり‐もの【掛り者】

⇒かかり‐ゆ【掛り湯】

がかり【掛・懸】🔗⭐🔉

がかり【掛・懸】

〔接尾〕

①事のついでの意をあらわす。「通り―」

②ある物事になぞらえる意をあらわす。…らしい風情。「芝居―」

③労力や時間を費やす意をあらわす。「5人―」「3年―」

④その人に頼って世話になる意をあらわす。「親―」

かかり‐てき【懸り敵・掛り敵】🔗⭐🔉

かかり‐てき【懸り敵・掛り敵】

攻めかかってくる敵。

⇒かかり【係り・掛り・懸り・繋り】

かかり‐の‐つぼ【懸の坪】🔗⭐🔉

かかり‐の‐つぼ【懸の坪】

蹴鞠けまりをする場所。鞠庭まりにわ。

⇒かかり【係り・掛り・懸り・繋り】

かかり‐の‐まつ【懸の松】🔗⭐🔉

かかり‐の‐まつ【懸の松】

蹴鞠の場所の西北隅にある松の樹。

⇒かかり【係り・掛り・懸り・繋り】

かかり‐もの【掛り物・懸り物】🔗⭐🔉

かかり‐もの【掛り物・懸り物】

租税や、町村・社寺などに納める金銭。

⇒かかり【係り・掛り・懸り・繋り】

かか・る【掛かる・懸かる・架かる・繋かる・係る】🔗⭐🔉

かか・る【掛かる・懸かる・架かる・繋かる・係る】

〔自五〕

事物の一部分が何かに固定され、全体の重みがそこにゆだねられ、また、全体の動きが制約される意。

➊ある物、ある場所などに事物の一部が支えられてとまる。

①物につけられてぶらさがる。たれさがる。たれる。つりさげられる。宇津保物語吹上上「大いなる松に藤―・りて」。古本説話集下「御衣架に―・りたる御ぞをめして」。「風鈴が軒に―・る」

②重みをあずけてとまる。何かを頼って身を支える。よりかかる。もたれる。源氏物語行幸「御脇息に―・りて弱げなれど」。大鏡道長「杖に―・りても必らず参りあひ申し侍らむ」。「嵩かさに―・る」

③たよる。頼む。世話になる。宇津保物語俊蔭「ただ子の食はするものに―・りてあり」。源氏物語夕顔「うつせみの世はうきものと知りにしをまた言の葉に―・る命よ」。「医者に―・る」

④繋船する。碇泊する。夫木和歌抄23「海原やはかたの沖に―・りたるもろこし船にときつぐるなり」

⑤離れたり動いたりしないように錠や鍵などで固定される。「鍵の―・った部屋」「銃に安全装置が―・っている」

⑥(竿秤さおばかりにぶらさがる意から)はかりに載る。目方が、はかりの目盛に出る。日葡辞書「ヒャクメカカッタ」。浄瑠璃、釈迦如来誕生会「やあ此の秤でおのれが身が―・らうか、臑を引けとねめ付くる、ムム―・らぬ秤何故持つてうせた」。「あまり重くて秤に―・らない」

⑦鳥がとまる。日葡辞書「タカ(鷹)ガキニカカル」

⑧高い所にかかげられる。日・月が空にある。大鏡実頼「よろづの社に額の―・りたるに」。浄瑠璃、淀鯉出世滝徳「粟田口にて獄門に―・る筈」。「中天に月が―・る」

⑨話題に上る。議題になる。日葡辞書「ヒトノクチ、また、コトバニカカル」。「会議に―・る」

⑩(鍋などが上からつるされたことから)料理などのために火の上に置かれる。「鍋が火に―・っている」

➋事物が曲がった物・とがった物・張った物・仕組んだ物などにひっかかってとらえられる。

①ひっかかる。からまる。伊勢物語「むばらからたちに―・りて家に来て打ふせり」。「銃の引金に指が―・る」

②魚・鳥などが網・釣針に捕らえられる。御伽草子、蛤の草子「すは魚こそ―・りたるらめと思ひ」。日葡辞書「アミニカカル」

③仕組んだ所におちいる。天草本伊曾保物語「かの獅子王山中で紲わなに―・り進退しんだいここに窮まつたによつて」。「まんまと相手の策略に―・った」「暗示に―・る」

④(「手に―・る」の形で)相手の意のままに殺される。平治物語「敵の手に―・り候はんより、御手に―・りまゐらせん事こそ」

⑤目にとまる。目にちらつく。万葉集5「眼交まなかいにもとな―・りて安寝やすいしなさぬ」。源氏物語常夏「ただこの御ことのみあけくれ御心には―・りたり」。「お目に―・る」「気に―・る」

➌事物がある1カ所を起点として他にひろがる。おおいかぶさる。

①おおうように広がる。おおいかぶさる。万葉集13「石村いわれの山にしろたへに―・れる雲はわが大君かも」。古今和歌集雑体「春霞―・らぬ山のあらじと思へば」。「霧が―・る」

②上から注がれた物が上に付いた状態になる。かぶった状態になる。ふりかかる。古今和歌集春「白雪の―・れる枝に鶯のなく」。徒然草「あがきの水、前板までささと―・りけるを」。「雨が肩に―・る」「チョコレートの―・ったケーキ」

③恩恵や情愛などが、そのものに及ぶ。源氏物語松風「露(恩恵の意)の―・らぬたぐひ羨ましくおぼゆ」。「弱い子にふびんが―・る」

④災厄や罪科などが身に及ぶ。病気になる場合は「罹る」と書く。源氏物語夕顔「いかなる行触いきぶれに―・らせ給ふぞや」。日葡辞書「コノトガハ、タレニカカラウカ」。「マラリアに―・る」「迷惑が―・る」

⑤負担すべきものとして課せられる。また、費やされる。「収入に税金が―・る」「子供に手が―・る」「京都まで1日―・る」「費用が―・る」

⑥音曲と所作とが、うまく適合する。難波土産「そうじて浄瑠璃は人形に―・るを第一とすれば」

➍事物が、ある所から他へわたされる。

①神がよりうつる。憑つく。仲哀紀「時に神有まして皇后きさきに―・りて」

②《架》わたされる。架設される。「橋が―・る」

③なわ・ひもなどが他の物のまわりに渡される。浄瑠璃、博多小女郎波枕「小女郎が身にも―・つた縛り縄」。「首になわが―・かる」「水引が―・った品物」

④ある時点・地点から他の時点・地点にまで及ぶ。源氏物語若菜下「よく咲きこぼれたる藤の花の、夏に―・りて」。更級日記「日は山の端に―・りにたり」。平家物語3「かの大江山や生野の道に―・りつつ」。「会議は夜に―・る」「列車が鉄橋に―・る」

⑤能楽で、詞から唄に、または他の拍子などに移ることや、勢いづいてテンポを速めることなどにいう。申楽談儀「―・る所、文字の声しょうを心得て節をつくべし」

⑥ある作用が及ぶ。働き・力が増し加わる。「電話が―・る」「声が―・る」「誘いが―・る」「疑いが―・る」「芸に磨きが―・る」

⑦前の言葉が文脈上後の言葉につながる。「この助詞はこの動詞に―・る」

⑧張りめぐらしたり、組み立てたりして作られる。「小屋が―・る」

⑨(小屋がけして行われたことから)芝居・映画などが興行される。上演・上映される。「演舞場に若手歌舞伎が―・った」

➎物事が関係してくる。

①かかわる。かかずらう。関係する。源氏物語横笛「あはれなる昔のこと―・りたるふしぶしはあへしらひなどし給ふに」。浮世草子、好色万金丹「多田の銀山に―・つて大分の損したるあげくに」。「本件に―・る訴訟」

②もっぱらそれに心が向く。熱中する。伊勢物語「酒をのみ飲みつつ大和歌に―・れりけり」

③それによって決まる。「優勝が―・った試合」「成否は努力に―・る」

④処理される。扱われる。大鏡道長「いみじき非道事も山階寺に―・りぬれば、又ともかくも人ものいはず」。「彼に―・っちゃかなわない」

⑤そのことに関して賞金や保険金などが約束される。「敵将の首に賞金が―・る」

⑥交配される。「スピッツにテリヤが―・っている」

⑦ある物事に別の要素が加わった状態になる。「緑に黄色の―・った色」

⑧掛け算をしてある結果となる。「一定の係数が―・る」

➏物事に手をつける。とりかかる。

①進んで攻める。撃ちかかる。平家物語11「判官の船に乗りあたつてあはやと目をかけて飛んで―・るに」。宇治拾遺物語6「鬼の姿になりて大口を開きて―・りけれども」。「束になって―・って来い」

②始める。着手する。日葡辞書「ザウサクニカカル」。「仕事に―・る」「できないと決めて―・る」

③道具や機械などが、その機能を発揮する。「エンジンが―・る」

➐(他の動詞の連用形に付いて)ある情況に移り及ぶ意を表す。

①…し始まる。ちょうど…する。源氏物語若紫「暮れ―・りぬれどおこらせ給はずなりぬるにこそは」。「その時知人が通り―・った」

②もう少しで…する所である。日葡辞書「シニカカル」。「溺れ―・る」

③ある動作を相手に向ける。「つかみ―・る」

か・く【掛く・懸く】🔗⭐🔉

か・く【掛く・懸く】

〔他下二〕

⇒かける(下一)

か・く【繋く・構く】🔗⭐🔉

か・く【繋く・構く】

〔他五〕

(「懸く」と同源)

①部分部分をつなぎとめて組み立てる。武烈紀「大君の八重の組垣―・かめども」。平家物語8「逆さかもぎ引き高矢倉―・き」

②番つがえる。今昔物語集26「こはいかにと思ひて、二の箭を―・かむとするほどに」

③下帯をしめる。今昔物語集14「裸にして赤きたふさぎを―・きたり」。「褌ふんどしを―・く」

④足を組んですわる。「あぐらを―・く」

⑤(「掻く」と書く)その事を外にあらわす意を示す。平家物語4「われらさへ薄恥を―・く数に入るかな」。平家物語5「船底に高鼾―・いてぞ臥したりける」。「汗を―・く」「べそを―・く」

⑥(「掻く」と書く)「…する」をののしっていう語。片言かたこと2「腕てんがう―・く」。浄瑠璃、女殺油地獄「お慈悲お慈悲と吠えづら―・く」

か・く【舁く】🔗⭐🔉

か・く【舁く】

〔他五〕

(「懸く」と同源)

①物を肩にかけて運ぶ。特に二人以上で肩にかつぐ。平家物語2「輿に―・かれて古郷へぞ帰りける」。「かごを―・く」

②だます。傾城買二筋道「―・かれるやうな科とがはしねえは」

かけ【掛け・懸け】🔗⭐🔉

かけ【掛け・懸け】

[一]〔名〕

①言葉に出して言うこと。また、その言葉。万葉集10「子らが名の―によろしき朝妻の」

②(身に)かけるもの。うちかけ。浮世風呂3「時々の―を召して」

③帯の、しめはじめる方の端。

④「かけそば」「かけうどん」の略。

⑤相撲で、相手の足に自分の片足をかけて倒すわざ。内掛け・外掛け・切返しなど。

⑥卸値の定価に対する割合。→がけ(掛)3。

⑦即金でなく、後日清算する約束でする売買。また、売掛金。「―で買う」「―がたまる」

⑧計略。手くだ。ひとりね「うそ也。―也。初心者くふ事也」

[二]〔接尾〕

①肩にになうだけの数量を表す。荷か。宇津保物語国譲下「御衣櫃一―、長櫃一―持たせ給ふ」

②動詞の連用形に添えて、動作の中途である意を表す。「読み―」「やり―」→がけ(掛)2。

③名詞に添えて、それをかけておく物の意を表す。「洋服―」「手拭―」

⇒掛けも構いもなし

かけ‐あい【掛合い・懸合い】‥アヒ🔗⭐🔉

かけ‐あい【掛合い・懸合い】‥アヒ

①互いに掛け合うこと。「水の―をする」

②両軍の兵力が正面からぶつかること。平家物語7「平家はさだめて大勢なれば、…―のいくさにてぞあらんずらん」

③話し合うこと。談合。談判。「―に出かける」

④かわるがわる演ずること。音楽・話芸などで共演者が2群に分かれて交互に演奏・口演すること。三味線音楽では、長唄・常磐津掛合、長唄・清元掛合など長唄と浄瑠璃一流派との組合せが一般的。

⑤掛合い台詞の略。

⇒かけあい‐ぜりふ【掛合い台詞】

⇒かけあい‐の‐めし【懸合いの飯】

⇒かけあい‐ばなし【掛合い話】

⇒かけあい‐まんざい【掛合い万歳】

かけあい‐の‐めし【懸合いの飯】‥アヒ‥🔗⭐🔉

かけあい‐の‐めし【懸合いの飯】‥アヒ‥

ありあわせのものを取り合わせた簡単な食事。万葉集の文反古「旅籠屋に立寄、―を出し給へといひて座敷に通り」

⇒かけ‐あい【掛合い・懸合い】

かけ‐いね【懸稲】🔗⭐🔉

かけ‐いね【懸稲】

①稲掛けに掛けた稲。〈[季]秋〉

②(→)懸税かけちからに同じ。夫木和歌抄33「―のはかりの石は重くとも」

かけ‐うし【懸牛】🔗⭐🔉

かけ‐うし【懸牛】

牛車ぎっしゃに懸けて、車をひかせる牛。

かけ‐うた【懸歌】🔗⭐🔉

かけ‐うた【懸歌】

相手に対して言いかけた歌。

かけ‐お【懸緒】‥ヲ🔗⭐🔉

かけ‐お【懸緒】‥ヲ

①冠または烏帽子の緒。

②鎧よろいの袖につけて肩上わたがみの袖付の茱萸ぐみにつなぎかける緒。→大鎧おおよろい(図)。

③掛物を掛けるための上部の緒。

かけ‐おび【掛帯・懸帯】🔗⭐🔉

かけ‐おび【掛帯・懸帯】

①女房装束の裳もの、大腰の両端から出した緒。小腰を形式化して、先端を結んだまま唐衣の上から肩にかける。室町時代頃から行われ天保末年に廃止。

②平安時代以後女子の物詣での時、物忌みのしるしに胸先から背後に結び掛けた赤平絹の平絎ひらぐけ紐。

かけ‐がみ【懸紙】🔗⭐🔉

かけ‐がみ【懸紙】

①文書もんじょの本紙の上に懸ける紙。巻いた書状などを包む紙。包紙。表巻うわまき。

②進物の上包みに用いる紙。多く熨斗のし・水引などの形が印刷してある。

かけ‐ぐさり【懸鎖】🔗⭐🔉

かけ‐ぐさり【懸鎖】

物に引っかけるようにこしらえた鎖。

かけ‐くま【懸久真】🔗⭐🔉

かけ‐くま【懸久真】

古代、青竹にかけて神に供えた稲穂。

かけ‐ご【懸子・掛子】🔗⭐🔉

かけ‐ご【懸子・掛子】

①他の箱の縁にかけて、その中にはまるように作った箱。

懸子

②転じて、本心を隠して打ち明けないこと。浄瑠璃、伽羅先代萩「他人の様な事ばかり、お前の心に―がある」

⇒かけご‐ぬり【懸子塗・掛子塗】

②転じて、本心を隠して打ち明けないこと。浄瑠璃、伽羅先代萩「他人の様な事ばかり、お前の心に―がある」

⇒かけご‐ぬり【懸子塗・掛子塗】

②転じて、本心を隠して打ち明けないこと。浄瑠璃、伽羅先代萩「他人の様な事ばかり、お前の心に―がある」

⇒かけご‐ぬり【懸子塗・掛子塗】

②転じて、本心を隠して打ち明けないこと。浄瑠璃、伽羅先代萩「他人の様な事ばかり、お前の心に―がある」

⇒かけご‐ぬり【懸子塗・掛子塗】

かけ‐ごう【懸香・掛香】‥ガウ🔗⭐🔉

かけ‐ごう【懸香・掛香】‥ガウ

絹袋入りの香料。悪臭を防ぐため、室内に掛け、または紐をつけて首にかけたり懐中したりする。匂袋においぶくろ。〈[季]夏〉

かけ‐こだい【懸小鯛】‥ダヒ🔗⭐🔉

かけ‐こだい【懸小鯛】‥ダヒ

懸鯛のこと。正月用は小鯛を用いるのでいう。世間胸算用5「一年―二枚十八匁づつせし事もあり」

かけ‐ことば【掛詞・懸詞】🔗⭐🔉

かけ‐ことば【掛詞・懸詞】

同音異義を利用して、1語に二つ以上の意味を持たせたもの。「待つ」と「松」との意にかけて、「秋の野に人まつ虫の声すなり」という類。おもに韻文に用いられる修辞法。

かけご‐ぬり【懸子塗・掛子塗】🔗⭐🔉

かけご‐ぬり【懸子塗・掛子塗】

土蔵の観音扉の手先に段を付けて施す漆喰しっくい塗。

⇒かけ‐ご【懸子・掛子】

かけ‐ざかな【懸魚】🔗⭐🔉

かけ‐ざかな【懸魚】

神前に供える魚類。古代には枝などにかけて供えたからいう。

かけす【懸巣】🔗⭐🔉

かけす【懸巣】

スズメ目カラス科の鳥。ハトよりやや小形。全体ぶどう色で翼に白と藍との美しい斑がある。尾は黒い。他の動物の音声や物音をまねることが巧み。カシの実を好んで食ったり貯蔵したりするのでカシドリとも。ヨーロッパ・アジアに広く分布。日本では北海道から屋久島までの低山にすみ、冬には開けた平地にも見られる。〈[季]秋〉

かけす

カケス

提供:OPO

カケス

提供:OPO

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

カケス

提供:OPO

カケス

提供:OPO

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

かけ‐すずり【懸硯】🔗⭐🔉

かけ‐すずり【懸硯】

かけごのある硯箱。〈日葡辞書〉

かけ‐だい【懸鯛】‥ダヒ🔗⭐🔉

かけ‐だい【懸鯛】‥ダヒ

①近世、正月に邪気を払う飾りとして、藁縄で結び合わせて門松または竈かまどの上にかけた2匹の乾鯛。6月1日に食した。掛小鯛。〈[季]新年〉

②祝賀の時、美しい縄で結び合わせて台の上に置く2匹の生鯛。木彫のものも行われた。

かけ‐だいこん【懸け大根】🔗⭐🔉

かけ‐だいこん【懸け大根】

漬物などに用いるため、洗って束ね、軒先や架け木に懸けて干してある大根。〈[季]冬〉

かけ‐タバコ【懸煙草】🔗⭐🔉

かけ‐タバコ【懸煙草】

タバコの葉を採り入れ、軒先などに一枚一枚かけて乾かすこと。

かけ‐ちから【懸税】🔗⭐🔉

かけ‐ちから【懸税】

古代、茎のまま抜いて青竹にかけて神に奉った稲の初穂。懸稲。祝詞、伊勢大神宮「―千税余五百税ちぢからあまりいおちからを」

かけ‐づかさ【懸官】🔗⭐🔉

かけ‐づかさ【懸官】

他に官職をかねること。兼官けんかん。宇津保物語田鶴群鳥「右大弁、―を右近の少将」

かけ‐づくえ【懸案】🔗⭐🔉

かけ‐づくえ【懸案】

神前に物を供えるのに用いた机。

かけ‐づくり【懸け造り】🔗⭐🔉

かけ‐づくり【懸け造り】

山または崖がけに持たせかけ、あるいは川の上にかけ渡して建物を造ること。また、その建物。崖造り。義経記3「山を切りて―にしたる坊なれば」

かけ‐つく・る【懸け造る】🔗⭐🔉

かけ‐つく・る【懸け造る】

〔他四〕

かけづくりにして建物を造る。夫木和歌抄30「―・る谷の庵の軒端より」

かけ‐つの【懸角】🔗⭐🔉

かけ‐つの【懸角】

(カケヅノとも)平安時代以降、御帳台みちょうだいの前の左右の柱にかけて邪気をはらったもの。もとは犀角さいかくを用い、のち、沈じんの木で作り、波形を彫り両端に銀の金具をつけ、総ふさ付の丸緒でつるす。御角みつの。

かけ‐とどま・る【懸け留まる】🔗⭐🔉

かけ‐とどま・る【懸け留まる】

〔自四〕

物にひっかかって留まる。ひきとどまる。源氏物語松風「まして誰によりてかは―・らむ」

かけ‐とど・む【懸け留む】🔗⭐🔉

かけ‐とど・む【懸け留む】

〔他下二〕

ひきとめる。とめる。源氏物語薄雲「―・め聞えむ方なく」

かけ‐と・む【懸け留む】🔗⭐🔉

かけ‐と・む【懸け留む】

〔他下二〕

「かけとどむ」に同じ。

かけ‐な【懸菜】🔗⭐🔉

かけ‐な【懸菜】

冬、軒下などにかけて陰乾しにした大根や蕪かぶの葉や茎。乾菜。〈[季]冬〉

かけ‐の‐いお【懸の魚】‥イヲ🔗⭐🔉

かけ‐の‐いお【懸の魚】‥イヲ

正月の幸木さいわいぎに吊り下げる魚。二尾一懸けで、鯛・鰤・鮭・鱒・鱈など。正月の船祝いに船に吊す地方もある。かけのうお。

○影の形に随うが如しかげのかたちにしたがうがごとし

[法句経上]二つのものが常に離れないことのたとえ、また、そむかず従順にすることのたとえ。影と添う。

⇒かげ【影・陰・蔭・翳】

○陰の朽木かげのくちき

人に知られないで朽ちはてる身。後撰和歌集雑「春やこし秋や行くらむおぼつかな―と世をすぐす身は」

⇒かげ【影・陰・蔭・翳】

かけ‐はし【掛橋・懸橋】🔗⭐🔉

かけ‐はし【掛橋・懸橋】

①はしご。

②けわしいがけなどに板などを渡した橋。桟。三蔵法師伝永久点「赤坂に梯カケハシして」

③仮にかけ渡した橋。

④はしわたし。とりもち。なかだち。「友好の―」

かけ‐はな【掛花・懸花】🔗⭐🔉

かけ‐はな【掛花・懸花】

四季の花鳥を組み合わせ、薬玉くすだまの形に似せて作った座敷の飾り。

かけ‐ばな【掛花・懸花】🔗⭐🔉

かけ‐はないけ【掛花生け・懸花生け】🔗⭐🔉

かけ‐はないけ【掛花生け・懸花生け】

柱または壁などにかけておく花生け。

かけ‐はな・す【懸け離す】🔗⭐🔉

かけ‐はな・す【懸け離す】

〔他四〕

かけはなれるようにする。

かけ‐はな・れる【懸け離れる】🔗⭐🔉

かけ‐はな・れる【懸け離れる】

〔自下一〕[文]かけはな・る(下二)

①遠くへ離れる。はるかに隔たる。宇津保物語初秋「仲忠はいと―・れてさぶらふに」

②両者の間に大きなへだたりや相違ができる。疎遠になる。蜻蛉日記下「ほととぎすかくれなき音を聞かせては―・れぬる身とやなるらん」。「現実と―・れた議論」

かけ‐ひき【駆引き・懸引き】🔗⭐🔉

かけ‐ひき【駆引き・懸引き】

①戦場で、時機を見はからって兵馬を進退させること。太平記19「馬の―たやすき在所なれば」

②芸能・売買・交渉などで、相手の出方を見て態度を変え、有利になるように処置すること。浄瑠璃、心中重井筒「むげなうせくではなけれどもそれにさへなほ―あり」。「―がうまい」

かけ‐へだた・る【懸け隔たる】🔗⭐🔉

かけ‐へだた・る【懸け隔たる】

〔自五〕

①遠く離れる。はるかに距離があく。

②格段に程度の相違がある。

かけ‐へだ・てる【懸け隔てる】🔗⭐🔉

かけ‐へだ・てる【懸け隔てる】

〔他下一〕[文]かけへだ・つ(下二)

①かけはなれさせる。間に入って双方がへだたるようにする。保元物語「―・てられては判官のため悪しかりなん」

②両者の間に大きく差をつける。

かけ‐まく【懸けまく・掛けまく】🔗⭐🔉

かけ‐まく【懸けまく・掛けまく】

(マクは推量の助動詞ムのク語法)心にかけること。また、言葉に出して言うこと。万葉集2「―もゆゆしきかも言はまくもあやにかしこき」

かけ‐まもり【懸け守り】🔗⭐🔉

かけ‐まもり【懸け守り】

ひもで首にかけて胸に垂らす、主に筒形の守り袋。平安時代以後、女性が用いた。

懸け守り

かけ‐みず【懸水】‥ミヅ🔗⭐🔉

かけ‐みず【懸水】‥ミヅ

①懸樋かけひを流れる水。夫木和歌抄26「水上は山の白雪とぢてけり凍りてつづく宿の―」

②清酒・醤油などの醸造の際、米・大豆に注ぎかける水。

かけ‐もの【賭け物・懸け物】🔗⭐🔉

かけ‐もの【賭け物・懸け物】

勝負事に賭ける品物。懸賞の品。賭禄。源氏物語若菜下「艶なる―ども」

⇒かけもの‐じょう【懸物状】

かけ‐や【掛屋・懸屋】🔗⭐🔉

か・ける【掛ける・懸ける】🔗⭐🔉

か・ける【掛ける・懸ける】

〔他下一〕[文]か・く(下二)

事物の一部分を何かに固定してつながらせ全体の重みをそこにゆだねる、また、全体の動きを制約する意。

➊ある物・場所などに事物の一部をささえとめる。

①物につけてぶらさげる。つりさげる。古事記下「真杭には真玉を―・け」。「軒先に簾すだれを―・ける」「博識を鼻に―・ける」

②重みをあずける。ものの端の部分などを他の物の上にのせたり、側面にもたせかけたりする。宇津保物語国譲下「脇息に尻―・けてかき抱き上げ給へば」。徒然草「枝を肩に―・けて…二棟の御所の高欄に寄せ―・く」。「腰を―・ける」

③すべてを託する。手にゆだねる。竹取物語「さりともつひに男あはせざらむやはと思ひて頼みを―・けたり」。「医者に―・ける」「神仏に願を―・ける」

④離れたり動いたりしないように固定する。鍵や錠などでとめる。宇津保物語蔵開上「世になくいかめしき錠―・けたり」。狭衣物語2「妻戸あららかに―・けつる音すれば」。「ボタンを―・ける」「杭に手綱を―・ける」

⑤船を泊める。碇泊させる。日葡辞書「ミナトニフネヲカクル」

⑥竿秤さおばかりにぶらさげる。目方をはかる。宇津保物語国譲下「かの箱なりし物を―・けて侍りしかば、三千両こそ侍りしか」。古今和歌集六帖5「―・けつれば千々の黄金も数知りぬなぞ我が恋の逢ふはかりなき」

⑦上にあげる。高く掲げる。土佐日記「風よければ檝取かじとりいたく誇りて、舟に帆―・けよなど喜ぶ」。平家物語12「その首を獄門に―・けらる」。「看板を―・ける」

⑧問題として取り上げる。議題にする。「会議に―・ける」「裁判に―・ける」

⑨(鍋などを上からつるして火にあてたところから)火の上に置く。「釜を火に―・ける」

➋事物を曲がった物・とがった物・張った物・仕組んだ物などでとらえる。

①物にひっかけて離れないようにする。止める。万葉集10「天の海に月の船浮け桂楫かつらかじ―・けて漕ぐ見ゆ」。宇津保物語吹上上「牛どもに犂からすき―・けつつ」。新古今和歌集釈教「南無阿弥陀仏の御手に―・くる糸のをはりみだれぬ心ともがな」。平家物語11「御ぐしを熊手に―・けて引きあげ奉る」

②鳥などを網でとらえる。日葡辞書「トリヲカクル」

③仕組んでおとしいれる。だます。古今和歌集六帖5「今来むといひしばかりに―・けられて人のつらさの数は知りにき」。「罠わなに―・ける」「ペテンに―・ける」

④手をくだして処分する。また、手ずから扱う。平家物語9「直実が手に―・け参らせて後の御孝養をこそ仕り候はめ」。「手塩に―・けて育てる」

⑤見せる。「お目に―・ける」

➌事物を他におおいかぶせる。ふりむける。

①かぶせる。おおう。源氏物語夕霧「わけゆかむ草葉の露をかごとにてなほ濡れ衣を―・けむとや思ふ」。「布団を―・ける」「メッキを―・ける」

②撒まきそそぐ。あびせる。後拾遺和歌集哀傷「ゆかしさに包めど余る涙かな―・けじと思ふ旅の衣に」。日葡辞書「ミヅヲカクル」。「塩を―・ける」

③恩恵・情愛などを他に及ぼす。また、目下の者に祝儀などを与える。源氏物語柏木「なげのあはれをも―・け給はむ人のあらむにこそは、一つ思ひに燃えぬるしるしにはせめ」。貞丈雑記16「蜷川記に云、勧進能などに、申楽に花を―・け候時」

④迷惑・損害などをこうむらせる。源氏物語蜻蛉「女郎花乱るる野辺にまじるとも露のあだ名をわれに―・けめや」。日葡辞書「ハヂヲカクル」。浄瑠璃、曾根崎「いづれも御苦労―・けました」。「留守にして家族に不自由を―・ける」

⑤費用・労力などを負担させる。課する。また、費やす。「重い税を―・ける」「金を―・けて建てた家」「三日―・けて行く」

⑥日掛・月掛・年掛などの金を出す。「保険を―・ける」

➍(「架ける」とも書く)事物をある所から他の所までわたす。

①両端をもたせかける。わたす。拾遺和歌集恋「なかなかにいひは放たで信濃なる木曾路の橋の―・けたるやなぞ」

②糸・縄などをかけわたす。張る。雄略紀「猪名部の工匠たくみ―・けし墨縄」。日葡辞書「ユミニツルヲカクル」

③縄・ひもなどを他の物のまわりに渡す。宇津保物語国譲下「たすき―・けていとをかしく肥えてはひありき給ふ」。平家物語12「蔵人の頸に縄を―・けてからめ」

④張りめぐらしたり組み立てたりしてつくる。設ける。設置する。古今和歌集秋「山がはに風の―・けたるしがらみは」。日葡辞書「コヤヲカクル」。曠野「うで首に蜂の巣―・くる二王かな」(松芳)。「巣を―・ける」

⑤(芝居小屋を仮設することから)芝居や映画を上演・上映する。

⑥兼ねる。かけもつ。伊勢物語「国の守斎宮のかみ―・けたる」

⑦水を引く。玉塵抄16「渠みぞが多くて民田に―・けて利が多くできたぞ」

⑧ある語を文脈上別の語に続ける。「副詞を動詞に―・ける」

⑨ある場所(時間)から他の場所(時間)にまで及ぼす。宇津保物語楼上下「寝殿と西の対と渡殿、北の廊―・けて居並みたり」。蜻蛉日記上「みな月ばかり―・けて雨いたう降りたるに」。「東京から横浜に―・けて」「春から夏に―・けて」

⑩罫けいを引く。源氏物語鈴虫「罫け―・けたる金の筋よりも、墨つきの、上に輝く様なども」

⑪その数に入れる。あわせ加える。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「お供―・けて三人ぢや」

➎他にむけてある動作・作用を及ぼす。

①ある作用を相手に向ける。施す。宇津保物語俊蔭「日本国まで送り奉るべき人を候はせむとのたまひていささかなる法をつくり―・けつ」。平家物語7「侍どもに矢一つ射―・け候はん」。徒然草「あやまちすな。心して降りよと言葉を―・け侍りしを」。「知らない人から声を―・けられる」「電話を―・ける」「催眠術を―・ける」「夜襲を―・ける」

②言葉に出して言う。言及する。万葉集5「―・けまくはあやにかしこし」

③ある語に他の意味をあわせ持たせる。掛け詞を用いる。「春に張るを―・ける」

④(「目を―・ける」の形で)気をつけて見る。また、(好意をもって)見守る。平家物語11「物の具のよき武者をば判官かと目を―・けてはせまはる」。「末長く目を―・けてやって下さい」

⑤ある事柄をとり上げる。浮世床初「そこに―・けちやア白黒しらくらなし」。「品質に―・けては他にひけをとらない」

⑥交配させる。「スピッツにテリアを―・ける」

⑦道具・機械などにその作用を行わせる。日葡辞書「イタナドニカンナヲカクル」。「アイロンを―・ける」「ふるいに―・ける」「エンジンを―・ける」

➏ある事物に対して心をむける。

①思う。慕う。万葉集20「畏きや天の帝を―・けつればねのみし泣かゆ朝夕よいにして」。古今和歌集恋「千早ぶる加茂の社のゆふだすき一日も君を―・けぬ日はなし」

②目標にする。万葉集6「阿波の山―・けて漕ぐ船泊り知らずも」

➐ある事柄に他の事柄を関係させる。

①引合いに出す。馬内侍集「逢ふことを今日とな―・けそ鵲のはし聞くだにもゆゆしきものを」。「私の名誉に―・けて嘘はつかない」「神仏に―・けて誓う」

②(「賭ける」とも書く)

㋐負けた者が勝った者に金品を払うことをあらかじめ約束して勝負を行う。賭け事をする。宇津保物語初秋「此の御文御許なると、兼雅が許なると比べむに、まづ物―・け給へ。…何を―・くべからむ」

㋑強い決意を示すために、失敗した時に失う物として最も大事な物を引合いに出す。源氏物語夕顔「命を―・けて何の契にかかるめをみるらむ」。「交渉成立に首を―・ける」

③即金でなく後から代金をもらう約束で物を売る。かけ売にする。醒睡笑「やがて返弁に及びなん、此の度は―・けられよ」

➑ある物の上に他を加える。

①正当な値段以上のものを加える。かけねをする。「原価に五割―・けて売る」

②掛け算をする。「5を―・ける」

➒(他の動詞の連用形に付いて)物事を始めた情況にあるの意を表す。

①…しそうになる。…し始める。好色一代女3「しどけなく帯とき―・けて、もやもやの風情を見せければ」。猿蓑「渡り―・けて藻の花のぞく流れかな」(凡兆)。「日も暮れ―・ける」

②…し始めてその途中である。「読み―・けた本」

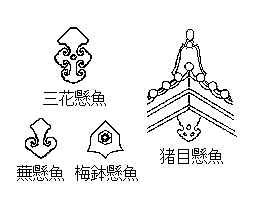

げ‐ぎょ【懸魚】🔗⭐🔉

げ‐ぎょ【懸魚】

〔建〕(ゲンギョのンを表記しない形)破風はふの拝おがみの下、またその左右に付ける装飾。棟木や桁けたの先端を隠す。形により梅鉢懸魚・かぶら懸魚・猪の目懸魚などがある。

懸魚

け‐しょう【懸想】‥シヤウ🔗⭐🔉

け‐しょう【懸想】‥シヤウ

⇒けそう。

⇒けしょう‐ぶみ【懸想文】

けしょう‐ぶみ【懸想文】‥シヤウ‥🔗⭐🔉

けしょう‐ぶみ【懸想文】‥シヤウ‥

⇒けそうぶみ。易林本節用集「艶書、ケシャウブミ」

⇒け‐しょう【懸想】

け‐そう【懸想】‥サウ🔗⭐🔉

け‐そう【懸想】‥サウ

(ケンソウのンを表記しない形)異性におもいをかけること。恋い慕うこと。求愛すること。けしょう。源氏物語若紫「まことの―もをかしかりぬべきに」。「人妻に―する」

⇒けそう‐だ・つ【懸想立つ】

⇒けそう‐ば・む【懸想ばむ】

⇒けそう‐びと【懸想人】

⇒けそう・ぶ【懸想ぶ】

⇒けそう‐ぶみ【懸想文】

⇒けそうぶみ‐うり【懸想文売】

けそう‐だ・つ【懸想立つ】‥サウ‥🔗⭐🔉

けそう‐だ・つ【懸想立つ】‥サウ‥

〔自四〕

恋慕の思いが、表にあらわれる。源氏物語橋姫「御文奉り給ふ。―・ちてもあらず」

⇒け‐そう【懸想】

けそう‐ば・む【懸想ばむ】‥サウ‥🔗⭐🔉

けそう‐ば・む【懸想ばむ】‥サウ‥

〔自四〕

恋い慕っているようにふるまう。源氏物語夕霧「―・み、なまめかむも、まばゆし」

⇒け‐そう【懸想】

けそう‐びと【懸想人】‥サウ‥🔗⭐🔉

けそう‐びと【懸想人】‥サウ‥

懸想する人。恋人。落窪物語2「不覚ふこうなりける御―かな」

⇒け‐そう【懸想】

けそう・ぶ【懸想ぶ】‥サウ‥🔗⭐🔉

けそう・ぶ【懸想ぶ】‥サウ‥

〔自上二〕

恋慕の心がほのめく。懸想めく。源氏物語夕霧「初めより―・びても聞え給はざりしに」

⇒け‐そう【懸想】

けそう‐ぶみ【懸想文】‥サウ‥🔗⭐🔉

けそう‐ぶみ【懸想文】‥サウ‥

①恋文。艶書。能因本枕草子すさまじきもの「―はいかがせむ」

②江戸時代、正月に懸想文売りの売り歩いたお札。もと花の枝につけた艶書であったが、のち細い畳紙たとうがみの中に洗米2〜3粒を入れ、男女の良縁を得る縁起としたもの。

⇒け‐そう【懸想】

けそうぶみ‐うり【懸想文売】‥サウ‥🔗⭐🔉

けそうぶみ‐うり【懸想文売】‥サウ‥

江戸時代、京都で正月元日から15日まで、祇園の犬神人いぬじにんが赤い着物に赤い袴はかまをつけ、烏帽子をかぶり、白い布で覆面して懸想文を売り歩いたこと。また、その人。

懸想文売

⇒け‐そう【懸想】

⇒け‐そう【懸想】

⇒け‐そう【懸想】

⇒け‐そう【懸想】

けん‐あん【懸案】🔗⭐🔉

けん‐あん【懸案】

解決を迫られながら解決されずにある問題。「―の事項」

けん‐か【懸果】‥クワ🔗⭐🔉

けん‐か【懸果】‥クワ

〔生〕(→)双懸果に同じ。

けん‐か【懸架】🔗⭐🔉

けん‐か【懸架】

つりさげ、ささえること。特に、自動車の車体の取付けにいう。サスペンション。

けん‐がい【懸崖】🔗⭐🔉

けん‐がい【懸崖】

①切り立ったようながけ。きりぎし。

②幹または茎が根よりも低く垂れ下がるように作った盆栽。懸崖づくり。「―の菊」

けん‐かく【懸隔】🔗⭐🔉

けん‐かく【懸隔】

(古くはケンガクとも)

①かけ離れていること。落窪物語3「上の―におぼしかしづきしを」。「実力の―」

②程度のはなはだしいこと。狂言、鈍太郎「してもあのやうに、―な事をいはします」

○懸河の弁けんがのべん🔗⭐🔉

○懸河の弁けんがのべん

早瀬の水の奔流するように、勢いよくよどみのない弁舌。「立板に水」も同意。

⇒けん‐が【懸河】

けん‐きん【懸金】🔗⭐🔉

けん‐きん【懸金】

懸賞金。

けん‐ぐん【懸軍】🔗⭐🔉

けん‐ぐん【懸軍】

後方の連絡なく遠く敵地に入り込むこと。また、その軍隊。「―万里」

けん‐しゃ【懸車】🔗⭐🔉

けん‐しゃ【懸車】

①[漢書薛広徳伝](漢の薛広徳せつこうとくが辞官の際、下賜された車を懸けつるして子孫に伝えたという故事から)官を辞すること。

②[晋書劉毅伝]致仕の歳、すなわち70歳。

③[淮南子天文訓]車をしまう時刻。たそがれ時。

けん‐しゅ【懸珠】🔗⭐🔉

けん‐しゅ【懸珠】

[漢書東方朔伝]目の光の明らかなことのたとえ。珠飾りのような美しい目。

けん‐しょう【懸章】‥シヤウ🔗⭐🔉

けん‐しょう【懸章】‥シヤウ

陸軍の副官・週番士官・巡察将校などが、右肩から左脇にかけて佩用した飾りじるし。

けん‐しょう【懸賞】‥シヤウ🔗⭐🔉

けん‐しょう【懸賞】‥シヤウ

(ある物を募り、また人や物を探すために)賞品や賞金をかけること。また、その賞。「―小説」

けん‐しん【懸針】🔗⭐🔉

けん‐しん【懸針】

筆法の一つ。縦に引く画かくの終筆をはらい、針のように尖らすこと。懸鍼けんしんともいう。↔垂露すいろ

けん‐すい【懸垂】🔗⭐🔉

けん‐すい【懸垂】

①まっすぐにたれさがること。たれさげること。

②器械体操で、両手を鉄棒・平行棒などにかけて身体を垂下し、また、肘ひじを屈伸する技。

⇒けんすい‐かこう【懸垂下降】

⇒けんすいしき‐てつどう【懸垂式鉄道】

⇒けんすい‐せん【懸垂線】

けんすい‐かこう【懸垂下降】‥カウ🔗⭐🔉

けんすい‐かこう【懸垂下降】‥カウ

登山で、岩壁や急斜面をザイルに身を託して下降する技術。アプザイレン。ラペリング。

⇒けん‐すい【懸垂】

けんすいしき‐てつどう【懸垂式鉄道】‥ダウ🔗⭐🔉

けんすいしき‐てつどう【懸垂式鉄道】‥ダウ

高架式の特殊軌道から懸垂した車両を運転する鉄道。モノレールの一種。↔跨座こざ式鉄道。

⇒けん‐すい【懸垂】

けんすい‐せん【懸垂線】🔗⭐🔉

けんすい‐せん【懸垂線】

〔数〕(catenary)密度の一様な糸の両端を固定し、自由に垂れ下げた時に糸の作る曲線。カテナリー。

⇒けん‐すい【懸垂】

けん‐ぜつ【懸絶】🔗⭐🔉

けん‐ぜつ【懸絶】

かけ離れること。懸隔。「他に―する実力」

けんそう‐か【懸痩果】‥クワ🔗⭐🔉

けんそう‐か【懸痩果】‥クワ

〔生〕(→)双懸果に同じ。

[漢]懸🔗⭐🔉

懸 字形

筆順

筆順

〔心(忄・

〔心(忄・ )部16画/20画/常用/2392・377C〕

〔音〕ケン(漢) ケ(慣)

〔訓〕かける・かかる

[意味]

①つりさげる。ぶらさがる。かか(ってい)る。「懸賞・懸命・懸念けねん・懸垂・懸崖けんがい」

②かけはなれる。はるかへだたる。「懸隔・懸絶」

[解字]

形声。音符「縣」(=糸でぶらさげる)+「心」。心にかける意。「縣」が多く地方行政区画の県の意に用いられるようになったので、「かける」意には「心」を加えた「懸」を用いるようになった。

)部16画/20画/常用/2392・377C〕

〔音〕ケン(漢) ケ(慣)

〔訓〕かける・かかる

[意味]

①つりさげる。ぶらさがる。かか(ってい)る。「懸賞・懸命・懸念けねん・懸垂・懸崖けんがい」

②かけはなれる。はるかへだたる。「懸隔・懸絶」

[解字]

形声。音符「縣」(=糸でぶらさげる)+「心」。心にかける意。「縣」が多く地方行政区画の県の意に用いられるようになったので、「かける」意には「心」を加えた「懸」を用いるようになった。

筆順

筆順

〔心(忄・

〔心(忄・ )部16画/20画/常用/2392・377C〕

〔音〕ケン(漢) ケ(慣)

〔訓〕かける・かかる

[意味]

①つりさげる。ぶらさがる。かか(ってい)る。「懸賞・懸命・懸念けねん・懸垂・懸崖けんがい」

②かけはなれる。はるかへだたる。「懸隔・懸絶」

[解字]

形声。音符「縣」(=糸でぶらさげる)+「心」。心にかける意。「縣」が多く地方行政区画の県の意に用いられるようになったので、「かける」意には「心」を加えた「懸」を用いるようになった。

)部16画/20画/常用/2392・377C〕

〔音〕ケン(漢) ケ(慣)

〔訓〕かける・かかる

[意味]

①つりさげる。ぶらさがる。かか(ってい)る。「懸賞・懸命・懸念けねん・懸垂・懸崖けんがい」

②かけはなれる。はるかへだたる。「懸隔・懸絶」

[解字]

形声。音符「縣」(=糸でぶらさげる)+「心」。心にかける意。「縣」が多く地方行政区画の県の意に用いられるようになったので、「かける」意には「心」を加えた「懸」を用いるようになった。

大辞林の検索結果 (79)

かかり【掛(か)り・懸(か)り】🔗⭐🔉

かかり [1] 【掛(か)り・懸(か)り】

〔動詞「かかる(掛)」の連用形から〕

(1)費用がかかること。出費。《掛》「―がかさむ」

(2)攻めること。特に囲碁で,隅を占めた相手の石を攻めるため自分の石を打つこと。《掛》「―の石」「高(タカ)―」

(3)落ちたり,すべったりしないようにこしらえたもの。また,釣り針の返し。「向う状(ザマ)に椅子の―に俯伏せになると/婦系図(鏡花)」

(4)(邦楽などで)本演奏の前に奏する部分。

(5)髪の垂れ下がったようす。「うちうつぶし給へる髪の―/源氏(宿木)」

(6)蹴鞠(ケマリ)をする庭の四隅に植えた木。正式には北東に桜,南東に柳,南西に楓(カエデ),北西に松を植える。

(7)かまえ。作り方。構造。「いづれも同じ局の―/浄瑠璃・油地獄(下)」

(8)世話になること。頼ること。また,頼る人。「主(シユウ)に―の身なれば/浮世草子・真実伊勢物語」

(9)(和歌・連歌・能楽などで)風情。趣。姿。風体。様子。感じ。「姿―まことにいつくしさたとへん方なし/御伽草子・文正」

→がかり(掛)

かかり-の-まつ【懸(か)りの松】🔗⭐🔉

かかり-の-まつ [5] 【懸(か)りの松】

(1)能舞台で橋懸かりの前にある三本の松のうち揚げ幕に最も近いもの。三の松。

(2)蹴鞠(ケマリ)の場の懸かりの木のうちで,北西隅にある松の木。

かか・る【掛(か)る・懸(か)る】🔗⭐🔉

かか・る [2] 【掛(か)る・懸(か)る】 (動ラ五[四])

物がほかの物に取り付けられたり,支えられたりしてそこにある。《懸・掛》

(1)上方に掲げられる。ぶらさがっている。「壁に絵が―・っている」「凧(タコ)が木の枝に―・る」「大きな看板が―・った店」「戸口に表札が―・っている」「のれんが―・っている」

(2)中空にある。「月が中天に―・る」「天の川が夜空に―・る」

(3)〔自在鉤にかけて火の上に置いたことから〕

鍋などが火の上にのせられている。「ガスコンロに鍋が―・っている」

(4)〔竿秤(サオバカリ)の鉤にかけて重さをはかることから〕

秤で重さが量られる。「重すぎてこの秤には―・らない」

(5)もたれる。よりかかる。「手すりに―・って休む」「もたれ―・る」「しなだれ―・る」「かきおこされて人に―・りてものす/蜻蛉(上)」

(6)仕組んだものに捕らえられる。「大きな魚が網に―・る」「わなに―・る」「計略に―・る」

(7)(「心にかかる」などの形で)心配になる。「子供のことが気に―・る」「心に―・る」

(8)戸などが開かないように,掛け金や鍵で固定されている。「ドアに鍵が―・っている」

物がほかの物に取り付けられたり,支えられたりしてそこにある。《懸・掛》

(1)上方に掲げられる。ぶらさがっている。「壁に絵が―・っている」「凧(タコ)が木の枝に―・る」「大きな看板が―・った店」「戸口に表札が―・っている」「のれんが―・っている」

(2)中空にある。「月が中天に―・る」「天の川が夜空に―・る」

(3)〔自在鉤にかけて火の上に置いたことから〕

鍋などが火の上にのせられている。「ガスコンロに鍋が―・っている」

(4)〔竿秤(サオバカリ)の鉤にかけて重さをはかることから〕

秤で重さが量られる。「重すぎてこの秤には―・らない」

(5)もたれる。よりかかる。「手すりに―・って休む」「もたれ―・る」「しなだれ―・る」「かきおこされて人に―・りてものす/蜻蛉(上)」

(6)仕組んだものに捕らえられる。「大きな魚が網に―・る」「わなに―・る」「計略に―・る」

(7)(「心にかかる」などの形で)心配になる。「子供のことが気に―・る」「心に―・る」

(8)戸などが開かないように,掛け金や鍵で固定されている。「ドアに鍵が―・っている」

物が上方に置かれる。《懸・掛》

(1)ある物がほかの物を覆うように置かれる。「雲が月に―・る」「霞が―・る」「カバーが―・った本」「ワックスが―・った床」

(2)液体や粉末が上方から注がれる。「水が―・る」「波しぶきが―・る」「雨が―・る」「ほこりが―・る」「ドレッシングの―・ったサラダ」

物が上方に置かれる。《懸・掛》

(1)ある物がほかの物を覆うように置かれる。「雲が月に―・る」「霞が―・る」「カバーが―・った本」「ワックスが―・った床」

(2)液体や粉末が上方から注がれる。「水が―・る」「波しぶきが―・る」「雨が―・る」「ほこりが―・る」「ドレッシングの―・ったサラダ」

身に作用を受ける。《懸・掛》

(1)好ましくない作用を受ける。「あなたに迷惑が―・っては申し訳ない」

(2)疑いが向けられる。「 K 氏に嫌疑が―・る」

(3)期待が向けられる。「ひとり息子に期待が―・っている」

(4)(ア)他から言葉による働きかけを受ける。「『よう御両人』と声が―・る」「誘いが―・る」(イ)命令・指示が与えられる。「号令が―・る」「医者からストップが―・る」

(5)魔法・麻酔など特別な作用が及び,普通でない状態になる。「麻酔が―・っているので痛みを感じない」「暗示に―・りやすい人」

(6)(力が)加わる。「パイプに強い圧力が―・る」「右足に体重が―・る」「この電極には一〇〇ボルトの電圧が―・っている」

(7)道具を用いて表面に加工が施される。「木材にはきれいにかんなが―・っている」「アイロンの―・ったワイシャツ」「みがきの―・った丸太」

(8)課せられる。「給料には所得税が―・る」

身に作用を受ける。《懸・掛》

(1)好ましくない作用を受ける。「あなたに迷惑が―・っては申し訳ない」

(2)疑いが向けられる。「 K 氏に嫌疑が―・る」

(3)期待が向けられる。「ひとり息子に期待が―・っている」

(4)(ア)他から言葉による働きかけを受ける。「『よう御両人』と声が―・る」「誘いが―・る」(イ)命令・指示が与えられる。「号令が―・る」「医者からストップが―・る」

(5)魔法・麻酔など特別な作用が及び,普通でない状態になる。「麻酔が―・っているので痛みを感じない」「暗示に―・りやすい人」

(6)(力が)加わる。「パイプに強い圧力が―・る」「右足に体重が―・る」「この電極には一〇〇ボルトの電圧が―・っている」

(7)道具を用いて表面に加工が施される。「木材にはきれいにかんなが―・っている」「アイロンの―・ったワイシャツ」「みがきの―・った丸太」

(8)課せられる。「給料には所得税が―・る」

ある物がほかの物に渡される。また,作用が一方から他方へ向かう。

(1)(ア)一方から他方へさし渡される。《懸・架》「谷につり橋が―・っている」「空に虹が―・る」(イ)糸・ひもなどの両端が結ばれて渡される。「鉄塔と鉄塔の間に高圧線が―・る」「クモの巣が―・る」

(2)電話で,ほかへの通話が行われる。《掛》「電話が―・ってくる」

(3)上に置かれる。手などがふれる。《掛・懸》「肩に手が―・る」「引き金に指が―・る」

ある物がほかの物に渡される。また,作用が一方から他方へ向かう。

(1)(ア)一方から他方へさし渡される。《懸・架》「谷につり橋が―・っている」「空に虹が―・る」(イ)糸・ひもなどの両端が結ばれて渡される。「鉄塔と鉄塔の間に高圧線が―・る」「クモの巣が―・る」

(2)電話で,ほかへの通話が行われる。《掛》「電話が―・ってくる」

(3)上に置かれる。手などがふれる。《掛・懸》「肩に手が―・る」「引き金に指が―・る」

取り扱われる。扱いを受ける。

(1)論議・審議の対象として取り上げられ,処理される。「例の件は今日の会議に―・る」「裁判に―・る」

(2)面倒をみてもらう。「子に―・ると云ふ日本特有の風習/半日(鴎外)」

(3)診察を受ける。治療を受ける。「医者に―・る」

(4)人に見られるようになる。「また来週お目に―・りましょう」「人目に―・る」

(5)傷つけられたり殺されたりいじめられたりする。「敵の手に―・る」「刃(ヤイバ)に―・る」「ひとの口に―・る(=ウワササレル)」「兵火に―・って焼失した」

(6)ある人の扱いを受ける。「孫に―・っては会長もただの甘いおじいさんだ」「彼の手に―・るとオンボロ車もピカピカになる」

取り扱われる。扱いを受ける。

(1)論議・審議の対象として取り上げられ,処理される。「例の件は今日の会議に―・る」「裁判に―・る」

(2)面倒をみてもらう。「子に―・ると云ふ日本特有の風習/半日(鴎外)」

(3)診察を受ける。治療を受ける。「医者に―・る」

(4)人に見られるようになる。「また来週お目に―・りましょう」「人目に―・る」

(5)傷つけられたり殺されたりいじめられたりする。「敵の手に―・る」「刃(ヤイバ)に―・る」「ひとの口に―・る(=ウワササレル)」「兵火に―・って焼失した」

(6)ある人の扱いを受ける。「孫に―・っては会長もただの甘いおじいさんだ」「彼の手に―・るとオンボロ車もピカピカになる」

機械・装置が起動された状態になる。機械が動く。「エンジンが―・る」「ラジオが―・る」「レコードが―・っている」「バッハの曲が―・っている」

機械・装置が起動された状態になる。機械が動く。「エンジンが―・る」「ラジオが―・る」「レコードが―・っている」「バッハの曲が―・っている」

(「繋る」とも書く)ひもなどでつなぎとめられる。

(1)ひもで縛られる。「縄が―・った俵」「水引の―・った品」「お縄に―・る」

(2)船が係留される。停泊する。「沖に船が―・っている」

(「繋る」とも書く)ひもなどでつなぎとめられる。

(1)ひもで縛られる。「縄が―・った俵」「水引の―・った品」「お縄に―・る」

(2)船が係留される。停泊する。「沖に船が―・っている」

建物が作られる。

(1)ある場所に仮設の建物が作られる。仮設される。「広場にサーカス小屋が―・る」

(2)芝居や興行などが行われる。「忠臣蔵が―・っている劇場」

建物が作られる。

(1)ある場所に仮設の建物が作られる。仮設される。「広場にサーカス小屋が―・る」

(2)芝居や興行などが行われる。「忠臣蔵が―・っている劇場」

あるものに託す。

(1)あることの賞として金品の渡されることが示される。《懸》「優勝者には一〇〇万円が―・っている」「懸賞が―・る」

(2)それによって物事が決まる。《懸》「甲子園の出場が―・った試合」

(3)ある契約がなされている。《掛》「この家には火災保険が―・っている」

あるものに託す。

(1)あることの賞として金品の渡されることが示される。《懸》「優勝者には一〇〇万円が―・っている」「懸賞が―・る」

(2)それによって物事が決まる。《懸》「甲子園の出場が―・った試合」

(3)ある契約がなされている。《掛》「この家には火災保険が―・っている」

その領域に至る。

(1)その場所に至る。「登りに―・る」「松林を過ぎると山道に―・る」

(2)その時期・時間に至る。「夜中まで―・ってやっと終わった」「追い込みに―・る」「冬に―・る」

(3)他の方へ及ぶ。「鼻に―・った声」

その領域に至る。

(1)その場所に至る。「登りに―・る」「松林を過ぎると山道に―・る」

(2)その時期・時間に至る。「夜中まで―・ってやっと終わった」「追い込みに―・る」「冬に―・る」

(3)他の方へ及ぶ。「鼻に―・った声」

関係がある。

(1)重大な関係がある。…に関する。《係》「傷害事件に―・る一件書類」「会社の運命に―・る秘密」

(2)携わる。かかずらう。《係》「公害防止に―・る行政組織が不十分だ」

(3)ある語句が,他の語句と文法関係や意味関係をもつ。《係・懸・掛》

⇔うける

「主語が述語に―・る」「下の句に掛け詞として―・っている」

関係がある。

(1)重大な関係がある。…に関する。《係》「傷害事件に―・る一件書類」「会社の運命に―・る秘密」

(2)携わる。かかずらう。《係》「公害防止に―・る行政組織が不十分だ」

(3)ある語句が,他の語句と文法関係や意味関係をもつ。《係・懸・掛》

⇔うける

「主語が述語に―・る」「下の句に掛け詞として―・っている」

費用・労力・時間などを要する。費やされる。入用になる。「これを作るには金も時間も―・る」「修理するには一〇万円以上―・る」「手間が―・る」「暇が―・る」

費用・労力・時間などを要する。費やされる。入用になる。「これを作るには金も時間も―・る」「修理するには一〇万円以上―・る」「手間が―・る」「暇が―・る」

ある物に別の種類の物が混ざる。「赤みの―・った茶色」

ある物に別の種類の物が混ざる。「赤みの―・った茶色」

相手にして向かっていく。「やる気か。さあどこからでも―・ってこい」「…に食って―・る」「襲い―・る」

相手にして向かっていく。「やる気か。さあどこからでも―・ってこい」「…に食って―・る」「襲い―・る」

交尾する。「近所の雄犬が―・る」

交尾する。「近所の雄犬が―・る」

着手・従事する。

(1)その作業をする。取り組む。《掛》「三人で―・ってやっと運べるほどの庭石」

(2)(動作性の名詞や動詞の連用形に助詞「に」の付いたものを受けて)その作業を始める。手をつける。着手する。《掛》「今日から印刷に―・る」「反対派を押さえに―・る」「ビラをはがしに―・る」

着手・従事する。

(1)その作業をする。取り組む。《掛》「三人で―・ってやっと運べるほどの庭石」

(2)(動作性の名詞や動詞の連用形に助詞「に」の付いたものを受けて)その作業を始める。手をつける。着手する。《掛》「今日から印刷に―・る」「反対派を押さえに―・る」「ビラをはがしに―・る」

(動詞の連用形に付く)

(1)もう少しでそうするところである。…しそうになる。「川でおぼれ―・った」「暮れ―・る」

(動詞の連用形に付く)

(1)もう少しでそうするところである。…しそうになる。「川でおぼれ―・った」「暮れ―・る」

(動詞の連用形に助詞「て」の付いたものに付いて)…した態度で臨む。「子どもだと思ってばかにして―・る」「相手をなめて―・る」

(動詞の連用形に助詞「て」の付いたものに付いて)…した態度で臨む。「子どもだと思ってばかにして―・る」「相手をなめて―・る」

(1)すがりつく。まつわる。「御指貫の裾に―・りてしたひ聞え給ふほどに/源氏(薄雲)」

(2)矢が的に当たる。「二つの矢どもの―・りてなむ/蜻蛉(中)」

(3)出会う。ぶつかる。「いかなる行きぶれに―・らせ給ふぞや/源氏(夕顔)」

(4)巻き添えになる。連座する。「この兄殿の御ののしりに―・りて/大鏡(道隆)」

〔「かける」に対する自動詞〕

[可能] かかれる

[慣用] 息が―・お座敷が―・嵩(カサ)に―・肩に―・口が―・声が―・手が―・手に―/箸(ハシ)にも棒にもかからない

(1)すがりつく。まつわる。「御指貫の裾に―・りてしたひ聞え給ふほどに/源氏(薄雲)」

(2)矢が的に当たる。「二つの矢どもの―・りてなむ/蜻蛉(中)」

(3)出会う。ぶつかる。「いかなる行きぶれに―・らせ給ふぞや/源氏(夕顔)」

(4)巻き添えになる。連座する。「この兄殿の御ののしりに―・りて/大鏡(道隆)」

〔「かける」に対する自動詞〕

[可能] かかれる

[慣用] 息が―・お座敷が―・嵩(カサ)に―・肩に―・口が―・声が―・手が―・手に―/箸(ハシ)にも棒にもかからない

物がほかの物に取り付けられたり,支えられたりしてそこにある。《懸・掛》

(1)上方に掲げられる。ぶらさがっている。「壁に絵が―・っている」「凧(タコ)が木の枝に―・る」「大きな看板が―・った店」「戸口に表札が―・っている」「のれんが―・っている」

(2)中空にある。「月が中天に―・る」「天の川が夜空に―・る」

(3)〔自在鉤にかけて火の上に置いたことから〕

鍋などが火の上にのせられている。「ガスコンロに鍋が―・っている」

(4)〔竿秤(サオバカリ)の鉤にかけて重さをはかることから〕

秤で重さが量られる。「重すぎてこの秤には―・らない」

(5)もたれる。よりかかる。「手すりに―・って休む」「もたれ―・る」「しなだれ―・る」「かきおこされて人に―・りてものす/蜻蛉(上)」

(6)仕組んだものに捕らえられる。「大きな魚が網に―・る」「わなに―・る」「計略に―・る」

(7)(「心にかかる」などの形で)心配になる。「子供のことが気に―・る」「心に―・る」

(8)戸などが開かないように,掛け金や鍵で固定されている。「ドアに鍵が―・っている」

物がほかの物に取り付けられたり,支えられたりしてそこにある。《懸・掛》

(1)上方に掲げられる。ぶらさがっている。「壁に絵が―・っている」「凧(タコ)が木の枝に―・る」「大きな看板が―・った店」「戸口に表札が―・っている」「のれんが―・っている」

(2)中空にある。「月が中天に―・る」「天の川が夜空に―・る」

(3)〔自在鉤にかけて火の上に置いたことから〕

鍋などが火の上にのせられている。「ガスコンロに鍋が―・っている」

(4)〔竿秤(サオバカリ)の鉤にかけて重さをはかることから〕

秤で重さが量られる。「重すぎてこの秤には―・らない」

(5)もたれる。よりかかる。「手すりに―・って休む」「もたれ―・る」「しなだれ―・る」「かきおこされて人に―・りてものす/蜻蛉(上)」

(6)仕組んだものに捕らえられる。「大きな魚が網に―・る」「わなに―・る」「計略に―・る」

(7)(「心にかかる」などの形で)心配になる。「子供のことが気に―・る」「心に―・る」

(8)戸などが開かないように,掛け金や鍵で固定されている。「ドアに鍵が―・っている」

物が上方に置かれる。《懸・掛》

(1)ある物がほかの物を覆うように置かれる。「雲が月に―・る」「霞が―・る」「カバーが―・った本」「ワックスが―・った床」

(2)液体や粉末が上方から注がれる。「水が―・る」「波しぶきが―・る」「雨が―・る」「ほこりが―・る」「ドレッシングの―・ったサラダ」

物が上方に置かれる。《懸・掛》

(1)ある物がほかの物を覆うように置かれる。「雲が月に―・る」「霞が―・る」「カバーが―・った本」「ワックスが―・った床」

(2)液体や粉末が上方から注がれる。「水が―・る」「波しぶきが―・る」「雨が―・る」「ほこりが―・る」「ドレッシングの―・ったサラダ」

身に作用を受ける。《懸・掛》

(1)好ましくない作用を受ける。「あなたに迷惑が―・っては申し訳ない」

(2)疑いが向けられる。「 K 氏に嫌疑が―・る」

(3)期待が向けられる。「ひとり息子に期待が―・っている」

(4)(ア)他から言葉による働きかけを受ける。「『よう御両人』と声が―・る」「誘いが―・る」(イ)命令・指示が与えられる。「号令が―・る」「医者からストップが―・る」

(5)魔法・麻酔など特別な作用が及び,普通でない状態になる。「麻酔が―・っているので痛みを感じない」「暗示に―・りやすい人」

(6)(力が)加わる。「パイプに強い圧力が―・る」「右足に体重が―・る」「この電極には一〇〇ボルトの電圧が―・っている」

(7)道具を用いて表面に加工が施される。「木材にはきれいにかんなが―・っている」「アイロンの―・ったワイシャツ」「みがきの―・った丸太」

(8)課せられる。「給料には所得税が―・る」

身に作用を受ける。《懸・掛》

(1)好ましくない作用を受ける。「あなたに迷惑が―・っては申し訳ない」

(2)疑いが向けられる。「 K 氏に嫌疑が―・る」

(3)期待が向けられる。「ひとり息子に期待が―・っている」

(4)(ア)他から言葉による働きかけを受ける。「『よう御両人』と声が―・る」「誘いが―・る」(イ)命令・指示が与えられる。「号令が―・る」「医者からストップが―・る」

(5)魔法・麻酔など特別な作用が及び,普通でない状態になる。「麻酔が―・っているので痛みを感じない」「暗示に―・りやすい人」

(6)(力が)加わる。「パイプに強い圧力が―・る」「右足に体重が―・る」「この電極には一〇〇ボルトの電圧が―・っている」

(7)道具を用いて表面に加工が施される。「木材にはきれいにかんなが―・っている」「アイロンの―・ったワイシャツ」「みがきの―・った丸太」

(8)課せられる。「給料には所得税が―・る」

ある物がほかの物に渡される。また,作用が一方から他方へ向かう。

(1)(ア)一方から他方へさし渡される。《懸・架》「谷につり橋が―・っている」「空に虹が―・る」(イ)糸・ひもなどの両端が結ばれて渡される。「鉄塔と鉄塔の間に高圧線が―・る」「クモの巣が―・る」

(2)電話で,ほかへの通話が行われる。《掛》「電話が―・ってくる」

(3)上に置かれる。手などがふれる。《掛・懸》「肩に手が―・る」「引き金に指が―・る」

ある物がほかの物に渡される。また,作用が一方から他方へ向かう。

(1)(ア)一方から他方へさし渡される。《懸・架》「谷につり橋が―・っている」「空に虹が―・る」(イ)糸・ひもなどの両端が結ばれて渡される。「鉄塔と鉄塔の間に高圧線が―・る」「クモの巣が―・る」

(2)電話で,ほかへの通話が行われる。《掛》「電話が―・ってくる」

(3)上に置かれる。手などがふれる。《掛・懸》「肩に手が―・る」「引き金に指が―・る」

取り扱われる。扱いを受ける。

(1)論議・審議の対象として取り上げられ,処理される。「例の件は今日の会議に―・る」「裁判に―・る」

(2)面倒をみてもらう。「子に―・ると云ふ日本特有の風習/半日(鴎外)」

(3)診察を受ける。治療を受ける。「医者に―・る」

(4)人に見られるようになる。「また来週お目に―・りましょう」「人目に―・る」

(5)傷つけられたり殺されたりいじめられたりする。「敵の手に―・る」「刃(ヤイバ)に―・る」「ひとの口に―・る(=ウワササレル)」「兵火に―・って焼失した」

(6)ある人の扱いを受ける。「孫に―・っては会長もただの甘いおじいさんだ」「彼の手に―・るとオンボロ車もピカピカになる」

取り扱われる。扱いを受ける。

(1)論議・審議の対象として取り上げられ,処理される。「例の件は今日の会議に―・る」「裁判に―・る」

(2)面倒をみてもらう。「子に―・ると云ふ日本特有の風習/半日(鴎外)」

(3)診察を受ける。治療を受ける。「医者に―・る」

(4)人に見られるようになる。「また来週お目に―・りましょう」「人目に―・る」

(5)傷つけられたり殺されたりいじめられたりする。「敵の手に―・る」「刃(ヤイバ)に―・る」「ひとの口に―・る(=ウワササレル)」「兵火に―・って焼失した」

(6)ある人の扱いを受ける。「孫に―・っては会長もただの甘いおじいさんだ」「彼の手に―・るとオンボロ車もピカピカになる」

機械・装置が起動された状態になる。機械が動く。「エンジンが―・る」「ラジオが―・る」「レコードが―・っている」「バッハの曲が―・っている」

機械・装置が起動された状態になる。機械が動く。「エンジンが―・る」「ラジオが―・る」「レコードが―・っている」「バッハの曲が―・っている」

(「繋る」とも書く)ひもなどでつなぎとめられる。

(1)ひもで縛られる。「縄が―・った俵」「水引の―・った品」「お縄に―・る」

(2)船が係留される。停泊する。「沖に船が―・っている」

(「繋る」とも書く)ひもなどでつなぎとめられる。

(1)ひもで縛られる。「縄が―・った俵」「水引の―・った品」「お縄に―・る」

(2)船が係留される。停泊する。「沖に船が―・っている」

建物が作られる。

(1)ある場所に仮設の建物が作られる。仮設される。「広場にサーカス小屋が―・る」

(2)芝居や興行などが行われる。「忠臣蔵が―・っている劇場」

建物が作られる。

(1)ある場所に仮設の建物が作られる。仮設される。「広場にサーカス小屋が―・る」

(2)芝居や興行などが行われる。「忠臣蔵が―・っている劇場」

あるものに託す。

(1)あることの賞として金品の渡されることが示される。《懸》「優勝者には一〇〇万円が―・っている」「懸賞が―・る」

(2)それによって物事が決まる。《懸》「甲子園の出場が―・った試合」

(3)ある契約がなされている。《掛》「この家には火災保険が―・っている」

あるものに託す。

(1)あることの賞として金品の渡されることが示される。《懸》「優勝者には一〇〇万円が―・っている」「懸賞が―・る」

(2)それによって物事が決まる。《懸》「甲子園の出場が―・った試合」

(3)ある契約がなされている。《掛》「この家には火災保険が―・っている」

その領域に至る。

(1)その場所に至る。「登りに―・る」「松林を過ぎると山道に―・る」

(2)その時期・時間に至る。「夜中まで―・ってやっと終わった」「追い込みに―・る」「冬に―・る」

(3)他の方へ及ぶ。「鼻に―・った声」

その領域に至る。

(1)その場所に至る。「登りに―・る」「松林を過ぎると山道に―・る」

(2)その時期・時間に至る。「夜中まで―・ってやっと終わった」「追い込みに―・る」「冬に―・る」

(3)他の方へ及ぶ。「鼻に―・った声」

関係がある。

(1)重大な関係がある。…に関する。《係》「傷害事件に―・る一件書類」「会社の運命に―・る秘密」

(2)携わる。かかずらう。《係》「公害防止に―・る行政組織が不十分だ」

(3)ある語句が,他の語句と文法関係や意味関係をもつ。《係・懸・掛》

⇔うける

「主語が述語に―・る」「下の句に掛け詞として―・っている」

関係がある。

(1)重大な関係がある。…に関する。《係》「傷害事件に―・る一件書類」「会社の運命に―・る秘密」

(2)携わる。かかずらう。《係》「公害防止に―・る行政組織が不十分だ」

(3)ある語句が,他の語句と文法関係や意味関係をもつ。《係・懸・掛》

⇔うける

「主語が述語に―・る」「下の句に掛け詞として―・っている」

費用・労力・時間などを要する。費やされる。入用になる。「これを作るには金も時間も―・る」「修理するには一〇万円以上―・る」「手間が―・る」「暇が―・る」

費用・労力・時間などを要する。費やされる。入用になる。「これを作るには金も時間も―・る」「修理するには一〇万円以上―・る」「手間が―・る」「暇が―・る」

ある物に別の種類の物が混ざる。「赤みの―・った茶色」

ある物に別の種類の物が混ざる。「赤みの―・った茶色」

相手にして向かっていく。「やる気か。さあどこからでも―・ってこい」「…に食って―・る」「襲い―・る」

相手にして向かっていく。「やる気か。さあどこからでも―・ってこい」「…に食って―・る」「襲い―・る」

交尾する。「近所の雄犬が―・る」

交尾する。「近所の雄犬が―・る」

着手・従事する。

(1)その作業をする。取り組む。《掛》「三人で―・ってやっと運べるほどの庭石」

(2)(動作性の名詞や動詞の連用形に助詞「に」の付いたものを受けて)その作業を始める。手をつける。着手する。《掛》「今日から印刷に―・る」「反対派を押さえに―・る」「ビラをはがしに―・る」

着手・従事する。

(1)その作業をする。取り組む。《掛》「三人で―・ってやっと運べるほどの庭石」

(2)(動作性の名詞や動詞の連用形に助詞「に」の付いたものを受けて)その作業を始める。手をつける。着手する。《掛》「今日から印刷に―・る」「反対派を押さえに―・る」「ビラをはがしに―・る」

(動詞の連用形に付く)

(1)もう少しでそうするところである。…しそうになる。「川でおぼれ―・った」「暮れ―・る」

(動詞の連用形に付く)

(1)もう少しでそうするところである。…しそうになる。「川でおぼれ―・った」「暮れ―・る」

(動詞の連用形に助詞「て」の付いたものに付いて)…した態度で臨む。「子どもだと思ってばかにして―・る」「相手をなめて―・る」

(動詞の連用形に助詞「て」の付いたものに付いて)…した態度で臨む。「子どもだと思ってばかにして―・る」「相手をなめて―・る」

(1)すがりつく。まつわる。「御指貫の裾に―・りてしたひ聞え給ふほどに/源氏(薄雲)」

(2)矢が的に当たる。「二つの矢どもの―・りてなむ/蜻蛉(中)」

(3)出会う。ぶつかる。「いかなる行きぶれに―・らせ給ふぞや/源氏(夕顔)」

(4)巻き添えになる。連座する。「この兄殿の御ののしりに―・りて/大鏡(道隆)」

〔「かける」に対する自動詞〕

[可能] かかれる

[慣用] 息が―・お座敷が―・嵩(カサ)に―・肩に―・口が―・声が―・手が―・手に―/箸(ハシ)にも棒にもかからない

(1)すがりつく。まつわる。「御指貫の裾に―・りてしたひ聞え給ふほどに/源氏(薄雲)」

(2)矢が的に当たる。「二つの矢どもの―・りてなむ/蜻蛉(中)」

(3)出会う。ぶつかる。「いかなる行きぶれに―・らせ給ふぞや/源氏(夕顔)」

(4)巻き添えになる。連座する。「この兄殿の御ののしりに―・りて/大鏡(道隆)」

〔「かける」に対する自動詞〕

[可能] かかれる

[慣用] 息が―・お座敷が―・嵩(カサ)に―・肩に―・口が―・声が―・手が―・手に―/箸(ハシ)にも棒にもかからない

か・く【掛く・懸く・繋く】🔗⭐🔉

か・く 【掛く・懸く・繋く】

■一■ (動カ四)

(1)かける。つなぐ。「馬にこそふもだし―・くもの/万葉 3886」

(2)構える。組む。編む。「八重の組垣―・かめども/日本書紀(武烈)」

(3)結ぶ。締める。「黒き色には赤き物をたふさきに―・き/宇治拾遺 1」

(4)賭けをする。「押し出して―・きたりければ,はやくかきおほせて/著聞 12」

■二■ (動カ下二)

⇒かける

かけ-あい【掛(け)合い・懸(け)合い】🔗⭐🔉

かけ-あい ―アヒ [0] 【掛(け)合い・懸(け)合い】

(1)互いにかけあうこと。「水の―」

(2)交渉や談判をすること。「借金の―に出掛ける」

(3)演芸などで,二人以上の人がかわるがわる話したり演奏したりすること。

(4)歌舞伎舞踊で,二種以上の異なった地方(ジカタ)が,交互にまたは同時に演奏すること。「紅葉狩」における義太夫節・常磐津節・長唄のかけあいなど。掛け合わせ。

(5)義太夫・浄瑠璃で,二人以上の太夫が交互また同時に語ること。

(6)両方の軍隊が正面から互いに攻めかかること。「ひろみへ出て,―のいくさにてぞあらんずらん/平家 7」

(7)ありあわせのもの。また,ありあわせの材料で作った食事。「旅籠屋に立寄り―の食(メシ)を出し給へといひて/浮世草子・文反古 5」

かけ-あ・う【掛(け)合う・懸(け)合う】🔗⭐🔉

かけ-あ・う ―アフ [3][0] 【掛(け)合う・懸(け)合う】 (動ワ五[ハ四])

(1)互いにかける。「水を―・う」

(2)要求をもって相手側と話し合う。交渉する。「境界問題で隣家と―・う」

(3)つりあう。匹敵する。「挑灯(チヨウチン)に釣鐘(ツリガネ)―・はぬ事すれば/浮世草子・織留 1」

[可能] かけあえる

かけ-い【筧・懸け樋】🔗⭐🔉

かけ-い ―ヒ [0] 【筧・懸け樋】

⇒かけひ(筧)

かけ-うた【懸(け)歌】🔗⭐🔉

かけ-うた [2] 【懸(け)歌】

相手に対して言いかけた歌。問いかけ歌。呼びかけ歌。

⇔返し歌

かけ-お【掛緒・懸緒】🔗⭐🔉

かけ-お ―ヲ [2] 【掛緒・懸緒】

(1)掛け物をかけるためにその上部に付けた紐(ヒモ)。

(2)冠・烏帽子などの緒。

(3)鎧(ヨロイ)の袖に付け,綿上(ワタガミ)の袖付けの緒に結ぶ紐。

→大鎧

かけ-がみ【懸(け)紙】🔗⭐🔉

かけ-がみ [0][2] 【懸(け)紙】

(1)贈り物の品の上を巻くように包む白紙。多く熨斗(ノシ)や水引などが印刷してある。

(2)申し文・手紙などを包む白紙。礼紙(ライシ)。空紙。包紙。

かけ-ご【掛(け)子・懸け籠】🔗⭐🔉

かけ-ご [2] 【掛(け)子・懸け籠】

(1)ほかの箱の縁にかけて,中にはまるように作った箱。

(2)〔(1)が外箱に隠れて見えないことから〕

本心を隠していること。隔て心。下心。「詞にも虚言なく心にも―なし/浄瑠璃・嫗山姥」

かけ-こだい【懸(け)小鯛】🔗⭐🔉

かけ-こだい ―コダヒ [3] 【懸(け)小鯛】

「懸け鯛」に同じ。

かけ-ことば【掛け詞・懸け詞】🔗⭐🔉

かけ-ことば [3] 【掛け詞・懸け詞】

主に韻文で用いられる修辞上の技法の一。同音を利用して,一語に複数の意味をもたせるもの。たとえば「わが身世にふるながめせしまに/古今(春下)」の「ふる」が「降る」と「経る」,「ながめ」が「長雨」と「眺め」のように,また「その手は桑名の焼蛤(ヤキハマグリ)」の「食わない」と「桑名」のように一連の字句に二語の意味をもたせる場合をいう。言い掛け。

かけ-ざかな【懸(け)魚】🔗⭐🔉

かけ-ざかな [3] 【懸(け)魚】

「懸けの魚(ウオ){(1)}」に同じ。

かけ-じ【懸け路】🔗⭐🔉

かけ-じ ―ヂ 【懸け路】

(1)がけに木材で棚のように造った道。かけみち。かけはし。「恐ろしや木曾の―の丸木橋/千載(雑下)」

(2)険しい道。「山の―に思う給ふるを/源氏(橋姫)」

かけ-す【懸巣】🔗⭐🔉

かけ-す [0] 【懸巣】

スズメ目カラス科の鳥。全長約33センチメートル。体は淡い葡萄(ブドウ)色,尾は黒,腰は白,翼は黒・白・青の斑(マダラ)で美しい。他の鳥の声をよくまねる。樫(カシ)の実を好みカシドリの名もある。全国の低山帯で繁殖し,冬は平地でも普通に見られる。[季]秋。

懸巣

[図]

[図]

[図]

[図]

かけ-すずり【懸け硯】🔗⭐🔉

かけ-すずり [3] 【懸け硯】

(1)書き付けや小物を入れる「掛け子(ゴ){(1)}」のある硯箱。

(2)江戸時代,廻船の船頭などが重要書類や金銭を入れるために用いた硯箱兼用の手文庫。

→船箪笥(フナダンス)

かけ-だい【懸け鯛】🔗⭐🔉

かけ-だい ―ダヒ [2] 【懸け鯛】

近世,正月に,二匹の干し鯛を藁縄(ワラナワ)で結び合わせ,かまどの上などに掛けたもの。六月一日にこれを食べると,疫病にかからないといわれた。

かけ-タバコ【懸け―】🔗⭐🔉

かけ-タバコ [3] 【懸け―】

タバコの葉を一枚ずつ縄に挟んで軒先・炉上などにつるして乾かすこと。また,そのタバコの葉。[季]秋。

かけ-ちから【懸け税】🔗⭐🔉

かけ-ちから 【懸け税】

上代,稲の初穂を茎のまま抜いて青竹にかけて神に奉納したもの。掛け稲。

かけ-づかさ【懸け官】🔗⭐🔉

かけ-づかさ 【懸け官】

「兼官(ケンカン)」に同じ。

かけ-づくり【懸(け)造り】🔗⭐🔉

かけ-づくり [3] 【懸(け)造り】

山間あるいは川岸・海岸・池畔などで,一部分を斜面あるいは水面に張り出して建てること。また,その建物。掛け出し。崖(ガケ)造り。

かけ-つく・る【懸け造る】🔗⭐🔉

かけ-つく・る 【懸け造る】 (動ラ四)

斜面や川・海・池などの上に一部を張り出して建物を建てる。「―・りたる房なれば,谷底へ投入れ畢んぬ/古事談 3」

かけ-づつ【懸(け)筒・掛(け)筒】🔗⭐🔉

かけ-づつ [2] 【懸(け)筒・掛(け)筒】

壁・柱にかける筒型の花器。

かけ-つの【懸(け)角】🔗⭐🔉

かけ-つの [2][0] 【懸(け)角】

〔「かけづの」とも〕

邪気をはらうために御帳台の左右の柱にかけた呪物。平安時代から行われ,もと犀角を用いたが,のちには沈(ジン)の木を角形に削り,両端に銀の金具飾りをつけ丸紐でつるした。御角(ミツノ)。

かけ-づめ【懸け爪】🔗⭐🔉

かけ-づめ [2][0] 【懸け爪】

鶏などの蹴爪(ケヅメ)。[ヘボン(三版)]

かけ-な【懸(け)菜】🔗⭐🔉

かけ-な [2] 【懸(け)菜】

冬,大根・蕪(カブ)などの葉を縄で編んで軒下などにかけて干しておくもの。干し菜。[季]冬。

かけ-の-うお【懸けの魚】🔗⭐🔉

かけ-の-うお ―ウヲ [3] 【懸けの魚】

〔「かけのいお」とも〕

(1)初漁でとれた魚を氏神などに供えること。かけざかな。

(2)正月の飾り物。幸い木と呼ばれる木に二尾のタイ・ブリ・サケ・マス・タラなどをつるしたもの。

かけ-はき【懸け佩き】🔗⭐🔉

かけ-はき 【懸け佩き】

腰につるすようにつけること。「―の小太刀取り佩き/万葉 1809」

〔「かきはき」とも訓(ヨ)む〕

かけ-はし【掛(け)橋・懸(け)橋・梯】🔗⭐🔉

かけ-はし [2] 【掛(け)橋・懸(け)橋・梯】

(1)険しいがけ沿いに木や藤づるなどで棚のように設けた道。桟道。「木曾の―」

(2)谷や川などにかけ渡した仮の橋。

(3)双方の関係を取り持つこと。また,その人や物。なかだち。橋わたし。「日中友好の―」

(4)はしご。階段。

かけ-はな・れる【掛(け)離れる・懸(け)離れる】🔗⭐🔉

かけ-はな・れる [5][0] 【掛(け)離れる・懸(け)離れる】 (動ラ下一)[文]ラ下二 かけはな・る

(1)遠くへだたる。「遠く―・れた土地」

(2)相違が大きい。大きな差がある。「現実と―・れた理想論」「実力が―・れている」

(3)関係がうすくなる。疎遠になる。「など山の井の―・るらむ/源氏(若紫)」

かけ-ばん【懸(け)盤】🔗⭐🔉

かけ-ばん [0] 【懸(け)盤】

食器を載せる道具。古くは,四脚の台の上に折敷(オシキ)を載せたが,のちには脚を作り付けにした。儀式や貴人用。

懸け盤

[図]

[図]

[図]

[図]

かけ-ひ【筧・懸け樋】🔗⭐🔉

かけ-ひ [0] 【筧・懸け樋】

竹の節を抜いたり,木のしんをくりぬいた樋(トイ)を,地上に設けて水を引く装置。かけい。掛け樋(ドイ)。

→埋(ウズ)み樋

筧

[図]

[図]

[図]

[図]

かけ-へだたり【懸(け)隔たり】🔗⭐🔉

かけ-へだたり [0] 【懸(け)隔たり】

「懸け隔て」に同じ。

かけ-へだた・る【懸(け)隔たる】🔗⭐🔉

かけ-へだた・る [5][0] 【懸(け)隔たる】 (動ラ五[四])

(1)遠く離れる。はるかにへだたる。

(2)二つの物事に大きな違いがある。「実力の―・った相手」

(3)(「駆け隔たる」とも書く)争う両者の間に分け入る。「郎等は主を討たせじと―・りて実盛と押し並べて組むところを/謡曲・実盛」

かけ-へだ・つ【懸(け)隔つ】🔗⭐🔉

かけ-へだ・つ 【懸(け)隔つ】

■一■ (動タ五[四])

(1)「懸け隔たる{(1)}」に同じ。「田や畑で―・つて誰も通りやあしねえから/真景累ヶ淵(円朝)」

(2)「懸け隔たる{(2)}」に同じ。「何う考へても此―・つた二つの現象に/思ひ出す事など(漱石)」

■二■ (動タ下二)

⇒かけへだてる

かけ-へだて【懸(け)隔て】🔗⭐🔉

かけ-へだて [0] 【懸(け)隔て】

両者の間に距離感や差があること。「―のない交際」

かけ-へだ・てる【懸(け)隔てる】🔗⭐🔉

かけ-へだ・てる [0][5] 【懸(け)隔てる】 (動タ下一)[文]タ下二 かけへだ・つ

(1)両者の違いを大きくさせる。

(2)間に物をはさんで両者が隔たるようにする。「中門の唐垣を―・てられ師直只一人六間の客殿に坐したり/太平記 27」

(3)(「駆け隔てる」とも書く)間に入り,両者が隔たるようにする。「―・てられては判官のためあしかりなんと/保元(中・古活字本)」

かけ-ぼとけ【懸(け)仏】🔗⭐🔉

かけ-ぼとけ [3] 【懸(け)仏】

銅などの円板に仏像・神像の半肉彫の鋳像などを付けたもの。柱や壁にかけて礼拝したもので,平安後期に本地垂迹(ホンジスイジヤク)の思想から生まれ,鎌倉・室町時代に盛行した。

→御正体(ミシヨウタイ)

かけ-まく【懸けまく】🔗⭐🔉

かけ-まく 【懸けまく】

〔「まく」は助動詞「む」のク語法〕

心にかけて思うこと。言葉に出して言うこと。「しかすがに―欲しき言(コト)にあるかも/万葉 2915」

かけまく=も畏(カシコ)き🔗⭐🔉

――も畏(カシコ)き

口に出して言うのもおそれ多い。「―君(=天皇)の御名を申すは/大鏡(序)」

かけ-まもり【懸(け)守り】🔗⭐🔉

かけ-まもり [3] 【懸(け)守り】

胸にかける筒形の守り袋。平安時代以降主に婦人が用いた。

懸け守り

[図]

[図]

[図]

[図]

かけ-みち【懸け道】🔗⭐🔉

かけ-みち 【懸け道】

「懸け路(ジ){(1)}」に同じ。「岩の―を伝ひつつ/平家(灌頂)」

かけ-むしゃ【駆け武者・懸け武者】🔗⭐🔉

かけ-むしゃ 【駆け武者・懸け武者】

突進する勇猛な武士。かかりむしゃ。「究竟の―を五百余騎勝(スグツ)て/太平記 15」

かけ-もの【賭け物・懸(け)物】🔗⭐🔉

かけ-もの [2] 【賭け物・懸(け)物】

勝負事にかける金銭や品物。賭け禄。

かけ-や【掛屋・懸屋】🔗⭐🔉

かけ-や 【掛屋・懸屋】

江戸時代,幕府・諸藩の蔵屋敷に出入りして,蔵物の処理や代金の出納に当たり,また金銭の融通や両替をした御用商人。

か・ける【掛ける・懸ける】🔗⭐🔉

か・ける [2] 【掛ける・懸ける】 (動カ下一)[文]カ下二 か・く

物をほかの物に取り付ける。

(1)物を壁や構造物の高い所に運んで行って上部を固定する。上方に掲げる。他の物にぶらさげる。「壁に絵を―・ける」「戸口に表札を―・ける」「窓にカーテンを―・ける」「帆を―・けた船」

(2)〔自在鉤にかけて火の上に置いたことから〕

鍋などを火の上にのせる。「鍋を火に―・ける」

(3)〔竿秤(サオバカリ)の鉤にかけて重さを測ったことから〕

はかりに載せて重さを測る。「肉を秤に―・ける」

(4)椅子などの上に座る。「椅子に腰を―・ける」

(5)人を,罰として高い所につるしたり置いたりする。「罪人を十字架に―・ける」「獄門に―・ける」

(6)物を,取り外しのできるような状態で他の物に取り付ける。「眼鏡を―・けた人」「上着のボタンを―・ける」

(7)組んだもので獲物を捕らえる。「兎をわなに―・ける」「計略に―・ける」

(8)(「気にかける」などの形で)気持ちをそこに置く。いつもそのことに対して配慮する。思いやる。「子の将来を気に―・ける」「心に―・ける」「歯牙(シガ)にも―・けない」

(9)相撲で,足を相手の足にからめる。「右足を―・けて相手を倒す」

(10)錠などを固定して動かないようにする。「ドアに鍵を―・ける」「犯人に手錠を―・ける」

物をほかの物に取り付ける。

(1)物を壁や構造物の高い所に運んで行って上部を固定する。上方に掲げる。他の物にぶらさげる。「壁に絵を―・ける」「戸口に表札を―・ける」「窓にカーテンを―・ける」「帆を―・けた船」

(2)〔自在鉤にかけて火の上に置いたことから〕

鍋などを火の上にのせる。「鍋を火に―・ける」

(3)〔竿秤(サオバカリ)の鉤にかけて重さを測ったことから〕

はかりに載せて重さを測る。「肉を秤に―・ける」

(4)椅子などの上に座る。「椅子に腰を―・ける」

(5)人を,罰として高い所につるしたり置いたりする。「罪人を十字架に―・ける」「獄門に―・ける」

(6)物を,取り外しのできるような状態で他の物に取り付ける。「眼鏡を―・けた人」「上着のボタンを―・ける」

(7)組んだもので獲物を捕らえる。「兎をわなに―・ける」「計略に―・ける」

(8)(「気にかける」などの形で)気持ちをそこに置く。いつもそのことに対して配慮する。思いやる。「子の将来を気に―・ける」「心に―・ける」「歯牙(シガ)にも―・けない」

(9)相撲で,足を相手の足にからめる。「右足を―・けて相手を倒す」

(10)錠などを固定して動かないようにする。「ドアに鍵を―・ける」「犯人に手錠を―・ける」

上方から物を置く。

(1)ある物を,他の物を覆うように置く。かぶせる。「荷物の上に覆いを―・ける」「床にワックスを―・ける」

(2)液体や粉末を上方から注ぐ。「背中にお湯を―・ける」「肉にコショウを―・ける」「ご飯に生卵を―・けて食べる」「振り―・ける」「あびせ―・ける」

上方から物を置く。

(1)ある物を,他の物を覆うように置く。かぶせる。「荷物の上に覆いを―・ける」「床にワックスを―・ける」

(2)液体や粉末を上方から注ぐ。「背中にお湯を―・ける」「肉にコショウを―・ける」「ご飯に生卵を―・けて食べる」「振り―・ける」「あびせ―・ける」

他にある作用を与える。他に影響を及ぼす。

(1)好ましくないことを相手に及ぼす。「妻にはずいぶん苦労を―・けてきた」「他人に迷惑を―・ける」

(2)(ア)人に対してある感情を持つ。「先輩に思いを―・ける」「犯人に情けを―・ける」「…に疑いを―・ける」(イ)願い・期待をそこに置く。託す。「神様に願(ガン)を―・ける」「ひとり息子に期待を―・ける」「…に一縷(イチル)の望みを―・ける」

(3)言葉などによる働きかけをする。(ア)言葉を人に向けて発する。「部下に言葉を―・ける」「生徒に声を―・ける」(イ)言葉による働きかけを行う。「相手になぞを―・ける」「新入生に誘いを―・ける」「おどしを―・ける」

(4)魔法・麻酔など特別な作用を及ぼす。「お姫様に魔法を―・ける」「患者に麻酔を―・ける」「絶対勝つんだ,と自分を暗示に―・ける」

(5)(力を)加える。「右足に体重を―・ける」「一方の電極に電圧を―・けると…」

(6)道具を用いて表面を加工する。「材木にかんなを―・ける」「やすりを―・ける」「ワイシャツにアイロンを―・ける」「ミシンを―・ける」「廊下に雑巾を―・ける」「丸太にみがきを―・ける」

(7)課す。「贅沢品に重い税を―・ける」

(8)攻撃を加える。「夜襲を―・ける」「相手に技を―・ける」「追い討ちを―・ける」

他にある作用を与える。他に影響を及ぼす。

(1)好ましくないことを相手に及ぼす。「妻にはずいぶん苦労を―・けてきた」「他人に迷惑を―・ける」

(2)(ア)人に対してある感情を持つ。「先輩に思いを―・ける」「犯人に情けを―・ける」「…に疑いを―・ける」(イ)願い・期待をそこに置く。託す。「神様に願(ガン)を―・ける」「ひとり息子に期待を―・ける」「…に一縷(イチル)の望みを―・ける」

(3)言葉などによる働きかけをする。(ア)言葉を人に向けて発する。「部下に言葉を―・ける」「生徒に声を―・ける」(イ)言葉による働きかけを行う。「相手になぞを―・ける」「新入生に誘いを―・ける」「おどしを―・ける」

(4)魔法・麻酔など特別な作用を及ぼす。「お姫様に魔法を―・ける」「患者に麻酔を―・ける」「絶対勝つんだ,と自分を暗示に―・ける」

(5)(力を)加える。「右足に体重を―・ける」「一方の電極に電圧を―・けると…」

(6)道具を用いて表面を加工する。「材木にかんなを―・ける」「やすりを―・ける」「ワイシャツにアイロンを―・ける」「ミシンを―・ける」「廊下に雑巾を―・ける」「丸太にみがきを―・ける」

(7)課す。「贅沢品に重い税を―・ける」

(8)攻撃を加える。「夜襲を―・ける」「相手に技を―・ける」「追い討ちを―・ける」

ある物を他の物に渡す。また作用を一方から他方へ向ける。

(1)(「架ける」とも書く)一方から他方へさし渡す。「川に橋を―・ける」「二階にはしごを―・ける」

(2)電話機を操作して先方と話をする。「会社に電話を―・ける」

(3)手や足など体の一部をほかの物の上に軽くおく。「ドアの取っ手に手を―・ける」「階段に片足を―・ける」

ある物を他の物に渡す。また作用を一方から他方へ向ける。

(1)(「架ける」とも書く)一方から他方へさし渡す。「川に橋を―・ける」「二階にはしごを―・ける」

(2)電話機を操作して先方と話をする。「会社に電話を―・ける」

(3)手や足など体の一部をほかの物の上に軽くおく。「ドアの取っ手に手を―・ける」「階段に片足を―・ける」

取り扱う。対象として扱う。

(1)論議・審議の対象にする。「この問題を会議に―・ける」「被告を裁判に―・ける」

(2)検査・診察の場所・場面に置く。「薬品を分析装置に―・ける」「…を医者に―・ける」

(3)相手に見えるようにする。「私の秘蔵の品をお目に―・けます」

(4)人を殺傷する。「敵を刀に―・ける」「我が子を手に―・ける」「蹄(ヒヅメ)に―・ける」

取り扱う。対象として扱う。

(1)論議・審議の対象にする。「この問題を会議に―・ける」「被告を裁判に―・ける」

(2)検査・診察の場所・場面に置く。「薬品を分析装置に―・ける」「…を医者に―・ける」

(3)相手に見えるようにする。「私の秘蔵の品をお目に―・けます」

(4)人を殺傷する。「敵を刀に―・ける」「我が子を手に―・ける」「蹄(ヒヅメ)に―・ける」

機械を機能させる。「自動車のエンジンを―・ける」「ブレーキを―・ける」「ラジオを―・けっぱなしにする」「レコードを―・ける」

機械を機能させる。「自動車のエンジンを―・ける」「ブレーキを―・ける」「ラジオを―・けっぱなしにする」「レコードを―・ける」

(「繋ける」とも書く)結びつけて留める。つないで留める。「小包に紐を―・ける」「たすきを―・けて掃除をする」

(「繋ける」とも書く)結びつけて留める。つないで留める。「小包に紐を―・ける」「たすきを―・けて掃除をする」

(1)ある場所に仮設の建物などを組み立てる。「河原に小屋を―・ける」「小鳥が街路樹に巣を―・ける」

(2)芝居や興行を行う。「来月は勧進帳を―・ける予定」

(1)ある場所に仮設の建物などを組み立てる。「河原に小屋を―・ける」「小鳥が街路樹に巣を―・ける」

(2)芝居や興行を行う。「来月は勧進帳を―・ける予定」

(1)数を乗ずる。掛け算をする。

⇔割る

「二に三を―・けると六」

(2)基準の値段より割高な値段を付ける。掛け値をする。「市価よりも二割がた―・けて売る」

(3)(「保険をかける」の形で)ある物について保険の契約をして掛け金を払う。「美術品に保険を―・ける」

(1)数を乗ずる。掛け算をする。

⇔割る

「二に三を―・けると六」

(2)基準の値段より割高な値段を付ける。掛け値をする。「市価よりも二割がた―・けて売る」

(3)(「保険をかける」の形で)ある物について保険の契約をして掛け金を払う。「美術品に保険を―・ける」

言葉と言葉に関連を持たせる。

(1)ある語句と他の語句との間に意味関係や文法関係をもたせる。「関係代名詞を名詞句に―・ける」

(2)掛け言葉を言う。「『長雨』を『眺め』に―・ける」

(3)かこつける。意味づける。「妹が名に―・けたる桜/万葉 3787」

言葉と言葉に関連を持たせる。

(1)ある語句と他の語句との間に意味関係や文法関係をもたせる。「関係代名詞を名詞句に―・ける」

(2)掛け言葉を言う。「『長雨』を『眺め』に―・ける」

(3)かこつける。意味づける。「妹が名に―・けたる桜/万葉 3787」

(1)時期・場所について,ここからそこまでの間ずうっと。「夏から秋に―・けて咲く花」「宮城県から青森県に―・けて大雪だ」

(2)それに関して。その面で。「暗算に―・けては彼の右に出る者がない」

(1)時期・場所について,ここからそこまでの間ずうっと。「夏から秋に―・けて咲く花」「宮城県から青森県に―・けて大雪だ」

(2)それに関して。その面で。「暗算に―・けては彼の右に出る者がない」

あること・物のために費用・労力・時間などを費やす。「服装に金を―・ける」「手間ひま―・けて作った人形」

あること・物のために費用・労力・時間などを費やす。「服装に金を―・ける」「手間ひま―・けて作った人形」

交配する。「レグホンにコーチンを―・ける」

交配する。「レグホンにコーチンを―・ける」

(「鼻にかける」の形で)

(1)鼻声を出す。「鼻に―・けて歌う」

(2)自慢する。「一流大学を出たことを鼻に―・ける」

(「鼻にかける」の形で)

(1)鼻声を出す。「鼻に―・けて歌う」

(2)自慢する。「一流大学を出たことを鼻に―・ける」

(動詞の連用形の下に付いて)

(1)相手に向かって物事をする。「話し―・ける」「働き―・ける」

(2)…し始める。途中まで…する。「言い―・けてやめる」「長編を読み―・ける」

(3)もう少しで,ある動作を始めそうになる。もう少しでそういう状態になる。「死に―・ける」「川でおぼれ―・ける」

(動詞の連用形の下に付いて)

(1)相手に向かって物事をする。「話し―・ける」「働き―・ける」

(2)…し始める。途中まで…する。「言い―・けてやめる」「長編を読み―・ける」

(3)もう少しで,ある動作を始めそうになる。もう少しでそういう状態になる。「死に―・ける」「川でおぼれ―・ける」

(1)兼ねる。「国の守,斎(イツキ)の宮のかみ―・けたる/伊勢 69」

(2)目標にする。目指す。めがける。「阿波の山―・け漕ぐ舟/万葉 998」

(3)よりどころにする。託する。「かくたまさかの御慰めに―・け侍る命のほども/源氏(澪標)」

(4)含める。こめる。「行く末―・けて契りたのめ給ひし人々/源氏(松風)」

(5)乗り物などをある場所に止める。(ア)車をある場所に止める。つなぐ。「さて車―・けてその崎にさしいたり/蜻蛉(中)」(イ)船をある場所に停泊させる。係留する。[日葡](ウ)牛馬をある場所につなぐ。「輪強き御車にいちもちの御車牛―・けて/大鏡(道隆)」

(6)あらかじめ約束する。「秋―・けて言ひしながらもあらなくに木の葉降りしくえにこそありけれ/伊勢 96」

(7)だます。ひっかける。「今来むと言ひしばかりに―・けられて/古今六帖 5」

(8)数に入れる。加える。「お供―・けて三人ぢや/浄瑠璃・丹波与作(中)」

〔「かかる」に対する他動詞〕

[慣用] 圧力を―・後足で砂を―・命を―・腕に縒(ヨ)りを―・鎌を―・声を―・尻に帆を―・尻目に―・手に―・手を―・手塩に―・天秤(テンビン)に―・秤(ハカリ)に―・拍車を―・股に―・水を―・目を―・山を―・輪を―

(1)兼ねる。「国の守,斎(イツキ)の宮のかみ―・けたる/伊勢 69」

(2)目標にする。目指す。めがける。「阿波の山―・け漕ぐ舟/万葉 998」

(3)よりどころにする。託する。「かくたまさかの御慰めに―・け侍る命のほども/源氏(澪標)」

(4)含める。こめる。「行く末―・けて契りたのめ給ひし人々/源氏(松風)」

(5)乗り物などをある場所に止める。(ア)車をある場所に止める。つなぐ。「さて車―・けてその崎にさしいたり/蜻蛉(中)」(イ)船をある場所に停泊させる。係留する。[日葡](ウ)牛馬をある場所につなぐ。「輪強き御車にいちもちの御車牛―・けて/大鏡(道隆)」

(6)あらかじめ約束する。「秋―・けて言ひしながらもあらなくに木の葉降りしくえにこそありけれ/伊勢 96」

(7)だます。ひっかける。「今来むと言ひしばかりに―・けられて/古今六帖 5」

(8)数に入れる。加える。「お供―・けて三人ぢや/浄瑠璃・丹波与作(中)」

〔「かかる」に対する他動詞〕

[慣用] 圧力を―・後足で砂を―・命を―・腕に縒(ヨ)りを―・鎌を―・声を―・尻に帆を―・尻目に―・手に―・手を―・手塩に―・天秤(テンビン)に―・秤(ハカリ)に―・拍車を―・股に―・水を―・目を―・山を―・輪を―

物をほかの物に取り付ける。

(1)物を壁や構造物の高い所に運んで行って上部を固定する。上方に掲げる。他の物にぶらさげる。「壁に絵を―・ける」「戸口に表札を―・ける」「窓にカーテンを―・ける」「帆を―・けた船」

(2)〔自在鉤にかけて火の上に置いたことから〕

鍋などを火の上にのせる。「鍋を火に―・ける」

(3)〔竿秤(サオバカリ)の鉤にかけて重さを測ったことから〕

はかりに載せて重さを測る。「肉を秤に―・ける」

(4)椅子などの上に座る。「椅子に腰を―・ける」

(5)人を,罰として高い所につるしたり置いたりする。「罪人を十字架に―・ける」「獄門に―・ける」

(6)物を,取り外しのできるような状態で他の物に取り付ける。「眼鏡を―・けた人」「上着のボタンを―・ける」

(7)組んだもので獲物を捕らえる。「兎をわなに―・ける」「計略に―・ける」

(8)(「気にかける」などの形で)気持ちをそこに置く。いつもそのことに対して配慮する。思いやる。「子の将来を気に―・ける」「心に―・ける」「歯牙(シガ)にも―・けない」

(9)相撲で,足を相手の足にからめる。「右足を―・けて相手を倒す」

(10)錠などを固定して動かないようにする。「ドアに鍵を―・ける」「犯人に手錠を―・ける」

物をほかの物に取り付ける。

(1)物を壁や構造物の高い所に運んで行って上部を固定する。上方に掲げる。他の物にぶらさげる。「壁に絵を―・ける」「戸口に表札を―・ける」「窓にカーテンを―・ける」「帆を―・けた船」

(2)〔自在鉤にかけて火の上に置いたことから〕

鍋などを火の上にのせる。「鍋を火に―・ける」

(3)〔竿秤(サオバカリ)の鉤にかけて重さを測ったことから〕

はかりに載せて重さを測る。「肉を秤に―・ける」

(4)椅子などの上に座る。「椅子に腰を―・ける」

(5)人を,罰として高い所につるしたり置いたりする。「罪人を十字架に―・ける」「獄門に―・ける」

(6)物を,取り外しのできるような状態で他の物に取り付ける。「眼鏡を―・けた人」「上着のボタンを―・ける」

(7)組んだもので獲物を捕らえる。「兎をわなに―・ける」「計略に―・ける」

(8)(「気にかける」などの形で)気持ちをそこに置く。いつもそのことに対して配慮する。思いやる。「子の将来を気に―・ける」「心に―・ける」「歯牙(シガ)にも―・けない」

(9)相撲で,足を相手の足にからめる。「右足を―・けて相手を倒す」

(10)錠などを固定して動かないようにする。「ドアに鍵を―・ける」「犯人に手錠を―・ける」

上方から物を置く。

(1)ある物を,他の物を覆うように置く。かぶせる。「荷物の上に覆いを―・ける」「床にワックスを―・ける」

(2)液体や粉末を上方から注ぐ。「背中にお湯を―・ける」「肉にコショウを―・ける」「ご飯に生卵を―・けて食べる」「振り―・ける」「あびせ―・ける」

上方から物を置く。

(1)ある物を,他の物を覆うように置く。かぶせる。「荷物の上に覆いを―・ける」「床にワックスを―・ける」

(2)液体や粉末を上方から注ぐ。「背中にお湯を―・ける」「肉にコショウを―・ける」「ご飯に生卵を―・けて食べる」「振り―・ける」「あびせ―・ける」

他にある作用を与える。他に影響を及ぼす。

(1)好ましくないことを相手に及ぼす。「妻にはずいぶん苦労を―・けてきた」「他人に迷惑を―・ける」

(2)(ア)人に対してある感情を持つ。「先輩に思いを―・ける」「犯人に情けを―・ける」「…に疑いを―・ける」(イ)願い・期待をそこに置く。託す。「神様に願(ガン)を―・ける」「ひとり息子に期待を―・ける」「…に一縷(イチル)の望みを―・ける」

(3)言葉などによる働きかけをする。(ア)言葉を人に向けて発する。「部下に言葉を―・ける」「生徒に声を―・ける」(イ)言葉による働きかけを行う。「相手になぞを―・ける」「新入生に誘いを―・ける」「おどしを―・ける」

(4)魔法・麻酔など特別な作用を及ぼす。「お姫様に魔法を―・ける」「患者に麻酔を―・ける」「絶対勝つんだ,と自分を暗示に―・ける」

(5)(力を)加える。「右足に体重を―・ける」「一方の電極に電圧を―・けると…」

(6)道具を用いて表面を加工する。「材木にかんなを―・ける」「やすりを―・ける」「ワイシャツにアイロンを―・ける」「ミシンを―・ける」「廊下に雑巾を―・ける」「丸太にみがきを―・ける」

(7)課す。「贅沢品に重い税を―・ける」

(8)攻撃を加える。「夜襲を―・ける」「相手に技を―・ける」「追い討ちを―・ける」

他にある作用を与える。他に影響を及ぼす。

(1)好ましくないことを相手に及ぼす。「妻にはずいぶん苦労を―・けてきた」「他人に迷惑を―・ける」

(2)(ア)人に対してある感情を持つ。「先輩に思いを―・ける」「犯人に情けを―・ける」「…に疑いを―・ける」(イ)願い・期待をそこに置く。託す。「神様に願(ガン)を―・ける」「ひとり息子に期待を―・ける」「…に一縷(イチル)の望みを―・ける」

(3)言葉などによる働きかけをする。(ア)言葉を人に向けて発する。「部下に言葉を―・ける」「生徒に声を―・ける」(イ)言葉による働きかけを行う。「相手になぞを―・ける」「新入生に誘いを―・ける」「おどしを―・ける」

(4)魔法・麻酔など特別な作用を及ぼす。「お姫様に魔法を―・ける」「患者に麻酔を―・ける」「絶対勝つんだ,と自分を暗示に―・ける」

(5)(力を)加える。「右足に体重を―・ける」「一方の電極に電圧を―・けると…」

(6)道具を用いて表面を加工する。「材木にかんなを―・ける」「やすりを―・ける」「ワイシャツにアイロンを―・ける」「ミシンを―・ける」「廊下に雑巾を―・ける」「丸太にみがきを―・ける」

(7)課す。「贅沢品に重い税を―・ける」

(8)攻撃を加える。「夜襲を―・ける」「相手に技を―・ける」「追い討ちを―・ける」

ある物を他の物に渡す。また作用を一方から他方へ向ける。

(1)(「架ける」とも書く)一方から他方へさし渡す。「川に橋を―・ける」「二階にはしごを―・ける」

(2)電話機を操作して先方と話をする。「会社に電話を―・ける」

(3)手や足など体の一部をほかの物の上に軽くおく。「ドアの取っ手に手を―・ける」「階段に片足を―・ける」

ある物を他の物に渡す。また作用を一方から他方へ向ける。

(1)(「架ける」とも書く)一方から他方へさし渡す。「川に橋を―・ける」「二階にはしごを―・ける」

(2)電話機を操作して先方と話をする。「会社に電話を―・ける」

(3)手や足など体の一部をほかの物の上に軽くおく。「ドアの取っ手に手を―・ける」「階段に片足を―・ける」

取り扱う。対象として扱う。

(1)論議・審議の対象にする。「この問題を会議に―・ける」「被告を裁判に―・ける」

(2)検査・診察の場所・場面に置く。「薬品を分析装置に―・ける」「…を医者に―・ける」

(3)相手に見えるようにする。「私の秘蔵の品をお目に―・けます」

(4)人を殺傷する。「敵を刀に―・ける」「我が子を手に―・ける」「蹄(ヒヅメ)に―・ける」

取り扱う。対象として扱う。

(1)論議・審議の対象にする。「この問題を会議に―・ける」「被告を裁判に―・ける」

(2)検査・診察の場所・場面に置く。「薬品を分析装置に―・ける」「…を医者に―・ける」

(3)相手に見えるようにする。「私の秘蔵の品をお目に―・けます」

(4)人を殺傷する。「敵を刀に―・ける」「我が子を手に―・ける」「蹄(ヒヅメ)に―・ける」

機械を機能させる。「自動車のエンジンを―・ける」「ブレーキを―・ける」「ラジオを―・けっぱなしにする」「レコードを―・ける」

機械を機能させる。「自動車のエンジンを―・ける」「ブレーキを―・ける」「ラジオを―・けっぱなしにする」「レコードを―・ける」

(「繋ける」とも書く)結びつけて留める。つないで留める。「小包に紐を―・ける」「たすきを―・けて掃除をする」

(「繋ける」とも書く)結びつけて留める。つないで留める。「小包に紐を―・ける」「たすきを―・けて掃除をする」

(1)ある場所に仮設の建物などを組み立てる。「河原に小屋を―・ける」「小鳥が街路樹に巣を―・ける」

(2)芝居や興行を行う。「来月は勧進帳を―・ける予定」

(1)ある場所に仮設の建物などを組み立てる。「河原に小屋を―・ける」「小鳥が街路樹に巣を―・ける」

(2)芝居や興行を行う。「来月は勧進帳を―・ける予定」

(1)数を乗ずる。掛け算をする。

⇔割る

「二に三を―・けると六」

(2)基準の値段より割高な値段を付ける。掛け値をする。「市価よりも二割がた―・けて売る」

(3)(「保険をかける」の形で)ある物について保険の契約をして掛け金を払う。「美術品に保険を―・ける」

(1)数を乗ずる。掛け算をする。

⇔割る

「二に三を―・けると六」

(2)基準の値段より割高な値段を付ける。掛け値をする。「市価よりも二割がた―・けて売る」

(3)(「保険をかける」の形で)ある物について保険の契約をして掛け金を払う。「美術品に保険を―・ける」

言葉と言葉に関連を持たせる。

(1)ある語句と他の語句との間に意味関係や文法関係をもたせる。「関係代名詞を名詞句に―・ける」

(2)掛け言葉を言う。「『長雨』を『眺め』に―・ける」

(3)かこつける。意味づける。「妹が名に―・けたる桜/万葉 3787」

言葉と言葉に関連を持たせる。

(1)ある語句と他の語句との間に意味関係や文法関係をもたせる。「関係代名詞を名詞句に―・ける」

(2)掛け言葉を言う。「『長雨』を『眺め』に―・ける」

(3)かこつける。意味づける。「妹が名に―・けたる桜/万葉 3787」

(1)時期・場所について,ここからそこまでの間ずうっと。「夏から秋に―・けて咲く花」「宮城県から青森県に―・けて大雪だ」

(2)それに関して。その面で。「暗算に―・けては彼の右に出る者がない」

(1)時期・場所について,ここからそこまでの間ずうっと。「夏から秋に―・けて咲く花」「宮城県から青森県に―・けて大雪だ」

(2)それに関して。その面で。「暗算に―・けては彼の右に出る者がない」

あること・物のために費用・労力・時間などを費やす。「服装に金を―・ける」「手間ひま―・けて作った人形」

あること・物のために費用・労力・時間などを費やす。「服装に金を―・ける」「手間ひま―・けて作った人形」

交配する。「レグホンにコーチンを―・ける」

交配する。「レグホンにコーチンを―・ける」

(「鼻にかける」の形で)

(1)鼻声を出す。「鼻に―・けて歌う」

(2)自慢する。「一流大学を出たことを鼻に―・ける」

(「鼻にかける」の形で)

(1)鼻声を出す。「鼻に―・けて歌う」

(2)自慢する。「一流大学を出たことを鼻に―・ける」

(動詞の連用形の下に付いて)

(1)相手に向かって物事をする。「話し―・ける」「働き―・ける」

(2)…し始める。途中まで…する。「言い―・けてやめる」「長編を読み―・ける」

(3)もう少しで,ある動作を始めそうになる。もう少しでそういう状態になる。「死に―・ける」「川でおぼれ―・ける」

(動詞の連用形の下に付いて)

(1)相手に向かって物事をする。「話し―・ける」「働き―・ける」

(2)…し始める。途中まで…する。「言い―・けてやめる」「長編を読み―・ける」

(3)もう少しで,ある動作を始めそうになる。もう少しでそういう状態になる。「死に―・ける」「川でおぼれ―・ける」

(1)兼ねる。「国の守,斎(イツキ)の宮のかみ―・けたる/伊勢 69」

(2)目標にする。目指す。めがける。「阿波の山―・け漕ぐ舟/万葉 998」

(3)よりどころにする。託する。「かくたまさかの御慰めに―・け侍る命のほども/源氏(澪標)」

(4)含める。こめる。「行く末―・けて契りたのめ給ひし人々/源氏(松風)」

(5)乗り物などをある場所に止める。(ア)車をある場所に止める。つなぐ。「さて車―・けてその崎にさしいたり/蜻蛉(中)」(イ)船をある場所に停泊させる。係留する。[日葡](ウ)牛馬をある場所につなぐ。「輪強き御車にいちもちの御車牛―・けて/大鏡(道隆)」

(6)あらかじめ約束する。「秋―・けて言ひしながらもあらなくに木の葉降りしくえにこそありけれ/伊勢 96」

(7)だます。ひっかける。「今来むと言ひしばかりに―・けられて/古今六帖 5」

(8)数に入れる。加える。「お供―・けて三人ぢや/浄瑠璃・丹波与作(中)」

〔「かかる」に対する他動詞〕

[慣用] 圧力を―・後足で砂を―・命を―・腕に縒(ヨ)りを―・鎌を―・声を―・尻に帆を―・尻目に―・手に―・手を―・手塩に―・天秤(テンビン)に―・秤(ハカリ)に―・拍車を―・股に―・水を―・目を―・山を―・輪を―

(1)兼ねる。「国の守,斎(イツキ)の宮のかみ―・けたる/伊勢 69」

(2)目標にする。目指す。めがける。「阿波の山―・け漕ぐ舟/万葉 998」

(3)よりどころにする。託する。「かくたまさかの御慰めに―・け侍る命のほども/源氏(澪標)」

(4)含める。こめる。「行く末―・けて契りたのめ給ひし人々/源氏(松風)」

(5)乗り物などをある場所に止める。(ア)車をある場所に止める。つなぐ。「さて車―・けてその崎にさしいたり/蜻蛉(中)」(イ)船をある場所に停泊させる。係留する。[日葡](ウ)牛馬をある場所につなぐ。「輪強き御車にいちもちの御車牛―・けて/大鏡(道隆)」

(6)あらかじめ約束する。「秋―・けて言ひしながらもあらなくに木の葉降りしくえにこそありけれ/伊勢 96」

(7)だます。ひっかける。「今来むと言ひしばかりに―・けられて/古今六帖 5」

(8)数に入れる。加える。「お供―・けて三人ぢや/浄瑠璃・丹波与作(中)」

〔「かかる」に対する他動詞〕

[慣用] 圧力を―・後足で砂を―・命を―・腕に縒(ヨ)りを―・鎌を―・声を―・尻に帆を―・尻目に―・手に―・手を―・手塩に―・天秤(テンビン)に―・秤(ハカリ)に―・拍車を―・股に―・水を―・目を―・山を―・輪を―

げ-ぎょ【懸魚】🔗⭐🔉

げ-ぎょ [1] 【懸魚】

屋根の破風に取りつけて,棟木(ムナギ)や桁(ケタ)の木口を隠す装飾。破風の拝み(=合掌の合わせ目)の部分にあるものを本(オモ)懸魚,左右の下部のものを降(クダリ)懸魚または桁隠し懸魚という。また,その形によって猪目(イノメ)懸魚・蕪(カブラ)懸魚・梅鉢懸魚などがある。

懸魚

[図]

[図]

[図]

[図]

け-そう【懸想】🔗⭐🔉

け-そう ―サウ [2][0] 【懸想】 (名)スル

〔「けんそう」の撥音「ん」の無表記から〕

異性に思いをかけること。恋い慕うこと。「窃かにお鈴に―して/薄命のすず子(お室)」

けそう-びと【懸想人】🔗⭐🔉

けそう-びと ―サウ― 【懸想人】

人を恋している人。また,その相手。「不覚なりける―かな/落窪 2」

けそう-ぶみ【懸想文】🔗⭐🔉

けそう-ぶみ ―サウ― [2] 【懸想文】

(1)恋慕の情を書きつづった手紙。恋文。艶書(エンシヨ)。

(2)近世,正月に京都の町などで売られたお札。艶書に似せて,縁起を祝う文句が書いてある。[季]新年。

けそう-ぶみ-うり【懸想文売り】🔗⭐🔉

けそう-ぶみ-うり ―サウ― 【懸想文売り】

近世,「懸想文{(2)}」を売り歩いた者。覆面をして赤い衣装をつけ,古くは烏帽子(エボシ)を,のちに編み笠をかぶった。

懸想文売り

[図]

[図]

[図]

[図]

けそう・ず【懸想ず】🔗⭐🔉

けそう・ず ケサウ― 【懸想ず】 (動サ変)

思いをかける。恋慕する。「―・じける女のもとに/伊勢 3」

けそう-だ・つ【懸想立つ】🔗⭐🔉

けそう-だ・つ ケサウ― 【懸想立つ】 (動タ四)

恋慕の気持ちが外に表れる。「わざと―・ちてももてなさじ/源氏(椎本)」

けそう-・ぶ【懸想ぶ】🔗⭐🔉

けそう-・ぶ ケサウ― 【懸想ぶ】 (動バ上二)

恋している様子をする。「見給へよ,―・びたる文のさまか/源氏(夕霧)」

けん-あん【懸案】🔗⭐🔉

けん-あん [0] 【懸案】

かねてから問題になっていて,まだ解決のつかない事柄。「長年の―がやっと解決した」

けん-か【懸果】🔗⭐🔉

けん-か ―クワ [1] 【懸果】

⇒双懸果(ソウケンカ)

けん-か【懸架】🔗⭐🔉

けん-か [1] 【懸架】 (名)スル

つりさげ,ささえること。「独立―」「前輪―」

けんか-そうち【懸架装置】🔗⭐🔉

けんか-そうち ―サウ― [4] 【懸架装置】

⇒サスペンション

けん-が【懸河】🔗⭐🔉

けん-が [1] 【懸河】

傾斜が急で流れが速い川。「―の勢い」

けんが=の弁🔗⭐🔉

――の弁

奔流のようによどみなく話すこと。雄弁。「―をふるう」

けん-がい【懸崖】🔗⭐🔉

けん-がい [0] 【懸崖】

(1)切り立ったがけ。きりぎし。

(2)盆栽で,茎や枝が根より下に垂れ下がるように仕立てること。菊の鉢植えでもつくる。

けん-かく【懸隔】🔗⭐🔉

けん-かく [0] 【懸隔】

〔古くは「けんがく」とも〕

■一■ (名・形動)スル [文]ナリ

(1)二つの物事の間に大きなへだたりがあること。かけはなれていること。「事実と―する」

(2)普通とはかけはなれているさま。「してもあのやうに―な事をいはします/狂言・鈍太郎」

■二■ (副)

程度のはなはだしいさま。「今日は―寂しかりけり(野坡)/炭俵」

けん-ぐん【懸軍】🔗⭐🔉

けん-ぐん [0] 【懸軍】

〔「懸」は隔たる意〕

後方との連絡がないまま,敵地の奥深くに入りこむこと。また,その軍隊。「―万里」

けん-しゃ【懸車】🔗⭐🔉

けん-しゃ [1] 【懸車】

〔漢の薛広徳が退官した時,天子から賜った車を高所にかけつるし,記念として子孫に残したという「漢書(薛広徳伝)」の故事による〕

(1)官を辞すること。致仕(チシ)。

(2)致仕の年である七〇歳の異名。

けん-しょう【懸賞】🔗⭐🔉

けん-しょう ―シヤウ [0] 【懸賞】

正解を出した人,優秀な作品を出した人,物を探し出した人などに与えるという条件で出す,賞金や賞品。「―金」「―付き」「―小説に応募する」

けんしょう-こうこく【懸賞広告】🔗⭐🔉

けんしょう-こうこく ―シヤウクワウ― [5] 【懸賞広告】

特定の行為をした人に一定の報酬を与えることを表示する広告。

けん-すい【懸垂】🔗⭐🔉

けん-すい [0] 【懸垂】 (名)スル

(1)まっすぐにたれさがること。「一大絶壁の斜に―するあるのみ/不二の高根(麗水)」

(2)器械体操の一。鉄棒や平行棒に両手でぶら下がること。また,腕の力で体を持ち上げる運動。「―運動」

けんすい-がいし【懸垂碍子】🔗⭐🔉

けんすい-がいし [5] 【懸垂碍子】

電線を鉄塔などから懸垂して支える碍子。超高圧の送電線に用い,使用電圧に応じて適当な個数を連結する。

けんすい-かこう【懸垂下降】🔗⭐🔉

けんすい-かこう ―カウ [5] 【懸垂下降】

⇒アプザイレン

けんすい-せん【懸垂線】🔗⭐🔉

けんすい-せん [0] 【懸垂線】

太さと重さの一様な綱の両端を固定し,中間を自由にした時,その綱のつくる曲線。カテナリー。

けんすい-まく【懸垂幕】🔗⭐🔉

けんすい-まく [3] 【懸垂幕】

標語や広告文などを大書して建物の上から垂らす帯状の布。垂れ幕。

けん-ぜつ【懸絶】🔗⭐🔉

けん-ぜつ [0] 【懸絶】 (名)スル

はなはだしい違いのあること。かけはなれていること。「―した実力」「両者の間隔が甚しく―するときは/草枕(漱石)」

けんあん【懸案】(和英)🔗⭐🔉

けんあん【懸案】

a pending[an outstanding]question[problem].

けんしょう【懸賞】(和英)🔗⭐🔉

けんしょう【懸賞】

a prize;→英和

a prize contest[competition].〜に当たる win a prize.‖懸賞金 prize money.懸賞論文(小説) a prize essay (novel).

けんすい【懸垂(運動)】(和英)🔗⭐🔉

けんすい【懸垂(運動)】

chinning (exercises).〜をする chin oneself (up).

広辞苑+大辞林に「懸」で始まるの検索結果。もっと読み込む