複数辞典一括検索+![]()

![]()

充 あてる🔗⭐🔉

【充】

6画 儿部 [常用漢字]

区点=2928 16進=3D3C シフトJIS=8F5B

《常用音訓》ジュウ/あ…てる

《音読み》 ジュウ

6画 儿部 [常用漢字]

区点=2928 16進=3D3C シフトJIS=8F5B

《常用音訓》ジュウ/あ…てる

《音読み》 ジュウ /シュ

/シュ /シュウ

/シュウ 〈ch

〈ch ng〉

《訓読み》 みちる(みつ)/みたす/あてる(あつ)

《名付け》 あつ・たかし・まこと・み・みち・みつ・みつる

《意味》

ng〉

《訓読み》 みちる(みつ)/みたす/あてる(あつ)

《名付け》 あつ・たかし・まこと・み・みち・みつ・みつる

《意味》

{動}みちる(ミツ)。みたす。中身が伸び張っていっぱいになる。〈対語〉→欠。〈類義語〉→足。「充実」「而君之倉廩実府庫充=而ルニ君ノ倉廩ハ実チ府庫モ充ツ」〔→孟子〕

{動}みちる(ミツ)。みたす。中身が伸び張っていっぱいになる。〈対語〉→欠。〈類義語〉→足。「充実」「而君之倉廩実府庫充=而ルニ君ノ倉廩ハ実チ府庫モ充ツ」〔→孟子〕

{動}あてる(アツ)。欠けめをみたす。欠員や未払いの金をうめてみたす。「充当」「繋向牛頭充炭直=繋ケテ牛頭ニ向カッテ炭ノ直ニ充ツ」〔→白居易〕

《解字》

会意兼形声。育は「子の逆形(頭を下にして出産する幼児)+肉」の会意文字。幼児が肥立ちよく成長するのを育という。充は「儿(人体)+音符育の略体」。人体が肉づきよく成長することを示し、中身がいっぱいになるの意を含む。→育

《類義》

→実

《異字同訓》

あたる/あてる。 →当

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

{動}あてる(アツ)。欠けめをみたす。欠員や未払いの金をうめてみたす。「充当」「繋向牛頭充炭直=繋ケテ牛頭ニ向カッテ炭ノ直ニ充ツ」〔→白居易〕

《解字》

会意兼形声。育は「子の逆形(頭を下にして出産する幼児)+肉」の会意文字。幼児が肥立ちよく成長するのを育という。充は「儿(人体)+音符育の略体」。人体が肉づきよく成長することを示し、中身がいっぱいになるの意を含む。→育

《類義》

→実

《異字同訓》

あたる/あてる。 →当

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

6画 儿部 [常用漢字]

区点=2928 16進=3D3C シフトJIS=8F5B

《常用音訓》ジュウ/あ…てる

《音読み》 ジュウ

6画 儿部 [常用漢字]

区点=2928 16進=3D3C シフトJIS=8F5B

《常用音訓》ジュウ/あ…てる

《音読み》 ジュウ /シュ

/シュ /シュウ

/シュウ 〈ch

〈ch ng〉

《訓読み》 みちる(みつ)/みたす/あてる(あつ)

《名付け》 あつ・たかし・まこと・み・みち・みつ・みつる

《意味》

ng〉

《訓読み》 みちる(みつ)/みたす/あてる(あつ)

《名付け》 あつ・たかし・まこと・み・みち・みつ・みつる

《意味》

{動}みちる(ミツ)。みたす。中身が伸び張っていっぱいになる。〈対語〉→欠。〈類義語〉→足。「充実」「而君之倉廩実府庫充=而ルニ君ノ倉廩ハ実チ府庫モ充ツ」〔→孟子〕

{動}みちる(ミツ)。みたす。中身が伸び張っていっぱいになる。〈対語〉→欠。〈類義語〉→足。「充実」「而君之倉廩実府庫充=而ルニ君ノ倉廩ハ実チ府庫モ充ツ」〔→孟子〕

{動}あてる(アツ)。欠けめをみたす。欠員や未払いの金をうめてみたす。「充当」「繋向牛頭充炭直=繋ケテ牛頭ニ向カッテ炭ノ直ニ充ツ」〔→白居易〕

《解字》

会意兼形声。育は「子の逆形(頭を下にして出産する幼児)+肉」の会意文字。幼児が肥立ちよく成長するのを育という。充は「儿(人体)+音符育の略体」。人体が肉づきよく成長することを示し、中身がいっぱいになるの意を含む。→育

《類義》

→実

《異字同訓》

あたる/あてる。 →当

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

{動}あてる(アツ)。欠けめをみたす。欠員や未払いの金をうめてみたす。「充当」「繋向牛頭充炭直=繋ケテ牛頭ニ向カッテ炭ノ直ニ充ツ」〔→白居易〕

《解字》

会意兼形声。育は「子の逆形(頭を下にして出産する幼児)+肉」の会意文字。幼児が肥立ちよく成長するのを育という。充は「儿(人体)+音符育の略体」。人体が肉づきよく成長することを示し、中身がいっぱいになるの意を含む。→育

《類義》

→実

《異字同訓》

あたる/あてる。 →当

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

宛 あて🔗⭐🔉

【宛】

8画 宀部

区点=1624 16進=3038 シフトJIS=88B6

《音読み》 エン(

8画 宀部

区点=1624 16進=3038 シフトJIS=88B6

《音読み》 エン( ン)

ン) /オン(ヲン)

/オン(ヲン) 〈yu

〈yu n・w

n・w n〉

《訓読み》 まがる/かがむ/あたかも/あて/ずつ(づつ)

《意味》

n〉

《訓読み》 まがる/かがむ/あたかも/あて/ずつ(づつ)

《意味》

{動}まがる。かがむ。からだや姿をくねらせる。〈同義語〉→婉エン。「宛転エンテン」

{動}まがる。かがむ。からだや姿をくねらせる。〈同義語〉→婉エン。「宛転エンテン」

エンタリ{形}くねくねとまがったさま。「宛曲エンキョク(相手に逆らわず、相手にあわせて調子をまげること)」「一水宛秋蛇=一水ハ宛トシテ秋蛇」〔→王安石〕

エンタリ{形}くねくねとまがったさま。「宛曲エンキョク(相手に逆らわず、相手にあわせて調子をまげること)」「一水宛秋蛇=一水ハ宛トシテ秋蛇」〔→王安石〕

{副}あたかも。原物のとおりに姿がまがっているの意から、まるで本物そっくりで、非常によく似ていることをあらわすことば。さながら。「宛如〜(あたかも〜のごとし)」「宛然エンゼン」

{副}あたかも。原物のとおりに姿がまがっているの意から、まるで本物そっくりで、非常によく似ていることをあらわすことば。さながら。「宛如〜(あたかも〜のごとし)」「宛然エンゼン」

「大宛ダイエン」とは、漢代、天山山脈中のフェルガナ地方にあった国の名。西域の代表国とみなされ、良馬の産出地として知られた。

〔国〕

「大宛ダイエン」とは、漢代、天山山脈中のフェルガナ地方にあった国の名。西域の代表国とみなされ、良馬の産出地として知られた。

〔国〕 あて。名ざし。また割り当て。「宛名アテナ」

あて。名ざし。また割り当て。「宛名アテナ」 ずつ(ヅツ)。割り当て。「三つ宛」

《解字》

ずつ(ヅツ)。割り当て。「三つ宛」

《解字》

会意兼形声。下部の字(音エン)は、人がまるくからだをくねらせたさま。宛はそれを音符とし、宀(やね)を加えた字で、おおいの下でからだをまるくかがめることを示す。

《単語家族》

婉エン(女がからだをくねらせる)

会意兼形声。下部の字(音エン)は、人がまるくからだをくねらせたさま。宛はそれを音符とし、宀(やね)を加えた字で、おおいの下でからだをまるくかがめることを示す。

《単語家族》

婉エン(女がからだをくねらせる) 円(まるい)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

円(まるい)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

8画 宀部

区点=1624 16進=3038 シフトJIS=88B6

《音読み》 エン(

8画 宀部

区点=1624 16進=3038 シフトJIS=88B6

《音読み》 エン( ン)

ン) /オン(ヲン)

/オン(ヲン) 〈yu

〈yu n・w

n・w n〉

《訓読み》 まがる/かがむ/あたかも/あて/ずつ(づつ)

《意味》

n〉

《訓読み》 まがる/かがむ/あたかも/あて/ずつ(づつ)

《意味》

{動}まがる。かがむ。からだや姿をくねらせる。〈同義語〉→婉エン。「宛転エンテン」

{動}まがる。かがむ。からだや姿をくねらせる。〈同義語〉→婉エン。「宛転エンテン」

エンタリ{形}くねくねとまがったさま。「宛曲エンキョク(相手に逆らわず、相手にあわせて調子をまげること)」「一水宛秋蛇=一水ハ宛トシテ秋蛇」〔→王安石〕

エンタリ{形}くねくねとまがったさま。「宛曲エンキョク(相手に逆らわず、相手にあわせて調子をまげること)」「一水宛秋蛇=一水ハ宛トシテ秋蛇」〔→王安石〕

{副}あたかも。原物のとおりに姿がまがっているの意から、まるで本物そっくりで、非常によく似ていることをあらわすことば。さながら。「宛如〜(あたかも〜のごとし)」「宛然エンゼン」

{副}あたかも。原物のとおりに姿がまがっているの意から、まるで本物そっくりで、非常によく似ていることをあらわすことば。さながら。「宛如〜(あたかも〜のごとし)」「宛然エンゼン」

「大宛ダイエン」とは、漢代、天山山脈中のフェルガナ地方にあった国の名。西域の代表国とみなされ、良馬の産出地として知られた。

〔国〕

「大宛ダイエン」とは、漢代、天山山脈中のフェルガナ地方にあった国の名。西域の代表国とみなされ、良馬の産出地として知られた。

〔国〕 あて。名ざし。また割り当て。「宛名アテナ」

あて。名ざし。また割り当て。「宛名アテナ」 ずつ(ヅツ)。割り当て。「三つ宛」

《解字》

ずつ(ヅツ)。割り当て。「三つ宛」

《解字》

会意兼形声。下部の字(音エン)は、人がまるくからだをくねらせたさま。宛はそれを音符とし、宀(やね)を加えた字で、おおいの下でからだをまるくかがめることを示す。

《単語家族》

婉エン(女がからだをくねらせる)

会意兼形声。下部の字(音エン)は、人がまるくからだをくねらせたさま。宛はそれを音符とし、宀(やね)を加えた字で、おおいの下でからだをまるくかがめることを示す。

《単語家族》

婉エン(女がからだをくねらせる) 円(まるい)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

円(まるい)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

射 あてる🔗⭐🔉

【射】

10画 寸部 [六年]

区点=2845 16進=3C4D シフトJIS=8ECB

《常用音訓》シャ/い…る

《音読み》

10画 寸部 [六年]

区点=2845 16進=3C4D シフトJIS=8ECB

《常用音訓》シャ/い…る

《音読み》  シャ

シャ /ジャ

/ジャ 〈sh

〈sh 〉/

〉/ ヤ

ヤ

〈y

〈y 〉/

〉/ エキ

エキ /ヤク

/ヤク 《訓読み》 いる/あてる(あつ)/いとう(いとふ)/あきる(あく)

《名付け》 い・いり

《意味》

《訓読み》 いる/あてる(あつ)/いとう(いとふ)/あきる(あく)

《名付け》 い・いり

《意味》

{動}いる。弓を張って矢をいる。「射雉=雉ヲ射ル」「弋射ヨクシャ(いぐるみ)」「弋不射宿=弋スルニハ宿ヲ射ズ」〔→論語〕

{動}いる。弓を張って矢をいる。「射雉=雉ヲ射ル」「弋射ヨクシャ(いぐるみ)」「弋不射宿=弋スルニハ宿ヲ射ズ」〔→論語〕

{名}弓をいる術。弓術。▽古代には礼・楽・射・御(乗馬)・書・数を「六芸リクゲイ」といい、男子の教養の主要課目であった。「射有似乎君子=射ハ君子ニ似タルコト有リ」〔→中庸〕

{名}弓をいる術。弓術。▽古代には礼・楽・射・御(乗馬)・書・数を「六芸リクゲイ」といい、男子の教養の主要課目であった。「射有似乎君子=射ハ君子ニ似タルコト有リ」〔→中庸〕

{動}あてる(アツ)。ねらって的にあてる。また一点めざして光や弾をあてる。「照射ショウシャ」「射利シャリ(もうけをねらう)」「射倖心シャコウシン(=射幸心。まぐれをねらう心)」

{動}あてる(アツ)。ねらって的にあてる。また一点めざして光や弾をあてる。「照射ショウシャ」「射利シャリ(もうけをねらう)」「射倖心シャコウシン(=射幸心。まぐれをねらう心)」

「僕射ボクヤ」とは、秦シン代以後の官名。左僕射・右僕射があった。▽唐・宋ソウ代は、宰相のこと。

「僕射ボクヤ」とは、秦シン代以後の官名。左僕射・右僕射があった。▽唐・宋ソウ代は、宰相のこと。

{動}いとう(イトフ)。あきる(アク)。ありすぎていやになる。ありすぎてだれる。〈類義語〉→厭エン。「無射=射イトフコト無シ・射アクコト無シ」

{動}いとう(イトフ)。あきる(アク)。ありすぎていやになる。ありすぎてだれる。〈類義語〉→厭エン。「無射=射イトフコト無シ・射アクコト無シ」

「無射ブエキ」とは、音階の十二律の一つ。また、季節では九月に当たることから、九月の別名。

《解字》

「無射ブエキ」とは、音階の十二律の一つ。また、季節では九月に当たることから、九月の別名。

《解字》

会意。原字は、弓に矢をつがえている姿。のち寸(て)を添えたものとなる。張った弓の弦を放して、緊張を解くこと。

《単語家族》

赦シャ(ゆるめる)

会意。原字は、弓に矢をつがえている姿。のち寸(て)を添えたものとなる。張った弓の弦を放して、緊張を解くこと。

《単語家族》

赦シャ(ゆるめる) 捨(ゆるめて放す)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

捨(ゆるめて放す)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

10画 寸部 [六年]

区点=2845 16進=3C4D シフトJIS=8ECB

《常用音訓》シャ/い…る

《音読み》

10画 寸部 [六年]

区点=2845 16進=3C4D シフトJIS=8ECB

《常用音訓》シャ/い…る

《音読み》  シャ

シャ /ジャ

/ジャ 〈sh

〈sh 〉/

〉/ ヤ

ヤ

〈y

〈y 〉/

〉/ エキ

エキ /ヤク

/ヤク 《訓読み》 いる/あてる(あつ)/いとう(いとふ)/あきる(あく)

《名付け》 い・いり

《意味》

《訓読み》 いる/あてる(あつ)/いとう(いとふ)/あきる(あく)

《名付け》 い・いり

《意味》

{動}いる。弓を張って矢をいる。「射雉=雉ヲ射ル」「弋射ヨクシャ(いぐるみ)」「弋不射宿=弋スルニハ宿ヲ射ズ」〔→論語〕

{動}いる。弓を張って矢をいる。「射雉=雉ヲ射ル」「弋射ヨクシャ(いぐるみ)」「弋不射宿=弋スルニハ宿ヲ射ズ」〔→論語〕

{名}弓をいる術。弓術。▽古代には礼・楽・射・御(乗馬)・書・数を「六芸リクゲイ」といい、男子の教養の主要課目であった。「射有似乎君子=射ハ君子ニ似タルコト有リ」〔→中庸〕

{名}弓をいる術。弓術。▽古代には礼・楽・射・御(乗馬)・書・数を「六芸リクゲイ」といい、男子の教養の主要課目であった。「射有似乎君子=射ハ君子ニ似タルコト有リ」〔→中庸〕

{動}あてる(アツ)。ねらって的にあてる。また一点めざして光や弾をあてる。「照射ショウシャ」「射利シャリ(もうけをねらう)」「射倖心シャコウシン(=射幸心。まぐれをねらう心)」

{動}あてる(アツ)。ねらって的にあてる。また一点めざして光や弾をあてる。「照射ショウシャ」「射利シャリ(もうけをねらう)」「射倖心シャコウシン(=射幸心。まぐれをねらう心)」

「僕射ボクヤ」とは、秦シン代以後の官名。左僕射・右僕射があった。▽唐・宋ソウ代は、宰相のこと。

「僕射ボクヤ」とは、秦シン代以後の官名。左僕射・右僕射があった。▽唐・宋ソウ代は、宰相のこと。

{動}いとう(イトフ)。あきる(アク)。ありすぎていやになる。ありすぎてだれる。〈類義語〉→厭エン。「無射=射イトフコト無シ・射アクコト無シ」

{動}いとう(イトフ)。あきる(アク)。ありすぎていやになる。ありすぎてだれる。〈類義語〉→厭エン。「無射=射イトフコト無シ・射アクコト無シ」

「無射ブエキ」とは、音階の十二律の一つ。また、季節では九月に当たることから、九月の別名。

《解字》

「無射ブエキ」とは、音階の十二律の一つ。また、季節では九月に当たることから、九月の別名。

《解字》

会意。原字は、弓に矢をつがえている姿。のち寸(て)を添えたものとなる。張った弓の弦を放して、緊張を解くこと。

《単語家族》

赦シャ(ゆるめる)

会意。原字は、弓に矢をつがえている姿。のち寸(て)を添えたものとなる。張った弓の弦を放して、緊張を解くこと。

《単語家族》

赦シャ(ゆるめる) 捨(ゆるめて放す)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

捨(ゆるめて放す)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

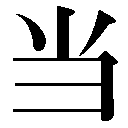

当 あてる🔗⭐🔉

【当】

6画 小部 [二年]

区点=3786 16進=4576 シフトJIS=9396

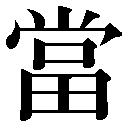

【當】旧字旧字

6画 小部 [二年]

区点=3786 16進=4576 シフトJIS=9396

【當】旧字旧字

13画 田部

区点=6536 16進=6144 シフトJIS=E163

《常用音訓》トウ/あ…たる/あ…てる

《音読み》 トウ(タウ)

13画 田部

区点=6536 16進=6144 シフトJIS=E163

《常用音訓》トウ/あ…たる/あ…てる

《音読み》 トウ(タウ)

〈d

〈d ng・d

ng・d ng〉

《訓読み》 あたる/あてる(あつ)/まさに…すべし

《名付け》 あ・あつ・たえ・まさ・まつ

《意味》

ng〉

《訓読み》 あたる/あてる(あつ)/まさに…すべし

《名付け》 あ・あつ・たえ・まさ・まつ

《意味》

{動}あたる。あてる(アツ)。面と面とがぴたりとあたる。まともに対抗する。「一騎当千(一騎で千騎に対抗できる)」「天下莫能当=天下ニヨク当タルモノナシ」

{動}あたる。あてる(アツ)。面と面とがぴたりとあたる。まともに対抗する。「一騎当千(一騎で千騎に対抗できる)」「天下莫能当=天下ニヨク当タルモノナシ」

{動}あたる。まともに引き受ける。「担当」「当国=国ニ当タル」

{動}あたる。まともに引き受ける。「担当」「当国=国ニ当タル」

{動}あたる。相当する。あてはまる。「該当」「不能当漢之一郡=漢ノ一郡ニ当タルコトアタハズ」〔→史記〕

{動}あたる。相当する。あてはまる。「該当」「不能当漢之一郡=漢ノ一郡ニ当タルコトアタハズ」〔→史記〕

{動}あたる。その時、その場に当面する。「当時」「当坐者=坐ニ当タル者」

{動}あたる。その時、その場に当面する。「当時」「当坐者=坐ニ当タル者」

{助動}まさに…すべし。当然そうすべきだという気持ちをあらわすことば。▽訓読では再読する。〈類義語〉→応。「当然=マサニシカルベシ」「吾当王関中=吾マサニ関中ニ王タルベシ」〔→史記〕

{助動}まさに…すべし。当然そうすべきだという気持ちをあらわすことば。▽訓読では再読する。〈類義語〉→応。「当然=マサニシカルベシ」「吾当王関中=吾マサニ関中ニ王タルベシ」〔→史記〕

{名}ぴたりとあてる面。器の底の面。「瓦当ガトウ(端かわらの面)」

{名}ぴたりとあてる面。器の底の面。「瓦当ガトウ(端かわらの面)」

{名}借金にひきあてる物品。しち。しちぐさ。▽去声に読む。「抵当」

《解字》

形声。當は「田+音符尚ショウ」。尚は、窓から空気のたちのぼるさまで、上と同系。ここでは単なる音符にすぎない。當は、田畑の売買や替え地をする際、それに相当する他の地の面積をぴたりと引きあてて、取り引きをすること。また、該当する(わく組みがぴったりあてはまる)意から、当然そうなるはずであるという気持ちをあらわすことばとなった。→尚

《単語家族》

賞(それに相当する礼を払う)

{名}借金にひきあてる物品。しち。しちぐさ。▽去声に読む。「抵当」

《解字》

形声。當は「田+音符尚ショウ」。尚は、窓から空気のたちのぼるさまで、上と同系。ここでは単なる音符にすぎない。當は、田畑の売買や替え地をする際、それに相当する他の地の面積をぴたりと引きあてて、取り引きをすること。また、該当する(わく組みがぴったりあてはまる)意から、当然そうなるはずであるという気持ちをあらわすことばとなった。→尚

《単語家族》

賞(それに相当する礼を払う) 傷(面をぶちあてこわす)などと同系。

《類義》

→可・→衝

《異字同訓》

あたる/あてる。 当たる/当てる「ボールが体に当たる。任に当たる。予報が当たる。出発に当たって。胸に手を当てる。日光に当てる。当て外れ」充てる「建築費に充(当)てる。保安要員に充(当)てる」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

傷(面をぶちあてこわす)などと同系。

《類義》

→可・→衝

《異字同訓》

あたる/あてる。 当たる/当てる「ボールが体に当たる。任に当たる。予報が当たる。出発に当たって。胸に手を当てる。日光に当てる。当て外れ」充てる「建築費に充(当)てる。保安要員に充(当)てる」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

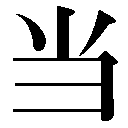

6画 小部 [二年]

区点=3786 16進=4576 シフトJIS=9396

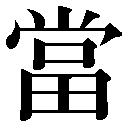

【當】旧字旧字

6画 小部 [二年]

区点=3786 16進=4576 シフトJIS=9396

【當】旧字旧字

13画 田部

区点=6536 16進=6144 シフトJIS=E163

《常用音訓》トウ/あ…たる/あ…てる

《音読み》 トウ(タウ)

13画 田部

区点=6536 16進=6144 シフトJIS=E163

《常用音訓》トウ/あ…たる/あ…てる

《音読み》 トウ(タウ)

〈d

〈d ng・d

ng・d ng〉

《訓読み》 あたる/あてる(あつ)/まさに…すべし

《名付け》 あ・あつ・たえ・まさ・まつ

《意味》

ng〉

《訓読み》 あたる/あてる(あつ)/まさに…すべし

《名付け》 あ・あつ・たえ・まさ・まつ

《意味》

{動}あたる。あてる(アツ)。面と面とがぴたりとあたる。まともに対抗する。「一騎当千(一騎で千騎に対抗できる)」「天下莫能当=天下ニヨク当タルモノナシ」

{動}あたる。あてる(アツ)。面と面とがぴたりとあたる。まともに対抗する。「一騎当千(一騎で千騎に対抗できる)」「天下莫能当=天下ニヨク当タルモノナシ」

{動}あたる。まともに引き受ける。「担当」「当国=国ニ当タル」

{動}あたる。まともに引き受ける。「担当」「当国=国ニ当タル」

{動}あたる。相当する。あてはまる。「該当」「不能当漢之一郡=漢ノ一郡ニ当タルコトアタハズ」〔→史記〕

{動}あたる。相当する。あてはまる。「該当」「不能当漢之一郡=漢ノ一郡ニ当タルコトアタハズ」〔→史記〕

{動}あたる。その時、その場に当面する。「当時」「当坐者=坐ニ当タル者」

{動}あたる。その時、その場に当面する。「当時」「当坐者=坐ニ当タル者」

{助動}まさに…すべし。当然そうすべきだという気持ちをあらわすことば。▽訓読では再読する。〈類義語〉→応。「当然=マサニシカルベシ」「吾当王関中=吾マサニ関中ニ王タルベシ」〔→史記〕

{助動}まさに…すべし。当然そうすべきだという気持ちをあらわすことば。▽訓読では再読する。〈類義語〉→応。「当然=マサニシカルベシ」「吾当王関中=吾マサニ関中ニ王タルベシ」〔→史記〕

{名}ぴたりとあてる面。器の底の面。「瓦当ガトウ(端かわらの面)」

{名}ぴたりとあてる面。器の底の面。「瓦当ガトウ(端かわらの面)」

{名}借金にひきあてる物品。しち。しちぐさ。▽去声に読む。「抵当」

《解字》

形声。當は「田+音符尚ショウ」。尚は、窓から空気のたちのぼるさまで、上と同系。ここでは単なる音符にすぎない。當は、田畑の売買や替え地をする際、それに相当する他の地の面積をぴたりと引きあてて、取り引きをすること。また、該当する(わく組みがぴったりあてはまる)意から、当然そうなるはずであるという気持ちをあらわすことばとなった。→尚

《単語家族》

賞(それに相当する礼を払う)

{名}借金にひきあてる物品。しち。しちぐさ。▽去声に読む。「抵当」

《解字》

形声。當は「田+音符尚ショウ」。尚は、窓から空気のたちのぼるさまで、上と同系。ここでは単なる音符にすぎない。當は、田畑の売買や替え地をする際、それに相当する他の地の面積をぴたりと引きあてて、取り引きをすること。また、該当する(わく組みがぴったりあてはまる)意から、当然そうなるはずであるという気持ちをあらわすことばとなった。→尚

《単語家族》

賞(それに相当する礼を払う) 傷(面をぶちあてこわす)などと同系。

《類義》

→可・→衝

《異字同訓》

あたる/あてる。 当たる/当てる「ボールが体に当たる。任に当たる。予報が当たる。出発に当たって。胸に手を当てる。日光に当てる。当て外れ」充てる「建築費に充(当)てる。保安要員に充(当)てる」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

傷(面をぶちあてこわす)などと同系。

《類義》

→可・→衝

《異字同訓》

あたる/あてる。 当たる/当てる「ボールが体に当たる。任に当たる。予報が当たる。出発に当たって。胸に手を当てる。日光に当てる。当て外れ」充てる「建築費に充(当)てる。保安要員に充(当)てる」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

抵 あてる🔗⭐🔉

【抵】

8画

8画  部 [常用漢字]

区点=3681 16進=4471 シフトJIS=92EF

《常用音訓》テイ

《音読み》 テイ

部 [常用漢字]

区点=3681 16進=4471 シフトJIS=92EF

《常用音訓》テイ

《音読み》 テイ /タイ

/タイ 〈d

〈d 〉

《訓読み》 いたる/いたす/あたる/あてる(あつ)

《名付け》 あつ・やす・ゆき

《意味》

〉

《訓読み》 いたる/いたす/あたる/あてる(あつ)

《名付け》 あつ・やす・ゆき

《意味》

{動}いたる。そこまでぴたりと届く。そこまで行く。〈類義語〉→至。「抵至(いたる)」「抵昭王幸姫=昭王ノ幸姫ニ抵ル」〔→史記〕

{動}いたる。そこまでぴたりと届く。そこまで行く。〈類義語〉→至。「抵至(いたる)」「抵昭王幸姫=昭王ノ幸姫ニ抵ル」〔→史記〕

{動}いたす。ぬきさしならぬよう押しつける。〈類義語〉→致。「傷人及盗、抵罪=人ヲ傷ツケ及ビ盗ムモノハ、罪ニ抵サン」〔→史記〕

{動}いたす。ぬきさしならぬよう押しつける。〈類義語〉→致。「傷人及盗、抵罪=人ヲ傷ツケ及ビ盗ムモノハ、罪ニ抵サン」〔→史記〕

{動}あたる。あてる(アツ)。それにぴたりとあたる。そこまで届いてくっつく。つかえる。「抵法=法ニ抵ル」「抵抗」

{動}あたる。あてる(アツ)。それにぴたりとあたる。そこまで届いてくっつく。つかえる。「抵法=法ニ抵ル」「抵抗」

{動}あたる。値うちがそれだけに相当する。〈類義語〉→当・→値(あたる)。「抵当」「家書抵万金=家書、万金ニ抵ル」〔→杜甫〕

{動}あたる。値うちがそれだけに相当する。〈類義語〉→当・→値(あたる)。「抵当」「家書抵万金=家書、万金ニ抵ル」〔→杜甫〕

「大抵タイテイ」とは、およそそれに該当する意から、ほぼという意の副詞に用いることば。

「大抵タイテイ」とは、およそそれに該当する意から、ほぼという意の副詞に用いることば。

{動}うつ。「抵掌而談=掌ヲ抵チテ談ズ」〔→国策〕

《解字》

形声。右側の字(ひくい)は、音を示すだけで、意味には関係がない。抵は間隙カンゲキなく届いて、ぬきさしならないこと。

《単語家族》

至シ(いたる、ぴたりと届く)

{動}うつ。「抵掌而談=掌ヲ抵チテ談ズ」〔→国策〕

《解字》

形声。右側の字(ひくい)は、音を示すだけで、意味には関係がない。抵は間隙カンゲキなく届いて、ぬきさしならないこと。

《単語家族》

至シ(いたる、ぴたりと届く) 致チ(いたす、そこまでぴたりと届ける)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

致チ(いたす、そこまでぴたりと届ける)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

8画

8画  部 [常用漢字]

区点=3681 16進=4471 シフトJIS=92EF

《常用音訓》テイ

《音読み》 テイ

部 [常用漢字]

区点=3681 16進=4471 シフトJIS=92EF

《常用音訓》テイ

《音読み》 テイ /タイ

/タイ 〈d

〈d 〉

《訓読み》 いたる/いたす/あたる/あてる(あつ)

《名付け》 あつ・やす・ゆき

《意味》

〉

《訓読み》 いたる/いたす/あたる/あてる(あつ)

《名付け》 あつ・やす・ゆき

《意味》

{動}いたる。そこまでぴたりと届く。そこまで行く。〈類義語〉→至。「抵至(いたる)」「抵昭王幸姫=昭王ノ幸姫ニ抵ル」〔→史記〕

{動}いたる。そこまでぴたりと届く。そこまで行く。〈類義語〉→至。「抵至(いたる)」「抵昭王幸姫=昭王ノ幸姫ニ抵ル」〔→史記〕

{動}いたす。ぬきさしならぬよう押しつける。〈類義語〉→致。「傷人及盗、抵罪=人ヲ傷ツケ及ビ盗ムモノハ、罪ニ抵サン」〔→史記〕

{動}いたす。ぬきさしならぬよう押しつける。〈類義語〉→致。「傷人及盗、抵罪=人ヲ傷ツケ及ビ盗ムモノハ、罪ニ抵サン」〔→史記〕

{動}あたる。あてる(アツ)。それにぴたりとあたる。そこまで届いてくっつく。つかえる。「抵法=法ニ抵ル」「抵抗」

{動}あたる。あてる(アツ)。それにぴたりとあたる。そこまで届いてくっつく。つかえる。「抵法=法ニ抵ル」「抵抗」

{動}あたる。値うちがそれだけに相当する。〈類義語〉→当・→値(あたる)。「抵当」「家書抵万金=家書、万金ニ抵ル」〔→杜甫〕

{動}あたる。値うちがそれだけに相当する。〈類義語〉→当・→値(あたる)。「抵当」「家書抵万金=家書、万金ニ抵ル」〔→杜甫〕

「大抵タイテイ」とは、およそそれに該当する意から、ほぼという意の副詞に用いることば。

「大抵タイテイ」とは、およそそれに該当する意から、ほぼという意の副詞に用いることば。

{動}うつ。「抵掌而談=掌ヲ抵チテ談ズ」〔→国策〕

《解字》

形声。右側の字(ひくい)は、音を示すだけで、意味には関係がない。抵は間隙カンゲキなく届いて、ぬきさしならないこと。

《単語家族》

至シ(いたる、ぴたりと届く)

{動}うつ。「抵掌而談=掌ヲ抵チテ談ズ」〔→国策〕

《解字》

形声。右側の字(ひくい)は、音を示すだけで、意味には関係がない。抵は間隙カンゲキなく届いて、ぬきさしならないこと。

《単語家族》

至シ(いたる、ぴたりと届く) 致チ(いたす、そこまでぴたりと届ける)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

致チ(いたす、そこまでぴたりと届ける)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

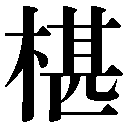

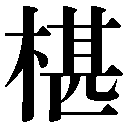

椹 あてぎ🔗⭐🔉

【椹】

13画 木部

区点=6027 16進=5C3B シフトJIS=9EB9

《音読み》

13画 木部

区点=6027 16進=5C3B シフトJIS=9EB9

《音読み》  チン(チム)

チン(チム)

〈zh

〈zh n〉/

n〉/ ジン(ジム)

ジン(ジム) /シン(シム)

/シン(シム) 〈sh

〈sh n〉

《訓読み》 あてぎ/きぬた/さわら(さはら)

《意味》

n〉

《訓読み》 あてぎ/きぬた/さわら(さはら)

《意味》

{名}あてぎ。木をわるとき、下におく台。

{名}あてぎ。木をわるとき、下におく台。

{名}きぬた。衣料をたたくとき、下にしく石の台。▽碪チン・砧チンに当てた用法。

{名}きぬた。衣料をたたくとき、下にしく石の台。▽碪チン・砧チンに当てた用法。

{名}くわの実。

〔国〕さわら(サハラ)。木の名。ひのき科の常緑高木。葉はひのきに似ている。材は桶オケなどをつくるのに用いる。

《解字》

会意兼形声。「木+音符甚シン・チン(下に沈む、下におく)」で、下におく木の台。

《単語家族》

沈

{名}くわの実。

〔国〕さわら(サハラ)。木の名。ひのき科の常緑高木。葉はひのきに似ている。材は桶オケなどをつくるのに用いる。

《解字》

会意兼形声。「木+音符甚シン・チン(下に沈む、下におく)」で、下におく木の台。

《単語家族》

沈 枕(下におくまくら)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

枕(下におくまくら)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

13画 木部

区点=6027 16進=5C3B シフトJIS=9EB9

《音読み》

13画 木部

区点=6027 16進=5C3B シフトJIS=9EB9

《音読み》  チン(チム)

チン(チム)

〈zh

〈zh n〉/

n〉/ ジン(ジム)

ジン(ジム) /シン(シム)

/シン(シム) 〈sh

〈sh n〉

《訓読み》 あてぎ/きぬた/さわら(さはら)

《意味》

n〉

《訓読み》 あてぎ/きぬた/さわら(さはら)

《意味》

{名}あてぎ。木をわるとき、下におく台。

{名}あてぎ。木をわるとき、下におく台。

{名}きぬた。衣料をたたくとき、下にしく石の台。▽碪チン・砧チンに当てた用法。

{名}きぬた。衣料をたたくとき、下にしく石の台。▽碪チン・砧チンに当てた用法。

{名}くわの実。

〔国〕さわら(サハラ)。木の名。ひのき科の常緑高木。葉はひのきに似ている。材は桶オケなどをつくるのに用いる。

《解字》

会意兼形声。「木+音符甚シン・チン(下に沈む、下におく)」で、下におく木の台。

《単語家族》

沈

{名}くわの実。

〔国〕さわら(サハラ)。木の名。ひのき科の常緑高木。葉はひのきに似ている。材は桶オケなどをつくるのに用いる。

《解字》

会意兼形声。「木+音符甚シン・チン(下に沈む、下におく)」で、下におく木の台。

《単語家族》

沈 枕(下におくまくら)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

枕(下におくまくら)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

漢字源に「あて」で始まるの検索結果 1-6。