複数辞典一括検索+![]()

![]()

俘 とりこ🔗⭐🔉

【俘】

9画 人部

区点=4858 16進=505A シフトJIS=98D8

《音読み》 フ

9画 人部

区点=4858 16進=505A シフトJIS=98D8

《音読み》 フ

〈f

〈f 〉

《訓読み》 とりこ/とりこにする(とりこにす)

《意味》

〉

《訓読み》 とりこ/とりこにする(とりこにす)

《意味》

{名}とりこ。逃げないように囲んだ捕虜。「俘虜フリョ」「諸侯不相遺俘=諸侯ハ俘ヲ相ヒ遺ラズ」〔→左伝〕

{名}とりこ。逃げないように囲んだ捕虜。「俘虜フリョ」「諸侯不相遺俘=諸侯ハ俘ヲ相ヒ遺ラズ」〔→左伝〕

{動}とりこにする(トリコニス)。捕らえて、わくの中へ入れる。

《解字》

会意兼形声。孚フは「爪(手の形)+子」の会意文字で、手で子どもを包むさまを示す。包(つつむ)

{動}とりこにする(トリコニス)。捕らえて、わくの中へ入れる。

《解字》

会意兼形声。孚フは「爪(手の形)+子」の会意文字で、手で子どもを包むさまを示す。包(つつむ) 抱(だきこむ)

抱(だきこむ) 保(外を包んで中の物を保有する)と同系のことば。俘は「人+音符孚」で、捕らえた人間を外から囲んで、逃げないように、また、とらわれないように保有することを示す。→孚

《類義》

→虜

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

保(外を包んで中の物を保有する)と同系のことば。俘は「人+音符孚」で、捕らえた人間を外から囲んで、逃げないように、また、とらわれないように保有することを示す。→孚

《類義》

→虜

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

9画 人部

区点=4858 16進=505A シフトJIS=98D8

《音読み》 フ

9画 人部

区点=4858 16進=505A シフトJIS=98D8

《音読み》 フ

〈f

〈f 〉

《訓読み》 とりこ/とりこにする(とりこにす)

《意味》

〉

《訓読み》 とりこ/とりこにする(とりこにす)

《意味》

{名}とりこ。逃げないように囲んだ捕虜。「俘虜フリョ」「諸侯不相遺俘=諸侯ハ俘ヲ相ヒ遺ラズ」〔→左伝〕

{名}とりこ。逃げないように囲んだ捕虜。「俘虜フリョ」「諸侯不相遺俘=諸侯ハ俘ヲ相ヒ遺ラズ」〔→左伝〕

{動}とりこにする(トリコニス)。捕らえて、わくの中へ入れる。

《解字》

会意兼形声。孚フは「爪(手の形)+子」の会意文字で、手で子どもを包むさまを示す。包(つつむ)

{動}とりこにする(トリコニス)。捕らえて、わくの中へ入れる。

《解字》

会意兼形声。孚フは「爪(手の形)+子」の会意文字で、手で子どもを包むさまを示す。包(つつむ) 抱(だきこむ)

抱(だきこむ) 保(外を包んで中の物を保有する)と同系のことば。俘は「人+音符孚」で、捕らえた人間を外から囲んで、逃げないように、また、とらわれないように保有することを示す。→孚

《類義》

→虜

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

保(外を包んで中の物を保有する)と同系のことば。俘は「人+音符孚」で、捕らえた人間を外から囲んで、逃げないように、また、とらわれないように保有することを示す。→孚

《類義》

→虜

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

取次 トリツギ🔗⭐🔉

取得 トリエ🔗⭐🔉

【取得】

シュトク(権利や資格などを)自分のものとすること。手に入れること。

シュトク(権利や資格などを)自分のものとすること。手に入れること。 トリエ〔国〕長所。取り柄。

トリエ〔国〕長所。取り柄。

シュトク(権利や資格などを)自分のものとすること。手に入れること。

シュトク(権利や資格などを)自分のものとすること。手に入れること。 トリエ〔国〕長所。取り柄。

トリエ〔国〕長所。取り柄。

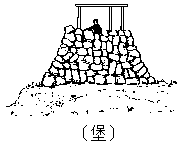

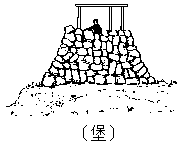

堡 とりで🔗⭐🔉

【堡】

12画 土部

区点=5240 16進=5448 シフトJIS=9AC6

《音読み》 ホウ

12画 土部

区点=5240 16進=5448 シフトJIS=9AC6

《音読み》 ホウ /ホ

/ホ 〈b

〈b o・b

o・b 〉

《訓読み》 とりで

《意味》

〉

《訓読み》 とりで

《意味》

{名}とりで。守りを固めるため、土や石で築いたトーチカ。「橋頭堡キョウトウホ(トーチカ)」「堡障ホウショウ(農村自衛のためのトーチカ)」

《解字》

会意兼形声。「土+音符保」。

《熟語》

→下付・中付語

{名}とりで。守りを固めるため、土や石で築いたトーチカ。「橋頭堡キョウトウホ(トーチカ)」「堡障ホウショウ(農村自衛のためのトーチカ)」

《解字》

会意兼形声。「土+音符保」。

《熟語》

→下付・中付語

12画 土部

区点=5240 16進=5448 シフトJIS=9AC6

《音読み》 ホウ

12画 土部

区点=5240 16進=5448 シフトJIS=9AC6

《音読み》 ホウ /ホ

/ホ 〈b

〈b o・b

o・b 〉

《訓読み》 とりで

《意味》

〉

《訓読み》 とりで

《意味》

{名}とりで。守りを固めるため、土や石で築いたトーチカ。「橋頭堡キョウトウホ(トーチカ)」「堡障ホウショウ(農村自衛のためのトーチカ)」

《解字》

会意兼形声。「土+音符保」。

《熟語》

→下付・中付語

{名}とりで。守りを固めるため、土や石で築いたトーチカ。「橋頭堡キョウトウホ(トーチカ)」「堡障ホウショウ(農村自衛のためのトーチカ)」

《解字》

会意兼形声。「土+音符保」。

《熟語》

→下付・中付語

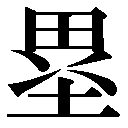

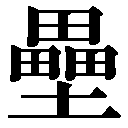

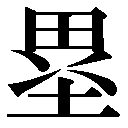

塁 とりで🔗⭐🔉

【塁】

12画 土部 [常用漢字]

区点=4661 16進=4E5D シフトJIS=97DB

【壘】旧字人名に使える旧字

12画 土部 [常用漢字]

区点=4661 16進=4E5D シフトJIS=97DB

【壘】旧字人名に使える旧字

18画 土部

区点=5262 16進=545E シフトJIS=9ADC

《常用音訓》ルイ

《音読み》 ルイ

18画 土部

区点=5262 16進=545E シフトJIS=9ADC

《常用音訓》ルイ

《音読み》 ルイ

〈l

〈l i〉

《訓読み》 とりで/るい

《名付け》 かさ・たか

《意味》

i〉

《訓読み》 とりで/るい

《名付け》 かさ・たか

《意味》

{名}とりで。石や土を積み重ねてつくった臨時の小城。「塁門」

{名}とりで。石や土を積み重ねてつくった臨時の小城。「塁門」

{動}重ねる。▽累ルイに当てた用法。

{動}重ねる。▽累ルイに当てた用法。

「鬱塁ウツルイ」とは、「神荼シント」とともに悪鬼を払う神の名。のちに門にこの二人の絵をかいて門神とする。

〔国〕るい。野球のベース。「二塁」

《解字》

「鬱塁ウツルイ」とは、「神荼シント」とともに悪鬼を払う神の名。のちに門にこの二人の絵をかいて門神とする。

〔国〕るい。野球のベース。「二塁」

《解字》

会意兼形声。壘の上部(音ルイ・ライ)は、田印(または、まるい輪)を三つ描き、同じ物が重なった意をあらわす。壘はそれを音符とし、土を加えた字で、石や土を重ねることを示す。

《単語家族》

磊ライ(重ねた石)

会意兼形声。壘の上部(音ルイ・ライ)は、田印(または、まるい輪)を三つ描き、同じ物が重なった意をあらわす。壘はそれを音符とし、土を加えた字で、石や土を重ねることを示す。

《単語家族》

磊ライ(重ねた石) 累(いくつも重ねてつらねる)

累(いくつも重ねてつらねる) 類(同じ物の集まり)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

類(同じ物の集まり)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

12画 土部 [常用漢字]

区点=4661 16進=4E5D シフトJIS=97DB

【壘】旧字人名に使える旧字

12画 土部 [常用漢字]

区点=4661 16進=4E5D シフトJIS=97DB

【壘】旧字人名に使える旧字

18画 土部

区点=5262 16進=545E シフトJIS=9ADC

《常用音訓》ルイ

《音読み》 ルイ

18画 土部

区点=5262 16進=545E シフトJIS=9ADC

《常用音訓》ルイ

《音読み》 ルイ

〈l

〈l i〉

《訓読み》 とりで/るい

《名付け》 かさ・たか

《意味》

i〉

《訓読み》 とりで/るい

《名付け》 かさ・たか

《意味》

{名}とりで。石や土を積み重ねてつくった臨時の小城。「塁門」

{名}とりで。石や土を積み重ねてつくった臨時の小城。「塁門」

{動}重ねる。▽累ルイに当てた用法。

{動}重ねる。▽累ルイに当てた用法。

「鬱塁ウツルイ」とは、「神荼シント」とともに悪鬼を払う神の名。のちに門にこの二人の絵をかいて門神とする。

〔国〕るい。野球のベース。「二塁」

《解字》

「鬱塁ウツルイ」とは、「神荼シント」とともに悪鬼を払う神の名。のちに門にこの二人の絵をかいて門神とする。

〔国〕るい。野球のベース。「二塁」

《解字》

会意兼形声。壘の上部(音ルイ・ライ)は、田印(または、まるい輪)を三つ描き、同じ物が重なった意をあらわす。壘はそれを音符とし、土を加えた字で、石や土を重ねることを示す。

《単語家族》

磊ライ(重ねた石)

会意兼形声。壘の上部(音ルイ・ライ)は、田印(または、まるい輪)を三つ描き、同じ物が重なった意をあらわす。壘はそれを音符とし、土を加えた字で、石や土を重ねることを示す。

《単語家族》

磊ライ(重ねた石) 累(いくつも重ねてつらねる)

累(いくつも重ねてつらねる) 類(同じ物の集まり)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

類(同じ物の集まり)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

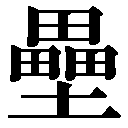

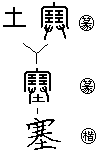

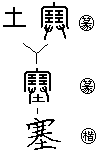

塞 とりで🔗⭐🔉

【塞】

13画 土部

区点=2641 16進=3A49 シフトJIS=8DC7

《音読み》

13画 土部

区点=2641 16進=3A49 シフトJIS=8DC7

《音読み》  ソク

ソク

〈s

〈s 〉/

〉/ サイ

サイ

〈s

〈s i・s

i・s i〉

《訓読み》 ふさぐ/ふさがる/とりで

《意味》

i〉

《訓読み》 ふさぐ/ふさがる/とりで

《意味》

{動}ふさぐ。すきまを詰めて通れなくする。「厄塞ヤクソク(運勢がふさがって悪い)」「茅塞之矣=茅モテコレヲ塞ガン」〔→孟子〕

{動}ふさぐ。すきまを詰めて通れなくする。「厄塞ヤクソク(運勢がふさがって悪い)」「茅塞之矣=茅モテコレヲ塞ガン」〔→孟子〕

{動}ふさがる。すきまなく満ちる。「充塞ジュウソク」「塞于天地之間=天地ノ間ニ塞ガル」〔→孟子〕

{動}ふさがる。すきまなく満ちる。「充塞ジュウソク」「塞于天地之間=天地ノ間ニ塞ガル」〔→孟子〕

{名}中央アジアにいた民族の名。サカ族。

{名}中央アジアにいた民族の名。サカ族。

{名}とりで。通路をふさいで、守りを固めるための小規模の出城。〈同義語〉→砦。「要塞ヨウサイ」

{名}とりで。通路をふさいで、守りを固めるための小規模の出城。〈同義語〉→砦。「要塞ヨウサイ」

{名}地形の険しい要害の地。

{名}地形の険しい要害の地。

{名}中国北方をふさぐ万里の長城のこと。▽長城付近を塞上サイジョウ・塞下サイカといい、長城の外を塞外サイガイという。「近塞之人、死者十九=塞ニ近キ人、死スル者十ニ九ナリ」〔→淮南子〕

《解字》

{名}中国北方をふさぐ万里の長城のこと。▽長城付近を塞上サイジョウ・塞下サイカといい、長城の外を塞外サイガイという。「近塞之人、死者十九=塞ニ近キ人、死スル者十ニ九ナリ」〔→淮南子〕

《解字》

会意兼形声。「宀(やね)+工印四つ+両手」の形が原形。両手でかわらや土を持ち、屋根の下の穴をふさぐことを示す会意文字。塞はそれを音符とし、土を加えた字で、すきまのないように、かわらや土をぴったりあわせつけること。

《単語家族》

即(そばにひっつく)

会意兼形声。「宀(やね)+工印四つ+両手」の形が原形。両手でかわらや土を持ち、屋根の下の穴をふさぐことを示す会意文字。塞はそれを音符とし、土を加えた字で、すきまのないように、かわらや土をぴったりあわせつけること。

《単語家族》

即(そばにひっつく) 則(ぴったりとひっつく)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

則(ぴったりとひっつく)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

13画 土部

区点=2641 16進=3A49 シフトJIS=8DC7

《音読み》

13画 土部

区点=2641 16進=3A49 シフトJIS=8DC7

《音読み》  ソク

ソク

〈s

〈s 〉/

〉/ サイ

サイ

〈s

〈s i・s

i・s i〉

《訓読み》 ふさぐ/ふさがる/とりで

《意味》

i〉

《訓読み》 ふさぐ/ふさがる/とりで

《意味》

{動}ふさぐ。すきまを詰めて通れなくする。「厄塞ヤクソク(運勢がふさがって悪い)」「茅塞之矣=茅モテコレヲ塞ガン」〔→孟子〕

{動}ふさぐ。すきまを詰めて通れなくする。「厄塞ヤクソク(運勢がふさがって悪い)」「茅塞之矣=茅モテコレヲ塞ガン」〔→孟子〕

{動}ふさがる。すきまなく満ちる。「充塞ジュウソク」「塞于天地之間=天地ノ間ニ塞ガル」〔→孟子〕

{動}ふさがる。すきまなく満ちる。「充塞ジュウソク」「塞于天地之間=天地ノ間ニ塞ガル」〔→孟子〕

{名}中央アジアにいた民族の名。サカ族。

{名}中央アジアにいた民族の名。サカ族。

{名}とりで。通路をふさいで、守りを固めるための小規模の出城。〈同義語〉→砦。「要塞ヨウサイ」

{名}とりで。通路をふさいで、守りを固めるための小規模の出城。〈同義語〉→砦。「要塞ヨウサイ」

{名}地形の険しい要害の地。

{名}地形の険しい要害の地。

{名}中国北方をふさぐ万里の長城のこと。▽長城付近を塞上サイジョウ・塞下サイカといい、長城の外を塞外サイガイという。「近塞之人、死者十九=塞ニ近キ人、死スル者十ニ九ナリ」〔→淮南子〕

《解字》

{名}中国北方をふさぐ万里の長城のこと。▽長城付近を塞上サイジョウ・塞下サイカといい、長城の外を塞外サイガイという。「近塞之人、死者十九=塞ニ近キ人、死スル者十ニ九ナリ」〔→淮南子〕

《解字》

会意兼形声。「宀(やね)+工印四つ+両手」の形が原形。両手でかわらや土を持ち、屋根の下の穴をふさぐことを示す会意文字。塞はそれを音符とし、土を加えた字で、すきまのないように、かわらや土をぴったりあわせつけること。

《単語家族》

即(そばにひっつく)

会意兼形声。「宀(やね)+工印四つ+両手」の形が原形。両手でかわらや土を持ち、屋根の下の穴をふさぐことを示す会意文字。塞はそれを音符とし、土を加えた字で、すきまのないように、かわらや土をぴったりあわせつけること。

《単語家族》

即(そばにひっつく) 則(ぴったりとひっつく)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

則(ぴったりとひっつく)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

壁 とりで🔗⭐🔉

【壁】

16画 土部 [常用漢字]

区点=4241 16進=4A49 シフトJIS=95C7

《常用音訓》ヘキ/かべ

《音読み》 ヘキ

16画 土部 [常用漢字]

区点=4241 16進=4A49 シフトJIS=95C7

《常用音訓》ヘキ/かべ

《音読み》 ヘキ /ヒャク

/ヒャク 〈b

〈b 〉

《訓読み》 かべ/とりで

《名付け》 かべ

《意味》

〉

《訓読み》 かべ/とりで

《名付け》 かべ

《意味》

{名}かべ。もと、牆ショウ(家の外をとり巻く長いへい)に対して、薄く平らなついたて式の中庭のかべをいい、のち、家の内外の平らなかべをいう。「題壁=壁ニ題ス」

{名}かべ。もと、牆ショウ(家の外をとり巻く長いへい)に対して、薄く平らなついたて式の中庭のかべをいい、のち、家の内外の平らなかべをいう。「題壁=壁ニ題ス」

{名}とりで。敵を防ぐために築いた防壁。

{名}とりで。敵を防ぐために築いた防壁。

ヘキス{動}土や石のかべをつくる。とりで(防壁)をつくる。「項王軍壁垓下=項王ノ軍、垓下ニ壁ス」〔→史記〕

ヘキス{動}土や石のかべをつくる。とりで(防壁)をつくる。「項王軍壁垓下=項王ノ軍、垓下ニ壁ス」〔→史記〕

{名}かべのように平らにたったがけ。「絶壁」

{名}かべのように平らにたったがけ。「絶壁」

{名}二十八宿の一つ。規準星は今のペガスス座にふくまれる。なまめ。

《解字》

会意兼形声。辟ヘキは、璧ヘキの原字で、薄く平らにみがいた玉。表面が平らで、薄い意を含む。壁は「土+音符辟」で、薄く平らなかべ。

《単語家族》

碑(平らな石)

{名}二十八宿の一つ。規準星は今のペガスス座にふくまれる。なまめ。

《解字》

会意兼形声。辟ヘキは、璧ヘキの原字で、薄く平らにみがいた玉。表面が平らで、薄い意を含む。壁は「土+音符辟」で、薄く平らなかべ。

《単語家族》

碑(平らな石) 屏ヘイ(平らなついたて)と同系。

《類義》

→垣

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

屏ヘイ(平らなついたて)と同系。

《類義》

→垣

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

16画 土部 [常用漢字]

区点=4241 16進=4A49 シフトJIS=95C7

《常用音訓》ヘキ/かべ

《音読み》 ヘキ

16画 土部 [常用漢字]

区点=4241 16進=4A49 シフトJIS=95C7

《常用音訓》ヘキ/かべ

《音読み》 ヘキ /ヒャク

/ヒャク 〈b

〈b 〉

《訓読み》 かべ/とりで

《名付け》 かべ

《意味》

〉

《訓読み》 かべ/とりで

《名付け》 かべ

《意味》

{名}かべ。もと、牆ショウ(家の外をとり巻く長いへい)に対して、薄く平らなついたて式の中庭のかべをいい、のち、家の内外の平らなかべをいう。「題壁=壁ニ題ス」

{名}かべ。もと、牆ショウ(家の外をとり巻く長いへい)に対して、薄く平らなついたて式の中庭のかべをいい、のち、家の内外の平らなかべをいう。「題壁=壁ニ題ス」

{名}とりで。敵を防ぐために築いた防壁。

{名}とりで。敵を防ぐために築いた防壁。

ヘキス{動}土や石のかべをつくる。とりで(防壁)をつくる。「項王軍壁垓下=項王ノ軍、垓下ニ壁ス」〔→史記〕

ヘキス{動}土や石のかべをつくる。とりで(防壁)をつくる。「項王軍壁垓下=項王ノ軍、垓下ニ壁ス」〔→史記〕

{名}かべのように平らにたったがけ。「絶壁」

{名}かべのように平らにたったがけ。「絶壁」

{名}二十八宿の一つ。規準星は今のペガスス座にふくまれる。なまめ。

《解字》

会意兼形声。辟ヘキは、璧ヘキの原字で、薄く平らにみがいた玉。表面が平らで、薄い意を含む。壁は「土+音符辟」で、薄く平らなかべ。

《単語家族》

碑(平らな石)

{名}二十八宿の一つ。規準星は今のペガスス座にふくまれる。なまめ。

《解字》

会意兼形声。辟ヘキは、璧ヘキの原字で、薄く平らにみがいた玉。表面が平らで、薄い意を含む。壁は「土+音符辟」で、薄く平らなかべ。

《単語家族》

碑(平らな石) 屏ヘイ(平らなついたて)と同系。

《類義》

→垣

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

屏ヘイ(平らなついたて)と同系。

《類義》

→垣

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

寨 とりで🔗⭐🔉

屠竜之技 トリョウノギ🔗⭐🔉

【屠竜之技】

トリョウノギ〈故事〉竜を殺す技術。巧みではあるが実際の役にたたないわざのたとえ。〔→荘子〕

屠戮 トリク🔗⭐🔉

【屠戮】

トリク 牛・羊などを殺すようにむざんに殺す。

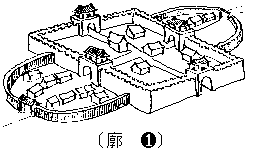

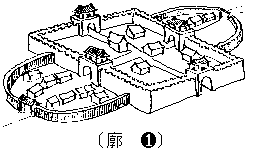

廓 とりで🔗⭐🔉

【廓】

14画 广部

区点=1939 16進=3347 シフトJIS=8A66

《音読み》 カク(ク

14画 广部

区点=1939 16進=3347 シフトJIS=8A66

《音読み》 カク(ク ク)

ク)

〈ku

〈ku 〉

《訓読み》 くるわ/とりで

《意味》

〉

《訓読み》 くるわ/とりで

《意味》

{名}くるわ。城門の外に発達した商業地をさらにへいで囲んだ所。また、一画を囲んだ町。▽遊里(色町)も、その外を壁で囲むので廓という。〈同義語〉→郭。「遊廓ユウカク」

{名}くるわ。城門の外に発達した商業地をさらにへいで囲んだ所。また、一画を囲んだ町。▽遊里(色町)も、その外を壁で囲むので廓という。〈同義語〉→郭。「遊廓ユウカク」

{名}とりで。城壁で囲まれた区域。〈同義語〉→郭。「城廓」

{名}とりで。城壁で囲まれた区域。〈同義語〉→郭。「城廓」

{形}がらんと中空になったさま。広い。▽外がわを囲んで中に物や家がはいるよう空間をあけることから。「廓然カクゼン」「世路廓悠悠=世路廓クシテ悠悠タリ」〔→陶潜〕

{形}がらんと中空になったさま。広い。▽外がわを囲んで中に物や家がはいるよう空間をあけることから。「廓然カクゼン」「世路廓悠悠=世路廓クシテ悠悠タリ」〔→陶潜〕

{動}中を広げてスペースをあける。ひろまる。ひろげる。▽拡に当てた用法。「何時版図廓=イヅレノ時カ版図廓マラン」〔→黄遵憲〕

《解字》

会意兼形声。郭カクの字の左がわは、南北に城門があり、城壁で囲まれた城を描いた象形文字。郭はそれに邑印を添えたもの。廓は「广(いえ)+音符郭」で、外を囲み中に空間をあけた家、または居住区のこと。広コウ(ひろい)はその語尾がのびたことば。→郭

《単語家族》

槨カク(棺おけの外わく)

{動}中を広げてスペースをあける。ひろまる。ひろげる。▽拡に当てた用法。「何時版図廓=イヅレノ時カ版図廓マラン」〔→黄遵憲〕

《解字》

会意兼形声。郭カクの字の左がわは、南北に城門があり、城壁で囲まれた城を描いた象形文字。郭はそれに邑印を添えたもの。廓は「广(いえ)+音符郭」で、外を囲み中に空間をあけた家、または居住区のこと。広コウ(ひろい)はその語尾がのびたことば。→郭

《単語家族》

槨カク(棺おけの外わく) 拡(外わくをはって中を広げる)

拡(外わくをはって中を広げる) 画カク(区切って囲む)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

画カク(区切って囲む)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

14画 广部

区点=1939 16進=3347 シフトJIS=8A66

《音読み》 カク(ク

14画 广部

区点=1939 16進=3347 シフトJIS=8A66

《音読み》 カク(ク ク)

ク)

〈ku

〈ku 〉

《訓読み》 くるわ/とりで

《意味》

〉

《訓読み》 くるわ/とりで

《意味》

{名}くるわ。城門の外に発達した商業地をさらにへいで囲んだ所。また、一画を囲んだ町。▽遊里(色町)も、その外を壁で囲むので廓という。〈同義語〉→郭。「遊廓ユウカク」

{名}くるわ。城門の外に発達した商業地をさらにへいで囲んだ所。また、一画を囲んだ町。▽遊里(色町)も、その外を壁で囲むので廓という。〈同義語〉→郭。「遊廓ユウカク」

{名}とりで。城壁で囲まれた区域。〈同義語〉→郭。「城廓」

{名}とりで。城壁で囲まれた区域。〈同義語〉→郭。「城廓」

{形}がらんと中空になったさま。広い。▽外がわを囲んで中に物や家がはいるよう空間をあけることから。「廓然カクゼン」「世路廓悠悠=世路廓クシテ悠悠タリ」〔→陶潜〕

{形}がらんと中空になったさま。広い。▽外がわを囲んで中に物や家がはいるよう空間をあけることから。「廓然カクゼン」「世路廓悠悠=世路廓クシテ悠悠タリ」〔→陶潜〕

{動}中を広げてスペースをあける。ひろまる。ひろげる。▽拡に当てた用法。「何時版図廓=イヅレノ時カ版図廓マラン」〔→黄遵憲〕

《解字》

会意兼形声。郭カクの字の左がわは、南北に城門があり、城壁で囲まれた城を描いた象形文字。郭はそれに邑印を添えたもの。廓は「广(いえ)+音符郭」で、外を囲み中に空間をあけた家、または居住区のこと。広コウ(ひろい)はその語尾がのびたことば。→郭

《単語家族》

槨カク(棺おけの外わく)

{動}中を広げてスペースをあける。ひろまる。ひろげる。▽拡に当てた用法。「何時版図廓=イヅレノ時カ版図廓マラン」〔→黄遵憲〕

《解字》

会意兼形声。郭カクの字の左がわは、南北に城門があり、城壁で囲まれた城を描いた象形文字。郭はそれに邑印を添えたもの。廓は「广(いえ)+音符郭」で、外を囲み中に空間をあけた家、または居住区のこと。広コウ(ひろい)はその語尾がのびたことば。→郭

《単語家族》

槨カク(棺おけの外わく) 拡(外わくをはって中を広げる)

拡(外わくをはって中を広げる) 画カク(区切って囲む)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

画カク(区切って囲む)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

擒 とりこ🔗⭐🔉

【擒】

16画

16画  部

区点=5802 16進=5A22 シフトJIS=9DA0

《音読み》 キン(キム)

部

区点=5802 16進=5A22 シフトJIS=9DA0

《音読み》 キン(キム) /ゴン(ゴム)

/ゴン(ゴム) 〈q

〈q n〉

《訓読み》 とらえる(とらふ)/とりこにする(とりこにす)/とりこ

《意味》

n〉

《訓読み》 とらえる(とらふ)/とりこにする(とりこにす)/とりこ

《意味》

{動}とらえる(トラフ)。とりこにする(トリコニス)。網や包囲網の中に閉じこめて、とらえる。行動を封じて、いけどりにする。〈同義語〉→禽キン。〈類義語〉→捉ソク・→捕。「悉擒就戮=悉ク擒ヘラレテ戮ニ就ク」〔→謝小娥〕

{動}とらえる(トラフ)。とりこにする(トリコニス)。網や包囲網の中に閉じこめて、とらえる。行動を封じて、いけどりにする。〈同義語〉→禽キン。〈類義語〉→捉ソク・→捕。「悉擒就戮=悉ク擒ヘラレテ戮ニ就ク」〔→謝小娥〕

{名}とりこ。とらえられた人。また、とりこにすること。〈類義語〉→虜リョ。「就擒=擒ニ就ク」「此乃信之所以為陛下禽(=擒)也=コレスナハチ信ノ陛下ノ擒トナリシユ

{名}とりこ。とらえられた人。また、とりこにすること。〈類義語〉→虜リョ。「就擒=擒ニ就ク」「此乃信之所以為陛下禽(=擒)也=コレスナハチ信ノ陛下ノ擒トナリシユ ンナリ」〔→史記〕

《解字》

会意兼形声。禽キンの原字は「柄つきの網+音符今」からなり、鳥獣を網で押さえて、とらえることを示す。擒キンは「手+音符禽」で、禽キンが網でとらえた鳥獣の意となったため、擒がその原義である動詞の意味をあらわすようになった。

《単語家族》

陰(ふさがる)

ンナリ」〔→史記〕

《解字》

会意兼形声。禽キンの原字は「柄つきの網+音符今」からなり、鳥獣を網で押さえて、とらえることを示す。擒キンは「手+音符禽」で、禽キンが網でとらえた鳥獣の意となったため、擒がその原義である動詞の意味をあらわすようになった。

《単語家族》

陰(ふさがる) 禁(行動をふさぎ止める)

禁(行動をふさぎ止める) 含(ふさぐ)などと同系。

《類義》

→捕

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

含(ふさぐ)などと同系。

《類義》

→捕

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

16画

16画  部

区点=5802 16進=5A22 シフトJIS=9DA0

《音読み》 キン(キム)

部

区点=5802 16進=5A22 シフトJIS=9DA0

《音読み》 キン(キム) /ゴン(ゴム)

/ゴン(ゴム) 〈q

〈q n〉

《訓読み》 とらえる(とらふ)/とりこにする(とりこにす)/とりこ

《意味》

n〉

《訓読み》 とらえる(とらふ)/とりこにする(とりこにす)/とりこ

《意味》

{動}とらえる(トラフ)。とりこにする(トリコニス)。網や包囲網の中に閉じこめて、とらえる。行動を封じて、いけどりにする。〈同義語〉→禽キン。〈類義語〉→捉ソク・→捕。「悉擒就戮=悉ク擒ヘラレテ戮ニ就ク」〔→謝小娥〕

{動}とらえる(トラフ)。とりこにする(トリコニス)。網や包囲網の中に閉じこめて、とらえる。行動を封じて、いけどりにする。〈同義語〉→禽キン。〈類義語〉→捉ソク・→捕。「悉擒就戮=悉ク擒ヘラレテ戮ニ就ク」〔→謝小娥〕

{名}とりこ。とらえられた人。また、とりこにすること。〈類義語〉→虜リョ。「就擒=擒ニ就ク」「此乃信之所以為陛下禽(=擒)也=コレスナハチ信ノ陛下ノ擒トナリシユ

{名}とりこ。とらえられた人。また、とりこにすること。〈類義語〉→虜リョ。「就擒=擒ニ就ク」「此乃信之所以為陛下禽(=擒)也=コレスナハチ信ノ陛下ノ擒トナリシユ ンナリ」〔→史記〕

《解字》

会意兼形声。禽キンの原字は「柄つきの網+音符今」からなり、鳥獣を網で押さえて、とらえることを示す。擒キンは「手+音符禽」で、禽キンが網でとらえた鳥獣の意となったため、擒がその原義である動詞の意味をあらわすようになった。

《単語家族》

陰(ふさがる)

ンナリ」〔→史記〕

《解字》

会意兼形声。禽キンの原字は「柄つきの網+音符今」からなり、鳥獣を網で押さえて、とらえることを示す。擒キンは「手+音符禽」で、禽キンが網でとらえた鳥獣の意となったため、擒がその原義である動詞の意味をあらわすようになった。

《単語家族》

陰(ふさがる) 禁(行動をふさぎ止める)

禁(行動をふさぎ止める) 含(ふさぐ)などと同系。

《類義》

→捕

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

含(ふさぐ)などと同系。

《類義》

→捕

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

斗量 トリョウ🔗⭐🔉

【斗量】

トリョウ ますではかる。分量の多いことのたとえ。

斗糧 トリョウ🔗⭐🔉

【斗糧】

トリョウ わずかな食糧。『斗粮トリョウ』

柵 とりで🔗⭐🔉

【柵】

9画 木部

区点=2684 16進=3A74 シフトJIS=8DF2

《音読み》 サク

9画 木部

区点=2684 16進=3A74 シフトJIS=8DF2

《音読み》 サク /シャク

/シャク /セン

/セン /サン

/サン 〈zh

〈zh 〉〈sh

〉〈sh n〉

《訓読み》 しがらみ/とりで

《意味》

n〉

《訓読み》 しがらみ/とりで

《意味》

{名}竹や木を長短ふぞろいに結び、それを立て並べて人が通れないようにしたもの。矢来ヤライ。「柵門サクモン」

{名}竹や木を長短ふぞろいに結び、それを立て並べて人が通れないようにしたもの。矢来ヤライ。「柵門サクモン」

{名}しがらみ。流れをせきとめるために、水中につくったさく。

{名}しがらみ。流れをせきとめるために、水中につくったさく。

{名}とりで。規模の小さなしろ。さくをめぐらした根拠地。〈類義語〉→寨サイ。「柵塁サクルイ(木の矢来を立てたとりで)」

《解字》

会意兼形声。「木+音符册サク(長短ふぞろいな木簡を並べた短冊)」。じぐざぐした木のさく。

{名}とりで。規模の小さなしろ。さくをめぐらした根拠地。〈類義語〉→寨サイ。「柵塁サクルイ(木の矢来を立てたとりで)」

《解字》

会意兼形声。「木+音符册サク(長短ふぞろいな木簡を並べた短冊)」。じぐざぐした木のさく。

9画 木部

区点=2684 16進=3A74 シフトJIS=8DF2

《音読み》 サク

9画 木部

区点=2684 16進=3A74 シフトJIS=8DF2

《音読み》 サク /シャク

/シャク /セン

/セン /サン

/サン 〈zh

〈zh 〉〈sh

〉〈sh n〉

《訓読み》 しがらみ/とりで

《意味》

n〉

《訓読み》 しがらみ/とりで

《意味》

{名}竹や木を長短ふぞろいに結び、それを立て並べて人が通れないようにしたもの。矢来ヤライ。「柵門サクモン」

{名}竹や木を長短ふぞろいに結び、それを立て並べて人が通れないようにしたもの。矢来ヤライ。「柵門サクモン」

{名}しがらみ。流れをせきとめるために、水中につくったさく。

{名}しがらみ。流れをせきとめるために、水中につくったさく。

{名}とりで。規模の小さなしろ。さくをめぐらした根拠地。〈類義語〉→寨サイ。「柵塁サクルイ(木の矢来を立てたとりで)」

《解字》

会意兼形声。「木+音符册サク(長短ふぞろいな木簡を並べた短冊)」。じぐざぐした木のさく。

{名}とりで。規模の小さなしろ。さくをめぐらした根拠地。〈類義語〉→寨サイ。「柵塁サクルイ(木の矢来を立てたとりで)」

《解字》

会意兼形声。「木+音符册サク(長短ふぞろいな木簡を並べた短冊)」。じぐざぐした木のさく。

砦 とりで🔗⭐🔉

禽 とり🔗⭐🔉

【禽】

13画

13画  部

区点=2257 16進=3659 シフトJIS=8BD7

《音読み》 キン(キム)

部

区点=2257 16進=3659 シフトJIS=8BD7

《音読み》 キン(キム) /ゴン(ゴム)

/ゴン(ゴム) 〈q

〈q n〉

《訓読み》 とり/とりこにする(とりこにす)/とりこ

《意味》

n〉

《訓読み》 とり/とりこにする(とりこにす)/とりこ

《意味》

{名}とり。網やわなで捕らえる動物。また、のち、猟をして捕らえるとりのこと。「禽獣キンジュウ(とりやけもの)」「君子之於禽獣也=君子ノ禽獣ニオケルヤ」〔→孟子〕

{名}とり。網やわなで捕らえる動物。また、のち、猟をして捕らえるとりのこと。「禽獣キンジュウ(とりやけもの)」「君子之於禽獣也=君子ノ禽獣ニオケルヤ」〔→孟子〕

{動・名}とりこにする(トリコニス)。とりこ。捕らえる。また、捕らえられたもの。〈同義語〉→擒キン。「何為為我禽=何スレゾ我ガ禽ト為ルヤ」〔→史記〕

《解字》

{動・名}とりこにする(トリコニス)。とりこ。捕らえる。また、捕らえられたもの。〈同義語〉→擒キン。「何為為我禽=何スレゾ我ガ禽ト為ルヤ」〔→史記〕

《解字》

会意兼形声。もと「柄つきの網+音符今キン(ふさぐ)」の会意兼形声文字。のち、下部に

会意兼形声。もと「柄つきの網+音符今キン(ふさぐ)」の会意兼形声文字。のち、下部に (動物の尻)を加えたもので、動物を網でおさえて逃げられぬようにふさぎとめること。擒キン(とらえる)の原字。

《単語家族》

吟(口をふさいでうなる)

(動物の尻)を加えたもので、動物を網でおさえて逃げられぬようにふさぎとめること。擒キン(とらえる)の原字。

《単語家族》

吟(口をふさいでうなる) 禁(ふさぎとめる)

禁(ふさぎとめる) 陰(とじこめる)などと同系。

《類義》

鳥は、吊チョウと同系で、長く尾をつり下げたとり。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

陰(とじこめる)などと同系。

《類義》

鳥は、吊チョウと同系で、長く尾をつり下げたとり。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

13画

13画  部

区点=2257 16進=3659 シフトJIS=8BD7

《音読み》 キン(キム)

部

区点=2257 16進=3659 シフトJIS=8BD7

《音読み》 キン(キム) /ゴン(ゴム)

/ゴン(ゴム) 〈q

〈q n〉

《訓読み》 とり/とりこにする(とりこにす)/とりこ

《意味》

n〉

《訓読み》 とり/とりこにする(とりこにす)/とりこ

《意味》

{名}とり。網やわなで捕らえる動物。また、のち、猟をして捕らえるとりのこと。「禽獣キンジュウ(とりやけもの)」「君子之於禽獣也=君子ノ禽獣ニオケルヤ」〔→孟子〕

{名}とり。網やわなで捕らえる動物。また、のち、猟をして捕らえるとりのこと。「禽獣キンジュウ(とりやけもの)」「君子之於禽獣也=君子ノ禽獣ニオケルヤ」〔→孟子〕

{動・名}とりこにする(トリコニス)。とりこ。捕らえる。また、捕らえられたもの。〈同義語〉→擒キン。「何為為我禽=何スレゾ我ガ禽ト為ルヤ」〔→史記〕

《解字》

{動・名}とりこにする(トリコニス)。とりこ。捕らえる。また、捕らえられたもの。〈同義語〉→擒キン。「何為為我禽=何スレゾ我ガ禽ト為ルヤ」〔→史記〕

《解字》

会意兼形声。もと「柄つきの網+音符今キン(ふさぐ)」の会意兼形声文字。のち、下部に

会意兼形声。もと「柄つきの網+音符今キン(ふさぐ)」の会意兼形声文字。のち、下部に (動物の尻)を加えたもので、動物を網でおさえて逃げられぬようにふさぎとめること。擒キン(とらえる)の原字。

《単語家族》

吟(口をふさいでうなる)

(動物の尻)を加えたもので、動物を網でおさえて逃げられぬようにふさぎとめること。擒キン(とらえる)の原字。

《単語家族》

吟(口をふさいでうなる) 禁(ふさぎとめる)

禁(ふさぎとめる) 陰(とじこめる)などと同系。

《類義》

鳥は、吊チョウと同系で、長く尾をつり下げたとり。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

陰(とじこめる)などと同系。

《類義》

鳥は、吊チョウと同系で、長く尾をつり下げたとり。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

肚裏涙落 トリナミダオツ🔗⭐🔉

【肚裏涙落】

トリナミダオツ 心の中で泣く。表情にあらわさないで悲しみ嘆くこと。

虜 とりこ🔗⭐🔉

【虜】

人名に使える旧字

人名に使える旧字

13画 虍部 [常用漢字]

区点=4626 16進=4E3A シフトJIS=97B8

《常用音訓》リョ

《音読み》 リョ

13画 虍部 [常用漢字]

区点=4626 16進=4E3A シフトJIS=97B8

《常用音訓》リョ

《音読み》 リョ /ル

/ル /ロ

/ロ 〈l

〈l 〉

《訓読み》 とりこ/とりこにする(とりこにす)/つよい(つよし)

《意味》

〉

《訓読み》 とりこ/とりこにする(とりこにす)/つよい(つよし)

《意味》

{名}とりこ。何人もじゅずつなぎにしたとりこ。広く、いけどりにした人。〈類義語〉→獲カク・→俘フ。「捕虜」「虜囚(とりこ)」

{名}とりこ。何人もじゅずつなぎにしたとりこ。広く、いけどりにした人。〈類義語〉→獲カク・→俘フ。「捕虜」「虜囚(とりこ)」

{動}とりこにする(トリコニス)。いけどりにする。「虜之=コレヲ虜ニス」

{動}とりこにする(トリコニス)。いけどりにする。「虜之=コレヲ虜ニス」

{名・形}どれい。また、どれいのようにこき使うさま。▽昔、捕虜をどれいにして使ったことから。〈類義語〉→奴。「厳家無格虜=厳シキ家ニハ格虜無シ」〔→史記〕

{名・形}どれい。また、どれいのようにこき使うさま。▽昔、捕虜をどれいにして使ったことから。〈類義語〉→奴。「厳家無格虜=厳シキ家ニハ格虜無シ」〔→史記〕

{名}敵をののしっていうことば。「胡虜コリョ(敵である西北の遊牧民族、えびす)」

{名}敵をののしっていうことば。「胡虜コリョ(敵である西北の遊牧民族、えびす)」

{形}つよい(ツヨシ)。あらっぽい。▽鹵ロに当てた用法。

《解字》

形声。「力+音符盧の略体」で、力ずくで捕らえ、じゅずつなぎにしたとりこのこと。

《単語家族》

旅リョ(並んだ人々)

{形}つよい(ツヨシ)。あらっぽい。▽鹵ロに当てた用法。

《解字》

形声。「力+音符盧の略体」で、力ずくで捕らえ、じゅずつなぎにしたとりこのこと。

《単語家族》

旅リョ(並んだ人々) 侶リョ(並んだ仲間)

侶リョ(並んだ仲間) 呂リョ(じゅずつなぎに並んだ脊柱セキチュウ)などと同系。

《類義》

俘フは、逃げないようにおさえたとりこ。

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は12画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

呂リョ(じゅずつなぎに並んだ脊柱セキチュウ)などと同系。

《類義》

俘フは、逃げないようにおさえたとりこ。

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は12画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

人名に使える旧字

人名に使える旧字

13画 虍部 [常用漢字]

区点=4626 16進=4E3A シフトJIS=97B8

《常用音訓》リョ

《音読み》 リョ

13画 虍部 [常用漢字]

区点=4626 16進=4E3A シフトJIS=97B8

《常用音訓》リョ

《音読み》 リョ /ル

/ル /ロ

/ロ 〈l

〈l 〉

《訓読み》 とりこ/とりこにする(とりこにす)/つよい(つよし)

《意味》

〉

《訓読み》 とりこ/とりこにする(とりこにす)/つよい(つよし)

《意味》

{名}とりこ。何人もじゅずつなぎにしたとりこ。広く、いけどりにした人。〈類義語〉→獲カク・→俘フ。「捕虜」「虜囚(とりこ)」

{名}とりこ。何人もじゅずつなぎにしたとりこ。広く、いけどりにした人。〈類義語〉→獲カク・→俘フ。「捕虜」「虜囚(とりこ)」

{動}とりこにする(トリコニス)。いけどりにする。「虜之=コレヲ虜ニス」

{動}とりこにする(トリコニス)。いけどりにする。「虜之=コレヲ虜ニス」

{名・形}どれい。また、どれいのようにこき使うさま。▽昔、捕虜をどれいにして使ったことから。〈類義語〉→奴。「厳家無格虜=厳シキ家ニハ格虜無シ」〔→史記〕

{名・形}どれい。また、どれいのようにこき使うさま。▽昔、捕虜をどれいにして使ったことから。〈類義語〉→奴。「厳家無格虜=厳シキ家ニハ格虜無シ」〔→史記〕

{名}敵をののしっていうことば。「胡虜コリョ(敵である西北の遊牧民族、えびす)」

{名}敵をののしっていうことば。「胡虜コリョ(敵である西北の遊牧民族、えびす)」

{形}つよい(ツヨシ)。あらっぽい。▽鹵ロに当てた用法。

《解字》

形声。「力+音符盧の略体」で、力ずくで捕らえ、じゅずつなぎにしたとりこのこと。

《単語家族》

旅リョ(並んだ人々)

{形}つよい(ツヨシ)。あらっぽい。▽鹵ロに当てた用法。

《解字》

形声。「力+音符盧の略体」で、力ずくで捕らえ、じゅずつなぎにしたとりこのこと。

《単語家族》

旅リョ(並んだ人々) 侶リョ(並んだ仲間)

侶リョ(並んだ仲間) 呂リョ(じゅずつなぎに並んだ脊柱セキチュウ)などと同系。

《類義》

俘フは、逃げないようにおさえたとりこ。

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は12画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

呂リョ(じゅずつなぎに並んだ脊柱セキチュウ)などと同系。

《類義》

俘フは、逃げないようにおさえたとりこ。

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は12画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

酉 とり🔗⭐🔉

【酉】

7画 酉部 [人名漢字]

区点=3851 16進=4653 シフトJIS=93D1

《音読み》 ユウ(イウ)

7画 酉部 [人名漢字]

区点=3851 16進=4653 シフトJIS=93D1

《音読み》 ユウ(イウ) /ユ

/ユ 〈y

〈y u〉

《訓読み》 とり

《名付け》 とり・なが・みのる

《意味》

{名}とり。十二支の十番め。▽時刻では午後六時、およびその前後の二時間、方角では西、動物では鶏に当てる。作物をおさめ酒を抽出する十月。のち、十二支の十番め(とり)に当てる。「酉時ユウジ(酉トリの刻)」「乙酉イツユウ」

《解字》

u〉

《訓読み》 とり

《名付け》 とり・なが・みのる

《意味》

{名}とり。十二支の十番め。▽時刻では午後六時、およびその前後の二時間、方角では西、動物では鶏に当てる。作物をおさめ酒を抽出する十月。のち、十二支の十番め(とり)に当てる。「酉時ユウジ(酉トリの刻)」「乙酉イツユウ」

《解字》

象形。口の細い酒つぼを描いたもの。のち、酒に関する字の意符として用いる。

《単語家族》

由ユウ(口の細いつぼ)と同系。

《熟語》

→下付・中付語

象形。口の細い酒つぼを描いたもの。のち、酒に関する字の意符として用いる。

《単語家族》

由ユウ(口の細いつぼ)と同系。

《熟語》

→下付・中付語

7画 酉部 [人名漢字]

区点=3851 16進=4653 シフトJIS=93D1

《音読み》 ユウ(イウ)

7画 酉部 [人名漢字]

区点=3851 16進=4653 シフトJIS=93D1

《音読み》 ユウ(イウ) /ユ

/ユ 〈y

〈y u〉

《訓読み》 とり

《名付け》 とり・なが・みのる

《意味》

{名}とり。十二支の十番め。▽時刻では午後六時、およびその前後の二時間、方角では西、動物では鶏に当てる。作物をおさめ酒を抽出する十月。のち、十二支の十番め(とり)に当てる。「酉時ユウジ(酉トリの刻)」「乙酉イツユウ」

《解字》

u〉

《訓読み》 とり

《名付け》 とり・なが・みのる

《意味》

{名}とり。十二支の十番め。▽時刻では午後六時、およびその前後の二時間、方角では西、動物では鶏に当てる。作物をおさめ酒を抽出する十月。のち、十二支の十番め(とり)に当てる。「酉時ユウジ(酉トリの刻)」「乙酉イツユウ」

《解字》

象形。口の細い酒つぼを描いたもの。のち、酒に関する字の意符として用いる。

《単語家族》

由ユウ(口の細いつぼ)と同系。

《熟語》

→下付・中付語

象形。口の細い酒つぼを描いたもの。のち、酒に関する字の意符として用いる。

《単語家族》

由ユウ(口の細いつぼ)と同系。

《熟語》

→下付・中付語

隹 とり🔗⭐🔉

【隹】

8画 隹部

区点=8018 16進=7032 シフトJIS=E8B0

《音読み》 スイ

8画 隹部

区点=8018 16進=7032 シフトJIS=E8B0

《音読み》 スイ

〈zhu

〈zhu 〉

《訓読み》 とり

《意味》

{名}とり。尾の短いとりの総称。

《解字》

〉

《訓読み》 とり

《意味》

{名}とり。尾の短いとりの総称。

《解字》

象形。尾の短いとりを描いたもの。▽ずんぐりと太いの意を含む。雀(すずめ)・隼(はやぶさ)・雉(きじ)などの字に含まれるが、鳥とともに、広く、とりを意味することばになった。

《類義》

→鳥

象形。尾の短いとりを描いたもの。▽ずんぐりと太いの意を含む。雀(すずめ)・隼(はやぶさ)・雉(きじ)などの字に含まれるが、鳥とともに、広く、とりを意味することばになった。

《類義》

→鳥

8画 隹部

区点=8018 16進=7032 シフトJIS=E8B0

《音読み》 スイ

8画 隹部

区点=8018 16進=7032 シフトJIS=E8B0

《音読み》 スイ

〈zhu

〈zhu 〉

《訓読み》 とり

《意味》

{名}とり。尾の短いとりの総称。

《解字》

〉

《訓読み》 とり

《意味》

{名}とり。尾の短いとりの総称。

《解字》

象形。尾の短いとりを描いたもの。▽ずんぐりと太いの意を含む。雀(すずめ)・隼(はやぶさ)・雉(きじ)などの字に含まれるが、鳥とともに、広く、とりを意味することばになった。

《類義》

→鳥

象形。尾の短いとりを描いたもの。▽ずんぐりと太いの意を含む。雀(すずめ)・隼(はやぶさ)・雉(きじ)などの字に含まれるが、鳥とともに、広く、とりを意味することばになった。

《類義》

→鳥

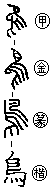

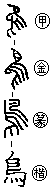

鳥 とり🔗⭐🔉

【鳥】

11画 鳥部 [二年]

区点=3627 16進=443B シフトJIS=92B9

《常用音訓》チョウ/とり

《音読み》 チョウ(テウ)

11画 鳥部 [二年]

区点=3627 16進=443B シフトJIS=92B9

《常用音訓》チョウ/とり

《音読み》 チョウ(テウ)

〈di

〈di o・ni

o・ni o〉

《訓読み》 とり

《名付け》 とり

《意味》

o〉

《訓読み》 とり

《名付け》 とり

《意味》

{名}とり。尾のたれさがったとり。のち広くとりの総称に用いる。〈類義語〉→隹スイ・→禽キン。「鳥跡」「草木鳥獣」

{名}とり。尾のたれさがったとり。のち広くとりの総称に用いる。〈類義語〉→隹スイ・→禽キン。「鳥跡」「草木鳥獣」

{形}とりのごとく。人や物が、集まるさま。「鳥集」

{形}とりのごとく。人や物が、集まるさま。「鳥集」

{名}星の名。

《解字》

{名}星の名。

《解字》

象形。尾のぶらさがったとりを描いたもの。北京語のniauは、ぶらりとたれた男性性器(diau)と同音であるのをさけた忌みことば。

《単語家族》

蔦チョウ(ぶらさがるつた)

象形。尾のぶらさがったとりを描いたもの。北京語のniauは、ぶらりとたれた男性性器(diau)と同音であるのをさけた忌みことば。

《単語家族》

蔦チョウ(ぶらさがるつた) 吊チョウ(ぶらさがる)などと同系。

《類義》

隹スイは、ずんぐりとしたとり。禽キンは、あみでとらえて飼うとり。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

吊チョウ(ぶらさがる)などと同系。

《類義》

隹スイは、ずんぐりとしたとり。禽キンは、あみでとらえて飼うとり。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

11画 鳥部 [二年]

区点=3627 16進=443B シフトJIS=92B9

《常用音訓》チョウ/とり

《音読み》 チョウ(テウ)

11画 鳥部 [二年]

区点=3627 16進=443B シフトJIS=92B9

《常用音訓》チョウ/とり

《音読み》 チョウ(テウ)

〈di

〈di o・ni

o・ni o〉

《訓読み》 とり

《名付け》 とり

《意味》

o〉

《訓読み》 とり

《名付け》 とり

《意味》

{名}とり。尾のたれさがったとり。のち広くとりの総称に用いる。〈類義語〉→隹スイ・→禽キン。「鳥跡」「草木鳥獣」

{名}とり。尾のたれさがったとり。のち広くとりの総称に用いる。〈類義語〉→隹スイ・→禽キン。「鳥跡」「草木鳥獣」

{形}とりのごとく。人や物が、集まるさま。「鳥集」

{形}とりのごとく。人や物が、集まるさま。「鳥集」

{名}星の名。

《解字》

{名}星の名。

《解字》

象形。尾のぶらさがったとりを描いたもの。北京語のniauは、ぶらりとたれた男性性器(diau)と同音であるのをさけた忌みことば。

《単語家族》

蔦チョウ(ぶらさがるつた)

象形。尾のぶらさがったとりを描いたもの。北京語のniauは、ぶらりとたれた男性性器(diau)と同音であるのをさけた忌みことば。

《単語家族》

蔦チョウ(ぶらさがるつた) 吊チョウ(ぶらさがる)などと同系。

《類義》

隹スイは、ずんぐりとしたとり。禽キンは、あみでとらえて飼うとり。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

吊チョウ(ぶらさがる)などと同系。

《類義》

隹スイは、ずんぐりとしたとり。禽キンは、あみでとらえて飼うとり。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

鳥之将死其鳴也哀 トリノマサニシセントスルヤソノナクコトカナシ🔗⭐🔉

【鳥之将死其鳴也哀】

トリノマサニシセントスルヤソノナクコトカナシ〈故事〉死にかかっている鳥は悲しい声で鳴くものだ。死に臨んだ人は、正しいことをいうということ。「鳥之将死其鳴也哀、人之将死其言也善=鳥ノマサニ死セントスルヤソノ鳴クコト哀シ、人ノマサニ死セントスルヤソノ言ヤ善シ」〔→論語〕

鳥目 トリメ🔗⭐🔉

【鳥目】

チョウモク〔国〕昔の銭。▽中央に穴があいていて、その形が鳥の目に似ていることからいう。

チョウモク〔国〕昔の銭。▽中央に穴があいていて、その形が鳥の目に似ていることからいう。 トリメ〔国〕夜、目が見えない病気。夜盲症。

トリメ〔国〕夜、目が見えない病気。夜盲症。

チョウモク〔国〕昔の銭。▽中央に穴があいていて、その形が鳥の目に似ていることからいう。

チョウモク〔国〕昔の銭。▽中央に穴があいていて、その形が鳥の目に似ていることからいう。 トリメ〔国〕夜、目が見えない病気。夜盲症。

トリメ〔国〕夜、目が見えない病気。夜盲症。

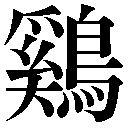

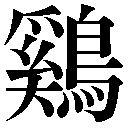

鶏 とり🔗⭐🔉

【鶏】

19画 鳥部 [常用漢字]

区点=2360 16進=375C シフトJIS=8C7B

【鷄】旧字人名に使える旧字

19画 鳥部 [常用漢字]

区点=2360 16進=375C シフトJIS=8C7B

【鷄】旧字人名に使える旧字

21画 鳥部

区点=8317 16進=7331 シフトJIS=EA50

《常用音訓》ケイ/にわとり

《音読み》 ケイ

21画 鳥部

区点=8317 16進=7331 シフトJIS=EA50

《常用音訓》ケイ/にわとり

《音読み》 ケイ /ケ

/ケ 〈j

〈j 〉

《訓読み》 にわとり(にはとり)/とり

《名付け》 とり

《意味》

{名}にわとり(ニハトリ)。とり。家禽カキンの一種で、おんどりは、ときをつくる。肉・卵を食用にする。

《解字》

会意兼形声。奚ケイは「爪(手)+糸(ひも)」の会意文字で、系(ひもでつなぐ)の異体字。鷄は「鳥+音符奚」で、ひもでつないで飼った鳥のこと。また、たんなる形声文字と解して、けいけいと鳴く声をまねた擬声語と考えることもできる。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

〉

《訓読み》 にわとり(にはとり)/とり

《名付け》 とり

《意味》

{名}にわとり(ニハトリ)。とり。家禽カキンの一種で、おんどりは、ときをつくる。肉・卵を食用にする。

《解字》

会意兼形声。奚ケイは「爪(手)+糸(ひも)」の会意文字で、系(ひもでつなぐ)の異体字。鷄は「鳥+音符奚」で、ひもでつないで飼った鳥のこと。また、たんなる形声文字と解して、けいけいと鳴く声をまねた擬声語と考えることもできる。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

19画 鳥部 [常用漢字]

区点=2360 16進=375C シフトJIS=8C7B

【鷄】旧字人名に使える旧字

19画 鳥部 [常用漢字]

区点=2360 16進=375C シフトJIS=8C7B

【鷄】旧字人名に使える旧字

21画 鳥部

区点=8317 16進=7331 シフトJIS=EA50

《常用音訓》ケイ/にわとり

《音読み》 ケイ

21画 鳥部

区点=8317 16進=7331 シフトJIS=EA50

《常用音訓》ケイ/にわとり

《音読み》 ケイ /ケ

/ケ 〈j

〈j 〉

《訓読み》 にわとり(にはとり)/とり

《名付け》 とり

《意味》

{名}にわとり(ニハトリ)。とり。家禽カキンの一種で、おんどりは、ときをつくる。肉・卵を食用にする。

《解字》

会意兼形声。奚ケイは「爪(手)+糸(ひも)」の会意文字で、系(ひもでつなぐ)の異体字。鷄は「鳥+音符奚」で、ひもでつないで飼った鳥のこと。また、たんなる形声文字と解して、けいけいと鳴く声をまねた擬声語と考えることもできる。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

〉

《訓読み》 にわとり(にはとり)/とり

《名付け》 とり

《意味》

{名}にわとり(ニハトリ)。とり。家禽カキンの一種で、おんどりは、ときをつくる。肉・卵を食用にする。

《解字》

会意兼形声。奚ケイは「爪(手)+糸(ひも)」の会意文字で、系(ひもでつなぐ)の異体字。鷄は「鳥+音符奚」で、ひもでつないで飼った鳥のこと。また、たんなる形声文字と解して、けいけいと鳴く声をまねた擬声語と考えることもできる。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

漢字源に「とり」で始まるの検索結果 1-26。

次々に。順番に。「酔把花枝取次吟=酔フテ花枝ヲ把リ取次ニ吟ズ」〔

次々に。順番に。「酔把花枝取次吟=酔フテ花枝ヲ把リ取次ニ吟ズ」〔 あわただしい。また、ちょっとの間であるさま。「年光取次須偸賞=年光ハ取次ナリスベカラク偸ミ賞スベシ」〔

あわただしい。また、ちょっとの間であるさま。「年光取次須偸賞=年光ハ取次ナリスベカラク偸ミ賞スベシ」〔 14画 宀部

区点=6045 16進=5C4D シフトJIS=9ECB

《音読み》 サイ

14画 宀部

区点=6045 16進=5C4D シフトJIS=9ECB

《音読み》 サイ 10画 石部

区点=2654 16進=3A56 シフトJIS=8DD4

《音読み》 サイ

10画 石部

区点=2654 16進=3A56 シフトJIS=8DD4

《音読み》 サイ