複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (66)

ちょう【丁】チヤウ🔗⭐🔉

ちょう【町】チヤウ🔗⭐🔉

ちょう【町】チヤウ

①土地の面積の単位。1町は10段。令制では3600歩、太閤検地以後は3000歩とされ、約99.17アール。

②(「丁」とも書く)距離の単位。1町は60間。約109メートル強。

③平城京・平安京における長さおよび面積の単位。400尺および400尺平方。1坊の16分の1。

④行政区画上の市に次ぎ、村の上に位する地方公共団体。

⑤市街の区切り。中世都市では商工業者が構成した地域的自治組織。まち。

⑥江戸吉原のこと。おちょう。洒落本、辰巳之園「―に振るといふ事あれば」

ちょう【梃・挺】チヤウ🔗⭐🔉

ちょう【梃・挺】チヤウ

(チョウは慣用音。「丁」とも書く)鋤・鍬・墨・銃・蝋燭・艪・駕籠・人力車などを数える語。

ちょう‐あい【丁合】チヤウアヒ🔗⭐🔉

ちょう‐あい【丁合】チヤウアヒ

製本で、折丁おりちょうをページ順に集める作業。手で行う手丁合と機械丁合とがある。

ちょう‐いし【町石・丁石】チヤウ‥🔗⭐🔉

ちょう‐いし【町石・丁石】チヤウ‥

路傍に立てて1町ごとに道程を記した石。仏名・仏像などを刻したものが多い。→町石ちょうせき卒塔婆

ちょう‐ぎん【丁銀】チヤウ‥🔗⭐🔉

ちょう‐ぎん【丁銀】チヤウ‥

江戸時代の銀貨の一種。秤量しょうりょうして流通した銀塊で海鼠なまこ形をし、目方43匁内外。銀座で鋳造・発行した。「大黒」「常是」「宝」の字および大黒像の極印がある。大黒常是だいこくじょうぜは銀座の世襲銀吹人の名。銀丁。銀錠ぎんじょう。

ちょう‐こう【丁香】チヤウカウ🔗⭐🔉

ちょう‐こう【丁香】チヤウカウ

(古くチョウゴウとも)「丁子ちょうじ」参照。

⇒ちょうこう‐ゆ【丁香油】

ちょうこう‐ゆ【丁香油】チヤウカウ‥🔗⭐🔉

ちょうこう‐ゆ【丁香油】チヤウカウ‥

(→)丁子油ちょうじあぶらに同じ。

⇒ちょう‐こう【丁香】

ちょう‐ごじゅう【丁五十】チヤウ‥ジフ🔗⭐🔉

ちょう‐ごじゅう【丁五十】チヤウ‥ジフ

①ちょうど50になること。

②江戸時代、銭の勘定で、50文の銭を額面通り50文の価値に通用させたこと。→丁百ちょうびゃく

ちょう‐じ【丁子・丁字】チヤウ‥🔗⭐🔉

ちょう‐じ【丁子・丁字】チヤウ‥

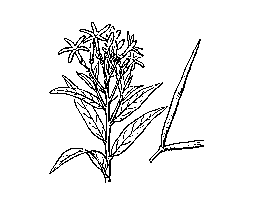

①(clove)フトモモ科の熱帯常緑高木。原産はモルッカ諸島。18世紀以後、アフリカ・西インドなどで栽培。高さ数メートル、枝は三叉状、葉は対生で革質。花は白・淡紅色で筒状、集散花序をなし、香が高い。花後、長楕円状の液果を結ぶ。蕾つぼみを乾燥した丁香ちょうこう(クローブ)は古来有名な生薬・香辛料。果実からも油をとる。染料としても使われた。

ちょうじ

②㋐丁子油あぶらの略。

㋑丁子頭がしらの略。

㋒丁子香こうの略。

㋓丁子染ぞめの略。

㋔丁子引びきの略。

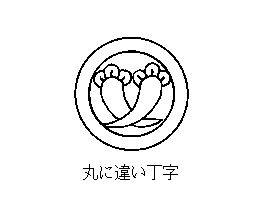

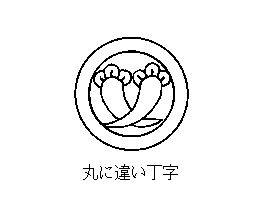

③紋所の名。丁子の果実にかたどったもの。

④刀の刃文はもんで、乱れの頭が丁子の蕾つぼみの形に似ているもの。

⇒ちょうじ‐あぶら【丁子油】

⇒ちょうじ‐いろ【丁子色】

⇒ちょうじ‐がしら【丁子頭】

⇒ちょうじ‐がみ【丁子紙】

⇒ちょうじ‐ぎく【丁字菊】

⇒ちょうじ‐こう【丁子香】

⇒ちょうじ‐ざくら【丁字桜】

⇒ちょうじ‐ぞめ【丁子染】

⇒ちょうじ‐ちゃ【丁子茶】

⇒ちょうじ‐びき【丁子引】

⇒ちょうじ‐ぶくろ【丁子袋】

⇒ちょうじ‐ぶろ【丁子風炉】

⇒ちょうじ‐ゆ【丁子油】

②㋐丁子油あぶらの略。

㋑丁子頭がしらの略。

㋒丁子香こうの略。

㋓丁子染ぞめの略。

㋔丁子引びきの略。

③紋所の名。丁子の果実にかたどったもの。

④刀の刃文はもんで、乱れの頭が丁子の蕾つぼみの形に似ているもの。

⇒ちょうじ‐あぶら【丁子油】

⇒ちょうじ‐いろ【丁子色】

⇒ちょうじ‐がしら【丁子頭】

⇒ちょうじ‐がみ【丁子紙】

⇒ちょうじ‐ぎく【丁字菊】

⇒ちょうじ‐こう【丁子香】

⇒ちょうじ‐ざくら【丁字桜】

⇒ちょうじ‐ぞめ【丁子染】

⇒ちょうじ‐ちゃ【丁子茶】

⇒ちょうじ‐びき【丁子引】

⇒ちょうじ‐ぶくろ【丁子袋】

⇒ちょうじ‐ぶろ【丁子風炉】

⇒ちょうじ‐ゆ【丁子油】

②㋐丁子油あぶらの略。

㋑丁子頭がしらの略。

㋒丁子香こうの略。

㋓丁子染ぞめの略。

㋔丁子引びきの略。

③紋所の名。丁子の果実にかたどったもの。

④刀の刃文はもんで、乱れの頭が丁子の蕾つぼみの形に似ているもの。

⇒ちょうじ‐あぶら【丁子油】

⇒ちょうじ‐いろ【丁子色】

⇒ちょうじ‐がしら【丁子頭】

⇒ちょうじ‐がみ【丁子紙】

⇒ちょうじ‐ぎく【丁字菊】

⇒ちょうじ‐こう【丁子香】

⇒ちょうじ‐ざくら【丁字桜】

⇒ちょうじ‐ぞめ【丁子染】

⇒ちょうじ‐ちゃ【丁子茶】

⇒ちょうじ‐びき【丁子引】

⇒ちょうじ‐ぶくろ【丁子袋】

⇒ちょうじ‐ぶろ【丁子風炉】

⇒ちょうじ‐ゆ【丁子油】

②㋐丁子油あぶらの略。

㋑丁子頭がしらの略。

㋒丁子香こうの略。

㋓丁子染ぞめの略。

㋔丁子引びきの略。

③紋所の名。丁子の果実にかたどったもの。

④刀の刃文はもんで、乱れの頭が丁子の蕾つぼみの形に似ているもの。

⇒ちょうじ‐あぶら【丁子油】

⇒ちょうじ‐いろ【丁子色】

⇒ちょうじ‐がしら【丁子頭】

⇒ちょうじ‐がみ【丁子紙】

⇒ちょうじ‐ぎく【丁字菊】

⇒ちょうじ‐こう【丁子香】

⇒ちょうじ‐ざくら【丁字桜】

⇒ちょうじ‐ぞめ【丁子染】

⇒ちょうじ‐ちゃ【丁子茶】

⇒ちょうじ‐びき【丁子引】

⇒ちょうじ‐ぶくろ【丁子袋】

⇒ちょうじ‐ぶろ【丁子風炉】

⇒ちょうじ‐ゆ【丁子油】

ちょうじ‐あぶら【丁子油】チヤウ‥🔗⭐🔉

ちょうじ‐あぶら【丁子油】チヤウ‥

丁子の花枝を水蒸気蒸留して採取する精油。主成分はオイゲノール。香粧料・薬料・香味料。丁香油ちょうこうゆ。ちょうじゆ。

⇒ちょう‐じ【丁子・丁字】

ちょうじ‐いろ【丁子色】チヤウ‥🔗⭐🔉

ちょうじ‐いろ【丁子色】チヤウ‥

やや黒い香染こうぞめの色。

Munsell color system: 7.5YR6/6.5

⇒ちょう‐じ【丁子・丁字】

ちょうじ‐がしら【丁子頭】チヤウ‥🔗⭐🔉

ちょうじ‐がしら【丁子頭】チヤウ‥

灯心のもえさしの頭にできた塊。形が丁子の果実に似ているからいう。俗にこれを油の中に入れれば貨財を得るという。灯花。

⇒ちょう‐じ【丁子・丁字】

ちょうじ‐がみ【丁子紙】チヤウ‥🔗⭐🔉

ちょうじ‐がみ【丁子紙】チヤウ‥

書に用いる装飾料紙で、蘇芳すおう・臙脂えんじ・紅花べにばななどの色料を用い、淡紅色または紅褐色の霞や雲形を表したもの。丁子染の色彩に似るからいう。

⇒ちょう‐じ【丁子・丁字】

ちょうじ‐ぎく【丁字菊】チヤウ‥🔗⭐🔉

ちょうじ‐ぎく【丁字菊】チヤウ‥

キク科の多年草。特に日本海側高地の草原に生じ、細い紫黒色の柄についた頭花が筒状で丁字の花に似る。

⇒ちょう‐じ【丁子・丁字】

ちょうじ‐こう【丁子香】チヤウ‥カウ🔗⭐🔉

ちょうじ‐こう【丁子香】チヤウ‥カウ

丁子のつぼみから作った香料。

⇒ちょう‐じ【丁子・丁字】

ちょうじ‐ざくら【丁字桜】チヤウ‥🔗⭐🔉

ちょうじ‐ざくら【丁字桜】チヤウ‥

深山に自生するサクラの一種で小高木。葉の両面や柄に軟毛が密生。花は淡紅色で小形、下垂して咲き、長い筒状の丁字形で先端がわずかに平開する。花弁は非常に小さい。

⇒ちょう‐じ【丁子・丁字】

ちょうじ‐ぞめ【丁子染】チヤウ‥🔗⭐🔉

ちょうじ‐ぞめ【丁子染】チヤウ‥

丁子の蕾つぼみを煎じた染液で薄茶色に染めること。また、その色。

⇒ちょう‐じ【丁子・丁字】

ちょうじ‐ちゃ【丁子茶】チヤウ‥🔗⭐🔉

ちょうじ‐ちゃ【丁子茶】チヤウ‥

丁子色。丁子染。

Munsell color system: 5YR5/4.5

⇒ちょう‐じ【丁子・丁字】

ちょうじ‐びき【丁子引】チヤウ‥🔗⭐🔉

ちょうじ‐びき【丁子引】チヤウ‥

本の表紙や唐紙からかみの地紙などに茶色の平行線を引いたもの。もと丁字香を染料としたが、後に紅花べにばな・楊梅皮ももかわ・煤灰などで染めた。

⇒ちょう‐じ【丁子・丁字】

ちょうじ‐ぶくろ【丁子袋】チヤウ‥🔗⭐🔉

ちょうじ‐ぶくろ【丁子袋】チヤウ‥

着物の裏にさし入れる丁子入りの小袋。におい袋。

⇒ちょう‐じ【丁子・丁字】

ちょうじ‐ぶろ【丁子風炉】チヤウ‥🔗⭐🔉

ちょうじ‐ぶろ【丁子風炉】チヤウ‥

金属または陶製の、香炉に似た形の風炉。これに釜をかけ、丁子を煎じて香気を出させ、防臭・防湿に用いる。

⇒ちょう‐じ【丁子・丁字】

ちょうじ‐ゆ【丁子油】チヤウ‥🔗⭐🔉

ちょうじ‐ゆ【丁子油】チヤウ‥

(→)「ちょうじあぶら」に同じ。

⇒ちょう‐じ【丁子・丁字】

ちょう‐せん【丁銭】チヤウ‥🔗⭐🔉

ちょう‐せん【丁銭】チヤウ‥

(→)丁百銭ちょうびゃくせんに同じ。調銭。

ちょう‐ちょう【打打・丁丁】チヤウチヤウ🔗⭐🔉

ちょう‐ちょう【打打・丁丁】チヤウチヤウ

物をつづけて打つ音。

⇒ちょうちょう‐はっし【打打発止・丁丁発止】

ちょうちょう‐はっし【打打発止・丁丁発止】チヤウチヤウ‥🔗⭐🔉

ちょうちょう‐はっし【打打発止・丁丁発止】チヤウチヤウ‥

(ハッシも擬音)刀などで互いに打ちあう音。また、激しく打ちあう様子。「―の議論」

⇒ちょう‐ちょう【打打・丁丁】

ちょう‐づけ【丁付】チヤウ‥🔗⭐🔉

ちょう‐づけ【丁付】チヤウ‥

書籍の紙数すなわち丁、またはページ数の順を記入すること。ページ付け。

ちょう‐と【丁と】チヤウ‥🔗⭐🔉

ちょう‐と【丁と】チヤウ‥

(チョウドとも)〔副〕

①激しく物に当たって音をたてるさま。また、強く打ったり切ったりするさま。保元物語「冑の鉢を―打つ」

②きちんと。ちゃんと。天草本平家物語「殿上の小庭に―畏まつてゐた」

③しっかりと。がっちりと。ぴしゃりと。平治物語(金刀比羅本)「大内には南西北をば―さし、東面の陽明・待賢・郁芳門をば開れたり」

④目かどを立てて見つめるさま。はた。はったと。平家物語5「入道相国ちつとも騒がず、―睨まへておはしければ」

ちょう‐ど【丁度】チヤウ‥🔗⭐🔉

ちょう‐ど【丁度】チヤウ‥

〔副〕

(擬音語チャウに助詞トの添った語か。→丁ちょうと)

①時間・分量などの余分もなく不足もないさま。きっかり。ぴったり。浮世風呂前「―三年になります」。「―間に合った」「―百人」

②あたかも。さながら。まるで。まさしく。狂言、布施無経ふせないきょう「―貧僧の重ね斎どきと申すがこれでござる」。「―盆のような月だ」

③たっぷり。なみなみと。狂言、悪太郎「とても飲むなら―お飲みやれ」

ちょう‐ば【町場・丁場・帳場】チヤウ‥🔗⭐🔉

ちょう‐ば【町場・丁場・帳場】チヤウ‥

①ある宿駅と次の宿駅との距離。ある区間の距離。また、ある事をなすのにかかる時間。「長なが―」

②夫役ぶやくに当たって運送・道普請などをすべき受持ちの区域。一般に、仕事の受持区域。

③馬子まご・駕籠舁かごかきなどの溜り場。

ちょう‐はん【丁半】チヤウ‥🔗⭐🔉

ちょう‐はん【丁半】チヤウ‥

(正しくは「重半」か)

①双六すごろくの采の目の偶数(丁)と奇数(半)。

②采を振ってその丁か半かをあてて勝負を決する賭博。

ちょう‐び【丁日】チヤウ‥🔗⭐🔉

ちょう‐び【丁日】チヤウ‥

丁の数にあたる日。偶数日。2・4・6・8の日など。ちょうのひ。↔半日はんび

ちょう‐びゃく【丁百】チヤウ‥🔗⭐🔉

ちょう‐びゃく【丁百】チヤウ‥

(「調百」とも書く)江戸時代、銭96文を100文と扱った習わしに対して、銭100文を額面通りに100文の価値に用いたこと。

⇒ちょうびゃく‐せん【丁百銭】

ちょうびゃく‐せん【丁百銭】チヤウ‥🔗⭐🔉

ちょうびゃく‐せん【丁百銭】チヤウ‥

丁百の銭。丁銭。調百銭。↔九六銭くろくぜに

⇒ちょう‐びゃく【丁百】

ちょう‐め【丁目】チヤウ‥🔗⭐🔉

ちょう‐め【丁目】チヤウ‥

町を、番地より大きく区分したもの。番号を冠して呼ぶ。

ちょん‐まげ【丁髷】🔗⭐🔉

ちょん‐まげ【丁髷】

(チョンは髷が「ゝ」の形に似ているところからという)男の髪の結い方。江戸中期以降、額髪を広く剃りあげ、髻もとどりを前面に向けてまげた小さい髷。のち男髷の汎称。「―あたま」→半髪はんぱつ。

丁髷

⇒ちょんまげ‐もの【丁髷物】

⇒ちょんまげ‐もの【丁髷物】

⇒ちょんまげ‐もの【丁髷物】

⇒ちょんまげ‐もの【丁髷物】

ちょんまげ‐もの【丁髷物】🔗⭐🔉

ちょんまげ‐もの【丁髷物】

江戸時代の人物・事件などを取り扱った小説・読物・劇・映画などをいう。髷物。時代物。

⇒ちょん‐まげ【丁髷】

チンキ【丁幾】🔗⭐🔉

チンキ【丁幾】

(tinctuur オランダに基づく)生薬をアルコールで浸出した液。また、化学薬品のアルコール溶液。

てい【丁】🔗⭐🔉

てい【丁】

①十干じっかんの第4。ひのと。

②壮年の男子。

③律令制で、課役を負担すべき成年男子。正丁・次丁・少丁など。よほろ。課丁。

④めしつかいの男。

⑤(「叮」「鄭」の通用字)ねんごろ。

→ちょう(丁)

てい‐えき【丁役】🔗⭐🔉

てい‐えき【丁役】

律令制で、課丁としての徭役労働。

てい‐じ【丁字】🔗⭐🔉

ていじ‐けい【丁字形】🔗⭐🔉

ていじ‐けい【丁字形】

「丁」の字の形。しゅもくがた。

⇒てい‐じ【丁字】

ていじ‐たい【丁字帯】🔗⭐🔉

ていじ‐たい【丁字帯】

丁字形に結ぶようにした包帯。股間などに用いる。

⇒てい‐じ【丁字】

てい‐じょ【丁女】‥ヂヨ🔗⭐🔉

てい‐じょ【丁女】‥ヂヨ

①丁年の女。一人前の女。

②律令制で、正丁せいていと同年齢の女。正女せいじょ。

てい‐じょうぎ【丁定規】‥ヂヤウ‥🔗⭐🔉

てい‐じょうぎ【丁定規】‥ヂヤウ‥

(→)Tティー定規に同じ。

てい‐じょしょう【丁汝昌】‥シヤウ🔗⭐🔉

てい‐じょしょう【丁汝昌】‥シヤウ

清末の軍人。字は禹廷。安徽廬江の人。北洋海軍の水師提督。黄海の海戦で大敗、威海衛に封鎖され日本海軍に降伏。服毒自決。(1836〜1895)

○貞女は二夫をならべずていじょはにふをならべず

[史記田単伝「忠臣は二君に事つかえず、貞女は二夫を更かえず」]貞操堅固な女性は、再婚して別の夫を持つことをしない。御文章「忠臣は二君につかへず―といへり」

⇒てい‐じょ【貞女】

○貞女両夫に見えずていじょりょうふにまみえず

(→)「貞女は二夫にふをならべず」に同じ。「貞女は二夫に見えず」とも。狂言、鈍太郎「―といふが」

⇒てい‐じょ【貞女】

ていじ‐ろ【丁字路】🔗⭐🔉

ていじ‐ろ【丁字路】

丁字形に交わった道路。

⇒てい‐じ【丁字】

てい‐そう【丁壮】‥サウ🔗⭐🔉

てい‐そう【丁壮】‥サウ

壮年の男子。

てい‐だん【丁男】🔗⭐🔉

てい‐だん【丁男】

丁年に達した男子。成人男子。壮丁。

てい‐ちょう【鄭重・丁重】🔗⭐🔉

てい‐ちょう【鄭重・丁重】

(「鄭」も重い意)

①礼儀正しく、てあついこと。ねんごろ。「―なもてなし」「―に断る」

②ていねいなこと。大事に扱うこと。「―に棚にもどす」

てい‐ねい【丁寧・叮嚀】🔗⭐🔉

てい‐ねい【丁寧・叮嚀】

注意深く心がゆきとどくこと。また、てあつく礼儀正しいこと。古今著聞集16「其後は、げにも―にぞ下行しける」。「―な説明」「―に書く」「―にお辞儀する」

⇒ていねい‐ご【丁寧語】

ていねい‐ご【丁寧語】🔗⭐🔉

ていねい‐ご【丁寧語】

敬語の一つ。相手に対する話し手の直接の敬意を表現するもの。「ます」「です」「侍り」「候ふ」の類。

⇒てい‐ねい【丁寧・叮嚀】

てい‐ねん【丁年】🔗⭐🔉

てい‐ねん【丁年】

(強壮の時に丁あたる意)

①一人前の年齢。満20歳をいう。

②一人前の男。満20歳以上の男子。成年。

③丁の終りの年齢。60歳。

てい‐ふ【丁賦】🔗⭐🔉

てい‐ふ【丁賦】

中国で丁男に賦課した人頭税。

てい‐や【丁夜】🔗⭐🔉

てい‐や【丁夜】

五夜の一つ。今のおよそ午前1時から午前3時。丑うしの刻に当たる。四更。

ていれい【丁玲】🔗⭐🔉

ていれい【丁玲】

(Ding Ling)中国の作家。本名、蒋氷之。湖南の人。夫胡也頻こやひんの刑死後、1932年中国共産党に入党。解放区で八路軍の文化宣伝工作を担当。57年反右派闘争で失脚、79年名誉回復。作「霞村にいた時」「太陽は桑乾河を照らす」など。(1904〜1986)

ていれい【丁零・丁令・丁霊】🔗⭐🔉

ていれい【丁零・丁令・丁霊】

漢・魏時代の史書に見える北方トルコ系遊牧民の一つ。後の鉄勒てつろく。エニセイ川の上流ないしバイカル湖地方に遊牧した。

でっ‐ち【丁稚】🔗⭐🔉

でっ‐ち【丁稚】

(デシ(弟子)の転。一説に、双六の重一でっちからともいう)

①職人または商人の家に年季奉公をする年少者。雑役に従事した。日本永代蔵1「惣領残して、すゑずゑを―奉公につかはしおき」

②年少者を卑しめていう語。浄瑠璃、嫗山姥こもちやまうば「やあら―めが味をやるよ」

⇒でっち‐あがり【丁稚上り】

⇒でっち‐ぼうこう【丁稚奉公】

でっち‐あがり【丁稚上り】🔗⭐🔉

でっち‐あがり【丁稚上り】

丁稚から成りあがること。また、その人。

⇒でっ‐ち【丁稚】

でっち‐ぼうこう【丁稚奉公】🔗⭐🔉

でっち‐ぼうこう【丁稚奉公】

商家などに丁稚として奉公すること。嵯峨の屋お室、文学者としての前半生「最初は種々いろいろな事情からして、商家に―をして居りました」

⇒でっ‐ち【丁稚】

テレメン‐ゆ【丁列綿油】🔗⭐🔉

テレメン‐ゆ【丁列綿油】

(テレメンティナから)(→)テレビン油に同じ。

デンマーク【Denmark・丁抹】🔗⭐🔉

デンマーク【Denmark・丁抹】

北ヨーロッパの立憲王国。ユトランド半島とその東方の島々から成る。面積4万3000平方キロメートル(グリーンランド等を除く)。人口540万1千(2004)。住民はデーン人。9世紀から14世紀にかけ、海洋に進出して勢力を伸ばし、一時は北欧全域を併合。国民のほとんどは新教徒(ルター派)。首都コペンハーゲン。→ヨーロッパ(図)。

コペンハーゲン

撮影:田沼武能

⇒デンマーク‐ご【デンマーク語】

⇒デンマーク‐たいそう【デンマーク体操】

⇒デンマーク‐ご【デンマーク語】

⇒デンマーク‐たいそう【デンマーク体操】

⇒デンマーク‐ご【デンマーク語】

⇒デンマーク‐たいそう【デンマーク体操】

⇒デンマーク‐ご【デンマーク語】

⇒デンマーク‐たいそう【デンマーク体操】

とう‐とう【丁丁】タウタウ🔗⭐🔉

とう‐とう【丁丁】タウタウ

①斧おので木を伐る音。

②碁を打つ音。また、琴の声。

ひ‐の‐と【丁】🔗⭐🔉

ひ‐の‐と【丁】

(「火の弟おと」の意)十干じっかんの第4。

よほろ【丁】🔗⭐🔉

よほろ【丁】

(もと脚のひかがみの意。脚力を要することから)古代の課役を負担した成年男子。特に、朝廷の土木工事に使役された者。貢納物の運搬夫は「脚」と記す。夫ぶ。武烈紀「信濃国の男丁よほろを発おこして」

[漢]丁🔗⭐🔉

丁 字形

筆順

筆順

〔一部1画/2画/教育/3590・437A〕

〔音〕テイ(漢) チョウ〈チャウ〉(呉)

〔訓〕ひのと・あたる・よほろ

[意味]

[一]テイ・チョウ

①十干じっかんの第四。ひのと。「丁夜・丁亥ていがい」

②ぴったり当たる。「丁憂・丁艱ていかん」

③成年に達した男子。働きざかりの男。「丁年・成丁・壮丁」▶令制で、公役に徴発される(二十一歳から六十歳までの)男子をいう。よほろ。「正丁せいてい・しょうちょう・仕丁してい・しちょう」

④したばたらきの男。召し使われる男。「使丁・馬丁・園丁」

[二]チョウ

①偶数。(対)半。「丁か半か」

②書物の紙数を数える語。一丁は表裏二ページ分。「乱丁・落丁・丁数」

③町の通路で区切られた区画。「一丁目一番地」▶距離の単位として「町」(=六十間)の代わりにも用いる。「二三丁ばかり先」

④飲食物などを数える語。「豆腐一丁」「天丼てんどん三丁」「一丁あがり」▶「挺ちょう」の代わりにも用いる。「二丁拳銃けんじゅう」

⑤激しくぶつかり合う音。「丁丁発止」「かぶとの鉢を丁と打つ」〔保元〕

[解字]

くぎの形の象形文字。「釘」の原字。直角にあたる意から、一点にちょうどあたる意。

[下ツキ

園丁・駕輿丁・仕丁・使丁・沈丁花・壮丁・装丁・廷丁・白丁・馬丁・符丁・包丁・庖丁・輿丁・落丁・乱丁・老丁

[難読]

丁髷ちょんまげ・丁幾チンキ・丁抹デンマーク

〔一部1画/2画/教育/3590・437A〕

〔音〕テイ(漢) チョウ〈チャウ〉(呉)

〔訓〕ひのと・あたる・よほろ

[意味]

[一]テイ・チョウ

①十干じっかんの第四。ひのと。「丁夜・丁亥ていがい」

②ぴったり当たる。「丁憂・丁艱ていかん」

③成年に達した男子。働きざかりの男。「丁年・成丁・壮丁」▶令制で、公役に徴発される(二十一歳から六十歳までの)男子をいう。よほろ。「正丁せいてい・しょうちょう・仕丁してい・しちょう」

④したばたらきの男。召し使われる男。「使丁・馬丁・園丁」

[二]チョウ

①偶数。(対)半。「丁か半か」

②書物の紙数を数える語。一丁は表裏二ページ分。「乱丁・落丁・丁数」

③町の通路で区切られた区画。「一丁目一番地」▶距離の単位として「町」(=六十間)の代わりにも用いる。「二三丁ばかり先」

④飲食物などを数える語。「豆腐一丁」「天丼てんどん三丁」「一丁あがり」▶「挺ちょう」の代わりにも用いる。「二丁拳銃けんじゅう」

⑤激しくぶつかり合う音。「丁丁発止」「かぶとの鉢を丁と打つ」〔保元〕

[解字]

くぎの形の象形文字。「釘」の原字。直角にあたる意から、一点にちょうどあたる意。

[下ツキ

園丁・駕輿丁・仕丁・使丁・沈丁花・壮丁・装丁・廷丁・白丁・馬丁・符丁・包丁・庖丁・輿丁・落丁・乱丁・老丁

[難読]

丁髷ちょんまげ・丁幾チンキ・丁抹デンマーク

筆順

筆順

〔一部1画/2画/教育/3590・437A〕

〔音〕テイ(漢) チョウ〈チャウ〉(呉)

〔訓〕ひのと・あたる・よほろ

[意味]

[一]テイ・チョウ

①十干じっかんの第四。ひのと。「丁夜・丁亥ていがい」

②ぴったり当たる。「丁憂・丁艱ていかん」

③成年に達した男子。働きざかりの男。「丁年・成丁・壮丁」▶令制で、公役に徴発される(二十一歳から六十歳までの)男子をいう。よほろ。「正丁せいてい・しょうちょう・仕丁してい・しちょう」

④したばたらきの男。召し使われる男。「使丁・馬丁・園丁」

[二]チョウ

①偶数。(対)半。「丁か半か」

②書物の紙数を数える語。一丁は表裏二ページ分。「乱丁・落丁・丁数」

③町の通路で区切られた区画。「一丁目一番地」▶距離の単位として「町」(=六十間)の代わりにも用いる。「二三丁ばかり先」

④飲食物などを数える語。「豆腐一丁」「天丼てんどん三丁」「一丁あがり」▶「挺ちょう」の代わりにも用いる。「二丁拳銃けんじゅう」

⑤激しくぶつかり合う音。「丁丁発止」「かぶとの鉢を丁と打つ」〔保元〕

[解字]

くぎの形の象形文字。「釘」の原字。直角にあたる意から、一点にちょうどあたる意。

[下ツキ

園丁・駕輿丁・仕丁・使丁・沈丁花・壮丁・装丁・廷丁・白丁・馬丁・符丁・包丁・庖丁・輿丁・落丁・乱丁・老丁

[難読]

丁髷ちょんまげ・丁幾チンキ・丁抹デンマーク

〔一部1画/2画/教育/3590・437A〕

〔音〕テイ(漢) チョウ〈チャウ〉(呉)

〔訓〕ひのと・あたる・よほろ

[意味]

[一]テイ・チョウ

①十干じっかんの第四。ひのと。「丁夜・丁亥ていがい」

②ぴったり当たる。「丁憂・丁艱ていかん」

③成年に達した男子。働きざかりの男。「丁年・成丁・壮丁」▶令制で、公役に徴発される(二十一歳から六十歳までの)男子をいう。よほろ。「正丁せいてい・しょうちょう・仕丁してい・しちょう」

④したばたらきの男。召し使われる男。「使丁・馬丁・園丁」

[二]チョウ

①偶数。(対)半。「丁か半か」

②書物の紙数を数える語。一丁は表裏二ページ分。「乱丁・落丁・丁数」

③町の通路で区切られた区画。「一丁目一番地」▶距離の単位として「町」(=六十間)の代わりにも用いる。「二三丁ばかり先」

④飲食物などを数える語。「豆腐一丁」「天丼てんどん三丁」「一丁あがり」▶「挺ちょう」の代わりにも用いる。「二丁拳銃けんじゅう」

⑤激しくぶつかり合う音。「丁丁発止」「かぶとの鉢を丁と打つ」〔保元〕

[解字]

くぎの形の象形文字。「釘」の原字。直角にあたる意から、一点にちょうどあたる意。

[下ツキ

園丁・駕輿丁・仕丁・使丁・沈丁花・壮丁・装丁・廷丁・白丁・馬丁・符丁・包丁・庖丁・輿丁・落丁・乱丁・老丁

[難読]

丁髷ちょんまげ・丁幾チンキ・丁抹デンマーク

大辞林の検索結果 (71)

ちょう【丁】🔗⭐🔉

ちょう チヤウ 【丁】

■一■ [1] (名)

(1)ばくちで,さいころの目の偶数。また,一般に偶数。

⇔半

(2)書籍の表裏二ページ分の紙葉。また,折り丁の一折分をもいう。

(3)「てい(丁){(3)}」に同じ。

(4)(「長」とも書く)まるまる。ちょうど。「わしは戌で―六十/浄瑠璃・鑓の権三(上)」

→町(チョウ)

■二■ (接尾)

助数詞。

(1)和綴(ト)じの書物の枚葉を数えるのに用いる。表裏合わせて一丁という。

(2)豆腐を数えるのに用いる。

(3)料理・飲食物の一人前を単位として数えるのに用いる。「もり一―」「カレーライス三―」

(4)相撲・将棋など,勝負の取組,手合わせなどの回数を数えるのに用いる。

ちょう【挺・梃・丁】🔗⭐🔉

ちょう チヤウ 【挺・梃・丁】 (接尾)

助数詞。

(1)鋤(スキ)・鍬(クワ)・墨・銃・艪(ロ)・三味線など細長いものを数えるのに用いる。

(2)駕籠(カゴ)・人力車など,乗り物を数えるのに用いる。

〔「丁」は代用字〕

ちょう-あい【丁合(い)】🔗⭐🔉

ちょう-あい チヤウアヒ [0] 【丁合(い)】

書籍などの製本で,折り丁をページの順に手や機械によって集める作業。

ちょう-いし【町石・丁石】🔗⭐🔉

ちょう-いし チヤウ― [1] 【町石・丁石】

一丁ごとに路傍に立てて,道のりをしるした石。

ちょう-ぎん【丁銀・挺銀】🔗⭐🔉

ちょう-ぎん チヤウ― [0] 【丁銀・挺銀】

江戸時代の海鼠(ナマコ)の形をした銀貨。銀座で鋳造され「常是(ジヨウゼ)」など鋳造者の名や「宝」の字および大黒像の極印がある。秤量(ヒヨウリヨウ)をもって通用した。江戸時代を通じて一一種類発行され,銀の含有率に違いがある。銀子(ギンス)。

丁銀

[図]

[図]

[図]

[図]

ちょう-じ【丁子・丁字】🔗⭐🔉

ちょう-じ チヤウ― [1] 【丁子・丁字】

(1)フトモモ科の常緑高木。マルク諸島の原産。アフリカ・東南アジアで栽培される。葉は油点が多く芳香がある。花は筒状の白色四弁で香りが強く,枝頂に多数つく。蕾(ツボミ)を干したものを丁子・丁香あるいはクローブといい,香料として珍重される。また蕾・花柄・葉などから丁子油をとり,香料・薬用とする。

(2)家紋の一。丁子の実をかたどったもの。

(3)ジンチョウゲの俗称。[季]春。

(4)「丁子油」「丁子頭(ガシラ)」の略。

(5)刃文の一。丁子菊に似たにぎやかな乱れ刃。

丁子(2)

[図]

[図]

[図]

[図]

ちょうじ-あぶら【丁子油】🔗⭐🔉

ちょうじ-あぶら チヤウ― [4] 【丁子油】

⇒ちょうじゆ(丁子油)

ちょうじ-いろ【丁子色】🔗⭐🔉

ちょうじ-いろ チヤウ― [0] 【丁子色】

丁子の蕾(ツボミ)の煎汁で染め出した色。黄みの強い茶色。

ちょうじ-がしら【丁子頭】🔗⭐🔉

ちょうじ-がしら チヤウ― 【丁子頭】

〔丁子の実に似ているところから〕

灯心のもえさしの先がかたまりになったもの。俗にこれが油の中に入ると財貨を得る吉兆であるといわれた。ちょうじあたま。丁子花。「昨夜の―を喜び,今朝の愁鵲(カラスナキ)を気にやむたぐひ/滑稽本・浮世床 2」

ちょうじ-がすみ【丁子霞】🔗⭐🔉

ちょうじ-がすみ チヤウ― [4] 【丁子霞】

日本画で,絵の主要部分をひき立てるために,金箔(キンパク),砂子(スナゴ)などを用いて,画面の上下・中途に描いた,たなびくかすみの形。

ちょうじ-からくさ【丁子唐草】🔗⭐🔉

ちょうじ-からくさ チヤウ― [5] 【丁子唐草】

文様の一。丁子の実と唐草とを組み合わせた図柄。

ちょうじ-ぎく【丁子菊】🔗⭐🔉

ちょうじ-ぎく チヤウ― [3] 【丁子菊】

キク科の多年草。深山の湿地に自生。茎高約35センチメートル。葉は対生し,広披針形。八,九月,長い柄の先に黄色の頭花を数個散房状につける。クマギク。

ちょうじ-こう【丁子香】🔗⭐🔉

ちょうじ-こう チヤウ―カウ [3] 【丁子香】

丁子の蕾(ツボミ)で作った香料。丁香。

ちょうじ-ざくら【丁子桜】🔗⭐🔉

ちょうじ-ざくら チヤウ― [4] 【丁子桜】

バラ科の落葉小高木。山中に自生。四,五月,葉に先立って花弁の小さい淡紅色の五弁花を下垂してつける。花形が丁字形に見えるのでこの名がある。メジロザクラ。

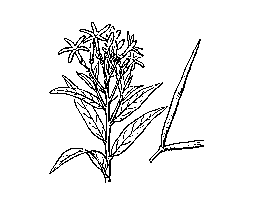

ちょうじ-そう【丁子草】🔗⭐🔉

ちょうじ-そう チヤウ―サウ [0] 【丁子草】

キョウチクトウ科の多年草。河岸や原野に自生。高さ50〜60センチメートル。葉は披針形。春,茎の上方に高坏(タカツキ)形の空色の花を集散状につける。果実は角状の袋果。

丁子草

[図]

[図]

[図]

[図]

ちょうじ-ぞめ【丁子染(め)】🔗⭐🔉

ちょうじ-ぞめ チヤウ― [0] 【丁子染(め)】

丁子の蕾(ツボミ)の乾燥したものを濃く煮出した汁で染めること。また,それで染めたもの。香染めよりやや色が濃い。

ちょうじ-たで【丁子蓼】🔗⭐🔉

ちょうじ-たで チヤウ― [3] 【丁子蓼】

アカバナ科の一年草。田などの湿地に自生。茎は高さ約50センチメートルで,赤味がある。葉は披針形。八,九月,葉腋に黄色の小花をつける。タゴボウ。

ちょうじ-ちゃ【丁子茶】🔗⭐🔉

ちょうじ-ちゃ チヤウ― [3] 【丁子茶】

丁字の鉄媒染による濃い茶色。江戸時代初期に流行。

ちょうじ-びき【丁子引(き)】🔗⭐🔉

ちょうじ-びき チヤウ― [0] 【丁子引(き)】

襖(フスマ)紙などで,白地に茶色の細い横線を引いたもの。

ちょうじ-ぶくろ【丁子袋】🔗⭐🔉

ちょうじ-ぶくろ チヤウ― [4] 【丁子袋】

丁子などの香料をたきこめたにおい袋。

ちょうじ-ぶろ【丁子風炉】🔗⭐🔉

ちょうじ-ぶろ チヤウ― [4] 【丁子風炉】

室内によいかおりをこめるために,丁子を入れて煎(セン)じる釜をかける風炉。

ちょうじ-ゆ【丁子油】🔗⭐🔉

ちょうじ-ゆ チヤウ― [3] 【丁子油】

丁子の蕾(ツボミ)・花茎から得た精油。主成分としてオイゲノールを含む。弱い局所麻酔鎮痛作用があり,歯科医療で用いるほか,殺菌・防腐薬や香料としても広く使用される。丁香油。ちょうじあぶら。

ちょう-せん【丁銭】🔗⭐🔉

ちょう-せん チヤウ― 【丁銭】

銭九六枚を百文として通用させる九六銭(クロクゼニ)に対し,銭百枚を百文として通用させること。丁百。満百銭。丁百の銭。調銭。

ちょう-ちょう【丁丁・打打】🔗⭐🔉

ちょう-ちょう チヤウチヤウ [1][0] 【丁丁・打打】 (副)

物を続けて強く打つ音を表す語。「突然(イキナリ)鉄拳(ゲンコツ)を振ひ―と打たれて/怪談牡丹灯籠(円朝)」

ちょうちょう-はっし【丁丁発止】🔗⭐🔉

ちょうちょう-はっし チヤウチヤウ― [5] 【丁丁発止】 (副)

(多く「と」を伴って)

(1)刀などで激しく切り合う音やそのさまを表す語。「―と切りむすぶ」

(2)激論を戦わせるさま。「卓をはさんで―とやりあう」

ちょう-づけ【丁付け】🔗⭐🔉

ちょう-づけ チヤウ― [0][4] 【丁付け】

書物に枚数・ページ数を順を追って示すこと。また,その数字。ページ付け。

ちょう-と【丁と】🔗⭐🔉

ちょう-と チヤウ― 【丁と】 (副)

〔「ちょうど」とも〕

(1)硬い物のぶつかり合って発する音を表す語。はたと。はっしと。「丹後物狂に花の物いふはのほろほの拍子,―踏む/申楽談儀」

(2)鋭く緊張したさま。はったと。きりりと。「入道相国ちともさはがず―睨らまへておはしければ/平家 5」

ちょう-ど【丁度】🔗⭐🔉

ちょう-ど チヤウ― [0] 【丁度】 (副)

(1)余分や不足なくぴったりと一致しているさま。ぴったり。きっちり。「―体に合う」「定員―だ」「八時―に終了」

(2)ある期待・予想にぴったりとあうさま。(ア)都合よく。折よく。「―よいところへ来てくれた」「―居合わせた」(イ)都合悪く。折あしく。「―るすだった」「―旅行中だった」

(3)まさに。たった今。「兄は―出かけたところです」「―行こうとしたところだ」

(4)まるで。あたかも。さながら。「月は―鏡のように見えた」

〔「丁度」は当て字〕

ちょうど-かちさい【丁度可知差異】🔗⭐🔉

ちょうど-かちさい チヤウ― [6] 【丁度可知差異】

⇒弁別閾(ベンベツイキ)

ちょう-ば【町場・丁場・帳場】🔗⭐🔉

ちょう-ば チヤウ― [3] 【町場・丁場・帳場】

(1)宿場と宿場との間の距離。ある区間の距離。

→長(ナガ)丁場

(2)夫役で,運送・道路工事などの受け持ち区域。工区。持ち場。

(3)馬子やかごかき・人力車夫などのたまり場。

ちょう-はん【丁半】🔗⭐🔉

ちょう-はん チヤウ― [1] 【丁半】

〔「丁」は偶数,「半」は奇数〕

さいころを振って出た目の偶数か奇数かによって勝負をきめる博打(バクチ)。

ちょう-び【丁日】🔗⭐🔉

ちょう-び チヤウ― [1] 【丁日】

丁の数にあたる日。偶数日。丁の日。

ちょう-びゃく【丁百】🔗⭐🔉

ちょう-びゃく チヤウ― 【丁百】

(1)ちょうど百。「おもへばおしき命,今二十二年生き給へば―なり/浮世草子・永代蔵 1」

(2)江戸時代,一般には銭九六文を百文として通用させた九六銭(クロクゼニ)に対し,百文をもって百文としたこと。丁銭。調百。

ちょう-め【丁目】🔗⭐🔉

ちょう-め チヤウ― [3] 【丁目】

町を細かい区域に分けた際の単位で,番地より大きいもの。「銀座四―」「一―一番地一号」

ちょん-まげ【丁髷】🔗⭐🔉

ちょん-まげ [0] 【丁髷】

江戸時代の男子の髪形の一。前額を広く剃(ソ)りあげ,残った髪をまとめ後頭部にまげをつくったもの。まげの形が踊り字の「ゝ」に似ることからいう。現在では,関取の風俗として残る。

ちょんまげ-もの【丁髷物】🔗⭐🔉

ちょんまげ-もの [0] 【丁髷物】

男子が丁髷を結っていた江戸時代の人物や事件などを題材として取り扱った小説・演劇・映画などの称。まげもの。時代物。

てい【丁】🔗⭐🔉

てい [1] 【丁】

(1)十干の第四。ひのと。

(2)等級・順位の第四位。

(3)官に徴発して使役する役夫。よほろ。

(4)律令制で,課役(調・庸・雑徭(ゾウヨウ))を負担する成年男子。ちょう。

てい-えき【丁役】🔗⭐🔉

てい-えき [0] 【丁役】

律令制で,課丁としての徭役(ヨウエキ)労働。

てい-じ【丁字】🔗⭐🔉

てい-じ [1] 【丁字】

「丁」の字。また,その形。

ていじ-かん【丁字管】🔗⭐🔉

ていじ-かん ―クワン [0] 【丁字管】

液体や気体などを二方向に分けて流動させるために丁字形に作った管。T 字管。

ていじ-けい【丁字形】🔗⭐🔉

ていじ-けい [0] 【丁字形】

「丁」の字の形。撞木形(シユモクガタ)。

ていじ-じょうぎ【丁字定規】🔗⭐🔉

ていじ-じょうぎ ―ヂヤウ― [4] 【丁字定規】

⇒ティー( T )定規(ジヨウギ)

ていじ-たい【丁字帯】🔗⭐🔉

ていじ-たい [0] 【丁字帯】

一端にひもをつけて,腹部に回してとめる包帯。肛門部・外陰部の手術後,分娩後などに用いる。

ていじ-ろ【丁字路】🔗⭐🔉

ていじ-ろ [3] 【丁字路】

丁字形に交わる道路。T 字路。三つ辻(ツジ)。

てい-じょ【丁女】🔗⭐🔉

てい-じょ ―ヂヨ [1] 【丁女】

一人前の年齢に達した女性。律令制では二一歳以上六〇歳以下の女性。正女(セイジヨ)。

てい-じょうぎ【丁定規】🔗⭐🔉

てい-じょうぎ ―ヂヤウギ [3] 【丁定規】

⇒ティー( T )定規(ジヨウギ)

てい-じょしょう【丁汝昌】🔗⭐🔉

てい-じょしょう ―ジヨシヤウ 【丁汝昌】

(?-1895) 中国,清末の海軍軍人。北洋海軍の水師提督。日清戦争の際,威海衛(イカイエイ)に封鎖され,降伏して自殺。

てい-そう【丁壮】🔗⭐🔉

てい-そう ―サウ [0] 【丁壮】

わかもの。壮丁。「―そぞろに軍旅に疲れなば/太平記 8」

てい-だん【丁男】🔗⭐🔉

てい-だん [0] 【丁男】

一人前の男。成年に達した男。壮丁。丁。ていなん。

てい-ちょう【丁重・鄭重】🔗⭐🔉

てい-ちょう [0] 【丁重・鄭重】 (名・形動)[文]ナリ

〔「鄭」は重んじる意。「丁」は代用字〕

(1)扱いなどが心がこもっていて礼儀正しく手厚い・こと(さま)。「―な挨拶」「―にお断りする」「―に葬る」

(2)注意深く大事に扱う・こと(さま)。「―にしまい込む」

[派生] ――さ(名)

てい-ねい【丁寧・叮嚀】🔗⭐🔉

てい-ねい [1] 【丁寧・叮嚀】 (名・形動)[文]ナリ

〔昔,中国で,軍中の警戒や注意の知らせのために用いられた楽器のことから〕

(1)注意深く念入りであること。細かい点にまで注意の行き届いていること。また,そのさま。「何度も―に読む」

(2)動作や言葉遣いが,礼儀正しく,心がこもっている・こと(さま)。「―な挨拶」

(3)何度も繰り返すこと。特に何度も忠告すること。「―訓告せざるべからず/自由之理(正直)」

(4)文法で,話し手が聞き手に対して直接に敬意を表現する言い方。

→丁寧語

[派生] ――さ(名)

ていねい-ご【丁寧語】🔗⭐🔉

ていねい-ご [0] 【丁寧語】

敬語の一。話し手が,聞き手に対して敬意を直接表したり,改まった気持ちで,言葉遣いを丁寧にしたりする時に用いられるもの。口語の「です」「ます」「ございます」,文語の「侍り」「候」などの語がある。また,接頭語「お」も,「お弁当」「お酒」「お茶」などのように,丁寧語としても用いられる。

てい-ねん【丁年】🔗⭐🔉

てい-ねん [0] 【丁年】

(1)一人前の人間として認められる年齢。二〇歳。成年。

(2)六〇歳。[伊京集]

てい-ふ【丁賦】🔗⭐🔉

てい-ふ [1] 【丁賦】

古代中国で,丁男に課した人頭税。

てい-ぼう【丁卯】🔗⭐🔉

てい-ぼう ―バウ [0] 【丁卯】

干支(エト)の一。ひのとう。

てい-や【丁夜】🔗⭐🔉

てい-や [1] 【丁夜】

五夜の一。丑の刻(今の午前二時頃)にあたる。四更(シコウ)。

てい-れい【丁玲】🔗⭐🔉

てい-れい 【丁玲】

(1908-1986) 中国の女流小説家。本名,蒋冰姿。「莎菲(スオフエイ)女史の日記」で認められる。のち,延安に入り,「霞村にいた時」「夜」「太陽は桑乾河を照らす」などを発表。1957年,反右派闘争で批判,追放されたが,79年名誉回復。ティン=リン。

てい-れい【丁零・丁令・丁霊】🔗⭐🔉

てい-れい 【丁零・丁令・丁霊】

紀元前三世紀から紀元後五世紀にかけて北アジアに遊牧したトルコ系民族。初め匈奴の支配下にあったが,のち独立。南北朝時代の高車,隋・唐代の鉄勒(テツロク)の前身。

でっ-ち【丁稚】🔗⭐🔉

でっ-ち [0] 【丁稚】

〔「でし(弟子)」の転か〕

(1)職人・商人などの家に奉公する少年。雑役などに従事した。

(2)年少者をいやしめていう語。「おお,でつくともせぬ―めが/浄瑠璃・出世景清」

でっち-ぼうこう【丁稚奉公】🔗⭐🔉

でっち-ぼうこう [4] 【丁稚奉公】 (名)スル

丁稚{(1)}として商家などに奉公すること。

とう-とう【丁丁】🔗⭐🔉

とう-とう タウタウ 【丁丁】 (形動タリ)

木を切る音や杭を打ったりする音などが響きわたるさま。ちょうちょう。「朝霧や杭(クイゼ)打つ音―たり/蕪村句集」

ひ-の-と【丁】🔗⭐🔉

ひ-の-と [2][0] 【丁】

〔「火の弟(オト)」の意〕

十干(ジツカン)の第四。

よほろ【丁】🔗⭐🔉

よほろ 【丁】

〔「よぼろ」とも。「よほろ(膕)」と同源〕

古代,公用の労働に使われた男子。特に,朝廷の土木工事に使われた者。正丁(セイテイ)。「仕(ツカエノ)―は,旧の三十戸毎に一人せしを改めて/日本書紀(孝徳訓)」

ちょうど【丁度】(和英)🔗⭐🔉

ちょうはん【丁半】(和英)🔗⭐🔉

ちょうはん【丁半】

odd and even;a game at dice.〜を争う gamble[bet].→英和

ちょんまげ【丁髷】(和英)🔗⭐🔉

ちょんまげ【丁髷】

a topknot.→英和

ていじけい【丁字形の】(和英)🔗⭐🔉

ていじけい【丁字形の】

T-shaped.

ていじょうぎ【丁定規】(和英)🔗⭐🔉

ていじょうぎ【丁定規】

a T square.

ていちょう【丁重】(和英)🔗⭐🔉

ていちょう【丁重】

⇒丁寧(ていねい).

でっち【丁稚】(和英)🔗⭐🔉

でっち【丁稚】

an apprentice;→英和

a shopboy.丁稚奉公(をする) (serve) one's apprenticeship.

広辞苑+大辞林に「−丁」で始まるの検索結果。