複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (92)

くだら【百済】🔗⭐🔉

くだら【百済】

(クダラは日本での称)

①古代朝鮮の国名。三国の一つ。4〜7世紀、朝鮮半島の南西部に拠った国。4世紀半ば馬韓の1国から勢力を拡大、371年漢山城に都した。後、泗沘しひ城(現、忠清南道扶余)に遷都。その王室は中国東北部から移った扶余ふよ族といわれる。高句麗・新羅に対抗するため倭・大和王朝と提携する一方、儒教・仏教を大和王朝に伝えた。唐・新羅しらぎの連合軍に破れ、660年31代で滅亡。ひゃくさい。はくさい。( 〜660)

②1などからの渡来人の居住した土地の名。

㋐奈良県北葛城郡広陵町の一地区。

㋑大阪市生野区鶴橋付近の地。百済王氏の氏寺があったという。

⇒くだら‐がく【百済楽】

⇒くだら‐がくし【百済楽師】

⇒くだら‐がわ【百済川】

⇒くだら‐かんのん【百済観音】

⇒くだら‐ごと【百済琴】

⇒くだら‐でら【百済寺】

⇒くだら‐の【百済野】

⇒くだら‐の‐おおい‐の‐みや【百済大井宮】

⇒くだら‐の‐みや【百済宮】

くだら‐がく【百済楽】🔗⭐🔉

くだら‐がくし【百済楽師】🔗⭐🔉

くだら‐がくし【百済楽師】

律令制で、雅楽寮の職員。百済楽の教習をつかさどった。

⇒くだら【百済】

くだら‐がわ【百済川】‥ガハ🔗⭐🔉

くだら‐がわ【百済川】‥ガハ

奈良盆地を流れる曾我川の古称。

⇒くだら【百済】

くだら‐かんのん【百済観音】‥クワンオン🔗⭐🔉

くだら‐かんのん【百済観音】‥クワンオン

法隆寺に伝来する長身の木彫彩色観世音菩薩立像。一木造りで、飛鳥時代の代表的彫刻。

⇒くだら【百済】

くだら‐ごと【百済琴】🔗⭐🔉

くだら‐でら【百済寺】🔗⭐🔉

くだら‐でら【百済寺】

大安寺だいあんじの通称。

⇒くだら【百済】

くだら‐の【百済野】🔗⭐🔉

くだら‐の【百済野】

百済2㋐一帯にあった野。

⇒くだら【百済】

くだら‐の‐おおい‐の‐みや【百済大井宮】‥オホヰ‥🔗⭐🔉

くだら‐の‐おおい‐の‐みや【百済大井宮】‥オホヰ‥

敏達びだつ天皇の初めの皇居。伝承地には奈良県北葛城郡広陵町百済・大阪府河内長野市太井などの説がある。

⇒くだら【百済】

くだら‐の‐かわなり【百済河成】‥カハ‥🔗⭐🔉

くだら‐の‐かわなり【百済河成】‥カハ‥

平安初期の画家。百済の渡来人の後裔で、姓は余あぐり。のち百済朝臣の姓を賜る。備中介・播磨介を歴任。武技にも長じたが、画技に優れ、山水・人物を描く迫真の技をたたえられた。今昔物語にある飛騨工ひだのたくみと技を競った逸事など著名であるが、確かな遺作は伝わらない。(782〜853)

くだら‐の‐みや【百済宮】🔗⭐🔉

くだら‐の‐みや【百済宮】

舒明天皇の皇居。今の奈良県北葛城郡広陵町百済の地という。

⇒くだら【百済】

ひゃく‐いち【百一】🔗⭐🔉

ひゃくいち‐づけ【百一漬】🔗⭐🔉

ひゃくいち‐づけ【百一漬】

秋茄子あきなすの塩漬を、冬に沢庵を漬ける時、いっしょに挟んで漬けたもの。もと僧家の法で、百一物の名から重宝すべき漬物として名づけた。

⇒ひゃく‐いち【百一】

ひゃくいち‐もつ【百一物】🔗⭐🔉

ひゃくいち‐もつ【百一物】

僧家で一切の什物の総称。比丘びくが三衣・六物のほかに、唯一個ずつ蓄えることができる種々の什器をいう。

⇒ひゃく‐いち【百一】

ひゃくいち‐もん【百一文】🔗⭐🔉

ひゃくいち‐もん【百一文】

江戸時代、朝、銭100文を借り、晩に利息を添えて101文として返す借金。

⇒ひゃく‐いち【百一】

ひゃく‐いっしょう【百一升】🔗⭐🔉

ひゃく‐いっしょう【百一升】

銭100文と米1升。浮世床2「―の嘆きは笹ばたきの丸盆に積りて」

ひゃく‐いん【百韻】‥ヰン🔗⭐🔉

ひゃく‐いん【百韻】‥ヰン

連歌・俳諧の基本形式で、発句から挙句あげくまでの1巻が百句あるもの。4折8面に記し、初表しょおもて8句、初裏14句、二の表14句、二の裏14句、三の表14句、三の裏14句、名残なごりの表14句、名残の裏8句から成る。

ひゃく‐え【百会】‥ヱ🔗⭐🔉

ひゃく‐え【百会】‥ヱ

①頭の中央。脳天。〈日葡辞書〉

②馬の背梁せみねの、尻から少し前の高いところ。〈日葡辞書〉

ひゃく‐おう【百王】‥ワウ🔗⭐🔉

ひゃく‐おう【百王】‥ワウ

①代々の王。

②100代の王。愚管抄3「人代となりて神武天皇の御後―と聞ゆる」

ひゃくおうちんご‐の‐がらん【百王鎮護の伽藍】‥ワウ‥🔗⭐🔉

ひゃくおうちんご‐の‐がらん【百王鎮護の伽藍】‥ワウ‥

(鎮護国家の道場として建てられたからいう)延暦寺の異称。

ひゃく‐がい【百害】🔗⭐🔉

ひゃく‐がい【百害】

たくさんの弊害。

⇒百害あって一利なし

ひゃく‐がい【百骸】🔗⭐🔉

ひゃく‐がい【百骸】

身体にもっている多くの骨。笈の小文「―九竅きゅうきょうの中に物あり。かりに名づけて風羅坊といふ」

○百害あって一利なしひゃくがいあっていちりなし🔗⭐🔉

○百害あって一利なしひゃくがいあっていちりなし

弊害があるだけで、良い面は何もないということ。

⇒ひゃく‐がい【百害】

ひゃく‐かり【百刈】

田の面積をはかる古法。稲10把が1刈または1束で、百刈は約1反歩とするが、地方によっては必ずしも反別にこだわらない。

びゃく‐げつ【白月】

古代インドの太陰暦で、朔日ついたちから15日までの称。↔黒月こくげつ

びゃく‐ごう【白毫】‥ガウ

仏の眉間にある白い毛。光を放つといわれ、仏像では水晶などをはめてこれを表す。仏の三十二相の一つとして、眉間白毫相みけんびゃくごうそうと呼ぶ。→仏像(図)

びゃく‐ごう【白業】‥ゴフ

〔仏〕安楽の報いを招く善業。↔黒業

ひゃく‐ざ【百座】

100個の座。

⇒ひゃくざ‐の‐ごま【百座の護摩】

⇒ひゃくざ‐の‐はらい【百座の祓】

ひゃくさい【百済】

⇒くだら

ひゃく‐ざし【百緡】

銭100文を通す緡さし。また、それにつないだ銭。狂言、緡縄さしなわ「やいやい、―になはずとも貫ざしになへ」→さし(差)

ひゃく‐さじき【百桟敷】

(百は100文の意)江戸時代の劇場で安い桟敷。

ひゃく‐ざっすい【百雑砕】

こなみじんにくだくこと。〈日葡辞書〉

ひゃくざ‐の‐ごま【百座の護摩】

1日に百個の高座を設けて護摩を修すること。

⇒ひゃく‐ざ【百座】

ひゃくざ‐の‐はらい【百座の祓】‥ハラヒ

神前で中臣なかとみの祓詞はらえことばを百度読むこと。百度の祓。

⇒ひゃく‐ざ【百座】

びゃく‐さん【白散】

正月、屠蘇酒などと共に服用した散薬。朮じゅつ・桔梗・細辛から成る。土佐日記「とうそ、―、さけくはへてもてきたり」

ひゃくさんじゅう‐り【百三十里】‥ジフ‥

東海道の称。「百二十里」とも。浄瑠璃、冥途飛脚「―を家にし江戸大坂を、広う狭うする亀屋」

ひゃく‐し【百司】

多くの官署。諸司。

ひゃく‐し【拍子・百師・百子】

①奈良時代に中国から伝来した打楽器、拍板の別名。「はくし」とも読む。初期には散楽・唐楽・高麗楽などで用いられ、4枚・6枚などの板を打ち合わせるものがあったらしい。のちの編木びんざさらに類するもの。

②笏拍子しゃくびょうし。また、それを打つ人。ひょうし。

ひゃく‐じ【百事】

あらゆること。種々の事。万事。

⇒ひゃくじ‐にょい【百事如意】

びゃく‐し【白芷】

①ヨロイグサの漢名。一説に、ハナウドの漢名。

②ヨロイグサの根を乾燥した生薬。漢方で鎮痛・解熱・排膿薬とする。

ひゃくしぜんしょ【百子全書】

中国、春秋戦国時代から明に至る諸子百家の書を合刻した書。1875年、湖北崇文書局刊。別名「子書百家」。

ひゃくし‐ちょう【百子帳】‥チヤウ

檳榔びろうで頂上を覆い、四方に帳を懸け、前後を開いて出入するようにし、その中に毯たんを敷いて大床子だいしょうしを立てたあずまや。大嘗祭だいじょうさいの行われる10月に、天皇が祓はらえのために川原に行幸の際設けた。

ひゃくじつ‐こう【百日紅】

サルスベリの漢名。〈[季]夏〉

ひゃくじ‐にょい【百事如意】

①すべて思うようになること。百事意の如し。

②(謎語画題)百合と霊芝れいしを描くもの。百合の百で百の意を、霊芝が如意2㋒に似ているのでその意を寓する。

⇒ひゃく‐じ【百事】

びゃくし‐ぶつ【辟支仏】

〔仏〕(→)縁覚えんがくに同じ。

ひゃくしゃく‐かんとう【百尺竿頭】

100尺もある竿の先端。すなわち到達すべき極点。

⇒百尺竿頭一歩を進む

ひゃく‐かり【百刈】🔗⭐🔉

ひゃく‐かり【百刈】

田の面積をはかる古法。稲10把が1刈または1束で、百刈は約1反歩とするが、地方によっては必ずしも反別にこだわらない。

ひゃく‐ざ【百座】🔗⭐🔉

ひゃく‐ざ【百座】

100個の座。

⇒ひゃくざ‐の‐ごま【百座の護摩】

⇒ひゃくざ‐の‐はらい【百座の祓】

ひゃく‐さじき【百桟敷】🔗⭐🔉

ひゃく‐さじき【百桟敷】

(百は100文の意)江戸時代の劇場で安い桟敷。

ひゃく‐ざっすい【百雑砕】🔗⭐🔉

ひゃく‐ざっすい【百雑砕】

こなみじんにくだくこと。〈日葡辞書〉

ひゃくざ‐の‐ごま【百座の護摩】🔗⭐🔉

ひゃくざ‐の‐ごま【百座の護摩】

1日に百個の高座を設けて護摩を修すること。

⇒ひゃく‐ざ【百座】

ひゃくざ‐の‐はらい【百座の祓】‥ハラヒ🔗⭐🔉

ひゃくざ‐の‐はらい【百座の祓】‥ハラヒ

神前で中臣なかとみの祓詞はらえことばを百度読むこと。百度の祓。

⇒ひゃく‐ざ【百座】

ひゃくさんじゅう‐り【百三十里】‥ジフ‥🔗⭐🔉

ひゃくさんじゅう‐り【百三十里】‥ジフ‥

東海道の称。「百二十里」とも。浄瑠璃、冥途飛脚「―を家にし江戸大坂を、広う狭うする亀屋」

ひゃく‐し【百司】🔗⭐🔉

ひゃく‐し【百司】

多くの官署。諸司。

ひゃく‐し【拍子・百師・百子】🔗⭐🔉

ひゃく‐し【拍子・百師・百子】

①奈良時代に中国から伝来した打楽器、拍板の別名。「はくし」とも読む。初期には散楽・唐楽・高麗楽などで用いられ、4枚・6枚などの板を打ち合わせるものがあったらしい。のちの編木びんざさらに類するもの。

②笏拍子しゃくびょうし。また、それを打つ人。ひょうし。

ひゃく‐じ【百事】🔗⭐🔉

ひゃく‐じ【百事】

あらゆること。種々の事。万事。

⇒ひゃくじ‐にょい【百事如意】

ひゃくしぜんしょ【百子全書】🔗⭐🔉

ひゃくしぜんしょ【百子全書】

中国、春秋戦国時代から明に至る諸子百家の書を合刻した書。1875年、湖北崇文書局刊。別名「子書百家」。

ひゃくし‐ちょう【百子帳】‥チヤウ🔗⭐🔉

ひゃくし‐ちょう【百子帳】‥チヤウ

檳榔びろうで頂上を覆い、四方に帳を懸け、前後を開いて出入するようにし、その中に毯たんを敷いて大床子だいしょうしを立てたあずまや。大嘗祭だいじょうさいの行われる10月に、天皇が祓はらえのために川原に行幸の際設けた。

ひゃくじ‐にょい【百事如意】🔗⭐🔉

ひゃくじ‐にょい【百事如意】

①すべて思うようになること。百事意の如し。

②(謎語画題)百合と霊芝れいしを描くもの。百合の百で百の意を、霊芝が如意2㋒に似ているのでその意を寓する。

⇒ひゃく‐じ【百事】

ひゃくしゃ‐まいり【百社参り】‥マヰリ🔗⭐🔉

ひゃくしゃ‐まいり【百社参り】‥マヰリ

同じ神仏を祀ってある100カ所の神社・仏閣へ参って祈願をこめること。不動尊百社参りの類。

○百に一つひゃくにひとつ🔗⭐🔉

○百に一つひゃくにひとつ

確率がほんのわずかであること。極めてまれなこと。「実現の可能性は―もない」

▷さらに強めて「千に一つ」「万に一つ」ともいう。

⇒ひゃく【百・陌】

ひゃく‐にん【百人】

100の人。

⇒ひゃくにん‐いっしゅ【百人一首】

⇒ひゃくにん‐たいちょう【百人隊長】

⇒ひゃくにん‐りき【百人力】

ひゃくにん‐いっしゅ【百人一首】

(読み癖としてはヒャクニンシュ)百人の歌人の和歌一首ずつを撰集したもの。藤原定家撰といわれる小倉百人一首が最もよく行われ、のち、これを模倣したものも多い。

→文献資料[小倉百人一首]

⇒ひゃく‐にん【百人】

ひゃくにん‐たいちょう【百人隊長】‥チヤウ

(Centurio ラテン)百人の兵士から成る古代ローマ軍部隊の長。十字架で死んだイエスを神の子と認めた百人隊長は有名。百卒長。

⇒ひゃく‐にん【百人】

ひゃくにん‐りき【百人力】

①100人分の力のあること。

②援助を得て力強いこと。「君に加勢してもらえば―だ」

⇒ひゃく‐にん【百人】

ひゃく‐ねん【百年】

①100の年。

②数多くの年。長い間。

③人の寿命の限界。転じて、一生。また、長命。

⇒ひゃくねん‐せんそう【百年戦争】

⇒ひゃくねん‐の‐けい【百年の計】

⇒ひゃくねん‐の‐ふさく【百年の不作】

⇒ひゃくねん‐め【百年目】

⇒百年河清を俟つ

⇒百年の恋も一時に冷める

ひゃく‐パーセント【百パーセント】🔗⭐🔉

ひゃく‐パーセント【百パーセント】

①1パーセントの百倍。10割。ある量の全部。

②完全無欠。申し分ないこと。満点。最上。「効果―」

ひゃく‐ひとつ【百一つ】🔗⭐🔉

ひゃく‐ひとつ【百一つ】

百に一つの意で、ほとんど望みのないこと。誹風柳多留初「ぬかみそにもしかも瓜の―」

ひゃく‐まなこ【百眼】🔗⭐🔉

ひゃく‐まなこ【百眼】

①種々の目鬘めかずらを取りかえなどして人相を変えてみせる一種の寄席芸。江戸中期に始まり、明治になって百面相と命名。

②目鬘のこと。

○百も承知ひゃくもしょうち🔗⭐🔉

○百も承知ひゃくもしょうち

十分よく知っていること。「―二百も合点」

⇒ひゃく【百・陌】

ひゃく‐ものがたり【百物語】

怪談会の一形式。夜、数人が集まって、行灯あんどんに100本の灯心を入れて怪談を語り合い、1話終わるごとに1灯を消し、語り終わって真っ暗になった時に妖怪が現れるとされた遊び。

ひゃく‐もん【百文】

⇒ひゃくもん‐せん【百文銭】

⇒ひゃくもん‐ぶね【百文船】

ひゃくもん‐せん【百文銭】

(→)天保銭1に同じ。

⇒ひゃく‐もん【百文】

ひゃくもん‐ぶね【百文船】

江戸時代、1日の借り賃が船頭つきで100文であった小舟。

⇒ひゃく‐もん【百文】

びゃく‐や【白夜】

⇒はくや

ひゃく‐やく【百薬】

いろいろの薬。多くの薬。

⇒ひゃくやく‐の‐ちょう【百薬の長】

ひゃくやく‐の‐ちょう【百薬の長】‥チヤウ

[漢書食貨志下]酒をほめていう語。

⇒ひゃく‐やく【百薬】

ひゃくや‐まいり【百夜参り】‥マヰリ

100日の間、毎夜同じ寺社に詣でて祈ること。百日詣で。発心集「貴布祢へ―して」

ひゃく‐よう【百様】‥ヤウ

いろいろのありさま。さまざまの状態。百態。

⇒百様を知って一様を知らず

ひゃくよう‐そう【百葉箱】‥エフサウ

気象観測用の白ペンキ塗り鎧戸よろいどの箱。天井に通気筒を設けて通風をよくし、温度計・湿度計などを入れておき、気象要素を観測。ひゃくようばこ。

百葉箱

ひゃっ‐か【百花】ヒヤククワ🔗⭐🔉

ひゃっ‐か【百花】ヒヤククワ

種々の多くの花。いろいろの花。

⇒ひゃっか‐せいほう【百花斉放】

⇒ひゃっか‐りょうらん【百花繚乱】

ひゃっ‐か【百家】ヒヤク‥🔗⭐🔉

ひゃっ‐か【百家】ヒヤク‥

多数の作者または学者。「諸子―」

⇒ひゃっか‐そうめい【百家争鳴】

ひゃっか‐じい【百科事彙】ヒヤククワ‥ヰ🔗⭐🔉

ひゃっか‐じい【百科事彙】ヒヤククワ‥ヰ

(→)百科辞典に同じ。

⇒ひゃっ‐か【百科】

ひゃっか‐じしょ【百科辞書】ヒヤククワ‥🔗⭐🔉

ひゃっか‐じしょ【百科辞書】ヒヤククワ‥

(→)百科辞典に同じ。

⇒ひゃっ‐か【百科】

ひゃっか‐じてん【百科辞典・百科事典】ヒヤククワ‥🔗⭐🔉

ひゃっか‐じてん【百科辞典・百科事典】ヒヤククワ‥

(encyclopaedia)学術・技芸・社会・家庭その他あらゆる科目にわたる知識を集め記し、これを部門別あるいは五十音順などに配列し、解説を加えた書物。

⇒ひゃっ‐か【百科】

ひゃっか‐せいほう【百花斉放】ヒヤククワ‥ハウ🔗⭐🔉

ひゃっか‐せいほう【百花斉放】ヒヤククワ‥ハウ

(種々の花が一斉に咲きそろう意)中国共産党のスローガン。科学・文化・芸術活動が自由・活発に行われること。→百家争鳴。

⇒ひゃっ‐か【百花】

ひゃっかせつりん【百家説林】ヒヤク‥🔗⭐🔉

ひゃっかせつりん【百家説林】ヒヤク‥

江戸時代諸家の随筆・雑考・雑著を集めた叢書。10巻本として1890〜92年(明治23〜25)刊。増補して正編2巻、続編3巻、索引1巻を1905〜06年刊。

ひゃっか‐ぜんしょ【百科全書】ヒヤククワ‥🔗⭐🔉

ひゃっか‐ぜんしょ【百科全書】ヒヤククワ‥

①(→)百科辞典に同じ。

②一定の体系の下にすべての学術・技芸を部門別に解説した叢書。

(書名別項)

⇒ひゃっ‐か【百科】

ひゃっかぜんしょ【百科全書】ヒヤククワ‥(作品名)🔗⭐🔉

ひゃっかぜんしょ【百科全書】ヒヤククワ‥

(Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers フランス)1751〜72年フランスで、ディドロおよびダランベール監修のもとに刊行された大百科全書。17巻、図版11巻、補遺5巻(77年刊)。啓蒙思想ないし自然科学・産業技術の普及、特にフランス革命の思想的準備に大きな役割を果たし、その後の百科全書の手本ともなった。

⇒ひゃっかぜんしょ‐か【百科全書家】

ひゃっかぜんしょ‐か【百科全書家】ヒヤククワ‥🔗⭐🔉

ひゃっかぜんしょ‐か【百科全書家】ヒヤククワ‥

(Encyclopédistes フランス)百科全書の編纂に従事し或いはこれに協力した18世紀の思想家・学者。ディドロ・ダランベールを始めエルヴェシウス・グリム・チュルゴー・ドルバック・マルモンテル・モンテスキュー・ヴォルテール・ルソー・ケネーらを指す。その立場は主として合理主義的・懐疑論的・感覚論的・唯物論的。

⇒ひゃっかぜんしょ【百科全書】

ひゃっか‐そうめい【百家争鳴】ヒヤク‥サウ‥🔗⭐🔉

ひゃっか‐そうめい【百家争鳴】ヒヤク‥サウ‥

多くの学者が自由に自説を発表し論争すること。1956年に中国政府が「百花斉放ひゃっかせいほう」と併せ提唱したが、その結果、共産党批判が起こったため、反右派闘争に転じた。

⇒ひゃっ‐か【百家】

ひゃっか‐てん【百貨店】ヒヤククワ‥🔗⭐🔉

ひゃっか‐てん【百貨店】ヒヤククワ‥

(デパートメント‐ストアの訳語)デパート。

ひゃっか‐にち【百箇日】ヒヤク‥🔗⭐🔉

ひゃっか‐にち【百箇日】ヒヤク‥

①100日。

②人が死んで100日目。また、その日に行う法要。百日忌。

ひゃっか‐の‐そう【百果宗】ヒヤククワ‥🔗⭐🔉

ひゃっか‐の‐そう【百果宗】ヒヤククワ‥

(あらゆる果物中の主たるものの意)梨なしの美称。

ひゃっか‐りょうらん【百花繚乱】ヒヤククワレウ‥🔗⭐🔉

ひゃっか‐りょうらん【百花繚乱】ヒヤククワレウ‥

種々の花が咲きみだれること。転じて、すぐれた人・業績などが一時にたくさん現れることにいう。

⇒ひゃっ‐か【百花】

ひゃっ‐かん【百官】ヒヤククワン🔗⭐🔉

ひゃっ‐かん【百官】ヒヤククワン

もろもろの役人。内外の諸官。「文武―」

⇒ひゃっかん‐な【百官名】

ひゃっ‐かん【百貫】ヒヤククワン🔗⭐🔉

ひゃっ‐かん【百貫】ヒヤククワン

①1貫の100倍。

②目方・金銭の多いこと。また、価値あるものにたとえていう語。

③(副詞的に)はるかに。ずっと。浄瑠璃、鎌倉三代記「畠なぶりが―まし」

ひゃっかん‐な【百官名】ヒヤククワン‥🔗⭐🔉

ひゃっかん‐な【百官名】ヒヤククワン‥

家・親・本人などの官職名をその人の通称とする命名法。式部・内記・主水もんどなど。

⇒ひゃっ‐かん【百官】

ひゃっき‐やぎょう【百鬼夜行】ヒヤク‥ギヤウ🔗⭐🔉

ひゃっき‐やぎょう【百鬼夜行】ヒヤク‥ギヤウ

(ヒャッキヤコウとも)

①さまざまの妖怪が列をなして夜行すること。大鏡師輔「この九条殿は―にもあはせ給へるは」

②多くの人が、怪しく醜い行いをすること。

ひゃっ‐けい【百計】ヒヤク‥🔗⭐🔉

ひゃっ‐けい【百計】ヒヤク‥

さまざまのはかりごと。「―尽きる」

ひゃっ‐けつ【百穴】ヒヤク‥🔗⭐🔉

ひゃっ‐けつ【百穴】ヒヤク‥

1カ所に多数群在する横穴(墓)の俗称。ひゃくあな。「吉見の―」

ひゃっけん‐ながや【百間長屋】ヒヤク‥🔗⭐🔉

ひゃっけん‐ながや【百間長屋】ヒヤク‥

何軒も長く棟のつづいた長屋。

ひゃっ‐こう【百工】ヒヤク‥🔗⭐🔉

ひゃっ‐こう【百工】ヒヤク‥

さまざまの工人。また、さまざまの工業。

ひゃっ‐こう【百考】ヒヤクカウ🔗⭐🔉

ひゃっ‐こう【百考】ヒヤクカウ

さまざまに考えること。

ひゃっ‐こう【百行】ヒヤクカウ🔗⭐🔉

ひゃっ‐こう【百行】ヒヤクカウ

あらゆるおこない。

ひゃっ‐こく【百穀】ヒヤク‥🔗⭐🔉

ひゃっ‐こく【百穀】ヒヤク‥

いろいろの穀物。

ほ【百】🔗⭐🔉

ほ【百】

ひゃく。もも。他の語を伴って複合語を作る。古事記下「金鉏かなすきも五百箇いおちもがも」。「八百やお」

もも【百】🔗⭐🔉

もも【百】

①ひゃく。仁徳紀「―足らず八十葉やそばの木」

②数の多いことを示す語。万葉集12「―に千ちに人は言ふとも」

もも‐え【百枝】🔗⭐🔉

もも‐え【百枝】

多くの枝。万葉集8「―さし生ふる橘」

もも‐きね【百岐年】🔗⭐🔉

もも‐きね【百岐年】

〔枕〕

「みの(美濃)」にかかる。かかり方未詳。

もも‐くま【百隈】🔗⭐🔉

もも‐くま【百隈】

多くの曲りかど。万葉集20「―の道は来にしを」

○桃栗三年柿八年ももくりさんねんかきはちねん

芽生えの時から、桃と栗とは3年、柿は8年たてば実を結ぶ意。どんなものにも相応の年数があるということ。

⇒もも【桃】

もも‐しき【百磯城・百敷】🔗⭐🔉

もも‐しき【百磯城・百敷】

(枕詞「ももしきの」から転じて)禁中。禁庭。禁裏。内裏。皇居。古今和歌集雑「山川の音にのみきく―を身をはやながら見るよしもがな」

⇒ももしき‐の【百磯城の・百敷の】

ももしき‐の【百磯城の・百敷の】🔗⭐🔉

ももしき‐の【百磯城の・百敷の】

〔枕〕

(多くの石や木で造った意、または、多くの石で造った城の意)「おほみや(大宮)」「内」などにかかる。古事記下「―大宮人は」

⇒もも‐しき【百磯城・百敷】

もも‐づ‐しま【百づ島】🔗⭐🔉

もも‐づ‐しま【百づ島】

多くの島々。万葉集14「―足柄小舟歩き多み」

もも‐とせ【百歳】🔗⭐🔉

もも‐とせ【百歳】

100年。また、多くの年。万葉集4「―に老い舌出でてよよむとも」

もも‐の‐つかさ【百官】🔗⭐🔉

もも‐の‐つかさ【百官】

多くのつかさ人。ひゃっかん。崇神紀「其れ群卿まちきみたち百僚もものつかさ」

もも‐はがき【百羽掻き】🔗⭐🔉

もも‐はがき【百羽掻き】

鴫しぎが羽を幾たびも嘴くちばしでかくこと。物事の回数の多いことにたとえる。古今和歌集恋「暁の鴫のはねがき―」

ゆり【百合】🔗⭐🔉

ゆり【百合】

(「揺り」の意か)

①ユリ科ユリ属植物の総称。北半球の温帯に約60種。多年草。葉は線状または披針形で、平行脈。花は両性で大きくラッパ形、花被片は内外各3枚で、大きく反曲する種もある。雄しべに丁字形の葯やくがある。花が美しく芳香があり、園芸品種も多い。鱗茎は球形、白・黄・紫色などで時に食用。ヤマユリ・スカシユリ・テッポウユリ・カノコユリなど。英名、リリー(lily)。〈[季]夏〉。皇極紀「―の花を献たてまつれり」→百合科。

②襲かさねの色目。表は赤、裏は朽葉くちば。(桃華蘂葉)

ゆり‐か【百合科】‥クワ🔗⭐🔉

ゆり‐か【百合科】‥クワ

単子葉植物の一科。広義のユリ科は種子植物中で最も大きな科の一つ。世界の熱帯から寒帯、高山に至るまで分布し約300属5000種。多くは多年草で、稀に低木または高木状。葉は単葉で通常互生。多くは両性花で、花被片は6、雄しべ6。子房は3個の癒合した心皮から成り、おおむね上位。果実は蒴果さくかまたは液果。ユリ・ネギ・サルトリイバラ・チューリップなど。DNAの違いなどから多くの科に細分する見解もある。

ゆり‐かもめ【百合鴎】🔗⭐🔉

ゆり‐かもめ【百合鴎】

カモメの一種。小形で、体は白色。冬羽は頭部白く、後頸・耳羽は褐色、雨覆いは銀灰色。夏羽では頭部が黒褐色となる。嘴くちばし・脚は暗赤色。ユーラシア大陸北部で繁殖し、秋、日本に渡来。和歌に詠まれた隅田川の「都鳥」はこの鳥という。〈[季]冬〉

ゆりかもめ(冬羽)

ユリカモメ(冬羽)

提供:OPO

ユリカモメ(冬羽)

提供:OPO

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

ユリカモメ(冬羽)

提供:OPO

ユリカモメ(冬羽)

提供:OPO

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

ゆり‐ね【百合根】🔗⭐🔉

ゆり‐ね【百合根】

ユリの鱗茎。オニユリ・ヤマユリ・コオニユリのものは食用とし、蒸し物の具、煮物、菓子などに用いる。

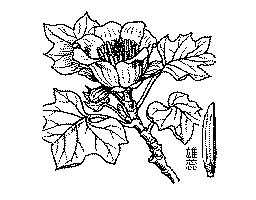

ゆり‐の‐き【百合樹】🔗⭐🔉

ゆり‐の‐き【百合樹】

モクレン科の落葉高木。北アメリカ原産。葉は平滑で、浅く掌状に4裂。5〜6月頃、直径6センチメートルくらいの帯黄緑色のチューリップに似た花を開く。生長が速く、街路樹・庭木として栽培。材は器具・建築に用いる。葉の形が半纏はんてんに似るのでハンテンボクともいう。

ゆりわかだいじん【百合若大臣】🔗⭐🔉

ゆりわかだいじん【百合若大臣】

幸若舞こうわかまい。剛勇の百合若大臣は蒙古むくり軍を攻め降した帰途、無人の玄海島に置き去られるが、国より鷹の使を得、帰国して悪臣を滅ぼす。のち説経節にも取り入れられ、また近松門左衛門の「百合若大臣野守鏡」などに翻案。

ゆり‐わさび【百合山葵】🔗⭐🔉

ゆり‐わさび【百合山葵】

アブラナ科の多年草。山地に稀に自生。高さ約10センチメートル。葉は長柄、円形。4月頃、白色の四弁花を総状につける。ワサビと同属で同様の辛味があり、葉柄の基部を香辛料とする。

ゆる【百合】🔗⭐🔉

ゆる【百合】

(上代東国方言)ゆり。万葉集20「筑波嶺つくはねのさ―の花の夜床ゆとこにも」

[漢]百🔗⭐🔉

百 字形

筆順

筆順

〔白部1画/6画/教育/4120・4934〕

〔音〕ヒャク(呉) ハク(漢)

〔訓〕もも

[意味]

①数の名。十の十倍。もも。「百倍・百人一首・数百・当百銭(=天保銭)」▶金銭証書などでは「陌」「佰」と書くことがある。

②多数。もろもろ。あらゆる。たびたび。「百も承知」(十分に知っている)「文武百官・百代ひゃくだい・はくたい・百般・百貨店・百戦錬磨・凡百」

[解字]

形声。「一」+音符「白」。

[難読]

百済くだら・百日紅さるすべり・百足むかで・百舌鳥もず・百合ゆり

〔白部1画/6画/教育/4120・4934〕

〔音〕ヒャク(呉) ハク(漢)

〔訓〕もも

[意味]

①数の名。十の十倍。もも。「百倍・百人一首・数百・当百銭(=天保銭)」▶金銭証書などでは「陌」「佰」と書くことがある。

②多数。もろもろ。あらゆる。たびたび。「百も承知」(十分に知っている)「文武百官・百代ひゃくだい・はくたい・百般・百貨店・百戦錬磨・凡百」

[解字]

形声。「一」+音符「白」。

[難読]

百済くだら・百日紅さるすべり・百足むかで・百舌鳥もず・百合ゆり

筆順

筆順

〔白部1画/6画/教育/4120・4934〕

〔音〕ヒャク(呉) ハク(漢)

〔訓〕もも

[意味]

①数の名。十の十倍。もも。「百倍・百人一首・数百・当百銭(=天保銭)」▶金銭証書などでは「陌」「佰」と書くことがある。

②多数。もろもろ。あらゆる。たびたび。「百も承知」(十分に知っている)「文武百官・百代ひゃくだい・はくたい・百般・百貨店・百戦錬磨・凡百」

[解字]

形声。「一」+音符「白」。

[難読]

百済くだら・百日紅さるすべり・百足むかで・百舌鳥もず・百合ゆり

〔白部1画/6画/教育/4120・4934〕

〔音〕ヒャク(呉) ハク(漢)

〔訓〕もも

[意味]

①数の名。十の十倍。もも。「百倍・百人一首・数百・当百銭(=天保銭)」▶金銭証書などでは「陌」「佰」と書くことがある。

②多数。もろもろ。あらゆる。たびたび。「百も承知」(十分に知っている)「文武百官・百代ひゃくだい・はくたい・百般・百貨店・百戦錬磨・凡百」

[解字]

形声。「一」+音符「白」。

[難読]

百済くだら・百日紅さるすべり・百足むかで・百舌鳥もず・百合ゆり

大辞林の検索結果 (98)

くだら【百済】🔗⭐🔉

くだら 【百済】

(1)朝鮮古代の三国の一。四世紀半ば,馬韓(バカン)北部に成立。のち高句麗(コウクリ)に圧迫され半島西南部へ移動。王族は高句麗系の夫余族といわれる。日本との関係が深く,仏教など大陸文化を伝え,日本古代文化の形成に大きな影響を与えた。660年に唐・新羅(シラギ)の連合軍に滅ぼされた。ひゃくさい。

〔「くだら」は日本における称で,大村を意味する古代朝鮮語によるという〕

(2)古代,朝鮮からの渡来人の住んだことから名付けられた地名。(ア)奈良県北葛城(カツラギ)郡広陵町の地名。(イ)大阪市生野区あたりと推定されている古郡名。

くだら-おおでら【百済大寺】🔗⭐🔉

くだら-おおでら ―オホ― 【百済大寺】

⇒大安寺(ダイアンジ)

くだら-がく【百済楽】🔗⭐🔉

くだら-がく [3] 【百済楽】

三韓(サンカン)楽の一。百済から伝来した舞楽で,箜篌(クゴ)・横笛・莫目(マクモ)などで演奏する。平安時代,右楽(ウガク)に編入された。

くだら-がわ【百済川】🔗⭐🔉

くだら-がわ ―ガハ 【百済川】

奈良県北葛城郡広陵町百済の地を流れる曾我川の部分呼称。

くだら-かんのん【百済観音】🔗⭐🔉

くだら-かんのん ―クワンオン 【百済観音】

法隆寺大宝蔵殿にある観世音菩薩立像の通称。木造彩色で,百済から伝えられたというが,飛鳥時代に日本で作られたと考えられる。国宝。

くだら-ごと【百済琴】🔗⭐🔉

くだら-ごと [4] 【百済琴】

⇒箜篌(クゴ)

くだら-の-おおい-の-みや【百済大井宮】🔗⭐🔉

くだら-の-おおい-の-みや ―オホ ― 【百済大井宮】

敏達天皇の皇居。大和国広瀬郡百済(奈良県北葛城郡広陵町百済)と考えられるが,河内国錦部郡百済郷(大阪府河内長野市太井)をあてる説もある。

― 【百済大井宮】

敏達天皇の皇居。大和国広瀬郡百済(奈良県北葛城郡広陵町百済)と考えられるが,河内国錦部郡百済郷(大阪府河内長野市太井)をあてる説もある。

― 【百済大井宮】

敏達天皇の皇居。大和国広瀬郡百済(奈良県北葛城郡広陵町百済)と考えられるが,河内国錦部郡百済郷(大阪府河内長野市太井)をあてる説もある。

― 【百済大井宮】

敏達天皇の皇居。大和国広瀬郡百済(奈良県北葛城郡広陵町百済)と考えられるが,河内国錦部郡百済郷(大阪府河内長野市太井)をあてる説もある。

くだら-の-みや【百済宮】🔗⭐🔉

くだら-の-みや 【百済宮】

舒明天皇の皇居。奈良県北葛城郡広陵町百済の地と推定される。

くだら-の-かわなり【百済河成】🔗⭐🔉

くだら-の-かわなり ―カハナリ 【百済河成】

(782-853) 平安前期の画家。百済からの渡来人の子孫。姓は余(アグリ)。のち百済朝臣の姓を賜る。武官として備中介・播磨介などにも任ぜられた。画技については「今昔物語」に飛騨工(ヒダノタクミ)との技くらべの逸話があるが,確実な作品は現存しない。

はくさい【百済】🔗⭐🔉

はくさい 【百済】

「くだら(百済){(1)}」のこと。

ひゃく【百】🔗⭐🔉

ひゃく [2] 【百】

(1)数の名。一〇の一〇倍。もも。

(2)多くのもの。たくさんあること。「―の説法も及ばぬ」

(3)一〇〇歳。「お前―までわしゃ九十九まで」

(4)銭百文。

〔金銭証書などでは大字の「佰」を用いる〕

ひゃく=に一つ🔗⭐🔉

――に一つ

百の中の一つ。ごくまれなことのたとえ。「予想は―も当たったためしがない」

ひゃく=も承知🔗⭐🔉

――も承知

十分わかっていること。「危険は―の上で決行する」

ひゃく=も承知二百も合点(ガツテン)🔗⭐🔉

――も承知二百も合点(ガツテン)

「百も承知」の下に調子よくいいかけた語。

ひゃく-いち【百一】🔗⭐🔉

ひゃく-いち [4] 【百一】

(1)百の中の一つ。一〇〇分の一。百に一つ。

(2)〔百の中の一つだけが真実の意から〕

うそつき。大風呂敷。千三つ。

ひゃくいち-づけ【百一漬(け)】🔗⭐🔉

ひゃくいち-づけ [0] 【百一漬(け)】

〔これだけで間に合う重宝な漬物の意〕

ダイコンの間にナスの塩漬けをはさんで漬けたたくあん漬け。

ひゃくいち-もつ【百一物】🔗⭐🔉

ひゃくいち-もつ [4] 【百一物】

僧が三衣六物など一つずつ持つことを許されている生活必需品の総称。百一供身(グシン)。

ひゃくいち-もん【百一文】🔗⭐🔉

ひゃくいち-もん [4] 【百一文】

江戸時代,朝一〇〇文借り,夕方一〇一文として返す貸借法。

ひゃく-いん【百韻】🔗⭐🔉

ひゃく-いん ― ン [0] 【百韻】

連歌・俳諧の形式の一。一巻が百句から成るもの。懐紙四折を用い,初折表に八句,初折裏から名残折表まで各一四句,名残折裏に八句を記す。

ン [0] 【百韻】

連歌・俳諧の形式の一。一巻が百句から成るもの。懐紙四折を用い,初折表に八句,初折裏から名残折表まで各一四句,名残折裏に八句を記す。

ン [0] 【百韻】

連歌・俳諧の形式の一。一巻が百句から成るもの。懐紙四折を用い,初折表に八句,初折裏から名残折表まで各一四句,名残折裏に八句を記す。

ン [0] 【百韻】

連歌・俳諧の形式の一。一巻が百句から成るもの。懐紙四折を用い,初折表に八句,初折裏から名残折表まで各一四句,名残折裏に八句を記す。

ひゃく-え【百会】🔗⭐🔉

ひゃく-え ― 【百会】

(1)頭の一番高い所。脳天。「妙なるかなと誉て―を敲くもあり/読本・八犬伝 9」

(2)馬の背の後方の高い部分。[日葡]

(3)人の最上位に立つ人。特に,仏陀。「―未だ瞻部に誕ぜざりしときは/性霊集」

【百会】

(1)頭の一番高い所。脳天。「妙なるかなと誉て―を敲くもあり/読本・八犬伝 9」

(2)馬の背の後方の高い部分。[日葡]

(3)人の最上位に立つ人。特に,仏陀。「―未だ瞻部に誕ぜざりしときは/性霊集」

【百会】

(1)頭の一番高い所。脳天。「妙なるかなと誉て―を敲くもあり/読本・八犬伝 9」

(2)馬の背の後方の高い部分。[日葡]

(3)人の最上位に立つ人。特に,仏陀。「―未だ瞻部に誕ぜざりしときは/性霊集」

【百会】

(1)頭の一番高い所。脳天。「妙なるかなと誉て―を敲くもあり/読本・八犬伝 9」

(2)馬の背の後方の高い部分。[日葡]

(3)人の最上位に立つ人。特に,仏陀。「―未だ瞻部に誕ぜざりしときは/性霊集」

ひゃく-おう【百王】🔗⭐🔉

ひゃく-おう ―ワウ [3] 【百王】

(1)多くの王。代々の王。たくさんの君主。「それ人代―の始は

草葺不合尊(ウガヤフキアエズノミコト)の第四の王子,神日本磐余彦尊(カンヤマトイワレヒコノミコト)/太平記 32」

(2)百代の王。「それ天照太神(テンシヨウダイジン)は―鎮護の御誓浅からず/保元(上)」

草葺不合尊(ウガヤフキアエズノミコト)の第四の王子,神日本磐余彦尊(カンヤマトイワレヒコノミコト)/太平記 32」

(2)百代の王。「それ天照太神(テンシヨウダイジン)は―鎮護の御誓浅からず/保元(上)」

草葺不合尊(ウガヤフキアエズノミコト)の第四の王子,神日本磐余彦尊(カンヤマトイワレヒコノミコト)/太平記 32」

(2)百代の王。「それ天照太神(テンシヨウダイジン)は―鎮護の御誓浅からず/保元(上)」

草葺不合尊(ウガヤフキアエズノミコト)の第四の王子,神日本磐余彦尊(カンヤマトイワレヒコノミコト)/太平記 32」

(2)百代の王。「それ天照太神(テンシヨウダイジン)は―鎮護の御誓浅からず/保元(上)」

ひゃくおう-ちんご-の-がらん【百王鎮護の伽藍】🔗⭐🔉

ひゃくおう-ちんご-の-がらん ―ワウ― 【百王鎮護の伽藍】

〔永久に国家を鎮護する寺の意〕

延暦寺の別名。

ひゃく-がい【百害】🔗⭐🔉

ひゃく-がい [2][0] 【百害】

たくさんの害。多くの弊害。「―あって一利なし」

ひゃく-がい【百骸】🔗⭐🔉

ひゃく-がい [0][2] 【百骸】

人体を構成している多数の骨。「―九竅(キユウキヨウ)の中に物有/笈の小文」

ひゃく-げい【百芸】🔗⭐🔉

ひゃく-げい [0][2] 【百芸】

多くの技芸。各種の遊芸。百技。「―に通じる」

ひゃく-ざ【百座】🔗⭐🔉

ひゃく-ざ [2] 【百座】

百個の座。

ひゃくざ-の-ごま【百座の護摩】🔗⭐🔉

ひゃくざ-の-ごま 【百座の護摩】

一日に百座を設けて護摩をたいて祈願すること。

ひゃくざ-の-はらい【百座の祓】🔗⭐🔉

ひゃくざ-の-はらい ―ハラヒ 【百座の祓】

神前で中臣(ナカトミ)の祓詞(ハラエコトバ)を一〇〇度唱えること。百度の祓。

ひゃく-さじき【百桟敷】🔗⭐🔉

ひゃく-さじき 【百桟敷】

近世の,一〇〇文の芝居桟敷。つんぼ桟敷。

ひゃくさんじゅう-り【百三十里】🔗⭐🔉

ひゃくさんじゅう-り ヒヤクサンジフ― 【百三十里】

江戸から京・大坂までの里程の概数。また,東海道のこと。

ひゃく-し【百司】🔗⭐🔉

ひゃく-し [1] 【百司】

多くの役所・役人。はくし。「―千官悉く鳳闕の雲を望み/太平記 28」

ひゃく-し【拍子・百師】🔗⭐🔉

ひゃく-し 【拍子・百師】

「ひょうし(拍子)」に同じ。[名義抄]

ひゃく-じ【百事】🔗⭐🔉

ひゃく-じ [1][2] 【百事】

いろいろなこと。万事。「熟眠して―を忘るる是れなり/花柳春話(純一郎)」

ひゃくしぜんしょ【百子全書】🔗⭐🔉

ひゃくしぜんしょ 【百子全書】

中国の叢書。湖北の崇文書局編。五〇九巻。1875年刊。子部に属する儒家・法家・農家などの書一〇一種を収める。1919年に上海の掃葉山房が石印本を刊行した。子書百家。

ひゃくしゃく-かんとう【百尺竿頭】🔗⭐🔉

ひゃくしゃく-かんとう [0] 【百尺竿頭】

一〇〇尺もある長い竿(サオ)の先。ひゃくせきかんとう。

ひゃくしゃくかんとう=に一歩を進む🔗⭐🔉

――に一歩を進む

すでに頂点に達しているけれども,さらに一歩をすすめる。十分言葉を尽くしている上に,さらに一歩すすめて説く。

ひゃく-しゅ【百首】🔗⭐🔉

ひゃく-しゅ [1][2] 【百首】

(1)一〇〇の和歌。

(2)「百首歌」の略。

(3)「百人一首」の略。

ひゃくしゅ-うた【百首歌】🔗⭐🔉

ひゃくしゅ-うた 【百首歌】

一人で一〇〇首詠んだ歌。また,それを何人分か集めた作品集。平安後期から鎌倉時代にかけて盛んに行われ,種々の形式がうまれた。百首の歌。百首和歌。

ひゃくせき-かんとう【百尺竿頭】🔗⭐🔉

ひゃくせき-かんとう [0] 【百尺竿頭】

⇒ひゃくしゃくかんとう(百尺竿頭)

ひゃく-パーセント【百―】🔗⭐🔉

ひゃく-パーセント [5] 【百―】

(1)一〇割。全部。「―の投票率」

(2)完全なこと。副詞的に用いる。全く。完璧に。「仕事の能力は―保証する」

ひゃく-ひとつ【百一つ】🔗⭐🔉

ひゃく-ひとつ 【百一つ】

〔百に一つの意〕

ほとんど望みのないこと。きわめてまれなこと。「大門を出る病人は―/柳多留(初)」

ひゃく-まなこ【百眼】🔗⭐🔉

ひゃく-まなこ [3] 【百眼】

(1)目つきや表情をいろいろと変えてみせること。また,その目つき。「虫気付き女房の面は―/柳多留 131」

(2)「目鬘(メカズラ)」に同じ。

ひゃく-めがね【百眼鏡】🔗⭐🔉

ひゃく-めがね [3] 【百眼鏡】

「万華鏡(マンゲキヨウ)」に同じ。

ひゃっ-か【百花】🔗⭐🔉

ひゃっ-か ヒヤククワ [1] 【百花】

たくさんの花。いろいろの花。「―園」

ひゃっか=の魁(サキガケ)🔗⭐🔉

――の魁(サキガケ)

〔花の中で春もっとも早く咲くことから〕

梅の花のこと。また,すぐれた人物などの輩出する時期の先駆をなすこと。

ひゃっか-おう【百花王】🔗⭐🔉

ひゃっか-おう ヒヤククワワウ [3] 【百花王】

牡丹(ボタン)のこと。

ひゃっか-せいほう【百花斉放】🔗⭐🔉

ひゃっか-せいほう ヒヤククワ―ハウ [1] 【百花斉放】

〔いろいろな花が一斉に開く意〕

中国共産党のスローガンの一。文学・芸術活動において,さまざまな方面の人々が自由に創作し,批評しあうこと。

ひゃっか-りょうらん【百花繚乱】🔗⭐🔉

ひゃっか-りょうらん ヒヤククワレウ― [1] 【百花繚乱】

(1)さまざまの花がいろどり美しく咲き乱れること。

(2)すぐれた人材や美女が大勢集まるたとえ。

ひゃっ-か【百科】🔗⭐🔉

ひゃっ-か ヒヤククワ [1] 【百科】

(1)いろいろの科目・学科。あらゆる科目・学科。「―万般にわたる知識」

(2)「百科事典」の略。「動物―」

ひゃっか-じてん【百科事典】🔗⭐🔉

ひゃっか-じてん ヒヤククワ― [4] 【百科事典】

社会生活上の各方面の事項や,あらゆる専門分野の言葉についての説明を記述した辞書。

ひゃっか-ぜんしょ【百科全書】🔗⭐🔉

ひゃっか-ぜんしょ ヒヤククワ― [4] 【百科全書】

(1)「百科事典」に同じ。

(2)書名(別項参照)。

ひゃっ-か【百家】🔗⭐🔉

ひゃっ-か ヒヤク― [0][1] 【百家】

多くの学者・論客。「諸子―」

ひゃっか-そうめい【百家争鳴】🔗⭐🔉

ひゃっか-そうめい ヒヤク―サウ― [1] 【百家争鳴】

中国共産党のスローガンの一。思想・学術界におけるさまざまな立場の学者・論客が自由に意見を発表し,論争しあうこと。

ひゃっ-か【百貨】🔗⭐🔉

ひゃっ-か ヒヤククワ [1] 【百貨】

いろいろの商品。

ひゃっか-てん【百貨店】🔗⭐🔉

ひゃっか-てん ヒヤククワ― [3][0] 【百貨店】

⇒デパートメント-ストア

ひゃっかせつりん【百家説林】🔗⭐🔉

ひゃっかせつりん ヒヤクカ― 【百家説林】

叢書。正編二巻,続編三巻,索引一巻。今泉定介編。1905(明治38)〜06年刊。江戸時代諸家の随筆・漫筆・雑考・雑著など八六編を収める。これに先立って刊行された一〇巻本(1890〜92年刊)を増補したもの。ひゃっかぜいりん。

ひゃっかぜんしょ【百科全書】🔗⭐🔉

ひゃっかぜんしょ ヒヤククワ― 【百科全書】

〔原題 (フランス) Encyclop die ou dictionnaire raisonn

die ou dictionnaire raisonn des sciences, des arts et des m

des sciences, des arts et des m tiers〕

フランスの百科事典。本編一七巻,補遺五巻,図版一一巻,索引二巻。1751〜80年刊。ディドロ・ダランベールの監修の下に,当時の啓蒙的・進歩的執筆者を結集して完成し,フランス革命の思想的準備をなしたとされる。

tiers〕

フランスの百科事典。本編一七巻,補遺五巻,図版一一巻,索引二巻。1751〜80年刊。ディドロ・ダランベールの監修の下に,当時の啓蒙的・進歩的執筆者を結集して完成し,フランス革命の思想的準備をなしたとされる。

die ou dictionnaire raisonn

die ou dictionnaire raisonn des sciences, des arts et des m

des sciences, des arts et des m tiers〕

フランスの百科事典。本編一七巻,補遺五巻,図版一一巻,索引二巻。1751〜80年刊。ディドロ・ダランベールの監修の下に,当時の啓蒙的・進歩的執筆者を結集して完成し,フランス革命の思想的準備をなしたとされる。

tiers〕

フランスの百科事典。本編一七巻,補遺五巻,図版一一巻,索引二巻。1751〜80年刊。ディドロ・ダランベールの監修の下に,当時の啓蒙的・進歩的執筆者を結集して完成し,フランス革命の思想的準備をなしたとされる。

ひゃっかぜんしょ-は【百科全書派】🔗⭐🔉

ひゃっかぜんしょ-は ヒヤククワ― [0] 【百科全書派】

「百科全書」の編纂・執筆に従事した一群の啓蒙思想家・学者。監修者ディドロ・ダランベールをはじめ,ボルテール・チュルゴー・ドルバック・エルベシウス・モンテスキュー・ルソー・ケネーなどが挙げられる。アンシクロペディスト。

ひゃっか-にち【百箇日】🔗⭐🔉

ひゃっか-にち ヒヤクカ― [3][1] 【百箇日】

(1)ある日から数えて一〇〇日目。

(2)人が死んでから一〇〇日目。また,その日に行う仏事。

ひゃっ-かん【百官】🔗⭐🔉

ひゃっ-かん ヒヤククワン [0][3] 【百官】

多くのあらゆる役人。「文武―」

ひゃっかん-な【百官名】🔗⭐🔉

ひゃっかん-な ヒヤククワン― [3] 【百官名】

本人・親・家系のもつ官職名を,そのまま用いた,その人の通称。

ひゃっ-かん【百貫】🔗⭐🔉

ひゃっ-かん ヒヤククワン [3] 【百貫】

■一■ (名)

(1)一貫の一〇〇倍。一貫文の一〇〇倍。

(2)価値のあるものをたとえていう語。「男は裸が―,たとへてらしても世はわたる/浮世草子・五人女 1」

■二■ (副)

はるかに。もっと。「使ひつけた鋤(スキ)と鍬(クワ),畠なぶりが―ましと/浄瑠璃・花飾」

ひゃっき-やぎょう【百鬼夜行】🔗⭐🔉

ひゃっき-やぎょう ヒヤクキヤギヤウ [1] 【百鬼夜行】

〔「ひゃっきやこう」とも〕

(1)妖怪が列をなして,夜中に歩くこと。中古から中世の迷信。夜行(ヤギヨウ)。

(2)得体の知れない者たちが我が物顔に振る舞うこと。

ひゃっ-けい【百計】🔗⭐🔉

ひゃっ-けい ヒヤク― [0] 【百計】

多くのはかりごと。いろいろな方法。「―をめぐらす」

ひゃっ-けつ【百穴】🔗⭐🔉

ひゃっ-けつ ヒヤク― [0] 【百穴】

一か所に多く群在している横穴墓(横穴古墳)の俗称。埼玉県吉見の百穴横穴墓群など。ひゃくあな。

ひゃっけん-ながや【百間長屋】🔗⭐🔉

ひゃっけん-ながや ヒヤクケン― [5] 【百間長屋】

何軒も長く棟の続いた長屋。

ひゃっ-こう【百行】🔗⭐🔉

ひゃっ-こう ヒヤクカウ [0] 【百行】

すべてのおこない。「孝は―の本(モト)」

ひゃっ-こう【百考】🔗⭐🔉

ひゃっ-こう ヒヤクカウ [0] 【百考】

いろいろと考えをめぐらすこと。「―千思/思出の記(蘆花)」

ひゃっ-こく【百穀】🔗⭐🔉

ひゃっ-こく ヒヤク― [0] 【百穀】

さまざまな穀物。

ほ【百】🔗⭐🔉

ほ 【百】

「百(ヒヤク)」の意。「五―((イオ))」「八―((ヤオ))」などと用いられ,現代では「お」と発音される。

もも【百】🔗⭐🔉

もも [1] 【百】

百(ヒヤク)。転じて,非常に数の多いことを表す。名詞の上に付けても用いられる。「―に千(チ)に人は言ふとも/万葉 3059」「―日(カ)」「―夜」「―千鳥」

もも-え【百枝】🔗⭐🔉

もも-え 【百枝】

たくさんの繁茂した枝。「―の松にかけよとぞ思ふ/風雅(神祇)」

ももえ-つき【百枝槻】🔗⭐🔉

ももえ-つき 【百枝槻】

多くの枝の茂っている槻の木。「長谷(ハツセ)の―の下に坐しまして/古事記(下訓)」

もも-くさ【百種】🔗⭐🔉

もも-くさ 【百種】

さまざま。種々。「この花の一よの内は―の言(コト)持ちかねて折らえけらずや/万葉 1457」

もも-しき【百敷・百磯城】🔗⭐🔉

もも-しき 【百敷・百磯城】

〔枕詞「ももしきの」が「大宮」「内」などにかかることから転じて〕

宮中。皇居。「同じ―のうちながらも,弘徽殿(コキデン)にはことに参り給ふこともし給はぬを/狭衣 2」

ももしき-の【百敷の・百磯城の】🔗⭐🔉

ももしき-の 【百敷の・百磯城の】 (枕詞)

「大宮」「内」などにかかる。多くの石で築いた城の意からかという。「霞立ち春日の霧(キ)れる―大宮所見れば悲しも/万葉 29」

もも-つかさ【百官・百寮】🔗⭐🔉

もも-つかさ 【百官・百寮】

多くの役人。百官(ヒヤツカン)。もものつかさ。「群臣と―とを集(ツト)へて/日本書紀(仁徳)」

もも-つ-しま【百つ島】🔗⭐🔉

もも-つ-しま 【百つ島】

多くの島々。「―足柄小舟(オブネ)あるき多み目こそ離(カ)るらめ心は思(モ)へど/万葉 3367」

もも-て【百手】🔗⭐🔉

もも-て 【百手】

(1)いろいろの手段・工夫(クフウ)。「―を千手と術(テ)を砕き/浄瑠璃・雪女」

(2)弓術で,矢数二百を百度に射ること。矢二本が一手。「―の矢を以て的を洲浜形に射成しければ/盛衰記 11」

ももて-まつり【百手祭(り)】🔗⭐🔉

ももて-まつり [4] 【百手祭(り)】

神前で行う的射(マトイ)の祭り。中国・四国地方に広く見られる。百手神事。

もも-とせ【百歳・百年】🔗⭐🔉

もも-とせ [2] 【百歳・百年】

百年(ヒヤクネン)。百歳(ヒヤクサイ)。また,多くの年月のたとえにもいう。

ももとり-の-つくえ【百取りの机】🔗⭐🔉

ももとり-の-つくえ 【百取りの机】

多くの飲食物をのせた机。「―に貯(アサ)へて饗(ミアエ)たてまつる/日本書紀(神代上訓)」

もも-はがき【百羽掻き】🔗⭐🔉

もも-はがき 【百羽掻き】

鴫(シギ)が,くちばしで何度も羽をしごくこと。転じて,回数の多い事柄のたとえ。「暁の鴫のはねがき―君が来ぬ夜はわれぞかずかく/古今(恋五)」

ゆり【百合】🔗⭐🔉

ゆり [0] 【百合】

(1)ユリ科の多年草で,主としてユリ属の鱗茎(リンケイ)植物をさす。葉は線形・披針形・卵形などで互生,時に輪生。芳香ある漏斗状の花を総状または散状花序につけ,あるいは単生する。ヤマユリ・カノコユリ・ササユリ・オニユリなど,および別属のウバユリ・クロユリなど。明治から大正にかけて欧米に輸出された。[季]夏。

(2)襲(カサネ)の色目の名。表は赤,裏は朽葉(クチバ)色。夏用いる。

ゆり-か【百合科】🔗⭐🔉

ゆり-か ―クワ [0] 【百合科】

単子葉植物の一科。世界に約二五〇属三七〇〇種がある。多年草で,多くは根茎・鱗茎(リンケイ)がある。まれに低木または高木。普通,花は両性で放射相称,花被片は内外三個ずつでほぼ同形。 果(サクカ)または液果(エキカ)を結ぶ。ネギ属とアスパラガスが食用,アロエ・コルチカムは薬用。観賞用にオモト・スズラン・バイモ・ハラン・テッポウユリ・ヒヤシンス・チューリップなどがある。

果(サクカ)または液果(エキカ)を結ぶ。ネギ属とアスパラガスが食用,アロエ・コルチカムは薬用。観賞用にオモト・スズラン・バイモ・ハラン・テッポウユリ・ヒヤシンス・チューリップなどがある。

果(サクカ)または液果(エキカ)を結ぶ。ネギ属とアスパラガスが食用,アロエ・コルチカムは薬用。観賞用にオモト・スズラン・バイモ・ハラン・テッポウユリ・ヒヤシンス・チューリップなどがある。

果(サクカ)または液果(エキカ)を結ぶ。ネギ属とアスパラガスが食用,アロエ・コルチカムは薬用。観賞用にオモト・スズラン・バイモ・ハラン・テッポウユリ・ヒヤシンス・チューリップなどがある。

ゆり-かもめ【百合鴎】🔗⭐🔉

ゆり-かもめ [3] 【百合鴎】

チドリ目カモメ科の水鳥。全長約40センチメートル。体は全白で翼上面は青灰色,くちばしと脚が赤く美しい。頭部が夏羽では黒色,冬羽では白くなる。ユーラシア中北部で繁殖。日本には冬鳥として各地に渡来。在原業平(アリワラノナリヒラ)の歌で有名な隅田川の「みやこどり」はこの鳥をさす。東京都の鳥。

→都鳥(ミヤコドリ)(2)

百合鴎

[図]

[図]

[図]

[図]

ゆり-ずいせん【百合水仙】🔗⭐🔉

ゆり-ずいせん [3] 【百合水仙】

アルストロメリアの別名。

ゆり-ね【百合根】🔗⭐🔉

ゆり-ね [0] 【百合根】

ユリの鱗茎(リンケイ)。オニユリ・ヒメユリ・ヤマユリの鱗茎は食用。

ゆり-の-き【百合木】🔗⭐🔉

ゆり-の-き [3] 【百合木】

モクレン科の落葉高木。北アメリカ原産。街路樹・庭木などに植える。葉は柄が長く,浅く四裂して,半纏(ハンテン)に似た形になる。初夏,枝頂にチューリップに似た緑黄色の花を上向きに開く。半纏木(ハンテンボク)。チューリップの木。

百合木

[図]

[図]

[図]

[図]

ゆりわかだいじん【百合若大臣】🔗⭐🔉

ゆりわかだいじん 【百合若大臣】

幸若舞の一。蒙古(ムクリ)の来寇(ライコウ)に際し功のあった百合若大臣は,筑紫の国司となる。朝命で再び戦におもむき,その帰路逆臣により孤島にとり残されるが,故郷の妻の放った鷹に血書を託して無事を知らせる。やがて沖を通りかかった船に助けられて故郷に帰り,逆臣を罰する。説経にもとり入れられ,また,各地に説話として分布。のちに近松の「百合若大臣野守鏡」などに脚色された。

ゆり-わさび【百合山葵】🔗⭐🔉

ゆり-わさび [3] 【百合山葵】

アブラナ科の柔らかい多年草。山中の水辺に自生。根葉は柄があり,腎円形。春,茎頂に白花を一〇個内外総状につける。ワサビと同属。

ひゃく【百】(和英)🔗⭐🔉

ひゃく【百】

a hundred.→英和

何〜の hundreds of.〜も承知している know very well;be well aware.〜倍する increasea hundred times.

ひゃくパーセント【百パーセント】(和英)🔗⭐🔉

ひゃくパーセント【百パーセント】

one hundred percent.

ひゃっかじてん【百科事典】(和英)🔗⭐🔉

ひゃっかじてん【百科事典】

an encyclopedia.

ひゃっかてん【百貨店】(和英)🔗⭐🔉

ひゃっかてん【百貨店】

⇒デパート.

ひゃっきやこう【百鬼夜行】(和英)🔗⭐🔉

ひゃっきやこう【百鬼夜行】

a pandemonium.→英和

ゆり【百合】(和英)🔗⭐🔉

ゆり【百合】

a lily;→英和

a lily bulb (球根).

広辞苑+大辞林に「百」で始まるの検索結果。もっと読み込む