複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (79)

かお【顔・貌】カホ🔗⭐🔉

かお【顔・貌】カホ

①目・鼻・口がある、頭部の前面。つら。また比喩的に、これに形が似た、物の面にもいう。万葉集9「―艶よきによりてそ妹はたはれてありける」。竹取物語「月の―見るは忌むこと」。「―を洗う」「―を曇らせる」「いい―をする」

②他人に対する影響力のある人。また、その力。知名度。「彼はこの業界では―だ」

③その集団の代表的な人物。「日本の―」

④面目。体面。「―を潰す」

⑤成員としての個々の人。「―ぶれ」「―がそろう」

⑥(多くは接尾語的に)心・つもりの反映としての、顔の様子。源氏物語若菜上「ふと心得―にも何かはいらへ聞えさせむ」。「我が物―」「したり―」

⑦(比喩的に用いて)様子。「大都会の―」

⇒顔が売れる

⇒顔が利く

⇒顔が曇る

⇒顔が立つ

⇒顔が広い

⇒顔から火が出る

⇒顔で笑って心で泣く

⇒顔に書いてある

⇒顔に出す

⇒顔に出る

⇒顔に泥を塗る

⇒顔に紅葉を散らす

⇒顔を合わせる

⇒顔を売る

⇒顔を貸す

⇒顔を利かす

⇒顔を拵える

⇒顔を染める

⇒顔を揃える

⇒顔を出す

⇒顔を立てる

⇒顔を繋ぐ

⇒顔をつぶす

⇒顔を直す

⇒顔を並べる

⇒顔を振る

⇒顔をほころばせる

⇒顔を汚す

かお‐あわせ【顔合せ】カホアハセ🔗⭐🔉

かお‐あわせ【顔合せ】カホアハセ

①初めての面会。または初会合。「新入社員の―」

②演劇・映画などで、平常一座しない主演俳優が共演すること。

③競技や試合などで、選手の組合せ。「強豪同士の―」

かお‐いろ【顔色】カホ‥🔗⭐🔉

かお‐いろ【顔色】カホ‥

①顔の色。「―がすぐれない」

②感情を表している顔つき。表情。機嫌。「―をうかがう」「―を変える」

⇒顔色を見る

○顔色を見るかおいろをみる

相手の表情を見て、その思いを推し測る。顔色をうかがう。顔色を読む。

⇒かお‐いろ【顔色】

○顔色を見るかおいろをみる🔗⭐🔉

○顔色を見るかおいろをみる

相手の表情を見て、その思いを推し測る。顔色をうかがう。顔色を読む。

⇒かお‐いろ【顔色】

かおう【可翁】‥ヲウ

南北朝時代の画家。初期の水墨画家として道釈人物画を中心に多くの作例を残す。作「蜆子けんす和尚図」など。禅僧可翁宗然( 〜1345)と同一人とする説が有力。

か‐おう【花王】クワワウ

①花の中の最もすぐれたもの。

②牡丹ぼたんの異称。

か‐おう【花押・華押】クワアフ

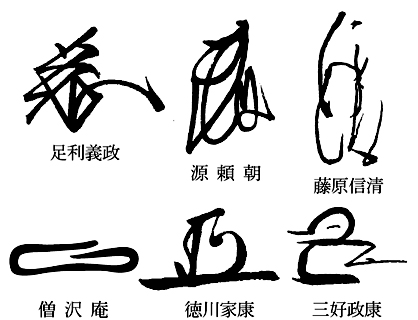

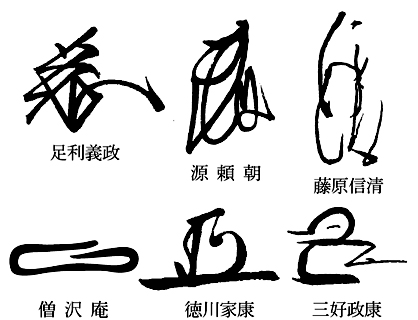

(花字の押字の意)署名の下に書く判。書判かきはんともいい、中世には判・判形はんぎょうと称した。初めは名を楷書体で自署したが、次第に草書体で書いた草名そうみょうとなり、さらに様式化したものが花押である。草名(例、信清)・二合体にごうたい(名の2字の各一部分を組み合わせて草書体に作ったもの。例、頼朝の頼の「束」と朝の「月」とを合わせたもの)・一字体(自己の名に関係なく、ある1字を選定して作ったもの。例、義政の、「慈」を作ったもの)・別用体(名字と関係ない別の形を利用したもの。例、三好政康)・明朝体(中国の明朝の字体式のもので、上下に線があるもの。安土桃山時代を経て江戸時代には武家は大部分この形をとった。例、家康)など。なお身分の低い者、無筆の者は、

のような簡単な形で花押に代用した。これを略押りゃくおうという。また平押ともいい禅僧などが用いた(例、沢庵)。鎌倉時代以降、花押の印章化が始まり、花押を版刻して墨を塗って押すものなどが現れ、次第にその数を増した。

花押

のような簡単な形で花押に代用した。これを略押りゃくおうという。また平押ともいい禅僧などが用いた(例、沢庵)。鎌倉時代以降、花押の印章化が始まり、花押を版刻して墨を塗って押すものなどが現れ、次第にその数を増した。

花押

か‐おう【禍殃】クワアウ

天災・火災などによるわざわい。災禍。

か‐おう【歌嘔・歌謳】

①歌うこと。また、謡物。歌謡。

②声高く本をよむこと。

かおう【嘉応】

[漢書]平安後期、高倉天皇朝の年号。仁安4年4月8日(1169年5月6日)改元、嘉応3年4月21日(1171年5月27日)承安に改元。

か‐おうきん【何応欽】

(He Yingqin)中国の軍人。貴州興義県の人。日本の陸軍士官学校卒。早くより蒋介石の腹心。軍の要職や行政院長を歴任。(1890〜1987)

か‐おう【禍殃】クワアウ

天災・火災などによるわざわい。災禍。

か‐おう【歌嘔・歌謳】

①歌うこと。また、謡物。歌謡。

②声高く本をよむこと。

かおう【嘉応】

[漢書]平安後期、高倉天皇朝の年号。仁安4年4月8日(1169年5月6日)改元、嘉応3年4月21日(1171年5月27日)承安に改元。

か‐おうきん【何応欽】

(He Yingqin)中国の軍人。貴州興義県の人。日本の陸軍士官学校卒。早くより蒋介石の腹心。軍の要職や行政院長を歴任。(1890〜1987)

のような簡単な形で花押に代用した。これを略押りゃくおうという。また平押ともいい禅僧などが用いた(例、沢庵)。鎌倉時代以降、花押の印章化が始まり、花押を版刻して墨を塗って押すものなどが現れ、次第にその数を増した。

花押

のような簡単な形で花押に代用した。これを略押りゃくおうという。また平押ともいい禅僧などが用いた(例、沢庵)。鎌倉時代以降、花押の印章化が始まり、花押を版刻して墨を塗って押すものなどが現れ、次第にその数を増した。

花押

か‐おう【禍殃】クワアウ

天災・火災などによるわざわい。災禍。

か‐おう【歌嘔・歌謳】

①歌うこと。また、謡物。歌謡。

②声高く本をよむこと。

かおう【嘉応】

[漢書]平安後期、高倉天皇朝の年号。仁安4年4月8日(1169年5月6日)改元、嘉応3年4月21日(1171年5月27日)承安に改元。

か‐おうきん【何応欽】

(He Yingqin)中国の軍人。貴州興義県の人。日本の陸軍士官学校卒。早くより蒋介石の腹心。軍の要職や行政院長を歴任。(1890〜1987)

か‐おう【禍殃】クワアウ

天災・火災などによるわざわい。災禍。

か‐おう【歌嘔・歌謳】

①歌うこと。また、謡物。歌謡。

②声高く本をよむこと。

かおう【嘉応】

[漢書]平安後期、高倉天皇朝の年号。仁安4年4月8日(1169年5月6日)改元、嘉応3年4月21日(1171年5月27日)承安に改元。

か‐おうきん【何応欽】

(He Yingqin)中国の軍人。貴州興義県の人。日本の陸軍士官学校卒。早くより蒋介石の腹心。軍の要職や行政院長を歴任。(1890〜1987)

○顔が売れるかおがうれる🔗⭐🔉

○顔が売れるかおがうれる

広く世に知られる。有名になる。

⇒かお【顔・貌】

○顔が利くかおがきく🔗⭐🔉

○顔が利くかおがきく

よく知られていて、特別な便宜が受けられる。

⇒かお【顔・貌】

かお‐かくし【顔隠し】カホ‥

入棺の際、死人の顔にあてる白布。

かお‐かくし【顔隠し】カホ‥🔗⭐🔉

かお‐かくし【顔隠し】カホ‥

入棺の際、死人の顔にあてる白布。

○顔が曇るかおがくもる

心配事や憂鬱ゆううつなどのため、暗い顔つきになる。

⇒かお【顔・貌】

○顔が曇るかおがくもる🔗⭐🔉

○顔が曇るかおがくもる

心配事や憂鬱ゆううつなどのため、暗い顔つきになる。

⇒かお【顔・貌】

かお‐かたち【顔貌・顔容・顔形】カホ‥

顔の様子。顔つき。容貌。

かお‐かたち【顔貌・顔容・顔形】カホ‥🔗⭐🔉

かお‐かたち【顔貌・顔容・顔形】カホ‥

顔の様子。顔つき。容貌。

○顔が立つかおがたつ

面目が立つ。名誉が保たれる。

⇒かお【顔・貌】

○顔が立つかおがたつ🔗⭐🔉

○顔が広いかおがひろい🔗⭐🔉

○顔が広いかおがひろい

交際範囲が広い。知人が多い。

⇒かお【顔・貌】

○顔から火が出るかおからひがでる🔗⭐🔉

○顔から火が出るかおからひがでる

深く恥じ入って赤面する。

⇒かお【顔・貌】

かお‐がわり【顔変り】カホガハリ

顔つきのかわること。おもがわり。

かお‐きき【顔利き】カホ‥

その人を介すれば多少の無理でも叶えられるような権勢のある人。「土地の―」

か‐おく【仮屋】‥ヲク

仮に住む家。かりや。

か‐おく【家屋】‥ヲク

①人が住むための建物。いえ。「木造―」

②地方税法上は、住家・店舗・工場・倉庫その他の建物をいう。

⇒かおく‐ぜい【家屋税】

⇒かおくもん‐きょう【家屋文鏡】

かおくざっこう【家屋雑考】‥ヲク‥カウ

最初の日本住宅建築史概説。5巻。会津の国学者沢田名垂著。天保13年(1842)の自序がある。

かお‐くせ【顔癖】カホ‥

顔にあらわれる癖や特徴。

かおく‐ぜい【家屋税】‥ヲク‥

もと、家屋の所有者に家屋の賃貸価格を課税標準として課した地方税。→固定資産税。

⇒か‐おく【家屋】

かおくもん‐きょう【家屋文鏡】‥ヲク‥キヤウ

奈良盆地西部の河合町佐味田宝塚さみたたからづか古墳から出土した銅製の倭鏡。4世紀前半頃に作られ、背面に、鈕ちゅうを中心にして構造の異なる4棟の家屋や鳥などの図像がある。

⇒か‐おく【家屋】

かお‐くらべ【顔競べ】カホ‥

面目をくらべあうこと。仲文集「あが仏―せよ」

かお‐けしき【顔気色】カホ‥

顔の様子。表情。大鏡師尹「―かはりつつ」

かお‐さき【顔先】カホ‥

①顔の前。眼前。

②顔の中の突出した部分。古今著聞集16「築地の角に走りあたりて―つき欠きてありけり」

③顔色。かおばせ。宇治拾遺物語5「ここちよげに―赤めあひて」

かお‐ざま【顔様】カホ‥

顔の様子。顔つき。表情。源氏物語末摘花「この皮なうては肌寒からましと見ゆる御―なるを」

かお‐じまん【顔自慢】カホ‥

美貌を誇ること。きりょうじまん。

かお‐じゃしん【顔写真】カホ‥

顔を主にとった写真。「犯人の―」

カオシャン‐ぞく【高山族】

⇒こうざんぞく

カオス【chaos ギリシア】

(「原初にできた裂け目」の意から)

①天地創造以前の世界の状態。混沌こんとん。転じて、大混乱。ケーオス。↔コスモス。

②〔理〕初期条件によって以後の運動が一意に定まる系においても、初期条件のわずかな差が長時間後に大きな違いを生じ、実際上結果が予測できない現象。流体の運動や生態系の変動などに見られる。

かお‐ずく【顔尽】カホヅク

世間に対する信用や体面。また、顔をきかせること。無事志有意「『おれが顔で二百でもかさつせへ』『おめへの―も久しい物だ』」

かお‐ぞろい【顔揃い】カホゾロヒ

①列席すべき人の揃ったこと。

②知名の人、顔役などの揃っていること。

カオダイ‐きょう【高台教】‥ケウ

(Caodaïsme フランス)ベトナムの新興民間宗教。民間信仰と儒仏道三教およびカトリックを混合した宗教で、1926年創始。正式名、大道三期普度教。

かお‐だし【顔出し】カホ‥

①人の家を訪問すること。また、挨拶に行くこと。「たまには―をしなさい」

②集会などに出席すること。

かお‐だち【顔立ち】カホ‥

顔の形。目鼻だち。

かお‐だて【顔立て】カホ‥

①体面を重んずること。また、そのために人と争うこと。歌舞伎、韓人漢文手管始「今度から―をすると遠慮なう剥くぞよ」

②(→)「かおだち」に同じ。

かお‐ちがい【顔違い】カホチガヒ

顔つきの以前とちがうこと。おもがわり。

かお‐づえ【顔杖】カホヅヱ

ほおづえ。弁内侍日記「右頭中将うちながめて―つきて」

かお‐つき【顔付き】カホ‥

①顔の様子。顔色。表情。また、もって生まれた顔だち。「厳しい―」

②比喩的に、外にあらわれている、ものの様子。ありさま。

かお‐づくり【顔作り】カホ‥

①顔の化粧。

②顔つき。顔かたち。

かお‐つなぎ【顔繋ぎ】カホ‥

訪問したり会合に出たりして知り合いの関係を保っておくこと。また、その関係を作ること。

かお‐くらべ【顔競べ】カホ‥🔗⭐🔉

かお‐くらべ【顔競べ】カホ‥

面目をくらべあうこと。仲文集「あが仏―せよ」

かお‐けしき【顔気色】カホ‥🔗⭐🔉

かお‐けしき【顔気色】カホ‥

顔の様子。表情。大鏡師尹「―かはりつつ」

かお‐じまん【顔自慢】カホ‥🔗⭐🔉

かお‐じまん【顔自慢】カホ‥

美貌を誇ること。きりょうじまん。

かお‐じゃしん【顔写真】カホ‥🔗⭐🔉

かお‐じゃしん【顔写真】カホ‥

顔を主にとった写真。「犯人の―」

かお‐だし【顔出し】カホ‥🔗⭐🔉

かお‐だし【顔出し】カホ‥

①人の家を訪問すること。また、挨拶に行くこと。「たまには―をしなさい」

②集会などに出席すること。

かお‐ちがい【顔違い】カホチガヒ🔗⭐🔉

かお‐ちがい【顔違い】カホチガヒ

顔つきの以前とちがうこと。おもがわり。

かお‐づえ【顔杖】カホヅヱ🔗⭐🔉

かお‐づえ【顔杖】カホヅヱ

ほおづえ。弁内侍日記「右頭中将うちながめて―つきて」

かお‐づくり【顔作り】カホ‥🔗⭐🔉

かお‐づくり【顔作り】カホ‥

①顔の化粧。

②顔つき。顔かたち。

かお‐つなぎ【顔繋ぎ】カホ‥🔗⭐🔉

かお‐つなぎ【顔繋ぎ】カホ‥

訪問したり会合に出たりして知り合いの関係を保っておくこと。また、その関係を作ること。

○顔で笑って心で泣くかおでわらってこころでなく

泣きたいほどつらく悲しいときでも、顔や態度に表さないこと。

⇒かお【顔・貌】

○顔で笑って心で泣くかおでわらってこころでなく🔗⭐🔉

○顔で笑って心で泣くかおでわらってこころでなく

泣きたいほどつらく悲しいときでも、顔や態度に表さないこと。

⇒かお【顔・貌】

かお‐どり【顔鳥・貌鳥・容鳥】カホ‥

(古くは清音)カホと鳴く鳥の意から、カッコウのことという。一説に、美しい春の鳥。かおよどり。〈[季]春〉。万葉集6「桜花木このくれこもり―は間なくしば鳴く」

かお‐なじみ【顔馴染】カホ‥

互いによく知り合っていること。また、その人。

○顔に書いてあるかおにかいてある🔗⭐🔉

○顔に書いてあるかおにかいてある

気持や考えが表情からうかがわれる。「嘘をついたと―ぞ」

⇒かお【顔・貌】

○顔に出すかおにだす🔗⭐🔉

○顔に出すかおにだす

気持や心情が傍から分かる表情をする。「不機嫌さを―」

⇒かお【顔・貌】

○顔に出るかおにでる🔗⭐🔉

○顔に出るかおにでる

心情や体調が分かる顔つきになる。「嬉しさが―」「疲れが―」

⇒かお【顔・貌】

○顔に泥を塗るかおにどろをぬる🔗⭐🔉

○顔に泥を塗るかおにどろをぬる

面目を失わせる。恥をかかせる。

⇒かお【顔・貌】

○顔に紅葉を散らすかおにもみじをちらす🔗⭐🔉

○顔に紅葉を散らすかおにもみじをちらす

女性などが恥かしがって赤面する。

⇒かお【顔・貌】

かお‐の‐きぬ【顔の衣】カホ‥

顔に塗ったおしろい。枕草子3「舎人とねりの―にあらはれ」

かお‐の‐すまい【顔の住い】カホ‥スマヒ

顔だち。容貌。浄瑠璃、ひらかな盛衰記「思ひなしか―もかはつて」

かお‐の‐どうぐ【顔の道具】カホ‥ダウ‥

目・口・鼻など、顔だちをつくる基をなすもの。

かお‐パス【顔パス】カホ‥

面と向かってとがめられない立場を利用して、券を買わずに顔を見せるだけで駅・劇場・催し物などの入口を通ること。

かお‐ばせ【顔ばせ】カホ‥

(古くはカホハセとも)顔のさま。顔つき。かんばせ。〈倭名類聚鈔3〉

かお‐ばな【顔花・貌花】カホ‥

ヒルガオのことという。また、美しい花とも。かおがはな。万葉集8「高円たかまとの野辺の―面影に見えつつ妹は忘れかねつも」

かお‐ぶれ【顔触れ】カホ‥

①(→)顔見世かおみせ3に同じ。

②会合や事業などに参加する人々。連中。「―がそろう」

かお‐まけ【顔負け】カホ‥

一段上の者が、下の者の予想外の力やずうずうしさに圧倒されたりあきれたりすること。「大人―の作品」

かお‐みしり【顔見知り】カホ‥

互いに顔を見知っている間柄。また、その人。「―になる」

かお‐みせ【顔見世】カホ‥

①初めて多くの人に顔を見せること。

②遊女などが初めて勤めに出るとき、揚屋や客などをまわって挨拶すること。浄瑠璃、傾城島原蛙合戦「揚屋揚屋を―と」

③芝居の一座が総出で見物人におめみえをすること。かおぶれ。

④顔見世狂言の略。面つら見世。〈[季]冬〉

⇒かおみせ‐きょうげん【顔見世狂言】

⇒かおみせ‐ぎん【顔見世銀】

⇒かおみせ‐こうぎょう【顔見世興行】

⇒かおみせ‐の‐にばんめ【顔見世の二番目】

⇒かおみせ‐ばんづけ【顔見世番付】

かおみせ‐きょうげん【顔見世狂言】カホ‥キヤウ‥

江戸時代、毎年10月、各劇場で俳優を入れ替え、翌年度興行すべき顔ぶれを定め、その一座で11月初めて興行する狂言。現在、京都南座で行うのは、東西名優の顔合せの意。顔見世。

⇒かお‐みせ【顔見世】

かおみせ‐ぎん【顔見世銀】カホ‥

江戸時代、町内加入または株仲間加入の披露のためにする祝儀銀。

⇒かお‐みせ【顔見世】

かおみせ‐こうぎょう【顔見世興行】カホ‥ギヤウ

顔見世狂言を上演する興行。顔見世芝居。現在では、年1度、俳優をそろえて上演する特別の興行をいう。

⇒かお‐みせ【顔見世】

かおみせ‐の‐にばんめ【顔見世の二番目】カホ‥

家族の多いことのたとえ。顔見世狂言の2番目には、出演者の多い狂言を出すのでいう。

⇒かお‐みせ【顔見世】

かおみせ‐ばんづけ【顔見世番付】カホ‥

顔見世狂言の興行前に、向う1年間に出演する俳優の顔ぶれを番付にしたもの。極きまり番付。面付つらづけ。役者付。

⇒かお‐みせ【顔見世】

かお‐むけ【顔向け】カホ‥

他人に顔を向けること。他人と顔を合わせること。

⇒顔向けならない

かお‐の‐きぬ【顔の衣】カホ‥🔗⭐🔉

かお‐の‐きぬ【顔の衣】カホ‥

顔に塗ったおしろい。枕草子3「舎人とねりの―にあらはれ」

かお‐の‐すまい【顔の住い】カホ‥スマヒ🔗⭐🔉

かお‐の‐すまい【顔の住い】カホ‥スマヒ

顔だち。容貌。浄瑠璃、ひらかな盛衰記「思ひなしか―もかはつて」

かお‐の‐どうぐ【顔の道具】カホ‥ダウ‥🔗⭐🔉

かお‐の‐どうぐ【顔の道具】カホ‥ダウ‥

目・口・鼻など、顔だちをつくる基をなすもの。

かお‐パス【顔パス】カホ‥🔗⭐🔉

かお‐パス【顔パス】カホ‥

面と向かってとがめられない立場を利用して、券を買わずに顔を見せるだけで駅・劇場・催し物などの入口を通ること。

かお‐ばせ【顔ばせ】カホ‥🔗⭐🔉

かお‐ばせ【顔ばせ】カホ‥

(古くはカホハセとも)顔のさま。顔つき。かんばせ。〈倭名類聚鈔3〉

かお‐ばな【顔花・貌花】カホ‥🔗⭐🔉

かお‐ばな【顔花・貌花】カホ‥

ヒルガオのことという。また、美しい花とも。かおがはな。万葉集8「高円たかまとの野辺の―面影に見えつつ妹は忘れかねつも」

かお‐ぶれ【顔触れ】カホ‥🔗⭐🔉

かお‐ぶれ【顔触れ】カホ‥

①(→)顔見世かおみせ3に同じ。

②会合や事業などに参加する人々。連中。「―がそろう」

かお‐みしり【顔見知り】カホ‥🔗⭐🔉

かお‐みしり【顔見知り】カホ‥

互いに顔を見知っている間柄。また、その人。「―になる」

かお‐みせ【顔見世】カホ‥🔗⭐🔉

かお‐みせ【顔見世】カホ‥

①初めて多くの人に顔を見せること。

②遊女などが初めて勤めに出るとき、揚屋や客などをまわって挨拶すること。浄瑠璃、傾城島原蛙合戦「揚屋揚屋を―と」

③芝居の一座が総出で見物人におめみえをすること。かおぶれ。

④顔見世狂言の略。面つら見世。〈[季]冬〉

⇒かおみせ‐きょうげん【顔見世狂言】

⇒かおみせ‐ぎん【顔見世銀】

⇒かおみせ‐こうぎょう【顔見世興行】

⇒かおみせ‐の‐にばんめ【顔見世の二番目】

⇒かおみせ‐ばんづけ【顔見世番付】

かおみせ‐きょうげん【顔見世狂言】カホ‥キヤウ‥🔗⭐🔉

かおみせ‐きょうげん【顔見世狂言】カホ‥キヤウ‥

江戸時代、毎年10月、各劇場で俳優を入れ替え、翌年度興行すべき顔ぶれを定め、その一座で11月初めて興行する狂言。現在、京都南座で行うのは、東西名優の顔合せの意。顔見世。

⇒かお‐みせ【顔見世】

かおみせ‐ぎん【顔見世銀】カホ‥🔗⭐🔉

かおみせ‐ぎん【顔見世銀】カホ‥

江戸時代、町内加入または株仲間加入の披露のためにする祝儀銀。

⇒かお‐みせ【顔見世】

かおみせ‐こうぎょう【顔見世興行】カホ‥ギヤウ🔗⭐🔉

かおみせ‐こうぎょう【顔見世興行】カホ‥ギヤウ

顔見世狂言を上演する興行。顔見世芝居。現在では、年1度、俳優をそろえて上演する特別の興行をいう。

⇒かお‐みせ【顔見世】

かおみせ‐の‐にばんめ【顔見世の二番目】カホ‥🔗⭐🔉

かおみせ‐の‐にばんめ【顔見世の二番目】カホ‥

家族の多いことのたとえ。顔見世狂言の2番目には、出演者の多い狂言を出すのでいう。

⇒かお‐みせ【顔見世】

かおみせ‐ばんづけ【顔見世番付】カホ‥🔗⭐🔉

かおみせ‐ばんづけ【顔見世番付】カホ‥

顔見世狂言の興行前に、向う1年間に出演する俳優の顔ぶれを番付にしたもの。極きまり番付。面付つらづけ。役者付。

⇒かお‐みせ【顔見世】

かお‐むけ【顔向け】カホ‥🔗⭐🔉

かお‐むけ【顔向け】カホ‥

他人に顔を向けること。他人と顔を合わせること。

⇒顔向けならない

○顔向けならないかおむけならない

面目がない。恥かしくて顔を合わせられない。「顔向けできない」とも。

⇒かお‐むけ【顔向け】

○顔向けならないかおむけならない🔗⭐🔉

○顔向けならないかおむけならない

面目がない。恥かしくて顔を合わせられない。「顔向けできない」とも。

⇒かお‐むけ【顔向け】

かお‐もじ【顔文字】カホ‥

パソコンなどで、文字や記号を組み合わせて様々な顔の表情を表現したもの。「(^-^)」など。

かお‐もち【顔持ち】カホ‥

顔つき。おももち。大鏡基経「扇うちつかふ―、ことにをかし」

カオヤーズ【烤鴨子】

(中国語)丸焼きにしたアヒルの皮をそぎおろして、ネギ・甘味噌とともに薄焼きの小麦粉の皮にくるんで食べる料理。代表的な北京料理。北京ダック。

かお‐やく【顔役】カホ‥

その土地、その仲間で勢力・名望のある者。有力者。博徒ばくとなどの親分にもいう。

かお‐よう【顔様】カホヤウ

顔の様子。顔つき。狭衣物語4「こぼれかかりたる御髪のかかり―など」

かおよ‐ぐさ【顔佳草】カホ‥

(花が美しい草の意)

①カキツバタの異称。

②シャクヤクの異称。

かお‐よごし【顔汚し】カホ‥

面目を失わせること。名誉を傷つけること。つらよごし。「一族の―だ」

かおよ‐ごぜん【顔世御前】カホ‥

「仮名手本忠臣蔵」中の人物。塩谷判官の妻。赤穂城主浅野長矩の妻に擬する。

かお‐よし【顔佳し】カホ‥

顔の美しいこと。また、その人。宇治拾遺物語9「天の下の―といふ」

かお‐よせ【顔寄せ】カホ‥

①よりあい。会合。

②芝居で、ある興行の稽古の前に関係者が初めて集まり、狂言名題を読み上げる式。

かおよ‐どり【顔佳鳥】カホ‥

(→)「かおどり」に同じ。

かおよ‐ばな【顔佳花】カホ‥

美しい花の意から、特にカキツバタの異称。万代和歌集恋「東路のかほやが沼の―」

かおよ‐びと【顔佳人】カホ‥

美人。雨月物語3「女君は国の隣までも聞え給ふ―なるが」

かおり【薫り・香り】カヲリ

①よいにおい。香か。源氏物語花散里「近き橘の―、なつかしうにほひて」。「香水の―」「―の高い花」

②つややかな美しさ。源氏物語総角「人の御けはひ、思ふやうに―をかしげなり」

③芸術品などの、何となく感じられるよい感じ。「文化の―が高い」

⇒かおり‐タバコ【薫煙草】

⇒香り松茸味しめじ

かおり‐タバコ【薫煙草】カヲリ‥

かおりのすぐれたタバコ。浮世草子、好色万金丹「―三服」

⇒かおり【薫り・香り】

カオリナイト【kaolinite】

アルミニウムの含水珪酸塩から成る粘土鉱物。三斜晶系、六角板状結晶。カオリンの主成分。

かお‐もち【顔持ち】カホ‥🔗⭐🔉

かお‐もち【顔持ち】カホ‥

顔つき。おももち。大鏡基経「扇うちつかふ―、ことにをかし」

かおよ‐ぐさ【顔佳草】カホ‥🔗⭐🔉

かおよ‐ぐさ【顔佳草】カホ‥

(花が美しい草の意)

①カキツバタの異称。

②シャクヤクの異称。

かお‐よごし【顔汚し】カホ‥🔗⭐🔉

かお‐よごし【顔汚し】カホ‥

面目を失わせること。名誉を傷つけること。つらよごし。「一族の―だ」

かお‐よし【顔佳し】カホ‥🔗⭐🔉

かお‐よし【顔佳し】カホ‥

顔の美しいこと。また、その人。宇治拾遺物語9「天の下の―といふ」

かお‐よせ【顔寄せ】カホ‥🔗⭐🔉

かお‐よせ【顔寄せ】カホ‥

①よりあい。会合。

②芝居で、ある興行の稽古の前に関係者が初めて集まり、狂言名題を読み上げる式。

かおよ‐どり【顔佳鳥】カホ‥🔗⭐🔉

かおよ‐どり【顔佳鳥】カホ‥

(→)「かおどり」に同じ。

かおよ‐ばな【顔佳花】カホ‥🔗⭐🔉

かおよ‐ばな【顔佳花】カホ‥

美しい花の意から、特にカキツバタの異称。万代和歌集恋「東路のかほやが沼の―」

かおよ‐びと【顔佳人】カホ‥🔗⭐🔉

かおよ‐びと【顔佳人】カホ‥

美人。雨月物語3「女君は国の隣までも聞え給ふ―なるが」

かお‐わり【顔割】カホ‥🔗⭐🔉

かお‐わり【顔割】カホ‥

江戸時代の人頭税の一種。面割つらわり。

○顔を合わせるかおをあわせる

①人と会う。面と向かい合う。

②対戦する。

⇒かお【顔・貌】

○顔を売るかおをうる

目立つことをして広く知られるようになる。

⇒かお【顔・貌】

○顔を貸すかおをかす

頼まれて、人に会ったり人前に出たりする。

⇒かお【顔・貌】

○顔を利かすかおをきかす

知名度や権威を利用して相手に特別な便宜を払わせる。

⇒かお【顔・貌】

○顔を拵えるかおをこしらえる

顔に化粧をする。

⇒かお【顔・貌】

○顔を染めるかおをそめる

恥かしさや興奮のために顔を赤くする。

⇒かお【顔・貌】

○顔を揃えるかおをそろえる

必要な、あるいは主要なメンバーが全員出席する。

⇒かお【顔・貌】

○顔を出すかおをだす

会合などに出席する。

⇒かお【顔・貌】

○顔を立てるかおをたてる

その人の面目が立つようにする。名誉を保てるようにする。「先輩の―」

⇒かお【顔・貌】

○顔を繋ぐかおをつなぐ

知り合いの関係を保っておく。

⇒かお【顔・貌】

○顔をつぶすかおをつぶす

面目を失わせる。名誉を傷つける。

⇒かお【顔・貌】

○顔を直すかおをなおす

化粧のくずれを整える。

⇒かお【顔・貌】

○顔を並べるかおをならべる

必要な、あるいは主要なメンバーが列席する。

⇒かお【顔・貌】

○顔を振るかおをふる

顔をそむける。また、不承知の意を表す。

⇒かお【顔・貌】

○顔をほころばせるかおをほころばせる

楽しさや嬉しさが抑えられず、思わず笑顔になる。にっこりする。

⇒かお【顔・貌】

○顔を汚すかおをよごす

(→)「顔に泥を塗る」に同じ。

⇒かお【顔・貌】

○顔を合わせるかおをあわせる🔗⭐🔉

○顔を合わせるかおをあわせる

①人と会う。面と向かい合う。

②対戦する。

⇒かお【顔・貌】

○顔を売るかおをうる🔗⭐🔉

○顔を売るかおをうる

目立つことをして広く知られるようになる。

⇒かお【顔・貌】

○顔を貸すかおをかす🔗⭐🔉

○顔を貸すかおをかす

頼まれて、人に会ったり人前に出たりする。

⇒かお【顔・貌】

○顔を利かすかおをきかす🔗⭐🔉

○顔を利かすかおをきかす

知名度や権威を利用して相手に特別な便宜を払わせる。

⇒かお【顔・貌】

○顔を拵えるかおをこしらえる🔗⭐🔉

○顔を拵えるかおをこしらえる

顔に化粧をする。

⇒かお【顔・貌】

○顔を染めるかおをそめる🔗⭐🔉

○顔を染めるかおをそめる

恥かしさや興奮のために顔を赤くする。

⇒かお【顔・貌】

○顔を揃えるかおをそろえる🔗⭐🔉

○顔を揃えるかおをそろえる

必要な、あるいは主要なメンバーが全員出席する。

⇒かお【顔・貌】

○顔を出すかおをだす🔗⭐🔉

○顔を出すかおをだす

会合などに出席する。

⇒かお【顔・貌】

○顔を立てるかおをたてる🔗⭐🔉

○顔を立てるかおをたてる

その人の面目が立つようにする。名誉を保てるようにする。「先輩の―」

⇒かお【顔・貌】

○顔を繋ぐかおをつなぐ🔗⭐🔉

○顔を繋ぐかおをつなぐ

知り合いの関係を保っておく。

⇒かお【顔・貌】

○顔をつぶすかおをつぶす🔗⭐🔉

○顔をつぶすかおをつぶす

面目を失わせる。名誉を傷つける。

⇒かお【顔・貌】

○顔を直すかおをなおす🔗⭐🔉

○顔を直すかおをなおす

化粧のくずれを整える。

⇒かお【顔・貌】

○顔を並べるかおをならべる🔗⭐🔉

○顔を並べるかおをならべる

必要な、あるいは主要なメンバーが列席する。

⇒かお【顔・貌】

○顔を振るかおをふる🔗⭐🔉

○顔を振るかおをふる

顔をそむける。また、不承知の意を表す。

⇒かお【顔・貌】

○顔をほころばせるかおをほころばせる🔗⭐🔉

○顔をほころばせるかおをほころばせる

楽しさや嬉しさが抑えられず、思わず笑顔になる。にっこりする。

⇒かお【顔・貌】

○顔を汚すかおをよごす🔗⭐🔉

○顔を汚すかおをよごす

(→)「顔に泥を塗る」に同じ。

⇒かお【顔・貌】

か‐おん【加音】

二つの純音の振動数の和によって生じる音。↔差音

か‐おん【加恩】

恩恵を与えること。禄などを増与すること。日葡辞書「ゴカヲンヲナサレタ」

か‐おん【加温】‥ヲン

温度を加えること。あたためること。

か‐おん【和音】クワ‥

⇒わおん

か‐おん【家恩】

ある家や一族に下された恩恵。〈日葡辞書〉

か‐おん【訛音】クワ‥

なまった音声。かいん。

が‐おん【牙音】

中国音韻学の用語。五音ごいんの一つ。軟口蓋の破裂音および鼻音をいう。

かか

①鷲・烏などの鳴き声。枕草子97「烏のいと近く―と鳴くに」

②水を呑む音。祝詞、大祓詞「かく―呑みては」

かか

(幼児語)着物。

かか

(幼児語)(かか(嚊)と同源か)母。〈日葡辞書〉

かか【嚊・嬶】

庶民社会で、自分の妻または他家の主婦を親しんで呼ぶ称。かかあ。三宅青軒、鉄扇「今年は満作、―よ喜べ」

か‐か【禾稼】クワ‥

(「禾」はイネ科の植物の穂、「稼」はみのり)穀物。穀類。

か‐か【仮花】‥クワ

(→)偽花ぎかに同じ。

か‐か【仮果】‥クワ

(→)偽果に同じ。

か‐か【花下】クワ‥

花のした。花のもと。花底。

か‐か【花果】クワクワ

花と果実。

か‐か【呵呵】

大声で笑うさま。「―大笑」

か‐か【華夏】クワ‥

(「華」は文華、「夏」は大の意。文華の開けた国の意から、もと、中国人が自国を誇っていった語)文化の開けた地。都。古事記上「愷悌がいていして―に帰り」

かが【利】

①利益。大唐西域記長寛点「久しく留りて利カガ無し」

②才覚があること。利口。三百番本謡、宍戸「心―なる人にて渡り候」

かが【加賀】

①旧国名。今の石川県の南部。加州。賀州。

②石川県南西端の市。繊維・自転車部品工業が発達。山代・山中・片山津など温泉も多い。人口7万5千。

か‐が【花芽】クワ‥

将来花となる芽。はなめ。↔葉芽

か‐が【夏芽】

夏期に生じて、年内に発育を完了する芽。キュウリ・ナスなどの芽。なつめ。↔冬芽

が‐か【画架】グワ‥

絵を描く時にカンバスや画板を支える台。イーゼル。

が‐か【画家】グワ‥

絵を描くことを職業とする人。えかき。

が‐か【賀歌】

⇒がのうた

が‐か【雅歌】

①俗歌に対して、格式の正しい歌。みやびな歌。

②旧約聖書中に収められた男女の恋愛歌。

が‐が【峨峨】

山や巌などのけわしくそびえ立つさま。「―たる山」「青山―とそびえる」

かかあ【嚊・嬶】

(→)「かか」に同じ。

⇒かかあ‐ざえもん【嚊左衛門】

⇒かかあ‐だいみょうじん【嚊大明神】

⇒かかあ‐たばね【嚊束ね】

⇒かかあ‐でんか【嚊天下】

かかあ‐ざえもん【嚊左衛門】‥ヱ‥

(男まさりの意を含ませていう)妻を戯れに呼ぶ称。

⇒かかあ【嚊・嬶】

かかあ‐だいみょうじん【嚊大明神】‥ミヤウ‥

(夫も頭があがらぬ意を滑稽にいう)妻を戯れに呼ぶ称。

⇒かかあ【嚊・嬶】

かかあ‐たばね【嚊束ね】

男の髪の結い方。髪に油をつけず、髱たぼをふくらませ、刷毛先はけさきをばらりと散らし、髷まげの一いちを高く上げたもの。江戸後期、職人などの間に流行。たばね。浮世床初「たばねとよぶ名は俗に―といへりしを略したるものか」

⇒かかあ【嚊・嬶】

かかあ‐でんか【嚊天下】

妻の権力がつよくて、夫の頭があがらないこと。↔亭主関白

⇒かかあ【嚊・嬶】

ガガーリン【Yurii Alekseevich Gagarin】

ソ連の軍人・宇宙飛行士。1961年、人工衛星ヴォストークで地球を一周。人類初の宇宙飛行に成功。(1934〜1968)

か‐かい【加階】

位階を上げること。位階が高くなること。宇津保物語楼上上「正二位の―をものして」

か‐かい【花会】クワクワイ

いけばなの会。

か‐かい【河海】

河と海。

⇒かかい‐こうがく【河海工学】

⇒河海は細流を択ばず

か‐かい【嘉会】‥クワイ

よろこびごとの集まり。めでたい会合。

か‐かい【歌会】‥クワイ

歌の会。歌をつくり、たがいに発表しあう会。うたかい。

かがい【嬥歌】カガヒ

(一説に、男女が互いに歌を「懸け合う」ことが語源という)上代、東国で、「うたがき(歌垣)」のこと。万葉集9「嬥歌は東の俗語に―と曰ふ」

か‐がい【化外】クワグワイ

⇒けがい

か‐がい【加害】

他人に危害・損害を加えること。「―行為」

⇒かがい‐しゃ【加害者】

か‐がい【花街】クワ‥

遊郭。花柳街。いろまち。

か‐がい【花蓋】クワ‥

花の萼がくと花弁との色彩・形態が類似し、区別しにくい場合、両者を総括していう語。花被。

か‐がい【華蓋】クワ‥

①天子の車につけたきぬがさ。はながさ。

②蓮華れんげの形をした天蓋。

③星の名。北極星をはながさのように飾る9個の星。

か‐がい【禍害】クワ‥

災難。わざわい。

か‐がい【課外】クワグワイ

規定の課程以外。

⇒かがい‐かつどう【課外活動】

がかい

(建造物などの)外見の大きさ。かさ。図体ずうたい。日葡辞書「ヲウキナガカイ」

が‐かい【牙儈】‥クワイ

(「牙」は「互」で互市の意、「儈」は「会」で交易の意)中国の仲買商人。牙人。→牙行

が‐かい【瓦解】グワ‥

(屋根瓦の一部が落ちれば、その余勢で他の多くの瓦が崩れ落ちるように)一部の崩れから全体が崩れること。「連邦制が―する」「幕府の―」

が‐かい【画会】グワクワイ

①画家が自作の絵を売るための展示会。

②文人・画家などが集まって絵をかき、批評しあう会。

が‐かい【雅懐】‥クワイ

[李白、春夜桃李園に宴する序「佳詠有らずんば、何ぞ雅懐を伸べんや」]風雅な心。雅思。

かがい‐かつどう【課外活動】クワグワイクワツ‥

学校の正規の教科学習以外の活動。教科外活動。

⇒か‐がい【課外】

かかい‐こうがく【河海工学】

河海の保全と利用に伴う諸問題を扱う工学。

⇒か‐かい【河海】

かがい‐しゃ【加害者】

加害行為をした人。↔被害者

⇒か‐がい【加害】

かかい‐じゅ【火界呪】クワ‥

〔仏〕不動明王の呪。不動明王の姿から無量の大火焔が流出しているさまを観想しながら唱える呪文。宇治拾遺物語13「―をもちて加持す」

かかいしょう【河海抄】‥セウ

源氏物語の注釈書。20巻。四辻よつつじ善成著。1367年(貞治6)稿本を将軍足利義詮に撰進。祖師義行・先師忠守の説をうけ、旧説を渉猟して集大成。語句解釈の面を著しく開拓し、河内本と青表紙本とを対等の位置においた。

かが‐いね【かが稲】

陸稲おかぼ。

がん‐えんし【顔延之】🔗⭐🔉

がん‐えんし【顔延之】

南朝宋の詩人。字は延年。山東臨沂の人。陶淵明と交遊があった。謝霊運と共に「顔謝」と並称。(384〜456)

がん‐かい【顔回】‥クワイ🔗⭐🔉

がん‐かい【顔回】‥クワイ

春秋末期の魯の賢人。孔門十哲の首位。字は子淵。陋巷で貧乏暮しをしながらも天命を楽しみ、徳行をもって聞こえたというが、早逝。顔淵。(前521〜前490)

がん‐き【顔輝】🔗⭐🔉

がん‐き【顔輝】

南宋末・元初の画家。字は秋月。江西廬陵の人。道釈人物を得意とし、多くの作品が日本に渡来。代表作「蝦蟆鉄拐図」(京都知恩寺蔵)。

がんこう‐じくじ【顔厚忸怩】‥ヂクヂ🔗⭐🔉

がんこう‐じくじ【顔厚忸怩】‥ヂクヂ

[書経五子之歌「鬱陶うっとう乎こたる予わが心、顔厚にして忸怩たる有り」]恥じ入る意の謙譲語。

がんしかくん【顔氏家訓】🔗⭐🔉

がんしかくん【顔氏家訓】

中国南北朝時代、北斉の顔之推が子孫への訓戒を記した書。7巻(2巻本もある)。

がん‐しこ【顔師古】🔗⭐🔉

がん‐しこ【顔師古】

唐の学者。名は籀ちゅう。師古は字。顔之推の孫。山東臨沂の人。訓詁の学に通じ、高祖の時、中書舎人などになり、詔書はその手に成った。太宗の時、中書侍郎となり、勅命で「五経正義」を完成、五礼を撰定、太子の命で「漢書」に注した。(581〜645)

がん‐しょく【顔色】🔗⭐🔉

がん‐しょく【顔色】

顔の表情。かおいろ。万葉集5「―壮年にして、病の為に横困たしなめらるるはや」。「―を失う」

⇒顔色無し

○顔色無しがんしょくなし🔗⭐🔉

○顔色無しがんしょくなし

[白居易、長恨歌]相手に圧倒され、手も足も出ないさま。

⇒がん‐しょく【顔色】

かんしょ‐せんせい【甘藷先生】

青木昆陽を親しんで呼ぶ称。

⇒かん‐しょ【甘藷・甘薯】

かんしょ‐とう【甘蔗糖】‥タウ

甘蔗の茎から製した砂糖。蔗糖。

⇒かん‐しょ【甘蔗】

かん‐ばせ【顔・容】🔗⭐🔉

かん‐ばせ【顔・容】

(カオバセの転)

①顔のさま。顔つき。容貌。「花の―」

②体面。面目。「何の―ありてか郷党にまみえん」

[漢]顔🔗⭐🔉

顔 字形

筆順

筆順

〔頁部9画/18画/教育/2073・3469〕

[顏] 字形

〔頁部9画/18画/教育/2073・3469〕

[顏] 字形

〔頁部9画/18画/8090・707A〕

〔音〕ガン(漢)

〔訓〕かお・かんばせ

[意味]

①かお。かおつき。かんばせ。「顔面・顔色・拝顔・厚顔・童顔」

②いろどり。彩色。「顔料」

[解字]

形声。「頁」(=あたま)+音符「

〔頁部9画/18画/8090・707A〕

〔音〕ガン(漢)

〔訓〕かお・かんばせ

[意味]

①かお。かおつき。かんばせ。「顔面・顔色・拝顔・厚顔・童顔」

②いろどり。彩色。「顔料」

[解字]

形声。「頁」(=あたま)+音符「 」(=美しい)。頭部で美しく目立つ部分の意。

[下ツキ

温顔・汗顔・厚顔・紅顔・赭顔・酔顔・洗顔・尊顔・対顔・天顔・童顔・拝顔・破顔・美顔・容顔・竜顔

」(=美しい)。頭部で美しく目立つ部分の意。

[下ツキ

温顔・汗顔・厚顔・紅顔・赭顔・酔顔・洗顔・尊顔・対顔・天顔・童顔・拝顔・破顔・美顔・容顔・竜顔

筆順

筆順

〔頁部9画/18画/教育/2073・3469〕

[顏] 字形

〔頁部9画/18画/教育/2073・3469〕

[顏] 字形

〔頁部9画/18画/8090・707A〕

〔音〕ガン(漢)

〔訓〕かお・かんばせ

[意味]

①かお。かおつき。かんばせ。「顔面・顔色・拝顔・厚顔・童顔」

②いろどり。彩色。「顔料」

[解字]

形声。「頁」(=あたま)+音符「

〔頁部9画/18画/8090・707A〕

〔音〕ガン(漢)

〔訓〕かお・かんばせ

[意味]

①かお。かおつき。かんばせ。「顔面・顔色・拝顔・厚顔・童顔」

②いろどり。彩色。「顔料」

[解字]

形声。「頁」(=あたま)+音符「 」(=美しい)。頭部で美しく目立つ部分の意。

[下ツキ

温顔・汗顔・厚顔・紅顔・赭顔・酔顔・洗顔・尊顔・対顔・天顔・童顔・拝顔・破顔・美顔・容顔・竜顔

」(=美しい)。頭部で美しく目立つ部分の意。

[下ツキ

温顔・汗顔・厚顔・紅顔・赭顔・酔顔・洗顔・尊顔・対顔・天顔・童顔・拝顔・破顔・美顔・容顔・竜顔

大辞林の検索結果 (99)

かお【顔】🔗⭐🔉

かお カホ [0] 【顔】

(1)頭部の前面。目・鼻・口などがある部分。「―を洗う」「―を見合わせる」

(2)({(1)}によって表される)人。「見なれない―」

(3)顔かたち。顔だち。「美しい―」

(4)心の動きが表れた,顔の様子。(ア)表情。「喜ぶ―が見たい」「―を曇らせる」「何くわぬ―」(イ)態度。「大きな―をするな」

(5)その人のもつ評判・信用など。(ア)知名度。「―の売れた役者」(イ)影響力・勢力(がある人)。「このあたりではちょいとした―だ」(ウ)面目。名誉。「―にかかわる」「合わせる―がない」「私の―が丸つぶれだ」

(6)その背後にあるものの代表となる人や事柄。「業界の―」「受付は会社の―だ」

(7)物事のある一面。「大都会の知られざる―」

→がお(顔)

かお=が売・れる🔗⭐🔉

――が売・れる

世間に広く知られる。有名になる。顔ききになる。「テレビで―・れている」

かお=が利(キ)・く🔗⭐🔉

――が利(キ)・く

信用や権力があって,相手に便宜をはかってもらうことができる。

かお=が揃(ソロ)・う🔗⭐🔉

――が揃(ソロ)・う

出席するはずの人がみんな出てくる。「―・ったところで会議を始めよう」

かお=が立・つ🔗⭐🔉

――が立・つ

面目が立つ。

かお=が潰(ツブ)・れる🔗⭐🔉

――が潰(ツブ)・れる

名誉を傷つけられる。面目が潰れる。

かお=が広・い🔗⭐🔉

――が広・い

交際範囲が広くて多方面に知人が多い。

かお=から火が 出る🔗⭐🔉

出る🔗⭐🔉

――から火が 出る

大変恥ずかしくて,上気して顔が真っ赤になる。「―

出る

大変恥ずかしくて,上気して顔が真っ赤になる。「― 出るほど恥ずかしい」

出るほど恥ずかしい」

出る

大変恥ずかしくて,上気して顔が真っ赤になる。「―

出る

大変恥ずかしくて,上気して顔が真っ赤になる。「― 出るほど恥ずかしい」

出るほど恥ずかしい」

かお=に書いてあ・る🔗⭐🔉

――に書いてあ・る

言わなくても,表情から読みとれる。

かお=に 出る🔗⭐🔉

出る🔗⭐🔉

――に 出る

感情・気持ちや体調などが,表情に現れる。

出る

感情・気持ちや体調などが,表情に現れる。

出る

感情・気持ちや体調などが,表情に現れる。

出る

感情・気持ちや体調などが,表情に現れる。

かお=に泥(ドロ)を塗(ヌ)・る🔗⭐🔉

――に泥(ドロ)を塗(ヌ)・る

恥をかかせる。面目を失わせる。顔を汚(ヨゴ)す。「よくもおれの―・ったな」

かお=に紅葉(モミジ)を散ら・す🔗⭐🔉

――に紅葉(モミジ)を散ら・す

(女性などが)恥ずかしさのために顔を赤くする。

かお=を合わ・せる🔗⭐🔉

――を合わ・せる

(1)会う。「毎日―・せている」

(2)(試合などで)対戦する。

(3)(「顔を合わせられない」の形で)面目なくて会えない。顔が合わせられない。

かお=を売・る🔗⭐🔉

――を売・る

広く世間に知られるようにする。「毎月の例会で―・っておく」

かお=を貸・す🔗⭐🔉

――を貸・す

頼まれて人に会ったり人前に出たりすることのぞんざいな言い方。「ちょっと―・してくれ」

かお=を拵(コシラ)・える🔗⭐🔉

――を拵(コシラ)・える

化粧をする。顔を作る。

かお=を揃(ソロ)・える🔗⭐🔉

――を揃(ソロ)・える

(主要な人物がみな)集まる。「各界の新鋭が―・える」

かお=を出・す🔗⭐🔉

――を出・す

(1)隠れていたものが現れ出る。「お日さまが―・す」

(2)会合などに出席する。

(3)人の家を訪ねる。

かお=を立・てる🔗⭐🔉

――を立・てる

その人の面目を失わせないようにする。「ここは先輩の―・てて我慢してくれ」

かお=を作・る🔗⭐🔉

――を作・る

(1)化粧をする。

(2)無理に表情を作る。

かお=を繋(ツナ)・ぐ🔗⭐🔉

――を繋(ツナ)・ぐ

顔出しをして,知り合いとしてのつながりが切れないようにする。「―・ぐために出席する」

かお=を潰(ツブ)・す🔗⭐🔉

――を潰(ツブ)・す

その人の面目を失わせる。

かお=を直・す🔗⭐🔉

――を直・す

くずれた化粧を整える。

かお=を振・る🔗⭐🔉

――を振・る

不承知の意を示すために首を横に振る。

かお=を見・せる🔗⭐🔉

――を見・せる

「顔を出す」に同じ。

かお=を汚(ヨゴ)・す🔗⭐🔉

――を汚(ヨゴ)・す

「顔に泥(ドロ)を塗(ヌ)る」に同じ。

がお【顔】🔗⭐🔉

がお ガホ 【顔】 (接尾)

名詞や動詞の連用形などに付いて,そのような表情,またはそのような様子であることを表す。「得意―」「わけ知り―」「泣き―」「笑い―」

かお-あわせ【顔合(わ)せ】🔗⭐🔉

かお-あわせ カホアハセ [0][3] 【顔合(わ)せ】 (名)スル

(1)初めて会うこと。初めて会合すること。「新役員の―」

(2)演劇・映画などで,俳優が共演すること。「二大スターの初―」

(3)スポーツなどの組み合わせ。「横綱どうしの―」

かお-いろ【顔色】🔗⭐🔉

かお-いろ カホ― [0] 【顔色】

(1)顔の色。血色。「―が悪い」

(2)感情のあらわれとしての顔の様子。顔つき。「―が変わる」「相手の―を読む」

かおいろ=をうかが・う🔗⭐🔉

――をうかが・う

相手のご機嫌をうかがう。顔色を見る。

かお-かたち【顔貌】🔗⭐🔉

かお-かたち カホ― [0][3] 【顔貌】

(1)顔のつくり。容貌。顔だち。「端正な―」

(2)顔と姿態。「其―はいかにといふに,痩肉(ヤサガタ)にして背も低からず/当世書生気質(逍遥)」

かお-が-はな【顔が花】🔗⭐🔉

かお-が-はな カホ― 【顔が花】

「顔花」に同じ。「美夜自呂のすかへに立てる―な咲き出でそねこめてしのはむ/万葉 3575」

かお-さき【顔先】🔗⭐🔉

かお-さき カホ― [0] 【顔先】

顔の前。目の前。

かお-じゃしん【顔写真】🔗⭐🔉

かお-じゃしん カホ― [3] 【顔写真】

主に顔の部分を撮った写真。「犯人の―」

かお-ずく【顔尽く】🔗⭐🔉

かお-ずく カホヅク 【顔尽く】

その人の知名度・信用・体面など。また,それらにものをいわせて事を行うこと。顔をきかすこと。「お―では貸されませぬ/歌舞伎・天衣紛」

かお-ぞろい【顔揃い】🔗⭐🔉

かお-ぞろい カホゾロヒ [3] 【顔揃い】

(1)集まるべき人々がそろっていること。

(2)優れた人がそろっていること。

かお-だし【顔出し】🔗⭐🔉

かお-だし カホ― [0] 【顔出し】 (名)スル

(1)人の家を訪れたり,会合に出席したりすること。また,挨拶(アイサツ)をしに行くこと。「久し振りに実家へ―する」

(2)(比喩的に)表面に現れること。「お節介な性分が―する」

かお-ちがい【顔違い】🔗⭐🔉

かお-ちがい カホチガヒ [3] 【顔違い】

顔つきが以前と変わること。おもがわり。「おや髪をお刈んなすつて,道理で―がするやうで/油地獄(緑雨)」

かお-づえ【顔杖】🔗⭐🔉

かお-づえ カホヅ 【顔杖】

ほおづえ。「右頭中将うちながめて―つきて/弁内侍日記」

【顔杖】

ほおづえ。「右頭中将うちながめて―つきて/弁内侍日記」

【顔杖】

ほおづえ。「右頭中将うちながめて―つきて/弁内侍日記」

【顔杖】

ほおづえ。「右頭中将うちながめて―つきて/弁内侍日記」

かお-つき【顔付き】🔗⭐🔉

かお-つき カホ― [0] 【顔付き】

感情を反映した顔の様子。「不満そうな―」「神妙な―」

かお-づくり【顔作り】🔗⭐🔉

かお-づくり カホ― 【顔作り】

(1)顔の化粧。「女はおのれを喜ぶ者のために―す/枕草子 49」

(2)顔つき。顔かたち。

かお-つなぎ【顔繋ぎ】🔗⭐🔉

かお-つなぎ カホ― [0][3] 【顔繋ぎ】 (名)スル

(1)縁が切れないようにときどき会いに行ったりすること。「―に出席する」

(2)知らない人どうしを紹介すること。

(3)旅興行の俳優・芸人が土地の名士・興行主などにする初対面の挨拶,また宴。

かお-とり【顔鳥・貌鳥・容鳥】🔗⭐🔉

かお-とり カホ― 【顔鳥・貌鳥・容鳥】

鳥の名。今のカッコウとも,春鳴く美しい鳥ともいう。かおよどり。「山辺には桜花散り―の間なくしば鳴く/万葉 3973」

かお-なじみ【顔馴染み】🔗⭐🔉

かお-なじみ カホ― [0][3] 【顔馴染み】

いつも会って顔を知り合っていること。また,その人。「―の客」

かお-の-どうぐ【顔の道具】🔗⭐🔉

かお-の-どうぐ カホ―ダウグ 【顔の道具】

目・鼻・口など。顔の造作。「―相応に/浄瑠璃・鑓の権三(上)」

かお-パス【顔―】🔗⭐🔉

かお-パス カホ― [0] 【顔―】

地位や権力などを利用して,切符なしで,乗り物を利用したり映画館・劇場などに入ること。

かお-ばせ【顔ばせ】🔗⭐🔉

かお-ばせ カホ― 【顔ばせ】

〔古くは「かほはせ」とも〕

顔つき。顔のさま。かんばせ。[日葡]

かお-ばな【顔花】🔗⭐🔉

かお-ばな カホ― 【顔花】

植物の名。ヒルガオか。カキツバタ・ムクゲ・アサガオなど諸説がある。また,美しい花の意ともいう。顔が花。「うちひさつ宮の瀬川の―の/万葉 3505」

かお-ぶれ【顔触れ】🔗⭐🔉

かお-ぶれ カホ― [0] 【顔触れ】

(1)会合・事業・競技などに参加する人々。メンバー。「錚々(ソウソウ)たる―」「新内閣の―」

(2)「顔見世(カオミセ){(2)}」に同じ。

かお-まけ【顔負け】🔗⭐🔉

かお-まけ カホ― [0] 【顔負け】 (名)スル

相手の技量・力量がすぐれていて面目を失いそうであること。「本職―の腕前」

かお-みしり【顔見知り】🔗⭐🔉

かお-みしり カホ― [0][3] 【顔見知り】

お互いに顔を知っている間柄。また,その相手。知り合い。「―の犯行」「―になる」

かお-みせ【顔見世】🔗⭐🔉

かお-みせ カホ― [0] 【顔見世】 (名)スル

(1)初めて人に顔を見せること。披露(ヒロウ)すること。

(2)歌舞伎で,一座の役者・俳優が総出演する芝居。顔触れ。面見世。

(3)「顔見世狂言(キヨウゲン)」のこと。[季]冬。

(4)初めて勤めに出る遊女や芸妓が揚屋などを回って挨拶すること。

かおみせ=の二番目🔗⭐🔉

――の二番目

〔顔見世狂言の二番目には出演者の多い狂言を出すことから〕

家族の多いことのたとえ。「おらが内は―といふ内だから/滑稽本・浮世床(初)」

かおみせ-きょうげん【顔見世狂言】🔗⭐🔉

かおみせ-きょうげん カホ―キヤウ― [5] 【顔見世狂言】

江戸時代の歌舞伎で,各座が毎年10月に一年契約で役者を入れ替え,新しい一座の顔見世を目的として一一月に上演した狂言。また,その興行。現在も,東京での一一月興行,京都南座での一二月興行にこの名があるが,南座は東西の役者の顔合わせの意。

かおみせ-ぎん【顔見世銀】🔗⭐🔉

かおみせ-ぎん カホ― 【顔見世銀】

江戸時代,株仲間に加入するときの祝儀銀。

かおみせ-こうぎょう【顔見世興行】🔗⭐🔉

かおみせ-こうぎょう カホ―ギヤウ [5] 【顔見世興行】

一座の役者総出演による興行。

かおみせ-ばんづけ【顔見世番付】🔗⭐🔉

かおみせ-ばんづけ カホ― [5] 【顔見世番付】

顔見世狂言の際,今後一年間出演する俳優・作者・囃子方などを列記した番付。面付(ツラヅ)け。役者付け。極(キワ)まり番付。

かお-むけ【顔向け】🔗⭐🔉

かお-むけ カホ― [0] 【顔向け】

知人と顔を合わせること。

かおむけ=(が)でき ない🔗⭐🔉

ない🔗⭐🔉

――(が)でき ない

恥ずかしくて,顔を合わせることができない。顔向けがならない。

ない

恥ずかしくて,顔を合わせることができない。顔向けがならない。

ない

恥ずかしくて,顔を合わせることができない。顔向けがならない。

ない

恥ずかしくて,顔を合わせることができない。顔向けがならない。

かお-もち【顔持ち】🔗⭐🔉

かお-もち カホ― 【顔持ち】

顔つき。おももち。「扇うちつかふ―ことにをかし/大鏡(基経)」

かおよ-ぐさ【顔佳草】🔗⭐🔉

かおよ-ぐさ カホヨ― 【顔佳草】

カキツバタ・シャクヤクの異名。

かお-よごし【顔汚し】🔗⭐🔉

かお-よごし カホ― [3][0] 【顔汚し】

「面(ツラ)汚し」に同じ。

かおよ-ごぜん【顔世御前】🔗⭐🔉

かおよ-ごぜん カホヨ― 【顔世御前】

「仮名手本忠臣蔵」の登場人物。塩谷判官高定の妻で,浅野長矩(ナガノリ)の妻に擬す。

かお-よせ【顔寄せ】🔗⭐🔉

かお-よせ カホ― [0] 【顔寄せ】

(1)人を寄せ集めること。会合。

(2)芝居で,興行が確定した時に関係者全員が初めて寄り合うこと。寄り初め。

かおよ-どり【顔佳鳥】🔗⭐🔉

かおよ-どり カホヨ― 【顔佳鳥】

「顔鳥(カオトリ)」に同じ。「山川のゐくひに通ふ―/壬二集」

かおよ-ばな【顔佳花・貌佳花】🔗⭐🔉

かおよ-ばな カホヨ― 【顔佳花・貌佳花】

(1)カキツバタの異名。「―とも申すやらん。あら美しのかきつばたやな/謡曲・杜若」

(2)美人。「十八九なる―/浄瑠璃・曾根崎心中」

かおよ-びと【顔佳人】🔗⭐🔉

かおよ-びと カホヨ― 【顔佳人】

美人。美女。「鈴虫,松虫とて二人の―あり/読本・春雨(宮木が塚)」

がん-えんし【顔延之】🔗⭐🔉

がん-えんし 【顔延之】

(384-456) 中国,南北朝時代の宋の詩人。字(アザナ)は延年。華麗な詩風をもって,謝霊運とともに双璧とされた。陶淵明と親交が深かった。

がん-かい【顔回】🔗⭐🔉

がん-かい ―クワイ 【顔回】

(前514-前483) 中国,春秋時代の魯(ロ)の学者。孔門十哲の第一。字(アザナ)は子淵(シエン)。貧家に生まれたが,学問を好み孔子に重んじられた。早逝し,孔子を嘆かせた。顔淵。

がん-き【顔輝】🔗⭐🔉

がん-き 【顔輝】

中国,元初の画家。浙江省あるいは江西省の人。字(アザナ)は秋月。道釈画に卓越し,代表作「蝦蟇(ガマ)・鉄拐(テツカイ)図」が京都知恩寺に伝存。生没年未詳。

がんしかくん【顔氏家訓】🔗⭐🔉

がんしかくん 【顔氏家訓】

中国の訓書。七巻。北斉の貴族,顔之推(ガンシスイ)著。処世訓として,家族道徳・学問・教養から,広く生活一般・世故人情についての知恵を述べており,中国人の伝統的生活態度の規範として,後世長く尊ばれた。

がん-しこ【顔師古】🔗⭐🔉

がん-しこ 【顔師古】

(581-645) 中国,唐代の学者。名は籀(チユウ)。顔之推の孫。経典の解釈に通じ,太宗の時,「五経正義」を完成し,また「漢書」に注を加えた。

がん-しすい【顔之推】🔗⭐🔉

がん-しすい 【顔之推】

(531-590頃) 中国,南北朝時代の学者。字(アザナ)は介。初め梁(リヨウ)に仕え,のち北斉・北周・隋に仕えた。その経験に基づいて子孫に「顔氏家訓」を書き残した。

がん-しょく【顔色】🔗⭐🔉

がん-しょく [1] 【顔色】

(1)顔の色。血色。

(2)感情の表れた顔つき。「―を失う」

がんしょく=無し🔗⭐🔉

――無し

〔白居易「長恨歌」〕

(1)恥・驚き・恐れなどのために顔が青くなる。顔色を失う。

(2)圧倒されて手も足も出ないさま。顔色を失う。

がんしょく=を窺(ウカガ)・う🔗⭐🔉

――を窺(ウカガ)・う

相手の表情によってその心情を知ろうとする。かおいろを窺う。かおいろを見る。

がん-しんけい【顔真卿】🔗⭐🔉

がん-しんけい 【顔真卿】

(709-785) 中国,唐の政治家・書家。字(アザナ)は清臣。魯公とも称された。平原太守となり,安史の乱に義兵を挙げて唐朝のために戦った。のち淮西(ワイセイ)で反乱を起こした李希烈の説得に派遣され,捕らえられて殺された。王羲之(オウギシ)の典雅な書風に対して,正鋒(直筆)をもって書き,革新的な書風をひらいた。

かん-ばせ【顔】🔗⭐🔉

かん-ばせ [0] 【顔】

〔「かおばせ」の転〕

(1)顔つき。顔のさま。「花の―」

(2)名誉。体面。「我何の―有てか亡朝の臣として不義の逆臣に順(シタガ)はんや/太平記 14」

がん-ぼう【顔貌】🔗⭐🔉

がん-ぼう ―バウ [0] 【顔貌】

かおかたち。容貌。

がん-めん【顔面】🔗⭐🔉

がん-めん [0][3] 【顔面】

顔の表面。かお。「―蒼白(ソウハク)になる」

がんめん-かく【顔面角】🔗⭐🔉

がんめん-かく [3] 【顔面角】

横顔を対象とした顎の突出角度。眉間点と口裂点を結ぶ直線と,外耳孔と鼻下点を結ぶ直線とのつくる角度をいう。

がんめん-きん【顔面筋】🔗⭐🔉

がんめん-きん [0][3] 【顔面筋】

⇒表情筋(ヒヨウジヨウキン)

かお【顔】(和英)🔗⭐🔉

かお【顔】

(1) face;→英和

features.(2)[顔つき]a look;→英和

(a) countenance;→英和

(an) expression.→英和

(3)[面目]one's face.〜がきく have influence.

〜が広い know a lot of people.〜にかかわる affect one's honor.〜を知っている knowby sight.〜をきかす use one's influence.〜を立てる save a person's face.〜をつぶされる lose one's face.いやな〜をする look hurt.悲しそうな(大きな)〜をする look sad (proud).何食わぬ〜をする feign innocence.

かおあわせ【顔合せ】(和英)🔗⭐🔉

かおあわせ【顔合せ】

a meeting;→英和

<米>a get-together.〜する meet together;be introduced to each other (紹介);appear in the same play (役者が);be matched against each other (試合で).

かおいろ【顔色】(和英)🔗⭐🔉

かおじゃしん【顔写真[手配写真]】(和英)🔗⭐🔉

かおじゃしん【顔写真[手配写真]】

a mug (shot).→英和

かおつき【顔つき】(和英)🔗⭐🔉

かおつき【顔つき】

⇒顔.

かおつなぎ【顔つなぎをする】(和英)🔗⭐🔉

かおつなぎ【顔つなぎをする】

get to know.

かおなじみ【顔馴染】(和英)🔗⭐🔉

かおなじみ【顔馴染】

a familiar face.〜になる get to know.

かおまけ【顔負けする】(和英)🔗⭐🔉

かおまけ【顔負けする】

be embarrassed;be shocked.

かおみしり【顔見知りである】(和英)🔗⭐🔉

かおみしり【顔見知りである】

knowby sight.

かおみせ【顔見世】(和英)🔗⭐🔉

かおみせ【顔見世】

one's first appearance on the stage;→英和

one's debut.顔見世興行 a show of a newly organized company;an all-star-cast show.

かおむけ【顔向けができない】(和英)🔗⭐🔉

かおむけ【顔向けができない】

be too ashamed of oneself to see;doesn't dare to show one's face.

がんめん【顔面】(和英)🔗⭐🔉

がんめん【顔面】

the face.→英和

顔面神経痛 facial neuralgia.

しかめる【顔を顰める】(和英)🔗⭐🔉

しかめる【顔を顰める】

frown[scowl];→英和

make a wry face;knit the brows.顔を顰めて with a frown;with knitted brows.

広辞苑+大辞林に「顔」で始まるの検索結果。もっと読み込む