複数辞典一括検索+![]()

![]()

ちょう-じ【丁子・丁字】🔗⭐🔉

ちょう-じ チヤウ― [1] 【丁子・丁字】

(1)フトモモ科の常緑高木。マルク諸島の原産。アフリカ・東南アジアで栽培される。葉は油点が多く芳香がある。花は筒状の白色四弁で香りが強く,枝頂に多数つく。蕾(ツボミ)を干したものを丁子・丁香あるいはクローブといい,香料として珍重される。また蕾・花柄・葉などから丁子油をとり,香料・薬用とする。

(2)家紋の一。丁子の実をかたどったもの。

(3)ジンチョウゲの俗称。[季]春。

(4)「丁子油」「丁子頭(ガシラ)」の略。

(5)刃文の一。丁子菊に似たにぎやかな乱れ刃。

丁子(2)

[図]

[図]

[図]

[図]

ちょうじ-あぶら【丁子油】🔗⭐🔉

ちょうじ-あぶら チヤウ― [4] 【丁子油】

⇒ちょうじゆ(丁子油)

ちょうじ-いろ【丁子色】🔗⭐🔉

ちょうじ-いろ チヤウ― [0] 【丁子色】

丁子の蕾(ツボミ)の煎汁で染め出した色。黄みの強い茶色。

ちょうじ-がしら【丁子頭】🔗⭐🔉

ちょうじ-がしら チヤウ― 【丁子頭】

〔丁子の実に似ているところから〕

灯心のもえさしの先がかたまりになったもの。俗にこれが油の中に入ると財貨を得る吉兆であるといわれた。ちょうじあたま。丁子花。「昨夜の―を喜び,今朝の愁鵲(カラスナキ)を気にやむたぐひ/滑稽本・浮世床 2」

ちょうじ-がすみ【丁子霞】🔗⭐🔉

ちょうじ-がすみ チヤウ― [4] 【丁子霞】

日本画で,絵の主要部分をひき立てるために,金箔(キンパク),砂子(スナゴ)などを用いて,画面の上下・中途に描いた,たなびくかすみの形。

ちょうじ-からくさ【丁子唐草】🔗⭐🔉

ちょうじ-からくさ チヤウ― [5] 【丁子唐草】

文様の一。丁子の実と唐草とを組み合わせた図柄。

ちょうじ-ぎく【丁子菊】🔗⭐🔉

ちょうじ-ぎく チヤウ― [3] 【丁子菊】

キク科の多年草。深山の湿地に自生。茎高約35センチメートル。葉は対生し,広披針形。八,九月,長い柄の先に黄色の頭花を数個散房状につける。クマギク。

ちょうじ-こう【丁子香】🔗⭐🔉

ちょうじ-こう チヤウ―カウ [3] 【丁子香】

丁子の蕾(ツボミ)で作った香料。丁香。

ちょうじ-ざくら【丁子桜】🔗⭐🔉

ちょうじ-ざくら チヤウ― [4] 【丁子桜】

バラ科の落葉小高木。山中に自生。四,五月,葉に先立って花弁の小さい淡紅色の五弁花を下垂してつける。花形が丁字形に見えるのでこの名がある。メジロザクラ。

ちょうじ-そう【丁子草】🔗⭐🔉

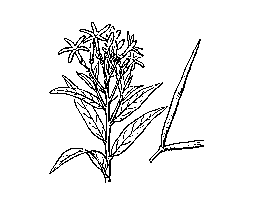

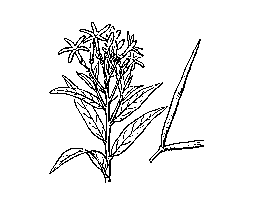

ちょうじ-そう チヤウ―サウ [0] 【丁子草】

キョウチクトウ科の多年草。河岸や原野に自生。高さ50〜60センチメートル。葉は披針形。春,茎の上方に高坏(タカツキ)形の空色の花を集散状につける。果実は角状の袋果。

丁子草

[図]

[図]

[図]

[図]

ちょうじ-ぞめ【丁子染(め)】🔗⭐🔉

ちょうじ-ぞめ チヤウ― [0] 【丁子染(め)】

丁子の蕾(ツボミ)の乾燥したものを濃く煮出した汁で染めること。また,それで染めたもの。香染めよりやや色が濃い。

ちょうじ-たで【丁子蓼】🔗⭐🔉

ちょうじ-たで チヤウ― [3] 【丁子蓼】

アカバナ科の一年草。田などの湿地に自生。茎は高さ約50センチメートルで,赤味がある。葉は披針形。八,九月,葉腋に黄色の小花をつける。タゴボウ。

ちょうじ-ちゃ【丁子茶】🔗⭐🔉

ちょうじ-ちゃ チヤウ― [3] 【丁子茶】

丁字の鉄媒染による濃い茶色。江戸時代初期に流行。

ちょうじ-びき【丁子引(き)】🔗⭐🔉

ちょうじ-びき チヤウ― [0] 【丁子引(き)】

襖(フスマ)紙などで,白地に茶色の細い横線を引いたもの。

ちょうじ-ぶくろ【丁子袋】🔗⭐🔉

ちょうじ-ぶくろ チヤウ― [4] 【丁子袋】

丁子などの香料をたきこめたにおい袋。

ちょうじ-ぶろ【丁子風炉】🔗⭐🔉

ちょうじ-ぶろ チヤウ― [4] 【丁子風炉】

室内によいかおりをこめるために,丁子を入れて煎(セン)じる釜をかける風炉。

ちょうじ-ゆ【丁子油】🔗⭐🔉

ちょうじ-ゆ チヤウ― [3] 【丁子油】

丁子の蕾(ツボミ)・花茎から得た精油。主成分としてオイゲノールを含む。弱い局所麻酔鎮痛作用があり,歯科医療で用いるほか,殺菌・防腐薬や香料としても広く使用される。丁香油。ちょうじあぶら。

ちょう-じ【弔辞】🔗⭐🔉

ちょう-じ テウ― [0] 【弔辞】

人の死をいたみ悲しむ気持ちをあらわした言葉や文。弔詞。

ちょう-じ【長時】🔗⭐🔉

ちょう-じ チヤウ― [1] 【長時】

(1)長い時間。長時間。

(2)いつでも。常時。副詞的に用いる。「天子の御傍には大史の官とて八人の臣下,―に伺候して/太平記 35」

ちょう-じ【停止】🔗⭐🔉

ちょう-じ チヤウ― 【停止】 (名)スル

〔「ちょう」は呉音〕

さしとめること。ていし。「天台座主明雲大僧上公請(クジヨウ)を―せらるるうへ/平家 2」

ちょう-じ【貼示】🔗⭐🔉

ちょう-じ テフ― [1][0] 【貼示】 (名)スル

はりつけて示すこと。

ちょう-じ【懲治】🔗⭐🔉

ちょう-じ ―ヂ [1] 【懲治】

こらしめて悪心・悪癖をなおすこと。

ちょうじ-かん【懲治監】🔗⭐🔉

ちょうじ-かん ―ヂ― [3] 【懲治監】

旧刑法で,刑事責任のない幼者または 唖者(インアシヤ)を懲治するために留置した監獄。懲治場。

唖者(インアシヤ)を懲治するために留置した監獄。懲治場。

唖者(インアシヤ)を懲治するために留置した監獄。懲治場。

唖者(インアシヤ)を懲治するために留置した監獄。懲治場。

ちょう-じ【寵児】🔗⭐🔉

ちょう-じ [1] 【寵児】

(1)特別にかわいがられている子供。

(2)世間でもてはやされている人物。人気者。流行児。「一躍文壇の―となる」「時代の―」

ちょうじ【長治】🔗⭐🔉

ちょうじ チヤウヂ 【長治】

年号(1104.2.10-1106.4.9)。康和の後,嘉承の前。堀河天皇の代。

ちょう-じが【超自我】🔗⭐🔉

ちょう-じが テウ― [3] 【超自我】

〔(ドイツ)  ber-Ich; 英 superego〕

精神分析学で,イドや自我とともに精神を構成するとされる,良心の機能を営むもの。イドからくる衝動や自我の働きを,道徳・良心などによって抑制し,道徳的なものに向けさせる。

ber-Ich; 英 superego〕

精神分析学で,イドや自我とともに精神を構成するとされる,良心の機能を営むもの。イドからくる衝動や自我の働きを,道徳・良心などによって抑制し,道徳的なものに向けさせる。

ber-Ich; 英 superego〕

精神分析学で,イドや自我とともに精神を構成するとされる,良心の機能を営むもの。イドからくる衝動や自我の働きを,道徳・良心などによって抑制し,道徳的なものに向けさせる。

ber-Ich; 英 superego〕

精神分析学で,イドや自我とともに精神を構成するとされる,良心の機能を営むもの。イドからくる衝動や自我の働きを,道徳・良心などによって抑制し,道徳的なものに向けさせる。

ちょう-じかん【長時間】🔗⭐🔉

ちょう-じかん チヤウ― [3] 【長時間】

長い時間。長いあいだ。

⇔短時間

「―にわたる討論」

ちょう-じく【長軸】🔗⭐🔉

ちょう-じく チヤウヂク [0][1] 【長軸】

楕円の二つの軸のうち長い方の軸。楕円で二つの焦点を通る直線から楕円が切り取る線分。長径。

⇔短軸

ちょう-じつ【長日】🔗⭐🔉

ちょう-じつ チヤウ― [0] 【長日】

(1)晩春から夏にかけての,昼の時間の長い日。

(2)多くの日数。長時日。「―の御修法始めさせ給ふ/栄花(日蔭のかづら)」

ちょうじつ-しょくぶつ【長日植物】🔗⭐🔉

ちょうじつ-しょくぶつ チヤウ― [6] 【長日植物】

日照時間が長くなり夜が短くなると花をつける植物。ダイコン・ホウレンソウ・ネギなど。

→短日植物

ちょうじつ-しょり【長日処理】🔗⭐🔉

ちょうじつ-しょり チヤウ― [5] 【長日処理】

照明により,一日の暗期を少なくすることにより,開花を促すこと。長日植物に対して行われる。

ちょう-じつ【朝日】🔗⭐🔉

ちょう-じつ テウ― [0] 【朝日】

あさひ。朝陽。

ちょう-じつげつ【長日月】🔗⭐🔉

ちょう-じつげつ チヤウ― [3][4] 【長日月】

長い月日。長年月。

ちょう-じめ【帳締め】🔗⭐🔉

ちょう-じめ チヤウ― [0][4] 【帳締め】

ある期間内の帳簿に記された収入・支出などを合計すること。

ちょう-じゃ【長者】🔗⭐🔉

ちょう-じゃ チヤウ― [0][1] 【長者】

(1)〔「ちょうしゃ」とも〕

年上の人。目上の人。年長者。

(2)〔「ちょうしゃ」とも〕

徳のすぐれた人。おだやかな人柄の人。「彼を敬愛に価する―として認めてゐた/硝子戸の中(漱石)」

(3)金持ち。富豪。「億万―」

(4)長老。芸道などの最高の地位を示す称号として用いた。「五条の三位入道は此道の―にています/無名抄」

(5)氏(ウジ)の長として一族を統率する人。氏の長者。うじのかみ。「南京(=奈良)は例なくて罪なき―を配流せらる/平家 4」

(6)宿場の遊女宿の女主人。「彼宿の―ゆやがむすめ,侍従がもとに其夜は宿せられけり/平家 10」

(7)宿駅の長。うまやのおさ。「これは青墓の―にて候/謡曲・朝長」

(8)教王護国寺の最高位の僧。勅任で定められた。

ちょうじゃ-がい【長者貝】🔗⭐🔉

ちょうじゃ-がい チヤウ―ガヒ [3] 【長者貝】

オキナエビスの異名。

ちょうじゃ-かがみ【長者鑑】🔗⭐🔉

ちょうじゃ-かがみ チヤウ― [4] 【長者鑑】

富豪の氏名・財産などを列記したもの。

ちょうじゃ-がん【長者丸】🔗⭐🔉

ちょうじゃ-がん チヤウ―グワン 【長者丸】

富豪となるための心得を,丸薬の処方に似せて説いたもの。「―といへる妙薬の方組/浮世草子・永代蔵 3」

ちょうじゃ-き【長者記】🔗⭐🔉

ちょうじゃ-き チヤウ― 【長者記】

富豪の伝記。「今の小商人よく心得て,やがての―にのり給へ/浮世草子・新永代蔵」

ちょうじゃ-さんだい【長者三代】🔗⭐🔉

ちょうじゃ-さんだい チヤウ― [4] 【長者三代】

苦労して財産を蓄えても,子は遺風を受けてよく守るが,孫はぜいたくになり浪費して家を傾けるから,長者の家も三代までしか続かない,ということ。

ちょうじゃ-せん【長者宣】🔗⭐🔉

ちょうじゃ-せん チヤウ― 【長者宣】

氏長者(ウジノチヨウジヤ)の発する文書。普通は藤原氏のものをいい,御教書(ミギヨウシヨ)の形式をとる。

ちょうじゃ-でんせつ【長者伝説】🔗⭐🔉

ちょうじゃ-でんせつ チヤウ― [4] 【長者伝説】

富豪の栄枯盛衰を語る伝説。全国的に分布し,その長者の屋敷跡と称する遺跡を伴うことが多い。「炭焼小五郎」など。

ちょうじゃ-ばしら【長者柱】🔗⭐🔉

ちょうじゃ-ばしら チヤウ― [4] 【長者柱】

四間取りの住宅で,四室の接合する中心に立てる柱。地方によっては位置に相違があるが,重要な柱の一つとされている。都柱(ミヤコバシラ)。

ちょうじゃ-ばんづけ【長者番付】🔗⭐🔉

ちょうじゃ-ばんづけ チヤウ― [4] 【長者番付】

長者の名を順に記したもの。特に,国税庁が毎年発表する高額納税者名簿の俗称。

ちょうじゃ-りょう【長者領】🔗⭐🔉

ちょうじゃ-りょう チヤウ―リヤウ [3] 【長者領】

氏長者が相伝する所領。藤原氏の場合は,殿下渡領(デンカノワタリリヨウ)ともいう。

ちょう-じゃ【長蛇】🔗⭐🔉

ちょう-じゃ チヤウ― 【長蛇】

⇒ちょうだ(長蛇)

ちょう-じゃく【長尺】🔗⭐🔉

ちょう-じゃく チヤウ― [0] 【長尺】

映画のフィルムの長いこと。また,そのフィルム。「―物」

ちょう-じゃく【鳥雀】🔗⭐🔉

ちょう-じゃく テウ― [0] 【鳥雀】

スズメなどの小さな鳥。「晴を喜ぶ―の声耳に溢る/自然と人生(蘆花)」

ちょう-じゃく【朝夕】🔗⭐🔉

ちょう-じゃく テウ― 【朝夕】

(1)朝と夕。ちょうせき。

(2)「朝夕雑色(ゾウシキ)」「朝夕人(ニン)」の略。

ちょうじゃく-ぞうしき【朝夕雑色】🔗⭐🔉

ちょうじゃく-ぞうしき テウ―ザフ― 【朝夕雑色】

鎌倉時代,役所で雑用をした下級役人。

ちょうじゃく-にん【朝夕人】🔗⭐🔉

ちょうじゃく-にん テウ― 【朝夕人】

(1)「朝夕雑色」に同じ。

(2)江戸時代,将軍外出の際,便器を持って随行した者。

ちょう-じゅ【長寿】🔗⭐🔉

ちょう-じゅ チヤウ― [1] 【長寿】

(1)ながく生きること。長生き。長命。「―を保つ」「―の秘訣」

(2)普通よりも長く続くもののたとえ。「―番組」

ちょうじゅ-しゃかい【長寿社会】🔗⭐🔉

ちょうじゅ-しゃかい チヤウ―クワイ [4] 【長寿社会】

高齢社会の別称。高齢化の原因が平均寿命の延長などの長寿によるところが大きい場合をいう。

ちょう-じゅ【聴衆】🔗⭐🔉

ちょう-じゅ チヤウ― 【聴衆】

〔「ちょうしゅ」とも〕

〔仏〕

(1)説法や講説を聞く人々。「ある時には又行幸もあり―法用寺々に分かち召し/三宝絵詞(下)」

(2)法華八講などの講会(コウエ)に参列する僧衆の中で,講師と,講師に質問する問者以外の者。「―二十人講師三十人召し集めて/栄花(疑)」

ちょう-じゅう【弔銃】🔗⭐🔉

ちょう-じゅう テウ― [0] 【弔銃】

軍人などの死をとむらうため,一斉に小銃をうつこと。

ちょう-じゅう【鳥銃】🔗⭐🔉

ちょう-じゅう テウ― [0] 【鳥銃】

小銃のこと。

ちょう-じゅう【鳥獣】🔗⭐🔉

ちょう-じゅう テウジウ [0] 【鳥獣】

とりやけもの。禽獣。

ちょうじゅう-ほごく【鳥獣保護区】🔗⭐🔉

ちょうじゅう-ほごく テウジウ― [6] 【鳥獣保護区】

鳥獣の保護・繁殖のため,環境庁長官または都道府県知事が設ける区域。鳥獣の捕獲は,特に許可を受けた場合を除き禁止される。かつての禁猟区に代わるもの。

ちょう-じゅう【聴従】🔗⭐🔉

ちょう-じゅう チヤウ― [0] 【聴従】 (名)スル

他人の意見を聞き入れて従うこと。「命令に雷同―するのみ/新聞雑誌 60」

ちょうじゅうぎが【鳥獣戯画】🔗⭐🔉

ちょうじゅうぎが テウジウギグワ 【鳥獣戯画】

絵巻。四巻。京都高山寺蔵。蛙・兎・猿を描く甲巻,鳥獣や空想の生物を描く乙巻は平安末期の作,両巻ともに描写力にすぐれるがことに甲巻は秀逸。風俗や動物の戯態を描く丙巻・丁巻は鎌倉期の作。筆致は丙巻は緻密,丁巻は粗い。各巻筆を異にする詞書のない戯画。全巻生き生きとした白描に徹した優品。筆者を鳥羽僧正覚猷(カクユウ)とする説に確証はない。鳥獣人物戯画。

ちょう-じゅうせきしょう【腸重積症】🔗⭐🔉

ちょう-じゅうせきしょう チヤウヂユウセキシヤウ [6] 【腸重積症】

腸管の一部がそれと続く腸管腔内へ入り込んで,腸管が閉塞され血行が妨げられた状態。乳幼児に多くみられ,発作性の嘔吐と腹痛・粘血便がみられる。

ちょうじゅうろう【長十郎】🔗⭐🔉

ちょうじゅうろう チヤウジフラウ [0] 【長十郎】

ナシの栽培品種。明治中期,当麻長十郎が実生から発見したのでこの名がある。果肉は白色・多汁で,甘味が強く芳香がある。

ちょう-じゅく【調熟】🔗⭐🔉

ちょう-じゅく テウ― [0] 【調熟】 (名)スル

物事を行うのによい状態・時期になること。

ちょう-じゅり【趙樹理】🔗⭐🔉

ちょう-じゅり テウ― 【趙樹理】

(1906-1970) 中国,現代の小説家。山西省出身。「小二黒の結婚」で作家として認められ,以後,「李有才板話」「李家荘の変遷」「三里湾」などを発表。新しい農民像を描き,毛沢東の「文芸講話」を実践して文芸の大衆化を推進。チャオ=シューリー。

ちょう-じゅんすい【超純水】🔗⭐🔉

ちょう-じゅんすい テウ― [3] 【超純水】

純水から,さらに不純物を除いた水。通常抵抗率が 18MΩ・cm 程度のもの。

ちょう-じょ【長女】🔗⭐🔉

ちょう-じょ チヤウヂヨ [1] 【長女】

最初に生まれた女の子。

ちょう-じょう【長上】🔗⭐🔉

ちょう-じょう チヤウジヤウ [0] 【長上】

(1)年上の人。また,目上の人。目上。「―の教えに従う」

(2)長官。上役。

(3)律令制で,毎日出仕しなければならない官職の総称。

ちょう-じょう【長城】🔗⭐🔉

ちょう-じょう チヤウジヤウ [0] 【長城】

(1)国または領地の境に長距離にわたって設けられた城壁。

(2)万里の長城のこと。

ちょう-じょう【重畳】🔗⭐🔉

ちょう-じょう ―デフ [0] 【重畳】 (ト|タル)スル[文]形動タリ

(1)幾重にもかさなっている・こと(さま)。「―たる山脈」「中央に―せる山系/日本風景論(重昂)」

(2)この上もなく喜ばしいこと。きわめて満足なこと。感動詞的にも用いる。「―の至り」「それはでかした,―,―」「御無事でお帰りなさるは何より―/色懺悔(紅葉)」

ちょうじょう-さんすい【重畳山水】🔗⭐🔉

ちょうじょう-さんすい ―デフ― [5] 【重畳山水】

画題の一。幾重にも重なった山なみを描いたもの。

ちょうじょう-てき【重畳的】🔗⭐🔉

ちょうじょう-てき ―デフ― [0] 【重畳的】 (形動)

幾重にもかさなっているさま。

ちょう-じょう【頂上】🔗⭐🔉

ちょう-じょう チヤウジヤウ [3] 【頂上】

(1)山などの,もっとも高い所。てっぺん。いただき。絶頂。

(2)それより上に行きようのない状態。「この好景気もここらが―だ」

(3)もっとも高い地位にある人。

(4)頭のてっぺん。「文覚が―より手足のつまさきたなうらに至るまで/平家 5」

(5)「重畳(チヨウジヨウ){(2)}」に同じ。「お互ひに無事で―/いさなとり(露伴)」

ちょうじょう-かいだん【頂上会談】🔗⭐🔉

ちょうじょう-かいだん チヤウジヤウクワイ― [5] 【頂上会談】

巨頭会談。サミット。

ちょう-じょう【超乗】🔗⭐🔉

ちょう-じょう テウ― [0] 【超乗】 (名)スル

(1)車に飛び乗ること。転じて,時流に乗ること。「開化―したる人物/偽悪醜日本人(雪嶺)」

(2)のりこえること。「遥方の石室を望みて走る,…―して走りて/不二の高根(麗水)」

ちょう-じょう【超常】🔗⭐🔉

ちょう-じょう テウジヤウ [0] 【超常】

常態を超えていること。「―的」

ちょうじょう-げんしょう【超常現象】🔗⭐🔉

ちょうじょう-げんしょう テウジヤウ―シヤウ [5] 【超常現象】

自然界の法則を超越していて合理的な説明が不可能であるような現象。

ちょう-じょう【牒状】🔗⭐🔉

ちょう-じょう テフジヤウ [0] 【牒状】

(1)まわしぶみ。回状。「一味同心に僉議して,山へも奈良へも―をこそおくりけれ/平家 4」

(2)訴訟の内容を書いた書状。訴状。

ちょう-じょく【寵辱】🔗⭐🔉

ちょう-じょく [0] 【寵辱】

(1)寵愛されることと恥辱を受けること。

(2)栄えることと落ちぶれること。栄辱。

ちょう-じり【帳尻】🔗⭐🔉

ちょう-じり チヤウ― [0] 【帳尻】

(1)帳簿の最後の部分。

(2)収支決算の結果。「どうやっても―が合わない」

ちょう・じる【長じる】🔗⭐🔉

ちょう・じる チヤウ― [0][3] 【長じる】 (動ザ上一)

〔サ変動詞「長ずる」の上一段化〕

「長(チヨウ)ずる」に同じ。「―・じるに及んでその才能を発揮する」

ちょうじろう【長次郎】🔗⭐🔉

ちょうじろう チヤウジラウ 【長次郎】

(1516-1589) 安土桃山時代の陶工。楽長次郎。楽焼の祖。千利休の指導のもとに侘茶(ワビチヤ)にふさわしい今焼茶碗を製作。代表作は,利休が選んだといわれる長次郎七種茶碗。

ちょうじろう-しちしゅ【長次郎七種】🔗⭐🔉

ちょうじろう-しちしゅ チヤウジラウ― 【長次郎七種】

初代楽長次郎作の茶碗のうち,千利休が名作として選んだと伝えられる七種。黒楽(クロラク)の大黒(オオグロ)・鉢開(ハチビラキ)・東陽坊,赤楽の早船・検校・臨済・木守の七碗をいう。利休七種。

ちょう-じん【釣人】🔗⭐🔉

ちょう-じん テウ― [0] 【釣人】

釣り人。太公望(タイコウボウ)。

ちょう-じん【鳥人】🔗⭐🔉

ちょう-じん テウ― [0] 【鳥人】

飛行家やスキーの跳躍選手を鳥にたとえていう語。

ちょう-じん【超人】🔗⭐🔉

ちょうじん-てき【超人的】🔗⭐🔉

ちょうじん-てき テウ― [0] 【超人的】 (形動)

普通の人のもつ能力をはるかに超えているさま。人間業とは思われないさま。「―なスタミナ」

ちょうじ【弔辞】(和英)🔗⭐🔉

ちょうじ【弔辞】

a message of condolence;a memorial address.⇒悔(くや)み.

ちょうじ【寵児】(和英)🔗⭐🔉

ちょうじ【寵児】

a popular writer (文壇の);a fortune's favorite (運命の).

ちょうじかん【長時間】(和英)🔗⭐🔉

ちょうじかん【長時間】

for (many) hours.

ちょうじゅう【鳥獣】(和英)🔗⭐🔉

ちょうじゅう【鳥獣】

birds and beasts.

ちょうじょ【長女】(和英)🔗⭐🔉

ちょうじょ【長女】

one's eldest[oldest]daughter.

ちょうじり【帳尻】(和英)🔗⭐🔉

ちょうじり【帳尻】

the balance of accounts.〜が合うbalance.→英和

〜をごまかす cook the accounts.

大辞林に「ちょうじ」で始まるの検索結果 1-98。