複数辞典一括検索+![]()

![]()

ど🔗⭐🔉

ど

「と」の濁音の仮名。歯茎破裂音の有声子音と後舌の半狭母音とから成る音節。

〔奈良時代までは,上代特殊仮名遣いで甲乙二類の別があり,発音上区別があったとされる〕

ど【土】🔗⭐🔉

ど [1] 【土】

(1)つち。どろ。

(2)土地。国。世界。また,仏土。「彼の不退の―に往生し/平家 10」

(3)五行の第三。季では土用,方位では中央,色では黄色,十干では戊(ツチノエ)・己(ツチノト),五星では土星にあてる。

(4)七曜の一。「土曜」の略。

ど【弩】🔗⭐🔉

ど [1] 【弩】

「石弓(イシユミ){(1)}」に同じ。

ど【度】🔗⭐🔉

ど 【度】

■一■ [0] (名)

(1)物事の適当な程合い。程度。限界。「―を過ごす」「―を越した冗談」「親密の―を増す」

(2)回数。たび。

(3)目盛り。「はかりに―を刻む」

(4)数量・程度などを表す単位。(ア)温度の単位。

→摂氏温度

→華氏温度

→列氏温度

→絶対温度

(イ)角の単位。全円周を三六〇等分し,その一単位に当たる中心角の大きさを一度とする。(ウ)経度・緯度の単位。(エ)眼鏡のレンズの(屈折率の)強さを表す単位。焦点距離をメートルで表した数の逆数で示す。「―の強い眼鏡」「―が進む」(オ)音程の単位。全音階を基準としてその各段階の間の音程の大きさを表す。完全,長・短,増・減などの区別がある。(カ)アルコール飲料のアルコール含有度の単位。温度一五度の時に原容量の中に含まれるエチルアルコールの容量をパーセントで表す数に「度」をつけて呼ぶ。

■二■ (接尾)

助数詞。回数を数えるのに用いる。「二―あることは三―ある」

ど【 】🔗⭐🔉

】🔗⭐🔉

ど [1] 【 】

「筌(ウケ)」に同じ。

】

「筌(ウケ)」に同じ。

】

「筌(ウケ)」に同じ。

】

「筌(ウケ)」に同じ。

ド (イタリア) do

(イタリア) do 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ド [1]  (イタリア) do

(イタリア) do (1)洋楽の階名の一。長音階第一度,短音階の第三度の音。

(2)ハ( C )音のイタリア音名。

(1)洋楽の階名の一。長音階第一度,短音階の第三度の音。

(2)ハ( C )音のイタリア音名。

(イタリア) do

(イタリア) do (1)洋楽の階名の一。長音階第一度,短音階の第三度の音。

(2)ハ( C )音のイタリア音名。

(1)洋楽の階名の一。長音階第一度,短音階の第三度の音。

(2)ハ( C )音のイタリア音名。

ど🔗⭐🔉

ど (接助)

活用語の已然形に接続する。

(1)逆接の確定条件を表す。実際に起こった事柄を条件としてあげ,その条件のもとでは,反対の結果が現れることを表す。が。けれども。「子は京に宮づかへしければ,まうづとしけれ―,しばしばえまうでず/伊勢 84」「格子をあげたりけれ―,守,心なしとむつかりて,おろしつれば/源氏(帚木)」

(2)一定の条件を示して,その条件のもとでは,それと背反関係にある事態がいつも起こることを表す。たとえ…たとしても。「二人行け―行き過ぎかたき秋山をいかにか君がひとり越ゆらむ/万葉 106」「いにしへの古体の鏡は…人てふれね―,かくぞあかき/大鏡(後一条)」

〔現代語では,「といえど」「と思えど」など,限られた言い方の中でしか用いられない。「暑いといえ―,我慢できないことはない」「言うまいと思え―今日の暑さかな」〕

ど🔗⭐🔉

ど (接頭)

(1)名詞や形容詞に付いて,まさにそれに相当する意であることを強調する。「―まんなか」「―ぎつい」

(2)名詞・形容詞・形容動詞などに付いて,ののしる気持ちをこめる。「―根性」「―えらい」「―あほう」

〔(2)は近世上方の俗語に由来。現在でも,(2)は関西方面に主として用いられている〕

ドア door

door 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ドア [1]  door

door (入り口・戸口などの)戸・扉。「自動―」「回転―」

(入り口・戸口などの)戸・扉。「自動―」「回転―」

door

door (入り口・戸口などの)戸・扉。「自動―」「回転―」

(入り口・戸口などの)戸・扉。「自動―」「回転―」

ドア-アイ🔗⭐🔉

ドア-アイ [3]

〔和 door+eye〕

防犯用に玄関などのドアに取り付けた,レンズ使用の小さなのぞき穴。

ドアーズ The Doors

The Doors 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ドアーズ  The Doors

The Doors ジム=モリソンを中心に結成されたアメリカのロック-バンド。1971年のモリソンの死により,72年に解散。

ジム=モリソンを中心に結成されたアメリカのロック-バンド。1971年のモリソンの死により,72年に解散。

The Doors

The Doors ジム=モリソンを中心に結成されたアメリカのロック-バンド。1971年のモリソンの死により,72年に解散。

ジム=モリソンを中心に結成されたアメリカのロック-バンド。1971年のモリソンの死により,72年に解散。

ど-あい【度合】🔗⭐🔉

ど-あい ―アヒ [0] 【度合】

物事の程度。ほどあい。「親密さの―」

ドアストッパー doorstopper

doorstopper 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ドアストッパー [4]  doorstopper

doorstopper (1)ドアを開けた状態に固定しておくための器具。

(2)「戸当たり{(2)}」に同じ。

(1)ドアを開けた状態に固定しておくための器具。

(2)「戸当たり{(2)}」に同じ。

doorstopper

doorstopper (1)ドアを開けた状態に固定しておくための器具。

(2)「戸当たり{(2)}」に同じ。

(1)ドアを開けた状態に固定しておくための器具。

(2)「戸当たり{(2)}」に同じ。

と-あたり【戸当(た)り】🔗⭐🔉

と-あたり [2] 【戸当(た)り】

(1)扉を閉じた時,扉が行き過ぎないように方立(ホウダテ)または枠に取り付けた突出部。

(2)戸を開いた時,戸が壁などに当たらないようにする金具。ドアストッパー。

ドア-チェーン door chain

door chain 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ドア-チェーン [3]  door chain

door chain 防犯のため玄関などのドアに内側から取り付けて,ドアが一定以上開かないようにするくさり。

防犯のため玄関などのドアに内側から取り付けて,ドアが一定以上開かないようにするくさり。

door chain

door chain 防犯のため玄関などのドアに内側から取り付けて,ドアが一定以上開かないようにするくさり。

防犯のため玄関などのドアに内側から取り付けて,ドアが一定以上開かないようにするくさり。

ドア-チェック door check

door check 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

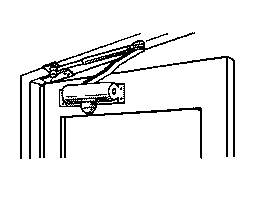

ドア-チェック [3]  door check

door check 開いたドアを自動的に静かに閉じるための装置。ドア-クローザー。

ドアチェック

開いたドアを自動的に静かに閉じるための装置。ドア-クローザー。

ドアチェック

[図]

[図]

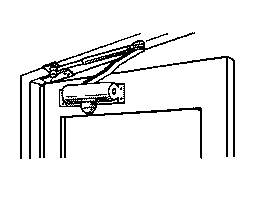

door check

door check 開いたドアを自動的に静かに閉じるための装置。ドア-クローザー。

ドアチェック

開いたドアを自動的に静かに閉じるための装置。ドア-クローザー。

ドアチェック

[図]

[図]

ど-あつ【土圧】🔗⭐🔉

ど-あつ [0] 【土圧】

地下の構造物・埋設物が,上下左右の地盤から受ける土の圧力。また,建物や擁壁が土と接する面にはたらく土の圧力。

ドア-ツー-ドア door-to-door

door-to-door 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ドア-ツー-ドア [5]  door-to-door

door-to-door (1)ある戸口から別の戸口へ。「―で四〇分の通勤時間」「―の宅配便」

(2)次々に戸別訪問すること。「―のセールスマン」

(1)ある戸口から別の戸口へ。「―で四〇分の通勤時間」「―の宅配便」

(2)次々に戸別訪問すること。「―のセールスマン」

door-to-door

door-to-door (1)ある戸口から別の戸口へ。「―で四〇分の通勤時間」「―の宅配便」

(2)次々に戸別訪問すること。「―のセールスマン」

(1)ある戸口から別の戸口へ。「―で四〇分の通勤時間」「―の宅配便」

(2)次々に戸別訪問すること。「―のセールスマン」

ドア-ビーム door beam

door beam 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ドア-ビーム [3]  door beam

door beam 自動車のドアに内蔵した補強材。側方衝突時に車室の変形を防ぎ,乗員の安全を確保する。サイド-インパクト-ビーム。サイド-ドア-ビーム。

自動車のドアに内蔵した補強材。側方衝突時に車室の変形を防ぎ,乗員の安全を確保する。サイド-インパクト-ビーム。サイド-ドア-ビーム。

door beam

door beam 自動車のドアに内蔵した補強材。側方衝突時に車室の変形を防ぎ,乗員の安全を確保する。サイド-インパクト-ビーム。サイド-ドア-ビーム。

自動車のドアに内蔵した補強材。側方衝突時に車室の変形を防ぎ,乗員の安全を確保する。サイド-インパクト-ビーム。サイド-ドア-ビーム。

ドア-ボーイ🔗⭐🔉

ドア-ボーイ [3]

〔和 door+boy〕

ホテルなどで,ドアのわきに立ち,ドアの開閉や客の送迎を行う者。ドアマン。

ドア-マット doormat

doormat 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ドア-マット [3]  doormat

doormat 靴の泥落としのため,玄関などに敷くマット。

靴の泥落としのため,玄関などに敷くマット。

doormat

doormat 靴の泥落としのため,玄関などに敷くマット。

靴の泥落としのため,玄関などに敷くマット。

ドア-マン doorman

doorman 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ドア-マン [2]  doorman

doorman ドアボーイ。

ドアボーイ。

doorman

doorman ドアボーイ。

ドアボーイ。

ドア-ミラー door mirror

door mirror 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ドア-ミラー [3]  door mirror

door mirror 自動車の前部のドアに取り付けられた外部バック-ミラー。

自動車の前部のドアに取り付けられた外部バック-ミラー。

door mirror

door mirror 自動車の前部のドアに取り付けられた外部バック-ミラー。

自動車の前部のドアに取り付けられた外部バック-ミラー。

ど-い【土居】🔗⭐🔉

ど-い ― [0] 【土居】

(1)土を積み上げて作った土手・堤・塀・垣。

(2)中世,城郭や屋敷地の周囲に防御のためにめぐらした土塁。転じて土豪の屋敷。堀の内。

(3)家の柱や家具などの下にすえる土台。つちい。

(4)「土居桁(ドイゲタ)」の略。

(5)「土居葺(ブ)き」の略。

[0] 【土居】

(1)土を積み上げて作った土手・堤・塀・垣。

(2)中世,城郭や屋敷地の周囲に防御のためにめぐらした土塁。転じて土豪の屋敷。堀の内。

(3)家の柱や家具などの下にすえる土台。つちい。

(4)「土居桁(ドイゲタ)」の略。

(5)「土居葺(ブ)き」の略。

[0] 【土居】

(1)土を積み上げて作った土手・堤・塀・垣。

(2)中世,城郭や屋敷地の周囲に防御のためにめぐらした土塁。転じて土豪の屋敷。堀の内。

(3)家の柱や家具などの下にすえる土台。つちい。

(4)「土居桁(ドイゲタ)」の略。

(5)「土居葺(ブ)き」の略。

[0] 【土居】

(1)土を積み上げて作った土手・堤・塀・垣。

(2)中世,城郭や屋敷地の周囲に防御のためにめぐらした土塁。転じて土豪の屋敷。堀の内。

(3)家の柱や家具などの下にすえる土台。つちい。

(4)「土居桁(ドイゲタ)」の略。

(5)「土居葺(ブ)き」の略。

どい【土居】🔗⭐🔉

どい ド 【土居】

愛媛県北東部,宇摩(ウマ)郡の町。燧灘(ヒウチナダ)に面し,新居浜市と伊予三島市との間に位置する。

【土居】

愛媛県北東部,宇摩(ウマ)郡の町。燧灘(ヒウチナダ)に面し,新居浜市と伊予三島市との間に位置する。

【土居】

愛媛県北東部,宇摩(ウマ)郡の町。燧灘(ヒウチナダ)に面し,新居浜市と伊予三島市との間に位置する。

【土居】

愛媛県北東部,宇摩(ウマ)郡の町。燧灘(ヒウチナダ)に面し,新居浜市と伊予三島市との間に位置する。

どい【土居】🔗⭐🔉

どい ド 【土居】

姓氏の一。

【土居】

姓氏の一。

【土居】

姓氏の一。

【土居】

姓氏の一。

どい-こうち【土居光知】🔗⭐🔉

どい-こうち ド クワウチ 【土居光知】

(1886-1979) 英文学者。高知県生まれ。東大卒。東北大教授。ロマン派詩人などの研究の一方,比較神話学の方法を導入して日本の古典文学の類型を考察した「文学序説」を著す。

クワウチ 【土居光知】

(1886-1979) 英文学者。高知県生まれ。東大卒。東北大教授。ロマン派詩人などの研究の一方,比較神話学の方法を導入して日本の古典文学の類型を考察した「文学序説」を著す。

クワウチ 【土居光知】

(1886-1979) 英文学者。高知県生まれ。東大卒。東北大教授。ロマン派詩人などの研究の一方,比較神話学の方法を導入して日本の古典文学の類型を考察した「文学序説」を著す。

クワウチ 【土居光知】

(1886-1979) 英文学者。高知県生まれ。東大卒。東北大教授。ロマン派詩人などの研究の一方,比較神話学の方法を導入して日本の古典文学の類型を考察した「文学序説」を著す。

どい【土井】🔗⭐🔉

どい ド 【土井】

姓氏の一。

【土井】

姓氏の一。

【土井】

姓氏の一。

【土井】

姓氏の一。

どい-ごうが【土井 牙】🔗⭐🔉

牙】🔗⭐🔉

どい-ごうが ド ガウガ 【土井

ガウガ 【土井 牙】

(1817-1880) 江戸末・明治初期の漢学者・漢詩人。伊賀の人。名は有恪,字(アザナ)は士恭,

牙】

(1817-1880) 江戸末・明治初期の漢学者・漢詩人。伊賀の人。名は有恪,字(アザナ)は士恭, 牙は号。斎藤拙堂に師事して津藩督学となり,詩文書画をよくして文宗と仰がれた。著「

牙は号。斎藤拙堂に師事して津藩督学となり,詩文書画をよくして文宗と仰がれた。著「 牙斎存稿」

牙斎存稿」

ガウガ 【土井

ガウガ 【土井 牙】

(1817-1880) 江戸末・明治初期の漢学者・漢詩人。伊賀の人。名は有恪,字(アザナ)は士恭,

牙】

(1817-1880) 江戸末・明治初期の漢学者・漢詩人。伊賀の人。名は有恪,字(アザナ)は士恭, 牙は号。斎藤拙堂に師事して津藩督学となり,詩文書画をよくして文宗と仰がれた。著「

牙は号。斎藤拙堂に師事して津藩督学となり,詩文書画をよくして文宗と仰がれた。著「 牙斎存稿」

牙斎存稿」

どい-ただお【土井忠生】🔗⭐🔉

どい-ただお ド ― 【土井忠生】

(1900-1995) 国語学者。広島県生まれ。広島大学教授。キリシタン資料の研究に業績をあげた。著「吉利支丹語学の研究」「吉利支丹文献考」「ロドリゲス日本大文典」など。

― 【土井忠生】

(1900-1995) 国語学者。広島県生まれ。広島大学教授。キリシタン資料の研究に業績をあげた。著「吉利支丹語学の研究」「吉利支丹文献考」「ロドリゲス日本大文典」など。

― 【土井忠生】

(1900-1995) 国語学者。広島県生まれ。広島大学教授。キリシタン資料の研究に業績をあげた。著「吉利支丹語学の研究」「吉利支丹文献考」「ロドリゲス日本大文典」など。

― 【土井忠生】

(1900-1995) 国語学者。広島県生まれ。広島大学教授。キリシタン資料の研究に業績をあげた。著「吉利支丹語学の研究」「吉利支丹文献考」「ロドリゲス日本大文典」など。

どい-たつお【土井辰雄】🔗⭐🔉

どい-たつお ド タツヲ 【土井辰雄】

(1892-1970) カトリック教会指導者。仙台生まれ。東北各地で司牧ののち,駐日教皇使節秘書・東京大司教を歴任。日本人で初めて枢機卿となる。

タツヲ 【土井辰雄】

(1892-1970) カトリック教会指導者。仙台生まれ。東北各地で司牧ののち,駐日教皇使節秘書・東京大司教を歴任。日本人で初めて枢機卿となる。

タツヲ 【土井辰雄】

(1892-1970) カトリック教会指導者。仙台生まれ。東北各地で司牧ののち,駐日教皇使節秘書・東京大司教を歴任。日本人で初めて枢機卿となる。

タツヲ 【土井辰雄】

(1892-1970) カトリック教会指導者。仙台生まれ。東北各地で司牧ののち,駐日教皇使節秘書・東京大司教を歴任。日本人で初めて枢機卿となる。

とい-あわ・す【問い合(わ)す】🔗⭐🔉

とい-あわ・す トヒアハス [4][0] 【問い合(わ)す】

■一■ (動サ五[四])

「問い合わせる」に同じ。「何度―・しても確答が得られない」

■二■ (動サ下二)

⇒といあわせる

と-いい【と言い】🔗⭐🔉

と-いい ―イヒ 【と言い】 (連語)

〔格助詞「と」に動詞「言う」の連用形「いい」の付いたもの〕

(1)(「…といい…といい」の形で)二つ以上の事柄をあげて,それらについて述べる場合に用いる。(ア)…の点も…の点も。…にしても…にしても。「色―香り―,申し分ない」(イ)…であり,また…でもあり。「バビロニヤワモトヨリ大国―,智略―,国ノ勢モ他ニ異(コト)ニアッテ/天草本伊曾保」

(2)「…であって,その上」の意を表す。近世での用法。「此数馬殿といふ人は器量―,詩歌は人に勝(スグ)れた人と聞いたに/歌舞伎・好色伝授」

と-いう【と言う】🔗⭐🔉

と-いう ―イフ 【と言う】 (連語)

〔格助詞「と」に動詞「言う」の連体形の付いたもの〕

(1)二つの体言または体言に相当する語句の間に用いる。(ア)「そう呼ばれている」「…という名の」の意を表す。「日本―国」「田中―人」「秩父の荒川村―所」(イ)(数量を表す語の下に付いて)それだけの数に達する。「何百―粒子」(ウ)とりたてて言う意を表す。「いざ―時」「君―命の恩人」

(2)同一の体言または体言に相当する語句の間に用いる。(ア)それに属するもの全部の意を表す。「人―人は,みな,…」(イ)強調の意を表す。「今度―今度は…」

→言う

と-いう-こと-は【と言うことは】🔗⭐🔉

と-いう-こと-は ―イフ― 【と言うことは】 (連語)

(副詞句のように用いて)結局は。つまりは。「まだぐずぐず言っている。―嫌だということなんだね」

と-いう-と【と言うと】🔗⭐🔉

と-いう-と ―イフ― 【と言うと】 (連語)

(1)(接続助詞的に用いて)ある事物を提示し,それに伴って後件が必ず起こるということを述べるのに用いる。「このところずっと,休日―,必ず雨が降る」

(2)(接続詞的に用いて)前文に伴って,必然的に後件が成立することを述べるのに用いる。「―,僕ばかりが悪者のように聞こえるが」

と-いう-とも【と雖も】🔗⭐🔉

と-いう-とも ―イフ― 【と雖も】 (連語)

〔格助詞「と」に,動詞「言ふ」の終止形「いふ」+接続助詞「とも」の付いたもの。漢文の「雖」の字の訓読から生じた語。平安初期の訓点語からみられる〕

逆接の仮定条件を表す。たとえ…とも。とも。「勅定たり―,いかでか先例をば背くべき/保元(中)」

と-いう-の-は【と言うのは】🔗⭐🔉

と-いう-の-は ―イフ― 【と言うのは】 (連語)

(1)(接続詞的に用いて)原因・理由の説明を導く語。そのわけは。なぜならば。「私は答えに困った。―,そんな事を考えたこともなかったから」

(2)(接続助詞的に用いて)主語を示す。「話―,そのことですか」

と-いう-の-も【と言うのも】🔗⭐🔉

と-いう-の-も ―イフ― 【と言うのも】 (連語)

(接続詞的に用いて)原因・理由の説明を導く語。そうなったわけは。「彼が勝った。―,ファイトがあったからだ」

とい-かけ【問(い)掛け】🔗⭐🔉

とい-かけ トヒ― [0] 【問(い)掛け】

問いかけること。質問。

とい-きり【問(い)切り】🔗⭐🔉

とい-きり トヒ― [0] 【問(い)切り】

最終の年忌。17年目.33年目.49年目など地方によって異なる。以後,死者は御先祖様としてまつられる。弔(トムラ)い上げ。

どい-げた【土居桁】🔗⭐🔉

どい-げた ド ― [0] 【土居桁】

和風の小屋組で軒先を支える桔木(ハネギ)や出し梁を支える桁。土居梁(ドイバリ)。土居。

― [0] 【土居桁】

和風の小屋組で軒先を支える桔木(ハネギ)や出し梁を支える桁。土居梁(ドイバリ)。土居。

― [0] 【土居桁】

和風の小屋組で軒先を支える桔木(ハネギ)や出し梁を支える桁。土居梁(ドイバリ)。土居。

― [0] 【土居桁】

和風の小屋組で軒先を支える桔木(ハネギ)や出し梁を支える桁。土居梁(ドイバリ)。土居。

とい-さ・く【問ひ放く】🔗⭐🔉

とい-さ・く トヒ― 【問ひ放く】 (動カ下二)

遠くから言葉をかける。「言はむすべせむすべ知らに石(イワ)木をも―・け知らず/万葉 794」

ドイジー Edward Adelbert Doisy

Edward Adelbert Doisy 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ドイジー  Edward Adelbert Doisy

Edward Adelbert Doisy (1893-1986) アメリカの生化学者。エストロンの抽出,エストラジオールの発見のほか,ビタミン K

(1893-1986) アメリカの生化学者。エストロンの抽出,エストラジオールの発見のほか,ビタミン K の分離,ビタミン K

の分離,ビタミン K の合成に成功した。

の合成に成功した。

Edward Adelbert Doisy

Edward Adelbert Doisy (1893-1986) アメリカの生化学者。エストロンの抽出,エストラジオールの発見のほか,ビタミン K

(1893-1986) アメリカの生化学者。エストロンの抽出,エストラジオールの発見のほか,ビタミン K の分離,ビタミン K

の分離,ビタミン K の合成に成功した。

の合成に成功した。

とい-しき【問職】🔗⭐🔉

とい-しき トヒ― [0] 【問職】

荘園の所職の一。荘園領主のもとへ年貢・公事を運送する任に当たったもの。鎌倉以降,いくつかの荘園の問職を兼ね,問丸(トイマル)に発展してゆく者もあった。

→問丸

ドイツ (オランダ) Duits(land)

(オランダ) Duits(land) 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ドイツ  (オランダ) Duits(land)

(オランダ) Duits(land) 〔(ドイツ) Deutschland〕

ヨーロッパ中央部,北はバルト海と北海に臨み,南はアルプス山脈に達する連邦共和国。一六州から成る。古代ゲルマニアの地。962年から1806年まで神聖ローマ帝国の主要部を成したが,多くの領邦国家が分立。71年プロイセンを中心として統一を達成,ドイツ帝国を建設したが,第一次大戦に敗れ,ドイツ革命を経て共和国(ワイマール)になる。1933年ナチスが政権を獲得,第二次大戦の敗北により,49年米・英・仏の占領地区にドイツ連邦共和国(西ドイツ)が,ソ連占領地区にドイツ民主共和国(東ドイツ)が成立したが,90年前者が後者を吸収合併して統一国家を形成。鉄鋼・機械・電機・自動車・造船などの工業が発達。言語はドイツ語,首都ベルリン。面積35万7千平方キロメートル。人口八〇五七万(1992)。正称,ドイツ連邦共和国。

〔「独逸」とも書く〕

〔(ドイツ) Deutschland〕

ヨーロッパ中央部,北はバルト海と北海に臨み,南はアルプス山脈に達する連邦共和国。一六州から成る。古代ゲルマニアの地。962年から1806年まで神聖ローマ帝国の主要部を成したが,多くの領邦国家が分立。71年プロイセンを中心として統一を達成,ドイツ帝国を建設したが,第一次大戦に敗れ,ドイツ革命を経て共和国(ワイマール)になる。1933年ナチスが政権を獲得,第二次大戦の敗北により,49年米・英・仏の占領地区にドイツ連邦共和国(西ドイツ)が,ソ連占領地区にドイツ民主共和国(東ドイツ)が成立したが,90年前者が後者を吸収合併して統一国家を形成。鉄鋼・機械・電機・自動車・造船などの工業が発達。言語はドイツ語,首都ベルリン。面積35万7千平方キロメートル。人口八〇五七万(1992)。正称,ドイツ連邦共和国。

〔「独逸」とも書く〕

(オランダ) Duits(land)

(オランダ) Duits(land) 〔(ドイツ) Deutschland〕

ヨーロッパ中央部,北はバルト海と北海に臨み,南はアルプス山脈に達する連邦共和国。一六州から成る。古代ゲルマニアの地。962年から1806年まで神聖ローマ帝国の主要部を成したが,多くの領邦国家が分立。71年プロイセンを中心として統一を達成,ドイツ帝国を建設したが,第一次大戦に敗れ,ドイツ革命を経て共和国(ワイマール)になる。1933年ナチスが政権を獲得,第二次大戦の敗北により,49年米・英・仏の占領地区にドイツ連邦共和国(西ドイツ)が,ソ連占領地区にドイツ民主共和国(東ドイツ)が成立したが,90年前者が後者を吸収合併して統一国家を形成。鉄鋼・機械・電機・自動車・造船などの工業が発達。言語はドイツ語,首都ベルリン。面積35万7千平方キロメートル。人口八〇五七万(1992)。正称,ドイツ連邦共和国。

〔「独逸」とも書く〕

〔(ドイツ) Deutschland〕

ヨーロッパ中央部,北はバルト海と北海に臨み,南はアルプス山脈に達する連邦共和国。一六州から成る。古代ゲルマニアの地。962年から1806年まで神聖ローマ帝国の主要部を成したが,多くの領邦国家が分立。71年プロイセンを中心として統一を達成,ドイツ帝国を建設したが,第一次大戦に敗れ,ドイツ革命を経て共和国(ワイマール)になる。1933年ナチスが政権を獲得,第二次大戦の敗北により,49年米・英・仏の占領地区にドイツ連邦共和国(西ドイツ)が,ソ連占領地区にドイツ民主共和国(東ドイツ)が成立したが,90年前者が後者を吸収合併して統一国家を形成。鉄鋼・機械・電機・自動車・造船などの工業が発達。言語はドイツ語,首都ベルリン。面積35万7千平方キロメートル。人口八〇五七万(1992)。正称,ドイツ連邦共和国。

〔「独逸」とも書く〕

ドイツ-あざみ【―薊】🔗⭐🔉

ドイツ-あざみ [4] 【―薊】

ノアザミの園芸品種の総称。花色は紫・紫紅・紅・桃・白など。ハナアザミ。

ドイツ-あやめ【―菖蒲】🔗⭐🔉

ドイツ-あやめ [4] 【―菖蒲】

アヤメ科の多年草。ヨーロッパ原産の数種の交配により作られた園芸品種。五,六月頃開花。花色は紫・白・黄・桃などきわめて多様。ジャーマン-アイリス。

ドイツ-かくめい【―革命】🔗⭐🔉

ドイツ-かくめい 【―革命】

ドイツ帝国からワイマール共和国への移行をもたらした1918〜19年の革命。キール軍港での水兵暴動が各地に波及して帝政が崩壊。急進的社会変革を嫌う社会民主党右派が軍部・財界の保守派と妥協して主導権を握ったため,穏健な資本主義再編成が行われたにとどまる。十一月革命。

ドイツ-がっこうてつがく【―学校哲学】🔗⭐🔉

ドイツ-がっこうてつがく ―ガクカウ― [9][8] 【―学校哲学】

ドイツ啓蒙(ケイモウ)主義の哲学のうち,カントの批判哲学が世に現れるまでをいう。ウォルフに代表される。

ドイツ-かんねんろん【―観念論】🔗⭐🔉

ドイツ-かんねんろん ―クワンネン― [6] 【―観念論】

〔(ドイツ) deutscher Idealismus〕

一八世紀末から一九世紀前半にかけてドイツで興隆した体系的哲学の総称。カントの超越論的観念論に刺激を受け,その二元的性格を克服する形で,全現実が絶対者の自己展開として学的・理性的に把握される。フィヒテ・シェリング・ヘーゲルを代表者とする。

ドイツ-きしだん【―騎士団】🔗⭐🔉

ドイツ-きしだん 【―騎士団】

騎士修道会の一。1190年の第三回十字軍で活躍。一三世紀以降東方植民の先頭にたち領土の拡大に寄与。ドイツ騎士団領は,プロイセンの基礎となった。

ドイツ-ご【―語】🔗⭐🔉

ドイツ-ご [0] 【―語】

〔(ドイツ) Deutsch; 英 German〕

インド-ヨーロッパ語族のゲルマン語派西ゲルマン諸語の一。ドイツ・オーストリア,およびスイスの一部に行われる。ドイツ南・中部の高地ドイツ語と,ドイツ北部の低地ドイツ語に二大別され,標準ドイツ語は高地ドイツ語に基づく。独語。

→ドイツ語[音声]

→ドイツ語(オーストリア)[音声]

ドイツ-ごい【―鯉】🔗⭐🔉

ドイツ-ごい ―ゴヒ [3][4] 【―鯉】

ドイツ・オーストリアで改良されたコイの一品種。鱗がほとんどない革鯉と,背部や側線部などに大きな鱗が少しある鏡鯉がある。鏡鯉は成長がはやい。

ドイツ-しゃかいみんしゅとう【―社会民主党】🔗⭐🔉

ドイツ-しゃかいみんしゅとう ―シヤクワイミンシユタウ 【―社会民主党】

〔Sozialdemokratische Partei Deutschlands〕

1875年結成のドイツ社会主義労働者党を前身として90年に成立した社会主義政党。ドイツ統一後は,キリスト教民主同盟とならぶ二大政党の一つ。略称 SPD 。

ドイツ-すずらん【―鈴蘭】🔗⭐🔉

ドイツ-すずらん [5] 【―鈴蘭】

スズランの一品種。ヨーロッパ原産。花・葉とも日本に自生するスズランより大きく,芳香が強い。

ドイツ-たいそう【―体操】🔗⭐🔉

ドイツ-たいそう ―サウ [4] 【―体操】

J = B =バセドー(1723-1790)らによって始められ,F =ヤーン(1778-1852)が改良・発展させた体操。器械体操を主としたもので,近代体操の運動形式の基礎となっている。

ドイツ-づみ【―積み】🔗⭐🔉

ドイツ-づみ [0] 【―積み】

⇒小口積(コグチヅ)み

ドイツ-ていこく【―帝国】🔗⭐🔉

ドイツ-ていこく 【―帝国】

1871年にドイツの二二君主国と三自由市の統一により成立した連邦国家。プロイセン王が皇帝を,プロイセン首相が宰相を兼ねた。1918年,ドイツ革命により崩壊。神聖ローマ帝国に次ぐ帝国として,ドイツ第二帝国ともいう。

ど-いつ【何奴】🔗⭐🔉

ど-いつ [1] 【何奴】 (代)

(1)不定称の人代名詞。「だれ」を卑しめていう語。どのやつ。どやつ。「やったのは―だ」

(2)不定称の指示代名詞。「どれ」のぞんざいな言い方。「―でもいいから持っていけ」

ど-いっき【土一揆】🔗⭐🔉

ど-いっき [2] 【土一揆】

⇒つちいっき(土一揆)

ど【度】(和英)🔗⭐🔉

どあい【度合】(和英)🔗⭐🔉

どあい【度合】

⇒度(ど),程度.

大辞林に「ど」で始まるの検索結果 1-69。もっと読み込む