複数辞典一括検索+![]()

![]()

ど(音節)🔗⭐🔉

ど

「と」の濁音。舌尖を上前歯のもとに密着して破裂させる有声子音〔d〕と母音〔o〕との結合した音節。〔do〕 上代特殊仮名遣では甲〔do〕、乙〔dö〕2類の別があった。

ど(合流点)🔗⭐🔉

ど

(「渡」か)沢や谷が合流する地点。どう。

ど【土】🔗⭐🔉

ど【土】

(慣用音。漢音はト)

①地方。いなか。狂言、朝比奈「この―へ来るほどの者に」

②五行の第3位。方位では中央、時季では四季に遍在し、十干では戊・己に当てる。つち。

③中国の楽器の分類、八音はちおんの一つ。土製の笛である壎けん。

④土曜の略。

⑤土佐国とさのくにの略。

⑥土耳古トルコの略。

ど【努】🔗⭐🔉

ど【努】

永字八法の一つ。「永」の第2画の縦画。

ど【弩】🔗⭐🔉

ど【弩】

一種の大弓。いしゆみ。おおゆみ。

ど【度】🔗⭐🔉

ど【度】

(呉音。漢音はタク・ト)

①物事の基準・標準とすべきもの。ほど。ほどあい。「―を越す」

②〔仏〕

㋐生死しょうじの迷いの海を越えて、悟りの彼岸に渡ること。また、そうさせること。

㋑仏門に入って戒を受けること。

③数で測られるもの。また、それを表示する目盛り。

㋐角度の単位。円周を360に等分し、その1単位の円周の中心角を1度という。

㋑経度・緯度の単位。地球の円周の360分の1。

㋒温度の単位。

㋓眼鏡の強さの単位。焦点距離をインチで表した数。「―の強い眼鏡」

㋔音程の単位。全音階で、各音のへだたりの大きさで表す。

㋕アルコール性飲料において、アルコール分の含量をパーセントで表した数値。

⇒度が過ぎる

⇒度を失う

ド【do イタリア】🔗⭐🔉

ド【do イタリア】

〔音〕

①七音音階の第1階名。長音階の主音。

②ハ(C)音のイタリア音名。

ど(助詞)🔗⭐🔉

ど

〔助詞〕

(接続助詞)活用語の已然形に付き、逆接の既定条件を示す。(平安時代には歌や和文脈で多用され、室町時代には文語化した)

①既に生じた事態を示し、後に続く事態がそれに反する関係にあることを示す。…けれど。古事記下「倉梯山くらはしやまは嶮さがしけ―妹と登れば嶮しくもあらず」。土佐日記「唐とこの国とはことことなるものなれ―月の影は同じことなるべければ」

②経験に基づき、ある事態があっても、後に続く事態がそれに反する関係にあることを示す。たとい…ても。…する場合でも。万葉集2「二人行け―行き過ぎがたき秋山をいかにか君が独り越ゆらむ」。徒然草「その子孫までは、はふれにたれ―なほなまめかし」

ど(接頭)🔗⭐🔉

ど

〔接頭〕

(近世以来、関西で)

①ののしり卑しめる意を表す。「―阿呆」「―畜生」

②その程度が強いことを表す。「―ぎつい」「―まんなか」

ドア【door】🔗⭐🔉

ドア【door】

(洋風の)戸。扉。「自動―」「回転―」

ど‐あい【度合】‥アヒ🔗⭐🔉

ど‐あい【度合】‥アヒ

ほどあい。程度。「力を入れる―を加減する」「変化の―が大きい」

ドア‐エンジン🔗⭐🔉

ドア‐エンジン

(和製語door engine)圧縮空気を原動力として車両の扉を開閉する装置。自動扉開閉装置。

ドア‐コック🔗⭐🔉

ドア‐コック

(和製語door cock)鉄道車両のドアを手動で開けられるようにするレバー。

ドア‐スコープ🔗⭐🔉

ドア‐スコープ

(和製語door scope)玄関などのドアに取り付けた、防犯用ののぞき穴。

ドア‐チェーン【door chain】🔗⭐🔉

ドア‐チェーン【door chain】

玄関などのドアの内側に取り付けたくさりつき金具。戸締り用・防犯用。

ドア‐チェック【door check】🔗⭐🔉

ドア‐チェック【door check】

ドアを速度を調整しながら自動的に閉める装置。ドア‐クローザー。

ど‐あつ【土圧】🔗⭐🔉

ど‐あつ【土圧】

土砂の圧力。トンネル・擁壁などに加わる土砂の押しつける力。

ドア‐ツー‐ドア【door-to-door】🔗⭐🔉

ドア‐ツー‐ドア【door-to-door】

(「戸口から戸口まで」の意)

①自宅から目的の建物までの所要時間などを言うときに使う語。「家から会社まで―で1時間かかる」

②個々の家庭への配送など、運搬配達のきめ細かさを言う語。

ドア‐マット【doormat】🔗⭐🔉

ドア‐マット【doormat】

戸口の前に敷くマット。靴ぬぐい。

ドア‐マン【doorman】🔗⭐🔉

ドア‐マン【doorman】

ホテルなどの戸口でドアの開閉や車への送迎を行う男性。ドアボーイ。

ドア‐ミラー【door mirror】🔗⭐🔉

ドア‐ミラー【door mirror】

自動車のドアに付けられた後方確認用の鏡。

どい【土井】‥ヰ🔗⭐🔉

ど‐い【土居】‥ヰ🔗⭐🔉

ど‐い【土居】‥ヰ

①中世、集落の周囲に防御のためにめぐらした土塁。転じて、土豪の屋敷。堀内ほりのうち。

②城の周囲の土の垣。城壁。つちい。

③どて。堤。

④建物・塀・家具などの土台。

⑤土居桁どいげたの略。

⑥土居葺どいぶきの略。

どい【土居】‥ヰ(姓氏)🔗⭐🔉

どい【土居】‥ヰ

姓氏の一つ。

⇒どい‐こうち【土居光知】

どいがはま‐いせき【土井ヶ浜遺跡】‥ヰ‥ヰ‥🔗⭐🔉

どいがはま‐いせき【土井ヶ浜遺跡】‥ヰ‥ヰ‥

山口県下関市にある弥生時代前期・中期の墓地遺跡。多数の弥生人骨が発見され、特に男性人骨は面長・高身長など朝鮮渡来系の特徴を残す。

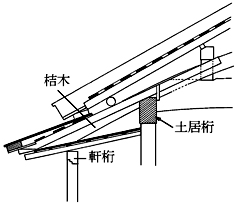

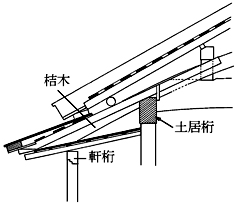

どい‐げた【土居桁】‥ヰ‥🔗⭐🔉

どい‐げた【土居桁】‥ヰ‥

小屋内にあって、桔木はねぎまたは出梁だしばりを支える桁。土居梁どいはり。土居どい。

土居桁

どい‐こうち【土居光知】‥ヰクワウ‥🔗⭐🔉

どい‐こうち【土居光知】‥ヰクワウ‥

英文学者。高知県生れ。東大卒。東北大教授。文学様式展開の周期理論に創見を示す。著「文学序説」「文学の伝統と交流」など。(1886〜1979)

土居光知

提供:岩波書店

⇒どい【土居】

⇒どい【土居】

⇒どい【土居】

⇒どい【土居】

どい‐たつお【土井辰雄】‥ヰ‥ヲ🔗⭐🔉

どい‐たつお【土井辰雄】‥ヰ‥ヲ

カトリック司祭。宮城県生れ。東京大司教を務め、日本人で初めて枢機卿に任命された。(1892〜1970)

⇒どい【土井】

ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】🔗⭐🔉

ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

(Deutschland ドイツ)中部ヨーロッパのゲルマン民族を中心とする国家。古代にはゲルマニアと称した。中世、神聖ローマ帝国の一部をなしたが、封建諸侯が割拠。16世紀以降、宗教改革・農民戦争・三十年戦争・ナポレオン軍侵入などを経て国民国家の形成に向かい、1871年プロイセンを盟主とするドイツ帝国が成立。のち第一次大戦に敗れて(ワイマール)共和国になったが、1933年ナチスが独裁政権を樹立して侵略政策を強行、第二次大戦を誘発、45年降伏、49年東西に分裂。90年ドイツ連邦共和国として統一。言語はドイツ語で、新教徒が旧教徒よりやや多い。→ドイツ民主共和国→ドイツ連邦共和国→ヨーロッパ(図)。

⇒ドイツ‐あやめ【ドイツ菖蒲】

⇒ドイツ‐かくめい【ドイツ革命】

⇒ドイツ‐かんねんろん【ドイツ観念論】

⇒ドイツ‐きしだん【ドイツ騎士団】

⇒ドイツ‐きょうかい‐とうそう【ドイツ教会闘争】

⇒ドイツ‐ご【ドイツ語】

⇒ドイツ‐たいそう【ドイツ体操】

⇒ドイツ‐のうみんせんそう【ドイツ農民戦争】

⇒ドイツ‐みんしゅ‐きょうわこく【ドイツ民主共和国】

⇒ドイツ‐れんぽう【ドイツ連邦】

⇒ドイツ‐れんぽう‐きょうわこく【ドイツ連邦共和国】

ど‐いつ【何奴】🔗⭐🔉

ど‐いつ【何奴】

〔代〕

(不定称の卑称)なにやつ。どのやつ。どやつ。また、どれ。浄瑠璃、菅原伝授手習鑑「この深手は―がしわざ」。「―もこいつも」

ドイツ‐あやめ【ドイツ菖蒲】🔗⭐🔉

ドイツ‐あやめ【ドイツ菖蒲】

アヤメ属の球根植物。欧米でいくつかの種が交雑され、園芸品種が多い。白・橙・紫色、また絞りなどの大輪を5〜6月に開花。外花被片の表面に刺とげが多い。ジャーマン‐アイリス。

ドイツアヤメ

提供:OPO

⇒ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

⇒ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

⇒ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

⇒ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

ドイツ‐かくめい【ドイツ革命】🔗⭐🔉

ドイツ‐かくめい【ドイツ革命】

第一次大戦での敗北とロシア革命の成功の影響を受けてドイツに起こった革命。1918年11月、キール軍港の水兵の反乱に始まり、社会民主党が主導権をとって、帝制・君主制を廃し、スパルタクス団などの急進派を排して議会制民主主義の共和制(ワイマール共和国)を樹立。十一月革命。

⇒ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

ドイツ‐かんねんろん【ドイツ観念論】‥クワン‥🔗⭐🔉

ドイツ‐かんねんろん【ドイツ観念論】‥クワン‥

(der deutsche Idealismus)18世紀後半から19世紀前半にかけてのカント・フィヒテ・シェリング・ヘーゲルに至るドイツ古典哲学をいう。理性の自律性とその自己反省、普遍的なイデー(理念)による体系の論理的統一、人格の倫理的性格など、観念的理想主義を根本的共通性とするためこの名で呼ばれる。

⇒ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

ど‐いっき【土一揆】🔗⭐🔉

ど‐いっき【土一揆】

⇒つちいっき

ドイツ‐きしだん【ドイツ騎士団】🔗⭐🔉

ドイツ‐きしだん【ドイツ騎士団】

(Deutscher Ritterorden ドイツ)中世ヨーロッパの三大騎士修道会の一つ。十字軍参加ののち富裕化し、13世紀バルト海沿岸などの東方植民をなし、改宗運動に勢力を注ぎ、プロイセンの基礎を築く。16世紀初頭に解体。

⇒ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

ドイツ‐きょうかい‐とうそう【ドイツ教会闘争】‥ケウクワイ‥サウ🔗⭐🔉

ドイツ‐きょうかい‐とうそう【ドイツ教会闘争】‥ケウクワイ‥サウ

1933〜45年ドイツのナチズムに対するプロテスタント教会の闘い。バルト・ボンヘッファーらが参加。

⇒ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

ドイツ‐ご【ドイツ語】🔗⭐🔉

ドイツ‐ご【ドイツ語】

(German)ドイツを中心に用いられる言語。インド‐ヨーロッパ語族のゲルマン語派西ゲルマン語群に属する。南部の高地ドイツ語と北部の低地ドイツ語とに大きく分けられ、一般には前者をいう。ドイツ連邦共和国のほか、オーストリア・スイス・リヒテンシュタインの公用語で、その周辺諸国でも話される。

⇒ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

ドイツ‐たいそう【ドイツ体操】‥サウ🔗⭐🔉

ドイツ‐たいそう【ドイツ体操】‥サウ

ドイツ人ヤーン(F. Jahn1778〜1852)が創始した体操。器械を用いる体操で、今日の器械体操種目の多くを含む。徒手体操では一つの運動を全身的に行い、また自然な動作を尊重する。→スウェーデン体操。

⇒ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

ドイッチャー【Isaac Deutscher】🔗⭐🔉

ドイッチャー【Isaac Deutscher】

ポーランド生れのソ連研究家。共産党員として活動ののち渡英、スターリンとトロツキーの伝記を書く。著「武装せる予言者」など。(1907〜1967)

ドイッチュ【Karl Wolfgang Deutsch】🔗⭐🔉

ドイッチュ【Karl Wolfgang Deutsch】

アメリカの政治学者。チェコスロヴァキア生れ。サイバネティックス‐モデルや数学を導入して、政治システム・国際関係を分析。著「統治の神経網」など。(1912〜1992)

ドイツ‐のうみんせんそう【ドイツ農民戦争】‥サウ🔗⭐🔉

ドイツ‐のうみんせんそう【ドイツ農民戦争】‥サウ

(→)農民戦争2に同じ。

⇒ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

ドイツ‐みんしゅ‐きょうわこく【ドイツ民主共和国】🔗⭐🔉

ドイツ‐みんしゅ‐きょうわこく【ドイツ民主共和国】

1949年、第二次大戦の結果、ソ連の占領下にあったドイツ東側地区、およびベルリン東部に成立した共和国(面積11万平方キロメートル、首都東ベルリン)。73年国連加盟。通称、東ドイツ。略称、東独。90年、ドイツ連邦共和国に吸収・統合。

⇒ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

ドイツ‐れんぽう【ドイツ連邦】‥パウ🔗⭐🔉

ドイツ‐れんぽう【ドイツ連邦】‥パウ

(Deutscher Bund ドイツ)1815年のウィーン会議の議決に基づいて、オーストリア・プロイセン・バイエルン・ザクセンはじめ35の君主国とハンブルクなど4自由市で構成した全ドイツ的な国家連合。→北ドイツ連邦。

⇒ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

ドイツ‐れんぽう‐きょうわこく【ドイツ連邦共和国】‥パウ‥🔗⭐🔉

ドイツ‐れんぽう‐きょうわこく【ドイツ連邦共和国】‥パウ‥

①1949年、第二次大戦の結果、米・英・仏3カ国の占領下にあったドイツ西側地区に成立した共和国(面積24万8000平方キロメートル、首都ボン)。実質上は西ベルリンもこれに属する。73年国連加盟。通称、西ドイツ。略称、西独。

②1990年、1がドイツ民主共和国を吸収・統合して成立した共和国。ノルトライン‐ヴェストファーレン・ザクセンなど16の州から成る。面積35万7000平方キロメートル。人口8250万1千(2004)。首都ベルリン。

⇒ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

どい‐としかつ【土井利勝】‥ヰ‥🔗⭐🔉

どい‐としかつ【土井利勝】‥ヰ‥

江戸前期の幕府老中・大老。下総古河藩主。7歳で秀忠に仕え、家康の死後は幕府第一の実力者。1638年(寛永15)大老。(1573〜1644)

⇒どい【土井】

どい‐はり【土居梁】‥ヰ‥🔗⭐🔉

どい‐はり【土居梁】‥ヰ‥

(→)土居桁どいげたに同じ。

広辞苑に「ど」で始まるの検索結果 1-48。もっと読み込む