複数辞典一括検索+![]()

![]()

ど🔗⭐🔉

ど

「と」の濁音。歯茎の有声破裂子音[d]と母音[o]とから成る音節。[do]

ど【土】🔗⭐🔉

ど【土】

つち。土壌。「―に帰す」

つち。土壌。「―に帰す」 土地。地方。国。「医師は…至急に―を換うるが第一ならんと」〈逍遥・内地雑居未来之夢〉

土地。地方。国。「医師は…至急に―を換うるが第一ならんと」〈逍遥・内地雑居未来之夢〉 土曜日。

土曜日。 五行(ごぎよう)の第三位。方位では中央、季節では土用、五星では土星、十干では戊(つちのえ)・己(つちのと)に配する。

五行(ごぎよう)の第三位。方位では中央、季節では土用、五星では土星、十干では戊(つちのえ)・己(つちのと)に配する。

つち。土壌。「―に帰す」

つち。土壌。「―に帰す」 土地。地方。国。「医師は…至急に―を換うるが第一ならんと」〈逍遥・内地雑居未来之夢〉

土地。地方。国。「医師は…至急に―を換うるが第一ならんと」〈逍遥・内地雑居未来之夢〉 土曜日。

土曜日。 五行(ごぎよう)の第三位。方位では中央、季節では土用、五星では土星、十干では戊(つちのえ)・己(つちのと)に配する。

五行(ごぎよう)の第三位。方位では中央、季節では土用、五星では土星、十干では戊(つちのえ)・己(つちのと)に配する。

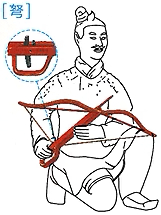

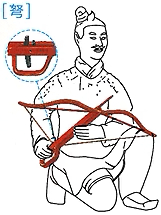

ど【×弩】🔗⭐🔉

ど【×弩】

中国で、戦国時代以降用いられた機械仕掛けの弓。いしゆみ。おおゆみ。

中国で、戦国時代以降用いられた機械仕掛けの弓。いしゆみ。おおゆみ。

中国で、戦国時代以降用いられた機械仕掛けの弓。いしゆみ。おおゆみ。

中国で、戦国時代以降用いられた機械仕掛けの弓。いしゆみ。おおゆみ。

ど【度】🔗⭐🔉

ど【度】

[名]

[名] 物事のほどあい。程度。また、限界。「―を過ごす」「親密の―を深める」「―を越す」

物事のほどあい。程度。また、限界。「―を過ごす」「親密の―を深める」「―を越す」 回数。たび。「―を重ねる」

回数。たび。「―を重ねる」 数量・程度などを表す単位。

数量・程度などを表す単位。 温度の単位。→セ氏温度 →カ氏温度

温度の単位。→セ氏温度 →カ氏温度 経度・緯度の単位。

経度・緯度の単位。 角度の単位。円周を三六〇等分し、その一単位の弧に対する中心角の角度を一度とする。

角度の単位。円周を三六〇等分し、その一単位の弧に対する中心角の角度を一度とする。 めがねの強さを示す単位。焦点距離をメートルで表した数の逆数で示す。「近視の―が進む」

めがねの強さを示す単位。焦点距離をメートルで表した数の逆数で示す。「近視の―が進む」 音程の単位。全音階では、二つの音が同音のものを一度とし、各音が隔たるごとに二度、三度と数える。

音程の単位。全音階では、二つの音が同音のものを一度とし、各音が隔たるごとに二度、三度と数える。 アルコールの含有量を示す単位。一度はアルコール分が一パーセントであることを示す。

アルコールの含有量を示す単位。一度はアルコール分が一パーセントであることを示す。 〔接尾〕助数詞。物事の回数を数えるのに用いる。回。たび。「二―三―と繰り返す」

〔接尾〕助数詞。物事の回数を数えるのに用いる。回。たび。「二―三―と繰り返す」

[名]

[名] 物事のほどあい。程度。また、限界。「―を過ごす」「親密の―を深める」「―を越す」

物事のほどあい。程度。また、限界。「―を過ごす」「親密の―を深める」「―を越す」 回数。たび。「―を重ねる」

回数。たび。「―を重ねる」 数量・程度などを表す単位。

数量・程度などを表す単位。 温度の単位。→セ氏温度 →カ氏温度

温度の単位。→セ氏温度 →カ氏温度 経度・緯度の単位。

経度・緯度の単位。 角度の単位。円周を三六〇等分し、その一単位の弧に対する中心角の角度を一度とする。

角度の単位。円周を三六〇等分し、その一単位の弧に対する中心角の角度を一度とする。 めがねの強さを示す単位。焦点距離をメートルで表した数の逆数で示す。「近視の―が進む」

めがねの強さを示す単位。焦点距離をメートルで表した数の逆数で示す。「近視の―が進む」 音程の単位。全音階では、二つの音が同音のものを一度とし、各音が隔たるごとに二度、三度と数える。

音程の単位。全音階では、二つの音が同音のものを一度とし、各音が隔たるごとに二度、三度と数える。 アルコールの含有量を示す単位。一度はアルコール分が一パーセントであることを示す。

アルコールの含有量を示す単位。一度はアルコール分が一パーセントであることを示す。 〔接尾〕助数詞。物事の回数を数えるのに用いる。回。たび。「二―三―と繰り返す」

〔接尾〕助数詞。物事の回数を数えるのに用いる。回。たび。「二―三―と繰り返す」

ド【イタリアdo】🔗⭐🔉

ド【イタリアdo】

洋楽の階名の一。長音階の第一音、短音階の第三音。

洋楽の階名の一。長音階の第一音、短音階の第三音。 日本音名ハ音のイタリア音名。

日本音名ハ音のイタリア音名。

洋楽の階名の一。長音階の第一音、短音階の第三音。

洋楽の階名の一。長音階の第一音、短音階の第三音。 日本音名ハ音のイタリア音名。

日本音名ハ音のイタリア音名。

ど🔗⭐🔉

ど

[接助]活用語の已然形に付く。 逆接の確定条件を表す。…が、しかし。…けれども。「さばかりおぼしたれ―、限りこそありけれ」〈源・桐壺〉

逆接の確定条件を表す。…が、しかし。…けれども。「さばかりおぼしたれ―、限りこそありけれ」〈源・桐壺〉 上の事柄を受け、それを条件として予想されることに反する事柄がいつも起こることを表す。…の場合でも、きまって。…ても。「よき人の物語するは、人あまたあれ―、一人に向きて言ふを、おのづから人も聞くにこそあれ」〈徒然・五六〉◆「ども」と同じ意味・用法をもつが、中古から中世にかけて、漢文訓読文系統では「ども」が多用されているのに対し、仮名日記系統では「ど」が圧倒的に多かった。中世中ごろからは女性も「ども」を多く用い、「ど」は衰えた。現代語では文章語として、「といえど」「と思えど」「待てど暮せど」など慣用的表現に用いられる。

上の事柄を受け、それを条件として予想されることに反する事柄がいつも起こることを表す。…の場合でも、きまって。…ても。「よき人の物語するは、人あまたあれ―、一人に向きて言ふを、おのづから人も聞くにこそあれ」〈徒然・五六〉◆「ども」と同じ意味・用法をもつが、中古から中世にかけて、漢文訓読文系統では「ども」が多用されているのに対し、仮名日記系統では「ど」が圧倒的に多かった。中世中ごろからは女性も「ども」を多く用い、「ど」は衰えた。現代語では文章語として、「といえど」「と思えど」「待てど暮せど」など慣用的表現に用いられる。

逆接の確定条件を表す。…が、しかし。…けれども。「さばかりおぼしたれ―、限りこそありけれ」〈源・桐壺〉

逆接の確定条件を表す。…が、しかし。…けれども。「さばかりおぼしたれ―、限りこそありけれ」〈源・桐壺〉 上の事柄を受け、それを条件として予想されることに反する事柄がいつも起こることを表す。…の場合でも、きまって。…ても。「よき人の物語するは、人あまたあれ―、一人に向きて言ふを、おのづから人も聞くにこそあれ」〈徒然・五六〉◆「ども」と同じ意味・用法をもつが、中古から中世にかけて、漢文訓読文系統では「ども」が多用されているのに対し、仮名日記系統では「ど」が圧倒的に多かった。中世中ごろからは女性も「ども」を多く用い、「ど」は衰えた。現代語では文章語として、「といえど」「と思えど」「待てど暮せど」など慣用的表現に用いられる。

上の事柄を受け、それを条件として予想されることに反する事柄がいつも起こることを表す。…の場合でも、きまって。…ても。「よき人の物語するは、人あまたあれ―、一人に向きて言ふを、おのづから人も聞くにこそあれ」〈徒然・五六〉◆「ども」と同じ意味・用法をもつが、中古から中世にかけて、漢文訓読文系統では「ども」が多用されているのに対し、仮名日記系統では「ど」が圧倒的に多かった。中世中ごろからは女性も「ども」を多く用い、「ど」は衰えた。現代語では文章語として、「といえど」「と思えど」「待てど暮せど」など慣用的表現に用いられる。

ど🔗⭐🔉

ど

〔接頭〕名詞や形容詞に付く。 まさにそれに相当するものであることを強調する。「―真ん中」「―ぎつい」

まさにそれに相当するものであることを強調する。「―真ん中」「―ぎつい」 ののしり卑しめる意をより強く表す。「―けち」「―下手」

ののしり卑しめる意をより強く表す。「―けち」「―下手」

まさにそれに相当するものであることを強調する。「―真ん中」「―ぎつい」

まさにそれに相当するものであることを強調する。「―真ん中」「―ぎつい」 ののしり卑しめる意をより強く表す。「―けち」「―下手」

ののしり卑しめる意をより強く表す。「―けち」「―下手」

ドア【door】🔗⭐🔉

ドア【door】

戸。扉。「自動―」「回転―」

ど‐あい【度合(い)】‐あひ🔗⭐🔉

ど‐あい【度合(い)】‐あひ

物事の程度。ほどあい。「減少の―が大きい」「緊張の―が高まる」

と‐あたり【戸当(た)り】🔗⭐🔉

と‐あたり【戸当(た)り】

出入り口・窓などで開き戸を閉じたとき、戸が行きすぎないように方立(ほうだて)や枠などに取り付けた突出部。

出入り口・窓などで開き戸を閉じたとき、戸が行きすぎないように方立(ほうだて)や枠などに取り付けた突出部。 引き戸を開閉したとき、戸の当たる柱や建具枠の部分。

引き戸を開閉したとき、戸の当たる柱や建具枠の部分。 開き戸を開けたときに、腰羽目などに当たらないように戸を食い止める金具。戸当たり金物。

開き戸を開けたときに、腰羽目などに当たらないように戸を食い止める金具。戸当たり金物。

出入り口・窓などで開き戸を閉じたとき、戸が行きすぎないように方立(ほうだて)や枠などに取り付けた突出部。

出入り口・窓などで開き戸を閉じたとき、戸が行きすぎないように方立(ほうだて)や枠などに取り付けた突出部。 引き戸を開閉したとき、戸の当たる柱や建具枠の部分。

引き戸を開閉したとき、戸の当たる柱や建具枠の部分。 開き戸を開けたときに、腰羽目などに当たらないように戸を食い止める金具。戸当たり金物。

開き戸を開けたときに、腰羽目などに当たらないように戸を食い止める金具。戸当たり金物。

ドア‐チェーン【door chain】🔗⭐🔉

ドア‐チェーン【door chain】

防犯などの目的で、ドアの内側に取り付ける短い鎖。その鎖の長さまででドアの開きを止めるもの。

ドア‐チェック【door check】🔗⭐🔉

ドア‐チェック【door check】

開いたドアを自動的に静かに閉じるための装置。ドアの上部に取り付ける。ドアクロザー。

ど‐あつ【土圧】🔗⭐🔉

ど‐あつ【土圧】

土と接する構造物との境界、あるいは土中のある面に及ぼす土の圧力。

ドア‐ツー‐ドア【door-to-door】🔗⭐🔉

ドア‐ツー‐ドア【door-to-door】

戸別訪問による販売。

戸別訪問による販売。 依頼主の戸口に品物を取りに行き、送り先の戸口まで直接届けるという一貫した運送方式。

依頼主の戸口に品物を取りに行き、送り先の戸口まで直接届けるという一貫した運送方式。 自宅の戸口を出てから目的の戸口までの所要時間。「―で一時間かかる」

自宅の戸口を出てから目的の戸口までの所要時間。「―で一時間かかる」

戸別訪問による販売。

戸別訪問による販売。 依頼主の戸口に品物を取りに行き、送り先の戸口まで直接届けるという一貫した運送方式。

依頼主の戸口に品物を取りに行き、送り先の戸口まで直接届けるという一貫した運送方式。 自宅の戸口を出てから目的の戸口までの所要時間。「―で一時間かかる」

自宅の戸口を出てから目的の戸口までの所要時間。「―で一時間かかる」

ドア‐ボーイ🔗⭐🔉

ドア‐ボーイ

《和door+boy》ホテルなどの出入り口に立ち、客の送り迎えや、ドアの開け閉めなどのサービスをする男性。ドアマン。

ドアマット【doormat】🔗⭐🔉

ドアマット【doormat】

玄関などに敷く、履物の泥をぬぐうためのマット。

ドアマン【doorman】🔗⭐🔉

ドアマン【doorman】

「ドアボーイ」に同じ。

ドア‐ミラー🔗⭐🔉

ドア‐ミラー

《和door + mirror》自動車の扉に取り付けてある、後方確認用の鏡。

と‐ある【と×或る】🔗⭐🔉

と‐ある【と×或る】

[連体]たまたま行きあった場所や家、または日時などをさしていう。ある。「―食堂にはいる」「―夏の日のことである」

どい【土井】どゐ🔗⭐🔉

どい【土井】どゐ

姓氏の一。

ど‐い【土居】‐ゐ🔗⭐🔉

ど‐い【土居】‐ゐ

土を積み上げてつくった堤(つつみ)。土手。

土を積み上げてつくった堤(つつみ)。土手。 城の周囲にめぐらした土の垣。

城の周囲にめぐらした土の垣。 中世、屋敷や集落の周囲に防御のためにめぐらした土塁。転じて、土豪の屋敷をさす。堀の内。

中世、屋敷や集落の周囲に防御のためにめぐらした土塁。転じて、土豪の屋敷をさす。堀の内。 建物や家具などの土台。

建物や家具などの土台。 「土居桁(どいげた)」の略。

「土居桁(どいげた)」の略。 「土居葺(どいぶ)き」の略。

「土居葺(どいぶ)き」の略。

土を積み上げてつくった堤(つつみ)。土手。

土を積み上げてつくった堤(つつみ)。土手。 城の周囲にめぐらした土の垣。

城の周囲にめぐらした土の垣。 中世、屋敷や集落の周囲に防御のためにめぐらした土塁。転じて、土豪の屋敷をさす。堀の内。

中世、屋敷や集落の周囲に防御のためにめぐらした土塁。転じて、土豪の屋敷をさす。堀の内。 建物や家具などの土台。

建物や家具などの土台。 「土居桁(どいげた)」の略。

「土居桁(どいげた)」の略。 「土居葺(どいぶ)き」の略。

「土居葺(どいぶ)き」の略。

とい‐あわせ【問(い)合(わ)せ】とひあはせ🔗⭐🔉

とい‐あわせ【問(い)合(わ)せ】とひあはせ

問い合わせること。照会。「―が殺到する」

とい‐あわ・せる【問(い)合(わ)せる】とひあはせる🔗⭐🔉

とい‐あわ・せる【問(い)合(わ)せる】とひあはせる

[動サ下一] とひあは・す[サ下二]不明の点を聞いて確かめる。照会する。「試験の合否を―・せる」

とひあは・す[サ下二]不明の点を聞いて確かめる。照会する。「試験の合否を―・せる」

とひあは・す[サ下二]不明の点を聞いて確かめる。照会する。「試験の合否を―・せる」

とひあは・す[サ下二]不明の点を聞いて確かめる。照会する。「試験の合否を―・せる」

と‐いう【と言う】‐いふ🔗⭐🔉

と‐いう【と言う】‐いふ

〔連語〕 人が…と呼ぶ。…と呼ばれる。「のっぽさん―あだ名」「大国主命(おおくにぬしのみこと)―神」

人が…と呼ぶ。…と呼ばれる。「のっぽさん―あだ名」「大国主命(おおくにぬしのみこと)―神」 「と」の受ける事柄を取り立てて強調する意を表す。「人―のはわからないものだ」

「と」の受ける事柄を取り立てて強調する意を表す。「人―のはわからないものだ」 数量を表す語に付いて、…に達する、…にも及ぶ、などの意を表す。「八千メートル―高所」「何万人―観光客」

数量を表す語に付いて、…に達する、…にも及ぶ、などの意を表す。「八千メートル―高所」「何万人―観光客」 時を表す同じ語を前後に置いて、それを強調する意を表す。「今日―今日は逃さない」

時を表す同じ語を前後に置いて、それを強調する意を表す。「今日―今日は逃さない」 事物を表す同じ語を前後に置いて、そのものはすべて、の意を表す。「店―店は閉まっている」

事物を表す同じ語を前後に置いて、そのものはすべて、の意を表す。「店―店は閉まっている」

人が…と呼ぶ。…と呼ばれる。「のっぽさん―あだ名」「大国主命(おおくにぬしのみこと)―神」

人が…と呼ぶ。…と呼ばれる。「のっぽさん―あだ名」「大国主命(おおくにぬしのみこと)―神」 「と」の受ける事柄を取り立てて強調する意を表す。「人―のはわからないものだ」

「と」の受ける事柄を取り立てて強調する意を表す。「人―のはわからないものだ」 数量を表す語に付いて、…に達する、…にも及ぶ、などの意を表す。「八千メートル―高所」「何万人―観光客」

数量を表す語に付いて、…に達する、…にも及ぶ、などの意を表す。「八千メートル―高所」「何万人―観光客」 時を表す同じ語を前後に置いて、それを強調する意を表す。「今日―今日は逃さない」

時を表す同じ語を前後に置いて、それを強調する意を表す。「今日―今日は逃さない」 事物を表す同じ語を前後に置いて、そのものはすべて、の意を表す。「店―店は閉まっている」

事物を表す同じ語を前後に置いて、そのものはすべて、の意を表す。「店―店は閉まっている」

と‐いうことは【と言うことは】‐いふことは🔗⭐🔉

と‐いうことは【と言うことは】‐いふことは

〔連語〕 …というわけは。…という意味は。「あの家を売った―、おそらく事業に失敗したのだろう」

…というわけは。…という意味は。「あの家を売った―、おそらく事業に失敗したのだろう」 (副詞的に用いて)つまりは。結局は。「彼は改正案に賛成した。―、われわれと同じ立場なのだ」

(副詞的に用いて)つまりは。結局は。「彼は改正案に賛成した。―、われわれと同じ立場なのだ」

…というわけは。…という意味は。「あの家を売った―、おそらく事業に失敗したのだろう」

…というわけは。…という意味は。「あの家を売った―、おそらく事業に失敗したのだろう」 (副詞的に用いて)つまりは。結局は。「彼は改正案に賛成した。―、われわれと同じ立場なのだ」

(副詞的に用いて)つまりは。結局は。「彼は改正案に賛成した。―、われわれと同じ立場なのだ」

と‐いうと【と言うと】‐いふと🔗⭐🔉

と‐いうと【と言うと】‐いふと

〔連語〕 ある事柄を受けて、そこから予想される内容や導かれる結論を示す。…とすると。…となると。「今週もだめ、来週もだめ―、今月は会えないね」

ある事柄を受けて、そこから予想される内容や導かれる結論を示す。…とすると。…となると。「今週もだめ、来週もだめ―、今月は会えないね」 ある事柄を提示し、それに関連したことについて下に続ける意を表す。…ということについては。「新聞記事―、最近公害問題はあまり見かけないね」

ある事柄を提示し、それに関連したことについて下に続ける意を表す。…ということについては。「新聞記事―、最近公害問題はあまり見かけないね」 ある事柄に関して、代表的なものや、特に結びつきの強いものを挙げる。「コンピューター―彼に聞けばよい」

ある事柄に関して、代表的なものや、特に結びつきの強いものを挙げる。「コンピューター―彼に聞けばよい」 ある事柄を受けて、それに伴って必ずあとの事柄が生じることを表す。「旅行をする―天気が悪くなる」

ある事柄を受けて、それに伴って必ずあとの事柄が生じることを表す。「旅行をする―天気が悪くなる」

ある事柄を受けて、そこから予想される内容や導かれる結論を示す。…とすると。…となると。「今週もだめ、来週もだめ―、今月は会えないね」

ある事柄を受けて、そこから予想される内容や導かれる結論を示す。…とすると。…となると。「今週もだめ、来週もだめ―、今月は会えないね」 ある事柄を提示し、それに関連したことについて下に続ける意を表す。…ということについては。「新聞記事―、最近公害問題はあまり見かけないね」

ある事柄を提示し、それに関連したことについて下に続ける意を表す。…ということについては。「新聞記事―、最近公害問題はあまり見かけないね」 ある事柄に関して、代表的なものや、特に結びつきの強いものを挙げる。「コンピューター―彼に聞けばよい」

ある事柄に関して、代表的なものや、特に結びつきの強いものを挙げる。「コンピューター―彼に聞けばよい」 ある事柄を受けて、それに伴って必ずあとの事柄が生じることを表す。「旅行をする―天気が悪くなる」

ある事柄を受けて、それに伴って必ずあとの事柄が生じることを表す。「旅行をする―天気が悪くなる」

と‐いうとも【と言ふとも】‐いふとも🔗⭐🔉

と‐いうとも【と言ふとも】‐いふとも

〔連語〕《「とも」は接続助詞。漢文の「雖」の訓読から生じ、平安初期からみられる》たとえ…ても。…とも。「諸の四大種に於て自在に転ずること得たり―」〈地蔵十輪経元慶点〉

と‐いうのは【と言うのは】‐いふのは🔗⭐🔉

と‐いうのは【と言うのは】‐いふのは

〔連語〕語または文などを取り上げ、それについての説明や意義などをあとに述べることを示す。そのわけは。その理由は。「彼は欠席が多い。―アルバイトで忙しいから」

と‐いうのも【と言うのも】‐いふのも🔗⭐🔉

と‐いうのも【と言うのも】‐いふのも

〔連語〕 他も同様であるという意を含みながら、特にそれについて述べるときに用いる。「ゴルフ―、なかなかむずかしいスポーツだ」

他も同様であるという意を含みながら、特にそれについて述べるときに用いる。「ゴルフ―、なかなかむずかしいスポーツだ」 理由をあとに述べる意を表す。「社長みずからが来た―、社運にかかわる事態だからだ」

理由をあとに述べる意を表す。「社長みずからが来た―、社運にかかわる事態だからだ」 (副詞的に用いて)そうなったわけは。「優勝した。―、監督がよかったからだ」

(副詞的に用いて)そうなったわけは。「優勝した。―、監督がよかったからだ」

他も同様であるという意を含みながら、特にそれについて述べるときに用いる。「ゴルフ―、なかなかむずかしいスポーツだ」

他も同様であるという意を含みながら、特にそれについて述べるときに用いる。「ゴルフ―、なかなかむずかしいスポーツだ」 理由をあとに述べる意を表す。「社長みずからが来た―、社運にかかわる事態だからだ」

理由をあとに述べる意を表す。「社長みずからが来た―、社運にかかわる事態だからだ」 (副詞的に用いて)そうなったわけは。「優勝した。―、監督がよかったからだ」

(副詞的に用いて)そうなったわけは。「優勝した。―、監督がよかったからだ」

とい‐おんせん【土肥温泉】とひヲンセン🔗⭐🔉

とい‐おんせん【土肥温泉】とひヲンセン

静岡県田方郡土肥町の温泉。伊豆半島西海岸にあり、泉質は硫酸塩泉。

とい‐かえ・す【問(い)返す】とひかへす🔗⭐🔉

とい‐かえ・す【問(い)返す】とひかへす

[動サ五(四)] 一度尋ねたことをまた尋ねる。聞きなおす。「三度も―・してようやくわかった」

一度尋ねたことをまた尋ねる。聞きなおす。「三度も―・してようやくわかった」 相手の質問に答えないで、逆にこちらから尋ねる。「あなたこそどうなのですと、―・す」

相手の質問に答えないで、逆にこちらから尋ねる。「あなたこそどうなのですと、―・す」

一度尋ねたことをまた尋ねる。聞きなおす。「三度も―・してようやくわかった」

一度尋ねたことをまた尋ねる。聞きなおす。「三度も―・してようやくわかった」 相手の質問に答えないで、逆にこちらから尋ねる。「あなたこそどうなのですと、―・す」

相手の質問に答えないで、逆にこちらから尋ねる。「あなたこそどうなのですと、―・す」

とい‐かけ【問(い)掛け】とひ‐🔗⭐🔉

とい‐かけ【問(い)掛け】とひ‐

問いかけること。質問。「―に応じる」

とい‐か・ける【問(い)掛ける】とひ‐🔗⭐🔉

とい‐か・ける【問(い)掛ける】とひ‐

[動カ下一] とひか・く[カ下二]

とひか・く[カ下二] 質問をしかける。その人に向かって質問する。「矢つぎばやに―・ける」

質問をしかける。その人に向かって質問する。「矢つぎばやに―・ける」 質問をしはじめる。「―・けて急に口をつぐむ」

質問をしはじめる。「―・けて急に口をつぐむ」

とひか・く[カ下二]

とひか・く[カ下二] 質問をしかける。その人に向かって質問する。「矢つぎばやに―・ける」

質問をしかける。その人に向かって質問する。「矢つぎばやに―・ける」 質問をしはじめる。「―・けて急に口をつぐむ」

質問をしはじめる。「―・けて急に口をつぐむ」

と‐いき【吐息】🔗⭐🔉

と‐いき【吐息】

落胆したり、緊張がゆるんだりしたときに思わず出る息。ためいき。「ほっと―をもらす」「青息―」

とい‐きり【問(い)切り】とひ‐🔗⭐🔉

とい‐きり【問(い)切り】とひ‐

弔(とむら)い上げ

弔(とむら)い上げ

弔(とむら)い上げ

弔(とむら)い上げ

どい‐げた【土居×桁】ドゐ‐🔗⭐🔉

どい‐げた【土居×桁】ドゐ‐

屋根の内部で、桔木(はねぎ)あるいは出し梁(ばり)を支える桁。土居梁(どいはり)。土居。

どい‐こうち【土居光知】どゐクワウチ🔗⭐🔉

どい‐こうち【土居光知】どゐクワウチ

[一八八六〜一九七九]英文学者。高知の生まれ。東北大教授。西洋文学の知識から日本文学研究に新しい領域と方法を開拓した。著「文学序説」「英文学の感覚」など。

とい‐さ・く【問ひ△放く】とひ‐🔗⭐🔉

とい‐さ・く【問ひ△放く】とひ‐

[動カ下二]遠くから言葉をかける。「―・くる親族(うから)兄弟(はらから)なき国に渡り来まして」〈万・四六〇〉

と‐いた【戸板】🔗⭐🔉

と‐いた【戸板】

雨戸の板。特に、人や物をのせて運ぶ場合にいう。

ドイツ【Deutschland】🔗⭐🔉

ドイツ【Deutschland】

《(オランダ)Duitsから》ヨーロッパ中部にある連邦共和国。首都ベルリン。古代のゲルマニア。中世には神聖ローマ帝国の中心をなしたが、封建諸侯の割拠が長く続いた。一八七一年、プロイセンを盟主として統一国家が成立し、ドイツ帝国となる。第一次大戦の敗戦により一九一八年(ワイマール)共和国、三三年にはナチスが政権を握り、第二次大戦の敗戦後の四九年に東西に分裂、ドイツ連邦共和国(西ドイツ)・ドイツ民主共和国(東ドイツ)が成立。九〇年、統一。戦後めざましい経済復興をとげ、各種工業が盛ん。人口八〇五七万(一九九二)。ドイチュラント。◆「独逸」「独乙」とも書く。

ど‐いつ【△何△奴】🔗⭐🔉

ど‐いつ【△何△奴】

[代] 不定称の人代名詞。「だれ」のぞんざいな言い方。「そんな無礼を言うのはどこの―だ」

不定称の人代名詞。「だれ」のぞんざいな言い方。「そんな無礼を言うのはどこの―だ」 不定称の指示代名詞。「どれ」のぞんざいな言い方。「―でも同じだよ」

不定称の指示代名詞。「どれ」のぞんざいな言い方。「―でも同じだよ」

不定称の人代名詞。「だれ」のぞんざいな言い方。「そんな無礼を言うのはどこの―だ」

不定称の人代名詞。「だれ」のぞんざいな言い方。「そんな無礼を言うのはどこの―だ」 不定称の指示代名詞。「どれ」のぞんざいな言い方。「―でも同じだよ」

不定称の指示代名詞。「どれ」のぞんざいな言い方。「―でも同じだよ」

ドイツ‐あやめ【ドイツ菖=蒲】🔗⭐🔉

ドイツ‐あやめ【ドイツ菖=蒲】

アヤメの園芸品種の一。ヨーロッパ原産の数種を交雑して作られ、花色は紫・白・黄色など変化に富み、五、六月ごろ開花する。ジャーマンアイリス。

ドイツ‐かくめい【ドイツ革命】🔗⭐🔉

ドイツ‐かくめい【ドイツ革命】

第一次大戦末期の一九一八年、戦況の悪化とロシア革命の影響のもとで、ドイツに起こった革命。一一月のキール軍港の水兵の反乱に始まり、労働者の運動が展開、多数派社会民主党のエーベルトが臨時政権を樹立して帝政を廃止、共和制をしいた。一九一九年八月、ワイマール憲法を制定。十一月革命。

ドイツ‐かんねんろん【ドイツ観念論】‐クワンネンロン🔗⭐🔉

ドイツ‐かんねんろん【ドイツ観念論】‐クワンネンロン

《(ドイツ)deutscher Idealismus》一八世紀後半から一九世紀初めにかけて発展したドイツ哲学の総称。カントに始まり、フィヒテ・シェリングを経てヘーゲルによって完成される。自然に対し精神を優位とする立場をとり、世界を普遍的理念による体系として構築し、把握しようとする傾向を持つ。ドイツ理想主義。

ど‐いっき【土一×揆】🔗⭐🔉

ど‐いっき【土一×揆】

つちいっき

つちいっき

つちいっき

つちいっき

ドイツ‐きょうわこく【ドイツ共和国】🔗⭐🔉

ドイツ‐きょうわこく【ドイツ共和国】

《Deutsche Republik》 ワイマール共和国

ワイマール共和国

ワイマール共和国

ワイマール共和国

ドイツ‐ご【ドイツ語】🔗⭐🔉

ドイツ‐ご【ドイツ語】

インド‐ヨーロッパ語族のゲルマン語派に属する言語。ドイツ・オーストリア・スイス・リヒテンシュタインなどで話されている。同系統の英語に比べ、複雑な語形変化を有し、複合語が豊富。

ドイツ‐ごい【ドイツ×鯉】‐ごひ🔗⭐🔉

ドイツ‐ごい【ドイツ×鯉】‐ごひ

コイの飼養変種。ドイツで食用のために改良され、うろこが少ない。体高が高く、成長が速い。日本には鏡鯉・革鯉が知られている。

ドイツ‐たいそう【ドイツ体操】‐タイサウ🔗⭐🔉

ドイツ‐たいそう【ドイツ体操】‐タイサウ

一八世紀にドイツに起こり、発達した体操。青少年の心身鍛練のため、鉄棒・鞍馬(あんば)・平行棒など器械運動を取り入れたもの。

ドイツ‐ていこく【ドイツ帝国】🔗⭐🔉

ドイツ‐ていこく【ドイツ帝国】

一八七一年、普仏(ふふつ)戦争の勝利の結果成立した統一ドイツ国家。二二の君主国と三自由市からなる連邦制をとったが、プロイセンが名実ともに帝国を支配し、プロイセン国王が皇帝、プロイセン首相が宰相を兼ねた。神聖ローマ帝国に次ぐものとして、ドイツ第二帝国ともいった。一九一八年、第一次大戦の敗北と、これと前後して起こったドイツ革命によって崩壊。

ドイツ‐のうみんせんそう【ドイツ農民戦争】‐ノウミンセンサウ🔗⭐🔉

ドイツ‐のうみんせんそう【ドイツ農民戦争】‐ノウミンセンサウ

一五二四年から二五年にかけてドイツで起きた大規模な農民の反乱。荘園制の解体による危機を、領主が封建地代強化で打開しようとしたことに始まった。宗教改革運動に呼応していたが、ルターは農民の急進化をみて領主側支持に転じ、戦争は農民の敗北に終わった。

ドイツ‐みんしゅきょうわこく【ドイツ民主共和国】🔗⭐🔉

ドイツ‐みんしゅきょうわこく【ドイツ民主共和国】

《Deutsche Demokratische Republik》第二次大戦後、ドイツ東部のソ連占領地区に一九四九年成立した社会主義国。首都東ベルリン。八九年にベルリンの壁を撤去、九〇年西ドイツに編入される形で統一。東ドイツ。東独。

とい‐つ・める【問(い)詰める】とひ‐🔗⭐🔉

とい‐つ・める【問(い)詰める】とひ‐

[動マ下一] とひつ・む[マ下二]真実を言うまで厳しく尋ねる。詰問する。「―・められて白状する」

とひつ・む[マ下二]真実を言うまで厳しく尋ねる。詰問する。「―・められて白状する」

とひつ・む[マ下二]真実を言うまで厳しく尋ねる。詰問する。「―・められて白状する」

とひつ・む[マ下二]真実を言うまで厳しく尋ねる。詰問する。「―・められて白状する」

どいつも‐こいつ‐も【△何△奴も×此△奴も】🔗⭐🔉

どいつも‐こいつ‐も【△何△奴も×此△奴も】

〔連語〕「だれもかれも」のぞんざいな言い方。「―頼りにならない」

ドイツ‐もじ【ドイツ文字】🔗⭐🔉

ドイツ‐もじ【ドイツ文字】

ラテン文字の一変種で、装飾の多い字体。一二世紀ごろからドイツを中心に発達し、一四、五世紀にはヨーロッパ各地に普及した。その後は衰退したが、ドイツでは第二次大戦のころまで広く用いられた。

ドイツ‐れんぽう【ドイツ連邦】‐レンパウ🔗⭐🔉

ドイツ‐れんぽう【ドイツ連邦】‐レンパウ

《Deutscher Bund》ウィーン会議の結果、一八一五年に成立した全ドイツ的な連邦組織。三五の君主国と四自由市によって構成され、オーストリアが盟主となったが、一八六六年、普墺(ふおう)戦争後に解体。

ドイツ‐れんぽうきょうわこく【ドイツ連邦共和国】‐レンパウキヨウワコク🔗⭐🔉

ドイツ‐れんぽうきょうわこく【ドイツ連邦共和国】‐レンパウキヨウワコク

《Bundesrepublik Deutschland》 第二次大戦後、ドイツ西部の米英仏三国の占領地区に成立した共和国。首都ボン。一〇州が連邦を構成。西ドイツ。西独。

第二次大戦後、ドイツ西部の米英仏三国の占領地区に成立した共和国。首都ボン。一〇州が連邦を構成。西ドイツ。西独。 一九九〇年に東西統一したドイツの正称。首都ベルリン。

一九九〇年に東西統一したドイツの正称。首都ベルリン。

第二次大戦後、ドイツ西部の米英仏三国の占領地区に成立した共和国。首都ボン。一〇州が連邦を構成。西ドイツ。西独。

第二次大戦後、ドイツ西部の米英仏三国の占領地区に成立した共和国。首都ボン。一〇州が連邦を構成。西ドイツ。西独。 一九九〇年に東西統一したドイツの正称。首都ベルリン。

一九九〇年に東西統一したドイツの正称。首都ベルリン。

どい‐としかつ【土井利勝】どゐ‐🔗⭐🔉

どい‐としかつ【土井利勝】どゐ‐

[一五七三〜一六四四]江戸初期の幕臣。下総(しもうさ)古河(こが)城主。将軍徳川秀忠・家光に仕え、老中・大老を歴任。

どい‐ばんすい【土井晩翠】どゐ‐🔗⭐🔉

どい‐ばんすい【土井晩翠】どゐ‐

つちいばんすい

つちいばんすい

つちいばんすい

つちいばんすい

どい‐ぶき【土居×葺き】ドゐ‐🔗⭐🔉

どい‐ぶき【土居×葺き】ドゐ‐

瓦葺きの下地となる薄い板葺き。 板(こけらいた)・杉皮などで葺いたもの。土居。

板(こけらいた)・杉皮などで葺いたもの。土居。

板(こけらいた)・杉皮などで葺いたもの。土居。

板(こけらいた)・杉皮などで葺いたもの。土居。

とい‐まる【問丸】とひ‐🔗⭐🔉

とい‐まる【問丸】とひ‐

中世、港や重要都市にあって、年貢などの物資の輸送・保管・中継取引、船舶の準備、宿泊の世話などを行った業者。問(とい)。問屋(といや)。

とい‐みさき【都井岬】とゐ‐🔗⭐🔉

とい‐みさき【都井岬】とゐ‐

宮崎県南端、日向灘(ひゆうがなだ)と志布志湾とを分ける岬。岬馬とよぶ野生馬やニホンザルが生息。ソテツの自生林がある。

ドイム【オランダduim】🔗⭐🔉

ドイム【オランダduim】

オランダの旧制の長さの単位。一ドイムは約一センチ。

トイメン【対面】🔗⭐🔉

トイメン【対面】

《中国語》マージャンで、卓の向かい正面のこと。また、そこにいる競技者。対家(トイチヤ)。

とい‐や【問屋】とひ‐🔗⭐🔉

とい‐や【問屋】とひ‐

商法上、自己の名で他人のために物品の販売や買い入れをするのを業とする者。→とんや(問屋)

商法上、自己の名で他人のために物品の販売や買い入れをするのを業とする者。→とんや(問屋) 江戸時代、荷主から委託された貨物を販売したり、または、商品を仕入れて販売したりした卸売商人。中世の問丸(といまる)が分化・発達したもの。

江戸時代、荷主から委託された貨物を販売したり、または、商品を仕入れて販売したりした卸売商人。中世の問丸(といまる)が分化・発達したもの。

商法上、自己の名で他人のために物品の販売や買い入れをするのを業とする者。→とんや(問屋)

商法上、自己の名で他人のために物品の販売や買い入れをするのを業とする者。→とんや(問屋) 江戸時代、荷主から委託された貨物を販売したり、または、商品を仕入れて販売したりした卸売商人。中世の問丸(といまる)が分化・発達したもの。

江戸時代、荷主から委託された貨物を販売したり、または、商品を仕入れて販売したりした卸売商人。中世の問丸(といまる)が分化・発達したもの。

ドイリー【doily】🔗⭐🔉

ドイリー【doily】

卓上用の小形の敷布。花瓶などの下に敷く。

ドイル【Arthur Conan Doyle】🔗⭐🔉

ドイル【Arthur Conan Doyle】

[一八五九〜一九三〇]英国の小説家・医者。私立探偵シャーロック=ホームズを主人公とする推理小説のシリーズで有名になった。

トイレ🔗⭐🔉

トイレ

《「トイレット」「トイレットルーム」の略》化粧室。手洗い所。便所。「バス―付き」

どう【同】🔗⭐🔉

どう【同】

おなじであること。等しいこと。「―タイム」

おなじであること。等しいこと。「―タイム」 前に挙げた語句を受けて、「この」または「その」の意で用いる語。「昨夜八時ころ出火したが、―時刻には外出中であった」

前に挙げた語句を受けて、「この」または「その」の意で用いる語。「昨夜八時ころ出火したが、―時刻には外出中であった」 前と同じ語を二回以上繰り返す代わりに用いる語。おなじく。「昭和四二年入学、―四五年卒業」

前と同じ語を二回以上繰り返す代わりに用いる語。おなじく。「昭和四二年入学、―四五年卒業」

おなじであること。等しいこと。「―タイム」

おなじであること。等しいこと。「―タイム」 前に挙げた語句を受けて、「この」または「その」の意で用いる語。「昨夜八時ころ出火したが、―時刻には外出中であった」

前に挙げた語句を受けて、「この」または「その」の意で用いる語。「昨夜八時ころ出火したが、―時刻には外出中であった」 前と同じ語を二回以上繰り返す代わりに用いる語。おなじく。「昭和四二年入学、―四五年卒業」

前と同じ語を二回以上繰り返す代わりに用いる語。おなじく。「昭和四二年入学、―四五年卒業」

桐🔗⭐🔉

桐

[音]トウ

ドウ

[訓]きり

[部首]木

[総画数]10

[コード]区点 2245

JIS 364D

S‐JIS 8BCB

[分類]人名用漢字

[難読語]

→きりたけ‐もんじゅうろう【桐竹紋十郎】

→きりゅう【桐生】

→こうどう‐いん【高桐院】

→とべら【海桐花】

努🔗⭐🔉

努

[音]ド

ヌ

[訓]つと‐める

[部首]力

[総画数]7

[コード]区点 3756

JIS 4558

S‐JIS 9377

[分類]常用漢字

[音]ド

ヌ

[訓]つと‐める

[部首]力

[総画数]7

[コード]区点 3756

JIS 4558

S‐JIS 9377

[分類]常用漢字

[音]ド

ヌ

[訓]つと‐める

[部首]力

[総画数]7

[コード]区点 3756

JIS 4558

S‐JIS 9377

[分類]常用漢字

[音]ド

ヌ

[訓]つと‐める

[部首]力

[総画数]7

[コード]区点 3756

JIS 4558

S‐JIS 9377

[分類]常用漢字

度🔗⭐🔉

度

[音]ド

ト

タク

[訓]のり

たび

わた‐る

わた‐す

はか‐る

た‐い

[部首]广

[総画数]9

[コード]区点 3757

JIS 4559

S‐JIS 9378

[分類]常用漢字

[難読語]

→いしこりどめ‐の‐みこと【石凝姥命・伊斯許理度売命】

→インド【India】

→インドシナ【Indochina】

→おち‐ど【落(ち)度】・【越度】

→おつ‐ど【越度】

→きっ‐と【屹度・急度】

→け‐ど【化度】

→こ‐たび【此度】

→こ‐たみ【此度】

→しどうじ【志度寺・志渡寺】

→そん‐たく【忖度】

→ポンド【オランダpond;英pound】

→ヨード【ドイツJod】

→より‐より【寄り寄り・度度・時時】

→わたつ‐じんじゃ【度津神社】

→わたらい【度会・渡会】

[音]ド

ト

タク

[訓]のり

たび

わた‐る

わた‐す

はか‐る

た‐い

[部首]广

[総画数]9

[コード]区点 3757

JIS 4559

S‐JIS 9378

[分類]常用漢字

[難読語]

→いしこりどめ‐の‐みこと【石凝姥命・伊斯許理度売命】

→インド【India】

→インドシナ【Indochina】

→おち‐ど【落(ち)度】・【越度】

→おつ‐ど【越度】

→きっ‐と【屹度・急度】

→け‐ど【化度】

→こ‐たび【此度】

→こ‐たみ【此度】

→しどうじ【志度寺・志渡寺】

→そん‐たく【忖度】

→ポンド【オランダpond;英pound】

→ヨード【ドイツJod】

→より‐より【寄り寄り・度度・時時】

→わたつ‐じんじゃ【度津神社】

→わたらい【度会・渡会】

[音]ド

ト

タク

[訓]のり

たび

わた‐る

わた‐す

はか‐る

た‐い

[部首]广

[総画数]9

[コード]区点 3757

JIS 4559

S‐JIS 9378

[分類]常用漢字

[難読語]

→いしこりどめ‐の‐みこと【石凝姥命・伊斯許理度売命】

→インド【India】

→インドシナ【Indochina】

→おち‐ど【落(ち)度】・【越度】

→おつ‐ど【越度】

→きっ‐と【屹度・急度】

→け‐ど【化度】

→こ‐たび【此度】

→こ‐たみ【此度】

→しどうじ【志度寺・志渡寺】

→そん‐たく【忖度】

→ポンド【オランダpond;英pound】

→ヨード【ドイツJod】

→より‐より【寄り寄り・度度・時時】

→わたつ‐じんじゃ【度津神社】

→わたらい【度会・渡会】

[音]ド

ト

タク

[訓]のり

たび

わた‐る

わた‐す

はか‐る

た‐い

[部首]广

[総画数]9

[コード]区点 3757

JIS 4559

S‐JIS 9378

[分類]常用漢字

[難読語]

→いしこりどめ‐の‐みこと【石凝姥命・伊斯許理度売命】

→インド【India】

→インドシナ【Indochina】

→おち‐ど【落(ち)度】・【越度】

→おつ‐ど【越度】

→きっ‐と【屹度・急度】

→け‐ど【化度】

→こ‐たび【此度】

→こ‐たみ【此度】

→しどうじ【志度寺・志渡寺】

→そん‐たく【忖度】

→ポンド【オランダpond;英pound】

→ヨード【ドイツJod】

→より‐より【寄り寄り・度度・時時】

→わたつ‐じんじゃ【度津神社】

→わたらい【度会・渡会】

土🔗⭐🔉

土

[音]ト

ド

[訓]つち

[部首]土

[総画数]3

[コード]区点 3758

JIS 455A

S‐JIS 9379

[分類]常用漢字

[難読語]

→あか‐つち【赤土・赭土】

→あづち【安土】

→いと【伊都・怡土】

→ういじ【泥土】

→うと【宇土】

→ウパニシャッド【梵Upani

[音]ト

ド

[訓]つち

[部首]土

[総画数]3

[コード]区点 3758

JIS 455A

S‐JIS 9379

[分類]常用漢字

[難読語]

→あか‐つち【赤土・赭土】

→あづち【安土】

→いと【伊都・怡土】

→ういじ【泥土】

→うと【宇土】

→ウパニシャッド【梵Upani ad】

→うぶすな【産土・生土・産神】

→がえろめ‐ねんど【蛙目粘土】

→かわら‐け【土器】

→きょう‐ど【境土・疆土】

→げんらい‐えこくど【還来穢国土】

→こうど‐き【攪土器】

→コンクリート【concrete】

→さいと‐やき【道祖土焼(き)】

→さんしゅう‐たたき【三州三和土】

→しおつち‐の‐おじ【塩土老翁】

→し‐はに【底土】

→せき‐ど【尺土】

→せき‐ど【瘠土】

→そっ‐と【率土】

→つくし【土筆・筆頭菜】

→つくしん‐ぼ【土筆坊】

→つくづくし【土筆】

→つち‐すがり【土棲蜂】

→つち‐はじかみ【土薑】

→つち‐び【犯土日・椎日】

→とい‐おんせん【土肥温泉】

→とき【土岐】

→ど‐くう【土公】

→とのしょう【土庄】

→ど‐ひ【土匪】

→ど‐ひ【土樋】

→どぶ‐がい【溝貝・土負貝】

→トルコ【ポルトガルTurco】

→の‐だけ【野竹・土当帰】

→はじ【土師】

→はじ‐き【土師器】

→はつ‐に【初土】

→はに‐し【土師】

→はぶ‐げんせき【土生玄碩】

→ひじかた【土方】

→ひた‐つち【直土】

→へな【粘土・埴】

→へな‐つち【粘土・埴土】

→ぼけ‐つち【惚け土・

ad】

→うぶすな【産土・生土・産神】

→がえろめ‐ねんど【蛙目粘土】

→かわら‐け【土器】

→きょう‐ど【境土・疆土】

→げんらい‐えこくど【還来穢国土】

→こうど‐き【攪土器】

→コンクリート【concrete】

→さいと‐やき【道祖土焼(き)】

→さんしゅう‐たたき【三州三和土】

→しおつち‐の‐おじ【塩土老翁】

→し‐はに【底土】

→せき‐ど【尺土】

→せき‐ど【瘠土】

→そっ‐と【率土】

→つくし【土筆・筆頭菜】

→つくしん‐ぼ【土筆坊】

→つくづくし【土筆】

→つち‐すがり【土棲蜂】

→つち‐はじかみ【土薑】

→つち‐び【犯土日・椎日】

→とい‐おんせん【土肥温泉】

→とき【土岐】

→ど‐くう【土公】

→とのしょう【土庄】

→ど‐ひ【土匪】

→ど‐ひ【土樋】

→どぶ‐がい【溝貝・土負貝】

→トルコ【ポルトガルTurco】

→の‐だけ【野竹・土当帰】

→はじ【土師】

→はじ‐き【土師器】

→はつ‐に【初土】

→はに‐し【土師】

→はぶ‐げんせき【土生玄碩】

→ひじかた【土方】

→ひた‐つち【直土】

→へな【粘土・埴】

→へな‐つち【粘土・埴土】

→ぼけ‐つち【惚け土・ 土】

→ま‐はに【真赤土・真埴】

→みやげ【土産】

→むぐら【土竜】

→むぐら‐もち【土竜】

→もぐら【土竜・

土】

→ま‐はに【真赤土・真埴】

→みやげ【土産】

→むぐら【土竜】

→むぐら‐もち【土竜】

→もぐら【土竜・ 鼠】

→もぐら‐もち【土竜・

鼠】

→もぐら‐もち【土竜・ 鼠】

→もろ‐こし【唐土・唐】

→ゆする‐ばち【土蜂】

鼠】

→もろ‐こし【唐土・唐】

→ゆする‐ばち【土蜂】

[音]ト

ド

[訓]つち

[部首]土

[総画数]3

[コード]区点 3758

JIS 455A

S‐JIS 9379

[分類]常用漢字

[難読語]

→あか‐つち【赤土・赭土】

→あづち【安土】

→いと【伊都・怡土】

→ういじ【泥土】

→うと【宇土】

→ウパニシャッド【梵Upani

[音]ト

ド

[訓]つち

[部首]土

[総画数]3

[コード]区点 3758

JIS 455A

S‐JIS 9379

[分類]常用漢字

[難読語]

→あか‐つち【赤土・赭土】

→あづち【安土】

→いと【伊都・怡土】

→ういじ【泥土】

→うと【宇土】

→ウパニシャッド【梵Upani ad】

→うぶすな【産土・生土・産神】

→がえろめ‐ねんど【蛙目粘土】

→かわら‐け【土器】

→きょう‐ど【境土・疆土】

→げんらい‐えこくど【還来穢国土】

→こうど‐き【攪土器】

→コンクリート【concrete】

→さいと‐やき【道祖土焼(き)】

→さんしゅう‐たたき【三州三和土】

→しおつち‐の‐おじ【塩土老翁】

→し‐はに【底土】

→せき‐ど【尺土】

→せき‐ど【瘠土】

→そっ‐と【率土】

→つくし【土筆・筆頭菜】

→つくしん‐ぼ【土筆坊】

→つくづくし【土筆】

→つち‐すがり【土棲蜂】

→つち‐はじかみ【土薑】

→つち‐び【犯土日・椎日】

→とい‐おんせん【土肥温泉】

→とき【土岐】

→ど‐くう【土公】

→とのしょう【土庄】

→ど‐ひ【土匪】

→ど‐ひ【土樋】

→どぶ‐がい【溝貝・土負貝】

→トルコ【ポルトガルTurco】

→の‐だけ【野竹・土当帰】

→はじ【土師】

→はじ‐き【土師器】

→はつ‐に【初土】

→はに‐し【土師】

→はぶ‐げんせき【土生玄碩】

→ひじかた【土方】

→ひた‐つち【直土】

→へな【粘土・埴】

→へな‐つち【粘土・埴土】

→ぼけ‐つち【惚け土・

ad】

→うぶすな【産土・生土・産神】

→がえろめ‐ねんど【蛙目粘土】

→かわら‐け【土器】

→きょう‐ど【境土・疆土】

→げんらい‐えこくど【還来穢国土】

→こうど‐き【攪土器】

→コンクリート【concrete】

→さいと‐やき【道祖土焼(き)】

→さんしゅう‐たたき【三州三和土】

→しおつち‐の‐おじ【塩土老翁】

→し‐はに【底土】

→せき‐ど【尺土】

→せき‐ど【瘠土】

→そっ‐と【率土】

→つくし【土筆・筆頭菜】

→つくしん‐ぼ【土筆坊】

→つくづくし【土筆】

→つち‐すがり【土棲蜂】

→つち‐はじかみ【土薑】

→つち‐び【犯土日・椎日】

→とい‐おんせん【土肥温泉】

→とき【土岐】

→ど‐くう【土公】

→とのしょう【土庄】

→ど‐ひ【土匪】

→ど‐ひ【土樋】

→どぶ‐がい【溝貝・土負貝】

→トルコ【ポルトガルTurco】

→の‐だけ【野竹・土当帰】

→はじ【土師】

→はじ‐き【土師器】

→はつ‐に【初土】

→はに‐し【土師】

→はぶ‐げんせき【土生玄碩】

→ひじかた【土方】

→ひた‐つち【直土】

→へな【粘土・埴】

→へな‐つち【粘土・埴土】

→ぼけ‐つち【惚け土・ 土】

→ま‐はに【真赤土・真埴】

→みやげ【土産】

→むぐら【土竜】

→むぐら‐もち【土竜】

→もぐら【土竜・

土】

→ま‐はに【真赤土・真埴】

→みやげ【土産】

→むぐら【土竜】

→むぐら‐もち【土竜】

→もぐら【土竜・ 鼠】

→もぐら‐もち【土竜・

鼠】

→もぐら‐もち【土竜・ 鼠】

→もろ‐こし【唐土・唐】

→ゆする‐ばち【土蜂】

鼠】

→もろ‐こし【唐土・唐】

→ゆする‐ばち【土蜂】

奴🔗⭐🔉

奴

[音]ド

ヌ

[訓]やっこ

やつ

[部首]女

[総画数]5

[コード]区点 3759

JIS 455B

S‐JIS 937A

[分類]常用漢字

[難読語]

→あ‐いつ【彼奴】

→あ‐やつ【彼奴】

→おれ‐め【爾奴】

→か‐やつ【彼奴】

→かんのわのなのこくおう‐の‐いん【漢倭奴国王印】

→きゃつ【彼奴】

→きゃつ‐ばら【彼奴輩】

→くな‐こく【狗奴国】

→くぬ‐こく【狗奴国】

→く‐ぬひ【公奴婢】

→く‐やつ【此奴】

→こ‐いつ【此奴】

→こ‐やつ【此奴】

→しゃつ‐ばら【奴輩】

→す‐やつ【其奴】

→そ‐いつ【其奴】

→そ‐やつ【其奴】

→ど‐いつ【何奴】

→ど‐やつ【何奴】

→ヌルハチ【Nurhaci】

→やっこ‐ことば【奴詞】

→やっこ‐だこ【奴凧】

→やっこ‐ひげ【奴髭】

→やつ‐ばら【奴儕・奴原】

→ゆ‐やっこ【湯奴】

→わけ【戯奴】

→わのな‐こく【倭奴国】

怒🔗⭐🔉

怒

[音]ド

ヌ

[訓]いか‐る

おこ‐る

はげ‐む

はげ‐しい

[部首]心

[総画数]9

[コード]区点 3760

JIS 455C

S‐JIS 937B

[分類]常用漢字

[難読語]

→きぬ‐がわ【鬼怒川】

→どっちょう‐ごえ【怒張声】

働🔗⭐🔉

働

[音]ドウ

[訓]はたら‐く

はたら‐き

[部首]人

[総画数]13

[コード]区点 3815

JIS 462F

S‐JIS 93AD

[分類]常用漢字

[音]ドウ

[訓]はたら‐く

はたら‐き

[部首]人

[総画数]13

[コード]区点 3815

JIS 462F

S‐JIS 93AD

[分類]常用漢字

[音]ドウ

[訓]はたら‐く

はたら‐き

[部首]人

[総画数]13

[コード]区点 3815

JIS 462F

S‐JIS 93AD

[分類]常用漢字

[音]ドウ

[訓]はたら‐く

はたら‐き

[部首]人

[総画数]13

[コード]区点 3815

JIS 462F

S‐JIS 93AD

[分類]常用漢字

動🔗⭐🔉

動

[音]トウ

ドウ

[訓]うご‐く

うご‐かす

[部首]力

[総画数]11

[コード]区点 3816

JIS 4630

S‐JIS 93AE

[分類]常用漢字

[難読語]

→しゅん‐どう【蠢動】

→しょう‐どう【竦動】

→しょう‐どう【聳動】

→せん‐どう【顫動】

→ぜん‐どう【蠕動】

→ひょう‐どう【秤動】

[音]トウ

ドウ

[訓]うご‐く

うご‐かす

[部首]力

[総画数]11

[コード]区点 3816

JIS 4630

S‐JIS 93AE

[分類]常用漢字

[難読語]

→しゅん‐どう【蠢動】

→しょう‐どう【竦動】

→しょう‐どう【聳動】

→せん‐どう【顫動】

→ぜん‐どう【蠕動】

→ひょう‐どう【秤動】

[音]トウ

ドウ

[訓]うご‐く

うご‐かす

[部首]力

[総画数]11

[コード]区点 3816

JIS 4630

S‐JIS 93AE

[分類]常用漢字

[難読語]

→しゅん‐どう【蠢動】

→しょう‐どう【竦動】

→しょう‐どう【聳動】

→せん‐どう【顫動】

→ぜん‐どう【蠕動】

→ひょう‐どう【秤動】

[音]トウ

ドウ

[訓]うご‐く

うご‐かす

[部首]力

[総画数]11

[コード]区点 3816

JIS 4630

S‐JIS 93AE

[分類]常用漢字

[難読語]

→しゅん‐どう【蠢動】

→しょう‐どう【竦動】

→しょう‐どう【聳動】

→せん‐どう【顫動】

→ぜん‐どう【蠕動】

→ひょう‐どう【秤動】

憧🔗⭐🔉

憧

[音]ショウ

ドウ

トウ

[訓]あこが‐れる

[部首]心

[総画数]15

[コード]区点 3820

JIS 4634

S‐JIS 93B2

[分類]人名用漢字

[難読語]

→しょう‐けい【憧憬】

悩🔗⭐🔉

悩

[音]ノウ

ドウ

[訓]なや‐む

なや‐ます

なや‐み

[部首]心

[総画数]10

[コード]区点 3926

JIS 473A

S‐JIS 9459

[分類]常用漢字

能🔗⭐🔉

能

[音]ドウ

ノウ

ナイ

ダイ

[訓]あた‐う

た‐える

よく

よく‐する

[部首]月

[総画数]10

[コード]区点 3929

JIS 473D

S‐JIS 945C

[分類]常用漢字

[難読語]

→きり‐のう【切能・尾能】

→のう‐あい【能間】

→のっぺい‐じる【濃餅汁・能平汁】

→のぼの【能褒野】

[音]ドウ

ノウ

ナイ

ダイ

[訓]あた‐う

た‐える

よく

よく‐する

[部首]月

[総画数]10

[コード]区点 3929

JIS 473D

S‐JIS 945C

[分類]常用漢字

[難読語]

→きり‐のう【切能・尾能】

→のう‐あい【能間】

→のっぺい‐じる【濃餅汁・能平汁】

→のぼの【能褒野】

[音]ドウ

ノウ

ナイ

ダイ

[訓]あた‐う

た‐える

よく

よく‐する

[部首]月

[総画数]10

[コード]区点 3929

JIS 473D

S‐JIS 945C

[分類]常用漢字

[難読語]

→きり‐のう【切能・尾能】

→のう‐あい【能間】

→のっぺい‐じる【濃餅汁・能平汁】

→のぼの【能褒野】

[音]ドウ

ノウ

ナイ

ダイ

[訓]あた‐う

た‐える

よく

よく‐する

[部首]月

[総画数]10

[コード]区点 3929

JIS 473D

S‐JIS 945C

[分類]常用漢字

[難読語]

→きり‐のう【切能・尾能】

→のう‐あい【能間】

→のっぺい‐じる【濃餅汁・能平汁】

→のぼの【能褒野】

膿🔗⭐🔉

膿

[音]ドウ

ノウ

[訓]うみ

[部首]月

[総画数]17

[コード]区点 3931

JIS 473F

S‐JIS 945E

仂🔗⭐🔉

仂

[音]ドウ

ロク

[訓]はたら‐く

はたら‐き

[部首]人

[総画数]4

[コード]区点 4830

JIS 503E

S‐JIS 98BC

儂🔗⭐🔉

儂

[音]ドウ

ノウ

[訓]わし

[部首]人

[総画数]15

[コード]区点 4915

JIS 512F

S‐JIS 994E

帑🔗⭐🔉

帑

[音]トウ

ド

[部首]巾

[総画数]8

[コード]区点 5470

JIS 5666

S‐JIS 9BE4

弩🔗⭐🔉

弩

[音]ド

ヌ

[訓]いしゆみ

[部首]弓

[総画数]8

[コード]区点 5524

JIS 5738

S‐JIS 9C57

[難読語]

→きゅう‐ど【弓弩】

→きょう‐ど【強弩・彊弩】

→ヌルハチ【Nurhaci】

惱🔗⭐🔉

惱

[音]ノウ

ドウ

[訓]なや‐む

なや‐ます

なや‐み

[部首]心

[総画数]12

[コード]区点 5629

JIS 583D

S‐JIS 9CBB

曩🔗⭐🔉

曩

[音]ノウ

ドウ

[訓]さき

[部首]日

[総画数]21

[コード]区点 5908

JIS 5B28

S‐JIS 9E47

[難読語]

→のう‐じ【曩時】

→のう‐じつ【曩日】

→のう‐そ【曩祖】

→のうまく【曩莫】・【納莫】

潼🔗⭐🔉

潼

[音]トウ

ドウ

[部首]水

[総画数]15

[コード]区点 6314

JIS 5F2E

S‐JIS E04D

蘯🔗⭐🔉

蘯

[音]トウ

ドウ

[訓]うご‐く

[部首]艸

[総画数]20

[コード]区点 6628

JIS 623C

S‐JIS E1BA

粡🔗⭐🔉

粡

[音]トウ

ドウ

[訓]ちまき

[部首]米

[総画数]12

[コード]区点 6873

JIS 6469

S‐JIS E2E7

🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

[音]ドウ

[部首]石

[総画数]11

[難読語]

→どう‐しゃ【

[音]ドウ

[部首]石

[総画数]11

[難読語]

→どう‐しゃ【 砂・

砂・ 砂】

砂】

大辞泉に「ど」で始まるの検索結果 1-100。もっと読み込む

】

】 】

】