複数辞典一括検索+![]()

![]()

ゆが【瑜伽】🔗⭐🔉

ゆが [1] 【瑜伽】

〔仏〕

〔梵 yoga「相応」と訳す〕

呼吸法・座法・瞑想法などの訓練によって,普通の人間以上の高度な心身を実現しようとする修行法。インドで多くの宗派に共有された方法で,仏教では唯識派・法相宗で特に重視され,密教への影響も大きい。

→ヨーガ

ゆかい-はん【愉快犯】🔗⭐🔉

ゆかい-はん ―クワイ― [2] 【愉快犯】

世間を騒がせ,その反響を楽しむことを目的とする犯罪。また,その犯人。

ゆか-いた【床板】🔗⭐🔉

ゆか-いた [0] 【床板】

建物の床に張った板。

ゆ-がえし【弓返し】🔗⭐🔉

ゆ-がえし ―ガヘシ [2] 【弓返し】

⇒ゆみがえし(弓返)

ゆ-がえり【湯帰り】🔗⭐🔉

ゆ-がえり ―ガヘリ [2] 【湯帰り】

風呂からの帰り。

ゆが-きょう【瑜伽教】🔗⭐🔉

ゆが-きょう ―ケウ [0] 【瑜伽教】

〔仏〕

〔三密の瑜伽を重んじるところから〕

密教の異名。

ゆ-が・く【湯掻く】🔗⭐🔉

ゆ-が・く [2] 【湯掻く】 (動カ五[四])

野菜などのあくを抜くために熱湯にひたす。「わらびを―・く」

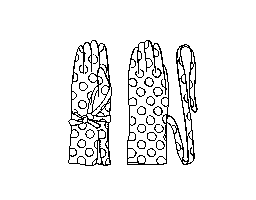

ゆ-がけ【弓懸・ 】🔗⭐🔉

】🔗⭐🔉

ゆ-がけ [3] 【弓懸・ 】

弓を射るとき,指の保護のためにつける革製の手袋。弦弾(ツルハジ)き。ゆみかけ。

弓懸

】

弓を射るとき,指の保護のためにつける革製の手袋。弦弾(ツルハジ)き。ゆみかけ。

弓懸

[図]

[図]

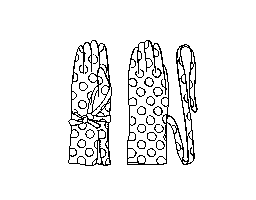

】

弓を射るとき,指の保護のためにつける革製の手袋。弦弾(ツルハジ)き。ゆみかけ。

弓懸

】

弓を射るとき,指の保護のためにつける革製の手袋。弦弾(ツルハジ)き。ゆみかけ。

弓懸

[図]

[図]

ゆ-がけ【湯掛け】🔗⭐🔉

ゆ-がけ 【湯掛け】

湯浴み。「―をせばやと宣ひければ/盛衰記 45」

ゆが-さんみつ【瑜伽三密】🔗⭐🔉

ゆが-さんみつ [3] 【瑜伽三密】

⇒三密瑜伽(サンミツユガ)

ゆがしじろん【瑜伽師地論】🔗⭐🔉

ゆがしじろん ユガシヂロン 【瑜伽師地論】

〔梵 Yog c

c rabh

rabh mi〕

仏書。一〇〇巻。四世紀頃弥勒(ミロク)または無着(ムジヤク)著。完訳は唐の玄奘訳。瑜伽行者(ヨーガの実践者)の修行や悟りの境地などを説き,唯識中道の道理を宣揚する。瑜伽論。

mi〕

仏書。一〇〇巻。四世紀頃弥勒(ミロク)または無着(ムジヤク)著。完訳は唐の玄奘訳。瑜伽行者(ヨーガの実践者)の修行や悟りの境地などを説き,唯識中道の道理を宣揚する。瑜伽論。

c

c rabh

rabh mi〕

仏書。一〇〇巻。四世紀頃弥勒(ミロク)または無着(ムジヤク)著。完訳は唐の玄奘訳。瑜伽行者(ヨーガの実践者)の修行や悟りの境地などを説き,唯識中道の道理を宣揚する。瑜伽論。

mi〕

仏書。一〇〇巻。四世紀頃弥勒(ミロク)または無着(ムジヤク)著。完訳は唐の玄奘訳。瑜伽行者(ヨーガの実践者)の修行や悟りの境地などを説き,唯識中道の道理を宣揚する。瑜伽論。

ゆがしま-おんせん【湯ヶ島温泉】🔗⭐🔉

ゆがしま-おんせん ―ヲンセン 【湯ヶ島温泉】

静岡県伊豆半島,田方郡天城湯ヶ島町にある温泉。重炭酸土類泉・石膏泉・単純泉。

ゆが-しゅう【瑜伽宗】🔗⭐🔉

ゆが-しゅう [2] 【瑜伽宗】

〔仏〕

(1)法相宗の異名。

(2)密教の異名。

ゆが-じょうじょう【瑜伽上乗】🔗⭐🔉

ゆが-じょうじょう ―ジヤウジヨウ [3] 【瑜伽上乗】

〔仏〕

〔瑜伽の行は無上の仏乗であるとの意で〕

密教の美称。瑜伽最上乗。

ゆが-しんれい【瑜伽振鈴】🔗⭐🔉

ゆが-しんれい [3] 【瑜伽振鈴】

〔仏〕 密教の修法で,前鈴・後鈴の前後二回,金剛鈴を振り鳴らすこと。

ゆがの-おんせん【湯ヶ野温泉】🔗⭐🔉

ゆがの-おんせん ―ヲンセン 【湯ヶ野温泉】

静岡県河津(カワヅ)町の温泉。天城(アマギ)峠の南,河津川の上流にある。

ゆか-の-こ【床の子】🔗⭐🔉

ゆか-の-こ 【床の子】

簀子(スノコ)。

ゆ-がま【柚釜】🔗⭐🔉

ゆ-がま [1] 【柚釜】

ユズの実の頂部を切って中身を取り出した中にユズの果汁で練った味噌を詰めたものを釜に見立て,火に掛けて焼いたもの。[季]秋。《客の数―の数と略揃ひ/橋本鶏二》

→柚味噌(ユズミソ)

ゆ-がま【湯釜】🔗⭐🔉

ゆ-がま [1] 【湯釜】

湯をわかすのに用いる釜。

ゆがみ【歪み】🔗⭐🔉

ゆがみ [0][3] 【歪み】

(1)ゆがんでいること。曲がっていること。ひずみ。「柱に―ができる」「列の―」

(2)よこしまなこと。不正。「心の―を正す」

ゆがみ-なり【歪み形】🔗⭐🔉

ゆがみ-なり [0] 【歪み形】

(1)ゆがんだ形。「腰つき―に/浮世草子・椀久二世(上)」

(2)まがりなり。「連れ添ふ男さへ堪忍せば,―に,やれさて浮世と思へども/浮世草子・一代女 3」

ゆがみ-ばしら【歪み柱】🔗⭐🔉

ゆがみ-ばしら [4] 【歪み柱】

〔歪みのある柱を用いることが多いところから〕

中柱(ナカバシラ)の別名。

ゆがみ-もじ【歪み文字】🔗⭐🔉

ゆがみ-もじ [4] 【歪み文字】

平仮名の「く」の字。「ふたつ文字牛の角文字直ぐな文字―とぞ君は覚ゆる/徒然 62」

ゆ-がみ【揺髪】🔗⭐🔉

ゆ-がみ 【揺髪】

〔「ゆりがみ」の転〕

馬のたてがみの,肩の付け根部分の長い髪。「手綱を馬の―に捨て/平家 9」

ゆが-みっしゅう【瑜伽密宗】🔗⭐🔉

ゆが-みっしゅう [3] 【瑜伽密宗】

〔仏〕 密教の異名。

ゆが・む【歪む】🔗⭐🔉

ゆが・む [0][2] 【歪む】

■一■ (動マ五[四])

(1)曲がったりねじれたりして物の形が正しくなくなる。「窓枠が―・む」「ネクタイが―・んでいる」「物が―・んで見える」「寝腫(ハ)れて,ようせずは頬―・みもしぬべし/枕草子 109」

(2)考え方や行動が正常でなくなる。また,よこしまである。「性根(シヨウネ)の―・んだ男」

(3)言葉や発音がなまる。「声うち―・みたるもの/源氏(宿木)」

■二■ (動マ下二)

⇒ゆがめる

ゆが・める【歪める】🔗⭐🔉

ゆが・める [0][3] 【歪める】 (動マ下一)[文]マ下二 ゆが・む

(1)物の本来の形を,曲げたりひねったりして変形させる。ゆがませる。「苦痛に顔を―・める」「皮肉っぽく口を―・めて話す」

(2)ある事柄を,わざと現実と違うように表現する。「事実を―・めて報道する」

(3)(人の考え方や性格を)正常の状態でなくする。ひねくれさせる。「家庭環境が彼の性格を―・めてしまった」

ゆか-めん【床面】🔗⭐🔉

ゆか-めん [0] 【床面】

床の部分。床の表面。「―暖房」

ゆか-めんせき【床面積】🔗⭐🔉

ゆか-めんせき [3] 【床面積】

建物の床の面積。

ゆか-もの【斎甕物・由加物】🔗⭐🔉

ゆか-もの 【斎甕物・由加物】

神に供える物を入れる器物。また,供え物。

ゆかもの-の-つかい【由加物の使】🔗⭐🔉

ゆかもの-の-つかい ―ツカヒ 【由加物の使】

昔,大嘗祭(ダイジヨウサイ)に先立ち,斎甕(ユカ)物の製造・運搬などを監督するために地方に派遣された使者。

ゆかり-かかり【縁係】🔗⭐🔉

ゆかり-かかり 【縁係】

つながり。関係。類似の語を重ねて「ゆかり」を強めた言い方。「―はなけれども/浄瑠璃・夏祭」

ゆかり-の-いろ【縁の色】🔗⭐🔉

ゆかり-の-いろ 【縁の色】

〔「古今集(雑上)」にある和歌「紫のひともとゆゑに武蔵野の草はみながらあはれとぞ見る」による〕

紫色。「花散りてかたみ恋しき我が宿に―の池の藤波/新勅撰(春下)」

ゆかり-の-はちまき【縁の鉢巻】🔗⭐🔉

ゆかり-の-はちまき 【縁の鉢巻】

歌舞伎の「助六」などで用いる紫色の鉢巻。

ゆか・る【縁る】🔗⭐🔉

ゆか・る 【縁る】 (動ラ四)

〔「ゆかり」の動詞化〕

縁がある。縁ができる。ちなむ。「この筋に満仲なんども語らはれけるにや,武士にて―・りつつかはれて/愚管 4」

ゆがろん【瑜伽論】🔗⭐🔉

ゆがろん 【瑜伽論】

⇒瑜伽師地論(ユガシジロン)

ゆかわ-あみ【斎川浴み】🔗⭐🔉

ゆかわ-あみ ユカハ― 【斎川浴み】

身を清めるために川で水を浴びること。「天皇,乃(スナワ)ち―斎戒(モノイミ)して/日本書紀(崇神訓)」

ゆがわら【湯河原】🔗⭐🔉

ゆがわら ユガハラ 【湯河原】

神奈川県南西端,足柄下郡の町。丹那トンネルの開通以後,温泉観光地として急速に発展。

ゆがく【湯掻く】(和英)🔗⭐🔉

ゆがみ【歪み】(和英)🔗⭐🔉

ゆがむ【歪む】(和英)🔗⭐🔉

大辞林に「ゆが」で始まるの検索結果 1-46。