複数辞典一括検索+![]()

![]()

すい【水】🔗⭐🔉

すい-あつ【水圧】🔗⭐🔉

すい-あつ [0] 【水圧】

水によって生ずる圧力。開放水面をもつ水中では水面からの深さに比例する。水深10メートルごとに1平方センチメートル当たり1キログラムの水圧が増す。

すいあつ-き【水圧機】🔗⭐🔉

すいあつ-き [4][3] 【水圧機】

水を媒介とし,小さな力から大きな力を得てプレス・切断・圧搾などを行う機器の総称。実際には油を用いることが多い。

すいあつ-しけん【水圧試験】🔗⭐🔉

すいあつ-しけん [6][5] 【水圧試験】

水圧を加えて漏水・変形の有無や耐圧力を検査すること。ボイラーやタンクなどの安全性を確かめるために行われる。

すいあつ-だめ【水圧溜め】🔗⭐🔉

すいあつ-だめ [0] 【水圧溜め】

ポンプから送られた高圧水を蓄えておき,必要に応じて水圧器に供給する装置。これにより小容量のポンプで大型水圧器を動かすことができる。水力溜め。アキュムレーター。

すい-い【水衣】🔗⭐🔉

すい-い [1] 【水衣】

(1)青い苔(コケ)。

(2)水仕事などをする時に着る衣。みずごろも。

すい-い【水位】🔗⭐🔉

すい-い ― [1] 【水位】

ある面を基準として示した水面の高さ。「―が上がる」

[1] 【水位】

ある面を基準として示した水面の高さ。「―が上がる」

[1] 【水位】

ある面を基準として示した水面の高さ。「―が上がる」

[1] 【水位】

ある面を基準として示した水面の高さ。「―が上がる」

すいい-けい【水位計】🔗⭐🔉

すいい-けい ― ― [0] 【水位計】

水位を測る計器。

― [0] 【水位計】

水位を測る計器。

― [0] 【水位計】

水位を測る計器。

― [0] 【水位計】

水位を測る計器。

すい-いき【水域】🔗⭐🔉

すい-いき ― キ [0] 【水域】

一定の基準によって区画された水面の範囲。「漁業専管―」「経済―」

キ [0] 【水域】

一定の基準によって区画された水面の範囲。「漁業専管―」「経済―」

キ [0] 【水域】

一定の基準によって区画された水面の範囲。「漁業専管―」「経済―」

キ [0] 【水域】

一定の基準によって区画された水面の範囲。「漁業専管―」「経済―」

すい-うん【水雲】🔗⭐🔉

すい-うん [0] 【水雲】

「雲水(ウンスイ)」に同じ。

すい-えい【水泳】🔗⭐🔉

すい-えい [0] 【水泳】 (名)スル

人が,スポーツや楽しみで,水中を泳ぐこと。水練。遊泳。みずおよぎ。およぎ。[季]夏。「―大会」

すいえい-きょうぎ【水泳競技】🔗⭐🔉

すいえい-きょうぎ ―キヤウ― [5] 【水泳競技】

競泳・飛び込み・水球・シンクロナイズド-スイミングの四種目の総称。狭義には,競泳と飛び込みをいう。水上競技。

すい-えき【水駅】🔗⭐🔉

すい-えき [0] 【水駅】

船着き場。川岸の宿駅。みずうまや。

すい-えん【水煙・水烟】🔗⭐🔉

すい-えん [0] 【水煙・水烟】

(1)水の飛沫(ヒマツ)が煙のように見えるもの。水上のもや。みずしぶき。みずけむり。

(2)〔火と呼ぶのを忌むとも,また火を調伏する意ともいう〕

仏塔の最上部に取り付ける相輪の一部で,九輪の上にある火炎をかたどった板状の透かし彫り金具。

→相輪

すい-えん【水鉛】🔗⭐🔉

すい-えん [0] 【水鉛】

モリブデンの旧称。

すい-おん【水温】🔗⭐🔉

すい-おん ―ヲン [0] 【水温】

水の温度。「―計」

すいマンガン-こう【水―鉱】🔗⭐🔉

すいマンガン-こう ―クワウ [5] 【水―鉱】

マンガンの鉱石鉱物の一。単斜晶系に属し,不透明で鉄灰色をした柱状の結晶。種々のマンガン鉱床に産出する。

み【水】🔗⭐🔉

み 【水】

みず。「汀(ミギワ)」「源(ミナモト)」「垂水(タルミ)」など他の語と複合した形でみられる。

み-おし【水押・船首】🔗⭐🔉

み-おし [0] 【水押・船首】

⇒みよし(水押)

み-がく・る【水隠る】🔗⭐🔉

み-がく・る 【水隠る】 (動ラ下二)

水中に隠れる。「川の瀬になびく玉藻の―・れて/古今(恋二)」

みず【水】🔗⭐🔉

みず ミヅ [0] 【水】

(1)水素と酸素とから成る化合物。化学式 H O 常温で無色透明・無味無臭の液体で物をよく溶かす。融点摂氏〇度。沸点摂氏一〇〇度。密度は摂氏四度で最大となり 1g/cm

O 常温で無色透明・無味無臭の液体で物をよく溶かす。融点摂氏〇度。沸点摂氏一〇〇度。密度は摂氏四度で最大となり 1g/cm 比熱 1cal/g・K 地球上に広く分布し,海・湖沼・河川・氷雪として地表面の約四分の三をおおい,太陽エネルギーと重力の作用を受けて気体(水蒸気)・液体・固体と状態を変えながら,気圏・水圏・岩石圏の三圏にわたって絶えず循環し,さまざまの気象を現し,地表の改変などを行う。また,生物体の構成成分として普通60〜90パーセント(人体では体重の約70パーセント)を占め,細胞内では各種の生体物質の溶媒としてのみならず,反応物質として生体内の反応に直接かかわるなど,生命の維持に本質的に重要な役割を果たす。飲用のほか,溶解・洗浄・冷却・発電,あるいは,宗教上の儀礼など,人間の日常生活や産業などのあらゆる局面において利用される。「―を飲む」「―が流れる」「―を浴びる」「―をまく」

(2)特に,飲用水。

(3)液状のもの。「関節に―がたまる」「―飴」

(4)(湯に対して)温度の高くない水。「―で冷やす」「―風呂」

(5)大水。出水。洪水。「―が出る」

(6)(相撲で)(ア)水入りのこと。「―が入る」(イ)力水(チカラミズ)のこと。「―をつける」

比熱 1cal/g・K 地球上に広く分布し,海・湖沼・河川・氷雪として地表面の約四分の三をおおい,太陽エネルギーと重力の作用を受けて気体(水蒸気)・液体・固体と状態を変えながら,気圏・水圏・岩石圏の三圏にわたって絶えず循環し,さまざまの気象を現し,地表の改変などを行う。また,生物体の構成成分として普通60〜90パーセント(人体では体重の約70パーセント)を占め,細胞内では各種の生体物質の溶媒としてのみならず,反応物質として生体内の反応に直接かかわるなど,生命の維持に本質的に重要な役割を果たす。飲用のほか,溶解・洗浄・冷却・発電,あるいは,宗教上の儀礼など,人間の日常生活や産業などのあらゆる局面において利用される。「―を飲む」「―が流れる」「―を浴びる」「―をまく」

(2)特に,飲用水。

(3)液状のもの。「関節に―がたまる」「―飴」

(4)(湯に対して)温度の高くない水。「―で冷やす」「―風呂」

(5)大水。出水。洪水。「―が出る」

(6)(相撲で)(ア)水入りのこと。「―が入る」(イ)力水(チカラミズ)のこと。「―をつける」

O 常温で無色透明・無味無臭の液体で物をよく溶かす。融点摂氏〇度。沸点摂氏一〇〇度。密度は摂氏四度で最大となり 1g/cm

O 常温で無色透明・無味無臭の液体で物をよく溶かす。融点摂氏〇度。沸点摂氏一〇〇度。密度は摂氏四度で最大となり 1g/cm 比熱 1cal/g・K 地球上に広く分布し,海・湖沼・河川・氷雪として地表面の約四分の三をおおい,太陽エネルギーと重力の作用を受けて気体(水蒸気)・液体・固体と状態を変えながら,気圏・水圏・岩石圏の三圏にわたって絶えず循環し,さまざまの気象を現し,地表の改変などを行う。また,生物体の構成成分として普通60〜90パーセント(人体では体重の約70パーセント)を占め,細胞内では各種の生体物質の溶媒としてのみならず,反応物質として生体内の反応に直接かかわるなど,生命の維持に本質的に重要な役割を果たす。飲用のほか,溶解・洗浄・冷却・発電,あるいは,宗教上の儀礼など,人間の日常生活や産業などのあらゆる局面において利用される。「―を飲む」「―が流れる」「―を浴びる」「―をまく」

(2)特に,飲用水。

(3)液状のもの。「関節に―がたまる」「―飴」

(4)(湯に対して)温度の高くない水。「―で冷やす」「―風呂」

(5)大水。出水。洪水。「―が出る」

(6)(相撲で)(ア)水入りのこと。「―が入る」(イ)力水(チカラミズ)のこと。「―をつける」

比熱 1cal/g・K 地球上に広く分布し,海・湖沼・河川・氷雪として地表面の約四分の三をおおい,太陽エネルギーと重力の作用を受けて気体(水蒸気)・液体・固体と状態を変えながら,気圏・水圏・岩石圏の三圏にわたって絶えず循環し,さまざまの気象を現し,地表の改変などを行う。また,生物体の構成成分として普通60〜90パーセント(人体では体重の約70パーセント)を占め,細胞内では各種の生体物質の溶媒としてのみならず,反応物質として生体内の反応に直接かかわるなど,生命の維持に本質的に重要な役割を果たす。飲用のほか,溶解・洗浄・冷却・発電,あるいは,宗教上の儀礼など,人間の日常生活や産業などのあらゆる局面において利用される。「―を飲む」「―が流れる」「―を浴びる」「―をまく」

(2)特に,飲用水。

(3)液状のもの。「関節に―がたまる」「―飴」

(4)(湯に対して)温度の高くない水。「―で冷やす」「―風呂」

(5)大水。出水。洪水。「―が出る」

(6)(相撲で)(ア)水入りのこと。「―が入る」(イ)力水(チカラミズ)のこと。「―をつける」

みず=が合わ ない🔗⭐🔉

ない🔗⭐🔉

――が合わ ない

新しい土地の風土になじめない。

ない

新しい土地の風土になじめない。

ない

新しい土地の風土になじめない。

ない

新しい土地の風土になじめない。

みず=が漬・く🔗⭐🔉

――が漬・く

洪水などで,水に漬かる。浸水する。

みず=が入(ハイ)・る🔗⭐🔉

――が入(ハイ)・る

相撲で,水入りになる。

みず=が引・く🔗⭐🔉

――が引・く

上がっていた水位がもとに戻る。

みず=で割・る🔗⭐🔉

――で割・る

ある液体に水を混ぜて濃度を薄くする。

みず=と油🔗⭐🔉

――と油

(水と油がまじり合わないように)正反対の性格・性質をもつもののたとえ。水に油。

みず=に する🔗⭐🔉

する🔗⭐🔉

――に する

(1)成果・労苦をむだにする。

(2)水に流す。「どうぞこれまでの事は―

する

(1)成果・労苦をむだにする。

(2)水に流す。「どうぞこれまでの事は― して/人情本・辰巳園 4」

(3)堕胎する。「腹の子を―

して/人情本・辰巳園 4」

(3)堕胎する。「腹の子を― した娼妓(コドモ)もあり/洒落本・粋好伝夢枕」

した娼妓(コドモ)もあり/洒落本・粋好伝夢枕」

する

(1)成果・労苦をむだにする。

(2)水に流す。「どうぞこれまでの事は―

する

(1)成果・労苦をむだにする。

(2)水に流す。「どうぞこれまでの事は― して/人情本・辰巳園 4」

(3)堕胎する。「腹の子を―

して/人情本・辰巳園 4」

(3)堕胎する。「腹の子を― した娼妓(コドモ)もあり/洒落本・粋好伝夢枕」

した娼妓(コドモ)もあり/洒落本・粋好伝夢枕」

みず=に流・す🔗⭐🔉

――に流・す

過去のいきさつをいっさいなかったことにしてとがめない。「今までのことはさっぱりと―・す」

みず=にな・る🔗⭐🔉

――にな・る

成果・労苦がむだになる。

みず=に馴(ナ)・れる🔗⭐🔉

――に馴(ナ)・れる

新しい土地になれる。

みず=温(ヌル)む🔗⭐🔉

――温(ヌル)む

春になって,水にあたたかさが感じられるようになる。[季]春。《これよりは恋や事業や―/虚子》

みず=の滴(シタタ)るよう🔗⭐🔉

――の滴(シタタ)るよう

みずみずしく美しい美男・美女の形容。水の垂れるよう。

みず=の流れと身のゆくえ🔗⭐🔉

――の流れと身のゆくえ

流れる水の行く先と人生の果てはともにわからないことをいう。

みず=の低きに就く如(ゴト)し🔗⭐🔉

――の低きに就く如(ゴト)し

〔孟子(梁恵王上)〕

自然の勢いは止めることができないたとえ。

みず=は方円(ホウエン)の器(ウツワ)に随(シタガ)う🔗⭐🔉

――は方円(ホウエン)の器(ウツワ)に随(シタガ)う

人は交友・環境しだいで善悪のいずれにもなるというたとえ。

みず=も漏らさぬ🔗⭐🔉

――も漏らさぬ

(1)防御・警戒などの非常に厳重なさま。「―警戒ぶり」

(2)男女の仲が非常に親しいさま。「―中と契り/浮世草子・禁短気」

みず=をあ・ける🔗⭐🔉

――をあ・ける

(1)競泳・ボート-レースなどで,相手に差をつける。

(2)競争相手を引き離す。

みず=を打ったよう🔗⭐🔉

――を打ったよう

(ほこりっぽい地面などに水を打ったときのように)同席した大勢の人が静まり返っているさま。「―にしんとなる」

みず=を得た魚(ウオ)のよう🔗⭐🔉

――を得た魚(ウオ)のよう

自分に合った活躍の場を得て生き生きとしているさまにいう。

みず=を掛・ける🔗⭐🔉

――を掛・ける

(1)水を物に浴びせる。

(2)うまく運んでいる物事のじゃまをする。水をさす。

みず=をさ・す🔗⭐🔉

――をさ・す

(1)水を加えてうすめる。

(2)うまくいっている間柄や物事をじゃまする。「話に―・す」

みず=を向・ける🔗⭐🔉

――を向・ける

(1)巫女(ミコ)が霊を呼び出すときに水をさし向ける。

(2)相手の関心を引くようにそれとなく誘いかける。気を引いてみる。「それとなく―・ける」

みず-あおい【水葵・雨久花】🔗⭐🔉

みず-あおい ミヅアフヒ [3] 【水葵・雨久花】

ミズアオイ科の一年草。水田などの水湿地に生える。根生葉は深緑色卵心形で柄が長い。夏,花茎を立て青紫色の六弁花を十数個総状につける。古くは葉を食用にした。古名ナギ。[季]夏。

水葵

[図]

[図]

[図]

[図]

みず-あぶ【水虻】🔗⭐🔉

みず-あぶ ミヅ― [0] 【水虻】

ミズアブ科の昆虫。体長15ミリメートル内外。体形はハエに似るが腹部が幅広く,平たい。全身黒色で腹部側面に黄色斑がある。幼虫は水生で,水田や池沼に多いが,温泉中にも見られる。オンセンアブ。

みず-あめ【水飴】🔗⭐🔉

みず-あめ ミヅ― [0][3] 【水飴】

透明でねっとりした飴。普通,デンプン質を糖化して作る。

みず-いか【水烏賊】🔗⭐🔉

みず-いか ミヅ― [2] 【水烏賊】

アオリイカの別名。

みず-いも【水芋】🔗⭐🔉

みず-いも ミヅ― [0] 【水芋】

サトイモの栽培品種。四国・九州などの暖地の湧き水の付近で栽培。親芋は肥大し,多数の子芋がつく。

みず-うまや【水駅】🔗⭐🔉

みず-うまや ミヅ― 【水駅】

(1)「すいえき(水駅)」に同じ。

(2)平安時代,正月一五日の歌舞行事である男踏歌(オトコトウカ)で,踏歌の人々に酒と湯漬などだけの簡素な饗応をした所。

(3)転じて,簡素な饗応だけを受ける立ち寄り先。「こなたは―なりけれど,けはひにぎははしく/源氏(真木柱)」

みず-おけ【水桶】🔗⭐🔉

みず-おけ ミヅヲケ [0] 【水桶】

水を入れる桶。

みず-おと【水音】🔗⭐🔉

みず-おと ミヅ― [0] 【水音】

水が流れたり流れ落ちたりして立てる音。また,物が水に落ちて立てる音。

みず-およぎ【水泳ぎ】🔗⭐🔉

みず-およぎ ミヅ― [3] 【水泳ぎ】

すいえい。およぎ。

みず-かげ【水陰】🔗⭐🔉

みず-かげ ミヅ― [0][3] 【水陰】

水辺の物陰。

みずかげ-ぐさ【水陰草】🔗⭐🔉

みずかげ-ぐさ ミヅ― 【水陰草】

(1)水のほとりの物陰に生える草。「天の川―の秋風になびかふ見れば時は来にけり/万葉 2013」

(2)稲の異名。[日葡]

みず-かげ【水影】🔗⭐🔉

みず-かげ ミヅ― [0] 【水影】

(1)水面に映った物の影。

(2)水面で反射して他の物に映った光の影。「岩に揺れる―」

みず-かげん【水加減】🔗⭐🔉

みず-かげん ミヅ― [3] 【水加減】

(料理などで)水の入れ具合。

みず-ガラス【水―】🔗⭐🔉

みず-ガラス ミヅ― [3] 【水―】

ケイ砂とソーダ灰とを混合,加熱溶融した水あめ状の液。アルカリ性を示し無色透明。洗剤・接合剤・防火防水用塗布剤・土壌硬化剤などに用いる。

みず-げた【水下駄】🔗⭐🔉

みず-げた ミヅ― [0] 【水下駄】

⇒田下駄(タゲタ)

みず-けむり【水煙】🔗⭐🔉

みず-けむり ミヅ― [3] 【水煙】

(1)水が飛び散って煙のように見えること。「―をあげて走る」

(2)水面に立つ霧や靄(モヤ)。

みず-ごろも【水衣】🔗⭐🔉

みず-ごろも ミヅ― [3] 【水衣】

能装束の一。緯(ヨコ)糸を太くするかまたは緩く織って波打たせた絹の上衣。シテが用いれば漁夫・樵(キコリ)などの粗衣に,ワキが用いれば僧衣となる。

みず-ジャケット【水―】🔗⭐🔉

みず-ジャケット ミヅ― [4][3] 【水―】

内燃機関や空気圧縮機で,高熱部の外側に設ける冷却水を入れる室(ヘヤ)。水套(スイトウ)。

みず-セメントひ【水―比】🔗⭐🔉

みず-セメントひ ミヅ― [6] 【水―比】

練り混ぜた直後のコンクリートやモルタルに含まれるセメントと水の重量百分率。

みずっ-ぱな【水っ洟】🔗⭐🔉

みずっ-ぱな ミヅツ― [0][4] 【水っ洟】

水のように薄い鼻じる。

みずっ-ぽ・い【水っぽい】🔗⭐🔉

みずっ-ぽ・い ミヅツ― [4] 【水っぽい】 (形)

飲み物などの水分が多くて,味が薄い。「―・い酒」

[派生] ――さ(名)

みず-の-あわ【水の泡】🔗⭐🔉

みず-の-あわ ミヅ― [5] 【水の泡】

(1)水の上に浮かぶ泡。

(2)はかなく消え去るもの。

(3)努力や苦心などがむだになること。「せっかくの苦労も―だ」

みず-の-イオンせき【水の―積】🔗⭐🔉

みず-の-イオンせき ミヅ― 【水の―積】

純水が電離して生ずる水素イオン濃度と水酸化物イオン濃度との積。温度一定のもとでは一定値をとり,摂氏二五度では 1.00×10

mol

mol /

/

の値をもつ。

の値をもつ。

mol

mol /

/

の値をもつ。

の値をもつ。

みず-の-て【水の手】🔗⭐🔉

みず-の-て ミヅ― [0][4][3] 【水の手】

(1)消火に用いる水。また,その水路。

(2)城の飲料水を供給できる場所。また,そこに設けた曲輪(クルワ)。

みず-の-でばな【水の出端】🔗⭐🔉

みず-の-でばな ミヅ― 【水の出端】

〔出水のはじめの意〕

(1)一時は勢いがよくても,まもなく衰えることのたとえ。「―のごとく跡もなく御機嫌なほるなり/浮世草子・一代女 4」

(2)勢いが盛んで押さえきれないことのたとえ。「若い―には,そこらの義理もへちまのかは/浄瑠璃・新版歌祭文」

みず-の-はな【水の華】🔗⭐🔉

みず-の-はな ミヅ― [5] 【水の華】

(1)湖や池などで,春から夏の高温時に植物性プランクトンなどが繁茂して水の色を変える現象。

→あおこ

(2)〔女房詞〕

鮎。

(3)ハスの花。

(4)〔近世女性語〕

鱸(スズキ)。

みず-のみ【水飲み・水呑み】🔗⭐🔉

みず-のみ ミヅ― [4][3] 【水飲み・水呑み】

(1)水を飲むこと。また,そのための器。

(2)「水呑み百姓」の略。

みず-パイプ【水―】🔗⭐🔉

みず-パイプ ミヅ― [3] 【水―】

喫煙具の一種。火皿と水を入れる水筒および管から成り,煙が水中を通過して吸い込まれるようにしたもの。

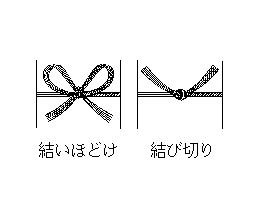

みず-ひき【水引】🔗⭐🔉

みず-ひき ミヅ― [0] 【水引】

(1)こよりに米糊(ノリ)を引いて干し固めたもの。「―細工」

(2){(1)}を三本または五本並べて固めたもの。贈り物の飾りひもとする。慶事・弔事など用途に応じて,用いる色や結び方に決まりがある。

(3)(麻を水に浸して皮をはぐことから)麻の繊維。麻糸。「―の白糸はへて織るはたは/大鏡(昔物語)」

(4)神前・仏前・御輿(ミコシ)の上部などに横に張る,幅の狭い幕。

(5)鎧(ヨロイ)の化粧板の下に,紅白二色の綾(アヤ)で打った飾り。

(6)タデ科の多年草。山野に生える。高さ約70センチメートル。分枝して広卵形の葉を互生。夏から秋,葉腋(ヨウエキ)や枝頂から細長い花序が出て,赤または白の小花をまばらにつける。

〔「水引の花」は [季]秋〕

水引(2)

[図]

水引(6)

[図]

水引(6)

[図]

[図]

[図]

水引(6)

[図]

水引(6)

[図]

[図]

みずひき-がに【水引蟹】🔗⭐🔉

みずひき-がに ミヅ― [4] 【水引蟹】

海産のカニの一種。日本特産種。甲は洋ナシ形で小さく,甲長1.5センチメートル内外だが,左右に脚を開くと18センチメートルもある。赤色の細長い脚が水引を連想させる。本州から南九州までの沿岸に分布。

みずひき-まく【水引幕】🔗⭐🔉

みずひき-まく ミヅ― [4] 【水引幕】

劇場で,舞台前面の上部に,間口いっぱいに張った細長い幕。また,相撲では土俵の四本柱の上に張り渡した幕。現在は吊(ツ)り屋根に張ってある。

みずひき-も【水引藻】🔗⭐🔉

みずひき-も ミヅ― [4] 【水引藻】

ヒルムシロ科の多年草。湖や池に生える。全体に繊細。茎は細くて長く伸び,狭線形の葉を互生。水面に浮く葉は狭長楕円形。夏から秋,黄緑色の小花を穂状につける。糸藻。

みず-や【水屋】🔗⭐🔉

みず-や ミヅ― [0] 【水屋】

(1)神社・寺院などで,参詣人が手などを清めるための水を入れた鉢を据え,屋根などを設けた所。

(2)水を扱う所。台所。また,そこに置く,食器類を入れる棚。

(3)(「水谷」「水遣」とも書く)茶室に付属した勝手。茶道具を整頓する棚と,道具を洗うための流しがある。

(4)よく洪水のある場所で,避難用に建てる高い土盛りをした家。

(5)「水売り」に同じ。

みずや-かざり【水屋飾り】🔗⭐🔉

みずや-かざり ミヅ― [4] 【水屋飾り】

茶道で,水屋の諸道具が決まりどおり整頓された状態。

みず-ヨーヨー【水―】🔗⭐🔉

みず-ヨーヨー ミヅ― [5] 【水―】

ゴム袋に水を少し入れ,野球ボール大にふくらませて空気口をゴムでしばり,その一端を指にかけ,ヨーヨーのように手でついて遊ぶ玩具。

みなした-ふ【水下経】🔗⭐🔉

みなした-ふ 【水下経】 (枕詞)

〔水の下を移動する意〕

「魚(ウオ)」にかかる。「―魚も上に出て嘆く/日本書紀(継体)」

み-よし【水押・舳】🔗⭐🔉

もい【水】🔗⭐🔉

もい モヒ 【水】

〔「 (モイ)」に入れるものの意から〕

飲み水。飲料水。「御(ミ)―も寒し御秣(ミマクサ)もよし/催馬楽」

(モイ)」に入れるものの意から〕

飲み水。飲料水。「御(ミ)―も寒し御秣(ミマクサ)もよし/催馬楽」

(モイ)」に入れるものの意から〕

飲み水。飲料水。「御(ミ)―も寒し御秣(ミマクサ)もよし/催馬楽」

(モイ)」に入れるものの意から〕

飲み水。飲料水。「御(ミ)―も寒し御秣(ミマクサ)もよし/催馬楽」

もずく【水雲・海雲・海蘊】🔗⭐🔉

もずく モヅク [0][1] 【水雲・海雲・海蘊】

(1)褐藻類ナガマツモ目の海藻。北海道南部以南の沿岸に分布。ホンダワラ類にからまり,春から初夏にかけよく育つ。体はきわめて細く,密に分枝し,粘質で柔らかい。食用。モゾコ。モクズ。[季]春。

(2){(1)}に似た,食用としている褐藻類の総称。

水雲(1)

[図]

[図]

[図]

[図]

すいあつ【水圧】(和英)🔗⭐🔉

すいあつ【水圧】

hydraulic[water]pressure.水圧機(計) a hydraulic press (gauge).

すいい【水位】(和英)🔗⭐🔉

すいい【水位】

the water level.水位標 a watermark.→英和

すいうん【水運】(和英)🔗⭐🔉

すいうん【水運】

water transportation.〜の便がある have facilities for water transportation.

すいえい【水泳】(和英)🔗⭐🔉

すいおん【水温】(和英)🔗⭐🔉

すいおん【水温】

water temperature.

すいとう【水稲】(和英)🔗⭐🔉

すいとう【水稲】

paddy.→英和

みず【水】(和英)🔗⭐🔉

みずあめ【水飴】(和英)🔗⭐🔉

みずあめ【水飴】

millet jelly.

みずおけ【水桶】(和英)🔗⭐🔉

みずおと【水音(を立てて)】(和英)🔗⭐🔉

みずおと【水音(を立てて)】

(with) a splash.→英和

みずけむり【水煙(をあげる)】(和英)🔗⭐🔉

みずけむり【水煙(をあげる)】

(throw,raise) spray (into the air).→英和

みずこぼし【水こぼし】(和英)🔗⭐🔉

みずこぼし【水こぼし】

a slop bowl.

みずのあわ【水の泡となる】(和英)🔗⭐🔉

みずのあわ【水の泡となる】

come to naught.

みずひき【水引きをかける】(和英)🔗⭐🔉

みずひき【水引きをかける】

tie a thing with a mizuhiki[ceremonial paper cord].

大辞林に「水」で始まるの検索結果 1-100。もっと読み込む