複数辞典一括検索+![]()

![]()

すい【水】🔗⭐🔉

すい【水】

①五行ごぎょうの第5。時季では冬、方位では北、十干では壬・癸に当てる。五星では水星。

②仏教で、四大の一つ。

③水素の略。

④水曜の略。

⑤「こおりすい(氷水)」の略。みぞれ。

⑥漢方で、気が体内で液化し、無色の体液となったもの。→気血水

すい‐あつ【水圧】🔗⭐🔉

すい‐あつ【水圧】

水の及ぼす圧力。普通の水面下では、水圧は深さに比例し、深さ10メートルごとに約1気圧増加する。

⇒すいあつ‐かん【水圧管】

⇒すいあつ‐き【水圧機】

⇒すいあつ‐きかん【水圧機関】

⇒すいあつ‐しけん【水圧試験】

⇒すいあつ‐だめ【水圧溜】

⇒すいあつ‐たんぞうき【水圧鍛造機】

⇒すいあつ‐プレス【水圧プレス】

すいあつ‐かん【水圧管】‥クワン🔗⭐🔉

すいあつ‐かん【水圧管】‥クワン

水力発電所で高所から水車に水を導く管。内部の水圧に耐え得るように作り、鋼管・鉄筋コンクリート管などを用いる。導水管。ペンストック。

⇒すい‐あつ【水圧】

すいあつ‐き【水圧機】🔗⭐🔉

すいあつ‐き【水圧機】

水圧によって仕事をする機械の総称。主要部はシリンダー・ピストン(あるいはラム)・配水弁から成る簡単なもので、作動は活発で大きな圧力を生じ、振動なく、運動は確実で安定している、などの特徴をもつ。水圧リベッター・水圧プレス・水圧ホイストなど種類が多く、用途もかなり広い。

⇒すい‐あつ【水圧】

すいあつ‐きかん【水圧機関】‥クワン🔗⭐🔉

すいあつ‐きかん【水圧機関】‥クワン

高圧水を蒸気の代りにして蒸気機関と同様な運転をする装置。液圧機関。

⇒すい‐あつ【水圧】

すいあつ‐しけん【水圧試験】🔗⭐🔉

すいあつ‐しけん【水圧試験】

水圧を加えて耐圧力および漏洩の有無を調べる試験。

⇒すい‐あつ【水圧】

すいあつ‐だめ【水圧溜】🔗⭐🔉

すいあつ‐だめ【水圧溜】

ポンプと水圧機との間にあって、貯蔵した高圧水を必要に応じて水圧機に供給する装置。これによってポンプは水圧機が休止中でも連続運転ができ、従って小容量のポンプですむ特徴がある。水力溜。蓄圧器。

⇒すい‐あつ【水圧】

すいあつ‐たんぞうき【水圧鍛造機】‥ザウ‥🔗⭐🔉

すいあつ‐たんぞうき【水圧鍛造機】‥ザウ‥

鍛造機械の一種。鋼塊または鍛錬の終わった大鋼材を強大な水圧で加工する大型鍛造機械。

⇒すい‐あつ【水圧】

すいあつ‐プレス【水圧プレス】🔗⭐🔉

すいあつ‐プレス【水圧プレス】

水圧機の一種。材料の圧縮・押出し・鍛造・曲げ・絞り・切断などに使用。

⇒すい‐あつ【水圧】

すい‐い【水位】‥ヰ🔗⭐🔉

すい‐い【水位】‥ヰ

河川・海洋・湖沼・貯水池・ダム湖・水槽などの水面の位置をある基準からの高さによって示したもの。

⇒すいい‐けい【水位計】

すい‐いき【水域】‥ヰキ🔗⭐🔉

すい‐いき【水域】‥ヰキ

水面上の区域。「危険―」

すい‐うん【水運】🔗⭐🔉

すい‐うん【水運】

水路によって旅客・貨物を運ぶこと。「―の便」↔陸運

すい‐うん【水雲】🔗⭐🔉

すい‐うん【水雲】

①水と雲。大自然。

②流水行雲の間にさすらうこと。また、行脚あんぎゃの僧。雲水。鹿島紀行「ともなふ人ふたり。浪客の士ひとり、ひとりは―の僧」

⇒すいうん‐し【水雲紙】

すいうん‐し【水雲紙】🔗⭐🔉

すいうん‐し【水雲紙】

(→)「漉返すきがえし」に同じ。

⇒すい‐うん【水雲】

すい‐えい【水泳】🔗⭐🔉

すい‐えい【水泳】

水の中をおよぐこと。水およぎ。

⇒すいえい‐きょうぎ【水泳競技】

すいえい‐きょうぎ【水泳競技】‥キヤウ‥🔗⭐🔉

すいえい‐きょうぎ【水泳競技】‥キヤウ‥

競泳・飛込・水球・シンクロナイズド‐スイミングなどの総称。水上競技。

⇒すい‐えい【水泳】

すい‐えき【水駅】🔗⭐🔉

すい‐えき【水駅】

①舟つき場。津駅しんえき。

②平安時代、男踏歌おとことうかの人々を簡単にもてなす接待所。みずうまや。

③転じて、粗略なもてなし。

すい‐えん【水鉛】🔗⭐🔉

すい‐えん【水鉛】

(→)モリブデンのこと。

⇒すいえん‐こう【水鉛鋼】

すいえん‐こう【水鉛鋼】‥カウ🔗⭐🔉

すいえん‐こう【水鉛鋼】‥カウ

(→)モリブデン鋼に同じ。

⇒すい‐えん【水鉛】

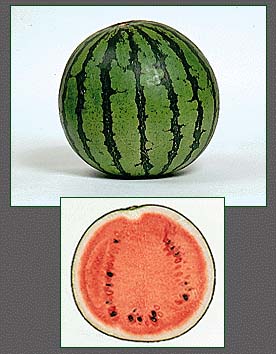

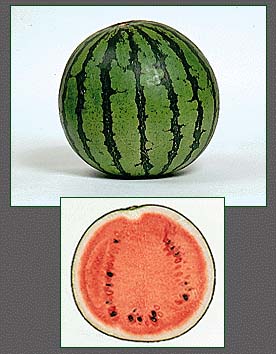

すい‐か【西瓜・水瓜】‥クワ🔗⭐🔉

すい‐か【西瓜・水瓜】‥クワ

(スイは「西」の唐音)ウリ科の一年生果菜。アフリカ中部原産とされ、日本には16〜17世紀に渡来したという。蔓性で雌雄同株。球形・俵形などの大形果実をつけ、果肉は淡紅・紅・黄・クリーム色などで水分多く甘味がある。夏の生果として食用。種子も食用、または薬用。多くの品種があり、今はほとんど一代雑種。三倍体によるタネナシスイカもある。〈[季]秋〉。毛吹草4「蓮芋・―・ボブラ」

西瓜(1)

撮影:関戸 勇

西瓜(2)

撮影:関戸 勇

西瓜(2)

撮影:関戸 勇

スイカ(雌花)

撮影:関戸 勇

スイカ(雌花)

撮影:関戸 勇

⇒すいか‐とう【西瓜糖】

⇒すいか‐わり【西瓜割り】

⇒すいか‐とう【西瓜糖】

⇒すいか‐わり【西瓜割り】

西瓜(2)

撮影:関戸 勇

西瓜(2)

撮影:関戸 勇

スイカ(雌花)

撮影:関戸 勇

スイカ(雌花)

撮影:関戸 勇

⇒すいか‐とう【西瓜糖】

⇒すいか‐わり【西瓜割り】

⇒すいか‐とう【西瓜糖】

⇒すいか‐わり【西瓜割り】

すい‐とう【水稲】‥タウ🔗⭐🔉

すい‐とう【水稲】‥タウ

水田で栽培する稲。↔陸稲

すい‐マンガン‐こう【水マンガン鉱】‥クワウ🔗⭐🔉

すい‐マンガン‐こう【水マンガン鉱】‥クワウ

(manganite)水酸化マンガンを主成分とする鉱物。単斜晶系、通常は柱状で、縦線を有し、束をなして存在する。亜金属光沢。暗灰色または鉄黒色。マンガン鉱石の一種。

み‐おし【水押・舳】🔗⭐🔉

み‐おし【水押・舳】

⇒みよし

み‐がく・る【水隠る】🔗⭐🔉

み‐がく・る【水隠る】

〔自下二〕

水中に隠れる。水中にあって見えない。水籠みごもる。古今和歌集恋「河の瀬になびく玉藻の―・れて人に知られぬ恋もするかな」

み‐がくれ【水隠れ】🔗⭐🔉

み‐がくれ【水隠れ】

水中に入って見えないようになること。宴曲集3「寄るべ定めぬ水の上の泡と消えなでや浮き沈み―にいきづきあまり」

みず【水】ミヅ🔗⭐🔉

みず【水】ミヅ

①酸素と水素との化合物。分子式H2O 純粋のものは無色・無味・無臭で、常温では液状をなす。1気圧では、セ氏99.974度で沸騰、セ氏4度で最大の密度となり、セ氏0度で氷結。動植物体の70〜90パーセントを占め、生存上欠くことができない。全地表面積の約72パーセントを覆う。万葉集17「片貝の川の瀬清く行く―の」

②(湯に対して)冷水。「―で冷やす」

③液状のもの。「腫物の―を取る」

④洪水。「―が出る」

⑤池・湖・川・遣水やりみずなど。紫式部日記「例の絶えせぬ―のおとなひ」。「―に落ちる」

⑥相撲で、力水ちからみずのこと。「―をつける」→水入り2。

⑦〔建〕水平のこと。また、水平を表す線。

⇒水が合わない

⇒水が入る

⇒水涸る

⇒水清ければ魚棲まず

⇒水清ければ月宿る

⇒水心あれば魚心あり

⇒水澄む

⇒水と油

⇒水にする

⇒水に流す

⇒水になる

⇒水に慣れる

⇒水温む

⇒水の滴るような

⇒水の流れと人のゆくえ

⇒水の低きに就くが如し

⇒水は逆さまに流れず

⇒水は方円の器に随う

⇒水も漏らさぬ

⇒水をあける

⇒水を打ったよう

⇒水を得た魚のよう

⇒水を掛ける

⇒水をさす

⇒水を向ける

⇒水を割る

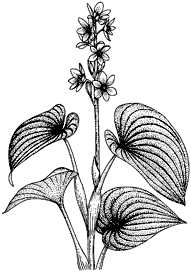

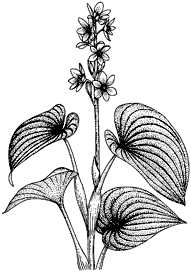

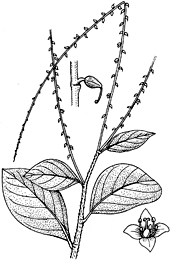

みず‐あおい【水葵・雨久花】ミヅアフヒ🔗⭐🔉

みず‐あおい【水葵・雨久花】ミヅアフヒ

ミズアオイ科の一年草。溜水中に生え、軟質で茎は短い。夏から秋に紫色の六弁花を開く。庭園に栽培し、昔は葉を食用。古名、なぎ。漢名、浮薔。〈[季]夏〉

みずあおい

ミズアオイ

提供:OPO

ミズアオイ

提供:OPO

ミズアオイ

提供:OPO

ミズアオイ

提供:OPO

みず‐あめ【水飴】ミヅ‥🔗⭐🔉

みず‐あめ【水飴】ミヅ‥

粘液状の飴。汁飴。

みず‐いか【水烏賊】ミヅ‥🔗⭐🔉

みず‐いか【水烏賊】ミヅ‥

①(→)アオリイカの別称。

②ユウレイイカの別称。

みず‐いも【水芋】ミヅ‥🔗⭐🔉

みず‐いも【水芋】ミヅ‥

①サトイモの在来品種。大形。湧水の付近に栽培し、湧水の高い水温によって越冬する。タローいもと同系。

②冠水かんすいした芋。

③水っぽい甘藷の称。

みず‐うす【水碓・碾磑】ミヅ‥🔗⭐🔉

みず‐うす【水碓・碾磑】ミヅ‥

水力によって動かす臼。天智紀「―を造りて冶鉄かねわかす」

みず‐うまや【水駅】ミヅ‥🔗⭐🔉

みず‐うまや【水駅】ミヅ‥

①水路の宿場。船路の宿。ふなつきば。すいえき。

②街道の宿。人が飲食し、または馬に水を飲ませるからいう。

③男踏歌おとことうかで、踏歌の人を饗応する時、簡略に酒・湯漬などを供する所。歌舞しながら宮中から外へ出て京中の貴族の邸などをめぐることを駅路にたとえていう。源氏物語初音「―にてことそがせ給ふべきを」↔飯駅いいうまや。

④転じて、簡略な饗応。源氏物語竹河「―にて夜ふけにけりとて逃げにけり」

みず‐おけ【水桶】ミヅヲケ🔗⭐🔉

みず‐おけ【水桶】ミヅヲケ

水を入れる桶。

みず‐およぎ【水泳ぎ】ミヅ‥🔗⭐🔉

みず‐およぎ【水泳ぎ】ミヅ‥

⇒すいえい

○水が合わないみずがあわない🔗⭐🔉

○水が合わないみずがあわない

その土地の風土・気風が自分に合わない。「パリの―」

⇒みず【水】

みす‐がい【御簾貝】‥ガヒ

ミスガイ科の後鰓こうさい類。殻は卵形で薄く、高さ2.5センチメートル。表面は淡黄色で黒い糸状模様を密にめぐらす。軟体は大きく、殻の中に収まりきらない。本州中部以南の潮間帯の海藻の間にすむ。

みず‐かい【水飼い】ミヅカヒ

家畜に水をやること。

みず‐がい【水貝】ミヅガヒ

新鮮な生アワビを賽さいの目に切って深鉢に入れ、薄い塩水に浸し氷片を浮かした料理。ショウガ酢などで食べる。なまがい。〈[季]夏〉

みず‐か・う【水飼ふ】ミヅカフ

〔自四〕

馬などに水を飲ませる。万葉集12「馬に―・へわれ外よそに見む」

みず‐かえ【水替え】ミヅカヘ

①桶などの水を入れかえること。また、井戸などの水をかい出して新しくすること。

②江戸時代(特に佐渡鉱山で)坑内の水を汲み出すこと。また、その仕事をした人夫。「―人足」

みず‐かがみ【水鏡】ミヅ‥

静かな水面に物の影がうつって見えること。また、水面に自分の姿などをうつして見ること。山家集「池の面に影をさやかにうつしても―見る女郎花かな」

水鏡

撮影:関戸 勇

みずかがみ【水鏡】ミヅ‥

歴史物語。3巻3冊。「大鏡」以前の史実、すなわち神武天皇から仁明天皇まで54代の間の出来事を仮名文で記す。中山忠親の作といわれ、12世紀末の嘉応〜建久の間に成立し、後に増補されたと見られる。「扶桑略記」に負うところが多いが、異彩ある仏教的歴史観が特色。

みず‐かき【水掻き・蹼】ミヅ‥

動物の指または趾あしゆびの間にある膜状物。各指または趾の両側の皮膚が延長し、隣のそれと癒合したもの。泳ぐ時に水をかく用をする。カエル・水鳥・カワウソなどに発達。〈倭名類聚鈔18〉

みず‐がき【瑞垣・瑞籬・水垣】ミヅ‥

神霊の宿る山・森などの周囲に木をめぐらした垣。また広く、神社の周囲の垣。たまがき。いがき。

⇒みずがき‐の【瑞垣の】

みずがき‐の【瑞垣の】ミヅ‥

〔枕〕

(大和の布留の社の瑞垣が古くからあるという意で)「久し」にかかる。万葉集13「―久しき時ゆ恋すれば」

⇒みず‐がき【瑞垣・瑞籬・水垣】

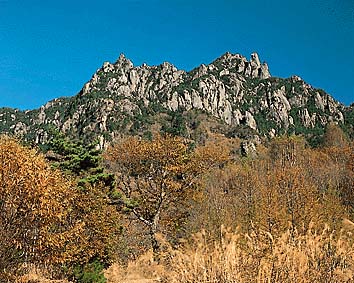

みずがき‐やま【瑞牆山】ミヅ‥

山梨県北部、関東山地西部の山。標高2230メートル。花崗岩の巨岩が乱立。コブ岩。

瑞牆山

提供:オフィス史朗

みずかがみ【水鏡】ミヅ‥

歴史物語。3巻3冊。「大鏡」以前の史実、すなわち神武天皇から仁明天皇まで54代の間の出来事を仮名文で記す。中山忠親の作といわれ、12世紀末の嘉応〜建久の間に成立し、後に増補されたと見られる。「扶桑略記」に負うところが多いが、異彩ある仏教的歴史観が特色。

みず‐かき【水掻き・蹼】ミヅ‥

動物の指または趾あしゆびの間にある膜状物。各指または趾の両側の皮膚が延長し、隣のそれと癒合したもの。泳ぐ時に水をかく用をする。カエル・水鳥・カワウソなどに発達。〈倭名類聚鈔18〉

みず‐がき【瑞垣・瑞籬・水垣】ミヅ‥

神霊の宿る山・森などの周囲に木をめぐらした垣。また広く、神社の周囲の垣。たまがき。いがき。

⇒みずがき‐の【瑞垣の】

みずがき‐の【瑞垣の】ミヅ‥

〔枕〕

(大和の布留の社の瑞垣が古くからあるという意で)「久し」にかかる。万葉集13「―久しき時ゆ恋すれば」

⇒みず‐がき【瑞垣・瑞籬・水垣】

みずがき‐やま【瑞牆山】ミヅ‥

山梨県北部、関東山地西部の山。標高2230メートル。花崗岩の巨岩が乱立。コブ岩。

瑞牆山

提供:オフィス史朗

みず‐かぎょう【水稼業】ミヅ‥ゲフ

(→)水商売に同じ。

みず‐かけ【水掛け】ミヅ‥

①水を掛けること。

②水祝みずいわい。

③地引網漁の際、網の中の魚を公然と盗み取る習慣を防ぐために、長柄の杓で水を掛けること。また、その役の人。

⇒みずかけ‐ぐさ【水掛草】

⇒みずかけ‐まつり【水掛け祭】

⇒みずかけ‐ろん【水掛け論】

みず‐かげ【水陰】ミヅ‥

水辺。また、水辺の物陰。

⇒みずかげ‐ぐさ【水陰草】

みず‐かげ【水影】ミヅ‥

水にうつる物の影。源氏物語椎本「河ぞひ柳の起き臥し靡く―など」

みず‐かけあい【水掛合い】ミヅ‥アヒ

①互いに水をかけあう遊び。

②(→)「水掛け論」に同じ。狂言、胸突「兎角ここで―のやうにいふとは如何な」

みずかけ‐ぐさ【水掛草】ミヅ‥

(→)ミソハギの別称。〈[季]秋〉

⇒みず‐かけ【水掛け】

みずかげ‐ぐさ【水陰草】ミヅ‥

水辺に生える草。また、水辺の物陰の草。万葉集10「あまのがは―の秋風に靡くを見れば時は来にけり」

⇒みず‐かげ【水陰】

みずかけ‐まつり【水掛け祭】ミヅ‥

タイの伝統正月である陽暦4月中旬に行う、互いに水を掛け合う行事。5月に始まる雨季の稲作に十分な降雨を願う意味がある。ミャンマー(ビルマ)やラオスにも同様の祭がある。

⇒みず‐かけ【水掛け】

みずかけむこ【水掛聟】ミヅ‥

狂言。婿と舅しゅうとが日照りに自分の田へ水を引こうと争って喧嘩をはじめる所へ、娘が来て夫に加勢して舅を倒す。水論聟すいろんむこ。

みずかけ‐ろん【水掛け論】ミヅ‥

(ひでりの時、百姓が互いに自分の田へ水を引き込もうとして争うことから)双方が互いに理屈を言い張ってはてしなく争うこと。みずかけあい。

⇒みず‐かけ【水掛け】

みず‐かげん【水加減】ミヅ‥

水の入れぐあい。

みず‐かさ【水嵩】ミヅ‥

川などの水の分量。水の増減・多少の程度。みかさ。天草本伊曾保物語「山川には―が増して」

みず‐がし【水菓子】ミヅグワ‥

果物のこと。正岡子規、くだもの「くだもの類を東京では―といふ」→菓子

み‐すか・す【見透かす】

〔他五〕

①すかして見る。見とおす。日葡辞書「シロノウチヲミスカス」

②(他人の心の中や将来の成りゆきなどを)見ぬく。あらかじめさとり知る。太平記8「武家の軍立ち、京都の形勢恐るるに足らずと―・してげれば」。「下心を―・される」

みず‐かね【水銀】ミヅ‥

(→)水銀すいぎんのこと。今昔物語集17「―を掘て公に奉る事なむ有ける」。〈本草和名〉

⇒みずかね‐の‐かす【水銀滓】

みずかね‐の‐かす【水銀滓】ミヅ‥

(→)水銀粉はらやに同じ。〈倭名類聚鈔11〉

⇒みず‐かね【水銀】

みず‐かぎょう【水稼業】ミヅ‥ゲフ

(→)水商売に同じ。

みず‐かけ【水掛け】ミヅ‥

①水を掛けること。

②水祝みずいわい。

③地引網漁の際、網の中の魚を公然と盗み取る習慣を防ぐために、長柄の杓で水を掛けること。また、その役の人。

⇒みずかけ‐ぐさ【水掛草】

⇒みずかけ‐まつり【水掛け祭】

⇒みずかけ‐ろん【水掛け論】

みず‐かげ【水陰】ミヅ‥

水辺。また、水辺の物陰。

⇒みずかげ‐ぐさ【水陰草】

みず‐かげ【水影】ミヅ‥

水にうつる物の影。源氏物語椎本「河ぞひ柳の起き臥し靡く―など」

みず‐かけあい【水掛合い】ミヅ‥アヒ

①互いに水をかけあう遊び。

②(→)「水掛け論」に同じ。狂言、胸突「兎角ここで―のやうにいふとは如何な」

みずかけ‐ぐさ【水掛草】ミヅ‥

(→)ミソハギの別称。〈[季]秋〉

⇒みず‐かけ【水掛け】

みずかげ‐ぐさ【水陰草】ミヅ‥

水辺に生える草。また、水辺の物陰の草。万葉集10「あまのがは―の秋風に靡くを見れば時は来にけり」

⇒みず‐かげ【水陰】

みずかけ‐まつり【水掛け祭】ミヅ‥

タイの伝統正月である陽暦4月中旬に行う、互いに水を掛け合う行事。5月に始まる雨季の稲作に十分な降雨を願う意味がある。ミャンマー(ビルマ)やラオスにも同様の祭がある。

⇒みず‐かけ【水掛け】

みずかけむこ【水掛聟】ミヅ‥

狂言。婿と舅しゅうとが日照りに自分の田へ水を引こうと争って喧嘩をはじめる所へ、娘が来て夫に加勢して舅を倒す。水論聟すいろんむこ。

みずかけ‐ろん【水掛け論】ミヅ‥

(ひでりの時、百姓が互いに自分の田へ水を引き込もうとして争うことから)双方が互いに理屈を言い張ってはてしなく争うこと。みずかけあい。

⇒みず‐かけ【水掛け】

みず‐かげん【水加減】ミヅ‥

水の入れぐあい。

みず‐かさ【水嵩】ミヅ‥

川などの水の分量。水の増減・多少の程度。みかさ。天草本伊曾保物語「山川には―が増して」

みず‐がし【水菓子】ミヅグワ‥

果物のこと。正岡子規、くだもの「くだもの類を東京では―といふ」→菓子

み‐すか・す【見透かす】

〔他五〕

①すかして見る。見とおす。日葡辞書「シロノウチヲミスカス」

②(他人の心の中や将来の成りゆきなどを)見ぬく。あらかじめさとり知る。太平記8「武家の軍立ち、京都の形勢恐るるに足らずと―・してげれば」。「下心を―・される」

みず‐かね【水銀】ミヅ‥

(→)水銀すいぎんのこと。今昔物語集17「―を掘て公に奉る事なむ有ける」。〈本草和名〉

⇒みずかね‐の‐かす【水銀滓】

みずかね‐の‐かす【水銀滓】ミヅ‥

(→)水銀粉はらやに同じ。〈倭名類聚鈔11〉

⇒みず‐かね【水銀】

みずかがみ【水鏡】ミヅ‥

歴史物語。3巻3冊。「大鏡」以前の史実、すなわち神武天皇から仁明天皇まで54代の間の出来事を仮名文で記す。中山忠親の作といわれ、12世紀末の嘉応〜建久の間に成立し、後に増補されたと見られる。「扶桑略記」に負うところが多いが、異彩ある仏教的歴史観が特色。

みず‐かき【水掻き・蹼】ミヅ‥

動物の指または趾あしゆびの間にある膜状物。各指または趾の両側の皮膚が延長し、隣のそれと癒合したもの。泳ぐ時に水をかく用をする。カエル・水鳥・カワウソなどに発達。〈倭名類聚鈔18〉

みず‐がき【瑞垣・瑞籬・水垣】ミヅ‥

神霊の宿る山・森などの周囲に木をめぐらした垣。また広く、神社の周囲の垣。たまがき。いがき。

⇒みずがき‐の【瑞垣の】

みずがき‐の【瑞垣の】ミヅ‥

〔枕〕

(大和の布留の社の瑞垣が古くからあるという意で)「久し」にかかる。万葉集13「―久しき時ゆ恋すれば」

⇒みず‐がき【瑞垣・瑞籬・水垣】

みずがき‐やま【瑞牆山】ミヅ‥

山梨県北部、関東山地西部の山。標高2230メートル。花崗岩の巨岩が乱立。コブ岩。

瑞牆山

提供:オフィス史朗

みずかがみ【水鏡】ミヅ‥

歴史物語。3巻3冊。「大鏡」以前の史実、すなわち神武天皇から仁明天皇まで54代の間の出来事を仮名文で記す。中山忠親の作といわれ、12世紀末の嘉応〜建久の間に成立し、後に増補されたと見られる。「扶桑略記」に負うところが多いが、異彩ある仏教的歴史観が特色。

みず‐かき【水掻き・蹼】ミヅ‥

動物の指または趾あしゆびの間にある膜状物。各指または趾の両側の皮膚が延長し、隣のそれと癒合したもの。泳ぐ時に水をかく用をする。カエル・水鳥・カワウソなどに発達。〈倭名類聚鈔18〉

みず‐がき【瑞垣・瑞籬・水垣】ミヅ‥

神霊の宿る山・森などの周囲に木をめぐらした垣。また広く、神社の周囲の垣。たまがき。いがき。

⇒みずがき‐の【瑞垣の】

みずがき‐の【瑞垣の】ミヅ‥

〔枕〕

(大和の布留の社の瑞垣が古くからあるという意で)「久し」にかかる。万葉集13「―久しき時ゆ恋すれば」

⇒みず‐がき【瑞垣・瑞籬・水垣】

みずがき‐やま【瑞牆山】ミヅ‥

山梨県北部、関東山地西部の山。標高2230メートル。花崗岩の巨岩が乱立。コブ岩。

瑞牆山

提供:オフィス史朗

みず‐かぎょう【水稼業】ミヅ‥ゲフ

(→)水商売に同じ。

みず‐かけ【水掛け】ミヅ‥

①水を掛けること。

②水祝みずいわい。

③地引網漁の際、網の中の魚を公然と盗み取る習慣を防ぐために、長柄の杓で水を掛けること。また、その役の人。

⇒みずかけ‐ぐさ【水掛草】

⇒みずかけ‐まつり【水掛け祭】

⇒みずかけ‐ろん【水掛け論】

みず‐かげ【水陰】ミヅ‥

水辺。また、水辺の物陰。

⇒みずかげ‐ぐさ【水陰草】

みず‐かげ【水影】ミヅ‥

水にうつる物の影。源氏物語椎本「河ぞひ柳の起き臥し靡く―など」

みず‐かけあい【水掛合い】ミヅ‥アヒ

①互いに水をかけあう遊び。

②(→)「水掛け論」に同じ。狂言、胸突「兎角ここで―のやうにいふとは如何な」

みずかけ‐ぐさ【水掛草】ミヅ‥

(→)ミソハギの別称。〈[季]秋〉

⇒みず‐かけ【水掛け】

みずかげ‐ぐさ【水陰草】ミヅ‥

水辺に生える草。また、水辺の物陰の草。万葉集10「あまのがは―の秋風に靡くを見れば時は来にけり」

⇒みず‐かげ【水陰】

みずかけ‐まつり【水掛け祭】ミヅ‥

タイの伝統正月である陽暦4月中旬に行う、互いに水を掛け合う行事。5月に始まる雨季の稲作に十分な降雨を願う意味がある。ミャンマー(ビルマ)やラオスにも同様の祭がある。

⇒みず‐かけ【水掛け】

みずかけむこ【水掛聟】ミヅ‥

狂言。婿と舅しゅうとが日照りに自分の田へ水を引こうと争って喧嘩をはじめる所へ、娘が来て夫に加勢して舅を倒す。水論聟すいろんむこ。

みずかけ‐ろん【水掛け論】ミヅ‥

(ひでりの時、百姓が互いに自分の田へ水を引き込もうとして争うことから)双方が互いに理屈を言い張ってはてしなく争うこと。みずかけあい。

⇒みず‐かけ【水掛け】

みず‐かげん【水加減】ミヅ‥

水の入れぐあい。

みず‐かさ【水嵩】ミヅ‥

川などの水の分量。水の増減・多少の程度。みかさ。天草本伊曾保物語「山川には―が増して」

みず‐がし【水菓子】ミヅグワ‥

果物のこと。正岡子規、くだもの「くだもの類を東京では―といふ」→菓子

み‐すか・す【見透かす】

〔他五〕

①すかして見る。見とおす。日葡辞書「シロノウチヲミスカス」

②(他人の心の中や将来の成りゆきなどを)見ぬく。あらかじめさとり知る。太平記8「武家の軍立ち、京都の形勢恐るるに足らずと―・してげれば」。「下心を―・される」

みず‐かね【水銀】ミヅ‥

(→)水銀すいぎんのこと。今昔物語集17「―を掘て公に奉る事なむ有ける」。〈本草和名〉

⇒みずかね‐の‐かす【水銀滓】

みずかね‐の‐かす【水銀滓】ミヅ‥

(→)水銀粉はらやに同じ。〈倭名類聚鈔11〉

⇒みず‐かね【水銀】

みず‐かぎょう【水稼業】ミヅ‥ゲフ

(→)水商売に同じ。

みず‐かけ【水掛け】ミヅ‥

①水を掛けること。

②水祝みずいわい。

③地引網漁の際、網の中の魚を公然と盗み取る習慣を防ぐために、長柄の杓で水を掛けること。また、その役の人。

⇒みずかけ‐ぐさ【水掛草】

⇒みずかけ‐まつり【水掛け祭】

⇒みずかけ‐ろん【水掛け論】

みず‐かげ【水陰】ミヅ‥

水辺。また、水辺の物陰。

⇒みずかげ‐ぐさ【水陰草】

みず‐かげ【水影】ミヅ‥

水にうつる物の影。源氏物語椎本「河ぞひ柳の起き臥し靡く―など」

みず‐かけあい【水掛合い】ミヅ‥アヒ

①互いに水をかけあう遊び。

②(→)「水掛け論」に同じ。狂言、胸突「兎角ここで―のやうにいふとは如何な」

みずかけ‐ぐさ【水掛草】ミヅ‥

(→)ミソハギの別称。〈[季]秋〉

⇒みず‐かけ【水掛け】

みずかげ‐ぐさ【水陰草】ミヅ‥

水辺に生える草。また、水辺の物陰の草。万葉集10「あまのがは―の秋風に靡くを見れば時は来にけり」

⇒みず‐かげ【水陰】

みずかけ‐まつり【水掛け祭】ミヅ‥

タイの伝統正月である陽暦4月中旬に行う、互いに水を掛け合う行事。5月に始まる雨季の稲作に十分な降雨を願う意味がある。ミャンマー(ビルマ)やラオスにも同様の祭がある。

⇒みず‐かけ【水掛け】

みずかけむこ【水掛聟】ミヅ‥

狂言。婿と舅しゅうとが日照りに自分の田へ水を引こうと争って喧嘩をはじめる所へ、娘が来て夫に加勢して舅を倒す。水論聟すいろんむこ。

みずかけ‐ろん【水掛け論】ミヅ‥

(ひでりの時、百姓が互いに自分の田へ水を引き込もうとして争うことから)双方が互いに理屈を言い張ってはてしなく争うこと。みずかけあい。

⇒みず‐かけ【水掛け】

みず‐かげん【水加減】ミヅ‥

水の入れぐあい。

みず‐かさ【水嵩】ミヅ‥

川などの水の分量。水の増減・多少の程度。みかさ。天草本伊曾保物語「山川には―が増して」

みず‐がし【水菓子】ミヅグワ‥

果物のこと。正岡子規、くだもの「くだもの類を東京では―といふ」→菓子

み‐すか・す【見透かす】

〔他五〕

①すかして見る。見とおす。日葡辞書「シロノウチヲミスカス」

②(他人の心の中や将来の成りゆきなどを)見ぬく。あらかじめさとり知る。太平記8「武家の軍立ち、京都の形勢恐るるに足らずと―・してげれば」。「下心を―・される」

みず‐かね【水銀】ミヅ‥

(→)水銀すいぎんのこと。今昔物語集17「―を掘て公に奉る事なむ有ける」。〈本草和名〉

⇒みずかね‐の‐かす【水銀滓】

みずかね‐の‐かす【水銀滓】ミヅ‥

(→)水銀粉はらやに同じ。〈倭名類聚鈔11〉

⇒みず‐かね【水銀】

みず‐かげ【水陰】ミヅ‥🔗⭐🔉

みず‐かげ【水陰】ミヅ‥

水辺。また、水辺の物陰。

⇒みずかげ‐ぐさ【水陰草】

みず‐かげ【水影】ミヅ‥🔗⭐🔉

みず‐かげ【水影】ミヅ‥

水にうつる物の影。源氏物語椎本「河ぞひ柳の起き臥し靡く―など」

みずかげ‐ぐさ【水陰草】ミヅ‥🔗⭐🔉

みずかげ‐ぐさ【水陰草】ミヅ‥

水辺に生える草。また、水辺の物陰の草。万葉集10「あまのがは―の秋風に靡くを見れば時は来にけり」

⇒みず‐かげ【水陰】

○水が入るみずがはいる🔗⭐🔉

○水が入るみずがはいる

相撲で、水入りになる。

⇒みず【水】

みず‐かび【水黴】ミヅ‥

卵菌類の一種。水中にある生物の死骸などに寄生。菌糸は水中生活に適し、無色で隔壁がなく、多核性。無性生殖と有性生殖とを併せ行う。

みずかぶり‐ね【水被り根】ミヅ‥

(三陸地方海岸などで)船の航行に危険な海中の暗礁。

みす‐がみ【御簾紙・三栖紙・美栖紙】

(もと簾中れんちゅうの女性が愛用したからいう)奈良県吉野に産する極めて薄く柔らかい和紙。吉野紙よりはやや厚い。古くは鼻紙の極上品で、また表装の裏打ちに用いる。みす。

みずかみ【水上】ミヅ‥

姓氏の一つ。

⇒みずかみ‐つとむ【水上勉】

みず‐がみ【水髪】ミヅ‥

油を用いず水だけで結い、または撫でつけた髪。江戸生艶気樺焼えどうまれうわきのかばやき「さつと―にゆひ、たぶさをつかむと」

みず‐がみしも【水上下】ミヅ‥

水色の上下かみしも。切腹の際などに着用したもの。

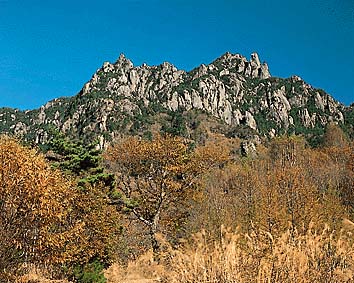

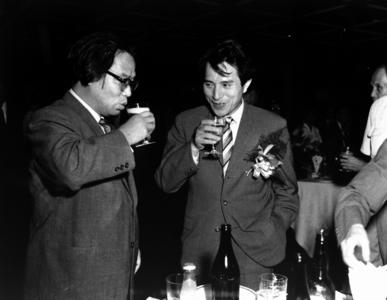

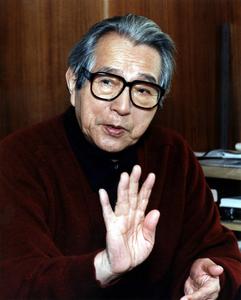

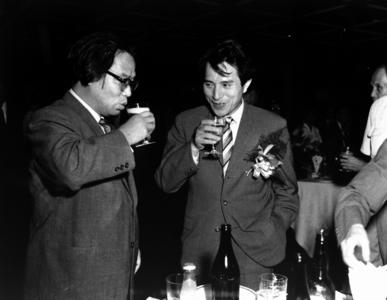

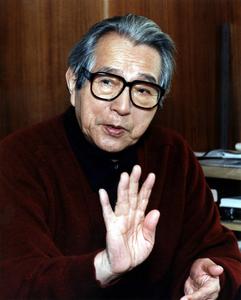

みずかみ‐つとむ【水上勉】ミヅ‥

小説家。福井県生れ。立命館大中退。社会派ミステリー作家として脚光をあびたが、「雁の寺」以降、独自の風土観や宿命観を生かして精力的に活動。作「飢餓海峡」「越前竹人形」など。(1919〜2004)

水上勉第45回直木賞パーティで松本清張と(1961年)

提供:毎日新聞社

水上勉(1999年)

提供:毎日新聞社

水上勉(1999年)

提供:毎日新聞社

⇒みずかみ【水上】

みず‐かみなり【水神鳴】ミヅ‥

雨を降らせる雷。また、落ちても火を出さない雷。男色大鑑「座敷へ―の落つると」↔火神鳴

みず‐がめ【水瓶・水甕】ミヅ‥

水を貯えておく瓶。〈倭名類聚鈔13〉

⇒みずがめ‐ざ【水瓶座】

みずがめ【水甕】ミヅ‥

短歌雑誌。尾上柴舟さいしゅう主宰。1914年(大正3)創刊。

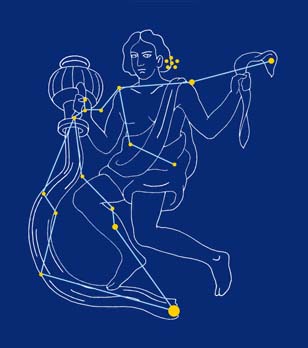

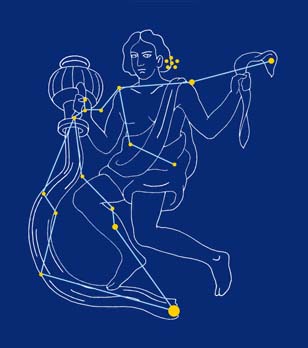

みずがめ‐ざ【水瓶座】ミヅ‥

(Aquarius ラテン)黄道上の第12星座。山羊座やぎざの東、魚座うおざの西にある。古代ローマで太陽がこの座を通る時(2月下旬)が雨季に相当するとされた。

水瓶座

⇒みずかみ【水上】

みず‐かみなり【水神鳴】ミヅ‥

雨を降らせる雷。また、落ちても火を出さない雷。男色大鑑「座敷へ―の落つると」↔火神鳴

みず‐がめ【水瓶・水甕】ミヅ‥

水を貯えておく瓶。〈倭名類聚鈔13〉

⇒みずがめ‐ざ【水瓶座】

みずがめ【水甕】ミヅ‥

短歌雑誌。尾上柴舟さいしゅう主宰。1914年(大正3)創刊。

みずがめ‐ざ【水瓶座】ミヅ‥

(Aquarius ラテン)黄道上の第12星座。山羊座やぎざの東、魚座うおざの西にある。古代ローマで太陽がこの座を通る時(2月下旬)が雨季に相当するとされた。

水瓶座

⇒みず‐がめ【水瓶・水甕】

み‐すがら【身すがら】

①荷物などを持っていないこと。また、連れなどのないこと。身一つ。狂言、木六駄「此の大雪に―さへぢやに、十二匹の牛を独りして追はねばならぬ」

②係累のないひとり身。浄瑠璃、心中天の網島「―の太兵衛と名を取つた男」

みず‐からミヅ‥

昆布に山椒さんしょうを包んだ菓子。また、昆布を結んで砂糖をつけた菓子。

み‐ず‐から【自ら】ミヅカラ

(ミ(身)ツカラの転。ツは助詞、カラはそれ自体の意)

[一]〔名〕

自分自身。古今和歌集序「万葉集に入らぬ古き歌、―のをも奉らしめ給ひてなん」。「―をかえりみる」「―の力で成し遂げる」

[二]〔代〕

わたくし。源氏物語真木柱「―はかく心うき宿世いまは見はてつれば」

[三]〔副〕

自分から。自分自身で。親しく。源氏物語若紫「―聞えさせぬこと」。「―誤りを認める」

みず‐からくり【水絡繰・水機関】ミヅ‥

水を利用した手品の見世物。水の落差を応用して人形を動かす。江戸時代、大坂道頓堀で行われた。〈[季]夏〉

みず‐ガラス【水硝子】ミヅ‥

(water-glass)「珪酸けいさんナトリウム」参照。

⇒みず‐がめ【水瓶・水甕】

み‐すがら【身すがら】

①荷物などを持っていないこと。また、連れなどのないこと。身一つ。狂言、木六駄「此の大雪に―さへぢやに、十二匹の牛を独りして追はねばならぬ」

②係累のないひとり身。浄瑠璃、心中天の網島「―の太兵衛と名を取つた男」

みず‐からミヅ‥

昆布に山椒さんしょうを包んだ菓子。また、昆布を結んで砂糖をつけた菓子。

み‐ず‐から【自ら】ミヅカラ

(ミ(身)ツカラの転。ツは助詞、カラはそれ自体の意)

[一]〔名〕

自分自身。古今和歌集序「万葉集に入らぬ古き歌、―のをも奉らしめ給ひてなん」。「―をかえりみる」「―の力で成し遂げる」

[二]〔代〕

わたくし。源氏物語真木柱「―はかく心うき宿世いまは見はてつれば」

[三]〔副〕

自分から。自分自身で。親しく。源氏物語若紫「―聞えさせぬこと」。「―誤りを認める」

みず‐からくり【水絡繰・水機関】ミヅ‥

水を利用した手品の見世物。水の落差を応用して人形を動かす。江戸時代、大坂道頓堀で行われた。〈[季]夏〉

みず‐ガラス【水硝子】ミヅ‥

(water-glass)「珪酸けいさんナトリウム」参照。

水上勉(1999年)

提供:毎日新聞社

水上勉(1999年)

提供:毎日新聞社

⇒みずかみ【水上】

みず‐かみなり【水神鳴】ミヅ‥

雨を降らせる雷。また、落ちても火を出さない雷。男色大鑑「座敷へ―の落つると」↔火神鳴

みず‐がめ【水瓶・水甕】ミヅ‥

水を貯えておく瓶。〈倭名類聚鈔13〉

⇒みずがめ‐ざ【水瓶座】

みずがめ【水甕】ミヅ‥

短歌雑誌。尾上柴舟さいしゅう主宰。1914年(大正3)創刊。

みずがめ‐ざ【水瓶座】ミヅ‥

(Aquarius ラテン)黄道上の第12星座。山羊座やぎざの東、魚座うおざの西にある。古代ローマで太陽がこの座を通る時(2月下旬)が雨季に相当するとされた。

水瓶座

⇒みずかみ【水上】

みず‐かみなり【水神鳴】ミヅ‥

雨を降らせる雷。また、落ちても火を出さない雷。男色大鑑「座敷へ―の落つると」↔火神鳴

みず‐がめ【水瓶・水甕】ミヅ‥

水を貯えておく瓶。〈倭名類聚鈔13〉

⇒みずがめ‐ざ【水瓶座】

みずがめ【水甕】ミヅ‥

短歌雑誌。尾上柴舟さいしゅう主宰。1914年(大正3)創刊。

みずがめ‐ざ【水瓶座】ミヅ‥

(Aquarius ラテン)黄道上の第12星座。山羊座やぎざの東、魚座うおざの西にある。古代ローマで太陽がこの座を通る時(2月下旬)が雨季に相当するとされた。

水瓶座

⇒みず‐がめ【水瓶・水甕】

み‐すがら【身すがら】

①荷物などを持っていないこと。また、連れなどのないこと。身一つ。狂言、木六駄「此の大雪に―さへぢやに、十二匹の牛を独りして追はねばならぬ」

②係累のないひとり身。浄瑠璃、心中天の網島「―の太兵衛と名を取つた男」

みず‐からミヅ‥

昆布に山椒さんしょうを包んだ菓子。また、昆布を結んで砂糖をつけた菓子。

み‐ず‐から【自ら】ミヅカラ

(ミ(身)ツカラの転。ツは助詞、カラはそれ自体の意)

[一]〔名〕

自分自身。古今和歌集序「万葉集に入らぬ古き歌、―のをも奉らしめ給ひてなん」。「―をかえりみる」「―の力で成し遂げる」

[二]〔代〕

わたくし。源氏物語真木柱「―はかく心うき宿世いまは見はてつれば」

[三]〔副〕

自分から。自分自身で。親しく。源氏物語若紫「―聞えさせぬこと」。「―誤りを認める」

みず‐からくり【水絡繰・水機関】ミヅ‥

水を利用した手品の見世物。水の落差を応用して人形を動かす。江戸時代、大坂道頓堀で行われた。〈[季]夏〉

みず‐ガラス【水硝子】ミヅ‥

(water-glass)「珪酸けいさんナトリウム」参照。

⇒みず‐がめ【水瓶・水甕】

み‐すがら【身すがら】

①荷物などを持っていないこと。また、連れなどのないこと。身一つ。狂言、木六駄「此の大雪に―さへぢやに、十二匹の牛を独りして追はねばならぬ」

②係累のないひとり身。浄瑠璃、心中天の網島「―の太兵衛と名を取つた男」

みず‐からミヅ‥

昆布に山椒さんしょうを包んだ菓子。また、昆布を結んで砂糖をつけた菓子。

み‐ず‐から【自ら】ミヅカラ

(ミ(身)ツカラの転。ツは助詞、カラはそれ自体の意)

[一]〔名〕

自分自身。古今和歌集序「万葉集に入らぬ古き歌、―のをも奉らしめ給ひてなん」。「―をかえりみる」「―の力で成し遂げる」

[二]〔代〕

わたくし。源氏物語真木柱「―はかく心うき宿世いまは見はてつれば」

[三]〔副〕

自分から。自分自身で。親しく。源氏物語若紫「―聞えさせぬこと」。「―誤りを認める」

みず‐からくり【水絡繰・水機関】ミヅ‥

水を利用した手品の見世物。水の落差を応用して人形を動かす。江戸時代、大坂道頓堀で行われた。〈[季]夏〉

みず‐ガラス【水硝子】ミヅ‥

(water-glass)「珪酸けいさんナトリウム」参照。

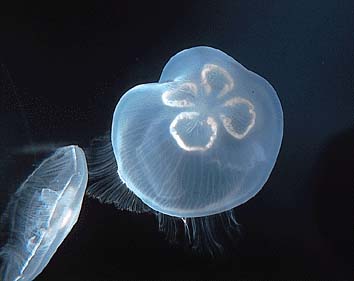

みず‐くらげ【水水母】ミヅ‥🔗⭐🔉

みず‐くらげ【水水母】ミヅ‥

ミズクラゲ目(旗口きこう水母類)の鉢虫類。傘は浅い半球状で、直径約20センチメートル。ほとんど無色で、4個の生殖腺は淡褐色か紫色。口の周囲に4本の口腕、傘の縁に無数の触手を持つ。日本近海に最も普通。時に大増殖する。ヨツメクラゲ。

みずくらげ

ミズクラゲ

提供:東京動物園協会

ミズクラゲ

提供:東京動物園協会

ミズクラゲ

提供:東京動物園協会

ミズクラゲ

提供:東京動物園協会

みず‐けむり【水煙】ミヅ‥🔗⭐🔉

みず‐けむり【水煙】ミヅ‥

①水面に立つ霧。

②水がこまかに飛び散って煙のように見えるもの。「―が立つ」

みず‐ごろも【水衣】ミヅ‥🔗⭐🔉

みず‐ごろも【水衣】ミヅ‥

①水仕事などの際に着る衣。

②能装束。単ひとえで広袖の衽おくみがあり、僧衣または庶民の粗衣とする。「高砂」の前ジテなどが着る。

能装束・水衣

撮影:神田佳明(所蔵:彦根城博物館)

みず‐しぶき【水しぶき】ミヅ‥🔗⭐🔉

みず‐しぶき【水しぶき】ミヅ‥

大量の水が飛沫となって飛び散ること。「―を上げる」

みず‐ジャケット【水ジャケット】ミヅ‥🔗⭐🔉

みず‐ジャケット【水ジャケット】ミヅ‥

(water-jacket)内燃機関や空気圧縮機のシリンダーを覆う室。内部を冷水が通ってシリンダーを冷却する。水套。水衣。

みず‐チャンネル【水チャンネル】ミヅ‥🔗⭐🔉

みず‐チャンネル【水チャンネル】ミヅ‥

細胞膜にある、水の輸送を行う蛋白質。アクアポリン。

みずっ‐ぱな【水っ洟】ミヅ‥🔗⭐🔉

みずっ‐ぱな【水っ洟】ミヅ‥

水のように薄い鼻汁。みずばな。

みずっ‐ぽ・い【水っぽい】ミヅ‥🔗⭐🔉

みずっ‐ぽ・い【水っぽい】ミヅ‥

〔形〕

水分が多い。水けが多くて味が薄い。「―・い酒」

○水と油みずとあぶら🔗⭐🔉

○水と油みずとあぶら

互いに交じり合わないもののたとえ。「水に油」「油に水」とも。

⇒みず【水】

みず‐どうりょくけい【水動力計】ミヅ‥

動力計の一種。1枚または数枚の円盤を軸に取り付け、水中で回転し、水の内部摩擦によって動力を吸収、測定する。

ミスト‐き【ミスト機】

(mist blower)送風式の噴霧機。薬剤を霧化し、送風で散布する機械。

⇒ミスト【mist】

みず‐どけい【水時計】ミヅ‥

昔の時計の一種。細孔から漏出する水量によって時間をはかるもの。東洋にも西洋にもあり、様式は種々。日本では天智天皇が皇太子時代に作らせ、使用したという。漏刻ろうこく。

みず‐とらのお【水虎の尾】ミヅ‥ヲ

シソ科の多年草。アジア・オーストラリアに広く分布。水辺に生じ、高さ約30センチメートル。葉は線形で4葉輪生。夏、茎頂に紫色の小唇形花を穂状につける。ミズネコノオ。

ミストラル【Frédéric Mistral】

フランスの詩人。プロヴァンス語とその郷土文学の復興に尽力。叙事詩「ミレイユ」のほか、近代プロヴァンス語辞典「フェリブリージュの宝」がある。ノーベル賞。(1830〜1914)

ミストラル【Gabriela Mistral】

チリの女性詩人。作「悲嘆」など。ノーベル賞。(1889〜1957)

みず‐とり【水取り】ミヅ‥

①水を汲み取ること。

②(女房詞)手拭。

③⇒おみずとり。

⇒みずとり‐あめ【水取り雨】

⇒みずとり‐ぶね【水取り船】

みず‐とり【水鳥】ミヅ‥

水辺に生息する鳥。〈[季]冬〉。万葉集19「―のすだく水沼みぬまを」

⇒みずとり‐の【水鳥の】

みずとり‐あめ【水取り雨】ミヅ‥

(「水」は田植用の水の意)五月雨さみだれ。

⇒みず‐とり【水取り】

みずとり‐の【水鳥の】ミヅ‥

〔枕〕

「青羽」「青葉」「浮き」「浮寝」「鴨」「立つ」などにかかる。

⇒みず‐とり【水鳥】

みずとり‐ぶね【水取り船】ミヅ‥

飲料水を運ぶ船。水伝馬。

⇒みず‐とり【水取り】

みず‐とる‐たま【水取玉】ミヅ‥

水晶すいしょう。出雲風土記「長江山…水精みずとるたまあり」

ミストレス【mistress】

①主婦。女主人。女将。

②情婦。

→ミセス

みず‐な【水菜】ミヅ‥

①(壬生菜みぶなの訛)アブラナ科の一年〜二年生葉菜。ハクサイなどと同種だが、葉は細裂。冬から初春にかけて収穫。塩漬とし、または煮て食用とする。キョウナ。センスジナ。〈[季]春〉。→みぶな。

②(→)ウワバミソウの別称。

みず‐な【水魚】ミヅ‥

海から水揚げした生魚。鰯いわしの場合、水鰯という。

みず‐ながれ【水流れ】ミヅ‥

(火というのを忌んで反対にいう語)出火。火事。火災。天智紀「日日夜夜ひるよる失火みずながれの処多し」

みずなぎ‐どり【水薙鳥】ミヅ‥

ミズナギドリ目ミズナギドリ科の鳥の総称。一般に翼長約30センチメートル、上面は暗褐色、下面はやや淡色。先の曲がった嘴くちばしで魚類を捕獲。暖帯海洋上にすみ、産卵期には島の崖などに穴を掘り、1卵を産む。世界の海に約70種、日本近海にも数種すむ。漁業上、魚の所在を知る目標として重要。

オオシロハラミズナギドリ

撮影:小宮輝之

オナガミズナギドリ

撮影:小宮輝之

オナガミズナギドリ

撮影:小宮輝之

みず‐なし【水梨・消梨・雪梨】ミヅ‥

ナシの栽培品種。果実に汁気が多い。

みず‐なぶり【水嬲り】ミヅ‥

水をもてあそぶこと。天草本伊曾保物語「土仏の―」

みず‐なみ【水波】ミヅ‥

①水面に立つ波。

②海浦かいぶの異称。

みずなみ【瑞浪】ミヅ‥

岐阜県南東部の市。もと中山道の宿駅。美濃焼の産地で、輸出用洋食器が主製品。人口4万2千。

みず‐なら【水楢】ミヅ‥

ブナ科の落葉高木。日本の山地のやや高所に普通。高さ約20メートル。幹には大きな割れ目があり、葉は倒卵形。コナラに酷似するが葉柄がほとんどない。5月頃、黄褐色の単性花を開き、秋、どんぐりを結ぶ。材は建築材・器具材。オオナラ。

みず‐なわ【水縄】ミヅナハ

①(→)水準みずはかりに同じ。

②検地用具の一つ。面積を測るのに用いる麻縄。

みず‐なわしろ【水苗代】ミヅナハ‥

水田に設けて湛水たんすい状態に保った苗代。

みず‐に【水煮】ミヅ‥

味つけせずに水だけで煮ること。また、その煮たもの。薄い塩味で煮ることにもいう。

みず‐なし【水梨・消梨・雪梨】ミヅ‥

ナシの栽培品種。果実に汁気が多い。

みず‐なぶり【水嬲り】ミヅ‥

水をもてあそぶこと。天草本伊曾保物語「土仏の―」

みず‐なみ【水波】ミヅ‥

①水面に立つ波。

②海浦かいぶの異称。

みずなみ【瑞浪】ミヅ‥

岐阜県南東部の市。もと中山道の宿駅。美濃焼の産地で、輸出用洋食器が主製品。人口4万2千。

みず‐なら【水楢】ミヅ‥

ブナ科の落葉高木。日本の山地のやや高所に普通。高さ約20メートル。幹には大きな割れ目があり、葉は倒卵形。コナラに酷似するが葉柄がほとんどない。5月頃、黄褐色の単性花を開き、秋、どんぐりを結ぶ。材は建築材・器具材。オオナラ。

みず‐なわ【水縄】ミヅナハ

①(→)水準みずはかりに同じ。

②検地用具の一つ。面積を測るのに用いる麻縄。

みず‐なわしろ【水苗代】ミヅナハ‥

水田に設けて湛水たんすい状態に保った苗代。

みず‐に【水煮】ミヅ‥

味つけせずに水だけで煮ること。また、その煮たもの。薄い塩味で煮ることにもいう。

オナガミズナギドリ

撮影:小宮輝之

オナガミズナギドリ

撮影:小宮輝之

みず‐なし【水梨・消梨・雪梨】ミヅ‥

ナシの栽培品種。果実に汁気が多い。

みず‐なぶり【水嬲り】ミヅ‥

水をもてあそぶこと。天草本伊曾保物語「土仏の―」

みず‐なみ【水波】ミヅ‥

①水面に立つ波。

②海浦かいぶの異称。

みずなみ【瑞浪】ミヅ‥

岐阜県南東部の市。もと中山道の宿駅。美濃焼の産地で、輸出用洋食器が主製品。人口4万2千。

みず‐なら【水楢】ミヅ‥

ブナ科の落葉高木。日本の山地のやや高所に普通。高さ約20メートル。幹には大きな割れ目があり、葉は倒卵形。コナラに酷似するが葉柄がほとんどない。5月頃、黄褐色の単性花を開き、秋、どんぐりを結ぶ。材は建築材・器具材。オオナラ。

みず‐なわ【水縄】ミヅナハ

①(→)水準みずはかりに同じ。

②検地用具の一つ。面積を測るのに用いる麻縄。

みず‐なわしろ【水苗代】ミヅナハ‥

水田に設けて湛水たんすい状態に保った苗代。

みず‐に【水煮】ミヅ‥

味つけせずに水だけで煮ること。また、その煮たもの。薄い塩味で煮ることにもいう。

みず‐なし【水梨・消梨・雪梨】ミヅ‥

ナシの栽培品種。果実に汁気が多い。

みず‐なぶり【水嬲り】ミヅ‥

水をもてあそぶこと。天草本伊曾保物語「土仏の―」

みず‐なみ【水波】ミヅ‥

①水面に立つ波。

②海浦かいぶの異称。

みずなみ【瑞浪】ミヅ‥

岐阜県南東部の市。もと中山道の宿駅。美濃焼の産地で、輸出用洋食器が主製品。人口4万2千。

みず‐なら【水楢】ミヅ‥

ブナ科の落葉高木。日本の山地のやや高所に普通。高さ約20メートル。幹には大きな割れ目があり、葉は倒卵形。コナラに酷似するが葉柄がほとんどない。5月頃、黄褐色の単性花を開き、秋、どんぐりを結ぶ。材は建築材・器具材。オオナラ。

みず‐なわ【水縄】ミヅナハ

①(→)水準みずはかりに同じ。

②検地用具の一つ。面積を測るのに用いる麻縄。

みず‐なわしろ【水苗代】ミヅナハ‥

水田に設けて湛水たんすい状態に保った苗代。

みず‐に【水煮】ミヅ‥

味つけせずに水だけで煮ること。また、その煮たもの。薄い塩味で煮ることにもいう。

○水にするみずにする🔗⭐🔉

○水にするみずにする

空しくする。効果を失わせる。また、堕胎だたいする。

⇒みず【水】

○水に流すみずにながす🔗⭐🔉

○水に流すみずにながす

過去のことをとやかく言わず、すべてなかったこととする。「あの件は水に流そう」

⇒みず【水】

○水になるみずになる🔗⭐🔉

○水になるみずになる

無駄になる。ふいになる。「今までの努力が水になった」

⇒みず【水】

○水に慣れるみずになれる🔗⭐🔉

○水に慣れるみずになれる

新しい土地や環境になれる。

⇒みず【水】

みず‐にら【水韮】ミヅ‥

ミズニラ科の水生のシダ植物。根茎は小塊状、葉は円筒状で長さ1メートルに達する。全体がニラに似、葉の基部が扁平にふくらみ、夏から秋にその内側に大小2種の胞子嚢を生ずる。

みず‐ぬき【水抜き】ミヅ‥

たまり水などを流しやる所。水の落し口。

みず‐ぬし【水主】ミヅ‥

水をつかさどる神。みずのかみ。

みず‐の‐あわ【水の泡】ミヅ‥🔗⭐🔉

みず‐の‐あわ【水の泡】ミヅ‥

①水面に浮かんでいる泡。うたかた。みなわ。

②消えやすいもの、はかないことのたとえ。古今和歌集恋「―の消えでうき身と」

③努力などがむだになること。「せっかくの苦心も―」

みず‐の‐お【水の尾】ミヅ‥ヲ🔗⭐🔉

みず‐の‐お【水の尾】ミヅ‥ヲ

水の流れ。水脈。源平盛衰記35「―について渡れや渡れや」

みず‐の‐かみ【水の神】ミヅ‥🔗⭐🔉

みず‐の‐かみ【水の神】ミヅ‥

水をつかさどる神。罔象女みずはのめ。神代紀上「―罔象女」

みず‐の‐こ【水の子】ミヅ‥🔗⭐🔉

みず‐の‐こ【水の子】ミヅ‥

(→)「水の実」に同じ。

みず‐の‐こ【水の粉】ミヅ‥🔗⭐🔉

みず‐の‐こ【水の粉】ミヅ‥

麦こがし。はったい。いりこ。「―のきのふに尽ぬ草の庵」(蕪村)

○水の滴るようなみずのしたたるような

(美男美女の)つやつやとして色気のあるさまの形容。「―いい男」

⇒みず【水】

○水の滴るようなみずのしたたるような🔗⭐🔉

○水の滴るようなみずのしたたるような

(美男美女の)つやつやとして色気のあるさまの形容。「―いい男」

⇒みず【水】

みずの‐じゅうろうざえもん【水野十郎左衛門】ミヅ‥ジフラウ‥ヱ‥

江戸前期の旗本奴の頭目。名は成之。1650年(慶安3)父の遺領を継いだが、無頼の旗本を糾合、市中で不法の行いが多く、切腹を命ぜられた。幡随院長兵衛との喧嘩は有名。( 〜1664)

⇒みずの【水野】

みずの‐せいいち【水野清一】ミヅ‥

考古学者。兵庫県生れ。京大卒、同教授。中国・アフガニスタンなどアジア大陸での研究を進めた。著「雲崗石窟」など。(1905〜1971)

⇒みずの【水野】

みずの‐ただくに【水野忠邦】ミヅ‥

江戸後期の幕府老中。唐津藩主忠光の子。越前守。1817年(文化14)浜松に転封。大坂城代・京都所司代を経て老中。天保の改革を企てたが、強権的な政治手法が反発を招き、失脚。隠居謹慎。(1794〜1851)

⇒みずの【水野】

みず‐の‐て【水の手】ミヅ‥

①城中などへ飲用水として引く水。また、その水路。汲水路。

②河・堀など水のある地方。

③消火に用いる水。

④水田の水口みなくち。

みず‐の‐でばな【水の出端】ミヅ‥

(出水の初めの意)最初は勢いがよいが、次第に衰える物事のたとえ。また、勢いが盛んでおさえきれないことのたとえ。好色一代女4「お年寄られたれば、物ごと気短かなれども、それは―のごとく跡もなく御機嫌なほるなり」

みず‐の‐と【癸】ミヅ‥

(「水の弟おと」の意)十干じっかんの第10。

⇒みずのと‐の‐まつり【癸の祭】

みずのと‐の‐まつり【癸の祭】ミヅ‥

毎月癸の日、宮中の陰陽おんよう寮で行われた祭。

⇒みず‐の‐と【癸】

みず‐の‐て【水の手】ミヅ‥🔗⭐🔉

みず‐の‐て【水の手】ミヅ‥

①城中などへ飲用水として引く水。また、その水路。汲水路。

②河・堀など水のある地方。

③消火に用いる水。

④水田の水口みなくち。

みず‐の‐でばな【水の出端】ミヅ‥🔗⭐🔉

みず‐の‐でばな【水の出端】ミヅ‥

(出水の初めの意)最初は勢いがよいが、次第に衰える物事のたとえ。また、勢いが盛んでおさえきれないことのたとえ。好色一代女4「お年寄られたれば、物ごと気短かなれども、それは―のごとく跡もなく御機嫌なほるなり」

○水の流れと人のゆくえみずのながれとひとのゆくえ🔗⭐🔉

○水の流れと人のゆくえみずのながれとひとのゆくえ

前途の知れにくいことのたとえ。人のゆくえと水の流れ。

⇒みず【水】

みず‐の‐はな【水の華】ミヅ‥

①主に夏の頃、池沼の表面に植物プランクトンが大量に繁殖して水面に浮く現象。アオコ。

②(女房詞)鱸すずき。

③ハスの花。

みず‐の‐はる【水の春】ミヅ‥

水がなまぬるく春らしくなること。〈[季]春〉

みず‐の‐はな【水の華】ミヅ‥🔗⭐🔉

みず‐の‐はな【水の華】ミヅ‥

①主に夏の頃、池沼の表面に植物プランクトンが大量に繁殖して水面に浮く現象。アオコ。

②(女房詞)鱸すずき。

③ハスの花。

みず‐の‐はる【水の春】ミヅ‥🔗⭐🔉

みず‐の‐はる【水の春】ミヅ‥

水がなまぬるく春らしくなること。〈[季]春〉

○水の低きに就くが如しみずのひくきにつくがごとし

[孟子告子上]物事の自然ななりゆきをいう。また、物事のなりゆきの止めにくいことをいう。

⇒みず【水】

○水の低きに就くが如しみずのひくきにつくがごとし🔗⭐🔉

○水の低きに就くが如しみずのひくきにつくがごとし

[孟子告子上]物事の自然ななりゆきをいう。また、物事のなりゆきの止めにくいことをいう。

⇒みず【水】

みずの‐ひろのり【水野広徳】ミヅ‥

海軍軍人・軍事評論家。愛媛県生れ。日本海海戦を描いた戦記「此一戦」を発表。退役後、軍縮運動に尽力。(1875〜1945)

⇒みずの【水野】

みず‐の‐み【水の実】ミヅ‥

盆の供物の一種。きゅうり・なす・ささげなどを生のままで細かくきざんだもの。水の子。水の米。水の物。

みず‐のみ【水呑み】ミヅ‥

①水を呑むこと。また、それに用いる器。

②水呑百姓の略。

⇒みずのみ‐の‐お【水呑の緒】

⇒みずのみ‐びゃくしょう【水呑百姓】

みず‐の‐みあらか【瑞御舎】ミヅ‥

美しい御殿。祝詞、大殿祭「造り仕へまつれる―」

みずのみ‐の‐お【水呑の緒】ミヅ‥ヲ

鎧よろいの袖の緒の一種。袖の「四の板」の後ろの端についていて胴の後ろの総角あげまきの根に結びつけるもの。→大鎧おおよろい(図)。

⇒みず‐のみ【水呑み】

みずのみ‐びゃくしょう【水呑百姓】ミヅ‥シヤウ

田畑を所有しない貧しい小作または日雇いの農民。無高むたか百姓。水呑み。↔本ほん百姓

⇒みず‐のみ【水呑み】

みずのめ‐ばやし【水野目林】ミヅ‥

近世、灌漑用水を確保するために利用を制限された森林。地方により、田山・水林・水持林などといった。水源 養林。

みず‐の‐もち【水の餅】ミヅ‥

正月に若水わかみずを汲む時、水神に供える餅。

みずの‐れんたろう【水野錬太郎】ミヅ‥ラウ

官僚・政治家。秋田藩士の子。内務官僚を経て、貴族院議員・朝鮮総督府政務総監・内相・文相を歴任。(1868〜1949)

⇒みずの【水野】

みず‐の‐わななき【水のわななき】ミヅ‥

水をかけられたように、ふるえること。宇津保物語蔵開下「―して汗にしとどに濡れてかがまり伏し給へれば」

みず‐は【罔象】ミヅハ

(古くはミツハ)水をつかさどる神。〈神代紀上訓注〉

⇒みずは‐の‐め【罔象女】

みず‐は【瑞歯・稚歯】ミヅ‥

①わかわかしい歯。めでたい歯。

②老人となってから生える歯。長寿の相という。

③(「瑞歯ぐむ」から)非常に年老いること。はなはだしい老人。為忠百首「かまど守もる―の嫗おうな」

⇒みずは‐ぐ・む【瑞歯含む】

⇒みずは‐さ・す【瑞歯さす】

みず‐ば【水場】ミヅ‥

水のある場所。特に、野生動物の水飲み場。また、登山で水を飲んだり補給したりする所。

みず‐パイプ【水パイプ】ミヅ‥

喫煙具の一つ。火皿と水を容れる水筒および管から成り、煙が水中を通過するようにしたもの。

みず‐はかり【水準・準縄】ミヅ‥

水盛みずもりに用いる器具。水縄。〈倭名類聚鈔15〉

みず‐ばかり【水秤】ミヅ‥

比重を測定するための天秤。アルキメデスの原理を応用したもの。

みず‐はき【水吐き】ミヅ‥

①溜り水を流しやること。また、その所。

②(→)「みずはけ」に同じ。夏目漱石、こゝろ「南が高い建物で塞がつてゐるのと、放水みずはきがよくないのとで」

③魚の頭の鰓蓋えらぶたの部分。

みずは‐ぐ・む【瑞歯含む】ミヅ‥

〔自四〕

①老人に瑞歯が生える。

②甚だしく年をとる。源氏物語夕顔「―・みて住み侍るなり」

⇒みず‐は【瑞歯・稚歯】

みず‐はけ【水捌け】ミヅ‥

水が流れ去るぐあい。みずはき。排水。「この地は―がよい」

みず‐ばこ【水箱】ミヅ‥

肩から吊るす箱型の魚籠びく。上部には釣具が収納できる。

みず‐はこべ【水繁蔞】ミヅ‥

アワゴケ科の多年草。高さ約20センチメートル。水田・池沢に生ずる。茎は柔軟で細長く、葉は長楕円形。花に花冠・萼がくはなく、白色の苞2枚に包まれる。漢名、水馬歯。

養林。

みず‐の‐もち【水の餅】ミヅ‥

正月に若水わかみずを汲む時、水神に供える餅。

みずの‐れんたろう【水野錬太郎】ミヅ‥ラウ

官僚・政治家。秋田藩士の子。内務官僚を経て、貴族院議員・朝鮮総督府政務総監・内相・文相を歴任。(1868〜1949)

⇒みずの【水野】

みず‐の‐わななき【水のわななき】ミヅ‥

水をかけられたように、ふるえること。宇津保物語蔵開下「―して汗にしとどに濡れてかがまり伏し給へれば」

みず‐は【罔象】ミヅハ

(古くはミツハ)水をつかさどる神。〈神代紀上訓注〉

⇒みずは‐の‐め【罔象女】

みず‐は【瑞歯・稚歯】ミヅ‥

①わかわかしい歯。めでたい歯。

②老人となってから生える歯。長寿の相という。

③(「瑞歯ぐむ」から)非常に年老いること。はなはだしい老人。為忠百首「かまど守もる―の嫗おうな」

⇒みずは‐ぐ・む【瑞歯含む】

⇒みずは‐さ・す【瑞歯さす】

みず‐ば【水場】ミヅ‥

水のある場所。特に、野生動物の水飲み場。また、登山で水を飲んだり補給したりする所。

みず‐パイプ【水パイプ】ミヅ‥

喫煙具の一つ。火皿と水を容れる水筒および管から成り、煙が水中を通過するようにしたもの。

みず‐はかり【水準・準縄】ミヅ‥

水盛みずもりに用いる器具。水縄。〈倭名類聚鈔15〉

みず‐ばかり【水秤】ミヅ‥

比重を測定するための天秤。アルキメデスの原理を応用したもの。

みず‐はき【水吐き】ミヅ‥

①溜り水を流しやること。また、その所。

②(→)「みずはけ」に同じ。夏目漱石、こゝろ「南が高い建物で塞がつてゐるのと、放水みずはきがよくないのとで」

③魚の頭の鰓蓋えらぶたの部分。

みずは‐ぐ・む【瑞歯含む】ミヅ‥

〔自四〕

①老人に瑞歯が生える。

②甚だしく年をとる。源氏物語夕顔「―・みて住み侍るなり」

⇒みず‐は【瑞歯・稚歯】

みず‐はけ【水捌け】ミヅ‥

水が流れ去るぐあい。みずはき。排水。「この地は―がよい」

みず‐ばこ【水箱】ミヅ‥

肩から吊るす箱型の魚籠びく。上部には釣具が収納できる。

みず‐はこべ【水繁蔞】ミヅ‥

アワゴケ科の多年草。高さ約20センチメートル。水田・池沢に生ずる。茎は柔軟で細長く、葉は長楕円形。花に花冠・萼がくはなく、白色の苞2枚に包まれる。漢名、水馬歯。

養林。

みず‐の‐もち【水の餅】ミヅ‥

正月に若水わかみずを汲む時、水神に供える餅。

みずの‐れんたろう【水野錬太郎】ミヅ‥ラウ

官僚・政治家。秋田藩士の子。内務官僚を経て、貴族院議員・朝鮮総督府政務総監・内相・文相を歴任。(1868〜1949)

⇒みずの【水野】

みず‐の‐わななき【水のわななき】ミヅ‥

水をかけられたように、ふるえること。宇津保物語蔵開下「―して汗にしとどに濡れてかがまり伏し給へれば」

みず‐は【罔象】ミヅハ

(古くはミツハ)水をつかさどる神。〈神代紀上訓注〉

⇒みずは‐の‐め【罔象女】

みず‐は【瑞歯・稚歯】ミヅ‥

①わかわかしい歯。めでたい歯。

②老人となってから生える歯。長寿の相という。

③(「瑞歯ぐむ」から)非常に年老いること。はなはだしい老人。為忠百首「かまど守もる―の嫗おうな」

⇒みずは‐ぐ・む【瑞歯含む】

⇒みずは‐さ・す【瑞歯さす】

みず‐ば【水場】ミヅ‥

水のある場所。特に、野生動物の水飲み場。また、登山で水を飲んだり補給したりする所。

みず‐パイプ【水パイプ】ミヅ‥

喫煙具の一つ。火皿と水を容れる水筒および管から成り、煙が水中を通過するようにしたもの。

みず‐はかり【水準・準縄】ミヅ‥

水盛みずもりに用いる器具。水縄。〈倭名類聚鈔15〉

みず‐ばかり【水秤】ミヅ‥

比重を測定するための天秤。アルキメデスの原理を応用したもの。

みず‐はき【水吐き】ミヅ‥

①溜り水を流しやること。また、その所。

②(→)「みずはけ」に同じ。夏目漱石、こゝろ「南が高い建物で塞がつてゐるのと、放水みずはきがよくないのとで」

③魚の頭の鰓蓋えらぶたの部分。

みずは‐ぐ・む【瑞歯含む】ミヅ‥

〔自四〕

①老人に瑞歯が生える。

②甚だしく年をとる。源氏物語夕顔「―・みて住み侍るなり」

⇒みず‐は【瑞歯・稚歯】

みず‐はけ【水捌け】ミヅ‥

水が流れ去るぐあい。みずはき。排水。「この地は―がよい」

みず‐ばこ【水箱】ミヅ‥

肩から吊るす箱型の魚籠びく。上部には釣具が収納できる。

みず‐はこべ【水繁蔞】ミヅ‥

アワゴケ科の多年草。高さ約20センチメートル。水田・池沢に生ずる。茎は柔軟で細長く、葉は長楕円形。花に花冠・萼がくはなく、白色の苞2枚に包まれる。漢名、水馬歯。

養林。

みず‐の‐もち【水の餅】ミヅ‥

正月に若水わかみずを汲む時、水神に供える餅。

みずの‐れんたろう【水野錬太郎】ミヅ‥ラウ

官僚・政治家。秋田藩士の子。内務官僚を経て、貴族院議員・朝鮮総督府政務総監・内相・文相を歴任。(1868〜1949)

⇒みずの【水野】

みず‐の‐わななき【水のわななき】ミヅ‥

水をかけられたように、ふるえること。宇津保物語蔵開下「―して汗にしとどに濡れてかがまり伏し給へれば」

みず‐は【罔象】ミヅハ

(古くはミツハ)水をつかさどる神。〈神代紀上訓注〉

⇒みずは‐の‐め【罔象女】

みず‐は【瑞歯・稚歯】ミヅ‥

①わかわかしい歯。めでたい歯。

②老人となってから生える歯。長寿の相という。

③(「瑞歯ぐむ」から)非常に年老いること。はなはだしい老人。為忠百首「かまど守もる―の嫗おうな」

⇒みずは‐ぐ・む【瑞歯含む】

⇒みずは‐さ・す【瑞歯さす】

みず‐ば【水場】ミヅ‥

水のある場所。特に、野生動物の水飲み場。また、登山で水を飲んだり補給したりする所。

みず‐パイプ【水パイプ】ミヅ‥

喫煙具の一つ。火皿と水を容れる水筒および管から成り、煙が水中を通過するようにしたもの。

みず‐はかり【水準・準縄】ミヅ‥

水盛みずもりに用いる器具。水縄。〈倭名類聚鈔15〉

みず‐ばかり【水秤】ミヅ‥

比重を測定するための天秤。アルキメデスの原理を応用したもの。

みず‐はき【水吐き】ミヅ‥

①溜り水を流しやること。また、その所。

②(→)「みずはけ」に同じ。夏目漱石、こゝろ「南が高い建物で塞がつてゐるのと、放水みずはきがよくないのとで」

③魚の頭の鰓蓋えらぶたの部分。

みずは‐ぐ・む【瑞歯含む】ミヅ‥

〔自四〕

①老人に瑞歯が生える。

②甚だしく年をとる。源氏物語夕顔「―・みて住み侍るなり」

⇒みず‐は【瑞歯・稚歯】

みず‐はけ【水捌け】ミヅ‥

水が流れ去るぐあい。みずはき。排水。「この地は―がよい」

みず‐ばこ【水箱】ミヅ‥

肩から吊るす箱型の魚籠びく。上部には釣具が収納できる。

みず‐はこべ【水繁蔞】ミヅ‥

アワゴケ科の多年草。高さ約20センチメートル。水田・池沢に生ずる。茎は柔軟で細長く、葉は長楕円形。花に花冠・萼がくはなく、白色の苞2枚に包まれる。漢名、水馬歯。

みず‐の‐み【水の実】ミヅ‥🔗⭐🔉

みず‐の‐み【水の実】ミヅ‥

盆の供物の一種。きゅうり・なす・ささげなどを生のままで細かくきざんだもの。水の子。水の米。水の物。

みず‐の‐もち【水の餅】ミヅ‥🔗⭐🔉

みず‐の‐もち【水の餅】ミヅ‥

正月に若水わかみずを汲む時、水神に供える餅。

みず‐の‐わななき【水のわななき】ミヅ‥🔗⭐🔉

みず‐の‐わななき【水のわななき】ミヅ‥

水をかけられたように、ふるえること。宇津保物語蔵開下「―して汗にしとどに濡れてかがまり伏し給へれば」

みず‐パイプ【水パイプ】ミヅ‥🔗⭐🔉

みず‐パイプ【水パイプ】ミヅ‥

喫煙具の一つ。火皿と水を容れる水筒および管から成り、煙が水中を通過するようにしたもの。

○水は逆さまに流れずみずはさかさまにながれず🔗⭐🔉

○水は逆さまに流れずみずはさかさまにながれず

何事にも自然の流れや順序があるということ。

⇒みず【水】

みずは‐さ・す【瑞歯さす】ミヅ‥

〔自四〕

(→)「瑞歯ぐむ」に同じ。類聚名義抄「支離、ミヅワサス」。今鏡「―・したる女の」

⇒みず‐は【瑞歯・稚歯】

みず‐はじき【水弾き】ミヅ‥

空気の圧力を利用して水を弾き上げる仕掛けの器械。ポンプ・竜吐水りゅうどすいの類。太平記6「水あるべしとも見へぬに、火矢を射れば―にて打ち消し候」

みず‐ばしょう【水芭蕉】ミヅ‥セウ

サトイモ科の大形多年草。主に中部以北の山地湿原などに群生。葉は淡緑色、長さ1メートルに達する。地下に大きな球状の根茎があり、初夏、葉に先立って、雪白色の仏焔苞ぶつえんほうを持った黄緑色の花穂を出し、美しい。〈[季]夏〉

みずばしょう

ミズバショウ(群落)

撮影:新海良夫

ミズバショウ(群落)

撮影:新海良夫

みず‐ばしら【水柱】ミヅ‥

水が吹きあがって柱のようになったもの。すいちゅう。

みず‐はな【水端】ミヅ‥

①流れる水の先頭。一説に、水の出初め。万葉集19「卯の花を腐くたす霖雨ながめの―に」

②出初め。物事の最初。難太平記「先んずる敵には―に少し退きて」

みず‐ばな【水洟】ミヅ‥

水のような薄い鼻汁。みずっぱな。〈[季]冬〉

みず‐ばなれ【水離れ】ミヅ‥

①水面から離れること。水中から出すこと。狂言、鱸庖丁「惣じて鯉は―が大事ぢやと申すに依つて」

②水気のために物が離れること。

③親の手もとを離れること。一般に、別れること。縁を切ること。浄瑠璃、ひぢりめん卯月紅葉「堅地の父の親の手を―せぬお亀とは」

みず‐ばね【水刎ね】ミヅ‥

(→)水制すいせいに同じ。

みずは‐の‐め【罔象女】ミヅハ‥

(→)罔象みずはに同じ。

⇒みず‐は【罔象】

みず‐ばしら【水柱】ミヅ‥

水が吹きあがって柱のようになったもの。すいちゅう。

みず‐はな【水端】ミヅ‥

①流れる水の先頭。一説に、水の出初め。万葉集19「卯の花を腐くたす霖雨ながめの―に」

②出初め。物事の最初。難太平記「先んずる敵には―に少し退きて」

みず‐ばな【水洟】ミヅ‥

水のような薄い鼻汁。みずっぱな。〈[季]冬〉

みず‐ばなれ【水離れ】ミヅ‥

①水面から離れること。水中から出すこと。狂言、鱸庖丁「惣じて鯉は―が大事ぢやと申すに依つて」

②水気のために物が離れること。

③親の手もとを離れること。一般に、別れること。縁を切ること。浄瑠璃、ひぢりめん卯月紅葉「堅地の父の親の手を―せぬお亀とは」

みず‐ばね【水刎ね】ミヅ‥

(→)水制すいせいに同じ。

みずは‐の‐め【罔象女】ミヅハ‥

(→)罔象みずはに同じ。

⇒みず‐は【罔象】

ミズバショウ(群落)

撮影:新海良夫

ミズバショウ(群落)

撮影:新海良夫

みず‐ばしら【水柱】ミヅ‥

水が吹きあがって柱のようになったもの。すいちゅう。

みず‐はな【水端】ミヅ‥

①流れる水の先頭。一説に、水の出初め。万葉集19「卯の花を腐くたす霖雨ながめの―に」

②出初め。物事の最初。難太平記「先んずる敵には―に少し退きて」

みず‐ばな【水洟】ミヅ‥

水のような薄い鼻汁。みずっぱな。〈[季]冬〉

みず‐ばなれ【水離れ】ミヅ‥

①水面から離れること。水中から出すこと。狂言、鱸庖丁「惣じて鯉は―が大事ぢやと申すに依つて」

②水気のために物が離れること。

③親の手もとを離れること。一般に、別れること。縁を切ること。浄瑠璃、ひぢりめん卯月紅葉「堅地の父の親の手を―せぬお亀とは」

みず‐ばね【水刎ね】ミヅ‥

(→)水制すいせいに同じ。

みずは‐の‐め【罔象女】ミヅハ‥

(→)罔象みずはに同じ。

⇒みず‐は【罔象】

みず‐ばしら【水柱】ミヅ‥

水が吹きあがって柱のようになったもの。すいちゅう。

みず‐はな【水端】ミヅ‥

①流れる水の先頭。一説に、水の出初め。万葉集19「卯の花を腐くたす霖雨ながめの―に」

②出初め。物事の最初。難太平記「先んずる敵には―に少し退きて」

みず‐ばな【水洟】ミヅ‥

水のような薄い鼻汁。みずっぱな。〈[季]冬〉

みず‐ばなれ【水離れ】ミヅ‥

①水面から離れること。水中から出すこと。狂言、鱸庖丁「惣じて鯉は―が大事ぢやと申すに依つて」

②水気のために物が離れること。

③親の手もとを離れること。一般に、別れること。縁を切ること。浄瑠璃、ひぢりめん卯月紅葉「堅地の父の親の手を―せぬお亀とは」

みず‐ばね【水刎ね】ミヅ‥

(→)水制すいせいに同じ。

みずは‐の‐め【罔象女】ミヅハ‥

(→)罔象みずはに同じ。

⇒みず‐は【罔象】

○水は方円の器に随うみずはほうえんのうつわものにしたがう🔗⭐🔉

○水は方円の器に随うみずはほうえんのうつわものにしたがう

[荀子君道](「方円」は四角と丸。水が容器によってどんな形にもなることから)民は君主の善悪に感化されてどちらにでもなる。また、人も交友・環境によって善悪のいずれにも感化される。

⇒みず【水】

みず‐はみがき【水歯磨】ミヅ‥

歯磨の一種。液状で、コップの水にたらして使用するもの。

みずはら【水原】ミヅ‥

姓氏の一つ。

⇒みずはら‐しげる【水原茂】

⇒みずはら‐しゅうおうし【水原秋桜子】

みず‐ばら【水腹】ミヅ‥

水をたくさん飲んだ腹具合。特に、水で空腹をしのいだ腹。「―も一時いっとき」

みずはら‐しげる【水原茂】ミヅ‥

プロ野球選手・監督。高松市生れ。1936年(昭和11)巨人軍に入団。第二次大戦従軍後、復帰。50年から巨人・東映・中日の監督を務め、多くの優勝に導いた。77年野球殿堂入り。(1909〜1982)

⇒みずはら【水原】

みずはら‐しゅうおうし【水原秋桜子】ミヅ‥シウアウ‥

俳人。名は豊。東京生れ。東大卒。高浜虚子門。「馬酔木あしび」主宰。自然の主観的写生によって新しい抒情性を導入。句集「葛飾」「霜林」など。(1892〜1981)

水原秋桜子

撮影:田沼武能

⇒みずはら【水原】

みず‐ばり【水張り】ミヅ‥

①糊を用いず水だけで布を張り乾かすこと。

②水彩画を描くとき、用紙を湿らせて画板にはりつけ、絵具ののびをよくすること。

みず‐ばりき【水馬力】ミヅ‥

〔機〕

①水車が理論上発生しうる馬力。

②ポンプを動かすのに必要な理論上の馬力。

みず‐ばれ【水腫れ】ミヅ‥

水気をふくんではれること。みずぶくれ。

みず‐ばん【水番】ミヅ‥

河川・溜池その他の灌漑用の水の番をすること。また、その人。〈[季]夏〉

みず‐はんきゅう【水半球】ミヅ‥キウ

⇒すいはんきゅう

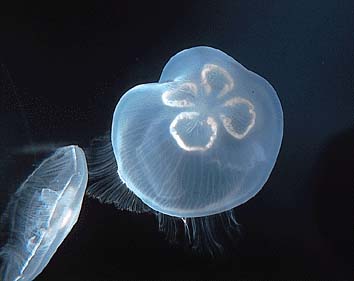

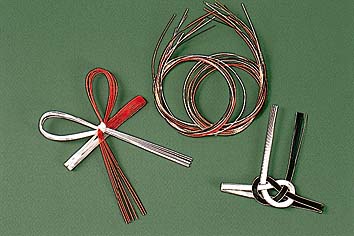

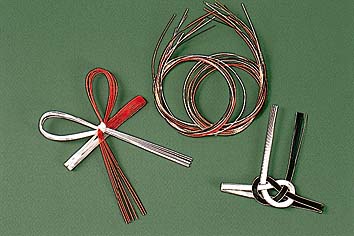

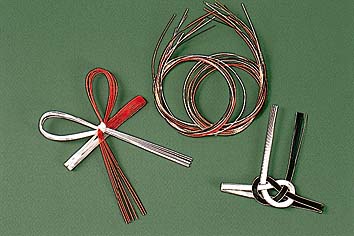

みず‐ひき【水引】ミヅ‥

①麻などを水に浸して皮を剥ぐこと。転じて、麻糸。後撰和歌集旅「―の白糸はへて織る機はたは」

②仏前・神輿みこしなどに張り渡す金襴きんらんなどの幕。

③進物用の包紙などを結ぶのに用いる紙糸。細い紙縒こよりに水糊を引いて乾し固めたもの。多くは数条を合わせて、中央から染分けにしたもので、普通、祝事・進物用には紅白・金銀・金赤などを用い、凶事には白・藍白・黒白などを用いる。

水引

撮影:関戸 勇

⇒みずはら【水原】

みず‐ばり【水張り】ミヅ‥

①糊を用いず水だけで布を張り乾かすこと。

②水彩画を描くとき、用紙を湿らせて画板にはりつけ、絵具ののびをよくすること。

みず‐ばりき【水馬力】ミヅ‥

〔機〕

①水車が理論上発生しうる馬力。

②ポンプを動かすのに必要な理論上の馬力。

みず‐ばれ【水腫れ】ミヅ‥

水気をふくんではれること。みずぶくれ。

みず‐ばん【水番】ミヅ‥

河川・溜池その他の灌漑用の水の番をすること。また、その人。〈[季]夏〉

みず‐はんきゅう【水半球】ミヅ‥キウ

⇒すいはんきゅう

みず‐ひき【水引】ミヅ‥

①麻などを水に浸して皮を剥ぐこと。転じて、麻糸。後撰和歌集旅「―の白糸はへて織る機はたは」

②仏前・神輿みこしなどに張り渡す金襴きんらんなどの幕。

③進物用の包紙などを結ぶのに用いる紙糸。細い紙縒こよりに水糊を引いて乾し固めたもの。多くは数条を合わせて、中央から染分けにしたもので、普通、祝事・進物用には紅白・金銀・金赤などを用い、凶事には白・藍白・黒白などを用いる。

水引

撮影:関戸 勇

④鎧よろいの化粧板けしょうのいたの下の白・赤2色の革または綾による飾り線。→大鎧おおよろい(図)。

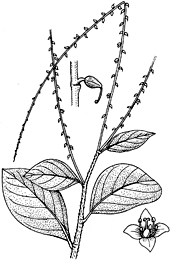

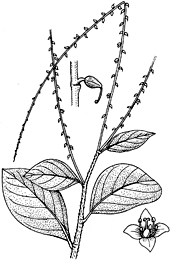

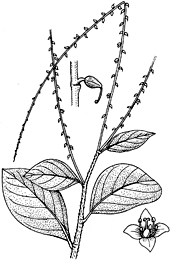

⑤タデ科の多年草。山野の陰地に自生し、茎は高さ約60センチメートル。通常、葉の表面に暗紅色の斑がある。夏秋の頃、赤色の小花をまばらに穂状につけ、それを水引3に見たてた。白い花のものを「銀水引」、紅白まじりのものを「御所水引」ともいう。ミズヒキグサ。漢名、毛蓼。「水引の花」は〈[季]秋〉。

みずひき

④鎧よろいの化粧板けしょうのいたの下の白・赤2色の革または綾による飾り線。→大鎧おおよろい(図)。

⑤タデ科の多年草。山野の陰地に自生し、茎は高さ約60センチメートル。通常、葉の表面に暗紅色の斑がある。夏秋の頃、赤色の小花をまばらに穂状につけ、それを水引3に見たてた。白い花のものを「銀水引」、紅白まじりのものを「御所水引」ともいう。ミズヒキグサ。漢名、毛蓼。「水引の花」は〈[季]秋〉。

みずひき

⇒みずひき‐ざいく【水引細工】

⇒みずひき‐のれん【水引暖簾】

⇒みずひき‐まく【水引幕】

⇒みずひき‐も【水引藻】

みずひき‐ざいく【水引細工】ミヅ‥

水引3で作る細工。熨斗のし袋の飾り、ブローチ・髪留などの装飾品、動植物・甲冑などの飾り物に用いる。

⇒みず‐ひき【水引】

みずひき‐のれん【水引暖簾】ミヅ‥

水引幕のように間口の上部に細長く横に張る暖簾。短い布を下げ連ねるものもある。

⇒みず‐ひき【水引】

みずひき‐まく【水引幕】ミヅ‥

劇場で舞台前面の上方に、また相撲で四本柱の上に、横に張る細長い幕。

⇒みず‐ひき【水引】

みずひき‐も【水引藻】ミヅ‥

ヒルムシロ科の多年生沈水草。横走する糸状の根茎を持つ。茎は糸状で分岐。水中葉は糸状、浮上葉は長楕円形。夏、黄緑色の小花を穂状に配列。イトモ。

⇒みず‐ひき【水引】

みず‐びたし【水浸し】ミヅ‥

十分水に浸すこと。また、すっかり水につかること。「浸水で畳が―になる」

みず‐ぶき【水拭き】ミヅ‥

道具や床・縁側などを、水を絞った布で拭くこと。

みず‐ぶき【水蕗】ミヅ‥

オニバスの別称。みずふぶき。能因本枕草子おそろしげなるもの「おそろしげなる物…―」

みず‐ぶくれ【水脹れ】ミヅ‥

①皮下に漿液しょうえきがたまってふくれること。また、そのもの。みずばれ。「やけどの跡に―ができる」

②水分を含んでふくらむこと。また、その状態。

みず‐ぶくろ【水袋】ミヅ‥

①水を入れる袋。

②魚の腹にある気胞。

みず‐ぶとり【水太り】ミヅ‥

身体がしまりなく肥満していること。

みず‐ぶね【水船】ミヅ‥

①浸水した船。

②飲み水を運ぶ船。みずとり船。みずてんま。

③飲用水などをたたえて置く大きな箱または桶。水槽。森鴎外、金貨「土間の隅に大きな―があつて、綺麗な水がなみなみと湛へてある」

④魚を生かしておく水槽。いけぶね。

⑤棺。

みず‐ふぶき【水蕗・芡】ミヅ‥

(→)「みずぶき」に同じ。

ミスプリ

ミスプリントの略。

ミスプリント【misprint】

間違って印刷すること。また、その箇所。誤植。ミスプリ。

みず‐ふるい【水篩】ミヅフルヒ

(→)水嚢すいのう1に同じ。〈倭名類聚鈔13〉

みず‐ぶろ【水風呂】ミヅ‥

沸かしていない、水のままの風呂。

みず‐べ【水辺】ミヅ‥

池・川・湖などの岸に近い所。すいへん。水ぎわ。

みずへび‐ざ【水蛇座】ミヅ‥

(Hydrus ラテン)南天の星座。天の南極近くにある。

みず‐ほ【瑞穂】ミヅ‥

みずみずしい稲の穂。中臣の寿詞「―を平らけく安らけく斎庭ゆにわに知ろしめせ」

⇒みずほ‐の‐くに【瑞穂国】

みずほ【瑞穂】ミヅ‥

岐阜県南部、岐阜市と大垣市の間の市。長良川と揖斐川にはさまれた田園地帯。人口5万。

み‐ずほう【御修法】‥ホフ

⇒みしゅほう。紫式部日記「五壇の―、時じはじめつ」

みず‐ぼうそう【水疱瘡】ミヅバウサウ

(→)水痘すいとうに同じ。

みずほ‐の‐くに【瑞穂国】ミヅ‥

瑞穂のみのる国。日本の美称。祝詞、大殿祭「大八洲おおやしま豊葦原の―」

⇒みず‐ほ【瑞穂】

み‐すぼらし・い

〔形〕[文]みすぼら・し(シク)

(身が窄すぼるようになる意)身なりがわるい。外見が貧弱である。みそぼらしい。史記抄「我と身を責めて―・いやうななりがあるぞ」。「―・い家」

みず‐ぼり【水堀】ミヅ‥

水をためた堀。

みず‐まき【水撒き】ミヅ‥

ほこりをおさえたり、涼気を得たりするために、地面に水をまくこと。また、その人。〈[季]夏〉

⇒みずまき‐ぐるま【水撒き車】

みずまき‐ぐるま【水撒き車】ミヅ‥

(→)散水車に同じ。斎藤緑雨、仕入帳「山奥より出来りたる男の、都は丸之内に撒水車みずまきぐるまを知らず」

⇒みず‐まき【水撒き】

みず‐まくら【水枕】ミヅ‥

ゴムまたは防水布で作り、中に水や氷を入れる枕。発熱時などに、頭をひやすのに用いる。

みず‐まし【水増し】ミヅ‥

①水を加えて、量を増すこと。「―酒」

②転じて、実質や規定の数量以上に見かけだけふやすこと。「予算の―」「―請求」

⇒みずまし‐しほん【水増し資本】

みずまし‐しほん【水増し資本】ミヅ‥

資産の過大評価などにより水増しした資本。

⇒みず‐まし【水増し】

み‐すま・す【見澄ます】

〔他五〕

気をつけてよく見る。見きわめる。「留守を―・して入る」

みず‐ます【水枡】ミヅ‥

液体をはかる枡。

ミスマッチ【mismatch】

組合せが不適当なこと。釣り合わないこと。

みず‐まつり【水祭】ミヅ‥

①九州で、仕立ておろしの着物を着るときの呪まじない。新しい茶碗に汲みたての水を盛り、ひとつまみの塩を入れて床に供える。着ぞめ。

②墓参りで水をたむけること。

③忌明いみあけの法要。膳びき。

みず‐まり【水椀】ミヅ‥

水を盛る椀。

みず‐まり【水鞠】ミヅ‥

飛び散る大きな水しぶき。源平盛衰記38「―さと蹴させつつ、馬と馬とを馳せ並べて取り組み、浪打際にどうと落ち」

み‐すまる【御統】

(ミは接頭語。スマルはスバル(統)に同じ。たくさんのものが一つに集まっている意)上代、多くの珠を緒に貫いて輪にし、首にかけ手にまいて飾りにしたもの。古事記上「五百津いおつの―の珠たま」

みず‐まわり【水回り・水廻り】ミヅマハリ

①水のまわり具合。

②水田に水がよくまわっているかどうかを見て歩くこと。また、その役。

③家屋の中で、台所・洗面所など、水を使う箇所。

みず‐みがき【水磨き】ミヅ‥

石材の仕上げ方の一つ。ほぼ平面にした石材を水を注ぎながら砥石で平滑に磨くこと。また、その表面。

みすみ‐がや【三隅蚊帳】

喪のとき、死者の上に、足の方をはずして、かやを三角形に吊ること。平常は忌む。

みす‐みす【見す見す】

〔副〕

①目の前に見えて。それとはっきりわかって。紫式部日記「目に―あさましきものは人の心なりければ」

②目の前に見ていながら、あるいは、そうとわかっているにもかかわらず、どうにもならないさま。むざむざと。「―とり逃した」

みずみず‐し・い【瑞瑞しい】ミヅミヅ‥

〔形〕[文]みづみづ・し(シク)

光沢があって生気に満ちている。新鮮で美しい。「―・い若葉」「―・い乙女」「―・い感性」

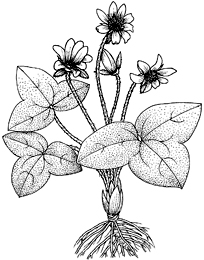

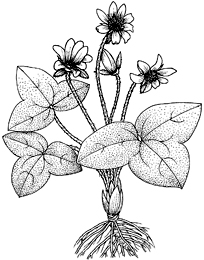

みすみ‐そう【三角草】‥サウ

キンポウゲ科の小形の常緑多年草。葉は3浅裂、白毛が多い。3月頃に花茎を出し、白色・紅色・紅紫色などの花を開く。花弁状の萼がくは6〜9片。本州以南の山地樹下に自生し、また観賞用に栽培。スハマソウ。雪割草。〈[季]春〉

みすみそう

⇒みずひき‐ざいく【水引細工】

⇒みずひき‐のれん【水引暖簾】

⇒みずひき‐まく【水引幕】

⇒みずひき‐も【水引藻】

みずひき‐ざいく【水引細工】ミヅ‥

水引3で作る細工。熨斗のし袋の飾り、ブローチ・髪留などの装飾品、動植物・甲冑などの飾り物に用いる。

⇒みず‐ひき【水引】

みずひき‐のれん【水引暖簾】ミヅ‥

水引幕のように間口の上部に細長く横に張る暖簾。短い布を下げ連ねるものもある。

⇒みず‐ひき【水引】

みずひき‐まく【水引幕】ミヅ‥

劇場で舞台前面の上方に、また相撲で四本柱の上に、横に張る細長い幕。

⇒みず‐ひき【水引】

みずひき‐も【水引藻】ミヅ‥

ヒルムシロ科の多年生沈水草。横走する糸状の根茎を持つ。茎は糸状で分岐。水中葉は糸状、浮上葉は長楕円形。夏、黄緑色の小花を穂状に配列。イトモ。

⇒みず‐ひき【水引】

みず‐びたし【水浸し】ミヅ‥

十分水に浸すこと。また、すっかり水につかること。「浸水で畳が―になる」

みず‐ぶき【水拭き】ミヅ‥

道具や床・縁側などを、水を絞った布で拭くこと。

みず‐ぶき【水蕗】ミヅ‥

オニバスの別称。みずふぶき。能因本枕草子おそろしげなるもの「おそろしげなる物…―」

みず‐ぶくれ【水脹れ】ミヅ‥

①皮下に漿液しょうえきがたまってふくれること。また、そのもの。みずばれ。「やけどの跡に―ができる」

②水分を含んでふくらむこと。また、その状態。

みず‐ぶくろ【水袋】ミヅ‥

①水を入れる袋。

②魚の腹にある気胞。

みず‐ぶとり【水太り】ミヅ‥

身体がしまりなく肥満していること。

みず‐ぶね【水船】ミヅ‥

①浸水した船。

②飲み水を運ぶ船。みずとり船。みずてんま。

③飲用水などをたたえて置く大きな箱または桶。水槽。森鴎外、金貨「土間の隅に大きな―があつて、綺麗な水がなみなみと湛へてある」

④魚を生かしておく水槽。いけぶね。

⑤棺。

みず‐ふぶき【水蕗・芡】ミヅ‥

(→)「みずぶき」に同じ。

ミスプリ

ミスプリントの略。

ミスプリント【misprint】

間違って印刷すること。また、その箇所。誤植。ミスプリ。

みず‐ふるい【水篩】ミヅフルヒ

(→)水嚢すいのう1に同じ。〈倭名類聚鈔13〉

みず‐ぶろ【水風呂】ミヅ‥

沸かしていない、水のままの風呂。

みず‐べ【水辺】ミヅ‥

池・川・湖などの岸に近い所。すいへん。水ぎわ。

みずへび‐ざ【水蛇座】ミヅ‥

(Hydrus ラテン)南天の星座。天の南極近くにある。

みず‐ほ【瑞穂】ミヅ‥

みずみずしい稲の穂。中臣の寿詞「―を平らけく安らけく斎庭ゆにわに知ろしめせ」

⇒みずほ‐の‐くに【瑞穂国】

みずほ【瑞穂】ミヅ‥

岐阜県南部、岐阜市と大垣市の間の市。長良川と揖斐川にはさまれた田園地帯。人口5万。

み‐ずほう【御修法】‥ホフ

⇒みしゅほう。紫式部日記「五壇の―、時じはじめつ」

みず‐ぼうそう【水疱瘡】ミヅバウサウ

(→)水痘すいとうに同じ。

みずほ‐の‐くに【瑞穂国】ミヅ‥

瑞穂のみのる国。日本の美称。祝詞、大殿祭「大八洲おおやしま豊葦原の―」

⇒みず‐ほ【瑞穂】

み‐すぼらし・い

〔形〕[文]みすぼら・し(シク)

(身が窄すぼるようになる意)身なりがわるい。外見が貧弱である。みそぼらしい。史記抄「我と身を責めて―・いやうななりがあるぞ」。「―・い家」

みず‐ぼり【水堀】ミヅ‥

水をためた堀。

みず‐まき【水撒き】ミヅ‥

ほこりをおさえたり、涼気を得たりするために、地面に水をまくこと。また、その人。〈[季]夏〉

⇒みずまき‐ぐるま【水撒き車】

みずまき‐ぐるま【水撒き車】ミヅ‥

(→)散水車に同じ。斎藤緑雨、仕入帳「山奥より出来りたる男の、都は丸之内に撒水車みずまきぐるまを知らず」

⇒みず‐まき【水撒き】

みず‐まくら【水枕】ミヅ‥

ゴムまたは防水布で作り、中に水や氷を入れる枕。発熱時などに、頭をひやすのに用いる。

みず‐まし【水増し】ミヅ‥

①水を加えて、量を増すこと。「―酒」

②転じて、実質や規定の数量以上に見かけだけふやすこと。「予算の―」「―請求」

⇒みずまし‐しほん【水増し資本】

みずまし‐しほん【水増し資本】ミヅ‥

資産の過大評価などにより水増しした資本。

⇒みず‐まし【水増し】

み‐すま・す【見澄ます】

〔他五〕

気をつけてよく見る。見きわめる。「留守を―・して入る」

みず‐ます【水枡】ミヅ‥

液体をはかる枡。

ミスマッチ【mismatch】

組合せが不適当なこと。釣り合わないこと。

みず‐まつり【水祭】ミヅ‥

①九州で、仕立ておろしの着物を着るときの呪まじない。新しい茶碗に汲みたての水を盛り、ひとつまみの塩を入れて床に供える。着ぞめ。

②墓参りで水をたむけること。

③忌明いみあけの法要。膳びき。

みず‐まり【水椀】ミヅ‥

水を盛る椀。

みず‐まり【水鞠】ミヅ‥

飛び散る大きな水しぶき。源平盛衰記38「―さと蹴させつつ、馬と馬とを馳せ並べて取り組み、浪打際にどうと落ち」

み‐すまる【御統】

(ミは接頭語。スマルはスバル(統)に同じ。たくさんのものが一つに集まっている意)上代、多くの珠を緒に貫いて輪にし、首にかけ手にまいて飾りにしたもの。古事記上「五百津いおつの―の珠たま」

みず‐まわり【水回り・水廻り】ミヅマハリ

①水のまわり具合。

②水田に水がよくまわっているかどうかを見て歩くこと。また、その役。

③家屋の中で、台所・洗面所など、水を使う箇所。

みず‐みがき【水磨き】ミヅ‥

石材の仕上げ方の一つ。ほぼ平面にした石材を水を注ぎながら砥石で平滑に磨くこと。また、その表面。

みすみ‐がや【三隅蚊帳】

喪のとき、死者の上に、足の方をはずして、かやを三角形に吊ること。平常は忌む。

みす‐みす【見す見す】

〔副〕

①目の前に見えて。それとはっきりわかって。紫式部日記「目に―あさましきものは人の心なりければ」

②目の前に見ていながら、あるいは、そうとわかっているにもかかわらず、どうにもならないさま。むざむざと。「―とり逃した」

みずみず‐し・い【瑞瑞しい】ミヅミヅ‥

〔形〕[文]みづみづ・し(シク)

光沢があって生気に満ちている。新鮮で美しい。「―・い若葉」「―・い乙女」「―・い感性」

みすみ‐そう【三角草】‥サウ

キンポウゲ科の小形の常緑多年草。葉は3浅裂、白毛が多い。3月頃に花茎を出し、白色・紅色・紅紫色などの花を開く。花弁状の萼がくは6〜9片。本州以南の山地樹下に自生し、また観賞用に栽培。スハマソウ。雪割草。〈[季]春〉

みすみそう

みず‐みち【水道】ミヅ‥

水の通う道。水脈。

みず‐みまい【水見舞】ミヅミマヒ

水害の見舞。〈[季]夏〉〈[季]秋〉

みず‐むけ【水向け】ミヅ‥

①霊前に水を手向けること。また、その水を入れる墓石のくぼみ。

②相手の関心をある事に向けさせようと誘うこと。水を向けること。

みず‐むし【水虫】ミヅ‥

①カメムシ目(半翅類)ミズムシ科の水生昆虫。フウセンムシの近縁種でこれに酷似しやや大形。体長10ミリメートル。

②ワラジムシ目(等脚類)ミズムシ亜目の節足動物。形はワラジムシに近く、体長約9ミリメートル。池・溝・水田などの淡水に最も普通。日本各地に分布。

③白癬はくせん菌による皮膚病の一つ。足の裏や足指の間などに、水ぶくれができたり皮膚が白くふやけたりただれたりし、かゆみが強いことが多い。汗疱かんぽう。水瘡みずくさ。〈[季]夏〉

みずめミヅ‥

〔植〕(→)ヨグソミネバリの別称。

みず‐めがね【水眼鏡】ミヅ‥

(→)水中眼鏡に同じ。

みず‐めし【水飯】ミヅ‥

水漬けの飯。水かけ飯。すいはん。

みず‐もち【水餅】ミヅ‥

黴かびやひびなどができないように、水に漬けて貯える餅。〈[季]冬〉

みず‐もの【水物】ミヅ‥

①水・酒などの液体。飲みもの。

②水分を多く含んでいる食品。果物・くずもち・水羊羹の類。

③華道で、水辺に育つ花の総称。

④一時的な利益だけで、長つづきする見込みのない物事。また、運に左右されやすく、予想外の結果をみることの多い物事。当てにならないもの。「選挙は―だから油断できない」

みず‐みち【水道】ミヅ‥

水の通う道。水脈。

みず‐みまい【水見舞】ミヅミマヒ

水害の見舞。〈[季]夏〉〈[季]秋〉

みず‐むけ【水向け】ミヅ‥

①霊前に水を手向けること。また、その水を入れる墓石のくぼみ。

②相手の関心をある事に向けさせようと誘うこと。水を向けること。

みず‐むし【水虫】ミヅ‥

①カメムシ目(半翅類)ミズムシ科の水生昆虫。フウセンムシの近縁種でこれに酷似しやや大形。体長10ミリメートル。

②ワラジムシ目(等脚類)ミズムシ亜目の節足動物。形はワラジムシに近く、体長約9ミリメートル。池・溝・水田などの淡水に最も普通。日本各地に分布。

③白癬はくせん菌による皮膚病の一つ。足の裏や足指の間などに、水ぶくれができたり皮膚が白くふやけたりただれたりし、かゆみが強いことが多い。汗疱かんぽう。水瘡みずくさ。〈[季]夏〉

みずめミヅ‥

〔植〕(→)ヨグソミネバリの別称。

みず‐めがね【水眼鏡】ミヅ‥

(→)水中眼鏡に同じ。

みず‐めし【水飯】ミヅ‥

水漬けの飯。水かけ飯。すいはん。

みず‐もち【水餅】ミヅ‥

黴かびやひびなどができないように、水に漬けて貯える餅。〈[季]冬〉

みず‐もの【水物】ミヅ‥

①水・酒などの液体。飲みもの。

②水分を多く含んでいる食品。果物・くずもち・水羊羹の類。

③華道で、水辺に育つ花の総称。

④一時的な利益だけで、長つづきする見込みのない物事。また、運に左右されやすく、予想外の結果をみることの多い物事。当てにならないもの。「選挙は―だから油断できない」

⇒みずはら【水原】

みず‐ばり【水張り】ミヅ‥

①糊を用いず水だけで布を張り乾かすこと。

②水彩画を描くとき、用紙を湿らせて画板にはりつけ、絵具ののびをよくすること。

みず‐ばりき【水馬力】ミヅ‥

〔機〕

①水車が理論上発生しうる馬力。

②ポンプを動かすのに必要な理論上の馬力。

みず‐ばれ【水腫れ】ミヅ‥

水気をふくんではれること。みずぶくれ。

みず‐ばん【水番】ミヅ‥

河川・溜池その他の灌漑用の水の番をすること。また、その人。〈[季]夏〉

みず‐はんきゅう【水半球】ミヅ‥キウ

⇒すいはんきゅう

みず‐ひき【水引】ミヅ‥

①麻などを水に浸して皮を剥ぐこと。転じて、麻糸。後撰和歌集旅「―の白糸はへて織る機はたは」

②仏前・神輿みこしなどに張り渡す金襴きんらんなどの幕。

③進物用の包紙などを結ぶのに用いる紙糸。細い紙縒こよりに水糊を引いて乾し固めたもの。多くは数条を合わせて、中央から染分けにしたもので、普通、祝事・進物用には紅白・金銀・金赤などを用い、凶事には白・藍白・黒白などを用いる。

水引

撮影:関戸 勇

⇒みずはら【水原】

みず‐ばり【水張り】ミヅ‥

①糊を用いず水だけで布を張り乾かすこと。

②水彩画を描くとき、用紙を湿らせて画板にはりつけ、絵具ののびをよくすること。

みず‐ばりき【水馬力】ミヅ‥

〔機〕

①水車が理論上発生しうる馬力。

②ポンプを動かすのに必要な理論上の馬力。

みず‐ばれ【水腫れ】ミヅ‥

水気をふくんではれること。みずぶくれ。

みず‐ばん【水番】ミヅ‥

河川・溜池その他の灌漑用の水の番をすること。また、その人。〈[季]夏〉

みず‐はんきゅう【水半球】ミヅ‥キウ

⇒すいはんきゅう

みず‐ひき【水引】ミヅ‥

①麻などを水に浸して皮を剥ぐこと。転じて、麻糸。後撰和歌集旅「―の白糸はへて織る機はたは」

②仏前・神輿みこしなどに張り渡す金襴きんらんなどの幕。

③進物用の包紙などを結ぶのに用いる紙糸。細い紙縒こよりに水糊を引いて乾し固めたもの。多くは数条を合わせて、中央から染分けにしたもので、普通、祝事・進物用には紅白・金銀・金赤などを用い、凶事には白・藍白・黒白などを用いる。

水引

撮影:関戸 勇

④鎧よろいの化粧板けしょうのいたの下の白・赤2色の革または綾による飾り線。→大鎧おおよろい(図)。

⑤タデ科の多年草。山野の陰地に自生し、茎は高さ約60センチメートル。通常、葉の表面に暗紅色の斑がある。夏秋の頃、赤色の小花をまばらに穂状につけ、それを水引3に見たてた。白い花のものを「銀水引」、紅白まじりのものを「御所水引」ともいう。ミズヒキグサ。漢名、毛蓼。「水引の花」は〈[季]秋〉。

みずひき

④鎧よろいの化粧板けしょうのいたの下の白・赤2色の革または綾による飾り線。→大鎧おおよろい(図)。

⑤タデ科の多年草。山野の陰地に自生し、茎は高さ約60センチメートル。通常、葉の表面に暗紅色の斑がある。夏秋の頃、赤色の小花をまばらに穂状につけ、それを水引3に見たてた。白い花のものを「銀水引」、紅白まじりのものを「御所水引」ともいう。ミズヒキグサ。漢名、毛蓼。「水引の花」は〈[季]秋〉。

みずひき

⇒みずひき‐ざいく【水引細工】

⇒みずひき‐のれん【水引暖簾】

⇒みずひき‐まく【水引幕】

⇒みずひき‐も【水引藻】

みずひき‐ざいく【水引細工】ミヅ‥

水引3で作る細工。熨斗のし袋の飾り、ブローチ・髪留などの装飾品、動植物・甲冑などの飾り物に用いる。

⇒みず‐ひき【水引】

みずひき‐のれん【水引暖簾】ミヅ‥

水引幕のように間口の上部に細長く横に張る暖簾。短い布を下げ連ねるものもある。

⇒みず‐ひき【水引】

みずひき‐まく【水引幕】ミヅ‥

劇場で舞台前面の上方に、また相撲で四本柱の上に、横に張る細長い幕。

⇒みず‐ひき【水引】

みずひき‐も【水引藻】ミヅ‥

ヒルムシロ科の多年生沈水草。横走する糸状の根茎を持つ。茎は糸状で分岐。水中葉は糸状、浮上葉は長楕円形。夏、黄緑色の小花を穂状に配列。イトモ。

⇒みず‐ひき【水引】

みず‐びたし【水浸し】ミヅ‥

十分水に浸すこと。また、すっかり水につかること。「浸水で畳が―になる」

みず‐ぶき【水拭き】ミヅ‥

道具や床・縁側などを、水を絞った布で拭くこと。

みず‐ぶき【水蕗】ミヅ‥

オニバスの別称。みずふぶき。能因本枕草子おそろしげなるもの「おそろしげなる物…―」

みず‐ぶくれ【水脹れ】ミヅ‥

①皮下に漿液しょうえきがたまってふくれること。また、そのもの。みずばれ。「やけどの跡に―ができる」

②水分を含んでふくらむこと。また、その状態。

みず‐ぶくろ【水袋】ミヅ‥

①水を入れる袋。

②魚の腹にある気胞。

みず‐ぶとり【水太り】ミヅ‥

身体がしまりなく肥満していること。

みず‐ぶね【水船】ミヅ‥

①浸水した船。

②飲み水を運ぶ船。みずとり船。みずてんま。

③飲用水などをたたえて置く大きな箱または桶。水槽。森鴎外、金貨「土間の隅に大きな―があつて、綺麗な水がなみなみと湛へてある」

④魚を生かしておく水槽。いけぶね。

⑤棺。

みず‐ふぶき【水蕗・芡】ミヅ‥

(→)「みずぶき」に同じ。

ミスプリ

ミスプリントの略。

ミスプリント【misprint】

間違って印刷すること。また、その箇所。誤植。ミスプリ。

みず‐ふるい【水篩】ミヅフルヒ

(→)水嚢すいのう1に同じ。〈倭名類聚鈔13〉

みず‐ぶろ【水風呂】ミヅ‥

沸かしていない、水のままの風呂。

みず‐べ【水辺】ミヅ‥

池・川・湖などの岸に近い所。すいへん。水ぎわ。

みずへび‐ざ【水蛇座】ミヅ‥

(Hydrus ラテン)南天の星座。天の南極近くにある。

みず‐ほ【瑞穂】ミヅ‥

みずみずしい稲の穂。中臣の寿詞「―を平らけく安らけく斎庭ゆにわに知ろしめせ」

⇒みずほ‐の‐くに【瑞穂国】

みずほ【瑞穂】ミヅ‥

岐阜県南部、岐阜市と大垣市の間の市。長良川と揖斐川にはさまれた田園地帯。人口5万。

み‐ずほう【御修法】‥ホフ

⇒みしゅほう。紫式部日記「五壇の―、時じはじめつ」

みず‐ぼうそう【水疱瘡】ミヅバウサウ

(→)水痘すいとうに同じ。

みずほ‐の‐くに【瑞穂国】ミヅ‥

瑞穂のみのる国。日本の美称。祝詞、大殿祭「大八洲おおやしま豊葦原の―」

⇒みず‐ほ【瑞穂】

み‐すぼらし・い

〔形〕[文]みすぼら・し(シク)

(身が窄すぼるようになる意)身なりがわるい。外見が貧弱である。みそぼらしい。史記抄「我と身を責めて―・いやうななりがあるぞ」。「―・い家」

みず‐ぼり【水堀】ミヅ‥

水をためた堀。

みず‐まき【水撒き】ミヅ‥

ほこりをおさえたり、涼気を得たりするために、地面に水をまくこと。また、その人。〈[季]夏〉

⇒みずまき‐ぐるま【水撒き車】

みずまき‐ぐるま【水撒き車】ミヅ‥

(→)散水車に同じ。斎藤緑雨、仕入帳「山奥より出来りたる男の、都は丸之内に撒水車みずまきぐるまを知らず」

⇒みず‐まき【水撒き】

みず‐まくら【水枕】ミヅ‥

ゴムまたは防水布で作り、中に水や氷を入れる枕。発熱時などに、頭をひやすのに用いる。

みず‐まし【水増し】ミヅ‥

①水を加えて、量を増すこと。「―酒」

②転じて、実質や規定の数量以上に見かけだけふやすこと。「予算の―」「―請求」

⇒みずまし‐しほん【水増し資本】

みずまし‐しほん【水増し資本】ミヅ‥

資産の過大評価などにより水増しした資本。

⇒みず‐まし【水増し】

み‐すま・す【見澄ます】

〔他五〕

気をつけてよく見る。見きわめる。「留守を―・して入る」

みず‐ます【水枡】ミヅ‥

液体をはかる枡。

ミスマッチ【mismatch】

組合せが不適当なこと。釣り合わないこと。

みず‐まつり【水祭】ミヅ‥

①九州で、仕立ておろしの着物を着るときの呪まじない。新しい茶碗に汲みたての水を盛り、ひとつまみの塩を入れて床に供える。着ぞめ。

②墓参りで水をたむけること。

③忌明いみあけの法要。膳びき。

みず‐まり【水椀】ミヅ‥

水を盛る椀。

みず‐まり【水鞠】ミヅ‥

飛び散る大きな水しぶき。源平盛衰記38「―さと蹴させつつ、馬と馬とを馳せ並べて取り組み、浪打際にどうと落ち」

み‐すまる【御統】

(ミは接頭語。スマルはスバル(統)に同じ。たくさんのものが一つに集まっている意)上代、多くの珠を緒に貫いて輪にし、首にかけ手にまいて飾りにしたもの。古事記上「五百津いおつの―の珠たま」

みず‐まわり【水回り・水廻り】ミヅマハリ

①水のまわり具合。

②水田に水がよくまわっているかどうかを見て歩くこと。また、その役。

③家屋の中で、台所・洗面所など、水を使う箇所。

みず‐みがき【水磨き】ミヅ‥

石材の仕上げ方の一つ。ほぼ平面にした石材を水を注ぎながら砥石で平滑に磨くこと。また、その表面。

みすみ‐がや【三隅蚊帳】

喪のとき、死者の上に、足の方をはずして、かやを三角形に吊ること。平常は忌む。

みす‐みす【見す見す】

〔副〕

①目の前に見えて。それとはっきりわかって。紫式部日記「目に―あさましきものは人の心なりければ」

②目の前に見ていながら、あるいは、そうとわかっているにもかかわらず、どうにもならないさま。むざむざと。「―とり逃した」

みずみず‐し・い【瑞瑞しい】ミヅミヅ‥

〔形〕[文]みづみづ・し(シク)

光沢があって生気に満ちている。新鮮で美しい。「―・い若葉」「―・い乙女」「―・い感性」

みすみ‐そう【三角草】‥サウ

キンポウゲ科の小形の常緑多年草。葉は3浅裂、白毛が多い。3月頃に花茎を出し、白色・紅色・紅紫色などの花を開く。花弁状の萼がくは6〜9片。本州以南の山地樹下に自生し、また観賞用に栽培。スハマソウ。雪割草。〈[季]春〉

みすみそう

⇒みずひき‐ざいく【水引細工】

⇒みずひき‐のれん【水引暖簾】

⇒みずひき‐まく【水引幕】

⇒みずひき‐も【水引藻】

みずひき‐ざいく【水引細工】ミヅ‥

水引3で作る細工。熨斗のし袋の飾り、ブローチ・髪留などの装飾品、動植物・甲冑などの飾り物に用いる。

⇒みず‐ひき【水引】

みずひき‐のれん【水引暖簾】ミヅ‥

水引幕のように間口の上部に細長く横に張る暖簾。短い布を下げ連ねるものもある。

⇒みず‐ひき【水引】

みずひき‐まく【水引幕】ミヅ‥

劇場で舞台前面の上方に、また相撲で四本柱の上に、横に張る細長い幕。

⇒みず‐ひき【水引】

みずひき‐も【水引藻】ミヅ‥

ヒルムシロ科の多年生沈水草。横走する糸状の根茎を持つ。茎は糸状で分岐。水中葉は糸状、浮上葉は長楕円形。夏、黄緑色の小花を穂状に配列。イトモ。

⇒みず‐ひき【水引】

みず‐びたし【水浸し】ミヅ‥

十分水に浸すこと。また、すっかり水につかること。「浸水で畳が―になる」

みず‐ぶき【水拭き】ミヅ‥

道具や床・縁側などを、水を絞った布で拭くこと。

みず‐ぶき【水蕗】ミヅ‥

オニバスの別称。みずふぶき。能因本枕草子おそろしげなるもの「おそろしげなる物…―」

みず‐ぶくれ【水脹れ】ミヅ‥

①皮下に漿液しょうえきがたまってふくれること。また、そのもの。みずばれ。「やけどの跡に―ができる」

②水分を含んでふくらむこと。また、その状態。

みず‐ぶくろ【水袋】ミヅ‥

①水を入れる袋。

②魚の腹にある気胞。

みず‐ぶとり【水太り】ミヅ‥

身体がしまりなく肥満していること。

みず‐ぶね【水船】ミヅ‥

①浸水した船。

②飲み水を運ぶ船。みずとり船。みずてんま。

③飲用水などをたたえて置く大きな箱または桶。水槽。森鴎外、金貨「土間の隅に大きな―があつて、綺麗な水がなみなみと湛へてある」

④魚を生かしておく水槽。いけぶね。

⑤棺。

みず‐ふぶき【水蕗・芡】ミヅ‥

(→)「みずぶき」に同じ。

ミスプリ

ミスプリントの略。

ミスプリント【misprint】

間違って印刷すること。また、その箇所。誤植。ミスプリ。

みず‐ふるい【水篩】ミヅフルヒ

(→)水嚢すいのう1に同じ。〈倭名類聚鈔13〉

みず‐ぶろ【水風呂】ミヅ‥

沸かしていない、水のままの風呂。

みず‐べ【水辺】ミヅ‥

池・川・湖などの岸に近い所。すいへん。水ぎわ。

みずへび‐ざ【水蛇座】ミヅ‥

(Hydrus ラテン)南天の星座。天の南極近くにある。

みず‐ほ【瑞穂】ミヅ‥

みずみずしい稲の穂。中臣の寿詞「―を平らけく安らけく斎庭ゆにわに知ろしめせ」

⇒みずほ‐の‐くに【瑞穂国】

みずほ【瑞穂】ミヅ‥

岐阜県南部、岐阜市と大垣市の間の市。長良川と揖斐川にはさまれた田園地帯。人口5万。

み‐ずほう【御修法】‥ホフ

⇒みしゅほう。紫式部日記「五壇の―、時じはじめつ」

みず‐ぼうそう【水疱瘡】ミヅバウサウ

(→)水痘すいとうに同じ。

みずほ‐の‐くに【瑞穂国】ミヅ‥

瑞穂のみのる国。日本の美称。祝詞、大殿祭「大八洲おおやしま豊葦原の―」

⇒みず‐ほ【瑞穂】

み‐すぼらし・い

〔形〕[文]みすぼら・し(シク)

(身が窄すぼるようになる意)身なりがわるい。外見が貧弱である。みそぼらしい。史記抄「我と身を責めて―・いやうななりがあるぞ」。「―・い家」

みず‐ぼり【水堀】ミヅ‥

水をためた堀。

みず‐まき【水撒き】ミヅ‥

ほこりをおさえたり、涼気を得たりするために、地面に水をまくこと。また、その人。〈[季]夏〉

⇒みずまき‐ぐるま【水撒き車】

みずまき‐ぐるま【水撒き車】ミヅ‥

(→)散水車に同じ。斎藤緑雨、仕入帳「山奥より出来りたる男の、都は丸之内に撒水車みずまきぐるまを知らず」

⇒みず‐まき【水撒き】

みず‐まくら【水枕】ミヅ‥

ゴムまたは防水布で作り、中に水や氷を入れる枕。発熱時などに、頭をひやすのに用いる。

みず‐まし【水増し】ミヅ‥

①水を加えて、量を増すこと。「―酒」

②転じて、実質や規定の数量以上に見かけだけふやすこと。「予算の―」「―請求」

⇒みずまし‐しほん【水増し資本】

みずまし‐しほん【水増し資本】ミヅ‥

資産の過大評価などにより水増しした資本。

⇒みず‐まし【水増し】

み‐すま・す【見澄ます】

〔他五〕

気をつけてよく見る。見きわめる。「留守を―・して入る」

みず‐ます【水枡】ミヅ‥

液体をはかる枡。

ミスマッチ【mismatch】

組合せが不適当なこと。釣り合わないこと。

みず‐まつり【水祭】ミヅ‥

①九州で、仕立ておろしの着物を着るときの呪まじない。新しい茶碗に汲みたての水を盛り、ひとつまみの塩を入れて床に供える。着ぞめ。

②墓参りで水をたむけること。

③忌明いみあけの法要。膳びき。

みず‐まり【水椀】ミヅ‥

水を盛る椀。

みず‐まり【水鞠】ミヅ‥

飛び散る大きな水しぶき。源平盛衰記38「―さと蹴させつつ、馬と馬とを馳せ並べて取り組み、浪打際にどうと落ち」

み‐すまる【御統】

(ミは接頭語。スマルはスバル(統)に同じ。たくさんのものが一つに集まっている意)上代、多くの珠を緒に貫いて輪にし、首にかけ手にまいて飾りにしたもの。古事記上「五百津いおつの―の珠たま」

みず‐まわり【水回り・水廻り】ミヅマハリ

①水のまわり具合。

②水田に水がよくまわっているかどうかを見て歩くこと。また、その役。

③家屋の中で、台所・洗面所など、水を使う箇所。

みず‐みがき【水磨き】ミヅ‥

石材の仕上げ方の一つ。ほぼ平面にした石材を水を注ぎながら砥石で平滑に磨くこと。また、その表面。

みすみ‐がや【三隅蚊帳】

喪のとき、死者の上に、足の方をはずして、かやを三角形に吊ること。平常は忌む。

みす‐みす【見す見す】

〔副〕

①目の前に見えて。それとはっきりわかって。紫式部日記「目に―あさましきものは人の心なりければ」

②目の前に見ていながら、あるいは、そうとわかっているにもかかわらず、どうにもならないさま。むざむざと。「―とり逃した」

みずみず‐し・い【瑞瑞しい】ミヅミヅ‥

〔形〕[文]みづみづ・し(シク)

光沢があって生気に満ちている。新鮮で美しい。「―・い若葉」「―・い乙女」「―・い感性」

みすみ‐そう【三角草】‥サウ

キンポウゲ科の小形の常緑多年草。葉は3浅裂、白毛が多い。3月頃に花茎を出し、白色・紅色・紅紫色などの花を開く。花弁状の萼がくは6〜9片。本州以南の山地樹下に自生し、また観賞用に栽培。スハマソウ。雪割草。〈[季]春〉

みすみそう

みず‐みち【水道】ミヅ‥

水の通う道。水脈。

みず‐みまい【水見舞】ミヅミマヒ

水害の見舞。〈[季]夏〉〈[季]秋〉

みず‐むけ【水向け】ミヅ‥

①霊前に水を手向けること。また、その水を入れる墓石のくぼみ。

②相手の関心をある事に向けさせようと誘うこと。水を向けること。

みず‐むし【水虫】ミヅ‥

①カメムシ目(半翅類)ミズムシ科の水生昆虫。フウセンムシの近縁種でこれに酷似しやや大形。体長10ミリメートル。

②ワラジムシ目(等脚類)ミズムシ亜目の節足動物。形はワラジムシに近く、体長約9ミリメートル。池・溝・水田などの淡水に最も普通。日本各地に分布。

③白癬はくせん菌による皮膚病の一つ。足の裏や足指の間などに、水ぶくれができたり皮膚が白くふやけたりただれたりし、かゆみが強いことが多い。汗疱かんぽう。水瘡みずくさ。〈[季]夏〉

みずめミヅ‥

〔植〕(→)ヨグソミネバリの別称。

みず‐めがね【水眼鏡】ミヅ‥

(→)水中眼鏡に同じ。

みず‐めし【水飯】ミヅ‥

水漬けの飯。水かけ飯。すいはん。

みず‐もち【水餅】ミヅ‥

黴かびやひびなどができないように、水に漬けて貯える餅。〈[季]冬〉

みず‐もの【水物】ミヅ‥

①水・酒などの液体。飲みもの。

②水分を多く含んでいる食品。果物・くずもち・水羊羹の類。

③華道で、水辺に育つ花の総称。

④一時的な利益だけで、長つづきする見込みのない物事。また、運に左右されやすく、予想外の結果をみることの多い物事。当てにならないもの。「選挙は―だから油断できない」

みず‐みち【水道】ミヅ‥

水の通う道。水脈。

みず‐みまい【水見舞】ミヅミマヒ

水害の見舞。〈[季]夏〉〈[季]秋〉

みず‐むけ【水向け】ミヅ‥

①霊前に水を手向けること。また、その水を入れる墓石のくぼみ。

②相手の関心をある事に向けさせようと誘うこと。水を向けること。

みず‐むし【水虫】ミヅ‥

①カメムシ目(半翅類)ミズムシ科の水生昆虫。フウセンムシの近縁種でこれに酷似しやや大形。体長10ミリメートル。

②ワラジムシ目(等脚類)ミズムシ亜目の節足動物。形はワラジムシに近く、体長約9ミリメートル。池・溝・水田などの淡水に最も普通。日本各地に分布。

③白癬はくせん菌による皮膚病の一つ。足の裏や足指の間などに、水ぶくれができたり皮膚が白くふやけたりただれたりし、かゆみが強いことが多い。汗疱かんぽう。水瘡みずくさ。〈[季]夏〉

みずめミヅ‥

〔植〕(→)ヨグソミネバリの別称。

みず‐めがね【水眼鏡】ミヅ‥

(→)水中眼鏡に同じ。

みず‐めし【水飯】ミヅ‥

水漬けの飯。水かけ飯。すいはん。

みず‐もち【水餅】ミヅ‥

黴かびやひびなどができないように、水に漬けて貯える餅。〈[季]冬〉

みず‐もの【水物】ミヅ‥

①水・酒などの液体。飲みもの。

②水分を多く含んでいる食品。果物・くずもち・水羊羹の類。

③華道で、水辺に育つ花の総称。

④一時的な利益だけで、長つづきする見込みのない物事。また、運に左右されやすく、予想外の結果をみることの多い物事。当てにならないもの。「選挙は―だから油断できない」

みず‐ひき【水引】ミヅ‥🔗⭐🔉

みず‐ひき【水引】ミヅ‥

①麻などを水に浸して皮を剥ぐこと。転じて、麻糸。後撰和歌集旅「―の白糸はへて織る機はたは」

②仏前・神輿みこしなどに張り渡す金襴きんらんなどの幕。

③進物用の包紙などを結ぶのに用いる紙糸。細い紙縒こよりに水糊を引いて乾し固めたもの。多くは数条を合わせて、中央から染分けにしたもので、普通、祝事・進物用には紅白・金銀・金赤などを用い、凶事には白・藍白・黒白などを用いる。

水引

撮影:関戸 勇

④鎧よろいの化粧板けしょうのいたの下の白・赤2色の革または綾による飾り線。→大鎧おおよろい(図)。

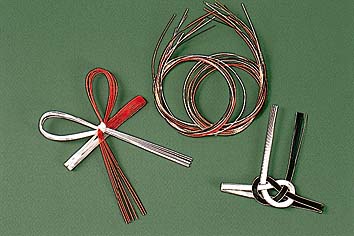

⑤タデ科の多年草。山野の陰地に自生し、茎は高さ約60センチメートル。通常、葉の表面に暗紅色の斑がある。夏秋の頃、赤色の小花をまばらに穂状につけ、それを水引3に見たてた。白い花のものを「銀水引」、紅白まじりのものを「御所水引」ともいう。ミズヒキグサ。漢名、毛蓼。「水引の花」は〈[季]秋〉。

みずひき

④鎧よろいの化粧板けしょうのいたの下の白・赤2色の革または綾による飾り線。→大鎧おおよろい(図)。

⑤タデ科の多年草。山野の陰地に自生し、茎は高さ約60センチメートル。通常、葉の表面に暗紅色の斑がある。夏秋の頃、赤色の小花をまばらに穂状につけ、それを水引3に見たてた。白い花のものを「銀水引」、紅白まじりのものを「御所水引」ともいう。ミズヒキグサ。漢名、毛蓼。「水引の花」は〈[季]秋〉。

みずひき

⇒みずひき‐ざいく【水引細工】

⇒みずひき‐のれん【水引暖簾】

⇒みずひき‐まく【水引幕】

⇒みずひき‐も【水引藻】

⇒みずひき‐ざいく【水引細工】

⇒みずひき‐のれん【水引暖簾】

⇒みずひき‐まく【水引幕】

⇒みずひき‐も【水引藻】

④鎧よろいの化粧板けしょうのいたの下の白・赤2色の革または綾による飾り線。→大鎧おおよろい(図)。

⑤タデ科の多年草。山野の陰地に自生し、茎は高さ約60センチメートル。通常、葉の表面に暗紅色の斑がある。夏秋の頃、赤色の小花をまばらに穂状につけ、それを水引3に見たてた。白い花のものを「銀水引」、紅白まじりのものを「御所水引」ともいう。ミズヒキグサ。漢名、毛蓼。「水引の花」は〈[季]秋〉。

みずひき

④鎧よろいの化粧板けしょうのいたの下の白・赤2色の革または綾による飾り線。→大鎧おおよろい(図)。

⑤タデ科の多年草。山野の陰地に自生し、茎は高さ約60センチメートル。通常、葉の表面に暗紅色の斑がある。夏秋の頃、赤色の小花をまばらに穂状につけ、それを水引3に見たてた。白い花のものを「銀水引」、紅白まじりのものを「御所水引」ともいう。ミズヒキグサ。漢名、毛蓼。「水引の花」は〈[季]秋〉。

みずひき

⇒みずひき‐ざいく【水引細工】

⇒みずひき‐のれん【水引暖簾】

⇒みずひき‐まく【水引幕】

⇒みずひき‐も【水引藻】

⇒みずひき‐ざいく【水引細工】

⇒みずひき‐のれん【水引暖簾】

⇒みずひき‐まく【水引幕】

⇒みずひき‐も【水引藻】

みずひき‐ざいく【水引細工】ミヅ‥🔗⭐🔉

みずひき‐ざいく【水引細工】ミヅ‥

水引3で作る細工。熨斗のし袋の飾り、ブローチ・髪留などの装飾品、動植物・甲冑などの飾り物に用いる。

⇒みず‐ひき【水引】

みずひき‐のれん【水引暖簾】ミヅ‥🔗⭐🔉

みずひき‐のれん【水引暖簾】ミヅ‥

水引幕のように間口の上部に細長く横に張る暖簾。短い布を下げ連ねるものもある。

⇒みず‐ひき【水引】

みずひき‐まく【水引幕】ミヅ‥🔗⭐🔉

みずひき‐まく【水引幕】ミヅ‥

劇場で舞台前面の上方に、また相撲で四本柱の上に、横に張る細長い幕。

⇒みず‐ひき【水引】

みずひき‐も【水引藻】ミヅ‥🔗⭐🔉

みずひき‐も【水引藻】ミヅ‥

ヒルムシロ科の多年生沈水草。横走する糸状の根茎を持つ。茎は糸状で分岐。水中葉は糸状、浮上葉は長楕円形。夏、黄緑色の小花を穂状に配列。イトモ。

⇒みず‐ひき【水引】

○水も漏らさぬみずももらさぬ🔗⭐🔉

○水も漏らさぬみずももらさぬ

①すこしの間隙もなく敵を囲むさま。防御または警戒の厳重なさま。「―警備網」

②交情が極めて親密なさま。伊勢物語「などてかくあふごかたみになりにけん水もらさじと結びしものを」

⇒みず【水】

みず‐もり【水盛・準】ミヅ‥

細長い材に溝を掘って水を盛り、これを土台面などにのせて水平を定める法。また、その器具。水尺すいしゃく。みずはかり。

みず‐もり【水漏り】ミヅ‥

(→)「水漏れ」に同じ。

みず‐もれ【水漏れ】ミヅ‥

水が漏ること。漏水。「水道が―する」

みず‐や【水屋】ミヅ‥

①社寺で、参詣人が手や顔を洗うために鉢を据えて水をたたえ屋根などを設けた所。みたらし。

②(「水谷」とも書く)茶室の隣室に設けて茶の湯の用意をする所。一般に、食器を洗う場所。

③茶器などを入れる箪笥様のもの。

④しばしば洪水に見舞われる低湿地帯農村で、非常用物資を備え、また避難所とするため、高く土盛りをした敷地の上に建てられた特殊な家屋。大河川の下流地帯に多く残る。

水屋(長島)

撮影:的場 啓

⑤飲み水を売る人。氷水その他の水物を売る店。

みず‐やぐら【水櫓】ミヅ‥

水上に築いたやぐら。

みすや‐ばり【三栖屋針・御簾屋針】

和服裁縫用の縫針。京都の針屋「みすや」で製造・販売したもの。

みず‐やま【瑞山】ミヅ‥

木々が茂りみずみずしく美しい山。万葉集1「畝火のこの―は日の緯よこの大御門に」

みず‐やり【水遣り】ミヅ‥

庭木などに水を与えること。

みず‐ようかん【水羊羹】ミヅヤウ‥

羊羹の一種。煮溶かした寒天に砂糖・小豆漉餡あずきこしあんを加えてまぜ、型に流して固めた水分の多い羊羹。〈[季]夏〉

水羊羹

撮影:関戸 勇

⑤飲み水を売る人。氷水その他の水物を売る店。

みず‐やぐら【水櫓】ミヅ‥

水上に築いたやぐら。

みすや‐ばり【三栖屋針・御簾屋針】

和服裁縫用の縫針。京都の針屋「みすや」で製造・販売したもの。

みず‐やま【瑞山】ミヅ‥

木々が茂りみずみずしく美しい山。万葉集1「畝火のこの―は日の緯よこの大御門に」

みず‐やり【水遣り】ミヅ‥

庭木などに水を与えること。

みず‐ようかん【水羊羹】ミヅヤウ‥

羊羹の一種。煮溶かした寒天に砂糖・小豆漉餡あずきこしあんを加えてまぜ、型に流して固めた水分の多い羊羹。〈[季]夏〉

水羊羹

撮影:関戸 勇

みず‐ヨーヨー【水ヨーヨー】ミヅ‥

玩具の一つ。ゴム袋に水を入れて括り、ゴム紐をつけてヨーヨーのように上下させて遊ぶもの。

みず‐よけ【水除け】ミヅ‥

水を防ぐために設けたもの。堤防の類。

み‐ずら【角髪・角子・鬟・髻】ミヅラ

(ミミツラ(耳鬘)の約という)古代の男の髪の結い方。頂の髪を中央から左右に分け、耳のあたりでわがねて緒で結び耳の前に垂れたもの。奈良時代には少年の髪型となる。後世の総角あげまきはその変形。びんずら。びずら。神代紀上「髪みぐしを結あげて―に為し」。源氏物語桐壺「―ゆひ給へるつらつき」

角髪

みず‐ヨーヨー【水ヨーヨー】ミヅ‥

玩具の一つ。ゴム袋に水を入れて括り、ゴム紐をつけてヨーヨーのように上下させて遊ぶもの。

みず‐よけ【水除け】ミヅ‥

水を防ぐために設けたもの。堤防の類。

み‐ずら【角髪・角子・鬟・髻】ミヅラ

(ミミツラ(耳鬘)の約という)古代の男の髪の結い方。頂の髪を中央から左右に分け、耳のあたりでわがねて緒で結び耳の前に垂れたもの。奈良時代には少年の髪型となる。後世の総角あげまきはその変形。びんずら。びずら。神代紀上「髪みぐしを結あげて―に為し」。源氏物語桐壺「―ゆひ給へるつらつき」

角髪

ミスリード【mislead】

①誤った方向に導くこと。誤解させること。

②新聞・雑誌などで、見出しが記事内容と違うこと。

ミスル【miṣr アラビア】

7〜8世紀のイスラム大征服の際、各地に建設された軍営都市。イラクのクーファ・バスラ、エジプトのフスタート(現カイロ)など。征服者のアラブ人たちが集住した。

み・する【魅する】

〔他サ変〕[文]魅す(サ変)

不思議な力で人の心を引きつけ迷わす。「美声に―・せられる」

ミス・る

〔自五〕

(ミスを動詞化した語)失敗する。しくじる。ミスをする。

みず‐ろう【水牢】ミヅラウ

江戸時代、罪人を水をたたえた牢屋に入れて苦痛を与えたこと。また、その牢屋。

みず‐ろん【水論】ミヅ‥

⇒すいろん

みず‐わ【水輪】ミヅ‥

水面にできる円形の波紋。

みずわかす‐じんじゃ【水若酢神社】ミヅ‥

島根県隠岐郡隠岐の島町郡こおりにある元国幣中社。祭神は水若酢命ほか。隠岐国一の宮。

みず‐わらび【水蕨】ミヅ‥

ミズワラビ科の一年生のシダ植物。水中・湿地に生え、淡緑色で柔らかく、葉は羽状。胞子葉は細く角状。

みず‐わり【水割り】ミヅ‥

アルコール度を弱めるためウィスキーに水を加えること。また、その飲物。

⇒みずわり‐かぶ【水割り株】

⇒みずわり‐ざけ【水割り酒】

みずわり‐かぶ【水割り株】ミヅ‥

株式会社の公称資本を過大に評価し、その評価の金額に対して発行された株式。資本の内容が希薄になるのを酒の水割りにたとえていう。

⇒みず‐わり【水割り】

みずわり‐ざけ【水割り酒】ミヅ‥

水をわって量を増した酒。

⇒みず‐わり【水割り】

ミスリード【mislead】

①誤った方向に導くこと。誤解させること。

②新聞・雑誌などで、見出しが記事内容と違うこと。

ミスル【miṣr アラビア】

7〜8世紀のイスラム大征服の際、各地に建設された軍営都市。イラクのクーファ・バスラ、エジプトのフスタート(現カイロ)など。征服者のアラブ人たちが集住した。

み・する【魅する】

〔他サ変〕[文]魅す(サ変)

不思議な力で人の心を引きつけ迷わす。「美声に―・せられる」

ミス・る

〔自五〕

(ミスを動詞化した語)失敗する。しくじる。ミスをする。

みず‐ろう【水牢】ミヅラウ

江戸時代、罪人を水をたたえた牢屋に入れて苦痛を与えたこと。また、その牢屋。

みず‐ろん【水論】ミヅ‥

⇒すいろん

みず‐わ【水輪】ミヅ‥

水面にできる円形の波紋。

みずわかす‐じんじゃ【水若酢神社】ミヅ‥

島根県隠岐郡隠岐の島町郡こおりにある元国幣中社。祭神は水若酢命ほか。隠岐国一の宮。

みず‐わらび【水蕨】ミヅ‥

ミズワラビ科の一年生のシダ植物。水中・湿地に生え、淡緑色で柔らかく、葉は羽状。胞子葉は細く角状。

みず‐わり【水割り】ミヅ‥

アルコール度を弱めるためウィスキーに水を加えること。また、その飲物。

⇒みずわり‐かぶ【水割り株】

⇒みずわり‐ざけ【水割り酒】

みずわり‐かぶ【水割り株】ミヅ‥

株式会社の公称資本を過大に評価し、その評価の金額に対して発行された株式。資本の内容が希薄になるのを酒の水割りにたとえていう。

⇒みず‐わり【水割り】

みずわり‐ざけ【水割り酒】ミヅ‥

水をわって量を増した酒。

⇒みず‐わり【水割り】

⑤飲み水を売る人。氷水その他の水物を売る店。

みず‐やぐら【水櫓】ミヅ‥

水上に築いたやぐら。

みすや‐ばり【三栖屋針・御簾屋針】

和服裁縫用の縫針。京都の針屋「みすや」で製造・販売したもの。

みず‐やま【瑞山】ミヅ‥

木々が茂りみずみずしく美しい山。万葉集1「畝火のこの―は日の緯よこの大御門に」

みず‐やり【水遣り】ミヅ‥

庭木などに水を与えること。

みず‐ようかん【水羊羹】ミヅヤウ‥

羊羹の一種。煮溶かした寒天に砂糖・小豆漉餡あずきこしあんを加えてまぜ、型に流して固めた水分の多い羊羹。〈[季]夏〉

水羊羹

撮影:関戸 勇

⑤飲み水を売る人。氷水その他の水物を売る店。

みず‐やぐら【水櫓】ミヅ‥

水上に築いたやぐら。

みすや‐ばり【三栖屋針・御簾屋針】

和服裁縫用の縫針。京都の針屋「みすや」で製造・販売したもの。

みず‐やま【瑞山】ミヅ‥

木々が茂りみずみずしく美しい山。万葉集1「畝火のこの―は日の緯よこの大御門に」

みず‐やり【水遣り】ミヅ‥

庭木などに水を与えること。

みず‐ようかん【水羊羹】ミヅヤウ‥

羊羹の一種。煮溶かした寒天に砂糖・小豆漉餡あずきこしあんを加えてまぜ、型に流して固めた水分の多い羊羹。〈[季]夏〉

水羊羹

撮影:関戸 勇

みず‐ヨーヨー【水ヨーヨー】ミヅ‥

玩具の一つ。ゴム袋に水を入れて括り、ゴム紐をつけてヨーヨーのように上下させて遊ぶもの。

みず‐よけ【水除け】ミヅ‥

水を防ぐために設けたもの。堤防の類。

み‐ずら【角髪・角子・鬟・髻】ミヅラ

(ミミツラ(耳鬘)の約という)古代の男の髪の結い方。頂の髪を中央から左右に分け、耳のあたりでわがねて緒で結び耳の前に垂れたもの。奈良時代には少年の髪型となる。後世の総角あげまきはその変形。びんずら。びずら。神代紀上「髪みぐしを結あげて―に為し」。源氏物語桐壺「―ゆひ給へるつらつき」

角髪

みず‐ヨーヨー【水ヨーヨー】ミヅ‥

玩具の一つ。ゴム袋に水を入れて括り、ゴム紐をつけてヨーヨーのように上下させて遊ぶもの。

みず‐よけ【水除け】ミヅ‥

水を防ぐために設けたもの。堤防の類。

み‐ずら【角髪・角子・鬟・髻】ミヅラ

(ミミツラ(耳鬘)の約という)古代の男の髪の結い方。頂の髪を中央から左右に分け、耳のあたりでわがねて緒で結び耳の前に垂れたもの。奈良時代には少年の髪型となる。後世の総角あげまきはその変形。びんずら。びずら。神代紀上「髪みぐしを結あげて―に為し」。源氏物語桐壺「―ゆひ給へるつらつき」

角髪

ミスリード【mislead】

①誤った方向に導くこと。誤解させること。

②新聞・雑誌などで、見出しが記事内容と違うこと。

ミスル【miṣr アラビア】

7〜8世紀のイスラム大征服の際、各地に建設された軍営都市。イラクのクーファ・バスラ、エジプトのフスタート(現カイロ)など。征服者のアラブ人たちが集住した。

み・する【魅する】

〔他サ変〕[文]魅す(サ変)

不思議な力で人の心を引きつけ迷わす。「美声に―・せられる」

ミス・る

〔自五〕

(ミスを動詞化した語)失敗する。しくじる。ミスをする。

みず‐ろう【水牢】ミヅラウ

江戸時代、罪人を水をたたえた牢屋に入れて苦痛を与えたこと。また、その牢屋。

みず‐ろん【水論】ミヅ‥

⇒すいろん

みず‐わ【水輪】ミヅ‥

水面にできる円形の波紋。

みずわかす‐じんじゃ【水若酢神社】ミヅ‥

島根県隠岐郡隠岐の島町郡こおりにある元国幣中社。祭神は水若酢命ほか。隠岐国一の宮。

みず‐わらび【水蕨】ミヅ‥

ミズワラビ科の一年生のシダ植物。水中・湿地に生え、淡緑色で柔らかく、葉は羽状。胞子葉は細く角状。

みず‐わり【水割り】ミヅ‥

アルコール度を弱めるためウィスキーに水を加えること。また、その飲物。

⇒みずわり‐かぶ【水割り株】

⇒みずわり‐ざけ【水割り酒】

みずわり‐かぶ【水割り株】ミヅ‥

株式会社の公称資本を過大に評価し、その評価の金額に対して発行された株式。資本の内容が希薄になるのを酒の水割りにたとえていう。

⇒みず‐わり【水割り】

みずわり‐ざけ【水割り酒】ミヅ‥

水をわって量を増した酒。

⇒みず‐わり【水割り】

ミスリード【mislead】

①誤った方向に導くこと。誤解させること。

②新聞・雑誌などで、見出しが記事内容と違うこと。

ミスル【miṣr アラビア】

7〜8世紀のイスラム大征服の際、各地に建設された軍営都市。イラクのクーファ・バスラ、エジプトのフスタート(現カイロ)など。征服者のアラブ人たちが集住した。

み・する【魅する】

〔他サ変〕[文]魅す(サ変)

不思議な力で人の心を引きつけ迷わす。「美声に―・せられる」

ミス・る

〔自五〕

(ミスを動詞化した語)失敗する。しくじる。ミスをする。

みず‐ろう【水牢】ミヅラウ

江戸時代、罪人を水をたたえた牢屋に入れて苦痛を与えたこと。また、その牢屋。

みず‐ろん【水論】ミヅ‥

⇒すいろん

みず‐わ【水輪】ミヅ‥

水面にできる円形の波紋。

みずわかす‐じんじゃ【水若酢神社】ミヅ‥

島根県隠岐郡隠岐の島町郡こおりにある元国幣中社。祭神は水若酢命ほか。隠岐国一の宮。

みず‐わらび【水蕨】ミヅ‥

ミズワラビ科の一年生のシダ植物。水中・湿地に生え、淡緑色で柔らかく、葉は羽状。胞子葉は細く角状。

みず‐わり【水割り】ミヅ‥

アルコール度を弱めるためウィスキーに水を加えること。また、その飲物。

⇒みずわり‐かぶ【水割り株】

⇒みずわり‐ざけ【水割り酒】

みずわり‐かぶ【水割り株】ミヅ‥

株式会社の公称資本を過大に評価し、その評価の金額に対して発行された株式。資本の内容が希薄になるのを酒の水割りにたとえていう。

⇒みず‐わり【水割り】

みずわり‐ざけ【水割り酒】ミヅ‥

水をわって量を増した酒。

⇒みず‐わり【水割り】

みず‐や【水屋】ミヅ‥🔗⭐🔉

みず‐や【水屋】ミヅ‥

①社寺で、参詣人が手や顔を洗うために鉢を据えて水をたたえ屋根などを設けた所。みたらし。

②(「水谷」とも書く)茶室の隣室に設けて茶の湯の用意をする所。一般に、食器を洗う場所。

③茶器などを入れる箪笥様のもの。

④しばしば洪水に見舞われる低湿地帯農村で、非常用物資を備え、また避難所とするため、高く土盛りをした敷地の上に建てられた特殊な家屋。大河川の下流地帯に多く残る。

水屋(長島)

撮影:的場 啓

⑤飲み水を売る人。氷水その他の水物を売る店。

⑤飲み水を売る人。氷水その他の水物を売る店。

⑤飲み水を売る人。氷水その他の水物を売る店。

⑤飲み水を売る人。氷水その他の水物を売る店。

みず‐ヨーヨー【水ヨーヨー】ミヅ‥🔗⭐🔉

みず‐ヨーヨー【水ヨーヨー】ミヅ‥

玩具の一つ。ゴム袋に水を入れて括り、ゴム紐をつけてヨーヨーのように上下させて遊ぶもの。

○水をあけるみずをあける🔗⭐🔉

○水をあけるみずをあける

水泳やボートレースなどで1身長または1艇身以上の差をつける。競っている両者の間にかなり差をつける。

⇒みず【水】

○水を打ったようみずをうったよう🔗⭐🔉

○水を打ったようみずをうったよう

大勢の人がだれも口をきかず、静まりかえっているさま。

⇒みず【水】

○水を得た魚のようみずをえたうおのよう🔗⭐🔉

○水を得た魚のようみずをえたうおのよう

自由に活動できる場を得て生き生きとしているさま。うおの水を得たるが如し。「舞台の上では―だ」

⇒みず【水】

○水を掛けるみずをかける🔗⭐🔉

○水を掛けるみずをかける

盛んな勢いをそぐような邪魔をする。水をさす。「議論に―」

⇒みず【水】

○水をさすみずをさす🔗⭐🔉

○水をさすみずをさす

①水を加えてうすめる。

②うまくいっているのに邪魔をして不調にする。「二人の間に―」

⇒みず【水】

○水を向けるみずをむける🔗⭐🔉

○水を向けるみずをむける

(巫女みこが、生霊・死霊を呼び出す時に、水をさし向けることから)相手の関心をある方向へ向けるようにさそいかける。暗示を与えて様子をさぐる。もちかける。

⇒みず【水】

○水を割るみずをわる🔗⭐🔉

○水を割るみずをわる

濃い液に水を加えて薄める。

⇒みず【水】

みせ【店・見世】

(「みせだな」の略)

①商品を並べておいて売る所。商店。たな。〈名語記6〉。→みせだな。

②みせさき。商家の、商品などを積んで陳列してある場所。

③妓楼で、道路に面して格子構えなどにし、遊女がいて遊客を誘う座敷。また、そこに遊女が居並んで客を待つこと。張見世はりみせ。

⇒店を閉める

⇒店をたたむ

⇒店を張る

⇒店を引く

⇒店を広げる

みせ‐あかり【店明かり】

店にともるあかり。店先のあかり。

みせ‐あきうど【店商人・見世商人】

店舗を設けて商売をする商人。

みせ‐あきない【店商い・見世商い】‥アキナヒ

店を張って商売をすること。

み‐せい【未成】

まだできあがらないこと。「―品」

み‐せいねん【未成年】

まだ成年に達しないこと。また、その人。未丁年。

⇒みせいねん‐しゃ【未成年者】

みせいねん‐しゃ【未成年者】

〔法〕成年すなわち満20歳に達しない者。ただし、未成年者でも婚姻すれば成年に達したものとみなされる。

⇒み‐せいねん【未成年】

みせい‐ひん【未製品】

まだ仕上げの十分にできていない品物。

みせ‐うり【店売り】

店であきなうこと。店頭で売ること。

みせ‐おんな【見世女】‥ヲンナ

店先に立って客引きをする女。看板女。好色一代女5「又ひとりは糸屋者、これも―に拵へ」

みせ‐がお【見せ顔】‥ガホ

見せつけるような顔つき。拾遺和歌集愚草上「植ゑおきし昔を人に―にはるかになびく青柳の糸」

みせ‐がかり【店懸り】

店の構造。

みせ‐かけ【見せ掛け】

見せ掛けること。うわべ。外見。「―だけの作り」

⇒みせかけ‐だいじん【見せ掛け大尽】

みせかけ‐だいじん【見せ掛け大尽】

金持のように見せかけること。また、その人。

⇒みせ‐かけ【見せ掛け】

みせ‐か・ける【見せ掛ける】

〔他下一〕[文]みせか・く(下二)

本物でないものを本物のように思わせる。うわべをよく見せる。また、ある物を別の物のように思わせる。「新品に―・ける」

みせ‐がね【見せ金】

商取引などで、信用を得るために相手に見せる金銭。みせきん。

みせ‐がまえ【店構え・見世構え】‥ガマヘ

店の構え方。商店のこしらえ。「―を大きくする」

みせ‐ぎぬ【見せ衣】

人に見せるために座敷などにかける衣裳。

みせ‐ぎょく【見せ玉】

(取引用語)約定やくじょうする意思がないにもかかわらず、市場に売買注文を出して相場を変動させ、約定する前に注文を取り消すこと。金融商品取引法等により罰せられる。見せ板。

みせ‐きん【見せ金】

⇒みせがね

みせ‐ぐち【店口】

店の間口。

みせ‐ぐら【店蔵】

土蔵造りの店。

みせ‐けち【見せ消ち】

写本などで、字句の訂正をするのに、もとの文字が読めるようにした消し方。その文字に傍点または細い線などをしるす。

みせ‐ごしらえ【店拵え】‥ゴシラヘ

店のこしらえ。店の構え。みせつき。

みせ‐ざお【みせ竿】‥ザヲ

(→)「かけざお」1に同じ。(物類称呼)

みせ‐さき【店先・見世先】

店の前。店頭。

みせさし‐どき【店鎖時】

店をとざす時刻。すなわち、夕方。

みせ‐ざや【見せ鞘】

腰刀の鞘を納める染革または錦製の袋。鞘尻より長く作り、余りを飾りとして折りさげるところから提鞘さげざやともいう。懸鞘かけざや。

見せ鞘

みせ‐ざらし【店晒し・見世晒し】

(→)「たなざらし」に同じ。

みせ‐じまい【店仕舞い】‥ジマヒ

①店をしめて商売をやめること。廃業。「不景気のため―した」

②店を閉じること。その日の商売を終りにすること。「早めに―する」

みせ‐しめ【見せしめ】

他の者への今後の戒めとするため、ある者をこらしめて見せること。甲陽軍鑑2「勁を切て軍門にさらし、近辺の―に仕る」。「―のために厳重に罰する」

みせ‐じょろう【見世女郎】‥ヂヨラウ

上方の遊郭で、格子の中から客を引く下級の女郎。端はし女郎。局つぼね女郎。

ミセス【Mrs.】

(Mistressの略)

①既婚女性の名に冠する敬称。

②既婚の女性。

みせ‐すががき【見世清掻】

江戸吉原で、張見世を開く合図に三味線を弾くこと。また、その曲。すががき。

みせ‐ぜい【見せ勢】

見せかけの軍勢。〈日葡辞書〉

み‐せせり【身せせり】

体を小さく動かすこと。用もないのにちょこちょこと体を動かすこと。狂言、柿山伏「猿ぢやが―をせう事ぢやが」

みせ‐ぞなえ【見せ備え】‥ゾナヘ

虚勢を示して敵軍をあざむく陣立て。

みせ‐だい【店台】

商店で勘定をして商品を渡す台。

みせ‐だな【見世棚・店棚】

商品を陳列する台。転じて、平安末期頃からあらわれた常設の小売店を指すようになった。

⇒みせだな‐づくり【見世棚造】

みせだな‐づくり【見世棚造】

ごく小さな社殿の一形式で、正面の階段の代りに供物などを置く板や棚をつけたもの。

⇒みせ‐だな【見世棚・店棚】

みせ‐だま【見せ球】

野球で、決め球を効果的に使うために投げる、決め球と球種やコースの異なる球。

み‐せつ【未設】

まだ設けていないこと。まだ敷設していないこと。↔既設

みせ‐つき【店付・見世付】

①店の様子。みせがまえ。

②表の間にすわって客を待つ下等の遊女。見世女郎。

みせ‐つ・ける【見せ付ける】

〔他下一〕[文]みせつ・く(下二)

人に自慢らしくみせる。これみよがしに見せる。「睦まじい仲を―・ける」

ミゼット【midget】

①小人こびと。

②きわめて小型のもの。「―‐カメラ」

みせ‐どころ【見せ所】

自信があり人に見せたいところ。人が見る価値のあるところ。「ここが腕の―」

み‐ぜに【身銭】

自分の金。自分の個人的な金銭。

⇒身銭を切る

みせ‐ざらし【店晒し・見世晒し】

(→)「たなざらし」に同じ。

みせ‐じまい【店仕舞い】‥ジマヒ

①店をしめて商売をやめること。廃業。「不景気のため―した」

②店を閉じること。その日の商売を終りにすること。「早めに―する」

みせ‐しめ【見せしめ】

他の者への今後の戒めとするため、ある者をこらしめて見せること。甲陽軍鑑2「勁を切て軍門にさらし、近辺の―に仕る」。「―のために厳重に罰する」

みせ‐じょろう【見世女郎】‥ヂヨラウ

上方の遊郭で、格子の中から客を引く下級の女郎。端はし女郎。局つぼね女郎。

ミセス【Mrs.】

(Mistressの略)

①既婚女性の名に冠する敬称。

②既婚の女性。

みせ‐すががき【見世清掻】

江戸吉原で、張見世を開く合図に三味線を弾くこと。また、その曲。すががき。

みせ‐ぜい【見せ勢】

見せかけの軍勢。〈日葡辞書〉

み‐せせり【身せせり】

体を小さく動かすこと。用もないのにちょこちょこと体を動かすこと。狂言、柿山伏「猿ぢやが―をせう事ぢやが」

みせ‐ぞなえ【見せ備え】‥ゾナヘ

虚勢を示して敵軍をあざむく陣立て。

みせ‐だい【店台】

商店で勘定をして商品を渡す台。

みせ‐だな【見世棚・店棚】

商品を陳列する台。転じて、平安末期頃からあらわれた常設の小売店を指すようになった。

⇒みせだな‐づくり【見世棚造】

みせだな‐づくり【見世棚造】

ごく小さな社殿の一形式で、正面の階段の代りに供物などを置く板や棚をつけたもの。

⇒みせ‐だな【見世棚・店棚】

みせ‐だま【見せ球】

野球で、決め球を効果的に使うために投げる、決め球と球種やコースの異なる球。

み‐せつ【未設】

まだ設けていないこと。まだ敷設していないこと。↔既設

みせ‐つき【店付・見世付】

①店の様子。みせがまえ。

②表の間にすわって客を待つ下等の遊女。見世女郎。

みせ‐つ・ける【見せ付ける】

〔他下一〕[文]みせつ・く(下二)

人に自慢らしくみせる。これみよがしに見せる。「睦まじい仲を―・ける」

ミゼット【midget】

①小人こびと。

②きわめて小型のもの。「―‐カメラ」

みせ‐どころ【見せ所】

自信があり人に見せたいところ。人が見る価値のあるところ。「ここが腕の―」

み‐ぜに【身銭】

自分の金。自分の個人的な金銭。

⇒身銭を切る

みせ‐ざらし【店晒し・見世晒し】

(→)「たなざらし」に同じ。

みせ‐じまい【店仕舞い】‥ジマヒ

①店をしめて商売をやめること。廃業。「不景気のため―した」

②店を閉じること。その日の商売を終りにすること。「早めに―する」

みせ‐しめ【見せしめ】

他の者への今後の戒めとするため、ある者をこらしめて見せること。甲陽軍鑑2「勁を切て軍門にさらし、近辺の―に仕る」。「―のために厳重に罰する」

みせ‐じょろう【見世女郎】‥ヂヨラウ

上方の遊郭で、格子の中から客を引く下級の女郎。端はし女郎。局つぼね女郎。

ミセス【Mrs.】

(Mistressの略)

①既婚女性の名に冠する敬称。

②既婚の女性。

みせ‐すががき【見世清掻】

江戸吉原で、張見世を開く合図に三味線を弾くこと。また、その曲。すががき。

みせ‐ぜい【見せ勢】

見せかけの軍勢。〈日葡辞書〉

み‐せせり【身せせり】

体を小さく動かすこと。用もないのにちょこちょこと体を動かすこと。狂言、柿山伏「猿ぢやが―をせう事ぢやが」

みせ‐ぞなえ【見せ備え】‥ゾナヘ

虚勢を示して敵軍をあざむく陣立て。

みせ‐だい【店台】

商店で勘定をして商品を渡す台。

みせ‐だな【見世棚・店棚】

商品を陳列する台。転じて、平安末期頃からあらわれた常設の小売店を指すようになった。

⇒みせだな‐づくり【見世棚造】

みせだな‐づくり【見世棚造】

ごく小さな社殿の一形式で、正面の階段の代りに供物などを置く板や棚をつけたもの。

⇒みせ‐だな【見世棚・店棚】

みせ‐だま【見せ球】

野球で、決め球を効果的に使うために投げる、決め球と球種やコースの異なる球。

み‐せつ【未設】

まだ設けていないこと。まだ敷設していないこと。↔既設

みせ‐つき【店付・見世付】

①店の様子。みせがまえ。

②表の間にすわって客を待つ下等の遊女。見世女郎。

みせ‐つ・ける【見せ付ける】

〔他下一〕[文]みせつ・く(下二)

人に自慢らしくみせる。これみよがしに見せる。「睦まじい仲を―・ける」

ミゼット【midget】

①小人こびと。

②きわめて小型のもの。「―‐カメラ」

みせ‐どころ【見せ所】

自信があり人に見せたいところ。人が見る価値のあるところ。「ここが腕の―」

み‐ぜに【身銭】

自分の金。自分の個人的な金銭。

⇒身銭を切る

みせ‐ざらし【店晒し・見世晒し】

(→)「たなざらし」に同じ。

みせ‐じまい【店仕舞い】‥ジマヒ

①店をしめて商売をやめること。廃業。「不景気のため―した」

②店を閉じること。その日の商売を終りにすること。「早めに―する」

みせ‐しめ【見せしめ】

他の者への今後の戒めとするため、ある者をこらしめて見せること。甲陽軍鑑2「勁を切て軍門にさらし、近辺の―に仕る」。「―のために厳重に罰する」

みせ‐じょろう【見世女郎】‥ヂヨラウ

上方の遊郭で、格子の中から客を引く下級の女郎。端はし女郎。局つぼね女郎。

ミセス【Mrs.】

(Mistressの略)

①既婚女性の名に冠する敬称。

②既婚の女性。

みせ‐すががき【見世清掻】

江戸吉原で、張見世を開く合図に三味線を弾くこと。また、その曲。すががき。

みせ‐ぜい【見せ勢】

見せかけの軍勢。〈日葡辞書〉

み‐せせり【身せせり】

体を小さく動かすこと。用もないのにちょこちょこと体を動かすこと。狂言、柿山伏「猿ぢやが―をせう事ぢやが」

みせ‐ぞなえ【見せ備え】‥ゾナヘ

虚勢を示して敵軍をあざむく陣立て。

みせ‐だい【店台】

商店で勘定をして商品を渡す台。

みせ‐だな【見世棚・店棚】

商品を陳列する台。転じて、平安末期頃からあらわれた常設の小売店を指すようになった。

⇒みせだな‐づくり【見世棚造】

みせだな‐づくり【見世棚造】

ごく小さな社殿の一形式で、正面の階段の代りに供物などを置く板や棚をつけたもの。

⇒みせ‐だな【見世棚・店棚】

みせ‐だま【見せ球】

野球で、決め球を効果的に使うために投げる、決め球と球種やコースの異なる球。

み‐せつ【未設】

まだ設けていないこと。まだ敷設していないこと。↔既設

みせ‐つき【店付・見世付】

①店の様子。みせがまえ。

②表の間にすわって客を待つ下等の遊女。見世女郎。

みせ‐つ・ける【見せ付ける】

〔他下一〕[文]みせつ・く(下二)

人に自慢らしくみせる。これみよがしに見せる。「睦まじい仲を―・ける」

ミゼット【midget】

①小人こびと。

②きわめて小型のもの。「―‐カメラ」

みせ‐どころ【見せ所】

自信があり人に見せたいところ。人が見る価値のあるところ。「ここが腕の―」

み‐ぜに【身銭】

自分の金。自分の個人的な金銭。

⇒身銭を切る

み‐の‐も【水の面】🔗⭐🔉

み‐の‐も【水の面】

水の表面。すいめん。みなも。散木奇歌集「濁なき―に月の宿らずは」

もずく【水雲・海蘊】モヅク🔗⭐🔉

もずく【水雲・海蘊】モヅク

海産の一年生褐藻。ナガマツモ目ナガマツモ科の一種。体は糸状で、甚だしく分岐し、褐色、滑らかで粘り気がある。静かな内湾のホンダワラ類に着生。酢の物として賞味。同類にオキナワモズク(沖縄で「すぬい」)・フトモズクなどがある。もぞく。もぞこ。もうぞこ。もくず。〈[季]春〉。〈倭名類聚鈔17〉

[漢]水🔗⭐🔉

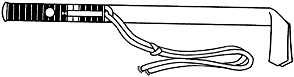

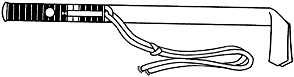

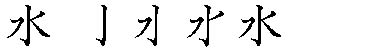

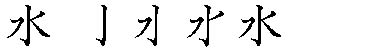

水 字形

筆順

筆順

〔水(氵・氺)部0画/4画/教育/3169・3F65〕

〔音〕スイ(呉)(漢)

〔訓〕みず

[意味]

①みず。酸素と水素との化合物。「水分・水道・温水・地下水・我田引水」

②河川・湖沼・海など、みずをたたえた所。「背水の陣」「水陸・水産物・山水・一衣帯水・行雲流水」特に、河川。「洛水らくすい・易水えきすい」

③液体。みずけの多いもの。みずのような形状・性質のもの。「化粧水・水銀・水痘・水晶・水薬」

④五行ごぎょうの一つ。方位では北、四季では冬、十干では壬じん・癸きに当てる。「木火土金水・水星」

⑤七曜の一つ。「水曜日」の略。

[解字]

解字

〔水(氵・氺)部0画/4画/教育/3169・3F65〕

〔音〕スイ(呉)(漢)

〔訓〕みず

[意味]

①みず。酸素と水素との化合物。「水分・水道・温水・地下水・我田引水」

②河川・湖沼・海など、みずをたたえた所。「背水の陣」「水陸・水産物・山水・一衣帯水・行雲流水」特に、河川。「洛水らくすい・易水えきすい」

③液体。みずけの多いもの。みずのような形状・性質のもの。「化粧水・水銀・水痘・水晶・水薬」

④五行ごぎょうの一つ。方位では北、四季では冬、十干では壬じん・癸きに当てる。「木火土金水・水星」

⑤七曜の一つ。「水曜日」の略。

[解字]

解字 みずの流れを描いた象形文字。

[下ツキ

一衣帯水・溢水・淫水・雨水・雲水・王水・黄水・汚水・温水・海水・加水・渇水・我田引水・冠水・灌水・鹹水・菊水・吃水・喫水・汲水・給水・行水・恐水病・曲水・経水・下水・建水・減水・降水・硬水・鉱水・洪水・香水・湖水・撒水・山水・散水・秋水・重水・入水・出水・小水・上水・浄水・薪水・進水・浸水・神水・清水・静水・節水・泉水・潜水・送水・増水・疎水・疏水・耐水・濁水・脱水・淡水・断水・治水・着水・注水・潮水・貯水・泥水・天水・透水・導水管・軟水・廃水・排水・背水・配水・破水・腹水・覆水・噴水・分水嶺・平水・碧水・放水・豊水・防水・満水・無水・明鏡止水・揚水・用水・羊水・利水・離水・流水・竜吐水・量水計・冷水・霊水・漏水・礬水どうさ

[難読]

水黽あめんぼ・水亀いしがめ・水蠟いぼた・水手かこ・水夫かこ・水鶏くいな・水母くらげ・水月くらげ・水葱なぎ・水翻みずこぼし・水脈みお・水無瀬みなせ・水無月みなづき・水面みのも・水松みる・水雲もずく

みずの流れを描いた象形文字。

[下ツキ

一衣帯水・溢水・淫水・雨水・雲水・王水・黄水・汚水・温水・海水・加水・渇水・我田引水・冠水・灌水・鹹水・菊水・吃水・喫水・汲水・給水・行水・恐水病・曲水・経水・下水・建水・減水・降水・硬水・鉱水・洪水・香水・湖水・撒水・山水・散水・秋水・重水・入水・出水・小水・上水・浄水・薪水・進水・浸水・神水・清水・静水・節水・泉水・潜水・送水・増水・疎水・疏水・耐水・濁水・脱水・淡水・断水・治水・着水・注水・潮水・貯水・泥水・天水・透水・導水管・軟水・廃水・排水・背水・配水・破水・腹水・覆水・噴水・分水嶺・平水・碧水・放水・豊水・防水・満水・無水・明鏡止水・揚水・用水・羊水・利水・離水・流水・竜吐水・量水計・冷水・霊水・漏水・礬水どうさ

[難読]

水黽あめんぼ・水亀いしがめ・水蠟いぼた・水手かこ・水夫かこ・水鶏くいな・水母くらげ・水月くらげ・水葱なぎ・水翻みずこぼし・水脈みお・水無瀬みなせ・水無月みなづき・水面みのも・水松みる・水雲もずく

筆順

筆順

〔水(氵・氺)部0画/4画/教育/3169・3F65〕

〔音〕スイ(呉)(漢)

〔訓〕みず

[意味]

①みず。酸素と水素との化合物。「水分・水道・温水・地下水・我田引水」

②河川・湖沼・海など、みずをたたえた所。「背水の陣」「水陸・水産物・山水・一衣帯水・行雲流水」特に、河川。「洛水らくすい・易水えきすい」

③液体。みずけの多いもの。みずのような形状・性質のもの。「化粧水・水銀・水痘・水晶・水薬」

④五行ごぎょうの一つ。方位では北、四季では冬、十干では壬じん・癸きに当てる。「木火土金水・水星」

⑤七曜の一つ。「水曜日」の略。

[解字]

解字

〔水(氵・氺)部0画/4画/教育/3169・3F65〕

〔音〕スイ(呉)(漢)

〔訓〕みず

[意味]

①みず。酸素と水素との化合物。「水分・水道・温水・地下水・我田引水」

②河川・湖沼・海など、みずをたたえた所。「背水の陣」「水陸・水産物・山水・一衣帯水・行雲流水」特に、河川。「洛水らくすい・易水えきすい」

③液体。みずけの多いもの。みずのような形状・性質のもの。「化粧水・水銀・水痘・水晶・水薬」

④五行ごぎょうの一つ。方位では北、四季では冬、十干では壬じん・癸きに当てる。「木火土金水・水星」

⑤七曜の一つ。「水曜日」の略。

[解字]

解字 みずの流れを描いた象形文字。

[下ツキ

一衣帯水・溢水・淫水・雨水・雲水・王水・黄水・汚水・温水・海水・加水・渇水・我田引水・冠水・灌水・鹹水・菊水・吃水・喫水・汲水・給水・行水・恐水病・曲水・経水・下水・建水・減水・降水・硬水・鉱水・洪水・香水・湖水・撒水・山水・散水・秋水・重水・入水・出水・小水・上水・浄水・薪水・進水・浸水・神水・清水・静水・節水・泉水・潜水・送水・増水・疎水・疏水・耐水・濁水・脱水・淡水・断水・治水・着水・注水・潮水・貯水・泥水・天水・透水・導水管・軟水・廃水・排水・背水・配水・破水・腹水・覆水・噴水・分水嶺・平水・碧水・放水・豊水・防水・満水・無水・明鏡止水・揚水・用水・羊水・利水・離水・流水・竜吐水・量水計・冷水・霊水・漏水・礬水どうさ

[難読]

水黽あめんぼ・水亀いしがめ・水蠟いぼた・水手かこ・水夫かこ・水鶏くいな・水母くらげ・水月くらげ・水葱なぎ・水翻みずこぼし・水脈みお・水無瀬みなせ・水無月みなづき・水面みのも・水松みる・水雲もずく

みずの流れを描いた象形文字。

[下ツキ

一衣帯水・溢水・淫水・雨水・雲水・王水・黄水・汚水・温水・海水・加水・渇水・我田引水・冠水・灌水・鹹水・菊水・吃水・喫水・汲水・給水・行水・恐水病・曲水・経水・下水・建水・減水・降水・硬水・鉱水・洪水・香水・湖水・撒水・山水・散水・秋水・重水・入水・出水・小水・上水・浄水・薪水・進水・浸水・神水・清水・静水・節水・泉水・潜水・送水・増水・疎水・疏水・耐水・濁水・脱水・淡水・断水・治水・着水・注水・潮水・貯水・泥水・天水・透水・導水管・軟水・廃水・排水・背水・配水・破水・腹水・覆水・噴水・分水嶺・平水・碧水・放水・豊水・防水・満水・無水・明鏡止水・揚水・用水・羊水・利水・離水・流水・竜吐水・量水計・冷水・霊水・漏水・礬水どうさ

[難読]

水黽あめんぼ・水亀いしがめ・水蠟いぼた・水手かこ・水夫かこ・水鶏くいな・水母くらげ・水月くらげ・水葱なぎ・水翻みずこぼし・水脈みお・水無瀬みなせ・水無月みなづき・水面みのも・水松みる・水雲もずく

広辞苑に「水」で始まるの検索結果 1-92。もっと読み込む