複数辞典一括検索+![]()

![]()

かん‐すい【× 水】🔗⭐🔉

水】🔗⭐🔉

かん‐すい【× 水】

中華そばを作るとき、粉にまぜる炭酸カリウムなどの溶液。粘弾性を増し、独特の色と香りをつける。食品添加物の一。

水】

中華そばを作るとき、粉にまぜる炭酸カリウムなどの溶液。粘弾性を増し、独特の色と香りをつける。食品添加物の一。

水】

中華そばを作るとき、粉にまぜる炭酸カリウムなどの溶液。粘弾性を増し、独特の色と香りをつける。食品添加物の一。

水】

中華そばを作るとき、粉にまぜる炭酸カリウムなどの溶液。粘弾性を増し、独特の色と香りをつける。食品添加物の一。

かん‐すい【 水】🔗⭐🔉

水】🔗⭐🔉

かん‐すい【 水】

水】

江(かんこう)の異称。

江(かんこう)の異称。

水】

水】

江(かんこう)の異称。

江(かんこう)の異称。

すい【水】🔗⭐🔉

すい【水】

水曜日。

水曜日。 砂糖・蜜(みつ)を入れただけの氷水。みぞれ。

砂糖・蜜(みつ)を入れただけの氷水。みぞれ。 仏教で、四大の一。みず。「地―火風」

仏教で、四大の一。みず。「地―火風」 五行(ごぎよう)の第五。方位では北、季節では冬、五星では水星、十干では壬(みずのえ)・癸(みずのと)に配する。

五行(ごぎよう)の第五。方位では北、季節では冬、五星では水星、十干では壬(みずのえ)・癸(みずのと)に配する。

水曜日。

水曜日。 砂糖・蜜(みつ)を入れただけの氷水。みぞれ。

砂糖・蜜(みつ)を入れただけの氷水。みぞれ。 仏教で、四大の一。みず。「地―火風」

仏教で、四大の一。みず。「地―火風」 五行(ごぎよう)の第五。方位では北、季節では冬、五星では水星、十干では壬(みずのえ)・癸(みずのと)に配する。

五行(ごぎよう)の第五。方位では北、季節では冬、五星では水星、十干では壬(みずのえ)・癸(みずのと)に配する。

すい‐あつ【水圧】🔗⭐🔉

すい‐あつ【水圧】

水が物体や水自体に及ぼす圧力。静止している水では深さに比例して大きくなり、深さ一〇メートル増すごとに約一気圧増加する。

すいあつ‐かん【水圧管】‐クワン🔗⭐🔉

すいあつ‐かん【水圧管】‐クワン

水力発電所で、水車に水を導く急勾配(こうばい)の送水管。内側に高い水圧を受ける。ペンストック。水圧鉄管。

すいあつ‐き【水圧機】🔗⭐🔉

すいあつ‐き【水圧機】

水圧を利用して仕事をする機械の総称。水圧プレス・水圧ポンプ・水圧ジャッキなど。

すいあつ‐きかん【水圧機関】‐キクワン🔗⭐🔉

すいあつ‐きかん【水圧機関】‐キクワン

高圧水を蒸気と同じように用いて動力を得る機関。

すいあつ‐しけん【水圧試験】🔗⭐🔉

すいあつ‐しけん【水圧試験】

圧力を受ける部品に水圧を加え、異常や変形、耐圧力を調べること。ボイラーやタンクなどで安全性を確認するために行う。

すいあつ‐だめ【水圧×溜め】🔗⭐🔉

すいあつ‐だめ【水圧×溜め】

高圧の水を一時的に貯えておく容器。アキュムレーター。

すいあつ‐たんぞうき【水圧鍛造機】‐タンザウキ🔗⭐🔉

すいあつ‐たんぞうき【水圧鍛造機】‐タンザウキ

水圧によって往復運動をするシリンダーを備え、均等かつ高圧による鋼材鍛造のできる機械。

すいあつ‐プレス【水圧プレス】🔗⭐🔉

すいあつ‐プレス【水圧プレス】

水圧によって材料の圧縮・押し出し・鍛造・切断などのプレス加工を行う機械。

すい‐い【水位】‐ヰ🔗⭐🔉

すい‐い【水位】‐ヰ

一定の基準面から測った水面の高さ。

すい‐いき【水域】‐ヰキ🔗⭐🔉

すい‐いき【水域】‐ヰキ

水面上の一定の区域。「危険―」

すいい‐けい【水位計】スイヰ‐🔗⭐🔉

すいい‐けい【水位計】スイヰ‐

水位を測定する装置。河川などの水位を測定する量水標や、タンクなどの液面の水位を測定する液面計がある。

すい‐うん【水運】🔗⭐🔉

すい‐うん【水運】

河川・湖沼・運河など、水路による交通または運搬。「―の便がよい」

すい‐か【△西×瓜・水×瓜】‐クワ🔗⭐🔉

すい‐か【△西×瓜・水×瓜】‐クワ

《「すい(西)」は唐音》ウリ科の蔓性(つるせい)の一年草。地をはい、夏、淡黄色の雄花と雌花とを開く。実は球形や楕円形で大きい。果肉は水を多く含んで甘く、赤・黄などの色のものがある。アフリカの原産で、品種が多い。日本へは江戸時代の初めごろ中国から渡来したといわれる。《季 実=秋 花=夏》「畠から―くれたる庵主かな/太祇」

すい‐とう【水稲】‐タウ🔗⭐🔉

すい‐とう【水稲】‐タウ

水田で栽培する稲(いね)。 陸稲。

陸稲。

陸稲。

陸稲。

すい‐マンガンこう【水マンガン鉱】‐クワウ🔗⭐🔉

すい‐マンガンこう【水マンガン鉱】‐クワウ

酸化マンガンを主成分とする鉱物。黒色で、短柱状・針状・塊状で産出。単斜晶系。重要なマンガンの鉱石鉱物。

たいこ‐むし【太鼓虫・水= 】🔗⭐🔉

】🔗⭐🔉

たいこ‐むし【太鼓虫・水= 】

トンボの幼虫、やごの俗称。《季 夏》

】

トンボの幼虫、やごの俗称。《季 夏》

】

トンボの幼虫、やごの俗称。《季 夏》

】

トンボの幼虫、やごの俗称。《季 夏》

ひ‐すい【 水】🔗⭐🔉

水】🔗⭐🔉

ひ‐すい【 水】

中国安徽省中部の川。合肥付近を流れる。三八三年、東晋の謝玄が八万の兵を率い、前秦の苻堅の九〇万の大軍を破った古戦場。

水】

中国安徽省中部の川。合肥付近を流れる。三八三年、東晋の謝玄が八万の兵を率い、前秦の苻堅の九〇万の大軍を破った古戦場。

水】

中国安徽省中部の川。合肥付近を流れる。三八三年、東晋の謝玄が八万の兵を率い、前秦の苻堅の九〇万の大軍を破った古戦場。

水】

中国安徽省中部の川。合肥付近を流れる。三八三年、東晋の謝玄が八万の兵を率い、前秦の苻堅の九〇万の大軍を破った古戦場。

み【△水】🔗⭐🔉

み【△水】

みず。他の語と複合した形で用いられる。「垂―(たるみ)」「―草」「―漬(づ)く」

み‐がく・る【△水隠る】🔗⭐🔉

み‐がく・る【△水隠る】

[動ラ下二]水の中に隠れる。水の中にあって見えなくなる。「―・れてすだく蛙のもろ声に騒ぎぞわたる井手のうき草」〈今鏡・四〉

み‐かげ【△水陰】🔗⭐🔉

み‐かげ【△水陰】

水におおわれた所。水のかげ。みがくれ。「岩そそく―に茂る菅の根の永くや袖をくたし果ててん」〈続後撰・恋三〉

み‐ごもり【△水×籠もり・△水△隠り】🔗⭐🔉

み‐ごもり【△水×籠もり・△水△隠り】

《「みこもり」とも》 水中に隠れること。「―に息づき余り速川の瀬には立つとも人に言はめやも」〈万・一三八四〉

水中に隠れること。「―に息づき余り速川の瀬には立つとも人に言はめやも」〈万・一三八四〉 心に秘めていること。「人づてに知らせてしがな隠沼(かくれぬ)の―にのみ恋ひやわたらむ」〈新古今・恋一〉

心に秘めていること。「人づてに知らせてしがな隠沼(かくれぬ)の―にのみ恋ひやわたらむ」〈新古今・恋一〉

水中に隠れること。「―に息づき余り速川の瀬には立つとも人に言はめやも」〈万・一三八四〉

水中に隠れること。「―に息づき余り速川の瀬には立つとも人に言はめやも」〈万・一三八四〉 心に秘めていること。「人づてに知らせてしがな隠沼(かくれぬ)の―にのみ恋ひやわたらむ」〈新古今・恋一〉

心に秘めていること。「人づてに知らせてしがな隠沼(かくれぬ)の―にのみ恋ひやわたらむ」〈新古今・恋一〉

みず【水】みづ🔗⭐🔉

みず【水】みづ

水素と酸素との化合物。純粋なものは無色・無味・無臭で、常温で液体。一気圧ではセ氏零度で氷に、約一〇〇度(九九・九七四度)の沸点で水蒸気になり、密度は四度で最大。他の物質に比べて比熱・融解熱・気化熱が大きく、さまざまな物質をよく溶かす。地球上に広く分布し、海洋・氷雪・湖沼・河川・地下水や大気中の水蒸気などとして存在し、自然界を循環する。動植物体の構成成分としても大きな割合を占め、生命に不可欠。化学式H2O

水素と酸素との化合物。純粋なものは無色・無味・無臭で、常温で液体。一気圧ではセ氏零度で氷に、約一〇〇度(九九・九七四度)の沸点で水蒸気になり、密度は四度で最大。他の物質に比べて比熱・融解熱・気化熱が大きく、さまざまな物質をよく溶かす。地球上に広く分布し、海洋・氷雪・湖沼・河川・地下水や大気中の水蒸気などとして存在し、自然界を循環する。動植物体の構成成分としても大きな割合を占め、生命に不可欠。化学式H2O  湯などと区別して、温度の高くないもの。「―を飲む」「水道の―」

湯などと区別して、温度の高くないもの。「―を飲む」「水道の―」 洪水。大水。「―が出る」「―につかる」

洪水。大水。「―が出る」「―につかる」 液状のもの。「ひざに―がたまる」

液状のもの。「ひざに―がたまる」 相撲で力水(ちからみず)のこと。「―をつける」

相撲で力水(ちからみず)のこと。「―をつける」 勝負が長引いたとき、一時中止させること。水入り。「―が入る」

勝負が長引いたとき、一時中止させること。水入り。「―が入る」 建築で、水平、または水平をあらわす線。

建築で、水平、または水平をあらわす線。 遣水(やりみず)。池の水。「―の心ばへなどさる方にをかしくしなしたり」〈源・帚木〉

[下接句]油に水・魚(うお)と水・蛙(かえる)の面(つら)に水・筐(かたみ)の水・君(きみ)は舟、臣は水・君子の交わりは淡きこと水の如(ごと)し・立て板に水・寝耳に水・焼け石に水

遣水(やりみず)。池の水。「―の心ばへなどさる方にをかしくしなしたり」〈源・帚木〉

[下接句]油に水・魚(うお)と水・蛙(かえる)の面(つら)に水・筐(かたみ)の水・君(きみ)は舟、臣は水・君子の交わりは淡きこと水の如(ごと)し・立て板に水・寝耳に水・焼け石に水

水素と酸素との化合物。純粋なものは無色・無味・無臭で、常温で液体。一気圧ではセ氏零度で氷に、約一〇〇度(九九・九七四度)の沸点で水蒸気になり、密度は四度で最大。他の物質に比べて比熱・融解熱・気化熱が大きく、さまざまな物質をよく溶かす。地球上に広く分布し、海洋・氷雪・湖沼・河川・地下水や大気中の水蒸気などとして存在し、自然界を循環する。動植物体の構成成分としても大きな割合を占め、生命に不可欠。化学式H2O

水素と酸素との化合物。純粋なものは無色・無味・無臭で、常温で液体。一気圧ではセ氏零度で氷に、約一〇〇度(九九・九七四度)の沸点で水蒸気になり、密度は四度で最大。他の物質に比べて比熱・融解熱・気化熱が大きく、さまざまな物質をよく溶かす。地球上に広く分布し、海洋・氷雪・湖沼・河川・地下水や大気中の水蒸気などとして存在し、自然界を循環する。動植物体の構成成分としても大きな割合を占め、生命に不可欠。化学式H2O  湯などと区別して、温度の高くないもの。「―を飲む」「水道の―」

湯などと区別して、温度の高くないもの。「―を飲む」「水道の―」 洪水。大水。「―が出る」「―につかる」

洪水。大水。「―が出る」「―につかる」 液状のもの。「ひざに―がたまる」

液状のもの。「ひざに―がたまる」 相撲で力水(ちからみず)のこと。「―をつける」

相撲で力水(ちからみず)のこと。「―をつける」 勝負が長引いたとき、一時中止させること。水入り。「―が入る」

勝負が長引いたとき、一時中止させること。水入り。「―が入る」 建築で、水平、または水平をあらわす線。

建築で、水平、または水平をあらわす線。 遣水(やりみず)。池の水。「―の心ばへなどさる方にをかしくしなしたり」〈源・帚木〉

[下接句]油に水・魚(うお)と水・蛙(かえる)の面(つら)に水・筐(かたみ)の水・君(きみ)は舟、臣は水・君子の交わりは淡きこと水の如(ごと)し・立て板に水・寝耳に水・焼け石に水

遣水(やりみず)。池の水。「―の心ばへなどさる方にをかしくしなしたり」〈源・帚木〉

[下接句]油に水・魚(うお)と水・蛙(かえる)の面(つら)に水・筐(かたみ)の水・君(きみ)は舟、臣は水・君子の交わりは淡きこと水の如(ごと)し・立て板に水・寝耳に水・焼け石に水

水があ・く🔗⭐🔉

水があ・く

競泳・ボートレースなどで、一身長または一艇身以上の差がつく。

競泳・ボートレースなどで、一身長または一艇身以上の差がつく。 競争する者どうしの間に差がつく。「他社との間に―・いた」

競争する者どうしの間に差がつく。「他社との間に―・いた」

競泳・ボートレースなどで、一身長または一艇身以上の差がつく。

競泳・ボートレースなどで、一身長または一艇身以上の差がつく。 競争する者どうしの間に差がつく。「他社との間に―・いた」

競争する者どうしの間に差がつく。「他社との間に―・いた」

水が合わ ない🔗⭐🔉

ない🔗⭐🔉

水が合わ ない

その土地の環境になじめない。また転じて、組織などに適応できない。「新しい職場の―

ない

その土地の環境になじめない。また転じて、組織などに適応できない。「新しい職場の― ない」

ない」

ない

その土地の環境になじめない。また転じて、組織などに適応できない。「新しい職場の―

ない

その土地の環境になじめない。また転じて、組織などに適応できない。「新しい職場の― ない」

ない」

水と油🔗⭐🔉

水と油

水と油が互いに溶け合わないように、性質が合わず、しっくり調和しないこと。油と水。

水とな・る🔗⭐🔉

水とな・る

消えてなくなる。むだになる。だめになる。水になる。「苦労が―・る」

水に する🔗⭐🔉

する🔗⭐🔉

水に する

する

むだにする。効果を失わせる。「金を―

むだにする。効果を失わせる。「金を― する」

する」 水に流す。「一切を―

水に流す。「一切を― する」

する」 堕胎(だたい)する。「腹の子を―

堕胎(だたい)する。「腹の子を― した娼妓も」〈洒・粋好伝夢枕〉

した娼妓も」〈洒・粋好伝夢枕〉

する

する

むだにする。効果を失わせる。「金を―

むだにする。効果を失わせる。「金を― する」

する」 水に流す。「一切を―

水に流す。「一切を― する」

する」 堕胎(だたい)する。「腹の子を―

堕胎(だたい)する。「腹の子を― した娼妓も」〈洒・粋好伝夢枕〉

した娼妓も」〈洒・粋好伝夢枕〉

水に流・す🔗⭐🔉

水に流・す

過去のいざこざなどを、すべてなかったことにする。「これまでのわだかまりを―・す」

水にな・る🔗⭐🔉

水にな・る

消えうせる。むだになる。ふいになる。水となる。「努力が―・る」

水に慣・れる🔗⭐🔉

水に慣・れる

その土地の水を飲みなれる。転じて、その環境になれる。「プロの―・れる」

水に燃えたつ蛍(ほたる)🔗⭐🔉

水に燃えたつ蛍(ほたる)

水の上を燃えんばかりに光りつつ飛ぶ蛍。「水」と「見ず」をかけ、「燃えたつ」に、感情が激しくわき上がる意をかけて、相手に会うことなく恋い焦がれることをいう。

水の滴(したた)るよう🔗⭐🔉

水の滴(したた)るよう

美男美女のみずみずしく魅力的であるさまの形容。「―ないい男」

水の流れと身(み)の行方(ゆくえ)🔗⭐🔉

水の流れと身(み)の行方(ゆくえ)

水の流れて行く先と、人の行く末とはどちらもはかり知ることができないということ。人生の定めがたいこと、前途がどうなるかわからないことのたとえ。水の流れと人の身。

水の低きに就(つ)くが如(ごと)し🔗⭐🔉

水の低きに就(つ)くが如(ごと)し

《「孟子」告子上から》水が低いほうに流れるように、自然のなりゆきは、止めようとしても止められないことのたとえ。また、ごく自然にそうなることのたとえ。

水は舟を載(の)せ又(また)舟を覆(くつがえ)す🔗⭐🔉

水は舟を載(の)せ又(また)舟を覆(くつがえ)す

《「荀子」王制から》水は舟を浮かべるが、転覆させることもできる。同じものが役にも立てば害にもなること。また、臣下によって君主の盛衰の定まることをいう。

水は方円(ほうえん)の器(うつわ)に随(したが)う🔗⭐🔉

水は方円(ほうえん)の器(うつわ)に随(したが)う

水は、容器の形によって、四角にも丸くもなる。人は、交友関係や環境によって、よくも悪くもなるというたとえ。

水も滴(したた)る🔗⭐🔉

水も滴(したた)る

みずみずしく魅力にあふれている。「―若衆姿」

水も溜(た)まらず🔗⭐🔉

水も溜(た)まらず

刀剣で鮮やかに切るさま。また、切れ味のよいさま。「―打ち落す」〈浄・手習鑑〉

水も漏らさぬ🔗⭐🔉

水も漏らさぬ

警戒・防御などが厳重で完全なさま。「―警備」

警戒・防御などが厳重で完全なさま。「―警備」 非常に親しいさま。「―仲」

非常に親しいさま。「―仲」

警戒・防御などが厳重で完全なさま。「―警備」

警戒・防御などが厳重で完全なさま。「―警備」 非常に親しいさま。「―仲」

非常に親しいさま。「―仲」

水をあ・ける🔗⭐🔉

水をあ・ける

水泳・ボートレースなどで、一身長または一艇身以上の差をつけて相手に先行する。「二位に大きく―・ける」

水泳・ボートレースなどで、一身長または一艇身以上の差をつけて相手に先行する。「二位に大きく―・ける」 競争相手を大きく引きはなす。

競争相手を大きく引きはなす。

水泳・ボートレースなどで、一身長または一艇身以上の差をつけて相手に先行する。「二位に大きく―・ける」

水泳・ボートレースなどで、一身長または一艇身以上の差をつけて相手に先行する。「二位に大きく―・ける」 競争相手を大きく引きはなす。

競争相手を大きく引きはなす。

水を打ったよう🔗⭐🔉

水を打ったよう

その場にいる大勢の人々が静まりかえるさま。「場内が―になる」

水を得た魚(うお)のよう🔗⭐🔉

水を得た魚(うお)のよう

その人に合った場で生き生きと活躍するようすのたとえ。「職場が変わってからは―だ」

水を掛・ける🔗⭐🔉

水を掛・ける

活発な動きに邪魔だてをしてだめにする。「議論に―・ける」

水をさ・す🔗⭐🔉

水をさ・す

水を加えて薄くする。「鍋に―・す」

水を加えて薄くする。「鍋に―・す」 仲のいい者どうしや、うまく進行している事などに、わきから邪魔をする。「二人の仲に―・す」

仲のいい者どうしや、うまく進行している事などに、わきから邪魔をする。「二人の仲に―・す」

水を加えて薄くする。「鍋に―・す」

水を加えて薄くする。「鍋に―・す」 仲のいい者どうしや、うまく進行している事などに、わきから邪魔をする。「二人の仲に―・す」

仲のいい者どうしや、うまく進行している事などに、わきから邪魔をする。「二人の仲に―・す」

水を向・ける🔗⭐🔉

水を向・ける

霊前に水を手向ける。

霊前に水を手向ける。 相手の関心が自分の思う方向に向くように誘いをかける。「それとなく―・ける」

相手の関心が自分の思う方向に向くように誘いをかける。「それとなく―・ける」

霊前に水を手向ける。

霊前に水を手向ける。 相手の関心が自分の思う方向に向くように誘いをかける。「それとなく―・ける」

相手の関心が自分の思う方向に向くように誘いをかける。「それとなく―・ける」

水を割・る🔗⭐🔉

水を割・る

酒などに水を加えて濃度を薄める。

みず‐あおい【水×葵・雨=久=花】みづあふひ🔗⭐🔉

みず‐あおい【水×葵・雨=久=花】みづあふひ

ミズアオイ科の一年草。水田・沼などに自生し、高さ約三〇センチ。葉は心臓形で柄が長い。九、一〇月ごろ、紫青色の花を総状につけ、花びらは六つに裂けている。古くは葉を食用にし、栽培もされた。なぎ。《季 夏》

ミズアオイ科の一年草。水田・沼などに自生し、高さ約三〇センチ。葉は心臓形で柄が長い。九、一〇月ごろ、紫青色の花を総状につけ、花びらは六つに裂けている。古くは葉を食用にし、栽培もされた。なぎ。《季 夏》

ミズアオイ科の一年草。水田・沼などに自生し、高さ約三〇センチ。葉は心臓形で柄が長い。九、一〇月ごろ、紫青色の花を総状につけ、花びらは六つに裂けている。古くは葉を食用にし、栽培もされた。なぎ。《季 夏》

ミズアオイ科の一年草。水田・沼などに自生し、高さ約三〇センチ。葉は心臓形で柄が長い。九、一〇月ごろ、紫青色の花を総状につけ、花びらは六つに裂けている。古くは葉を食用にし、栽培もされた。なぎ。《季 夏》

みず‐あぶ【水×虻】みづ‐🔗⭐🔉

みず‐あぶ【水×虻】みづ‐

ミズアブ科の昆虫。体長約一・五センチ。体は黒色で太く、胸に銀毛があり、腹部両側に黄斑がある。幼虫は水生で、呼吸のための長い尾をもつ。

ミズアブ科の昆虫。体長約一・五センチ。体は黒色で太く、胸に銀毛があり、腹部両側に黄斑がある。幼虫は水生で、呼吸のための長い尾をもつ。 双翅(そうし)目ミズアブ科の昆虫の総称。体は幅広く扁平で複眼が大きい。水辺に多くみられ、翅(はね)を重ねて止まる。幼虫は水生または陸生。

双翅(そうし)目ミズアブ科の昆虫の総称。体は幅広く扁平で複眼が大きい。水辺に多くみられ、翅(はね)を重ねて止まる。幼虫は水生または陸生。

ミズアブ科の昆虫。体長約一・五センチ。体は黒色で太く、胸に銀毛があり、腹部両側に黄斑がある。幼虫は水生で、呼吸のための長い尾をもつ。

ミズアブ科の昆虫。体長約一・五センチ。体は黒色で太く、胸に銀毛があり、腹部両側に黄斑がある。幼虫は水生で、呼吸のための長い尾をもつ。 双翅(そうし)目ミズアブ科の昆虫の総称。体は幅広く扁平で複眼が大きい。水辺に多くみられ、翅(はね)を重ねて止まる。幼虫は水生または陸生。

双翅(そうし)目ミズアブ科の昆虫の総称。体は幅広く扁平で複眼が大きい。水辺に多くみられ、翅(はね)を重ねて止まる。幼虫は水生または陸生。

みず‐あめ【水×飴】みづ‐🔗⭐🔉

みず‐あめ【水×飴】みづ‐

粘りけのある液状の飴。でんぷんを酸あるいは酵素で糖化させて作る。汁飴。

みず‐いか【水烏=賊】みづ‐🔗⭐🔉

みず‐いか【水烏=賊】みづ‐

アオリイカの別名。

みず‐いも【水芋】みづ‐🔗⭐🔉

みず‐いも【水芋】みづ‐

サトイモ。水辺に栽培するものをいう。

サトイモ。水辺に栽培するものをいう。 サツマイモで、水けが多く甘味の少ないもの。

サツマイモで、水けが多く甘味の少ないもの。

サトイモ。水辺に栽培するものをいう。

サトイモ。水辺に栽培するものをいう。 サツマイモで、水けが多く甘味の少ないもの。

サツマイモで、水けが多く甘味の少ないもの。

みず‐かげ【水陰】みづ‐🔗⭐🔉

みず‐かげ【水陰】みづ‐

水辺の物陰。

みずかげ‐ぐさ【水陰草】みづかげ‐🔗⭐🔉

みずかげ‐ぐさ【水陰草】みづかげ‐

水辺の物陰に生えた草。和歌では多く天の川をいう。「天の川―の秋風になびかふ見れば時は来にけり」〈万・二〇一三〉

水辺の物陰に生えた草。和歌では多く天の川をいう。「天の川―の秋風になびかふ見れば時は来にけり」〈万・二〇一三〉 稲の古名。〈日葡〉

稲の古名。〈日葡〉

水辺の物陰に生えた草。和歌では多く天の川をいう。「天の川―の秋風になびかふ見れば時は来にけり」〈万・二〇一三〉

水辺の物陰に生えた草。和歌では多く天の川をいう。「天の川―の秋風になびかふ見れば時は来にけり」〈万・二〇一三〉 稲の古名。〈日葡〉

稲の古名。〈日葡〉

みず‐ガラス【水ガラス】みづ‐🔗⭐🔉

みず‐ガラス【水ガラス】みづ‐

二酸化珪素(けいそ)と炭酸ナトリウムなどのアルカリとを融解して得られる珪酸アルカリの濃い水溶液。粘りけの強い無色透明の液体。ガラス・陶磁器の接合剤や接着剤・洗剤などに用い、また耐火セメント・シリカゲルの原料とする。

みず‐ごろも【水衣】みづ‐🔗⭐🔉

みず‐ごろも【水衣】みづ‐

能装束の一。単(ひとえ)の広袖で衽(おくみ)のある上衣。僧侶や尉(じよう)・姥(うば)・男・女・子方などに広く用いる。

みず‐ジャケット【水ジャケット】みづ‐🔗⭐🔉

みず‐ジャケット【水ジャケット】みづ‐

内燃機関や空気圧縮機のシリンダーおよびシリンダーヘッドを覆い、冷却水をためたり循環させたりする部分。水套(すいとう)。

みずっ‐ぱな【水っ×洟】みづつ‐🔗⭐🔉

みずっ‐ぱな【水っ×洟】みづつ‐

水のように薄い鼻汁。みずばな。「―をすすりあげる」《季 冬》

みずっ‐ぽ・い【水っぽい】みづつ‐🔗⭐🔉

みずっ‐ぽ・い【水っぽい】みづつ‐

[形]水けを含んでいる。水分が多くて味が薄い。「―・いカレー」

[派生]みずっぽさ[名]

みず‐の‐あわ【水の泡】みづ‐🔗⭐🔉

みず‐の‐あわ【水の泡】みづ‐

水面に浮かぶ泡。転じて、はかなく消えやすいもののたとえ。すいほう。

水面に浮かぶ泡。転じて、はかなく消えやすいもののたとえ。すいほう。 努力・苦心がすべてむだになること。「苦労のかいもなく―となる」

努力・苦心がすべてむだになること。「苦労のかいもなく―となる」

水面に浮かぶ泡。転じて、はかなく消えやすいもののたとえ。すいほう。

水面に浮かぶ泡。転じて、はかなく消えやすいもののたとえ。すいほう。 努力・苦心がすべてむだになること。「苦労のかいもなく―となる」

努力・苦心がすべてむだになること。「苦労のかいもなく―となる」

みず‐の‐お【水の尾】みづ‐を🔗⭐🔉

みず‐の‐お【水の尾】みづ‐を

海・川で、ある一定の水の流れのある所。船が通うのに適した水路となる。みお。「―について渡れや渡れやと」〈盛衰記・三五〉

みず‐の‐かみ【水の神】みづ‐🔗⭐🔉

みず‐の‐かみ【水の神】みづ‐

水をつかさどる神。すいじん。

みず‐の‐て【水の手】みづ‐🔗⭐🔉

みず‐の‐て【水の手】みづ‐

城中などに飲用水を引き込む水路。また、その水を供給する場所。

城中などに飲用水を引き込む水路。また、その水を供給する場所。 消火用の水。また、そのための水路。

消火用の水。また、そのための水路。 川・堀など、水の多い地域・地方。

川・堀など、水の多い地域・地方。

城中などに飲用水を引き込む水路。また、その水を供給する場所。

城中などに飲用水を引き込む水路。また、その水を供給する場所。 消火用の水。また、そのための水路。

消火用の水。また、そのための水路。 川・堀など、水の多い地域・地方。

川・堀など、水の多い地域・地方。

みず‐の‐でばな【水の出△端】みづ‐🔗⭐🔉

みず‐の‐でばな【水の出△端】みづ‐

《出水の出はじめの意から》最初は勢いが盛んであるが、じきに衰えることのたとえ。「気短かなれども、それは―のごとく、跡もなく御機嫌なほるなり」〈浮・一代女・四〉

みず‐のみ【水飲み・水×呑み】みづ‐🔗⭐🔉

みず‐のみ【水飲み・水×呑み】みづ‐

水を飲むこと。また、そのための器。「―場」

水を飲むこと。また、そのための器。「―場」 「水呑み百姓」の略。

「水呑み百姓」の略。

水を飲むこと。また、そのための器。「―場」

水を飲むこと。また、そのための器。「―場」 「水呑み百姓」の略。

「水呑み百姓」の略。

みず‐の‐もち【水の×餅】みづ‐🔗⭐🔉

みず‐の‐もち【水の×餅】みづ‐

元日の朝、若水(わかみず)をくみにいくとき水神に供える餅。

みず‐の‐わななき【水のわななき】みづ‐🔗⭐🔉

みず‐の‐わななき【水のわななき】みづ‐

冷や汗を流してふるえること。「―して汗にしとどにぬれてかがまり伏し給へれば」〈宇津保・蔵開下〉

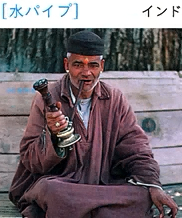

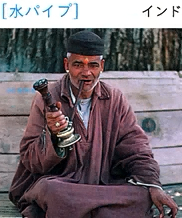

みず‐パイプ【水パイプ】みづ‐🔗⭐🔉

みず‐パイプ【水パイプ】みづ‐

喫煙具の一。タバコの煙が水筒の中の水を通って吸い込まれるようにしたもの。ニコチン・タールが水に溶け、味が柔らかくなる。

喫煙具の一。タバコの煙が水筒の中の水を通って吸い込まれるようにしたもの。ニコチン・タールが水に溶け、味が柔らかくなる。

喫煙具の一。タバコの煙が水筒の中の水を通って吸い込まれるようにしたもの。ニコチン・タールが水に溶け、味が柔らかくなる。

喫煙具の一。タバコの煙が水筒の中の水を通って吸い込まれるようにしたもの。ニコチン・タールが水に溶け、味が柔らかくなる。

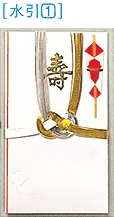

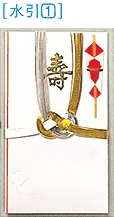

みず‐ひき【水引】みづ‐🔗⭐🔉

みず‐ひき【水引】みづ‐

細いこよりにのりをひいて乾かし固めたもの。進物用の包み紙などを結ぶのに用いる。ふつう数本を合わせて、中央から色を染め分ける。吉事の場合は紅と白、金と銀、金と赤など、凶事の場合は黒と白、藍と白などとする。

細いこよりにのりをひいて乾かし固めたもの。進物用の包み紙などを結ぶのに用いる。ふつう数本を合わせて、中央から色を染め分ける。吉事の場合は紅と白、金と銀、金と赤など、凶事の場合は黒と白、藍と白などとする。 神前・仏前・御輿(みこし)などの上部に横に張った金襴などの幕。

神前・仏前・御輿(みこし)などの上部に横に張った金襴などの幕。 「水引幕」の略。

「水引幕」の略。 鎧(よろい)の化粧板の下の紅白二色の綾の飾り。

鎧(よろい)の化粧板の下の紅白二色の綾の飾り。 タデ科の多年草。山野に生え、高さ五〇〜八〇センチ。多少枝分かれし、葉は広楕円形で互生し、葉面に黒い斑紋がある。八〜一〇月、細長い穂を伸ばして赤い小花をまばらにつけ、実は卵形で褐色。みずひきぐさ。《季 花=秋》「―の花が暮るれば灯す庵(いほ)/鬼城」

タデ科の多年草。山野に生え、高さ五〇〜八〇センチ。多少枝分かれし、葉は広楕円形で互生し、葉面に黒い斑紋がある。八〜一〇月、細長い穂を伸ばして赤い小花をまばらにつけ、実は卵形で褐色。みずひきぐさ。《季 花=秋》「―の花が暮るれば灯す庵(いほ)/鬼城」 貯水池などからの水の分配を支配する責任者。「―というのは、田に水を入れたり、堰き止めたりする役目をいうので」〈島木健作・生活の探求〉

貯水池などからの水の分配を支配する責任者。「―というのは、田に水を入れたり、堰き止めたりする役目をいうので」〈島木健作・生活の探求〉 麻などを水にひたして皮をはぐこと。転じて、麻の繊維。「―の泡緒の糸の一筋に分けずよ君を思ふ心は」〈堀川百首〉

麻などを水にひたして皮をはぐこと。転じて、麻の繊維。「―の泡緒の糸の一筋に分けずよ君を思ふ心は」〈堀川百首〉

細いこよりにのりをひいて乾かし固めたもの。進物用の包み紙などを結ぶのに用いる。ふつう数本を合わせて、中央から色を染め分ける。吉事の場合は紅と白、金と銀、金と赤など、凶事の場合は黒と白、藍と白などとする。

細いこよりにのりをひいて乾かし固めたもの。進物用の包み紙などを結ぶのに用いる。ふつう数本を合わせて、中央から色を染め分ける。吉事の場合は紅と白、金と銀、金と赤など、凶事の場合は黒と白、藍と白などとする。 神前・仏前・御輿(みこし)などの上部に横に張った金襴などの幕。

神前・仏前・御輿(みこし)などの上部に横に張った金襴などの幕。 「水引幕」の略。

「水引幕」の略。 鎧(よろい)の化粧板の下の紅白二色の綾の飾り。

鎧(よろい)の化粧板の下の紅白二色の綾の飾り。 タデ科の多年草。山野に生え、高さ五〇〜八〇センチ。多少枝分かれし、葉は広楕円形で互生し、葉面に黒い斑紋がある。八〜一〇月、細長い穂を伸ばして赤い小花をまばらにつけ、実は卵形で褐色。みずひきぐさ。《季 花=秋》「―の花が暮るれば灯す庵(いほ)/鬼城」

タデ科の多年草。山野に生え、高さ五〇〜八〇センチ。多少枝分かれし、葉は広楕円形で互生し、葉面に黒い斑紋がある。八〜一〇月、細長い穂を伸ばして赤い小花をまばらにつけ、実は卵形で褐色。みずひきぐさ。《季 花=秋》「―の花が暮るれば灯す庵(いほ)/鬼城」 貯水池などからの水の分配を支配する責任者。「―というのは、田に水を入れたり、堰き止めたりする役目をいうので」〈島木健作・生活の探求〉

貯水池などからの水の分配を支配する責任者。「―というのは、田に水を入れたり、堰き止めたりする役目をいうので」〈島木健作・生活の探求〉 麻などを水にひたして皮をはぐこと。転じて、麻の繊維。「―の泡緒の糸の一筋に分けずよ君を思ふ心は」〈堀川百首〉

麻などを水にひたして皮をはぐこと。転じて、麻の繊維。「―の泡緒の糸の一筋に分けずよ君を思ふ心は」〈堀川百首〉

みずひき‐がに【水引×蟹】みづひき‐🔗⭐🔉

みずひき‐がに【水引×蟹】みづひき‐

十脚(じつきやく)目ミズヒキガニ科のカニ。日本特産のカニで、本州以南の水深三〇〜一〇〇メートルの海底にすむ。甲長約一センチであるが、赤くて細長い歩脚を広げると二〇センチにもなる。

みずひき‐まく【水引幕】みづひき‐🔗⭐🔉

みずひき‐まく【水引幕】みづひき‐

劇場で、舞台最前部の上方に、間口いっぱいに横に張った細長い幕。また、相撲で、土俵の四本柱の上方に張った細長い幕。現在は吊り屋根につけている。

み‐の‐も【△水の△面】🔗⭐🔉

み‐の‐も【△水の△面】

水の表面。すいめん。みなも。「―に映る月の影」

もい【△水】もひ🔗⭐🔉

もい【△水】もひ

《椀(もい)に入れるものの意から》飲み水。飲料水。「淡道島の寒泉(しみづ)をくみて、大御―献(たてまつ)りき」〈記・下〉

やご【水= 】🔗⭐🔉

】🔗⭐🔉

やご【水= 】

】

トンボ類の幼虫。水中にすみ、羽化までふつう一〜三年かかる。体は円筒形でやや平たく、下唇の先端にあるはさみを突き出して小動物を捕らえる。直腸気管鰓(えら)で呼吸するが、イトトンボ類では尾端に三枚の鰓をもつ。やまめ。たいこむし。《季 夏》

トンボ類の幼虫。水中にすみ、羽化までふつう一〜三年かかる。体は円筒形でやや平たく、下唇の先端にあるはさみを突き出して小動物を捕らえる。直腸気管鰓(えら)で呼吸するが、イトトンボ類では尾端に三枚の鰓をもつ。やまめ。たいこむし。《季 夏》

】

】

トンボ類の幼虫。水中にすみ、羽化までふつう一〜三年かかる。体は円筒形でやや平たく、下唇の先端にあるはさみを突き出して小動物を捕らえる。直腸気管鰓(えら)で呼吸するが、イトトンボ類では尾端に三枚の鰓をもつ。やまめ。たいこむし。《季 夏》

トンボ類の幼虫。水中にすみ、羽化までふつう一〜三年かかる。体は円筒形でやや平たく、下唇の先端にあるはさみを突き出して小動物を捕らえる。直腸気管鰓(えら)で呼吸するが、イトトンボ類では尾端に三枚の鰓をもつ。やまめ。たいこむし。《季 夏》

やま‐め【水= 】🔗⭐🔉

】🔗⭐🔉

やま‐め【水= 】

ヤンマの幼虫。やご。

】

ヤンマの幼虫。やご。

】

ヤンマの幼虫。やご。

】

ヤンマの幼虫。やご。

らく‐すい【洛水・ 水】🔗⭐🔉

水】🔗⭐🔉

らく‐すい【洛水・ 水】

水】

中国、陝西(せんせい)省南部にある華山に源を発し、河南省に入って北東に流れ、洛陽の南を通り黄河に注ぐ川。長さ四二〇キロ。洛河。南洛河。ルオショイ。

中国、陝西(せんせい)省南部にある華山に源を発し、河南省に入って北東に流れ、洛陽の南を通り黄河に注ぐ川。長さ四二〇キロ。洛河。南洛河。ルオショイ。 中国、陝西省北西部にある白于(はくう)山地に源を発し、南東に流れ、渭水(いすい)に合流して黄河に注ぐ川。長さ六六〇キロ。洛河。北洛河。ルオショイ。

中国、陝西省北西部にある白于(はくう)山地に源を発し、南東に流れ、渭水(いすい)に合流して黄河に注ぐ川。長さ六六〇キロ。洛河。北洛河。ルオショイ。

水】

水】

中国、陝西(せんせい)省南部にある華山に源を発し、河南省に入って北東に流れ、洛陽の南を通り黄河に注ぐ川。長さ四二〇キロ。洛河。南洛河。ルオショイ。

中国、陝西(せんせい)省南部にある華山に源を発し、河南省に入って北東に流れ、洛陽の南を通り黄河に注ぐ川。長さ四二〇キロ。洛河。南洛河。ルオショイ。 中国、陝西省北西部にある白于(はくう)山地に源を発し、南東に流れ、渭水(いすい)に合流して黄河に注ぐ川。長さ六六〇キロ。洛河。北洛河。ルオショイ。

中国、陝西省北西部にある白于(はくう)山地に源を発し、南東に流れ、渭水(いすい)に合流して黄河に注ぐ川。長さ六六〇キロ。洛河。北洛河。ルオショイ。

水🔗⭐🔉

水

[音]スイ

[訓]みず

[部首]水

[総画数]4

[コード]区点 3169

JIS 3F65

S‐JIS 9085

[分類]常用漢字

[難読語]

→あい‐みどろ【藍水泥】

→あお‐みどろ【青味泥・水綿】

→あめんぼ【水黽・水馬・飴坊】

→いし‐がめ【石亀・水亀】

→い‐すい【渭水】

→いずみ【出水】

→いぼた【水蝋・疣取】

→いぼた‐ろう【水蝋蝋・虫白蝋】

→いみず‐じんじゃ【射水神社】

→いわしみず【石清水】

→えい‐すい【潁水】

→おお‐みずあお【大水青蛾】

→か‐こ【水夫・水手】

→かこ‐やく【水主役】

→かん‐すい【

[音]スイ

[訓]みず

[部首]水

[総画数]4

[コード]区点 3169

JIS 3F65

S‐JIS 9085

[分類]常用漢字

[難読語]

→あい‐みどろ【藍水泥】

→あお‐みどろ【青味泥・水綿】

→あめんぼ【水黽・水馬・飴坊】

→いし‐がめ【石亀・水亀】

→い‐すい【渭水】

→いずみ【出水】

→いぼた【水蝋・疣取】

→いぼた‐ろう【水蝋蝋・虫白蝋】

→いみず‐じんじゃ【射水神社】

→いわしみず【石清水】

→えい‐すい【潁水】

→おお‐みずあお【大水青蛾】

→か‐こ【水夫・水手】

→かこ‐やく【水主役】

→かん‐すい【 水】

→かん‐すい【淦水】

→かん‐すい【

水】

→かん‐すい【淦水】

→かん‐すい【 水】

→きよ‐みず【清水】

→くいな【水鶏・秧鶏】

→くそうず【臭水】

→くらげ【水母・海月】

→こう‐ずい【香水】

→こ‐せんすい【枯山水】

→さ‐みず【真水・素水】

→し‐みず【清水】

→しゃ‐すい【灑水・洒水】

→しゅく‐すい【菽水】

→じゅ‐すい【入水】

→じんすい‐こう【沈水香】

→すい‐かずら【水鬘】

→すい‐こう【水閘】

→すいてんぐうめぐみのふかがわ【水天宮利生深川】

→すい‐ひ【水簸】

→すい‐びょう【水瓶】

→す‐みず【角水】

→せんごう‐さんすい【浅絳山水】

→せん‐すい【泉水・前水】

→そうず【添水】

→たいこ‐むし【太鼓虫・水

水】

→きよ‐みず【清水】

→くいな【水鶏・秧鶏】

→くそうず【臭水】

→くらげ【水母・海月】

→こう‐ずい【香水】

→こ‐せんすい【枯山水】

→さ‐みず【真水・素水】

→し‐みず【清水】

→しゃ‐すい【灑水・洒水】

→しゅく‐すい【菽水】

→じゅ‐すい【入水】

→じんすい‐こう【沈水香】

→すい‐かずら【水鬘】

→すい‐こう【水閘】

→すいてんぐうめぐみのふかがわ【水天宮利生深川】

→すい‐ひ【水簸】

→すい‐びょう【水瓶】

→す‐みず【角水】

→せんごう‐さんすい【浅絳山水】

→せん‐すい【泉水・前水】

→そうず【添水】

→たいこ‐むし【太鼓虫・水 】

→た‐がめ【田鼈・水爬虫】

→たけみくまり‐じんじゃ【建水分神社】

→たるみ【垂水】

→ちょうず【手水】

→どう‐さ【礬水・陶砂】

→とち‐かがみ【水鼈】

→なぎ【水葱・菜葱】

→はらや【水銀粉・軽粉】

→ひ‐すい【

】

→た‐がめ【田鼈・水爬虫】

→たけみくまり‐じんじゃ【建水分神社】

→たるみ【垂水】

→ちょうず【手水】

→どう‐さ【礬水・陶砂】

→とち‐かがみ【水鼈】

→なぎ【水葱・菜葱】

→はらや【水銀粉・軽粉】

→ひ‐すい【 水】

→びょう‐すい【瓶水】

→へい‐すい【萍水】

→べき‐すい【汨水】

→み‐お【澪・水脈・水尾】

→み‐おし【水押し・船首】

→みくまり‐の‐かみ【水分神】

→み‐こも【水菰・水薦】

→み‐さお【水棹】

→み‐さび【水銹・水錆】

→みじん‐こ【微塵子・水蚤】

→みず‐かね【水銀】

→みず‐き【水城】

→み‐すず【水篶・三篶】

→みず‐ばかり【水計り・水準】

→みず‐まり【水椀】

→みず‐もり【水盛・準】

→みそ‐うず【味噌水・

水】

→びょう‐すい【瓶水】

→へい‐すい【萍水】

→べき‐すい【汨水】

→み‐お【澪・水脈・水尾】

→み‐おし【水押し・船首】

→みくまり‐の‐かみ【水分神】

→み‐こも【水菰・水薦】

→み‐さお【水棹】

→み‐さび【水銹・水錆】

→みじん‐こ【微塵子・水蚤】

→みず‐かね【水銀】

→みず‐き【水城】

→み‐すず【水篶・三篶】

→みず‐ばかり【水計り・水準】

→みず‐まり【水椀】

→みず‐もり【水盛・準】

→みそ‐うず【味噌水・ 】

→みつかいどう【水海道】

→み‐つぼ【水泡】

→み‐と【水門・水戸】

→み‐な‐うら【水占】

→みなかみ【水上】

→みなくち【水口】

→みなした‐ふ【水下経】

→みなせ【水無瀬】

→み‐な‐づき【水無月】

→みな‐の‐がわ【男女川・水無川】

→みなまた【水俣】

→み‐な‐また【水派・水俣】

→み‐な‐も【水面】

→み‐な‐わ【水泡・水沫】

→み‐はなだ【水縹】

→み‐もい【御水】

→み‐よし【水押し・舳・船首】

→みる【海松・水松】

→みる‐め【海松布・水松布】

→み‐わた【水曲】

→もい‐とり【水取・主水】

→もずく【水雲・海蘊】

→もん‐ど【主水】

→やご【水

】

→みつかいどう【水海道】

→み‐つぼ【水泡】

→み‐と【水門・水戸】

→み‐な‐うら【水占】

→みなかみ【水上】

→みなくち【水口】

→みなした‐ふ【水下経】

→みなせ【水無瀬】

→み‐な‐づき【水無月】

→みな‐の‐がわ【男女川・水無川】

→みなまた【水俣】

→み‐な‐また【水派・水俣】

→み‐な‐も【水面】

→み‐な‐わ【水泡・水沫】

→み‐はなだ【水縹】

→み‐もい【御水】

→み‐よし【水押し・舳・船首】

→みる【海松・水松】

→みる‐め【海松布・水松布】

→み‐わた【水曲】

→もい‐とり【水取・主水】

→もずく【水雲・海蘊】

→もん‐ど【主水】

→やご【水 】

→やま‐め【水

】

→やま‐め【水 】

→らく‐すい【洛水・

】

→らく‐すい【洛水・ 水】

→わい‐すい【淮水】

水】

→わい‐すい【淮水】

[音]スイ

[訓]みず

[部首]水

[総画数]4

[コード]区点 3169

JIS 3F65

S‐JIS 9085

[分類]常用漢字

[難読語]

→あい‐みどろ【藍水泥】

→あお‐みどろ【青味泥・水綿】

→あめんぼ【水黽・水馬・飴坊】

→いし‐がめ【石亀・水亀】

→い‐すい【渭水】

→いずみ【出水】

→いぼた【水蝋・疣取】

→いぼた‐ろう【水蝋蝋・虫白蝋】

→いみず‐じんじゃ【射水神社】

→いわしみず【石清水】

→えい‐すい【潁水】

→おお‐みずあお【大水青蛾】

→か‐こ【水夫・水手】

→かこ‐やく【水主役】

→かん‐すい【

[音]スイ

[訓]みず

[部首]水

[総画数]4

[コード]区点 3169

JIS 3F65

S‐JIS 9085

[分類]常用漢字

[難読語]

→あい‐みどろ【藍水泥】

→あお‐みどろ【青味泥・水綿】

→あめんぼ【水黽・水馬・飴坊】

→いし‐がめ【石亀・水亀】

→い‐すい【渭水】

→いずみ【出水】

→いぼた【水蝋・疣取】

→いぼた‐ろう【水蝋蝋・虫白蝋】

→いみず‐じんじゃ【射水神社】

→いわしみず【石清水】

→えい‐すい【潁水】

→おお‐みずあお【大水青蛾】

→か‐こ【水夫・水手】

→かこ‐やく【水主役】

→かん‐すい【 水】

→かん‐すい【淦水】

→かん‐すい【

水】

→かん‐すい【淦水】

→かん‐すい【 水】

→きよ‐みず【清水】

→くいな【水鶏・秧鶏】

→くそうず【臭水】

→くらげ【水母・海月】

→こう‐ずい【香水】

→こ‐せんすい【枯山水】

→さ‐みず【真水・素水】

→し‐みず【清水】

→しゃ‐すい【灑水・洒水】

→しゅく‐すい【菽水】

→じゅ‐すい【入水】

→じんすい‐こう【沈水香】

→すい‐かずら【水鬘】

→すい‐こう【水閘】

→すいてんぐうめぐみのふかがわ【水天宮利生深川】

→すい‐ひ【水簸】

→すい‐びょう【水瓶】

→す‐みず【角水】

→せんごう‐さんすい【浅絳山水】

→せん‐すい【泉水・前水】

→そうず【添水】

→たいこ‐むし【太鼓虫・水

水】

→きよ‐みず【清水】

→くいな【水鶏・秧鶏】

→くそうず【臭水】

→くらげ【水母・海月】

→こう‐ずい【香水】

→こ‐せんすい【枯山水】

→さ‐みず【真水・素水】

→し‐みず【清水】

→しゃ‐すい【灑水・洒水】

→しゅく‐すい【菽水】

→じゅ‐すい【入水】

→じんすい‐こう【沈水香】

→すい‐かずら【水鬘】

→すい‐こう【水閘】

→すいてんぐうめぐみのふかがわ【水天宮利生深川】

→すい‐ひ【水簸】

→すい‐びょう【水瓶】

→す‐みず【角水】

→せんごう‐さんすい【浅絳山水】

→せん‐すい【泉水・前水】

→そうず【添水】

→たいこ‐むし【太鼓虫・水 】

→た‐がめ【田鼈・水爬虫】

→たけみくまり‐じんじゃ【建水分神社】

→たるみ【垂水】

→ちょうず【手水】

→どう‐さ【礬水・陶砂】

→とち‐かがみ【水鼈】

→なぎ【水葱・菜葱】

→はらや【水銀粉・軽粉】

→ひ‐すい【

】

→た‐がめ【田鼈・水爬虫】

→たけみくまり‐じんじゃ【建水分神社】

→たるみ【垂水】

→ちょうず【手水】

→どう‐さ【礬水・陶砂】

→とち‐かがみ【水鼈】

→なぎ【水葱・菜葱】

→はらや【水銀粉・軽粉】

→ひ‐すい【 水】

→びょう‐すい【瓶水】

→へい‐すい【萍水】

→べき‐すい【汨水】

→み‐お【澪・水脈・水尾】

→み‐おし【水押し・船首】

→みくまり‐の‐かみ【水分神】

→み‐こも【水菰・水薦】

→み‐さお【水棹】

→み‐さび【水銹・水錆】

→みじん‐こ【微塵子・水蚤】

→みず‐かね【水銀】

→みず‐き【水城】

→み‐すず【水篶・三篶】

→みず‐ばかり【水計り・水準】

→みず‐まり【水椀】

→みず‐もり【水盛・準】

→みそ‐うず【味噌水・

水】

→びょう‐すい【瓶水】

→へい‐すい【萍水】

→べき‐すい【汨水】

→み‐お【澪・水脈・水尾】

→み‐おし【水押し・船首】

→みくまり‐の‐かみ【水分神】

→み‐こも【水菰・水薦】

→み‐さお【水棹】

→み‐さび【水銹・水錆】

→みじん‐こ【微塵子・水蚤】

→みず‐かね【水銀】

→みず‐き【水城】

→み‐すず【水篶・三篶】

→みず‐ばかり【水計り・水準】

→みず‐まり【水椀】

→みず‐もり【水盛・準】

→みそ‐うず【味噌水・ 】

→みつかいどう【水海道】

→み‐つぼ【水泡】

→み‐と【水門・水戸】

→み‐な‐うら【水占】

→みなかみ【水上】

→みなくち【水口】

→みなした‐ふ【水下経】

→みなせ【水無瀬】

→み‐な‐づき【水無月】

→みな‐の‐がわ【男女川・水無川】

→みなまた【水俣】

→み‐な‐また【水派・水俣】

→み‐な‐も【水面】

→み‐な‐わ【水泡・水沫】

→み‐はなだ【水縹】

→み‐もい【御水】

→み‐よし【水押し・舳・船首】

→みる【海松・水松】

→みる‐め【海松布・水松布】

→み‐わた【水曲】

→もい‐とり【水取・主水】

→もずく【水雲・海蘊】

→もん‐ど【主水】

→やご【水

】

→みつかいどう【水海道】

→み‐つぼ【水泡】

→み‐と【水門・水戸】

→み‐な‐うら【水占】

→みなかみ【水上】

→みなくち【水口】

→みなした‐ふ【水下経】

→みなせ【水無瀬】

→み‐な‐づき【水無月】

→みな‐の‐がわ【男女川・水無川】

→みなまた【水俣】

→み‐な‐また【水派・水俣】

→み‐な‐も【水面】

→み‐な‐わ【水泡・水沫】

→み‐はなだ【水縹】

→み‐もい【御水】

→み‐よし【水押し・舳・船首】

→みる【海松・水松】

→みる‐め【海松布・水松布】

→み‐わた【水曲】

→もい‐とり【水取・主水】

→もずく【水雲・海蘊】

→もん‐ど【主水】

→やご【水 】

→やま‐め【水

】

→やま‐め【水 】

→らく‐すい【洛水・

】

→らく‐すい【洛水・ 水】

→わい‐すい【淮水】

水】

→わい‐すい【淮水】

大辞泉に「水」で始まるの検索結果 1-80。もっと読み込む