複数辞典一括検索+![]()

![]()

ざら🔗⭐🔉

ざら

[名]

[名] 「ざら紙」の略。

「ざら紙」の略。 「ざらめ糖」の略。

「ざらめ糖」の略。 ばら銭。「夜盗ども見ろと両手で―を寄せ」〈柳多留・五〉

ばら銭。「夜盗ども見ろと両手で―を寄せ」〈柳多留・五〉 [形動]

[形動] [ナリ]

[ナリ] いくらでもあって、珍しくないさま。「その程度の作品なら―にある」

いくらでもあって、珍しくないさま。「その程度の作品なら―にある」 むやみやたら。「それは勿論―に人に見せられるものでない」〈福沢・福翁自伝〉

むやみやたら。「それは勿論―に人に見せられるものでない」〈福沢・福翁自伝〉

[名]

[名] 「ざら紙」の略。

「ざら紙」の略。 「ざらめ糖」の略。

「ざらめ糖」の略。 ばら銭。「夜盗ども見ろと両手で―を寄せ」〈柳多留・五〉

ばら銭。「夜盗ども見ろと両手で―を寄せ」〈柳多留・五〉 [形動]

[形動] [ナリ]

[ナリ] いくらでもあって、珍しくないさま。「その程度の作品なら―にある」

いくらでもあって、珍しくないさま。「その程度の作品なら―にある」 むやみやたら。「それは勿論―に人に見せられるものでない」〈福沢・福翁自伝〉

むやみやたら。「それは勿論―に人に見せられるものでない」〈福沢・福翁自伝〉

さら‐いし【皿石】🔗⭐🔉

さら‐いし【皿石】

阿蘇中岳の火口周辺でみられる皿状になった火山弾。火山灰などの固結した板状の岩片を溶岩の薄い皮膜が包んでいるものが多い。

さらい‐ねん【再来年】🔗⭐🔉

さらい‐ねん【再来年】

次の次の年。明後年。

さらい‐の‐し【×嗟来の△食】🔗⭐🔉

さらい‐の‐し【×嗟来の△食】

《「礼記」檀弓下から》「さあ、食え」と無礼な態度で与える食べ物のこと。

ざら‐がみ【ざら紙】🔗⭐🔉

ざら‐がみ【ざら紙】

良質でない西洋紙。新聞用紙などに用いる。ざら。

良質でない西洋紙。新聞用紙などに用いる。ざら。 わら半紙のこと。

わら半紙のこと。

良質でない西洋紙。新聞用紙などに用いる。ざら。

良質でない西洋紙。新聞用紙などに用いる。ざら。 わら半紙のこと。

わら半紙のこと。

サラ‐きん【サラ金】🔗⭐🔉

サラ‐きん【サラ金】

《「サラリーマン金融」の略》サラリーマン・主婦などを対象に、貸金業者が無担保で即日融資をする高金利の小口金融。

さらけ‐や・める【さらけ△止める】🔗⭐🔉

さらけ‐や・める【さらけ△止める】

[動マ下一]《近世江戸語》すっかりやめる。「戯談(おどけ)はおどけだが、足下、幇間(たいこもち)を―・めねえ」〈人・娘節用・前〉

さら・ける【×曝ける】🔗⭐🔉

さら・ける【×曝ける】

[動カ下一]隠さずにすっかり見せる。「妾(わた)くしの楽屋を悉皆(すつかり)―・けて御覧に入れます」〈魯庵・社会百面相〉

サラサ【ポルトガルsara a】【更紗】🔗⭐🔉

a】【更紗】🔗⭐🔉

サラサ【ポルトガルsara a】【更紗】

a】【更紗】

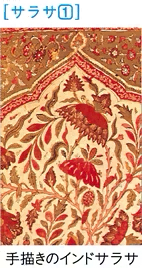

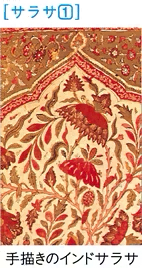

【更紗】

【更紗】 主に木綿地に、人物・花・鳥獣などの模様を多色で染め出したもの。室町時代末にインドやジャワなどから舶載され、日本でも生産した。直接染料で模様を描いた描(か)き更紗や、型を用いて捺染(なつせん)したものなどがある。一六世紀末のインドで極上多彩の木綿布をsarasoまたsarassesと呼んだところからの名という。印花布。花布。

主に木綿地に、人物・花・鳥獣などの模様を多色で染め出したもの。室町時代末にインドやジャワなどから舶載され、日本でも生産した。直接染料で模様を描いた描(か)き更紗や、型を用いて捺染(なつせん)したものなどがある。一六世紀末のインドで極上多彩の木綿布をsarasoまたsarassesと呼んだところからの名という。印花布。花布。 花の色で、紅白がまじって、サラサ染めに似たもの。

花の色で、紅白がまじって、サラサ染めに似たもの。 「サラサ形」の略。

「サラサ形」の略。 「サラサ紙」の略。

「サラサ紙」の略。

a】【更紗】

a】【更紗】

【更紗】

【更紗】 主に木綿地に、人物・花・鳥獣などの模様を多色で染め出したもの。室町時代末にインドやジャワなどから舶載され、日本でも生産した。直接染料で模様を描いた描(か)き更紗や、型を用いて捺染(なつせん)したものなどがある。一六世紀末のインドで極上多彩の木綿布をsarasoまたsarassesと呼んだところからの名という。印花布。花布。

主に木綿地に、人物・花・鳥獣などの模様を多色で染め出したもの。室町時代末にインドやジャワなどから舶載され、日本でも生産した。直接染料で模様を描いた描(か)き更紗や、型を用いて捺染(なつせん)したものなどがある。一六世紀末のインドで極上多彩の木綿布をsarasoまたsarassesと呼んだところからの名という。印花布。花布。 花の色で、紅白がまじって、サラサ染めに似たもの。

花の色で、紅白がまじって、サラサ染めに似たもの。 「サラサ形」の略。

「サラサ形」の略。 「サラサ紙」の略。

「サラサ紙」の略。

サラサ‐うちわ【サラサ団=扇】‐うちは🔗⭐🔉

サラサ‐うちわ【サラサ団=扇】‐うちは

サラサ模様のあるうちわ。

サラサ‐ひとり【サラサ灯=蛾】🔗⭐🔉

サラサ‐ひとり【サラサ灯=蛾】

鱗翅(りんし)目サラサヒトリガ科の昆虫。体・翅(はね)とも黄色で、前翅には六本の黒いすじと赤色紋がある。夏に出現し、飛びながらチッチッチと発音する。幼虫はクヌギ・ナラなどの葉を食い、樹幹に袋状の巣を作る。

ざら‐ざら🔗⭐🔉

ざら‐ざら

[副]スル

[副]スル  小粒で堅いものが触れ合ってたてる音を表す語。「袋が破れて豆が―(と)こぼれる」

小粒で堅いものが触れ合ってたてる音を表す語。「袋が破れて豆が―(と)こぼれる」 触った感じが粗く滑らかでないさま。「―(と)した肌」「砂ぼこりで畳が―している」

触った感じが粗く滑らかでないさま。「―(と)した肌」「砂ぼこりで畳が―している」 ささくれて荒さの感じられるさま。「―した声」

ささくれて荒さの感じられるさま。「―した声」 物事がさっさと行われるさま。「我が言ふ事ばかり言うて―と立ち行けば」〈浮・永代蔵・二〉

物事がさっさと行われるさま。「我が言ふ事ばかり言うて―と立ち行けば」〈浮・永代蔵・二〉 [形動]

[形動]

に同じ。「水仕事で荒れて―な手」[アクセント]

に同じ。「水仕事で荒れて―な手」[アクセント] はザラザラ、

はザラザラ、 はザラザラ。

はザラザラ。

[副]スル

[副]スル  小粒で堅いものが触れ合ってたてる音を表す語。「袋が破れて豆が―(と)こぼれる」

小粒で堅いものが触れ合ってたてる音を表す語。「袋が破れて豆が―(と)こぼれる」 触った感じが粗く滑らかでないさま。「―(と)した肌」「砂ぼこりで畳が―している」

触った感じが粗く滑らかでないさま。「―(と)した肌」「砂ぼこりで畳が―している」 ささくれて荒さの感じられるさま。「―した声」

ささくれて荒さの感じられるさま。「―した声」 物事がさっさと行われるさま。「我が言ふ事ばかり言うて―と立ち行けば」〈浮・永代蔵・二〉

物事がさっさと行われるさま。「我が言ふ事ばかり言うて―と立ち行けば」〈浮・永代蔵・二〉 [形動]

[形動]

に同じ。「水仕事で荒れて―な手」[アクセント]

に同じ。「水仕事で荒れて―な手」[アクセント] はザラザラ、

はザラザラ、 はザラザラ。

はザラザラ。

ざ らし🔗⭐🔉

らし🔗⭐🔉

ざ らし

〔連語〕《打消しの助動詞「ず」の連体形に推量の助動詞「らし」の付いた「ざるらし」の音変化「ざんらし」の撥音無表記。上代語》…ないらしい。「世の中はまこと二代(ふたよ)は行か―

らし

〔連語〕《打消しの助動詞「ず」の連体形に推量の助動詞「らし」の付いた「ざるらし」の音変化「ざんらし」の撥音無表記。上代語》…ないらしい。「世の中はまこと二代(ふたよ)は行か― らし過ぎにし妹に逢はなく思へば」〈万・一四一〇〉

らし過ぎにし妹に逢はなく思へば」〈万・一四一〇〉

らし

〔連語〕《打消しの助動詞「ず」の連体形に推量の助動詞「らし」の付いた「ざるらし」の音変化「ざんらし」の撥音無表記。上代語》…ないらしい。「世の中はまこと二代(ふたよ)は行か―

らし

〔連語〕《打消しの助動詞「ず」の連体形に推量の助動詞「らし」の付いた「ざるらし」の音変化「ざんらし」の撥音無表記。上代語》…ないらしい。「世の中はまこと二代(ふたよ)は行か― らし過ぎにし妹に逢はなく思へば」〈万・一四一〇〉

らし過ぎにし妹に逢はなく思へば」〈万・一四一〇〉

さらし‐あめ【×晒し×飴】🔗⭐🔉

さらし‐あめ【×晒し×飴】

水飴の水分を除き、何度も引き伸ばして白くした飴。

さらし‐あん【×晒し×餡】🔗⭐🔉

さらし‐あん【×晒し×餡】

生のこしあんを加熱乾燥して粉末状にしたもの。

さらし‐い【×晒し井】‐ゐ🔗⭐🔉

さらし‐い【×晒し井】‐ゐ

夏、井戸水をくみあげ、中を干してきれいにすること。井戸替え。《季 夏》

さらし‐うり【×晒し売り】🔗⭐🔉

さらし‐うり【×晒し売り】

江戸時代、奈良晒しを売り歩いた者。

さらし‐こ【×晒し粉】🔗⭐🔉

さらし‐こ【×晒し粉】

消石灰に塩素を吸収させて作った白色の粉末。パルプ・繊維などの漂白、上・下水道の殺菌・消毒などに利用。クロルカルキ。カルキ。

消石灰に塩素を吸収させて作った白色の粉末。パルプ・繊維などの漂白、上・下水道の殺菌・消毒などに利用。クロルカルキ。カルキ。 水にさらして白くした米の粉。

水にさらして白くした米の粉。

消石灰に塩素を吸収させて作った白色の粉末。パルプ・繊維などの漂白、上・下水道の殺菌・消毒などに利用。クロルカルキ。カルキ。

消石灰に塩素を吸収させて作った白色の粉末。パルプ・繊維などの漂白、上・下水道の殺菌・消毒などに利用。クロルカルキ。カルキ。 水にさらして白くした米の粉。

水にさらして白くした米の粉。

さらしな【更科・更級】🔗⭐🔉

さらしな【更科・更級】

長野県更級郡上山田町から更埴(こうしよく)市八幡付近一帯の地名。姨捨山(おばすてやま)伝説や田毎(たごと)の月などで有名。また、上質のそばの産地としても知られる。

さらしなきこう【更科紀行】さらしなキカウ🔗⭐🔉

さらしなきこう【更科紀行】さらしなキカウ

江戸中期の俳諧紀行文。一冊。松尾芭蕉作。元禄元〜二年(一六八八〜八九)成立。同元年八月、門人の越智越人(おちえつじん)を伴い、名古屋から木曾路を通り、更科姨捨山(おばすてやま)の月見をして江戸に帰ったときの旅行記。

さらしな‐やま【更科山】🔗⭐🔉

さらしな‐やま【更科山】

長野県北部の冠着(かむりき)山の古称。月の名所。《歌枕》→姨捨山(おばすてやま)

さらし‐ぬの【×晒し布】🔗⭐🔉

さらし‐の‐あいかた【×晒の合方】‐あひかた🔗⭐🔉

さらし‐の‐あいかた【×晒の合方】‐あひかた

歌舞伎下座音楽の一。地歌の「さらし」が江戸三味線音楽に取り入れられたもので、多くは鳴り物の「さらし」を伴って、歌舞伎舞踊の布ざらしの部分、荒事(あらごと)の立ち回りや幕切れなどに用いられる。

さらしめ【晒女】🔗⭐🔉

さらしめ【晒女】

歌舞伎舞踊。長唄。二世桜田治助作詞、四世杵屋六三郎作曲。文化一〇年(一八一三)江戸森田座初演。七世市川団十郎が近江(おうみ)八景になぞらえて踊った八変化「閏茲姿八景(またここにすがたはつけい)」の一。近江のお兼。団十郎娘。

さらし‐もの【×晒し者】🔗⭐🔉

さらし‐もの【×晒し者】

人前で恥をかかされた人。「―になる」

人前で恥をかかされた人。「―になる」 江戸時代、晒しの刑に処せられた罪人。

江戸時代、晒しの刑に処せられた罪人。

人前で恥をかかされた人。「―になる」

人前で恥をかかされた人。「―になる」 江戸時代、晒しの刑に処せられた罪人。

江戸時代、晒しの刑に処せられた罪人。

さらし‐もめん【×晒し木綿】🔗⭐🔉

さらし‐もめん【×晒し木綿】

漂白した綿布。

さらし‐やね【×晒し屋根】🔗⭐🔉

さらし‐やね【×晒し屋根】

天井板を張らない屋根。倉庫・車庫などに多い。

さらし‐ろう【×晒し×蝋】‐ラフ🔗⭐🔉

さらし‐ろう【×晒し×蝋】‐ラフ

精製して白色にさらした日本蝋。

サラセニア【ラテンSarracenia】🔗⭐🔉

サラセニア【ラテンSarracenia】

サラセニア科サラセニア属の多年生の食虫植物の総称。葉は筒形の捕虫葉で、水差しの口に似る。花は茎の頂に下向きに一個開く。北アメリカ北東部の原産。瓶子草(へいしそう)。

サラセミア【thalassemia】🔗⭐🔉

サラセミア【thalassemia】

ヘモグロビンを構成するペプチドの合成が先天的にうまく行われないため貧血になる病気。ヨーロッパ、地中海沿岸地方に多いので地中海貧血ともいう。

サラセン【Saracen】🔗⭐🔉

サラセン【Saracen】

古代ローマ人がシリア付近のアラビア人に対して用いた呼称。中世ヨーロッパではイスラム教徒をさす言葉として用いられ、イスラム帝国・イスラム文化を、サラセン帝国・サラセン文化などと呼んだ。唐名、大食(タージー)。

サラセン‐ていこく【サラセン帝国】🔗⭐🔉

サラセン‐ていこく【サラセン帝国】

イスラム帝国

イスラム帝国

イスラム帝国

イスラム帝国

さら‐ち【更地・△新地】🔗⭐🔉

さら‐ち【更地・△新地】

手入れがされていない空き地。

手入れがされていない空き地。 建物がなく、すぐにも建物を建てることのできる宅地や工業用地。「―にして売り出す」

建物がなく、すぐにも建物を建てることのできる宅地や工業用地。「―にして売り出す」

手入れがされていない空き地。

手入れがされていない空き地。 建物がなく、すぐにも建物を建てることのできる宅地や工業用地。「―にして売り出す」

建物がなく、すぐにも建物を建てることのできる宅地や工業用地。「―にして売り出す」

ざら‐つ・く🔗⭐🔉

ざら‐つ・く

[動カ五(四)]ざらざらして、なめらかでなくなる。「砂ぼこりで廊下が―・く」「舌が―・く」

さら‐と【皿斗】🔗⭐🔉

さら‐と【皿斗】

建築で、斗(ます)の下端に付けた皿状の部分。また、それを付けた斗。

サラトフ【Saratov】🔗⭐🔉

サラトフ【Saratov】

ロシア、ボルガ川流域の重工業都市。チェルヌイシェフスキー記念オペラ‐バレエ劇場などがある。人口、行政区九二万(一九八七)。

さら・なり【更なり】🔗⭐🔉

さら・なり【更なり】

[形動] さら(更)

さら(更)

さら(更)

さら(更)

さら‐ぬ【△然らぬ】🔗⭐🔉

さら‐ぬ【△然らぬ】

〔連語〕《動詞「さ(然)り」の未然形+打消しの助動詞「ず」の連体形》 そうでない。それ以外の。「あはれ、―ものと見しものを」〈かげろふ・中〉

そうでない。それ以外の。「あはれ、―ものと見しものを」〈かげろふ・中〉 たいしたことのない。なんでもない。「大将の君は、―事だにおぼし寄らぬ事なく仕うまつり給ふを」〈源・賢木〉

たいしたことのない。なんでもない。「大将の君は、―事だにおぼし寄らぬ事なく仕うまつり給ふを」〈源・賢木〉

そうでない。それ以外の。「あはれ、―ものと見しものを」〈かげろふ・中〉

そうでない。それ以外の。「あはれ、―ものと見しものを」〈かげろふ・中〉 たいしたことのない。なんでもない。「大将の君は、―事だにおぼし寄らぬ事なく仕うまつり給ふを」〈源・賢木〉

たいしたことのない。なんでもない。「大将の君は、―事だにおぼし寄らぬ事なく仕うまつり給ふを」〈源・賢木〉

さらぬ‐てい【△然らぬ体】🔗⭐🔉

さらぬ‐てい【△然らぬ体】

〔連語〕何事もないようなようす。何げないようす。そしらぬふり。「涙おしのごひ、―にもてないて」〈平家・一一〉

さらぬ‐わかれ【△避らぬ別れ】🔗⭐🔉

さらぬ‐わかれ【△避らぬ別れ】

〔連語〕《連語「さ(避)らず」の連体形+名詞「わかれ」》逃れられない別れ。死別。「世の中に―のなくもがな千代もと祈る人の子のため」〈伊勢・八四〉

ざら‐ば【ざら場】🔗⭐🔉

ざら‐ば【ざら場】

証券取引所で、寄り付きと大引けの間に継続して行われる売買取引。立会時間中、売り手と買い手の呼び値が合致するごとに売買が成立する。接続売買。

さら‐まなこ【皿眼】🔗⭐🔉

さら‐まなこ【皿眼】

皿のように丸く大きく見開いた目。また、そうした目で注視すること。「―になって、盗難品を検(しら)べて居る」〈漱石・吾輩は猫である〉

さら‐まわし【皿回し】‐まはし🔗⭐🔉

さら‐まわし【皿回し】‐まはし

皿や茶碗などを指や棒などの先端にのせて回す曲芸。また、その芸人。

サラマンカ【Salamanca】🔗⭐🔉

サラマンカ【Salamanca】

スペイン西部の都市。一三世紀初めに創立されたサラマンカ大学がある。

サラミ【イタリアsalami】🔗⭐🔉

サラミ【イタリアsalami】

牛肉と豚肉をまぜ、塩・にんにく・肉桂(につけい)などで風味をつけ、低温で乾かして作ったソーセージ。保存が効く。サラミソーセージ。

サラミス【Salamis】🔗⭐🔉

サラミス【Salamis】

ギリシア、アテネ南西岸に近い小島。前四八〇年、この沖でテミストクレスの率いるギリシア艦隊がペルシア艦隊を破った。

さら‐む【△然らむ】🔗⭐🔉

さら‐む【△然らむ】

〔連語〕《動詞「さ(然)り」の未然形+推量の助動詞「む」の連体形》 そのような。「―者がな、使はむとこそ覚ゆれ」〈枕・三〇〇〉

そのような。「―者がな、使はむとこそ覚ゆれ」〈枕・三〇〇〉 そのような時。そのようなこと。「―に於ては、人に失をせられては叶ふまじ」〈太平記・一一〉

そのような時。そのようなこと。「―に於ては、人に失をせられては叶ふまじ」〈太平記・一一〉

そのような。「―者がな、使はむとこそ覚ゆれ」〈枕・三〇〇〉

そのような。「―者がな、使はむとこそ覚ゆれ」〈枕・三〇〇〉 そのような時。そのようなこと。「―に於ては、人に失をせられては叶ふまじ」〈太平記・一一〉

そのような時。そのようなこと。「―に於ては、人に失をせられては叶ふまじ」〈太平記・一一〉

さらむには🔗⭐🔉

さらむには

そうなら。そういうことなら。「―、力なしとて、その後沙汰もなかりしを」〈平家・四〉

ざら‐め【△粗目】🔗⭐🔉

ざら‐め【△粗目】

「粗目糖」の略。

「粗目糖」の略。 「粗目雪」の略。

「粗目雪」の略。 かき氷に無色の砂糖シロップをかけたもの。みぞれ。

かき氷に無色の砂糖シロップをかけたもの。みぞれ。

「粗目糖」の略。

「粗目糖」の略。 「粗目雪」の略。

「粗目雪」の略。 かき氷に無色の砂糖シロップをかけたもの。みぞれ。

かき氷に無色の砂糖シロップをかけたもの。みぞれ。

ざら‐め・く🔗⭐🔉

ざら‐め・く

[動カ五(四)]手触りが粗く感じられる。ざらつく。ざらざらする。「―・いた感触」

ざらめ‐とう【△粗目糖】‐タウ🔗⭐🔉

ざらめ‐とう【△粗目糖】‐タウ

一粒一粒が大きい砂糖。純度が高い。

ざらめ‐ゆき【△粗目雪】🔗⭐🔉

ざらめ‐ゆき【△粗目雪】

ざらめ糖のように大粒の積雪。新雪が日中とけ、夜間に凍ることを繰り返してできる。《季 冬》

さら‐やしき【皿屋敷】🔗⭐🔉

さら‐やしき【皿屋敷】

江戸時代に流布した怪異巷説(こうせつ)。主家秘蔵の皿を割ったために自殺したり惨殺されたりした女中の亡霊が、皿の枚数を悲しげに数えるというもの。浄瑠璃「播州皿屋敷」、歌舞伎狂言「新皿屋舗月雨暈(しんさらやしきつきのあまがさ)」などに脚色された。

さら‐やま【佐良山】🔗⭐🔉

さら‐やま【佐良山】

久米(くめ)の佐良山

久米(くめ)の佐良山

久米(くめ)の佐良山

久米(くめ)の佐良山

さら‐ゆ【△新湯・更湯】🔗⭐🔉

さら‐ゆ【△新湯・更湯】

沸かしたばかりで、まだだれも入らない風呂。あらゆ。「老人に―は毒だ」

ざらり🔗⭐🔉

ざらり

[副] 粒状などの固く小さいものが一度に落ちたり触れ合ったりして発する音を表す語。ざらざら。「硬貨を―と袋に入れる」

粒状などの固く小さいものが一度に落ちたり触れ合ったりして発する音を表す語。ざらざら。「硬貨を―と袋に入れる」 物の表面がなめらかでなく、手触りが粗く感じられるさま。ざらっ。「―とした感じの紙」

物の表面がなめらかでなく、手触りが粗く感じられるさま。ざらっ。「―とした感じの紙」 束ねたものが勢いよく一遍に解けて乱れるさま。「元結(もとゆい)はじけて髪―と解け」〈木下尚江・良人の自白〉

束ねたものが勢いよく一遍に解けて乱れるさま。「元結(もとゆい)はじけて髪―と解け」〈木下尚江・良人の自白〉 いろいろのものが並んでいるさま。ずらり。「ちゃぶ台には煮豆、数の子、蜜柑、酢章魚(すだこ)という風なものが―と並べてある」〈独歩・巡査〉

いろいろのものが並んでいるさま。ずらり。「ちゃぶ台には煮豆、数の子、蜜柑、酢章魚(すだこ)という風なものが―と並べてある」〈独歩・巡査〉 ひととおり。ひとわたり。ざっと。「―と聞いて合点して」〈浮・一代女・四〉

ひととおり。ひとわたり。ざっと。「―と聞いて合点して」〈浮・一代女・四〉

粒状などの固く小さいものが一度に落ちたり触れ合ったりして発する音を表す語。ざらざら。「硬貨を―と袋に入れる」

粒状などの固く小さいものが一度に落ちたり触れ合ったりして発する音を表す語。ざらざら。「硬貨を―と袋に入れる」 物の表面がなめらかでなく、手触りが粗く感じられるさま。ざらっ。「―とした感じの紙」

物の表面がなめらかでなく、手触りが粗く感じられるさま。ざらっ。「―とした感じの紙」 束ねたものが勢いよく一遍に解けて乱れるさま。「元結(もとゆい)はじけて髪―と解け」〈木下尚江・良人の自白〉

束ねたものが勢いよく一遍に解けて乱れるさま。「元結(もとゆい)はじけて髪―と解け」〈木下尚江・良人の自白〉 いろいろのものが並んでいるさま。ずらり。「ちゃぶ台には煮豆、数の子、蜜柑、酢章魚(すだこ)という風なものが―と並べてある」〈独歩・巡査〉

いろいろのものが並んでいるさま。ずらり。「ちゃぶ台には煮豆、数の子、蜜柑、酢章魚(すだこ)という風なものが―と並べてある」〈独歩・巡査〉 ひととおり。ひとわたり。ざっと。「―と聞いて合点して」〈浮・一代女・四〉

ひととおり。ひとわたり。ざっと。「―と聞いて合点して」〈浮・一代女・四〉

さら‐りん【×娑羅林】🔗⭐🔉

さら‐りん【×娑羅林】

娑羅の木の茂った林。特に、釈迦の入滅した娑羅の林。しゃらりん。

娑羅の木の茂った林。特に、釈迦の入滅した娑羅の林。しゃらりん。 今様(いまよう)の一種で、法文(ほうもん)の歌と同じく和讚の曲節でうたうもの。しゃらりん。

今様(いまよう)の一種で、法文(ほうもん)の歌と同じく和讚の曲節でうたうもの。しゃらりん。

娑羅の木の茂った林。特に、釈迦の入滅した娑羅の林。しゃらりん。

娑羅の木の茂った林。特に、釈迦の入滅した娑羅の林。しゃらりん。 今様(いまよう)の一種で、法文(ほうもん)の歌と同じく和讚の曲節でうたうもの。しゃらりん。

今様(いまよう)の一種で、法文(ほうもん)の歌と同じく和讚の曲節でうたうもの。しゃらりん。

サラワク【Sarawak】🔗⭐🔉

サラワク【Sarawak】

マレーシアの、ボルネオ島北西部にある州。州都クチン。ゴムや木材などを産出。もと英国保護領。

サラン【saran】🔗⭐🔉

サラン【saran】

ポリ塩化ビニリデン系合成繊維。魚網・シート・テントなどに利用。商標名。

大辞泉に「ざら」で始まるの検索結果 1-59。