複数辞典一括検索+![]()

![]()

○死んでも死にきれないしんでもしにきれない🔗⭐🔉

○死んでも死にきれないしんでもしにきれない

あまりに心残りで、そのまま死ぬことができないほどである。残念至極。

⇒し・ぬ【死ぬ】

シンデレラ【Cinderella】

(「灰かぶり小娘」の意)

①ペローおよびグリムの童話の主人公。継母に虐待される少女が、仙女の助けを得て舞踏会へ行き、帰りに脱げたガラスの上靴で王子に見つけられ、結婚する。

②1に題材を採ったロッシーニのオペラ(1817年初演)。同じくマスネーのオペラ(1899年初演)、プロコフィエフのバレエ曲(1945年初演)。

③比喩的に、突然の幸運を得た人。「―‐ボーイ」

しん‐てん【伸展】

のばしひろげること。また、のびひろがること。

⇒しんてん‐そう【伸展葬】

しん‐てん【神典】

①神の事跡を記した書物。

②神道の聖典。古事記などをいう。

しん‐てん【振天】

①音響が天空にひびくこと。

②武名を天下にあげること。

しん‐てん【進展】

すすみひろがること。進歩発展すること。「捜査が―する」

しん‐てん【進転】

すすめ移すこと。

しん‐てん【新点】

1246年(寛元4)仙覚が古点・次点のなかった万葉集の歌152首に加え、また古点・次点を改めたという訓点。→古点→次点

しん‐てん【震天】

天をふるい動かすこと。勢いのさかんなこと。

⇒しんてん‐どうち【震天動地】

しん‐てん【親展】

(「親」はみずから、「展」はひろげる意)手紙・電報を名宛人なあてにん自身が開封することを求めるのに使う語。親披。直披じきひ。

しん‐でん【神田】

神社に付属してその収穫を祭祀・造営などの諸費にあてる田。古代、律令制では不輸租田とした。御戸代みとしろ。大御田おおみた。かみだ。

⇒しんでん‐びき【神田引】

しん‐でん【神伝】

神から伝えられること。神授。

しん‐でん【神殿】

①神を祀る殿舎。

②宮中三殿の一つ。賢所かしこどころの東にあって、旧八神殿の祭神並びに天神地祇を鎮祭する殿舎。

⇒しんでん‐さい【神殿祭】

しん‐でん【秦甸】

中国の秦の王都付近の土地。広々として遠く遥かなさまをいう。保元物語(金刀比羅本)「かの―の一千余里」

しん‐でん【深殿】

おくふかい御殿。

しん‐でん【寝殿】

①天子の平素起臥する宮殿。南殿。

②寝殿造の主要な建物で、中央にあって主人が居住し、儀式・行事を行なった所。正殿。

⇒しんでん‐づくり【寝殿造】

しん‐でん【新田】

新たに開墾した田地。特に江戸時代のものをいい、中世以前には墾田こんでんという。開ひらき。新開しんかい。↔本田ほんでん。

⇒しんでん‐かいはつ【新田開発】

⇒しんでん‐けんち【新田検地】

しん‐でん【新殿】

新たに建造した御殿。

しん‐でん【震電】

かみなりといなずま。

しん‐でん【親電】

一国の元首が自らの名で発信する電報。

しん‐でん【櫬殿】

(櫬は「ひつぎ」の意)天皇・皇后などが崩御した際、殯宮ひんきゅうに移すまでの間、棺を安置する殿舎。櫬宮。

じん‐てん【人天】

⇒にんでん

じんてんあいのうしょう【塵添壒嚢鈔】ヂン‥ナウセウ

「壒嚢鈔あいのうしょう」参照。

しんてん‐おう【信天翁】‥ヲウ

⇒あほうどり。「自堕落の身を砂の上に横たへぬ―と誰の名づけし」(吉井勇)

しんでん‐かいはつ【新田開発】

用水・堤防・干拓・埋立による原野・三角洲・潟湖・海岸などの耕地開発。土木技術の発達と一円的な土地所有の成立に伴って、近世には代官見立みたて新田・町人請負新田など大規模な開発が進み、また個々の農民の切添きりそえも盛んに行われ、幕府や大名も農政上これを奨励した。

⇒しん‐でん【新田】

しんでん‐けんち【新田検地】

江戸時代、新田開発の場合、一定の鍬下年季くわしたねんきを過ぎたあと、村高に加算するために行なった検地。

⇒しん‐でん【新田】

じんでん‐ごう【塵点劫】ヂン‥ゴフ

〔仏〕きわめて長い時間。塵劫。「五百―」

しんでん‐さい【神殿祭】

宮中の大祭の一つ。春分・秋分の日に、天皇が旧八神殿祭神と天神地祇とを祭る。

⇒しん‐でん【神殿】

しんでん‐ず【心電図】‥ヅ

(electrocardiogram)心臓の活動電位の時間的変化を記録するもの。心筋の興奮による活動電流を、空間的・時間的に合成された電位変化として、体表面においた電極に誘導・増幅して得られる波形。心臓疾患の診断に用いる。記録装置を心電計という。ECG

しんてん‐そう【伸展葬】‥サウ

死者の両脚をまっすぐ伸ばした姿勢で埋葬すること。伸葬。↔屈葬

⇒しん‐てん【伸展】

しん‐てんち【新天地】

その人にとって新しい天地。これから切り開いていく新しい世界。「―を求める」

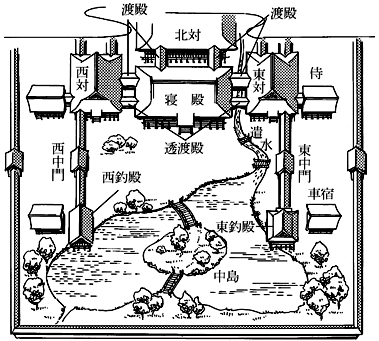

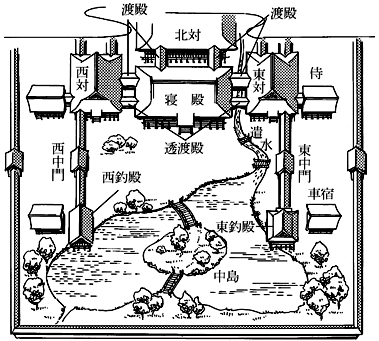

しんでん‐づくり【寝殿造】

平安時代の貴族住宅の形式。中央に南面して寝殿を建て、その左右背後に対屋たいのやを設け、寝殿と対屋は廊(渡殿)で連絡し、寝殿の南庭を隔てて池を作り中島を築き、池に臨んで釣殿を設ける。邸の四方に築垣を設け、東西に門を開く。南庭と門との間に中門を設けて出入の用に供する。寝殿・対屋は周囲に蔀戸しとみどを釣り、妻戸を設け、室内は板敷とし、簾すだれ・壁代かべしろ・几帳きちょう・帳台などを用いた。

寝殿造

⇒しん‐でん【寝殿】

しん‐でんでん【新電電】

日本電信電話株式会社以外の民間の電気通信事業会社の総称。電気通信事業の自由化政策に基づき新たに設立。

しんてん‐どうち【震天動地】

天地をふるい動かすこと。威力または音響の盛んなさま。驚天動地。

⇒しん‐てん【震天】

しんでん‐びき【神田引】

江戸時代、神田の田租を減免したこと。

⇒しん‐でん【神田】

しんでん‐りゅう【神伝流】‥リウ

日本泳法の一派。江戸初期、伊予大洲の加藤主馬光尚が創始。泳法に真・行・草の3体などがある。遠泳に適する。神伝主馬流。

しん‐と【身図】

一身上のはかりごと。

しん‐と【信徒】

その宗教を信仰する人。信者。「敬虔な―」

しん‐と【津渡】

わたし。わたし場。渡津。

しん‐と【神都】

伊勢神宮の在地である宇治山田(今の伊勢市)の異称。

しん‐と【新都】

あらたに定められた都。新京。↔旧都

しん‐と【新渡】

(シンドとも)外国からあらたに渡来したこと。また、その物。いまわたり。しんわたり。太平記39「―の唐物等」→古渡こわたり→中渡なかわたり

しん‐と

〔副〕

静かで、音や声がまったく聞こえないさま。「場内が―する」

しん‐ど【心土】

表土の下層の土壌。耕耘こううんが及ばず、風化が不十分で有機物を含まない。↔作土。

⇒しんど‐はさい‐き【心土破砕機】

しん‐ど【神奴】

神社に隷属した賤民で神社の労役に従ったもの。かみやつこ。

しん‐ど【深度】

深さの度合。

しん‐ど【進度】

進行の程度。はかどり。はか。「学業の―」

しん‐ど【瞋怒】

(「瞋」も、いかる意)いかり。はらだち。

しん‐ど【震度】

地震動の強さの程度を数値化したもの。

⇒しんど‐かいきゅう【震度階級】

しん‐ど【震怒】

はげしく怒ること。天神または天子の怒りにいう。

じん‐と

〔副〕

①冷気や衝撃で感覚が麻痺したように感ずるさま。「寒さで指の先が―してきた」

②感動して胸が締めつけられるように感ずるさま。「なつかしい便りに―なった」

じん‐ど【人奴】

人に使われる男。どれい。しもべ。

じん‐ど【塵土】ヂン‥

①ちりとつち。ちりと土ぼこり。転じて、ねうちのないもの。

②けがれた此の世。また、国土。奥の細道「かかる道の果はて―の境まで」

しんど・い

〔形〕

(京阪でいう。「心労」の転か)くたびれている。つらい。くるしい。浄瑠璃、源平布引滝「―・い時はこのぬるでや紅葉を見て、くたびれを休みやいの」

しん‐とう【心頭】

心の中。念頭。「怒いかり―に発す」

⇒心頭を滅却すれば火もまた涼し

しん‐とう【津頭】

渡し場。渡し。津渡。

しん‐とう【神灯】

神に供える灯火。みあかし。

しん‐とう【神統】

神の系統。神の子孫。

⇒しんとう‐き【神統記】

しん‐とう【神道】‥タウ

日本に発生した民族信仰。祖先神や自然神への尊崇を中心とする古来の民間信仰が、外来思想である仏教・儒教などの影響を受けつつ理論化されたもの。平安時代には神仏習合・本地垂迹ほんじすいじゃくがあらわれ、両部神道・山王神道が成立、中世には伊勢神道・吉田神道、江戸時代には垂加神道・吉川神道などが流行した。明治以降は神社神道と教派神道(神道十三派)とに分かれ、前者は太平洋戦争終了まで政府の大きな保護を受けた。かんながらの道。

⇒しんとう‐かんじょう【神道灌頂】

⇒しんとう‐ごぶしょ【神道五部書】

⇒しんとう‐じむきょく【神道事務局】

⇒しんとう‐じゅうさんぱ【神道十三派】

⇒しんとう‐しゅうせいは【神道修成派】

⇒しんとう‐しれい【神道指令】

⇒しんとう‐たいきょう【神道大教】

⇒しんとう‐たいせいきょう【神道大成教】

⇒しんとう‐むねん‐りゅう【神道無念流】

⇒しんとう‐ゆいいちきょう【神道唯一教】

⇒しんとう‐りゅう【神道流】

しん‐とう【唇頭】

くちびるのさき。くちさき。

しん‐とう【浸透・滲透】

①しみとおること。しみこむこと。「水分の―を防ぐ」「広く―した見方」

②〔化〕(osmosis)濃度の異なる溶液を、半透膜の両側においた時、溶媒がその膜を通って濃度の高い溶液側に移行する現象。

⇒しんとう‐あつ【浸透圧】

しん‐とう【深悼】‥タウ

ふかくいたむこと。

しん‐とう【軫悼】‥タウ

(「軫」は、いたみかなしむ意)天子がなげきいたむこと。

しんとう【慎到】‥タウ

中国、戦国時代の趙の学者。黄老の学を学び、道家の無為の意を根本として説いた法家の書「慎子」(12編、あるいは42編)を著したというが、いま5編を伝えるのみ。

しん‐とう【新刀】‥タウ

①新たに鍛えた刀。あらみの刀。

②慶長(1596〜1615)以後に製作された刀。国広を最初の名工とする。あらみ。↔古刀。→新新刀

しん‐とう【新党】‥タウ

新たに結成した政党・党派。

しん‐とう【震盪・震蕩・振盪】‥タウ

ふるい動かすこと。ふるえ動くこと。

しん‐とう【親等】

親族関係の親疎を測る単位。直系親では、親子の間を1世とし、その世数によって定める。親子は1親等、祖父母・孫は2親等。傍系親では、それぞれの共通の祖先までの世数を合計して算出する。兄弟は2親等、おじ・おばは3親等、従兄弟は4親等。→等親

しん‐どう【伸銅】

銅・真鍮しんちゅうなどを、圧延や押出しの方法で板・棒・管・線条などに加工すること。「―品」

しん‐どう【臣道】‥ダウ

臣下の守るべき道。

しん‐どう【神童】

才知のきわめてすぐれた児童。「十で―十五で才子」

しん‐どう【神道】‥ダウ

①神。神祇。

②中国で、墓場への道。墓道。墓門。

⇒しんどう‐ひ【神道碑】

しん‐どう【振動】

①ゆれうごくこと。ふりうごかすこと。「車体が―する」

②物体が一つの中心のまわりを、ほぼ一定の周期をもって、ゆれうごくこと。また、電磁場・電流の強さで、ある量が一定値を中心に同様な時間的変化をする場合にもいう。→単振動。

⇒しんどう‐すう【振動数】

しん‐どう【新道】‥ダウ

新たに開いた道。しんみち。↔旧道

しん‐どう【震動】

ふるえ動くこと。また、ふるえ動かすこと。「家や鳴り―」

じん‐とう【人頭】

①人のあたま。

②人かず。人口。

⇒じんとう‐ぜい【人頭税】

じん‐とう【陣刀】ヂンタウ

戦闘に使用する刀。軍刀。

じん‐とう【陣頭】ヂン‥

①軍陣のまっさき。部隊の先頭。転じて、活動の第一線。

②(→)「陣の座」に同じ。保元物語「禁中―にて公事を行はせ給ふ時」

③宮中の衛士えじの詰所。太平記13「―より車をば宿所へ返し遣はし」

⇒じんとう‐しき【陣頭指揮】

じん‐どう【人道】‥ダウ

①人のふみ行うべき道。人の人たる道。人倫。田岡嶺雲、嶺雲揺曳「―とは何ぞ、相憐の謂いいのみ、相憐とは何ぞ、同情の謂のみ」。「―に背く」

②広い道路で、車道と区別した人の通行する部分。歩道。

⇒じんどう‐きょう【人道教】

⇒じんどう‐しゅぎ【人道主義】

⇒じんどう‐てき【人道的】

⇒じんどうてき‐かいにゅう【人道的介入】

⇒じんどう‐もんだい【人道問題】

じん‐どう【仁道】‥ダウ

仁の道。人のふみ行うべき道。

じん‐どう【神頭】

的矢まとやの鏃やじりの一種。草鹿くさじしなどの的を傷つけないように先端を平面にした無垢むくの小鏑こかぶら。多くは木で造る。磁頭。

神頭

⇒しん‐でん【寝殿】

しん‐でんでん【新電電】

日本電信電話株式会社以外の民間の電気通信事業会社の総称。電気通信事業の自由化政策に基づき新たに設立。

しんてん‐どうち【震天動地】

天地をふるい動かすこと。威力または音響の盛んなさま。驚天動地。

⇒しん‐てん【震天】

しんでん‐びき【神田引】

江戸時代、神田の田租を減免したこと。

⇒しん‐でん【神田】

しんでん‐りゅう【神伝流】‥リウ

日本泳法の一派。江戸初期、伊予大洲の加藤主馬光尚が創始。泳法に真・行・草の3体などがある。遠泳に適する。神伝主馬流。

しん‐と【身図】

一身上のはかりごと。

しん‐と【信徒】

その宗教を信仰する人。信者。「敬虔な―」

しん‐と【津渡】

わたし。わたし場。渡津。

しん‐と【神都】

伊勢神宮の在地である宇治山田(今の伊勢市)の異称。

しん‐と【新都】

あらたに定められた都。新京。↔旧都

しん‐と【新渡】

(シンドとも)外国からあらたに渡来したこと。また、その物。いまわたり。しんわたり。太平記39「―の唐物等」→古渡こわたり→中渡なかわたり

しん‐と

〔副〕

静かで、音や声がまったく聞こえないさま。「場内が―する」

しん‐ど【心土】

表土の下層の土壌。耕耘こううんが及ばず、風化が不十分で有機物を含まない。↔作土。

⇒しんど‐はさい‐き【心土破砕機】

しん‐ど【神奴】

神社に隷属した賤民で神社の労役に従ったもの。かみやつこ。

しん‐ど【深度】

深さの度合。

しん‐ど【進度】

進行の程度。はかどり。はか。「学業の―」

しん‐ど【瞋怒】

(「瞋」も、いかる意)いかり。はらだち。

しん‐ど【震度】

地震動の強さの程度を数値化したもの。

⇒しんど‐かいきゅう【震度階級】

しん‐ど【震怒】

はげしく怒ること。天神または天子の怒りにいう。

じん‐と

〔副〕

①冷気や衝撃で感覚が麻痺したように感ずるさま。「寒さで指の先が―してきた」

②感動して胸が締めつけられるように感ずるさま。「なつかしい便りに―なった」

じん‐ど【人奴】

人に使われる男。どれい。しもべ。

じん‐ど【塵土】ヂン‥

①ちりとつち。ちりと土ぼこり。転じて、ねうちのないもの。

②けがれた此の世。また、国土。奥の細道「かかる道の果はて―の境まで」

しんど・い

〔形〕

(京阪でいう。「心労」の転か)くたびれている。つらい。くるしい。浄瑠璃、源平布引滝「―・い時はこのぬるでや紅葉を見て、くたびれを休みやいの」

しん‐とう【心頭】

心の中。念頭。「怒いかり―に発す」

⇒心頭を滅却すれば火もまた涼し

しん‐とう【津頭】

渡し場。渡し。津渡。

しん‐とう【神灯】

神に供える灯火。みあかし。

しん‐とう【神統】

神の系統。神の子孫。

⇒しんとう‐き【神統記】

しん‐とう【神道】‥タウ

日本に発生した民族信仰。祖先神や自然神への尊崇を中心とする古来の民間信仰が、外来思想である仏教・儒教などの影響を受けつつ理論化されたもの。平安時代には神仏習合・本地垂迹ほんじすいじゃくがあらわれ、両部神道・山王神道が成立、中世には伊勢神道・吉田神道、江戸時代には垂加神道・吉川神道などが流行した。明治以降は神社神道と教派神道(神道十三派)とに分かれ、前者は太平洋戦争終了まで政府の大きな保護を受けた。かんながらの道。

⇒しんとう‐かんじょう【神道灌頂】

⇒しんとう‐ごぶしょ【神道五部書】

⇒しんとう‐じむきょく【神道事務局】

⇒しんとう‐じゅうさんぱ【神道十三派】

⇒しんとう‐しゅうせいは【神道修成派】

⇒しんとう‐しれい【神道指令】

⇒しんとう‐たいきょう【神道大教】

⇒しんとう‐たいせいきょう【神道大成教】

⇒しんとう‐むねん‐りゅう【神道無念流】

⇒しんとう‐ゆいいちきょう【神道唯一教】

⇒しんとう‐りゅう【神道流】

しん‐とう【唇頭】

くちびるのさき。くちさき。

しん‐とう【浸透・滲透】

①しみとおること。しみこむこと。「水分の―を防ぐ」「広く―した見方」

②〔化〕(osmosis)濃度の異なる溶液を、半透膜の両側においた時、溶媒がその膜を通って濃度の高い溶液側に移行する現象。

⇒しんとう‐あつ【浸透圧】

しん‐とう【深悼】‥タウ

ふかくいたむこと。

しん‐とう【軫悼】‥タウ

(「軫」は、いたみかなしむ意)天子がなげきいたむこと。

しんとう【慎到】‥タウ

中国、戦国時代の趙の学者。黄老の学を学び、道家の無為の意を根本として説いた法家の書「慎子」(12編、あるいは42編)を著したというが、いま5編を伝えるのみ。

しん‐とう【新刀】‥タウ

①新たに鍛えた刀。あらみの刀。

②慶長(1596〜1615)以後に製作された刀。国広を最初の名工とする。あらみ。↔古刀。→新新刀

しん‐とう【新党】‥タウ

新たに結成した政党・党派。

しん‐とう【震盪・震蕩・振盪】‥タウ

ふるい動かすこと。ふるえ動くこと。

しん‐とう【親等】

親族関係の親疎を測る単位。直系親では、親子の間を1世とし、その世数によって定める。親子は1親等、祖父母・孫は2親等。傍系親では、それぞれの共通の祖先までの世数を合計して算出する。兄弟は2親等、おじ・おばは3親等、従兄弟は4親等。→等親

しん‐どう【伸銅】

銅・真鍮しんちゅうなどを、圧延や押出しの方法で板・棒・管・線条などに加工すること。「―品」

しん‐どう【臣道】‥ダウ

臣下の守るべき道。

しん‐どう【神童】

才知のきわめてすぐれた児童。「十で―十五で才子」

しん‐どう【神道】‥ダウ

①神。神祇。

②中国で、墓場への道。墓道。墓門。

⇒しんどう‐ひ【神道碑】

しん‐どう【振動】

①ゆれうごくこと。ふりうごかすこと。「車体が―する」

②物体が一つの中心のまわりを、ほぼ一定の周期をもって、ゆれうごくこと。また、電磁場・電流の強さで、ある量が一定値を中心に同様な時間的変化をする場合にもいう。→単振動。

⇒しんどう‐すう【振動数】

しん‐どう【新道】‥ダウ

新たに開いた道。しんみち。↔旧道

しん‐どう【震動】

ふるえ動くこと。また、ふるえ動かすこと。「家や鳴り―」

じん‐とう【人頭】

①人のあたま。

②人かず。人口。

⇒じんとう‐ぜい【人頭税】

じん‐とう【陣刀】ヂンタウ

戦闘に使用する刀。軍刀。

じん‐とう【陣頭】ヂン‥

①軍陣のまっさき。部隊の先頭。転じて、活動の第一線。

②(→)「陣の座」に同じ。保元物語「禁中―にて公事を行はせ給ふ時」

③宮中の衛士えじの詰所。太平記13「―より車をば宿所へ返し遣はし」

⇒じんとう‐しき【陣頭指揮】

じん‐どう【人道】‥ダウ

①人のふみ行うべき道。人の人たる道。人倫。田岡嶺雲、嶺雲揺曳「―とは何ぞ、相憐の謂いいのみ、相憐とは何ぞ、同情の謂のみ」。「―に背く」

②広い道路で、車道と区別した人の通行する部分。歩道。

⇒じんどう‐きょう【人道教】

⇒じんどう‐しゅぎ【人道主義】

⇒じんどう‐てき【人道的】

⇒じんどうてき‐かいにゅう【人道的介入】

⇒じんどう‐もんだい【人道問題】

じん‐どう【仁道】‥ダウ

仁の道。人のふみ行うべき道。

じん‐どう【神頭】

的矢まとやの鏃やじりの一種。草鹿くさじしなどの的を傷つけないように先端を平面にした無垢むくの小鏑こかぶら。多くは木で造る。磁頭。

神頭

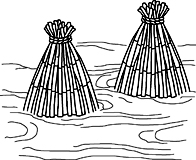

じん‐どう【

じん‐どう【

】‥ダウ

(「

】‥ダウ

(「 」はむしろ、「

」はむしろ、「 」は魚を捕らえる器)細い竹を編み、川の中へ立てて魚を追い入れて捕らえるもの。衽罩。

」は魚を捕らえる器)細い竹を編み、川の中へ立てて魚を追い入れて捕らえるもの。衽罩。

しんとう‐あつ【浸透圧】

半透膜の両側に溶液と純粋な溶媒とをおいた時、両側に表れる圧力の差。溶液の濃度が小さい場合には、その濃度と絶対温度に比例する。

⇒しん‐とう【浸透・滲透】

しんとう‐かんじょう【神道灌頂】‥タウクワンヂヤウ

中世神道において、日本書紀などの神書や秘説の伝授に当たって行われる作法。密教の伝法灌頂を模倣して、鎌倉中後期以降行われた。

⇒しん‐とう【神道】

しんとう‐き【神統記】

(theogony)多神教において神々の発生してきた系統を明らかにしようとしてまとめたもの。神統系譜。

⇒しん‐とう【神統】

じんどう‐きょう【人道教】‥ダウケウ

(religion de l'humanité フランス)コントが晩年提唱した倫理的新宗教。愛情を根本的要義として人類の幸福のために奉仕することを人道とし、人類を社会的実在の最高の表現であるとして崇拝の対象とし、その教義・儀式・祈祷などを規定したもの。人類教。

⇒じん‐どう【人道】

しん‐とうきょう‐こくさいくうこう【新東京国際空港】‥キヤウ‥カウ

成田国際空港の旧称。

新東京国際空港

撮影:関戸 勇

しんとう‐あつ【浸透圧】

半透膜の両側に溶液と純粋な溶媒とをおいた時、両側に表れる圧力の差。溶液の濃度が小さい場合には、その濃度と絶対温度に比例する。

⇒しん‐とう【浸透・滲透】

しんとう‐かんじょう【神道灌頂】‥タウクワンヂヤウ

中世神道において、日本書紀などの神書や秘説の伝授に当たって行われる作法。密教の伝法灌頂を模倣して、鎌倉中後期以降行われた。

⇒しん‐とう【神道】

しんとう‐き【神統記】

(theogony)多神教において神々の発生してきた系統を明らかにしようとしてまとめたもの。神統系譜。

⇒しん‐とう【神統】

じんどう‐きょう【人道教】‥ダウケウ

(religion de l'humanité フランス)コントが晩年提唱した倫理的新宗教。愛情を根本的要義として人類の幸福のために奉仕することを人道とし、人類を社会的実在の最高の表現であるとして崇拝の対象とし、その教義・儀式・祈祷などを規定したもの。人類教。

⇒じん‐どう【人道】

しん‐とうきょう‐こくさいくうこう【新東京国際空港】‥キヤウ‥カウ

成田国際空港の旧称。

新東京国際空港

撮影:関戸 勇

しんとう‐ごぶしょ【神道五部書】‥タウ‥

鎌倉中期頃までに伊勢外宮の神官が古人に仮託して偽作した「天照坐伊勢二所皇太神宮御鎮座次第記」「伊勢二所皇太神御鎮座伝記」「豊受皇太神御鎮座本紀」「造伊勢二所太神宮宝基本記」「倭姫命世記」の五部の書。外宮の地位を内宮の上におく意図の下に、両宮の由緒を述べたもので、後に伊勢神道の基となる。

⇒しん‐とう【神道】

じんとう‐しき【陣頭指揮】ヂン‥

責任者が陣頭に立って戦闘の指揮をとること。「社長が―を取る」

⇒じん‐とう【陣頭】

しんとう‐じむきょく【神道事務局】‥タウ‥

1874年(明治7)に設立した神道の半公的機関。神官教導職と神道系宗教の教職者を結集。84年神道本局に改編。

⇒しん‐とう【神道】

しんとうしゅう【神道集】‥タウシフ

神道書。10巻。南北朝時代成立か。諸国の神社の縁起や本地などを説話風に記したもので、室町時代以後の文芸に大きな影響を及ぼした。

しんとう‐じゅうさんぱ【神道十三派】‥タウジフ‥

「教派神道きょうはしんとう」参照。

⇒しん‐とう【神道】

しんとう‐しゅうせいは【神道修成派】‥タウシウ‥

教派神道の一つ。古事記の「修理固成」と日本書紀の「光華明彩」に則り、八百万やおよろず神を祀って、人は神から受けた心魂を愛養し、忠孝の道に励むべきものとする。富士・木曾御岳の山岳信仰の講を主な基盤とした。1876年(明治9)新田邦光が創始。

⇒しん‐とう【神道】

じんどう‐しゅぎ【人道主義】‥ダウ‥

(humanitarianism)人間愛を根本におき人類全体の福祉の実現を目ざす立場。その手段としても非人間的なもの(例えば残虐行為)を排斥する。博愛主義とほぼ同義。→ヒューマニズム。

⇒じん‐どう【人道】

しんとうじょ【新唐書】‥タウ‥

二十四史の一つ。唐代の正史。旧唐書くとうじょの欠を補い補修したもの。本紀10巻、志50巻、表15巻、列伝150巻。1060年、宋の仁宗の時、欧陽修・宋祁そうきらの奉勅撰。単に「唐書」とも呼ぶ。

しんとう‐しれい【神道指令】‥タウ‥

1945年12月にGHQが日本政府に発した、国家神道の禁止と政教分離、また軍国主義や超国家主義からの脱却を命じた指令。第二次大戦後の神社神道のあり方の基礎を作った。

⇒しん‐とう【神道】

しんとうすいこでん【神稲水滸伝】‥タウ‥

読本よみほん。詳しくは俊傑神稲水滸伝。28編140冊。初〜4編は岳亭定岡作。1828〜43年(文政11〜天保14)刊。5編(46年(弘化3)刊)より知足館松旭作で、明治に至って完結。稲葉小僧・新刀徳次郎など義賊と称せられるものの名をかりて水滸伝風に綴った白浪物。

しんどう‐すう【振動数】

振動現象で単位時間に同じ状態の繰り返される回数。主に単振動についていう。単位はヘルツ(Hz)、またはサイクル毎秒(c/s)。周波数。

⇒しん‐どう【振動】

じんとう‐ぜい【人頭税】

(capitation; poll tax)各個人に対して頭割りに同額を課する租税。納税者の担税能力の差を顧慮しない不公平な税とされる反面、経済的には中立的な税とされる。

⇒じん‐とう【人頭】

じん‐とうせき【腎透析】

(→)人工透析に同じ。

しんとうたいい【神道大意】‥タウ‥

吉田神道の主要文献。1486年(文明18)吉田兼倶かねともが前将軍足利義政の質問に答え、神と神道に関する吉田神道の考えを記したもの。また、兼倶が遠祖兼直かねなおに仮託して著した同名の書もある。

しんとう‐たいきょう【神道大教】‥タウ‥ケウ

教派神道の一つ。もと神道本局(神道事務局の後身)。1884年(明治17)「神道」の教名で東京に本局、地方に分局・支局を設け、多数の付属教会を傘下においた。宮中三殿奉斎の神霊を祀り、惟神かんながらの大道の宣揚を目的とする。1940年(昭和15)神道大教と改称。

⇒しん‐とう【神道】

しんとう‐たいせいきょう【神道大成教】‥タウ‥ケウ

教派神道の一つ。惟神かんながらの大道に立って人々を導き、諸教を大成することを唱え、多様な民間の教会・講社を結集した。1879年(明治12)平山省斎が創始。

⇒しん‐とう【神道】

じんどう‐てき【人道的】‥ダウ‥

人としての道義にかなったさま。人間愛をもって人に接するさま。「捕虜を―に扱う」「非―」

⇒じん‐どう【人道】

じんどうてき‐かいにゅう【人道的介入】‥ダウ‥ニフ

ある国における甚だしい人権侵害をやめさせる目的で、他国が介入すること。武力行使を伴うこともある。人道的干渉。

⇒じん‐どう【人道】

しんどう‐ひ【神道碑】‥ダウ‥

死者の生前の功徳を頌するため、その墓道に建てる碑。中国に多く、日本でも三条・岩倉・大久保ら明治功臣の墓場道にある。

⇒しん‐どう【神道】

じん‐どうふく【陣胴服】ヂン‥

陣中で具足や小具足の上に着る胴服。

しんとうほう【新東宝】

映画会社。労働争議中の東宝の有志によって1947年に設立。業績が悪化し東宝傘下に戻るが、61年に倒産。国際放映に改組され、関西支社は配給会社の新東宝映画を設立。

しんとう‐むねん‐りゅう【神道無念流】‥タウ‥リウ

剣術の一派。江戸中期、下野の福井兵右衛門嘉平(1702〜1781?)が江戸で創める。のち戸賀崎熊太郎・岡田十松・斎藤弥九郎・芹沢鴨らを輩出。

⇒しん‐とう【神道】

じんどう‐もんだい【人道問題】‥ダウ‥

人道上重大な、人権の尊重に関する問題。

⇒じん‐どう【人道】

しんとう‐ゆいいちきょう【神道唯一教】‥タウ‥ケウ

(→)吉田神道に同じ。

⇒しん‐とう【神道】

しんとう‐りゅう【神道流】‥タウリウ

剣術の一派。下総国香取郡の人、飯篠いいざさ長威斎家直(1387?〜1488)の創始といい、一羽流・有馬流などの分派が多い。香取神道流。天真正伝神道流。

⇒しん‐とう【神道】

しんとう‐りゅう【新当流】‥タウリウ

剣術の一派。塚原卜伝の創始。鹿島新当流。卜伝流。

しんとう‐ごぶしょ【神道五部書】‥タウ‥

鎌倉中期頃までに伊勢外宮の神官が古人に仮託して偽作した「天照坐伊勢二所皇太神宮御鎮座次第記」「伊勢二所皇太神御鎮座伝記」「豊受皇太神御鎮座本紀」「造伊勢二所太神宮宝基本記」「倭姫命世記」の五部の書。外宮の地位を内宮の上におく意図の下に、両宮の由緒を述べたもので、後に伊勢神道の基となる。

⇒しん‐とう【神道】

じんとう‐しき【陣頭指揮】ヂン‥

責任者が陣頭に立って戦闘の指揮をとること。「社長が―を取る」

⇒じん‐とう【陣頭】

しんとう‐じむきょく【神道事務局】‥タウ‥

1874年(明治7)に設立した神道の半公的機関。神官教導職と神道系宗教の教職者を結集。84年神道本局に改編。

⇒しん‐とう【神道】

しんとうしゅう【神道集】‥タウシフ

神道書。10巻。南北朝時代成立か。諸国の神社の縁起や本地などを説話風に記したもので、室町時代以後の文芸に大きな影響を及ぼした。

しんとう‐じゅうさんぱ【神道十三派】‥タウジフ‥

「教派神道きょうはしんとう」参照。

⇒しん‐とう【神道】

しんとう‐しゅうせいは【神道修成派】‥タウシウ‥

教派神道の一つ。古事記の「修理固成」と日本書紀の「光華明彩」に則り、八百万やおよろず神を祀って、人は神から受けた心魂を愛養し、忠孝の道に励むべきものとする。富士・木曾御岳の山岳信仰の講を主な基盤とした。1876年(明治9)新田邦光が創始。

⇒しん‐とう【神道】

じんどう‐しゅぎ【人道主義】‥ダウ‥

(humanitarianism)人間愛を根本におき人類全体の福祉の実現を目ざす立場。その手段としても非人間的なもの(例えば残虐行為)を排斥する。博愛主義とほぼ同義。→ヒューマニズム。

⇒じん‐どう【人道】

しんとうじょ【新唐書】‥タウ‥

二十四史の一つ。唐代の正史。旧唐書くとうじょの欠を補い補修したもの。本紀10巻、志50巻、表15巻、列伝150巻。1060年、宋の仁宗の時、欧陽修・宋祁そうきらの奉勅撰。単に「唐書」とも呼ぶ。

しんとう‐しれい【神道指令】‥タウ‥

1945年12月にGHQが日本政府に発した、国家神道の禁止と政教分離、また軍国主義や超国家主義からの脱却を命じた指令。第二次大戦後の神社神道のあり方の基礎を作った。

⇒しん‐とう【神道】

しんとうすいこでん【神稲水滸伝】‥タウ‥

読本よみほん。詳しくは俊傑神稲水滸伝。28編140冊。初〜4編は岳亭定岡作。1828〜43年(文政11〜天保14)刊。5編(46年(弘化3)刊)より知足館松旭作で、明治に至って完結。稲葉小僧・新刀徳次郎など義賊と称せられるものの名をかりて水滸伝風に綴った白浪物。

しんどう‐すう【振動数】

振動現象で単位時間に同じ状態の繰り返される回数。主に単振動についていう。単位はヘルツ(Hz)、またはサイクル毎秒(c/s)。周波数。

⇒しん‐どう【振動】

じんとう‐ぜい【人頭税】

(capitation; poll tax)各個人に対して頭割りに同額を課する租税。納税者の担税能力の差を顧慮しない不公平な税とされる反面、経済的には中立的な税とされる。

⇒じん‐とう【人頭】

じん‐とうせき【腎透析】

(→)人工透析に同じ。

しんとうたいい【神道大意】‥タウ‥

吉田神道の主要文献。1486年(文明18)吉田兼倶かねともが前将軍足利義政の質問に答え、神と神道に関する吉田神道の考えを記したもの。また、兼倶が遠祖兼直かねなおに仮託して著した同名の書もある。

しんとう‐たいきょう【神道大教】‥タウ‥ケウ

教派神道の一つ。もと神道本局(神道事務局の後身)。1884年(明治17)「神道」の教名で東京に本局、地方に分局・支局を設け、多数の付属教会を傘下においた。宮中三殿奉斎の神霊を祀り、惟神かんながらの大道の宣揚を目的とする。1940年(昭和15)神道大教と改称。

⇒しん‐とう【神道】

しんとう‐たいせいきょう【神道大成教】‥タウ‥ケウ

教派神道の一つ。惟神かんながらの大道に立って人々を導き、諸教を大成することを唱え、多様な民間の教会・講社を結集した。1879年(明治12)平山省斎が創始。

⇒しん‐とう【神道】

じんどう‐てき【人道的】‥ダウ‥

人としての道義にかなったさま。人間愛をもって人に接するさま。「捕虜を―に扱う」「非―」

⇒じん‐どう【人道】

じんどうてき‐かいにゅう【人道的介入】‥ダウ‥ニフ

ある国における甚だしい人権侵害をやめさせる目的で、他国が介入すること。武力行使を伴うこともある。人道的干渉。

⇒じん‐どう【人道】

しんどう‐ひ【神道碑】‥ダウ‥

死者の生前の功徳を頌するため、その墓道に建てる碑。中国に多く、日本でも三条・岩倉・大久保ら明治功臣の墓場道にある。

⇒しん‐どう【神道】

じん‐どうふく【陣胴服】ヂン‥

陣中で具足や小具足の上に着る胴服。

しんとうほう【新東宝】

映画会社。労働争議中の東宝の有志によって1947年に設立。業績が悪化し東宝傘下に戻るが、61年に倒産。国際放映に改組され、関西支社は配給会社の新東宝映画を設立。

しんとう‐むねん‐りゅう【神道無念流】‥タウ‥リウ

剣術の一派。江戸中期、下野の福井兵右衛門嘉平(1702〜1781?)が江戸で創める。のち戸賀崎熊太郎・岡田十松・斎藤弥九郎・芹沢鴨らを輩出。

⇒しん‐とう【神道】

じんどう‐もんだい【人道問題】‥ダウ‥

人道上重大な、人権の尊重に関する問題。

⇒じん‐どう【人道】

しんとう‐ゆいいちきょう【神道唯一教】‥タウ‥ケウ

(→)吉田神道に同じ。

⇒しん‐とう【神道】

しんとう‐りゅう【神道流】‥タウリウ

剣術の一派。下総国香取郡の人、飯篠いいざさ長威斎家直(1387?〜1488)の創始といい、一羽流・有馬流などの分派が多い。香取神道流。天真正伝神道流。

⇒しん‐とう【神道】

しんとう‐りゅう【新当流】‥タウリウ

剣術の一派。塚原卜伝の創始。鹿島新当流。卜伝流。

⇒しん‐でん【寝殿】

しん‐でんでん【新電電】

日本電信電話株式会社以外の民間の電気通信事業会社の総称。電気通信事業の自由化政策に基づき新たに設立。

しんてん‐どうち【震天動地】

天地をふるい動かすこと。威力または音響の盛んなさま。驚天動地。

⇒しん‐てん【震天】

しんでん‐びき【神田引】

江戸時代、神田の田租を減免したこと。

⇒しん‐でん【神田】

しんでん‐りゅう【神伝流】‥リウ

日本泳法の一派。江戸初期、伊予大洲の加藤主馬光尚が創始。泳法に真・行・草の3体などがある。遠泳に適する。神伝主馬流。

しん‐と【身図】

一身上のはかりごと。

しん‐と【信徒】

その宗教を信仰する人。信者。「敬虔な―」

しん‐と【津渡】

わたし。わたし場。渡津。

しん‐と【神都】

伊勢神宮の在地である宇治山田(今の伊勢市)の異称。

しん‐と【新都】

あらたに定められた都。新京。↔旧都

しん‐と【新渡】

(シンドとも)外国からあらたに渡来したこと。また、その物。いまわたり。しんわたり。太平記39「―の唐物等」→古渡こわたり→中渡なかわたり

しん‐と

〔副〕

静かで、音や声がまったく聞こえないさま。「場内が―する」

しん‐ど【心土】

表土の下層の土壌。耕耘こううんが及ばず、風化が不十分で有機物を含まない。↔作土。

⇒しんど‐はさい‐き【心土破砕機】

しん‐ど【神奴】

神社に隷属した賤民で神社の労役に従ったもの。かみやつこ。

しん‐ど【深度】

深さの度合。

しん‐ど【進度】

進行の程度。はかどり。はか。「学業の―」

しん‐ど【瞋怒】

(「瞋」も、いかる意)いかり。はらだち。

しん‐ど【震度】

地震動の強さの程度を数値化したもの。

⇒しんど‐かいきゅう【震度階級】

しん‐ど【震怒】

はげしく怒ること。天神または天子の怒りにいう。

じん‐と

〔副〕

①冷気や衝撃で感覚が麻痺したように感ずるさま。「寒さで指の先が―してきた」

②感動して胸が締めつけられるように感ずるさま。「なつかしい便りに―なった」

じん‐ど【人奴】

人に使われる男。どれい。しもべ。

じん‐ど【塵土】ヂン‥

①ちりとつち。ちりと土ぼこり。転じて、ねうちのないもの。

②けがれた此の世。また、国土。奥の細道「かかる道の果はて―の境まで」

しんど・い

〔形〕

(京阪でいう。「心労」の転か)くたびれている。つらい。くるしい。浄瑠璃、源平布引滝「―・い時はこのぬるでや紅葉を見て、くたびれを休みやいの」

しん‐とう【心頭】

心の中。念頭。「怒いかり―に発す」

⇒心頭を滅却すれば火もまた涼し

しん‐とう【津頭】

渡し場。渡し。津渡。

しん‐とう【神灯】

神に供える灯火。みあかし。

しん‐とう【神統】

神の系統。神の子孫。

⇒しんとう‐き【神統記】

しん‐とう【神道】‥タウ

日本に発生した民族信仰。祖先神や自然神への尊崇を中心とする古来の民間信仰が、外来思想である仏教・儒教などの影響を受けつつ理論化されたもの。平安時代には神仏習合・本地垂迹ほんじすいじゃくがあらわれ、両部神道・山王神道が成立、中世には伊勢神道・吉田神道、江戸時代には垂加神道・吉川神道などが流行した。明治以降は神社神道と教派神道(神道十三派)とに分かれ、前者は太平洋戦争終了まで政府の大きな保護を受けた。かんながらの道。

⇒しんとう‐かんじょう【神道灌頂】

⇒しんとう‐ごぶしょ【神道五部書】

⇒しんとう‐じむきょく【神道事務局】

⇒しんとう‐じゅうさんぱ【神道十三派】

⇒しんとう‐しゅうせいは【神道修成派】

⇒しんとう‐しれい【神道指令】

⇒しんとう‐たいきょう【神道大教】

⇒しんとう‐たいせいきょう【神道大成教】

⇒しんとう‐むねん‐りゅう【神道無念流】

⇒しんとう‐ゆいいちきょう【神道唯一教】

⇒しんとう‐りゅう【神道流】

しん‐とう【唇頭】

くちびるのさき。くちさき。

しん‐とう【浸透・滲透】

①しみとおること。しみこむこと。「水分の―を防ぐ」「広く―した見方」

②〔化〕(osmosis)濃度の異なる溶液を、半透膜の両側においた時、溶媒がその膜を通って濃度の高い溶液側に移行する現象。

⇒しんとう‐あつ【浸透圧】

しん‐とう【深悼】‥タウ

ふかくいたむこと。

しん‐とう【軫悼】‥タウ

(「軫」は、いたみかなしむ意)天子がなげきいたむこと。

しんとう【慎到】‥タウ

中国、戦国時代の趙の学者。黄老の学を学び、道家の無為の意を根本として説いた法家の書「慎子」(12編、あるいは42編)を著したというが、いま5編を伝えるのみ。

しん‐とう【新刀】‥タウ

①新たに鍛えた刀。あらみの刀。

②慶長(1596〜1615)以後に製作された刀。国広を最初の名工とする。あらみ。↔古刀。→新新刀

しん‐とう【新党】‥タウ

新たに結成した政党・党派。

しん‐とう【震盪・震蕩・振盪】‥タウ

ふるい動かすこと。ふるえ動くこと。

しん‐とう【親等】

親族関係の親疎を測る単位。直系親では、親子の間を1世とし、その世数によって定める。親子は1親等、祖父母・孫は2親等。傍系親では、それぞれの共通の祖先までの世数を合計して算出する。兄弟は2親等、おじ・おばは3親等、従兄弟は4親等。→等親

しん‐どう【伸銅】

銅・真鍮しんちゅうなどを、圧延や押出しの方法で板・棒・管・線条などに加工すること。「―品」

しん‐どう【臣道】‥ダウ

臣下の守るべき道。

しん‐どう【神童】

才知のきわめてすぐれた児童。「十で―十五で才子」

しん‐どう【神道】‥ダウ

①神。神祇。

②中国で、墓場への道。墓道。墓門。

⇒しんどう‐ひ【神道碑】

しん‐どう【振動】

①ゆれうごくこと。ふりうごかすこと。「車体が―する」

②物体が一つの中心のまわりを、ほぼ一定の周期をもって、ゆれうごくこと。また、電磁場・電流の強さで、ある量が一定値を中心に同様な時間的変化をする場合にもいう。→単振動。

⇒しんどう‐すう【振動数】

しん‐どう【新道】‥ダウ

新たに開いた道。しんみち。↔旧道

しん‐どう【震動】

ふるえ動くこと。また、ふるえ動かすこと。「家や鳴り―」

じん‐とう【人頭】

①人のあたま。

②人かず。人口。

⇒じんとう‐ぜい【人頭税】

じん‐とう【陣刀】ヂンタウ

戦闘に使用する刀。軍刀。

じん‐とう【陣頭】ヂン‥

①軍陣のまっさき。部隊の先頭。転じて、活動の第一線。

②(→)「陣の座」に同じ。保元物語「禁中―にて公事を行はせ給ふ時」

③宮中の衛士えじの詰所。太平記13「―より車をば宿所へ返し遣はし」

⇒じんとう‐しき【陣頭指揮】

じん‐どう【人道】‥ダウ

①人のふみ行うべき道。人の人たる道。人倫。田岡嶺雲、嶺雲揺曳「―とは何ぞ、相憐の謂いいのみ、相憐とは何ぞ、同情の謂のみ」。「―に背く」

②広い道路で、車道と区別した人の通行する部分。歩道。

⇒じんどう‐きょう【人道教】

⇒じんどう‐しゅぎ【人道主義】

⇒じんどう‐てき【人道的】

⇒じんどうてき‐かいにゅう【人道的介入】

⇒じんどう‐もんだい【人道問題】

じん‐どう【仁道】‥ダウ

仁の道。人のふみ行うべき道。

じん‐どう【神頭】

的矢まとやの鏃やじりの一種。草鹿くさじしなどの的を傷つけないように先端を平面にした無垢むくの小鏑こかぶら。多くは木で造る。磁頭。

神頭

⇒しん‐でん【寝殿】

しん‐でんでん【新電電】

日本電信電話株式会社以外の民間の電気通信事業会社の総称。電気通信事業の自由化政策に基づき新たに設立。

しんてん‐どうち【震天動地】

天地をふるい動かすこと。威力または音響の盛んなさま。驚天動地。

⇒しん‐てん【震天】

しんでん‐びき【神田引】

江戸時代、神田の田租を減免したこと。

⇒しん‐でん【神田】

しんでん‐りゅう【神伝流】‥リウ

日本泳法の一派。江戸初期、伊予大洲の加藤主馬光尚が創始。泳法に真・行・草の3体などがある。遠泳に適する。神伝主馬流。

しん‐と【身図】

一身上のはかりごと。

しん‐と【信徒】

その宗教を信仰する人。信者。「敬虔な―」

しん‐と【津渡】

わたし。わたし場。渡津。

しん‐と【神都】

伊勢神宮の在地である宇治山田(今の伊勢市)の異称。

しん‐と【新都】

あらたに定められた都。新京。↔旧都

しん‐と【新渡】

(シンドとも)外国からあらたに渡来したこと。また、その物。いまわたり。しんわたり。太平記39「―の唐物等」→古渡こわたり→中渡なかわたり

しん‐と

〔副〕

静かで、音や声がまったく聞こえないさま。「場内が―する」

しん‐ど【心土】

表土の下層の土壌。耕耘こううんが及ばず、風化が不十分で有機物を含まない。↔作土。

⇒しんど‐はさい‐き【心土破砕機】

しん‐ど【神奴】

神社に隷属した賤民で神社の労役に従ったもの。かみやつこ。

しん‐ど【深度】

深さの度合。

しん‐ど【進度】

進行の程度。はかどり。はか。「学業の―」

しん‐ど【瞋怒】

(「瞋」も、いかる意)いかり。はらだち。

しん‐ど【震度】

地震動の強さの程度を数値化したもの。

⇒しんど‐かいきゅう【震度階級】

しん‐ど【震怒】

はげしく怒ること。天神または天子の怒りにいう。

じん‐と

〔副〕

①冷気や衝撃で感覚が麻痺したように感ずるさま。「寒さで指の先が―してきた」

②感動して胸が締めつけられるように感ずるさま。「なつかしい便りに―なった」

じん‐ど【人奴】

人に使われる男。どれい。しもべ。

じん‐ど【塵土】ヂン‥

①ちりとつち。ちりと土ぼこり。転じて、ねうちのないもの。

②けがれた此の世。また、国土。奥の細道「かかる道の果はて―の境まで」

しんど・い

〔形〕

(京阪でいう。「心労」の転か)くたびれている。つらい。くるしい。浄瑠璃、源平布引滝「―・い時はこのぬるでや紅葉を見て、くたびれを休みやいの」

しん‐とう【心頭】

心の中。念頭。「怒いかり―に発す」

⇒心頭を滅却すれば火もまた涼し

しん‐とう【津頭】

渡し場。渡し。津渡。

しん‐とう【神灯】

神に供える灯火。みあかし。

しん‐とう【神統】

神の系統。神の子孫。

⇒しんとう‐き【神統記】

しん‐とう【神道】‥タウ

日本に発生した民族信仰。祖先神や自然神への尊崇を中心とする古来の民間信仰が、外来思想である仏教・儒教などの影響を受けつつ理論化されたもの。平安時代には神仏習合・本地垂迹ほんじすいじゃくがあらわれ、両部神道・山王神道が成立、中世には伊勢神道・吉田神道、江戸時代には垂加神道・吉川神道などが流行した。明治以降は神社神道と教派神道(神道十三派)とに分かれ、前者は太平洋戦争終了まで政府の大きな保護を受けた。かんながらの道。

⇒しんとう‐かんじょう【神道灌頂】

⇒しんとう‐ごぶしょ【神道五部書】

⇒しんとう‐じむきょく【神道事務局】

⇒しんとう‐じゅうさんぱ【神道十三派】

⇒しんとう‐しゅうせいは【神道修成派】

⇒しんとう‐しれい【神道指令】

⇒しんとう‐たいきょう【神道大教】

⇒しんとう‐たいせいきょう【神道大成教】

⇒しんとう‐むねん‐りゅう【神道無念流】

⇒しんとう‐ゆいいちきょう【神道唯一教】

⇒しんとう‐りゅう【神道流】

しん‐とう【唇頭】

くちびるのさき。くちさき。

しん‐とう【浸透・滲透】

①しみとおること。しみこむこと。「水分の―を防ぐ」「広く―した見方」

②〔化〕(osmosis)濃度の異なる溶液を、半透膜の両側においた時、溶媒がその膜を通って濃度の高い溶液側に移行する現象。

⇒しんとう‐あつ【浸透圧】

しん‐とう【深悼】‥タウ

ふかくいたむこと。

しん‐とう【軫悼】‥タウ

(「軫」は、いたみかなしむ意)天子がなげきいたむこと。

しんとう【慎到】‥タウ

中国、戦国時代の趙の学者。黄老の学を学び、道家の無為の意を根本として説いた法家の書「慎子」(12編、あるいは42編)を著したというが、いま5編を伝えるのみ。

しん‐とう【新刀】‥タウ

①新たに鍛えた刀。あらみの刀。

②慶長(1596〜1615)以後に製作された刀。国広を最初の名工とする。あらみ。↔古刀。→新新刀

しん‐とう【新党】‥タウ

新たに結成した政党・党派。

しん‐とう【震盪・震蕩・振盪】‥タウ

ふるい動かすこと。ふるえ動くこと。

しん‐とう【親等】

親族関係の親疎を測る単位。直系親では、親子の間を1世とし、その世数によって定める。親子は1親等、祖父母・孫は2親等。傍系親では、それぞれの共通の祖先までの世数を合計して算出する。兄弟は2親等、おじ・おばは3親等、従兄弟は4親等。→等親

しん‐どう【伸銅】

銅・真鍮しんちゅうなどを、圧延や押出しの方法で板・棒・管・線条などに加工すること。「―品」

しん‐どう【臣道】‥ダウ

臣下の守るべき道。

しん‐どう【神童】

才知のきわめてすぐれた児童。「十で―十五で才子」

しん‐どう【神道】‥ダウ

①神。神祇。

②中国で、墓場への道。墓道。墓門。

⇒しんどう‐ひ【神道碑】

しん‐どう【振動】

①ゆれうごくこと。ふりうごかすこと。「車体が―する」

②物体が一つの中心のまわりを、ほぼ一定の周期をもって、ゆれうごくこと。また、電磁場・電流の強さで、ある量が一定値を中心に同様な時間的変化をする場合にもいう。→単振動。

⇒しんどう‐すう【振動数】

しん‐どう【新道】‥ダウ

新たに開いた道。しんみち。↔旧道

しん‐どう【震動】

ふるえ動くこと。また、ふるえ動かすこと。「家や鳴り―」

じん‐とう【人頭】

①人のあたま。

②人かず。人口。

⇒じんとう‐ぜい【人頭税】

じん‐とう【陣刀】ヂンタウ

戦闘に使用する刀。軍刀。

じん‐とう【陣頭】ヂン‥

①軍陣のまっさき。部隊の先頭。転じて、活動の第一線。

②(→)「陣の座」に同じ。保元物語「禁中―にて公事を行はせ給ふ時」

③宮中の衛士えじの詰所。太平記13「―より車をば宿所へ返し遣はし」

⇒じんとう‐しき【陣頭指揮】

じん‐どう【人道】‥ダウ

①人のふみ行うべき道。人の人たる道。人倫。田岡嶺雲、嶺雲揺曳「―とは何ぞ、相憐の謂いいのみ、相憐とは何ぞ、同情の謂のみ」。「―に背く」

②広い道路で、車道と区別した人の通行する部分。歩道。

⇒じんどう‐きょう【人道教】

⇒じんどう‐しゅぎ【人道主義】

⇒じんどう‐てき【人道的】

⇒じんどうてき‐かいにゅう【人道的介入】

⇒じんどう‐もんだい【人道問題】

じん‐どう【仁道】‥ダウ

仁の道。人のふみ行うべき道。

じん‐どう【神頭】

的矢まとやの鏃やじりの一種。草鹿くさじしなどの的を傷つけないように先端を平面にした無垢むくの小鏑こかぶら。多くは木で造る。磁頭。

神頭

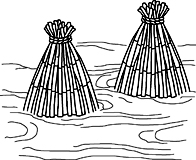

じん‐どう【

じん‐どう【

】‥ダウ

(「

】‥ダウ

(「 」はむしろ、「

」はむしろ、「 」は魚を捕らえる器)細い竹を編み、川の中へ立てて魚を追い入れて捕らえるもの。衽罩。

」は魚を捕らえる器)細い竹を編み、川の中へ立てて魚を追い入れて捕らえるもの。衽罩。

しんとう‐あつ【浸透圧】

半透膜の両側に溶液と純粋な溶媒とをおいた時、両側に表れる圧力の差。溶液の濃度が小さい場合には、その濃度と絶対温度に比例する。

⇒しん‐とう【浸透・滲透】

しんとう‐かんじょう【神道灌頂】‥タウクワンヂヤウ

中世神道において、日本書紀などの神書や秘説の伝授に当たって行われる作法。密教の伝法灌頂を模倣して、鎌倉中後期以降行われた。

⇒しん‐とう【神道】

しんとう‐き【神統記】

(theogony)多神教において神々の発生してきた系統を明らかにしようとしてまとめたもの。神統系譜。

⇒しん‐とう【神統】

じんどう‐きょう【人道教】‥ダウケウ

(religion de l'humanité フランス)コントが晩年提唱した倫理的新宗教。愛情を根本的要義として人類の幸福のために奉仕することを人道とし、人類を社会的実在の最高の表現であるとして崇拝の対象とし、その教義・儀式・祈祷などを規定したもの。人類教。

⇒じん‐どう【人道】

しん‐とうきょう‐こくさいくうこう【新東京国際空港】‥キヤウ‥カウ

成田国際空港の旧称。

新東京国際空港

撮影:関戸 勇

しんとう‐あつ【浸透圧】

半透膜の両側に溶液と純粋な溶媒とをおいた時、両側に表れる圧力の差。溶液の濃度が小さい場合には、その濃度と絶対温度に比例する。

⇒しん‐とう【浸透・滲透】

しんとう‐かんじょう【神道灌頂】‥タウクワンヂヤウ

中世神道において、日本書紀などの神書や秘説の伝授に当たって行われる作法。密教の伝法灌頂を模倣して、鎌倉中後期以降行われた。

⇒しん‐とう【神道】

しんとう‐き【神統記】

(theogony)多神教において神々の発生してきた系統を明らかにしようとしてまとめたもの。神統系譜。

⇒しん‐とう【神統】

じんどう‐きょう【人道教】‥ダウケウ

(religion de l'humanité フランス)コントが晩年提唱した倫理的新宗教。愛情を根本的要義として人類の幸福のために奉仕することを人道とし、人類を社会的実在の最高の表現であるとして崇拝の対象とし、その教義・儀式・祈祷などを規定したもの。人類教。

⇒じん‐どう【人道】

しん‐とうきょう‐こくさいくうこう【新東京国際空港】‥キヤウ‥カウ

成田国際空港の旧称。

新東京国際空港

撮影:関戸 勇

しんとう‐ごぶしょ【神道五部書】‥タウ‥

鎌倉中期頃までに伊勢外宮の神官が古人に仮託して偽作した「天照坐伊勢二所皇太神宮御鎮座次第記」「伊勢二所皇太神御鎮座伝記」「豊受皇太神御鎮座本紀」「造伊勢二所太神宮宝基本記」「倭姫命世記」の五部の書。外宮の地位を内宮の上におく意図の下に、両宮の由緒を述べたもので、後に伊勢神道の基となる。

⇒しん‐とう【神道】

じんとう‐しき【陣頭指揮】ヂン‥

責任者が陣頭に立って戦闘の指揮をとること。「社長が―を取る」

⇒じん‐とう【陣頭】

しんとう‐じむきょく【神道事務局】‥タウ‥

1874年(明治7)に設立した神道の半公的機関。神官教導職と神道系宗教の教職者を結集。84年神道本局に改編。

⇒しん‐とう【神道】

しんとうしゅう【神道集】‥タウシフ

神道書。10巻。南北朝時代成立か。諸国の神社の縁起や本地などを説話風に記したもので、室町時代以後の文芸に大きな影響を及ぼした。

しんとう‐じゅうさんぱ【神道十三派】‥タウジフ‥

「教派神道きょうはしんとう」参照。

⇒しん‐とう【神道】

しんとう‐しゅうせいは【神道修成派】‥タウシウ‥

教派神道の一つ。古事記の「修理固成」と日本書紀の「光華明彩」に則り、八百万やおよろず神を祀って、人は神から受けた心魂を愛養し、忠孝の道に励むべきものとする。富士・木曾御岳の山岳信仰の講を主な基盤とした。1876年(明治9)新田邦光が創始。

⇒しん‐とう【神道】

じんどう‐しゅぎ【人道主義】‥ダウ‥

(humanitarianism)人間愛を根本におき人類全体の福祉の実現を目ざす立場。その手段としても非人間的なもの(例えば残虐行為)を排斥する。博愛主義とほぼ同義。→ヒューマニズム。

⇒じん‐どう【人道】

しんとうじょ【新唐書】‥タウ‥

二十四史の一つ。唐代の正史。旧唐書くとうじょの欠を補い補修したもの。本紀10巻、志50巻、表15巻、列伝150巻。1060年、宋の仁宗の時、欧陽修・宋祁そうきらの奉勅撰。単に「唐書」とも呼ぶ。

しんとう‐しれい【神道指令】‥タウ‥

1945年12月にGHQが日本政府に発した、国家神道の禁止と政教分離、また軍国主義や超国家主義からの脱却を命じた指令。第二次大戦後の神社神道のあり方の基礎を作った。

⇒しん‐とう【神道】

しんとうすいこでん【神稲水滸伝】‥タウ‥

読本よみほん。詳しくは俊傑神稲水滸伝。28編140冊。初〜4編は岳亭定岡作。1828〜43年(文政11〜天保14)刊。5編(46年(弘化3)刊)より知足館松旭作で、明治に至って完結。稲葉小僧・新刀徳次郎など義賊と称せられるものの名をかりて水滸伝風に綴った白浪物。

しんどう‐すう【振動数】

振動現象で単位時間に同じ状態の繰り返される回数。主に単振動についていう。単位はヘルツ(Hz)、またはサイクル毎秒(c/s)。周波数。

⇒しん‐どう【振動】

じんとう‐ぜい【人頭税】

(capitation; poll tax)各個人に対して頭割りに同額を課する租税。納税者の担税能力の差を顧慮しない不公平な税とされる反面、経済的には中立的な税とされる。

⇒じん‐とう【人頭】

じん‐とうせき【腎透析】

(→)人工透析に同じ。

しんとうたいい【神道大意】‥タウ‥

吉田神道の主要文献。1486年(文明18)吉田兼倶かねともが前将軍足利義政の質問に答え、神と神道に関する吉田神道の考えを記したもの。また、兼倶が遠祖兼直かねなおに仮託して著した同名の書もある。

しんとう‐たいきょう【神道大教】‥タウ‥ケウ

教派神道の一つ。もと神道本局(神道事務局の後身)。1884年(明治17)「神道」の教名で東京に本局、地方に分局・支局を設け、多数の付属教会を傘下においた。宮中三殿奉斎の神霊を祀り、惟神かんながらの大道の宣揚を目的とする。1940年(昭和15)神道大教と改称。

⇒しん‐とう【神道】

しんとう‐たいせいきょう【神道大成教】‥タウ‥ケウ

教派神道の一つ。惟神かんながらの大道に立って人々を導き、諸教を大成することを唱え、多様な民間の教会・講社を結集した。1879年(明治12)平山省斎が創始。

⇒しん‐とう【神道】

じんどう‐てき【人道的】‥ダウ‥

人としての道義にかなったさま。人間愛をもって人に接するさま。「捕虜を―に扱う」「非―」

⇒じん‐どう【人道】

じんどうてき‐かいにゅう【人道的介入】‥ダウ‥ニフ

ある国における甚だしい人権侵害をやめさせる目的で、他国が介入すること。武力行使を伴うこともある。人道的干渉。

⇒じん‐どう【人道】

しんどう‐ひ【神道碑】‥ダウ‥

死者の生前の功徳を頌するため、その墓道に建てる碑。中国に多く、日本でも三条・岩倉・大久保ら明治功臣の墓場道にある。

⇒しん‐どう【神道】

じん‐どうふく【陣胴服】ヂン‥

陣中で具足や小具足の上に着る胴服。

しんとうほう【新東宝】

映画会社。労働争議中の東宝の有志によって1947年に設立。業績が悪化し東宝傘下に戻るが、61年に倒産。国際放映に改組され、関西支社は配給会社の新東宝映画を設立。

しんとう‐むねん‐りゅう【神道無念流】‥タウ‥リウ

剣術の一派。江戸中期、下野の福井兵右衛門嘉平(1702〜1781?)が江戸で創める。のち戸賀崎熊太郎・岡田十松・斎藤弥九郎・芹沢鴨らを輩出。

⇒しん‐とう【神道】

じんどう‐もんだい【人道問題】‥ダウ‥

人道上重大な、人権の尊重に関する問題。

⇒じん‐どう【人道】

しんとう‐ゆいいちきょう【神道唯一教】‥タウ‥ケウ

(→)吉田神道に同じ。

⇒しん‐とう【神道】

しんとう‐りゅう【神道流】‥タウリウ

剣術の一派。下総国香取郡の人、飯篠いいざさ長威斎家直(1387?〜1488)の創始といい、一羽流・有馬流などの分派が多い。香取神道流。天真正伝神道流。

⇒しん‐とう【神道】

しんとう‐りゅう【新当流】‥タウリウ

剣術の一派。塚原卜伝の創始。鹿島新当流。卜伝流。

しんとう‐ごぶしょ【神道五部書】‥タウ‥

鎌倉中期頃までに伊勢外宮の神官が古人に仮託して偽作した「天照坐伊勢二所皇太神宮御鎮座次第記」「伊勢二所皇太神御鎮座伝記」「豊受皇太神御鎮座本紀」「造伊勢二所太神宮宝基本記」「倭姫命世記」の五部の書。外宮の地位を内宮の上におく意図の下に、両宮の由緒を述べたもので、後に伊勢神道の基となる。

⇒しん‐とう【神道】

じんとう‐しき【陣頭指揮】ヂン‥

責任者が陣頭に立って戦闘の指揮をとること。「社長が―を取る」

⇒じん‐とう【陣頭】

しんとう‐じむきょく【神道事務局】‥タウ‥

1874年(明治7)に設立した神道の半公的機関。神官教導職と神道系宗教の教職者を結集。84年神道本局に改編。

⇒しん‐とう【神道】

しんとうしゅう【神道集】‥タウシフ

神道書。10巻。南北朝時代成立か。諸国の神社の縁起や本地などを説話風に記したもので、室町時代以後の文芸に大きな影響を及ぼした。

しんとう‐じゅうさんぱ【神道十三派】‥タウジフ‥

「教派神道きょうはしんとう」参照。

⇒しん‐とう【神道】

しんとう‐しゅうせいは【神道修成派】‥タウシウ‥

教派神道の一つ。古事記の「修理固成」と日本書紀の「光華明彩」に則り、八百万やおよろず神を祀って、人は神から受けた心魂を愛養し、忠孝の道に励むべきものとする。富士・木曾御岳の山岳信仰の講を主な基盤とした。1876年(明治9)新田邦光が創始。

⇒しん‐とう【神道】

じんどう‐しゅぎ【人道主義】‥ダウ‥

(humanitarianism)人間愛を根本におき人類全体の福祉の実現を目ざす立場。その手段としても非人間的なもの(例えば残虐行為)を排斥する。博愛主義とほぼ同義。→ヒューマニズム。

⇒じん‐どう【人道】

しんとうじょ【新唐書】‥タウ‥

二十四史の一つ。唐代の正史。旧唐書くとうじょの欠を補い補修したもの。本紀10巻、志50巻、表15巻、列伝150巻。1060年、宋の仁宗の時、欧陽修・宋祁そうきらの奉勅撰。単に「唐書」とも呼ぶ。

しんとう‐しれい【神道指令】‥タウ‥

1945年12月にGHQが日本政府に発した、国家神道の禁止と政教分離、また軍国主義や超国家主義からの脱却を命じた指令。第二次大戦後の神社神道のあり方の基礎を作った。

⇒しん‐とう【神道】

しんとうすいこでん【神稲水滸伝】‥タウ‥

読本よみほん。詳しくは俊傑神稲水滸伝。28編140冊。初〜4編は岳亭定岡作。1828〜43年(文政11〜天保14)刊。5編(46年(弘化3)刊)より知足館松旭作で、明治に至って完結。稲葉小僧・新刀徳次郎など義賊と称せられるものの名をかりて水滸伝風に綴った白浪物。

しんどう‐すう【振動数】

振動現象で単位時間に同じ状態の繰り返される回数。主に単振動についていう。単位はヘルツ(Hz)、またはサイクル毎秒(c/s)。周波数。

⇒しん‐どう【振動】

じんとう‐ぜい【人頭税】

(capitation; poll tax)各個人に対して頭割りに同額を課する租税。納税者の担税能力の差を顧慮しない不公平な税とされる反面、経済的には中立的な税とされる。

⇒じん‐とう【人頭】

じん‐とうせき【腎透析】

(→)人工透析に同じ。

しんとうたいい【神道大意】‥タウ‥

吉田神道の主要文献。1486年(文明18)吉田兼倶かねともが前将軍足利義政の質問に答え、神と神道に関する吉田神道の考えを記したもの。また、兼倶が遠祖兼直かねなおに仮託して著した同名の書もある。

しんとう‐たいきょう【神道大教】‥タウ‥ケウ

教派神道の一つ。もと神道本局(神道事務局の後身)。1884年(明治17)「神道」の教名で東京に本局、地方に分局・支局を設け、多数の付属教会を傘下においた。宮中三殿奉斎の神霊を祀り、惟神かんながらの大道の宣揚を目的とする。1940年(昭和15)神道大教と改称。

⇒しん‐とう【神道】

しんとう‐たいせいきょう【神道大成教】‥タウ‥ケウ

教派神道の一つ。惟神かんながらの大道に立って人々を導き、諸教を大成することを唱え、多様な民間の教会・講社を結集した。1879年(明治12)平山省斎が創始。

⇒しん‐とう【神道】

じんどう‐てき【人道的】‥ダウ‥

人としての道義にかなったさま。人間愛をもって人に接するさま。「捕虜を―に扱う」「非―」

⇒じん‐どう【人道】

じんどうてき‐かいにゅう【人道的介入】‥ダウ‥ニフ

ある国における甚だしい人権侵害をやめさせる目的で、他国が介入すること。武力行使を伴うこともある。人道的干渉。

⇒じん‐どう【人道】

しんどう‐ひ【神道碑】‥ダウ‥

死者の生前の功徳を頌するため、その墓道に建てる碑。中国に多く、日本でも三条・岩倉・大久保ら明治功臣の墓場道にある。

⇒しん‐どう【神道】

じん‐どうふく【陣胴服】ヂン‥

陣中で具足や小具足の上に着る胴服。

しんとうほう【新東宝】

映画会社。労働争議中の東宝の有志によって1947年に設立。業績が悪化し東宝傘下に戻るが、61年に倒産。国際放映に改組され、関西支社は配給会社の新東宝映画を設立。

しんとう‐むねん‐りゅう【神道無念流】‥タウ‥リウ

剣術の一派。江戸中期、下野の福井兵右衛門嘉平(1702〜1781?)が江戸で創める。のち戸賀崎熊太郎・岡田十松・斎藤弥九郎・芹沢鴨らを輩出。

⇒しん‐とう【神道】

じんどう‐もんだい【人道問題】‥ダウ‥

人道上重大な、人権の尊重に関する問題。

⇒じん‐どう【人道】

しんとう‐ゆいいちきょう【神道唯一教】‥タウ‥ケウ

(→)吉田神道に同じ。

⇒しん‐とう【神道】

しんとう‐りゅう【神道流】‥タウリウ

剣術の一派。下総国香取郡の人、飯篠いいざさ長威斎家直(1387?〜1488)の創始といい、一羽流・有馬流などの分派が多い。香取神道流。天真正伝神道流。

⇒しん‐とう【神道】

しんとう‐りゅう【新当流】‥タウリウ

剣術の一派。塚原卜伝の創始。鹿島新当流。卜伝流。

広辞苑 ページ 10276 での【○死んでも死にきれない】単語。