複数辞典一括検索+![]()

![]()

○名を振るうなをふるう🔗⭐🔉

○名を振るうなをふるう

名声をひびかせる。賀茂保憲女集「かしこき鷹と名をふるひ」

⇒な【名】

なん【男】

(呉音)むすこの順番を示したり、数えるときに用いる語。「三―坊」「2―をもうける」→だん(男)

なん【南】

方角の一つ。みなみ。

なん【軟】

やわらかいこと。よわいこと。おだやかなこと。「―エックス線」↔硬

なん【難】

①むずかしいこと。「―に当たる」↔易。

②わざわい。「―をまぬかれる」「水火の―」

③責めるべきところ。きず。欠点。源氏物語帚木「これをはじめの―とすべし」。「―をつける」

④なじること。日葡辞書「ナンヲイウ」

⇒難に臨んで遽かに兵を鋳る

⇒難を構える

ナン【naan ヒンディー】

インド・西アジア・中央アジアなどの平焼きパン。小麦粉を水でこねて発酵させ、薄く伸ばして壺形のかまどの内側にはりつけて焼いたもの。ナーン。

なん【何】

[一]〔代〕

「なに」の音便。

[二]〔接頭〕

どれくらい。どういう。「―回」「―百」「何人なんぴと」

⇒何にせよ

な‐ん

⇒なむ

なん

〔助詞〕

⇒なむ

なん‐ア【南ア】

南みなみアフリカの略称。南阿。

⇒なんア‐せんそう【南ア戦争】

⇒なんア‐れんぽう【南ア連邦】

なんア‐せんそう【南ア戦争】‥サウ

1899〜1902年、トランスヴァール共和国およびオレンジ自由国に対して、金などの資源獲得のためにイギリスが行なった植民地拡張戦争。イギリスは辛勝した後、両国を併合、1910年南ア連邦を建設。ブーア戦争。南アフリカ戦争。

⇒なん‐ア【南ア】

なんア‐れんぽう【南ア連邦】‥パウ

南アフリカ共和国の旧称。

⇒なん‐ア【南ア】

なん‐い【南緯】‥ヰ

赤道から南へ測った緯度。

なん‐い【難易】

むずかしいこととやさしいこと。

⇒なんい‐ど【難易度】

なん‐いち【南一】

(江戸後期の通称)南鐐なんりょう1枚。銀2朱にあたる。

なんい‐ど【難易度】

むずかしさの度合。「―が高い」「―に差がある」

⇒なん‐い【難易】

なん‐えつ【南越】‥ヱツ

①漢代の国名。秦末、趙佗ちょうだが建国。今の広東・広西地方にあり、番禹(今の広州)に都したが、前漢の武帝に5世で滅ぼされた。(前207〜前111)

②越前えちぜんの別称。「―温故集」

なん‐エックス‐せん【軟X線】

(soft X-rays)比較的波長の長いX線。透過力が小さい。波長が数百ピコメートル以上のものをいう。

なん‐えん【南燕】

中国、五胡十六国の一つ。鮮卑の慕容徳が滑台(河南省滑県)に建国。2世で東晋の将の劉裕に滅ぼされた。(398〜410)

なん‐えんどう【南円堂】‥ヱンダウ

奈良興福寺の南西隅にある八角円堂。813年(弘仁4)藤原冬嗣の建立で、摂関家氏寺信仰の中心。西国三十三所第9番の札所。

なん‐えんぶだい【南閻浮提】

(須弥山しゅみせんの南部にあるからいう)閻浮提の別称。

なん‐おう【南欧】

ヨーロッパの南部。イタリア・フランス南部・スペイン・ポルトガル・ギリシアなど。↔北欧

なん‐おん【軟音】

〔言〕(lenis)

①調音器官の緊張を伴わずに発音する子音。〔b〕〔d〕〔g〕などの有声閉鎖音は一般に軟音となる。

②スラヴ語学で、口蓋化を伴う子音のこと。軟子音。

↔硬音

なん‐か【南下】

南の方へ進むこと。「―政策」↔北上

なん‐か【南瓜】‥クワ

カボチャの異称。

なん‐か【南柯】

南にさし出た枝。南枝。

⇒なんか‐の‐ゆめ【南柯の夢】

なん‐か【南華】‥クワ

①「南華真経」の略称。

②(「荘子」に寓言が多いからいう)うそつき。変人。

③(遊里語)ばか。愚者。野暮天。

⇒なんか‐しんきょう【南華真経】

⇒なんか‐しんじん【南華真人】

なん‐か【軟化】‥クワ

①かたい物がやわらかになること。また、やわらかにすること。

②強硬だった主張や態度がおだやかになること。

③(取引用語)相場が安くなること。

↔硬化。

⇒なんか‐さいばい【軟化栽培】

⇒なんか‐びょう【軟化病】

なん‐か【軟貨】‥クワ

①鋳造貨幣以外の通貨。紙幣。

②他国通貨または金への交換性を有しない通貨。

↔硬貨

なん‐か【何か】

(ナニカの音便)何事か。何ものか。「―ちょうだい」

なんか

〔助詞〕

(代名詞ナニに助詞カの付いたものの転)

①一つの例として示す。「こちらの品―いかがですか」

②望ましくないもの、価値の低いものとしてあげる。…など。「おまえ―に負けない」「嘘―つかない」

なん‐が【南画】‥グワ

①南宗画なんしゅうがの略。

②日本の文人画。南宗画に由来し、江戸時代に独自の様式が大成。

なん‐かい【南海】

①南方の海。

②東洋史上、南方諸国を指していう称。

③南海道の略。

⇒なんかい‐しょとう【南海諸島】

⇒なんかい‐でんしゃ【南海電車】

⇒なんかい‐どう【南海道】

⇒なんかいどう‐じしん【南海道地震】

⇒なんかい‐トラフ【南海トラフ】

なん‐かい【南階】

①南向きの階段。

②特に、紫宸殿の南面のきざはし。

なん‐かい【難解】

解釈しにくいこと。分かりにくいこと。「―な文章」

なんかいききないほうでん【南海寄帰内法伝】‥ホフ‥

唐代の僧義浄の著した旅行記。4巻。インドへ求法ぐほうの旅に上った際に集めた話、中国との風習の違い、インドでの修学のあり方などを記し、691年に長安に送る。

なんかい‐しょとう【南海諸島】‥タウ

南シナ海に散在する諸島。約200の島・岩礁から成り、東沙・西沙(ホアンサ)・中沙・南沙(スプラトリー)の4群島と黄岩島などに分かれる。周辺諸国間に領有権をめぐる確執がある。→スプラトリー諸島。

⇒なん‐かい【南海】

なん‐かいじん【南懐仁】‥クワイ‥

フェルビーストの漢名。

なんかい‐でんしゃ【南海電車】

大阪府と和歌山県で営業する大手私鉄の一つ。難波(大阪)・和歌山市間の本線、汐見橋・極楽橋間の高野線などがある。

⇒なん‐かい【南海】

なんかい‐どう【南海道】‥ダウ

五畿七道の一つ。紀伊・淡路・阿波・讃岐・伊予・土佐の6カ国の称。畿内・山陽道の南方にあるからいう。

⇒なん‐かい【南海】

なんかいどう‐じしん【南海道地震】‥ダウヂ‥

四国沖から紀伊半島沖にかけて起こる巨大地震。最近では1707年(宝永4)、1854年(安政1)、1946年に発生し、特に最後のものを指すことが多い。震源の断層はプレート境界にほぼ一致。地震時に太平洋側の半島の先端部は隆起、付け根の地域は沈降する。南海地震。

高知市日の出町一文字橋付近の堤防亀裂 1946年12月

提供:毎日新聞社

⇒なん‐かい【南海】

なんかい‐トラフ【南海トラフ】

伊豆半島西側の駿河湾南方から四国西端の沖合まで連なる水深4000メートルに達する細長い凹地。フィリピン海プレートの沈み込み帯。南海舟状海盆。

⇒なん‐かい【南海】

なん‐がく【南学】

朱子学の一派。南海の地土佐に興隆したからいう。室町末期の南村梅軒を祖とし、谷時中・小倉三省・野中兼山・山崎闇斎らがこれに属する。精神力を尊び、実践躬行きゅうこうを主とする。海南学派。

なんか‐さいばい【軟化栽培】‥クワ‥

ウド・フキ・ネギ・アスパラガスなどの野菜類で、日光の当たるのを防ぎ茎葉を白く軟らかくする栽培法。軟白栽培。

⇒なん‐か【軟化】

なんか‐しんきょう【南華真経】‥クワ‥キヤウ

(唐の玄宗の命名)荘周の著書「荘子」の異名。

⇒なん‐か【南華】

なんか‐しんじん【南華真人】‥クワ‥

唐の玄宗が荘周に追尊して贈った名。

⇒なん‐か【南華】

なんかたいしゅでん【南柯太守伝】

唐代の小説。中唐の李公佐の作。淳于棼じゅんうふんが夢の中で南柯太守となって栄達する。→南柯の夢

なんか‐の‐ゆめ【南柯の夢】

[李公佐、南柯太守伝](淳于棼じゅんうふんが酔って古い槐かい樹の下で眠り、夢の中で大槐安国に至り、王命によって南柯郡守に封ぜられ、20年間栄華をきわめた。夢からさめて槐樹の下を見ると、二つの穴があり、一つの穴には大蟻が王として住み、他の穴は南枝に通じそれが南柯郡であったという故事による)夢のこと。また、はかないことのたとえにいう。槐夢。槐安の夢。

⇒なん‐か【南柯】

ナンガ‐パルバット【Nanga Parbat】

ヒマラヤ山脈の西端、カシミール地方にある高峰。ラーワルピンディーの北東に位置する。標高8125メートル。1953年ドイツ‐オーストリア隊のH.ブールが初登頂。

ナンガパルバット(1)

提供:オフィス史朗

⇒なん‐かい【南海】

なんかい‐トラフ【南海トラフ】

伊豆半島西側の駿河湾南方から四国西端の沖合まで連なる水深4000メートルに達する細長い凹地。フィリピン海プレートの沈み込み帯。南海舟状海盆。

⇒なん‐かい【南海】

なん‐がく【南学】

朱子学の一派。南海の地土佐に興隆したからいう。室町末期の南村梅軒を祖とし、谷時中・小倉三省・野中兼山・山崎闇斎らがこれに属する。精神力を尊び、実践躬行きゅうこうを主とする。海南学派。

なんか‐さいばい【軟化栽培】‥クワ‥

ウド・フキ・ネギ・アスパラガスなどの野菜類で、日光の当たるのを防ぎ茎葉を白く軟らかくする栽培法。軟白栽培。

⇒なん‐か【軟化】

なんか‐しんきょう【南華真経】‥クワ‥キヤウ

(唐の玄宗の命名)荘周の著書「荘子」の異名。

⇒なん‐か【南華】

なんか‐しんじん【南華真人】‥クワ‥

唐の玄宗が荘周に追尊して贈った名。

⇒なん‐か【南華】

なんかたいしゅでん【南柯太守伝】

唐代の小説。中唐の李公佐の作。淳于棼じゅんうふんが夢の中で南柯太守となって栄達する。→南柯の夢

なんか‐の‐ゆめ【南柯の夢】

[李公佐、南柯太守伝](淳于棼じゅんうふんが酔って古い槐かい樹の下で眠り、夢の中で大槐安国に至り、王命によって南柯郡守に封ぜられ、20年間栄華をきわめた。夢からさめて槐樹の下を見ると、二つの穴があり、一つの穴には大蟻が王として住み、他の穴は南枝に通じそれが南柯郡であったという故事による)夢のこと。また、はかないことのたとえにいう。槐夢。槐安の夢。

⇒なん‐か【南柯】

ナンガ‐パルバット【Nanga Parbat】

ヒマラヤ山脈の西端、カシミール地方にある高峰。ラーワルピンディーの北東に位置する。標高8125メートル。1953年ドイツ‐オーストリア隊のH.ブールが初登頂。

ナンガパルバット(1)

提供:オフィス史朗

ナンガパルバット(2)

提供:オフィス史朗

ナンガパルバット(2)

提供:オフィス史朗

なんか‐びょう【軟化病】‥クワビヤウ

体が軟弱となって死ぬ蚕病の総称。空頭病・起縮おきちぢみ病・縮小病など。ウイルスや細菌による感染、生理的原因などによる。

⇒なん‐か【軟化】

なん‐かん【難関】‥クワン

①通過しにくい関所または門。人改めのきびしい関所。

②切り抜けるのにむずかしい場面・事態。「入試の―を突破する」

なん‐かん【難艱】

(ナンガンとも)くるしみ。苦労。艱難。平治物語「―のあまりにありのままに申しける」

なんがん‐ていきあつ【南岸低気圧】

九州から北海道にかけての南岸沿いを中心が通過する低気圧。しばしば太平洋側の雪の原因となる。

なん‐き【南紀】

①紀州のこと。畿内の南に位置するからいう。「―徳川史」

②(紀伊国南部の意)和歌山県南部から三重県南部にまたがる地域。吉野熊野国立公園・白浜温泉などがある。

なん‐ぎ【難義】

分かりにくい意義。また、その語。

なん‐ぎ【難儀】

①むずかしいこと。容易ならないこと。太平記5「宮はこのこといづれも―なりと思し召して」

②くるしむこと。なやむこと。「倒産して―している」

③わずらわしいこと。面倒な事柄。困難。「―にあう」「―をかける」

④貧窮。貧乏。

なん‐きつ【難詰】

欠点を挙げ非難して問い詰めること。「責任者を―する」

なんきつ‐ほっき【南橘北枳】‥ホク‥

[晏子春秋雑下「橘淮南に生ずればすなわち橘たちばなとなり、淮北に生ずればすなわち枳からたちとなる」]物も人の性格も、環境によって変化するということ。「江南の橘、江北の枳となる」とも。

なんき‐ぶんこ【南葵文庫】

(旧藩南紀と家紋葵に因んだ命名)旧紀州藩主、徳川頼倫よりみち(1872〜1925)が紀伊徳川家伝来の蔵書を母体に、東京都港区麻布飯倉町に設立した文庫。関東大震災後、蔵書の大部分は東京大学図書館に移管。

なん‐きゅう【軟球】‥キウ

比較的やわらかく、軽い球。軟式のテニス・野球などに使用。↔硬球

なん‐きょう【南京】‥キヤウ

(→)南都に同じ。↔北京ほっきょう。

⇒なんきょう‐さんえ【南京三会】

なん‐きょう【難境】‥キヤウ

困難な境遇。

なん‐ぎょう【難行】‥ギヤウ

極めて苦しい修行。特に浄土教で、他宗の行う自力の修行をいう。↔易行いぎょう。

⇒なんぎょう‐くぎょう【難行苦行】

⇒なんぎょう‐どう【難行道】

なん‐ぎょう【難業】‥ゲフ

困難な事業。

なんぎょう‐くぎょう【難行苦行】‥ギヤウ‥ギヤウ

種々の苦難に堪えてする修行。比喩的に、大いに苦労すること。

⇒なん‐ぎょう【難行】

なんきょう‐さんえ【南京三会】‥キヤウ‥ヱ

〔仏〕(→)三会さんえ2㋐に同じ。

⇒なん‐きょう【南京】

なんぎょう‐どう【難行道】‥ギヤウダウ

他力によらず、自力による修行を以て悟りに達する方法。聖道しょうどう門。↔易行いぎょう道

⇒なん‐ぎょう【難行】

なん‐きょく【南曲】

中国古典演劇の一つ。宋代、南方の浙江付近に起こり、明代に入るや北曲を圧して隆盛を極めた。海塩かいえん腔・余姚よよう腔・弋陽よくよう腔・崑山こんざん腔の諸派がある。「琵琶記」はその代表作で、北曲の「西廂記せいそうき」と併称される。伝奇。

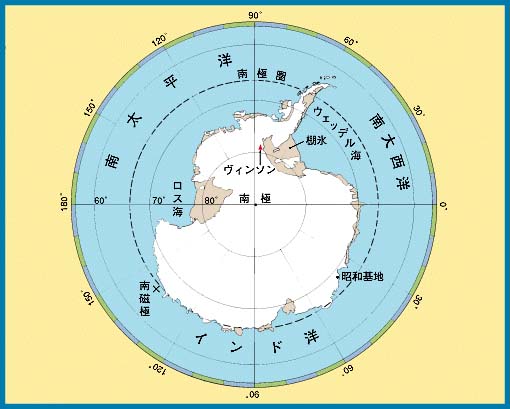

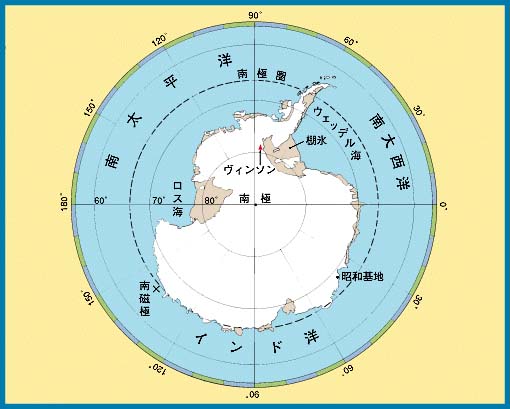

なん‐きょく【南極】

①地軸が地球表面と交わる南端。南極点。

②南極圏の内部。また、南極大陸の略。

南極

なんか‐びょう【軟化病】‥クワビヤウ

体が軟弱となって死ぬ蚕病の総称。空頭病・起縮おきちぢみ病・縮小病など。ウイルスや細菌による感染、生理的原因などによる。

⇒なん‐か【軟化】

なん‐かん【難関】‥クワン

①通過しにくい関所または門。人改めのきびしい関所。

②切り抜けるのにむずかしい場面・事態。「入試の―を突破する」

なん‐かん【難艱】

(ナンガンとも)くるしみ。苦労。艱難。平治物語「―のあまりにありのままに申しける」

なんがん‐ていきあつ【南岸低気圧】

九州から北海道にかけての南岸沿いを中心が通過する低気圧。しばしば太平洋側の雪の原因となる。

なん‐き【南紀】

①紀州のこと。畿内の南に位置するからいう。「―徳川史」

②(紀伊国南部の意)和歌山県南部から三重県南部にまたがる地域。吉野熊野国立公園・白浜温泉などがある。

なん‐ぎ【難義】

分かりにくい意義。また、その語。

なん‐ぎ【難儀】

①むずかしいこと。容易ならないこと。太平記5「宮はこのこといづれも―なりと思し召して」

②くるしむこと。なやむこと。「倒産して―している」

③わずらわしいこと。面倒な事柄。困難。「―にあう」「―をかける」

④貧窮。貧乏。

なん‐きつ【難詰】

欠点を挙げ非難して問い詰めること。「責任者を―する」

なんきつ‐ほっき【南橘北枳】‥ホク‥

[晏子春秋雑下「橘淮南に生ずればすなわち橘たちばなとなり、淮北に生ずればすなわち枳からたちとなる」]物も人の性格も、環境によって変化するということ。「江南の橘、江北の枳となる」とも。

なんき‐ぶんこ【南葵文庫】

(旧藩南紀と家紋葵に因んだ命名)旧紀州藩主、徳川頼倫よりみち(1872〜1925)が紀伊徳川家伝来の蔵書を母体に、東京都港区麻布飯倉町に設立した文庫。関東大震災後、蔵書の大部分は東京大学図書館に移管。

なん‐きゅう【軟球】‥キウ

比較的やわらかく、軽い球。軟式のテニス・野球などに使用。↔硬球

なん‐きょう【南京】‥キヤウ

(→)南都に同じ。↔北京ほっきょう。

⇒なんきょう‐さんえ【南京三会】

なん‐きょう【難境】‥キヤウ

困難な境遇。

なん‐ぎょう【難行】‥ギヤウ

極めて苦しい修行。特に浄土教で、他宗の行う自力の修行をいう。↔易行いぎょう。

⇒なんぎょう‐くぎょう【難行苦行】

⇒なんぎょう‐どう【難行道】

なん‐ぎょう【難業】‥ゲフ

困難な事業。

なんぎょう‐くぎょう【難行苦行】‥ギヤウ‥ギヤウ

種々の苦難に堪えてする修行。比喩的に、大いに苦労すること。

⇒なん‐ぎょう【難行】

なんきょう‐さんえ【南京三会】‥キヤウ‥ヱ

〔仏〕(→)三会さんえ2㋐に同じ。

⇒なん‐きょう【南京】

なんぎょう‐どう【難行道】‥ギヤウダウ

他力によらず、自力による修行を以て悟りに達する方法。聖道しょうどう門。↔易行いぎょう道

⇒なん‐ぎょう【難行】

なん‐きょく【南曲】

中国古典演劇の一つ。宋代、南方の浙江付近に起こり、明代に入るや北曲を圧して隆盛を極めた。海塩かいえん腔・余姚よよう腔・弋陽よくよう腔・崑山こんざん腔の諸派がある。「琵琶記」はその代表作で、北曲の「西廂記せいそうき」と併称される。伝奇。

なん‐きょく【南極】

①地軸が地球表面と交わる南端。南極点。

②南極圏の内部。また、南極大陸の略。

南極

③天の南極。地軸が天球と交わる南端。

④磁石の南方を指す極。指南極。S極。

⑤地磁気の南の極。南磁極。

⇒なんきょく‐おきあみ【南極沖醤蝦】

⇒なんきょく‐かい【南極海】

⇒なんきょく‐かんそくきち【南極観測基地】

⇒なんきょく‐きだん【南極気団】

⇒なんきょく‐けん【南極圏】

⇒なんきょく‐しゅう【南極州】

⇒なんきょく‐しゅうそくせん【南極収束線】

⇒なんきょく‐じょうやく【南極条約】

⇒なんきょく‐せい【南極星】

⇒なんきょく‐たいりく【南極大陸】

⇒なんきょく‐たんけん【南極探検】

⇒なんきょく‐ちほう【南極地方】

⇒なんきょく‐てん【南極点】

⇒なんきょく‐よう【南極洋】

⇒なんきょく‐ろうじん【南極老人】

なん‐きょく【難曲】

演奏するのに高度の技術を要する楽曲。

なん‐きょく【難局】

処理のむずかしい場面。困難な局面。「―に処する」「―を乗り切る」

なん‐ぎょく【軟玉】

玉の一種。角閃石かくせんせき族鉱物から成る。細粒緻密な透角閃石から成るものは無色、緑閃石から成るものは暗緑色。近世まで中国で玉ぎょくと呼ばれていたものの多くが軟玉であった。

なんきょく‐おきあみ【南極沖醤蝦】

オキアミの一種。大形で、5センチメートル余となる。南極海に多産し、ナガスクジラ類の餌。食用にも供する。

⇒なん‐きょく【南極】

なんきょく‐かい【南極海】

南極圏内にある海洋。太平洋・大西洋・インド洋が南極大陸を囲む部分に当たり、冬期は海氷に覆われる。南氷洋。南極洋。

⇒なん‐きょく【南極】

なんきょく‐かんそくきち【南極観測基地】‥クワン‥

国際地球観測年の一環事業として、国際協同観測のために南極に設置した基地。日本の昭和基地をはじめ、アメリカ・イギリス・フランスなどが越冬基地を設置している。

⇒なん‐きょく【南極】

なんきょく‐きだん【南極気団】

南極大陸の上空に形成される非常に寒冷な気団。

⇒なん‐きょく【南極】

なんきょく‐けん【南極圏】

地球上で、南緯66度33分の地点を連ねた線およびそれより南の地域の称。↔北極圏。

⇒なん‐きょく【南極】

なんきょく‐しゅう【南極州】‥シウ

南極大陸および付近の島々の称。

⇒なん‐きょく【南極】

なんきょく‐しゅうそくせん【南極収束線】‥シウ‥

南緯50〜60度付近にある、冷たい南極表面水と温かい亜熱帯表面水が接する海洋の不連続線。一般に、この線から南が南極地域。

⇒なん‐きょく【南極】

なんきょく‐じょうやく【南極条約】‥デウ‥

南極地域の軍事的利用の禁止、領土権・請求権の凍結など、南極の法的地位について規定した条約。1961年発効。

→文献資料[南極条約]

⇒なん‐きょく【南極】

なんきょく‐せい【南極星】

竜骨座の首星カノープスの漢名。中国古代の天文説で、人の寿命をつかさどるとされる。また、あらわれれば治安、あらわれなければ戦乱があるという。老人星。南極老人。

⇒なん‐きょく【南極】

なんきょく‐たいりく【南極大陸】

南極を中心とする広大な大陸。ニュー‐ジーランド南方のロス海と大西洋南方のウェッデル海の湾入により、東大陸と西大陸とに分けられる。東大陸は古期の岩石より成るアフリカ式高原、西大陸は南米大陸より続く若い褶曲山脈で、大陸氷が海にまでのびる。気候寒冷で、永住的な居住者はなく、各国の観測基地がある。陸上および周辺の動物はペンギン・アザラシ・鯨など、植物は地衣類のほかは生育しない。推定面積1360万平方キロメートル。

⇒なん‐きょく【南極】

なんきょく‐たんけん【南極探検】

南極大陸の調査・研究を目的とする探検。1772〜75年のイギリス人クックの探検航海を最初とし、1911年12月ノルウェー人アムンゼン、12年1月イギリス人スコットが南極点に到達。同年に日本人白瀬矗のぶ、また1929年より3回にわたりアメリカ人バードらが上陸探検を行なった。南極観測基地を起点とし、各国探検隊が相次いで極点に到達(日本隊は1968年)。

⇒なん‐きょく【南極】

なんきょく‐ちほう【南極地方】‥ハウ

南極収束線から南の海域と南極大陸および付近の島々の称。南極地域。

⇒なん‐きょく【南極】

なんきょく‐てん【南極点】

地軸の南端。南緯90度の地点。

⇒なん‐きょく【南極】

なんきょく‐よう【南極洋】‥ヤウ

(→)南極海に同じ。

⇒なん‐きょく【南極】

なんきょく‐ろうじん【南極老人】‥ラウ‥

①(→)南極星のこと。

②(→)寿老人じゅろうじんの異称。

⇒なん‐きょく【南極】

なん‐きん【軟禁】

監禁の程度のゆるいもの。身体の自由は束縛しないが、外部との一般的な接触は禁じあるいは制限し、行動の自由をある程度束縛するもの。

ナンキン【南京】

①(Nanjing; Nanking)中国江蘇省南西部にある省都。長江に臨み、古来、政治・軍事の要地。古く金陵・建業・建康などと称し、明代に北京に対して南京と称。中華民国国民政府時代の首都。化学工業などが盛ん。人口362万4千(2000)。別称、寧。

②中国または東南アジア方面から渡来したものに冠する語。

③珍奇なものや小さく愛らしいものに冠する語。

④カボチャの異称。

⇒ナンキン‐あかえ【南京赤絵】

⇒ナンキン‐あやつり【南京操り】

⇒ナンキン‐こくみんせいふ【南京国民政府】

⇒ナンキン‐じけん【南京事件】

⇒ナンキン‐したみ【南京下見】

⇒ナンキン‐シャモ【南京軍鶏】

⇒ナンキン‐じゅす【南京繻子】

⇒ナンキン‐じょう【南京錠】

⇒ナンキン‐じょうやく【南京条約】

⇒ナンキン‐じん【南京人】

⇒ナンキン‐せん【南京銭】

⇒ナンキン‐だいぎゃくさつ【南京大虐殺】

⇒ナンキン‐だま【南京玉】

⇒ナンキン‐ねずみ【南京鼠】

⇒ナンキン‐はぜ【南京黄櫨】

⇒ナンキン‐ばと【南京鳩】

⇒ナンキン‐ぶくろ【南京袋】

⇒ナンキン‐まい【南京米】

⇒ナンキン‐まめ【南京豆】

⇒ナンキン‐むし【南京虫】

⇒ナンキン‐もめん【南京木綿】

⇒ナンキン‐やき【南京焼】

⇒ナンキン‐ろ【南京路】

ナンキン‐あかえ【南京赤絵】‥ヱ

中国、景徳鎮民窯みんようで明末清初の頃に作られた五彩(赤絵)磁器。主にヨーロッパや日本に向けて輸出され、日本には皿・茶器などが伝世。

⇒ナンキン【南京】

ナンキン‐あやつり【南京操り】

(→)「糸操り」の異称。

⇒ナンキン【南京】

ナンキン‐こくみんせいふ【南京国民政府】

広東を拠点とする国民革命軍の北伐の途次、1927年4月12日蒋介石の反共クーデターによって成立した政府。同年8月国民党左派の武漢政府をも吸収、翌年北伐を完了、国家機構を整備し、名実共に中華民国の中央政府となった。

⇒ナンキン【南京】

ナンキン‐じけん【南京事件】

①1927年3月、国民革命軍の南京入城に際し、革命軍の一部が日・英・米などの領事館を襲撃し暴行を働き、英米がそれに対し砲撃した事件。

②南京大虐殺。

⇒ナンキン【南京】

ナンキン‐したみ【南京下見】

下見2の一つ。下見板を羽重ねにして柱・間柱に釘打ちしたもの。イギリス下見。鎧よろい下見。

⇒ナンキン【南京】

ナンキン‐シャモ【南京軍鶏】

シャモの極めて小形の一変種。愛玩用。

ナンキンシャモ

撮影:小宮輝之

③天の南極。地軸が天球と交わる南端。

④磁石の南方を指す極。指南極。S極。

⑤地磁気の南の極。南磁極。

⇒なんきょく‐おきあみ【南極沖醤蝦】

⇒なんきょく‐かい【南極海】

⇒なんきょく‐かんそくきち【南極観測基地】

⇒なんきょく‐きだん【南極気団】

⇒なんきょく‐けん【南極圏】

⇒なんきょく‐しゅう【南極州】

⇒なんきょく‐しゅうそくせん【南極収束線】

⇒なんきょく‐じょうやく【南極条約】

⇒なんきょく‐せい【南極星】

⇒なんきょく‐たいりく【南極大陸】

⇒なんきょく‐たんけん【南極探検】

⇒なんきょく‐ちほう【南極地方】

⇒なんきょく‐てん【南極点】

⇒なんきょく‐よう【南極洋】

⇒なんきょく‐ろうじん【南極老人】

なん‐きょく【難曲】

演奏するのに高度の技術を要する楽曲。

なん‐きょく【難局】

処理のむずかしい場面。困難な局面。「―に処する」「―を乗り切る」

なん‐ぎょく【軟玉】

玉の一種。角閃石かくせんせき族鉱物から成る。細粒緻密な透角閃石から成るものは無色、緑閃石から成るものは暗緑色。近世まで中国で玉ぎょくと呼ばれていたものの多くが軟玉であった。

なんきょく‐おきあみ【南極沖醤蝦】

オキアミの一種。大形で、5センチメートル余となる。南極海に多産し、ナガスクジラ類の餌。食用にも供する。

⇒なん‐きょく【南極】

なんきょく‐かい【南極海】

南極圏内にある海洋。太平洋・大西洋・インド洋が南極大陸を囲む部分に当たり、冬期は海氷に覆われる。南氷洋。南極洋。

⇒なん‐きょく【南極】

なんきょく‐かんそくきち【南極観測基地】‥クワン‥

国際地球観測年の一環事業として、国際協同観測のために南極に設置した基地。日本の昭和基地をはじめ、アメリカ・イギリス・フランスなどが越冬基地を設置している。

⇒なん‐きょく【南極】

なんきょく‐きだん【南極気団】

南極大陸の上空に形成される非常に寒冷な気団。

⇒なん‐きょく【南極】

なんきょく‐けん【南極圏】

地球上で、南緯66度33分の地点を連ねた線およびそれより南の地域の称。↔北極圏。

⇒なん‐きょく【南極】

なんきょく‐しゅう【南極州】‥シウ

南極大陸および付近の島々の称。

⇒なん‐きょく【南極】

なんきょく‐しゅうそくせん【南極収束線】‥シウ‥

南緯50〜60度付近にある、冷たい南極表面水と温かい亜熱帯表面水が接する海洋の不連続線。一般に、この線から南が南極地域。

⇒なん‐きょく【南極】

なんきょく‐じょうやく【南極条約】‥デウ‥

南極地域の軍事的利用の禁止、領土権・請求権の凍結など、南極の法的地位について規定した条約。1961年発効。

→文献資料[南極条約]

⇒なん‐きょく【南極】

なんきょく‐せい【南極星】

竜骨座の首星カノープスの漢名。中国古代の天文説で、人の寿命をつかさどるとされる。また、あらわれれば治安、あらわれなければ戦乱があるという。老人星。南極老人。

⇒なん‐きょく【南極】

なんきょく‐たいりく【南極大陸】

南極を中心とする広大な大陸。ニュー‐ジーランド南方のロス海と大西洋南方のウェッデル海の湾入により、東大陸と西大陸とに分けられる。東大陸は古期の岩石より成るアフリカ式高原、西大陸は南米大陸より続く若い褶曲山脈で、大陸氷が海にまでのびる。気候寒冷で、永住的な居住者はなく、各国の観測基地がある。陸上および周辺の動物はペンギン・アザラシ・鯨など、植物は地衣類のほかは生育しない。推定面積1360万平方キロメートル。

⇒なん‐きょく【南極】

なんきょく‐たんけん【南極探検】

南極大陸の調査・研究を目的とする探検。1772〜75年のイギリス人クックの探検航海を最初とし、1911年12月ノルウェー人アムンゼン、12年1月イギリス人スコットが南極点に到達。同年に日本人白瀬矗のぶ、また1929年より3回にわたりアメリカ人バードらが上陸探検を行なった。南極観測基地を起点とし、各国探検隊が相次いで極点に到達(日本隊は1968年)。

⇒なん‐きょく【南極】

なんきょく‐ちほう【南極地方】‥ハウ

南極収束線から南の海域と南極大陸および付近の島々の称。南極地域。

⇒なん‐きょく【南極】

なんきょく‐てん【南極点】

地軸の南端。南緯90度の地点。

⇒なん‐きょく【南極】

なんきょく‐よう【南極洋】‥ヤウ

(→)南極海に同じ。

⇒なん‐きょく【南極】

なんきょく‐ろうじん【南極老人】‥ラウ‥

①(→)南極星のこと。

②(→)寿老人じゅろうじんの異称。

⇒なん‐きょく【南極】

なん‐きん【軟禁】

監禁の程度のゆるいもの。身体の自由は束縛しないが、外部との一般的な接触は禁じあるいは制限し、行動の自由をある程度束縛するもの。

ナンキン【南京】

①(Nanjing; Nanking)中国江蘇省南西部にある省都。長江に臨み、古来、政治・軍事の要地。古く金陵・建業・建康などと称し、明代に北京に対して南京と称。中華民国国民政府時代の首都。化学工業などが盛ん。人口362万4千(2000)。別称、寧。

②中国または東南アジア方面から渡来したものに冠する語。

③珍奇なものや小さく愛らしいものに冠する語。

④カボチャの異称。

⇒ナンキン‐あかえ【南京赤絵】

⇒ナンキン‐あやつり【南京操り】

⇒ナンキン‐こくみんせいふ【南京国民政府】

⇒ナンキン‐じけん【南京事件】

⇒ナンキン‐したみ【南京下見】

⇒ナンキン‐シャモ【南京軍鶏】

⇒ナンキン‐じゅす【南京繻子】

⇒ナンキン‐じょう【南京錠】

⇒ナンキン‐じょうやく【南京条約】

⇒ナンキン‐じん【南京人】

⇒ナンキン‐せん【南京銭】

⇒ナンキン‐だいぎゃくさつ【南京大虐殺】

⇒ナンキン‐だま【南京玉】

⇒ナンキン‐ねずみ【南京鼠】

⇒ナンキン‐はぜ【南京黄櫨】

⇒ナンキン‐ばと【南京鳩】

⇒ナンキン‐ぶくろ【南京袋】

⇒ナンキン‐まい【南京米】

⇒ナンキン‐まめ【南京豆】

⇒ナンキン‐むし【南京虫】

⇒ナンキン‐もめん【南京木綿】

⇒ナンキン‐やき【南京焼】

⇒ナンキン‐ろ【南京路】

ナンキン‐あかえ【南京赤絵】‥ヱ

中国、景徳鎮民窯みんようで明末清初の頃に作られた五彩(赤絵)磁器。主にヨーロッパや日本に向けて輸出され、日本には皿・茶器などが伝世。

⇒ナンキン【南京】

ナンキン‐あやつり【南京操り】

(→)「糸操り」の異称。

⇒ナンキン【南京】

ナンキン‐こくみんせいふ【南京国民政府】

広東を拠点とする国民革命軍の北伐の途次、1927年4月12日蒋介石の反共クーデターによって成立した政府。同年8月国民党左派の武漢政府をも吸収、翌年北伐を完了、国家機構を整備し、名実共に中華民国の中央政府となった。

⇒ナンキン【南京】

ナンキン‐じけん【南京事件】

①1927年3月、国民革命軍の南京入城に際し、革命軍の一部が日・英・米などの領事館を襲撃し暴行を働き、英米がそれに対し砲撃した事件。

②南京大虐殺。

⇒ナンキン【南京】

ナンキン‐したみ【南京下見】

下見2の一つ。下見板を羽重ねにして柱・間柱に釘打ちしたもの。イギリス下見。鎧よろい下見。

⇒ナンキン【南京】

ナンキン‐シャモ【南京軍鶏】

シャモの極めて小形の一変種。愛玩用。

ナンキンシャモ

撮影:小宮輝之

⇒ナンキン【南京】

ナンキン‐じゅす【南京繻子】

経たてに絹糸、緯よこに綿糸を用いた繻子。中国から輸入。明治のころから京都・名古屋・桐生でも製織し、経糸に極細の諸撚糸もろよりいとを使用して品質を改めた。

⇒ナンキン【南京】

ナンキン‐じょう【南京錠】‥ヂヤウ

巾着きんちゃく形の錠前。巾着錠。西洋錠。

⇒ナンキン【南京】

ナンキン‐じょうやく【南京条約】‥デウ‥

阿片戦争の結果、1842年、南京でイギリスと清国の間に締結された条約。香港の割譲、広東カントン・廈門アモイ・福州・寧波ニンポー・上海の開港、賠償金の支払いなどを約した。

⇒ナンキン【南京】

ナンキン‐じん【南京人】

昔、日本で中国人を呼んだ俗称。

⇒ナンキン【南京】

ナンキン‐せん【南京銭】

①明代に南京付近で鋳造した私鋳銭で日本に輸入され、流通した銭貨。悪質の銭。→京銭きんせん。

②江戸末期、中国から横浜に輸入された中国製の粗悪な天保当百銭。→天保銭。

⇒ナンキン【南京】

ナンキン‐だいぎゃくさつ【南京大虐殺】

日中戦争で南京が占領された1937年(昭和12)12月前後に南京城内外で、日本軍が中国軍の投降兵・捕虜および一般市民を大量に虐殺し、あわせて放火・略奪・強姦などの非行を加えた事件。

中華門城壁爆破 1937年

提供:毎日新聞社

⇒ナンキン【南京】

ナンキン‐じゅす【南京繻子】

経たてに絹糸、緯よこに綿糸を用いた繻子。中国から輸入。明治のころから京都・名古屋・桐生でも製織し、経糸に極細の諸撚糸もろよりいとを使用して品質を改めた。

⇒ナンキン【南京】

ナンキン‐じょう【南京錠】‥ヂヤウ

巾着きんちゃく形の錠前。巾着錠。西洋錠。

⇒ナンキン【南京】

ナンキン‐じょうやく【南京条約】‥デウ‥

阿片戦争の結果、1842年、南京でイギリスと清国の間に締結された条約。香港の割譲、広東カントン・廈門アモイ・福州・寧波ニンポー・上海の開港、賠償金の支払いなどを約した。

⇒ナンキン【南京】

ナンキン‐じん【南京人】

昔、日本で中国人を呼んだ俗称。

⇒ナンキン【南京】

ナンキン‐せん【南京銭】

①明代に南京付近で鋳造した私鋳銭で日本に輸入され、流通した銭貨。悪質の銭。→京銭きんせん。

②江戸末期、中国から横浜に輸入された中国製の粗悪な天保当百銭。→天保銭。

⇒ナンキン【南京】

ナンキン‐だいぎゃくさつ【南京大虐殺】

日中戦争で南京が占領された1937年(昭和12)12月前後に南京城内外で、日本軍が中国軍の投降兵・捕虜および一般市民を大量に虐殺し、あわせて放火・略奪・強姦などの非行を加えた事件。

中華門城壁爆破 1937年

提供:毎日新聞社

⇒ナンキン【南京】

ナンキン‐だま【南京玉】

陶製・ガラス製のごく小さな孔のあいた飾り玉。

⇒ナンキン【南京】

ナンキン‐ねずみ【南京鼠】

ハツカネズミの飼養変種。かつて中国からもたらされたという。→舞鼠まいねずみ。

⇒ナンキン【南京】

ナンキン‐はぜ【南京黄櫨】

トウダイグサ科の落葉高木。中国原産で庭木・街路樹とする。高さ約6メートル。葉は三角状広卵形で先端がとがり、秋、紅葉する。春・夏の候、総状花序に雄花を、その脚部に雌花をつけ、秋に白色球形の蒴果さくかを結ぶ。根皮を乾かして利尿剤・瀉下剤とする。種子から得た脂肪を烏臼うきゅう油といい、石鹸・蝋燭ろうそくの原料とし、腫物はれもの・皮膚病に外用する。

⇒ナンキン【南京】

ナンキン‐ばと【南京鳩】

ハトの一種。シラコバトに似た毛色で、さらに小形のもの。アフリカ原産の飼鳥。ジュズカケバト。バライロシラコバト。

⇒ナンキン【南京】

ナンキン‐ぶくろ【南京袋】

麻糸を粗く織った大形の袋。穀類を入れるのに用いる。

⇒ナンキン【南京】

ナンキン‐まい【南京米】

インド・タイ・インドシナ・中国などから輸入していた米の俗称。杉村楚人冠、雪の凶作地「鏡餅は如何にせるぞと問へば―一升を買ひて作りつと答ふ」

⇒ナンキン【南京】

ナンキン‐まめ【南京豆】

(→)落花生の別称。

⇒ナンキン【南京】

ナンキン‐むし【南京虫】

①(→)トコジラミの別称。

②俗に、小形の女性用金側腕時計。

⇒ナンキン【南京】

ナンキン‐もめん【南京木綿】

帯黄褐色の太綿糸製の地厚平織綿布。南京地方から産出。

⇒ナンキン【南京】

ナンキン‐やき【南京焼】

江戸時代、中国から渡来した磁器の総称。また、日本製を含めて磁器の意ともされた。

⇒ナンキン【南京】

ナンキン‐ろ【南京路】

(Nanjing Lu)中国上海市最大の繁華街。東は外灘(バンド)から西は静安寺公園までの約5キロメートル。

⇒ナンキン【南京】

なん‐く【難句】

①むずかしい句。わかりにくい文句。

②連歌・連句で、付けにくい句。古今著聞集5「ゆゆしき―にて人々案じわづらひたりけるに小侍従続けける」

なんぐう‐じんじゃ【南宮神社】

岐阜県不破郡垂井町宮代にある元国幣大社。祭神は金山彦命かなやまびこのみこと。美濃国一の宮。

なん‐くせ【難癖】

非難すべき点。欠点。

⇒難癖を付ける

⇒ナンキン【南京】

ナンキン‐だま【南京玉】

陶製・ガラス製のごく小さな孔のあいた飾り玉。

⇒ナンキン【南京】

ナンキン‐ねずみ【南京鼠】

ハツカネズミの飼養変種。かつて中国からもたらされたという。→舞鼠まいねずみ。

⇒ナンキン【南京】

ナンキン‐はぜ【南京黄櫨】

トウダイグサ科の落葉高木。中国原産で庭木・街路樹とする。高さ約6メートル。葉は三角状広卵形で先端がとがり、秋、紅葉する。春・夏の候、総状花序に雄花を、その脚部に雌花をつけ、秋に白色球形の蒴果さくかを結ぶ。根皮を乾かして利尿剤・瀉下剤とする。種子から得た脂肪を烏臼うきゅう油といい、石鹸・蝋燭ろうそくの原料とし、腫物はれもの・皮膚病に外用する。

⇒ナンキン【南京】

ナンキン‐ばと【南京鳩】

ハトの一種。シラコバトに似た毛色で、さらに小形のもの。アフリカ原産の飼鳥。ジュズカケバト。バライロシラコバト。

⇒ナンキン【南京】

ナンキン‐ぶくろ【南京袋】

麻糸を粗く織った大形の袋。穀類を入れるのに用いる。

⇒ナンキン【南京】

ナンキン‐まい【南京米】

インド・タイ・インドシナ・中国などから輸入していた米の俗称。杉村楚人冠、雪の凶作地「鏡餅は如何にせるぞと問へば―一升を買ひて作りつと答ふ」

⇒ナンキン【南京】

ナンキン‐まめ【南京豆】

(→)落花生の別称。

⇒ナンキン【南京】

ナンキン‐むし【南京虫】

①(→)トコジラミの別称。

②俗に、小形の女性用金側腕時計。

⇒ナンキン【南京】

ナンキン‐もめん【南京木綿】

帯黄褐色の太綿糸製の地厚平織綿布。南京地方から産出。

⇒ナンキン【南京】

ナンキン‐やき【南京焼】

江戸時代、中国から渡来した磁器の総称。また、日本製を含めて磁器の意ともされた。

⇒ナンキン【南京】

ナンキン‐ろ【南京路】

(Nanjing Lu)中国上海市最大の繁華街。東は外灘(バンド)から西は静安寺公園までの約5キロメートル。

⇒ナンキン【南京】

なん‐く【難句】

①むずかしい句。わかりにくい文句。

②連歌・連句で、付けにくい句。古今著聞集5「ゆゆしき―にて人々案じわづらひたりけるに小侍従続けける」

なんぐう‐じんじゃ【南宮神社】

岐阜県不破郡垂井町宮代にある元国幣大社。祭神は金山彦命かなやまびこのみこと。美濃国一の宮。

なん‐くせ【難癖】

非難すべき点。欠点。

⇒難癖を付ける

⇒なん‐かい【南海】

なんかい‐トラフ【南海トラフ】

伊豆半島西側の駿河湾南方から四国西端の沖合まで連なる水深4000メートルに達する細長い凹地。フィリピン海プレートの沈み込み帯。南海舟状海盆。

⇒なん‐かい【南海】

なん‐がく【南学】

朱子学の一派。南海の地土佐に興隆したからいう。室町末期の南村梅軒を祖とし、谷時中・小倉三省・野中兼山・山崎闇斎らがこれに属する。精神力を尊び、実践躬行きゅうこうを主とする。海南学派。

なんか‐さいばい【軟化栽培】‥クワ‥

ウド・フキ・ネギ・アスパラガスなどの野菜類で、日光の当たるのを防ぎ茎葉を白く軟らかくする栽培法。軟白栽培。

⇒なん‐か【軟化】

なんか‐しんきょう【南華真経】‥クワ‥キヤウ

(唐の玄宗の命名)荘周の著書「荘子」の異名。

⇒なん‐か【南華】

なんか‐しんじん【南華真人】‥クワ‥

唐の玄宗が荘周に追尊して贈った名。

⇒なん‐か【南華】

なんかたいしゅでん【南柯太守伝】

唐代の小説。中唐の李公佐の作。淳于棼じゅんうふんが夢の中で南柯太守となって栄達する。→南柯の夢

なんか‐の‐ゆめ【南柯の夢】

[李公佐、南柯太守伝](淳于棼じゅんうふんが酔って古い槐かい樹の下で眠り、夢の中で大槐安国に至り、王命によって南柯郡守に封ぜられ、20年間栄華をきわめた。夢からさめて槐樹の下を見ると、二つの穴があり、一つの穴には大蟻が王として住み、他の穴は南枝に通じそれが南柯郡であったという故事による)夢のこと。また、はかないことのたとえにいう。槐夢。槐安の夢。

⇒なん‐か【南柯】

ナンガ‐パルバット【Nanga Parbat】

ヒマラヤ山脈の西端、カシミール地方にある高峰。ラーワルピンディーの北東に位置する。標高8125メートル。1953年ドイツ‐オーストリア隊のH.ブールが初登頂。

ナンガパルバット(1)

提供:オフィス史朗

⇒なん‐かい【南海】

なんかい‐トラフ【南海トラフ】

伊豆半島西側の駿河湾南方から四国西端の沖合まで連なる水深4000メートルに達する細長い凹地。フィリピン海プレートの沈み込み帯。南海舟状海盆。

⇒なん‐かい【南海】

なん‐がく【南学】

朱子学の一派。南海の地土佐に興隆したからいう。室町末期の南村梅軒を祖とし、谷時中・小倉三省・野中兼山・山崎闇斎らがこれに属する。精神力を尊び、実践躬行きゅうこうを主とする。海南学派。

なんか‐さいばい【軟化栽培】‥クワ‥

ウド・フキ・ネギ・アスパラガスなどの野菜類で、日光の当たるのを防ぎ茎葉を白く軟らかくする栽培法。軟白栽培。

⇒なん‐か【軟化】

なんか‐しんきょう【南華真経】‥クワ‥キヤウ

(唐の玄宗の命名)荘周の著書「荘子」の異名。

⇒なん‐か【南華】

なんか‐しんじん【南華真人】‥クワ‥

唐の玄宗が荘周に追尊して贈った名。

⇒なん‐か【南華】

なんかたいしゅでん【南柯太守伝】

唐代の小説。中唐の李公佐の作。淳于棼じゅんうふんが夢の中で南柯太守となって栄達する。→南柯の夢

なんか‐の‐ゆめ【南柯の夢】

[李公佐、南柯太守伝](淳于棼じゅんうふんが酔って古い槐かい樹の下で眠り、夢の中で大槐安国に至り、王命によって南柯郡守に封ぜられ、20年間栄華をきわめた。夢からさめて槐樹の下を見ると、二つの穴があり、一つの穴には大蟻が王として住み、他の穴は南枝に通じそれが南柯郡であったという故事による)夢のこと。また、はかないことのたとえにいう。槐夢。槐安の夢。

⇒なん‐か【南柯】

ナンガ‐パルバット【Nanga Parbat】

ヒマラヤ山脈の西端、カシミール地方にある高峰。ラーワルピンディーの北東に位置する。標高8125メートル。1953年ドイツ‐オーストリア隊のH.ブールが初登頂。

ナンガパルバット(1)

提供:オフィス史朗

ナンガパルバット(2)

提供:オフィス史朗

ナンガパルバット(2)

提供:オフィス史朗

なんか‐びょう【軟化病】‥クワビヤウ

体が軟弱となって死ぬ蚕病の総称。空頭病・起縮おきちぢみ病・縮小病など。ウイルスや細菌による感染、生理的原因などによる。

⇒なん‐か【軟化】

なん‐かん【難関】‥クワン

①通過しにくい関所または門。人改めのきびしい関所。

②切り抜けるのにむずかしい場面・事態。「入試の―を突破する」

なん‐かん【難艱】

(ナンガンとも)くるしみ。苦労。艱難。平治物語「―のあまりにありのままに申しける」

なんがん‐ていきあつ【南岸低気圧】

九州から北海道にかけての南岸沿いを中心が通過する低気圧。しばしば太平洋側の雪の原因となる。

なん‐き【南紀】

①紀州のこと。畿内の南に位置するからいう。「―徳川史」

②(紀伊国南部の意)和歌山県南部から三重県南部にまたがる地域。吉野熊野国立公園・白浜温泉などがある。

なん‐ぎ【難義】

分かりにくい意義。また、その語。

なん‐ぎ【難儀】

①むずかしいこと。容易ならないこと。太平記5「宮はこのこといづれも―なりと思し召して」

②くるしむこと。なやむこと。「倒産して―している」

③わずらわしいこと。面倒な事柄。困難。「―にあう」「―をかける」

④貧窮。貧乏。

なん‐きつ【難詰】

欠点を挙げ非難して問い詰めること。「責任者を―する」

なんきつ‐ほっき【南橘北枳】‥ホク‥

[晏子春秋雑下「橘淮南に生ずればすなわち橘たちばなとなり、淮北に生ずればすなわち枳からたちとなる」]物も人の性格も、環境によって変化するということ。「江南の橘、江北の枳となる」とも。

なんき‐ぶんこ【南葵文庫】

(旧藩南紀と家紋葵に因んだ命名)旧紀州藩主、徳川頼倫よりみち(1872〜1925)が紀伊徳川家伝来の蔵書を母体に、東京都港区麻布飯倉町に設立した文庫。関東大震災後、蔵書の大部分は東京大学図書館に移管。

なん‐きゅう【軟球】‥キウ

比較的やわらかく、軽い球。軟式のテニス・野球などに使用。↔硬球

なん‐きょう【南京】‥キヤウ

(→)南都に同じ。↔北京ほっきょう。

⇒なんきょう‐さんえ【南京三会】

なん‐きょう【難境】‥キヤウ

困難な境遇。

なん‐ぎょう【難行】‥ギヤウ

極めて苦しい修行。特に浄土教で、他宗の行う自力の修行をいう。↔易行いぎょう。

⇒なんぎょう‐くぎょう【難行苦行】

⇒なんぎょう‐どう【難行道】

なん‐ぎょう【難業】‥ゲフ

困難な事業。

なんぎょう‐くぎょう【難行苦行】‥ギヤウ‥ギヤウ

種々の苦難に堪えてする修行。比喩的に、大いに苦労すること。

⇒なん‐ぎょう【難行】

なんきょう‐さんえ【南京三会】‥キヤウ‥ヱ

〔仏〕(→)三会さんえ2㋐に同じ。

⇒なん‐きょう【南京】

なんぎょう‐どう【難行道】‥ギヤウダウ

他力によらず、自力による修行を以て悟りに達する方法。聖道しょうどう門。↔易行いぎょう道

⇒なん‐ぎょう【難行】

なん‐きょく【南曲】

中国古典演劇の一つ。宋代、南方の浙江付近に起こり、明代に入るや北曲を圧して隆盛を極めた。海塩かいえん腔・余姚よよう腔・弋陽よくよう腔・崑山こんざん腔の諸派がある。「琵琶記」はその代表作で、北曲の「西廂記せいそうき」と併称される。伝奇。

なん‐きょく【南極】

①地軸が地球表面と交わる南端。南極点。

②南極圏の内部。また、南極大陸の略。

南極

なんか‐びょう【軟化病】‥クワビヤウ

体が軟弱となって死ぬ蚕病の総称。空頭病・起縮おきちぢみ病・縮小病など。ウイルスや細菌による感染、生理的原因などによる。

⇒なん‐か【軟化】

なん‐かん【難関】‥クワン

①通過しにくい関所または門。人改めのきびしい関所。

②切り抜けるのにむずかしい場面・事態。「入試の―を突破する」

なん‐かん【難艱】

(ナンガンとも)くるしみ。苦労。艱難。平治物語「―のあまりにありのままに申しける」

なんがん‐ていきあつ【南岸低気圧】

九州から北海道にかけての南岸沿いを中心が通過する低気圧。しばしば太平洋側の雪の原因となる。

なん‐き【南紀】

①紀州のこと。畿内の南に位置するからいう。「―徳川史」

②(紀伊国南部の意)和歌山県南部から三重県南部にまたがる地域。吉野熊野国立公園・白浜温泉などがある。

なん‐ぎ【難義】

分かりにくい意義。また、その語。

なん‐ぎ【難儀】

①むずかしいこと。容易ならないこと。太平記5「宮はこのこといづれも―なりと思し召して」

②くるしむこと。なやむこと。「倒産して―している」

③わずらわしいこと。面倒な事柄。困難。「―にあう」「―をかける」

④貧窮。貧乏。

なん‐きつ【難詰】

欠点を挙げ非難して問い詰めること。「責任者を―する」

なんきつ‐ほっき【南橘北枳】‥ホク‥

[晏子春秋雑下「橘淮南に生ずればすなわち橘たちばなとなり、淮北に生ずればすなわち枳からたちとなる」]物も人の性格も、環境によって変化するということ。「江南の橘、江北の枳となる」とも。

なんき‐ぶんこ【南葵文庫】

(旧藩南紀と家紋葵に因んだ命名)旧紀州藩主、徳川頼倫よりみち(1872〜1925)が紀伊徳川家伝来の蔵書を母体に、東京都港区麻布飯倉町に設立した文庫。関東大震災後、蔵書の大部分は東京大学図書館に移管。

なん‐きゅう【軟球】‥キウ

比較的やわらかく、軽い球。軟式のテニス・野球などに使用。↔硬球

なん‐きょう【南京】‥キヤウ

(→)南都に同じ。↔北京ほっきょう。

⇒なんきょう‐さんえ【南京三会】

なん‐きょう【難境】‥キヤウ

困難な境遇。

なん‐ぎょう【難行】‥ギヤウ

極めて苦しい修行。特に浄土教で、他宗の行う自力の修行をいう。↔易行いぎょう。

⇒なんぎょう‐くぎょう【難行苦行】

⇒なんぎょう‐どう【難行道】

なん‐ぎょう【難業】‥ゲフ

困難な事業。

なんぎょう‐くぎょう【難行苦行】‥ギヤウ‥ギヤウ

種々の苦難に堪えてする修行。比喩的に、大いに苦労すること。

⇒なん‐ぎょう【難行】

なんきょう‐さんえ【南京三会】‥キヤウ‥ヱ

〔仏〕(→)三会さんえ2㋐に同じ。

⇒なん‐きょう【南京】

なんぎょう‐どう【難行道】‥ギヤウダウ

他力によらず、自力による修行を以て悟りに達する方法。聖道しょうどう門。↔易行いぎょう道

⇒なん‐ぎょう【難行】

なん‐きょく【南曲】

中国古典演劇の一つ。宋代、南方の浙江付近に起こり、明代に入るや北曲を圧して隆盛を極めた。海塩かいえん腔・余姚よよう腔・弋陽よくよう腔・崑山こんざん腔の諸派がある。「琵琶記」はその代表作で、北曲の「西廂記せいそうき」と併称される。伝奇。

なん‐きょく【南極】

①地軸が地球表面と交わる南端。南極点。

②南極圏の内部。また、南極大陸の略。

南極

③天の南極。地軸が天球と交わる南端。

④磁石の南方を指す極。指南極。S極。

⑤地磁気の南の極。南磁極。

⇒なんきょく‐おきあみ【南極沖醤蝦】

⇒なんきょく‐かい【南極海】

⇒なんきょく‐かんそくきち【南極観測基地】

⇒なんきょく‐きだん【南極気団】

⇒なんきょく‐けん【南極圏】

⇒なんきょく‐しゅう【南極州】

⇒なんきょく‐しゅうそくせん【南極収束線】

⇒なんきょく‐じょうやく【南極条約】

⇒なんきょく‐せい【南極星】

⇒なんきょく‐たいりく【南極大陸】

⇒なんきょく‐たんけん【南極探検】

⇒なんきょく‐ちほう【南極地方】

⇒なんきょく‐てん【南極点】

⇒なんきょく‐よう【南極洋】

⇒なんきょく‐ろうじん【南極老人】

なん‐きょく【難曲】

演奏するのに高度の技術を要する楽曲。

なん‐きょく【難局】

処理のむずかしい場面。困難な局面。「―に処する」「―を乗り切る」

なん‐ぎょく【軟玉】

玉の一種。角閃石かくせんせき族鉱物から成る。細粒緻密な透角閃石から成るものは無色、緑閃石から成るものは暗緑色。近世まで中国で玉ぎょくと呼ばれていたものの多くが軟玉であった。

なんきょく‐おきあみ【南極沖醤蝦】

オキアミの一種。大形で、5センチメートル余となる。南極海に多産し、ナガスクジラ類の餌。食用にも供する。

⇒なん‐きょく【南極】

なんきょく‐かい【南極海】

南極圏内にある海洋。太平洋・大西洋・インド洋が南極大陸を囲む部分に当たり、冬期は海氷に覆われる。南氷洋。南極洋。

⇒なん‐きょく【南極】

なんきょく‐かんそくきち【南極観測基地】‥クワン‥

国際地球観測年の一環事業として、国際協同観測のために南極に設置した基地。日本の昭和基地をはじめ、アメリカ・イギリス・フランスなどが越冬基地を設置している。

⇒なん‐きょく【南極】

なんきょく‐きだん【南極気団】

南極大陸の上空に形成される非常に寒冷な気団。

⇒なん‐きょく【南極】

なんきょく‐けん【南極圏】

地球上で、南緯66度33分の地点を連ねた線およびそれより南の地域の称。↔北極圏。

⇒なん‐きょく【南極】

なんきょく‐しゅう【南極州】‥シウ

南極大陸および付近の島々の称。

⇒なん‐きょく【南極】

なんきょく‐しゅうそくせん【南極収束線】‥シウ‥

南緯50〜60度付近にある、冷たい南極表面水と温かい亜熱帯表面水が接する海洋の不連続線。一般に、この線から南が南極地域。

⇒なん‐きょく【南極】

なんきょく‐じょうやく【南極条約】‥デウ‥

南極地域の軍事的利用の禁止、領土権・請求権の凍結など、南極の法的地位について規定した条約。1961年発効。

→文献資料[南極条約]

⇒なん‐きょく【南極】

なんきょく‐せい【南極星】

竜骨座の首星カノープスの漢名。中国古代の天文説で、人の寿命をつかさどるとされる。また、あらわれれば治安、あらわれなければ戦乱があるという。老人星。南極老人。

⇒なん‐きょく【南極】

なんきょく‐たいりく【南極大陸】

南極を中心とする広大な大陸。ニュー‐ジーランド南方のロス海と大西洋南方のウェッデル海の湾入により、東大陸と西大陸とに分けられる。東大陸は古期の岩石より成るアフリカ式高原、西大陸は南米大陸より続く若い褶曲山脈で、大陸氷が海にまでのびる。気候寒冷で、永住的な居住者はなく、各国の観測基地がある。陸上および周辺の動物はペンギン・アザラシ・鯨など、植物は地衣類のほかは生育しない。推定面積1360万平方キロメートル。

⇒なん‐きょく【南極】

なんきょく‐たんけん【南極探検】

南極大陸の調査・研究を目的とする探検。1772〜75年のイギリス人クックの探検航海を最初とし、1911年12月ノルウェー人アムンゼン、12年1月イギリス人スコットが南極点に到達。同年に日本人白瀬矗のぶ、また1929年より3回にわたりアメリカ人バードらが上陸探検を行なった。南極観測基地を起点とし、各国探検隊が相次いで極点に到達(日本隊は1968年)。

⇒なん‐きょく【南極】

なんきょく‐ちほう【南極地方】‥ハウ

南極収束線から南の海域と南極大陸および付近の島々の称。南極地域。

⇒なん‐きょく【南極】

なんきょく‐てん【南極点】

地軸の南端。南緯90度の地点。

⇒なん‐きょく【南極】

なんきょく‐よう【南極洋】‥ヤウ

(→)南極海に同じ。

⇒なん‐きょく【南極】

なんきょく‐ろうじん【南極老人】‥ラウ‥

①(→)南極星のこと。

②(→)寿老人じゅろうじんの異称。

⇒なん‐きょく【南極】

なん‐きん【軟禁】

監禁の程度のゆるいもの。身体の自由は束縛しないが、外部との一般的な接触は禁じあるいは制限し、行動の自由をある程度束縛するもの。

ナンキン【南京】

①(Nanjing; Nanking)中国江蘇省南西部にある省都。長江に臨み、古来、政治・軍事の要地。古く金陵・建業・建康などと称し、明代に北京に対して南京と称。中華民国国民政府時代の首都。化学工業などが盛ん。人口362万4千(2000)。別称、寧。

②中国または東南アジア方面から渡来したものに冠する語。

③珍奇なものや小さく愛らしいものに冠する語。

④カボチャの異称。

⇒ナンキン‐あかえ【南京赤絵】

⇒ナンキン‐あやつり【南京操り】

⇒ナンキン‐こくみんせいふ【南京国民政府】

⇒ナンキン‐じけん【南京事件】

⇒ナンキン‐したみ【南京下見】

⇒ナンキン‐シャモ【南京軍鶏】

⇒ナンキン‐じゅす【南京繻子】

⇒ナンキン‐じょう【南京錠】

⇒ナンキン‐じょうやく【南京条約】

⇒ナンキン‐じん【南京人】

⇒ナンキン‐せん【南京銭】

⇒ナンキン‐だいぎゃくさつ【南京大虐殺】

⇒ナンキン‐だま【南京玉】

⇒ナンキン‐ねずみ【南京鼠】

⇒ナンキン‐はぜ【南京黄櫨】

⇒ナンキン‐ばと【南京鳩】

⇒ナンキン‐ぶくろ【南京袋】

⇒ナンキン‐まい【南京米】

⇒ナンキン‐まめ【南京豆】

⇒ナンキン‐むし【南京虫】

⇒ナンキン‐もめん【南京木綿】

⇒ナンキン‐やき【南京焼】

⇒ナンキン‐ろ【南京路】

ナンキン‐あかえ【南京赤絵】‥ヱ

中国、景徳鎮民窯みんようで明末清初の頃に作られた五彩(赤絵)磁器。主にヨーロッパや日本に向けて輸出され、日本には皿・茶器などが伝世。

⇒ナンキン【南京】

ナンキン‐あやつり【南京操り】

(→)「糸操り」の異称。

⇒ナンキン【南京】

ナンキン‐こくみんせいふ【南京国民政府】

広東を拠点とする国民革命軍の北伐の途次、1927年4月12日蒋介石の反共クーデターによって成立した政府。同年8月国民党左派の武漢政府をも吸収、翌年北伐を完了、国家機構を整備し、名実共に中華民国の中央政府となった。

⇒ナンキン【南京】

ナンキン‐じけん【南京事件】

①1927年3月、国民革命軍の南京入城に際し、革命軍の一部が日・英・米などの領事館を襲撃し暴行を働き、英米がそれに対し砲撃した事件。

②南京大虐殺。

⇒ナンキン【南京】

ナンキン‐したみ【南京下見】

下見2の一つ。下見板を羽重ねにして柱・間柱に釘打ちしたもの。イギリス下見。鎧よろい下見。

⇒ナンキン【南京】

ナンキン‐シャモ【南京軍鶏】

シャモの極めて小形の一変種。愛玩用。

ナンキンシャモ

撮影:小宮輝之

③天の南極。地軸が天球と交わる南端。

④磁石の南方を指す極。指南極。S極。

⑤地磁気の南の極。南磁極。

⇒なんきょく‐おきあみ【南極沖醤蝦】

⇒なんきょく‐かい【南極海】

⇒なんきょく‐かんそくきち【南極観測基地】

⇒なんきょく‐きだん【南極気団】

⇒なんきょく‐けん【南極圏】

⇒なんきょく‐しゅう【南極州】

⇒なんきょく‐しゅうそくせん【南極収束線】

⇒なんきょく‐じょうやく【南極条約】

⇒なんきょく‐せい【南極星】

⇒なんきょく‐たいりく【南極大陸】

⇒なんきょく‐たんけん【南極探検】

⇒なんきょく‐ちほう【南極地方】

⇒なんきょく‐てん【南極点】

⇒なんきょく‐よう【南極洋】

⇒なんきょく‐ろうじん【南極老人】

なん‐きょく【難曲】

演奏するのに高度の技術を要する楽曲。

なん‐きょく【難局】

処理のむずかしい場面。困難な局面。「―に処する」「―を乗り切る」

なん‐ぎょく【軟玉】

玉の一種。角閃石かくせんせき族鉱物から成る。細粒緻密な透角閃石から成るものは無色、緑閃石から成るものは暗緑色。近世まで中国で玉ぎょくと呼ばれていたものの多くが軟玉であった。

なんきょく‐おきあみ【南極沖醤蝦】

オキアミの一種。大形で、5センチメートル余となる。南極海に多産し、ナガスクジラ類の餌。食用にも供する。

⇒なん‐きょく【南極】

なんきょく‐かい【南極海】

南極圏内にある海洋。太平洋・大西洋・インド洋が南極大陸を囲む部分に当たり、冬期は海氷に覆われる。南氷洋。南極洋。

⇒なん‐きょく【南極】

なんきょく‐かんそくきち【南極観測基地】‥クワン‥

国際地球観測年の一環事業として、国際協同観測のために南極に設置した基地。日本の昭和基地をはじめ、アメリカ・イギリス・フランスなどが越冬基地を設置している。

⇒なん‐きょく【南極】

なんきょく‐きだん【南極気団】

南極大陸の上空に形成される非常に寒冷な気団。

⇒なん‐きょく【南極】

なんきょく‐けん【南極圏】

地球上で、南緯66度33分の地点を連ねた線およびそれより南の地域の称。↔北極圏。

⇒なん‐きょく【南極】

なんきょく‐しゅう【南極州】‥シウ

南極大陸および付近の島々の称。

⇒なん‐きょく【南極】

なんきょく‐しゅうそくせん【南極収束線】‥シウ‥

南緯50〜60度付近にある、冷たい南極表面水と温かい亜熱帯表面水が接する海洋の不連続線。一般に、この線から南が南極地域。

⇒なん‐きょく【南極】

なんきょく‐じょうやく【南極条約】‥デウ‥

南極地域の軍事的利用の禁止、領土権・請求権の凍結など、南極の法的地位について規定した条約。1961年発効。

→文献資料[南極条約]

⇒なん‐きょく【南極】

なんきょく‐せい【南極星】

竜骨座の首星カノープスの漢名。中国古代の天文説で、人の寿命をつかさどるとされる。また、あらわれれば治安、あらわれなければ戦乱があるという。老人星。南極老人。

⇒なん‐きょく【南極】

なんきょく‐たいりく【南極大陸】

南極を中心とする広大な大陸。ニュー‐ジーランド南方のロス海と大西洋南方のウェッデル海の湾入により、東大陸と西大陸とに分けられる。東大陸は古期の岩石より成るアフリカ式高原、西大陸は南米大陸より続く若い褶曲山脈で、大陸氷が海にまでのびる。気候寒冷で、永住的な居住者はなく、各国の観測基地がある。陸上および周辺の動物はペンギン・アザラシ・鯨など、植物は地衣類のほかは生育しない。推定面積1360万平方キロメートル。

⇒なん‐きょく【南極】

なんきょく‐たんけん【南極探検】

南極大陸の調査・研究を目的とする探検。1772〜75年のイギリス人クックの探検航海を最初とし、1911年12月ノルウェー人アムンゼン、12年1月イギリス人スコットが南極点に到達。同年に日本人白瀬矗のぶ、また1929年より3回にわたりアメリカ人バードらが上陸探検を行なった。南極観測基地を起点とし、各国探検隊が相次いで極点に到達(日本隊は1968年)。

⇒なん‐きょく【南極】

なんきょく‐ちほう【南極地方】‥ハウ

南極収束線から南の海域と南極大陸および付近の島々の称。南極地域。

⇒なん‐きょく【南極】

なんきょく‐てん【南極点】

地軸の南端。南緯90度の地点。

⇒なん‐きょく【南極】

なんきょく‐よう【南極洋】‥ヤウ

(→)南極海に同じ。

⇒なん‐きょく【南極】

なんきょく‐ろうじん【南極老人】‥ラウ‥

①(→)南極星のこと。

②(→)寿老人じゅろうじんの異称。

⇒なん‐きょく【南極】

なん‐きん【軟禁】

監禁の程度のゆるいもの。身体の自由は束縛しないが、外部との一般的な接触は禁じあるいは制限し、行動の自由をある程度束縛するもの。

ナンキン【南京】

①(Nanjing; Nanking)中国江蘇省南西部にある省都。長江に臨み、古来、政治・軍事の要地。古く金陵・建業・建康などと称し、明代に北京に対して南京と称。中華民国国民政府時代の首都。化学工業などが盛ん。人口362万4千(2000)。別称、寧。

②中国または東南アジア方面から渡来したものに冠する語。

③珍奇なものや小さく愛らしいものに冠する語。

④カボチャの異称。

⇒ナンキン‐あかえ【南京赤絵】

⇒ナンキン‐あやつり【南京操り】

⇒ナンキン‐こくみんせいふ【南京国民政府】

⇒ナンキン‐じけん【南京事件】

⇒ナンキン‐したみ【南京下見】

⇒ナンキン‐シャモ【南京軍鶏】

⇒ナンキン‐じゅす【南京繻子】

⇒ナンキン‐じょう【南京錠】

⇒ナンキン‐じょうやく【南京条約】

⇒ナンキン‐じん【南京人】

⇒ナンキン‐せん【南京銭】

⇒ナンキン‐だいぎゃくさつ【南京大虐殺】

⇒ナンキン‐だま【南京玉】

⇒ナンキン‐ねずみ【南京鼠】

⇒ナンキン‐はぜ【南京黄櫨】

⇒ナンキン‐ばと【南京鳩】

⇒ナンキン‐ぶくろ【南京袋】

⇒ナンキン‐まい【南京米】

⇒ナンキン‐まめ【南京豆】

⇒ナンキン‐むし【南京虫】

⇒ナンキン‐もめん【南京木綿】

⇒ナンキン‐やき【南京焼】

⇒ナンキン‐ろ【南京路】

ナンキン‐あかえ【南京赤絵】‥ヱ

中国、景徳鎮民窯みんようで明末清初の頃に作られた五彩(赤絵)磁器。主にヨーロッパや日本に向けて輸出され、日本には皿・茶器などが伝世。

⇒ナンキン【南京】

ナンキン‐あやつり【南京操り】

(→)「糸操り」の異称。

⇒ナンキン【南京】

ナンキン‐こくみんせいふ【南京国民政府】

広東を拠点とする国民革命軍の北伐の途次、1927年4月12日蒋介石の反共クーデターによって成立した政府。同年8月国民党左派の武漢政府をも吸収、翌年北伐を完了、国家機構を整備し、名実共に中華民国の中央政府となった。

⇒ナンキン【南京】

ナンキン‐じけん【南京事件】

①1927年3月、国民革命軍の南京入城に際し、革命軍の一部が日・英・米などの領事館を襲撃し暴行を働き、英米がそれに対し砲撃した事件。

②南京大虐殺。

⇒ナンキン【南京】

ナンキン‐したみ【南京下見】

下見2の一つ。下見板を羽重ねにして柱・間柱に釘打ちしたもの。イギリス下見。鎧よろい下見。

⇒ナンキン【南京】

ナンキン‐シャモ【南京軍鶏】

シャモの極めて小形の一変種。愛玩用。

ナンキンシャモ

撮影:小宮輝之

⇒ナンキン【南京】

ナンキン‐じゅす【南京繻子】

経たてに絹糸、緯よこに綿糸を用いた繻子。中国から輸入。明治のころから京都・名古屋・桐生でも製織し、経糸に極細の諸撚糸もろよりいとを使用して品質を改めた。

⇒ナンキン【南京】

ナンキン‐じょう【南京錠】‥ヂヤウ

巾着きんちゃく形の錠前。巾着錠。西洋錠。

⇒ナンキン【南京】

ナンキン‐じょうやく【南京条約】‥デウ‥

阿片戦争の結果、1842年、南京でイギリスと清国の間に締結された条約。香港の割譲、広東カントン・廈門アモイ・福州・寧波ニンポー・上海の開港、賠償金の支払いなどを約した。

⇒ナンキン【南京】

ナンキン‐じん【南京人】

昔、日本で中国人を呼んだ俗称。

⇒ナンキン【南京】

ナンキン‐せん【南京銭】

①明代に南京付近で鋳造した私鋳銭で日本に輸入され、流通した銭貨。悪質の銭。→京銭きんせん。

②江戸末期、中国から横浜に輸入された中国製の粗悪な天保当百銭。→天保銭。

⇒ナンキン【南京】

ナンキン‐だいぎゃくさつ【南京大虐殺】

日中戦争で南京が占領された1937年(昭和12)12月前後に南京城内外で、日本軍が中国軍の投降兵・捕虜および一般市民を大量に虐殺し、あわせて放火・略奪・強姦などの非行を加えた事件。

中華門城壁爆破 1937年

提供:毎日新聞社

⇒ナンキン【南京】

ナンキン‐じゅす【南京繻子】

経たてに絹糸、緯よこに綿糸を用いた繻子。中国から輸入。明治のころから京都・名古屋・桐生でも製織し、経糸に極細の諸撚糸もろよりいとを使用して品質を改めた。

⇒ナンキン【南京】

ナンキン‐じょう【南京錠】‥ヂヤウ

巾着きんちゃく形の錠前。巾着錠。西洋錠。

⇒ナンキン【南京】

ナンキン‐じょうやく【南京条約】‥デウ‥

阿片戦争の結果、1842年、南京でイギリスと清国の間に締結された条約。香港の割譲、広東カントン・廈門アモイ・福州・寧波ニンポー・上海の開港、賠償金の支払いなどを約した。

⇒ナンキン【南京】

ナンキン‐じん【南京人】

昔、日本で中国人を呼んだ俗称。

⇒ナンキン【南京】

ナンキン‐せん【南京銭】

①明代に南京付近で鋳造した私鋳銭で日本に輸入され、流通した銭貨。悪質の銭。→京銭きんせん。

②江戸末期、中国から横浜に輸入された中国製の粗悪な天保当百銭。→天保銭。

⇒ナンキン【南京】

ナンキン‐だいぎゃくさつ【南京大虐殺】

日中戦争で南京が占領された1937年(昭和12)12月前後に南京城内外で、日本軍が中国軍の投降兵・捕虜および一般市民を大量に虐殺し、あわせて放火・略奪・強姦などの非行を加えた事件。

中華門城壁爆破 1937年

提供:毎日新聞社

⇒ナンキン【南京】

ナンキン‐だま【南京玉】

陶製・ガラス製のごく小さな孔のあいた飾り玉。

⇒ナンキン【南京】

ナンキン‐ねずみ【南京鼠】

ハツカネズミの飼養変種。かつて中国からもたらされたという。→舞鼠まいねずみ。

⇒ナンキン【南京】

ナンキン‐はぜ【南京黄櫨】

トウダイグサ科の落葉高木。中国原産で庭木・街路樹とする。高さ約6メートル。葉は三角状広卵形で先端がとがり、秋、紅葉する。春・夏の候、総状花序に雄花を、その脚部に雌花をつけ、秋に白色球形の蒴果さくかを結ぶ。根皮を乾かして利尿剤・瀉下剤とする。種子から得た脂肪を烏臼うきゅう油といい、石鹸・蝋燭ろうそくの原料とし、腫物はれもの・皮膚病に外用する。

⇒ナンキン【南京】

ナンキン‐ばと【南京鳩】

ハトの一種。シラコバトに似た毛色で、さらに小形のもの。アフリカ原産の飼鳥。ジュズカケバト。バライロシラコバト。

⇒ナンキン【南京】

ナンキン‐ぶくろ【南京袋】

麻糸を粗く織った大形の袋。穀類を入れるのに用いる。

⇒ナンキン【南京】

ナンキン‐まい【南京米】

インド・タイ・インドシナ・中国などから輸入していた米の俗称。杉村楚人冠、雪の凶作地「鏡餅は如何にせるぞと問へば―一升を買ひて作りつと答ふ」

⇒ナンキン【南京】

ナンキン‐まめ【南京豆】

(→)落花生の別称。

⇒ナンキン【南京】

ナンキン‐むし【南京虫】

①(→)トコジラミの別称。

②俗に、小形の女性用金側腕時計。

⇒ナンキン【南京】

ナンキン‐もめん【南京木綿】

帯黄褐色の太綿糸製の地厚平織綿布。南京地方から産出。

⇒ナンキン【南京】

ナンキン‐やき【南京焼】

江戸時代、中国から渡来した磁器の総称。また、日本製を含めて磁器の意ともされた。

⇒ナンキン【南京】

ナンキン‐ろ【南京路】

(Nanjing Lu)中国上海市最大の繁華街。東は外灘(バンド)から西は静安寺公園までの約5キロメートル。

⇒ナンキン【南京】

なん‐く【難句】

①むずかしい句。わかりにくい文句。

②連歌・連句で、付けにくい句。古今著聞集5「ゆゆしき―にて人々案じわづらひたりけるに小侍従続けける」

なんぐう‐じんじゃ【南宮神社】

岐阜県不破郡垂井町宮代にある元国幣大社。祭神は金山彦命かなやまびこのみこと。美濃国一の宮。

なん‐くせ【難癖】

非難すべき点。欠点。

⇒難癖を付ける

⇒ナンキン【南京】

ナンキン‐だま【南京玉】

陶製・ガラス製のごく小さな孔のあいた飾り玉。

⇒ナンキン【南京】

ナンキン‐ねずみ【南京鼠】

ハツカネズミの飼養変種。かつて中国からもたらされたという。→舞鼠まいねずみ。

⇒ナンキン【南京】

ナンキン‐はぜ【南京黄櫨】

トウダイグサ科の落葉高木。中国原産で庭木・街路樹とする。高さ約6メートル。葉は三角状広卵形で先端がとがり、秋、紅葉する。春・夏の候、総状花序に雄花を、その脚部に雌花をつけ、秋に白色球形の蒴果さくかを結ぶ。根皮を乾かして利尿剤・瀉下剤とする。種子から得た脂肪を烏臼うきゅう油といい、石鹸・蝋燭ろうそくの原料とし、腫物はれもの・皮膚病に外用する。

⇒ナンキン【南京】

ナンキン‐ばと【南京鳩】

ハトの一種。シラコバトに似た毛色で、さらに小形のもの。アフリカ原産の飼鳥。ジュズカケバト。バライロシラコバト。

⇒ナンキン【南京】

ナンキン‐ぶくろ【南京袋】

麻糸を粗く織った大形の袋。穀類を入れるのに用いる。

⇒ナンキン【南京】

ナンキン‐まい【南京米】

インド・タイ・インドシナ・中国などから輸入していた米の俗称。杉村楚人冠、雪の凶作地「鏡餅は如何にせるぞと問へば―一升を買ひて作りつと答ふ」

⇒ナンキン【南京】

ナンキン‐まめ【南京豆】

(→)落花生の別称。

⇒ナンキン【南京】

ナンキン‐むし【南京虫】

①(→)トコジラミの別称。

②俗に、小形の女性用金側腕時計。

⇒ナンキン【南京】

ナンキン‐もめん【南京木綿】

帯黄褐色の太綿糸製の地厚平織綿布。南京地方から産出。

⇒ナンキン【南京】

ナンキン‐やき【南京焼】

江戸時代、中国から渡来した磁器の総称。また、日本製を含めて磁器の意ともされた。

⇒ナンキン【南京】

ナンキン‐ろ【南京路】

(Nanjing Lu)中国上海市最大の繁華街。東は外灘(バンド)から西は静安寺公園までの約5キロメートル。

⇒ナンキン【南京】

なん‐く【難句】

①むずかしい句。わかりにくい文句。

②連歌・連句で、付けにくい句。古今著聞集5「ゆゆしき―にて人々案じわづらひたりけるに小侍従続けける」

なんぐう‐じんじゃ【南宮神社】

岐阜県不破郡垂井町宮代にある元国幣大社。祭神は金山彦命かなやまびこのみこと。美濃国一の宮。

なん‐くせ【難癖】

非難すべき点。欠点。

⇒難癖を付ける

広辞苑 ページ 14806 での【○名を振るう】単語。