複数辞典一括検索+![]()

![]()

○逃げを張るにげをはる🔗⭐🔉

○逃げを張るにげをはる

(→)「逃げを打つ」に同じ。

⇒にげ【逃げ】

に‐げん【二元】

①二つの要素。

②事物が二つの異なる根本原理からできていると考える場合の、その二つの原理。

⇒にげんてき‐だいひょうせい【二元的代表制】

⇒にげん‐ほうそう【二元放送】

⇒にげん‐ほうていしき【二元方程式】

⇒にげん‐ろん【二元論】

に‐げん【二言】

⇒にごん。日葡辞書「クンシ(君子)ニニゲンナシ」

にげん‐きん【二弦琴・二絃琴】

2弦を張った琴きんの総称。日本には、八雲琴やくもごとおよび藤舎蘆船とうしゃろせんが八雲琴を改良して創始した東流あずまりゅう二弦琴のほか大正琴などがある。

二弦琴(東流)

にげんてき‐だいひょうせい【二元的代表制】‥ヘウ‥

議会議員と執行機関の長を別個に直接選挙する仕組み。日本の地方自治で採用。

⇒に‐げん【二元】

にげん‐ほうそう【二元放送】‥ハウ‥

二つの場所を同時に使って行う放送。「東京と大阪からの―」

⇒に‐げん【二元】

にげん‐ほうていしき【二元方程式】‥ハウ‥

二つの未知数を含む方程式。

⇒に‐げん【二元】

にけん‐ろう【二間牢】‥ラウ

(→)無宿むしゅく牢に同じ。

にげん‐ろん【二元論】

(dualism)ある対象の考察にあたって二つの根本的な原理または要素をもって説明する考え方。

①宇宙の構成要素を精神と物質との2実体とする考え方。デカルトの物心二元論は代表的な例。→一元論。

②世界を善悪二つの原理(神)の闘争と見る宗教。ゾロアスター教・マニ教など。

⇒に‐げん【二元】

に‐こ【二胡】

(2弦の胡琴の意)清朝の中頃より起こった中国の弓奏弦楽器。広義の胡琴1の一つ。2弦の擦弦楽器で、紫檀などの胴に蛇皮を張り、弓を右手に持ち、弓毛(馬尾毛)を弦と弦の間に挟み、左膝の上に立てて擦奏する。独奏、合奏に用いる。南胡。アルフー。

二胡

にげんてき‐だいひょうせい【二元的代表制】‥ヘウ‥

議会議員と執行機関の長を別個に直接選挙する仕組み。日本の地方自治で採用。

⇒に‐げん【二元】

にげん‐ほうそう【二元放送】‥ハウ‥

二つの場所を同時に使って行う放送。「東京と大阪からの―」

⇒に‐げん【二元】

にげん‐ほうていしき【二元方程式】‥ハウ‥

二つの未知数を含む方程式。

⇒に‐げん【二元】

にけん‐ろう【二間牢】‥ラウ

(→)無宿むしゅく牢に同じ。

にげん‐ろん【二元論】

(dualism)ある対象の考察にあたって二つの根本的な原理または要素をもって説明する考え方。

①宇宙の構成要素を精神と物質との2実体とする考え方。デカルトの物心二元論は代表的な例。→一元論。

②世界を善悪二つの原理(神)の闘争と見る宗教。ゾロアスター教・マニ教など。

⇒に‐げん【二元】

に‐こ【二胡】

(2弦の胡琴の意)清朝の中頃より起こった中国の弓奏弦楽器。広義の胡琴1の一つ。2弦の擦弦楽器で、紫檀などの胴に蛇皮を張り、弓を右手に持ち、弓毛(馬尾毛)を弦と弦の間に挟み、左膝の上に立てて擦奏する。独奏、合奏に用いる。南胡。アルフー。

二胡

にこ【和・柔】

①体言に冠して「やわらかい」「こまかい」の意を表す。にき。「―草」「―毛」「―炭」↔荒あら。

②おだやかに笑うさま。にっこり。蒙求抄3「そのやうな者も、この兄殿が行けば―と笑はるるぞ」

に‐ごい【似鯉】‥ゴヒ

コイ科の淡水産の硬骨魚。ややコイに似、口辺に2本のひげがある。暗灰色、下面は銀白色。全長約60センチメートル。ミゴイ。サイ。ソイ。〈毛吹草4〉

ニゴイ

提供:東京動物園協会

にこ【和・柔】

①体言に冠して「やわらかい」「こまかい」の意を表す。にき。「―草」「―毛」「―炭」↔荒あら。

②おだやかに笑うさま。にっこり。蒙求抄3「そのやうな者も、この兄殿が行けば―と笑はるるぞ」

に‐ごい【似鯉】‥ゴヒ

コイ科の淡水産の硬骨魚。ややコイに似、口辺に2本のひげがある。暗灰色、下面は銀白色。全長約60センチメートル。ミゴイ。サイ。ソイ。〈毛吹草4〉

ニゴイ

提供:東京動物園協会

に‐こう【二更】‥カウ

五更の一つ。今のおよそ午後9時から11時。亥いの刻に当たる。乙夜いつや。→時とき(図)

に‐こう【二項】‥カウ

〔数〕二つの項。

⇒にこう‐えんざん【二項演算】

⇒にこう‐たいりつ【二項対立】

⇒にこう‐ていり【二項定理】

⇒にこう‐ぶんぷ【二項分布】

にこう【日向】‥カウ

鎌倉後期の僧。上総かずさの人。日蓮六老僧の一人で、上総藻原もばらに妙光寺を開山し布教。日蓮没後、身延にて後進の育成に当たる。佐渡公。佐渡阿闍梨あじゃり。民部阿闍梨。(1253〜1314)

に‐こう【尼公】

尼になった貴婦人の敬称。あまぎみ。

にこう【尼港】‥カウ

ニコライエフスク‐ナ‐アムーレの旧称。

⇒にこう‐じけん【尼港事件】

に‐ごう【二号】‥ガウ

(第2番目のものの意)めかけの俗称。

に‐ごう【二合】‥ガフ

①(年官を二つ合する意)平安時代、年給で二分の目さかん一人と一分の史生ししょう一人との代りに、三分の掾じょうを一人任じたこと。売官の一種。

②二合体の略。

⇒にごう‐たい【二合体】

⇒にごう‐はん【二合半】

にこう‐えんざん【二項演算】‥カウ‥

集合の二つの要素から一つの要素をつくり出す規則。例えば実数における加法・乗法など。

⇒に‐こう【二項】

にこう‐じけん【尼港事件】‥カウ‥

シベリア出兵中の1920年(大正9)3〜5月、ロシアのパルチザン(遊撃隊)によってニコライエフスク港にあった日本守備隊および居留民約700名が殺された事件。これを理由に日本は北樺太の保障占領を敢行。

⇒にこう【尼港】

にこう‐せき【二硬石】‥カウ‥

(→)藍晶石らんしょうせきに同じ。

にごう‐たい【二合体】‥ガフ‥

花押かおうの一体。名の2字の偏と旁つくりとを組み合わせて1字に作ったもの。また、花押の代りに「二合」とも書いた。→花押。

⇒に‐ごう【二合】

にこう‐たいりつ【二項対立】‥カウ‥

二つの概念が対立や矛盾の関係にあること。また、その概念によって世界を単純化して捉えること。男と女、精神と身体、主観と客観など。

⇒に‐こう【二項】

にこうてい‐きかん【二行程機関】‥カウ‥クワン

(→)二サイクル機関に同じ。

にこう‐ていり【二項定理】‥カウ‥

(a+b)nを展開してaおよびbのn次の同次式として表す公式。例、

(a+b)2=a2+2ab+b2

など。その各項の係数を二項係数という。

⇒に‐こう【二項】

にごう‐はん【二合半】‥ガフ‥

①2合5勺。酒・飯などの少量をいう語。こなから。

②2合5勺入りの盛相もっそうすなわち飯入れ。転じて、1食2合5勺(1日5合)の給与を与えられている者の意で、武家の下級の奉公人の称。身分の低い奴やっこなどを卑しめていう。

③1歩ぶの4分の1、すなわち3尺四方の称。

⇒に‐ごう【二合】

にこう‐ぶんぷ【二項分布】

1回の試行で、ある事象Aの起こる確率をp、起こらない確率をqとするとき、n回の試行でAがk回だけ起こる確率[n!/k!(n−k)!]pkqn−kで与えられる分布。

⇒に‐こう【二項】

にこ‐ぐさ【和草】

小草の生えそめてやわらかなもの。一説に、ハコネシダまたはアマドコロの古名。多く序詞に用いる。万葉集11「蘆垣の中の―にこよかに」

にこ‐げ【和毛】

鳥獣のやわらかな毛。わたげ。うぶげ。〈倭名類聚鈔18〉

に‐こごり【煮凝り・煮凍り】

①魚などの煮汁が寒気で固まったもの。〈[季]冬〉

②サメ・カレイ・ヒラメ・アンコウなどの膠質に富んだ魚を煮て、煮汁とともにさまして凝固させた料理。

にこ・し【和し・柔し】

〔形ク〕

あらあらしくない。やわらかである。なごやかである。祝詞、広瀬大忌祭「毛の―・き者」

にごし【濁し】

池や川などの水を濁して漁獲する法。にごしぶち。

ニコシア【Nicosia】

地中海東部、キプロス共和国の首都。ギリシア語名レフコシア。人口21万9千(2004)。

にこ‐しね【和稲】

⇒にきしね

に‐ごしらえ【荷拵え】‥ゴシラヘ

にづくり。

にご・す【濁す】

〔他五〕

①にごるようにする。にごらせる。にごらす。

②転じて、表現や態度を曖昧にする。「言葉を―・す」

にこ‐ずみ【和炭】

(やわらかいからいう)(→)鍛冶屋炭かじやずみに同じ。〈倭名類聚鈔15〉↔荒炭

ニコチン【nicotine】

(タバコを入手し流行させたフランスの外交官ジャン=ニコ(J. Nicot1530?〜1600)の名に因む)アルカロイドの一種。タバコ(属名ニコティアナ)に含まれ、無色揮発性液状。猛毒。神経・小脳・延髄・脊髄などを刺激・麻痺する薬理作用がある。特異な刺激的臭気と苛烈な味とをもつ。

⇒ニコチン‐さん【ニコチン酸】

⇒ニコチン‐ちゅうどく【ニコチン中毒】

ニコチン‐さん【ニコチン酸】

ビタミンB複合体の一つ。生体内ではトリプトファンから生成される。抗ペラグラ因子。ナイアシン。

⇒ニコチン【nicotine】

ニコチン‐ちゅうどく【ニコチン中毒】

多量の喫煙によるニコチンの中毒。急性では悪心おしん・嘔吐おうと・頭痛・顔面蒼白・冷汗・虚脱など、また慢性では心悸亢進こうしん・動脈硬化・記憶減退・消化不良・手指振顫しんせん・精神興奮・不眠・視覚障害などの症状を呈する。ニコ中。

⇒ニコチン【nicotine】

にこ‐で【和手・柔手】

やわらかい手。皇極紀「向つ嶺おに立てる夫せらが―こそ我が手を取らめ」

にこ‐にこ

うれしそうな和やかな表情で声を立てずに素直に笑うさま。「思わず―する」

⇒にこにこ‐がお【にこにこ顔】

にこにこ‐がお【にこにこ顔】‥ガホ

にこにこした顔つき。さもうれしそうな顔つき。えびすがお。

⇒にこ‐にこ

にこ‐はこ

(→)「にこにこ」に同じ。歌舞伎、名歌徳三升玉垣「馴染なじみ稲荷街道を、―として立帰る」

にこ‐はだ【和膚・柔膚】

やわらかなはだ。にきはだ。やわはだ。

に‐こぶ【荷瘤】

荷を担う人の肩にできるこぶ。〈日葡辞書〉

に‐こぼ・す【煮溢す】

〔他五〕

灰汁あく抜きなど下ごしらえのため、食材を一度煮て、その汁をこぼし捨てる。ゆでこぼす。

に‐こぼ・れる【煮零れる】

〔自下一〕

煮物で、沸騰して煮汁が鍋などからあふれ出る。

にこ‐ぽん

(明治期の首相桂太郎の政党懐柔策に対する評語から)にこにこして相手の肩をぽんと叩き、親しそうにうちとけて人を懐柔する態度。笹川臨風、明治還魂紙「―主義の桂首相、其の御用をつとめた下岡局長」

ニコマコス‐りんりがく【ニコマコス倫理学】

(Ethika Nichomacheia ギリシア)アリストテレスの倫理学分野における主著。人を優れた人とするものとしての徳について包括的に論じ、後世に大きな影響を与えた。

に‐こみ【煮込み】

にこむこと。また、その料理。「―うどん」

に‐こ・む【煮込む】

〔自五〕

①種々の材料をまぜて一緒に煮る。

②時間をかけて十分に煮る。

にこ・む【和む】

〔他四〕

なごむ。崇神紀「天神地祇共に―・みて」

にこ‐や【和や・柔や】

やわらかいさま。やわらかいもの。「なごや」とも。古事記上「蚕衾むしぶすま―が下に」

にこ‐やか【和やか・柔やか】

①ものやわらかなさま。しとやか。おだやか。源氏物語梅枝「―なる方のなつかしさはことなるものを」

②心から嬉しそうなさま。にこにこしているさま。「―に話しかける」

に‐こや・す【煮凍す】

〔他四〕

煮てこごらせる。煮こごりとする。字鏡集「寒、ニコヤス」

にご‐よ【和世】

6月と12月の大祓おおはらえの時、神祇官から天皇の贖物あがものの料に奉る和

に‐こう【二更】‥カウ

五更の一つ。今のおよそ午後9時から11時。亥いの刻に当たる。乙夜いつや。→時とき(図)

に‐こう【二項】‥カウ

〔数〕二つの項。

⇒にこう‐えんざん【二項演算】

⇒にこう‐たいりつ【二項対立】

⇒にこう‐ていり【二項定理】

⇒にこう‐ぶんぷ【二項分布】

にこう【日向】‥カウ

鎌倉後期の僧。上総かずさの人。日蓮六老僧の一人で、上総藻原もばらに妙光寺を開山し布教。日蓮没後、身延にて後進の育成に当たる。佐渡公。佐渡阿闍梨あじゃり。民部阿闍梨。(1253〜1314)

に‐こう【尼公】

尼になった貴婦人の敬称。あまぎみ。

にこう【尼港】‥カウ

ニコライエフスク‐ナ‐アムーレの旧称。

⇒にこう‐じけん【尼港事件】

に‐ごう【二号】‥ガウ

(第2番目のものの意)めかけの俗称。

に‐ごう【二合】‥ガフ

①(年官を二つ合する意)平安時代、年給で二分の目さかん一人と一分の史生ししょう一人との代りに、三分の掾じょうを一人任じたこと。売官の一種。

②二合体の略。

⇒にごう‐たい【二合体】

⇒にごう‐はん【二合半】

にこう‐えんざん【二項演算】‥カウ‥

集合の二つの要素から一つの要素をつくり出す規則。例えば実数における加法・乗法など。

⇒に‐こう【二項】

にこう‐じけん【尼港事件】‥カウ‥

シベリア出兵中の1920年(大正9)3〜5月、ロシアのパルチザン(遊撃隊)によってニコライエフスク港にあった日本守備隊および居留民約700名が殺された事件。これを理由に日本は北樺太の保障占領を敢行。

⇒にこう【尼港】

にこう‐せき【二硬石】‥カウ‥

(→)藍晶石らんしょうせきに同じ。

にごう‐たい【二合体】‥ガフ‥

花押かおうの一体。名の2字の偏と旁つくりとを組み合わせて1字に作ったもの。また、花押の代りに「二合」とも書いた。→花押。

⇒に‐ごう【二合】

にこう‐たいりつ【二項対立】‥カウ‥

二つの概念が対立や矛盾の関係にあること。また、その概念によって世界を単純化して捉えること。男と女、精神と身体、主観と客観など。

⇒に‐こう【二項】

にこうてい‐きかん【二行程機関】‥カウ‥クワン

(→)二サイクル機関に同じ。

にこう‐ていり【二項定理】‥カウ‥

(a+b)nを展開してaおよびbのn次の同次式として表す公式。例、

(a+b)2=a2+2ab+b2

など。その各項の係数を二項係数という。

⇒に‐こう【二項】

にごう‐はん【二合半】‥ガフ‥

①2合5勺。酒・飯などの少量をいう語。こなから。

②2合5勺入りの盛相もっそうすなわち飯入れ。転じて、1食2合5勺(1日5合)の給与を与えられている者の意で、武家の下級の奉公人の称。身分の低い奴やっこなどを卑しめていう。

③1歩ぶの4分の1、すなわち3尺四方の称。

⇒に‐ごう【二合】

にこう‐ぶんぷ【二項分布】

1回の試行で、ある事象Aの起こる確率をp、起こらない確率をqとするとき、n回の試行でAがk回だけ起こる確率[n!/k!(n−k)!]pkqn−kで与えられる分布。

⇒に‐こう【二項】

にこ‐ぐさ【和草】

小草の生えそめてやわらかなもの。一説に、ハコネシダまたはアマドコロの古名。多く序詞に用いる。万葉集11「蘆垣の中の―にこよかに」

にこ‐げ【和毛】

鳥獣のやわらかな毛。わたげ。うぶげ。〈倭名類聚鈔18〉

に‐こごり【煮凝り・煮凍り】

①魚などの煮汁が寒気で固まったもの。〈[季]冬〉

②サメ・カレイ・ヒラメ・アンコウなどの膠質に富んだ魚を煮て、煮汁とともにさまして凝固させた料理。

にこ・し【和し・柔し】

〔形ク〕

あらあらしくない。やわらかである。なごやかである。祝詞、広瀬大忌祭「毛の―・き者」

にごし【濁し】

池や川などの水を濁して漁獲する法。にごしぶち。

ニコシア【Nicosia】

地中海東部、キプロス共和国の首都。ギリシア語名レフコシア。人口21万9千(2004)。

にこ‐しね【和稲】

⇒にきしね

に‐ごしらえ【荷拵え】‥ゴシラヘ

にづくり。

にご・す【濁す】

〔他五〕

①にごるようにする。にごらせる。にごらす。

②転じて、表現や態度を曖昧にする。「言葉を―・す」

にこ‐ずみ【和炭】

(やわらかいからいう)(→)鍛冶屋炭かじやずみに同じ。〈倭名類聚鈔15〉↔荒炭

ニコチン【nicotine】

(タバコを入手し流行させたフランスの外交官ジャン=ニコ(J. Nicot1530?〜1600)の名に因む)アルカロイドの一種。タバコ(属名ニコティアナ)に含まれ、無色揮発性液状。猛毒。神経・小脳・延髄・脊髄などを刺激・麻痺する薬理作用がある。特異な刺激的臭気と苛烈な味とをもつ。

⇒ニコチン‐さん【ニコチン酸】

⇒ニコチン‐ちゅうどく【ニコチン中毒】

ニコチン‐さん【ニコチン酸】

ビタミンB複合体の一つ。生体内ではトリプトファンから生成される。抗ペラグラ因子。ナイアシン。

⇒ニコチン【nicotine】

ニコチン‐ちゅうどく【ニコチン中毒】

多量の喫煙によるニコチンの中毒。急性では悪心おしん・嘔吐おうと・頭痛・顔面蒼白・冷汗・虚脱など、また慢性では心悸亢進こうしん・動脈硬化・記憶減退・消化不良・手指振顫しんせん・精神興奮・不眠・視覚障害などの症状を呈する。ニコ中。

⇒ニコチン【nicotine】

にこ‐で【和手・柔手】

やわらかい手。皇極紀「向つ嶺おに立てる夫せらが―こそ我が手を取らめ」

にこ‐にこ

うれしそうな和やかな表情で声を立てずに素直に笑うさま。「思わず―する」

⇒にこにこ‐がお【にこにこ顔】

にこにこ‐がお【にこにこ顔】‥ガホ

にこにこした顔つき。さもうれしそうな顔つき。えびすがお。

⇒にこ‐にこ

にこ‐はこ

(→)「にこにこ」に同じ。歌舞伎、名歌徳三升玉垣「馴染なじみ稲荷街道を、―として立帰る」

にこ‐はだ【和膚・柔膚】

やわらかなはだ。にきはだ。やわはだ。

に‐こぶ【荷瘤】

荷を担う人の肩にできるこぶ。〈日葡辞書〉

に‐こぼ・す【煮溢す】

〔他五〕

灰汁あく抜きなど下ごしらえのため、食材を一度煮て、その汁をこぼし捨てる。ゆでこぼす。

に‐こぼ・れる【煮零れる】

〔自下一〕

煮物で、沸騰して煮汁が鍋などからあふれ出る。

にこ‐ぽん

(明治期の首相桂太郎の政党懐柔策に対する評語から)にこにこして相手の肩をぽんと叩き、親しそうにうちとけて人を懐柔する態度。笹川臨風、明治還魂紙「―主義の桂首相、其の御用をつとめた下岡局長」

ニコマコス‐りんりがく【ニコマコス倫理学】

(Ethika Nichomacheia ギリシア)アリストテレスの倫理学分野における主著。人を優れた人とするものとしての徳について包括的に論じ、後世に大きな影響を与えた。

に‐こみ【煮込み】

にこむこと。また、その料理。「―うどん」

に‐こ・む【煮込む】

〔自五〕

①種々の材料をまぜて一緒に煮る。

②時間をかけて十分に煮る。

にこ・む【和む】

〔他四〕

なごむ。崇神紀「天神地祇共に―・みて」

にこ‐や【和や・柔や】

やわらかいさま。やわらかいもの。「なごや」とも。古事記上「蚕衾むしぶすま―が下に」

にこ‐やか【和やか・柔やか】

①ものやわらかなさま。しとやか。おだやか。源氏物語梅枝「―なる方のなつかしさはことなるものを」

②心から嬉しそうなさま。にこにこしているさま。「―に話しかける」

に‐こや・す【煮凍す】

〔他四〕

煮てこごらせる。煮こごりとする。字鏡集「寒、ニコヤス」

にご‐よ【和世】

6月と12月の大祓おおはらえの時、神祇官から天皇の贖物あがものの料に奉る和 にきたえの衣。建武年中行事「荒世―の御装束」↔荒世あらよ

にご‐よ【和節】

節折よおりの儀の時、天皇の身長をはかる竹の一つ。↔荒節あらよ

にこ‐よか【和よか・柔よか】

(→)「にこやか」に同じ。万葉集11「―に我と笑まして」。万葉集20「―にしもおもほゆるかも」

に‐こよ・す【煮凍す】

〔他四〕

(→)「にこやす」に同じ。〈倭名類聚鈔16〉

にこ‐よん

日雇ひやとい労働者の俗称。昭和20年代の半ば、職業安定所からもらう定額日給が240円(100円を「一個」として、二個四)程度であったからいう。

ニコライ【Nikolai】

①(1世)ロシア皇帝。1825年即位。デカブリストの乱を鎮圧、徹底的な専制政治を敢行。近東への進出を企図、クリミア戦争を起こして失敗。(1796〜1855)

②(2世)帝政ロシア最後の皇帝。1891年(明治24)皇太子として日本訪問中、大津で一巡査に切りつけられ、負傷。94年即位。極東に積極政策を展開したが、日露戦争に敗れて革命となった。1906年国会を開設。17年二月革命により退位、シベリアで家族とともに銃殺。(1868〜1918)

③ロシアの宣教師。大主教。俗名、イオアン=カサトキン(Ioan Kasatkin)。函館のロシア領事館付司祭として1861年(文久1)来日。72年(明治5)東京に日本ハリストス正教会を樹立、ニコライ堂を建立。(1836〜1912)

⇒ニコライ‐どう【ニコライ堂】

ニコライエフスク‐ナ‐アムーレ【Nikolaevsk-na-Amure】

ロシア極東のアムール川河口から40キロメートル上流の左岸にある港湾都市。1920年尼港事件の起こった地。略称、ニコライエフスク。尼港。

ニコライ‐どう【ニコライ堂】‥ダウ

東京都千代田区神田駿河台にある日本ハリストス正教会の中央本部。1891年(明治24)建立、1929年再建。東京復活大聖堂。ニコライ教会堂。

⇒ニコライ【Nikolai】

にごらか・す【濁らかす】

〔他四〕

(→)「にごらす」に同じ。〈日葡辞書〉

ニコラス【Nicholas; Nicolas】

英語の男子名。ラテン語・ドイツ語のニコラウス、フランス語のニコラ、イタリア語のニコロ、ロシア語のニコライに当たる。

にごら・す【濁らす】

〔他五〕

にごるようにする。にごらせる。にごす。〈文明本節用集〉

にこり

嬉しそうに笑みをふくむさま。にっこり。「―ともしない」

にごり【濁り】

①にごること。澄まないこと。また、そのもの。古今和歌集夏「はちす葉の―にしまぬ心もて」。「―川」「目の―」

②けがれ。よごれ。汚点。不潔。不正。源氏物語絵合「かぐや姫のこの世の―にもけがれず」

③仏教でいう、煩悩・妄執。また、濁世・末世。源氏物語蓬生「五つの―深き世になどて生れけむ」

④音声のなまること。だみていること。

⑤濁音の符号。濁点だくてん。

⑥濁り酒の略。

⇒にごり‐え【濁り江】

⇒にごり‐ごえ【濁り声】

⇒にごり‐ざけ【濁り酒】

⇒にごり‐てん【濁り点】

⇒にごり‐ぶな【濁り鮒】

⇒にごり‐みず【濁り水】

にごり‐え【濁り江】

水の濁った入江。伊勢物語集「―のすまむことこそかたからめ」

⇒にごり【濁り】

にごりえ

樋口一葉の短編小説。1895年(明治28)「文芸倶楽部」に発表。東京の新開地丸山福山町(今の文京区西片一丁目の辺)の酌婦お力の暗い宿命と死にいたる悲劇を写実的に描く。

→文献資料[にごりえ]

にごり‐ぐち【艙口】

⇒そうこう

にごり‐ごえ【濁り声】‥ゴヱ

にごった声。はっきりしない声。だみごえ。

⇒にごり【濁り】

にごり‐ざけ【濁り酒】

①糟かすをこさないで、白く濁っている酒。だくしゅ。どぶろく。にごり。〈[季]秋〉。島崎藤村、小諸なる古城のほとり「―濁れる飲みて、草枕しばし慰む」

②酒の謙譲語。粗酒。

⇒にごり【濁り】

にごり‐てん【濁り点】

(→)「にごり」5に同じ。

⇒にごり【濁り】

にごり‐ぶな【濁り鮒】

梅雨の頃、水かさが増して濁っている川を産卵のために上る鮒。〈[季]夏〉

⇒にごり【濁り】

にごり‐みず【濁り水】‥ミヅ

にごった水。澄んでいない水。

⇒にごり【濁り】

ニコル【nicol】

光の偏光を得る目的に用いるプリズムの一種。方解石の結晶から自然劈開へきかい面に沿って菱形の柱を切り取り、カナダ‐バルサムで接合したもの。イギリスの物理学者ニコル(W. Nicol1768〜1851)が初めて製作。「ニコルのプリズム」ともいう。

ニコル【Charles Jules Henri Nicolle】

フランスの医学者。チュニスのパスツール研究所長、コレージュ‐ド‐フランス教授。発疹チフスがコロモジラミで媒介されることを発見。ノーベル賞。(1866〜1936)

にご・る【濁る】

〔自五〕

①純粋・透明なものに他の物質が混ざって不純・不透明になる。万葉集3「験なき物を思はずは一坏の―・れる酒を飲むべくあるらし」。「空気が―・る」「水が―・る」

②物事が純粋・潔白でなくなる。清らかさ・正しさが失われる。煩悩が生ずる。源氏物語宿木「大方の世をも思ひ離れて澄みはてたりし方の心も―・りそめにしかば」。「―・った世相」

③色彩・音声などが鮮明でなくなる。「ピアノの音が―・る」「―・った色」

④濁音になる。また、濁点をうつ。徒然草「行法も法の字をすみていふ、わろし。―・りていふ、と清閑寺僧正仰せられき」。「この字は―・って読む」

ニコルソン【Ben Nicholson】

イギリスの画家。澄明で幾何学的な抽象画、鮮明な線描を用いた風景画などを描く。(1894〜1982)

に‐ごろ【煮頃】

①煮て食べるのに適当なころあい。

②煮頃鮒の略。

⇒にごろ‐ぶな【煮頃鮒・似五郎鮒】

に‐ころがし【煮転がし】

芋の子・慈姑くわいなどを焦げないようにころがしながら、汁のなくなるまで煮ること。また、その煮たもの。にころばし。にっころがし。

に‐ころ・す【煮殺す】

〔他四〕

罪人などを釜に入れて煮て殺す。釜煎かまいりの刑に処する。

に‐ころばし【煮転ばし】

(→)「にころがし」に同じ。

にごろ‐ぶな【煮頃鮒・似五郎鮒】

琵琶湖産の鮒のうち、源五郎鮒についで大きくて丸い型のものの称。鮒鮓ふなずしとする。まるぶな。

⇒に‐ごろ【煮頃】

に‐ごん【二言】

①二度ものを言うこと。ふたこと。

②一度言ったことを言い改めること。前のとちがったことを言うこと。「武士に―なし」

ニザーミー‐ガンジャヴィー【Niẓāmī Ganjavī】

イランの詩人。「ホスローとシーリーン」「七王妃物語」を含む五大長編叙事詩は細密画の題材に多用。(1141頃〜1209頃)

に‐さい【二歳・二才】

(生後2年のものの意)若者をののしっていう語。青二才。浄瑠璃、源平布引滝「だまれ―め。さては義賢めが家来よな」

⇒にさい‐おどり【二才踊】

に‐ざい

二重になること。重複。狂言、八幡の前「今、高札を立て代ゆれば―の恥ではないか」

にさい‐おどり【二才踊】‥ヲドリ

⇒にーせーおどり

⇒に‐さい【二歳・二才】

に‐サイクル‐きかん【二サイクル機関】‥クワン

内燃機関で、吸気・圧縮・(点火・爆発)・膨張・排出の1サイクルを2行程(ピストン1往復)で行う形式のもの。二行程機関。→四サイクル機関

に‐ざかな【煮魚】

醤油・砂糖などを加えて煮たさかな。

に‐さばき【荷捌き】

①荷を始末すること。

②入荷したものを売りさばくこと。

に‐ざまし【煮冷まし】

①煮たものをさますこと。また、そのもの。

②味噌汁や澄し汁などを器とともに冷やして食膳に供するもの。ひやじる。ひやしじる。〈[季]夏〉

に‐さま・す【煮冷ます】

〔他五〕

煮た後で熱気をさます。

に‐さん【二三】

二つか三つぐらい。少々。若干。「―の点を申し上げます」

にさん‐えんき【二酸塩基】

1分子に2個の水素イオンを受け取れる塩基。水酸化カルシウムCa(OH)2・水酸化銅(Ⅱ)Cu(OH)2の類。2価の塩基。

にさんか【二酸化】‥クワ

酸素2原子が結合した化合物の意。

⇒にさんか‐いおう【二酸化硫黄】

⇒にさんか‐けいそ【二酸化珪素】

⇒にさんか‐たんそ【二酸化炭素】

⇒にさんか‐たんそ‐せん【二酸化炭素泉】

⇒にさんか‐チタン【二酸化チタン】

⇒にさんか‐ちっそ【二酸化窒素】

⇒にさんか‐なまり【二酸化鉛】

⇒にさんか‐マンガン【二酸化マンガン】

にさんか‐いおう【二酸化硫黄】‥クワ‥ワウ

分子式SO2 気体の通称は亜硫酸ガス。火山ガス・鉱泉中に存在。工業的には硫黄や黄鉄鉱などを焼いて製造する。刺激性の臭気ある無色の気体。有毒。還元性が強い。金属製錬所や重油専焼火力発電所の廃ガス中に含まれ、しばしば公害の原因となる。硫酸製造の原料。絹・羊毛の漂白剤。無水亜硫酸。

⇒にさんか【二酸化】

にさんか‐けいそ【二酸化珪素】‥クワ‥

化学式SiO2 石英・水晶・鱗珪石(トリジマイト)・クリストバル石として天然に産出。オパール・瑪瑙めのう・火打石・紫水晶などは不純物を含む。フッ化水素と反応して四フッ化ケイ素になり、アルカリと溶融すると水に可溶性のケイ酸塩になる。動物の歯のエナメル質の主成分。珪藻土は多くこれから成る。光ファイバーの原料。無水ケイ酸。シリカ。

⇒にさんか【二酸化】

にさんか‐たんそ【二酸化炭素】‥クワ‥

分子式CO2 気体の通称は炭酸ガス。大気中に0.03パーセント含まれる。工業的には石灰石を強熱してつくる。炭素の完全燃焼により生ずる。無色無臭の気体。密度は空気の1.5倍。水に少し溶けて微弱な酸性を示す。生物の呼吸により体外に放出され、同化作用により植物体内に取り入れられる。炭素化合物の原料。消火剤。清涼飲料水・ドライアイス・炭酸ナトリウムなどの製造に利用。無水炭酸。

⇒にさんか【二酸化】

にさんか‐たんそ‐せん【二酸化炭素泉】

温泉水1キログラム中に遊離炭酸1グラム以上を含む温泉や鉱泉。有馬温泉の類。旧称、炭酸泉。

⇒にさんか【二酸化】

にさんか‐チタン【二酸化チタン】‥クワ‥

「酸化チタン」参照。

⇒にさんか【二酸化】

にさんか‐ちっそ【二酸化窒素】‥クワ‥

「酸化窒素3」参照。

⇒にさんか【二酸化】

にさんか‐なまり【二酸化鉛】‥クワ‥

酸化鉛(Ⅳ)。化学式PbO2 鉛丹を希硝酸に溶かす時に残留する黒褐色の粉末。鉛塩のアルカリ性溶液を次亜塩素酸塩で酸化してつくる。工業上、有用な酸化剤。また、蓄電池の製造に用いる。

⇒にさんか【二酸化】

にさんか‐マンガン【二酸化マンガン】‥クワ‥

(→)酸化マンガン2に同じ。

⇒にさんか【二酸化】

に‐ざんしょう【煮山椒】‥セウ

サンショウの実を味醂・焼塩などで煮つめたもの。

にし【西】

(「し」は風の意か)

①四方の一つ。日の入る方角。西方。万葉集7「ぬばたまの夜渡る月をとどめむに―の山辺に関もあらぬかも」↔東。

②西風の略。古事記下「大和へに―吹き上げて」

③〔仏〕

㋐西方浄土。

㋑西本願寺の略。お西。

④相撲で、土俵の正面から見て右手。また、そちらから登場する力士。

⑤江戸の劇場内で、舞台に向かって左側。大坂では右側をいう。

⑥新宿遊里の称。

⑦西ヨーロッパの自由主義圏。「―側諸国」

⑧(沖縄で)北。

⇒西も東も分からない

にし【西】

姓氏の一つ。

⇒にし‐あまね【西周】

にし【螺】

巻貝の一群の総称。あかにし・たにしなど。〈新撰字鏡8〉

に‐し【二至】

夏至と冬至。両至。↔二分

にし【主】

〔代〕

(ヌシの訛)おまえ。汝。東海道中膝栗毛2「―が馬おまア誰だが馬だ」

にじ【虹・霓】

雨あがりなどに、太陽と反対側の空中に見える7色の円弧状の帯。大気中に浮遊している水滴に日光があたり光の分散を生じたもの。外側に赤、内側に紫色の見える主虹のほかに、その外側に離れて色の順を逆にする副虹が見える。のじ。ぬじ。〈[季]夏〉。〈倭名類聚鈔1〉

虹・霓

撮影:高橋健司

にきたえの衣。建武年中行事「荒世―の御装束」↔荒世あらよ

にご‐よ【和節】

節折よおりの儀の時、天皇の身長をはかる竹の一つ。↔荒節あらよ

にこ‐よか【和よか・柔よか】

(→)「にこやか」に同じ。万葉集11「―に我と笑まして」。万葉集20「―にしもおもほゆるかも」

に‐こよ・す【煮凍す】

〔他四〕

(→)「にこやす」に同じ。〈倭名類聚鈔16〉

にこ‐よん

日雇ひやとい労働者の俗称。昭和20年代の半ば、職業安定所からもらう定額日給が240円(100円を「一個」として、二個四)程度であったからいう。

ニコライ【Nikolai】

①(1世)ロシア皇帝。1825年即位。デカブリストの乱を鎮圧、徹底的な専制政治を敢行。近東への進出を企図、クリミア戦争を起こして失敗。(1796〜1855)

②(2世)帝政ロシア最後の皇帝。1891年(明治24)皇太子として日本訪問中、大津で一巡査に切りつけられ、負傷。94年即位。極東に積極政策を展開したが、日露戦争に敗れて革命となった。1906年国会を開設。17年二月革命により退位、シベリアで家族とともに銃殺。(1868〜1918)

③ロシアの宣教師。大主教。俗名、イオアン=カサトキン(Ioan Kasatkin)。函館のロシア領事館付司祭として1861年(文久1)来日。72年(明治5)東京に日本ハリストス正教会を樹立、ニコライ堂を建立。(1836〜1912)

⇒ニコライ‐どう【ニコライ堂】

ニコライエフスク‐ナ‐アムーレ【Nikolaevsk-na-Amure】

ロシア極東のアムール川河口から40キロメートル上流の左岸にある港湾都市。1920年尼港事件の起こった地。略称、ニコライエフスク。尼港。

ニコライ‐どう【ニコライ堂】‥ダウ

東京都千代田区神田駿河台にある日本ハリストス正教会の中央本部。1891年(明治24)建立、1929年再建。東京復活大聖堂。ニコライ教会堂。

⇒ニコライ【Nikolai】

にごらか・す【濁らかす】

〔他四〕

(→)「にごらす」に同じ。〈日葡辞書〉

ニコラス【Nicholas; Nicolas】

英語の男子名。ラテン語・ドイツ語のニコラウス、フランス語のニコラ、イタリア語のニコロ、ロシア語のニコライに当たる。

にごら・す【濁らす】

〔他五〕

にごるようにする。にごらせる。にごす。〈文明本節用集〉

にこり

嬉しそうに笑みをふくむさま。にっこり。「―ともしない」

にごり【濁り】

①にごること。澄まないこと。また、そのもの。古今和歌集夏「はちす葉の―にしまぬ心もて」。「―川」「目の―」

②けがれ。よごれ。汚点。不潔。不正。源氏物語絵合「かぐや姫のこの世の―にもけがれず」

③仏教でいう、煩悩・妄執。また、濁世・末世。源氏物語蓬生「五つの―深き世になどて生れけむ」

④音声のなまること。だみていること。

⑤濁音の符号。濁点だくてん。

⑥濁り酒の略。

⇒にごり‐え【濁り江】

⇒にごり‐ごえ【濁り声】

⇒にごり‐ざけ【濁り酒】

⇒にごり‐てん【濁り点】

⇒にごり‐ぶな【濁り鮒】

⇒にごり‐みず【濁り水】

にごり‐え【濁り江】

水の濁った入江。伊勢物語集「―のすまむことこそかたからめ」

⇒にごり【濁り】

にごりえ

樋口一葉の短編小説。1895年(明治28)「文芸倶楽部」に発表。東京の新開地丸山福山町(今の文京区西片一丁目の辺)の酌婦お力の暗い宿命と死にいたる悲劇を写実的に描く。

→文献資料[にごりえ]

にごり‐ぐち【艙口】

⇒そうこう

にごり‐ごえ【濁り声】‥ゴヱ

にごった声。はっきりしない声。だみごえ。

⇒にごり【濁り】

にごり‐ざけ【濁り酒】

①糟かすをこさないで、白く濁っている酒。だくしゅ。どぶろく。にごり。〈[季]秋〉。島崎藤村、小諸なる古城のほとり「―濁れる飲みて、草枕しばし慰む」

②酒の謙譲語。粗酒。

⇒にごり【濁り】

にごり‐てん【濁り点】

(→)「にごり」5に同じ。

⇒にごり【濁り】

にごり‐ぶな【濁り鮒】

梅雨の頃、水かさが増して濁っている川を産卵のために上る鮒。〈[季]夏〉

⇒にごり【濁り】

にごり‐みず【濁り水】‥ミヅ

にごった水。澄んでいない水。

⇒にごり【濁り】

ニコル【nicol】

光の偏光を得る目的に用いるプリズムの一種。方解石の結晶から自然劈開へきかい面に沿って菱形の柱を切り取り、カナダ‐バルサムで接合したもの。イギリスの物理学者ニコル(W. Nicol1768〜1851)が初めて製作。「ニコルのプリズム」ともいう。

ニコル【Charles Jules Henri Nicolle】

フランスの医学者。チュニスのパスツール研究所長、コレージュ‐ド‐フランス教授。発疹チフスがコロモジラミで媒介されることを発見。ノーベル賞。(1866〜1936)

にご・る【濁る】

〔自五〕

①純粋・透明なものに他の物質が混ざって不純・不透明になる。万葉集3「験なき物を思はずは一坏の―・れる酒を飲むべくあるらし」。「空気が―・る」「水が―・る」

②物事が純粋・潔白でなくなる。清らかさ・正しさが失われる。煩悩が生ずる。源氏物語宿木「大方の世をも思ひ離れて澄みはてたりし方の心も―・りそめにしかば」。「―・った世相」

③色彩・音声などが鮮明でなくなる。「ピアノの音が―・る」「―・った色」

④濁音になる。また、濁点をうつ。徒然草「行法も法の字をすみていふ、わろし。―・りていふ、と清閑寺僧正仰せられき」。「この字は―・って読む」

ニコルソン【Ben Nicholson】

イギリスの画家。澄明で幾何学的な抽象画、鮮明な線描を用いた風景画などを描く。(1894〜1982)

に‐ごろ【煮頃】

①煮て食べるのに適当なころあい。

②煮頃鮒の略。

⇒にごろ‐ぶな【煮頃鮒・似五郎鮒】

に‐ころがし【煮転がし】

芋の子・慈姑くわいなどを焦げないようにころがしながら、汁のなくなるまで煮ること。また、その煮たもの。にころばし。にっころがし。

に‐ころ・す【煮殺す】

〔他四〕

罪人などを釜に入れて煮て殺す。釜煎かまいりの刑に処する。

に‐ころばし【煮転ばし】

(→)「にころがし」に同じ。

にごろ‐ぶな【煮頃鮒・似五郎鮒】

琵琶湖産の鮒のうち、源五郎鮒についで大きくて丸い型のものの称。鮒鮓ふなずしとする。まるぶな。

⇒に‐ごろ【煮頃】

に‐ごん【二言】

①二度ものを言うこと。ふたこと。

②一度言ったことを言い改めること。前のとちがったことを言うこと。「武士に―なし」

ニザーミー‐ガンジャヴィー【Niẓāmī Ganjavī】

イランの詩人。「ホスローとシーリーン」「七王妃物語」を含む五大長編叙事詩は細密画の題材に多用。(1141頃〜1209頃)

に‐さい【二歳・二才】

(生後2年のものの意)若者をののしっていう語。青二才。浄瑠璃、源平布引滝「だまれ―め。さては義賢めが家来よな」

⇒にさい‐おどり【二才踊】

に‐ざい

二重になること。重複。狂言、八幡の前「今、高札を立て代ゆれば―の恥ではないか」

にさい‐おどり【二才踊】‥ヲドリ

⇒にーせーおどり

⇒に‐さい【二歳・二才】

に‐サイクル‐きかん【二サイクル機関】‥クワン

内燃機関で、吸気・圧縮・(点火・爆発)・膨張・排出の1サイクルを2行程(ピストン1往復)で行う形式のもの。二行程機関。→四サイクル機関

に‐ざかな【煮魚】

醤油・砂糖などを加えて煮たさかな。

に‐さばき【荷捌き】

①荷を始末すること。

②入荷したものを売りさばくこと。

に‐ざまし【煮冷まし】

①煮たものをさますこと。また、そのもの。

②味噌汁や澄し汁などを器とともに冷やして食膳に供するもの。ひやじる。ひやしじる。〈[季]夏〉

に‐さま・す【煮冷ます】

〔他五〕

煮た後で熱気をさます。

に‐さん【二三】

二つか三つぐらい。少々。若干。「―の点を申し上げます」

にさん‐えんき【二酸塩基】

1分子に2個の水素イオンを受け取れる塩基。水酸化カルシウムCa(OH)2・水酸化銅(Ⅱ)Cu(OH)2の類。2価の塩基。

にさんか【二酸化】‥クワ

酸素2原子が結合した化合物の意。

⇒にさんか‐いおう【二酸化硫黄】

⇒にさんか‐けいそ【二酸化珪素】

⇒にさんか‐たんそ【二酸化炭素】

⇒にさんか‐たんそ‐せん【二酸化炭素泉】

⇒にさんか‐チタン【二酸化チタン】

⇒にさんか‐ちっそ【二酸化窒素】

⇒にさんか‐なまり【二酸化鉛】

⇒にさんか‐マンガン【二酸化マンガン】

にさんか‐いおう【二酸化硫黄】‥クワ‥ワウ

分子式SO2 気体の通称は亜硫酸ガス。火山ガス・鉱泉中に存在。工業的には硫黄や黄鉄鉱などを焼いて製造する。刺激性の臭気ある無色の気体。有毒。還元性が強い。金属製錬所や重油専焼火力発電所の廃ガス中に含まれ、しばしば公害の原因となる。硫酸製造の原料。絹・羊毛の漂白剤。無水亜硫酸。

⇒にさんか【二酸化】

にさんか‐けいそ【二酸化珪素】‥クワ‥

化学式SiO2 石英・水晶・鱗珪石(トリジマイト)・クリストバル石として天然に産出。オパール・瑪瑙めのう・火打石・紫水晶などは不純物を含む。フッ化水素と反応して四フッ化ケイ素になり、アルカリと溶融すると水に可溶性のケイ酸塩になる。動物の歯のエナメル質の主成分。珪藻土は多くこれから成る。光ファイバーの原料。無水ケイ酸。シリカ。

⇒にさんか【二酸化】

にさんか‐たんそ【二酸化炭素】‥クワ‥

分子式CO2 気体の通称は炭酸ガス。大気中に0.03パーセント含まれる。工業的には石灰石を強熱してつくる。炭素の完全燃焼により生ずる。無色無臭の気体。密度は空気の1.5倍。水に少し溶けて微弱な酸性を示す。生物の呼吸により体外に放出され、同化作用により植物体内に取り入れられる。炭素化合物の原料。消火剤。清涼飲料水・ドライアイス・炭酸ナトリウムなどの製造に利用。無水炭酸。

⇒にさんか【二酸化】

にさんか‐たんそ‐せん【二酸化炭素泉】

温泉水1キログラム中に遊離炭酸1グラム以上を含む温泉や鉱泉。有馬温泉の類。旧称、炭酸泉。

⇒にさんか【二酸化】

にさんか‐チタン【二酸化チタン】‥クワ‥

「酸化チタン」参照。

⇒にさんか【二酸化】

にさんか‐ちっそ【二酸化窒素】‥クワ‥

「酸化窒素3」参照。

⇒にさんか【二酸化】

にさんか‐なまり【二酸化鉛】‥クワ‥

酸化鉛(Ⅳ)。化学式PbO2 鉛丹を希硝酸に溶かす時に残留する黒褐色の粉末。鉛塩のアルカリ性溶液を次亜塩素酸塩で酸化してつくる。工業上、有用な酸化剤。また、蓄電池の製造に用いる。

⇒にさんか【二酸化】

にさんか‐マンガン【二酸化マンガン】‥クワ‥

(→)酸化マンガン2に同じ。

⇒にさんか【二酸化】

に‐ざんしょう【煮山椒】‥セウ

サンショウの実を味醂・焼塩などで煮つめたもの。

にし【西】

(「し」は風の意か)

①四方の一つ。日の入る方角。西方。万葉集7「ぬばたまの夜渡る月をとどめむに―の山辺に関もあらぬかも」↔東。

②西風の略。古事記下「大和へに―吹き上げて」

③〔仏〕

㋐西方浄土。

㋑西本願寺の略。お西。

④相撲で、土俵の正面から見て右手。また、そちらから登場する力士。

⑤江戸の劇場内で、舞台に向かって左側。大坂では右側をいう。

⑥新宿遊里の称。

⑦西ヨーロッパの自由主義圏。「―側諸国」

⑧(沖縄で)北。

⇒西も東も分からない

にし【西】

姓氏の一つ。

⇒にし‐あまね【西周】

にし【螺】

巻貝の一群の総称。あかにし・たにしなど。〈新撰字鏡8〉

に‐し【二至】

夏至と冬至。両至。↔二分

にし【主】

〔代〕

(ヌシの訛)おまえ。汝。東海道中膝栗毛2「―が馬おまア誰だが馬だ」

にじ【虹・霓】

雨あがりなどに、太陽と反対側の空中に見える7色の円弧状の帯。大気中に浮遊している水滴に日光があたり光の分散を生じたもの。外側に赤、内側に紫色の見える主虹のほかに、その外側に離れて色の順を逆にする副虹が見える。のじ。ぬじ。〈[季]夏〉。〈倭名類聚鈔1〉

虹・霓

撮影:高橋健司

に‐じ【二字】

①2個の文字。

②(多く2個の漢字を用いるからいう)実名。名乗なのり。古事談1「義光…忽ち―を書きてこれを献じ」

⇒二字蒙った者

に‐じ【二次】

①ある事物や現象などが、他の本来のもの(第一義的なもの)に対して付随的な関係にあること。副次。二番目。「―的問題」

②〔数〕整式・整関数・代数方程式などの次数が2であること。「―方程式」→次数

に‐じ【尼寺】

あまでら。↔僧寺

にし‐あかり【西明り】

日没後、西の空のあかるいこと。また、その空。残照。

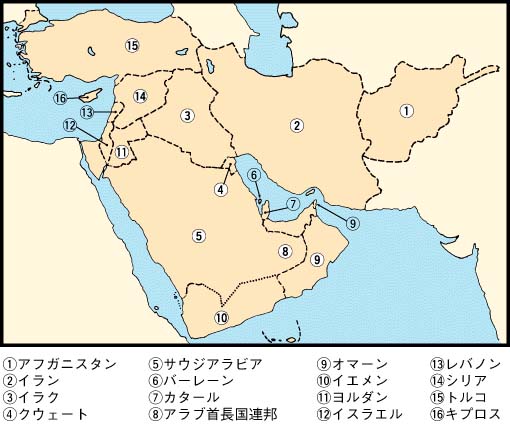

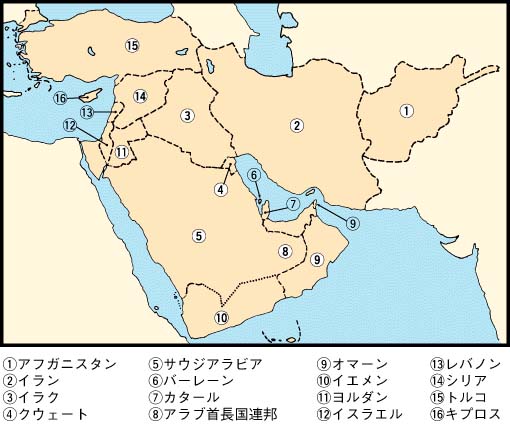

にし‐アジア【西アジア】

アジア南西部、アフガニスタンからイラン・イラク・アラビア半島を経てトルコに至る地域。パキスタンを含めることもある。西南アジアとほぼ同義。

西アジアの国々

に‐じ【二字】

①2個の文字。

②(多く2個の漢字を用いるからいう)実名。名乗なのり。古事談1「義光…忽ち―を書きてこれを献じ」

⇒二字蒙った者

に‐じ【二次】

①ある事物や現象などが、他の本来のもの(第一義的なもの)に対して付随的な関係にあること。副次。二番目。「―的問題」

②〔数〕整式・整関数・代数方程式などの次数が2であること。「―方程式」→次数

に‐じ【尼寺】

あまでら。↔僧寺

にし‐あかり【西明り】

日没後、西の空のあかるいこと。また、その空。残照。

にし‐アジア【西アジア】

アジア南西部、アフガニスタンからイラン・イラク・アラビア半島を経てトルコに至る地域。パキスタンを含めることもある。西南アジアとほぼ同義。

西アジアの国々

にし‐あまね【西周】

啓蒙思想家。石見津和野の人。オランダに留学後、開成所教授として「万国公法」の翻訳を大成。森有礼ありのりらと明六社を創始して西洋哲学を紹介。フィロソフィアの訳語「哲学」は彼による。著「百一新論」「致知啓蒙」など。(1829〜1897)

西周

提供:毎日新聞社

にし‐あまね【西周】

啓蒙思想家。石見津和野の人。オランダに留学後、開成所教授として「万国公法」の翻訳を大成。森有礼ありのりらと明六社を創始して西洋哲学を紹介。フィロソフィアの訳語「哲学」は彼による。著「百一新論」「致知啓蒙」など。(1829〜1897)

西周

提供:毎日新聞社

⇒にし【西】

にしあらい‐だいし【西新井大師】‥ヰ‥

東京都足立区西新井にある真言宗の寺。遍照院総持寺と号し、空海の開創と伝える。厄除やくよけ大師。

にし‐イリアン【西イリアン】

(West Irian)「ニューギニア」参照。

にしインド‐しょとう【西印度諸島】‥タウ

(West Indies)中央アメリカの東方海上に飛石状に連なり、大西洋からカリブ海およびメキシコ湾を隔てる大弧状列島。大アンティル・小アンティルおよびバハマ諸島に分かれる。コロンブスが来航、インディアスと命名したことからこう呼ばれる。キューバ・ハイチ・ドミニカ共和国・ジャマイカ・トリニダード‐トバゴ・バルバドス・バハマ・グレナダ・ドミニカ・セント‐ルシア・セント‐ヴィンセントおよびグレナディーン諸島・アンティグア‐バーブーダ・セント‐クリストファー‐ネイヴィスのほか、アメリカ自由連合州プエルト‐リコ・アメリカ領ヴァージン諸島、イギリス領ヴァージン諸島、フランス海外県グアドループ・マルティニク島、蘭領アンティルなどがある。→中央アメリカ(図)

西インド諸島・中央アメリカの国々

⇒にし【西】

にしあらい‐だいし【西新井大師】‥ヰ‥

東京都足立区西新井にある真言宗の寺。遍照院総持寺と号し、空海の開創と伝える。厄除やくよけ大師。

にし‐イリアン【西イリアン】

(West Irian)「ニューギニア」参照。

にしインド‐しょとう【西印度諸島】‥タウ

(West Indies)中央アメリカの東方海上に飛石状に連なり、大西洋からカリブ海およびメキシコ湾を隔てる大弧状列島。大アンティル・小アンティルおよびバハマ諸島に分かれる。コロンブスが来航、インディアスと命名したことからこう呼ばれる。キューバ・ハイチ・ドミニカ共和国・ジャマイカ・トリニダード‐トバゴ・バルバドス・バハマ・グレナダ・ドミニカ・セント‐ルシア・セント‐ヴィンセントおよびグレナディーン諸島・アンティグア‐バーブーダ・セント‐クリストファー‐ネイヴィスのほか、アメリカ自由連合州プエルト‐リコ・アメリカ領ヴァージン諸島、イギリス領ヴァージン諸島、フランス海外県グアドループ・マルティニク島、蘭領アンティルなどがある。→中央アメリカ(図)

西インド諸島・中央アメリカの国々

にし‐うけ【西受け】

西の方へ向いていること。西日をうける向き。にしおもて。浄瑠璃、冥途飛脚「―の竹れんじ」

にしうら‐おんせん【西浦温泉】‥ヲン‥

愛知県南部、蒲郡がまごおり市南西の西浦半島先端にある温泉。泉質は含鉄泉。三河湾観光の中心地。

ニジェール【Niger】

アフリカ北部、サハラ砂漠南部の共和国。もと仏領西アフリカの一部で、1960年独立。面積126万7000平方キロメートル。人口1186万(2004)。首都ニアメ。→アフリカ(図)。

ニジェール

撮影:田沼武能

にし‐うけ【西受け】

西の方へ向いていること。西日をうける向き。にしおもて。浄瑠璃、冥途飛脚「―の竹れんじ」

にしうら‐おんせん【西浦温泉】‥ヲン‥

愛知県南部、蒲郡がまごおり市南西の西浦半島先端にある温泉。泉質は含鉄泉。三河湾観光の中心地。

ニジェール【Niger】

アフリカ北部、サハラ砂漠南部の共和国。もと仏領西アフリカの一部で、1960年独立。面積126万7000平方キロメートル。人口1186万(2004)。首都ニアメ。→アフリカ(図)。

ニジェール

撮影:田沼武能

⇒ニジェール‐がわ【ニジェール川】

⇒ニジェール‐コルドファン‐ごぞく【ニジェールコルドファン語族】

ニジェール‐がわ【ニジェール川】‥ガハ

アフリカ西部の大河。ギニアの南西端に発し、マリを経てニジェール西端を流れ、ナイジェリア中央部を流下してギニア湾に注ぐ。沿岸にはマリの首都バマコ、ニジェールの首都ニアメなどがあり、下流では大デルタを形成する。長さ4030キロメートル。

ニジェール川(ニアメ)

撮影:小松義夫

⇒ニジェール‐がわ【ニジェール川】

⇒ニジェール‐コルドファン‐ごぞく【ニジェールコルドファン語族】

ニジェール‐がわ【ニジェール川】‥ガハ

アフリカ西部の大河。ギニアの南西端に発し、マリを経てニジェール西端を流れ、ナイジェリア中央部を流下してギニア湾に注ぐ。沿岸にはマリの首都バマコ、ニジェールの首都ニアメなどがあり、下流では大デルタを形成する。長さ4030キロメートル。

ニジェール川(ニアメ)

撮影:小松義夫

⇒ニジェール【Niger】

ニジェール‐コルドファン‐ごぞく【ニジェールコルドファン語族】

(Niger-Kordofanian)アフリカ大陸でサハラ砂漠を中心に用いられている諸言語の総称。数百の言語を含み、使用者数は1億人以上。

⇒ニジェール【Niger】

にじ‐エネルギー【二次エネルギー】

電力・都市ガス・ガソリンなど、一次エネルギーを転換して作り出したエネルギー。

にしお【西尾】‥ヲ

愛知県中部、矢作やはぎ川下流の市。もと松平氏6万石の城下町。農産物集散地で抹茶を生産。機械工業が立地。人口10万4千。

にしお【西尾】‥ヲ

姓氏の一つ。

⇒にしお‐すえひろ【西尾末広】

⇒にしお‐みのる【西尾実】

にし‐おおたに【西大谷】‥オホ‥

東大谷に対し、大谷本廟の異称。

にしおか【西岡】‥ヲカ

姓氏の一つ。

⇒にしおか‐つねかず【西岡常一】

にしおか‐つねかず【西岡常一】‥ヲカ‥

宮大工。法隆寺累代棟梁の家に生まれる。同寺の昭和大修理に加わり、古代建築の技術の復興に貢献。法輪寺三重塔・薬師寺金堂も再建。(1908〜1995)

⇒にしおか【西岡】

にしお‐すえひろ【西尾末広】‥ヲスヱ‥

労働運動家・政治家。高松市生れ。第二次大戦前は社会民衆党・社会大衆党の結成に参加し、衆議院議員。戦後は日本社会党の結成に参画、芦田内閣副総理となるが、昭電事件で逮捕、辞任。1960年民主社会党を結成し、委員長。(1891〜1981)

西尾末広

撮影:田村 茂

⇒ニジェール【Niger】

ニジェール‐コルドファン‐ごぞく【ニジェールコルドファン語族】

(Niger-Kordofanian)アフリカ大陸でサハラ砂漠を中心に用いられている諸言語の総称。数百の言語を含み、使用者数は1億人以上。

⇒ニジェール【Niger】

にじ‐エネルギー【二次エネルギー】

電力・都市ガス・ガソリンなど、一次エネルギーを転換して作り出したエネルギー。

にしお【西尾】‥ヲ

愛知県中部、矢作やはぎ川下流の市。もと松平氏6万石の城下町。農産物集散地で抹茶を生産。機械工業が立地。人口10万4千。

にしお【西尾】‥ヲ

姓氏の一つ。

⇒にしお‐すえひろ【西尾末広】

⇒にしお‐みのる【西尾実】

にし‐おおたに【西大谷】‥オホ‥

東大谷に対し、大谷本廟の異称。

にしおか【西岡】‥ヲカ

姓氏の一つ。

⇒にしおか‐つねかず【西岡常一】

にしおか‐つねかず【西岡常一】‥ヲカ‥

宮大工。法隆寺累代棟梁の家に生まれる。同寺の昭和大修理に加わり、古代建築の技術の復興に貢献。法輪寺三重塔・薬師寺金堂も再建。(1908〜1995)

⇒にしおか【西岡】

にしお‐すえひろ【西尾末広】‥ヲスヱ‥

労働運動家・政治家。高松市生れ。第二次大戦前は社会民衆党・社会大衆党の結成に参加し、衆議院議員。戦後は日本社会党の結成に参画、芦田内閣副総理となるが、昭電事件で逮捕、辞任。1960年民主社会党を結成し、委員長。(1891〜1981)

西尾末広

撮影:田村 茂

⇒にしお【西尾】

にしお‐みのる【西尾実】‥ヲ‥

国文学者・国語学者。長野県生れ。東大卒。中世文学研究のほか、国語教育学の樹立に貢献。国立国語研究所初代所長。(1889〜1979)

⇒にしお【西尾】

にし‐おもて【西面】

①西の方面。西の方。

②西に向かってたてられた建物または部屋。にしうけ。枕草子99「―にゐて」

③「西面の武士」の略。

⇒にしおもて‐の‐ぶし【西面の武士】

にしおもて‐の‐ぶし【西面の武士】

⇒さいめんのぶし

⇒にし‐おもて【西面】

に‐しが

〔助詞〕

(ニはもと完了の助動詞ヌの連用形、シガはシカの転)願望の意を表す。…なってしまいたい。後撰和歌集恋「伊勢の海に遊ぶ海人ともなり―」

⇒にしが‐な

にじ‐かい【二次会】‥クワイ

最初の会合が終わって後、続けて再び開く会合。特に、宴会の後、多くは場所をかえて再び催す会。

にじ‐かいろ【二次回路】‥クワイ‥

電磁誘導を介して相互作用を有する2個の電気回路のうち第2の回路。通常は出力側の回路を指す。

にし‐がしら【西頭】

①西のとりつき。西の端。浄瑠璃、持統天皇歌軍法「馬をはやめて三条番場、―にあゆまする」

②馬の頭などを西方に向けること。西方に向かって行くこと。西むき。太平記29「勢ひ当りを撥うて―に馬をぞ罄ひかへたる」

にし‐かぜ【西風】

西方から吹いてくる風。にし。

にじ‐かせき【二次化石】‥クワ‥

(→)誘導化石に同じ。

にじ‐がた【虹形】

虹の形。弓なりの形。日葡辞書「マド(窓)ヲニジガタニアクル」

にしが‐な

〔助詞〕

(ニシガに感動の助詞ナの付いたもの)…なってしまいたいものだなあ。落窪物語1「母おやなかんめれば、いかでよろしく思はれ―とこそ思はめ」

⇒に‐しが

にし‐かわ【西川】‥カハ

京都府にある桂川の別称。

にしかわ【西川】‥カハ

姓氏の一つ。

⇒にしかわ‐こいさぶろう【西川鯉三郎】

⇒にしかわ‐こうじろう【西川光二郎】

⇒にしかわ‐じょけん【西川如見】

⇒にしかわ‐すけのぶ【西川祐信】

⇒にしかわ‐せんぞう【西川扇蔵】

⇒にしかわ‐は【西川派】

⇒にしかわ‐やすし【西川寧】

⇒にしかわ‐りゅう【西川流】

にし‐がわ【西側】‥ガハ

①西にあたるところ。西に向いている部分。「―の窓」

②(ヨーロッパでの政治勢力の地理的関係から)自由主義体制の諸国。

↔東側

にしかわ‐こいさぶろう【西川鯉三郎】‥カハコヒ‥ラウ

日本舞踊、西川流名古屋派の家元の名。江戸の西川仁蔵(1823〜1900)が1841年(天保12)に名古屋に移り初世鯉三郎を名乗った。

⇒にしかわ【西川】

にしかわ‐こうじろう【西川光二郎】‥カハクワウ‥ラウ

社会主義者。淡路生れ。片山潜の「労働世界」に入り社会民主党の創立に参加、「平民新聞」などに拠り活動。のち、転向して精神修養家となる。著「土地国有論」など。(1876〜1940)

⇒にしかわ【西川】

にしかわ‐じょけん【西川如見】‥カハ‥

江戸中期の天文・地理学者。号は求林斎。長崎の人。中国・西洋の天文暦学を研究。儒教的自然観をとりつつ実証主義的見地を展開。将軍吉宗に招かれ、下問に答えた。また「百姓嚢」「町人嚢」などの教訓書を著し、庶民教育にも貢献。他に「華夷通商考」「天文義論」など。(1648〜1724)

⇒にしかわ【西川】

にしかわ‐すけのぶ【西川祐信】‥カハ‥

江戸中期の浮世絵師。西川派の始祖。自得斎・文華堂とも号。京都の人。狩野永納・土佐光祐に学び、また、江戸浮世絵の影響を受けながら、京畿の風俗や美人を典雅な様式で描き出し、京都における浮世絵を発達させた。絵本「百人女郎品定しなさだめ」など。(1671〜1750)

⇒にしかわ【西川】

にしかわ‐せんぞう【西川扇蔵】‥カハ‥ザウ

日本舞踊西川流の家元。初世(仙蔵・千蔵)は能の囃子方はやしかたから歌舞伎の鳴物師となる( 〜1756)。初世の門弟が振付師となり、西川流を創始、2世(1718〜1808)を名乗る。2世以後、扇蔵と改めた。

⇒にしかわ【西川】

にしかわ‐は【西川派】‥カハ‥

西川祐信を祖とする浮世絵の一派。

⇒にしかわ【西川】

にしかわ‐やすし【西川寧】‥カハ‥

書家。東京生れ。書家西川春洞(1847〜1915)の三男。早くから書に親しみ、長じて六朝書に傾倒。書道史家としても論著が多い。文化勲章。(1902〜1989)

⇒にしかわ【西川】

にしかわ‐りゅう【西川流】‥カハリウ

日本舞踊の一流派。2世西川扇蔵が確立。4世の弟子が分派し、花柳流・七扇ななおうぎ流、名古屋西川流などを創始。

⇒にしかわ【西川】

にじ‐かんせん【二次感染】

①ある病原体の感染に続いて別種の病原体による感染を受けること。麻疹はしかの感染中に肺炎になる類。

②ある病原体に感染した人から他の人に感染すること。

にしき【錦】

①金銀糸や種々の絵緯えぬきを用いて、華麗な文様を織り出した紋織物の総称。

②三枚綾の地合に多くの絵緯や金銀糸を織り込んだ紋織物。主に絹織物を指すが、木綿を地糸としたものもある。

③紋様の美しいものをたとえていう語。古今和歌集春「みわたせば柳桜をこきまぜて都ぞ春の―なりける」

⇒にしき‐うつぎ【錦空木】

⇒にしき‐え【錦絵】

⇒にしき‐がい【錦貝】

⇒にしき‐がま【錦窯】

⇒にしき‐がわ【錦革】

⇒にしき‐ぎ【錦木】

⇒にしき‐ごい【錦鯉】

⇒にしき‐ごろも【錦衣】

⇒にしき‐じそ【錦紫蘇】

⇒にしき‐そう【錦草・地錦】

⇒にしき‐たけ【錦蕈】

⇒にしき‐たまご【錦卵・錦玉子】

⇒にしき‐づた【錦蔦】

⇒にしき‐で【錦手】

⇒にしき‐どり【錦鳥】

⇒にしき‐ながれさく【錦流笏】

⇒にしき‐ぬり【錦塗】

⇒にしき‐の‐みはた【錦の御旗】

⇒にしき‐はし【錦端】

⇒にしき‐へび【錦蛇】

⇒にしき‐べり【錦縁】

⇒にしき‐まつ【錦松】

⇒にしき‐めがね【錦眼鏡】

⇒錦を飾る

⇒錦を衣て夜行くが如し

に‐しき【荷敷】

和船で、荷をのせる敷物。

に‐じき【二食】

1日のうちに食事を2度だけすること。

にしき‐うつぎ【錦空木】

〔植〕

⇒にしきうつぎ(二色空木)。

⇒にしき【錦】

にしき‐うつぎ【二色空木・錦空木】

スイカズラ科の落葉低木。山地に生えるが、観賞用に広く栽培。高さ2〜3メートル。葉は楕円形。夏、多数の5裂した筒状花を開く。花は初め白色、後に紅色。

にしき‐え【錦絵】‥ヱ

1765年(明和2)に鈴木春信らによって創始された華麗な多色刷浮世絵版画。以後、浮世絵版画の代表的名称となり、春信はじめ鳥居清長・喜多川歌麿・歌川豊国・葛飾北斎・歌川広重らすぐれた作者と彫師・摺師との協力のもとに主題と技法の幅をひろげ、広く世に迎えられた。江戸絵。吾妻錦絵。東あずま錦絵。樋口一葉、たけくらべ「いつか話した―を見せるからお寄りな、いろいろのが有るから」

⇒にしき【錦】

にしき‐がい【錦貝】‥ガヒ

①イタヤガイ科の二枚貝。ホタテガイにやや似るが、小形で薄く、殻長約5センチメートル。表面にはとげのある放射肋が走り、純白・鮮紅・紫・黄など色彩変異に富む。本州の太平洋岸の浅海岩礁に産する。〈書言字考節用集〉

②ナデシコガイやアズマニシキの幼若なものの古名。古歌に詠まれた歌仙貝の一つ。

⇒にしき【錦】

にしき‐がま【錦窯】

⇒きんがま。

⇒にしき【錦】

にしき‐がわ【錦革】‥ガハ

織物の錦に似せた染革。

⇒にしき【錦】

にしき‐ぎ【錦木】

①ニシキギ科の落葉低木。コマユミ(小真弓)の変種とされ、枝にコルク質の翼のある点が母種と異なる。初夏、帯黄緑色の小花を多数開く。果実は蒴果さくかで、晩秋熟し、裂けて橙紅色の種子を現す。紅葉美しく、観賞用。材は細工用。鬼箭木。五色木。〈[季]秋〉

にしきぎ

⇒にしお【西尾】

にしお‐みのる【西尾実】‥ヲ‥

国文学者・国語学者。長野県生れ。東大卒。中世文学研究のほか、国語教育学の樹立に貢献。国立国語研究所初代所長。(1889〜1979)

⇒にしお【西尾】

にし‐おもて【西面】

①西の方面。西の方。

②西に向かってたてられた建物または部屋。にしうけ。枕草子99「―にゐて」

③「西面の武士」の略。

⇒にしおもて‐の‐ぶし【西面の武士】

にしおもて‐の‐ぶし【西面の武士】

⇒さいめんのぶし

⇒にし‐おもて【西面】

に‐しが

〔助詞〕

(ニはもと完了の助動詞ヌの連用形、シガはシカの転)願望の意を表す。…なってしまいたい。後撰和歌集恋「伊勢の海に遊ぶ海人ともなり―」

⇒にしが‐な

にじ‐かい【二次会】‥クワイ

最初の会合が終わって後、続けて再び開く会合。特に、宴会の後、多くは場所をかえて再び催す会。

にじ‐かいろ【二次回路】‥クワイ‥

電磁誘導を介して相互作用を有する2個の電気回路のうち第2の回路。通常は出力側の回路を指す。

にし‐がしら【西頭】

①西のとりつき。西の端。浄瑠璃、持統天皇歌軍法「馬をはやめて三条番場、―にあゆまする」

②馬の頭などを西方に向けること。西方に向かって行くこと。西むき。太平記29「勢ひ当りを撥うて―に馬をぞ罄ひかへたる」

にし‐かぜ【西風】

西方から吹いてくる風。にし。

にじ‐かせき【二次化石】‥クワ‥

(→)誘導化石に同じ。

にじ‐がた【虹形】

虹の形。弓なりの形。日葡辞書「マド(窓)ヲニジガタニアクル」

にしが‐な

〔助詞〕

(ニシガに感動の助詞ナの付いたもの)…なってしまいたいものだなあ。落窪物語1「母おやなかんめれば、いかでよろしく思はれ―とこそ思はめ」

⇒に‐しが

にし‐かわ【西川】‥カハ

京都府にある桂川の別称。

にしかわ【西川】‥カハ

姓氏の一つ。

⇒にしかわ‐こいさぶろう【西川鯉三郎】

⇒にしかわ‐こうじろう【西川光二郎】

⇒にしかわ‐じょけん【西川如見】

⇒にしかわ‐すけのぶ【西川祐信】

⇒にしかわ‐せんぞう【西川扇蔵】

⇒にしかわ‐は【西川派】

⇒にしかわ‐やすし【西川寧】

⇒にしかわ‐りゅう【西川流】

にし‐がわ【西側】‥ガハ

①西にあたるところ。西に向いている部分。「―の窓」

②(ヨーロッパでの政治勢力の地理的関係から)自由主義体制の諸国。

↔東側

にしかわ‐こいさぶろう【西川鯉三郎】‥カハコヒ‥ラウ

日本舞踊、西川流名古屋派の家元の名。江戸の西川仁蔵(1823〜1900)が1841年(天保12)に名古屋に移り初世鯉三郎を名乗った。

⇒にしかわ【西川】

にしかわ‐こうじろう【西川光二郎】‥カハクワウ‥ラウ

社会主義者。淡路生れ。片山潜の「労働世界」に入り社会民主党の創立に参加、「平民新聞」などに拠り活動。のち、転向して精神修養家となる。著「土地国有論」など。(1876〜1940)

⇒にしかわ【西川】

にしかわ‐じょけん【西川如見】‥カハ‥

江戸中期の天文・地理学者。号は求林斎。長崎の人。中国・西洋の天文暦学を研究。儒教的自然観をとりつつ実証主義的見地を展開。将軍吉宗に招かれ、下問に答えた。また「百姓嚢」「町人嚢」などの教訓書を著し、庶民教育にも貢献。他に「華夷通商考」「天文義論」など。(1648〜1724)

⇒にしかわ【西川】

にしかわ‐すけのぶ【西川祐信】‥カハ‥

江戸中期の浮世絵師。西川派の始祖。自得斎・文華堂とも号。京都の人。狩野永納・土佐光祐に学び、また、江戸浮世絵の影響を受けながら、京畿の風俗や美人を典雅な様式で描き出し、京都における浮世絵を発達させた。絵本「百人女郎品定しなさだめ」など。(1671〜1750)

⇒にしかわ【西川】

にしかわ‐せんぞう【西川扇蔵】‥カハ‥ザウ

日本舞踊西川流の家元。初世(仙蔵・千蔵)は能の囃子方はやしかたから歌舞伎の鳴物師となる( 〜1756)。初世の門弟が振付師となり、西川流を創始、2世(1718〜1808)を名乗る。2世以後、扇蔵と改めた。

⇒にしかわ【西川】

にしかわ‐は【西川派】‥カハ‥

西川祐信を祖とする浮世絵の一派。

⇒にしかわ【西川】

にしかわ‐やすし【西川寧】‥カハ‥

書家。東京生れ。書家西川春洞(1847〜1915)の三男。早くから書に親しみ、長じて六朝書に傾倒。書道史家としても論著が多い。文化勲章。(1902〜1989)

⇒にしかわ【西川】

にしかわ‐りゅう【西川流】‥カハリウ

日本舞踊の一流派。2世西川扇蔵が確立。4世の弟子が分派し、花柳流・七扇ななおうぎ流、名古屋西川流などを創始。

⇒にしかわ【西川】

にじ‐かんせん【二次感染】

①ある病原体の感染に続いて別種の病原体による感染を受けること。麻疹はしかの感染中に肺炎になる類。

②ある病原体に感染した人から他の人に感染すること。

にしき【錦】

①金銀糸や種々の絵緯えぬきを用いて、華麗な文様を織り出した紋織物の総称。

②三枚綾の地合に多くの絵緯や金銀糸を織り込んだ紋織物。主に絹織物を指すが、木綿を地糸としたものもある。

③紋様の美しいものをたとえていう語。古今和歌集春「みわたせば柳桜をこきまぜて都ぞ春の―なりける」

⇒にしき‐うつぎ【錦空木】

⇒にしき‐え【錦絵】

⇒にしき‐がい【錦貝】

⇒にしき‐がま【錦窯】

⇒にしき‐がわ【錦革】

⇒にしき‐ぎ【錦木】

⇒にしき‐ごい【錦鯉】

⇒にしき‐ごろも【錦衣】

⇒にしき‐じそ【錦紫蘇】

⇒にしき‐そう【錦草・地錦】

⇒にしき‐たけ【錦蕈】

⇒にしき‐たまご【錦卵・錦玉子】

⇒にしき‐づた【錦蔦】

⇒にしき‐で【錦手】

⇒にしき‐どり【錦鳥】

⇒にしき‐ながれさく【錦流笏】

⇒にしき‐ぬり【錦塗】

⇒にしき‐の‐みはた【錦の御旗】

⇒にしき‐はし【錦端】

⇒にしき‐へび【錦蛇】

⇒にしき‐べり【錦縁】

⇒にしき‐まつ【錦松】

⇒にしき‐めがね【錦眼鏡】

⇒錦を飾る

⇒錦を衣て夜行くが如し

に‐しき【荷敷】

和船で、荷をのせる敷物。

に‐じき【二食】

1日のうちに食事を2度だけすること。

にしき‐うつぎ【錦空木】

〔植〕

⇒にしきうつぎ(二色空木)。

⇒にしき【錦】

にしき‐うつぎ【二色空木・錦空木】

スイカズラ科の落葉低木。山地に生えるが、観賞用に広く栽培。高さ2〜3メートル。葉は楕円形。夏、多数の5裂した筒状花を開く。花は初め白色、後に紅色。

にしき‐え【錦絵】‥ヱ

1765年(明和2)に鈴木春信らによって創始された華麗な多色刷浮世絵版画。以後、浮世絵版画の代表的名称となり、春信はじめ鳥居清長・喜多川歌麿・歌川豊国・葛飾北斎・歌川広重らすぐれた作者と彫師・摺師との協力のもとに主題と技法の幅をひろげ、広く世に迎えられた。江戸絵。吾妻錦絵。東あずま錦絵。樋口一葉、たけくらべ「いつか話した―を見せるからお寄りな、いろいろのが有るから」

⇒にしき【錦】

にしき‐がい【錦貝】‥ガヒ

①イタヤガイ科の二枚貝。ホタテガイにやや似るが、小形で薄く、殻長約5センチメートル。表面にはとげのある放射肋が走り、純白・鮮紅・紫・黄など色彩変異に富む。本州の太平洋岸の浅海岩礁に産する。〈書言字考節用集〉

②ナデシコガイやアズマニシキの幼若なものの古名。古歌に詠まれた歌仙貝の一つ。

⇒にしき【錦】

にしき‐がま【錦窯】

⇒きんがま。

⇒にしき【錦】

にしき‐がわ【錦革】‥ガハ

織物の錦に似せた染革。

⇒にしき【錦】

にしき‐ぎ【錦木】

①ニシキギ科の落葉低木。コマユミ(小真弓)の変種とされ、枝にコルク質の翼のある点が母種と異なる。初夏、帯黄緑色の小花を多数開く。果実は蒴果さくかで、晩秋熟し、裂けて橙紅色の種子を現す。紅葉美しく、観賞用。材は細工用。鬼箭木。五色木。〈[季]秋〉

にしきぎ

ニシキギ(実)

提供:ネイチャー・プロダクション

ニシキギ(実)

提供:ネイチャー・プロダクション

ニシキギ

提供:ネイチャー・プロダクション

ニシキギ

提供:ネイチャー・プロダクション

②五色に彩った30センチメートルばかりの木片。昔の奥州の風習で、男が女に逢おうとする場合に、女の家の門に立てて、女に応ずる心があればそれを取り入れ、取り入れなければ男がさらに加え立てて千束を限りとするという。山家集「立てそめてかへる心は―の千束ちづかまつべき心地こそせね」

⇒にしき【錦】

にしき‐ごい【錦鯉】‥ゴヒ

コイの飼育改良品種。色彩や斑点が美しい。新潟県古志・魚沼両郡の山村産のものが1914年(大正3)に東京で開かれた大正博覧会に出品されて有名になった。色鯉。花鯉。変り鯉。

⇒にしき【錦】

にしき‐ごろも【錦衣】

シソ科の小形の多年草。日本各地の山地に生える。根茎から数本の茎を直立、高さ10センチメートル前後。3〜4対の卵形の葉を対生。葉裏は濃い赤紫色、緑色の表面にも脈に沿って赤紫色の斑が入る。初夏に葉腋に淡紅色を帯びた小さな白花(唇形花)を数個直立してつける。

⇒にしき【錦】

にしき‐じそ【錦紫蘇】

〔植〕(→)コリウスに同じ。

⇒にしき【錦】

にしき‐そう【錦草・地錦】‥サウ

トウダイグサ科の一年草。世界中に分布する雑草で、路傍や庭に普通。茎は紅色で細く、根元から多く分岐して地上を這う。葉は小楕円形で暗緑色。初秋、各葉腋に淡赤紫色の小花を開き、花後、3稜の蒴果さくかを結ぶ。茎を傷つけると白色の乳液を出すので「ちちぐさ」とも呼ばれる。コニシキソウなど近似の種が多い。

⇒にしき【錦】

にし‐きた【西北】

西と北との間に当たる方角。乾いぬい。せいほく。

にしき‐たけ【錦蕈】

担子菌類のきのこ。傘は平らで橙黄色または紅色、縁辺部に縞がある。ひだは白色から淡黄色、柄は円柱状で淡い橙黄色。芳香がある。食用。

⇒にしき【錦】

にしき‐たまご【錦卵・錦玉子】

(「二色卵」とも書く)卵料理。ゆで卵の黄身と白身を別々に裏漉うらごししてそれぞれを調味し、2段に重ねて蒸したもの。

⇒にしき【錦】

にしき‐づた【錦蔦】

キヅタの葉の白の斑ふ入りのもの。

⇒にしき【錦】

にしき‐で【錦手】

陶磁器表面に赤・緑・紫・黄・青などの上絵具で模様を描いたもの。もと中国から舶来、後に日本で製した。京都を中心とした呼称。赤絵。色絵。→五彩。

⇒にしき【錦】

にしき‐どり【錦鳥】

①錦鶏きんけいの別称。

②鹿の異称。

⇒にしき【錦】

にしき‐ながれさく【錦流笏】

馬の毛色の名。額から鼻の上まで薄色の毛のあるもの。

⇒にしき【錦】

にしき‐ぬり【錦塗】

変り塗の一種。魚子ななこを地文に唐草文などを錫粉を蒔いて研ぎ出したもの。

②五色に彩った30センチメートルばかりの木片。昔の奥州の風習で、男が女に逢おうとする場合に、女の家の門に立てて、女に応ずる心があればそれを取り入れ、取り入れなければ男がさらに加え立てて千束を限りとするという。山家集「立てそめてかへる心は―の千束ちづかまつべき心地こそせね」

⇒にしき【錦】

にしき‐ごい【錦鯉】‥ゴヒ

コイの飼育改良品種。色彩や斑点が美しい。新潟県古志・魚沼両郡の山村産のものが1914年(大正3)に東京で開かれた大正博覧会に出品されて有名になった。色鯉。花鯉。変り鯉。

⇒にしき【錦】

にしき‐ごろも【錦衣】

シソ科の小形の多年草。日本各地の山地に生える。根茎から数本の茎を直立、高さ10センチメートル前後。3〜4対の卵形の葉を対生。葉裏は濃い赤紫色、緑色の表面にも脈に沿って赤紫色の斑が入る。初夏に葉腋に淡紅色を帯びた小さな白花(唇形花)を数個直立してつける。

⇒にしき【錦】

にしき‐じそ【錦紫蘇】

〔植〕(→)コリウスに同じ。

⇒にしき【錦】

にしき‐そう【錦草・地錦】‥サウ

トウダイグサ科の一年草。世界中に分布する雑草で、路傍や庭に普通。茎は紅色で細く、根元から多く分岐して地上を這う。葉は小楕円形で暗緑色。初秋、各葉腋に淡赤紫色の小花を開き、花後、3稜の蒴果さくかを結ぶ。茎を傷つけると白色の乳液を出すので「ちちぐさ」とも呼ばれる。コニシキソウなど近似の種が多い。

⇒にしき【錦】

にし‐きた【西北】

西と北との間に当たる方角。乾いぬい。せいほく。

にしき‐たけ【錦蕈】

担子菌類のきのこ。傘は平らで橙黄色または紅色、縁辺部に縞がある。ひだは白色から淡黄色、柄は円柱状で淡い橙黄色。芳香がある。食用。

⇒にしき【錦】

にしき‐たまご【錦卵・錦玉子】

(「二色卵」とも書く)卵料理。ゆで卵の黄身と白身を別々に裏漉うらごししてそれぞれを調味し、2段に重ねて蒸したもの。

⇒にしき【錦】

にしき‐づた【錦蔦】

キヅタの葉の白の斑ふ入りのもの。

⇒にしき【錦】

にしき‐で【錦手】

陶磁器表面に赤・緑・紫・黄・青などの上絵具で模様を描いたもの。もと中国から舶来、後に日本で製した。京都を中心とした呼称。赤絵。色絵。→五彩。

⇒にしき【錦】

にしき‐どり【錦鳥】

①錦鶏きんけいの別称。

②鹿の異称。

⇒にしき【錦】

にしき‐ながれさく【錦流笏】

馬の毛色の名。額から鼻の上まで薄色の毛のあるもの。

⇒にしき【錦】

にしき‐ぬり【錦塗】

変り塗の一種。魚子ななこを地文に唐草文などを錫粉を蒔いて研ぎ出したもの。

にげんてき‐だいひょうせい【二元的代表制】‥ヘウ‥

議会議員と執行機関の長を別個に直接選挙する仕組み。日本の地方自治で採用。

⇒に‐げん【二元】

にげん‐ほうそう【二元放送】‥ハウ‥

二つの場所を同時に使って行う放送。「東京と大阪からの―」

⇒に‐げん【二元】

にげん‐ほうていしき【二元方程式】‥ハウ‥

二つの未知数を含む方程式。

⇒に‐げん【二元】

にけん‐ろう【二間牢】‥ラウ

(→)無宿むしゅく牢に同じ。

にげん‐ろん【二元論】

(dualism)ある対象の考察にあたって二つの根本的な原理または要素をもって説明する考え方。

①宇宙の構成要素を精神と物質との2実体とする考え方。デカルトの物心二元論は代表的な例。→一元論。

②世界を善悪二つの原理(神)の闘争と見る宗教。ゾロアスター教・マニ教など。

⇒に‐げん【二元】

に‐こ【二胡】

(2弦の胡琴の意)清朝の中頃より起こった中国の弓奏弦楽器。広義の胡琴1の一つ。2弦の擦弦楽器で、紫檀などの胴に蛇皮を張り、弓を右手に持ち、弓毛(馬尾毛)を弦と弦の間に挟み、左膝の上に立てて擦奏する。独奏、合奏に用いる。南胡。アルフー。

二胡

にげんてき‐だいひょうせい【二元的代表制】‥ヘウ‥

議会議員と執行機関の長を別個に直接選挙する仕組み。日本の地方自治で採用。

⇒に‐げん【二元】

にげん‐ほうそう【二元放送】‥ハウ‥

二つの場所を同時に使って行う放送。「東京と大阪からの―」

⇒に‐げん【二元】

にげん‐ほうていしき【二元方程式】‥ハウ‥

二つの未知数を含む方程式。

⇒に‐げん【二元】

にけん‐ろう【二間牢】‥ラウ

(→)無宿むしゅく牢に同じ。

にげん‐ろん【二元論】

(dualism)ある対象の考察にあたって二つの根本的な原理または要素をもって説明する考え方。

①宇宙の構成要素を精神と物質との2実体とする考え方。デカルトの物心二元論は代表的な例。→一元論。

②世界を善悪二つの原理(神)の闘争と見る宗教。ゾロアスター教・マニ教など。

⇒に‐げん【二元】

に‐こ【二胡】

(2弦の胡琴の意)清朝の中頃より起こった中国の弓奏弦楽器。広義の胡琴1の一つ。2弦の擦弦楽器で、紫檀などの胴に蛇皮を張り、弓を右手に持ち、弓毛(馬尾毛)を弦と弦の間に挟み、左膝の上に立てて擦奏する。独奏、合奏に用いる。南胡。アルフー。

二胡

にこ【和・柔】

①体言に冠して「やわらかい」「こまかい」の意を表す。にき。「―草」「―毛」「―炭」↔荒あら。

②おだやかに笑うさま。にっこり。蒙求抄3「そのやうな者も、この兄殿が行けば―と笑はるるぞ」

に‐ごい【似鯉】‥ゴヒ

コイ科の淡水産の硬骨魚。ややコイに似、口辺に2本のひげがある。暗灰色、下面は銀白色。全長約60センチメートル。ミゴイ。サイ。ソイ。〈毛吹草4〉

ニゴイ

提供:東京動物園協会

にこ【和・柔】

①体言に冠して「やわらかい」「こまかい」の意を表す。にき。「―草」「―毛」「―炭」↔荒あら。

②おだやかに笑うさま。にっこり。蒙求抄3「そのやうな者も、この兄殿が行けば―と笑はるるぞ」

に‐ごい【似鯉】‥ゴヒ

コイ科の淡水産の硬骨魚。ややコイに似、口辺に2本のひげがある。暗灰色、下面は銀白色。全長約60センチメートル。ミゴイ。サイ。ソイ。〈毛吹草4〉

ニゴイ

提供:東京動物園協会

に‐こう【二更】‥カウ

五更の一つ。今のおよそ午後9時から11時。亥いの刻に当たる。乙夜いつや。→時とき(図)

に‐こう【二項】‥カウ

〔数〕二つの項。

⇒にこう‐えんざん【二項演算】

⇒にこう‐たいりつ【二項対立】

⇒にこう‐ていり【二項定理】

⇒にこう‐ぶんぷ【二項分布】

にこう【日向】‥カウ

鎌倉後期の僧。上総かずさの人。日蓮六老僧の一人で、上総藻原もばらに妙光寺を開山し布教。日蓮没後、身延にて後進の育成に当たる。佐渡公。佐渡阿闍梨あじゃり。民部阿闍梨。(1253〜1314)

に‐こう【尼公】

尼になった貴婦人の敬称。あまぎみ。

にこう【尼港】‥カウ

ニコライエフスク‐ナ‐アムーレの旧称。

⇒にこう‐じけん【尼港事件】

に‐ごう【二号】‥ガウ

(第2番目のものの意)めかけの俗称。

に‐ごう【二合】‥ガフ

①(年官を二つ合する意)平安時代、年給で二分の目さかん一人と一分の史生ししょう一人との代りに、三分の掾じょうを一人任じたこと。売官の一種。

②二合体の略。

⇒にごう‐たい【二合体】

⇒にごう‐はん【二合半】

にこう‐えんざん【二項演算】‥カウ‥

集合の二つの要素から一つの要素をつくり出す規則。例えば実数における加法・乗法など。

⇒に‐こう【二項】

にこう‐じけん【尼港事件】‥カウ‥

シベリア出兵中の1920年(大正9)3〜5月、ロシアのパルチザン(遊撃隊)によってニコライエフスク港にあった日本守備隊および居留民約700名が殺された事件。これを理由に日本は北樺太の保障占領を敢行。

⇒にこう【尼港】

にこう‐せき【二硬石】‥カウ‥

(→)藍晶石らんしょうせきに同じ。

にごう‐たい【二合体】‥ガフ‥

花押かおうの一体。名の2字の偏と旁つくりとを組み合わせて1字に作ったもの。また、花押の代りに「二合」とも書いた。→花押。

⇒に‐ごう【二合】

にこう‐たいりつ【二項対立】‥カウ‥

二つの概念が対立や矛盾の関係にあること。また、その概念によって世界を単純化して捉えること。男と女、精神と身体、主観と客観など。

⇒に‐こう【二項】

にこうてい‐きかん【二行程機関】‥カウ‥クワン

(→)二サイクル機関に同じ。

にこう‐ていり【二項定理】‥カウ‥

(a+b)nを展開してaおよびbのn次の同次式として表す公式。例、

(a+b)2=a2+2ab+b2

など。その各項の係数を二項係数という。

⇒に‐こう【二項】

にごう‐はん【二合半】‥ガフ‥

①2合5勺。酒・飯などの少量をいう語。こなから。

②2合5勺入りの盛相もっそうすなわち飯入れ。転じて、1食2合5勺(1日5合)の給与を与えられている者の意で、武家の下級の奉公人の称。身分の低い奴やっこなどを卑しめていう。

③1歩ぶの4分の1、すなわち3尺四方の称。

⇒に‐ごう【二合】

にこう‐ぶんぷ【二項分布】

1回の試行で、ある事象Aの起こる確率をp、起こらない確率をqとするとき、n回の試行でAがk回だけ起こる確率[n!/k!(n−k)!]pkqn−kで与えられる分布。

⇒に‐こう【二項】

にこ‐ぐさ【和草】

小草の生えそめてやわらかなもの。一説に、ハコネシダまたはアマドコロの古名。多く序詞に用いる。万葉集11「蘆垣の中の―にこよかに」

にこ‐げ【和毛】

鳥獣のやわらかな毛。わたげ。うぶげ。〈倭名類聚鈔18〉

に‐こごり【煮凝り・煮凍り】

①魚などの煮汁が寒気で固まったもの。〈[季]冬〉

②サメ・カレイ・ヒラメ・アンコウなどの膠質に富んだ魚を煮て、煮汁とともにさまして凝固させた料理。

にこ・し【和し・柔し】

〔形ク〕

あらあらしくない。やわらかである。なごやかである。祝詞、広瀬大忌祭「毛の―・き者」

にごし【濁し】

池や川などの水を濁して漁獲する法。にごしぶち。

ニコシア【Nicosia】

地中海東部、キプロス共和国の首都。ギリシア語名レフコシア。人口21万9千(2004)。

にこ‐しね【和稲】

⇒にきしね

に‐ごしらえ【荷拵え】‥ゴシラヘ

にづくり。

にご・す【濁す】

〔他五〕

①にごるようにする。にごらせる。にごらす。

②転じて、表現や態度を曖昧にする。「言葉を―・す」

にこ‐ずみ【和炭】

(やわらかいからいう)(→)鍛冶屋炭かじやずみに同じ。〈倭名類聚鈔15〉↔荒炭

ニコチン【nicotine】

(タバコを入手し流行させたフランスの外交官ジャン=ニコ(J. Nicot1530?〜1600)の名に因む)アルカロイドの一種。タバコ(属名ニコティアナ)に含まれ、無色揮発性液状。猛毒。神経・小脳・延髄・脊髄などを刺激・麻痺する薬理作用がある。特異な刺激的臭気と苛烈な味とをもつ。

⇒ニコチン‐さん【ニコチン酸】

⇒ニコチン‐ちゅうどく【ニコチン中毒】

ニコチン‐さん【ニコチン酸】

ビタミンB複合体の一つ。生体内ではトリプトファンから生成される。抗ペラグラ因子。ナイアシン。

⇒ニコチン【nicotine】

ニコチン‐ちゅうどく【ニコチン中毒】

多量の喫煙によるニコチンの中毒。急性では悪心おしん・嘔吐おうと・頭痛・顔面蒼白・冷汗・虚脱など、また慢性では心悸亢進こうしん・動脈硬化・記憶減退・消化不良・手指振顫しんせん・精神興奮・不眠・視覚障害などの症状を呈する。ニコ中。

⇒ニコチン【nicotine】

にこ‐で【和手・柔手】

やわらかい手。皇極紀「向つ嶺おに立てる夫せらが―こそ我が手を取らめ」

にこ‐にこ

うれしそうな和やかな表情で声を立てずに素直に笑うさま。「思わず―する」

⇒にこにこ‐がお【にこにこ顔】

にこにこ‐がお【にこにこ顔】‥ガホ

にこにこした顔つき。さもうれしそうな顔つき。えびすがお。

⇒にこ‐にこ

にこ‐はこ

(→)「にこにこ」に同じ。歌舞伎、名歌徳三升玉垣「馴染なじみ稲荷街道を、―として立帰る」

にこ‐はだ【和膚・柔膚】

やわらかなはだ。にきはだ。やわはだ。

に‐こぶ【荷瘤】

荷を担う人の肩にできるこぶ。〈日葡辞書〉

に‐こぼ・す【煮溢す】

〔他五〕

灰汁あく抜きなど下ごしらえのため、食材を一度煮て、その汁をこぼし捨てる。ゆでこぼす。

に‐こぼ・れる【煮零れる】

〔自下一〕

煮物で、沸騰して煮汁が鍋などからあふれ出る。

にこ‐ぽん

(明治期の首相桂太郎の政党懐柔策に対する評語から)にこにこして相手の肩をぽんと叩き、親しそうにうちとけて人を懐柔する態度。笹川臨風、明治還魂紙「―主義の桂首相、其の御用をつとめた下岡局長」

ニコマコス‐りんりがく【ニコマコス倫理学】

(Ethika Nichomacheia ギリシア)アリストテレスの倫理学分野における主著。人を優れた人とするものとしての徳について包括的に論じ、後世に大きな影響を与えた。

に‐こみ【煮込み】

にこむこと。また、その料理。「―うどん」

に‐こ・む【煮込む】

〔自五〕

①種々の材料をまぜて一緒に煮る。

②時間をかけて十分に煮る。

にこ・む【和む】

〔他四〕

なごむ。崇神紀「天神地祇共に―・みて」

にこ‐や【和や・柔や】

やわらかいさま。やわらかいもの。「なごや」とも。古事記上「蚕衾むしぶすま―が下に」

にこ‐やか【和やか・柔やか】

①ものやわらかなさま。しとやか。おだやか。源氏物語梅枝「―なる方のなつかしさはことなるものを」

②心から嬉しそうなさま。にこにこしているさま。「―に話しかける」

に‐こや・す【煮凍す】

〔他四〕

煮てこごらせる。煮こごりとする。字鏡集「寒、ニコヤス」

にご‐よ【和世】

6月と12月の大祓おおはらえの時、神祇官から天皇の贖物あがものの料に奉る和

に‐こう【二更】‥カウ

五更の一つ。今のおよそ午後9時から11時。亥いの刻に当たる。乙夜いつや。→時とき(図)

に‐こう【二項】‥カウ

〔数〕二つの項。

⇒にこう‐えんざん【二項演算】

⇒にこう‐たいりつ【二項対立】

⇒にこう‐ていり【二項定理】

⇒にこう‐ぶんぷ【二項分布】

にこう【日向】‥カウ

鎌倉後期の僧。上総かずさの人。日蓮六老僧の一人で、上総藻原もばらに妙光寺を開山し布教。日蓮没後、身延にて後進の育成に当たる。佐渡公。佐渡阿闍梨あじゃり。民部阿闍梨。(1253〜1314)

に‐こう【尼公】

尼になった貴婦人の敬称。あまぎみ。

にこう【尼港】‥カウ

ニコライエフスク‐ナ‐アムーレの旧称。

⇒にこう‐じけん【尼港事件】

に‐ごう【二号】‥ガウ

(第2番目のものの意)めかけの俗称。

に‐ごう【二合】‥ガフ

①(年官を二つ合する意)平安時代、年給で二分の目さかん一人と一分の史生ししょう一人との代りに、三分の掾じょうを一人任じたこと。売官の一種。

②二合体の略。

⇒にごう‐たい【二合体】

⇒にごう‐はん【二合半】

にこう‐えんざん【二項演算】‥カウ‥

集合の二つの要素から一つの要素をつくり出す規則。例えば実数における加法・乗法など。

⇒に‐こう【二項】

にこう‐じけん【尼港事件】‥カウ‥

シベリア出兵中の1920年(大正9)3〜5月、ロシアのパルチザン(遊撃隊)によってニコライエフスク港にあった日本守備隊および居留民約700名が殺された事件。これを理由に日本は北樺太の保障占領を敢行。

⇒にこう【尼港】

にこう‐せき【二硬石】‥カウ‥

(→)藍晶石らんしょうせきに同じ。

にごう‐たい【二合体】‥ガフ‥

花押かおうの一体。名の2字の偏と旁つくりとを組み合わせて1字に作ったもの。また、花押の代りに「二合」とも書いた。→花押。

⇒に‐ごう【二合】

にこう‐たいりつ【二項対立】‥カウ‥

二つの概念が対立や矛盾の関係にあること。また、その概念によって世界を単純化して捉えること。男と女、精神と身体、主観と客観など。

⇒に‐こう【二項】

にこうてい‐きかん【二行程機関】‥カウ‥クワン

(→)二サイクル機関に同じ。

にこう‐ていり【二項定理】‥カウ‥

(a+b)nを展開してaおよびbのn次の同次式として表す公式。例、

(a+b)2=a2+2ab+b2

など。その各項の係数を二項係数という。

⇒に‐こう【二項】

にごう‐はん【二合半】‥ガフ‥

①2合5勺。酒・飯などの少量をいう語。こなから。

②2合5勺入りの盛相もっそうすなわち飯入れ。転じて、1食2合5勺(1日5合)の給与を与えられている者の意で、武家の下級の奉公人の称。身分の低い奴やっこなどを卑しめていう。

③1歩ぶの4分の1、すなわち3尺四方の称。

⇒に‐ごう【二合】

にこう‐ぶんぷ【二項分布】

1回の試行で、ある事象Aの起こる確率をp、起こらない確率をqとするとき、n回の試行でAがk回だけ起こる確率[n!/k!(n−k)!]pkqn−kで与えられる分布。

⇒に‐こう【二項】

にこ‐ぐさ【和草】

小草の生えそめてやわらかなもの。一説に、ハコネシダまたはアマドコロの古名。多く序詞に用いる。万葉集11「蘆垣の中の―にこよかに」

にこ‐げ【和毛】

鳥獣のやわらかな毛。わたげ。うぶげ。〈倭名類聚鈔18〉

に‐こごり【煮凝り・煮凍り】

①魚などの煮汁が寒気で固まったもの。〈[季]冬〉

②サメ・カレイ・ヒラメ・アンコウなどの膠質に富んだ魚を煮て、煮汁とともにさまして凝固させた料理。

にこ・し【和し・柔し】

〔形ク〕

あらあらしくない。やわらかである。なごやかである。祝詞、広瀬大忌祭「毛の―・き者」

にごし【濁し】

池や川などの水を濁して漁獲する法。にごしぶち。

ニコシア【Nicosia】

地中海東部、キプロス共和国の首都。ギリシア語名レフコシア。人口21万9千(2004)。

にこ‐しね【和稲】

⇒にきしね

に‐ごしらえ【荷拵え】‥ゴシラヘ

にづくり。

にご・す【濁す】

〔他五〕

①にごるようにする。にごらせる。にごらす。

②転じて、表現や態度を曖昧にする。「言葉を―・す」

にこ‐ずみ【和炭】

(やわらかいからいう)(→)鍛冶屋炭かじやずみに同じ。〈倭名類聚鈔15〉↔荒炭

ニコチン【nicotine】

(タバコを入手し流行させたフランスの外交官ジャン=ニコ(J. Nicot1530?〜1600)の名に因む)アルカロイドの一種。タバコ(属名ニコティアナ)に含まれ、無色揮発性液状。猛毒。神経・小脳・延髄・脊髄などを刺激・麻痺する薬理作用がある。特異な刺激的臭気と苛烈な味とをもつ。

⇒ニコチン‐さん【ニコチン酸】

⇒ニコチン‐ちゅうどく【ニコチン中毒】

ニコチン‐さん【ニコチン酸】

ビタミンB複合体の一つ。生体内ではトリプトファンから生成される。抗ペラグラ因子。ナイアシン。

⇒ニコチン【nicotine】

ニコチン‐ちゅうどく【ニコチン中毒】

多量の喫煙によるニコチンの中毒。急性では悪心おしん・嘔吐おうと・頭痛・顔面蒼白・冷汗・虚脱など、また慢性では心悸亢進こうしん・動脈硬化・記憶減退・消化不良・手指振顫しんせん・精神興奮・不眠・視覚障害などの症状を呈する。ニコ中。

⇒ニコチン【nicotine】

にこ‐で【和手・柔手】

やわらかい手。皇極紀「向つ嶺おに立てる夫せらが―こそ我が手を取らめ」

にこ‐にこ

うれしそうな和やかな表情で声を立てずに素直に笑うさま。「思わず―する」

⇒にこにこ‐がお【にこにこ顔】

にこにこ‐がお【にこにこ顔】‥ガホ

にこにこした顔つき。さもうれしそうな顔つき。えびすがお。

⇒にこ‐にこ

にこ‐はこ

(→)「にこにこ」に同じ。歌舞伎、名歌徳三升玉垣「馴染なじみ稲荷街道を、―として立帰る」

にこ‐はだ【和膚・柔膚】

やわらかなはだ。にきはだ。やわはだ。

に‐こぶ【荷瘤】

荷を担う人の肩にできるこぶ。〈日葡辞書〉

に‐こぼ・す【煮溢す】

〔他五〕

灰汁あく抜きなど下ごしらえのため、食材を一度煮て、その汁をこぼし捨てる。ゆでこぼす。

に‐こぼ・れる【煮零れる】

〔自下一〕

煮物で、沸騰して煮汁が鍋などからあふれ出る。

にこ‐ぽん

(明治期の首相桂太郎の政党懐柔策に対する評語から)にこにこして相手の肩をぽんと叩き、親しそうにうちとけて人を懐柔する態度。笹川臨風、明治還魂紙「―主義の桂首相、其の御用をつとめた下岡局長」

ニコマコス‐りんりがく【ニコマコス倫理学】

(Ethika Nichomacheia ギリシア)アリストテレスの倫理学分野における主著。人を優れた人とするものとしての徳について包括的に論じ、後世に大きな影響を与えた。

に‐こみ【煮込み】

にこむこと。また、その料理。「―うどん」

に‐こ・む【煮込む】

〔自五〕

①種々の材料をまぜて一緒に煮る。

②時間をかけて十分に煮る。

にこ・む【和む】

〔他四〕

なごむ。崇神紀「天神地祇共に―・みて」

にこ‐や【和や・柔や】

やわらかいさま。やわらかいもの。「なごや」とも。古事記上「蚕衾むしぶすま―が下に」

にこ‐やか【和やか・柔やか】

①ものやわらかなさま。しとやか。おだやか。源氏物語梅枝「―なる方のなつかしさはことなるものを」

②心から嬉しそうなさま。にこにこしているさま。「―に話しかける」

に‐こや・す【煮凍す】

〔他四〕

煮てこごらせる。煮こごりとする。字鏡集「寒、ニコヤス」

にご‐よ【和世】

6月と12月の大祓おおはらえの時、神祇官から天皇の贖物あがものの料に奉る和 にきたえの衣。建武年中行事「荒世―の御装束」↔荒世あらよ

にご‐よ【和節】

節折よおりの儀の時、天皇の身長をはかる竹の一つ。↔荒節あらよ

にこ‐よか【和よか・柔よか】

(→)「にこやか」に同じ。万葉集11「―に我と笑まして」。万葉集20「―にしもおもほゆるかも」

に‐こよ・す【煮凍す】

〔他四〕

(→)「にこやす」に同じ。〈倭名類聚鈔16〉

にこ‐よん

日雇ひやとい労働者の俗称。昭和20年代の半ば、職業安定所からもらう定額日給が240円(100円を「一個」として、二個四)程度であったからいう。

ニコライ【Nikolai】

①(1世)ロシア皇帝。1825年即位。デカブリストの乱を鎮圧、徹底的な専制政治を敢行。近東への進出を企図、クリミア戦争を起こして失敗。(1796〜1855)

②(2世)帝政ロシア最後の皇帝。1891年(明治24)皇太子として日本訪問中、大津で一巡査に切りつけられ、負傷。94年即位。極東に積極政策を展開したが、日露戦争に敗れて革命となった。1906年国会を開設。17年二月革命により退位、シベリアで家族とともに銃殺。(1868〜1918)

③ロシアの宣教師。大主教。俗名、イオアン=カサトキン(Ioan Kasatkin)。函館のロシア領事館付司祭として1861年(文久1)来日。72年(明治5)東京に日本ハリストス正教会を樹立、ニコライ堂を建立。(1836〜1912)

⇒ニコライ‐どう【ニコライ堂】

ニコライエフスク‐ナ‐アムーレ【Nikolaevsk-na-Amure】

ロシア極東のアムール川河口から40キロメートル上流の左岸にある港湾都市。1920年尼港事件の起こった地。略称、ニコライエフスク。尼港。

ニコライ‐どう【ニコライ堂】‥ダウ

東京都千代田区神田駿河台にある日本ハリストス正教会の中央本部。1891年(明治24)建立、1929年再建。東京復活大聖堂。ニコライ教会堂。

⇒ニコライ【Nikolai】

にごらか・す【濁らかす】

〔他四〕

(→)「にごらす」に同じ。〈日葡辞書〉

ニコラス【Nicholas; Nicolas】

英語の男子名。ラテン語・ドイツ語のニコラウス、フランス語のニコラ、イタリア語のニコロ、ロシア語のニコライに当たる。

にごら・す【濁らす】

〔他五〕

にごるようにする。にごらせる。にごす。〈文明本節用集〉

にこり

嬉しそうに笑みをふくむさま。にっこり。「―ともしない」

にごり【濁り】

①にごること。澄まないこと。また、そのもの。古今和歌集夏「はちす葉の―にしまぬ心もて」。「―川」「目の―」

②けがれ。よごれ。汚点。不潔。不正。源氏物語絵合「かぐや姫のこの世の―にもけがれず」

③仏教でいう、煩悩・妄執。また、濁世・末世。源氏物語蓬生「五つの―深き世になどて生れけむ」

④音声のなまること。だみていること。

⑤濁音の符号。濁点だくてん。

⑥濁り酒の略。

⇒にごり‐え【濁り江】

⇒にごり‐ごえ【濁り声】

⇒にごり‐ざけ【濁り酒】

⇒にごり‐てん【濁り点】

⇒にごり‐ぶな【濁り鮒】

⇒にごり‐みず【濁り水】

にごり‐え【濁り江】

水の濁った入江。伊勢物語集「―のすまむことこそかたからめ」

⇒にごり【濁り】

にごりえ

樋口一葉の短編小説。1895年(明治28)「文芸倶楽部」に発表。東京の新開地丸山福山町(今の文京区西片一丁目の辺)の酌婦お力の暗い宿命と死にいたる悲劇を写実的に描く。

→文献資料[にごりえ]

にごり‐ぐち【艙口】

⇒そうこう

にごり‐ごえ【濁り声】‥ゴヱ

にごった声。はっきりしない声。だみごえ。

⇒にごり【濁り】

にごり‐ざけ【濁り酒】

①糟かすをこさないで、白く濁っている酒。だくしゅ。どぶろく。にごり。〈[季]秋〉。島崎藤村、小諸なる古城のほとり「―濁れる飲みて、草枕しばし慰む」

②酒の謙譲語。粗酒。

⇒にごり【濁り】

にごり‐てん【濁り点】

(→)「にごり」5に同じ。

⇒にごり【濁り】

にごり‐ぶな【濁り鮒】

梅雨の頃、水かさが増して濁っている川を産卵のために上る鮒。〈[季]夏〉

⇒にごり【濁り】

にごり‐みず【濁り水】‥ミヅ

にごった水。澄んでいない水。

⇒にごり【濁り】

ニコル【nicol】

光の偏光を得る目的に用いるプリズムの一種。方解石の結晶から自然劈開へきかい面に沿って菱形の柱を切り取り、カナダ‐バルサムで接合したもの。イギリスの物理学者ニコル(W. Nicol1768〜1851)が初めて製作。「ニコルのプリズム」ともいう。

ニコル【Charles Jules Henri Nicolle】

フランスの医学者。チュニスのパスツール研究所長、コレージュ‐ド‐フランス教授。発疹チフスがコロモジラミで媒介されることを発見。ノーベル賞。(1866〜1936)

にご・る【濁る】

〔自五〕

①純粋・透明なものに他の物質が混ざって不純・不透明になる。万葉集3「験なき物を思はずは一坏の―・れる酒を飲むべくあるらし」。「空気が―・る」「水が―・る」

②物事が純粋・潔白でなくなる。清らかさ・正しさが失われる。煩悩が生ずる。源氏物語宿木「大方の世をも思ひ離れて澄みはてたりし方の心も―・りそめにしかば」。「―・った世相」

③色彩・音声などが鮮明でなくなる。「ピアノの音が―・る」「―・った色」

④濁音になる。また、濁点をうつ。徒然草「行法も法の字をすみていふ、わろし。―・りていふ、と清閑寺僧正仰せられき」。「この字は―・って読む」

ニコルソン【Ben Nicholson】

イギリスの画家。澄明で幾何学的な抽象画、鮮明な線描を用いた風景画などを描く。(1894〜1982)

に‐ごろ【煮頃】

①煮て食べるのに適当なころあい。

②煮頃鮒の略。

⇒にごろ‐ぶな【煮頃鮒・似五郎鮒】

に‐ころがし【煮転がし】

芋の子・慈姑くわいなどを焦げないようにころがしながら、汁のなくなるまで煮ること。また、その煮たもの。にころばし。にっころがし。

に‐ころ・す【煮殺す】

〔他四〕

罪人などを釜に入れて煮て殺す。釜煎かまいりの刑に処する。

に‐ころばし【煮転ばし】

(→)「にころがし」に同じ。

にごろ‐ぶな【煮頃鮒・似五郎鮒】

琵琶湖産の鮒のうち、源五郎鮒についで大きくて丸い型のものの称。鮒鮓ふなずしとする。まるぶな。

⇒に‐ごろ【煮頃】

に‐ごん【二言】

①二度ものを言うこと。ふたこと。

②一度言ったことを言い改めること。前のとちがったことを言うこと。「武士に―なし」

ニザーミー‐ガンジャヴィー【Niẓāmī Ganjavī】

イランの詩人。「ホスローとシーリーン」「七王妃物語」を含む五大長編叙事詩は細密画の題材に多用。(1141頃〜1209頃)

に‐さい【二歳・二才】

(生後2年のものの意)若者をののしっていう語。青二才。浄瑠璃、源平布引滝「だまれ―め。さては義賢めが家来よな」

⇒にさい‐おどり【二才踊】

に‐ざい

二重になること。重複。狂言、八幡の前「今、高札を立て代ゆれば―の恥ではないか」

にさい‐おどり【二才踊】‥ヲドリ

⇒にーせーおどり

⇒に‐さい【二歳・二才】

に‐サイクル‐きかん【二サイクル機関】‥クワン

内燃機関で、吸気・圧縮・(点火・爆発)・膨張・排出の1サイクルを2行程(ピストン1往復)で行う形式のもの。二行程機関。→四サイクル機関

に‐ざかな【煮魚】

醤油・砂糖などを加えて煮たさかな。

に‐さばき【荷捌き】

①荷を始末すること。

②入荷したものを売りさばくこと。

に‐ざまし【煮冷まし】

①煮たものをさますこと。また、そのもの。

②味噌汁や澄し汁などを器とともに冷やして食膳に供するもの。ひやじる。ひやしじる。〈[季]夏〉

に‐さま・す【煮冷ます】

〔他五〕

煮た後で熱気をさます。

に‐さん【二三】

二つか三つぐらい。少々。若干。「―の点を申し上げます」

にさん‐えんき【二酸塩基】

1分子に2個の水素イオンを受け取れる塩基。水酸化カルシウムCa(OH)2・水酸化銅(Ⅱ)Cu(OH)2の類。2価の塩基。

にさんか【二酸化】‥クワ

酸素2原子が結合した化合物の意。

⇒にさんか‐いおう【二酸化硫黄】

⇒にさんか‐けいそ【二酸化珪素】

⇒にさんか‐たんそ【二酸化炭素】

⇒にさんか‐たんそ‐せん【二酸化炭素泉】

⇒にさんか‐チタン【二酸化チタン】

⇒にさんか‐ちっそ【二酸化窒素】

⇒にさんか‐なまり【二酸化鉛】

⇒にさんか‐マンガン【二酸化マンガン】

にさんか‐いおう【二酸化硫黄】‥クワ‥ワウ

分子式SO2 気体の通称は亜硫酸ガス。火山ガス・鉱泉中に存在。工業的には硫黄や黄鉄鉱などを焼いて製造する。刺激性の臭気ある無色の気体。有毒。還元性が強い。金属製錬所や重油専焼火力発電所の廃ガス中に含まれ、しばしば公害の原因となる。硫酸製造の原料。絹・羊毛の漂白剤。無水亜硫酸。

⇒にさんか【二酸化】

にさんか‐けいそ【二酸化珪素】‥クワ‥

化学式SiO2 石英・水晶・鱗珪石(トリジマイト)・クリストバル石として天然に産出。オパール・瑪瑙めのう・火打石・紫水晶などは不純物を含む。フッ化水素と反応して四フッ化ケイ素になり、アルカリと溶融すると水に可溶性のケイ酸塩になる。動物の歯のエナメル質の主成分。珪藻土は多くこれから成る。光ファイバーの原料。無水ケイ酸。シリカ。

⇒にさんか【二酸化】

にさんか‐たんそ【二酸化炭素】‥クワ‥

分子式CO2 気体の通称は炭酸ガス。大気中に0.03パーセント含まれる。工業的には石灰石を強熱してつくる。炭素の完全燃焼により生ずる。無色無臭の気体。密度は空気の1.5倍。水に少し溶けて微弱な酸性を示す。生物の呼吸により体外に放出され、同化作用により植物体内に取り入れられる。炭素化合物の原料。消火剤。清涼飲料水・ドライアイス・炭酸ナトリウムなどの製造に利用。無水炭酸。

⇒にさんか【二酸化】

にさんか‐たんそ‐せん【二酸化炭素泉】

温泉水1キログラム中に遊離炭酸1グラム以上を含む温泉や鉱泉。有馬温泉の類。旧称、炭酸泉。

⇒にさんか【二酸化】

にさんか‐チタン【二酸化チタン】‥クワ‥

「酸化チタン」参照。

⇒にさんか【二酸化】

にさんか‐ちっそ【二酸化窒素】‥クワ‥

「酸化窒素3」参照。

⇒にさんか【二酸化】

にさんか‐なまり【二酸化鉛】‥クワ‥

酸化鉛(Ⅳ)。化学式PbO2 鉛丹を希硝酸に溶かす時に残留する黒褐色の粉末。鉛塩のアルカリ性溶液を次亜塩素酸塩で酸化してつくる。工業上、有用な酸化剤。また、蓄電池の製造に用いる。

⇒にさんか【二酸化】

にさんか‐マンガン【二酸化マンガン】‥クワ‥

(→)酸化マンガン2に同じ。

⇒にさんか【二酸化】

に‐ざんしょう【煮山椒】‥セウ

サンショウの実を味醂・焼塩などで煮つめたもの。

にし【西】

(「し」は風の意か)

①四方の一つ。日の入る方角。西方。万葉集7「ぬばたまの夜渡る月をとどめむに―の山辺に関もあらぬかも」↔東。

②西風の略。古事記下「大和へに―吹き上げて」

③〔仏〕

㋐西方浄土。

㋑西本願寺の略。お西。

④相撲で、土俵の正面から見て右手。また、そちらから登場する力士。

⑤江戸の劇場内で、舞台に向かって左側。大坂では右側をいう。

⑥新宿遊里の称。

⑦西ヨーロッパの自由主義圏。「―側諸国」

⑧(沖縄で)北。

⇒西も東も分からない

にし【西】

姓氏の一つ。

⇒にし‐あまね【西周】

にし【螺】

巻貝の一群の総称。あかにし・たにしなど。〈新撰字鏡8〉

に‐し【二至】

夏至と冬至。両至。↔二分

にし【主】

〔代〕

(ヌシの訛)おまえ。汝。東海道中膝栗毛2「―が馬おまア誰だが馬だ」

にじ【虹・霓】

雨あがりなどに、太陽と反対側の空中に見える7色の円弧状の帯。大気中に浮遊している水滴に日光があたり光の分散を生じたもの。外側に赤、内側に紫色の見える主虹のほかに、その外側に離れて色の順を逆にする副虹が見える。のじ。ぬじ。〈[季]夏〉。〈倭名類聚鈔1〉

虹・霓

撮影:高橋健司

にきたえの衣。建武年中行事「荒世―の御装束」↔荒世あらよ

にご‐よ【和節】

節折よおりの儀の時、天皇の身長をはかる竹の一つ。↔荒節あらよ

にこ‐よか【和よか・柔よか】

(→)「にこやか」に同じ。万葉集11「―に我と笑まして」。万葉集20「―にしもおもほゆるかも」

に‐こよ・す【煮凍す】

〔他四〕

(→)「にこやす」に同じ。〈倭名類聚鈔16〉

にこ‐よん

日雇ひやとい労働者の俗称。昭和20年代の半ば、職業安定所からもらう定額日給が240円(100円を「一個」として、二個四)程度であったからいう。

ニコライ【Nikolai】

①(1世)ロシア皇帝。1825年即位。デカブリストの乱を鎮圧、徹底的な専制政治を敢行。近東への進出を企図、クリミア戦争を起こして失敗。(1796〜1855)

②(2世)帝政ロシア最後の皇帝。1891年(明治24)皇太子として日本訪問中、大津で一巡査に切りつけられ、負傷。94年即位。極東に積極政策を展開したが、日露戦争に敗れて革命となった。1906年国会を開設。17年二月革命により退位、シベリアで家族とともに銃殺。(1868〜1918)

③ロシアの宣教師。大主教。俗名、イオアン=カサトキン(Ioan Kasatkin)。函館のロシア領事館付司祭として1861年(文久1)来日。72年(明治5)東京に日本ハリストス正教会を樹立、ニコライ堂を建立。(1836〜1912)

⇒ニコライ‐どう【ニコライ堂】

ニコライエフスク‐ナ‐アムーレ【Nikolaevsk-na-Amure】

ロシア極東のアムール川河口から40キロメートル上流の左岸にある港湾都市。1920年尼港事件の起こった地。略称、ニコライエフスク。尼港。

ニコライ‐どう【ニコライ堂】‥ダウ

東京都千代田区神田駿河台にある日本ハリストス正教会の中央本部。1891年(明治24)建立、1929年再建。東京復活大聖堂。ニコライ教会堂。

⇒ニコライ【Nikolai】

にごらか・す【濁らかす】

〔他四〕

(→)「にごらす」に同じ。〈日葡辞書〉

ニコラス【Nicholas; Nicolas】

英語の男子名。ラテン語・ドイツ語のニコラウス、フランス語のニコラ、イタリア語のニコロ、ロシア語のニコライに当たる。

にごら・す【濁らす】

〔他五〕

にごるようにする。にごらせる。にごす。〈文明本節用集〉

にこり

嬉しそうに笑みをふくむさま。にっこり。「―ともしない」

にごり【濁り】

①にごること。澄まないこと。また、そのもの。古今和歌集夏「はちす葉の―にしまぬ心もて」。「―川」「目の―」

②けがれ。よごれ。汚点。不潔。不正。源氏物語絵合「かぐや姫のこの世の―にもけがれず」

③仏教でいう、煩悩・妄執。また、濁世・末世。源氏物語蓬生「五つの―深き世になどて生れけむ」

④音声のなまること。だみていること。

⑤濁音の符号。濁点だくてん。

⑥濁り酒の略。

⇒にごり‐え【濁り江】

⇒にごり‐ごえ【濁り声】

⇒にごり‐ざけ【濁り酒】

⇒にごり‐てん【濁り点】

⇒にごり‐ぶな【濁り鮒】

⇒にごり‐みず【濁り水】

にごり‐え【濁り江】

水の濁った入江。伊勢物語集「―のすまむことこそかたからめ」

⇒にごり【濁り】

にごりえ

樋口一葉の短編小説。1895年(明治28)「文芸倶楽部」に発表。東京の新開地丸山福山町(今の文京区西片一丁目の辺)の酌婦お力の暗い宿命と死にいたる悲劇を写実的に描く。

→文献資料[にごりえ]

にごり‐ぐち【艙口】

⇒そうこう

にごり‐ごえ【濁り声】‥ゴヱ

にごった声。はっきりしない声。だみごえ。

⇒にごり【濁り】

にごり‐ざけ【濁り酒】

①糟かすをこさないで、白く濁っている酒。だくしゅ。どぶろく。にごり。〈[季]秋〉。島崎藤村、小諸なる古城のほとり「―濁れる飲みて、草枕しばし慰む」

②酒の謙譲語。粗酒。

⇒にごり【濁り】

にごり‐てん【濁り点】

(→)「にごり」5に同じ。

⇒にごり【濁り】

にごり‐ぶな【濁り鮒】

梅雨の頃、水かさが増して濁っている川を産卵のために上る鮒。〈[季]夏〉

⇒にごり【濁り】

にごり‐みず【濁り水】‥ミヅ

にごった水。澄んでいない水。

⇒にごり【濁り】

ニコル【nicol】

光の偏光を得る目的に用いるプリズムの一種。方解石の結晶から自然劈開へきかい面に沿って菱形の柱を切り取り、カナダ‐バルサムで接合したもの。イギリスの物理学者ニコル(W. Nicol1768〜1851)が初めて製作。「ニコルのプリズム」ともいう。

ニコル【Charles Jules Henri Nicolle】

フランスの医学者。チュニスのパスツール研究所長、コレージュ‐ド‐フランス教授。発疹チフスがコロモジラミで媒介されることを発見。ノーベル賞。(1866〜1936)

にご・る【濁る】

〔自五〕

①純粋・透明なものに他の物質が混ざって不純・不透明になる。万葉集3「験なき物を思はずは一坏の―・れる酒を飲むべくあるらし」。「空気が―・る」「水が―・る」

②物事が純粋・潔白でなくなる。清らかさ・正しさが失われる。煩悩が生ずる。源氏物語宿木「大方の世をも思ひ離れて澄みはてたりし方の心も―・りそめにしかば」。「―・った世相」

③色彩・音声などが鮮明でなくなる。「ピアノの音が―・る」「―・った色」

④濁音になる。また、濁点をうつ。徒然草「行法も法の字をすみていふ、わろし。―・りていふ、と清閑寺僧正仰せられき」。「この字は―・って読む」

ニコルソン【Ben Nicholson】

イギリスの画家。澄明で幾何学的な抽象画、鮮明な線描を用いた風景画などを描く。(1894〜1982)

に‐ごろ【煮頃】

①煮て食べるのに適当なころあい。

②煮頃鮒の略。

⇒にごろ‐ぶな【煮頃鮒・似五郎鮒】

に‐ころがし【煮転がし】

芋の子・慈姑くわいなどを焦げないようにころがしながら、汁のなくなるまで煮ること。また、その煮たもの。にころばし。にっころがし。

に‐ころ・す【煮殺す】

〔他四〕

罪人などを釜に入れて煮て殺す。釜煎かまいりの刑に処する。

に‐ころばし【煮転ばし】

(→)「にころがし」に同じ。

にごろ‐ぶな【煮頃鮒・似五郎鮒】

琵琶湖産の鮒のうち、源五郎鮒についで大きくて丸い型のものの称。鮒鮓ふなずしとする。まるぶな。

⇒に‐ごろ【煮頃】

に‐ごん【二言】

①二度ものを言うこと。ふたこと。

②一度言ったことを言い改めること。前のとちがったことを言うこと。「武士に―なし」

ニザーミー‐ガンジャヴィー【Niẓāmī Ganjavī】

イランの詩人。「ホスローとシーリーン」「七王妃物語」を含む五大長編叙事詩は細密画の題材に多用。(1141頃〜1209頃)

に‐さい【二歳・二才】

(生後2年のものの意)若者をののしっていう語。青二才。浄瑠璃、源平布引滝「だまれ―め。さては義賢めが家来よな」

⇒にさい‐おどり【二才踊】

に‐ざい

二重になること。重複。狂言、八幡の前「今、高札を立て代ゆれば―の恥ではないか」

にさい‐おどり【二才踊】‥ヲドリ

⇒にーせーおどり

⇒に‐さい【二歳・二才】

に‐サイクル‐きかん【二サイクル機関】‥クワン

内燃機関で、吸気・圧縮・(点火・爆発)・膨張・排出の1サイクルを2行程(ピストン1往復)で行う形式のもの。二行程機関。→四サイクル機関

に‐ざかな【煮魚】

醤油・砂糖などを加えて煮たさかな。

に‐さばき【荷捌き】

①荷を始末すること。

②入荷したものを売りさばくこと。

に‐ざまし【煮冷まし】

①煮たものをさますこと。また、そのもの。

②味噌汁や澄し汁などを器とともに冷やして食膳に供するもの。ひやじる。ひやしじる。〈[季]夏〉

に‐さま・す【煮冷ます】

〔他五〕

煮た後で熱気をさます。

に‐さん【二三】

二つか三つぐらい。少々。若干。「―の点を申し上げます」

にさん‐えんき【二酸塩基】

1分子に2個の水素イオンを受け取れる塩基。水酸化カルシウムCa(OH)2・水酸化銅(Ⅱ)Cu(OH)2の類。2価の塩基。

にさんか【二酸化】‥クワ

酸素2原子が結合した化合物の意。

⇒にさんか‐いおう【二酸化硫黄】

⇒にさんか‐けいそ【二酸化珪素】

⇒にさんか‐たんそ【二酸化炭素】

⇒にさんか‐たんそ‐せん【二酸化炭素泉】

⇒にさんか‐チタン【二酸化チタン】

⇒にさんか‐ちっそ【二酸化窒素】

⇒にさんか‐なまり【二酸化鉛】

⇒にさんか‐マンガン【二酸化マンガン】

にさんか‐いおう【二酸化硫黄】‥クワ‥ワウ

分子式SO2 気体の通称は亜硫酸ガス。火山ガス・鉱泉中に存在。工業的には硫黄や黄鉄鉱などを焼いて製造する。刺激性の臭気ある無色の気体。有毒。還元性が強い。金属製錬所や重油専焼火力発電所の廃ガス中に含まれ、しばしば公害の原因となる。硫酸製造の原料。絹・羊毛の漂白剤。無水亜硫酸。

⇒にさんか【二酸化】

にさんか‐けいそ【二酸化珪素】‥クワ‥

化学式SiO2 石英・水晶・鱗珪石(トリジマイト)・クリストバル石として天然に産出。オパール・瑪瑙めのう・火打石・紫水晶などは不純物を含む。フッ化水素と反応して四フッ化ケイ素になり、アルカリと溶融すると水に可溶性のケイ酸塩になる。動物の歯のエナメル質の主成分。珪藻土は多くこれから成る。光ファイバーの原料。無水ケイ酸。シリカ。

⇒にさんか【二酸化】

にさんか‐たんそ【二酸化炭素】‥クワ‥

分子式CO2 気体の通称は炭酸ガス。大気中に0.03パーセント含まれる。工業的には石灰石を強熱してつくる。炭素の完全燃焼により生ずる。無色無臭の気体。密度は空気の1.5倍。水に少し溶けて微弱な酸性を示す。生物の呼吸により体外に放出され、同化作用により植物体内に取り入れられる。炭素化合物の原料。消火剤。清涼飲料水・ドライアイス・炭酸ナトリウムなどの製造に利用。無水炭酸。

⇒にさんか【二酸化】

にさんか‐たんそ‐せん【二酸化炭素泉】

温泉水1キログラム中に遊離炭酸1グラム以上を含む温泉や鉱泉。有馬温泉の類。旧称、炭酸泉。

⇒にさんか【二酸化】

にさんか‐チタン【二酸化チタン】‥クワ‥

「酸化チタン」参照。

⇒にさんか【二酸化】

にさんか‐ちっそ【二酸化窒素】‥クワ‥

「酸化窒素3」参照。

⇒にさんか【二酸化】

にさんか‐なまり【二酸化鉛】‥クワ‥

酸化鉛(Ⅳ)。化学式PbO2 鉛丹を希硝酸に溶かす時に残留する黒褐色の粉末。鉛塩のアルカリ性溶液を次亜塩素酸塩で酸化してつくる。工業上、有用な酸化剤。また、蓄電池の製造に用いる。

⇒にさんか【二酸化】

にさんか‐マンガン【二酸化マンガン】‥クワ‥

(→)酸化マンガン2に同じ。

⇒にさんか【二酸化】

に‐ざんしょう【煮山椒】‥セウ

サンショウの実を味醂・焼塩などで煮つめたもの。

にし【西】

(「し」は風の意か)

①四方の一つ。日の入る方角。西方。万葉集7「ぬばたまの夜渡る月をとどめむに―の山辺に関もあらぬかも」↔東。

②西風の略。古事記下「大和へに―吹き上げて」

③〔仏〕

㋐西方浄土。

㋑西本願寺の略。お西。

④相撲で、土俵の正面から見て右手。また、そちらから登場する力士。

⑤江戸の劇場内で、舞台に向かって左側。大坂では右側をいう。

⑥新宿遊里の称。

⑦西ヨーロッパの自由主義圏。「―側諸国」

⑧(沖縄で)北。

⇒西も東も分からない

にし【西】

姓氏の一つ。

⇒にし‐あまね【西周】

にし【螺】

巻貝の一群の総称。あかにし・たにしなど。〈新撰字鏡8〉

に‐し【二至】

夏至と冬至。両至。↔二分

にし【主】

〔代〕

(ヌシの訛)おまえ。汝。東海道中膝栗毛2「―が馬おまア誰だが馬だ」

にじ【虹・霓】

雨あがりなどに、太陽と反対側の空中に見える7色の円弧状の帯。大気中に浮遊している水滴に日光があたり光の分散を生じたもの。外側に赤、内側に紫色の見える主虹のほかに、その外側に離れて色の順を逆にする副虹が見える。のじ。ぬじ。〈[季]夏〉。〈倭名類聚鈔1〉

虹・霓

撮影:高橋健司

に‐じ【二字】

①2個の文字。

②(多く2個の漢字を用いるからいう)実名。名乗なのり。古事談1「義光…忽ち―を書きてこれを献じ」

⇒二字蒙った者

に‐じ【二次】

①ある事物や現象などが、他の本来のもの(第一義的なもの)に対して付随的な関係にあること。副次。二番目。「―的問題」

②〔数〕整式・整関数・代数方程式などの次数が2であること。「―方程式」→次数

に‐じ【尼寺】

あまでら。↔僧寺

にし‐あかり【西明り】

日没後、西の空のあかるいこと。また、その空。残照。

にし‐アジア【西アジア】

アジア南西部、アフガニスタンからイラン・イラク・アラビア半島を経てトルコに至る地域。パキスタンを含めることもある。西南アジアとほぼ同義。

西アジアの国々

に‐じ【二字】

①2個の文字。

②(多く2個の漢字を用いるからいう)実名。名乗なのり。古事談1「義光…忽ち―を書きてこれを献じ」

⇒二字蒙った者

に‐じ【二次】

①ある事物や現象などが、他の本来のもの(第一義的なもの)に対して付随的な関係にあること。副次。二番目。「―的問題」

②〔数〕整式・整関数・代数方程式などの次数が2であること。「―方程式」→次数

に‐じ【尼寺】

あまでら。↔僧寺

にし‐あかり【西明り】

日没後、西の空のあかるいこと。また、その空。残照。

にし‐アジア【西アジア】

アジア南西部、アフガニスタンからイラン・イラク・アラビア半島を経てトルコに至る地域。パキスタンを含めることもある。西南アジアとほぼ同義。

西アジアの国々

にし‐あまね【西周】

啓蒙思想家。石見津和野の人。オランダに留学後、開成所教授として「万国公法」の翻訳を大成。森有礼ありのりらと明六社を創始して西洋哲学を紹介。フィロソフィアの訳語「哲学」は彼による。著「百一新論」「致知啓蒙」など。(1829〜1897)

西周

提供:毎日新聞社

にし‐あまね【西周】

啓蒙思想家。石見津和野の人。オランダに留学後、開成所教授として「万国公法」の翻訳を大成。森有礼ありのりらと明六社を創始して西洋哲学を紹介。フィロソフィアの訳語「哲学」は彼による。著「百一新論」「致知啓蒙」など。(1829〜1897)

西周

提供:毎日新聞社

⇒にし【西】

にしあらい‐だいし【西新井大師】‥ヰ‥

東京都足立区西新井にある真言宗の寺。遍照院総持寺と号し、空海の開創と伝える。厄除やくよけ大師。

にし‐イリアン【西イリアン】

(West Irian)「ニューギニア」参照。

にしインド‐しょとう【西印度諸島】‥タウ

(West Indies)中央アメリカの東方海上に飛石状に連なり、大西洋からカリブ海およびメキシコ湾を隔てる大弧状列島。大アンティル・小アンティルおよびバハマ諸島に分かれる。コロンブスが来航、インディアスと命名したことからこう呼ばれる。キューバ・ハイチ・ドミニカ共和国・ジャマイカ・トリニダード‐トバゴ・バルバドス・バハマ・グレナダ・ドミニカ・セント‐ルシア・セント‐ヴィンセントおよびグレナディーン諸島・アンティグア‐バーブーダ・セント‐クリストファー‐ネイヴィスのほか、アメリカ自由連合州プエルト‐リコ・アメリカ領ヴァージン諸島、イギリス領ヴァージン諸島、フランス海外県グアドループ・マルティニク島、蘭領アンティルなどがある。→中央アメリカ(図)

西インド諸島・中央アメリカの国々

⇒にし【西】

にしあらい‐だいし【西新井大師】‥ヰ‥

東京都足立区西新井にある真言宗の寺。遍照院総持寺と号し、空海の開創と伝える。厄除やくよけ大師。

にし‐イリアン【西イリアン】

(West Irian)「ニューギニア」参照。

にしインド‐しょとう【西印度諸島】‥タウ

(West Indies)中央アメリカの東方海上に飛石状に連なり、大西洋からカリブ海およびメキシコ湾を隔てる大弧状列島。大アンティル・小アンティルおよびバハマ諸島に分かれる。コロンブスが来航、インディアスと命名したことからこう呼ばれる。キューバ・ハイチ・ドミニカ共和国・ジャマイカ・トリニダード‐トバゴ・バルバドス・バハマ・グレナダ・ドミニカ・セント‐ルシア・セント‐ヴィンセントおよびグレナディーン諸島・アンティグア‐バーブーダ・セント‐クリストファー‐ネイヴィスのほか、アメリカ自由連合州プエルト‐リコ・アメリカ領ヴァージン諸島、イギリス領ヴァージン諸島、フランス海外県グアドループ・マルティニク島、蘭領アンティルなどがある。→中央アメリカ(図)

西インド諸島・中央アメリカの国々

にし‐うけ【西受け】

西の方へ向いていること。西日をうける向き。にしおもて。浄瑠璃、冥途飛脚「―の竹れんじ」

にしうら‐おんせん【西浦温泉】‥ヲン‥

愛知県南部、蒲郡がまごおり市南西の西浦半島先端にある温泉。泉質は含鉄泉。三河湾観光の中心地。

ニジェール【Niger】

アフリカ北部、サハラ砂漠南部の共和国。もと仏領西アフリカの一部で、1960年独立。面積126万7000平方キロメートル。人口1186万(2004)。首都ニアメ。→アフリカ(図)。

ニジェール

撮影:田沼武能

にし‐うけ【西受け】

西の方へ向いていること。西日をうける向き。にしおもて。浄瑠璃、冥途飛脚「―の竹れんじ」

にしうら‐おんせん【西浦温泉】‥ヲン‥

愛知県南部、蒲郡がまごおり市南西の西浦半島先端にある温泉。泉質は含鉄泉。三河湾観光の中心地。

ニジェール【Niger】

アフリカ北部、サハラ砂漠南部の共和国。もと仏領西アフリカの一部で、1960年独立。面積126万7000平方キロメートル。人口1186万(2004)。首都ニアメ。→アフリカ(図)。

ニジェール

撮影:田沼武能

⇒ニジェール‐がわ【ニジェール川】

⇒ニジェール‐コルドファン‐ごぞく【ニジェールコルドファン語族】

ニジェール‐がわ【ニジェール川】‥ガハ

アフリカ西部の大河。ギニアの南西端に発し、マリを経てニジェール西端を流れ、ナイジェリア中央部を流下してギニア湾に注ぐ。沿岸にはマリの首都バマコ、ニジェールの首都ニアメなどがあり、下流では大デルタを形成する。長さ4030キロメートル。

ニジェール川(ニアメ)

撮影:小松義夫

⇒ニジェール‐がわ【ニジェール川】

⇒ニジェール‐コルドファン‐ごぞく【ニジェールコルドファン語族】

ニジェール‐がわ【ニジェール川】‥ガハ

アフリカ西部の大河。ギニアの南西端に発し、マリを経てニジェール西端を流れ、ナイジェリア中央部を流下してギニア湾に注ぐ。沿岸にはマリの首都バマコ、ニジェールの首都ニアメなどがあり、下流では大デルタを形成する。長さ4030キロメートル。

ニジェール川(ニアメ)

撮影:小松義夫

⇒ニジェール【Niger】

ニジェール‐コルドファン‐ごぞく【ニジェールコルドファン語族】

(Niger-Kordofanian)アフリカ大陸でサハラ砂漠を中心に用いられている諸言語の総称。数百の言語を含み、使用者数は1億人以上。

⇒ニジェール【Niger】

にじ‐エネルギー【二次エネルギー】

電力・都市ガス・ガソリンなど、一次エネルギーを転換して作り出したエネルギー。

にしお【西尾】‥ヲ

愛知県中部、矢作やはぎ川下流の市。もと松平氏6万石の城下町。農産物集散地で抹茶を生産。機械工業が立地。人口10万4千。

にしお【西尾】‥ヲ

姓氏の一つ。

⇒にしお‐すえひろ【西尾末広】

⇒にしお‐みのる【西尾実】

にし‐おおたに【西大谷】‥オホ‥

東大谷に対し、大谷本廟の異称。

にしおか【西岡】‥ヲカ

姓氏の一つ。

⇒にしおか‐つねかず【西岡常一】

にしおか‐つねかず【西岡常一】‥ヲカ‥

宮大工。法隆寺累代棟梁の家に生まれる。同寺の昭和大修理に加わり、古代建築の技術の復興に貢献。法輪寺三重塔・薬師寺金堂も再建。(1908〜1995)

⇒にしおか【西岡】

にしお‐すえひろ【西尾末広】‥ヲスヱ‥

労働運動家・政治家。高松市生れ。第二次大戦前は社会民衆党・社会大衆党の結成に参加し、衆議院議員。戦後は日本社会党の結成に参画、芦田内閣副総理となるが、昭電事件で逮捕、辞任。1960年民主社会党を結成し、委員長。(1891〜1981)

西尾末広

撮影:田村 茂

⇒ニジェール【Niger】

ニジェール‐コルドファン‐ごぞく【ニジェールコルドファン語族】

(Niger-Kordofanian)アフリカ大陸でサハラ砂漠を中心に用いられている諸言語の総称。数百の言語を含み、使用者数は1億人以上。

⇒ニジェール【Niger】

にじ‐エネルギー【二次エネルギー】

電力・都市ガス・ガソリンなど、一次エネルギーを転換して作り出したエネルギー。

にしお【西尾】‥ヲ

愛知県中部、矢作やはぎ川下流の市。もと松平氏6万石の城下町。農産物集散地で抹茶を生産。機械工業が立地。人口10万4千。

にしお【西尾】‥ヲ

姓氏の一つ。

⇒にしお‐すえひろ【西尾末広】

⇒にしお‐みのる【西尾実】

にし‐おおたに【西大谷】‥オホ‥

東大谷に対し、大谷本廟の異称。

にしおか【西岡】‥ヲカ

姓氏の一つ。

⇒にしおか‐つねかず【西岡常一】

にしおか‐つねかず【西岡常一】‥ヲカ‥

宮大工。法隆寺累代棟梁の家に生まれる。同寺の昭和大修理に加わり、古代建築の技術の復興に貢献。法輪寺三重塔・薬師寺金堂も再建。(1908〜1995)

⇒にしおか【西岡】

にしお‐すえひろ【西尾末広】‥ヲスヱ‥

労働運動家・政治家。高松市生れ。第二次大戦前は社会民衆党・社会大衆党の結成に参加し、衆議院議員。戦後は日本社会党の結成に参画、芦田内閣副総理となるが、昭電事件で逮捕、辞任。1960年民主社会党を結成し、委員長。(1891〜1981)

西尾末広

撮影:田村 茂

⇒にしお【西尾】

にしお‐みのる【西尾実】‥ヲ‥

国文学者・国語学者。長野県生れ。東大卒。中世文学研究のほか、国語教育学の樹立に貢献。国立国語研究所初代所長。(1889〜1979)

⇒にしお【西尾】

にし‐おもて【西面】

①西の方面。西の方。

②西に向かってたてられた建物または部屋。にしうけ。枕草子99「―にゐて」

③「西面の武士」の略。

⇒にしおもて‐の‐ぶし【西面の武士】

にしおもて‐の‐ぶし【西面の武士】

⇒さいめんのぶし

⇒にし‐おもて【西面】

に‐しが

〔助詞〕

(ニはもと完了の助動詞ヌの連用形、シガはシカの転)願望の意を表す。…なってしまいたい。後撰和歌集恋「伊勢の海に遊ぶ海人ともなり―」

⇒にしが‐な

にじ‐かい【二次会】‥クワイ

最初の会合が終わって後、続けて再び開く会合。特に、宴会の後、多くは場所をかえて再び催す会。

にじ‐かいろ【二次回路】‥クワイ‥

電磁誘導を介して相互作用を有する2個の電気回路のうち第2の回路。通常は出力側の回路を指す。

にし‐がしら【西頭】

①西のとりつき。西の端。浄瑠璃、持統天皇歌軍法「馬をはやめて三条番場、―にあゆまする」

②馬の頭などを西方に向けること。西方に向かって行くこと。西むき。太平記29「勢ひ当りを撥うて―に馬をぞ罄ひかへたる」

にし‐かぜ【西風】

西方から吹いてくる風。にし。

にじ‐かせき【二次化石】‥クワ‥

(→)誘導化石に同じ。

にじ‐がた【虹形】

虹の形。弓なりの形。日葡辞書「マド(窓)ヲニジガタニアクル」

にしが‐な

〔助詞〕

(ニシガに感動の助詞ナの付いたもの)…なってしまいたいものだなあ。落窪物語1「母おやなかんめれば、いかでよろしく思はれ―とこそ思はめ」

⇒に‐しが

にし‐かわ【西川】‥カハ

京都府にある桂川の別称。

にしかわ【西川】‥カハ

姓氏の一つ。

⇒にしかわ‐こいさぶろう【西川鯉三郎】

⇒にしかわ‐こうじろう【西川光二郎】

⇒にしかわ‐じょけん【西川如見】

⇒にしかわ‐すけのぶ【西川祐信】

⇒にしかわ‐せんぞう【西川扇蔵】

⇒にしかわ‐は【西川派】

⇒にしかわ‐やすし【西川寧】

⇒にしかわ‐りゅう【西川流】

にし‐がわ【西側】‥ガハ

①西にあたるところ。西に向いている部分。「―の窓」

②(ヨーロッパでの政治勢力の地理的関係から)自由主義体制の諸国。

↔東側

にしかわ‐こいさぶろう【西川鯉三郎】‥カハコヒ‥ラウ

日本舞踊、西川流名古屋派の家元の名。江戸の西川仁蔵(1823〜1900)が1841年(天保12)に名古屋に移り初世鯉三郎を名乗った。

⇒にしかわ【西川】

にしかわ‐こうじろう【西川光二郎】‥カハクワウ‥ラウ

社会主義者。淡路生れ。片山潜の「労働世界」に入り社会民主党の創立に参加、「平民新聞」などに拠り活動。のち、転向して精神修養家となる。著「土地国有論」など。(1876〜1940)

⇒にしかわ【西川】

にしかわ‐じょけん【西川如見】‥カハ‥

江戸中期の天文・地理学者。号は求林斎。長崎の人。中国・西洋の天文暦学を研究。儒教的自然観をとりつつ実証主義的見地を展開。将軍吉宗に招かれ、下問に答えた。また「百姓嚢」「町人嚢」などの教訓書を著し、庶民教育にも貢献。他に「華夷通商考」「天文義論」など。(1648〜1724)

⇒にしかわ【西川】

にしかわ‐すけのぶ【西川祐信】‥カハ‥

江戸中期の浮世絵師。西川派の始祖。自得斎・文華堂とも号。京都の人。狩野永納・土佐光祐に学び、また、江戸浮世絵の影響を受けながら、京畿の風俗や美人を典雅な様式で描き出し、京都における浮世絵を発達させた。絵本「百人女郎品定しなさだめ」など。(1671〜1750)

⇒にしかわ【西川】

にしかわ‐せんぞう【西川扇蔵】‥カハ‥ザウ

日本舞踊西川流の家元。初世(仙蔵・千蔵)は能の囃子方はやしかたから歌舞伎の鳴物師となる( 〜1756)。初世の門弟が振付師となり、西川流を創始、2世(1718〜1808)を名乗る。2世以後、扇蔵と改めた。

⇒にしかわ【西川】

にしかわ‐は【西川派】‥カハ‥

西川祐信を祖とする浮世絵の一派。

⇒にしかわ【西川】

にしかわ‐やすし【西川寧】‥カハ‥

書家。東京生れ。書家西川春洞(1847〜1915)の三男。早くから書に親しみ、長じて六朝書に傾倒。書道史家としても論著が多い。文化勲章。(1902〜1989)

⇒にしかわ【西川】

にしかわ‐りゅう【西川流】‥カハリウ

日本舞踊の一流派。2世西川扇蔵が確立。4世の弟子が分派し、花柳流・七扇ななおうぎ流、名古屋西川流などを創始。

⇒にしかわ【西川】

にじ‐かんせん【二次感染】

①ある病原体の感染に続いて別種の病原体による感染を受けること。麻疹はしかの感染中に肺炎になる類。

②ある病原体に感染した人から他の人に感染すること。

にしき【錦】

①金銀糸や種々の絵緯えぬきを用いて、華麗な文様を織り出した紋織物の総称。

②三枚綾の地合に多くの絵緯や金銀糸を織り込んだ紋織物。主に絹織物を指すが、木綿を地糸としたものもある。

③紋様の美しいものをたとえていう語。古今和歌集春「みわたせば柳桜をこきまぜて都ぞ春の―なりける」

⇒にしき‐うつぎ【錦空木】

⇒にしき‐え【錦絵】

⇒にしき‐がい【錦貝】

⇒にしき‐がま【錦窯】

⇒にしき‐がわ【錦革】

⇒にしき‐ぎ【錦木】

⇒にしき‐ごい【錦鯉】

⇒にしき‐ごろも【錦衣】

⇒にしき‐じそ【錦紫蘇】

⇒にしき‐そう【錦草・地錦】

⇒にしき‐たけ【錦蕈】

⇒にしき‐たまご【錦卵・錦玉子】

⇒にしき‐づた【錦蔦】

⇒にしき‐で【錦手】

⇒にしき‐どり【錦鳥】

⇒にしき‐ながれさく【錦流笏】

⇒にしき‐ぬり【錦塗】

⇒にしき‐の‐みはた【錦の御旗】

⇒にしき‐はし【錦端】

⇒にしき‐へび【錦蛇】

⇒にしき‐べり【錦縁】

⇒にしき‐まつ【錦松】

⇒にしき‐めがね【錦眼鏡】

⇒錦を飾る

⇒錦を衣て夜行くが如し

に‐しき【荷敷】

和船で、荷をのせる敷物。

に‐じき【二食】

1日のうちに食事を2度だけすること。

にしき‐うつぎ【錦空木】

〔植〕

⇒にしきうつぎ(二色空木)。

⇒にしき【錦】

にしき‐うつぎ【二色空木・錦空木】

スイカズラ科の落葉低木。山地に生えるが、観賞用に広く栽培。高さ2〜3メートル。葉は楕円形。夏、多数の5裂した筒状花を開く。花は初め白色、後に紅色。

にしき‐え【錦絵】‥ヱ

1765年(明和2)に鈴木春信らによって創始された華麗な多色刷浮世絵版画。以後、浮世絵版画の代表的名称となり、春信はじめ鳥居清長・喜多川歌麿・歌川豊国・葛飾北斎・歌川広重らすぐれた作者と彫師・摺師との協力のもとに主題と技法の幅をひろげ、広く世に迎えられた。江戸絵。吾妻錦絵。東あずま錦絵。樋口一葉、たけくらべ「いつか話した―を見せるからお寄りな、いろいろのが有るから」

⇒にしき【錦】

にしき‐がい【錦貝】‥ガヒ

①イタヤガイ科の二枚貝。ホタテガイにやや似るが、小形で薄く、殻長約5センチメートル。表面にはとげのある放射肋が走り、純白・鮮紅・紫・黄など色彩変異に富む。本州の太平洋岸の浅海岩礁に産する。〈書言字考節用集〉

②ナデシコガイやアズマニシキの幼若なものの古名。古歌に詠まれた歌仙貝の一つ。

⇒にしき【錦】

にしき‐がま【錦窯】

⇒きんがま。

⇒にしき【錦】

にしき‐がわ【錦革】‥ガハ

織物の錦に似せた染革。

⇒にしき【錦】

にしき‐ぎ【錦木】

①ニシキギ科の落葉低木。コマユミ(小真弓)の変種とされ、枝にコルク質の翼のある点が母種と異なる。初夏、帯黄緑色の小花を多数開く。果実は蒴果さくかで、晩秋熟し、裂けて橙紅色の種子を現す。紅葉美しく、観賞用。材は細工用。鬼箭木。五色木。〈[季]秋〉

にしきぎ

⇒にしお【西尾】

にしお‐みのる【西尾実】‥ヲ‥

国文学者・国語学者。長野県生れ。東大卒。中世文学研究のほか、国語教育学の樹立に貢献。国立国語研究所初代所長。(1889〜1979)

⇒にしお【西尾】

にし‐おもて【西面】

①西の方面。西の方。

②西に向かってたてられた建物または部屋。にしうけ。枕草子99「―にゐて」

③「西面の武士」の略。

⇒にしおもて‐の‐ぶし【西面の武士】

にしおもて‐の‐ぶし【西面の武士】

⇒さいめんのぶし

⇒にし‐おもて【西面】

に‐しが

〔助詞〕

(ニはもと完了の助動詞ヌの連用形、シガはシカの転)願望の意を表す。…なってしまいたい。後撰和歌集恋「伊勢の海に遊ぶ海人ともなり―」

⇒にしが‐な

にじ‐かい【二次会】‥クワイ

最初の会合が終わって後、続けて再び開く会合。特に、宴会の後、多くは場所をかえて再び催す会。

にじ‐かいろ【二次回路】‥クワイ‥

電磁誘導を介して相互作用を有する2個の電気回路のうち第2の回路。通常は出力側の回路を指す。

にし‐がしら【西頭】

①西のとりつき。西の端。浄瑠璃、持統天皇歌軍法「馬をはやめて三条番場、―にあゆまする」

②馬の頭などを西方に向けること。西方に向かって行くこと。西むき。太平記29「勢ひ当りを撥うて―に馬をぞ罄ひかへたる」

にし‐かぜ【西風】

西方から吹いてくる風。にし。

にじ‐かせき【二次化石】‥クワ‥

(→)誘導化石に同じ。

にじ‐がた【虹形】

虹の形。弓なりの形。日葡辞書「マド(窓)ヲニジガタニアクル」

にしが‐な

〔助詞〕

(ニシガに感動の助詞ナの付いたもの)…なってしまいたいものだなあ。落窪物語1「母おやなかんめれば、いかでよろしく思はれ―とこそ思はめ」

⇒に‐しが

にし‐かわ【西川】‥カハ

京都府にある桂川の別称。

にしかわ【西川】‥カハ

姓氏の一つ。

⇒にしかわ‐こいさぶろう【西川鯉三郎】

⇒にしかわ‐こうじろう【西川光二郎】

⇒にしかわ‐じょけん【西川如見】

⇒にしかわ‐すけのぶ【西川祐信】

⇒にしかわ‐せんぞう【西川扇蔵】

⇒にしかわ‐は【西川派】

⇒にしかわ‐やすし【西川寧】

⇒にしかわ‐りゅう【西川流】

にし‐がわ【西側】‥ガハ

①西にあたるところ。西に向いている部分。「―の窓」

②(ヨーロッパでの政治勢力の地理的関係から)自由主義体制の諸国。

↔東側

にしかわ‐こいさぶろう【西川鯉三郎】‥カハコヒ‥ラウ

日本舞踊、西川流名古屋派の家元の名。江戸の西川仁蔵(1823〜1900)が1841年(天保12)に名古屋に移り初世鯉三郎を名乗った。

⇒にしかわ【西川】

にしかわ‐こうじろう【西川光二郎】‥カハクワウ‥ラウ

社会主義者。淡路生れ。片山潜の「労働世界」に入り社会民主党の創立に参加、「平民新聞」などに拠り活動。のち、転向して精神修養家となる。著「土地国有論」など。(1876〜1940)

⇒にしかわ【西川】

にしかわ‐じょけん【西川如見】‥カハ‥

江戸中期の天文・地理学者。号は求林斎。長崎の人。中国・西洋の天文暦学を研究。儒教的自然観をとりつつ実証主義的見地を展開。将軍吉宗に招かれ、下問に答えた。また「百姓嚢」「町人嚢」などの教訓書を著し、庶民教育にも貢献。他に「華夷通商考」「天文義論」など。(1648〜1724)

⇒にしかわ【西川】

にしかわ‐すけのぶ【西川祐信】‥カハ‥

江戸中期の浮世絵師。西川派の始祖。自得斎・文華堂とも号。京都の人。狩野永納・土佐光祐に学び、また、江戸浮世絵の影響を受けながら、京畿の風俗や美人を典雅な様式で描き出し、京都における浮世絵を発達させた。絵本「百人女郎品定しなさだめ」など。(1671〜1750)

⇒にしかわ【西川】

にしかわ‐せんぞう【西川扇蔵】‥カハ‥ザウ

日本舞踊西川流の家元。初世(仙蔵・千蔵)は能の囃子方はやしかたから歌舞伎の鳴物師となる( 〜1756)。初世の門弟が振付師となり、西川流を創始、2世(1718〜1808)を名乗る。2世以後、扇蔵と改めた。

⇒にしかわ【西川】

にしかわ‐は【西川派】‥カハ‥

西川祐信を祖とする浮世絵の一派。

⇒にしかわ【西川】

にしかわ‐やすし【西川寧】‥カハ‥

書家。東京生れ。書家西川春洞(1847〜1915)の三男。早くから書に親しみ、長じて六朝書に傾倒。書道史家としても論著が多い。文化勲章。(1902〜1989)

⇒にしかわ【西川】

にしかわ‐りゅう【西川流】‥カハリウ

日本舞踊の一流派。2世西川扇蔵が確立。4世の弟子が分派し、花柳流・七扇ななおうぎ流、名古屋西川流などを創始。

⇒にしかわ【西川】

にじ‐かんせん【二次感染】

①ある病原体の感染に続いて別種の病原体による感染を受けること。麻疹はしかの感染中に肺炎になる類。

②ある病原体に感染した人から他の人に感染すること。

にしき【錦】

①金銀糸や種々の絵緯えぬきを用いて、華麗な文様を織り出した紋織物の総称。

②三枚綾の地合に多くの絵緯や金銀糸を織り込んだ紋織物。主に絹織物を指すが、木綿を地糸としたものもある。

③紋様の美しいものをたとえていう語。古今和歌集春「みわたせば柳桜をこきまぜて都ぞ春の―なりける」

⇒にしき‐うつぎ【錦空木】

⇒にしき‐え【錦絵】

⇒にしき‐がい【錦貝】

⇒にしき‐がま【錦窯】

⇒にしき‐がわ【錦革】

⇒にしき‐ぎ【錦木】

⇒にしき‐ごい【錦鯉】

⇒にしき‐ごろも【錦衣】

⇒にしき‐じそ【錦紫蘇】

⇒にしき‐そう【錦草・地錦】

⇒にしき‐たけ【錦蕈】

⇒にしき‐たまご【錦卵・錦玉子】

⇒にしき‐づた【錦蔦】

⇒にしき‐で【錦手】

⇒にしき‐どり【錦鳥】

⇒にしき‐ながれさく【錦流笏】

⇒にしき‐ぬり【錦塗】

⇒にしき‐の‐みはた【錦の御旗】

⇒にしき‐はし【錦端】

⇒にしき‐へび【錦蛇】

⇒にしき‐べり【錦縁】

⇒にしき‐まつ【錦松】

⇒にしき‐めがね【錦眼鏡】

⇒錦を飾る

⇒錦を衣て夜行くが如し

に‐しき【荷敷】

和船で、荷をのせる敷物。

に‐じき【二食】

1日のうちに食事を2度だけすること。

にしき‐うつぎ【錦空木】

〔植〕

⇒にしきうつぎ(二色空木)。

⇒にしき【錦】

にしき‐うつぎ【二色空木・錦空木】

スイカズラ科の落葉低木。山地に生えるが、観賞用に広く栽培。高さ2〜3メートル。葉は楕円形。夏、多数の5裂した筒状花を開く。花は初め白色、後に紅色。

にしき‐え【錦絵】‥ヱ

1765年(明和2)に鈴木春信らによって創始された華麗な多色刷浮世絵版画。以後、浮世絵版画の代表的名称となり、春信はじめ鳥居清長・喜多川歌麿・歌川豊国・葛飾北斎・歌川広重らすぐれた作者と彫師・摺師との協力のもとに主題と技法の幅をひろげ、広く世に迎えられた。江戸絵。吾妻錦絵。東あずま錦絵。樋口一葉、たけくらべ「いつか話した―を見せるからお寄りな、いろいろのが有るから」

⇒にしき【錦】

にしき‐がい【錦貝】‥ガヒ

①イタヤガイ科の二枚貝。ホタテガイにやや似るが、小形で薄く、殻長約5センチメートル。表面にはとげのある放射肋が走り、純白・鮮紅・紫・黄など色彩変異に富む。本州の太平洋岸の浅海岩礁に産する。〈書言字考節用集〉

②ナデシコガイやアズマニシキの幼若なものの古名。古歌に詠まれた歌仙貝の一つ。

⇒にしき【錦】

にしき‐がま【錦窯】

⇒きんがま。

⇒にしき【錦】

にしき‐がわ【錦革】‥ガハ

織物の錦に似せた染革。

⇒にしき【錦】

にしき‐ぎ【錦木】

①ニシキギ科の落葉低木。コマユミ(小真弓)の変種とされ、枝にコルク質の翼のある点が母種と異なる。初夏、帯黄緑色の小花を多数開く。果実は蒴果さくかで、晩秋熟し、裂けて橙紅色の種子を現す。紅葉美しく、観賞用。材は細工用。鬼箭木。五色木。〈[季]秋〉

にしきぎ

ニシキギ(実)

提供:ネイチャー・プロダクション

ニシキギ(実)

提供:ネイチャー・プロダクション

ニシキギ

提供:ネイチャー・プロダクション

ニシキギ

提供:ネイチャー・プロダクション

②五色に彩った30センチメートルばかりの木片。昔の奥州の風習で、男が女に逢おうとする場合に、女の家の門に立てて、女に応ずる心があればそれを取り入れ、取り入れなければ男がさらに加え立てて千束を限りとするという。山家集「立てそめてかへる心は―の千束ちづかまつべき心地こそせね」

⇒にしき【錦】

にしき‐ごい【錦鯉】‥ゴヒ

コイの飼育改良品種。色彩や斑点が美しい。新潟県古志・魚沼両郡の山村産のものが1914年(大正3)に東京で開かれた大正博覧会に出品されて有名になった。色鯉。花鯉。変り鯉。

⇒にしき【錦】

にしき‐ごろも【錦衣】

シソ科の小形の多年草。日本各地の山地に生える。根茎から数本の茎を直立、高さ10センチメートル前後。3〜4対の卵形の葉を対生。葉裏は濃い赤紫色、緑色の表面にも脈に沿って赤紫色の斑が入る。初夏に葉腋に淡紅色を帯びた小さな白花(唇形花)を数個直立してつける。

⇒にしき【錦】

にしき‐じそ【錦紫蘇】

〔植〕(→)コリウスに同じ。

⇒にしき【錦】

にしき‐そう【錦草・地錦】‥サウ

トウダイグサ科の一年草。世界中に分布する雑草で、路傍や庭に普通。茎は紅色で細く、根元から多く分岐して地上を這う。葉は小楕円形で暗緑色。初秋、各葉腋に淡赤紫色の小花を開き、花後、3稜の蒴果さくかを結ぶ。茎を傷つけると白色の乳液を出すので「ちちぐさ」とも呼ばれる。コニシキソウなど近似の種が多い。

⇒にしき【錦】

にし‐きた【西北】

西と北との間に当たる方角。乾いぬい。せいほく。

にしき‐たけ【錦蕈】

担子菌類のきのこ。傘は平らで橙黄色または紅色、縁辺部に縞がある。ひだは白色から淡黄色、柄は円柱状で淡い橙黄色。芳香がある。食用。

⇒にしき【錦】

にしき‐たまご【錦卵・錦玉子】

(「二色卵」とも書く)卵料理。ゆで卵の黄身と白身を別々に裏漉うらごししてそれぞれを調味し、2段に重ねて蒸したもの。

⇒にしき【錦】

にしき‐づた【錦蔦】

キヅタの葉の白の斑ふ入りのもの。

⇒にしき【錦】

にしき‐で【錦手】

陶磁器表面に赤・緑・紫・黄・青などの上絵具で模様を描いたもの。もと中国から舶来、後に日本で製した。京都を中心とした呼称。赤絵。色絵。→五彩。

⇒にしき【錦】

にしき‐どり【錦鳥】

①錦鶏きんけいの別称。

②鹿の異称。

⇒にしき【錦】

にしき‐ながれさく【錦流笏】

馬の毛色の名。額から鼻の上まで薄色の毛のあるもの。

⇒にしき【錦】

にしき‐ぬり【錦塗】

変り塗の一種。魚子ななこを地文に唐草文などを錫粉を蒔いて研ぎ出したもの。

②五色に彩った30センチメートルばかりの木片。昔の奥州の風習で、男が女に逢おうとする場合に、女の家の門に立てて、女に応ずる心があればそれを取り入れ、取り入れなければ男がさらに加え立てて千束を限りとするという。山家集「立てそめてかへる心は―の千束ちづかまつべき心地こそせね」

⇒にしき【錦】

にしき‐ごい【錦鯉】‥ゴヒ

コイの飼育改良品種。色彩や斑点が美しい。新潟県古志・魚沼両郡の山村産のものが1914年(大正3)に東京で開かれた大正博覧会に出品されて有名になった。色鯉。花鯉。変り鯉。

⇒にしき【錦】

にしき‐ごろも【錦衣】

シソ科の小形の多年草。日本各地の山地に生える。根茎から数本の茎を直立、高さ10センチメートル前後。3〜4対の卵形の葉を対生。葉裏は濃い赤紫色、緑色の表面にも脈に沿って赤紫色の斑が入る。初夏に葉腋に淡紅色を帯びた小さな白花(唇形花)を数個直立してつける。

⇒にしき【錦】

にしき‐じそ【錦紫蘇】

〔植〕(→)コリウスに同じ。

⇒にしき【錦】

にしき‐そう【錦草・地錦】‥サウ

トウダイグサ科の一年草。世界中に分布する雑草で、路傍や庭に普通。茎は紅色で細く、根元から多く分岐して地上を這う。葉は小楕円形で暗緑色。初秋、各葉腋に淡赤紫色の小花を開き、花後、3稜の蒴果さくかを結ぶ。茎を傷つけると白色の乳液を出すので「ちちぐさ」とも呼ばれる。コニシキソウなど近似の種が多い。

⇒にしき【錦】

にし‐きた【西北】

西と北との間に当たる方角。乾いぬい。せいほく。

にしき‐たけ【錦蕈】

担子菌類のきのこ。傘は平らで橙黄色または紅色、縁辺部に縞がある。ひだは白色から淡黄色、柄は円柱状で淡い橙黄色。芳香がある。食用。

⇒にしき【錦】

にしき‐たまご【錦卵・錦玉子】

(「二色卵」とも書く)卵料理。ゆで卵の黄身と白身を別々に裏漉うらごししてそれぞれを調味し、2段に重ねて蒸したもの。

⇒にしき【錦】

にしき‐づた【錦蔦】

キヅタの葉の白の斑ふ入りのもの。

⇒にしき【錦】

にしき‐で【錦手】

陶磁器表面に赤・緑・紫・黄・青などの上絵具で模様を描いたもの。もと中国から舶来、後に日本で製した。京都を中心とした呼称。赤絵。色絵。→五彩。

⇒にしき【錦】

にしき‐どり【錦鳥】

①錦鶏きんけいの別称。

②鹿の異称。

⇒にしき【錦】

にしき‐ながれさく【錦流笏】

馬の毛色の名。額から鼻の上まで薄色の毛のあるもの。

⇒にしき【錦】

にしき‐ぬり【錦塗】

変り塗の一種。魚子ななこを地文に唐草文などを錫粉を蒔いて研ぎ出したもの。広辞苑 ページ 14908 での【○逃げを張る】単語。