複数辞典一括検索+![]()

![]()

○暮れ早しくれはやし🔗⭐🔉

○暮れ早しくれはやし

日の暮れるのが早い。冬の短日にいう。〈[季]冬〉

⇒くれ【暮れ】

くれ‐ふさが・る【暗れ塞がる】

〔自四〕

(→)「くれふたがる」に同じ。

クレブス【Hans Adolf Krebs】

イギリスの生化学者。ドイツ生れ。オルニチン回路・クエン酸回路(クレブス回路)を発見。ノーベル賞。(1900〜1981)

⇒クレブス‐かいろ【クレブス回路】

クレブス‐かいろ【クレブス回路】‥クワイ‥

(→)クエン酸回路の別称。

⇒クレブス【Hans Adolf Krebs】

くれ‐ふたが・る【暗れ塞がる】

〔自四〕

①一面に暗くなる。大鏡道長「世は―・りたる心ちせしものかな」

②気がふさぐ。前田家本枕草子いまはじめていふべきこと「ふみといふものなからましかば、いかにいぶせく世の中―・りておぼえまし」

くれ‐ぶね【榑船】

材木を積んだ船。

クレペリン【Emil Kraepelin】

ドイツの精神医学者。精神医学の体系的基礎を築く。(1856〜1926)

⇒クレペリン‐けんさ【クレペリン検査】

クレペリン‐けんさ【クレペリン検査】

〔心〕隣り合う2個の数字の加算作業を短い休憩をはさんで一定時間行わせ、その結果によって性格の意志的側面を判定する検査法。クレペリンの考案。日本では、内田勇三郎(1894〜1966)がこれを標準化した内田‐クレペリン検査が使われている。

⇒クレペリン【Emil Kraepelin】

くれ‐まぎれ【暮紛れ】

暮れ方の暗いのにまぎれること。また、その時。

クレマチス【Clematis ラテン】

キンポウゲ科の観賞用蔓性多年草。葉は複葉、初夏から夏に白・紫・桃色などの6弁または8弁の大きな車輪型の花をつける。カザグルマ・テッセンなどから改良された園芸品種が多い。また、広くはキンポウゲ科センニンソウ属植物(その学名)で、世界の温帯に約250種が分布。

クレマチス

提供:OPO

くれ‐まど・う【暗れ惑ふ】‥マドフ

〔自四〕

思案に迷う。途方にくれる。源氏物語桐壺「―・ふ心の闇も堪へがたき片はしをだに」

クレマン【René Clément】

フランスの映画監督。代表作に政治的題材を扱った「鉄路の闘い」「鉄格子の彼方」のほか「禁じられた遊び」「太陽がいっぱい」など。(1913〜1996)

クレマンソー【Georges Clemenceau】

フランスの政治家。急進社会党領袖。保守派内閣を倒し「虎」のあだ名を得た。1906年首相。第一次大戦末期にも首相となり、パリ講和会議では対独強硬路線を代表。(1841〜1929)

くれ‐むつ【暮六つ】

夕暮の六つ時。今の午後6時頃。季節によって異なる。酉の刻。また、その時鳴らす鐘。↔明六つ

クレムリン【Kremlin】

(kreml' ロシア 城砦の意から)モスクワの旧城砦。帝政時代に宮殿が設けられ、ソ連時代に政府諸機関が置かれ、現在はロシア連邦政府に引きつがれる。転じて、ソ連・ロシア政府の代名詞。

クレメンス【Clemens ラテン】

①(Clement of Rome)キリスト教の使徒教父。第3代ローマ司教。コリント教会の内紛に際し和解と使徒伝承への忠誠を勧めた「クレメンス第1の手紙」は古代世界に流布。ローマのクレメンス。(30頃〜101頃)

②(Clement of Alexandria)キリスト教のギリシア教父。アレクサンドリア学派の一人。ギリシア思想・グノーシス主義をキリスト教的信仰に止揚。著「ストローマテイス」。アレクサンドリアのクレメンス。(150頃〜215頃)

③(7世)ローマ教皇。ドイツ皇帝カール5世及びイギリス王ヘンリー8世と抗争。(在位1523〜1534)

④(11世)ローマ教皇。ジャンセニズムを抑圧。(在位1700〜1721)

⑤(14世)ローマ教皇。イエズス会を廃止。(在位1769〜1774)

クレメンティ【Muzio Clementi】

イタリアのピアノ奏者・作曲家。主としてイギリスで活躍し、多くのピアノソナタを作曲。(1752〜1832)

クレモナ【Cremona】

イタリア北西部、ロンバルディア州の都市。16世紀半ば以降、アマーティ・ストラディヴァリウスら著名な弦楽器製作者を輩出。

ぐれ‐やど【ぐれ宿】

ぐれ者(乞食)を宿泊させる宿。下等な木賃宿きちんやど。歌舞伎、小袖曾我薊色縫「何でも引込む―さ」

くれ‐やみ【暗れ闇】

心のくれまどうこと。くらやみ。栄華物語月宴「―にて過ぐさせ給ふにも」

くれ‐ゆ・く【暮れ行く】

〔自五〕

年・日の終りに近づく。

クレヨン【crayon フランス】

①洋画でデッサンに用いる棒状の絵具の総称。パステル・コンテ・チョークの類。

②学童などが用いる図画用の絵具。石鹸・蝋・脂肪などに各種の顔料をまぜて棒状に造る。ワックス‐クレヨン。クレオン。

クレラー‐ミュラー‐びじゅつかん【クレラーミュラー美術館】‥クワン

(Kröller-Müller Museum)オランダ、オッテルローにある美術館。ゴッホの絵画・素描の世界有数の収集品と屋外を活用した彫刻展示で知られる。

ぐれり‐ぐれり

物事の急にかわるさま。ぐるりぐるり。

クレリック‐シャツ

(和製語cleric shirt)(クレリックは牧師の意。僧服のイメージからいう)ワイシャツの一種。襟とカフスだけが白く、身頃と袖が縦縞などの柄物または色物になっているもの。

く・れる【呉れる】

〔他下一〕[文]く・る(下二)

①(自分が相手に)物をあたえる。また、動作を加える。やる。くれてやる。土佐日記「このながびつのものはみな人わらはまでに―・れたれば」。「ほしければ―・れてやろう」「げんこつを―・れる」

②(相手が自分に)物をあたえる。徒然草「よき友三つあり。一つには物―・るる友」。「娘が―・れたネクタイ」

③(動詞の連用形に助詞「て」の付いたものに接続して)

㋐自分のために他人がその動作をし、それによって恩恵・利益を受ける意を表す。転じて、他人の行為が自分の迷惑となる意にも用いる。絶句鈔「我をも引たてて―・れらるる知音」。狂言、抜殻「そちへ行て―・れい」。「よく来て―・れたね」「助けて―・れ」「困ったことをして―・れた」

㋑他人に対して自分がその動作をしてやる意を表す。蒙求抄9「そちが一族をば亡ほろぼいて―・れうぞ」。「ちと締めて―・れよう」

く・れる【眩れる】

〔自下一〕[文]く・る(下二)

(「暮れる」と同源。暗くなる意)

①(目の前が)まっくらになる。めまいがする。落窪物語1「目―・るるここちして」

②(涙で)曇って見えなくなる。源氏物語須磨「世の常なさ思ひ知られて、泪に―・れたり」。日葡辞書「ナミダニメガクルル」

③(「暮れる」とも書く)分別がつかなくなる。理性を失う。思い惑う。保元物語(金刀比羅本)「行く末―・れたる御心、せんかたなくぞおぼしめす」。日葡辞書「タカラニメガクルル」。「思案に―・れる」「途方に―・れる」

く・れる【暮れる】

〔自下一〕[文]く・る(下二)

(暗くなる意)

①日が没して夜になる。万葉集17「日の―・れ行けば家をしそ思ふ」。「明けても―・れても」

②時期・季節などが終りになる。源氏物語末摘花「かのわたりにはいとおぼつかなくて秋―・れはてぬ」。「長い一日が―・れる」「あと10日で今年も―・れる」「毎日が練習で―・れる」

③一生の終り方になる。老境に入る。徒然草「一生は雑事の小節にさへられて空しく―・れなん」

④(→)「眩くれる」3に同じ。

ぐ・れる

〔自下一〕

(「ぐれ」の動詞化)

①予期したこととくいちがう。歌舞伎、姉妹達大礎「何もかも―・れてしまうた」

②わきみちへそれる。堕落する。非行化する。「―・れたのは失恋のせいだ」

クレルモン【Clermont】

フランス中部の都市。1095年教皇ウルバヌス2世がこの地で公会議を召集し、十字軍の派遣を勧説。また、教会改革の強化、教権の国王などの俗権に対する優位を確認した。

くれ‐わた・る【暮れ渡る】

〔自五〕

あたり一体が暮れる。

くれ‐わり【塊割り】

土くれを打ち砕くのに用いる農具。くれたたき。

ぐ‐れん【紅蓮】

〔仏〕

①紅色の蓮花れんげ。猛火の炎の色にたとえる。「―の炎」

②紅蓮地獄の略。謡曲、歌占「ある時は―大紅蓮の氷に閉ぢられ」

⇒ぐれん‐じごく【紅蓮地獄】

⇒ぐれん‐の‐いどほり【紅蓮の井戸掘り】

クレンザー【cleanser】

みがき粉。

ぐれん‐じごく【紅蓮地獄】‥ヂ‥

八寒地獄の第7。ここに堕ちた者は、酷寒のために皮膚が裂けて血が流れ、紅色の蓮花に似るという。紅蓮。

⇒ぐ‐れん【紅蓮】

クレンジング【cleansing】

①きれいにすること。洗浄。

②化粧を落とすこと。

⇒クレンジング‐クリーム【cleansing cream】

クレンジング‐クリーム【cleansing cream】

化粧落しに用いる油性洗浄クリーム。クリンシン‐クリーム。

⇒クレンジング【cleansing】

ぐれん‐たい【愚連隊】

(「ぐれる」から出た語で「愚連隊」は当て字)繁華街などを数人が一団となってうろつき、不正行為などをする不良仲間。

ぐれん‐の‐いどほり【紅蓮の井戸掘り】‥ヰド‥

紅蓮地獄で井戸を掘ること。苦痛の甚だしいことにいう。

⇒ぐ‐れん【紅蓮】

くろ【畔・壠】

平地の中で、小高い所。また、田畑の畔あぜ。山家集「誰ならんあら田の―にすみれ摘む人は心のわりなかるべし」

くろ【黒】

(「くら(暗)」と同源か。また、くり(涅)と同源とも)

①色の名。墨のような色。

Munsell color system: N1.5

②囲碁で、黒石の略。また、黒石を持つ方。↔白。

③犯罪容疑者が犯罪の事実ありと判定されること。また、その人。有罪。「判決は―と出た」↔白

ぐろ【壠】

(クロの転)物を積み重ねた所。また草木の密生した所をもいう。草むら。好色一代男4「荊うばら・山梔子くちなしの―のもとに伏して」

グロ

グロテスクの略。「エロ‐―」

グロ【Antoine-Jean Gros】

フランスの画家。ダヴィッドに学ぶ。新古典主義を受け継ぎながら、ロマン主義の先駆けになる。作「エイローの戦い」。(1771〜1835)

くろ‐あえ【黒和え】‥アヘ

擂すった黒ゴマで野菜などをあえた料理。

くろ‐あげは【黒揚羽】

アゲハチョウ科のチョウ。全体黒色。後翅裏面の外縁に赤紋が並び尾状突起がある。雄は後翅の前縁に青白斑がある。幼虫はミカン類やカラタチ・サンショウなどの葉を食う。→柚子坊ゆずぼう

クロアゲハ

提供:ネイチャー・プロダクション

くれ‐まど・う【暗れ惑ふ】‥マドフ

〔自四〕

思案に迷う。途方にくれる。源氏物語桐壺「―・ふ心の闇も堪へがたき片はしをだに」

クレマン【René Clément】

フランスの映画監督。代表作に政治的題材を扱った「鉄路の闘い」「鉄格子の彼方」のほか「禁じられた遊び」「太陽がいっぱい」など。(1913〜1996)

クレマンソー【Georges Clemenceau】

フランスの政治家。急進社会党領袖。保守派内閣を倒し「虎」のあだ名を得た。1906年首相。第一次大戦末期にも首相となり、パリ講和会議では対独強硬路線を代表。(1841〜1929)

くれ‐むつ【暮六つ】

夕暮の六つ時。今の午後6時頃。季節によって異なる。酉の刻。また、その時鳴らす鐘。↔明六つ

クレムリン【Kremlin】

(kreml' ロシア 城砦の意から)モスクワの旧城砦。帝政時代に宮殿が設けられ、ソ連時代に政府諸機関が置かれ、現在はロシア連邦政府に引きつがれる。転じて、ソ連・ロシア政府の代名詞。

クレメンス【Clemens ラテン】

①(Clement of Rome)キリスト教の使徒教父。第3代ローマ司教。コリント教会の内紛に際し和解と使徒伝承への忠誠を勧めた「クレメンス第1の手紙」は古代世界に流布。ローマのクレメンス。(30頃〜101頃)

②(Clement of Alexandria)キリスト教のギリシア教父。アレクサンドリア学派の一人。ギリシア思想・グノーシス主義をキリスト教的信仰に止揚。著「ストローマテイス」。アレクサンドリアのクレメンス。(150頃〜215頃)

③(7世)ローマ教皇。ドイツ皇帝カール5世及びイギリス王ヘンリー8世と抗争。(在位1523〜1534)

④(11世)ローマ教皇。ジャンセニズムを抑圧。(在位1700〜1721)

⑤(14世)ローマ教皇。イエズス会を廃止。(在位1769〜1774)

クレメンティ【Muzio Clementi】

イタリアのピアノ奏者・作曲家。主としてイギリスで活躍し、多くのピアノソナタを作曲。(1752〜1832)

クレモナ【Cremona】

イタリア北西部、ロンバルディア州の都市。16世紀半ば以降、アマーティ・ストラディヴァリウスら著名な弦楽器製作者を輩出。

ぐれ‐やど【ぐれ宿】

ぐれ者(乞食)を宿泊させる宿。下等な木賃宿きちんやど。歌舞伎、小袖曾我薊色縫「何でも引込む―さ」

くれ‐やみ【暗れ闇】

心のくれまどうこと。くらやみ。栄華物語月宴「―にて過ぐさせ給ふにも」

くれ‐ゆ・く【暮れ行く】

〔自五〕

年・日の終りに近づく。

クレヨン【crayon フランス】

①洋画でデッサンに用いる棒状の絵具の総称。パステル・コンテ・チョークの類。

②学童などが用いる図画用の絵具。石鹸・蝋・脂肪などに各種の顔料をまぜて棒状に造る。ワックス‐クレヨン。クレオン。

クレラー‐ミュラー‐びじゅつかん【クレラーミュラー美術館】‥クワン

(Kröller-Müller Museum)オランダ、オッテルローにある美術館。ゴッホの絵画・素描の世界有数の収集品と屋外を活用した彫刻展示で知られる。

ぐれり‐ぐれり

物事の急にかわるさま。ぐるりぐるり。

クレリック‐シャツ

(和製語cleric shirt)(クレリックは牧師の意。僧服のイメージからいう)ワイシャツの一種。襟とカフスだけが白く、身頃と袖が縦縞などの柄物または色物になっているもの。

く・れる【呉れる】

〔他下一〕[文]く・る(下二)

①(自分が相手に)物をあたえる。また、動作を加える。やる。くれてやる。土佐日記「このながびつのものはみな人わらはまでに―・れたれば」。「ほしければ―・れてやろう」「げんこつを―・れる」

②(相手が自分に)物をあたえる。徒然草「よき友三つあり。一つには物―・るる友」。「娘が―・れたネクタイ」

③(動詞の連用形に助詞「て」の付いたものに接続して)

㋐自分のために他人がその動作をし、それによって恩恵・利益を受ける意を表す。転じて、他人の行為が自分の迷惑となる意にも用いる。絶句鈔「我をも引たてて―・れらるる知音」。狂言、抜殻「そちへ行て―・れい」。「よく来て―・れたね」「助けて―・れ」「困ったことをして―・れた」

㋑他人に対して自分がその動作をしてやる意を表す。蒙求抄9「そちが一族をば亡ほろぼいて―・れうぞ」。「ちと締めて―・れよう」

く・れる【眩れる】

〔自下一〕[文]く・る(下二)

(「暮れる」と同源。暗くなる意)

①(目の前が)まっくらになる。めまいがする。落窪物語1「目―・るるここちして」

②(涙で)曇って見えなくなる。源氏物語須磨「世の常なさ思ひ知られて、泪に―・れたり」。日葡辞書「ナミダニメガクルル」

③(「暮れる」とも書く)分別がつかなくなる。理性を失う。思い惑う。保元物語(金刀比羅本)「行く末―・れたる御心、せんかたなくぞおぼしめす」。日葡辞書「タカラニメガクルル」。「思案に―・れる」「途方に―・れる」

く・れる【暮れる】

〔自下一〕[文]く・る(下二)

(暗くなる意)

①日が没して夜になる。万葉集17「日の―・れ行けば家をしそ思ふ」。「明けても―・れても」

②時期・季節などが終りになる。源氏物語末摘花「かのわたりにはいとおぼつかなくて秋―・れはてぬ」。「長い一日が―・れる」「あと10日で今年も―・れる」「毎日が練習で―・れる」

③一生の終り方になる。老境に入る。徒然草「一生は雑事の小節にさへられて空しく―・れなん」

④(→)「眩くれる」3に同じ。

ぐ・れる

〔自下一〕

(「ぐれ」の動詞化)

①予期したこととくいちがう。歌舞伎、姉妹達大礎「何もかも―・れてしまうた」

②わきみちへそれる。堕落する。非行化する。「―・れたのは失恋のせいだ」

クレルモン【Clermont】

フランス中部の都市。1095年教皇ウルバヌス2世がこの地で公会議を召集し、十字軍の派遣を勧説。また、教会改革の強化、教権の国王などの俗権に対する優位を確認した。

くれ‐わた・る【暮れ渡る】

〔自五〕

あたり一体が暮れる。

くれ‐わり【塊割り】

土くれを打ち砕くのに用いる農具。くれたたき。

ぐ‐れん【紅蓮】

〔仏〕

①紅色の蓮花れんげ。猛火の炎の色にたとえる。「―の炎」

②紅蓮地獄の略。謡曲、歌占「ある時は―大紅蓮の氷に閉ぢられ」

⇒ぐれん‐じごく【紅蓮地獄】

⇒ぐれん‐の‐いどほり【紅蓮の井戸掘り】

クレンザー【cleanser】

みがき粉。

ぐれん‐じごく【紅蓮地獄】‥ヂ‥

八寒地獄の第7。ここに堕ちた者は、酷寒のために皮膚が裂けて血が流れ、紅色の蓮花に似るという。紅蓮。

⇒ぐ‐れん【紅蓮】

クレンジング【cleansing】

①きれいにすること。洗浄。

②化粧を落とすこと。

⇒クレンジング‐クリーム【cleansing cream】

クレンジング‐クリーム【cleansing cream】

化粧落しに用いる油性洗浄クリーム。クリンシン‐クリーム。

⇒クレンジング【cleansing】

ぐれん‐たい【愚連隊】

(「ぐれる」から出た語で「愚連隊」は当て字)繁華街などを数人が一団となってうろつき、不正行為などをする不良仲間。

ぐれん‐の‐いどほり【紅蓮の井戸掘り】‥ヰド‥

紅蓮地獄で井戸を掘ること。苦痛の甚だしいことにいう。

⇒ぐ‐れん【紅蓮】

くろ【畔・壠】

平地の中で、小高い所。また、田畑の畔あぜ。山家集「誰ならんあら田の―にすみれ摘む人は心のわりなかるべし」

くろ【黒】

(「くら(暗)」と同源か。また、くり(涅)と同源とも)

①色の名。墨のような色。

Munsell color system: N1.5

②囲碁で、黒石の略。また、黒石を持つ方。↔白。

③犯罪容疑者が犯罪の事実ありと判定されること。また、その人。有罪。「判決は―と出た」↔白

ぐろ【壠】

(クロの転)物を積み重ねた所。また草木の密生した所をもいう。草むら。好色一代男4「荊うばら・山梔子くちなしの―のもとに伏して」

グロ

グロテスクの略。「エロ‐―」

グロ【Antoine-Jean Gros】

フランスの画家。ダヴィッドに学ぶ。新古典主義を受け継ぎながら、ロマン主義の先駆けになる。作「エイローの戦い」。(1771〜1835)

くろ‐あえ【黒和え】‥アヘ

擂すった黒ゴマで野菜などをあえた料理。

くろ‐あげは【黒揚羽】

アゲハチョウ科のチョウ。全体黒色。後翅裏面の外縁に赤紋が並び尾状突起がある。雄は後翅の前縁に青白斑がある。幼虫はミカン類やカラタチ・サンショウなどの葉を食う。→柚子坊ゆずぼう

クロアゲハ

提供:ネイチャー・プロダクション

クロアゲハ(幼虫)

撮影:海野和男

クロアゲハ(幼虫)

撮影:海野和男

くろ‐あざ【黒痣】

淡褐色または黒褐色を呈する皮膚のあざ。表皮または真皮の層の細胞内に、多量の黒褐色素(メラニン)の溜まったもの。色素性母斑ぼはん。

くろ‐あしげ【黒葦毛】

馬の毛色の名。黒みをおびた葦毛。

くろ‐あずき【黒小豆】‥アヅキ

アズキの一種。普通のアズキより実が小さく色の黒いもの。

クロアチア【Croatia】

旧ユーゴスラヴィアを構成した共和国の一つ。1991年独立。ワインなどの食品・軽工業・造船業・農業・観光業を有する先進的な地域。住民は南スラヴ系のクロアチア人。首都ザグレブ。面積5万6000平方キロメートル。人口443万9千(2004)。クロアチア語名はフルバツカ。→ヨーロッパ(図)

くろ‐あぶら【黒油】

黒色の鬢付びんつけ油。白髪を黒く見せる。浮世風呂2「―でもなすつて、もう一ぺんおしやらく(おしゃれ)をする気だものを」

くろ‐あり【黒蟻】

黒いアリ類の俗称。クロヤマアリ・クロオオアリ・クロクサアリなどを指す。

くろ・い【黒い】

〔形〕[文]くろ・し(ク)

①墨のような色である。古事記上「ぬばたまの―・き御衣みけしを」。平家物語3「―・かりし髪も白くなり」。「―・い靴」

②濃紫・褐色・にび色などの、黒っぽい色にいう。源氏物語末摘花「名残なう―・き袿うちき重ねて」

③日に焼けている。古今著聞集5「色を―・く日にあたりなしてのち」

④よごれている。きたない。「シャツの袖口が―・くなる」

⑤悪い。不正である。公明でなく悪心がある。宇津保物語祭使「―・しあかしのさとりなきが」。日葡辞書「ハラクロイヒト」。「―・い噂うわさ」

くろいあめ【黒い雨】

小説。井伏鱒二作。雑誌連載後、1966年刊。広島で原爆による黒い雨に打たれた姪の縁談をとおして、被災者の悲惨な状態を描いた原爆文学の代表作。

くろい‐きり【黒い霧】

(1960年の、松本清張の小説「日本の黒い霧」で広まる)明るみに出ない悪。「政界の―」

くろいし【黒石】

青森県西部、津軽平野の南東部にある市。津軽藩の支藩の陣屋町。周辺は米とリンゴの産地。人口3万8千。

クロイスター【cloister】

修道院・教会・大学などの中庭を取り囲む回廊。

くろいそ【黒磯】

栃木県那須塩原市の地名。那須野ヶ原の北部に位置し、那須温泉郷への入口。

くろいた【黒板】

姓氏の一つ。

⇒くろいた‐かつみ【黒板勝美】

くろいた‐かつみ【黒板勝美】

歴史学者。号、虚心。長崎県生れ。東大教授。古文書学を確立し、「国史大系」を新訂増補。著「国史の研究」「虚心文集」など。(1874〜1946)

⇒くろいた【黒板】

クロイツァー【Leonid Kreutzer】

ピアノ奏者。ロシア生れ、ベルリンで演奏家・教育者として活躍。1931年初来日、38年以来在日、東京音楽学校(のち東京芸大)の教授として、多くの門下生を養成した。(1884〜1953)

クロイツェル‐ソナタ【Kreutzer Sonate ドイツ】

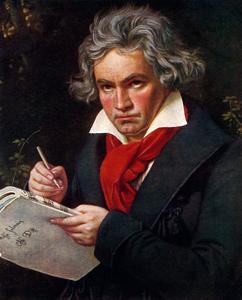

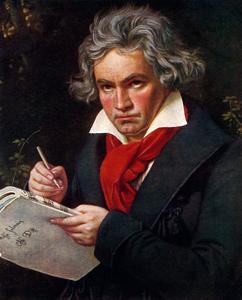

①ベートーヴェン作曲のバイオリンとピアノのためのソナタ作品47の通称。1803年、作曲者みずからピアノを弾き初演。後にフランスのバイオリン奏者クロイツェルに献呈された。

ベートーヴェン

提供:Lebrecht Music & Arts/APL

くろ‐あざ【黒痣】

淡褐色または黒褐色を呈する皮膚のあざ。表皮または真皮の層の細胞内に、多量の黒褐色素(メラニン)の溜まったもの。色素性母斑ぼはん。

くろ‐あしげ【黒葦毛】

馬の毛色の名。黒みをおびた葦毛。

くろ‐あずき【黒小豆】‥アヅキ

アズキの一種。普通のアズキより実が小さく色の黒いもの。

クロアチア【Croatia】

旧ユーゴスラヴィアを構成した共和国の一つ。1991年独立。ワインなどの食品・軽工業・造船業・農業・観光業を有する先進的な地域。住民は南スラヴ系のクロアチア人。首都ザグレブ。面積5万6000平方キロメートル。人口443万9千(2004)。クロアチア語名はフルバツカ。→ヨーロッパ(図)

くろ‐あぶら【黒油】

黒色の鬢付びんつけ油。白髪を黒く見せる。浮世風呂2「―でもなすつて、もう一ぺんおしやらく(おしゃれ)をする気だものを」

くろ‐あり【黒蟻】

黒いアリ類の俗称。クロヤマアリ・クロオオアリ・クロクサアリなどを指す。

くろ・い【黒い】

〔形〕[文]くろ・し(ク)

①墨のような色である。古事記上「ぬばたまの―・き御衣みけしを」。平家物語3「―・かりし髪も白くなり」。「―・い靴」

②濃紫・褐色・にび色などの、黒っぽい色にいう。源氏物語末摘花「名残なう―・き袿うちき重ねて」

③日に焼けている。古今著聞集5「色を―・く日にあたりなしてのち」

④よごれている。きたない。「シャツの袖口が―・くなる」

⑤悪い。不正である。公明でなく悪心がある。宇津保物語祭使「―・しあかしのさとりなきが」。日葡辞書「ハラクロイヒト」。「―・い噂うわさ」

くろいあめ【黒い雨】

小説。井伏鱒二作。雑誌連載後、1966年刊。広島で原爆による黒い雨に打たれた姪の縁談をとおして、被災者の悲惨な状態を描いた原爆文学の代表作。

くろい‐きり【黒い霧】

(1960年の、松本清張の小説「日本の黒い霧」で広まる)明るみに出ない悪。「政界の―」

くろいし【黒石】

青森県西部、津軽平野の南東部にある市。津軽藩の支藩の陣屋町。周辺は米とリンゴの産地。人口3万8千。

クロイスター【cloister】

修道院・教会・大学などの中庭を取り囲む回廊。

くろいそ【黒磯】

栃木県那須塩原市の地名。那須野ヶ原の北部に位置し、那須温泉郷への入口。

くろいた【黒板】

姓氏の一つ。

⇒くろいた‐かつみ【黒板勝美】

くろいた‐かつみ【黒板勝美】

歴史学者。号、虚心。長崎県生れ。東大教授。古文書学を確立し、「国史大系」を新訂増補。著「国史の研究」「虚心文集」など。(1874〜1946)

⇒くろいた【黒板】

クロイツァー【Leonid Kreutzer】

ピアノ奏者。ロシア生れ、ベルリンで演奏家・教育者として活躍。1931年初来日、38年以来在日、東京音楽学校(のち東京芸大)の教授として、多くの門下生を養成した。(1884〜1953)

クロイツェル‐ソナタ【Kreutzer Sonate ドイツ】

①ベートーヴェン作曲のバイオリンとピアノのためのソナタ作品47の通称。1803年、作曲者みずからピアノを弾き初演。後にフランスのバイオリン奏者クロイツェルに献呈された。

ベートーヴェン

提供:Lebrecht Music & Arts/APL

→バイオリンソナタ第9番「クロイツェル」

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

②(Kreitserova sonata ロシア)レフ=トルストイの小説。1887〜89年執筆。嫉妬から妻を殺す男を描き、性欲を罪の源と主張する。

クロイツフェルト‐ヤコブ‐びょう【クロイツフェルトヤコブ病】‥ビヤウ

大脳皮質を中心とする神経細胞の脱落、脳組織の変性を来す疾患。性格変化・記銘力低下で発症し、認知症が進み、多彩な神経症状を伴う。数カ月から1年半の経過で死亡。プリオンの感染が原因と考えられている。ドイツの神経病学者クロイツフェルト(H. G. Creutzfeldt1885〜1964)、ヤコブ(A. M. Jakob1884〜1931)が記載。→BSE

くろ‐いと【黒糸】

①黒色の糸。

②黒糸縅の略。

⇒くろいと‐おどし【黒糸縅】

くろいと‐おどし【黒糸縅】‥ヲドシ

鎧よろいの縅毛の名。黒糸でおどしたもの。

⇒くろ‐いと【黒糸】

くろいみね‐いせき【黒井峰遺跡】‥ヰ‥ヰ‥

群馬県渋川市、旧子持村地区にある6世紀半ばの集落遺跡。南西方の榛名山二ッ岳の噴火により厚さ2メートル前後の軽石層で覆われ、その下から住居・祭祀場などを発掘。古墳時代の集落構造を示す貴重な例。

くろいわ【黒岩】‥イハ

姓氏の一つ。

⇒くろいわ‐るいこう【黒岩涙香】

くろいわ‐るいこう【黒岩涙香】‥イハ‥カウ

新聞記者・小説家・翻訳家。名は周六。土佐(高知県)生れ。探偵小説の翻訳で名を成し、新聞「万朝報よろずちょうほう」を発刊。評論「天人論」、翻訳「噫ああ無情」「巌窟王」など。(1862〜1920)

⇒くろいわ【黒岩】

く‐ろう【苦労】‥ラウ

①苦しみつかれること。

②骨を折ること。心配。労苦。「若いころから―する」

③(「御―」の形で)人に世話をかけること。また、他人の骨折りをねぎらっていう語。浄瑠璃、夕霧阿波鳴渡「旦那様小さい時より御―に預り、御恩も報ぜず」。「御―さま」

⇒くろう‐が・る【苦労がる】

⇒くろう‐しょう【苦労性】

⇒くろう‐にん【苦労人】

く‐ろう【鼓楼】

時を報ずる太鼓を懸けた楼。古くは鐘楼と相対して講堂の左右に建てた。今は多く楼門の上に懸ける。ころう。

ぐ‐ろう【愚老】‥ラウ

老人の謙称。

ぐ‐ろう【愚弄】

人をあなどり、からかうこと。「人を―する」

ぐ‐ろう【愚陋】

おろかでいやしいこと。

クロヴィス【Clovis】

フランク王国メロヴィング朝の王(在位481〜511)。フランク族を統一、496年正統派のカトリックに改宗してローマ教会と提携、王国発展の基礎をつくった。(465〜511)

くろう‐が・る【苦労がる】‥ラウ‥

〔他四〕

いやだと思う。うるさがる。誹風柳多留4「源左衛門馬盗人を―・り」

⇒く‐ろう【苦労】

くろう‐しょう【苦労性】‥ラウシヤウ

わずかのことまで気に病んで心配する性質の人。尾崎紅葉、紫「貴方は―だから可けない」

⇒く‐ろう【苦労】

くろうず【蔵人】クラウヅ

(クラウドの転)

⇒くろうど

くろ‐うたどり【黒歌鳥】

ツグミ類の一種。全長約25センチメートル。ヨーロッパ・アメリカ北部・西アジアに広く分布。雄は、全身黒褐色で、嘴くちばしだけオレンジ色。囀りが美しいことで有名。林にすみ、地上で小動物を捕食。ブラック‐バード。

クロウタドリ

提供:OPO

→バイオリンソナタ第9番「クロイツェル」

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

②(Kreitserova sonata ロシア)レフ=トルストイの小説。1887〜89年執筆。嫉妬から妻を殺す男を描き、性欲を罪の源と主張する。

クロイツフェルト‐ヤコブ‐びょう【クロイツフェルトヤコブ病】‥ビヤウ

大脳皮質を中心とする神経細胞の脱落、脳組織の変性を来す疾患。性格変化・記銘力低下で発症し、認知症が進み、多彩な神経症状を伴う。数カ月から1年半の経過で死亡。プリオンの感染が原因と考えられている。ドイツの神経病学者クロイツフェルト(H. G. Creutzfeldt1885〜1964)、ヤコブ(A. M. Jakob1884〜1931)が記載。→BSE

くろ‐いと【黒糸】

①黒色の糸。

②黒糸縅の略。

⇒くろいと‐おどし【黒糸縅】

くろいと‐おどし【黒糸縅】‥ヲドシ

鎧よろいの縅毛の名。黒糸でおどしたもの。

⇒くろ‐いと【黒糸】

くろいみね‐いせき【黒井峰遺跡】‥ヰ‥ヰ‥

群馬県渋川市、旧子持村地区にある6世紀半ばの集落遺跡。南西方の榛名山二ッ岳の噴火により厚さ2メートル前後の軽石層で覆われ、その下から住居・祭祀場などを発掘。古墳時代の集落構造を示す貴重な例。

くろいわ【黒岩】‥イハ

姓氏の一つ。

⇒くろいわ‐るいこう【黒岩涙香】

くろいわ‐るいこう【黒岩涙香】‥イハ‥カウ

新聞記者・小説家・翻訳家。名は周六。土佐(高知県)生れ。探偵小説の翻訳で名を成し、新聞「万朝報よろずちょうほう」を発刊。評論「天人論」、翻訳「噫ああ無情」「巌窟王」など。(1862〜1920)

⇒くろいわ【黒岩】

く‐ろう【苦労】‥ラウ

①苦しみつかれること。

②骨を折ること。心配。労苦。「若いころから―する」

③(「御―」の形で)人に世話をかけること。また、他人の骨折りをねぎらっていう語。浄瑠璃、夕霧阿波鳴渡「旦那様小さい時より御―に預り、御恩も報ぜず」。「御―さま」

⇒くろう‐が・る【苦労がる】

⇒くろう‐しょう【苦労性】

⇒くろう‐にん【苦労人】

く‐ろう【鼓楼】

時を報ずる太鼓を懸けた楼。古くは鐘楼と相対して講堂の左右に建てた。今は多く楼門の上に懸ける。ころう。

ぐ‐ろう【愚老】‥ラウ

老人の謙称。

ぐ‐ろう【愚弄】

人をあなどり、からかうこと。「人を―する」

ぐ‐ろう【愚陋】

おろかでいやしいこと。

クロヴィス【Clovis】

フランク王国メロヴィング朝の王(在位481〜511)。フランク族を統一、496年正統派のカトリックに改宗してローマ教会と提携、王国発展の基礎をつくった。(465〜511)

くろう‐が・る【苦労がる】‥ラウ‥

〔他四〕

いやだと思う。うるさがる。誹風柳多留4「源左衛門馬盗人を―・り」

⇒く‐ろう【苦労】

くろう‐しょう【苦労性】‥ラウシヤウ

わずかのことまで気に病んで心配する性質の人。尾崎紅葉、紫「貴方は―だから可けない」

⇒く‐ろう【苦労】

くろうず【蔵人】クラウヅ

(クラウドの転)

⇒くろうど

くろ‐うたどり【黒歌鳥】

ツグミ類の一種。全長約25センチメートル。ヨーロッパ・アメリカ北部・西アジアに広く分布。雄は、全身黒褐色で、嘴くちばしだけオレンジ色。囀りが美しいことで有名。林にすみ、地上で小動物を捕食。ブラック‐バード。

クロウタドリ

提供:OPO

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

くろ‐うと【玄人】

①技芸などその道に熟達した人。専門家。

②芸妓・娼妓などの称。

↔素人しろうと。

⇒くろうと‐すじ【玄人筋】

⇒くろうと‐はだし【玄人跣】

くろうど【蔵人】クラウド

(クラヒトの音便)

①蔵人所の職員。令外りょうげの官の一つ。810年(弘仁1)任命。くらんど。

②女蔵人にょくろうど。

⇒くろうど‐どころ【蔵人所】

⇒くろうど‐の‐ごい【蔵人の五位】

⇒くろうど‐の‐とう【蔵人頭】

⇒くろうど‐まち【蔵人町】

くろうと‐すじ【玄人筋】‥スヂ

長年その分野を専門にしている人たち。特に、取引用語で、長年にわたって相場を専業にしてきた老練な人たち。「―には受ける話」↔素人筋。

⇒くろ‐うと【玄人】

くろうど‐どころ【蔵人所】クラウド‥

天皇に近侍し、伝宣・進奏・儀式その他宮中の大小の雑事をつかさどる役所。平安初期に創設。頭とう・五位蔵人・六位蔵人・出納すいとう・雑色ぞうしきなどの職員があり、名誉の職とされた。897年(寛平9)総裁として蔵人所別当を置き、左右大臣が兼職。

⇒くろうど【蔵人】

くろうど‐の‐ごい【蔵人の五位】クラウド‥ヰ

六位の蔵人が、勤続後、五位に叙せられて蔵人をやめ、殿上を退いて地下じげになったもの。

⇒くろうど【蔵人】

くろうど‐の‐とう【蔵人頭】クラウド‥

蔵人所の長官。定員2名。一人は弁官から、一人は近衛府の官人から補せられるのを常とする。前者を頭とうの弁といい、大・中の弁官を兼ねることが多く、後者を頭の中将といい、近衛中将を兼ねることが多かった。貫首かんじゅ。職事しきじ。

⇒くろうど【蔵人】

くろうと‐はだし【玄人跣】

(玄人がはだしで逃げ出す意)玄人が驚くほど、素人が技芸に優れていること。「彼の歌は―だ」

⇒くろ‐うと【玄人】

くろうど‐まち【蔵人町】クラウド‥

蔵人の詰所。校書殿きょうしょでんの西、後涼殿の南にあった。蔵人所町屋。

⇒くろうど【蔵人】

くろう‐にん【苦労人】‥ラウ‥

多くの辛苦をなめてきて、よく世情に通じた人。

⇒く‐ろう【苦労】

くろ‐うま【黒馬】

黒い毛色の馬。

くろ‐うめもどき【黒梅擬き・鼠李】

クロウメモドキ科の落葉低木。山地に自生。高さ約1.5メートル。枝にとげがある。雌雄異株。5月頃、葉腋に淡黄緑色の小花を群生。果実はアズキ大で黒色、生薬名は鼠李子そりしで瀉下しゃか剤とする。若葉は食用。材は堅く細工用。

⇒くろうめもどき‐か【黒梅擬き科】

くろうめもどき‐か【黒梅擬き科】‥クワ

双子葉植物の一科。世界の、特に乾燥地に広く分布し、60属約1000種。低木または高木、ときに蔓性の種もある。とげを持つものが多い。クマヤナギ・ナツメ・ケンポナシなどを含む。

⇒くろ‐うめもどき【黒梅擬き・鼠李】

くろ‐うるし【黒漆】

透漆すきうるしに鉄剤を混合して黒く着色した漆。

くろ‐うんも【黒雲母】

黒・濃褐・暗緑色など濃色の雲母の通称。マグネシウムが多いものは金雲母、鉄が多いものは鉄雲母という。火成岩・変成岩の主成分として多量に産出する。

黒雲母

撮影:松原 聰

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

くろ‐うと【玄人】

①技芸などその道に熟達した人。専門家。

②芸妓・娼妓などの称。

↔素人しろうと。

⇒くろうと‐すじ【玄人筋】

⇒くろうと‐はだし【玄人跣】

くろうど【蔵人】クラウド

(クラヒトの音便)

①蔵人所の職員。令外りょうげの官の一つ。810年(弘仁1)任命。くらんど。

②女蔵人にょくろうど。

⇒くろうど‐どころ【蔵人所】

⇒くろうど‐の‐ごい【蔵人の五位】

⇒くろうど‐の‐とう【蔵人頭】

⇒くろうど‐まち【蔵人町】

くろうと‐すじ【玄人筋】‥スヂ

長年その分野を専門にしている人たち。特に、取引用語で、長年にわたって相場を専業にしてきた老練な人たち。「―には受ける話」↔素人筋。

⇒くろ‐うと【玄人】

くろうど‐どころ【蔵人所】クラウド‥

天皇に近侍し、伝宣・進奏・儀式その他宮中の大小の雑事をつかさどる役所。平安初期に創設。頭とう・五位蔵人・六位蔵人・出納すいとう・雑色ぞうしきなどの職員があり、名誉の職とされた。897年(寛平9)総裁として蔵人所別当を置き、左右大臣が兼職。

⇒くろうど【蔵人】

くろうど‐の‐ごい【蔵人の五位】クラウド‥ヰ

六位の蔵人が、勤続後、五位に叙せられて蔵人をやめ、殿上を退いて地下じげになったもの。

⇒くろうど【蔵人】

くろうど‐の‐とう【蔵人頭】クラウド‥

蔵人所の長官。定員2名。一人は弁官から、一人は近衛府の官人から補せられるのを常とする。前者を頭とうの弁といい、大・中の弁官を兼ねることが多く、後者を頭の中将といい、近衛中将を兼ねることが多かった。貫首かんじゅ。職事しきじ。

⇒くろうど【蔵人】

くろうと‐はだし【玄人跣】

(玄人がはだしで逃げ出す意)玄人が驚くほど、素人が技芸に優れていること。「彼の歌は―だ」

⇒くろ‐うと【玄人】

くろうど‐まち【蔵人町】クラウド‥

蔵人の詰所。校書殿きょうしょでんの西、後涼殿の南にあった。蔵人所町屋。

⇒くろうど【蔵人】

くろう‐にん【苦労人】‥ラウ‥

多くの辛苦をなめてきて、よく世情に通じた人。

⇒く‐ろう【苦労】

くろ‐うま【黒馬】

黒い毛色の馬。

くろ‐うめもどき【黒梅擬き・鼠李】

クロウメモドキ科の落葉低木。山地に自生。高さ約1.5メートル。枝にとげがある。雌雄異株。5月頃、葉腋に淡黄緑色の小花を群生。果実はアズキ大で黒色、生薬名は鼠李子そりしで瀉下しゃか剤とする。若葉は食用。材は堅く細工用。

⇒くろうめもどき‐か【黒梅擬き科】

くろうめもどき‐か【黒梅擬き科】‥クワ

双子葉植物の一科。世界の、特に乾燥地に広く分布し、60属約1000種。低木または高木、ときに蔓性の種もある。とげを持つものが多い。クマヤナギ・ナツメ・ケンポナシなどを含む。

⇒くろ‐うめもどき【黒梅擬き・鼠李】

くろ‐うるし【黒漆】

透漆すきうるしに鉄剤を混合して黒く着色した漆。

くろ‐うんも【黒雲母】

黒・濃褐・暗緑色など濃色の雲母の通称。マグネシウムが多いものは金雲母、鉄が多いものは鉄雲母という。火成岩・変成岩の主成分として多量に産出する。

黒雲母

撮影:松原 聰

くろえ【黒江】

和歌山県海南市の地名。

⇒くろえ‐ぬり【黒江塗】

くろえ‐ぬり【黒江塗】

黒江に産する漆器。根来ねごろ塗の系統を引き、寛永(1624〜1644)年間に渋地椀を製して以降、漆器産業が発達。塗物のほか、蒔絵や沈金など多種多様な製品がある。

⇒くろえ【黒江】

くろ‐おおあり【黒大蟻】‥オホ‥

アリ科の一種。大形で、黒色。働き蟻は体長約7〜11ミリメートルで、大形のものほど頭が大きい。九州以北で最も普通に分布。羽蟻はありは5月頃に出る。クマアリ。

クロオオアリ

撮影:海野和男

くろえ【黒江】

和歌山県海南市の地名。

⇒くろえ‐ぬり【黒江塗】

くろえ‐ぬり【黒江塗】

黒江に産する漆器。根来ねごろ塗の系統を引き、寛永(1624〜1644)年間に渋地椀を製して以降、漆器産業が発達。塗物のほか、蒔絵や沈金など多種多様な製品がある。

⇒くろえ【黒江】

くろ‐おおあり【黒大蟻】‥オホ‥

アリ科の一種。大形で、黒色。働き蟻は体長約7〜11ミリメートルで、大形のものほど頭が大きい。九州以北で最も普通に分布。羽蟻はありは5月頃に出る。クマアリ。

クロオオアリ

撮影:海野和男

クローカス【crocus】

⇒クロッカス

クローク【cloak】

①袖のない外套。マント。

②クローク‐ルームの略。

⇒クローク‐ルーム【cloakroom】

クローク‐ルーム【cloakroom】

ホテル・劇場などで、コート・携帯品の預り所。また、コートなどを掛ける収納部。クローク。

⇒クローク【cloak】

クローザー【closer】

野球で、試合の締めくくりに登板する投手。

クローシュ【cloche フランス】

釣鐘形の女性用の帽子。頭部にぴったり合い、縁がわずかに反った形態のフェルト帽。1920年代に流行。

クロース【cloth】

(クロスとも。織物・布地の意)

①被覆布の総称。テーブル‐クロスの類。

②書物の表紙用に特殊加工した布地。

クローズ【clause】

①〔言〕文の一部分で、それ自体で主語と述語を有するもの。節せつ。

②条約・法令などの条項。

クローズ‐アップ【close-up】

(クロース‐アップの訛)

①写真・映画・テレビ撮影などで、対象の一部を大写しにする技法。アップ。大写し。

②あることを大きく取り上げて扱うこと。「時事問題として―される」

クローズド‐エンド‐モーゲージ【closed-end mortgage】

担保付社債の発行方法の一つ。同一担保物件に同一順位で担保権が設定された社債を一度に全額発行するもの。閉鎖担保。↔オープン‐エンド‐モーゲージ

クローズド‐ショップ【closed shop】

ショップ制の一形態。全従業員が単一組合に加入し、使用者が組合員以外の労働者を雇い入れることのできない制度。組合を脱退もしくは除名された者は使用者から解雇される旨を労働協約に規定する。→ユニオン‐ショップ→オープン‐ショップ

クローズド‐スタンス【closed stance】

野球やゴルフで、打球方向側の足を他方の足より前に出した構え。↔オープン‐スタンス

クローゼット【closet】

⇒クロゼット

クローチェ【Benedetto Croce】

イタリアの哲学者。ヴィーコを継ぎ、ヘーゲルの歴史観、カントの批判主義を摂取して、自己の哲学を確立。特に、芸術と言語について独自の表現理論を展開。また自由主義者としてファシズムに協力を拒否。著「美学」「論理学」「実践哲学」「歴史叙述の理論と歴史」「ヴィーコの哲学」など。(1866〜1952)

クローデル【Paul Claudel】

フランスの詩人・劇作家・外交官。ランボーの作品が機縁となってカトリックに回心。独特の詩形によって壮大な世界を作りあげた。駐日大使として日仏文化の交流に貢献。詩劇「マリアへのお告げ」「真昼に分かつ」「繻子の靴」、散文詩集「五大讃歌」など。(1868〜1955)

くろ‐おとり【黒御鳥】

(女房詞)雁。

クローナ【krona スウェーデン】

スウェーデンの貨幣単位。1クローナは100エーレ(öre)。

クローニング【cloning】

〔生〕クローンをつくり出すこと。また、その技術。特にDNAクローニングは、特定の遺伝子を組み換えて細菌などに移入し、選択的に増殖させること。遺伝子工学でよく用いられる。→クローン培養

クローヌス【clonus】

手足などを急に外力により伸ばすと、不随意にリズミカルな筋の収縮運動が現れる現象。錐体路障害の場合に見られる。搐搦ちくでき。

クローネ【Krone ドイツ】

①(krone)ノルウェー・デンマークの貨幣単位。

②オーストリアの旧通貨単位。

③昔のドイツの10マルク金貨。

クローバー【clover】

〔植〕シロツメクサの別称。四つ葉のクローバーは幸福のしるしとされる。

グローバリズム【globalism】

国を超えて地球全体を一体としてとらえる考え方や主義。

グローバリゼーション【globalization】

国を超えて地球規模で交流や通商が拡大すること。世界全体にわたるようになること。

グローバル【global】

世界全体にわたるさま。世界的な。地球規模の。「―な観点に立つ」

⇒グローバル‐スタンダード【global standard】

グローバル‐スタンダード【global standard】

国際的に共通の基準。国際標準規格。

⇒グローバル【global】

くろ‐おび【黒帯】

①黒色の帯。

②柔道・空手で、有段者が用いる黒色の帯。

クローブ【clove】

丁子ちょうじの蕾つぼみを乾燥させたもの。香辛料の一種。丁子。丁香ちょうこう。

グローブ【globe】

ガラスなどで作られた球形中空の照明器具。光源を覆い、明るさを増すために使用する。

グローブ【glove】

①野球の捕球用革手袋。5本指のもので、捕手・一塁手以外の者が用いる。グラブ。→ミット。

②ボクシング用の革手袋。体重などにより重さに区別がある。

グローブ‐ざ【グローブ座】

(Globe Theatre)イギリス、エリザベス朝時代、ロンドンにあった劇場。1599年テムズ川南岸に開設。シェークスピアの属した一座の本拠地としてその代表作を上演。1996年ロンドンのサザーク地区に再建。地球座。

グロー‐ほうでん【グロー放電】‥ハウ‥

(glow discharge)圧力100パスカル程度の低圧ガス中の放電の一形式。封入気体により特有の色を示す。ネオンサインの光はこの一例。

クローム

〔化〕

⇒クロム

グロー‐ランプ【glow lamp】

放電管の一種。蛍光灯の点灯などに用いる。

グローリー【glory】

(→)御来迎ごらいごう。

クローリング‐ペッグ【crawling peg】

(ペッグは「固定する」の意)固定相場制の一種。公定平価を定期的にかつ小刻みに調整する。

クロール【Chlor ドイツ】

〔化〕

⇒クロル

クロール【crawl】

(crawl strokeの略)泳法の一つ。両手を交互に抜いて水を掻き、ばた足を使う最も速い型で、一般に自由形競泳はこの型を用いる。

クローン【clone】

〔生〕(もとギリシア語で小枝の意)1個の細胞または生物から無性生殖的に増殖した生物の一群。また、遺伝子組成が完全に等しい遺伝子・細胞または生物の集団。栄養系。分枝系。クロン。

⇒クローン‐ばいよう【クローン培養】

クローン‐ばいよう【クローン培養】‥ヤウ

単一細胞を培養し、無性的に増殖させ、クローン細胞集団を得る方法。クローン細胞培養。→クローニング

⇒クローン【clone】

クローン‐びょう【クローン病】‥ビヤウ

(アメリカの医師クローン(B. B. Crohn1884〜1983)が初めて記載)腸の慢性炎症性疾患で、回腸末端・結腸に好発。原因不明。若年者に多く、腹痛・下痢・体重減少・発熱などを呈し、時に腸閉塞・穿孔などを起こす。

くろ‐がい【黒柿】

クロガキの音便。宇津保物語吹上下「紫檀、蘇芳、―、唐桃などいふ木どもを」

くろ‐がき【黒柿】

カキノキ科の常緑高木。台湾・フィリピン産。葉は短柄互生、革質、長楕円形または披針形。花は頂生、総状花序につける。材の心部は黒色、緻密で黒檀と同様に家具の材料・銘木とする。台湾黒檀。毛柿。蕃柿。〈倭名類聚鈔20〉

くろ‐かげ【黒鹿毛】

馬の毛色の名。黒みのある鹿毛。

くろ‐がし【黒樫・黒橿】

(樹皮の黒いカシの意)イチイガシ・アラカシ・ツクバネガシなどの総称。

くろ‐がしら【黒頭】

①能の仮髪かはつの一つ。→頭かしら➋2。

②褐藻類クロガシラ科の藻類の総称。1センチメートル前後の糸状体で、頂端に色の濃い大きな細胞をもつ。ホンダワラ類などの海藻や岩に着生。

③クロガシラカレイ(黒頭鰈)の俗称。

くろ‐かしわ【黒柏鶏】‥カシハ

鶏の一品種。黒色大型。長鳴きで、長いものは10秒に達する。天然記念物。

くろ‐かすげ【黒糟毛】

馬の毛色の名。黒みのある糟毛。

くろ‐かど【緇門】

(「緇門しもん」の訓読)黒衣を着る宗門、すなわち仏門。

くろ‐がね【鉄】

(黒金の意)鉄の古称。〈倭名類聚鈔11〉

⇒くろがね‐とり【鉄取り】

⇒くろがね‐の‐しろ【鉄の城】

⇒くろがね‐の‐たて【鉄の楯】

⇒くろがね‐の‐ちょう【鉄の帳】

⇒くろがね‐の‐はだ【鉄の肌】

⇒くろがね‐もん【鉄門】

くろがね‐とり【鉄取り】

鉄鉱を採掘する坑夫。宇治拾遺物語4「―六十人が長なりける者」

⇒くろ‐がね【鉄】

くろがね‐の‐しろ【鉄の城】

きわめて堅固な城をたとえていう語。

⇒くろ‐がね【鉄】

くろがね‐の‐たて【鉄の楯】

鉄製の楯。きわめて屈強な護衛などのたとえ。狂言、空腕「是さへ御座れば―で御座る」

⇒くろ‐がね【鉄】

くろがね‐の‐ちょう【鉄の帳】‥チヤウ

閻魔えんまの庁で罪ある亡者を書き留めるという鉄の帳面。浄瑠璃、ひぢりめん卯月紅葉「かくまで重き罪とがの閻魔の前には―に付くと聞くものを」

⇒くろ‐がね【鉄】

くろがね‐の‐はだ【鉄の肌】

「かなくそ」の古称。〈倭名類聚鈔11〉

⇒くろ‐がね【鉄】

くろがね‐もん【鉄門】

⇒てつもん

⇒くろ‐がね【鉄】

くろ‐かび【黒黴】

胞子が黒色を呈する糸状菌類の総称、また俗称。

くろ‐がまえ【黒構え】‥ガマヘ

中世、土居を高くして、外部から見えないようにした城構え。↔透構すきがまえ

くろ‐かみ【黒髪】

黒くつやのある頭髪。「緑の―」

⇒くろかみ‐の【黒髪の】

⇒くろかみ‐やま【黒髪山】

くろかみ【黒髪】

①長唄。めりやす物。初世桜田治助作詞。初世杵屋佐吉作曲(一説に初世湖出こいで市十郎と合作)。1784年(天明4)初演の歌舞伎「大商蛭子島おおあきないひるがこじま」で、伊東祐親すけちかの娘辰姫の髪梳きの場面に用いられた。

②地歌。端歌物はうたもの。初世湖出市十郎作曲。1との先後関係は不明。

くろかみ‐の【黒髪の】

〔枕〕

「みだれ」「とけ」などにかかる。千載和歌集恋「長からむ心も知らず―乱れて今朝はものをこそ思へ」

⇒くろ‐かみ【黒髪】

くろかみ‐やま【黒髪山】

奈良山の一部。また、日光の男体山。

⇒くろ‐かみ【黒髪】

くろ‐がも【黒鴨】

①カモの一種。雄は全体黒色で、上嘴基部の隆起は黄色。シベリアなどで繁殖、冬は日本・中国などに渡る。主に海上にすむ。

クロガモ

撮影:小宮輝之

クローカス【crocus】

⇒クロッカス

クローク【cloak】

①袖のない外套。マント。

②クローク‐ルームの略。

⇒クローク‐ルーム【cloakroom】

クローク‐ルーム【cloakroom】

ホテル・劇場などで、コート・携帯品の預り所。また、コートなどを掛ける収納部。クローク。

⇒クローク【cloak】

クローザー【closer】

野球で、試合の締めくくりに登板する投手。

クローシュ【cloche フランス】

釣鐘形の女性用の帽子。頭部にぴったり合い、縁がわずかに反った形態のフェルト帽。1920年代に流行。

クロース【cloth】

(クロスとも。織物・布地の意)

①被覆布の総称。テーブル‐クロスの類。

②書物の表紙用に特殊加工した布地。

クローズ【clause】

①〔言〕文の一部分で、それ自体で主語と述語を有するもの。節せつ。

②条約・法令などの条項。

クローズ‐アップ【close-up】

(クロース‐アップの訛)

①写真・映画・テレビ撮影などで、対象の一部を大写しにする技法。アップ。大写し。

②あることを大きく取り上げて扱うこと。「時事問題として―される」

クローズド‐エンド‐モーゲージ【closed-end mortgage】

担保付社債の発行方法の一つ。同一担保物件に同一順位で担保権が設定された社債を一度に全額発行するもの。閉鎖担保。↔オープン‐エンド‐モーゲージ

クローズド‐ショップ【closed shop】

ショップ制の一形態。全従業員が単一組合に加入し、使用者が組合員以外の労働者を雇い入れることのできない制度。組合を脱退もしくは除名された者は使用者から解雇される旨を労働協約に規定する。→ユニオン‐ショップ→オープン‐ショップ

クローズド‐スタンス【closed stance】

野球やゴルフで、打球方向側の足を他方の足より前に出した構え。↔オープン‐スタンス

クローゼット【closet】

⇒クロゼット

クローチェ【Benedetto Croce】

イタリアの哲学者。ヴィーコを継ぎ、ヘーゲルの歴史観、カントの批判主義を摂取して、自己の哲学を確立。特に、芸術と言語について独自の表現理論を展開。また自由主義者としてファシズムに協力を拒否。著「美学」「論理学」「実践哲学」「歴史叙述の理論と歴史」「ヴィーコの哲学」など。(1866〜1952)

クローデル【Paul Claudel】

フランスの詩人・劇作家・外交官。ランボーの作品が機縁となってカトリックに回心。独特の詩形によって壮大な世界を作りあげた。駐日大使として日仏文化の交流に貢献。詩劇「マリアへのお告げ」「真昼に分かつ」「繻子の靴」、散文詩集「五大讃歌」など。(1868〜1955)

くろ‐おとり【黒御鳥】

(女房詞)雁。

クローナ【krona スウェーデン】

スウェーデンの貨幣単位。1クローナは100エーレ(öre)。

クローニング【cloning】

〔生〕クローンをつくり出すこと。また、その技術。特にDNAクローニングは、特定の遺伝子を組み換えて細菌などに移入し、選択的に増殖させること。遺伝子工学でよく用いられる。→クローン培養

クローヌス【clonus】

手足などを急に外力により伸ばすと、不随意にリズミカルな筋の収縮運動が現れる現象。錐体路障害の場合に見られる。搐搦ちくでき。

クローネ【Krone ドイツ】

①(krone)ノルウェー・デンマークの貨幣単位。

②オーストリアの旧通貨単位。

③昔のドイツの10マルク金貨。

クローバー【clover】

〔植〕シロツメクサの別称。四つ葉のクローバーは幸福のしるしとされる。

グローバリズム【globalism】

国を超えて地球全体を一体としてとらえる考え方や主義。

グローバリゼーション【globalization】

国を超えて地球規模で交流や通商が拡大すること。世界全体にわたるようになること。

グローバル【global】

世界全体にわたるさま。世界的な。地球規模の。「―な観点に立つ」

⇒グローバル‐スタンダード【global standard】

グローバル‐スタンダード【global standard】

国際的に共通の基準。国際標準規格。

⇒グローバル【global】

くろ‐おび【黒帯】

①黒色の帯。

②柔道・空手で、有段者が用いる黒色の帯。

クローブ【clove】

丁子ちょうじの蕾つぼみを乾燥させたもの。香辛料の一種。丁子。丁香ちょうこう。

グローブ【globe】

ガラスなどで作られた球形中空の照明器具。光源を覆い、明るさを増すために使用する。

グローブ【glove】

①野球の捕球用革手袋。5本指のもので、捕手・一塁手以外の者が用いる。グラブ。→ミット。

②ボクシング用の革手袋。体重などにより重さに区別がある。

グローブ‐ざ【グローブ座】

(Globe Theatre)イギリス、エリザベス朝時代、ロンドンにあった劇場。1599年テムズ川南岸に開設。シェークスピアの属した一座の本拠地としてその代表作を上演。1996年ロンドンのサザーク地区に再建。地球座。

グロー‐ほうでん【グロー放電】‥ハウ‥

(glow discharge)圧力100パスカル程度の低圧ガス中の放電の一形式。封入気体により特有の色を示す。ネオンサインの光はこの一例。

クローム

〔化〕

⇒クロム

グロー‐ランプ【glow lamp】

放電管の一種。蛍光灯の点灯などに用いる。

グローリー【glory】

(→)御来迎ごらいごう。

クローリング‐ペッグ【crawling peg】

(ペッグは「固定する」の意)固定相場制の一種。公定平価を定期的にかつ小刻みに調整する。

クロール【Chlor ドイツ】

〔化〕

⇒クロル

クロール【crawl】

(crawl strokeの略)泳法の一つ。両手を交互に抜いて水を掻き、ばた足を使う最も速い型で、一般に自由形競泳はこの型を用いる。

クローン【clone】

〔生〕(もとギリシア語で小枝の意)1個の細胞または生物から無性生殖的に増殖した生物の一群。また、遺伝子組成が完全に等しい遺伝子・細胞または生物の集団。栄養系。分枝系。クロン。

⇒クローン‐ばいよう【クローン培養】

クローン‐ばいよう【クローン培養】‥ヤウ

単一細胞を培養し、無性的に増殖させ、クローン細胞集団を得る方法。クローン細胞培養。→クローニング

⇒クローン【clone】

クローン‐びょう【クローン病】‥ビヤウ

(アメリカの医師クローン(B. B. Crohn1884〜1983)が初めて記載)腸の慢性炎症性疾患で、回腸末端・結腸に好発。原因不明。若年者に多く、腹痛・下痢・体重減少・発熱などを呈し、時に腸閉塞・穿孔などを起こす。

くろ‐がい【黒柿】

クロガキの音便。宇津保物語吹上下「紫檀、蘇芳、―、唐桃などいふ木どもを」

くろ‐がき【黒柿】

カキノキ科の常緑高木。台湾・フィリピン産。葉は短柄互生、革質、長楕円形または披針形。花は頂生、総状花序につける。材の心部は黒色、緻密で黒檀と同様に家具の材料・銘木とする。台湾黒檀。毛柿。蕃柿。〈倭名類聚鈔20〉

くろ‐かげ【黒鹿毛】

馬の毛色の名。黒みのある鹿毛。

くろ‐がし【黒樫・黒橿】

(樹皮の黒いカシの意)イチイガシ・アラカシ・ツクバネガシなどの総称。

くろ‐がしら【黒頭】

①能の仮髪かはつの一つ。→頭かしら➋2。

②褐藻類クロガシラ科の藻類の総称。1センチメートル前後の糸状体で、頂端に色の濃い大きな細胞をもつ。ホンダワラ類などの海藻や岩に着生。

③クロガシラカレイ(黒頭鰈)の俗称。

くろ‐かしわ【黒柏鶏】‥カシハ

鶏の一品種。黒色大型。長鳴きで、長いものは10秒に達する。天然記念物。

くろ‐かすげ【黒糟毛】

馬の毛色の名。黒みのある糟毛。

くろ‐かど【緇門】

(「緇門しもん」の訓読)黒衣を着る宗門、すなわち仏門。

くろ‐がね【鉄】

(黒金の意)鉄の古称。〈倭名類聚鈔11〉

⇒くろがね‐とり【鉄取り】

⇒くろがね‐の‐しろ【鉄の城】

⇒くろがね‐の‐たて【鉄の楯】

⇒くろがね‐の‐ちょう【鉄の帳】

⇒くろがね‐の‐はだ【鉄の肌】

⇒くろがね‐もん【鉄門】

くろがね‐とり【鉄取り】

鉄鉱を採掘する坑夫。宇治拾遺物語4「―六十人が長なりける者」

⇒くろ‐がね【鉄】

くろがね‐の‐しろ【鉄の城】

きわめて堅固な城をたとえていう語。

⇒くろ‐がね【鉄】

くろがね‐の‐たて【鉄の楯】

鉄製の楯。きわめて屈強な護衛などのたとえ。狂言、空腕「是さへ御座れば―で御座る」

⇒くろ‐がね【鉄】

くろがね‐の‐ちょう【鉄の帳】‥チヤウ

閻魔えんまの庁で罪ある亡者を書き留めるという鉄の帳面。浄瑠璃、ひぢりめん卯月紅葉「かくまで重き罪とがの閻魔の前には―に付くと聞くものを」

⇒くろ‐がね【鉄】

くろがね‐の‐はだ【鉄の肌】

「かなくそ」の古称。〈倭名類聚鈔11〉

⇒くろ‐がね【鉄】

くろがね‐もん【鉄門】

⇒てつもん

⇒くろ‐がね【鉄】

くろ‐かび【黒黴】

胞子が黒色を呈する糸状菌類の総称、また俗称。

くろ‐がまえ【黒構え】‥ガマヘ

中世、土居を高くして、外部から見えないようにした城構え。↔透構すきがまえ

くろ‐かみ【黒髪】

黒くつやのある頭髪。「緑の―」

⇒くろかみ‐の【黒髪の】

⇒くろかみ‐やま【黒髪山】

くろかみ【黒髪】

①長唄。めりやす物。初世桜田治助作詞。初世杵屋佐吉作曲(一説に初世湖出こいで市十郎と合作)。1784年(天明4)初演の歌舞伎「大商蛭子島おおあきないひるがこじま」で、伊東祐親すけちかの娘辰姫の髪梳きの場面に用いられた。

②地歌。端歌物はうたもの。初世湖出市十郎作曲。1との先後関係は不明。

くろかみ‐の【黒髪の】

〔枕〕

「みだれ」「とけ」などにかかる。千載和歌集恋「長からむ心も知らず―乱れて今朝はものをこそ思へ」

⇒くろ‐かみ【黒髪】

くろかみ‐やま【黒髪山】

奈良山の一部。また、日光の男体山。

⇒くろ‐かみ【黒髪】

くろ‐がも【黒鴨】

①カモの一種。雄は全体黒色で、上嘴基部の隆起は黄色。シベリアなどで繁殖、冬は日本・中国などに渡る。主に海上にすむ。

クロガモ

撮影:小宮輝之

②カルガモの別称。

③黒鴨出立ちの下男や供男のこと。誹風柳多留9「―を初めて連れて気の高さ」

⇒くろがも‐いでたち【黒鴨出立ち】

⇒くろがも‐じたて【黒鴨仕立て】

くろがも‐いでたち【黒鴨出立ち】

上着・股引など黒や紺の無地のものを着用した、下男・供男などの服装。

⇒くろ‐がも【黒鴨】

くろがも‐じたて【黒鴨仕立て】

(→)「黒鴨出立ち」に同じ。金々先生栄花夢「―の草履取」

⇒くろ‐がも【黒鴨】

くろかわ【黒川】‥カハ

姓氏の一つ。

⇒くろかわ‐としお【黒川利雄】

⇒くろかわ‐はるむら【黒川春村】

⇒くろかわ‐まより【黒川真頼】

くろ‐かわ【黒韋・黒革】‥カハ

藍を濃く染めた革。黒色に染めた革。

⇒くろかわ‐おどし【黒革縅】

くろかわ‐おどし【黒革縅】‥カハヲドシ

鎧よろいの縅毛の名。黒革でおどしたもの。

⇒くろ‐かわ【黒韋・黒革】

くろかわ‐おんせん【黒川温泉】‥カハヲン‥

熊本県北部、阿蘇郡南小国町にある温泉。泉質は硫黄泉。

くろかわ‐としお【黒川利雄】‥カハ‥ヲ

医学者。北海道生れ。東北大学総長。胃癌の早期発見、治療の必要性を唱え、集団検診用のX線間接撮影装置を開発。文化勲章。(1897〜1988)

黒川利雄

撮影:田沼武能

②カルガモの別称。

③黒鴨出立ちの下男や供男のこと。誹風柳多留9「―を初めて連れて気の高さ」

⇒くろがも‐いでたち【黒鴨出立ち】

⇒くろがも‐じたて【黒鴨仕立て】

くろがも‐いでたち【黒鴨出立ち】

上着・股引など黒や紺の無地のものを着用した、下男・供男などの服装。

⇒くろ‐がも【黒鴨】

くろがも‐じたて【黒鴨仕立て】

(→)「黒鴨出立ち」に同じ。金々先生栄花夢「―の草履取」

⇒くろ‐がも【黒鴨】

くろかわ【黒川】‥カハ

姓氏の一つ。

⇒くろかわ‐としお【黒川利雄】

⇒くろかわ‐はるむら【黒川春村】

⇒くろかわ‐まより【黒川真頼】

くろ‐かわ【黒韋・黒革】‥カハ

藍を濃く染めた革。黒色に染めた革。

⇒くろかわ‐おどし【黒革縅】

くろかわ‐おどし【黒革縅】‥カハヲドシ

鎧よろいの縅毛の名。黒革でおどしたもの。

⇒くろ‐かわ【黒韋・黒革】

くろかわ‐おんせん【黒川温泉】‥カハヲン‥

熊本県北部、阿蘇郡南小国町にある温泉。泉質は硫黄泉。

くろかわ‐としお【黒川利雄】‥カハ‥ヲ

医学者。北海道生れ。東北大学総長。胃癌の早期発見、治療の必要性を唱え、集団検診用のX線間接撮影装置を開発。文化勲章。(1897〜1988)

黒川利雄

撮影:田沼武能

⇒くろかわ【黒川】

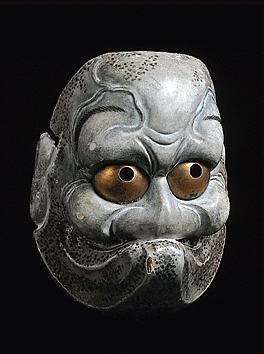

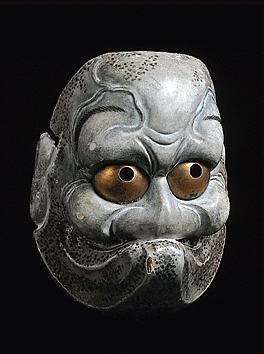

くろかわ‐のう【黒川能】‥カハ‥

山形県鶴岡市黒川の春日神社の王祇祭おうぎまつりに主として行われる能。氏子の中の能の家が上座・下座の両座に分かれて伝承し、古い様式を各所に残している。

黒川能

撮影:神田佳明(所蔵:春日神社能舞台)

⇒くろかわ【黒川】

くろかわ‐のう【黒川能】‥カハ‥

山形県鶴岡市黒川の春日神社の王祇祭おうぎまつりに主として行われる能。氏子の中の能の家が上座・下座の両座に分かれて伝承し、古い様式を各所に残している。

黒川能

撮影:神田佳明(所蔵:春日神社能舞台)

土蜘蛛・前(下座)の面

撮影:神田佳明(所蔵:黒川能)

土蜘蛛・前(下座)の面

撮影:神田佳明(所蔵:黒川能)

土蜘蛛・後(下座)の面

撮影:神田佳明(所蔵:黒川能)

土蜘蛛・後(下座)の面

撮影:神田佳明(所蔵:黒川能)

橋姫(上座)の面

撮影:神田佳明(所蔵:黒川能)

橋姫(上座)の面

撮影:神田佳明(所蔵:黒川能)

神体(下座)の面

撮影:神田佳明(所蔵:黒川能)

神体(下座)の面

撮影:神田佳明(所蔵:黒川能)

真蛇(下座)の面

撮影:神田佳明(所蔵:黒川能)

真蛇(下座)の面

撮影:神田佳明(所蔵:黒川能)

名称不明の面

撮影:神田佳明(所蔵:黒川能)

名称不明の面

撮影:神田佳明(所蔵:黒川能)

くろかわ‐はるむら【黒川春村】‥カハ‥

江戸末期の国学者・狂歌作者。号は浅草庵せんそうあん。江戸の人。古学を狩谷棭斎えきさいに受け、考証に長じた。「音韻考証」など国語学に関する著がある。(1799〜1866)

⇒くろかわ【黒川】

くろかわ‐まより【黒川真頼】‥カハ‥

国学者。本姓、金子。桐生生れ。師春村の没後に黒川氏を名乗り家学を継承。東大教授。「古事類苑」の編纂に従事。著「考古画譜」「工芸志料」など。(1829〜1906)

⇒くろかわ【黒川】

くろ‐かわらげ【黒川原毛】‥カハラ‥

馬の毛色の名。黒みのある川原毛色。

くろ‐き【黒木】

①皮を削っていない丸木の材木。皮つきの木。万葉集8「奈良の山なる―もち造れる室いえは」↔赤木。

②木を30センチメートルぐらいの長さに切り、竈かまどで蒸し黒くして薪としたもの。→黒木売。

③黒檀の別称。源氏物語須磨「―の御数珠」

④針葉樹および針葉樹林のこと。

⇒くろき‐うり【黒木売】

⇒くろき‐しょいん【黒木書院】

⇒くろき‐づた【黒木蔦】

⇒くろき‐とりい【黒木鳥居】

⇒くろき‐の‐ごしょ【黒木の御所】

⇒くろき‐の‐や【黒木の屋】

くろ‐き【黒酒】

醴あまざけすなわち白酒しろきにクサギの焼灰を入れて黒く色づけた酒。新嘗祭にいなめさい・大嘗祭だいじょうさいに供した。後世は黒ゴマの粉を入れた。黒御酒くろみき。万葉集19「天地と久しきまでに万代に仕へまつらむ―白酒しろきを」

くろき‐うり【黒木売】

黒木2を頭にのせて売り歩く京都の八瀬・大原の女。大原女。

⇒くろ‐き【黒木】

グロキシニア【Gloxinia ラテン】

イワタバコ科の観賞用多年草。地下に塊茎を持つ。ブラジル原産のものから改良された。温室で栽培。葉は卵形多肉でビロード状の短毛を持つ。花茎は15センチメートル、頂に1花をつける。花冠は大きく、辺縁浅く5裂。色は白・紫・紅など。オオイワギリソウ。

くろき‐しょいん【黒木書院】‥ヰン

(→)黒書院に同じ。

⇒くろ‐き【黒木】

くろき‐づた【黒木蔦】

緑藻類イワヅタ科の海藻。潮下帯の岩上に匍匐ほふくする茎状部から鋸歯のある葉状部を直立させる。長さ10〜20センチメートル。隠岐の黒木の御所近くで最初に見つかったことからの名。天然記念物。

⇒くろ‐き【黒木】

くろき‐とりい【黒木鳥居】‥ヰ

鳥居の型の、最も原始的なもの。黒木すなわち皮つきの丸木を掘り立てたもの。2本の柱と笠木と貫ぬきとから成る。野宮ののみやの斎宮に用いた。

⇒くろ‐き【黒木】

くろ‐ぎぬ【黒衣】

①黒色の衣服。

②喪中に着る衣服。ふじごろも。

くろき‐の‐ごしょ【黒木の御所】

丸木造りの粗末な御殿。天皇の行在あんざい所。太平記4「―を作りて皇居とす」

⇒くろ‐き【黒木】

くろき‐の‐や【黒木の屋】

丸木造りの家。

⇒くろ‐き【黒木】

く‐ろく【九六】

九六銭の略。

⇒くろく‐ぜに【九六銭】

⇒くろく‐びゃく【九六百】

くろ‐ぐ【黒具】

(→)「くろご(黒衣)」に同じ。

くろく‐ぐわ【久六鍬】‥グハ

(→)黒鍬に同じ。

くろ‐くさ【黒瘡】

人の顔面などに生ずる黒い斑点。そばかすなど。〈倭名類聚鈔3〉

くろく‐ぜに【九六銭】

江戸時代、銭96文を100文に通用させた計算法をいう。2でも3でも割り切れる最高の数をとったものという。くろくせん。九六。九六百。省銭しょうせん。↔丁百銭ちょうびゃくせん。

⇒く‐ろく【九六】

くろ‐ぐそく【黒具足】

全部を黒漆塗の黒糸・黒革の類で仕立てた具足。

くろ‐くちなわ【黒蛇】‥クチナハ

黒い蛇のこと。くろへび。からすへび。

くろ‐ぐつ【黒沓】

黒漆を塗ってつくったくつ。万葉集16「長雨ながめ忌み縫ひし―刺し佩きて」

くろく‐びゃく【九六百】

(→)「くろくぜに」に同じ。

⇒く‐ろく【九六】

くろ‐くも【黒雲】

黒色の雲。不吉な雲とされ、物事の妨げとなるものをたとえていう。こくうん。「計画の前途に―がかかっている」

くろ‐ぐら【黒鞍】

黒漆塗の鞍。

グロ‐グラン【gros-grain フランス】

経たて糸に細い糸、緯よこ糸に太い糸を使って横畝うねを出した平織物。婦人服・リボン・ネクタイなどに用いる。

くろ‐くりげ【黒栗毛】

馬の毛色の名。黒ばんだ栗毛。

くろ‐ぐるま【黒車】

(→)「黒筵くろむしろの車」に同じ。

くろ‐ぐろ【黒黒】

はなはだ黒いさま。平家物語1「あな―、黒き頭とうかな」。「まだ髪は―としている」

くろ‐くわ【黒鍬・畔鍬】‥クハ

①鍬の一種。柄えは短く、角度大きく、構造は堅牢で、土工やかたい土を掘り起こすのに用いる。久六鍬きゅうろくぐわ・くろくぐわ。

黒鍬

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

くろかわ‐はるむら【黒川春村】‥カハ‥

江戸末期の国学者・狂歌作者。号は浅草庵せんそうあん。江戸の人。古学を狩谷棭斎えきさいに受け、考証に長じた。「音韻考証」など国語学に関する著がある。(1799〜1866)

⇒くろかわ【黒川】

くろかわ‐まより【黒川真頼】‥カハ‥

国学者。本姓、金子。桐生生れ。師春村の没後に黒川氏を名乗り家学を継承。東大教授。「古事類苑」の編纂に従事。著「考古画譜」「工芸志料」など。(1829〜1906)

⇒くろかわ【黒川】

くろ‐かわらげ【黒川原毛】‥カハラ‥

馬の毛色の名。黒みのある川原毛色。

くろ‐き【黒木】

①皮を削っていない丸木の材木。皮つきの木。万葉集8「奈良の山なる―もち造れる室いえは」↔赤木。

②木を30センチメートルぐらいの長さに切り、竈かまどで蒸し黒くして薪としたもの。→黒木売。

③黒檀の別称。源氏物語須磨「―の御数珠」

④針葉樹および針葉樹林のこと。

⇒くろき‐うり【黒木売】

⇒くろき‐しょいん【黒木書院】

⇒くろき‐づた【黒木蔦】

⇒くろき‐とりい【黒木鳥居】

⇒くろき‐の‐ごしょ【黒木の御所】

⇒くろき‐の‐や【黒木の屋】

くろ‐き【黒酒】

醴あまざけすなわち白酒しろきにクサギの焼灰を入れて黒く色づけた酒。新嘗祭にいなめさい・大嘗祭だいじょうさいに供した。後世は黒ゴマの粉を入れた。黒御酒くろみき。万葉集19「天地と久しきまでに万代に仕へまつらむ―白酒しろきを」

くろき‐うり【黒木売】

黒木2を頭にのせて売り歩く京都の八瀬・大原の女。大原女。

⇒くろ‐き【黒木】

グロキシニア【Gloxinia ラテン】

イワタバコ科の観賞用多年草。地下に塊茎を持つ。ブラジル原産のものから改良された。温室で栽培。葉は卵形多肉でビロード状の短毛を持つ。花茎は15センチメートル、頂に1花をつける。花冠は大きく、辺縁浅く5裂。色は白・紫・紅など。オオイワギリソウ。

くろき‐しょいん【黒木書院】‥ヰン

(→)黒書院に同じ。

⇒くろ‐き【黒木】

くろき‐づた【黒木蔦】

緑藻類イワヅタ科の海藻。潮下帯の岩上に匍匐ほふくする茎状部から鋸歯のある葉状部を直立させる。長さ10〜20センチメートル。隠岐の黒木の御所近くで最初に見つかったことからの名。天然記念物。

⇒くろ‐き【黒木】

くろき‐とりい【黒木鳥居】‥ヰ

鳥居の型の、最も原始的なもの。黒木すなわち皮つきの丸木を掘り立てたもの。2本の柱と笠木と貫ぬきとから成る。野宮ののみやの斎宮に用いた。

⇒くろ‐き【黒木】

くろ‐ぎぬ【黒衣】

①黒色の衣服。

②喪中に着る衣服。ふじごろも。

くろき‐の‐ごしょ【黒木の御所】

丸木造りの粗末な御殿。天皇の行在あんざい所。太平記4「―を作りて皇居とす」

⇒くろ‐き【黒木】

くろき‐の‐や【黒木の屋】

丸木造りの家。

⇒くろ‐き【黒木】

く‐ろく【九六】

九六銭の略。

⇒くろく‐ぜに【九六銭】

⇒くろく‐びゃく【九六百】

くろ‐ぐ【黒具】

(→)「くろご(黒衣)」に同じ。

くろく‐ぐわ【久六鍬】‥グハ

(→)黒鍬に同じ。

くろ‐くさ【黒瘡】

人の顔面などに生ずる黒い斑点。そばかすなど。〈倭名類聚鈔3〉

くろく‐ぜに【九六銭】

江戸時代、銭96文を100文に通用させた計算法をいう。2でも3でも割り切れる最高の数をとったものという。くろくせん。九六。九六百。省銭しょうせん。↔丁百銭ちょうびゃくせん。

⇒く‐ろく【九六】

くろ‐ぐそく【黒具足】

全部を黒漆塗の黒糸・黒革の類で仕立てた具足。

くろ‐くちなわ【黒蛇】‥クチナハ

黒い蛇のこと。くろへび。からすへび。

くろ‐ぐつ【黒沓】

黒漆を塗ってつくったくつ。万葉集16「長雨ながめ忌み縫ひし―刺し佩きて」

くろく‐びゃく【九六百】

(→)「くろくぜに」に同じ。

⇒く‐ろく【九六】

くろ‐くも【黒雲】

黒色の雲。不吉な雲とされ、物事の妨げとなるものをたとえていう。こくうん。「計画の前途に―がかかっている」

くろ‐ぐら【黒鞍】

黒漆塗の鞍。

グロ‐グラン【gros-grain フランス】

経たて糸に細い糸、緯よこ糸に太い糸を使って横畝うねを出した平織物。婦人服・リボン・ネクタイなどに用いる。

くろ‐くりげ【黒栗毛】

馬の毛色の名。黒ばんだ栗毛。

くろ‐ぐるま【黒車】

(→)「黒筵くろむしろの車」に同じ。

くろ‐ぐろ【黒黒】

はなはだ黒いさま。平家物語1「あな―、黒き頭とうかな」。「まだ髪は―としている」

くろ‐くわ【黒鍬・畔鍬】‥クハ

①鍬の一種。柄えは短く、角度大きく、構造は堅牢で、土工やかたい土を掘り起こすのに用いる。久六鍬きゅうろくぐわ・くろくぐわ。

黒鍬

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

②戦国時代、軍陣の土普請や陣中の雑役に従った人夫。黒鍬者。

③江戸時代、江戸城内の警備・防火・土普請・掃除などに使役され、将軍の外出の際に荷物を運搬した人夫。組に分け、黒鍬頭・組頭を置いた。

くろ‐ぐわい【黒慈姑】‥グワヰ

カヤツリグサ科の多年草。水中に生じ高さ数十センチメートル、秋に緑色の花穂をつける。塊茎はクワイに似、黒紫色。まれに食用とする。クワイの仲間(オモダカ科)とは全く別種。中国産のオオクログワイをいうこともある。〈本草和名〉

くろ‐げ【黒毛】

(黒毛馬の略)毛色の黒い馬。

⇒くろげ‐わしゅ【黒毛和種】

クロケット【David Crockett】

アメリカの西部開拓者。メキシコからの独立を図るテキサスを支援して、アラモの砦で戦死。通称デーヴィー=クロケット。(1786〜1836)

くろげ‐わしゅ【黒毛和種】

日本在来の牛に多くの外国種を交配・改良した黒毛の牛。水田の役牛であったが、後に肉牛に改良。

黒毛和種

撮影:小宮輝之

②戦国時代、軍陣の土普請や陣中の雑役に従った人夫。黒鍬者。

③江戸時代、江戸城内の警備・防火・土普請・掃除などに使役され、将軍の外出の際に荷物を運搬した人夫。組に分け、黒鍬頭・組頭を置いた。

くろ‐ぐわい【黒慈姑】‥グワヰ

カヤツリグサ科の多年草。水中に生じ高さ数十センチメートル、秋に緑色の花穂をつける。塊茎はクワイに似、黒紫色。まれに食用とする。クワイの仲間(オモダカ科)とは全く別種。中国産のオオクログワイをいうこともある。〈本草和名〉

くろ‐げ【黒毛】

(黒毛馬の略)毛色の黒い馬。

⇒くろげ‐わしゅ【黒毛和種】

クロケット【David Crockett】

アメリカの西部開拓者。メキシコからの独立を図るテキサスを支援して、アラモの砦で戦死。通称デーヴィー=クロケット。(1786〜1836)

くろげ‐わしゅ【黒毛和種】

日本在来の牛に多くの外国種を交配・改良した黒毛の牛。水田の役牛であったが、後に肉牛に改良。

黒毛和種

撮影:小宮輝之

⇒くろ‐げ【黒毛】

くろ‐げん【黒玄】

「くろ」の訓がある「玄」の字を、同音の「源」「元」の字などと区別していう称。

くろ‐ご【黒衣・黒子】

(クロコとも)歌舞伎の舞台で後見の着用する黒い衣服。また、その後見人。黒具くろぐ。

くろ‐こう【黒鉱】‥クワウ

日本に特産する銅・亜鉛・鉛の原料となる暗灰色の緻密な鉱石。閃亜鉛鉱・方鉛鉱を主とし、黄鉄鉱・黄銅鉱・四面銅鉱・重晶石・石膏などから成る。多少の金・銀を含む。秋田県花岡鉱山・小坂鉱山から産出したものは世界的に見ても代表的。くろもの。

くろ‐ごうし【黒格子】‥ガウ‥

(格子を黒く塗ったからいう)近世、大坂天王寺辺にあった、いちこ・口寄くちよせの家。また巫女のこと。浄瑠璃、卯月潤色「冥途の闇の―辻がもとへぞ立ち寄りける」

くろ‐ごきぶり【黒蜚蠊】

ゴキブリ科の昆虫。体長約2.5センチメートル。体は茶褐色で、油状の光沢がある。人家内にすみ、台所の残飯などを食う。

くろ‐ごくじょうじょうきち【黒極上上吉】‥ジヤウジヤウ‥

①歌舞伎の「役者評判記」で、位付くらいづけの最上のもの。

②転じて、極上のものの形容にいう。黄表紙、孔子縞于時藍染こうしじまときにあいぞめ「―飛切の芽出度き御代こそ有難き」

くろ‐こげ【黒焦げ】

焼けて黒くこげ

⇒くろ‐げ【黒毛】

くろ‐げん【黒玄】

「くろ」の訓がある「玄」の字を、同音の「源」「元」の字などと区別していう称。

くろ‐ご【黒衣・黒子】

(クロコとも)歌舞伎の舞台で後見の着用する黒い衣服。また、その後見人。黒具くろぐ。

くろ‐こう【黒鉱】‥クワウ

日本に特産する銅・亜鉛・鉛の原料となる暗灰色の緻密な鉱石。閃亜鉛鉱・方鉛鉱を主とし、黄鉄鉱・黄銅鉱・四面銅鉱・重晶石・石膏などから成る。多少の金・銀を含む。秋田県花岡鉱山・小坂鉱山から産出したものは世界的に見ても代表的。くろもの。

くろ‐ごうし【黒格子】‥ガウ‥

(格子を黒く塗ったからいう)近世、大坂天王寺辺にあった、いちこ・口寄くちよせの家。また巫女のこと。浄瑠璃、卯月潤色「冥途の闇の―辻がもとへぞ立ち寄りける」

くろ‐ごきぶり【黒蜚蠊】

ゴキブリ科の昆虫。体長約2.5センチメートル。体は茶褐色で、油状の光沢がある。人家内にすみ、台所の残飯などを食う。

くろ‐ごくじょうじょうきち【黒極上上吉】‥ジヤウジヤウ‥

①歌舞伎の「役者評判記」で、位付くらいづけの最上のもの。

②転じて、極上のものの形容にいう。黄表紙、孔子縞于時藍染こうしじまときにあいぞめ「―飛切の芽出度き御代こそ有難き」

くろ‐こげ【黒焦げ】

焼けて黒くこげ

くれ‐まど・う【暗れ惑ふ】‥マドフ

〔自四〕

思案に迷う。途方にくれる。源氏物語桐壺「―・ふ心の闇も堪へがたき片はしをだに」

クレマン【René Clément】

フランスの映画監督。代表作に政治的題材を扱った「鉄路の闘い」「鉄格子の彼方」のほか「禁じられた遊び」「太陽がいっぱい」など。(1913〜1996)

クレマンソー【Georges Clemenceau】

フランスの政治家。急進社会党領袖。保守派内閣を倒し「虎」のあだ名を得た。1906年首相。第一次大戦末期にも首相となり、パリ講和会議では対独強硬路線を代表。(1841〜1929)

くれ‐むつ【暮六つ】

夕暮の六つ時。今の午後6時頃。季節によって異なる。酉の刻。また、その時鳴らす鐘。↔明六つ

クレムリン【Kremlin】

(kreml' ロシア 城砦の意から)モスクワの旧城砦。帝政時代に宮殿が設けられ、ソ連時代に政府諸機関が置かれ、現在はロシア連邦政府に引きつがれる。転じて、ソ連・ロシア政府の代名詞。

クレメンス【Clemens ラテン】

①(Clement of Rome)キリスト教の使徒教父。第3代ローマ司教。コリント教会の内紛に際し和解と使徒伝承への忠誠を勧めた「クレメンス第1の手紙」は古代世界に流布。ローマのクレメンス。(30頃〜101頃)

②(Clement of Alexandria)キリスト教のギリシア教父。アレクサンドリア学派の一人。ギリシア思想・グノーシス主義をキリスト教的信仰に止揚。著「ストローマテイス」。アレクサンドリアのクレメンス。(150頃〜215頃)

③(7世)ローマ教皇。ドイツ皇帝カール5世及びイギリス王ヘンリー8世と抗争。(在位1523〜1534)

④(11世)ローマ教皇。ジャンセニズムを抑圧。(在位1700〜1721)

⑤(14世)ローマ教皇。イエズス会を廃止。(在位1769〜1774)

クレメンティ【Muzio Clementi】

イタリアのピアノ奏者・作曲家。主としてイギリスで活躍し、多くのピアノソナタを作曲。(1752〜1832)

クレモナ【Cremona】

イタリア北西部、ロンバルディア州の都市。16世紀半ば以降、アマーティ・ストラディヴァリウスら著名な弦楽器製作者を輩出。

ぐれ‐やど【ぐれ宿】

ぐれ者(乞食)を宿泊させる宿。下等な木賃宿きちんやど。歌舞伎、小袖曾我薊色縫「何でも引込む―さ」

くれ‐やみ【暗れ闇】

心のくれまどうこと。くらやみ。栄華物語月宴「―にて過ぐさせ給ふにも」

くれ‐ゆ・く【暮れ行く】

〔自五〕

年・日の終りに近づく。

クレヨン【crayon フランス】

①洋画でデッサンに用いる棒状の絵具の総称。パステル・コンテ・チョークの類。

②学童などが用いる図画用の絵具。石鹸・蝋・脂肪などに各種の顔料をまぜて棒状に造る。ワックス‐クレヨン。クレオン。

クレラー‐ミュラー‐びじゅつかん【クレラーミュラー美術館】‥クワン

(Kröller-Müller Museum)オランダ、オッテルローにある美術館。ゴッホの絵画・素描の世界有数の収集品と屋外を活用した彫刻展示で知られる。

ぐれり‐ぐれり

物事の急にかわるさま。ぐるりぐるり。

クレリック‐シャツ

(和製語cleric shirt)(クレリックは牧師の意。僧服のイメージからいう)ワイシャツの一種。襟とカフスだけが白く、身頃と袖が縦縞などの柄物または色物になっているもの。

く・れる【呉れる】

〔他下一〕[文]く・る(下二)

①(自分が相手に)物をあたえる。また、動作を加える。やる。くれてやる。土佐日記「このながびつのものはみな人わらはまでに―・れたれば」。「ほしければ―・れてやろう」「げんこつを―・れる」

②(相手が自分に)物をあたえる。徒然草「よき友三つあり。一つには物―・るる友」。「娘が―・れたネクタイ」

③(動詞の連用形に助詞「て」の付いたものに接続して)

㋐自分のために他人がその動作をし、それによって恩恵・利益を受ける意を表す。転じて、他人の行為が自分の迷惑となる意にも用いる。絶句鈔「我をも引たてて―・れらるる知音」。狂言、抜殻「そちへ行て―・れい」。「よく来て―・れたね」「助けて―・れ」「困ったことをして―・れた」

㋑他人に対して自分がその動作をしてやる意を表す。蒙求抄9「そちが一族をば亡ほろぼいて―・れうぞ」。「ちと締めて―・れよう」

く・れる【眩れる】

〔自下一〕[文]く・る(下二)

(「暮れる」と同源。暗くなる意)

①(目の前が)まっくらになる。めまいがする。落窪物語1「目―・るるここちして」

②(涙で)曇って見えなくなる。源氏物語須磨「世の常なさ思ひ知られて、泪に―・れたり」。日葡辞書「ナミダニメガクルル」

③(「暮れる」とも書く)分別がつかなくなる。理性を失う。思い惑う。保元物語(金刀比羅本)「行く末―・れたる御心、せんかたなくぞおぼしめす」。日葡辞書「タカラニメガクルル」。「思案に―・れる」「途方に―・れる」

く・れる【暮れる】

〔自下一〕[文]く・る(下二)

(暗くなる意)

①日が没して夜になる。万葉集17「日の―・れ行けば家をしそ思ふ」。「明けても―・れても」

②時期・季節などが終りになる。源氏物語末摘花「かのわたりにはいとおぼつかなくて秋―・れはてぬ」。「長い一日が―・れる」「あと10日で今年も―・れる」「毎日が練習で―・れる」

③一生の終り方になる。老境に入る。徒然草「一生は雑事の小節にさへられて空しく―・れなん」

④(→)「眩くれる」3に同じ。

ぐ・れる

〔自下一〕

(「ぐれ」の動詞化)

①予期したこととくいちがう。歌舞伎、姉妹達大礎「何もかも―・れてしまうた」

②わきみちへそれる。堕落する。非行化する。「―・れたのは失恋のせいだ」

クレルモン【Clermont】

フランス中部の都市。1095年教皇ウルバヌス2世がこの地で公会議を召集し、十字軍の派遣を勧説。また、教会改革の強化、教権の国王などの俗権に対する優位を確認した。

くれ‐わた・る【暮れ渡る】

〔自五〕

あたり一体が暮れる。

くれ‐わり【塊割り】

土くれを打ち砕くのに用いる農具。くれたたき。

ぐ‐れん【紅蓮】

〔仏〕

①紅色の蓮花れんげ。猛火の炎の色にたとえる。「―の炎」

②紅蓮地獄の略。謡曲、歌占「ある時は―大紅蓮の氷に閉ぢられ」

⇒ぐれん‐じごく【紅蓮地獄】

⇒ぐれん‐の‐いどほり【紅蓮の井戸掘り】

クレンザー【cleanser】

みがき粉。

ぐれん‐じごく【紅蓮地獄】‥ヂ‥

八寒地獄の第7。ここに堕ちた者は、酷寒のために皮膚が裂けて血が流れ、紅色の蓮花に似るという。紅蓮。

⇒ぐ‐れん【紅蓮】

クレンジング【cleansing】

①きれいにすること。洗浄。

②化粧を落とすこと。

⇒クレンジング‐クリーム【cleansing cream】

クレンジング‐クリーム【cleansing cream】

化粧落しに用いる油性洗浄クリーム。クリンシン‐クリーム。

⇒クレンジング【cleansing】

ぐれん‐たい【愚連隊】

(「ぐれる」から出た語で「愚連隊」は当て字)繁華街などを数人が一団となってうろつき、不正行為などをする不良仲間。

ぐれん‐の‐いどほり【紅蓮の井戸掘り】‥ヰド‥

紅蓮地獄で井戸を掘ること。苦痛の甚だしいことにいう。

⇒ぐ‐れん【紅蓮】

くろ【畔・壠】

平地の中で、小高い所。また、田畑の畔あぜ。山家集「誰ならんあら田の―にすみれ摘む人は心のわりなかるべし」

くろ【黒】

(「くら(暗)」と同源か。また、くり(涅)と同源とも)

①色の名。墨のような色。

Munsell color system: N1.5

②囲碁で、黒石の略。また、黒石を持つ方。↔白。

③犯罪容疑者が犯罪の事実ありと判定されること。また、その人。有罪。「判決は―と出た」↔白

ぐろ【壠】

(クロの転)物を積み重ねた所。また草木の密生した所をもいう。草むら。好色一代男4「荊うばら・山梔子くちなしの―のもとに伏して」

グロ

グロテスクの略。「エロ‐―」

グロ【Antoine-Jean Gros】

フランスの画家。ダヴィッドに学ぶ。新古典主義を受け継ぎながら、ロマン主義の先駆けになる。作「エイローの戦い」。(1771〜1835)

くろ‐あえ【黒和え】‥アヘ

擂すった黒ゴマで野菜などをあえた料理。

くろ‐あげは【黒揚羽】

アゲハチョウ科のチョウ。全体黒色。後翅裏面の外縁に赤紋が並び尾状突起がある。雄は後翅の前縁に青白斑がある。幼虫はミカン類やカラタチ・サンショウなどの葉を食う。→柚子坊ゆずぼう

クロアゲハ

提供:ネイチャー・プロダクション

くれ‐まど・う【暗れ惑ふ】‥マドフ

〔自四〕

思案に迷う。途方にくれる。源氏物語桐壺「―・ふ心の闇も堪へがたき片はしをだに」

クレマン【René Clément】

フランスの映画監督。代表作に政治的題材を扱った「鉄路の闘い」「鉄格子の彼方」のほか「禁じられた遊び」「太陽がいっぱい」など。(1913〜1996)

クレマンソー【Georges Clemenceau】

フランスの政治家。急進社会党領袖。保守派内閣を倒し「虎」のあだ名を得た。1906年首相。第一次大戦末期にも首相となり、パリ講和会議では対独強硬路線を代表。(1841〜1929)

くれ‐むつ【暮六つ】

夕暮の六つ時。今の午後6時頃。季節によって異なる。酉の刻。また、その時鳴らす鐘。↔明六つ

クレムリン【Kremlin】

(kreml' ロシア 城砦の意から)モスクワの旧城砦。帝政時代に宮殿が設けられ、ソ連時代に政府諸機関が置かれ、現在はロシア連邦政府に引きつがれる。転じて、ソ連・ロシア政府の代名詞。

クレメンス【Clemens ラテン】

①(Clement of Rome)キリスト教の使徒教父。第3代ローマ司教。コリント教会の内紛に際し和解と使徒伝承への忠誠を勧めた「クレメンス第1の手紙」は古代世界に流布。ローマのクレメンス。(30頃〜101頃)

②(Clement of Alexandria)キリスト教のギリシア教父。アレクサンドリア学派の一人。ギリシア思想・グノーシス主義をキリスト教的信仰に止揚。著「ストローマテイス」。アレクサンドリアのクレメンス。(150頃〜215頃)

③(7世)ローマ教皇。ドイツ皇帝カール5世及びイギリス王ヘンリー8世と抗争。(在位1523〜1534)

④(11世)ローマ教皇。ジャンセニズムを抑圧。(在位1700〜1721)

⑤(14世)ローマ教皇。イエズス会を廃止。(在位1769〜1774)

クレメンティ【Muzio Clementi】

イタリアのピアノ奏者・作曲家。主としてイギリスで活躍し、多くのピアノソナタを作曲。(1752〜1832)

クレモナ【Cremona】

イタリア北西部、ロンバルディア州の都市。16世紀半ば以降、アマーティ・ストラディヴァリウスら著名な弦楽器製作者を輩出。

ぐれ‐やど【ぐれ宿】

ぐれ者(乞食)を宿泊させる宿。下等な木賃宿きちんやど。歌舞伎、小袖曾我薊色縫「何でも引込む―さ」

くれ‐やみ【暗れ闇】

心のくれまどうこと。くらやみ。栄華物語月宴「―にて過ぐさせ給ふにも」

くれ‐ゆ・く【暮れ行く】

〔自五〕

年・日の終りに近づく。

クレヨン【crayon フランス】

①洋画でデッサンに用いる棒状の絵具の総称。パステル・コンテ・チョークの類。

②学童などが用いる図画用の絵具。石鹸・蝋・脂肪などに各種の顔料をまぜて棒状に造る。ワックス‐クレヨン。クレオン。

クレラー‐ミュラー‐びじゅつかん【クレラーミュラー美術館】‥クワン

(Kröller-Müller Museum)オランダ、オッテルローにある美術館。ゴッホの絵画・素描の世界有数の収集品と屋外を活用した彫刻展示で知られる。

ぐれり‐ぐれり

物事の急にかわるさま。ぐるりぐるり。

クレリック‐シャツ

(和製語cleric shirt)(クレリックは牧師の意。僧服のイメージからいう)ワイシャツの一種。襟とカフスだけが白く、身頃と袖が縦縞などの柄物または色物になっているもの。

く・れる【呉れる】

〔他下一〕[文]く・る(下二)

①(自分が相手に)物をあたえる。また、動作を加える。やる。くれてやる。土佐日記「このながびつのものはみな人わらはまでに―・れたれば」。「ほしければ―・れてやろう」「げんこつを―・れる」

②(相手が自分に)物をあたえる。徒然草「よき友三つあり。一つには物―・るる友」。「娘が―・れたネクタイ」

③(動詞の連用形に助詞「て」の付いたものに接続して)

㋐自分のために他人がその動作をし、それによって恩恵・利益を受ける意を表す。転じて、他人の行為が自分の迷惑となる意にも用いる。絶句鈔「我をも引たてて―・れらるる知音」。狂言、抜殻「そちへ行て―・れい」。「よく来て―・れたね」「助けて―・れ」「困ったことをして―・れた」

㋑他人に対して自分がその動作をしてやる意を表す。蒙求抄9「そちが一族をば亡ほろぼいて―・れうぞ」。「ちと締めて―・れよう」

く・れる【眩れる】

〔自下一〕[文]く・る(下二)

(「暮れる」と同源。暗くなる意)

①(目の前が)まっくらになる。めまいがする。落窪物語1「目―・るるここちして」

②(涙で)曇って見えなくなる。源氏物語須磨「世の常なさ思ひ知られて、泪に―・れたり」。日葡辞書「ナミダニメガクルル」

③(「暮れる」とも書く)分別がつかなくなる。理性を失う。思い惑う。保元物語(金刀比羅本)「行く末―・れたる御心、せんかたなくぞおぼしめす」。日葡辞書「タカラニメガクルル」。「思案に―・れる」「途方に―・れる」

く・れる【暮れる】

〔自下一〕[文]く・る(下二)

(暗くなる意)

①日が没して夜になる。万葉集17「日の―・れ行けば家をしそ思ふ」。「明けても―・れても」

②時期・季節などが終りになる。源氏物語末摘花「かのわたりにはいとおぼつかなくて秋―・れはてぬ」。「長い一日が―・れる」「あと10日で今年も―・れる」「毎日が練習で―・れる」

③一生の終り方になる。老境に入る。徒然草「一生は雑事の小節にさへられて空しく―・れなん」

④(→)「眩くれる」3に同じ。

ぐ・れる

〔自下一〕

(「ぐれ」の動詞化)

①予期したこととくいちがう。歌舞伎、姉妹達大礎「何もかも―・れてしまうた」

②わきみちへそれる。堕落する。非行化する。「―・れたのは失恋のせいだ」

クレルモン【Clermont】

フランス中部の都市。1095年教皇ウルバヌス2世がこの地で公会議を召集し、十字軍の派遣を勧説。また、教会改革の強化、教権の国王などの俗権に対する優位を確認した。

くれ‐わた・る【暮れ渡る】

〔自五〕

あたり一体が暮れる。

くれ‐わり【塊割り】

土くれを打ち砕くのに用いる農具。くれたたき。

ぐ‐れん【紅蓮】

〔仏〕

①紅色の蓮花れんげ。猛火の炎の色にたとえる。「―の炎」

②紅蓮地獄の略。謡曲、歌占「ある時は―大紅蓮の氷に閉ぢられ」

⇒ぐれん‐じごく【紅蓮地獄】

⇒ぐれん‐の‐いどほり【紅蓮の井戸掘り】

クレンザー【cleanser】

みがき粉。

ぐれん‐じごく【紅蓮地獄】‥ヂ‥

八寒地獄の第7。ここに堕ちた者は、酷寒のために皮膚が裂けて血が流れ、紅色の蓮花に似るという。紅蓮。

⇒ぐ‐れん【紅蓮】

クレンジング【cleansing】

①きれいにすること。洗浄。

②化粧を落とすこと。

⇒クレンジング‐クリーム【cleansing cream】

クレンジング‐クリーム【cleansing cream】

化粧落しに用いる油性洗浄クリーム。クリンシン‐クリーム。

⇒クレンジング【cleansing】

ぐれん‐たい【愚連隊】

(「ぐれる」から出た語で「愚連隊」は当て字)繁華街などを数人が一団となってうろつき、不正行為などをする不良仲間。

ぐれん‐の‐いどほり【紅蓮の井戸掘り】‥ヰド‥

紅蓮地獄で井戸を掘ること。苦痛の甚だしいことにいう。

⇒ぐ‐れん【紅蓮】

くろ【畔・壠】

平地の中で、小高い所。また、田畑の畔あぜ。山家集「誰ならんあら田の―にすみれ摘む人は心のわりなかるべし」

くろ【黒】

(「くら(暗)」と同源か。また、くり(涅)と同源とも)

①色の名。墨のような色。

Munsell color system: N1.5

②囲碁で、黒石の略。また、黒石を持つ方。↔白。

③犯罪容疑者が犯罪の事実ありと判定されること。また、その人。有罪。「判決は―と出た」↔白

ぐろ【壠】

(クロの転)物を積み重ねた所。また草木の密生した所をもいう。草むら。好色一代男4「荊うばら・山梔子くちなしの―のもとに伏して」

グロ

グロテスクの略。「エロ‐―」

グロ【Antoine-Jean Gros】

フランスの画家。ダヴィッドに学ぶ。新古典主義を受け継ぎながら、ロマン主義の先駆けになる。作「エイローの戦い」。(1771〜1835)

くろ‐あえ【黒和え】‥アヘ

擂すった黒ゴマで野菜などをあえた料理。

くろ‐あげは【黒揚羽】

アゲハチョウ科のチョウ。全体黒色。後翅裏面の外縁に赤紋が並び尾状突起がある。雄は後翅の前縁に青白斑がある。幼虫はミカン類やカラタチ・サンショウなどの葉を食う。→柚子坊ゆずぼう

クロアゲハ

提供:ネイチャー・プロダクション

クロアゲハ(幼虫)

撮影:海野和男

クロアゲハ(幼虫)

撮影:海野和男

くろ‐あざ【黒痣】

淡褐色または黒褐色を呈する皮膚のあざ。表皮または真皮の層の細胞内に、多量の黒褐色素(メラニン)の溜まったもの。色素性母斑ぼはん。

くろ‐あしげ【黒葦毛】

馬の毛色の名。黒みをおびた葦毛。

くろ‐あずき【黒小豆】‥アヅキ

アズキの一種。普通のアズキより実が小さく色の黒いもの。

クロアチア【Croatia】

旧ユーゴスラヴィアを構成した共和国の一つ。1991年独立。ワインなどの食品・軽工業・造船業・農業・観光業を有する先進的な地域。住民は南スラヴ系のクロアチア人。首都ザグレブ。面積5万6000平方キロメートル。人口443万9千(2004)。クロアチア語名はフルバツカ。→ヨーロッパ(図)

くろ‐あぶら【黒油】

黒色の鬢付びんつけ油。白髪を黒く見せる。浮世風呂2「―でもなすつて、もう一ぺんおしやらく(おしゃれ)をする気だものを」

くろ‐あり【黒蟻】

黒いアリ類の俗称。クロヤマアリ・クロオオアリ・クロクサアリなどを指す。

くろ・い【黒い】

〔形〕[文]くろ・し(ク)

①墨のような色である。古事記上「ぬばたまの―・き御衣みけしを」。平家物語3「―・かりし髪も白くなり」。「―・い靴」

②濃紫・褐色・にび色などの、黒っぽい色にいう。源氏物語末摘花「名残なう―・き袿うちき重ねて」

③日に焼けている。古今著聞集5「色を―・く日にあたりなしてのち」

④よごれている。きたない。「シャツの袖口が―・くなる」

⑤悪い。不正である。公明でなく悪心がある。宇津保物語祭使「―・しあかしのさとりなきが」。日葡辞書「ハラクロイヒト」。「―・い噂うわさ」

くろいあめ【黒い雨】

小説。井伏鱒二作。雑誌連載後、1966年刊。広島で原爆による黒い雨に打たれた姪の縁談をとおして、被災者の悲惨な状態を描いた原爆文学の代表作。

くろい‐きり【黒い霧】

(1960年の、松本清張の小説「日本の黒い霧」で広まる)明るみに出ない悪。「政界の―」

くろいし【黒石】

青森県西部、津軽平野の南東部にある市。津軽藩の支藩の陣屋町。周辺は米とリンゴの産地。人口3万8千。

クロイスター【cloister】

修道院・教会・大学などの中庭を取り囲む回廊。

くろいそ【黒磯】

栃木県那須塩原市の地名。那須野ヶ原の北部に位置し、那須温泉郷への入口。

くろいた【黒板】

姓氏の一つ。

⇒くろいた‐かつみ【黒板勝美】

くろいた‐かつみ【黒板勝美】

歴史学者。号、虚心。長崎県生れ。東大教授。古文書学を確立し、「国史大系」を新訂増補。著「国史の研究」「虚心文集」など。(1874〜1946)

⇒くろいた【黒板】

クロイツァー【Leonid Kreutzer】

ピアノ奏者。ロシア生れ、ベルリンで演奏家・教育者として活躍。1931年初来日、38年以来在日、東京音楽学校(のち東京芸大)の教授として、多くの門下生を養成した。(1884〜1953)

クロイツェル‐ソナタ【Kreutzer Sonate ドイツ】

①ベートーヴェン作曲のバイオリンとピアノのためのソナタ作品47の通称。1803年、作曲者みずからピアノを弾き初演。後にフランスのバイオリン奏者クロイツェルに献呈された。

ベートーヴェン

提供:Lebrecht Music & Arts/APL

くろ‐あざ【黒痣】

淡褐色または黒褐色を呈する皮膚のあざ。表皮または真皮の層の細胞内に、多量の黒褐色素(メラニン)の溜まったもの。色素性母斑ぼはん。

くろ‐あしげ【黒葦毛】

馬の毛色の名。黒みをおびた葦毛。

くろ‐あずき【黒小豆】‥アヅキ

アズキの一種。普通のアズキより実が小さく色の黒いもの。

クロアチア【Croatia】

旧ユーゴスラヴィアを構成した共和国の一つ。1991年独立。ワインなどの食品・軽工業・造船業・農業・観光業を有する先進的な地域。住民は南スラヴ系のクロアチア人。首都ザグレブ。面積5万6000平方キロメートル。人口443万9千(2004)。クロアチア語名はフルバツカ。→ヨーロッパ(図)

くろ‐あぶら【黒油】

黒色の鬢付びんつけ油。白髪を黒く見せる。浮世風呂2「―でもなすつて、もう一ぺんおしやらく(おしゃれ)をする気だものを」

くろ‐あり【黒蟻】

黒いアリ類の俗称。クロヤマアリ・クロオオアリ・クロクサアリなどを指す。

くろ・い【黒い】

〔形〕[文]くろ・し(ク)

①墨のような色である。古事記上「ぬばたまの―・き御衣みけしを」。平家物語3「―・かりし髪も白くなり」。「―・い靴」

②濃紫・褐色・にび色などの、黒っぽい色にいう。源氏物語末摘花「名残なう―・き袿うちき重ねて」

③日に焼けている。古今著聞集5「色を―・く日にあたりなしてのち」

④よごれている。きたない。「シャツの袖口が―・くなる」

⑤悪い。不正である。公明でなく悪心がある。宇津保物語祭使「―・しあかしのさとりなきが」。日葡辞書「ハラクロイヒト」。「―・い噂うわさ」

くろいあめ【黒い雨】

小説。井伏鱒二作。雑誌連載後、1966年刊。広島で原爆による黒い雨に打たれた姪の縁談をとおして、被災者の悲惨な状態を描いた原爆文学の代表作。

くろい‐きり【黒い霧】

(1960年の、松本清張の小説「日本の黒い霧」で広まる)明るみに出ない悪。「政界の―」

くろいし【黒石】

青森県西部、津軽平野の南東部にある市。津軽藩の支藩の陣屋町。周辺は米とリンゴの産地。人口3万8千。

クロイスター【cloister】

修道院・教会・大学などの中庭を取り囲む回廊。

くろいそ【黒磯】

栃木県那須塩原市の地名。那須野ヶ原の北部に位置し、那須温泉郷への入口。

くろいた【黒板】

姓氏の一つ。

⇒くろいた‐かつみ【黒板勝美】

くろいた‐かつみ【黒板勝美】

歴史学者。号、虚心。長崎県生れ。東大教授。古文書学を確立し、「国史大系」を新訂増補。著「国史の研究」「虚心文集」など。(1874〜1946)

⇒くろいた【黒板】

クロイツァー【Leonid Kreutzer】

ピアノ奏者。ロシア生れ、ベルリンで演奏家・教育者として活躍。1931年初来日、38年以来在日、東京音楽学校(のち東京芸大)の教授として、多くの門下生を養成した。(1884〜1953)

クロイツェル‐ソナタ【Kreutzer Sonate ドイツ】

①ベートーヴェン作曲のバイオリンとピアノのためのソナタ作品47の通称。1803年、作曲者みずからピアノを弾き初演。後にフランスのバイオリン奏者クロイツェルに献呈された。

ベートーヴェン

提供:Lebrecht Music & Arts/APL

→バイオリンソナタ第9番「クロイツェル」

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

②(Kreitserova sonata ロシア)レフ=トルストイの小説。1887〜89年執筆。嫉妬から妻を殺す男を描き、性欲を罪の源と主張する。

クロイツフェルト‐ヤコブ‐びょう【クロイツフェルトヤコブ病】‥ビヤウ

大脳皮質を中心とする神経細胞の脱落、脳組織の変性を来す疾患。性格変化・記銘力低下で発症し、認知症が進み、多彩な神経症状を伴う。数カ月から1年半の経過で死亡。プリオンの感染が原因と考えられている。ドイツの神経病学者クロイツフェルト(H. G. Creutzfeldt1885〜1964)、ヤコブ(A. M. Jakob1884〜1931)が記載。→BSE

くろ‐いと【黒糸】

①黒色の糸。

②黒糸縅の略。

⇒くろいと‐おどし【黒糸縅】

くろいと‐おどし【黒糸縅】‥ヲドシ

鎧よろいの縅毛の名。黒糸でおどしたもの。

⇒くろ‐いと【黒糸】

くろいみね‐いせき【黒井峰遺跡】‥ヰ‥ヰ‥

群馬県渋川市、旧子持村地区にある6世紀半ばの集落遺跡。南西方の榛名山二ッ岳の噴火により厚さ2メートル前後の軽石層で覆われ、その下から住居・祭祀場などを発掘。古墳時代の集落構造を示す貴重な例。

くろいわ【黒岩】‥イハ

姓氏の一つ。

⇒くろいわ‐るいこう【黒岩涙香】

くろいわ‐るいこう【黒岩涙香】‥イハ‥カウ

新聞記者・小説家・翻訳家。名は周六。土佐(高知県)生れ。探偵小説の翻訳で名を成し、新聞「万朝報よろずちょうほう」を発刊。評論「天人論」、翻訳「噫ああ無情」「巌窟王」など。(1862〜1920)

⇒くろいわ【黒岩】

く‐ろう【苦労】‥ラウ

①苦しみつかれること。

②骨を折ること。心配。労苦。「若いころから―する」

③(「御―」の形で)人に世話をかけること。また、他人の骨折りをねぎらっていう語。浄瑠璃、夕霧阿波鳴渡「旦那様小さい時より御―に預り、御恩も報ぜず」。「御―さま」

⇒くろう‐が・る【苦労がる】

⇒くろう‐しょう【苦労性】

⇒くろう‐にん【苦労人】

く‐ろう【鼓楼】

時を報ずる太鼓を懸けた楼。古くは鐘楼と相対して講堂の左右に建てた。今は多く楼門の上に懸ける。ころう。

ぐ‐ろう【愚老】‥ラウ

老人の謙称。

ぐ‐ろう【愚弄】

人をあなどり、からかうこと。「人を―する」

ぐ‐ろう【愚陋】

おろかでいやしいこと。

クロヴィス【Clovis】

フランク王国メロヴィング朝の王(在位481〜511)。フランク族を統一、496年正統派のカトリックに改宗してローマ教会と提携、王国発展の基礎をつくった。(465〜511)

くろう‐が・る【苦労がる】‥ラウ‥

〔他四〕

いやだと思う。うるさがる。誹風柳多留4「源左衛門馬盗人を―・り」

⇒く‐ろう【苦労】

くろう‐しょう【苦労性】‥ラウシヤウ

わずかのことまで気に病んで心配する性質の人。尾崎紅葉、紫「貴方は―だから可けない」

⇒く‐ろう【苦労】

くろうず【蔵人】クラウヅ

(クラウドの転)

⇒くろうど

くろ‐うたどり【黒歌鳥】

ツグミ類の一種。全長約25センチメートル。ヨーロッパ・アメリカ北部・西アジアに広く分布。雄は、全身黒褐色で、嘴くちばしだけオレンジ色。囀りが美しいことで有名。林にすみ、地上で小動物を捕食。ブラック‐バード。

クロウタドリ

提供:OPO

→バイオリンソナタ第9番「クロイツェル」

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

②(Kreitserova sonata ロシア)レフ=トルストイの小説。1887〜89年執筆。嫉妬から妻を殺す男を描き、性欲を罪の源と主張する。

クロイツフェルト‐ヤコブ‐びょう【クロイツフェルトヤコブ病】‥ビヤウ

大脳皮質を中心とする神経細胞の脱落、脳組織の変性を来す疾患。性格変化・記銘力低下で発症し、認知症が進み、多彩な神経症状を伴う。数カ月から1年半の経過で死亡。プリオンの感染が原因と考えられている。ドイツの神経病学者クロイツフェルト(H. G. Creutzfeldt1885〜1964)、ヤコブ(A. M. Jakob1884〜1931)が記載。→BSE

くろ‐いと【黒糸】

①黒色の糸。

②黒糸縅の略。

⇒くろいと‐おどし【黒糸縅】

くろいと‐おどし【黒糸縅】‥ヲドシ

鎧よろいの縅毛の名。黒糸でおどしたもの。

⇒くろ‐いと【黒糸】

くろいみね‐いせき【黒井峰遺跡】‥ヰ‥ヰ‥

群馬県渋川市、旧子持村地区にある6世紀半ばの集落遺跡。南西方の榛名山二ッ岳の噴火により厚さ2メートル前後の軽石層で覆われ、その下から住居・祭祀場などを発掘。古墳時代の集落構造を示す貴重な例。

くろいわ【黒岩】‥イハ

姓氏の一つ。

⇒くろいわ‐るいこう【黒岩涙香】

くろいわ‐るいこう【黒岩涙香】‥イハ‥カウ

新聞記者・小説家・翻訳家。名は周六。土佐(高知県)生れ。探偵小説の翻訳で名を成し、新聞「万朝報よろずちょうほう」を発刊。評論「天人論」、翻訳「噫ああ無情」「巌窟王」など。(1862〜1920)

⇒くろいわ【黒岩】

く‐ろう【苦労】‥ラウ

①苦しみつかれること。

②骨を折ること。心配。労苦。「若いころから―する」

③(「御―」の形で)人に世話をかけること。また、他人の骨折りをねぎらっていう語。浄瑠璃、夕霧阿波鳴渡「旦那様小さい時より御―に預り、御恩も報ぜず」。「御―さま」

⇒くろう‐が・る【苦労がる】

⇒くろう‐しょう【苦労性】

⇒くろう‐にん【苦労人】

く‐ろう【鼓楼】

時を報ずる太鼓を懸けた楼。古くは鐘楼と相対して講堂の左右に建てた。今は多く楼門の上に懸ける。ころう。

ぐ‐ろう【愚老】‥ラウ

老人の謙称。

ぐ‐ろう【愚弄】

人をあなどり、からかうこと。「人を―する」

ぐ‐ろう【愚陋】

おろかでいやしいこと。

クロヴィス【Clovis】

フランク王国メロヴィング朝の王(在位481〜511)。フランク族を統一、496年正統派のカトリックに改宗してローマ教会と提携、王国発展の基礎をつくった。(465〜511)

くろう‐が・る【苦労がる】‥ラウ‥

〔他四〕

いやだと思う。うるさがる。誹風柳多留4「源左衛門馬盗人を―・り」

⇒く‐ろう【苦労】

くろう‐しょう【苦労性】‥ラウシヤウ

わずかのことまで気に病んで心配する性質の人。尾崎紅葉、紫「貴方は―だから可けない」

⇒く‐ろう【苦労】

くろうず【蔵人】クラウヅ

(クラウドの転)

⇒くろうど

くろ‐うたどり【黒歌鳥】

ツグミ類の一種。全長約25センチメートル。ヨーロッパ・アメリカ北部・西アジアに広く分布。雄は、全身黒褐色で、嘴くちばしだけオレンジ色。囀りが美しいことで有名。林にすみ、地上で小動物を捕食。ブラック‐バード。

クロウタドリ

提供:OPO

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

くろ‐うと【玄人】

①技芸などその道に熟達した人。専門家。

②芸妓・娼妓などの称。

↔素人しろうと。

⇒くろうと‐すじ【玄人筋】

⇒くろうと‐はだし【玄人跣】

くろうど【蔵人】クラウド

(クラヒトの音便)

①蔵人所の職員。令外りょうげの官の一つ。810年(弘仁1)任命。くらんど。

②女蔵人にょくろうど。

⇒くろうど‐どころ【蔵人所】

⇒くろうど‐の‐ごい【蔵人の五位】

⇒くろうど‐の‐とう【蔵人頭】

⇒くろうど‐まち【蔵人町】

くろうと‐すじ【玄人筋】‥スヂ

長年その分野を専門にしている人たち。特に、取引用語で、長年にわたって相場を専業にしてきた老練な人たち。「―には受ける話」↔素人筋。

⇒くろ‐うと【玄人】

くろうど‐どころ【蔵人所】クラウド‥

天皇に近侍し、伝宣・進奏・儀式その他宮中の大小の雑事をつかさどる役所。平安初期に創設。頭とう・五位蔵人・六位蔵人・出納すいとう・雑色ぞうしきなどの職員があり、名誉の職とされた。897年(寛平9)総裁として蔵人所別当を置き、左右大臣が兼職。

⇒くろうど【蔵人】

くろうど‐の‐ごい【蔵人の五位】クラウド‥ヰ

六位の蔵人が、勤続後、五位に叙せられて蔵人をやめ、殿上を退いて地下じげになったもの。

⇒くろうど【蔵人】

くろうど‐の‐とう【蔵人頭】クラウド‥

蔵人所の長官。定員2名。一人は弁官から、一人は近衛府の官人から補せられるのを常とする。前者を頭とうの弁といい、大・中の弁官を兼ねることが多く、後者を頭の中将といい、近衛中将を兼ねることが多かった。貫首かんじゅ。職事しきじ。

⇒くろうど【蔵人】

くろうと‐はだし【玄人跣】

(玄人がはだしで逃げ出す意)玄人が驚くほど、素人が技芸に優れていること。「彼の歌は―だ」

⇒くろ‐うと【玄人】

くろうど‐まち【蔵人町】クラウド‥

蔵人の詰所。校書殿きょうしょでんの西、後涼殿の南にあった。蔵人所町屋。

⇒くろうど【蔵人】

くろう‐にん【苦労人】‥ラウ‥

多くの辛苦をなめてきて、よく世情に通じた人。

⇒く‐ろう【苦労】

くろ‐うま【黒馬】

黒い毛色の馬。

くろ‐うめもどき【黒梅擬き・鼠李】

クロウメモドキ科の落葉低木。山地に自生。高さ約1.5メートル。枝にとげがある。雌雄異株。5月頃、葉腋に淡黄緑色の小花を群生。果実はアズキ大で黒色、生薬名は鼠李子そりしで瀉下しゃか剤とする。若葉は食用。材は堅く細工用。

⇒くろうめもどき‐か【黒梅擬き科】

くろうめもどき‐か【黒梅擬き科】‥クワ

双子葉植物の一科。世界の、特に乾燥地に広く分布し、60属約1000種。低木または高木、ときに蔓性の種もある。とげを持つものが多い。クマヤナギ・ナツメ・ケンポナシなどを含む。

⇒くろ‐うめもどき【黒梅擬き・鼠李】

くろ‐うるし【黒漆】

透漆すきうるしに鉄剤を混合して黒く着色した漆。

くろ‐うんも【黒雲母】

黒・濃褐・暗緑色など濃色の雲母の通称。マグネシウムが多いものは金雲母、鉄が多いものは鉄雲母という。火成岩・変成岩の主成分として多量に産出する。

黒雲母

撮影:松原 聰

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

くろ‐うと【玄人】

①技芸などその道に熟達した人。専門家。

②芸妓・娼妓などの称。

↔素人しろうと。

⇒くろうと‐すじ【玄人筋】

⇒くろうと‐はだし【玄人跣】

くろうど【蔵人】クラウド

(クラヒトの音便)

①蔵人所の職員。令外りょうげの官の一つ。810年(弘仁1)任命。くらんど。

②女蔵人にょくろうど。

⇒くろうど‐どころ【蔵人所】

⇒くろうど‐の‐ごい【蔵人の五位】

⇒くろうど‐の‐とう【蔵人頭】

⇒くろうど‐まち【蔵人町】

くろうと‐すじ【玄人筋】‥スヂ

長年その分野を専門にしている人たち。特に、取引用語で、長年にわたって相場を専業にしてきた老練な人たち。「―には受ける話」↔素人筋。

⇒くろ‐うと【玄人】

くろうど‐どころ【蔵人所】クラウド‥

天皇に近侍し、伝宣・進奏・儀式その他宮中の大小の雑事をつかさどる役所。平安初期に創設。頭とう・五位蔵人・六位蔵人・出納すいとう・雑色ぞうしきなどの職員があり、名誉の職とされた。897年(寛平9)総裁として蔵人所別当を置き、左右大臣が兼職。

⇒くろうど【蔵人】

くろうど‐の‐ごい【蔵人の五位】クラウド‥ヰ

六位の蔵人が、勤続後、五位に叙せられて蔵人をやめ、殿上を退いて地下じげになったもの。

⇒くろうど【蔵人】

くろうど‐の‐とう【蔵人頭】クラウド‥

蔵人所の長官。定員2名。一人は弁官から、一人は近衛府の官人から補せられるのを常とする。前者を頭とうの弁といい、大・中の弁官を兼ねることが多く、後者を頭の中将といい、近衛中将を兼ねることが多かった。貫首かんじゅ。職事しきじ。

⇒くろうど【蔵人】

くろうと‐はだし【玄人跣】

(玄人がはだしで逃げ出す意)玄人が驚くほど、素人が技芸に優れていること。「彼の歌は―だ」

⇒くろ‐うと【玄人】

くろうど‐まち【蔵人町】クラウド‥

蔵人の詰所。校書殿きょうしょでんの西、後涼殿の南にあった。蔵人所町屋。

⇒くろうど【蔵人】

くろう‐にん【苦労人】‥ラウ‥

多くの辛苦をなめてきて、よく世情に通じた人。

⇒く‐ろう【苦労】

くろ‐うま【黒馬】

黒い毛色の馬。

くろ‐うめもどき【黒梅擬き・鼠李】

クロウメモドキ科の落葉低木。山地に自生。高さ約1.5メートル。枝にとげがある。雌雄異株。5月頃、葉腋に淡黄緑色の小花を群生。果実はアズキ大で黒色、生薬名は鼠李子そりしで瀉下しゃか剤とする。若葉は食用。材は堅く細工用。

⇒くろうめもどき‐か【黒梅擬き科】

くろうめもどき‐か【黒梅擬き科】‥クワ

双子葉植物の一科。世界の、特に乾燥地に広く分布し、60属約1000種。低木または高木、ときに蔓性の種もある。とげを持つものが多い。クマヤナギ・ナツメ・ケンポナシなどを含む。

⇒くろ‐うめもどき【黒梅擬き・鼠李】

くろ‐うるし【黒漆】

透漆すきうるしに鉄剤を混合して黒く着色した漆。

くろ‐うんも【黒雲母】

黒・濃褐・暗緑色など濃色の雲母の通称。マグネシウムが多いものは金雲母、鉄が多いものは鉄雲母という。火成岩・変成岩の主成分として多量に産出する。

黒雲母

撮影:松原 聰

くろえ【黒江】

和歌山県海南市の地名。

⇒くろえ‐ぬり【黒江塗】

くろえ‐ぬり【黒江塗】

黒江に産する漆器。根来ねごろ塗の系統を引き、寛永(1624〜1644)年間に渋地椀を製して以降、漆器産業が発達。塗物のほか、蒔絵や沈金など多種多様な製品がある。

⇒くろえ【黒江】

くろ‐おおあり【黒大蟻】‥オホ‥

アリ科の一種。大形で、黒色。働き蟻は体長約7〜11ミリメートルで、大形のものほど頭が大きい。九州以北で最も普通に分布。羽蟻はありは5月頃に出る。クマアリ。

クロオオアリ

撮影:海野和男

くろえ【黒江】

和歌山県海南市の地名。

⇒くろえ‐ぬり【黒江塗】

くろえ‐ぬり【黒江塗】

黒江に産する漆器。根来ねごろ塗の系統を引き、寛永(1624〜1644)年間に渋地椀を製して以降、漆器産業が発達。塗物のほか、蒔絵や沈金など多種多様な製品がある。

⇒くろえ【黒江】

くろ‐おおあり【黒大蟻】‥オホ‥

アリ科の一種。大形で、黒色。働き蟻は体長約7〜11ミリメートルで、大形のものほど頭が大きい。九州以北で最も普通に分布。羽蟻はありは5月頃に出る。クマアリ。

クロオオアリ

撮影:海野和男

クローカス【crocus】

⇒クロッカス

クローク【cloak】

①袖のない外套。マント。

②クローク‐ルームの略。

⇒クローク‐ルーム【cloakroom】

クローク‐ルーム【cloakroom】

ホテル・劇場などで、コート・携帯品の預り所。また、コートなどを掛ける収納部。クローク。

⇒クローク【cloak】

クローザー【closer】

野球で、試合の締めくくりに登板する投手。

クローシュ【cloche フランス】

釣鐘形の女性用の帽子。頭部にぴったり合い、縁がわずかに反った形態のフェルト帽。1920年代に流行。

クロース【cloth】

(クロスとも。織物・布地の意)

①被覆布の総称。テーブル‐クロスの類。

②書物の表紙用に特殊加工した布地。

クローズ【clause】

①〔言〕文の一部分で、それ自体で主語と述語を有するもの。節せつ。

②条約・法令などの条項。

クローズ‐アップ【close-up】

(クロース‐アップの訛)

①写真・映画・テレビ撮影などで、対象の一部を大写しにする技法。アップ。大写し。

②あることを大きく取り上げて扱うこと。「時事問題として―される」

クローズド‐エンド‐モーゲージ【closed-end mortgage】

担保付社債の発行方法の一つ。同一担保物件に同一順位で担保権が設定された社債を一度に全額発行するもの。閉鎖担保。↔オープン‐エンド‐モーゲージ

クローズド‐ショップ【closed shop】

ショップ制の一形態。全従業員が単一組合に加入し、使用者が組合員以外の労働者を雇い入れることのできない制度。組合を脱退もしくは除名された者は使用者から解雇される旨を労働協約に規定する。→ユニオン‐ショップ→オープン‐ショップ

クローズド‐スタンス【closed stance】

野球やゴルフで、打球方向側の足を他方の足より前に出した構え。↔オープン‐スタンス

クローゼット【closet】

⇒クロゼット

クローチェ【Benedetto Croce】

イタリアの哲学者。ヴィーコを継ぎ、ヘーゲルの歴史観、カントの批判主義を摂取して、自己の哲学を確立。特に、芸術と言語について独自の表現理論を展開。また自由主義者としてファシズムに協力を拒否。著「美学」「論理学」「実践哲学」「歴史叙述の理論と歴史」「ヴィーコの哲学」など。(1866〜1952)

クローデル【Paul Claudel】

フランスの詩人・劇作家・外交官。ランボーの作品が機縁となってカトリックに回心。独特の詩形によって壮大な世界を作りあげた。駐日大使として日仏文化の交流に貢献。詩劇「マリアへのお告げ」「真昼に分かつ」「繻子の靴」、散文詩集「五大讃歌」など。(1868〜1955)

くろ‐おとり【黒御鳥】

(女房詞)雁。

クローナ【krona スウェーデン】

スウェーデンの貨幣単位。1クローナは100エーレ(öre)。

クローニング【cloning】

〔生〕クローンをつくり出すこと。また、その技術。特にDNAクローニングは、特定の遺伝子を組み換えて細菌などに移入し、選択的に増殖させること。遺伝子工学でよく用いられる。→クローン培養

クローヌス【clonus】

手足などを急に外力により伸ばすと、不随意にリズミカルな筋の収縮運動が現れる現象。錐体路障害の場合に見られる。搐搦ちくでき。

クローネ【Krone ドイツ】

①(krone)ノルウェー・デンマークの貨幣単位。

②オーストリアの旧通貨単位。

③昔のドイツの10マルク金貨。

クローバー【clover】

〔植〕シロツメクサの別称。四つ葉のクローバーは幸福のしるしとされる。

グローバリズム【globalism】

国を超えて地球全体を一体としてとらえる考え方や主義。

グローバリゼーション【globalization】

国を超えて地球規模で交流や通商が拡大すること。世界全体にわたるようになること。

グローバル【global】

世界全体にわたるさま。世界的な。地球規模の。「―な観点に立つ」

⇒グローバル‐スタンダード【global standard】

グローバル‐スタンダード【global standard】

国際的に共通の基準。国際標準規格。

⇒グローバル【global】

くろ‐おび【黒帯】

①黒色の帯。

②柔道・空手で、有段者が用いる黒色の帯。

クローブ【clove】

丁子ちょうじの蕾つぼみを乾燥させたもの。香辛料の一種。丁子。丁香ちょうこう。

グローブ【globe】

ガラスなどで作られた球形中空の照明器具。光源を覆い、明るさを増すために使用する。

グローブ【glove】

①野球の捕球用革手袋。5本指のもので、捕手・一塁手以外の者が用いる。グラブ。→ミット。

②ボクシング用の革手袋。体重などにより重さに区別がある。

グローブ‐ざ【グローブ座】

(Globe Theatre)イギリス、エリザベス朝時代、ロンドンにあった劇場。1599年テムズ川南岸に開設。シェークスピアの属した一座の本拠地としてその代表作を上演。1996年ロンドンのサザーク地区に再建。地球座。

グロー‐ほうでん【グロー放電】‥ハウ‥

(glow discharge)圧力100パスカル程度の低圧ガス中の放電の一形式。封入気体により特有の色を示す。ネオンサインの光はこの一例。

クローム

〔化〕

⇒クロム

グロー‐ランプ【glow lamp】

放電管の一種。蛍光灯の点灯などに用いる。

グローリー【glory】

(→)御来迎ごらいごう。

クローリング‐ペッグ【crawling peg】

(ペッグは「固定する」の意)固定相場制の一種。公定平価を定期的にかつ小刻みに調整する。

クロール【Chlor ドイツ】

〔化〕

⇒クロル

クロール【crawl】

(crawl strokeの略)泳法の一つ。両手を交互に抜いて水を掻き、ばた足を使う最も速い型で、一般に自由形競泳はこの型を用いる。

クローン【clone】

〔生〕(もとギリシア語で小枝の意)1個の細胞または生物から無性生殖的に増殖した生物の一群。また、遺伝子組成が完全に等しい遺伝子・細胞または生物の集団。栄養系。分枝系。クロン。

⇒クローン‐ばいよう【クローン培養】

クローン‐ばいよう【クローン培養】‥ヤウ

単一細胞を培養し、無性的に増殖させ、クローン細胞集団を得る方法。クローン細胞培養。→クローニング

⇒クローン【clone】

クローン‐びょう【クローン病】‥ビヤウ

(アメリカの医師クローン(B. B. Crohn1884〜1983)が初めて記載)腸の慢性炎症性疾患で、回腸末端・結腸に好発。原因不明。若年者に多く、腹痛・下痢・体重減少・発熱などを呈し、時に腸閉塞・穿孔などを起こす。

くろ‐がい【黒柿】

クロガキの音便。宇津保物語吹上下「紫檀、蘇芳、―、唐桃などいふ木どもを」

くろ‐がき【黒柿】

カキノキ科の常緑高木。台湾・フィリピン産。葉は短柄互生、革質、長楕円形または披針形。花は頂生、総状花序につける。材の心部は黒色、緻密で黒檀と同様に家具の材料・銘木とする。台湾黒檀。毛柿。蕃柿。〈倭名類聚鈔20〉

くろ‐かげ【黒鹿毛】

馬の毛色の名。黒みのある鹿毛。

くろ‐がし【黒樫・黒橿】

(樹皮の黒いカシの意)イチイガシ・アラカシ・ツクバネガシなどの総称。

くろ‐がしら【黒頭】

①能の仮髪かはつの一つ。→頭かしら➋2。

②褐藻類クロガシラ科の藻類の総称。1センチメートル前後の糸状体で、頂端に色の濃い大きな細胞をもつ。ホンダワラ類などの海藻や岩に着生。

③クロガシラカレイ(黒頭鰈)の俗称。

くろ‐かしわ【黒柏鶏】‥カシハ

鶏の一品種。黒色大型。長鳴きで、長いものは10秒に達する。天然記念物。

くろ‐かすげ【黒糟毛】

馬の毛色の名。黒みのある糟毛。

くろ‐かど【緇門】

(「緇門しもん」の訓読)黒衣を着る宗門、すなわち仏門。

くろ‐がね【鉄】

(黒金の意)鉄の古称。〈倭名類聚鈔11〉

⇒くろがね‐とり【鉄取り】

⇒くろがね‐の‐しろ【鉄の城】

⇒くろがね‐の‐たて【鉄の楯】

⇒くろがね‐の‐ちょう【鉄の帳】

⇒くろがね‐の‐はだ【鉄の肌】

⇒くろがね‐もん【鉄門】

くろがね‐とり【鉄取り】

鉄鉱を採掘する坑夫。宇治拾遺物語4「―六十人が長なりける者」

⇒くろ‐がね【鉄】

くろがね‐の‐しろ【鉄の城】

きわめて堅固な城をたとえていう語。

⇒くろ‐がね【鉄】

くろがね‐の‐たて【鉄の楯】

鉄製の楯。きわめて屈強な護衛などのたとえ。狂言、空腕「是さへ御座れば―で御座る」

⇒くろ‐がね【鉄】

くろがね‐の‐ちょう【鉄の帳】‥チヤウ

閻魔えんまの庁で罪ある亡者を書き留めるという鉄の帳面。浄瑠璃、ひぢりめん卯月紅葉「かくまで重き罪とがの閻魔の前には―に付くと聞くものを」

⇒くろ‐がね【鉄】

くろがね‐の‐はだ【鉄の肌】

「かなくそ」の古称。〈倭名類聚鈔11〉

⇒くろ‐がね【鉄】

くろがね‐もん【鉄門】

⇒てつもん

⇒くろ‐がね【鉄】

くろ‐かび【黒黴】

胞子が黒色を呈する糸状菌類の総称、また俗称。

くろ‐がまえ【黒構え】‥ガマヘ

中世、土居を高くして、外部から見えないようにした城構え。↔透構すきがまえ

くろ‐かみ【黒髪】

黒くつやのある頭髪。「緑の―」

⇒くろかみ‐の【黒髪の】

⇒くろかみ‐やま【黒髪山】

くろかみ【黒髪】

①長唄。めりやす物。初世桜田治助作詞。初世杵屋佐吉作曲(一説に初世湖出こいで市十郎と合作)。1784年(天明4)初演の歌舞伎「大商蛭子島おおあきないひるがこじま」で、伊東祐親すけちかの娘辰姫の髪梳きの場面に用いられた。

②地歌。端歌物はうたもの。初世湖出市十郎作曲。1との先後関係は不明。

くろかみ‐の【黒髪の】

〔枕〕

「みだれ」「とけ」などにかかる。千載和歌集恋「長からむ心も知らず―乱れて今朝はものをこそ思へ」

⇒くろ‐かみ【黒髪】

くろかみ‐やま【黒髪山】

奈良山の一部。また、日光の男体山。

⇒くろ‐かみ【黒髪】

くろ‐がも【黒鴨】

①カモの一種。雄は全体黒色で、上嘴基部の隆起は黄色。シベリアなどで繁殖、冬は日本・中国などに渡る。主に海上にすむ。

クロガモ

撮影:小宮輝之

クローカス【crocus】

⇒クロッカス

クローク【cloak】

①袖のない外套。マント。

②クローク‐ルームの略。

⇒クローク‐ルーム【cloakroom】

クローク‐ルーム【cloakroom】

ホテル・劇場などで、コート・携帯品の預り所。また、コートなどを掛ける収納部。クローク。

⇒クローク【cloak】

クローザー【closer】

野球で、試合の締めくくりに登板する投手。

クローシュ【cloche フランス】

釣鐘形の女性用の帽子。頭部にぴったり合い、縁がわずかに反った形態のフェルト帽。1920年代に流行。

クロース【cloth】

(クロスとも。織物・布地の意)

①被覆布の総称。テーブル‐クロスの類。

②書物の表紙用に特殊加工した布地。

クローズ【clause】

①〔言〕文の一部分で、それ自体で主語と述語を有するもの。節せつ。

②条約・法令などの条項。

クローズ‐アップ【close-up】

(クロース‐アップの訛)

①写真・映画・テレビ撮影などで、対象の一部を大写しにする技法。アップ。大写し。

②あることを大きく取り上げて扱うこと。「時事問題として―される」

クローズド‐エンド‐モーゲージ【closed-end mortgage】

担保付社債の発行方法の一つ。同一担保物件に同一順位で担保権が設定された社債を一度に全額発行するもの。閉鎖担保。↔オープン‐エンド‐モーゲージ

クローズド‐ショップ【closed shop】

ショップ制の一形態。全従業員が単一組合に加入し、使用者が組合員以外の労働者を雇い入れることのできない制度。組合を脱退もしくは除名された者は使用者から解雇される旨を労働協約に規定する。→ユニオン‐ショップ→オープン‐ショップ

クローズド‐スタンス【closed stance】

野球やゴルフで、打球方向側の足を他方の足より前に出した構え。↔オープン‐スタンス

クローゼット【closet】

⇒クロゼット

クローチェ【Benedetto Croce】

イタリアの哲学者。ヴィーコを継ぎ、ヘーゲルの歴史観、カントの批判主義を摂取して、自己の哲学を確立。特に、芸術と言語について独自の表現理論を展開。また自由主義者としてファシズムに協力を拒否。著「美学」「論理学」「実践哲学」「歴史叙述の理論と歴史」「ヴィーコの哲学」など。(1866〜1952)

クローデル【Paul Claudel】

フランスの詩人・劇作家・外交官。ランボーの作品が機縁となってカトリックに回心。独特の詩形によって壮大な世界を作りあげた。駐日大使として日仏文化の交流に貢献。詩劇「マリアへのお告げ」「真昼に分かつ」「繻子の靴」、散文詩集「五大讃歌」など。(1868〜1955)

くろ‐おとり【黒御鳥】

(女房詞)雁。

クローナ【krona スウェーデン】

スウェーデンの貨幣単位。1クローナは100エーレ(öre)。

クローニング【cloning】

〔生〕クローンをつくり出すこと。また、その技術。特にDNAクローニングは、特定の遺伝子を組み換えて細菌などに移入し、選択的に増殖させること。遺伝子工学でよく用いられる。→クローン培養

クローヌス【clonus】

手足などを急に外力により伸ばすと、不随意にリズミカルな筋の収縮運動が現れる現象。錐体路障害の場合に見られる。搐搦ちくでき。

クローネ【Krone ドイツ】

①(krone)ノルウェー・デンマークの貨幣単位。

②オーストリアの旧通貨単位。

③昔のドイツの10マルク金貨。

クローバー【clover】

〔植〕シロツメクサの別称。四つ葉のクローバーは幸福のしるしとされる。

グローバリズム【globalism】

国を超えて地球全体を一体としてとらえる考え方や主義。

グローバリゼーション【globalization】

国を超えて地球規模で交流や通商が拡大すること。世界全体にわたるようになること。

グローバル【global】

世界全体にわたるさま。世界的な。地球規模の。「―な観点に立つ」

⇒グローバル‐スタンダード【global standard】

グローバル‐スタンダード【global standard】

国際的に共通の基準。国際標準規格。

⇒グローバル【global】

くろ‐おび【黒帯】

①黒色の帯。

②柔道・空手で、有段者が用いる黒色の帯。

クローブ【clove】

丁子ちょうじの蕾つぼみを乾燥させたもの。香辛料の一種。丁子。丁香ちょうこう。

グローブ【globe】

ガラスなどで作られた球形中空の照明器具。光源を覆い、明るさを増すために使用する。

グローブ【glove】

①野球の捕球用革手袋。5本指のもので、捕手・一塁手以外の者が用いる。グラブ。→ミット。

②ボクシング用の革手袋。体重などにより重さに区別がある。

グローブ‐ざ【グローブ座】

(Globe Theatre)イギリス、エリザベス朝時代、ロンドンにあった劇場。1599年テムズ川南岸に開設。シェークスピアの属した一座の本拠地としてその代表作を上演。1996年ロンドンのサザーク地区に再建。地球座。

グロー‐ほうでん【グロー放電】‥ハウ‥

(glow discharge)圧力100パスカル程度の低圧ガス中の放電の一形式。封入気体により特有の色を示す。ネオンサインの光はこの一例。

クローム

〔化〕

⇒クロム

グロー‐ランプ【glow lamp】

放電管の一種。蛍光灯の点灯などに用いる。

グローリー【glory】

(→)御来迎ごらいごう。

クローリング‐ペッグ【crawling peg】

(ペッグは「固定する」の意)固定相場制の一種。公定平価を定期的にかつ小刻みに調整する。

クロール【Chlor ドイツ】

〔化〕

⇒クロル

クロール【crawl】

(crawl strokeの略)泳法の一つ。両手を交互に抜いて水を掻き、ばた足を使う最も速い型で、一般に自由形競泳はこの型を用いる。

クローン【clone】

〔生〕(もとギリシア語で小枝の意)1個の細胞または生物から無性生殖的に増殖した生物の一群。また、遺伝子組成が完全に等しい遺伝子・細胞または生物の集団。栄養系。分枝系。クロン。

⇒クローン‐ばいよう【クローン培養】

クローン‐ばいよう【クローン培養】‥ヤウ

単一細胞を培養し、無性的に増殖させ、クローン細胞集団を得る方法。クローン細胞培養。→クローニング

⇒クローン【clone】

クローン‐びょう【クローン病】‥ビヤウ

(アメリカの医師クローン(B. B. Crohn1884〜1983)が初めて記載)腸の慢性炎症性疾患で、回腸末端・結腸に好発。原因不明。若年者に多く、腹痛・下痢・体重減少・発熱などを呈し、時に腸閉塞・穿孔などを起こす。

くろ‐がい【黒柿】

クロガキの音便。宇津保物語吹上下「紫檀、蘇芳、―、唐桃などいふ木どもを」

くろ‐がき【黒柿】

カキノキ科の常緑高木。台湾・フィリピン産。葉は短柄互生、革質、長楕円形または披針形。花は頂生、総状花序につける。材の心部は黒色、緻密で黒檀と同様に家具の材料・銘木とする。台湾黒檀。毛柿。蕃柿。〈倭名類聚鈔20〉

くろ‐かげ【黒鹿毛】

馬の毛色の名。黒みのある鹿毛。

くろ‐がし【黒樫・黒橿】

(樹皮の黒いカシの意)イチイガシ・アラカシ・ツクバネガシなどの総称。

くろ‐がしら【黒頭】

①能の仮髪かはつの一つ。→頭かしら➋2。

②褐藻類クロガシラ科の藻類の総称。1センチメートル前後の糸状体で、頂端に色の濃い大きな細胞をもつ。ホンダワラ類などの海藻や岩に着生。

③クロガシラカレイ(黒頭鰈)の俗称。

くろ‐かしわ【黒柏鶏】‥カシハ

鶏の一品種。黒色大型。長鳴きで、長いものは10秒に達する。天然記念物。

くろ‐かすげ【黒糟毛】

馬の毛色の名。黒みのある糟毛。

くろ‐かど【緇門】

(「緇門しもん」の訓読)黒衣を着る宗門、すなわち仏門。

くろ‐がね【鉄】

(黒金の意)鉄の古称。〈倭名類聚鈔11〉

⇒くろがね‐とり【鉄取り】

⇒くろがね‐の‐しろ【鉄の城】

⇒くろがね‐の‐たて【鉄の楯】

⇒くろがね‐の‐ちょう【鉄の帳】

⇒くろがね‐の‐はだ【鉄の肌】

⇒くろがね‐もん【鉄門】

くろがね‐とり【鉄取り】

鉄鉱を採掘する坑夫。宇治拾遺物語4「―六十人が長なりける者」

⇒くろ‐がね【鉄】

くろがね‐の‐しろ【鉄の城】

きわめて堅固な城をたとえていう語。

⇒くろ‐がね【鉄】

くろがね‐の‐たて【鉄の楯】

鉄製の楯。きわめて屈強な護衛などのたとえ。狂言、空腕「是さへ御座れば―で御座る」

⇒くろ‐がね【鉄】

くろがね‐の‐ちょう【鉄の帳】‥チヤウ

閻魔えんまの庁で罪ある亡者を書き留めるという鉄の帳面。浄瑠璃、ひぢりめん卯月紅葉「かくまで重き罪とがの閻魔の前には―に付くと聞くものを」

⇒くろ‐がね【鉄】

くろがね‐の‐はだ【鉄の肌】

「かなくそ」の古称。〈倭名類聚鈔11〉

⇒くろ‐がね【鉄】

くろがね‐もん【鉄門】

⇒てつもん

⇒くろ‐がね【鉄】

くろ‐かび【黒黴】

胞子が黒色を呈する糸状菌類の総称、また俗称。

くろ‐がまえ【黒構え】‥ガマヘ

中世、土居を高くして、外部から見えないようにした城構え。↔透構すきがまえ

くろ‐かみ【黒髪】

黒くつやのある頭髪。「緑の―」

⇒くろかみ‐の【黒髪の】

⇒くろかみ‐やま【黒髪山】

くろかみ【黒髪】

①長唄。めりやす物。初世桜田治助作詞。初世杵屋佐吉作曲(一説に初世湖出こいで市十郎と合作)。1784年(天明4)初演の歌舞伎「大商蛭子島おおあきないひるがこじま」で、伊東祐親すけちかの娘辰姫の髪梳きの場面に用いられた。

②地歌。端歌物はうたもの。初世湖出市十郎作曲。1との先後関係は不明。

くろかみ‐の【黒髪の】

〔枕〕

「みだれ」「とけ」などにかかる。千載和歌集恋「長からむ心も知らず―乱れて今朝はものをこそ思へ」

⇒くろ‐かみ【黒髪】

くろかみ‐やま【黒髪山】

奈良山の一部。また、日光の男体山。

⇒くろ‐かみ【黒髪】

くろ‐がも【黒鴨】

①カモの一種。雄は全体黒色で、上嘴基部の隆起は黄色。シベリアなどで繁殖、冬は日本・中国などに渡る。主に海上にすむ。

クロガモ

撮影:小宮輝之

②カルガモの別称。

③黒鴨出立ちの下男や供男のこと。誹風柳多留9「―を初めて連れて気の高さ」

⇒くろがも‐いでたち【黒鴨出立ち】

⇒くろがも‐じたて【黒鴨仕立て】

くろがも‐いでたち【黒鴨出立ち】

上着・股引など黒や紺の無地のものを着用した、下男・供男などの服装。

⇒くろ‐がも【黒鴨】

くろがも‐じたて【黒鴨仕立て】

(→)「黒鴨出立ち」に同じ。金々先生栄花夢「―の草履取」

⇒くろ‐がも【黒鴨】

くろかわ【黒川】‥カハ

姓氏の一つ。

⇒くろかわ‐としお【黒川利雄】

⇒くろかわ‐はるむら【黒川春村】

⇒くろかわ‐まより【黒川真頼】

くろ‐かわ【黒韋・黒革】‥カハ

藍を濃く染めた革。黒色に染めた革。

⇒くろかわ‐おどし【黒革縅】

くろかわ‐おどし【黒革縅】‥カハヲドシ

鎧よろいの縅毛の名。黒革でおどしたもの。

⇒くろ‐かわ【黒韋・黒革】

くろかわ‐おんせん【黒川温泉】‥カハヲン‥

熊本県北部、阿蘇郡南小国町にある温泉。泉質は硫黄泉。

くろかわ‐としお【黒川利雄】‥カハ‥ヲ

医学者。北海道生れ。東北大学総長。胃癌の早期発見、治療の必要性を唱え、集団検診用のX線間接撮影装置を開発。文化勲章。(1897〜1988)

黒川利雄

撮影:田沼武能

②カルガモの別称。

③黒鴨出立ちの下男や供男のこと。誹風柳多留9「―を初めて連れて気の高さ」

⇒くろがも‐いでたち【黒鴨出立ち】

⇒くろがも‐じたて【黒鴨仕立て】

くろがも‐いでたち【黒鴨出立ち】

上着・股引など黒や紺の無地のものを着用した、下男・供男などの服装。

⇒くろ‐がも【黒鴨】

くろがも‐じたて【黒鴨仕立て】

(→)「黒鴨出立ち」に同じ。金々先生栄花夢「―の草履取」

⇒くろ‐がも【黒鴨】

くろかわ【黒川】‥カハ

姓氏の一つ。

⇒くろかわ‐としお【黒川利雄】

⇒くろかわ‐はるむら【黒川春村】

⇒くろかわ‐まより【黒川真頼】

くろ‐かわ【黒韋・黒革】‥カハ

藍を濃く染めた革。黒色に染めた革。

⇒くろかわ‐おどし【黒革縅】

くろかわ‐おどし【黒革縅】‥カハヲドシ

鎧よろいの縅毛の名。黒革でおどしたもの。

⇒くろ‐かわ【黒韋・黒革】

くろかわ‐おんせん【黒川温泉】‥カハヲン‥

熊本県北部、阿蘇郡南小国町にある温泉。泉質は硫黄泉。

くろかわ‐としお【黒川利雄】‥カハ‥ヲ

医学者。北海道生れ。東北大学総長。胃癌の早期発見、治療の必要性を唱え、集団検診用のX線間接撮影装置を開発。文化勲章。(1897〜1988)

黒川利雄

撮影:田沼武能

⇒くろかわ【黒川】

くろかわ‐のう【黒川能】‥カハ‥

山形県鶴岡市黒川の春日神社の王祇祭おうぎまつりに主として行われる能。氏子の中の能の家が上座・下座の両座に分かれて伝承し、古い様式を各所に残している。

黒川能

撮影:神田佳明(所蔵:春日神社能舞台)

⇒くろかわ【黒川】

くろかわ‐のう【黒川能】‥カハ‥

山形県鶴岡市黒川の春日神社の王祇祭おうぎまつりに主として行われる能。氏子の中の能の家が上座・下座の両座に分かれて伝承し、古い様式を各所に残している。

黒川能

撮影:神田佳明(所蔵:春日神社能舞台)

土蜘蛛・前(下座)の面

撮影:神田佳明(所蔵:黒川能)

土蜘蛛・前(下座)の面

撮影:神田佳明(所蔵:黒川能)

土蜘蛛・後(下座)の面

撮影:神田佳明(所蔵:黒川能)

土蜘蛛・後(下座)の面

撮影:神田佳明(所蔵:黒川能)

橋姫(上座)の面

撮影:神田佳明(所蔵:黒川能)

橋姫(上座)の面

撮影:神田佳明(所蔵:黒川能)

神体(下座)の面

撮影:神田佳明(所蔵:黒川能)

神体(下座)の面

撮影:神田佳明(所蔵:黒川能)

真蛇(下座)の面

撮影:神田佳明(所蔵:黒川能)

真蛇(下座)の面

撮影:神田佳明(所蔵:黒川能)

名称不明の面

撮影:神田佳明(所蔵:黒川能)

名称不明の面

撮影:神田佳明(所蔵:黒川能)

くろかわ‐はるむら【黒川春村】‥カハ‥

江戸末期の国学者・狂歌作者。号は浅草庵せんそうあん。江戸の人。古学を狩谷棭斎えきさいに受け、考証に長じた。「音韻考証」など国語学に関する著がある。(1799〜1866)

⇒くろかわ【黒川】

くろかわ‐まより【黒川真頼】‥カハ‥

国学者。本姓、金子。桐生生れ。師春村の没後に黒川氏を名乗り家学を継承。東大教授。「古事類苑」の編纂に従事。著「考古画譜」「工芸志料」など。(1829〜1906)

⇒くろかわ【黒川】

くろ‐かわらげ【黒川原毛】‥カハラ‥

馬の毛色の名。黒みのある川原毛色。

くろ‐き【黒木】

①皮を削っていない丸木の材木。皮つきの木。万葉集8「奈良の山なる―もち造れる室いえは」↔赤木。

②木を30センチメートルぐらいの長さに切り、竈かまどで蒸し黒くして薪としたもの。→黒木売。

③黒檀の別称。源氏物語須磨「―の御数珠」

④針葉樹および針葉樹林のこと。

⇒くろき‐うり【黒木売】

⇒くろき‐しょいん【黒木書院】

⇒くろき‐づた【黒木蔦】

⇒くろき‐とりい【黒木鳥居】

⇒くろき‐の‐ごしょ【黒木の御所】

⇒くろき‐の‐や【黒木の屋】

くろ‐き【黒酒】

醴あまざけすなわち白酒しろきにクサギの焼灰を入れて黒く色づけた酒。新嘗祭にいなめさい・大嘗祭だいじょうさいに供した。後世は黒ゴマの粉を入れた。黒御酒くろみき。万葉集19「天地と久しきまでに万代に仕へまつらむ―白酒しろきを」

くろき‐うり【黒木売】

黒木2を頭にのせて売り歩く京都の八瀬・大原の女。大原女。

⇒くろ‐き【黒木】

グロキシニア【Gloxinia ラテン】

イワタバコ科の観賞用多年草。地下に塊茎を持つ。ブラジル原産のものから改良された。温室で栽培。葉は卵形多肉でビロード状の短毛を持つ。花茎は15センチメートル、頂に1花をつける。花冠は大きく、辺縁浅く5裂。色は白・紫・紅など。オオイワギリソウ。

くろき‐しょいん【黒木書院】‥ヰン

(→)黒書院に同じ。

⇒くろ‐き【黒木】

くろき‐づた【黒木蔦】

緑藻類イワヅタ科の海藻。潮下帯の岩上に匍匐ほふくする茎状部から鋸歯のある葉状部を直立させる。長さ10〜20センチメートル。隠岐の黒木の御所近くで最初に見つかったことからの名。天然記念物。

⇒くろ‐き【黒木】

くろき‐とりい【黒木鳥居】‥ヰ

鳥居の型の、最も原始的なもの。黒木すなわち皮つきの丸木を掘り立てたもの。2本の柱と笠木と貫ぬきとから成る。野宮ののみやの斎宮に用いた。

⇒くろ‐き【黒木】

くろ‐ぎぬ【黒衣】

①黒色の衣服。

②喪中に着る衣服。ふじごろも。

くろき‐の‐ごしょ【黒木の御所】

丸木造りの粗末な御殿。天皇の行在あんざい所。太平記4「―を作りて皇居とす」

⇒くろ‐き【黒木】

くろき‐の‐や【黒木の屋】

丸木造りの家。

⇒くろ‐き【黒木】

く‐ろく【九六】

九六銭の略。

⇒くろく‐ぜに【九六銭】

⇒くろく‐びゃく【九六百】

くろ‐ぐ【黒具】

(→)「くろご(黒衣)」に同じ。

くろく‐ぐわ【久六鍬】‥グハ

(→)黒鍬に同じ。

くろ‐くさ【黒瘡】

人の顔面などに生ずる黒い斑点。そばかすなど。〈倭名類聚鈔3〉

くろく‐ぜに【九六銭】

江戸時代、銭96文を100文に通用させた計算法をいう。2でも3でも割り切れる最高の数をとったものという。くろくせん。九六。九六百。省銭しょうせん。↔丁百銭ちょうびゃくせん。

⇒く‐ろく【九六】

くろ‐ぐそく【黒具足】

全部を黒漆塗の黒糸・黒革の類で仕立てた具足。

くろ‐くちなわ【黒蛇】‥クチナハ

黒い蛇のこと。くろへび。からすへび。

くろ‐ぐつ【黒沓】

黒漆を塗ってつくったくつ。万葉集16「長雨ながめ忌み縫ひし―刺し佩きて」

くろく‐びゃく【九六百】

(→)「くろくぜに」に同じ。

⇒く‐ろく【九六】

くろ‐くも【黒雲】

黒色の雲。不吉な雲とされ、物事の妨げとなるものをたとえていう。こくうん。「計画の前途に―がかかっている」

くろ‐ぐら【黒鞍】

黒漆塗の鞍。

グロ‐グラン【gros-grain フランス】

経たて糸に細い糸、緯よこ糸に太い糸を使って横畝うねを出した平織物。婦人服・リボン・ネクタイなどに用いる。

くろ‐くりげ【黒栗毛】

馬の毛色の名。黒ばんだ栗毛。

くろ‐ぐるま【黒車】

(→)「黒筵くろむしろの車」に同じ。

くろ‐ぐろ【黒黒】

はなはだ黒いさま。平家物語1「あな―、黒き頭とうかな」。「まだ髪は―としている」

くろ‐くわ【黒鍬・畔鍬】‥クハ

①鍬の一種。柄えは短く、角度大きく、構造は堅牢で、土工やかたい土を掘り起こすのに用いる。久六鍬きゅうろくぐわ・くろくぐわ。

黒鍬

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

くろかわ‐はるむら【黒川春村】‥カハ‥

江戸末期の国学者・狂歌作者。号は浅草庵せんそうあん。江戸の人。古学を狩谷棭斎えきさいに受け、考証に長じた。「音韻考証」など国語学に関する著がある。(1799〜1866)

⇒くろかわ【黒川】

くろかわ‐まより【黒川真頼】‥カハ‥

国学者。本姓、金子。桐生生れ。師春村の没後に黒川氏を名乗り家学を継承。東大教授。「古事類苑」の編纂に従事。著「考古画譜」「工芸志料」など。(1829〜1906)

⇒くろかわ【黒川】

くろ‐かわらげ【黒川原毛】‥カハラ‥

馬の毛色の名。黒みのある川原毛色。

くろ‐き【黒木】

①皮を削っていない丸木の材木。皮つきの木。万葉集8「奈良の山なる―もち造れる室いえは」↔赤木。

②木を30センチメートルぐらいの長さに切り、竈かまどで蒸し黒くして薪としたもの。→黒木売。

③黒檀の別称。源氏物語須磨「―の御数珠」

④針葉樹および針葉樹林のこと。

⇒くろき‐うり【黒木売】

⇒くろき‐しょいん【黒木書院】

⇒くろき‐づた【黒木蔦】

⇒くろき‐とりい【黒木鳥居】

⇒くろき‐の‐ごしょ【黒木の御所】

⇒くろき‐の‐や【黒木の屋】

くろ‐き【黒酒】

醴あまざけすなわち白酒しろきにクサギの焼灰を入れて黒く色づけた酒。新嘗祭にいなめさい・大嘗祭だいじょうさいに供した。後世は黒ゴマの粉を入れた。黒御酒くろみき。万葉集19「天地と久しきまでに万代に仕へまつらむ―白酒しろきを」

くろき‐うり【黒木売】

黒木2を頭にのせて売り歩く京都の八瀬・大原の女。大原女。

⇒くろ‐き【黒木】

グロキシニア【Gloxinia ラテン】

イワタバコ科の観賞用多年草。地下に塊茎を持つ。ブラジル原産のものから改良された。温室で栽培。葉は卵形多肉でビロード状の短毛を持つ。花茎は15センチメートル、頂に1花をつける。花冠は大きく、辺縁浅く5裂。色は白・紫・紅など。オオイワギリソウ。

くろき‐しょいん【黒木書院】‥ヰン

(→)黒書院に同じ。

⇒くろ‐き【黒木】

くろき‐づた【黒木蔦】

緑藻類イワヅタ科の海藻。潮下帯の岩上に匍匐ほふくする茎状部から鋸歯のある葉状部を直立させる。長さ10〜20センチメートル。隠岐の黒木の御所近くで最初に見つかったことからの名。天然記念物。

⇒くろ‐き【黒木】

くろき‐とりい【黒木鳥居】‥ヰ

鳥居の型の、最も原始的なもの。黒木すなわち皮つきの丸木を掘り立てたもの。2本の柱と笠木と貫ぬきとから成る。野宮ののみやの斎宮に用いた。

⇒くろ‐き【黒木】

くろ‐ぎぬ【黒衣】

①黒色の衣服。

②喪中に着る衣服。ふじごろも。

くろき‐の‐ごしょ【黒木の御所】

丸木造りの粗末な御殿。天皇の行在あんざい所。太平記4「―を作りて皇居とす」

⇒くろ‐き【黒木】

くろき‐の‐や【黒木の屋】

丸木造りの家。

⇒くろ‐き【黒木】

く‐ろく【九六】

九六銭の略。

⇒くろく‐ぜに【九六銭】

⇒くろく‐びゃく【九六百】

くろ‐ぐ【黒具】

(→)「くろご(黒衣)」に同じ。

くろく‐ぐわ【久六鍬】‥グハ

(→)黒鍬に同じ。

くろ‐くさ【黒瘡】

人の顔面などに生ずる黒い斑点。そばかすなど。〈倭名類聚鈔3〉

くろく‐ぜに【九六銭】

江戸時代、銭96文を100文に通用させた計算法をいう。2でも3でも割り切れる最高の数をとったものという。くろくせん。九六。九六百。省銭しょうせん。↔丁百銭ちょうびゃくせん。

⇒く‐ろく【九六】

くろ‐ぐそく【黒具足】

全部を黒漆塗の黒糸・黒革の類で仕立てた具足。

くろ‐くちなわ【黒蛇】‥クチナハ

黒い蛇のこと。くろへび。からすへび。

くろ‐ぐつ【黒沓】

黒漆を塗ってつくったくつ。万葉集16「長雨ながめ忌み縫ひし―刺し佩きて」

くろく‐びゃく【九六百】

(→)「くろくぜに」に同じ。

⇒く‐ろく【九六】

くろ‐くも【黒雲】

黒色の雲。不吉な雲とされ、物事の妨げとなるものをたとえていう。こくうん。「計画の前途に―がかかっている」

くろ‐ぐら【黒鞍】

黒漆塗の鞍。

グロ‐グラン【gros-grain フランス】

経たて糸に細い糸、緯よこ糸に太い糸を使って横畝うねを出した平織物。婦人服・リボン・ネクタイなどに用いる。

くろ‐くりげ【黒栗毛】

馬の毛色の名。黒ばんだ栗毛。

くろ‐ぐるま【黒車】

(→)「黒筵くろむしろの車」に同じ。

くろ‐ぐろ【黒黒】

はなはだ黒いさま。平家物語1「あな―、黒き頭とうかな」。「まだ髪は―としている」

くろ‐くわ【黒鍬・畔鍬】‥クハ

①鍬の一種。柄えは短く、角度大きく、構造は堅牢で、土工やかたい土を掘り起こすのに用いる。久六鍬きゅうろくぐわ・くろくぐわ。

黒鍬

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

②戦国時代、軍陣の土普請や陣中の雑役に従った人夫。黒鍬者。

③江戸時代、江戸城内の警備・防火・土普請・掃除などに使役され、将軍の外出の際に荷物を運搬した人夫。組に分け、黒鍬頭・組頭を置いた。

くろ‐ぐわい【黒慈姑】‥グワヰ

カヤツリグサ科の多年草。水中に生じ高さ数十センチメートル、秋に緑色の花穂をつける。塊茎はクワイに似、黒紫色。まれに食用とする。クワイの仲間(オモダカ科)とは全く別種。中国産のオオクログワイをいうこともある。〈本草和名〉

くろ‐げ【黒毛】

(黒毛馬の略)毛色の黒い馬。

⇒くろげ‐わしゅ【黒毛和種】

クロケット【David Crockett】

アメリカの西部開拓者。メキシコからの独立を図るテキサスを支援して、アラモの砦で戦死。通称デーヴィー=クロケット。(1786〜1836)

くろげ‐わしゅ【黒毛和種】

日本在来の牛に多くの外国種を交配・改良した黒毛の牛。水田の役牛であったが、後に肉牛に改良。

黒毛和種

撮影:小宮輝之

②戦国時代、軍陣の土普請や陣中の雑役に従った人夫。黒鍬者。

③江戸時代、江戸城内の警備・防火・土普請・掃除などに使役され、将軍の外出の際に荷物を運搬した人夫。組に分け、黒鍬頭・組頭を置いた。

くろ‐ぐわい【黒慈姑】‥グワヰ

カヤツリグサ科の多年草。水中に生じ高さ数十センチメートル、秋に緑色の花穂をつける。塊茎はクワイに似、黒紫色。まれに食用とする。クワイの仲間(オモダカ科)とは全く別種。中国産のオオクログワイをいうこともある。〈本草和名〉

くろ‐げ【黒毛】

(黒毛馬の略)毛色の黒い馬。

⇒くろげ‐わしゅ【黒毛和種】

クロケット【David Crockett】

アメリカの西部開拓者。メキシコからの独立を図るテキサスを支援して、アラモの砦で戦死。通称デーヴィー=クロケット。(1786〜1836)

くろげ‐わしゅ【黒毛和種】

日本在来の牛に多くの外国種を交配・改良した黒毛の牛。水田の役牛であったが、後に肉牛に改良。

黒毛和種

撮影:小宮輝之

⇒くろ‐げ【黒毛】

くろ‐げん【黒玄】

「くろ」の訓がある「玄」の字を、同音の「源」「元」の字などと区別していう称。

くろ‐ご【黒衣・黒子】

(クロコとも)歌舞伎の舞台で後見の着用する黒い衣服。また、その後見人。黒具くろぐ。

くろ‐こう【黒鉱】‥クワウ

日本に特産する銅・亜鉛・鉛の原料となる暗灰色の緻密な鉱石。閃亜鉛鉱・方鉛鉱を主とし、黄鉄鉱・黄銅鉱・四面銅鉱・重晶石・石膏などから成る。多少の金・銀を含む。秋田県花岡鉱山・小坂鉱山から産出したものは世界的に見ても代表的。くろもの。

くろ‐ごうし【黒格子】‥ガウ‥

(格子を黒く塗ったからいう)近世、大坂天王寺辺にあった、いちこ・口寄くちよせの家。また巫女のこと。浄瑠璃、卯月潤色「冥途の闇の―辻がもとへぞ立ち寄りける」

くろ‐ごきぶり【黒蜚蠊】

ゴキブリ科の昆虫。体長約2.5センチメートル。体は茶褐色で、油状の光沢がある。人家内にすみ、台所の残飯などを食う。

くろ‐ごくじょうじょうきち【黒極上上吉】‥ジヤウジヤウ‥

①歌舞伎の「役者評判記」で、位付くらいづけの最上のもの。

②転じて、極上のものの形容にいう。黄表紙、孔子縞于時藍染こうしじまときにあいぞめ「―飛切の芽出度き御代こそ有難き」

くろ‐こげ【黒焦げ】

焼けて黒くこげ

⇒くろ‐げ【黒毛】

くろ‐げん【黒玄】

「くろ」の訓がある「玄」の字を、同音の「源」「元」の字などと区別していう称。

くろ‐ご【黒衣・黒子】

(クロコとも)歌舞伎の舞台で後見の着用する黒い衣服。また、その後見人。黒具くろぐ。

くろ‐こう【黒鉱】‥クワウ

日本に特産する銅・亜鉛・鉛の原料となる暗灰色の緻密な鉱石。閃亜鉛鉱・方鉛鉱を主とし、黄鉄鉱・黄銅鉱・四面銅鉱・重晶石・石膏などから成る。多少の金・銀を含む。秋田県花岡鉱山・小坂鉱山から産出したものは世界的に見ても代表的。くろもの。

くろ‐ごうし【黒格子】‥ガウ‥

(格子を黒く塗ったからいう)近世、大坂天王寺辺にあった、いちこ・口寄くちよせの家。また巫女のこと。浄瑠璃、卯月潤色「冥途の闇の―辻がもとへぞ立ち寄りける」

くろ‐ごきぶり【黒蜚蠊】

ゴキブリ科の昆虫。体長約2.5センチメートル。体は茶褐色で、油状の光沢がある。人家内にすみ、台所の残飯などを食う。

くろ‐ごくじょうじょうきち【黒極上上吉】‥ジヤウジヤウ‥

①歌舞伎の「役者評判記」で、位付くらいづけの最上のもの。

②転じて、極上のものの形容にいう。黄表紙、孔子縞于時藍染こうしじまときにあいぞめ「―飛切の芽出度き御代こそ有難き」

くろ‐こげ【黒焦げ】

焼けて黒くこげ広辞苑 ページ 5905 での【○暮れ早し】単語。