複数辞典一括検索+![]()

![]()

○提灯を持つちょうちんをもつ🔗⭐🔉

○提灯を持つちょうちんをもつ

「提灯持ち」2をする。「上役の―」

⇒ちょう‐ちん【提灯】

ちょう‐つがい【蝶番】テフツガヒ

①開き戸・蓋などに用いる金具。両片から成り、一片は枠に、他片は戸などにうちつけて開閉できるようにするもの。ちょうばん。「―が外れる」

②物事をつなぎとめるもの。特に関節。「ひざの―」

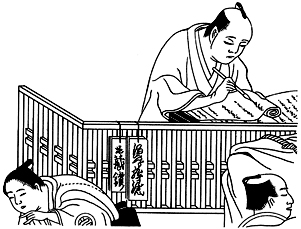

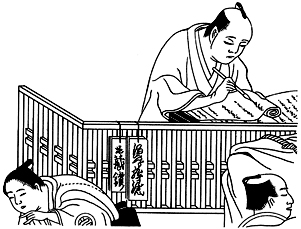

ちょう‐つけ【帳付け】チヤウ‥

(チョウヅケとも)

①帳面に書きつけること。また、その役目。

②買った品物を帳面につけさせておいて、支払いを節季などにすること。

ちょう‐づけ【丁付】チヤウ‥

書籍の紙数すなわち丁、またはページ数の順を記入すること。ページ付け。

ちょう‐づめ【腸詰】チヤウ‥

(→)ソーセージに同じ。

ちょう‐づら【帳面】チヤウ‥

帳面に記載した状態。ちょうめんづら。「―を合わせる」

ちょう‐てい【長汀】チヤウ‥

ながく続く波打ちぎわ。

⇒ちょうてい‐きょくほ【長汀曲浦】

ちょう‐てい【長弟】チヤウ‥

弟の中で年長のもの。自分のすぐ下の弟。

ちょう‐てい【長堤】チヤウ‥

ながく続くつつみ。

ちょう‐てい【長程】チヤウ‥

ながいみちのり。

ちょう‐てい【重訂】

重ねて改訂すること。書籍などの再度の訂正。じゅうてい。

ちょう‐てい【重聴】

(テイは漢音)耳がよく聞こえないために幾度も聞きかえすこと。

ちょう‐てい【朝廷】テウ‥

君主が政治をとりおこなう所。

ちょう‐てい【調丁】テウ‥

律令時代、調を負担すべき成年男子。

ちょう‐てい【調定】テウ‥

調査して確定すること。

ちょう‐てい【調停】テウ‥

①当事者双方の間に第三者が介入して争いをやめさせること。仲裁。

②〔法〕裁判所その他の機関が中に立って、当事者の互譲により紛争を円満に和解させること。仲裁と異なり、解決案は当事者の承諾をまって効力を生ずる。→仲裁→斡旋あっせん。

⇒ちょうてい‐いいん【調停委員】

ちょうてい‐いいん【調停委員】テウ‥ヰヰン

各種の調停において調停委員会を組織して調停を行う委員。民事関係の調停では主任たる裁判官と二人以上の民間人が、労働関係の調停では労使双方の代表者と公益の代表者が委員となる。

⇒ちょう‐てい【調停】

ちょうてい‐きょくほ【長汀曲浦】チヤウ‥

ながいみぎわと曲がった浦。海岸線がはるかに続いていること。

⇒ちょう‐てい【長汀】

ちょう‐てき【朝敵】テウ‥

朝廷にそむく賊。国賊。

ちょう‐てき【糶糴】テウ‥

①売米うりよねと買米かいよね。

②米の売買。

⇒ちょうてき‐ばいばい【糶糴売買】

ちょうてき‐ばいばい【糶糴売買】テウ‥

⇒せりばいばい

⇒ちょう‐てき【糶糴】

ちょう‐てつ【澄澈・澄徹】

すんですきとおること。「―した冬の夜空」

ちょう‐てっこう【超鉄鋼】テウ‥カウ

高耐震性・高耐食性などの特徴をもつ次世代鉄鋼。

ちょう‐てん【長点】チヤウ‥

連歌・俳諧などで、特にすぐれたものに加える点。「〽」印などで示す。

ちょう‐てん【頂点】チヤウ‥

①〔数〕角をなす2直線の交わる点。多面体の三つ以上の面の交わる点。錐面の各母線が交わる点。

②いただき。最上点。「山の―」

③物事の最も盛んな状態。極限。絶頂。「国民の不満が―に達した」

ちょう‐てん【朝典】テウ‥

朝廷の制度または儀式。国典。朝章。

⇒ちょうてん‐がく【朝典楽】

ちょう‐でん【弔電】テウ‥

おくやみの電報。「―を打つ」

ちょうてん‐がく【朝典楽】テウ‥

(朝廷の典礼の音楽の意)平安時代に制度化され、宮廷の年中行事に演奏される音楽。

⇒ちょう‐てん【朝典】

ちょうてん‐がん【頂天眼】チヤウ‥

金魚の一品種。背びれがなく、眼球は突出するが、出目金と異なり上方を向いている。

ちょうてん‐けいめい【朝天鶏鳴】テウ‥

(謎語画題)秋の葵と鶏を描いた図、または暁天に雄鶏の鳴く図をいう。

ちょう‐でんす【兆殿司】テウ‥

明兆みんちょうの異称。

ちょう‐でんどう【超伝導】テウ‥ダウ

絶対零度近くの極低温で、ある種の単体金属、多くの合金・金属間化合物で電気抵抗が消失する現象。1911年カマリング=オネスが水銀で発見。その後、超伝導状態では完全反磁性を示すことが判明。86〜87年液体窒素温度で超伝導を示す高温超伝導体がセラミックスで多数発見された。超電導。

⇒ちょうでんどう‐じしゃく【超伝導磁石】

ちょうでんどう‐じしゃく【超伝導磁石】テウ‥ダウ‥

超伝導現象を利用した電磁石。電力を消費せず、強力で小形のものをつくることができる。

⇒ちょう‐でんどう【超伝導】

ちょう‐と【刁斗】テウ‥

古代中国の軍隊で、昼は食物を煮、夜は打ち鳴らして警戒するのに用いた銅器。

ちょう‐と【長途】チヤウ‥

長いみちのり。「―の旅」

ちょう‐と【丁と】チヤウ‥

(チョウドとも)〔副〕

①激しく物に当たって音をたてるさま。また、強く打ったり切ったりするさま。保元物語「冑の鉢を―打つ」

②きちんと。ちゃんと。天草本平家物語「殿上の小庭に―畏まつてゐた」

③しっかりと。がっちりと。ぴしゃりと。平治物語(金刀比羅本)「大内には南西北をば―さし、東面の陽明・待賢・郁芳門をば開れたり」

④目かどを立てて見つめるさま。はた。はったと。平家物語5「入道相国ちつとも騒がず、―睨まへておはしければ」

ちょう‐ど【調度】テウ‥

(ジョウドとも)

①てまわりの道具。日常使用する道具・家具など。源氏物語帚木「うるはしき人の―のかざりとする」

②弓矢の称。枕草子278「陣に仕うまつり給へるままに―負ひて」

⇒ちょうど‐がけ【調度懸】

⇒ちょうど‐ひん【調度品】

⇒ちょうど‐もち【調度持】

ちょう‐ど【丁度】チヤウ‥

〔副〕

(擬音語チャウに助詞トの添った語か。→丁ちょうと)

①時間・分量などの余分もなく不足もないさま。きっかり。ぴったり。浮世風呂前「―三年になります」。「―間に合った」「―百人」

②あたかも。さながら。まるで。まさしく。狂言、布施無経ふせないきょう「―貧僧の重ね斎どきと申すがこれでござる」。「―盆のような月だ」

③たっぷり。なみなみと。狂言、悪太郎「とても飲むなら―お飲みやれ」

ちょう‐とう【弔悼】テウタウ

人の死をとむらいいたむこと。

ちょう‐とう【長刀】チヤウタウ

①ながい刀。大刀。

②なぎなた。薙刀。

ちょう‐とう【長頭】チヤウ‥

「頭形とうけい」参照。

ちょう‐とう【跳騰】テウ‥

はねあがること。おどりあがること。

ちょう‐どう【庁堂】チヤウダウ

①大広間。表座敷。

②役所。官庁。

ちょう‐どう【重瞳】

一つの目に二つのひとみがあること。貴人の相にいう。

ちょう‐どう【鳥道】テウダウ

わずかに鳥が通うような山中のけわしい細道。

ちょう‐どう【朝堂】テウダウ

①君主が政治を聴き、群臣を謁見する所。転じて、朝廷。

②朝堂院の略。

⇒ちょうどう‐いん【朝堂院】

ちょうどう‐いん【朝堂院】テウダウヰン

平城京・平安京の大内裏だいだいりの正庁。八省百官が政務を執行した所。天皇が臨御して視告朔こうさくの儀を行い、また、即位・大嘗会だいじょうえ・朝賀などの大儀を行なった。平安京では大内裏の南中央に位置し、朱雀すざく大路の正面に臨む。その正殿を大極殿といい、その後ろに小安殿があり、また十三堂・二十五門があった。八省院。中台。→大内裏(図)

⇒ちょう‐どう【朝堂】

ちょうどう‐けん【聴導犬】チヤウダウ‥

聴覚障害者を介助するため特別に訓練された犬。電話・目覚し時計の音など、生活上の音を聞き分けて飼い主に知らせる。

ちょうとう‐こう【釣藤鈎】テウ‥

漢方生薬の一つ。アカネ科トウカギカズラ・カギカズラの枝の鈎を乾燥したもの。鎮静・鎮痙ちんけい・鎮痛の効がある。

ちょうとう‐さん【釣藤散】テウ‥

釣藤鈎こう・菊花・人参などから成る漢方方剤。高齢者の頭痛・めまい・認知障害などに効がある。

ちょう‐とうは【超党派】テウタウ‥

それぞれの党派の利害をこえて、関係者が一つの目的のために一致提携すること。「―外交」

ちょう‐どうりょう【張道陵】チヤウダウ‥

張陵ちょうりょうの通称。

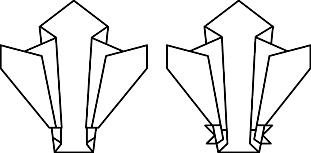

ちょうど‐がけ【調度懸】テウ‥

①平安時代、朝廷で儀式の際、弓矢を持って供奉ぐぶした役。

②武家時代、弓矢を持って従った役。調度持。宇治拾遺物語18「利仁が供には―・舎人・雑色ひとり」

③江戸時代、弓矢を立てて飾りとした台。弓2張を左右に並べ、その中央に箙えびらを作りつけにして矢を立てておいたもの。

調度懸

④侍烏帽子に掛けるひも。頂頭掛ちょうずかけ。

⇒ちょう‐ど【調度】

ちょう‐どきゅう【超弩級】テウ‥キフ

同類のものよりも、けた違いに大きいこと。

⇒ちょうどきゅう‐かん【超弩級艦】

ちょうどきゅう‐かん【超弩級艦】テウ‥キフ‥

(superdreadnought)攻撃力・防御力などにおいて弩級艦に超越した戦艦。→ドレッドノート

⇒ちょう‐どきゅう【超弩級】

ちょうとく【長徳】チヤウ‥

平安中期、一条天皇朝の年号。正暦6年2月22日(995年3月25日)改元、長徳5年1月13日(999年2月1日)長保に改元。

ちょうとく‐じ【長徳寺】チヤウ‥

(駿河国府中の片山にあった長徳寺の座敷の借賃が、日に金1歩の定めであったからいう。遊里語)金1歩の異称。男色大鑑「鼻紙入れより―四五つ蒔き散らして」

ちょう‐どころ【町所】チヤウ‥

①自分の住んでいる町名および番地。

②町年寄の詰めている事務所。会所。

ちょう‐とじ【帳綴じ】チヤウトヂ

①帳面を綴じること。また、その人。

②帳面をつづる錐きり。

③(→)帳祭ちょうまつりに同じ。〈[季]新年〉

ちょう‐とっきゅう【超特急】テウトクキフ

①特別急行列車よりも速い列車。

②とりわけ急ぐこと。大至急。

ちょうど‐ひん【調度品】テウ‥

家に備えて日常用いる道具・器具の類。

⇒ちょう‐ど【調度】

ちょうど‐もち【調度持】テウ‥

(→)調度懸2に同じ。

⇒ちょう‐ど【調度】

ちょう‐とん【朝暾】テウ‥

(「暾」は、まるい太陽)あさひ。朝旭。朝陽。

ちょう‐トン【長噸】チヤウ‥

ロング‐トンに同じ。→トン1㋑

ちょう‐とんぼ【蝶蜻蛉】テフ‥

トンボ科の一種。小形で、体は弱々しく、体も翅も大部分黒色で、藍色の光沢がある。夏、田圃の上などを、チョウのようにひらひら飛ぶ。

チョウトンボ

提供:ネイチャー・プロダクション

④侍烏帽子に掛けるひも。頂頭掛ちょうずかけ。

⇒ちょう‐ど【調度】

ちょう‐どきゅう【超弩級】テウ‥キフ

同類のものよりも、けた違いに大きいこと。

⇒ちょうどきゅう‐かん【超弩級艦】

ちょうどきゅう‐かん【超弩級艦】テウ‥キフ‥

(superdreadnought)攻撃力・防御力などにおいて弩級艦に超越した戦艦。→ドレッドノート

⇒ちょう‐どきゅう【超弩級】

ちょうとく【長徳】チヤウ‥

平安中期、一条天皇朝の年号。正暦6年2月22日(995年3月25日)改元、長徳5年1月13日(999年2月1日)長保に改元。

ちょうとく‐じ【長徳寺】チヤウ‥

(駿河国府中の片山にあった長徳寺の座敷の借賃が、日に金1歩の定めであったからいう。遊里語)金1歩の異称。男色大鑑「鼻紙入れより―四五つ蒔き散らして」

ちょう‐どころ【町所】チヤウ‥

①自分の住んでいる町名および番地。

②町年寄の詰めている事務所。会所。

ちょう‐とじ【帳綴じ】チヤウトヂ

①帳面を綴じること。また、その人。

②帳面をつづる錐きり。

③(→)帳祭ちょうまつりに同じ。〈[季]新年〉

ちょう‐とっきゅう【超特急】テウトクキフ

①特別急行列車よりも速い列車。

②とりわけ急ぐこと。大至急。

ちょうど‐ひん【調度品】テウ‥

家に備えて日常用いる道具・器具の類。

⇒ちょう‐ど【調度】

ちょうど‐もち【調度持】テウ‥

(→)調度懸2に同じ。

⇒ちょう‐ど【調度】

ちょう‐とん【朝暾】テウ‥

(「暾」は、まるい太陽)あさひ。朝旭。朝陽。

ちょう‐トン【長噸】チヤウ‥

ロング‐トンに同じ。→トン1㋑

ちょう‐とんぼ【蝶蜻蛉】テフ‥

トンボ科の一種。小形で、体は弱々しく、体も翅も大部分黒色で、藍色の光沢がある。夏、田圃の上などを、チョウのようにひらひら飛ぶ。

チョウトンボ

提供:ネイチャー・プロダクション

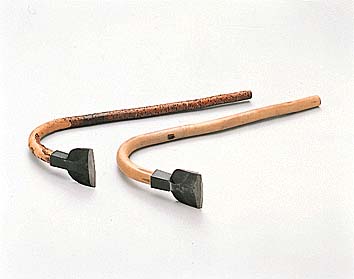

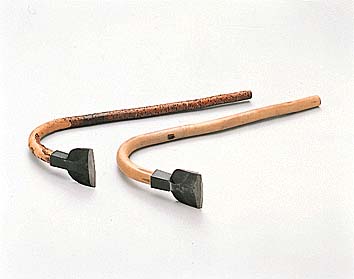

ちょうな【手斧】テウナ

(テヲノがテウノと転じ、さらに訛ったもの)大工道具の一つ。平鑿ひらのみを大きくしたような身に、直角に柄をつけた鍬形の斧。斧で削った後を平らにするのに用いる。ちょんな。

手斧

ちょうな【手斧】テウナ

(テヲノがテウノと転じ、さらに訛ったもの)大工道具の一つ。平鑿ひらのみを大きくしたような身に、直角に柄をつけた鍬形の斧。斧で削った後を平らにするのに用いる。ちょんな。

手斧

手斧

提供:竹中大工道具館

手斧

提供:竹中大工道具館

⇒ちょうな‐はじめ【手斧初め】

⇒ちょうな‐め【手斧目】

ちょう‐ない【町内】チヤウ‥

その町のうち。

⇒ちょうない‐かい【町内会】

ちょう‐ない【帳内】チヤウ‥

(チョウダイとも)

①とばりのうち。

②帳面に記入した範囲。

③律令制で、親王・内親王に与えられ、警衛・雑役に召し使われた従者。舎人とねりの一種。→資人しじん

ちょうない‐かい【町内会】チヤウ‥クワイ

市街地の町内に組織する住民の自治組織。日中戦争下、地方行政の末端機構としてしだいに組織化され、大政翼賛会の下部組織となり、内部に隣組を編成した。1947年法制上は廃止された。町会。

⇒ちょう‐ない【町内】

ちょうない‐さいきん【腸内細菌】チヤウ‥

ヒトおよび動物の腸内に常在する細菌。その構成は動物の種類・個体・年齢・食習慣、腸管の部位などにより異なるが、ヒト成人ではバクテロイデス科、ユウバクテリウム属、ペプトコッカス属、クロストリディウム属など嫌気性菌のほか、腸内細菌科、連鎖球菌属、ビフィズス菌属など、菌種は百種を超える。消化吸収の補助、ビタミン類の産生、外来菌侵入の防御などに役立つ一方、腐敗物質・毒性物質など有害物質を産生することがある。健康時には均衡状態であるが種々の条件で変動し、抗生物質投与時には菌交代症が起こる。

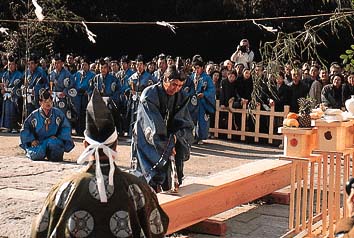

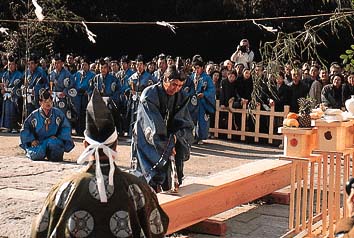

ちょうな‐はじめ【手斧初め】テウナ‥

①新年に大工が初めて仕事をする日の儀式。

②大工が家の建築にとりかかった初めの日に行う儀式。こづくりはじめ。おのはじめ。幸田露伴、五重塔「―の大礼には…七神祭りて」

手斧初め

撮影:関戸 勇

⇒ちょうな‐はじめ【手斧初め】

⇒ちょうな‐め【手斧目】

ちょう‐ない【町内】チヤウ‥

その町のうち。

⇒ちょうない‐かい【町内会】

ちょう‐ない【帳内】チヤウ‥

(チョウダイとも)

①とばりのうち。

②帳面に記入した範囲。

③律令制で、親王・内親王に与えられ、警衛・雑役に召し使われた従者。舎人とねりの一種。→資人しじん

ちょうない‐かい【町内会】チヤウ‥クワイ

市街地の町内に組織する住民の自治組織。日中戦争下、地方行政の末端機構としてしだいに組織化され、大政翼賛会の下部組織となり、内部に隣組を編成した。1947年法制上は廃止された。町会。

⇒ちょう‐ない【町内】

ちょうない‐さいきん【腸内細菌】チヤウ‥

ヒトおよび動物の腸内に常在する細菌。その構成は動物の種類・個体・年齢・食習慣、腸管の部位などにより異なるが、ヒト成人ではバクテロイデス科、ユウバクテリウム属、ペプトコッカス属、クロストリディウム属など嫌気性菌のほか、腸内細菌科、連鎖球菌属、ビフィズス菌属など、菌種は百種を超える。消化吸収の補助、ビタミン類の産生、外来菌侵入の防御などに役立つ一方、腐敗物質・毒性物質など有害物質を産生することがある。健康時には均衡状態であるが種々の条件で変動し、抗生物質投与時には菌交代症が起こる。

ちょうな‐はじめ【手斧初め】テウナ‥

①新年に大工が初めて仕事をする日の儀式。

②大工が家の建築にとりかかった初めの日に行う儀式。こづくりはじめ。おのはじめ。幸田露伴、五重塔「―の大礼には…七神祭りて」

手斧初め

撮影:関戸 勇

⇒ちょうな【手斧】

ちょう‐なみ【町並】チヤウ‥

①各町ごと。町。

②町の並びぐあい。町家の並びよう。まちなみ。

③町内のつきあい。町義。仮名草子、為愚痴物語「又家持てば公儀の軍役、―の礼儀、火事の修理しゅりの苦あり」

ちょうな‐め【手斧目】テウナ‥

手斧で削ったあと。

⇒ちょうな【手斧】

ちょう‐なん【長男】チヤウ‥

最初に生まれた男の子。長子。

ちょう‐にく【鳥肉】テウ‥

とりのにく。かしわ。

ちょう‐にゅうよう【町入用】チヤウニフ‥

江戸時代、都市の民衆共同体である町ちょうが運営上必要とした経費。町抱え人の人件費や共同体施設の保全費用など。ちょういりよう。

ちょう‐にん【町人】チヤウ‥

①町方に住む人。町民。

②近世の社会階層の一つ。都市に住む商人・職人の身分の者。武士や農民と区別する。「江戸の―」

⇒ちょうにん‐うけおい‐しんでん【町人請負新田】

⇒ちょうにん‐かがみ【町人鑑】

⇒ちょうにん‐ごしらえ【町人拵え】

⇒ちょうにん‐さばき【町人捌き】

⇒ちょうにん‐もの【町人物】

ちょう‐にん【重任】

任期が終わって後、さらにつづけてその官職に任ぜられること。特に平安中期以降では、国司が財物を納めてさらに一任期を継続する売官の一種をいう。→じゅうにん

ちょう‐にん【停任】チヤウ‥

過失などによって国司の任を一時やめさせられること。ていにん。

ちょう‐にん【寵人】

(チョウジンとも)寵愛される人。

ちょう‐にん【寵任】

寵愛して任用すること。

ちょうにん‐うけおい‐しんでん【町人請負新田】チヤウ‥オヒ‥

江戸時代、町人が出資して開発を請け負った新田。はじめは新田を売って資金を回収するにとどまったが、のち新田の地主となって新田農民から小作料を取るようになり、豪商の営利事業の一つとなった。

⇒ちょう‐にん【町人】

ちょうにん‐かがみ【町人鑑】チヤウ‥

町人の模範。西鶴織留2「町人の中の―」

⇒ちょう‐にん【町人】

ちょうにんこうけんろく【町人考見録】チヤウ‥カウ‥

家訓。三井家3代目高房が父高平(宗竺)の「宗竺遺書」の趣旨を子孫に理解させるため、父から聞いた京都町人の盛衰を記したもの。3巻。1728年(享保13)成る。

→文献資料[町人考見録]

ちょうにん‐ごしらえ【町人拵え】チヤウ‥ゴシラヘ

①町人の身なりをすること。

②町人ごのみの刀のつくり。好色一代男7「―七所の大脇差」

⇒ちょう‐にん【町人】

ちょうにん‐さばき【町人捌き】チヤウ‥

中世末から近世初頭にかけて、町人の自治的機関によって紛争を裁判したこと。

⇒ちょう‐にん【町人】

ちょうにん‐もの【町人物】チヤウ‥

浮世草子のなかで、特に町人の経済生活を主題とした作品。「日本永代蔵」「世間胸算用」の類。

⇒ちょう‐にん【町人】

ちょう‐ネクタイ【蝶ネクタイ】テフ‥

蝶結びにしてつけるネクタイ。ボー‐タイ。

ちょう‐ねん【長年】チヤウ‥

①ながい年月。ながねん。

②ながいき。長寿。長命。

③少壮の年。成年。

④(→)重年ちょうねん2に同じ。浮世風呂2「只今までとうとう―致しましたが」

⇒ちょうねん‐せつどう【長年摂動】

⇒ちょうねん‐へんか【長年変化】

ちょう‐ねん【重年】

①年齢を重ねること。

②奉公人などが年限を重ねること。長年。

ちょうねん【奝然】テウ‥

平安中期、東大寺の学僧。京都の人。983年(永観1)入宋。太宗から紫衣と法済大師の号を下賜され、五台山などを巡拝。帰国後、嵯峨に清涼寺を建て、三国伝来の釈迦像などを将来して安置した。(938〜1016)

ちょう‐ねん【超年】テウ‥

年を越すこと。越年。

ちょうねん‐せつどう【長年摂動】チヤウ‥

惑星や衛星の軌道の位置および形状が毎年ごくわずかずつ一方むきに変化してゆく現象。長差。

⇒ちょう‐ねん【長年】

ちょう‐ねんてん【腸捻転】チヤウ‥

腸管がねじれて、閉塞を起こす疾患。腸管の動きやすいこと、腸間膜の過長、急激な外部からの衝動などを誘因とし、主として大腸のS字状部、次に小腸に多く起こる。突然の激烈な腹痛、腹部の膨満からやがて嘔吐・吐糞などを催し、死に至ることがある。腸軸捻症。

ちょうねん‐へんか【長年変化】チヤウ‥クワ

(→)永年変化に同じ。

⇒ちょう‐ねん【長年】

ちょう‐ねんまく【腸粘膜】チヤウ‥

腸壁を形成している粘膜。内部に腺細胞が多く、小腸の粘膜には多数の絨毛じゅうもうがある。

ちょうの【手斧】テウノ

(テヲノの転)

⇒ちょうな

ちょう‐のう【聴納】チヤウナフ

ききいれること。

ちょう‐のうりょく【超能力】テウ‥

人間の力ではできないようなことをする特別な力。

ちょうのすけ‐そう【長之助草】チヤウ‥サウ

(名は、発見者、須川長之助に因む)バラ科の小低木。北半球の高山および寒帯に広く分布。岩石地に群落をなして自生。高さ3〜6センチメートル。葉は楕円形で革質、鋸歯がある。7〜8月頃花柄を出し、白色または帯黄色8弁の花を開く。果実となっても花柱が残って長く伸び、総状になる。日本の高山にも多い。ミヤマグルマ。

ちょうのすけそう

⇒ちょうな【手斧】

ちょう‐なみ【町並】チヤウ‥

①各町ごと。町。

②町の並びぐあい。町家の並びよう。まちなみ。

③町内のつきあい。町義。仮名草子、為愚痴物語「又家持てば公儀の軍役、―の礼儀、火事の修理しゅりの苦あり」

ちょうな‐め【手斧目】テウナ‥

手斧で削ったあと。

⇒ちょうな【手斧】

ちょう‐なん【長男】チヤウ‥

最初に生まれた男の子。長子。

ちょう‐にく【鳥肉】テウ‥

とりのにく。かしわ。

ちょう‐にゅうよう【町入用】チヤウニフ‥

江戸時代、都市の民衆共同体である町ちょうが運営上必要とした経費。町抱え人の人件費や共同体施設の保全費用など。ちょういりよう。

ちょう‐にん【町人】チヤウ‥

①町方に住む人。町民。

②近世の社会階層の一つ。都市に住む商人・職人の身分の者。武士や農民と区別する。「江戸の―」

⇒ちょうにん‐うけおい‐しんでん【町人請負新田】

⇒ちょうにん‐かがみ【町人鑑】

⇒ちょうにん‐ごしらえ【町人拵え】

⇒ちょうにん‐さばき【町人捌き】

⇒ちょうにん‐もの【町人物】

ちょう‐にん【重任】

任期が終わって後、さらにつづけてその官職に任ぜられること。特に平安中期以降では、国司が財物を納めてさらに一任期を継続する売官の一種をいう。→じゅうにん

ちょう‐にん【停任】チヤウ‥

過失などによって国司の任を一時やめさせられること。ていにん。

ちょう‐にん【寵人】

(チョウジンとも)寵愛される人。

ちょう‐にん【寵任】

寵愛して任用すること。

ちょうにん‐うけおい‐しんでん【町人請負新田】チヤウ‥オヒ‥

江戸時代、町人が出資して開発を請け負った新田。はじめは新田を売って資金を回収するにとどまったが、のち新田の地主となって新田農民から小作料を取るようになり、豪商の営利事業の一つとなった。

⇒ちょう‐にん【町人】

ちょうにん‐かがみ【町人鑑】チヤウ‥

町人の模範。西鶴織留2「町人の中の―」

⇒ちょう‐にん【町人】

ちょうにんこうけんろく【町人考見録】チヤウ‥カウ‥

家訓。三井家3代目高房が父高平(宗竺)の「宗竺遺書」の趣旨を子孫に理解させるため、父から聞いた京都町人の盛衰を記したもの。3巻。1728年(享保13)成る。

→文献資料[町人考見録]

ちょうにん‐ごしらえ【町人拵え】チヤウ‥ゴシラヘ

①町人の身なりをすること。

②町人ごのみの刀のつくり。好色一代男7「―七所の大脇差」

⇒ちょう‐にん【町人】

ちょうにん‐さばき【町人捌き】チヤウ‥

中世末から近世初頭にかけて、町人の自治的機関によって紛争を裁判したこと。

⇒ちょう‐にん【町人】

ちょうにん‐もの【町人物】チヤウ‥

浮世草子のなかで、特に町人の経済生活を主題とした作品。「日本永代蔵」「世間胸算用」の類。

⇒ちょう‐にん【町人】

ちょう‐ネクタイ【蝶ネクタイ】テフ‥

蝶結びにしてつけるネクタイ。ボー‐タイ。

ちょう‐ねん【長年】チヤウ‥

①ながい年月。ながねん。

②ながいき。長寿。長命。

③少壮の年。成年。

④(→)重年ちょうねん2に同じ。浮世風呂2「只今までとうとう―致しましたが」

⇒ちょうねん‐せつどう【長年摂動】

⇒ちょうねん‐へんか【長年変化】

ちょう‐ねん【重年】

①年齢を重ねること。

②奉公人などが年限を重ねること。長年。

ちょうねん【奝然】テウ‥

平安中期、東大寺の学僧。京都の人。983年(永観1)入宋。太宗から紫衣と法済大師の号を下賜され、五台山などを巡拝。帰国後、嵯峨に清涼寺を建て、三国伝来の釈迦像などを将来して安置した。(938〜1016)

ちょう‐ねん【超年】テウ‥

年を越すこと。越年。

ちょうねん‐せつどう【長年摂動】チヤウ‥

惑星や衛星の軌道の位置および形状が毎年ごくわずかずつ一方むきに変化してゆく現象。長差。

⇒ちょう‐ねん【長年】

ちょう‐ねんてん【腸捻転】チヤウ‥

腸管がねじれて、閉塞を起こす疾患。腸管の動きやすいこと、腸間膜の過長、急激な外部からの衝動などを誘因とし、主として大腸のS字状部、次に小腸に多く起こる。突然の激烈な腹痛、腹部の膨満からやがて嘔吐・吐糞などを催し、死に至ることがある。腸軸捻症。

ちょうねん‐へんか【長年変化】チヤウ‥クワ

(→)永年変化に同じ。

⇒ちょう‐ねん【長年】

ちょう‐ねんまく【腸粘膜】チヤウ‥

腸壁を形成している粘膜。内部に腺細胞が多く、小腸の粘膜には多数の絨毛じゅうもうがある。

ちょうの【手斧】テウノ

(テヲノの転)

⇒ちょうな

ちょう‐のう【聴納】チヤウナフ

ききいれること。

ちょう‐のうりょく【超能力】テウ‥

人間の力ではできないようなことをする特別な力。

ちょうのすけ‐そう【長之助草】チヤウ‥サウ

(名は、発見者、須川長之助に因む)バラ科の小低木。北半球の高山および寒帯に広く分布。岩石地に群落をなして自生。高さ3〜6センチメートル。葉は楕円形で革質、鋸歯がある。7〜8月頃花柄を出し、白色または帯黄色8弁の花を開く。果実となっても花柱が残って長く伸び、総状になる。日本の高山にも多い。ミヤマグルマ。

ちょうのすけそう

ちょう‐の‐せん【庁宣】チヤウ‥

⇒ちょうせん

ちょう‐の‐や【庁屋】チヤウ‥

①神社で神職が神事を議し、事務を執とる所。

②検非違使庁の事務を取り扱う所。

ちょう‐は【長波】チヤウ‥

①波長1キロメートル以上の電波。船舶無線などに用いる。略号LF →電磁波(図)。

②〔気〕地球をとりまく大気の波動のうち、波数が4〜7のもの。

③(→)浅水波に同じ。

ちょう‐ば【町場・丁場・帳場】チヤウ‥

①ある宿駅と次の宿駅との距離。ある区間の距離。また、ある事をなすのにかかる時間。「長なが―」

②夫役ぶやくに当たって運送・道普請などをすべき受持ちの区域。一般に、仕事の受持区域。

③馬子まご・駕籠舁かごかきなどの溜り場。

ちょう‐ば【帳場】チヤウ‥

商店・宿屋・料理屋などで、帳付けまたは勘定などをする所。勘定場。会計場。

⇒ちょうば‐ごうし【帳場格子】

ちょう‐ば【跳馬】テウ‥

体操競技の一つ。助走して高さ1.35メートル(女子は1.25メートル)の革製の「馬」を跳び越え、回転などの演技を競う。男子は縦に女子は横に使う。

ちょう‐ば【嘲罵】テウ‥

あざけりののしること。

ちょう‐ば【調馬】テウ‥

①馬を乗りならすこと。

②馬を徴発すること。徴馬。

⇒ちょうば‐し【調馬師】

ちょう‐はい【停廃】チヤウ‥

やめること。行われないこと。ていはい。

ちょう‐はい【朝拝】テウ‥

元日に百官が参内して天皇に年賀の辞を申し上げる儀式。大極殿で唐風により行われた。平安中期に廃絶。朝賀。みかどおがみ。清涼殿で和風により行う略式の儀を小朝拝こちょうはいという。

ちょう‐ばい【糶売】テウ‥

①米を売ること。うりよね。

②せりうりすること。糶糴売買ちょうてきばいばい。

ちょうばい‐か【鳥媒花】テウ‥クワ

鳥類によって花粉が柱頭に運ばれ受粉する花。日本ではメジロやハチドリによるものが知られる。→虫媒花→風媒花→水媒花

ちょう‐ばく【帳幕】チヤウ‥

とばりとまく。また、それをはりめぐらした所。帳幄ちょうあく。

ちょうはく‐さん【長白山】チヤウ‥

(Changbai Shan)中国東北部と朝鮮との境にそびえる火山。松花江・豆満江と鴨緑江との中間にある長白山脈の主峰。山頂のカルデラ湖を天池という。標高2744メートル。朝鮮では白頭山ペクトサンと呼ぶ。

ちょう‐ばこ【帳箱】チヤウ‥

帳場にあって、帳面などを入れておく、机代りになる大きさの箱。

ちょうば‐ごうし【帳場格子】チヤウ‥ガウ‥

商店で、帳場のかこいに立てる2枚折りまたは3枚折りの低い格子。結界けっかい。

帳場格子

ちょう‐の‐せん【庁宣】チヤウ‥

⇒ちょうせん

ちょう‐の‐や【庁屋】チヤウ‥

①神社で神職が神事を議し、事務を執とる所。

②検非違使庁の事務を取り扱う所。

ちょう‐は【長波】チヤウ‥

①波長1キロメートル以上の電波。船舶無線などに用いる。略号LF →電磁波(図)。

②〔気〕地球をとりまく大気の波動のうち、波数が4〜7のもの。

③(→)浅水波に同じ。

ちょう‐ば【町場・丁場・帳場】チヤウ‥

①ある宿駅と次の宿駅との距離。ある区間の距離。また、ある事をなすのにかかる時間。「長なが―」

②夫役ぶやくに当たって運送・道普請などをすべき受持ちの区域。一般に、仕事の受持区域。

③馬子まご・駕籠舁かごかきなどの溜り場。

ちょう‐ば【帳場】チヤウ‥

商店・宿屋・料理屋などで、帳付けまたは勘定などをする所。勘定場。会計場。

⇒ちょうば‐ごうし【帳場格子】

ちょう‐ば【跳馬】テウ‥

体操競技の一つ。助走して高さ1.35メートル(女子は1.25メートル)の革製の「馬」を跳び越え、回転などの演技を競う。男子は縦に女子は横に使う。

ちょう‐ば【嘲罵】テウ‥

あざけりののしること。

ちょう‐ば【調馬】テウ‥

①馬を乗りならすこと。

②馬を徴発すること。徴馬。

⇒ちょうば‐し【調馬師】

ちょう‐はい【停廃】チヤウ‥

やめること。行われないこと。ていはい。

ちょう‐はい【朝拝】テウ‥

元日に百官が参内して天皇に年賀の辞を申し上げる儀式。大極殿で唐風により行われた。平安中期に廃絶。朝賀。みかどおがみ。清涼殿で和風により行う略式の儀を小朝拝こちょうはいという。

ちょう‐ばい【糶売】テウ‥

①米を売ること。うりよね。

②せりうりすること。糶糴売買ちょうてきばいばい。

ちょうばい‐か【鳥媒花】テウ‥クワ

鳥類によって花粉が柱頭に運ばれ受粉する花。日本ではメジロやハチドリによるものが知られる。→虫媒花→風媒花→水媒花

ちょう‐ばく【帳幕】チヤウ‥

とばりとまく。また、それをはりめぐらした所。帳幄ちょうあく。

ちょうはく‐さん【長白山】チヤウ‥

(Changbai Shan)中国東北部と朝鮮との境にそびえる火山。松花江・豆満江と鴨緑江との中間にある長白山脈の主峰。山頂のカルデラ湖を天池という。標高2744メートル。朝鮮では白頭山ペクトサンと呼ぶ。

ちょう‐ばこ【帳箱】チヤウ‥

帳場にあって、帳面などを入れておく、机代りになる大きさの箱。

ちょうば‐ごうし【帳場格子】チヤウ‥ガウ‥

商店で、帳場のかこいに立てる2枚折りまたは3枚折りの低い格子。結界けっかい。

帳場格子

⇒ちょう‐ば【帳場】

ちょうば‐し【調馬師】テウ‥

①馬を乗りならす人。

②もと宮内省主馬寮に属した高等官。乗馬の調習をつかさどるもの。

⇒ちょう‐ば【調馬】

ちょう‐はじめ【庁始】チヤウ‥

①新年または検非違使別当新任の時、検非違使庁で行う執務開始の式。

②院庁いんのちょうで行う執務開始の式。

ちょう‐はずれ【帳外れ】チヤウハヅレ

①江戸時代初期、現実の耕作者でありながら検地帳に名請なうけ人として登録されない従属農民。

②⇒ちょうがい

ちょう‐はつ【長髪】チヤウ‥

長くのばした髪。

⇒ちょうはつ‐ぞく【長髪賊】

ちょう‐はつ【挑発・挑撥】テウ‥

相手を刺激して事件などが起こるようにしかけること。そそのかすこと。また、色情をそそり立てること。「敵を―する」「―に乗る」

⇒ちょうはつ‐てき【挑発的】

ちょう‐はつ【徴発】

①呼び出すこと。兵士などを強制的に召し出すこと。

②他人から物を強制的に取り立てること。「軍需物資を人民から―する」

ちょう‐はつ【調髪】テウ‥

髪を結ったり刈ったりしてととのえること。理髪。「―師」

ちょう‐はつ【髫髪】テウ‥

幼児のたれがみ。また、幼児。うない。

ちょう‐ばつ【懲罰】

①将来を戒めるために、罰を課すること。

②官公吏などの不正または不当な行為に対して制裁を加えること。「―動議」

⇒ちょうばつ‐いいんかい【懲罰委員会】

ちょうばつ‐いいんかい【懲罰委員会】‥ヰヰンクワイ

国会の常任委員会の一つ。国会の自律権に基づき、議員の懲罰に関する事項を審査する委員会。

⇒ちょう‐ばつ【懲罰】

ちょうはつ‐ぞく【長髪賊】チヤウ‥

(辮髪べんぱつを解いて長髪としたからいう)太平天国を清朝側が呼んだ称。髪匪。

⇒ちょう‐はつ【長髪】

ちょうはつ‐てき【挑発的】テウ‥

いかにも相手を挑発するさまであること。特に、相手の色情をそそり立てるさま。「国境での―な軍事演習」「―な服装」

⇒ちょう‐はつ【挑発・挑撥】

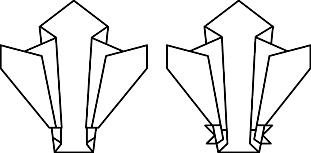

ちょうはな‐がた【蝶花形】テフ‥

祝宴の際に、銚子などにつけて装飾にする蝶の形に折った紙。蝶は酒の毒を消すという言い伝えに基づく。

蝶花形

⇒ちょう‐ば【帳場】

ちょうば‐し【調馬師】テウ‥

①馬を乗りならす人。

②もと宮内省主馬寮に属した高等官。乗馬の調習をつかさどるもの。

⇒ちょう‐ば【調馬】

ちょう‐はじめ【庁始】チヤウ‥

①新年または検非違使別当新任の時、検非違使庁で行う執務開始の式。

②院庁いんのちょうで行う執務開始の式。

ちょう‐はずれ【帳外れ】チヤウハヅレ

①江戸時代初期、現実の耕作者でありながら検地帳に名請なうけ人として登録されない従属農民。

②⇒ちょうがい

ちょう‐はつ【長髪】チヤウ‥

長くのばした髪。

⇒ちょうはつ‐ぞく【長髪賊】

ちょう‐はつ【挑発・挑撥】テウ‥

相手を刺激して事件などが起こるようにしかけること。そそのかすこと。また、色情をそそり立てること。「敵を―する」「―に乗る」

⇒ちょうはつ‐てき【挑発的】

ちょう‐はつ【徴発】

①呼び出すこと。兵士などを強制的に召し出すこと。

②他人から物を強制的に取り立てること。「軍需物資を人民から―する」

ちょう‐はつ【調髪】テウ‥

髪を結ったり刈ったりしてととのえること。理髪。「―師」

ちょう‐はつ【髫髪】テウ‥

幼児のたれがみ。また、幼児。うない。

ちょう‐ばつ【懲罰】

①将来を戒めるために、罰を課すること。

②官公吏などの不正または不当な行為に対して制裁を加えること。「―動議」

⇒ちょうばつ‐いいんかい【懲罰委員会】

ちょうばつ‐いいんかい【懲罰委員会】‥ヰヰンクワイ

国会の常任委員会の一つ。国会の自律権に基づき、議員の懲罰に関する事項を審査する委員会。

⇒ちょう‐ばつ【懲罰】

ちょうはつ‐ぞく【長髪賊】チヤウ‥

(辮髪べんぱつを解いて長髪としたからいう)太平天国を清朝側が呼んだ称。髪匪。

⇒ちょう‐はつ【長髪】

ちょうはつ‐てき【挑発的】テウ‥

いかにも相手を挑発するさまであること。特に、相手の色情をそそり立てるさま。「国境での―な軍事演習」「―な服装」

⇒ちょう‐はつ【挑発・挑撥】

ちょうはな‐がた【蝶花形】テフ‥

祝宴の際に、銚子などにつけて装飾にする蝶の形に折った紙。蝶は酒の毒を消すという言い伝えに基づく。

蝶花形

ちょう‐ばみ【重食み】

双六すごろくで、二つの采を振って同じ目が揃って出ること。調半。重目ちょうめ。

ちょう‐はん【丁半】チヤウ‥

(正しくは「重半」か)

①双六すごろくの采の目の偶数(丁)と奇数(半)。

②采を振ってその丁か半かをあてて勝負を決する賭博。

ちょう‐はん【重犯】

⇒じゅうはん

ちょう‐ばん【蝶番】テフ‥

⇒ちょうつがい

ちょうはん‐ずきん【長範頭巾】チヤウ‥ヅ‥

(能装束の熊坂長範所用の頭巾から)目の所だけ残して他はまったく覆われるようにつくった錏しころ付きの丸頭巾。江戸中期、享保・元文の頃流行。熊坂頭巾。

ちょうばん‐るい【鳥盤類】テウ‥

(ornithischians)恐竜を構成する2群のうちの一つ。分類上は鳥盤目を構成し、鳥脚類・剣竜・鎧よろい竜・堅頭竜・角つの竜を含む。骨盤の形が鳥類に似るのでこの名がある。すべて植物食性。→竜盤類

ちょう‐ひ【張飛】チヤウ‥

三国の蜀漢の武将。字は益徳また翼徳。河北涿県の人。関羽とともに劉備をたすけて魏・呉と戦い、累進して西郷侯に封ぜられたが、呉討伐の途、部下に暗殺された。桓侯と諡おくりな。( 〜221)

ちょう‐び【丁日】チヤウ‥

丁の数にあたる日。偶数日。2・4・6・8の日など。ちょうのひ。↔半日はんび

ちょう‐び【長尾】チヤウ‥

尾の長いこと。長い尾。

⇒ちょうび‐けい【長尾鶏】

⇒ちょうび‐るい【長尾類】

ちょう‐び【掉尾】テウ‥

①尾をふるうこと。

②物事や文章の終りに至って勢いのふるい立つこと。転じて、最後。とうび。「―の勇を奮う」「―を飾る」

ちょうび‐けい【長尾鶏】チヤウ‥

鶏の一品種。日本固有の珍種。雄の尾羽の一部は抜けかわらずに長く伸び、8メートルを超すものがある。止箱とめばこという箱に入れて飼育し、尾羽の切れるのを防ぐ。高知県産。特別天然記念物。ナガオドリ。オナガドリ。サザナミ。

ちょうびけい

ちょう‐ばみ【重食み】

双六すごろくで、二つの采を振って同じ目が揃って出ること。調半。重目ちょうめ。

ちょう‐はん【丁半】チヤウ‥

(正しくは「重半」か)

①双六すごろくの采の目の偶数(丁)と奇数(半)。

②采を振ってその丁か半かをあてて勝負を決する賭博。

ちょう‐はん【重犯】

⇒じゅうはん

ちょう‐ばん【蝶番】テフ‥

⇒ちょうつがい

ちょうはん‐ずきん【長範頭巾】チヤウ‥ヅ‥

(能装束の熊坂長範所用の頭巾から)目の所だけ残して他はまったく覆われるようにつくった錏しころ付きの丸頭巾。江戸中期、享保・元文の頃流行。熊坂頭巾。

ちょうばん‐るい【鳥盤類】テウ‥

(ornithischians)恐竜を構成する2群のうちの一つ。分類上は鳥盤目を構成し、鳥脚類・剣竜・鎧よろい竜・堅頭竜・角つの竜を含む。骨盤の形が鳥類に似るのでこの名がある。すべて植物食性。→竜盤類

ちょう‐ひ【張飛】チヤウ‥

三国の蜀漢の武将。字は益徳また翼徳。河北涿県の人。関羽とともに劉備をたすけて魏・呉と戦い、累進して西郷侯に封ぜられたが、呉討伐の途、部下に暗殺された。桓侯と諡おくりな。( 〜221)

ちょう‐び【丁日】チヤウ‥

丁の数にあたる日。偶数日。2・4・6・8の日など。ちょうのひ。↔半日はんび

ちょう‐び【長尾】チヤウ‥

尾の長いこと。長い尾。

⇒ちょうび‐けい【長尾鶏】

⇒ちょうび‐るい【長尾類】

ちょう‐び【掉尾】テウ‥

①尾をふるうこと。

②物事や文章の終りに至って勢いのふるい立つこと。転じて、最後。とうび。「―の勇を奮う」「―を飾る」

ちょうび‐けい【長尾鶏】チヤウ‥

鶏の一品種。日本固有の珍種。雄の尾羽の一部は抜けかわらずに長く伸び、8メートルを超すものがある。止箱とめばこという箱に入れて飼育し、尾羽の切れるのを防ぐ。高知県産。特別天然記念物。ナガオドリ。オナガドリ。サザナミ。

ちょうびけい

長尾鶏

撮影:小宮輝之

長尾鶏

撮影:小宮輝之

長尾鶏

提供:NHK

⇒ちょう‐び【長尾】

ちょう‐ひも‐りろん【超紐理論】テウ‥

〔理〕(superstring theory)素粒子の相互作用、クオークなどの基本粒子、時間・空間を統一的に記述できると期待されている理論。この理論では基本粒子を点ではなく1次元的に広がった紐(弦)と考える。超弦理論。

ちょう‐びゃく【丁百】チヤウ‥

(「調百」とも書く)江戸時代、銭96文を100文と扱った習わしに対して、銭100文を額面通りに100文の価値に用いたこと。

⇒ちょうびゃく‐せん【丁百銭】

ちょう‐びゃく【調百】テウ‥

(→)丁百ちょうびゃくに同じ。

ちょうびゃく‐せん【丁百銭】チヤウ‥

丁百の銭。丁銭。調百銭。↔九六銭くろくぜに

⇒ちょう‐びゃく【丁百】

ちょう‐ひょう【帳票】チヤウヘウ

帳簿や伝票の総称。

ちょう‐ひょう【徴表】‥ヘウ

〔哲〕(mark イギリス・Merkmal ドイツ)ある事物を他の事物から区別するしるしになる特定の性質。例えば、金属は電気や熱の良導体であるという性質によって木材から区別される。一定事物の徴表の総体はその事物の概念の内包となる。

ちょう‐ひょう【徴憑】

①証明する材料。しるし。あかし。徴証。

②〔法〕事実を証明すべき材料たる間接の事実。犯行の有無という要証事実に対しては例えば現場不在(アリバイ)。これを証明する証拠が間接証拠。

ちょう‐びょう【長病】チヤウビヤウ

久しくなおらない病気。ながわずらい。

ちょう‐びりょう‐ぶんせき【超微量分析】テウ‥リヤウ‥

マイクログラム程度またはそれ以下の微量な試料について行う化学分析。

ちょうび‐るい【長尾類】チヤウ‥

甲殻綱エビ目(十脚類)の一群の総称。いわゆるエビの類。かつてはクルマエビ・オトヒメエビ・コエビ・ザリガニ・イセエビなどを含む1亜目とされたが、これらを一群にまとめる系統的な類縁性がなく、現在では便宜的なまとめ方とされる。

⇒ちょう‐び【長尾】

ちょうび‐るい【長鼻類】チヤウ‥

哺乳綱の一目。ゾウ目。体は大きくて、皮膚は厚く、鼻と上唇とは非常に発達して吻ふんとなる。上顎(化石種では下顎のものもある)の門歯は牙となる。カイギュウ類と近縁。化石種はきわめて多く、分布も広かった。マストドン・マンモス、現存のゾウなど。

ちょう‐ふ【貼付】テフ‥

はりつけること。てんぷ。

ちょう‐ふ【調布】テウ‥

①調ちょうとして官に納める手織りの布。つきのぬの。つきぬの。

②転じて、粗末な衣服。今昔物語集15「身には―の帷かたびら、濯ぎけむ世も知らず朽ちたるを」

③焼皮で求肥ぎゅうひを巻いた生菓子。

ちょうふ【調布】テウ‥

東京都西郊の市。市域は武蔵野台地と多摩川の沖積地に分けられる。古くは甲州街道の宿駅。東京の衛星都市。深大寺・神代植物公園などがある。人口21万6千。

ちょう‐ふ【調賦】テウ‥

みつぎもの。ねんぐ。

ちょう‐ぶ【町歩】チヤウ‥

田畑や山林の面積を計算するのに町ちようを単位としていう語。

ちょう‐ぶ【跳舞】テウ‥

はねまうこと。おどりまうこと。

ちょう‐ふく【重複】

同じ物事が幾度も重なること。かさなりあうこと。じゅうふく。「話が―する」「―を避ける」

⇒ちょうふく‐いでんし【重複遺伝子】

⇒ちょうふく‐くみあわせ【重複組合せ】

⇒ちょうふく‐じゅせい【重複受精】

⇒ちょうふく‐じゅんれつ【重複順列】

ちょう‐ふく【朝服】テウ‥

皇族以下文武の官が朝廷に出仕する時に着用する正服。朝衣。宇津保物語初秋「―の袖に包みて」

ちょう‐ぶく【調伏】テウ‥

①〔仏〕(ジョウブクとも)

㋐心身を制御して煩悩や悪行にうちかつこと。今昔物語集3「婢、十善を聞きて心に―しぬ」

㋑密教の四種法の一つで、五大明王などを本尊として法を修し、怨敵おんてき・魔障を降伏ごうぶくすること。調伏法。降伏法。今昔物語集14「其の人を請じて、―の法を行はしむ」

②人をのろい殺すこと。呪詛じゅそ。太平記12「守敏尚腹を立てて、さらば弘法大師を―し奉らんと」

⇒ちょうぶく‐ろ【調伏炉】

ちょうふく‐いでんし【重複遺伝子】‥ヰ‥

一つのゲノム内に同じものが2個以上存在する遺伝子。同一染色体上で隣接して存在することも、あるいは他の染色体に分かれて存在することもある。多くの遺伝子で重複(ときには多数のくり返し重複)が認められ、重複した遺伝子のおのおのが独立に変異した結果、新しい機能を持つ遺伝子を出現させる。

⇒ちょう‐ふく【重複】

ちょうふく‐くみあわせ【重複組合せ】‥アハセ

異なるn個のものから、同じものを何回もとることを許してr個とり出す組合せ。nHrと書く。n+r−1個からr個とる組合せの数に等しい。斉次積。

⇒ちょう‐ふく【重複】

ちょうふく‐じゅせい【重複受精】

被子植物に特有の受精形式。雌しべの柱頭についた花粉から伸びた花粉管が胚嚢に到達すると、2個の雄核がそれぞれ卵核および極核と合体する現象。これによって前者から胚が、後者からは胚乳が形成される。

⇒ちょう‐ふく【重複】

ちょうふく‐じゅんれつ【重複順列】

異なるn個のものから、同じものを何回もとることを許してr個とって並べる順列。nΠrと書き、nrで与えられる。

⇒ちょう‐ふく【重複】

ちょうぶく‐ろ【調伏炉】テウ‥

〔仏〕調伏護摩を修するのに用いる火炉。三角形で、赤または青・黒色に塗る。

⇒ちょう‐ぶく【調伏】

ちょう‐ぶそうし【長奉送使】チヤウ‥

斎宮が伊勢神宮に赴任するとき奉送した勅使。大納言・中納言・参議などが任ぜられた。監送使・長送使ともいう。

ちょう‐ぶつ【長物】チヤウ‥

①長さの長いもの。

②長すぎて用をなさないもの。必要以外のもの。むだなもの。「無用の―」

ちょうぶつ‐おっそ【超仏越祖】テウ‥ヲツ‥

禅宗などで、仏・祖の教えにとらわれず、自己本来の面目を発揮すること。

ちょう‐ふへん‐こう【超不変鋼】テウ‥カウ

線膨張率がインバーの10分の1程度の合金。ニッケル30〜32パーセント、コバルト5パーセントおよび微量のマンガンを含む鋼。超インバー。

ちょう‐ぶん【弔文】テウ‥

とむらいの心を述べた文。

ちょう‐ぶん【長文】チヤウ‥

編章の長い文。字数の多い文。「―の手記を寄せる」

ちょう‐ぶん【重文】

⇒じゅうぶん

ちょう‐ぶん【彫文】テウ‥

ほりきざんだ模様。

ちょう‐ぶんかん【張文環】チヤウ‥クワン

(Zhang Wenhuan)台湾の日本語作家。農村の伝統風俗などをテーマに創作、日本の植民地統治を批判した。作「山茶花」。(1909〜1978)

ちょうぶんさい‐えいし【鳥文斎栄之】テウ‥

江戸後期の浮世絵師。細田派の租。本名、細田時富。鳥文斎は号。もと500石の旗本。狩野栄川院典信に学び、鳥居清長らの影響をうけて独自の画風をつくり、町絵師となった。気品のある優雅な美人画をよくし、版画にも肉筆画にも優れる。(1756〜1829)

ちょう‐ぶんし【超分子】テウ‥

異なった分子が静電・電荷移動・疎水などの比較的弱い相互作用によって形成する複合体で、個々の分子にはない新たな特徴をもつもの。

ちょう‐ぶんせい【張文成】チヤウ‥

唐の文人。名は鷟さく、文成は字。則天武后の頃に活躍、官は司門員外郎に至る。著「遊仙窟」「朝野僉載」など。(660頃〜740頃)

ちょうふん‐せき【鳥糞石】テウ‥

(→)グアノに同じ。

ちょう‐へい【凋弊】テウ‥

しぼみやぶれること。おとろえつかれること。疲弊。

ちょう‐へい【朝聘】テウ‥

諸侯が朝見して天子に物を献ずること。

ちょう‐へい【徴兵】

人民を徴集して兵士とすること。国家が国民に兵役義務を課し、強制的に徴集して兵役に服させること。強制兵役。

⇒ちょうへい‐きひ【徴兵忌避】

⇒ちょうへい‐けんさ【徴兵検査】

⇒ちょうへい‐せい【徴兵制】

⇒ちょうへい‐てきれい【徴兵適齢】

⇒ちょうへい‐ゆうよ【徴兵猶予】

⇒ちょうへい‐れい【徴兵令】

ちょう‐へい【徴聘】

礼を厚くして招くこと。招聘。

ちょう‐へい【寵嬖】

気に入って愛すること。また、気に入られた人。きにいり。

ちょうへい‐きひ【徴兵忌避】

徴兵適齢者が、徴兵を免れるために、身体を毀傷し、疾病を作為し、逃亡し潜匿するなどのこと。

⇒ちょう‐へい【徴兵】

ちょうへい‐けんさ【徴兵検査】

徴兵適齢の壮丁に対して、兵役の適否を身体・身上にわたって検査すること。夏目漱石、それから「其子が―で急に国へ帰らなければならなくなつたが」

⇒ちょう‐へい【徴兵】

ちょうへい‐せい【徴兵制】

国民に兵役の義務を強制的に負わせる制度。軍隊を平時において常設し、これに要する兵を毎年徴集し一定期間訓練して新旧交代させ、戦時編制の要員として備える。

→資料:徴兵告諭

⇒ちょう‐へい【徴兵】

ちょう‐へいそく【腸閉塞】チヤウ‥

腸管の一部がふさがる疾患。腸管外部からの圧迫、腸捻転ねんてん・腸嵌頓かんとんなどによる。腹部疝痛せんつう・便通閉止・吐き気・腸異常運動などを来し、吐糞症を起こす。腸不通症。

ちょうへい‐てきれい【徴兵適齢】

徴兵検査を受けるべき年齢。旧兵役法では、戸籍法の適用を受ける者で満20歳に達する男子を徴兵適齢者とした。

⇒ちょう‐へい【徴兵】

ちょうへい‐ゆうよ【徴兵猶予】‥イウ‥

徴兵の時期を延ばすこと。旧兵役法では、学校在学中の者や国外にある者などに対して適用。→学徒出陣。

⇒ちょう‐へい【徴兵】

ちょうへい‐れい【徴兵令】

徴兵制を施行するため、1873年(明治6)に公布された法令。初期には様々な兵役免除規定があったが、89年の大改正で国民皆兵の原則が確立。1927年(昭和2)には、かわって兵役法が制定された。

⇒ちょう‐へい【徴兵】

ちょう‐へき【長壁】チヤウ‥

長くつづいた城壁。

⇒ちょうへきしき‐さいたん【長壁式採炭】

ちょう‐へき【重辟】

重い罪科。重罪。じゅうへき。

ちょう‐へき【腸壁】チヤウ‥

腸の内壁。消化・吸収に関与。

ちょう‐へき【徴辟】

(「辟」も召す意)微賤の身分から身を起こし、朝廷または政府に召されて官職を授けられること。

ちょうへきしき‐さいたん【長壁式採炭】チヤウ‥

一つの切羽きりはから大量出炭するために、切羽の長さを長くして採炭を行う方式。前進式と後退式とがある。長壁法。

⇒ちょう‐へき【長壁】

ちょう‐へん【長編・長篇】チヤウ‥

①編章の長い詩歌・文章または小説。

②長編小説の略。

⇒ちょうへん‐しょうせつ【長編小説】

ちょう‐べん【張勉】チヤウ‥

⇒チャン=ミョン

ちょう‐べん【調弁】テウ‥

①ととのえとりはからうこと。しらべて処置すること。

②軍隊で、出征人馬の糧食を現地において調達すること。

ちょうへん‐しょうせつ【長編小説】チヤウ‥セウ‥

取材する世界が広範にわたり、構想も複雑で登場人物も多数に及び、量においても長い小説。

⇒ちょう‐へん【長編・長篇】

ちょう‐ぼ【帳簿】チヤウ‥

事務上の必要事項を記入するための帳面。「―をつける」「会計―」

⇒ちょうぼ‐えつらんけん【帳簿閲覧権】

⇒ちょうぼ‐かた【帳簿方】

⇒ちょうぼ‐そしき【帳簿組織】

ちょう‐ぼ【朝暮】テウ‥

①あさゆう。あけくれ。

②転じて、あさから夕方まで。一日中。

ちょう‐ぼ【徴募】

召しつのること。徴集。「志願兵を―する」

ちょう‐ぼいん【長母音】チヤウ‥

長く伸ばして発音される母音。短母音よりさらに1拍分持続する母音。ながぼいん。↔短母音

ちょう‐ほう【弔砲】テウハウ

弔意を表するために打つ礼砲。

ちょうほう【長保】チヤウ‥

平安中期、一条天皇朝の年号。長徳5年1月13日(999年2月1日)改元、長保6年7月20日(1004年8月8日)寛弘に改元。

ちょう‐ほう【重宝】

①貴重な宝物。大切なたから。じゅうほう。

②珍重すること。大切に取り扱うこと。狂言、粟田口「粟田口を何とて―するぞ」

③使って便利なこと。便利だと感じてよく使うこと。調法。「―な道具」「皆に―がられる」

ちょう‐ほう【調法】テウハフ

①しらべ考えること。

②準備すること。ととのえること。特に、食事の用意をすること。三人法師「朝夕―尽きて、煙をも立てず」

③使って便利なこと。重宝。

ちょう‐ほう【調法】テウホフ

(チョウボウとも)調伏ちょうぶくの呪法。謡曲、鉄輪「某それがしが―には叶ひ難く候」

ちょう‐ほう【諜報】テフ‥

相手の情勢などをひそかにさぐって知らせること。また、その知らせ。「―機関」「―員」

ちょう‐ぼう【眺望】テウバウ

遠く見渡すこ

長尾鶏

提供:NHK

⇒ちょう‐び【長尾】

ちょう‐ひも‐りろん【超紐理論】テウ‥

〔理〕(superstring theory)素粒子の相互作用、クオークなどの基本粒子、時間・空間を統一的に記述できると期待されている理論。この理論では基本粒子を点ではなく1次元的に広がった紐(弦)と考える。超弦理論。

ちょう‐びゃく【丁百】チヤウ‥

(「調百」とも書く)江戸時代、銭96文を100文と扱った習わしに対して、銭100文を額面通りに100文の価値に用いたこと。

⇒ちょうびゃく‐せん【丁百銭】

ちょう‐びゃく【調百】テウ‥

(→)丁百ちょうびゃくに同じ。

ちょうびゃく‐せん【丁百銭】チヤウ‥

丁百の銭。丁銭。調百銭。↔九六銭くろくぜに

⇒ちょう‐びゃく【丁百】

ちょう‐ひょう【帳票】チヤウヘウ

帳簿や伝票の総称。

ちょう‐ひょう【徴表】‥ヘウ

〔哲〕(mark イギリス・Merkmal ドイツ)ある事物を他の事物から区別するしるしになる特定の性質。例えば、金属は電気や熱の良導体であるという性質によって木材から区別される。一定事物の徴表の総体はその事物の概念の内包となる。

ちょう‐ひょう【徴憑】

①証明する材料。しるし。あかし。徴証。

②〔法〕事実を証明すべき材料たる間接の事実。犯行の有無という要証事実に対しては例えば現場不在(アリバイ)。これを証明する証拠が間接証拠。

ちょう‐びょう【長病】チヤウビヤウ

久しくなおらない病気。ながわずらい。

ちょう‐びりょう‐ぶんせき【超微量分析】テウ‥リヤウ‥

マイクログラム程度またはそれ以下の微量な試料について行う化学分析。

ちょうび‐るい【長尾類】チヤウ‥

甲殻綱エビ目(十脚類)の一群の総称。いわゆるエビの類。かつてはクルマエビ・オトヒメエビ・コエビ・ザリガニ・イセエビなどを含む1亜目とされたが、これらを一群にまとめる系統的な類縁性がなく、現在では便宜的なまとめ方とされる。

⇒ちょう‐び【長尾】

ちょうび‐るい【長鼻類】チヤウ‥

哺乳綱の一目。ゾウ目。体は大きくて、皮膚は厚く、鼻と上唇とは非常に発達して吻ふんとなる。上顎(化石種では下顎のものもある)の門歯は牙となる。カイギュウ類と近縁。化石種はきわめて多く、分布も広かった。マストドン・マンモス、現存のゾウなど。

ちょう‐ふ【貼付】テフ‥

はりつけること。てんぷ。

ちょう‐ふ【調布】テウ‥

①調ちょうとして官に納める手織りの布。つきのぬの。つきぬの。

②転じて、粗末な衣服。今昔物語集15「身には―の帷かたびら、濯ぎけむ世も知らず朽ちたるを」

③焼皮で求肥ぎゅうひを巻いた生菓子。

ちょうふ【調布】テウ‥

東京都西郊の市。市域は武蔵野台地と多摩川の沖積地に分けられる。古くは甲州街道の宿駅。東京の衛星都市。深大寺・神代植物公園などがある。人口21万6千。

ちょう‐ふ【調賦】テウ‥

みつぎもの。ねんぐ。

ちょう‐ぶ【町歩】チヤウ‥

田畑や山林の面積を計算するのに町ちようを単位としていう語。

ちょう‐ぶ【跳舞】テウ‥

はねまうこと。おどりまうこと。

ちょう‐ふく【重複】

同じ物事が幾度も重なること。かさなりあうこと。じゅうふく。「話が―する」「―を避ける」

⇒ちょうふく‐いでんし【重複遺伝子】

⇒ちょうふく‐くみあわせ【重複組合せ】

⇒ちょうふく‐じゅせい【重複受精】

⇒ちょうふく‐じゅんれつ【重複順列】

ちょう‐ふく【朝服】テウ‥

皇族以下文武の官が朝廷に出仕する時に着用する正服。朝衣。宇津保物語初秋「―の袖に包みて」

ちょう‐ぶく【調伏】テウ‥

①〔仏〕(ジョウブクとも)

㋐心身を制御して煩悩や悪行にうちかつこと。今昔物語集3「婢、十善を聞きて心に―しぬ」

㋑密教の四種法の一つで、五大明王などを本尊として法を修し、怨敵おんてき・魔障を降伏ごうぶくすること。調伏法。降伏法。今昔物語集14「其の人を請じて、―の法を行はしむ」

②人をのろい殺すこと。呪詛じゅそ。太平記12「守敏尚腹を立てて、さらば弘法大師を―し奉らんと」

⇒ちょうぶく‐ろ【調伏炉】

ちょうふく‐いでんし【重複遺伝子】‥ヰ‥

一つのゲノム内に同じものが2個以上存在する遺伝子。同一染色体上で隣接して存在することも、あるいは他の染色体に分かれて存在することもある。多くの遺伝子で重複(ときには多数のくり返し重複)が認められ、重複した遺伝子のおのおのが独立に変異した結果、新しい機能を持つ遺伝子を出現させる。

⇒ちょう‐ふく【重複】

ちょうふく‐くみあわせ【重複組合せ】‥アハセ

異なるn個のものから、同じものを何回もとることを許してr個とり出す組合せ。nHrと書く。n+r−1個からr個とる組合せの数に等しい。斉次積。

⇒ちょう‐ふく【重複】

ちょうふく‐じゅせい【重複受精】

被子植物に特有の受精形式。雌しべの柱頭についた花粉から伸びた花粉管が胚嚢に到達すると、2個の雄核がそれぞれ卵核および極核と合体する現象。これによって前者から胚が、後者からは胚乳が形成される。

⇒ちょう‐ふく【重複】

ちょうふく‐じゅんれつ【重複順列】

異なるn個のものから、同じものを何回もとることを許してr個とって並べる順列。nΠrと書き、nrで与えられる。

⇒ちょう‐ふく【重複】

ちょうぶく‐ろ【調伏炉】テウ‥

〔仏〕調伏護摩を修するのに用いる火炉。三角形で、赤または青・黒色に塗る。

⇒ちょう‐ぶく【調伏】

ちょう‐ぶそうし【長奉送使】チヤウ‥

斎宮が伊勢神宮に赴任するとき奉送した勅使。大納言・中納言・参議などが任ぜられた。監送使・長送使ともいう。

ちょう‐ぶつ【長物】チヤウ‥

①長さの長いもの。

②長すぎて用をなさないもの。必要以外のもの。むだなもの。「無用の―」

ちょうぶつ‐おっそ【超仏越祖】テウ‥ヲツ‥

禅宗などで、仏・祖の教えにとらわれず、自己本来の面目を発揮すること。

ちょう‐ふへん‐こう【超不変鋼】テウ‥カウ

線膨張率がインバーの10分の1程度の合金。ニッケル30〜32パーセント、コバルト5パーセントおよび微量のマンガンを含む鋼。超インバー。

ちょう‐ぶん【弔文】テウ‥

とむらいの心を述べた文。

ちょう‐ぶん【長文】チヤウ‥

編章の長い文。字数の多い文。「―の手記を寄せる」

ちょう‐ぶん【重文】

⇒じゅうぶん

ちょう‐ぶん【彫文】テウ‥

ほりきざんだ模様。

ちょう‐ぶんかん【張文環】チヤウ‥クワン

(Zhang Wenhuan)台湾の日本語作家。農村の伝統風俗などをテーマに創作、日本の植民地統治を批判した。作「山茶花」。(1909〜1978)

ちょうぶんさい‐えいし【鳥文斎栄之】テウ‥

江戸後期の浮世絵師。細田派の租。本名、細田時富。鳥文斎は号。もと500石の旗本。狩野栄川院典信に学び、鳥居清長らの影響をうけて独自の画風をつくり、町絵師となった。気品のある優雅な美人画をよくし、版画にも肉筆画にも優れる。(1756〜1829)

ちょう‐ぶんし【超分子】テウ‥

異なった分子が静電・電荷移動・疎水などの比較的弱い相互作用によって形成する複合体で、個々の分子にはない新たな特徴をもつもの。

ちょう‐ぶんせい【張文成】チヤウ‥

唐の文人。名は鷟さく、文成は字。則天武后の頃に活躍、官は司門員外郎に至る。著「遊仙窟」「朝野僉載」など。(660頃〜740頃)

ちょうふん‐せき【鳥糞石】テウ‥

(→)グアノに同じ。

ちょう‐へい【凋弊】テウ‥

しぼみやぶれること。おとろえつかれること。疲弊。

ちょう‐へい【朝聘】テウ‥

諸侯が朝見して天子に物を献ずること。

ちょう‐へい【徴兵】

人民を徴集して兵士とすること。国家が国民に兵役義務を課し、強制的に徴集して兵役に服させること。強制兵役。

⇒ちょうへい‐きひ【徴兵忌避】

⇒ちょうへい‐けんさ【徴兵検査】

⇒ちょうへい‐せい【徴兵制】

⇒ちょうへい‐てきれい【徴兵適齢】

⇒ちょうへい‐ゆうよ【徴兵猶予】

⇒ちょうへい‐れい【徴兵令】

ちょう‐へい【徴聘】

礼を厚くして招くこと。招聘。

ちょう‐へい【寵嬖】

気に入って愛すること。また、気に入られた人。きにいり。

ちょうへい‐きひ【徴兵忌避】

徴兵適齢者が、徴兵を免れるために、身体を毀傷し、疾病を作為し、逃亡し潜匿するなどのこと。

⇒ちょう‐へい【徴兵】

ちょうへい‐けんさ【徴兵検査】

徴兵適齢の壮丁に対して、兵役の適否を身体・身上にわたって検査すること。夏目漱石、それから「其子が―で急に国へ帰らなければならなくなつたが」

⇒ちょう‐へい【徴兵】

ちょうへい‐せい【徴兵制】

国民に兵役の義務を強制的に負わせる制度。軍隊を平時において常設し、これに要する兵を毎年徴集し一定期間訓練して新旧交代させ、戦時編制の要員として備える。

→資料:徴兵告諭

⇒ちょう‐へい【徴兵】

ちょう‐へいそく【腸閉塞】チヤウ‥

腸管の一部がふさがる疾患。腸管外部からの圧迫、腸捻転ねんてん・腸嵌頓かんとんなどによる。腹部疝痛せんつう・便通閉止・吐き気・腸異常運動などを来し、吐糞症を起こす。腸不通症。

ちょうへい‐てきれい【徴兵適齢】

徴兵検査を受けるべき年齢。旧兵役法では、戸籍法の適用を受ける者で満20歳に達する男子を徴兵適齢者とした。

⇒ちょう‐へい【徴兵】

ちょうへい‐ゆうよ【徴兵猶予】‥イウ‥

徴兵の時期を延ばすこと。旧兵役法では、学校在学中の者や国外にある者などに対して適用。→学徒出陣。

⇒ちょう‐へい【徴兵】

ちょうへい‐れい【徴兵令】

徴兵制を施行するため、1873年(明治6)に公布された法令。初期には様々な兵役免除規定があったが、89年の大改正で国民皆兵の原則が確立。1927年(昭和2)には、かわって兵役法が制定された。

⇒ちょう‐へい【徴兵】

ちょう‐へき【長壁】チヤウ‥

長くつづいた城壁。

⇒ちょうへきしき‐さいたん【長壁式採炭】

ちょう‐へき【重辟】

重い罪科。重罪。じゅうへき。

ちょう‐へき【腸壁】チヤウ‥

腸の内壁。消化・吸収に関与。

ちょう‐へき【徴辟】

(「辟」も召す意)微賤の身分から身を起こし、朝廷または政府に召されて官職を授けられること。

ちょうへきしき‐さいたん【長壁式採炭】チヤウ‥

一つの切羽きりはから大量出炭するために、切羽の長さを長くして採炭を行う方式。前進式と後退式とがある。長壁法。

⇒ちょう‐へき【長壁】

ちょう‐へん【長編・長篇】チヤウ‥

①編章の長い詩歌・文章または小説。

②長編小説の略。

⇒ちょうへん‐しょうせつ【長編小説】

ちょう‐べん【張勉】チヤウ‥

⇒チャン=ミョン

ちょう‐べん【調弁】テウ‥

①ととのえとりはからうこと。しらべて処置すること。

②軍隊で、出征人馬の糧食を現地において調達すること。

ちょうへん‐しょうせつ【長編小説】チヤウ‥セウ‥

取材する世界が広範にわたり、構想も複雑で登場人物も多数に及び、量においても長い小説。

⇒ちょう‐へん【長編・長篇】

ちょう‐ぼ【帳簿】チヤウ‥

事務上の必要事項を記入するための帳面。「―をつける」「会計―」

⇒ちょうぼ‐えつらんけん【帳簿閲覧権】

⇒ちょうぼ‐かた【帳簿方】

⇒ちょうぼ‐そしき【帳簿組織】

ちょう‐ぼ【朝暮】テウ‥

①あさゆう。あけくれ。

②転じて、あさから夕方まで。一日中。

ちょう‐ぼ【徴募】

召しつのること。徴集。「志願兵を―する」

ちょう‐ぼいん【長母音】チヤウ‥

長く伸ばして発音される母音。短母音よりさらに1拍分持続する母音。ながぼいん。↔短母音

ちょう‐ほう【弔砲】テウハウ

弔意を表するために打つ礼砲。

ちょうほう【長保】チヤウ‥

平安中期、一条天皇朝の年号。長徳5年1月13日(999年2月1日)改元、長保6年7月20日(1004年8月8日)寛弘に改元。

ちょう‐ほう【重宝】

①貴重な宝物。大切なたから。じゅうほう。

②珍重すること。大切に取り扱うこと。狂言、粟田口「粟田口を何とて―するぞ」

③使って便利なこと。便利だと感じてよく使うこと。調法。「―な道具」「皆に―がられる」

ちょう‐ほう【調法】テウハフ

①しらべ考えること。

②準備すること。ととのえること。特に、食事の用意をすること。三人法師「朝夕―尽きて、煙をも立てず」

③使って便利なこと。重宝。

ちょう‐ほう【調法】テウホフ

(チョウボウとも)調伏ちょうぶくの呪法。謡曲、鉄輪「某それがしが―には叶ひ難く候」

ちょう‐ほう【諜報】テフ‥

相手の情勢などをひそかにさぐって知らせること。また、その知らせ。「―機関」「―員」

ちょう‐ぼう【眺望】テウバウ

遠く見渡すこ

④侍烏帽子に掛けるひも。頂頭掛ちょうずかけ。

⇒ちょう‐ど【調度】

ちょう‐どきゅう【超弩級】テウ‥キフ

同類のものよりも、けた違いに大きいこと。

⇒ちょうどきゅう‐かん【超弩級艦】

ちょうどきゅう‐かん【超弩級艦】テウ‥キフ‥

(superdreadnought)攻撃力・防御力などにおいて弩級艦に超越した戦艦。→ドレッドノート

⇒ちょう‐どきゅう【超弩級】

ちょうとく【長徳】チヤウ‥

平安中期、一条天皇朝の年号。正暦6年2月22日(995年3月25日)改元、長徳5年1月13日(999年2月1日)長保に改元。

ちょうとく‐じ【長徳寺】チヤウ‥

(駿河国府中の片山にあった長徳寺の座敷の借賃が、日に金1歩の定めであったからいう。遊里語)金1歩の異称。男色大鑑「鼻紙入れより―四五つ蒔き散らして」

ちょう‐どころ【町所】チヤウ‥

①自分の住んでいる町名および番地。

②町年寄の詰めている事務所。会所。

ちょう‐とじ【帳綴じ】チヤウトヂ

①帳面を綴じること。また、その人。

②帳面をつづる錐きり。

③(→)帳祭ちょうまつりに同じ。〈[季]新年〉

ちょう‐とっきゅう【超特急】テウトクキフ

①特別急行列車よりも速い列車。

②とりわけ急ぐこと。大至急。

ちょうど‐ひん【調度品】テウ‥

家に備えて日常用いる道具・器具の類。

⇒ちょう‐ど【調度】

ちょうど‐もち【調度持】テウ‥

(→)調度懸2に同じ。

⇒ちょう‐ど【調度】

ちょう‐とん【朝暾】テウ‥

(「暾」は、まるい太陽)あさひ。朝旭。朝陽。

ちょう‐トン【長噸】チヤウ‥

ロング‐トンに同じ。→トン1㋑

ちょう‐とんぼ【蝶蜻蛉】テフ‥

トンボ科の一種。小形で、体は弱々しく、体も翅も大部分黒色で、藍色の光沢がある。夏、田圃の上などを、チョウのようにひらひら飛ぶ。

チョウトンボ

提供:ネイチャー・プロダクション

④侍烏帽子に掛けるひも。頂頭掛ちょうずかけ。

⇒ちょう‐ど【調度】

ちょう‐どきゅう【超弩級】テウ‥キフ

同類のものよりも、けた違いに大きいこと。

⇒ちょうどきゅう‐かん【超弩級艦】

ちょうどきゅう‐かん【超弩級艦】テウ‥キフ‥

(superdreadnought)攻撃力・防御力などにおいて弩級艦に超越した戦艦。→ドレッドノート

⇒ちょう‐どきゅう【超弩級】

ちょうとく【長徳】チヤウ‥

平安中期、一条天皇朝の年号。正暦6年2月22日(995年3月25日)改元、長徳5年1月13日(999年2月1日)長保に改元。

ちょうとく‐じ【長徳寺】チヤウ‥

(駿河国府中の片山にあった長徳寺の座敷の借賃が、日に金1歩の定めであったからいう。遊里語)金1歩の異称。男色大鑑「鼻紙入れより―四五つ蒔き散らして」

ちょう‐どころ【町所】チヤウ‥

①自分の住んでいる町名および番地。

②町年寄の詰めている事務所。会所。

ちょう‐とじ【帳綴じ】チヤウトヂ

①帳面を綴じること。また、その人。

②帳面をつづる錐きり。

③(→)帳祭ちょうまつりに同じ。〈[季]新年〉

ちょう‐とっきゅう【超特急】テウトクキフ

①特別急行列車よりも速い列車。

②とりわけ急ぐこと。大至急。

ちょうど‐ひん【調度品】テウ‥

家に備えて日常用いる道具・器具の類。

⇒ちょう‐ど【調度】

ちょうど‐もち【調度持】テウ‥

(→)調度懸2に同じ。

⇒ちょう‐ど【調度】

ちょう‐とん【朝暾】テウ‥

(「暾」は、まるい太陽)あさひ。朝旭。朝陽。

ちょう‐トン【長噸】チヤウ‥

ロング‐トンに同じ。→トン1㋑

ちょう‐とんぼ【蝶蜻蛉】テフ‥

トンボ科の一種。小形で、体は弱々しく、体も翅も大部分黒色で、藍色の光沢がある。夏、田圃の上などを、チョウのようにひらひら飛ぶ。

チョウトンボ

提供:ネイチャー・プロダクション

ちょうな【手斧】テウナ

(テヲノがテウノと転じ、さらに訛ったもの)大工道具の一つ。平鑿ひらのみを大きくしたような身に、直角に柄をつけた鍬形の斧。斧で削った後を平らにするのに用いる。ちょんな。

手斧

ちょうな【手斧】テウナ

(テヲノがテウノと転じ、さらに訛ったもの)大工道具の一つ。平鑿ひらのみを大きくしたような身に、直角に柄をつけた鍬形の斧。斧で削った後を平らにするのに用いる。ちょんな。

手斧

手斧

提供:竹中大工道具館

手斧

提供:竹中大工道具館

⇒ちょうな‐はじめ【手斧初め】

⇒ちょうな‐め【手斧目】

ちょう‐ない【町内】チヤウ‥

その町のうち。

⇒ちょうない‐かい【町内会】

ちょう‐ない【帳内】チヤウ‥

(チョウダイとも)

①とばりのうち。

②帳面に記入した範囲。

③律令制で、親王・内親王に与えられ、警衛・雑役に召し使われた従者。舎人とねりの一種。→資人しじん

ちょうない‐かい【町内会】チヤウ‥クワイ

市街地の町内に組織する住民の自治組織。日中戦争下、地方行政の末端機構としてしだいに組織化され、大政翼賛会の下部組織となり、内部に隣組を編成した。1947年法制上は廃止された。町会。

⇒ちょう‐ない【町内】

ちょうない‐さいきん【腸内細菌】チヤウ‥

ヒトおよび動物の腸内に常在する細菌。その構成は動物の種類・個体・年齢・食習慣、腸管の部位などにより異なるが、ヒト成人ではバクテロイデス科、ユウバクテリウム属、ペプトコッカス属、クロストリディウム属など嫌気性菌のほか、腸内細菌科、連鎖球菌属、ビフィズス菌属など、菌種は百種を超える。消化吸収の補助、ビタミン類の産生、外来菌侵入の防御などに役立つ一方、腐敗物質・毒性物質など有害物質を産生することがある。健康時には均衡状態であるが種々の条件で変動し、抗生物質投与時には菌交代症が起こる。

ちょうな‐はじめ【手斧初め】テウナ‥

①新年に大工が初めて仕事をする日の儀式。

②大工が家の建築にとりかかった初めの日に行う儀式。こづくりはじめ。おのはじめ。幸田露伴、五重塔「―の大礼には…七神祭りて」

手斧初め

撮影:関戸 勇

⇒ちょうな‐はじめ【手斧初め】

⇒ちょうな‐め【手斧目】

ちょう‐ない【町内】チヤウ‥

その町のうち。

⇒ちょうない‐かい【町内会】

ちょう‐ない【帳内】チヤウ‥

(チョウダイとも)

①とばりのうち。

②帳面に記入した範囲。

③律令制で、親王・内親王に与えられ、警衛・雑役に召し使われた従者。舎人とねりの一種。→資人しじん

ちょうない‐かい【町内会】チヤウ‥クワイ

市街地の町内に組織する住民の自治組織。日中戦争下、地方行政の末端機構としてしだいに組織化され、大政翼賛会の下部組織となり、内部に隣組を編成した。1947年法制上は廃止された。町会。

⇒ちょう‐ない【町内】

ちょうない‐さいきん【腸内細菌】チヤウ‥

ヒトおよび動物の腸内に常在する細菌。その構成は動物の種類・個体・年齢・食習慣、腸管の部位などにより異なるが、ヒト成人ではバクテロイデス科、ユウバクテリウム属、ペプトコッカス属、クロストリディウム属など嫌気性菌のほか、腸内細菌科、連鎖球菌属、ビフィズス菌属など、菌種は百種を超える。消化吸収の補助、ビタミン類の産生、外来菌侵入の防御などに役立つ一方、腐敗物質・毒性物質など有害物質を産生することがある。健康時には均衡状態であるが種々の条件で変動し、抗生物質投与時には菌交代症が起こる。

ちょうな‐はじめ【手斧初め】テウナ‥

①新年に大工が初めて仕事をする日の儀式。

②大工が家の建築にとりかかった初めの日に行う儀式。こづくりはじめ。おのはじめ。幸田露伴、五重塔「―の大礼には…七神祭りて」

手斧初め

撮影:関戸 勇

⇒ちょうな【手斧】

ちょう‐なみ【町並】チヤウ‥

①各町ごと。町。

②町の並びぐあい。町家の並びよう。まちなみ。

③町内のつきあい。町義。仮名草子、為愚痴物語「又家持てば公儀の軍役、―の礼儀、火事の修理しゅりの苦あり」

ちょうな‐め【手斧目】テウナ‥

手斧で削ったあと。

⇒ちょうな【手斧】

ちょう‐なん【長男】チヤウ‥

最初に生まれた男の子。長子。

ちょう‐にく【鳥肉】テウ‥

とりのにく。かしわ。

ちょう‐にゅうよう【町入用】チヤウニフ‥

江戸時代、都市の民衆共同体である町ちょうが運営上必要とした経費。町抱え人の人件費や共同体施設の保全費用など。ちょういりよう。

ちょう‐にん【町人】チヤウ‥

①町方に住む人。町民。

②近世の社会階層の一つ。都市に住む商人・職人の身分の者。武士や農民と区別する。「江戸の―」

⇒ちょうにん‐うけおい‐しんでん【町人請負新田】

⇒ちょうにん‐かがみ【町人鑑】

⇒ちょうにん‐ごしらえ【町人拵え】

⇒ちょうにん‐さばき【町人捌き】

⇒ちょうにん‐もの【町人物】

ちょう‐にん【重任】

任期が終わって後、さらにつづけてその官職に任ぜられること。特に平安中期以降では、国司が財物を納めてさらに一任期を継続する売官の一種をいう。→じゅうにん

ちょう‐にん【停任】チヤウ‥

過失などによって国司の任を一時やめさせられること。ていにん。

ちょう‐にん【寵人】

(チョウジンとも)寵愛される人。

ちょう‐にん【寵任】

寵愛して任用すること。

ちょうにん‐うけおい‐しんでん【町人請負新田】チヤウ‥オヒ‥

江戸時代、町人が出資して開発を請け負った新田。はじめは新田を売って資金を回収するにとどまったが、のち新田の地主となって新田農民から小作料を取るようになり、豪商の営利事業の一つとなった。

⇒ちょう‐にん【町人】

ちょうにん‐かがみ【町人鑑】チヤウ‥

町人の模範。西鶴織留2「町人の中の―」

⇒ちょう‐にん【町人】

ちょうにんこうけんろく【町人考見録】チヤウ‥カウ‥

家訓。三井家3代目高房が父高平(宗竺)の「宗竺遺書」の趣旨を子孫に理解させるため、父から聞いた京都町人の盛衰を記したもの。3巻。1728年(享保13)成る。

→文献資料[町人考見録]

ちょうにん‐ごしらえ【町人拵え】チヤウ‥ゴシラヘ

①町人の身なりをすること。

②町人ごのみの刀のつくり。好色一代男7「―七所の大脇差」

⇒ちょう‐にん【町人】

ちょうにん‐さばき【町人捌き】チヤウ‥

中世末から近世初頭にかけて、町人の自治的機関によって紛争を裁判したこと。

⇒ちょう‐にん【町人】

ちょうにん‐もの【町人物】チヤウ‥

浮世草子のなかで、特に町人の経済生活を主題とした作品。「日本永代蔵」「世間胸算用」の類。

⇒ちょう‐にん【町人】

ちょう‐ネクタイ【蝶ネクタイ】テフ‥

蝶結びにしてつけるネクタイ。ボー‐タイ。

ちょう‐ねん【長年】チヤウ‥

①ながい年月。ながねん。

②ながいき。長寿。長命。

③少壮の年。成年。

④(→)重年ちょうねん2に同じ。浮世風呂2「只今までとうとう―致しましたが」

⇒ちょうねん‐せつどう【長年摂動】

⇒ちょうねん‐へんか【長年変化】

ちょう‐ねん【重年】

①年齢を重ねること。

②奉公人などが年限を重ねること。長年。

ちょうねん【奝然】テウ‥

平安中期、東大寺の学僧。京都の人。983年(永観1)入宋。太宗から紫衣と法済大師の号を下賜され、五台山などを巡拝。帰国後、嵯峨に清涼寺を建て、三国伝来の釈迦像などを将来して安置した。(938〜1016)

ちょう‐ねん【超年】テウ‥

年を越すこと。越年。

ちょうねん‐せつどう【長年摂動】チヤウ‥

惑星や衛星の軌道の位置および形状が毎年ごくわずかずつ一方むきに変化してゆく現象。長差。

⇒ちょう‐ねん【長年】

ちょう‐ねんてん【腸捻転】チヤウ‥

腸管がねじれて、閉塞を起こす疾患。腸管の動きやすいこと、腸間膜の過長、急激な外部からの衝動などを誘因とし、主として大腸のS字状部、次に小腸に多く起こる。突然の激烈な腹痛、腹部の膨満からやがて嘔吐・吐糞などを催し、死に至ることがある。腸軸捻症。

ちょうねん‐へんか【長年変化】チヤウ‥クワ

(→)永年変化に同じ。

⇒ちょう‐ねん【長年】

ちょう‐ねんまく【腸粘膜】チヤウ‥

腸壁を形成している粘膜。内部に腺細胞が多く、小腸の粘膜には多数の絨毛じゅうもうがある。

ちょうの【手斧】テウノ

(テヲノの転)

⇒ちょうな

ちょう‐のう【聴納】チヤウナフ

ききいれること。

ちょう‐のうりょく【超能力】テウ‥

人間の力ではできないようなことをする特別な力。

ちょうのすけ‐そう【長之助草】チヤウ‥サウ

(名は、発見者、須川長之助に因む)バラ科の小低木。北半球の高山および寒帯に広く分布。岩石地に群落をなして自生。高さ3〜6センチメートル。葉は楕円形で革質、鋸歯がある。7〜8月頃花柄を出し、白色または帯黄色8弁の花を開く。果実となっても花柱が残って長く伸び、総状になる。日本の高山にも多い。ミヤマグルマ。

ちょうのすけそう

⇒ちょうな【手斧】

ちょう‐なみ【町並】チヤウ‥

①各町ごと。町。

②町の並びぐあい。町家の並びよう。まちなみ。

③町内のつきあい。町義。仮名草子、為愚痴物語「又家持てば公儀の軍役、―の礼儀、火事の修理しゅりの苦あり」

ちょうな‐め【手斧目】テウナ‥

手斧で削ったあと。

⇒ちょうな【手斧】

ちょう‐なん【長男】チヤウ‥

最初に生まれた男の子。長子。

ちょう‐にく【鳥肉】テウ‥

とりのにく。かしわ。

ちょう‐にゅうよう【町入用】チヤウニフ‥

江戸時代、都市の民衆共同体である町ちょうが運営上必要とした経費。町抱え人の人件費や共同体施設の保全費用など。ちょういりよう。

ちょう‐にん【町人】チヤウ‥

①町方に住む人。町民。

②近世の社会階層の一つ。都市に住む商人・職人の身分の者。武士や農民と区別する。「江戸の―」

⇒ちょうにん‐うけおい‐しんでん【町人請負新田】

⇒ちょうにん‐かがみ【町人鑑】

⇒ちょうにん‐ごしらえ【町人拵え】

⇒ちょうにん‐さばき【町人捌き】

⇒ちょうにん‐もの【町人物】

ちょう‐にん【重任】

任期が終わって後、さらにつづけてその官職に任ぜられること。特に平安中期以降では、国司が財物を納めてさらに一任期を継続する売官の一種をいう。→じゅうにん

ちょう‐にん【停任】チヤウ‥

過失などによって国司の任を一時やめさせられること。ていにん。

ちょう‐にん【寵人】

(チョウジンとも)寵愛される人。

ちょう‐にん【寵任】

寵愛して任用すること。

ちょうにん‐うけおい‐しんでん【町人請負新田】チヤウ‥オヒ‥

江戸時代、町人が出資して開発を請け負った新田。はじめは新田を売って資金を回収するにとどまったが、のち新田の地主となって新田農民から小作料を取るようになり、豪商の営利事業の一つとなった。

⇒ちょう‐にん【町人】

ちょうにん‐かがみ【町人鑑】チヤウ‥

町人の模範。西鶴織留2「町人の中の―」

⇒ちょう‐にん【町人】

ちょうにんこうけんろく【町人考見録】チヤウ‥カウ‥

家訓。三井家3代目高房が父高平(宗竺)の「宗竺遺書」の趣旨を子孫に理解させるため、父から聞いた京都町人の盛衰を記したもの。3巻。1728年(享保13)成る。

→文献資料[町人考見録]

ちょうにん‐ごしらえ【町人拵え】チヤウ‥ゴシラヘ

①町人の身なりをすること。

②町人ごのみの刀のつくり。好色一代男7「―七所の大脇差」

⇒ちょう‐にん【町人】

ちょうにん‐さばき【町人捌き】チヤウ‥

中世末から近世初頭にかけて、町人の自治的機関によって紛争を裁判したこと。

⇒ちょう‐にん【町人】

ちょうにん‐もの【町人物】チヤウ‥

浮世草子のなかで、特に町人の経済生活を主題とした作品。「日本永代蔵」「世間胸算用」の類。

⇒ちょう‐にん【町人】

ちょう‐ネクタイ【蝶ネクタイ】テフ‥

蝶結びにしてつけるネクタイ。ボー‐タイ。

ちょう‐ねん【長年】チヤウ‥

①ながい年月。ながねん。

②ながいき。長寿。長命。

③少壮の年。成年。

④(→)重年ちょうねん2に同じ。浮世風呂2「只今までとうとう―致しましたが」

⇒ちょうねん‐せつどう【長年摂動】

⇒ちょうねん‐へんか【長年変化】

ちょう‐ねん【重年】

①年齢を重ねること。

②奉公人などが年限を重ねること。長年。

ちょうねん【奝然】テウ‥

平安中期、東大寺の学僧。京都の人。983年(永観1)入宋。太宗から紫衣と法済大師の号を下賜され、五台山などを巡拝。帰国後、嵯峨に清涼寺を建て、三国伝来の釈迦像などを将来して安置した。(938〜1016)

ちょう‐ねん【超年】テウ‥

年を越すこと。越年。

ちょうねん‐せつどう【長年摂動】チヤウ‥

惑星や衛星の軌道の位置および形状が毎年ごくわずかずつ一方むきに変化してゆく現象。長差。

⇒ちょう‐ねん【長年】

ちょう‐ねんてん【腸捻転】チヤウ‥

腸管がねじれて、閉塞を起こす疾患。腸管の動きやすいこと、腸間膜の過長、急激な外部からの衝動などを誘因とし、主として大腸のS字状部、次に小腸に多く起こる。突然の激烈な腹痛、腹部の膨満からやがて嘔吐・吐糞などを催し、死に至ることがある。腸軸捻症。

ちょうねん‐へんか【長年変化】チヤウ‥クワ

(→)永年変化に同じ。

⇒ちょう‐ねん【長年】

ちょう‐ねんまく【腸粘膜】チヤウ‥

腸壁を形成している粘膜。内部に腺細胞が多く、小腸の粘膜には多数の絨毛じゅうもうがある。

ちょうの【手斧】テウノ

(テヲノの転)

⇒ちょうな

ちょう‐のう【聴納】チヤウナフ

ききいれること。

ちょう‐のうりょく【超能力】テウ‥

人間の力ではできないようなことをする特別な力。

ちょうのすけ‐そう【長之助草】チヤウ‥サウ

(名は、発見者、須川長之助に因む)バラ科の小低木。北半球の高山および寒帯に広く分布。岩石地に群落をなして自生。高さ3〜6センチメートル。葉は楕円形で革質、鋸歯がある。7〜8月頃花柄を出し、白色または帯黄色8弁の花を開く。果実となっても花柱が残って長く伸び、総状になる。日本の高山にも多い。ミヤマグルマ。

ちょうのすけそう

ちょう‐の‐せん【庁宣】チヤウ‥

⇒ちょうせん

ちょう‐の‐や【庁屋】チヤウ‥

①神社で神職が神事を議し、事務を執とる所。

②検非違使庁の事務を取り扱う所。

ちょう‐は【長波】チヤウ‥

①波長1キロメートル以上の電波。船舶無線などに用いる。略号LF →電磁波(図)。

②〔気〕地球をとりまく大気の波動のうち、波数が4〜7のもの。

③(→)浅水波に同じ。

ちょう‐ば【町場・丁場・帳場】チヤウ‥

①ある宿駅と次の宿駅との距離。ある区間の距離。また、ある事をなすのにかかる時間。「長なが―」

②夫役ぶやくに当たって運送・道普請などをすべき受持ちの区域。一般に、仕事の受持区域。

③馬子まご・駕籠舁かごかきなどの溜り場。

ちょう‐ば【帳場】チヤウ‥

商店・宿屋・料理屋などで、帳付けまたは勘定などをする所。勘定場。会計場。

⇒ちょうば‐ごうし【帳場格子】

ちょう‐ば【跳馬】テウ‥

体操競技の一つ。助走して高さ1.35メートル(女子は1.25メートル)の革製の「馬」を跳び越え、回転などの演技を競う。男子は縦に女子は横に使う。

ちょう‐ば【嘲罵】テウ‥

あざけりののしること。

ちょう‐ば【調馬】テウ‥

①馬を乗りならすこと。

②馬を徴発すること。徴馬。

⇒ちょうば‐し【調馬師】

ちょう‐はい【停廃】チヤウ‥

やめること。行われないこと。ていはい。

ちょう‐はい【朝拝】テウ‥

元日に百官が参内して天皇に年賀の辞を申し上げる儀式。大極殿で唐風により行われた。平安中期に廃絶。朝賀。みかどおがみ。清涼殿で和風により行う略式の儀を小朝拝こちょうはいという。

ちょう‐ばい【糶売】テウ‥

①米を売ること。うりよね。

②せりうりすること。糶糴売買ちょうてきばいばい。

ちょうばい‐か【鳥媒花】テウ‥クワ

鳥類によって花粉が柱頭に運ばれ受粉する花。日本ではメジロやハチドリによるものが知られる。→虫媒花→風媒花→水媒花

ちょう‐ばく【帳幕】チヤウ‥

とばりとまく。また、それをはりめぐらした所。帳幄ちょうあく。

ちょうはく‐さん【長白山】チヤウ‥

(Changbai Shan)中国東北部と朝鮮との境にそびえる火山。松花江・豆満江と鴨緑江との中間にある長白山脈の主峰。山頂のカルデラ湖を天池という。標高2744メートル。朝鮮では白頭山ペクトサンと呼ぶ。

ちょう‐ばこ【帳箱】チヤウ‥

帳場にあって、帳面などを入れておく、机代りになる大きさの箱。

ちょうば‐ごうし【帳場格子】チヤウ‥ガウ‥

商店で、帳場のかこいに立てる2枚折りまたは3枚折りの低い格子。結界けっかい。

帳場格子

ちょう‐の‐せん【庁宣】チヤウ‥

⇒ちょうせん

ちょう‐の‐や【庁屋】チヤウ‥

①神社で神職が神事を議し、事務を執とる所。

②検非違使庁の事務を取り扱う所。

ちょう‐は【長波】チヤウ‥

①波長1キロメートル以上の電波。船舶無線などに用いる。略号LF →電磁波(図)。

②〔気〕地球をとりまく大気の波動のうち、波数が4〜7のもの。

③(→)浅水波に同じ。

ちょう‐ば【町場・丁場・帳場】チヤウ‥

①ある宿駅と次の宿駅との距離。ある区間の距離。また、ある事をなすのにかかる時間。「長なが―」

②夫役ぶやくに当たって運送・道普請などをすべき受持ちの区域。一般に、仕事の受持区域。

③馬子まご・駕籠舁かごかきなどの溜り場。

ちょう‐ば【帳場】チヤウ‥

商店・宿屋・料理屋などで、帳付けまたは勘定などをする所。勘定場。会計場。

⇒ちょうば‐ごうし【帳場格子】

ちょう‐ば【跳馬】テウ‥

体操競技の一つ。助走して高さ1.35メートル(女子は1.25メートル)の革製の「馬」を跳び越え、回転などの演技を競う。男子は縦に女子は横に使う。

ちょう‐ば【嘲罵】テウ‥

あざけりののしること。

ちょう‐ば【調馬】テウ‥

①馬を乗りならすこと。

②馬を徴発すること。徴馬。

⇒ちょうば‐し【調馬師】

ちょう‐はい【停廃】チヤウ‥

やめること。行われないこと。ていはい。

ちょう‐はい【朝拝】テウ‥

元日に百官が参内して天皇に年賀の辞を申し上げる儀式。大極殿で唐風により行われた。平安中期に廃絶。朝賀。みかどおがみ。清涼殿で和風により行う略式の儀を小朝拝こちょうはいという。

ちょう‐ばい【糶売】テウ‥

①米を売ること。うりよね。

②せりうりすること。糶糴売買ちょうてきばいばい。

ちょうばい‐か【鳥媒花】テウ‥クワ

鳥類によって花粉が柱頭に運ばれ受粉する花。日本ではメジロやハチドリによるものが知られる。→虫媒花→風媒花→水媒花

ちょう‐ばく【帳幕】チヤウ‥

とばりとまく。また、それをはりめぐらした所。帳幄ちょうあく。

ちょうはく‐さん【長白山】チヤウ‥

(Changbai Shan)中国東北部と朝鮮との境にそびえる火山。松花江・豆満江と鴨緑江との中間にある長白山脈の主峰。山頂のカルデラ湖を天池という。標高2744メートル。朝鮮では白頭山ペクトサンと呼ぶ。

ちょう‐ばこ【帳箱】チヤウ‥

帳場にあって、帳面などを入れておく、机代りになる大きさの箱。

ちょうば‐ごうし【帳場格子】チヤウ‥ガウ‥

商店で、帳場のかこいに立てる2枚折りまたは3枚折りの低い格子。結界けっかい。

帳場格子

⇒ちょう‐ば【帳場】

ちょうば‐し【調馬師】テウ‥

①馬を乗りならす人。

②もと宮内省主馬寮に属した高等官。乗馬の調習をつかさどるもの。

⇒ちょう‐ば【調馬】

ちょう‐はじめ【庁始】チヤウ‥

①新年または検非違使別当新任の時、検非違使庁で行う執務開始の式。

②院庁いんのちょうで行う執務開始の式。

ちょう‐はずれ【帳外れ】チヤウハヅレ

①江戸時代初期、現実の耕作者でありながら検地帳に名請なうけ人として登録されない従属農民。

②⇒ちょうがい

ちょう‐はつ【長髪】チヤウ‥

長くのばした髪。

⇒ちょうはつ‐ぞく【長髪賊】

ちょう‐はつ【挑発・挑撥】テウ‥

相手を刺激して事件などが起こるようにしかけること。そそのかすこと。また、色情をそそり立てること。「敵を―する」「―に乗る」

⇒ちょうはつ‐てき【挑発的】

ちょう‐はつ【徴発】

①呼び出すこと。兵士などを強制的に召し出すこと。

②他人から物を強制的に取り立てること。「軍需物資を人民から―する」

ちょう‐はつ【調髪】テウ‥

髪を結ったり刈ったりしてととのえること。理髪。「―師」

ちょう‐はつ【髫髪】テウ‥

幼児のたれがみ。また、幼児。うない。

ちょう‐ばつ【懲罰】

①将来を戒めるために、罰を課すること。

②官公吏などの不正または不当な行為に対して制裁を加えること。「―動議」

⇒ちょうばつ‐いいんかい【懲罰委員会】

ちょうばつ‐いいんかい【懲罰委員会】‥ヰヰンクワイ

国会の常任委員会の一つ。国会の自律権に基づき、議員の懲罰に関する事項を審査する委員会。

⇒ちょう‐ばつ【懲罰】

ちょうはつ‐ぞく【長髪賊】チヤウ‥

(辮髪べんぱつを解いて長髪としたからいう)太平天国を清朝側が呼んだ称。髪匪。

⇒ちょう‐はつ【長髪】

ちょうはつ‐てき【挑発的】テウ‥

いかにも相手を挑発するさまであること。特に、相手の色情をそそり立てるさま。「国境での―な軍事演習」「―な服装」

⇒ちょう‐はつ【挑発・挑撥】

ちょうはな‐がた【蝶花形】テフ‥

祝宴の際に、銚子などにつけて装飾にする蝶の形に折った紙。蝶は酒の毒を消すという言い伝えに基づく。

蝶花形

⇒ちょう‐ば【帳場】

ちょうば‐し【調馬師】テウ‥

①馬を乗りならす人。

②もと宮内省主馬寮に属した高等官。乗馬の調習をつかさどるもの。

⇒ちょう‐ば【調馬】

ちょう‐はじめ【庁始】チヤウ‥

①新年または検非違使別当新任の時、検非違使庁で行う執務開始の式。

②院庁いんのちょうで行う執務開始の式。

ちょう‐はずれ【帳外れ】チヤウハヅレ

①江戸時代初期、現実の耕作者でありながら検地帳に名請なうけ人として登録されない従属農民。

②⇒ちょうがい

ちょう‐はつ【長髪】チヤウ‥

長くのばした髪。

⇒ちょうはつ‐ぞく【長髪賊】

ちょう‐はつ【挑発・挑撥】テウ‥

相手を刺激して事件などが起こるようにしかけること。そそのかすこと。また、色情をそそり立てること。「敵を―する」「―に乗る」

⇒ちょうはつ‐てき【挑発的】

ちょう‐はつ【徴発】

①呼び出すこと。兵士などを強制的に召し出すこと。

②他人から物を強制的に取り立てること。「軍需物資を人民から―する」

ちょう‐はつ【調髪】テウ‥

髪を結ったり刈ったりしてととのえること。理髪。「―師」

ちょう‐はつ【髫髪】テウ‥

幼児のたれがみ。また、幼児。うない。

ちょう‐ばつ【懲罰】

①将来を戒めるために、罰を課すること。

②官公吏などの不正または不当な行為に対して制裁を加えること。「―動議」

⇒ちょうばつ‐いいんかい【懲罰委員会】

ちょうばつ‐いいんかい【懲罰委員会】‥ヰヰンクワイ

国会の常任委員会の一つ。国会の自律権に基づき、議員の懲罰に関する事項を審査する委員会。

⇒ちょう‐ばつ【懲罰】

ちょうはつ‐ぞく【長髪賊】チヤウ‥

(辮髪べんぱつを解いて長髪としたからいう)太平天国を清朝側が呼んだ称。髪匪。

⇒ちょう‐はつ【長髪】

ちょうはつ‐てき【挑発的】テウ‥

いかにも相手を挑発するさまであること。特に、相手の色情をそそり立てるさま。「国境での―な軍事演習」「―な服装」

⇒ちょう‐はつ【挑発・挑撥】

ちょうはな‐がた【蝶花形】テフ‥

祝宴の際に、銚子などにつけて装飾にする蝶の形に折った紙。蝶は酒の毒を消すという言い伝えに基づく。

蝶花形

ちょう‐ばみ【重食み】

双六すごろくで、二つの采を振って同じ目が揃って出ること。調半。重目ちょうめ。

ちょう‐はん【丁半】チヤウ‥

(正しくは「重半」か)

①双六すごろくの采の目の偶数(丁)と奇数(半)。

②采を振ってその丁か半かをあてて勝負を決する賭博。

ちょう‐はん【重犯】

⇒じゅうはん

ちょう‐ばん【蝶番】テフ‥

⇒ちょうつがい

ちょうはん‐ずきん【長範頭巾】チヤウ‥ヅ‥

(能装束の熊坂長範所用の頭巾から)目の所だけ残して他はまったく覆われるようにつくった錏しころ付きの丸頭巾。江戸中期、享保・元文の頃流行。熊坂頭巾。

ちょうばん‐るい【鳥盤類】テウ‥

(ornithischians)恐竜を構成する2群のうちの一つ。分類上は鳥盤目を構成し、鳥脚類・剣竜・鎧よろい竜・堅頭竜・角つの竜を含む。骨盤の形が鳥類に似るのでこの名がある。すべて植物食性。→竜盤類

ちょう‐ひ【張飛】チヤウ‥

三国の蜀漢の武将。字は益徳また翼徳。河北涿県の人。関羽とともに劉備をたすけて魏・呉と戦い、累進して西郷侯に封ぜられたが、呉討伐の途、部下に暗殺された。桓侯と諡おくりな。( 〜221)

ちょう‐び【丁日】チヤウ‥

丁の数にあたる日。偶数日。2・4・6・8の日など。ちょうのひ。↔半日はんび

ちょう‐び【長尾】チヤウ‥

尾の長いこと。長い尾。

⇒ちょうび‐けい【長尾鶏】

⇒ちょうび‐るい【長尾類】

ちょう‐び【掉尾】テウ‥

①尾をふるうこと。

②物事や文章の終りに至って勢いのふるい立つこと。転じて、最後。とうび。「―の勇を奮う」「―を飾る」

ちょうび‐けい【長尾鶏】チヤウ‥

鶏の一品種。日本固有の珍種。雄の尾羽の一部は抜けかわらずに長く伸び、8メートルを超すものがある。止箱とめばこという箱に入れて飼育し、尾羽の切れるのを防ぐ。高知県産。特別天然記念物。ナガオドリ。オナガドリ。サザナミ。

ちょうびけい

ちょう‐ばみ【重食み】

双六すごろくで、二つの采を振って同じ目が揃って出ること。調半。重目ちょうめ。

ちょう‐はん【丁半】チヤウ‥

(正しくは「重半」か)

①双六すごろくの采の目の偶数(丁)と奇数(半)。

②采を振ってその丁か半かをあてて勝負を決する賭博。

ちょう‐はん【重犯】

⇒じゅうはん

ちょう‐ばん【蝶番】テフ‥

⇒ちょうつがい

ちょうはん‐ずきん【長範頭巾】チヤウ‥ヅ‥

(能装束の熊坂長範所用の頭巾から)目の所だけ残して他はまったく覆われるようにつくった錏しころ付きの丸頭巾。江戸中期、享保・元文の頃流行。熊坂頭巾。

ちょうばん‐るい【鳥盤類】テウ‥

(ornithischians)恐竜を構成する2群のうちの一つ。分類上は鳥盤目を構成し、鳥脚類・剣竜・鎧よろい竜・堅頭竜・角つの竜を含む。骨盤の形が鳥類に似るのでこの名がある。すべて植物食性。→竜盤類

ちょう‐ひ【張飛】チヤウ‥

三国の蜀漢の武将。字は益徳また翼徳。河北涿県の人。関羽とともに劉備をたすけて魏・呉と戦い、累進して西郷侯に封ぜられたが、呉討伐の途、部下に暗殺された。桓侯と諡おくりな。( 〜221)

ちょう‐び【丁日】チヤウ‥

丁の数にあたる日。偶数日。2・4・6・8の日など。ちょうのひ。↔半日はんび

ちょう‐び【長尾】チヤウ‥

尾の長いこと。長い尾。

⇒ちょうび‐けい【長尾鶏】

⇒ちょうび‐るい【長尾類】

ちょう‐び【掉尾】テウ‥

①尾をふるうこと。

②物事や文章の終りに至って勢いのふるい立つこと。転じて、最後。とうび。「―の勇を奮う」「―を飾る」

ちょうび‐けい【長尾鶏】チヤウ‥

鶏の一品種。日本固有の珍種。雄の尾羽の一部は抜けかわらずに長く伸び、8メートルを超すものがある。止箱とめばこという箱に入れて飼育し、尾羽の切れるのを防ぐ。高知県産。特別天然記念物。ナガオドリ。オナガドリ。サザナミ。

ちょうびけい

長尾鶏

撮影:小宮輝之

長尾鶏

撮影:小宮輝之

長尾鶏

提供:NHK

⇒ちょう‐び【長尾】

ちょう‐ひも‐りろん【超紐理論】テウ‥

〔理〕(superstring theory)素粒子の相互作用、クオークなどの基本粒子、時間・空間を統一的に記述できると期待されている理論。この理論では基本粒子を点ではなく1次元的に広がった紐(弦)と考える。超弦理論。

ちょう‐びゃく【丁百】チヤウ‥

(「調百」とも書く)江戸時代、銭96文を100文と扱った習わしに対して、銭100文を額面通りに100文の価値に用いたこと。

⇒ちょうびゃく‐せん【丁百銭】

ちょう‐びゃく【調百】テウ‥

(→)丁百ちょうびゃくに同じ。

ちょうびゃく‐せん【丁百銭】チヤウ‥

丁百の銭。丁銭。調百銭。↔九六銭くろくぜに

⇒ちょう‐びゃく【丁百】

ちょう‐ひょう【帳票】チヤウヘウ

帳簿や伝票の総称。

ちょう‐ひょう【徴表】‥ヘウ

〔哲〕(mark イギリス・Merkmal ドイツ)ある事物を他の事物から区別するしるしになる特定の性質。例えば、金属は電気や熱の良導体であるという性質によって木材から区別される。一定事物の徴表の総体はその事物の概念の内包となる。

ちょう‐ひょう【徴憑】

①証明する材料。しるし。あかし。徴証。

②〔法〕事実を証明すべき材料たる間接の事実。犯行の有無という要証事実に対しては例えば現場不在(アリバイ)。これを証明する証拠が間接証拠。

ちょう‐びょう【長病】チヤウビヤウ

久しくなおらない病気。ながわずらい。

ちょう‐びりょう‐ぶんせき【超微量分析】テウ‥リヤウ‥

マイクログラム程度またはそれ以下の微量な試料について行う化学分析。

ちょうび‐るい【長尾類】チヤウ‥

甲殻綱エビ目(十脚類)の一群の総称。いわゆるエビの類。かつてはクルマエビ・オトヒメエビ・コエビ・ザリガニ・イセエビなどを含む1亜目とされたが、これらを一群にまとめる系統的な類縁性がなく、現在では便宜的なまとめ方とされる。

⇒ちょう‐び【長尾】

ちょうび‐るい【長鼻類】チヤウ‥

哺乳綱の一目。ゾウ目。体は大きくて、皮膚は厚く、鼻と上唇とは非常に発達して吻ふんとなる。上顎(化石種では下顎のものもある)の門歯は牙となる。カイギュウ類と近縁。化石種はきわめて多く、分布も広かった。マストドン・マンモス、現存のゾウなど。

ちょう‐ふ【貼付】テフ‥

はりつけること。てんぷ。

ちょう‐ふ【調布】テウ‥

①調ちょうとして官に納める手織りの布。つきのぬの。つきぬの。

②転じて、粗末な衣服。今昔物語集15「身には―の帷かたびら、濯ぎけむ世も知らず朽ちたるを」

③焼皮で求肥ぎゅうひを巻いた生菓子。

ちょうふ【調布】テウ‥

東京都西郊の市。市域は武蔵野台地と多摩川の沖積地に分けられる。古くは甲州街道の宿駅。東京の衛星都市。深大寺・神代植物公園などがある。人口21万6千。

ちょう‐ふ【調賦】テウ‥

みつぎもの。ねんぐ。

ちょう‐ぶ【町歩】チヤウ‥

田畑や山林の面積を計算するのに町ちようを単位としていう語。

ちょう‐ぶ【跳舞】テウ‥

はねまうこと。おどりまうこと。

ちょう‐ふく【重複】

同じ物事が幾度も重なること。かさなりあうこと。じゅうふく。「話が―する」「―を避ける」

⇒ちょうふく‐いでんし【重複遺伝子】

⇒ちょうふく‐くみあわせ【重複組合せ】

⇒ちょうふく‐じゅせい【重複受精】

⇒ちょうふく‐じゅんれつ【重複順列】

ちょう‐ふく【朝服】テウ‥

皇族以下文武の官が朝廷に出仕する時に着用する正服。朝衣。宇津保物語初秋「―の袖に包みて」

ちょう‐ぶく【調伏】テウ‥

①〔仏〕(ジョウブクとも)

㋐心身を制御して煩悩や悪行にうちかつこと。今昔物語集3「婢、十善を聞きて心に―しぬ」

㋑密教の四種法の一つで、五大明王などを本尊として法を修し、怨敵おんてき・魔障を降伏ごうぶくすること。調伏法。降伏法。今昔物語集14「其の人を請じて、―の法を行はしむ」

②人をのろい殺すこと。呪詛じゅそ。太平記12「守敏尚腹を立てて、さらば弘法大師を―し奉らんと」

⇒ちょうぶく‐ろ【調伏炉】

ちょうふく‐いでんし【重複遺伝子】‥ヰ‥

一つのゲノム内に同じものが2個以上存在する遺伝子。同一染色体上で隣接して存在することも、あるいは他の染色体に分かれて存在することもある。多くの遺伝子で重複(ときには多数のくり返し重複)が認められ、重複した遺伝子のおのおのが独立に変異した結果、新しい機能を持つ遺伝子を出現させる。

⇒ちょう‐ふく【重複】

ちょうふく‐くみあわせ【重複組合せ】‥アハセ

異なるn個のものから、同じものを何回もとることを許してr個とり出す組合せ。nHrと書く。n+r−1個からr個とる組合せの数に等しい。斉次積。

⇒ちょう‐ふく【重複】

ちょうふく‐じゅせい【重複受精】

被子植物に特有の受精形式。雌しべの柱頭についた花粉から伸びた花粉管が胚嚢に到達すると、2個の雄核がそれぞれ卵核および極核と合体する現象。これによって前者から胚が、後者からは胚乳が形成される。

⇒ちょう‐ふく【重複】

ちょうふく‐じゅんれつ【重複順列】

異なるn個のものから、同じものを何回もとることを許してr個とって並べる順列。nΠrと書き、nrで与えられる。

⇒ちょう‐ふく【重複】

ちょうぶく‐ろ【調伏炉】テウ‥

〔仏〕調伏護摩を修するのに用いる火炉。三角形で、赤または青・黒色に塗る。

⇒ちょう‐ぶく【調伏】

ちょう‐ぶそうし【長奉送使】チヤウ‥

斎宮が伊勢神宮に赴任するとき奉送した勅使。大納言・中納言・参議などが任ぜられた。監送使・長送使ともいう。

ちょう‐ぶつ【長物】チヤウ‥

①長さの長いもの。

②長すぎて用をなさないもの。必要以外のもの。むだなもの。「無用の―」

ちょうぶつ‐おっそ【超仏越祖】テウ‥ヲツ‥

禅宗などで、仏・祖の教えにとらわれず、自己本来の面目を発揮すること。

ちょう‐ふへん‐こう【超不変鋼】テウ‥カウ

線膨張率がインバーの10分の1程度の合金。ニッケル30〜32パーセント、コバルト5パーセントおよび微量のマンガンを含む鋼。超インバー。

ちょう‐ぶん【弔文】テウ‥

とむらいの心を述べた文。

ちょう‐ぶん【長文】チヤウ‥

編章の長い文。字数の多い文。「―の手記を寄せる」

ちょう‐ぶん【重文】

⇒じゅうぶん

ちょう‐ぶん【彫文】テウ‥

ほりきざんだ模様。

ちょう‐ぶんかん【張文環】チヤウ‥クワン

(Zhang Wenhuan)台湾の日本語作家。農村の伝統風俗などをテーマに創作、日本の植民地統治を批判した。作「山茶花」。(1909〜1978)

ちょうぶんさい‐えいし【鳥文斎栄之】テウ‥

江戸後期の浮世絵師。細田派の租。本名、細田時富。鳥文斎は号。もと500石の旗本。狩野栄川院典信に学び、鳥居清長らの影響をうけて独自の画風をつくり、町絵師となった。気品のある優雅な美人画をよくし、版画にも肉筆画にも優れる。(1756〜1829)

ちょう‐ぶんし【超分子】テウ‥

異なった分子が静電・電荷移動・疎水などの比較的弱い相互作用によって形成する複合体で、個々の分子にはない新たな特徴をもつもの。

ちょう‐ぶんせい【張文成】チヤウ‥

唐の文人。名は鷟さく、文成は字。則天武后の頃に活躍、官は司門員外郎に至る。著「遊仙窟」「朝野僉載」など。(660頃〜740頃)

ちょうふん‐せき【鳥糞石】テウ‥

(→)グアノに同じ。

ちょう‐へい【凋弊】テウ‥

しぼみやぶれること。おとろえつかれること。疲弊。

ちょう‐へい【朝聘】テウ‥

諸侯が朝見して天子に物を献ずること。

ちょう‐へい【徴兵】

人民を徴集して兵士とすること。国家が国民に兵役義務を課し、強制的に徴集して兵役に服させること。強制兵役。

⇒ちょうへい‐きひ【徴兵忌避】

⇒ちょうへい‐けんさ【徴兵検査】

⇒ちょうへい‐せい【徴兵制】

⇒ちょうへい‐てきれい【徴兵適齢】

⇒ちょうへい‐ゆうよ【徴兵猶予】

⇒ちょうへい‐れい【徴兵令】

ちょう‐へい【徴聘】

礼を厚くして招くこと。招聘。

ちょう‐へい【寵嬖】

気に入って愛すること。また、気に入られた人。きにいり。

ちょうへい‐きひ【徴兵忌避】

徴兵適齢者が、徴兵を免れるために、身体を毀傷し、疾病を作為し、逃亡し潜匿するなどのこと。

⇒ちょう‐へい【徴兵】

ちょうへい‐けんさ【徴兵検査】

徴兵適齢の壮丁に対して、兵役の適否を身体・身上にわたって検査すること。夏目漱石、それから「其子が―で急に国へ帰らなければならなくなつたが」

⇒ちょう‐へい【徴兵】

ちょうへい‐せい【徴兵制】

国民に兵役の義務を強制的に負わせる制度。軍隊を平時において常設し、これに要する兵を毎年徴集し一定期間訓練して新旧交代させ、戦時編制の要員として備える。

→資料:徴兵告諭

⇒ちょう‐へい【徴兵】

ちょう‐へいそく【腸閉塞】チヤウ‥

腸管の一部がふさがる疾患。腸管外部からの圧迫、腸捻転ねんてん・腸嵌頓かんとんなどによる。腹部疝痛せんつう・便通閉止・吐き気・腸異常運動などを来し、吐糞症を起こす。腸不通症。

ちょうへい‐てきれい【徴兵適齢】

徴兵検査を受けるべき年齢。旧兵役法では、戸籍法の適用を受ける者で満20歳に達する男子を徴兵適齢者とした。

⇒ちょう‐へい【徴兵】

ちょうへい‐ゆうよ【徴兵猶予】‥イウ‥

徴兵の時期を延ばすこと。旧兵役法では、学校在学中の者や国外にある者などに対して適用。→学徒出陣。

⇒ちょう‐へい【徴兵】

ちょうへい‐れい【徴兵令】

徴兵制を施行するため、1873年(明治6)に公布された法令。初期には様々な兵役免除規定があったが、89年の大改正で国民皆兵の原則が確立。1927年(昭和2)には、かわって兵役法が制定された。

⇒ちょう‐へい【徴兵】

ちょう‐へき【長壁】チヤウ‥

長くつづいた城壁。

⇒ちょうへきしき‐さいたん【長壁式採炭】

ちょう‐へき【重辟】

重い罪科。重罪。じゅうへき。

ちょう‐へき【腸壁】チヤウ‥

腸の内壁。消化・吸収に関与。

ちょう‐へき【徴辟】

(「辟」も召す意)微賤の身分から身を起こし、朝廷または政府に召されて官職を授けられること。

ちょうへきしき‐さいたん【長壁式採炭】チヤウ‥

一つの切羽きりはから大量出炭するために、切羽の長さを長くして採炭を行う方式。前進式と後退式とがある。長壁法。

⇒ちょう‐へき【長壁】

ちょう‐へん【長編・長篇】チヤウ‥

①編章の長い詩歌・文章または小説。

②長編小説の略。

⇒ちょうへん‐しょうせつ【長編小説】

ちょう‐べん【張勉】チヤウ‥

⇒チャン=ミョン

ちょう‐べん【調弁】テウ‥

①ととのえとりはからうこと。しらべて処置すること。

②軍隊で、出征人馬の糧食を現地において調達すること。

ちょうへん‐しょうせつ【長編小説】チヤウ‥セウ‥

取材する世界が広範にわたり、構想も複雑で登場人物も多数に及び、量においても長い小説。

⇒ちょう‐へん【長編・長篇】

ちょう‐ぼ【帳簿】チヤウ‥

事務上の必要事項を記入するための帳面。「―をつける」「会計―」

⇒ちょうぼ‐えつらんけん【帳簿閲覧権】

⇒ちょうぼ‐かた【帳簿方】

⇒ちょうぼ‐そしき【帳簿組織】

ちょう‐ぼ【朝暮】テウ‥

①あさゆう。あけくれ。

②転じて、あさから夕方まで。一日中。

ちょう‐ぼ【徴募】

召しつのること。徴集。「志願兵を―する」

ちょう‐ぼいん【長母音】チヤウ‥

長く伸ばして発音される母音。短母音よりさらに1拍分持続する母音。ながぼいん。↔短母音

ちょう‐ほう【弔砲】テウハウ

弔意を表するために打つ礼砲。

ちょうほう【長保】チヤウ‥

平安中期、一条天皇朝の年号。長徳5年1月13日(999年2月1日)改元、長保6年7月20日(1004年8月8日)寛弘に改元。

ちょう‐ほう【重宝】

①貴重な宝物。大切なたから。じゅうほう。

②珍重すること。大切に取り扱うこと。狂言、粟田口「粟田口を何とて―するぞ」

③使って便利なこと。便利だと感じてよく使うこと。調法。「―な道具」「皆に―がられる」

ちょう‐ほう【調法】テウハフ

①しらべ考えること。

②準備すること。ととのえること。特に、食事の用意をすること。三人法師「朝夕―尽きて、煙をも立てず」

③使って便利なこと。重宝。

ちょう‐ほう【調法】テウホフ

(チョウボウとも)調伏ちょうぶくの呪法。謡曲、鉄輪「某それがしが―には叶ひ難く候」

ちょう‐ほう【諜報】テフ‥

相手の情勢などをひそかにさぐって知らせること。また、その知らせ。「―機関」「―員」

ちょう‐ぼう【眺望】テウバウ

遠く見渡すこ

長尾鶏

提供:NHK

⇒ちょう‐び【長尾】

ちょう‐ひも‐りろん【超紐理論】テウ‥

〔理〕(superstring theory)素粒子の相互作用、クオークなどの基本粒子、時間・空間を統一的に記述できると期待されている理論。この理論では基本粒子を点ではなく1次元的に広がった紐(弦)と考える。超弦理論。

ちょう‐びゃく【丁百】チヤウ‥

(「調百」とも書く)江戸時代、銭96文を100文と扱った習わしに対して、銭100文を額面通りに100文の価値に用いたこと。

⇒ちょうびゃく‐せん【丁百銭】

ちょう‐びゃく【調百】テウ‥

(→)丁百ちょうびゃくに同じ。

ちょうびゃく‐せん【丁百銭】チヤウ‥

丁百の銭。丁銭。調百銭。↔九六銭くろくぜに

⇒ちょう‐びゃく【丁百】

ちょう‐ひょう【帳票】チヤウヘウ

帳簿や伝票の総称。

ちょう‐ひょう【徴表】‥ヘウ

〔哲〕(mark イギリス・Merkmal ドイツ)ある事物を他の事物から区別するしるしになる特定の性質。例えば、金属は電気や熱の良導体であるという性質によって木材から区別される。一定事物の徴表の総体はその事物の概念の内包となる。

ちょう‐ひょう【徴憑】

①証明する材料。しるし。あかし。徴証。

②〔法〕事実を証明すべき材料たる間接の事実。犯行の有無という要証事実に対しては例えば現場不在(アリバイ)。これを証明する証拠が間接証拠。

ちょう‐びょう【長病】チヤウビヤウ

久しくなおらない病気。ながわずらい。

ちょう‐びりょう‐ぶんせき【超微量分析】テウ‥リヤウ‥

マイクログラム程度またはそれ以下の微量な試料について行う化学分析。

ちょうび‐るい【長尾類】チヤウ‥

甲殻綱エビ目(十脚類)の一群の総称。いわゆるエビの類。かつてはクルマエビ・オトヒメエビ・コエビ・ザリガニ・イセエビなどを含む1亜目とされたが、これらを一群にまとめる系統的な類縁性がなく、現在では便宜的なまとめ方とされる。

⇒ちょう‐び【長尾】

ちょうび‐るい【長鼻類】チヤウ‥

哺乳綱の一目。ゾウ目。体は大きくて、皮膚は厚く、鼻と上唇とは非常に発達して吻ふんとなる。上顎(化石種では下顎のものもある)の門歯は牙となる。カイギュウ類と近縁。化石種はきわめて多く、分布も広かった。マストドン・マンモス、現存のゾウなど。

ちょう‐ふ【貼付】テフ‥

はりつけること。てんぷ。

ちょう‐ふ【調布】テウ‥

①調ちょうとして官に納める手織りの布。つきのぬの。つきぬの。

②転じて、粗末な衣服。今昔物語集15「身には―の帷かたびら、濯ぎけむ世も知らず朽ちたるを」

③焼皮で求肥ぎゅうひを巻いた生菓子。

ちょうふ【調布】テウ‥

東京都西郊の市。市域は武蔵野台地と多摩川の沖積地に分けられる。古くは甲州街道の宿駅。東京の衛星都市。深大寺・神代植物公園などがある。人口21万6千。

ちょう‐ふ【調賦】テウ‥

みつぎもの。ねんぐ。

ちょう‐ぶ【町歩】チヤウ‥

田畑や山林の面積を計算するのに町ちようを単位としていう語。

ちょう‐ぶ【跳舞】テウ‥

はねまうこと。おどりまうこと。

ちょう‐ふく【重複】

同じ物事が幾度も重なること。かさなりあうこと。じゅうふく。「話が―する」「―を避ける」

⇒ちょうふく‐いでんし【重複遺伝子】

⇒ちょうふく‐くみあわせ【重複組合せ】

⇒ちょうふく‐じゅせい【重複受精】

⇒ちょうふく‐じゅんれつ【重複順列】

ちょう‐ふく【朝服】テウ‥

皇族以下文武の官が朝廷に出仕する時に着用する正服。朝衣。宇津保物語初秋「―の袖に包みて」

ちょう‐ぶく【調伏】テウ‥

①〔仏〕(ジョウブクとも)

㋐心身を制御して煩悩や悪行にうちかつこと。今昔物語集3「婢、十善を聞きて心に―しぬ」

㋑密教の四種法の一つで、五大明王などを本尊として法を修し、怨敵おんてき・魔障を降伏ごうぶくすること。調伏法。降伏法。今昔物語集14「其の人を請じて、―の法を行はしむ」

②人をのろい殺すこと。呪詛じゅそ。太平記12「守敏尚腹を立てて、さらば弘法大師を―し奉らんと」

⇒ちょうぶく‐ろ【調伏炉】

ちょうふく‐いでんし【重複遺伝子】‥ヰ‥

一つのゲノム内に同じものが2個以上存在する遺伝子。同一染色体上で隣接して存在することも、あるいは他の染色体に分かれて存在することもある。多くの遺伝子で重複(ときには多数のくり返し重複)が認められ、重複した遺伝子のおのおのが独立に変異した結果、新しい機能を持つ遺伝子を出現させる。

⇒ちょう‐ふく【重複】

ちょうふく‐くみあわせ【重複組合せ】‥アハセ

異なるn個のものから、同じものを何回もとることを許してr個とり出す組合せ。nHrと書く。n+r−1個からr個とる組合せの数に等しい。斉次積。

⇒ちょう‐ふく【重複】

ちょうふく‐じゅせい【重複受精】

被子植物に特有の受精形式。雌しべの柱頭についた花粉から伸びた花粉管が胚嚢に到達すると、2個の雄核がそれぞれ卵核および極核と合体する現象。これによって前者から胚が、後者からは胚乳が形成される。

⇒ちょう‐ふく【重複】

ちょうふく‐じゅんれつ【重複順列】

異なるn個のものから、同じものを何回もとることを許してr個とって並べる順列。nΠrと書き、nrで与えられる。

⇒ちょう‐ふく【重複】

ちょうぶく‐ろ【調伏炉】テウ‥

〔仏〕調伏護摩を修するのに用いる火炉。三角形で、赤または青・黒色に塗る。

⇒ちょう‐ぶく【調伏】

ちょう‐ぶそうし【長奉送使】チヤウ‥

斎宮が伊勢神宮に赴任するとき奉送した勅使。大納言・中納言・参議などが任ぜられた。監送使・長送使ともいう。

ちょう‐ぶつ【長物】チヤウ‥

①長さの長いもの。

②長すぎて用をなさないもの。必要以外のもの。むだなもの。「無用の―」

ちょうぶつ‐おっそ【超仏越祖】テウ‥ヲツ‥

禅宗などで、仏・祖の教えにとらわれず、自己本来の面目を発揮すること。

ちょう‐ふへん‐こう【超不変鋼】テウ‥カウ

線膨張率がインバーの10分の1程度の合金。ニッケル30〜32パーセント、コバルト5パーセントおよび微量のマンガンを含む鋼。超インバー。

ちょう‐ぶん【弔文】テウ‥

とむらいの心を述べた文。

ちょう‐ぶん【長文】チヤウ‥

編章の長い文。字数の多い文。「―の手記を寄せる」

ちょう‐ぶん【重文】

⇒じゅうぶん

ちょう‐ぶん【彫文】テウ‥

ほりきざんだ模様。

ちょう‐ぶんかん【張文環】チヤウ‥クワン

(Zhang Wenhuan)台湾の日本語作家。農村の伝統風俗などをテーマに創作、日本の植民地統治を批判した。作「山茶花」。(1909〜1978)

ちょうぶんさい‐えいし【鳥文斎栄之】テウ‥

江戸後期の浮世絵師。細田派の租。本名、細田時富。鳥文斎は号。もと500石の旗本。狩野栄川院典信に学び、鳥居清長らの影響をうけて独自の画風をつくり、町絵師となった。気品のある優雅な美人画をよくし、版画にも肉筆画にも優れる。(1756〜1829)

ちょう‐ぶんし【超分子】テウ‥

異なった分子が静電・電荷移動・疎水などの比較的弱い相互作用によって形成する複合体で、個々の分子にはない新たな特徴をもつもの。

ちょう‐ぶんせい【張文成】チヤウ‥

唐の文人。名は鷟さく、文成は字。則天武后の頃に活躍、官は司門員外郎に至る。著「遊仙窟」「朝野僉載」など。(660頃〜740頃)

ちょうふん‐せき【鳥糞石】テウ‥

(→)グアノに同じ。

ちょう‐へい【凋弊】テウ‥

しぼみやぶれること。おとろえつかれること。疲弊。

ちょう‐へい【朝聘】テウ‥

諸侯が朝見して天子に物を献ずること。

ちょう‐へい【徴兵】

人民を徴集して兵士とすること。国家が国民に兵役義務を課し、強制的に徴集して兵役に服させること。強制兵役。

⇒ちょうへい‐きひ【徴兵忌避】

⇒ちょうへい‐けんさ【徴兵検査】

⇒ちょうへい‐せい【徴兵制】

⇒ちょうへい‐てきれい【徴兵適齢】

⇒ちょうへい‐ゆうよ【徴兵猶予】

⇒ちょうへい‐れい【徴兵令】

ちょう‐へい【徴聘】

礼を厚くして招くこと。招聘。

ちょう‐へい【寵嬖】

気に入って愛すること。また、気に入られた人。きにいり。

ちょうへい‐きひ【徴兵忌避】

徴兵適齢者が、徴兵を免れるために、身体を毀傷し、疾病を作為し、逃亡し潜匿するなどのこと。

⇒ちょう‐へい【徴兵】

ちょうへい‐けんさ【徴兵検査】

徴兵適齢の壮丁に対して、兵役の適否を身体・身上にわたって検査すること。夏目漱石、それから「其子が―で急に国へ帰らなければならなくなつたが」

⇒ちょう‐へい【徴兵】

ちょうへい‐せい【徴兵制】

国民に兵役の義務を強制的に負わせる制度。軍隊を平時において常設し、これに要する兵を毎年徴集し一定期間訓練して新旧交代させ、戦時編制の要員として備える。

→資料:徴兵告諭

⇒ちょう‐へい【徴兵】

ちょう‐へいそく【腸閉塞】チヤウ‥

腸管の一部がふさがる疾患。腸管外部からの圧迫、腸捻転ねんてん・腸嵌頓かんとんなどによる。腹部疝痛せんつう・便通閉止・吐き気・腸異常運動などを来し、吐糞症を起こす。腸不通症。

ちょうへい‐てきれい【徴兵適齢】

徴兵検査を受けるべき年齢。旧兵役法では、戸籍法の適用を受ける者で満20歳に達する男子を徴兵適齢者とした。

⇒ちょう‐へい【徴兵】

ちょうへい‐ゆうよ【徴兵猶予】‥イウ‥

徴兵の時期を延ばすこと。旧兵役法では、学校在学中の者や国外にある者などに対して適用。→学徒出陣。

⇒ちょう‐へい【徴兵】

ちょうへい‐れい【徴兵令】

徴兵制を施行するため、1873年(明治6)に公布された法令。初期には様々な兵役免除規定があったが、89年の大改正で国民皆兵の原則が確立。1927年(昭和2)には、かわって兵役法が制定された。

⇒ちょう‐へい【徴兵】

ちょう‐へき【長壁】チヤウ‥

長くつづいた城壁。

⇒ちょうへきしき‐さいたん【長壁式採炭】

ちょう‐へき【重辟】

重い罪科。重罪。じゅうへき。

ちょう‐へき【腸壁】チヤウ‥

腸の内壁。消化・吸収に関与。

ちょう‐へき【徴辟】

(「辟」も召す意)微賤の身分から身を起こし、朝廷または政府に召されて官職を授けられること。

ちょうへきしき‐さいたん【長壁式採炭】チヤウ‥

一つの切羽きりはから大量出炭するために、切羽の長さを長くして採炭を行う方式。前進式と後退式とがある。長壁法。

⇒ちょう‐へき【長壁】

ちょう‐へん【長編・長篇】チヤウ‥

①編章の長い詩歌・文章または小説。

②長編小説の略。

⇒ちょうへん‐しょうせつ【長編小説】

ちょう‐べん【張勉】チヤウ‥

⇒チャン=ミョン

ちょう‐べん【調弁】テウ‥

①ととのえとりはからうこと。しらべて処置すること。

②軍隊で、出征人馬の糧食を現地において調達すること。

ちょうへん‐しょうせつ【長編小説】チヤウ‥セウ‥

取材する世界が広範にわたり、構想も複雑で登場人物も多数に及び、量においても長い小説。

⇒ちょう‐へん【長編・長篇】

ちょう‐ぼ【帳簿】チヤウ‥

事務上の必要事項を記入するための帳面。「―をつける」「会計―」

⇒ちょうぼ‐えつらんけん【帳簿閲覧権】

⇒ちょうぼ‐かた【帳簿方】

⇒ちょうぼ‐そしき【帳簿組織】

ちょう‐ぼ【朝暮】テウ‥

①あさゆう。あけくれ。

②転じて、あさから夕方まで。一日中。

ちょう‐ぼ【徴募】

召しつのること。徴集。「志願兵を―する」

ちょう‐ぼいん【長母音】チヤウ‥

長く伸ばして発音される母音。短母音よりさらに1拍分持続する母音。ながぼいん。↔短母音

ちょう‐ほう【弔砲】テウハウ

弔意を表するために打つ礼砲。

ちょうほう【長保】チヤウ‥

平安中期、一条天皇朝の年号。長徳5年1月13日(999年2月1日)改元、長保6年7月20日(1004年8月8日)寛弘に改元。

ちょう‐ほう【重宝】

①貴重な宝物。大切なたから。じゅうほう。

②珍重すること。大切に取り扱うこと。狂言、粟田口「粟田口を何とて―するぞ」

③使って便利なこと。便利だと感じてよく使うこと。調法。「―な道具」「皆に―がられる」

ちょう‐ほう【調法】テウハフ

①しらべ考えること。

②準備すること。ととのえること。特に、食事の用意をすること。三人法師「朝夕―尽きて、煙をも立てず」

③使って便利なこと。重宝。

ちょう‐ほう【調法】テウホフ

(チョウボウとも)調伏ちょうぶくの呪法。謡曲、鉄輪「某それがしが―には叶ひ難く候」

ちょう‐ほう【諜報】テフ‥

相手の情勢などをひそかにさぐって知らせること。また、その知らせ。「―機関」「―員」

ちょう‐ぼう【眺望】テウバウ

遠く見渡すこ広辞苑 ページ 12890。