複数辞典一括検索+![]()

![]()

たこ🔗⭐🔉

たこ

(タク( )の転か)木綿・麻などで織った丈夫な仕事着。

)の転か)木綿・麻などで織った丈夫な仕事着。

)の転か)木綿・麻などで織った丈夫な仕事着。

)の転か)木綿・麻などで織った丈夫な仕事着。

たこ【凧】🔗⭐🔉

たこ【凧】

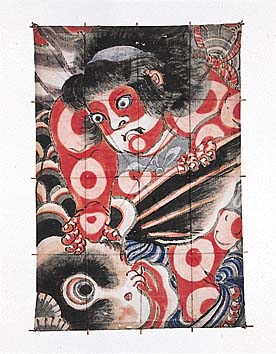

細い竹を骨として紙をはり、糸をつけて風力によって空高く揚げる玩具。古くは春の行事とするところが多かった。現在は多く正月の遊び。いか。いかのぼり。〈[季]春〉。「―を揚げる」

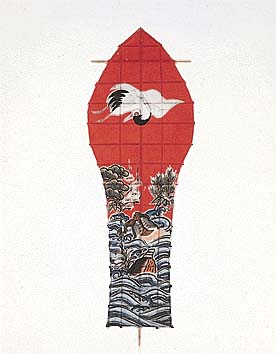

とんがり凧(静岡)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

やっこ凧(徳島)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

やっこ凧(徳島)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

セミ凧(静岡)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

セミ凧(静岡)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

セミ凧(香川)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

セミ凧(香川)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

トンビ凧(静岡)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

トンビ凧(静岡)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

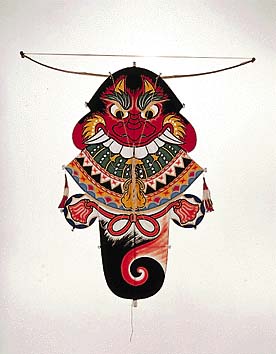

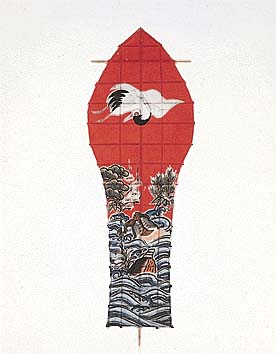

バラモン凧(五島列島)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

バラモン凧(五島列島)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

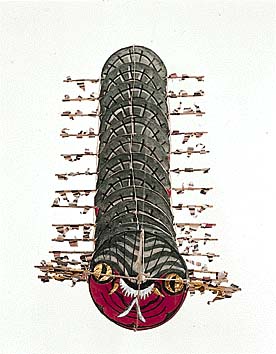

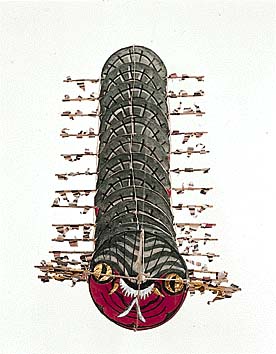

ムカデ凧(福岡)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

ムカデ凧(福岡)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

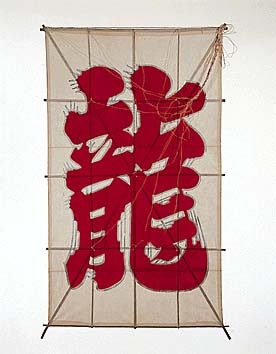

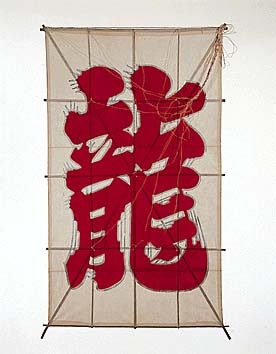

字凧(東京)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

字凧(東京)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

扇凧(滋賀)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

扇凧(滋賀)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

村上凧(新潟)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

村上凧(新潟)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

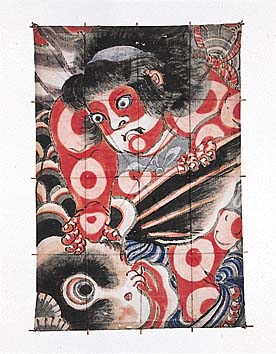

絵凧(愛媛)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

絵凧(愛媛)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

袖凧(千葉)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

袖凧(千葉)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

長崎はた

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

長崎はた

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

やっこ凧(徳島)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

やっこ凧(徳島)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

セミ凧(静岡)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

セミ凧(静岡)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

セミ凧(香川)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

セミ凧(香川)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

トンビ凧(静岡)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

トンビ凧(静岡)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

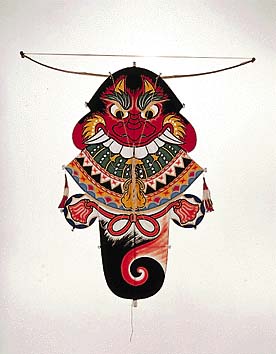

バラモン凧(五島列島)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

バラモン凧(五島列島)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

ムカデ凧(福岡)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

ムカデ凧(福岡)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

字凧(東京)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

字凧(東京)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

扇凧(滋賀)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

扇凧(滋賀)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

村上凧(新潟)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

村上凧(新潟)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

絵凧(愛媛)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

絵凧(愛媛)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

袖凧(千葉)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

袖凧(千葉)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

長崎はた

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

長崎はた

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

たこ【蛸・章魚】🔗⭐🔉

たこ【蛸・章魚】

①頭足類タコ目(八腕類)の軟体動物の総称。体は頭・胴・腕の3部から成る。俗に頭と呼ばれる部分が胴部で、内臓器官が納まっている。腕は8本で口のまわりに生え、各腕には肉質吸盤が並ぶ。頭の両側に眼があり、腹側に水などを噴きだす漏斗ろうとがある。多くの種は、墨汁嚢をもち、水中に煙幕のように拡がる墨を噴いて敵から逃げる。全体は紫褐色または灰色のものが多く、煮ると赤くなる。雌雄異体。マダコ・イイダコ・フネダコなど日本近海に約50種。日本では多く食用。西洋ではイタリア・ギリシア・スペインなどを除くと、一般に悪魔の魚として嫌われるが、アジア各地では重要な水産資源である。〈倭名類聚鈔19〉

②蛸胴突たこどうつきのこと。

③蛸配当の略。

⇒蛸の糞で頭へあがる

⇒蛸の共食い

たこ【胼胝】🔗⭐🔉

たこ【胼胝】

①刺激の反復、局部的圧迫を受けてできる、表皮の堅く厚くなったもの。手のひらや足のうらに多くできる。〈名語記4〉。「座り―」

②比喩的に、慣れて特に感じなくなること。日葡辞書「タコニナッタ」。「耳に―ができる」

たこ【脊瘡】🔗⭐🔉

たこ【脊瘡】

馬の背にできる荷ずれの瘡きず。鞍傷。

た‐こ【多故】🔗⭐🔉

た‐こ【多故】

むずかしい事件の多いこと。多事。

たこ‐あげ【凧揚げ】🔗⭐🔉

たこ‐あげ【凧揚げ】

凧をあげること。多く、正月の子供の遊び。〈[季]新年〉

たこ‐あし【蛸足】🔗⭐🔉

たこ‐あし【蛸足】

①器物などの足で、蛸の足に似た形のもの。

②蛸の足のように、1カ所からいくつも分かれ出ていること。

⇒たこあし‐はいせん【蛸足配線】

たこあし‐はいせん【蛸足配線】🔗⭐🔉

たこあし‐はいせん【蛸足配線】

一つのコンセントから多くのコードを引き、電気器具を接続すること。

⇒たこ‐あし【蛸足】

たこ‐あな【蛸穴】🔗⭐🔉

たこ‐あな【蛸穴】

蛸のひそむ穴。その一つ一つで蛸を取る権利の占有が山形・新潟県などにあり、飛島とびしまではこの蛸穴権を持って嫁に行くこともあったという。

たこ‐いと【凧糸】🔗⭐🔉

たこ‐いと【凧糸】

凧につけてあげるための丈夫な糸。

た‐こう【他行】‥カウ🔗⭐🔉

た‐こう【他行】‥カウ

⇒たぎょう

た‐こう【他校】‥カウ🔗⭐🔉

た‐こう【他校】‥カウ

他の学校。

た‐こう【多幸】‥カウ🔗⭐🔉

た‐こう【多幸】‥カウ

①しあわせの多いこと。多福。「御―を祈る」

②〔心〕身体の軽さなどの体感を含む、快を伴う気分。

⇒たこう‐たふく【多幸多福】

た‐こう【多項】‥カウ🔗⭐🔉

た‐こう【多項】‥カウ

〔数〕複数の項。

⇒たこう‐しき【多項式】

⇒たこう‐ていり【多項定理】

たこう‐しつ【多孔質】🔗⭐🔉

たこう‐しつ【多孔質】

多数の微細な孔あなをもつ物質。多孔質ガラスや多孔質樹脂は物質の吸着・分別などに用いる。

たこう‐たふく【多幸多福】‥カウ‥🔗⭐🔉

たこう‐たふく【多幸多福】‥カウ‥

幸福の多いこと。大変にしあわせなこと。

⇒た‐こう【多幸】

たこうな【筍】タカウナ🔗⭐🔉

たこうな【筍】タカウナ

(タカムナの音便)竹の子。源氏物語横笛「御寺の傍近き林に抜き出でたる―」

⇒たこうな‐がたな【筍刀】

たこうな‐がたな【筍刀】タカウナ‥🔗⭐🔉

たこうな‐がたな【筍刀】タカウナ‥

元服の時、理髪に用いた小刀。竹箆たけべら状をなす。たかんながたな。たこうがたな。

⇒たこうな【筍】

たこ‐え【凧会】‥ヱ🔗⭐🔉

たこ‐え【凧会】‥ヱ

互いに凧をあげて相手の凧の糸を切り合う遊び。長崎では「はたあげ」と称し、年中行事の一つ。

たこ‐かいしゃ【蛸会社】‥クワイ‥🔗⭐🔉

たこ‐かいしゃ【蛸会社】‥クワイ‥

蛸配当をする会社。

たこ‐かぎ【蛸鉤】🔗⭐🔉

たこ‐かぎ【蛸鉤】

蛸を捕らえるのに用いるかぎ。長竿の先に鉤を取り付けたもの。

たこ‐がしら【蛸頭】🔗⭐🔉

たこ‐がしら【蛸頭】

鉸具頭かこがしらの訛。

たこ‐からげ【蛸絡げ】🔗⭐🔉

たこ‐からげ【蛸絡げ】

着物の裾の周囲をまくりあげること。東海道名所記「―に裾をからげて」

た‐こく【他国】🔗⭐🔉

た‐こく【他国】

①自分の生国でない国。よその国。ほかのくに。他郷。「―の人」

②よその国へ行くこと。西鶴織留2「その家たたむ時は―して二たびかせぎ出し」

⇒たこく‐さんがい【他国三界】

⇒たこく‐わたり【他国渡り】

⇒他国をする

たこく‐さんがい【他国三界】🔗⭐🔉

たこく‐さんがい【他国三界】

よその国の遠く離れた所。

⇒た‐こく【他国】

た‐こくせき【多国籍】🔗⭐🔉

たこくせき‐きぎょう【多国籍企業】‥ゲフ🔗⭐🔉

たこくせき‐きぎょう【多国籍企業】‥ゲフ

(multinational corporation)対外直接投資を行なって、複数の国に定着した生産と流通の拠点をもち、国際的規模で事業活動を行う企業。多くの国に子会社や在外支社をもち、売上高・資産・収益・雇用などの海外比率が高い。超国籍企業。

⇒た‐こくせき【多国籍】

たこくせき‐ぎんこう【多国籍銀行】‥カウ🔗⭐🔉

たこくせき‐ぎんこう【多国籍銀行】‥カウ

(multinational bank)海外支店網を広げ、国際業務を大規模に営む商業銀行。また、複数国の銀行の共同出資により設立された国際的銀行。

⇒た‐こくせき【多国籍】

たこくせき‐ぐん【多国籍軍】🔗⭐🔉

たこくせき‐ぐん【多国籍軍】

複数の国家の兵員から編成された軍隊。

⇒た‐こくせき【多国籍】

たこ‐くらげ【章魚水母】🔗⭐🔉

たこ‐くらげ【章魚水母】

ビゼンクラゲ目の鉢虫類。中形のクラゲで、傘は半球形、直径20センチメートルに達し、中に藻類が共生して褐色になる。口の周囲に8本の棍棒状の口腕がある。8〜9月頃、日本中部以南の内湾・内海に多く発生。

タコグラフ【tachograph】🔗⭐🔉

タコグラフ【tachograph】

記録装置を有する回転速度計。回転計と時計仕掛とから成り、ある時間内の軸の回転速度変化を一目で読み取れる。記録回転計。

○他国をするたこくをする🔗⭐🔉

○他国をするたこくをする

他国渡りをする。「他国する」とも。狂言、仁王「他国をせずとも、一挊かせいで見る様な分別はをりないか」

⇒た‐こく【他国】

たごさく【田五作・田吾作】

農民をいやしんでいう語。→たご(田子)

たこ‐さぶき【蛸さぶき】

(→)蛸賺すかしに同じ。

た‐こじ【手こぢ】‥コヂ

梃子てこ。日葡辞書「タコヂ、また、テコヲイルル」

た‐ごし【手越】

手から手へと渡して運ぶこと。崇神紀「大坂につぎのぼれる石群いしむらを―に越さば越しかてむかも」

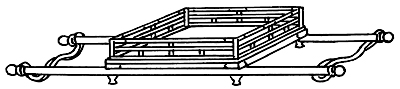

た‐ごし【手輿・腰輿】

長柄ながえを手で腰のあたりまで持ちあげて運ぶ輿。腰輿ようよ。竹取物語「―つくらせ給ひて…担はれ給ひて」

手輿

たごし‐かんがい【田越し灌漑】‥クワン‥

水路を使わずに上流の田から下流の田へ直接水を引き入れる灌漑。棚田地域で多い。

タコス【tacos スペイン】

メキシコ料理の一種。トウモロコシの練粉ねりこをクレープ状に焼いたもので、肉・魚介・野菜などを包んで食べる。

たこ‐すかし【蛸賺し】

蛸漁の一種。竿の先に餌または擬餌をつけ、誘い寄せて獲る方法。蛸おらぎ。蛸さぶき。蛸ねり。

たこ‐ずきん【蛸頭巾】‥ヅ‥

頂を丸く作った頭巾。

たこ‐つぼ【蛸壺】

①蛸を捕らえるのに用いる素焼の壺。浮標うきをつけて海に沈め、蛸が中に入った頃、引き上げて捕らえる。

蛸壺

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

たごし‐かんがい【田越し灌漑】‥クワン‥

水路を使わずに上流の田から下流の田へ直接水を引き入れる灌漑。棚田地域で多い。

タコス【tacos スペイン】

メキシコ料理の一種。トウモロコシの練粉ねりこをクレープ状に焼いたもので、肉・魚介・野菜などを包んで食べる。

たこ‐すかし【蛸賺し】

蛸漁の一種。竿の先に餌または擬餌をつけ、誘い寄せて獲る方法。蛸おらぎ。蛸さぶき。蛸ねり。

たこ‐ずきん【蛸頭巾】‥ヅ‥

頂を丸く作った頭巾。

たこ‐つぼ【蛸壺】

①蛸を捕らえるのに用いる素焼の壺。浮標うきをつけて海に沈め、蛸が中に入った頃、引き上げて捕らえる。

蛸壺

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

②縦に深く掘った一人用の塹壕ざんごう。

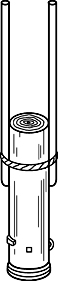

たこ‐つり【蛸釣】

①蛸を釣ること。

蛸釣

撮影:関戸 勇

②縦に深く掘った一人用の塹壕ざんごう。

たこ‐つり【蛸釣】

①蛸を釣ること。

蛸釣

撮影:関戸 勇

②格子窓などから竿を使って室内のものをぬすみ出すこと。

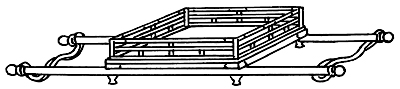

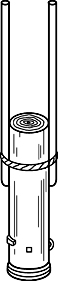

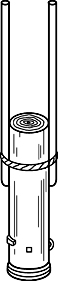

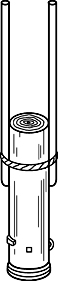

たこ‐どうつき【蛸胴突】

胴突きに用いる具。円筒形の木材に2本ないし3本の柄をつけ、数人がその柄を持ってつき固めるもの。たこ。→胴突き

蛸胴突

②格子窓などから竿を使って室内のものをぬすみ出すこと。

たこ‐どうつき【蛸胴突】

胴突きに用いる具。円筒形の木材に2本ないし3本の柄をつけ、数人がその柄を持ってつき固めるもの。たこ。→胴突き

蛸胴突

たごと‐の‐つき【田毎の月】

長野県千曲市冠着山かむりきやま(伝説では姨捨山)の山腹の、段々に小さく区切った水田にうつる月。蕪村句集「帰る雁―のくもる夜に」

たこ‐にゅうどう【蛸入道】‥ニフダウ

①(その円頭が坊主頭に似ているからいう)蛸の異称。

②坊主頭の者をあざけっていう語。たこぼうず。

たこ‐ねり【蛸ねり】

(→)「蛸すかし」に同じ。

たこ‐の‐あし【蛸の脚】

ベンケイソウ科の多年草。おもに西日本の湿地などに自生。夏、茎頂に数本の花軸を出し、黄白色の小花を並べつけ、その様子が蛸の吸盤に似る。サワシオン。

たこのあし

たごと‐の‐つき【田毎の月】

長野県千曲市冠着山かむりきやま(伝説では姨捨山)の山腹の、段々に小さく区切った水田にうつる月。蕪村句集「帰る雁―のくもる夜に」

たこ‐にゅうどう【蛸入道】‥ニフダウ

①(その円頭が坊主頭に似ているからいう)蛸の異称。

②坊主頭の者をあざけっていう語。たこぼうず。

たこ‐ねり【蛸ねり】

(→)「蛸すかし」に同じ。

たこ‐の‐あし【蛸の脚】

ベンケイソウ科の多年草。おもに西日本の湿地などに自生。夏、茎頂に数本の花軸を出し、黄白色の小花を並べつけ、その様子が蛸の吸盤に似る。サワシオン。

たこのあし

タコノアシ

撮影:関戸 勇

タコノアシ

撮影:関戸 勇

たご‐の‐うら【田子の浦】

静岡県富士市南部の海浜。北に富士山を仰ぎ、西に三保の松原を望み、古来、東海道屈指の景勝地。古くは富士川西岸、蒲原・由比・興津の海岸をいう。(歌枕)

たこ‐の‐き【蛸の木・露兜樹】

タコノキ科の常緑高木。小笠原諸島の特産。高さ数メートル。幹の下部から多数の気根を斜めに生じ、その状態が蛸に似る。葉は広線形で、枝頭に叢生。雌雄異株。夏、黄色の花を開き、人頭大の集合果を結ぶ。葉はかご・帽子・むしろなどを製し、屋根をふくこともある。タコノキ属(学名パンダヌス)植物は南太平洋に数百種が分布。葉を屋根ふき材・生活用品などに利用。栄蘭えらん。→あだん

たご‐の‐うら【田子の浦】

静岡県富士市南部の海浜。北に富士山を仰ぎ、西に三保の松原を望み、古来、東海道屈指の景勝地。古くは富士川西岸、蒲原・由比・興津の海岸をいう。(歌枕)

たこ‐の‐き【蛸の木・露兜樹】

タコノキ科の常緑高木。小笠原諸島の特産。高さ数メートル。幹の下部から多数の気根を斜めに生じ、その状態が蛸に似る。葉は広線形で、枝頭に叢生。雌雄異株。夏、黄色の花を開き、人頭大の集合果を結ぶ。葉はかご・帽子・むしろなどを製し、屋根をふくこともある。タコノキ属(学名パンダヌス)植物は南太平洋に数百種が分布。葉を屋根ふき材・生活用品などに利用。栄蘭えらん。→あだん

たごし‐かんがい【田越し灌漑】‥クワン‥

水路を使わずに上流の田から下流の田へ直接水を引き入れる灌漑。棚田地域で多い。

タコス【tacos スペイン】

メキシコ料理の一種。トウモロコシの練粉ねりこをクレープ状に焼いたもので、肉・魚介・野菜などを包んで食べる。

たこ‐すかし【蛸賺し】

蛸漁の一種。竿の先に餌または擬餌をつけ、誘い寄せて獲る方法。蛸おらぎ。蛸さぶき。蛸ねり。

たこ‐ずきん【蛸頭巾】‥ヅ‥

頂を丸く作った頭巾。

たこ‐つぼ【蛸壺】

①蛸を捕らえるのに用いる素焼の壺。浮標うきをつけて海に沈め、蛸が中に入った頃、引き上げて捕らえる。

蛸壺

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

たごし‐かんがい【田越し灌漑】‥クワン‥

水路を使わずに上流の田から下流の田へ直接水を引き入れる灌漑。棚田地域で多い。

タコス【tacos スペイン】

メキシコ料理の一種。トウモロコシの練粉ねりこをクレープ状に焼いたもので、肉・魚介・野菜などを包んで食べる。

たこ‐すかし【蛸賺し】

蛸漁の一種。竿の先に餌または擬餌をつけ、誘い寄せて獲る方法。蛸おらぎ。蛸さぶき。蛸ねり。

たこ‐ずきん【蛸頭巾】‥ヅ‥

頂を丸く作った頭巾。

たこ‐つぼ【蛸壺】

①蛸を捕らえるのに用いる素焼の壺。浮標うきをつけて海に沈め、蛸が中に入った頃、引き上げて捕らえる。

蛸壺

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

②縦に深く掘った一人用の塹壕ざんごう。

たこ‐つり【蛸釣】

①蛸を釣ること。

蛸釣

撮影:関戸 勇

②縦に深く掘った一人用の塹壕ざんごう。

たこ‐つり【蛸釣】

①蛸を釣ること。

蛸釣

撮影:関戸 勇

②格子窓などから竿を使って室内のものをぬすみ出すこと。

たこ‐どうつき【蛸胴突】

胴突きに用いる具。円筒形の木材に2本ないし3本の柄をつけ、数人がその柄を持ってつき固めるもの。たこ。→胴突き

蛸胴突

②格子窓などから竿を使って室内のものをぬすみ出すこと。

たこ‐どうつき【蛸胴突】

胴突きに用いる具。円筒形の木材に2本ないし3本の柄をつけ、数人がその柄を持ってつき固めるもの。たこ。→胴突き

蛸胴突

たごと‐の‐つき【田毎の月】

長野県千曲市冠着山かむりきやま(伝説では姨捨山)の山腹の、段々に小さく区切った水田にうつる月。蕪村句集「帰る雁―のくもる夜に」

たこ‐にゅうどう【蛸入道】‥ニフダウ

①(その円頭が坊主頭に似ているからいう)蛸の異称。

②坊主頭の者をあざけっていう語。たこぼうず。

たこ‐ねり【蛸ねり】

(→)「蛸すかし」に同じ。

たこ‐の‐あし【蛸の脚】

ベンケイソウ科の多年草。おもに西日本の湿地などに自生。夏、茎頂に数本の花軸を出し、黄白色の小花を並べつけ、その様子が蛸の吸盤に似る。サワシオン。

たこのあし

たごと‐の‐つき【田毎の月】

長野県千曲市冠着山かむりきやま(伝説では姨捨山)の山腹の、段々に小さく区切った水田にうつる月。蕪村句集「帰る雁―のくもる夜に」

たこ‐にゅうどう【蛸入道】‥ニフダウ

①(その円頭が坊主頭に似ているからいう)蛸の異称。

②坊主頭の者をあざけっていう語。たこぼうず。

たこ‐ねり【蛸ねり】

(→)「蛸すかし」に同じ。

たこ‐の‐あし【蛸の脚】

ベンケイソウ科の多年草。おもに西日本の湿地などに自生。夏、茎頂に数本の花軸を出し、黄白色の小花を並べつけ、その様子が蛸の吸盤に似る。サワシオン。

たこのあし

タコノアシ

撮影:関戸 勇

タコノアシ

撮影:関戸 勇

たご‐の‐うら【田子の浦】

静岡県富士市南部の海浜。北に富士山を仰ぎ、西に三保の松原を望み、古来、東海道屈指の景勝地。古くは富士川西岸、蒲原・由比・興津の海岸をいう。(歌枕)

たこ‐の‐き【蛸の木・露兜樹】

タコノキ科の常緑高木。小笠原諸島の特産。高さ数メートル。幹の下部から多数の気根を斜めに生じ、その状態が蛸に似る。葉は広線形で、枝頭に叢生。雌雄異株。夏、黄色の花を開き、人頭大の集合果を結ぶ。葉はかご・帽子・むしろなどを製し、屋根をふくこともある。タコノキ属(学名パンダヌス)植物は南太平洋に数百種が分布。葉を屋根ふき材・生活用品などに利用。栄蘭えらん。→あだん

たご‐の‐うら【田子の浦】

静岡県富士市南部の海浜。北に富士山を仰ぎ、西に三保の松原を望み、古来、東海道屈指の景勝地。古くは富士川西岸、蒲原・由比・興津の海岸をいう。(歌枕)

たこ‐の‐き【蛸の木・露兜樹】

タコノキ科の常緑高木。小笠原諸島の特産。高さ数メートル。幹の下部から多数の気根を斜めに生じ、その状態が蛸に似る。葉は広線形で、枝頭に叢生。雌雄異株。夏、黄色の花を開き、人頭大の集合果を結ぶ。葉はかご・帽子・むしろなどを製し、屋根をふくこともある。タコノキ属(学名パンダヌス)植物は南太平洋に数百種が分布。葉を屋根ふき材・生活用品などに利用。栄蘭えらん。→あだん

たこ‐さぶき【蛸さぶき】🔗⭐🔉

たこ‐さぶき【蛸さぶき】

(→)蛸賺すかしに同じ。

た‐こじ【手こぢ】‥コヂ🔗⭐🔉

た‐こじ【手こぢ】‥コヂ

梃子てこ。日葡辞書「タコヂ、また、テコヲイルル」

タコス【tacos スペイン】🔗⭐🔉

タコス【tacos スペイン】

メキシコ料理の一種。トウモロコシの練粉ねりこをクレープ状に焼いたもので、肉・魚介・野菜などを包んで食べる。

たこ‐すかし【蛸賺し】🔗⭐🔉

たこ‐すかし【蛸賺し】

蛸漁の一種。竿の先に餌または擬餌をつけ、誘い寄せて獲る方法。蛸おらぎ。蛸さぶき。蛸ねり。

たこ‐ずきん【蛸頭巾】‥ヅ‥🔗⭐🔉

たこ‐ずきん【蛸頭巾】‥ヅ‥

頂を丸く作った頭巾。

たこ‐つぼ【蛸壺】🔗⭐🔉

たこ‐つぼ【蛸壺】

①蛸を捕らえるのに用いる素焼の壺。浮標うきをつけて海に沈め、蛸が中に入った頃、引き上げて捕らえる。

蛸壺

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

②縦に深く掘った一人用の塹壕ざんごう。

②縦に深く掘った一人用の塹壕ざんごう。

②縦に深く掘った一人用の塹壕ざんごう。

②縦に深く掘った一人用の塹壕ざんごう。

たこ‐つり【蛸釣】🔗⭐🔉

たこ‐つり【蛸釣】

①蛸を釣ること。

蛸釣

撮影:関戸 勇

②格子窓などから竿を使って室内のものをぬすみ出すこと。

②格子窓などから竿を使って室内のものをぬすみ出すこと。

②格子窓などから竿を使って室内のものをぬすみ出すこと。

②格子窓などから竿を使って室内のものをぬすみ出すこと。

たこ‐どうつき【蛸胴突】🔗⭐🔉

たこ‐どうつき【蛸胴突】

胴突きに用いる具。円筒形の木材に2本ないし3本の柄をつけ、数人がその柄を持ってつき固めるもの。たこ。→胴突き

蛸胴突

たこ‐にゅうどう【蛸入道】‥ニフダウ🔗⭐🔉

たこ‐にゅうどう【蛸入道】‥ニフダウ

①(その円頭が坊主頭に似ているからいう)蛸の異称。

②坊主頭の者をあざけっていう語。たこぼうず。

たこ‐ねり【蛸ねり】🔗⭐🔉

たこ‐ねり【蛸ねり】

(→)「蛸すかし」に同じ。

たこ‐の‐あし【蛸の脚】🔗⭐🔉

たこ‐の‐あし【蛸の脚】

ベンケイソウ科の多年草。おもに西日本の湿地などに自生。夏、茎頂に数本の花軸を出し、黄白色の小花を並べつけ、その様子が蛸の吸盤に似る。サワシオン。

たこのあし

タコノアシ

撮影:関戸 勇

タコノアシ

撮影:関戸 勇

タコノアシ

撮影:関戸 勇

タコノアシ

撮影:関戸 勇

たこ‐の‐き【蛸の木・露兜樹】🔗⭐🔉

たこ‐の‐き【蛸の木・露兜樹】

タコノキ科の常緑高木。小笠原諸島の特産。高さ数メートル。幹の下部から多数の気根を斜めに生じ、その状態が蛸に似る。葉は広線形で、枝頭に叢生。雌雄異株。夏、黄色の花を開き、人頭大の集合果を結ぶ。葉はかご・帽子・むしろなどを製し、屋根をふくこともある。タコノキ属(学名パンダヌス)植物は南太平洋に数百種が分布。葉を屋根ふき材・生活用品などに利用。栄蘭えらん。→あだん

○蛸の糞で頭へあがるたこのくそであたまへあがる

自分だけがうぬぼれているのを、他人から卑しめられていう語。(俚言集覧)

⇒たこ【蛸・章魚】

○蛸の共食いたこのともぐい

同類が互いに食い合うこと。

⇒たこ【蛸・章魚】

○蛸の糞で頭へあがるたこのくそであたまへあがる🔗⭐🔉

○蛸の糞で頭へあがるたこのくそであたまへあがる

自分だけがうぬぼれているのを、他人から卑しめられていう語。(俚言集覧)

⇒たこ【蛸・章魚】

○蛸の共食いたこのともぐい🔗⭐🔉

○蛸の共食いたこのともぐい

同類が互いに食い合うこと。

⇒たこ【蛸・章魚】

たご‐の‐ぼう【担桶の棒】‥バウ

てんびん棒。浄瑠璃、今宮の心中「水汲みが汲んで担うて持つや―」

たこ‐の‐まくら【蛸枕】

ウニ綱タコノマクラ目のウニ。平たく、棘とげは短い。殻からは灰色。長径約9センチメートル。上面に、管足の出る穴(穿孔板)が花のような模様をつくる。日本中部以南の浅海産。まんじゅうがい。海燕。

たこのまくら

タコノマクラ

提供:東京動物園協会

タコノマクラ

提供:東京動物園協会

たこ‐はい【蛸配】

蛸配当の略。

たこ‐はいとう【蛸配当】‥タウ

(蛸が自分の脚を食うように、株主が自分の資本を食いつぶす意から)株式会社が配当すべき利益がないにもかかわらず、配当を行うこと。たこ。たこはい。

たこ‐はた【蛸旗・鮹旗】

古代の旗の一種。旗の足が割れて蛸の足を垂れたさまに似たところからの名という。のちの吹流しの類か。

たこ‐ぶね【蛸船】

フネダコの雌がつくる貝殻。巻貝に似た形で、その内側に卵嚢を産みつけ、保育する。

たこ‐べや【蛸部屋】

北海道や樺太の炭鉱などで、監禁同様にして働かせた飯場。そこに拘束された労働者を「たこ」と言った。

たこ‐ぼうず【蛸坊主】‥バウ‥

(→)蛸入道たこにゅうどうに同じ。

タコマ【Tacoma】

アメリカ合衆国北西部、ワシントン州にある港湾都市。木材・小麦を輸出し、対アジア貿易が盛ん。人口19万4千(2000)。

た‐こむら【手腓】

腕の内側のややふくれた所。たくふら。古事記下「白たへの袖そて着備ふ―に虻あむ掻きつき」

タコメーター【tachometer】

(→)回転速度計。

たこ‐やき【蛸焼】

溶いた小麦粉に卵を混ぜ、刻んだ蛸・天かす・ねぎなどを加え、鉄製の型に流しこんで、球形に焼き上げた食品。ソース・青のり・削りぶしなどを掛けて食する。大阪から全国に広まる。

たこら‐ばっちょう

(「たこら」は、竹の皮の意)番匠笠ばんじょうがさの別称。

たごりひめ‐の‐みこと【田心姫命】

天照大神と素戔嗚尊が誓約うけいをしたときに生まれた宗像むなかた三女神の一神。宗像神社の祭神。多紀理毘売命たきりびめのみこと。

た‐こん【多恨】

うらむ気持やくやむ気持のおおいこと。「多情―」

た‐ごん【他言】

秘密などを、他人に言うこと。他人に話すこと。たげん。日葡辞書「コノコトヲタゴンスルナ」。「―無用」

た‐ごん【多言】

⇒たげん

た‐さい【多才・多材】

いろいろな方面の才能を豊かに備えていること。「多芸―」

た‐さい【多妻】

一人の男が二人以上の妻を持つこと。「一夫―」

た‐さい【多彩】

①色彩が多くて美しくはなやかなこと。

②種類が多くて変化に富み、にぎやかなこと。「―な顔触れ」「―な催し」

た‐ざい【他在】

〔哲〕(Anderssein ドイツ)ヘーゲル哲学の用語。ある概念がその反立としての対立物に転化発展する場合、後者を前者の他在という。特にイデーに対して自然をその他在という。

た‐ざい【多罪】

①罪の多いこと。

②無礼や過言などをわびる時に用いる語。多謝。「妄言―」

ださ・い

〔形〕

野暮ったい、洗練されていない意を表す俗語。「―・い格好」

だ‐ざい【大宰・太宰】

(百官の長の意。古来、官名は「大」、地名は「太」と使い分ける)

⇒だざい‐の‐かんづかさ【大宰主神】

⇒だざい‐の‐ごんのそつ【大宰権帥】

⇒だざい‐の‐しょうに【大宰少弐】

⇒だざい‐の‐そつ【大宰帥】

⇒だざい‐の‐だいに【大宰大弐】

⇒だざい‐ふ【大宰府】

⇒だざい‐ふ【太宰府】

⇒だざいふ‐じんじゃ【太宰府神社】

⇒だざいふ‐てんまんぐう【太宰府天満宮】

だざい【太宰】

姓氏の一つ。

⇒だざい‐おさむ【太宰治】

⇒だざい‐しゅんだい【太宰春台】

だ‐ざい【堕罪】

罪におちること。罪人になること。

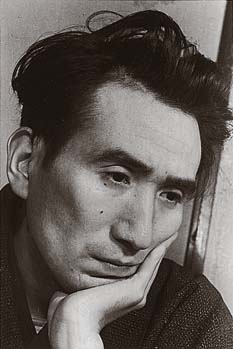

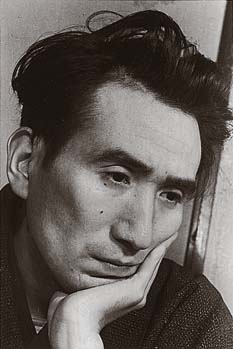

だざい‐おさむ【太宰治】‥ヲサム

小説家。本名、津島修治。青森県生れ。東大中退。屈折した罪悪意識を道化と笑いでつつんだ秀作が多い。第二次大戦後は虚無的・頽廃的な社会感覚を作品化。自殺。作「晩年」「虚構の彷徨」「斜陽」「人間失格」など。(1909〜1948)

太宰 治(1)

撮影:田村 茂

たこ‐はい【蛸配】

蛸配当の略。

たこ‐はいとう【蛸配当】‥タウ

(蛸が自分の脚を食うように、株主が自分の資本を食いつぶす意から)株式会社が配当すべき利益がないにもかかわらず、配当を行うこと。たこ。たこはい。

たこ‐はた【蛸旗・鮹旗】

古代の旗の一種。旗の足が割れて蛸の足を垂れたさまに似たところからの名という。のちの吹流しの類か。

たこ‐ぶね【蛸船】

フネダコの雌がつくる貝殻。巻貝に似た形で、その内側に卵嚢を産みつけ、保育する。

たこ‐べや【蛸部屋】

北海道や樺太の炭鉱などで、監禁同様にして働かせた飯場。そこに拘束された労働者を「たこ」と言った。

たこ‐ぼうず【蛸坊主】‥バウ‥

(→)蛸入道たこにゅうどうに同じ。

タコマ【Tacoma】

アメリカ合衆国北西部、ワシントン州にある港湾都市。木材・小麦を輸出し、対アジア貿易が盛ん。人口19万4千(2000)。

た‐こむら【手腓】

腕の内側のややふくれた所。たくふら。古事記下「白たへの袖そて着備ふ―に虻あむ掻きつき」

タコメーター【tachometer】

(→)回転速度計。

たこ‐やき【蛸焼】

溶いた小麦粉に卵を混ぜ、刻んだ蛸・天かす・ねぎなどを加え、鉄製の型に流しこんで、球形に焼き上げた食品。ソース・青のり・削りぶしなどを掛けて食する。大阪から全国に広まる。

たこら‐ばっちょう

(「たこら」は、竹の皮の意)番匠笠ばんじょうがさの別称。

たごりひめ‐の‐みこと【田心姫命】

天照大神と素戔嗚尊が誓約うけいをしたときに生まれた宗像むなかた三女神の一神。宗像神社の祭神。多紀理毘売命たきりびめのみこと。

た‐こん【多恨】

うらむ気持やくやむ気持のおおいこと。「多情―」

た‐ごん【他言】

秘密などを、他人に言うこと。他人に話すこと。たげん。日葡辞書「コノコトヲタゴンスルナ」。「―無用」

た‐ごん【多言】

⇒たげん

た‐さい【多才・多材】

いろいろな方面の才能を豊かに備えていること。「多芸―」

た‐さい【多妻】

一人の男が二人以上の妻を持つこと。「一夫―」

た‐さい【多彩】

①色彩が多くて美しくはなやかなこと。

②種類が多くて変化に富み、にぎやかなこと。「―な顔触れ」「―な催し」

た‐ざい【他在】

〔哲〕(Anderssein ドイツ)ヘーゲル哲学の用語。ある概念がその反立としての対立物に転化発展する場合、後者を前者の他在という。特にイデーに対して自然をその他在という。

た‐ざい【多罪】

①罪の多いこと。

②無礼や過言などをわびる時に用いる語。多謝。「妄言―」

ださ・い

〔形〕

野暮ったい、洗練されていない意を表す俗語。「―・い格好」

だ‐ざい【大宰・太宰】

(百官の長の意。古来、官名は「大」、地名は「太」と使い分ける)

⇒だざい‐の‐かんづかさ【大宰主神】

⇒だざい‐の‐ごんのそつ【大宰権帥】

⇒だざい‐の‐しょうに【大宰少弐】

⇒だざい‐の‐そつ【大宰帥】

⇒だざい‐の‐だいに【大宰大弐】

⇒だざい‐ふ【大宰府】

⇒だざい‐ふ【太宰府】

⇒だざいふ‐じんじゃ【太宰府神社】

⇒だざいふ‐てんまんぐう【太宰府天満宮】

だざい【太宰】

姓氏の一つ。

⇒だざい‐おさむ【太宰治】

⇒だざい‐しゅんだい【太宰春台】

だ‐ざい【堕罪】

罪におちること。罪人になること。

だざい‐おさむ【太宰治】‥ヲサム

小説家。本名、津島修治。青森県生れ。東大中退。屈折した罪悪意識を道化と笑いでつつんだ秀作が多い。第二次大戦後は虚無的・頽廃的な社会感覚を作品化。自殺。作「晩年」「虚構の彷徨」「斜陽」「人間失格」など。(1909〜1948)

太宰 治(1)

撮影:田村 茂

太宰 治(2)

撮影:林 忠彦

太宰 治(2)

撮影:林 忠彦

⇒だざい【太宰】

だざい‐しゅんだい【太宰春台】

江戸中期の儒学者。名は純。字は徳夫。号は春台・紫芝園。信濃飯田藩士の子。但馬出石いずし藩に仕え、後に辞して荻生徂徠に学ぶ。経書・経済に通じ、また近世中国語にも詳しかった。著「聖学問答」「論語古訓」「経済録」など。(1680〜1747)

→著作:『経済録』

⇒だざい【太宰】

たざい‐たいせいきん【多剤耐性菌】

複数の抗生物質に対して耐性を持つ細菌。

だざい‐の‐かんづかさ【大宰主神】

律令制の大宰府職員の一つ。管内諸社の祭祀をつかさどる。

⇒だ‐ざい【大宰・太宰】

だざい‐の‐ごんのそつ【大宰権帥】

(ダザイノゴンノソチとも)大宰帥の権官ごんかん。納言なごん以上の者を以て任じ、中央高官の左遷の目的で任命されたほか、親王が帥に任ぜられた場合、代わって府務を統督した。大鏡時平「右大臣…―になしたてまつりてながされ給ふ」

⇒だ‐ざい【大宰・太宰】

だざい‐の‐しょうに【大宰少弐】‥セウ‥

大宰府の次官。大弐の下に位する。

⇒だ‐ざい【大宰・太宰】

だざい‐の‐そつ【大宰帥】

(ダザイノソチとも)大宰府の長官。823年(弘仁14)以降、多く親王が補任された。→帥そつ。

⇒だ‐ざい【大宰・太宰】

だざい‐の‐だいに【大宰大弐】

大宰府の次官。親王が帥に任ぜられ、権帥ごんのそつがない時は、代わってもっぱら府務を統括した。

⇒だ‐ざい【大宰・太宰】

だざい‐ふ【大宰府】

律令制で、筑前国筑紫郡に置かれた役所の名。九州および壱岐・対馬の2島を管轄し、兼ねて外寇を防ぎ、外交のことをつかさどった。長官を帥そつといい、その下に権帥・大弐・少弐・大監・少監・大典・少典などが置かれ、別に祭祀をつかさどる主神かんづかさなどがある。福岡県太宰府市にその遺跡があり、正庁であった都府楼の礎石などが残っている。鎮西府ちんぜいふ。おおみこともちのつかさ。

⇒だ‐ざい【大宰・太宰】

だざい‐ふ【太宰府】

福岡県中部の市。古く大宰府が置かれた地。人口6万7千。

⇒だ‐ざい【大宰・太宰】

だざいふ‐じんじゃ【太宰府神社】

太宰府市宰府にある元官幣中社。祭神は菅原道真。道真を葬った安楽寺の跡という。今は太宰府天満宮と称す。

太宰府天満宮

撮影:山梨勝弘

⇒だざい【太宰】

だざい‐しゅんだい【太宰春台】

江戸中期の儒学者。名は純。字は徳夫。号は春台・紫芝園。信濃飯田藩士の子。但馬出石いずし藩に仕え、後に辞して荻生徂徠に学ぶ。経書・経済に通じ、また近世中国語にも詳しかった。著「聖学問答」「論語古訓」「経済録」など。(1680〜1747)

→著作:『経済録』

⇒だざい【太宰】

たざい‐たいせいきん【多剤耐性菌】

複数の抗生物質に対して耐性を持つ細菌。

だざい‐の‐かんづかさ【大宰主神】

律令制の大宰府職員の一つ。管内諸社の祭祀をつかさどる。

⇒だ‐ざい【大宰・太宰】

だざい‐の‐ごんのそつ【大宰権帥】

(ダザイノゴンノソチとも)大宰帥の権官ごんかん。納言なごん以上の者を以て任じ、中央高官の左遷の目的で任命されたほか、親王が帥に任ぜられた場合、代わって府務を統督した。大鏡時平「右大臣…―になしたてまつりてながされ給ふ」

⇒だ‐ざい【大宰・太宰】

だざい‐の‐しょうに【大宰少弐】‥セウ‥

大宰府の次官。大弐の下に位する。

⇒だ‐ざい【大宰・太宰】

だざい‐の‐そつ【大宰帥】

(ダザイノソチとも)大宰府の長官。823年(弘仁14)以降、多く親王が補任された。→帥そつ。

⇒だ‐ざい【大宰・太宰】

だざい‐の‐だいに【大宰大弐】

大宰府の次官。親王が帥に任ぜられ、権帥ごんのそつがない時は、代わってもっぱら府務を統括した。

⇒だ‐ざい【大宰・太宰】

だざい‐ふ【大宰府】

律令制で、筑前国筑紫郡に置かれた役所の名。九州および壱岐・対馬の2島を管轄し、兼ねて外寇を防ぎ、外交のことをつかさどった。長官を帥そつといい、その下に権帥・大弐・少弐・大監・少監・大典・少典などが置かれ、別に祭祀をつかさどる主神かんづかさなどがある。福岡県太宰府市にその遺跡があり、正庁であった都府楼の礎石などが残っている。鎮西府ちんぜいふ。おおみこともちのつかさ。

⇒だ‐ざい【大宰・太宰】

だざい‐ふ【太宰府】

福岡県中部の市。古く大宰府が置かれた地。人口6万7千。

⇒だ‐ざい【大宰・太宰】

だざいふ‐じんじゃ【太宰府神社】

太宰府市宰府にある元官幣中社。祭神は菅原道真。道真を葬った安楽寺の跡という。今は太宰府天満宮と称す。

太宰府天満宮

撮影:山梨勝弘

⇒だ‐ざい【大宰・太宰】

だざいふ‐てんまんぐう【太宰府天満宮】

「太宰府神社」参照。

⇒だ‐ざい【大宰・太宰】

たさいぼう‐せいぶつ【多細胞生物】‥バウ‥

多くの分化した細胞が集まり合って一個体を構成する生物の総称。普通肉眼で見られる生物はこれに属する。↔単細胞生物

たざき【田崎】

姓氏の一つ。

⇒たざき‐そううん【田崎草雲】

たざき‐そううん【田崎草雲】‥サウ‥

文人画家。名は芸うん。江戸の足利藩邸に生まれる。幕末に尊王運動に従う。維新後は足利に住み、明治期の文人画に指導的な役割を果たした。(1815〜1898)

⇒たざき【田崎】

た‐さく【多作】

多くつくること。(芸術家などが作品を)たくさん制作すること。↔寡作

だ‐さく【駄作】

できの悪い作品。くだらない作品。

だ‐ざけ【駄酒】

味の悪い酒。質の悪い酒。悪酒あくしゅ。浄瑠璃、雪女五枚羽子板「めでたい折から―でもうちくらつて」

た‐さつ【他殺】

他人に殺されること。人手にかかって殺されること。↔自殺

たざわ‐こ【田沢湖】‥ザハ‥

秋田県仙北市の、岩手県境に近い奥羽山脈中にある典型的なカルデラ湖。周囲20キロメートル。面積25.8平方キロメートル。湖面標高249メートル。最も深い所は423メートルに達し日本第1位。

田沢湖

撮影:山梨勝弘

⇒だ‐ざい【大宰・太宰】

だざいふ‐てんまんぐう【太宰府天満宮】

「太宰府神社」参照。

⇒だ‐ざい【大宰・太宰】

たさいぼう‐せいぶつ【多細胞生物】‥バウ‥

多くの分化した細胞が集まり合って一個体を構成する生物の総称。普通肉眼で見られる生物はこれに属する。↔単細胞生物

たざき【田崎】

姓氏の一つ。

⇒たざき‐そううん【田崎草雲】

たざき‐そううん【田崎草雲】‥サウ‥

文人画家。名は芸うん。江戸の足利藩邸に生まれる。幕末に尊王運動に従う。維新後は足利に住み、明治期の文人画に指導的な役割を果たした。(1815〜1898)

⇒たざき【田崎】

た‐さく【多作】

多くつくること。(芸術家などが作品を)たくさん制作すること。↔寡作

だ‐さく【駄作】

できの悪い作品。くだらない作品。

だ‐ざけ【駄酒】

味の悪い酒。質の悪い酒。悪酒あくしゅ。浄瑠璃、雪女五枚羽子板「めでたい折から―でもうちくらつて」

た‐さつ【他殺】

他人に殺されること。人手にかかって殺されること。↔自殺

たざわ‐こ【田沢湖】‥ザハ‥

秋田県仙北市の、岩手県境に近い奥羽山脈中にある典型的なカルデラ湖。周囲20キロメートル。面積25.8平方キロメートル。湖面標高249メートル。最も深い所は423メートルに達し日本第1位。

田沢湖

撮影:山梨勝弘

た‐さん【多産】

①子供や卵を多く生むこと。「―系」

②産物が多くとれること。

た‐ざん【他山】

①他の山。ほかの山。

②ほかの寺。他寺。

⇒たざん‐の‐いし【他山の石】

⇒他山の石以て玉を攻むべし

だ‐さん【打算】

数えること。特に、損得を勘定すること。見積もること。「―がはたらく」

⇒ださん‐てき【打算的】

たさん‐えんき【多酸塩基】

1分子に2個以上の水素イオンを受けとることができる塩基。多価の塩基。

ださん‐てき【打算的】

物事をするのに、損得を考えて取りかかるさま。勘定高いさま。そろばんずく。「―な人」「―に考える」

⇒だ‐さん【打算】

たざん‐の‐いし【他山の石】

(「他山の石以て玉を攻おさむべし」より)自分の人格を磨くのに役立つ他人のよくない言行や出来事。「―とする」

▷本来、目上の人の言行について、また、手本となる言行の意では使わない。

⇒た‐ざん【他山】

た‐さん【多産】

①子供や卵を多く生むこと。「―系」

②産物が多くとれること。

た‐ざん【他山】

①他の山。ほかの山。

②ほかの寺。他寺。

⇒たざん‐の‐いし【他山の石】

⇒他山の石以て玉を攻むべし

だ‐さん【打算】

数えること。特に、損得を勘定すること。見積もること。「―がはたらく」

⇒ださん‐てき【打算的】

たさん‐えんき【多酸塩基】

1分子に2個以上の水素イオンを受けとることができる塩基。多価の塩基。

ださん‐てき【打算的】

物事をするのに、損得を考えて取りかかるさま。勘定高いさま。そろばんずく。「―な人」「―に考える」

⇒だ‐さん【打算】

たざん‐の‐いし【他山の石】

(「他山の石以て玉を攻おさむべし」より)自分の人格を磨くのに役立つ他人のよくない言行や出来事。「―とする」

▷本来、目上の人の言行について、また、手本となる言行の意では使わない。

⇒た‐ざん【他山】

タコノマクラ

提供:東京動物園協会

タコノマクラ

提供:東京動物園協会

たこ‐はい【蛸配】

蛸配当の略。

たこ‐はいとう【蛸配当】‥タウ

(蛸が自分の脚を食うように、株主が自分の資本を食いつぶす意から)株式会社が配当すべき利益がないにもかかわらず、配当を行うこと。たこ。たこはい。

たこ‐はた【蛸旗・鮹旗】

古代の旗の一種。旗の足が割れて蛸の足を垂れたさまに似たところからの名という。のちの吹流しの類か。

たこ‐ぶね【蛸船】

フネダコの雌がつくる貝殻。巻貝に似た形で、その内側に卵嚢を産みつけ、保育する。

たこ‐べや【蛸部屋】

北海道や樺太の炭鉱などで、監禁同様にして働かせた飯場。そこに拘束された労働者を「たこ」と言った。

たこ‐ぼうず【蛸坊主】‥バウ‥

(→)蛸入道たこにゅうどうに同じ。

タコマ【Tacoma】

アメリカ合衆国北西部、ワシントン州にある港湾都市。木材・小麦を輸出し、対アジア貿易が盛ん。人口19万4千(2000)。

た‐こむら【手腓】

腕の内側のややふくれた所。たくふら。古事記下「白たへの袖そて着備ふ―に虻あむ掻きつき」

タコメーター【tachometer】

(→)回転速度計。

たこ‐やき【蛸焼】

溶いた小麦粉に卵を混ぜ、刻んだ蛸・天かす・ねぎなどを加え、鉄製の型に流しこんで、球形に焼き上げた食品。ソース・青のり・削りぶしなどを掛けて食する。大阪から全国に広まる。

たこら‐ばっちょう

(「たこら」は、竹の皮の意)番匠笠ばんじょうがさの別称。

たごりひめ‐の‐みこと【田心姫命】

天照大神と素戔嗚尊が誓約うけいをしたときに生まれた宗像むなかた三女神の一神。宗像神社の祭神。多紀理毘売命たきりびめのみこと。

た‐こん【多恨】

うらむ気持やくやむ気持のおおいこと。「多情―」

た‐ごん【他言】

秘密などを、他人に言うこと。他人に話すこと。たげん。日葡辞書「コノコトヲタゴンスルナ」。「―無用」

た‐ごん【多言】

⇒たげん

た‐さい【多才・多材】

いろいろな方面の才能を豊かに備えていること。「多芸―」

た‐さい【多妻】

一人の男が二人以上の妻を持つこと。「一夫―」

た‐さい【多彩】

①色彩が多くて美しくはなやかなこと。

②種類が多くて変化に富み、にぎやかなこと。「―な顔触れ」「―な催し」

た‐ざい【他在】

〔哲〕(Anderssein ドイツ)ヘーゲル哲学の用語。ある概念がその反立としての対立物に転化発展する場合、後者を前者の他在という。特にイデーに対して自然をその他在という。

た‐ざい【多罪】

①罪の多いこと。

②無礼や過言などをわびる時に用いる語。多謝。「妄言―」

ださ・い

〔形〕

野暮ったい、洗練されていない意を表す俗語。「―・い格好」

だ‐ざい【大宰・太宰】

(百官の長の意。古来、官名は「大」、地名は「太」と使い分ける)

⇒だざい‐の‐かんづかさ【大宰主神】

⇒だざい‐の‐ごんのそつ【大宰権帥】

⇒だざい‐の‐しょうに【大宰少弐】

⇒だざい‐の‐そつ【大宰帥】

⇒だざい‐の‐だいに【大宰大弐】

⇒だざい‐ふ【大宰府】

⇒だざい‐ふ【太宰府】

⇒だざいふ‐じんじゃ【太宰府神社】

⇒だざいふ‐てんまんぐう【太宰府天満宮】

だざい【太宰】

姓氏の一つ。

⇒だざい‐おさむ【太宰治】

⇒だざい‐しゅんだい【太宰春台】

だ‐ざい【堕罪】

罪におちること。罪人になること。

だざい‐おさむ【太宰治】‥ヲサム

小説家。本名、津島修治。青森県生れ。東大中退。屈折した罪悪意識を道化と笑いでつつんだ秀作が多い。第二次大戦後は虚無的・頽廃的な社会感覚を作品化。自殺。作「晩年」「虚構の彷徨」「斜陽」「人間失格」など。(1909〜1948)

太宰 治(1)

撮影:田村 茂

たこ‐はい【蛸配】

蛸配当の略。

たこ‐はいとう【蛸配当】‥タウ

(蛸が自分の脚を食うように、株主が自分の資本を食いつぶす意から)株式会社が配当すべき利益がないにもかかわらず、配当を行うこと。たこ。たこはい。

たこ‐はた【蛸旗・鮹旗】

古代の旗の一種。旗の足が割れて蛸の足を垂れたさまに似たところからの名という。のちの吹流しの類か。

たこ‐ぶね【蛸船】

フネダコの雌がつくる貝殻。巻貝に似た形で、その内側に卵嚢を産みつけ、保育する。

たこ‐べや【蛸部屋】

北海道や樺太の炭鉱などで、監禁同様にして働かせた飯場。そこに拘束された労働者を「たこ」と言った。

たこ‐ぼうず【蛸坊主】‥バウ‥

(→)蛸入道たこにゅうどうに同じ。

タコマ【Tacoma】

アメリカ合衆国北西部、ワシントン州にある港湾都市。木材・小麦を輸出し、対アジア貿易が盛ん。人口19万4千(2000)。

た‐こむら【手腓】

腕の内側のややふくれた所。たくふら。古事記下「白たへの袖そて着備ふ―に虻あむ掻きつき」

タコメーター【tachometer】

(→)回転速度計。

たこ‐やき【蛸焼】

溶いた小麦粉に卵を混ぜ、刻んだ蛸・天かす・ねぎなどを加え、鉄製の型に流しこんで、球形に焼き上げた食品。ソース・青のり・削りぶしなどを掛けて食する。大阪から全国に広まる。

たこら‐ばっちょう

(「たこら」は、竹の皮の意)番匠笠ばんじょうがさの別称。

たごりひめ‐の‐みこと【田心姫命】

天照大神と素戔嗚尊が誓約うけいをしたときに生まれた宗像むなかた三女神の一神。宗像神社の祭神。多紀理毘売命たきりびめのみこと。

た‐こん【多恨】

うらむ気持やくやむ気持のおおいこと。「多情―」

た‐ごん【他言】

秘密などを、他人に言うこと。他人に話すこと。たげん。日葡辞書「コノコトヲタゴンスルナ」。「―無用」

た‐ごん【多言】

⇒たげん

た‐さい【多才・多材】

いろいろな方面の才能を豊かに備えていること。「多芸―」

た‐さい【多妻】

一人の男が二人以上の妻を持つこと。「一夫―」

た‐さい【多彩】

①色彩が多くて美しくはなやかなこと。

②種類が多くて変化に富み、にぎやかなこと。「―な顔触れ」「―な催し」

た‐ざい【他在】

〔哲〕(Anderssein ドイツ)ヘーゲル哲学の用語。ある概念がその反立としての対立物に転化発展する場合、後者を前者の他在という。特にイデーに対して自然をその他在という。

た‐ざい【多罪】

①罪の多いこと。

②無礼や過言などをわびる時に用いる語。多謝。「妄言―」

ださ・い

〔形〕

野暮ったい、洗練されていない意を表す俗語。「―・い格好」

だ‐ざい【大宰・太宰】

(百官の長の意。古来、官名は「大」、地名は「太」と使い分ける)

⇒だざい‐の‐かんづかさ【大宰主神】

⇒だざい‐の‐ごんのそつ【大宰権帥】

⇒だざい‐の‐しょうに【大宰少弐】

⇒だざい‐の‐そつ【大宰帥】

⇒だざい‐の‐だいに【大宰大弐】

⇒だざい‐ふ【大宰府】

⇒だざい‐ふ【太宰府】

⇒だざいふ‐じんじゃ【太宰府神社】

⇒だざいふ‐てんまんぐう【太宰府天満宮】

だざい【太宰】

姓氏の一つ。

⇒だざい‐おさむ【太宰治】

⇒だざい‐しゅんだい【太宰春台】

だ‐ざい【堕罪】

罪におちること。罪人になること。

だざい‐おさむ【太宰治】‥ヲサム

小説家。本名、津島修治。青森県生れ。東大中退。屈折した罪悪意識を道化と笑いでつつんだ秀作が多い。第二次大戦後は虚無的・頽廃的な社会感覚を作品化。自殺。作「晩年」「虚構の彷徨」「斜陽」「人間失格」など。(1909〜1948)

太宰 治(1)

撮影:田村 茂

太宰 治(2)

撮影:林 忠彦

太宰 治(2)

撮影:林 忠彦

⇒だざい【太宰】

だざい‐しゅんだい【太宰春台】

江戸中期の儒学者。名は純。字は徳夫。号は春台・紫芝園。信濃飯田藩士の子。但馬出石いずし藩に仕え、後に辞して荻生徂徠に学ぶ。経書・経済に通じ、また近世中国語にも詳しかった。著「聖学問答」「論語古訓」「経済録」など。(1680〜1747)

→著作:『経済録』

⇒だざい【太宰】

たざい‐たいせいきん【多剤耐性菌】

複数の抗生物質に対して耐性を持つ細菌。

だざい‐の‐かんづかさ【大宰主神】

律令制の大宰府職員の一つ。管内諸社の祭祀をつかさどる。

⇒だ‐ざい【大宰・太宰】

だざい‐の‐ごんのそつ【大宰権帥】

(ダザイノゴンノソチとも)大宰帥の権官ごんかん。納言なごん以上の者を以て任じ、中央高官の左遷の目的で任命されたほか、親王が帥に任ぜられた場合、代わって府務を統督した。大鏡時平「右大臣…―になしたてまつりてながされ給ふ」

⇒だ‐ざい【大宰・太宰】

だざい‐の‐しょうに【大宰少弐】‥セウ‥

大宰府の次官。大弐の下に位する。

⇒だ‐ざい【大宰・太宰】

だざい‐の‐そつ【大宰帥】

(ダザイノソチとも)大宰府の長官。823年(弘仁14)以降、多く親王が補任された。→帥そつ。

⇒だ‐ざい【大宰・太宰】

だざい‐の‐だいに【大宰大弐】

大宰府の次官。親王が帥に任ぜられ、権帥ごんのそつがない時は、代わってもっぱら府務を統括した。

⇒だ‐ざい【大宰・太宰】

だざい‐ふ【大宰府】

律令制で、筑前国筑紫郡に置かれた役所の名。九州および壱岐・対馬の2島を管轄し、兼ねて外寇を防ぎ、外交のことをつかさどった。長官を帥そつといい、その下に権帥・大弐・少弐・大監・少監・大典・少典などが置かれ、別に祭祀をつかさどる主神かんづかさなどがある。福岡県太宰府市にその遺跡があり、正庁であった都府楼の礎石などが残っている。鎮西府ちんぜいふ。おおみこともちのつかさ。

⇒だ‐ざい【大宰・太宰】

だざい‐ふ【太宰府】

福岡県中部の市。古く大宰府が置かれた地。人口6万7千。

⇒だ‐ざい【大宰・太宰】

だざいふ‐じんじゃ【太宰府神社】

太宰府市宰府にある元官幣中社。祭神は菅原道真。道真を葬った安楽寺の跡という。今は太宰府天満宮と称す。

太宰府天満宮

撮影:山梨勝弘

⇒だざい【太宰】

だざい‐しゅんだい【太宰春台】

江戸中期の儒学者。名は純。字は徳夫。号は春台・紫芝園。信濃飯田藩士の子。但馬出石いずし藩に仕え、後に辞して荻生徂徠に学ぶ。経書・経済に通じ、また近世中国語にも詳しかった。著「聖学問答」「論語古訓」「経済録」など。(1680〜1747)

→著作:『経済録』

⇒だざい【太宰】

たざい‐たいせいきん【多剤耐性菌】

複数の抗生物質に対して耐性を持つ細菌。

だざい‐の‐かんづかさ【大宰主神】

律令制の大宰府職員の一つ。管内諸社の祭祀をつかさどる。

⇒だ‐ざい【大宰・太宰】

だざい‐の‐ごんのそつ【大宰権帥】

(ダザイノゴンノソチとも)大宰帥の権官ごんかん。納言なごん以上の者を以て任じ、中央高官の左遷の目的で任命されたほか、親王が帥に任ぜられた場合、代わって府務を統督した。大鏡時平「右大臣…―になしたてまつりてながされ給ふ」

⇒だ‐ざい【大宰・太宰】

だざい‐の‐しょうに【大宰少弐】‥セウ‥

大宰府の次官。大弐の下に位する。

⇒だ‐ざい【大宰・太宰】

だざい‐の‐そつ【大宰帥】

(ダザイノソチとも)大宰府の長官。823年(弘仁14)以降、多く親王が補任された。→帥そつ。

⇒だ‐ざい【大宰・太宰】

だざい‐の‐だいに【大宰大弐】

大宰府の次官。親王が帥に任ぜられ、権帥ごんのそつがない時は、代わってもっぱら府務を統括した。

⇒だ‐ざい【大宰・太宰】

だざい‐ふ【大宰府】

律令制で、筑前国筑紫郡に置かれた役所の名。九州および壱岐・対馬の2島を管轄し、兼ねて外寇を防ぎ、外交のことをつかさどった。長官を帥そつといい、その下に権帥・大弐・少弐・大監・少監・大典・少典などが置かれ、別に祭祀をつかさどる主神かんづかさなどがある。福岡県太宰府市にその遺跡があり、正庁であった都府楼の礎石などが残っている。鎮西府ちんぜいふ。おおみこともちのつかさ。

⇒だ‐ざい【大宰・太宰】

だざい‐ふ【太宰府】

福岡県中部の市。古く大宰府が置かれた地。人口6万7千。

⇒だ‐ざい【大宰・太宰】

だざいふ‐じんじゃ【太宰府神社】

太宰府市宰府にある元官幣中社。祭神は菅原道真。道真を葬った安楽寺の跡という。今は太宰府天満宮と称す。

太宰府天満宮

撮影:山梨勝弘

⇒だ‐ざい【大宰・太宰】

だざいふ‐てんまんぐう【太宰府天満宮】

「太宰府神社」参照。

⇒だ‐ざい【大宰・太宰】

たさいぼう‐せいぶつ【多細胞生物】‥バウ‥

多くの分化した細胞が集まり合って一個体を構成する生物の総称。普通肉眼で見られる生物はこれに属する。↔単細胞生物

たざき【田崎】

姓氏の一つ。

⇒たざき‐そううん【田崎草雲】

たざき‐そううん【田崎草雲】‥サウ‥

文人画家。名は芸うん。江戸の足利藩邸に生まれる。幕末に尊王運動に従う。維新後は足利に住み、明治期の文人画に指導的な役割を果たした。(1815〜1898)

⇒たざき【田崎】

た‐さく【多作】

多くつくること。(芸術家などが作品を)たくさん制作すること。↔寡作

だ‐さく【駄作】

できの悪い作品。くだらない作品。

だ‐ざけ【駄酒】

味の悪い酒。質の悪い酒。悪酒あくしゅ。浄瑠璃、雪女五枚羽子板「めでたい折から―でもうちくらつて」

た‐さつ【他殺】

他人に殺されること。人手にかかって殺されること。↔自殺

たざわ‐こ【田沢湖】‥ザハ‥

秋田県仙北市の、岩手県境に近い奥羽山脈中にある典型的なカルデラ湖。周囲20キロメートル。面積25.8平方キロメートル。湖面標高249メートル。最も深い所は423メートルに達し日本第1位。

田沢湖

撮影:山梨勝弘

⇒だ‐ざい【大宰・太宰】

だざいふ‐てんまんぐう【太宰府天満宮】

「太宰府神社」参照。

⇒だ‐ざい【大宰・太宰】

たさいぼう‐せいぶつ【多細胞生物】‥バウ‥

多くの分化した細胞が集まり合って一個体を構成する生物の総称。普通肉眼で見られる生物はこれに属する。↔単細胞生物

たざき【田崎】

姓氏の一つ。

⇒たざき‐そううん【田崎草雲】

たざき‐そううん【田崎草雲】‥サウ‥

文人画家。名は芸うん。江戸の足利藩邸に生まれる。幕末に尊王運動に従う。維新後は足利に住み、明治期の文人画に指導的な役割を果たした。(1815〜1898)

⇒たざき【田崎】

た‐さく【多作】

多くつくること。(芸術家などが作品を)たくさん制作すること。↔寡作

だ‐さく【駄作】

できの悪い作品。くだらない作品。

だ‐ざけ【駄酒】

味の悪い酒。質の悪い酒。悪酒あくしゅ。浄瑠璃、雪女五枚羽子板「めでたい折から―でもうちくらつて」

た‐さつ【他殺】

他人に殺されること。人手にかかって殺されること。↔自殺

たざわ‐こ【田沢湖】‥ザハ‥

秋田県仙北市の、岩手県境に近い奥羽山脈中にある典型的なカルデラ湖。周囲20キロメートル。面積25.8平方キロメートル。湖面標高249メートル。最も深い所は423メートルに達し日本第1位。

田沢湖

撮影:山梨勝弘

た‐さん【多産】

①子供や卵を多く生むこと。「―系」

②産物が多くとれること。

た‐ざん【他山】

①他の山。ほかの山。

②ほかの寺。他寺。

⇒たざん‐の‐いし【他山の石】

⇒他山の石以て玉を攻むべし

だ‐さん【打算】

数えること。特に、損得を勘定すること。見積もること。「―がはたらく」

⇒ださん‐てき【打算的】

たさん‐えんき【多酸塩基】

1分子に2個以上の水素イオンを受けとることができる塩基。多価の塩基。

ださん‐てき【打算的】

物事をするのに、損得を考えて取りかかるさま。勘定高いさま。そろばんずく。「―な人」「―に考える」

⇒だ‐さん【打算】

たざん‐の‐いし【他山の石】

(「他山の石以て玉を攻おさむべし」より)自分の人格を磨くのに役立つ他人のよくない言行や出来事。「―とする」

▷本来、目上の人の言行について、また、手本となる言行の意では使わない。

⇒た‐ざん【他山】

た‐さん【多産】

①子供や卵を多く生むこと。「―系」

②産物が多くとれること。

た‐ざん【他山】

①他の山。ほかの山。

②ほかの寺。他寺。

⇒たざん‐の‐いし【他山の石】

⇒他山の石以て玉を攻むべし

だ‐さん【打算】

数えること。特に、損得を勘定すること。見積もること。「―がはたらく」

⇒ださん‐てき【打算的】

たさん‐えんき【多酸塩基】

1分子に2個以上の水素イオンを受けとることができる塩基。多価の塩基。

ださん‐てき【打算的】

物事をするのに、損得を考えて取りかかるさま。勘定高いさま。そろばんずく。「―な人」「―に考える」

⇒だ‐さん【打算】

たざん‐の‐いし【他山の石】

(「他山の石以て玉を攻おさむべし」より)自分の人格を磨くのに役立つ他人のよくない言行や出来事。「―とする」

▷本来、目上の人の言行について、また、手本となる言行の意では使わない。

⇒た‐ざん【他山】

広辞苑に「たこ」で始まるの検索結果 1-50。もっと読み込む