複数辞典一括検索+![]()

![]()

きかく【其角】🔗⭐🔉

きかく【其角】

⇒たからいきかく(宝井其角)

し【其】🔗⭐🔉

し【其】

〔代〕

(格助詞「が」を伴い、「―が」の形で用いる)

①(人にも物にも用いる)それ。自身。古事記下「―が下に生ひ立てる葉広ゆつま椿」。万葉集18「老人おいひとも女童児おみなわらわも―が願ふ心足らひに」

②(二人称)そち。なんじ。落窪物語1「―が身の程知らぬこそいと心憂けれ」

そ【其】🔗⭐🔉

そ【其】

〔代〕

①それ。そこ。その人。古事記中「臭韮かみら一もと―根がもと―根芽つなぎてうちてしやまむ」

②なにがし。某。伊勢物語「京に、―の人の御もとにとて、文書きてつく」

そ‐そ【其其】🔗⭐🔉

そ‐そ【其其】

〔感〕

「それそれ」と指し示す声。そら。蜻蛉日記上「あなたに人の声すれば、―などのたまふに」

そ‐の【其の】🔗⭐🔉

そ‐の【其の】

[一]〔連体〕

(もと、ソは代名詞、ノは格助詞)話し手から「それ」と指せる位置にある物・事にかかわる意。

①自分から離れ、相手からは遠いとは考えられないような位置にあるものを指示する。古事記上「八重垣つくる―八重垣を」。「―本を下さい」

②今述べる事柄に関係することを、相手の立場を基準に述べる形で指示する。従って「或る」の意に近く用いられることがある。枕草子23「冊子をひろげさせ給ひて、―月、なにのをり、―人のよみたる歌はいかに、と問ひ聞えさせ給ふを」。「1キロほどで橋に出るが、―前の道を右に行けばいい」「―点は十分に承知しています」

[二]〔感〕

言葉の詰まった時や口ごもる時などに、次につなぐために挟む語。「つまり―何ですよ」

⇒其の足で

⇒其の気になる

⇒其の事となし

⇒其の物ともなし

○其の足でそのあしで

ある場所へ行き、そのまま続いて別の場所へ行くこと。「市役所へ行った―病院へまわる」

⇒そ‐の【其の】

○其の足でそのあしで🔗⭐🔉

○其の足でそのあしで

ある場所へ行き、そのまま続いて別の場所へ行くこと。「市役所へ行った―病院へまわる」

⇒そ‐の【其の】

その‐いち【園市】

(「惣の市」とも。関西方言)巫女みこ。

その‐い‐な【其のいな】

そのような。そないな。狂言、法師物狂「―事いはぬとも、いそいでいとまをおくしやいの」

そのいろ‐づき【其色月】

陰暦8月の異称。

その‐う【園生】‥フ

(→)園に同じ。万葉集17「み―のもも木の梅の散る花の」

そ‐のう【嗉嚢】‥ナウ

鳥類の食道の後端にある袋状部。食物を一時貯え、漸次前胃を経て砂嚢に送る。種子食鳥でよく発達し、昆虫食鳥では小さい。昆虫類・環形動物にも同名で似たものがある。

その‐うえ【其の上】‥ウヘ

〔接続〕

それに加えて。さらに。

その‐うち【其の内】

①間もなく。近日中。やがて。歌舞伎、お染久松色読販「―お目にかかりませう」

②そうしているうち。浮世床2「―に馴染が重つて」

そのおもかげ【其面影】

小説。二葉亭四迷作。1906年(明治39)東京朝日新聞に連載。教師とその妻の妹との恋愛を通して、生きるための中心軸を失った知識人の姿を描く。

その‐おり【其の折】‥ヲリ

その時。その時分。その節。「―お会いしましたね」

そのかた‐ざま【其の方様】

その関係の人。その身内の人。味方の人。太平記3「―かと覚えたる男女」

その‐かみ【其の上】

①事のあったその時。宇津保物語俊蔭「―とらへて酔はして」

②過ぎたその時。その昔。源氏物語紅梅「―盛りなりし世に」

その‐から‐の‐かみ【園韓神】

園の神と韓の神。古くから大内裏の宮内省に祭られた。そのからかみ。→韓神祭からのかみのまつり

その‐かわり【其の代り】‥カハリ

それとかわって。それとひきかえに。「今日は楽だが―明日はきついぞ」

その‐かん【其の間】

ある事に至る間。ある事柄の行われているあいだ。そのあいだ。「―の事情は不明」「―自宅待機」

その‐ぎ【其の儀】

そのような事情。そんな次第。そのこと。

その‐きざみ【其の刻】

その時。その当日。

その‐い‐な【其のいな】🔗⭐🔉

その‐い‐な【其のいな】

そのような。そないな。狂言、法師物狂「―事いはぬとも、いそいでいとまをおくしやいの」

その‐うえ【其の上】‥ウヘ🔗⭐🔉

その‐うえ【其の上】‥ウヘ

〔接続〕

それに加えて。さらに。

その‐うち【其の内】🔗⭐🔉

その‐うち【其の内】

①間もなく。近日中。やがて。歌舞伎、お染久松色読販「―お目にかかりませう」

②そうしているうち。浮世床2「―に馴染が重つて」

その‐おり【其の折】‥ヲリ🔗⭐🔉

その‐おり【其の折】‥ヲリ

その時。その時分。その節。「―お会いしましたね」

そのかた‐ざま【其の方様】🔗⭐🔉

そのかた‐ざま【其の方様】

その関係の人。その身内の人。味方の人。太平記3「―かと覚えたる男女」

その‐かみ【其の上】🔗⭐🔉

その‐かみ【其の上】

①事のあったその時。宇津保物語俊蔭「―とらへて酔はして」

②過ぎたその時。その昔。源氏物語紅梅「―盛りなりし世に」

その‐かわり【其の代り】‥カハリ🔗⭐🔉

その‐かわり【其の代り】‥カハリ

それとかわって。それとひきかえに。「今日は楽だが―明日はきついぞ」

その‐かん【其の間】🔗⭐🔉

その‐かん【其の間】

ある事に至る間。ある事柄の行われているあいだ。そのあいだ。「―の事情は不明」「―自宅待機」

その‐ぎ【其の儀】🔗⭐🔉

その‐ぎ【其の儀】

そのような事情。そんな次第。そのこと。

その‐きざみ【其の刻】🔗⭐🔉

その‐きざみ【其の刻】

その時。その当日。

○其の気になるそのきになる

相手に言われた通りに考えるようになる。「ほめられて―」

⇒そ‐の【其の】

○其の気になるそのきになる🔗⭐🔉

○其の気になるそのきになる

相手に言われた通りに考えるようになる。「ほめられて―」

⇒そ‐の【其の】

その‐くせ【其の癖】

〔接続〕

①それでありながら。それでいて。それにもかかわらず。浮世物語「犂からすきは一足もひかず。―に人を見てはかけんとする」。「彼は体が小さい。―よく食べる」

②その上。東海道中膝栗毛5「わしも仲間の太々講で―講親といふものだから」

そ‐の‐くに【襲国】

神話・伝説上の熊襲くまその本拠地。大隅国囎唹そお郡を中心とし、薩摩・日向の一部を含んだという。

その‐ご【其の後】

それより後。以後。爾後じご。

その‐ごっさん

(「其御所様」の訛)摂家・清華せいがなどの家で「あなたさま」の意に用いる語。

その‐くせ【其の癖】🔗⭐🔉

その‐くせ【其の癖】

〔接続〕

①それでありながら。それでいて。それにもかかわらず。浮世物語「犂からすきは一足もひかず。―に人を見てはかけんとする」。「彼は体が小さい。―よく食べる」

②その上。東海道中膝栗毛5「わしも仲間の太々講で―講親といふものだから」

その‐ご【其の後】🔗⭐🔉

その‐ご【其の後】

それより後。以後。爾後じご。

○其の事となしそのこととなし🔗⭐🔉

○其の事となしそのこととなし

とりたてて言うほどのこともない。何ということもない。源氏物語若菜下「その事となくて対面もいと久しくなりにけり」

⇒そ‐の【其の】

そのこま【其駒】

現行の御神楽みかぐらの最終曲。曲名は歌の冒頭の辞句による。

その‐ころ【其の頃】

その時分。

ソノシート【Sonosheet】

薄くて柔らかいビニール製のレコード盤。商標名。

その‐じつ【其の実】

実際のところ。本当は。「一見大様おおように見えるが、―小心者で」

その‐じぶん【其の時分】

そのとき。そのころ。

その‐じょう【其の定】‥ヂヤウ

それときまったこと。そのようなこと。その儀。栄華物語初花「―ならば、唯出家して山林に入りぬべきぞ」

その‐すじ【其の筋】‥スヂ

①その方面。その道。「―の大家」

②その事に関係ある官庁。特に、警察。「―のお達し」

その‐せつ【其の節】

その時分。その折。「―はお世話になりました」

その‐た【其の他】

そこにあげてあるもののほか。そのほか。

⇒そのた‐しほん‐しゅうし【其の他資本収支】

そのた‐しほん‐しゅうし【其の他資本収支】‥シウ‥

国際収支のうち、投資収支以外の資本収支。インフラストラクチャー等の資本形成に関わる資本移転収支と、大使館・領事館等による土地の取得と処分、特許権や著作権の売買等の非生産非金融取引(その他資産)の収支との合計。

⇒その‐た【其の他】

その‐だん【其の段】

そのこと。そのような事情。

その‐つれ【其の連れ】

そのようなつまらないこと。そんなこと。狂言、鈍太郎「おのれ―をいうて」

その‐て【其の手】

①そういう手段。そのような計略。「―は食わぬ」

②そのような種類。「―のものは苦手だ」

⇒其の手は桑名の焼蛤

そのこま【其駒】🔗⭐🔉

そのこま【其駒】

現行の御神楽みかぐらの最終曲。曲名は歌の冒頭の辞句による。

その‐ころ【其の頃】🔗⭐🔉

その‐ころ【其の頃】

その時分。

その‐じつ【其の実】🔗⭐🔉

その‐じつ【其の実】

実際のところ。本当は。「一見大様おおように見えるが、―小心者で」

その‐じぶん【其の時分】🔗⭐🔉

その‐じぶん【其の時分】

そのとき。そのころ。

その‐じょう【其の定】‥ヂヤウ🔗⭐🔉

その‐じょう【其の定】‥ヂヤウ

それときまったこと。そのようなこと。その儀。栄華物語初花「―ならば、唯出家して山林に入りぬべきぞ」

その‐すじ【其の筋】‥スヂ🔗⭐🔉

その‐すじ【其の筋】‥スヂ

①その方面。その道。「―の大家」

②その事に関係ある官庁。特に、警察。「―のお達し」

その‐せつ【其の節】🔗⭐🔉

その‐せつ【其の節】

その時分。その折。「―はお世話になりました」

その‐た【其の他】🔗⭐🔉

その‐た【其の他】

そこにあげてあるもののほか。そのほか。

⇒そのた‐しほん‐しゅうし【其の他資本収支】

そのた‐しほん‐しゅうし【其の他資本収支】‥シウ‥🔗⭐🔉

そのた‐しほん‐しゅうし【其の他資本収支】‥シウ‥

国際収支のうち、投資収支以外の資本収支。インフラストラクチャー等の資本形成に関わる資本移転収支と、大使館・領事館等による土地の取得と処分、特許権や著作権の売買等の非生産非金融取引(その他資産)の収支との合計。

⇒その‐た【其の他】

その‐だん【其の段】🔗⭐🔉

その‐だん【其の段】

そのこと。そのような事情。

その‐つれ【其の連れ】🔗⭐🔉

その‐つれ【其の連れ】

そのようなつまらないこと。そんなこと。狂言、鈍太郎「おのれ―をいうて」

その‐て【其の手】🔗⭐🔉

その‐て【其の手】

①そういう手段。そのような計略。「―は食わぬ」

②そのような種類。「―のものは苦手だ」

⇒其の手は桑名の焼蛤

○其の手は桑名の焼蛤そのてはくわなのやきはまぐり

(「食わない」と、焼蛤で名高い「桑名」とをかけて、しゃれていう)その計略には乗らないよ。

⇒その‐て【其の手】

○其の手は桑名の焼蛤そのてはくわなのやきはまぐり🔗⭐🔉

○其の手は桑名の焼蛤そのてはくわなのやきはまぐり

(「食わない」と、焼蛤で名高い「桑名」とをかけて、しゃれていう)その計略には乗らないよ。

⇒その‐て【其の手】

その‐でん【其の伝】

そのやり方・考え方。「毎度―で困ったものだ」「―で行くと彼も名人ということになる」

その‐とうざ【其の当座】‥タウ‥

その事のあった一時の間。「―はうまくいった」

その‐の‐かみ【園神】

大内裏の宮内省に祀られた神。大己貴神おおなむちのかみの和魂にぎみたまである大物主神おおものぬしのかみという。そのかみ。→韓神からのかみ

その‐ば【其の場】

①ある物事のあった所。その場面。

②その席上。即座。「すぐ―で答える」

⇒そのば‐かぎり【其の場限り】

⇒そのば‐ぎり【其の場限】

⇒そのば‐しのぎ【其の場凌ぎ】

⇒そのば‐のがれ【其の場逃れ】

そのば‐かぎり【其の場限り】

その場だけであとに関係のないこと。そのばぎり。夏目漱石、こゝろ「―の浅い印象を与へた丈で」

⇒その‐ば【其の場】

そのば‐ぎり【其の場限】

(→)「そのばかぎり」に同じ。

⇒その‐ば【其の場】

そのば‐しのぎ【其の場凌ぎ】

当面その場をとりつくろって切りぬけること。「―の言い訳」

⇒その‐ば【其の場】

その‐はず【其の筈】

もっともなこと。当然なこと。「それも―」

そのはち【薗八】

①⇒みやこじそのはち(宮古路薗八)。

②薗八節の略。

⇒そのはち‐ぶし【薗八節】

そのはち‐ぶし【薗八節】

浄瑠璃の一流派。広義の豊後節に属する。享保(1716〜1736)の頃、宮古路薗八が京都で語り始め、2世薗八( 〜1765)(後に宮薗鸞鳳軒)が大成。宝暦・明和(1751〜1772)の頃、春富士正伝が江戸に伝え、以後は主に江戸で伝承。宮薗節。

⇒そのはち【薗八】

そのば‐のがれ【其の場逃れ】

その場かぎりのとりつくろい。一時のがれ。「―の答弁」

⇒その‐ば【其の場】

その‐ひ【其の日】

その当日。

⇒そのひ‐かせぎ【其の日稼ぎ】

⇒そのひ‐ぐらし【其の日暮し】

⇒そのひ‐すぎ【其の日過ぎ】

そのひ‐かせぎ【其の日稼ぎ】

一定の勤めがなく、その日その日をあちこちに行って稼ぐこと。

⇒その‐ひ【其の日】

そのひ‐ぐらし【其の日暮し】

①その日その日の収入で毎日をやっと暮らすこと。経済的に余裕のない生活。その日過ぎ。

②予定も計画もなしに一日一日を過ごしてしまうこと。その日送り。

⇒その‐ひ【其の日】

そのひ‐すぎ【其の日過ぎ】

(→)「そのひぐらし」1に同じ。浄瑠璃、嫗山姥こもちやまうば「なれぬ世帯の―」

⇒その‐ひ【其の日】

その‐ひと【其の人】

①前に話題とした人。万葉集11「思ふらむ―なれやぬばたまの夜毎に君が夢にし見ゆる」

②わざと名を隠して特定の人を指す語。ある人。枕草子23「その月、何の折、―の詠みたる歌はいかに」

③話題とするにふさわしい、すぐれた人。その道に通じた人。源氏物語少女「―ならぬを奉りて咎めありけれど」。「この業界に―ありと知られた男」

その‐ふ【園生】

⇒そのう

ソノ‐ブイ【sonobuoy】

小型のブイにソナーと無線機をとりつけたもの。潜水艦や魚群の探知などに使用する。

その‐ぶん【其の分】

①その程度。それくらいのこと。また、そのわけ。その事情。「―では、成功はおぼつかない」

②それに相当する分。「品は良いが―値がはる」

その‐へん【其の辺】

①その近く。そのあたり。「―の家」

②それくらい。その程度。「―でやめておけ」

③その方面。そういったこと。「―の事情」「―はよくわかっています」

その‐ほう【其の方】‥ハウ

〔代〕

目下の相手を指す語。なんじ。おまえ。狂言、金津地蔵「―が仏師なればよい所で会ひました」

その‐ほど【其の程】

前述の事の時期・期間。その時。そのころ。源氏物語蜻蛉「―をすぐしつるに」

その‐またいとこ【其の又従兄弟】

(三河地方で)三従兄弟みいとこすなわち兄弟姉妹の曾孫どうし。

その‐まま【其の儘】

①状態に変化のないこと。あるがまま。また、そのものによく似ているさま。「そっくり―」「父親―の顔形」

②(副詞的に用いて)すぐに。即刻。「帰宅するや―机に向かった」

そのみ‐そのまま【其の身其の儘】

①現在の身の様子を変えず、そのままであるさま。

②その身ばかりで何の持物もないさま。着のみ着のまま。

その‐みち【其の道】

専門の方面。そのすじ。「―の達人」

その‐むかし【其の昔】

むかし。いにしえ。「―栄えた町」

その‐むき【其の向き】

その方向。その方面。そのすじ。「―には好まれる宿」

そのめ【園女】

(ソノジョとも)江戸中期の俳人。元禄四俳女の一人。伊勢の人。医師で俳人の斯波一有の妻。芭蕉に入門、のち江戸で其角に学ぶ。晩年、剃髪して智鏡と号す。著「菊の塵」ほか。(1664〜1726)

その‐もと【其の許】

〔代〕

(二人称。近世、同輩などに用いた)そこもと。そなた。好色一代女2「諸事―分わけよく我等同然に頼む」

その‐もの【其の物】

ほかのものでなく、まさにそれ自身。「―ずばり」「真剣―」

その‐でん【其の伝】🔗⭐🔉

その‐でん【其の伝】

そのやり方・考え方。「毎度―で困ったものだ」「―で行くと彼も名人ということになる」

その‐とうざ【其の当座】‥タウ‥🔗⭐🔉

その‐とうざ【其の当座】‥タウ‥

その事のあった一時の間。「―はうまくいった」

その‐ば【其の場】🔗⭐🔉

その‐ば【其の場】

①ある物事のあった所。その場面。

②その席上。即座。「すぐ―で答える」

⇒そのば‐かぎり【其の場限り】

⇒そのば‐ぎり【其の場限】

⇒そのば‐しのぎ【其の場凌ぎ】

⇒そのば‐のがれ【其の場逃れ】

そのば‐かぎり【其の場限り】🔗⭐🔉

そのば‐かぎり【其の場限り】

その場だけであとに関係のないこと。そのばぎり。夏目漱石、こゝろ「―の浅い印象を与へた丈で」

⇒その‐ば【其の場】

そのば‐ぎり【其の場限】🔗⭐🔉

そのば‐ぎり【其の場限】

(→)「そのばかぎり」に同じ。

⇒その‐ば【其の場】

そのば‐しのぎ【其の場凌ぎ】🔗⭐🔉

そのば‐しのぎ【其の場凌ぎ】

当面その場をとりつくろって切りぬけること。「―の言い訳」

⇒その‐ば【其の場】

その‐はず【其の筈】🔗⭐🔉

その‐はず【其の筈】

もっともなこと。当然なこと。「それも―」

そのば‐のがれ【其の場逃れ】🔗⭐🔉

そのば‐のがれ【其の場逃れ】

その場かぎりのとりつくろい。一時のがれ。「―の答弁」

⇒その‐ば【其の場】

その‐ひ【其の日】🔗⭐🔉

そのひ‐かせぎ【其の日稼ぎ】🔗⭐🔉

そのひ‐かせぎ【其の日稼ぎ】

一定の勤めがなく、その日その日をあちこちに行って稼ぐこと。

⇒その‐ひ【其の日】

そのひ‐ぐらし【其の日暮し】🔗⭐🔉

そのひ‐ぐらし【其の日暮し】

①その日その日の収入で毎日をやっと暮らすこと。経済的に余裕のない生活。その日過ぎ。

②予定も計画もなしに一日一日を過ごしてしまうこと。その日送り。

⇒その‐ひ【其の日】

そのひ‐すぎ【其の日過ぎ】🔗⭐🔉

そのひ‐すぎ【其の日過ぎ】

(→)「そのひぐらし」1に同じ。浄瑠璃、嫗山姥こもちやまうば「なれぬ世帯の―」

⇒その‐ひ【其の日】

その‐ひと【其の人】🔗⭐🔉

その‐ひと【其の人】

①前に話題とした人。万葉集11「思ふらむ―なれやぬばたまの夜毎に君が夢にし見ゆる」

②わざと名を隠して特定の人を指す語。ある人。枕草子23「その月、何の折、―の詠みたる歌はいかに」

③話題とするにふさわしい、すぐれた人。その道に通じた人。源氏物語少女「―ならぬを奉りて咎めありけれど」。「この業界に―ありと知られた男」

その‐ぶん【其の分】🔗⭐🔉

その‐ぶん【其の分】

①その程度。それくらいのこと。また、そのわけ。その事情。「―では、成功はおぼつかない」

②それに相当する分。「品は良いが―値がはる」

その‐へん【其の辺】🔗⭐🔉

その‐へん【其の辺】

①その近く。そのあたり。「―の家」

②それくらい。その程度。「―でやめておけ」

③その方面。そういったこと。「―の事情」「―はよくわかっています」

その‐ほう【其の方】‥ハウ🔗⭐🔉

その‐ほう【其の方】‥ハウ

〔代〕

目下の相手を指す語。なんじ。おまえ。狂言、金津地蔵「―が仏師なればよい所で会ひました」

その‐ほど【其の程】🔗⭐🔉

その‐ほど【其の程】

前述の事の時期・期間。その時。そのころ。源氏物語蜻蛉「―をすぐしつるに」

その‐またいとこ【其の又従兄弟】🔗⭐🔉

その‐またいとこ【其の又従兄弟】

(三河地方で)三従兄弟みいとこすなわち兄弟姉妹の曾孫どうし。

その‐まま【其の儘】🔗⭐🔉

その‐まま【其の儘】

①状態に変化のないこと。あるがまま。また、そのものによく似ているさま。「そっくり―」「父親―の顔形」

②(副詞的に用いて)すぐに。即刻。「帰宅するや―机に向かった」

そのみ‐そのまま【其の身其の儘】🔗⭐🔉

そのみ‐そのまま【其の身其の儘】

①現在の身の様子を変えず、そのままであるさま。

②その身ばかりで何の持物もないさま。着のみ着のまま。

その‐みち【其の道】🔗⭐🔉

その‐みち【其の道】

専門の方面。そのすじ。「―の達人」

その‐むかし【其の昔】🔗⭐🔉

その‐むかし【其の昔】

むかし。いにしえ。「―栄えた町」

その‐むき【其の向き】🔗⭐🔉

その‐むき【其の向き】

その方向。その方面。そのすじ。「―には好まれる宿」

その‐もと【其の許】🔗⭐🔉

その‐もと【其の許】

〔代〕

(二人称。近世、同輩などに用いた)そこもと。そなた。好色一代女2「諸事―分わけよく我等同然に頼む」

その‐もの【其の物】🔗⭐🔉

その‐もの【其の物】

ほかのものでなく、まさにそれ自身。「―ずばり」「真剣―」

○其の物ともなしそのものともなし

①とりたてて言うほどのこともない。枕草子40「そのものとなけれど、やどり木といふ名、いとあはれなり」

②何ともえたいが知れない。大鏡道長「その物ともなき声どもの聞ゆるに」

⇒そ‐の【其の】

○其の物ともなしそのものともなし🔗⭐🔉

○其の物ともなしそのものともなし

①とりたてて言うほどのこともない。枕草子40「そのものとなけれど、やどり木といふ名、いとあはれなり」

②何ともえたいが知れない。大鏡道長「その物ともなき声どもの聞ゆるに」

⇒そ‐の【其の】

そのゆきかげ【其雪影】

蕪村七部集の一つ。2冊。高井几董きとう編。明和9年(1772)蕪村の序がある。編者の父几圭の十三回忌追善集。蕪村一派の代表的撰集。

そ‐は【粗葉】

粗末なタバコ。自分のタバコを相手にすすめる時の謙譲語。

そば【岨】

⇒そわ

そば【側・傍】

①近くの所。かたわら。

②間をおかないこと。すぐ。「教わる―から忘れる」

そば【稜】

①物のかど。宇治拾遺物語6「石の―」。類聚名義抄「稜、ソバ・カド」

②袴はかまのももだち。衣の端。宇治拾遺物語2「指貫の―はさみて」

そば【蕎麦】

①(古名「そばむぎ」の略)タデ科の一年生作物。原産地は東アジア北部とされ、中国・朝鮮から日本に渡来。ロシアに多く栽培。多くの品種があり夏ソバ・秋ソバに大別。茎は赤みを帯び、花は白。収穫までの期間が短く、荒地にもよく育つ。果実の胚乳で蕎麦粉を製する。「蕎麦の花」は〈[季]秋〉。古今著聞集12「ぬす人は…―を取りてぞはしりさりぬる」

そば

ソバ

提供:OPO

ソバ

提供:OPO

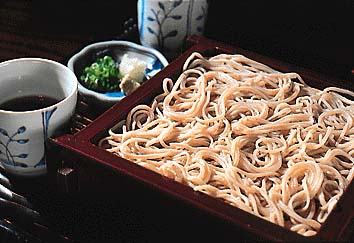

②(「そばきり」の略)蕎麦粉・小麦粉にヤマイモ・卵白などを入れ、こねて細く線状に切った食品。ゆでて、つゆをかけ、またはつゆに浸して食べる。

蕎麦

撮影:関戸 勇

②(「そばきり」の略)蕎麦粉・小麦粉にヤマイモ・卵白などを入れ、こねて細く線状に切った食品。ゆでて、つゆをかけ、またはつゆに浸して食べる。

蕎麦

撮影:関戸 勇

ソバージュ【sauvage フランス】

(野性的の意)ソバージュ‐ヘアの略。

⇒ソバージュ‐ヘア

ソバージュ‐ヘア

毛先の方から細かくパーマをかけてウェーブをつけた髪型。1983年頃より流行。

⇒ソバージュ【sauvage フランス】

そば‐あたり【側辺り】

まわり。近く。近所。浮世風呂前「八尺の長刀なぎなたをふりまはすから、―の鼻があぶねへでゑすは」

そ‐はい【鼠輩】

(人を卑しめていう称)取るに足りない卑しいやつ。

そば‐い【傍居】‥ヰ

そば近くにいること。また、近い所。

そば・う【戯ふ】ソバフ

〔自下二〕

⇒そばえる(下一)

そば‐うり【胡瓜】

キュウリの古名。〈倭名類聚鈔17〉

そばえ【戯】ソバヘ

①甘えてふざけること。ざれること。

②狂い騒ぐこと。

③ある所だけで降っている雨。通り雨。わたくし雨。むらしぐれ。日照雨。万代和歌集冬「嵐吹く時雨の雨の―には」

そばえか・す【戯へかす】ソバヘカス

〔他四〕

そばえるようにする。ざれさせる。ふざけさせる。好色一代女3「飼猫なつけて、夜もすがら結髪ゆいがみに―・しける程に」

そば・える【戯える】ソバヘル

〔自下一〕[文]そば・ふ(下二)

(室町時代頃からヤ行にも活用)

①馴れて戯れる。ふざける。あまえる。枕草子39「―・へたる小舎人童こどねりわらわ」

②動物がじゃれる。馬などがあばれ騒ぐ。浄瑠璃、傾城反魂香「虎は勇んで元信のいましめを噛み切り、背をさし向けて―・へたり」

③風がおだやかに吹く。山家集「初花の開け始むる梢より―・へて風の渡るなりけり」

④日が照っているのに、雨がばらつく。(俚言集覧)

そば‐おしき【傍折敷】‥ヲ‥

①献饌けんせんに用いる桧の縁付きの角盆。

②紋所の名。1を上から見た形(正方形)を基本とする。

③ムササビの西国方言。(物類称呼)

そば‐がお【側顔】‥ガホ

よこがお。狭衣物語3「―の、ほのぼのみすに透きて見ゆるは」

そば‐がき【蕎麦掻き】

蕎麦粉を熱湯でこねて、餅状としたもの。醤油・つゆをつけて食べる。そばねり。〈[季]冬〉

そば‐かす【蕎麦滓】

①(→)「そばがら」に同じ。

②(「雀斑」と書く)人の顔面などにできる茶褐色の小斑点。1に似ているのでいう。夏日斑かじつはん。雀卵斑。じゃくはん。

そば‐がら【蕎麦殻】

ソバの実みのから。そばかす。

そば‐き【側木】

(側面にあらわれる木の意)伏竹ふせだけの弓の外竹とだけと内竹うちだけとの間に挟んだ木のこと。

そば‐きり【蕎麦切り】

(→)蕎麦2に同じ。

そ‐はく【疎薄・疏薄】

うとんじて冷遇すること。

そばぐろ‐の‐ゆみ【側黒の弓】

伏竹ふせだけの外竹とだけと内竹うちだけとは漆を塗らないで節を残し、側木そばきだけを黒く塗った弓。

そば‐こ【蕎麦粉】

ソバの実みをひいて粉にしたもの。そばきり・そばがきなどの材料にする。

そば‐こうけ【側高家】‥カウ‥

江戸幕府の職名。常に将軍に近侍して事を行なった高家。

そば‐ざま【側方】

かたわらの方。側面。横ざま。宇治拾遺物語2「―に向ひて鼻をひるほどに」

そば‐じ【岨路】‥ヂ

⇒そわじ

そば‐しゅう【側衆】

①豊臣時代、太閤たいこうの側近の武士。

②江戸幕府の職名。将軍の次室に宿直し、老中に代わって夜間の諸務を決裁・上達し、小姓・小納戸の進退、中奥なかおく経費の監督等をもつかさどる。旗本役。一部は御用取次を兼帯。御側衆。

そばじらき‐の‐ゆみ【側白木の弓】

伏竹ふせだけの外竹とだけと内竹うちだけとを漆で塗って、側木そばきは白木のままの弓。

そば‐ずし【蕎麦鮨】

飯のかわりに蕎麦切りを用いて作った鮨。

そば‐ぜん【側膳】

(→)横膳よこぜんに同じ。

そば‐そば【端端】

はしばし。そこかしこ。源氏物語常夏「いと近うさぶらひて、―見けり」

そば‐そば・し【稜稜し】

〔形シク〕

①かどだつ。かどばる。宇津保物語菊宴「優婆塞うばそくが行ふ山の椎がもと、あな―・し」

②かどだってよそよそしい。浜松中納言物語4「大将はさばかり―・しかりし御中の名残なう」

そば‐だち【側太刀】

そばにいて、打ち合う太刀に傷つけられること。太刀打ちのそばづえをくうこと。

そば‐だ・つ【峙つ・聳つ】

〔自五〕

(「稜そば立つ」の意。古くはソバタツ)

①たかくそびえる。そびえたつ。法華経玄賛淳祐点「小土の聚あつまりて隅ソハタテルソ」。今昔物語集11「まことに希有けうの石いわども―・ち並びたり」

②かどが立つ。浄瑠璃、妹背山婦女庭訓「詞―・つ親と親」

そば‐だ・てる【攲てる】

〔他下一〕[文]そばだ・つ(下二)

(古くはソバタツ)そびえたたせる。一端をあげて傾かせる。転じて、注意力を集中する。源氏物語柏木「枕を―・てて物などを聞え給ふけはひ」。平家物語9「深き所には大船どもを―・てて、垣楯かいだてにかき」。島崎藤村、夜明け前「京都人は眼を―・てたものでした」。「耳を―・てる」

そば‐ちょく【蕎麦猪口】

そばを食べる時につゆを入れる器。そばちょこ。

そ‐はつ【疎髪】

まばらな毛髪。

そ‐ばつ【疎伐】

(→)間伐かんばつに同じ。

そば‐づえ【側杖・傍杖】‥ヅヱ

①喧嘩などの傍にいて、思わずその打ち合う杖などに打たれること。

②転じて、自分に関係のないことのために災難をこうむること。とばっちり。まきぞえ。「―を食う」

そば‐づかえ【側仕え】‥ヅカヘ

主君の側近くに仕えること。また、その人。そばづとめ。近侍。

そば‐つき【側つき】

かたわらからちらっと見たようす。源氏物語帚木「―ざればみたるも」

そば‐つぎ【傍続・側次】

①袖なし脇明わきあけで、前身まえみと後身うしろみの裾を襴らんでつないだ上着。金襴などで作る。上級武士の常服であるが、時には軍陣で鎧の上に羽織る。能装束としては、武装の侍、天部の神、唐人に用いる。

②小直衣このうしの別名。そばつづき。

そば‐づくえ【傍机】

(→)脇机わきづくえに同じ。

そば‐づたい【岨伝い】‥ヅタヒ

⇒そわづたい

そば‐つづき【傍続】

小直衣このうしの別名。そばつぎ。

そば‐づとめ【側勤め】

(→)「そばづかえ」に同じ。

そば‐つゆ【蕎麦汁】

蕎麦を食べる時につける汁。また、掛け蕎麦類に用いる汁。

そば‐つら【側面】

①かたわら。

②まともでないこと。日葡辞書「ソバツラナコトヲイウ」

そば‐づら【岨面】

⇒そわづら

そば‐どころ【蕎麦処・蕎麦所】

①そばの名産地。

②そば屋。看板・暖簾のれんなどに書く。

そば‐な【蕎麦菜】

キキョウ科の多年草。山地に生え、高さ50〜100センチメートル。葉がややソバに似、若葉を食用。秋、紫色の細長い鐘形花を多数下垂。漢名、薺苨。

そば‐にょうぼう【側女房】‥バウ

めかけ。そばめ。〈日葡辞書〉

そば‐ねっつり【蕎麦練っつり】

根菜をだし汁で煮込み、そば粉を加えて練ったもの。山口県の郷土料理。

そば‐ねり【蕎麦練り】

(→)「そばがき」に同じ。

そば‐の‐き【柧棱】

四角の材木。角材。〈倭名類聚鈔20〉

そば‐の‐き【蕎麦の木】

①カナメモチの異称。

②ブナの古名。

そば‐のり【傍乗り】

馬の後方に身をひいて刀などを鞍くらにあてないようにして乗ること。

そば‐はら【側腹】

①よこはら。わきばら。

②(ソババラとも)めかけばら。妾腹しょうふく。日葡辞書「ソババラノコ(子)」

そば‐ひら【側ひら】

かたわら。そば。横の方。竹取物語「その山の―をめぐれば」

⇒そばひら‐みず【側ひら見ず】

そばひら‐みず【側ひら見ず】

わきめもふらないさま。がむしゃらなさま。源平盛衰記20「景廉は殊さらきりもなき剛の者、―の猪武者なり」

⇒そば‐ひら【側ひら】

そば‐ボーロ【蕎麦ボーロ】

蕎麦粉を加えて梅の花形や小さな円形に焼いたボーロ。京都の銘菓。

そば‐まんじゅう【蕎麦饅頭】‥ヂユウ

上皮を蕎麦粉で作った饅頭。夏目漱石、それから「洋卓テーブルの上には―と茶盆が一所に乗てゐた」

蕎麦饅頭

撮影:関戸 勇

ソバージュ【sauvage フランス】

(野性的の意)ソバージュ‐ヘアの略。

⇒ソバージュ‐ヘア

ソバージュ‐ヘア

毛先の方から細かくパーマをかけてウェーブをつけた髪型。1983年頃より流行。

⇒ソバージュ【sauvage フランス】

そば‐あたり【側辺り】

まわり。近く。近所。浮世風呂前「八尺の長刀なぎなたをふりまはすから、―の鼻があぶねへでゑすは」

そ‐はい【鼠輩】

(人を卑しめていう称)取るに足りない卑しいやつ。

そば‐い【傍居】‥ヰ

そば近くにいること。また、近い所。

そば・う【戯ふ】ソバフ

〔自下二〕

⇒そばえる(下一)

そば‐うり【胡瓜】

キュウリの古名。〈倭名類聚鈔17〉

そばえ【戯】ソバヘ

①甘えてふざけること。ざれること。

②狂い騒ぐこと。

③ある所だけで降っている雨。通り雨。わたくし雨。むらしぐれ。日照雨。万代和歌集冬「嵐吹く時雨の雨の―には」

そばえか・す【戯へかす】ソバヘカス

〔他四〕

そばえるようにする。ざれさせる。ふざけさせる。好色一代女3「飼猫なつけて、夜もすがら結髪ゆいがみに―・しける程に」

そば・える【戯える】ソバヘル

〔自下一〕[文]そば・ふ(下二)

(室町時代頃からヤ行にも活用)

①馴れて戯れる。ふざける。あまえる。枕草子39「―・へたる小舎人童こどねりわらわ」

②動物がじゃれる。馬などがあばれ騒ぐ。浄瑠璃、傾城反魂香「虎は勇んで元信のいましめを噛み切り、背をさし向けて―・へたり」

③風がおだやかに吹く。山家集「初花の開け始むる梢より―・へて風の渡るなりけり」

④日が照っているのに、雨がばらつく。(俚言集覧)

そば‐おしき【傍折敷】‥ヲ‥

①献饌けんせんに用いる桧の縁付きの角盆。

②紋所の名。1を上から見た形(正方形)を基本とする。

③ムササビの西国方言。(物類称呼)

そば‐がお【側顔】‥ガホ

よこがお。狭衣物語3「―の、ほのぼのみすに透きて見ゆるは」

そば‐がき【蕎麦掻き】

蕎麦粉を熱湯でこねて、餅状としたもの。醤油・つゆをつけて食べる。そばねり。〈[季]冬〉

そば‐かす【蕎麦滓】

①(→)「そばがら」に同じ。

②(「雀斑」と書く)人の顔面などにできる茶褐色の小斑点。1に似ているのでいう。夏日斑かじつはん。雀卵斑。じゃくはん。

そば‐がら【蕎麦殻】

ソバの実みのから。そばかす。

そば‐き【側木】

(側面にあらわれる木の意)伏竹ふせだけの弓の外竹とだけと内竹うちだけとの間に挟んだ木のこと。

そば‐きり【蕎麦切り】

(→)蕎麦2に同じ。

そ‐はく【疎薄・疏薄】

うとんじて冷遇すること。

そばぐろ‐の‐ゆみ【側黒の弓】

伏竹ふせだけの外竹とだけと内竹うちだけとは漆を塗らないで節を残し、側木そばきだけを黒く塗った弓。

そば‐こ【蕎麦粉】

ソバの実みをひいて粉にしたもの。そばきり・そばがきなどの材料にする。

そば‐こうけ【側高家】‥カウ‥

江戸幕府の職名。常に将軍に近侍して事を行なった高家。

そば‐ざま【側方】

かたわらの方。側面。横ざま。宇治拾遺物語2「―に向ひて鼻をひるほどに」

そば‐じ【岨路】‥ヂ

⇒そわじ

そば‐しゅう【側衆】

①豊臣時代、太閤たいこうの側近の武士。

②江戸幕府の職名。将軍の次室に宿直し、老中に代わって夜間の諸務を決裁・上達し、小姓・小納戸の進退、中奥なかおく経費の監督等をもつかさどる。旗本役。一部は御用取次を兼帯。御側衆。

そばじらき‐の‐ゆみ【側白木の弓】

伏竹ふせだけの外竹とだけと内竹うちだけとを漆で塗って、側木そばきは白木のままの弓。

そば‐ずし【蕎麦鮨】

飯のかわりに蕎麦切りを用いて作った鮨。

そば‐ぜん【側膳】

(→)横膳よこぜんに同じ。

そば‐そば【端端】

はしばし。そこかしこ。源氏物語常夏「いと近うさぶらひて、―見けり」

そば‐そば・し【稜稜し】

〔形シク〕

①かどだつ。かどばる。宇津保物語菊宴「優婆塞うばそくが行ふ山の椎がもと、あな―・し」

②かどだってよそよそしい。浜松中納言物語4「大将はさばかり―・しかりし御中の名残なう」

そば‐だち【側太刀】

そばにいて、打ち合う太刀に傷つけられること。太刀打ちのそばづえをくうこと。

そば‐だ・つ【峙つ・聳つ】

〔自五〕

(「稜そば立つ」の意。古くはソバタツ)

①たかくそびえる。そびえたつ。法華経玄賛淳祐点「小土の聚あつまりて隅ソハタテルソ」。今昔物語集11「まことに希有けうの石いわども―・ち並びたり」

②かどが立つ。浄瑠璃、妹背山婦女庭訓「詞―・つ親と親」

そば‐だ・てる【攲てる】

〔他下一〕[文]そばだ・つ(下二)

(古くはソバタツ)そびえたたせる。一端をあげて傾かせる。転じて、注意力を集中する。源氏物語柏木「枕を―・てて物などを聞え給ふけはひ」。平家物語9「深き所には大船どもを―・てて、垣楯かいだてにかき」。島崎藤村、夜明け前「京都人は眼を―・てたものでした」。「耳を―・てる」

そば‐ちょく【蕎麦猪口】

そばを食べる時につゆを入れる器。そばちょこ。

そ‐はつ【疎髪】

まばらな毛髪。

そ‐ばつ【疎伐】

(→)間伐かんばつに同じ。

そば‐づえ【側杖・傍杖】‥ヅヱ

①喧嘩などの傍にいて、思わずその打ち合う杖などに打たれること。

②転じて、自分に関係のないことのために災難をこうむること。とばっちり。まきぞえ。「―を食う」

そば‐づかえ【側仕え】‥ヅカヘ

主君の側近くに仕えること。また、その人。そばづとめ。近侍。

そば‐つき【側つき】

かたわらからちらっと見たようす。源氏物語帚木「―ざればみたるも」

そば‐つぎ【傍続・側次】

①袖なし脇明わきあけで、前身まえみと後身うしろみの裾を襴らんでつないだ上着。金襴などで作る。上級武士の常服であるが、時には軍陣で鎧の上に羽織る。能装束としては、武装の侍、天部の神、唐人に用いる。

②小直衣このうしの別名。そばつづき。

そば‐づくえ【傍机】

(→)脇机わきづくえに同じ。

そば‐づたい【岨伝い】‥ヅタヒ

⇒そわづたい

そば‐つづき【傍続】

小直衣このうしの別名。そばつぎ。

そば‐づとめ【側勤め】

(→)「そばづかえ」に同じ。

そば‐つゆ【蕎麦汁】

蕎麦を食べる時につける汁。また、掛け蕎麦類に用いる汁。

そば‐つら【側面】

①かたわら。

②まともでないこと。日葡辞書「ソバツラナコトヲイウ」

そば‐づら【岨面】

⇒そわづら

そば‐どころ【蕎麦処・蕎麦所】

①そばの名産地。

②そば屋。看板・暖簾のれんなどに書く。

そば‐な【蕎麦菜】

キキョウ科の多年草。山地に生え、高さ50〜100センチメートル。葉がややソバに似、若葉を食用。秋、紫色の細長い鐘形花を多数下垂。漢名、薺苨。

そば‐にょうぼう【側女房】‥バウ

めかけ。そばめ。〈日葡辞書〉

そば‐ねっつり【蕎麦練っつり】

根菜をだし汁で煮込み、そば粉を加えて練ったもの。山口県の郷土料理。

そば‐ねり【蕎麦練り】

(→)「そばがき」に同じ。

そば‐の‐き【柧棱】

四角の材木。角材。〈倭名類聚鈔20〉

そば‐の‐き【蕎麦の木】

①カナメモチの異称。

②ブナの古名。

そば‐のり【傍乗り】

馬の後方に身をひいて刀などを鞍くらにあてないようにして乗ること。

そば‐はら【側腹】

①よこはら。わきばら。

②(ソババラとも)めかけばら。妾腹しょうふく。日葡辞書「ソババラノコ(子)」

そば‐ひら【側ひら】

かたわら。そば。横の方。竹取物語「その山の―をめぐれば」

⇒そばひら‐みず【側ひら見ず】

そばひら‐みず【側ひら見ず】

わきめもふらないさま。がむしゃらなさま。源平盛衰記20「景廉は殊さらきりもなき剛の者、―の猪武者なり」

⇒そば‐ひら【側ひら】

そば‐ボーロ【蕎麦ボーロ】

蕎麦粉を加えて梅の花形や小さな円形に焼いたボーロ。京都の銘菓。

そば‐まんじゅう【蕎麦饅頭】‥ヂユウ

上皮を蕎麦粉で作った饅頭。夏目漱石、それから「洋卓テーブルの上には―と茶盆が一所に乗てゐた」

蕎麦饅頭

撮影:関戸 勇

そば‐みち【岨道】

⇒そわみち

そば‐みち【側道】

街道の近くのわき道。間道。〈日葡辞書〉

そば・む【側む】

[一]〔自四〕

①横を向く。そむけている。源氏物語若紫「うち―・みて書い給ふ」

②かたわらに寄る。かたよる。今昔物語集14「さしのきて―・みて居ぬ」

③顔をそむけて怨みかこつ。うらむ。ひがむ。源氏物語蛍「大方なにやかやとも―・みきこえ給はで」

④正道を外れる。風姿花伝「はや申楽に―・みたるりんぜつとし」

[二]〔他下二〕

⇒そばめる(下一)

そば‐むぎ【蕎麦】

ソバの古名。〈倭名類聚鈔17〉

そば‐む・く【側向く】

[一]〔自四〕

わきを向く。堤中納言物語「さりげなくて、うち―・きてゐたり」

[二]〔他下二〕

横へふり向ける。〈日葡辞書〉

そば‐め【側女・側妻】

①貴人の側近く仕える女。

②本妻以外の妻。めかけ。てかけ。

そば‐め【側目】

わきの方から見ること。また、その見える形・様子・感じ。かたわらめ。源氏物語空蝉「目をし、つとつけたれば、おのづから―に見ゆ」。「―にも苦しそうだ」

⇒側目にかく

そば‐めし【蕎麦飯】

焼きそばと飯とを合わせて炒めたソース味の料理。

そば‐みち【岨道】

⇒そわみち

そば‐みち【側道】

街道の近くのわき道。間道。〈日葡辞書〉

そば・む【側む】

[一]〔自四〕

①横を向く。そむけている。源氏物語若紫「うち―・みて書い給ふ」

②かたわらに寄る。かたよる。今昔物語集14「さしのきて―・みて居ぬ」

③顔をそむけて怨みかこつ。うらむ。ひがむ。源氏物語蛍「大方なにやかやとも―・みきこえ給はで」

④正道を外れる。風姿花伝「はや申楽に―・みたるりんぜつとし」

[二]〔他下二〕

⇒そばめる(下一)

そば‐むぎ【蕎麦】

ソバの古名。〈倭名類聚鈔17〉

そば‐む・く【側向く】

[一]〔自四〕

わきを向く。堤中納言物語「さりげなくて、うち―・きてゐたり」

[二]〔他下二〕

横へふり向ける。〈日葡辞書〉

そば‐め【側女・側妻】

①貴人の側近く仕える女。

②本妻以外の妻。めかけ。てかけ。

そば‐め【側目】

わきの方から見ること。また、その見える形・様子・感じ。かたわらめ。源氏物語空蝉「目をし、つとつけたれば、おのづから―に見ゆ」。「―にも苦しそうだ」

⇒側目にかく

そば‐めし【蕎麦飯】

焼きそばと飯とを合わせて炒めたソース味の料理。

ソバ

提供:OPO

ソバ

提供:OPO

②(「そばきり」の略)蕎麦粉・小麦粉にヤマイモ・卵白などを入れ、こねて細く線状に切った食品。ゆでて、つゆをかけ、またはつゆに浸して食べる。

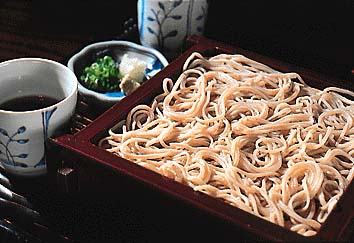

蕎麦

撮影:関戸 勇

②(「そばきり」の略)蕎麦粉・小麦粉にヤマイモ・卵白などを入れ、こねて細く線状に切った食品。ゆでて、つゆをかけ、またはつゆに浸して食べる。

蕎麦

撮影:関戸 勇

ソバージュ【sauvage フランス】

(野性的の意)ソバージュ‐ヘアの略。

⇒ソバージュ‐ヘア

ソバージュ‐ヘア

毛先の方から細かくパーマをかけてウェーブをつけた髪型。1983年頃より流行。

⇒ソバージュ【sauvage フランス】

そば‐あたり【側辺り】

まわり。近く。近所。浮世風呂前「八尺の長刀なぎなたをふりまはすから、―の鼻があぶねへでゑすは」

そ‐はい【鼠輩】

(人を卑しめていう称)取るに足りない卑しいやつ。

そば‐い【傍居】‥ヰ

そば近くにいること。また、近い所。

そば・う【戯ふ】ソバフ

〔自下二〕

⇒そばえる(下一)

そば‐うり【胡瓜】

キュウリの古名。〈倭名類聚鈔17〉

そばえ【戯】ソバヘ

①甘えてふざけること。ざれること。

②狂い騒ぐこと。

③ある所だけで降っている雨。通り雨。わたくし雨。むらしぐれ。日照雨。万代和歌集冬「嵐吹く時雨の雨の―には」

そばえか・す【戯へかす】ソバヘカス

〔他四〕

そばえるようにする。ざれさせる。ふざけさせる。好色一代女3「飼猫なつけて、夜もすがら結髪ゆいがみに―・しける程に」

そば・える【戯える】ソバヘル

〔自下一〕[文]そば・ふ(下二)

(室町時代頃からヤ行にも活用)

①馴れて戯れる。ふざける。あまえる。枕草子39「―・へたる小舎人童こどねりわらわ」

②動物がじゃれる。馬などがあばれ騒ぐ。浄瑠璃、傾城反魂香「虎は勇んで元信のいましめを噛み切り、背をさし向けて―・へたり」

③風がおだやかに吹く。山家集「初花の開け始むる梢より―・へて風の渡るなりけり」

④日が照っているのに、雨がばらつく。(俚言集覧)

そば‐おしき【傍折敷】‥ヲ‥

①献饌けんせんに用いる桧の縁付きの角盆。

②紋所の名。1を上から見た形(正方形)を基本とする。

③ムササビの西国方言。(物類称呼)

そば‐がお【側顔】‥ガホ

よこがお。狭衣物語3「―の、ほのぼのみすに透きて見ゆるは」

そば‐がき【蕎麦掻き】

蕎麦粉を熱湯でこねて、餅状としたもの。醤油・つゆをつけて食べる。そばねり。〈[季]冬〉

そば‐かす【蕎麦滓】

①(→)「そばがら」に同じ。

②(「雀斑」と書く)人の顔面などにできる茶褐色の小斑点。1に似ているのでいう。夏日斑かじつはん。雀卵斑。じゃくはん。

そば‐がら【蕎麦殻】

ソバの実みのから。そばかす。

そば‐き【側木】

(側面にあらわれる木の意)伏竹ふせだけの弓の外竹とだけと内竹うちだけとの間に挟んだ木のこと。

そば‐きり【蕎麦切り】

(→)蕎麦2に同じ。

そ‐はく【疎薄・疏薄】

うとんじて冷遇すること。

そばぐろ‐の‐ゆみ【側黒の弓】

伏竹ふせだけの外竹とだけと内竹うちだけとは漆を塗らないで節を残し、側木そばきだけを黒く塗った弓。

そば‐こ【蕎麦粉】

ソバの実みをひいて粉にしたもの。そばきり・そばがきなどの材料にする。

そば‐こうけ【側高家】‥カウ‥

江戸幕府の職名。常に将軍に近侍して事を行なった高家。

そば‐ざま【側方】

かたわらの方。側面。横ざま。宇治拾遺物語2「―に向ひて鼻をひるほどに」

そば‐じ【岨路】‥ヂ

⇒そわじ

そば‐しゅう【側衆】

①豊臣時代、太閤たいこうの側近の武士。

②江戸幕府の職名。将軍の次室に宿直し、老中に代わって夜間の諸務を決裁・上達し、小姓・小納戸の進退、中奥なかおく経費の監督等をもつかさどる。旗本役。一部は御用取次を兼帯。御側衆。

そばじらき‐の‐ゆみ【側白木の弓】

伏竹ふせだけの外竹とだけと内竹うちだけとを漆で塗って、側木そばきは白木のままの弓。

そば‐ずし【蕎麦鮨】

飯のかわりに蕎麦切りを用いて作った鮨。

そば‐ぜん【側膳】

(→)横膳よこぜんに同じ。

そば‐そば【端端】

はしばし。そこかしこ。源氏物語常夏「いと近うさぶらひて、―見けり」

そば‐そば・し【稜稜し】

〔形シク〕

①かどだつ。かどばる。宇津保物語菊宴「優婆塞うばそくが行ふ山の椎がもと、あな―・し」

②かどだってよそよそしい。浜松中納言物語4「大将はさばかり―・しかりし御中の名残なう」

そば‐だち【側太刀】

そばにいて、打ち合う太刀に傷つけられること。太刀打ちのそばづえをくうこと。

そば‐だ・つ【峙つ・聳つ】

〔自五〕

(「稜そば立つ」の意。古くはソバタツ)

①たかくそびえる。そびえたつ。法華経玄賛淳祐点「小土の聚あつまりて隅ソハタテルソ」。今昔物語集11「まことに希有けうの石いわども―・ち並びたり」

②かどが立つ。浄瑠璃、妹背山婦女庭訓「詞―・つ親と親」

そば‐だ・てる【攲てる】

〔他下一〕[文]そばだ・つ(下二)

(古くはソバタツ)そびえたたせる。一端をあげて傾かせる。転じて、注意力を集中する。源氏物語柏木「枕を―・てて物などを聞え給ふけはひ」。平家物語9「深き所には大船どもを―・てて、垣楯かいだてにかき」。島崎藤村、夜明け前「京都人は眼を―・てたものでした」。「耳を―・てる」

そば‐ちょく【蕎麦猪口】

そばを食べる時につゆを入れる器。そばちょこ。

そ‐はつ【疎髪】

まばらな毛髪。

そ‐ばつ【疎伐】

(→)間伐かんばつに同じ。

そば‐づえ【側杖・傍杖】‥ヅヱ

①喧嘩などの傍にいて、思わずその打ち合う杖などに打たれること。

②転じて、自分に関係のないことのために災難をこうむること。とばっちり。まきぞえ。「―を食う」

そば‐づかえ【側仕え】‥ヅカヘ

主君の側近くに仕えること。また、その人。そばづとめ。近侍。

そば‐つき【側つき】

かたわらからちらっと見たようす。源氏物語帚木「―ざればみたるも」

そば‐つぎ【傍続・側次】

①袖なし脇明わきあけで、前身まえみと後身うしろみの裾を襴らんでつないだ上着。金襴などで作る。上級武士の常服であるが、時には軍陣で鎧の上に羽織る。能装束としては、武装の侍、天部の神、唐人に用いる。

②小直衣このうしの別名。そばつづき。

そば‐づくえ【傍机】

(→)脇机わきづくえに同じ。

そば‐づたい【岨伝い】‥ヅタヒ

⇒そわづたい

そば‐つづき【傍続】

小直衣このうしの別名。そばつぎ。

そば‐づとめ【側勤め】

(→)「そばづかえ」に同じ。

そば‐つゆ【蕎麦汁】

蕎麦を食べる時につける汁。また、掛け蕎麦類に用いる汁。

そば‐つら【側面】

①かたわら。

②まともでないこと。日葡辞書「ソバツラナコトヲイウ」

そば‐づら【岨面】

⇒そわづら

そば‐どころ【蕎麦処・蕎麦所】

①そばの名産地。

②そば屋。看板・暖簾のれんなどに書く。

そば‐な【蕎麦菜】

キキョウ科の多年草。山地に生え、高さ50〜100センチメートル。葉がややソバに似、若葉を食用。秋、紫色の細長い鐘形花を多数下垂。漢名、薺苨。

そば‐にょうぼう【側女房】‥バウ

めかけ。そばめ。〈日葡辞書〉

そば‐ねっつり【蕎麦練っつり】

根菜をだし汁で煮込み、そば粉を加えて練ったもの。山口県の郷土料理。

そば‐ねり【蕎麦練り】

(→)「そばがき」に同じ。

そば‐の‐き【柧棱】

四角の材木。角材。〈倭名類聚鈔20〉

そば‐の‐き【蕎麦の木】

①カナメモチの異称。

②ブナの古名。

そば‐のり【傍乗り】

馬の後方に身をひいて刀などを鞍くらにあてないようにして乗ること。

そば‐はら【側腹】

①よこはら。わきばら。

②(ソババラとも)めかけばら。妾腹しょうふく。日葡辞書「ソババラノコ(子)」

そば‐ひら【側ひら】

かたわら。そば。横の方。竹取物語「その山の―をめぐれば」

⇒そばひら‐みず【側ひら見ず】

そばひら‐みず【側ひら見ず】

わきめもふらないさま。がむしゃらなさま。源平盛衰記20「景廉は殊さらきりもなき剛の者、―の猪武者なり」

⇒そば‐ひら【側ひら】

そば‐ボーロ【蕎麦ボーロ】

蕎麦粉を加えて梅の花形や小さな円形に焼いたボーロ。京都の銘菓。

そば‐まんじゅう【蕎麦饅頭】‥ヂユウ

上皮を蕎麦粉で作った饅頭。夏目漱石、それから「洋卓テーブルの上には―と茶盆が一所に乗てゐた」

蕎麦饅頭

撮影:関戸 勇

ソバージュ【sauvage フランス】

(野性的の意)ソバージュ‐ヘアの略。

⇒ソバージュ‐ヘア

ソバージュ‐ヘア

毛先の方から細かくパーマをかけてウェーブをつけた髪型。1983年頃より流行。

⇒ソバージュ【sauvage フランス】

そば‐あたり【側辺り】

まわり。近く。近所。浮世風呂前「八尺の長刀なぎなたをふりまはすから、―の鼻があぶねへでゑすは」

そ‐はい【鼠輩】

(人を卑しめていう称)取るに足りない卑しいやつ。

そば‐い【傍居】‥ヰ

そば近くにいること。また、近い所。

そば・う【戯ふ】ソバフ

〔自下二〕

⇒そばえる(下一)

そば‐うり【胡瓜】

キュウリの古名。〈倭名類聚鈔17〉

そばえ【戯】ソバヘ

①甘えてふざけること。ざれること。

②狂い騒ぐこと。

③ある所だけで降っている雨。通り雨。わたくし雨。むらしぐれ。日照雨。万代和歌集冬「嵐吹く時雨の雨の―には」

そばえか・す【戯へかす】ソバヘカス

〔他四〕

そばえるようにする。ざれさせる。ふざけさせる。好色一代女3「飼猫なつけて、夜もすがら結髪ゆいがみに―・しける程に」

そば・える【戯える】ソバヘル

〔自下一〕[文]そば・ふ(下二)

(室町時代頃からヤ行にも活用)

①馴れて戯れる。ふざける。あまえる。枕草子39「―・へたる小舎人童こどねりわらわ」

②動物がじゃれる。馬などがあばれ騒ぐ。浄瑠璃、傾城反魂香「虎は勇んで元信のいましめを噛み切り、背をさし向けて―・へたり」

③風がおだやかに吹く。山家集「初花の開け始むる梢より―・へて風の渡るなりけり」

④日が照っているのに、雨がばらつく。(俚言集覧)

そば‐おしき【傍折敷】‥ヲ‥

①献饌けんせんに用いる桧の縁付きの角盆。

②紋所の名。1を上から見た形(正方形)を基本とする。

③ムササビの西国方言。(物類称呼)

そば‐がお【側顔】‥ガホ

よこがお。狭衣物語3「―の、ほのぼのみすに透きて見ゆるは」

そば‐がき【蕎麦掻き】

蕎麦粉を熱湯でこねて、餅状としたもの。醤油・つゆをつけて食べる。そばねり。〈[季]冬〉

そば‐かす【蕎麦滓】

①(→)「そばがら」に同じ。

②(「雀斑」と書く)人の顔面などにできる茶褐色の小斑点。1に似ているのでいう。夏日斑かじつはん。雀卵斑。じゃくはん。

そば‐がら【蕎麦殻】

ソバの実みのから。そばかす。

そば‐き【側木】

(側面にあらわれる木の意)伏竹ふせだけの弓の外竹とだけと内竹うちだけとの間に挟んだ木のこと。

そば‐きり【蕎麦切り】

(→)蕎麦2に同じ。

そ‐はく【疎薄・疏薄】

うとんじて冷遇すること。

そばぐろ‐の‐ゆみ【側黒の弓】

伏竹ふせだけの外竹とだけと内竹うちだけとは漆を塗らないで節を残し、側木そばきだけを黒く塗った弓。

そば‐こ【蕎麦粉】

ソバの実みをひいて粉にしたもの。そばきり・そばがきなどの材料にする。

そば‐こうけ【側高家】‥カウ‥

江戸幕府の職名。常に将軍に近侍して事を行なった高家。

そば‐ざま【側方】

かたわらの方。側面。横ざま。宇治拾遺物語2「―に向ひて鼻をひるほどに」

そば‐じ【岨路】‥ヂ

⇒そわじ

そば‐しゅう【側衆】

①豊臣時代、太閤たいこうの側近の武士。

②江戸幕府の職名。将軍の次室に宿直し、老中に代わって夜間の諸務を決裁・上達し、小姓・小納戸の進退、中奥なかおく経費の監督等をもつかさどる。旗本役。一部は御用取次を兼帯。御側衆。

そばじらき‐の‐ゆみ【側白木の弓】

伏竹ふせだけの外竹とだけと内竹うちだけとを漆で塗って、側木そばきは白木のままの弓。

そば‐ずし【蕎麦鮨】

飯のかわりに蕎麦切りを用いて作った鮨。

そば‐ぜん【側膳】

(→)横膳よこぜんに同じ。

そば‐そば【端端】

はしばし。そこかしこ。源氏物語常夏「いと近うさぶらひて、―見けり」

そば‐そば・し【稜稜し】

〔形シク〕

①かどだつ。かどばる。宇津保物語菊宴「優婆塞うばそくが行ふ山の椎がもと、あな―・し」

②かどだってよそよそしい。浜松中納言物語4「大将はさばかり―・しかりし御中の名残なう」

そば‐だち【側太刀】

そばにいて、打ち合う太刀に傷つけられること。太刀打ちのそばづえをくうこと。

そば‐だ・つ【峙つ・聳つ】

〔自五〕

(「稜そば立つ」の意。古くはソバタツ)

①たかくそびえる。そびえたつ。法華経玄賛淳祐点「小土の聚あつまりて隅ソハタテルソ」。今昔物語集11「まことに希有けうの石いわども―・ち並びたり」

②かどが立つ。浄瑠璃、妹背山婦女庭訓「詞―・つ親と親」

そば‐だ・てる【攲てる】

〔他下一〕[文]そばだ・つ(下二)

(古くはソバタツ)そびえたたせる。一端をあげて傾かせる。転じて、注意力を集中する。源氏物語柏木「枕を―・てて物などを聞え給ふけはひ」。平家物語9「深き所には大船どもを―・てて、垣楯かいだてにかき」。島崎藤村、夜明け前「京都人は眼を―・てたものでした」。「耳を―・てる」

そば‐ちょく【蕎麦猪口】

そばを食べる時につゆを入れる器。そばちょこ。

そ‐はつ【疎髪】

まばらな毛髪。

そ‐ばつ【疎伐】

(→)間伐かんばつに同じ。

そば‐づえ【側杖・傍杖】‥ヅヱ

①喧嘩などの傍にいて、思わずその打ち合う杖などに打たれること。

②転じて、自分に関係のないことのために災難をこうむること。とばっちり。まきぞえ。「―を食う」

そば‐づかえ【側仕え】‥ヅカヘ

主君の側近くに仕えること。また、その人。そばづとめ。近侍。

そば‐つき【側つき】

かたわらからちらっと見たようす。源氏物語帚木「―ざればみたるも」

そば‐つぎ【傍続・側次】

①袖なし脇明わきあけで、前身まえみと後身うしろみの裾を襴らんでつないだ上着。金襴などで作る。上級武士の常服であるが、時には軍陣で鎧の上に羽織る。能装束としては、武装の侍、天部の神、唐人に用いる。

②小直衣このうしの別名。そばつづき。

そば‐づくえ【傍机】

(→)脇机わきづくえに同じ。

そば‐づたい【岨伝い】‥ヅタヒ

⇒そわづたい

そば‐つづき【傍続】

小直衣このうしの別名。そばつぎ。

そば‐づとめ【側勤め】

(→)「そばづかえ」に同じ。

そば‐つゆ【蕎麦汁】

蕎麦を食べる時につける汁。また、掛け蕎麦類に用いる汁。

そば‐つら【側面】

①かたわら。

②まともでないこと。日葡辞書「ソバツラナコトヲイウ」

そば‐づら【岨面】

⇒そわづら

そば‐どころ【蕎麦処・蕎麦所】

①そばの名産地。

②そば屋。看板・暖簾のれんなどに書く。

そば‐な【蕎麦菜】

キキョウ科の多年草。山地に生え、高さ50〜100センチメートル。葉がややソバに似、若葉を食用。秋、紫色の細長い鐘形花を多数下垂。漢名、薺苨。

そば‐にょうぼう【側女房】‥バウ

めかけ。そばめ。〈日葡辞書〉

そば‐ねっつり【蕎麦練っつり】

根菜をだし汁で煮込み、そば粉を加えて練ったもの。山口県の郷土料理。

そば‐ねり【蕎麦練り】

(→)「そばがき」に同じ。

そば‐の‐き【柧棱】

四角の材木。角材。〈倭名類聚鈔20〉

そば‐の‐き【蕎麦の木】

①カナメモチの異称。

②ブナの古名。

そば‐のり【傍乗り】

馬の後方に身をひいて刀などを鞍くらにあてないようにして乗ること。

そば‐はら【側腹】

①よこはら。わきばら。

②(ソババラとも)めかけばら。妾腹しょうふく。日葡辞書「ソババラノコ(子)」

そば‐ひら【側ひら】

かたわら。そば。横の方。竹取物語「その山の―をめぐれば」

⇒そばひら‐みず【側ひら見ず】

そばひら‐みず【側ひら見ず】

わきめもふらないさま。がむしゃらなさま。源平盛衰記20「景廉は殊さらきりもなき剛の者、―の猪武者なり」

⇒そば‐ひら【側ひら】

そば‐ボーロ【蕎麦ボーロ】

蕎麦粉を加えて梅の花形や小さな円形に焼いたボーロ。京都の銘菓。

そば‐まんじゅう【蕎麦饅頭】‥ヂユウ

上皮を蕎麦粉で作った饅頭。夏目漱石、それから「洋卓テーブルの上には―と茶盆が一所に乗てゐた」

蕎麦饅頭

撮影:関戸 勇

そば‐みち【岨道】

⇒そわみち

そば‐みち【側道】

街道の近くのわき道。間道。〈日葡辞書〉

そば・む【側む】

[一]〔自四〕

①横を向く。そむけている。源氏物語若紫「うち―・みて書い給ふ」

②かたわらに寄る。かたよる。今昔物語集14「さしのきて―・みて居ぬ」

③顔をそむけて怨みかこつ。うらむ。ひがむ。源氏物語蛍「大方なにやかやとも―・みきこえ給はで」

④正道を外れる。風姿花伝「はや申楽に―・みたるりんぜつとし」

[二]〔他下二〕

⇒そばめる(下一)

そば‐むぎ【蕎麦】

ソバの古名。〈倭名類聚鈔17〉

そば‐む・く【側向く】

[一]〔自四〕

わきを向く。堤中納言物語「さりげなくて、うち―・きてゐたり」

[二]〔他下二〕

横へふり向ける。〈日葡辞書〉

そば‐め【側女・側妻】

①貴人の側近く仕える女。

②本妻以外の妻。めかけ。てかけ。

そば‐め【側目】

わきの方から見ること。また、その見える形・様子・感じ。かたわらめ。源氏物語空蝉「目をし、つとつけたれば、おのづから―に見ゆ」。「―にも苦しそうだ」

⇒側目にかく

そば‐めし【蕎麦飯】

焼きそばと飯とを合わせて炒めたソース味の料理。

そば‐みち【岨道】

⇒そわみち

そば‐みち【側道】

街道の近くのわき道。間道。〈日葡辞書〉

そば・む【側む】

[一]〔自四〕

①横を向く。そむけている。源氏物語若紫「うち―・みて書い給ふ」

②かたわらに寄る。かたよる。今昔物語集14「さしのきて―・みて居ぬ」

③顔をそむけて怨みかこつ。うらむ。ひがむ。源氏物語蛍「大方なにやかやとも―・みきこえ給はで」

④正道を外れる。風姿花伝「はや申楽に―・みたるりんぜつとし」

[二]〔他下二〕

⇒そばめる(下一)

そば‐むぎ【蕎麦】

ソバの古名。〈倭名類聚鈔17〉

そば‐む・く【側向く】

[一]〔自四〕

わきを向く。堤中納言物語「さりげなくて、うち―・きてゐたり」

[二]〔他下二〕

横へふり向ける。〈日葡辞書〉

そば‐め【側女・側妻】

①貴人の側近く仕える女。

②本妻以外の妻。めかけ。てかけ。

そば‐め【側目】

わきの方から見ること。また、その見える形・様子・感じ。かたわらめ。源氏物語空蝉「目をし、つとつけたれば、おのづから―に見ゆ」。「―にも苦しそうだ」

⇒側目にかく

そば‐めし【蕎麦飯】

焼きそばと飯とを合わせて炒めたソース味の料理。

そら【其】🔗⭐🔉

そら【其】

〔感〕

(ソレの転)指示して注意を促す語。それ。そりゃ。「―見ろ」

それ【其・夫】🔗⭐🔉

それ【其・夫】

[一]〔代〕

空間的・時間的または心理的に、相手の近くにあるものを指し示す語。

①相手の近くにあるもの。相手のしていること。万葉集7「―をだに君が形見に見つつしのはむ」。「ほら―だよ」「―が済んだらおやつを上げましょうね」

②今、相手の関心が向いていると思われる物・事・人・時。伊勢物語「女御、多賀幾子と申すみまそかりけり。―うせ給ひて」。「―をいつ聞いたの」「―以来10年もたった」「―まで辛抱しろ」

③相手を指す語。あなた。天草本伊曾保物語「何とて―には見えられぬぞ」

④相手のいる所。その所。そこ。狂言、福渡し「おのれも―に臥せり居ろ」

⑤(「某」とも書く)ある物・事を(具体的な判定は相手に委ねる気持で)漠然と指し示す語。土佐日記「―の年のしはすの二十日余りひと日のいぬの時に門出す」

[二]〔感〕

①(漢文の「夫」の訓読から)改まった気持で文をおこし、または物事を述べ立てるのに用いる語。地蔵十輪経元慶点「其ソレ、易やすくあるべけむや」。平家物語1「―雄剣を帯し」。「もし―自由あらずんば」

②励ましたり注意を向けさせたりする時、掛け声のように発する語。平治物語「―防げ、侍ども」。狂言、仏師「―御見やれ」。「―行け」

⇒其かあらぬか

⇒其からそれまで

⇒其来た

⇒其御覧

⇒其でいて

⇒其とはなしに

⇒其にしては

⇒其にしても

⇒其につけても

⇒其にとりて

⇒其はさておき

⇒其はそうと

⇒其はそれとして

⇒其はともあれ

⇒其見たことか

⇒其見ろ

○其かあらぬかそれかあらぬか🔗⭐🔉

○其かあらぬかそれかあらぬか

それであるか、それでないか、たしかではないが。古今和歌集夏「去年の夏鳴きふるしてしほととぎす―声の変らぬ」

⇒それ【其・夫】

それ‐がし【某】

〔代〕

①(名の知れない人・物事を指し、または名をあげずに指す場合に用いる)なにがし。蜻蛉日記下「―などいふ人」

②わたくし。宇治拾遺物語4「―多くの丈六を作り奉れり」

⇒それがし‐かれがし【某彼某】

それがし‐かれがし【某彼某】

だれかれ。宇治拾遺物語14「庁にはまた何者か候と言へば、―と言ふ」

⇒それ‐がし【某】

それから

小説。夏目漱石作。1909年(明治42)朝日新聞連載。父の財産に寄食し趣味のみに生きる長井代助が、友人の妻への愛を通じてそれまでの生活と決別するまでを描く。「三四郎」「門」と共に三部作をなす。

→文献資料[それから]

それ‐から

〔接続〕

①その次に。その後に。「お茶を飲み、―仕事にかかった」

②そして。また。「茶碗、お椀、―皿も持ってきてください」

⇒それから‐して

⇒それから‐それへ

それから‐して

〔接続〕

①それから。

②それを初めとして。「その口のきき方は何だ。―気に入らぬ」

⇒それ‐から

それから‐それへ

次々に物事が起きるさま。「―と事件が起こる」

⇒それ‐から

○其からそれまでそれからそれまで🔗⭐🔉

○其からそれまでそれからそれまで

こうなったからは、しかたがない。やむを得ない。それまで。好色一代女4「大胆者と思召さば―」

⇒それ【其・夫】

それ‐かれ【其彼】

〔代〕

その名をいわずに人々を指し示す。だれそれ。枕草子108「院の殿上には誰々かありつると人の問へば、―など四五人ばかりいふに」

それ‐くらい【其位】‥クラヰ🔗⭐🔉

それ‐くらい【其位】‥クラヰ

その程度。それぐらい。「―が丁度よい」「―我慢しろ」

それ‐こそ【其こそ】🔗⭐🔉

それ‐こそ【其こそ】

①「それ」を強める言い方。「―私がさがし求めていたものだ」

②そうであれば。そうなれば。まさしく。「―男だ」「―死んでもいいと思った」

○其御覧それごらん

「それ見たことか」の親しみをこめた言い方。

⇒それ【其・夫】

それ‐それ【其其】🔗⭐🔉

それ‐それ【其其】

[一]〔代〕

(「それ」を重ねた語)その人とかの人。それかれ。枕草子106「誰々かと問へば―といふ」

[二]〔感〕

それであると人に注意を促す時にいう語。また、それであると思いついた時にいう語。それよそれよ。それだそれだ。「―、そこにあるでしょう」

それ‐ぞれ【其其・夫夫】🔗⭐🔉

それ‐ぞれ【其其・夫夫】

おのおの。めいめい。「―が意見を言う」「―値段が違う」

それっ‐きり【其れっ限】🔗⭐🔉

それっ‐きり【其れっ限】

ソレキリの促音化。「―彼はこない」「―になる」

○其でいてそれでいて🔗⭐🔉

○其でいてそれでいて

そうであるのに。それでいながら。「まずい。―高いレストラン」

⇒それ【其・夫】

それで‐こそ

そうであればこそ。それこそ。「―本当の職業人だ」

⇒それ‐で

それ‐では

[一]〔接続〕

それなら。そういうことでは。東海道中膝栗毛発端「―あなたのお為になるまいと」

[二]〔感〕

(別れのあいさつとして)ごきげんよう。さようなら。「またお会いしましょう。―」

それ‐でも

〔接続〕

そうであっても。「―地球は動く」

それ‐どころ【其処】

多く下に否定の語を伴って、とてもその程度ではない意味を強めるのにいう。「―ではない」「―かもっとひどい目にあった」

それ‐と‐なく【其と無く】

それと示さずに。遠まわしに。「―気を付ける」「―忠告する」

それ‐と‐なく【其と無く】🔗⭐🔉

それ‐と‐なく【其と無く】

それと示さずに。遠まわしに。「―気を付ける」「―忠告する」

○其とはなしにそれとはなしに

①それと指すこともなく。それとなく。暗に。「―批判する」

②なんとなく。新古今和歌集恋「ながめわび―物ぞ思ふ」

⇒それ【其・夫】

○其とはなしにそれとはなしに🔗⭐🔉

○其とはなしにそれとはなしに

①それと指すこともなく。それとなく。暗に。「―批判する」

②なんとなく。新古今和歌集恋「ながめわび―物ぞ思ふ」

⇒それ【其・夫】

それ‐とも

〔接続〕

あるいはまた。もしくは。傾城買二筋道「―頭のものは借り物なら」。「受けるか―断るか」

それ‐ながら

そのまま。そっくり。後撰和歌集恋「人恋ふる心ばかりは―」

それ‐な‐のに

〔接続〕

それであるのに。そうであるのに。それだのに。「日が差している、―雨が降る」

それ‐なら

〔接続〕

そういうわけなら。そんなら。しからば。「―こっちにするといい」

それ‐なり

①そのまま。それきり。「交渉は―に終わった」

②それ相応。「それには―の理由がある」「―によくできている」

⇒それなり‐けり

それなり‐けり

そのままで過ごすこと。浮世草子、御前義経記「―にしておくさへ、茶せん組のひけなりと」

⇒それ‐なり

それ‐に

〔接続〕

①それなのに。しかるに。枕草子108「頭着き給はぬ限りは、殿上の台盤には人も着かず。―豆一盛り、やをら取りて」

②その結果。大鏡時平「―こそ、菅原の大臣御心のままにまつりごち給ひけれ」

③加えて。そのうえ。かつ。今昔物語集31「池を失ひたらむだに量はかりなき罪なり。―此の池の頽くずるるによりて、…多くの田畠を失ひたる罪も」。「大きいし、重いし、―値段が高い」

○其にしてはそれにしては🔗⭐🔉

○其にしてはそれにしては

その事を前提として考えたとき、そこから導かれる判断とは違っている意を表す。そうであるにしては。「休みのはずだが―にぎやかだ」

⇒それ【其・夫】

○其にしてもそれにしても🔗⭐🔉

○其にしてもそれにしても

そのことはそれなりの事情であるにしても。「―手紙くらいよこしそうなものだが」

⇒それ【其・夫】

○其につけてもそれにつけても🔗⭐🔉

○其につけてもそれにつけても

ある話題から呼び起こされる事柄を述べることを示す。そのことと関連しても。源氏物語桐壺「―世のそしりのみ多かれど」。「―いろいろな事があった」

⇒それ【其・夫】

○其にとりてそれにとりて🔗⭐🔉

○其にとりてそれにとりて

それについて。その場合に。徒然草「―、三つの石を捨てて十の石につくことは易し」

⇒それ【其・夫】

ソレノイド【solenoid】

管状に電線を巻いたもの。コイルの一種。円筒コイル。

それ‐のみ

〔副〕

(「それのみならず」の意)それだけでなく。好色一代男1「―雨の日のさびしさ、風の夜はなほ待つ人も見えず」

それ‐は【其は】

感動をこめて、次のことがらを述べる時にいう語。「―すばらしい夜でした」

⇒それは‐それは【其は其は】

それ‐ばかり【其許り】

それだけ。それきり。そのことだけ。「―の傷で泣くな」「―苦にする」

⇒そればかり‐か【其許りか】

そればかり‐か【其許りか】

それだけでなく。その上さらに。

⇒それ‐ばかり【其許り】

それ‐は【其は】🔗⭐🔉

それ‐は【其は】

感動をこめて、次のことがらを述べる時にいう語。「―すばらしい夜でした」

⇒それは‐それは【其は其は】

それ‐ばかり【其許り】🔗⭐🔉

それ‐ばかり【其許り】

それだけ。それきり。そのことだけ。「―の傷で泣くな」「―苦にする」

⇒そればかり‐か【其許りか】

そればかり‐か【其許りか】🔗⭐🔉

そればかり‐か【其許りか】

それだけでなく。その上さらに。

⇒それ‐ばかり【其許り】

○其はさておきそれはさておき

話題を転ずる時に用いる。ところで。閑話休題。「―本題に入ろう」

⇒それ【其・夫】

○其はそうとそれはそうと

話題を転ずる時に用いる。それはさておき。「―病気の具合はいかがですか」

⇒それ【其・夫】

○其はそれとしてそれはそれとして

その事はひとまずそのままにしておいて。それはよいとして。それは別として。「―君の言い分をきこう」

⇒それ【其・夫】

○其はさておきそれはさておき🔗⭐🔉

○其はさておきそれはさておき

話題を転ずる時に用いる。ところで。閑話休題。「―本題に入ろう」

⇒それ【其・夫】

○其はそうとそれはそうと🔗⭐🔉

○其はそうとそれはそうと

話題を転ずる時に用いる。それはさておき。「―病気の具合はいかがですか」

⇒それ【其・夫】

○其はともあれそれはともあれ🔗⭐🔉

○其はともあれそれはともあれ

それはさておき。

⇒それ【其・夫】

それ‐ほど【其程】

〔副〕

①それくらい。そんなに。それほどまで。「―思いつめたのなら」

②(多く打消の語を伴う)予期したほど。思ったほど。「―ではない」

それ‐まで【其迄】

①相当の程度に達したさま。そんなにまで。「よく―耐えしのいだものだ」

②それで終りである。「駄目なら―だ」「勝負あり、―」

○其見たことかそれみたことか🔗⭐🔉

○其見たことかそれみたことか

自分の予想が実現し、相手の期待がはずれた時などにいう語。それ見ろ。「―、滑ったじゃないか」

⇒それ【其・夫】

○其見ろそれみろ🔗⭐🔉

○其見ろそれみろ

(→)「それ見たことか」に同じ。

⇒それ【其・夫】

それ‐もの【逸れ者】

普通よりはずれた者。世をすねた人。かわり者。

それ‐や【其屋】

愛嬌を売る客商売屋。遊女屋。それやど。浄瑠璃、心中重井筒「さすが―の女房とて」

それ‐や【逸れ矢】

狙いからそれて他の方へ飛んでゆく矢。流れ矢。

それ‐やど【其宿】

(→)「それや(其屋)」に同じ。

それ‐ゆえ【其故】‥ユヱ

〔接続〕

それであるから。だから。されば。秋篠月清集「露といへばかならず月ぞ宿りける―おかぬ雁の涙も」

それ‐よ

〔感〕

思い出した時、または他の語を受けて同意して発する語。そうだ。それそれ。そのことそのこと。狂言、墨塗「――、機嫌のよい仔細がある」

それ‐ら【其等】

〔代〕

(「それ」の複数)その人たち。そのものども。

ソレル【sorrel】

スイバ(酸葉)の英語名。

ソレル【Georges Sorel】

フランスの社会哲学者。行動的サンディカリスムの哲学を説き、社会革命のための暴力の倫理性を主張した。著「暴力論」。(1847〜1922)

そ・れる【逸れる】

〔自下一〕[文]そ・る(下二)

(弓なりに曲がる意から)

①思いがけない方向へ向かって行く。離れて行く。「弾たまが的を―・れる」

②物事が正常の状態や本来の目的からずれて離れる。義経記7「管弦の調子も―・れにけり」。「話がわき道へ―・れる」

そ‐れん【素練】

白い練絹。

そ‐れん【疎簾】

編目のまばらなすだれ。

ソ‐れん【ソ連】

ソビエト社会主義共和国連邦の略称。

ゾレン【Sollen ドイツ】

⇒ゾルレン

ソレント【Sorrento】

イタリア南部、ナポリの南方で西へ突き出した半島。また、その半島北岸の小都市。観光・保養地。

ソ‐れんぽう【ソ連邦】‥パウ

ソビエト連邦の略称。

そろ【候】

①(サウラフの転。室町時代に始まる)…ます。運歩色葉集「候、ソロ」。四河入海「我は子に従て遊と云はれ―」

②(→)候角そうろうづのに同じ。

ソロ【solo イタリア】

①一人の。単独の。「―‐ホームラン」

②一人で歌い、または1個の楽器で楽曲を奏すること。また、その音楽。独唱。独奏。

ぞろ

①(女房詞)素麺。ぞろぞろ。

②山地の崩れた所。崩ぞれ。

ゾロアスター‐きょう【ゾロアスター教】‥ケウ

前7〜6世紀ペルシアの預言者ゾロアスター(Zoroaster)の創始した宗教。善なる最高神をアフラ=マズダ、悪神をアフリマン(アングラ=マンユ)と呼び、勤倹力行によって悪神を克服し、善神の勝利を期することを教旨とし、善神の象徴である太陽・星・火などを崇拝。アヴェスタ経典を奉じ、古代ペルシアの国教として栄え、中国には南北朝の頃伝来、祆けん教または拝火教と称。7世紀来、イスラム教の興隆とともに急速に衰微。インド西海岸に残る信徒はパルシーと呼ばれる。マズダ教。ザラットラ教。→アフラ=マズダ

そろい【揃い】ソロヒ

①そろうこと。集まっていること。

②組をなすこと。また、組をなしたもの。「お―でお出かけですか」「三つ―の背広」

③衣服などの色または模様・地合などが同一なこと。「―の浴衣」

④(接尾語的に)

㋐(和語の数詞に付けて)そろったものを数えるのに用いる語。そろえ。「夜具、一ひと―」

㋑(ゾロイと濁音化)同様のものがそろうこと。「美人―」「役者―」

⇒そろい‐ぶみ【揃い踏み】

そろい‐ぶみ【揃い踏み】ソロヒ‥

相撲で、力士が土俵上に並び、揃って四股しこを踏むこと。「三役―」

⇒そろい【揃い】

それ‐や【其屋】🔗⭐🔉

それ‐や【其屋】

愛嬌を売る客商売屋。遊女屋。それやど。浄瑠璃、心中重井筒「さすが―の女房とて」

[漢]其🔗⭐🔉

其 字形

〔八部6画/8画/3422・4236〕

〔音〕キ(漢)

〔訓〕その・それ

[意味]

①その。それ。人や事物を指示する代名詞。「無出其右=その右(=上位)に出いづるなし」〔史記〕

②強意・発語の助字。漢文訓読で「それ」とよむ。「従我者其由与=我に従う者は、それ由(ゆう=子路)か」〔論語〕

③語調を整える助字。▶漢文訓読ではよまない。「夜如何其=夜いかん」〔詩経〕

[難読]

其処そこ・其方そち・そなた

〔八部6画/8画/3422・4236〕

〔音〕キ(漢)

〔訓〕その・それ

[意味]

①その。それ。人や事物を指示する代名詞。「無出其右=その右(=上位)に出いづるなし」〔史記〕

②強意・発語の助字。漢文訓読で「それ」とよむ。「従我者其由与=我に従う者は、それ由(ゆう=子路)か」〔論語〕

③語調を整える助字。▶漢文訓読ではよまない。「夜如何其=夜いかん」〔詩経〕

[難読]

其処そこ・其方そち・そなた

〔八部6画/8画/3422・4236〕

〔音〕キ(漢)

〔訓〕その・それ

[意味]

①その。それ。人や事物を指示する代名詞。「無出其右=その右(=上位)に出いづるなし」〔史記〕

②強意・発語の助字。漢文訓読で「それ」とよむ。「従我者其由与=我に従う者は、それ由(ゆう=子路)か」〔論語〕

③語調を整える助字。▶漢文訓読ではよまない。「夜如何其=夜いかん」〔詩経〕

[難読]

其処そこ・其方そち・そなた

〔八部6画/8画/3422・4236〕

〔音〕キ(漢)

〔訓〕その・それ

[意味]

①その。それ。人や事物を指示する代名詞。「無出其右=その右(=上位)に出いづるなし」〔史記〕

②強意・発語の助字。漢文訓読で「それ」とよむ。「従我者其由与=我に従う者は、それ由(ゆう=子路)か」〔論語〕

③語調を整える助字。▶漢文訓読ではよまない。「夜如何其=夜いかん」〔詩経〕

[難読]

其処そこ・其方そち・そなた

広辞苑に「其」で始まるの検索結果 1-87。もっと読み込む