複数辞典一括検索+![]()

![]()

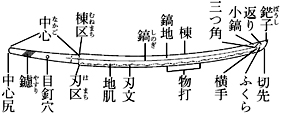

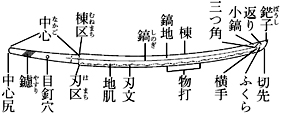

かた‐な【刀】🔗⭐🔉

かた‐な【刀】

(ナは刃の古語。片方の刃の意)

①刀身が短い片刃の刃物。垂仁紀「いましが袍ころもの中の―は何する―ぞ」↔剣。

②太刀の小さいもの。こしがたな。佩刀。平家物語9「腰の―を抜き、鎧の草摺ひきあげて、柄もこぶしも通れ通れと」

③小さい刃物。きれもの。

④脇差に添えておびる大刀。大小の大の方。

刀

⇒かたな‐かけ【刀掛け】

⇒かたな‐かじ【刀鍛冶】

⇒かたな‐がり【刀狩】

⇒かたな‐きず【刀疵】

⇒かたな‐さし【刀差し】

⇒かたな‐ざんまい【刀三昧】

⇒かたな‐だま【刀玉】

⇒かたな‐と【刀砥】

⇒かたな‐とぎ【刀磨ぎ】

⇒かたな‐の‐はわたり【刀の刃渡り】

⇒かたな‐ばや【刀早】

⇒かたな‐びき【刀引き】

⇒かたな‐め【刀目】

⇒かたな‐めい【刀銘】

⇒かたな‐めきき【刀目利き】

⇒かたな‐もち【刀持ち】

⇒かたな‐よごし【刀汚し】

⇒刀折れ矢尽きる

⇒刀にかけて

⇒かたな‐かけ【刀掛け】

⇒かたな‐かじ【刀鍛冶】

⇒かたな‐がり【刀狩】

⇒かたな‐きず【刀疵】

⇒かたな‐さし【刀差し】

⇒かたな‐ざんまい【刀三昧】

⇒かたな‐だま【刀玉】

⇒かたな‐と【刀砥】

⇒かたな‐とぎ【刀磨ぎ】

⇒かたな‐の‐はわたり【刀の刃渡り】

⇒かたな‐ばや【刀早】

⇒かたな‐びき【刀引き】

⇒かたな‐め【刀目】

⇒かたな‐めい【刀銘】

⇒かたな‐めきき【刀目利き】

⇒かたな‐もち【刀持ち】

⇒かたな‐よごし【刀汚し】

⇒刀折れ矢尽きる

⇒刀にかけて

⇒かたな‐かけ【刀掛け】

⇒かたな‐かじ【刀鍛冶】

⇒かたな‐がり【刀狩】

⇒かたな‐きず【刀疵】

⇒かたな‐さし【刀差し】

⇒かたな‐ざんまい【刀三昧】

⇒かたな‐だま【刀玉】

⇒かたな‐と【刀砥】

⇒かたな‐とぎ【刀磨ぎ】

⇒かたな‐の‐はわたり【刀の刃渡り】

⇒かたな‐ばや【刀早】

⇒かたな‐びき【刀引き】

⇒かたな‐め【刀目】

⇒かたな‐めい【刀銘】

⇒かたな‐めきき【刀目利き】

⇒かたな‐もち【刀持ち】

⇒かたな‐よごし【刀汚し】

⇒刀折れ矢尽きる

⇒刀にかけて

⇒かたな‐かけ【刀掛け】

⇒かたな‐かじ【刀鍛冶】

⇒かたな‐がり【刀狩】

⇒かたな‐きず【刀疵】

⇒かたな‐さし【刀差し】

⇒かたな‐ざんまい【刀三昧】

⇒かたな‐だま【刀玉】

⇒かたな‐と【刀砥】

⇒かたな‐とぎ【刀磨ぎ】

⇒かたな‐の‐はわたり【刀の刃渡り】

⇒かたな‐ばや【刀早】

⇒かたな‐びき【刀引き】

⇒かたな‐め【刀目】

⇒かたな‐めい【刀銘】

⇒かたな‐めきき【刀目利き】

⇒かたな‐もち【刀持ち】

⇒かたな‐よごし【刀汚し】

⇒刀折れ矢尽きる

⇒刀にかけて

○刀折れ矢尽きるかたなおれやつきる🔗⭐🔉

○刀折れ矢尽きるかたなおれやつきる

[後漢書段熲伝]戦う手段が完全になくなる。物事を続ける方策が全くなくなる。弓折れ矢尽きる。

⇒かた‐な【刀】

かたな‐かけ【刀掛け】

①刀を横にして掛けておく具。多く2段になっている。刀架とうか。

②武士をさげすんでいう語。

⇒かた‐な【刀】

かたな‐かじ【刀鍛冶】‥カヂ

刀を鍛える工匠。刀工。刀匠。

⇒かた‐な【刀】

かたな‐がり【刀狩】

刀剣などの武器を農民などから一斉に没収すること。1588年(天正16)豊臣秀吉の刀狩令は有名。

→文献資料[刀狩令]

⇒かた‐な【刀】

かた‐ながれ【片流れ】

①屋根の大棟から片方の軒までの称。

②「片流れ造り」の略。

⇒かたながれ‐づくり【片流れ造り】

かたながれ‐づくり【片流れ造り】

片流れ、すなわち一方にだけ傾斜する屋根の造り。また、広く、そうした屋根を持つ建物の様式。

⇒かた‐ながれ【片流れ】

かた‐なき【片泣き・片鳴き】

①片方だけが泣くこと。独り泣き。允恭紀「―にわが泣く妻」

②半泣きに泣くこと。仁徳紀「―に道行く者も」

③鳥などの鳴き声の未熟で満足な鳴き方でないこと。新撰六帖6「おのづからまだ―のひな鳥の」

かたな‐きず【刀疵】

刀で切った疵。また、その疵の痕。

⇒かた‐な【刀】

かたな‐さし【刀差し】

刀をおびること。また、その人。武士。

⇒かた‐な【刀】

かたな‐ざんまい【刀三昧】

何かというと刀を抜いてふりまわすこと。浄瑠璃、聖徳太子絵伝記「しほらしい―」

⇒かた‐な【刀】

かた‐なし【形無し】

①あとかたのないこと。形跡が残っていないこと。

②さんざんなこと。面目を失うこと。また、そのさま。「大の男も―だ」

③「形無し銭」の略。

⇒かたなし‐ぜに【形無し銭】

かた‐なし【堅梨】

①リンゴの異称。

②アズキナシの異称。

かた‐なし【結政】

(文書を一つに結かたね成す意)

①古代、弁官で八省以下の申し文などを処理した政務。文書をひろげて読み上げ、元に戻すことをいい、文書の決裁・整理のために行う。

②結政所の略。

⇒かたなし‐どころ【結政所】

かた‐な・し【形無し】

〔形ク〕

①容貌が醜い。きたない。大唐西域記長寛点「人の貌かたち、麁弊トカタナシ」

②形跡が残っていない。効果がない。続詞花和歌集物名「―・しとても家はあらじな」

がた‐な・し

〔接尾〕

(動詞の連用形に付いてク活用の形容詞を作る)…するのがむずかしい。…しにくい。浄瑠璃、心中天の網島「百重の囲かこみは遁のがるるとも遁れ―・き手詰の段」

かたなし‐ぜに【形無し銭】

中世に流通した悪銭の一つ。文字がつぶれて見えないようになった銭。

⇒かた‐なし【形無し】

かたなし‐どころ【結政所】

大内裏の外記庁げきのちょうの南にあって、弁官・少納言・外記などが集まって政務を行なった役所。結政の座。かたなし。

⇒かた‐なし【結政】

かたな‐だま【刀玉】

田楽などで、短い刀をいくつも投げ上げて手で受ける曲芸。

⇒かた‐な【刀】

かた‐なづけ【片馴付け】

馬などが、まだ十分に馴らされていないこと。平治物語「悪源太の乗り給へる馬、―の駒にて」

かたな‐と【刀砥】

刀をとぐのに用いる砥石。

⇒かた‐な【刀】

かたな‐とぎ【刀磨ぎ】

刀剣をとぐこと。また、それを業とする人。

⇒かた‐な【刀】

かたな‐かけ【刀掛け】🔗⭐🔉

かたな‐かけ【刀掛け】

①刀を横にして掛けておく具。多く2段になっている。刀架とうか。

②武士をさげすんでいう語。

⇒かた‐な【刀】

かたな‐かじ【刀鍛冶】‥カヂ🔗⭐🔉

かたな‐かじ【刀鍛冶】‥カヂ

刀を鍛える工匠。刀工。刀匠。

⇒かた‐な【刀】

かたな‐がり【刀狩】🔗⭐🔉

かたな‐がり【刀狩】

刀剣などの武器を農民などから一斉に没収すること。1588年(天正16)豊臣秀吉の刀狩令は有名。

→文献資料[刀狩令]

⇒かた‐な【刀】

かたな‐きず【刀疵】🔗⭐🔉

かたな‐きず【刀疵】

刀で切った疵。また、その疵の痕。

⇒かた‐な【刀】

かたな‐さし【刀差し】🔗⭐🔉

かたな‐さし【刀差し】

刀をおびること。また、その人。武士。

⇒かた‐な【刀】

かたな‐ざんまい【刀三昧】🔗⭐🔉

かたな‐ざんまい【刀三昧】

何かというと刀を抜いてふりまわすこと。浄瑠璃、聖徳太子絵伝記「しほらしい―」

⇒かた‐な【刀】

かたな‐だま【刀玉】🔗⭐🔉

かたな‐だま【刀玉】

田楽などで、短い刀をいくつも投げ上げて手で受ける曲芸。

⇒かた‐な【刀】

かたな‐とぎ【刀磨ぎ】🔗⭐🔉

○刀にかけてかたなにかけて🔗⭐🔉

○刀にかけてかたなにかけて

刀をぬいて勝負しても。ちかって。

⇒かた‐な【刀】

かたな‐の‐はわたり【刀の刃渡り】

山伏や行をする人が刃の上を渡る行事。剣難除けんなんよけの守札などを出すものもあった。

⇒かた‐な【刀】

かたな‐ばや【刀早】

刃物を手早に使うさま。狂言、鱸庖丁「ひつすぢ替へて―にすつぱりすつぱり」

⇒かた‐な【刀】

かたな‐びき【刀引き】

宴席などで刀を引出物に贈ること。

⇒かた‐な【刀】

かた‐なびき【片靡き】

(草などが)一方に片寄り靡くこと。

かたな‐め【刀目】

刀の切目。刀をあてたあと。

⇒かた‐な【刀】

かたな‐めい【刀銘】

打刀うちがたなに切ってある銘。また、その切り方。刀の刃が上向きになるように左腰にさした時、銘は表側になる。↔太刀銘。

⇒かた‐な【刀】

かたな‐めきき【刀目利き】

刀の良否・真偽を鑑定すること。また、その人。

⇒かた‐な【刀】

かたな‐もち【刀持ち】

刀を持って主人に従う者。

⇒かた‐な【刀】

かたな‐よごし【刀汚し】

①帯刀の価値のない者が帯刀して、かえって刀を辱めること。

②切る価値のないものを切ること。刀のけがれ。

⇒かた‐な【刀】

かた‐ならし【肩慣らし】

①野球などで、競技に入る前に軽くボールを投げる肩の準備運動。

②本格的な作業にとりかかる前に試みる作業。

かた‐なり【片生り】

①十分に成育していないこと。かたおい。源氏物語玉鬘「姫君は清らにおはしませど、まだ―にて」

②技芸などが未熟なこと。源氏物語竹河「みやす所の御琴の音、まだ―なる所ありしを」

かた‐に【片荷】

天秤棒でかついだ荷の片方。半分の荷。

⇒かたに‐づ・る【片荷釣る】

かたに‐づ・る【片荷釣る】

〔自四〕

片荷が重くて一荷の釣合がとれない状態である。転じて、不均衡であることにいう。狂言、米市「―・つて持たれませぬ」

⇒かた‐に【片荷】

かたな‐の‐はわたり【刀の刃渡り】🔗⭐🔉

かたな‐の‐はわたり【刀の刃渡り】

山伏や行をする人が刃の上を渡る行事。剣難除けんなんよけの守札などを出すものもあった。

⇒かた‐な【刀】

かたな‐ばや【刀早】🔗⭐🔉

かたな‐ばや【刀早】

刃物を手早に使うさま。狂言、鱸庖丁「ひつすぢ替へて―にすつぱりすつぱり」

⇒かた‐な【刀】

かたな‐びき【刀引き】🔗⭐🔉

かたな‐びき【刀引き】

宴席などで刀を引出物に贈ること。

⇒かた‐な【刀】

かたな‐めい【刀銘】🔗⭐🔉

かたな‐めい【刀銘】

打刀うちがたなに切ってある銘。また、その切り方。刀の刃が上向きになるように左腰にさした時、銘は表側になる。↔太刀銘。

⇒かた‐な【刀】

かたな‐めきき【刀目利き】🔗⭐🔉

かたな‐めきき【刀目利き】

刀の良否・真偽を鑑定すること。また、その人。

⇒かた‐な【刀】

かたな‐もち【刀持ち】🔗⭐🔉

かたな‐もち【刀持ち】

刀を持って主人に従う者。

⇒かた‐な【刀】

かたな‐よごし【刀汚し】🔗⭐🔉

かたな‐よごし【刀汚し】

①帯刀の価値のない者が帯刀して、かえって刀を辱めること。

②切る価値のないものを切ること。刀のけがれ。

⇒かた‐な【刀】

とい【刀伊】🔗⭐🔉

とい【刀伊】

(朝鮮語で夷狄の意。高麗人の称呼をそのまま襲用したものという)今の中国黒竜江省方面に住んでいた女真じょしん人。1019年(寛仁3)筑前・壱岐・対馬などに来襲(刀伊の入寇)。

とい‐の‐ぞく【刀伊の賊】🔗⭐🔉

とい‐の‐ぞく【刀伊の賊】

「刀伊とい」参照。

とう【刀】タウ🔗⭐🔉

とう【刀】タウ

①かたな。

②刀の形をした古銭。「―幣」

とう‐か【刀下】タウ‥🔗⭐🔉

とう‐か【刀下】タウ‥

やいばの下。かたなのした。

⇒刀下の鬼となる

⇒刀下の鳥、林藪に交わる

とう‐か【刀架】タウ‥🔗⭐🔉

とう‐か【刀架】タウ‥

かたなかけ。

とう‐か【刀貨】タウクワ🔗⭐🔉

とう‐か【刀貨】タウクワ

(→)刀銭に同じ。

○刀下の鳥、林藪に交わるとうかのとりりんそうにまじわる🔗⭐🔉

○刀下の鳥、林藪に交わるとうかのとりりんそうにまじわる

(斬殺されるべき鳥が逃れて林藪の中に遊ぶ意)蘇生の思いをする、九死に一生を得るなどのたとえ。

⇒とう‐か【刀下】

どう‐かひ【同花被】‥クワ‥

花を構成する花被で萼片と花弁との区別の不明瞭なこと。イラクサ・クワなどの花に見られる。↔異花被

とう‐がまえ【闘構え】‥ガマヘ

漢字の構えの一つ。「鬧」「鬪」などの構えの「鬥」の称。たたかいがまえ。

とう‐かむり【唐冠】タウ‥

①唐の冠を模したかぶと。背後に纓えいを左右2条ずつ横に突き出させたもの。

②トウカムリガイのこと。

⇒とうかむり‐がい【唐冠貝】

とうかむり‐がい【唐冠貝】タウ‥ガヒ

トウカムリガイ科の巻貝。大形で殻高30センチメートルを超すものもある。殻は厚く倒円錐形、灰白色で布目状の刻みがあり、周縁に角つのをもつ。紀伊半島以南に産し、加工または自然のまま置物とする。センネンガイ。

⇒とう‐かむり【唐冠】

どう‐がめ【胴亀】

スッポンの別称。狂言、八幡の前「―射立てた」

⇒どうがめ‐いかき【胴亀笊籬】

どうがめ‐いかき【胴亀笊籬】

(→)「亀の子笊ざる」に同じ。

⇒どう‐がめ【胴亀】

とうか‐ゆ【橙花油】タウクワ‥

ダイダイ類の花の水蒸気蒸留により得られる精油。化粧水・香水の原料。ネロリ油。

とうから

櫓やぐら太鼓の鳴る音や、艪ろ・櫂かいで船を漕ぐ音を表す語。浄瑠璃、関取千両幟「響く櫓の―と」

とう‐から【疾うから】

〔副〕

(トウはト(疾)クの音便)早くから。だいぶ前から。つとに。狂言、猿座頭「まことに―さやうに致さうものを」。「―分かっていた」

どう‐がら【胴殻】

肉をとり去ったあとに残った鳥獣の骨。がら。風俗文選「雉子の―」

とう‐がらし【唐辛子・唐芥子・蕃椒】タウ‥

ナス科の一年草。熱帯アメリカ原産とされる。果菜として世界で広く栽培、インド・東南アジアにも品種が多い。日本には16世紀頃に渡来。夏、白色の小五弁花をつける。果実は未熟の間は濃緑色、熟すると赤くなる。多くの栽培品種があり、辛味種は、果皮・種子に刺激性の辛味を有し、乾燥して香辛料とする。甘味種は、ピーマンと呼ばれ、食用。観賞用もある。南蛮辛子。南蛮。〈[季]秋〉。「唐辛子の花」は〈[季]夏〉。

トウガラシ

撮影:関戸 勇

どうがれ‐びょう【胴枯病】‥ビヤウ

植物の病害。子嚢菌などの菌類の感染による。幹の一部が粗糙そぞうとなり、亀裂や陥没部を生じる。スギ・サクラ・クリの胴枯病など。

とうかろく【東華録】‥クワ‥

清朝の編年体の史書。次の4種がある。

①清の蒋良騏撰。32巻。清初より1735年までの歴史。

②十一朝東華録。王先謙撰。195巻、続録430巻。清初より同治朝に至る歴史。

③東華続録。潘頤福撰。69巻。咸豊朝の歴史。

④光緒東華録。朱寿朋撰。220巻。

とう‐かん【冬官】‥クワン

①周代の六官りくかんの一つ。土木工作のことをつかさどる。

②唐代以降、工部の雅称。

③日本で、宮内省の唐名。

とう‐かん【灯竿】

港の位置を標示するため港口に設ける、竿柱の頂に灯火を掲げたもの。

とう‐かん【彤管】‥クワン

①朱塗りの軸の筆。女官が記録に用いる。

②転じて、婦人の書画。

③朱塗りの笛。

とう‐かん【投函】

郵便物をポストに入れること。また、書き記した用紙を投票箱・投書箱など定められた箱に入れること。「手紙を―する」

とうかん【東莞】‥クワン

(Dongguan)中国広東省中南部の都市。珠江デルタの東部に位置する。珠江河口に臨む虎門は、1839年林則徐がアヘンを処分した地。近年、香港や外国の企業を誘致し、急速に発展。人口644万6千(2000)。

とう‐かん【東漢】

(→)後漢ごかん1の別称。

とう‐かん【東関】‥クワン

①東方にある関所。

②(京都の東にあったからいう)逢坂おうさかの関。

③(→)関東に同じ。

とう‐かん【凍寒】

こおりつくほどのきびしい寒さ。

とう‐かん【唐冠】タウクワン

⇒とうかむり

とう‐かん【盗汗】タウ‥

ねあせ。

とう‐かん【陶棺】タウクワン

粘土を焼きかためて作った棺。日本では古墳時代後期に素焼で土師はじ質・須恵すえ質のものがあり、蓋の形状から亀甲形と屋根形に分ける。

とう‐かん【等閑・等間】

①物事をいい加減にすること。意を用いないこと。なおざり。おろそか。曾我物語3「心のおよぶ所は、―あるべからず候。こころやすくおもひたまへ」

②心安いこと。遠慮のないこと。古今著聞集20「繊芥せんかいのへだてなく、―の儀あさからざらむには」

⇒とうかん‐し【等閑視】

⇒とうかん‐な・し【等閑なし】

⇒等閑に付す

とう‐かん【統監】

①政治または軍事を統轄し監督すること。

②保護国に駐在して、本国の代表者として条約・法令に基づく政務を統轄する官。

③統監府の長官。

⇒とうかん‐ふ【統監府】

とう‐がん【冬瓜】

(→)「とうが」に同じ。〈[季]秋〉

とう‐がん【東岸】

ひがしの岸。

⇒とうがん‐きこう【東岸気候】

とう‐がん【唐雁】タウ‥

鵞鳥がちょうの異称。

とう‐がん【桃顔】タウ‥

桃の花のように美しい顔。太平記21「金翠のよそほひをかざり―の媚を含んで」

どう‐かん【同官】‥クワン

同じ官。同役。

どう‐かん【同感】

同じように感ずること。同じ考え。「私もまったく―だ」「友人の意見に―する」

どう‐かん【洞貫】‥クワン

①突きとおすこと。

②その意味に通暁すること。

どう‐かん【洞観】‥クワン

①見ぬくこと。見とおすこと。

②推理・思考などによらず、直覚的に真理を知ること。

どう‐かん【動感】

動きのある感じ。動いていると思わせる感じ。「―あふれる筆致」

どう‐かん【童丱】‥クワン

(「丱」は総角あげまきの意)こども。わらわ。

どう‐かん【道観】ダウクワン

道教の寺院。道士の住む建物。

どうかん【道灌】ダウクワン

⇒おおたどうかん(太田道灌)。

⇒どうかん‐そう【道灌草】

⇒どうかん‐やま【道灌山】

どう‐かん【導管・道管】ダウクワン

①物をみちびき送るくだ。

②(ふつう「道管」と書く)被子植物の維管束の木部を構成する組織。細胞(道管要素という)は円柱形または多角柱形で、縦に連なり、根から吸収した水分や養分を上部に送るもの。大部分の末端壁は消失して長い管状となる。→仮導管かどうかん

どうかん【潼関】‥クワン

(Tongguan)中国陝西省の東端にある県。黄河が竜門から南流して華山に衝突する所に当たるから衝関ともいい、後漢時代に関が設けられた。古来、洛陽から長安に入る険要の地。

どう‐がん【童顔】

こどもの顔。また、こどものような顔つき。「―が残っている顔」

とうかんきこう【東関紀行】‥クワン‥カウ

紀行。1巻。1242年(仁治3)、京から鎌倉に下りさらに帰京するまでのもので、対句に富む和漢混淆文。作者は鴨長明・源光行・源親行などと伝えるが、いずれも当たらず、未詳。古刊本は「長明道之記」と題する。

→文献資料[東関紀行]

とうがん‐きこう【東岸気候】

大陸の東岸地方に見られる気候の型。西岸気候と比較して、冬は寒冷乾燥し、夏は暑く湿度が高いのを特色とする。日本の気候はこの型に属する。

⇒とう‐がん【東岸】

とうかん‐し【等閑視】

いい加減に扱うこと。おろそかにすること。

⇒とう‐かん【等閑・等間】

どうがん‐しんけい【動眼神経】

眼球を動かす神経。中脳から起こり大脳脚を出て上眼窩がんか裂から眼窩に入り、眼筋に分布。一部の副交感神経線維は瞳孔括約筋・毛様体筋など平滑筋を支配。

どう‐かんすう【導関数】ダウクワン‥

関数を微分して得られる関数。→微分係数

どうかん‐そう【道灌草】ダウクワンサウ

(初めて東京上野の道灌山に栽培したからいう)ナデシコ科の一年草または二年草。ヨーロッパ原産。高さ約50〜90センチメートル、葉は卵形で粉白色、対生、基部は茎を抱く。5〜6月頃、淡紅色5弁の小花を開く。観賞用。種子は止血・鎮痛剤として外用、粉末は催乳薬に内用。

⇒どうかん【道灌】

とうかん‐な・し【等閑なし】

〔形ク〕

とりわけ懇意である。ごく親しい。狂言、二人大名「ここに―・う致すお方がござるが」

⇒とう‐かん【等閑・等間】

どうがれ‐びょう【胴枯病】‥ビヤウ

植物の病害。子嚢菌などの菌類の感染による。幹の一部が粗糙そぞうとなり、亀裂や陥没部を生じる。スギ・サクラ・クリの胴枯病など。

とうかろく【東華録】‥クワ‥

清朝の編年体の史書。次の4種がある。

①清の蒋良騏撰。32巻。清初より1735年までの歴史。

②十一朝東華録。王先謙撰。195巻、続録430巻。清初より同治朝に至る歴史。

③東華続録。潘頤福撰。69巻。咸豊朝の歴史。

④光緒東華録。朱寿朋撰。220巻。

とう‐かん【冬官】‥クワン

①周代の六官りくかんの一つ。土木工作のことをつかさどる。

②唐代以降、工部の雅称。

③日本で、宮内省の唐名。

とう‐かん【灯竿】

港の位置を標示するため港口に設ける、竿柱の頂に灯火を掲げたもの。

とう‐かん【彤管】‥クワン

①朱塗りの軸の筆。女官が記録に用いる。

②転じて、婦人の書画。

③朱塗りの笛。

とう‐かん【投函】

郵便物をポストに入れること。また、書き記した用紙を投票箱・投書箱など定められた箱に入れること。「手紙を―する」

とうかん【東莞】‥クワン

(Dongguan)中国広東省中南部の都市。珠江デルタの東部に位置する。珠江河口に臨む虎門は、1839年林則徐がアヘンを処分した地。近年、香港や外国の企業を誘致し、急速に発展。人口644万6千(2000)。

とう‐かん【東漢】

(→)後漢ごかん1の別称。

とう‐かん【東関】‥クワン

①東方にある関所。

②(京都の東にあったからいう)逢坂おうさかの関。

③(→)関東に同じ。

とう‐かん【凍寒】

こおりつくほどのきびしい寒さ。

とう‐かん【唐冠】タウクワン

⇒とうかむり

とう‐かん【盗汗】タウ‥

ねあせ。

とう‐かん【陶棺】タウクワン

粘土を焼きかためて作った棺。日本では古墳時代後期に素焼で土師はじ質・須恵すえ質のものがあり、蓋の形状から亀甲形と屋根形に分ける。

とう‐かん【等閑・等間】

①物事をいい加減にすること。意を用いないこと。なおざり。おろそか。曾我物語3「心のおよぶ所は、―あるべからず候。こころやすくおもひたまへ」

②心安いこと。遠慮のないこと。古今著聞集20「繊芥せんかいのへだてなく、―の儀あさからざらむには」

⇒とうかん‐し【等閑視】

⇒とうかん‐な・し【等閑なし】

⇒等閑に付す

とう‐かん【統監】

①政治または軍事を統轄し監督すること。

②保護国に駐在して、本国の代表者として条約・法令に基づく政務を統轄する官。

③統監府の長官。

⇒とうかん‐ふ【統監府】

とう‐がん【冬瓜】

(→)「とうが」に同じ。〈[季]秋〉

とう‐がん【東岸】

ひがしの岸。

⇒とうがん‐きこう【東岸気候】

とう‐がん【唐雁】タウ‥

鵞鳥がちょうの異称。

とう‐がん【桃顔】タウ‥

桃の花のように美しい顔。太平記21「金翠のよそほひをかざり―の媚を含んで」

どう‐かん【同官】‥クワン

同じ官。同役。

どう‐かん【同感】

同じように感ずること。同じ考え。「私もまったく―だ」「友人の意見に―する」

どう‐かん【洞貫】‥クワン

①突きとおすこと。

②その意味に通暁すること。

どう‐かん【洞観】‥クワン

①見ぬくこと。見とおすこと。

②推理・思考などによらず、直覚的に真理を知ること。

どう‐かん【動感】

動きのある感じ。動いていると思わせる感じ。「―あふれる筆致」

どう‐かん【童丱】‥クワン

(「丱」は総角あげまきの意)こども。わらわ。

どう‐かん【道観】ダウクワン

道教の寺院。道士の住む建物。

どうかん【道灌】ダウクワン

⇒おおたどうかん(太田道灌)。

⇒どうかん‐そう【道灌草】

⇒どうかん‐やま【道灌山】

どう‐かん【導管・道管】ダウクワン

①物をみちびき送るくだ。

②(ふつう「道管」と書く)被子植物の維管束の木部を構成する組織。細胞(道管要素という)は円柱形または多角柱形で、縦に連なり、根から吸収した水分や養分を上部に送るもの。大部分の末端壁は消失して長い管状となる。→仮導管かどうかん

どうかん【潼関】‥クワン

(Tongguan)中国陝西省の東端にある県。黄河が竜門から南流して華山に衝突する所に当たるから衝関ともいい、後漢時代に関が設けられた。古来、洛陽から長安に入る険要の地。

どう‐がん【童顔】

こどもの顔。また、こどものような顔つき。「―が残っている顔」

とうかんきこう【東関紀行】‥クワン‥カウ

紀行。1巻。1242年(仁治3)、京から鎌倉に下りさらに帰京するまでのもので、対句に富む和漢混淆文。作者は鴨長明・源光行・源親行などと伝えるが、いずれも当たらず、未詳。古刊本は「長明道之記」と題する。

→文献資料[東関紀行]

とうがん‐きこう【東岸気候】

大陸の東岸地方に見られる気候の型。西岸気候と比較して、冬は寒冷乾燥し、夏は暑く湿度が高いのを特色とする。日本の気候はこの型に属する。

⇒とう‐がん【東岸】

とうかん‐し【等閑視】

いい加減に扱うこと。おろそかにすること。

⇒とう‐かん【等閑・等間】

どうがん‐しんけい【動眼神経】

眼球を動かす神経。中脳から起こり大脳脚を出て上眼窩がんか裂から眼窩に入り、眼筋に分布。一部の副交感神経線維は瞳孔括約筋・毛様体筋など平滑筋を支配。

どう‐かんすう【導関数】ダウクワン‥

関数を微分して得られる関数。→微分係数

どうかん‐そう【道灌草】ダウクワンサウ

(初めて東京上野の道灌山に栽培したからいう)ナデシコ科の一年草または二年草。ヨーロッパ原産。高さ約50〜90センチメートル、葉は卵形で粉白色、対生、基部は茎を抱く。5〜6月頃、淡紅色5弁の小花を開く。観賞用。種子は止血・鎮痛剤として外用、粉末は催乳薬に内用。

⇒どうかん【道灌】

とうかん‐な・し【等閑なし】

〔形ク〕

とりわけ懇意である。ごく親しい。狂言、二人大名「ここに―・う致すお方がござるが」

⇒とう‐かん【等閑・等間】

どうがれ‐びょう【胴枯病】‥ビヤウ

植物の病害。子嚢菌などの菌類の感染による。幹の一部が粗糙そぞうとなり、亀裂や陥没部を生じる。スギ・サクラ・クリの胴枯病など。

とうかろく【東華録】‥クワ‥

清朝の編年体の史書。次の4種がある。

①清の蒋良騏撰。32巻。清初より1735年までの歴史。

②十一朝東華録。王先謙撰。195巻、続録430巻。清初より同治朝に至る歴史。

③東華続録。潘頤福撰。69巻。咸豊朝の歴史。

④光緒東華録。朱寿朋撰。220巻。

とう‐かん【冬官】‥クワン

①周代の六官りくかんの一つ。土木工作のことをつかさどる。

②唐代以降、工部の雅称。

③日本で、宮内省の唐名。

とう‐かん【灯竿】

港の位置を標示するため港口に設ける、竿柱の頂に灯火を掲げたもの。

とう‐かん【彤管】‥クワン

①朱塗りの軸の筆。女官が記録に用いる。

②転じて、婦人の書画。

③朱塗りの笛。

とう‐かん【投函】

郵便物をポストに入れること。また、書き記した用紙を投票箱・投書箱など定められた箱に入れること。「手紙を―する」

とうかん【東莞】‥クワン

(Dongguan)中国広東省中南部の都市。珠江デルタの東部に位置する。珠江河口に臨む虎門は、1839年林則徐がアヘンを処分した地。近年、香港や外国の企業を誘致し、急速に発展。人口644万6千(2000)。

とう‐かん【東漢】

(→)後漢ごかん1の別称。

とう‐かん【東関】‥クワン

①東方にある関所。

②(京都の東にあったからいう)逢坂おうさかの関。

③(→)関東に同じ。

とう‐かん【凍寒】

こおりつくほどのきびしい寒さ。

とう‐かん【唐冠】タウクワン

⇒とうかむり

とう‐かん【盗汗】タウ‥

ねあせ。

とう‐かん【陶棺】タウクワン

粘土を焼きかためて作った棺。日本では古墳時代後期に素焼で土師はじ質・須恵すえ質のものがあり、蓋の形状から亀甲形と屋根形に分ける。

とう‐かん【等閑・等間】

①物事をいい加減にすること。意を用いないこと。なおざり。おろそか。曾我物語3「心のおよぶ所は、―あるべからず候。こころやすくおもひたまへ」

②心安いこと。遠慮のないこと。古今著聞集20「繊芥せんかいのへだてなく、―の儀あさからざらむには」

⇒とうかん‐し【等閑視】

⇒とうかん‐な・し【等閑なし】

⇒等閑に付す

とう‐かん【統監】

①政治または軍事を統轄し監督すること。

②保護国に駐在して、本国の代表者として条約・法令に基づく政務を統轄する官。

③統監府の長官。

⇒とうかん‐ふ【統監府】

とう‐がん【冬瓜】

(→)「とうが」に同じ。〈[季]秋〉

とう‐がん【東岸】

ひがしの岸。

⇒とうがん‐きこう【東岸気候】

とう‐がん【唐雁】タウ‥

鵞鳥がちょうの異称。

とう‐がん【桃顔】タウ‥

桃の花のように美しい顔。太平記21「金翠のよそほひをかざり―の媚を含んで」

どう‐かん【同官】‥クワン

同じ官。同役。

どう‐かん【同感】

同じように感ずること。同じ考え。「私もまったく―だ」「友人の意見に―する」

どう‐かん【洞貫】‥クワン

①突きとおすこと。

②その意味に通暁すること。

どう‐かん【洞観】‥クワン

①見ぬくこと。見とおすこと。

②推理・思考などによらず、直覚的に真理を知ること。

どう‐かん【動感】

動きのある感じ。動いていると思わせる感じ。「―あふれる筆致」

どう‐かん【童丱】‥クワン

(「丱」は総角あげまきの意)こども。わらわ。

どう‐かん【道観】ダウクワン

道教の寺院。道士の住む建物。

どうかん【道灌】ダウクワン

⇒おおたどうかん(太田道灌)。

⇒どうかん‐そう【道灌草】

⇒どうかん‐やま【道灌山】

どう‐かん【導管・道管】ダウクワン

①物をみちびき送るくだ。

②(ふつう「道管」と書く)被子植物の維管束の木部を構成する組織。細胞(道管要素という)は円柱形または多角柱形で、縦に連なり、根から吸収した水分や養分を上部に送るもの。大部分の末端壁は消失して長い管状となる。→仮導管かどうかん

どうかん【潼関】‥クワン

(Tongguan)中国陝西省の東端にある県。黄河が竜門から南流して華山に衝突する所に当たるから衝関ともいい、後漢時代に関が設けられた。古来、洛陽から長安に入る険要の地。

どう‐がん【童顔】

こどもの顔。また、こどものような顔つき。「―が残っている顔」

とうかんきこう【東関紀行】‥クワン‥カウ

紀行。1巻。1242年(仁治3)、京から鎌倉に下りさらに帰京するまでのもので、対句に富む和漢混淆文。作者は鴨長明・源光行・源親行などと伝えるが、いずれも当たらず、未詳。古刊本は「長明道之記」と題する。

→文献資料[東関紀行]

とうがん‐きこう【東岸気候】

大陸の東岸地方に見られる気候の型。西岸気候と比較して、冬は寒冷乾燥し、夏は暑く湿度が高いのを特色とする。日本の気候はこの型に属する。

⇒とう‐がん【東岸】

とうかん‐し【等閑視】

いい加減に扱うこと。おろそかにすること。

⇒とう‐かん【等閑・等間】

どうがん‐しんけい【動眼神経】

眼球を動かす神経。中脳から起こり大脳脚を出て上眼窩がんか裂から眼窩に入り、眼筋に分布。一部の副交感神経線維は瞳孔括約筋・毛様体筋など平滑筋を支配。

どう‐かんすう【導関数】ダウクワン‥

関数を微分して得られる関数。→微分係数

どうかん‐そう【道灌草】ダウクワンサウ

(初めて東京上野の道灌山に栽培したからいう)ナデシコ科の一年草または二年草。ヨーロッパ原産。高さ約50〜90センチメートル、葉は卵形で粉白色、対生、基部は茎を抱く。5〜6月頃、淡紅色5弁の小花を開く。観賞用。種子は止血・鎮痛剤として外用、粉末は催乳薬に内用。

⇒どうかん【道灌】

とうかん‐な・し【等閑なし】

〔形ク〕

とりわけ懇意である。ごく親しい。狂言、二人大名「ここに―・う致すお方がござるが」

⇒とう‐かん【等閑・等間】

どうがれ‐びょう【胴枯病】‥ビヤウ

植物の病害。子嚢菌などの菌類の感染による。幹の一部が粗糙そぞうとなり、亀裂や陥没部を生じる。スギ・サクラ・クリの胴枯病など。

とうかろく【東華録】‥クワ‥

清朝の編年体の史書。次の4種がある。

①清の蒋良騏撰。32巻。清初より1735年までの歴史。

②十一朝東華録。王先謙撰。195巻、続録430巻。清初より同治朝に至る歴史。

③東華続録。潘頤福撰。69巻。咸豊朝の歴史。

④光緒東華録。朱寿朋撰。220巻。

とう‐かん【冬官】‥クワン

①周代の六官りくかんの一つ。土木工作のことをつかさどる。

②唐代以降、工部の雅称。

③日本で、宮内省の唐名。

とう‐かん【灯竿】

港の位置を標示するため港口に設ける、竿柱の頂に灯火を掲げたもの。

とう‐かん【彤管】‥クワン

①朱塗りの軸の筆。女官が記録に用いる。

②転じて、婦人の書画。

③朱塗りの笛。

とう‐かん【投函】

郵便物をポストに入れること。また、書き記した用紙を投票箱・投書箱など定められた箱に入れること。「手紙を―する」

とうかん【東莞】‥クワン

(Dongguan)中国広東省中南部の都市。珠江デルタの東部に位置する。珠江河口に臨む虎門は、1839年林則徐がアヘンを処分した地。近年、香港や外国の企業を誘致し、急速に発展。人口644万6千(2000)。

とう‐かん【東漢】

(→)後漢ごかん1の別称。

とう‐かん【東関】‥クワン

①東方にある関所。

②(京都の東にあったからいう)逢坂おうさかの関。

③(→)関東に同じ。

とう‐かん【凍寒】

こおりつくほどのきびしい寒さ。

とう‐かん【唐冠】タウクワン

⇒とうかむり

とう‐かん【盗汗】タウ‥

ねあせ。

とう‐かん【陶棺】タウクワン

粘土を焼きかためて作った棺。日本では古墳時代後期に素焼で土師はじ質・須恵すえ質のものがあり、蓋の形状から亀甲形と屋根形に分ける。

とう‐かん【等閑・等間】

①物事をいい加減にすること。意を用いないこと。なおざり。おろそか。曾我物語3「心のおよぶ所は、―あるべからず候。こころやすくおもひたまへ」

②心安いこと。遠慮のないこと。古今著聞集20「繊芥せんかいのへだてなく、―の儀あさからざらむには」

⇒とうかん‐し【等閑視】

⇒とうかん‐な・し【等閑なし】

⇒等閑に付す

とう‐かん【統監】

①政治または軍事を統轄し監督すること。

②保護国に駐在して、本国の代表者として条約・法令に基づく政務を統轄する官。

③統監府の長官。

⇒とうかん‐ふ【統監府】

とう‐がん【冬瓜】

(→)「とうが」に同じ。〈[季]秋〉

とう‐がん【東岸】

ひがしの岸。

⇒とうがん‐きこう【東岸気候】

とう‐がん【唐雁】タウ‥

鵞鳥がちょうの異称。

とう‐がん【桃顔】タウ‥

桃の花のように美しい顔。太平記21「金翠のよそほひをかざり―の媚を含んで」

どう‐かん【同官】‥クワン

同じ官。同役。

どう‐かん【同感】

同じように感ずること。同じ考え。「私もまったく―だ」「友人の意見に―する」

どう‐かん【洞貫】‥クワン

①突きとおすこと。

②その意味に通暁すること。

どう‐かん【洞観】‥クワン

①見ぬくこと。見とおすこと。

②推理・思考などによらず、直覚的に真理を知ること。

どう‐かん【動感】

動きのある感じ。動いていると思わせる感じ。「―あふれる筆致」

どう‐かん【童丱】‥クワン

(「丱」は総角あげまきの意)こども。わらわ。

どう‐かん【道観】ダウクワン

道教の寺院。道士の住む建物。

どうかん【道灌】ダウクワン

⇒おおたどうかん(太田道灌)。

⇒どうかん‐そう【道灌草】

⇒どうかん‐やま【道灌山】

どう‐かん【導管・道管】ダウクワン

①物をみちびき送るくだ。

②(ふつう「道管」と書く)被子植物の維管束の木部を構成する組織。細胞(道管要素という)は円柱形または多角柱形で、縦に連なり、根から吸収した水分や養分を上部に送るもの。大部分の末端壁は消失して長い管状となる。→仮導管かどうかん

どうかん【潼関】‥クワン

(Tongguan)中国陝西省の東端にある県。黄河が竜門から南流して華山に衝突する所に当たるから衝関ともいい、後漢時代に関が設けられた。古来、洛陽から長安に入る険要の地。

どう‐がん【童顔】

こどもの顔。また、こどものような顔つき。「―が残っている顔」

とうかんきこう【東関紀行】‥クワン‥カウ

紀行。1巻。1242年(仁治3)、京から鎌倉に下りさらに帰京するまでのもので、対句に富む和漢混淆文。作者は鴨長明・源光行・源親行などと伝えるが、いずれも当たらず、未詳。古刊本は「長明道之記」と題する。

→文献資料[東関紀行]

とうがん‐きこう【東岸気候】

大陸の東岸地方に見られる気候の型。西岸気候と比較して、冬は寒冷乾燥し、夏は暑く湿度が高いのを特色とする。日本の気候はこの型に属する。

⇒とう‐がん【東岸】

とうかん‐し【等閑視】

いい加減に扱うこと。おろそかにすること。

⇒とう‐かん【等閑・等間】

どうがん‐しんけい【動眼神経】

眼球を動かす神経。中脳から起こり大脳脚を出て上眼窩がんか裂から眼窩に入り、眼筋に分布。一部の副交感神経線維は瞳孔括約筋・毛様体筋など平滑筋を支配。

どう‐かんすう【導関数】ダウクワン‥

関数を微分して得られる関数。→微分係数

どうかん‐そう【道灌草】ダウクワンサウ

(初めて東京上野の道灌山に栽培したからいう)ナデシコ科の一年草または二年草。ヨーロッパ原産。高さ約50〜90センチメートル、葉は卵形で粉白色、対生、基部は茎を抱く。5〜6月頃、淡紅色5弁の小花を開く。観賞用。種子は止血・鎮痛剤として外用、粉末は催乳薬に内用。

⇒どうかん【道灌】

とうかん‐な・し【等閑なし】

〔形ク〕

とりわけ懇意である。ごく親しい。狂言、二人大名「ここに―・う致すお方がござるが」

⇒とう‐かん【等閑・等間】

とう‐きょ【刀鋸】タウ‥🔗⭐🔉

とう‐きょ【刀鋸】タウ‥

かたなとのこぎり。ともに昔の刑具。転じて、刑罰の意。

とう‐けい【刀圭】タウ‥🔗⭐🔉

とう‐けい【刀圭】タウ‥

薬を盛るさじ。転じて、医術。刀圭術。

⇒とうけい‐か【刀圭家】

⇒とうけい‐じゅつ【刀圭術】

とうけい‐か【刀圭家】タウ‥🔗⭐🔉

とうけい‐か【刀圭家】タウ‥

刀圭をとって病気をなおす人。医者。

⇒とう‐けい【刀圭】

とうけい‐じゅつ【刀圭術】タウ‥🔗⭐🔉

とうけい‐じゅつ【刀圭術】タウ‥

医術のこと。

⇒とう‐けい【刀圭】

とう‐けん【刀剣】タウ‥🔗⭐🔉

とう‐けん【刀剣】タウ‥

かたなとつるぎ。刀および剣の総称。

とう‐こう【刀工】タウ‥🔗⭐🔉

とう‐こう【刀工】タウ‥

刀剣を製作する人。かたなかじ。刀匠。

とう‐こん【刀痕】タウ‥🔗⭐🔉

とう‐こん【刀痕】タウ‥

刀きずのあと。

とう‐し【刀子】タウ‥🔗⭐🔉

とう‐し【刀子】タウ‥

⇒とうす

とう‐しつ【刀室】タウ‥🔗⭐🔉

とう‐しつ【刀室】タウ‥

刀のさや。

とう‐しょう【刀匠】タウシヤウ🔗⭐🔉

とう‐しょう【刀匠】タウシヤウ

刀工。かたなかじ。

とう‐しょう【刀傷】タウシヤウ🔗⭐🔉

とう‐しょう【刀傷】タウシヤウ

かたなで斬られてできたきず。

とう‐じょう【刀杖】タウヂヤウ🔗⭐🔉

とう‐じょう【刀杖】タウヂヤウ

かたなとつえ。刀剣類の総称。

とう‐しん【刀心】タウ‥🔗⭐🔉

とう‐しん【刀心】タウ‥

刀身の柄つかに入っている部分。なかご。

とう‐しん【刀身】タウ‥🔗⭐🔉

とう‐しん【刀身】タウ‥

刀の鞘におさまっている部分。

とう‐じん【刀刃】タウ‥🔗⭐🔉

とう‐じん【刀刃】タウ‥

①かたなのは。

②かたな。刃物。

とうじんだんだんね【刀尋段段壊】タウ‥ヱ🔗⭐🔉

とうじんだんだんね【刀尋段段壊】タウ‥ヱ

⇒ねんぴかんのんりきとうじんだんだんね(念彼観音力刀尋段段壊)

○灯心で須弥山を引き寄せるとうしんでしゅみせんをひきよせる

どうしても力の及ばないことのたとえ。

⇒とう‐しん【灯心】

○灯心で竹の根を掘るとうしんでたけのねをほる

(産うまず女めは死後に地獄で灯心で竹の根を掘らされるという俗信から)やってできないこと、苦労ばかり多くて効のないことのたとえ。

⇒とう‐しん【灯心】

とう‐す【刀子】タウ‥🔗⭐🔉

とう‐す【刀子】タウ‥

古代の小型の刀。携帯して食事・皮はぎなどのほか、木簡を削るのに用いた。中央アジア・中国で発達、青銅・鉄製などがある。日本にも入り、紐小刀ひもがたなのほか、正倉院には装飾の華麗なものや数本の刀子を一つの鞘さやに収めたものが残る。

とう‐ず【刀途】タウヅ🔗⭐🔉

とう‐ず【刀途】タウヅ

〔仏〕「三途さんず」参照。

とう‐せん【刀山】タウ‥🔗⭐🔉

とう‐せん【刀山】タウ‥

地獄の四面にあるという、剣を植えた山。つるぎの山。

とう‐せん【刀尖】タウ‥🔗⭐🔉

とう‐せん【刀尖】タウ‥

かたなのきっさき。

とう‐せん【刀銭】タウ‥🔗⭐🔉

とう‐そ【刀俎】タウ‥🔗⭐🔉

とう‐そ【刀俎】タウ‥

かたなと、まないた。

とう‐そう【刀装】タウサウ🔗⭐🔉

とう‐そう【刀装】タウサウ

(→)拵こしらえ6に同じ。

とう‐なん【刀難】タウ‥🔗⭐🔉

とう‐なん【刀難】タウ‥

刀で斬られる災難。日葡辞書「タウナンニワ(遭)ウ」

とう‐は【刀把・刀 】タウ‥🔗⭐🔉

】タウ‥🔗⭐🔉

とう‐は【刀把・刀 】タウ‥

刀のつか。

】タウ‥

刀のつか。

】タウ‥

刀のつか。

】タウ‥

刀のつか。

とう‐はい【刀背】タウ‥🔗⭐🔉

とう‐はい【刀背】タウ‥

刀の背面。かたなのみね。

とう‐はん【刀瘢】タウ‥🔗⭐🔉

とう‐はん【刀瘢】タウ‥

刀傷のあと。

とう‐ひつ【刀筆】タウ‥🔗⭐🔉

とう‐ひつ【刀筆】タウ‥

①紙の発明以前の中国で、竹簡に文字を記すのに用いた筆とその誤りを削り去るのに用いた小刀。転じて、筆。

②文書の記録。また、その記録をつかさどる小吏。

⇒とうひつ‐の‐り【刀筆の吏】

とうひつ‐の‐り【刀筆の吏】タウ‥🔗⭐🔉

とうひつ‐の‐り【刀筆の吏】タウ‥

①[史記蕭相国世家、賛]記録を担当する下級の役人。書記。

②下っぱの役人。小役人。小者。

⇒とう‐ひつ【刀筆】

とう‐ふ【刀布】タウ‥🔗⭐🔉

とう‐ふ【刀布】タウ‥

中国、戦国時代の貨幣であった刀銭と布銭との併称。

とう‐へい【刀幣】タウ‥🔗⭐🔉

とう‐へい【刀幣】タウ‥

(→)刀銭に同じ。

とう‐ぼう【刀鋩】タウバウ🔗⭐🔉

とう‐ぼう【刀鋩】タウバウ

かたなのきっさき。刀尖。

とう‐めい【刀銘】タウ‥🔗⭐🔉

とう‐めい【刀銘】タウ‥

刀剣の銘。

とじ【刀自】🔗⭐🔉

とじ【刀自】

(トヌシ(戸主)の約。「刀自」は万葉仮名)

①家事をつかさどる女性。とうじ。万葉集20「いませ母―面おめ変りせず」

②主に年輩の女性を敬意を添えて呼ぶ語。名前の下に付けても用いる。欽明紀「青海夫人おおとじ」。宇治拾遺物語3「女―は耄おいて雀かはるる」

③禁中の御厨子所みずしどころ・台盤所だいばんどころ・内侍所ないしどころに奉仕した女房。下臈げろうの女官。

④他人に仕えて家事をつかさどる女性。いえとうじ。栄華物語若枝「宮々の―専女おさめにても」

と‐ね【刀祢】🔗⭐🔉

と‐ね【刀祢】

①律令制で、主典さかん以上の官人の称。

②郷・保・村などの役人の称。今昔物語集11「郷の―ら、此の事を聞きて」

③伊勢神宮・賀茂神社などの神官。

④かしらだった役の人。

㋐川船の船頭。

㋑中世、港湾取締りの役人の一つ。日葡辞書「ヨド(淀)・カワシリ(川尻)ノトネ」

㋒山賊の長。

なた‐まめ【鉈豆・刀豆】🔗⭐🔉

なた‐まめ【鉈豆・刀豆】

マメ科の蔓性一年草。熱帯アジア原産で果菜として古くから栽培。タチナタマメは異種で、熱帯アメリカ原産。若い莢さやは漬物とし、種子も食用。飼料・緑肥にも適する。タチハキ。タテハキ。〈[季]秋〉。〈日葡辞書〉

なたまめ

鉈豆

撮影:関戸 勇

鉈豆

撮影:関戸 勇

ナタマメ(花)

撮影:関戸 勇

ナタマメ(花)

撮影:関戸 勇

⇒なたまめ‐ギセル【鉈豆煙管】

⇒なたまめ‐ギセル【鉈豆煙管】

鉈豆

撮影:関戸 勇

鉈豆

撮影:関戸 勇

ナタマメ(花)

撮影:関戸 勇

ナタマメ(花)

撮影:関戸 勇

⇒なたまめ‐ギセル【鉈豆煙管】

⇒なたまめ‐ギセル【鉈豆煙管】

みね‐うち【峰打ち・刀背打ち】🔗⭐🔉

みね‐うち【峰打ち・刀背打ち】

相手を刀の峰で打つこと。むねうち。

むね【棟】🔗⭐🔉

むね‐うち【棟打ち・刀背打ち・ 打ち】🔗⭐🔉

打ち】🔗⭐🔉

むね‐うち【棟打ち・刀背打ち・ 打ち】

刀のみねで打つこと。みねうち。

○胸が熱くなるむねがあつくなる

感動がこみ上げてくる。じいんとする。「やさしい言葉に―」

⇒むね【胸】

○胸が痛むむねがいたむ

悲しみ・悩みなどでつらく思う。心痛する。「彼の胸中を思うと―」

⇒むね【胸】

○胸が一杯になるむねがいっぱいになる

悲しみや感動などで胸がつまる。

⇒むね【胸】

○胸が躍るむねがおどる

期待や興奮でわくわくする。胸を躍らせる。「新しい生活に―」

⇒むね【胸】

○胸が焦がるむねがこがる

苦悩で胸が焦げるように感ずる。焦慮する。

⇒むね【胸】

○胸が裂けるむねがさける

悲しみや苦しみなどで胸が堪え難く、裂けるように感ずる。胸が張り裂ける。

⇒むね【胸】

打ち】

刀のみねで打つこと。みねうち。

○胸が熱くなるむねがあつくなる

感動がこみ上げてくる。じいんとする。「やさしい言葉に―」

⇒むね【胸】

○胸が痛むむねがいたむ

悲しみ・悩みなどでつらく思う。心痛する。「彼の胸中を思うと―」

⇒むね【胸】

○胸が一杯になるむねがいっぱいになる

悲しみや感動などで胸がつまる。

⇒むね【胸】

○胸が躍るむねがおどる

期待や興奮でわくわくする。胸を躍らせる。「新しい生活に―」

⇒むね【胸】

○胸が焦がるむねがこがる

苦悩で胸が焦げるように感ずる。焦慮する。

⇒むね【胸】

○胸が裂けるむねがさける

悲しみや苦しみなどで胸が堪え難く、裂けるように感ずる。胸が張り裂ける。

⇒むね【胸】

打ち】

刀のみねで打つこと。みねうち。

○胸が熱くなるむねがあつくなる

感動がこみ上げてくる。じいんとする。「やさしい言葉に―」

⇒むね【胸】

○胸が痛むむねがいたむ

悲しみ・悩みなどでつらく思う。心痛する。「彼の胸中を思うと―」

⇒むね【胸】

○胸が一杯になるむねがいっぱいになる

悲しみや感動などで胸がつまる。

⇒むね【胸】

○胸が躍るむねがおどる

期待や興奮でわくわくする。胸を躍らせる。「新しい生活に―」

⇒むね【胸】

○胸が焦がるむねがこがる

苦悩で胸が焦げるように感ずる。焦慮する。

⇒むね【胸】

○胸が裂けるむねがさける

悲しみや苦しみなどで胸が堪え難く、裂けるように感ずる。胸が張り裂ける。

⇒むね【胸】

打ち】

刀のみねで打つこと。みねうち。

○胸が熱くなるむねがあつくなる

感動がこみ上げてくる。じいんとする。「やさしい言葉に―」

⇒むね【胸】

○胸が痛むむねがいたむ

悲しみ・悩みなどでつらく思う。心痛する。「彼の胸中を思うと―」

⇒むね【胸】

○胸が一杯になるむねがいっぱいになる

悲しみや感動などで胸がつまる。

⇒むね【胸】

○胸が躍るむねがおどる

期待や興奮でわくわくする。胸を躍らせる。「新しい生活に―」

⇒むね【胸】

○胸が焦がるむねがこがる

苦悩で胸が焦げるように感ずる。焦慮する。

⇒むね【胸】

○胸が裂けるむねがさける

悲しみや苦しみなどで胸が堪え難く、裂けるように感ずる。胸が張り裂ける。

⇒むね【胸】

むね‐かど【刀背角】🔗⭐🔉

[漢]刀🔗⭐🔉

刀 字形

筆順

筆順

〔刀(刂・

〔刀(刂・ )部0画/2画/教育/3765・4561〕

〔音〕トウ〈タウ〉(呉)(漢)

〔訓〕かたな

[意味]

①かたな。片刃の刃物。「刀剣・刀身・名刀・短刀・日本刀」▶両刃のを「剣」という。

②かたなの形をした中国古代の貨幣。「刀布・刀泉」

[解字]

象形。かたなの形にかたどる。

[下ツキ

一刀・快刀・牛刀・軍刀・古刀・執刀・小刀・新刀・青竜刀・節刀・大刀・帯刀・短刀・単刀直入・竹刀・長刀・鈍刀・二刀流・入刀・佩刀・廃刀・抜刀・宝刀・木刀・名刀・銘刀・洋刀・両刀・太刀たち

[難読]

刀伊とい・刀自とじ・刀禰とね・刀豆なたまめ・刀背打ちみねうち

)部0画/2画/教育/3765・4561〕

〔音〕トウ〈タウ〉(呉)(漢)

〔訓〕かたな

[意味]

①かたな。片刃の刃物。「刀剣・刀身・名刀・短刀・日本刀」▶両刃のを「剣」という。

②かたなの形をした中国古代の貨幣。「刀布・刀泉」

[解字]

象形。かたなの形にかたどる。

[下ツキ

一刀・快刀・牛刀・軍刀・古刀・執刀・小刀・新刀・青竜刀・節刀・大刀・帯刀・短刀・単刀直入・竹刀・長刀・鈍刀・二刀流・入刀・佩刀・廃刀・抜刀・宝刀・木刀・名刀・銘刀・洋刀・両刀・太刀たち

[難読]

刀伊とい・刀自とじ・刀禰とね・刀豆なたまめ・刀背打ちみねうち

筆順

筆順

〔刀(刂・

〔刀(刂・ )部0画/2画/教育/3765・4561〕

〔音〕トウ〈タウ〉(呉)(漢)

〔訓〕かたな

[意味]

①かたな。片刃の刃物。「刀剣・刀身・名刀・短刀・日本刀」▶両刃のを「剣」という。

②かたなの形をした中国古代の貨幣。「刀布・刀泉」

[解字]

象形。かたなの形にかたどる。

[下ツキ

一刀・快刀・牛刀・軍刀・古刀・執刀・小刀・新刀・青竜刀・節刀・大刀・帯刀・短刀・単刀直入・竹刀・長刀・鈍刀・二刀流・入刀・佩刀・廃刀・抜刀・宝刀・木刀・名刀・銘刀・洋刀・両刀・太刀たち

[難読]

刀伊とい・刀自とじ・刀禰とね・刀豆なたまめ・刀背打ちみねうち

)部0画/2画/教育/3765・4561〕

〔音〕トウ〈タウ〉(呉)(漢)

〔訓〕かたな

[意味]

①かたな。片刃の刃物。「刀剣・刀身・名刀・短刀・日本刀」▶両刃のを「剣」という。

②かたなの形をした中国古代の貨幣。「刀布・刀泉」

[解字]

象形。かたなの形にかたどる。

[下ツキ

一刀・快刀・牛刀・軍刀・古刀・執刀・小刀・新刀・青竜刀・節刀・大刀・帯刀・短刀・単刀直入・竹刀・長刀・鈍刀・二刀流・入刀・佩刀・廃刀・抜刀・宝刀・木刀・名刀・銘刀・洋刀・両刀・太刀たち

[難読]

刀伊とい・刀自とじ・刀禰とね・刀豆なたまめ・刀背打ちみねうち

広辞苑に「刀」で始まるの検索結果 1-70。