複数辞典一括検索+![]()

![]()

うそ【嘘】🔗⭐🔉

うそ【嘘】

①真実でないこと。また、そのことば。いつわり。閑吟集「人は―にて暮らす世に」。日葡辞書「ウソヲツク」。「―が露顕ろけんする」

②正しくないこと。「―字」

③適当でないこと。「今やめるのは―だ」

⇒嘘から出たまこと

⇒嘘で固める

⇒嘘と坊主の頭はゆったことがない

⇒嘘も方便

⇒嘘を言え

うそ‐いつわり【嘘偽り】‥イツハリ🔗⭐🔉

うそ‐いつわり【嘘偽り】‥イツハリ

嘘を強めていう語。「―は申しません」

○嘘から出たまことうそからでたまこと🔗⭐🔉

○嘘から出たまことうそからでたまこと

初めはうそのつもりで言ったことが、偶然、事実となることにいう。

⇒うそ【嘘】

う‐そく【右側】

みぎがわ。「―通行」

うそ‐さびし・い【うそ淋しい】

〔形〕[文]うそさび・し(シク)

どことなくさびしい。浄瑠璃、菅原伝授手習鑑「―・い不自由なおすまひ」

うそ‐さむ【うそ寒】

秋になって初めておぼえる寒さ。秋寒。やや寒。そぞろ寒。〈[季]秋〉

うそ‐さむ・い【うそ寒い】

〔形〕[文]うそさむ・し(ク)

なんとなく寒い。曠野「秋―・しいつも湯ぎらひ」(越人)

うそ‐じ【嘘字】

正しくない字。まちがった字。誤字。「―を書く」

うそ‐つき【嘘吐き】

嘘をつくこと。また、その人。〈日葡辞書〉。「―は泥棒のはじまり」

⇒うそつき‐いわい【嘘つき祝】

⇒嘘吐きは泥棒の始まり

うそつき‐いわい【嘘つき祝】‥イハヒ

中国地方で12月8日の祝宴をいう。この日豆腐を食うと、一年中の嘘が消えるとされる。

⇒うそ‐つき【嘘吐き】

うそ‐じ【嘘字】🔗⭐🔉

うそ‐じ【嘘字】

正しくない字。まちがった字。誤字。「―を書く」

うそ‐つき【嘘吐き】🔗⭐🔉

うそ‐つき【嘘吐き】

嘘をつくこと。また、その人。〈日葡辞書〉。「―は泥棒のはじまり」

⇒うそつき‐いわい【嘘つき祝】

⇒嘘吐きは泥棒の始まり

うそつき‐いわい【嘘つき祝】‥イハヒ🔗⭐🔉

うそつき‐いわい【嘘つき祝】‥イハヒ

中国地方で12月8日の祝宴をいう。この日豆腐を食うと、一年中の嘘が消えるとされる。

⇒うそ‐つき【嘘吐き】

○嘘吐きは泥棒の始まりうそつきはどろぼうのはじまり

嘘をついてはならないという戒め。

⇒うそ‐つき【嘘吐き】

○嘘吐きは泥棒の始まりうそつきはどろぼうのはじまり🔗⭐🔉

○嘘吐きは泥棒の始まりうそつきはどろぼうのはじまり

嘘をついてはならないという戒め。

⇒うそ‐つき【嘘吐き】

うそっ‐ぱち【嘘っぱち】

「うそ」を強めていう語。うそっぱし。

うそっ‐ぽ・い【嘘っぽい】

〔形〕

いかにも嘘であるように聞こえる。

うそっ‐ぱち【嘘っぱち】🔗⭐🔉

うそっ‐ぱち【嘘っぱち】

「うそ」を強めていう語。うそっぱし。

○嘘で固めるうそでかためる🔗⭐🔉

○嘘で固めるうそでかためる

うそばかりで話を作り上げる。

⇒うそ【嘘】

○嘘と坊主の頭はゆったことがないうそとぼうずのあたまはゆったことがない🔗⭐🔉

○嘘と坊主の頭はゆったことがないうそとぼうずのあたまはゆったことがない

(「嘘を言う」と「頭(=髪)を結う」を掛けたもの)これまで嘘をついたことはないということ。

⇒うそ【嘘】

うそ‐なき【嘘泣き】

泣いているふりをすること。そらなき。

うそ‐の‐かわ【嘘の皮】‥カハ

全くのうそ。あかうそ。浄瑠璃、井筒業平河内通「落したといふは―のだん袋」

うそ‐はずかし・い【うそ恥かしい】‥ハヅカシイ

〔形〕[文]うそはづか・し(シク)

なんとなく恥かしい。

うそ‐はっけんき【嘘発見器】

「ポリグラフ」参照。

うそ‐はっぴゃく【嘘八百】

やたらに述べたてる沢山のうそ。浄瑠璃、博多小女郎波枕「吝い事の―、長者経と擬へ声張り上げて読みにけり」。「―をならべる」

うそ‐はらた・つ【うそ腹立つ】

〔自四〕

何となく腹が立つ。好色一代男3「昔を思ひ出し―・つて、むく起にして」

うそ‐ひめ【鷽姫】

小鳥ウソの異称。和漢三才図会「形うるはしく声の艶なるをもつて―といふ」

うそ・ぶ【嘯ぶ】

〔自四〕

うそぶく。〈新撰字鏡12〉

うそ‐ぶえ【嘯笛】

口笛。おそぶえ。

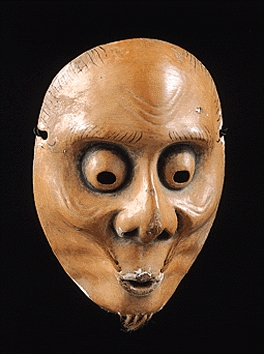

うそ‐ふき【嘯】

狂言面。うそぶくように口を突き出した面。蚊の精・案山子かかしなどに用いる。ひょっとこ(火男)面の原形。

嘯

嘯吹(山本家の表記)

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

嘯吹(山本家の表記)

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

うそ‐ぶ・く【嘯く】

〔自五〕

①口をつぼめて息を大きく強く出す。また、口笛を吹く。神代紀下「浜に居て―・き給ふ時に」

②鳥や獣が、鳴き声を上げる。吼える。懐風藻「雲岸寒猨―・き」

③詩歌を口ずさむ。源氏物語竹河「梅が枝を―・きて」

④そらとぼける。更級日記「とみに舟も寄せず、―・いて見まはし」。「何も知らないと―・く」

⑤大きなことを言う。えらそうなことを言う。「天下無双と―・く」

うぞ‐ふる・う【うぞ震ふ】‥フルフ

〔自四〕

(ウゾはオゾの転。ウソフルウとも)おそろしさに身ぶるいする。

うそ‐む・く【嘯く】

〔自四〕

(→)「うそぶく」に同じ。〈類聚名義抄〉

うそ‐ぶ・く【嘯く】

〔自五〕

①口をつぼめて息を大きく強く出す。また、口笛を吹く。神代紀下「浜に居て―・き給ふ時に」

②鳥や獣が、鳴き声を上げる。吼える。懐風藻「雲岸寒猨―・き」

③詩歌を口ずさむ。源氏物語竹河「梅が枝を―・きて」

④そらとぼける。更級日記「とみに舟も寄せず、―・いて見まはし」。「何も知らないと―・く」

⑤大きなことを言う。えらそうなことを言う。「天下無双と―・く」

うぞ‐ふる・う【うぞ震ふ】‥フルフ

〔自四〕

(ウゾはオゾの転。ウソフルウとも)おそろしさに身ぶるいする。

うそ‐む・く【嘯く】

〔自四〕

(→)「うそぶく」に同じ。〈類聚名義抄〉

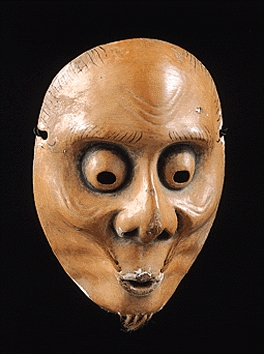

嘯吹(山本家の表記)

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

嘯吹(山本家の表記)

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

うそ‐ぶ・く【嘯く】

〔自五〕

①口をつぼめて息を大きく強く出す。また、口笛を吹く。神代紀下「浜に居て―・き給ふ時に」

②鳥や獣が、鳴き声を上げる。吼える。懐風藻「雲岸寒猨―・き」

③詩歌を口ずさむ。源氏物語竹河「梅が枝を―・きて」

④そらとぼける。更級日記「とみに舟も寄せず、―・いて見まはし」。「何も知らないと―・く」

⑤大きなことを言う。えらそうなことを言う。「天下無双と―・く」

うぞ‐ふる・う【うぞ震ふ】‥フルフ

〔自四〕

(ウゾはオゾの転。ウソフルウとも)おそろしさに身ぶるいする。

うそ‐む・く【嘯く】

〔自四〕

(→)「うそぶく」に同じ。〈類聚名義抄〉

うそ‐ぶ・く【嘯く】

〔自五〕

①口をつぼめて息を大きく強く出す。また、口笛を吹く。神代紀下「浜に居て―・き給ふ時に」

②鳥や獣が、鳴き声を上げる。吼える。懐風藻「雲岸寒猨―・き」

③詩歌を口ずさむ。源氏物語竹河「梅が枝を―・きて」

④そらとぼける。更級日記「とみに舟も寄せず、―・いて見まはし」。「何も知らないと―・く」

⑤大きなことを言う。えらそうなことを言う。「天下無双と―・く」

うぞ‐ふる・う【うぞ震ふ】‥フルフ

〔自四〕

(ウゾはオゾの転。ウソフルウとも)おそろしさに身ぶるいする。

うそ‐む・く【嘯く】

〔自四〕

(→)「うそぶく」に同じ。〈類聚名義抄〉

うそ‐なき【嘘泣き】🔗⭐🔉

うそ‐なき【嘘泣き】

泣いているふりをすること。そらなき。

うそ‐の‐かわ【嘘の皮】‥カハ🔗⭐🔉

うそ‐の‐かわ【嘘の皮】‥カハ

全くのうそ。あかうそ。浄瑠璃、井筒業平河内通「落したといふは―のだん袋」

うそ‐はっけんき【嘘発見器】🔗⭐🔉

うそ‐はっけんき【嘘発見器】

「ポリグラフ」参照。

うそ‐はっぴゃく【嘘八百】🔗⭐🔉

うそ‐はっぴゃく【嘘八百】

やたらに述べたてる沢山のうそ。浄瑠璃、博多小女郎波枕「吝い事の―、長者経と擬へ声張り上げて読みにけり」。「―をならべる」

○嘘も方便うそもほうべん🔗⭐🔉

○嘘も方便うそもほうべん

方便のためには、時にうそをつかねばならないこともある。

⇒うそ【嘘】

うそ‐や・ぐ

〔自四〕

鼻がくすぐったくなって笑いそうになる。沙石集4「観音・地蔵などいへば、鼻が―・いでをかしきぞ」

○嘘を言えうそをいえ🔗⭐🔉

○嘘を言えうそをいえ

(嘘だと分かっているが、言いたいならば言いなさい、の意)「嘘を言うな」と同意。嘘つけ。

⇒うそ【嘘】

うそん【烏孫】

漢代から南北朝初期にかけて西域に拠ったトルコ系の民族。その領域は天山山脈の北方、イシッククル湖畔からイリ川の盆地を含む。前漢の武帝はこれと同盟したが、5世紀後半にモンゴル系の柔然の侵入で衰えた。

うた

砂浜。高知県の宇多松原など、海浜の地名に残る。

うた【歌】

①声に節ふしをつけて歌う詞。推古紀「拝おろがみて仕へ奉らむ―つきまつる」

②音律に合わせて数を整えた詞。古代からの短歌・長歌・旋頭歌せどうか・歌謡、また近代の詩歌などの総称。源氏物語桐壺「大和やまとことのはをも、唐土もろこしの―も」

③(五・七・五・七・七の三十一音から成る)和歌。短歌。やまとうた。源氏物語常夏「三十文字あまり本末あはぬ―」。「―よみ」

④はやりうた・長唄・小唄・地唄・端唄などの総称。「―うたい」

◇広く一般には「歌」。三味線を伴奏とする邦楽などの場合には「唄」を使う。近代詩・現代詩の場合に「詩」と書くことがある。

⇒歌と読み

⇒歌にばかり歌う

⇒歌は世につれ世は歌につれ

うだ【宇陀】

奈良県北東部の市。大和政権時代、 田県うだのあがた・猛田県たけだのあがたがあった。人口3万7千。(歌枕) 万葉集2「―の大野は思ほえむかも」

うた‐あわせ【歌合】‥アハセ

人々を左右に分け、その詠んだ短歌を左右1首ずつ組み合わせて判者が優劣を判定し、優劣の数によって勝負を決する遊戯。その単位を一番といい、小は数番から大は千五百番に上る。平安初期以来、宮廷・貴族の間に流行。詩合しあわせに先立って起こる。→詩合

うたあんどん【歌行灯】

泉鏡花の小説。1910年(明治43)「新小説」に発表。破門された能楽宗家の嗣子喜多八を通して、作者の芸術至上主義と神秘主義を描出。

→文献資料[歌行灯]

うたい【歌い】ウタヒ

(動詞ウタウの連用形)

⇒うたい‐かえし【歌い返し】

⇒うたい‐だし【歌い出し】

⇒うたい‐て【歌い手】

⇒うたい‐どり【歌い鳥】

⇒うたい‐め【歌い女】

⇒うたい‐もの【歌い物・謡い物】

⇒うたい‐もんく【謳い文句】

うたい【謡】ウタヒ

(動詞ウタウの連用形から)能・狂言、また、それに近い芸能の歌唱。→謡曲。

⇒うたい‐こう【謡講】

⇒うたい‐ぞめ【謡初】

⇒うたい‐ぼん【謡本】

⇒うたい‐もの【謡い物】

う‐だい【宇内】

[史記秦始皇本紀「皇帝の明徳、宇内を経理す」]天地の間。天下。あめがした。

う‐だい【有待】

〔仏〕(他に依存するの意)人間の身体。食物・衣服などに依存して生存するからいう。平家物語3「いかでか―の穢身を救療せむ」

うたい‐あ・げる【歌い上げる・謳い上げる】ウタヒ‥

〔他下一〕

①詩歌などに上手によみこむ。「憂国の情を―・げた詩」

②強調して述べる。声高く主張する。「効能を―・げる」

うたい‐かえし【歌い返し】ウタヒカヘシ

曲調を変えてうたうこと。古事記下「六歌は志都しず歌の―なり」

⇒うたい【歌い】

うたい‐こう【謡講】ウタヒカウ

人々が集まって楽しみに謡をうたう会。

⇒うたい【謡】

う‐だいしょう【右大将】‥シヤウ

右近衛うこんえ大将の略。↔左大将

う‐だいじん【右大臣】

①律令制の太政官で、左大臣の次に位し、政務を統轄した官。左大臣とともに実際上の長官。右丞相。右相府。右府。みぎのおとど。みぎのおおいもうちぎみ。大鏡時平「菅原のおとどは―の位にておはします」↔左大臣。

②明治初期の太政官制の官職の一つ。三条実美・岩倉具視が任じられた。1885年(明治18)廃止。

うたい‐ぞめ【謡初】ウタヒ‥

正月に謡を初めてうたう儀式。特に、江戸幕府で毎年正月2日、のち3日に行う盛大な式を指すことが多い。

⇒うたい【謡】

うたい‐だし【歌い出し】ウタヒ‥

①歌いはじめること。また、歌の歌いはじめの部分。

②歌合うたあわせのとき、講師が朗吟する最初の歌。天徳歌合「左の―は」

⇒うたい【歌い】

うたい‐て【歌い手】ウタヒ‥

歌を歌う人。歌を歌うのを職業とする人。声楽家。かしゅ。

⇒うたい【歌い】

うたい‐どり【歌い鳥】ウタヒ‥

ホトトギスの異称。

⇒うたい【歌い】

うたいのしょう【謡抄】ウタヒ‥セウ

謡曲の最初の注釈書。1595年(文禄4)豊臣秀次の命により、山科言経ときつねや五山の禅僧らが謡曲百番の語句を注したもの。

ウダイプール【Udaipur】

インド北西部、ラージャスターン州南部の都市。市の西部に位置するピチョーラー湖に臨む王宮が著名。人口38万9千(2001)。

う‐だいべん【右大弁】

「弁官べんかん」参照。

うたい‐ぼん【謡本】ウタヒ‥

謡曲の譜本。

⇒うたい【謡】

う‐たいまつ【鵜松明】

雨中の鵜飼うかい用の松明。白樺の皮を用いる。

うたい‐め【歌い女】ウタヒ‥

①雅楽寮うたりょうに属して古風いにしえぶりの歌を歌った女歌手。うため。

②芸妓。歌妓。

⇒うたい【歌い】

うたい‐もの【歌い物・謡い物】ウタヒ‥

①声楽の種目のうち、歌詞の意味内容よりも旋律など音楽としての面白味を重視する傾向の強いもの。語り物に比べて、歌詞は短編で叙情的・韻文的傾向が強く、歌唱には装飾の多い節回しを多用する。雅楽の声楽曲のほか、長唄・端唄・うた沢・小唄など。↔語り物。

②地歌・箏曲の一種。謡曲の歌詞を採ったり、題材を用いた曲。「鉄輪かなわ」「虫の音」など。

⇒うたい【歌い】

うたい‐もの【謡い物】ウタヒ‥

(→)「歌い物」に同じ。

⇒うたい【謡】

うたい‐もんく【謳い文句】ウタヒ‥

広告などで、特長をとりあげて強調することば。キャッチ‐フレーズ。

⇒うたい【歌い】

うた・う【訴ふ】ウタフ

〔他下二〕

(ウッタフの促音が表記されない形)うったえる。

うた・う【歌う・謡う・唄う・謳う】ウタフ

〔他五〕

(ウタ(歌)アフ(合)の約。一説、ウチ(打)アフ(合)の約)

①節をつけて声を出す。

㋐(楽器に合わせて)言葉に節づけして口にする。神功紀「この酒みきを醸かみけむ人はその鼓臼に立てて―・ひつつ醸みけめかも」。源氏物語若紫「豊浦とよらの寺の西なるやと―・ふ」。「歌を―・う」

㋑詩歌を作って吟じる。また、詩歌に作る。土佐日記「わらはあり其れが―・ふ歌」。枕草子226「ほととぎすをいとなめう―・ふ」

㋒(比喩的に、鳥などが)さえずる。啼く。夫木和歌抄2「天の戸をおし明がたに―・ふなりこや鶯の朝くらの声」

②《謳》(多くの人が一斉にうたう意から転じて)

㋐多くの人々がほめ、もてはやす。ほめたたえる。平家物語5「尭舜無為の化を―・ひ」。「天才と―・われる」

㋑ある事をさかんに言いたてる。主張する。「自己の立場を―・う」

㋒公の書類などに書き記す。表明する。「憲法は主権在民を―・う」

うだ‐うだ

〔副〕

どうでもいいことを、いつまでもしたり言ったりするさま。「済んだことを―言うな」

うた‐うたい【歌謡い・謡唄い】‥ウタヒ

①歌を歌うのを専門の職業とする人。歌手。

②うため。歌妓。

③(海中で音を発するから)シマイサキの異称。

うだうだ‐し・い

〔形〕

まがぬけてぽかんとしている。浄瑠璃、源平布引滝「あほうあほうと指ざしせられ、―・う暮すうち」

うた‐うら【歌占】

①巫女みこの歌の辞で吉凶を判じる占い。十訓抄「恵心僧都、…心中の所願占へとありければ、―に」

②近世、百人一首の草子を開き、そこに出た歌などによって吉凶を占ったこと。

うたうら【歌占】

能。観世元雅作。伊勢の神職度会家次が歌占をして廻国中、尋ねる我が子にあう。地獄の有様を謡う曲舞くせまいを取り入れてある。

うたえ【訴】ウタヘ

(ウッタヘの促音が表記されない形)うったえること。推古紀「―を弁さだめよ」

⇒うたえ‐ただす‐つかさ【刑部省】

⇒うたえ‐の‐つかさ【刑部省】

⇒うたえ‐ぶみ【訴文】

うた‐え【歌絵】‥ヱ

①和歌に詠まれた情景または情趣を描きあらわした絵。多くは歌を書きそえる。栄華物語耀く藤壺「弘高が―かきたる双紙に」

②特に、画中に歌文字を書き入れ、図様と組み合わせて1首の歌意を表現したもの。→葦手あしで

うたえ‐ただす‐つかさ【刑部省】ウタヘ‥

⇒ぎょうぶしょう。〈倭名類聚鈔5〉

⇒うたえ【訴】

うたえ‐の‐つかさ【刑部省】ウタヘ‥

⇒ぎょうぶしょう。天武紀下「―の事を誄しのひことたてまつる」

⇒うたえ【訴】

うたえ‐ぶみ【訴文】ウタヘ‥

訴訟の旨を記した文書。訴状。

⇒うたえ【訴】

うた‐お【歌男】‥ヲ

①上手に歌う男。

②雅楽寮うたりょうに属して古風いにしえぶりの歌をうたった男歌手。天武紀下「―・歌女・笛吹く者ひと」

うた‐かい【歌会】‥クワイ

歌人が集まって、よんだ歌を披露する会。歌の会。正式には、読師・講師・講頌・発声などの役を定めて行なった。正岡子規、竹里歌話「所謂歌よみの催す―にては大方短歌二首を詠めばそれにて―終る由」

⇒うたかい‐はじめ【歌会始】

うたがい【疑い】ウタガヒ

うたがうこと。不審。疑念。万葉集12「妹が心は―もなし」。「―を抱く」「―を晴らす」「骨折の―がある」

⇒うたがい‐ぶか・い【疑い深い】

⇒疑いを挟む

うた‐がい【歌貝】‥ガヒ

ハマグリの貝の内側に贈答した歌または歌の上の句・下の句を書き、歌ガルタのように取って合わせて遊ぶもの。のちには貝の代わりに金銀箔を押した将棋の駒の形の厚紙を用いた。

うたかい‐はじめ【歌会始】‥クワイ‥

①新年になって最初の歌会。

②宮中における年始の歌会。新年儀式の一つ。古くは毎年の定めではなかったが、1869年(明治2)以後、毎年1月に行われ、天皇・皇后および皇族の和歌や、国民の詠進歌のうち秀逸なものを披講。歌御会始うたごかいはじめ。

⇒うた‐かい【歌会】

うたがい‐ぶか・い【疑い深い】ウタガヒ‥

〔形〕[文]うたがひぶか・し(ク)

他人をなかなか信用できず疑う気持が強い。うたぐりぶかい。浄瑠璃、近江源氏先陣館「底の底まで―・き北条の隠し目附」

⇒うたがい【疑い】

田県うだのあがた・猛田県たけだのあがたがあった。人口3万7千。(歌枕) 万葉集2「―の大野は思ほえむかも」

うた‐あわせ【歌合】‥アハセ

人々を左右に分け、その詠んだ短歌を左右1首ずつ組み合わせて判者が優劣を判定し、優劣の数によって勝負を決する遊戯。その単位を一番といい、小は数番から大は千五百番に上る。平安初期以来、宮廷・貴族の間に流行。詩合しあわせに先立って起こる。→詩合

うたあんどん【歌行灯】

泉鏡花の小説。1910年(明治43)「新小説」に発表。破門された能楽宗家の嗣子喜多八を通して、作者の芸術至上主義と神秘主義を描出。

→文献資料[歌行灯]

うたい【歌い】ウタヒ

(動詞ウタウの連用形)

⇒うたい‐かえし【歌い返し】

⇒うたい‐だし【歌い出し】

⇒うたい‐て【歌い手】

⇒うたい‐どり【歌い鳥】

⇒うたい‐め【歌い女】

⇒うたい‐もの【歌い物・謡い物】

⇒うたい‐もんく【謳い文句】

うたい【謡】ウタヒ

(動詞ウタウの連用形から)能・狂言、また、それに近い芸能の歌唱。→謡曲。

⇒うたい‐こう【謡講】

⇒うたい‐ぞめ【謡初】

⇒うたい‐ぼん【謡本】

⇒うたい‐もの【謡い物】

う‐だい【宇内】

[史記秦始皇本紀「皇帝の明徳、宇内を経理す」]天地の間。天下。あめがした。

う‐だい【有待】

〔仏〕(他に依存するの意)人間の身体。食物・衣服などに依存して生存するからいう。平家物語3「いかでか―の穢身を救療せむ」

うたい‐あ・げる【歌い上げる・謳い上げる】ウタヒ‥

〔他下一〕

①詩歌などに上手によみこむ。「憂国の情を―・げた詩」

②強調して述べる。声高く主張する。「効能を―・げる」

うたい‐かえし【歌い返し】ウタヒカヘシ

曲調を変えてうたうこと。古事記下「六歌は志都しず歌の―なり」

⇒うたい【歌い】

うたい‐こう【謡講】ウタヒカウ

人々が集まって楽しみに謡をうたう会。

⇒うたい【謡】

う‐だいしょう【右大将】‥シヤウ

右近衛うこんえ大将の略。↔左大将

う‐だいじん【右大臣】

①律令制の太政官で、左大臣の次に位し、政務を統轄した官。左大臣とともに実際上の長官。右丞相。右相府。右府。みぎのおとど。みぎのおおいもうちぎみ。大鏡時平「菅原のおとどは―の位にておはします」↔左大臣。

②明治初期の太政官制の官職の一つ。三条実美・岩倉具視が任じられた。1885年(明治18)廃止。

うたい‐ぞめ【謡初】ウタヒ‥

正月に謡を初めてうたう儀式。特に、江戸幕府で毎年正月2日、のち3日に行う盛大な式を指すことが多い。

⇒うたい【謡】

うたい‐だし【歌い出し】ウタヒ‥

①歌いはじめること。また、歌の歌いはじめの部分。

②歌合うたあわせのとき、講師が朗吟する最初の歌。天徳歌合「左の―は」

⇒うたい【歌い】

うたい‐て【歌い手】ウタヒ‥

歌を歌う人。歌を歌うのを職業とする人。声楽家。かしゅ。

⇒うたい【歌い】

うたい‐どり【歌い鳥】ウタヒ‥

ホトトギスの異称。

⇒うたい【歌い】

うたいのしょう【謡抄】ウタヒ‥セウ

謡曲の最初の注釈書。1595年(文禄4)豊臣秀次の命により、山科言経ときつねや五山の禅僧らが謡曲百番の語句を注したもの。

ウダイプール【Udaipur】

インド北西部、ラージャスターン州南部の都市。市の西部に位置するピチョーラー湖に臨む王宮が著名。人口38万9千(2001)。

う‐だいべん【右大弁】

「弁官べんかん」参照。

うたい‐ぼん【謡本】ウタヒ‥

謡曲の譜本。

⇒うたい【謡】

う‐たいまつ【鵜松明】

雨中の鵜飼うかい用の松明。白樺の皮を用いる。

うたい‐め【歌い女】ウタヒ‥

①雅楽寮うたりょうに属して古風いにしえぶりの歌を歌った女歌手。うため。

②芸妓。歌妓。

⇒うたい【歌い】

うたい‐もの【歌い物・謡い物】ウタヒ‥

①声楽の種目のうち、歌詞の意味内容よりも旋律など音楽としての面白味を重視する傾向の強いもの。語り物に比べて、歌詞は短編で叙情的・韻文的傾向が強く、歌唱には装飾の多い節回しを多用する。雅楽の声楽曲のほか、長唄・端唄・うた沢・小唄など。↔語り物。

②地歌・箏曲の一種。謡曲の歌詞を採ったり、題材を用いた曲。「鉄輪かなわ」「虫の音」など。

⇒うたい【歌い】

うたい‐もの【謡い物】ウタヒ‥

(→)「歌い物」に同じ。

⇒うたい【謡】

うたい‐もんく【謳い文句】ウタヒ‥

広告などで、特長をとりあげて強調することば。キャッチ‐フレーズ。

⇒うたい【歌い】

うた・う【訴ふ】ウタフ

〔他下二〕

(ウッタフの促音が表記されない形)うったえる。

うた・う【歌う・謡う・唄う・謳う】ウタフ

〔他五〕

(ウタ(歌)アフ(合)の約。一説、ウチ(打)アフ(合)の約)

①節をつけて声を出す。

㋐(楽器に合わせて)言葉に節づけして口にする。神功紀「この酒みきを醸かみけむ人はその鼓臼に立てて―・ひつつ醸みけめかも」。源氏物語若紫「豊浦とよらの寺の西なるやと―・ふ」。「歌を―・う」

㋑詩歌を作って吟じる。また、詩歌に作る。土佐日記「わらはあり其れが―・ふ歌」。枕草子226「ほととぎすをいとなめう―・ふ」

㋒(比喩的に、鳥などが)さえずる。啼く。夫木和歌抄2「天の戸をおし明がたに―・ふなりこや鶯の朝くらの声」

②《謳》(多くの人が一斉にうたう意から転じて)

㋐多くの人々がほめ、もてはやす。ほめたたえる。平家物語5「尭舜無為の化を―・ひ」。「天才と―・われる」

㋑ある事をさかんに言いたてる。主張する。「自己の立場を―・う」

㋒公の書類などに書き記す。表明する。「憲法は主権在民を―・う」

うだ‐うだ

〔副〕

どうでもいいことを、いつまでもしたり言ったりするさま。「済んだことを―言うな」

うた‐うたい【歌謡い・謡唄い】‥ウタヒ

①歌を歌うのを専門の職業とする人。歌手。

②うため。歌妓。

③(海中で音を発するから)シマイサキの異称。

うだうだ‐し・い

〔形〕

まがぬけてぽかんとしている。浄瑠璃、源平布引滝「あほうあほうと指ざしせられ、―・う暮すうち」

うた‐うら【歌占】

①巫女みこの歌の辞で吉凶を判じる占い。十訓抄「恵心僧都、…心中の所願占へとありければ、―に」

②近世、百人一首の草子を開き、そこに出た歌などによって吉凶を占ったこと。

うたうら【歌占】

能。観世元雅作。伊勢の神職度会家次が歌占をして廻国中、尋ねる我が子にあう。地獄の有様を謡う曲舞くせまいを取り入れてある。

うたえ【訴】ウタヘ

(ウッタヘの促音が表記されない形)うったえること。推古紀「―を弁さだめよ」

⇒うたえ‐ただす‐つかさ【刑部省】

⇒うたえ‐の‐つかさ【刑部省】

⇒うたえ‐ぶみ【訴文】

うた‐え【歌絵】‥ヱ

①和歌に詠まれた情景または情趣を描きあらわした絵。多くは歌を書きそえる。栄華物語耀く藤壺「弘高が―かきたる双紙に」

②特に、画中に歌文字を書き入れ、図様と組み合わせて1首の歌意を表現したもの。→葦手あしで

うたえ‐ただす‐つかさ【刑部省】ウタヘ‥

⇒ぎょうぶしょう。〈倭名類聚鈔5〉

⇒うたえ【訴】

うたえ‐の‐つかさ【刑部省】ウタヘ‥

⇒ぎょうぶしょう。天武紀下「―の事を誄しのひことたてまつる」

⇒うたえ【訴】

うたえ‐ぶみ【訴文】ウタヘ‥

訴訟の旨を記した文書。訴状。

⇒うたえ【訴】

うた‐お【歌男】‥ヲ

①上手に歌う男。

②雅楽寮うたりょうに属して古風いにしえぶりの歌をうたった男歌手。天武紀下「―・歌女・笛吹く者ひと」

うた‐かい【歌会】‥クワイ

歌人が集まって、よんだ歌を披露する会。歌の会。正式には、読師・講師・講頌・発声などの役を定めて行なった。正岡子規、竹里歌話「所謂歌よみの催す―にては大方短歌二首を詠めばそれにて―終る由」

⇒うたかい‐はじめ【歌会始】

うたがい【疑い】ウタガヒ

うたがうこと。不審。疑念。万葉集12「妹が心は―もなし」。「―を抱く」「―を晴らす」「骨折の―がある」

⇒うたがい‐ぶか・い【疑い深い】

⇒疑いを挟む

うた‐がい【歌貝】‥ガヒ

ハマグリの貝の内側に贈答した歌または歌の上の句・下の句を書き、歌ガルタのように取って合わせて遊ぶもの。のちには貝の代わりに金銀箔を押した将棋の駒の形の厚紙を用いた。

うたかい‐はじめ【歌会始】‥クワイ‥

①新年になって最初の歌会。

②宮中における年始の歌会。新年儀式の一つ。古くは毎年の定めではなかったが、1869年(明治2)以後、毎年1月に行われ、天皇・皇后および皇族の和歌や、国民の詠進歌のうち秀逸なものを披講。歌御会始うたごかいはじめ。

⇒うた‐かい【歌会】

うたがい‐ぶか・い【疑い深い】ウタガヒ‥

〔形〕[文]うたがひぶか・し(ク)

他人をなかなか信用できず疑う気持が強い。うたぐりぶかい。浄瑠璃、近江源氏先陣館「底の底まで―・き北条の隠し目附」

⇒うたがい【疑い】

田県うだのあがた・猛田県たけだのあがたがあった。人口3万7千。(歌枕) 万葉集2「―の大野は思ほえむかも」

うた‐あわせ【歌合】‥アハセ

人々を左右に分け、その詠んだ短歌を左右1首ずつ組み合わせて判者が優劣を判定し、優劣の数によって勝負を決する遊戯。その単位を一番といい、小は数番から大は千五百番に上る。平安初期以来、宮廷・貴族の間に流行。詩合しあわせに先立って起こる。→詩合

うたあんどん【歌行灯】

泉鏡花の小説。1910年(明治43)「新小説」に発表。破門された能楽宗家の嗣子喜多八を通して、作者の芸術至上主義と神秘主義を描出。

→文献資料[歌行灯]

うたい【歌い】ウタヒ

(動詞ウタウの連用形)

⇒うたい‐かえし【歌い返し】

⇒うたい‐だし【歌い出し】

⇒うたい‐て【歌い手】

⇒うたい‐どり【歌い鳥】

⇒うたい‐め【歌い女】

⇒うたい‐もの【歌い物・謡い物】

⇒うたい‐もんく【謳い文句】

うたい【謡】ウタヒ

(動詞ウタウの連用形から)能・狂言、また、それに近い芸能の歌唱。→謡曲。

⇒うたい‐こう【謡講】

⇒うたい‐ぞめ【謡初】

⇒うたい‐ぼん【謡本】

⇒うたい‐もの【謡い物】

う‐だい【宇内】

[史記秦始皇本紀「皇帝の明徳、宇内を経理す」]天地の間。天下。あめがした。

う‐だい【有待】

〔仏〕(他に依存するの意)人間の身体。食物・衣服などに依存して生存するからいう。平家物語3「いかでか―の穢身を救療せむ」

うたい‐あ・げる【歌い上げる・謳い上げる】ウタヒ‥

〔他下一〕

①詩歌などに上手によみこむ。「憂国の情を―・げた詩」

②強調して述べる。声高く主張する。「効能を―・げる」

うたい‐かえし【歌い返し】ウタヒカヘシ

曲調を変えてうたうこと。古事記下「六歌は志都しず歌の―なり」

⇒うたい【歌い】

うたい‐こう【謡講】ウタヒカウ

人々が集まって楽しみに謡をうたう会。

⇒うたい【謡】

う‐だいしょう【右大将】‥シヤウ

右近衛うこんえ大将の略。↔左大将

う‐だいじん【右大臣】

①律令制の太政官で、左大臣の次に位し、政務を統轄した官。左大臣とともに実際上の長官。右丞相。右相府。右府。みぎのおとど。みぎのおおいもうちぎみ。大鏡時平「菅原のおとどは―の位にておはします」↔左大臣。

②明治初期の太政官制の官職の一つ。三条実美・岩倉具視が任じられた。1885年(明治18)廃止。

うたい‐ぞめ【謡初】ウタヒ‥

正月に謡を初めてうたう儀式。特に、江戸幕府で毎年正月2日、のち3日に行う盛大な式を指すことが多い。

⇒うたい【謡】

うたい‐だし【歌い出し】ウタヒ‥

①歌いはじめること。また、歌の歌いはじめの部分。

②歌合うたあわせのとき、講師が朗吟する最初の歌。天徳歌合「左の―は」

⇒うたい【歌い】

うたい‐て【歌い手】ウタヒ‥

歌を歌う人。歌を歌うのを職業とする人。声楽家。かしゅ。

⇒うたい【歌い】

うたい‐どり【歌い鳥】ウタヒ‥

ホトトギスの異称。

⇒うたい【歌い】

うたいのしょう【謡抄】ウタヒ‥セウ

謡曲の最初の注釈書。1595年(文禄4)豊臣秀次の命により、山科言経ときつねや五山の禅僧らが謡曲百番の語句を注したもの。

ウダイプール【Udaipur】

インド北西部、ラージャスターン州南部の都市。市の西部に位置するピチョーラー湖に臨む王宮が著名。人口38万9千(2001)。

う‐だいべん【右大弁】

「弁官べんかん」参照。

うたい‐ぼん【謡本】ウタヒ‥

謡曲の譜本。

⇒うたい【謡】

う‐たいまつ【鵜松明】

雨中の鵜飼うかい用の松明。白樺の皮を用いる。

うたい‐め【歌い女】ウタヒ‥

①雅楽寮うたりょうに属して古風いにしえぶりの歌を歌った女歌手。うため。

②芸妓。歌妓。

⇒うたい【歌い】

うたい‐もの【歌い物・謡い物】ウタヒ‥

①声楽の種目のうち、歌詞の意味内容よりも旋律など音楽としての面白味を重視する傾向の強いもの。語り物に比べて、歌詞は短編で叙情的・韻文的傾向が強く、歌唱には装飾の多い節回しを多用する。雅楽の声楽曲のほか、長唄・端唄・うた沢・小唄など。↔語り物。

②地歌・箏曲の一種。謡曲の歌詞を採ったり、題材を用いた曲。「鉄輪かなわ」「虫の音」など。

⇒うたい【歌い】

うたい‐もの【謡い物】ウタヒ‥

(→)「歌い物」に同じ。

⇒うたい【謡】

うたい‐もんく【謳い文句】ウタヒ‥

広告などで、特長をとりあげて強調することば。キャッチ‐フレーズ。

⇒うたい【歌い】

うた・う【訴ふ】ウタフ

〔他下二〕

(ウッタフの促音が表記されない形)うったえる。

うた・う【歌う・謡う・唄う・謳う】ウタフ

〔他五〕

(ウタ(歌)アフ(合)の約。一説、ウチ(打)アフ(合)の約)

①節をつけて声を出す。

㋐(楽器に合わせて)言葉に節づけして口にする。神功紀「この酒みきを醸かみけむ人はその鼓臼に立てて―・ひつつ醸みけめかも」。源氏物語若紫「豊浦とよらの寺の西なるやと―・ふ」。「歌を―・う」

㋑詩歌を作って吟じる。また、詩歌に作る。土佐日記「わらはあり其れが―・ふ歌」。枕草子226「ほととぎすをいとなめう―・ふ」

㋒(比喩的に、鳥などが)さえずる。啼く。夫木和歌抄2「天の戸をおし明がたに―・ふなりこや鶯の朝くらの声」

②《謳》(多くの人が一斉にうたう意から転じて)

㋐多くの人々がほめ、もてはやす。ほめたたえる。平家物語5「尭舜無為の化を―・ひ」。「天才と―・われる」

㋑ある事をさかんに言いたてる。主張する。「自己の立場を―・う」

㋒公の書類などに書き記す。表明する。「憲法は主権在民を―・う」

うだ‐うだ

〔副〕

どうでもいいことを、いつまでもしたり言ったりするさま。「済んだことを―言うな」

うた‐うたい【歌謡い・謡唄い】‥ウタヒ

①歌を歌うのを専門の職業とする人。歌手。

②うため。歌妓。

③(海中で音を発するから)シマイサキの異称。

うだうだ‐し・い

〔形〕

まがぬけてぽかんとしている。浄瑠璃、源平布引滝「あほうあほうと指ざしせられ、―・う暮すうち」

うた‐うら【歌占】

①巫女みこの歌の辞で吉凶を判じる占い。十訓抄「恵心僧都、…心中の所願占へとありければ、―に」

②近世、百人一首の草子を開き、そこに出た歌などによって吉凶を占ったこと。

うたうら【歌占】

能。観世元雅作。伊勢の神職度会家次が歌占をして廻国中、尋ねる我が子にあう。地獄の有様を謡う曲舞くせまいを取り入れてある。

うたえ【訴】ウタヘ

(ウッタヘの促音が表記されない形)うったえること。推古紀「―を弁さだめよ」

⇒うたえ‐ただす‐つかさ【刑部省】

⇒うたえ‐の‐つかさ【刑部省】

⇒うたえ‐ぶみ【訴文】

うた‐え【歌絵】‥ヱ

①和歌に詠まれた情景または情趣を描きあらわした絵。多くは歌を書きそえる。栄華物語耀く藤壺「弘高が―かきたる双紙に」

②特に、画中に歌文字を書き入れ、図様と組み合わせて1首の歌意を表現したもの。→葦手あしで

うたえ‐ただす‐つかさ【刑部省】ウタヘ‥

⇒ぎょうぶしょう。〈倭名類聚鈔5〉

⇒うたえ【訴】

うたえ‐の‐つかさ【刑部省】ウタヘ‥

⇒ぎょうぶしょう。天武紀下「―の事を誄しのひことたてまつる」

⇒うたえ【訴】

うたえ‐ぶみ【訴文】ウタヘ‥

訴訟の旨を記した文書。訴状。

⇒うたえ【訴】

うた‐お【歌男】‥ヲ

①上手に歌う男。

②雅楽寮うたりょうに属して古風いにしえぶりの歌をうたった男歌手。天武紀下「―・歌女・笛吹く者ひと」

うた‐かい【歌会】‥クワイ

歌人が集まって、よんだ歌を披露する会。歌の会。正式には、読師・講師・講頌・発声などの役を定めて行なった。正岡子規、竹里歌話「所謂歌よみの催す―にては大方短歌二首を詠めばそれにて―終る由」

⇒うたかい‐はじめ【歌会始】

うたがい【疑い】ウタガヒ

うたがうこと。不審。疑念。万葉集12「妹が心は―もなし」。「―を抱く」「―を晴らす」「骨折の―がある」

⇒うたがい‐ぶか・い【疑い深い】

⇒疑いを挟む

うた‐がい【歌貝】‥ガヒ

ハマグリの貝の内側に贈答した歌または歌の上の句・下の句を書き、歌ガルタのように取って合わせて遊ぶもの。のちには貝の代わりに金銀箔を押した将棋の駒の形の厚紙を用いた。

うたかい‐はじめ【歌会始】‥クワイ‥

①新年になって最初の歌会。

②宮中における年始の歌会。新年儀式の一つ。古くは毎年の定めではなかったが、1869年(明治2)以後、毎年1月に行われ、天皇・皇后および皇族の和歌や、国民の詠進歌のうち秀逸なものを披講。歌御会始うたごかいはじめ。

⇒うた‐かい【歌会】

うたがい‐ぶか・い【疑い深い】ウタガヒ‥

〔形〕[文]うたがひぶか・し(ク)

他人をなかなか信用できず疑う気持が強い。うたぐりぶかい。浄瑠璃、近江源氏先陣館「底の底まで―・き北条の隠し目附」

⇒うたがい【疑い】

田県うだのあがた・猛田県たけだのあがたがあった。人口3万7千。(歌枕) 万葉集2「―の大野は思ほえむかも」

うた‐あわせ【歌合】‥アハセ

人々を左右に分け、その詠んだ短歌を左右1首ずつ組み合わせて判者が優劣を判定し、優劣の数によって勝負を決する遊戯。その単位を一番といい、小は数番から大は千五百番に上る。平安初期以来、宮廷・貴族の間に流行。詩合しあわせに先立って起こる。→詩合

うたあんどん【歌行灯】

泉鏡花の小説。1910年(明治43)「新小説」に発表。破門された能楽宗家の嗣子喜多八を通して、作者の芸術至上主義と神秘主義を描出。

→文献資料[歌行灯]

うたい【歌い】ウタヒ

(動詞ウタウの連用形)

⇒うたい‐かえし【歌い返し】

⇒うたい‐だし【歌い出し】

⇒うたい‐て【歌い手】

⇒うたい‐どり【歌い鳥】

⇒うたい‐め【歌い女】

⇒うたい‐もの【歌い物・謡い物】

⇒うたい‐もんく【謳い文句】

うたい【謡】ウタヒ

(動詞ウタウの連用形から)能・狂言、また、それに近い芸能の歌唱。→謡曲。

⇒うたい‐こう【謡講】

⇒うたい‐ぞめ【謡初】

⇒うたい‐ぼん【謡本】

⇒うたい‐もの【謡い物】

う‐だい【宇内】

[史記秦始皇本紀「皇帝の明徳、宇内を経理す」]天地の間。天下。あめがした。

う‐だい【有待】

〔仏〕(他に依存するの意)人間の身体。食物・衣服などに依存して生存するからいう。平家物語3「いかでか―の穢身を救療せむ」

うたい‐あ・げる【歌い上げる・謳い上げる】ウタヒ‥

〔他下一〕

①詩歌などに上手によみこむ。「憂国の情を―・げた詩」

②強調して述べる。声高く主張する。「効能を―・げる」

うたい‐かえし【歌い返し】ウタヒカヘシ

曲調を変えてうたうこと。古事記下「六歌は志都しず歌の―なり」

⇒うたい【歌い】

うたい‐こう【謡講】ウタヒカウ

人々が集まって楽しみに謡をうたう会。

⇒うたい【謡】

う‐だいしょう【右大将】‥シヤウ

右近衛うこんえ大将の略。↔左大将

う‐だいじん【右大臣】

①律令制の太政官で、左大臣の次に位し、政務を統轄した官。左大臣とともに実際上の長官。右丞相。右相府。右府。みぎのおとど。みぎのおおいもうちぎみ。大鏡時平「菅原のおとどは―の位にておはします」↔左大臣。

②明治初期の太政官制の官職の一つ。三条実美・岩倉具視が任じられた。1885年(明治18)廃止。

うたい‐ぞめ【謡初】ウタヒ‥

正月に謡を初めてうたう儀式。特に、江戸幕府で毎年正月2日、のち3日に行う盛大な式を指すことが多い。

⇒うたい【謡】

うたい‐だし【歌い出し】ウタヒ‥

①歌いはじめること。また、歌の歌いはじめの部分。

②歌合うたあわせのとき、講師が朗吟する最初の歌。天徳歌合「左の―は」

⇒うたい【歌い】

うたい‐て【歌い手】ウタヒ‥

歌を歌う人。歌を歌うのを職業とする人。声楽家。かしゅ。

⇒うたい【歌い】

うたい‐どり【歌い鳥】ウタヒ‥

ホトトギスの異称。

⇒うたい【歌い】

うたいのしょう【謡抄】ウタヒ‥セウ

謡曲の最初の注釈書。1595年(文禄4)豊臣秀次の命により、山科言経ときつねや五山の禅僧らが謡曲百番の語句を注したもの。

ウダイプール【Udaipur】

インド北西部、ラージャスターン州南部の都市。市の西部に位置するピチョーラー湖に臨む王宮が著名。人口38万9千(2001)。

う‐だいべん【右大弁】

「弁官べんかん」参照。

うたい‐ぼん【謡本】ウタヒ‥

謡曲の譜本。

⇒うたい【謡】

う‐たいまつ【鵜松明】

雨中の鵜飼うかい用の松明。白樺の皮を用いる。

うたい‐め【歌い女】ウタヒ‥

①雅楽寮うたりょうに属して古風いにしえぶりの歌を歌った女歌手。うため。

②芸妓。歌妓。

⇒うたい【歌い】

うたい‐もの【歌い物・謡い物】ウタヒ‥

①声楽の種目のうち、歌詞の意味内容よりも旋律など音楽としての面白味を重視する傾向の強いもの。語り物に比べて、歌詞は短編で叙情的・韻文的傾向が強く、歌唱には装飾の多い節回しを多用する。雅楽の声楽曲のほか、長唄・端唄・うた沢・小唄など。↔語り物。

②地歌・箏曲の一種。謡曲の歌詞を採ったり、題材を用いた曲。「鉄輪かなわ」「虫の音」など。

⇒うたい【歌い】

うたい‐もの【謡い物】ウタヒ‥

(→)「歌い物」に同じ。

⇒うたい【謡】

うたい‐もんく【謳い文句】ウタヒ‥

広告などで、特長をとりあげて強調することば。キャッチ‐フレーズ。

⇒うたい【歌い】

うた・う【訴ふ】ウタフ

〔他下二〕

(ウッタフの促音が表記されない形)うったえる。

うた・う【歌う・謡う・唄う・謳う】ウタフ

〔他五〕

(ウタ(歌)アフ(合)の約。一説、ウチ(打)アフ(合)の約)

①節をつけて声を出す。

㋐(楽器に合わせて)言葉に節づけして口にする。神功紀「この酒みきを醸かみけむ人はその鼓臼に立てて―・ひつつ醸みけめかも」。源氏物語若紫「豊浦とよらの寺の西なるやと―・ふ」。「歌を―・う」

㋑詩歌を作って吟じる。また、詩歌に作る。土佐日記「わらはあり其れが―・ふ歌」。枕草子226「ほととぎすをいとなめう―・ふ」

㋒(比喩的に、鳥などが)さえずる。啼く。夫木和歌抄2「天の戸をおし明がたに―・ふなりこや鶯の朝くらの声」

②《謳》(多くの人が一斉にうたう意から転じて)

㋐多くの人々がほめ、もてはやす。ほめたたえる。平家物語5「尭舜無為の化を―・ひ」。「天才と―・われる」

㋑ある事をさかんに言いたてる。主張する。「自己の立場を―・う」

㋒公の書類などに書き記す。表明する。「憲法は主権在民を―・う」

うだ‐うだ

〔副〕

どうでもいいことを、いつまでもしたり言ったりするさま。「済んだことを―言うな」

うた‐うたい【歌謡い・謡唄い】‥ウタヒ

①歌を歌うのを専門の職業とする人。歌手。

②うため。歌妓。

③(海中で音を発するから)シマイサキの異称。

うだうだ‐し・い

〔形〕

まがぬけてぽかんとしている。浄瑠璃、源平布引滝「あほうあほうと指ざしせられ、―・う暮すうち」

うた‐うら【歌占】

①巫女みこの歌の辞で吉凶を判じる占い。十訓抄「恵心僧都、…心中の所願占へとありければ、―に」

②近世、百人一首の草子を開き、そこに出た歌などによって吉凶を占ったこと。

うたうら【歌占】

能。観世元雅作。伊勢の神職度会家次が歌占をして廻国中、尋ねる我が子にあう。地獄の有様を謡う曲舞くせまいを取り入れてある。

うたえ【訴】ウタヘ

(ウッタヘの促音が表記されない形)うったえること。推古紀「―を弁さだめよ」

⇒うたえ‐ただす‐つかさ【刑部省】

⇒うたえ‐の‐つかさ【刑部省】

⇒うたえ‐ぶみ【訴文】

うた‐え【歌絵】‥ヱ

①和歌に詠まれた情景または情趣を描きあらわした絵。多くは歌を書きそえる。栄華物語耀く藤壺「弘高が―かきたる双紙に」

②特に、画中に歌文字を書き入れ、図様と組み合わせて1首の歌意を表現したもの。→葦手あしで

うたえ‐ただす‐つかさ【刑部省】ウタヘ‥

⇒ぎょうぶしょう。〈倭名類聚鈔5〉

⇒うたえ【訴】

うたえ‐の‐つかさ【刑部省】ウタヘ‥

⇒ぎょうぶしょう。天武紀下「―の事を誄しのひことたてまつる」

⇒うたえ【訴】

うたえ‐ぶみ【訴文】ウタヘ‥

訴訟の旨を記した文書。訴状。

⇒うたえ【訴】

うた‐お【歌男】‥ヲ

①上手に歌う男。

②雅楽寮うたりょうに属して古風いにしえぶりの歌をうたった男歌手。天武紀下「―・歌女・笛吹く者ひと」

うた‐かい【歌会】‥クワイ

歌人が集まって、よんだ歌を披露する会。歌の会。正式には、読師・講師・講頌・発声などの役を定めて行なった。正岡子規、竹里歌話「所謂歌よみの催す―にては大方短歌二首を詠めばそれにて―終る由」

⇒うたかい‐はじめ【歌会始】

うたがい【疑い】ウタガヒ

うたがうこと。不審。疑念。万葉集12「妹が心は―もなし」。「―を抱く」「―を晴らす」「骨折の―がある」

⇒うたがい‐ぶか・い【疑い深い】

⇒疑いを挟む

うた‐がい【歌貝】‥ガヒ

ハマグリの貝の内側に贈答した歌または歌の上の句・下の句を書き、歌ガルタのように取って合わせて遊ぶもの。のちには貝の代わりに金銀箔を押した将棋の駒の形の厚紙を用いた。

うたかい‐はじめ【歌会始】‥クワイ‥

①新年になって最初の歌会。

②宮中における年始の歌会。新年儀式の一つ。古くは毎年の定めではなかったが、1869年(明治2)以後、毎年1月に行われ、天皇・皇后および皇族の和歌や、国民の詠進歌のうち秀逸なものを披講。歌御会始うたごかいはじめ。

⇒うた‐かい【歌会】

うたがい‐ぶか・い【疑い深い】ウタガヒ‥

〔形〕[文]うたがひぶか・し(ク)

他人をなかなか信用できず疑う気持が強い。うたぐりぶかい。浄瑠璃、近江源氏先陣館「底の底まで―・き北条の隠し目附」

⇒うたがい【疑い】

おそ‐ごと【嘘言】ヲソ‥🔗⭐🔉

おそ‐ごと【嘘言】ヲソ‥

うそ。そらごと。いつわり。奥義抄「東の国の者は、そらごとをば―と言ふなり」

[漢]嘘🔗⭐🔉

嘘 字形

〔口部12画/15画/1719・3133〕

〔音〕キョ(漢)

〔訓〕うそ

[意味]

①うそ。(同)虚。「嘘言・嘘字」

②すすりなく。(同)歔。「嘘唏きょき」

[解字]

形声。「口」+音符「

〔口部12画/15画/1719・3133〕

〔音〕キョ(漢)

〔訓〕うそ

[意味]

①うそ。(同)虚。「嘘言・嘘字」

②すすりなく。(同)歔。「嘘唏きょき」

[解字]

形声。「口」+音符「 」。ふうっと息をはき出す意。

」。ふうっと息をはき出す意。

〔口部12画/15画/1719・3133〕

〔音〕キョ(漢)

〔訓〕うそ

[意味]

①うそ。(同)虚。「嘘言・嘘字」

②すすりなく。(同)歔。「嘘唏きょき」

[解字]

形声。「口」+音符「

〔口部12画/15画/1719・3133〕

〔音〕キョ(漢)

〔訓〕うそ

[意味]

①うそ。(同)虚。「嘘言・嘘字」

②すすりなく。(同)歔。「嘘唏きょき」

[解字]

形声。「口」+音符「 」。ふうっと息をはき出す意。

」。ふうっと息をはき出す意。

広辞苑に「嘘」で始まるの検索結果 1-19。