複数辞典一括検索+![]()

![]()

○大欲は無欲に似たりたいよくはむよくににたり🔗⭐🔉

○大欲は無欲に似たりたいよくはむよくににたり

①遠大な望みを持つ者は小さな利益などを顧みないから、欲が無いように見える。

②大欲の者はとかく欲のために心がくらんで損を招きやすく、結局は無欲と同様の結果になる。徒然草「究竟は理即に等し。―」

⇒たい‐よく【大欲・大慾】

たいよく‐ひどう【大欲非道】‥ダウ

欲が深くて慈悲人情のないこと。

⇒たい‐よく【大欲・大慾】

たいよ‐けん【貸与権】

著作者がその著作物の複製を公衆に貸与できる権利。

⇒たい‐よ【貸与】

だい‐よん【第四】

⇒だいし。

⇒だいよん‐かいきゅう【第四階級】

⇒だいよん‐き【第四紀】

⇒だいよんき‐そう【第四紀層】

⇒だいよん‐けい【第四系】

⇒だいよん‐けんりょく【第四権力】

⇒だいよんしゅ‐ゆうびんぶつ【第四種郵便物】

⇒だいよん‐せいびょう【第四性病】

だいよん‐かいきゅう【第四階級】‥キフ

(vierter Stand ドイツ・quatrième état フランス)第三階級に対して、無産階級または労働者階級の別称。第四身分。プロレタリア。

⇒だい‐よん【第四】

だいよん‐き【第四紀】

(Quaternary Period)地質年代の一つ。新生代の末期、約180万年前から現在に至る時代。地球史上最近の氷河時代にほぼ該当し、氷期と間氷期とが何十回もくりかえされた。生物史の上では、人類の進化が特筆される。更新世・完新世に分ける。→地質年代(表)。

⇒だい‐よん【第四】

だいよんき‐そう【第四紀層】

第四紀にできた地層。第四系。

⇒だい‐よん【第四】

だいよん‐けい【第四系】

(→)第四紀層に同じ。

⇒だい‐よん【第四】

だいよん‐けんりょく【第四権力】

マス‐メディアのこと。社会的重要性・影響力から、立法・司法・行政の三権に次ぐ四番目の権力の意味でこう呼ぶ。

⇒だい‐よん【第四】

だいよんしゅ‐ゆうびんぶつ【第四種郵便物】‥イウ‥

内国通常郵便物の一種。通信教育教材・盲人用点字・農産種苗・学術刊行物などを内容とする開封のもの。

⇒だい‐よん【第四】

だいよん‐せいびょう【第四性病】‥ビヤウ

(梅毒・淋りん病・軟性下疳げかんに次ぐ第四番目の性病の意)(→)鼠径淋巴そけいりんぱ肉芽腫症に同じ。

⇒だい‐よん【第四】

たいら【平ら】タヒラ

①高低のないさま。傾斜のないさま。凹凸のないさま。ひらたいさま。「―な道を行く」「表面を―に削る」

②(地名の下に付け、多く「だいら」の形で)山間の平地。「松本―」

③おだやかなさま。静かなさま。「―な心」

④(「―に」または「お―に」の形で)膝をくずすこと。あぐらをかくこと。くつろいだ姿勢になること。遊子方言「お―におめしなはりやせ」

⇒たいら‐いちめん【平ら一面】

⇒たいら‐か【平らか】

⇒たいら‐がい【平貝】

たいら【平】タヒラ

もと福島県南東部の市で、常磐炭田の中心をなした工業都市。安藤氏5万石の城下町。現在、いわき市の中心地。

たいら【平】タヒラ

皇族賜姓の豪族。

①桓武平氏。桓武天皇の皇子、葛原・万多・仲野・賀陽かや4親王の子孫。このうち最も繁栄したのは葛原親王の孫平高望たかもちの子孫。その一族のうち伊勢に根拠地を置いたものを伊勢平氏といい、忠盛・清盛などが出た。

平(桓式平氏略系図)

②仁明平氏。仁明天皇の皇子本康親王の子孫。

③文徳平氏。文徳天皇の皇子惟彦親王の子孫。

④光孝平氏。光孝天皇の皇子是忠親王の子孫。

⇒たいら‐の‐あつもり【平敦盛】

⇒たいら‐の‐かげきよ【平景清】

⇒たいら‐の‐かねもり【平兼盛】

⇒たいら‐の‐きよもり【平清盛】

⇒たいら‐の‐くにか【平国香】

⇒たいら‐の‐これひら【平維衡】

⇒たいら‐の‐これもち【平維茂】

⇒たいら‐の‐これもり【平維盛】

⇒たいら‐の‐さだふん【平貞文】

⇒たいら‐の‐さだもり【平貞盛】

⇒たいら‐の‐しげこ【平滋子】

⇒たいら‐の‐しげひら【平重衡】

⇒たいら‐の‐しげもり【平重盛】

⇒たいら‐の‐たかもち【平高望】

⇒たいら‐の‐ただつね【平忠常】

⇒たいら‐の‐ただのり【平忠度】

⇒たいら‐の‐ただまさ【平忠正】

⇒たいら‐の‐ただもり【平忠盛】

⇒たいら‐の‐ときこ【平時子】

⇒たいら‐の‐ときただ【平時忠】

⇒たいら‐の‐とくこ【平徳子】

⇒たいら‐の‐とももり【平知盛】

⇒たいら‐の‐のりつね【平教経】

⇒たいら‐の‐のりもり【平教盛】

⇒たいら‐の‐ひろつね【平広常】

⇒たいら‐の‐まさかど【平将門】

⇒たいら‐の‐まさもり【平正盛】

⇒たいら‐の‐むねもり【平宗盛】

⇒たいら‐の‐やすより【平康頼】

⇒たいら‐の‐よしかど【平良門】

⇒たいら‐の‐よりつな【平頼綱】

⇒たいら‐の‐よりもり【平頼盛】

タイラー【Edward Burnett Tylor】

イギリスの人類学者。文化人類学の父と呼ばれる。文化の概念を人類学的に定義するとともに、初期人類文化の発達を進化論的立場から論じ、宗教起源論においてはアニミズム説を提唱。著「原始文化」など。(1832〜1917)

たいら‐いちめん【平ら一面】タヒラ‥

一様に行き渡っていること。世間並み。世間一般。「ひらいちめん」とも。浮世風呂4「唐茄子のあべ川を食ふ上戸は―の押物だ」

⇒たいら【平ら】

たいら‐か【平らか】タヒラ‥

①高低のないさま。凹凸のないさま。平坦なさま。「波―でおだやかな海」

②安らかなさま。平和なさま。源氏物語若菜上「昔は人の心―にて」。「心中―でない」

③平穏無事なさま。源氏物語葵「―に事成りはてぬれば」。「―な日々を過ごす」

⇒たいら【平ら】

たいら‐がい【平貝】タヒラガヒ

タイラギの、特に市場などでの呼称。

⇒たいら【平ら】

たいらぎ【平らぎ・成】タヒラギ

仲直りすること。和睦わぼく。

たいらぎ【玉珧】タヒラギ

ハボウキガイ科の二枚貝。大形で、殻長30センチメートルに達する。貝殻は薄くほぼ三角形、外面は黒みがかった緑褐色。本州以南の浅海泥底に突きささった形ですむ。貝柱は大きくて美味。平貝たいらがい。

たいらぎ

②仁明平氏。仁明天皇の皇子本康親王の子孫。

③文徳平氏。文徳天皇の皇子惟彦親王の子孫。

④光孝平氏。光孝天皇の皇子是忠親王の子孫。

⇒たいら‐の‐あつもり【平敦盛】

⇒たいら‐の‐かげきよ【平景清】

⇒たいら‐の‐かねもり【平兼盛】

⇒たいら‐の‐きよもり【平清盛】

⇒たいら‐の‐くにか【平国香】

⇒たいら‐の‐これひら【平維衡】

⇒たいら‐の‐これもち【平維茂】

⇒たいら‐の‐これもり【平維盛】

⇒たいら‐の‐さだふん【平貞文】

⇒たいら‐の‐さだもり【平貞盛】

⇒たいら‐の‐しげこ【平滋子】

⇒たいら‐の‐しげひら【平重衡】

⇒たいら‐の‐しげもり【平重盛】

⇒たいら‐の‐たかもち【平高望】

⇒たいら‐の‐ただつね【平忠常】

⇒たいら‐の‐ただのり【平忠度】

⇒たいら‐の‐ただまさ【平忠正】

⇒たいら‐の‐ただもり【平忠盛】

⇒たいら‐の‐ときこ【平時子】

⇒たいら‐の‐ときただ【平時忠】

⇒たいら‐の‐とくこ【平徳子】

⇒たいら‐の‐とももり【平知盛】

⇒たいら‐の‐のりつね【平教経】

⇒たいら‐の‐のりもり【平教盛】

⇒たいら‐の‐ひろつね【平広常】

⇒たいら‐の‐まさかど【平将門】

⇒たいら‐の‐まさもり【平正盛】

⇒たいら‐の‐むねもり【平宗盛】

⇒たいら‐の‐やすより【平康頼】

⇒たいら‐の‐よしかど【平良門】

⇒たいら‐の‐よりつな【平頼綱】

⇒たいら‐の‐よりもり【平頼盛】

タイラー【Edward Burnett Tylor】

イギリスの人類学者。文化人類学の父と呼ばれる。文化の概念を人類学的に定義するとともに、初期人類文化の発達を進化論的立場から論じ、宗教起源論においてはアニミズム説を提唱。著「原始文化」など。(1832〜1917)

たいら‐いちめん【平ら一面】タヒラ‥

一様に行き渡っていること。世間並み。世間一般。「ひらいちめん」とも。浮世風呂4「唐茄子のあべ川を食ふ上戸は―の押物だ」

⇒たいら【平ら】

たいら‐か【平らか】タヒラ‥

①高低のないさま。凹凸のないさま。平坦なさま。「波―でおだやかな海」

②安らかなさま。平和なさま。源氏物語若菜上「昔は人の心―にて」。「心中―でない」

③平穏無事なさま。源氏物語葵「―に事成りはてぬれば」。「―な日々を過ごす」

⇒たいら【平ら】

たいら‐がい【平貝】タヒラガヒ

タイラギの、特に市場などでの呼称。

⇒たいら【平ら】

たいらぎ【平らぎ・成】タヒラギ

仲直りすること。和睦わぼく。

たいらぎ【玉珧】タヒラギ

ハボウキガイ科の二枚貝。大形で、殻長30センチメートルに達する。貝殻は薄くほぼ三角形、外面は黒みがかった緑褐色。本州以南の浅海泥底に突きささった形ですむ。貝柱は大きくて美味。平貝たいらがい。

たいらぎ

たい‐らく【滞洛】

京都に滞在すること。

たいら・ぐ【平らぐ】タヒラグ

[一]〔自四〕

①平たくなる。更級日記「山の頂の少し―・ぎたるより」

②おだやかになる。おさまる。神代紀下「兄このかみ還りて―・ぎぬ」

③平時に復する。なおる。源氏物語若菜上「朱雀院の御薬の事、なお―・ぎはて給はぬにより」

[二]〔他下二〕

⇒たいらげる(下一)

たいらけ・し【平らけし】タヒラケシ

〔形ク〕

おだやかである。無事である。万葉集20「―・く親はいまさね」

たいら・げる【平らげる】タヒラゲル

〔他下一〕[文]たひら・ぐ(下二)

①平らにする。高低や凹凸のないようにする。万葉集17「暮庭ゆうにわに踏み―・げず」

②平定する。万葉集5「韓国からくにを向け―・げて」。「国内を―・げる」

③そこにある食べ物を、すっかり食べてしまう。「天丼を三杯―・げる」

ダイラタンシー【dilatancy】

粘性異常の一つ。液体と均一な粒子の混じりあった系で、急に力を加えると固くなる現象。海辺の砂浜、水と澱粉の混合物などで見られる。レイノルズ現象。

たいら‐の‐あつもり【平敦盛】タヒラ‥

平安末期の武将。参議経盛の子。従五位下の位階をもつが官職が無く、世に無官の大夫と称。一谷の戦で熊谷直実なおざねに討たれた。(1169〜1184)

⇒たいら【平】

たいら‐の‐かげきよ【平景清】タヒラ‥

平安末期の平家方の武将。藤原忠清の子。体が大きく力が強かったので悪七兵衛あくしちびょうえと称された。屋島の戦に美尾谷十郎と接戦、その兜の錏しころを断った話は有名。一説に、壇ノ浦の戦後、源氏に降り、のち絶食して没したという。謡曲・歌舞伎などに脚色。生没年未詳。→景清。

⇒たいら【平】

たいら‐の‐かねもり【平兼盛】タヒラ‥

平安中期の歌人。三十六歌仙の一人。従五位上駿河守。家集「兼盛集」。( 〜990)

⇒たいら【平】

たいら‐の‐きょう【平の京】タヒラ‥キヤウ

平安京。京都。平の宮。平の都。義経記6「かくて得業北条に具せられて―へ入り給ふ」

たいら‐の‐きよもり【平清盛】タヒラ‥

平安末期の武将。忠盛の長子。平相国・浄海入道・六波羅殿などとも。保元・平治の乱後、源氏に代わって勢力を得、累進して従一位太政大臣。娘徳子を高倉天皇の皇后とし、その子安徳天皇を位につけ、皇室の外戚として勢力を誇った。子弟はみな顕官となり専横な振舞が多く、その勢力を除こうとする企てもしばしば行われた。熱病のため死去し、のち数年にして平氏の嫡流は滅亡。(1118〜1181)

→資料:『平家物語』

⇒たいら【平】

たいら‐の‐くにか【平国香】タヒラ‥

平安中期の武将。高望たかもちの子。常陸大掾だいじょう。甥の将門まさかどに殺された。( 〜935)

⇒たいら【平】

たいら‐の‐これひら【平維衡】タヒラ‥

平安後期の武将。貞盛の子。平致頼むねより・源頼信・藤原保昌と共に四天王と称。子孫は伊勢国に住み、伊勢平氏として繁栄。生没年未詳。

⇒たいら【平】

たいら‐の‐これもち【平維茂】タヒラ‥

平安末期の武将。鎮守府将軍繁盛の子。貞盛の養子となり、その順位が第15位のため余五といった。陸奥の豪族藤原諸任もろとうを討ち世に余五将軍と称。生没年未詳。

⇒たいら【平】

たいら‐の‐これもり【平維盛】タヒラ‥

平安末期の武将。重盛の長子。左近衛少将。その姿が美しかったので桜梅少将と通称。源頼朝と富士川に対陣して水鳥の羽音に驚いて敗走。1183年(寿永2)源義仲を討とうとして礪波山となみやまに敗戦。屋島の戦後出家し、那智で入水したとも病死したともいう。(1157〜1184?)

⇒たいら【平】

たいら‐の‐さだふん【平貞文】タヒラ‥

(定文とも)平安時代の歌人。「平中へいちゅう」の称で、好色の美男子と伝える。( 〜923)→平中物語。

⇒たいら【平】

たいら‐の‐さだもり【平貞盛】タヒラ‥

平安中期の武将。国香くにかの子。父が将門まさかどに殺されたとき、ただちに官を捨てて京都から国に帰り、常陸大掾だいじょうとなり、940年(天慶3)、下野の押領使藤原秀郷と力を合わせて将門を下総猿島さしまに討った。のち鎮守府将軍に任ぜられ、世に平将軍という。生没年未詳。

⇒たいら【平】

たいら‐の‐しげこ【平滋子】タヒラ‥

建春門院けんしゅんもんいんの実名。

⇒たいら【平】

たいら‐の‐しげひら【平重衡】タヒラ‥

平安末期の武将。清盛の5男。従三位左近衛中将。治承4年(1180)5月源頼政を宇治に破り、12月東大寺・興福寺を攻めてこれを焼いた。一谷の戦に敗れ、須磨の浦で捕らえられて鎌倉に送られたが、奈良僧徒の要求で奈良に送られ木津川の辺で斬。(1157〜1185)

⇒たいら【平】

たいら‐の‐しげもり【平重盛】タヒラ‥

平安末期の武将。清盛の長子。世に小松殿・小松内府または灯籠大臣という。保元・平治の乱に功あり、累進して左近衛大将、内大臣を兼ねた。性謹直・温厚で、武勇人に勝れ、忠孝の心が深かったと伝えられる。(1138〜1179)

⇒たいら【平】

たいら‐の‐たかもち【平高望】タヒラ‥

桓武平氏の祖。桓武天皇の皇子葛原親王の孫。高見王の子。889年(寛平1)平の姓を賜り、従五位下上総介に任ぜられた。生没年未詳。

⇒たいら【平】

たいら‐の‐ただつね【平忠常】タヒラ‥

平安中期の豪族。良文の孫。高望の曾孫。上総介・武蔵押領使。1028年(長元1)謀反し、源頼信の討伐により、降参して京都に送られる途中病没。( 〜1031)

⇒たいら【平】

たいら‐の‐ただのり【平忠度】タヒラ‥

平安末期の武将。忠盛の子。清盛の弟。正四位下薩摩守。また、歌人としても逸話を残し、謡曲などで著名。一谷の戦に敗死。(1144〜1184)→薩摩守。

⇒たいら【平】

たいら‐の‐ただまさ【平忠正】タヒラ‥

平安末期の武将。正盛の子、忠盛の弟。藤原頼長に近侍し、保元の乱で敗北、斬首された。( 〜1156)

⇒たいら【平】

たいら‐の‐ただもり【平忠盛】タヒラ‥

平安末期の武将。正盛の子。清盛の父。白河・鳥羽両上皇に信頼され、1129年(大治4)に山陽・南海2道の海賊を追捕し、35年(保延1)再度西海の海賊を平らげ、累進して刑部卿に進み内昇殿を許された。また日宋貿易に尽力。(1096〜1153)

⇒たいら【平】

たいら‐の‐ときこ【平時子】タヒラ‥

二位尼にいのあまの実名。

⇒たいら【平】

たいら‐の‐ときただ【平時忠】タヒラ‥

平安末期の貴族。時信の子。異母妹滋子は後白河天皇の女御となり、姉時子は平清盛に嫁したので権勢を得、累進して権大納言。「平氏にあらざれば人にあらず」とうそぶいたことは有名。壇ノ浦の戦後、能登に流されて没。(1128〜1189)

⇒たいら【平】

たいら‐の‐とくこ【平徳子】タヒラ‥

建礼門院けんれいもんいんの実名。

⇒たいら【平】

たいら‐の‐とももり【平知盛】タヒラ‥

平安末期の武将。清盛の4男。重盛・宗盛の弟。権中納言。1180年(治承4)源頼政を宇治に滅ぼし、81年(養和1)源行家を美濃に破った。壇ノ浦の戦で「見るべき程の事は見つ」と入水。謡曲・浄瑠璃などに戯曲化。(1152〜1185)

⇒たいら【平】

たいら‐の‐のりつね【平教経】タヒラ‥

平安末期の武将。教盛の子。正五位下能登守。勇敢で、たびたび木曾義仲の手勢を破り、屋島の戦には佐藤継信を一矢で射止め、壇ノ浦では義経を追い、ついに入水(吾妻鏡では1184年(元暦1)一谷で捕殺)。(1160〜1185)

⇒たいら【平】

たいら‐の‐のりもり【平教盛】タヒラ‥

平安末期の武将。忠盛の子。清盛の弟。清盛の六波羅邸の門脇に邸宅を構え、門脇かどわき殿と称された。平治の乱の功により越中守、ついで正三位権中納言。源行家を播磨に破ったが、壇ノ浦の戦に兄の経盛と入水。(1128〜1185)

⇒たいら【平】

たいら‐の‐ひろつね【平広常】タヒラ‥

平安末期の武士。上総権介。平治の乱に源義朝に従って戦う。頼朝の挙兵にはすぐ応ぜず、のち謀反を疑われて頼朝に殺された。( 〜1183)

⇒たいら【平】

たいら‐の‐まさかど【平将門】タヒラ‥

平安中期の武将。高望たかもちの孫。父は良持とも良将ともいう。相馬小二郎と称した。摂政藤原忠平に仕えて検非違使を望むが成らず、憤慨して関東に赴いた。伯父国香くにかを殺して近国を侵し、939年(天慶2)居館を下総猿島さしまに建て、文武百官を置き、自ら新皇と称し関東に威を振るったが、平貞盛・藤原秀郷に討たれた。後世その霊魂が信仰された。( 〜940)→将門記しょうもんき。

→資料:『将門記』

⇒たいら【平】

たいら‐の‐まさもり【平正盛】タヒラ‥

平安末期の武将。清盛の祖父。白河法皇に信頼され、検非違使・追捕使として諸国の反乱を討ち、伊勢平氏興隆の道を開いた。生没年未詳。

⇒たいら【平】

たいら‐の‐むねもり【平宗盛】タヒラ‥

平安末期の武将。清盛の3男。重盛の弟。従一位内大臣。源義仲の入京を前にし、一族を統率して西走、壇ノ浦で捕らえられ、のち近江で斬。(1147〜1185)

⇒たいら【平】

たいら‐の‐やすより【平康頼】タヒラ‥

平安末期の官人。検非違使尉となり、平判官と呼ばれた。1177年(治承1)、鹿ヶ谷ししがたにでの平清盛ら討伐の謀議に加わり、俊寛らと共に鬼界ヶ島に流され、翌春赦免。その後、出家。著「宝物集」。生没年未詳。

⇒たいら【平】

たいら‐の‐よしかど【平良門】タヒラ‥

平将門まさかどの遺児として近世の戯曲・小説などに登場する人物。将門亡き後、源家への復讐を企てる。姉に滝夜叉たきやしゃ姫。近松門左衛門の浄瑠璃「関八州繁つなぎ馬」(1742年初演)や山東京伝の読本「善知安方うとうやすかた忠義伝」(1806年刊)などが著名。

⇒たいら【平】

たいら‐の‐よりつな【平頼綱】タヒラ‥

鎌倉時代の北条氏の内管領。執権北条貞時の乳母の夫としてその信任を得、権勢を振るう。有力御家人安達泰盛と対立、霜月騒動によってこれを倒したが、その後貞時に忌避され、襲われて自害(平禅門の乱)。( 〜1293)

⇒たいら【平】

たいら‐の‐よりもり【平頼盛】タヒラ‥

平安末期の武将。忠盛の子。母、池ノ禅尼が源頼朝を助けた功により、平氏滅亡後も頼朝に厚遇された。池殿。(1132〜1186)

⇒たいら【平】

たい‐らん【大乱】

内乱などで国家が大いにみだれること。

たい‐らん【台覧】

(皇族など身分の高い人が)御覧になること。

たい‐らん【頽瀾】

波頭のくずれおちようとする波。

たい‐らん‐しっ‐け【胎卵湿化】

〔仏〕胎生と卵生と湿生と化生。→四生ししょう

タイラント【tyrant】

暴君。専制君主。圧制者。

たい‐り【大利】

(ダイリとも)

①大きな利益。↔小利。

②大勝利。〈日葡辞書〉

⇒大利は利ならず

だい‐り【大理】

①(タイリとも)大本となる道理。

②中国、古代の官名。秦では廷尉、前漢のとき大理と改称。追捕・糾弾・裁判・訴訟などをつかさどった。

③検非違使別当の唐名。町奉行などの意にも転用。「―の庁」

だいり【大理】

(Dali)

①中国、雲南省北西部にある都市。大理石の産地。人口52万1千(2000)。

②10世紀中葉(五代の後晋の時)、タイ族の段思平が南詔国に代わって今の中国雲南省に建てた国。11世紀末、権臣高氏が簒奪したが、1096年再興(後理国)。1254年蒙古のフビライ汗に滅ぼされた。(937〜1254)

⇒だいり‐せき【大理石】

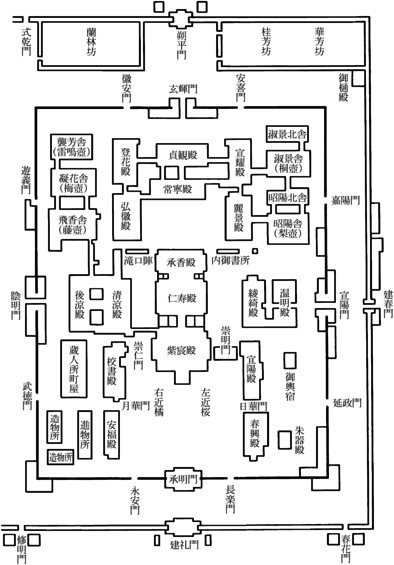

だい‐り【内裏】

①天皇の住居としての御殿。御所。皇居。禁裏。禁中。禁闕。大内。紫庭。続日本紀神亀元年11月25日「―に召して御酒并あわせて禄を賜ふ」。

内裏

たい‐らく【滞洛】

京都に滞在すること。

たいら・ぐ【平らぐ】タヒラグ

[一]〔自四〕

①平たくなる。更級日記「山の頂の少し―・ぎたるより」

②おだやかになる。おさまる。神代紀下「兄このかみ還りて―・ぎぬ」

③平時に復する。なおる。源氏物語若菜上「朱雀院の御薬の事、なお―・ぎはて給はぬにより」

[二]〔他下二〕

⇒たいらげる(下一)

たいらけ・し【平らけし】タヒラケシ

〔形ク〕

おだやかである。無事である。万葉集20「―・く親はいまさね」

たいら・げる【平らげる】タヒラゲル

〔他下一〕[文]たひら・ぐ(下二)

①平らにする。高低や凹凸のないようにする。万葉集17「暮庭ゆうにわに踏み―・げず」

②平定する。万葉集5「韓国からくにを向け―・げて」。「国内を―・げる」

③そこにある食べ物を、すっかり食べてしまう。「天丼を三杯―・げる」

ダイラタンシー【dilatancy】

粘性異常の一つ。液体と均一な粒子の混じりあった系で、急に力を加えると固くなる現象。海辺の砂浜、水と澱粉の混合物などで見られる。レイノルズ現象。

たいら‐の‐あつもり【平敦盛】タヒラ‥

平安末期の武将。参議経盛の子。従五位下の位階をもつが官職が無く、世に無官の大夫と称。一谷の戦で熊谷直実なおざねに討たれた。(1169〜1184)

⇒たいら【平】

たいら‐の‐かげきよ【平景清】タヒラ‥

平安末期の平家方の武将。藤原忠清の子。体が大きく力が強かったので悪七兵衛あくしちびょうえと称された。屋島の戦に美尾谷十郎と接戦、その兜の錏しころを断った話は有名。一説に、壇ノ浦の戦後、源氏に降り、のち絶食して没したという。謡曲・歌舞伎などに脚色。生没年未詳。→景清。

⇒たいら【平】

たいら‐の‐かねもり【平兼盛】タヒラ‥

平安中期の歌人。三十六歌仙の一人。従五位上駿河守。家集「兼盛集」。( 〜990)

⇒たいら【平】

たいら‐の‐きょう【平の京】タヒラ‥キヤウ

平安京。京都。平の宮。平の都。義経記6「かくて得業北条に具せられて―へ入り給ふ」

たいら‐の‐きよもり【平清盛】タヒラ‥

平安末期の武将。忠盛の長子。平相国・浄海入道・六波羅殿などとも。保元・平治の乱後、源氏に代わって勢力を得、累進して従一位太政大臣。娘徳子を高倉天皇の皇后とし、その子安徳天皇を位につけ、皇室の外戚として勢力を誇った。子弟はみな顕官となり専横な振舞が多く、その勢力を除こうとする企てもしばしば行われた。熱病のため死去し、のち数年にして平氏の嫡流は滅亡。(1118〜1181)

→資料:『平家物語』

⇒たいら【平】

たいら‐の‐くにか【平国香】タヒラ‥

平安中期の武将。高望たかもちの子。常陸大掾だいじょう。甥の将門まさかどに殺された。( 〜935)

⇒たいら【平】

たいら‐の‐これひら【平維衡】タヒラ‥

平安後期の武将。貞盛の子。平致頼むねより・源頼信・藤原保昌と共に四天王と称。子孫は伊勢国に住み、伊勢平氏として繁栄。生没年未詳。

⇒たいら【平】

たいら‐の‐これもち【平維茂】タヒラ‥

平安末期の武将。鎮守府将軍繁盛の子。貞盛の養子となり、その順位が第15位のため余五といった。陸奥の豪族藤原諸任もろとうを討ち世に余五将軍と称。生没年未詳。

⇒たいら【平】

たいら‐の‐これもり【平維盛】タヒラ‥

平安末期の武将。重盛の長子。左近衛少将。その姿が美しかったので桜梅少将と通称。源頼朝と富士川に対陣して水鳥の羽音に驚いて敗走。1183年(寿永2)源義仲を討とうとして礪波山となみやまに敗戦。屋島の戦後出家し、那智で入水したとも病死したともいう。(1157〜1184?)

⇒たいら【平】

たいら‐の‐さだふん【平貞文】タヒラ‥

(定文とも)平安時代の歌人。「平中へいちゅう」の称で、好色の美男子と伝える。( 〜923)→平中物語。

⇒たいら【平】

たいら‐の‐さだもり【平貞盛】タヒラ‥

平安中期の武将。国香くにかの子。父が将門まさかどに殺されたとき、ただちに官を捨てて京都から国に帰り、常陸大掾だいじょうとなり、940年(天慶3)、下野の押領使藤原秀郷と力を合わせて将門を下総猿島さしまに討った。のち鎮守府将軍に任ぜられ、世に平将軍という。生没年未詳。

⇒たいら【平】

たいら‐の‐しげこ【平滋子】タヒラ‥

建春門院けんしゅんもんいんの実名。

⇒たいら【平】

たいら‐の‐しげひら【平重衡】タヒラ‥

平安末期の武将。清盛の5男。従三位左近衛中将。治承4年(1180)5月源頼政を宇治に破り、12月東大寺・興福寺を攻めてこれを焼いた。一谷の戦に敗れ、須磨の浦で捕らえられて鎌倉に送られたが、奈良僧徒の要求で奈良に送られ木津川の辺で斬。(1157〜1185)

⇒たいら【平】

たいら‐の‐しげもり【平重盛】タヒラ‥

平安末期の武将。清盛の長子。世に小松殿・小松内府または灯籠大臣という。保元・平治の乱に功あり、累進して左近衛大将、内大臣を兼ねた。性謹直・温厚で、武勇人に勝れ、忠孝の心が深かったと伝えられる。(1138〜1179)

⇒たいら【平】

たいら‐の‐たかもち【平高望】タヒラ‥

桓武平氏の祖。桓武天皇の皇子葛原親王の孫。高見王の子。889年(寛平1)平の姓を賜り、従五位下上総介に任ぜられた。生没年未詳。

⇒たいら【平】

たいら‐の‐ただつね【平忠常】タヒラ‥

平安中期の豪族。良文の孫。高望の曾孫。上総介・武蔵押領使。1028年(長元1)謀反し、源頼信の討伐により、降参して京都に送られる途中病没。( 〜1031)

⇒たいら【平】

たいら‐の‐ただのり【平忠度】タヒラ‥

平安末期の武将。忠盛の子。清盛の弟。正四位下薩摩守。また、歌人としても逸話を残し、謡曲などで著名。一谷の戦に敗死。(1144〜1184)→薩摩守。

⇒たいら【平】

たいら‐の‐ただまさ【平忠正】タヒラ‥

平安末期の武将。正盛の子、忠盛の弟。藤原頼長に近侍し、保元の乱で敗北、斬首された。( 〜1156)

⇒たいら【平】

たいら‐の‐ただもり【平忠盛】タヒラ‥

平安末期の武将。正盛の子。清盛の父。白河・鳥羽両上皇に信頼され、1129年(大治4)に山陽・南海2道の海賊を追捕し、35年(保延1)再度西海の海賊を平らげ、累進して刑部卿に進み内昇殿を許された。また日宋貿易に尽力。(1096〜1153)

⇒たいら【平】

たいら‐の‐ときこ【平時子】タヒラ‥

二位尼にいのあまの実名。

⇒たいら【平】

たいら‐の‐ときただ【平時忠】タヒラ‥

平安末期の貴族。時信の子。異母妹滋子は後白河天皇の女御となり、姉時子は平清盛に嫁したので権勢を得、累進して権大納言。「平氏にあらざれば人にあらず」とうそぶいたことは有名。壇ノ浦の戦後、能登に流されて没。(1128〜1189)

⇒たいら【平】

たいら‐の‐とくこ【平徳子】タヒラ‥

建礼門院けんれいもんいんの実名。

⇒たいら【平】

たいら‐の‐とももり【平知盛】タヒラ‥

平安末期の武将。清盛の4男。重盛・宗盛の弟。権中納言。1180年(治承4)源頼政を宇治に滅ぼし、81年(養和1)源行家を美濃に破った。壇ノ浦の戦で「見るべき程の事は見つ」と入水。謡曲・浄瑠璃などに戯曲化。(1152〜1185)

⇒たいら【平】

たいら‐の‐のりつね【平教経】タヒラ‥

平安末期の武将。教盛の子。正五位下能登守。勇敢で、たびたび木曾義仲の手勢を破り、屋島の戦には佐藤継信を一矢で射止め、壇ノ浦では義経を追い、ついに入水(吾妻鏡では1184年(元暦1)一谷で捕殺)。(1160〜1185)

⇒たいら【平】

たいら‐の‐のりもり【平教盛】タヒラ‥

平安末期の武将。忠盛の子。清盛の弟。清盛の六波羅邸の門脇に邸宅を構え、門脇かどわき殿と称された。平治の乱の功により越中守、ついで正三位権中納言。源行家を播磨に破ったが、壇ノ浦の戦に兄の経盛と入水。(1128〜1185)

⇒たいら【平】

たいら‐の‐ひろつね【平広常】タヒラ‥

平安末期の武士。上総権介。平治の乱に源義朝に従って戦う。頼朝の挙兵にはすぐ応ぜず、のち謀反を疑われて頼朝に殺された。( 〜1183)

⇒たいら【平】

たいら‐の‐まさかど【平将門】タヒラ‥

平安中期の武将。高望たかもちの孫。父は良持とも良将ともいう。相馬小二郎と称した。摂政藤原忠平に仕えて検非違使を望むが成らず、憤慨して関東に赴いた。伯父国香くにかを殺して近国を侵し、939年(天慶2)居館を下総猿島さしまに建て、文武百官を置き、自ら新皇と称し関東に威を振るったが、平貞盛・藤原秀郷に討たれた。後世その霊魂が信仰された。( 〜940)→将門記しょうもんき。

→資料:『将門記』

⇒たいら【平】

たいら‐の‐まさもり【平正盛】タヒラ‥

平安末期の武将。清盛の祖父。白河法皇に信頼され、検非違使・追捕使として諸国の反乱を討ち、伊勢平氏興隆の道を開いた。生没年未詳。

⇒たいら【平】

たいら‐の‐むねもり【平宗盛】タヒラ‥

平安末期の武将。清盛の3男。重盛の弟。従一位内大臣。源義仲の入京を前にし、一族を統率して西走、壇ノ浦で捕らえられ、のち近江で斬。(1147〜1185)

⇒たいら【平】

たいら‐の‐やすより【平康頼】タヒラ‥

平安末期の官人。検非違使尉となり、平判官と呼ばれた。1177年(治承1)、鹿ヶ谷ししがたにでの平清盛ら討伐の謀議に加わり、俊寛らと共に鬼界ヶ島に流され、翌春赦免。その後、出家。著「宝物集」。生没年未詳。

⇒たいら【平】

たいら‐の‐よしかど【平良門】タヒラ‥

平将門まさかどの遺児として近世の戯曲・小説などに登場する人物。将門亡き後、源家への復讐を企てる。姉に滝夜叉たきやしゃ姫。近松門左衛門の浄瑠璃「関八州繁つなぎ馬」(1742年初演)や山東京伝の読本「善知安方うとうやすかた忠義伝」(1806年刊)などが著名。

⇒たいら【平】

たいら‐の‐よりつな【平頼綱】タヒラ‥

鎌倉時代の北条氏の内管領。執権北条貞時の乳母の夫としてその信任を得、権勢を振るう。有力御家人安達泰盛と対立、霜月騒動によってこれを倒したが、その後貞時に忌避され、襲われて自害(平禅門の乱)。( 〜1293)

⇒たいら【平】

たいら‐の‐よりもり【平頼盛】タヒラ‥

平安末期の武将。忠盛の子。母、池ノ禅尼が源頼朝を助けた功により、平氏滅亡後も頼朝に厚遇された。池殿。(1132〜1186)

⇒たいら【平】

たい‐らん【大乱】

内乱などで国家が大いにみだれること。

たい‐らん【台覧】

(皇族など身分の高い人が)御覧になること。

たい‐らん【頽瀾】

波頭のくずれおちようとする波。

たい‐らん‐しっ‐け【胎卵湿化】

〔仏〕胎生と卵生と湿生と化生。→四生ししょう

タイラント【tyrant】

暴君。専制君主。圧制者。

たい‐り【大利】

(ダイリとも)

①大きな利益。↔小利。

②大勝利。〈日葡辞書〉

⇒大利は利ならず

だい‐り【大理】

①(タイリとも)大本となる道理。

②中国、古代の官名。秦では廷尉、前漢のとき大理と改称。追捕・糾弾・裁判・訴訟などをつかさどった。

③検非違使別当の唐名。町奉行などの意にも転用。「―の庁」

だいり【大理】

(Dali)

①中国、雲南省北西部にある都市。大理石の産地。人口52万1千(2000)。

②10世紀中葉(五代の後晋の時)、タイ族の段思平が南詔国に代わって今の中国雲南省に建てた国。11世紀末、権臣高氏が簒奪したが、1096年再興(後理国)。1254年蒙古のフビライ汗に滅ぼされた。(937〜1254)

⇒だいり‐せき【大理石】

だい‐り【内裏】

①天皇の住居としての御殿。御所。皇居。禁裏。禁中。禁闕。大内。紫庭。続日本紀神亀元年11月25日「―に召して御酒并あわせて禄を賜ふ」。

内裏

朔平門

徽安門

玄輝門

安喜門

遊義門・遊宜門

襲芳舎

凝花舎・凝華舎

飛香舎

登花殿・登華殿

弘徽殿

貞観殿

常寧殿

宣耀殿

麗景殿

淑景舎

昭陽舎

長楽門

承香殿

仁寿殿

嘉陽門

延政門

後涼殿

清涼殿

綾綺殿

温明殿

宣陽門

建礼門

紫宸殿

校書殿

右近の橘

左近の桜

宜陽殿

日華門

月華門

春興殿

安福殿

進物所

作物所・造物所

武徳門

永安門

修明門

春華門・春花門

②内裏雛だいりびなの略。

⇒だいり‐おおばん【内裏大番】

⇒だいり‐さま【内裏様】

⇒だいり‐じょうろう【内裏上臈】

⇒だいり‐じょろう【内裏女郎】

⇒だいり‐はごいた【内裏羽子板】

⇒だいり‐びな【内裏雛】

⇒だいり‐ぶしん【内裏普請】

だい‐り【代理】

①本人に代わって事を処理すること。また、その人。名代みょうだい。代弁。「社長の―で挨拶する」「―を立てる」

②〔法〕ある人(代理人)が、その権限(代理権)の範囲内で、本人に代わって意思表示をし(能動代理)、または第三者からの意思表示を受ける(受動代理)こと。その効果は直接本人について生ずる。

③代理人の略。

⇒だいり‐いし【代理意思】

⇒だいり‐ぎょう【代理業】

⇒だいり‐けん【代理権】

⇒だいり‐こうい【代理行為】

⇒だいり‐こうかん【代理交換】

⇒だいり‐こうし【代理公使】

⇒だいり‐しゅっさん【代理出産】

⇒だいり‐しょう【代理商】

⇒だいり‐せんそう【代理戦争】

⇒だいり‐せんゆう【代理占有】

⇒だいり‐てん【代理店】

⇒だいり‐にん【代理人】

⇒だいり‐はは【代理母】

だい‐リーガー【大リーガー】

アメリカ大リーグに所属している野球選手。メジャー‐リーガー。

だい‐リーグ【大リーグ】

(major league)アメリカ二大プロ野球リーグのこと。アメリカン‐リーグとナショナル‐リーグをいう。メジャー‐リーグ。

だいり‐いし【代理意思】

〔法〕代理人として行為する意思、すなわち自己の意思表示の効果を直接本人について生じさせようとする代理人の意思。

⇒だい‐り【代理】

だいり‐おおばん【内裏大番】‥オホ‥

江戸時代、京都二条城に在番して内裏を警固する任にあたった武士。

⇒だい‐り【内裏】

だい‐りき【大力】

すぐれて強い力。また、その力ある人。強力ごうりき。怪力。「―無双」

だいり‐ぎょう【代理業】‥ゲフ

代理商の営業。

⇒だい‐り【代理】

たい‐りく【大陸】

①広大な陸地。大州。

②地球上の大きな陸地。ユーラシア大陸(アジア・ヨーロッパ)・アフリカ大陸・オーストラリア大陸・南アメリカ大陸・北アメリカ大陸・南極大陸がある。

③(the Continent)イギリスでヨーロッパ大陸を指していう称。

④日本で特に中国を指していう称。

⑤〔地〕陸地と水深約1キロメートル以浅の海底とをすべて指す称。↔大洋底。

⇒たいりく‐いどう‐せつ【大陸移動説】

⇒たいりく‐おうだん‐てつどう【大陸横断鉄道】

⇒たいりく‐かいぎ【大陸会議】

⇒たいりくかん‐だんどうだん【大陸間弾道弾】

⇒たいりく‐きこう【大陸気候】

⇒たいりく‐しゃめん【大陸斜面】

⇒たいりく‐だな【大陸棚】

⇒たいりく‐ちかく【大陸地殻】

⇒たいりく‐てき【大陸的】

⇒たいりく‐とう【大陸島】

⇒たいりく‐ひょうしょう【大陸氷床】

⇒たいりく‐ふうさ【大陸封鎖】

⇒たいりく‐プレート【大陸プレート】

⇒たいりく‐ほう【大陸法】

⇒たいりく‐ほう【大陸棚】

⇒たいりく‐ろうにん【大陸浪人】

たいりく‐いどう‐せつ【大陸移動説】

現在地球上にある大陸は、時代とともに移動して分裂・接合を行い、その結果現在の位置に至ったという説。ウェーゲナーの説が有名。大陸漂移説。

⇒たい‐りく【大陸】

たいりく‐おうだん‐てつどう【大陸横断鉄道】‥ワウ‥ダウ

アメリカの大西洋岸と太平洋岸とを結ぶ鉄道。最初の路線は1869年に完成。

⇒たい‐りく【大陸】

たいりく‐かいぎ【大陸会議】‥クワイ‥

(Continental Congress)北米のイギリス領植民地の代表が本国の政策に対する方策を協議した会議。1774年フィラデルフィアに会合し、76年独立宣言を発表。これより89年に連邦政府が成立するまで、事実上の中央政府。

⇒たい‐りく【大陸】

たいりくかん‐だんどうだん【大陸間弾道弾】‥ダウ‥

(→)アイ‐シー‐ビー‐エム(ICBM)に同じ。

⇒たい‐りく【大陸】

たいりく‐きこう【大陸気候】

陸地の影響を強く受けた気候型。大陸内部に見られ、雨量が少なく、昼夜の気温差、夏と冬との気温差が大きい。→海洋気候。

⇒たい‐りく【大陸】

たいりく‐しゃめん【大陸斜面】

地学で、地球表面を大陸と大洋底とに二大別した場合の両者の境界部。深さ1キロメートルから3キロメートルぐらいの海底で、1キロメートル以浅は大陸に属する。やや傾斜し大陸のへりをなすように見えることからの名。

⇒たい‐りく【大陸】

たいりく‐だな【大陸棚】

①〔地〕海岸から水深200メートル位までの海底。地殻は大陸のそれと同じ。大部分は、大陸縁辺に連なり傾斜がゆるやか。陸棚。

②国連海洋法条約の規定では、沿岸国の大陸棚は、大陸縁辺部の外縁までの海底とされ、それが海岸から200海里未満なら200海里、それ以上の場合は350海里または2500メートル等深線から100海里までの海底と設定できる。

⇒たい‐りく【大陸】

たいりく‐ちかく【大陸地殻】

〔地〕大陸(浅海底を含む)を構成している地殻。大部分の地殻の上部は花崗岩質の岩石から成る。→地殻。

⇒たい‐りく【大陸】

たいりく‐てき【大陸的】

①大陸に特有なさま。

②小事にこだわらず、度量・気魄の雄大なさま。また、感情・感覚などののんびりしているさま。

⇒たい‐りく【大陸】

たいりく‐とう【大陸島】‥タウ

大陸の一部が断層・海食などにより大陸から分離され、または大陸付近の水底が隆起して生じた島。大ブリテン島の類。陸島。分離島。↔大洋島。

⇒たい‐りく【大陸】

たいりく‐ひょうしょう【大陸氷床】‥シャウ

南極やグリーンランドに見られるような、厚さ平均2キロメートルに達する巨大な氷の塊。面積55平方キロメートル以上という定義もある。周囲に向かって徐々に流動している。氷床。

⇒たい‐りく【大陸】

たいりく‐ふうさ【大陸封鎖】

フランス皇帝ナポレオン1世が、1806年11月ベルリン勅令を発し、ヨーロッパ大陸諸国とイギリスとの通商断絶を命じて、経済封鎖を行おうとしたこと。イギリスよりも大陸諸国に大きな経済的打撃を与え、不成功に終わり、ナポレオン没落の一因となる。

⇒たい‐りく【大陸】

たいりく‐プレート【大陸プレート】

大陸をつくる岩盤。厚さは100キロメートル以上ある。ユーラシア‐プレートは全体が大陸プレートであるが、北米・南米・アフリカなどのプレートは大陸プレートの部分と海洋プレートの部分とから成る。

⇒たい‐りく【大陸】

たいりく‐ほう【大陸法】‥ハフ

ヨーロッパ大陸諸国、殊にドイツ・フランスを中心とする法律の系統。ローマ法の直接の影響を受け、法典化された制定法を有するのが特色。→英米法。

⇒たい‐りく【大陸】

たいりく‐ほう【大陸棚】‥ハウ

⇒たいりくだな。

⇒たい‐りく【大陸】

たいりく‐ろうにん【大陸浪人】‥ラウ‥

近代、中国大陸で活動した日本の民間人の称。国権主義者が多く、政府の対中国政策の秘密工作などに従事。支那浪人。

⇒たい‐りく【大陸】

だいり‐けん【代理権】

〔法〕代理行為の効果を直接本人について生じさせるために必要な代理人の権限。

⇒だい‐り【代理】

だいり‐こうい【代理行為】‥カウヰ

〔法〕

①民法上、代理人が本人に代わってする意思表示。

②行政法上、行政主体の意思表示が他の当事者相互の法律関係を形成するために行われ、その効果は直接にそれらの当事者に帰属する行政行為。

⇒だい‐り【代理】

だいり‐こうかん【代理交換】‥カウクワン

手形交換所加盟銀行が、加盟していない銀行の委託によって、その代理人となって手形・小切手等の交換を行うこと。

⇒だい‐り【代理】

だいり‐こうし【代理公使】

外交使節の第4級で、その信任状はその国家の外務大臣から接受国の外務大臣に発せられる。全権公使の疾病または帰国中に、一時その代理を勤める臨時代理公使とは異なる。

⇒だい‐り【代理】

だいり‐さま【内裏様】

①内裏、特に天子の尊称。好色一代男5「この舟遊び京の山にはまさりしを、―にも見せたし」

②内裏雛だいりびなを丁寧にいう語。「木目込きめこみの―」

⇒だい‐り【内裏】

だいりしき【内裏式】

有職書。宮中の主な年中行事の設営・調度・奉仕者・次第等を定めたもの。3巻。821年(弘仁12)藤原冬嗣ら撰進、833年(天長10)清原夏野ら改修。

だいり‐しゅっさん【代理出産】

他の女性に子供を引き渡す目的で、代りに妊娠・出産すること。→代理母→借り腹。

⇒だい‐り【代理】

だいり‐しょう【代理商】‥シヤウ

製造業者や卸売商など特定の売手のために、取引の代理または媒介をする商人。

⇒だい‐り【代理】

だいり‐じょうろう【内裏上臈】‥ジヤウラフ

宮中に仕える上級の女官。狂言、茫々頭「何か―と見えまして」

⇒だい‐り【内裏】

だいり‐じょろう【内裏女郎】‥ヂヨラウ

(→)内裏上臈じょうろうに同じ。浄瑠璃、嫗山姥こもちやまうば「―に場うてせぬいづれそれ者と見えにけり」

⇒だい‐り【内裏】

だいり‐せき【大理石】

(大理1に多く産出するからいう)接触変成岩の一種。石灰岩が変成作用を受け、方解石の集合塊となって粗粒になった結晶質岩石。普通は白色、佳麗な色彩・斑紋をもつ。結晶質でなくても、美しい石灰岩のことを大理石と呼ぶこともある。建築・彫刻・装飾などに用い、イタリア産が著名。日本では岐阜・山口・茨城などに産する。マーブル。

⇒だいり【大理】

だいり‐せんそう【代理戦争】‥サウ

直接に利害関係のある当事国に代わって第三国同士が戦う戦争。

⇒だい‐り【代理】

だいり‐せんゆう【代理占有】‥イウ

占有代理人(賃借人や受寄者)の占有を通してする本人(賃貸人や寄託者)の占有。間接占有。

⇒だい‐り【代理】

たい‐りつ【対立】

二つのものが反対の立場に立って張り合うこと。「意見が―する」「―候補」

⇒たいりつ‐いでんし【対立遺伝子】

⇒たいりつ‐かせつ【対立仮説】

⇒たいりつ‐けいしつ【対立形質】

⇒たいりつ‐せつ【対立節】

たいりつ‐いでんし【対立遺伝子】‥ヰ‥

対立形質を支配する遺伝子。染色体上に同じ遺伝子座を占め、互いに優劣関係にあるのが普通。

⇒たい‐りつ【対立】

たいりつ‐かせつ【対立仮説】

棄却したいと考えている統計的仮説に対して、主張したい仮説をいう。

⇒たい‐りつ【対立】

たいりつ‐けいしつ【対立形質】

遺伝の際、対立的に存在する優性と劣性の形質。例えば、エンドウの種子の黄色は優性形質、緑色は劣性形質として対立する。

⇒たい‐りつ【対立】

だい‐りっし【大律師】

〔仏〕僧綱第3の律師の上位。現在、天台・真言宗などで僧階の一つ。

たいりつ‐せつ【対立節】

〔言〕1文中に対等の資格をもって結合している節。「悪人は衰え、善人は栄える」のそれぞれの節の類。等位節。↔従属節

⇒たい‐りつ【対立】

だいり‐てん【代理店】

代理商の営業する店。

⇒だい‐り【代理】

だいり‐にん【代理人】

①他人の代理をする人。

②〔法〕本人に代わって意思表示をし、または第三者からの意思表示を受ける権限を持つ者。

⇒だい‐り【代理】

だいり‐はごいた【内裏羽子板】

近世、京都で作られた美しい羽子板。地方製のものに対していう。

⇒だい‐り【内裏】

だいり‐はは【代理母】

(surrogate mother)不妊夫婦の夫の精子により人工授精を行い、自己の体内で胎児を発育させ、出産する女性。→借り腹

⇒だい‐り【代理】

朔平門

徽安門

玄輝門

安喜門

遊義門・遊宜門

襲芳舎

凝花舎・凝華舎

飛香舎

登花殿・登華殿

弘徽殿

貞観殿

常寧殿

宣耀殿

麗景殿

淑景舎

昭陽舎

長楽門

承香殿

仁寿殿

嘉陽門

延政門

後涼殿

清涼殿

綾綺殿

温明殿

宣陽門

建礼門

紫宸殿

校書殿

右近の橘

左近の桜

宜陽殿

日華門

月華門

春興殿

安福殿

進物所

作物所・造物所

武徳門

永安門

修明門

春華門・春花門

②内裏雛だいりびなの略。

⇒だいり‐おおばん【内裏大番】

⇒だいり‐さま【内裏様】

⇒だいり‐じょうろう【内裏上臈】

⇒だいり‐じょろう【内裏女郎】

⇒だいり‐はごいた【内裏羽子板】

⇒だいり‐びな【内裏雛】

⇒だいり‐ぶしん【内裏普請】

だい‐り【代理】

①本人に代わって事を処理すること。また、その人。名代みょうだい。代弁。「社長の―で挨拶する」「―を立てる」

②〔法〕ある人(代理人)が、その権限(代理権)の範囲内で、本人に代わって意思表示をし(能動代理)、または第三者からの意思表示を受ける(受動代理)こと。その効果は直接本人について生ずる。

③代理人の略。

⇒だいり‐いし【代理意思】

⇒だいり‐ぎょう【代理業】

⇒だいり‐けん【代理権】

⇒だいり‐こうい【代理行為】

⇒だいり‐こうかん【代理交換】

⇒だいり‐こうし【代理公使】

⇒だいり‐しゅっさん【代理出産】

⇒だいり‐しょう【代理商】

⇒だいり‐せんそう【代理戦争】

⇒だいり‐せんゆう【代理占有】

⇒だいり‐てん【代理店】

⇒だいり‐にん【代理人】

⇒だいり‐はは【代理母】

だい‐リーガー【大リーガー】

アメリカ大リーグに所属している野球選手。メジャー‐リーガー。

だい‐リーグ【大リーグ】

(major league)アメリカ二大プロ野球リーグのこと。アメリカン‐リーグとナショナル‐リーグをいう。メジャー‐リーグ。

だいり‐いし【代理意思】

〔法〕代理人として行為する意思、すなわち自己の意思表示の効果を直接本人について生じさせようとする代理人の意思。

⇒だい‐り【代理】

だいり‐おおばん【内裏大番】‥オホ‥

江戸時代、京都二条城に在番して内裏を警固する任にあたった武士。

⇒だい‐り【内裏】

だい‐りき【大力】

すぐれて強い力。また、その力ある人。強力ごうりき。怪力。「―無双」

だいり‐ぎょう【代理業】‥ゲフ

代理商の営業。

⇒だい‐り【代理】

たい‐りく【大陸】

①広大な陸地。大州。

②地球上の大きな陸地。ユーラシア大陸(アジア・ヨーロッパ)・アフリカ大陸・オーストラリア大陸・南アメリカ大陸・北アメリカ大陸・南極大陸がある。

③(the Continent)イギリスでヨーロッパ大陸を指していう称。

④日本で特に中国を指していう称。

⑤〔地〕陸地と水深約1キロメートル以浅の海底とをすべて指す称。↔大洋底。

⇒たいりく‐いどう‐せつ【大陸移動説】

⇒たいりく‐おうだん‐てつどう【大陸横断鉄道】

⇒たいりく‐かいぎ【大陸会議】

⇒たいりくかん‐だんどうだん【大陸間弾道弾】

⇒たいりく‐きこう【大陸気候】

⇒たいりく‐しゃめん【大陸斜面】

⇒たいりく‐だな【大陸棚】

⇒たいりく‐ちかく【大陸地殻】

⇒たいりく‐てき【大陸的】

⇒たいりく‐とう【大陸島】

⇒たいりく‐ひょうしょう【大陸氷床】

⇒たいりく‐ふうさ【大陸封鎖】

⇒たいりく‐プレート【大陸プレート】

⇒たいりく‐ほう【大陸法】

⇒たいりく‐ほう【大陸棚】

⇒たいりく‐ろうにん【大陸浪人】

たいりく‐いどう‐せつ【大陸移動説】

現在地球上にある大陸は、時代とともに移動して分裂・接合を行い、その結果現在の位置に至ったという説。ウェーゲナーの説が有名。大陸漂移説。

⇒たい‐りく【大陸】

たいりく‐おうだん‐てつどう【大陸横断鉄道】‥ワウ‥ダウ

アメリカの大西洋岸と太平洋岸とを結ぶ鉄道。最初の路線は1869年に完成。

⇒たい‐りく【大陸】

たいりく‐かいぎ【大陸会議】‥クワイ‥

(Continental Congress)北米のイギリス領植民地の代表が本国の政策に対する方策を協議した会議。1774年フィラデルフィアに会合し、76年独立宣言を発表。これより89年に連邦政府が成立するまで、事実上の中央政府。

⇒たい‐りく【大陸】

たいりくかん‐だんどうだん【大陸間弾道弾】‥ダウ‥

(→)アイ‐シー‐ビー‐エム(ICBM)に同じ。

⇒たい‐りく【大陸】

たいりく‐きこう【大陸気候】

陸地の影響を強く受けた気候型。大陸内部に見られ、雨量が少なく、昼夜の気温差、夏と冬との気温差が大きい。→海洋気候。

⇒たい‐りく【大陸】

たいりく‐しゃめん【大陸斜面】

地学で、地球表面を大陸と大洋底とに二大別した場合の両者の境界部。深さ1キロメートルから3キロメートルぐらいの海底で、1キロメートル以浅は大陸に属する。やや傾斜し大陸のへりをなすように見えることからの名。

⇒たい‐りく【大陸】

たいりく‐だな【大陸棚】

①〔地〕海岸から水深200メートル位までの海底。地殻は大陸のそれと同じ。大部分は、大陸縁辺に連なり傾斜がゆるやか。陸棚。

②国連海洋法条約の規定では、沿岸国の大陸棚は、大陸縁辺部の外縁までの海底とされ、それが海岸から200海里未満なら200海里、それ以上の場合は350海里または2500メートル等深線から100海里までの海底と設定できる。

⇒たい‐りく【大陸】

たいりく‐ちかく【大陸地殻】

〔地〕大陸(浅海底を含む)を構成している地殻。大部分の地殻の上部は花崗岩質の岩石から成る。→地殻。

⇒たい‐りく【大陸】

たいりく‐てき【大陸的】

①大陸に特有なさま。

②小事にこだわらず、度量・気魄の雄大なさま。また、感情・感覚などののんびりしているさま。

⇒たい‐りく【大陸】

たいりく‐とう【大陸島】‥タウ

大陸の一部が断層・海食などにより大陸から分離され、または大陸付近の水底が隆起して生じた島。大ブリテン島の類。陸島。分離島。↔大洋島。

⇒たい‐りく【大陸】

たいりく‐ひょうしょう【大陸氷床】‥シャウ

南極やグリーンランドに見られるような、厚さ平均2キロメートルに達する巨大な氷の塊。面積55平方キロメートル以上という定義もある。周囲に向かって徐々に流動している。氷床。

⇒たい‐りく【大陸】

たいりく‐ふうさ【大陸封鎖】

フランス皇帝ナポレオン1世が、1806年11月ベルリン勅令を発し、ヨーロッパ大陸諸国とイギリスとの通商断絶を命じて、経済封鎖を行おうとしたこと。イギリスよりも大陸諸国に大きな経済的打撃を与え、不成功に終わり、ナポレオン没落の一因となる。

⇒たい‐りく【大陸】

たいりく‐プレート【大陸プレート】

大陸をつくる岩盤。厚さは100キロメートル以上ある。ユーラシア‐プレートは全体が大陸プレートであるが、北米・南米・アフリカなどのプレートは大陸プレートの部分と海洋プレートの部分とから成る。

⇒たい‐りく【大陸】

たいりく‐ほう【大陸法】‥ハフ

ヨーロッパ大陸諸国、殊にドイツ・フランスを中心とする法律の系統。ローマ法の直接の影響を受け、法典化された制定法を有するのが特色。→英米法。

⇒たい‐りく【大陸】

たいりく‐ほう【大陸棚】‥ハウ

⇒たいりくだな。

⇒たい‐りく【大陸】

たいりく‐ろうにん【大陸浪人】‥ラウ‥

近代、中国大陸で活動した日本の民間人の称。国権主義者が多く、政府の対中国政策の秘密工作などに従事。支那浪人。

⇒たい‐りく【大陸】

だいり‐けん【代理権】

〔法〕代理行為の効果を直接本人について生じさせるために必要な代理人の権限。

⇒だい‐り【代理】

だいり‐こうい【代理行為】‥カウヰ

〔法〕

①民法上、代理人が本人に代わってする意思表示。

②行政法上、行政主体の意思表示が他の当事者相互の法律関係を形成するために行われ、その効果は直接にそれらの当事者に帰属する行政行為。

⇒だい‐り【代理】

だいり‐こうかん【代理交換】‥カウクワン

手形交換所加盟銀行が、加盟していない銀行の委託によって、その代理人となって手形・小切手等の交換を行うこと。

⇒だい‐り【代理】

だいり‐こうし【代理公使】

外交使節の第4級で、その信任状はその国家の外務大臣から接受国の外務大臣に発せられる。全権公使の疾病または帰国中に、一時その代理を勤める臨時代理公使とは異なる。

⇒だい‐り【代理】

だいり‐さま【内裏様】

①内裏、特に天子の尊称。好色一代男5「この舟遊び京の山にはまさりしを、―にも見せたし」

②内裏雛だいりびなを丁寧にいう語。「木目込きめこみの―」

⇒だい‐り【内裏】

だいりしき【内裏式】

有職書。宮中の主な年中行事の設営・調度・奉仕者・次第等を定めたもの。3巻。821年(弘仁12)藤原冬嗣ら撰進、833年(天長10)清原夏野ら改修。

だいり‐しゅっさん【代理出産】

他の女性に子供を引き渡す目的で、代りに妊娠・出産すること。→代理母→借り腹。

⇒だい‐り【代理】

だいり‐しょう【代理商】‥シヤウ

製造業者や卸売商など特定の売手のために、取引の代理または媒介をする商人。

⇒だい‐り【代理】

だいり‐じょうろう【内裏上臈】‥ジヤウラフ

宮中に仕える上級の女官。狂言、茫々頭「何か―と見えまして」

⇒だい‐り【内裏】

だいり‐じょろう【内裏女郎】‥ヂヨラウ

(→)内裏上臈じょうろうに同じ。浄瑠璃、嫗山姥こもちやまうば「―に場うてせぬいづれそれ者と見えにけり」

⇒だい‐り【内裏】

だいり‐せき【大理石】

(大理1に多く産出するからいう)接触変成岩の一種。石灰岩が変成作用を受け、方解石の集合塊となって粗粒になった結晶質岩石。普通は白色、佳麗な色彩・斑紋をもつ。結晶質でなくても、美しい石灰岩のことを大理石と呼ぶこともある。建築・彫刻・装飾などに用い、イタリア産が著名。日本では岐阜・山口・茨城などに産する。マーブル。

⇒だいり【大理】

だいり‐せんそう【代理戦争】‥サウ

直接に利害関係のある当事国に代わって第三国同士が戦う戦争。

⇒だい‐り【代理】

だいり‐せんゆう【代理占有】‥イウ

占有代理人(賃借人や受寄者)の占有を通してする本人(賃貸人や寄託者)の占有。間接占有。

⇒だい‐り【代理】

たい‐りつ【対立】

二つのものが反対の立場に立って張り合うこと。「意見が―する」「―候補」

⇒たいりつ‐いでんし【対立遺伝子】

⇒たいりつ‐かせつ【対立仮説】

⇒たいりつ‐けいしつ【対立形質】

⇒たいりつ‐せつ【対立節】

たいりつ‐いでんし【対立遺伝子】‥ヰ‥

対立形質を支配する遺伝子。染色体上に同じ遺伝子座を占め、互いに優劣関係にあるのが普通。

⇒たい‐りつ【対立】

たいりつ‐かせつ【対立仮説】

棄却したいと考えている統計的仮説に対して、主張したい仮説をいう。

⇒たい‐りつ【対立】

たいりつ‐けいしつ【対立形質】

遺伝の際、対立的に存在する優性と劣性の形質。例えば、エンドウの種子の黄色は優性形質、緑色は劣性形質として対立する。

⇒たい‐りつ【対立】

だい‐りっし【大律師】

〔仏〕僧綱第3の律師の上位。現在、天台・真言宗などで僧階の一つ。

たいりつ‐せつ【対立節】

〔言〕1文中に対等の資格をもって結合している節。「悪人は衰え、善人は栄える」のそれぞれの節の類。等位節。↔従属節

⇒たい‐りつ【対立】

だいり‐てん【代理店】

代理商の営業する店。

⇒だい‐り【代理】

だいり‐にん【代理人】

①他人の代理をする人。

②〔法〕本人に代わって意思表示をし、または第三者からの意思表示を受ける権限を持つ者。

⇒だい‐り【代理】

だいり‐はごいた【内裏羽子板】

近世、京都で作られた美しい羽子板。地方製のものに対していう。

⇒だい‐り【内裏】

だいり‐はは【代理母】

(surrogate mother)不妊夫婦の夫の精子により人工授精を行い、自己の体内で胎児を発育させ、出産する女性。→借り腹

⇒だい‐り【代理】

②仁明平氏。仁明天皇の皇子本康親王の子孫。

③文徳平氏。文徳天皇の皇子惟彦親王の子孫。

④光孝平氏。光孝天皇の皇子是忠親王の子孫。

⇒たいら‐の‐あつもり【平敦盛】

⇒たいら‐の‐かげきよ【平景清】

⇒たいら‐の‐かねもり【平兼盛】

⇒たいら‐の‐きよもり【平清盛】

⇒たいら‐の‐くにか【平国香】

⇒たいら‐の‐これひら【平維衡】

⇒たいら‐の‐これもち【平維茂】

⇒たいら‐の‐これもり【平維盛】

⇒たいら‐の‐さだふん【平貞文】

⇒たいら‐の‐さだもり【平貞盛】

⇒たいら‐の‐しげこ【平滋子】

⇒たいら‐の‐しげひら【平重衡】

⇒たいら‐の‐しげもり【平重盛】

⇒たいら‐の‐たかもち【平高望】

⇒たいら‐の‐ただつね【平忠常】

⇒たいら‐の‐ただのり【平忠度】

⇒たいら‐の‐ただまさ【平忠正】

⇒たいら‐の‐ただもり【平忠盛】

⇒たいら‐の‐ときこ【平時子】

⇒たいら‐の‐ときただ【平時忠】

⇒たいら‐の‐とくこ【平徳子】

⇒たいら‐の‐とももり【平知盛】

⇒たいら‐の‐のりつね【平教経】

⇒たいら‐の‐のりもり【平教盛】

⇒たいら‐の‐ひろつね【平広常】

⇒たいら‐の‐まさかど【平将門】

⇒たいら‐の‐まさもり【平正盛】

⇒たいら‐の‐むねもり【平宗盛】

⇒たいら‐の‐やすより【平康頼】

⇒たいら‐の‐よしかど【平良門】

⇒たいら‐の‐よりつな【平頼綱】

⇒たいら‐の‐よりもり【平頼盛】

タイラー【Edward Burnett Tylor】

イギリスの人類学者。文化人類学の父と呼ばれる。文化の概念を人類学的に定義するとともに、初期人類文化の発達を進化論的立場から論じ、宗教起源論においてはアニミズム説を提唱。著「原始文化」など。(1832〜1917)

たいら‐いちめん【平ら一面】タヒラ‥

一様に行き渡っていること。世間並み。世間一般。「ひらいちめん」とも。浮世風呂4「唐茄子のあべ川を食ふ上戸は―の押物だ」

⇒たいら【平ら】

たいら‐か【平らか】タヒラ‥

①高低のないさま。凹凸のないさま。平坦なさま。「波―でおだやかな海」

②安らかなさま。平和なさま。源氏物語若菜上「昔は人の心―にて」。「心中―でない」

③平穏無事なさま。源氏物語葵「―に事成りはてぬれば」。「―な日々を過ごす」

⇒たいら【平ら】

たいら‐がい【平貝】タヒラガヒ

タイラギの、特に市場などでの呼称。

⇒たいら【平ら】

たいらぎ【平らぎ・成】タヒラギ

仲直りすること。和睦わぼく。

たいらぎ【玉珧】タヒラギ

ハボウキガイ科の二枚貝。大形で、殻長30センチメートルに達する。貝殻は薄くほぼ三角形、外面は黒みがかった緑褐色。本州以南の浅海泥底に突きささった形ですむ。貝柱は大きくて美味。平貝たいらがい。

たいらぎ

②仁明平氏。仁明天皇の皇子本康親王の子孫。

③文徳平氏。文徳天皇の皇子惟彦親王の子孫。

④光孝平氏。光孝天皇の皇子是忠親王の子孫。

⇒たいら‐の‐あつもり【平敦盛】

⇒たいら‐の‐かげきよ【平景清】

⇒たいら‐の‐かねもり【平兼盛】

⇒たいら‐の‐きよもり【平清盛】

⇒たいら‐の‐くにか【平国香】

⇒たいら‐の‐これひら【平維衡】

⇒たいら‐の‐これもち【平維茂】

⇒たいら‐の‐これもり【平維盛】

⇒たいら‐の‐さだふん【平貞文】

⇒たいら‐の‐さだもり【平貞盛】

⇒たいら‐の‐しげこ【平滋子】

⇒たいら‐の‐しげひら【平重衡】

⇒たいら‐の‐しげもり【平重盛】

⇒たいら‐の‐たかもち【平高望】

⇒たいら‐の‐ただつね【平忠常】

⇒たいら‐の‐ただのり【平忠度】

⇒たいら‐の‐ただまさ【平忠正】

⇒たいら‐の‐ただもり【平忠盛】

⇒たいら‐の‐ときこ【平時子】

⇒たいら‐の‐ときただ【平時忠】

⇒たいら‐の‐とくこ【平徳子】

⇒たいら‐の‐とももり【平知盛】

⇒たいら‐の‐のりつね【平教経】

⇒たいら‐の‐のりもり【平教盛】

⇒たいら‐の‐ひろつね【平広常】

⇒たいら‐の‐まさかど【平将門】

⇒たいら‐の‐まさもり【平正盛】

⇒たいら‐の‐むねもり【平宗盛】

⇒たいら‐の‐やすより【平康頼】

⇒たいら‐の‐よしかど【平良門】

⇒たいら‐の‐よりつな【平頼綱】

⇒たいら‐の‐よりもり【平頼盛】

タイラー【Edward Burnett Tylor】

イギリスの人類学者。文化人類学の父と呼ばれる。文化の概念を人類学的に定義するとともに、初期人類文化の発達を進化論的立場から論じ、宗教起源論においてはアニミズム説を提唱。著「原始文化」など。(1832〜1917)

たいら‐いちめん【平ら一面】タヒラ‥

一様に行き渡っていること。世間並み。世間一般。「ひらいちめん」とも。浮世風呂4「唐茄子のあべ川を食ふ上戸は―の押物だ」

⇒たいら【平ら】

たいら‐か【平らか】タヒラ‥

①高低のないさま。凹凸のないさま。平坦なさま。「波―でおだやかな海」

②安らかなさま。平和なさま。源氏物語若菜上「昔は人の心―にて」。「心中―でない」

③平穏無事なさま。源氏物語葵「―に事成りはてぬれば」。「―な日々を過ごす」

⇒たいら【平ら】

たいら‐がい【平貝】タヒラガヒ

タイラギの、特に市場などでの呼称。

⇒たいら【平ら】

たいらぎ【平らぎ・成】タヒラギ

仲直りすること。和睦わぼく。

たいらぎ【玉珧】タヒラギ

ハボウキガイ科の二枚貝。大形で、殻長30センチメートルに達する。貝殻は薄くほぼ三角形、外面は黒みがかった緑褐色。本州以南の浅海泥底に突きささった形ですむ。貝柱は大きくて美味。平貝たいらがい。

たいらぎ

たい‐らく【滞洛】

京都に滞在すること。

たいら・ぐ【平らぐ】タヒラグ

[一]〔自四〕

①平たくなる。更級日記「山の頂の少し―・ぎたるより」

②おだやかになる。おさまる。神代紀下「兄このかみ還りて―・ぎぬ」

③平時に復する。なおる。源氏物語若菜上「朱雀院の御薬の事、なお―・ぎはて給はぬにより」

[二]〔他下二〕

⇒たいらげる(下一)

たいらけ・し【平らけし】タヒラケシ

〔形ク〕

おだやかである。無事である。万葉集20「―・く親はいまさね」

たいら・げる【平らげる】タヒラゲル

〔他下一〕[文]たひら・ぐ(下二)

①平らにする。高低や凹凸のないようにする。万葉集17「暮庭ゆうにわに踏み―・げず」

②平定する。万葉集5「韓国からくにを向け―・げて」。「国内を―・げる」

③そこにある食べ物を、すっかり食べてしまう。「天丼を三杯―・げる」

ダイラタンシー【dilatancy】

粘性異常の一つ。液体と均一な粒子の混じりあった系で、急に力を加えると固くなる現象。海辺の砂浜、水と澱粉の混合物などで見られる。レイノルズ現象。

たいら‐の‐あつもり【平敦盛】タヒラ‥

平安末期の武将。参議経盛の子。従五位下の位階をもつが官職が無く、世に無官の大夫と称。一谷の戦で熊谷直実なおざねに討たれた。(1169〜1184)

⇒たいら【平】

たいら‐の‐かげきよ【平景清】タヒラ‥

平安末期の平家方の武将。藤原忠清の子。体が大きく力が強かったので悪七兵衛あくしちびょうえと称された。屋島の戦に美尾谷十郎と接戦、その兜の錏しころを断った話は有名。一説に、壇ノ浦の戦後、源氏に降り、のち絶食して没したという。謡曲・歌舞伎などに脚色。生没年未詳。→景清。

⇒たいら【平】

たいら‐の‐かねもり【平兼盛】タヒラ‥

平安中期の歌人。三十六歌仙の一人。従五位上駿河守。家集「兼盛集」。( 〜990)

⇒たいら【平】

たいら‐の‐きょう【平の京】タヒラ‥キヤウ

平安京。京都。平の宮。平の都。義経記6「かくて得業北条に具せられて―へ入り給ふ」

たいら‐の‐きよもり【平清盛】タヒラ‥

平安末期の武将。忠盛の長子。平相国・浄海入道・六波羅殿などとも。保元・平治の乱後、源氏に代わって勢力を得、累進して従一位太政大臣。娘徳子を高倉天皇の皇后とし、その子安徳天皇を位につけ、皇室の外戚として勢力を誇った。子弟はみな顕官となり専横な振舞が多く、その勢力を除こうとする企てもしばしば行われた。熱病のため死去し、のち数年にして平氏の嫡流は滅亡。(1118〜1181)

→資料:『平家物語』

⇒たいら【平】

たいら‐の‐くにか【平国香】タヒラ‥

平安中期の武将。高望たかもちの子。常陸大掾だいじょう。甥の将門まさかどに殺された。( 〜935)

⇒たいら【平】

たいら‐の‐これひら【平維衡】タヒラ‥

平安後期の武将。貞盛の子。平致頼むねより・源頼信・藤原保昌と共に四天王と称。子孫は伊勢国に住み、伊勢平氏として繁栄。生没年未詳。

⇒たいら【平】

たいら‐の‐これもち【平維茂】タヒラ‥

平安末期の武将。鎮守府将軍繁盛の子。貞盛の養子となり、その順位が第15位のため余五といった。陸奥の豪族藤原諸任もろとうを討ち世に余五将軍と称。生没年未詳。

⇒たいら【平】

たいら‐の‐これもり【平維盛】タヒラ‥

平安末期の武将。重盛の長子。左近衛少将。その姿が美しかったので桜梅少将と通称。源頼朝と富士川に対陣して水鳥の羽音に驚いて敗走。1183年(寿永2)源義仲を討とうとして礪波山となみやまに敗戦。屋島の戦後出家し、那智で入水したとも病死したともいう。(1157〜1184?)

⇒たいら【平】

たいら‐の‐さだふん【平貞文】タヒラ‥

(定文とも)平安時代の歌人。「平中へいちゅう」の称で、好色の美男子と伝える。( 〜923)→平中物語。

⇒たいら【平】

たいら‐の‐さだもり【平貞盛】タヒラ‥

平安中期の武将。国香くにかの子。父が将門まさかどに殺されたとき、ただちに官を捨てて京都から国に帰り、常陸大掾だいじょうとなり、940年(天慶3)、下野の押領使藤原秀郷と力を合わせて将門を下総猿島さしまに討った。のち鎮守府将軍に任ぜられ、世に平将軍という。生没年未詳。

⇒たいら【平】

たいら‐の‐しげこ【平滋子】タヒラ‥

建春門院けんしゅんもんいんの実名。

⇒たいら【平】

たいら‐の‐しげひら【平重衡】タヒラ‥

平安末期の武将。清盛の5男。従三位左近衛中将。治承4年(1180)5月源頼政を宇治に破り、12月東大寺・興福寺を攻めてこれを焼いた。一谷の戦に敗れ、須磨の浦で捕らえられて鎌倉に送られたが、奈良僧徒の要求で奈良に送られ木津川の辺で斬。(1157〜1185)

⇒たいら【平】

たいら‐の‐しげもり【平重盛】タヒラ‥

平安末期の武将。清盛の長子。世に小松殿・小松内府または灯籠大臣という。保元・平治の乱に功あり、累進して左近衛大将、内大臣を兼ねた。性謹直・温厚で、武勇人に勝れ、忠孝の心が深かったと伝えられる。(1138〜1179)

⇒たいら【平】

たいら‐の‐たかもち【平高望】タヒラ‥

桓武平氏の祖。桓武天皇の皇子葛原親王の孫。高見王の子。889年(寛平1)平の姓を賜り、従五位下上総介に任ぜられた。生没年未詳。

⇒たいら【平】

たいら‐の‐ただつね【平忠常】タヒラ‥

平安中期の豪族。良文の孫。高望の曾孫。上総介・武蔵押領使。1028年(長元1)謀反し、源頼信の討伐により、降参して京都に送られる途中病没。( 〜1031)

⇒たいら【平】

たいら‐の‐ただのり【平忠度】タヒラ‥

平安末期の武将。忠盛の子。清盛の弟。正四位下薩摩守。また、歌人としても逸話を残し、謡曲などで著名。一谷の戦に敗死。(1144〜1184)→薩摩守。

⇒たいら【平】

たいら‐の‐ただまさ【平忠正】タヒラ‥

平安末期の武将。正盛の子、忠盛の弟。藤原頼長に近侍し、保元の乱で敗北、斬首された。( 〜1156)

⇒たいら【平】

たいら‐の‐ただもり【平忠盛】タヒラ‥

平安末期の武将。正盛の子。清盛の父。白河・鳥羽両上皇に信頼され、1129年(大治4)に山陽・南海2道の海賊を追捕し、35年(保延1)再度西海の海賊を平らげ、累進して刑部卿に進み内昇殿を許された。また日宋貿易に尽力。(1096〜1153)

⇒たいら【平】

たいら‐の‐ときこ【平時子】タヒラ‥

二位尼にいのあまの実名。

⇒たいら【平】

たいら‐の‐ときただ【平時忠】タヒラ‥

平安末期の貴族。時信の子。異母妹滋子は後白河天皇の女御となり、姉時子は平清盛に嫁したので権勢を得、累進して権大納言。「平氏にあらざれば人にあらず」とうそぶいたことは有名。壇ノ浦の戦後、能登に流されて没。(1128〜1189)

⇒たいら【平】

たいら‐の‐とくこ【平徳子】タヒラ‥

建礼門院けんれいもんいんの実名。

⇒たいら【平】

たいら‐の‐とももり【平知盛】タヒラ‥

平安末期の武将。清盛の4男。重盛・宗盛の弟。権中納言。1180年(治承4)源頼政を宇治に滅ぼし、81年(養和1)源行家を美濃に破った。壇ノ浦の戦で「見るべき程の事は見つ」と入水。謡曲・浄瑠璃などに戯曲化。(1152〜1185)

⇒たいら【平】

たいら‐の‐のりつね【平教経】タヒラ‥

平安末期の武将。教盛の子。正五位下能登守。勇敢で、たびたび木曾義仲の手勢を破り、屋島の戦には佐藤継信を一矢で射止め、壇ノ浦では義経を追い、ついに入水(吾妻鏡では1184年(元暦1)一谷で捕殺)。(1160〜1185)

⇒たいら【平】

たいら‐の‐のりもり【平教盛】タヒラ‥

平安末期の武将。忠盛の子。清盛の弟。清盛の六波羅邸の門脇に邸宅を構え、門脇かどわき殿と称された。平治の乱の功により越中守、ついで正三位権中納言。源行家を播磨に破ったが、壇ノ浦の戦に兄の経盛と入水。(1128〜1185)

⇒たいら【平】

たいら‐の‐ひろつね【平広常】タヒラ‥

平安末期の武士。上総権介。平治の乱に源義朝に従って戦う。頼朝の挙兵にはすぐ応ぜず、のち謀反を疑われて頼朝に殺された。( 〜1183)

⇒たいら【平】

たいら‐の‐まさかど【平将門】タヒラ‥

平安中期の武将。高望たかもちの孫。父は良持とも良将ともいう。相馬小二郎と称した。摂政藤原忠平に仕えて検非違使を望むが成らず、憤慨して関東に赴いた。伯父国香くにかを殺して近国を侵し、939年(天慶2)居館を下総猿島さしまに建て、文武百官を置き、自ら新皇と称し関東に威を振るったが、平貞盛・藤原秀郷に討たれた。後世その霊魂が信仰された。( 〜940)→将門記しょうもんき。

→資料:『将門記』

⇒たいら【平】

たいら‐の‐まさもり【平正盛】タヒラ‥

平安末期の武将。清盛の祖父。白河法皇に信頼され、検非違使・追捕使として諸国の反乱を討ち、伊勢平氏興隆の道を開いた。生没年未詳。

⇒たいら【平】

たいら‐の‐むねもり【平宗盛】タヒラ‥

平安末期の武将。清盛の3男。重盛の弟。従一位内大臣。源義仲の入京を前にし、一族を統率して西走、壇ノ浦で捕らえられ、のち近江で斬。(1147〜1185)

⇒たいら【平】

たいら‐の‐やすより【平康頼】タヒラ‥

平安末期の官人。検非違使尉となり、平判官と呼ばれた。1177年(治承1)、鹿ヶ谷ししがたにでの平清盛ら討伐の謀議に加わり、俊寛らと共に鬼界ヶ島に流され、翌春赦免。その後、出家。著「宝物集」。生没年未詳。

⇒たいら【平】

たいら‐の‐よしかど【平良門】タヒラ‥

平将門まさかどの遺児として近世の戯曲・小説などに登場する人物。将門亡き後、源家への復讐を企てる。姉に滝夜叉たきやしゃ姫。近松門左衛門の浄瑠璃「関八州繁つなぎ馬」(1742年初演)や山東京伝の読本「善知安方うとうやすかた忠義伝」(1806年刊)などが著名。

⇒たいら【平】

たいら‐の‐よりつな【平頼綱】タヒラ‥

鎌倉時代の北条氏の内管領。執権北条貞時の乳母の夫としてその信任を得、権勢を振るう。有力御家人安達泰盛と対立、霜月騒動によってこれを倒したが、その後貞時に忌避され、襲われて自害(平禅門の乱)。( 〜1293)

⇒たいら【平】

たいら‐の‐よりもり【平頼盛】タヒラ‥

平安末期の武将。忠盛の子。母、池ノ禅尼が源頼朝を助けた功により、平氏滅亡後も頼朝に厚遇された。池殿。(1132〜1186)

⇒たいら【平】

たい‐らん【大乱】

内乱などで国家が大いにみだれること。

たい‐らん【台覧】

(皇族など身分の高い人が)御覧になること。

たい‐らん【頽瀾】

波頭のくずれおちようとする波。

たい‐らん‐しっ‐け【胎卵湿化】

〔仏〕胎生と卵生と湿生と化生。→四生ししょう

タイラント【tyrant】

暴君。専制君主。圧制者。

たい‐り【大利】

(ダイリとも)

①大きな利益。↔小利。

②大勝利。〈日葡辞書〉

⇒大利は利ならず

だい‐り【大理】

①(タイリとも)大本となる道理。

②中国、古代の官名。秦では廷尉、前漢のとき大理と改称。追捕・糾弾・裁判・訴訟などをつかさどった。

③検非違使別当の唐名。町奉行などの意にも転用。「―の庁」

だいり【大理】

(Dali)

①中国、雲南省北西部にある都市。大理石の産地。人口52万1千(2000)。

②10世紀中葉(五代の後晋の時)、タイ族の段思平が南詔国に代わって今の中国雲南省に建てた国。11世紀末、権臣高氏が簒奪したが、1096年再興(後理国)。1254年蒙古のフビライ汗に滅ぼされた。(937〜1254)

⇒だいり‐せき【大理石】

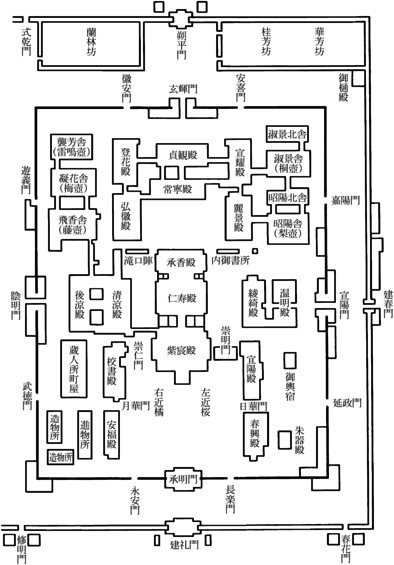

だい‐り【内裏】

①天皇の住居としての御殿。御所。皇居。禁裏。禁中。禁闕。大内。紫庭。続日本紀神亀元年11月25日「―に召して御酒并あわせて禄を賜ふ」。

内裏

たい‐らく【滞洛】

京都に滞在すること。

たいら・ぐ【平らぐ】タヒラグ

[一]〔自四〕

①平たくなる。更級日記「山の頂の少し―・ぎたるより」

②おだやかになる。おさまる。神代紀下「兄このかみ還りて―・ぎぬ」

③平時に復する。なおる。源氏物語若菜上「朱雀院の御薬の事、なお―・ぎはて給はぬにより」

[二]〔他下二〕

⇒たいらげる(下一)

たいらけ・し【平らけし】タヒラケシ

〔形ク〕

おだやかである。無事である。万葉集20「―・く親はいまさね」

たいら・げる【平らげる】タヒラゲル

〔他下一〕[文]たひら・ぐ(下二)

①平らにする。高低や凹凸のないようにする。万葉集17「暮庭ゆうにわに踏み―・げず」

②平定する。万葉集5「韓国からくにを向け―・げて」。「国内を―・げる」

③そこにある食べ物を、すっかり食べてしまう。「天丼を三杯―・げる」

ダイラタンシー【dilatancy】

粘性異常の一つ。液体と均一な粒子の混じりあった系で、急に力を加えると固くなる現象。海辺の砂浜、水と澱粉の混合物などで見られる。レイノルズ現象。

たいら‐の‐あつもり【平敦盛】タヒラ‥

平安末期の武将。参議経盛の子。従五位下の位階をもつが官職が無く、世に無官の大夫と称。一谷の戦で熊谷直実なおざねに討たれた。(1169〜1184)

⇒たいら【平】

たいら‐の‐かげきよ【平景清】タヒラ‥

平安末期の平家方の武将。藤原忠清の子。体が大きく力が強かったので悪七兵衛あくしちびょうえと称された。屋島の戦に美尾谷十郎と接戦、その兜の錏しころを断った話は有名。一説に、壇ノ浦の戦後、源氏に降り、のち絶食して没したという。謡曲・歌舞伎などに脚色。生没年未詳。→景清。

⇒たいら【平】

たいら‐の‐かねもり【平兼盛】タヒラ‥

平安中期の歌人。三十六歌仙の一人。従五位上駿河守。家集「兼盛集」。( 〜990)

⇒たいら【平】

たいら‐の‐きょう【平の京】タヒラ‥キヤウ

平安京。京都。平の宮。平の都。義経記6「かくて得業北条に具せられて―へ入り給ふ」

たいら‐の‐きよもり【平清盛】タヒラ‥

平安末期の武将。忠盛の長子。平相国・浄海入道・六波羅殿などとも。保元・平治の乱後、源氏に代わって勢力を得、累進して従一位太政大臣。娘徳子を高倉天皇の皇后とし、その子安徳天皇を位につけ、皇室の外戚として勢力を誇った。子弟はみな顕官となり専横な振舞が多く、その勢力を除こうとする企てもしばしば行われた。熱病のため死去し、のち数年にして平氏の嫡流は滅亡。(1118〜1181)

→資料:『平家物語』

⇒たいら【平】

たいら‐の‐くにか【平国香】タヒラ‥

平安中期の武将。高望たかもちの子。常陸大掾だいじょう。甥の将門まさかどに殺された。( 〜935)

⇒たいら【平】

たいら‐の‐これひら【平維衡】タヒラ‥

平安後期の武将。貞盛の子。平致頼むねより・源頼信・藤原保昌と共に四天王と称。子孫は伊勢国に住み、伊勢平氏として繁栄。生没年未詳。

⇒たいら【平】

たいら‐の‐これもち【平維茂】タヒラ‥

平安末期の武将。鎮守府将軍繁盛の子。貞盛の養子となり、その順位が第15位のため余五といった。陸奥の豪族藤原諸任もろとうを討ち世に余五将軍と称。生没年未詳。

⇒たいら【平】

たいら‐の‐これもり【平維盛】タヒラ‥

平安末期の武将。重盛の長子。左近衛少将。その姿が美しかったので桜梅少将と通称。源頼朝と富士川に対陣して水鳥の羽音に驚いて敗走。1183年(寿永2)源義仲を討とうとして礪波山となみやまに敗戦。屋島の戦後出家し、那智で入水したとも病死したともいう。(1157〜1184?)

⇒たいら【平】

たいら‐の‐さだふん【平貞文】タヒラ‥

(定文とも)平安時代の歌人。「平中へいちゅう」の称で、好色の美男子と伝える。( 〜923)→平中物語。

⇒たいら【平】

たいら‐の‐さだもり【平貞盛】タヒラ‥

平安中期の武将。国香くにかの子。父が将門まさかどに殺されたとき、ただちに官を捨てて京都から国に帰り、常陸大掾だいじょうとなり、940年(天慶3)、下野の押領使藤原秀郷と力を合わせて将門を下総猿島さしまに討った。のち鎮守府将軍に任ぜられ、世に平将軍という。生没年未詳。

⇒たいら【平】

たいら‐の‐しげこ【平滋子】タヒラ‥

建春門院けんしゅんもんいんの実名。

⇒たいら【平】

たいら‐の‐しげひら【平重衡】タヒラ‥

平安末期の武将。清盛の5男。従三位左近衛中将。治承4年(1180)5月源頼政を宇治に破り、12月東大寺・興福寺を攻めてこれを焼いた。一谷の戦に敗れ、須磨の浦で捕らえられて鎌倉に送られたが、奈良僧徒の要求で奈良に送られ木津川の辺で斬。(1157〜1185)

⇒たいら【平】

たいら‐の‐しげもり【平重盛】タヒラ‥

平安末期の武将。清盛の長子。世に小松殿・小松内府または灯籠大臣という。保元・平治の乱に功あり、累進して左近衛大将、内大臣を兼ねた。性謹直・温厚で、武勇人に勝れ、忠孝の心が深かったと伝えられる。(1138〜1179)

⇒たいら【平】

たいら‐の‐たかもち【平高望】タヒラ‥

桓武平氏の祖。桓武天皇の皇子葛原親王の孫。高見王の子。889年(寛平1)平の姓を賜り、従五位下上総介に任ぜられた。生没年未詳。

⇒たいら【平】

たいら‐の‐ただつね【平忠常】タヒラ‥

平安中期の豪族。良文の孫。高望の曾孫。上総介・武蔵押領使。1028年(長元1)謀反し、源頼信の討伐により、降参して京都に送られる途中病没。( 〜1031)

⇒たいら【平】

たいら‐の‐ただのり【平忠度】タヒラ‥

平安末期の武将。忠盛の子。清盛の弟。正四位下薩摩守。また、歌人としても逸話を残し、謡曲などで著名。一谷の戦に敗死。(1144〜1184)→薩摩守。

⇒たいら【平】

たいら‐の‐ただまさ【平忠正】タヒラ‥

平安末期の武将。正盛の子、忠盛の弟。藤原頼長に近侍し、保元の乱で敗北、斬首された。( 〜1156)

⇒たいら【平】

たいら‐の‐ただもり【平忠盛】タヒラ‥

平安末期の武将。正盛の子。清盛の父。白河・鳥羽両上皇に信頼され、1129年(大治4)に山陽・南海2道の海賊を追捕し、35年(保延1)再度西海の海賊を平らげ、累進して刑部卿に進み内昇殿を許された。また日宋貿易に尽力。(1096〜1153)

⇒たいら【平】

たいら‐の‐ときこ【平時子】タヒラ‥

二位尼にいのあまの実名。

⇒たいら【平】

たいら‐の‐ときただ【平時忠】タヒラ‥

平安末期の貴族。時信の子。異母妹滋子は後白河天皇の女御となり、姉時子は平清盛に嫁したので権勢を得、累進して権大納言。「平氏にあらざれば人にあらず」とうそぶいたことは有名。壇ノ浦の戦後、能登に流されて没。(1128〜1189)

⇒たいら【平】

たいら‐の‐とくこ【平徳子】タヒラ‥

建礼門院けんれいもんいんの実名。

⇒たいら【平】

たいら‐の‐とももり【平知盛】タヒラ‥

平安末期の武将。清盛の4男。重盛・宗盛の弟。権中納言。1180年(治承4)源頼政を宇治に滅ぼし、81年(養和1)源行家を美濃に破った。壇ノ浦の戦で「見るべき程の事は見つ」と入水。謡曲・浄瑠璃などに戯曲化。(1152〜1185)

⇒たいら【平】

たいら‐の‐のりつね【平教経】タヒラ‥

平安末期の武将。教盛の子。正五位下能登守。勇敢で、たびたび木曾義仲の手勢を破り、屋島の戦には佐藤継信を一矢で射止め、壇ノ浦では義経を追い、ついに入水(吾妻鏡では1184年(元暦1)一谷で捕殺)。(1160〜1185)

⇒たいら【平】

たいら‐の‐のりもり【平教盛】タヒラ‥

平安末期の武将。忠盛の子。清盛の弟。清盛の六波羅邸の門脇に邸宅を構え、門脇かどわき殿と称された。平治の乱の功により越中守、ついで正三位権中納言。源行家を播磨に破ったが、壇ノ浦の戦に兄の経盛と入水。(1128〜1185)

⇒たいら【平】

たいら‐の‐ひろつね【平広常】タヒラ‥

平安末期の武士。上総権介。平治の乱に源義朝に従って戦う。頼朝の挙兵にはすぐ応ぜず、のち謀反を疑われて頼朝に殺された。( 〜1183)

⇒たいら【平】

たいら‐の‐まさかど【平将門】タヒラ‥

平安中期の武将。高望たかもちの孫。父は良持とも良将ともいう。相馬小二郎と称した。摂政藤原忠平に仕えて検非違使を望むが成らず、憤慨して関東に赴いた。伯父国香くにかを殺して近国を侵し、939年(天慶2)居館を下総猿島さしまに建て、文武百官を置き、自ら新皇と称し関東に威を振るったが、平貞盛・藤原秀郷に討たれた。後世その霊魂が信仰された。( 〜940)→将門記しょうもんき。

→資料:『将門記』

⇒たいら【平】

たいら‐の‐まさもり【平正盛】タヒラ‥

平安末期の武将。清盛の祖父。白河法皇に信頼され、検非違使・追捕使として諸国の反乱を討ち、伊勢平氏興隆の道を開いた。生没年未詳。

⇒たいら【平】

たいら‐の‐むねもり【平宗盛】タヒラ‥

平安末期の武将。清盛の3男。重盛の弟。従一位内大臣。源義仲の入京を前にし、一族を統率して西走、壇ノ浦で捕らえられ、のち近江で斬。(1147〜1185)

⇒たいら【平】

たいら‐の‐やすより【平康頼】タヒラ‥

平安末期の官人。検非違使尉となり、平判官と呼ばれた。1177年(治承1)、鹿ヶ谷ししがたにでの平清盛ら討伐の謀議に加わり、俊寛らと共に鬼界ヶ島に流され、翌春赦免。その後、出家。著「宝物集」。生没年未詳。

⇒たいら【平】

たいら‐の‐よしかど【平良門】タヒラ‥

平将門まさかどの遺児として近世の戯曲・小説などに登場する人物。将門亡き後、源家への復讐を企てる。姉に滝夜叉たきやしゃ姫。近松門左衛門の浄瑠璃「関八州繁つなぎ馬」(1742年初演)や山東京伝の読本「善知安方うとうやすかた忠義伝」(1806年刊)などが著名。

⇒たいら【平】

たいら‐の‐よりつな【平頼綱】タヒラ‥

鎌倉時代の北条氏の内管領。執権北条貞時の乳母の夫としてその信任を得、権勢を振るう。有力御家人安達泰盛と対立、霜月騒動によってこれを倒したが、その後貞時に忌避され、襲われて自害(平禅門の乱)。( 〜1293)

⇒たいら【平】

たいら‐の‐よりもり【平頼盛】タヒラ‥

平安末期の武将。忠盛の子。母、池ノ禅尼が源頼朝を助けた功により、平氏滅亡後も頼朝に厚遇された。池殿。(1132〜1186)

⇒たいら【平】

たい‐らん【大乱】

内乱などで国家が大いにみだれること。

たい‐らん【台覧】

(皇族など身分の高い人が)御覧になること。

たい‐らん【頽瀾】

波頭のくずれおちようとする波。

たい‐らん‐しっ‐け【胎卵湿化】

〔仏〕胎生と卵生と湿生と化生。→四生ししょう

タイラント【tyrant】

暴君。専制君主。圧制者。

たい‐り【大利】

(ダイリとも)

①大きな利益。↔小利。

②大勝利。〈日葡辞書〉

⇒大利は利ならず

だい‐り【大理】

①(タイリとも)大本となる道理。

②中国、古代の官名。秦では廷尉、前漢のとき大理と改称。追捕・糾弾・裁判・訴訟などをつかさどった。

③検非違使別当の唐名。町奉行などの意にも転用。「―の庁」

だいり【大理】

(Dali)

①中国、雲南省北西部にある都市。大理石の産地。人口52万1千(2000)。

②10世紀中葉(五代の後晋の時)、タイ族の段思平が南詔国に代わって今の中国雲南省に建てた国。11世紀末、権臣高氏が簒奪したが、1096年再興(後理国)。1254年蒙古のフビライ汗に滅ぼされた。(937〜1254)

⇒だいり‐せき【大理石】

だい‐り【内裏】

①天皇の住居としての御殿。御所。皇居。禁裏。禁中。禁闕。大内。紫庭。続日本紀神亀元年11月25日「―に召して御酒并あわせて禄を賜ふ」。

内裏

朔平門

徽安門

玄輝門

安喜門

遊義門・遊宜門

襲芳舎

凝花舎・凝華舎

飛香舎

登花殿・登華殿

弘徽殿

貞観殿

常寧殿

宣耀殿

麗景殿

淑景舎

昭陽舎

長楽門

承香殿

仁寿殿

嘉陽門

延政門

後涼殿

清涼殿

綾綺殿

温明殿

宣陽門

建礼門

紫宸殿

校書殿

右近の橘

左近の桜

宜陽殿

日華門

月華門

春興殿

安福殿

進物所

作物所・造物所

武徳門

永安門

修明門

春華門・春花門

②内裏雛だいりびなの略。

⇒だいり‐おおばん【内裏大番】

⇒だいり‐さま【内裏様】

⇒だいり‐じょうろう【内裏上臈】

⇒だいり‐じょろう【内裏女郎】

⇒だいり‐はごいた【内裏羽子板】

⇒だいり‐びな【内裏雛】

⇒だいり‐ぶしん【内裏普請】

だい‐り【代理】

①本人に代わって事を処理すること。また、その人。名代みょうだい。代弁。「社長の―で挨拶する」「―を立てる」

②〔法〕ある人(代理人)が、その権限(代理権)の範囲内で、本人に代わって意思表示をし(能動代理)、または第三者からの意思表示を受ける(受動代理)こと。その効果は直接本人について生ずる。

③代理人の略。

⇒だいり‐いし【代理意思】

⇒だいり‐ぎょう【代理業】

⇒だいり‐けん【代理権】

⇒だいり‐こうい【代理行為】

⇒だいり‐こうかん【代理交換】

⇒だいり‐こうし【代理公使】

⇒だいり‐しゅっさん【代理出産】

⇒だいり‐しょう【代理商】

⇒だいり‐せんそう【代理戦争】

⇒だいり‐せんゆう【代理占有】

⇒だいり‐てん【代理店】

⇒だいり‐にん【代理人】

⇒だいり‐はは【代理母】

だい‐リーガー【大リーガー】

アメリカ大リーグに所属している野球選手。メジャー‐リーガー。

だい‐リーグ【大リーグ】

(major league)アメリカ二大プロ野球リーグのこと。アメリカン‐リーグとナショナル‐リーグをいう。メジャー‐リーグ。

だいり‐いし【代理意思】

〔法〕代理人として行為する意思、すなわち自己の意思表示の効果を直接本人について生じさせようとする代理人の意思。

⇒だい‐り【代理】

だいり‐おおばん【内裏大番】‥オホ‥

江戸時代、京都二条城に在番して内裏を警固する任にあたった武士。

⇒だい‐り【内裏】

だい‐りき【大力】

すぐれて強い力。また、その力ある人。強力ごうりき。怪力。「―無双」

だいり‐ぎょう【代理業】‥ゲフ

代理商の営業。

⇒だい‐り【代理】

たい‐りく【大陸】

①広大な陸地。大州。

②地球上の大きな陸地。ユーラシア大陸(アジア・ヨーロッパ)・アフリカ大陸・オーストラリア大陸・南アメリカ大陸・北アメリカ大陸・南極大陸がある。

③(the Continent)イギリスでヨーロッパ大陸を指していう称。

④日本で特に中国を指していう称。

⑤〔地〕陸地と水深約1キロメートル以浅の海底とをすべて指す称。↔大洋底。

⇒たいりく‐いどう‐せつ【大陸移動説】

⇒たいりく‐おうだん‐てつどう【大陸横断鉄道】

⇒たいりく‐かいぎ【大陸会議】

⇒たいりくかん‐だんどうだん【大陸間弾道弾】

⇒たいりく‐きこう【大陸気候】

⇒たいりく‐しゃめん【大陸斜面】

⇒たいりく‐だな【大陸棚】

⇒たいりく‐ちかく【大陸地殻】

⇒たいりく‐てき【大陸的】

⇒たいりく‐とう【大陸島】

⇒たいりく‐ひょうしょう【大陸氷床】

⇒たいりく‐ふうさ【大陸封鎖】

⇒たいりく‐プレート【大陸プレート】

⇒たいりく‐ほう【大陸法】

⇒たいりく‐ほう【大陸棚】

⇒たいりく‐ろうにん【大陸浪人】

たいりく‐いどう‐せつ【大陸移動説】

現在地球上にある大陸は、時代とともに移動して分裂・接合を行い、その結果現在の位置に至ったという説。ウェーゲナーの説が有名。大陸漂移説。

⇒たい‐りく【大陸】

たいりく‐おうだん‐てつどう【大陸横断鉄道】‥ワウ‥ダウ

アメリカの大西洋岸と太平洋岸とを結ぶ鉄道。最初の路線は1869年に完成。

⇒たい‐りく【大陸】

たいりく‐かいぎ【大陸会議】‥クワイ‥

(Continental Congress)北米のイギリス領植民地の代表が本国の政策に対する方策を協議した会議。1774年フィラデルフィアに会合し、76年独立宣言を発表。これより89年に連邦政府が成立するまで、事実上の中央政府。

⇒たい‐りく【大陸】

たいりくかん‐だんどうだん【大陸間弾道弾】‥ダウ‥

(→)アイ‐シー‐ビー‐エム(ICBM)に同じ。

⇒たい‐りく【大陸】

たいりく‐きこう【大陸気候】

陸地の影響を強く受けた気候型。大陸内部に見られ、雨量が少なく、昼夜の気温差、夏と冬との気温差が大きい。→海洋気候。

⇒たい‐りく【大陸】

たいりく‐しゃめん【大陸斜面】

地学で、地球表面を大陸と大洋底とに二大別した場合の両者の境界部。深さ1キロメートルから3キロメートルぐらいの海底で、1キロメートル以浅は大陸に属する。やや傾斜し大陸のへりをなすように見えることからの名。

⇒たい‐りく【大陸】

たいりく‐だな【大陸棚】

①〔地〕海岸から水深200メートル位までの海底。地殻は大陸のそれと同じ。大部分は、大陸縁辺に連なり傾斜がゆるやか。陸棚。

②国連海洋法条約の規定では、沿岸国の大陸棚は、大陸縁辺部の外縁までの海底とされ、それが海岸から200海里未満なら200海里、それ以上の場合は350海里または2500メートル等深線から100海里までの海底と設定できる。

⇒たい‐りく【大陸】

たいりく‐ちかく【大陸地殻】

〔地〕大陸(浅海底を含む)を構成している地殻。大部分の地殻の上部は花崗岩質の岩石から成る。→地殻。

⇒たい‐りく【大陸】

たいりく‐てき【大陸的】

①大陸に特有なさま。

②小事にこだわらず、度量・気魄の雄大なさま。また、感情・感覚などののんびりしているさま。

⇒たい‐りく【大陸】

たいりく‐とう【大陸島】‥タウ

大陸の一部が断層・海食などにより大陸から分離され、または大陸付近の水底が隆起して生じた島。大ブリテン島の類。陸島。分離島。↔大洋島。

⇒たい‐りく【大陸】

たいりく‐ひょうしょう【大陸氷床】‥シャウ

南極やグリーンランドに見られるような、厚さ平均2キロメートルに達する巨大な氷の塊。面積55平方キロメートル以上という定義もある。周囲に向かって徐々に流動している。氷床。

⇒たい‐りく【大陸】

たいりく‐ふうさ【大陸封鎖】

フランス皇帝ナポレオン1世が、1806年11月ベルリン勅令を発し、ヨーロッパ大陸諸国とイギリスとの通商断絶を命じて、経済封鎖を行おうとしたこと。イギリスよりも大陸諸国に大きな経済的打撃を与え、不成功に終わり、ナポレオン没落の一因となる。

⇒たい‐りく【大陸】

たいりく‐プレート【大陸プレート】

大陸をつくる岩盤。厚さは100キロメートル以上ある。ユーラシア‐プレートは全体が大陸プレートであるが、北米・南米・アフリカなどのプレートは大陸プレートの部分と海洋プレートの部分とから成る。

⇒たい‐りく【大陸】

たいりく‐ほう【大陸法】‥ハフ

ヨーロッパ大陸諸国、殊にドイツ・フランスを中心とする法律の系統。ローマ法の直接の影響を受け、法典化された制定法を有するのが特色。→英米法。

⇒たい‐りく【大陸】

たいりく‐ほう【大陸棚】‥ハウ

⇒たいりくだな。

⇒たい‐りく【大陸】

たいりく‐ろうにん【大陸浪人】‥ラウ‥

近代、中国大陸で活動した日本の民間人の称。国権主義者が多く、政府の対中国政策の秘密工作などに従事。支那浪人。

⇒たい‐りく【大陸】

だいり‐けん【代理権】

〔法〕代理行為の効果を直接本人について生じさせるために必要な代理人の権限。

⇒だい‐り【代理】

だいり‐こうい【代理行為】‥カウヰ

〔法〕

①民法上、代理人が本人に代わってする意思表示。

②行政法上、行政主体の意思表示が他の当事者相互の法律関係を形成するために行われ、その効果は直接にそれらの当事者に帰属する行政行為。

⇒だい‐り【代理】

だいり‐こうかん【代理交換】‥カウクワン

手形交換所加盟銀行が、加盟していない銀行の委託によって、その代理人となって手形・小切手等の交換を行うこと。

⇒だい‐り【代理】

だいり‐こうし【代理公使】

外交使節の第4級で、その信任状はその国家の外務大臣から接受国の外務大臣に発せられる。全権公使の疾病または帰国中に、一時その代理を勤める臨時代理公使とは異なる。

⇒だい‐り【代理】

だいり‐さま【内裏様】

①内裏、特に天子の尊称。好色一代男5「この舟遊び京の山にはまさりしを、―にも見せたし」

②内裏雛だいりびなを丁寧にいう語。「木目込きめこみの―」

⇒だい‐り【内裏】

だいりしき【内裏式】

有職書。宮中の主な年中行事の設営・調度・奉仕者・次第等を定めたもの。3巻。821年(弘仁12)藤原冬嗣ら撰進、833年(天長10)清原夏野ら改修。

だいり‐しゅっさん【代理出産】

他の女性に子供を引き渡す目的で、代りに妊娠・出産すること。→代理母→借り腹。

⇒だい‐り【代理】

だいり‐しょう【代理商】‥シヤウ

製造業者や卸売商など特定の売手のために、取引の代理または媒介をする商人。

⇒だい‐り【代理】

だいり‐じょうろう【内裏上臈】‥ジヤウラフ

宮中に仕える上級の女官。狂言、茫々頭「何か―と見えまして」

⇒だい‐り【内裏】

だいり‐じょろう【内裏女郎】‥ヂヨラウ

(→)内裏上臈じょうろうに同じ。浄瑠璃、嫗山姥こもちやまうば「―に場うてせぬいづれそれ者と見えにけり」

⇒だい‐り【内裏】

だいり‐せき【大理石】

(大理1に多く産出するからいう)接触変成岩の一種。石灰岩が変成作用を受け、方解石の集合塊となって粗粒になった結晶質岩石。普通は白色、佳麗な色彩・斑紋をもつ。結晶質でなくても、美しい石灰岩のことを大理石と呼ぶこともある。建築・彫刻・装飾などに用い、イタリア産が著名。日本では岐阜・山口・茨城などに産する。マーブル。

⇒だいり【大理】

だいり‐せんそう【代理戦争】‥サウ

直接に利害関係のある当事国に代わって第三国同士が戦う戦争。

⇒だい‐り【代理】

だいり‐せんゆう【代理占有】‥イウ

占有代理人(賃借人や受寄者)の占有を通してする本人(賃貸人や寄託者)の占有。間接占有。

⇒だい‐り【代理】

たい‐りつ【対立】

二つのものが反対の立場に立って張り合うこと。「意見が―する」「―候補」

⇒たいりつ‐いでんし【対立遺伝子】

⇒たいりつ‐かせつ【対立仮説】

⇒たいりつ‐けいしつ【対立形質】

⇒たいりつ‐せつ【対立節】

たいりつ‐いでんし【対立遺伝子】‥ヰ‥

対立形質を支配する遺伝子。染色体上に同じ遺伝子座を占め、互いに優劣関係にあるのが普通。

⇒たい‐りつ【対立】

たいりつ‐かせつ【対立仮説】

棄却したいと考えている統計的仮説に対して、主張したい仮説をいう。

⇒たい‐りつ【対立】

たいりつ‐けいしつ【対立形質】

遺伝の際、対立的に存在する優性と劣性の形質。例えば、エンドウの種子の黄色は優性形質、緑色は劣性形質として対立する。

⇒たい‐りつ【対立】

だい‐りっし【大律師】

〔仏〕僧綱第3の律師の上位。現在、天台・真言宗などで僧階の一つ。

たいりつ‐せつ【対立節】

〔言〕1文中に対等の資格をもって結合している節。「悪人は衰え、善人は栄える」のそれぞれの節の類。等位節。↔従属節

⇒たい‐りつ【対立】

だいり‐てん【代理店】

代理商の営業する店。

⇒だい‐り【代理】

だいり‐にん【代理人】

①他人の代理をする人。

②〔法〕本人に代わって意思表示をし、または第三者からの意思表示を受ける権限を持つ者。

⇒だい‐り【代理】

だいり‐はごいた【内裏羽子板】

近世、京都で作られた美しい羽子板。地方製のものに対していう。

⇒だい‐り【内裏】

だいり‐はは【代理母】

(surrogate mother)不妊夫婦の夫の精子により人工授精を行い、自己の体内で胎児を発育させ、出産する女性。→借り腹

⇒だい‐り【代理】

朔平門

徽安門

玄輝門

安喜門

遊義門・遊宜門

襲芳舎

凝花舎・凝華舎

飛香舎

登花殿・登華殿

弘徽殿

貞観殿

常寧殿

宣耀殿

麗景殿

淑景舎

昭陽舎

長楽門

承香殿

仁寿殿

嘉陽門

延政門

後涼殿

清涼殿

綾綺殿

温明殿

宣陽門

建礼門

紫宸殿

校書殿

右近の橘

左近の桜

宜陽殿

日華門

月華門

春興殿

安福殿

進物所

作物所・造物所

武徳門

永安門

修明門

春華門・春花門

②内裏雛だいりびなの略。

⇒だいり‐おおばん【内裏大番】

⇒だいり‐さま【内裏様】

⇒だいり‐じょうろう【内裏上臈】

⇒だいり‐じょろう【内裏女郎】

⇒だいり‐はごいた【内裏羽子板】

⇒だいり‐びな【内裏雛】

⇒だいり‐ぶしん【内裏普請】

だい‐り【代理】

①本人に代わって事を処理すること。また、その人。名代みょうだい。代弁。「社長の―で挨拶する」「―を立てる」

②〔法〕ある人(代理人)が、その権限(代理権)の範囲内で、本人に代わって意思表示をし(能動代理)、または第三者からの意思表示を受ける(受動代理)こと。その効果は直接本人について生ずる。

③代理人の略。

⇒だいり‐いし【代理意思】

⇒だいり‐ぎょう【代理業】

⇒だいり‐けん【代理権】

⇒だいり‐こうい【代理行為】

⇒だいり‐こうかん【代理交換】

⇒だいり‐こうし【代理公使】

⇒だいり‐しゅっさん【代理出産】

⇒だいり‐しょう【代理商】

⇒だいり‐せんそう【代理戦争】

⇒だいり‐せんゆう【代理占有】

⇒だいり‐てん【代理店】

⇒だいり‐にん【代理人】

⇒だいり‐はは【代理母】

だい‐リーガー【大リーガー】

アメリカ大リーグに所属している野球選手。メジャー‐リーガー。

だい‐リーグ【大リーグ】

(major league)アメリカ二大プロ野球リーグのこと。アメリカン‐リーグとナショナル‐リーグをいう。メジャー‐リーグ。

だいり‐いし【代理意思】

〔法〕代理人として行為する意思、すなわち自己の意思表示の効果を直接本人について生じさせようとする代理人の意思。

⇒だい‐り【代理】

だいり‐おおばん【内裏大番】‥オホ‥

江戸時代、京都二条城に在番して内裏を警固する任にあたった武士。

⇒だい‐り【内裏】

だい‐りき【大力】

すぐれて強い力。また、その力ある人。強力ごうりき。怪力。「―無双」

だいり‐ぎょう【代理業】‥ゲフ

代理商の営業。

⇒だい‐り【代理】

たい‐りく【大陸】

①広大な陸地。大州。

②地球上の大きな陸地。ユーラシア大陸(アジア・ヨーロッパ)・アフリカ大陸・オーストラリア大陸・南アメリカ大陸・北アメリカ大陸・南極大陸がある。

③(the Continent)イギリスでヨーロッパ大陸を指していう称。

④日本で特に中国を指していう称。

⑤〔地〕陸地と水深約1キロメートル以浅の海底とをすべて指す称。↔大洋底。

⇒たいりく‐いどう‐せつ【大陸移動説】

⇒たいりく‐おうだん‐てつどう【大陸横断鉄道】

⇒たいりく‐かいぎ【大陸会議】

⇒たいりくかん‐だんどうだん【大陸間弾道弾】

⇒たいりく‐きこう【大陸気候】

⇒たいりく‐しゃめん【大陸斜面】

⇒たいりく‐だな【大陸棚】

⇒たいりく‐ちかく【大陸地殻】

⇒たいりく‐てき【大陸的】

⇒たいりく‐とう【大陸島】

⇒たいりく‐ひょうしょう【大陸氷床】

⇒たいりく‐ふうさ【大陸封鎖】

⇒たいりく‐プレート【大陸プレート】

⇒たいりく‐ほう【大陸法】

⇒たいりく‐ほう【大陸棚】

⇒たいりく‐ろうにん【大陸浪人】

たいりく‐いどう‐せつ【大陸移動説】

現在地球上にある大陸は、時代とともに移動して分裂・接合を行い、その結果現在の位置に至ったという説。ウェーゲナーの説が有名。大陸漂移説。

⇒たい‐りく【大陸】

たいりく‐おうだん‐てつどう【大陸横断鉄道】‥ワウ‥ダウ

アメリカの大西洋岸と太平洋岸とを結ぶ鉄道。最初の路線は1869年に完成。

⇒たい‐りく【大陸】

たいりく‐かいぎ【大陸会議】‥クワイ‥

(Continental Congress)北米のイギリス領植民地の代表が本国の政策に対する方策を協議した会議。1774年フィラデルフィアに会合し、76年独立宣言を発表。これより89年に連邦政府が成立するまで、事実上の中央政府。

⇒たい‐りく【大陸】

たいりくかん‐だんどうだん【大陸間弾道弾】‥ダウ‥

(→)アイ‐シー‐ビー‐エム(ICBM)に同じ。

⇒たい‐りく【大陸】

たいりく‐きこう【大陸気候】

陸地の影響を強く受けた気候型。大陸内部に見られ、雨量が少なく、昼夜の気温差、夏と冬との気温差が大きい。→海洋気候。

⇒たい‐りく【大陸】

たいりく‐しゃめん【大陸斜面】

地学で、地球表面を大陸と大洋底とに二大別した場合の両者の境界部。深さ1キロメートルから3キロメートルぐらいの海底で、1キロメートル以浅は大陸に属する。やや傾斜し大陸のへりをなすように見えることからの名。

⇒たい‐りく【大陸】

たいりく‐だな【大陸棚】

①〔地〕海岸から水深200メートル位までの海底。地殻は大陸のそれと同じ。大部分は、大陸縁辺に連なり傾斜がゆるやか。陸棚。

②国連海洋法条約の規定では、沿岸国の大陸棚は、大陸縁辺部の外縁までの海底とされ、それが海岸から200海里未満なら200海里、それ以上の場合は350海里または2500メートル等深線から100海里までの海底と設定できる。

⇒たい‐りく【大陸】

たいりく‐ちかく【大陸地殻】

〔地〕大陸(浅海底を含む)を構成している地殻。大部分の地殻の上部は花崗岩質の岩石から成る。→地殻。

⇒たい‐りく【大陸】

たいりく‐てき【大陸的】

①大陸に特有なさま。

②小事にこだわらず、度量・気魄の雄大なさま。また、感情・感覚などののんびりしているさま。

⇒たい‐りく【大陸】

たいりく‐とう【大陸島】‥タウ

大陸の一部が断層・海食などにより大陸から分離され、または大陸付近の水底が隆起して生じた島。大ブリテン島の類。陸島。分離島。↔大洋島。

⇒たい‐りく【大陸】

たいりく‐ひょうしょう【大陸氷床】‥シャウ

南極やグリーンランドに見られるような、厚さ平均2キロメートルに達する巨大な氷の塊。面積55平方キロメートル以上という定義もある。周囲に向かって徐々に流動している。氷床。

⇒たい‐りく【大陸】

たいりく‐ふうさ【大陸封鎖】

フランス皇帝ナポレオン1世が、1806年11月ベルリン勅令を発し、ヨーロッパ大陸諸国とイギリスとの通商断絶を命じて、経済封鎖を行おうとしたこと。イギリスよりも大陸諸国に大きな経済的打撃を与え、不成功に終わり、ナポレオン没落の一因となる。

⇒たい‐りく【大陸】

たいりく‐プレート【大陸プレート】

大陸をつくる岩盤。厚さは100キロメートル以上ある。ユーラシア‐プレートは全体が大陸プレートであるが、北米・南米・アフリカなどのプレートは大陸プレートの部分と海洋プレートの部分とから成る。

⇒たい‐りく【大陸】

たいりく‐ほう【大陸法】‥ハフ

ヨーロッパ大陸諸国、殊にドイツ・フランスを中心とする法律の系統。ローマ法の直接の影響を受け、法典化された制定法を有するのが特色。→英米法。

⇒たい‐りく【大陸】

たいりく‐ほう【大陸棚】‥ハウ

⇒たいりくだな。

⇒たい‐りく【大陸】

たいりく‐ろうにん【大陸浪人】‥ラウ‥

近代、中国大陸で活動した日本の民間人の称。国権主義者が多く、政府の対中国政策の秘密工作などに従事。支那浪人。

⇒たい‐りく【大陸】

だいり‐けん【代理権】

〔法〕代理行為の効果を直接本人について生じさせるために必要な代理人の権限。

⇒だい‐り【代理】

だいり‐こうい【代理行為】‥カウヰ

〔法〕

①民法上、代理人が本人に代わってする意思表示。

②行政法上、行政主体の意思表示が他の当事者相互の法律関係を形成するために行われ、その効果は直接にそれらの当事者に帰属する行政行為。

⇒だい‐り【代理】

だいり‐こうかん【代理交換】‥カウクワン

手形交換所加盟銀行が、加盟していない銀行の委託によって、その代理人となって手形・小切手等の交換を行うこと。

⇒だい‐り【代理】

だいり‐こうし【代理公使】

外交使節の第4級で、その信任状はその国家の外務大臣から接受国の外務大臣に発せられる。全権公使の疾病または帰国中に、一時その代理を勤める臨時代理公使とは異なる。

⇒だい‐り【代理】

だいり‐さま【内裏様】

①内裏、特に天子の尊称。好色一代男5「この舟遊び京の山にはまさりしを、―にも見せたし」

②内裏雛だいりびなを丁寧にいう語。「木目込きめこみの―」

⇒だい‐り【内裏】

だいりしき【内裏式】

有職書。宮中の主な年中行事の設営・調度・奉仕者・次第等を定めたもの。3巻。821年(弘仁12)藤原冬嗣ら撰進、833年(天長10)清原夏野ら改修。

だいり‐しゅっさん【代理出産】

他の女性に子供を引き渡す目的で、代りに妊娠・出産すること。→代理母→借り腹。

⇒だい‐り【代理】

だいり‐しょう【代理商】‥シヤウ

製造業者や卸売商など特定の売手のために、取引の代理または媒介をする商人。

⇒だい‐り【代理】

だいり‐じょうろう【内裏上臈】‥ジヤウラフ

宮中に仕える上級の女官。狂言、茫々頭「何か―と見えまして」

⇒だい‐り【内裏】

だいり‐じょろう【内裏女郎】‥ヂヨラウ

(→)内裏上臈じょうろうに同じ。浄瑠璃、嫗山姥こもちやまうば「―に場うてせぬいづれそれ者と見えにけり」

⇒だい‐り【内裏】

だいり‐せき【大理石】

(大理1に多く産出するからいう)接触変成岩の一種。石灰岩が変成作用を受け、方解石の集合塊となって粗粒になった結晶質岩石。普通は白色、佳麗な色彩・斑紋をもつ。結晶質でなくても、美しい石灰岩のことを大理石と呼ぶこともある。建築・彫刻・装飾などに用い、イタリア産が著名。日本では岐阜・山口・茨城などに産する。マーブル。

⇒だいり【大理】

だいり‐せんそう【代理戦争】‥サウ

直接に利害関係のある当事国に代わって第三国同士が戦う戦争。

⇒だい‐り【代理】

だいり‐せんゆう【代理占有】‥イウ

占有代理人(賃借人や受寄者)の占有を通してする本人(賃貸人や寄託者)の占有。間接占有。

⇒だい‐り【代理】

たい‐りつ【対立】

二つのものが反対の立場に立って張り合うこと。「意見が―する」「―候補」

⇒たいりつ‐いでんし【対立遺伝子】

⇒たいりつ‐かせつ【対立仮説】

⇒たいりつ‐けいしつ【対立形質】

⇒たいりつ‐せつ【対立節】

たいりつ‐いでんし【対立遺伝子】‥ヰ‥

対立形質を支配する遺伝子。染色体上に同じ遺伝子座を占め、互いに優劣関係にあるのが普通。

⇒たい‐りつ【対立】

たいりつ‐かせつ【対立仮説】

棄却したいと考えている統計的仮説に対して、主張したい仮説をいう。

⇒たい‐りつ【対立】

たいりつ‐けいしつ【対立形質】

遺伝の際、対立的に存在する優性と劣性の形質。例えば、エンドウの種子の黄色は優性形質、緑色は劣性形質として対立する。

⇒たい‐りつ【対立】

だい‐りっし【大律師】

〔仏〕僧綱第3の律師の上位。現在、天台・真言宗などで僧階の一つ。

たいりつ‐せつ【対立節】

〔言〕1文中に対等の資格をもって結合している節。「悪人は衰え、善人は栄える」のそれぞれの節の類。等位節。↔従属節

⇒たい‐りつ【対立】

だいり‐てん【代理店】

代理商の営業する店。

⇒だい‐り【代理】

だいり‐にん【代理人】

①他人の代理をする人。

②〔法〕本人に代わって意思表示をし、または第三者からの意思表示を受ける権限を持つ者。

⇒だい‐り【代理】

だいり‐はごいた【内裏羽子板】

近世、京都で作られた美しい羽子板。地方製のものに対していう。

⇒だい‐り【内裏】

だいり‐はは【代理母】

(surrogate mother)不妊夫婦の夫の精子により人工授精を行い、自己の体内で胎児を発育させ、出産する女性。→借り腹

⇒だい‐り【代理】

広辞苑に「大欲は無欲に似た」で始まるの検索結果 1-1。