複数辞典一括検索+![]()

![]()

ご‐めん【御免】🔗⭐🔉

ご‐めん【御免】

①免許の尊敬語。おかみのおゆるし。「天下―」

②免官・免職の尊敬語。「御役―となる」

③容赦・赦免の尊敬語。転じて、謝罪・訪問・辞去などの時の挨拶。

④希望しないこと。いやなこと。「残業は―だ」

⇒ごめん‐かご【御免駕籠】

⇒ごめん‐がわ【御免革】

⇒ごめん‐ください【御免下さい】

⇒ごめん‐げた【御免下駄】

⇒ごめん‐なさい【御免なさい】

⇒ごめん‐ひつ【御免筆】

⇒御免蒙る

ごめん‐かご【御免駕籠】🔗⭐🔉

ごめん‐かご【御免駕籠】

江戸時代、奉行の許しにより医師・町人などが乗った自家用の駕籠。

⇒ご‐めん【御免】

ごめん‐がわ【御免革】‥ガハ🔗⭐🔉

ごめん‐がわ【御免革】‥ガハ

①(「貞丈雑記」に、足利義満が紫地の錦革を愛して、諸人に使用を禁じたとある)紫地以外の錦革。赤黒色の地に、白く唐草または菊・紅葉などの類を染めたものという。

②(→)正平革しょうへいがわに同じ。

⇒ご‐めん【御免】

ごめん‐ください【御免下さい】🔗⭐🔉

ごめん‐ください【御免下さい】

①他家を訪問した時に言う挨拶の言葉。また、人と別れる時にも用いる。

②あやまちを丁寧にわびる言葉。「前略―」

⇒ご‐めん【御免】

ごめん‐げた【御免下駄】🔗⭐🔉

○御免蒙るごめんこうむる🔗⭐🔉

○御免蒙るごめんこうむる

①相手の人、周囲の人々の許しを得る。

②相手の人の許しを得て退出する。

③ことわる。いやである。「あんな料理は―」

⇒ご‐めん【御免】

こめん‐じゃこ【米雑魚】

〔動〕コメザコの訛。物類称呼「丁斑魚、めだか…大和にて―」

ご‐めんそう【御面相】‥サウ

(からかって言う)顔つき。

コメンテーター【commentator】

①批評・解説を加える人。

②ニュース解説者。

コメント【comment】

事件・問題などについて、解説や意見を述べること。評言。論評。「ノー‐―」

ごめん‐なさい【御免なさい】

①あやまち・非礼をわびる言葉。「遅れてしまって―」「―、ちょっとそれを取って」

②他家を訪問・辞去する時に言う挨拶の言葉。

⇒ご‐めん【御免】

ごめん‐ひつ【御免筆】

(→)御家流おいえりゅうに同じ。世間胸算用5「蝋地の紙に―の名印ないんまでしるしたるを」

⇒ご‐めん【御免】

こも【菰・薦】

①〔植〕マコモ。万葉集11「三島江の入江の―を刈りにこそ」

②あらく織ったむしろ。もとはマコモを材料としたが、今は藁を用いる。

③(「虚無」とも書く)薦僧こもそうの略。

④薦被こもかぶりの略。おこも。

⇒菰の上から育てあげる

こ‐もう【虚妄】‥マウ

(コは呉音)

①真実でないこと。いつわり。きょもう。

②金品をごまかして、自分のものとすること。横領すること。歌舞伎、伊賀越乗掛合羽「足利の御用金―の様子、事露あらはれては伯父貴の身の上」

コモガイ【熊川】

(朝鮮語でkomは熊、kaiは川の意)朝鮮慶尚南道熊川港より搬出した茶碗。土見つちみの高台こうだいで、枇杷色の釉うわぐすりがかかり縁が反る。コモガエ。

こも‐かぶり【薦被り】

①薦で包んだ4斗入の酒樽。

②(薦をかぶっていたから)こじきの異称。

⇒こもかぶり‐ぶろ【薦被り風呂】

こもかぶり‐ぶろ【薦被り風呂】

佐渡にある蒸風呂。天井から藁の蓋を吊ってあり、はいると蓋をする。

⇒こも‐かぶり【薦被り】

こ‐もく【小目】

囲碁で、碁盤の隅の星から一路盤端に寄った所。また、そこに布石すること。→高目たかもく→碁盤(図)

ごもく【芥】

①ごみ。あくた。〈日葡辞書〉

②ごみため。はきだめ。

⇒ごもく‐むし【芥虫】

ご‐もく【五木】

⇒ごぼく

ご‐もく【五目】

①五つの品目。また、種々のものの混合していること。

②五目飯ごもくめし・五目鮨ごもくずし・五目蕎麦ごもくそばの略。

③五目並ごもくならべの略。

⇒ごもく‐ずし【五目鮨】

⇒ごもく‐そば【五目蕎麦】

⇒ごもく‐づけ【五目漬】

⇒ごもく‐ならべ【五目並べ】

⇒ごもく‐まめ【五目豆】

⇒ごもく‐めし【五目飯】

ごもく‐ずし【五目鮨】

(→)「散らし鮨」に同じ。〈[季]夏〉

⇒ご‐もく【五目】

ごもく‐そば【五目蕎麦】

野菜・肉・卵・きのこなど種々の具を入れた掛け蕎麦。また。同様の中華蕎麦。

⇒ご‐もく【五目】

ごもく‐づけ【五目漬】

ナス・キュウリ・シソ・ショウガ・ミョウガなど数種の野菜を刻んで塩おしにした漬物。

⇒ご‐もく【五目】

ごもく‐ならべ【五目並べ】

碁盤上に黒白の碁石を交互に打って、縦横または斜めに5個を早く並べた方を勝ちとする遊戯。連珠れんじゅ。

⇒ご‐もく【五目】

ごもく‐まめ【五目豆】

大豆をニンジン・ゴボウ・レンコン・クワイなどとともに煮た料理。

⇒ご‐もく【五目】

ごもく‐むし【芥虫】

ゴミムシの別称。

⇒ごもく【芥】

ごもく‐めし【五目飯】

魚介・鶏肉・野菜など種々のものを具として炊き込んだ醤油味の飯。骨董飯。加薬飯。味付飯。

⇒ご‐もく【五目】

コモ‐こ【コモ湖】

(Lago di Como イタリア)イタリア北部、アルプス山脈南麓、氷河の作用により形成された湖。面積145平方キロメートル。沿岸には多くの保養地がある。

こも‐ごも【交々】

〔副〕

(古くは清音)互いに入れかわって。かわるがわる。また、入りまじって。地蔵十輪経元慶点「普平等心をもて更コモゴモ相ひ利楽し安楽せむと」。「―発言する」「悲喜―」

こ‐もじ【こ文字】

(女房詞)

①鯉。

②小麦。〈日葡辞書〉

こ‐もじ【小文字】

欧文の、大文字以外の字体の字。スモール‐レター。↔大文字

ご‐もじ【五文字】

雑俳の一つ。もと冠付かむりづけの一種で、題は、少ないのは2〜3字、多いのは10字にも余り、付句も七五しちごに限らず、表裏二様の意味をこめる。五字題。五文字付け。

こも‐すだれ【薦簾】

マコモで編んだすだれ。散木奇歌集「かやり火の烟になるる―」

こも‐そう【薦僧・菰僧】

(→)虚無僧こむそうの異称。

こも‐だたみ【薦畳】

〔枕〕

(薦畳は幾重にも重ねて編むからいう)「へ(重)」にかかる。

こも‐だれ【薦垂れ】

(出入口に薦を垂れさげてあることから)乞食小屋。むさくるしい住まい。浄瑠璃、菅原伝授手習鑑「―の中で育つたとは」

こ‐もち【子持】

①子を持っていること。子をはらんでいること。また、その女。母となった人。源氏物語澪標「―の君も月ごろ物をのみ思ひ沈みて」。「3人の―」

②魚が体内に卵を持っていること。「―にしん」

③大小が組になっているもの。子持筋・子持縞の類。

④和船で、帆柱の根元をさし込む、船底にとりつけた受け座。

⇒こもち‐いし【子持石】

⇒こもち‐いわ【子持岩】

⇒こもち‐けい【子持罫】

⇒こもち‐しだ【子持羊歯】

⇒こもち‐じま【子持縞】

⇒こもち‐すじ【子持筋】

⇒こもち‐ひじり【子持聖】

⇒こもち‐ぶろ【子持風呂】

⇒こもち‐まがたま【子持勾玉】

⇒こもち‐むしろ【子持筵】

⇒こもち‐わかめ【子持若布】

ご‐もち【御物】

⇒ごもつ。古今著聞集16「唯今―を蒔きかけて候へば」

こもち‐いし【子持石】

①石の中に別の小さい石のこもっているもの。

②(→)糗石はったいいしに同じ。

⇒こ‐もち【子持】

こもち‐いわ【子持岩】‥イハ

礫岩れきがんの俗称。

⇒こ‐もち【子持】

こもち‐けい【子持罫】

印刷用罫線の一つ。太い線に細い線の平行するもの。

⇒こ‐もち【子持】

こもち‐しだ【子持羊歯】

シシガシラ科の大型シダ。暖地の崖などに垂れ下がって群生。葉は羽状複葉で、全形はほぼ長三角形。葉の表面に芽を生じ、これが地面に落ちて無性繁殖するのでこの名がある。胞子嚢群は羽片の中脈に沿って並び、長楕円形。

⇒こ‐もち【子持】

こもち‐じま【子持縞】

子持筋の縞柄。→縞織物(図)。

⇒こ‐もち【子持】

こもち‐すじ【子持筋】‥スヂ

太い線と細い線とが平行している模様。狂言、麻生「かちんのむらがけに―を付けまして」

⇒こ‐もち【子持】

こ‐もちづき【小望月】

望月の前夜、すなわち陰暦14日の月。特に、陰暦8月14日の夜の月。〈[季]秋〉

こもち‐ひじり【子持聖】

(高徳の僧は妻帯しないので子供を持つはずがないところから)世にあるまじきことのたとえ。狭衣物語2「もし唐国の中将のやうに―やまうけんとすらん」

⇒こ‐もち【子持】

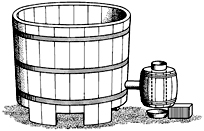

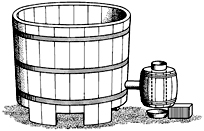

こもち‐ぶろ【子持風呂】

風呂桶のかたわらに銅壺どうこを入れた小桶を釣った形の風呂。炭を入れて小桶で沸かした湯を銅樋で風呂桶に入れる仕掛けのもの。

子持風呂

⇒こ‐もち【子持】

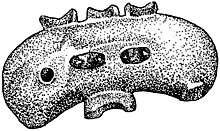

こもち‐まがたま【子持勾玉】

古墳時代の玉の一種。大形の勾玉の表面に数個の小さい勾玉形を刳くり出したもの。滑石製が多い。祭祀用具。

子持勾玉

⇒こ‐もち【子持】

こもち‐まがたま【子持勾玉】

古墳時代の玉の一種。大形の勾玉の表面に数個の小さい勾玉形を刳くり出したもの。滑石製が多い。祭祀用具。

子持勾玉

⇒こ‐もち【子持】

こもち‐むしろ【子持筵】

母が子に添い寝するための幅広の筵。浄瑠璃、持統天皇歌軍法「それより年子に十二人、―の乾くまも夏冬の洗濯物」

⇒こ‐もち【子持】

こもちやまうば【嫗山姥】

浄瑠璃。近松門左衛門作の時代物。1712年(正徳2)初演。謡曲「山姥」に、源頼光・坂田金時の説話を配して脚色。後に歌舞伎化。

こもち‐わかめ【子持若布】

ニシンがワカメに直接卵(カズノコ)を生みつけ、粒が一面に付着したもの。珍味。

⇒こ‐もち【子持】

ご‐もつ【御物】

①皇室の所蔵品。また、貴人の所有物。ごもち。

②他人の物品の尊敬語。

③(君公の御物を持って侍する者の意)武家・寺家に仕えた少年、また、愛童。男色大鑑「―にもなるべき人を」

④茶道で、徳川将軍家所蔵の茶器。

⑤御物袋の略。

⇒ごもつ‐あがり【御物上がり】

⇒ごもつ‐ごしらえ【御物装】

⇒ごもつ‐せっき【御物石器】

⇒ごもつ‐ぶぎょう【御物奉行】

⇒ごもつ‐ぶくろ【御物袋】

⇒ごもつ‐まきえ【御物蒔絵】

ごもつ‐あがり【御物上がり】

もと御物3出身の者。また、少年時主人の寵愛をうけて、今は元服した者。浮世草子、御前義経記「福蔵院の―」

⇒ご‐もつ【御物】

ごもつ‐ごしらえ【御物装】‥ゴシラヘ

貴人の持物にふさわしいこしらえ。西鶴織留3「―の脇差」

⇒ご‐もつ【御物】

ごもつ‐せっき【御物石器】‥セキ‥

縄文時代晩期の石器の一種。岐阜県などに多く、長さおよそ20〜40センチメートルの石製品で、中央が鞍状にくぼんでいる。用途未詳。もと帝室の御物になったものがあるので、この名がある。ぎょぶつせっき。

⇒ご‐もつ【御物】

こも‐づち【薦槌】

菰こもを編むとき糸にさげるおもり。これを交互に送り越して編む。

⇒こもづち‐ごえ【薦槌越え】

こもづち‐ごえ【薦槌越え】

鷹狩の鷹が薦槌のうごきのように峰のあちこちを飛びかうこと。

⇒こも‐づち【薦槌】

こも‐づつみ【薦包み】

薦で物を包むこと。また、薦で包んだ物。

ご‐もっとも【御尤も】

「もっとも」の丁寧な表現。人の言動を当然または道理であると肯定する意。御道理。

こも‐づの【菰角】

マコモの芽が黒穂くろぼ菌に冒され、肥大したもの。沖縄・中国などで若いうちに食用。

ごもつ‐ぶぎょう【御物奉行】‥ギヤウ

⇒おものぶぎょう。

⇒ご‐もつ【御物】

ごもつ‐ぶくろ【御物袋】

茶入れ・茶碗などをしまっておく袋。紫縮緬ちりめんなどでつくる。ごもつ。

⇒ご‐もつ【御物】

ごもつ‐まきえ【御物蒔絵】‥ヱ

御物風の蒔絵。足利義政の蔵品風の蒔絵。浄瑠璃、傾城反魂香「―の印籠」

⇒ご‐もつ【御物】

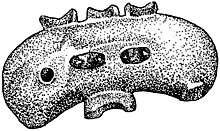

コモド‐おおとかげ【コモド大蜥蜴】‥オホ‥

オオトカゲ科の一種。体長3.5メートル、体重130キログラムにも達し、世界最大。四肢は発達し、鋭い爪がある。昆虫、小動物、イノシシ・シカの仔などを捕食。インドネシアのコモド(Komodo)島と付近の三つの島々だけに生息。

コモドオオトカゲ

提供:東京動物園協会

⇒こ‐もち【子持】

こもち‐むしろ【子持筵】

母が子に添い寝するための幅広の筵。浄瑠璃、持統天皇歌軍法「それより年子に十二人、―の乾くまも夏冬の洗濯物」

⇒こ‐もち【子持】

こもちやまうば【嫗山姥】

浄瑠璃。近松門左衛門作の時代物。1712年(正徳2)初演。謡曲「山姥」に、源頼光・坂田金時の説話を配して脚色。後に歌舞伎化。

こもち‐わかめ【子持若布】

ニシンがワカメに直接卵(カズノコ)を生みつけ、粒が一面に付着したもの。珍味。

⇒こ‐もち【子持】

ご‐もつ【御物】

①皇室の所蔵品。また、貴人の所有物。ごもち。

②他人の物品の尊敬語。

③(君公の御物を持って侍する者の意)武家・寺家に仕えた少年、また、愛童。男色大鑑「―にもなるべき人を」

④茶道で、徳川将軍家所蔵の茶器。

⑤御物袋の略。

⇒ごもつ‐あがり【御物上がり】

⇒ごもつ‐ごしらえ【御物装】

⇒ごもつ‐せっき【御物石器】

⇒ごもつ‐ぶぎょう【御物奉行】

⇒ごもつ‐ぶくろ【御物袋】

⇒ごもつ‐まきえ【御物蒔絵】

ごもつ‐あがり【御物上がり】

もと御物3出身の者。また、少年時主人の寵愛をうけて、今は元服した者。浮世草子、御前義経記「福蔵院の―」

⇒ご‐もつ【御物】

ごもつ‐ごしらえ【御物装】‥ゴシラヘ

貴人の持物にふさわしいこしらえ。西鶴織留3「―の脇差」

⇒ご‐もつ【御物】

ごもつ‐せっき【御物石器】‥セキ‥

縄文時代晩期の石器の一種。岐阜県などに多く、長さおよそ20〜40センチメートルの石製品で、中央が鞍状にくぼんでいる。用途未詳。もと帝室の御物になったものがあるので、この名がある。ぎょぶつせっき。

⇒ご‐もつ【御物】

こも‐づち【薦槌】

菰こもを編むとき糸にさげるおもり。これを交互に送り越して編む。

⇒こもづち‐ごえ【薦槌越え】

こもづち‐ごえ【薦槌越え】

鷹狩の鷹が薦槌のうごきのように峰のあちこちを飛びかうこと。

⇒こも‐づち【薦槌】

こも‐づつみ【薦包み】

薦で物を包むこと。また、薦で包んだ物。

ご‐もっとも【御尤も】

「もっとも」の丁寧な表現。人の言動を当然または道理であると肯定する意。御道理。

こも‐づの【菰角】

マコモの芽が黒穂くろぼ菌に冒され、肥大したもの。沖縄・中国などで若いうちに食用。

ごもつ‐ぶぎょう【御物奉行】‥ギヤウ

⇒おものぶぎょう。

⇒ご‐もつ【御物】

ごもつ‐ぶくろ【御物袋】

茶入れ・茶碗などをしまっておく袋。紫縮緬ちりめんなどでつくる。ごもつ。

⇒ご‐もつ【御物】

ごもつ‐まきえ【御物蒔絵】‥ヱ

御物風の蒔絵。足利義政の蔵品風の蒔絵。浄瑠璃、傾城反魂香「―の印籠」

⇒ご‐もつ【御物】

コモド‐おおとかげ【コモド大蜥蜴】‥オホ‥

オオトカゲ科の一種。体長3.5メートル、体重130キログラムにも達し、世界最大。四肢は発達し、鋭い爪がある。昆虫、小動物、イノシシ・シカの仔などを捕食。インドネシアのコモド(Komodo)島と付近の三つの島々だけに生息。

コモドオオトカゲ

提供:東京動物園協会

こ‐もどし【小戻し】

下がった相場が元の水準の方へ少し戻ること。

こ‐もどり【小戻り】

ちょっとあと戻りすること。

こ‐もの【小物】

①こまごまとしたもの。

②寄席などで客に出す座蒲団・煙草盆など。

③料理屋などで、正式の料理以外の、ちょっとしたつまみ物や新香しんこなど。

④釣りで、タナゴ・ハゼなど、あまり大きくない魚。

⑤小人物。↔大物。

⇒こもの‐し【小物師】

こ‐もの【小者】

①年若い者。太平記9「これほどの―と組んで勝負はすまじきぞ」

②武家の雑役に使われる者。こびと。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「若党・仲間・あらしこ・―に至るまで」

③身分の低い使用人。下男。丁稚でっち。

④地位も力もなく、取るに足りない者。「―は相手にしない」

⇒こもの‐あがり【小者上がり】

こ‐もの【籠物】

菓物くだものをかごに入れて木の枝につけたもの。献上物または儀式の時などに用いる。源氏物語桐壺「その日の御前の折櫃物・―」

こもの‐あがり【小者上がり】

小者の出身。もと小者であったもの。西鶴織留6「いまだ年季の―」

⇒こ‐もの【小者】

こ‐もどし【小戻し】

下がった相場が元の水準の方へ少し戻ること。

こ‐もどり【小戻り】

ちょっとあと戻りすること。

こ‐もの【小物】

①こまごまとしたもの。

②寄席などで客に出す座蒲団・煙草盆など。

③料理屋などで、正式の料理以外の、ちょっとしたつまみ物や新香しんこなど。

④釣りで、タナゴ・ハゼなど、あまり大きくない魚。

⑤小人物。↔大物。

⇒こもの‐し【小物師】

こ‐もの【小者】

①年若い者。太平記9「これほどの―と組んで勝負はすまじきぞ」

②武家の雑役に使われる者。こびと。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「若党・仲間・あらしこ・―に至るまで」

③身分の低い使用人。下男。丁稚でっち。

④地位も力もなく、取るに足りない者。「―は相手にしない」

⇒こもの‐あがり【小者上がり】

こ‐もの【籠物】

菓物くだものをかごに入れて木の枝につけたもの。献上物または儀式の時などに用いる。源氏物語桐壺「その日の御前の折櫃物・―」

こもの‐あがり【小者上がり】

小者の出身。もと小者であったもの。西鶴織留6「いまだ年季の―」

⇒こ‐もの【小者】

⇒こ‐もち【子持】

こもち‐まがたま【子持勾玉】

古墳時代の玉の一種。大形の勾玉の表面に数個の小さい勾玉形を刳くり出したもの。滑石製が多い。祭祀用具。

子持勾玉

⇒こ‐もち【子持】

こもち‐まがたま【子持勾玉】

古墳時代の玉の一種。大形の勾玉の表面に数個の小さい勾玉形を刳くり出したもの。滑石製が多い。祭祀用具。

子持勾玉

⇒こ‐もち【子持】

こもち‐むしろ【子持筵】

母が子に添い寝するための幅広の筵。浄瑠璃、持統天皇歌軍法「それより年子に十二人、―の乾くまも夏冬の洗濯物」

⇒こ‐もち【子持】

こもちやまうば【嫗山姥】

浄瑠璃。近松門左衛門作の時代物。1712年(正徳2)初演。謡曲「山姥」に、源頼光・坂田金時の説話を配して脚色。後に歌舞伎化。

こもち‐わかめ【子持若布】

ニシンがワカメに直接卵(カズノコ)を生みつけ、粒が一面に付着したもの。珍味。

⇒こ‐もち【子持】

ご‐もつ【御物】

①皇室の所蔵品。また、貴人の所有物。ごもち。

②他人の物品の尊敬語。

③(君公の御物を持って侍する者の意)武家・寺家に仕えた少年、また、愛童。男色大鑑「―にもなるべき人を」

④茶道で、徳川将軍家所蔵の茶器。

⑤御物袋の略。

⇒ごもつ‐あがり【御物上がり】

⇒ごもつ‐ごしらえ【御物装】

⇒ごもつ‐せっき【御物石器】

⇒ごもつ‐ぶぎょう【御物奉行】

⇒ごもつ‐ぶくろ【御物袋】

⇒ごもつ‐まきえ【御物蒔絵】

ごもつ‐あがり【御物上がり】

もと御物3出身の者。また、少年時主人の寵愛をうけて、今は元服した者。浮世草子、御前義経記「福蔵院の―」

⇒ご‐もつ【御物】

ごもつ‐ごしらえ【御物装】‥ゴシラヘ

貴人の持物にふさわしいこしらえ。西鶴織留3「―の脇差」

⇒ご‐もつ【御物】

ごもつ‐せっき【御物石器】‥セキ‥

縄文時代晩期の石器の一種。岐阜県などに多く、長さおよそ20〜40センチメートルの石製品で、中央が鞍状にくぼんでいる。用途未詳。もと帝室の御物になったものがあるので、この名がある。ぎょぶつせっき。

⇒ご‐もつ【御物】

こも‐づち【薦槌】

菰こもを編むとき糸にさげるおもり。これを交互に送り越して編む。

⇒こもづち‐ごえ【薦槌越え】

こもづち‐ごえ【薦槌越え】

鷹狩の鷹が薦槌のうごきのように峰のあちこちを飛びかうこと。

⇒こも‐づち【薦槌】

こも‐づつみ【薦包み】

薦で物を包むこと。また、薦で包んだ物。

ご‐もっとも【御尤も】

「もっとも」の丁寧な表現。人の言動を当然または道理であると肯定する意。御道理。

こも‐づの【菰角】

マコモの芽が黒穂くろぼ菌に冒され、肥大したもの。沖縄・中国などで若いうちに食用。

ごもつ‐ぶぎょう【御物奉行】‥ギヤウ

⇒おものぶぎょう。

⇒ご‐もつ【御物】

ごもつ‐ぶくろ【御物袋】

茶入れ・茶碗などをしまっておく袋。紫縮緬ちりめんなどでつくる。ごもつ。

⇒ご‐もつ【御物】

ごもつ‐まきえ【御物蒔絵】‥ヱ

御物風の蒔絵。足利義政の蔵品風の蒔絵。浄瑠璃、傾城反魂香「―の印籠」

⇒ご‐もつ【御物】

コモド‐おおとかげ【コモド大蜥蜴】‥オホ‥

オオトカゲ科の一種。体長3.5メートル、体重130キログラムにも達し、世界最大。四肢は発達し、鋭い爪がある。昆虫、小動物、イノシシ・シカの仔などを捕食。インドネシアのコモド(Komodo)島と付近の三つの島々だけに生息。

コモドオオトカゲ

提供:東京動物園協会

⇒こ‐もち【子持】

こもち‐むしろ【子持筵】

母が子に添い寝するための幅広の筵。浄瑠璃、持統天皇歌軍法「それより年子に十二人、―の乾くまも夏冬の洗濯物」

⇒こ‐もち【子持】

こもちやまうば【嫗山姥】

浄瑠璃。近松門左衛門作の時代物。1712年(正徳2)初演。謡曲「山姥」に、源頼光・坂田金時の説話を配して脚色。後に歌舞伎化。

こもち‐わかめ【子持若布】

ニシンがワカメに直接卵(カズノコ)を生みつけ、粒が一面に付着したもの。珍味。

⇒こ‐もち【子持】

ご‐もつ【御物】

①皇室の所蔵品。また、貴人の所有物。ごもち。

②他人の物品の尊敬語。

③(君公の御物を持って侍する者の意)武家・寺家に仕えた少年、また、愛童。男色大鑑「―にもなるべき人を」

④茶道で、徳川将軍家所蔵の茶器。

⑤御物袋の略。

⇒ごもつ‐あがり【御物上がり】

⇒ごもつ‐ごしらえ【御物装】

⇒ごもつ‐せっき【御物石器】

⇒ごもつ‐ぶぎょう【御物奉行】

⇒ごもつ‐ぶくろ【御物袋】

⇒ごもつ‐まきえ【御物蒔絵】

ごもつ‐あがり【御物上がり】

もと御物3出身の者。また、少年時主人の寵愛をうけて、今は元服した者。浮世草子、御前義経記「福蔵院の―」

⇒ご‐もつ【御物】

ごもつ‐ごしらえ【御物装】‥ゴシラヘ

貴人の持物にふさわしいこしらえ。西鶴織留3「―の脇差」

⇒ご‐もつ【御物】

ごもつ‐せっき【御物石器】‥セキ‥

縄文時代晩期の石器の一種。岐阜県などに多く、長さおよそ20〜40センチメートルの石製品で、中央が鞍状にくぼんでいる。用途未詳。もと帝室の御物になったものがあるので、この名がある。ぎょぶつせっき。

⇒ご‐もつ【御物】

こも‐づち【薦槌】

菰こもを編むとき糸にさげるおもり。これを交互に送り越して編む。

⇒こもづち‐ごえ【薦槌越え】

こもづち‐ごえ【薦槌越え】

鷹狩の鷹が薦槌のうごきのように峰のあちこちを飛びかうこと。

⇒こも‐づち【薦槌】

こも‐づつみ【薦包み】

薦で物を包むこと。また、薦で包んだ物。

ご‐もっとも【御尤も】

「もっとも」の丁寧な表現。人の言動を当然または道理であると肯定する意。御道理。

こも‐づの【菰角】

マコモの芽が黒穂くろぼ菌に冒され、肥大したもの。沖縄・中国などで若いうちに食用。

ごもつ‐ぶぎょう【御物奉行】‥ギヤウ

⇒おものぶぎょう。

⇒ご‐もつ【御物】

ごもつ‐ぶくろ【御物袋】

茶入れ・茶碗などをしまっておく袋。紫縮緬ちりめんなどでつくる。ごもつ。

⇒ご‐もつ【御物】

ごもつ‐まきえ【御物蒔絵】‥ヱ

御物風の蒔絵。足利義政の蔵品風の蒔絵。浄瑠璃、傾城反魂香「―の印籠」

⇒ご‐もつ【御物】

コモド‐おおとかげ【コモド大蜥蜴】‥オホ‥

オオトカゲ科の一種。体長3.5メートル、体重130キログラムにも達し、世界最大。四肢は発達し、鋭い爪がある。昆虫、小動物、イノシシ・シカの仔などを捕食。インドネシアのコモド(Komodo)島と付近の三つの島々だけに生息。

コモドオオトカゲ

提供:東京動物園協会

こ‐もどし【小戻し】

下がった相場が元の水準の方へ少し戻ること。

こ‐もどり【小戻り】

ちょっとあと戻りすること。

こ‐もの【小物】

①こまごまとしたもの。

②寄席などで客に出す座蒲団・煙草盆など。

③料理屋などで、正式の料理以外の、ちょっとしたつまみ物や新香しんこなど。

④釣りで、タナゴ・ハゼなど、あまり大きくない魚。

⑤小人物。↔大物。

⇒こもの‐し【小物師】

こ‐もの【小者】

①年若い者。太平記9「これほどの―と組んで勝負はすまじきぞ」

②武家の雑役に使われる者。こびと。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「若党・仲間・あらしこ・―に至るまで」

③身分の低い使用人。下男。丁稚でっち。

④地位も力もなく、取るに足りない者。「―は相手にしない」

⇒こもの‐あがり【小者上がり】

こ‐もの【籠物】

菓物くだものをかごに入れて木の枝につけたもの。献上物または儀式の時などに用いる。源氏物語桐壺「その日の御前の折櫃物・―」

こもの‐あがり【小者上がり】

小者の出身。もと小者であったもの。西鶴織留6「いまだ年季の―」

⇒こ‐もの【小者】

こ‐もどし【小戻し】

下がった相場が元の水準の方へ少し戻ること。

こ‐もどり【小戻り】

ちょっとあと戻りすること。

こ‐もの【小物】

①こまごまとしたもの。

②寄席などで客に出す座蒲団・煙草盆など。

③料理屋などで、正式の料理以外の、ちょっとしたつまみ物や新香しんこなど。

④釣りで、タナゴ・ハゼなど、あまり大きくない魚。

⑤小人物。↔大物。

⇒こもの‐し【小物師】

こ‐もの【小者】

①年若い者。太平記9「これほどの―と組んで勝負はすまじきぞ」

②武家の雑役に使われる者。こびと。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「若党・仲間・あらしこ・―に至るまで」

③身分の低い使用人。下男。丁稚でっち。

④地位も力もなく、取るに足りない者。「―は相手にしない」

⇒こもの‐あがり【小者上がり】

こ‐もの【籠物】

菓物くだものをかごに入れて木の枝につけたもの。献上物または儀式の時などに用いる。源氏物語桐壺「その日の御前の折櫃物・―」

こもの‐あがり【小者上がり】

小者の出身。もと小者であったもの。西鶴織留6「いまだ年季の―」

⇒こ‐もの【小者】

ごめん‐なさい【御免なさい】🔗⭐🔉

ごめん‐なさい【御免なさい】

①あやまち・非礼をわびる言葉。「遅れてしまって―」「―、ちょっとそれを取って」

②他家を訪問・辞去する時に言う挨拶の言葉。

⇒ご‐めん【御免】

ごめん‐ひつ【御免筆】🔗⭐🔉

ごめん‐ひつ【御免筆】

(→)御家流おいえりゅうに同じ。世間胸算用5「蝋地の紙に―の名印ないんまでしるしたるを」

⇒ご‐めん【御免】

広辞苑に「御免」で始まるの検索結果 1-8。