複数辞典一括検索+![]()

![]()

○慈母に敗子ありじぼにはいしあり🔗⭐🔉

○慈母に敗子ありじぼにはいしあり

[韓非子顕学](敗子は無頼の子の意)母親が子供に甘いと、その子はわがままでやくざになる。

⇒じ‐ぼ【慈母】

しぼ・む【萎む・凋む】

〔自五〕

生気を失ってしおれる。勢いがなくなる。開いていたものがつぼむ。ふくらんでいたものが小さくなる。万葉集18「植ゑし田も蒔きし畠も朝ごとに―・み枯れ行く」。「風船が―・む」「夢が―・む」

しぼ‐よ・る【皺寄る】

〔自四〕

小さいしわがよる。浄瑠璃、心中宵庚申「目元―・る縮緬ちりめんの」

しぼり【絞り・搾り】

①しぼること。

②「しぼりぞめ」の略。

③花弁などで、色彩の入りまじっているもの。

④手ふきを湯または冷水にひたして、しぼったもの。「お―」

⑤〔理〕(stop; diaphragm)光学系において光束を制限する穴。特に、レンズから入ってくる光の量を調節する装置。→一眼レフ(図)。

⇒しぼり‐かす【絞り滓・搾り滓】

⇒しぼり‐がみ【絞り紙】

⇒しぼり‐じる【搾り汁】

⇒しぼり‐ぞめ【絞り染】

⇒しぼり‐だし【搾り出し】

⇒しぼり‐ぢゃきん【絞り茶巾】

⇒しぼり‐ばなし【絞り放し】

⇒しぼり‐はら【絞り腹】

⇒しぼり‐ぶき【絞り吹き】

⇒しぼり‐ふくろじ【絞り袋地】

⇒しぼり‐べん【絞り弁】

⇒しぼり‐もめん【絞り木綿】

⇒しぼり‐もん【絞り紋】

しぼり‐あ・げる【絞り上げる・搾り上げる】

〔他下一〕[文]しぼりあ・ぐ(下二)

①すっかりしぼる。かたくしぼる。

②幕などを紐でくくって高く上げる。浄瑠璃、出世景清「衣の袖を―・げ、得物得物をひつさげて」

③苦しい声を無理に張り上げる。浄瑠璃、鎌田兵衛名所盃「―・げ泣きければ」

④金品をまきあげる。せびりとる。「何もかも―・げる」

⑤強く責めたてる。「怠け者を―・げる」

しぼり‐かす【絞り滓・搾り滓】

必要なものをしぼりとった残りのかす。

⇒しぼり【絞り・搾り】

しぼり‐がみ【絞り紙】

しぼって、皺しわをよせた紙。しぼがみ。

⇒しぼり【絞り・搾り】

しぼり‐こ・む【絞り込む・搾り込む】

〔他五〕

①物をしぼって出した汁などを中に入れる。

②対象の範囲をせばめて行き、限定する。「犯人を―・む」

しぼり‐じる【搾り汁】

しぼってとった液汁。「リンゴの―」

⇒しぼり【絞り・搾り】

しぼり‐ぞめ【絞り染】

染色法の一つ。糸で布帛ふはくをつまみ、また縫い締め、その後に竹皮や合成樹脂のシートで包むなどの方法で皺しぼを生じさせて、部分的に液の浸入を防いでから染め出す法。鹿子かのこ絞り・有松絞りなど。くくりぞめ。くくしぞめ。しぼり。纐纈こうけち。目染め。

⇒しぼり【絞り・搾り】

しぼり‐だし【搾り出し】

金属・ビニール製の管に納めた絵具や練歯磨などを、管の一端を圧搾して、口から捻り出すもの。チューブ。

⇒しぼり【絞り・搾り】

しぼり‐だ・す【絞り出す・搾り出す】

〔他五〕

しぼって中の液体などを外に出す。比喩的に、考えや声などを苦心して出す。「絵具を―・す」「無い知恵を―・す」

しぼり‐ぢゃきん【絞り茶巾】

茶道で茶巾を絞ったままの形で、茶碗に仕組んで持ち出すこと。

⇒しぼり【絞り・搾り】

しぼり‐と・る【絞り取る・搾り取る】

〔他五〕

①しぼって中の液体を取り出す。

②取れるだけ無理に金品を取り立てる。また、搾取する。「高い年貢を―・る」

しぼり‐ばなし【絞り放し】

絞り染のくくりをとり、縮んだままにしておくもの。

⇒しぼり【絞り・搾り】

しぼり‐はら【絞り腹】

(→)「しぶりばら」に同じ。〈日葡辞書〉

⇒しぼり【絞り・搾り】

しぼり‐ぶき【絞り吹き】

日本古来の冶金法の一つ。合金または鉱物を、それらの一成分の溶融点よりも高く、他成分の溶融点よりは低い温度に加熱して、一成分だけを溶融状態で分離する方法。南蛮絞りはその一種。

⇒しぼり【絞り・搾り】

しぼり‐ふくろじ【絞り袋地】‥ヂ

経緯たてよことも木綿単糸を縒より合わせた糸で織った袋物の生地。織り上げたのち袋に縫い上げるものと、袋織に織るものとがある。かまぼこ・砂糖・醤油・酒などを製する際、液をしぼりまたは濾こすのに用いる。

⇒しぼり【絞り・搾り】

しぼり‐べん【絞り弁】

管路の断面積を種々に変えて、流量を制限する弁。内燃機関の気化器に取り付けて吸入空気量を加減するもの、蒸気機関に取り付けて蒸気量を加減するものなど。スロットル。

⇒しぼり【絞り・搾り】

しぼり‐もめん【絞り木綿】

木綿を絞り染にしたもの。

⇒しぼり【絞り・搾り】

しぼり‐もん【絞り紋】

絞り染の法によって染め出した紋所。

⇒しぼり【絞り・搾り】

しぼ・る【絞る・搾る】

〔他五〕

①しめつけたり押しつけたりして、中の水分を出す。

㋐ねじりしめて水気を出す。源氏物語藤裏葉「咎むなよ忍びに―・る手もたゆみ今日あらはるる袖の雫を」。平家物語4「池よりあがりぬれたる物を―・り着て」。「袂を―・る」「ぞうきんを―・る」

㋑物を圧搾して液をとる。宇津保物語藤原君「烏胡麻うごまは油に―・りて」。日葡辞書「サケヲシボル」「チ(乳)ヲシボル」「チ(血)ヲシボル」

㋒まぶたを強く閉じて、涙をはらう。源氏物語御法「涙にくれて、目も見え給はぬを、しひて―・りあけて見奉るに」

②出る限りの物が出るようにする。枕草子25「験者の物のけ調ずとて…蝉の声―・り出だして読み居たれど」。和英語林集成3版「タミヲシボル」。「声を―・って助けを求める」「税を―・り取る」「涙を―・る」「知恵を―・る」

③(「油をしぼる」の略)きびしく責めたてて、脂汗の出る思いをさせる。きつく叱る。「なまけている者を―・ってやった」

④きびしく訓練する。きたえる。「発音の面で生徒を―・る」

⑤絞り染をする。「帯をかのこに―・る」

⑥弦つるを十分に引いて弓を強くたわめる。弓を強く張る。曾我物語1「二の矢をつがひ、―・り返して、月の輪を外さじとゐをかけて射ければ」

⑦たたみよせてくくる。浄瑠璃、天神記「幕―・らせて御台所」。浄瑠璃、唐船噺今国性爺「袞竜の御衣―・り着し」。「袋の口を―・る」

⑧拡散したものを小さくまとめる。

㋐写真で、レンズの開口をせばめる。「F8に―・ってうつす」

㋑話題・対象をそれに限定する。「問題をそこに―・ってお話しします」「人数を―・る」

㋒スピーカーの音量を小さくする。

⑨相撲で、相手の手を自分のわきに挟んでしめつけ、力が出せないようにする。「右から―・って一気に出る」

⑩(自動詞的に)しぶり腹の下痢をする。日葡辞書「ハラガシボル」

◇「絞」は、ねじって水分を出す意から、無理に出す、量や範囲を小さくする場合など、広く一般に使い、「搾」は、押しちぢめて液などを取る、無理に取り立てる意の場合に使う。

し‐ほん【子本】

利子と元金。元利。

し‐ほん【四本】

①1本の4倍。

②四辻のこと。

⇒しほん‐がかり【四本懸り】

⇒しほん‐ばしら【四本柱】

⇒しほん‐もろよりいと【四本諸撚糸】

し‐ほん【四品】

①令制で、親王の位(一品から四品に至る)の初位。大鏡光孝「このみかど…―し給ふ」→品位ほんい。

②四位の異称。太平記1「位、―の際を越えず」

し‐ほん【紙本】

書・画・文書もんじょなどの紙に書かれたもの。→絹本けんぽん

し‐ほん【資本】

①もとで。もときん。事業の成立・保持に要する基金。営業の資金。

②(capital)生産の三要素(土地・資本・労働)の一つ。新たな営利のために使用する過去の労働の生産物。また、剰余価値を生むことによって自己増殖する価値。

⇒しほん‐か【資本家】

⇒しほんか‐かいきゅう【資本家階級】

⇒しほん‐かんげん【資本還元】

⇒しほん‐かんじょう【資本勘定】

⇒しほん‐きせい【資本規制】

⇒しほん‐きん【資本金】

⇒しほん‐けいすう【資本係数】

⇒しほん‐こうせい【資本構成】

⇒しほん‐コスト【資本コスト】

⇒しほん‐ざい【資本財】

⇒しほん‐さんか【資本参加】

⇒しほん‐しじょう【資本市場】

⇒しほん‐じゆうか【資本自由化】

⇒しほん‐しゅうし【資本収支】

⇒しほんしゅうやくてき‐さんぎょう【資本集約的産業】

⇒しほん‐しゅぎ【資本主義】

⇒しほんしゅぎ‐の‐ぜんぱんてききき【資本主義の全般的危機】

⇒しほん‐じゅんびきん【資本準備金】

⇒しほん‐じょうよきん【資本剰余金】

⇒しほん‐ちくせき【資本蓄積】

⇒しほん‐とうひ【資本逃避】

⇒しほん‐とりひき【資本取引】

⇒しほん‐ゆしゅつ【資本輸出】

じ‐ほん【地本】ヂ‥

江戸で刊行された本。主として中本・小本の小説や草双紙類をいう。上方かみがた下りの読本・絵本などに対していう。「―問屋」

しほん‐か【資本家】

資本を所有し、それを貸し付け、またはそれによって労働者を雇用・使役する人。蘇峰、時務一家言「戦争にして―に利あらば彼等は戦争を辞せず」

⇒し‐ほん【資本】

しほんか‐かいきゅう【資本家階級】‥キフ

生産手段を所有し、賃労働者を雇って事業を行い利潤を得る階級。ブルジョアジー。→資本主義。

⇒し‐ほん【資本】

しほん‐がかり【四本懸り】

蹴鞠けまりの庭の四隅に設ける4種の木、すなわち東北隅の桜と東南隅の柳と西南隅の楓と西北隅の松との称。

⇒し‐ほん【四本】

しほん‐かんげん【資本還元】‥クワン‥

配当金や地代など譲渡可能な一定の定期的所得を、背後にある一定額の貨幣資本のもたらす利子と想定し、その資本の大きさを計算する操作。所得額を市場利子率で除して算出する。算出された資本は擬制資本と呼ばれる。

⇒し‐ほん【資本】

しほん‐かんじょう【資本勘定】‥ヂヤウ

簿記で、自己資本(資産から負債を控除した正味資産)の有高ありだかや増減を記録・計算する勘定の総称。資本金・法定準備金・剰余金など。資本主ぬし勘定。株主勘定。

⇒し‐ほん【資本】

しほん‐きせい【資本規制】

国際的な資本取引において、自国通貨と外国通貨の交換性に制限を加える措置。

⇒し‐ほん【資本】

しほん‐きん【資本金】

増殖の目的をもって事業に投下した資金。

⇒し‐ほん【資本】

しほん‐けいすう【資本係数】

一定の産出物を生産するために必要な資本ストック(工場または機械設備)の大きさ。

⇒し‐ほん【資本】

しほん‐こうせい【資本構成】

企業の資本のうち、自己資本と他人資本との割合。

⇒し‐ほん【資本】

しほん‐コスト【資本コスト】

企業が事業を行うために調達した資本にかかる費用。投資の現在価値を計算する際の割引率をいうこともある。資本報酬。

⇒し‐ほん【資本】

しほん‐ざい【資本財】

(→)生産財に同じ。↔消費財。

⇒し‐ほん【資本】

しほん‐さんか【資本参加】

経営に参画もしくは影響を与える目的で企業の株式の有意な割合を取得すること。

⇒し‐ほん【資本】

しほん‐しじょう【資本市場】‥ヂヤウ

設備資金や長期運転資金など、長期資金の取引が行われる市場。証券市場と長期貸付金市場とに分けられるが、前者を指していう場合が多い。

⇒し‐ほん【資本】

しほん‐じゆうか【資本自由化】‥イウクワ

国際間での資本の流入・流出を伴う資本取引に対する制限を緩和ないし撤廃すること。

⇒し‐ほん【資本】

しほん‐しゅうし【資本収支】‥シウ‥

国際収支のうち、投資収支と、その他資本収支との合計。

⇒し‐ほん【資本】

しほんしゅうやくてき‐さんぎょう【資本集約的産業】‥シフ‥ゲフ

労働者一人当りの固定資本額(労働装備率)の高い産業。重化学工業など。↔労働集約的産業。

⇒し‐ほん【資本】

しほん‐しゅぎ【資本主義】

(capitalism)封建制下に現れ、産業革命によって確立した生産様式。商品生産が支配的な生産形態となっており、生産手段を所有する資本家階級が、自己の労働力以外に売るものをもたない労働者階級から労働力を商品として買い、それを使用して生産した剰余価値を利潤として手に入れる経済体制。

⇒し‐ほん【資本】

しほんしゅぎ‐の‐ぜんぱんてききき【資本主義の全般的危機】

(allgemeine Krise des Kapitalismus ドイツ)ロシア革命が達成された後、世界の資本主義体制そのものが危機に陥ったとされる状態。マルクス主義者の見解。一般的危機。

⇒し‐ほん【資本】

しほん‐じゅんびきん【資本準備金】

会社法上、利益準備金と並ぶ法定準備金の一つ。株主が払い込みまたは給付した財産のうち、資本金とされなかった金額を計上するもの。

⇒し‐ほん【資本】

しほん‐じょうよきん【資本剰余金】

企業会計上、利益剰余金と並ぶ剰余金の一つ。株主による払込みを源泉とする。資本準備金とその他資本剰余金とからなる。

⇒し‐ほん【資本】

しほん‐ちくせき【資本蓄積】

剰余価値の一部を資本に繰り入れて生産の規模を拡大すること。資本形成。

⇒し‐ほん【資本】

しほん‐とうひ【資本逃避】‥タウ‥

政治的・経済的不安などによって一国の貨幣価値の大幅な下落が予想される場合、資金がその国を去って他国に移動すること。

⇒し‐ほん【資本】

しほん‐とりひき【資本取引】

商品取引に対して、資金の貸借、金融商品の売買、資本の投資などの取引。

⇒し‐ほん【資本】

しほん‐ばしら【四本柱】

①相撲で、土俵の四隅に立てた4本の柱。東は青、西は白、南は赤、北は黒の布を巻き、それぞれ青竜・白虎・朱雀・玄武の四神しじんを配したとされる。本場所では、1952年秋から四本柱を廃し、四色の房ふさを下げる。

②(四本柱の傍に着座したことから)相撲の検査役。

⇒し‐ほん【四本】

しほん‐もろよりいと【四本諸撚糸】

単糸2本をそろえて下撚りをかけ、これを2本合わせて撚った糸。四本諸。四つ諸。片二本諸。

⇒し‐ほん【四本】

しほん‐ゆしゅつ【資本輸出】

国内より高い利潤率または利子率を求めて外国に資本を投下すること。

⇒し‐ほん【資本】

しほんろん【資本論】

(Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie ドイツ)経済学書。3巻。カール=マルクスの主著。第2巻・第3巻はエンゲルス編集。1867〜94年刊行。近代資本主義社会の経済的運動法則の解明を窮極目的とし、剰余価値の生産と分配を軸に資本家・賃労働者・土地所有者の三大階級の敵対関係を解明。

しま

(→)「しじま(黙)」に同じ。

しま

傘の轆轤ろくろ。御伽草子、猫の草子「たまたま傘からかさをはりたてて置けば、やがて―もとをくひ破り」

しま【島・嶋】

①周囲が水によって囲まれた小陸地。成因上から火山島・珊瑚島・陸島などに分類。「―に渡る」

②泉水・築山などのある庭園。林泉。万葉集2「み立たしの―を見る時」

③ある限られた地域。界隈かいわい。特に、上方では非官許の遊郭、私娼窟を指すことが多い。色町。浄瑠璃、新版歌祭文「こちの―では久様といふわいの」

④頼りになるものごと。よすが。日本永代蔵4「俄に何に取り付く―もなく」

⑤八丈島・鬼界島など、罪人が送られる遠隔地。「―流し」

⑥⇒しま(縞)。

⑦島台しまだいの略。

しま【島】

姓氏の一つ。

⇒しま‐よしたけ【島義勇】

しま【縞・島】

(南洋諸島から渡来したものの意)

①織柄の一つ。2種以上の色糸を用いて織物の経たてまたは緯よこ、あるいは経緯に種々の筋をあらわしたもの。

②縞織物の筋に似た模様。

し‐ま【四魔】

〔仏〕衆生しゅじょうを悩ます4種の魔。貪欲・瞋恚しんい・愚痴などの煩悩が煩悩魔、五蘊ごうんの和合から成る肉体が陰魔、人の寿命を奪う死が死魔、欲界の第六天の魔王が人間の心身を乱すのが他化自在天魔。

し‐ま【死魔】

〔仏〕「四魔しま」参照。

しま【志摩】

①旧国名。今の三重県の東部。伊勢湾の南、伊勢市の南東に突出した半島部。志州。

②三重県、志摩半島南東部の市。市全域が伊勢志摩国立公園に含まれる。漁業や真珠養殖が盛ん。人口5万8千。

し‐ま【枲麻】

〔植〕カラムシ(苧)の異称。また、それから採った繊維。

し‐ま【揣摩】

事情をおしはかること。あて推量。臆測。

し‐ま【詩魔】

詩情を刺激して作詩にふけらせる神秘的な力。

し‐ま【緦麻】

古代中国の喪服の一種で、五服中最も軽いもの。粗い麻布で作り、3カ月の喪に着用。→五服2

シマ【Sima】

〔地〕主に玄武岩質岩石から成る海洋地殻および化学組成が玄武岩質であると推定される大陸地殻の下部。含まれる主要元素が、花崗岩質岩石と比べてケイ素(silicon)がそれほど減少していないのに、マグネシウム(magnesium)が著しく増大していることからいう。両元素の語頭2文字に由来。20世紀初頭によく使われた用語。→シアル

しま

〔接尾〕

①はじめ。早々。浮世風呂3「正月―から」

②(動詞の連用形に付いて)その折、…しがけの意を表す。志不可起しぶがき「帰りがけなどいふやうなるを帰り―とも帰りしなともいふ」

しま‐あい【縞合い】‥アヒ

縞のいろあい。

しま‐あじ【縞鰺】‥アヂ

アジ科の海産の硬骨魚。全長1メートルに及ぶ。体高大きく、楯鱗じゅんりんは体の後部にだけ発達。体側に黄色の縦走帯が1本ある。鮨すしの種として高級。岩手県以南に産する。

しまい【島井】‥ヰ

姓氏の一つ。

⇒しまい‐そうしつ【島井宗室】

し‐まい【仕舞】‥マヒ

①ものごとの最後。すえ。はて。おわり。また、おわること。やめること。浮世風呂2「いつでも―はいびきさ」。「話の―に落ちをつける」「―には泣き出した」

②首尾。出来具合。日葡辞書「コンニチノシマイヨウゴザッタ」

③商家などで、年末に一年の勘定を済ませて、迎春の用意をすること。日本永代蔵5「当年のお―は、庭に三石地米と見えました」

④(「身じまい」の意で)化粧。おつくり。浮世風呂2「お前もうお―が出来たね」

⑤売りきれ。品ぎれ。「鯛は―だ」

⑥江戸の遊里で、女郎が客に揚げられる約束のできたこと。女郎屋でその旨を記して張り出す紙片を仕舞札という。洒落本、古契三娼「そしてたれ様御―と下へその女らうの名を書て、かげみせへはりやす」

⑦取引所で、転売または買戻しによって約定を結了させること。

⇒しまい‐がね【仕舞金】

⇒しまい‐ぐち【仕舞口】

⇒しまい‐だいこ【仕舞太鼓】

⇒しまい‐ぶろ【仕舞風呂】

⇒しまい‐みせ【仕舞店】

⇒しまい‐もの【仕舞物】

⇒しまい‐ゆ【仕舞湯】

し‐まい【仕舞】‥マヒ

①能などで、演舞・演技すること。

②能の略式演奏の一つ。謡だけで囃子はやしを伴わず、シテ一人が紋服・袴で能の一部を抜粋して舞うもの。

⇒しまい‐うたい【仕舞謡】

⇒しまい‐づけ【仕舞付】

⇒しまい‐ばしら【仕舞柱】

し‐まい【四枚】

⇒しまい‐がた【四枚肩】

⇒しまい‐どう【四枚胴】

し‐まい【姉妹】

①あねといもうと。女のきょうだい。

②(接頭語的に)同じ系統に属し多くの類似点を有する、二つまたは二つ以上のもの。「―会社」「―艦」

⇒しまい‐ご【姉妹語】

⇒しまい‐とし【姉妹都市】

⇒しまい‐へん【姉妹編】

じ‐まい【地米】ヂ‥

その土地に産出する米。じごめ。

じ‐まい【字舞】‥マヒ

舞人が文字の形に並んで舞う雅楽。

じ‐まい【仕舞】‥マヒ

〔接尾〕

①(名詞に付いて)やめること。終えること。閉じること。「仕事―」「店―」

②(上に動詞の未然形に「ず」を伴って)…するつもりであったこと、…したいと思っていたことをせずに終わってしまう意を表す。「迷ったあげく買わず―で帰ってきた」「忙しくて会わず―になる」

しまい‐うたい【仕舞謡】‥マヒウタヒ

仕舞2に用いる謡。

⇒し‐まい【仕舞】

しまい‐がた【四枚肩】

普通は二人のところを、四人で駕籠を舁かくこと。

⇒し‐まい【四枚】

しまい‐がね【仕舞金】‥マヒ‥

支払いの金。期を限って精算する金。

⇒し‐まい【仕舞】

しまい‐ぐち【仕舞口】‥マヒ‥

しまいになろうとする頃。終りの頃。

⇒し‐まい【仕舞】

しまい‐ご【姉妹語】

〔言〕同じ祖語2から分出・発展してきた言語を互いに姉妹にたとえたもの。

⇒し‐まい【姉妹】

しまい‐こ・む【仕舞い込む】シマヒ‥

〔他五〕

(他人に見られないような所に)しっかりとしまう。「―・んだまま忘れる」

しま‐いさき【縞伊佐木】

シマイサキ科の海産の硬骨魚。体形はタイ型で、灰緑色、体側に暗褐色の4縦帯がある。南日本沿岸に分布。鰾うきぶくろを収縮して音を出すので、ウタウタイ・ウトタ・フエ・ホラフキ・三味線などの名がある。

しまい‐そうしつ【島井宗室】‥ヰ‥

安土桃山時代・江戸初期の豪商。名は茂勝。宗叱そうしつとも書く。博多の人。貿易で富を積む。茶人としても知られる。(1539?〜1615)

⇒しまい【島井】

しまい‐だいこ【仕舞太鼓】‥マヒ‥

江戸時代、遊郭や芝居などのひけを告げる太鼓。うちだし太鼓。

⇒し‐まい【仕舞】

しまい‐つ・く【仕舞ひつく】シマヒ‥

〔自四〕

始末がつく。片がつく。浄瑠璃、心中重井筒「徳兵衛も―・かず詞なければ」

しまい‐づけ【仕舞付】‥マヒ‥

仕舞2の舞譜。本文と舞い方を並記する。古くは能の舞譜を指す。仕方付。型付。

⇒し‐まい【仕舞】

しまい‐つ・ける【仕舞ひつける】シマヒ‥

〔他下一〕

①始末をつける。殺す。しまう。椿説弓張月後編「まづしやつを―・けて路銀を奪ひ」

②すべてを失ってしまう。失敗する。浮世風呂4「台坐後光だいざごっこ―・けました」

しまい‐どう【四枚胴】

4枚の鉄または革を重ねて厚く作った鎧よろいの胴。

⇒し‐まい【四枚】

しまい‐とし【姉妹都市】

文化交流や親善を目的として結びついた国際的な都市と都市。日本では1955年長崎とアメリカのセントポールとが最初。その他、東京とニューヨーク、京都とパリなど。

⇒し‐まい【姉妹】

しまい‐ばしら【仕舞柱】‥マヒ‥

初期歌舞伎で、舞台に向かって左の柱。能舞台の目付柱に相当する。客から俳優に贈った纏頭はな(祝儀のこと)などを挿んでおくことがあった。

⇒し‐まい【仕舞】

しまい‐ぶろ【仕舞風呂】‥マヒ‥

終りになって湯槽ゆぶねの湯を抜こうとする頃の湯。しまいゆ。

⇒し‐まい【仕舞】

しまい‐へん【姉妹編】

小説・戯曲・映画などの相関連する2作品。

⇒し‐まい【姉妹】

しまい‐みせ【仕舞店】‥マヒ‥

①閉業・転業に際して在庫品を売る店。しまいだな。

②古道具屋。

⇒し‐まい【仕舞】

しまい‐もの【仕舞物】‥マヒ‥

売れ残りの品物。すたれ時に近い物。

⇒し‐まい【仕舞】

しまい‐ゆ【仕舞湯】‥マヒ‥

しまいぶろ。

⇒し‐まい【仕舞】

し‐ま・う【仕舞う・了う・終う】シマフ

〔他五〕

①かたをつけ、終りにする。すます。しとげる。日葡辞書「レイ(礼)ヲシマウ」「コンニチヨウシマウタ」。「仕事を―・う」

②やめる。また、なくす。莫切自根金生木きるなのねからかねのなるき「世の中には富で身代を―・ふもあるから」。「店を―・って国に帰る」

③《仕舞》入れ納める。片づける。始末する。狂言、祢宜山伏「最早飲むまい、―・へ」。「道具を―・う」「思い出を胸に―・う」

④年の暮などの諸勘定を支払い(取り立て)終わる。世間胸算用4「代銀は毎年大暮に取り集めて、京を大晦日の夜半から我前に―・ひ次第に」

⑤相手を殺して事件の結末をつける。やっつける。歌舞伎、好色伝受「追手の侍二人ながら―・はるる」

⑥遊女などを特別の揚代金を出して連日独り占めにする。洒落本、娼妓絹籭しょうぎきぬぶるい「聞けばあしたあの八右衛門めが―・つて下の魞いけすへ手めへをつれていくさうだ」

⑦(取引用語)建玉たてぎょくを転売または買いもどすことによって取引を完結する。

⑧(動詞の連用形に助詞テの付いたものに接続して)その動作が完了したことを表す。

㋐すっかり…しおわる。好色五人女1「おつつけ勘当帳に付けて―・ふべし」。「ぜんぶ食べて―・う」

㋑完全に…する。ほんとに…する。浄瑠璃、夕霧阿波鳴渡「奥様はうつそり、鼻明いて―・はんしよ」。「あきれて―・う」

㋒(多く、助動詞タを伴って)もはやどうにもならない、とりかえしのつかないことになるの意を表す。「秘密文書を人に見せて―・った」「大事な品をぬらして―・う」

しま‐うしのした【縞牛舌】

ササウシノシタ科の海産の硬骨魚。全長約30センチメートル。底魚で、眼は体の右側につき、その側には褐色横帯がある。新潟および東京以南に産する。シマガレイ。シマシタビラメ。ツルマキ。ウマノシタ。

しまうしのした

しま‐うた【島唄】

奄美・沖縄など南西諸島の民謡。琉球音階に則り、三線さんしん・太鼓などの伴奏で歌われる。

しま‐うま【縞馬・斑馬】

ウマ科の哺乳類。バーチェルシマウマ・グレービーシマウマ・ヤマシマウマの3種がある。ウマよりロバに似て、肩高約1.5メートル。黒と白の縞模様をもつ。アフリカの草原に分布し、草食。その一種クアッガは、1883年に絶滅。ゼブラ。マダラウマ。

グレービーシマウマ

提供:東京動物園協会

しま‐うた【島唄】

奄美・沖縄など南西諸島の民謡。琉球音階に則り、三線さんしん・太鼓などの伴奏で歌われる。

しま‐うま【縞馬・斑馬】

ウマ科の哺乳類。バーチェルシマウマ・グレービーシマウマ・ヤマシマウマの3種がある。ウマよりロバに似て、肩高約1.5メートル。黒と白の縞模様をもつ。アフリカの草原に分布し、草食。その一種クアッガは、1883年に絶滅。ゼブラ。マダラウマ。

グレービーシマウマ

提供:東京動物園協会

しま‐え【島絵】‥ヱ

南蛮の島々から渡来したとされる絵。また、それに似せた絵。本朝二十不孝「此所に宿を引て―を書て世をわける墨屋団兵衛と云者」

じ‐まえ【自前】‥マヘ

①費用を自分で負担すること。洒落本、粋好伝夢枕「―の衣裳をひろげたて」。「車代は―だ」「―の憲法」

②芸妓などが独立して自力で営業すること。↔抱かかえ

しまお【島尾】‥ヲ

姓氏の一つ。

⇒しまお‐としお【島尾敏雄】

しま‐おうごん【紫磨黄金】‥ワウ‥

(→)「しまごん(紫磨金)」に同じ。今昔物語集2「仏、―の御手をもつてこれを受けて」

しま‐おくそく【揣摩臆測・揣摩憶測】

事情や人の心をあれこれおしはかること。あてずいりょう。

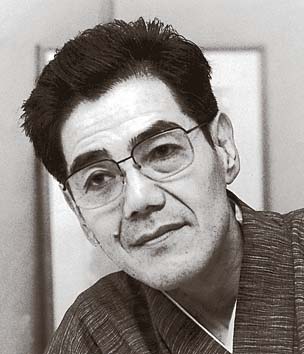

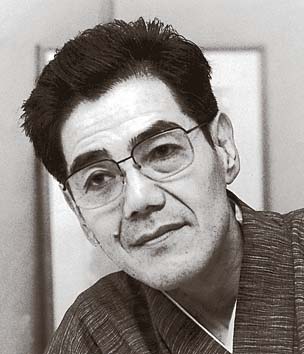

しまお‐としお【島尾敏雄】‥ヲ‥ヲ

小説家。横浜生れ。九大卒。自己の特攻隊体験や病妻の看病など、重い日常を幻想に託して描き、戦後派作家として私小説に新風を吹きこんだ。作「出孤島記」「死の棘」など。(1917〜1986)

島尾敏雄

提供:毎日新聞社

しま‐え【島絵】‥ヱ

南蛮の島々から渡来したとされる絵。また、それに似せた絵。本朝二十不孝「此所に宿を引て―を書て世をわける墨屋団兵衛と云者」

じ‐まえ【自前】‥マヘ

①費用を自分で負担すること。洒落本、粋好伝夢枕「―の衣裳をひろげたて」。「車代は―だ」「―の憲法」

②芸妓などが独立して自力で営業すること。↔抱かかえ

しまお【島尾】‥ヲ

姓氏の一つ。

⇒しまお‐としお【島尾敏雄】

しま‐おうごん【紫磨黄金】‥ワウ‥

(→)「しまごん(紫磨金)」に同じ。今昔物語集2「仏、―の御手をもつてこれを受けて」

しま‐おくそく【揣摩臆測・揣摩憶測】

事情や人の心をあれこれおしはかること。あてずいりょう。

しまお‐としお【島尾敏雄】‥ヲ‥ヲ

小説家。横浜生れ。九大卒。自己の特攻隊体験や病妻の看病など、重い日常を幻想に託して描き、戦後派作家として私小説に新風を吹きこんだ。作「出孤島記」「死の棘」など。(1917〜1986)

島尾敏雄

提供:毎日新聞社

⇒しまお【島尾】

しま‐おり【縞織】

縞織物の略。〈日葡辞書〉

⇒しまおり‐もの【縞織物】

しまおり‐もの【縞織物】

経たてまたは緯よこに縞を織りあらわした織物。

縞織物

⇒しまお【島尾】

しま‐おり【縞織】

縞織物の略。〈日葡辞書〉

⇒しまおり‐もの【縞織物】

しまおり‐もの【縞織物】

経たてまたは緯よこに縞を織りあらわした織物。

縞織物

⇒しま‐おり【縞織】

しま‐おろし【島颪】

島山から吹きおろす荒い風。

しま‐おんせん【四万温泉】‥ヲン‥

群馬県北西部、吾妻郡中之条町にある温泉。泉質は硫酸塩泉。

しま‐か【縞蚊】

ヤブカ属シマカ亜属のカの総称。体・肢に白斑があり、縞に見える。ネッタイシマカはデング熱を媒介する。

ヒトスジシマカ

撮影:海野和男

⇒しま‐おり【縞織】

しま‐おろし【島颪】

島山から吹きおろす荒い風。

しま‐おんせん【四万温泉】‥ヲン‥

群馬県北西部、吾妻郡中之条町にある温泉。泉質は硫酸塩泉。

しま‐か【縞蚊】

ヤブカ属シマカ亜属のカの総称。体・肢に白斑があり、縞に見える。ネッタイシマカはデング熱を媒介する。

ヒトスジシマカ

撮影:海野和男

しま‐がえ【島替】‥ガヘ

江戸時代の刑罰の一種。配流はいるされた島で再び罪を犯した囚人を、さらに遠い島に流すこと。

しま‐かぎ【島陰】

(上代東国方言)(→)「しまかげ」に同じ。万葉集20「―を漕ぎにし船のたづき知らずも」

しま‐がく・る【島隠る】

〔自四・下二〕

島のかげに隠れる。島陰に避難する。万葉集6「―・り吾が漕ぎくれば」

しま‐がくれ【島隠れ】

島のかげにかくれること。宇治拾遺物語10「―なる所に具してとまりぬ」

しま‐かげ【島陰】

島に隠れて見えないところ。また、島の、入江になって外洋から見えないところ。万葉集9「―に吾が船泊はてむ」

しま‐かげ【島影】

島の影。ぼんやり見える島の姿。

しま‐がさ【島笠】

篠竹しのだけを二つ割にしたものを縦横に編んで造った笠。八丈島で産出されたところからの名。もっぱら江戸で用いられた。

しま‐かぜ【島風】

島から吹いて来る風。また、島で吹く風。壬二みに集「―の葦の葉わたる夕暮に」

しま‐がた【島形】

山水の景を模した盆景。太平記24「御前に風流の―を据ゑられたり」→島台

しま‐がに【縞蟹】

タカアシガニの江戸時代の別称。

しま‐かみ【縞上】

(女房詞)「しまがみしも」の略。

しま‐がみしも【縞裃・縞上下】

無紋縞地の裃。これを着る時は、下に紋付の衣服をつける。

しま‐がら【縞柄】

織物の縞の模様。また、その品格。

しま‐がれい【縞鰈】‥ガレヒ

〔動〕シマウシノシタの異称。

し‐まき【風巻】

(シは風の古語)風の烈しく吹きまくること。また、その風。〈[季]冬〉。中務集「うちこゆる浪の音せばもらぬより―の風ぞ吹き返さるる」

しまき【島木】

姓氏の一つ。

⇒しまき‐あかひこ【島木赤彦】

⇒しまき‐けんさく【島木健作】

しま‐ぎ【島木】

鳥居の笠木の下にある横架材。→鳥居(図)

じ‐まき【地蒔】ヂ‥

漆器の模様の余白に金・銀などの金属粉や色粉を蒔いたもの。平塵地ひらちりじ・沃懸地いかけじ・平目地・梨子地なしじなどがある。

しまき‐あかひこ【島木赤彦】

歌人。本名、久保田俊彦。長野県諏訪生れ。長野師範卒。雑誌「比牟呂」を創刊。伊藤左千夫に師事。「アララギ」を編集。写生主義に立脚し、峻厳孤高の鍛練道を実践。歌集「氷魚」「太虗集」、著「歌道小見」「万葉集の鑑賞及び其批評」など。(1876〜1926)

島木赤彦

提供:岩波書店

しま‐がえ【島替】‥ガヘ

江戸時代の刑罰の一種。配流はいるされた島で再び罪を犯した囚人を、さらに遠い島に流すこと。

しま‐かぎ【島陰】

(上代東国方言)(→)「しまかげ」に同じ。万葉集20「―を漕ぎにし船のたづき知らずも」

しま‐がく・る【島隠る】

〔自四・下二〕

島のかげに隠れる。島陰に避難する。万葉集6「―・り吾が漕ぎくれば」

しま‐がくれ【島隠れ】

島のかげにかくれること。宇治拾遺物語10「―なる所に具してとまりぬ」

しま‐かげ【島陰】

島に隠れて見えないところ。また、島の、入江になって外洋から見えないところ。万葉集9「―に吾が船泊はてむ」

しま‐かげ【島影】

島の影。ぼんやり見える島の姿。

しま‐がさ【島笠】

篠竹しのだけを二つ割にしたものを縦横に編んで造った笠。八丈島で産出されたところからの名。もっぱら江戸で用いられた。

しま‐かぜ【島風】

島から吹いて来る風。また、島で吹く風。壬二みに集「―の葦の葉わたる夕暮に」

しま‐がた【島形】

山水の景を模した盆景。太平記24「御前に風流の―を据ゑられたり」→島台

しま‐がに【縞蟹】

タカアシガニの江戸時代の別称。

しま‐かみ【縞上】

(女房詞)「しまがみしも」の略。

しま‐がみしも【縞裃・縞上下】

無紋縞地の裃。これを着る時は、下に紋付の衣服をつける。

しま‐がら【縞柄】

織物の縞の模様。また、その品格。

しま‐がれい【縞鰈】‥ガレヒ

〔動〕シマウシノシタの異称。

し‐まき【風巻】

(シは風の古語)風の烈しく吹きまくること。また、その風。〈[季]冬〉。中務集「うちこゆる浪の音せばもらぬより―の風ぞ吹き返さるる」

しまき【島木】

姓氏の一つ。

⇒しまき‐あかひこ【島木赤彦】

⇒しまき‐けんさく【島木健作】

しま‐ぎ【島木】

鳥居の笠木の下にある横架材。→鳥居(図)

じ‐まき【地蒔】ヂ‥

漆器の模様の余白に金・銀などの金属粉や色粉を蒔いたもの。平塵地ひらちりじ・沃懸地いかけじ・平目地・梨子地なしじなどがある。

しまき‐あかひこ【島木赤彦】

歌人。本名、久保田俊彦。長野県諏訪生れ。長野師範卒。雑誌「比牟呂」を創刊。伊藤左千夫に師事。「アララギ」を編集。写生主義に立脚し、峻厳孤高の鍛練道を実践。歌集「氷魚」「太虗集」、著「歌道小見」「万葉集の鑑賞及び其批評」など。(1876〜1926)

島木赤彦

提供:岩波書店

⇒しまき【島木】

しまき‐けんさく【島木健作】

小説家。本名、朝倉菊雄。札幌生れ。東北大中退。プロレタリア文学運動の退潮期に登場。転向をモチーフに活動。作「獄」「再建」「生活の探求」など。(1903〜1945)

島木健作

提供:毎日新聞社

⇒しまき【島木】

しまき‐けんさく【島木健作】

小説家。本名、朝倉菊雄。札幌生れ。東北大中退。プロレタリア文学運動の退潮期に登場。転向をモチーフに活動。作「獄」「再建」「生活の探求」など。(1903〜1945)

島木健作

提供:毎日新聞社

⇒しまき【島木】

しま‐ぎり【縞桐】

糸柾いとまさの桐材。木目もくめのこまかい桐材。

しま・く【繞く】

〔他四〕

とりまく。まきつく。今昔物語集31「鯉は…竹夫嶋を―・きて居ぬ」

し‐ま・く【風巻く】

〔自四〕

(風が)激しく吹きまくる。山家集「伊吹の嶽に雪―・くめり」

じ‐まく【字幕】

映画・テレビなどで、題名・配役・説明・台詞せりふなどを文字で映し出すもの。タイトル。

しま‐ぐに【島国】

四方を海に囲まれた国。海国。

⇒しまぐに‐こんじょう【島国根性】

しまぐに‐こんじょう【島国根性】‥ジヤウ

他国との交渉が少ないため視野がせまく、閉鎖的でこせこせした性質。

⇒しま‐ぐに【島国】

しま‐げら【縞啄木鳥】

羽に縞模様のあるキツツキ類の総称。コゲラ・アカゲラなど。

しま‐こ【縞蚕】

縞模様のあるカイコ。

しま‐ごしょう【島胡椒】‥セウ

小笠原諸島に固有のコショウ科サダソウ属の多年草。樹木や岩上に着生する。

しま‐ごのみ【島好み】

庭に数寄すきをこらすこと。

しま‐ごん【紫磨金】

紫色を帯びた精良な黄金。閻浮檀金えんぶだごん。紫磨黄金。紫金しこん。栄華物語玉台「―のやはらかなる膚はだえ透きたり」

しま‐さき【島崎】

島の突き出した先端。

しまざき【島崎】

姓氏の一つ。

⇒しまざき‐とうそん【島崎藤村】

しまざき‐とうそん【島崎藤村】

詩人・作家。本名、春樹。木曾馬籠まごめ(現、岐阜県中津川市)の生れ。明治学院卒。詩集「若菜集」などでロマン主義的詩風を示す。小説「破戒」によって作家の地位を確立。「春」「家」「新生」「嵐」などの自伝的作品で自然主義文学を代表。「夜明け前」は畢生の大作。「幼きものに」「ふるさと」などの童話もある。(1872〜1943)

島崎藤村

提供:毎日新聞社

⇒しまき【島木】

しま‐ぎり【縞桐】

糸柾いとまさの桐材。木目もくめのこまかい桐材。

しま・く【繞く】

〔他四〕

とりまく。まきつく。今昔物語集31「鯉は…竹夫嶋を―・きて居ぬ」

し‐ま・く【風巻く】

〔自四〕

(風が)激しく吹きまくる。山家集「伊吹の嶽に雪―・くめり」

じ‐まく【字幕】

映画・テレビなどで、題名・配役・説明・台詞せりふなどを文字で映し出すもの。タイトル。

しま‐ぐに【島国】

四方を海に囲まれた国。海国。

⇒しまぐに‐こんじょう【島国根性】

しまぐに‐こんじょう【島国根性】‥ジヤウ

他国との交渉が少ないため視野がせまく、閉鎖的でこせこせした性質。

⇒しま‐ぐに【島国】

しま‐げら【縞啄木鳥】

羽に縞模様のあるキツツキ類の総称。コゲラ・アカゲラなど。

しま‐こ【縞蚕】

縞模様のあるカイコ。

しま‐ごしょう【島胡椒】‥セウ

小笠原諸島に固有のコショウ科サダソウ属の多年草。樹木や岩上に着生する。

しま‐ごのみ【島好み】

庭に数寄すきをこらすこと。

しま‐ごん【紫磨金】

紫色を帯びた精良な黄金。閻浮檀金えんぶだごん。紫磨黄金。紫金しこん。栄華物語玉台「―のやはらかなる膚はだえ透きたり」

しま‐さき【島崎】

島の突き出した先端。

しまざき【島崎】

姓氏の一つ。

⇒しまざき‐とうそん【島崎藤村】

しまざき‐とうそん【島崎藤村】

詩人・作家。本名、春樹。木曾馬籠まごめ(現、岐阜県中津川市)の生れ。明治学院卒。詩集「若菜集」などでロマン主義的詩風を示す。小説「破戒」によって作家の地位を確立。「春」「家」「新生」「嵐」などの自伝的作品で自然主義文学を代表。「夜明け前」は畢生の大作。「幼きものに」「ふるさと」などの童話もある。(1872〜1943)

島崎藤村

提供:毎日新聞社

→作品:『嵐』

→作品:『千曲川のスケッチ』

→作品:『藤村詩集』

→作品:『破戒』

→作品:『夜明け前』

→作品:『落梅集』

→作品:『若菜集』

⇒しまざき【島崎】

しま‐ざさ【縞笹】

庭園に植えるササで、葉に緑と白の縞のあるものの総称。チゴザサ・アケボノザサ・メダケ・カムロザサなどが含まれる。

しま‐ざらし【縞晒し】

縞のある晒し布。

しまし【暫し】

〔副〕

(→)「しばし」に同じ。万葉集15「ほととぎす間あいだ―置け」

⇒しまし‐く【暫しく】

しまじ【島地】‥ヂ

姓氏の一つ。

⇒しまじ‐もくらい【島地黙雷】

しまし‐く【暫しく】

〔副〕

しばらくの間。少しの間。万葉集15「―も独りあり得るものにあれや」

⇒しまし【暫し】

しま‐しこく【島四国】

四国八十八箇所にならって、これを小形化した札所ふだしょ。小豆島・淡路島などにある。

しましま【島々】

長野県松本市の地名。上高地方面への観光拠点。

しま‐じま【島島】

多くの島。もろもろの島。

しまじ‐もくらい【島地黙雷】‥ヂ‥

浄土真宗本願寺の僧。周防(山口県)生れ。信教の自由を主張し、大教院の廃止を実現。1876年(明治9)西本願寺執行。仏教学者の島地大等(1875〜1927)はその養子。(1838〜1911)

⇒しまじ【島地】

しま‐じゅ【縞繻】

「しまじゅす」の略。浄瑠璃、女殺油地獄「―の帯」

しま‐じゅす【縞繻子】

縞模様のある繻子しゅす。

しまじょう‐てっこうそう【縞状鉄鉱層】‥ジヤウ‥クワウ‥

(banded iron formation)チャートと鉄鉱層とが交互に繰り返すために断面で縞状に見える地層。先カンブリア時代の堆積岩に含まれ、世界の鉄資源のほとんどを占める。

しま‐す【島巣】

鵜うを指していう。

します

〔助動〕

(室町時代の語。尊敬の助動詞スに、マスの付いたセマスの転とも、オハシマスの付いたセオハシマスの約ともいう。活用は四段型)四段・ナ変・ラ変動詞に接続して尊敬を表す。…なさる。狂言、猿座頭「何事をいは―ぞ」→させます

しま‐ずり【島摺】

島・洲崎すさきなどの模様を染草で摺り出した織物。

しま‐そだち【島育ち】

島で育ったこと。また、その人。

しま‐ぞめ【縞染】

白地に縞を染め出した織物。

しまだ【島田】

①静岡県中部、大井川下流にある市。東海道五十三次の一つ。大井川の渡わたしで有名。製紙・製茶が盛ん。人口9万6千。→金谷かなや。

②島田髷の略。

⇒しまだ‐くずし【島田崩し】

⇒しまだ‐まげ【島田髷】

⇒しまだ‐わげ【島田髷】

しまだ【島田】

姓氏の一つ。

⇒しまだ‐きんじ【島田謹二】

⇒しまだ‐けんじ【島田虔次】

⇒しまだ‐さぶろう【島田三郎】

⇒しまだ‐しょうご【島田正吾】

⇒しまだ‐せいじろう【島田清次郎】

しま‐だい【島台】

①洲浜すはま台の上に、松・竹・梅に尉じょう・姥うばや鶴・亀などの形を配したもの。蓬莱山ほうらいさんを模したものという。婚礼・饗応などに飾り物として用いる。古くは島形しまがたといい、肴などの食物を盛った。しま。好色一代男8「―、金の大土器、祝言の如く」

②地歌・長唄・うた沢などの曲名。

しま‐だい【縞鯛】‥ダヒ

縞模様のある鯛型の魚の総称、また別称。タカノハダイなど数種あるが、多くはイシダイのこと。

しまだ‐きんじ【島田謹二】

比較文学研究者。東京生れ。東北大卒。東大教授。比較文学研究の領域を開拓。著「近代比較文学」「アメリカにおける秋山真之」など。(1901〜1993)

⇒しまだ【島田】

しまだ‐くずし【島田崩し】‥クヅシ

島田髷まげを略した髪型。島田髷の髪の余りを笄こうがいに巻き付けたもの。芸者などが結い、また、忌中などに結う。しの字もその一種。浮世風呂2「あの―の形などは」

⇒しまだ【島田】

しまだ‐けんじ【島田虔次】

中国思想史家。広島県生れ。京大卒、同教授。儒教史を中心に中国の思想と学問を幅広く研究。著「中国における近代思惟の挫折」「朱子学と陽明学」「中国革命の先駆者たち」など。(1917〜2000)

⇒しまだ【島田】

しまだ‐さぶろう【島田三郎】‥ラウ

ジャーナリスト・政治家。江戸生れ。幕臣の子。横浜毎日新聞社に入り、ついで文部書記官、「明治十四年の政変」で下野、改進党・進歩党・立憲同志会の幹部。第1回総選挙以来連続して衆議院議員に当選。毎日新聞社社長。足尾鉱毒事件を支援、廃娼運動を進める。雄弁家で、シーメンス事件追及などで活躍。著「開国始末」。(1852〜1923)

⇒しまだ【島田】

しまだ‐しょうご【島田正吾】‥シヤウ‥

俳優。本名、服部喜久太郎。横浜市生れ。沢田正二郎没後の新国劇を辰巳柳太郎とともに支える。また一人芝居も手掛けた。(1905〜2004)

⇒しまだ【島田】

しまだ‐せいじろう【島田清次郎】‥ラウ

小説家。石川県生れ。金沢商業中退。長編「地上」の旧習に反抗する主人公の突進的行動が若年層に大きな反響をよんだが、異常な言動で失墜、病死した。(1899〜1930)

⇒しまだ【島田】

しま‐だな【島棚】

床脇の棚の一形式。

しまだ‐まげ【島田髷】

(島田の遊女の結い始めたものといい、また、寛永(1624〜1644)頃の歌舞伎役者島田万吉または花吉・甚吉の髪の風から起こるとも、あるいは「しまだ」は「締めた」の転訛ともいう)女の髪の結い方。時代により変化したが、前髪・鬢びんを張り出し、髷の中ほどを元結で締めて撥ばちの形にするなどの結い方がある。主に未婚の女が結う。また、婚礼に結う風習となっている。高島田・文金島田・つぶし島田・投げ島田・奴島田など、種類も多い。しまだわげ。しまだ。石橋忍月、捨小舟「―の塩梅いと可憐にぞ見えにける」

島田髷

→作品:『嵐』

→作品:『千曲川のスケッチ』

→作品:『藤村詩集』

→作品:『破戒』

→作品:『夜明け前』

→作品:『落梅集』

→作品:『若菜集』

⇒しまざき【島崎】

しま‐ざさ【縞笹】

庭園に植えるササで、葉に緑と白の縞のあるものの総称。チゴザサ・アケボノザサ・メダケ・カムロザサなどが含まれる。

しま‐ざらし【縞晒し】

縞のある晒し布。

しまし【暫し】

〔副〕

(→)「しばし」に同じ。万葉集15「ほととぎす間あいだ―置け」

⇒しまし‐く【暫しく】

しまじ【島地】‥ヂ

姓氏の一つ。

⇒しまじ‐もくらい【島地黙雷】

しまし‐く【暫しく】

〔副〕

しばらくの間。少しの間。万葉集15「―も独りあり得るものにあれや」

⇒しまし【暫し】

しま‐しこく【島四国】

四国八十八箇所にならって、これを小形化した札所ふだしょ。小豆島・淡路島などにある。

しましま【島々】

長野県松本市の地名。上高地方面への観光拠点。

しま‐じま【島島】

多くの島。もろもろの島。

しまじ‐もくらい【島地黙雷】‥ヂ‥

浄土真宗本願寺の僧。周防(山口県)生れ。信教の自由を主張し、大教院の廃止を実現。1876年(明治9)西本願寺執行。仏教学者の島地大等(1875〜1927)はその養子。(1838〜1911)

⇒しまじ【島地】

しま‐じゅ【縞繻】

「しまじゅす」の略。浄瑠璃、女殺油地獄「―の帯」

しま‐じゅす【縞繻子】

縞模様のある繻子しゅす。

しまじょう‐てっこうそう【縞状鉄鉱層】‥ジヤウ‥クワウ‥

(banded iron formation)チャートと鉄鉱層とが交互に繰り返すために断面で縞状に見える地層。先カンブリア時代の堆積岩に含まれ、世界の鉄資源のほとんどを占める。

しま‐す【島巣】

鵜うを指していう。

します

〔助動〕

(室町時代の語。尊敬の助動詞スに、マスの付いたセマスの転とも、オハシマスの付いたセオハシマスの約ともいう。活用は四段型)四段・ナ変・ラ変動詞に接続して尊敬を表す。…なさる。狂言、猿座頭「何事をいは―ぞ」→させます

しま‐ずり【島摺】

島・洲崎すさきなどの模様を染草で摺り出した織物。

しま‐そだち【島育ち】

島で育ったこと。また、その人。

しま‐ぞめ【縞染】

白地に縞を染め出した織物。

しまだ【島田】

①静岡県中部、大井川下流にある市。東海道五十三次の一つ。大井川の渡わたしで有名。製紙・製茶が盛ん。人口9万6千。→金谷かなや。

②島田髷の略。

⇒しまだ‐くずし【島田崩し】

⇒しまだ‐まげ【島田髷】

⇒しまだ‐わげ【島田髷】

しまだ【島田】

姓氏の一つ。

⇒しまだ‐きんじ【島田謹二】

⇒しまだ‐けんじ【島田虔次】

⇒しまだ‐さぶろう【島田三郎】

⇒しまだ‐しょうご【島田正吾】

⇒しまだ‐せいじろう【島田清次郎】

しま‐だい【島台】

①洲浜すはま台の上に、松・竹・梅に尉じょう・姥うばや鶴・亀などの形を配したもの。蓬莱山ほうらいさんを模したものという。婚礼・饗応などに飾り物として用いる。古くは島形しまがたといい、肴などの食物を盛った。しま。好色一代男8「―、金の大土器、祝言の如く」

②地歌・長唄・うた沢などの曲名。

しま‐だい【縞鯛】‥ダヒ

縞模様のある鯛型の魚の総称、また別称。タカノハダイなど数種あるが、多くはイシダイのこと。

しまだ‐きんじ【島田謹二】

比較文学研究者。東京生れ。東北大卒。東大教授。比較文学研究の領域を開拓。著「近代比較文学」「アメリカにおける秋山真之」など。(1901〜1993)

⇒しまだ【島田】

しまだ‐くずし【島田崩し】‥クヅシ

島田髷まげを略した髪型。島田髷の髪の余りを笄こうがいに巻き付けたもの。芸者などが結い、また、忌中などに結う。しの字もその一種。浮世風呂2「あの―の形などは」

⇒しまだ【島田】

しまだ‐けんじ【島田虔次】

中国思想史家。広島県生れ。京大卒、同教授。儒教史を中心に中国の思想と学問を幅広く研究。著「中国における近代思惟の挫折」「朱子学と陽明学」「中国革命の先駆者たち」など。(1917〜2000)

⇒しまだ【島田】

しまだ‐さぶろう【島田三郎】‥ラウ

ジャーナリスト・政治家。江戸生れ。幕臣の子。横浜毎日新聞社に入り、ついで文部書記官、「明治十四年の政変」で下野、改進党・進歩党・立憲同志会の幹部。第1回総選挙以来連続して衆議院議員に当選。毎日新聞社社長。足尾鉱毒事件を支援、廃娼運動を進める。雄弁家で、シーメンス事件追及などで活躍。著「開国始末」。(1852〜1923)

⇒しまだ【島田】

しまだ‐しょうご【島田正吾】‥シヤウ‥

俳優。本名、服部喜久太郎。横浜市生れ。沢田正二郎没後の新国劇を辰巳柳太郎とともに支える。また一人芝居も手掛けた。(1905〜2004)

⇒しまだ【島田】

しまだ‐せいじろう【島田清次郎】‥ラウ

小説家。石川県生れ。金沢商業中退。長編「地上」の旧習に反抗する主人公の突進的行動が若年層に大きな反響をよんだが、異常な言動で失墜、病死した。(1899〜1930)

⇒しまだ【島田】

しま‐だな【島棚】

床脇の棚の一形式。

しまだ‐まげ【島田髷】

(島田の遊女の結い始めたものといい、また、寛永(1624〜1644)頃の歌舞伎役者島田万吉または花吉・甚吉の髪の風から起こるとも、あるいは「しまだ」は「締めた」の転訛ともいう)女の髪の結い方。時代により変化したが、前髪・鬢びんを張り出し、髷の中ほどを元結で締めて撥ばちの形にするなどの結い方がある。主に未婚の女が結う。また、婚礼に結う風習となっている。高島田・文金島田・つぶし島田・投げ島田・奴島田など、種類も多い。しまだわげ。しまだ。石橋忍月、捨小舟「―の塩梅いと可憐にぞ見えにける」

島田髷

⇒しまだ【島田】

しまだ‐わげ【島田髷】

(→)「しまだまげ」に同じ。武道伝来記「―の髪の中へ彼の文を入れて」

⇒しまだ【島田】

しま‐ちどり【島千鳥】

島にすむ千鳥。

しまちどりつきのしらなみ【島鵆月白浪】

歌舞伎脚本。5幕。河竹黙阿弥作の散切物ざんぎりもの。1881年(明治14)初演。盗賊明石の島蔵が因果の道理を知り改心し、仲間の松島千太らをも改心させる筋。

しま‐ちり【縞縮】

「しまちりめん」の略。

しま‐ちりめん【縞縮緬】

①天蚕糸てんさんしを一定の間隔で経たて糸に用いた縮緬。天蚕糸は染色では染まらず自然に縞を表す。

②縞の御召おめし縮緬。古くは、御召縮緬はすべて縞織であった。

し‐まつ【始末】

①はじめとおわり。始終。首尾。

②事の次第。事情。特に、よくない結果。傾城禁短気「この―の男に身を

⇒しまだ【島田】

しまだ‐わげ【島田髷】

(→)「しまだまげ」に同じ。武道伝来記「―の髪の中へ彼の文を入れて」

⇒しまだ【島田】

しま‐ちどり【島千鳥】

島にすむ千鳥。

しまちどりつきのしらなみ【島鵆月白浪】

歌舞伎脚本。5幕。河竹黙阿弥作の散切物ざんぎりもの。1881年(明治14)初演。盗賊明石の島蔵が因果の道理を知り改心し、仲間の松島千太らをも改心させる筋。

しま‐ちり【縞縮】

「しまちりめん」の略。

しま‐ちりめん【縞縮緬】

①天蚕糸てんさんしを一定の間隔で経たて糸に用いた縮緬。天蚕糸は染色では染まらず自然に縞を表す。

②縞の御召おめし縮緬。古くは、御召縮緬はすべて縞織であった。

し‐まつ【始末】

①はじめとおわり。始終。首尾。

②事の次第。事情。特に、よくない結果。傾城禁短気「この―の男に身を

しま‐うた【島唄】

奄美・沖縄など南西諸島の民謡。琉球音階に則り、三線さんしん・太鼓などの伴奏で歌われる。

しま‐うま【縞馬・斑馬】

ウマ科の哺乳類。バーチェルシマウマ・グレービーシマウマ・ヤマシマウマの3種がある。ウマよりロバに似て、肩高約1.5メートル。黒と白の縞模様をもつ。アフリカの草原に分布し、草食。その一種クアッガは、1883年に絶滅。ゼブラ。マダラウマ。

グレービーシマウマ

提供:東京動物園協会

しま‐うた【島唄】

奄美・沖縄など南西諸島の民謡。琉球音階に則り、三線さんしん・太鼓などの伴奏で歌われる。

しま‐うま【縞馬・斑馬】

ウマ科の哺乳類。バーチェルシマウマ・グレービーシマウマ・ヤマシマウマの3種がある。ウマよりロバに似て、肩高約1.5メートル。黒と白の縞模様をもつ。アフリカの草原に分布し、草食。その一種クアッガは、1883年に絶滅。ゼブラ。マダラウマ。

グレービーシマウマ

提供:東京動物園協会

しま‐え【島絵】‥ヱ

南蛮の島々から渡来したとされる絵。また、それに似せた絵。本朝二十不孝「此所に宿を引て―を書て世をわける墨屋団兵衛と云者」

じ‐まえ【自前】‥マヘ

①費用を自分で負担すること。洒落本、粋好伝夢枕「―の衣裳をひろげたて」。「車代は―だ」「―の憲法」

②芸妓などが独立して自力で営業すること。↔抱かかえ

しまお【島尾】‥ヲ

姓氏の一つ。

⇒しまお‐としお【島尾敏雄】

しま‐おうごん【紫磨黄金】‥ワウ‥

(→)「しまごん(紫磨金)」に同じ。今昔物語集2「仏、―の御手をもつてこれを受けて」

しま‐おくそく【揣摩臆測・揣摩憶測】

事情や人の心をあれこれおしはかること。あてずいりょう。

しまお‐としお【島尾敏雄】‥ヲ‥ヲ

小説家。横浜生れ。九大卒。自己の特攻隊体験や病妻の看病など、重い日常を幻想に託して描き、戦後派作家として私小説に新風を吹きこんだ。作「出孤島記」「死の棘」など。(1917〜1986)

島尾敏雄

提供:毎日新聞社

しま‐え【島絵】‥ヱ

南蛮の島々から渡来したとされる絵。また、それに似せた絵。本朝二十不孝「此所に宿を引て―を書て世をわける墨屋団兵衛と云者」

じ‐まえ【自前】‥マヘ

①費用を自分で負担すること。洒落本、粋好伝夢枕「―の衣裳をひろげたて」。「車代は―だ」「―の憲法」

②芸妓などが独立して自力で営業すること。↔抱かかえ

しまお【島尾】‥ヲ

姓氏の一つ。

⇒しまお‐としお【島尾敏雄】

しま‐おうごん【紫磨黄金】‥ワウ‥

(→)「しまごん(紫磨金)」に同じ。今昔物語集2「仏、―の御手をもつてこれを受けて」

しま‐おくそく【揣摩臆測・揣摩憶測】

事情や人の心をあれこれおしはかること。あてずいりょう。

しまお‐としお【島尾敏雄】‥ヲ‥ヲ

小説家。横浜生れ。九大卒。自己の特攻隊体験や病妻の看病など、重い日常を幻想に託して描き、戦後派作家として私小説に新風を吹きこんだ。作「出孤島記」「死の棘」など。(1917〜1986)

島尾敏雄

提供:毎日新聞社

⇒しまお【島尾】

しま‐おり【縞織】

縞織物の略。〈日葡辞書〉

⇒しまおり‐もの【縞織物】

しまおり‐もの【縞織物】

経たてまたは緯よこに縞を織りあらわした織物。

縞織物

⇒しまお【島尾】

しま‐おり【縞織】

縞織物の略。〈日葡辞書〉

⇒しまおり‐もの【縞織物】

しまおり‐もの【縞織物】

経たてまたは緯よこに縞を織りあらわした織物。

縞織物

⇒しま‐おり【縞織】

しま‐おろし【島颪】

島山から吹きおろす荒い風。

しま‐おんせん【四万温泉】‥ヲン‥

群馬県北西部、吾妻郡中之条町にある温泉。泉質は硫酸塩泉。

しま‐か【縞蚊】

ヤブカ属シマカ亜属のカの総称。体・肢に白斑があり、縞に見える。ネッタイシマカはデング熱を媒介する。

ヒトスジシマカ

撮影:海野和男

⇒しま‐おり【縞織】

しま‐おろし【島颪】

島山から吹きおろす荒い風。

しま‐おんせん【四万温泉】‥ヲン‥

群馬県北西部、吾妻郡中之条町にある温泉。泉質は硫酸塩泉。

しま‐か【縞蚊】

ヤブカ属シマカ亜属のカの総称。体・肢に白斑があり、縞に見える。ネッタイシマカはデング熱を媒介する。

ヒトスジシマカ

撮影:海野和男

しま‐がえ【島替】‥ガヘ

江戸時代の刑罰の一種。配流はいるされた島で再び罪を犯した囚人を、さらに遠い島に流すこと。

しま‐かぎ【島陰】

(上代東国方言)(→)「しまかげ」に同じ。万葉集20「―を漕ぎにし船のたづき知らずも」

しま‐がく・る【島隠る】

〔自四・下二〕

島のかげに隠れる。島陰に避難する。万葉集6「―・り吾が漕ぎくれば」

しま‐がくれ【島隠れ】

島のかげにかくれること。宇治拾遺物語10「―なる所に具してとまりぬ」

しま‐かげ【島陰】

島に隠れて見えないところ。また、島の、入江になって外洋から見えないところ。万葉集9「―に吾が船泊はてむ」

しま‐かげ【島影】

島の影。ぼんやり見える島の姿。

しま‐がさ【島笠】

篠竹しのだけを二つ割にしたものを縦横に編んで造った笠。八丈島で産出されたところからの名。もっぱら江戸で用いられた。

しま‐かぜ【島風】

島から吹いて来る風。また、島で吹く風。壬二みに集「―の葦の葉わたる夕暮に」

しま‐がた【島形】

山水の景を模した盆景。太平記24「御前に風流の―を据ゑられたり」→島台

しま‐がに【縞蟹】

タカアシガニの江戸時代の別称。

しま‐かみ【縞上】

(女房詞)「しまがみしも」の略。

しま‐がみしも【縞裃・縞上下】

無紋縞地の裃。これを着る時は、下に紋付の衣服をつける。

しま‐がら【縞柄】

織物の縞の模様。また、その品格。

しま‐がれい【縞鰈】‥ガレヒ

〔動〕シマウシノシタの異称。

し‐まき【風巻】

(シは風の古語)風の烈しく吹きまくること。また、その風。〈[季]冬〉。中務集「うちこゆる浪の音せばもらぬより―の風ぞ吹き返さるる」

しまき【島木】

姓氏の一つ。

⇒しまき‐あかひこ【島木赤彦】

⇒しまき‐けんさく【島木健作】

しま‐ぎ【島木】

鳥居の笠木の下にある横架材。→鳥居(図)

じ‐まき【地蒔】ヂ‥

漆器の模様の余白に金・銀などの金属粉や色粉を蒔いたもの。平塵地ひらちりじ・沃懸地いかけじ・平目地・梨子地なしじなどがある。

しまき‐あかひこ【島木赤彦】

歌人。本名、久保田俊彦。長野県諏訪生れ。長野師範卒。雑誌「比牟呂」を創刊。伊藤左千夫に師事。「アララギ」を編集。写生主義に立脚し、峻厳孤高の鍛練道を実践。歌集「氷魚」「太虗集」、著「歌道小見」「万葉集の鑑賞及び其批評」など。(1876〜1926)

島木赤彦

提供:岩波書店

しま‐がえ【島替】‥ガヘ

江戸時代の刑罰の一種。配流はいるされた島で再び罪を犯した囚人を、さらに遠い島に流すこと。

しま‐かぎ【島陰】

(上代東国方言)(→)「しまかげ」に同じ。万葉集20「―を漕ぎにし船のたづき知らずも」

しま‐がく・る【島隠る】

〔自四・下二〕

島のかげに隠れる。島陰に避難する。万葉集6「―・り吾が漕ぎくれば」

しま‐がくれ【島隠れ】

島のかげにかくれること。宇治拾遺物語10「―なる所に具してとまりぬ」

しま‐かげ【島陰】

島に隠れて見えないところ。また、島の、入江になって外洋から見えないところ。万葉集9「―に吾が船泊はてむ」

しま‐かげ【島影】

島の影。ぼんやり見える島の姿。

しま‐がさ【島笠】

篠竹しのだけを二つ割にしたものを縦横に編んで造った笠。八丈島で産出されたところからの名。もっぱら江戸で用いられた。

しま‐かぜ【島風】

島から吹いて来る風。また、島で吹く風。壬二みに集「―の葦の葉わたる夕暮に」

しま‐がた【島形】

山水の景を模した盆景。太平記24「御前に風流の―を据ゑられたり」→島台

しま‐がに【縞蟹】

タカアシガニの江戸時代の別称。

しま‐かみ【縞上】

(女房詞)「しまがみしも」の略。

しま‐がみしも【縞裃・縞上下】

無紋縞地の裃。これを着る時は、下に紋付の衣服をつける。

しま‐がら【縞柄】

織物の縞の模様。また、その品格。

しま‐がれい【縞鰈】‥ガレヒ

〔動〕シマウシノシタの異称。

し‐まき【風巻】

(シは風の古語)風の烈しく吹きまくること。また、その風。〈[季]冬〉。中務集「うちこゆる浪の音せばもらぬより―の風ぞ吹き返さるる」

しまき【島木】

姓氏の一つ。

⇒しまき‐あかひこ【島木赤彦】

⇒しまき‐けんさく【島木健作】

しま‐ぎ【島木】

鳥居の笠木の下にある横架材。→鳥居(図)

じ‐まき【地蒔】ヂ‥

漆器の模様の余白に金・銀などの金属粉や色粉を蒔いたもの。平塵地ひらちりじ・沃懸地いかけじ・平目地・梨子地なしじなどがある。

しまき‐あかひこ【島木赤彦】

歌人。本名、久保田俊彦。長野県諏訪生れ。長野師範卒。雑誌「比牟呂」を創刊。伊藤左千夫に師事。「アララギ」を編集。写生主義に立脚し、峻厳孤高の鍛練道を実践。歌集「氷魚」「太虗集」、著「歌道小見」「万葉集の鑑賞及び其批評」など。(1876〜1926)

島木赤彦

提供:岩波書店

⇒しまき【島木】

しまき‐けんさく【島木健作】

小説家。本名、朝倉菊雄。札幌生れ。東北大中退。プロレタリア文学運動の退潮期に登場。転向をモチーフに活動。作「獄」「再建」「生活の探求」など。(1903〜1945)

島木健作

提供:毎日新聞社

⇒しまき【島木】

しまき‐けんさく【島木健作】

小説家。本名、朝倉菊雄。札幌生れ。東北大中退。プロレタリア文学運動の退潮期に登場。転向をモチーフに活動。作「獄」「再建」「生活の探求」など。(1903〜1945)

島木健作

提供:毎日新聞社

⇒しまき【島木】

しま‐ぎり【縞桐】

糸柾いとまさの桐材。木目もくめのこまかい桐材。

しま・く【繞く】

〔他四〕

とりまく。まきつく。今昔物語集31「鯉は…竹夫嶋を―・きて居ぬ」

し‐ま・く【風巻く】

〔自四〕

(風が)激しく吹きまくる。山家集「伊吹の嶽に雪―・くめり」

じ‐まく【字幕】

映画・テレビなどで、題名・配役・説明・台詞せりふなどを文字で映し出すもの。タイトル。

しま‐ぐに【島国】

四方を海に囲まれた国。海国。

⇒しまぐに‐こんじょう【島国根性】

しまぐに‐こんじょう【島国根性】‥ジヤウ

他国との交渉が少ないため視野がせまく、閉鎖的でこせこせした性質。

⇒しま‐ぐに【島国】

しま‐げら【縞啄木鳥】

羽に縞模様のあるキツツキ類の総称。コゲラ・アカゲラなど。

しま‐こ【縞蚕】

縞模様のあるカイコ。

しま‐ごしょう【島胡椒】‥セウ

小笠原諸島に固有のコショウ科サダソウ属の多年草。樹木や岩上に着生する。

しま‐ごのみ【島好み】

庭に数寄すきをこらすこと。

しま‐ごん【紫磨金】

紫色を帯びた精良な黄金。閻浮檀金えんぶだごん。紫磨黄金。紫金しこん。栄華物語玉台「―のやはらかなる膚はだえ透きたり」

しま‐さき【島崎】

島の突き出した先端。

しまざき【島崎】

姓氏の一つ。

⇒しまざき‐とうそん【島崎藤村】

しまざき‐とうそん【島崎藤村】

詩人・作家。本名、春樹。木曾馬籠まごめ(現、岐阜県中津川市)の生れ。明治学院卒。詩集「若菜集」などでロマン主義的詩風を示す。小説「破戒」によって作家の地位を確立。「春」「家」「新生」「嵐」などの自伝的作品で自然主義文学を代表。「夜明け前」は畢生の大作。「幼きものに」「ふるさと」などの童話もある。(1872〜1943)

島崎藤村

提供:毎日新聞社

⇒しまき【島木】

しま‐ぎり【縞桐】

糸柾いとまさの桐材。木目もくめのこまかい桐材。

しま・く【繞く】

〔他四〕

とりまく。まきつく。今昔物語集31「鯉は…竹夫嶋を―・きて居ぬ」

し‐ま・く【風巻く】

〔自四〕

(風が)激しく吹きまくる。山家集「伊吹の嶽に雪―・くめり」

じ‐まく【字幕】

映画・テレビなどで、題名・配役・説明・台詞せりふなどを文字で映し出すもの。タイトル。

しま‐ぐに【島国】

四方を海に囲まれた国。海国。

⇒しまぐに‐こんじょう【島国根性】

しまぐに‐こんじょう【島国根性】‥ジヤウ

他国との交渉が少ないため視野がせまく、閉鎖的でこせこせした性質。

⇒しま‐ぐに【島国】

しま‐げら【縞啄木鳥】

羽に縞模様のあるキツツキ類の総称。コゲラ・アカゲラなど。

しま‐こ【縞蚕】

縞模様のあるカイコ。

しま‐ごしょう【島胡椒】‥セウ

小笠原諸島に固有のコショウ科サダソウ属の多年草。樹木や岩上に着生する。

しま‐ごのみ【島好み】

庭に数寄すきをこらすこと。

しま‐ごん【紫磨金】

紫色を帯びた精良な黄金。閻浮檀金えんぶだごん。紫磨黄金。紫金しこん。栄華物語玉台「―のやはらかなる膚はだえ透きたり」

しま‐さき【島崎】

島の突き出した先端。

しまざき【島崎】

姓氏の一つ。

⇒しまざき‐とうそん【島崎藤村】

しまざき‐とうそん【島崎藤村】

詩人・作家。本名、春樹。木曾馬籠まごめ(現、岐阜県中津川市)の生れ。明治学院卒。詩集「若菜集」などでロマン主義的詩風を示す。小説「破戒」によって作家の地位を確立。「春」「家」「新生」「嵐」などの自伝的作品で自然主義文学を代表。「夜明け前」は畢生の大作。「幼きものに」「ふるさと」などの童話もある。(1872〜1943)

島崎藤村

提供:毎日新聞社

→作品:『嵐』

→作品:『千曲川のスケッチ』

→作品:『藤村詩集』

→作品:『破戒』

→作品:『夜明け前』

→作品:『落梅集』

→作品:『若菜集』

⇒しまざき【島崎】

しま‐ざさ【縞笹】

庭園に植えるササで、葉に緑と白の縞のあるものの総称。チゴザサ・アケボノザサ・メダケ・カムロザサなどが含まれる。

しま‐ざらし【縞晒し】

縞のある晒し布。

しまし【暫し】

〔副〕

(→)「しばし」に同じ。万葉集15「ほととぎす間あいだ―置け」

⇒しまし‐く【暫しく】

しまじ【島地】‥ヂ

姓氏の一つ。

⇒しまじ‐もくらい【島地黙雷】

しまし‐く【暫しく】

〔副〕

しばらくの間。少しの間。万葉集15「―も独りあり得るものにあれや」

⇒しまし【暫し】

しま‐しこく【島四国】

四国八十八箇所にならって、これを小形化した札所ふだしょ。小豆島・淡路島などにある。

しましま【島々】

長野県松本市の地名。上高地方面への観光拠点。

しま‐じま【島島】

多くの島。もろもろの島。

しまじ‐もくらい【島地黙雷】‥ヂ‥

浄土真宗本願寺の僧。周防(山口県)生れ。信教の自由を主張し、大教院の廃止を実現。1876年(明治9)西本願寺執行。仏教学者の島地大等(1875〜1927)はその養子。(1838〜1911)

⇒しまじ【島地】

しま‐じゅ【縞繻】

「しまじゅす」の略。浄瑠璃、女殺油地獄「―の帯」

しま‐じゅす【縞繻子】

縞模様のある繻子しゅす。

しまじょう‐てっこうそう【縞状鉄鉱層】‥ジヤウ‥クワウ‥

(banded iron formation)チャートと鉄鉱層とが交互に繰り返すために断面で縞状に見える地層。先カンブリア時代の堆積岩に含まれ、世界の鉄資源のほとんどを占める。

しま‐す【島巣】

鵜うを指していう。

します

〔助動〕

(室町時代の語。尊敬の助動詞スに、マスの付いたセマスの転とも、オハシマスの付いたセオハシマスの約ともいう。活用は四段型)四段・ナ変・ラ変動詞に接続して尊敬を表す。…なさる。狂言、猿座頭「何事をいは―ぞ」→させます

しま‐ずり【島摺】

島・洲崎すさきなどの模様を染草で摺り出した織物。

しま‐そだち【島育ち】

島で育ったこと。また、その人。

しま‐ぞめ【縞染】

白地に縞を染め出した織物。

しまだ【島田】

①静岡県中部、大井川下流にある市。東海道五十三次の一つ。大井川の渡わたしで有名。製紙・製茶が盛ん。人口9万6千。→金谷かなや。

②島田髷の略。

⇒しまだ‐くずし【島田崩し】

⇒しまだ‐まげ【島田髷】

⇒しまだ‐わげ【島田髷】

しまだ【島田】

姓氏の一つ。

⇒しまだ‐きんじ【島田謹二】

⇒しまだ‐けんじ【島田虔次】

⇒しまだ‐さぶろう【島田三郎】

⇒しまだ‐しょうご【島田正吾】

⇒しまだ‐せいじろう【島田清次郎】

しま‐だい【島台】

①洲浜すはま台の上に、松・竹・梅に尉じょう・姥うばや鶴・亀などの形を配したもの。蓬莱山ほうらいさんを模したものという。婚礼・饗応などに飾り物として用いる。古くは島形しまがたといい、肴などの食物を盛った。しま。好色一代男8「―、金の大土器、祝言の如く」

②地歌・長唄・うた沢などの曲名。

しま‐だい【縞鯛】‥ダヒ

縞模様のある鯛型の魚の総称、また別称。タカノハダイなど数種あるが、多くはイシダイのこと。

しまだ‐きんじ【島田謹二】

比較文学研究者。東京生れ。東北大卒。東大教授。比較文学研究の領域を開拓。著「近代比較文学」「アメリカにおける秋山真之」など。(1901〜1993)

⇒しまだ【島田】

しまだ‐くずし【島田崩し】‥クヅシ

島田髷まげを略した髪型。島田髷の髪の余りを笄こうがいに巻き付けたもの。芸者などが結い、また、忌中などに結う。しの字もその一種。浮世風呂2「あの―の形などは」

⇒しまだ【島田】

しまだ‐けんじ【島田虔次】

中国思想史家。広島県生れ。京大卒、同教授。儒教史を中心に中国の思想と学問を幅広く研究。著「中国における近代思惟の挫折」「朱子学と陽明学」「中国革命の先駆者たち」など。(1917〜2000)

⇒しまだ【島田】

しまだ‐さぶろう【島田三郎】‥ラウ

ジャーナリスト・政治家。江戸生れ。幕臣の子。横浜毎日新聞社に入り、ついで文部書記官、「明治十四年の政変」で下野、改進党・進歩党・立憲同志会の幹部。第1回総選挙以来連続して衆議院議員に当選。毎日新聞社社長。足尾鉱毒事件を支援、廃娼運動を進める。雄弁家で、シーメンス事件追及などで活躍。著「開国始末」。(1852〜1923)

⇒しまだ【島田】

しまだ‐しょうご【島田正吾】‥シヤウ‥

俳優。本名、服部喜久太郎。横浜市生れ。沢田正二郎没後の新国劇を辰巳柳太郎とともに支える。また一人芝居も手掛けた。(1905〜2004)

⇒しまだ【島田】

しまだ‐せいじろう【島田清次郎】‥ラウ

小説家。石川県生れ。金沢商業中退。長編「地上」の旧習に反抗する主人公の突進的行動が若年層に大きな反響をよんだが、異常な言動で失墜、病死した。(1899〜1930)

⇒しまだ【島田】

しま‐だな【島棚】

床脇の棚の一形式。

しまだ‐まげ【島田髷】

(島田の遊女の結い始めたものといい、また、寛永(1624〜1644)頃の歌舞伎役者島田万吉または花吉・甚吉の髪の風から起こるとも、あるいは「しまだ」は「締めた」の転訛ともいう)女の髪の結い方。時代により変化したが、前髪・鬢びんを張り出し、髷の中ほどを元結で締めて撥ばちの形にするなどの結い方がある。主に未婚の女が結う。また、婚礼に結う風習となっている。高島田・文金島田・つぶし島田・投げ島田・奴島田など、種類も多い。しまだわげ。しまだ。石橋忍月、捨小舟「―の塩梅いと可憐にぞ見えにける」

島田髷

→作品:『嵐』

→作品:『千曲川のスケッチ』

→作品:『藤村詩集』

→作品:『破戒』

→作品:『夜明け前』

→作品:『落梅集』

→作品:『若菜集』

⇒しまざき【島崎】

しま‐ざさ【縞笹】

庭園に植えるササで、葉に緑と白の縞のあるものの総称。チゴザサ・アケボノザサ・メダケ・カムロザサなどが含まれる。

しま‐ざらし【縞晒し】

縞のある晒し布。

しまし【暫し】

〔副〕

(→)「しばし」に同じ。万葉集15「ほととぎす間あいだ―置け」

⇒しまし‐く【暫しく】

しまじ【島地】‥ヂ

姓氏の一つ。

⇒しまじ‐もくらい【島地黙雷】

しまし‐く【暫しく】

〔副〕

しばらくの間。少しの間。万葉集15「―も独りあり得るものにあれや」

⇒しまし【暫し】

しま‐しこく【島四国】

四国八十八箇所にならって、これを小形化した札所ふだしょ。小豆島・淡路島などにある。

しましま【島々】

長野県松本市の地名。上高地方面への観光拠点。

しま‐じま【島島】

多くの島。もろもろの島。

しまじ‐もくらい【島地黙雷】‥ヂ‥

浄土真宗本願寺の僧。周防(山口県)生れ。信教の自由を主張し、大教院の廃止を実現。1876年(明治9)西本願寺執行。仏教学者の島地大等(1875〜1927)はその養子。(1838〜1911)

⇒しまじ【島地】

しま‐じゅ【縞繻】

「しまじゅす」の略。浄瑠璃、女殺油地獄「―の帯」

しま‐じゅす【縞繻子】

縞模様のある繻子しゅす。

しまじょう‐てっこうそう【縞状鉄鉱層】‥ジヤウ‥クワウ‥

(banded iron formation)チャートと鉄鉱層とが交互に繰り返すために断面で縞状に見える地層。先カンブリア時代の堆積岩に含まれ、世界の鉄資源のほとんどを占める。

しま‐す【島巣】

鵜うを指していう。

します

〔助動〕

(室町時代の語。尊敬の助動詞スに、マスの付いたセマスの転とも、オハシマスの付いたセオハシマスの約ともいう。活用は四段型)四段・ナ変・ラ変動詞に接続して尊敬を表す。…なさる。狂言、猿座頭「何事をいは―ぞ」→させます

しま‐ずり【島摺】

島・洲崎すさきなどの模様を染草で摺り出した織物。

しま‐そだち【島育ち】

島で育ったこと。また、その人。

しま‐ぞめ【縞染】

白地に縞を染め出した織物。

しまだ【島田】

①静岡県中部、大井川下流にある市。東海道五十三次の一つ。大井川の渡わたしで有名。製紙・製茶が盛ん。人口9万6千。→金谷かなや。

②島田髷の略。

⇒しまだ‐くずし【島田崩し】

⇒しまだ‐まげ【島田髷】

⇒しまだ‐わげ【島田髷】

しまだ【島田】

姓氏の一つ。

⇒しまだ‐きんじ【島田謹二】

⇒しまだ‐けんじ【島田虔次】

⇒しまだ‐さぶろう【島田三郎】

⇒しまだ‐しょうご【島田正吾】

⇒しまだ‐せいじろう【島田清次郎】

しま‐だい【島台】

①洲浜すはま台の上に、松・竹・梅に尉じょう・姥うばや鶴・亀などの形を配したもの。蓬莱山ほうらいさんを模したものという。婚礼・饗応などに飾り物として用いる。古くは島形しまがたといい、肴などの食物を盛った。しま。好色一代男8「―、金の大土器、祝言の如く」

②地歌・長唄・うた沢などの曲名。

しま‐だい【縞鯛】‥ダヒ

縞模様のある鯛型の魚の総称、また別称。タカノハダイなど数種あるが、多くはイシダイのこと。

しまだ‐きんじ【島田謹二】

比較文学研究者。東京生れ。東北大卒。東大教授。比較文学研究の領域を開拓。著「近代比較文学」「アメリカにおける秋山真之」など。(1901〜1993)

⇒しまだ【島田】

しまだ‐くずし【島田崩し】‥クヅシ

島田髷まげを略した髪型。島田髷の髪の余りを笄こうがいに巻き付けたもの。芸者などが結い、また、忌中などに結う。しの字もその一種。浮世風呂2「あの―の形などは」

⇒しまだ【島田】

しまだ‐けんじ【島田虔次】

中国思想史家。広島県生れ。京大卒、同教授。儒教史を中心に中国の思想と学問を幅広く研究。著「中国における近代思惟の挫折」「朱子学と陽明学」「中国革命の先駆者たち」など。(1917〜2000)

⇒しまだ【島田】

しまだ‐さぶろう【島田三郎】‥ラウ

ジャーナリスト・政治家。江戸生れ。幕臣の子。横浜毎日新聞社に入り、ついで文部書記官、「明治十四年の政変」で下野、改進党・進歩党・立憲同志会の幹部。第1回総選挙以来連続して衆議院議員に当選。毎日新聞社社長。足尾鉱毒事件を支援、廃娼運動を進める。雄弁家で、シーメンス事件追及などで活躍。著「開国始末」。(1852〜1923)

⇒しまだ【島田】

しまだ‐しょうご【島田正吾】‥シヤウ‥

俳優。本名、服部喜久太郎。横浜市生れ。沢田正二郎没後の新国劇を辰巳柳太郎とともに支える。また一人芝居も手掛けた。(1905〜2004)

⇒しまだ【島田】

しまだ‐せいじろう【島田清次郎】‥ラウ

小説家。石川県生れ。金沢商業中退。長編「地上」の旧習に反抗する主人公の突進的行動が若年層に大きな反響をよんだが、異常な言動で失墜、病死した。(1899〜1930)

⇒しまだ【島田】

しま‐だな【島棚】

床脇の棚の一形式。

しまだ‐まげ【島田髷】

(島田の遊女の結い始めたものといい、また、寛永(1624〜1644)頃の歌舞伎役者島田万吉または花吉・甚吉の髪の風から起こるとも、あるいは「しまだ」は「締めた」の転訛ともいう)女の髪の結い方。時代により変化したが、前髪・鬢びんを張り出し、髷の中ほどを元結で締めて撥ばちの形にするなどの結い方がある。主に未婚の女が結う。また、婚礼に結う風習となっている。高島田・文金島田・つぶし島田・投げ島田・奴島田など、種類も多い。しまだわげ。しまだ。石橋忍月、捨小舟「―の塩梅いと可憐にぞ見えにける」

島田髷

⇒しまだ【島田】

しまだ‐わげ【島田髷】

(→)「しまだまげ」に同じ。武道伝来記「―の髪の中へ彼の文を入れて」

⇒しまだ【島田】

しま‐ちどり【島千鳥】

島にすむ千鳥。

しまちどりつきのしらなみ【島鵆月白浪】

歌舞伎脚本。5幕。河竹黙阿弥作の散切物ざんぎりもの。1881年(明治14)初演。盗賊明石の島蔵が因果の道理を知り改心し、仲間の松島千太らをも改心させる筋。

しま‐ちり【縞縮】

「しまちりめん」の略。

しま‐ちりめん【縞縮緬】

①天蚕糸てんさんしを一定の間隔で経たて糸に用いた縮緬。天蚕糸は染色では染まらず自然に縞を表す。

②縞の御召おめし縮緬。古くは、御召縮緬はすべて縞織であった。

し‐まつ【始末】

①はじめとおわり。始終。首尾。

②事の次第。事情。特に、よくない結果。傾城禁短気「この―の男に身を

⇒しまだ【島田】

しまだ‐わげ【島田髷】

(→)「しまだまげ」に同じ。武道伝来記「―の髪の中へ彼の文を入れて」

⇒しまだ【島田】

しま‐ちどり【島千鳥】

島にすむ千鳥。

しまちどりつきのしらなみ【島鵆月白浪】

歌舞伎脚本。5幕。河竹黙阿弥作の散切物ざんぎりもの。1881年(明治14)初演。盗賊明石の島蔵が因果の道理を知り改心し、仲間の松島千太らをも改心させる筋。

しま‐ちり【縞縮】

「しまちりめん」の略。

しま‐ちりめん【縞縮緬】

①天蚕糸てんさんしを一定の間隔で経たて糸に用いた縮緬。天蚕糸は染色では染まらず自然に縞を表す。

②縞の御召おめし縮緬。古くは、御召縮緬はすべて縞織であった。

し‐まつ【始末】

①はじめとおわり。始終。首尾。

②事の次第。事情。特に、よくない結果。傾城禁短気「この―の男に身を広辞苑に「慈母」で始まるの検索結果 1-2。