複数辞典一括検索+![]()

![]()

げん【源】🔗⭐🔉

げん【源】

みなもと氏の称。「―平藤橘」

げん‐い【原委・源委】‥ヰ🔗⭐🔉

げん‐い【原委・源委】‥ヰ

(「委」は流れのあつまるところの意)もととすえ。本末。首尾。

げんくう【源空】🔗⭐🔉

げんくう【源空】

法然ほうねんの諱いみな。

げんくろう‐ぎつね【源九郎狐】‥ラウ‥🔗⭐🔉

げんくろう‐ぎつね【源九郎狐】‥ラウ‥

①伝説に現れる、大和にいたといういたずら狐で、播磨の刑部狐おさかべぎつねの兄弟だというもの。

②「狐忠信きつねただのぶ」参照。

げんくろう‐よしつね【源九郎義経】‥ラウ‥🔗⭐🔉

げんくろう‐よしつね【源九郎義経】‥ラウ‥

源義経みなもとのよしつねの異名。

げんご【源語】🔗⭐🔉

げんご【源語】

「源氏物語」の略称。

げんごべ【源五兵衛】🔗⭐🔉

げんごべ【源五兵衛】

源五兵衛漬の略。スイカの花が落ちて間もなくの若い果実を丸のまま酒粕に漬けたもの。和歌山・鳥取の名産。

げんごろう【源五郎】‥ラウ🔗⭐🔉

げんごろう【源五郎】‥ラウ

①ゲンゴロウ科の水生甲虫の総称。体はおおむね広卵形。滑らかで、多くは緑色光沢を帯びた黒色、後肢は長大で多くの毛があり、水中を泳ぐ。その一種ゲンゴロウは池沼にすみ、しばしば電灯に飛来。幼虫は鋭い牙を持ち、成虫と共に肉食性。小児の疳かんの病に効があるという。竜蝨りゅうしつ。〈[季]夏〉

ゲンゴロウ

撮影:海野和男

②源五郎鮒の略。

⇒げんごろう‐ぶな【源五郎鮒】

②源五郎鮒の略。

⇒げんごろう‐ぶな【源五郎鮒】

②源五郎鮒の略。

⇒げんごろう‐ぶな【源五郎鮒】

②源五郎鮒の略。

⇒げんごろう‐ぶな【源五郎鮒】

げんごろう‐ぶな【源五郎鮒】‥ラウ‥🔗⭐🔉

げんごろう‐ぶな【源五郎鮒】‥ラウ‥

琵琶湖に産する大形のフナの一種。堅田かただの漁夫源五郎が捕らえて安土あづち城主に献じたことからこの名を得たという。美味。膾なますなどにする。→へらぶな

⇒げんごろう【源五郎】

げんざんみ‐よりまさ【源三位頼政】🔗⭐🔉

げんざんみ‐よりまさ【源三位頼政】

源頼政みなもとのよりまさの異名。

げん‐じ【源氏】🔗⭐🔉

げん‐じ【源氏】

①源みなもとの姓を有する氏族の称。→みなもと。

②源氏物語の主人公、光源氏ひかるげんじの略。また、源氏物語の略。

③ある語に冠して、紅白2色の意を表す語。源平2氏の旗色に因む。

⇒げんじ‐あわせ【源氏合】

⇒げんじ‐いと【源氏糸】

⇒げんじ‐うち【源氏打】

⇒げんじ‐え【源氏絵】

⇒げんじ‐えあわせ【源氏絵合】

⇒げんじ‐おい【源氏追い】

⇒げんじ‐ぐも【源氏雲】

⇒げんじ‐ぐるま【源氏車】

⇒げんじ‐こう【源氏香】

⇒げんじ‐こくめい【源氏国名】

⇒げんじ‐ざけ【源氏酒】

⇒げんじ‐な【源氏名】

⇒げんじ‐の‐うじがみ【源氏の氏神】

⇒げんじ‐の‐きみ【源氏の君】

⇒げんじ‐の‐だいしょう【源氏の大将】

⇒げんじ‐の‐ま【源氏の間】

⇒げんじ‐の‐みや【源氏宮】

⇒げんじ‐ばこ【源氏箱】

⇒げんじ‐はちりょう‐の‐よろい【源氏八領鎧】

⇒げんじ‐ぶし【源氏節】

⇒げんじ‐べい【源氏塀】

⇒げんじ‐ぼたる【源氏蛍】

⇒げんじ‐まき【源氏巻】

⇒げんじ‐まど【源氏窓】

⇒げんじ‐まめ【源氏豆】

げんじ‐あわせ【源氏合】‥アハセ🔗⭐🔉

げんじ‐あわせ【源氏合】‥アハセ

源氏物語の各帖の名に因んだ和歌の上の句に下の句を合わせて置き並べる遊戯。道中双六すごろくに類した一枚摺の錦絵を盤面として行う。源氏五十四帖の絵を描き並べた紙面に各帖の名を記したカルタを合わせて置き並べる遊戯ともいう。

⇒げん‐じ【源氏】

げんじ‐いと【源氏糸】🔗⭐🔉

げんじ‐いと【源氏糸】

紅白の糸をよりあわせた糸。

⇒げん‐じ【源氏】

げんじ‐うち【源氏打】🔗⭐🔉

げんじ‐うち【源氏打】

組紐の打ち方の名称。角源氏かくげんじと円源氏まるげんじとあり、多く甲冑かっちゅうの緒所おどころに用いた。

⇒げん‐じ【源氏】

げんじ‐え【源氏絵】‥ヱ🔗⭐🔉

げんじ‐え【源氏絵】‥ヱ

①源氏物語を題材に描いた絵の総称。絵巻・扇面画・屏風絵のほか蒔絵や染色など多種がある。古今著聞集11「―十巻」

②平安時代の風俗を物語式に描いた絵の俗称。

⇒げん‐じ【源氏】

げんじ‐えあわせ【源氏絵合】‥ヱアハセ🔗⭐🔉

げんじ‐えあわせ【源氏絵合】‥ヱアハセ

源氏絵を用いてする絵合。

⇒げん‐じ【源氏】

げんじ‐おい【源氏追い】‥オヒ🔗⭐🔉

げんじ‐おい【源氏追い】‥オヒ

貨物を運搬している車の後をつけ、車上の物品をぬすみとること。

⇒げん‐じ【源氏】

げんじ‐ぐも【源氏雲】🔗⭐🔉

げんじくよう【源氏供養】‥ヤウ🔗⭐🔉

げんじくよう【源氏供養】‥ヤウ

能。鬘物。紫式部の霊が安居院あぐい法印に光源氏の供養を乞う。式部を石山観音の化現であるとし、源氏物語の巻々の名を読みこんだ法印作の表白を取り入れて脚色する。

げんじ‐ぐるま【源氏車】🔗⭐🔉

げんじ‐ぐるま【源氏車】

①公家乗用の牛車ぎっしゃの俗称。御所車ごしょぐるま。

②牛車の車輪にかたどった紋所や模様の称。輻やの数により、六本骨・八本骨・十二本骨などという。十二本骨は榊原さかきばら氏の家紋として榊原車ともいう。

源氏車

⇒げん‐じ【源氏】

⇒げん‐じ【源氏】

⇒げん‐じ【源氏】

⇒げん‐じ【源氏】

げんじ‐こう【源氏香】‥カウ🔗⭐🔉

げんじ‐こう【源氏香】‥カウ

組香くみこうの一種。香5種を、1種5包ずつ合計25包を打ち混ぜ、その中の5包を取って焚き、香の異同を判別する。縦に5本の線を並べて書き、右より1炉から5炉までとし、同香の頭を横に結ぶことによって52の図をつくる。源氏五十四帖の初帖「桐壺」と終りの帖「夢浮橋」とを除いた52帖に当てた図で回答する。

源氏香

⇒げん‐じ【源氏】

⇒げん‐じ【源氏】

⇒げん‐じ【源氏】

⇒げん‐じ【源氏】

げんじ‐こくめい【源氏国名】🔗⭐🔉

げんじ‐こくめい【源氏国名】

連歌で、長句に源氏物語の巻名を、短句に国名を詠み込むもの。百韻とすることが多い。

⇒げん‐じ【源氏】

げんじ‐ざけ【源氏酒】🔗⭐🔉

げんじ‐ざけ【源氏酒】

二組に分かれて源氏物語の巻名や人物名を応酬しつつする酒宴の遊戯。好色一代男1「―と戯れしもと笑ひて」

⇒げん‐じ【源氏】

げんじしゃく【源氏釈】🔗⭐🔉

げんじしゃく【源氏釈】

注釈書。藤原(世尊寺)伊行これゆきが源氏物語の本文中に故事出典などを書き入れたもので、後にそれらをまとめた1巻として伝わる。平安末期成立。源氏物語の最も古い研究書で、定家の「奥入」も本書によるところが多い。源氏物語釈。

げんじ‐な【源氏名】🔗⭐🔉

げんじ‐な【源氏名】

①源氏物語の巻名に因んでつけられた女官の名。早蕨さわらび典侍・榊さかき命婦など。のち武家の老女や遊女の呼び名。政岡・瀬川など、巻名と無関係のものもいう。

②バーのホステスなどの、職業上用いる呼び名。

⇒げん‐じ【源氏】

げんじ‐の‐うじがみ【源氏の氏神】‥ウヂ‥🔗⭐🔉

げんじ‐の‐うじがみ【源氏の氏神】‥ウヂ‥

清和源氏が尊崇した氏神。すなわち八幡大神と平野神社の神。

⇒げん‐じ【源氏】

げんじ‐の‐きみ【源氏の君】🔗⭐🔉

げんじ‐の‐きみ【源氏の君】

源氏物語の主人公の名。ひかるげんじ。

⇒げん‐じ【源氏】

げんじ‐の‐ま【源氏の間】🔗⭐🔉

げんじ‐の‐ま【源氏の間】

近江国石山寺にあって、紫式部が琵琶湖上の月に対して、源氏物語を執筆したという室。

⇒げん‐じ【源氏】

げんじ‐の‐みや【源氏宮】🔗⭐🔉

げんじ‐の‐みや【源氏宮】

狭衣物語中の人物。先帝の皇女で美しく、従兄の狭衣大将、春宮(後一条院)に愛されるが、神託により賀茂の斎院となる。

⇒げん‐じ【源氏】

げんじ‐ばこ【源氏箱】🔗⭐🔉

げんじ‐ばこ【源氏箱】

源氏物語の冊子そうしを入れて黒棚に飾る箱。

源氏箱

⇒げん‐じ【源氏】

⇒げん‐じ【源氏】

⇒げん‐じ【源氏】

⇒げん‐じ【源氏】

げんじ‐はちりょう‐の‐よろい【源氏八領鎧】‥リヤウ‥ヨロヒ🔗⭐🔉

げんじ‐はちりょう‐の‐よろい【源氏八領鎧】‥リヤウ‥ヨロヒ

源頼義・義家の頃より源氏に代々伝えられた八種の鎧。産衣うぶぎぬ・薄金うすかね・楯無たてなし・膝丸ひざまる・八竜・沢瀉おもだか・月数つきかず・日数ひかずの総称。源氏の八甲はちこう。

⇒げん‐じ【源氏】

げんじ‐ぶし【源氏節】🔗⭐🔉

げんじ‐ぶし【源氏節】

三味線歌曲。名古屋の新内しんない語り岡本美根太夫(1800〜1882)の創始。新内節と説経祭文とを調和した語り物で、明治初年頃から源氏節と称した。冒頭に名古屋甚句を唄う。太夫は妙齢の女子が多く、源氏節を地に演ずる芝居が艶笑味を帯びたために、1905年(明治38)禁止。

⇒げん‐じ【源氏】

げんじ‐べい【源氏塀】🔗⭐🔉

げんじ‐べい【源氏塀】

数寄屋などに用いる塀。焼杉を柱とし、腰長押こしなげしと地長押との間に羽目板を太鼓張りにし、腰長押と笠木の間に「たすき」を設けたもの。

源氏塀

⇒げん‐じ【源氏】

⇒げん‐じ【源氏】

⇒げん‐じ【源氏】

⇒げん‐じ【源氏】

げんじ‐ぼたる【源氏蛍】🔗⭐🔉

げんじ‐ぼたる【源氏蛍】

ホタル科の甲虫。体長約15ミリメートル。全体黒く、前胸の背板は桃色で黒い十字形の紋がある。雌雄とも腹部の端に黄白色をした発光器を持つ。本州・九州・対馬に分布。幼虫は水のきれいな小川にすみ、カワニナなど巻貝を食う。〈[季]夏〉

ゲンジボタル

提供:ネイチャー・プロダクション

⇒げん‐じ【源氏】

⇒げん‐じ【源氏】

⇒げん‐じ【源氏】

⇒げん‐じ【源氏】

げんじ‐まき【源氏巻】🔗⭐🔉

げんじ‐まき【源氏巻】

棹物さおもの菓子の一種。白と紅とで、渦巻の形にし、小口切りにしたもの。紅梅餅の類。今は、小麦粉・卵・砂糖を混ぜ、薄くのばして漉餡こしあんを巻いた棹物菓子をもいう。

⇒げん‐じ【源氏】

げんじ‐まど【源氏窓】🔗⭐🔉

げんじ‐まど【源氏窓】

火灯かとう窓の異称。

⇒げん‐じ【源氏】

げんじ‐まめ【源氏豆】🔗⭐🔉

げんじ‐まめ【源氏豆】

煎った豆に砂糖をかけ、紅色と白色とにした菓子。蓬莱ほうらい豆。源平豆。

⇒げん‐じ【源氏】

げんじものがたり【源氏物語】🔗⭐🔉

げんじものがたり【源氏物語】

平安中期の長編物語。紫式部の作。宮廷生活を中心として平安前・中期の世相を描写し、全編を桐壺・帚木ははきぎ・空蝉うつせみ・夕顔・若紫・末摘花・紅葉賀・花宴・葵・賢木さかき・花散里・須磨・明石・澪標みおつくし・蓬生よもぎう・関屋・絵合・松風・薄雲・槿あさがお・少女おとめ・玉鬘たまかずら・初音・胡蝶・蛍・常夏とこなつ・篝火かがりび・野分・行幸みゆき・藤袴・真木柱・梅枝・藤裏葉・若菜(上下)・柏木・横笛・鈴虫・夕霧・御法みのり・幻・匂宮・紅梅・竹河・橋姫・椎本しいがもと・総角あげまき・早蕨さわらび・宿木・東屋・浮舟・蜻蛉かげろう・手習・夢浮橋の54帖に分かつ。幻まで前編とし、主人公光源氏を中心に藤壺・紫の上など幾多の才媛を配して、その華やかな生涯を描く。幻のあとに、光源氏の死を暗示して本文はないという雲隠の巻名が伝わる。匂宮・紅梅・竹河の3帖は後編への連鎖をなす。後編の橋姫以下の10帖は、光源氏のあとを受けつぐ薫・匂宮に宇治の八の宮の姫君たちを配して、複雑な人間関係を写したもので、特に宇治十帖と称する。構想上は、前編を藤裏葉までと若菜以下とに二分し、全編を3部に分けて見ることが多い。近現代の作家などによる現代語訳や、アーサー=ウェーリーの英訳その他外国語訳もある。

→文献資料[源氏物語]

⇒げんじものがたり‐えまき【源氏物語絵巻】

⇒げんじものがたり‐おくいり【源氏物語奥入】

⇒げんじものがたり‐しゃく【源氏物語釈】

⇒げんじものがたり‐たまのおぐし【源氏物語玉の小櫛】

⇒げんじものがたり‐ひょうしゃく【源氏物語評釈】

げんじものがたり‐えまき【源氏物語絵巻】‥ヱ‥🔗⭐🔉

げんじものがたり‐えまき【源氏物語絵巻】‥ヱ‥

源氏物語の各帖から物語の要点となる情景や情緒豊かな場面をぬき出して絵画化し、対応する本文の一節を詞書として添えた絵巻。平安以後各時代を通じ各種の制作が行われ、現存遺品の種類も多い。中でも12世紀前半に宮廷絵師により分担制作されたと見られる彩色絵巻(徳川美術館・五島美術館分蔵)は最も古く、かつては藤原隆能作と伝えられ、隆能源氏と通称。

⇒げんじものがたり【源氏物語】

げんじものがたり‐おくいり【源氏物語奥入】🔗⭐🔉

げんじものがたり‐おくいり【源氏物語奥入】

⇒おくいり。

⇒げんじものがたり【源氏物語】

げんじものがたり‐しゃく【源氏物語釈】🔗⭐🔉

げんじものがたり‐しゃく【源氏物語釈】

⇒げんじしゃく(源氏釈)。

⇒げんじものがたり【源氏物語】

げんじものがたり‐たまのおぐし【源氏物語玉の小櫛】‥ヲ‥🔗⭐🔉

げんじものがたり‐たまのおぐし【源氏物語玉の小櫛】‥ヲ‥

源氏物語の注釈書。本居宣長著。9巻。同物語の本質として「もののあはれ」論を力説、また、旧説の誤りを補正し、全巻にわたって語句を注釈する。1796年(寛政8)成り、99年刊。

⇒げんじものがたり【源氏物語】

げんじものがたり‐ひょうしゃく【源氏物語評釈】‥ヒヤウ‥🔗⭐🔉

げんじものがたり‐ひょうしゃく【源氏物語評釈】‥ヒヤウ‥

源氏物語の評釈書。萩原広道著。首巻2・本文(花宴まで)注釈8・語釈2・余釈2の14巻。1854年(嘉永7)、中断して61年(文久1)刊。

⇒げんじものがたり【源氏物語】

げんしろう【源四郎】‥ラウ🔗⭐🔉

げんしろう【源四郎】‥ラウ

(「げんしろ」とも)金銭・数などをごまかすこと。ものを盗むこと。また、盗人。東海道中膝栗毛8「おまへさんがたの―してじや」

げんしん【源信】🔗⭐🔉

げんしん【源信】

平安中期の天台宗の学僧。通称、恵心えしん僧都。大和の人。良源に師事し、論義・因明学を以て知られたが、横川よかわに隠棲。二十五三昧会を主導し、「往生要集」を著して浄土教の理論的基礎を築いた。ほかに著「一乗要決」など。(942〜1017)

→著作:『往生要集』

→著作:『横川法語』

げんすい【源水】🔗⭐🔉

げんすい【源水】

(松井源水が始めたからいう)大道で、居合抜いあいぬき・曲独楽きょくごまなどの技を演じて人を集め、歯磨粉や歯の薬を売る人。

⇒げんすい‐ごま【源水独楽】

げんすい‐ごま【源水独楽】🔗⭐🔉

げんすい‐ごま【源水独楽】

(松井源水が曲独楽に用いたからいう)心棒の長い博多独楽。

⇒げんすい【源水】

げん‐せん【源泉・原泉】🔗⭐🔉

げんせん‐かぜい【源泉課税】‥クワ‥🔗⭐🔉

げんせん‐かぜい【源泉課税】‥クワ‥

所得税の課税方法の一つ。給与所得・退職所得・利子所得・配当所得・原稿料・著作権使用料その他特定の料金について、その支払者が支払の際に一定の所得税を天引きして納税するもの。源泉徴収。→申告納税制度。

⇒げん‐せん【源泉・原泉】

げんせん‐ちょうしゅう【源泉徴収】‥シウ🔗⭐🔉

げんせん‐ちょうしゅう【源泉徴収】‥シウ

(→)源泉課税に同じ。

⇒げん‐せん【源泉・原泉】

○健全なる精神は健全なる身体に宿るけんぜんなるせいしんはけんぜんなるしんたいにやどる

(mens sana in corpore sano ラテン)(ローマの詩人ユウェナリスの「諷刺詩集」から)身体が強健であってこそ精神も健全である。

▷本来、健康な身体に宿る健康な精神を願うの意。

⇒けん‐ぜん【健全】

げんせん‐ぶんりかぜい【源泉分離課税】‥クワ‥🔗⭐🔉

げんせん‐ぶんりかぜい【源泉分離課税】‥クワ‥

分離課税の対象となる所得のうち、源泉課税のみで課税が終了し、確定申告を要しない課税方法。配当所得・利子所得課税に選択的に認められる。

⇒げん‐せん【源泉・原泉】

げんた【源太】🔗⭐🔉

げんた【源太】

文楽人形の首かしらの名称の一つ。「ひらかな盛衰記」の梶原源太景季の役に因む名で、二枚目役に広く使用。

げんた‐が‐うぶぎぬ【源太が産衣】🔗⭐🔉

げんた‐が‐うぶぎぬ【源太が産衣】

源氏八領鎧はちりょうのよろいの一つ。源太は源義家の幼名源太丸。産衣。生衣うぶぎぬ。義経記1「八幡太郎義家…その時御門よりたまはりたる鎧をこそ―と申しけり」

げんちゅうしゅうい【源註拾遺】‥シフヰ🔗⭐🔉

げんちゅうしゅうい【源註拾遺】‥シフヰ

源氏物語の注釈書。契沖著。8巻。注釈部は1696年(元禄9)成る。「湖月抄」などの旧注の誤りを訂正、自説を述べる。

げん‐ととく【源都督】🔗⭐🔉

げん‐ととく【源都督】

源経信つねのぶの異称。大宰権帥(唐名、都督)に任命されたからいう。

げんない【源内】🔗⭐🔉

げんない‐ぐし【源内櫛】🔗⭐🔉

げんない‐ぐし【源内櫛】

背みねを銀で飾った伽羅きゃらの櫛。平賀源内の造りはじめたものという。

⇒げんない【源内】

げんない‐やき【源内焼】🔗⭐🔉

げんない‐やき【源内焼】

(平賀源内が始めたとされることから)(→)志度焼しどやきの異称。

⇒げんない【源内】

げんのう【源翁・玄翁】‥ヲウ🔗⭐🔉

げんのう【源翁・玄翁】‥ヲウ

南北朝時代の曹洞宗の僧。諱いみなは心昭。越後の人。5歳で出家して諸方を歴遊、会津に示現寺を開く。また下野しもつけ那須野の殺生石せっしょうせきを割って悪霊を除いたと伝える。(1329〜1400)→殺生石

げん‐ぺい【源平】🔗⭐🔉

げん‐ぺい【源平】

①源氏と平氏。

②敵・味方の二組に分かれて勝敗を争うこと。「―ガルタ」

③(源氏は白旗、平氏は赤旗を用いたからいう)白と紅。

⇒げんぺい‐くさぎ【源平臭木】

⇒げんぺい‐こう【源平香】

⇒げんぺい‐じだい【源平時代】

⇒げん‐ぺい‐とう‐きつ【源平藤橘】

⇒げんぺい‐もも【源平桃】

げんぺい‐こう【源平香】‥カウ🔗⭐🔉

げんぺい‐こう【源平香】‥カウ

組香くみこうの一種。盤上に旗を立て、紅白二組に分かれて香を聞きわけ、勝負を争うもの。徳川氏は源氏であるため憚って名所香と改められた。→名所香。

⇒げん‐ぺい【源平】

げんぺい‐じだい【源平時代】🔗⭐🔉

げんぺい‐じだい【源平時代】

源平2氏が武士の棟梁としてあらわれ、互いに盛衰興亡のあった時代。平安後期、11世紀末から12世紀末の約1世紀。

⇒げん‐ぺい【源平】

み‐な‐もと【源】🔗⭐🔉

み‐な‐もと【源】

(「水みの本もと」の意)

①川の水などの流れでるもと。水源。常陸風土記「信筑しづくの川といふ。―は筑波の山より出で」

②物事の起こるはじめ。起源。栄華物語歌合「―さへも開けたるかな」

みなもと【源】(姓氏)🔗⭐🔉

みなもと【源】

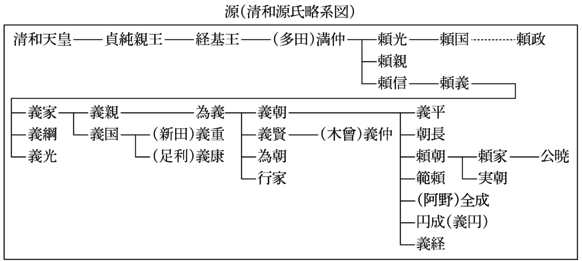

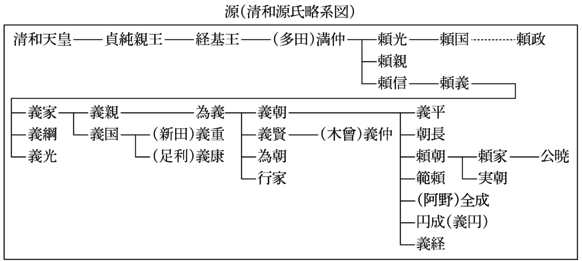

姓氏の一つ。初め嵯峨天皇がその皇子を臣籍に下して賜った姓で、のち仁明・文徳・清和・陽成・光孝・宇多・醍醐・村上・冷泉・花山・三条・後三条・順徳・後嵯峨・後深草・亀山・後二条天皇などの、皇子・皇孫にも源氏を賜った。嵯峨源氏・清和源氏・宇多源氏・村上源氏が名高い。

源(清和源氏略系図)

⇒みなもと‐の‐ありひと【源有仁】

⇒みなもと‐の‐いえなが【源家長】

⇒みなもと‐の‐さねとも【源実朝】

⇒みなもと‐の‐しげゆき【源重之】

⇒みなもと‐の‐したごう【源順】

⇒みなもと‐の‐たかあきら【源高明】

⇒みなもと‐の‐たかくに【源隆国】

⇒みなもと‐の‐ためとも【源為朝】

⇒みなもと‐の‐ためのり【源為憲】

⇒みなもと‐の‐ためよし【源為義】

⇒みなもと‐の‐ちかゆき【源親行】

⇒みなもと‐の‐つねのぶ【源経信】

⇒みなもと‐の‐つねもと【源経基】

⇒みなもと‐の‐とおる【源融】

⇒みなもと‐の‐としより【源俊頼】

⇒みなもと‐の‐のりより【源範頼】

⇒みなもと‐の‐ひろまさ【源博雅】

⇒みなもと‐の‐まこと【源信】

⇒みなもと‐の‐みちちか【源通親】

⇒みなもと‐の‐みちとも【源通具】

⇒みなもと‐の‐みつなか【源満仲】

⇒みなもと‐の‐みつゆき【源光行】

⇒みなもと‐の‐もろふさ【源師房】

⇒みなもと‐の‐ゆきいえ【源行家】

⇒みなもと‐の‐よしいえ【源義家】

⇒みなもと‐の‐よしつね【源義経】

⇒みなもと‐の‐よしとも【源義朝】

⇒みなもと‐の‐よしなか【源義仲】

⇒みなもと‐の‐よしひら【源義平】

⇒みなもと‐の‐よしみつ【源義光】

⇒みなもと‐の‐よりいえ【源頼家】

⇒みなもと‐の‐よりとも【源頼朝】

⇒みなもと‐の‐よりのぶ【源頼信】

⇒みなもと‐の‐よりまさ【源頼政】

⇒みなもと‐の‐よりみつ【源頼光】

⇒みなもと‐の‐よりよし【源頼義】

⇒みなもと‐の‐ありひと【源有仁】

⇒みなもと‐の‐いえなが【源家長】

⇒みなもと‐の‐さねとも【源実朝】

⇒みなもと‐の‐しげゆき【源重之】

⇒みなもと‐の‐したごう【源順】

⇒みなもと‐の‐たかあきら【源高明】

⇒みなもと‐の‐たかくに【源隆国】

⇒みなもと‐の‐ためとも【源為朝】

⇒みなもと‐の‐ためのり【源為憲】

⇒みなもと‐の‐ためよし【源為義】

⇒みなもと‐の‐ちかゆき【源親行】

⇒みなもと‐の‐つねのぶ【源経信】

⇒みなもと‐の‐つねもと【源経基】

⇒みなもと‐の‐とおる【源融】

⇒みなもと‐の‐としより【源俊頼】

⇒みなもと‐の‐のりより【源範頼】

⇒みなもと‐の‐ひろまさ【源博雅】

⇒みなもと‐の‐まこと【源信】

⇒みなもと‐の‐みちちか【源通親】

⇒みなもと‐の‐みちとも【源通具】

⇒みなもと‐の‐みつなか【源満仲】

⇒みなもと‐の‐みつゆき【源光行】

⇒みなもと‐の‐もろふさ【源師房】

⇒みなもと‐の‐ゆきいえ【源行家】

⇒みなもと‐の‐よしいえ【源義家】

⇒みなもと‐の‐よしつね【源義経】

⇒みなもと‐の‐よしとも【源義朝】

⇒みなもと‐の‐よしなか【源義仲】

⇒みなもと‐の‐よしひら【源義平】

⇒みなもと‐の‐よしみつ【源義光】

⇒みなもと‐の‐よりいえ【源頼家】

⇒みなもと‐の‐よりとも【源頼朝】

⇒みなもと‐の‐よりのぶ【源頼信】

⇒みなもと‐の‐よりまさ【源頼政】

⇒みなもと‐の‐よりみつ【源頼光】

⇒みなもと‐の‐よりよし【源頼義】

⇒みなもと‐の‐ありひと【源有仁】

⇒みなもと‐の‐いえなが【源家長】

⇒みなもと‐の‐さねとも【源実朝】

⇒みなもと‐の‐しげゆき【源重之】

⇒みなもと‐の‐したごう【源順】

⇒みなもと‐の‐たかあきら【源高明】

⇒みなもと‐の‐たかくに【源隆国】

⇒みなもと‐の‐ためとも【源為朝】

⇒みなもと‐の‐ためのり【源為憲】

⇒みなもと‐の‐ためよし【源為義】

⇒みなもと‐の‐ちかゆき【源親行】

⇒みなもと‐の‐つねのぶ【源経信】

⇒みなもと‐の‐つねもと【源経基】

⇒みなもと‐の‐とおる【源融】

⇒みなもと‐の‐としより【源俊頼】

⇒みなもと‐の‐のりより【源範頼】

⇒みなもと‐の‐ひろまさ【源博雅】

⇒みなもと‐の‐まこと【源信】

⇒みなもと‐の‐みちちか【源通親】

⇒みなもと‐の‐みちとも【源通具】

⇒みなもと‐の‐みつなか【源満仲】

⇒みなもと‐の‐みつゆき【源光行】

⇒みなもと‐の‐もろふさ【源師房】

⇒みなもと‐の‐ゆきいえ【源行家】

⇒みなもと‐の‐よしいえ【源義家】

⇒みなもと‐の‐よしつね【源義経】

⇒みなもと‐の‐よしとも【源義朝】

⇒みなもと‐の‐よしなか【源義仲】

⇒みなもと‐の‐よしひら【源義平】

⇒みなもと‐の‐よしみつ【源義光】

⇒みなもと‐の‐よりいえ【源頼家】

⇒みなもと‐の‐よりとも【源頼朝】

⇒みなもと‐の‐よりのぶ【源頼信】

⇒みなもと‐の‐よりまさ【源頼政】

⇒みなもと‐の‐よりみつ【源頼光】

⇒みなもと‐の‐よりよし【源頼義】

⇒みなもと‐の‐ありひと【源有仁】

⇒みなもと‐の‐いえなが【源家長】

⇒みなもと‐の‐さねとも【源実朝】

⇒みなもと‐の‐しげゆき【源重之】

⇒みなもと‐の‐したごう【源順】

⇒みなもと‐の‐たかあきら【源高明】

⇒みなもと‐の‐たかくに【源隆国】

⇒みなもと‐の‐ためとも【源為朝】

⇒みなもと‐の‐ためのり【源為憲】

⇒みなもと‐の‐ためよし【源為義】

⇒みなもと‐の‐ちかゆき【源親行】

⇒みなもと‐の‐つねのぶ【源経信】

⇒みなもと‐の‐つねもと【源経基】

⇒みなもと‐の‐とおる【源融】

⇒みなもと‐の‐としより【源俊頼】

⇒みなもと‐の‐のりより【源範頼】

⇒みなもと‐の‐ひろまさ【源博雅】

⇒みなもと‐の‐まこと【源信】

⇒みなもと‐の‐みちちか【源通親】

⇒みなもと‐の‐みちとも【源通具】

⇒みなもと‐の‐みつなか【源満仲】

⇒みなもと‐の‐みつゆき【源光行】

⇒みなもと‐の‐もろふさ【源師房】

⇒みなもと‐の‐ゆきいえ【源行家】

⇒みなもと‐の‐よしいえ【源義家】

⇒みなもと‐の‐よしつね【源義経】

⇒みなもと‐の‐よしとも【源義朝】

⇒みなもと‐の‐よしなか【源義仲】

⇒みなもと‐の‐よしひら【源義平】

⇒みなもと‐の‐よしみつ【源義光】

⇒みなもと‐の‐よりいえ【源頼家】

⇒みなもと‐の‐よりとも【源頼朝】

⇒みなもと‐の‐よりのぶ【源頼信】

⇒みなもと‐の‐よりまさ【源頼政】

⇒みなもと‐の‐よりみつ【源頼光】

⇒みなもと‐の‐よりよし【源頼義】

みなもと‐の‐いえなが【源家長】‥イヘ‥🔗⭐🔉

みなもと‐の‐いえなが【源家長】‥イヘ‥

鎌倉初期の歌人。後鳥羽上皇の和歌所開闔かいこう(年預)となり、承久の乱後在野。1196年(建久7)に起筆した日記は、新古今集勅撰のことなど、11年間にわたる回想録。( 〜1234)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐さねとも【源実朝】🔗⭐🔉

みなもと‐の‐さねとも【源実朝】

鎌倉幕府第3代将軍(在職1203〜1219)。歌人。頼朝の次子。母は北条政子。幼名、千幡。後に右大臣。作歌には万葉調の佳作が多い。家集「金槐和歌集」。鶴岡八幡宮の境内で兄頼家の子公暁くぎょうに殺された。(1192〜1219)

→作品:『金槐和歌集』

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐しげゆき【源重之】🔗⭐🔉

みなもと‐の‐しげゆき【源重之】

平安中期の歌人。三十六歌仙の一人。左馬助・相模権守。旅の歌人で、冷泉天皇が東宮のときに帯刀先生たちはきせんじょうとして奉った百首は現存する最古の百首歌。家集「重之集」。( 〜1000頃)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐したごう【源順】‥シタガフ🔗⭐🔉

みなもと‐の‐したごう【源順】‥シタガフ

平安中期の歌人・学者。三十六歌仙の一人。梨壺の五人の一人として後撰集の撰に当たり、また万葉集訓釈(古点)のことに従った。著「倭名類聚鈔」、家集「順集」。(911〜983)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐たかあきら【源高明】🔗⭐🔉

みなもと‐の‐たかあきら【源高明】

平安中期の貴族。醍醐天皇の皇子。左大臣。西宮左大臣と称される。969年右大臣藤原師尹もろただらのため大宰権帥に左遷され(安和の変)、のち赦されて帰洛。著「西宮記」。(914〜982)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐ためのり【源為憲】🔗⭐🔉

みなもと‐の‐ためのり【源為憲】

平安中期の学者・漢詩人。その詩は「本朝文粋」に、歌は「拾遺和歌集」などに収める。著「口遊くちずさみ」「三宝絵詞」「世俗諺文」など。( 〜1011)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐ためよし【源為義】🔗⭐🔉

みなもと‐の‐ためよし【源為義】

平安末期の武将。義親の子。検非違使となって六条判官と称される。保元の乱に崇徳上皇の白河殿を守ったが、敗れて斬られた。(1096〜1156)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐つねのぶ【源経信】🔗⭐🔉

みなもと‐の‐つねのぶ【源経信】

平安後期の貴族。俊頼の父。後一条から堀河まで6代の天皇に仕え、正二位、大納言。世に桂大納言という。博学・多才で、音楽・詩・歌のいずれにも優れ、藤原公任きんとうと共に三船の才と称された。著「難後拾遺」、家集「大納言経信集」。(1016〜1097)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐つねもと【源経基】🔗⭐🔉

みなもと‐の‐つねもと【源経基】

平安中期の貴族・武人。清和天皇の第6皇子貞純親王の長子。はじめ経基王。六孫王と称されたが、源姓を賜り清和源氏の祖となる。和歌をよくした。平将門の反乱を通報、のち小野好古おののよしふるに従って藤原純友を滅ぼした。( 〜961)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐としより【源俊頼】🔗⭐🔉

みなもと‐の‐としより【源俊頼】

平安後期の歌人。経信の子。俊恵しゅんえの父。従四位上、木工頭もくのかみで退官。守旧派の藤原基俊とは反対に、歌は自由清新、詩想豊かで、素朴な気持や生活を出そうとした。白河法皇の院宣で金葉和歌集を撰。著「俊頼髄脳」、家集「散木奇歌集」。(1055?〜1129?)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐のりより【源範頼】🔗⭐🔉

みなもと‐の‐のりより【源範頼】

平安末期の武将。義朝の6男。遠江蒲御厨かばのみくりやに生まれ、蒲の冠者・蒲殿という。兄頼朝の挙兵を助け、弟義経と協力して義仲を討ち、平家を一谷・壇ノ浦に破った。のち頼朝に疑われ、伊豆修禅寺に流された。生没年未詳。

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐ひろまさ【源博雅】🔗⭐🔉

みなもと‐の‐ひろまさ【源博雅】

博雅三位はくがのさんみの本名。

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐まこと【源信】🔗⭐🔉

みなもと‐の‐まこと【源信】

平安前期の貴族。嵯峨天皇の皇子。源姓を賜り、左大臣。北辺きたのべの左大臣とも。応天門の変では、一時放火の嫌疑をうけた。(810〜868)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐みちちか【源通親】🔗⭐🔉

みなもと‐の‐みちちか【源通親】

平安末期・鎌倉初期の貴族。村上源氏。源(久我)雅通の子。一説に道元の父。頼朝と結ぶ関白九条兼実を排斥し、外孫土御門天皇を即位させて権勢を握る。和歌をよくし、著「高倉院厳島御幸記」など。土御門内大臣。(1149〜1202)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐みちとも【源通具】🔗⭐🔉

みなもと‐の‐みちとも【源通具】

鎌倉初期の歌人。新古今集の撰者の一人。通親の子。堀河大納言。妻は藤原俊成の女むすめ。(1171〜1227)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐みつゆき【源光行】🔗⭐🔉

みなもと‐の‐みつゆき【源光行】

鎌倉初期の学者。子親行と共に源氏物語(河内本)を校勘。法名、寂因。承久の乱に連座。「蒙求もうぎゅう和歌」があり、古く「海道記」の作者に擬せられた。(1163〜1244)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐もろふさ【源師房】🔗⭐🔉

みなもと‐の‐もろふさ【源師房】

平安中期の貴族。具平ともひら親王(村上天皇皇子)の長子。初名は資定。文をよくし、和歌に長じた。源姓を賜り(村上源氏)、藤原頼通の猶子となり、累進して内大臣・右大臣。日記「土右記」。土御門右大臣。(1008〜1077)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐ゆきいえ【源行家】‥イヘ🔗⭐🔉

みなもと‐の‐ゆきいえ【源行家】‥イヘ

平安末期の武将。為義の10男。熊野新宮に住み新宮十郎と称し、のち十郎蔵人。以仁王もちひとおうの令旨を奉じて義仲と共に平氏と戦い、のち義経と共に頼朝追討を図ったが、和泉で殺された。( 〜1186)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐よしいえ【源義家】‥イヘ🔗⭐🔉

みなもと‐の‐よしいえ【源義家】‥イヘ

平安後期の武将。頼義の長男。八幡太郎と号す。幼名、不動丸・源太丸。武勇にすぐれ、和歌も巧みであった。前九年の役には父とともに陸奥の安倍貞任を討ち、陸奥守兼鎮守府将軍となり、後三年の役を平定。東国に源氏勢力の根拠を固めた。(1039〜1106)

→資料:『陸奥話記』

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐よしとも【源義朝】🔗⭐🔉

みなもと‐の‐よしとも【源義朝】

平安末期の武将。為義の長男。下野守。保元の乱に後白河天皇方に参加し、白河殿を陥れ、左馬頭となったが、清盛と不和となり、藤原信頼と結んで平治の乱を起こし、敗れて尾張に逃れ、家人の長田忠致おさだただむねに殺された。(1123〜1160)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐よしなか【源義仲】🔗⭐🔉

みなもと‐の‐よしなか【源義仲】

平安末期の武将。為義の孫。2歳の時、父義賢よしかたが義平に討たれた後、木曾山中で育てられ、木曾次郎(義仲)という。1180年(治承4)以仁王もちひとおうの令旨を奉じて挙兵。平通盛らを越前に破り、平維盛を礪波山となみやまに夜襲し、平氏を西海に走らせて京都に入り、84年(寿永3)征夷大将軍に任ぜられたが、範頼・義経の軍と戦って敗れ、近江粟津で戦死。(1154〜1184)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐よしひら【源義平】🔗⭐🔉

みなもと‐の‐よしひら【源義平】

平安末期の武将。義朝の長男。15歳の時、叔父義賢よしかたと戦ってこれを斬り、悪源太の異名を得た。後に平治の乱に父に従って奮戦、敗れて美濃に逃れたが、父の死後、単身京都に潜伏、平清盛暗殺を狙ったが、捕らえられて斬首された。(1141〜1160)

⇒みなもと【源】

みなもと‐の‐よしみつ【源義光】🔗⭐🔉

みなもと‐の‐よしみつ【源義光】

平安後期の武将。頼義の3男。新羅しんら明神の社前で元服し新羅三郎という。知謀に富み弓をよくし、笙しょうに長じた。後三年の役に兄義家が出征すると、官を辞してその後を追い武功をたて、のち刑部少輔。佐竹氏・武田氏・小笠原氏などの祖。(1045〜1127)

⇒みなもと【源】

[漢]源🔗⭐🔉

源 字形

筆順

筆順

〔水(氵・氺)部10画/13画/教育/2427・383B〕

〔音〕ゲン(漢)

〔訓〕みなもと (名)はじめ・もと

[意味]

①みなもと。物事のはじめ。もと。「源流・水源・起源・根源・財源・収入源」

②姓の一つ「源みなもと」の音読。「源氏・源平・源三位げんざんみ」

[解字]

形声。「水」+音符「原」(=がけ下の泉から水が流れ出る形。みなもと)。「原」が「はら」の意にも用いられるようになったので、「水」を加えて、「みなもと」の意をはっきりさせたもの。

[下ツキ

淵源・起源・給源・光源・語源・根源・財源・策源地・資源・震源・水源・税源・遡源・電源・桃源郷・熱源・発源・抜本塞源・病源・本源

〔水(氵・氺)部10画/13画/教育/2427・383B〕

〔音〕ゲン(漢)

〔訓〕みなもと (名)はじめ・もと

[意味]

①みなもと。物事のはじめ。もと。「源流・水源・起源・根源・財源・収入源」

②姓の一つ「源みなもと」の音読。「源氏・源平・源三位げんざんみ」

[解字]

形声。「水」+音符「原」(=がけ下の泉から水が流れ出る形。みなもと)。「原」が「はら」の意にも用いられるようになったので、「水」を加えて、「みなもと」の意をはっきりさせたもの。

[下ツキ

淵源・起源・給源・光源・語源・根源・財源・策源地・資源・震源・水源・税源・遡源・電源・桃源郷・熱源・発源・抜本塞源・病源・本源

筆順

筆順

〔水(氵・氺)部10画/13画/教育/2427・383B〕

〔音〕ゲン(漢)

〔訓〕みなもと (名)はじめ・もと

[意味]

①みなもと。物事のはじめ。もと。「源流・水源・起源・根源・財源・収入源」

②姓の一つ「源みなもと」の音読。「源氏・源平・源三位げんざんみ」

[解字]

形声。「水」+音符「原」(=がけ下の泉から水が流れ出る形。みなもと)。「原」が「はら」の意にも用いられるようになったので、「水」を加えて、「みなもと」の意をはっきりさせたもの。

[下ツキ

淵源・起源・給源・光源・語源・根源・財源・策源地・資源・震源・水源・税源・遡源・電源・桃源郷・熱源・発源・抜本塞源・病源・本源

〔水(氵・氺)部10画/13画/教育/2427・383B〕

〔音〕ゲン(漢)

〔訓〕みなもと (名)はじめ・もと

[意味]

①みなもと。物事のはじめ。もと。「源流・水源・起源・根源・財源・収入源」

②姓の一つ「源みなもと」の音読。「源氏・源平・源三位げんざんみ」

[解字]

形声。「水」+音符「原」(=がけ下の泉から水が流れ出る形。みなもと)。「原」が「はら」の意にも用いられるようになったので、「水」を加えて、「みなもと」の意をはっきりさせたもの。

[下ツキ

淵源・起源・給源・光源・語源・根源・財源・策源地・資源・震源・水源・税源・遡源・電源・桃源郷・熱源・発源・抜本塞源・病源・本源

広辞苑に「源」で始まるの検索結果 1-92。もっと読み込む