複数辞典一括検索+![]()

![]()

めん【綿】🔗⭐🔉

めん【綿】

(「棉」の通用字)わた。もめんわた。「―のシャツ」

めん‐い【綿衣】🔗⭐🔉

めん‐い【綿衣】

①木綿の織物で仕立てた着物。綿服。

②綿わたを入れて仕立てた着物。わたいれ。

めん‐おめしちりめん【綿御召縮緬】🔗⭐🔉

めん‐おめしちりめん【綿御召縮緬】

(→)新御召しんおめしに同じ。

めん‐おり【綿織】🔗⭐🔉

めん‐おり【綿織】

綿布を織ること。また、綿織物。

⇒めんおり‐いと【綿織糸】

⇒めんおり‐もの【綿織物】

めんおり‐いと【綿織糸】🔗⭐🔉

めんおり‐いと【綿織糸】

織物用の木綿糸。紡績綿糸・ガス糸・シルケットなど。

⇒めん‐おり【綿織】

めんおり‐もの【綿織物】🔗⭐🔉

めんおり‐もの【綿織物】

綿糸で織った織物。めん。もめんおり。もめんもの。

⇒めん‐おり【綿織】

めん‐か【綿花・棉花】‥クワ🔗⭐🔉

めん‐か【綿花・棉花】‥クワ

(cotton)ワタの種子を包む白色または淡黒褐色の繊維。綿糸・人造絹糸・火薬・セルロイドなどの原料とし、衣服・寝具に入れて保温の料とする。現在日本ではアメリカ・ブラジル・オーストラリアなどから輸入。

めん‐かいき【綿海気】🔗⭐🔉

めん‐かいき【綿海気】

木綿を用いて海気に模した織物。主として裏地に用いる。

めん‐かべいと【綿壁糸】🔗⭐🔉

めん‐かべいと【綿壁糸】

綿糸で壁糸に模して造った撚糸ねんし。

めん‐かべおり【綿壁織】🔗⭐🔉

めん‐かべおり【綿壁織】

緯よこに綿壁糸を用い、壁織に模した織物。

めん‐かやく【綿火薬】‥クワ‥🔗⭐🔉

めん‐かやく【綿火薬】‥クワ‥

(nitro-cotton)精製した綿を硫酸と硝酸との混合液で処理して作った火薬。成分はニトロセルロース。外観は綿に類似し、点火すれば爆発して灰を残さない。無煙火薬の原料。

めん‐きんらん【綿金襴】🔗⭐🔉

めん‐きんらん【綿金襴】

細いガス糸を経たてに、生糸またはガス糸を地緯じぬきとし、平金糸ひらきんし・擬金糸まがいきんしを絵緯えぬきとして織った金襴。

めん‐くろはち【綿黒八】🔗⭐🔉

めん‐くろはち【綿黒八】

綿黒八丈の略。黒八丈に模した綿織物。

めん‐けじゅす【綿毛繻子】🔗⭐🔉

めん‐けじゅす【綿毛繻子】

経緯たてよこともにガス糸・紡績糸を用いて毛繻子に模した織物。

めん‐こう【綿甲】‥カフ🔗⭐🔉

めん‐こう【綿甲】‥カフ

奈良末期の唐様式による鎧よろいの一種。表裏を布帛で作り、内に綿を入れて矢石を防ぐようにし、表には彩色で甲板の形をかいたもの。

めん‐サージ【綿サージ】🔗⭐🔉

めん‐サージ【綿サージ】

(→)「めんセル」に同じ。

めん‐ざんし【綿撒糸】🔗⭐🔉

めん‐ざんし【綿撒糸】

(メンサッシの慣用読み)(→)「解し木綿ほつしもめん」に同じ。

めん‐し【綿糸】🔗⭐🔉

めん‐し【綿糸】

もめん糸。

⇒めんし‐ぼうせき【綿糸紡績】

めんじつ‐ゆ【綿実油・棉実油】🔗⭐🔉

めんじつ‐ゆ【綿実油・棉実油】

ワタの種子からしぼり採った脂肪油。半乾性油でリノール酸・オレイン酸などのグリセリン‐エステルを含む。食用のほか、マーガリン・石鹸の製造に用いる。コットン油。わたあぶら。わただねあぶら。わたのみあぶら。

めんし‐ぼうせき【綿糸紡績】‥バウ‥🔗⭐🔉

めんし‐ぼうせき【綿糸紡績】‥バウ‥

綿繊維から糸を紡ぐこと。混打綿・梳綿そめん・精梳綿・粗紡・精紡などの諸工程を含む。綿紡。

⇒めん‐し【綿糸】

めん‐セル【綿セル】🔗⭐🔉

めん‐セル【綿セル】

経たてに紡績綿糸またはガス糸、緯よこに紡績綿糸を用いて、セル地のように柔らかく仕上げた織物。綿サージ。

めん‐せんい【綿繊維】‥ヰ🔗⭐🔉

めん‐せんい【綿繊維】‥ヰ

ワタの種子の外殻上に生じる毛状の細胞。表皮細胞の延長したもの。

めん‐だんつう【綿段通】🔗⭐🔉

めん‐だんつう【綿段通】

紡績綿糸をまぜて織った段通。

めん‐ちぢみ【綿縮】🔗⭐🔉

めん‐ちぢみ【綿縮】

綿糸で織ったちぢみ。もめんちぢみ。

めん‐ちりめん【綿縮緬】🔗⭐🔉

めん‐ちりめん【綿縮緬】

経たてに生糸、緯よこに綿糸を用いて、縮緬のように仕上げた織物。

めん‐ネル【綿ネル】🔗⭐🔉

めん‐ネル【綿ネル】

綿フランネルの略。

めん‐はかた【綿博多】🔗⭐🔉

めん‐はかた【綿博多】

緯よこに綿糸を用いて博多織のように地じを厚く織った織物。

めん‐はぶたえ【綿羽二重】‥ヘ🔗⭐🔉

めん‐はぶたえ【綿羽二重】‥ヘ

経たても緯よこもシルケットを用いて、羽二重に模した白地の織物。

めん‐ばん【綿蛮・緜蛮】🔗⭐🔉

めん‐ばん【綿蛮・緜蛮】

[詩経小雅、緜蛮]小鳥のさえずる声。また、ウグイスの異称。

めん‐ぷ【綿布】🔗⭐🔉

めん‐ぷ【綿布】

綿糸で織った布。

めん‐ぷく【綿服】🔗⭐🔉

めん‐ぷく【綿服】

綿布で仕立てた衣服。もめんの着物。綿衣。

めん‐フランネル【綿フランネル】🔗⭐🔉

めん‐フランネル【綿フランネル】

綿糸を材料とした生地で、両面または一面だけに起毛を施した織物。綿ネル。

めん‐ぼう【綿紡】‥バウ🔗⭐🔉

めん‐ぼう【綿紡】‥バウ

綿糸紡績の略。

めん‐ぼう【綿棒】‥バウ🔗⭐🔉

めん‐ぼう【綿棒】‥バウ

先端に脱脂綿を巻きつけた細い棒。耳・鼻・口腔内などに薬をつけるのに用いる。

めん‐ポプリン【綿ポプリン】🔗⭐🔉

めん‐ポプリン【綿ポプリン】

経たて・緯よこともガス糸または綿糸で織り、シルケット仕上げをしたもの。

めんま‐エキス【綿馬越幾斯】🔗⭐🔉

めんま‐エキス【綿馬越幾斯】

綿馬根をエーテルで浸出したもの。条虫駆除薬。

めんま‐こん【綿馬根】🔗⭐🔉

めんま‐こん【綿馬根】

雄羊歯おしだの根茎を葉柄の基部と共にとり、乾燥したもの。駆虫作用がある。

めん‐みつ【綿密】🔗⭐🔉

めん‐みつ【綿密】

くわしくこまやかなこと。手抜かりのないこと。緻密ちみつ。「―な計画」「―に調査する」

めん‐めいせん【綿銘仙】🔗⭐🔉

めん‐めいせん【綿銘仙】

緯よこに綿糸を用いて銘仙に模した織物。

めん‐めん【綿綿】🔗⭐🔉

めん‐めん【綿綿】

(「綿」は、つらなる意)長くつづいて絶えないさま。「思いを―と綴る」

めんめん‐じゅす【綿綿繻子】🔗⭐🔉

めんめん‐じゅす【綿綿繻子】

経緯たてよこともに綿糸やガス糸を用いて繻子に模した織物。

○面面の蜂を払えめんめんのはちをはらえ

他人のことをかまうより、まず自分のことをふりかえってみよの意。

⇒めん‐めん【面面】

○面面の楊貴妃めんめんのようきひ

人はそれぞれ自分の妻を美人だと思うものであるという意。

⇒めん‐めん【面面】

めん‐モスリン【綿モスリン】🔗⭐🔉

めん‐モスリン【綿モスリン】

経緯たてよこともに綿糸を用い、モスリンに模した薄地の綿織物。

めん‐ゆうき【綿結城】‥ユフ‥🔗⭐🔉

めん‐ゆうき【綿結城】‥ユフ‥

(→)結城木綿ゆうきもめんに同じ。

めんよう【綿陽】‥ヤウ🔗⭐🔉

めんよう【綿陽】‥ヤウ

(Mianyang)中国四川省北部の工業都市。国防科学研究・生産基地で、電子工業が盛ん。人口116万3千(2000)。

めん‐よう【緬羊・綿羊】‥ヤウ🔗⭐🔉

めん‐よう【緬羊・綿羊】‥ヤウ

ヒツジの別称。

わた【綿・棉・草綿】🔗⭐🔉

わた【綿・棉・草綿】

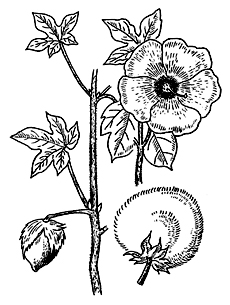

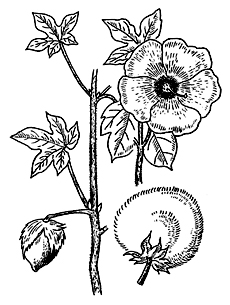

①アオイ科の一年草または木本。数種の栽培種と多数の品種があり、古来最も広く栽培される重要な繊維作物。栽培の大部分を占める陸地綿は中米、長繊維のペルー綿・エジプト綿・海島綿は南米、短繊維のアジア綿はアジアのそれぞれ原産。日本には16世紀からアジア綿の栽培が起こったが、今は作付けがない。葉は、多くは浅く3〜5裂し、互生。花はアオイに似た底部が濃い黄色大輪。果実は熟すと開裂し、白毛に包まれた種子塊(綿花)を露出。種子から綿実油めんじつゆをとる。〈[季]秋〉

わた

ワタ(花)

提供:ネイチャー・プロダクション

ワタ(花)

提供:ネイチャー・プロダクション

ワタ(実)

提供:ネイチャー・プロダクション

ワタ(実)

提供:ネイチャー・プロダクション

②もめんわた・木棉きわた・絹綿の総称。防寒用衣類・布団に用いる。奈良時代のワタは絹綿。木棉は799年(延暦18)に伝来したことが「日本後紀」に見える。〈[季]冬〉。万葉集3「筑紫の―は」

⇒綿のように疲れる

②もめんわた・木棉きわた・絹綿の総称。防寒用衣類・布団に用いる。奈良時代のワタは絹綿。木棉は799年(延暦18)に伝来したことが「日本後紀」に見える。〈[季]冬〉。万葉集3「筑紫の―は」

⇒綿のように疲れる

ワタ(花)

提供:ネイチャー・プロダクション

ワタ(花)

提供:ネイチャー・プロダクション

ワタ(実)

提供:ネイチャー・プロダクション

ワタ(実)

提供:ネイチャー・プロダクション

②もめんわた・木棉きわた・絹綿の総称。防寒用衣類・布団に用いる。奈良時代のワタは絹綿。木棉は799年(延暦18)に伝来したことが「日本後紀」に見える。〈[季]冬〉。万葉集3「筑紫の―は」

⇒綿のように疲れる

②もめんわた・木棉きわた・絹綿の総称。防寒用衣類・布団に用いる。奈良時代のワタは絹綿。木棉は799年(延暦18)に伝来したことが「日本後紀」に見える。〈[季]冬〉。万葉集3「筑紫の―は」

⇒綿のように疲れる

わた‐あき【綿秋】🔗⭐🔉

わた‐あき【綿秋】

秋、綿の実の熟する頃。綿時。

わた‐あぶら【綿油】🔗⭐🔉

わた‐あぶら【綿油】

綿の種子からしぼり取った油。綿実油めんじつゆ。

わた‐いた【綿板】🔗⭐🔉

わた‐いた【綿板】

(→)「いれこいた」に同じ。

わた‐いれ【綿入れ】🔗⭐🔉

わた‐いれ【綿入れ】

①ふとんなどに綿を入れること。

②裏をつけて中に綿を入れた防寒用の衣服。わたぎぬ。〈[季]冬〉。「―羽織」

わた‐うち【綿打ち】🔗⭐🔉

わた‐うち【綿打ち】

①綿打ち弓などで綿を打ってやわらかくすること。また、その職人。

②「綿打ち弓」の略。

⇒わたうち‐ゆみ【綿打ち弓】

わたうち‐ゆみ【綿打ち弓】🔗⭐🔉

わたうち‐ゆみ【綿打ち弓】

繰綿くりわたをはじき打って不純物を除き、やわらかくする具。弓形で、弦は牛の筋または鯨のひげを用いる。わたゆみ。わたうち。唐弓。弾弓。

⇒わた‐うち【綿打ち】

わた‐がし【綿菓子】‥グワ‥🔗⭐🔉

わた‐がし【綿菓子】‥グワ‥

ざらめ糖の溶液を遠心力を利用して糸状にふき出させ綿状にした菓子。柔らかい感触と甘味を楽しむ。わたあめ。電気飴。

わた‐がみ【肩上・綿上・綿噛】🔗⭐🔉

わた‐がみ【肩上・綿上・綿噛】

①鎧よろいの、胴を吊るために両肩に当てる幅の細い所。→大鎧おおよろい(図)。

②後頭部。うしろ髪。

わた‐がら【綿殻】🔗⭐🔉

わた‐がら【綿殻】

綿の果実から綿花をとった後の殻。

わた‐ぎぬ【綿衣】🔗⭐🔉

わた‐ぎぬ【綿衣】

(→)「わたいれ」2に同じ。枕草子198「夏とほしたる―のかかりたるを」

わた‐くず【綿屑】‥クヅ🔗⭐🔉

わた‐くず【綿屑】‥クヅ

綿の屑。くずわた。

わた‐ぐつわ【綿轡】🔗⭐🔉

わた‐ぐつわ【綿轡】

綿でつくった猿轡さるぐつわ。

わた‐ぐも【綿雲】🔗⭐🔉

わた‐ぐも【綿雲】

綿のような感じで浮かぶ雲。多く積雲をいう。

綿雲

撮影:高橋健司

わた‐くり【綿繰り】🔗⭐🔉

わたくり‐うた【綿繰り唄】🔗⭐🔉

わたくり‐うた【綿繰り唄】

民謡で、綿を紡ぎながら歌う労作歌。綿引唄。

⇒わた‐くり【綿繰り】

わたくり‐き【綿繰機】🔗⭐🔉

わたくり‐き【綿繰機】

綿花の種子と繊維とを分離する機械。一対のローラーの間に綿花を送り込み、繊維だけをその隙間からはみ出させるもの。

⇒わた‐くり【綿繰り】

わたくり‐ぐるま【綿繰車】🔗⭐🔉

わたくり‐ぐるま【綿繰車】

綿繰りに用いる車。簡易な綿繰機。わたぐるま。わたくり。

⇒わた‐くり【綿繰り】

わた‐ぐるま【綿車】🔗⭐🔉

わた‐ぐるま【綿車】

(→)「わたくりぐるま」に同じ。

わた‐げ【綿毛】🔗⭐🔉

わた‐げ【綿毛】

綿のようにやわらかな毛。にこげ。うぶげ。

わた‐こ【綿子】🔗⭐🔉

わた‐こ【綿子】

①胴着用または小児用の袖のない綿入れ。ちゃんちゃんこ。

②真綿まわたで作った衣服。また、真綿。〈[季]冬〉

わた‐し【綿師】🔗⭐🔉

わた‐し【綿師】

真綿の製造を業とする人。

わた‐すげ【綿菅】🔗⭐🔉

わた‐すげ【綿菅】

スゲの一種。本州中・北部の高地湿原に生ずる。高さ約50センチメートル。葉は線形。茎は三角形で、頂に楕円形の穂をつける。穂は長さ約1センチメートルで、綿状の白毛を持ち綿花のように見える。マユハキグサ。カヤナ。スズメノケヤリ。

ワタスゲ

撮影:関戸 勇

わた‐だね【綿種】🔗⭐🔉

わた‐だね【綿種】

綿の種子。

⇒わただね‐あぶら【綿種油】

わただね‐あぶら【綿種油】🔗⭐🔉

わただね‐あぶら【綿種油】

(→)「めんじつゆ」に同じ。

⇒わた‐だね【綿種】

わた‐つ‐み【海神・綿津見】🔗⭐🔉

わた‐つ‐み【海神・綿津見】

(ワダツミとも。ツは助詞「の」と同じ、ミは神霊の意)

①海をつかさどる神。海神。わたつみのかみ。万葉集16「―の殿のいらかに」

②海。万葉集15「―の沖つ白浪立ち来らし」

わた‐つみ【綿摘み】🔗⭐🔉

わた‐つみ【綿摘み】

①綿の実を摘み、また、綿を延ばし、綿製品を造ること。また、その人。〈[季]秋〉。誹風柳多留初「―は蜜柑の筋も肩へかけ」

②江戸市中にいた、表面は綿摘みの女と見せかけた淫売婦。風来六部集「色里多きその中に…飯盛・―・夜鷹…の類は」

わた‐どき【綿時】🔗⭐🔉

わた‐どき【綿時】

綿の収穫時。陰暦8月頃。綿秋。好色一代女3「麦秋・―を恋のさかりと」

わた‐とり【綿取り】🔗⭐🔉

わた‐とり【綿取り】

綿をつみとること。また、その人。わたつみ。〈[季]秋〉

わた‐ぬき【綿抜き・綿貫】🔗⭐🔉

わた‐ぬき【綿抜き・綿貫】

(→)解明物ときあけものに同じ。

⇒わたぬき‐の‐ついたち【綿抜の朔日】

わたぬき‐の‐ついたち【綿抜の朔日】🔗⭐🔉

わたぬき‐の‐ついたち【綿抜の朔日】

(衣更がえをして袷あわせを着ることから)陰暦4月1日の称。

⇒わた‐ぬき【綿抜き・綿貫】

わた‐の‐み【綿の実】🔗⭐🔉

わた‐の‐み【綿の実】

綿の種子。綿種。

⇒わたのみ‐あぶら【綿の実油】

○綿のように疲れるわたのようにつかれる🔗⭐🔉

○綿のように疲れるわたのようにつかれる

甚だしく疲労する。

⇒わた【綿・棉・草綿】

わた‐はな【綿花】

男踏歌おとことうかの時に用いた綿の造花。かざしのわた。源氏物語竹河「にほひもなく見苦しき―も」

わた‐ばね【綿羽】

鳥の羽の根元に生える柔らかい羽毛。

わだ‐ひでまつ【和田英松】

歴史学者・国文学者。備後鞆とも生れ。「大日本史料」の編纂に従い、「官職要解」「栄花物語詳解」「本朝書籍目録考証」などを著す。(1865〜1937)

⇒わだ【和田】

わた‐ぼうし【綿帽子】

①真綿をひろげて造ったかぶりもの。もと男女共に防寒用。後には装飾化して、婚礼に新婦の顔をおおうのに用いた。かずきわた。おきわた。額綿ひたいわた。〈[季]冬〉

綿帽子

②樹木などに積もった雪。

⇒わたぼうし‐ゆき【綿帽子雪】

わたぼうし‐ゆき【綿帽子雪】

大片の雪。ぼたゆき。

⇒わた‐ぼうし【綿帽子】

わた‐ぼこり【綿埃】

①綿屑がほこりのように散らかったもの。

②ほこりが集まってできた、綿のようなかたまり。

わた‐まし【移徙・渡座】

①転居。とのうつり。転宅。移徙いし。狂言、連歌盗人「これは先月―が有つたが、其の時の発句であらう」

②神輿の渡御。

③「わたましのいわい」の略。

⇒わたまし‐の‐いわい【渡座の祝】

わたまし‐の‐いわい【渡座の祝】‥イハヒ

①転居の祝。新築落成の祝。

②(沖縄の石垣島で)墓の落成の祭。

⇒わた‐まし【移徙・渡座】

わた‐まゆ【綿繭】

真綿をとる下等の繭。

わだま・る【蟠る】

〔自四〕

(→)「わだかまる」に同じ。〈新撰字鏡8〉

わだ‐まんきち【和田万吉】

国文学者。美濃(岐阜県)生れ。東大教授。書誌学に精通、図書館学に尽力した。編著「謡曲物語」「西洋笑府」「馬琴日記」「モンタヌス日本誌」など。(1865〜1934)

⇒わだ【和田】

わた‐み【曲水】

(ワダミとも)流れが入りまがってたまっている水。

わだ‐みさき【和田岬】

神戸市兵庫区にあり、神戸港の南西隅をなす岬。砂嘴さしで、内側は古代の大輪田泊おおわだのとまり、中世・近世の兵庫津。現在は埋立地に工場が立地。岬頭に、1864年(元治1)江戸幕府の築造した菱形の旧砲台、また、灯台がある。

わた‐むし【綿虫】

〔動〕(→)雪虫ゆきむし1に同じ。〈[季]冬〉

わた‐もち【腸持】

(臓腑ぞうふを持っている意)木や土でつくったものに対し、生身なまみであるもの。生きているもの。浄瑠璃、用明天皇職人鑑「―の釈迦阿弥陀が出たるとて」

わた‐や【綿屋】

①綿をあきなう家。また、その人。

②打ち綿を作る家。また、その人。

わた‐ゆき【綿雪】

綿をちぎったような、雪片の大きな雪。〈[季]春〉

わた‐ゆみ【綿弓】

(→)「わたうちゆみ」に同じ。「―や琵琶になぐさむ竹の奥」(芭蕉)

わだ‐よしもり【和田義盛】

鎌倉初期の武将。幕府初代の侍所別当。三浦義明の孫。源頼朝挙兵以後、常に従って功を立てた。代表的な鎌倉武士であったが、北条氏の挑発に乗り挙兵して敗死、一族がほとんど滅亡。(1147〜1213)

⇒わだ【和田】

わたらい【渡らい】ワタラヒ

世を渡ること。なりわい。渡世。大和物語「年頃―などもいとわろくなりて」

⇒わたらい‐ぐさ【渡らい種】

⇒わたらい‐ごころ【渡らい心】

わたらい【度会】ワタラヒ

三重県南東部、熊野灘に面する郡。また、そのうちの町名。明治初期に度会県が置かれ、1876年(明治9)三重県に合併。

わたらい【度会】ワタラヒ

姓氏の一つ。伊勢外宮げくうの祠官の一族。祢宜ねぎ・権祢宜を世襲した。

⇒わたらい‐いえゆき【度会家行】

⇒わたらい‐しんとう【度会神道】

⇒わたらい‐つねよし【度会常昌】

⇒わたらい‐のぶよし【度会延佳】

⇒わたらい‐ゆきただ【度会行忠】

わたらい‐いえゆき【度会家行】ワタラヒイヘ‥

南北朝時代、伊勢外宮の祢宜で、伊勢神道の大成者。村松家行ともいう。著「類聚神祇本源」など。(1256〜1362一説に1256〜1351)

⇒わたらい【度会】

わたらい‐ぐさ【渡らい種】ワタラヒ‥

世渡りのてだて。わたりぐさ。躬恒集「―はみるめなりけり」

⇒わたらい【渡らい】

わたらい‐ごころ【渡らい心】ワタラヒ‥

世渡りの心がけ。宇津保物語祭使「若き時に貯へ―ある人につきて」

⇒わたらい【渡らい】

わたらい‐しんとう【度会神道】ワタラヒ‥タウ

伊勢神道の別称。

⇒わたらい【度会】

わたらい‐つねよし【度会常昌】ワタラヒ‥

鎌倉末期の神道家。伊勢外宮の祢宜。初名、常良。後宇多・後醍醐天皇に近づき、伊勢神道の弘布に努めた。(1263〜1339)

⇒わたらい【度会】

わたらい‐のぶよし【度会延佳】ワタラヒ‥

江戸前期の神道学者。伊勢外宮の祢宜。出口延佳とも。伊勢神道を再興、伝家の学説に易学を加えて説く。宮崎文庫を創設。著「陽復記」「鼇頭ごうとう古事記」など。(1615〜1690)

⇒わたらい【度会】

わたらい‐の‐みや【度会の宮】ワタラヒ‥

豊受大神宮とようけだいじんぐうの別称。

わたらい‐ゆきただ【度会行忠】ワタラヒ‥

鎌倉後期の神道家。伊勢外宮の祢宜。伊勢神道の基礎を築いた。(1236〜1305)

⇒わたらい【度会】

わたら・う【渡らふ】ワタラフ

〔自四〕

(ワタルに接尾語フの付いた語)

①渡って行く。万葉集2「雲間より―・ふ月の」

②世を渡る。生計を立てる。仁徳紀「汝いましに寄つけて―・はむ」

わたらせ‐がわ【渡良瀬川】‥ガハ

利根川の支流。栃木県の足尾山塊に発源、栃木・群馬、埼玉・茨城の県界を流れ、埼玉県栗橋町の北で利根川に注ぐ。長さ108キロメートル。その沿岸に1890年代以降、足尾鉱毒事件が起こった。

わたり【辺】

あたり。ほとり。近所。伊勢物語「東の五条―に」

わたり【径】

さしわたし。直径。保元物語(金刀比羅本)「―六寸の大雁股ねぢすゑたり」

わたり【渡り】

①渡ること。また、「行くこと」「来ること」の尊敬語。枕草子114「初瀬にまうでて淀の―といふものをせしかば」。「将軍様のお―」

②渡るべき所。わたし。わたしば。渡船場。古事記中「宇治の―にさを取りに」

③海峡。継体紀「向離むかさくる壱岐いきの―を」

④外国から渡来すること。「古―の珊瑚さんご」

⑤鳥などが季節によって生息地を変えること。→渡り鳥。

⑥話をつけること。かけあうこと。「―をつける」

⑦職場をあちこちかえてわたりあるくこと。また、その職人。近世では、中間ちゅうげん・小者などにいう。わたり者。

⑧囲碁で、2群の石が盤端で連絡すること。

⑨〔言〕(glide)発音上ある単音に付随して、それと異なる音が発せられる現象。また、その音。

⇒わたり‐あご【渡り腮】

⇒わたり‐いた【渡り板】

⇒わたり‐かせぎ【渡り稼ぎ】

⇒わたり‐かち【渡り徒士】

⇒わたり‐がに【渡り蟹】

⇒わたり‐がゆ【渡り粥】

⇒わたり‐がらす【渡り烏】

⇒わたり‐がわ【渡り川】

⇒わたり‐がわ【渡り革】

⇒わたり‐ぐさ【渡り種】

⇒わたり‐こしょう【渡り小姓】

⇒わたり‐ざけ【渡り酒】

⇒わたり‐ざむらい【渡り侍】

⇒わたり‐じゅす【渡り繻子】

⇒わたり‐しょう【渡荘】

⇒わたり‐ぜ【渡り瀬】

⇒わたり‐ぜりふ【渡り台詞】

⇒わたり‐ぞめ【渡り初め】

⇒わたり‐だん【渡り段】

⇒わたり‐で【渡手】

⇒わたり‐どの【渡殿】

⇒わたり‐どり【渡り鳥】

⇒わたりどり‐じょうやく【渡り鳥条約】

⇒わたり‐ながれ【渡り流れ】

⇒わたり‐なみ【渡り並】

⇒わたり‐の‐やま【渡の山】

⇒わたり‐ば【渡り場】

⇒わたり‐ばし【渡り箸】

⇒わたり‐びと【渡り人】

⇒わたり‐びょうし【渡拍子】

⇒わたり‐ぶね【渡り船】

⇒わたり‐ぼうこう【渡り奉公】

⇒わたり‐ま【渡り間】

⇒わたり‐まい【渡り米】

⇒わたり‐もの【渡り物】

⇒わたり‐もの【渡り者】

⇒わたり‐もり【渡り守】

⇒わたり‐やぐら【渡り櫓】

⇒わたりやぐら‐もん【渡り櫓門】

⇒わたり‐りょう【渡領】

⇒わたり‐ろう【渡り廊】

⇒わたり‐ろうか【渡り廊下】

⇒渡りに船

⇒渡りをつける

わたり‐あ・う【渡り合う・渉り合う】‥アフ

〔自五〕

①相手になって斬りあう。戦う。日葡辞書「テキニワタリヤウ」

②相手になって論戦する。「上役と―・う」

わたり‐あご【渡り腮】

〔建〕木造仕口しくちの一種。二つの部材を水平に直交させて接合するもの。上の木の下端を下の木の幅よりやや狭く欠き取り、下の木の上端の両側を上の木の幅だけ欠き取ってはめ込む。あごかき。

⇒わたり【渡り】

わたり‐ある・く【渡り歩く】

〔自五〕

あちこちを転々として歩く。「いくつもの職場を―・く」

わたり‐いた【渡り板】

船から岸へかけてわたす通路の板。わたり。歩み板。渡り段。

⇒わたり【渡り】

わたり‐かせぎ【渡り稼ぎ】

諸所をわたりあるいてかせぐこと。

⇒わたり【渡り】

わたり‐かち【渡り徒士】

江戸時代、小禄の旗本などに渡り奉公した侍。

⇒わたり【渡り】

わたり‐がに【渡り蟹】

ガザミの異称。よく泳ぐのでいう。

⇒わたり【渡り】

わたり‐がゆ【渡り粥】

①粥をふるまうこと。椀飯おうばんの粥。源氏物語順集「―の饗」

②(「渡る」は移り住む意)新築移転の際の祝いに炊いてふるまう粥。屋移り粥。屋粥啜やがいすすり。

⇒わたり【渡り】

わたり‐がらす【渡り烏】

カラスの一種。大形で、ヨーロッパ・アジア・北アフリカ・北アメリカに分布。日本では冬期北海道に渡来するが少ない。

ワタリガラス

撮影:小宮輝之

②樹木などに積もった雪。

⇒わたぼうし‐ゆき【綿帽子雪】

わたぼうし‐ゆき【綿帽子雪】

大片の雪。ぼたゆき。

⇒わた‐ぼうし【綿帽子】

わた‐ぼこり【綿埃】

①綿屑がほこりのように散らかったもの。

②ほこりが集まってできた、綿のようなかたまり。

わた‐まし【移徙・渡座】

①転居。とのうつり。転宅。移徙いし。狂言、連歌盗人「これは先月―が有つたが、其の時の発句であらう」

②神輿の渡御。

③「わたましのいわい」の略。

⇒わたまし‐の‐いわい【渡座の祝】

わたまし‐の‐いわい【渡座の祝】‥イハヒ

①転居の祝。新築落成の祝。

②(沖縄の石垣島で)墓の落成の祭。

⇒わた‐まし【移徙・渡座】

わた‐まゆ【綿繭】

真綿をとる下等の繭。

わだま・る【蟠る】

〔自四〕

(→)「わだかまる」に同じ。〈新撰字鏡8〉

わだ‐まんきち【和田万吉】

国文学者。美濃(岐阜県)生れ。東大教授。書誌学に精通、図書館学に尽力した。編著「謡曲物語」「西洋笑府」「馬琴日記」「モンタヌス日本誌」など。(1865〜1934)

⇒わだ【和田】

わた‐み【曲水】

(ワダミとも)流れが入りまがってたまっている水。

わだ‐みさき【和田岬】

神戸市兵庫区にあり、神戸港の南西隅をなす岬。砂嘴さしで、内側は古代の大輪田泊おおわだのとまり、中世・近世の兵庫津。現在は埋立地に工場が立地。岬頭に、1864年(元治1)江戸幕府の築造した菱形の旧砲台、また、灯台がある。

わた‐むし【綿虫】

〔動〕(→)雪虫ゆきむし1に同じ。〈[季]冬〉

わた‐もち【腸持】

(臓腑ぞうふを持っている意)木や土でつくったものに対し、生身なまみであるもの。生きているもの。浄瑠璃、用明天皇職人鑑「―の釈迦阿弥陀が出たるとて」

わた‐や【綿屋】

①綿をあきなう家。また、その人。

②打ち綿を作る家。また、その人。

わた‐ゆき【綿雪】

綿をちぎったような、雪片の大きな雪。〈[季]春〉

わた‐ゆみ【綿弓】

(→)「わたうちゆみ」に同じ。「―や琵琶になぐさむ竹の奥」(芭蕉)

わだ‐よしもり【和田義盛】

鎌倉初期の武将。幕府初代の侍所別当。三浦義明の孫。源頼朝挙兵以後、常に従って功を立てた。代表的な鎌倉武士であったが、北条氏の挑発に乗り挙兵して敗死、一族がほとんど滅亡。(1147〜1213)

⇒わだ【和田】

わたらい【渡らい】ワタラヒ

世を渡ること。なりわい。渡世。大和物語「年頃―などもいとわろくなりて」

⇒わたらい‐ぐさ【渡らい種】

⇒わたらい‐ごころ【渡らい心】

わたらい【度会】ワタラヒ

三重県南東部、熊野灘に面する郡。また、そのうちの町名。明治初期に度会県が置かれ、1876年(明治9)三重県に合併。

わたらい【度会】ワタラヒ

姓氏の一つ。伊勢外宮げくうの祠官の一族。祢宜ねぎ・権祢宜を世襲した。

⇒わたらい‐いえゆき【度会家行】

⇒わたらい‐しんとう【度会神道】

⇒わたらい‐つねよし【度会常昌】

⇒わたらい‐のぶよし【度会延佳】

⇒わたらい‐ゆきただ【度会行忠】

わたらい‐いえゆき【度会家行】ワタラヒイヘ‥

南北朝時代、伊勢外宮の祢宜で、伊勢神道の大成者。村松家行ともいう。著「類聚神祇本源」など。(1256〜1362一説に1256〜1351)

⇒わたらい【度会】

わたらい‐ぐさ【渡らい種】ワタラヒ‥

世渡りのてだて。わたりぐさ。躬恒集「―はみるめなりけり」

⇒わたらい【渡らい】

わたらい‐ごころ【渡らい心】ワタラヒ‥

世渡りの心がけ。宇津保物語祭使「若き時に貯へ―ある人につきて」

⇒わたらい【渡らい】

わたらい‐しんとう【度会神道】ワタラヒ‥タウ

伊勢神道の別称。

⇒わたらい【度会】

わたらい‐つねよし【度会常昌】ワタラヒ‥

鎌倉末期の神道家。伊勢外宮の祢宜。初名、常良。後宇多・後醍醐天皇に近づき、伊勢神道の弘布に努めた。(1263〜1339)

⇒わたらい【度会】

わたらい‐のぶよし【度会延佳】ワタラヒ‥

江戸前期の神道学者。伊勢外宮の祢宜。出口延佳とも。伊勢神道を再興、伝家の学説に易学を加えて説く。宮崎文庫を創設。著「陽復記」「鼇頭ごうとう古事記」など。(1615〜1690)

⇒わたらい【度会】

わたらい‐の‐みや【度会の宮】ワタラヒ‥

豊受大神宮とようけだいじんぐうの別称。

わたらい‐ゆきただ【度会行忠】ワタラヒ‥

鎌倉後期の神道家。伊勢外宮の祢宜。伊勢神道の基礎を築いた。(1236〜1305)

⇒わたらい【度会】

わたら・う【渡らふ】ワタラフ

〔自四〕

(ワタルに接尾語フの付いた語)

①渡って行く。万葉集2「雲間より―・ふ月の」

②世を渡る。生計を立てる。仁徳紀「汝いましに寄つけて―・はむ」

わたらせ‐がわ【渡良瀬川】‥ガハ

利根川の支流。栃木県の足尾山塊に発源、栃木・群馬、埼玉・茨城の県界を流れ、埼玉県栗橋町の北で利根川に注ぐ。長さ108キロメートル。その沿岸に1890年代以降、足尾鉱毒事件が起こった。

わたり【辺】

あたり。ほとり。近所。伊勢物語「東の五条―に」

わたり【径】

さしわたし。直径。保元物語(金刀比羅本)「―六寸の大雁股ねぢすゑたり」

わたり【渡り】

①渡ること。また、「行くこと」「来ること」の尊敬語。枕草子114「初瀬にまうでて淀の―といふものをせしかば」。「将軍様のお―」

②渡るべき所。わたし。わたしば。渡船場。古事記中「宇治の―にさを取りに」

③海峡。継体紀「向離むかさくる壱岐いきの―を」

④外国から渡来すること。「古―の珊瑚さんご」

⑤鳥などが季節によって生息地を変えること。→渡り鳥。

⑥話をつけること。かけあうこと。「―をつける」

⑦職場をあちこちかえてわたりあるくこと。また、その職人。近世では、中間ちゅうげん・小者などにいう。わたり者。

⑧囲碁で、2群の石が盤端で連絡すること。

⑨〔言〕(glide)発音上ある単音に付随して、それと異なる音が発せられる現象。また、その音。

⇒わたり‐あご【渡り腮】

⇒わたり‐いた【渡り板】

⇒わたり‐かせぎ【渡り稼ぎ】

⇒わたり‐かち【渡り徒士】

⇒わたり‐がに【渡り蟹】

⇒わたり‐がゆ【渡り粥】

⇒わたり‐がらす【渡り烏】

⇒わたり‐がわ【渡り川】

⇒わたり‐がわ【渡り革】

⇒わたり‐ぐさ【渡り種】

⇒わたり‐こしょう【渡り小姓】

⇒わたり‐ざけ【渡り酒】

⇒わたり‐ざむらい【渡り侍】

⇒わたり‐じゅす【渡り繻子】

⇒わたり‐しょう【渡荘】

⇒わたり‐ぜ【渡り瀬】

⇒わたり‐ぜりふ【渡り台詞】

⇒わたり‐ぞめ【渡り初め】

⇒わたり‐だん【渡り段】

⇒わたり‐で【渡手】

⇒わたり‐どの【渡殿】

⇒わたり‐どり【渡り鳥】

⇒わたりどり‐じょうやく【渡り鳥条約】

⇒わたり‐ながれ【渡り流れ】

⇒わたり‐なみ【渡り並】

⇒わたり‐の‐やま【渡の山】

⇒わたり‐ば【渡り場】

⇒わたり‐ばし【渡り箸】

⇒わたり‐びと【渡り人】

⇒わたり‐びょうし【渡拍子】

⇒わたり‐ぶね【渡り船】

⇒わたり‐ぼうこう【渡り奉公】

⇒わたり‐ま【渡り間】

⇒わたり‐まい【渡り米】

⇒わたり‐もの【渡り物】

⇒わたり‐もの【渡り者】

⇒わたり‐もり【渡り守】

⇒わたり‐やぐら【渡り櫓】

⇒わたりやぐら‐もん【渡り櫓門】

⇒わたり‐りょう【渡領】

⇒わたり‐ろう【渡り廊】

⇒わたり‐ろうか【渡り廊下】

⇒渡りに船

⇒渡りをつける

わたり‐あ・う【渡り合う・渉り合う】‥アフ

〔自五〕

①相手になって斬りあう。戦う。日葡辞書「テキニワタリヤウ」

②相手になって論戦する。「上役と―・う」

わたり‐あご【渡り腮】

〔建〕木造仕口しくちの一種。二つの部材を水平に直交させて接合するもの。上の木の下端を下の木の幅よりやや狭く欠き取り、下の木の上端の両側を上の木の幅だけ欠き取ってはめ込む。あごかき。

⇒わたり【渡り】

わたり‐ある・く【渡り歩く】

〔自五〕

あちこちを転々として歩く。「いくつもの職場を―・く」

わたり‐いた【渡り板】

船から岸へかけてわたす通路の板。わたり。歩み板。渡り段。

⇒わたり【渡り】

わたり‐かせぎ【渡り稼ぎ】

諸所をわたりあるいてかせぐこと。

⇒わたり【渡り】

わたり‐かち【渡り徒士】

江戸時代、小禄の旗本などに渡り奉公した侍。

⇒わたり【渡り】

わたり‐がに【渡り蟹】

ガザミの異称。よく泳ぐのでいう。

⇒わたり【渡り】

わたり‐がゆ【渡り粥】

①粥をふるまうこと。椀飯おうばんの粥。源氏物語順集「―の饗」

②(「渡る」は移り住む意)新築移転の際の祝いに炊いてふるまう粥。屋移り粥。屋粥啜やがいすすり。

⇒わたり【渡り】

わたり‐がらす【渡り烏】

カラスの一種。大形で、ヨーロッパ・アジア・北アフリカ・北アメリカに分布。日本では冬期北海道に渡来するが少ない。

ワタリガラス

撮影:小宮輝之

⇒わたり【渡り】

わたり‐がわ【渡り川】‥ガハ

(→)「三途さんずの川」に同じ。古今和歌集哀傷「―水まさりなば返りくるがに」

⇒わたり【渡り】

わたり‐がわ【渡り革】‥ガハ

舶来の皮革。

⇒わたり【渡り】

わたり‐ぐさ【渡り種】

世渡りの手段。生計の方法。

⇒わたり【渡り】

わたり‐こしょう【渡り小姓】‥シヤウ

江戸時代、大名・旗本に渡り奉公をした美童の若衆。

⇒わたり【渡り】

わたり‐ざけ【渡り酒】

舶来の酒。

⇒わたり【渡り】

わたり‐ざむらい【渡り侍】‥ザムラヒ

渡り奉公をして歩く侍。

⇒わたり【渡り】

わたりじま【渡島】

(海を渡った向うの辺境の意)北海道南端部一帯、今日の渡島おしまの古称か。斉明紀「―の蝦夷えみし」

わたり‐じゅす【渡り繻子】

舶来の繻子しゅす。

⇒わたり【渡り】

わたり‐しょう【渡荘】‥シヤウ

渡領わたりりょうの荘園。世襲の荘園。源平盛衰記4「紀伊国田中庄は殿下の―なりけれども」

⇒わたり【渡り】

わたり‐ぜ【渡り瀬】

(→)「わたせ」に同じ。古事記中「宇治の渡りに―に」

⇒わたり【渡り】

わたり‐ぜりふ【渡り台詞】

歌舞伎で、一つづきの台詞を数人で分けて順次に言うもの。

⇒わたり【渡り】

わたり‐ぞめ【渡り初め】

橋の開通式に、初めてその橋を渡ること。また、その式典。多く高齢の夫婦、または3代の夫婦がそろった一家を選んで行う。誹風柳多留7「―すむと葬礼二つ行き」

⇒わたり【渡り】

わたり‐だん【渡り段】

(→)「わたりいた」に同じ。

⇒わたり【渡り】

わたり‐で【渡手】

(「て」は所の意)わたる所。仁徳紀「宇治の渡りに―に立てる梓弓檀あずさゆみまゆみ」

⇒わたり【渡り】

わたり‐どの【渡殿】

(→)「わたどの」に同じ。

⇒わたり【渡り】

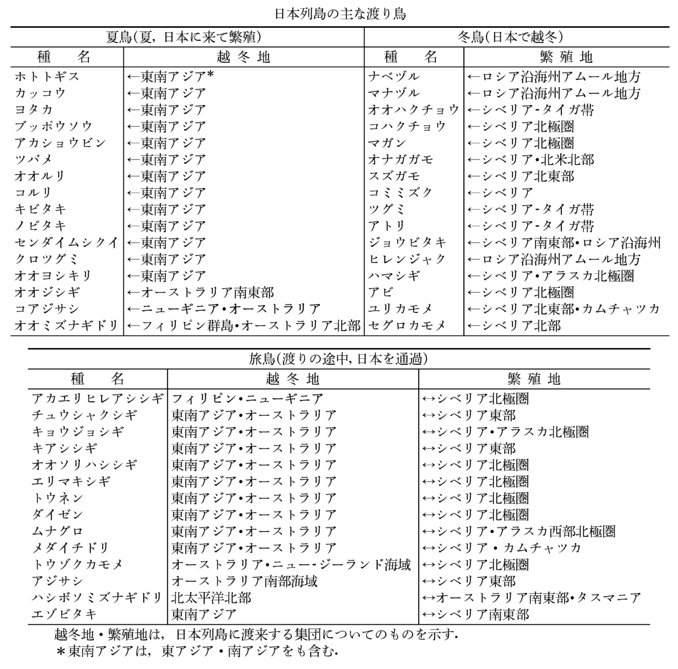

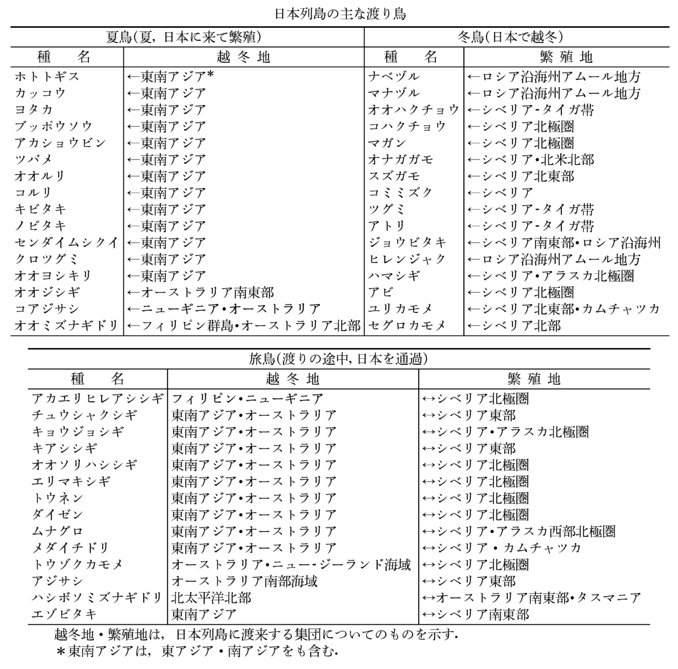

わたり‐どり【渡り鳥】

①繁殖地と越冬地とを異にし、毎年定まった季節に移動をくりかえす鳥類。一地方にすむ鳥は、渡りによって「留鳥りゅうちょう」・「夏鳥」・「冬鳥」・「旅鳥」・「漂鳥ひょうちょう」・「迷鳥めいちょう」に分類される。しかし同一種でも地域によって渡りの性質が違う場合があり、固定したものではない。候鳥。〈[季]秋〉

日本列島の主な渡り鳥(表)

⇒わたり【渡り】

わたり‐がわ【渡り川】‥ガハ

(→)「三途さんずの川」に同じ。古今和歌集哀傷「―水まさりなば返りくるがに」

⇒わたり【渡り】

わたり‐がわ【渡り革】‥ガハ

舶来の皮革。

⇒わたり【渡り】

わたり‐ぐさ【渡り種】

世渡りの手段。生計の方法。

⇒わたり【渡り】

わたり‐こしょう【渡り小姓】‥シヤウ

江戸時代、大名・旗本に渡り奉公をした美童の若衆。

⇒わたり【渡り】

わたり‐ざけ【渡り酒】

舶来の酒。

⇒わたり【渡り】

わたり‐ざむらい【渡り侍】‥ザムラヒ

渡り奉公をして歩く侍。

⇒わたり【渡り】

わたりじま【渡島】

(海を渡った向うの辺境の意)北海道南端部一帯、今日の渡島おしまの古称か。斉明紀「―の蝦夷えみし」

わたり‐じゅす【渡り繻子】

舶来の繻子しゅす。

⇒わたり【渡り】

わたり‐しょう【渡荘】‥シヤウ

渡領わたりりょうの荘園。世襲の荘園。源平盛衰記4「紀伊国田中庄は殿下の―なりけれども」

⇒わたり【渡り】

わたり‐ぜ【渡り瀬】

(→)「わたせ」に同じ。古事記中「宇治の渡りに―に」

⇒わたり【渡り】

わたり‐ぜりふ【渡り台詞】

歌舞伎で、一つづきの台詞を数人で分けて順次に言うもの。

⇒わたり【渡り】

わたり‐ぞめ【渡り初め】

橋の開通式に、初めてその橋を渡ること。また、その式典。多く高齢の夫婦、または3代の夫婦がそろった一家を選んで行う。誹風柳多留7「―すむと葬礼二つ行き」

⇒わたり【渡り】

わたり‐だん【渡り段】

(→)「わたりいた」に同じ。

⇒わたり【渡り】

わたり‐で【渡手】

(「て」は所の意)わたる所。仁徳紀「宇治の渡りに―に立てる梓弓檀あずさゆみまゆみ」

⇒わたり【渡り】

わたり‐どの【渡殿】

(→)「わたどの」に同じ。

⇒わたり【渡り】

わたり‐どり【渡り鳥】

①繁殖地と越冬地とを異にし、毎年定まった季節に移動をくりかえす鳥類。一地方にすむ鳥は、渡りによって「留鳥りゅうちょう」・「夏鳥」・「冬鳥」・「旅鳥」・「漂鳥ひょうちょう」・「迷鳥めいちょう」に分類される。しかし同一種でも地域によって渡りの性質が違う場合があり、固定したものではない。候鳥。〈[季]秋〉

日本列島の主な渡り鳥(表)

②舶来の鳥。クジャク・オウム・インコの類。世間胸算用4「いろいろの―調へて都に上りしに」

③渡り稼ぎする人。

⇒わたり【渡り】

わたりどり‐じょうやく【渡り鳥条約】‥デウ‥

渡り鳥が往来する国と国との間で、捕獲や輸出入の規制、生息地の保護などのために結ぶ条約。渡り鳥等保護条約。

⇒わたり【渡り】

わたり‐ながれ【渡り流れ】

流れにまかせて渡ること。さすらいながら世を渡ること。ながれわたり。

⇒わたり【渡り】

わたり‐なみ【渡り並】

世間並み。普通。浄瑠璃、山崎与次兵衛寿の門松「―の客に身を売るは傾城の習ひ」

⇒わたり【渡り】

②舶来の鳥。クジャク・オウム・インコの類。世間胸算用4「いろいろの―調へて都に上りしに」

③渡り稼ぎする人。

⇒わたり【渡り】

わたりどり‐じょうやく【渡り鳥条約】‥デウ‥

渡り鳥が往来する国と国との間で、捕獲や輸出入の規制、生息地の保護などのために結ぶ条約。渡り鳥等保護条約。

⇒わたり【渡り】

わたり‐ながれ【渡り流れ】

流れにまかせて渡ること。さすらいながら世を渡ること。ながれわたり。

⇒わたり【渡り】

わたり‐なみ【渡り並】

世間並み。普通。浄瑠璃、山崎与次兵衛寿の門松「―の客に身を売るは傾城の習ひ」

⇒わたり【渡り】

②樹木などに積もった雪。

⇒わたぼうし‐ゆき【綿帽子雪】

わたぼうし‐ゆき【綿帽子雪】

大片の雪。ぼたゆき。

⇒わた‐ぼうし【綿帽子】

わた‐ぼこり【綿埃】

①綿屑がほこりのように散らかったもの。

②ほこりが集まってできた、綿のようなかたまり。

わた‐まし【移徙・渡座】

①転居。とのうつり。転宅。移徙いし。狂言、連歌盗人「これは先月―が有つたが、其の時の発句であらう」

②神輿の渡御。

③「わたましのいわい」の略。

⇒わたまし‐の‐いわい【渡座の祝】

わたまし‐の‐いわい【渡座の祝】‥イハヒ

①転居の祝。新築落成の祝。

②(沖縄の石垣島で)墓の落成の祭。

⇒わた‐まし【移徙・渡座】

わた‐まゆ【綿繭】

真綿をとる下等の繭。

わだま・る【蟠る】

〔自四〕

(→)「わだかまる」に同じ。〈新撰字鏡8〉

わだ‐まんきち【和田万吉】

国文学者。美濃(岐阜県)生れ。東大教授。書誌学に精通、図書館学に尽力した。編著「謡曲物語」「西洋笑府」「馬琴日記」「モンタヌス日本誌」など。(1865〜1934)

⇒わだ【和田】

わた‐み【曲水】

(ワダミとも)流れが入りまがってたまっている水。

わだ‐みさき【和田岬】

神戸市兵庫区にあり、神戸港の南西隅をなす岬。砂嘴さしで、内側は古代の大輪田泊おおわだのとまり、中世・近世の兵庫津。現在は埋立地に工場が立地。岬頭に、1864年(元治1)江戸幕府の築造した菱形の旧砲台、また、灯台がある。

わた‐むし【綿虫】

〔動〕(→)雪虫ゆきむし1に同じ。〈[季]冬〉

わた‐もち【腸持】

(臓腑ぞうふを持っている意)木や土でつくったものに対し、生身なまみであるもの。生きているもの。浄瑠璃、用明天皇職人鑑「―の釈迦阿弥陀が出たるとて」

わた‐や【綿屋】

①綿をあきなう家。また、その人。

②打ち綿を作る家。また、その人。

わた‐ゆき【綿雪】

綿をちぎったような、雪片の大きな雪。〈[季]春〉

わた‐ゆみ【綿弓】

(→)「わたうちゆみ」に同じ。「―や琵琶になぐさむ竹の奥」(芭蕉)

わだ‐よしもり【和田義盛】

鎌倉初期の武将。幕府初代の侍所別当。三浦義明の孫。源頼朝挙兵以後、常に従って功を立てた。代表的な鎌倉武士であったが、北条氏の挑発に乗り挙兵して敗死、一族がほとんど滅亡。(1147〜1213)

⇒わだ【和田】

わたらい【渡らい】ワタラヒ

世を渡ること。なりわい。渡世。大和物語「年頃―などもいとわろくなりて」

⇒わたらい‐ぐさ【渡らい種】

⇒わたらい‐ごころ【渡らい心】

わたらい【度会】ワタラヒ

三重県南東部、熊野灘に面する郡。また、そのうちの町名。明治初期に度会県が置かれ、1876年(明治9)三重県に合併。

わたらい【度会】ワタラヒ

姓氏の一つ。伊勢外宮げくうの祠官の一族。祢宜ねぎ・権祢宜を世襲した。

⇒わたらい‐いえゆき【度会家行】

⇒わたらい‐しんとう【度会神道】

⇒わたらい‐つねよし【度会常昌】

⇒わたらい‐のぶよし【度会延佳】

⇒わたらい‐ゆきただ【度会行忠】

わたらい‐いえゆき【度会家行】ワタラヒイヘ‥

南北朝時代、伊勢外宮の祢宜で、伊勢神道の大成者。村松家行ともいう。著「類聚神祇本源」など。(1256〜1362一説に1256〜1351)

⇒わたらい【度会】

わたらい‐ぐさ【渡らい種】ワタラヒ‥

世渡りのてだて。わたりぐさ。躬恒集「―はみるめなりけり」

⇒わたらい【渡らい】

わたらい‐ごころ【渡らい心】ワタラヒ‥

世渡りの心がけ。宇津保物語祭使「若き時に貯へ―ある人につきて」

⇒わたらい【渡らい】

わたらい‐しんとう【度会神道】ワタラヒ‥タウ

伊勢神道の別称。

⇒わたらい【度会】

わたらい‐つねよし【度会常昌】ワタラヒ‥

鎌倉末期の神道家。伊勢外宮の祢宜。初名、常良。後宇多・後醍醐天皇に近づき、伊勢神道の弘布に努めた。(1263〜1339)

⇒わたらい【度会】

わたらい‐のぶよし【度会延佳】ワタラヒ‥

江戸前期の神道学者。伊勢外宮の祢宜。出口延佳とも。伊勢神道を再興、伝家の学説に易学を加えて説く。宮崎文庫を創設。著「陽復記」「鼇頭ごうとう古事記」など。(1615〜1690)

⇒わたらい【度会】

わたらい‐の‐みや【度会の宮】ワタラヒ‥

豊受大神宮とようけだいじんぐうの別称。

わたらい‐ゆきただ【度会行忠】ワタラヒ‥

鎌倉後期の神道家。伊勢外宮の祢宜。伊勢神道の基礎を築いた。(1236〜1305)

⇒わたらい【度会】

わたら・う【渡らふ】ワタラフ

〔自四〕

(ワタルに接尾語フの付いた語)

①渡って行く。万葉集2「雲間より―・ふ月の」

②世を渡る。生計を立てる。仁徳紀「汝いましに寄つけて―・はむ」

わたらせ‐がわ【渡良瀬川】‥ガハ

利根川の支流。栃木県の足尾山塊に発源、栃木・群馬、埼玉・茨城の県界を流れ、埼玉県栗橋町の北で利根川に注ぐ。長さ108キロメートル。その沿岸に1890年代以降、足尾鉱毒事件が起こった。

わたり【辺】

あたり。ほとり。近所。伊勢物語「東の五条―に」

わたり【径】

さしわたし。直径。保元物語(金刀比羅本)「―六寸の大雁股ねぢすゑたり」

わたり【渡り】

①渡ること。また、「行くこと」「来ること」の尊敬語。枕草子114「初瀬にまうでて淀の―といふものをせしかば」。「将軍様のお―」

②渡るべき所。わたし。わたしば。渡船場。古事記中「宇治の―にさを取りに」

③海峡。継体紀「向離むかさくる壱岐いきの―を」

④外国から渡来すること。「古―の珊瑚さんご」

⑤鳥などが季節によって生息地を変えること。→渡り鳥。

⑥話をつけること。かけあうこと。「―をつける」

⑦職場をあちこちかえてわたりあるくこと。また、その職人。近世では、中間ちゅうげん・小者などにいう。わたり者。

⑧囲碁で、2群の石が盤端で連絡すること。

⑨〔言〕(glide)発音上ある単音に付随して、それと異なる音が発せられる現象。また、その音。

⇒わたり‐あご【渡り腮】

⇒わたり‐いた【渡り板】

⇒わたり‐かせぎ【渡り稼ぎ】

⇒わたり‐かち【渡り徒士】

⇒わたり‐がに【渡り蟹】

⇒わたり‐がゆ【渡り粥】

⇒わたり‐がらす【渡り烏】

⇒わたり‐がわ【渡り川】

⇒わたり‐がわ【渡り革】

⇒わたり‐ぐさ【渡り種】

⇒わたり‐こしょう【渡り小姓】

⇒わたり‐ざけ【渡り酒】

⇒わたり‐ざむらい【渡り侍】

⇒わたり‐じゅす【渡り繻子】

⇒わたり‐しょう【渡荘】

⇒わたり‐ぜ【渡り瀬】

⇒わたり‐ぜりふ【渡り台詞】

⇒わたり‐ぞめ【渡り初め】

⇒わたり‐だん【渡り段】

⇒わたり‐で【渡手】

⇒わたり‐どの【渡殿】

⇒わたり‐どり【渡り鳥】

⇒わたりどり‐じょうやく【渡り鳥条約】

⇒わたり‐ながれ【渡り流れ】

⇒わたり‐なみ【渡り並】

⇒わたり‐の‐やま【渡の山】

⇒わたり‐ば【渡り場】

⇒わたり‐ばし【渡り箸】

⇒わたり‐びと【渡り人】

⇒わたり‐びょうし【渡拍子】

⇒わたり‐ぶね【渡り船】

⇒わたり‐ぼうこう【渡り奉公】

⇒わたり‐ま【渡り間】

⇒わたり‐まい【渡り米】

⇒わたり‐もの【渡り物】

⇒わたり‐もの【渡り者】

⇒わたり‐もり【渡り守】

⇒わたり‐やぐら【渡り櫓】

⇒わたりやぐら‐もん【渡り櫓門】

⇒わたり‐りょう【渡領】

⇒わたり‐ろう【渡り廊】

⇒わたり‐ろうか【渡り廊下】

⇒渡りに船

⇒渡りをつける

わたり‐あ・う【渡り合う・渉り合う】‥アフ

〔自五〕

①相手になって斬りあう。戦う。日葡辞書「テキニワタリヤウ」

②相手になって論戦する。「上役と―・う」

わたり‐あご【渡り腮】

〔建〕木造仕口しくちの一種。二つの部材を水平に直交させて接合するもの。上の木の下端を下の木の幅よりやや狭く欠き取り、下の木の上端の両側を上の木の幅だけ欠き取ってはめ込む。あごかき。

⇒わたり【渡り】

わたり‐ある・く【渡り歩く】

〔自五〕

あちこちを転々として歩く。「いくつもの職場を―・く」

わたり‐いた【渡り板】

船から岸へかけてわたす通路の板。わたり。歩み板。渡り段。

⇒わたり【渡り】

わたり‐かせぎ【渡り稼ぎ】

諸所をわたりあるいてかせぐこと。

⇒わたり【渡り】

わたり‐かち【渡り徒士】

江戸時代、小禄の旗本などに渡り奉公した侍。

⇒わたり【渡り】

わたり‐がに【渡り蟹】

ガザミの異称。よく泳ぐのでいう。

⇒わたり【渡り】

わたり‐がゆ【渡り粥】

①粥をふるまうこと。椀飯おうばんの粥。源氏物語順集「―の饗」

②(「渡る」は移り住む意)新築移転の際の祝いに炊いてふるまう粥。屋移り粥。屋粥啜やがいすすり。

⇒わたり【渡り】

わたり‐がらす【渡り烏】

カラスの一種。大形で、ヨーロッパ・アジア・北アフリカ・北アメリカに分布。日本では冬期北海道に渡来するが少ない。

ワタリガラス

撮影:小宮輝之

②樹木などに積もった雪。

⇒わたぼうし‐ゆき【綿帽子雪】

わたぼうし‐ゆき【綿帽子雪】

大片の雪。ぼたゆき。

⇒わた‐ぼうし【綿帽子】

わた‐ぼこり【綿埃】

①綿屑がほこりのように散らかったもの。

②ほこりが集まってできた、綿のようなかたまり。

わた‐まし【移徙・渡座】

①転居。とのうつり。転宅。移徙いし。狂言、連歌盗人「これは先月―が有つたが、其の時の発句であらう」

②神輿の渡御。

③「わたましのいわい」の略。

⇒わたまし‐の‐いわい【渡座の祝】

わたまし‐の‐いわい【渡座の祝】‥イハヒ

①転居の祝。新築落成の祝。

②(沖縄の石垣島で)墓の落成の祭。

⇒わた‐まし【移徙・渡座】

わた‐まゆ【綿繭】

真綿をとる下等の繭。

わだま・る【蟠る】

〔自四〕

(→)「わだかまる」に同じ。〈新撰字鏡8〉

わだ‐まんきち【和田万吉】

国文学者。美濃(岐阜県)生れ。東大教授。書誌学に精通、図書館学に尽力した。編著「謡曲物語」「西洋笑府」「馬琴日記」「モンタヌス日本誌」など。(1865〜1934)

⇒わだ【和田】

わた‐み【曲水】

(ワダミとも)流れが入りまがってたまっている水。

わだ‐みさき【和田岬】

神戸市兵庫区にあり、神戸港の南西隅をなす岬。砂嘴さしで、内側は古代の大輪田泊おおわだのとまり、中世・近世の兵庫津。現在は埋立地に工場が立地。岬頭に、1864年(元治1)江戸幕府の築造した菱形の旧砲台、また、灯台がある。

わた‐むし【綿虫】

〔動〕(→)雪虫ゆきむし1に同じ。〈[季]冬〉

わた‐もち【腸持】

(臓腑ぞうふを持っている意)木や土でつくったものに対し、生身なまみであるもの。生きているもの。浄瑠璃、用明天皇職人鑑「―の釈迦阿弥陀が出たるとて」

わた‐や【綿屋】

①綿をあきなう家。また、その人。

②打ち綿を作る家。また、その人。

わた‐ゆき【綿雪】

綿をちぎったような、雪片の大きな雪。〈[季]春〉

わた‐ゆみ【綿弓】

(→)「わたうちゆみ」に同じ。「―や琵琶になぐさむ竹の奥」(芭蕉)

わだ‐よしもり【和田義盛】

鎌倉初期の武将。幕府初代の侍所別当。三浦義明の孫。源頼朝挙兵以後、常に従って功を立てた。代表的な鎌倉武士であったが、北条氏の挑発に乗り挙兵して敗死、一族がほとんど滅亡。(1147〜1213)

⇒わだ【和田】

わたらい【渡らい】ワタラヒ

世を渡ること。なりわい。渡世。大和物語「年頃―などもいとわろくなりて」

⇒わたらい‐ぐさ【渡らい種】

⇒わたらい‐ごころ【渡らい心】

わたらい【度会】ワタラヒ

三重県南東部、熊野灘に面する郡。また、そのうちの町名。明治初期に度会県が置かれ、1876年(明治9)三重県に合併。

わたらい【度会】ワタラヒ

姓氏の一つ。伊勢外宮げくうの祠官の一族。祢宜ねぎ・権祢宜を世襲した。

⇒わたらい‐いえゆき【度会家行】

⇒わたらい‐しんとう【度会神道】

⇒わたらい‐つねよし【度会常昌】

⇒わたらい‐のぶよし【度会延佳】

⇒わたらい‐ゆきただ【度会行忠】

わたらい‐いえゆき【度会家行】ワタラヒイヘ‥

南北朝時代、伊勢外宮の祢宜で、伊勢神道の大成者。村松家行ともいう。著「類聚神祇本源」など。(1256〜1362一説に1256〜1351)

⇒わたらい【度会】

わたらい‐ぐさ【渡らい種】ワタラヒ‥

世渡りのてだて。わたりぐさ。躬恒集「―はみるめなりけり」

⇒わたらい【渡らい】

わたらい‐ごころ【渡らい心】ワタラヒ‥

世渡りの心がけ。宇津保物語祭使「若き時に貯へ―ある人につきて」

⇒わたらい【渡らい】

わたらい‐しんとう【度会神道】ワタラヒ‥タウ

伊勢神道の別称。

⇒わたらい【度会】

わたらい‐つねよし【度会常昌】ワタラヒ‥

鎌倉末期の神道家。伊勢外宮の祢宜。初名、常良。後宇多・後醍醐天皇に近づき、伊勢神道の弘布に努めた。(1263〜1339)

⇒わたらい【度会】

わたらい‐のぶよし【度会延佳】ワタラヒ‥

江戸前期の神道学者。伊勢外宮の祢宜。出口延佳とも。伊勢神道を再興、伝家の学説に易学を加えて説く。宮崎文庫を創設。著「陽復記」「鼇頭ごうとう古事記」など。(1615〜1690)

⇒わたらい【度会】

わたらい‐の‐みや【度会の宮】ワタラヒ‥

豊受大神宮とようけだいじんぐうの別称。

わたらい‐ゆきただ【度会行忠】ワタラヒ‥

鎌倉後期の神道家。伊勢外宮の祢宜。伊勢神道の基礎を築いた。(1236〜1305)

⇒わたらい【度会】

わたら・う【渡らふ】ワタラフ

〔自四〕

(ワタルに接尾語フの付いた語)

①渡って行く。万葉集2「雲間より―・ふ月の」

②世を渡る。生計を立てる。仁徳紀「汝いましに寄つけて―・はむ」

わたらせ‐がわ【渡良瀬川】‥ガハ

利根川の支流。栃木県の足尾山塊に発源、栃木・群馬、埼玉・茨城の県界を流れ、埼玉県栗橋町の北で利根川に注ぐ。長さ108キロメートル。その沿岸に1890年代以降、足尾鉱毒事件が起こった。

わたり【辺】

あたり。ほとり。近所。伊勢物語「東の五条―に」

わたり【径】

さしわたし。直径。保元物語(金刀比羅本)「―六寸の大雁股ねぢすゑたり」

わたり【渡り】

①渡ること。また、「行くこと」「来ること」の尊敬語。枕草子114「初瀬にまうでて淀の―といふものをせしかば」。「将軍様のお―」

②渡るべき所。わたし。わたしば。渡船場。古事記中「宇治の―にさを取りに」

③海峡。継体紀「向離むかさくる壱岐いきの―を」

④外国から渡来すること。「古―の珊瑚さんご」

⑤鳥などが季節によって生息地を変えること。→渡り鳥。

⑥話をつけること。かけあうこと。「―をつける」

⑦職場をあちこちかえてわたりあるくこと。また、その職人。近世では、中間ちゅうげん・小者などにいう。わたり者。

⑧囲碁で、2群の石が盤端で連絡すること。

⑨〔言〕(glide)発音上ある単音に付随して、それと異なる音が発せられる現象。また、その音。

⇒わたり‐あご【渡り腮】

⇒わたり‐いた【渡り板】

⇒わたり‐かせぎ【渡り稼ぎ】

⇒わたり‐かち【渡り徒士】

⇒わたり‐がに【渡り蟹】

⇒わたり‐がゆ【渡り粥】

⇒わたり‐がらす【渡り烏】

⇒わたり‐がわ【渡り川】

⇒わたり‐がわ【渡り革】

⇒わたり‐ぐさ【渡り種】

⇒わたり‐こしょう【渡り小姓】

⇒わたり‐ざけ【渡り酒】

⇒わたり‐ざむらい【渡り侍】

⇒わたり‐じゅす【渡り繻子】

⇒わたり‐しょう【渡荘】

⇒わたり‐ぜ【渡り瀬】

⇒わたり‐ぜりふ【渡り台詞】

⇒わたり‐ぞめ【渡り初め】

⇒わたり‐だん【渡り段】

⇒わたり‐で【渡手】

⇒わたり‐どの【渡殿】

⇒わたり‐どり【渡り鳥】

⇒わたりどり‐じょうやく【渡り鳥条約】

⇒わたり‐ながれ【渡り流れ】

⇒わたり‐なみ【渡り並】

⇒わたり‐の‐やま【渡の山】

⇒わたり‐ば【渡り場】

⇒わたり‐ばし【渡り箸】

⇒わたり‐びと【渡り人】

⇒わたり‐びょうし【渡拍子】

⇒わたり‐ぶね【渡り船】

⇒わたり‐ぼうこう【渡り奉公】

⇒わたり‐ま【渡り間】

⇒わたり‐まい【渡り米】

⇒わたり‐もの【渡り物】

⇒わたり‐もの【渡り者】

⇒わたり‐もり【渡り守】

⇒わたり‐やぐら【渡り櫓】

⇒わたりやぐら‐もん【渡り櫓門】

⇒わたり‐りょう【渡領】

⇒わたり‐ろう【渡り廊】

⇒わたり‐ろうか【渡り廊下】

⇒渡りに船

⇒渡りをつける

わたり‐あ・う【渡り合う・渉り合う】‥アフ

〔自五〕

①相手になって斬りあう。戦う。日葡辞書「テキニワタリヤウ」

②相手になって論戦する。「上役と―・う」

わたり‐あご【渡り腮】

〔建〕木造仕口しくちの一種。二つの部材を水平に直交させて接合するもの。上の木の下端を下の木の幅よりやや狭く欠き取り、下の木の上端の両側を上の木の幅だけ欠き取ってはめ込む。あごかき。

⇒わたり【渡り】

わたり‐ある・く【渡り歩く】

〔自五〕

あちこちを転々として歩く。「いくつもの職場を―・く」

わたり‐いた【渡り板】

船から岸へかけてわたす通路の板。わたり。歩み板。渡り段。

⇒わたり【渡り】

わたり‐かせぎ【渡り稼ぎ】

諸所をわたりあるいてかせぐこと。

⇒わたり【渡り】

わたり‐かち【渡り徒士】

江戸時代、小禄の旗本などに渡り奉公した侍。

⇒わたり【渡り】

わたり‐がに【渡り蟹】

ガザミの異称。よく泳ぐのでいう。

⇒わたり【渡り】

わたり‐がゆ【渡り粥】

①粥をふるまうこと。椀飯おうばんの粥。源氏物語順集「―の饗」

②(「渡る」は移り住む意)新築移転の際の祝いに炊いてふるまう粥。屋移り粥。屋粥啜やがいすすり。

⇒わたり【渡り】

わたり‐がらす【渡り烏】

カラスの一種。大形で、ヨーロッパ・アジア・北アフリカ・北アメリカに分布。日本では冬期北海道に渡来するが少ない。

ワタリガラス

撮影:小宮輝之

⇒わたり【渡り】

わたり‐がわ【渡り川】‥ガハ

(→)「三途さんずの川」に同じ。古今和歌集哀傷「―水まさりなば返りくるがに」

⇒わたり【渡り】

わたり‐がわ【渡り革】‥ガハ

舶来の皮革。

⇒わたり【渡り】

わたり‐ぐさ【渡り種】

世渡りの手段。生計の方法。

⇒わたり【渡り】

わたり‐こしょう【渡り小姓】‥シヤウ

江戸時代、大名・旗本に渡り奉公をした美童の若衆。

⇒わたり【渡り】

わたり‐ざけ【渡り酒】

舶来の酒。

⇒わたり【渡り】

わたり‐ざむらい【渡り侍】‥ザムラヒ

渡り奉公をして歩く侍。

⇒わたり【渡り】

わたりじま【渡島】

(海を渡った向うの辺境の意)北海道南端部一帯、今日の渡島おしまの古称か。斉明紀「―の蝦夷えみし」

わたり‐じゅす【渡り繻子】

舶来の繻子しゅす。

⇒わたり【渡り】

わたり‐しょう【渡荘】‥シヤウ

渡領わたりりょうの荘園。世襲の荘園。源平盛衰記4「紀伊国田中庄は殿下の―なりけれども」

⇒わたり【渡り】

わたり‐ぜ【渡り瀬】

(→)「わたせ」に同じ。古事記中「宇治の渡りに―に」

⇒わたり【渡り】

わたり‐ぜりふ【渡り台詞】

歌舞伎で、一つづきの台詞を数人で分けて順次に言うもの。

⇒わたり【渡り】

わたり‐ぞめ【渡り初め】

橋の開通式に、初めてその橋を渡ること。また、その式典。多く高齢の夫婦、または3代の夫婦がそろった一家を選んで行う。誹風柳多留7「―すむと葬礼二つ行き」

⇒わたり【渡り】

わたり‐だん【渡り段】

(→)「わたりいた」に同じ。

⇒わたり【渡り】

わたり‐で【渡手】

(「て」は所の意)わたる所。仁徳紀「宇治の渡りに―に立てる梓弓檀あずさゆみまゆみ」

⇒わたり【渡り】

わたり‐どの【渡殿】

(→)「わたどの」に同じ。

⇒わたり【渡り】

わたり‐どり【渡り鳥】

①繁殖地と越冬地とを異にし、毎年定まった季節に移動をくりかえす鳥類。一地方にすむ鳥は、渡りによって「留鳥りゅうちょう」・「夏鳥」・「冬鳥」・「旅鳥」・「漂鳥ひょうちょう」・「迷鳥めいちょう」に分類される。しかし同一種でも地域によって渡りの性質が違う場合があり、固定したものではない。候鳥。〈[季]秋〉

日本列島の主な渡り鳥(表)

⇒わたり【渡り】

わたり‐がわ【渡り川】‥ガハ

(→)「三途さんずの川」に同じ。古今和歌集哀傷「―水まさりなば返りくるがに」

⇒わたり【渡り】

わたり‐がわ【渡り革】‥ガハ

舶来の皮革。

⇒わたり【渡り】

わたり‐ぐさ【渡り種】

世渡りの手段。生計の方法。

⇒わたり【渡り】

わたり‐こしょう【渡り小姓】‥シヤウ

江戸時代、大名・旗本に渡り奉公をした美童の若衆。

⇒わたり【渡り】

わたり‐ざけ【渡り酒】

舶来の酒。

⇒わたり【渡り】

わたり‐ざむらい【渡り侍】‥ザムラヒ

渡り奉公をして歩く侍。

⇒わたり【渡り】

わたりじま【渡島】

(海を渡った向うの辺境の意)北海道南端部一帯、今日の渡島おしまの古称か。斉明紀「―の蝦夷えみし」

わたり‐じゅす【渡り繻子】

舶来の繻子しゅす。

⇒わたり【渡り】

わたり‐しょう【渡荘】‥シヤウ

渡領わたりりょうの荘園。世襲の荘園。源平盛衰記4「紀伊国田中庄は殿下の―なりけれども」

⇒わたり【渡り】

わたり‐ぜ【渡り瀬】

(→)「わたせ」に同じ。古事記中「宇治の渡りに―に」

⇒わたり【渡り】

わたり‐ぜりふ【渡り台詞】

歌舞伎で、一つづきの台詞を数人で分けて順次に言うもの。

⇒わたり【渡り】

わたり‐ぞめ【渡り初め】

橋の開通式に、初めてその橋を渡ること。また、その式典。多く高齢の夫婦、または3代の夫婦がそろった一家を選んで行う。誹風柳多留7「―すむと葬礼二つ行き」

⇒わたり【渡り】

わたり‐だん【渡り段】

(→)「わたりいた」に同じ。

⇒わたり【渡り】

わたり‐で【渡手】

(「て」は所の意)わたる所。仁徳紀「宇治の渡りに―に立てる梓弓檀あずさゆみまゆみ」

⇒わたり【渡り】

わたり‐どの【渡殿】

(→)「わたどの」に同じ。

⇒わたり【渡り】

わたり‐どり【渡り鳥】

①繁殖地と越冬地とを異にし、毎年定まった季節に移動をくりかえす鳥類。一地方にすむ鳥は、渡りによって「留鳥りゅうちょう」・「夏鳥」・「冬鳥」・「旅鳥」・「漂鳥ひょうちょう」・「迷鳥めいちょう」に分類される。しかし同一種でも地域によって渡りの性質が違う場合があり、固定したものではない。候鳥。〈[季]秋〉

日本列島の主な渡り鳥(表)

②舶来の鳥。クジャク・オウム・インコの類。世間胸算用4「いろいろの―調へて都に上りしに」

③渡り稼ぎする人。

⇒わたり【渡り】

わたりどり‐じょうやく【渡り鳥条約】‥デウ‥

渡り鳥が往来する国と国との間で、捕獲や輸出入の規制、生息地の保護などのために結ぶ条約。渡り鳥等保護条約。

⇒わたり【渡り】

わたり‐ながれ【渡り流れ】

流れにまかせて渡ること。さすらいながら世を渡ること。ながれわたり。

⇒わたり【渡り】

わたり‐なみ【渡り並】

世間並み。普通。浄瑠璃、山崎与次兵衛寿の門松「―の客に身を売るは傾城の習ひ」

⇒わたり【渡り】

②舶来の鳥。クジャク・オウム・インコの類。世間胸算用4「いろいろの―調へて都に上りしに」

③渡り稼ぎする人。

⇒わたり【渡り】

わたりどり‐じょうやく【渡り鳥条約】‥デウ‥

渡り鳥が往来する国と国との間で、捕獲や輸出入の規制、生息地の保護などのために結ぶ条約。渡り鳥等保護条約。

⇒わたり【渡り】

わたり‐ながれ【渡り流れ】

流れにまかせて渡ること。さすらいながら世を渡ること。ながれわたり。

⇒わたり【渡り】

わたり‐なみ【渡り並】

世間並み。普通。浄瑠璃、山崎与次兵衛寿の門松「―の客に身を売るは傾城の習ひ」

⇒わたり【渡り】

わた‐はな【綿花】🔗⭐🔉

わた‐はな【綿花】

男踏歌おとことうかの時に用いた綿の造花。かざしのわた。源氏物語竹河「にほひもなく見苦しき―も」

わた‐ばね【綿羽】🔗⭐🔉

わた‐ばね【綿羽】

鳥の羽の根元に生える柔らかい羽毛。

わた‐ぼうし【綿帽子】🔗⭐🔉

わた‐ぼうし【綿帽子】

①真綿をひろげて造ったかぶりもの。もと男女共に防寒用。後には装飾化して、婚礼に新婦の顔をおおうのに用いた。かずきわた。おきわた。額綿ひたいわた。〈[季]冬〉

綿帽子

②樹木などに積もった雪。

⇒わたぼうし‐ゆき【綿帽子雪】

②樹木などに積もった雪。

⇒わたぼうし‐ゆき【綿帽子雪】

②樹木などに積もった雪。

⇒わたぼうし‐ゆき【綿帽子雪】

②樹木などに積もった雪。

⇒わたぼうし‐ゆき【綿帽子雪】

わたぼうし‐ゆき【綿帽子雪】🔗⭐🔉

わたぼうし‐ゆき【綿帽子雪】

大片の雪。ぼたゆき。

⇒わた‐ぼうし【綿帽子】

わた‐まゆ【綿繭】🔗⭐🔉

わた‐まゆ【綿繭】

真綿をとる下等の繭。

わた‐むし【綿虫】🔗⭐🔉

わた‐むし【綿虫】

〔動〕(→)雪虫ゆきむし1に同じ。〈[季]冬〉

わた‐や【綿屋】🔗⭐🔉

わた‐や【綿屋】

①綿をあきなう家。また、その人。

②打ち綿を作る家。また、その人。

わた‐ゆき【綿雪】🔗⭐🔉

わた‐ゆき【綿雪】

綿をちぎったような、雪片の大きな雪。〈[季]春〉

わた‐ゆみ【綿弓】🔗⭐🔉

わた‐ゆみ【綿弓】

(→)「わたうちゆみ」に同じ。「―や琵琶になぐさむ竹の奥」(芭蕉)

[漢]綿🔗⭐🔉

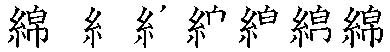

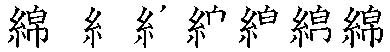

綿 字形

筆順

筆順

〔糸部8画/14画/教育/4442・4C4A〕

〔音〕メン(呉)

〔訓〕わた

[意味]

①わた。もめんわた。もめん。「綿のシャツ」「綿糸・純綿・木綿もめん・脱脂綿・綿花・綿火薬」

②(糸のように)長くつづく。つらなる。「連綿・綿綿・纏綿てんめん」

③きめがこまかい。ほそい。小さい。「綿密」

[解字]

本字は[緜]。会意。「帛」(=白い布)+「系」(=いとがつながる)。白布を織る長くつらなった糸の意。

[下ツキ

海綿・原綿・純綿・石綿・纏綿・木綿・連綿

〔糸部8画/14画/教育/4442・4C4A〕

〔音〕メン(呉)

〔訓〕わた

[意味]

①わた。もめんわた。もめん。「綿のシャツ」「綿糸・純綿・木綿もめん・脱脂綿・綿花・綿火薬」

②(糸のように)長くつづく。つらなる。「連綿・綿綿・纏綿てんめん」

③きめがこまかい。ほそい。小さい。「綿密」

[解字]

本字は[緜]。会意。「帛」(=白い布)+「系」(=いとがつながる)。白布を織る長くつらなった糸の意。

[下ツキ

海綿・原綿・純綿・石綿・纏綿・木綿・連綿

筆順

筆順

〔糸部8画/14画/教育/4442・4C4A〕

〔音〕メン(呉)

〔訓〕わた

[意味]

①わた。もめんわた。もめん。「綿のシャツ」「綿糸・純綿・木綿もめん・脱脂綿・綿花・綿火薬」

②(糸のように)長くつづく。つらなる。「連綿・綿綿・纏綿てんめん」

③きめがこまかい。ほそい。小さい。「綿密」

[解字]

本字は[緜]。会意。「帛」(=白い布)+「系」(=いとがつながる)。白布を織る長くつらなった糸の意。

[下ツキ

海綿・原綿・純綿・石綿・纏綿・木綿・連綿

〔糸部8画/14画/教育/4442・4C4A〕

〔音〕メン(呉)

〔訓〕わた

[意味]

①わた。もめんわた。もめん。「綿のシャツ」「綿糸・純綿・木綿もめん・脱脂綿・綿花・綿火薬」

②(糸のように)長くつづく。つらなる。「連綿・綿綿・纏綿てんめん」

③きめがこまかい。ほそい。小さい。「綿密」

[解字]

本字は[緜]。会意。「帛」(=白い布)+「系」(=いとがつながる)。白布を織る長くつらなった糸の意。

[下ツキ

海綿・原綿・純綿・石綿・纏綿・木綿・連綿

広辞苑に「綿」で始まるの検索結果 1-91。もっと読み込む