複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (47)

いえ【家】イヘ🔗⭐🔉

いえ【家】イヘ

➊居住用の建物。うち。

①(普通は一家族の)人が住むための建物。

②特に、自宅。わがや。「―に帰る」

➋同じ家に住む人々の集合体。

①家庭。家族全体によって形作られる集団。特に旧民法で、戸主の支配権で統率された、戸主と家族との共同体。「結婚して―を持つ」

②(「家のうちのあるじ」の意で)妻。主婦。宇津保物語忠乞「左大臣の―、昔よりよろしからず心聞ゆる人なり」。「お―はん」

➌代々伝えて来た家、またはそう見立てられるもの。

①祖先から伝え継がれる血族集団。

②祖先から伝え来た名跡。家名・家業や芸術・武術の流儀など。家元。今昔物語集25「この保昌朝臣は―を継ぎたる兵つわものにもあらず」。「―を汚す」

③代々仕えてきた主君の家筋。おいえ。

➍家の状態。

①家産。家の財政。「―が貧しい」「―を傾ける」

②名門。家柄。徒然草「―に生れ時にあへば」。「いい―の子」

➎(出家に対し)在家。俗生活。徒然草「―にあり人に交はるとも後世を願はんに難かるべきかは」

➏小さな道具類を入れる箱。茶道で、茶入れなどの茶器類の容器。

⇒家給し人足る

⇒家に杖つく

⇒家貧しくして孝子顕わる

⇒家を空ける

⇒家を出づ

⇒家を知る

⇒家を外にする

いえ【家】イヘ(作品名)🔗⭐🔉

いえ【家】イヘ

中国の作家、巴金の自伝的小説。五‐四文化運動を背景に、新旧世代の対立を描き、封建的大家族制度を告発。1932年成る。

いえ‐うつり【家移り】イヘ‥🔗⭐🔉

いえ‐うつり【家移り】イヘ‥

引っ越すこと。やうつり。蜻蛉日記中「―とかせらるることありて」

いえ‐じるし【家印】イヘ‥🔗⭐🔉

いえ‐じるし【家印】イヘ‥

商家などで、その家(の所有であること)を表す簡単な記号。

いえ‐つ‐いも【家つ芋】イヘ‥🔗⭐🔉

いえ‐つ‐いも【家つ芋】イヘ‥

サトイモの古名。いえのいも。〈倭名類聚鈔17〉

いえ‐つ‐とり【家つ鳥】イヘ‥🔗⭐🔉

いえ‐つ‐とり【家つ鳥】イヘ‥

[一]〔名〕

ニワトリのこと。

[二]〔枕〕

「かけ(鶏)」にかかる。万葉集13「野つ鳥雉きぎしはとよむ―鶏かけも鳴く」

いえなが【家永】イヘ‥🔗⭐🔉

いえなが【家永】イヘ‥

姓氏の一つ。

⇒いえなが‐さぶろう【家永三郎】

いえなが‐さぶろう【家永三郎】イヘ‥ラウ🔗⭐🔉

いえなが‐さぶろう【家永三郎】イヘ‥ラウ

日本史研究者。名古屋生れ。東大卒。東京教育大学教授。仏教思想史から出発し、近代思想史・法学史・太平洋戦争史など幅広い分野を研究した。教科書検定違憲訴訟の原告としても知られる。(1913〜2002)

⇒いえなが【家永】

○家に杖つくいえにつえつく🔗⭐🔉

○家に杖つくいえにつえつく

[礼記王制](中国では昔、50歳になれば屋敷内で杖をつくことが認められたことから)年齢50歳をいう。日本永代蔵6「年も―ころなれば」

⇒いえ【家】

いえ‐にれ【家楡・ 葵】イヘ‥

セツブンソウの古名。〈倭名類聚鈔9〉

いえ‐ぬし【家主】イヘ‥

①一家の主人。あるじ。いえあるじ。能因本枕草子大進生昌が家に「―なればよく知りてあけてけり」

②主婦。醒睡笑「これの―になれ。明日からおだいがひを渡さうぞ」

③近世、貸家の持主。またはその代理人として貸家の取締りや世話をする人。やぬし。

いえ‐ねこ【家猫】イヘ‥

家畜のネコ。飼い猫。家畜としての歴史はイヌに次いで古く、アフリカからインドに分布するリビアネコを家畜化したものとされる。品種はイヌほど顕著でなく、シャムネコ・ペルシアネコ・アビシニアン・ヒマラヤン・ニホンネコなど。

リビアネコ

撮影:小宮輝之

葵】イヘ‥

セツブンソウの古名。〈倭名類聚鈔9〉

いえ‐ぬし【家主】イヘ‥

①一家の主人。あるじ。いえあるじ。能因本枕草子大進生昌が家に「―なればよく知りてあけてけり」

②主婦。醒睡笑「これの―になれ。明日からおだいがひを渡さうぞ」

③近世、貸家の持主。またはその代理人として貸家の取締りや世話をする人。やぬし。

いえ‐ねこ【家猫】イヘ‥

家畜のネコ。飼い猫。家畜としての歴史はイヌに次いで古く、アフリカからインドに分布するリビアネコを家畜化したものとされる。品種はイヌほど顕著でなく、シャムネコ・ペルシアネコ・アビシニアン・ヒマラヤン・ニホンネコなど。

リビアネコ

撮影:小宮輝之

いえ‐ねずみ【家鼠】イヘ‥

住宅・ビル・下水溝・耕地などにすむネズミの総称。ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミなど。↔野鼠

いえ‐の‐いも【家の芋】イヘ‥

サトイモの古名。〈類聚名義抄〉

いえ‐の‐おさ【家の長】イヘ‥ヲサ

一家の主人。戸主。家長。いえあるじ。

いえ‐の‐かぜ【家の風】イヘ‥

(「家風かふう」の訓読)家に代々伝えられたならわし、または業。拾遺和歌集雑「―をも吹かせてしがな」

いえ‐の‐きみ【家の君】イヘ‥

(→)「いえぎみ」に同じ。

いえ‐の‐ぐ【家の具】イヘ‥

一家に必要な道具。生活用具。今昔物語集26「食物じきもつよりはじめて、馬歯うまぐわ・辛鋤からすき・鎌…などいふ物に至るまで、―を船に取り入れて」

いえ‐の‐ぐそく【家の具足】イヘ‥

(→)「家の具」に同じ。

いえ‐の‐げい【家の芸】イヘ‥

俳優など、その家に代々伝わる得意の芸。お家芸。

いえ‐の‐こ【家の子】イヘ‥

①それと名指される(ほどの)家に生まれた子。万葉集5「天の下奏まおし給ひし―と選ひ給ひて」

②(「―ら」「―ろ」の形で、親しみをこめていう)家にいる妻。万葉集14「吾あを偲ふらむ―ろはも」

③武士の一族で、本家(惣領)と主従関係にあるもの。郎等(主家と血縁関係にない従者)と区別する。

④従僕。家臣。

⇒いえのこ‐ろうとう【家子郎等】

いえのこ‐ろうとう【家子郎等】イヘ‥ラウ‥

①武家社会で、主家の一族と従者を一団としていう語。家子郎党。

②ある有力者に配下としてつき従う人たち。

⇒いえ‐の‐こ【家の子】

いえ‐の‐しゅう【家の集】イヘ‥シフ

個人の歌を集めた歌集。「貫之集」「山家集」の類。私家集。家集。

いえ‐の‐つたえ【家の伝え】イヘ‥ツタヘ

①その家に代々伝わるものごと。家伝。

②その家に伝わる記録。源氏物語若菜上「―などに書きとどめいれたらむこそ興はあらめ」

いえ‐の‐とぎ【家の研ぎ】イヘ‥

刀剣鑑定の本家本阿弥ほんあみ家で刀をとぐこと。また、その刀。

いえ‐の‐にょうぼう【家の女房】イヘ‥バウ

貴族の家に仕える女房。御殿女中。

いえ‐の‐ぬし【家の主】イヘ‥

①一家の主人。いえぬし。枕草子256「人の国などより―ののぼりたる、いとさわがし」

②その家に古くから住んでいて霊があるという動物。例えば蛇・狐など。

いえ‐の‐ひと【家の人】イヘ‥

①家の内の人。家族。家人。竹取物語「―どもに物をだに言はむとて」

②一門の人。配下の者。履中紀「其の―も皆叛きて賊あたとなる」

いえ‐の‐ほうがん【家の判官】イヘ‥ハウグワン

譜代ふだいの侍さむらいで判官となっているもの。

いえ‐の‐みち【家の道】イヘ‥

(「家道かどう」の訓読)その家に代々伝わる職業、または芸道。夫木和歌抄27「ふりてや―も開けむ」

いえ‐の‐も【家の妹】イヘ‥

(イエノイモの約)家にいる妻。万葉集20「―が着せしころもに」

いえ‐の‐もののぐ【家の物の具】イヘ‥

(→)「家の具」に同じ。

いえ‐の‐もん【家の紋】イヘ‥

衣服・道具などにつける、その家の紋所。家紋。

いえ‐ばえ【家蠅】イヘバヘ

イエバエ科のハエ。普通に人家にいる黒褐色のハエ。体長約7ミリメートル。幼虫はいわゆる蛆うじで、ごみためや堆肥などに発生する。伝染病(赤痢・チフスなど)を媒介。全世界に分布。

イエバエ

撮影:海野和男

いえ‐ねずみ【家鼠】イヘ‥

住宅・ビル・下水溝・耕地などにすむネズミの総称。ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミなど。↔野鼠

いえ‐の‐いも【家の芋】イヘ‥

サトイモの古名。〈類聚名義抄〉

いえ‐の‐おさ【家の長】イヘ‥ヲサ

一家の主人。戸主。家長。いえあるじ。

いえ‐の‐かぜ【家の風】イヘ‥

(「家風かふう」の訓読)家に代々伝えられたならわし、または業。拾遺和歌集雑「―をも吹かせてしがな」

いえ‐の‐きみ【家の君】イヘ‥

(→)「いえぎみ」に同じ。

いえ‐の‐ぐ【家の具】イヘ‥

一家に必要な道具。生活用具。今昔物語集26「食物じきもつよりはじめて、馬歯うまぐわ・辛鋤からすき・鎌…などいふ物に至るまで、―を船に取り入れて」

いえ‐の‐ぐそく【家の具足】イヘ‥

(→)「家の具」に同じ。

いえ‐の‐げい【家の芸】イヘ‥

俳優など、その家に代々伝わる得意の芸。お家芸。

いえ‐の‐こ【家の子】イヘ‥

①それと名指される(ほどの)家に生まれた子。万葉集5「天の下奏まおし給ひし―と選ひ給ひて」

②(「―ら」「―ろ」の形で、親しみをこめていう)家にいる妻。万葉集14「吾あを偲ふらむ―ろはも」

③武士の一族で、本家(惣領)と主従関係にあるもの。郎等(主家と血縁関係にない従者)と区別する。

④従僕。家臣。

⇒いえのこ‐ろうとう【家子郎等】

いえのこ‐ろうとう【家子郎等】イヘ‥ラウ‥

①武家社会で、主家の一族と従者を一団としていう語。家子郎党。

②ある有力者に配下としてつき従う人たち。

⇒いえ‐の‐こ【家の子】

いえ‐の‐しゅう【家の集】イヘ‥シフ

個人の歌を集めた歌集。「貫之集」「山家集」の類。私家集。家集。

いえ‐の‐つたえ【家の伝え】イヘ‥ツタヘ

①その家に代々伝わるものごと。家伝。

②その家に伝わる記録。源氏物語若菜上「―などに書きとどめいれたらむこそ興はあらめ」

いえ‐の‐とぎ【家の研ぎ】イヘ‥

刀剣鑑定の本家本阿弥ほんあみ家で刀をとぐこと。また、その刀。

いえ‐の‐にょうぼう【家の女房】イヘ‥バウ

貴族の家に仕える女房。御殿女中。

いえ‐の‐ぬし【家の主】イヘ‥

①一家の主人。いえぬし。枕草子256「人の国などより―ののぼりたる、いとさわがし」

②その家に古くから住んでいて霊があるという動物。例えば蛇・狐など。

いえ‐の‐ひと【家の人】イヘ‥

①家の内の人。家族。家人。竹取物語「―どもに物をだに言はむとて」

②一門の人。配下の者。履中紀「其の―も皆叛きて賊あたとなる」

いえ‐の‐ほうがん【家の判官】イヘ‥ハウグワン

譜代ふだいの侍さむらいで判官となっているもの。

いえ‐の‐みち【家の道】イヘ‥

(「家道かどう」の訓読)その家に代々伝わる職業、または芸道。夫木和歌抄27「ふりてや―も開けむ」

いえ‐の‐も【家の妹】イヘ‥

(イエノイモの約)家にいる妻。万葉集20「―が着せしころもに」

いえ‐の‐もののぐ【家の物の具】イヘ‥

(→)「家の具」に同じ。

いえ‐の‐もん【家の紋】イヘ‥

衣服・道具などにつける、その家の紋所。家紋。

いえ‐ばえ【家蠅】イヘバヘ

イエバエ科のハエ。普通に人家にいる黒褐色のハエ。体長約7ミリメートル。幼虫はいわゆる蛆うじで、ごみためや堆肥などに発生する。伝染病(赤痢・チフスなど)を媒介。全世界に分布。

イエバエ

撮影:海野和男

いえば‐え‐に【言へば得に】イヘ‥

(ニは打消の助動詞)口に出して言おうとしても言えないで。伊勢物語「―いはねば胸にさわがれて」

いえば‐さらなり【言へば更なり】イヘ‥

今さら言うまでもない。源氏物語薄雲「つらつき・まみのかをれるほどなど―」

いえ‐ばち【家蜂】イヘ‥

養蜂家が蜜をとるために飼っている蜜蜂。

いえ‐ばと【家鳩】イヘ‥

カワラバトを家禽かきん化したもの。伝書鳩はその改良種。人家・社寺などに多い。どばと。源氏物語夕顔「竹の中に―といふ鳥の、ふつつかに鳴くをきき給ひて」

イエバト

撮影:小宮輝之

いえば‐え‐に【言へば得に】イヘ‥

(ニは打消の助動詞)口に出して言おうとしても言えないで。伊勢物語「―いはねば胸にさわがれて」

いえば‐さらなり【言へば更なり】イヘ‥

今さら言うまでもない。源氏物語薄雲「つらつき・まみのかをれるほどなど―」

いえ‐ばち【家蜂】イヘ‥

養蜂家が蜜をとるために飼っている蜜蜂。

いえ‐ばと【家鳩】イヘ‥

カワラバトを家禽かきん化したもの。伝書鳩はその改良種。人家・社寺などに多い。どばと。源氏物語夕顔「竹の中に―といふ鳥の、ふつつかに鳴くをきき給ひて」

イエバト

撮影:小宮輝之

葵】イヘ‥

セツブンソウの古名。〈倭名類聚鈔9〉

いえ‐ぬし【家主】イヘ‥

①一家の主人。あるじ。いえあるじ。能因本枕草子大進生昌が家に「―なればよく知りてあけてけり」

②主婦。醒睡笑「これの―になれ。明日からおだいがひを渡さうぞ」

③近世、貸家の持主。またはその代理人として貸家の取締りや世話をする人。やぬし。

いえ‐ねこ【家猫】イヘ‥

家畜のネコ。飼い猫。家畜としての歴史はイヌに次いで古く、アフリカからインドに分布するリビアネコを家畜化したものとされる。品種はイヌほど顕著でなく、シャムネコ・ペルシアネコ・アビシニアン・ヒマラヤン・ニホンネコなど。

リビアネコ

撮影:小宮輝之

葵】イヘ‥

セツブンソウの古名。〈倭名類聚鈔9〉

いえ‐ぬし【家主】イヘ‥

①一家の主人。あるじ。いえあるじ。能因本枕草子大進生昌が家に「―なればよく知りてあけてけり」

②主婦。醒睡笑「これの―になれ。明日からおだいがひを渡さうぞ」

③近世、貸家の持主。またはその代理人として貸家の取締りや世話をする人。やぬし。

いえ‐ねこ【家猫】イヘ‥

家畜のネコ。飼い猫。家畜としての歴史はイヌに次いで古く、アフリカからインドに分布するリビアネコを家畜化したものとされる。品種はイヌほど顕著でなく、シャムネコ・ペルシアネコ・アビシニアン・ヒマラヤン・ニホンネコなど。

リビアネコ

撮影:小宮輝之

いえ‐ねずみ【家鼠】イヘ‥

住宅・ビル・下水溝・耕地などにすむネズミの総称。ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミなど。↔野鼠

いえ‐の‐いも【家の芋】イヘ‥

サトイモの古名。〈類聚名義抄〉

いえ‐の‐おさ【家の長】イヘ‥ヲサ

一家の主人。戸主。家長。いえあるじ。

いえ‐の‐かぜ【家の風】イヘ‥

(「家風かふう」の訓読)家に代々伝えられたならわし、または業。拾遺和歌集雑「―をも吹かせてしがな」

いえ‐の‐きみ【家の君】イヘ‥

(→)「いえぎみ」に同じ。

いえ‐の‐ぐ【家の具】イヘ‥

一家に必要な道具。生活用具。今昔物語集26「食物じきもつよりはじめて、馬歯うまぐわ・辛鋤からすき・鎌…などいふ物に至るまで、―を船に取り入れて」

いえ‐の‐ぐそく【家の具足】イヘ‥

(→)「家の具」に同じ。

いえ‐の‐げい【家の芸】イヘ‥

俳優など、その家に代々伝わる得意の芸。お家芸。

いえ‐の‐こ【家の子】イヘ‥

①それと名指される(ほどの)家に生まれた子。万葉集5「天の下奏まおし給ひし―と選ひ給ひて」

②(「―ら」「―ろ」の形で、親しみをこめていう)家にいる妻。万葉集14「吾あを偲ふらむ―ろはも」

③武士の一族で、本家(惣領)と主従関係にあるもの。郎等(主家と血縁関係にない従者)と区別する。

④従僕。家臣。

⇒いえのこ‐ろうとう【家子郎等】

いえのこ‐ろうとう【家子郎等】イヘ‥ラウ‥

①武家社会で、主家の一族と従者を一団としていう語。家子郎党。

②ある有力者に配下としてつき従う人たち。

⇒いえ‐の‐こ【家の子】

いえ‐の‐しゅう【家の集】イヘ‥シフ

個人の歌を集めた歌集。「貫之集」「山家集」の類。私家集。家集。

いえ‐の‐つたえ【家の伝え】イヘ‥ツタヘ

①その家に代々伝わるものごと。家伝。

②その家に伝わる記録。源氏物語若菜上「―などに書きとどめいれたらむこそ興はあらめ」

いえ‐の‐とぎ【家の研ぎ】イヘ‥

刀剣鑑定の本家本阿弥ほんあみ家で刀をとぐこと。また、その刀。

いえ‐の‐にょうぼう【家の女房】イヘ‥バウ

貴族の家に仕える女房。御殿女中。

いえ‐の‐ぬし【家の主】イヘ‥

①一家の主人。いえぬし。枕草子256「人の国などより―ののぼりたる、いとさわがし」

②その家に古くから住んでいて霊があるという動物。例えば蛇・狐など。

いえ‐の‐ひと【家の人】イヘ‥

①家の内の人。家族。家人。竹取物語「―どもに物をだに言はむとて」

②一門の人。配下の者。履中紀「其の―も皆叛きて賊あたとなる」

いえ‐の‐ほうがん【家の判官】イヘ‥ハウグワン

譜代ふだいの侍さむらいで判官となっているもの。

いえ‐の‐みち【家の道】イヘ‥

(「家道かどう」の訓読)その家に代々伝わる職業、または芸道。夫木和歌抄27「ふりてや―も開けむ」

いえ‐の‐も【家の妹】イヘ‥

(イエノイモの約)家にいる妻。万葉集20「―が着せしころもに」

いえ‐の‐もののぐ【家の物の具】イヘ‥

(→)「家の具」に同じ。

いえ‐の‐もん【家の紋】イヘ‥

衣服・道具などにつける、その家の紋所。家紋。

いえ‐ばえ【家蠅】イヘバヘ

イエバエ科のハエ。普通に人家にいる黒褐色のハエ。体長約7ミリメートル。幼虫はいわゆる蛆うじで、ごみためや堆肥などに発生する。伝染病(赤痢・チフスなど)を媒介。全世界に分布。

イエバエ

撮影:海野和男

いえ‐ねずみ【家鼠】イヘ‥

住宅・ビル・下水溝・耕地などにすむネズミの総称。ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミなど。↔野鼠

いえ‐の‐いも【家の芋】イヘ‥

サトイモの古名。〈類聚名義抄〉

いえ‐の‐おさ【家の長】イヘ‥ヲサ

一家の主人。戸主。家長。いえあるじ。

いえ‐の‐かぜ【家の風】イヘ‥

(「家風かふう」の訓読)家に代々伝えられたならわし、または業。拾遺和歌集雑「―をも吹かせてしがな」

いえ‐の‐きみ【家の君】イヘ‥

(→)「いえぎみ」に同じ。

いえ‐の‐ぐ【家の具】イヘ‥

一家に必要な道具。生活用具。今昔物語集26「食物じきもつよりはじめて、馬歯うまぐわ・辛鋤からすき・鎌…などいふ物に至るまで、―を船に取り入れて」

いえ‐の‐ぐそく【家の具足】イヘ‥

(→)「家の具」に同じ。

いえ‐の‐げい【家の芸】イヘ‥

俳優など、その家に代々伝わる得意の芸。お家芸。

いえ‐の‐こ【家の子】イヘ‥

①それと名指される(ほどの)家に生まれた子。万葉集5「天の下奏まおし給ひし―と選ひ給ひて」

②(「―ら」「―ろ」の形で、親しみをこめていう)家にいる妻。万葉集14「吾あを偲ふらむ―ろはも」

③武士の一族で、本家(惣領)と主従関係にあるもの。郎等(主家と血縁関係にない従者)と区別する。

④従僕。家臣。

⇒いえのこ‐ろうとう【家子郎等】

いえのこ‐ろうとう【家子郎等】イヘ‥ラウ‥

①武家社会で、主家の一族と従者を一団としていう語。家子郎党。

②ある有力者に配下としてつき従う人たち。

⇒いえ‐の‐こ【家の子】

いえ‐の‐しゅう【家の集】イヘ‥シフ

個人の歌を集めた歌集。「貫之集」「山家集」の類。私家集。家集。

いえ‐の‐つたえ【家の伝え】イヘ‥ツタヘ

①その家に代々伝わるものごと。家伝。

②その家に伝わる記録。源氏物語若菜上「―などに書きとどめいれたらむこそ興はあらめ」

いえ‐の‐とぎ【家の研ぎ】イヘ‥

刀剣鑑定の本家本阿弥ほんあみ家で刀をとぐこと。また、その刀。

いえ‐の‐にょうぼう【家の女房】イヘ‥バウ

貴族の家に仕える女房。御殿女中。

いえ‐の‐ぬし【家の主】イヘ‥

①一家の主人。いえぬし。枕草子256「人の国などより―ののぼりたる、いとさわがし」

②その家に古くから住んでいて霊があるという動物。例えば蛇・狐など。

いえ‐の‐ひと【家の人】イヘ‥

①家の内の人。家族。家人。竹取物語「―どもに物をだに言はむとて」

②一門の人。配下の者。履中紀「其の―も皆叛きて賊あたとなる」

いえ‐の‐ほうがん【家の判官】イヘ‥ハウグワン

譜代ふだいの侍さむらいで判官となっているもの。

いえ‐の‐みち【家の道】イヘ‥

(「家道かどう」の訓読)その家に代々伝わる職業、または芸道。夫木和歌抄27「ふりてや―も開けむ」

いえ‐の‐も【家の妹】イヘ‥

(イエノイモの約)家にいる妻。万葉集20「―が着せしころもに」

いえ‐の‐もののぐ【家の物の具】イヘ‥

(→)「家の具」に同じ。

いえ‐の‐もん【家の紋】イヘ‥

衣服・道具などにつける、その家の紋所。家紋。

いえ‐ばえ【家蠅】イヘバヘ

イエバエ科のハエ。普通に人家にいる黒褐色のハエ。体長約7ミリメートル。幼虫はいわゆる蛆うじで、ごみためや堆肥などに発生する。伝染病(赤痢・チフスなど)を媒介。全世界に分布。

イエバエ

撮影:海野和男

いえば‐え‐に【言へば得に】イヘ‥

(ニは打消の助動詞)口に出して言おうとしても言えないで。伊勢物語「―いはねば胸にさわがれて」

いえば‐さらなり【言へば更なり】イヘ‥

今さら言うまでもない。源氏物語薄雲「つらつき・まみのかをれるほどなど―」

いえ‐ばち【家蜂】イヘ‥

養蜂家が蜜をとるために飼っている蜜蜂。

いえ‐ばと【家鳩】イヘ‥

カワラバトを家禽かきん化したもの。伝書鳩はその改良種。人家・社寺などに多い。どばと。源氏物語夕顔「竹の中に―といふ鳥の、ふつつかに鳴くをきき給ひて」

イエバト

撮影:小宮輝之

いえば‐え‐に【言へば得に】イヘ‥

(ニは打消の助動詞)口に出して言おうとしても言えないで。伊勢物語「―いはねば胸にさわがれて」

いえば‐さらなり【言へば更なり】イヘ‥

今さら言うまでもない。源氏物語薄雲「つらつき・まみのかをれるほどなど―」

いえ‐ばち【家蜂】イヘ‥

養蜂家が蜜をとるために飼っている蜜蜂。

いえ‐ばと【家鳩】イヘ‥

カワラバトを家禽かきん化したもの。伝書鳩はその改良種。人家・社寺などに多い。どばと。源氏物語夕顔「竹の中に―といふ鳥の、ふつつかに鳴くをきき給ひて」

イエバト

撮影:小宮輝之

いえ‐の‐いも【家の芋】イヘ‥🔗⭐🔉

いえ‐の‐いも【家の芋】イヘ‥

サトイモの古名。〈類聚名義抄〉

いえ‐の‐おさ【家の長】イヘ‥ヲサ🔗⭐🔉

いえ‐の‐おさ【家の長】イヘ‥ヲサ

一家の主人。戸主。家長。いえあるじ。

いえ‐の‐かぜ【家の風】イヘ‥🔗⭐🔉

いえ‐の‐かぜ【家の風】イヘ‥

(「家風かふう」の訓読)家に代々伝えられたならわし、または業。拾遺和歌集雑「―をも吹かせてしがな」

いえ‐の‐きみ【家の君】イヘ‥🔗⭐🔉

いえ‐の‐きみ【家の君】イヘ‥

(→)「いえぎみ」に同じ。

いえ‐の‐ぐ【家の具】イヘ‥🔗⭐🔉

いえ‐の‐ぐ【家の具】イヘ‥

一家に必要な道具。生活用具。今昔物語集26「食物じきもつよりはじめて、馬歯うまぐわ・辛鋤からすき・鎌…などいふ物に至るまで、―を船に取り入れて」

いえ‐の‐ぐそく【家の具足】イヘ‥🔗⭐🔉

いえ‐の‐ぐそく【家の具足】イヘ‥

(→)「家の具」に同じ。

いえ‐の‐げい【家の芸】イヘ‥🔗⭐🔉

いえ‐の‐げい【家の芸】イヘ‥

俳優など、その家に代々伝わる得意の芸。お家芸。

いえ‐の‐こ【家の子】イヘ‥🔗⭐🔉

いえ‐の‐こ【家の子】イヘ‥

①それと名指される(ほどの)家に生まれた子。万葉集5「天の下奏まおし給ひし―と選ひ給ひて」

②(「―ら」「―ろ」の形で、親しみをこめていう)家にいる妻。万葉集14「吾あを偲ふらむ―ろはも」

③武士の一族で、本家(惣領)と主従関係にあるもの。郎等(主家と血縁関係にない従者)と区別する。

④従僕。家臣。

⇒いえのこ‐ろうとう【家子郎等】

いえ‐の‐しゅう【家の集】イヘ‥シフ🔗⭐🔉

いえ‐の‐しゅう【家の集】イヘ‥シフ

個人の歌を集めた歌集。「貫之集」「山家集」の類。私家集。家集。

いえ‐の‐つたえ【家の伝え】イヘ‥ツタヘ🔗⭐🔉

いえ‐の‐つたえ【家の伝え】イヘ‥ツタヘ

①その家に代々伝わるものごと。家伝。

②その家に伝わる記録。源氏物語若菜上「―などに書きとどめいれたらむこそ興はあらめ」

いえ‐の‐とぎ【家の研ぎ】イヘ‥🔗⭐🔉

いえ‐の‐とぎ【家の研ぎ】イヘ‥

刀剣鑑定の本家本阿弥ほんあみ家で刀をとぐこと。また、その刀。

いえ‐の‐にょうぼう【家の女房】イヘ‥バウ🔗⭐🔉

いえ‐の‐にょうぼう【家の女房】イヘ‥バウ

貴族の家に仕える女房。御殿女中。

いえ‐の‐ぬし【家の主】イヘ‥🔗⭐🔉

いえ‐の‐ぬし【家の主】イヘ‥

①一家の主人。いえぬし。枕草子256「人の国などより―ののぼりたる、いとさわがし」

②その家に古くから住んでいて霊があるという動物。例えば蛇・狐など。

いえ‐の‐ひと【家の人】イヘ‥🔗⭐🔉

いえ‐の‐ひと【家の人】イヘ‥

①家の内の人。家族。家人。竹取物語「―どもに物をだに言はむとて」

②一門の人。配下の者。履中紀「其の―も皆叛きて賊あたとなる」

いえ‐の‐ほうがん【家の判官】イヘ‥ハウグワン🔗⭐🔉

いえ‐の‐ほうがん【家の判官】イヘ‥ハウグワン

譜代ふだいの侍さむらいで判官となっているもの。

いえ‐の‐みち【家の道】イヘ‥🔗⭐🔉

いえ‐の‐みち【家の道】イヘ‥

(「家道かどう」の訓読)その家に代々伝わる職業、または芸道。夫木和歌抄27「ふりてや―も開けむ」

いえ‐の‐も【家の妹】イヘ‥🔗⭐🔉

いえ‐の‐も【家の妹】イヘ‥

(イエノイモの約)家にいる妻。万葉集20「―が着せしころもに」

いえ‐の‐もののぐ【家の物の具】イヘ‥🔗⭐🔉

いえ‐の‐もののぐ【家の物の具】イヘ‥

(→)「家の具」に同じ。

いえ‐の‐もん【家の紋】イヘ‥🔗⭐🔉

いえ‐の‐もん【家の紋】イヘ‥

衣服・道具などにつける、その家の紋所。家紋。

○家を空けるいえをあける🔗⭐🔉

○家を空けるいえをあける

留守にする。外出する。

⇒いえ【家】

○家を出づいえをいづ🔗⭐🔉

○家を出づいえをいづ

出家する。僧侶となる。

⇒いえ【家】

○家を知るいえをしる🔗⭐🔉

○家を知るいえをしる

家を治める。家の主人となる。日本永代蔵3「忠助家を知つて三十年あまり」

⇒いえ【家】

○家を外にするいえをそとにする🔗⭐🔉

○家を外にするいえをそとにする

自分の家に居つかない。外出がちにする。

⇒いえ【家】

い‐えん【以遠】‥ヱン

ある地点から、その地点を含めて、さらに遠方であること。そこから先。

⇒いえん‐けん【以遠権】

い‐えん【胃炎】ヰ‥

胃粘膜の炎症疾患の総称。食事の不摂生、腐敗食物摂取などのほか、病原菌の毒素、ストレスなどにより起きる。急性と慢性とがある。胃カタル。

いえん‐けん【以遠権】‥ヱン‥

自国から協定の相手国を経由して第三国へ乗り入れる、航空路線についての権利。

⇒い‐えん【以遠】

イェンセン【Jannes Vilhelm Jensen】

デンマークの作家。北欧ネオ‐ロマン派の一人。郷土文学や歴史小説で活躍。作「長い旅」「ヒマラン地方の物語」「王の没落」など。ノーベル賞。(1873〜1950)

いお【庵・廬】イホ

(→)「いおり」に同じ。〈倭名類聚鈔10〉

いお【魚】イヲ

うお。源氏物語帚木「荒海のいかれる―の」

い‐お【五百】イホ

①ごひゃく。竹取物語「海にただよひて―日かといふ辰の刻ばかりに」

②数の多いこと。万葉集6「今夜こよいの長さ―夜継ぎこそ」

イオ【Io】

木星の第1衛星。1610年ガリレイが第2(エウロパ)・第3(ガニメデ)・第4(カリスト)各衛星とともに発見。

イオ

撮影:NASA

いおう【硫黄】‥ワウ

(ユワウの転。古くはユノアワ・ユワとも)(sulfur)非金属元素の一種。元素記号S 原子番号16。原子量32.07。黄色の樹脂光沢のあるもろい結晶で、水には溶けない。火を点ずれば青い炎をあげて燃える。遊離して火山地方に多く産し、化合物としては硫化鉄・硫化銀・硫化銅・硫化水銀などの硫化物として産出。火薬・マッチ・ゴムの製造、薬用・漂白用などに使用。〈天正十八年刊本節用集〉

硫黄

撮影:松原 聰

いおう【硫黄】‥ワウ

(ユワウの転。古くはユノアワ・ユワとも)(sulfur)非金属元素の一種。元素記号S 原子番号16。原子量32.07。黄色の樹脂光沢のあるもろい結晶で、水には溶けない。火を点ずれば青い炎をあげて燃える。遊離して火山地方に多く産し、化合物としては硫化鉄・硫化銀・硫化銅・硫化水銀などの硫化物として産出。火薬・マッチ・ゴムの製造、薬用・漂白用などに使用。〈天正十八年刊本節用集〉

硫黄

撮影:松原 聰

⇒いおう‐か【硫黄華】

⇒いおう‐ぎ【硫黄木】

⇒いおう‐さいきん【硫黄細菌】

⇒いおう‐さんかぶつ【硫黄酸化物】

⇒いおう‐せん【硫黄泉】

⇒いおう‐なんこう【硫黄軟膏】

⇒いおう‐マッチ【硫黄マッチ】

い‐おう【以往・已往】‥ワウ

(本来「以往」はある時から後、「已往」はある時から前の意。日本で混用)

①ある時から後。以後。

②ある時から前。以前。太平記24「又以往には土御門院の御宇元久三年に」

い‐おう【位襖】ヰアヲ

⇒いあお

い‐おう【医王】‥ワウ

①法を説いて人の悩みをいやす仏・菩薩を医師にたとえた語。

②薬師如来の異称。

⇒いおう‐さんのう【医王山王】

い‐おう【易往】‥ワウ

〔仏〕弥陀みだの本願によって極楽浄土にたやすく往生すること。

⇒いおう‐いぎょう【易往易行】

⇒いおう‐に‐むにん【易往而無人】

い‐おう【威応】ヰ‥

威光が他に感応すること。威厳が他に影響すること。

いおう‐いぎょう【易往易行】‥ワウ‥ギヤウ

弥陀の本願によって、極楽浄土は往生し易く、また念仏は行じ易いこと。他力念仏の宗旨をいう。易往易修。

⇒い‐おう【易往】

いおう‐か【硫黄華】‥ワウクワ

(flower of sulfur)粗製硫黄の蒸気を急に冷却して得られる粉末状の硫黄。天然には硫黄泉の湧出口付近に沈殿・堆積する。硫黄ばな。昇華硫黄。

⇒いおう【硫黄】

いおう‐ぎ【硫黄木】‥ワウ‥

(→)付木つけぎに同じ。

⇒いおう【硫黄】

いおう‐さいきん【硫黄細菌】‥ワウ‥

硫黄または無機硫黄化合物を酸化する細菌。化学的暗反応を行うものと光化学反応を利用するものとがあり、海水・海泥・淡水・汚泥に生息。

⇒いおう【硫黄】

いおう‐さんかぶつ【硫黄酸化物】‥ワウ‥クワ‥

通常の条件で安定に存在するのは二酸化硫黄(亜硫酸ガス)と三酸化硫黄(無水硫酸)。SOxと記す。大気汚染物質の一つ。重油や石炭に含まれる硫黄化合物の燃焼などにより生じ、喘息ぜんそくや、酸性雨、湖沼の酸性化の原因になる。ソックス。

⇒いおう【硫黄】

いおう‐さんのう【医王山王】‥ワウ‥ワウ

比叡山根本中堂の薬師如来と滋賀県大津市坂本に鎮座する日吉山王権現。

⇒い‐おう【医王】

いおう‐じ【医王寺】‥ワウ‥

福島市飯坂町にある真言宗の寺。826年(天長3)空海の開創と伝える。源義経の臣佐藤継信・忠信兄弟の墓があり、源氏ゆかりの品を所蔵。

いおう‐しま【硫黄島】‥ワウ‥

鹿児島県大隅諸島に属する島。鹿児島湾口南西55キロメートル。霧島火山帯中の火山島。一説にもと鬼界島きかいがしまといい、俊寛の配所といわれる。かつて硫黄を産した。面積11.8平方キロメートル。いおうがしま。

いおう‐せん【硫黄泉】‥ワウ‥

温泉水1キログラム中に総硫黄2ミリグラム以上を含む温泉。白濁して卵の腐ったような臭気がある。概して高温で皮膚病に卓効がある。那須温泉・草津温泉・箱根芦ノ湯などはその例。

⇒いおう【硫黄】

いおう‐とう【硫黄島】‥ワウタウ

硫黄列島中の主島。面積23.2平方キロメートル。現在は自衛隊の基地などがある。いおうじま。

いおう‐なんこう【硫黄軟膏】‥ワウ‥カウ

硫黄細末・豚脂・カリ石鹸等を混合して製造した軟膏。疥癬かいせん・慢性湿疹・寄生虫皮膚炎などの皮膚病に用いた。

⇒いおう【硫黄】

いおう‐に‐むにん【易往而無人】‥ワウ‥

[無量寿経]弥陀の本願をたのむ者は極楽に往生することは易いが、真実の信心の人は稀であるから、実際には極楽往生を遂げる人がないということ。

⇒い‐おう【易往】

いおう‐びょう【萎黄病】ヰワウビヤウ

①思春期の女子に好発する小細胞性低色素性貧血。貧血のため皮膚は黄みを帯びて蒼白で体力が減退。鉄欠乏が主因。

②植物の病害。葉緑体の欠損により、白色または黄色となるものの総称。ウイルス・細菌・菌類の感染、養分の欠乏などによる。萎黄現象。黄化。白化。

い‐おうぶつ【韋応物】ヰ‥

中唐の詩人。京兆長安(陝西西安)の人。若いとき侍従として玄宗に仕えた。陶淵明を慕い、自然派詩人として「王(維)・孟(浩然)・韋・柳(宗元)」と、また「陶(淵明)・韋」と並び称される。著「韋蘇州集」。(735頃〜790頃)

いおう‐マッチ【硫黄マッチ】‥ワウ‥

軸木を硫黄の溶液に浸して製したマッチ。

⇒いおう【硫黄】

いおう‐れっとう【硫黄列島】‥ワウ‥タウ

小笠原諸島の南、約200キロメートルの所に南北に並ぶ火山列島。北硫黄島・硫黄島・南硫黄島の3島から成り、東京都小笠原村に属する。太平洋戦争の戦跡。かつて硫黄を産した。

いお‐え【五百枝】イホ‥

多くの枝。万葉集3「―さし繁しじに生ひたるつがの木のいや継ぎ継ぎに」

いお‐え【五百重】イホヘ

いくえにも重なっていること。万葉集2「大君は神にしませば天雲の―の下に隠り給ひぬ」

⇒いおえ‐なみ【五百重波】

⇒いおえ‐やま【五百重山】

いおえ‐なみ【五百重波】イホヘ‥

いくえにも重なって立つ波。万葉集11「沖つ藻を隠さふ波の―」

⇒いお‐え【五百重】

いおえ‐やま【五百重山】イホヘ‥

いくえにも重なりあっている山。万葉集6「旅行く君は―い行きさくみ」

⇒いお‐え【五百重】

い‐おさ【い小矢】‥ヲサ

(イは接頭語か)小さい矢。また、単に矢の意ともいう。万葉集20「荒し男の―手挟み」

いお‐さ・す【庵さす】イホ‥

〔自四〕

(→)「いおりさす」に同じ。

いおしろ‐おだ【五百代小田】イホ‥ヲ‥

(代しろは田の面積をはかる単位)500代(1町歩)の田。広大な田。万葉集8「―を刈り乱り」→しろ(代)7

いお‐すき【商陸】イヲ‥

ヤマゴボウの古名。〈本草和名〉

いお‐ち【五百箇】イホ‥

(→)「いおつ」に同じ。

いお‐つ【五百箇】イホ‥

ごひゃく。数の多いこと。神代紀上「―の真坂樹」

⇒いおつ‐すばる【五百箇統】

⇒いおつ‐みすまる【五百箇御統】

いおつ‐すばる【五百箇統】イホ‥

(「すばる」は一つにまとまる意)多くの玉を糸に貫いたもの。いおつみすまる。日本紀竟宴歌「―の玉とこそ聞け」

⇒いお‐つ【五百箇】

いおつ‐みすまる【五百箇御統】イホ‥

(ミは接頭語、スマルはスバルに同じ)(→)「いおつすばる」に同じ。

⇒いお‐つ【五百箇】

い‐おと・す【射落とす】

〔他五〕

射て落とす。転じて、ねらったもの(地位など)を手に入れる。「マドンナのハートを―・す」

イオニア【Ionia】

小アジアの西部およびエーゲ海東部の諸島を含む地方。古代ギリシアの植民地。ミレトスなどの都市国家が形成された。

⇒イオニア‐かい【イオニア海】

⇒イオニア‐がくは【イオニア学派】

⇒イオニア‐しき【イオニア式】

イオニア‐かい【イオニア海】

(Ionian Sea)地中海中部、南部イタリアとギリシアとに挟まれた海域。

⇒イオニア【Ionia】

イオニア‐がくは【イオニア学派】

前6世紀、イオニア地方に生まれた最初の自然哲学者たちの一群。代表者はミレトス学派のタレス・アナクシマンドロス・アナクシメネス、およびエフェソスのヘラクレイトス。→ミレトス学派。

⇒イオニア【Ionia】

イオニア‐しき【イオニア式】

ギリシア古典建築三様式の一つ。イオニアから起こり、アテナイ全盛時代以降1世紀を支配。アテナイのエレクテイオン神殿はこの様式の模範で、優美軽快、柱には礎盤があり、曲線状の渦形を持つ柱頭に一特色がある。→柱頭(図)

⇒イオニア【Ionia】

いお‐の‐ふえ【脬・魚鰾】イヲ‥

魚のうきぶくろ。〈倭名類聚鈔8〉

いお‐の‐め【魚目】イヲ‥

うおのめ。

いお‐のり【五百入・五百箭】イホ‥

靫ゆきの中に、多くの矢のはいっていること。古事記上「背そびらには千入ちのりの靫を負ひ、ひらには―の靫をつけ」

いお‐はた【五百機】イホ‥

多くの機はた。万葉集10「棚機たなばたの―立てて織る布の」

⇒いおはた‐ごろも【五百機衣】

いおはた‐ごろも【五百機衣】イホ‥

たなばた姫が多くの機で織ったという衣服。新千載和歌集秋「七夕の―まれに着て」

⇒いお‐はた【五百機】

いおひき‐の‐いわ【五百引石】イホ‥イハ

動かすのに多人数の力を要するという大石。古事記上「―をその室の戸に取り塞さへ」

イオマンテ

⇒イヨマンテ

いお‐もり【庵守】イホ‥

庵(仮小屋)にいて田の番をする人。いおやもり。

いおや‐もり【庵屋守】イホ‥

(→)「いおもり」に同じ。

いお‐よろず【五百万】イホヨロヅ

非常に数が多いこと。万葉集13「―千万ちよろず神の神代より」

いおり【庵・廬】イホリ

①草や木を用いるなどして作った粗末な家。農事の仮小屋、隠遁者の仮住居など。いお。万葉集10「秋田刈る旅の―に時雨降り」。「―を結ぶ」

②軍隊の一時宿る所。軍営。〈倭名類聚鈔10〉

③紋所の名。庵形の紋。他の紋と組み合わせた庵木瓜いおりもっこうなどもある。

庵 右は庵木瓜

⇒いおう‐か【硫黄華】

⇒いおう‐ぎ【硫黄木】

⇒いおう‐さいきん【硫黄細菌】

⇒いおう‐さんかぶつ【硫黄酸化物】

⇒いおう‐せん【硫黄泉】

⇒いおう‐なんこう【硫黄軟膏】

⇒いおう‐マッチ【硫黄マッチ】

い‐おう【以往・已往】‥ワウ

(本来「以往」はある時から後、「已往」はある時から前の意。日本で混用)

①ある時から後。以後。

②ある時から前。以前。太平記24「又以往には土御門院の御宇元久三年に」

い‐おう【位襖】ヰアヲ

⇒いあお

い‐おう【医王】‥ワウ

①法を説いて人の悩みをいやす仏・菩薩を医師にたとえた語。

②薬師如来の異称。

⇒いおう‐さんのう【医王山王】

い‐おう【易往】‥ワウ

〔仏〕弥陀みだの本願によって極楽浄土にたやすく往生すること。

⇒いおう‐いぎょう【易往易行】

⇒いおう‐に‐むにん【易往而無人】

い‐おう【威応】ヰ‥

威光が他に感応すること。威厳が他に影響すること。

いおう‐いぎょう【易往易行】‥ワウ‥ギヤウ

弥陀の本願によって、極楽浄土は往生し易く、また念仏は行じ易いこと。他力念仏の宗旨をいう。易往易修。

⇒い‐おう【易往】

いおう‐か【硫黄華】‥ワウクワ

(flower of sulfur)粗製硫黄の蒸気を急に冷却して得られる粉末状の硫黄。天然には硫黄泉の湧出口付近に沈殿・堆積する。硫黄ばな。昇華硫黄。

⇒いおう【硫黄】

いおう‐ぎ【硫黄木】‥ワウ‥

(→)付木つけぎに同じ。

⇒いおう【硫黄】

いおう‐さいきん【硫黄細菌】‥ワウ‥

硫黄または無機硫黄化合物を酸化する細菌。化学的暗反応を行うものと光化学反応を利用するものとがあり、海水・海泥・淡水・汚泥に生息。

⇒いおう【硫黄】

いおう‐さんかぶつ【硫黄酸化物】‥ワウ‥クワ‥

通常の条件で安定に存在するのは二酸化硫黄(亜硫酸ガス)と三酸化硫黄(無水硫酸)。SOxと記す。大気汚染物質の一つ。重油や石炭に含まれる硫黄化合物の燃焼などにより生じ、喘息ぜんそくや、酸性雨、湖沼の酸性化の原因になる。ソックス。

⇒いおう【硫黄】

いおう‐さんのう【医王山王】‥ワウ‥ワウ

比叡山根本中堂の薬師如来と滋賀県大津市坂本に鎮座する日吉山王権現。

⇒い‐おう【医王】

いおう‐じ【医王寺】‥ワウ‥

福島市飯坂町にある真言宗の寺。826年(天長3)空海の開創と伝える。源義経の臣佐藤継信・忠信兄弟の墓があり、源氏ゆかりの品を所蔵。

いおう‐しま【硫黄島】‥ワウ‥

鹿児島県大隅諸島に属する島。鹿児島湾口南西55キロメートル。霧島火山帯中の火山島。一説にもと鬼界島きかいがしまといい、俊寛の配所といわれる。かつて硫黄を産した。面積11.8平方キロメートル。いおうがしま。

いおう‐せん【硫黄泉】‥ワウ‥

温泉水1キログラム中に総硫黄2ミリグラム以上を含む温泉。白濁して卵の腐ったような臭気がある。概して高温で皮膚病に卓効がある。那須温泉・草津温泉・箱根芦ノ湯などはその例。

⇒いおう【硫黄】

いおう‐とう【硫黄島】‥ワウタウ

硫黄列島中の主島。面積23.2平方キロメートル。現在は自衛隊の基地などがある。いおうじま。

いおう‐なんこう【硫黄軟膏】‥ワウ‥カウ

硫黄細末・豚脂・カリ石鹸等を混合して製造した軟膏。疥癬かいせん・慢性湿疹・寄生虫皮膚炎などの皮膚病に用いた。

⇒いおう【硫黄】

いおう‐に‐むにん【易往而無人】‥ワウ‥

[無量寿経]弥陀の本願をたのむ者は極楽に往生することは易いが、真実の信心の人は稀であるから、実際には極楽往生を遂げる人がないということ。

⇒い‐おう【易往】

いおう‐びょう【萎黄病】ヰワウビヤウ

①思春期の女子に好発する小細胞性低色素性貧血。貧血のため皮膚は黄みを帯びて蒼白で体力が減退。鉄欠乏が主因。

②植物の病害。葉緑体の欠損により、白色または黄色となるものの総称。ウイルス・細菌・菌類の感染、養分の欠乏などによる。萎黄現象。黄化。白化。

い‐おうぶつ【韋応物】ヰ‥

中唐の詩人。京兆長安(陝西西安)の人。若いとき侍従として玄宗に仕えた。陶淵明を慕い、自然派詩人として「王(維)・孟(浩然)・韋・柳(宗元)」と、また「陶(淵明)・韋」と並び称される。著「韋蘇州集」。(735頃〜790頃)

いおう‐マッチ【硫黄マッチ】‥ワウ‥

軸木を硫黄の溶液に浸して製したマッチ。

⇒いおう【硫黄】

いおう‐れっとう【硫黄列島】‥ワウ‥タウ

小笠原諸島の南、約200キロメートルの所に南北に並ぶ火山列島。北硫黄島・硫黄島・南硫黄島の3島から成り、東京都小笠原村に属する。太平洋戦争の戦跡。かつて硫黄を産した。

いお‐え【五百枝】イホ‥

多くの枝。万葉集3「―さし繁しじに生ひたるつがの木のいや継ぎ継ぎに」

いお‐え【五百重】イホヘ

いくえにも重なっていること。万葉集2「大君は神にしませば天雲の―の下に隠り給ひぬ」

⇒いおえ‐なみ【五百重波】

⇒いおえ‐やま【五百重山】

いおえ‐なみ【五百重波】イホヘ‥

いくえにも重なって立つ波。万葉集11「沖つ藻を隠さふ波の―」

⇒いお‐え【五百重】

いおえ‐やま【五百重山】イホヘ‥

いくえにも重なりあっている山。万葉集6「旅行く君は―い行きさくみ」

⇒いお‐え【五百重】

い‐おさ【い小矢】‥ヲサ

(イは接頭語か)小さい矢。また、単に矢の意ともいう。万葉集20「荒し男の―手挟み」

いお‐さ・す【庵さす】イホ‥

〔自四〕

(→)「いおりさす」に同じ。

いおしろ‐おだ【五百代小田】イホ‥ヲ‥

(代しろは田の面積をはかる単位)500代(1町歩)の田。広大な田。万葉集8「―を刈り乱り」→しろ(代)7

いお‐すき【商陸】イヲ‥

ヤマゴボウの古名。〈本草和名〉

いお‐ち【五百箇】イホ‥

(→)「いおつ」に同じ。

いお‐つ【五百箇】イホ‥

ごひゃく。数の多いこと。神代紀上「―の真坂樹」

⇒いおつ‐すばる【五百箇統】

⇒いおつ‐みすまる【五百箇御統】

いおつ‐すばる【五百箇統】イホ‥

(「すばる」は一つにまとまる意)多くの玉を糸に貫いたもの。いおつみすまる。日本紀竟宴歌「―の玉とこそ聞け」

⇒いお‐つ【五百箇】

いおつ‐みすまる【五百箇御統】イホ‥

(ミは接頭語、スマルはスバルに同じ)(→)「いおつすばる」に同じ。

⇒いお‐つ【五百箇】

い‐おと・す【射落とす】

〔他五〕

射て落とす。転じて、ねらったもの(地位など)を手に入れる。「マドンナのハートを―・す」

イオニア【Ionia】

小アジアの西部およびエーゲ海東部の諸島を含む地方。古代ギリシアの植民地。ミレトスなどの都市国家が形成された。

⇒イオニア‐かい【イオニア海】

⇒イオニア‐がくは【イオニア学派】

⇒イオニア‐しき【イオニア式】

イオニア‐かい【イオニア海】

(Ionian Sea)地中海中部、南部イタリアとギリシアとに挟まれた海域。

⇒イオニア【Ionia】

イオニア‐がくは【イオニア学派】

前6世紀、イオニア地方に生まれた最初の自然哲学者たちの一群。代表者はミレトス学派のタレス・アナクシマンドロス・アナクシメネス、およびエフェソスのヘラクレイトス。→ミレトス学派。

⇒イオニア【Ionia】

イオニア‐しき【イオニア式】

ギリシア古典建築三様式の一つ。イオニアから起こり、アテナイ全盛時代以降1世紀を支配。アテナイのエレクテイオン神殿はこの様式の模範で、優美軽快、柱には礎盤があり、曲線状の渦形を持つ柱頭に一特色がある。→柱頭(図)

⇒イオニア【Ionia】

いお‐の‐ふえ【脬・魚鰾】イヲ‥

魚のうきぶくろ。〈倭名類聚鈔8〉

いお‐の‐め【魚目】イヲ‥

うおのめ。

いお‐のり【五百入・五百箭】イホ‥

靫ゆきの中に、多くの矢のはいっていること。古事記上「背そびらには千入ちのりの靫を負ひ、ひらには―の靫をつけ」

いお‐はた【五百機】イホ‥

多くの機はた。万葉集10「棚機たなばたの―立てて織る布の」

⇒いおはた‐ごろも【五百機衣】

いおはた‐ごろも【五百機衣】イホ‥

たなばた姫が多くの機で織ったという衣服。新千載和歌集秋「七夕の―まれに着て」

⇒いお‐はた【五百機】

いおひき‐の‐いわ【五百引石】イホ‥イハ

動かすのに多人数の力を要するという大石。古事記上「―をその室の戸に取り塞さへ」

イオマンテ

⇒イヨマンテ

いお‐もり【庵守】イホ‥

庵(仮小屋)にいて田の番をする人。いおやもり。

いおや‐もり【庵屋守】イホ‥

(→)「いおもり」に同じ。

いお‐よろず【五百万】イホヨロヅ

非常に数が多いこと。万葉集13「―千万ちよろず神の神代より」

いおり【庵・廬】イホリ

①草や木を用いるなどして作った粗末な家。農事の仮小屋、隠遁者の仮住居など。いお。万葉集10「秋田刈る旅の―に時雨降り」。「―を結ぶ」

②軍隊の一時宿る所。軍営。〈倭名類聚鈔10〉

③紋所の名。庵形の紋。他の紋と組み合わせた庵木瓜いおりもっこうなどもある。

庵 右は庵木瓜

④庵形の略。

⑤庵看板の略。

⑥庵棟いおりむねの略。刀の棟が庵形のもの。

⇒いおり‐がた【庵形】

⇒いおり‐かんばん【庵看板】

⇒いおり‐てん【庵点】

⇒いおり‐もっこう【庵木瓜】

いおり‐がた【庵形】イホリ‥

家屋(の屋根)の形の文様。山形・屋根形・将棋頭形。紋所には両柱を添える。いおり。

⇒いおり【庵・廬】

いおり‐かんばん【庵看板】イホリ‥

①上端に庵形をつけた看板。歌舞伎や人形浄瑠璃の劇場で、上位の演者の名と家紋とを掲げる。いおり。

庵看板

④庵形の略。

⑤庵看板の略。

⑥庵棟いおりむねの略。刀の棟が庵形のもの。

⇒いおり‐がた【庵形】

⇒いおり‐かんばん【庵看板】

⇒いおり‐てん【庵点】

⇒いおり‐もっこう【庵木瓜】

いおり‐がた【庵形】イホリ‥

家屋(の屋根)の形の文様。山形・屋根形・将棋頭形。紋所には両柱を添える。いおり。

⇒いおり【庵・廬】

いおり‐かんばん【庵看板】イホリ‥

①上端に庵形をつけた看板。歌舞伎や人形浄瑠璃の劇場で、上位の演者の名と家紋とを掲げる。いおり。

庵看板

②庵看板に名を出し得る上位の演者。

⇒いおり【庵・廬】

いおり‐さ・す【庵さす】イホリ‥

〔自四〕

庵を造って住む。いおる。詞花和歌集冬「―・す楢の木蔭にもる月の」

いおり・す【庵す】イホリス

〔自サ変〕

(→)「いおる」に同じ。

いおり‐てん【庵点】イホリ‥

箇条書の文書・和歌・連歌・謡物などの右肩に加える「

②庵看板に名を出し得る上位の演者。

⇒いおり【庵・廬】

いおり‐さ・す【庵さす】イホリ‥

〔自四〕

庵を造って住む。いおる。詞花和歌集冬「―・す楢の木蔭にもる月の」

いおり・す【庵す】イホリス

〔自サ変〕

(→)「いおる」に同じ。

いおり‐てん【庵点】イホリ‥

箇条書の文書・和歌・連歌・謡物などの右肩に加える「 」「〽」の形の記号。検閲の印や良しという印にした。

⇒いおり【庵・廬】

いおりのうめ【庵の梅】イホリ‥

狂言。庵の老尼を女房たちが訪れ、短冊を梅の枝に結び、酒宴を開いて舞い遊ぶ。

いおり‐もっこう【庵木瓜】イホリモクカウ

紋所の名。庵形の下に木瓜を描いたもの。曾我兄弟の紋として有名。→いおり3(図)

⇒いおり【庵・廬】

いお・る【庵る】イホル

〔自四〕

庵いおりを造って住む。仮小屋に宿る。万葉集6「河口の野辺に―・りて夜の経れば」

い‐おん【倚音】

〔音〕(→)前打ぜんだ音に同じ。

い‐おん【異音】

〔言〕(allophone)同じ音素が環境に応じて異なった音として現れたもの。

い‐おん【遺恩】ヰ‥

故人の遺のこした恩恵。故人から受けた恩沢。

イオン【ion】

(ファラデーが電気分解のとき電場で移動すると考えられるものを、ギリシア語の「行く」という語に因んで名づけた)正または負の電気をもつ原子または原子団。陽イオン(カチオン)と陰イオン(アニオン)がある。気体分子(原子)は、X線や放射線などの作用により電子を失うか得るかしてイオンになる。電解質は水に溶かすと電離してイオンを生じる。

⇒イオン‐いんりょう【イオン飲料】

⇒イオン‐エンジン【ion engine】

⇒イオン‐か【イオン化】

⇒イオン‐か【イオン価】

⇒イオンか‐エネルギー【イオン化エネルギー】

⇒イオンか‐けいこう【イオン化傾向】

⇒イオンか‐れつ【イオン化列】

⇒イオン‐けつごう【イオン結合】

⇒イオン‐けっしょう【イオン結晶】

⇒イオン‐こうかん【イオン交換】

⇒イオンこうかん‐じゅし【イオン交換樹脂】

⇒イオンこうかん‐まく【イオン交換膜】

⇒イオン‐じゅうごう【イオン重合】

⇒イオン‐せき【イオン積】

⇒イオン‐チャンネル【ion channel】

⇒イオン‐はんけい【イオン半径】

⇒イオン‐はんのう【イオン反応】

⇒イオン‐ビーム【ion beam】

イオン‐いんりょう【イオン飲料】‥レウ

電解質を多く含み、水分を体内に補給しやすくした飲物。

⇒イオン【ion】

イオン‐エンジン【ion engine】

イオン化された推進剤を静電場で加速して噴射させるエンジン。噴射する前に等量の電荷で中和し、噴流の電気的反発拡散と、機体の帯電を防ぐ。比推力は化学ロケットの10倍以上。推力は小さいが、時間をかければ大きい速度に達することができる。

⇒イオン【ion】

イオン‐か【イオン化】‥クワ

(ionization)原子または分子が電子を得るか失うかしてイオンになる現象。電離。

⇒イオン【ion】

イオン‐か【イオン価】

イオンのもつ電気量を電気素量で割った値。イオンの電荷数ともいう。ナトリウム‐イオンではプラス1、硫酸イオンではマイナス2。

⇒イオン【ion】

イオンか‐エネルギー【イオン化エネルギー】‥クワ‥

気体状態にある原子または分子から1個の電子を取り除いて陽イオンにするために必要なエネルギー。イオン化電圧。

⇒イオン【ion】

イオンか‐けいこう【イオン化傾向】‥クワ‥カウ

金属が溶液と接するとき、陽イオンとなって溶液中に入ろうとする傾向の度合。カリウム・ナトリウムなどは大で、銅・鉛などは小。

⇒イオン【ion】

イオンか‐れつ【イオン化列】‥クワ‥

金属をイオン化傾向の大きさの順に並べたもの。例えば、イオン化傾向の大きい方から、ナトリウム・アルミニウム・亜鉛・鉄・銅・銀・白金・金など。

⇒イオン【ion】

イオン‐けつごう【イオン結合】‥ガフ

陽イオンと陰イオン(原子の間で電子の授受により生じる)との間の静電引力に基づく化学結合。塩化ナトリウムなどにおける結合。→共有結合→金属結合。

⇒イオン【ion】

イオン‐けっしょう【イオン結晶】‥シヤウ

陽イオンと陰イオンがイオン結合で結びついてできている結晶。食塩の結晶の類。

⇒イオン【ion】

イオン‐こうかん【イオン交換】‥カウクワン

ある種の物質を塩類の水溶液と接触させた場合、この物質中のイオンと水溶液中の同符号のイオンとが入れかわる現象。陽イオン交換と陰イオン交換とがある。

⇒イオン【ion】

イオンこうかん‐じゅし【イオン交換樹脂】‥カウクワン‥

イオン交換を行う不溶性の合成樹脂。陽イオン交換樹脂と陰イオン交換樹脂がある。硬水軟化・純水製造・製塩・金属回収・薬品精製など用途が広い。

⇒イオン【ion】

イオンこうかん‐まく【イオン交換膜】‥カウクワン‥

イオン交換能力をもつ物質を膜状に成型したもの。電解の際の隔膜のほか、海水濃縮による製塩、海水の脱塩などに大規模に利用される。

⇒イオン【ion】

イオン‐じゅうごう【イオン重合】‥ヂユウガフ

単量体の付加重合の一形式で、成長していく連鎖の末端がイオンであるもの。ラジカル重合に対する語。イオンの種類によりカチオン重合とアニオン重合に分けられる。

⇒イオン【ion】

イオン‐せき【イオン積】

水溶液中の水素イオンのモル濃度と水酸化物イオンのモル濃度との積。一定温度で一定。常温付近では約1×10−14(mol/l)2

⇒イオン【ion】

イオン‐チャンネル【ion channel】

細胞膜を貫通する孔を作り、細胞膜の内外に無機イオンを通過させるための孔を持つ蛋白質。カリウム‐チャンネル、ナトリウム‐チャンネルなど。

⇒イオン【ion】

イオン‐はんけい【イオン半径】

イオンを球と仮定した場合の半径。イオン結晶でのイオン間の距離が相接する正負二つのイオンの半径の和に等しいと見なして求める。

⇒イオン【ion】

イオン‐はんのう【イオン反応】‥オウ

イオンが関与する化学反応。溶液内の反応に多く見られる。有機化学反応はラジカル反応とイオン反応に大別される。

⇒イオン【ion】

イオン‐ビーム【ion beam】

イオンを磁場や電場によって加速・収束して得られる細い流れ。半導体への不純物注入、半導体素子の精密加工のほか、加速器・核融合などの分野で利用される。

⇒イオン【ion】

い‐おんびん【イ音便】

音便の一つ。「き」「ぎ」「し」「り」がイの音となる現象。「聞きて」が「聞いて」に、「次ぎて」が「次いで」に、「指して」が「指いて」に、「ござりまする」が「ございまする」になる類。平安初期以後に多くなった。→音便

いか【烏賊】

イカ綱(頭足類)ツツイカ目とコウイカ目の軟体動物の総称。体は円筒形または袋状で5対の腕が口の周囲にある。4対は全長にわたって口側に、多くの吸盤を具える。1対の触腕は非常に長く、先端だけに吸盤があり、伸ばして餌をつかむ。胴の左右にひれがある。墨汁嚢をもち、外敵にあえば墨を出して敵の目をあざむく。胴の伸縮によって管から水を噴出して泳ぐ。食用となる種類が多い。柔魚。墨魚。播磨風土記「―、此の川に在りき。かれ烏賊間川といふ」

いか

」「〽」の形の記号。検閲の印や良しという印にした。

⇒いおり【庵・廬】

いおりのうめ【庵の梅】イホリ‥

狂言。庵の老尼を女房たちが訪れ、短冊を梅の枝に結び、酒宴を開いて舞い遊ぶ。

いおり‐もっこう【庵木瓜】イホリモクカウ

紋所の名。庵形の下に木瓜を描いたもの。曾我兄弟の紋として有名。→いおり3(図)

⇒いおり【庵・廬】

いお・る【庵る】イホル

〔自四〕

庵いおりを造って住む。仮小屋に宿る。万葉集6「河口の野辺に―・りて夜の経れば」

い‐おん【倚音】

〔音〕(→)前打ぜんだ音に同じ。

い‐おん【異音】

〔言〕(allophone)同じ音素が環境に応じて異なった音として現れたもの。

い‐おん【遺恩】ヰ‥

故人の遺のこした恩恵。故人から受けた恩沢。

イオン【ion】

(ファラデーが電気分解のとき電場で移動すると考えられるものを、ギリシア語の「行く」という語に因んで名づけた)正または負の電気をもつ原子または原子団。陽イオン(カチオン)と陰イオン(アニオン)がある。気体分子(原子)は、X線や放射線などの作用により電子を失うか得るかしてイオンになる。電解質は水に溶かすと電離してイオンを生じる。

⇒イオン‐いんりょう【イオン飲料】

⇒イオン‐エンジン【ion engine】

⇒イオン‐か【イオン化】

⇒イオン‐か【イオン価】

⇒イオンか‐エネルギー【イオン化エネルギー】

⇒イオンか‐けいこう【イオン化傾向】

⇒イオンか‐れつ【イオン化列】

⇒イオン‐けつごう【イオン結合】

⇒イオン‐けっしょう【イオン結晶】

⇒イオン‐こうかん【イオン交換】

⇒イオンこうかん‐じゅし【イオン交換樹脂】

⇒イオンこうかん‐まく【イオン交換膜】

⇒イオン‐じゅうごう【イオン重合】

⇒イオン‐せき【イオン積】

⇒イオン‐チャンネル【ion channel】

⇒イオン‐はんけい【イオン半径】

⇒イオン‐はんのう【イオン反応】

⇒イオン‐ビーム【ion beam】

イオン‐いんりょう【イオン飲料】‥レウ

電解質を多く含み、水分を体内に補給しやすくした飲物。

⇒イオン【ion】

イオン‐エンジン【ion engine】

イオン化された推進剤を静電場で加速して噴射させるエンジン。噴射する前に等量の電荷で中和し、噴流の電気的反発拡散と、機体の帯電を防ぐ。比推力は化学ロケットの10倍以上。推力は小さいが、時間をかければ大きい速度に達することができる。

⇒イオン【ion】

イオン‐か【イオン化】‥クワ

(ionization)原子または分子が電子を得るか失うかしてイオンになる現象。電離。

⇒イオン【ion】

イオン‐か【イオン価】

イオンのもつ電気量を電気素量で割った値。イオンの電荷数ともいう。ナトリウム‐イオンではプラス1、硫酸イオンではマイナス2。

⇒イオン【ion】

イオンか‐エネルギー【イオン化エネルギー】‥クワ‥

気体状態にある原子または分子から1個の電子を取り除いて陽イオンにするために必要なエネルギー。イオン化電圧。

⇒イオン【ion】

イオンか‐けいこう【イオン化傾向】‥クワ‥カウ

金属が溶液と接するとき、陽イオンとなって溶液中に入ろうとする傾向の度合。カリウム・ナトリウムなどは大で、銅・鉛などは小。

⇒イオン【ion】

イオンか‐れつ【イオン化列】‥クワ‥

金属をイオン化傾向の大きさの順に並べたもの。例えば、イオン化傾向の大きい方から、ナトリウム・アルミニウム・亜鉛・鉄・銅・銀・白金・金など。

⇒イオン【ion】

イオン‐けつごう【イオン結合】‥ガフ

陽イオンと陰イオン(原子の間で電子の授受により生じる)との間の静電引力に基づく化学結合。塩化ナトリウムなどにおける結合。→共有結合→金属結合。

⇒イオン【ion】

イオン‐けっしょう【イオン結晶】‥シヤウ

陽イオンと陰イオンがイオン結合で結びついてできている結晶。食塩の結晶の類。

⇒イオン【ion】

イオン‐こうかん【イオン交換】‥カウクワン

ある種の物質を塩類の水溶液と接触させた場合、この物質中のイオンと水溶液中の同符号のイオンとが入れかわる現象。陽イオン交換と陰イオン交換とがある。

⇒イオン【ion】

イオンこうかん‐じゅし【イオン交換樹脂】‥カウクワン‥

イオン交換を行う不溶性の合成樹脂。陽イオン交換樹脂と陰イオン交換樹脂がある。硬水軟化・純水製造・製塩・金属回収・薬品精製など用途が広い。

⇒イオン【ion】

イオンこうかん‐まく【イオン交換膜】‥カウクワン‥

イオン交換能力をもつ物質を膜状に成型したもの。電解の際の隔膜のほか、海水濃縮による製塩、海水の脱塩などに大規模に利用される。

⇒イオン【ion】

イオン‐じゅうごう【イオン重合】‥ヂユウガフ

単量体の付加重合の一形式で、成長していく連鎖の末端がイオンであるもの。ラジカル重合に対する語。イオンの種類によりカチオン重合とアニオン重合に分けられる。

⇒イオン【ion】

イオン‐せき【イオン積】

水溶液中の水素イオンのモル濃度と水酸化物イオンのモル濃度との積。一定温度で一定。常温付近では約1×10−14(mol/l)2

⇒イオン【ion】

イオン‐チャンネル【ion channel】

細胞膜を貫通する孔を作り、細胞膜の内外に無機イオンを通過させるための孔を持つ蛋白質。カリウム‐チャンネル、ナトリウム‐チャンネルなど。

⇒イオン【ion】

イオン‐はんけい【イオン半径】

イオンを球と仮定した場合の半径。イオン結晶でのイオン間の距離が相接する正負二つのイオンの半径の和に等しいと見なして求める。

⇒イオン【ion】

イオン‐はんのう【イオン反応】‥オウ

イオンが関与する化学反応。溶液内の反応に多く見られる。有機化学反応はラジカル反応とイオン反応に大別される。

⇒イオン【ion】

イオン‐ビーム【ion beam】

イオンを磁場や電場によって加速・収束して得られる細い流れ。半導体への不純物注入、半導体素子の精密加工のほか、加速器・核融合などの分野で利用される。

⇒イオン【ion】

い‐おんびん【イ音便】

音便の一つ。「き」「ぎ」「し」「り」がイの音となる現象。「聞きて」が「聞いて」に、「次ぎて」が「次いで」に、「指して」が「指いて」に、「ござりまする」が「ございまする」になる類。平安初期以後に多くなった。→音便

いか【烏賊】

イカ綱(頭足類)ツツイカ目とコウイカ目の軟体動物の総称。体は円筒形または袋状で5対の腕が口の周囲にある。4対は全長にわたって口側に、多くの吸盤を具える。1対の触腕は非常に長く、先端だけに吸盤があり、伸ばして餌をつかむ。胴の左右にひれがある。墨汁嚢をもち、外敵にあえば墨を出して敵の目をあざむく。胴の伸縮によって管から水を噴出して泳ぐ。食用となる種類が多い。柔魚。墨魚。播磨風土記「―、此の川に在りき。かれ烏賊間川といふ」

いか

いか【紙鳶・凧】

(形が烏賊いかに似るからの名。関西地方でいう)凧たこ。いかのぼり。好色一代男1「―のぼせし空をも見ず」

い‐か【五十日】

①ごじゅうにち。土佐日記「ながき春の日を四十日よそか―までわれは経にけり」

②子供が生まれて50日に当たる日の祝い。いかの祝い。宇津保物語蔵開上「いぬ宮の御―は女御の君し給ふべきと」

③「いかのもちい」の略。増鏡「未だ御―だにきこしめさぬに」

い‐か【以下】

①程度・数量などについて、それより少ない、または劣っていること。法律・数学などでは、基準の数量を含みそれより下。「1万―」「平均―の成績」→未満。

②それを代表としたそれに属する集団。「部長―10名」

③そこからあと。「―略」

④御目見以下おめみえいかの略。↔以上

い‐か【衣架】

着物をかけておく具。衣桁いこう。

い‐か【医科】‥クワ

医術に関する学科。内科・小児科・外科・眼科・皮膚科・耳鼻咽喉科・産婦人科などの総称。

い‐か【医家】

医療を業とする家、または人。医師。医者。

い‐か【異化】‥クワ

①〔美〕

㋐(ostranenie ロシア・Verfremdung ドイツ)ロシア‐フォルマリズムの芸術説の一つ。シクロフスキーらが提唱。題材を非現実化・異常化してその知覚の過程に注意を向けさせる作用を芸術の特質とした。

㋑ブレヒトの作劇上の中心概念。異化効果に同じ。

②〔生〕(catabolism)物質代謝において、蛋白質・多糖類・脂肪酸・アミノ酸など化学的に複雑な構造の物質を単純な物質に分解する反応。生物は必要なエネルギーをこの反応により得る。異化作用。

③〔言〕同じ音素が近接するとき、一方が別の音素に変わる音韻変化。

↔同化

いが【毬・梂】

栗などの実を包む、とげの密生した外皮。〈倭名類聚鈔17〉。「―をむく」

いが【伊賀】

①旧国名。今の三重県の西部。賀州。伊州。

②三重県北西部の市。上野盆地の中北部を占め、古くから近畿と東海を結ぶ交通の要衝。人口10万1千。

い‐が【衣蛾】

ヒロズコガ科の褐色の小さなガ。開張10〜14ミリメートル。幼虫は黄白色、体長約6ミリメートルで、毛織物を食害。世界各地に分布。

い‐が【渭河】ヰ‥

(Wei He)中国甘粛省蘭州北西の岷山山脈の北麓に発源し、東流して陝西省の中央を流れ、潼関どうかんの東方で黄河に合流する川。全長約800キロメートル。流域は黄土の沃野で、周・秦・漢・唐の旧都がある。渭水。渭川。

い‐かい【居飼】ヰカヒ

古代・中世、院や公家の厩うまやで牛馬を預かる雑人ぞうにん。

い‐かい【猪養・猪飼】ヰカヒ

大和政権に隷属した品部しなべで猪(豚)を飼うことを職としたもの。猪飼部。

い‐かい【位階】ヰ‥

(地位・身分の序列・等級の意)

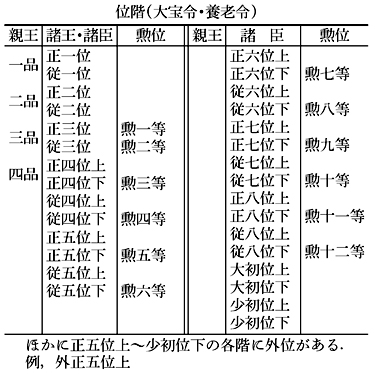

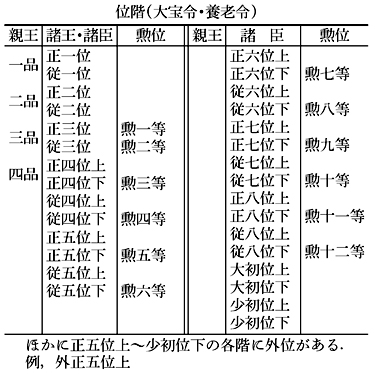

①古代、朝廷の官人の地位・序列を示す身分標識。603年の冠位十二階に始まり、次第に細分され、大宝・養老の官位令で親王・内親王の四階(一品いっぽん〜四品)、諸王の十四階(正一位〜従五位下)、諸臣の三十階(正一位〜少初位下)に整備。姓かばねと異なって個人に授与され、功労によって昇進、その位階に相当する官職に任じた。→官位相当。

位階(大宝令・養老令)

いか【紙鳶・凧】

(形が烏賊いかに似るからの名。関西地方でいう)凧たこ。いかのぼり。好色一代男1「―のぼせし空をも見ず」

い‐か【五十日】

①ごじゅうにち。土佐日記「ながき春の日を四十日よそか―までわれは経にけり」

②子供が生まれて50日に当たる日の祝い。いかの祝い。宇津保物語蔵開上「いぬ宮の御―は女御の君し給ふべきと」

③「いかのもちい」の略。増鏡「未だ御―だにきこしめさぬに」

い‐か【以下】

①程度・数量などについて、それより少ない、または劣っていること。法律・数学などでは、基準の数量を含みそれより下。「1万―」「平均―の成績」→未満。

②それを代表としたそれに属する集団。「部長―10名」

③そこからあと。「―略」

④御目見以下おめみえいかの略。↔以上

い‐か【衣架】

着物をかけておく具。衣桁いこう。

い‐か【医科】‥クワ

医術に関する学科。内科・小児科・外科・眼科・皮膚科・耳鼻咽喉科・産婦人科などの総称。

い‐か【医家】

医療を業とする家、または人。医師。医者。

い‐か【異化】‥クワ

①〔美〕

㋐(ostranenie ロシア・Verfremdung ドイツ)ロシア‐フォルマリズムの芸術説の一つ。シクロフスキーらが提唱。題材を非現実化・異常化してその知覚の過程に注意を向けさせる作用を芸術の特質とした。

㋑ブレヒトの作劇上の中心概念。異化効果に同じ。

②〔生〕(catabolism)物質代謝において、蛋白質・多糖類・脂肪酸・アミノ酸など化学的に複雑な構造の物質を単純な物質に分解する反応。生物は必要なエネルギーをこの反応により得る。異化作用。

③〔言〕同じ音素が近接するとき、一方が別の音素に変わる音韻変化。

↔同化

いが【毬・梂】

栗などの実を包む、とげの密生した外皮。〈倭名類聚鈔17〉。「―をむく」

いが【伊賀】

①旧国名。今の三重県の西部。賀州。伊州。

②三重県北西部の市。上野盆地の中北部を占め、古くから近畿と東海を結ぶ交通の要衝。人口10万1千。

い‐が【衣蛾】

ヒロズコガ科の褐色の小さなガ。開張10〜14ミリメートル。幼虫は黄白色、体長約6ミリメートルで、毛織物を食害。世界各地に分布。

い‐が【渭河】ヰ‥

(Wei He)中国甘粛省蘭州北西の岷山山脈の北麓に発源し、東流して陝西省の中央を流れ、潼関どうかんの東方で黄河に合流する川。全長約800キロメートル。流域は黄土の沃野で、周・秦・漢・唐の旧都がある。渭水。渭川。

い‐かい【居飼】ヰカヒ

古代・中世、院や公家の厩うまやで牛馬を預かる雑人ぞうにん。

い‐かい【猪養・猪飼】ヰカヒ

大和政権に隷属した品部しなべで猪(豚)を飼うことを職としたもの。猪飼部。

い‐かい【位階】ヰ‥

(地位・身分の序列・等級の意)

①古代、朝廷の官人の地位・序列を示す身分標識。603年の冠位十二階に始まり、次第に細分され、大宝・養老の官位令で親王・内親王の四階(一品いっぽん〜四品)、諸王の十四階(正一位〜従五位下)、諸臣の三十階(正一位〜少初位下)に整備。姓かばねと異なって個人に授与され、功労によって昇進、その位階に相当する官職に任じた。→官位相当。

位階(大宝令・養老令)

②栄典の一種。国家に勲功・功績ある者に与えられる位。文位に対する武位で十二等の勲位がある。明治憲法下では十六階(正・従に分けて一位から八位まで)と八等、新憲法後は死没者に対する追賜・昇叙と生存者叙勲がある。

⇒いかい‐せい【位階制】

い‐かい【医界】

医師の仲間。医者の社会。

い‐かい【異界】

日常とは異なる世界。物の怪けや霊の住む領域。

い‐かい【慰解】ヰ‥

(明治期の語)心をなぐさめること。

い‐かい【遺戒・遺誡】ヰ‥

(ユイカイとも)後人のために遺のこした訓戒。「寛平御―」

いか・い【厳い】

〔形〕

⇒いかし

いがい【猪飼】ヰガヒ

姓氏の一つ。

⇒いがい‐けいしょ【猪飼敬所】

い‐がい【飯匙】‥ガヒ

(イヒガヒの約)(→)「いいがい」に同じ。

⇒いがい‐わたし【飯匙渡】

い‐がい【以外】‥グワイ

①それを除く、ほかのもの。そのほか。「関係者―は立入り禁止」「謝る―に方法はない」

②ある範囲より外側。↔以内

い‐がい【貽貝】‥ガヒ

イガイ科の二枚貝。殻はほぼ三角形。外面黒褐色で、殻長約13センチメートル。内面には鈍い真珠光沢がある。日本各地に産し、外洋に面した岩礁に足糸で着生する。肉は食用。瀬戸貝。淡菜。

い‐がい【意外】‥グワイ

思いのほか。案外。「―な出来事」「―にかさばる」「―と難しい」

い‐がい【遺骸】ヰ‥

死んだ人の体。なきがら。遺体。「―を棺に収める」

▷「死体・死骸」よりも丁寧な言い方。

いかいえい【威海衛】ヰ‥ヱイ

(Weihaiwei)中国山東省北東岸にある港。現在は威海市。1888年北洋艦隊の軍港、日清戦争で日本軍により攻略。98年イギリスの租借地。ワシントン会議の結果、1930年中国に返還。

いが‐いが

(赤子の泣く声の擬声語)おぎゃあおぎゃあ。「いかいか」とも。宇津保物語国譲下「寅の時ばかりに―と泣く」

いか‐いか・し【厳厳し】

〔形シク〕

大層いかめしい。たけだけしく強い。

いがい‐けいしょ【猪飼敬所】ヰガヒ‥

江戸後期の儒学者。名は彦博、字は希文。京都の人。手島堵庵に石門心学を、巌垣竜渓に儒学を学ぶ。津藩の賓客となり、同地で没した。著「管子補正」など。(1761〜1845)

⇒いがい【猪飼】

②栄典の一種。国家に勲功・功績ある者に与えられる位。文位に対する武位で十二等の勲位がある。明治憲法下では十六階(正・従に分けて一位から八位まで)と八等、新憲法後は死没者に対する追賜・昇叙と生存者叙勲がある。

⇒いかい‐せい【位階制】

い‐かい【医界】

医師の仲間。医者の社会。

い‐かい【異界】

日常とは異なる世界。物の怪けや霊の住む領域。

い‐かい【慰解】ヰ‥

(明治期の語)心をなぐさめること。

い‐かい【遺戒・遺誡】ヰ‥

(ユイカイとも)後人のために遺のこした訓戒。「寛平御―」

いか・い【厳い】

〔形〕

⇒いかし

いがい【猪飼】ヰガヒ

姓氏の一つ。

⇒いがい‐けいしょ【猪飼敬所】

い‐がい【飯匙】‥ガヒ

(イヒガヒの約)(→)「いいがい」に同じ。

⇒いがい‐わたし【飯匙渡】

い‐がい【以外】‥グワイ

①それを除く、ほかのもの。そのほか。「関係者―は立入り禁止」「謝る―に方法はない」

②ある範囲より外側。↔以内

い‐がい【貽貝】‥ガヒ

イガイ科の二枚貝。殻はほぼ三角形。外面黒褐色で、殻長約13センチメートル。内面には鈍い真珠光沢がある。日本各地に産し、外洋に面した岩礁に足糸で着生する。肉は食用。瀬戸貝。淡菜。

い‐がい【意外】‥グワイ

思いのほか。案外。「―な出来事」「―にかさばる」「―と難しい」

い‐がい【遺骸】ヰ‥

死んだ人の体。なきがら。遺体。「―を棺に収める」

▷「死体・死骸」よりも丁寧な言い方。

いかいえい【威海衛】ヰ‥ヱイ

(Weihaiwei)中国山東省北東岸にある港。現在は威海市。1888年北洋艦隊の軍港、日清戦争で日本軍により攻略。98年イギリスの租借地。ワシントン会議の結果、1930年中国に返還。

いが‐いが

(赤子の泣く声の擬声語)おぎゃあおぎゃあ。「いかいか」とも。宇津保物語国譲下「寅の時ばかりに―と泣く」

いか‐いか・し【厳厳し】

〔形シク〕

大層いかめしい。たけだけしく強い。

いがい‐けいしょ【猪飼敬所】ヰガヒ‥

江戸後期の儒学者。名は彦博、字は希文。京都の人。手島堵庵に石門心学を、巌垣竜渓に儒学を学ぶ。津藩の賓客となり、同地で没した。著「管子補正」など。(1761〜1845)

⇒いがい【猪飼】

いおう【硫黄】‥ワウ

(ユワウの転。古くはユノアワ・ユワとも)(sulfur)非金属元素の一種。元素記号S 原子番号16。原子量32.07。黄色の樹脂光沢のあるもろい結晶で、水には溶けない。火を点ずれば青い炎をあげて燃える。遊離して火山地方に多く産し、化合物としては硫化鉄・硫化銀・硫化銅・硫化水銀などの硫化物として産出。火薬・マッチ・ゴムの製造、薬用・漂白用などに使用。〈天正十八年刊本節用集〉

硫黄

撮影:松原 聰

いおう【硫黄】‥ワウ

(ユワウの転。古くはユノアワ・ユワとも)(sulfur)非金属元素の一種。元素記号S 原子番号16。原子量32.07。黄色の樹脂光沢のあるもろい結晶で、水には溶けない。火を点ずれば青い炎をあげて燃える。遊離して火山地方に多く産し、化合物としては硫化鉄・硫化銀・硫化銅・硫化水銀などの硫化物として産出。火薬・マッチ・ゴムの製造、薬用・漂白用などに使用。〈天正十八年刊本節用集〉

硫黄

撮影:松原 聰

⇒いおう‐か【硫黄華】

⇒いおう‐ぎ【硫黄木】

⇒いおう‐さいきん【硫黄細菌】

⇒いおう‐さんかぶつ【硫黄酸化物】

⇒いおう‐せん【硫黄泉】

⇒いおう‐なんこう【硫黄軟膏】

⇒いおう‐マッチ【硫黄マッチ】

い‐おう【以往・已往】‥ワウ

(本来「以往」はある時から後、「已往」はある時から前の意。日本で混用)

①ある時から後。以後。

②ある時から前。以前。太平記24「又以往には土御門院の御宇元久三年に」

い‐おう【位襖】ヰアヲ

⇒いあお

い‐おう【医王】‥ワウ

①法を説いて人の悩みをいやす仏・菩薩を医師にたとえた語。

②薬師如来の異称。

⇒いおう‐さんのう【医王山王】

い‐おう【易往】‥ワウ

〔仏〕弥陀みだの本願によって極楽浄土にたやすく往生すること。

⇒いおう‐いぎょう【易往易行】

⇒いおう‐に‐むにん【易往而無人】

い‐おう【威応】ヰ‥

威光が他に感応すること。威厳が他に影響すること。

いおう‐いぎょう【易往易行】‥ワウ‥ギヤウ

弥陀の本願によって、極楽浄土は往生し易く、また念仏は行じ易いこと。他力念仏の宗旨をいう。易往易修。

⇒い‐おう【易往】

いおう‐か【硫黄華】‥ワウクワ

(flower of sulfur)粗製硫黄の蒸気を急に冷却して得られる粉末状の硫黄。天然には硫黄泉の湧出口付近に沈殿・堆積する。硫黄ばな。昇華硫黄。

⇒いおう【硫黄】

いおう‐ぎ【硫黄木】‥ワウ‥

(→)付木つけぎに同じ。

⇒いおう【硫黄】

いおう‐さいきん【硫黄細菌】‥ワウ‥

硫黄または無機硫黄化合物を酸化する細菌。化学的暗反応を行うものと光化学反応を利用するものとがあり、海水・海泥・淡水・汚泥に生息。

⇒いおう【硫黄】

いおう‐さんかぶつ【硫黄酸化物】‥ワウ‥クワ‥

通常の条件で安定に存在するのは二酸化硫黄(亜硫酸ガス)と三酸化硫黄(無水硫酸)。SOxと記す。大気汚染物質の一つ。重油や石炭に含まれる硫黄化合物の燃焼などにより生じ、喘息ぜんそくや、酸性雨、湖沼の酸性化の原因になる。ソックス。

⇒いおう【硫黄】

いおう‐さんのう【医王山王】‥ワウ‥ワウ

比叡山根本中堂の薬師如来と滋賀県大津市坂本に鎮座する日吉山王権現。

⇒い‐おう【医王】

いおう‐じ【医王寺】‥ワウ‥

福島市飯坂町にある真言宗の寺。826年(天長3)空海の開創と伝える。源義経の臣佐藤継信・忠信兄弟の墓があり、源氏ゆかりの品を所蔵。

いおう‐しま【硫黄島】‥ワウ‥

鹿児島県大隅諸島に属する島。鹿児島湾口南西55キロメートル。霧島火山帯中の火山島。一説にもと鬼界島きかいがしまといい、俊寛の配所といわれる。かつて硫黄を産した。面積11.8平方キロメートル。いおうがしま。

いおう‐せん【硫黄泉】‥ワウ‥

温泉水1キログラム中に総硫黄2ミリグラム以上を含む温泉。白濁して卵の腐ったような臭気がある。概して高温で皮膚病に卓効がある。那須温泉・草津温泉・箱根芦ノ湯などはその例。

⇒いおう【硫黄】

いおう‐とう【硫黄島】‥ワウタウ

硫黄列島中の主島。面積23.2平方キロメートル。現在は自衛隊の基地などがある。いおうじま。

いおう‐なんこう【硫黄軟膏】‥ワウ‥カウ

硫黄細末・豚脂・カリ石鹸等を混合して製造した軟膏。疥癬かいせん・慢性湿疹・寄生虫皮膚炎などの皮膚病に用いた。

⇒いおう【硫黄】

いおう‐に‐むにん【易往而無人】‥ワウ‥

[無量寿経]弥陀の本願をたのむ者は極楽に往生することは易いが、真実の信心の人は稀であるから、実際には極楽往生を遂げる人がないということ。

⇒い‐おう【易往】

いおう‐びょう【萎黄病】ヰワウビヤウ

①思春期の女子に好発する小細胞性低色素性貧血。貧血のため皮膚は黄みを帯びて蒼白で体力が減退。鉄欠乏が主因。

②植物の病害。葉緑体の欠損により、白色または黄色となるものの総称。ウイルス・細菌・菌類の感染、養分の欠乏などによる。萎黄現象。黄化。白化。

い‐おうぶつ【韋応物】ヰ‥

中唐の詩人。京兆長安(陝西西安)の人。若いとき侍従として玄宗に仕えた。陶淵明を慕い、自然派詩人として「王(維)・孟(浩然)・韋・柳(宗元)」と、また「陶(淵明)・韋」と並び称される。著「韋蘇州集」。(735頃〜790頃)

いおう‐マッチ【硫黄マッチ】‥ワウ‥

軸木を硫黄の溶液に浸して製したマッチ。

⇒いおう【硫黄】

いおう‐れっとう【硫黄列島】‥ワウ‥タウ

小笠原諸島の南、約200キロメートルの所に南北に並ぶ火山列島。北硫黄島・硫黄島・南硫黄島の3島から成り、東京都小笠原村に属する。太平洋戦争の戦跡。かつて硫黄を産した。

いお‐え【五百枝】イホ‥

多くの枝。万葉集3「―さし繁しじに生ひたるつがの木のいや継ぎ継ぎに」

いお‐え【五百重】イホヘ

いくえにも重なっていること。万葉集2「大君は神にしませば天雲の―の下に隠り給ひぬ」

⇒いおえ‐なみ【五百重波】

⇒いおえ‐やま【五百重山】

いおえ‐なみ【五百重波】イホヘ‥

いくえにも重なって立つ波。万葉集11「沖つ藻を隠さふ波の―」

⇒いお‐え【五百重】

いおえ‐やま【五百重山】イホヘ‥

いくえにも重なりあっている山。万葉集6「旅行く君は―い行きさくみ」

⇒いお‐え【五百重】

い‐おさ【い小矢】‥ヲサ

(イは接頭語か)小さい矢。また、単に矢の意ともいう。万葉集20「荒し男の―手挟み」

いお‐さ・す【庵さす】イホ‥

〔自四〕

(→)「いおりさす」に同じ。

いおしろ‐おだ【五百代小田】イホ‥ヲ‥

(代しろは田の面積をはかる単位)500代(1町歩)の田。広大な田。万葉集8「―を刈り乱り」→しろ(代)7

いお‐すき【商陸】イヲ‥

ヤマゴボウの古名。〈本草和名〉

いお‐ち【五百箇】イホ‥

(→)「いおつ」に同じ。

いお‐つ【五百箇】イホ‥

ごひゃく。数の多いこと。神代紀上「―の真坂樹」

⇒いおつ‐すばる【五百箇統】

⇒いおつ‐みすまる【五百箇御統】

いおつ‐すばる【五百箇統】イホ‥

(「すばる」は一つにまとまる意)多くの玉を糸に貫いたもの。いおつみすまる。日本紀竟宴歌「―の玉とこそ聞け」

⇒いお‐つ【五百箇】

いおつ‐みすまる【五百箇御統】イホ‥

(ミは接頭語、スマルはスバルに同じ)(→)「いおつすばる」に同じ。

⇒いお‐つ【五百箇】

い‐おと・す【射落とす】

〔他五〕

射て落とす。転じて、ねらったもの(地位など)を手に入れる。「マドンナのハートを―・す」

イオニア【Ionia】

小アジアの西部およびエーゲ海東部の諸島を含む地方。古代ギリシアの植民地。ミレトスなどの都市国家が形成された。

⇒イオニア‐かい【イオニア海】

⇒イオニア‐がくは【イオニア学派】

⇒イオニア‐しき【イオニア式】

イオニア‐かい【イオニア海】

(Ionian Sea)地中海中部、南部イタリアとギリシアとに挟まれた海域。

⇒イオニア【Ionia】

イオニア‐がくは【イオニア学派】

前6世紀、イオニア地方に生まれた最初の自然哲学者たちの一群。代表者はミレトス学派のタレス・アナクシマンドロス・アナクシメネス、およびエフェソスのヘラクレイトス。→ミレトス学派。

⇒イオニア【Ionia】

イオニア‐しき【イオニア式】

ギリシア古典建築三様式の一つ。イオニアから起こり、アテナイ全盛時代以降1世紀を支配。アテナイのエレクテイオン神殿はこの様式の模範で、優美軽快、柱には礎盤があり、曲線状の渦形を持つ柱頭に一特色がある。→柱頭(図)

⇒イオニア【Ionia】

いお‐の‐ふえ【脬・魚鰾】イヲ‥

魚のうきぶくろ。〈倭名類聚鈔8〉

いお‐の‐め【魚目】イヲ‥

うおのめ。

いお‐のり【五百入・五百箭】イホ‥

靫ゆきの中に、多くの矢のはいっていること。古事記上「背そびらには千入ちのりの靫を負ひ、ひらには―の靫をつけ」

いお‐はた【五百機】イホ‥

多くの機はた。万葉集10「棚機たなばたの―立てて織る布の」

⇒いおはた‐ごろも【五百機衣】

いおはた‐ごろも【五百機衣】イホ‥

たなばた姫が多くの機で織ったという衣服。新千載和歌集秋「七夕の―まれに着て」

⇒いお‐はた【五百機】

いおひき‐の‐いわ【五百引石】イホ‥イハ

動かすのに多人数の力を要するという大石。古事記上「―をその室の戸に取り塞さへ」

イオマンテ

⇒イヨマンテ

いお‐もり【庵守】イホ‥

庵(仮小屋)にいて田の番をする人。いおやもり。

いおや‐もり【庵屋守】イホ‥

(→)「いおもり」に同じ。

いお‐よろず【五百万】イホヨロヅ

非常に数が多いこと。万葉集13「―千万ちよろず神の神代より」

いおり【庵・廬】イホリ

①草や木を用いるなどして作った粗末な家。農事の仮小屋、隠遁者の仮住居など。いお。万葉集10「秋田刈る旅の―に時雨降り」。「―を結ぶ」

②軍隊の一時宿る所。軍営。〈倭名類聚鈔10〉

③紋所の名。庵形の紋。他の紋と組み合わせた庵木瓜いおりもっこうなどもある。

庵 右は庵木瓜

⇒いおう‐か【硫黄華】

⇒いおう‐ぎ【硫黄木】

⇒いおう‐さいきん【硫黄細菌】

⇒いおう‐さんかぶつ【硫黄酸化物】

⇒いおう‐せん【硫黄泉】

⇒いおう‐なんこう【硫黄軟膏】

⇒いおう‐マッチ【硫黄マッチ】

い‐おう【以往・已往】‥ワウ

(本来「以往」はある時から後、「已往」はある時から前の意。日本で混用)

①ある時から後。以後。

②ある時から前。以前。太平記24「又以往には土御門院の御宇元久三年に」

い‐おう【位襖】ヰアヲ

⇒いあお

い‐おう【医王】‥ワウ

①法を説いて人の悩みをいやす仏・菩薩を医師にたとえた語。

②薬師如来の異称。

⇒いおう‐さんのう【医王山王】

い‐おう【易往】‥ワウ

〔仏〕弥陀みだの本願によって極楽浄土にたやすく往生すること。

⇒いおう‐いぎょう【易往易行】

⇒いおう‐に‐むにん【易往而無人】

い‐おう【威応】ヰ‥

威光が他に感応すること。威厳が他に影響すること。

いおう‐いぎょう【易往易行】‥ワウ‥ギヤウ

弥陀の本願によって、極楽浄土は往生し易く、また念仏は行じ易いこと。他力念仏の宗旨をいう。易往易修。

⇒い‐おう【易往】

いおう‐か【硫黄華】‥ワウクワ

(flower of sulfur)粗製硫黄の蒸気を急に冷却して得られる粉末状の硫黄。天然には硫黄泉の湧出口付近に沈殿・堆積する。硫黄ばな。昇華硫黄。

⇒いおう【硫黄】

いおう‐ぎ【硫黄木】‥ワウ‥

(→)付木つけぎに同じ。

⇒いおう【硫黄】

いおう‐さいきん【硫黄細菌】‥ワウ‥

硫黄または無機硫黄化合物を酸化する細菌。化学的暗反応を行うものと光化学反応を利用するものとがあり、海水・海泥・淡水・汚泥に生息。

⇒いおう【硫黄】

いおう‐さんかぶつ【硫黄酸化物】‥ワウ‥クワ‥

通常の条件で安定に存在するのは二酸化硫黄(亜硫酸ガス)と三酸化硫黄(無水硫酸)。SOxと記す。大気汚染物質の一つ。重油や石炭に含まれる硫黄化合物の燃焼などにより生じ、喘息ぜんそくや、酸性雨、湖沼の酸性化の原因になる。ソックス。

⇒いおう【硫黄】

いおう‐さんのう【医王山王】‥ワウ‥ワウ

比叡山根本中堂の薬師如来と滋賀県大津市坂本に鎮座する日吉山王権現。

⇒い‐おう【医王】

いおう‐じ【医王寺】‥ワウ‥

福島市飯坂町にある真言宗の寺。826年(天長3)空海の開創と伝える。源義経の臣佐藤継信・忠信兄弟の墓があり、源氏ゆかりの品を所蔵。

いおう‐しま【硫黄島】‥ワウ‥

鹿児島県大隅諸島に属する島。鹿児島湾口南西55キロメートル。霧島火山帯中の火山島。一説にもと鬼界島きかいがしまといい、俊寛の配所といわれる。かつて硫黄を産した。面積11.8平方キロメートル。いおうがしま。

いおう‐せん【硫黄泉】‥ワウ‥

温泉水1キログラム中に総硫黄2ミリグラム以上を含む温泉。白濁して卵の腐ったような臭気がある。概して高温で皮膚病に卓効がある。那須温泉・草津温泉・箱根芦ノ湯などはその例。

⇒いおう【硫黄】

いおう‐とう【硫黄島】‥ワウタウ

硫黄列島中の主島。面積23.2平方キロメートル。現在は自衛隊の基地などがある。いおうじま。

いおう‐なんこう【硫黄軟膏】‥ワウ‥カウ

硫黄細末・豚脂・カリ石鹸等を混合して製造した軟膏。疥癬かいせん・慢性湿疹・寄生虫皮膚炎などの皮膚病に用いた。

⇒いおう【硫黄】

いおう‐に‐むにん【易往而無人】‥ワウ‥

[無量寿経]弥陀の本願をたのむ者は極楽に往生することは易いが、真実の信心の人は稀であるから、実際には極楽往生を遂げる人がないということ。

⇒い‐おう【易往】

いおう‐びょう【萎黄病】ヰワウビヤウ

①思春期の女子に好発する小細胞性低色素性貧血。貧血のため皮膚は黄みを帯びて蒼白で体力が減退。鉄欠乏が主因。

②植物の病害。葉緑体の欠損により、白色または黄色となるものの総称。ウイルス・細菌・菌類の感染、養分の欠乏などによる。萎黄現象。黄化。白化。

い‐おうぶつ【韋応物】ヰ‥

中唐の詩人。京兆長安(陝西西安)の人。若いとき侍従として玄宗に仕えた。陶淵明を慕い、自然派詩人として「王(維)・孟(浩然)・韋・柳(宗元)」と、また「陶(淵明)・韋」と並び称される。著「韋蘇州集」。(735頃〜790頃)

いおう‐マッチ【硫黄マッチ】‥ワウ‥

軸木を硫黄の溶液に浸して製したマッチ。

⇒いおう【硫黄】

いおう‐れっとう【硫黄列島】‥ワウ‥タウ

小笠原諸島の南、約200キロメートルの所に南北に並ぶ火山列島。北硫黄島・硫黄島・南硫黄島の3島から成り、東京都小笠原村に属する。太平洋戦争の戦跡。かつて硫黄を産した。

いお‐え【五百枝】イホ‥

多くの枝。万葉集3「―さし繁しじに生ひたるつがの木のいや継ぎ継ぎに」

いお‐え【五百重】イホヘ

いくえにも重なっていること。万葉集2「大君は神にしませば天雲の―の下に隠り給ひぬ」

⇒いおえ‐なみ【五百重波】

⇒いおえ‐やま【五百重山】

いおえ‐なみ【五百重波】イホヘ‥

いくえにも重なって立つ波。万葉集11「沖つ藻を隠さふ波の―」

⇒いお‐え【五百重】

いおえ‐やま【五百重山】イホヘ‥

いくえにも重なりあっている山。万葉集6「旅行く君は―い行きさくみ」

⇒いお‐え【五百重】

い‐おさ【い小矢】‥ヲサ

(イは接頭語か)小さい矢。また、単に矢の意ともいう。万葉集20「荒し男の―手挟み」

いお‐さ・す【庵さす】イホ‥

〔自四〕

(→)「いおりさす」に同じ。

いおしろ‐おだ【五百代小田】イホ‥ヲ‥

(代しろは田の面積をはかる単位)500代(1町歩)の田。広大な田。万葉集8「―を刈り乱り」→しろ(代)7

いお‐すき【商陸】イヲ‥

ヤマゴボウの古名。〈本草和名〉

いお‐ち【五百箇】イホ‥

(→)「いおつ」に同じ。

いお‐つ【五百箇】イホ‥

ごひゃく。数の多いこと。神代紀上「―の真坂樹」

⇒いおつ‐すばる【五百箇統】

⇒いおつ‐みすまる【五百箇御統】

いおつ‐すばる【五百箇統】イホ‥

(「すばる」は一つにまとまる意)多くの玉を糸に貫いたもの。いおつみすまる。日本紀竟宴歌「―の玉とこそ聞け」

⇒いお‐つ【五百箇】

いおつ‐みすまる【五百箇御統】イホ‥

(ミは接頭語、スマルはスバルに同じ)(→)「いおつすばる」に同じ。

⇒いお‐つ【五百箇】

い‐おと・す【射落とす】

〔他五〕

射て落とす。転じて、ねらったもの(地位など)を手に入れる。「マドンナのハートを―・す」

イオニア【Ionia】

小アジアの西部およびエーゲ海東部の諸島を含む地方。古代ギリシアの植民地。ミレトスなどの都市国家が形成された。

⇒イオニア‐かい【イオニア海】

⇒イオニア‐がくは【イオニア学派】

⇒イオニア‐しき【イオニア式】

イオニア‐かい【イオニア海】

(Ionian Sea)地中海中部、南部イタリアとギリシアとに挟まれた海域。

⇒イオニア【Ionia】

イオニア‐がくは【イオニア学派】

前6世紀、イオニア地方に生まれた最初の自然哲学者たちの一群。代表者はミレトス学派のタレス・アナクシマンドロス・アナクシメネス、およびエフェソスのヘラクレイトス。→ミレトス学派。

⇒イオニア【Ionia】

イオニア‐しき【イオニア式】

ギリシア古典建築三様式の一つ。イオニアから起こり、アテナイ全盛時代以降1世紀を支配。アテナイのエレクテイオン神殿はこの様式の模範で、優美軽快、柱には礎盤があり、曲線状の渦形を持つ柱頭に一特色がある。→柱頭(図)

⇒イオニア【Ionia】

いお‐の‐ふえ【脬・魚鰾】イヲ‥

魚のうきぶくろ。〈倭名類聚鈔8〉

いお‐の‐め【魚目】イヲ‥

うおのめ。

いお‐のり【五百入・五百箭】イホ‥

靫ゆきの中に、多くの矢のはいっていること。古事記上「背そびらには千入ちのりの靫を負ひ、ひらには―の靫をつけ」

いお‐はた【五百機】イホ‥

多くの機はた。万葉集10「棚機たなばたの―立てて織る布の」

⇒いおはた‐ごろも【五百機衣】

いおはた‐ごろも【五百機衣】イホ‥

たなばた姫が多くの機で織ったという衣服。新千載和歌集秋「七夕の―まれに着て」

⇒いお‐はた【五百機】

いおひき‐の‐いわ【五百引石】イホ‥イハ

動かすのに多人数の力を要するという大石。古事記上「―をその室の戸に取り塞さへ」

イオマンテ

⇒イヨマンテ

いお‐もり【庵守】イホ‥

庵(仮小屋)にいて田の番をする人。いおやもり。

いおや‐もり【庵屋守】イホ‥

(→)「いおもり」に同じ。

いお‐よろず【五百万】イホヨロヅ

非常に数が多いこと。万葉集13「―千万ちよろず神の神代より」

いおり【庵・廬】イホリ

①草や木を用いるなどして作った粗末な家。農事の仮小屋、隠遁者の仮住居など。いお。万葉集10「秋田刈る旅の―に時雨降り」。「―を結ぶ」

②軍隊の一時宿る所。軍営。〈倭名類聚鈔10〉

③紋所の名。庵形の紋。他の紋と組み合わせた庵木瓜いおりもっこうなどもある。

庵 右は庵木瓜

④庵形の略。

⑤庵看板の略。

⑥庵棟いおりむねの略。刀の棟が庵形のもの。

⇒いおり‐がた【庵形】

⇒いおり‐かんばん【庵看板】

⇒いおり‐てん【庵点】

⇒いおり‐もっこう【庵木瓜】

いおり‐がた【庵形】イホリ‥

家屋(の屋根)の形の文様。山形・屋根形・将棋頭形。紋所には両柱を添える。いおり。

⇒いおり【庵・廬】

いおり‐かんばん【庵看板】イホリ‥

①上端に庵形をつけた看板。歌舞伎や人形浄瑠璃の劇場で、上位の演者の名と家紋とを掲げる。いおり。

庵看板

④庵形の略。

⑤庵看板の略。

⑥庵棟いおりむねの略。刀の棟が庵形のもの。

⇒いおり‐がた【庵形】

⇒いおり‐かんばん【庵看板】

⇒いおり‐てん【庵点】

⇒いおり‐もっこう【庵木瓜】

いおり‐がた【庵形】イホリ‥

家屋(の屋根)の形の文様。山形・屋根形・将棋頭形。紋所には両柱を添える。いおり。

⇒いおり【庵・廬】

いおり‐かんばん【庵看板】イホリ‥

①上端に庵形をつけた看板。歌舞伎や人形浄瑠璃の劇場で、上位の演者の名と家紋とを掲げる。いおり。

庵看板

②庵看板に名を出し得る上位の演者。

⇒いおり【庵・廬】

いおり‐さ・す【庵さす】イホリ‥

〔自四〕

庵を造って住む。いおる。詞花和歌集冬「―・す楢の木蔭にもる月の」

いおり・す【庵す】イホリス

〔自サ変〕

(→)「いおる」に同じ。

いおり‐てん【庵点】イホリ‥

箇条書の文書・和歌・連歌・謡物などの右肩に加える「

②庵看板に名を出し得る上位の演者。

⇒いおり【庵・廬】

いおり‐さ・す【庵さす】イホリ‥

〔自四〕

庵を造って住む。いおる。詞花和歌集冬「―・す楢の木蔭にもる月の」

いおり・す【庵す】イホリス

〔自サ変〕

(→)「いおる」に同じ。

いおり‐てん【庵点】イホリ‥

箇条書の文書・和歌・連歌・謡物などの右肩に加える「 」「〽」の形の記号。検閲の印や良しという印にした。

⇒いおり【庵・廬】

いおりのうめ【庵の梅】イホリ‥

狂言。庵の老尼を女房たちが訪れ、短冊を梅の枝に結び、酒宴を開いて舞い遊ぶ。

いおり‐もっこう【庵木瓜】イホリモクカウ

紋所の名。庵形の下に木瓜を描いたもの。曾我兄弟の紋として有名。→いおり3(図)

⇒いおり【庵・廬】

いお・る【庵る】イホル

〔自四〕

庵いおりを造って住む。仮小屋に宿る。万葉集6「河口の野辺に―・りて夜の経れば」

い‐おん【倚音】

〔音〕(→)前打ぜんだ音に同じ。

い‐おん【異音】

〔言〕(allophone)同じ音素が環境に応じて異なった音として現れたもの。

い‐おん【遺恩】ヰ‥

故人の遺のこした恩恵。故人から受けた恩沢。

イオン【ion】

(ファラデーが電気分解のとき電場で移動すると考えられるものを、ギリシア語の「行く」という語に因んで名づけた)正または負の電気をもつ原子または原子団。陽イオン(カチオン)と陰イオン(アニオン)がある。気体分子(原子)は、X線や放射線などの作用により電子を失うか得るかしてイオンになる。電解質は水に溶かすと電離してイオンを生じる。

⇒イオン‐いんりょう【イオン飲料】

⇒イオン‐エンジン【ion engine】

⇒イオン‐か【イオン化】

⇒イオン‐か【イオン価】

⇒イオンか‐エネルギー【イオン化エネルギー】

⇒イオンか‐けいこう【イオン化傾向】

⇒イオンか‐れつ【イオン化列】

⇒イオン‐けつごう【イオン結合】

⇒イオン‐けっしょう【イオン結晶】

⇒イオン‐こうかん【イオン交換】

⇒イオンこうかん‐じゅし【イオン交換樹脂】

⇒イオンこうかん‐まく【イオン交換膜】

⇒イオン‐じゅうごう【イオン重合】

⇒イオン‐せき【イオン積】

⇒イオン‐チャンネル【ion channel】

⇒イオン‐はんけい【イオン半径】

⇒イオン‐はんのう【イオン反応】

⇒イオン‐ビーム【ion beam】

イオン‐いんりょう【イオン飲料】‥レウ

電解質を多く含み、水分を体内に補給しやすくした飲物。

⇒イオン【ion】

イオン‐エンジン【ion engine】

イオン化された推進剤を静電場で加速して噴射させるエンジン。噴射する前に等量の電荷で中和し、噴流の電気的反発拡散と、機体の帯電を防ぐ。比推力は化学ロケットの10倍以上。推力は小さいが、時間をかければ大きい速度に達することができる。

⇒イオン【ion】

イオン‐か【イオン化】‥クワ

(ionization)原子または分子が電子を得るか失うかしてイオンになる現象。電離。

⇒イオン【ion】

イオン‐か【イオン価】

イオンのもつ電気量を電気素量で割った値。イオンの電荷数ともいう。ナトリウム‐イオンではプラス1、硫酸イオンではマイナス2。

⇒イオン【ion】

イオンか‐エネルギー【イオン化エネルギー】‥クワ‥

気体状態にある原子または分子から1個の電子を取り除いて陽イオンにするために必要なエネルギー。イオン化電圧。

⇒イオン【ion】

イオンか‐けいこう【イオン化傾向】‥クワ‥カウ

金属が溶液と接するとき、陽イオンとなって溶液中に入ろうとする傾向の度合。カリウム・ナトリウムなどは大で、銅・鉛などは小。

⇒イオン【ion】

イオンか‐れつ【イオン化列】‥クワ‥

金属をイオン化傾向の大きさの順に並べたもの。例えば、イオン化傾向の大きい方から、ナトリウム・アルミニウム・亜鉛・鉄・銅・銀・白金・金など。

⇒イオン【ion】

イオン‐けつごう【イオン結合】‥ガフ

陽イオンと陰イオン(原子の間で電子の授受により生じる)との間の静電引力に基づく化学結合。塩化ナトリウムなどにおける結合。→共有結合→金属結合。

⇒イオン【ion】

イオン‐けっしょう【イオン結晶】‥シヤウ

陽イオンと陰イオンがイオン結合で結びついてできている結晶。食塩の結晶の類。

⇒イオン【ion】

イオン‐こうかん【イオン交換】‥カウクワン

ある種の物質を塩類の水溶液と接触させた場合、この物質中のイオンと水溶液中の同符号のイオンとが入れかわる現象。陽イオン交換と陰イオン交換とがある。

⇒イオン【ion】

イオンこうかん‐じゅし【イオン交換樹脂】‥カウクワン‥

イオン交換を行う不溶性の合成樹脂。陽イオン交換樹脂と陰イオン交換樹脂がある。硬水軟化・純水製造・製塩・金属回収・薬品精製など用途が広い。

⇒イオン【ion】

イオンこうかん‐まく【イオン交換膜】‥カウクワン‥

イオン交換能力をもつ物質を膜状に成型したもの。電解の際の隔膜のほか、海水濃縮による製塩、海水の脱塩などに大規模に利用される。

⇒イオン【ion】

イオン‐じゅうごう【イオン重合】‥ヂユウガフ

単量体の付加重合の一形式で、成長していく連鎖の末端がイオンであるもの。ラジカル重合に対する語。イオンの種類によりカチオン重合とアニオン重合に分けられる。

⇒イオン【ion】

イオン‐せき【イオン積】

水溶液中の水素イオンのモル濃度と水酸化物イオンのモル濃度との積。一定温度で一定。常温付近では約1×10−14(mol/l)2

⇒イオン【ion】

イオン‐チャンネル【ion channel】

細胞膜を貫通する孔を作り、細胞膜の内外に無機イオンを通過させるための孔を持つ蛋白質。カリウム‐チャンネル、ナトリウム‐チャンネルなど。

⇒イオン【ion】

イオン‐はんけい【イオン半径】

イオンを球と仮定した場合の半径。イオン結晶でのイオン間の距離が相接する正負二つのイオンの半径の和に等しいと見なして求める。

⇒イオン【ion】

イオン‐はんのう【イオン反応】‥オウ

イオンが関与する化学反応。溶液内の反応に多く見られる。有機化学反応はラジカル反応とイオン反応に大別される。

⇒イオン【ion】

イオン‐ビーム【ion beam】

イオンを磁場や電場によって加速・収束して得られる細い流れ。半導体への不純物注入、半導体素子の精密加工のほか、加速器・核融合などの分野で利用される。

⇒イオン【ion】

い‐おんびん【イ音便】

音便の一つ。「き」「ぎ」「し」「り」がイの音となる現象。「聞きて」が「聞いて」に、「次ぎて」が「次いで」に、「指して」が「指いて」に、「ござりまする」が「ございまする」になる類。平安初期以後に多くなった。→音便

いか【烏賊】

イカ綱(頭足類)ツツイカ目とコウイカ目の軟体動物の総称。体は円筒形または袋状で5対の腕が口の周囲にある。4対は全長にわたって口側に、多くの吸盤を具える。1対の触腕は非常に長く、先端だけに吸盤があり、伸ばして餌をつかむ。胴の左右にひれがある。墨汁嚢をもち、外敵にあえば墨を出して敵の目をあざむく。胴の伸縮によって管から水を噴出して泳ぐ。食用となる種類が多い。柔魚。墨魚。播磨風土記「―、此の川に在りき。かれ烏賊間川といふ」

いか

」「〽」の形の記号。検閲の印や良しという印にした。

⇒いおり【庵・廬】

いおりのうめ【庵の梅】イホリ‥

狂言。庵の老尼を女房たちが訪れ、短冊を梅の枝に結び、酒宴を開いて舞い遊ぶ。

いおり‐もっこう【庵木瓜】イホリモクカウ

紋所の名。庵形の下に木瓜を描いたもの。曾我兄弟の紋として有名。→いおり3(図)

⇒いおり【庵・廬】

いお・る【庵る】イホル

〔自四〕

庵いおりを造って住む。仮小屋に宿る。万葉集6「河口の野辺に―・りて夜の経れば」

い‐おん【倚音】

〔音〕(→)前打ぜんだ音に同じ。

い‐おん【異音】

〔言〕(allophone)同じ音素が環境に応じて異なった音として現れたもの。

い‐おん【遺恩】ヰ‥

故人の遺のこした恩恵。故人から受けた恩沢。

イオン【ion】

(ファラデーが電気分解のとき電場で移動すると考えられるものを、ギリシア語の「行く」という語に因んで名づけた)正または負の電気をもつ原子または原子団。陽イオン(カチオン)と陰イオン(アニオン)がある。気体分子(原子)は、X線や放射線などの作用により電子を失うか得るかしてイオンになる。電解質は水に溶かすと電離してイオンを生じる。

⇒イオン‐いんりょう【イオン飲料】

⇒イオン‐エンジン【ion engine】

⇒イオン‐か【イオン化】

⇒イオン‐か【イオン価】

⇒イオンか‐エネルギー【イオン化エネルギー】

⇒イオンか‐けいこう【イオン化傾向】

⇒イオンか‐れつ【イオン化列】

⇒イオン‐けつごう【イオン結合】

⇒イオン‐けっしょう【イオン結晶】

⇒イオン‐こうかん【イオン交換】

⇒イオンこうかん‐じゅし【イオン交換樹脂】

⇒イオンこうかん‐まく【イオン交換膜】

⇒イオン‐じゅうごう【イオン重合】

⇒イオン‐せき【イオン積】

⇒イオン‐チャンネル【ion channel】

⇒イオン‐はんけい【イオン半径】

⇒イオン‐はんのう【イオン反応】

⇒イオン‐ビーム【ion beam】

イオン‐いんりょう【イオン飲料】‥レウ

電解質を多く含み、水分を体内に補給しやすくした飲物。

⇒イオン【ion】

イオン‐エンジン【ion engine】

イオン化された推進剤を静電場で加速して噴射させるエンジン。噴射する前に等量の電荷で中和し、噴流の電気的反発拡散と、機体の帯電を防ぐ。比推力は化学ロケットの10倍以上。推力は小さいが、時間をかければ大きい速度に達することができる。

⇒イオン【ion】

イオン‐か【イオン化】‥クワ

(ionization)原子または分子が電子を得るか失うかしてイオンになる現象。電離。

⇒イオン【ion】

イオン‐か【イオン価】

イオンのもつ電気量を電気素量で割った値。イオンの電荷数ともいう。ナトリウム‐イオンではプラス1、硫酸イオンではマイナス2。

⇒イオン【ion】

イオンか‐エネルギー【イオン化エネルギー】‥クワ‥

気体状態にある原子または分子から1個の電子を取り除いて陽イオンにするために必要なエネルギー。イオン化電圧。

⇒イオン【ion】

イオンか‐けいこう【イオン化傾向】‥クワ‥カウ

金属が溶液と接するとき、陽イオンとなって溶液中に入ろうとする傾向の度合。カリウム・ナトリウムなどは大で、銅・鉛などは小。

⇒イオン【ion】

イオンか‐れつ【イオン化列】‥クワ‥

金属をイオン化傾向の大きさの順に並べたもの。例えば、イオン化傾向の大きい方から、ナトリウム・アルミニウム・亜鉛・鉄・銅・銀・白金・金など。

⇒イオン【ion】

イオン‐けつごう【イオン結合】‥ガフ

陽イオンと陰イオン(原子の間で電子の授受により生じる)との間の静電引力に基づく化学結合。塩化ナトリウムなどにおける結合。→共有結合→金属結合。

⇒イオン【ion】

イオン‐けっしょう【イオン結晶】‥シヤウ

陽イオンと陰イオンがイオン結合で結びついてできている結晶。食塩の結晶の類。

⇒イオン【ion】

イオン‐こうかん【イオン交換】‥カウクワン

ある種の物質を塩類の水溶液と接触させた場合、この物質中のイオンと水溶液中の同符号のイオンとが入れかわる現象。陽イオン交換と陰イオン交換とがある。

⇒イオン【ion】

イオンこうかん‐じゅし【イオン交換樹脂】‥カウクワン‥

イオン交換を行う不溶性の合成樹脂。陽イオン交換樹脂と陰イオン交換樹脂がある。硬水軟化・純水製造・製塩・金属回収・薬品精製など用途が広い。

⇒イオン【ion】

イオンこうかん‐まく【イオン交換膜】‥カウクワン‥

イオン交換能力をもつ物質を膜状に成型したもの。電解の際の隔膜のほか、海水濃縮による製塩、海水の脱塩などに大規模に利用される。

⇒イオン【ion】

イオン‐じゅうごう【イオン重合】‥ヂユウガフ

単量体の付加重合の一形式で、成長していく連鎖の末端がイオンであるもの。ラジカル重合に対する語。イオンの種類によりカチオン重合とアニオン重合に分けられる。

⇒イオン【ion】

イオン‐せき【イオン積】

水溶液中の水素イオンのモル濃度と水酸化物イオンのモル濃度との積。一定温度で一定。常温付近では約1×10−14(mol/l)2

⇒イオン【ion】

イオン‐チャンネル【ion channel】

細胞膜を貫通する孔を作り、細胞膜の内外に無機イオンを通過させるための孔を持つ蛋白質。カリウム‐チャンネル、ナトリウム‐チャンネルなど。

⇒イオン【ion】

イオン‐はんけい【イオン半径】

イオンを球と仮定した場合の半径。イオン結晶でのイオン間の距離が相接する正負二つのイオンの半径の和に等しいと見なして求める。

⇒イオン【ion】

イオン‐はんのう【イオン反応】‥オウ

イオンが関与する化学反応。溶液内の反応に多く見られる。有機化学反応はラジカル反応とイオン反応に大別される。

⇒イオン【ion】

イオン‐ビーム【ion beam】

イオンを磁場や電場によって加速・収束して得られる細い流れ。半導体への不純物注入、半導体素子の精密加工のほか、加速器・核融合などの分野で利用される。

⇒イオン【ion】

い‐おんびん【イ音便】

音便の一つ。「き」「ぎ」「し」「り」がイの音となる現象。「聞きて」が「聞いて」に、「次ぎて」が「次いで」に、「指して」が「指いて」に、「ござりまする」が「ございまする」になる類。平安初期以後に多くなった。→音便

いか【烏賊】

イカ綱(頭足類)ツツイカ目とコウイカ目の軟体動物の総称。体は円筒形または袋状で5対の腕が口の周囲にある。4対は全長にわたって口側に、多くの吸盤を具える。1対の触腕は非常に長く、先端だけに吸盤があり、伸ばして餌をつかむ。胴の左右にひれがある。墨汁嚢をもち、外敵にあえば墨を出して敵の目をあざむく。胴の伸縮によって管から水を噴出して泳ぐ。食用となる種類が多い。柔魚。墨魚。播磨風土記「―、此の川に在りき。かれ烏賊間川といふ」

いか

いか【紙鳶・凧】

(形が烏賊いかに似るからの名。関西地方でいう)凧たこ。いかのぼり。好色一代男1「―のぼせし空をも見ず」

い‐か【五十日】

①ごじゅうにち。土佐日記「ながき春の日を四十日よそか―までわれは経にけり」

②子供が生まれて50日に当たる日の祝い。いかの祝い。宇津保物語蔵開上「いぬ宮の御―は女御の君し給ふべきと」

③「いかのもちい」の略。増鏡「未だ御―だにきこしめさぬに」

い‐か【以下】

①程度・数量などについて、それより少ない、または劣っていること。法律・数学などでは、基準の数量を含みそれより下。「1万―」「平均―の成績」→未満。

②それを代表としたそれに属する集団。「部長―10名」

③そこからあと。「―略」

④御目見以下おめみえいかの略。↔以上

い‐か【衣架】

着物をかけておく具。衣桁いこう。

い‐か【医科】‥クワ

医術に関する学科。内科・小児科・外科・眼科・皮膚科・耳鼻咽喉科・産婦人科などの総称。

い‐か【医家】

医療を業とする家、または人。医師。医者。

い‐か【異化】‥クワ

①〔美〕

㋐(ostranenie ロシア・Verfremdung ドイツ)ロシア‐フォルマリズムの芸術説の一つ。シクロフスキーらが提唱。題材を非現実化・異常化してその知覚の過程に注意を向けさせる作用を芸術の特質とした。

㋑ブレヒトの作劇上の中心概念。異化効果に同じ。

②〔生〕(catabolism)物質代謝において、蛋白質・多糖類・脂肪酸・アミノ酸など化学的に複雑な構造の物質を単純な物質に分解する反応。生物は必要なエネルギーをこの反応により得る。異化作用。

③〔言〕同じ音素が近接するとき、一方が別の音素に変わる音韻変化。

↔同化

いが【毬・梂】

栗などの実を包む、とげの密生した外皮。〈倭名類聚鈔17〉。「―をむく」

いが【伊賀】

①旧国名。今の三重県の西部。賀州。伊州。

②三重県北西部の市。上野盆地の中北部を占め、古くから近畿と東海を結ぶ交通の要衝。人口10万1千。

い‐が【衣蛾】

ヒロズコガ科の褐色の小さなガ。開張10〜14ミリメートル。幼虫は黄白色、体長約6ミリメートルで、毛織物を食害。世界各地に分布。

い‐が【渭河】ヰ‥

(Wei He)中国甘粛省蘭州北西の岷山山脈の北麓に発源し、東流して陝西省の中央を流れ、潼関どうかんの東方で黄河に合流する川。全長約800キロメートル。流域は黄土の沃野で、周・秦・漢・唐の旧都がある。渭水。渭川。

い‐かい【居飼】ヰカヒ

古代・中世、院や公家の厩うまやで牛馬を預かる雑人ぞうにん。

い‐かい【猪養・猪飼】ヰカヒ

大和政権に隷属した品部しなべで猪(豚)を飼うことを職としたもの。猪飼部。

い‐かい【位階】ヰ‥

(地位・身分の序列・等級の意)

①古代、朝廷の官人の地位・序列を示す身分標識。603年の冠位十二階に始まり、次第に細分され、大宝・養老の官位令で親王・内親王の四階(一品いっぽん〜四品)、諸王の十四階(正一位〜従五位下)、諸臣の三十階(正一位〜少初位下)に整備。姓かばねと異なって個人に授与され、功労によって昇進、その位階に相当する官職に任じた。→官位相当。

位階(大宝令・養老令)

いか【紙鳶・凧】

(形が烏賊いかに似るからの名。関西地方でいう)凧たこ。いかのぼり。好色一代男1「―のぼせし空をも見ず」

い‐か【五十日】

①ごじゅうにち。土佐日記「ながき春の日を四十日よそか―までわれは経にけり」

②子供が生まれて50日に当たる日の祝い。いかの祝い。宇津保物語蔵開上「いぬ宮の御―は女御の君し給ふべきと」

③「いかのもちい」の略。増鏡「未だ御―だにきこしめさぬに」

い‐か【以下】

①程度・数量などについて、それより少ない、または劣っていること。法律・数学などでは、基準の数量を含みそれより下。「1万―」「平均―の成績」→未満。

②それを代表としたそれに属する集団。「部長―10名」

③そこからあと。「―略」

④御目見以下おめみえいかの略。↔以上

い‐か【衣架】

着物をかけておく具。衣桁いこう。

い‐か【医科】‥クワ

医術に関する学科。内科・小児科・外科・眼科・皮膚科・耳鼻咽喉科・産婦人科などの総称。

い‐か【医家】

医療を業とする家、または人。医師。医者。

い‐か【異化】‥クワ

①〔美〕

㋐(ostranenie ロシア・Verfremdung ドイツ)ロシア‐フォルマリズムの芸術説の一つ。シクロフスキーらが提唱。題材を非現実化・異常化してその知覚の過程に注意を向けさせる作用を芸術の特質とした。

㋑ブレヒトの作劇上の中心概念。異化効果に同じ。

②〔生〕(catabolism)物質代謝において、蛋白質・多糖類・脂肪酸・アミノ酸など化学的に複雑な構造の物質を単純な物質に分解する反応。生物は必要なエネルギーをこの反応により得る。異化作用。

③〔言〕同じ音素が近接するとき、一方が別の音素に変わる音韻変化。

↔同化

いが【毬・梂】

栗などの実を包む、とげの密生した外皮。〈倭名類聚鈔17〉。「―をむく」

いが【伊賀】

①旧国名。今の三重県の西部。賀州。伊州。

②三重県北西部の市。上野盆地の中北部を占め、古くから近畿と東海を結ぶ交通の要衝。人口10万1千。

い‐が【衣蛾】

ヒロズコガ科の褐色の小さなガ。開張10〜14ミリメートル。幼虫は黄白色、体長約6ミリメートルで、毛織物を食害。世界各地に分布。

い‐が【渭河】ヰ‥

(Wei He)中国甘粛省蘭州北西の岷山山脈の北麓に発源し、東流して陝西省の中央を流れ、潼関どうかんの東方で黄河に合流する川。全長約800キロメートル。流域は黄土の沃野で、周・秦・漢・唐の旧都がある。渭水。渭川。

い‐かい【居飼】ヰカヒ

古代・中世、院や公家の厩うまやで牛馬を預かる雑人ぞうにん。

い‐かい【猪養・猪飼】ヰカヒ

大和政権に隷属した品部しなべで猪(豚)を飼うことを職としたもの。猪飼部。

い‐かい【位階】ヰ‥

(地位・身分の序列・等級の意)

①古代、朝廷の官人の地位・序列を示す身分標識。603年の冠位十二階に始まり、次第に細分され、大宝・養老の官位令で親王・内親王の四階(一品いっぽん〜四品)、諸王の十四階(正一位〜従五位下)、諸臣の三十階(正一位〜少初位下)に整備。姓かばねと異なって個人に授与され、功労によって昇進、その位階に相当する官職に任じた。→官位相当。

位階(大宝令・養老令)

②栄典の一種。国家に勲功・功績ある者に与えられる位。文位に対する武位で十二等の勲位がある。明治憲法下では十六階(正・従に分けて一位から八位まで)と八等、新憲法後は死没者に対する追賜・昇叙と生存者叙勲がある。

⇒いかい‐せい【位階制】

い‐かい【医界】

医師の仲間。医者の社会。

い‐かい【異界】

日常とは異なる世界。物の怪けや霊の住む領域。

い‐かい【慰解】ヰ‥

(明治期の語)心をなぐさめること。

い‐かい【遺戒・遺誡】ヰ‥

(ユイカイとも)後人のために遺のこした訓戒。「寛平御―」

いか・い【厳い】

〔形〕

⇒いかし

いがい【猪飼】ヰガヒ

姓氏の一つ。

⇒いがい‐けいしょ【猪飼敬所】

い‐がい【飯匙】‥ガヒ

(イヒガヒの約)(→)「いいがい」に同じ。

⇒いがい‐わたし【飯匙渡】

い‐がい【以外】‥グワイ

①それを除く、ほかのもの。そのほか。「関係者―は立入り禁止」「謝る―に方法はない」

②ある範囲より外側。↔以内

い‐がい【貽貝】‥ガヒ

イガイ科の二枚貝。殻はほぼ三角形。外面黒褐色で、殻長約13センチメートル。内面には鈍い真珠光沢がある。日本各地に産し、外洋に面した岩礁に足糸で着生する。肉は食用。瀬戸貝。淡菜。

い‐がい【意外】‥グワイ

思いのほか。案外。「―な出来事」「―にかさばる」「―と難しい」

い‐がい【遺骸】ヰ‥

死んだ人の体。なきがら。遺体。「―を棺に収める」

▷「死体・死骸」よりも丁寧な言い方。

いかいえい【威海衛】ヰ‥ヱイ

(Weihaiwei)中国山東省北東岸にある港。現在は威海市。1888年北洋艦隊の軍港、日清戦争で日本軍により攻略。98年イギリスの租借地。ワシントン会議の結果、1930年中国に返還。

いが‐いが

(赤子の泣く声の擬声語)おぎゃあおぎゃあ。「いかいか」とも。宇津保物語国譲下「寅の時ばかりに―と泣く」

いか‐いか・し【厳厳し】

〔形シク〕

大層いかめしい。たけだけしく強い。

いがい‐けいしょ【猪飼敬所】ヰガヒ‥

江戸後期の儒学者。名は彦博、字は希文。京都の人。手島堵庵に石門心学を、巌垣竜渓に儒学を学ぶ。津藩の賓客となり、同地で没した。著「管子補正」など。(1761〜1845)

⇒いがい【猪飼】

②栄典の一種。国家に勲功・功績ある者に与えられる位。文位に対する武位で十二等の勲位がある。明治憲法下では十六階(正・従に分けて一位から八位まで)と八等、新憲法後は死没者に対する追賜・昇叙と生存者叙勲がある。

⇒いかい‐せい【位階制】

い‐かい【医界】

医師の仲間。医者の社会。

い‐かい【異界】

日常とは異なる世界。物の怪けや霊の住む領域。

い‐かい【慰解】ヰ‥

(明治期の語)心をなぐさめること。

い‐かい【遺戒・遺誡】ヰ‥

(ユイカイとも)後人のために遺のこした訓戒。「寛平御―」

いか・い【厳い】

〔形〕

⇒いかし

いがい【猪飼】ヰガヒ

姓氏の一つ。

⇒いがい‐けいしょ【猪飼敬所】

い‐がい【飯匙】‥ガヒ

(イヒガヒの約)(→)「いいがい」に同じ。

⇒いがい‐わたし【飯匙渡】

い‐がい【以外】‥グワイ

①それを除く、ほかのもの。そのほか。「関係者―は立入り禁止」「謝る―に方法はない」

②ある範囲より外側。↔以内

い‐がい【貽貝】‥ガヒ

イガイ科の二枚貝。殻はほぼ三角形。外面黒褐色で、殻長約13センチメートル。内面には鈍い真珠光沢がある。日本各地に産し、外洋に面した岩礁に足糸で着生する。肉は食用。瀬戸貝。淡菜。

い‐がい【意外】‥グワイ

思いのほか。案外。「―な出来事」「―にかさばる」「―と難しい」

い‐がい【遺骸】ヰ‥

死んだ人の体。なきがら。遺体。「―を棺に収める」

▷「死体・死骸」よりも丁寧な言い方。

いかいえい【威海衛】ヰ‥ヱイ

(Weihaiwei)中国山東省北東岸にある港。現在は威海市。1888年北洋艦隊の軍港、日清戦争で日本軍により攻略。98年イギリスの租借地。ワシントン会議の結果、1930年中国に返還。

いが‐いが

(赤子の泣く声の擬声語)おぎゃあおぎゃあ。「いかいか」とも。宇津保物語国譲下「寅の時ばかりに―と泣く」

いか‐いか・し【厳厳し】

〔形シク〕

大層いかめしい。たけだけしく強い。

いがい‐けいしょ【猪飼敬所】ヰガヒ‥

江戸後期の儒学者。名は彦博、字は希文。京都の人。手島堵庵に石門心学を、巌垣竜渓に儒学を学ぶ。津藩の賓客となり、同地で没した。著「管子補正」など。(1761〜1845)

⇒いがい【猪飼】

いわ【家】イハ🔗⭐🔉

いわ【家】イハ

(上代東国方言)いえ。万葉集20「―なる妹は」

いわ‐ろ【家ろ】イハ‥🔗⭐🔉

いわ‐ろ【家ろ】イハ‥

(イハはイヘの上代東国方言。ロは接尾語)いえ。万葉集20「―には葦火あしふ焚けども」

○家を空けるうちをあける🔗⭐🔉

○家を空けるうちをあける

外出して家にいない。

⇒うち【内】

か【家】🔗⭐🔉

か【家】

(呉音はケ)

①身うち。一族。「徳川家とくがわけ」

②その道の人。その道にすぐれた人。また、そのような性質・傾向の人である意を表す。「書道―」「恐妻―」

か‐うん【家運】🔗⭐🔉

か‐うん【家運】

一家の運命。「―が傾く」「―隆盛」

か‐おく【家屋】‥ヲク🔗⭐🔉

か‐おく【家屋】‥ヲク

①人が住むための建物。いえ。「木造―」

②地方税法上は、住家・店舗・工場・倉庫その他の建物をいう。

⇒かおく‐ぜい【家屋税】

⇒かおくもん‐きょう【家屋文鏡】

かおくざっこう【家屋雑考】‥ヲク‥カウ🔗⭐🔉

かおくざっこう【家屋雑考】‥ヲク‥カウ

最初の日本住宅建築史概説。5巻。会津の国学者沢田名垂著。天保13年(1842)の自序がある。

へ【家】🔗⭐🔉

へ【家】

(イヘのイの脱落した形)家。万葉集5「わが―の園に」

や【屋・家】🔗⭐🔉

や【屋・家】

[一]〔名〕

①人の住むためにつくった建築物。いえ。家屋。住宅。〈倭名類聚鈔10〉

②屋根。「―の棟」

[二]〔接尾〕

①その職業の家またはその人を表す語。「花―」「八百―」

②家号や雅号、書斎に用いる語。「鈴屋すずのや」「播磨―」

③あなどりやからかいの気持をこめて人を呼ぶ語。

㋐性向を表す語に添え、そのような傾向の人である意を表す。「わからず―」「やかまし―」「がんばり―」

㋑仕事・分野を表す語に添え、そればかりを専門としている人の意を表す。「政治―」「技術―」

◇[一]1は「家」、[二]は「屋」を使うのが普通。[二]2には「舎」を使うこともある。

や‐うつり【家移り・屋移り】🔗⭐🔉

や‐うつり【家移り・屋移り】

引越。転宅。いえうつり。

⇒やうつり‐がゆ【屋移り粥】

や‐かげ【家陰】🔗⭐🔉

や‐かげ【家陰】

家のためにものかげになった所。いえのかげ。徒然草「北の―に消え残りたる雪の」

や‐ごし【家越し】🔗⭐🔉

や‐ごし【家越し】

ひっこし。転宅。やうつり。誹風柳多留3「後を押す亭主―のしまひなり」

[漢]家🔗⭐🔉

家 字形

筆順

筆順

〔宀部7画/10画/教育/1840・3248〕

〔音〕カ(漢) ケ(呉)

〔訓〕いえ・や・うち

[意味]

①人の住む建物。いえ。うち。「家屋・家作・人家・隣家・酒家」

②共に生活する血縁の者。世帯。一族。いえすじ。「家族・家計・家人かじん・けにん・家格・分家ぶんけ・名家・武家ぶけ・平家へいけ」

③学問や技芸などの流派(に属する人)。一芸に通じた人。それを職業とする人。「儒家・諸子百家・大家・作家・落語家・政治家」

[解字]

会意。「宀」(=やね)+「豕」(=ぶた)。家畜を屋根でおおって飼育する建物の意。

[下ツキ

医家・一家・縁家・王家・画家・患家・菅家・貴家・旧家・公家・豪家・高家・後家・国家・婚家・在家・作家・史家・私家・詩家・自家・師家・実家・社家・借家・釈家・主家・酒家・儒家・出家・匠家・商家・娼家・将家・書家・諸家・人家・新家・世家・勢家・生家・斉家・摂家・絶家・専家・禅家・喪家・僧家・宗家・尊家・大家・他家・檀家・朝家・町家・伝家・田家・当家・道家・農家・廃家・百家・病家・富家・武家・仏家・分家・兵家・別家・邦家・法家・本家・民家・名家・養家・良家・領家・隣家

[難読]

家鴨あひる

〔宀部7画/10画/教育/1840・3248〕

〔音〕カ(漢) ケ(呉)

〔訓〕いえ・や・うち

[意味]

①人の住む建物。いえ。うち。「家屋・家作・人家・隣家・酒家」

②共に生活する血縁の者。世帯。一族。いえすじ。「家族・家計・家人かじん・けにん・家格・分家ぶんけ・名家・武家ぶけ・平家へいけ」

③学問や技芸などの流派(に属する人)。一芸に通じた人。それを職業とする人。「儒家・諸子百家・大家・作家・落語家・政治家」

[解字]

会意。「宀」(=やね)+「豕」(=ぶた)。家畜を屋根でおおって飼育する建物の意。

[下ツキ

医家・一家・縁家・王家・画家・患家・菅家・貴家・旧家・公家・豪家・高家・後家・国家・婚家・在家・作家・史家・私家・詩家・自家・師家・実家・社家・借家・釈家・主家・酒家・儒家・出家・匠家・商家・娼家・将家・書家・諸家・人家・新家・世家・勢家・生家・斉家・摂家・絶家・専家・禅家・喪家・僧家・宗家・尊家・大家・他家・檀家・朝家・町家・伝家・田家・当家・道家・農家・廃家・百家・病家・富家・武家・仏家・分家・兵家・別家・邦家・法家・本家・民家・名家・養家・良家・領家・隣家

[難読]

家鴨あひる

筆順

筆順

〔宀部7画/10画/教育/1840・3248〕

〔音〕カ(漢) ケ(呉)

〔訓〕いえ・や・うち

[意味]

①人の住む建物。いえ。うち。「家屋・家作・人家・隣家・酒家」

②共に生活する血縁の者。世帯。一族。いえすじ。「家族・家計・家人かじん・けにん・家格・分家ぶんけ・名家・武家ぶけ・平家へいけ」

③学問や技芸などの流派(に属する人)。一芸に通じた人。それを職業とする人。「儒家・諸子百家・大家・作家・落語家・政治家」

[解字]

会意。「宀」(=やね)+「豕」(=ぶた)。家畜を屋根でおおって飼育する建物の意。

[下ツキ

医家・一家・縁家・王家・画家・患家・菅家・貴家・旧家・公家・豪家・高家・後家・国家・婚家・在家・作家・史家・私家・詩家・自家・師家・実家・社家・借家・釈家・主家・酒家・儒家・出家・匠家・商家・娼家・将家・書家・諸家・人家・新家・世家・勢家・生家・斉家・摂家・絶家・専家・禅家・喪家・僧家・宗家・尊家・大家・他家・檀家・朝家・町家・伝家・田家・当家・道家・農家・廃家・百家・病家・富家・武家・仏家・分家・兵家・別家・邦家・法家・本家・民家・名家・養家・良家・領家・隣家

[難読]

家鴨あひる

〔宀部7画/10画/教育/1840・3248〕

〔音〕カ(漢) ケ(呉)

〔訓〕いえ・や・うち

[意味]

①人の住む建物。いえ。うち。「家屋・家作・人家・隣家・酒家」

②共に生活する血縁の者。世帯。一族。いえすじ。「家族・家計・家人かじん・けにん・家格・分家ぶんけ・名家・武家ぶけ・平家へいけ」

③学問や技芸などの流派(に属する人)。一芸に通じた人。それを職業とする人。「儒家・諸子百家・大家・作家・落語家・政治家」

[解字]

会意。「宀」(=やね)+「豕」(=ぶた)。家畜を屋根でおおって飼育する建物の意。

[下ツキ

医家・一家・縁家・王家・画家・患家・菅家・貴家・旧家・公家・豪家・高家・後家・国家・婚家・在家・作家・史家・私家・詩家・自家・師家・実家・社家・借家・釈家・主家・酒家・儒家・出家・匠家・商家・娼家・将家・書家・諸家・人家・新家・世家・勢家・生家・斉家・摂家・絶家・専家・禅家・喪家・僧家・宗家・尊家・大家・他家・檀家・朝家・町家・伝家・田家・当家・道家・農家・廃家・百家・病家・富家・武家・仏家・分家・兵家・別家・邦家・法家・本家・民家・名家・養家・良家・領家・隣家

[難読]

家鴨あひる

大辞林の検索結果 (50)

あひる【家鴨・鶩】🔗⭐🔉

あひる [0] 【家鴨・鶩】

(1)カモ目カモ科の水鳥。マガモを改良した飼い鳥。首が長く,泳ぎが巧み。肉・卵は食用とし,羽毛は布団・クッションなどに用いる。多くの品種がある。

(2)背が低く,尻が大きい女をいう語。「ここいらのこわ飯くさい女郎なざあ…さへねえ―だあ/洒落本・甲駅夜の錦」

あひる=の火事見舞い🔗⭐🔉

――の火事見舞い

背の低い人が,尻を振り振り急いで歩くようすのたとえ。

いえ【家】🔗⭐🔉

いえ イヘ [2] 【家】

(1)(ア)人が住むための建物。住居。家屋。「立派な構えの―」(イ)自分のうち。我が家。自宅。「―へ帰る」「―の者が待っている」(ウ)生活の中心となる場所。家庭。所帯。「結婚して―をもつ」

(2)(ア)夫婦・親子・兄弟などからなる生活共同体。社会を構成する最小単位。家族。「―を支える」(イ)民法旧規定において,一家として戸籍に登録された親族の団体。戸主とその統率を受ける家族から構成され,戸主は戸主権に基づいて家族の居所指定や身分行為の許諾などを行なった。現行民法の実施により廃止されたが,戸籍制度や社会慣習に現在もその影響が残る。家制度。

(3)祖先から子孫へと,血縁によってつながる家筋・家系。それによって守り伝えられた伝統・技芸・財産なども含めていう。「―を継ぐ」「武芸の―」

(4)鏡・茶器などの器物を入れる容器。

(5)「家地(イエジ)」に同じ。

(6)立派な血統。名門。「愚かにつたなき人も―に生れ時にあへば高き位に登り/徒然 39」

(7)「妻」の婉曲(エンキヨク)な表現。「左大臣の―,昔よりよろしからず心聞ゆる人なり/宇津保(忠こそ)」

(8)(出家に対し)在家。俗世間。「―にあり,人に交はるとも後世を願はんに難かるべきかは/徒然 58」

(9)書名(別項参照)。

いえ=に杖(ツエ)つく🔗⭐🔉

――に杖(ツエ)つく

〔礼記(王制)〕

五〇歳をいう。「身を隠して年も―頃なれば/浮世草子・永代蔵 6」

いえ=をあ・ける🔗⭐🔉

――をあ・ける

家を留守にする。

いえ=を出(イ)・ず🔗⭐🔉

――を出(イ)・ず

〔「出家」の訓読み〕

仏門に入る。「五十(イソジ)の春を迎へて,―・で,世を背(ソム)けり/方丈記」

いえ=を外に する🔗⭐🔉

する🔗⭐🔉

――を外に する

自分の家に落ち着いていない。外出がちである。「―

する

自分の家に落ち着いていない。外出がちである。「― して出歩いてばかりいる」

して出歩いてばかりいる」

する

自分の家に落ち着いていない。外出がちである。「―

する

自分の家に落ち着いていない。外出がちである。「― して出歩いてばかりいる」

して出歩いてばかりいる」

いえ【家】🔗⭐🔉

いえ イヘ 【家】

長編小説。島崎藤村作。1911年(明治44)刊。由緒ある二つの旧家の没落する過程をたどり,家族制度の因習や宿命的な血の問題を描く。

いえ-うつり【家移り】🔗⭐🔉

いえ-うつり イヘ― [3] 【家移り】

引っ越し。転居。やうつり。「三月つごもりの日―するに/貫之集」

いえ-か【家蚊】🔗⭐🔉

いえ-か イヘ― [2] 【家蚊】

イエカ属のカの総称。アカイエカ・コガタアカイエカ・チカイエカ・ネッタイイエカなどを含み,日本脳炎・フィラリアの媒介をする種もある。

いえ-じるし【家印】🔗⭐🔉

いえ-じるし イヘ― [3] 【家印】

商家などで,自分の所有であることを明らかにするために道具類につけた記号。

いえ-つ-いも【家つ芋】🔗⭐🔉

いえ-つ-いも イヘ― 【家つ芋】

サトイモの古名。[本草和名]

いえ-つ-とり【家つ鳥】🔗⭐🔉

いえ-つ-とり イヘ― 【家つ鳥】 (枕詞)

家で飼う鳥の意で,「鶏(カケ)」にかかる。「―かけも鳴く/万葉 3310」

いえなきこ【家なき子】🔗⭐🔉

いえなきこ イヘ― 【家なき子】

〔原題 (フランス) Sans famille〕

エクトル=マロの児童向け小説。1878年刊。孤児レミが実母にめぐりあうまでの放浪と冒険を描く。

いえ-の-いも【家の芋】🔗⭐🔉

いえ-の-いも イヘ― 【家の芋】

サトイモの古名。[俚言集覧]

いえ-の-かぜ【家の風】🔗⭐🔉

いえ-の-かぜ イヘ― 【家の風】

〔「家風(カフウ)」の訓読み〕

代々家に伝えて来た伝統。いえかぜ。かふう。「はかばかしき方には,ぬるく侍る―の/源氏(若菜上)」

いえ-の-きみ【家の君】🔗⭐🔉

いえ-の-きみ イヘ― 【家の君】

一家のあるじ。主人。いえぎみ。「小さながら―にておはする御有様/栄花(衣の珠)」

いえ-の-げい【家の芸】🔗⭐🔉

いえ-の-げい イヘ― [4] 【家の芸】

歌舞伎などで,それぞれの名跡に伝わる得意な芸や芸風。

いえ-の-こ【家の子】🔗⭐🔉

いえ-の-こ イヘ― [3][0] 【家の子】

(1)由緒正しい一族の家に生まれた子。「天の下奏したまひし―と選ひたまひて/万葉 894」

(2)高い家柄の子弟。良家の子弟。「さるべき宮たちの御子ども,―の君たち/源氏(若菜下)」

(3)代々その家に仕える者。召し使い。家来。従者。「―にて,見たてまつりしに/源氏(東屋)」

(4)平安末期以降,武門で,総領と主従関係を結んだ一族の庶流の者。

いえのこ-ろうどう【家の子郎等】🔗⭐🔉

いえのこ-ろうどう イヘ―ラウ― [0] 【家の子郎等】

〔現代は「いえのころうとう」とも〕

(1)家の子と郎等。武家社会における一族および家臣の総称。

(2)政治家などの有力者につき従う人々。子分。

いえ-の-しゅう【家の集】🔗⭐🔉

いえ-の-しゅう イヘ―シフ [4] 【家の集】

個人の歌集。家集。勅撰集・私撰集などの撰集に対して私家集をいう。

いえ-の-にょうぼう【家の女房】🔗⭐🔉

いえ-の-にょうぼう イヘ―ニヨウバウ 【家の女房】

(1)貴人の家に仕える女性。「名高き女歌詠み,―にてあるに/今鏡(御子たち)」

(2)公家(クゲ)の側室。

いえのひかり【家の光】🔗⭐🔉

いえのひかり イヘノヒカリ 【家の光】

農村向け月刊雑誌。産業組合中央会(農業協同組合の前身)が農村生活の向上を目指して1925年(大正14)に創刊。44年からは社団法人家の光協会から発行。

いえ-の-みち【家の道】🔗⭐🔉

いえ-の-みち イヘ― [0] 【家の道】

〔「家道」の訓読み〕

その家に代々伝わる職業や技芸。かどう。

いえ-やしき【家屋敷】🔗⭐🔉

いえ-やしき イヘ― [3] 【家屋敷】

家屋と宅地。「先祖代々の―」

うち【家】🔗⭐🔉

うち [0] 【家】

〔「うち(内)」と同源〕

(1)家屋。人が住むための建物。「空き地に―が建った」

(2)(ア)自分の家庭。我が家。「―ではみな六時に起きる」「―の者は朝から出かけてしまった」(イ)(一般的に)家庭。家族の住んでいる場所。「あなたの―では正月にどんな料理を作りますか」「そろそろ―に帰りなさい」

うち=を空(ア)・ける🔗⭐🔉

――を空(ア)・ける

外出や外泊をして家にいない。

か-うん【家運】🔗⭐🔉

か-うん [1][0] 【家運】

一家の運命。「―が傾く」

か-おう【家鴨】🔗⭐🔉

か-おう ―アフ [0] 【家鴨】

あひる。

か-おく【家屋】🔗⭐🔉

か-おく ―ヲク [1] 【家屋】

(1)人が住む建物。いえ。

(2)地方税法上は,住家・店舗・工場・倉庫その他の建物をいう。

かおく-ぜい【家屋税】🔗⭐🔉

かおく-ぜい ―ヲク― [3] 【家屋税】

家屋に課せられた税。固定資産税の前身。

かおく-もん-きょう【家屋文鏡】🔗⭐🔉

かおく-もん-きょう ―ヲク―キヤウ [4] 【家屋文鏡】

奈良県佐味田宝塚古墳から出土した 製(ボウセイ)鏡。背面に,入母屋造りの竪穴家屋・平屋・高床家屋と,切妻造り屋根の高床家屋の四軒の家形の図柄がある。

家屋文鏡

製(ボウセイ)鏡。背面に,入母屋造りの竪穴家屋・平屋・高床家屋と,切妻造り屋根の高床家屋の四軒の家形の図柄がある。

家屋文鏡

[図]

[図]

製(ボウセイ)鏡。背面に,入母屋造りの竪穴家屋・平屋・高床家屋と,切妻造り屋根の高床家屋の四軒の家形の図柄がある。

家屋文鏡

製(ボウセイ)鏡。背面に,入母屋造りの竪穴家屋・平屋・高床家屋と,切妻造り屋根の高床家屋の四軒の家形の図柄がある。

家屋文鏡

[図]

[図]

かおくざっこう【家屋雑考】🔗⭐🔉

かおくざっこう カヲクザツカウ 【家屋雑考】

古代以来の日本の住宅建築について,その歴史・様式・構造などを研究した書。沢田名垂著。天保13年(1842)の自序がある。

か-おん【家恩】🔗⭐🔉

か-おん [1] 【家恩】

(1)家から受ける恩。「―を受ける」

(2)ある家や家族が受けた恩。[日葡]

か-かく【家格】🔗⭐🔉

か-かく [0] 【家格】

家の格式。家柄。「―が高い」

か-がく【家学】🔗⭐🔉

か-がく [1] 【家学】

特定の家に代々相伝されてきた学問。

け【家】🔗⭐🔉

け 【家】 (接尾)

〔呉音〕

氏・姓・官職・称号などに付いて,それに所属するものの意を表す。また尊敬の意を添える。「平―」「豊臣―」「将軍―」「伯爵―」「仏―」

ち【家】🔗⭐🔉

ち 【家】

〔「うち(家)」に助詞「の」が付いた「のうち」の転「んち」から〕

家。うち。「ぼくん―」「君ん―」

へ【家】🔗⭐🔉

へ 【家】

〔「いへ」の「い」が省かれたもの〕

家。「妹が―に雪かも降ると見るまでに/万葉 844」

や【屋・家】🔗⭐🔉

や 【屋・家】

■一■ [1] (名)

(1)いえ。建物。「我が―」「蚕(コ)―」「―並み」

(2)屋根。「―の上には糸を染めて色々葺(フ)かせて/竹取」

■二■ (接尾)

名詞に付く。

(1)商売を営む家の屋号として用いる。「木村―」「三河―」

(2)その職業を営む人や家を表す。「八百―」「魚―」「本―」「米―」

(3)それを専門としている人をさしていう。時に,軽蔑・自嘲の意をこめても用いる。「技術―」「政治―」

(4)そのような性質をもつ人を表す。「気取り―」「わからず―」「さびしがり―」「がんばり―」

(5)役者の屋号,文人などの雅号として用いる。また書斎の名などにも添える。「音羽―」「鈴廼(スズノ)―」

や-うつり【家移り】🔗⭐🔉

や-うつり [2] 【家移り】 (名)スル

引っ越し。転宅。転居。いえうつり。

やうつり-がゆ【家移り粥】🔗⭐🔉

やうつり-がゆ 【家移り粥】

新築・転宅の際,手伝いの人や近所の人に振る舞う粥。家渡り粥。

あひる【家鴨】(和英)🔗⭐🔉

いえ【家】(和英)🔗⭐🔉

いえダニ【家ダニ】(和英)🔗⭐🔉

いえダニ【家ダニ】

a rat mite.

いえのころうとう【家の子郎党】(和英)🔗⭐🔉

いえのころうとう【家の子郎党】

one's followers.

いえやしき【家屋敷】(和英)🔗⭐🔉

いえやしき【家屋敷】

an estate;→英和

one's house and lot.

かうん【家運】(和英)🔗⭐🔉

かうん【家運】

family fortunes.

かおく【家屋】(和英)🔗⭐🔉

かおく【家屋】

a house;→英和

a building.

広辞苑+大辞林に「家」で始まるの検索結果。もっと読み込む