複数辞典一括検索+![]()

![]()

の【野】🔗⭐🔉

の【野】

名

名

自然のままの広く平らな土地。野原。

「━に置く(=自然のままにしておく)」

自然のままの広く平らな土地。野原。

「━に置く(=自然のままにしておく)」

田畑。のら。

田畑。のら。

(造)

(造) 野生の。

「━うさぎ・━ばら」

野生の。

「━うさぎ・━ばら」

名

名

自然のままの広く平らな土地。野原。

「━に置く(=自然のままにしておく)」

自然のままの広く平らな土地。野原。

「━に置く(=自然のままにしておく)」

田畑。のら。

田畑。のら。

(造)

(造) 野生の。

「━うさぎ・━ばら」

野生の。

「━うさぎ・━ばら」

の【▽幅・▽布】🔗⭐🔉

の【▽幅・▽布】

名

名

布のはばを表す単位。一幅ひとのはふつう鯨尺くじらじゃくの九寸から一尺で、約三四センチメートルから約三八センチメートル。

「四よ━の布団」

◇計量法の基準となるSI単位系外の単位。

布のはばを表す単位。一幅ひとのはふつう鯨尺くじらじゃくの九寸から一尺で、約三四センチメートルから約三八センチメートル。

「四よ━の布団」

◇計量法の基準となるSI単位系外の単位。

名

名

布のはばを表す単位。一幅ひとのはふつう鯨尺くじらじゃくの九寸から一尺で、約三四センチメートルから約三八センチメートル。

「四よ━の布団」

◇計量法の基準となるSI単位系外の単位。

布のはばを表す単位。一幅ひとのはふつう鯨尺くじらじゃくの九寸から一尺で、約三四センチメートルから約三八センチメートル。

「四よ━の布団」

◇計量法の基準となるSI単位系外の単位。

の🔗⭐🔉

の

格助

格助

《体言または体言相当句+「の」の形で》あとに続く体言を修飾限定する。二つの体言は、さまざまな意味の結びつきをなす。

(

《体言または体言相当句+「の」の形で》あとに続く体言を修飾限定する。二つの体言は、さまざまな意味の結びつきをなす。

( )ものの性質を表す。

)ものの性質を表す。

所有者を表す。

「母の指輪」

「私の家」

所有者を表す。

「母の指輪」

「私の家」

存在場所や所属先を表す。

「高台の家」

「文学部の学生」

存在場所や所属先を表す。

「高台の家」

「文学部の学生」

物事の時期を表す。

「冬の北海道」

「三時のおやつ」

物事の時期を表す。

「冬の北海道」

「三時のおやつ」

状態・状況・素材などの特性を表す。

「薄幸の人」

「休業中の店」

「鉄の扉」

状態・状況・素材などの特性を表す。

「薄幸の人」

「休業中の店」

「鉄の扉」

数量や順序などを表す。

「三人の子供」

「三つめの角」

数量や順序などを表す。

「三人の子供」

「三つめの角」

資格や立場を表す。

「弁護士の田村」

「三女の綾子」

(

資格や立場を表す。

「弁護士の田村」

「三女の綾子」

( )相対的な関係の基準を表す。

)相対的な関係の基準を表す。

部分に対する全体を表す。

「山のふもと」

「小指の先」

「学生のほとんど」

「建物の一部」

部分に対する全体を表す。

「山のふもと」

「小指の先」

「学生のほとんど」

「建物の一部」

相対的な位置づけの基準を表す。

「食事のあと」

「事件の三日前」

「パン屋の左」

「川の向こう」

相対的な位置づけの基準を表す。

「食事のあと」

「事件の三日前」

「パン屋の左」

「川の向こう」

事柄の推移の基準を表す。

「事故の原因」

「主張の根拠」

「協議の結果」

(

事柄の推移の基準を表す。

「事故の原因」

「主張の根拠」

「協議の結果」

( )事柄の特徴を表す。

)事柄の特徴を表す。

物事の具体的な内容を表す。

「法律の本」

「事故の報告」

物事の具体的な内容を表す。

「法律の本」

「事故の報告」

動作の目的を表す。

「入会の手続き」

「旅行の準備」

動作の目的を表す。

「入会の手続き」

「旅行の準備」

動作の主体や対象などを表す。

「娘の合格」

「水の流れ」

「季節の移り変わり」

「胃の手術」

動作の主体や対象などを表す。

「娘の合格」

「水の流れ」

「季節の移り変わり」

「胃の手術」

《形容(動)詞語幹+「の」の形で》〔雅〕形容動詞や形容詞の語幹に添えて、状態を表す。

「永ながの別れ」

「麗しの君」

《形容(動)詞語幹+「の」の形で》〔雅〕形容動詞や形容詞の語幹に添えて、状態を表す。

「永ながの別れ」

「麗しの君」

《連用修飾語に添えて》事柄の成立に関わる事物を表す。

《連用修飾語に添えて》事柄の成立に関わる事物を表す。

「名詞+格助詞」の成分に付いて、その格助詞の意味を元に事柄を詳しくする。

「息子への手紙」

「父からの贈り物」

「友人との旅行」

「名詞+格助詞」の成分に付いて、その格助詞の意味を元に事柄を詳しくする。

「息子への手紙」

「父からの贈り物」

「友人との旅行」

「に」は「にの」とは言いにくく、「への」に置き換わるのが普通。「アメリカに留学する」→「アメリカへの留学」

「に」は「にの」とは言いにくく、「への」に置き換わるのが普通。「アメリカに留学する」→「アメリカへの留学」

「について」「に関して」「にとって」など、格助詞相当の連語に付いて、事柄をより具体的に説明するのに使う。

「開発についての意見」

「彼に関しての

「について」「に関して」「にとって」など、格助詞相当の連語に付いて、事柄をより具体的に説明するのに使う。

「開発についての意見」

「彼に関しての 」

「子供にとっての親」

「親としてのつとめ」

」

「子供にとっての親」

「親としてのつとめ」

動詞に「て」や、「て」+「から」、「まで」などが添えられたものに付いて、事柄の継起関係や付帯状況などを表す。

「帰ってからのひと騒動」

「仕事が始まるまでの小休止」

「見てのお楽しみ」

「接近しての攻撃」

動詞に「て」や、「て」+「から」、「まで」などが添えられたものに付いて、事柄の継起関係や付帯状況などを表す。

「帰ってからのひと騒動」

「仕事が始まるまでの小休止」

「見てのお楽しみ」

「接近しての攻撃」

引用を表す「と」に付いて、事柄の内容を表す。

「帰れとの命令」

引用を表す「と」に付いて、事柄の内容を表す。

「帰れとの命令」

《後に形式名詞などを続けて》それらが表す意味を補完する。

「紅葉もみじのような手」

「青少年のための音楽会」

「もとのままにしておく」

「お食事中のところ」

「ご存じのはずだ」

《後に形式名詞などを続けて》それらが表す意味を補完する。

「紅葉もみじのような手」

「青少年のための音楽会」

「もとのままにしておく」

「お食事中のところ」

「ご存じのはずだ」

《連体修飾節で使って》節中の述語が表す動作・作用の担い手を表す。

「先生のお書きになった本」

「雪の降る夜」

「時の過ぎゆくまま」

「運動の苦手な人」

「絵の好きな母」

「お茶の飲みたい方」

◇文語では、主文における動作・作用の担い手を表すこともできる。「静心なく花の散るらむ

《連体修飾節で使って》節中の述語が表す動作・作用の担い手を表す。

「先生のお書きになった本」

「雪の降る夜」

「時の過ぎゆくまま」

「運動の苦手な人」

「絵の好きな母」

「お茶の飲みたい方」

◇文語では、主文における動作・作用の担い手を表すこともできる。「静心なく花の散るらむ 紀友則・古今集

紀友則・古今集 」

」

《体言相当の連体修飾句+「の」+体言の形で》文語

《体言相当の連体修飾句+「の」+体言の形で》文語 感情や思考などの内容を同格として表す。また、表現に文語的格調を添える。

「相憐あいあわれむの心」

「情景を目の当たりにするの思い」

「灯火親しむの候」

「水ぬるむの季節」

感情や思考などの内容を同格として表す。また、表現に文語的格調を添える。

「相憐あいあわれむの心」

「情景を目の当たりにするの思い」

「灯火親しむの候」

「水ぬるむの季節」

《体言に付き、後に活用語の連体形+「の」を続けて》体言の表すものについて、その状態を述べることで、さらにそのものを限定するのに使う。〜に関して、〜の状態にあるものの意。

「コーヒーの冷めたの」

「リンゴの小振りなの」

「靴下の汚れたの」

《体言に付き、後に活用語の連体形+「の」を続けて》体言の表すものについて、その状態を述べることで、さらにそのものを限定するのに使う。〜に関して、〜の状態にあるものの意。

「コーヒーの冷めたの」

「リンゴの小振りなの」

「靴下の汚れたの」

全体を体言相当にする。

全体を体言相当にする。

《名詞や活用語の連体形に付いて》〜(の)ものの意を表す。

「君(の)のはあれだ」

「弟のを借りる」

「大きいのがほしい」

「好きなのを取れ」

「さっき来たのはだれだ」

《名詞や活用語の連体形に付いて》〜(の)ものの意を表す。

「君(の)のはあれだ」

「弟のを借りる」

「大きいのがほしい」

「好きなのを取れ」

「さっき来たのはだれだ」

《活用語の連体形に付いて》それが述語となる節を体言化する。

「去年会ったのを覚えているか」

「そこにいるのを見た」

「彼を誘ったのが間違いだ」

《活用語の連体形に付いて》それが述語となる節を体言化する。

「去年会ったのを覚えているか」

「そこにいるのを見た」

「彼を誘ったのが間違いだ」

《「のだ」「のです」「のだろう」などの形で》原因・前提・帰結・主張などを解説的、または断定的に示す。

「やっと成功したのだ」

「熱があるのだろう」

「これでいいのです」

「お前がやるのだ」

→のだ

《「のだ」「のです」「のだろう」などの形で》原因・前提・帰結・主張などを解説的、または断定的に示す。

「やっと成功したのだ」

「熱があるのだろう」

「これでいいのです」

「お前がやるのだ」

→のだ

《主として用言に付いて》

《主として用言に付いて》

《「…の…の(と)」の形で》同類のものを対照的に示して列挙する。

「死ぬの生きるのと大騒ぎだ」

「行かせるの行かせないのともめている」

「仕事はくびになるの、親には勘当されるの、さんざんな目にあった」

「荷物を運べのお茶を持ってこいのと、人使いが荒い」

「なんのかのと文句を付ける」

《「…の…の(と)」の形で》同類のものを対照的に示して列挙する。

「死ぬの生きるのと大騒ぎだ」

「行かせるの行かせないのともめている」

「仕事はくびになるの、親には勘当されるの、さんざんな目にあった」

「荷物を運べのお茶を持ってこいのと、人使いが荒い」

「なんのかのと文句を付ける」

「…だの…だの(と)」の形でも使う。「生きるだの死ぬだのとやかましい」

「…だの…だの(と)」の形でも使う。「生きるだの死ぬだのとやかましい」

《「…の…ないの(って)」「…のなんの(って)」などの形で》程度が極めてはなはだしいことを表す。

「痛いの痛くないの(って)、飛び上がってしまったよ」

「うるさいのなんのって、耳が聞こえなくなったほどだ」

「困ったの困らなかったのといったらなかったよ」

《「…の…ないの(って)」「…のなんの(って)」などの形で》程度が極めてはなはだしいことを表す。

「痛いの痛くないの(って)、飛び上がってしまったよ」

「うるさいのなんのって、耳が聞こえなくなったほどだ」

「困ったの困らなかったのといったらなかったよ」

終助

終助

《活用語の連体形に付いて》

《活用語の連体形に付いて》

断定の意を表す。

「今日は行きたくないの」

「今日は休みなのよ」

断定の意を表す。

「今日は行きたくないの」

「今日は休みなのよ」

《上昇調のイントネーションを伴って》質問・確認を表す。

「もう行くの?」

「まだ帰らないの?」

「どうしたの?」

「だれに聞いたの?」

「仕事があるんじゃなかったの?」

◇書くときは、一般に「?」を添えて

《上昇調のイントネーションを伴って》質問・確認を表す。

「もう行くの?」

「まだ帰らないの?」

「どうしたの?」

「だれに聞いたの?」

「仕事があるんじゃなかったの?」

◇書くときは、一般に「?」を添えて と区別する。

と区別する。

納得する気持ちで確認する意を表す。

「そうだったの」

「なんだ、こんなところにいたの」

「やっぱりダメだったのね」

納得する気持ちで確認する意を表す。

「そうだったの」

「なんだ、こんなところにいたの」

「やっぱりダメだったのね」

軽く命じるのに使う。

「さっさと着替えるの」

「強い子は泣かないの」

◆

軽く命じるのに使う。

「さっさと着替えるの」

「強い子は泣かないの」

◆

は多く女性が使うが、

は多く女性が使うが、 は近年は男性も使う。

は近年は男性も使う。 は子供など目下の相手に対して使う。

は子供など目下の相手に対して使う。

格助

格助

《体言または体言相当句+「の」の形で》あとに続く体言を修飾限定する。二つの体言は、さまざまな意味の結びつきをなす。

(

《体言または体言相当句+「の」の形で》あとに続く体言を修飾限定する。二つの体言は、さまざまな意味の結びつきをなす。

( )ものの性質を表す。

)ものの性質を表す。

所有者を表す。

「母の指輪」

「私の家」

所有者を表す。

「母の指輪」

「私の家」

存在場所や所属先を表す。

「高台の家」

「文学部の学生」

存在場所や所属先を表す。

「高台の家」

「文学部の学生」

物事の時期を表す。

「冬の北海道」

「三時のおやつ」

物事の時期を表す。

「冬の北海道」

「三時のおやつ」

状態・状況・素材などの特性を表す。

「薄幸の人」

「休業中の店」

「鉄の扉」

状態・状況・素材などの特性を表す。

「薄幸の人」

「休業中の店」

「鉄の扉」

数量や順序などを表す。

「三人の子供」

「三つめの角」

数量や順序などを表す。

「三人の子供」

「三つめの角」

資格や立場を表す。

「弁護士の田村」

「三女の綾子」

(

資格や立場を表す。

「弁護士の田村」

「三女の綾子」

( )相対的な関係の基準を表す。

)相対的な関係の基準を表す。

部分に対する全体を表す。

「山のふもと」

「小指の先」

「学生のほとんど」

「建物の一部」

部分に対する全体を表す。

「山のふもと」

「小指の先」

「学生のほとんど」

「建物の一部」

相対的な位置づけの基準を表す。

「食事のあと」

「事件の三日前」

「パン屋の左」

「川の向こう」

相対的な位置づけの基準を表す。

「食事のあと」

「事件の三日前」

「パン屋の左」

「川の向こう」

事柄の推移の基準を表す。

「事故の原因」

「主張の根拠」

「協議の結果」

(

事柄の推移の基準を表す。

「事故の原因」

「主張の根拠」

「協議の結果」

( )事柄の特徴を表す。

)事柄の特徴を表す。

物事の具体的な内容を表す。

「法律の本」

「事故の報告」

物事の具体的な内容を表す。

「法律の本」

「事故の報告」

動作の目的を表す。

「入会の手続き」

「旅行の準備」

動作の目的を表す。

「入会の手続き」

「旅行の準備」

動作の主体や対象などを表す。

「娘の合格」

「水の流れ」

「季節の移り変わり」

「胃の手術」

動作の主体や対象などを表す。

「娘の合格」

「水の流れ」

「季節の移り変わり」

「胃の手術」

《形容(動)詞語幹+「の」の形で》〔雅〕形容動詞や形容詞の語幹に添えて、状態を表す。

「永ながの別れ」

「麗しの君」

《形容(動)詞語幹+「の」の形で》〔雅〕形容動詞や形容詞の語幹に添えて、状態を表す。

「永ながの別れ」

「麗しの君」

《連用修飾語に添えて》事柄の成立に関わる事物を表す。

《連用修飾語に添えて》事柄の成立に関わる事物を表す。

「名詞+格助詞」の成分に付いて、その格助詞の意味を元に事柄を詳しくする。

「息子への手紙」

「父からの贈り物」

「友人との旅行」

「名詞+格助詞」の成分に付いて、その格助詞の意味を元に事柄を詳しくする。

「息子への手紙」

「父からの贈り物」

「友人との旅行」

「に」は「にの」とは言いにくく、「への」に置き換わるのが普通。「アメリカに留学する」→「アメリカへの留学」

「に」は「にの」とは言いにくく、「への」に置き換わるのが普通。「アメリカに留学する」→「アメリカへの留学」

「について」「に関して」「にとって」など、格助詞相当の連語に付いて、事柄をより具体的に説明するのに使う。

「開発についての意見」

「彼に関しての

「について」「に関して」「にとって」など、格助詞相当の連語に付いて、事柄をより具体的に説明するのに使う。

「開発についての意見」

「彼に関しての 」

「子供にとっての親」

「親としてのつとめ」

」

「子供にとっての親」

「親としてのつとめ」

動詞に「て」や、「て」+「から」、「まで」などが添えられたものに付いて、事柄の継起関係や付帯状況などを表す。

「帰ってからのひと騒動」

「仕事が始まるまでの小休止」

「見てのお楽しみ」

「接近しての攻撃」

動詞に「て」や、「て」+「から」、「まで」などが添えられたものに付いて、事柄の継起関係や付帯状況などを表す。

「帰ってからのひと騒動」

「仕事が始まるまでの小休止」

「見てのお楽しみ」

「接近しての攻撃」

引用を表す「と」に付いて、事柄の内容を表す。

「帰れとの命令」

引用を表す「と」に付いて、事柄の内容を表す。

「帰れとの命令」

《後に形式名詞などを続けて》それらが表す意味を補完する。

「紅葉もみじのような手」

「青少年のための音楽会」

「もとのままにしておく」

「お食事中のところ」

「ご存じのはずだ」

《後に形式名詞などを続けて》それらが表す意味を補完する。

「紅葉もみじのような手」

「青少年のための音楽会」

「もとのままにしておく」

「お食事中のところ」

「ご存じのはずだ」

《連体修飾節で使って》節中の述語が表す動作・作用の担い手を表す。

「先生のお書きになった本」

「雪の降る夜」

「時の過ぎゆくまま」

「運動の苦手な人」

「絵の好きな母」

「お茶の飲みたい方」

◇文語では、主文における動作・作用の担い手を表すこともできる。「静心なく花の散るらむ

《連体修飾節で使って》節中の述語が表す動作・作用の担い手を表す。

「先生のお書きになった本」

「雪の降る夜」

「時の過ぎゆくまま」

「運動の苦手な人」

「絵の好きな母」

「お茶の飲みたい方」

◇文語では、主文における動作・作用の担い手を表すこともできる。「静心なく花の散るらむ 紀友則・古今集

紀友則・古今集 」

」

《体言相当の連体修飾句+「の」+体言の形で》文語

《体言相当の連体修飾句+「の」+体言の形で》文語 感情や思考などの内容を同格として表す。また、表現に文語的格調を添える。

「相憐あいあわれむの心」

「情景を目の当たりにするの思い」

「灯火親しむの候」

「水ぬるむの季節」

感情や思考などの内容を同格として表す。また、表現に文語的格調を添える。

「相憐あいあわれむの心」

「情景を目の当たりにするの思い」

「灯火親しむの候」

「水ぬるむの季節」

《体言に付き、後に活用語の連体形+「の」を続けて》体言の表すものについて、その状態を述べることで、さらにそのものを限定するのに使う。〜に関して、〜の状態にあるものの意。

「コーヒーの冷めたの」

「リンゴの小振りなの」

「靴下の汚れたの」

《体言に付き、後に活用語の連体形+「の」を続けて》体言の表すものについて、その状態を述べることで、さらにそのものを限定するのに使う。〜に関して、〜の状態にあるものの意。

「コーヒーの冷めたの」

「リンゴの小振りなの」

「靴下の汚れたの」

全体を体言相当にする。

全体を体言相当にする。

《名詞や活用語の連体形に付いて》〜(の)ものの意を表す。

「君(の)のはあれだ」

「弟のを借りる」

「大きいのがほしい」

「好きなのを取れ」

「さっき来たのはだれだ」

《名詞や活用語の連体形に付いて》〜(の)ものの意を表す。

「君(の)のはあれだ」

「弟のを借りる」

「大きいのがほしい」

「好きなのを取れ」

「さっき来たのはだれだ」

《活用語の連体形に付いて》それが述語となる節を体言化する。

「去年会ったのを覚えているか」

「そこにいるのを見た」

「彼を誘ったのが間違いだ」

《活用語の連体形に付いて》それが述語となる節を体言化する。

「去年会ったのを覚えているか」

「そこにいるのを見た」

「彼を誘ったのが間違いだ」

《「のだ」「のです」「のだろう」などの形で》原因・前提・帰結・主張などを解説的、または断定的に示す。

「やっと成功したのだ」

「熱があるのだろう」

「これでいいのです」

「お前がやるのだ」

→のだ

《「のだ」「のです」「のだろう」などの形で》原因・前提・帰結・主張などを解説的、または断定的に示す。

「やっと成功したのだ」

「熱があるのだろう」

「これでいいのです」

「お前がやるのだ」

→のだ

《主として用言に付いて》

《主として用言に付いて》

《「…の…の(と)」の形で》同類のものを対照的に示して列挙する。

「死ぬの生きるのと大騒ぎだ」

「行かせるの行かせないのともめている」

「仕事はくびになるの、親には勘当されるの、さんざんな目にあった」

「荷物を運べのお茶を持ってこいのと、人使いが荒い」

「なんのかのと文句を付ける」

《「…の…の(と)」の形で》同類のものを対照的に示して列挙する。

「死ぬの生きるのと大騒ぎだ」

「行かせるの行かせないのともめている」

「仕事はくびになるの、親には勘当されるの、さんざんな目にあった」

「荷物を運べのお茶を持ってこいのと、人使いが荒い」

「なんのかのと文句を付ける」

「…だの…だの(と)」の形でも使う。「生きるだの死ぬだのとやかましい」

「…だの…だの(と)」の形でも使う。「生きるだの死ぬだのとやかましい」

《「…の…ないの(って)」「…のなんの(って)」などの形で》程度が極めてはなはだしいことを表す。

「痛いの痛くないの(って)、飛び上がってしまったよ」

「うるさいのなんのって、耳が聞こえなくなったほどだ」

「困ったの困らなかったのといったらなかったよ」

《「…の…ないの(って)」「…のなんの(って)」などの形で》程度が極めてはなはだしいことを表す。

「痛いの痛くないの(って)、飛び上がってしまったよ」

「うるさいのなんのって、耳が聞こえなくなったほどだ」

「困ったの困らなかったのといったらなかったよ」

終助

終助

《活用語の連体形に付いて》

《活用語の連体形に付いて》

断定の意を表す。

「今日は行きたくないの」

「今日は休みなのよ」

断定の意を表す。

「今日は行きたくないの」

「今日は休みなのよ」

《上昇調のイントネーションを伴って》質問・確認を表す。

「もう行くの?」

「まだ帰らないの?」

「どうしたの?」

「だれに聞いたの?」

「仕事があるんじゃなかったの?」

◇書くときは、一般に「?」を添えて

《上昇調のイントネーションを伴って》質問・確認を表す。

「もう行くの?」

「まだ帰らないの?」

「どうしたの?」

「だれに聞いたの?」

「仕事があるんじゃなかったの?」

◇書くときは、一般に「?」を添えて と区別する。

と区別する。

納得する気持ちで確認する意を表す。

「そうだったの」

「なんだ、こんなところにいたの」

「やっぱりダメだったのね」

納得する気持ちで確認する意を表す。

「そうだったの」

「なんだ、こんなところにいたの」

「やっぱりダメだったのね」

軽く命じるのに使う。

「さっさと着替えるの」

「強い子は泣かないの」

◆

軽く命じるのに使う。

「さっさと着替えるの」

「強い子は泣かないの」

◆

は多く女性が使うが、

は多く女性が使うが、 は近年は男性も使う。

は近年は男性も使う。 は子供など目下の相手に対して使う。

は子供など目下の相手に対して使う。

ノア[Noah]🔗⭐🔉

ノア[Noah]

名

名

旧約聖書の創世記に登場する洪水物語の主人公。アダムの直系一〇代目にあたる族長。人類の堕落を怒った神が大洪水を起こしたとき、神の命によって箱船をつくり、家族や動物とともに洪水を生きのびることができたという。

旧約聖書の創世記に登場する洪水物語の主人公。アダムの直系一〇代目にあたる族長。人類の堕落を怒った神が大洪水を起こしたとき、神の命によって箱船をつくり、家族や動物とともに洪水を生きのびることができたという。

名

名

旧約聖書の創世記に登場する洪水物語の主人公。アダムの直系一〇代目にあたる族長。人類の堕落を怒った神が大洪水を起こしたとき、神の命によって箱船をつくり、家族や動物とともに洪水を生きのびることができたという。

旧約聖書の創世記に登場する洪水物語の主人公。アダムの直系一〇代目にあたる族長。人類の堕落を怒った神が大洪水を起こしたとき、神の命によって箱船をつくり、家族や動物とともに洪水を生きのびることができたという。

の‐あそび【野遊び】🔗⭐🔉

の‐あそび【野遊び】

名

名

野に出て草を摘むなどして遊ぶこと。

◇古くは野で狩りをすることもいった。

野に出て草を摘むなどして遊ぶこと。

◇古くは野で狩りをすることもいった。

名

名

野に出て草を摘むなどして遊ぶこと。

◇古くは野で狩りをすることもいった。

野に出て草を摘むなどして遊ぶこと。

◇古くは野で狩りをすることもいった。

の‐あらし【野荒らし】🔗⭐🔉

の‐あらし【野荒らし】

名

名

田畑の作物などを荒らすこと。また、そうする人や動物。

田畑の作物などを荒らすこと。また、そうする人や動物。

名

名

田畑の作物などを荒らすこと。また、そうする人や動物。

田畑の作物などを荒らすこと。また、そうする人や動物。

ノイズ[noise]🔗⭐🔉

ノイズ[noise]

名

名

騒音。雑音。特に、電話・ラジオ・テレビなどの電気的雑音。

騒音。雑音。特に、電話・ラジオ・テレビなどの電気的雑音。

名

名

騒音。雑音。特に、電話・ラジオ・テレビなどの電気的雑音。

騒音。雑音。特に、電話・ラジオ・テレビなどの電気的雑音。

の‐いばら【野茨】🔗⭐🔉

の‐いばら【野茨】

名

名

半つる性で、茎に鋭いとげのあるバラ科の落葉低木。初夏、枝先に白色または淡紅色の五弁花を開く。山野に自生。ノバラ。

半つる性で、茎に鋭いとげのあるバラ科の落葉低木。初夏、枝先に白色または淡紅色の五弁花を開く。山野に自生。ノバラ。

名

名

半つる性で、茎に鋭いとげのあるバラ科の落葉低木。初夏、枝先に白色または淡紅色の五弁花を開く。山野に自生。ノバラ。

半つる性で、茎に鋭いとげのあるバラ科の落葉低木。初夏、枝先に白色または淡紅色の五弁花を開く。山野に自生。ノバラ。

ノイローゼ[Neurose ドイツ]🔗⭐🔉

ノイローゼ[Neurose ドイツ]

名

名

神経症。

神経症。

名

名

神経症。

神経症。

のう【能】🔗⭐🔉

のう【能】

名

名

うまく仕事をすること。とりえがあること。

「食べるしか━がない」

「━弁」

「有━」

うまく仕事をすること。とりえがあること。

「食べるしか━がない」

「━弁」

「有━」

能楽。

「薪たきぎ━」

「━舞台」

能楽。

「薪たきぎ━」

「━舞台」

(造)

(造) 物事をなしとげることができる力。はたらき。

「━力」

「機━・技━」

関連語

大分類‖力ちから‖ちから

中分類‖能力‖のうりょく

物事をなしとげることができる力。はたらき。

「━力」

「機━・技━」

関連語

大分類‖力ちから‖ちから

中分類‖能力‖のうりょく

名

名

うまく仕事をすること。とりえがあること。

「食べるしか━がない」

「━弁」

「有━」

うまく仕事をすること。とりえがあること。

「食べるしか━がない」

「━弁」

「有━」

能楽。

「薪たきぎ━」

「━舞台」

能楽。

「薪たきぎ━」

「━舞台」

(造)

(造) 物事をなしとげることができる力。はたらき。

「━力」

「機━・技━」

関連語

大分類‖力ちから‖ちから

中分類‖能力‖のうりょく

物事をなしとげることができる力。はたらき。

「━力」

「機━・技━」

関連語

大分類‖力ちから‖ちから

中分類‖能力‖のうりょく

【能ある鷹たかは爪つめを隠す】🔗⭐🔉

【能ある鷹たかは爪つめを隠す】

すぐれた才能のある人は、むやみにそれをひけらかさないものだ。

のう【脳】ナウ🔗⭐🔉

のう【脳】ナウ

名

名

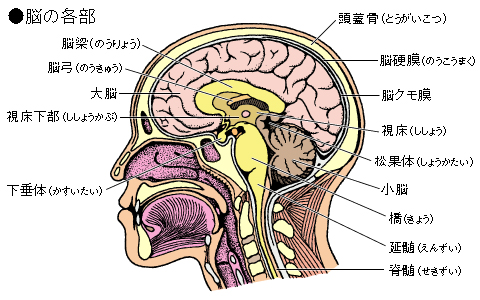

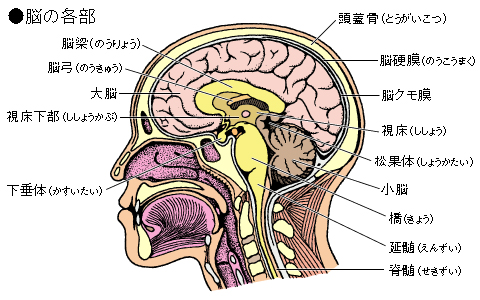

頭蓋骨とうがいこつに包まれた、灰白色の柔らかい組織。多数の神経細胞が集中し、神経活動の中枢として生命活動をつかさどる。脳髄。

「━死」

頭蓋骨とうがいこつに包まれた、灰白色の柔らかい組織。多数の神経細胞が集中し、神経活動の中枢として生命活動をつかさどる。脳髄。

「━死」

頭のはたらき。

「━裏」

「洗━」

頭のはたらき。

「━裏」

「洗━」

腦

腦

名

名

頭蓋骨とうがいこつに包まれた、灰白色の柔らかい組織。多数の神経細胞が集中し、神経活動の中枢として生命活動をつかさどる。脳髄。

「━死」

頭蓋骨とうがいこつに包まれた、灰白色の柔らかい組織。多数の神経細胞が集中し、神経活動の中枢として生命活動をつかさどる。脳髄。

「━死」

頭のはたらき。

「━裏」

「洗━」

頭のはたらき。

「━裏」

「洗━」

腦

腦

のう【悩】ナウ🔗⭐🔉

のう【悩】ナウ

(造)

(造) 思いわずらう。なやむ。

「苦━・煩━ぼんのう」

思いわずらう。なやむ。

「苦━・煩━ぼんのう」

惱

惱

(造)

(造) 思いわずらう。なやむ。

「苦━・煩━ぼんのう」

思いわずらう。なやむ。

「苦━・煩━ぼんのう」

惱

惱

のう【納】ナフ🔗⭐🔉

のう【納】ナフ

(造)

(造)

受け入れる。

「━涼」

「笑━」

受け入れる。

「━涼」

「笑━」

とりこむ。しまいこむ。

「━骨」

「収━」

とりこむ。しまいこむ。

「━骨」

「収━」

おさめ入れる。差し出す。

「━税・━品」

「全━・滞━」

おさめ入れる。差し出す。

「━税・━品」

「全━・滞━」

(造)

(造)

受け入れる。

「━涼」

「笑━」

受け入れる。

「━涼」

「笑━」

とりこむ。しまいこむ。

「━骨」

「収━」

とりこむ。しまいこむ。

「━骨」

「収━」

おさめ入れる。差し出す。

「━税・━品」

「全━・滞━」

おさめ入れる。差し出す。

「━税・━品」

「全━・滞━」

のう【濃】🔗⭐🔉

のう【濃】

(造)

(造)

色・味などがこい。また、密度が大きい。

「━厚・━紺・━縮・━霧」

色・味などがこい。また、密度が大きい。

「━厚・━紺・━縮・━霧」

「美濃みの」の略。

「━尾平野」

「美濃みの」の略。

「━尾平野」

(造)

(造)

色・味などがこい。また、密度が大きい。

「━厚・━紺・━縮・━霧」

色・味などがこい。また、密度が大きい。

「━厚・━紺・━縮・━霧」

「美濃みの」の略。

「━尾平野」

「美濃みの」の略。

「━尾平野」

のう【▼膿】🔗⭐🔉

のう【▼膿】

(造)

(造) うむ。うみ。

「化━」

うむ。うみ。

「化━」

(造)

(造) うむ。うみ。

「化━」

うむ。うみ。

「化━」

のう【▼ 】ナウ🔗⭐🔉

】ナウ🔗⭐🔉

のう【▼ 】ナウ

】ナウ

(造)

(造)

ふくろ。

「━中」

「土━・氷━」

ふくろ。

「━中」

「土━・氷━」

ふくろ状の器官。

「気━・胆━」

ふくろ状の器官。

「気━・胆━」

】ナウ

】ナウ

(造)

(造)

ふくろ。

「━中」

「土━・氷━」

ふくろ。

「━中」

「土━・氷━」

ふくろ状の器官。

「気━・胆━」

ふくろ状の器官。

「気━・胆━」

のう‐えん【脳炎】ナウ━🔗⭐🔉

のう‐えん【脳炎】ナウ━

名

名

脳に起こる炎症性疾患。

「日本━」

脳に起こる炎症性疾患。

「日本━」

名

名

脳に起こる炎症性疾患。

「日本━」

脳に起こる炎症性疾患。

「日本━」

のう‐えん【農園】━ヱン🔗⭐🔉

のう‐えん【農園】━ヱン

名

名

野菜・草花・果樹などを栽培する農場。

「市民━」

野菜・草花・果樹などを栽培する農場。

「市民━」

名

名

野菜・草花・果樹などを栽培する農場。

「市民━」

野菜・草花・果樹などを栽培する農場。

「市民━」

のう‐か【農科】━クヮ🔗⭐🔉

のう‐か【農科】━クヮ

名

名

農業を研究する学科。

農業を研究する学科。

大学の農学部の通称。

大学の農学部の通称。

名

名

農業を研究する学科。

農業を研究する学科。

大学の農学部の通称。

大学の農学部の通称。

のう‐か【農家】🔗⭐🔉

のう‐か【農家】

名

名

農業を営んで生計を立てている世帯。また、その家屋。

「専業[兼業]━」

農業を営んで生計を立てている世帯。また、その家屋。

「専業[兼業]━」

名

名

農業を営んで生計を立てている世帯。また、その家屋。

「専業[兼業]━」

農業を営んで生計を立てている世帯。また、その家屋。

「専業[兼業]━」

のう‐がき【能書き】🔗⭐🔉

のう‐がき【能書き】

名

名

薬などの効能を書き記したもの。また、その文句。効能書き。

薬などの効能を書き記したもの。また、その文句。効能書き。

自分のすぐれた点などを述べたてることば。自己宣伝の文句。

「━を並べ立てる」

自分のすぐれた点などを述べたてることば。自己宣伝の文句。

「━を並べ立てる」

名

名

薬などの効能を書き記したもの。また、その文句。効能書き。

薬などの効能を書き記したもの。また、その文句。効能書き。

自分のすぐれた点などを述べたてることば。自己宣伝の文句。

「━を並べ立てる」

自分のすぐれた点などを述べたてることば。自己宣伝の文句。

「━を並べ立てる」

のう‐がく【能楽】🔗⭐🔉

のう‐がく【能楽】

名

名

日本の古典芸能の一つ。囃子はやしに合わせて謡をうたいながら演じる一種の歌舞劇で、多くは仮面をつける。猿楽が諸種の歌謡舞曲の影響を受けて発達したもので、室町時代に観阿弥かんあみ・世阿弥ぜあみ父子によって大成された。能。

「━堂」

◇広義には狂言も含めていう。

日本の古典芸能の一つ。囃子はやしに合わせて謡をうたいながら演じる一種の歌舞劇で、多くは仮面をつける。猿楽が諸種の歌謡舞曲の影響を受けて発達したもので、室町時代に観阿弥かんあみ・世阿弥ぜあみ父子によって大成された。能。

「━堂」

◇広義には狂言も含めていう。

名

名

日本の古典芸能の一つ。囃子はやしに合わせて謡をうたいながら演じる一種の歌舞劇で、多くは仮面をつける。猿楽が諸種の歌謡舞曲の影響を受けて発達したもので、室町時代に観阿弥かんあみ・世阿弥ぜあみ父子によって大成された。能。

「━堂」

◇広義には狂言も含めていう。

日本の古典芸能の一つ。囃子はやしに合わせて謡をうたいながら演じる一種の歌舞劇で、多くは仮面をつける。猿楽が諸種の歌謡舞曲の影響を受けて発達したもので、室町時代に観阿弥かんあみ・世阿弥ぜあみ父子によって大成された。能。

「━堂」

◇広義には狂言も含めていう。

のう‐がく【農学】🔗⭐🔉

のう‐がく【農学】

名

名

農業に関する学問。

農業に関する学問。

名

名

農業に関する学問。

農業に関する学問。

のう‐かすいたい【脳下垂体】ナウ━🔗⭐🔉

のう‐かすいたい【脳下垂体】ナウ━

名

名

間脳の視床下部から下垂している空豆大の内分泌腺せん。前葉・中葉・後葉の三部に分かれ、他の内分泌腺の活動を促す種々のホルモンを分泌する。下垂体。

間脳の視床下部から下垂している空豆大の内分泌腺せん。前葉・中葉・後葉の三部に分かれ、他の内分泌腺の活動を促す種々のホルモンを分泌する。下垂体。

名

名

間脳の視床下部から下垂している空豆大の内分泌腺せん。前葉・中葉・後葉の三部に分かれ、他の内分泌腺の活動を促す種々のホルモンを分泌する。下垂体。

間脳の視床下部から下垂している空豆大の内分泌腺せん。前葉・中葉・後葉の三部に分かれ、他の内分泌腺の活動を促す種々のホルモンを分泌する。下垂体。

のう‐かん【納棺】ナフクヮン🔗⭐🔉

のう‐かん【納棺】ナフクヮン

名・他サ変

名・他サ変

遺体を棺に納めること。

「━の儀」

「━師・━式」

遺体を棺に納めること。

「━の儀」

「━師・━式」

名・他サ変

名・他サ変

遺体を棺に納めること。

「━の儀」

「━師・━式」

遺体を棺に納めること。

「━の儀」

「━師・━式」

のう‐かん【脳幹】ナウ━🔗⭐🔉

のう‐かん【脳幹】ナウ━

名

名

脳のうち、大脳半球と小脳を除く部分。延髄・橋きょう・中脳・間脳をいう。

脳のうち、大脳半球と小脳を除く部分。延髄・橋きょう・中脳・間脳をいう。

名

名

脳のうち、大脳半球と小脳を除く部分。延髄・橋きょう・中脳・間脳をいう。

脳のうち、大脳半球と小脳を除く部分。延髄・橋きょう・中脳・間脳をいう。

のうかん‐き【農閑期】🔗⭐🔉

のう‐き【納期】ナフ━🔗⭐🔉

のう‐き【納期】ナフ━

名

名

税金・商品などを納める期日。また、納入の期限。

「━が迫る」

税金・商品などを納める期日。また、納入の期限。

「━が迫る」

名

名

税金・商品などを納める期日。また、納入の期限。

「━が迫る」

税金・商品などを納める期日。また、納入の期限。

「━が迫る」

のう‐き【農期】🔗⭐🔉

のう‐き【農期】

名

名

農作業の忙しい時期。農繁期。

農作業の忙しい時期。農繁期。

名

名

農作業の忙しい時期。農繁期。

農作業の忙しい時期。農繁期。

のう‐きぐ【農機具】🔗⭐🔉

のう‐きぐ【農機具】

名

名

農作業に使用する機械・器具。

農作業に使用する機械・器具。

名

名

農作業に使用する機械・器具。

農作業に使用する機械・器具。

のう‐きょう【納経】ナフキャウ🔗⭐🔉

のう‐きょう【納経】ナフキャウ

名

名

追善供養などのために、経文を書写して寺社に納めること。また、その経文。

追善供養などのために、経文を書写して寺社に納めること。また、その経文。

名

名

追善供養などのために、経文を書写して寺社に納めること。また、その経文。

追善供養などのために、経文を書写して寺社に納めること。また、その経文。

のう‐きょう【▼膿胸】🔗⭐🔉

のう‐きょう【▼膿胸】

名

名

胸膜の化膿性炎症によって胸膜腔こうにうみのたまる病気。肺炎に続発することが多い。化膿性胸膜炎。

胸膜の化膿性炎症によって胸膜腔こうにうみのたまる病気。肺炎に続発することが多い。化膿性胸膜炎。

名

名

胸膜の化膿性炎症によって胸膜腔こうにうみのたまる病気。肺炎に続発することが多い。化膿性胸膜炎。

胸膜の化膿性炎症によって胸膜腔こうにうみのたまる病気。肺炎に続発することが多い。化膿性胸膜炎。

のう‐ぎょう【農業】━ゲフ🔗⭐🔉

のう‐ぎょう【農業】━ゲフ

名

名

土地を利用して穀類・野菜・果実などを栽培し、また家畜を飼育して生活に必要な資材を生産する産業。

◇狭義には耕種農業をさし、広義には林業・農産加工などを含む。

土地を利用して穀類・野菜・果実などを栽培し、また家畜を飼育して生活に必要な資材を生産する産業。

◇狭義には耕種農業をさし、広義には林業・農産加工などを含む。

名

名

土地を利用して穀類・野菜・果実などを栽培し、また家畜を飼育して生活に必要な資材を生産する産業。

◇狭義には耕種農業をさし、広義には林業・農産加工などを含む。

土地を利用して穀類・野菜・果実などを栽培し、また家畜を飼育して生活に必要な資材を生産する産業。

◇狭義には耕種農業をさし、広義には林業・農産加工などを含む。

のうぎょう‐きょうどうくみあい【農業協同組合】ノウゲフケフドウクミアヒ🔗⭐🔉

のうぎょう‐きょうどうくみあい【農業協同組合】ノウゲフケフドウクミアヒ

名

名

農業を営む個人や法人を正組合員として設立された協同組合。組合員の事業・生活に必要な資金の貸し付け、購買、販売、加工、共同施設の設置、技術指導などの事業を行う。農協。JA。

農業を営む個人や法人を正組合員として設立された協同組合。組合員の事業・生活に必要な資金の貸し付け、購買、販売、加工、共同施設の設置、技術指導などの事業を行う。農協。JA。

名

名

農業を営む個人や法人を正組合員として設立された協同組合。組合員の事業・生活に必要な資金の貸し付け、購買、販売、加工、共同施設の設置、技術指導などの事業を行う。農協。JA。

農業を営む個人や法人を正組合員として設立された協同組合。組合員の事業・生活に必要な資金の貸し付け、購買、販売、加工、共同施設の設置、技術指導などの事業を行う。農協。JA。

のう‐きょうげん【能狂言】━キャウゲン🔗⭐🔉

のう‐きょうげん【能狂言】━キャウゲン

名

名

能と狂言。

能と狂言。

能楽の狂言。

◇歌舞伎狂言・俄にわか狂言などに対していう。

能楽の狂言。

◇歌舞伎狂言・俄にわか狂言などに対していう。

名

名

能と狂言。

能と狂言。

能楽の狂言。

◇歌舞伎狂言・俄にわか狂言などに対していう。

能楽の狂言。

◇歌舞伎狂言・俄にわか狂言などに対していう。

のう‐きん【納金】ナフ━🔗⭐🔉

のう‐きん【納金】ナフ━

名・自他サ変

名・自他サ変

金銭を納めること。また、その金銭。

「徴収した会費を事務局に━する」

金銭を納めること。また、その金銭。

「徴収した会費を事務局に━する」

名・自他サ変

名・自他サ変

金銭を納めること。また、その金銭。

「徴収した会費を事務局に━する」

金銭を納めること。また、その金銭。

「徴収した会費を事務局に━する」

のう‐ぐ【農具】🔗⭐🔉

のう‐ぐ【農具】

名

名

農作業に使用する器具。鍬くわ・鋤すき・犂すき・鎌かまなどの類。

農作業に使用する器具。鍬くわ・鋤すき・犂すき・鎌かまなどの類。

名

名

農作業に使用する器具。鍬くわ・鋤すき・犂すき・鎌かまなどの類。

農作業に使用する器具。鍬くわ・鋤すき・犂すき・鎌かまなどの類。

のう‐げい【農芸】🔗⭐🔉

のう‐げい【農芸】

名

名

農作物を育て作るための技術。

「━化学」

農作物を育て作るための技術。

「━化学」

農業と園芸。

農業と園芸。

名

名

農作物を育て作るための技術。

「━化学」

農作物を育て作るための技術。

「━化学」

農業と園芸。

農業と園芸。

のう‐げか【脳外科】ナウゲクヮ🔗⭐🔉

のう‐げか【脳外科】ナウゲクヮ

名

名

脳・脊髄せきずいなどを対象に、手術による治療を行う外科の一分科。脳神経外科。

脳・脊髄せきずいなどを対象に、手術による治療を行う外科の一分科。脳神経外科。

名

名

脳・脊髄せきずいなどを対象に、手術による治療を行う外科の一分科。脳神経外科。

脳・脊髄せきずいなどを対象に、手術による治療を行う外科の一分科。脳神経外科。

のう‐けっせん【脳血栓】ナウ━🔗⭐🔉

のう‐けっせん【脳血栓】ナウ━

名

名

脳梗塞のうこうそくの一つで、脳の血管に動脈硬化などによって生じた血液のかたまりが詰まるために起こる病気。意識障害・半身麻痺まひなどの症状が現れる。脳血栓症。

脳梗塞のうこうそくの一つで、脳の血管に動脈硬化などによって生じた血液のかたまりが詰まるために起こる病気。意識障害・半身麻痺まひなどの症状が現れる。脳血栓症。

名

名

脳梗塞のうこうそくの一つで、脳の血管に動脈硬化などによって生じた血液のかたまりが詰まるために起こる病気。意識障害・半身麻痺まひなどの症状が現れる。脳血栓症。

脳梗塞のうこうそくの一つで、脳の血管に動脈硬化などによって生じた血液のかたまりが詰まるために起こる病気。意識障害・半身麻痺まひなどの症状が現れる。脳血栓症。

のう‐こう【農工】🔗⭐🔉

のう‐こう【農工】

名

名

農業と工業。また、農民と工員。

農業と工業。また、農民と工員。

名

名

農業と工業。また、農民と工員。

農業と工業。また、農民と工員。

のう‐こう【農耕】━カウ🔗⭐🔉

のう‐こう【農耕】━カウ

名

名

田畑を耕して作物を作ること。

「━生活」

田畑を耕して作物を作ること。

「━生活」

名

名

田畑を耕して作物を作ること。

「━生活」

田畑を耕して作物を作ること。

「━生活」

のう‐こう【濃厚】🔗⭐🔉

のう‐こうそく【脳梗塞】ナウカウ━🔗⭐🔉

のう‐こうそく【脳梗塞】ナウカウ━

名

名

脳の血管が狭くなったり詰まったりして、血液が流れなくなった部分の脳細胞が壊死えしに陥る病気。脳の血管に動脈硬化などの変化が起こる脳血栓のうけっせんと、脳に至る前に血栓けっせん(血の固まり)ができて、それが脳内に運ばれて血管を詰まらせる脳塞栓のうそくせんとがある。意識障害や半身麻痺まひなど、詰まった血管の場所によりさまざまな症状が現れる。脳軟化症。

脳の血管が狭くなったり詰まったりして、血液が流れなくなった部分の脳細胞が壊死えしに陥る病気。脳の血管に動脈硬化などの変化が起こる脳血栓のうけっせんと、脳に至る前に血栓けっせん(血の固まり)ができて、それが脳内に運ばれて血管を詰まらせる脳塞栓のうそくせんとがある。意識障害や半身麻痺まひなど、詰まった血管の場所によりさまざまな症状が現れる。脳軟化症。

名

名

脳の血管が狭くなったり詰まったりして、血液が流れなくなった部分の脳細胞が壊死えしに陥る病気。脳の血管に動脈硬化などの変化が起こる脳血栓のうけっせんと、脳に至る前に血栓けっせん(血の固まり)ができて、それが脳内に運ばれて血管を詰まらせる脳塞栓のうそくせんとがある。意識障害や半身麻痺まひなど、詰まった血管の場所によりさまざまな症状が現れる。脳軟化症。

脳の血管が狭くなったり詰まったりして、血液が流れなくなった部分の脳細胞が壊死えしに陥る病気。脳の血管に動脈硬化などの変化が起こる脳血栓のうけっせんと、脳に至る前に血栓けっせん(血の固まり)ができて、それが脳内に運ばれて血管を詰まらせる脳塞栓のうそくせんとがある。意識障害や半身麻痺まひなど、詰まった血管の場所によりさまざまな症状が現れる。脳軟化症。

のう‐こつ【納骨】ナフ━🔗⭐🔉

のう‐こつ【納骨】ナフ━

名・自サ変

名・自サ変

火葬にした遺骨を骨壺こつつぼに納めること。また、それを墓や納骨堂に納めること。

「四十九日に━する」

「━式」

火葬にした遺骨を骨壺こつつぼに納めること。また、それを墓や納骨堂に納めること。

「四十九日に━する」

「━式」

名・自サ変

名・自サ変

火葬にした遺骨を骨壺こつつぼに納めること。また、それを墓や納骨堂に納めること。

「四十九日に━する」

「━式」

火葬にした遺骨を骨壺こつつぼに納めること。また、それを墓や納骨堂に納めること。

「四十九日に━する」

「━式」

のう‐こん【濃紺】🔗⭐🔉

のう‐こん【濃紺】

名

名

濃い紺色。

「━の背広」

濃い紺色。

「━の背広」

名

名

濃い紺色。

「━の背広」

濃い紺色。

「━の背広」

のう‐さい【納采】ナフ━🔗⭐🔉

のう‐さい【納采】ナフ━

名

名

皇族が結婚の結納をとりかわすこと。

「━の儀」

皇族が結婚の結納をとりかわすこと。

「━の儀」

名

名

皇族が結婚の結納をとりかわすこと。

「━の儀」

皇族が結婚の結納をとりかわすこと。

「━の儀」

のう‐さい【能才】🔗⭐🔉

のう‐さい【能才】

名

名

〔文〕物事を処理するすぐれた才能。また、その才能をもつ人。

〔文〕物事を処理するすぐれた才能。また、その才能をもつ人。

名

名

〔文〕物事を処理するすぐれた才能。また、その才能をもつ人。

〔文〕物事を処理するすぐれた才能。また、その才能をもつ人。

の‐うさぎ【野▼ 】🔗⭐🔉

】🔗⭐🔉

の‐うさぎ【野▼ 】

】

名

名

本州・四国・九州の山野に分布するウサギ科の哺乳ほにゅう類。夏は全身褐色だが、多雪地帯のものは冬、白色に変化する。ニホンノウサギ。

本州・四国・九州の山野に分布するウサギ科の哺乳ほにゅう類。夏は全身褐色だが、多雪地帯のものは冬、白色に変化する。ニホンノウサギ。

野生のウサギの総称。

野生のウサギの総称。

】

】

名

名

本州・四国・九州の山野に分布するウサギ科の哺乳ほにゅう類。夏は全身褐色だが、多雪地帯のものは冬、白色に変化する。ニホンノウサギ。

本州・四国・九州の山野に分布するウサギ科の哺乳ほにゅう類。夏は全身褐色だが、多雪地帯のものは冬、白色に変化する。ニホンノウサギ。

野生のウサギの総称。

野生のウサギの総称。

のう‐さぎょう【農作業】━サゲフ🔗⭐🔉

のう‐さぎょう【農作業】━サゲフ

名

名

農作物を作るための仕事。

農作物を作るための仕事。

名

名

農作物を作るための仕事。

農作物を作るための仕事。

のう‐さく【農作】🔗⭐🔉

のう‐さく【農作】

名

名

田畑を耕して作物を作ること。耕作。

「━に適した土地」

田畑を耕して作物を作ること。耕作。

「━に適した土地」

名

名

田畑を耕して作物を作ること。耕作。

「━に適した土地」

田畑を耕して作物を作ること。耕作。

「━に適した土地」

のうさく‐ぶつ【農作物】🔗⭐🔉

のうさく‐ぶつ【農作物】

名

名

農耕による生産物。田畑で栽培される野菜・穀類など。のうさくもつ。

農耕による生産物。田畑で栽培される野菜・穀類など。のうさくもつ。

名

名

農耕による生産物。田畑で栽培される野菜・穀類など。のうさくもつ。

農耕による生産物。田畑で栽培される野菜・穀類など。のうさくもつ。

のう‐さつ【悩殺】ナウ━🔗⭐🔉

のう‐さん【農産】🔗⭐🔉

のう‐さん【農産】

名

名

農業による生産。また、その生産物。

農業による生産。また、その生産物。

名

名

農業による生産。また、その生産物。

農業による生産。また、その生産物。

のうさん‐ぶつ【農産物】🔗⭐🔉

のうさん‐ぶつ【農産物】

名

名

農業によって得られる生産物。野菜・穀類・果物・畜産物など。

農業によって得られる生産物。野菜・穀類・果物・畜産物など。

名

名

農業によって得られる生産物。野菜・穀類・果物・畜産物など。

農業によって得られる生産物。野菜・穀類・果物・畜産物など。

のうし【 直衣

直衣 】ナホシ🔗⭐🔉

】ナホシ🔗⭐🔉

のうし【 直衣

直衣 】ナホシ

】ナホシ

名

名

平安時代以降、皇族・貴族の男性が着用した平常服。束帯の袍ほうに似るが、位階による色目・文様の制限はない。袴はかまは指貫さしぬきを用い、冠はしばしば烏帽子えぼしで代用した。

平安時代以降、皇族・貴族の男性が着用した平常服。束帯の袍ほうに似るが、位階による色目・文様の制限はない。袴はかまは指貫さしぬきを用い、冠はしばしば烏帽子えぼしで代用した。

直衣

直衣 】ナホシ

】ナホシ

名

名

平安時代以降、皇族・貴族の男性が着用した平常服。束帯の袍ほうに似るが、位階による色目・文様の制限はない。袴はかまは指貫さしぬきを用い、冠はしばしば烏帽子えぼしで代用した。

平安時代以降、皇族・貴族の男性が着用した平常服。束帯の袍ほうに似るが、位階による色目・文様の制限はない。袴はかまは指貫さしぬきを用い、冠はしばしば烏帽子えぼしで代用した。

のう‐し【脳死】ナウ━🔗⭐🔉

のう‐し【脳死】ナウ━

名

名

脳幹を含めた全脳の機能が完全に失われ、回復が不能になった状態。

◇脳死をもって「人の死」と判定する見解もあるが、なお議論が続いている。

脳幹を含めた全脳の機能が完全に失われ、回復が不能になった状態。

◇脳死をもって「人の死」と判定する見解もあるが、なお議論が続いている。

名

名

脳幹を含めた全脳の機能が完全に失われ、回復が不能になった状態。

◇脳死をもって「人の死」と判定する見解もあるが、なお議論が続いている。

脳幹を含めた全脳の機能が完全に失われ、回復が不能になった状態。

◇脳死をもって「人の死」と判定する見解もあるが、なお議論が続いている。

のう‐じ【能事】🔗⭐🔉

のう‐じ【能事】

名

名

〔文〕しなくてはならない事柄。

「━畢おわれり」

〔文〕しなくてはならない事柄。

「━畢おわれり」

名

名

〔文〕しなくてはならない事柄。

「━畢おわれり」

〔文〕しなくてはならない事柄。

「━畢おわれり」

のう‐じ【農事】🔗⭐🔉

のう‐じ【農事】

名

名

農業の仕事。

「━暦」

農業の仕事。

「━暦」

農業に関する事柄。

「━試験場」

農業に関する事柄。

「━試験場」

名

名

農業の仕事。

「━暦」

農業の仕事。

「━暦」

農業に関する事柄。

「━試験場」

農業に関する事柄。

「━試験場」

のう‐しゃ【納車】ナフ━🔗⭐🔉

のう‐しゃ【納車】ナフ━

名・自他サ変

名・自他サ変

自動車などを買い主に納入すること。

「期日までにカスタムカーを━する」

自動車などを買い主に納入すること。

「期日までにカスタムカーを━する」

名・自他サ変

名・自他サ変

自動車などを買い主に納入すること。

「期日までにカスタムカーを━する」

自動車などを買い主に納入すること。

「期日までにカスタムカーを━する」

のう‐しゅ【▼ 腫】ナウ━🔗⭐🔉

腫】ナウ━🔗⭐🔉

のう‐しゅ【▼ 腫】ナウ━

腫】ナウ━

名

名

分泌物のたまった組織が袋のような形状になる腫瘍しゅよう。多くは良性のもの。

分泌物のたまった組織が袋のような形状になる腫瘍しゅよう。多くは良性のもの。

腫】ナウ━

腫】ナウ━

名

名

分泌物のたまった組織が袋のような形状になる腫瘍しゅよう。多くは良性のもの。

分泌物のたまった組織が袋のような形状になる腫瘍しゅよう。多くは良性のもの。

のう‐じゅ【納受】ナフ━🔗⭐🔉

のう‐じゅ【納受】ナフ━

名・他サ変

名・他サ変

金品を受け取っておさめること。受納。

金品を受け取っておさめること。受納。

神仏が祈願を聞き入れること。

神仏が祈願を聞き入れること。

名・他サ変

名・他サ変

金品を受け取っておさめること。受納。

金品を受け取っておさめること。受納。

神仏が祈願を聞き入れること。

神仏が祈願を聞き入れること。

のう‐じゅう【▼膿汁】━ジフ🔗⭐🔉

のう‐じゅう【▼膿汁】━ジフ

名

名

うみ。うみしる。

うみ。うみしる。

名

名

うみ。うみしる。

うみ。うみしる。

のう‐しゅく【濃縮】🔗⭐🔉

のう‐しゅく【濃縮】

名・他サ変

名・他サ変

煮詰めるなどして溶液の濃度を高くすること。

「━ジュース」

煮詰めるなどして溶液の濃度を高くすること。

「━ジュース」

名・他サ変

名・他サ変

煮詰めるなどして溶液の濃度を高くすること。

「━ジュース」

煮詰めるなどして溶液の濃度を高くすること。

「━ジュース」

のう‐しゅっけつ【脳出血】ナウ━🔗⭐🔉

のう‐しゅっけつ【脳出血】ナウ━

名

名

脳の血管が破れて出血すること。また、その病気。高血圧・動脈硬化などが原因になる。回復後も半身麻痺まひ・言語障害などが残ることが多い。脳内出血。脳

脳の血管が破れて出血すること。また、その病気。高血圧・動脈硬化などが原因になる。回復後も半身麻痺まひ・言語障害などが残ることが多い。脳内出血。脳 血のういっけつ。

血のういっけつ。

名

名

脳の血管が破れて出血すること。また、その病気。高血圧・動脈硬化などが原因になる。回復後も半身麻痺まひ・言語障害などが残ることが多い。脳内出血。脳

脳の血管が破れて出血すること。また、その病気。高血圧・動脈硬化などが原因になる。回復後も半身麻痺まひ・言語障害などが残ることが多い。脳内出血。脳 血のういっけつ。

血のういっけつ。

のう‐しょ【能書】🔗⭐🔉

のう‐しょ【能書】

名

名

文字を巧みに書くこと。また、その人。能筆。

「━筆を択えらばず」

文字を巧みに書くこと。また、その人。能筆。

「━筆を択えらばず」

名

名

文字を巧みに書くこと。また、その人。能筆。

「━筆を択えらばず」

文字を巧みに書くこと。また、その人。能筆。

「━筆を択えらばず」

のう‐しょう【脳▼漿】ナウシャウ🔗⭐🔉

のう‐しょう【脳▼漿】ナウシャウ

名

名

脳の外側や脳室内を満たしている液。脳脊髄のうせきずい液。

脳の外側や脳室内を満たしている液。脳脊髄のうせきずい液。

名

名

脳の外側や脳室内を満たしている液。脳脊髄のうせきずい液。

脳の外側や脳室内を満たしている液。脳脊髄のうせきずい液。

のう‐しょく【濃色】🔗⭐🔉

のう‐しんとう【脳震▼盪(脳振▼盪)】ナウシンタウ🔗⭐🔉

のう‐しんとう【脳震▼盪(脳振▼盪)】ナウシンタウ

名

名

頭部を強く打ったときに起こる一時的な意識障害。

頭部を強く打ったときに起こる一時的な意識障害。

名

名

頭部を強く打ったときに起こる一時的な意識障害。

頭部を強く打ったときに起こる一時的な意識障害。

ノー[no]🔗⭐🔉

ノー[no]

名

名

否定。拒否。不賛成。

「答えは━だ」

否定。拒否。不賛成。

「答えは━だ」

感

感

拒否や不承知の意を表す。いいえ。いや。否。

⇔イエス

拒否や不承知の意を表す。いいえ。いや。否。

⇔イエス

(造)

(造) 「無い」「不要な」「禁止」などの意を表す。

「━ネクタイ・━コメント・━スモーキング」

「無い」「不要な」「禁止」などの意を表す。

「━ネクタイ・━コメント・━スモーキング」

名

名

否定。拒否。不賛成。

「答えは━だ」

否定。拒否。不賛成。

「答えは━だ」

感

感

拒否や不承知の意を表す。いいえ。いや。否。

⇔イエス

拒否や不承知の意を表す。いいえ。いや。否。

⇔イエス

(造)

(造) 「無い」「不要な」「禁止」などの意を表す。

「━ネクタイ・━コメント・━スモーキング」

「無い」「不要な」「禁止」などの意を表す。

「━ネクタイ・━コメント・━スモーキング」

ノー‐カウント[和製 no+count]🔗⭐🔉

ノー‐カウント[和製 no+count]

名

名

スポーツ競技などで、得失点に数えないこと。

スポーツ競技などで、得失点に数えないこと。

名

名

スポーツ競技などで、得失点に数えないこと。

スポーツ競技などで、得失点に数えないこと。

ノー‐カット[和製 no+cut]🔗⭐🔉

ノー‐カット[和製 no+cut]

名

名

映画のフィルムなどで、削除された部分がないこと。

「━で上映する」

映画のフィルムなどで、削除された部分がないこと。

「━で上映する」

名

名

映画のフィルムなどで、削除された部分がないこと。

「━で上映する」

映画のフィルムなどで、削除された部分がないこと。

「━で上映する」

ノー‐ゲーム[和製 no+game]🔗⭐🔉

ノー‐ゲーム[和製 no+game]

名

名

野球で、雨による続行不能などの理由で試合が無効になること。また、その無効試合。

◇プロ野球では、五回が終了すると試合成立となる。

野球で、雨による続行不能などの理由で試合が無効になること。また、その無効試合。

◇プロ野球では、五回が終了すると試合成立となる。

名

名

野球で、雨による続行不能などの理由で試合が無効になること。また、その無効試合。

◇プロ野球では、五回が終了すると試合成立となる。

野球で、雨による続行不能などの理由で試合が無効になること。また、その無効試合。

◇プロ野球では、五回が終了すると試合成立となる。

ノー‐コメント[no comment]🔗⭐🔉

ノー‐コメント[no comment]

名

名

ある事柄についての説明や論評を求められて、それを断ること。また、断るときにいう語。

ある事柄についての説明や論評を求められて、それを断ること。また、断るときにいう語。

名

名

ある事柄についての説明や論評を求められて、それを断ること。また、断るときにいう語。

ある事柄についての説明や論評を求められて、それを断ること。また、断るときにいう語。

ノー‐サイド[no side]🔗⭐🔉

ノー‐サイド[no side]

名

名

ラグビーで、試合が終了すること。

ラグビーで、試合が終了すること。

名

名

ラグビーで、試合が終了すること。

ラグビーで、試合が終了すること。

ノー‐スモーキング[no smoking]🔗⭐🔉

ノー‐スモーキング[no smoking]

名

名

喫煙を禁じること。禁煙。

◇注意書きなどに使う。

喫煙を禁じること。禁煙。

◇注意書きなどに使う。

名

名

喫煙を禁じること。禁煙。

◇注意書きなどに使う。

喫煙を禁じること。禁煙。

◇注意書きなどに使う。

ノー‐スリーブ[和製 no+sleeve]🔗⭐🔉

ノー‐スリーブ[和製 no+sleeve]

名

名

袖のない洋服。袖なし。スリーブレス。

袖のない洋服。袖なし。スリーブレス。

名

名

袖のない洋服。袖なし。スリーブレス。

袖のない洋服。袖なし。スリーブレス。

ノー‐タッチ[和製 no+touch]🔗⭐🔉

ノー‐タッチ[和製 no+touch]

名

名

ある事柄に関与しないこと。かかわらないこと。

「その問題には━だ」

ある事柄に関与しないこと。かかわらないこと。

「その問題には━だ」

野球で、野手が走者や塁にボールを触れていないこと。

野球で、野手が走者や塁にボールを触れていないこと。

名

名

ある事柄に関与しないこと。かかわらないこと。

「その問題には━だ」

ある事柄に関与しないこと。かかわらないこと。

「その問題には━だ」

野球で、野手が走者や塁にボールを触れていないこと。

野球で、野手が走者や塁にボールを触れていないこと。

ノート[note]🔗⭐🔉

ノート[note]

名

名

帳面。

◇「ノートブック」の略。

帳面。

◇「ノートブック」の略。

覚え書き。注釈。

「研究━」

覚え書き。注釈。

「研究━」

他サ変

他サ変

書き記すこと。記録。

「━をとる」

書き記すこと。記録。

「━をとる」

名

名

帳面。

◇「ノートブック」の略。

帳面。

◇「ノートブック」の略。

覚え書き。注釈。

「研究━」

覚え書き。注釈。

「研究━」

他サ変

他サ変

書き記すこと。記録。

「━をとる」

書き記すこと。記録。

「━をとる」

ノート‐パソコン🔗⭐🔉

ノート‐パソコン

名

名

パソコン本体にキーボードやディスプレーなどが一体化し、ノートのような形をした軽量・小型のパソコン。ノート型パソコン。

◇英語では

パソコン本体にキーボードやディスプレーなどが一体化し、ノートのような形をした軽量・小型のパソコン。ノート型パソコン。

◇英語では notebook computer, laptop, laptop computer

notebook computer, laptop, laptop computer などという。

などという。

名

名

パソコン本体にキーボードやディスプレーなどが一体化し、ノートのような形をした軽量・小型のパソコン。ノート型パソコン。

◇英語では

パソコン本体にキーボードやディスプレーなどが一体化し、ノートのような形をした軽量・小型のパソコン。ノート型パソコン。

◇英語では notebook computer, laptop, laptop computer

notebook computer, laptop, laptop computer などという。

などという。

ノーヒット‐ノーラン[no-hit no-run]🔗⭐🔉

ノーヒット‐ノーラン[no-hit no-run]

名

名

野球で、投手が四死球や失策以外の走者を出さないで完投し、相手チームを無安打・無得点に抑えること。

野球で、投手が四死球や失策以外の走者を出さないで完投し、相手チームを無安打・無得点に抑えること。

名

名

野球で、投手が四死球や失策以外の走者を出さないで完投し、相手チームを無安打・無得点に抑えること。

野球で、投手が四死球や失策以外の走者を出さないで完投し、相手チームを無安打・無得点に抑えること。

ノー‐ブラ[和製 no+bra]🔗⭐🔉

ノー‐ブラ[和製 no+bra]

名

名

〔俗〕ブラジャーを着けないこと。

◇「ノーブラジャー(和製 no+brassi

〔俗〕ブラジャーを着けないこと。

◇「ノーブラジャー(和製 no+brassi reフランス)」から。

reフランス)」から。

名

名

〔俗〕ブラジャーを着けないこと。

◇「ノーブラジャー(和製 no+brassi

〔俗〕ブラジャーを着けないこと。

◇「ノーブラジャー(和製 no+brassi reフランス)」から。

reフランス)」から。

ノーブル[noble]🔗⭐🔉

ノーブル[noble]

形動

形動

高貴なさま。気品のあるさま。

「━な顔だち」

高貴なさま。気品のあるさま。

「━な顔だち」

形動

形動

高貴なさま。気品のあるさま。

「━な顔だち」

高貴なさま。気品のあるさま。

「━な顔だち」

ノー‐ヘル🔗⭐🔉

ノー‐ヘル

名

名

〔俗〕ヘルメットをかぶらないこと。

◇「ノーヘルメット(和製 no+helmet)」の略。

〔俗〕ヘルメットをかぶらないこと。

◇「ノーヘルメット(和製 no+helmet)」の略。

名

名

〔俗〕ヘルメットをかぶらないこと。

◇「ノーヘルメット(和製 no+helmet)」の略。

〔俗〕ヘルメットをかぶらないこと。

◇「ノーヘルメット(和製 no+helmet)」の略。

ノーベル‐しょう【ノーベル賞】━シャウ🔗⭐🔉

ノーベル‐しょう【ノーベル賞】━シャウ

名

名

スウェーデンの化学者ノーベル(一八九六年没)の遺言と遺産によって設けられた世界的な賞。毎年、物理学・化学・生理学および医学・文学・平和・経済学の六部門においてすぐれた業績をあげた人に授けられる。

スウェーデンの化学者ノーベル(一八九六年没)の遺言と遺産によって設けられた世界的な賞。毎年、物理学・化学・生理学および医学・文学・平和・経済学の六部門においてすぐれた業績をあげた人に授けられる。

名

名

スウェーデンの化学者ノーベル(一八九六年没)の遺言と遺産によって設けられた世界的な賞。毎年、物理学・化学・生理学および医学・文学・平和・経済学の六部門においてすぐれた業績をあげた人に授けられる。

スウェーデンの化学者ノーベル(一八九六年没)の遺言と遺産によって設けられた世界的な賞。毎年、物理学・化学・生理学および医学・文学・平和・経済学の六部門においてすぐれた業績をあげた人に授けられる。

ノー‐マーク[和製 no+mark]🔗⭐🔉

ノー‐マーク[和製 no+mark]

名

名

ある人物に対して特別の注意や警戒をしないこと。

ある人物に対して特別の注意や警戒をしないこと。

スポーツで、攻撃側の選手に注意を払わないこと。

スポーツで、攻撃側の選手に注意を払わないこと。

無印。

無印。

名

名

ある人物に対して特別の注意や警戒をしないこと。

ある人物に対して特別の注意や警戒をしないこと。

スポーツで、攻撃側の選手に注意を払わないこと。

スポーツで、攻撃側の選手に注意を払わないこと。

無印。

無印。

ノーマライゼーション[normalization]🔗⭐🔉

ノーマライゼーション[normalization]

名

名

障害者や高齢者が地域で一般の人々と一緒に通常の生活をすることが正常な社会のあり方だとする社会福祉の理念。等生化。ノーマリゼーション。

障害者や高齢者が地域で一般の人々と一緒に通常の生活をすることが正常な社会のあり方だとする社会福祉の理念。等生化。ノーマリゼーション。

名

名

障害者や高齢者が地域で一般の人々と一緒に通常の生活をすることが正常な社会のあり方だとする社会福祉の理念。等生化。ノーマリゼーション。

障害者や高齢者が地域で一般の人々と一緒に通常の生活をすることが正常な社会のあり方だとする社会福祉の理念。等生化。ノーマリゼーション。

ノーマル[normal]🔗⭐🔉

ノー‐モア[no more]🔗⭐🔉

ノー‐モア[no more]

(造)

(造) …はもうたくさんだ、…は二度と繰り返さない、などの意を表す。

「━ヒロシマ」

…はもうたくさんだ、…は二度と繰り返さない、などの意を表す。

「━ヒロシマ」

(造)

(造) …はもうたくさんだ、…は二度と繰り返さない、などの意を表す。

「━ヒロシマ」

…はもうたくさんだ、…は二度と繰り返さない、などの意を表す。

「━ヒロシマ」

ノー‐ラン[no run]🔗⭐🔉

ノー‐ラン[no run]

名

名

野球で、無得点。

「ノーヒット━」

野球で、無得点。

「ノーヒット━」

名

名

野球で、無得点。

「ノーヒット━」

野球で、無得点。

「ノーヒット━」

明鏡国語辞典に「の」で始まるの検索結果 1-99。もっと読み込む

‐さ

関連語

大分類‖美しい‖うつくしい

中分類‖

‐さ

関連語

大分類‖美しい‖うつくしい

中分類‖