複数辞典一括検索+![]()

![]()

の🔗⭐🔉

の

(1)五十音図ナ行第五段の仮名。歯茎鼻音の有声子音と後舌の半狭母音とから成る音節。

(2)平仮名「の」は「乃」の草体。片仮名「ノ」は「乃」の初画。

〔奈良時代までは,上代特殊仮名遣いで甲乙二類の別があり,発音上区別があったとされる〕

の【野】🔗⭐🔉

の [1] 【野】

(1)自然のままに草や木の生えた広い平らな土地。野原。「―を越え山を越え」「やはり―におけれんげ草」

(2)田畑。のら。「―に出て働く」

(3)建築・器物などで,内部に隠れて外から見えない部分。

⇔化粧

(4)名詞の上に付いて複合語をつくる。(ア)動植物を表す語に付いて,それが自然に山野で生長したものであること,野生のものであることを表す。「―ねずみ」「―いちご」「―うさぎ」(イ)人を表す語に付いて,正式のものでないこと,粗野であることの意を表す。「―幇間(ダイコ)」「―出頭」

の【幅・布】🔗⭐🔉

の [1] 【幅・布】

(1)布製のものの幅(ハバ)を数える単位。並幅(約36センチメートル)一枚を一幅(ヒトノ)とする。「四―の布団」「三―半」

(2)接ぎ合わせた布の一枚一枚。「主や誰きるひとなしに藤袴見れば―ごとにほころびにけり/詞花(秋)」

の🔗⭐🔉

の

■一■ (格助)

(1)連体修飾語を作る。(ア)後続する名詞との所有・所在・所属・行為者などの関係を表す。「私―本」「空―星」「学校―先生」「偉人―業績」(イ)性質・状態・材料などを表して下に続ける。「花―都」「紫―糸」「急―話」(ウ)人間・数量・位置・論理などについての関係を表す。「社会悪―問題」「大臣―身辺」(エ)同格の関係を表す。現代語では「ところの」「との」の形をとることがある。(a)「政治家―山下氏」「よろしくと―おことば」(b)「ビール―冷やしたの」「ある荒夷(エビス)―,恐しげなるが/徒然 142」(オ)動作性名詞に付いて,その動作・作用の主が後ろの名詞であることを表す。「操業中―漁船」「ご賛成―方」(カ)後ろの動作性名詞が表す動作・作用の主体・対象であることを表す。「彼―援助で助かる」「酒―飲みたさをこらえる」(キ)「ごとし」「ようだ」「こと」などを続いて言って,実質・内容を表す。「リンゴ―ように赤い」「よって件(クダン)―ごとし」

(2)従属句の主格・対象語格を表す。「ぼく―読んだ本」「お酒―飲みたい人」「折節―移りかはるこそ,ものごとに哀なれ/徒然 19」

(3)(序詞などで用いて)「のように」の意味で,下の用言にかかる。「青山を横ぎる雲―いちしろく我と笑まして人に知らゆな/万葉 688」

(4)叙述を途中で言いさして,後に続ける。「門出したる所は,めぐりなどもなくて,かりそめの茅屋―,しとみなどもなし/更級」

■二■ (準体助)

「のもの」など,名詞に準ずる意味に用いられる。

(1)名詞に付いて,「のもの」の意を表す。「ぼく―がない」「こっち―がいい」「草の花は,なでしこ。唐―はさらなり。大和―もいとめでたし/枕草子 67」

(2)活用語の連体形に付いて,その活用語を体言と同じ資格にする。「リンゴは赤い―がいい」「行く―はだれだ」

(3)(「のだ」「のです」「のだろう」などの形で)確信的な断定・推定を表す。「ついに失敗した―である」「君がやった―だ」

■三■ (並立助)

用言その他の語に付いて,物事をいくつも並べあげる場合に用いる。「なん―か―とうるさいぞ」「貸す―貸さない―とさんざんにもめた」「神仙伝―列仙伝―神仙通鑑―なんどと言うたぞ/史記抄 10」

■四■ (終助)

(1)(下降調のイントネーションを伴って)断定の意を表す。「お金,使っちゃった―」「だめだった―」

(2)(上昇調のイントネーションを伴って)質問の意を表す。「のか」の形をとることもある。「だれがした―」「ねえ,くれない―」

(3)念を押す気持ちを表す。「のよ」「のね」などの形をとることもある。「道草しないで帰る―よ」「ふうん,ほんとうだった―」

(4)(強いイントネーションを伴って)命令の意を表す。「さあ,早く寝る―」「だまって歩く―」

〔上代からの語。(1)語や文節を結び付け,連体修飾語を作る(■一■(1))のが本来の用法。(2)■二■は■一■から派生したものであるが,(1)の用法はすでに上代からみられる。(3)■三■は中世以降の用法。(4)■四■は■二■(2)から派生したもので,近世以降の用法。(5)■一■(4)は,断定の助動詞の連用形とする説もある〕

の🔗⭐🔉

の (格助)

〔格助詞「を」が,撥音「ん」の後に来て,連声によって「の」の形をとったもの。中世後期から近世へかけての語〕

格助詞「を」に同じ。「一すぢながながととほりて剣―とぎたてたが如くにてあるそ/中華若木詩抄」

の🔗⭐🔉

の

■一■ (終助)

(1)文末に用いて,感動の気持ちをこめ,同意をうながしたり念を押したりする。だね。「しばらく見ないうちに,ずいぶん大きくなった―」「誠らしうは思はねど嘘に涙は出ぬもの,真実去るが定ぢや―/浄瑠璃・宵庚申(下)」

(2)文末にあって,感動の意をこめて指定する。だなあ。「おのれ,にくいやつ―/狂言・末広がり(虎寛本)」

■二■ (間投助)

文節末に用いて,言葉の調子を整える。ね。「そうして―,とうとう死んでしまったとさ」

〔中世後期以降の語。■二■は現在ではやや古めかしい言い方にのみ用いられる〕

ノア-かいろ【―回路】🔗⭐🔉

ノア-かいろ ―クワイロ [3] 【―回路】

〔NOR circuit〕

オア回路の出力にノット回路を接続した論理回路。

の-あざみ【野薊】🔗⭐🔉

の-あざみ [2] 【野薊】

キク科の多年草。山野に自生。高さ80センチメートル内外。五〜八月,茎頂に紅紫色の頭状花を直立してつけ,総苞にはねばり気がある。園芸品はドイツアザミと呼ばれ,紫・紅・淡紅・白などの花色がある。

野薊

[図]

[図]

[図]

[図]

の-あそび【野遊び】🔗⭐🔉

の-あそび [2] 【野遊び】

(1)花を見たり,草を摘んだりして野外で春の一日を遊び過ごすこと。[季]春。

(2)野で狩猟をすること。

ノア-の-はこぶね【―の箱舟】🔗⭐🔉

ノア-の-はこぶね [1] 【―の箱舟】

〔「方舟」とも書く〕

旧約聖書創世記の洪水物語に出てくる舟。義人ノアは,人類の堕落に怒った神の命を受けて箱舟を造り,その家族および一つがいずつの動物たちとともに乗りくみ,神が起こした大洪水を生き延びて,人類の新たな祖となったという。

の-あらし【野荒らし】🔗⭐🔉

の-あらし [2] 【野荒らし】

(1)田畑の作物を荒らしたり,盗んだりすること。また,その人や獣など。

(2)特に,イノシシの別名。

ノイエ-ピナコテック (ドイツ) Neue Pinakothek

(ドイツ) Neue Pinakothek 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ノイエ-ピナコテック  (ドイツ) Neue Pinakothek

(ドイツ) Neue Pinakothek 〔新絵画館の意〕

ドイツ,ミュンヘンにある絵画美術館。1853年開館。一八世紀末から一九世紀のドイツ絵画を中心に収集・展示。

〔新絵画館の意〕

ドイツ,ミュンヘンにある絵画美術館。1853年開館。一八世紀末から一九世紀のドイツ絵画を中心に収集・展示。

(ドイツ) Neue Pinakothek

(ドイツ) Neue Pinakothek 〔新絵画館の意〕

ドイツ,ミュンヘンにある絵画美術館。1853年開館。一八世紀末から一九世紀のドイツ絵画を中心に収集・展示。

〔新絵画館の意〕

ドイツ,ミュンヘンにある絵画美術館。1853年開館。一八世紀末から一九世紀のドイツ絵画を中心に収集・展示。

ノイズ noise

noise 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ノイズ [1]  noise

noise (1)騒音。雑音。

(2)情報理論などで,信号の性質・内容に影響を与えるおそれのあるデータの乱れ。

(3)まぎれ込んだ無関係なデータ。

(1)騒音。雑音。

(2)情報理論などで,信号の性質・内容に影響を与えるおそれのあるデータの乱れ。

(3)まぎれ込んだ無関係なデータ。

noise

noise (1)騒音。雑音。

(2)情報理論などで,信号の性質・内容に影響を与えるおそれのあるデータの乱れ。

(3)まぎれ込んだ無関係なデータ。

(1)騒音。雑音。

(2)情報理論などで,信号の性質・内容に影響を与えるおそれのあるデータの乱れ。

(3)まぎれ込んだ無関係なデータ。

ノイズ-リダクション noise reduction

noise reduction 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ノイズ-リダクション [5]  noise reduction

noise reduction 信号の SN 比を向上させること。特に,ハイ-ファイのオーディオにおいて重要な技術。音声信号が低レベルのとき,高い周波数を強調して録音し,再生時にもとに戻すことにより,録音テープのヒス-ノイズなどの影響を小さくすることができる。ドルビー方式が有名。

→SN 比

信号の SN 比を向上させること。特に,ハイ-ファイのオーディオにおいて重要な技術。音声信号が低レベルのとき,高い周波数を強調して録音し,再生時にもとに戻すことにより,録音テープのヒス-ノイズなどの影響を小さくすることができる。ドルビー方式が有名。

→SN 比

noise reduction

noise reduction 信号の SN 比を向上させること。特に,ハイ-ファイのオーディオにおいて重要な技術。音声信号が低レベルのとき,高い周波数を強調して録音し,再生時にもとに戻すことにより,録音テープのヒス-ノイズなどの影響を小さくすることができる。ドルビー方式が有名。

→SN 比

信号の SN 比を向上させること。特に,ハイ-ファイのオーディオにおいて重要な技術。音声信号が低レベルのとき,高い周波数を強調して録音し,再生時にもとに戻すことにより,録音テープのヒス-ノイズなどの影響を小さくすることができる。ドルビー方式が有名。

→SN 比

の-いた【野板】🔗⭐🔉

の-いた [1] 【野板】

表面に鉋(カンナ)をかけていない板。粗板(アライタ)。

の-いちご【野苺】🔗⭐🔉

の-いちご [2] 【野苺】

野生のイチゴ。キイチゴ・クサイチゴ・ナワシロイチゴなど。

の-いね【野稲】🔗⭐🔉

の-いね [0][1] 【野稲】

陸稲のこと。おかぼ。

の-いばら【野薔薇・野茨】🔗⭐🔉

の-いばら [2] 【野薔薇・野茨】

バラ科の落葉低木。日当たりのよい草地や藪(ヤブ)などに生える。全体に少しつる性で鋭いとげがある。葉は羽状複葉。五,六月,枝先に径2〜3センチメートルの白色五弁花を一〇個内外つける。漢方で果実を営実(エイジツ)と呼び,利尿剤・下剤とする。ノバラ。

ノイマン Neumann

Neumann 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ノイマン  Neumann

Neumann (1)〔Franz Ernst N.〕

(1798-1895) ドイツの物理学者。固体モル比熱に関するノイマン-コップの法則,誘導電流に対するノイマンの法則のほか,弾性・流体力学・結晶光学などにも業績を残す。

(2)〔John von N.〕

⇒フォン=ノイマン

(1)〔Franz Ernst N.〕

(1798-1895) ドイツの物理学者。固体モル比熱に関するノイマン-コップの法則,誘導電流に対するノイマンの法則のほか,弾性・流体力学・結晶光学などにも業績を残す。

(2)〔John von N.〕

⇒フォン=ノイマン

Neumann

Neumann (1)〔Franz Ernst N.〕

(1798-1895) ドイツの物理学者。固体モル比熱に関するノイマン-コップの法則,誘導電流に対するノイマンの法則のほか,弾性・流体力学・結晶光学などにも業績を残す。

(2)〔John von N.〕

⇒フォン=ノイマン

(1)〔Franz Ernst N.〕

(1798-1895) ドイツの物理学者。固体モル比熱に関するノイマン-コップの法則,誘導電流に対するノイマンの法則のほか,弾性・流体力学・結晶光学などにも業績を残す。

(2)〔John von N.〕

⇒フォン=ノイマン

ノイマン-がた-コンピューター【―型―】🔗⭐🔉

ノイマン-がた-コンピューター [9] 【―型―】

フォン=ノイマンの提案した原理に基づくコンピューター。ソフト-ウエアによるプログラム内蔵方式,命令の逐次的実行などを特徴とする。現在のコンピューターのほとんどはこの型。

→非ノイマン型コンピューター

ノイラート Otto Neurath

Otto Neurath 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ノイラート  Otto Neurath

Otto Neurath (1903-1957) オーストリアの哲学者。ウィーン学団の創立メンバーとしてカルナップらとともに論理実証主義運動を展開した。物理主義の立場から自然科学と社会科学の方法的統一を目指し,「統一科学」の理念を提唱した。著「経験的社会学」など。

(1903-1957) オーストリアの哲学者。ウィーン学団の創立メンバーとしてカルナップらとともに論理実証主義運動を展開した。物理主義の立場から自然科学と社会科学の方法的統一を目指し,「統一科学」の理念を提唱した。著「経験的社会学」など。

Otto Neurath

Otto Neurath (1903-1957) オーストリアの哲学者。ウィーン学団の創立メンバーとしてカルナップらとともに論理実証主義運動を展開した。物理主義の立場から自然科学と社会科学の方法的統一を目指し,「統一科学」の理念を提唱した。著「経験的社会学」など。

(1903-1957) オーストリアの哲学者。ウィーン学団の創立メンバーとしてカルナップらとともに論理実証主義運動を展開した。物理主義の立場から自然科学と社会科学の方法的統一を目指し,「統一科学」の理念を提唱した。著「経験的社会学」など。

のう【衲】🔗⭐🔉

のう ナウ 【衲】

(1)「衲衣(ノウエ){(1)}」に同じ。「暑げなるもの,随身の長の狩衣。―の袈裟/枕草子 123」

(2)「衲衣(ノウエ){(2)}」に同じ。

のう【能】🔗⭐🔉

のう 【能】

□一□ [1]

(1)物事を成し遂げることのできる力。はたらき。「―もなければ芸もない」「―無し」

(2)得意とすること。自慢とすること。「しゃべるだけが―じゃない」

(3)ききめ。効能。「―書き」

(4)わざ。技芸。芸能。「―ある遊び法師ども/徒然 54」

□二□ [0][1]

(1)日本の中世芸能で,舞踊と劇の要素を含んだもの。猿楽能・田楽能・延年能など。

(2){(1)}のうち,特に猿楽能のこと。南北朝・室町時代に観阿弥・世阿弥父子が将軍足利義満の保護を受けて大成した歌舞劇で,江戸時代は幕府の式楽として栄えた。明治以降は能楽ともいうが,この場合広義には狂言を含む。舞(マイ)と謡(ウタイ)と囃子(ハヤシ)の三要素から成り,囃子は笛・小鼓・大鼓・太鼓の四楽器で奏される。主人公を演じるのはシテ方,その相手役を演じるのはワキ方,楽器を演奏するのは囃子方と,それぞれの役が専門職として分化している。それぞれに流派があり,現在シテ方には観世・宝生・金春(コンパル)・金剛・喜多の五流がある。謡の詞章は謡曲といい,題材は源氏物語や平家物語など古典からとられることが多く,現在上演可能な作品として約二三五番を伝えている。これらは五番立てで演じられる際の上演順によって,脇能物(初番目物)・修羅(シユラ)物(二番目物)・鬘(カズラ)物(三番目物)・雑物(四番目物)・切能(五番目物)に分類され,俗に,神男女狂鬼(シンナンニヨキヨウキ)という。

のう【脳】🔗⭐🔉

のう ナウ [1] 【脳】

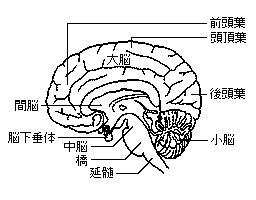

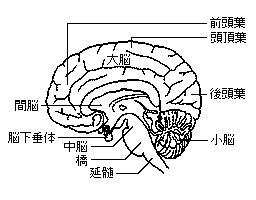

(1)中枢神経系の主要な部分を占め,多数の神経細胞が集合し,全身の神経を支配している部分。脊椎動物では発生学的には脊髄の前方が発達して,大脳・間脳・小脳・中脳・橋・延髄に分化している。原索動物の一部は脊椎動物に似た脳をもつが,より原始的。他の無脊椎動物では頭部神経節をいう。脳髄。

(2)記憶したり,判断したりする力。頭脳のはたらき。頭脳。「近頃,―が弱くなった」「―が乱れる」

脳(1)

[図]

[図]

[図]

[図]

のう【農】🔗⭐🔉

のう [1] 【農】

(1)農業。農作。「半―半漁」

(2)農業に従事する人。農民。農夫。「士―工商」

のう【膿】🔗⭐🔉

のう [1] 【膿】

うみ。うみしる。

のう【喃】🔗⭐🔉

のう ナウ 【喃】 (感)

人に呼びかけるときに用いる語。もし。「是は―,母御/太平記 11」

のう🔗⭐🔉

のう ナウ

〔終助詞・間投助詞「な」から。一説に終助詞・間投助詞「の」からとも〕

■一■ (終助)

文末にあって,活用語の終止形や助詞に接続する。感動や詠嘆の意を表す。「お前もよく頑張った―」「まして母とても尋ねぬよ―/謡曲・隅田川」

■二■ (間投助)

文節末に付いて,相手に言い聞かせるような気持ちを添える。「昔は―,ここらも閑静な所だったものだ」「人とはば―,やうじ木きるとおしあれ/閑吟集」

〔中世後期以降の語。■二■は現在ではやや古めかしい言い方にのみ用いられる〕

のう-あい【能間】🔗⭐🔉

のう-あい ―アヒ [0] 【能間】

⇒間狂言(アイキヨウゲン)

のう-あつ【脳圧】🔗⭐🔉

のう-あつ ナウ― [0] 【脳圧】

⇒脳内圧(ノウナイアツ)

のうあみ【能阿弥】🔗⭐🔉

のうあみ 【能阿弥】

(1397-1471) 室町中期の連歌師・画家。真能とも。もと朝倉家の武士。将軍足利義教・義政の同朋衆(ドウボウシユウ)。連歌七賢の一人。子の芸阿弥,孫の相阿弥とともに三阿弥と呼ばれる。著「君台観左右帳記」(伝),句集「能阿句集」など。

のう-いしょう【能衣装】🔗⭐🔉

のう-いしょう ―イシヤウ [3] 【能衣装】

⇒能装束(ノウシヨウゾク)

のう-いっけつ【脳溢血】🔗⭐🔉

のう-いっけつ ナウ― [3] 【脳溢血】

⇒脳出血(ノウシユツケツ)

のういん【能因】🔗⭐🔉

のういん 【能因】

(988-?) 平安中期の歌人。俗名,橘永 (ナガヤス)。出家して摂津古曾部(コソベ)に住んだので古曾部入道と呼ばれた。藤原長能(ナガヨシ)((ナガトウ))に和歌を学び,これが歌道師承の先蹤(センシヨウ)といわれる。諸国を行脚,歌枕を訪ねた。「後拾遺和歌集」以下の勅撰集に六七首入集。著「能因歌枕」,私撰集「玄々集」,家集に「能因法師集」がある。

(ナガヤス)。出家して摂津古曾部(コソベ)に住んだので古曾部入道と呼ばれた。藤原長能(ナガヨシ)((ナガトウ))に和歌を学び,これが歌道師承の先蹤(センシヨウ)といわれる。諸国を行脚,歌枕を訪ねた。「後拾遺和歌集」以下の勅撰集に六七首入集。著「能因歌枕」,私撰集「玄々集」,家集に「能因法師集」がある。

(ナガヤス)。出家して摂津古曾部(コソベ)に住んだので古曾部入道と呼ばれた。藤原長能(ナガヨシ)((ナガトウ))に和歌を学び,これが歌道師承の先蹤(センシヨウ)といわれる。諸国を行脚,歌枕を訪ねた。「後拾遺和歌集」以下の勅撰集に六七首入集。著「能因歌枕」,私撰集「玄々集」,家集に「能因法師集」がある。

(ナガヤス)。出家して摂津古曾部(コソベ)に住んだので古曾部入道と呼ばれた。藤原長能(ナガヨシ)((ナガトウ))に和歌を学び,これが歌道師承の先蹤(センシヨウ)といわれる。諸国を行脚,歌枕を訪ねた。「後拾遺和歌集」以下の勅撰集に六七首入集。著「能因歌枕」,私撰集「玄々集」,家集に「能因法師集」がある。

のう-え【衲衣・納衣】🔗⭐🔉

のう-え ナフ― [1] 【衲衣・納衣】

(1)〔ぼろ布を縫いつづって作った衣の意〕

僧尼が身に着ける袈裟(ケサ)。日本では,形式化して華美なものも作られた。衲(ノウ)。衲袈裟。「―の僧は綺羅の人に代へたり/和漢朗詠(雑)」

(2)僧侶のこと。

のうえ-ぶし【のうえ節】🔗⭐🔉

のうえ-ぶし 【のうえ節】

幕末の流行歌の一。「野毛の山からのうえ」で始まり,異人館の情景など横浜をうたっている。明治時代にもうたわれた。さいさい節。

のう-えん【脳炎】🔗⭐🔉

のう-えん ナウ― [0][1] 【脳炎】

脳実質の炎症性疾患の総称。日本脳炎・エコノモ脳炎などウイルスによる流行性脳炎と,種々の伝染病に続発する続発性脳炎に大別される。

のう-えん【農園】🔗⭐🔉

のう-えん ― ン [0] 【農園】

野菜・草花・果樹などを栽培する農場。また,畑。「学校―」

ン [0] 【農園】

野菜・草花・果樹などを栽培する農場。また,畑。「学校―」

ン [0] 【農園】

野菜・草花・果樹などを栽培する農場。また,畑。「学校―」

ン [0] 【農園】

野菜・草花・果樹などを栽培する農場。また,畑。「学校―」

のう-えん【濃艶】🔗⭐🔉

のう-えん [0] 【濃艶】 (名・形動)[文]ナリ

あでやかで美しいこと。つややかで美しいこと。また,そのさま。「―に笑う」「―な脂粉とちりめんの衣裳の下に/秘密(潤一郎)」

のう-えんさん【濃塩酸】🔗⭐🔉

のう-えんさん [3] 【濃塩酸】

濃い塩酸。濃度20.2パーセント以上のもの。薬局方では30パーセント,比重一・一五二,市販のものは37.2パーセントで比重一・一九。

→塩酸

のう-か【農科】🔗⭐🔉

のう-か ―クワ [1] 【農科】

農業を研究する学科。また,農学部の通称。

のう-か【農家】🔗⭐🔉

のう-か [1] 【農家】

農業を営んで生計をたてている世帯。また,その家屋。

のう-か【濃化】🔗⭐🔉

のう-か ―クワ [0] 【濃化】 (名)スル

濃度をこくすること。また,こくなること。

のう-かい【納会】🔗⭐🔉

のう-かい ナフクワイ [0] 【納会】

(1)その年の最後やある事を終えた締めくくりとして行う会合。おさめ会。

(2)取引所で,各月の最終の立会(タチアイ)。一二月のものは大納会。

⇔発会

のう-かい【能会】🔗⭐🔉

のう-かい ―クワイ [0] 【能会】

能楽を演じる会。演能の会。

のう-かい【脳回】🔗⭐🔉

のう-かい ナウクワイ [0] 【脳回】

大脳半球および小脳半球における溝と溝の間の隆起の総称。それぞれの脳回は表側に露出した部分と脳溝に隠れている部分から成る。回。

のう-かい【農会】🔗⭐🔉

のう-かい ―クワイ 【農会】

1899年(明治32)農会法に基づいて農事の改良発達を目的として設けられた地主・農民の団体。1943年(昭和18)産業組合と合併して農業会となる。

→帝国農会

のう-がかり【能掛(か)り】🔗⭐🔉

のう-がかり [3] 【能掛(か)り】

(1)能の様式にならった芝居の演技・脚本。

(2)能の風体。また,それで分類した能の種類。

のう-がき【能書き】🔗⭐🔉

のう-がき [0][4] 【能書き】

(1)薬などの効能を書き記した文書。効能書き。

(2)自分のすぐれた点を並べ立てた言葉。自己宣伝の言葉。「―をたれる」

のう-かく【能格】🔗⭐🔉

のう-かく [0] 【能格】

〔ergative case〕

他動詞の主語だけに用いられる格。例えば,バスク語では,自動詞の主語は主格,他動詞の主語は能格,目的語は主格で表される。

のう-がく【能楽】🔗⭐🔉

のう-がく [0] 【能楽】

「能{□二□(2)}」に同じ。広義には狂言をも含める。

のうがく-ごりゅう【能楽五流】🔗⭐🔉

のうがく-ごりゅう ―リウ [5] 【能楽五流】

能楽の五流派。観世・宝生・金春(コンパル)・金剛・喜多の五つ。江戸時代には四座(観世・宝生・金春・金剛)一流(喜多)といった。観世・宝生を上掛(カミガカリ),金春・金剛・喜多を下掛(シモガカリ)という。

→四座

のうがく-し【能楽師】🔗⭐🔉

のうがく-し [4][3] 【能楽師】

能楽を演ずる人。シテ方・ワキ方・狂言方・囃子方(ハヤシカタ)(大鼓・小鼓・笛・太鼓)の別があり,それぞれが専門職として技芸を伝承している。能役者。

のうがく-どう【能楽堂】🔗⭐🔉

のうがく-どう ―ダウ [0] 【能楽堂】

能舞台と観覧席とを設けてある建物。

のう-がく【農学】🔗⭐🔉

のう-がく [0] 【農学】

農業生産に関する原理や技術を研究する学問。農政や農業経営に関する分野も含む。

のう-がく【農楽】🔗⭐🔉

のう-がく [0] 【農楽】

朝鮮の民俗音楽の一。豊作を願う農耕儀礼などの際,「農者天下之大本」と書かれた旗を先頭に鉦・杖鼓(ジヨウコ)・太鼓・笛などの農楽隊によって演奏される。

のう-かしん【膿痂疹】🔗⭐🔉

のう-かしん [3] 【膿痂疹】

ブドウ球菌・連鎖球菌などの感染により皮膚に化膿性病変を起こしたもので,膿疱とかさぶたが混在している。とびひはこの一種。

のう-かすいたい【脳下垂体】🔗⭐🔉

のう-かすいたい ナウ― [4][0] 【脳下垂体】

間脳の前下部についている突起状の内分泌腺。前葉・中葉・後葉の三部から成る。主として他の内分泌腺の活動を支配する様々なホルモンを分泌する。下垂体。

のうかすいたい-こうよう-ホルモン【脳下垂体後葉―】🔗⭐🔉

のうかすいたい-こうよう-ホルモン ナウ―コウエフ― [12][4]-[5] 【脳下垂体後葉―】

視床下部で合成され,脳下垂体後葉すなわち神経部に貯蔵され,分泌されるホルモン。神経性脳下垂体ホルモン。抗利尿ホルモンと子宮筋収縮ホルモンがある。

のうかすいたい-ぜんよう-ホルモン【脳下垂体前葉―】🔗⭐🔉

のうかすいたい-ぜんよう-ホルモン ナウ―ゼンエフ― [12][4]-[5] 【脳下垂体前葉―】

脳下垂体の前葉部から分泌されるホルモン。成長ホルモン・生殖腺刺激ホルモン・甲状腺刺激ホルモン・副腎皮質刺激ホルモン・黄体形成ホルモンがある。

のうかすいたい-ちゅうよう-ホルモン【脳下垂体中葉―】🔗⭐🔉

のうかすいたい-ちゅうよう-ホルモン ナウ―チユウエフ― [12][4]-[5] 【脳下垂体中葉―】

脳下垂体の中葉部から分泌されるホルモン。皮膚の色を黒くする働きがある。メラニン細胞刺激ホルモン。

のういっけつ【脳溢血】(和英)🔗⭐🔉

のういっけつ【脳溢血】

(cerebral) apoplexy.→英和

〜を起こす have a fit[stroke]of apoplexy.

のうえん【脳炎】(和英)🔗⭐🔉

のうえん【脳炎】

《医》encephalitis.→英和

のうえん【農園】(和英)🔗⭐🔉

のうえん【濃艶な】(和英)🔗⭐🔉

のうえん【濃艶な】

voluptuous;→英和

charming.

のうか【農家】(和英)🔗⭐🔉

のうか【農家】

a farmhouse;→英和

a farming family (家族).

のうかい【納会】(和英)🔗⭐🔉

のうかい【納会】

the last meeting of the year[month].→英和

のうがき【能書き】(和英)🔗⭐🔉

のうがき【能書き】

a statement of virtues (薬の);self-advertisement (自慢).〜を並べる dwell on the merits.

のうがく【農学】(和英)🔗⭐🔉

のうがく【農学】

agriculture.→英和

〜の agricultural.‖農学士(博士) a bachelor (doctor) of agriculture;Bachelor (Doctor) of Agriculture (学位).農学部 the faculty[department]of agriculture.

のうかすいたい【脳下垂体】(和英)🔗⭐🔉

のうかすいたい【脳下垂体】

《解》the pituitary body.

大辞林に「の」で始まるの検索結果 1-83。もっと読み込む