複数辞典一括検索+![]()

![]()

の🔗⭐🔉

の

五十音図ナ行の第五音。歯茎鼻音の有声子音[n]と母音[o]とから成る音節。[no]

五十音図ナ行の第五音。歯茎鼻音の有声子音[n]と母音[o]とから成る音節。[no] 平仮名「の」は「乃」の草体から。片仮名「ノ」は「乃」の初画から。

平仮名「の」は「乃」の草体から。片仮名「ノ」は「乃」の初画から。

五十音図ナ行の第五音。歯茎鼻音の有声子音[n]と母音[o]とから成る音節。[no]

五十音図ナ行の第五音。歯茎鼻音の有声子音[n]と母音[o]とから成る音節。[no] 平仮名「の」は「乃」の草体から。片仮名「ノ」は「乃」の初画から。

平仮名「の」は「乃」の草体から。片仮名「ノ」は「乃」の初画から。

の【野】🔗⭐🔉

の【野】

自然のままの広い平らな地。のはら。「―に咲く花」「―にも山にも若葉が茂る」

自然のままの広い平らな地。のはら。「―に咲く花」「―にも山にも若葉が茂る」 広々とした田畑。のら。「朝早くから―に出て働く」

広々とした田畑。のら。「朝早くから―に出て働く」 動植物を表す名詞の上に付いて、そのものが野生のものであることを表す。「―うさぎ」「―ばら」

動植物を表す名詞の上に付いて、そのものが野生のものであることを表す。「―うさぎ」「―ばら」 人を表す名詞の上に付いて、粗野であるという意で卑しめる気持ちを表す。「―幇間(だいこ)」「―育ち」

[下接語]荒(あら)野・荒れ野・枯れ野・裾野・夏野・花野・原野・春野・広野・冬野・焼け野

人を表す名詞の上に付いて、粗野であるという意で卑しめる気持ちを表す。「―幇間(だいこ)」「―育ち」

[下接語]荒(あら)野・荒れ野・枯れ野・裾野・夏野・花野・原野・春野・広野・冬野・焼け野

自然のままの広い平らな地。のはら。「―に咲く花」「―にも山にも若葉が茂る」

自然のままの広い平らな地。のはら。「―に咲く花」「―にも山にも若葉が茂る」 広々とした田畑。のら。「朝早くから―に出て働く」

広々とした田畑。のら。「朝早くから―に出て働く」 動植物を表す名詞の上に付いて、そのものが野生のものであることを表す。「―うさぎ」「―ばら」

動植物を表す名詞の上に付いて、そのものが野生のものであることを表す。「―うさぎ」「―ばら」 人を表す名詞の上に付いて、粗野であるという意で卑しめる気持ちを表す。「―幇間(だいこ)」「―育ち」

[下接語]荒(あら)野・荒れ野・枯れ野・裾野・夏野・花野・原野・春野・広野・冬野・焼け野

人を表す名詞の上に付いて、粗野であるという意で卑しめる気持ちを表す。「―幇間(だいこ)」「―育ち」

[下接語]荒(あら)野・荒れ野・枯れ野・裾野・夏野・花野・原野・春野・広野・冬野・焼け野

の【△幅・△布】🔗⭐🔉

の【△幅・△布】

布の幅を数える単位。一幅(ひとの)は鯨尺で一尺(約三七・九センチ)。

布の幅を数える単位。一幅(ひとの)は鯨尺で一尺(約三七・九センチ)。 一幅分の布。はぎ合わせた衣や幕などの一部をさすのに用いる。

一幅分の布。はぎ合わせた衣や幕などの一部をさすのに用いる。

布の幅を数える単位。一幅(ひとの)は鯨尺で一尺(約三七・九センチ)。

布の幅を数える単位。一幅(ひとの)は鯨尺で一尺(約三七・九センチ)。 一幅分の布。はぎ合わせた衣や幕などの一部をさすのに用いる。

一幅分の布。はぎ合わせた衣や幕などの一部をさすのに用いる。

の【×篦】🔗⭐🔉

の【×篦】

矢の竹の部分。矢柄(やがら)。

矢の竹の部分。矢柄(やがら)。 ヤダケの古名。〈和名抄〉

ヤダケの古名。〈和名抄〉

矢の竹の部分。矢柄(やがら)。

矢の竹の部分。矢柄(やがら)。 ヤダケの古名。〈和名抄〉

ヤダケの古名。〈和名抄〉

の🔗⭐🔉

の

[格助]名詞、形容詞、形容動詞の語幹、副詞、副助詞、接続助詞「て」「ながら」などに付く。

[格助]名詞、形容詞、形容動詞の語幹、副詞、副助詞、接続助詞「て」「ながら」などに付く。 連体修飾格として諸種の関係を表す。

連体修飾格として諸種の関係を表す。 所有。…の持つ。…のものである。「会社―寮」「後徳大寺大臣(おとど)―寝殿」〈徒然・一〇〉

所有。…の持つ。…のものである。「会社―寮」「後徳大寺大臣(おとど)―寝殿」〈徒然・一〇〉 所属。…に属する。…のうちの。「大蔵省―次官」「夏の夜はまだ宵ながら明けぬるを雲―いづこに月やどるらむ」〈古今・夏〉

所属。…に属する。…のうちの。「大蔵省―次官」「夏の夜はまだ宵ながら明けぬるを雲―いづこに月やどるらむ」〈古今・夏〉 所在。…にある。…にいる。「大阪―友人」「家―人々いと多かりけるに合はせて」〈竹取〉

所在。…にある。…にいる。「大阪―友人」「家―人々いと多かりけるに合はせて」〈竹取〉 行為の場所。…における。…での。「異国―生活にも慣れた」「八島(やしま)―戦にうち勝ちぬ」〈平家・一一〉

行為の場所。…における。…での。「異国―生活にも慣れた」「八島(やしま)―戦にうち勝ちぬ」〈平家・一一〉 時。…における。「一〇月―中旬」「夏―蝉(せみ)」〈徒然・七〉

時。…における。「一〇月―中旬」「夏―蝉(せみ)」〈徒然・七〉 作者・行為者。…の作った。…のした。「校長―話」「行成大納言(かうぜいのだいなごん)―額」〈徒然・二五〉

作者・行為者。…の作った。…のした。「校長―話」「行成大納言(かうぜいのだいなごん)―額」〈徒然・二五〉 関係・資格。…にあたる。…としての。「友達―田中君」「妻(め)―女」〈竹取〉

関係・資格。…にあたる。…としての。「友達―田中君」「妻(め)―女」〈竹取〉 性質・状態。…のようすの。…の状態である。「瀕死(ひんし)―重傷」「縦じま―シャツ」「等閑(なほざり)―心」〈徒然・九二〉

性質・状態。…のようすの。…の状態である。「瀕死(ひんし)―重傷」「縦じま―シャツ」「等閑(なほざり)―心」〈徒然・九二〉 材料。…で作った。…を使っての。「木造―家」「葦(あし)―御簾(みす)」〈徒然・二八〉

材料。…で作った。…を使っての。「木造―家」「葦(あし)―御簾(みす)」〈徒然・二八〉 名称・人名。…という名の。…という。「富士―山」「三河―国」

名称・人名。…という名の。…という。「富士―山」「三河―国」 数量・順序。…番目の。「多く―船」「一―皇子(みこ)」〈源・桐壺〉

数量・順序。…番目の。「多く―船」「一―皇子(みこ)」〈源・桐壺〉 対象。…に対する。「反乱軍―鎮圧に成功する」「まろ、この歌―返しせむ」〈土佐〉

対象。…に対する。「反乱軍―鎮圧に成功する」「まろ、この歌―返しせむ」〈土佐〉 目標。…のための。「お祝い―プレゼント」「春―急ぎ(=準備)」〈徒然・一九〉

目標。…のための。「お祝い―プレゼント」「春―急ぎ(=準備)」〈徒然・一九〉 比喩。…のような。「花―都」「ありさりて後も逢はむと思へこそ露―命も継ぎつつ渡れ」〈万・三九三三〉

比喩。…のような。「花―都」「ありさりて後も逢はむと思へこそ露―命も継ぎつつ渡れ」〈万・三九三三〉 動作・作用・状態の主格を表す。「交通―発達した地方」「花―咲くころ」「まゆ毛―濃い人」「月―出(い)でたらむ夜は」〈竹取〉

動作・作用・状態の主格を表す。「交通―発達した地方」「花―咲くころ」「まゆ毛―濃い人」「月―出(い)でたらむ夜は」〈竹取〉 (「ようだ」「からに」「ごとし」「まにまに」などの上に付き)その内容を表す。「綿―ような雲」「六日、きのふ―ごとし」〈土佐〉

(「ようだ」「からに」「ごとし」「まにまに」などの上に付き)その内容を表す。「綿―ような雲」「六日、きのふ―ごとし」〈土佐〉 同格を表す。…であって。「ジュース―冷えたのが欲しい」「大きなる柑子(かうじ)の木―、枝もたわわになりたるが」〈徒然・一一〉

同格を表す。…であって。「ジュース―冷えたのが欲しい」「大きなる柑子(かうじ)の木―、枝もたわわになりたるが」〈徒然・一一〉 連用修飾格を表す。

連用修飾格を表す。 比喩を表す。…のように。「春日野の雪間をわけて生(お)ひいでくる草―はつかに見えし君はも」〈古今・恋一〉

比喩を表す。…のように。「春日野の雪間をわけて生(お)ひいでくる草―はつかに見えし君はも」〈古今・恋一〉 (多くは「さまの」の形でサ変動詞に連なり)動作の対象を表す。…を。「おしなべたるやうに人々のあへしらひきこえむは、かたじけなきさま―し給へれば」〈源・柏木〉

(多くは「さまの」の形でサ変動詞に連なり)動作の対象を表す。…を。「おしなべたるやうに人々のあへしらひきこえむは、かたじけなきさま―し給へれば」〈源・柏木〉 (下に「ともに」「むた」などを伴って)その内容を表す。…と。「白雪―ともに我が身はふりぬれど心は消えぬものにぞありける」〈古今・雑体〉◆古語で

(下に「ともに」「むた」などを伴って)その内容を表す。…と。「白雪―ともに我が身はふりぬれど心は消えぬものにぞありける」〈古今・雑体〉◆古語で

が人を表す語に付く場合、その人に対する敬意を含んでいることが多い。また、

が人を表す語に付く場合、その人に対する敬意を含んでいることが多い。また、 は

は の用法から転じたといわれ、現代語では、「枝の折れた木」「老朽化の激しい校舎」のように、「何のどうする(どんな)何」という形で用いられる。

の用法から転じたといわれ、現代語では、「枝の折れた木」「老朽化の激しい校舎」のように、「何のどうする(どんな)何」という形で用いられる。 [終助]活用語の連体形に付く。

[終助]活用語の連体形に付く。 (下降調のイントネーションを伴って)断定の言い方を和らげる意を表す。多く、女性が使用する。「伺いたいことがある―」「あいにく母は留守です―」

(下降調のイントネーションを伴って)断定の言い方を和らげる意を表す。多く、女性が使用する。「伺いたいことがある―」「あいにく母は留守です―」 (上昇調のイントネーションを伴って)質問または疑問の意を表す。「君は行かない―」「そんなに悲しい―」「なぜな―」

(上昇調のイントネーションを伴って)質問または疑問の意を表す。「君は行かない―」「そんなに悲しい―」「なぜな―」 強く決めつけて命令する意を表す。「余計なことを言わない―」「遊んでばかりいないで勉強する―」

強く決めつけて命令する意を表す。「余計なことを言わない―」「遊んでばかりいないで勉強する―」 念を押すような気持ちで、詠嘆・感動の意を表す。「仲がよいことだ―」「はて面倒な承り事でござる―」〈伎・幼稚子敵討〉◆終助詞の「の」は、近世後期以降用いられ、現代語ではうちとけた対話に用いられることが多い。ただし、感動の意の

念を押すような気持ちで、詠嘆・感動の意を表す。「仲がよいことだ―」「はて面倒な承り事でござる―」〈伎・幼稚子敵討〉◆終助詞の「の」は、近世後期以降用いられ、現代語ではうちとけた対話に用いられることが多い。ただし、感動の意の だけは中世後期にはすでに用いられ、現代語では古風な表現に用いられる。

だけは中世後期にはすでに用いられ、現代語では古風な表現に用いられる。 [間助]文節の切れ目に付く。語勢を添える意を表す。ね。「おれは―、去年まで五十九だっけが、取って六十だよ」〈滑・浮世風呂・二〉

[間助]文節の切れ目に付く。語勢を添える意を表す。ね。「おれは―、去年まで五十九だっけが、取って六十だよ」〈滑・浮世風呂・二〉 [並助]

[並助] 並列・列挙を表す。…だの…だの。「やかましい―うるさい―と文句ばかり言う」「行く―行かない―とごねる」「唐(から)―、大和―、めづらしく、えならぬ調度ども並べ置き」〈徒然・一〇〉

並列・列挙を表す。…だの…だの。「やかましい―うるさい―と文句ばかり言う」「行く―行かない―とごねる」「唐(から)―、大和―、めづらしく、えならぬ調度ども並べ置き」〈徒然・一〇〉 (「の…ないの」の形で用い、「の」「ないの」のそれぞれ前に同じ形容詞をともなって)程度がはなはだしい意を表す。「寒い―寒くない―ってふるえあがったよ」「痛い―痛くない―って涙が出てきたよ」

(「の…ないの」の形で用い、「の」「ないの」のそれぞれ前に同じ形容詞をともなって)程度がはなはだしい意を表す。「寒い―寒くない―ってふるえあがったよ」「痛い―痛くない―って涙が出てきたよ」 [準体助]

[準体助] (体言に付いて)下の名詞を表現せず、「のもの」「のこと」の意を表す。「この本、君―だろう」「自分―には記名しておく」「せめて、この樽も人―を借ってきた」〈虎明狂・樽聟〉

(体言に付いて)下の名詞を表現せず、「のもの」「のこと」の意を表す。「この本、君―だろう」「自分―には記名しておく」「せめて、この樽も人―を借ってきた」〈虎明狂・樽聟〉 (活用語に付いて)その語を名詞と同じ資格にすることを表す。「読む―が速い」「彼を行かせる―はまずい」「こんな―が欲しい」「あんまり夫婦仲のいい―もこまったものだ」〈滑・浮世床・初〉→のだ →のだろう →のです

(活用語に付いて)その語を名詞と同じ資格にすることを表す。「読む―が速い」「彼を行かせる―はまずい」「こんな―が欲しい」「あんまり夫婦仲のいい―もこまったものだ」〈滑・浮世床・初〉→のだ →のだろう →のです

[格助]名詞、形容詞、形容動詞の語幹、副詞、副助詞、接続助詞「て」「ながら」などに付く。

[格助]名詞、形容詞、形容動詞の語幹、副詞、副助詞、接続助詞「て」「ながら」などに付く。 連体修飾格として諸種の関係を表す。

連体修飾格として諸種の関係を表す。 所有。…の持つ。…のものである。「会社―寮」「後徳大寺大臣(おとど)―寝殿」〈徒然・一〇〉

所有。…の持つ。…のものである。「会社―寮」「後徳大寺大臣(おとど)―寝殿」〈徒然・一〇〉 所属。…に属する。…のうちの。「大蔵省―次官」「夏の夜はまだ宵ながら明けぬるを雲―いづこに月やどるらむ」〈古今・夏〉

所属。…に属する。…のうちの。「大蔵省―次官」「夏の夜はまだ宵ながら明けぬるを雲―いづこに月やどるらむ」〈古今・夏〉 所在。…にある。…にいる。「大阪―友人」「家―人々いと多かりけるに合はせて」〈竹取〉

所在。…にある。…にいる。「大阪―友人」「家―人々いと多かりけるに合はせて」〈竹取〉 行為の場所。…における。…での。「異国―生活にも慣れた」「八島(やしま)―戦にうち勝ちぬ」〈平家・一一〉

行為の場所。…における。…での。「異国―生活にも慣れた」「八島(やしま)―戦にうち勝ちぬ」〈平家・一一〉 時。…における。「一〇月―中旬」「夏―蝉(せみ)」〈徒然・七〉

時。…における。「一〇月―中旬」「夏―蝉(せみ)」〈徒然・七〉 作者・行為者。…の作った。…のした。「校長―話」「行成大納言(かうぜいのだいなごん)―額」〈徒然・二五〉

作者・行為者。…の作った。…のした。「校長―話」「行成大納言(かうぜいのだいなごん)―額」〈徒然・二五〉 関係・資格。…にあたる。…としての。「友達―田中君」「妻(め)―女」〈竹取〉

関係・資格。…にあたる。…としての。「友達―田中君」「妻(め)―女」〈竹取〉 性質・状態。…のようすの。…の状態である。「瀕死(ひんし)―重傷」「縦じま―シャツ」「等閑(なほざり)―心」〈徒然・九二〉

性質・状態。…のようすの。…の状態である。「瀕死(ひんし)―重傷」「縦じま―シャツ」「等閑(なほざり)―心」〈徒然・九二〉 材料。…で作った。…を使っての。「木造―家」「葦(あし)―御簾(みす)」〈徒然・二八〉

材料。…で作った。…を使っての。「木造―家」「葦(あし)―御簾(みす)」〈徒然・二八〉 名称・人名。…という名の。…という。「富士―山」「三河―国」

名称・人名。…という名の。…という。「富士―山」「三河―国」 数量・順序。…番目の。「多く―船」「一―皇子(みこ)」〈源・桐壺〉

数量・順序。…番目の。「多く―船」「一―皇子(みこ)」〈源・桐壺〉 対象。…に対する。「反乱軍―鎮圧に成功する」「まろ、この歌―返しせむ」〈土佐〉

対象。…に対する。「反乱軍―鎮圧に成功する」「まろ、この歌―返しせむ」〈土佐〉 目標。…のための。「お祝い―プレゼント」「春―急ぎ(=準備)」〈徒然・一九〉

目標。…のための。「お祝い―プレゼント」「春―急ぎ(=準備)」〈徒然・一九〉 比喩。…のような。「花―都」「ありさりて後も逢はむと思へこそ露―命も継ぎつつ渡れ」〈万・三九三三〉

比喩。…のような。「花―都」「ありさりて後も逢はむと思へこそ露―命も継ぎつつ渡れ」〈万・三九三三〉 動作・作用・状態の主格を表す。「交通―発達した地方」「花―咲くころ」「まゆ毛―濃い人」「月―出(い)でたらむ夜は」〈竹取〉

動作・作用・状態の主格を表す。「交通―発達した地方」「花―咲くころ」「まゆ毛―濃い人」「月―出(い)でたらむ夜は」〈竹取〉 (「ようだ」「からに」「ごとし」「まにまに」などの上に付き)その内容を表す。「綿―ような雲」「六日、きのふ―ごとし」〈土佐〉

(「ようだ」「からに」「ごとし」「まにまに」などの上に付き)その内容を表す。「綿―ような雲」「六日、きのふ―ごとし」〈土佐〉 同格を表す。…であって。「ジュース―冷えたのが欲しい」「大きなる柑子(かうじ)の木―、枝もたわわになりたるが」〈徒然・一一〉

同格を表す。…であって。「ジュース―冷えたのが欲しい」「大きなる柑子(かうじ)の木―、枝もたわわになりたるが」〈徒然・一一〉 連用修飾格を表す。

連用修飾格を表す。 比喩を表す。…のように。「春日野の雪間をわけて生(お)ひいでくる草―はつかに見えし君はも」〈古今・恋一〉

比喩を表す。…のように。「春日野の雪間をわけて生(お)ひいでくる草―はつかに見えし君はも」〈古今・恋一〉 (多くは「さまの」の形でサ変動詞に連なり)動作の対象を表す。…を。「おしなべたるやうに人々のあへしらひきこえむは、かたじけなきさま―し給へれば」〈源・柏木〉

(多くは「さまの」の形でサ変動詞に連なり)動作の対象を表す。…を。「おしなべたるやうに人々のあへしらひきこえむは、かたじけなきさま―し給へれば」〈源・柏木〉 (下に「ともに」「むた」などを伴って)その内容を表す。…と。「白雪―ともに我が身はふりぬれど心は消えぬものにぞありける」〈古今・雑体〉◆古語で

(下に「ともに」「むた」などを伴って)その内容を表す。…と。「白雪―ともに我が身はふりぬれど心は消えぬものにぞありける」〈古今・雑体〉◆古語で

が人を表す語に付く場合、その人に対する敬意を含んでいることが多い。また、

が人を表す語に付く場合、その人に対する敬意を含んでいることが多い。また、 は

は の用法から転じたといわれ、現代語では、「枝の折れた木」「老朽化の激しい校舎」のように、「何のどうする(どんな)何」という形で用いられる。

の用法から転じたといわれ、現代語では、「枝の折れた木」「老朽化の激しい校舎」のように、「何のどうする(どんな)何」という形で用いられる。 [終助]活用語の連体形に付く。

[終助]活用語の連体形に付く。 (下降調のイントネーションを伴って)断定の言い方を和らげる意を表す。多く、女性が使用する。「伺いたいことがある―」「あいにく母は留守です―」

(下降調のイントネーションを伴って)断定の言い方を和らげる意を表す。多く、女性が使用する。「伺いたいことがある―」「あいにく母は留守です―」 (上昇調のイントネーションを伴って)質問または疑問の意を表す。「君は行かない―」「そんなに悲しい―」「なぜな―」

(上昇調のイントネーションを伴って)質問または疑問の意を表す。「君は行かない―」「そんなに悲しい―」「なぜな―」 強く決めつけて命令する意を表す。「余計なことを言わない―」「遊んでばかりいないで勉強する―」

強く決めつけて命令する意を表す。「余計なことを言わない―」「遊んでばかりいないで勉強する―」 念を押すような気持ちで、詠嘆・感動の意を表す。「仲がよいことだ―」「はて面倒な承り事でござる―」〈伎・幼稚子敵討〉◆終助詞の「の」は、近世後期以降用いられ、現代語ではうちとけた対話に用いられることが多い。ただし、感動の意の

念を押すような気持ちで、詠嘆・感動の意を表す。「仲がよいことだ―」「はて面倒な承り事でござる―」〈伎・幼稚子敵討〉◆終助詞の「の」は、近世後期以降用いられ、現代語ではうちとけた対話に用いられることが多い。ただし、感動の意の だけは中世後期にはすでに用いられ、現代語では古風な表現に用いられる。

だけは中世後期にはすでに用いられ、現代語では古風な表現に用いられる。 [間助]文節の切れ目に付く。語勢を添える意を表す。ね。「おれは―、去年まで五十九だっけが、取って六十だよ」〈滑・浮世風呂・二〉

[間助]文節の切れ目に付く。語勢を添える意を表す。ね。「おれは―、去年まで五十九だっけが、取って六十だよ」〈滑・浮世風呂・二〉 [並助]

[並助] 並列・列挙を表す。…だの…だの。「やかましい―うるさい―と文句ばかり言う」「行く―行かない―とごねる」「唐(から)―、大和―、めづらしく、えならぬ調度ども並べ置き」〈徒然・一〇〉

並列・列挙を表す。…だの…だの。「やかましい―うるさい―と文句ばかり言う」「行く―行かない―とごねる」「唐(から)―、大和―、めづらしく、えならぬ調度ども並べ置き」〈徒然・一〇〉 (「の…ないの」の形で用い、「の」「ないの」のそれぞれ前に同じ形容詞をともなって)程度がはなはだしい意を表す。「寒い―寒くない―ってふるえあがったよ」「痛い―痛くない―って涙が出てきたよ」

(「の…ないの」の形で用い、「の」「ないの」のそれぞれ前に同じ形容詞をともなって)程度がはなはだしい意を表す。「寒い―寒くない―ってふるえあがったよ」「痛い―痛くない―って涙が出てきたよ」 [準体助]

[準体助] (体言に付いて)下の名詞を表現せず、「のもの」「のこと」の意を表す。「この本、君―だろう」「自分―には記名しておく」「せめて、この樽も人―を借ってきた」〈虎明狂・樽聟〉

(体言に付いて)下の名詞を表現せず、「のもの」「のこと」の意を表す。「この本、君―だろう」「自分―には記名しておく」「せめて、この樽も人―を借ってきた」〈虎明狂・樽聟〉 (活用語に付いて)その語を名詞と同じ資格にすることを表す。「読む―が速い」「彼を行かせる―はまずい」「こんな―が欲しい」「あんまり夫婦仲のいい―もこまったものだ」〈滑・浮世床・初〉→のだ →のだろう →のです

(活用語に付いて)その語を名詞と同じ資格にすることを表す。「読む―が速い」「彼を行かせる―はまずい」「こんな―が欲しい」「あんまり夫婦仲のいい―もこまったものだ」〈滑・浮世床・初〉→のだ →のだろう →のです

の🔗⭐🔉

の

[格助]格助詞「を」が撥音「ん」の直後に付いて音変化したもの。能・狂言・平曲などに多くみられる。「こなたのいよいよ大名にならせられて、御普請―なされう御瑞相(ずいさう)に、番匠(ばんじやう)の音がいたす」〈虎明狂・宝の槌〉

ノア【NOAA】🔗⭐🔉

ノア【NOAA】

《National Oceanic and Atmospheric Administration》米国海洋大気圏局。本部はメリーランド州ロックビルにある。また、それに所属する気象衛星の愛称。一九七〇年の第一号以来、常時二個の衛星が観測をつづけている。

ノア【Noah】🔗⭐🔉

ノア【Noah】

旧約聖書の創世記にある洪水物語の主人公。最初の人アダムから一〇代目にあたり、正義の人と神に認められていた。

ノア‐かいろ【ノア回路】‐クワイロ🔗⭐🔉

ノア‐かいろ【ノア回路】‐クワイロ

《NOR circuit; NORは、notとorから》コンピューターの論理回路の一つで、論理和を否定する演算を行う回路。オア回路の出力にノット回路を接続し、二つの入力端子のどれにも入力されないときにだけ出力する。論理和否定回路。

の‐あざみ【野×薊】🔗⭐🔉

の‐あざみ【野×薊】

キク科の多年草。山野に生え、高さ六〇センチ〜一メートル。葉は羽状に裂けて、とげが多い。五〜八月、紅紫色の頭状花が咲き、総苞(そうほう)には粘りがある。本州以南に分布。園芸品種はドイツアザミとよばれ、切り花にする。《季 春》

キク科の多年草。山野に生え、高さ六〇センチ〜一メートル。葉は羽状に裂けて、とげが多い。五〜八月、紅紫色の頭状花が咲き、総苞(そうほう)には粘りがある。本州以南に分布。園芸品種はドイツアザミとよばれ、切り花にする。《季 春》

キク科の多年草。山野に生え、高さ六〇センチ〜一メートル。葉は羽状に裂けて、とげが多い。五〜八月、紅紫色の頭状花が咲き、総苞(そうほう)には粘りがある。本州以南に分布。園芸品種はドイツアザミとよばれ、切り花にする。《季 春》

キク科の多年草。山野に生え、高さ六〇センチ〜一メートル。葉は羽状に裂けて、とげが多い。五〜八月、紅紫色の頭状花が咲き、総苞(そうほう)には粘りがある。本州以南に分布。園芸品種はドイツアザミとよばれ、切り花にする。《季 春》

の‐あずき【野小‐豆】‐あづき🔗⭐🔉

の‐あずき【野小‐豆】‐あづき

マメ科の蔓性(つるせい)の多年草。山野に生え、葉はクズに似て小さい。夏から秋、黄色の蝶形の花をつける。ひめくず。

の‐あそび【野遊び】🔗⭐🔉

の‐あそび【野遊び】

野に出て、草を摘んだり会食をしたりして遊ぶこと。《季 春》

野に出て、草を摘んだり会食をしたりして遊ぶこと。《季 春》 貴族や武士が野に出て狩猟をすること。「いって狡猟(かり)せむとちぎりて―せむと勧めて」〈雄略紀〉

貴族や武士が野に出て狩猟をすること。「いって狡猟(かり)せむとちぎりて―せむと勧めて」〈雄略紀〉

野に出て、草を摘んだり会食をしたりして遊ぶこと。《季 春》

野に出て、草を摘んだり会食をしたりして遊ぶこと。《季 春》 貴族や武士が野に出て狩猟をすること。「いって狡猟(かり)せむとちぎりて―せむと勧めて」〈雄略紀〉

貴族や武士が野に出て狩猟をすること。「いって狡猟(かり)せむとちぎりて―せむと勧めて」〈雄略紀〉

ノア‐の‐はこぶね【ノアの△方舟】🔗⭐🔉

ノア‐の‐はこぶね【ノアの△方舟】

旧約聖書の創世記に出てくる舟。神が人類の堕落を怒って起こした大洪水に際し、神の指示に従ってノアは箱形の大舟をつくり、家族と雌雄一対のすべての動物を引き連れて乗り込み、そのため人類や生物は絶滅しなかったという。

の‐あらし【野荒(ら)し】🔗⭐🔉

の‐あらし【野荒(ら)し】

田畑の作物を荒らしたり、盗んだりすること。また、その人や鳥獣など。

田畑の作物を荒らしたり、盗んだりすること。また、その人や鳥獣など。 イノシシの別名。

イノシシの別名。

田畑の作物を荒らしたり、盗んだりすること。また、その人や鳥獣など。

田畑の作物を荒らしたり、盗んだりすること。また、その人や鳥獣など。 イノシシの別名。

イノシシの別名。

ノイエ‐ザッハリヒカイト【ドイツNeue Sachlichkeit】🔗⭐🔉

ノイエ‐ザッハリヒカイト【ドイツNeue Sachlichkeit】

新即物主義(しんそくぶつしゆぎ)。

ノイジー【noisy】🔗⭐🔉

ノイジー【noisy】

[形動]やかましいさま。騒々しいさま。「―なエンジン」

ノイズ【noise】🔗⭐🔉

ノイズ【noise】

耳障りな音。騒音。雑音。特に、電話・ステレオ・テレビ・ラジオなどの電気的雑音。

耳障りな音。騒音。雑音。特に、電話・ステレオ・テレビ・ラジオなどの電気的雑音。 コンピューターで、電気信号の乱れ。また、それによるデータの混乱など。

コンピューターで、電気信号の乱れ。また、それによるデータの混乱など。

耳障りな音。騒音。雑音。特に、電話・ステレオ・テレビ・ラジオなどの電気的雑音。

耳障りな音。騒音。雑音。特に、電話・ステレオ・テレビ・ラジオなどの電気的雑音。 コンピューターで、電気信号の乱れ。また、それによるデータの混乱など。

コンピューターで、電気信号の乱れ。また、それによるデータの混乱など。

ノイズ‐リダクション【noise reduction】🔗⭐🔉

ノイズ‐リダクション【noise reduction】

磁気録音の再生やFM放送の受信などで、雑音成分を減少させること。ドルビーシステムなどの方法がある。

の‐いた【野板】🔗⭐🔉

の‐いた【野板】

ひき割ったままで、まだかんなをかけてない板。粗板(あらいた)。

の‐いちご【野×苺】🔗⭐🔉

の‐いちご【野×苺】

バラ科の草本のうち、山野に生え、イチゴ状の果実をつけるものの総称。ヘビイチゴ・モリイチゴなど。

の‐いぬ【野犬】🔗⭐🔉

の‐いぬ【野犬】

飼い主のない犬。のら犬。やけん。「悪い―が出て吠えて困る」〈鴎外・ながし〉

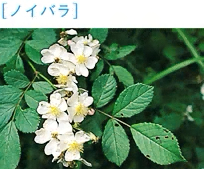

の‐いばら【野薔=薇・野×茨】🔗⭐🔉

の‐いばら【野薔=薇・野×茨】

バラ科の落葉小低木。原野や河岸に自生し、やや蔓(つる)状で、茎に鋭いとげがある。葉は楕円形の小葉からなる羽状複葉。初夏、香りのある白色や淡紅色の五弁花が咲く。実は赤く熟し、漢方で営実(えいじつ)といい瀉下(しやか)・利尿薬に用いられる。のばら。うばら。いばら。《季 花=夏》

バラ科の落葉小低木。原野や河岸に自生し、やや蔓(つる)状で、茎に鋭いとげがある。葉は楕円形の小葉からなる羽状複葉。初夏、香りのある白色や淡紅色の五弁花が咲く。実は赤く熟し、漢方で営実(えいじつ)といい瀉下(しやか)・利尿薬に用いられる。のばら。うばら。いばら。《季 花=夏》

バラ科の落葉小低木。原野や河岸に自生し、やや蔓(つる)状で、茎に鋭いとげがある。葉は楕円形の小葉からなる羽状複葉。初夏、香りのある白色や淡紅色の五弁花が咲く。実は赤く熟し、漢方で営実(えいじつ)といい瀉下(しやか)・利尿薬に用いられる。のばら。うばら。いばら。《季 花=夏》

バラ科の落葉小低木。原野や河岸に自生し、やや蔓(つる)状で、茎に鋭いとげがある。葉は楕円形の小葉からなる羽状複葉。初夏、香りのある白色や淡紅色の五弁花が咲く。実は赤く熟し、漢方で営実(えいじつ)といい瀉下(しやか)・利尿薬に用いられる。のばら。うばら。いばら。《季 花=夏》

のい‐ふ・す【×偃す】🔗⭐🔉

のい‐ふ・す【×偃す】

[動サ四]《「のきふす」の音変化》あおむけに寝る。倒れ伏す。「門をだにささで、やすらかに―・したれば」〈大鏡・道長上〉

ノイマン【Neumann】🔗⭐🔉

ノイマン【Neumann】

(Franz Ernst 〜)[一七九八〜一八九五]ドイツの物理学者。固体のモル比熱に関するノイマン‐コップの法則、電磁誘導に関するノイマンの法則を立てた。結晶光学なども研究。

(Franz Ernst 〜)[一七九八〜一八九五]ドイツの物理学者。固体のモル比熱に関するノイマン‐コップの法則、電磁誘導に関するノイマンの法則を立てた。結晶光学なども研究。 (Johann Ludwig von 〜)[一九〇三〜一九五七]米国の数学者。ハンガリー生まれ。ヒルベルト空間論を展開して量子力学を数学的に基礎づけ、第二次大戦後は電子計算機論・数理経済学・ゲーム理論を研究。

(Johann Ludwig von 〜)[一九〇三〜一九五七]米国の数学者。ハンガリー生まれ。ヒルベルト空間論を展開して量子力学を数学的に基礎づけ、第二次大戦後は電子計算機論・数理経済学・ゲーム理論を研究。

(Franz Ernst 〜)[一七九八〜一八九五]ドイツの物理学者。固体のモル比熱に関するノイマン‐コップの法則、電磁誘導に関するノイマンの法則を立てた。結晶光学なども研究。

(Franz Ernst 〜)[一七九八〜一八九五]ドイツの物理学者。固体のモル比熱に関するノイマン‐コップの法則、電磁誘導に関するノイマンの法則を立てた。結晶光学なども研究。 (Johann Ludwig von 〜)[一九〇三〜一九五七]米国の数学者。ハンガリー生まれ。ヒルベルト空間論を展開して量子力学を数学的に基礎づけ、第二次大戦後は電子計算機論・数理経済学・ゲーム理論を研究。

(Johann Ludwig von 〜)[一九〇三〜一九五七]米国の数学者。ハンガリー生まれ。ヒルベルト空間論を展開して量子力学を数学的に基礎づけ、第二次大戦後は電子計算機論・数理経済学・ゲーム理論を研究。

ノイマンがた‐コンピューター【ノイマン型コンピューター】🔗⭐🔉

ノイマンがた‐コンピューター【ノイマン型コンピューター】

ノイマン が考案した方法を用いるコンピューター。記憶装置に内蔵したプログラムに従って順次演算を行うもの。現在ほとんどのコンピューターがこれに属する。

が考案した方法を用いるコンピューター。記憶装置に内蔵したプログラムに従って順次演算を行うもの。現在ほとんどのコンピューターがこれに属する。

が考案した方法を用いるコンピューター。記憶装置に内蔵したプログラムに従って順次演算を行うもの。現在ほとんどのコンピューターがこれに属する。

が考案した方法を用いるコンピューター。記憶装置に内蔵したプログラムに従って順次演算を行うもの。現在ほとんどのコンピューターがこれに属する。

ノイローゼ【ドイツNeurose】🔗⭐🔉

ノイローゼ【ドイツNeurose】

神経症。

ノイロン【ドイツNeuron】🔗⭐🔉

ノイロン【ドイツNeuron】

ニューロン

ニューロン

ニューロン

ニューロン

のう【能】🔗⭐🔉

のう【能】

ある物事をなしとげる力。はたらき。能力。「人を動かす―にたける」

ある物事をなしとげる力。はたらき。能力。「人を動かす―にたける」 ききめ。効能。「薬の―書き」

ききめ。効能。「薬の―書き」 技能。また、誇ったり取り立てていったりするのにふさわしい事柄。「机に向かうだけが―ではない」

技能。また、誇ったり取り立てていったりするのにふさわしい事柄。「机に向かうだけが―ではない」 日本の古典芸能の一。中世に猿楽から発展した歌舞劇。能は歌舞劇の一般名称で、田楽・延年などの能もあったが、猿楽の能がもっぱら盛行したため、それを単に能と称した。室町時代に観阿弥・世阿弥父子が大成、江戸中期にほぼ現在の様式となった。役に扮する立方(たちかた)と声楽をうたう地謡方(じうたいかた)、器楽を奏する囃子方(はやしかた)があり、立方はシテ方・ワキ方・狂言方、地謡方はシテ方、囃子方は笛方・小鼓方・大鼓方・太鼓方がつとめる。現在、その流派はシテ方に五流、ワキ方に三流、狂言方に二流、囃子方に一四流がある。能の詞章を謡曲といい、ふつう脇能物・修羅(しゆら)物・鬘(かずら)物・雑物・切能(きりのう)物の五つに分類し、現在約二四〇曲が上演可能である。

日本の古典芸能の一。中世に猿楽から発展した歌舞劇。能は歌舞劇の一般名称で、田楽・延年などの能もあったが、猿楽の能がもっぱら盛行したため、それを単に能と称した。室町時代に観阿弥・世阿弥父子が大成、江戸中期にほぼ現在の様式となった。役に扮する立方(たちかた)と声楽をうたう地謡方(じうたいかた)、器楽を奏する囃子方(はやしかた)があり、立方はシテ方・ワキ方・狂言方、地謡方はシテ方、囃子方は笛方・小鼓方・大鼓方・太鼓方がつとめる。現在、その流派はシテ方に五流、ワキ方に三流、狂言方に二流、囃子方に一四流がある。能の詞章を謡曲といい、ふつう脇能物・修羅(しゆら)物・鬘(かずら)物・雑物・切能(きりのう)物の五つに分類し、現在約二四〇曲が上演可能である。

ある物事をなしとげる力。はたらき。能力。「人を動かす―にたける」

ある物事をなしとげる力。はたらき。能力。「人を動かす―にたける」 ききめ。効能。「薬の―書き」

ききめ。効能。「薬の―書き」 技能。また、誇ったり取り立てていったりするのにふさわしい事柄。「机に向かうだけが―ではない」

技能。また、誇ったり取り立てていったりするのにふさわしい事柄。「机に向かうだけが―ではない」 日本の古典芸能の一。中世に猿楽から発展した歌舞劇。能は歌舞劇の一般名称で、田楽・延年などの能もあったが、猿楽の能がもっぱら盛行したため、それを単に能と称した。室町時代に観阿弥・世阿弥父子が大成、江戸中期にほぼ現在の様式となった。役に扮する立方(たちかた)と声楽をうたう地謡方(じうたいかた)、器楽を奏する囃子方(はやしかた)があり、立方はシテ方・ワキ方・狂言方、地謡方はシテ方、囃子方は笛方・小鼓方・大鼓方・太鼓方がつとめる。現在、その流派はシテ方に五流、ワキ方に三流、狂言方に二流、囃子方に一四流がある。能の詞章を謡曲といい、ふつう脇能物・修羅(しゆら)物・鬘(かずら)物・雑物・切能(きりのう)物の五つに分類し、現在約二四〇曲が上演可能である。

日本の古典芸能の一。中世に猿楽から発展した歌舞劇。能は歌舞劇の一般名称で、田楽・延年などの能もあったが、猿楽の能がもっぱら盛行したため、それを単に能と称した。室町時代に観阿弥・世阿弥父子が大成、江戸中期にほぼ現在の様式となった。役に扮する立方(たちかた)と声楽をうたう地謡方(じうたいかた)、器楽を奏する囃子方(はやしかた)があり、立方はシテ方・ワキ方・狂言方、地謡方はシテ方、囃子方は笛方・小鼓方・大鼓方・太鼓方がつとめる。現在、その流派はシテ方に五流、ワキ方に三流、狂言方に二流、囃子方に一四流がある。能の詞章を謡曲といい、ふつう脇能物・修羅(しゆら)物・鬘(かずら)物・雑物・切能(きりのう)物の五つに分類し、現在約二四〇曲が上演可能である。

のう【脳】ナウ🔗⭐🔉

のう【脳】ナウ

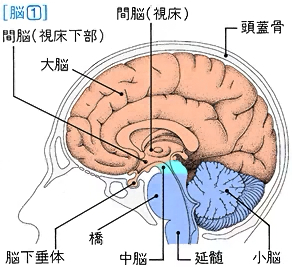

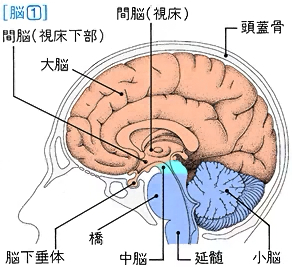

動物の神経系で、神経細胞が集合し、神経活動の中枢をなす部分。無脊椎動物では一般に頭部にある神経節をさす。脊椎動物では頭蓋(とうがい)内にあって脳膜に包まれ、脊髄の前方に連なり、前脳・中脳・菱脳(りようのう)に区分され、終脳(大脳)・間脳・中脳・小脳・橋・延髄に分化している。脳髄。

動物の神経系で、神経細胞が集合し、神経活動の中枢をなす部分。無脊椎動物では一般に頭部にある神経節をさす。脊椎動物では頭蓋(とうがい)内にあって脳膜に包まれ、脊髄の前方に連なり、前脳・中脳・菱脳(りようのう)に区分され、終脳(大脳)・間脳・中脳・小脳・橋・延髄に分化している。脳髄。 頭脳のはたらき。「―が弱い」

頭脳のはたらき。「―が弱い」

動物の神経系で、神経細胞が集合し、神経活動の中枢をなす部分。無脊椎動物では一般に頭部にある神経節をさす。脊椎動物では頭蓋(とうがい)内にあって脳膜に包まれ、脊髄の前方に連なり、前脳・中脳・菱脳(りようのう)に区分され、終脳(大脳)・間脳・中脳・小脳・橋・延髄に分化している。脳髄。

動物の神経系で、神経細胞が集合し、神経活動の中枢をなす部分。無脊椎動物では一般に頭部にある神経節をさす。脊椎動物では頭蓋(とうがい)内にあって脳膜に包まれ、脊髄の前方に連なり、前脳・中脳・菱脳(りようのう)に区分され、終脳(大脳)・間脳・中脳・小脳・橋・延髄に分化している。脳髄。 頭脳のはたらき。「―が弱い」

頭脳のはたらき。「―が弱い」

のう【農】🔗⭐🔉

のう【農】

農業。農作。

農業。農作。 農業に従事する人。農民。「士―工商」

農業に従事する人。農民。「士―工商」

農業。農作。

農業。農作。 農業に従事する人。農民。「士―工商」

農業に従事する人。農民。「士―工商」

のう【×膿】🔗⭐🔉

のう【×膿】

うみ。

のう【×喃】なう🔗⭐🔉

のう【×喃】なう

[感]人に呼びかけるとき、また同意を求めるときに発する語。もし。「―、御覧ぜよ」〈謡・鉢木〉

のう‐あい【能△間】‐あひ🔗⭐🔉

のう‐あい【能△間】‐あひ

間狂言(あいきようげん)

間狂言(あいきようげん)

間狂言(あいきようげん)

間狂言(あいきようげん)

のう‐あつ【脳圧】ナウ‐🔗⭐🔉

のう‐あつ【脳圧】ナウ‐

頭蓋内の髄液の圧。脳腫瘍・髄膜炎・尿毒症などの場合に上昇または低下する。脳内圧。

のうあみ【能阿弥】🔗⭐🔉

のうあみ【能阿弥】

[一三九七〜一四七一]室町中期の画家・連歌師。阿弥派の祖で、三阿弥の一人。真能とも称した。号、秀峰。将軍足利義教・義政に仕えた同朋衆で、水墨画・連歌・花道・香道のほか、唐物の鑑定や屋敷飾りなどで活躍。「君台観左右帳記(くんだいかんそうちようき)」の著者と伝える。作「白衣観音図」など。

のう‐いしょう【能衣装】‐イシヤウ🔗⭐🔉

のう‐いしょう【能衣装】‐イシヤウ

能装束(のうしようぞく)

能装束(のうしようぞく)

能装束(のうしようぞく)

能装束(のうしようぞく)

のう‐いっけつ【脳×溢血】ナウ‐🔗⭐🔉

のう‐いっけつ【脳×溢血】ナウ‐

脳出血

脳出血

脳出血

脳出血

のういん【能因】🔗⭐🔉

のういん【能因】

[九八八〜?]平安中期の歌人。俗名、橘永 (たちばなのながやす)。藤原長能(ふじわらのながよし)に和歌を学ぶ。初め文章生(もんじようしよう)となったが、のち出家。高貴の人の邸に出入りし、専門歌人として敬慕された。著「能因歌枕」、私撰集「玄々集」、家集「能因法師集」がある。

(たちばなのながやす)。藤原長能(ふじわらのながよし)に和歌を学ぶ。初め文章生(もんじようしよう)となったが、のち出家。高貴の人の邸に出入りし、専門歌人として敬慕された。著「能因歌枕」、私撰集「玄々集」、家集「能因法師集」がある。

(たちばなのながやす)。藤原長能(ふじわらのながよし)に和歌を学ぶ。初め文章生(もんじようしよう)となったが、のち出家。高貴の人の邸に出入りし、専門歌人として敬慕された。著「能因歌枕」、私撰集「玄々集」、家集「能因法師集」がある。

(たちばなのながやす)。藤原長能(ふじわらのながよし)に和歌を学ぶ。初め文章生(もんじようしよう)となったが、のち出家。高貴の人の邸に出入りし、専門歌人として敬慕された。著「能因歌枕」、私撰集「玄々集」、家集「能因法師集」がある。

のう‐え【×衲△衣・納△衣】ナフ‐🔗⭐🔉

のう‐え【×衲△衣・納△衣】ナフ‐

人が捨てたぼろを縫って作った袈裟(けさ)のこと。。古くは、これを着ることを十二頭陀(ずだ)行の一つとしたが、中国に至って華美となり、日本では綾・錦・金襴などを用いた七条袈裟をいう。衲袈裟(のうげさ)。衲。

人が捨てたぼろを縫って作った袈裟(けさ)のこと。。古くは、これを着ることを十二頭陀(ずだ)行の一つとしたが、中国に至って華美となり、日本では綾・錦・金襴などを用いた七条袈裟をいう。衲袈裟(のうげさ)。衲。 僧のこと。特に、禅僧をいう。

僧のこと。特に、禅僧をいう。

人が捨てたぼろを縫って作った袈裟(けさ)のこと。。古くは、これを着ることを十二頭陀(ずだ)行の一つとしたが、中国に至って華美となり、日本では綾・錦・金襴などを用いた七条袈裟をいう。衲袈裟(のうげさ)。衲。

人が捨てたぼろを縫って作った袈裟(けさ)のこと。。古くは、これを着ることを十二頭陀(ずだ)行の一つとしたが、中国に至って華美となり、日本では綾・錦・金襴などを用いた七条袈裟をいう。衲袈裟(のうげさ)。衲。 僧のこと。特に、禅僧をいう。

僧のこと。特に、禅僧をいう。

のうえ‐ぶし【のうえ節】🔗⭐🔉

のうえ‐ぶし【のうえ節】

江戸末期の流行歌。「野毛(のげ)の山からノーエ」に始まる。横浜の異人館の情景を歌ったもの。野毛山節。さいさい節。→農兵節(のうへいぶし)◆ふつう「ノーエ節」と書く。

のう‐えん【能縁】🔗⭐🔉

のう‐えん【能縁】

仏語。客観を認識する主観。 所縁。

所縁。

所縁。

所縁。

のう‐えん【脳炎】ナウ‐🔗⭐🔉

のう‐えん【脳炎】ナウ‐

脳そのものに起こる炎症。ウイルスの感染による日本脳炎や、ヘルペス・風疹(ふうしん)などのあとにおこる続発性脳炎などがある。

のう‐えん【農園】‐ヱン🔗⭐🔉

のう‐えん【農園】‐ヱン

野菜・草花・果樹などを栽培する農場。「市民―」

のう‐えん【濃×艶】🔗⭐🔉

のう‐えん【濃×艶】

[名・形動]あでやかで美しいこと。非常につやっぽく美しいこと。また、そのさま。「―な舞姫」「『何が―なの』『君江さんの肉体美のことさ』」〈荷風・つゆのあとさき〉

のう‐か【農科】‐クワ🔗⭐🔉

のう‐か【農科】‐クワ

農業に関する学科。また、大学の農学部の俗称。

のう‐か【農家】🔗⭐🔉

のう‐か【農家】

農業により生計を立てている世帯。また、その家屋。「専業―」

農業により生計を立てている世帯。また、その家屋。「専業―」 中国、戦国時代における諸子百家の一。農耕につとめ、衣食を充足することを主張した。

中国、戦国時代における諸子百家の一。農耕につとめ、衣食を充足することを主張した。

農業により生計を立てている世帯。また、その家屋。「専業―」

農業により生計を立てている世帯。また、その家屋。「専業―」 中国、戦国時代における諸子百家の一。農耕につとめ、衣食を充足することを主張した。

中国、戦国時代における諸子百家の一。農耕につとめ、衣食を充足することを主張した。

のう‐か【濃化】‐クワ🔗⭐🔉

のう‐か【濃化】‐クワ

[名]スル濃くなること。また、濃くすること。「煮つめて―する」

のう‐かい【納会】ナフクワイ🔗⭐🔉

のう‐かい【納会】ナフクワイ

その年や年度の最後に締めくくりとして催す会。おさめかい。「野球部の―」

その年や年度の最後に締めくくりとして催す会。おさめかい。「野球部の―」 取引所で、各月の最後の立ち会い。

取引所で、各月の最後の立ち会い。 発会。

発会。

その年や年度の最後に締めくくりとして催す会。おさめかい。「野球部の―」

その年や年度の最後に締めくくりとして催す会。おさめかい。「野球部の―」 取引所で、各月の最後の立ち会い。

取引所で、各月の最後の立ち会い。 発会。

発会。

のう‐かい【脳回】ナウクワイ🔗⭐🔉

のう‐かい【脳回】ナウクワイ

脳の溝と溝との間の凸面部。脳回転。回。

のう‐かい【農会】‐クワイ🔗⭐🔉

のう‐かい【農会】‐クワイ

明治三二年(一八九九)公布の農会法により、農事の改良・発達を図ることを目的として設立された地主・農民の団体。昭和一八年(一九四三)農業会に統合された。

のうがい‐こつ【脳×蓋骨】ナウガイ‐🔗⭐🔉

のうがい‐こつ【脳×蓋骨】ナウガイ‐

脳頭蓋(のうとうがい)のこと。

のう‐がかり【能掛(か)り】🔗⭐🔉

のう‐がかり【能掛(か)り】

能を模倣して演じる歌舞伎・浄瑠璃など。また、その型や脚本・節回し。

のう‐がき【能書(き)】🔗⭐🔉

のう‐がき【能書(き)】

薬などの効能を書きしるしたもの。また、その言葉。効能書き。「―を読む」

薬などの効能を書きしるしたもの。また、その言葉。効能書き。「―を読む」 自分のすぐれた点などを述べたてること。また、その言葉。自己宣伝の文句。「―を並べたてる」

自分のすぐれた点などを述べたてること。また、その言葉。自己宣伝の文句。「―を並べたてる」

薬などの効能を書きしるしたもの。また、その言葉。効能書き。「―を読む」

薬などの効能を書きしるしたもの。また、その言葉。効能書き。「―を読む」 自分のすぐれた点などを述べたてること。また、その言葉。自己宣伝の文句。「―を並べたてる」

自分のすぐれた点などを述べたてること。また、その言葉。自己宣伝の文句。「―を並べたてる」

のう‐がく【能楽】🔗⭐🔉

のう‐がく【能楽】

能 のこと。明治以後に猿楽の字面を嫌って使われた言い方。広義には狂言も含む。

のこと。明治以後に猿楽の字面を嫌って使われた言い方。広義には狂言も含む。

のこと。明治以後に猿楽の字面を嫌って使われた言い方。広義には狂言も含む。

のこと。明治以後に猿楽の字面を嫌って使われた言い方。広義には狂言も含む。

のう‐がく【農学】🔗⭐🔉

のう‐がく【農学】

農業に関する学問。農作物の栽培・育種、農業生産技術、農政・農業経営などの改良や発展に寄与するための研究を行う。

のうがく‐し【能楽師】🔗⭐🔉

のうがく‐し【能楽師】

職業として能楽を演じる人。能役者。

のうがく‐どう【能楽堂】‐ダウ🔗⭐🔉

のうがく‐どう【能楽堂】‐ダウ

能楽を上演するための劇場。能舞台・楽屋・見所(けんじよ)(観客席)などを備える。

のうがく‐ろん【能楽論】🔗⭐🔉

のうがく‐ろん【能楽論】

能楽に関する論。特に世阿弥が「風姿花伝」などで説いた論をいう。「花」の理論がその核心をなす。

のう‐かしん【×膿×痂×疹】🔗⭐🔉

のう‐かしん【×膿×痂×疹】

細菌の感染により表皮内で化膿を起こし、水疱(すいほう)とかさぶたができた状態。虫刺されのあとにできるものや、とびひなど。

のう‐かすいたい【脳下垂体】ナウ‐🔗⭐🔉

のう‐かすいたい【脳下垂体】ナウ‐

間脳の視床下部から下方に突出している内分泌腺。人間では小指大で、トルコ鞍(あん)とよばれる脳底のくぼみに収まる。腺性の前葉・中葉と神経性の後葉の三部に分けられ、主に他の内分泌腺を刺激するホルモンを分泌する。下垂体。

のうかすいたいこうよう‐ホルモン【脳下垂体後葉ホルモン】ナウカスイタイコウエフ‐🔗⭐🔉

のうかすいたいこうよう‐ホルモン【脳下垂体後葉ホルモン】ナウカスイタイコウエフ‐

視床下部で生成され、脳下垂体の後葉で貯蔵・内分泌されるホルモン。抗利尿ホルモン(バゾプレシン)とオキシトシンとがある。神経下垂体ホルモン。後葉ホルモン。

のうかすいたいぜんよう‐ホルモン【脳下垂体前葉ホルモン】ナウカスイタイゼンエフ‐🔗⭐🔉

のうかすいたいぜんよう‐ホルモン【脳下垂体前葉ホルモン】ナウカスイタイゼンエフ‐

脳下垂体の前葉から内分泌されるホルモン。成長ホルモン・生殖腺刺激ホルモン・甲状腺刺激ホルモン・副腎皮質刺激ホルモンなどがある。前葉ホルモン。

のうかすいたいちゅうよう‐ホルモン【脳下垂体中葉ホルモン】ナウカスイタイチユウエフ‐🔗⭐🔉

のうかすいたいちゅうよう‐ホルモン【脳下垂体中葉ホルモン】ナウカスイタイチユウエフ‐

脳下垂体の中葉から内分泌されるホルモン。メラニン色素細胞の拡大・増殖に関与する。中葉ホルモン。

のうがた【直方】なほがた🔗⭐🔉

のうがた【直方】なほがた

のおがた

のおがた

のおがた

のおがた

のう‐がっこう【農学校】‐ガクカウ🔗⭐🔉

のう‐がっこう【農学校】‐ガクカウ

農業学校

農業学校

農業学校

農業学校

のう‐がみ【農神】🔗⭐🔉

のう‐がみ【農神】

稲作の守護神。田の神。作神(さくがみ)。

のう‐かん【納×竿】ナフ‐🔗⭐🔉

のう‐かん【納×竿】ナフ‐

釣り竿(ざお)をしまうなどして、その日の釣りをやめること。竿仕舞(さおじま)い。

のう‐かん【納棺】ナフクワン🔗⭐🔉

のう‐かん【納棺】ナフクワン

[名]スル遺体を棺の中に納めること。入棺。「遺族の手で―する」

のう‐かん【能管】‐クワン🔗⭐🔉

のう‐かん【能管】‐クワン

能に用いる、七指孔で長さ約三九センチの横笛。四〜六本の短い管をつなぎ、また、吹き口と指孔の間には別の管(喉(のど))をはめ込む。歌舞伎囃子(ばやし)や民俗芸能にも用いられる。能笛(のうてき)。

のう‐かん【脳幹】ナウ‐🔗⭐🔉

のう‐かん【脳幹】ナウ‐

脳のうち、間脳・中脳・橋(きよう)・延髄の総称。大脳半球の幹の意でいい、生命維持に重要な機能の中枢部があるほか、感覚神経・運動神経の通路になっている。

のう‐かん【農間】🔗⭐🔉

のう‐かん【農間】

農作業のあいま。「―稼ぎ」

のう‐かん【農閑】🔗⭐🔉

のう‐かん【農閑】

農作業のひまなこと。

のうかん‐き【農閑期】🔗⭐🔉

のうかん‐き【農閑期】

農作業のひまな時期。 農繁期。

農繁期。

農繁期。

農繁期。

のうかん‐もうようたい【脳幹網様体】ナウカンマウヤウタイ🔗⭐🔉

のうかん‐もうようたい【脳幹網様体】ナウカンマウヤウタイ

脳幹にある、神経細胞と神経繊維が入り交じって網目状をなす構造。大脳皮質への刺激の通路となり、意識の水準を保つ働きをし、睡眠に関係している。

のう‐き【納期】ナフ‐🔗⭐🔉

のう‐き【納期】ナフ‐

税金や商品などを納める時期。また、その期限。「―が迫る」

のう‐き【能記】🔗⭐🔉

のう‐き【能記】

《(フランス)signifiant》ソシュールの用語。言語記号の音声面。所記(しよき)とともに言語記号を構成する要素。シニフィアン。

乃🔗⭐🔉

乃

[音]ダイ

ナイ

アイ

[訓]すなわち

なんじ

の

[部首]丿

[総画数]2

[コード]区点 3921

JIS 4735

S‐JIS 9454

[分類]人名用漢字

[難読語]

→おれ【俺・己・乃公】

→だい‐おう【乃翁】

→だい‐ふ【乃父】

→ない‐こう【乃公】

→ない‐し【乃至】

→ない‐そ【乃祖】

→ミイラ【ポルトガルmirra】

廼🔗⭐🔉

廼

[音]ダイ

ナイ

[訓]すなわ‐ち

なんじ

の

[部首]廴

[総画数]9

[コード]区点 3922

JIS 4736

S‐JIS 9455

[難読語]

→おわりのいえづと【尾張廼家苞】

→しのぶのやかしゅう【志濃夫廼舎歌集】

之🔗⭐🔉

之

[音]シ

[訓]ゆ‐く

これ

この

の

[部首]丶

[総画数]3

[コード]区点 3923

JIS 4737

S‐JIS 9456

[分類]人名用漢字

[難読語]

→けいせいかいとらのまき【契情買虎之巻】

→しか‐のみ‐ならず【加之】

→しん‐にゅう【之繞】

→しん‐にょう【之繞】

→ちくどの【筑登之】

→はつくにしらす‐すめらみこと【始馭天下之天皇・御肇国天皇】

埜🔗⭐🔉

埜

[音]ヤ

ショ

[訓]の

ぬ

[部首]土

[総画数]11

[コード]区点 3924

JIS 4738

S‐JIS 9457

嚢🔗⭐🔉

嚢

[音]ノウ

ドウ

[訓]ふくろ

[部首]口

[総画数]18

[コード]区点 3925

JIS 4739

S‐JIS 9458

[難読語]

→あいのうしょう【 嚢鈔】

→くそ‐ぶくろ【糞袋・糞嚢】

→こう‐のう【行嚢】

→こう‐のう【香嚢】

→こう‐のう【膠嚢】

→じんてんあいのうしょう【塵添

嚢鈔】

→くそ‐ぶくろ【糞袋・糞嚢】

→こう‐のう【行嚢】

→こう‐のう【香嚢】

→こう‐のう【膠嚢】

→じんてんあいのうしょう【塵添 嚢鈔】

→そ‐のう【

嚢鈔】

→そ‐のう【 嚢】

→のう‐ちゅう【嚢中】

→ふぐり【陰嚢】

→まつ‐ぼっくり【松毬・松陰嚢】

嚢】

→のう‐ちゅう【嚢中】

→ふぐり【陰嚢】

→まつ‐ぼっくり【松毬・松陰嚢】

嚢鈔】

→くそ‐ぶくろ【糞袋・糞嚢】

→こう‐のう【行嚢】

→こう‐のう【香嚢】

→こう‐のう【膠嚢】

→じんてんあいのうしょう【塵添

嚢鈔】

→くそ‐ぶくろ【糞袋・糞嚢】

→こう‐のう【行嚢】

→こう‐のう【香嚢】

→こう‐のう【膠嚢】

→じんてんあいのうしょう【塵添 嚢鈔】

→そ‐のう【

嚢鈔】

→そ‐のう【 嚢】

→のう‐ちゅう【嚢中】

→ふぐり【陰嚢】

→まつ‐ぼっくり【松毬・松陰嚢】

嚢】

→のう‐ちゅう【嚢中】

→ふぐり【陰嚢】

→まつ‐ぼっくり【松毬・松陰嚢】

悩🔗⭐🔉

悩

[音]ノウ

ドウ

[訓]なや‐む

なや‐ます

なや‐み

[部首]心

[総画数]10

[コード]区点 3926

JIS 473A

S‐JIS 9459

[分類]常用漢字

濃🔗⭐🔉

濃

[音]ジョウ

ノウ

[訓]こ‐い

こま‐やか

[部首]水

[総画数]16

[コード]区点 3927

JIS 473B

S‐JIS 945A

[分類]常用漢字

[難読語]

→あのつ【安濃津】

→こい‐こく【鯉濃】

→こ‐さけ【濃酒・醴酒】

→こ‐ずみ【濃墨】

→こせん‐し【濃染紙】

→こぞめ‐づき【濃染月・木染月】

→こんず【濃漿】

→しなの【信濃】

→しのぶのやかしゅう【志濃夫廼舎歌集】

→だみ‐え【彩絵・濃絵】

→のっぺい‐じる【濃餅汁・能平汁】

→みの【美濃】

→むら‐ご【斑濃・叢濃・村濃】

納🔗⭐🔉

納

[音]ドウ

ナ

ナッ

ナン

ノウ

トウ

[訓]おさ‐める

おさ‐まる

い‐れる

[部首]糸

[総画数]10

[コード]区点 3928

JIS 473C

S‐JIS 945B

[分類]常用漢字

[難読語]

→いん‐だいなごん【尹大納言】

→ウィーン【Wien】

→えん‐のう【捐納】

→おおい‐ものもうすつかさ【大納言】

→かでな【嘉手納】

→かのう【加納】

→キノ【kino】

→しゅ‐のう【収納】

→すない‐ものもうし【少納言】

→す‐のう【収納】

→なか‐の‐ものもうすつかさ【中納言】

→のさっぷ‐みさき【納沙布岬】

→べち‐のう【別納】

→ゆい‐いれ【結納】

[音]ドウ

ナ

ナッ

ナン

ノウ

トウ

[訓]おさ‐める

おさ‐まる

い‐れる

[部首]糸

[総画数]10

[コード]区点 3928

JIS 473C

S‐JIS 945B

[分類]常用漢字

[難読語]

→いん‐だいなごん【尹大納言】

→ウィーン【Wien】

→えん‐のう【捐納】

→おおい‐ものもうすつかさ【大納言】

→かでな【嘉手納】

→かのう【加納】

→キノ【kino】

→しゅ‐のう【収納】

→すない‐ものもうし【少納言】

→す‐のう【収納】

→なか‐の‐ものもうすつかさ【中納言】

→のさっぷ‐みさき【納沙布岬】

→べち‐のう【別納】

→ゆい‐いれ【結納】

[音]ドウ

ナ

ナッ

ナン

ノウ

トウ

[訓]おさ‐める

おさ‐まる

い‐れる

[部首]糸

[総画数]10

[コード]区点 3928

JIS 473C

S‐JIS 945B

[分類]常用漢字

[難読語]

→いん‐だいなごん【尹大納言】

→ウィーン【Wien】

→えん‐のう【捐納】

→おおい‐ものもうすつかさ【大納言】

→かでな【嘉手納】

→かのう【加納】

→キノ【kino】

→しゅ‐のう【収納】

→すない‐ものもうし【少納言】

→す‐のう【収納】

→なか‐の‐ものもうすつかさ【中納言】

→のさっぷ‐みさき【納沙布岬】

→べち‐のう【別納】

→ゆい‐いれ【結納】

[音]ドウ

ナ

ナッ

ナン

ノウ

トウ

[訓]おさ‐める

おさ‐まる

い‐れる

[部首]糸

[総画数]10

[コード]区点 3928

JIS 473C

S‐JIS 945B

[分類]常用漢字

[難読語]

→いん‐だいなごん【尹大納言】

→ウィーン【Wien】

→えん‐のう【捐納】

→おおい‐ものもうすつかさ【大納言】

→かでな【嘉手納】

→かのう【加納】

→キノ【kino】

→しゅ‐のう【収納】

→すない‐ものもうし【少納言】

→す‐のう【収納】

→なか‐の‐ものもうすつかさ【中納言】

→のさっぷ‐みさき【納沙布岬】

→べち‐のう【別納】

→ゆい‐いれ【結納】

能🔗⭐🔉

能

[音]ドウ

ノウ

ナイ

ダイ

[訓]あた‐う

た‐える

よく

よく‐する

[部首]月

[総画数]10

[コード]区点 3929

JIS 473D

S‐JIS 945C

[分類]常用漢字

[難読語]

→きり‐のう【切能・尾能】

→のう‐あい【能間】

→のっぺい‐じる【濃餅汁・能平汁】

→のぼの【能褒野】

[音]ドウ

ノウ

ナイ

ダイ

[訓]あた‐う

た‐える

よく

よく‐する

[部首]月

[総画数]10

[コード]区点 3929

JIS 473D

S‐JIS 945C

[分類]常用漢字

[難読語]

→きり‐のう【切能・尾能】

→のう‐あい【能間】

→のっぺい‐じる【濃餅汁・能平汁】

→のぼの【能褒野】

[音]ドウ

ノウ

ナイ

ダイ

[訓]あた‐う

た‐える

よく

よく‐する

[部首]月

[総画数]10

[コード]区点 3929

JIS 473D

S‐JIS 945C

[分類]常用漢字

[難読語]

→きり‐のう【切能・尾能】

→のう‐あい【能間】

→のっぺい‐じる【濃餅汁・能平汁】

→のぼの【能褒野】

[音]ドウ

ノウ

ナイ

ダイ

[訓]あた‐う

た‐える

よく

よく‐する

[部首]月

[総画数]10

[コード]区点 3929

JIS 473D

S‐JIS 945C

[分類]常用漢字

[難読語]

→きり‐のう【切能・尾能】

→のう‐あい【能間】

→のっぺい‐じる【濃餅汁・能平汁】

→のぼの【能褒野】

脳🔗⭐🔉

脳

[音]ドウ

ノウ

[部首]月

[総画数]11

[コード]区点 3930

JIS 473E

S‐JIS 945D

[分類]常用漢字

[難読語]

→のう‐てん【脳天・脳巓】

[音]ドウ

ノウ

[部首]月

[総画数]11

[コード]区点 3930

JIS 473E

S‐JIS 945D

[分類]常用漢字

[難読語]

→のう‐てん【脳天・脳巓】

[音]ドウ

ノウ

[部首]月

[総画数]11

[コード]区点 3930

JIS 473E

S‐JIS 945D

[分類]常用漢字

[難読語]

→のう‐てん【脳天・脳巓】

[音]ドウ

ノウ

[部首]月

[総画数]11

[コード]区点 3930

JIS 473E

S‐JIS 945D

[分類]常用漢字

[難読語]

→のう‐てん【脳天・脳巓】

膿🔗⭐🔉

膿

[音]ドウ

ノウ

[訓]うみ

[部首]月

[総画数]17

[コード]区点 3931

JIS 473F

S‐JIS 945E

農🔗⭐🔉

農

[音]ドウ

ノウ

[部首]辰

[総画数]13

[コード]区点 3932

JIS 4740

S‐JIS 945F

[分類]常用漢字

[難読語]

→カノン【オランダkanon】

→じょく‐のう【耨農】

[音]ドウ

ノウ

[部首]辰

[総画数]13

[コード]区点 3932

JIS 4740

S‐JIS 945F

[分類]常用漢字

[難読語]

→カノン【オランダkanon】

→じょく‐のう【耨農】

[音]ドウ

ノウ

[部首]辰

[総画数]13

[コード]区点 3932

JIS 4740

S‐JIS 945F

[分類]常用漢字

[難読語]

→カノン【オランダkanon】

→じょく‐のう【耨農】

[音]ドウ

ノウ

[部首]辰

[総画数]13

[コード]区点 3932

JIS 4740

S‐JIS 945F

[分類]常用漢字

[難読語]

→カノン【オランダkanon】

→じょく‐のう【耨農】

野🔗⭐🔉

野

[音]ヤ

ショ

[訓]の

ぬ

[部首]里

[総画数]11

[コード]区点 4478

JIS 4C6E

S‐JIS 96EC

[分類]常用漢字

[難読語]

→あがの‐やき【上野焼】

→あずみ‐の【安曇野】

→あだし‐の【徒野・仇野・化野】

→いくの【生野】

→いなの【猪名野】

→いなみ‐の【印南野】

→いまくまの‐じんじゃ【新熊野神社】

→うんの【海野】

→おしの‐はっかい【忍野八海】

→かたの【交野】

→かどの‐でら【葛野寺】

→かのう‐ざん【鹿野山】

→かの‐がわ【狩野川】

→かみつけの【上毛野】

→ぎのわん【宜野湾】

→くもにまごううえののはつはな【天衣紛上野初花】

→くるすの【栗栖野】

→くわ‐ご【桑蚕・野蚕】

→けぬ【毛野】

→こうずけ【上野】

→こうの【河野】

→さののおとがみ‐の‐おとめ【狭野弟上娘子】

→さんや【山谷・三谷・三野】

→しげのい【重の井・滋野井】

→しめ‐の【標野】

→しもつけ【下野】

→しもつけの【下毛野】

→しゅじゃか‐の【朱雀野】

→ちの【茅野】

→テリアカ【ラテンtheriaca】

→ところ【野老】

→の‐いばら【野薔薇・野茨】

→の‐じこ【野路子・野鵐】

→のしゃっぷ‐みさき【野寒布岬】

→の‐だいこ【野太鼓・野幇間】

→の‐だち【野太刀・野剣】

→の‐だて【野点】

→の‐づかさ【野阜・野司】

→の‐ふず【野風俗】

→のぼの【能褒野】

→の‐も‐せ【野面】

→のろ‐ま【鈍間・野呂間・野呂松】

→むべ【郁子・野木瓜】

→やぎ【山羊・野羊】

→や‐のう【野衲】

→や‐ひ【野卑・野鄙】

→や‐ぶ【野巫】

→ゆや【熊野・湯谷】

→よさの【与謝野】

[音]ヤ

ショ

[訓]の

ぬ

[部首]里

[総画数]11

[コード]区点 4478

JIS 4C6E

S‐JIS 96EC

[分類]常用漢字

[難読語]

→あがの‐やき【上野焼】

→あずみ‐の【安曇野】

→あだし‐の【徒野・仇野・化野】

→いくの【生野】

→いなの【猪名野】

→いなみ‐の【印南野】

→いまくまの‐じんじゃ【新熊野神社】

→うんの【海野】

→おしの‐はっかい【忍野八海】

→かたの【交野】

→かどの‐でら【葛野寺】

→かのう‐ざん【鹿野山】

→かの‐がわ【狩野川】

→かみつけの【上毛野】

→ぎのわん【宜野湾】

→くもにまごううえののはつはな【天衣紛上野初花】

→くるすの【栗栖野】

→くわ‐ご【桑蚕・野蚕】

→けぬ【毛野】

→こうずけ【上野】

→こうの【河野】

→さののおとがみ‐の‐おとめ【狭野弟上娘子】

→さんや【山谷・三谷・三野】

→しげのい【重の井・滋野井】

→しめ‐の【標野】

→しもつけ【下野】

→しもつけの【下毛野】

→しゅじゃか‐の【朱雀野】

→ちの【茅野】

→テリアカ【ラテンtheriaca】

→ところ【野老】

→の‐いばら【野薔薇・野茨】

→の‐じこ【野路子・野鵐】

→のしゃっぷ‐みさき【野寒布岬】

→の‐だいこ【野太鼓・野幇間】

→の‐だち【野太刀・野剣】

→の‐だて【野点】

→の‐づかさ【野阜・野司】

→の‐ふず【野風俗】

→のぼの【能褒野】

→の‐も‐せ【野面】

→のろ‐ま【鈍間・野呂間・野呂松】

→むべ【郁子・野木瓜】

→やぎ【山羊・野羊】

→や‐のう【野衲】

→や‐ひ【野卑・野鄙】

→や‐ぶ【野巫】

→ゆや【熊野・湯谷】

→よさの【与謝野】

[音]ヤ

ショ

[訓]の

ぬ

[部首]里

[総画数]11

[コード]区点 4478

JIS 4C6E

S‐JIS 96EC

[分類]常用漢字

[難読語]

→あがの‐やき【上野焼】

→あずみ‐の【安曇野】

→あだし‐の【徒野・仇野・化野】

→いくの【生野】

→いなの【猪名野】

→いなみ‐の【印南野】

→いまくまの‐じんじゃ【新熊野神社】

→うんの【海野】

→おしの‐はっかい【忍野八海】

→かたの【交野】

→かどの‐でら【葛野寺】

→かのう‐ざん【鹿野山】

→かの‐がわ【狩野川】

→かみつけの【上毛野】

→ぎのわん【宜野湾】

→くもにまごううえののはつはな【天衣紛上野初花】

→くるすの【栗栖野】

→くわ‐ご【桑蚕・野蚕】

→けぬ【毛野】

→こうずけ【上野】

→こうの【河野】

→さののおとがみ‐の‐おとめ【狭野弟上娘子】

→さんや【山谷・三谷・三野】

→しげのい【重の井・滋野井】

→しめ‐の【標野】

→しもつけ【下野】

→しもつけの【下毛野】

→しゅじゃか‐の【朱雀野】

→ちの【茅野】

→テリアカ【ラテンtheriaca】

→ところ【野老】

→の‐いばら【野薔薇・野茨】

→の‐じこ【野路子・野鵐】

→のしゃっぷ‐みさき【野寒布岬】

→の‐だいこ【野太鼓・野幇間】

→の‐だち【野太刀・野剣】

→の‐だて【野点】

→の‐づかさ【野阜・野司】

→の‐ふず【野風俗】

→のぼの【能褒野】

→の‐も‐せ【野面】

→のろ‐ま【鈍間・野呂間・野呂松】

→むべ【郁子・野木瓜】

→やぎ【山羊・野羊】

→や‐のう【野衲】

→や‐ひ【野卑・野鄙】

→や‐ぶ【野巫】

→ゆや【熊野・湯谷】

→よさの【与謝野】

[音]ヤ

ショ

[訓]の

ぬ

[部首]里

[総画数]11

[コード]区点 4478

JIS 4C6E

S‐JIS 96EC

[分類]常用漢字

[難読語]

→あがの‐やき【上野焼】

→あずみ‐の【安曇野】

→あだし‐の【徒野・仇野・化野】

→いくの【生野】

→いなの【猪名野】

→いなみ‐の【印南野】

→いまくまの‐じんじゃ【新熊野神社】

→うんの【海野】

→おしの‐はっかい【忍野八海】

→かたの【交野】

→かどの‐でら【葛野寺】

→かのう‐ざん【鹿野山】

→かの‐がわ【狩野川】

→かみつけの【上毛野】

→ぎのわん【宜野湾】

→くもにまごううえののはつはな【天衣紛上野初花】

→くるすの【栗栖野】

→くわ‐ご【桑蚕・野蚕】

→けぬ【毛野】

→こうずけ【上野】

→こうの【河野】

→さののおとがみ‐の‐おとめ【狭野弟上娘子】

→さんや【山谷・三谷・三野】

→しげのい【重の井・滋野井】

→しめ‐の【標野】

→しもつけ【下野】

→しもつけの【下毛野】

→しゅじゃか‐の【朱雀野】

→ちの【茅野】

→テリアカ【ラテンtheriaca】

→ところ【野老】

→の‐いばら【野薔薇・野茨】

→の‐じこ【野路子・野鵐】

→のしゃっぷ‐みさき【野寒布岬】

→の‐だいこ【野太鼓・野幇間】

→の‐だち【野太刀・野剣】

→の‐だて【野点】

→の‐づかさ【野阜・野司】

→の‐ふず【野風俗】

→のぼの【能褒野】

→の‐も‐せ【野面】

→のろ‐ま【鈍間・野呂間・野呂松】

→むべ【郁子・野木瓜】

→やぎ【山羊・野羊】

→や‐のう【野衲】

→や‐ひ【野卑・野鄙】

→や‐ぶ【野巫】

→ゆや【熊野・湯谷】

→よさの【与謝野】

儂🔗⭐🔉

儂

[音]ドウ

ノウ

[訓]わし

[部首]人

[総画数]15

[コード]区点 4915

JIS 512F

S‐JIS 994E

娚🔗⭐🔉

娚

[音]ナン

ノウ

ダン

[訓]めおと

[部首]女

[総画数]10

[コード]区点 5319

JIS 5533

S‐JIS 9B52

嫐🔗⭐🔉

嫐

[音]ドウ

ノウ

[部首]女

[総画数]13

[コード]区点 5344

JIS 554C

S‐JIS 9B6B

惱🔗⭐🔉

惱

[音]ノウ

ドウ

[訓]なや‐む

なや‐ます

なや‐み

[部首]心

[総画数]12

[コード]区点 5629

JIS 583D

S‐JIS 9CBB

曩🔗⭐🔉

曩

[音]ノウ

ドウ

[訓]さき

[部首]日

[総画数]21

[コード]区点 5908

JIS 5B28

S‐JIS 9E47

[難読語]

→のう‐じ【曩時】

→のう‐じつ【曩日】

→のう‐そ【曩祖】

→のうまく【曩莫】・【納莫】

碯🔗⭐🔉

碯

[音]ドウ

ノウ

[部首]石

[総画数]14

[コード]区点 6685

JIS 6275

S‐JIS E1F3

腦🔗⭐🔉

腦

[音]ドウ

ノウ

[部首]月

[総画数]13

[コード]区点 7110

JIS 672A

S‐JIS E449

衲🔗⭐🔉

衲

[音]ドウ

ノウ

[訓]つづ‐る

[部首]衣

[総画数]9

[コード]区点 7453

JIS 6A55

S‐JIS E5D3

[難読語]

→し‐とつ【緇衲】

→のう‐え【衲衣・納衣】

→のう‐げさ【衲袈裟】

→のう‐す【衲子】

→のう‐そう【衲僧】

→のっ‐す【衲子】

→や‐のう【野衲】

→ろう‐のう【老衲】

迺🔗⭐🔉

迺

[音]ダイ

ナイ

[訓]すなわ‐ち

なんじ

の

[部首] [総画数]10

[コード]区点 7782

JIS 6D72

S‐JIS E792

[総画数]10

[コード]区点 7782

JIS 6D72

S‐JIS E792

[総画数]10

[コード]区点 7782

JIS 6D72

S‐JIS E792

[総画数]10

[コード]区点 7782

JIS 6D72

S‐JIS E792

大辞泉に「の」で始まるの検索結果 1-100。もっと読み込む