複数辞典一括検索+![]()

![]()

之 の🔗⭐🔉

【之】

3画 丶部 [人名漢字]

区点=3923 16進=4737 シフトJIS=9456

《音読み》 シ

3画 丶部 [人名漢字]

区点=3923 16進=4737 シフトJIS=9456

《音読み》 シ

〈zh

〈zh 〉

《訓読み》 ゆく/これ/この/の

《名付け》 いたる・くに・これ・つな・の・のぶ・ひさ・ひで・ゆき・よし・より

《意味》

〉

《訓読み》 ゆく/これ/この/の

《名付け》 いたる・くに・これ・つな・の・のぶ・ひさ・ひで・ゆき・よし・より

《意味》

{動}ゆく。いく。…に至る。「孔子之衛=孔子衛ニ之ク」〔→礼記〕「之死=死ニ之ルマデ」

{動}ゆく。いく。…に至る。「孔子之衛=孔子衛ニ之ク」〔→礼記〕「之死=死ニ之ルマデ」

{指}これ。この。近いものをさし示すことば。「学而時習之=学ビテ時ニ之ヲ習フ」〔→論語〕「之子于帰=之ノ子ユキ帰グ」〔→詩経〕

{指}これ。この。近いものをさし示すことば。「学而時習之=学ビテ時ニ之ヲ習フ」〔→論語〕「之子于帰=之ノ子ユキ帰グ」〔→詩経〕

{指}これ。客語の位置にあって、上の語が動詞であることを示すことば。何をさすかは明示されない。「頃之=之ヲ頃クシテ」「知之為知之=之ヲ知ルヲ之ヲ知ルト為ス」〔→論語〕

{指}これ。客語の位置にあって、上の語が動詞であることを示すことば。何をさすかは明示されない。「頃之=之ヲ頃クシテ」「知之為知之=之ヲ知ルヲ之ヲ知ルト為ス」〔→論語〕

{助}の。上の語句が下の語句を修飾することを示すことば。「古之君子仕乎=古之君子ハ仕ヘタルカ」〔→孟子〕

{助}の。上の語句が下の語句を修飾することを示すことば。「古之君子仕乎=古之君子ハ仕ヘタルカ」〔→孟子〕

{助}の。A。のB。すること(するさま、したとき)という意味の句をつくることば。「君子之於天下也=君子之天下ニ於ケルヤ」〔→論語〕

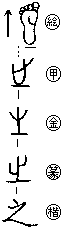

《解字》

{助}の。A。のB。すること(するさま、したとき)という意味の句をつくることば。「君子之於天下也=君子之天下ニ於ケルヤ」〔→論語〕

《解字》

象形。足の先が線から出て進みいくさまを描いたもの。進みいく足の動作を意味する。先(跣センの原字。足さき)の字の上部は、この字の変形である。「これ」ということばに当てたのは音を利用した当て字。是シ・コレ、斯シ・コレ、此シ・コレなども当て字で之シに近いが、其

象形。足の先が線から出て進みいくさまを描いたもの。進みいく足の動作を意味する。先(跣センの原字。足さき)の字の上部は、この字の変形である。「これ」ということばに当てたのは音を利用した当て字。是シ・コレ、斯シ・コレ、此シ・コレなども当て字で之シに近いが、其 之、彼

之、彼 此が相対して使われる。また、之は客語になる場合が多い。

《類義》

→往

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

此が相対して使われる。また、之は客語になる場合が多い。

《類義》

→往

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

3画 丶部 [人名漢字]

区点=3923 16進=4737 シフトJIS=9456

《音読み》 シ

3画 丶部 [人名漢字]

区点=3923 16進=4737 シフトJIS=9456

《音読み》 シ

〈zh

〈zh 〉

《訓読み》 ゆく/これ/この/の

《名付け》 いたる・くに・これ・つな・の・のぶ・ひさ・ひで・ゆき・よし・より

《意味》

〉

《訓読み》 ゆく/これ/この/の

《名付け》 いたる・くに・これ・つな・の・のぶ・ひさ・ひで・ゆき・よし・より

《意味》

{動}ゆく。いく。…に至る。「孔子之衛=孔子衛ニ之ク」〔→礼記〕「之死=死ニ之ルマデ」

{動}ゆく。いく。…に至る。「孔子之衛=孔子衛ニ之ク」〔→礼記〕「之死=死ニ之ルマデ」

{指}これ。この。近いものをさし示すことば。「学而時習之=学ビテ時ニ之ヲ習フ」〔→論語〕「之子于帰=之ノ子ユキ帰グ」〔→詩経〕

{指}これ。この。近いものをさし示すことば。「学而時習之=学ビテ時ニ之ヲ習フ」〔→論語〕「之子于帰=之ノ子ユキ帰グ」〔→詩経〕

{指}これ。客語の位置にあって、上の語が動詞であることを示すことば。何をさすかは明示されない。「頃之=之ヲ頃クシテ」「知之為知之=之ヲ知ルヲ之ヲ知ルト為ス」〔→論語〕

{指}これ。客語の位置にあって、上の語が動詞であることを示すことば。何をさすかは明示されない。「頃之=之ヲ頃クシテ」「知之為知之=之ヲ知ルヲ之ヲ知ルト為ス」〔→論語〕

{助}の。上の語句が下の語句を修飾することを示すことば。「古之君子仕乎=古之君子ハ仕ヘタルカ」〔→孟子〕

{助}の。上の語句が下の語句を修飾することを示すことば。「古之君子仕乎=古之君子ハ仕ヘタルカ」〔→孟子〕

{助}の。A。のB。すること(するさま、したとき)という意味の句をつくることば。「君子之於天下也=君子之天下ニ於ケルヤ」〔→論語〕

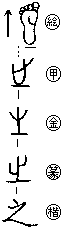

《解字》

{助}の。A。のB。すること(するさま、したとき)という意味の句をつくることば。「君子之於天下也=君子之天下ニ於ケルヤ」〔→論語〕

《解字》

象形。足の先が線から出て進みいくさまを描いたもの。進みいく足の動作を意味する。先(跣センの原字。足さき)の字の上部は、この字の変形である。「これ」ということばに当てたのは音を利用した当て字。是シ・コレ、斯シ・コレ、此シ・コレなども当て字で之シに近いが、其

象形。足の先が線から出て進みいくさまを描いたもの。進みいく足の動作を意味する。先(跣センの原字。足さき)の字の上部は、この字の変形である。「これ」ということばに当てたのは音を利用した当て字。是シ・コレ、斯シ・コレ、此シ・コレなども当て字で之シに近いが、其 之、彼

之、彼 此が相対して使われる。また、之は客語になる場合が多い。

《類義》

→往

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

此が相対して使われる。また、之は客語になる場合が多い。

《類義》

→往

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

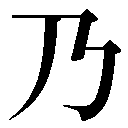

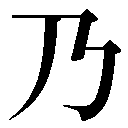

乃 の🔗⭐🔉

【乃】

2画 丿部 [人名漢字]

区点=3921 16進=4735 シフトJIS=9454

《音読み》 ダイ

2画 丿部 [人名漢字]

区点=3921 16進=4735 シフトJIS=9454

《音読み》 ダイ /ナイ/ノ

/ナイ/ノ 〈n

〈n i〉

《訓読み》 すなわち(すなはち)/なんじ(なんぢ)/の

《名付け》 いまし・おさむ・の

《意味》

i〉

《訓読み》 すなわち(すなはち)/なんじ(なんぢ)/の

《名付け》 いまし・おさむ・の

《意味》

{接続}すなわち(スナハチ)。ずばりと割り切らず、間をおいてつなげる気持ちをあらわすことば。そこでやっと。やむなく。〈同義語〉→迺。「乃許之=乃チコレヲ許セリ」〔→左伝〕

{接続}すなわち(スナハチ)。ずばりと割り切らず、間をおいてつなげる気持ちをあらわすことば。そこでやっと。やむなく。〈同義語〉→迺。「乃許之=乃チコレヲ許セリ」〔→左伝〕

{接続}すなわち(スナハチ)。まずそれぐらい。まあそれが。「乃所謂善也=乃チイハユル善ナリ」〔→孟子〕

{接続}すなわち(スナハチ)。まずそれぐらい。まあそれが。「乃所謂善也=乃チイハユル善ナリ」〔→孟子〕

{代}なんじ(ナンヂ)。第二人称の代名詞。▽女ナンジ・汝ナンジと同じ。「乃祖乃父=乃ノ祖乃ノ父」〔→書経〕

〔国〕の。助詞の「の」に当てた用法。「日乃丸ヒノマル」

《解字》

{代}なんじ(ナンヂ)。第二人称の代名詞。▽女ナンジ・汝ナンジと同じ。「乃祖乃父=乃ノ祖乃ノ父」〔→書経〕

〔国〕の。助詞の「の」に当てた用法。「日乃丸ヒノマル」

《解字》

指事。耳たぶのようにぐにゃりと曲がったさまを示す。朶ダ(だらりとたれる)・仍ジョウ(やわらかくてなずむ)の音符となる。また、さっぱりと割り切れない気持ちをあらわす接続詞に転用され、迺とも書く。

《類義》

→則

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

指事。耳たぶのようにぐにゃりと曲がったさまを示す。朶ダ(だらりとたれる)・仍ジョウ(やわらかくてなずむ)の音符となる。また、さっぱりと割り切れない気持ちをあらわす接続詞に転用され、迺とも書く。

《類義》

→則

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

2画 丿部 [人名漢字]

区点=3921 16進=4735 シフトJIS=9454

《音読み》 ダイ

2画 丿部 [人名漢字]

区点=3921 16進=4735 シフトJIS=9454

《音読み》 ダイ /ナイ/ノ

/ナイ/ノ 〈n

〈n i〉

《訓読み》 すなわち(すなはち)/なんじ(なんぢ)/の

《名付け》 いまし・おさむ・の

《意味》

i〉

《訓読み》 すなわち(すなはち)/なんじ(なんぢ)/の

《名付け》 いまし・おさむ・の

《意味》

{接続}すなわち(スナハチ)。ずばりと割り切らず、間をおいてつなげる気持ちをあらわすことば。そこでやっと。やむなく。〈同義語〉→迺。「乃許之=乃チコレヲ許セリ」〔→左伝〕

{接続}すなわち(スナハチ)。ずばりと割り切らず、間をおいてつなげる気持ちをあらわすことば。そこでやっと。やむなく。〈同義語〉→迺。「乃許之=乃チコレヲ許セリ」〔→左伝〕

{接続}すなわち(スナハチ)。まずそれぐらい。まあそれが。「乃所謂善也=乃チイハユル善ナリ」〔→孟子〕

{接続}すなわち(スナハチ)。まずそれぐらい。まあそれが。「乃所謂善也=乃チイハユル善ナリ」〔→孟子〕

{代}なんじ(ナンヂ)。第二人称の代名詞。▽女ナンジ・汝ナンジと同じ。「乃祖乃父=乃ノ祖乃ノ父」〔→書経〕

〔国〕の。助詞の「の」に当てた用法。「日乃丸ヒノマル」

《解字》

{代}なんじ(ナンヂ)。第二人称の代名詞。▽女ナンジ・汝ナンジと同じ。「乃祖乃父=乃ノ祖乃ノ父」〔→書経〕

〔国〕の。助詞の「の」に当てた用法。「日乃丸ヒノマル」

《解字》

指事。耳たぶのようにぐにゃりと曲がったさまを示す。朶ダ(だらりとたれる)・仍ジョウ(やわらかくてなずむ)の音符となる。また、さっぱりと割り切れない気持ちをあらわす接続詞に転用され、迺とも書く。

《類義》

→則

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

指事。耳たぶのようにぐにゃりと曲がったさまを示す。朶ダ(だらりとたれる)・仍ジョウ(やわらかくてなずむ)の音符となる。また、さっぱりと割り切れない気持ちをあらわす接続詞に転用され、迺とも書く。

《類義》

→則

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

喃 のう🔗⭐🔉

【喃】

12画 口部

区点=5139 16進=5347 シフトJIS=9A66

《音読み》 ナン

12画 口部

区点=5139 16進=5347 シフトJIS=9A66

《音読み》 ナン /ネン(ネム)

/ネン(ネム) /ダン(ダム)

/ダン(ダム) 〈n

〈n n〉

《訓読み》 のう(なう)

《意味》

n〉

《訓読み》 のう(なう)

《意味》

{動}口ごもりつつしゃべる。

{動}口ごもりつつしゃべる。

「喃喃ナンナン」とは、もたもたといつまでも続けてしゃべるさま。「喋喋喃喃チョウチョウナンナン」

〔国〕のう(ナウ)。人に呼びかける声。もしもし。

《解字》

会意兼形声。南は、納(中に入れる)と同系のことばで、中にこもる意を含む。喃は「口+音符南」で、口の中にこもってはっきり聞きとれないしゃべり方。

《熟語》

→熟語

「喃喃ナンナン」とは、もたもたといつまでも続けてしゃべるさま。「喋喋喃喃チョウチョウナンナン」

〔国〕のう(ナウ)。人に呼びかける声。もしもし。

《解字》

会意兼形声。南は、納(中に入れる)と同系のことばで、中にこもる意を含む。喃は「口+音符南」で、口の中にこもってはっきり聞きとれないしゃべり方。

《熟語》

→熟語

12画 口部

区点=5139 16進=5347 シフトJIS=9A66

《音読み》 ナン

12画 口部

区点=5139 16進=5347 シフトJIS=9A66

《音読み》 ナン /ネン(ネム)

/ネン(ネム) /ダン(ダム)

/ダン(ダム) 〈n

〈n n〉

《訓読み》 のう(なう)

《意味》

n〉

《訓読み》 のう(なう)

《意味》

{動}口ごもりつつしゃべる。

{動}口ごもりつつしゃべる。

「喃喃ナンナン」とは、もたもたといつまでも続けてしゃべるさま。「喋喋喃喃チョウチョウナンナン」

〔国〕のう(ナウ)。人に呼びかける声。もしもし。

《解字》

会意兼形声。南は、納(中に入れる)と同系のことばで、中にこもる意を含む。喃は「口+音符南」で、口の中にこもってはっきり聞きとれないしゃべり方。

《熟語》

→熟語

「喃喃ナンナン」とは、もたもたといつまでも続けてしゃべるさま。「喋喋喃喃チョウチョウナンナン」

〔国〕のう(ナウ)。人に呼びかける声。もしもし。

《解字》

会意兼形声。南は、納(中に入れる)と同系のことばで、中にこもる意を含む。喃は「口+音符南」で、口の中にこもってはっきり聞きとれないしゃべり方。

《熟語》

→熟語

嚢筐 ノウキョウ🔗⭐🔉

【嚢筐】

ノウキョウ 衣類や書類を入れる袋や、竹製のかご。

悩殺 ノウサツ🔗⭐🔉

【悩殺】

ノウサツ 非常に悩ます。特に、女が女の美しさなどで男の心をかき乱すこと。▽「殺」は、強めの助辞。

有能 ノウアリ🔗⭐🔉

【有能】

ユウノウ・ノウアリ 才能があること。また、その人。

濃厚 ノウコウ🔗⭐🔉

【濃厚】

ノウコウ 味・香り・色などが、こくてこってりしていること。〈対語〉淡泊。

濃艶 ノウエン🔗⭐🔉

【濃艶】

ノウエン あでやかで美しい。

直衣 ノウシ🔗⭐🔉

【直衣】

ノウシ〔国〕平安時代以後の天皇・貴族の平常服。袍ホウに似ているが、幅がせまく、たけがやや短い。

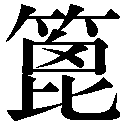

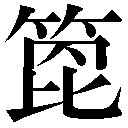

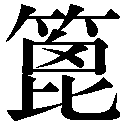

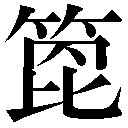

篦 の🔗⭐🔉

【篦】

16画 竹部

区点=6836 16進=6444 シフトJIS=E2C2

【箆】異体字異体字

16画 竹部

区点=6836 16進=6444 シフトJIS=E2C2

【箆】異体字異体字

14画 竹部

区点=4247 16進=4A4F シフトJIS=95CD

《音読み》 ヘイ

14画 竹部

区点=4247 16進=4A4F シフトJIS=95CD

《音読み》 ヘイ /ヒ

/ヒ /ハイ

/ハイ 〈b

〈b 〉

《訓読み》 くし/へら/の

《意味》

〉

《訓読み》 くし/へら/の

《意味》

{名}くし。節のびっしり並んだ竹ぐし。けすじたて。すじとおし。

〈類義語〉→梳。「梳篦ソヒ」

〔国〕

{名}くし。節のびっしり並んだ竹ぐし。けすじたて。すじとおし。

〈類義語〉→梳。「梳篦ソヒ」

〔国〕 へら。細長く平たくけずってつくった竹の小刀。

へら。細長く平たくけずってつくった竹の小刀。 の。矢がら。

《解字》

会意兼形声。下部の字(音ヒ・ヘイ)は、びっしりと並ぶ意を含む。篦はそれを音符とし、竹を加えた字。

《単語家族》

比(並ぶ)と同系。

《類義》

梳ソは、目のあらいすきぐし。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

の。矢がら。

《解字》

会意兼形声。下部の字(音ヒ・ヘイ)は、びっしりと並ぶ意を含む。篦はそれを音符とし、竹を加えた字。

《単語家族》

比(並ぶ)と同系。

《類義》

梳ソは、目のあらいすきぐし。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

16画 竹部

区点=6836 16進=6444 シフトJIS=E2C2

【箆】異体字異体字

16画 竹部

区点=6836 16進=6444 シフトJIS=E2C2

【箆】異体字異体字

14画 竹部

区点=4247 16進=4A4F シフトJIS=95CD

《音読み》 ヘイ

14画 竹部

区点=4247 16進=4A4F シフトJIS=95CD

《音読み》 ヘイ /ヒ

/ヒ /ハイ

/ハイ 〈b

〈b 〉

《訓読み》 くし/へら/の

《意味》

〉

《訓読み》 くし/へら/の

《意味》

{名}くし。節のびっしり並んだ竹ぐし。けすじたて。すじとおし。

〈類義語〉→梳。「梳篦ソヒ」

〔国〕

{名}くし。節のびっしり並んだ竹ぐし。けすじたて。すじとおし。

〈類義語〉→梳。「梳篦ソヒ」

〔国〕 へら。細長く平たくけずってつくった竹の小刀。

へら。細長く平たくけずってつくった竹の小刀。 の。矢がら。

《解字》

会意兼形声。下部の字(音ヒ・ヘイ)は、びっしりと並ぶ意を含む。篦はそれを音符とし、竹を加えた字。

《単語家族》

比(並ぶ)と同系。

《類義》

梳ソは、目のあらいすきぐし。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

の。矢がら。

《解字》

会意兼形声。下部の字(音ヒ・ヘイ)は、びっしりと並ぶ意を含む。篦はそれを音符とし、竹を加えた字。

《単語家族》

比(並ぶ)と同系。

《類義》

梳ソは、目のあらいすきぐし。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

納会 ノウカイ🔗⭐🔉

【納会】

ノウカイ〔国〕 一年の最後の会合。おさめ会。

一年の最後の会合。おさめ会。 取引所で、その月の最後のたちあい。▽十二月末の納会を年末納会・大納会という。

取引所で、その月の最後のたちあい。▽十二月末の納会を年末納会・大納会という。

一年の最後の会合。おさめ会。

一年の最後の会合。おさめ会。 取引所で、その月の最後のたちあい。▽十二月末の納会を年末納会・大納会という。

取引所で、その月の最後のたちあい。▽十二月末の納会を年末納会・大納会という。

納吉 ノウキツ🔗⭐🔉

納采 ノウサイ🔗⭐🔉

納貢 ノウコウ🔗⭐🔉

【納貢】

ノウコウ みつぎ物をおさめる。

納骨 ノウコツ🔗⭐🔉

【納骨】

ノウコツ・ホネヲオサム 死んだ人の遺骨を寺や墓などにおさめる。

納経 ノウキョウ🔗⭐🔉

【納経】

ノウキョウ〔仏〕 書写した経典を寺に奉納すること。

書写した経典を寺に奉納すること。 寺で経をよむこと。

寺で経をよむこと。

書写した経典を寺に奉納すること。

書写した経典を寺に奉納すること。 寺で経をよむこと。

寺で経をよむこと。

納款 ノウカン🔗⭐🔉

【納款】

ノウカン・カンヲイル 敵によしみを通ずる。敵に内通する。

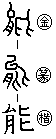

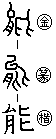

能 のう🔗⭐🔉

【能】

10画 肉部 [五年]

区点=3929 16進=473D シフトJIS=945C

《常用音訓》ノウ

《音読み》

10画 肉部 [五年]

区点=3929 16進=473D シフトJIS=945C

《常用音訓》ノウ

《音読み》  ノウ/ノ

ノウ/ノ /ドウ

/ドウ 〈n

〈n ng〉/

ng〉/ ダイ

ダイ /ナイ

/ナイ /タイ

/タイ 〈n

〈n i〉

《訓読み》 あたう(あたふ)/よくする(よくす)/よく/ゆるす/たえる(たふ)/のう

《名付け》 たか・ちから・とう・のり・ひさ・みち・むね・やす・よき・よし

《意味》

i〉

《訓読み》 あたう(あたふ)/よくする(よくす)/よく/ゆるす/たえる(たふ)/のう

《名付け》 たか・ちから・とう・のり・ひさ・みち・むね・やす・よき・よし

《意味》

{動・助動}あたう(アタフ)。よくする(ヨクス)。よく。物事をなしうる力や体力があってできる。たえうる。りっぱにたえて。しっかりと。「非不能也=能ハザルニアラザルナリ」〔→孟子〕「能近取譬=能ク近ク譬ヲ取ル」〔→論語〕

{動・助動}あたう(アタフ)。よくする(ヨクス)。よく。物事をなしうる力や体力があってできる。たえうる。りっぱにたえて。しっかりと。「非不能也=能ハザルニアラザルナリ」〔→孟子〕「能近取譬=能ク近ク譬ヲ取ル」〔→論語〕

{名}事をやりうる力。はたらき。「有能」「技能」「才能」

{名}事をやりうる力。はたらき。「有能」「技能」「才能」

{形}やりての。仕事たっしゃな。「能弁」「能者」

{形}やりての。仕事たっしゃな。「能弁」「能者」

{動}ゆるす。やんわりとたえる。柔らかに接する。「柔遠能邇=遠キヲ柔ラゲ邇キヲ能ス」〔→詩経〕

{動}ゆるす。やんわりとたえる。柔らかに接する。「柔遠能邇=遠キヲ柔ラゲ邇キヲ能ス」〔→詩経〕

{動}たえる(タフ)。物事をなしうるだけの力がある。また、仕事をなしうる力があって任にたえる。〈同義語〉→耐タイ。「鳥獣毳毛其性能寒=鳥獣ノ毳毛ハソノ性、寒キニ能フ」〔→漢書〕

{動}たえる(タフ)。物事をなしうるだけの力がある。また、仕事をなしうる力があって任にたえる。〈同義語〉→耐タイ。「鳥獣毳毛其性能寒=鳥獣ノ毳毛ハソノ性、寒キニ能フ」〔→漢書〕

{名}ねばり強いかめ。▽平声に読む。

〔国〕のう。能楽のこと。

《解字》

{名}ねばり強いかめ。▽平声に読む。

〔国〕のう。能楽のこと。

《解字》

会意兼形声。厶イ(=以)は、力を出して働くことを示す。能は「肉+かめの足+音符厶」で、かめや、くまのようにねばり強い力を備えて働くことをあらわす。▽熊ユウ(ねばり強いくま)の字の上部と同じ。

《類義》

→耐

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

会意兼形声。厶イ(=以)は、力を出して働くことを示す。能は「肉+かめの足+音符厶」で、かめや、くまのようにねばり強い力を備えて働くことをあらわす。▽熊ユウ(ねばり強いくま)の字の上部と同じ。

《類義》

→耐

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

10画 肉部 [五年]

区点=3929 16進=473D シフトJIS=945C

《常用音訓》ノウ

《音読み》

10画 肉部 [五年]

区点=3929 16進=473D シフトJIS=945C

《常用音訓》ノウ

《音読み》  ノウ/ノ

ノウ/ノ /ドウ

/ドウ 〈n

〈n ng〉/

ng〉/ ダイ

ダイ /ナイ

/ナイ /タイ

/タイ 〈n

〈n i〉

《訓読み》 あたう(あたふ)/よくする(よくす)/よく/ゆるす/たえる(たふ)/のう

《名付け》 たか・ちから・とう・のり・ひさ・みち・むね・やす・よき・よし

《意味》

i〉

《訓読み》 あたう(あたふ)/よくする(よくす)/よく/ゆるす/たえる(たふ)/のう

《名付け》 たか・ちから・とう・のり・ひさ・みち・むね・やす・よき・よし

《意味》

{動・助動}あたう(アタフ)。よくする(ヨクス)。よく。物事をなしうる力や体力があってできる。たえうる。りっぱにたえて。しっかりと。「非不能也=能ハザルニアラザルナリ」〔→孟子〕「能近取譬=能ク近ク譬ヲ取ル」〔→論語〕

{動・助動}あたう(アタフ)。よくする(ヨクス)。よく。物事をなしうる力や体力があってできる。たえうる。りっぱにたえて。しっかりと。「非不能也=能ハザルニアラザルナリ」〔→孟子〕「能近取譬=能ク近ク譬ヲ取ル」〔→論語〕

{名}事をやりうる力。はたらき。「有能」「技能」「才能」

{名}事をやりうる力。はたらき。「有能」「技能」「才能」

{形}やりての。仕事たっしゃな。「能弁」「能者」

{形}やりての。仕事たっしゃな。「能弁」「能者」

{動}ゆるす。やんわりとたえる。柔らかに接する。「柔遠能邇=遠キヲ柔ラゲ邇キヲ能ス」〔→詩経〕

{動}ゆるす。やんわりとたえる。柔らかに接する。「柔遠能邇=遠キヲ柔ラゲ邇キヲ能ス」〔→詩経〕

{動}たえる(タフ)。物事をなしうるだけの力がある。また、仕事をなしうる力があって任にたえる。〈同義語〉→耐タイ。「鳥獣毳毛其性能寒=鳥獣ノ毳毛ハソノ性、寒キニ能フ」〔→漢書〕

{動}たえる(タフ)。物事をなしうるだけの力がある。また、仕事をなしうる力があって任にたえる。〈同義語〉→耐タイ。「鳥獣毳毛其性能寒=鳥獣ノ毳毛ハソノ性、寒キニ能フ」〔→漢書〕

{名}ねばり強いかめ。▽平声に読む。

〔国〕のう。能楽のこと。

《解字》

{名}ねばり強いかめ。▽平声に読む。

〔国〕のう。能楽のこと。

《解字》

会意兼形声。厶イ(=以)は、力を出して働くことを示す。能は「肉+かめの足+音符厶」で、かめや、くまのようにねばり強い力を備えて働くことをあらわす。▽熊ユウ(ねばり強いくま)の字の上部と同じ。

《類義》

→耐

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

会意兼形声。厶イ(=以)は、力を出して働くことを示す。能は「肉+かめの足+音符厶」で、かめや、くまのようにねばり強い力を備えて働くことをあらわす。▽熊ユウ(ねばり強いくま)の字の上部と同じ。

《類義》

→耐

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

能士 ノウシ🔗⭐🔉

【能士】

ノウシ 働きのある人。また、才能のある人物。

能化 ノウカ🔗⭐🔉

【能化】

ノウカ 順調に変化する。

ノウカ 順調に変化する。 ノウゲ〔仏〕

ノウゲ〔仏〕 他を教化するもの。▽衆生シュジョウに対しては仏、俗人に対しては、僧が能化である。

他を教化するもの。▽衆生シュジョウに対しては仏、俗人に対しては、僧が能化である。 師である僧。人を教えみちびく人。

師である僧。人を教えみちびく人。

ノウカ 順調に変化する。

ノウカ 順調に変化する。 ノウゲ〔仏〕

ノウゲ〔仏〕 他を教化するもの。▽衆生シュジョウに対しては仏、俗人に対しては、僧が能化である。

他を教化するもの。▽衆生シュジョウに対しては仏、俗人に対しては、僧が能化である。 師である僧。人を教えみちびく人。

師である僧。人を教えみちびく人。

能言 ノウゲン🔗⭐🔉

【能弁】

ノウベン〔国〕弁舌がたっしゃである。〈類義語〉雄弁。『能言ノウゲン』

能官 ノウカン🔗⭐🔉

【能吏】

ノウリ 才能のある役人。物事を的確に処理する役人。『能官ノウカン』

能事 ノウジ🔗⭐🔉

【能事】

ノウジ  なしうる事がら。また、しとげなければならない事がら。

なしうる事がら。また、しとげなければならない事がら。 特別にすぐれたわざ。

特別にすぐれたわざ。 事をすることができる。

事をすることができる。

なしうる事がら。また、しとげなければならない事がら。

なしうる事がら。また、しとげなければならない事がら。 特別にすぐれたわざ。

特別にすぐれたわざ。 事をすることができる。

事をすることができる。

能書 ノウガキ🔗⭐🔉

【能書】

ノウショ「能筆」と同じ。

ノウショ「能筆」と同じ。 ノウガキ〔国〕

ノウガキ〔国〕 薬や商品などの効能をしるした文書。

薬や商品などの効能をしるした文書。 効能を宣伝することば。

効能を宣伝することば。

ノウショ「能筆」と同じ。

ノウショ「能筆」と同じ。 ノウガキ〔国〕

ノウガキ〔国〕 薬や商品などの効能をしるした文書。

薬や商品などの効能をしるした文書。 効能を宣伝することば。

効能を宣伝することば。

能幹 ノウカン🔗⭐🔉

【能幹】

ノウカン  はたらき。

はたらき。 才能がある。

才能がある。

はたらき。

はたらき。 才能がある。

才能がある。

脳溢血 ノウイッケツ🔗⭐🔉

【脳溢血】

ノウイッケツ 脳の血管が破れて脳の組織内に出血する病気。『脳出血ノウシュッケツ』

膿死 ノウシ🔗⭐🔉

【膿死】

ノウシ ただれ、腐って死ぬ。

衲衣 ノウエ🔗⭐🔉

【衲衣】

ノウエ  僧が着る衣。

僧が着る衣。 転じて、僧のこと。

転じて、僧のこと。

僧が着る衣。

僧が着る衣。 転じて、僧のこと。

転じて、僧のこと。

農芸 ノウゲイ🔗⭐🔉

【農芸】

ノウゲイ  農業と園芸。

農業と園芸。 農業を行うための技術。

農業を行うための技術。

農業と園芸。

農業と園芸。 農業を行うための技術。

農業を行うための技術。

農家 ノウカ🔗⭐🔉

農耕 ノウコウ🔗⭐🔉

【農耕】

ノウコウ 田畑を耕す。畑仕事。

農蚕 ノウサン🔗⭐🔉

【農蚕】

ノウサン 耕作の仕事と、かいこを飼う仕事。農業と養蚕。『農桑ノウソウ』

農期 ノウキ🔗⭐🔉

【農時】

ノウジ 田畑を耕す、草とりをする、作物をとり入れるなど、農業の仕事の忙しい時期。『農期ノウキ』「不違農時、穀不可勝食也=農時ヲ違ヘズンバ、穀ハ食ラフニ勝フベカラズ」〔→孟子〕

農園 ノウエン🔗⭐🔉

【農圃】

ノウホ 農作物を栽培するために区切った土地。『農園ノウエン・農場ノウジョウ』▽「圃」は、苗床。「且悲就行役、安得営農圃=カツ悲シンデ行役ニ就ク、イヅクンゾ農圃ヲ営ムヲ得ン」〔→李白〕

農業 ノウギョウ🔗⭐🔉

【農業】

ノウギョウ 生業として、田畑を耕し、作物を育てる仕事。

農稼 ノウカ🔗⭐🔉

【農稼】

ノウカ 田畑を耕し穀物をうえる。〈類義語〉耕稼コウカ。

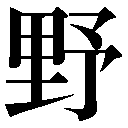

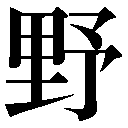

野 の🔗⭐🔉

【野】

11画 里部 [二年]

区点=4478 16進=4C6E シフトJIS=96EC

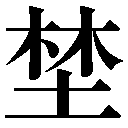

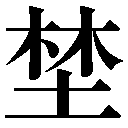

【埜】異体字異体字

11画 里部 [二年]

区点=4478 16進=4C6E シフトJIS=96EC

【埜】異体字異体字

11画 土部

区点=3924 16進=4738 シフトJIS=9457

《常用音訓》ヤ/の

《音読み》

11画 土部

区点=3924 16進=4738 シフトJIS=9457

《常用音訓》ヤ/の

《音読み》  ヤ

ヤ

〈y

〈y 〉/

〉/ ショ

ショ /ジョ

/ジョ 〈sh

〈sh 〉

《訓読み》 の

《名付け》 とお・なお・ぬ・の・ひろ

《意味》

〉

《訓読み》 の

《名付け》 とお・なお・ぬ・の・ひろ

《意味》

{名}の。ひろくのびた大地。▽せま苦しい都市に対して、のび広がった郊外の地。「原野」「曠野コウヤ(広く何もないのはら)」「野有死麕=野ニ死セル麕有リ」〔→詩経〕

{名}の。ひろくのびた大地。▽せま苦しい都市に対して、のび広がった郊外の地。「原野」「曠野コウヤ(広く何もないのはら)」「野有死麕=野ニ死セル麕有リ」〔→詩経〕

{名}天上の二十八宿に応じて、中国を二十八に区分したときのそれぞれの区域。また、のち、区分したそれぞれの範囲のこと。「分野」

{名}天上の二十八宿に応じて、中国を二十八に区分したときのそれぞれの区域。また、のち、区分したそれぞれの範囲のこと。「分野」

{名・形}朝廷に対して、民間のこと。「在野」「朝野一致」

{名・形}朝廷に対して、民間のこと。「在野」「朝野一致」

ヤナリ{形}そぼくで洗練されていない。ひなびた。〈対語〉→雅ガ。「野人」「野性」「野哉由也=野ナルカナ由ヤ」〔→論語〕

ヤナリ{形}そぼくで洗練されていない。ひなびた。〈対語〉→雅ガ。「野人」「野性」「野哉由也=野ナルカナ由ヤ」〔→論語〕

ヤナリ{形}おさえがきかずあらっぽい。かってな。「野心」

ヤナリ{形}おさえがきかずあらっぽい。かってな。「野心」

{名}いなかにある家。畑の中の小屋。〈同義語〉→墅。「別野(=別墅)」

〔国〕野球のグラウンド。「外野」「野手」

《解字》

{名}いなかにある家。畑の中の小屋。〈同義語〉→墅。「別野(=別墅)」

〔国〕野球のグラウンド。「外野」「野手」

《解字》

会意兼形声。予ヨは、□印の物を横に引きずらしたさまを示し、のびる意を含む。野は「里+音符予」で、横にのびた広い田畑、のはらのこと。▽古字の埜ヤは「林+土」の会意文字。

《単語家族》

豫ヨ(=予。のびのび)

会意兼形声。予ヨは、□印の物を横に引きずらしたさまを示し、のびる意を含む。野は「里+音符予」で、横にのびた広い田畑、のはらのこと。▽古字の埜ヤは「林+土」の会意文字。

《単語家族》

豫ヨ(=予。のびのび) 抒ジョ(のばす)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

抒ジョ(のばす)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

11画 里部 [二年]

区点=4478 16進=4C6E シフトJIS=96EC

【埜】異体字異体字

11画 里部 [二年]

区点=4478 16進=4C6E シフトJIS=96EC

【埜】異体字異体字

11画 土部

区点=3924 16進=4738 シフトJIS=9457

《常用音訓》ヤ/の

《音読み》

11画 土部

区点=3924 16進=4738 シフトJIS=9457

《常用音訓》ヤ/の

《音読み》  ヤ

ヤ

〈y

〈y 〉/

〉/ ショ

ショ /ジョ

/ジョ 〈sh

〈sh 〉

《訓読み》 の

《名付け》 とお・なお・ぬ・の・ひろ

《意味》

〉

《訓読み》 の

《名付け》 とお・なお・ぬ・の・ひろ

《意味》

{名}の。ひろくのびた大地。▽せま苦しい都市に対して、のび広がった郊外の地。「原野」「曠野コウヤ(広く何もないのはら)」「野有死麕=野ニ死セル麕有リ」〔→詩経〕

{名}の。ひろくのびた大地。▽せま苦しい都市に対して、のび広がった郊外の地。「原野」「曠野コウヤ(広く何もないのはら)」「野有死麕=野ニ死セル麕有リ」〔→詩経〕

{名}天上の二十八宿に応じて、中国を二十八に区分したときのそれぞれの区域。また、のち、区分したそれぞれの範囲のこと。「分野」

{名}天上の二十八宿に応じて、中国を二十八に区分したときのそれぞれの区域。また、のち、区分したそれぞれの範囲のこと。「分野」

{名・形}朝廷に対して、民間のこと。「在野」「朝野一致」

{名・形}朝廷に対して、民間のこと。「在野」「朝野一致」

ヤナリ{形}そぼくで洗練されていない。ひなびた。〈対語〉→雅ガ。「野人」「野性」「野哉由也=野ナルカナ由ヤ」〔→論語〕

ヤナリ{形}そぼくで洗練されていない。ひなびた。〈対語〉→雅ガ。「野人」「野性」「野哉由也=野ナルカナ由ヤ」〔→論語〕

ヤナリ{形}おさえがきかずあらっぽい。かってな。「野心」

ヤナリ{形}おさえがきかずあらっぽい。かってな。「野心」

{名}いなかにある家。畑の中の小屋。〈同義語〉→墅。「別野(=別墅)」

〔国〕野球のグラウンド。「外野」「野手」

《解字》

{名}いなかにある家。畑の中の小屋。〈同義語〉→墅。「別野(=別墅)」

〔国〕野球のグラウンド。「外野」「野手」

《解字》

会意兼形声。予ヨは、□印の物を横に引きずらしたさまを示し、のびる意を含む。野は「里+音符予」で、横にのびた広い田畑、のはらのこと。▽古字の埜ヤは「林+土」の会意文字。

《単語家族》

豫ヨ(=予。のびのび)

会意兼形声。予ヨは、□印の物を横に引きずらしたさまを示し、のびる意を含む。野は「里+音符予」で、横にのびた広い田畑、のはらのこと。▽古字の埜ヤは「林+土」の会意文字。

《単語家族》

豫ヨ(=予。のびのび) 抒ジョ(のばす)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

抒ジョ(のばす)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

漢字源に「の」で始まるの検索結果 1-47。もっと読み込む