複数辞典一括検索+![]()

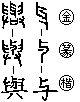

![]()

与 か🔗⭐🔉

【与】

3画 一部 [常用漢字]

区点=4531 16進=4D3F シフトJIS=975E

【與】旧字人名に使える旧字

3画 一部 [常用漢字]

区点=4531 16進=4D3F シフトJIS=975E

【與】旧字人名に使える旧字

14画 臼部

区点=7148 16進=6750 シフトJIS=E46F

《常用音訓》ヨ/あた…える

《音読み》 ヨ

14画 臼部

区点=7148 16進=6750 シフトJIS=E46F

《常用音訓》ヨ/あた…える

《音読み》 ヨ

〈y

〈y ・y

・y ・y

・y 〉

《訓読み》 くみする(くみす)/あずかる(あづかる)/ともに/と/…と…と/より/あたえる(あたふ)/か

《名付け》 あたう・あたえ・あと・あとう・くみ・すえ・ため・とも・のぶ・ひとし・もと・もろ・よし

《意味》

〉

《訓読み》 くみする(くみす)/あずかる(あづかる)/ともに/と/…と…と/より/あたえる(あたふ)/か

《名付け》 あたう・あたえ・あと・あとう・くみ・すえ・ため・とも・のぶ・ひとし・もと・もろ・よし

《意味》

{動}くみする(クミス)。力をあわせる。広く、いっしょに物事をするために仲間になる。「易与=与シ易シ」

{動}くみする(クミス)。力をあわせる。広く、いっしょに物事をするために仲間になる。「易与=与シ易シ」

{名}組。仲間。「与党」「与国」

{名}組。仲間。「与党」「与国」

{動}あずかる(アヅカル)。参加する。「参与」「而王天下、不与存焉=シカウシテ天下ニ王タルハ、与リ存セズ」〔→孟子〕

{動}あずかる(アヅカル)。参加する。「参与」「而王天下、不与存焉=シカウシテ天下ニ王タルハ、与リ存セズ」〔→孟子〕

{副}ともに。いっしょに。「不可与言=トモニ言フベカラズ」〔→論語〕

{副}ともに。いっしょに。「不可与言=トモニ言フベカラズ」〔→論語〕

{前}と。…と。「与朋友交=朋友ト交ハル」〔→論語〕

{前}と。…と。「与朋友交=朋友ト交ハル」〔→論語〕

{接続}…と…と。 AとBと。「貧与賤=貧ト賤ト」〔→論語〕

{接続}…と…と。 AとBと。「貧与賤=貧ト賤ト」〔→論語〕

{前}より。…とくらべて。▽「与其A寧B=其ノAナラン与リハ寧ロBナレ」という句型で用いる。「礼与其奢也寧倹=礼ハ其ノ奢ナラン与リハ寧ロ倹ナレ」〔→論語〕

{前}より。…とくらべて。▽「与其A寧B=其ノAナラン与リハ寧ロBナレ」という句型で用いる。「礼与其奢也寧倹=礼ハ其ノ奢ナラン与リハ寧ロ倹ナレ」〔→論語〕

{動}あたえる(アタフ)。▽賜予の予に当てた用法。「供与」「可以与、可以無与=以テ与フ可ク、以テ与フル無カル可シ」〔→孟子〕

{動}あたえる(アタフ)。▽賜予の予に当てた用法。「供与」「可以与、可以無与=以テ与フ可ク、以テ与フル無カル可シ」〔→孟子〕

{助}か。歟カと同じく、文末につけて疑問や自問の気持ちをあらわすことば。▽平声に読む。「帰与、帰与=帰ランカ、帰ランカ」〔→論語〕

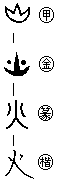

《解字》

{助}か。歟カと同じく、文末につけて疑問や自問の気持ちをあらわすことば。▽平声に読む。「帰与、帰与=帰ランカ、帰ランカ」〔→論語〕

《解字》

会意兼形声。与は牙ガの原字と同形で、かみあった姿を示す。與はさらに四本の手をそえて、二人が両手でいっしょに物を持ちあげるさまを示す。「二人の両手+音符与」で、かみあわす、力をあわせるなどの意を含む。

《単語家族》

舁ヨ(力をあわせてかつぎあげる)

会意兼形声。与は牙ガの原字と同形で、かみあった姿を示す。與はさらに四本の手をそえて、二人が両手でいっしょに物を持ちあげるさまを示す。「二人の両手+音符与」で、かみあわす、力をあわせるなどの意を含む。

《単語家族》

舁ヨ(力をあわせてかつぎあげる) 輿ヨ(力をあわせて持ちあげるみこし)

輿ヨ(力をあわせて持ちあげるみこし) 擧キョ(=挙。力をあわせて持ちあげる)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

擧キョ(=挙。力をあわせて持ちあげる)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

3画 一部 [常用漢字]

区点=4531 16進=4D3F シフトJIS=975E

【與】旧字人名に使える旧字

3画 一部 [常用漢字]

区点=4531 16進=4D3F シフトJIS=975E

【與】旧字人名に使える旧字

14画 臼部

区点=7148 16進=6750 シフトJIS=E46F

《常用音訓》ヨ/あた…える

《音読み》 ヨ

14画 臼部

区点=7148 16進=6750 シフトJIS=E46F

《常用音訓》ヨ/あた…える

《音読み》 ヨ

〈y

〈y ・y

・y ・y

・y 〉

《訓読み》 くみする(くみす)/あずかる(あづかる)/ともに/と/…と…と/より/あたえる(あたふ)/か

《名付け》 あたう・あたえ・あと・あとう・くみ・すえ・ため・とも・のぶ・ひとし・もと・もろ・よし

《意味》

〉

《訓読み》 くみする(くみす)/あずかる(あづかる)/ともに/と/…と…と/より/あたえる(あたふ)/か

《名付け》 あたう・あたえ・あと・あとう・くみ・すえ・ため・とも・のぶ・ひとし・もと・もろ・よし

《意味》

{動}くみする(クミス)。力をあわせる。広く、いっしょに物事をするために仲間になる。「易与=与シ易シ」

{動}くみする(クミス)。力をあわせる。広く、いっしょに物事をするために仲間になる。「易与=与シ易シ」

{名}組。仲間。「与党」「与国」

{名}組。仲間。「与党」「与国」

{動}あずかる(アヅカル)。参加する。「参与」「而王天下、不与存焉=シカウシテ天下ニ王タルハ、与リ存セズ」〔→孟子〕

{動}あずかる(アヅカル)。参加する。「参与」「而王天下、不与存焉=シカウシテ天下ニ王タルハ、与リ存セズ」〔→孟子〕

{副}ともに。いっしょに。「不可与言=トモニ言フベカラズ」〔→論語〕

{副}ともに。いっしょに。「不可与言=トモニ言フベカラズ」〔→論語〕

{前}と。…と。「与朋友交=朋友ト交ハル」〔→論語〕

{前}と。…と。「与朋友交=朋友ト交ハル」〔→論語〕

{接続}…と…と。 AとBと。「貧与賤=貧ト賤ト」〔→論語〕

{接続}…と…と。 AとBと。「貧与賤=貧ト賤ト」〔→論語〕

{前}より。…とくらべて。▽「与其A寧B=其ノAナラン与リハ寧ロBナレ」という句型で用いる。「礼与其奢也寧倹=礼ハ其ノ奢ナラン与リハ寧ロ倹ナレ」〔→論語〕

{前}より。…とくらべて。▽「与其A寧B=其ノAナラン与リハ寧ロBナレ」という句型で用いる。「礼与其奢也寧倹=礼ハ其ノ奢ナラン与リハ寧ロ倹ナレ」〔→論語〕

{動}あたえる(アタフ)。▽賜予の予に当てた用法。「供与」「可以与、可以無与=以テ与フ可ク、以テ与フル無カル可シ」〔→孟子〕

{動}あたえる(アタフ)。▽賜予の予に当てた用法。「供与」「可以与、可以無与=以テ与フ可ク、以テ与フル無カル可シ」〔→孟子〕

{助}か。歟カと同じく、文末につけて疑問や自問の気持ちをあらわすことば。▽平声に読む。「帰与、帰与=帰ランカ、帰ランカ」〔→論語〕

《解字》

{助}か。歟カと同じく、文末につけて疑問や自問の気持ちをあらわすことば。▽平声に読む。「帰与、帰与=帰ランカ、帰ランカ」〔→論語〕

《解字》

会意兼形声。与は牙ガの原字と同形で、かみあった姿を示す。與はさらに四本の手をそえて、二人が両手でいっしょに物を持ちあげるさまを示す。「二人の両手+音符与」で、かみあわす、力をあわせるなどの意を含む。

《単語家族》

舁ヨ(力をあわせてかつぎあげる)

会意兼形声。与は牙ガの原字と同形で、かみあった姿を示す。與はさらに四本の手をそえて、二人が両手でいっしょに物を持ちあげるさまを示す。「二人の両手+音符与」で、かみあわす、力をあわせるなどの意を含む。

《単語家族》

舁ヨ(力をあわせてかつぎあげる) 輿ヨ(力をあわせて持ちあげるみこし)

輿ヨ(力をあわせて持ちあげるみこし) 擧キョ(=挙。力をあわせて持ちあげる)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

擧キョ(=挙。力をあわせて持ちあげる)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

乎 か🔗⭐🔉

【乎】

5画 丿部

区点=2435 16進=3843 シフトJIS=8CC1

《音読み》 コ

5画 丿部

区点=2435 16進=3843 シフトJIS=8CC1

《音読み》 コ /オ(ヲ)/ゴ

/オ(ヲ)/ゴ 〈h

〈h 〉

《訓読み》 か/や/に/より

《意味》

〉

《訓読み》 か/や/に/より

《意味》

{感}はあという息をあらわすことば。「於乎アア(あはあという感嘆の声)」

{感}はあという息をあらわすことば。「於乎アア(あはあという感嘆の声)」

{助}か。文末について、疑問をあらわすことば。「管仲知礼乎=管仲ハ礼ヲ知ルカ」〔→論語〕

{助}か。文末について、疑問をあらわすことば。「管仲知礼乎=管仲ハ礼ヲ知ルカ」〔→論語〕

{助}か。文末について、感嘆の意をあらわすことば。「必也正名乎=必ズヤ名ヲ正サンカ」〔→論語〕

{助}か。文末について、感嘆の意をあらわすことば。「必也正名乎=必ズヤ名ヲ正サンカ」〔→論語〕

{助}や。文末について、反問をあらわすことば。「不亦楽乎=マタ楽シカラズヤ」〔→論語〕

{助}や。文末について、反問をあらわすことば。「不亦楽乎=マタ楽シカラズヤ」〔→論語〕

{助}や。相手に対する呼びかけをあらわすことば。「参乎、吾道一以貫之=参ヤ、吾ガ道ハ一以テコレヲ貫ク」〔→論語〕

{助}や。相手に対する呼びかけをあらわすことば。「参乎、吾道一以貫之=参ヤ、吾ガ道ハ一以テコレヲ貫ク」〔→論語〕

{助}形容詞・副詞につけて、その状態を示すことば。「巍巍乎若太山=巍巍乎トシテ太山ノゴトシ」〔→呂覧〕

{助}形容詞・副詞につけて、その状態を示すことば。「巍巍乎若太山=巍巍乎トシテ太山ノゴトシ」〔→呂覧〕

{助}に。より。場所や比較を示すことば。〈類義語〉→於。「至乎天=天ニ至ル」

《解字》

{助}に。より。場所や比較を示すことば。〈類義語〉→於。「至乎天=天ニ至ル」

《解字》

会意。下部の伸びようとしたものが一線につかえた形と、上部の発散する形とからなるもので、胸からあがってきた息がのどにつかえて、はあと発散することをあらわす。感嘆・呼びかけ・疑問・反問など、文脈に応じて、はあという息でさまざまのムードをあらわすだけで、本来は一つである。呼(はあとのどをかすらせて呼ぶ)の原字。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

会意。下部の伸びようとしたものが一線につかえた形と、上部の発散する形とからなるもので、胸からあがってきた息がのどにつかえて、はあと発散することをあらわす。感嘆・呼びかけ・疑問・反問など、文脈に応じて、はあという息でさまざまのムードをあらわすだけで、本来は一つである。呼(はあとのどをかすらせて呼ぶ)の原字。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

5画 丿部

区点=2435 16進=3843 シフトJIS=8CC1

《音読み》 コ

5画 丿部

区点=2435 16進=3843 シフトJIS=8CC1

《音読み》 コ /オ(ヲ)/ゴ

/オ(ヲ)/ゴ 〈h

〈h 〉

《訓読み》 か/や/に/より

《意味》

〉

《訓読み》 か/や/に/より

《意味》

{感}はあという息をあらわすことば。「於乎アア(あはあという感嘆の声)」

{感}はあという息をあらわすことば。「於乎アア(あはあという感嘆の声)」

{助}か。文末について、疑問をあらわすことば。「管仲知礼乎=管仲ハ礼ヲ知ルカ」〔→論語〕

{助}か。文末について、疑問をあらわすことば。「管仲知礼乎=管仲ハ礼ヲ知ルカ」〔→論語〕

{助}か。文末について、感嘆の意をあらわすことば。「必也正名乎=必ズヤ名ヲ正サンカ」〔→論語〕

{助}か。文末について、感嘆の意をあらわすことば。「必也正名乎=必ズヤ名ヲ正サンカ」〔→論語〕

{助}や。文末について、反問をあらわすことば。「不亦楽乎=マタ楽シカラズヤ」〔→論語〕

{助}や。文末について、反問をあらわすことば。「不亦楽乎=マタ楽シカラズヤ」〔→論語〕

{助}や。相手に対する呼びかけをあらわすことば。「参乎、吾道一以貫之=参ヤ、吾ガ道ハ一以テコレヲ貫ク」〔→論語〕

{助}や。相手に対する呼びかけをあらわすことば。「参乎、吾道一以貫之=参ヤ、吾ガ道ハ一以テコレヲ貫ク」〔→論語〕

{助}形容詞・副詞につけて、その状態を示すことば。「巍巍乎若太山=巍巍乎トシテ太山ノゴトシ」〔→呂覧〕

{助}形容詞・副詞につけて、その状態を示すことば。「巍巍乎若太山=巍巍乎トシテ太山ノゴトシ」〔→呂覧〕

{助}に。より。場所や比較を示すことば。〈類義語〉→於。「至乎天=天ニ至ル」

《解字》

{助}に。より。場所や比較を示すことば。〈類義語〉→於。「至乎天=天ニ至ル」

《解字》

会意。下部の伸びようとしたものが一線につかえた形と、上部の発散する形とからなるもので、胸からあがってきた息がのどにつかえて、はあと発散することをあらわす。感嘆・呼びかけ・疑問・反問など、文脈に応じて、はあという息でさまざまのムードをあらわすだけで、本来は一つである。呼(はあとのどをかすらせて呼ぶ)の原字。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

会意。下部の伸びようとしたものが一線につかえた形と、上部の発散する形とからなるもので、胸からあがってきた息がのどにつかえて、はあと発散することをあらわす。感嘆・呼びかけ・疑問・反問など、文脈に応じて、はあという息でさまざまのムードをあらわすだけで、本来は一つである。呼(はあとのどをかすらせて呼ぶ)の原字。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

乎哉 カ🔗⭐🔉

也与 カ🔗⭐🔉

哉 か🔗⭐🔉

【哉】

9画 口部 [人名漢字]

区点=2640 16進=3A48 シフトJIS=8DC6

《音読み》 サイ

9画 口部 [人名漢字]

区点=2640 16進=3A48 シフトJIS=8DC6

《音読み》 サイ /セ/サイ

/セ/サイ 〈z

〈z i〉

《訓読み》 かな/や/か/はじめて

《名付け》 えい・か・かな・き・すけ・とし・ちか・はじめ・や

《意味》

i〉

《訓読み》 かな/や/か/はじめて

《名付け》 えい・か・かな・き・すけ・とし・ちか・はじめ・や

《意味》

{助}かな。感嘆の語気をあらわす助辞。「快哉カイサイ」「郁郁乎文哉=郁郁乎トシテ文ナルカナ」〔→論語〕

{助}かな。感嘆の語気をあらわす助辞。「快哉カイサイ」「郁郁乎文哉=郁郁乎トシテ文ナルカナ」〔→論語〕

{助}や。反問の語気をあらわす助辞。「豈能独楽哉=アニヨク独リ楽シマンヤ」〔→孟子〕

{助}や。反問の語気をあらわす助辞。「豈能独楽哉=アニヨク独リ楽シマンヤ」〔→孟子〕

{助}や。か。疑問の語気をあらわす助辞。「今安在哉=今安クニ在リヤ」〔→蘇軾〕

{助}や。か。疑問の語気をあらわす助辞。「今安在哉=今安クニ在リヤ」〔→蘇軾〕

{副}はじめて。やっとの意をあらわす副詞。〈同義語〉→才。「哉生魄=哉メテ魄ヲ生ズ」〔→書経〕

《解字》

{副}はじめて。やっとの意をあらわす副詞。〈同義語〉→才。「哉生魄=哉メテ魄ヲ生ズ」〔→書経〕

《解字》

会意兼形声。哉の口を除いた部分は、「才(流れを断ち切るせき)+戈」で、断ち切ること。哉はそれを音符とし、口をそえた字で、語の連なりを断ち切ってポーズを置き、いいおさめることをあらわす。もといい切ることを告げる語であったが、転じて、文末につく助辞となり、さらに転じて、さまざまの語気を示す助辞となった。

《熟語》

→下付・中付語

会意兼形声。哉の口を除いた部分は、「才(流れを断ち切るせき)+戈」で、断ち切ること。哉はそれを音符とし、口をそえた字で、語の連なりを断ち切ってポーズを置き、いいおさめることをあらわす。もといい切ることを告げる語であったが、転じて、文末につく助辞となり、さらに転じて、さまざまの語気を示す助辞となった。

《熟語》

→下付・中付語

9画 口部 [人名漢字]

区点=2640 16進=3A48 シフトJIS=8DC6

《音読み》 サイ

9画 口部 [人名漢字]

区点=2640 16進=3A48 シフトJIS=8DC6

《音読み》 サイ /セ/サイ

/セ/サイ 〈z

〈z i〉

《訓読み》 かな/や/か/はじめて

《名付け》 えい・か・かな・き・すけ・とし・ちか・はじめ・や

《意味》

i〉

《訓読み》 かな/や/か/はじめて

《名付け》 えい・か・かな・き・すけ・とし・ちか・はじめ・や

《意味》

{助}かな。感嘆の語気をあらわす助辞。「快哉カイサイ」「郁郁乎文哉=郁郁乎トシテ文ナルカナ」〔→論語〕

{助}かな。感嘆の語気をあらわす助辞。「快哉カイサイ」「郁郁乎文哉=郁郁乎トシテ文ナルカナ」〔→論語〕

{助}や。反問の語気をあらわす助辞。「豈能独楽哉=アニヨク独リ楽シマンヤ」〔→孟子〕

{助}や。反問の語気をあらわす助辞。「豈能独楽哉=アニヨク独リ楽シマンヤ」〔→孟子〕

{助}や。か。疑問の語気をあらわす助辞。「今安在哉=今安クニ在リヤ」〔→蘇軾〕

{助}や。か。疑問の語気をあらわす助辞。「今安在哉=今安クニ在リヤ」〔→蘇軾〕

{副}はじめて。やっとの意をあらわす副詞。〈同義語〉→才。「哉生魄=哉メテ魄ヲ生ズ」〔→書経〕

《解字》

{副}はじめて。やっとの意をあらわす副詞。〈同義語〉→才。「哉生魄=哉メテ魄ヲ生ズ」〔→書経〕

《解字》

会意兼形声。哉の口を除いた部分は、「才(流れを断ち切るせき)+戈」で、断ち切ること。哉はそれを音符とし、口をそえた字で、語の連なりを断ち切ってポーズを置き、いいおさめることをあらわす。もといい切ることを告げる語であったが、転じて、文末につく助辞となり、さらに転じて、さまざまの語気を示す助辞となった。

《熟語》

→下付・中付語

会意兼形声。哉の口を除いた部分は、「才(流れを断ち切るせき)+戈」で、断ち切ること。哉はそれを音符とし、口をそえた字で、語の連なりを断ち切ってポーズを置き、いいおさめることをあらわす。もといい切ることを告げる語であったが、転じて、文末につく助辞となり、さらに転じて、さまざまの語気を示す助辞となった。

《熟語》

→下付・中付語

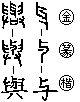

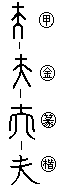

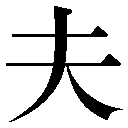

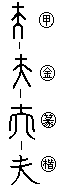

夫 か🔗⭐🔉

【夫】

4画 大部 [四年]

区点=4155 16進=4957 シフトJIS=9576

《常用音訓》フ/フウ/おっと

《音読み》 フ

4画 大部 [四年]

区点=4155 16進=4957 シフトJIS=9576

《常用音訓》フ/フウ/おっと

《音読み》 フ

/フウ

/フウ 〈f

〈f ・f

・f 〉

《訓読み》 おとこ(をとこ)/おっと(をっと)/それ/かの/か/かな

《名付け》 あき・お・すけ

《意味》

〉

《訓読み》 おとこ(をとこ)/おっと(をっと)/それ/かの/か/かな

《名付け》 あき・お・すけ

《意味》

{名}おとこ(ヲトコ)。成年に達したおとこ。「人夫」「丈夫(背たけの大きいおとこ→成年男子)」「匹夫」「頑夫廉=頑夫モ廉ナリ」〔→孟子〕

{名}おとこ(ヲトコ)。成年に達したおとこ。「人夫」「丈夫(背たけの大きいおとこ→成年男子)」「匹夫」「頑夫廉=頑夫モ廉ナリ」〔→孟子〕

{名}おっと(ヲット)。配偶者であるおとこ。〈対語〉→婦。「吾夫又死焉=吾ガ夫マタコレニ死セリ」〔→礼記〕

{名}おっと(ヲット)。配偶者であるおとこ。〈対語〉→婦。「吾夫又死焉=吾ガ夫マタコレニ死セリ」〔→礼記〕

{助}それ。新しい話題を出すことを知らせるため、文頭につけることば。「夫秦王有虎狼之心=ソレ秦王虎狼ノ心有リ」〔→史記〕

{助}それ。新しい話題を出すことを知らせるため、文頭につけることば。「夫秦王有虎狼之心=ソレ秦王虎狼ノ心有リ」〔→史記〕

{指}かの。物事をさすときのことば。「楽夫天命=カノ天命ヲ楽シム」〔→陶潜〕

{指}かの。物事をさすときのことば。「楽夫天命=カノ天命ヲ楽シム」〔→陶潜〕

{助}か。かな。文末につけて、推定や、感嘆の語気を示すことば。「命矣夫=命ナルカナ」〔→論語〕

《解字》

{助}か。かな。文末につけて、推定や、感嘆の語気を示すことば。「命矣夫=命ナルカナ」〔→論語〕

《解字》

象形。大の字にたった人の頭に、まげ、または冠のしるしをつけた姿を描いたもので、成年に達したおとこをあらわす。

《単語家族》

父(自分より世代が一段上である男子)

象形。大の字にたった人の頭に、まげ、または冠のしるしをつけた姿を描いたもので、成年に達したおとこをあらわす。

《単語家族》

父(自分より世代が一段上である男子) 伯(長老の男)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

伯(長老の男)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

4画 大部 [四年]

区点=4155 16進=4957 シフトJIS=9576

《常用音訓》フ/フウ/おっと

《音読み》 フ

4画 大部 [四年]

区点=4155 16進=4957 シフトJIS=9576

《常用音訓》フ/フウ/おっと

《音読み》 フ

/フウ

/フウ 〈f

〈f ・f

・f 〉

《訓読み》 おとこ(をとこ)/おっと(をっと)/それ/かの/か/かな

《名付け》 あき・お・すけ

《意味》

〉

《訓読み》 おとこ(をとこ)/おっと(をっと)/それ/かの/か/かな

《名付け》 あき・お・すけ

《意味》

{名}おとこ(ヲトコ)。成年に達したおとこ。「人夫」「丈夫(背たけの大きいおとこ→成年男子)」「匹夫」「頑夫廉=頑夫モ廉ナリ」〔→孟子〕

{名}おとこ(ヲトコ)。成年に達したおとこ。「人夫」「丈夫(背たけの大きいおとこ→成年男子)」「匹夫」「頑夫廉=頑夫モ廉ナリ」〔→孟子〕

{名}おっと(ヲット)。配偶者であるおとこ。〈対語〉→婦。「吾夫又死焉=吾ガ夫マタコレニ死セリ」〔→礼記〕

{名}おっと(ヲット)。配偶者であるおとこ。〈対語〉→婦。「吾夫又死焉=吾ガ夫マタコレニ死セリ」〔→礼記〕

{助}それ。新しい話題を出すことを知らせるため、文頭につけることば。「夫秦王有虎狼之心=ソレ秦王虎狼ノ心有リ」〔→史記〕

{助}それ。新しい話題を出すことを知らせるため、文頭につけることば。「夫秦王有虎狼之心=ソレ秦王虎狼ノ心有リ」〔→史記〕

{指}かの。物事をさすときのことば。「楽夫天命=カノ天命ヲ楽シム」〔→陶潜〕

{指}かの。物事をさすときのことば。「楽夫天命=カノ天命ヲ楽シム」〔→陶潜〕

{助}か。かな。文末につけて、推定や、感嘆の語気を示すことば。「命矣夫=命ナルカナ」〔→論語〕

《解字》

{助}か。かな。文末につけて、推定や、感嘆の語気を示すことば。「命矣夫=命ナルカナ」〔→論語〕

《解字》

象形。大の字にたった人の頭に、まげ、または冠のしるしをつけた姿を描いたもので、成年に達したおとこをあらわす。

《単語家族》

父(自分より世代が一段上である男子)

象形。大の字にたった人の頭に、まげ、または冠のしるしをつけた姿を描いたもので、成年に達したおとこをあらわす。

《単語家族》

父(自分より世代が一段上である男子) 伯(長老の男)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

伯(長老の男)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

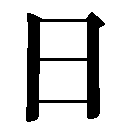

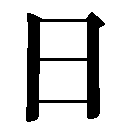

日 か🔗⭐🔉

【日】

4画 日部 [一年]

区点=3892 16進=467C シフトJIS=93FA

《常用音訓》ジツ/ニチ/か/ひ

《音読み》 ニチ

4画 日部 [一年]

区点=3892 16進=467C シフトJIS=93FA

《常用音訓》ジツ/ニチ/か/ひ

《音読み》 ニチ /ジツ

/ジツ 〈r

〈r 〉

《訓読み》 ひ/か/ひび/ひに/にち

《名付け》 あき・か・はる・ひ・ひる

《意味》

〉

《訓読み》 ひ/か/ひび/ひに/にち

《名付け》 あき・か・はる・ひ・ひる

《意味》

{名}ひ。太陽。「日月」「浮雲翳白日=浮雲白日ヲ翳フ」〔→孔融〕

{名}ひ。太陽。「日月」「浮雲翳白日=浮雲白日ヲ翳フ」〔→孔融〕

{名}ひ。太陽の出ている間。昼間。〈対語〉→夜。〈類義語〉→昼。「夜以継日=夜モッテ日ニ継グ」〔→孟子〕

{名}ひ。太陽の出ている間。昼間。〈対語〉→夜。〈類義語〉→昼。「夜以継日=夜モッテ日ニ継グ」〔→孟子〕

{名}ひ。か。一昼夜。「是日=是ノ日」「終日」

{名}ひ。か。一昼夜。「是日=是ノ日」「終日」

{単位}か。日数をかぞえることば。

{単位}か。日数をかぞえることば。

{副}ひび。ひに。毎日。「吾日三省吾身=吾、日ニ三タビ吾ガ身ヲ省ミル」〔→論語〕

{副}ひび。ひに。毎日。「吾日三省吾身=吾、日ニ三タビ吾ガ身ヲ省ミル」〔→論語〕

{副}ひび。ひに。一日一日と。「園日渉以成趣=園ハ日ニ渉リテモッテ趣ヲ成ス」〔→陶潜〕

{副}ひび。ひに。一日一日と。「園日渉以成趣=園ハ日ニ渉リテモッテ趣ヲ成ス」〔→陶潜〕

{名}広く、時期・ころ。「暇日カジツ(暇な時)」「他日(将来の、ある日)」「何日是帰年=何ノ日カコレ帰年」〔→杜甫〕

{名}広く、時期・ころ。「暇日カジツ(暇な時)」「他日(将来の、ある日)」「何日是帰年=何ノ日カコレ帰年」〔→杜甫〕

{名}「日本」の略。

〔国〕にち。七曜の一つ。日曜日の略。

《解字》

{名}「日本」の略。

〔国〕にち。七曜の一つ。日曜日の略。

《解字》

象形。太陽の姿を描いたもの。

《単語家族》

ニチ・ジツということばは、尼(近づく)

象形。太陽の姿を描いたもの。

《単語家族》

ニチ・ジツということばは、尼(近づく) 昵ジツ(親しむ)

昵ジツ(親しむ) 泥ネイ・デイ(ねっとり)などと同系で、身近にねっとりとなごんで暖かさを与える意を含む。また燃ネン(暖かくもえる)とも一脈のつながりがある。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

泥ネイ・デイ(ねっとり)などと同系で、身近にねっとりとなごんで暖かさを与える意を含む。また燃ネン(暖かくもえる)とも一脈のつながりがある。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

4画 日部 [一年]

区点=3892 16進=467C シフトJIS=93FA

《常用音訓》ジツ/ニチ/か/ひ

《音読み》 ニチ

4画 日部 [一年]

区点=3892 16進=467C シフトJIS=93FA

《常用音訓》ジツ/ニチ/か/ひ

《音読み》 ニチ /ジツ

/ジツ 〈r

〈r 〉

《訓読み》 ひ/か/ひび/ひに/にち

《名付け》 あき・か・はる・ひ・ひる

《意味》

〉

《訓読み》 ひ/か/ひび/ひに/にち

《名付け》 あき・か・はる・ひ・ひる

《意味》

{名}ひ。太陽。「日月」「浮雲翳白日=浮雲白日ヲ翳フ」〔→孔融〕

{名}ひ。太陽。「日月」「浮雲翳白日=浮雲白日ヲ翳フ」〔→孔融〕

{名}ひ。太陽の出ている間。昼間。〈対語〉→夜。〈類義語〉→昼。「夜以継日=夜モッテ日ニ継グ」〔→孟子〕

{名}ひ。太陽の出ている間。昼間。〈対語〉→夜。〈類義語〉→昼。「夜以継日=夜モッテ日ニ継グ」〔→孟子〕

{名}ひ。か。一昼夜。「是日=是ノ日」「終日」

{名}ひ。か。一昼夜。「是日=是ノ日」「終日」

{単位}か。日数をかぞえることば。

{単位}か。日数をかぞえることば。

{副}ひび。ひに。毎日。「吾日三省吾身=吾、日ニ三タビ吾ガ身ヲ省ミル」〔→論語〕

{副}ひび。ひに。毎日。「吾日三省吾身=吾、日ニ三タビ吾ガ身ヲ省ミル」〔→論語〕

{副}ひび。ひに。一日一日と。「園日渉以成趣=園ハ日ニ渉リテモッテ趣ヲ成ス」〔→陶潜〕

{副}ひび。ひに。一日一日と。「園日渉以成趣=園ハ日ニ渉リテモッテ趣ヲ成ス」〔→陶潜〕

{名}広く、時期・ころ。「暇日カジツ(暇な時)」「他日(将来の、ある日)」「何日是帰年=何ノ日カコレ帰年」〔→杜甫〕

{名}広く、時期・ころ。「暇日カジツ(暇な時)」「他日(将来の、ある日)」「何日是帰年=何ノ日カコレ帰年」〔→杜甫〕

{名}「日本」の略。

〔国〕にち。七曜の一つ。日曜日の略。

《解字》

{名}「日本」の略。

〔国〕にち。七曜の一つ。日曜日の略。

《解字》

象形。太陽の姿を描いたもの。

《単語家族》

ニチ・ジツということばは、尼(近づく)

象形。太陽の姿を描いたもの。

《単語家族》

ニチ・ジツということばは、尼(近づく) 昵ジツ(親しむ)

昵ジツ(親しむ) 泥ネイ・デイ(ねっとり)などと同系で、身近にねっとりとなごんで暖かさを与える意を含む。また燃ネン(暖かくもえる)とも一脈のつながりがある。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

泥ネイ・デイ(ねっとり)などと同系で、身近にねっとりとなごんで暖かさを与える意を含む。また燃ネン(暖かくもえる)とも一脈のつながりがある。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

歟 か🔗⭐🔉

火 か🔗⭐🔉

【火】

4画 火部 [一年]

区点=1848 16進=3250 シフトJIS=89CE

《常用音訓》カ/ひ/ほ

《音読み》 カ(ク

4画 火部 [一年]

区点=1848 16進=3250 シフトJIS=89CE

《常用音訓》カ/ひ/ほ

《音読み》 カ(ク )

)

/コ

/コ 〈hu

〈hu 〉

《訓読み》 ほ/ひ/か(くゎ)

《名付け》 ひ・ほ

《意味》

〉

《訓読み》 ほ/ひ/か(くゎ)

《名付け》 ひ・ほ

《意味》

{名}ひ。物を燃やして光や熱を発するひ。「灯火」「火正(火の守り本尊、祝融シュクユウのこと)」「民非水火、不生活=民ハ水火ニアラズンバ、生活セズ」〔→孟子〕

{名}ひ。物を燃やして光や熱を発するひ。「灯火」「火正(火の守り本尊、祝融シュクユウのこと)」「民非水火、不生活=民ハ水火ニアラズンバ、生活セズ」〔→孟子〕

{名}ひ。火事。「失火」「大火」「火三月不滅=火三月滅セズ」〔→史記〕

{名}ひ。火事。「失火」「大火」「火三月不滅=火三月滅セズ」〔→史記〕

{名}五行の一つ。色では赤、方角では南、季節では夏、十干ジッカンでは丙ヘイ(ひのえ)と丁テイ(ひのと)、五音では徴チに当てる。

{名}五行の一つ。色では赤、方角では南、季節では夏、十干ジッカンでは丙ヘイ(ひのえ)と丁テイ(ひのと)、五音では徴チに当てる。

{名}火星。

{名}火星。

{名}星の名。大火(商星・心宿)ともいい、さそり座のアルファ星のこと。夏空の代表である。「七月流火=七月ニ火流ル」〔→詩経〕

{名}星の名。大火(商星・心宿)ともいい、さそり座のアルファ星のこと。夏空の代表である。「七月流火=七月ニ火流ル」〔→詩経〕

{名}火のような怒り。かんしゃく。「怒火」「動火」

{名}火のような怒り。かんしゃく。「怒火」「動火」

{形}火で焼いたり煮たりすることをあらわすことば。「火食」

{形}火で焼いたり煮たりすることをあらわすことば。「火食」

{形}火がついたようにさしせまったさま。「火急」「火速」

{形}火がついたようにさしせまったさま。「火急」「火速」

{名}昔の軍隊で、十人一組の呼び名。また、同じ釜カマで煮たきして食事したので、仲間のこと。「火伴カハン(=夥伴。仲間)」

〔国〕か(ク

{名}昔の軍隊で、十人一組の呼び名。また、同じ釜カマで煮たきして食事したので、仲間のこと。「火伴カハン(=夥伴。仲間)」

〔国〕か(ク )。七曜の一つ。火曜日。

《解字》

)。七曜の一つ。火曜日。

《解字》

象形。火が燃えるさまを描いたもの。

《単語家族》

毀キ(形がなくなる)

象形。火が燃えるさまを描いたもの。

《単語家族》

毀キ(形がなくなる) 燬(やけてなくなる)などと同系。

《類義》

炎エンと焔エンは、強くもえるほのお。

《異字同訓》

ひ。火「火が燃える。火に掛ける。火を見るより明らか」灯「灯がともる。遠くに町の灯が見える」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

燬(やけてなくなる)などと同系。

《類義》

炎エンと焔エンは、強くもえるほのお。

《異字同訓》

ひ。火「火が燃える。火に掛ける。火を見るより明らか」灯「灯がともる。遠くに町の灯が見える」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

4画 火部 [一年]

区点=1848 16進=3250 シフトJIS=89CE

《常用音訓》カ/ひ/ほ

《音読み》 カ(ク

4画 火部 [一年]

区点=1848 16進=3250 シフトJIS=89CE

《常用音訓》カ/ひ/ほ

《音読み》 カ(ク )

)

/コ

/コ 〈hu

〈hu 〉

《訓読み》 ほ/ひ/か(くゎ)

《名付け》 ひ・ほ

《意味》

〉

《訓読み》 ほ/ひ/か(くゎ)

《名付け》 ひ・ほ

《意味》

{名}ひ。物を燃やして光や熱を発するひ。「灯火」「火正(火の守り本尊、祝融シュクユウのこと)」「民非水火、不生活=民ハ水火ニアラズンバ、生活セズ」〔→孟子〕

{名}ひ。物を燃やして光や熱を発するひ。「灯火」「火正(火の守り本尊、祝融シュクユウのこと)」「民非水火、不生活=民ハ水火ニアラズンバ、生活セズ」〔→孟子〕

{名}ひ。火事。「失火」「大火」「火三月不滅=火三月滅セズ」〔→史記〕

{名}ひ。火事。「失火」「大火」「火三月不滅=火三月滅セズ」〔→史記〕

{名}五行の一つ。色では赤、方角では南、季節では夏、十干ジッカンでは丙ヘイ(ひのえ)と丁テイ(ひのと)、五音では徴チに当てる。

{名}五行の一つ。色では赤、方角では南、季節では夏、十干ジッカンでは丙ヘイ(ひのえ)と丁テイ(ひのと)、五音では徴チに当てる。

{名}火星。

{名}火星。

{名}星の名。大火(商星・心宿)ともいい、さそり座のアルファ星のこと。夏空の代表である。「七月流火=七月ニ火流ル」〔→詩経〕

{名}星の名。大火(商星・心宿)ともいい、さそり座のアルファ星のこと。夏空の代表である。「七月流火=七月ニ火流ル」〔→詩経〕

{名}火のような怒り。かんしゃく。「怒火」「動火」

{名}火のような怒り。かんしゃく。「怒火」「動火」

{形}火で焼いたり煮たりすることをあらわすことば。「火食」

{形}火で焼いたり煮たりすることをあらわすことば。「火食」

{形}火がついたようにさしせまったさま。「火急」「火速」

{形}火がついたようにさしせまったさま。「火急」「火速」

{名}昔の軍隊で、十人一組の呼び名。また、同じ釜カマで煮たきして食事したので、仲間のこと。「火伴カハン(=夥伴。仲間)」

〔国〕か(ク

{名}昔の軍隊で、十人一組の呼び名。また、同じ釜カマで煮たきして食事したので、仲間のこと。「火伴カハン(=夥伴。仲間)」

〔国〕か(ク )。七曜の一つ。火曜日。

《解字》

)。七曜の一つ。火曜日。

《解字》

象形。火が燃えるさまを描いたもの。

《単語家族》

毀キ(形がなくなる)

象形。火が燃えるさまを描いたもの。

《単語家族》

毀キ(形がなくなる) 燬(やけてなくなる)などと同系。

《類義》

炎エンと焔エンは、強くもえるほのお。

《異字同訓》

ひ。火「火が燃える。火に掛ける。火を見るより明らか」灯「灯がともる。遠くに町の灯が見える」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

燬(やけてなくなる)などと同系。

《類義》

炎エンと焔エンは、強くもえるほのお。

《異字同訓》

ひ。火「火が燃える。火に掛ける。火を見るより明らか」灯「灯がともる。遠くに町の灯が見える」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

耶 か🔗⭐🔉

【耶】

9画 耳部 [人名漢字]

区点=4477 16進=4C6D シフトJIS=96EB

《音読み》 ヤ

9画 耳部 [人名漢字]

区点=4477 16進=4C6D シフトJIS=96EB

《音読み》 ヤ

〈y

〈y ・y

・y 〉

《訓読み》 か/や/ちち

《意味》

〉

《訓読み》 か/や/ちち

《意味》

{助}か。疑問の意をあらわす助詞。…か。〈同義語〉→邪・→歟。「有女子、自門隙窺之、問曰誰耶=女子有リテ、門ノ隙ヨリコレヲ窺ツテ、問ヒテ曰ハク誰カト」

{助}か。疑問の意をあらわす助詞。…か。〈同義語〉→邪・→歟。「有女子、自門隙窺之、問曰誰耶=女子有リテ、門ノ隙ヨリコレヲ窺ツテ、問ヒテ曰ハク誰カト」

{助}や。反問の意をあわらす助詞。〈同義語〉→邪・→歟。「安敢毒耶=イヅクンゾアヘテ毒トセンヤ」〔→柳宗元〕

{助}や。反問の意をあわらす助詞。〈同義語〉→邪・→歟。「安敢毒耶=イヅクンゾアヘテ毒トセンヤ」〔→柳宗元〕

{助}や。感嘆の意をあわらす助詞。〈同義語〉→邪・→歟。「二年之別、千里結言、爾何相信之審耶=二年ノ別レ、千里言ヲ結ブ、ナンヂナンゾアヒ信ズルコトノ審ラカナルヤ」〔→捜神記〕

{助}や。感嘆の意をあわらす助詞。〈同義語〉→邪・→歟。「二年之別、千里結言、爾何相信之審耶=二年ノ別レ、千里言ヲ結ブ、ナンヂナンゾアヒ信ズルコトノ審ラカナルヤ」〔→捜神記〕

{助}か。選択の意をあらわす助詞。〈同義語〉→邪・→歟。

{助}か。選択の意をあらわす助詞。〈同義語〉→邪・→歟。

{名}ちち。父親のこと。〈同義語〉→爺。「見耶背面啼、垢膩脚不襪=耶ヲ見テ面ヲ背ケテ啼ク、垢膩シテ脚ニ襪カズ」〔→杜甫〕

{名}ちち。父親のこと。〈同義語〉→爺。「見耶背面啼、垢膩脚不襪=耶ヲ見テ面ヲ背ケテ啼ク、垢膩シテ脚ニ襪カズ」〔→杜甫〕

「耶蘇ヤソ」とは、キリストのこと。▽耶蘇はラテン語Jesus(イエス)の音訳。

《解字》

形声。もと邪とかき「邑+音符牙ガ」。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

「耶蘇ヤソ」とは、キリストのこと。▽耶蘇はラテン語Jesus(イエス)の音訳。

《解字》

形声。もと邪とかき「邑+音符牙ガ」。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

9画 耳部 [人名漢字]

区点=4477 16進=4C6D シフトJIS=96EB

《音読み》 ヤ

9画 耳部 [人名漢字]

区点=4477 16進=4C6D シフトJIS=96EB

《音読み》 ヤ

〈y

〈y ・y

・y 〉

《訓読み》 か/や/ちち

《意味》

〉

《訓読み》 か/や/ちち

《意味》

{助}か。疑問の意をあらわす助詞。…か。〈同義語〉→邪・→歟。「有女子、自門隙窺之、問曰誰耶=女子有リテ、門ノ隙ヨリコレヲ窺ツテ、問ヒテ曰ハク誰カト」

{助}か。疑問の意をあらわす助詞。…か。〈同義語〉→邪・→歟。「有女子、自門隙窺之、問曰誰耶=女子有リテ、門ノ隙ヨリコレヲ窺ツテ、問ヒテ曰ハク誰カト」

{助}や。反問の意をあわらす助詞。〈同義語〉→邪・→歟。「安敢毒耶=イヅクンゾアヘテ毒トセンヤ」〔→柳宗元〕

{助}や。反問の意をあわらす助詞。〈同義語〉→邪・→歟。「安敢毒耶=イヅクンゾアヘテ毒トセンヤ」〔→柳宗元〕

{助}や。感嘆の意をあわらす助詞。〈同義語〉→邪・→歟。「二年之別、千里結言、爾何相信之審耶=二年ノ別レ、千里言ヲ結ブ、ナンヂナンゾアヒ信ズルコトノ審ラカナルヤ」〔→捜神記〕

{助}や。感嘆の意をあわらす助詞。〈同義語〉→邪・→歟。「二年之別、千里結言、爾何相信之審耶=二年ノ別レ、千里言ヲ結ブ、ナンヂナンゾアヒ信ズルコトノ審ラカナルヤ」〔→捜神記〕

{助}か。選択の意をあらわす助詞。〈同義語〉→邪・→歟。

{助}か。選択の意をあらわす助詞。〈同義語〉→邪・→歟。

{名}ちち。父親のこと。〈同義語〉→爺。「見耶背面啼、垢膩脚不襪=耶ヲ見テ面ヲ背ケテ啼ク、垢膩シテ脚ニ襪カズ」〔→杜甫〕

{名}ちち。父親のこと。〈同義語〉→爺。「見耶背面啼、垢膩脚不襪=耶ヲ見テ面ヲ背ケテ啼ク、垢膩シテ脚ニ襪カズ」〔→杜甫〕

「耶蘇ヤソ」とは、キリストのこと。▽耶蘇はラテン語Jesus(イエス)の音訳。

《解字》

形声。もと邪とかき「邑+音符牙ガ」。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

「耶蘇ヤソ」とは、キリストのこと。▽耶蘇はラテン語Jesus(イエス)の音訳。

《解字》

形声。もと邪とかき「邑+音符牙ガ」。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

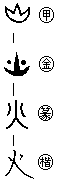

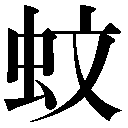

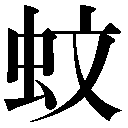

蚊 か🔗⭐🔉

【蚊】

10画 虫部 [常用漢字]

区点=1867 16進=3263 シフトJIS=89E1

《常用音訓》か

《音読み》 ブン

10画 虫部 [常用漢字]

区点=1867 16進=3263 シフトJIS=89E1

《常用音訓》か

《音読み》 ブン /モン

/モン 〈w

〈w n〉

《訓読み》 か

《名付け》 か

《意味》

{名}か。虫の名。ぼうふらの成長したこまかい害虫。その雌は夏に人や動物を刺して血を吸う。▽小さいもののたとえに用いることがある。

《解字》

会意兼形声。「虫+音符文(こまかい模様)」。あるいは「もんもん」という羽音をまねた擬声語か。

《熟語》

→熟語

n〉

《訓読み》 か

《名付け》 か

《意味》

{名}か。虫の名。ぼうふらの成長したこまかい害虫。その雌は夏に人や動物を刺して血を吸う。▽小さいもののたとえに用いることがある。

《解字》

会意兼形声。「虫+音符文(こまかい模様)」。あるいは「もんもん」という羽音をまねた擬声語か。

《熟語》

→熟語

10画 虫部 [常用漢字]

区点=1867 16進=3263 シフトJIS=89E1

《常用音訓》か

《音読み》 ブン

10画 虫部 [常用漢字]

区点=1867 16進=3263 シフトJIS=89E1

《常用音訓》か

《音読み》 ブン /モン

/モン 〈w

〈w n〉

《訓読み》 か

《名付け》 か

《意味》

{名}か。虫の名。ぼうふらの成長したこまかい害虫。その雌は夏に人や動物を刺して血を吸う。▽小さいもののたとえに用いることがある。

《解字》

会意兼形声。「虫+音符文(こまかい模様)」。あるいは「もんもん」という羽音をまねた擬声語か。

《熟語》

→熟語

n〉

《訓読み》 か

《名付け》 か

《意味》

{名}か。虫の名。ぼうふらの成長したこまかい害虫。その雌は夏に人や動物を刺して血を吸う。▽小さいもののたとえに用いることがある。

《解字》

会意兼形声。「虫+音符文(こまかい模様)」。あるいは「もんもん」という羽音をまねた擬声語か。

《熟語》

→熟語

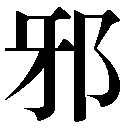

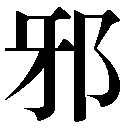

邪 か🔗⭐🔉

【邪】

8画 邑部 [常用漢字]

区点=2857 16進=3C59 シフトJIS=8ED7

《常用音訓》ジャ

《音読み》

8画 邑部 [常用漢字]

区点=2857 16進=3C59 シフトJIS=8ED7

《常用音訓》ジャ

《音読み》  ジャ

ジャ /シャ

/シャ 〈xi

〈xi 〉/

〉/ ヤ

ヤ

〈y

〈y 〉

《訓読み》 よこしま/や/か

《意味》

〉

《訓読み》 よこしま/や/か

《意味》

ジャナリ{名・形}よこしま。くいちがい。正道からはずれて、ねじけている。〈対語〉→正。「姦邪カンジャ(わる者)」「邪不勝正=邪ハ正ニ勝タズ」「邪説暴行有作=邪説暴行作ルコト有リ」〔→孟子〕

ジャナリ{名・形}よこしま。くいちがい。正道からはずれて、ねじけている。〈対語〉→正。「姦邪カンジャ(わる者)」「邪不勝正=邪ハ正ニ勝タズ」「邪説暴行有作=邪説暴行作ルコト有リ」〔→孟子〕

{名}漢方医学で、陰陽がバランスを失ってひずんだこと。また、アンバランスによって生じる病気のこと。「邪気」「風邪フウジャ(かぜの病)」「湿邪シツジャ(湿気が多すぎておこる病)」

{名}漢方医学で、陰陽がバランスを失ってひずんだこと。また、アンバランスによって生じる病気のこと。「邪気」「風邪フウジャ(かぜの病)」「湿邪シツジャ(湿気が多すぎておこる病)」

{助}や。か。文末につけて疑問をあらわす助詞。〈同義語〉→耶・→也。「顧不易邪=顧ツテ易カラズヤ」〔→史記〕

{助}や。か。文末につけて疑問をあらわす助詞。〈同義語〉→耶・→也。「顧不易邪=顧ツテ易カラズヤ」〔→史記〕

「琅邪ロウヤ」とは、(イ)地名。山東半島の東岸、今の諸城県の地にあたる。漢代に郡が置かれた。(ロ)山東省東南部にある山の名。琅邪山。

《解字》

会意兼形声。牙は、くい違った組み木のかみあったさまを描いた象形文字。邪は「邑(むら)+音符牙」。もと琅邪という地名をあらわした字だが、牙の原義であるくい違いの意をもあらわす。

《単語家族》

齬ゴ(くい違い)

「琅邪ロウヤ」とは、(イ)地名。山東半島の東岸、今の諸城県の地にあたる。漢代に郡が置かれた。(ロ)山東省東南部にある山の名。琅邪山。

《解字》

会意兼形声。牙は、くい違った組み木のかみあったさまを描いた象形文字。邪は「邑(むら)+音符牙」。もと琅邪という地名をあらわした字だが、牙の原義であるくい違いの意をもあらわす。

《単語家族》

齬ゴ(くい違い) 忤ゴ(くい違い)

忤ゴ(くい違い) 牙と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

牙と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

8画 邑部 [常用漢字]

区点=2857 16進=3C59 シフトJIS=8ED7

《常用音訓》ジャ

《音読み》

8画 邑部 [常用漢字]

区点=2857 16進=3C59 シフトJIS=8ED7

《常用音訓》ジャ

《音読み》  ジャ

ジャ /シャ

/シャ 〈xi

〈xi 〉/

〉/ ヤ

ヤ

〈y

〈y 〉

《訓読み》 よこしま/や/か

《意味》

〉

《訓読み》 よこしま/や/か

《意味》

ジャナリ{名・形}よこしま。くいちがい。正道からはずれて、ねじけている。〈対語〉→正。「姦邪カンジャ(わる者)」「邪不勝正=邪ハ正ニ勝タズ」「邪説暴行有作=邪説暴行作ルコト有リ」〔→孟子〕

ジャナリ{名・形}よこしま。くいちがい。正道からはずれて、ねじけている。〈対語〉→正。「姦邪カンジャ(わる者)」「邪不勝正=邪ハ正ニ勝タズ」「邪説暴行有作=邪説暴行作ルコト有リ」〔→孟子〕

{名}漢方医学で、陰陽がバランスを失ってひずんだこと。また、アンバランスによって生じる病気のこと。「邪気」「風邪フウジャ(かぜの病)」「湿邪シツジャ(湿気が多すぎておこる病)」

{名}漢方医学で、陰陽がバランスを失ってひずんだこと。また、アンバランスによって生じる病気のこと。「邪気」「風邪フウジャ(かぜの病)」「湿邪シツジャ(湿気が多すぎておこる病)」

{助}や。か。文末につけて疑問をあらわす助詞。〈同義語〉→耶・→也。「顧不易邪=顧ツテ易カラズヤ」〔→史記〕

{助}や。か。文末につけて疑問をあらわす助詞。〈同義語〉→耶・→也。「顧不易邪=顧ツテ易カラズヤ」〔→史記〕

「琅邪ロウヤ」とは、(イ)地名。山東半島の東岸、今の諸城県の地にあたる。漢代に郡が置かれた。(ロ)山東省東南部にある山の名。琅邪山。

《解字》

会意兼形声。牙は、くい違った組み木のかみあったさまを描いた象形文字。邪は「邑(むら)+音符牙」。もと琅邪という地名をあらわした字だが、牙の原義であるくい違いの意をもあらわす。

《単語家族》

齬ゴ(くい違い)

「琅邪ロウヤ」とは、(イ)地名。山東半島の東岸、今の諸城県の地にあたる。漢代に郡が置かれた。(ロ)山東省東南部にある山の名。琅邪山。

《解字》

会意兼形声。牙は、くい違った組み木のかみあったさまを描いた象形文字。邪は「邑(むら)+音符牙」。もと琅邪という地名をあらわした字だが、牙の原義であるくい違いの意をもあらわす。

《単語家族》

齬ゴ(くい違い) 忤ゴ(くい違い)

忤ゴ(くい違い) 牙と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

牙と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

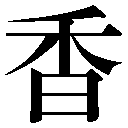

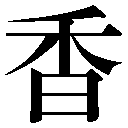

香 か🔗⭐🔉

【香】

9画 香部 [常用漢字]

区点=2565 16進=3961 シフトJIS=8D81

《常用音訓》キョウ/コウ/か/かお…り/かお…る

《音読み》 コウ(カウ)

9画 香部 [常用漢字]

区点=2565 16進=3961 シフトJIS=8D81

《常用音訓》キョウ/コウ/か/かお…り/かお…る

《音読み》 コウ(カウ) /キョウ(キャウ)

/キョウ(キャウ) 〈xi

〈xi ng〉

《訓読み》 か/かおり(かをり)/かおる(かをる)/かんばしい(かんばし)/かぐわしい(かぐはし)/きょう(きゃう)

《名付け》 か・かおり・かおる・かが・たか・よし

《意味》

ng〉

《訓読み》 か/かおり(かをり)/かおる(かをる)/かんばしい(かんばし)/かぐわしい(かぐはし)/きょう(きゃう)

《名付け》 か・かおり・かおる・かが・たか・よし

《意味》

{名}か。かおり(カヲリ)。ただよってくるよいにおい。〈対語〉→臭。「香料」「芳香」

{名}か。かおり(カヲリ)。ただよってくるよいにおい。〈対語〉→臭。「香料」「芳香」

{動・形}かおる(カヲル)。かんばしい(カンバシ)。かぐわしい(カグハシ)。よいにおいがするさま。〈対語〉→臭。「一架薔薇満院香=一架ノ薔薇満院香シ」〔→高駢〕

{動・形}かおる(カヲル)。かんばしい(カンバシ)。かぐわしい(カグハシ)。よいにおいがするさま。〈対語〉→臭。「一架薔薇満院香=一架ノ薔薇満院香シ」〔→高駢〕

{名}衣服にかおりをつけたりかおりを楽しんだりするための、におうもの。「香炉」「聞香=香ヲ聞ク」

{名}衣服にかおりをつけたりかおりを楽しんだりするための、におうもの。「香炉」「聞香=香ヲ聞ク」

{形}声・色・姿・味などがよい。「香骨」「香城」

〔国〕きょう(キヤウ)。将棋のこまの一つ。「香車」

《解字》

{形}声・色・姿・味などがよい。「香骨」「香城」

〔国〕きょう(キヤウ)。将棋のこまの一つ。「香車」

《解字》

会意。もとは「黍(きび)+甘(うまい)」で、きびを煮たときに、空気に乗ってただよってくるよいにおいをあらわす。空気の動きに乗ってつたわる意を含む。

《単語家族》

向(空気のとおる換気口)

会意。もとは「黍(きび)+甘(うまい)」で、きびを煮たときに、空気に乗ってただよってくるよいにおいをあらわす。空気の動きに乗ってつたわる意を含む。

《単語家族》

向(空気のとおる換気口) 響(空気に乗ってつたわる音)と同系。

《異字同訓》

かおる。 →薫

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

響(空気に乗ってつたわる音)と同系。

《異字同訓》

かおる。 →薫

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

9画 香部 [常用漢字]

区点=2565 16進=3961 シフトJIS=8D81

《常用音訓》キョウ/コウ/か/かお…り/かお…る

《音読み》 コウ(カウ)

9画 香部 [常用漢字]

区点=2565 16進=3961 シフトJIS=8D81

《常用音訓》キョウ/コウ/か/かお…り/かお…る

《音読み》 コウ(カウ) /キョウ(キャウ)

/キョウ(キャウ) 〈xi

〈xi ng〉

《訓読み》 か/かおり(かをり)/かおる(かをる)/かんばしい(かんばし)/かぐわしい(かぐはし)/きょう(きゃう)

《名付け》 か・かおり・かおる・かが・たか・よし

《意味》

ng〉

《訓読み》 か/かおり(かをり)/かおる(かをる)/かんばしい(かんばし)/かぐわしい(かぐはし)/きょう(きゃう)

《名付け》 か・かおり・かおる・かが・たか・よし

《意味》

{名}か。かおり(カヲリ)。ただよってくるよいにおい。〈対語〉→臭。「香料」「芳香」

{名}か。かおり(カヲリ)。ただよってくるよいにおい。〈対語〉→臭。「香料」「芳香」

{動・形}かおる(カヲル)。かんばしい(カンバシ)。かぐわしい(カグハシ)。よいにおいがするさま。〈対語〉→臭。「一架薔薇満院香=一架ノ薔薇満院香シ」〔→高駢〕

{動・形}かおる(カヲル)。かんばしい(カンバシ)。かぐわしい(カグハシ)。よいにおいがするさま。〈対語〉→臭。「一架薔薇満院香=一架ノ薔薇満院香シ」〔→高駢〕

{名}衣服にかおりをつけたりかおりを楽しんだりするための、におうもの。「香炉」「聞香=香ヲ聞ク」

{名}衣服にかおりをつけたりかおりを楽しんだりするための、におうもの。「香炉」「聞香=香ヲ聞ク」

{形}声・色・姿・味などがよい。「香骨」「香城」

〔国〕きょう(キヤウ)。将棋のこまの一つ。「香車」

《解字》

{形}声・色・姿・味などがよい。「香骨」「香城」

〔国〕きょう(キヤウ)。将棋のこまの一つ。「香車」

《解字》

会意。もとは「黍(きび)+甘(うまい)」で、きびを煮たときに、空気に乗ってただよってくるよいにおいをあらわす。空気の動きに乗ってつたわる意を含む。

《単語家族》

向(空気のとおる換気口)

会意。もとは「黍(きび)+甘(うまい)」で、きびを煮たときに、空気に乗ってただよってくるよいにおいをあらわす。空気の動きに乗ってつたわる意を含む。

《単語家族》

向(空気のとおる換気口) 響(空気に乗ってつたわる音)と同系。

《異字同訓》

かおる。 →薫

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

響(空気に乗ってつたわる音)と同系。

《異字同訓》

かおる。 →薫

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

漢字源に「か」で完全一致するの検索結果 1-14。

ヤ 反問の気持ちをあらわすことば。「仁遠乎哉、我欲仁、斯仁至矣=仁ハ遠カランヤ、我仁ヲ欲スレバ、斯ニ仁至ル」〔

ヤ 反問の気持ちをあらわすことば。「仁遠乎哉、我欲仁、斯仁至矣=仁ハ遠カランヤ、我仁ヲ欲スレバ、斯ニ仁至ル」〔 18画 欠部

区点=6135 16進=5D43 シフトJIS=9F62

《音読み》 ヨ

18画 欠部

区点=6135 16進=5D43 シフトJIS=9F62

《音読み》 ヨ