複数辞典一括検索+![]()

![]()

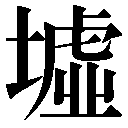

址 あと🔗⭐🔉

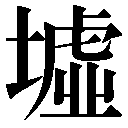

墟 あと🔗⭐🔉

【墟】

15画 土部

区点=5250 16進=5452 シフトJIS=9AD0

《音読み》 キョ

15画 土部

区点=5250 16進=5452 シフトJIS=9AD0

《音読み》 キョ /コ

/コ 〈x

〈x 〉

《訓読み》 あと

《意味》

〉

《訓読み》 あと

《意味》

{名}あと。昔あったものが朽ち果てて、くぼみだけが残った所。「廃墟」「殷墟インキョ(三千年前に殷の都のあったあと。今の河南省安陽県にある)」

{名}あと。昔あったものが朽ち果てて、くぼみだけが残った所。「廃墟」「殷墟インキョ(三千年前に殷の都のあったあと。今の河南省安陽県にある)」

{名}山頂の中央部がくぼんだ大きな丘。「崑崙墟コンロンキョ」

{名}山頂の中央部がくぼんだ大きな丘。「崑崙墟コンロンキョ」

{名}中国の中部・南部で、市のたつ小さな町のこと。▽町の名につけて「…墟」と呼ぶ。北部では「…集」という。

《解字》

会意兼形声。虚キョは「くぼみ+音符虍コ」の形声文字。墟は「土+音符虚(くぼみ)」で、地上に残った廃墟。

《単語家族》

虚(何もないくぼみ→むなしい)

{名}中国の中部・南部で、市のたつ小さな町のこと。▽町の名につけて「…墟」と呼ぶ。北部では「…集」という。

《解字》

会意兼形声。虚キョは「くぼみ+音符虍コ」の形声文字。墟は「土+音符虚(くぼみ)」で、地上に残った廃墟。

《単語家族》

虚(何もないくぼみ→むなしい) 去(へこむ)

去(へこむ) 却(くぼむ)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

却(くぼむ)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

15画 土部

区点=5250 16進=5452 シフトJIS=9AD0

《音読み》 キョ

15画 土部

区点=5250 16進=5452 シフトJIS=9AD0

《音読み》 キョ /コ

/コ 〈x

〈x 〉

《訓読み》 あと

《意味》

〉

《訓読み》 あと

《意味》

{名}あと。昔あったものが朽ち果てて、くぼみだけが残った所。「廃墟」「殷墟インキョ(三千年前に殷の都のあったあと。今の河南省安陽県にある)」

{名}あと。昔あったものが朽ち果てて、くぼみだけが残った所。「廃墟」「殷墟インキョ(三千年前に殷の都のあったあと。今の河南省安陽県にある)」

{名}山頂の中央部がくぼんだ大きな丘。「崑崙墟コンロンキョ」

{名}山頂の中央部がくぼんだ大きな丘。「崑崙墟コンロンキョ」

{名}中国の中部・南部で、市のたつ小さな町のこと。▽町の名につけて「…墟」と呼ぶ。北部では「…集」という。

《解字》

会意兼形声。虚キョは「くぼみ+音符虍コ」の形声文字。墟は「土+音符虚(くぼみ)」で、地上に残った廃墟。

《単語家族》

虚(何もないくぼみ→むなしい)

{名}中国の中部・南部で、市のたつ小さな町のこと。▽町の名につけて「…墟」と呼ぶ。北部では「…集」という。

《解字》

会意兼形声。虚キョは「くぼみ+音符虍コ」の形声文字。墟は「土+音符虚(くぼみ)」で、地上に残った廃墟。

《単語家族》

虚(何もないくぼみ→むなしい) 去(へこむ)

去(へこむ) 却(くぼむ)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

却(くぼむ)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

後 あと🔗⭐🔉

【後】

9画 彳部 [二年]

区点=2469 16進=3865 シフトJIS=8CE3

《常用音訓》コウ/ゴ/あと/うし…ろ/おく…れる/のち

《音読み》 ゴ

9画 彳部 [二年]

区点=2469 16進=3865 シフトJIS=8CE3

《常用音訓》コウ/ゴ/あと/うし…ろ/おく…れる/のち

《音読み》 ゴ /コウ

/コウ /グ

/グ 〈h

〈h u〉

《訓読み》 のち/あと/うしろ/しりえ(しりへ)/あとにする(あとにす)/のちにする(のちにす)/おくれる(おくる)

《名付け》 しつ・ちか・のち・のり・もち

《意味》

u〉

《訓読み》 のち/あと/うしろ/しりえ(しりへ)/あとにする(あとにす)/のちにする(のちにす)/おくれる(おくる)

《名付け》 しつ・ちか・のち・のり・もち

《意味》

{名}のち。あと。ある起点よりみて、あとの方。▽場所についても、時間についても用いる。〈対語〉→前・→先。「事後」「落人後=人後ニ落ツ」

{名}のち。あと。ある起点よりみて、あとの方。▽場所についても、時間についても用いる。〈対語〉→前・→先。「事後」「落人後=人後ニ落ツ」

{名}うしろ。しりえ(シリヘ)。しり。▽もと、人体後部のしりの穴のこと。〈同義語〉→后ゴ/コウ。「是夕也、恵王之後而蛭出=コノ夕ニ、恵王ノ後ヨリ蛭出ヅ」〔→新書〕

{名}うしろ。しりえ(シリヘ)。しり。▽もと、人体後部のしりの穴のこと。〈同義語〉→后ゴ/コウ。「是夕也、恵王之後而蛭出=コノ夕ニ、恵王ノ後ヨリ蛭出ヅ」〔→新書〕

{形}のち。あと。のちの。あとの。〈対語〉→先・→初・→前。「後世」「後生」「後必有災=後必ズ災アリ」〔→孟子〕

{形}のち。あと。のちの。あとの。〈対語〉→先・→初・→前。「後世」「後生」「後必有災=後必ズ災アリ」〔→孟子〕

{名}のち。あと。あとつぎの人。また、子孫。〈対語〉→先(祖先)。「三代之後(三王朝の子孫)」「其無後乎=ソレ後ナカランカ」〔→孟子〕

{名}のち。あと。あとつぎの人。また、子孫。〈対語〉→先(祖先)。「三代之後(三王朝の子孫)」「其無後乎=ソレ後ナカランカ」〔→孟子〕

{動}あとにする(アトニス)。のちにする(ノチニス)。あと回しにする。「絵事後素=絵事ハ、素ヲ後ニス」〔→論語〕

{動}あとにする(アトニス)。のちにする(ノチニス)。あと回しにする。「絵事後素=絵事ハ、素ヲ後ニス」〔→論語〕

{動}おくれる(オクル)。あとになる。〈類義語〉→遅。「非敢後也=アヘテ後レシニアラザルナリ」〔→論語〕

《解字》

{動}おくれる(オクル)。あとになる。〈類義語〉→遅。「非敢後也=アヘテ後レシニアラザルナリ」〔→論語〕

《解字》

会意。「幺(わずか)+夂(あしをひきずる)+彳(いく)」で、足をひいてわずかしか進めず、あとにおくれるさまをあらわす。のち、后コウ・ゴ(うしろ、しりの穴)と通じて用いられる。

《異字同訓》

あと。 →跡 おくれる。→遅

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

会意。「幺(わずか)+夂(あしをひきずる)+彳(いく)」で、足をひいてわずかしか進めず、あとにおくれるさまをあらわす。のち、后コウ・ゴ(うしろ、しりの穴)と通じて用いられる。

《異字同訓》

あと。 →跡 おくれる。→遅

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

9画 彳部 [二年]

区点=2469 16進=3865 シフトJIS=8CE3

《常用音訓》コウ/ゴ/あと/うし…ろ/おく…れる/のち

《音読み》 ゴ

9画 彳部 [二年]

区点=2469 16進=3865 シフトJIS=8CE3

《常用音訓》コウ/ゴ/あと/うし…ろ/おく…れる/のち

《音読み》 ゴ /コウ

/コウ /グ

/グ 〈h

〈h u〉

《訓読み》 のち/あと/うしろ/しりえ(しりへ)/あとにする(あとにす)/のちにする(のちにす)/おくれる(おくる)

《名付け》 しつ・ちか・のち・のり・もち

《意味》

u〉

《訓読み》 のち/あと/うしろ/しりえ(しりへ)/あとにする(あとにす)/のちにする(のちにす)/おくれる(おくる)

《名付け》 しつ・ちか・のち・のり・もち

《意味》

{名}のち。あと。ある起点よりみて、あとの方。▽場所についても、時間についても用いる。〈対語〉→前・→先。「事後」「落人後=人後ニ落ツ」

{名}のち。あと。ある起点よりみて、あとの方。▽場所についても、時間についても用いる。〈対語〉→前・→先。「事後」「落人後=人後ニ落ツ」

{名}うしろ。しりえ(シリヘ)。しり。▽もと、人体後部のしりの穴のこと。〈同義語〉→后ゴ/コウ。「是夕也、恵王之後而蛭出=コノ夕ニ、恵王ノ後ヨリ蛭出ヅ」〔→新書〕

{名}うしろ。しりえ(シリヘ)。しり。▽もと、人体後部のしりの穴のこと。〈同義語〉→后ゴ/コウ。「是夕也、恵王之後而蛭出=コノ夕ニ、恵王ノ後ヨリ蛭出ヅ」〔→新書〕

{形}のち。あと。のちの。あとの。〈対語〉→先・→初・→前。「後世」「後生」「後必有災=後必ズ災アリ」〔→孟子〕

{形}のち。あと。のちの。あとの。〈対語〉→先・→初・→前。「後世」「後生」「後必有災=後必ズ災アリ」〔→孟子〕

{名}のち。あと。あとつぎの人。また、子孫。〈対語〉→先(祖先)。「三代之後(三王朝の子孫)」「其無後乎=ソレ後ナカランカ」〔→孟子〕

{名}のち。あと。あとつぎの人。また、子孫。〈対語〉→先(祖先)。「三代之後(三王朝の子孫)」「其無後乎=ソレ後ナカランカ」〔→孟子〕

{動}あとにする(アトニス)。のちにする(ノチニス)。あと回しにする。「絵事後素=絵事ハ、素ヲ後ニス」〔→論語〕

{動}あとにする(アトニス)。のちにする(ノチニス)。あと回しにする。「絵事後素=絵事ハ、素ヲ後ニス」〔→論語〕

{動}おくれる(オクル)。あとになる。〈類義語〉→遅。「非敢後也=アヘテ後レシニアラザルナリ」〔→論語〕

《解字》

{動}おくれる(オクル)。あとになる。〈類義語〉→遅。「非敢後也=アヘテ後レシニアラザルナリ」〔→論語〕

《解字》

会意。「幺(わずか)+夂(あしをひきずる)+彳(いく)」で、足をひいてわずかしか進めず、あとにおくれるさまをあらわす。のち、后コウ・ゴ(うしろ、しりの穴)と通じて用いられる。

《異字同訓》

あと。 →跡 おくれる。→遅

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

会意。「幺(わずか)+夂(あしをひきずる)+彳(いく)」で、足をひいてわずかしか進めず、あとにおくれるさまをあらわす。のち、后コウ・ゴ(うしろ、しりの穴)と通じて用いられる。

《異字同訓》

あと。 →跡 おくれる。→遅

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

後月 アトゲツ🔗⭐🔉

【後月】

コウゲツ

コウゲツ  翌月。来月。

翌月。来月。 〔俗〕来々月。

〔俗〕来々月。 アトゲツ〔国〕前の月。先月。

アトゲツ〔国〕前の月。先月。 ノチノツキ〔国〕陰暦八月十五日の月(中秋の名月)に対して、九月十三日の月。十三夜。

ノチノツキ〔国〕陰暦八月十五日の月(中秋の名月)に対して、九月十三日の月。十三夜。

コウゲツ

コウゲツ  翌月。来月。

翌月。来月。 〔俗〕来々月。

〔俗〕来々月。 アトゲツ〔国〕前の月。先月。

アトゲツ〔国〕前の月。先月。 ノチノツキ〔国〕陰暦八月十五日の月(中秋の名月)に対して、九月十三日の月。十三夜。

ノチノツキ〔国〕陰暦八月十五日の月(中秋の名月)に対して、九月十三日の月。十三夜。

斂迹 アトヲオサム🔗⭐🔉

【斂迹】

レンセキ・アトヲオサム 挙動を引きしめてつつしむ。

痕 あと🔗⭐🔉

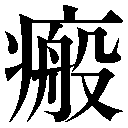

瘢 あと🔗⭐🔉

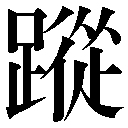

趾 あと🔗⭐🔉

【趾】

11画 足部

区点=7670 16進=6C66 シフトJIS=E6E4

《音読み》 シ

11画 足部

区点=7670 16進=6C66 シフトJIS=E6E4

《音読み》 シ

〈zh

〈zh 〉

《訓読み》 あし/あと

《意味》

〉

《訓読み》 あし/あと

《意味》

{名}あし。土をじっとふまえるあし先の部分。あしくび。また、今では、あしの指。「挙趾キョシ(あしをあげて動く)」「玉趾ギョクシ(おみあし)」「渾舎驚怕走折趾=渾舎驚キ怕レ走ツテ趾ヲ折キヌ」〔→韓愈〕

{名}あし。土をじっとふまえるあし先の部分。あしくび。また、今では、あしの指。「挙趾キョシ(あしをあげて動く)」「玉趾ギョクシ(おみあし)」「渾舎驚怕走折趾=渾舎驚キ怕レ走ツテ趾ヲ折キヌ」〔→韓愈〕

{名}あと。あしあと。転じて、むかし建物などがふまえていたそのあと。〈同義語〉→址。「城趾ジョウシ(=城址)」「遺趾イシ(=遺址)」

《解字》

会意兼形声。止シは、あしくびを描いた象形文字だが、のち、ふまえてとまる意に用いられたため、趾の字がつくられて、あしくびをあらわした。趾は「足+音符止」。

《類義》

→足

《熟語》

→下付・中付語

{名}あと。あしあと。転じて、むかし建物などがふまえていたそのあと。〈同義語〉→址。「城趾ジョウシ(=城址)」「遺趾イシ(=遺址)」

《解字》

会意兼形声。止シは、あしくびを描いた象形文字だが、のち、ふまえてとまる意に用いられたため、趾の字がつくられて、あしくびをあらわした。趾は「足+音符止」。

《類義》

→足

《熟語》

→下付・中付語

11画 足部

区点=7670 16進=6C66 シフトJIS=E6E4

《音読み》 シ

11画 足部

区点=7670 16進=6C66 シフトJIS=E6E4

《音読み》 シ

〈zh

〈zh 〉

《訓読み》 あし/あと

《意味》

〉

《訓読み》 あし/あと

《意味》

{名}あし。土をじっとふまえるあし先の部分。あしくび。また、今では、あしの指。「挙趾キョシ(あしをあげて動く)」「玉趾ギョクシ(おみあし)」「渾舎驚怕走折趾=渾舎驚キ怕レ走ツテ趾ヲ折キヌ」〔→韓愈〕

{名}あし。土をじっとふまえるあし先の部分。あしくび。また、今では、あしの指。「挙趾キョシ(あしをあげて動く)」「玉趾ギョクシ(おみあし)」「渾舎驚怕走折趾=渾舎驚キ怕レ走ツテ趾ヲ折キヌ」〔→韓愈〕

{名}あと。あしあと。転じて、むかし建物などがふまえていたそのあと。〈同義語〉→址。「城趾ジョウシ(=城址)」「遺趾イシ(=遺址)」

《解字》

会意兼形声。止シは、あしくびを描いた象形文字だが、のち、ふまえてとまる意に用いられたため、趾の字がつくられて、あしくびをあらわした。趾は「足+音符止」。

《類義》

→足

《熟語》

→下付・中付語

{名}あと。あしあと。転じて、むかし建物などがふまえていたそのあと。〈同義語〉→址。「城趾ジョウシ(=城址)」「遺趾イシ(=遺址)」

《解字》

会意兼形声。止シは、あしくびを描いた象形文字だが、のち、ふまえてとまる意に用いられたため、趾の字がつくられて、あしくびをあらわした。趾は「足+音符止」。

《類義》

→足

《熟語》

→下付・中付語

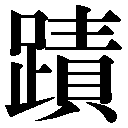

跡 あと🔗⭐🔉

【跡】

13画 足部 [常用漢字]

区点=3255 16進=4057 シフトJIS=90D5

《常用音訓》セキ/あと

《音読み》 セキ

13画 足部 [常用漢字]

区点=3255 16進=4057 シフトJIS=90D5

《常用音訓》セキ/あと

《音読み》 セキ /シヤク

/シヤク 〈j

〈j 〉

《訓読み》 あと

《名付け》 あと・ただ・と・みち

《意味》

〉

《訓読み》 あと

《名付け》 あと・ただ・と・みち

《意味》

{名}あと。次々と、同じ間をおいて点々と続く歩いたあと。転じて、足あと。〈同義語〉→迹セキ・→蹟セキ。「足跡」「踪跡ソウセキ(たてに長く続く足あと→ゆくえ)」

{名}あと。次々と、同じ間をおいて点々と続く歩いたあと。転じて、足あと。〈同義語〉→迹セキ・→蹟セキ。「足跡」「踪跡ソウセキ(たてに長く続く足あと→ゆくえ)」

{名}あと。物があったあと。また、物事が行われたあと。〈同義語〉→蹟・→迹。「筆跡(=筆蹟)」

《解字》

会意。亦は、胸幅の間をおいて、両わきにあるわきの下を示す指事文字。腋エキの原字。跡は「足+亦」で、次々と間隔をおいて同じ形の続く足あと。

《類義》

痕コンは、根を残す傷あと。蹤ショウは、縦に細長く続く足あと。址シは建造物の土台が残ったもの。

《異字同訓》

あと。 跡「足の跡。苦心の跡が見える。容疑者の跡を追う。跡目を継ぐ」後「後の祭り。後を頼んで行く。後から行く。後になり先になり」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

〈注〉熟語は→【迹】を見よ。

{名}あと。物があったあと。また、物事が行われたあと。〈同義語〉→蹟・→迹。「筆跡(=筆蹟)」

《解字》

会意。亦は、胸幅の間をおいて、両わきにあるわきの下を示す指事文字。腋エキの原字。跡は「足+亦」で、次々と間隔をおいて同じ形の続く足あと。

《類義》

痕コンは、根を残す傷あと。蹤ショウは、縦に細長く続く足あと。址シは建造物の土台が残ったもの。

《異字同訓》

あと。 跡「足の跡。苦心の跡が見える。容疑者の跡を追う。跡目を継ぐ」後「後の祭り。後を頼んで行く。後から行く。後になり先になり」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

〈注〉熟語は→【迹】を見よ。

13画 足部 [常用漢字]

区点=3255 16進=4057 シフトJIS=90D5

《常用音訓》セキ/あと

《音読み》 セキ

13画 足部 [常用漢字]

区点=3255 16進=4057 シフトJIS=90D5

《常用音訓》セキ/あと

《音読み》 セキ /シヤク

/シヤク 〈j

〈j 〉

《訓読み》 あと

《名付け》 あと・ただ・と・みち

《意味》

〉

《訓読み》 あと

《名付け》 あと・ただ・と・みち

《意味》

{名}あと。次々と、同じ間をおいて点々と続く歩いたあと。転じて、足あと。〈同義語〉→迹セキ・→蹟セキ。「足跡」「踪跡ソウセキ(たてに長く続く足あと→ゆくえ)」

{名}あと。次々と、同じ間をおいて点々と続く歩いたあと。転じて、足あと。〈同義語〉→迹セキ・→蹟セキ。「足跡」「踪跡ソウセキ(たてに長く続く足あと→ゆくえ)」

{名}あと。物があったあと。また、物事が行われたあと。〈同義語〉→蹟・→迹。「筆跡(=筆蹟)」

《解字》

会意。亦は、胸幅の間をおいて、両わきにあるわきの下を示す指事文字。腋エキの原字。跡は「足+亦」で、次々と間隔をおいて同じ形の続く足あと。

《類義》

痕コンは、根を残す傷あと。蹤ショウは、縦に細長く続く足あと。址シは建造物の土台が残ったもの。

《異字同訓》

あと。 跡「足の跡。苦心の跡が見える。容疑者の跡を追う。跡目を継ぐ」後「後の祭り。後を頼んで行く。後から行く。後になり先になり」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

〈注〉熟語は→【迹】を見よ。

{名}あと。物があったあと。また、物事が行われたあと。〈同義語〉→蹟・→迹。「筆跡(=筆蹟)」

《解字》

会意。亦は、胸幅の間をおいて、両わきにあるわきの下を示す指事文字。腋エキの原字。跡は「足+亦」で、次々と間隔をおいて同じ形の続く足あと。

《類義》

痕コンは、根を残す傷あと。蹤ショウは、縦に細長く続く足あと。址シは建造物の土台が残ったもの。

《異字同訓》

あと。 跡「足の跡。苦心の跡が見える。容疑者の跡を追う。跡目を継ぐ」後「後の祭り。後を頼んで行く。後から行く。後になり先になり」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

〈注〉熟語は→【迹】を見よ。

蹤 あと🔗⭐🔉

蹟 あと🔗⭐🔉

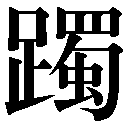

躅 あと🔗⭐🔉

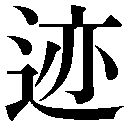

迹 あと🔗⭐🔉

不践迹 アトヲフマズ🔗⭐🔉

【不践迹】

アトヲフマズ〈故事〉先人のやり方に従わず、全く自分独自のやり方で事を行う。〔→論語〕

阿堵 アト🔗⭐🔉

【阿堵】

アト  晋シン代の代名詞。これ。この。このもの。

晋シン代の代名詞。これ。この。このもの。 〈故事〉銭のこと。『阿堵物アトブツ』▽晋の王衍オウエンが銭ということばをきらって「このもの」といった故事から。

〈故事〉銭のこと。『阿堵物アトブツ』▽晋の王衍オウエンが銭ということばをきらって「このもの」といった故事から。 =阿睹。ひとみ。眼。

=阿睹。ひとみ。眼。

晋シン代の代名詞。これ。この。このもの。

晋シン代の代名詞。これ。この。このもの。 〈故事〉銭のこと。『阿堵物アトブツ』▽晋の王衍オウエンが銭ということばをきらって「このもの」といった故事から。

〈故事〉銭のこと。『阿堵物アトブツ』▽晋の王衍オウエンが銭ということばをきらって「このもの」といった故事から。 =阿睹。ひとみ。眼。

=阿睹。ひとみ。眼。

漢字源に「あと」で始まるの検索結果 1-17。

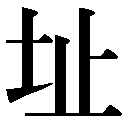

7画 土部

区点=5214 16進=542E シフトJIS=9AAC

【阯】異体字異体字

7画 土部

区点=5214 16進=542E シフトJIS=9AAC

【阯】異体字異体字

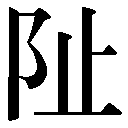

7画 阜部

区点=7987 16進=6F77 シフトJIS=E897

《音読み》 シ

7画 阜部

区点=7987 16進=6F77 シフトJIS=E897

《音読み》 シ 11画

11画  部

区点=2615 16進=3A2F シフトJIS=8DAD

《音読み》 コン

部

区点=2615 16進=3A2F シフトJIS=8DAD

《音読み》 コン n〉

《訓読み》 あと

《意味》

n〉

《訓読み》 あと

《意味》

15画

15画  n〉

《訓読み》 あと

《意味》

n〉

《訓読み》 あと

《意味》

18画 足部

区点=7707 16進=6D27 シフトJIS=E746

《音読み》 ショウ

18画 足部

区点=7707 16進=6D27 シフトJIS=E746

《音読み》 ショウ ng〉

《訓読み》 あと/はなつ

《意味》

ng〉

《訓読み》 あと/はなつ

《意味》

18画 足部

区点=3256 16進=4058 シフトJIS=90D6

《音読み》 セキ

18画 足部

区点=3256 16進=4058 シフトJIS=90D6

《音読み》 セキ 20画 足部

区点=7717 16進=6D31 シフトJIS=E750

《音読み》

20画 足部

区点=7717 16進=6D31 シフトJIS=E750

《音読み》  〉/

〉/ 10画

10画  部

区点=7781 16進=6D71 シフトJIS=E791

《音読み》 セキ

部

区点=7781 16進=6D71 シフトJIS=E791

《音読み》 セキ