複数辞典一括検索+![]()

![]()

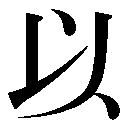

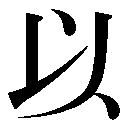

以 ゆえ🔗⭐🔉

【以】

5画 人部 [四年]

区点=1642 16進=304A シフトJIS=88C8

《常用音訓》イ

《音読み》 イ

5画 人部 [四年]

区点=1642 16進=304A シフトJIS=88C8

《常用音訓》イ

《音読み》 イ

〈y

〈y 〉

《訓読み》 もちいる(もちゐる・もちふ)/もってする(もってす)/もって/おもう(おもふ)/おもえらく(おもへらく)/ゆえ(ゆゑ)/より

《名付け》 これ・さね・しげ・とも・のり・もち・ゆき・より

《意味》

〉

《訓読み》 もちいる(もちゐる・もちふ)/もってする(もってす)/もって/おもう(おもふ)/おもえらく(おもへらく)/ゆえ(ゆゑ)/より

《名付け》 これ・さね・しげ・とも・のり・もち・ゆき・より

《意味》

{動}もちいる(モチ

{動}もちいる(モチ ル・モチフ)。使用する。「殷人以柏=殷人ハ柏ヲ以フ」〔→論語〕

ル・モチフ)。使用する。「殷人以柏=殷人ハ柏ヲ以フ」〔→論語〕

{動}もってする(モッテス)。手段としてもちいる。「道之以徳=コレヲ道ビクニ徳ヲ以テス」〔→論語〕

{動}もってする(モッテス)。手段としてもちいる。「道之以徳=コレヲ道ビクニ徳ヲ以テス」〔→論語〕

{前}もって。手段や原因・理由を示すことば。…によって。…でもって。「不以其道得之=其ノ道ヲ以テコレヲ得ズ」〔→論語〕「以約失之者鮮矣=約ヲ以テコレヲ失フ者ハ鮮ナシ」〔→論語〕

{前}もって。手段や原因・理由を示すことば。…によって。…でもって。「不以其道得之=其ノ道ヲ以テコレヲ得ズ」〔→論語〕「以約失之者鮮矣=約ヲ以テコレヲ失フ者ハ鮮ナシ」〔→論語〕

{前}もって。対象を示すことば。…を。「天将以夫子為木鐸=天将ニ夫子ヲ以テ木鐸ト為サントス」〔→論語〕

{前}もって。対象を示すことば。…を。「天将以夫子為木鐸=天将ニ夫子ヲ以テ木鐸ト為サントス」〔→論語〕

{接続}もって。そしての意をあらわすことば。「三分天下有其二、以服事殷=天下ヲ三分シテ其ノ二ヲ有チ、以テ殷ニ服事ス」〔→論語〕

{接続}もって。そしての意をあらわすことば。「三分天下有其二、以服事殷=天下ヲ三分シテ其ノ二ヲ有チ、以テ殷ニ服事ス」〔→論語〕

{動}おもう(オモフ)。おもえらく(オモヘラク)。…とおもう。「以為」「自以先王謀臣、今不用、常怏怏=自ラ以ヘラク先王ノ謀臣ナリト、今ハ用

{動}おもう(オモフ)。おもえらく(オモヘラク)。…とおもう。「以為」「自以先王謀臣、今不用、常怏怏=自ラ以ヘラク先王ノ謀臣ナリト、今ハ用 ラレズ、常ニ怏怏タリ」〔→説苑〕

ラレズ、常ニ怏怏タリ」〔→説苑〕

{動}ひきいる(ヒキ

{動}ひきいる(ヒキ ル)。〈類義語〉→率・→将。

ル)。〈類義語〉→率・→将。

{名}ゆえ(ユ

{名}ゆえ(ユ )。理由や原因。「必有以也=必ズ以有ルナリ」〔→詩経〕

)。理由や原因。「必有以也=必ズ以有ルナリ」〔→詩経〕

{前}より。範囲・方向などの起点をあらわすことば。それより。「以上」「以前」

《解字》

{前}より。範囲・方向などの起点をあらわすことば。それより。「以上」「以前」

《解字》

会意兼形声。「手または人+音符耜シ(すき)の略体」で、手で道具を用いて仕事をするの意を示す。何かを用いて工作をやるの意を含む、…を、…で、…でもってなどの意を示す前置詞となった。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

会意兼形声。「手または人+音符耜シ(すき)の略体」で、手で道具を用いて仕事をするの意を示す。何かを用いて工作をやるの意を含む、…を、…で、…でもってなどの意を示す前置詞となった。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

5画 人部 [四年]

区点=1642 16進=304A シフトJIS=88C8

《常用音訓》イ

《音読み》 イ

5画 人部 [四年]

区点=1642 16進=304A シフトJIS=88C8

《常用音訓》イ

《音読み》 イ

〈y

〈y 〉

《訓読み》 もちいる(もちゐる・もちふ)/もってする(もってす)/もって/おもう(おもふ)/おもえらく(おもへらく)/ゆえ(ゆゑ)/より

《名付け》 これ・さね・しげ・とも・のり・もち・ゆき・より

《意味》

〉

《訓読み》 もちいる(もちゐる・もちふ)/もってする(もってす)/もって/おもう(おもふ)/おもえらく(おもへらく)/ゆえ(ゆゑ)/より

《名付け》 これ・さね・しげ・とも・のり・もち・ゆき・より

《意味》

{動}もちいる(モチ

{動}もちいる(モチ ル・モチフ)。使用する。「殷人以柏=殷人ハ柏ヲ以フ」〔→論語〕

ル・モチフ)。使用する。「殷人以柏=殷人ハ柏ヲ以フ」〔→論語〕

{動}もってする(モッテス)。手段としてもちいる。「道之以徳=コレヲ道ビクニ徳ヲ以テス」〔→論語〕

{動}もってする(モッテス)。手段としてもちいる。「道之以徳=コレヲ道ビクニ徳ヲ以テス」〔→論語〕

{前}もって。手段や原因・理由を示すことば。…によって。…でもって。「不以其道得之=其ノ道ヲ以テコレヲ得ズ」〔→論語〕「以約失之者鮮矣=約ヲ以テコレヲ失フ者ハ鮮ナシ」〔→論語〕

{前}もって。手段や原因・理由を示すことば。…によって。…でもって。「不以其道得之=其ノ道ヲ以テコレヲ得ズ」〔→論語〕「以約失之者鮮矣=約ヲ以テコレヲ失フ者ハ鮮ナシ」〔→論語〕

{前}もって。対象を示すことば。…を。「天将以夫子為木鐸=天将ニ夫子ヲ以テ木鐸ト為サントス」〔→論語〕

{前}もって。対象を示すことば。…を。「天将以夫子為木鐸=天将ニ夫子ヲ以テ木鐸ト為サントス」〔→論語〕

{接続}もって。そしての意をあらわすことば。「三分天下有其二、以服事殷=天下ヲ三分シテ其ノ二ヲ有チ、以テ殷ニ服事ス」〔→論語〕

{接続}もって。そしての意をあらわすことば。「三分天下有其二、以服事殷=天下ヲ三分シテ其ノ二ヲ有チ、以テ殷ニ服事ス」〔→論語〕

{動}おもう(オモフ)。おもえらく(オモヘラク)。…とおもう。「以為」「自以先王謀臣、今不用、常怏怏=自ラ以ヘラク先王ノ謀臣ナリト、今ハ用

{動}おもう(オモフ)。おもえらく(オモヘラク)。…とおもう。「以為」「自以先王謀臣、今不用、常怏怏=自ラ以ヘラク先王ノ謀臣ナリト、今ハ用 ラレズ、常ニ怏怏タリ」〔→説苑〕

ラレズ、常ニ怏怏タリ」〔→説苑〕

{動}ひきいる(ヒキ

{動}ひきいる(ヒキ ル)。〈類義語〉→率・→将。

ル)。〈類義語〉→率・→将。

{名}ゆえ(ユ

{名}ゆえ(ユ )。理由や原因。「必有以也=必ズ以有ルナリ」〔→詩経〕

)。理由や原因。「必有以也=必ズ以有ルナリ」〔→詩経〕

{前}より。範囲・方向などの起点をあらわすことば。それより。「以上」「以前」

《解字》

{前}より。範囲・方向などの起点をあらわすことば。それより。「以上」「以前」

《解字》

会意兼形声。「手または人+音符耜シ(すき)の略体」で、手で道具を用いて仕事をするの意を示す。何かを用いて工作をやるの意を含む、…を、…で、…でもってなどの意を示す前置詞となった。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

会意兼形声。「手または人+音符耜シ(すき)の略体」で、手で道具を用いて仕事をするの意を示す。何かを用いて工作をやるの意を含む、…を、…で、…でもってなどの意を示す前置詞となった。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

兪蔭甫 ユエツ🔗⭐🔉

【兪蔭甫】

ユインホ・ユエツ〈人名〉[エツ]は本名。1821〜1906 清シン代の考証学者。浙江セッコウ省徳清県の人。蔭甫は字アザナ、号は曲園。著に『春在堂全書』がある。

愉悦 ユエツ🔗⭐🔉

【愉楽】

ユラク なんのしこりもなくたのしむ。また、たのしみ。『愉悦ユエツ』

故 ゆえ🔗⭐🔉

【故】

9画 攴部 [五年]

区点=2446 16進=384E シフトJIS=8CCC

《常用音訓》コ/ゆえ

《音読み》 コ

9画 攴部 [五年]

区点=2446 16進=384E シフトJIS=8CCC

《常用音訓》コ/ゆえ

《音読み》 コ /ク

/ク 〈g

〈g 〉

《訓読み》 ふるい(ふるし)/もと/もとより/ゆえ(ゆゑ)/ゆえに(ゆゑに)/ことさらに

《名付け》 ひさ・ふる・もと

《意味》

〉

《訓読み》 ふるい(ふるし)/もと/もとより/ゆえ(ゆゑ)/ゆえに(ゆゑに)/ことさらに

《名付け》 ひさ・ふる・もと

《意味》

{名・形}ふるい(フルシ)。以前にあった物・事がら。以前の。〈同義語〉→古。〈対語〉→新・→現。「温故而知新=故キヲ温メテ新シキヲ知ル」〔→論語〕

{名・形}ふるい(フルシ)。以前にあった物・事がら。以前の。〈同義語〉→古。〈対語〉→新・→現。「温故而知新=故キヲ温メテ新シキヲ知ル」〔→論語〕

{形・副}もと。もとより。以前から知っている。以前は。以前から。「故郷」「燕太子丹者故嘗質於趙=燕ノ太子丹、モト嘗テ趙ニ質タリ」〔→史記〕「懶惰故無匹=懶惰ナルコトモトヨリ匹無シ」〔→陶潜〕

{形・副}もと。もとより。以前から知っている。以前は。以前から。「故郷」「燕太子丹者故嘗質於趙=燕ノ太子丹、モト嘗テ趙ニ質タリ」〔→史記〕「懶惰故無匹=懶惰ナルコトモトヨリ匹無シ」〔→陶潜〕

{名}もと。以前の状態。「吏民ミナ按堵如故=吏民ミナ按堵スルコト故ノゴトシ」〔→漢書〕

{名}もと。以前の状態。「吏民ミナ按堵如故=吏民ミナ按堵スルコト故ノゴトシ」〔→漢書〕

{名}以前からのつきあい。また、以前からのいきさつ。なじみ。「君安与項伯有故=君イヅクンゾ項伯ト故有ル」〔→史記〕

{名}以前からのつきあい。また、以前からのいきさつ。なじみ。「君安与項伯有故=君イヅクンゾ項伯ト故有ル」〔→史記〕

{名}事件や事故など、おこってくるよくない事がら。さしさわり。「事故」「多故(事件が多い)」「兄弟無故=兄弟ニ故無シ」〔→孟子〕

{名}事件や事故など、おこってくるよくない事がら。さしさわり。「事故」「多故(事件が多い)」「兄弟無故=兄弟ニ故無シ」〔→孟子〕

{動}死亡する。「病故」「物故(死ぬこと。没故のなまりという)」

{動}死亡する。「病故」「物故(死ぬこと。没故のなまりという)」

{名}ゆえ(ユ

{名}ゆえ(ユ )。根本の事情。また、原因。「無故」「文献不足故也=文献足ラザルガ故ナリ」〔→論語〕

)。根本の事情。また、原因。「無故」「文献不足故也=文献足ラザルガ故ナリ」〔→論語〕

{接続}ゆえに(ユ

{接続}ゆえに(ユ ニ)。上の文に示された事がらを原因・理由にして、「だから」とつなぐことば。▽奈良時代には、「かれ」と訓読した。「吾少也賤、故多能鄙事=吾少キトキ賤ナリ、故ニ多ク鄙事ヲヨクス」〔→論語〕「カレ、天先成而地後定=故、天先ニ成リテ、地後ニ定マリヌ」〔→紀〕

ニ)。上の文に示された事がらを原因・理由にして、「だから」とつなぐことば。▽奈良時代には、「かれ」と訓読した。「吾少也賤、故多能鄙事=吾少キトキ賤ナリ、故ニ多ク鄙事ヲヨクス」〔→論語〕「カレ、天先成而地後定=故、天先ニ成リテ、地後ニ定マリヌ」〔→紀〕

「以故ユエヲモッテ」とは、ある事がらが原因・理由になって、「だから」という意味を示す接続詞。「以故漢追及之=故ヲモッテ、漢追ヒテコレニ及ブ」〔→史記〕

「以故ユエヲモッテ」とは、ある事がらが原因・理由になって、「だから」という意味を示す接続詞。「以故漢追及之=故ヲモッテ、漢追ヒテコレニ及ブ」〔→史記〕

{副}ことさらに。わけあって。わざと。「故意」「故賞以酒肉=故ニ賞スルニ酒肉ヲモッテス」〔→柳宗元〕

〔国〕死者の名まえにつけて、すでに死んでしまったことをあらわすことば。「故山田氏」

《解字》

会意兼形声。古は、かたくなった頭骨、またはかたいかぶとを描いた象形文字。故は「攴(動詞の記号)+音符古」で、かたまって固定した事実になること。また、すでにかたまって確立した前提をふまえて、「そのことから」とつなげるので「ゆえに」という意の接続詞となる。→古

《単語家族》

固(かたい)

{副}ことさらに。わけあって。わざと。「故意」「故賞以酒肉=故ニ賞スルニ酒肉ヲモッテス」〔→柳宗元〕

〔国〕死者の名まえにつけて、すでに死んでしまったことをあらわすことば。「故山田氏」

《解字》

会意兼形声。古は、かたくなった頭骨、またはかたいかぶとを描いた象形文字。故は「攴(動詞の記号)+音符古」で、かたまって固定した事実になること。また、すでにかたまって確立した前提をふまえて、「そのことから」とつなげるので「ゆえに」という意の接続詞となる。→古

《単語家族》

固(かたい) 個(かたまった物体)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

個(かたまった物体)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

9画 攴部 [五年]

区点=2446 16進=384E シフトJIS=8CCC

《常用音訓》コ/ゆえ

《音読み》 コ

9画 攴部 [五年]

区点=2446 16進=384E シフトJIS=8CCC

《常用音訓》コ/ゆえ

《音読み》 コ /ク

/ク 〈g

〈g 〉

《訓読み》 ふるい(ふるし)/もと/もとより/ゆえ(ゆゑ)/ゆえに(ゆゑに)/ことさらに

《名付け》 ひさ・ふる・もと

《意味》

〉

《訓読み》 ふるい(ふるし)/もと/もとより/ゆえ(ゆゑ)/ゆえに(ゆゑに)/ことさらに

《名付け》 ひさ・ふる・もと

《意味》

{名・形}ふるい(フルシ)。以前にあった物・事がら。以前の。〈同義語〉→古。〈対語〉→新・→現。「温故而知新=故キヲ温メテ新シキヲ知ル」〔→論語〕

{名・形}ふるい(フルシ)。以前にあった物・事がら。以前の。〈同義語〉→古。〈対語〉→新・→現。「温故而知新=故キヲ温メテ新シキヲ知ル」〔→論語〕

{形・副}もと。もとより。以前から知っている。以前は。以前から。「故郷」「燕太子丹者故嘗質於趙=燕ノ太子丹、モト嘗テ趙ニ質タリ」〔→史記〕「懶惰故無匹=懶惰ナルコトモトヨリ匹無シ」〔→陶潜〕

{形・副}もと。もとより。以前から知っている。以前は。以前から。「故郷」「燕太子丹者故嘗質於趙=燕ノ太子丹、モト嘗テ趙ニ質タリ」〔→史記〕「懶惰故無匹=懶惰ナルコトモトヨリ匹無シ」〔→陶潜〕

{名}もと。以前の状態。「吏民ミナ按堵如故=吏民ミナ按堵スルコト故ノゴトシ」〔→漢書〕

{名}もと。以前の状態。「吏民ミナ按堵如故=吏民ミナ按堵スルコト故ノゴトシ」〔→漢書〕

{名}以前からのつきあい。また、以前からのいきさつ。なじみ。「君安与項伯有故=君イヅクンゾ項伯ト故有ル」〔→史記〕

{名}以前からのつきあい。また、以前からのいきさつ。なじみ。「君安与項伯有故=君イヅクンゾ項伯ト故有ル」〔→史記〕

{名}事件や事故など、おこってくるよくない事がら。さしさわり。「事故」「多故(事件が多い)」「兄弟無故=兄弟ニ故無シ」〔→孟子〕

{名}事件や事故など、おこってくるよくない事がら。さしさわり。「事故」「多故(事件が多い)」「兄弟無故=兄弟ニ故無シ」〔→孟子〕

{動}死亡する。「病故」「物故(死ぬこと。没故のなまりという)」

{動}死亡する。「病故」「物故(死ぬこと。没故のなまりという)」

{名}ゆえ(ユ

{名}ゆえ(ユ )。根本の事情。また、原因。「無故」「文献不足故也=文献足ラザルガ故ナリ」〔→論語〕

)。根本の事情。また、原因。「無故」「文献不足故也=文献足ラザルガ故ナリ」〔→論語〕

{接続}ゆえに(ユ

{接続}ゆえに(ユ ニ)。上の文に示された事がらを原因・理由にして、「だから」とつなぐことば。▽奈良時代には、「かれ」と訓読した。「吾少也賤、故多能鄙事=吾少キトキ賤ナリ、故ニ多ク鄙事ヲヨクス」〔→論語〕「カレ、天先成而地後定=故、天先ニ成リテ、地後ニ定マリヌ」〔→紀〕

ニ)。上の文に示された事がらを原因・理由にして、「だから」とつなぐことば。▽奈良時代には、「かれ」と訓読した。「吾少也賤、故多能鄙事=吾少キトキ賤ナリ、故ニ多ク鄙事ヲヨクス」〔→論語〕「カレ、天先成而地後定=故、天先ニ成リテ、地後ニ定マリヌ」〔→紀〕

「以故ユエヲモッテ」とは、ある事がらが原因・理由になって、「だから」という意味を示す接続詞。「以故漢追及之=故ヲモッテ、漢追ヒテコレニ及ブ」〔→史記〕

「以故ユエヲモッテ」とは、ある事がらが原因・理由になって、「だから」という意味を示す接続詞。「以故漢追及之=故ヲモッテ、漢追ヒテコレニ及ブ」〔→史記〕

{副}ことさらに。わけあって。わざと。「故意」「故賞以酒肉=故ニ賞スルニ酒肉ヲモッテス」〔→柳宗元〕

〔国〕死者の名まえにつけて、すでに死んでしまったことをあらわすことば。「故山田氏」

《解字》

会意兼形声。古は、かたくなった頭骨、またはかたいかぶとを描いた象形文字。故は「攴(動詞の記号)+音符古」で、かたまって固定した事実になること。また、すでにかたまって確立した前提をふまえて、「そのことから」とつなげるので「ゆえに」という意の接続詞となる。→古

《単語家族》

固(かたい)

{副}ことさらに。わけあって。わざと。「故意」「故賞以酒肉=故ニ賞スルニ酒肉ヲモッテス」〔→柳宗元〕

〔国〕死者の名まえにつけて、すでに死んでしまったことをあらわすことば。「故山田氏」

《解字》

会意兼形声。古は、かたくなった頭骨、またはかたいかぶとを描いた象形文字。故は「攴(動詞の記号)+音符古」で、かたまって固定した事実になること。また、すでにかたまって確立した前提をふまえて、「そのことから」とつなげるので「ゆえに」という意の接続詞となる。→古

《単語家族》

固(かたい) 個(かたまった物体)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

個(かたまった物体)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

由縁 ユエン🔗⭐🔉

【由縁】

ユエン  事物の由来。わけ。

事物の由来。わけ。 手がかり。方法。

手がかり。方法。

事物の由来。わけ。

事物の由来。わけ。 手がかり。方法。

手がかり。方法。

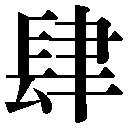

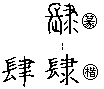

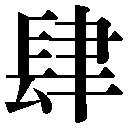

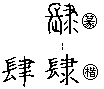

肆 ゆえに🔗⭐🔉

【肆】

13画 聿部

区点=7072 16進=6668 シフトJIS=E3E6

《音読み》 シ

13画 聿部

区点=7072 16進=6668 シフトJIS=E3E6

《音読み》 シ

〈s

〈s 〉

《訓読み》 つらねる(つらぬ)/みせ/ほしいままにする(ほしいままにす)/ほしいまま/ながい(ながし)/ゆえに(ゆゑに)/ここに

《意味》

〉

《訓読み》 つらねる(つらぬ)/みせ/ほしいままにする(ほしいままにす)/ほしいまま/ながい(ながし)/ゆえに(ゆゑに)/ここに

《意味》

{動}つらねる(ツラヌ)。横に長く並べる。並べて見せ物にする。死体を横にねかせて見せしめにする。「肆陳シチン」「吾力猶能肆諸市朝=吾ガ力ナホヨクコレヲ市朝ニ肆ネン」〔→論語〕

{動}つらねる(ツラヌ)。横に長く並べる。並べて見せ物にする。死体を横にねかせて見せしめにする。「肆陳シチン」「吾力猶能肆諸市朝=吾ガ力ナホヨクコレヲ市朝ニ肆ネン」〔→論語〕

{名}みせ。品物を横に並べてみせるみせ。「書肆シヨシ(書店)」「肆中シチュウ」「百工居肆以成其事=百工肆ヲ居ヘテモッテソノ事ヲ成ス」〔→論語〕

{名}みせ。品物を横に並べてみせるみせ。「書肆シヨシ(書店)」「肆中シチュウ」「百工居肆以成其事=百工肆ヲ居ヘテモッテソノ事ヲ成ス」〔→論語〕

「肆祀シシ」とは、動物のいけにえを解剖して並べ、お供えにする祭礼。

「肆祀シシ」とは、動物のいけにえを解剖して並べ、お供えにする祭礼。

シナリ{動・形}ほしいままにする(ホシイママニス)。ほしいまま。のびほうだいにまかせる。横にながい。気ままな。くつろいだ。〈類義語〉→恣シ・→縦ショウ・→放。「放情肆志ホウジョウシシ(かってきまま)」「古之狂也肆=古ノ狂ヤ肆ナリ」〔→論語〕

シナリ{動・形}ほしいままにする(ホシイママニス)。ほしいまま。のびほうだいにまかせる。横にながい。気ままな。くつろいだ。〈類義語〉→恣シ・→縦ショウ・→放。「放情肆志ホウジョウシシ(かってきまま)」「古之狂也肆=古ノ狂ヤ肆ナリ」〔→論語〕

シナリ{形}ながい(ナガシ)。ながくのびるさま。「其風肆好=ソノ風肆ク好シ」〔→詩経〕

シナリ{形}ながい(ナガシ)。ながくのびるさま。「其風肆好=ソノ風肆ク好シ」〔→詩経〕

{助}ゆえに(ユ

{助}ゆえに(ユ ニ)。ここに。詩の句調をととのえることば。「肆不殄厥慍=肆ニソノ慍ヲ殄タズ」〔→詩経〕

ニ)。ここに。詩の句調をととのえることば。「肆不殄厥慍=肆ニソノ慍ヲ殄タズ」〔→詩経〕

{数}数の四。▽証文や契約書などで、改竄カイザンや誤解をさけるために四の代わりに用いる。

《解字》

{数}数の四。▽証文や契約書などで、改竄カイザンや誤解をさけるために四の代わりに用いる。

《解字》

会意。もと「長(ながい)+隶(手でもつ)」。物を手にとってながく横にひろげて並べることをあらわす。のち、肆(長+聿)と誤って書く。

《類義》

縦は、たてにのびほうだいになること。放は、四方にのび広がる。恣シは、かってきままなこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

会意。もと「長(ながい)+隶(手でもつ)」。物を手にとってながく横にひろげて並べることをあらわす。のち、肆(長+聿)と誤って書く。

《類義》

縦は、たてにのびほうだいになること。放は、四方にのび広がる。恣シは、かってきままなこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

13画 聿部

区点=7072 16進=6668 シフトJIS=E3E6

《音読み》 シ

13画 聿部

区点=7072 16進=6668 シフトJIS=E3E6

《音読み》 シ

〈s

〈s 〉

《訓読み》 つらねる(つらぬ)/みせ/ほしいままにする(ほしいままにす)/ほしいまま/ながい(ながし)/ゆえに(ゆゑに)/ここに

《意味》

〉

《訓読み》 つらねる(つらぬ)/みせ/ほしいままにする(ほしいままにす)/ほしいまま/ながい(ながし)/ゆえに(ゆゑに)/ここに

《意味》

{動}つらねる(ツラヌ)。横に長く並べる。並べて見せ物にする。死体を横にねかせて見せしめにする。「肆陳シチン」「吾力猶能肆諸市朝=吾ガ力ナホヨクコレヲ市朝ニ肆ネン」〔→論語〕

{動}つらねる(ツラヌ)。横に長く並べる。並べて見せ物にする。死体を横にねかせて見せしめにする。「肆陳シチン」「吾力猶能肆諸市朝=吾ガ力ナホヨクコレヲ市朝ニ肆ネン」〔→論語〕

{名}みせ。品物を横に並べてみせるみせ。「書肆シヨシ(書店)」「肆中シチュウ」「百工居肆以成其事=百工肆ヲ居ヘテモッテソノ事ヲ成ス」〔→論語〕

{名}みせ。品物を横に並べてみせるみせ。「書肆シヨシ(書店)」「肆中シチュウ」「百工居肆以成其事=百工肆ヲ居ヘテモッテソノ事ヲ成ス」〔→論語〕

「肆祀シシ」とは、動物のいけにえを解剖して並べ、お供えにする祭礼。

「肆祀シシ」とは、動物のいけにえを解剖して並べ、お供えにする祭礼。

シナリ{動・形}ほしいままにする(ホシイママニス)。ほしいまま。のびほうだいにまかせる。横にながい。気ままな。くつろいだ。〈類義語〉→恣シ・→縦ショウ・→放。「放情肆志ホウジョウシシ(かってきまま)」「古之狂也肆=古ノ狂ヤ肆ナリ」〔→論語〕

シナリ{動・形}ほしいままにする(ホシイママニス)。ほしいまま。のびほうだいにまかせる。横にながい。気ままな。くつろいだ。〈類義語〉→恣シ・→縦ショウ・→放。「放情肆志ホウジョウシシ(かってきまま)」「古之狂也肆=古ノ狂ヤ肆ナリ」〔→論語〕

シナリ{形}ながい(ナガシ)。ながくのびるさま。「其風肆好=ソノ風肆ク好シ」〔→詩経〕

シナリ{形}ながい(ナガシ)。ながくのびるさま。「其風肆好=ソノ風肆ク好シ」〔→詩経〕

{助}ゆえに(ユ

{助}ゆえに(ユ ニ)。ここに。詩の句調をととのえることば。「肆不殄厥慍=肆ニソノ慍ヲ殄タズ」〔→詩経〕

ニ)。ここに。詩の句調をととのえることば。「肆不殄厥慍=肆ニソノ慍ヲ殄タズ」〔→詩経〕

{数}数の四。▽証文や契約書などで、改竄カイザンや誤解をさけるために四の代わりに用いる。

《解字》

{数}数の四。▽証文や契約書などで、改竄カイザンや誤解をさけるために四の代わりに用いる。

《解字》

会意。もと「長(ながい)+隶(手でもつ)」。物を手にとってながく横にひろげて並べることをあらわす。のち、肆(長+聿)と誤って書く。

《類義》

縦は、たてにのびほうだいになること。放は、四方にのび広がる。恣シは、かってきままなこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

会意。もと「長(ながい)+隶(手でもつ)」。物を手にとってながく横にひろげて並べることをあらわす。のち、肆(長+聿)と誤って書く。

《類義》

縦は、たてにのびほうだいになること。放は、四方にのび広がる。恣シは、かってきままなこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

諛悦 ユエツ🔗⭐🔉

【諛悦】

ユエツ 人に気に入られようとしてこびへつらう。こびへつらって喜ばせる。

輸贏 ユエイ🔗⭐🔉

【輸贏】

ユエイ・シュエイ まけることと勝つこと。勝敗。

漢字源に「ユエ」で始まるの検索結果 1-9。