複数辞典一括検索+![]()

![]()

任 たえる🔗⭐🔉

【任】

6画 人部 [五年]

区点=3904 16進=4724 シフトJIS=9443

《常用音訓》ニン/まか…す/まか…せる

《音読み》 ニン(ニム)

6画 人部 [五年]

区点=3904 16進=4724 シフトJIS=9443

《常用音訓》ニン/まか…す/まか…せる

《音読み》 ニン(ニム) /ジン(ジム)

/ジン(ジム) 〈r

〈r n・r

n・r n〉

《訓読み》 まかす/まかせる(まかす)/たえる(たふ)

《名付け》 あたる・たえ・たか・たかし・ただ・たね・たもつ・と・とう・のり・ひで・まかし・まこと・よし

《意味》

n〉

《訓読み》 まかす/まかせる(まかす)/たえる(たふ)

《名付け》 あたる・たえ・たか・たかし・ただ・たね・たもつ・と・とう・のり・ひで・まかし・まこと・よし

《意味》

{名}抱きかかえこんだ重い荷物。「任重而道遠=任重クシテ道遠シ」〔→論語〕

{名}抱きかかえこんだ重い荷物。「任重而道遠=任重クシテ道遠シ」〔→論語〕

{名}かかえこんだ仕事。「任務」「以為能勝其任也=以テ能ク其ノ任ニ勝フト為サン」〔→孟子〕

{名}かかえこんだ仕事。「任務」「以為能勝其任也=以テ能ク其ノ任ニ勝フト為サン」〔→孟子〕

ニンズ{動}仕事を引き受ける。「任政於斉=政ヲ斉ニ任ズ」〔→史記〕

ニンズ{動}仕事を引き受ける。「任政於斉=政ヲ斉ニ任ズ」〔→史記〕

ニンズ{動}役目や仕事を与えてまかせる。「一任」「王甚任之=王甚ダコレニ任ズ」〔→史記〕

ニンズ{動}役目や仕事を与えてまかせる。「一任」「王甚任之=王甚ダコレニ任ズ」〔→史記〕

{形}上べは柔らかだが腹黒い。「任人」

{形}上べは柔らかだが腹黒い。「任人」

{動}まかせる(マカス)。ゆだねて思うとおりにさせる。なるままにまかせる。▽平声に読む。「放任」「曷不委心任去留=曷ゾ心ヲ委ネテ去留ニ任セザル」〔→陶潜〕

{動}まかせる(マカス)。ゆだねて思うとおりにさせる。なるままにまかせる。▽平声に読む。「放任」「曷不委心任去留=曷ゾ心ヲ委ネテ去留ニ任セザル」〔→陶潜〕

{動}たえる(タフ)。重みや仕事を引き受けてがまんする。▽平声に読む。「若不任羅綺=羅綺ニ任ヘザルガ若シ」〔陳鴻〕

《解字》

会意兼形声。壬ジンは、腹のふくれた糸巻きの軸、または、妊娠して腹のふくれた女性の姿を示す。妊娠の妊の原字。任は「人+音符壬ジン」で、腹の前に重荷を抱きかかえこむこと。転じて、かかえこんだ責任や仕事の意となる。→壬

《類義》

負は、背に荷を背おうこと。担は、荷をかつぐこと。扛コウは、荷物を棒に通してかつぐこと。荷は、

{動}たえる(タフ)。重みや仕事を引き受けてがまんする。▽平声に読む。「若不任羅綺=羅綺ニ任ヘザルガ若シ」〔陳鴻〕

《解字》

会意兼形声。壬ジンは、腹のふくれた糸巻きの軸、または、妊娠して腹のふくれた女性の姿を示す。妊娠の妊の原字。任は「人+音符壬ジン」で、腹の前に重荷を抱きかかえこむこと。転じて、かかえこんだ責任や仕事の意となる。→壬

《類義》

負は、背に荷を背おうこと。担は、荷をかつぐこと。扛コウは、荷物を棒に通してかつぐこと。荷は、 型に肩に載せてになうこと。挑は、天秤で二つにわけてになうこと。擔タンは、肩に重い荷物をかつぐこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

型に肩に載せてになうこと。挑は、天秤で二つにわけてになうこと。擔タンは、肩に重い荷物をかつぐこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

6画 人部 [五年]

区点=3904 16進=4724 シフトJIS=9443

《常用音訓》ニン/まか…す/まか…せる

《音読み》 ニン(ニム)

6画 人部 [五年]

区点=3904 16進=4724 シフトJIS=9443

《常用音訓》ニン/まか…す/まか…せる

《音読み》 ニン(ニム) /ジン(ジム)

/ジン(ジム) 〈r

〈r n・r

n・r n〉

《訓読み》 まかす/まかせる(まかす)/たえる(たふ)

《名付け》 あたる・たえ・たか・たかし・ただ・たね・たもつ・と・とう・のり・ひで・まかし・まこと・よし

《意味》

n〉

《訓読み》 まかす/まかせる(まかす)/たえる(たふ)

《名付け》 あたる・たえ・たか・たかし・ただ・たね・たもつ・と・とう・のり・ひで・まかし・まこと・よし

《意味》

{名}抱きかかえこんだ重い荷物。「任重而道遠=任重クシテ道遠シ」〔→論語〕

{名}抱きかかえこんだ重い荷物。「任重而道遠=任重クシテ道遠シ」〔→論語〕

{名}かかえこんだ仕事。「任務」「以為能勝其任也=以テ能ク其ノ任ニ勝フト為サン」〔→孟子〕

{名}かかえこんだ仕事。「任務」「以為能勝其任也=以テ能ク其ノ任ニ勝フト為サン」〔→孟子〕

ニンズ{動}仕事を引き受ける。「任政於斉=政ヲ斉ニ任ズ」〔→史記〕

ニンズ{動}仕事を引き受ける。「任政於斉=政ヲ斉ニ任ズ」〔→史記〕

ニンズ{動}役目や仕事を与えてまかせる。「一任」「王甚任之=王甚ダコレニ任ズ」〔→史記〕

ニンズ{動}役目や仕事を与えてまかせる。「一任」「王甚任之=王甚ダコレニ任ズ」〔→史記〕

{形}上べは柔らかだが腹黒い。「任人」

{形}上べは柔らかだが腹黒い。「任人」

{動}まかせる(マカス)。ゆだねて思うとおりにさせる。なるままにまかせる。▽平声に読む。「放任」「曷不委心任去留=曷ゾ心ヲ委ネテ去留ニ任セザル」〔→陶潜〕

{動}まかせる(マカス)。ゆだねて思うとおりにさせる。なるままにまかせる。▽平声に読む。「放任」「曷不委心任去留=曷ゾ心ヲ委ネテ去留ニ任セザル」〔→陶潜〕

{動}たえる(タフ)。重みや仕事を引き受けてがまんする。▽平声に読む。「若不任羅綺=羅綺ニ任ヘザルガ若シ」〔陳鴻〕

《解字》

会意兼形声。壬ジンは、腹のふくれた糸巻きの軸、または、妊娠して腹のふくれた女性の姿を示す。妊娠の妊の原字。任は「人+音符壬ジン」で、腹の前に重荷を抱きかかえこむこと。転じて、かかえこんだ責任や仕事の意となる。→壬

《類義》

負は、背に荷を背おうこと。担は、荷をかつぐこと。扛コウは、荷物を棒に通してかつぐこと。荷は、

{動}たえる(タフ)。重みや仕事を引き受けてがまんする。▽平声に読む。「若不任羅綺=羅綺ニ任ヘザルガ若シ」〔陳鴻〕

《解字》

会意兼形声。壬ジンは、腹のふくれた糸巻きの軸、または、妊娠して腹のふくれた女性の姿を示す。妊娠の妊の原字。任は「人+音符壬ジン」で、腹の前に重荷を抱きかかえこむこと。転じて、かかえこんだ責任や仕事の意となる。→壬

《類義》

負は、背に荷を背おうこと。担は、荷をかつぐこと。扛コウは、荷物を棒に通してかつぐこと。荷は、 型に肩に載せてになうこと。挑は、天秤で二つにわけてになうこと。擔タンは、肩に重い荷物をかつぐこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

型に肩に載せてになうこと。挑は、天秤で二つにわけてになうこと。擔タンは、肩に重い荷物をかつぐこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

勝 たえる🔗⭐🔉

【勝】

12画 力部 [三年]

区点=3001 16進=3E21 シフトJIS=8F9F

《常用音訓》ショウ/か…つ/まさ…る

《音読み》 ショウ

12画 力部 [三年]

区点=3001 16進=3E21 シフトJIS=8F9F

《常用音訓》ショウ/か…つ/まさ…る

《音読み》 ショウ

〈sh

〈sh ng・sh

ng・sh ng〉

《訓読み》 かつ/かち/たえる(たふ)/まさる/すぐれる(すぐる)

《名付け》 かち・かつ・すぐる・すぐれ・すぐろ・とう・のり・まさ・まさる・ます・よし

《意味》

ng〉

《訓読み》 かつ/かち/たえる(たふ)/まさる/すぐれる(すぐる)

《名付け》 かち・かつ・すぐる・すぐれ・すぐろ・とう・のり・まさ・まさる・ます・よし

《意味》

{動}かつ。力比べにたえ抜いて、相手の上に出る。〈対語〉→負・→敗。〈類義語〉→克コク「戦必勝=戦ヘバ必ズ勝ツ」〔→史記〕

{動}かつ。力比べにたえ抜いて、相手の上に出る。〈対語〉→負・→敗。〈類義語〉→克コク「戦必勝=戦ヘバ必ズ勝ツ」〔→史記〕

{名}かち。相手を倒して上に出ること。〈対語〉→負・→敗。「勝利」「決勝於千里之外=勝チヲ千里ノ外ニ決ス」〔→史記〕

{名}かち。相手を倒して上に出ること。〈対語〉→負・→敗。「勝利」「決勝於千里之外=勝チヲ千里ノ外ニ決ス」〔→史記〕

{動}たえる(タフ)。がんばる。持ちこたえる。▽平声に読む。「渾欲不勝簪=渾テ簪ニ勝ヘザラント欲ス」〔→杜甫〕▽「不勝=勝ヘズ」とは、こらえきれない、やり尽くせないの意。また、「不可勝数」は、「数ふるに勝タふべからず」「勝アげて数ふべからず」の二通りの訓読法がある。「勝げて」とは「挙げて(こぞって)」の意を示す訓読。「穀不可勝食也=穀食ラフニ勝フ可カラズ(穀勝ゲテ食ラフ可カラズ)」〔→孟子〕

{動}たえる(タフ)。がんばる。持ちこたえる。▽平声に読む。「渾欲不勝簪=渾テ簪ニ勝ヘザラント欲ス」〔→杜甫〕▽「不勝=勝ヘズ」とは、こらえきれない、やり尽くせないの意。また、「不可勝数」は、「数ふるに勝タふべからず」「勝アげて数ふべからず」の二通りの訓読法がある。「勝げて」とは「挙げて(こぞって)」の意を示す訓読。「穀不可勝食也=穀食ラフニ勝フ可カラズ(穀勝ゲテ食ラフ可カラズ)」〔→孟子〕

{動・形}まさる。すぐれる(スグル)。他のものの上に出る。上に出ている。「紅顔勝人多薄命=紅顔人ニ勝ルハ薄命多シ」〔→欧陽脩〕

{動・形}まさる。すぐれる(スグル)。他のものの上に出る。上に出ている。「紅顔勝人多薄命=紅顔人ニ勝ルハ薄命多シ」〔→欧陽脩〕

{名}すぐれたけしき。「形勝」

《解字》

会意。朕チンは「舟+両手で持ち上げる姿」の会意文字で、舟を水上に持ちあげる浮力。上にあげる意を含む。勝は「力+朕(持ちあげる)」で、力を入れて重さにたえ、物を持ちあげること。「たえる」意と「上に出る」意とを含む。たえ抜いて他のものの上に出るのが勝つことである。→朕

《単語家族》

上に出る点では、昇(のぼる)

{名}すぐれたけしき。「形勝」

《解字》

会意。朕チンは「舟+両手で持ち上げる姿」の会意文字で、舟を水上に持ちあげる浮力。上にあげる意を含む。勝は「力+朕(持ちあげる)」で、力を入れて重さにたえ、物を持ちあげること。「たえる」意と「上に出る」意とを含む。たえ抜いて他のものの上に出るのが勝つことである。→朕

《単語家族》

上に出る点では、昇(のぼる) 乗(上にのる)と同系。

《類義》

→耐・→捷

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

乗(上にのる)と同系。

《類義》

→耐・→捷

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

12画 力部 [三年]

区点=3001 16進=3E21 シフトJIS=8F9F

《常用音訓》ショウ/か…つ/まさ…る

《音読み》 ショウ

12画 力部 [三年]

区点=3001 16進=3E21 シフトJIS=8F9F

《常用音訓》ショウ/か…つ/まさ…る

《音読み》 ショウ

〈sh

〈sh ng・sh

ng・sh ng〉

《訓読み》 かつ/かち/たえる(たふ)/まさる/すぐれる(すぐる)

《名付け》 かち・かつ・すぐる・すぐれ・すぐろ・とう・のり・まさ・まさる・ます・よし

《意味》

ng〉

《訓読み》 かつ/かち/たえる(たふ)/まさる/すぐれる(すぐる)

《名付け》 かち・かつ・すぐる・すぐれ・すぐろ・とう・のり・まさ・まさる・ます・よし

《意味》

{動}かつ。力比べにたえ抜いて、相手の上に出る。〈対語〉→負・→敗。〈類義語〉→克コク「戦必勝=戦ヘバ必ズ勝ツ」〔→史記〕

{動}かつ。力比べにたえ抜いて、相手の上に出る。〈対語〉→負・→敗。〈類義語〉→克コク「戦必勝=戦ヘバ必ズ勝ツ」〔→史記〕

{名}かち。相手を倒して上に出ること。〈対語〉→負・→敗。「勝利」「決勝於千里之外=勝チヲ千里ノ外ニ決ス」〔→史記〕

{名}かち。相手を倒して上に出ること。〈対語〉→負・→敗。「勝利」「決勝於千里之外=勝チヲ千里ノ外ニ決ス」〔→史記〕

{動}たえる(タフ)。がんばる。持ちこたえる。▽平声に読む。「渾欲不勝簪=渾テ簪ニ勝ヘザラント欲ス」〔→杜甫〕▽「不勝=勝ヘズ」とは、こらえきれない、やり尽くせないの意。また、「不可勝数」は、「数ふるに勝タふべからず」「勝アげて数ふべからず」の二通りの訓読法がある。「勝げて」とは「挙げて(こぞって)」の意を示す訓読。「穀不可勝食也=穀食ラフニ勝フ可カラズ(穀勝ゲテ食ラフ可カラズ)」〔→孟子〕

{動}たえる(タフ)。がんばる。持ちこたえる。▽平声に読む。「渾欲不勝簪=渾テ簪ニ勝ヘザラント欲ス」〔→杜甫〕▽「不勝=勝ヘズ」とは、こらえきれない、やり尽くせないの意。また、「不可勝数」は、「数ふるに勝タふべからず」「勝アげて数ふべからず」の二通りの訓読法がある。「勝げて」とは「挙げて(こぞって)」の意を示す訓読。「穀不可勝食也=穀食ラフニ勝フ可カラズ(穀勝ゲテ食ラフ可カラズ)」〔→孟子〕

{動・形}まさる。すぐれる(スグル)。他のものの上に出る。上に出ている。「紅顔勝人多薄命=紅顔人ニ勝ルハ薄命多シ」〔→欧陽脩〕

{動・形}まさる。すぐれる(スグル)。他のものの上に出る。上に出ている。「紅顔勝人多薄命=紅顔人ニ勝ルハ薄命多シ」〔→欧陽脩〕

{名}すぐれたけしき。「形勝」

《解字》

会意。朕チンは「舟+両手で持ち上げる姿」の会意文字で、舟を水上に持ちあげる浮力。上にあげる意を含む。勝は「力+朕(持ちあげる)」で、力を入れて重さにたえ、物を持ちあげること。「たえる」意と「上に出る」意とを含む。たえ抜いて他のものの上に出るのが勝つことである。→朕

《単語家族》

上に出る点では、昇(のぼる)

{名}すぐれたけしき。「形勝」

《解字》

会意。朕チンは「舟+両手で持ち上げる姿」の会意文字で、舟を水上に持ちあげる浮力。上にあげる意を含む。勝は「力+朕(持ちあげる)」で、力を入れて重さにたえ、物を持ちあげること。「たえる」意と「上に出る」意とを含む。たえ抜いて他のものの上に出るのが勝つことである。→朕

《単語家族》

上に出る点では、昇(のぼる) 乗(上にのる)と同系。

《類義》

→耐・→捷

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

乗(上にのる)と同系。

《類義》

→耐・→捷

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

堪 たえる🔗⭐🔉

【堪】

12画 土部 [常用漢字]

区点=2014 16進=342E シフトJIS=8AAC

《常用音訓》カン/た…える

《音読み》 カン(カム)

12画 土部 [常用漢字]

区点=2014 16進=342E シフトJIS=8AAC

《常用音訓》カン/た…える

《音読み》 カン(カム) /コン(コム)

/コン(コム) /タン

/タン 〈k

〈k n〉

《訓読み》 たえる(たふ)

《名付け》 たえ・とう・ひで

《意味》

n〉

《訓読み》 たえる(たふ)

《名付け》 たえ・とう・ひで

《意味》

{動}たえる(タフ)。重さ・圧力・楽しみ・つらさなどをがまんする。持ちこたえる。〈類義語〉→克。「人不堪其憂=人ハソノ憂ヒニ堪ヘズ」〔→論語〕

{動}たえる(タフ)。重さ・圧力・楽しみ・つらさなどをがまんする。持ちこたえる。〈類義語〉→克。「人不堪其憂=人ハソノ憂ヒニ堪ヘズ」〔→論語〕

「堪輿カンヨ」とは天と地のこと。また、天地の神。「堪輿徐行、雄以音知雌=堪輿徐ロニ行キ、雄ハ音ヲモツテ雌ヲ知ル」〔→淮南子〕

《解字》

会意兼形声。甚ジンは「甘(おいしい)+匹(つがい、いろごと)」の会意文字で、食い道楽や男女の性欲のような、深くしたたかな圧力を示す。深

「堪輿カンヨ」とは天と地のこと。また、天地の神。「堪輿徐行、雄以音知雌=堪輿徐ロニ行キ、雄ハ音ヲモツテ雌ヲ知ル」〔→淮南子〕

《解字》

会意兼形声。甚ジンは「甘(おいしい)+匹(つがい、いろごと)」の会意文字で、食い道楽や男女の性欲のような、深くしたたかな圧力を示す。深 沈と同系。甚には、カンの別音もあった。堪は「土+音符甚カン」で、もと、分厚くて重みのある山のこと。のち、分厚い重さの意から、その重さにたえる意となる。

《類義》

→耐

《異字同訓》

たえる。堪える「任に堪える。鑑賞に堪えない。遺憾に堪えない」耐える「重圧に耐(堪)える。風雪に耐(堪)える。困苦欠乏に耐(堪)える」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

沈と同系。甚には、カンの別音もあった。堪は「土+音符甚カン」で、もと、分厚くて重みのある山のこと。のち、分厚い重さの意から、その重さにたえる意となる。

《類義》

→耐

《異字同訓》

たえる。堪える「任に堪える。鑑賞に堪えない。遺憾に堪えない」耐える「重圧に耐(堪)える。風雪に耐(堪)える。困苦欠乏に耐(堪)える」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

12画 土部 [常用漢字]

区点=2014 16進=342E シフトJIS=8AAC

《常用音訓》カン/た…える

《音読み》 カン(カム)

12画 土部 [常用漢字]

区点=2014 16進=342E シフトJIS=8AAC

《常用音訓》カン/た…える

《音読み》 カン(カム) /コン(コム)

/コン(コム) /タン

/タン 〈k

〈k n〉

《訓読み》 たえる(たふ)

《名付け》 たえ・とう・ひで

《意味》

n〉

《訓読み》 たえる(たふ)

《名付け》 たえ・とう・ひで

《意味》

{動}たえる(タフ)。重さ・圧力・楽しみ・つらさなどをがまんする。持ちこたえる。〈類義語〉→克。「人不堪其憂=人ハソノ憂ヒニ堪ヘズ」〔→論語〕

{動}たえる(タフ)。重さ・圧力・楽しみ・つらさなどをがまんする。持ちこたえる。〈類義語〉→克。「人不堪其憂=人ハソノ憂ヒニ堪ヘズ」〔→論語〕

「堪輿カンヨ」とは天と地のこと。また、天地の神。「堪輿徐行、雄以音知雌=堪輿徐ロニ行キ、雄ハ音ヲモツテ雌ヲ知ル」〔→淮南子〕

《解字》

会意兼形声。甚ジンは「甘(おいしい)+匹(つがい、いろごと)」の会意文字で、食い道楽や男女の性欲のような、深くしたたかな圧力を示す。深

「堪輿カンヨ」とは天と地のこと。また、天地の神。「堪輿徐行、雄以音知雌=堪輿徐ロニ行キ、雄ハ音ヲモツテ雌ヲ知ル」〔→淮南子〕

《解字》

会意兼形声。甚ジンは「甘(おいしい)+匹(つがい、いろごと)」の会意文字で、食い道楽や男女の性欲のような、深くしたたかな圧力を示す。深 沈と同系。甚には、カンの別音もあった。堪は「土+音符甚カン」で、もと、分厚くて重みのある山のこと。のち、分厚い重さの意から、その重さにたえる意となる。

《類義》

→耐

《異字同訓》

たえる。堪える「任に堪える。鑑賞に堪えない。遺憾に堪えない」耐える「重圧に耐(堪)える。風雪に耐(堪)える。困苦欠乏に耐(堪)える」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

沈と同系。甚には、カンの別音もあった。堪は「土+音符甚カン」で、もと、分厚くて重みのある山のこと。のち、分厚い重さの意から、その重さにたえる意となる。

《類義》

→耐

《異字同訓》

たえる。堪える「任に堪える。鑑賞に堪えない。遺憾に堪えない」耐える「重圧に耐(堪)える。風雪に耐(堪)える。困苦欠乏に耐(堪)える」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

妙 たえ🔗⭐🔉

【妙】

7画 女部 [常用漢字]

区点=4415 16進=4C2F シフトJIS=96AD

《常用音訓》ミョウ

《音読み》 ミョウ(メウ)

7画 女部 [常用漢字]

区点=4415 16進=4C2F シフトJIS=96AD

《常用音訓》ミョウ

《音読み》 ミョウ(メウ) /ビョウ(ベウ)

/ビョウ(ベウ) 〈mi

〈mi o〉

《訓読み》 たえ(たへ)/みょう(めう)

《名付け》 たう・たえ・ただ・たふ・たゆ

《意味》

o〉

《訓読み》 たえ(たへ)/みょう(めう)

《名付け》 たう・たえ・ただ・たふ・たゆ

《意味》

{形・名}きめ細かい。細かくて見わけられぬ不思議な働き。「常無欲以観其妙=常ニ無欲ニシテモッテソノ妙ヲ観ル」〔→老子〕

{形・名}きめ細かい。細かくて見わけられぬ不思議な働き。「常無欲以観其妙=常ニ無欲ニシテモッテソノ妙ヲ観ル」〔→老子〕

{形}たえ(タヘ)。きめ細かくて美しい。「妙音」「美妙」

{形}たえ(タヘ)。きめ細かくて美しい。「妙音」「美妙」

ミョウナリ{形}わざが非常にじょうずである。巧みな。「巧妙」「妙草隷=草隷ニ妙ナリ」〔→皇朝史略〕

ミョウナリ{形}わざが非常にじょうずである。巧みな。「巧妙」「妙草隷=草隷ニ妙ナリ」〔→皇朝史略〕

{形}若い、また、なんとなくか細い。「妙齢」

〔国〕みょう(メウ)。不思議なさま。「妙な事件」

《解字》

会意。少は「小+ノ(けずる)」の会意文字で、小さく削ることをあらわす。妙は「女+少」で、女性の小がらで細く、なんとなく美しい姿を示す。細く小さい意を含む。

《単語家族》

眇ミョウ(細い目)

{形}若い、また、なんとなくか細い。「妙齢」

〔国〕みょう(メウ)。不思議なさま。「妙な事件」

《解字》

会意。少は「小+ノ(けずる)」の会意文字で、小さく削ることをあらわす。妙は「女+少」で、女性の小がらで細く、なんとなく美しい姿を示す。細く小さい意を含む。

《単語家族》

眇ミョウ(細い目) 秒(細い稲)

秒(細い稲) 苗(細いなえ)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

苗(細いなえ)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

7画 女部 [常用漢字]

区点=4415 16進=4C2F シフトJIS=96AD

《常用音訓》ミョウ

《音読み》 ミョウ(メウ)

7画 女部 [常用漢字]

区点=4415 16進=4C2F シフトJIS=96AD

《常用音訓》ミョウ

《音読み》 ミョウ(メウ) /ビョウ(ベウ)

/ビョウ(ベウ) 〈mi

〈mi o〉

《訓読み》 たえ(たへ)/みょう(めう)

《名付け》 たう・たえ・ただ・たふ・たゆ

《意味》

o〉

《訓読み》 たえ(たへ)/みょう(めう)

《名付け》 たう・たえ・ただ・たふ・たゆ

《意味》

{形・名}きめ細かい。細かくて見わけられぬ不思議な働き。「常無欲以観其妙=常ニ無欲ニシテモッテソノ妙ヲ観ル」〔→老子〕

{形・名}きめ細かい。細かくて見わけられぬ不思議な働き。「常無欲以観其妙=常ニ無欲ニシテモッテソノ妙ヲ観ル」〔→老子〕

{形}たえ(タヘ)。きめ細かくて美しい。「妙音」「美妙」

{形}たえ(タヘ)。きめ細かくて美しい。「妙音」「美妙」

ミョウナリ{形}わざが非常にじょうずである。巧みな。「巧妙」「妙草隷=草隷ニ妙ナリ」〔→皇朝史略〕

ミョウナリ{形}わざが非常にじょうずである。巧みな。「巧妙」「妙草隷=草隷ニ妙ナリ」〔→皇朝史略〕

{形}若い、また、なんとなくか細い。「妙齢」

〔国〕みょう(メウ)。不思議なさま。「妙な事件」

《解字》

会意。少は「小+ノ(けずる)」の会意文字で、小さく削ることをあらわす。妙は「女+少」で、女性の小がらで細く、なんとなく美しい姿を示す。細く小さい意を含む。

《単語家族》

眇ミョウ(細い目)

{形}若い、また、なんとなくか細い。「妙齢」

〔国〕みょう(メウ)。不思議なさま。「妙な事件」

《解字》

会意。少は「小+ノ(けずる)」の会意文字で、小さく削ることをあらわす。妙は「女+少」で、女性の小がらで細く、なんとなく美しい姿を示す。細く小さい意を含む。

《単語家族》

眇ミョウ(細い目) 秒(細い稲)

秒(細い稲) 苗(細いなえ)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

苗(細いなえ)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

斬 たえる🔗⭐🔉

【斬】

11画 斤部

区点=2734 16進=3B42 シフトJIS=8E61

《音読み》 ザン

11画 斤部

区点=2734 16進=3B42 シフトJIS=8E61

《音読み》 ザン /セン(セム)

/セン(セム) /サン(サム)

/サン(サム) 〈zh

〈zh n〉

《訓読み》 きる/たつ/たえる(たゆ)

《意味》

n〉

《訓読み》 きる/たつ/たえる(たゆ)

《意味》

{動}きる。刃が食いこんできれめをつける。刃物できる。「斬草=草ヲ斬ル」「腰斬ヨウザン(おので腰を輪切りにする刑罰)」

{動}きる。刃が食いこんできれめをつける。刃物できる。「斬草=草ヲ斬ル」「腰斬ヨウザン(おので腰を輪切りにする刑罰)」

{動}たつ。たえる(タユ)。物事をたちきってたえさせる。〈類義語〉→絶。「君子之沢五世而斬=君子ノ沢ハ五世ニシテ斬ユ」〔→孟子〕

{動}たつ。たえる(タユ)。物事をたちきってたえさせる。〈類義語〉→絶。「君子之沢五世而斬=君子ノ沢ハ五世ニシテ斬ユ」〔→孟子〕

{名}首または胴体をきり落とす重い刑。「処斬=斬ニ処ス」

《解字》

{名}首または胴体をきり落とす重い刑。「処斬=斬ニ処ス」

《解字》

会意。「車(くるま)+斤(おの)」で、車をおのできることを示す。鋭い刃が割りこむこと。

《単語家族》

塹ザン(土をきり取ったように掘る)

会意。「車(くるま)+斤(おの)」で、車をおのできることを示す。鋭い刃が割りこむこと。

《単語家族》

塹ザン(土をきり取ったように掘る) 漸(しだいに割りこむ)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

漸(しだいに割りこむ)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

11画 斤部

区点=2734 16進=3B42 シフトJIS=8E61

《音読み》 ザン

11画 斤部

区点=2734 16進=3B42 シフトJIS=8E61

《音読み》 ザン /セン(セム)

/セン(セム) /サン(サム)

/サン(サム) 〈zh

〈zh n〉

《訓読み》 きる/たつ/たえる(たゆ)

《意味》

n〉

《訓読み》 きる/たつ/たえる(たゆ)

《意味》

{動}きる。刃が食いこんできれめをつける。刃物できる。「斬草=草ヲ斬ル」「腰斬ヨウザン(おので腰を輪切りにする刑罰)」

{動}きる。刃が食いこんできれめをつける。刃物できる。「斬草=草ヲ斬ル」「腰斬ヨウザン(おので腰を輪切りにする刑罰)」

{動}たつ。たえる(タユ)。物事をたちきってたえさせる。〈類義語〉→絶。「君子之沢五世而斬=君子ノ沢ハ五世ニシテ斬ユ」〔→孟子〕

{動}たつ。たえる(タユ)。物事をたちきってたえさせる。〈類義語〉→絶。「君子之沢五世而斬=君子ノ沢ハ五世ニシテ斬ユ」〔→孟子〕

{名}首または胴体をきり落とす重い刑。「処斬=斬ニ処ス」

《解字》

{名}首または胴体をきり落とす重い刑。「処斬=斬ニ処ス」

《解字》

会意。「車(くるま)+斤(おの)」で、車をおのできることを示す。鋭い刃が割りこむこと。

《単語家族》

塹ザン(土をきり取ったように掘る)

会意。「車(くるま)+斤(おの)」で、車をおのできることを示す。鋭い刃が割りこむこと。

《単語家族》

塹ザン(土をきり取ったように掘る) 漸(しだいに割りこむ)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

漸(しだいに割りこむ)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

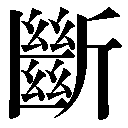

断 たえる🔗⭐🔉

【断】

11画 斤部 [五年]

区点=3539 16進=4347 シフトJIS=9266

【斷】旧字旧字

11画 斤部 [五年]

区点=3539 16進=4347 シフトJIS=9266

【斷】旧字旧字

18画 斤部

区点=5850 16進=5A52 シフトJIS=9DD0

《常用音訓》ダン/ことわ…る/た…つ

《音読み》 ダン

18画 斤部

区点=5850 16進=5A52 シフトJIS=9DD0

《常用音訓》ダン/ことわ…る/た…つ

《音読み》 ダン /タン

/タン 〈du

〈du n〉

《訓読み》 たつ/たえる(たゆ)/さだめる(さだむ)/ことわる/ことわり

《名付け》 さだ・さだむ・たけし・とう

《意味》

n〉

《訓読み》 たつ/たえる(たゆ)/さだめる(さだむ)/ことわる/ことわり

《名付け》 さだ・さだむ・たけし・とう

《意味》

{動}たつ。上から下へ、ずばりとたちきる。また、物事をふっつりやめる。たやす。〈類義語〉→絶。「切断」「断交」「一刀両断」

{動}たつ。上から下へ、ずばりとたちきる。また、物事をふっつりやめる。たやす。〈類義語〉→絶。「切断」「断交」「一刀両断」

{動}たえる(タユ)。ふっつり切れる。また、ぱったりとなくなる。「断腸(はらわたもちぎれるほどつらい)」「山中断人行=山中ニ人行断ユ」

{動}たえる(タユ)。ふっつり切れる。また、ぱったりとなくなる。「断腸(はらわたもちぎれるほどつらい)」「山中断人行=山中ニ人行断ユ」

ダンズ{動}さだめる(サダム)。ずばりと決める。「断定」「断獄=獄ヲ断ズ」

ダンズ{動}さだめる(サダム)。ずばりと決める。「断定」「断獄=獄ヲ断ズ」

ダンジテ{副・動}反対・困難をおしきって強い態度で行うさま。思いきって。「断乎ダンコ(きっぱりと、思いきりよく)」「断而敢行=断ジテ敢ヘテ行フ」〔→史記〕

ダンジテ{副・動}反対・困難をおしきって強い態度で行うさま。思いきって。「断乎ダンコ(きっぱりと、思いきりよく)」「断而敢行=断ジテ敢ヘテ行フ」〔→史記〕

ダンジテ{副}否定をあらわすことばを伴って、どうしても、けっしての意をあらわすことば。〈類義語〉→決。

ダンジテ{副}否定をあらわすことばを伴って、どうしても、けっしての意をあらわすことば。〈類義語〉→決。

{名}決定。〈同義語〉→決。「断を下クダす」

〔国〕ことわる。ことわり。理由を説明して、相手の要求・申し出を退ける。わけを述べて許可を得る。また、その許可。

《解字》

{名}決定。〈同義語〉→決。「断を下クダす」

〔国〕ことわる。ことわり。理由を説明して、相手の要求・申し出を退ける。わけを述べて許可を得る。また、その許可。

《解字》

会意。「糸四つ+それをきるしるし+斤(おの)」で、ずばりと糸のたばをたちきることを示す。

《単語家族》

鍛タン(上から下へ打ちすえる)

会意。「糸四つ+それをきるしるし+斤(おの)」で、ずばりと糸のたばをたちきることを示す。

《単語家族》

鍛タン(上から下へ打ちすえる) 端(上から下へたれる)などと同系。

《類義》

→切

《異字同訓》

たつ。 断つ「退路を断つ。快刀乱麻を断つ。茶断ち」絶つ「命を絶つ。縁を絶つ。消息を絶つ。後を絶たない」裁つ「生地を裁つ。紙を裁つ。裁ちばさみ」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

端(上から下へたれる)などと同系。

《類義》

→切

《異字同訓》

たつ。 断つ「退路を断つ。快刀乱麻を断つ。茶断ち」絶つ「命を絶つ。縁を絶つ。消息を絶つ。後を絶たない」裁つ「生地を裁つ。紙を裁つ。裁ちばさみ」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

11画 斤部 [五年]

区点=3539 16進=4347 シフトJIS=9266

【斷】旧字旧字

11画 斤部 [五年]

区点=3539 16進=4347 シフトJIS=9266

【斷】旧字旧字

18画 斤部

区点=5850 16進=5A52 シフトJIS=9DD0

《常用音訓》ダン/ことわ…る/た…つ

《音読み》 ダン

18画 斤部

区点=5850 16進=5A52 シフトJIS=9DD0

《常用音訓》ダン/ことわ…る/た…つ

《音読み》 ダン /タン

/タン 〈du

〈du n〉

《訓読み》 たつ/たえる(たゆ)/さだめる(さだむ)/ことわる/ことわり

《名付け》 さだ・さだむ・たけし・とう

《意味》

n〉

《訓読み》 たつ/たえる(たゆ)/さだめる(さだむ)/ことわる/ことわり

《名付け》 さだ・さだむ・たけし・とう

《意味》

{動}たつ。上から下へ、ずばりとたちきる。また、物事をふっつりやめる。たやす。〈類義語〉→絶。「切断」「断交」「一刀両断」

{動}たつ。上から下へ、ずばりとたちきる。また、物事をふっつりやめる。たやす。〈類義語〉→絶。「切断」「断交」「一刀両断」

{動}たえる(タユ)。ふっつり切れる。また、ぱったりとなくなる。「断腸(はらわたもちぎれるほどつらい)」「山中断人行=山中ニ人行断ユ」

{動}たえる(タユ)。ふっつり切れる。また、ぱったりとなくなる。「断腸(はらわたもちぎれるほどつらい)」「山中断人行=山中ニ人行断ユ」

ダンズ{動}さだめる(サダム)。ずばりと決める。「断定」「断獄=獄ヲ断ズ」

ダンズ{動}さだめる(サダム)。ずばりと決める。「断定」「断獄=獄ヲ断ズ」

ダンジテ{副・動}反対・困難をおしきって強い態度で行うさま。思いきって。「断乎ダンコ(きっぱりと、思いきりよく)」「断而敢行=断ジテ敢ヘテ行フ」〔→史記〕

ダンジテ{副・動}反対・困難をおしきって強い態度で行うさま。思いきって。「断乎ダンコ(きっぱりと、思いきりよく)」「断而敢行=断ジテ敢ヘテ行フ」〔→史記〕

ダンジテ{副}否定をあらわすことばを伴って、どうしても、けっしての意をあらわすことば。〈類義語〉→決。

ダンジテ{副}否定をあらわすことばを伴って、どうしても、けっしての意をあらわすことば。〈類義語〉→決。

{名}決定。〈同義語〉→決。「断を下クダす」

〔国〕ことわる。ことわり。理由を説明して、相手の要求・申し出を退ける。わけを述べて許可を得る。また、その許可。

《解字》

{名}決定。〈同義語〉→決。「断を下クダす」

〔国〕ことわる。ことわり。理由を説明して、相手の要求・申し出を退ける。わけを述べて許可を得る。また、その許可。

《解字》

会意。「糸四つ+それをきるしるし+斤(おの)」で、ずばりと糸のたばをたちきることを示す。

《単語家族》

鍛タン(上から下へ打ちすえる)

会意。「糸四つ+それをきるしるし+斤(おの)」で、ずばりと糸のたばをたちきることを示す。

《単語家族》

鍛タン(上から下へ打ちすえる) 端(上から下へたれる)などと同系。

《類義》

→切

《異字同訓》

たつ。 断つ「退路を断つ。快刀乱麻を断つ。茶断ち」絶つ「命を絶つ。縁を絶つ。消息を絶つ。後を絶たない」裁つ「生地を裁つ。紙を裁つ。裁ちばさみ」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

端(上から下へたれる)などと同系。

《類義》

→切

《異字同訓》

たつ。 断つ「退路を断つ。快刀乱麻を断つ。茶断ち」絶つ「命を絶つ。縁を絶つ。消息を絶つ。後を絶たない」裁つ「生地を裁つ。紙を裁つ。裁ちばさみ」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

栲 たえ🔗⭐🔉

【栲】

10画 木部

区点=5962 16進=5B5E シフトJIS=9E7D

《音読み》 コウ(カウ)

10画 木部

区点=5962 16進=5B5E シフトJIS=9E7D

《音読み》 コウ(カウ)

〈k

〈k o〉

《訓読み》 たえ(たへ)

《意味》

o〉

《訓読み》 たえ(たへ)

《意味》

{名}木の名。樗チョに似た落葉高木。山樗サンチョともいう。

{名}木の名。樗チョに似た落葉高木。山樗サンチョともいう。

竹か柳の枝を曲げて編んでつくった、物をいれる器具をあらわす言葉に使う。

〔国〕たえ(タヘ)。かじのきなどの皮の繊維で織った白い布。転じて、ひろく布をいう。「白栲シロタエ」「和栲ニギタエ」「粗栲アラタエ」

《解字》

会意兼形声。「木+音符考(まがる)」で、くねくねと曲がった木。

竹か柳の枝を曲げて編んでつくった、物をいれる器具をあらわす言葉に使う。

〔国〕たえ(タヘ)。かじのきなどの皮の繊維で織った白い布。転じて、ひろく布をいう。「白栲シロタエ」「和栲ニギタエ」「粗栲アラタエ」

《解字》

会意兼形声。「木+音符考(まがる)」で、くねくねと曲がった木。

10画 木部

区点=5962 16進=5B5E シフトJIS=9E7D

《音読み》 コウ(カウ)

10画 木部

区点=5962 16進=5B5E シフトJIS=9E7D

《音読み》 コウ(カウ)

〈k

〈k o〉

《訓読み》 たえ(たへ)

《意味》

o〉

《訓読み》 たえ(たへ)

《意味》

{名}木の名。樗チョに似た落葉高木。山樗サンチョともいう。

{名}木の名。樗チョに似た落葉高木。山樗サンチョともいう。

竹か柳の枝を曲げて編んでつくった、物をいれる器具をあらわす言葉に使う。

〔国〕たえ(タヘ)。かじのきなどの皮の繊維で織った白い布。転じて、ひろく布をいう。「白栲シロタエ」「和栲ニギタエ」「粗栲アラタエ」

《解字》

会意兼形声。「木+音符考(まがる)」で、くねくねと曲がった木。

竹か柳の枝を曲げて編んでつくった、物をいれる器具をあらわす言葉に使う。

〔国〕たえ(タヘ)。かじのきなどの皮の繊維で織った白い布。転じて、ひろく布をいう。「白栲シロタエ」「和栲ニギタエ」「粗栲アラタエ」

《解字》

会意兼形声。「木+音符考(まがる)」で、くねくねと曲がった木。

絶 たえて🔗⭐🔉

【絶】

12画 糸部 [五年]

区点=3268 16進=4064 シフトJIS=90E2

《常用音訓》ゼツ/た…える/た…つ/た…やす

《音読み》 ゼツ/ゼチ

12画 糸部 [五年]

区点=3268 16進=4064 シフトJIS=90E2

《常用音訓》ゼツ/た…える/た…つ/た…やす

《音読み》 ゼツ/ゼチ /セツ

/セツ 〈ju

〈ju 〉

《訓読み》 たやす/たつ/たえる(たゆ)/わたる/たえて

《名付け》 たえ・とう

《意味》

〉

《訓読み》 たやす/たつ/たえる(たゆ)/わたる/たえて

《名付け》 たえ・とう

《意味》

{動}たつ。ずばりと横にたち切る。つながりを切る。〈対語〉→継。〈類義語〉→断。「断絶」

{動}たつ。ずばりと横にたち切る。つながりを切る。〈対語〉→継。〈類義語〉→断。「断絶」

{動}たつ。たち切ってやめる。また、関係をたち切る。切りすてる。きっぱりことわる。「絶交」「絶聖棄智=聖ヲ絶チ智ヲ棄ツ」〔→老子〕

{動}たつ。たち切ってやめる。また、関係をたち切る。切りすてる。きっぱりことわる。「絶交」「絶聖棄智=聖ヲ絶チ智ヲ棄ツ」〔→老子〕

{動}たつ。たえる(タユ)。物が切れてとだえる。「絶命」「読易韋編三絶=易ヲ読ミテ韋編三タビ絶ツ」〔→史記〕「在陳絶糧=陳ニ在リテ糧ヲ絶ツ」〔→論語〕

{動}たつ。たえる(タユ)。物が切れてとだえる。「絶命」「読易韋編三絶=易ヲ読ミテ韋編三タビ絶ツ」〔→史記〕「在陳絶糧=陳ニ在リテ糧ヲ絶ツ」〔→論語〕

{動}わたる。直線的に横切る。「絶漠=漠ヲ絶ル」

{動}わたる。直線的に横切る。「絶漠=漠ヲ絶ル」

{名}ふっつりとなくなること。死のこと。「就絶=絶ニ就ク」

{名}ふっつりとなくなること。死のこと。「就絶=絶ニ就ク」

{形}たえてないほど、非常にすばらしい。〈類義語〉→殊。「絶景」「絶色」

{形}たえてないほど、非常にすばらしい。〈類義語〉→殊。「絶景」「絶色」

{形}人がいない。「絶域」

{形}人がいない。「絶域」

{副}非常に。また、ひどく。「絶賛」「秦女絶美」〔→史記〕

{副}非常に。また、ひどく。「絶賛」「秦女絶美」〔→史記〕

{副}たえて。下に「不」「無」など否定のことばをともなって、完全にそうであるさまをあらわすことば。まったく。〈類義語〉→断ダンジテ・→決ケッシテ。「絶不可得=絶エテ得ベカラズ」「絶無僅有=絶エテ無ク僅カニ有リ」

{副}たえて。下に「不」「無」など否定のことばをともなって、完全にそうであるさまをあらわすことば。まったく。〈類義語〉→断ダンジテ・→決ケッシテ。「絶不可得=絶エテ得ベカラズ」「絶無僅有=絶エテ無ク僅カニ有リ」

「絶対」とは、もと、相対する例がないこと。転じて、まったくの意。

「絶対」とは、もと、相対する例がないこと。転じて、まったくの意。

{名}絶句の略。四句より成る、漢詩の一体。六朝時代末期から唐代にかけて流行した。「五絶(五言絶句)」

《解字》

{名}絶句の略。四句より成る、漢詩の一体。六朝時代末期から唐代にかけて流行した。「五絶(五言絶句)」

《解字》

会意。「糸+刀+卩セツ(節の右下)」で、刀で糸や人を短い節に切ることを示す。ふっつりと横に切ること。右側の部分は、もと色ではなくて刀印を含む。卩は、また、人の姿と解してもよい。

《単語家族》

脆セイ(もろくて切れやすい)

会意。「糸+刀+卩セツ(節の右下)」で、刀で糸や人を短い節に切ることを示す。ふっつりと横に切ること。右側の部分は、もと色ではなくて刀印を含む。卩は、また、人の姿と解してもよい。

《単語家族》

脆セイ(もろくて切れやすい) 最(きわめて小さいこま切れ)などと同系。

《類義》

→切

《異字同訓》

たつ。 →断

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

最(きわめて小さいこま切れ)などと同系。

《類義》

→切

《異字同訓》

たつ。 →断

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

12画 糸部 [五年]

区点=3268 16進=4064 シフトJIS=90E2

《常用音訓》ゼツ/た…える/た…つ/た…やす

《音読み》 ゼツ/ゼチ

12画 糸部 [五年]

区点=3268 16進=4064 シフトJIS=90E2

《常用音訓》ゼツ/た…える/た…つ/た…やす

《音読み》 ゼツ/ゼチ /セツ

/セツ 〈ju

〈ju 〉

《訓読み》 たやす/たつ/たえる(たゆ)/わたる/たえて

《名付け》 たえ・とう

《意味》

〉

《訓読み》 たやす/たつ/たえる(たゆ)/わたる/たえて

《名付け》 たえ・とう

《意味》

{動}たつ。ずばりと横にたち切る。つながりを切る。〈対語〉→継。〈類義語〉→断。「断絶」

{動}たつ。ずばりと横にたち切る。つながりを切る。〈対語〉→継。〈類義語〉→断。「断絶」

{動}たつ。たち切ってやめる。また、関係をたち切る。切りすてる。きっぱりことわる。「絶交」「絶聖棄智=聖ヲ絶チ智ヲ棄ツ」〔→老子〕

{動}たつ。たち切ってやめる。また、関係をたち切る。切りすてる。きっぱりことわる。「絶交」「絶聖棄智=聖ヲ絶チ智ヲ棄ツ」〔→老子〕

{動}たつ。たえる(タユ)。物が切れてとだえる。「絶命」「読易韋編三絶=易ヲ読ミテ韋編三タビ絶ツ」〔→史記〕「在陳絶糧=陳ニ在リテ糧ヲ絶ツ」〔→論語〕

{動}たつ。たえる(タユ)。物が切れてとだえる。「絶命」「読易韋編三絶=易ヲ読ミテ韋編三タビ絶ツ」〔→史記〕「在陳絶糧=陳ニ在リテ糧ヲ絶ツ」〔→論語〕

{動}わたる。直線的に横切る。「絶漠=漠ヲ絶ル」

{動}わたる。直線的に横切る。「絶漠=漠ヲ絶ル」

{名}ふっつりとなくなること。死のこと。「就絶=絶ニ就ク」

{名}ふっつりとなくなること。死のこと。「就絶=絶ニ就ク」

{形}たえてないほど、非常にすばらしい。〈類義語〉→殊。「絶景」「絶色」

{形}たえてないほど、非常にすばらしい。〈類義語〉→殊。「絶景」「絶色」

{形}人がいない。「絶域」

{形}人がいない。「絶域」

{副}非常に。また、ひどく。「絶賛」「秦女絶美」〔→史記〕

{副}非常に。また、ひどく。「絶賛」「秦女絶美」〔→史記〕

{副}たえて。下に「不」「無」など否定のことばをともなって、完全にそうであるさまをあらわすことば。まったく。〈類義語〉→断ダンジテ・→決ケッシテ。「絶不可得=絶エテ得ベカラズ」「絶無僅有=絶エテ無ク僅カニ有リ」

{副}たえて。下に「不」「無」など否定のことばをともなって、完全にそうであるさまをあらわすことば。まったく。〈類義語〉→断ダンジテ・→決ケッシテ。「絶不可得=絶エテ得ベカラズ」「絶無僅有=絶エテ無ク僅カニ有リ」

「絶対」とは、もと、相対する例がないこと。転じて、まったくの意。

「絶対」とは、もと、相対する例がないこと。転じて、まったくの意。

{名}絶句の略。四句より成る、漢詩の一体。六朝時代末期から唐代にかけて流行した。「五絶(五言絶句)」

《解字》

{名}絶句の略。四句より成る、漢詩の一体。六朝時代末期から唐代にかけて流行した。「五絶(五言絶句)」

《解字》

会意。「糸+刀+卩セツ(節の右下)」で、刀で糸や人を短い節に切ることを示す。ふっつりと横に切ること。右側の部分は、もと色ではなくて刀印を含む。卩は、また、人の姿と解してもよい。

《単語家族》

脆セイ(もろくて切れやすい)

会意。「糸+刀+卩セツ(節の右下)」で、刀で糸や人を短い節に切ることを示す。ふっつりと横に切ること。右側の部分は、もと色ではなくて刀印を含む。卩は、また、人の姿と解してもよい。

《単語家族》

脆セイ(もろくて切れやすい) 最(きわめて小さいこま切れ)などと同系。

《類義》

→切

《異字同訓》

たつ。 →断

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

最(きわめて小さいこま切れ)などと同系。

《類義》

→切

《異字同訓》

たつ。 →断

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

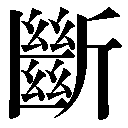

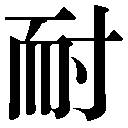

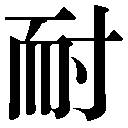

耐 たえる🔗⭐🔉

【耐】

9画 而部 [常用漢字]

区点=3449 16進=4251 シフトJIS=91CF

《常用音訓》タイ/た…える

《音読み》 タイ

9画 而部 [常用漢字]

区点=3449 16進=4251 シフトJIS=91CF

《常用音訓》タイ/た…える

《音読み》 タイ /ダイ

/ダイ /ナイ

/ナイ 〈n

〈n i〉

《訓読み》 たえる(たふ)

《名付け》 たう・たえ・たえる・つよし

《意味》

i〉

《訓読み》 たえる(たふ)

《名付け》 たう・たえ・たえる・つよし

《意味》

{動・形}たえる(タフ)。ねばり強くたえる。しぶとい。もちがよい。「忍耐(こらえる)」「耐久(長もちする)」

{動・形}たえる(タフ)。ねばり強くたえる。しぶとい。もちがよい。「忍耐(こらえる)」「耐久(長もちする)」

{助動}仕事や負担にたえることをあらわすことば。▽能に通じた用法。「故聖人耐以天下為一家=故ニ聖人ヨク天下ヲモッテ一家ヲ為ス」〔→礼記〕

{助動}仕事や負担にたえることをあらわすことば。▽能に通じた用法。「故聖人耐以天下為一家=故ニ聖人ヨク天下ヲモッテ一家ヲ為ス」〔→礼記〕

{名}ひげをそり落とす刑のこと。

《解字》

会意兼形声。而は、やわらかくてねばりのあるひげの垂れたさま。耐は「寸(動詞の記号)+音符而」。やわらかいひげのように、切れずにねばり強くたえること。

《類義》

忍は、靭ジンと同系で、ねばり強くがまんする。勝・克コク・堪カンは、重さにたえてもちこたえること。能は、能力があってできる、その負担にたえられること。

《異字同訓》

たえる。 →堪

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{名}ひげをそり落とす刑のこと。

《解字》

会意兼形声。而は、やわらかくてねばりのあるひげの垂れたさま。耐は「寸(動詞の記号)+音符而」。やわらかいひげのように、切れずにねばり強くたえること。

《類義》

忍は、靭ジンと同系で、ねばり強くがまんする。勝・克コク・堪カンは、重さにたえてもちこたえること。能は、能力があってできる、その負担にたえられること。

《異字同訓》

たえる。 →堪

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

9画 而部 [常用漢字]

区点=3449 16進=4251 シフトJIS=91CF

《常用音訓》タイ/た…える

《音読み》 タイ

9画 而部 [常用漢字]

区点=3449 16進=4251 シフトJIS=91CF

《常用音訓》タイ/た…える

《音読み》 タイ /ダイ

/ダイ /ナイ

/ナイ 〈n

〈n i〉

《訓読み》 たえる(たふ)

《名付け》 たう・たえ・たえる・つよし

《意味》

i〉

《訓読み》 たえる(たふ)

《名付け》 たう・たえ・たえる・つよし

《意味》

{動・形}たえる(タフ)。ねばり強くたえる。しぶとい。もちがよい。「忍耐(こらえる)」「耐久(長もちする)」

{動・形}たえる(タフ)。ねばり強くたえる。しぶとい。もちがよい。「忍耐(こらえる)」「耐久(長もちする)」

{助動}仕事や負担にたえることをあらわすことば。▽能に通じた用法。「故聖人耐以天下為一家=故ニ聖人ヨク天下ヲモッテ一家ヲ為ス」〔→礼記〕

{助動}仕事や負担にたえることをあらわすことば。▽能に通じた用法。「故聖人耐以天下為一家=故ニ聖人ヨク天下ヲモッテ一家ヲ為ス」〔→礼記〕

{名}ひげをそり落とす刑のこと。

《解字》

会意兼形声。而は、やわらかくてねばりのあるひげの垂れたさま。耐は「寸(動詞の記号)+音符而」。やわらかいひげのように、切れずにねばり強くたえること。

《類義》

忍は、靭ジンと同系で、ねばり強くがまんする。勝・克コク・堪カンは、重さにたえてもちこたえること。能は、能力があってできる、その負担にたえられること。

《異字同訓》

たえる。 →堪

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{名}ひげをそり落とす刑のこと。

《解字》

会意兼形声。而は、やわらかくてねばりのあるひげの垂れたさま。耐は「寸(動詞の記号)+音符而」。やわらかいひげのように、切れずにねばり強くたえること。

《類義》

忍は、靭ジンと同系で、ねばり強くがまんする。勝・克コク・堪カンは、重さにたえてもちこたえること。能は、能力があってできる、その負担にたえられること。

《異字同訓》

たえる。 →堪

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

能 たえる🔗⭐🔉

【能】

10画 肉部 [五年]

区点=3929 16進=473D シフトJIS=945C

《常用音訓》ノウ

《音読み》

10画 肉部 [五年]

区点=3929 16進=473D シフトJIS=945C

《常用音訓》ノウ

《音読み》  ノウ/ノ

ノウ/ノ /ドウ

/ドウ 〈n

〈n ng〉/

ng〉/ ダイ

ダイ /ナイ

/ナイ /タイ

/タイ 〈n

〈n i〉

《訓読み》 あたう(あたふ)/よくする(よくす)/よく/ゆるす/たえる(たふ)/のう

《名付け》 たか・ちから・とう・のり・ひさ・みち・むね・やす・よき・よし

《意味》

i〉

《訓読み》 あたう(あたふ)/よくする(よくす)/よく/ゆるす/たえる(たふ)/のう

《名付け》 たか・ちから・とう・のり・ひさ・みち・むね・やす・よき・よし

《意味》

{動・助動}あたう(アタフ)。よくする(ヨクス)。よく。物事をなしうる力や体力があってできる。たえうる。りっぱにたえて。しっかりと。「非不能也=能ハザルニアラザルナリ」〔→孟子〕「能近取譬=能ク近ク譬ヲ取ル」〔→論語〕

{動・助動}あたう(アタフ)。よくする(ヨクス)。よく。物事をなしうる力や体力があってできる。たえうる。りっぱにたえて。しっかりと。「非不能也=能ハザルニアラザルナリ」〔→孟子〕「能近取譬=能ク近ク譬ヲ取ル」〔→論語〕

{名}事をやりうる力。はたらき。「有能」「技能」「才能」

{名}事をやりうる力。はたらき。「有能」「技能」「才能」

{形}やりての。仕事たっしゃな。「能弁」「能者」

{形}やりての。仕事たっしゃな。「能弁」「能者」

{動}ゆるす。やんわりとたえる。柔らかに接する。「柔遠能邇=遠キヲ柔ラゲ邇キヲ能ス」〔→詩経〕

{動}ゆるす。やんわりとたえる。柔らかに接する。「柔遠能邇=遠キヲ柔ラゲ邇キヲ能ス」〔→詩経〕

{動}たえる(タフ)。物事をなしうるだけの力がある。また、仕事をなしうる力があって任にたえる。〈同義語〉→耐タイ。「鳥獣毳毛其性能寒=鳥獣ノ毳毛ハソノ性、寒キニ能フ」〔→漢書〕

{動}たえる(タフ)。物事をなしうるだけの力がある。また、仕事をなしうる力があって任にたえる。〈同義語〉→耐タイ。「鳥獣毳毛其性能寒=鳥獣ノ毳毛ハソノ性、寒キニ能フ」〔→漢書〕

{名}ねばり強いかめ。▽平声に読む。

〔国〕のう。能楽のこと。

《解字》

{名}ねばり強いかめ。▽平声に読む。

〔国〕のう。能楽のこと。

《解字》

会意兼形声。厶イ(=以)は、力を出して働くことを示す。能は「肉+かめの足+音符厶」で、かめや、くまのようにねばり強い力を備えて働くことをあらわす。▽熊ユウ(ねばり強いくま)の字の上部と同じ。

《類義》

→耐

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

会意兼形声。厶イ(=以)は、力を出して働くことを示す。能は「肉+かめの足+音符厶」で、かめや、くまのようにねばり強い力を備えて働くことをあらわす。▽熊ユウ(ねばり強いくま)の字の上部と同じ。

《類義》

→耐

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

10画 肉部 [五年]

区点=3929 16進=473D シフトJIS=945C

《常用音訓》ノウ

《音読み》

10画 肉部 [五年]

区点=3929 16進=473D シフトJIS=945C

《常用音訓》ノウ

《音読み》  ノウ/ノ

ノウ/ノ /ドウ

/ドウ 〈n

〈n ng〉/

ng〉/ ダイ

ダイ /ナイ

/ナイ /タイ

/タイ 〈n

〈n i〉

《訓読み》 あたう(あたふ)/よくする(よくす)/よく/ゆるす/たえる(たふ)/のう

《名付け》 たか・ちから・とう・のり・ひさ・みち・むね・やす・よき・よし

《意味》

i〉

《訓読み》 あたう(あたふ)/よくする(よくす)/よく/ゆるす/たえる(たふ)/のう

《名付け》 たか・ちから・とう・のり・ひさ・みち・むね・やす・よき・よし

《意味》

{動・助動}あたう(アタフ)。よくする(ヨクス)。よく。物事をなしうる力や体力があってできる。たえうる。りっぱにたえて。しっかりと。「非不能也=能ハザルニアラザルナリ」〔→孟子〕「能近取譬=能ク近ク譬ヲ取ル」〔→論語〕

{動・助動}あたう(アタフ)。よくする(ヨクス)。よく。物事をなしうる力や体力があってできる。たえうる。りっぱにたえて。しっかりと。「非不能也=能ハザルニアラザルナリ」〔→孟子〕「能近取譬=能ク近ク譬ヲ取ル」〔→論語〕

{名}事をやりうる力。はたらき。「有能」「技能」「才能」

{名}事をやりうる力。はたらき。「有能」「技能」「才能」

{形}やりての。仕事たっしゃな。「能弁」「能者」

{形}やりての。仕事たっしゃな。「能弁」「能者」

{動}ゆるす。やんわりとたえる。柔らかに接する。「柔遠能邇=遠キヲ柔ラゲ邇キヲ能ス」〔→詩経〕

{動}ゆるす。やんわりとたえる。柔らかに接する。「柔遠能邇=遠キヲ柔ラゲ邇キヲ能ス」〔→詩経〕

{動}たえる(タフ)。物事をなしうるだけの力がある。また、仕事をなしうる力があって任にたえる。〈同義語〉→耐タイ。「鳥獣毳毛其性能寒=鳥獣ノ毳毛ハソノ性、寒キニ能フ」〔→漢書〕

{動}たえる(タフ)。物事をなしうるだけの力がある。また、仕事をなしうる力があって任にたえる。〈同義語〉→耐タイ。「鳥獣毳毛其性能寒=鳥獣ノ毳毛ハソノ性、寒キニ能フ」〔→漢書〕

{名}ねばり強いかめ。▽平声に読む。

〔国〕のう。能楽のこと。

《解字》

{名}ねばり強いかめ。▽平声に読む。

〔国〕のう。能楽のこと。

《解字》

会意兼形声。厶イ(=以)は、力を出して働くことを示す。能は「肉+かめの足+音符厶」で、かめや、くまのようにねばり強い力を備えて働くことをあらわす。▽熊ユウ(ねばり強いくま)の字の上部と同じ。

《類義》

→耐

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

会意兼形声。厶イ(=以)は、力を出して働くことを示す。能は「肉+かめの足+音符厶」で、かめや、くまのようにねばり強い力を備えて働くことをあらわす。▽熊ユウ(ねばり強いくま)の字の上部と同じ。

《類義》

→耐

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

漢字源に「たえ」で始まるの検索結果 1-10。