複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (12)

いち‐げん【一元】🔗⭐🔉

いち‐げん【一元】

①事物の根元が唯一であること。

②一つの年号。→一世一元。

③暦法で、60年。

④中国の貨幣単位「元」の一つ分。→元。

⇒いちげん‐か【一元化】

⇒いちげん‐てき【一元的】

⇒いちげん‐びょうしゃ【一元描写】

⇒いちげん‐ろん【一元論】

いち‐げん【一見】🔗⭐🔉

いち‐げん【一見】

(「見」は「見参」の略)

①初対面。もと、遊里で、その遊女に初めてあうこと。初会しょかい。浄瑠璃、心中天の網島「―ながら武士の役、見殺しには成りがたし」

②一見客の略。「―さんお断り」

⇒いちげん‐きゃく【一見客】

⇒いちげん‐ぶるまい【一見振舞】

いち‐げん【一言】🔗⭐🔉

いち‐げん【一言】

①ひとつのことば。一語。いちごん。「―一行いっこう」

②簡単にのべること。

⇒いちげん‐こじ【一言居士】

⇒一言以てこれを蔽う

いちげん‐か【一元化】‥クワ🔗⭐🔉

いちげん‐か【一元化】‥クワ

多くの組織・機構を一つの原理で統一すること。

⇒いち‐げん【一元】

いちげん‐きゃく【一見客】🔗⭐🔉

いちげん‐きゃく【一見客】

初対面の客。初会の客。

⇒いち‐げん【一見】

いちげん‐きん【一弦琴・一絃琴】🔗⭐🔉

いちげん‐きん【一弦琴・一絃琴】

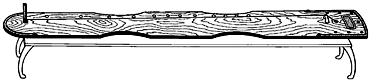

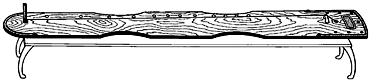

長さ3尺6寸(約1.1メートル)の桐・杉材などの胴に1本の弦を張った琴。勘所を左手にはめた管くだで押さえ、右手にはめた管で弾く。須磨琴すまごと。板琴はんきん。一つ緒お。独絃琴。

一弦琴

いちげん‐こじ【一言居士】🔗⭐🔉

いちげん‐こじ【一言居士】

何事にも自分の意見を一言しなければ気のすまぬ性質の人。

⇒いち‐げん【一言】

いちげん‐てき【一元的】🔗⭐🔉

いちげん‐てき【一元的】

さまざまな現象が、一つの根本的原理によって成り立つさま。

⇒いち‐げん【一元】

いちげん‐びょうしゃ【一元描写】‥ベウ‥🔗⭐🔉

いちげん‐びょうしゃ【一元描写】‥ベウ‥

小説中の事件や人物の心理を一人の主人公を通じて描写する法。岩野泡鳴の首唱。↔多元描写。

⇒いち‐げん【一元】

いちげん‐ぶるまい【一見振舞】‥マヒ🔗⭐🔉

いちげん‐ぶるまい【一見振舞】‥マヒ

初対面の酒宴。

⇒いち‐げん【一見】

○一言以てこれを蔽ういちげんもってこれをおおう

[論語為政]一言で全部の意味を言い尽くす。

⇒いち‐げん【一言】

○一言以てこれを蔽ういちげんもってこれをおおう🔗⭐🔉

○一言以てこれを蔽ういちげんもってこれをおおう

[論語為政]一言で全部の意味を言い尽くす。

⇒いち‐げん【一言】

いちげん‐ろん【一元論】

(monism)

①一つの原理だけで一切を説明しようとする考え方。

②物質・精神またはそのどちらでもない第三の実体によって世界を統一的に説明する哲学上の立場。→二元論→多元論

⇒いち‐げん【一元】

いちこ【市古】

姓氏の一つ。

⇒いちこ‐ていじ【市古貞次】

いち‐こ【神巫・巫子・市子】

①神前で神楽かぐらを奏する舞姫。

②生霊いきりょう・死霊しりょうの意中を述べることを業とする女。くちよせ。梓巫あずさみこ。巫女みこ。いたこ。

③(市子)町家の子供。古今著聞集5「もる山の―さかしくなりにけり」

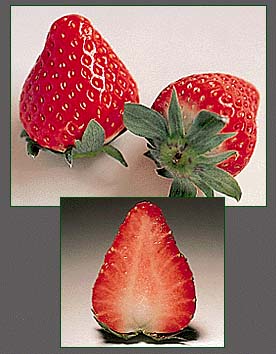

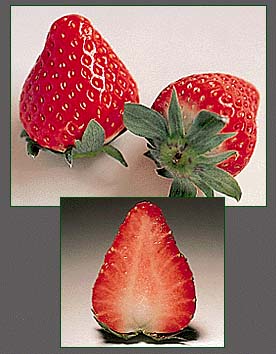

いちご【苺・莓】

バラ科の小低木または多年草で、黄・紅色の液果をつけるものの総称。オランダイチゴ・キイチゴ・ヘビイチゴなど。一般にはオランダイチゴを指す。春に5弁の白花をつけ、果実は春から夏に赤熟。温室栽培では年末出荷が主。ストロベリー。〈[季]夏〉。類聚名義抄「覆盆子、イチゴ」。正岡子規、くだもの「木の実といふ許りでは、広い意味に取つても覆盆子いちごや葡萄などは這入らぬ」

苺(1)

撮影:関戸 勇

苺(2)

撮影:関戸 勇

苺(2)

撮影:関戸 勇

⇒いちご‐に【苺煮】

いち‐ご【一期】

①一生。一生涯。生まれてから死ぬまで。閑吟集「―は夢よ、ただ狂へ」。「―の不覚」「―の浮沈」

②臨終。「―の灌頂」

⇒いちご‐いちえ【一期一会】

⇒いちご‐しょう【一期生】

⇒いちご‐の‐おとこ【一期の男】

⇒いちご‐の‐はじめ【一期の始め】

⇒いちご‐ぶん【一期分】

⇒いちご‐まつだい【一期末代】

⇒いちご‐やまい【一期病】

⇒一期栄える

⇒一期と思う

いちご‐いちえ【一期一会】‥ヱ

(茶会の心得から。利休の弟子宗二(1544〜1590)の「山上宗二記」に「一期に一度の参会」と見える)生涯にただ一度まみえること。一生に一度限りであること。「―の縁」

⇒いち‐ご【一期】

いちご‐いちじゅう【一伍一什】‥ジフ

一から十まで。一部始終いちぶしじゅう。

いち‐ごう【一毫】‥ガウ

(「1本の毛筋」の意)ほんの少し。ごくわずか。「―のゆるぎもない」

いちごう‐しょかん【一業所感】‥ゴフ‥

〔仏〕多くの人が同一の善悪の業ごうによって同一の果を感ずること。共業共果ぐうごうぐうか。平家物語3「―の身なれば先世の芳縁も浅からず」

いちこく‐びより【一石日和】

(「降ろう如ごと(5斗)、降るまい如ごと(5斗)、合わせて1石となる」から)降るか降らぬかわからぬ天気。(物類称呼)

⇒いちご‐に【苺煮】

いち‐ご【一期】

①一生。一生涯。生まれてから死ぬまで。閑吟集「―は夢よ、ただ狂へ」。「―の不覚」「―の浮沈」

②臨終。「―の灌頂」

⇒いちご‐いちえ【一期一会】

⇒いちご‐しょう【一期生】

⇒いちご‐の‐おとこ【一期の男】

⇒いちご‐の‐はじめ【一期の始め】

⇒いちご‐ぶん【一期分】

⇒いちご‐まつだい【一期末代】

⇒いちご‐やまい【一期病】

⇒一期栄える

⇒一期と思う

いちご‐いちえ【一期一会】‥ヱ

(茶会の心得から。利休の弟子宗二(1544〜1590)の「山上宗二記」に「一期に一度の参会」と見える)生涯にただ一度まみえること。一生に一度限りであること。「―の縁」

⇒いち‐ご【一期】

いちご‐いちじゅう【一伍一什】‥ジフ

一から十まで。一部始終いちぶしじゅう。

いち‐ごう【一毫】‥ガウ

(「1本の毛筋」の意)ほんの少し。ごくわずか。「―のゆるぎもない」

いちごう‐しょかん【一業所感】‥ゴフ‥

〔仏〕多くの人が同一の善悪の業ごうによって同一の果を感ずること。共業共果ぐうごうぐうか。平家物語3「―の身なれば先世の芳縁も浅からず」

いちこく‐びより【一石日和】

(「降ろう如ごと(5斗)、降るまい如ごと(5斗)、合わせて1石となる」から)降るか降らぬかわからぬ天気。(物類称呼)

苺(2)

撮影:関戸 勇

苺(2)

撮影:関戸 勇

⇒いちご‐に【苺煮】

いち‐ご【一期】

①一生。一生涯。生まれてから死ぬまで。閑吟集「―は夢よ、ただ狂へ」。「―の不覚」「―の浮沈」

②臨終。「―の灌頂」

⇒いちご‐いちえ【一期一会】

⇒いちご‐しょう【一期生】

⇒いちご‐の‐おとこ【一期の男】

⇒いちご‐の‐はじめ【一期の始め】

⇒いちご‐ぶん【一期分】

⇒いちご‐まつだい【一期末代】

⇒いちご‐やまい【一期病】

⇒一期栄える

⇒一期と思う

いちご‐いちえ【一期一会】‥ヱ

(茶会の心得から。利休の弟子宗二(1544〜1590)の「山上宗二記」に「一期に一度の参会」と見える)生涯にただ一度まみえること。一生に一度限りであること。「―の縁」

⇒いち‐ご【一期】

いちご‐いちじゅう【一伍一什】‥ジフ

一から十まで。一部始終いちぶしじゅう。

いち‐ごう【一毫】‥ガウ

(「1本の毛筋」の意)ほんの少し。ごくわずか。「―のゆるぎもない」

いちごう‐しょかん【一業所感】‥ゴフ‥

〔仏〕多くの人が同一の善悪の業ごうによって同一の果を感ずること。共業共果ぐうごうぐうか。平家物語3「―の身なれば先世の芳縁も浅からず」

いちこく‐びより【一石日和】

(「降ろう如ごと(5斗)、降るまい如ごと(5斗)、合わせて1石となる」から)降るか降らぬかわからぬ天気。(物類称呼)

⇒いちご‐に【苺煮】

いち‐ご【一期】

①一生。一生涯。生まれてから死ぬまで。閑吟集「―は夢よ、ただ狂へ」。「―の不覚」「―の浮沈」

②臨終。「―の灌頂」

⇒いちご‐いちえ【一期一会】

⇒いちご‐しょう【一期生】

⇒いちご‐の‐おとこ【一期の男】

⇒いちご‐の‐はじめ【一期の始め】

⇒いちご‐ぶん【一期分】

⇒いちご‐まつだい【一期末代】

⇒いちご‐やまい【一期病】

⇒一期栄える

⇒一期と思う

いちご‐いちえ【一期一会】‥ヱ

(茶会の心得から。利休の弟子宗二(1544〜1590)の「山上宗二記」に「一期に一度の参会」と見える)生涯にただ一度まみえること。一生に一度限りであること。「―の縁」

⇒いち‐ご【一期】

いちご‐いちじゅう【一伍一什】‥ジフ

一から十まで。一部始終いちぶしじゅう。

いち‐ごう【一毫】‥ガウ

(「1本の毛筋」の意)ほんの少し。ごくわずか。「―のゆるぎもない」

いちごう‐しょかん【一業所感】‥ゴフ‥

〔仏〕多くの人が同一の善悪の業ごうによって同一の果を感ずること。共業共果ぐうごうぐうか。平家物語3「―の身なれば先世の芳縁も浅からず」

いちこく‐びより【一石日和】

(「降ろう如ごと(5斗)、降るまい如ごと(5斗)、合わせて1石となる」から)降るか降らぬかわからぬ天気。(物類称呼)

いちげん‐ろん【一元論】🔗⭐🔉

いちげん‐ろん【一元論】

(monism)

①一つの原理だけで一切を説明しようとする考え方。

②物質・精神またはそのどちらでもない第三の実体によって世界を統一的に説明する哲学上の立場。→二元論→多元論

⇒いち‐げん【一元】

大辞林の検索結果 (13)

いち-げん【一元】🔗⭐🔉

いち-げん [0] 【一元】

(1)もとがただ一つであること。

⇔多元

「―論」

(2)〔「元」は「元号」の意〕

一つの年号。「一世―」

(3)〔数〕 代数方程式で,未知数が一つであること。「―二次方程式」

いちげん-か【一元化】🔗⭐🔉

いちげん-か ―クワ [0] 【一元化】 (名)スル

ばらばらであった組織や機構を一つの中心体のもとに統一すること。「行政を―する」

いちげん-てき【一元的】🔗⭐🔉

いちげん-てき [0] 【一元的】 (形動)

一つの中心によって全体が統一されているさま。

⇔多元的

「―な組織」「―に解釈しうる現象」

いちげん-びょうしゃ【一元描写】🔗⭐🔉

いちげん-びょうしゃ ―ベウ― [5] 【一元描写】

岩野泡鳴の主張した描写論。作品中に作者の視点を担う人物を設定し,すべてをその人物の目を通して観察し,描写してこそ真の人生が描かれるというもの。田山花袋の平面描写に反対して主張された。

⇔多元描写

いちげん-ろん【一元論】🔗⭐🔉

いち-げん【一見】🔗⭐🔉

いち-げん [0] 【一見】

(1)旅館や料亭などで,なじみでなく初めてであること。また,その人。「―の客」「―さん」

(2)遊里で,遊女がその客に初めて会うこと。初会(シヨカイ)。「―ながら武士の役,見殺しには成りがたし/浄瑠璃・天の網島(上)」

いち-げん【一言】🔗⭐🔉

いち-げん [0] 【一言】 (名)スル

簡単な言葉。ひとこと。また,それをいうこと。いちごん。「―あってしかるべきだ」「―せざるを得ない」

いちげん-いっこう【一言一行】🔗⭐🔉

いちげん-いっこう ―カウ [0] 【一言一行】

一つの言葉と一つのおこない。「―を慎む」

いちげん-こじ【一言居士】🔗⭐🔉

いちげん-こじ [5] 【一言居士】

何事によらず必ず何かひとこと言わなければ気のすまない人。いちごんこじ。

いちげん-きん【一弦琴・一絃琴】🔗⭐🔉

いちげん-きん [0][3] 【一弦琴・一絃琴】

長さ約1メートルあまりの胴に一本の弦を張った琴。独弦琴。板琴(ハンキン)。須磨琴(スマゴト)。

一弦琴

[図]

[図]

[図]

[図]

いち-けんしき【一見識】🔗⭐🔉

いち-けんしき [3] 【一見識】

〔「いっけんしき」とも〕

物事についてのしっかりした考え方。一つの優れた考え方。「政治に―ある人物」

いちげん【一元】(和英)🔗⭐🔉

いちげんこじ【一言居士】(和英)🔗⭐🔉

いちげんこじ【一言居士】

one who has something to say about everything;a ready critic.

広辞苑+大辞林に「いちげん」で始まるの検索結果。