複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (33)

おきな【翁】🔗⭐🔉

おきな【翁】

①年をとった男。男の老人。じじ。万葉集18「草枕旅の―と思ほして」↔媼おうな。

②老人の尊敬語。古老。

③能楽の演目。→式三番しきさんば。

④河東・山田流箏曲・地歌・新内・上方舞などの一つ。いずれも3を原拠とし、「三番叟」と通称されることが多い。祝儀曲。河東は半太夫節からの継承曲。地歌は峰崎勾当作曲の手事物。新内は幕末期の作。上方舞は義太夫や常磐津を舞地とする数種がある。→三番叟。

⇒おきな‐あめ【翁飴】

⇒おきな‐えびす‐がい【翁恵比須貝】

⇒おきな‐き【翁忌】

⇒おきな‐ぐさ【翁草】

⇒おきな‐ごうし【翁格子】

⇒おきな‐ごと【翁言】

⇒おきな‐さ・ぶ【翁さぶ】

⇒おきな‐じるこ【翁汁粉】

⇒おきな‐づけ【翁漬】

⇒おきな‐びと【翁人】

⇒おきな・ぶ【翁ぶ】

⇒おきな‐やき【翁焼】

⇒おきな‐ゆり【翁百合】

⇒おきな‐わたし【翁渡し】

おきな‐あめ【翁飴】🔗⭐🔉

おきな‐あめ【翁飴】

晒水飴に寒天などを加えて煮つめ、固めた後、切ってみじん粉をまぶし乾燥させた飴。新潟県高田地方の名産。

⇒おきな【翁】

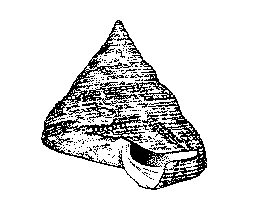

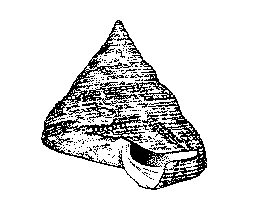

おきな‐えびす‐がい【翁恵比須貝】‥ガヒ🔗⭐🔉

おきな‐えびす‐がい【翁恵比須貝】‥ガヒ

オキナエビスガイ科の巻貝。殻高10センチメートル以上に達する美しい貝で、殻口外唇に深い切れ込みがある。相模湾近海の水深50〜200メートルに産する。ほかにベニオキナエビスガイなど日本近海に6種。古生代に栄えた仲間の生き残りで「生きた化石」といわれる。オキナエビス。長者貝。

オキナエビスガイ

提供:東京動物園協会

⇒おきな【翁】

⇒おきな【翁】

⇒おきな【翁】

⇒おきな【翁】

おき‐なお・る【起き直る】‥ナホル🔗⭐🔉

おき‐なお・る【起き直る】‥ナホル

〔自五〕

①起きかえって正しくすわりなおす。

②もとの良い状態にもどる。立ちなおる。「失敗から―・る」

おきなか【冲中】🔗⭐🔉

おきなか【冲中】

姓氏の一つ。

⇒おきなか‐しげお【冲中重雄】

おき‐なかし【沖仲仕】🔗⭐🔉

おき‐なかし【沖仲仕】

はしけと本船との間で荷物の積み下ろしをする人夫。

おきなか‐しげお【冲中重雄】‥ヲ🔗⭐🔉

おきなか‐しげお【冲中重雄】‥ヲ

医学者。金沢生れ。東大教授。神経病理学の確立に尽力。文化勲章。(1902〜1992)

⇒おきなか【冲中】

おきながたらしひめ‐の‐みこと【息長足媛命】🔗⭐🔉

おきながたらしひめ‐の‐みこと【息長足媛命】

神功皇后の名。

おきな‐ぐさ【翁草】(植物)🔗⭐🔉

おきな‐ぐさ【翁草】

①キンポウゲ科の多年草。山野の乾燥した草地に生え、全体が白色の長毛で覆われるのでこの名がある。葉は羽状。春先、暗赤紫色の六弁花を開き、のち多数の果実の集りが長毛(花柱の変形)を風になびかせる。根を乾燥したものは漢方生薬の白頭翁で、消炎・止血・止瀉剤とする。ネコグサ。桂仙花。赤熊しゃぐま。善界草ぜがいそう。〈[季]春〉

おきなぐさ

オキナグサ

撮影:関戸 勇

オキナグサ

撮影:関戸 勇

②菊の異称。

③松の古名。(書名別項)

⇒おきな【翁】

②菊の異称。

③松の古名。(書名別項)

⇒おきな【翁】

オキナグサ

撮影:関戸 勇

オキナグサ

撮影:関戸 勇

②菊の異称。

③松の古名。(書名別項)

⇒おきな【翁】

②菊の異称。

③松の古名。(書名別項)

⇒おきな【翁】

おきなぐさ【翁草】(作品名)🔗⭐🔉

おきなぐさ【翁草】

随筆。神沢かんざわ杜口(1710〜1795)著。初めの100巻は1772年(安永1)成立、後に100巻を追加。1905年(明治38)刊。鎌倉〜江戸時代の伝説・奇事・異聞を諸書から抜書きし、著者の見聞を記録。

おきな‐ごうし【翁格子】‥ガウ‥🔗⭐🔉

おきな‐ごうし【翁格子】‥ガウ‥

太い格子の中に、更に多くの細い格子をあらわした文様。

⇒おきな【翁】

おきな‐ごと【翁言】🔗⭐🔉

おきな‐ごと【翁言】

年寄りらしいことば。源氏物語蜻蛉「いとけざやかなる―憎くはべり」

⇒おきな【翁】

おきな‐さ・ぶ【翁さぶ】🔗⭐🔉

おきな‐さ・ぶ【翁さぶ】

〔自上二〕

老人らしくふるまう。万葉集18「すり袋今は得てしか―・びせむ」

⇒おきな【翁】

おきな‐じる【沖魚汁】🔗⭐🔉

おきな‐じる【沖魚汁】

海でとった魚を直ちに煮てつくった汁。沖汁。

おきな‐じるこ【翁汁粉】🔗⭐🔉

おきな‐じるこ【翁汁粉】

白餡で作り、餅のかわりに求肥ぎゅうひや唐黍餅・白玉・葛すいとんなどを入れた汁粉。色が白く白髪に通じるのでいう。

⇒おきな【翁】

おきな‐づけ【翁漬】🔗⭐🔉

おきな‐づけ【翁漬】

魚肉を濃い甘酒または白味噌に漬けたもの。

⇒おきな【翁】

おきな‐びと【翁人】🔗⭐🔉

おきな‐びと【翁人】

年をとった男。老人。土佐日記「―ひとり」

⇒おきな【翁】

おき‐なます【沖膾】🔗⭐🔉

おき‐なます【沖膾】

沖でとった魚を直ちに船中で膾にしたもの。また、出漁者が各自土産として持ち帰る少々の魚。〈[季]夏〉

おき‐なみ【沖波・沖浪】🔗⭐🔉

おき‐なみ【沖波・沖浪】

沖に立つなみ。

おきなもんどう【翁問答】‥ダフ🔗⭐🔉

おきなもんどう【翁問答】‥ダフ

教訓書。中江藤樹著。儒学の道徳を仮名書きの問答体で説く。1641年(寛永18)ごろ成る。

→文献資料[翁問答]

おきな‐やき【翁焼】🔗⭐🔉

おきな‐やき【翁焼】

①鯛の切り身を味醂で溶いた白味噌に漬けてから焼いた料理。

②焼いた魚の上にとろろ昆布などをかけて仕上げた料理。

⇒おきな【翁】

おきな‐ゆり【翁百合】🔗⭐🔉

おきな‐ゆり【翁百合】

カノコユリの別称。

⇒おきな【翁】

おき‐なり【沖鳴り】🔗⭐🔉

おき‐なり【沖鳴り】

沖で打つ波の音。

おきなわ【沖縄】‥ナハ🔗⭐🔉

おきなわ【沖縄】‥ナハ

①日本最南端の県。沖縄本島をはじめ琉球諸島を含む。県庁所在地は那覇市。面積2274平方キロメートル。人口136万2千。全11市。太平洋戦争の激戦地となり、敗戦の結果、アメリカが施政権を行使。1952年4月、自治体琉球政府がおかれたが、その施政の範囲には制限があった。72年5月15日、米軍基地の存続など問題を残し施政権は返還。→琉球。

沖縄 残波岬

撮影:山梨勝弘

沖縄 今帰仁城跡

撮影:山梨勝弘

沖縄 今帰仁城跡

撮影:山梨勝弘

沖縄 エメラルドビーチ

撮影:山梨勝弘

沖縄 エメラルドビーチ

撮影:山梨勝弘

→谷茶前節

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

②沖縄本島中部の市。1974年、コザ市と美里村が合併して発足。駐留米軍の嘉手納かでな空軍基地がある。人口12万6千。

⇒おきなわ‐かいはつ‐ちょう【沖縄開発庁】

⇒おきなわ‐じどうしゃどう【沖縄自動車道】

⇒おきなわ‐しょとう【沖縄諸島】

⇒おきなわ‐せん【沖縄戦】

⇒おきなわ‐ほんとう【沖縄本島】

→谷茶前節

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

②沖縄本島中部の市。1974年、コザ市と美里村が合併して発足。駐留米軍の嘉手納かでな空軍基地がある。人口12万6千。

⇒おきなわ‐かいはつ‐ちょう【沖縄開発庁】

⇒おきなわ‐じどうしゃどう【沖縄自動車道】

⇒おきなわ‐しょとう【沖縄諸島】

⇒おきなわ‐せん【沖縄戦】

⇒おきなわ‐ほんとう【沖縄本島】

沖縄 今帰仁城跡

撮影:山梨勝弘

沖縄 今帰仁城跡

撮影:山梨勝弘

沖縄 エメラルドビーチ

撮影:山梨勝弘

沖縄 エメラルドビーチ

撮影:山梨勝弘

→谷茶前節

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

②沖縄本島中部の市。1974年、コザ市と美里村が合併して発足。駐留米軍の嘉手納かでな空軍基地がある。人口12万6千。

⇒おきなわ‐かいはつ‐ちょう【沖縄開発庁】

⇒おきなわ‐じどうしゃどう【沖縄自動車道】

⇒おきなわ‐しょとう【沖縄諸島】

⇒おきなわ‐せん【沖縄戦】

⇒おきなわ‐ほんとう【沖縄本島】

→谷茶前節

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

②沖縄本島中部の市。1974年、コザ市と美里村が合併して発足。駐留米軍の嘉手納かでな空軍基地がある。人口12万6千。

⇒おきなわ‐かいはつ‐ちょう【沖縄開発庁】

⇒おきなわ‐じどうしゃどう【沖縄自動車道】

⇒おきなわ‐しょとう【沖縄諸島】

⇒おきなわ‐せん【沖縄戦】

⇒おきなわ‐ほんとう【沖縄本島】

おき‐なわ【招縄】ヲキナハ🔗⭐🔉

おき‐なわ【招縄】ヲキナハ

大鷹をならすために脚につないでおく縄。→へお

おきなわ‐かいはつ‐ちょう【沖縄開発庁】‥ナハ‥チヤウ🔗⭐🔉

おきなわ‐かいはつ‐ちょう【沖縄開発庁】‥ナハ‥チヤウ

沖縄の経済振興・開発を図るため、総合的な計画を作成し、実施事務の調整・推進に当たっていた旧総理府の外局。1972年設置。2001年内閣府に統合され、沖縄振興局が置かれる。

⇒おきなわ【沖縄】

おきなわ‐じどうしゃどう【沖縄自動車道】‥ナハ‥ダウ🔗⭐🔉

おきなわ‐じどうしゃどう【沖縄自動車道】‥ナハ‥ダウ

沖縄県那覇市から名護市に至る高速道路。全長57.3キロメートル。

⇒おきなわ【沖縄】

おきなわ‐しょとう【沖縄諸島】‥ナハ‥タウ🔗⭐🔉

おきなわ‐しょとう【沖縄諸島】‥ナハ‥タウ

沖縄本島およびその周辺と西方とに散在する島嶼群。

⇒おきなわ【沖縄】

おきなわ‐せん【沖縄戦】‥ナハ‥🔗⭐🔉

おきなわ‐せん【沖縄戦】‥ナハ‥

太平洋戦争末期、沖縄本島とその周辺で行われた日米両軍の激戦。1945年4月アメリカ軍は沖縄本島に上陸、激戦の後、6月23日には日本軍の組織的抵抗が終わった。住民十数万人が死亡。

那覇市街地(1945年)

提供:沖縄県公文書館

戦火に焼かれる伊江島の村(1945年5月)

提供:沖縄県公文書館

戦火に焼かれる伊江島の村(1945年5月)

提供:沖縄県公文書館

沖縄戦

提供:沖縄県公文書館

⇒おきなわ【沖縄】

沖縄戦

提供:沖縄県公文書館

⇒おきなわ【沖縄】

戦火に焼かれる伊江島の村(1945年5月)

提供:沖縄県公文書館

戦火に焼かれる伊江島の村(1945年5月)

提供:沖縄県公文書館

沖縄戦

提供:沖縄県公文書館

⇒おきなわ【沖縄】

沖縄戦

提供:沖縄県公文書館

⇒おきなわ【沖縄】

おきな‐わたし【翁渡し】🔗⭐🔉

おきなわ‐ほんとう【沖縄本島】‥ナハ‥タウ🔗⭐🔉

おきなわ‐ほんとう【沖縄本島】‥ナハ‥タウ

琉球諸島北東部にある最大の島。北東から南西にのびる狭長な形をなす。南西部の那覇市が中心都市。太平洋戦争末期の激戦地。面積1185平方キロメートル。おきなわじま。

⇒おきなわ【沖縄】

大辞林の検索結果 (42)

おきな【翁】🔗⭐🔉

おきな [0][1] 【翁】

(1)年とった男。おじいさん。

⇔おうな

「竹取の―」

(2)男の老人を親しんで呼ぶ語。また,老人の尊敬語。

(3)老人が自分をへりくだっていう語。「―の申さむ事は聞き給ひてむや/竹取」

おきな-あめ【翁飴】🔗⭐🔉

おきな-あめ [3] 【翁飴】

水飴に寒天などを加えみじん粉をまぶし乾燥させた飴。上越市の名産。

おきな-あんどん【翁行灯】🔗⭐🔉

おきな-あんどん [4] 【翁行灯】

江戸時代,歌舞伎の顔見世(カオミセ)興行の際に,左右の大臣柱に掛けた方形の行灯。

おきな-えびす【翁恵比須】🔗⭐🔉

おきな-えびす [4] 【翁恵比須】

海産の巻貝。貝殻は円錐形で,殻高・殻径とも10センチメートル内外。殻口に深い切れ込みがある。殻表は赤橙色の模様が美しく,珍重される。この類は古生代に栄え,多数の化石種が知られる。現生種は原始的な特徴をもち,学術的に重視される。相模湾・房総沖以南に分布。長者貝。切れ目貝。西王母。

翁恵比須

[図]

[図]

[図]

[図]

おきな-き【翁忌】🔗⭐🔉

おきな-き [3] 【翁忌】

松尾芭蕉の忌日。陰暦一〇月一二日。芭蕉忌。桃青忌。時雨(シグレ)忌。翁の忌。[季]冬。

おきな-ぐさ【翁草】🔗⭐🔉

おきな-ぐさ [3] 【翁草】

(1)キンポウゲ科の多年草。日当たりのよい山地に自生。全体に白毛が密生する。葉は根生し,羽状複葉。春,高さ20センチメートル内外の花茎上に鐘状の花を一個下向きにつける。萼片(ガクヘン)は花弁状で外面は白い絹毛が密生,内面は暗紫褐色。和名は,花後,羽毛状にのびた白色の花柱を老人の白髪にみたてたもの。根を乾かしたものを白頭翁(ハクトウオウ)とよび漢方薬とする。

(2)キクの異名。「―二百十日も恙なし(蔦雫)/続猿蓑」

(3)マツの異名。

(4)書名(別項参照)。

翁草(1)

[図]

[図]

[図]

[図]

おきな-ごうし【翁格子】🔗⭐🔉

おきな-ごうし ―ガウ― [4] 【翁格子】

太い格子の中に,さらに細い格子を交差させた格子縞。

おきな-ごと【翁言】🔗⭐🔉

おきな-ごと 【翁言】

老人の言うような言葉。年寄りじみた物言い。「いとけざやかなる―憎く侍り/源氏(蜻蛉)」

おきな-じるこ【翁汁粉】🔗⭐🔉

おきな-じるこ [4] 【翁汁粉】

白餡(アン)を使い,きび餅・白玉・葛(クズ)すいとんなどを入れた汁粉。

おきな-びと【翁人】🔗⭐🔉

おきな-びと 【翁人】

年とった男。老人。「―ひとり/土左」

おきな-やき【翁焼(き)】🔗⭐🔉

おきな-やき [0] 【翁焼(き)】

鯛(タイ)の切り身を味醂(ミリン)で溶かした白味噌に漬けておき,焼いたのち再び味噌をつけて軽くあぶったもの。

おきな-ゆり【翁百合】🔗⭐🔉

おきな-ゆり [3] 【翁百合】

カノコユリの別名。

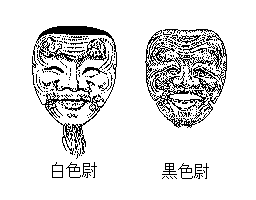

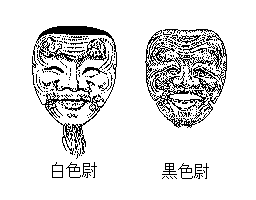

おきな【翁】🔗⭐🔉

おきな 【翁】

能の一。翁・千歳(センザイ)・三番叟(サンバソウ)の三役による祭儀的な歌舞で構成され,天下泰平・国土安穏・五穀豊穣を寿(コトホ)ぐ。古来神聖な曲として他の曲と別種に扱われ,現在でも特別に儀礼的な演能には,脇能物の前に付けて最初に演じられる。種々の秘事口伝があり,演者は別火精進などして役に臨む。翁役は白色尉(ハクシキジヨウ)という白い翁面,三番叟役は黒色尉(コクシキジヨウ)という黒い翁面をつける。式三番(シキサンバ)。

翁

[図]

[図]

[図]

[図]

おきな-わたし【翁渡】🔗⭐🔉

おきな-わたし [4] 【翁渡】

江戸時代,歌舞伎の顔見世(カオミセ)の初日から三日間,正月の仕初(シゾメ),劇場の新築落成などの際に行われた式三番(シキサンバ)。

おき-なお・る【起(き)直る】🔗⭐🔉

おき-なお・る ―ナホル [4][0] 【起(き)直る】 (動ラ五[四])

寝た姿勢から身を起こしてすわる。「床の上に―・って聞く」

おきなか【沖中】🔗⭐🔉

おきなか 【沖中】

姓氏の一。

おきなか-しげお【沖中重雄】🔗⭐🔉

おきなか-しげお ―シゲヲ 【沖中重雄】

(1902-1992) 医学者。石川県生まれ。神経内科を提唱,病理解剖を重視した。東大教授・虎の門病院長・沖中記念成人病研究所理事長。

おき-なかし【沖仲仕】🔗⭐🔉

おき-なかし [4][3] 【沖仲仕】

港湾労働者のうち,船舶内で貨物の積みおろし作業に従事する者。沖荷役にも接岸荷役にもいう。

おきながたらしひめ-の-みこと【気長足姫尊・息長帯比売命】🔗⭐🔉

おきながたらしひめ-の-みこと 【気長足姫尊・息長帯比売命】

神功(ジングウ)皇后の名。

おきなぐさ【翁草】🔗⭐🔉

おきなぐさ 【翁草】

随筆。二〇〇巻。神沢貞幹著。前半一〇〇巻は1772年成稿。後年さらに一〇〇巻を加える。中古より江戸寛政期(1789-1801)頃までの伝説・世話・記事・異聞などを諸書から抜き書きし,著者の見聞をあわせて記録したもの。

おきな-さ・ぶ【翁さぶ】🔗⭐🔉

おきな-さ・ぶ 【翁さぶ】 (動バ上二)

老人らしくなる。老人らしく振る舞う。「―・び人な咎(トガ)めそ/伊勢 114」

おきな-じる【沖魚汁】🔗⭐🔉

おきな-じる [4] 【沖魚汁】

漁師が,とれたばかりの魚介類を入れて作る汁。沖汁。

おきな・ぶ【翁ぶ】🔗⭐🔉

おきな・ぶ 【翁ぶ】 (動バ上二)

年寄りくさくなる。年寄りじみる。「―・びたる声にぬかづくぞ聞ゆる/源氏(夕顔)」

おき-なまこ【沖海鼠】🔗⭐🔉

おき-なまこ [3] 【沖海鼠】

ナマコの一種。体長40センチメートルに達する。灰緑色で背面中央に暗色の帯がある。日本近海の水深100メートル以上の海底にすむ。乾製品をオキコまたはムカデイリコという。黒星(クロホシ)ナマコ。

おき-なます【沖膾】🔗⭐🔉

おき-なます [3] 【沖膾】

とったばかりの小魚を船中で膾としたもの。[季]夏。《腸の塵を洗はん―/正岡子規》

おきなわ【沖縄】🔗⭐🔉

おきなわ オキナハ 【沖縄】

(1)日本最南端の県。沖縄島を主島とし,宮古・石垣・西表(イリオモテ)など多くの島から成る。亜熱帯に属する。県庁所在地,那覇(ナハ)市。別名の琉球は中国名,日本側文献では「唐大和上東征伝」に「阿児奈波」として見いだされる。一五世紀初め統一王朝が成立。1609年島津氏に攻められ,服属。他方清国にも朝貢。1872年(明治5)明治政府は琉球藩を,ついで79年沖縄県を設置。第二次大戦で,住民をまきこんだ日本国内唯一の戦場となった。戦後アメリカの占領下に置かれ,1972年(昭和47)復帰。

(2)沖縄県,沖縄島の中南部の市。1974年(昭和49)コザ市と美里村が合併。基地の町として活況を呈した。近年,国際文化観光都市へと転換。

おきなわ-かいがん-こくていこうえん【沖縄海岸国定公園】🔗⭐🔉

おきなわ-かいがん-こくていこうえん オキナハ―コウ ン 【沖縄海岸国定公園】

沖縄本島の北部辺戸(ヘド)岬から中部残波(ザンパ)岬に至る西海岸一帯と,慶良間(ケラマ)列島を含む海域の国定公園。珊瑚(サンゴ)礁や熱帯魚類など,海中景観も美しい。

ン 【沖縄海岸国定公園】

沖縄本島の北部辺戸(ヘド)岬から中部残波(ザンパ)岬に至る西海岸一帯と,慶良間(ケラマ)列島を含む海域の国定公園。珊瑚(サンゴ)礁や熱帯魚類など,海中景観も美しい。

ン 【沖縄海岸国定公園】

沖縄本島の北部辺戸(ヘド)岬から中部残波(ザンパ)岬に至る西海岸一帯と,慶良間(ケラマ)列島を含む海域の国定公園。珊瑚(サンゴ)礁や熱帯魚類など,海中景観も美しい。

ン 【沖縄海岸国定公園】

沖縄本島の北部辺戸(ヘド)岬から中部残波(ザンパ)岬に至る西海岸一帯と,慶良間(ケラマ)列島を含む海域の国定公園。珊瑚(サンゴ)礁や熱帯魚類など,海中景観も美しい。

おきなわ-かいはつ-ちょう【沖縄開発庁】🔗⭐🔉

おきなわ-かいはつ-ちょう オキナハ―チヤウ [8] 【沖縄開発庁】

総理府の外局の一。1972年(昭和47)沖縄の日本復帰にともなって設置。沖縄の経済・社会発展のための事業の推進および総合調整にあたる。長官は国務大臣。

おきなわ-けんりつ-げいじゅつだいがく【沖縄県立芸術大学】🔗⭐🔉

おきなわ-けんりつ-げいじゅつだいがく オキナハ― 【沖縄県立芸術大学】

公立大学の一。1985年(昭和60)設立。美術工芸学部と音楽学部を置く。本部は那覇市。

おきなわ-こくさいだいがく【沖縄国際大学】🔗⭐🔉

おきなわ-こくさいだいがく オキナハ― 【沖縄国際大学】

私立大学の一。1972年(昭和47)設立。本部は宜野湾市。

おきなわ-じま【沖縄島】🔗⭐🔉

おきなわ-じま オキナハ― 【沖縄島】

沖縄諸島中最大の島。県庁所在地の那覇市がある。第二次大戦の激戦地。沖縄本島。

おきなわ-しょとう【沖縄諸島】🔗⭐🔉

おきなわ-しょとう オキナハ―タウ 【沖縄諸島】

南西諸島の中央部を占め,奄美(アマミ)諸島と先島(サキシマ)諸島との間にある島々。主島は沖縄島。

おきなわ-せん【沖縄戦】🔗⭐🔉

おきなわ-せん オキナハ― 【沖縄戦】

第二次大戦末期,沖縄島およびその周辺離島で行われた日米の激戦。1945年(昭和20)4月1日,米軍は沖縄島に上陸,六月二三日に日本軍司令官・参謀長らが自決して,戦闘行為は終結。ひめゆり部隊など島民十数万人が犠牲となった。

おきなわ-せんせき-こくていこうえん【沖縄戦跡国定公園】🔗⭐🔉

おきなわ-せんせき-こくていこうえん オキナハ―コウ ン 【沖縄戦跡国定公園】

沖縄本島の南端,太平洋戦争の戦跡を中心に海岸の自然景観を含む国定公園。珊瑚(サンゴ)礁やカルスト地形に優れる。ひめゆりの塔をはじめ,多くの慰霊塔がある。

ン 【沖縄戦跡国定公園】

沖縄本島の南端,太平洋戦争の戦跡を中心に海岸の自然景観を含む国定公園。珊瑚(サンゴ)礁やカルスト地形に優れる。ひめゆりの塔をはじめ,多くの慰霊塔がある。

ン 【沖縄戦跡国定公園】

沖縄本島の南端,太平洋戦争の戦跡を中心に海岸の自然景観を含む国定公園。珊瑚(サンゴ)礁やカルスト地形に優れる。ひめゆりの塔をはじめ,多くの慰霊塔がある。

ン 【沖縄戦跡国定公園】

沖縄本島の南端,太平洋戦争の戦跡を中心に海岸の自然景観を含む国定公園。珊瑚(サンゴ)礁やカルスト地形に優れる。ひめゆりの塔をはじめ,多くの慰霊塔がある。

おきなわ-そこくふっききょうぎかい【沖縄祖国復帰協議会】🔗⭐🔉

おきなわ-そこくふっききょうぎかい オキナハ―フクキケフギクワイ 【沖縄祖国復帰協議会】

1960年(昭和35)に米軍の沖縄占領に反対し,日本への施政権の返還を要求することを目的に結成された団体。沖縄県民の復帰運動の中心となった。

おきなわ-そば【沖縄蕎麦】🔗⭐🔉

おきなわ-そば オキナハ― [5] 【沖縄蕎麦】

小麦粉の麺を用いる沖縄独特の蕎麦。豚の骨でだしをとった塩味の汁をかけ,甘く煮た豚のばら肉とネギ・ショウガをのせる。そおきそばの原型。

おきなわ-だいがく【沖縄大学】🔗⭐🔉

おきなわ-だいがく オキナハ― 【沖縄大学】

私立大学の一。1961年(昭和36)設立。本部は那覇市。

おきなわ-どうふ【沖縄豆腐】🔗⭐🔉

おきなわ-どうふ オキナハ― [5] 【沖縄豆腐】

主に沖縄地方で作られる水分の少ない木綿豆腐。固くてくずれにくい。かた豆腐。

おきなわ-へんかんきょうてい【沖縄返還協定】🔗⭐🔉

おきなわ-へんかんきょうてい オキナハヘンクワンケフテイ 【沖縄返還協定】

日本への沖縄の施政権返還を定めた日米間の協定。正式には「琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定」。1971年(昭和46)6月に調印,翌年5月発効。

おきなわ-ほんとう【沖縄本島】🔗⭐🔉

おきなわ-ほんとう オキナハ―タウ 【沖縄本島】

⇒沖縄島(ジマ)

おきなおる【起き直る】(和英)🔗⭐🔉

おきなおる【起き直る】

sit up.

広辞苑+大辞林に「おきな」で始まるの検索結果。