複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (54)

ちょ【儲】🔗⭐🔉

ちょ【儲】

あとつぎとして備えておく人。

ちょ‐い【儲位】‥ヰ🔗⭐🔉

ちょ‐い【儲位】‥ヰ

①儲君の位。皇太子の位。

②世子せいしの位。

チョイス【choice】🔗⭐🔉

チョイス【choice】

えらぶこと。選択。「マルティプル‐―」

ちょい‐ちょい🔗⭐🔉

ちょい‐ちょい

[一]〔副〕

①小刻みな動きが気安く繰り返されるさま。「―と家事を手伝う」

②同じ物事が時間をおいて繰り返されるさま。「この頃―会う」

③同類のものが間隔をおいていくつも認められるさま。「緑の中に紅葉が―混じっている」

[二]〔感〕

①物を見、声を聞いてほめる声。奴俳諧「―や花のやうなる茶屋のかか」

②民謡などの囃子詞はやしことば。

⇒ちょいちょい‐ぎ【ちょいちょい着】

ちょいちょい‐ぎ【ちょいちょい着】🔗⭐🔉

ちょいちょい‐ぎ【ちょいちょい着】

ちょっとした外出の時などに着る着物。

⇒ちょい‐ちょい

チョイバルサン【Choibalsan・喬巴山】🔗⭐🔉

チョイバルサン【Choibalsan・喬巴山】

モンゴルの政治家・軍人。遊牧民の子に生まれる。イルクーツクで学んで革命思想の影響をうけ、帰国後モンゴル人民革命党を組織、1938〜52年モンゴル人民共和国首相。(1895〜1952)

ちょい‐やく【ちょい役】🔗⭐🔉

ちょい‐やく【ちょい役】

映画・演劇・テレビドラマなどで、ほんのわずか出演する役。

ちょう【金魚蝨】テフ🔗⭐🔉

ちょう【金魚蝨】テフ

チョウ目(鰓尾類)の甲殻類。体は長さ3〜5ミリメートルの薄い円盤状で透明。淡水魚の皮膚に寄生して血液を吸う。養魚場での被害が大きい。世界各地に分布。

ちょう【丁】チヤウ🔗⭐🔉

ちょう【庁】チヤウ🔗⭐🔉

ちょう【庁】チヤウ

①官務を取り扱う所。役所。今昔物語集14「(閻魔の)―の前に張り据えつ」

②国家行政組織法において、委員会とともに外局の一種。→外局。

③平安時代、検非違使けびいしの役所。使庁。

ちょう【兆】テウ🔗⭐🔉

ちょう【兆】テウ

数の単位。

㋐億1㋐の1万倍。すなわち10の12乗。

㋑古く中国で、億1㋑の10倍。すなわち10の6乗。

ちょう【町】チヤウ🔗⭐🔉

ちょう【町】チヤウ

①土地の面積の単位。1町は10段。令制では3600歩、太閤検地以後は3000歩とされ、約99.17アール。

②(「丁」とも書く)距離の単位。1町は60間。約109メートル強。

③平城京・平安京における長さおよび面積の単位。400尺および400尺平方。1坊の16分の1。

④行政区画上の市に次ぎ、村の上に位する地方公共団体。

⑤市街の区切り。中世都市では商工業者が構成した地域的自治組織。まち。

⑥江戸吉原のこと。おちょう。洒落本、辰巳之園「―に振るといふ事あれば」

ちょう【疔】チヤウ🔗⭐🔉

ちょう【疔】チヤウ

皮膚の皮脂腺または汗腺などから、化膿菌、特にブドウ球菌が侵入することによって皮膚の深部および皮下結合組織中に生ずる炎症巣。激痛を感じ、膿うみを生じる。顔面に生じるものを面疔という。〈易林本節用集〉

ちょう【長】チヤウ🔗⭐🔉

ちょう【長】チヤウ

①最高責任者。かしら。首領。「一家の―」

②としうえ。めうえ。

③最もとしうえ。「―子相続」

④すぐれること。「一日の―」

⑤長門国ながとのくにの略。

ちょう【帳】チヤウ🔗⭐🔉

ちょう【帳】チヤウ

①屏障具の一つ。室内の上部から垂れ下げ、隔ての具とする布帛の総称。とばり。たれぎぬ。源氏物語幻「木のめぐりに―を立てて」

②帳台の略。宇津保物語忠乞「御―のうちにおまし所して」

③書きこみ用の冊子。「連絡―」

ちょう【張】チヤウ🔗⭐🔉

ちょう【張】チヤウ

①琴・弓など、また幕・紙などを数える語。

②二十八宿の一つ。南方の宿。張宿。ちりこぼし。

③尾張国おわりのくにの略。

ちょう【梃・挺】チヤウ🔗⭐🔉

ちょう【梃・挺】チヤウ

(チョウは慣用音。「丁」とも書く)鋤・鍬・墨・銃・蝋燭・艪・駕籠・人力車などを数える語。

ちょう【朝】テウ🔗⭐🔉

ちょう【朝】テウ

①天子がまつりごとをする所。平家物語12「―の怨敵を亡ぼしたる者は半国を給はる」↔野や。

②天子の治める国。徒然草「我が―の者とも見えぬ忠守かな」

③一系の君主の統御する間。また、一人の君主の統治する間。「南北―」

④朝鮮の略。

ちょう【貼】テフ🔗⭐🔉

ちょう【貼】テフ

(慣用音はテン)紙に包んだ散薬を数える語。

ちょう【超】テウ🔗⭐🔉

ちょう【超】テウ

①(接頭語的に)

㋐程度一杯をさらに超える意を表す。「―満員」

㋑「ウルトラ」「スーパー」などの訳語。「―弦理論」

②俗に、その語の内容をはるかに超えていること。「―忙しい」

③(接尾語的に)ある数値を超えることをあらわす。「1万人―」

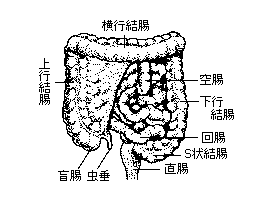

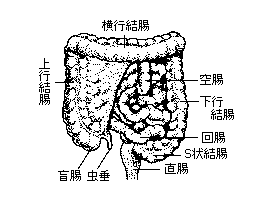

ちょう【腸】チヤウ🔗⭐🔉

ちょう【腸】チヤウ

消化管の一部。食物の消化・吸収・排泄を行う。人や哺乳類・鳥類では、胃の幽門に続いておこり、複雑に迂曲して肛門に終わる。小腸・大腸の別があり、人では小腸は長さ6〜7メートル、大腸は約1.5メートル。→消化管

ちょう【徴】🔗⭐🔉

ちょう【徴】

①よびだすこと。召し出すこと。「―に応ずる」

②証拠。きざし。しるし。

ちょう【趙】テウ🔗⭐🔉

ちょう【趙】テウ

中国の戦国時代の一国。戦国七雄の一つ。趙氏は、もと晋の六卿の一人であったが、韓・魏とともに晋より独立、諸侯となった。邯鄲かんたんに都し、武霊王の時、王号を僭称、一時強盛を誇ったが、秦に滅ぼされた。(前403〜前222)

ちょう【蝶】テフ🔗⭐🔉

ちょう【調】テウ🔗⭐🔉

ちょう【調】テウ

①音声や文章のしらべ。おもむき。「七五―」

②(「徴」と通ずる)律令制の現物納租税の一種。大化改新では田の面積に応ずる田調と戸ごとの戸調とがあった。7世紀末から唐の制度にならって成年男子の人頭税とし、繊維製品・海産物・鉱産物など土地の産物を徴収した。分量は、例えば麻布・栲布たえのぬのの場合に一人当り2丈8尺。ほかに調副物ちょうのそわりつものという付加税もある。みつぎ。→庸よう。

③ある楽曲または楽句の基づく音階の種類で、主音の位置によって定まる音組織の特性。

㋐雅楽の調子。→六調子。

㋑中国音楽の調子。→七声→均→十二律。

㋒西洋の調性音楽の長短の七音音階では、理論上、イ・ロ・ハ・ニ・ホ・ヘ・トとそのそれぞれに嬰・変を冠した21音を主音とする長短各21調があり、平均律ではそのうち長短各12調を用いる。調子。

④双六で二つの采に同じ目の出ること。重ちょう。

ちょう【諜】テフ🔗⭐🔉

ちょう【諜】テフ

敵情をさぐり知らせること。まわしもの。間者。スパイ。

ちょう【寵】🔗⭐🔉

ちょう【寵】

めでいつくしむこと。気に入ること。かわいがられること。「―を受ける」

ちょうテフ🔗⭐🔉

ちょうテフ

「といふ」の約。平安時代の和歌などに用いる。「とふ」「ちふ」などと同じ。伊勢物語「世のうきことぞよそになる―」

ちょう‐あい【丁合】チヤウアヒ🔗⭐🔉

ちょう‐あい【丁合】チヤウアヒ

製本で、折丁おりちょうをページ順に集める作業。手で行う手丁合と機械丁合とがある。

ちょう‐あい【帳合】チヤウアヒ🔗⭐🔉

ちょう‐あい【帳合】チヤウアヒ

①現金または商品の勘定と帳簿面とを照合して、計算の正否を取り調べること。

②帳面に記入すること。

③損益などを計算すること。

⇒ちょうあい‐あきない【帳合商い】

⇒ちょうあい‐まい【帳合米】

⇒ちょうあいまい‐とりひき【帳合米取引】

ちょう‐あい【朝靄】テウ‥🔗⭐🔉

ちょう‐あい【朝靄】テウ‥

あさのもや。あさがすみ。

ちょう‐あい【寵愛】🔗⭐🔉

ちょう‐あい【寵愛】

特別に愛すること。「主君の―を受ける」

⇒寵愛昂じて尼にする

ちょうあい‐あきない【帳合商い】チヤウアヒアキナヒ🔗⭐🔉

ちょうあい‐あきない【帳合商い】チヤウアヒアキナヒ

帳合による商売。帳合取引。空くう取引。

⇒ちょう‐あい【帳合】

○寵愛昂じて尼にするちょうあいこうじてあまにする

愛するあまり来世の事まで考えて娘を尼にする。過度の寵愛は当人のためにならないたとえ。

⇒ちょう‐あい【寵愛】

○寵愛昂じて尼にするちょうあいこうじてあまにする🔗⭐🔉

○寵愛昂じて尼にするちょうあいこうじてあまにする

愛するあまり来世の事まで考えて娘を尼にする。過度の寵愛は当人のためにならないたとえ。

⇒ちょう‐あい【寵愛】

ちょうあい‐まい【帳合米】チヤウアヒ‥

正米しょうまいの受渡しを行わず帳簿上の差金の授受によって決済する米の取引法。また、その米。空米くうまい。

⇒ちょう‐あい【帳合】

ちょうあいまい‐とりひき【帳合米取引】チヤウアヒ‥

張合米の取引。江戸時代に大坂堂島の米会所こめかいしょで創始された手法で、先物取引の先駆とされる。

⇒ちょう‐あい【帳合】

ちょう‐あいれい【張愛玲】チヤウ‥

(Zhang Ailing)中国の女性作家。上海生れ。都会的な恋愛小説で知られる。1952年香港に、のちアメリカに移住。代表作「傾城の恋」。(1920〜1995)

ちょう‐あく【懲悪】

悪をこらすこと。「勧善―」

ちょう‐アクチノイド‐げんそ【超アクチノイド元素】テウ‥

103番元素ローレンシウムより大きな原子番号の元素の総称。人工の放射性元素で、ラザホージウム・ドブニウムなど。超重元素。→周期表(表)

ちょう‐あし【蝶足】テフ‥

膳などの足の一種。蝶のはねをひろげたさまをしたもの。「―膳」

蝶足

ちょうあん【長安】チヤウ‥

①中国陝西省西安市の古称。洛陽と並んで中国史上最も著名な旧都。漢代から唐代にかけて最も繁栄。西京。

②平安京の西半分、すなわち右京(西京)の雅称。↔洛陽

ちょう‐い【弔衣】テウ‥

とむらいの時に着る衣服。

ちょう‐い【弔意】テウ‥

人の死をとむらい哀悼する心。「―を表す」

ちょう‐い【弔慰】テウヰ

死者を弔い、遺族を慰めること。

⇒ちょうい‐きん【弔慰金】

ちょう‐い【長囲】チヤウヰ

①久しくとりかこむこと。

②周囲を長くとりかこむこと。また、そのために築いた塁柵など。

ちょう‐い【重囲】‥ヰ

幾重にも取り囲むこと。じゅうい。

ちょう‐い【凋萎】テウヰ

①なえしぼむこと。

②植物体中の水分が過度に失われて葉や茎がしおれる現象。

ちょう‐い【朝衣】テウ‥

朝廷に出仕する時に着る衣服。

ちょう‐い【朝威】テウヰ

朝廷の威光。

ちょう‐い【朝意】テウ‥

朝廷の意見。朝旨。

ちょう‐い【腸胃】チヤウヰ

①腸と胃。〈日葡辞書〉

②肝要の地。重要な土地。

ちょう‐い【潮位】テウヰ

潮の干満によって変化する海面の高さ。

ちょう‐いき【兆域】テウヰキ

墓地の区域。墓所。はかば。

ちょうい‐きん【弔慰金】テウヰ‥

弔慰の気持をこめて遺族に贈るお金。

⇒ちょう‐い【弔慰】

ちょう‐いし【町石・丁石】チヤウ‥

路傍に立てて1町ごとに道程を記した石。仏名・仏像などを刻したものが多い。→町石ちょうせき卒塔婆

ちょう‐いつ【漲溢】チヤウ‥

みなぎりあふれること。

ちょういれ‐ねだん【帳入値段】チヤウ‥

清算取引において、帳簿整理と計算の迅速性を保つため、取引所が一定の算法により銘柄ごとに定めた値段。約定やくじょう値段との差額は取引所と取引員との間で授受される。

ちょう‐いわい【帳祝】チヤウイハヒ

(→)帳祭ちょうまつりに同じ。

ちょう‐いん【調印】テウ‥

確認のために印をおすこと。特に、条約・協定などの公文書に双方の代表者が署名し印をおすこと。「―式」

ちょう‐うち【町打】チヤウ‥

的まととの間の距離を定めて、銃砲を練習すること。

ちょうウラン‐げんそ【超ウラン元素】テウ‥

92番元素ウランより大きな原子番号をもつ元素の総称。いずれも人工の放射性元素。ネプツニウム・プルトニウムなど。25種知られている。→周期表(表)

ちょう‐うん【鳥雲】テウ‥

①小鳥が群れ飛んで、遠くから見ると雲のように見えるもの。〈[季]秋〉

②鳥や雲の集散するように、展開・密集が自在で変化のある陣立て。士卒を分散させておき、機に臨んで分合するようにするもの。鳥雲の陣。太平記26「三軍五所に分れ、―の陣をなして」

ちょううん‐ぼう【朝雲暮雨】テウ‥

①朝の雲と夕方の雨。

②[宋玉、高唐の賦序「妾われは巫山ふざんの陽みなみ、高丘の岨そに在り。旦あしたには朝雲と為なり、暮ゆうべには行雨と為らん」](楚の懐王が夢の中で巫山の神女と親しくなった故事から)男女の契り。

ちょう‐えい【町営】チヤウ‥

町が経営・管理すること。

ちょう‐えい【冢塋】

つか。はか。墓所。墳墓。

ちょう‐えい【寵栄】

君主の恩寵を受けて栄えること。

ちょう‐えき【腸液】チヤウ‥

腸粘膜の中にある腺から分泌される消化液。炭水化物・蛋白質・脂肪を分解する酵素を含む。広義には膵液すいえき・胆汁などを含めていう。

ちょう‐えき【調役】テウ‥

みつぎとえだち。

ちょう‐えき【懲役】

自由刑の一つ。刑務所に拘置して所定の作業を行わせる刑。無期と有期(1カ月以上20年以内)とがあり、有期は30年まで加重、1カ月未満に減軽できる。

⇒ちょうえき‐かん【懲役監】

ちょうえき‐かん【懲役監】

監獄の一種で、懲役に処せられた者を拘禁する所。2005年監獄法改正前の用語。

⇒ちょう‐えき【懲役】

ちょう‐えつ【朝謁】テウ‥

朝廷に参内して天子に拝謁すること。朝見。

ちょう‐えつ【超越】テウヱツ

(古くはチョウオツ)

①標準をはるかにこえること。俗事からぬけ出ること。「利害を―した行為」

②〔哲〕(Transzendenz ドイツ)

㋐もともとはこの自然的世界を超えるものとしての神についていう。

㋑中世哲学では、範疇を越える概念のこと。すべての主語に当てはまる述語概念。存在・もの・あるもの・一・真・善・美など(トマス)。

㋒カントの用語。あらゆる可能な経験をこえる形而上学的対象およびそれに関する認識を超越的(transzendent ドイツ)と呼び、超越論的(先験的)と区別した。

㋓現象学では、意識のうちにあるものを「内在」といい、意識の外にあるものを「超越」という。

㋔実存哲学では、実存することは現存の自己を超えることであり、それを「脱自」あるいは「超越」と呼ぶ。

⇒ちょうえつ‐かんすう【超越関数】

⇒ちょうえつ‐しゅぎ【超越主義】

⇒ちょうえつ‐すう【超越数】

⇒ちょうえつろん‐てき【超越論的】

⇒ちょうえつろんてき‐いしき【超越論的意識】

⇒ちょうえつろんてき‐かんねんろん【超越論的観念論】

⇒ちょうえつろんてき‐ほうほう【超越論的方法】

ちょうえつ‐かんすう【超越関数】テウヱツクワン‥

代数関数でない関数。三角関数・対数関数・指数関数など。

⇒ちょう‐えつ【超越】

ちょうえつ‐しゅぎ【超越主義】テウヱツ‥

(transcendentalism)

①カントやフィヒテ・シェリングの先験的(超越論的)哲学をいう。先験主義。

②19世紀前半にアメリカでエマーソンを中心に起こった哲学‐宗教運動。有限な存在のうちに神的なものの内在を認める神秘的汎神論のような立場をとり、倫理的には理想主義・個人主義をとり、社会の改良に熱意を示した。超絶主義。

⇒ちょう‐えつ【超越】

ちょうえつ‐すう【超越数】テウヱツ‥

代数的数でない数。例えば円周率πや自然対数の底eなど。

⇒ちょう‐えつ【超越】

ちょうえつろん‐てき【超越論的】テウヱツ‥

(transzendental ドイツ)

①カントにはじまる用語。対象にかかわるのではなく、対象の認識の可能性の条件にかかわる認識の性格。ア‐プリオリ(先天的)な認識がいかにして可能になるかを基礎づける認識についていう。

②フッサールの現象学では、現象学的還元の後に確保される純粋意識が対象を構成する働きをいう。先験的。

⇒ちょう‐えつ【超越】

ちょうえつろんてき‐いしき【超越論的意識】テウヱツ‥

経験的意識に対し、経験に制約されず、経験を構成する意識。経験を基礎づける論理的根拠たる意識一般の場合(カント・新カント派)と、経験的意識を判断停止により純化して哲学の対象とする場合(現象学派)とがある。

⇒ちょう‐えつ【超越】

ちょうえつろんてき‐かんねんろん【超越論的観念論】テウヱツ‥クワン‥

人間の認識は経験と共に始まるが、経験に由来せず、それが可能になるのは主観の先天的直観および思考形式により感覚的所与が加工・構成されるからであるという認識論上の立場。カントが唱えたもので、認識の根拠を超個人的な主観に求める点で、経験的自我によるバークリーの主観的観念論とは異なる。また、この語をフィヒテやシェリングが用いる場合は、存在に関わり形而上学的な観念論である。批判的観念論。→カント→批判主義→コペルニクス的転回。

⇒ちょう‐えつ【超越】

ちょうえつろんてき‐ほうほう【超越論的方法】テウヱツ‥ハウハフ

事実の発生ではなく、事実の権利根拠を問う批判哲学の方法。認識・道徳・芸術・宗教などの価値を基礎づける普遍的・必然的な根本条件を研究するもの。批判的方法。

⇒ちょう‐えつ【超越】

ちょう‐えん【長円】チヤウヱン

(→)楕円だえんに同じ。

ちょう‐えん【腸炎】チヤウ‥

腸の粘膜もしくは粘膜下におよぶ炎症。小腸炎・大腸炎など。腸カタル。

⇒ちょうえん‐ビブリオ【腸炎ビブリオ】

ちょう‐えんきせいがん【超塩基性岩】テウ‥

珪酸の乏しい(45パーセント以下)火成岩。橄欖かんらん岩・蛇紋岩の類。→塩基性岩

ちょう‐えんしんき【超遠心機】テウヱン‥

毎分数万回転以上に達する高速回転の遠心分離機。分析用、またウイルス・蛋白質の濃縮・分離用。油タービン駆動・電気駆動・空気駆動などの方式がある。

ちょうえん‐ビブリオ【腸炎ビブリオ】チヤウ‥

(Vibrio parahemolyticus ラテン)グラム陰性桿菌。1950年に藤野恒三郎(1907〜1992)が発見した。鞭毛を持ち運動性がある。2〜3パーセントの食塩水中で繁殖し、海水または海底の泥の中に生息。しばしば魚介類による食中毒(急性胃腸炎)の原因となる。

⇒ちょう‐えん【腸炎】

ちょう‐おう‐り‐ちょう【張王李趙】チヤウワウ‥テウ

中国のよくある四つの姓。どこにでもいる普通の人。

ちょう‐おくり【町送り】チヤウ‥

江戸時代、行路病者などの難渋なんじゅうしているものを、町内の自身番などが世話をして、順次に隣の町へ送りやったこと。まちおくり。

ちょう‐おつ【超越】テウヲツ

⇒ちょうえつ。〈日葡辞書〉

ちょう‐おん【長音】チヤウ‥

長く引きのばして発する音。↔短音。

⇒ちょうおん‐ふごう【長音符号】

ちょう‐おん【長遠】チヤウヲン

長く遠いこと。長久。狂言、煎じ物「寿命―お声の薬に」

ちょう‐おん【重恩】

おもい恩。じゅうおん。

ちょう‐おん【朝恩】テウ‥

朝廷の恩。天子の恩。皇恩。

ちょう‐おん【潮音】テウ‥

①海の波の音。

②仏の説法の声が大きくあまねく聞こえるのをたとえた語。海潮音。

ちょう‐おん【調音】テウ‥

①〔言〕(articulation)音声学で、呼気(稀に吸気)に対して声門から上の音声器官が音を発するのに必要な位置をとったり運動したりすること。

②(→)調律に同じ。

⇒ちょうおん‐きかん【調音器官】

⇒ちょうおん‐たい【調音体】

⇒ちょうおん‐てん【調音点】

⇒ちょうおん‐ほう【調音法】

ちょう‐おん【聴音】チヤウ‥

音を聴きとり、聴き分けること。

⇒ちょうおん‐き【聴音機】

ちょう‐おん【寵恩】

いつくしみの恩。主君などのめぐみ。

ちょう‐おんかい【長音階】チヤウ‥

(major scale)全音階の一種。主音と第3音の間が長3度をなす音階。第3音と第4音、第7音と第8音との間が半音で、その他の音間は全音をなす。ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ・ドの階名で表される。一般に明快・流麗・剛毅・闊達などの表現に適する。↔短音階

ちょうおん‐き【聴音機】チヤウ‥

音を聴取し、その方向・所在を探知する装置。空中聴音機と水中聴音機とがある。

⇒ちょう‐おん【聴音】

ちょうおん‐きかん【調音器官】テウ‥クワン

声門から上の音声器官の称。

⇒ちょう‐おん【調音】

ちょう‐おんそく【超音速】テウ‥

音速以上の速さ。

⇒ちょうおんそく‐き【超音速機】

⇒ちょうおんそく‐ながれ【超音速流れ】

ちょうおんそく‐き【超音速機】テウ‥

音速を超える速度で飛行できる航空機。

⇒ちょう‐おんそく【超音速】

ちょうおんそく‐ながれ【超音速流れ】テウ‥

流体の流れの速さが、その流体中を伝わる音速より速い流れ。

⇒ちょう‐おんそく【超音速】

ちょうおん‐たい【調音体】テウ‥

ある音の発音に際して積極的に働いてその音を生じるために必要な閉鎖または狭窄を形成する発音器官。

⇒ちょう‐おん【調音】

ちょうおん‐てん【調音点】テウ‥

〔言〕(point of articulation)調音体によって妨げ(閉鎖・狭めなど)が作られる位置。主に子音についていう。

⇒ちょう‐おん【調音】

ちょう‐おんぱ【超音波】テウ‥

振動数が約2万ヘルツ以上で、定常音として耳に聞こえない音波。水晶やチタン酸バリウムを用いた発振器によって発生させ、物質の乳化・超音波探傷子・ソナー・診断などに応用。

⇒ちょうおんぱ‐けんさ【超音波検査】

⇒ちょうおんぱ‐しんだんそうち【超音波診断装置】

⇒ちょうおんぱ‐たんしょうき【超音波探傷器】

⇒ちょうおんぱ‐だんそうそうち【超音波断層装置】

⇒ちょうおんぱ‐ふうそくけい【超音波風速計】

⇒ちょうおんぱ‐モーター【超音波モーター】

ちょうおんぱ‐けんさ【超音波検査】テウ‥

超音波を用いて内部の構造や物体の動きを調べる検査。医学では、臓器や組織からの反射を利用してその形態を知り、あるいはドップラー効果を利用して血流速度を測定するなど。エコー検査。

⇒ちょう‐おんぱ【超音波】

ちょうおんぱ‐しんだんそうち【超音波診断装置】テウ‥サウ‥

超音波を利用した医学用診断装置。普通、パルス状の超音波により体内の組織構造の情報を得る。人体への有害な影響がX線より少ない。

⇒ちょう‐おんぱ【超音波】

ちょうおんぱ‐たんしょうき【超音波探傷器】テウ‥シヤウ‥

超音波の伝播・反射を利用して鋼材などの材料内部の欠陥を探知する装置。

⇒ちょう‐おんぱ【超音波】

ちょうおんぱ‐だんそうそうち【超音波断層装置】テウ‥サウ‥

超音波診断装置の一種。超音波により連続的に体内の断面構造を描かせるもの。超音波CT

⇒ちょう‐おんぱ【超音波】

ちょうおんぱ‐ふうそくけい【超音波風速計】テウ‥

風速計の一種。超音波の伝播速度が風速によって変化する性質を利用する。

⇒ちょう‐おんぱ【超音波】

ちょうおんぱ‐モーター【超音波モーター】テウ‥

超音波振動を利用して回転力を得るモーター。応答性が良く、低速・高トルクで動作し、小型化・軽量化が可能。

⇒ちょう‐おんぱ【超音波】

ちょうおん‐ふごう【長音符号】チヤウ‥ガウ

音を引きのばすことを示す符号。アー・カーの「ー」、Eurōpēの「−」の類。

⇒ちょう‐おん【長音】

ちょうおん‐ほう【調音法】テウ‥ハフ

〔言〕(manner of articulation)言語音(特に子音)を発する際に、発声器官で作る妨げ(閉鎖・狭めなど)の形態や程度。

⇒ちょう‐おん【調音】

ちょう‐か【弔花】テウクワ

葬儀などのとき、死者に供えられる生花や花輪。

ちょう‐か【弔歌】テウ‥

死をとむらううた。

ちょう‐か【町家】チヤウ‥

①町の中にある家。

②町人の家。商人の家。

ちょう‐か【長夏】チヤウ‥

①日の長い頃の夏。

②陰暦6月の異称。

ちょう‐か【長靴】チヤウクワ

かわ製のながぐつ。

ちょう‐か【長歌】チヤウ‥

和歌の一体。五七ごしち調を反復して連ね、終末を多く七・七とするもの。普通はその後に反歌を伴う。まだ5音・7音になりきらないものをも含めて、万葉集に多く見え、平安時代以後衰微。ながうた。

⇒ちょうか‐こう【長歌行】

ちょう‐か【帳下】チヤウ‥

とばりのもと。

ちょう‐か【張果】チヤウクワ

唐代の仙人。白驢に後ろ向きにまたがって日に数万里を行き、休息する時はその驢をたたんで箱に収め、行く時は水を吹きかけるとたちまち驢に変じたという。画題とされた。張果老。→八仙

ちょう‐か【彫花】テウクワ

陶器に彫刻した花紋。また、その技法。平彫・凸彫・凹彫の3種がある。

ちょう‐か【釣果】テウクワ

釣りの成果。釣りの獲物。

ちょう‐か【頂花】チヤウクワ

茎の先端に咲く花。

ちょう‐か【朝家】テウ‥

帝王の家。帝室。皇室。ちょうけ。

ちょう‐か【超過】テウクワ

一定の限度・程度をこえること。こえまさること。「制限時間を―する」

⇒ちょうか‐きんむ【超過勤務】

⇒ちょうか‐きんむ‐てあて【超過勤務手当】

⇒ちょうか‐じゅよう【超過需要】

⇒ちょうか‐ほけん【超過保険】

⇒ちょうか‐りじゅん【超過利潤】

ちょう‐が【頂芽】チヤウ‥

茎の頂端にできる芽。

ちょう‐が【朝賀】テウ‥

①諸臣が参朝して天子におよろこびを申し上げること。

②元日に天皇が大極殿で百官の年頭の賀を受けた大礼。みかどおがみ。朝拝。拝賀。〈[季]新年〉

ちょう‐かい【町会】チヤウクワイ

①地方公共団体としての町の議会の旧称または非公式の称。地方自治法で町議会と改称。「―議員」→町議会。

②町内や部落内のことを協議する会合。町内会。

ちょうかい【鳥海】テウ‥

姓氏の一つ。

⇒ちょうかい‐せいじ【鳥海青児】

ちょう‐かい【朝会】テウクワイ

朝の集会。朝礼。「月曜日の―」

ちょう‐かい【潮解】テウ‥

固体が大気中の水蒸気を吸収して、それに溶解する現象。食塩中に含まれる塩化マグネシウム(にがり)はこの性質が著しい。

ちょう‐かい【懲戒】

①こらしいましめること。こらしめ。

②不正または不当な行為に対し、制裁を加えること。国家公務員にあっては免職・停職・減給・戒告、裁判官では戒告・過料の類。

⇒ちょうかい‐かいこ【懲戒解雇】

⇒ちょうかい‐けん【懲戒権】

⇒ちょうかい‐さいばんしょ【懲戒裁判所】

⇒ちょうかい‐しょぶん【懲戒処分】

⇒ちょうかい‐めんしょく【懲戒免職】

ちょう‐がい【帳外】チヤウグワイ

①とばりのそと。幕の外。

②帳面に記してないこと。

③江戸時代、逃亡などによって人別帳からその名を削られること。また、その者。ちょうはずれ。「―者」

ちょう‐がい【超涯】テウ‥

身分に過ぎたこと。過分。太平記20「これ当家―の面目なり」

⇒ちょうがい‐ふじ【超涯不次】

ちょう‐がい【蝶貝】テフガヒ

(→)白しろ蝶貝に同じ。

ちょうかい‐かいこ【懲戒解雇】

企業の規律・秩序に違反したり利益を著しく損なう行為をしたりした労働者に対し、使用者が制裁として行う解雇。通常、退職金は支給されない。

⇒ちょう‐かい【懲戒】

ちょうかい‐かざんたい【鳥海火山帯】テウ‥クワ‥

北海道南西海上の大島を北端とし、岩木山(青森県)・鳥海山(秋田・山形県)を経て新潟県北東部の守門山・浅草岳に至る火山帯をいった語。南端は不明確で那須火山帯と接合。

ちょうかい‐きょう【跳開橋】テウ‥ケウ

可動橋の一種。大きな船を通すために橋桁を上方にはねあげる構造の橋。左右の2葉がはねあがるものと、1葉で片側にはねあがるものとがある。はね橋。

ちょうかい‐けん【懲戒権】

懲戒を行う権限。

⇒ちょう‐かい【懲戒】

ちょうかい‐さいばんしょ【懲戒裁判所】

旧制で、判事・会計検査官・行政裁判所の長官および評定官・弁護士に対する懲戒のために組織された機関。

⇒ちょう‐かい【懲戒】

ちょうかい‐さん【鳥海山】テウ‥

秋田・山形県境に位置する二重式成層火山。山頂は旧火山の笙ガ岳(1635メートル)などと新火山の新山(2236メートル)とから成る。中央火口丘は鈍円錐形で、火口には鳥海湖を形成。出羽富士。

鳥海山

撮影:新海良夫

ちょうあん【長安】チヤウ‥

①中国陝西省西安市の古称。洛陽と並んで中国史上最も著名な旧都。漢代から唐代にかけて最も繁栄。西京。

②平安京の西半分、すなわち右京(西京)の雅称。↔洛陽

ちょう‐い【弔衣】テウ‥

とむらいの時に着る衣服。

ちょう‐い【弔意】テウ‥

人の死をとむらい哀悼する心。「―を表す」

ちょう‐い【弔慰】テウヰ

死者を弔い、遺族を慰めること。

⇒ちょうい‐きん【弔慰金】

ちょう‐い【長囲】チヤウヰ

①久しくとりかこむこと。

②周囲を長くとりかこむこと。また、そのために築いた塁柵など。

ちょう‐い【重囲】‥ヰ

幾重にも取り囲むこと。じゅうい。

ちょう‐い【凋萎】テウヰ

①なえしぼむこと。

②植物体中の水分が過度に失われて葉や茎がしおれる現象。

ちょう‐い【朝衣】テウ‥

朝廷に出仕する時に着る衣服。

ちょう‐い【朝威】テウヰ

朝廷の威光。

ちょう‐い【朝意】テウ‥

朝廷の意見。朝旨。

ちょう‐い【腸胃】チヤウヰ

①腸と胃。〈日葡辞書〉

②肝要の地。重要な土地。

ちょう‐い【潮位】テウヰ

潮の干満によって変化する海面の高さ。

ちょう‐いき【兆域】テウヰキ

墓地の区域。墓所。はかば。

ちょうい‐きん【弔慰金】テウヰ‥

弔慰の気持をこめて遺族に贈るお金。

⇒ちょう‐い【弔慰】

ちょう‐いし【町石・丁石】チヤウ‥

路傍に立てて1町ごとに道程を記した石。仏名・仏像などを刻したものが多い。→町石ちょうせき卒塔婆

ちょう‐いつ【漲溢】チヤウ‥

みなぎりあふれること。

ちょういれ‐ねだん【帳入値段】チヤウ‥

清算取引において、帳簿整理と計算の迅速性を保つため、取引所が一定の算法により銘柄ごとに定めた値段。約定やくじょう値段との差額は取引所と取引員との間で授受される。

ちょう‐いわい【帳祝】チヤウイハヒ

(→)帳祭ちょうまつりに同じ。

ちょう‐いん【調印】テウ‥

確認のために印をおすこと。特に、条約・協定などの公文書に双方の代表者が署名し印をおすこと。「―式」

ちょう‐うち【町打】チヤウ‥

的まととの間の距離を定めて、銃砲を練習すること。

ちょうウラン‐げんそ【超ウラン元素】テウ‥

92番元素ウランより大きな原子番号をもつ元素の総称。いずれも人工の放射性元素。ネプツニウム・プルトニウムなど。25種知られている。→周期表(表)

ちょう‐うん【鳥雲】テウ‥

①小鳥が群れ飛んで、遠くから見ると雲のように見えるもの。〈[季]秋〉

②鳥や雲の集散するように、展開・密集が自在で変化のある陣立て。士卒を分散させておき、機に臨んで分合するようにするもの。鳥雲の陣。太平記26「三軍五所に分れ、―の陣をなして」

ちょううん‐ぼう【朝雲暮雨】テウ‥

①朝の雲と夕方の雨。

②[宋玉、高唐の賦序「妾われは巫山ふざんの陽みなみ、高丘の岨そに在り。旦あしたには朝雲と為なり、暮ゆうべには行雨と為らん」](楚の懐王が夢の中で巫山の神女と親しくなった故事から)男女の契り。

ちょう‐えい【町営】チヤウ‥

町が経営・管理すること。

ちょう‐えい【冢塋】

つか。はか。墓所。墳墓。

ちょう‐えい【寵栄】

君主の恩寵を受けて栄えること。

ちょう‐えき【腸液】チヤウ‥

腸粘膜の中にある腺から分泌される消化液。炭水化物・蛋白質・脂肪を分解する酵素を含む。広義には膵液すいえき・胆汁などを含めていう。

ちょう‐えき【調役】テウ‥

みつぎとえだち。

ちょう‐えき【懲役】

自由刑の一つ。刑務所に拘置して所定の作業を行わせる刑。無期と有期(1カ月以上20年以内)とがあり、有期は30年まで加重、1カ月未満に減軽できる。

⇒ちょうえき‐かん【懲役監】

ちょうえき‐かん【懲役監】

監獄の一種で、懲役に処せられた者を拘禁する所。2005年監獄法改正前の用語。

⇒ちょう‐えき【懲役】

ちょう‐えつ【朝謁】テウ‥

朝廷に参内して天子に拝謁すること。朝見。

ちょう‐えつ【超越】テウヱツ

(古くはチョウオツ)

①標準をはるかにこえること。俗事からぬけ出ること。「利害を―した行為」

②〔哲〕(Transzendenz ドイツ)

㋐もともとはこの自然的世界を超えるものとしての神についていう。

㋑中世哲学では、範疇を越える概念のこと。すべての主語に当てはまる述語概念。存在・もの・あるもの・一・真・善・美など(トマス)。

㋒カントの用語。あらゆる可能な経験をこえる形而上学的対象およびそれに関する認識を超越的(transzendent ドイツ)と呼び、超越論的(先験的)と区別した。

㋓現象学では、意識のうちにあるものを「内在」といい、意識の外にあるものを「超越」という。

㋔実存哲学では、実存することは現存の自己を超えることであり、それを「脱自」あるいは「超越」と呼ぶ。

⇒ちょうえつ‐かんすう【超越関数】

⇒ちょうえつ‐しゅぎ【超越主義】

⇒ちょうえつ‐すう【超越数】

⇒ちょうえつろん‐てき【超越論的】

⇒ちょうえつろんてき‐いしき【超越論的意識】

⇒ちょうえつろんてき‐かんねんろん【超越論的観念論】

⇒ちょうえつろんてき‐ほうほう【超越論的方法】

ちょうえつ‐かんすう【超越関数】テウヱツクワン‥

代数関数でない関数。三角関数・対数関数・指数関数など。

⇒ちょう‐えつ【超越】

ちょうえつ‐しゅぎ【超越主義】テウヱツ‥

(transcendentalism)

①カントやフィヒテ・シェリングの先験的(超越論的)哲学をいう。先験主義。

②19世紀前半にアメリカでエマーソンを中心に起こった哲学‐宗教運動。有限な存在のうちに神的なものの内在を認める神秘的汎神論のような立場をとり、倫理的には理想主義・個人主義をとり、社会の改良に熱意を示した。超絶主義。

⇒ちょう‐えつ【超越】

ちょうえつ‐すう【超越数】テウヱツ‥

代数的数でない数。例えば円周率πや自然対数の底eなど。

⇒ちょう‐えつ【超越】

ちょうえつろん‐てき【超越論的】テウヱツ‥

(transzendental ドイツ)

①カントにはじまる用語。対象にかかわるのではなく、対象の認識の可能性の条件にかかわる認識の性格。ア‐プリオリ(先天的)な認識がいかにして可能になるかを基礎づける認識についていう。

②フッサールの現象学では、現象学的還元の後に確保される純粋意識が対象を構成する働きをいう。先験的。

⇒ちょう‐えつ【超越】

ちょうえつろんてき‐いしき【超越論的意識】テウヱツ‥

経験的意識に対し、経験に制約されず、経験を構成する意識。経験を基礎づける論理的根拠たる意識一般の場合(カント・新カント派)と、経験的意識を判断停止により純化して哲学の対象とする場合(現象学派)とがある。

⇒ちょう‐えつ【超越】

ちょうえつろんてき‐かんねんろん【超越論的観念論】テウヱツ‥クワン‥

人間の認識は経験と共に始まるが、経験に由来せず、それが可能になるのは主観の先天的直観および思考形式により感覚的所与が加工・構成されるからであるという認識論上の立場。カントが唱えたもので、認識の根拠を超個人的な主観に求める点で、経験的自我によるバークリーの主観的観念論とは異なる。また、この語をフィヒテやシェリングが用いる場合は、存在に関わり形而上学的な観念論である。批判的観念論。→カント→批判主義→コペルニクス的転回。

⇒ちょう‐えつ【超越】

ちょうえつろんてき‐ほうほう【超越論的方法】テウヱツ‥ハウハフ

事実の発生ではなく、事実の権利根拠を問う批判哲学の方法。認識・道徳・芸術・宗教などの価値を基礎づける普遍的・必然的な根本条件を研究するもの。批判的方法。

⇒ちょう‐えつ【超越】

ちょう‐えん【長円】チヤウヱン

(→)楕円だえんに同じ。

ちょう‐えん【腸炎】チヤウ‥

腸の粘膜もしくは粘膜下におよぶ炎症。小腸炎・大腸炎など。腸カタル。

⇒ちょうえん‐ビブリオ【腸炎ビブリオ】

ちょう‐えんきせいがん【超塩基性岩】テウ‥

珪酸の乏しい(45パーセント以下)火成岩。橄欖かんらん岩・蛇紋岩の類。→塩基性岩

ちょう‐えんしんき【超遠心機】テウヱン‥

毎分数万回転以上に達する高速回転の遠心分離機。分析用、またウイルス・蛋白質の濃縮・分離用。油タービン駆動・電気駆動・空気駆動などの方式がある。

ちょうえん‐ビブリオ【腸炎ビブリオ】チヤウ‥

(Vibrio parahemolyticus ラテン)グラム陰性桿菌。1950年に藤野恒三郎(1907〜1992)が発見した。鞭毛を持ち運動性がある。2〜3パーセントの食塩水中で繁殖し、海水または海底の泥の中に生息。しばしば魚介類による食中毒(急性胃腸炎)の原因となる。

⇒ちょう‐えん【腸炎】

ちょう‐おう‐り‐ちょう【張王李趙】チヤウワウ‥テウ

中国のよくある四つの姓。どこにでもいる普通の人。

ちょう‐おくり【町送り】チヤウ‥

江戸時代、行路病者などの難渋なんじゅうしているものを、町内の自身番などが世話をして、順次に隣の町へ送りやったこと。まちおくり。

ちょう‐おつ【超越】テウヲツ

⇒ちょうえつ。〈日葡辞書〉

ちょう‐おん【長音】チヤウ‥

長く引きのばして発する音。↔短音。

⇒ちょうおん‐ふごう【長音符号】

ちょう‐おん【長遠】チヤウヲン

長く遠いこと。長久。狂言、煎じ物「寿命―お声の薬に」

ちょう‐おん【重恩】

おもい恩。じゅうおん。

ちょう‐おん【朝恩】テウ‥

朝廷の恩。天子の恩。皇恩。

ちょう‐おん【潮音】テウ‥

①海の波の音。

②仏の説法の声が大きくあまねく聞こえるのをたとえた語。海潮音。

ちょう‐おん【調音】テウ‥

①〔言〕(articulation)音声学で、呼気(稀に吸気)に対して声門から上の音声器官が音を発するのに必要な位置をとったり運動したりすること。

②(→)調律に同じ。

⇒ちょうおん‐きかん【調音器官】

⇒ちょうおん‐たい【調音体】

⇒ちょうおん‐てん【調音点】

⇒ちょうおん‐ほう【調音法】

ちょう‐おん【聴音】チヤウ‥

音を聴きとり、聴き分けること。

⇒ちょうおん‐き【聴音機】

ちょう‐おん【寵恩】

いつくしみの恩。主君などのめぐみ。

ちょう‐おんかい【長音階】チヤウ‥

(major scale)全音階の一種。主音と第3音の間が長3度をなす音階。第3音と第4音、第7音と第8音との間が半音で、その他の音間は全音をなす。ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ・ドの階名で表される。一般に明快・流麗・剛毅・闊達などの表現に適する。↔短音階

ちょうおん‐き【聴音機】チヤウ‥

音を聴取し、その方向・所在を探知する装置。空中聴音機と水中聴音機とがある。

⇒ちょう‐おん【聴音】

ちょうおん‐きかん【調音器官】テウ‥クワン

声門から上の音声器官の称。

⇒ちょう‐おん【調音】

ちょう‐おんそく【超音速】テウ‥

音速以上の速さ。

⇒ちょうおんそく‐き【超音速機】

⇒ちょうおんそく‐ながれ【超音速流れ】

ちょうおんそく‐き【超音速機】テウ‥

音速を超える速度で飛行できる航空機。

⇒ちょう‐おんそく【超音速】

ちょうおんそく‐ながれ【超音速流れ】テウ‥

流体の流れの速さが、その流体中を伝わる音速より速い流れ。

⇒ちょう‐おんそく【超音速】

ちょうおん‐たい【調音体】テウ‥

ある音の発音に際して積極的に働いてその音を生じるために必要な閉鎖または狭窄を形成する発音器官。

⇒ちょう‐おん【調音】

ちょうおん‐てん【調音点】テウ‥

〔言〕(point of articulation)調音体によって妨げ(閉鎖・狭めなど)が作られる位置。主に子音についていう。

⇒ちょう‐おん【調音】

ちょう‐おんぱ【超音波】テウ‥

振動数が約2万ヘルツ以上で、定常音として耳に聞こえない音波。水晶やチタン酸バリウムを用いた発振器によって発生させ、物質の乳化・超音波探傷子・ソナー・診断などに応用。

⇒ちょうおんぱ‐けんさ【超音波検査】

⇒ちょうおんぱ‐しんだんそうち【超音波診断装置】

⇒ちょうおんぱ‐たんしょうき【超音波探傷器】

⇒ちょうおんぱ‐だんそうそうち【超音波断層装置】

⇒ちょうおんぱ‐ふうそくけい【超音波風速計】

⇒ちょうおんぱ‐モーター【超音波モーター】

ちょうおんぱ‐けんさ【超音波検査】テウ‥

超音波を用いて内部の構造や物体の動きを調べる検査。医学では、臓器や組織からの反射を利用してその形態を知り、あるいはドップラー効果を利用して血流速度を測定するなど。エコー検査。

⇒ちょう‐おんぱ【超音波】

ちょうおんぱ‐しんだんそうち【超音波診断装置】テウ‥サウ‥

超音波を利用した医学用診断装置。普通、パルス状の超音波により体内の組織構造の情報を得る。人体への有害な影響がX線より少ない。

⇒ちょう‐おんぱ【超音波】

ちょうおんぱ‐たんしょうき【超音波探傷器】テウ‥シヤウ‥

超音波の伝播・反射を利用して鋼材などの材料内部の欠陥を探知する装置。

⇒ちょう‐おんぱ【超音波】

ちょうおんぱ‐だんそうそうち【超音波断層装置】テウ‥サウ‥

超音波診断装置の一種。超音波により連続的に体内の断面構造を描かせるもの。超音波CT

⇒ちょう‐おんぱ【超音波】

ちょうおんぱ‐ふうそくけい【超音波風速計】テウ‥

風速計の一種。超音波の伝播速度が風速によって変化する性質を利用する。

⇒ちょう‐おんぱ【超音波】

ちょうおんぱ‐モーター【超音波モーター】テウ‥

超音波振動を利用して回転力を得るモーター。応答性が良く、低速・高トルクで動作し、小型化・軽量化が可能。

⇒ちょう‐おんぱ【超音波】

ちょうおん‐ふごう【長音符号】チヤウ‥ガウ

音を引きのばすことを示す符号。アー・カーの「ー」、Eurōpēの「−」の類。

⇒ちょう‐おん【長音】

ちょうおん‐ほう【調音法】テウ‥ハフ

〔言〕(manner of articulation)言語音(特に子音)を発する際に、発声器官で作る妨げ(閉鎖・狭めなど)の形態や程度。

⇒ちょう‐おん【調音】

ちょう‐か【弔花】テウクワ

葬儀などのとき、死者に供えられる生花や花輪。

ちょう‐か【弔歌】テウ‥

死をとむらううた。

ちょう‐か【町家】チヤウ‥

①町の中にある家。

②町人の家。商人の家。

ちょう‐か【長夏】チヤウ‥

①日の長い頃の夏。

②陰暦6月の異称。

ちょう‐か【長靴】チヤウクワ

かわ製のながぐつ。

ちょう‐か【長歌】チヤウ‥

和歌の一体。五七ごしち調を反復して連ね、終末を多く七・七とするもの。普通はその後に反歌を伴う。まだ5音・7音になりきらないものをも含めて、万葉集に多く見え、平安時代以後衰微。ながうた。

⇒ちょうか‐こう【長歌行】

ちょう‐か【帳下】チヤウ‥

とばりのもと。

ちょう‐か【張果】チヤウクワ

唐代の仙人。白驢に後ろ向きにまたがって日に数万里を行き、休息する時はその驢をたたんで箱に収め、行く時は水を吹きかけるとたちまち驢に変じたという。画題とされた。張果老。→八仙

ちょう‐か【彫花】テウクワ

陶器に彫刻した花紋。また、その技法。平彫・凸彫・凹彫の3種がある。

ちょう‐か【釣果】テウクワ

釣りの成果。釣りの獲物。

ちょう‐か【頂花】チヤウクワ

茎の先端に咲く花。

ちょう‐か【朝家】テウ‥

帝王の家。帝室。皇室。ちょうけ。

ちょう‐か【超過】テウクワ

一定の限度・程度をこえること。こえまさること。「制限時間を―する」

⇒ちょうか‐きんむ【超過勤務】

⇒ちょうか‐きんむ‐てあて【超過勤務手当】

⇒ちょうか‐じゅよう【超過需要】

⇒ちょうか‐ほけん【超過保険】

⇒ちょうか‐りじゅん【超過利潤】

ちょう‐が【頂芽】チヤウ‥

茎の頂端にできる芽。

ちょう‐が【朝賀】テウ‥

①諸臣が参朝して天子におよろこびを申し上げること。

②元日に天皇が大極殿で百官の年頭の賀を受けた大礼。みかどおがみ。朝拝。拝賀。〈[季]新年〉

ちょう‐かい【町会】チヤウクワイ

①地方公共団体としての町の議会の旧称または非公式の称。地方自治法で町議会と改称。「―議員」→町議会。

②町内や部落内のことを協議する会合。町内会。

ちょうかい【鳥海】テウ‥

姓氏の一つ。

⇒ちょうかい‐せいじ【鳥海青児】

ちょう‐かい【朝会】テウクワイ

朝の集会。朝礼。「月曜日の―」

ちょう‐かい【潮解】テウ‥

固体が大気中の水蒸気を吸収して、それに溶解する現象。食塩中に含まれる塩化マグネシウム(にがり)はこの性質が著しい。

ちょう‐かい【懲戒】

①こらしいましめること。こらしめ。

②不正または不当な行為に対し、制裁を加えること。国家公務員にあっては免職・停職・減給・戒告、裁判官では戒告・過料の類。

⇒ちょうかい‐かいこ【懲戒解雇】

⇒ちょうかい‐けん【懲戒権】

⇒ちょうかい‐さいばんしょ【懲戒裁判所】

⇒ちょうかい‐しょぶん【懲戒処分】

⇒ちょうかい‐めんしょく【懲戒免職】

ちょう‐がい【帳外】チヤウグワイ

①とばりのそと。幕の外。

②帳面に記してないこと。

③江戸時代、逃亡などによって人別帳からその名を削られること。また、その者。ちょうはずれ。「―者」

ちょう‐がい【超涯】テウ‥

身分に過ぎたこと。過分。太平記20「これ当家―の面目なり」

⇒ちょうがい‐ふじ【超涯不次】

ちょう‐がい【蝶貝】テフガヒ

(→)白しろ蝶貝に同じ。

ちょうかい‐かいこ【懲戒解雇】

企業の規律・秩序に違反したり利益を著しく損なう行為をしたりした労働者に対し、使用者が制裁として行う解雇。通常、退職金は支給されない。

⇒ちょう‐かい【懲戒】

ちょうかい‐かざんたい【鳥海火山帯】テウ‥クワ‥

北海道南西海上の大島を北端とし、岩木山(青森県)・鳥海山(秋田・山形県)を経て新潟県北東部の守門山・浅草岳に至る火山帯をいった語。南端は不明確で那須火山帯と接合。

ちょうかい‐きょう【跳開橋】テウ‥ケウ

可動橋の一種。大きな船を通すために橋桁を上方にはねあげる構造の橋。左右の2葉がはねあがるものと、1葉で片側にはねあがるものとがある。はね橋。

ちょうかい‐けん【懲戒権】

懲戒を行う権限。

⇒ちょう‐かい【懲戒】

ちょうかい‐さいばんしょ【懲戒裁判所】

旧制で、判事・会計検査官・行政裁判所の長官および評定官・弁護士に対する懲戒のために組織された機関。

⇒ちょう‐かい【懲戒】

ちょうかい‐さん【鳥海山】テウ‥

秋田・山形県境に位置する二重式成層火山。山頂は旧火山の笙ガ岳(1635メートル)などと新火山の新山(2236メートル)とから成る。中央火口丘は鈍円錐形で、火口には鳥海湖を形成。出羽富士。

鳥海山

撮影:新海良夫

ちょうかい‐しょぶん【懲戒処分】

懲戒としてなされる処分。一般には免職・停職・減給・戒告および過料の類。

⇒ちょう‐かい【懲戒】

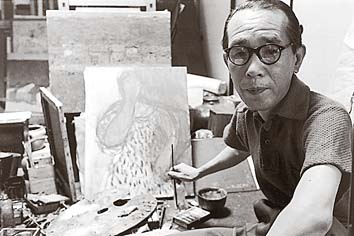

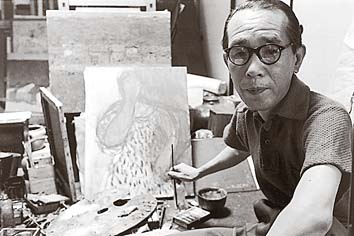

ちょうかい‐せいじ【鳥海青児】テウ‥

洋画家。名は正夫。神奈川県生れ。春陽会から独立美術協会に属し、単純化した構成と重厚な絵肌の画風を築く。(1902〜1972)

鳥海青児

撮影:田沼武能

ちょうかい‐しょぶん【懲戒処分】

懲戒としてなされる処分。一般には免職・停職・減給・戒告および過料の類。

⇒ちょう‐かい【懲戒】

ちょうかい‐せいじ【鳥海青児】テウ‥

洋画家。名は正夫。神奈川県生れ。春陽会から独立美術協会に属し、単純化した構成と重厚な絵肌の画風を築く。(1902〜1972)

鳥海青児

撮影:田沼武能

⇒ちょうかい【鳥海】

ちょうがい‐ふじ【超涯不次】テウ‥

順序に従わず、分限を超えさせること。異例の抜擢ばってき。

⇒ちょう‐がい【超涯】

ちょうかい‐ぼへん【朝改暮変】テウ‥

朝に改め、日暮れにまた変えること。一定の方針がなく絶えずかわって定まらないこと。朝令暮改。

ちょうかい‐めんしょく【懲戒免職】

公務員の規律違反などに対して、懲戒として行う免職。

⇒ちょう‐かい【懲戒】

ちょうかかい【張家界】チヤウ‥

(Zhangjiajie)中国湖南省北西部の山間地帯。世界遺産の武陵源など山峰や渓谷から成る景勝地。同名の市に所在。

武陵源(1)

提供:JTBフォト

⇒ちょうかい【鳥海】

ちょうがい‐ふじ【超涯不次】テウ‥

順序に従わず、分限を超えさせること。異例の抜擢ばってき。

⇒ちょう‐がい【超涯】

ちょうかい‐ぼへん【朝改暮変】テウ‥

朝に改め、日暮れにまた変えること。一定の方針がなく絶えずかわって定まらないこと。朝令暮改。

ちょうかい‐めんしょく【懲戒免職】

公務員の規律違反などに対して、懲戒として行う免職。

⇒ちょう‐かい【懲戒】

ちょうかかい【張家界】チヤウ‥

(Zhangjiajie)中国湖南省北西部の山間地帯。世界遺産の武陵源など山峰や渓谷から成る景勝地。同名の市に所在。

武陵源(1)

提供:JTBフォト

武陵源(2)

提供:JTBフォト

武陵源(2)

提供:JTBフォト

ちょうか‐きんむ【超過勤務】テウクワ‥

拘束労働時間の枠を超えて仕事をすること。超勤。→残業。

⇒ちょう‐か【超過】

ちょうか‐きんむ‐てあて【超過勤務手当】テウクワ‥

(→)時間外手当に同じ。

⇒ちょう‐か【超過】

ちょう‐かく【弔客】テウ‥

とむらいに来る客。ちょうきゃく。

ちょう‐かく【張角】チヤウ‥

後漢の道士。黄巾の乱の首領。鉅鹿(河北省)の人。黄老の道を学び、大賢良師と称し、呪術を以て農民を教え信徒数十万。その教法を太平道と号。184年兵を挙げたが病死。( 〜184)

ちょう‐かく【頂角】チヤウ‥

三角形の底辺に対する角。

ちょう‐かく【聴覚】チヤウ‥

一定範囲の周波数の音波の刺激によって生じる感覚。音波は媒体(空気・水など)を通じて、聴覚器官により感受される。脊椎動物と昆虫類の一部で発達し、人では外耳・中耳・内耳によって16〜2万ヘルツの音波を感じる。

⇒ちょうかく‐き【聴覚器】

ちょう‐がく【重学】

(明治期の語)力学。夏目漱石、中学改良策「明治五年の制に存して十四年制になき科目を―、地質礦物、測量及び古言学の五とし」

ちょう‐がく【調楽】テウ‥

①舞楽・音楽を奏すること。

②公事または宴席に行う舞楽をあらかじめ練習すること。予習。試楽。

③特に、賀茂・石清水の臨時祭に行う舞楽の予習。源氏物語帚木「臨時の祭の―に夜更けて」

ちょうかく‐き【聴覚器】チヤウ‥

音を感じるための器官。脊椎動物では耳(外・中・内耳)、昆虫では、鼓膜器・弦音器など。平衡器が付属していることが多い。聴官。聴器。

⇒ちょう‐かく【聴覚】

ちょう‐かくちゅう【張赫宙】チヤウ‥チウ

⇒チャン=ヒョクチュ

ちょう‐がくりょう【張学良】チヤウ‥リヤウ

(Zhang Xueliang)中国の軍人・政治家。張作霖の長子。父の死後、東三省の実権を握り、日本の反対を退けて国民政府に合体。満州事変により東三省を追われ、西北剿匪そうひ副司令となり、抗日救国を要求して蒋介石を監禁(西安事件)。その後、1991年まで事実上台湾に軟禁。(1901〜2001)

ちょうか‐こう【長歌行】チヤウ‥カウ

連句の一体。48句すなわち表8句・裏16句・名残の表16句・名残の裏8句で1巻としたもの。↔短歌行

⇒ちょう‐か【長歌】

ちょうかこう【張家口】チヤウ‥

(Zhangjiakou)中国河北省北西部の工業都市。万里の長城の関門にあり、内モンゴルとの物産交流地。人口90万3千(2000)。モンゴル名カルガン。

ちょうかこう【張家港】チヤウ‥カウ

(Zhangjiagang)中国江蘇省南部、長江南岸の河港都市。農村の工業化・都市化が進展、1992年保税区を設置。人口95万7千(2000)。

ちょうか‐じゅよう【超過需要】テウクワ‥エウ

需要が供給を上まわる状態、あるいはその超過分。

⇒ちょう‐か【超過】

ちょう‐がた【蝶形】テフ‥

蝶の羽をひろげた形。ちょうけい。

⇒ちょうがた‐べん【蝶形弁】

ちょうか‐たい【潮下帯】テウ‥

海岸の低潮線よりも低いところ。潮間帯の下に位置する。太陽光がとどき、海藻類の着生がみられる深さまでの海底を指す。亜潮間帯。↔潮上帯

ちょうがた‐べん【蝶形弁】テフ‥

円板を回転させて管路の開きを加減する弁。絞り弁。バタフライ‐バルブ。

蝶形弁

ちょうか‐きんむ【超過勤務】テウクワ‥

拘束労働時間の枠を超えて仕事をすること。超勤。→残業。

⇒ちょう‐か【超過】

ちょうか‐きんむ‐てあて【超過勤務手当】テウクワ‥

(→)時間外手当に同じ。

⇒ちょう‐か【超過】

ちょう‐かく【弔客】テウ‥

とむらいに来る客。ちょうきゃく。

ちょう‐かく【張角】チヤウ‥

後漢の道士。黄巾の乱の首領。鉅鹿(河北省)の人。黄老の道を学び、大賢良師と称し、呪術を以て農民を教え信徒数十万。その教法を太平道と号。184年兵を挙げたが病死。( 〜184)

ちょう‐かく【頂角】チヤウ‥

三角形の底辺に対する角。

ちょう‐かく【聴覚】チヤウ‥

一定範囲の周波数の音波の刺激によって生じる感覚。音波は媒体(空気・水など)を通じて、聴覚器官により感受される。脊椎動物と昆虫類の一部で発達し、人では外耳・中耳・内耳によって16〜2万ヘルツの音波を感じる。

⇒ちょうかく‐き【聴覚器】

ちょう‐がく【重学】

(明治期の語)力学。夏目漱石、中学改良策「明治五年の制に存して十四年制になき科目を―、地質礦物、測量及び古言学の五とし」

ちょう‐がく【調楽】テウ‥

①舞楽・音楽を奏すること。

②公事または宴席に行う舞楽をあらかじめ練習すること。予習。試楽。

③特に、賀茂・石清水の臨時祭に行う舞楽の予習。源氏物語帚木「臨時の祭の―に夜更けて」

ちょうかく‐き【聴覚器】チヤウ‥

音を感じるための器官。脊椎動物では耳(外・中・内耳)、昆虫では、鼓膜器・弦音器など。平衡器が付属していることが多い。聴官。聴器。

⇒ちょう‐かく【聴覚】

ちょう‐かくちゅう【張赫宙】チヤウ‥チウ

⇒チャン=ヒョクチュ

ちょう‐がくりょう【張学良】チヤウ‥リヤウ

(Zhang Xueliang)中国の軍人・政治家。張作霖の長子。父の死後、東三省の実権を握り、日本の反対を退けて国民政府に合体。満州事変により東三省を追われ、西北剿匪そうひ副司令となり、抗日救国を要求して蒋介石を監禁(西安事件)。その後、1991年まで事実上台湾に軟禁。(1901〜2001)

ちょうか‐こう【長歌行】チヤウ‥カウ

連句の一体。48句すなわち表8句・裏16句・名残の表16句・名残の裏8句で1巻としたもの。↔短歌行

⇒ちょう‐か【長歌】

ちょうかこう【張家口】チヤウ‥

(Zhangjiakou)中国河北省北西部の工業都市。万里の長城の関門にあり、内モンゴルとの物産交流地。人口90万3千(2000)。モンゴル名カルガン。

ちょうかこう【張家港】チヤウ‥カウ

(Zhangjiagang)中国江蘇省南部、長江南岸の河港都市。農村の工業化・都市化が進展、1992年保税区を設置。人口95万7千(2000)。

ちょうか‐じゅよう【超過需要】テウクワ‥エウ

需要が供給を上まわる状態、あるいはその超過分。

⇒ちょう‐か【超過】

ちょう‐がた【蝶形】テフ‥

蝶の羽をひろげた形。ちょうけい。

⇒ちょうがた‐べん【蝶形弁】

ちょうか‐たい【潮下帯】テウ‥

海岸の低潮線よりも低いところ。潮間帯の下に位置する。太陽光がとどき、海藻類の着生がみられる深さまでの海底を指す。亜潮間帯。↔潮上帯

ちょうがた‐べん【蝶形弁】テフ‥

円板を回転させて管路の開きを加減する弁。絞り弁。バタフライ‐バルブ。

蝶形弁

⇒ちょう‐がた【蝶形】

ちょう‐カタル【腸カタル】チヤウ‥

(→)腸炎に同じ。

ちょうか‐ほけん【超過保険】テウクワ‥

保険金額が保険価額を超える保険。商法で禁止。

⇒ちょう‐か【超過】

ちょうか‐りじゅん【超過利潤】テウクワ‥

平均的生産条件よりも有利な条件、有利な生産要素の支配、独占などにより、平均利潤を超えて資本家が受け取る利潤。

⇒ちょう‐か【超過】

ちょう‐かん【町鑑】チヤウ‥

⇒まちかがみ

ちょう‐かん【長官】チヤウクワン

官庁の長で、だいたい各省次官級以上に当たる高級職員。特に外局の長に用いる。

ちょうかん【長寛】チヤウクワン

(チョウガンとも)[維城典訓]平安後期、二条天皇朝の年号。応保3年3月29日(1163年5月4日)改元、長寛3年6月5日(1165年7月14日)永万に改元。

ちょう‐かん【釣竿】テウ‥

「つりざお」のこと。〈日葡辞書〉

ちょう‐かん【鳥瞰】テウ‥

鳥が見おろすように、高い所から広範囲に見おろすこと。転じて、全体を大きく眺め渡すこと。

⇒ちょうかん‐ず【鳥瞰図】

ちょう‐かん【朝刊】テウ‥

日刊新聞で朝発行するもの。↔夕刊

ちょう‐かん【朝官】テウクワン

朝廷に仕える役人。公卿。

ちょう‐かん【腸管】チヤウクワン

〔生〕(→)腸に同じ。

⇒ちょうかん‐しゅっけつせい‐だいちょうきん【腸管出血性大腸菌】

ちょう‐がん【庁官】チヤウグワン

平安時代以降、院の職員で、主典代しゅてんだいの次席。

ちょう‐がん【腸癌】チヤウ‥

腸に発生する癌腫。主に結腸・直腸に発生する。大部分は腺癌。直腸癌・大腸癌など。

ちょうがん【澄観】‥グワン

中国華厳宗の第4祖。華厳教学の改革者。五台山の大華厳寺に入寺し、主著「華厳経疏」を著す。(738〜839)

ちょうかん‐しゅっけつせい‐だいちょうきん【腸管出血性大腸菌】チヤウクワン‥チヤウ‥

(→)O157に同じ。

⇒ちょう‐かん【腸管】

ちょうかん‐ず【鳥瞰図】テウ‥ヅ

高い所から見おろしたように描いた風景図または地図。鳥目絵とりめえ。

⇒ちょう‐かん【鳥瞰】

ちょう‐かんすう【超関数】テウクワン‥

①(distribution)ディラックのデルタ関数を数学的にとらえようとして導入された関数概念の一般化。シュワルツ(L. Schwartz1915〜1995)が体系づけた。

②(hyperfunction)実数の世界は複素数の世界の境界に位置するという考えから、ふつうの意味では微分できない関数の微分を求めようとして導入された関数概念の一般化。佐藤幹夫(1928〜)が定義した。

ちょうかん‐たい【潮間帯】テウ‥

高潮線と低潮線との間の海岸領域。満潮時には海中に没し、干潮時には空気にさらされるため、動物・海藻の独特の分布がみられる。

ちょうかん‐まく【腸間膜】チヤウ‥

腹膜の一部。空腸と回腸は腹膜で被われ、この腹膜は腸壁を包んだ後、合して二重膜すなわち腸間膜となる。2枚の腹膜の間には腸間に分布する血管・神経・リンパ管・脂肪組織が含まれる。

⇒ちょうかんまく‐けっかん‐へいそくしょう【腸間膜血管閉塞症】

ちょうかんまく‐けっかん‐へいそくしょう【腸間膜血管閉塞症】チヤウ‥クワン‥シヤウ

腸間膜血管の血栓・塞栓による閉塞で腸の出血性壊死を来す病気。腸閉塞・ショックを伴う。高齢者に多い。腸間膜血栓症。

⇒ちょうかん‐まく【腸間膜】

ちょう‐き【弔旗】テウ‥

国家・君主などの凶礼の場合に掲げる国旗。竿球を黒布で包み、旗竿の頭と旗との間に細長い黒布を付け、旗は竿球から少し離す。また、単に半旗にする場合もいう。

ちょう‐き【長期】チヤウ‥

長い期間。「―にわたる交流」↔短期。

⇒ちょうき‐こくさい【長期国債】

⇒ちょうき‐しきん【長期資金】

⇒ちょうき‐しんよう‐ぎんこう【長期信用銀行】

⇒ちょうき‐せいさんとりひき【長期清算取引】

⇒ちょうき‐せん【長期戦】

⇒ちょうき‐てがた【長期手形】

⇒ちょうき‐とりひき【長期取引】

⇒ちょうき‐プライム‐レート【長期プライムレート】

⇒ちょうき‐よほう【長期予報】

ちょう‐き【長跪】チヤウ‥

両膝を並べて地につけ、ふくらはぎを上に向け、上半身を直立させる礼法。

ちょう‐き【重寄】

重大な任務の寄託。

ちょう‐き【重器】

⇒じゅうき

ちょう‐き【彫器】テウ‥

打製石器の一種。石刃せきじんや剥片の短辺に縦に打撃を加えて小さな刃を作り出した、旧石器時代後期に特徴的な石器。骨・角・牙などに溝を刻む工具とされる。刻器。ビュラン。グレーバー。

ちょう‐き【釣期】テウ‥

釣りで、その魚がよく釣れる期間。

ちょう‐き【朝紀】テウ‥

朝廷の紀律。朝廷の紀綱。

ちょう‐き【朝暉】テウ‥

あさひ。

ちょう‐き【肇基】テウ‥

基もといをはじめること。基を開くこと。開基。

ちょう‐き【聴器】チヤウ‥

(→)聴覚器に同じ。

ちょう‐き【寵姫】

気に入りの侍女。愛妾あいしょう。

ちょう‐ぎ【町義・町儀】チヤウ‥

町内の義理づきあい。浄瑠璃、博多小女郎波枕「―付合おろかもなき身」

ちょう‐ぎ【町議】チヤウ‥

(→)町議会議員の略。

ちょう‐ぎ【長技】チヤウ‥

(明治期の語)得意なわざ。特技。

ちょう‐ぎ【張儀】チヤウ‥

中国の戦国時代の縦横家。魏の人。鬼谷子に師事し、秦の恵王の相となり、秦のために韓・斉・趙・燕に遊説。恵王の死後、憎まれ、魏に逃れ相となったが、1年で死去。( 〜前310)→連衡

ちょう‐ぎ【朝儀】テウ‥

①朝廷の儀式。

②旧制で、新年朝賀(1月1日および2日)・政始まつりごとはじめ(1月4日)・新年宴会・紀元節・明治節・天長節・講書始・歌会始、帝国議会の開院・閉院、親任・親授・親補しんぽ・信任状捧呈・解任状捧呈などの儀式。

③中国で、朝見の儀式。

ちょう‐ぎ【朝議】テウ‥

朝廷の会議。

ちょう‐ぎ【調義・調儀】テウ‥

①もくろみ。かけひき。計略。調略。狂言、鴈盗人「代物いらずにとる―をたくらめ」

②出陣して攻めること。

ちょう‐ぎ【調戯】テウ‥

たわむれること。からかうこと。

ちょう‐ぎかい【町議会】チヤウ‥クワイ

町議会議員を以て組織し、その町の自治に関する事項について意思を決定する議決機関。

⇒ちょうぎかい‐ぎいん【町議会議員】

ちょうぎかい‐ぎいん【町議会議員】チヤウ‥クワイ‥ヰン

町議会を組織する議員。町の住民によって選挙される。任期4年。町議。

⇒ちょう‐ぎかい【町議会】

ちょうき‐こくさい【長期国債】チヤウ‥

日本で発行されている国債のうち、償還期限が10年のもの。10年を超えるものは超長期国債と呼ぶ。

⇒ちょう‐き【長期】

ちょうき‐しきん【長期資金】チヤウ‥

返済・回収期間が長期にわたる資金。通常1年以上をいう。設備資金や長期運転資金に充当。↔短期資金。

⇒ちょう‐き【長期】

ちょうき‐しんよう‐ぎんこう【長期信用銀行】チヤウ‥カウ

債券の発行を主たる資金源とし、設備資金または長期運転資金の貸付を主たる業務とする銀行。日本長期信用銀行・日本興業銀行・日本債券信用銀行の3行があったが、いずれも普通銀行に転換した。

⇒ちょう‐き【長期】

ちょうき‐せいさんとりひき【長期清算取引】チヤウ‥

証券取引所で行われた清算取引の一種。受渡期限が長期のもの。短期清算取引の創設までは定期取引と言った。第二次大戦後禁止。

⇒ちょう‐き【長期】

ちょうき‐せん【長期戦】チヤウ‥

長期にわたる戦い。

⇒ちょう‐き【長期】

ちょうき‐てがた【長期手形】チヤウ‥

振出日付から6カ月以上といった長い期間の後に支払われる手形。↔短期手形。

⇒ちょう‐き【長期】

ちょうき‐とりひき【長期取引】チヤウ‥

長期清算取引の略。

⇒ちょう‐き【長期】

ちょうき‐プライム‐レート【長期プライムレート】チヤウ‥

金融機関が優良顧客企業に対する長期貸出し(通常1年以上)に適用する最優遇金利。長プラ。↔短期プライム‐レート。

⇒ちょう‐き【長期】

ちょうき‐ぼさい【朝祈暮賽】テウ‥

朝夕に参詣祈願すること。

ちょう‐きゃく【弔客】テウ‥

⇒ちょうかく

ちょう‐ぎゃく【嘲謔】テウ‥

あざけりたわむれること。

ちょうきゃく‐るい【鳥脚類】テウ‥

(ornithopods)鳥盤類に含まれる恐竜の一群。主に二足歩行で植物食。イグアノドンなど。

ちょう‐きゅう【長久】チヤウキウ

ながくひさしいこと。ながくつづくこと。永久。「武運―」

ちょうきゅう【長久】チヤウキウ

[老子「天長地久」]平安中期、後朱雀ごすざく天皇朝の年号。長暦4年11月10日(1040年12月16日)改元、長久5年11月24日(1044年12月16日)寛徳に改元。

ちょう‐きゅう【長球】チヤウキウ

「回転楕円体」参照。

ちょう‐きゅう【重九】‥キウ

(→)重陽ちょうように同じ。〈[季]秋〉

ちょう‐きゅうれい【張九齢】チヤウキウ‥

唐初の政治家・詩人。字は子寿。広東曲江の人。玄宗の開元中、同平章事・中書令・右丞相。李林甫と対立、安禄山を斥けようとして成らず失脚。諡おくりなは文献。著「曲江集」。(673〜740)

ちょう‐きょ【聴許】チヤウ‥

ききいれゆるすこと。

ちょう‐ぎょ【釣魚】テウ‥

魚をつること。つり。

ちょうきょう【長享】チヤウキヤウ

[文選]戦国時代、後土御門天皇朝の年号。文明19年7月20日(1487年8月9日)改元、長享3年8月21日(1489年9月16日)延徳に改元。

ちょう‐きょう【釣況】テウキヤウ

釣り場の状況や魚の釣れ具合。

ちょう‐きょう【調教】テウケウ

馬・犬、または猛獣などを訓練すること。「―師」

ちょう‐きょう【聴叫】チヤウケウ

⇒ちんきょう

ちょう‐ぎょう【張行】チヤウギヤウ

①容赦なく行うこと。強行。平家物語1「非法非例を―し」

②連歌の会などを、興行すること。連理秘抄「一座を―せんと思はば」

ちょう‐きょういん【趙匡胤】テウキヤウ‥

宋の太祖。河北涿郡の人。後周の禁軍(親衛隊)の長で節度使を兼ねていたが、幼主恭帝の時、部下に擁立され、開封に入り、帝位につき、国号を宋と称した。文治主義の方針を樹立、中央集権体制を確立、皇帝権を強化。(在位960〜976)(927〜976)

ちょう‐きょうさく【腸狭窄】チヤウケフ‥

腸管腔が狭くなる症状。腸結核・腸癒着・腫瘍などによって起こる。

ちょう‐きょく【張旭】チヤウ‥

盛唐の書家。蘇州の人。字は伯高。革新派書法の先駆者。草書を能くし草聖と称され、筆法を顔真卿・李白に伝えた。飲中八仙の一人。

ちょう‐きょくしょ‐かいせき【超局所解析】テウ‥

〔数〕(microlocal analysis)局所的に、ある一つの点(たとえば関数の特異点)に向きを考えて複数の点とみなし、向きごとに別々に論じる解析学の方法。

ちょう‐きょせい【張居正】チヤウ‥

明代の政治家。湖北江陵の人。1547年進士。67年内閣に入り、万暦帝が即位すると首輔となり、内政改革に尽力。(1525〜1582)

ちょう‐きょせい【超巨星】テウ‥

巨星中、光度と半径とが特別に大きな恒星。ベテルギウス・アンタレスなど。→ヘルツシュプルング‐ラッセル図(図)

ちょうき‐よほう【長期予報】チヤウ‥

向こう1カ月間、3カ月間、暖候期、寒候期等の天気・気温・降水量・日照時間等の概括的な予報。季節予報。→暖候期予報→寒候期予報

⇒ちょう‐き【長期】

ちょう‐きょり【長距離】チヤウ‥

①長い距離。「―バス」

②陸上競技で普通5000メートル以上、競泳で1500メートル以上のもの。

⇒ちょうきょり‐でんわ【長距離電話】

ちょうきょり‐でんわ【長距離電話】チヤウ‥

普通の加入区域以外、特に規定された遠隔の区域と通話できる電話。

⇒ちょう‐きょり【長距離】

ちょう‐きん【彫金】テウ‥

鏨たがねを使って金属を彫刻すること。「―師」

ちょう‐きん【朝菌】テウ‥

朝生えて晩には枯れるという菌きのこ。極めて短命なことにたとえる。

⇒朝菌は晦朔を知らず

ちょう‐きん【朝覲】テウ‥

[孟子万章下](「覲」は謁見の意)

①中国で、諸侯または属国の王などが参内して皇帝に拝謁すること。

②天皇が父帝や母后の御所に行幸すること。年頭に行われる恒例の儀と、践祚せんそ・即位・元服の後に行われる臨時の儀とがある。朝覲行幸。

ちょう‐きん【超勤】テウ‥

超過勤務の略。「―手当」

ちょう‐きん【貂錦】テウ‥

貂てんの皮を冠につけて飾りとしたもの。また、その冠をかぶった武士。

ちょう‐きん【調金】テウ‥

金銭を調達すること。

ちょう‐ぎん【丁銀】チヤウ‥

江戸時代の銀貨の一種。秤量しょうりょうして流通した銀塊で海鼠なまこ形をし、目方43匁内外。銀座で鋳造・発行した。「大黒」「常是」「宝」の字および大黒像の極印がある。大黒常是だいこくじょうぜは銀座の世

⇒ちょう‐がた【蝶形】

ちょう‐カタル【腸カタル】チヤウ‥

(→)腸炎に同じ。

ちょうか‐ほけん【超過保険】テウクワ‥

保険金額が保険価額を超える保険。商法で禁止。

⇒ちょう‐か【超過】

ちょうか‐りじゅん【超過利潤】テウクワ‥

平均的生産条件よりも有利な条件、有利な生産要素の支配、独占などにより、平均利潤を超えて資本家が受け取る利潤。

⇒ちょう‐か【超過】

ちょう‐かん【町鑑】チヤウ‥

⇒まちかがみ

ちょう‐かん【長官】チヤウクワン

官庁の長で、だいたい各省次官級以上に当たる高級職員。特に外局の長に用いる。

ちょうかん【長寛】チヤウクワン

(チョウガンとも)[維城典訓]平安後期、二条天皇朝の年号。応保3年3月29日(1163年5月4日)改元、長寛3年6月5日(1165年7月14日)永万に改元。

ちょう‐かん【釣竿】テウ‥

「つりざお」のこと。〈日葡辞書〉

ちょう‐かん【鳥瞰】テウ‥

鳥が見おろすように、高い所から広範囲に見おろすこと。転じて、全体を大きく眺め渡すこと。

⇒ちょうかん‐ず【鳥瞰図】

ちょう‐かん【朝刊】テウ‥

日刊新聞で朝発行するもの。↔夕刊

ちょう‐かん【朝官】テウクワン

朝廷に仕える役人。公卿。

ちょう‐かん【腸管】チヤウクワン

〔生〕(→)腸に同じ。

⇒ちょうかん‐しゅっけつせい‐だいちょうきん【腸管出血性大腸菌】

ちょう‐がん【庁官】チヤウグワン

平安時代以降、院の職員で、主典代しゅてんだいの次席。

ちょう‐がん【腸癌】チヤウ‥

腸に発生する癌腫。主に結腸・直腸に発生する。大部分は腺癌。直腸癌・大腸癌など。

ちょうがん【澄観】‥グワン

中国華厳宗の第4祖。華厳教学の改革者。五台山の大華厳寺に入寺し、主著「華厳経疏」を著す。(738〜839)

ちょうかん‐しゅっけつせい‐だいちょうきん【腸管出血性大腸菌】チヤウクワン‥チヤウ‥

(→)O157に同じ。

⇒ちょう‐かん【腸管】

ちょうかん‐ず【鳥瞰図】テウ‥ヅ

高い所から見おろしたように描いた風景図または地図。鳥目絵とりめえ。

⇒ちょう‐かん【鳥瞰】

ちょう‐かんすう【超関数】テウクワン‥

①(distribution)ディラックのデルタ関数を数学的にとらえようとして導入された関数概念の一般化。シュワルツ(L. Schwartz1915〜1995)が体系づけた。

②(hyperfunction)実数の世界は複素数の世界の境界に位置するという考えから、ふつうの意味では微分できない関数の微分を求めようとして導入された関数概念の一般化。佐藤幹夫(1928〜)が定義した。

ちょうかん‐たい【潮間帯】テウ‥

高潮線と低潮線との間の海岸領域。満潮時には海中に没し、干潮時には空気にさらされるため、動物・海藻の独特の分布がみられる。

ちょうかん‐まく【腸間膜】チヤウ‥

腹膜の一部。空腸と回腸は腹膜で被われ、この腹膜は腸壁を包んだ後、合して二重膜すなわち腸間膜となる。2枚の腹膜の間には腸間に分布する血管・神経・リンパ管・脂肪組織が含まれる。

⇒ちょうかんまく‐けっかん‐へいそくしょう【腸間膜血管閉塞症】

ちょうかんまく‐けっかん‐へいそくしょう【腸間膜血管閉塞症】チヤウ‥クワン‥シヤウ

腸間膜血管の血栓・塞栓による閉塞で腸の出血性壊死を来す病気。腸閉塞・ショックを伴う。高齢者に多い。腸間膜血栓症。

⇒ちょうかん‐まく【腸間膜】

ちょう‐き【弔旗】テウ‥

国家・君主などの凶礼の場合に掲げる国旗。竿球を黒布で包み、旗竿の頭と旗との間に細長い黒布を付け、旗は竿球から少し離す。また、単に半旗にする場合もいう。

ちょう‐き【長期】チヤウ‥

長い期間。「―にわたる交流」↔短期。

⇒ちょうき‐こくさい【長期国債】

⇒ちょうき‐しきん【長期資金】

⇒ちょうき‐しんよう‐ぎんこう【長期信用銀行】

⇒ちょうき‐せいさんとりひき【長期清算取引】

⇒ちょうき‐せん【長期戦】

⇒ちょうき‐てがた【長期手形】

⇒ちょうき‐とりひき【長期取引】

⇒ちょうき‐プライム‐レート【長期プライムレート】

⇒ちょうき‐よほう【長期予報】

ちょう‐き【長跪】チヤウ‥

両膝を並べて地につけ、ふくらはぎを上に向け、上半身を直立させる礼法。

ちょう‐き【重寄】

重大な任務の寄託。

ちょう‐き【重器】

⇒じゅうき

ちょう‐き【彫器】テウ‥

打製石器の一種。石刃せきじんや剥片の短辺に縦に打撃を加えて小さな刃を作り出した、旧石器時代後期に特徴的な石器。骨・角・牙などに溝を刻む工具とされる。刻器。ビュラン。グレーバー。

ちょう‐き【釣期】テウ‥

釣りで、その魚がよく釣れる期間。

ちょう‐き【朝紀】テウ‥

朝廷の紀律。朝廷の紀綱。

ちょう‐き【朝暉】テウ‥

あさひ。

ちょう‐き【肇基】テウ‥

基もといをはじめること。基を開くこと。開基。

ちょう‐き【聴器】チヤウ‥

(→)聴覚器に同じ。

ちょう‐き【寵姫】

気に入りの侍女。愛妾あいしょう。

ちょう‐ぎ【町義・町儀】チヤウ‥

町内の義理づきあい。浄瑠璃、博多小女郎波枕「―付合おろかもなき身」

ちょう‐ぎ【町議】チヤウ‥

(→)町議会議員の略。

ちょう‐ぎ【長技】チヤウ‥

(明治期の語)得意なわざ。特技。

ちょう‐ぎ【張儀】チヤウ‥

中国の戦国時代の縦横家。魏の人。鬼谷子に師事し、秦の恵王の相となり、秦のために韓・斉・趙・燕に遊説。恵王の死後、憎まれ、魏に逃れ相となったが、1年で死去。( 〜前310)→連衡

ちょう‐ぎ【朝儀】テウ‥

①朝廷の儀式。

②旧制で、新年朝賀(1月1日および2日)・政始まつりごとはじめ(1月4日)・新年宴会・紀元節・明治節・天長節・講書始・歌会始、帝国議会の開院・閉院、親任・親授・親補しんぽ・信任状捧呈・解任状捧呈などの儀式。

③中国で、朝見の儀式。

ちょう‐ぎ【朝議】テウ‥

朝廷の会議。

ちょう‐ぎ【調義・調儀】テウ‥

①もくろみ。かけひき。計略。調略。狂言、鴈盗人「代物いらずにとる―をたくらめ」

②出陣して攻めること。

ちょう‐ぎ【調戯】テウ‥

たわむれること。からかうこと。

ちょう‐ぎかい【町議会】チヤウ‥クワイ

町議会議員を以て組織し、その町の自治に関する事項について意思を決定する議決機関。

⇒ちょうぎかい‐ぎいん【町議会議員】

ちょうぎかい‐ぎいん【町議会議員】チヤウ‥クワイ‥ヰン

町議会を組織する議員。町の住民によって選挙される。任期4年。町議。

⇒ちょう‐ぎかい【町議会】

ちょうき‐こくさい【長期国債】チヤウ‥

日本で発行されている国債のうち、償還期限が10年のもの。10年を超えるものは超長期国債と呼ぶ。

⇒ちょう‐き【長期】

ちょうき‐しきん【長期資金】チヤウ‥

返済・回収期間が長期にわたる資金。通常1年以上をいう。設備資金や長期運転資金に充当。↔短期資金。

⇒ちょう‐き【長期】

ちょうき‐しんよう‐ぎんこう【長期信用銀行】チヤウ‥カウ

債券の発行を主たる資金源とし、設備資金または長期運転資金の貸付を主たる業務とする銀行。日本長期信用銀行・日本興業銀行・日本債券信用銀行の3行があったが、いずれも普通銀行に転換した。

⇒ちょう‐き【長期】

ちょうき‐せいさんとりひき【長期清算取引】チヤウ‥

証券取引所で行われた清算取引の一種。受渡期限が長期のもの。短期清算取引の創設までは定期取引と言った。第二次大戦後禁止。

⇒ちょう‐き【長期】

ちょうき‐せん【長期戦】チヤウ‥

長期にわたる戦い。

⇒ちょう‐き【長期】

ちょうき‐てがた【長期手形】チヤウ‥

振出日付から6カ月以上といった長い期間の後に支払われる手形。↔短期手形。

⇒ちょう‐き【長期】

ちょうき‐とりひき【長期取引】チヤウ‥

長期清算取引の略。

⇒ちょう‐き【長期】

ちょうき‐プライム‐レート【長期プライムレート】チヤウ‥

金融機関が優良顧客企業に対する長期貸出し(通常1年以上)に適用する最優遇金利。長プラ。↔短期プライム‐レート。

⇒ちょう‐き【長期】

ちょうき‐ぼさい【朝祈暮賽】テウ‥

朝夕に参詣祈願すること。

ちょう‐きゃく【弔客】テウ‥

⇒ちょうかく

ちょう‐ぎゃく【嘲謔】テウ‥

あざけりたわむれること。

ちょうきゃく‐るい【鳥脚類】テウ‥

(ornithopods)鳥盤類に含まれる恐竜の一群。主に二足歩行で植物食。イグアノドンなど。

ちょう‐きゅう【長久】チヤウキウ

ながくひさしいこと。ながくつづくこと。永久。「武運―」

ちょうきゅう【長久】チヤウキウ

[老子「天長地久」]平安中期、後朱雀ごすざく天皇朝の年号。長暦4年11月10日(1040年12月16日)改元、長久5年11月24日(1044年12月16日)寛徳に改元。

ちょう‐きゅう【長球】チヤウキウ

「回転楕円体」参照。

ちょう‐きゅう【重九】‥キウ

(→)重陽ちょうように同じ。〈[季]秋〉

ちょう‐きゅうれい【張九齢】チヤウキウ‥

唐初の政治家・詩人。字は子寿。広東曲江の人。玄宗の開元中、同平章事・中書令・右丞相。李林甫と対立、安禄山を斥けようとして成らず失脚。諡おくりなは文献。著「曲江集」。(673〜740)

ちょう‐きょ【聴許】チヤウ‥

ききいれゆるすこと。

ちょう‐ぎょ【釣魚】テウ‥

魚をつること。つり。

ちょうきょう【長享】チヤウキヤウ

[文選]戦国時代、後土御門天皇朝の年号。文明19年7月20日(1487年8月9日)改元、長享3年8月21日(1489年9月16日)延徳に改元。

ちょう‐きょう【釣況】テウキヤウ

釣り場の状況や魚の釣れ具合。

ちょう‐きょう【調教】テウケウ

馬・犬、または猛獣などを訓練すること。「―師」

ちょう‐きょう【聴叫】チヤウケウ

⇒ちんきょう

ちょう‐ぎょう【張行】チヤウギヤウ

①容赦なく行うこと。強行。平家物語1「非法非例を―し」

②連歌の会などを、興行すること。連理秘抄「一座を―せんと思はば」

ちょう‐きょういん【趙匡胤】テウキヤウ‥

宋の太祖。河北涿郡の人。後周の禁軍(親衛隊)の長で節度使を兼ねていたが、幼主恭帝の時、部下に擁立され、開封に入り、帝位につき、国号を宋と称した。文治主義の方針を樹立、中央集権体制を確立、皇帝権を強化。(在位960〜976)(927〜976)

ちょう‐きょうさく【腸狭窄】チヤウケフ‥

腸管腔が狭くなる症状。腸結核・腸癒着・腫瘍などによって起こる。

ちょう‐きょく【張旭】チヤウ‥

盛唐の書家。蘇州の人。字は伯高。革新派書法の先駆者。草書を能くし草聖と称され、筆法を顔真卿・李白に伝えた。飲中八仙の一人。

ちょう‐きょくしょ‐かいせき【超局所解析】テウ‥

〔数〕(microlocal analysis)局所的に、ある一つの点(たとえば関数の特異点)に向きを考えて複数の点とみなし、向きごとに別々に論じる解析学の方法。

ちょう‐きょせい【張居正】チヤウ‥

明代の政治家。湖北江陵の人。1547年進士。67年内閣に入り、万暦帝が即位すると首輔となり、内政改革に尽力。(1525〜1582)

ちょう‐きょせい【超巨星】テウ‥

巨星中、光度と半径とが特別に大きな恒星。ベテルギウス・アンタレスなど。→ヘルツシュプルング‐ラッセル図(図)

ちょうき‐よほう【長期予報】チヤウ‥

向こう1カ月間、3カ月間、暖候期、寒候期等の天気・気温・降水量・日照時間等の概括的な予報。季節予報。→暖候期予報→寒候期予報

⇒ちょう‐き【長期】

ちょう‐きょり【長距離】チヤウ‥

①長い距離。「―バス」

②陸上競技で普通5000メートル以上、競泳で1500メートル以上のもの。

⇒ちょうきょり‐でんわ【長距離電話】

ちょうきょり‐でんわ【長距離電話】チヤウ‥

普通の加入区域以外、特に規定された遠隔の区域と通話できる電話。

⇒ちょう‐きょり【長距離】

ちょう‐きん【彫金】テウ‥

鏨たがねを使って金属を彫刻すること。「―師」

ちょう‐きん【朝菌】テウ‥

朝生えて晩には枯れるという菌きのこ。極めて短命なことにたとえる。

⇒朝菌は晦朔を知らず

ちょう‐きん【朝覲】テウ‥

[孟子万章下](「覲」は謁見の意)

①中国で、諸侯または属国の王などが参内して皇帝に拝謁すること。

②天皇が父帝や母后の御所に行幸すること。年頭に行われる恒例の儀と、践祚せんそ・即位・元服の後に行われる臨時の儀とがある。朝覲行幸。

ちょう‐きん【超勤】テウ‥

超過勤務の略。「―手当」

ちょう‐きん【貂錦】テウ‥

貂てんの皮を冠につけて飾りとしたもの。また、その冠をかぶった武士。

ちょう‐きん【調金】テウ‥

金銭を調達すること。

ちょう‐ぎん【丁銀】チヤウ‥

江戸時代の銀貨の一種。秤量しょうりょうして流通した銀塊で海鼠なまこ形をし、目方43匁内外。銀座で鋳造・発行した。「大黒」「常是」「宝」の字および大黒像の極印がある。大黒常是だいこくじょうぜは銀座の世

ちょうあん【長安】チヤウ‥

①中国陝西省西安市の古称。洛陽と並んで中国史上最も著名な旧都。漢代から唐代にかけて最も繁栄。西京。

②平安京の西半分、すなわち右京(西京)の雅称。↔洛陽

ちょう‐い【弔衣】テウ‥

とむらいの時に着る衣服。

ちょう‐い【弔意】テウ‥

人の死をとむらい哀悼する心。「―を表す」

ちょう‐い【弔慰】テウヰ

死者を弔い、遺族を慰めること。

⇒ちょうい‐きん【弔慰金】

ちょう‐い【長囲】チヤウヰ

①久しくとりかこむこと。

②周囲を長くとりかこむこと。また、そのために築いた塁柵など。

ちょう‐い【重囲】‥ヰ

幾重にも取り囲むこと。じゅうい。

ちょう‐い【凋萎】テウヰ

①なえしぼむこと。

②植物体中の水分が過度に失われて葉や茎がしおれる現象。

ちょう‐い【朝衣】テウ‥

朝廷に出仕する時に着る衣服。

ちょう‐い【朝威】テウヰ

朝廷の威光。

ちょう‐い【朝意】テウ‥

朝廷の意見。朝旨。

ちょう‐い【腸胃】チヤウヰ

①腸と胃。〈日葡辞書〉

②肝要の地。重要な土地。

ちょう‐い【潮位】テウヰ

潮の干満によって変化する海面の高さ。

ちょう‐いき【兆域】テウヰキ

墓地の区域。墓所。はかば。

ちょうい‐きん【弔慰金】テウヰ‥

弔慰の気持をこめて遺族に贈るお金。

⇒ちょう‐い【弔慰】

ちょう‐いし【町石・丁石】チヤウ‥

路傍に立てて1町ごとに道程を記した石。仏名・仏像などを刻したものが多い。→町石ちょうせき卒塔婆

ちょう‐いつ【漲溢】チヤウ‥

みなぎりあふれること。

ちょういれ‐ねだん【帳入値段】チヤウ‥

清算取引において、帳簿整理と計算の迅速性を保つため、取引所が一定の算法により銘柄ごとに定めた値段。約定やくじょう値段との差額は取引所と取引員との間で授受される。

ちょう‐いわい【帳祝】チヤウイハヒ

(→)帳祭ちょうまつりに同じ。

ちょう‐いん【調印】テウ‥

確認のために印をおすこと。特に、条約・協定などの公文書に双方の代表者が署名し印をおすこと。「―式」

ちょう‐うち【町打】チヤウ‥

的まととの間の距離を定めて、銃砲を練習すること。

ちょうウラン‐げんそ【超ウラン元素】テウ‥

92番元素ウランより大きな原子番号をもつ元素の総称。いずれも人工の放射性元素。ネプツニウム・プルトニウムなど。25種知られている。→周期表(表)

ちょう‐うん【鳥雲】テウ‥

①小鳥が群れ飛んで、遠くから見ると雲のように見えるもの。〈[季]秋〉

②鳥や雲の集散するように、展開・密集が自在で変化のある陣立て。士卒を分散させておき、機に臨んで分合するようにするもの。鳥雲の陣。太平記26「三軍五所に分れ、―の陣をなして」

ちょううん‐ぼう【朝雲暮雨】テウ‥

①朝の雲と夕方の雨。

②[宋玉、高唐の賦序「妾われは巫山ふざんの陽みなみ、高丘の岨そに在り。旦あしたには朝雲と為なり、暮ゆうべには行雨と為らん」](楚の懐王が夢の中で巫山の神女と親しくなった故事から)男女の契り。

ちょう‐えい【町営】チヤウ‥

町が経営・管理すること。

ちょう‐えい【冢塋】

つか。はか。墓所。墳墓。

ちょう‐えい【寵栄】

君主の恩寵を受けて栄えること。

ちょう‐えき【腸液】チヤウ‥

腸粘膜の中にある腺から分泌される消化液。炭水化物・蛋白質・脂肪を分解する酵素を含む。広義には膵液すいえき・胆汁などを含めていう。

ちょう‐えき【調役】テウ‥

みつぎとえだち。

ちょう‐えき【懲役】

自由刑の一つ。刑務所に拘置して所定の作業を行わせる刑。無期と有期(1カ月以上20年以内)とがあり、有期は30年まで加重、1カ月未満に減軽できる。

⇒ちょうえき‐かん【懲役監】

ちょうえき‐かん【懲役監】

監獄の一種で、懲役に処せられた者を拘禁する所。2005年監獄法改正前の用語。

⇒ちょう‐えき【懲役】

ちょう‐えつ【朝謁】テウ‥

朝廷に参内して天子に拝謁すること。朝見。

ちょう‐えつ【超越】テウヱツ

(古くはチョウオツ)

①標準をはるかにこえること。俗事からぬけ出ること。「利害を―した行為」

②〔哲〕(Transzendenz ドイツ)

㋐もともとはこの自然的世界を超えるものとしての神についていう。

㋑中世哲学では、範疇を越える概念のこと。すべての主語に当てはまる述語概念。存在・もの・あるもの・一・真・善・美など(トマス)。

㋒カントの用語。あらゆる可能な経験をこえる形而上学的対象およびそれに関する認識を超越的(transzendent ドイツ)と呼び、超越論的(先験的)と区別した。

㋓現象学では、意識のうちにあるものを「内在」といい、意識の外にあるものを「超越」という。

㋔実存哲学では、実存することは現存の自己を超えることであり、それを「脱自」あるいは「超越」と呼ぶ。

⇒ちょうえつ‐かんすう【超越関数】

⇒ちょうえつ‐しゅぎ【超越主義】

⇒ちょうえつ‐すう【超越数】

⇒ちょうえつろん‐てき【超越論的】

⇒ちょうえつろんてき‐いしき【超越論的意識】

⇒ちょうえつろんてき‐かんねんろん【超越論的観念論】

⇒ちょうえつろんてき‐ほうほう【超越論的方法】

ちょうえつ‐かんすう【超越関数】テウヱツクワン‥

代数関数でない関数。三角関数・対数関数・指数関数など。

⇒ちょう‐えつ【超越】

ちょうえつ‐しゅぎ【超越主義】テウヱツ‥

(transcendentalism)

①カントやフィヒテ・シェリングの先験的(超越論的)哲学をいう。先験主義。

②19世紀前半にアメリカでエマーソンを中心に起こった哲学‐宗教運動。有限な存在のうちに神的なものの内在を認める神秘的汎神論のような立場をとり、倫理的には理想主義・個人主義をとり、社会の改良に熱意を示した。超絶主義。

⇒ちょう‐えつ【超越】

ちょうえつ‐すう【超越数】テウヱツ‥

代数的数でない数。例えば円周率πや自然対数の底eなど。

⇒ちょう‐えつ【超越】

ちょうえつろん‐てき【超越論的】テウヱツ‥

(transzendental ドイツ)

①カントにはじまる用語。対象にかかわるのではなく、対象の認識の可能性の条件にかかわる認識の性格。ア‐プリオリ(先天的)な認識がいかにして可能になるかを基礎づける認識についていう。

②フッサールの現象学では、現象学的還元の後に確保される純粋意識が対象を構成する働きをいう。先験的。

⇒ちょう‐えつ【超越】

ちょうえつろんてき‐いしき【超越論的意識】テウヱツ‥

経験的意識に対し、経験に制約されず、経験を構成する意識。経験を基礎づける論理的根拠たる意識一般の場合(カント・新カント派)と、経験的意識を判断停止により純化して哲学の対象とする場合(現象学派)とがある。

⇒ちょう‐えつ【超越】

ちょうえつろんてき‐かんねんろん【超越論的観念論】テウヱツ‥クワン‥

人間の認識は経験と共に始まるが、経験に由来せず、それが可能になるのは主観の先天的直観および思考形式により感覚的所与が加工・構成されるからであるという認識論上の立場。カントが唱えたもので、認識の根拠を超個人的な主観に求める点で、経験的自我によるバークリーの主観的観念論とは異なる。また、この語をフィヒテやシェリングが用いる場合は、存在に関わり形而上学的な観念論である。批判的観念論。→カント→批判主義→コペルニクス的転回。

⇒ちょう‐えつ【超越】

ちょうえつろんてき‐ほうほう【超越論的方法】テウヱツ‥ハウハフ

事実の発生ではなく、事実の権利根拠を問う批判哲学の方法。認識・道徳・芸術・宗教などの価値を基礎づける普遍的・必然的な根本条件を研究するもの。批判的方法。

⇒ちょう‐えつ【超越】

ちょう‐えん【長円】チヤウヱン

(→)楕円だえんに同じ。

ちょう‐えん【腸炎】チヤウ‥

腸の粘膜もしくは粘膜下におよぶ炎症。小腸炎・大腸炎など。腸カタル。

⇒ちょうえん‐ビブリオ【腸炎ビブリオ】

ちょう‐えんきせいがん【超塩基性岩】テウ‥

珪酸の乏しい(45パーセント以下)火成岩。橄欖かんらん岩・蛇紋岩の類。→塩基性岩

ちょう‐えんしんき【超遠心機】テウヱン‥

毎分数万回転以上に達する高速回転の遠心分離機。分析用、またウイルス・蛋白質の濃縮・分離用。油タービン駆動・電気駆動・空気駆動などの方式がある。

ちょうえん‐ビブリオ【腸炎ビブリオ】チヤウ‥

(Vibrio parahemolyticus ラテン)グラム陰性桿菌。1950年に藤野恒三郎(1907〜1992)が発見した。鞭毛を持ち運動性がある。2〜3パーセントの食塩水中で繁殖し、海水または海底の泥の中に生息。しばしば魚介類による食中毒(急性胃腸炎)の原因となる。

⇒ちょう‐えん【腸炎】

ちょう‐おう‐り‐ちょう【張王李趙】チヤウワウ‥テウ

中国のよくある四つの姓。どこにでもいる普通の人。

ちょう‐おくり【町送り】チヤウ‥

江戸時代、行路病者などの難渋なんじゅうしているものを、町内の自身番などが世話をして、順次に隣の町へ送りやったこと。まちおくり。

ちょう‐おつ【超越】テウヲツ

⇒ちょうえつ。〈日葡辞書〉

ちょう‐おん【長音】チヤウ‥

長く引きのばして発する音。↔短音。

⇒ちょうおん‐ふごう【長音符号】

ちょう‐おん【長遠】チヤウヲン

長く遠いこと。長久。狂言、煎じ物「寿命―お声の薬に」

ちょう‐おん【重恩】

おもい恩。じゅうおん。

ちょう‐おん【朝恩】テウ‥

朝廷の恩。天子の恩。皇恩。

ちょう‐おん【潮音】テウ‥

①海の波の音。

②仏の説法の声が大きくあまねく聞こえるのをたとえた語。海潮音。

ちょう‐おん【調音】テウ‥

①〔言〕(articulation)音声学で、呼気(稀に吸気)に対して声門から上の音声器官が音を発するのに必要な位置をとったり運動したりすること。

②(→)調律に同じ。

⇒ちょうおん‐きかん【調音器官】

⇒ちょうおん‐たい【調音体】

⇒ちょうおん‐てん【調音点】

⇒ちょうおん‐ほう【調音法】

ちょう‐おん【聴音】チヤウ‥

音を聴きとり、聴き分けること。

⇒ちょうおん‐き【聴音機】

ちょう‐おん【寵恩】

いつくしみの恩。主君などのめぐみ。

ちょう‐おんかい【長音階】チヤウ‥

(major scale)全音階の一種。主音と第3音の間が長3度をなす音階。第3音と第4音、第7音と第8音との間が半音で、その他の音間は全音をなす。ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ・ドの階名で表される。一般に明快・流麗・剛毅・闊達などの表現に適する。↔短音階

ちょうおん‐き【聴音機】チヤウ‥

音を聴取し、その方向・所在を探知する装置。空中聴音機と水中聴音機とがある。

⇒ちょう‐おん【聴音】

ちょうおん‐きかん【調音器官】テウ‥クワン

声門から上の音声器官の称。

⇒ちょう‐おん【調音】

ちょう‐おんそく【超音速】テウ‥

音速以上の速さ。

⇒ちょうおんそく‐き【超音速機】

⇒ちょうおんそく‐ながれ【超音速流れ】

ちょうおんそく‐き【超音速機】テウ‥

音速を超える速度で飛行できる航空機。

⇒ちょう‐おんそく【超音速】

ちょうおんそく‐ながれ【超音速流れ】テウ‥

流体の流れの速さが、その流体中を伝わる音速より速い流れ。

⇒ちょう‐おんそく【超音速】

ちょうおん‐たい【調音体】テウ‥

ある音の発音に際して積極的に働いてその音を生じるために必要な閉鎖または狭窄を形成する発音器官。

⇒ちょう‐おん【調音】

ちょうおん‐てん【調音点】テウ‥

〔言〕(point of articulation)調音体によって妨げ(閉鎖・狭めなど)が作られる位置。主に子音についていう。

⇒ちょう‐おん【調音】

ちょう‐おんぱ【超音波】テウ‥

振動数が約2万ヘルツ以上で、定常音として耳に聞こえない音波。水晶やチタン酸バリウムを用いた発振器によって発生させ、物質の乳化・超音波探傷子・ソナー・診断などに応用。

⇒ちょうおんぱ‐けんさ【超音波検査】

⇒ちょうおんぱ‐しんだんそうち【超音波診断装置】

⇒ちょうおんぱ‐たんしょうき【超音波探傷器】

⇒ちょうおんぱ‐だんそうそうち【超音波断層装置】

⇒ちょうおんぱ‐ふうそくけい【超音波風速計】

⇒ちょうおんぱ‐モーター【超音波モーター】

ちょうおんぱ‐けんさ【超音波検査】テウ‥

超音波を用いて内部の構造や物体の動きを調べる検査。医学では、臓器や組織からの反射を利用してその形態を知り、あるいはドップラー効果を利用して血流速度を測定するなど。エコー検査。

⇒ちょう‐おんぱ【超音波】

ちょうおんぱ‐しんだんそうち【超音波診断装置】テウ‥サウ‥

超音波を利用した医学用診断装置。普通、パルス状の超音波により体内の組織構造の情報を得る。人体への有害な影響がX線より少ない。

⇒ちょう‐おんぱ【超音波】

ちょうおんぱ‐たんしょうき【超音波探傷器】テウ‥シヤウ‥

超音波の伝播・反射を利用して鋼材などの材料内部の欠陥を探知する装置。

⇒ちょう‐おんぱ【超音波】

ちょうおんぱ‐だんそうそうち【超音波断層装置】テウ‥サウ‥

超音波診断装置の一種。超音波により連続的に体内の断面構造を描かせるもの。超音波CT

⇒ちょう‐おんぱ【超音波】

ちょうおんぱ‐ふうそくけい【超音波風速計】テウ‥

風速計の一種。超音波の伝播速度が風速によって変化する性質を利用する。

⇒ちょう‐おんぱ【超音波】

ちょうおんぱ‐モーター【超音波モーター】テウ‥

超音波振動を利用して回転力を得るモーター。応答性が良く、低速・高トルクで動作し、小型化・軽量化が可能。

⇒ちょう‐おんぱ【超音波】

ちょうおん‐ふごう【長音符号】チヤウ‥ガウ

音を引きのばすことを示す符号。アー・カーの「ー」、Eurōpēの「−」の類。

⇒ちょう‐おん【長音】

ちょうおん‐ほう【調音法】テウ‥ハフ

〔言〕(manner of articulation)言語音(特に子音)を発する際に、発声器官で作る妨げ(閉鎖・狭めなど)の形態や程度。

⇒ちょう‐おん【調音】

ちょう‐か【弔花】テウクワ

葬儀などのとき、死者に供えられる生花や花輪。

ちょう‐か【弔歌】テウ‥

死をとむらううた。

ちょう‐か【町家】チヤウ‥

①町の中にある家。

②町人の家。商人の家。

ちょう‐か【長夏】チヤウ‥

①日の長い頃の夏。

②陰暦6月の異称。

ちょう‐か【長靴】チヤウクワ

かわ製のながぐつ。

ちょう‐か【長歌】チヤウ‥

和歌の一体。五七ごしち調を反復して連ね、終末を多く七・七とするもの。普通はその後に反歌を伴う。まだ5音・7音になりきらないものをも含めて、万葉集に多く見え、平安時代以後衰微。ながうた。

⇒ちょうか‐こう【長歌行】

ちょう‐か【帳下】チヤウ‥

とばりのもと。

ちょう‐か【張果】チヤウクワ

唐代の仙人。白驢に後ろ向きにまたがって日に数万里を行き、休息する時はその驢をたたんで箱に収め、行く時は水を吹きかけるとたちまち驢に変じたという。画題とされた。張果老。→八仙

ちょう‐か【彫花】テウクワ

陶器に彫刻した花紋。また、その技法。平彫・凸彫・凹彫の3種がある。

ちょう‐か【釣果】テウクワ

釣りの成果。釣りの獲物。

ちょう‐か【頂花】チヤウクワ

茎の先端に咲く花。

ちょう‐か【朝家】テウ‥

帝王の家。帝室。皇室。ちょうけ。

ちょう‐か【超過】テウクワ

一定の限度・程度をこえること。こえまさること。「制限時間を―する」

⇒ちょうか‐きんむ【超過勤務】

⇒ちょうか‐きんむ‐てあて【超過勤務手当】

⇒ちょうか‐じゅよう【超過需要】

⇒ちょうか‐ほけん【超過保険】

⇒ちょうか‐りじゅん【超過利潤】

ちょう‐が【頂芽】チヤウ‥

茎の頂端にできる芽。

ちょう‐が【朝賀】テウ‥

①諸臣が参朝して天子におよろこびを申し上げること。

②元日に天皇が大極殿で百官の年頭の賀を受けた大礼。みかどおがみ。朝拝。拝賀。〈[季]新年〉

ちょう‐かい【町会】チヤウクワイ

①地方公共団体としての町の議会の旧称または非公式の称。地方自治法で町議会と改称。「―議員」→町議会。

②町内や部落内のことを協議する会合。町内会。

ちょうかい【鳥海】テウ‥

姓氏の一つ。

⇒ちょうかい‐せいじ【鳥海青児】

ちょう‐かい【朝会】テウクワイ

朝の集会。朝礼。「月曜日の―」

ちょう‐かい【潮解】テウ‥

固体が大気中の水蒸気を吸収して、それに溶解する現象。食塩中に含まれる塩化マグネシウム(にがり)はこの性質が著しい。

ちょう‐かい【懲戒】

①こらしいましめること。こらしめ。

②不正または不当な行為に対し、制裁を加えること。国家公務員にあっては免職・停職・減給・戒告、裁判官では戒告・過料の類。

⇒ちょうかい‐かいこ【懲戒解雇】

⇒ちょうかい‐けん【懲戒権】

⇒ちょうかい‐さいばんしょ【懲戒裁判所】

⇒ちょうかい‐しょぶん【懲戒処分】

⇒ちょうかい‐めんしょく【懲戒免職】

ちょう‐がい【帳外】チヤウグワイ

①とばりのそと。幕の外。

②帳面に記してないこと。

③江戸時代、逃亡などによって人別帳からその名を削られること。また、その者。ちょうはずれ。「―者」

ちょう‐がい【超涯】テウ‥

身分に過ぎたこと。過分。太平記20「これ当家―の面目なり」

⇒ちょうがい‐ふじ【超涯不次】

ちょう‐がい【蝶貝】テフガヒ

(→)白しろ蝶貝に同じ。

ちょうかい‐かいこ【懲戒解雇】

企業の規律・秩序に違反したり利益を著しく損なう行為をしたりした労働者に対し、使用者が制裁として行う解雇。通常、退職金は支給されない。

⇒ちょう‐かい【懲戒】

ちょうかい‐かざんたい【鳥海火山帯】テウ‥クワ‥

北海道南西海上の大島を北端とし、岩木山(青森県)・鳥海山(秋田・山形県)を経て新潟県北東部の守門山・浅草岳に至る火山帯をいった語。南端は不明確で那須火山帯と接合。

ちょうかい‐きょう【跳開橋】テウ‥ケウ

可動橋の一種。大きな船を通すために橋桁を上方にはねあげる構造の橋。左右の2葉がはねあがるものと、1葉で片側にはねあがるものとがある。はね橋。

ちょうかい‐けん【懲戒権】

懲戒を行う権限。

⇒ちょう‐かい【懲戒】

ちょうかい‐さいばんしょ【懲戒裁判所】

旧制で、判事・会計検査官・行政裁判所の長官および評定官・弁護士に対する懲戒のために組織された機関。

⇒ちょう‐かい【懲戒】

ちょうかい‐さん【鳥海山】テウ‥

秋田・山形県境に位置する二重式成層火山。山頂は旧火山の笙ガ岳(1635メートル)などと新火山の新山(2236メートル)とから成る。中央火口丘は鈍円錐形で、火口には鳥海湖を形成。出羽富士。

鳥海山

撮影:新海良夫

ちょうあん【長安】チヤウ‥

①中国陝西省西安市の古称。洛陽と並んで中国史上最も著名な旧都。漢代から唐代にかけて最も繁栄。西京。

②平安京の西半分、すなわち右京(西京)の雅称。↔洛陽

ちょう‐い【弔衣】テウ‥

とむらいの時に着る衣服。

ちょう‐い【弔意】テウ‥

人の死をとむらい哀悼する心。「―を表す」

ちょう‐い【弔慰】テウヰ

死者を弔い、遺族を慰めること。

⇒ちょうい‐きん【弔慰金】

ちょう‐い【長囲】チヤウヰ

①久しくとりかこむこと。

②周囲を長くとりかこむこと。また、そのために築いた塁柵など。

ちょう‐い【重囲】‥ヰ

幾重にも取り囲むこと。じゅうい。

ちょう‐い【凋萎】テウヰ

①なえしぼむこと。

②植物体中の水分が過度に失われて葉や茎がしおれる現象。

ちょう‐い【朝衣】テウ‥

朝廷に出仕する時に着る衣服。

ちょう‐い【朝威】テウヰ

朝廷の威光。

ちょう‐い【朝意】テウ‥

朝廷の意見。朝旨。

ちょう‐い【腸胃】チヤウヰ

①腸と胃。〈日葡辞書〉

②肝要の地。重要な土地。

ちょう‐い【潮位】テウヰ

潮の干満によって変化する海面の高さ。

ちょう‐いき【兆域】テウヰキ

墓地の区域。墓所。はかば。

ちょうい‐きん【弔慰金】テウヰ‥

弔慰の気持をこめて遺族に贈るお金。

⇒ちょう‐い【弔慰】

ちょう‐いし【町石・丁石】チヤウ‥

路傍に立てて1町ごとに道程を記した石。仏名・仏像などを刻したものが多い。→町石ちょうせき卒塔婆

ちょう‐いつ【漲溢】チヤウ‥

みなぎりあふれること。

ちょういれ‐ねだん【帳入値段】チヤウ‥

清算取引において、帳簿整理と計算の迅速性を保つため、取引所が一定の算法により銘柄ごとに定めた値段。約定やくじょう値段との差額は取引所と取引員との間で授受される。

ちょう‐いわい【帳祝】チヤウイハヒ

(→)帳祭ちょうまつりに同じ。

ちょう‐いん【調印】テウ‥

確認のために印をおすこと。特に、条約・協定などの公文書に双方の代表者が署名し印をおすこと。「―式」

ちょう‐うち【町打】チヤウ‥

的まととの間の距離を定めて、銃砲を練習すること。

ちょうウラン‐げんそ【超ウラン元素】テウ‥

92番元素ウランより大きな原子番号をもつ元素の総称。いずれも人工の放射性元素。ネプツニウム・プルトニウムなど。25種知られている。→周期表(表)

ちょう‐うん【鳥雲】テウ‥

①小鳥が群れ飛んで、遠くから見ると雲のように見えるもの。〈[季]秋〉

②鳥や雲の集散するように、展開・密集が自在で変化のある陣立て。士卒を分散させておき、機に臨んで分合するようにするもの。鳥雲の陣。太平記26「三軍五所に分れ、―の陣をなして」

ちょううん‐ぼう【朝雲暮雨】テウ‥

①朝の雲と夕方の雨。

②[宋玉、高唐の賦序「妾われは巫山ふざんの陽みなみ、高丘の岨そに在り。旦あしたには朝雲と為なり、暮ゆうべには行雨と為らん」](楚の懐王が夢の中で巫山の神女と親しくなった故事から)男女の契り。

ちょう‐えい【町営】チヤウ‥

町が経営・管理すること。

ちょう‐えい【冢塋】

つか。はか。墓所。墳墓。

ちょう‐えい【寵栄】

君主の恩寵を受けて栄えること。

ちょう‐えき【腸液】チヤウ‥

腸粘膜の中にある腺から分泌される消化液。炭水化物・蛋白質・脂肪を分解する酵素を含む。広義には膵液すいえき・胆汁などを含めていう。

ちょう‐えき【調役】テウ‥

みつぎとえだち。

ちょう‐えき【懲役】

自由刑の一つ。刑務所に拘置して所定の作業を行わせる刑。無期と有期(1カ月以上20年以内)とがあり、有期は30年まで加重、1カ月未満に減軽できる。

⇒ちょうえき‐かん【懲役監】

ちょうえき‐かん【懲役監】

監獄の一種で、懲役に処せられた者を拘禁する所。2005年監獄法改正前の用語。

⇒ちょう‐えき【懲役】

ちょう‐えつ【朝謁】テウ‥

朝廷に参内して天子に拝謁すること。朝見。

ちょう‐えつ【超越】テウヱツ

(古くはチョウオツ)

①標準をはるかにこえること。俗事からぬけ出ること。「利害を―した行為」

②〔哲〕(Transzendenz ドイツ)

㋐もともとはこの自然的世界を超えるものとしての神についていう。

㋑中世哲学では、範疇を越える概念のこと。すべての主語に当てはまる述語概念。存在・もの・あるもの・一・真・善・美など(トマス)。

㋒カントの用語。あらゆる可能な経験をこえる形而上学的対象およびそれに関する認識を超越的(transzendent ドイツ)と呼び、超越論的(先験的)と区別した。

㋓現象学では、意識のうちにあるものを「内在」といい、意識の外にあるものを「超越」という。

㋔実存哲学では、実存することは現存の自己を超えることであり、それを「脱自」あるいは「超越」と呼ぶ。

⇒ちょうえつ‐かんすう【超越関数】

⇒ちょうえつ‐しゅぎ【超越主義】

⇒ちょうえつ‐すう【超越数】

⇒ちょうえつろん‐てき【超越論的】

⇒ちょうえつろんてき‐いしき【超越論的意識】

⇒ちょうえつろんてき‐かんねんろん【超越論的観念論】

⇒ちょうえつろんてき‐ほうほう【超越論的方法】

ちょうえつ‐かんすう【超越関数】テウヱツクワン‥

代数関数でない関数。三角関数・対数関数・指数関数など。

⇒ちょう‐えつ【超越】

ちょうえつ‐しゅぎ【超越主義】テウヱツ‥

(transcendentalism)

①カントやフィヒテ・シェリングの先験的(超越論的)哲学をいう。先験主義。

②19世紀前半にアメリカでエマーソンを中心に起こった哲学‐宗教運動。有限な存在のうちに神的なものの内在を認める神秘的汎神論のような立場をとり、倫理的には理想主義・個人主義をとり、社会の改良に熱意を示した。超絶主義。

⇒ちょう‐えつ【超越】

ちょうえつ‐すう【超越数】テウヱツ‥

代数的数でない数。例えば円周率πや自然対数の底eなど。

⇒ちょう‐えつ【超越】

ちょうえつろん‐てき【超越論的】テウヱツ‥

(transzendental ドイツ)

①カントにはじまる用語。対象にかかわるのではなく、対象の認識の可能性の条件にかかわる認識の性格。ア‐プリオリ(先天的)な認識がいかにして可能になるかを基礎づける認識についていう。

②フッサールの現象学では、現象学的還元の後に確保される純粋意識が対象を構成する働きをいう。先験的。

⇒ちょう‐えつ【超越】

ちょうえつろんてき‐いしき【超越論的意識】テウヱツ‥

経験的意識に対し、経験に制約されず、経験を構成する意識。経験を基礎づける論理的根拠たる意識一般の場合(カント・新カント派)と、経験的意識を判断停止により純化して哲学の対象とする場合(現象学派)とがある。

⇒ちょう‐えつ【超越】

ちょうえつろんてき‐かんねんろん【超越論的観念論】テウヱツ‥クワン‥

人間の認識は経験と共に始まるが、経験に由来せず、それが可能になるのは主観の先天的直観および思考形式により感覚的所与が加工・構成されるからであるという認識論上の立場。カントが唱えたもので、認識の根拠を超個人的な主観に求める点で、経験的自我によるバークリーの主観的観念論とは異なる。また、この語をフィヒテやシェリングが用いる場合は、存在に関わり形而上学的な観念論である。批判的観念論。→カント→批判主義→コペルニクス的転回。

⇒ちょう‐えつ【超越】

ちょうえつろんてき‐ほうほう【超越論的方法】テウヱツ‥ハウハフ

事実の発生ではなく、事実の権利根拠を問う批判哲学の方法。認識・道徳・芸術・宗教などの価値を基礎づける普遍的・必然的な根本条件を研究するもの。批判的方法。

⇒ちょう‐えつ【超越】

ちょう‐えん【長円】チヤウヱン

(→)楕円だえんに同じ。

ちょう‐えん【腸炎】チヤウ‥

腸の粘膜もしくは粘膜下におよぶ炎症。小腸炎・大腸炎など。腸カタル。

⇒ちょうえん‐ビブリオ【腸炎ビブリオ】

ちょう‐えんきせいがん【超塩基性岩】テウ‥

珪酸の乏しい(45パーセント以下)火成岩。橄欖かんらん岩・蛇紋岩の類。→塩基性岩

ちょう‐えんしんき【超遠心機】テウヱン‥

毎分数万回転以上に達する高速回転の遠心分離機。分析用、またウイルス・蛋白質の濃縮・分離用。油タービン駆動・電気駆動・空気駆動などの方式がある。

ちょうえん‐ビブリオ【腸炎ビブリオ】チヤウ‥

(Vibrio parahemolyticus ラテン)グラム陰性桿菌。1950年に藤野恒三郎(1907〜1992)が発見した。鞭毛を持ち運動性がある。2〜3パーセントの食塩水中で繁殖し、海水または海底の泥の中に生息。しばしば魚介類による食中毒(急性胃腸炎)の原因となる。

⇒ちょう‐えん【腸炎】

ちょう‐おう‐り‐ちょう【張王李趙】チヤウワウ‥テウ

中国のよくある四つの姓。どこにでもいる普通の人。

ちょう‐おくり【町送り】チヤウ‥

江戸時代、行路病者などの難渋なんじゅうしているものを、町内の自身番などが世話をして、順次に隣の町へ送りやったこと。まちおくり。

ちょう‐おつ【超越】テウヲツ

⇒ちょうえつ。〈日葡辞書〉

ちょう‐おん【長音】チヤウ‥

長く引きのばして発する音。↔短音。

⇒ちょうおん‐ふごう【長音符号】

ちょう‐おん【長遠】チヤウヲン

長く遠いこと。長久。狂言、煎じ物「寿命―お声の薬に」

ちょう‐おん【重恩】

おもい恩。じゅうおん。

ちょう‐おん【朝恩】テウ‥

朝廷の恩。天子の恩。皇恩。

ちょう‐おん【潮音】テウ‥

①海の波の音。

②仏の説法の声が大きくあまねく聞こえるのをたとえた語。海潮音。

ちょう‐おん【調音】テウ‥

①〔言〕(articulation)音声学で、呼気(稀に吸気)に対して声門から上の音声器官が音を発するのに必要な位置をとったり運動したりすること。

②(→)調律に同じ。

⇒ちょうおん‐きかん【調音器官】

⇒ちょうおん‐たい【調音体】

⇒ちょうおん‐てん【調音点】

⇒ちょうおん‐ほう【調音法】

ちょう‐おん【聴音】チヤウ‥

音を聴きとり、聴き分けること。

⇒ちょうおん‐き【聴音機】

ちょう‐おん【寵恩】

いつくしみの恩。主君などのめぐみ。

ちょう‐おんかい【長音階】チヤウ‥

(major scale)全音階の一種。主音と第3音の間が長3度をなす音階。第3音と第4音、第7音と第8音との間が半音で、その他の音間は全音をなす。ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ・ドの階名で表される。一般に明快・流麗・剛毅・闊達などの表現に適する。↔短音階

ちょうおん‐き【聴音機】チヤウ‥

音を聴取し、その方向・所在を探知する装置。空中聴音機と水中聴音機とがある。

⇒ちょう‐おん【聴音】

ちょうおん‐きかん【調音器官】テウ‥クワン

声門から上の音声器官の称。

⇒ちょう‐おん【調音】

ちょう‐おんそく【超音速】テウ‥

音速以上の速さ。

⇒ちょうおんそく‐き【超音速機】

⇒ちょうおんそく‐ながれ【超音速流れ】

ちょうおんそく‐き【超音速機】テウ‥

音速を超える速度で飛行できる航空機。

⇒ちょう‐おんそく【超音速】

ちょうおんそく‐ながれ【超音速流れ】テウ‥

流体の流れの速さが、その流体中を伝わる音速より速い流れ。

⇒ちょう‐おんそく【超音速】

ちょうおん‐たい【調音体】テウ‥

ある音の発音に際して積極的に働いてその音を生じるために必要な閉鎖または狭窄を形成する発音器官。

⇒ちょう‐おん【調音】

ちょうおん‐てん【調音点】テウ‥

〔言〕(point of articulation)調音体によって妨げ(閉鎖・狭めなど)が作られる位置。主に子音についていう。

⇒ちょう‐おん【調音】

ちょう‐おんぱ【超音波】テウ‥

振動数が約2万ヘルツ以上で、定常音として耳に聞こえない音波。水晶やチタン酸バリウムを用いた発振器によって発生させ、物質の乳化・超音波探傷子・ソナー・診断などに応用。

⇒ちょうおんぱ‐けんさ【超音波検査】

⇒ちょうおんぱ‐しんだんそうち【超音波診断装置】

⇒ちょうおんぱ‐たんしょうき【超音波探傷器】

⇒ちょうおんぱ‐だんそうそうち【超音波断層装置】

⇒ちょうおんぱ‐ふうそくけい【超音波風速計】

⇒ちょうおんぱ‐モーター【超音波モーター】

ちょうおんぱ‐けんさ【超音波検査】テウ‥

超音波を用いて内部の構造や物体の動きを調べる検査。医学では、臓器や組織からの反射を利用してその形態を知り、あるいはドップラー効果を利用して血流速度を測定するなど。エコー検査。

⇒ちょう‐おんぱ【超音波】

ちょうおんぱ‐しんだんそうち【超音波診断装置】テウ‥サウ‥

超音波を利用した医学用診断装置。普通、パルス状の超音波により体内の組織構造の情報を得る。人体への有害な影響がX線より少ない。

⇒ちょう‐おんぱ【超音波】

ちょうおんぱ‐たんしょうき【超音波探傷器】テウ‥シヤウ‥

超音波の伝播・反射を利用して鋼材などの材料内部の欠陥を探知する装置。

⇒ちょう‐おんぱ【超音波】

ちょうおんぱ‐だんそうそうち【超音波断層装置】テウ‥サウ‥

超音波診断装置の一種。超音波により連続的に体内の断面構造を描かせるもの。超音波CT

⇒ちょう‐おんぱ【超音波】

ちょうおんぱ‐ふうそくけい【超音波風速計】テウ‥

風速計の一種。超音波の伝播速度が風速によって変化する性質を利用する。

⇒ちょう‐おんぱ【超音波】

ちょうおんぱ‐モーター【超音波モーター】テウ‥

超音波振動を利用して回転力を得るモーター。応答性が良く、低速・高トルクで動作し、小型化・軽量化が可能。

⇒ちょう‐おんぱ【超音波】

ちょうおん‐ふごう【長音符号】チヤウ‥ガウ

音を引きのばすことを示す符号。アー・カーの「ー」、Eurōpēの「−」の類。

⇒ちょう‐おん【長音】

ちょうおん‐ほう【調音法】テウ‥ハフ

〔言〕(manner of articulation)言語音(特に子音)を発する際に、発声器官で作る妨げ(閉鎖・狭めなど)の形態や程度。

⇒ちょう‐おん【調音】

ちょう‐か【弔花】テウクワ

葬儀などのとき、死者に供えられる生花や花輪。

ちょう‐か【弔歌】テウ‥

死をとむらううた。

ちょう‐か【町家】チヤウ‥

①町の中にある家。

②町人の家。商人の家。

ちょう‐か【長夏】チヤウ‥

①日の長い頃の夏。

②陰暦6月の異称。

ちょう‐か【長靴】チヤウクワ

かわ製のながぐつ。

ちょう‐か【長歌】チヤウ‥

和歌の一体。五七ごしち調を反復して連ね、終末を多く七・七とするもの。普通はその後に反歌を伴う。まだ5音・7音になりきらないものをも含めて、万葉集に多く見え、平安時代以後衰微。ながうた。

⇒ちょうか‐こう【長歌行】

ちょう‐か【帳下】チヤウ‥

とばりのもと。

ちょう‐か【張果】チヤウクワ

唐代の仙人。白驢に後ろ向きにまたがって日に数万里を行き、休息する時はその驢をたたんで箱に収め、行く時は水を吹きかけるとたちまち驢に変じたという。画題とされた。張果老。→八仙

ちょう‐か【彫花】テウクワ

陶器に彫刻した花紋。また、その技法。平彫・凸彫・凹彫の3種がある。

ちょう‐か【釣果】テウクワ

釣りの成果。釣りの獲物。

ちょう‐か【頂花】チヤウクワ

茎の先端に咲く花。

ちょう‐か【朝家】テウ‥

帝王の家。帝室。皇室。ちょうけ。

ちょう‐か【超過】テウクワ

一定の限度・程度をこえること。こえまさること。「制限時間を―する」

⇒ちょうか‐きんむ【超過勤務】

⇒ちょうか‐きんむ‐てあて【超過勤務手当】

⇒ちょうか‐じゅよう【超過需要】

⇒ちょうか‐ほけん【超過保険】

⇒ちょうか‐りじゅん【超過利潤】

ちょう‐が【頂芽】チヤウ‥

茎の頂端にできる芽。

ちょう‐が【朝賀】テウ‥

①諸臣が参朝して天子におよろこびを申し上げること。

②元日に天皇が大極殿で百官の年頭の賀を受けた大礼。みかどおがみ。朝拝。拝賀。〈[季]新年〉

ちょう‐かい【町会】チヤウクワイ

①地方公共団体としての町の議会の旧称または非公式の称。地方自治法で町議会と改称。「―議員」→町議会。

②町内や部落内のことを協議する会合。町内会。

ちょうかい【鳥海】テウ‥

姓氏の一つ。

⇒ちょうかい‐せいじ【鳥海青児】

ちょう‐かい【朝会】テウクワイ

朝の集会。朝礼。「月曜日の―」

ちょう‐かい【潮解】テウ‥

固体が大気中の水蒸気を吸収して、それに溶解する現象。食塩中に含まれる塩化マグネシウム(にがり)はこの性質が著しい。

ちょう‐かい【懲戒】

①こらしいましめること。こらしめ。

②不正または不当な行為に対し、制裁を加えること。国家公務員にあっては免職・停職・減給・戒告、裁判官では戒告・過料の類。

⇒ちょうかい‐かいこ【懲戒解雇】

⇒ちょうかい‐けん【懲戒権】

⇒ちょうかい‐さいばんしょ【懲戒裁判所】

⇒ちょうかい‐しょぶん【懲戒処分】

⇒ちょうかい‐めんしょく【懲戒免職】

ちょう‐がい【帳外】チヤウグワイ

①とばりのそと。幕の外。

②帳面に記してないこと。

③江戸時代、逃亡などによって人別帳からその名を削られること。また、その者。ちょうはずれ。「―者」

ちょう‐がい【超涯】テウ‥

身分に過ぎたこと。過分。太平記20「これ当家―の面目なり」

⇒ちょうがい‐ふじ【超涯不次】

ちょう‐がい【蝶貝】テフガヒ

(→)白しろ蝶貝に同じ。

ちょうかい‐かいこ【懲戒解雇】

企業の規律・秩序に違反したり利益を著しく損なう行為をしたりした労働者に対し、使用者が制裁として行う解雇。通常、退職金は支給されない。

⇒ちょう‐かい【懲戒】

ちょうかい‐かざんたい【鳥海火山帯】テウ‥クワ‥

北海道南西海上の大島を北端とし、岩木山(青森県)・鳥海山(秋田・山形県)を経て新潟県北東部の守門山・浅草岳に至る火山帯をいった語。南端は不明確で那須火山帯と接合。

ちょうかい‐きょう【跳開橋】テウ‥ケウ

可動橋の一種。大きな船を通すために橋桁を上方にはねあげる構造の橋。左右の2葉がはねあがるものと、1葉で片側にはねあがるものとがある。はね橋。

ちょうかい‐けん【懲戒権】

懲戒を行う権限。

⇒ちょう‐かい【懲戒】

ちょうかい‐さいばんしょ【懲戒裁判所】

旧制で、判事・会計検査官・行政裁判所の長官および評定官・弁護士に対する懲戒のために組織された機関。

⇒ちょう‐かい【懲戒】

ちょうかい‐さん【鳥海山】テウ‥

秋田・山形県境に位置する二重式成層火山。山頂は旧火山の笙ガ岳(1635メートル)などと新火山の新山(2236メートル)とから成る。中央火口丘は鈍円錐形で、火口には鳥海湖を形成。出羽富士。

鳥海山

撮影:新海良夫

ちょうかい‐しょぶん【懲戒処分】

懲戒としてなされる処分。一般には免職・停職・減給・戒告および過料の類。

⇒ちょう‐かい【懲戒】

ちょうかい‐せいじ【鳥海青児】テウ‥

洋画家。名は正夫。神奈川県生れ。春陽会から独立美術協会に属し、単純化した構成と重厚な絵肌の画風を築く。(1902〜1972)

鳥海青児

撮影:田沼武能

ちょうかい‐しょぶん【懲戒処分】

懲戒としてなされる処分。一般には免職・停職・減給・戒告および過料の類。

⇒ちょう‐かい【懲戒】

ちょうかい‐せいじ【鳥海青児】テウ‥

洋画家。名は正夫。神奈川県生れ。春陽会から独立美術協会に属し、単純化した構成と重厚な絵肌の画風を築く。(1902〜1972)

鳥海青児

撮影:田沼武能

⇒ちょうかい【鳥海】

ちょうがい‐ふじ【超涯不次】テウ‥

順序に従わず、分限を超えさせること。異例の抜擢ばってき。

⇒ちょう‐がい【超涯】

ちょうかい‐ぼへん【朝改暮変】テウ‥

朝に改め、日暮れにまた変えること。一定の方針がなく絶えずかわって定まらないこと。朝令暮改。

ちょうかい‐めんしょく【懲戒免職】

公務員の規律違反などに対して、懲戒として行う免職。

⇒ちょう‐かい【懲戒】

ちょうかかい【張家界】チヤウ‥

(Zhangjiajie)中国湖南省北西部の山間地帯。世界遺産の武陵源など山峰や渓谷から成る景勝地。同名の市に所在。

武陵源(1)

提供:JTBフォト

⇒ちょうかい【鳥海】

ちょうがい‐ふじ【超涯不次】テウ‥

順序に従わず、分限を超えさせること。異例の抜擢ばってき。

⇒ちょう‐がい【超涯】

ちょうかい‐ぼへん【朝改暮変】テウ‥

朝に改め、日暮れにまた変えること。一定の方針がなく絶えずかわって定まらないこと。朝令暮改。

ちょうかい‐めんしょく【懲戒免職】

公務員の規律違反などに対して、懲戒として行う免職。

⇒ちょう‐かい【懲戒】

ちょうかかい【張家界】チヤウ‥

(Zhangjiajie)中国湖南省北西部の山間地帯。世界遺産の武陵源など山峰や渓谷から成る景勝地。同名の市に所在。

武陵源(1)

提供:JTBフォト

武陵源(2)

提供:JTBフォト

武陵源(2)

提供:JTBフォト

ちょうか‐きんむ【超過勤務】テウクワ‥

拘束労働時間の枠を超えて仕事をすること。超勤。→残業。

⇒ちょう‐か【超過】

ちょうか‐きんむ‐てあて【超過勤務手当】テウクワ‥

(→)時間外手当に同じ。

⇒ちょう‐か【超過】

ちょう‐かく【弔客】テウ‥

とむらいに来る客。ちょうきゃく。

ちょう‐かく【張角】チヤウ‥

後漢の道士。黄巾の乱の首領。鉅鹿(河北省)の人。黄老の道を学び、大賢良師と称し、呪術を以て農民を教え信徒数十万。その教法を太平道と号。184年兵を挙げたが病死。( 〜184)

ちょう‐かく【頂角】チヤウ‥

三角形の底辺に対する角。

ちょう‐かく【聴覚】チヤウ‥

一定範囲の周波数の音波の刺激によって生じる感覚。音波は媒体(空気・水など)を通じて、聴覚器官により感受される。脊椎動物と昆虫類の一部で発達し、人では外耳・中耳・内耳によって16〜2万ヘルツの音波を感じる。

⇒ちょうかく‐き【聴覚器】

ちょう‐がく【重学】

(明治期の語)力学。夏目漱石、中学改良策「明治五年の制に存して十四年制になき科目を―、地質礦物、測量及び古言学の五とし」

ちょう‐がく【調楽】テウ‥

①舞楽・音楽を奏すること。

②公事または宴席に行う舞楽をあらかじめ練習すること。予習。試楽。

③特に、賀茂・石清水の臨時祭に行う舞楽の予習。源氏物語帚木「臨時の祭の―に夜更けて」

ちょうかく‐き【聴覚器】チヤウ‥

音を感じるための器官。脊椎動物では耳(外・中・内耳)、昆虫では、鼓膜器・弦音器など。平衡器が付属していることが多い。聴官。聴器。

⇒ちょう‐かく【聴覚】

ちょう‐かくちゅう【張赫宙】チヤウ‥チウ

⇒チャン=ヒョクチュ

ちょう‐がくりょう【張学良】チヤウ‥リヤウ

(Zhang Xueliang)中国の軍人・政治家。張作霖の長子。父の死後、東三省の実権を握り、日本の反対を退けて国民政府に合体。満州事変により東三省を追われ、西北剿匪そうひ副司令となり、抗日救国を要求して蒋介石を監禁(西安事件)。その後、1991年まで事実上台湾に軟禁。(1901〜2001)

ちょうか‐こう【長歌行】チヤウ‥カウ

連句の一体。48句すなわち表8句・裏16句・名残の表16句・名残の裏8句で1巻としたもの。↔短歌行

⇒ちょう‐か【長歌】

ちょうかこう【張家口】チヤウ‥

(Zhangjiakou)中国河北省北西部の工業都市。万里の長城の関門にあり、内モンゴルとの物産交流地。人口90万3千(2000)。モンゴル名カルガン。

ちょうかこう【張家港】チヤウ‥カウ

(Zhangjiagang)中国江蘇省南部、長江南岸の河港都市。農村の工業化・都市化が進展、1992年保税区を設置。人口95万7千(2000)。

ちょうか‐じゅよう【超過需要】テウクワ‥エウ

需要が供給を上まわる状態、あるいはその超過分。

⇒ちょう‐か【超過】

ちょう‐がた【蝶形】テフ‥

蝶の羽をひろげた形。ちょうけい。

⇒ちょうがた‐べん【蝶形弁】

ちょうか‐たい【潮下帯】テウ‥

海岸の低潮線よりも低いところ。潮間帯の下に位置する。太陽光がとどき、海藻類の着生がみられる深さまでの海底を指す。亜潮間帯。↔潮上帯

ちょうがた‐べん【蝶形弁】テフ‥

円板を回転させて管路の開きを加減する弁。絞り弁。バタフライ‐バルブ。

蝶形弁

ちょうか‐きんむ【超過勤務】テウクワ‥

拘束労働時間の枠を超えて仕事をすること。超勤。→残業。

⇒ちょう‐か【超過】

ちょうか‐きんむ‐てあて【超過勤務手当】テウクワ‥

(→)時間外手当に同じ。

⇒ちょう‐か【超過】

ちょう‐かく【弔客】テウ‥

とむらいに来る客。ちょうきゃく。

ちょう‐かく【張角】チヤウ‥

後漢の道士。黄巾の乱の首領。鉅鹿(河北省)の人。黄老の道を学び、大賢良師と称し、呪術を以て農民を教え信徒数十万。その教法を太平道と号。184年兵を挙げたが病死。( 〜184)

ちょう‐かく【頂角】チヤウ‥

三角形の底辺に対する角。

ちょう‐かく【聴覚】チヤウ‥

一定範囲の周波数の音波の刺激によって生じる感覚。音波は媒体(空気・水など)を通じて、聴覚器官により感受される。脊椎動物と昆虫類の一部で発達し、人では外耳・中耳・内耳によって16〜2万ヘルツの音波を感じる。

⇒ちょうかく‐き【聴覚器】

ちょう‐がく【重学】

(明治期の語)力学。夏目漱石、中学改良策「明治五年の制に存して十四年制になき科目を―、地質礦物、測量及び古言学の五とし」

ちょう‐がく【調楽】テウ‥

①舞楽・音楽を奏すること。

②公事または宴席に行う舞楽をあらかじめ練習すること。予習。試楽。

③特に、賀茂・石清水の臨時祭に行う舞楽の予習。源氏物語帚木「臨時の祭の―に夜更けて」

ちょうかく‐き【聴覚器】チヤウ‥

音を感じるための器官。脊椎動物では耳(外・中・内耳)、昆虫では、鼓膜器・弦音器など。平衡器が付属していることが多い。聴官。聴器。

⇒ちょう‐かく【聴覚】

ちょう‐かくちゅう【張赫宙】チヤウ‥チウ

⇒チャン=ヒョクチュ

ちょう‐がくりょう【張学良】チヤウ‥リヤウ

(Zhang Xueliang)中国の軍人・政治家。張作霖の長子。父の死後、東三省の実権を握り、日本の反対を退けて国民政府に合体。満州事変により東三省を追われ、西北剿匪そうひ副司令となり、抗日救国を要求して蒋介石を監禁(西安事件)。その後、1991年まで事実上台湾に軟禁。(1901〜2001)

ちょうか‐こう【長歌行】チヤウ‥カウ

連句の一体。48句すなわち表8句・裏16句・名残の表16句・名残の裏8句で1巻としたもの。↔短歌行

⇒ちょう‐か【長歌】

ちょうかこう【張家口】チヤウ‥

(Zhangjiakou)中国河北省北西部の工業都市。万里の長城の関門にあり、内モンゴルとの物産交流地。人口90万3千(2000)。モンゴル名カルガン。

ちょうかこう【張家港】チヤウ‥カウ

(Zhangjiagang)中国江蘇省南部、長江南岸の河港都市。農村の工業化・都市化が進展、1992年保税区を設置。人口95万7千(2000)。

ちょうか‐じゅよう【超過需要】テウクワ‥エウ

需要が供給を上まわる状態、あるいはその超過分。

⇒ちょう‐か【超過】

ちょう‐がた【蝶形】テフ‥

蝶の羽をひろげた形。ちょうけい。

⇒ちょうがた‐べん【蝶形弁】

ちょうか‐たい【潮下帯】テウ‥

海岸の低潮線よりも低いところ。潮間帯の下に位置する。太陽光がとどき、海藻類の着生がみられる深さまでの海底を指す。亜潮間帯。↔潮上帯

ちょうがた‐べん【蝶形弁】テフ‥

円板を回転させて管路の開きを加減する弁。絞り弁。バタフライ‐バルブ。

蝶形弁

⇒ちょう‐がた【蝶形】

ちょう‐カタル【腸カタル】チヤウ‥

(→)腸炎に同じ。

ちょうか‐ほけん【超過保険】テウクワ‥

保険金額が保険価額を超える保険。商法で禁止。

⇒ちょう‐か【超過】

ちょうか‐りじゅん【超過利潤】テウクワ‥

平均的生産条件よりも有利な条件、有利な生産要素の支配、独占などにより、平均利潤を超えて資本家が受け取る利潤。

⇒ちょう‐か【超過】

ちょう‐かん【町鑑】チヤウ‥

⇒まちかがみ

ちょう‐かん【長官】チヤウクワン

官庁の長で、だいたい各省次官級以上に当たる高級職員。特に外局の長に用いる。

ちょうかん【長寛】チヤウクワン

(チョウガンとも)[維城典訓]平安後期、二条天皇朝の年号。応保3年3月29日(1163年5月4日)改元、長寛3年6月5日(1165年7月14日)永万に改元。

ちょう‐かん【釣竿】テウ‥

「つりざお」のこと。〈日葡辞書〉

ちょう‐かん【鳥瞰】テウ‥

鳥が見おろすように、高い所から広範囲に見おろすこと。転じて、全体を大きく眺め渡すこと。

⇒ちょうかん‐ず【鳥瞰図】

ちょう‐かん【朝刊】テウ‥

日刊新聞で朝発行するもの。↔夕刊

ちょう‐かん【朝官】テウクワン

朝廷に仕える役人。公卿。

ちょう‐かん【腸管】チヤウクワン

〔生〕(→)腸に同じ。

⇒ちょうかん‐しゅっけつせい‐だいちょうきん【腸管出血性大腸菌】

ちょう‐がん【庁官】チヤウグワン

平安時代以降、院の職員で、主典代しゅてんだいの次席。

ちょう‐がん【腸癌】チヤウ‥

腸に発生する癌腫。主に結腸・直腸に発生する。大部分は腺癌。直腸癌・大腸癌など。

ちょうがん【澄観】‥グワン

中国華厳宗の第4祖。華厳教学の改革者。五台山の大華厳寺に入寺し、主著「華厳経疏」を著す。(738〜839)

ちょうかん‐しゅっけつせい‐だいちょうきん【腸管出血性大腸菌】チヤウクワン‥チヤウ‥

(→)O157に同じ。

⇒ちょう‐かん【腸管】

ちょうかん‐ず【鳥瞰図】テウ‥ヅ

高い所から見おろしたように描いた風景図または地図。鳥目絵とりめえ。

⇒ちょう‐かん【鳥瞰】

ちょう‐かんすう【超関数】テウクワン‥

①(distribution)ディラックのデルタ関数を数学的にとらえようとして導入された関数概念の一般化。シュワルツ(L. Schwartz1915〜1995)が体系づけた。

②(hyperfunction)実数の世界は複素数の世界の境界に位置するという考えから、ふつうの意味では微分できない関数の微分を求めようとして導入された関数概念の一般化。佐藤幹夫(1928〜)が定義した。

ちょうかん‐たい【潮間帯】テウ‥

高潮線と低潮線との間の海岸領域。満潮時には海中に没し、干潮時には空気にさらされるため、動物・海藻の独特の分布がみられる。

ちょうかん‐まく【腸間膜】チヤウ‥

腹膜の一部。空腸と回腸は腹膜で被われ、この腹膜は腸壁を包んだ後、合して二重膜すなわち腸間膜となる。2枚の腹膜の間には腸間に分布する血管・神経・リンパ管・脂肪組織が含まれる。

⇒ちょうかんまく‐けっかん‐へいそくしょう【腸間膜血管閉塞症】

ちょうかんまく‐けっかん‐へいそくしょう【腸間膜血管閉塞症】チヤウ‥クワン‥シヤウ

腸間膜血管の血栓・塞栓による閉塞で腸の出血性壊死を来す病気。腸閉塞・ショックを伴う。高齢者に多い。腸間膜血栓症。

⇒ちょうかん‐まく【腸間膜】

ちょう‐き【弔旗】テウ‥

国家・君主などの凶礼の場合に掲げる国旗。竿球を黒布で包み、旗竿の頭と旗との間に細長い黒布を付け、旗は竿球から少し離す。また、単に半旗にする場合もいう。

ちょう‐き【長期】チヤウ‥

長い期間。「―にわたる交流」↔短期。

⇒ちょうき‐こくさい【長期国債】

⇒ちょうき‐しきん【長期資金】

⇒ちょうき‐しんよう‐ぎんこう【長期信用銀行】

⇒ちょうき‐せいさんとりひき【長期清算取引】

⇒ちょうき‐せん【長期戦】

⇒ちょうき‐てがた【長期手形】

⇒ちょうき‐とりひき【長期取引】

⇒ちょうき‐プライム‐レート【長期プライムレート】

⇒ちょうき‐よほう【長期予報】

ちょう‐き【長跪】チヤウ‥

両膝を並べて地につけ、ふくらはぎを上に向け、上半身を直立させる礼法。

ちょう‐き【重寄】

重大な任務の寄託。

ちょう‐き【重器】

⇒じゅうき

ちょう‐き【彫器】テウ‥

打製石器の一種。石刃せきじんや剥片の短辺に縦に打撃を加えて小さな刃を作り出した、旧石器時代後期に特徴的な石器。骨・角・牙などに溝を刻む工具とされる。刻器。ビュラン。グレーバー。

ちょう‐き【釣期】テウ‥

釣りで、その魚がよく釣れる期間。

ちょう‐き【朝紀】テウ‥

朝廷の紀律。朝廷の紀綱。

ちょう‐き【朝暉】テウ‥

あさひ。

ちょう‐き【肇基】テウ‥

基もといをはじめること。基を開くこと。開基。

ちょう‐き【聴器】チヤウ‥

(→)聴覚器に同じ。

ちょう‐き【寵姫】

気に入りの侍女。愛妾あいしょう。

ちょう‐ぎ【町義・町儀】チヤウ‥

町内の義理づきあい。浄瑠璃、博多小女郎波枕「―付合おろかもなき身」

ちょう‐ぎ【町議】チヤウ‥

(→)町議会議員の略。

ちょう‐ぎ【長技】チヤウ‥

(明治期の語)得意なわざ。特技。

ちょう‐ぎ【張儀】チヤウ‥

中国の戦国時代の縦横家。魏の人。鬼谷子に師事し、秦の恵王の相となり、秦のために韓・斉・趙・燕に遊説。恵王の死後、憎まれ、魏に逃れ相となったが、1年で死去。( 〜前310)→連衡

ちょう‐ぎ【朝儀】テウ‥

①朝廷の儀式。

②旧制で、新年朝賀(1月1日および2日)・政始まつりごとはじめ(1月4日)・新年宴会・紀元節・明治節・天長節・講書始・歌会始、帝国議会の開院・閉院、親任・親授・親補しんぽ・信任状捧呈・解任状捧呈などの儀式。

③中国で、朝見の儀式。

ちょう‐ぎ【朝議】テウ‥

朝廷の会議。

ちょう‐ぎ【調義・調儀】テウ‥

①もくろみ。かけひき。計略。調略。狂言、鴈盗人「代物いらずにとる―をたくらめ」

②出陣して攻めること。

ちょう‐ぎ【調戯】テウ‥

たわむれること。からかうこと。

ちょう‐ぎかい【町議会】チヤウ‥クワイ

町議会議員を以て組織し、その町の自治に関する事項について意思を決定する議決機関。

⇒ちょうぎかい‐ぎいん【町議会議員】

ちょうぎかい‐ぎいん【町議会議員】チヤウ‥クワイ‥ヰン

町議会を組織する議員。町の住民によって選挙される。任期4年。町議。

⇒ちょう‐ぎかい【町議会】

ちょうき‐こくさい【長期国債】チヤウ‥

日本で発行されている国債のうち、償還期限が10年のもの。10年を超えるものは超長期国債と呼ぶ。

⇒ちょう‐き【長期】

ちょうき‐しきん【長期資金】チヤウ‥

返済・回収期間が長期にわたる資金。通常1年以上をいう。設備資金や長期運転資金に充当。↔短期資金。

⇒ちょう‐き【長期】

ちょうき‐しんよう‐ぎんこう【長期信用銀行】チヤウ‥カウ

債券の発行を主たる資金源とし、設備資金または長期運転資金の貸付を主たる業務とする銀行。日本長期信用銀行・日本興業銀行・日本債券信用銀行の3行があったが、いずれも普通銀行に転換した。

⇒ちょう‐き【長期】

ちょうき‐せいさんとりひき【長期清算取引】チヤウ‥

証券取引所で行われた清算取引の一種。受渡期限が長期のもの。短期清算取引の創設までは定期取引と言った。第二次大戦後禁止。

⇒ちょう‐き【長期】

ちょうき‐せん【長期戦】チヤウ‥

長期にわたる戦い。

⇒ちょう‐き【長期】

ちょうき‐てがた【長期手形】チヤウ‥

振出日付から6カ月以上といった長い期間の後に支払われる手形。↔短期手形。

⇒ちょう‐き【長期】

ちょうき‐とりひき【長期取引】チヤウ‥

長期清算取引の略。

⇒ちょう‐き【長期】

ちょうき‐プライム‐レート【長期プライムレート】チヤウ‥

金融機関が優良顧客企業に対する長期貸出し(通常1年以上)に適用する最優遇金利。長プラ。↔短期プライム‐レート。

⇒ちょう‐き【長期】

ちょうき‐ぼさい【朝祈暮賽】テウ‥

朝夕に参詣祈願すること。

ちょう‐きゃく【弔客】テウ‥

⇒ちょうかく

ちょう‐ぎゃく【嘲謔】テウ‥

あざけりたわむれること。

ちょうきゃく‐るい【鳥脚類】テウ‥

(ornithopods)鳥盤類に含まれる恐竜の一群。主に二足歩行で植物食。イグアノドンなど。

ちょう‐きゅう【長久】チヤウキウ

ながくひさしいこと。ながくつづくこと。永久。「武運―」

ちょうきゅう【長久】チヤウキウ

[老子「天長地久」]平安中期、後朱雀ごすざく天皇朝の年号。長暦4年11月10日(1040年12月16日)改元、長久5年11月24日(1044年12月16日)寛徳に改元。

ちょう‐きゅう【長球】チヤウキウ

「回転楕円体」参照。

ちょう‐きゅう【重九】‥キウ

(→)重陽ちょうように同じ。〈[季]秋〉

ちょう‐きゅうれい【張九齢】チヤウキウ‥

唐初の政治家・詩人。字は子寿。広東曲江の人。玄宗の開元中、同平章事・中書令・右丞相。李林甫と対立、安禄山を斥けようとして成らず失脚。諡おくりなは文献。著「曲江集」。(673〜740)

ちょう‐きょ【聴許】チヤウ‥

ききいれゆるすこと。

ちょう‐ぎょ【釣魚】テウ‥

魚をつること。つり。

ちょうきょう【長享】チヤウキヤウ

[文選]戦国時代、後土御門天皇朝の年号。文明19年7月20日(1487年8月9日)改元、長享3年8月21日(1489年9月16日)延徳に改元。

ちょう‐きょう【釣況】テウキヤウ

釣り場の状況や魚の釣れ具合。

ちょう‐きょう【調教】テウケウ

馬・犬、または猛獣などを訓練すること。「―師」

ちょう‐きょう【聴叫】チヤウケウ

⇒ちんきょう

ちょう‐ぎょう【張行】チヤウギヤウ

①容赦なく行うこと。強行。平家物語1「非法非例を―し」

②連歌の会などを、興行すること。連理秘抄「一座を―せんと思はば」

ちょう‐きょういん【趙匡胤】テウキヤウ‥

宋の太祖。河北涿郡の人。後周の禁軍(親衛隊)の長で節度使を兼ねていたが、幼主恭帝の時、部下に擁立され、開封に入り、帝位につき、国号を宋と称した。文治主義の方針を樹立、中央集権体制を確立、皇帝権を強化。(在位960〜976)(927〜976)

ちょう‐きょうさく【腸狭窄】チヤウケフ‥

腸管腔が狭くなる症状。腸結核・腸癒着・腫瘍などによって起こる。

ちょう‐きょく【張旭】チヤウ‥

盛唐の書家。蘇州の人。字は伯高。革新派書法の先駆者。草書を能くし草聖と称され、筆法を顔真卿・李白に伝えた。飲中八仙の一人。

ちょう‐きょくしょ‐かいせき【超局所解析】テウ‥

〔数〕(microlocal analysis)局所的に、ある一つの点(たとえば関数の特異点)に向きを考えて複数の点とみなし、向きごとに別々に論じる解析学の方法。

ちょう‐きょせい【張居正】チヤウ‥

明代の政治家。湖北江陵の人。1547年進士。67年内閣に入り、万暦帝が即位すると首輔となり、内政改革に尽力。(1525〜1582)

ちょう‐きょせい【超巨星】テウ‥

巨星中、光度と半径とが特別に大きな恒星。ベテルギウス・アンタレスなど。→ヘルツシュプルング‐ラッセル図(図)

ちょうき‐よほう【長期予報】チヤウ‥

向こう1カ月間、3カ月間、暖候期、寒候期等の天気・気温・降水量・日照時間等の概括的な予報。季節予報。→暖候期予報→寒候期予報

⇒ちょう‐き【長期】

ちょう‐きょり【長距離】チヤウ‥

①長い距離。「―バス」

②陸上競技で普通5000メートル以上、競泳で1500メートル以上のもの。

⇒ちょうきょり‐でんわ【長距離電話】

ちょうきょり‐でんわ【長距離電話】チヤウ‥

普通の加入区域以外、特に規定された遠隔の区域と通話できる電話。

⇒ちょう‐きょり【長距離】

ちょう‐きん【彫金】テウ‥

鏨たがねを使って金属を彫刻すること。「―師」

ちょう‐きん【朝菌】テウ‥

朝生えて晩には枯れるという菌きのこ。極めて短命なことにたとえる。

⇒朝菌は晦朔を知らず

ちょう‐きん【朝覲】テウ‥

[孟子万章下](「覲」は謁見の意)

①中国で、諸侯または属国の王などが参内して皇帝に拝謁すること。

②天皇が父帝や母后の御所に行幸すること。年頭に行われる恒例の儀と、践祚せんそ・即位・元服の後に行われる臨時の儀とがある。朝覲行幸。

ちょう‐きん【超勤】テウ‥

超過勤務の略。「―手当」

ちょう‐きん【貂錦】テウ‥

貂てんの皮を冠につけて飾りとしたもの。また、その冠をかぶった武士。

ちょう‐きん【調金】テウ‥

金銭を調達すること。

ちょう‐ぎん【丁銀】チヤウ‥

江戸時代の銀貨の一種。秤量しょうりょうして流通した銀塊で海鼠なまこ形をし、目方43匁内外。銀座で鋳造・発行した。「大黒」「常是」「宝」の字および大黒像の極印がある。大黒常是だいこくじょうぜは銀座の世

⇒ちょう‐がた【蝶形】

ちょう‐カタル【腸カタル】チヤウ‥

(→)腸炎に同じ。

ちょうか‐ほけん【超過保険】テウクワ‥

保険金額が保険価額を超える保険。商法で禁止。

⇒ちょう‐か【超過】

ちょうか‐りじゅん【超過利潤】テウクワ‥

平均的生産条件よりも有利な条件、有利な生産要素の支配、独占などにより、平均利潤を超えて資本家が受け取る利潤。

⇒ちょう‐か【超過】

ちょう‐かん【町鑑】チヤウ‥

⇒まちかがみ

ちょう‐かん【長官】チヤウクワン

官庁の長で、だいたい各省次官級以上に当たる高級職員。特に外局の長に用いる。

ちょうかん【長寛】チヤウクワン

(チョウガンとも)[維城典訓]平安後期、二条天皇朝の年号。応保3年3月29日(1163年5月4日)改元、長寛3年6月5日(1165年7月14日)永万に改元。

ちょう‐かん【釣竿】テウ‥

「つりざお」のこと。〈日葡辞書〉

ちょう‐かん【鳥瞰】テウ‥

鳥が見おろすように、高い所から広範囲に見おろすこと。転じて、全体を大きく眺め渡すこと。

⇒ちょうかん‐ず【鳥瞰図】

ちょう‐かん【朝刊】テウ‥

日刊新聞で朝発行するもの。↔夕刊

ちょう‐かん【朝官】テウクワン

朝廷に仕える役人。公卿。

ちょう‐かん【腸管】チヤウクワン

〔生〕(→)腸に同じ。

⇒ちょうかん‐しゅっけつせい‐だいちょうきん【腸管出血性大腸菌】

ちょう‐がん【庁官】チヤウグワン

平安時代以降、院の職員で、主典代しゅてんだいの次席。

ちょう‐がん【腸癌】チヤウ‥

腸に発生する癌腫。主に結腸・直腸に発生する。大部分は腺癌。直腸癌・大腸癌など。

ちょうがん【澄観】‥グワン

中国華厳宗の第4祖。華厳教学の改革者。五台山の大華厳寺に入寺し、主著「華厳経疏」を著す。(738〜839)

ちょうかん‐しゅっけつせい‐だいちょうきん【腸管出血性大腸菌】チヤウクワン‥チヤウ‥

(→)O157に同じ。

⇒ちょう‐かん【腸管】

ちょうかん‐ず【鳥瞰図】テウ‥ヅ

高い所から見おろしたように描いた風景図または地図。鳥目絵とりめえ。

⇒ちょう‐かん【鳥瞰】

ちょう‐かんすう【超関数】テウクワン‥

①(distribution)ディラックのデルタ関数を数学的にとらえようとして導入された関数概念の一般化。シュワルツ(L. Schwartz1915〜1995)が体系づけた。

②(hyperfunction)実数の世界は複素数の世界の境界に位置するという考えから、ふつうの意味では微分できない関数の微分を求めようとして導入された関数概念の一般化。佐藤幹夫(1928〜)が定義した。

ちょうかん‐たい【潮間帯】テウ‥

高潮線と低潮線との間の海岸領域。満潮時には海中に没し、干潮時には空気にさらされるため、動物・海藻の独特の分布がみられる。

ちょうかん‐まく【腸間膜】チヤウ‥

腹膜の一部。空腸と回腸は腹膜で被われ、この腹膜は腸壁を包んだ後、合して二重膜すなわち腸間膜となる。2枚の腹膜の間には腸間に分布する血管・神経・リンパ管・脂肪組織が含まれる。

⇒ちょうかんまく‐けっかん‐へいそくしょう【腸間膜血管閉塞症】

ちょうかんまく‐けっかん‐へいそくしょう【腸間膜血管閉塞症】チヤウ‥クワン‥シヤウ

腸間膜血管の血栓・塞栓による閉塞で腸の出血性壊死を来す病気。腸閉塞・ショックを伴う。高齢者に多い。腸間膜血栓症。

⇒ちょうかん‐まく【腸間膜】

ちょう‐き【弔旗】テウ‥

国家・君主などの凶礼の場合に掲げる国旗。竿球を黒布で包み、旗竿の頭と旗との間に細長い黒布を付け、旗は竿球から少し離す。また、単に半旗にする場合もいう。

ちょう‐き【長期】チヤウ‥

長い期間。「―にわたる交流」↔短期。

⇒ちょうき‐こくさい【長期国債】

⇒ちょうき‐しきん【長期資金】

⇒ちょうき‐しんよう‐ぎんこう【長期信用銀行】

⇒ちょうき‐せいさんとりひき【長期清算取引】

⇒ちょうき‐せん【長期戦】

⇒ちょうき‐てがた【長期手形】

⇒ちょうき‐とりひき【長期取引】

⇒ちょうき‐プライム‐レート【長期プライムレート】

⇒ちょうき‐よほう【長期予報】

ちょう‐き【長跪】チヤウ‥

両膝を並べて地につけ、ふくらはぎを上に向け、上半身を直立させる礼法。

ちょう‐き【重寄】

重大な任務の寄託。

ちょう‐き【重器】

⇒じゅうき

ちょう‐き【彫器】テウ‥

打製石器の一種。石刃せきじんや剥片の短辺に縦に打撃を加えて小さな刃を作り出した、旧石器時代後期に特徴的な石器。骨・角・牙などに溝を刻む工具とされる。刻器。ビュラン。グレーバー。

ちょう‐き【釣期】テウ‥

釣りで、その魚がよく釣れる期間。

ちょう‐き【朝紀】テウ‥

朝廷の紀律。朝廷の紀綱。

ちょう‐き【朝暉】テウ‥

あさひ。

ちょう‐き【肇基】テウ‥

基もといをはじめること。基を開くこと。開基。

ちょう‐き【聴器】チヤウ‥

(→)聴覚器に同じ。

ちょう‐き【寵姫】

気に入りの侍女。愛妾あいしょう。

ちょう‐ぎ【町義・町儀】チヤウ‥

町内の義理づきあい。浄瑠璃、博多小女郎波枕「―付合おろかもなき身」

ちょう‐ぎ【町議】チヤウ‥

(→)町議会議員の略。

ちょう‐ぎ【長技】チヤウ‥

(明治期の語)得意なわざ。特技。

ちょう‐ぎ【張儀】チヤウ‥

中国の戦国時代の縦横家。魏の人。鬼谷子に師事し、秦の恵王の相となり、秦のために韓・斉・趙・燕に遊説。恵王の死後、憎まれ、魏に逃れ相となったが、1年で死去。( 〜前310)→連衡

ちょう‐ぎ【朝儀】テウ‥

①朝廷の儀式。

②旧制で、新年朝賀(1月1日および2日)・政始まつりごとはじめ(1月4日)・新年宴会・紀元節・明治節・天長節・講書始・歌会始、帝国議会の開院・閉院、親任・親授・親補しんぽ・信任状捧呈・解任状捧呈などの儀式。

③中国で、朝見の儀式。

ちょう‐ぎ【朝議】テウ‥

朝廷の会議。

ちょう‐ぎ【調義・調儀】テウ‥

①もくろみ。かけひき。計略。調略。狂言、鴈盗人「代物いらずにとる―をたくらめ」

②出陣して攻めること。

ちょう‐ぎ【調戯】テウ‥

たわむれること。からかうこと。

ちょう‐ぎかい【町議会】チヤウ‥クワイ

町議会議員を以て組織し、その町の自治に関する事項について意思を決定する議決機関。

⇒ちょうぎかい‐ぎいん【町議会議員】

ちょうぎかい‐ぎいん【町議会議員】チヤウ‥クワイ‥ヰン

町議会を組織する議員。町の住民によって選挙される。任期4年。町議。

⇒ちょう‐ぎかい【町議会】

ちょうき‐こくさい【長期国債】チヤウ‥

日本で発行されている国債のうち、償還期限が10年のもの。10年を超えるものは超長期国債と呼ぶ。

⇒ちょう‐き【長期】

ちょうき‐しきん【長期資金】チヤウ‥

返済・回収期間が長期にわたる資金。通常1年以上をいう。設備資金や長期運転資金に充当。↔短期資金。

⇒ちょう‐き【長期】

ちょうき‐しんよう‐ぎんこう【長期信用銀行】チヤウ‥カウ

債券の発行を主たる資金源とし、設備資金または長期運転資金の貸付を主たる業務とする銀行。日本長期信用銀行・日本興業銀行・日本債券信用銀行の3行があったが、いずれも普通銀行に転換した。

⇒ちょう‐き【長期】

ちょうき‐せいさんとりひき【長期清算取引】チヤウ‥

証券取引所で行われた清算取引の一種。受渡期限が長期のもの。短期清算取引の創設までは定期取引と言った。第二次大戦後禁止。

⇒ちょう‐き【長期】

ちょうき‐せん【長期戦】チヤウ‥

長期にわたる戦い。

⇒ちょう‐き【長期】

ちょうき‐てがた【長期手形】チヤウ‥

振出日付から6カ月以上といった長い期間の後に支払われる手形。↔短期手形。

⇒ちょう‐き【長期】

ちょうき‐とりひき【長期取引】チヤウ‥

長期清算取引の略。

⇒ちょう‐き【長期】

ちょうき‐プライム‐レート【長期プライムレート】チヤウ‥

金融機関が優良顧客企業に対する長期貸出し(通常1年以上)に適用する最優遇金利。長プラ。↔短期プライム‐レート。

⇒ちょう‐き【長期】

ちょうき‐ぼさい【朝祈暮賽】テウ‥

朝夕に参詣祈願すること。

ちょう‐きゃく【弔客】テウ‥

⇒ちょうかく

ちょう‐ぎゃく【嘲謔】テウ‥

あざけりたわむれること。

ちょうきゃく‐るい【鳥脚類】テウ‥

(ornithopods)鳥盤類に含まれる恐竜の一群。主に二足歩行で植物食。イグアノドンなど。

ちょう‐きゅう【長久】チヤウキウ

ながくひさしいこと。ながくつづくこと。永久。「武運―」

ちょうきゅう【長久】チヤウキウ

[老子「天長地久」]平安中期、後朱雀ごすざく天皇朝の年号。長暦4年11月10日(1040年12月16日)改元、長久5年11月24日(1044年12月16日)寛徳に改元。

ちょう‐きゅう【長球】チヤウキウ

「回転楕円体」参照。

ちょう‐きゅう【重九】‥キウ

(→)重陽ちょうように同じ。〈[季]秋〉

ちょう‐きゅうれい【張九齢】チヤウキウ‥

唐初の政治家・詩人。字は子寿。広東曲江の人。玄宗の開元中、同平章事・中書令・右丞相。李林甫と対立、安禄山を斥けようとして成らず失脚。諡おくりなは文献。著「曲江集」。(673〜740)

ちょう‐きょ【聴許】チヤウ‥

ききいれゆるすこと。

ちょう‐ぎょ【釣魚】テウ‥

魚をつること。つり。

ちょうきょう【長享】チヤウキヤウ

[文選]戦国時代、後土御門天皇朝の年号。文明19年7月20日(1487年8月9日)改元、長享3年8月21日(1489年9月16日)延徳に改元。

ちょう‐きょう【釣況】テウキヤウ

釣り場の状況や魚の釣れ具合。

ちょう‐きょう【調教】テウケウ

馬・犬、または猛獣などを訓練すること。「―師」

ちょう‐きょう【聴叫】チヤウケウ

⇒ちんきょう

ちょう‐ぎょう【張行】チヤウギヤウ

①容赦なく行うこと。強行。平家物語1「非法非例を―し」

②連歌の会などを、興行すること。連理秘抄「一座を―せんと思はば」

ちょう‐きょういん【趙匡胤】テウキヤウ‥

宋の太祖。河北涿郡の人。後周の禁軍(親衛隊)の長で節度使を兼ねていたが、幼主恭帝の時、部下に擁立され、開封に入り、帝位につき、国号を宋と称した。文治主義の方針を樹立、中央集権体制を確立、皇帝権を強化。(在位960〜976)(927〜976)

ちょう‐きょうさく【腸狭窄】チヤウケフ‥

腸管腔が狭くなる症状。腸結核・腸癒着・腫瘍などによって起こる。

ちょう‐きょく【張旭】チヤウ‥

盛唐の書家。蘇州の人。字は伯高。革新派書法の先駆者。草書を能くし草聖と称され、筆法を顔真卿・李白に伝えた。飲中八仙の一人。

ちょう‐きょくしょ‐かいせき【超局所解析】テウ‥

〔数〕(microlocal analysis)局所的に、ある一つの点(たとえば関数の特異点)に向きを考えて複数の点とみなし、向きごとに別々に論じる解析学の方法。

ちょう‐きょせい【張居正】チヤウ‥

明代の政治家。湖北江陵の人。1547年進士。67年内閣に入り、万暦帝が即位すると首輔となり、内政改革に尽力。(1525〜1582)

ちょう‐きょせい【超巨星】テウ‥

巨星中、光度と半径とが特別に大きな恒星。ベテルギウス・アンタレスなど。→ヘルツシュプルング‐ラッセル図(図)

ちょうき‐よほう【長期予報】チヤウ‥

向こう1カ月間、3カ月間、暖候期、寒候期等の天気・気温・降水量・日照時間等の概括的な予報。季節予報。→暖候期予報→寒候期予報

⇒ちょう‐き【長期】

ちょう‐きょり【長距離】チヤウ‥

①長い距離。「―バス」

②陸上競技で普通5000メートル以上、競泳で1500メートル以上のもの。

⇒ちょうきょり‐でんわ【長距離電話】

ちょうきょり‐でんわ【長距離電話】チヤウ‥

普通の加入区域以外、特に規定された遠隔の区域と通話できる電話。

⇒ちょう‐きょり【長距離】

ちょう‐きん【彫金】テウ‥

鏨たがねを使って金属を彫刻すること。「―師」

ちょう‐きん【朝菌】テウ‥

朝生えて晩には枯れるという菌きのこ。極めて短命なことにたとえる。

⇒朝菌は晦朔を知らず

ちょう‐きん【朝覲】テウ‥

[孟子万章下](「覲」は謁見の意)

①中国で、諸侯または属国の王などが参内して皇帝に拝謁すること。

②天皇が父帝や母后の御所に行幸すること。年頭に行われる恒例の儀と、践祚せんそ・即位・元服の後に行われる臨時の儀とがある。朝覲行幸。

ちょう‐きん【超勤】テウ‥

超過勤務の略。「―手当」

ちょう‐きん【貂錦】テウ‥

貂てんの皮を冠につけて飾りとしたもの。また、その冠をかぶった武士。

ちょう‐きん【調金】テウ‥

金銭を調達すること。

ちょう‐ぎん【丁銀】チヤウ‥

江戸時代の銀貨の一種。秤量しょうりょうして流通した銀塊で海鼠なまこ形をし、目方43匁内外。銀座で鋳造・発行した。「大黒」「常是」「宝」の字および大黒像の極印がある。大黒常是だいこくじょうぜは銀座の世ちょうあい‐まい【帳合米】チヤウアヒ‥🔗⭐🔉

ちょうあい‐まい【帳合米】チヤウアヒ‥

正米しょうまいの受渡しを行わず帳簿上の差金の授受によって決済する米の取引法。また、その米。空米くうまい。

⇒ちょう‐あい【帳合】

ちょうあいまい‐とりひき【帳合米取引】チヤウアヒ‥🔗⭐🔉

ちょうあいまい‐とりひき【帳合米取引】チヤウアヒ‥

張合米の取引。江戸時代に大坂堂島の米会所こめかいしょで創始された手法で、先物取引の先駆とされる。

⇒ちょう‐あい【帳合】

ちょう‐あいれい【張愛玲】チヤウ‥🔗⭐🔉

ちょう‐あいれい【張愛玲】チヤウ‥

(Zhang Ailing)中国の女性作家。上海生れ。都会的な恋愛小説で知られる。1952年香港に、のちアメリカに移住。代表作「傾城の恋」。(1920〜1995)

ちょう‐あく【懲悪】🔗⭐🔉

ちょう‐あく【懲悪】

悪をこらすこと。「勧善―」

ちょう‐アクチノイド‐げんそ【超アクチノイド元素】テウ‥🔗⭐🔉

ちょう‐アクチノイド‐げんそ【超アクチノイド元素】テウ‥

103番元素ローレンシウムより大きな原子番号の元素の総称。人工の放射性元素で、ラザホージウム・ドブニウムなど。超重元素。→周期表(表)

ちょう‐あし【蝶足】テフ‥🔗⭐🔉

ちょう‐あし【蝶足】テフ‥

膳などの足の一種。蝶のはねをひろげたさまをしたもの。「―膳」

蝶足

ちょうあん【長安】チヤウ‥🔗⭐🔉

ちょうあん【長安】チヤウ‥

①中国陝西省西安市の古称。洛陽と並んで中国史上最も著名な旧都。漢代から唐代にかけて最も繁栄。西京。

②平安京の西半分、すなわち右京(西京)の雅称。↔洛陽

ちょう‐い【弔衣】テウ‥🔗⭐🔉

ちょう‐い【弔衣】テウ‥