複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (7)

ぶ‐さい【無菜】🔗⭐🔉

ぶ‐さい【無菜】

菜さいの少ないこと。粗末で品数のない料理。好色五人女2「来る十六日に―の御斎おんとき申上げたく」

ぶ‐さいく【不細工】🔗⭐🔉

ぶ‐さいく【不細工】

(ブザイクとも)

①細工のまずいこと。〈日葡辞書〉。「―な仕上り」

②体裁の悪いこと。また、容貌の醜いこと。

ぶ‐さた【無沙汰・不沙汰】🔗⭐🔉

ぶ‐さた【無沙汰・不沙汰】

①指図や処置をしないこと。ほうっておくこと。太平記33「―にてさしおかば」

②関心を持たないこと。事情にうといこと。沙石集5「世間の事は無下に―なり」

③行き届かないこと。不都合なこと。いいかげんなこと。太平記7「用心の体少し―にぞなりにける」。浄瑠璃、用明天皇職人鑑「今日の供養には、女の参詣禁制とこそ候ひつれ。あら―の僧たちや、そこのき給へ」

④特に、訪問・文通を久しくしないでいること。無音ぶいん。「永らく御―しました」

ぶ‐さほう【無作法・不作法】‥ハフ🔗⭐🔉

ぶ‐さほう【無作法・不作法】‥ハフ

作法を心得ないこと。礼儀にはずれること。ぶしつけ。「―な男」

○ぶさを打つぶさをうつ🔗⭐🔉

○ぶさを打つぶさをうつ

不義理をする。特に、借りて返さない。浄瑠璃、新版歌祭文「彼奴きゃつが所はぶさ打つてある」

⇒ぶ‐さ

ふ‐さん【不参】

行事や式典などに参列・出勤または出席しないこと。「―者」

ふ‐さん【賦算】

〔仏〕ふだくばり。時宗独特の行事で、一遍が熊野神から受けた神託にもとづいて、「南無阿弥陀仏、決定往生六十万人」と記した札を配る。

ふ‐ざん【巫山】

(Wu Shan)中国四川・湖北両省の境にある名山。長江が山中を貫流して、巫峡を形成。→三峡。

⇒ふざん‐の‐うんう【巫山の雲雨】

ふざん【釜山】

⇒プサン。

⇒ふざん‐よう【釜山窯】

プサン【釜山】

(Pusan)朝鮮半島の南東端に位置する港湾都市。広域市。東港は商港、南港は漁港。日韓交通の関門。京釜鉄道の起点。人口366万3千(2000)。

ブザンソン【Besançon】

フランス東部の都市。ジュラ山地の北縁部に位置するローマ時代以来の古都。時計などの工業が発達。人口11万8千(1999)。

ふさん‐とくしち【不三得七】

古代、損害を受けた田に対する租税減免制度。実際には損害の程度を調査せず、租の10分の7を官に納め、その余は国司の処分にまかせることとしていた。免三収七。

ふざん‐の‐うんう【巫山の雲雨】

[宋玉、高唐の賦](楚の懐王が昼寝して巫山の神女に遇った夢を見た故事から)男女の情のこまやかなことのたとえ。また、情事をいう。「巫山の雨」「巫山の雲」「巫山の夢」ともいう。→朝雲暮雨

⇒ふ‐ざん【巫山】

ぶざん‐は【豊山派】

真言宗の一派。新義真言宗の流れに立ち、専誉によって確立。奈良県桜井市の長谷寺が総本山。

ふ‐さんびょう【歩三兵】‥ビヤウ

初心者に将棋を教えるとき、上手が盤上に王将1枚だけを置き、歩3枚を持駒として指すこと。

ふざん‐よう【釜山窯】‥エウ

江戸時代、対馬つしま藩が朝鮮釜山の和館に築いた陶窯。1639年(寛永16)から享保(1716〜1736)初年にかけ御本ごほん茶碗などを焼く。

⇒ふざん【釜山】

ぶ‐さんよう【無算用】

(ブサンニョウとも)計算のへたなこと。損得勘定のできないこと。狂言、栗焼「扨々そちは―な者ぢや」

ふし

(→)「ひし(魚杈)」に同じ。

ふし【柴】

雑木。しば。古事記上「青―垣」。「―漬」

ふし【節】

①竹・葦などの茎の、間をおいて隔てをなしている所。竹取物語「―を隔ててよごとに金こがねある竹を見つくることかさなりぬ」→よ(節)。

②樹幹の枝のつけ根の所。また、そのあと。

③動物の骨のつがいめ。関節。

④瘤状のもの。特に、糸・縄などで瘤状のところ。〈倭名類聚鈔14〉

⑤物事のくぎれ目。段落。節目。「人生の―」

⑥(心がとまるような)点。箇所。「あやしい―がある」

⑦(何かのきっかけとなる)とき。おり。際。源氏物語帚木「をこがましくも、またよき―なりとも思ひ給ふるに」。「折―」

⑧歌の音の高低・長短・強弱の変化する境目。転じて、曲節。旋律。メロディー。また、歌の一くだり。「一―うたう」「歌詞に―をつける」

⑨(フシと書く)浄瑠璃の節章の一つ。

⑩言いがかり。なんくせ。人情本、春色辰巳園「よくいろいろな―をつけるの。面倒な酒ならばよそうよ」

⑪魚の身を縦に4分したものの一つ。狂言、察化「鰹十―取つたは」

⑫かつおぶし。

⑬(女房詞)ほした芋がら。

⑭矢柄やがらの節。

⑮〔理〕(node)定在波において振幅が常に零または極小となる箇所。節点せってん。↔腹はら

⇒節を正ず

ふ‐し【不死】

死なないこと。いつまでも生きること。永生。不滅。「不老―」「―鳥」

ふ‐し【父子】

父と子。

ふし【付子・附子・五倍子】

ヌルデの若芽・若葉などに生じた瘤状の虫癭ちゅうえい。タンニン材として女性が歯を黒く染めることや、薬用・染織用・インク製造などに供した。生五倍子。〈[季]秋〉。→ふしかね

ふじ

リンゴの一品種。甘味が強く、成熟すると蜜ができる。貯蔵性に優れ、無袋栽培も行われる。盛岡果樹試験場で育成。

ふじ【藤】フヂ

①マメ科フジ属の蔓性落葉木本の総称。山野に広く自生するヤマフジ(蔓つるは左巻き)とノダフジ(蔓は右巻き)のほか、観賞用の多くの園芸品種がある。幹の長さ10メートル以上、他物にからむ。葉は羽状複葉。5〜6月頃淡紫色または白色の蝶形の花を長い花穂で垂れる。莢さやは長楕円形。蔓は強靱で、縄の代用など各種の用に供する。紫藤しとう。ウィスタリア。〈[季]春〉。万葉集14「春辺咲く―の末葉のうらやすに」

フジ

撮影:関戸 勇

②藤・葛かずらなどの蔓。徒然草「―の先は…牛の角のやうに撓むべし」

③「ふじごろも」の略。

④「ふじいろ」の略。

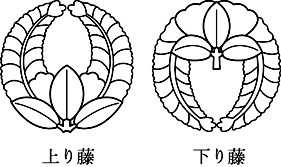

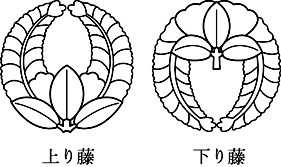

⑤紋所の名。藤の葉・花房を模様化したもの。上り藤・下り藤・杏葉ぎょうよう藤・三つ葉藤・九条藤などがある。

藤

②藤・葛かずらなどの蔓。徒然草「―の先は…牛の角のやうに撓むべし」

③「ふじごろも」の略。

④「ふじいろ」の略。

⑤紋所の名。藤の葉・花房を模様化したもの。上り藤・下り藤・杏葉ぎょうよう藤・三つ葉藤・九条藤などがある。

藤

⑥襲かさねの色目。表は薄紫、裏は青。ふじがさね。

ふ‐じ【不二】

①二つとないこと。唯一。

②二つに見えて実は一つであること。仮名草子、他我身之上「善悪―といへるとても」

③書簡文の末尾に添える語。十分に意を尽くさない意。不一。

④富士山。

→不二ふに

ふ‐じ【不次】

①順序によらないこと。破格。異例。保元物語「忠あらん者には、―の賞をおこなはるべし」

②(手紙に書く決り文句)文章が順序なく乱れている意。自分の文章の謙譲語。万葉集17「更に賜書を承り、且つ奉ること―なり」

ふ‐じ【不治】‥ヂ

(フチとも)病気がなおらないこと。「―の病」

ふ‐じ【不時】

思いがけない時。時節はずれ。定まった時の外。臨時。日葡辞書「フジニマイル」。「―の備え」

ふ‐じ【父事】

他人に、その人を父として仕えること。

ふ‐じ【扶持】‥ヂ

たすけること。たすけささえること。

ふじ【富士】

①富士山。万葉集3「田児の浦ゆうち出でて見れば真白にそ―の高嶺に雪は降りける」

②静岡県東部の市。富士山の南麓、富士川の東岸に位置し、製紙工業などが盛ん。人口23万6千。→吉原2。

③香銘。質は伽羅きゃら。

⇒富士は磯

ぶ‐し【仏師】

「ぶっし」の促音を表記しない形。

ぶ‐し【附子】

トリカブトの塊根または子根をとって乾した生薬。漢方で興奮・鎮痛・代謝亢進のために用いる。主成分はアコニチン。猛毒がある。ぶす。今昔物語集12「―を食ふに死なず」→烏頭うず

ぶ‐し【奉仕】

⇒ほうし。太平記13「鬼神手を束ねて―しける間」

ぶ‐し【武士】

武芸を習い、軍事にたずさわる者。武技を職能として生活する職能民と捉える立場からは、平安後期に登場し江戸時代まで存続した社会層をいう。さむらい。もののふ。武者。武人。続日本紀8「文人―は国家の重んずる所」。平家物語1「―ども散々に射奉る」

⇒武士に二言なし

⇒武士は相身互い

⇒武士は食わねど高楊枝

ぶ‐じ【奉侍】

君主のそば近くにはべること。

ぶ‐じ【武事】

武芸や戦争に関する事柄。

ぶ‐じ【無事】

①取り立てて言うほどの変わったことのないこと。

㋐事変のないこと。危険・災害・大過などが起こらない状態。平穏。太平記12「今四海一時に定しずまつて万民―の化に誇ること」。「航海の―を祈る」「―終了した」↔有事。

㋑つつがないこと。健康なこと。武家義理物語「―の姿を見立て」。「―にお過ごしと存じます」

②自然のままで何も人為を加えないこと。太平記1「只道士の術を学んで無為を業とし、―を事とす」

③ひまなこと。なすべき事がないこと。「―に苦しむ」

ぶ‐じ【蕪辞】

①粗末なことば。乱雑なことば。

②自分の言葉または文章の謙譲語。「―を連ねる」

ふじ‐あざみ【富士薊】

キク科の多年草。富士山周辺の固有種。高さ1メートルに達しアザミ類で最大。葉は羽状で大きなとげがある。8〜9月頃、濃紅紫色で半球形の巨大な頭状花を下向きにつける。〈[季]秋〉

ふし‐あな【節穴】

①板などの節のあな。

②眼力がんりきのないことをののしっていう語。「お前の眼は―か」

ふ‐しあわせ【不仕合せ】‥アハセ

運のわるいこと。幸福でないこと。不運。不幸。

ふじい【藤井】フヂヰ

姓氏の一つ。

⇒ふじい‐うもん【藤井右門】

⇒ふじい‐おとお【藤井乙男】

⇒ふじい‐けんじろう【藤井健次郎】

⇒ふじい‐たかなお【藤井高尚】

⇒ふじい‐ちくがい【藤井竹外】

ブジー【bougie フランス】

尿道・食道その他比較的狭い管腔に挿入する医療器具。管状・棒状など種々の形と大きさをもつ。狭窄きょうさくの拡張、異物の探知、薬剤の塗布などに用いる。ブージー。

ふじい‐うもん【藤井右門】フヂヰ‥

江戸中期の尊王論者。赤穂藩浪人の子。正親町三条おおぎまちさんじょう家に仕官。竹内式部・山県大弐と交わり、尊王思想を公卿に説き、幕府に忌まれ、斬首・獄門。(1720〜1767)→明和事件。

⇒ふじい【藤井】

ふじい‐おとお【藤井乙男】フヂヰ‥ヲ

国文学者・俳人。紫影と号。淡路の生れ。東大卒。京大教授。近世文学を研究。編著「諺語大辞典」「江戸文学研究」「近松全集」など。(1868〜1945)

⇒ふじい【藤井】

ふじい‐けんじろう【藤井健次郎】フヂヰ‥ラウ

植物学者。金沢の人。東大教授。細胞学を基礎とする遺伝学講座を開設。国際細胞学雑誌「キトロギア」を創刊。文化勲章。(1866〜1952)

⇒ふじい【藤井】

ふじい‐たかなお【藤井高尚】フヂヰ‥ナホ

江戸後期の国学者。松の屋・松斎と号す。備中の人。本居宣長門人のうち文章において最も秀でた。著「伊勢物語新釈」「歌のしるべ」など。(1764〜1840)

⇒ふじい【藤井】

ふじい‐ちくがい【藤井竹外】フヂヰ‥グワイ

幕末の漢詩人。名は啓。摂津高槻の人。頼山陽に学ぶ。詩集「竹外二十八字詩」「竹外詩鈔」など。(1807〜1866)

⇒ふじい【藤井】

ふじいでら【藤井寺】フヂヰ‥

大阪府南東部の市。南は羽曳野丘陵、北は大和川。古市古墳群の一部があり、もと河内国府の所在地。近世には葛井寺ふじいでら・道明寺の門前町が成立。人口6万6千。

道明寺

撮影:的場 啓

⑥襲かさねの色目。表は薄紫、裏は青。ふじがさね。

ふ‐じ【不二】

①二つとないこと。唯一。

②二つに見えて実は一つであること。仮名草子、他我身之上「善悪―といへるとても」

③書簡文の末尾に添える語。十分に意を尽くさない意。不一。

④富士山。

→不二ふに

ふ‐じ【不次】

①順序によらないこと。破格。異例。保元物語「忠あらん者には、―の賞をおこなはるべし」

②(手紙に書く決り文句)文章が順序なく乱れている意。自分の文章の謙譲語。万葉集17「更に賜書を承り、且つ奉ること―なり」

ふ‐じ【不治】‥ヂ

(フチとも)病気がなおらないこと。「―の病」

ふ‐じ【不時】

思いがけない時。時節はずれ。定まった時の外。臨時。日葡辞書「フジニマイル」。「―の備え」

ふ‐じ【父事】

他人に、その人を父として仕えること。

ふ‐じ【扶持】‥ヂ

たすけること。たすけささえること。

ふじ【富士】

①富士山。万葉集3「田児の浦ゆうち出でて見れば真白にそ―の高嶺に雪は降りける」

②静岡県東部の市。富士山の南麓、富士川の東岸に位置し、製紙工業などが盛ん。人口23万6千。→吉原2。

③香銘。質は伽羅きゃら。

⇒富士は磯

ぶ‐し【仏師】

「ぶっし」の促音を表記しない形。

ぶ‐し【附子】

トリカブトの塊根または子根をとって乾した生薬。漢方で興奮・鎮痛・代謝亢進のために用いる。主成分はアコニチン。猛毒がある。ぶす。今昔物語集12「―を食ふに死なず」→烏頭うず

ぶ‐し【奉仕】

⇒ほうし。太平記13「鬼神手を束ねて―しける間」

ぶ‐し【武士】

武芸を習い、軍事にたずさわる者。武技を職能として生活する職能民と捉える立場からは、平安後期に登場し江戸時代まで存続した社会層をいう。さむらい。もののふ。武者。武人。続日本紀8「文人―は国家の重んずる所」。平家物語1「―ども散々に射奉る」

⇒武士に二言なし

⇒武士は相身互い

⇒武士は食わねど高楊枝

ぶ‐じ【奉侍】

君主のそば近くにはべること。

ぶ‐じ【武事】

武芸や戦争に関する事柄。

ぶ‐じ【無事】

①取り立てて言うほどの変わったことのないこと。

㋐事変のないこと。危険・災害・大過などが起こらない状態。平穏。太平記12「今四海一時に定しずまつて万民―の化に誇ること」。「航海の―を祈る」「―終了した」↔有事。

㋑つつがないこと。健康なこと。武家義理物語「―の姿を見立て」。「―にお過ごしと存じます」

②自然のままで何も人為を加えないこと。太平記1「只道士の術を学んで無為を業とし、―を事とす」

③ひまなこと。なすべき事がないこと。「―に苦しむ」

ぶ‐じ【蕪辞】

①粗末なことば。乱雑なことば。

②自分の言葉または文章の謙譲語。「―を連ねる」

ふじ‐あざみ【富士薊】

キク科の多年草。富士山周辺の固有種。高さ1メートルに達しアザミ類で最大。葉は羽状で大きなとげがある。8〜9月頃、濃紅紫色で半球形の巨大な頭状花を下向きにつける。〈[季]秋〉

ふし‐あな【節穴】

①板などの節のあな。

②眼力がんりきのないことをののしっていう語。「お前の眼は―か」

ふ‐しあわせ【不仕合せ】‥アハセ

運のわるいこと。幸福でないこと。不運。不幸。

ふじい【藤井】フヂヰ

姓氏の一つ。

⇒ふじい‐うもん【藤井右門】

⇒ふじい‐おとお【藤井乙男】

⇒ふじい‐けんじろう【藤井健次郎】

⇒ふじい‐たかなお【藤井高尚】

⇒ふじい‐ちくがい【藤井竹外】

ブジー【bougie フランス】

尿道・食道その他比較的狭い管腔に挿入する医療器具。管状・棒状など種々の形と大きさをもつ。狭窄きょうさくの拡張、異物の探知、薬剤の塗布などに用いる。ブージー。

ふじい‐うもん【藤井右門】フヂヰ‥

江戸中期の尊王論者。赤穂藩浪人の子。正親町三条おおぎまちさんじょう家に仕官。竹内式部・山県大弐と交わり、尊王思想を公卿に説き、幕府に忌まれ、斬首・獄門。(1720〜1767)→明和事件。

⇒ふじい【藤井】

ふじい‐おとお【藤井乙男】フヂヰ‥ヲ

国文学者・俳人。紫影と号。淡路の生れ。東大卒。京大教授。近世文学を研究。編著「諺語大辞典」「江戸文学研究」「近松全集」など。(1868〜1945)

⇒ふじい【藤井】

ふじい‐けんじろう【藤井健次郎】フヂヰ‥ラウ

植物学者。金沢の人。東大教授。細胞学を基礎とする遺伝学講座を開設。国際細胞学雑誌「キトロギア」を創刊。文化勲章。(1866〜1952)

⇒ふじい【藤井】

ふじい‐たかなお【藤井高尚】フヂヰ‥ナホ

江戸後期の国学者。松の屋・松斎と号す。備中の人。本居宣長門人のうち文章において最も秀でた。著「伊勢物語新釈」「歌のしるべ」など。(1764〜1840)

⇒ふじい【藤井】

ふじい‐ちくがい【藤井竹外】フヂヰ‥グワイ

幕末の漢詩人。名は啓。摂津高槻の人。頼山陽に学ぶ。詩集「竹外二十八字詩」「竹外詩鈔」など。(1807〜1866)

⇒ふじい【藤井】

ふじいでら【藤井寺】フヂヰ‥

大阪府南東部の市。南は羽曳野丘陵、北は大和川。古市古墳群の一部があり、もと河内国府の所在地。近世には葛井寺ふじいでら・道明寺の門前町が成立。人口6万6千。

道明寺

撮影:的場 啓

葛井寺

撮影:的場 啓

葛井寺

撮影:的場 啓

ふし‐いと【節糸】

玉繭からとる節の多い糸。玉糸。

⇒ふしいと‐おり【節糸織】

ふしいと‐おり【節糸織】

ふしいとで織った絹織物。ふしおり。

⇒ふし‐いと【節糸】

ふじ‐いろ【藤色】フヂ‥

うすい紫色。

Munsell color system: 10PB6.5/6.5

ふじうえ‐りゅう【藤植流】フヂウヱリウ

(フジエリュウとも)胡弓の一流派。宝暦(1751〜1764)の頃、江戸の藤植検校に始まる。4弦の胡弓を用いる。

ふし‐うき【伏し浮き】

水泳で、うつ伏せになり、手の力を抜いて伸ばし、水面に浮かぶこと。

ふじ‐うつぎ【藤空木】フヂ‥

フジウツギ科の落葉小低木。山野に自生。高さ1メートル内外、若枝は断面四角で翼がある。葉は長楕円形。夏、総状花序に筒型で淡紅紫色の小花を密生、その花穂が藤に似る。全草が有毒。観賞用。近似の中国原産のフサフジウツギとその改良種は花が美しく、園芸上は属の学名ブッドレア名で栽培される。

ふじえだ【藤枝】フヂ‥

静岡県中部の市。東海道の宿駅として発達。茶・シイタケなどの栽培と木工業・化学工業が盛ん。人口12万9千。

ふじえだ【藤枝】フヂ‥

姓氏の一つ。

⇒ふじえだ‐しずお【藤枝静男】

ふじえだ‐しずお【藤枝静男】フヂ‥シヅヲ

小説家。本名、勝見次郎。静岡県生れ。私小説的ながら幻想的な作風の小説を発表。作「空気頭」「欣求ごんぐ浄土」など。(1907〜1993)

⇒ふじえだ【藤枝】

ぶ‐しお【無潮】‥シホ

愛敬あいきょうのないこと。無愛想。竹斎「問へど答へぬその気色は、―にこそは見えにけれ」

ふじおか【藤岡】フヂヲカ

群馬県南部、神流かんな川と鮎川に挟まれた洪積台地の市。もと中山道の脇街道の宿場町・市場町。藤岡瓦・藤岡絹が特産。人口6万9千。

ふじおか【藤岡】フヂヲカ

姓氏の一つ。

⇒ふじおか‐かつじ【藤岡勝二】

⇒ふじおか‐さくたろう【藤岡作太郎】

ふじおか‐かつじ【藤岡勝二】フヂヲカ‥

言語学者。京都生れ。東大教授。東洋語学を研究、日本語とウラル‐アルタイ語との類似を指摘。訳著「ヴァンドリエス言語学概論」「満文老檔」など。(1872〜1935)

⇒ふじおか【藤岡】

ふじおか‐さくたろう【藤岡作太郎】フヂヲカ‥ラウ

国文学者。東圃と号す。金沢生れ。東大助教授。国文学史研究に新しい方法を導入。著「国文学全史平安朝篇」「鎌倉室町時代文学史」「近世絵画史」など。(1870〜1910)

⇒ふじおか【藤岡】

ふし‐おがみ【伏し拝み】‥ヲガミ

①ふしおがむこと。遥拝ようはいすること。

②神社で参拝者が平伏しておがむために木を横たえた場所。また、遠く離れた地で、本社を遥拝する拝所。太平記13「―に馬をとどめて」

ふし‐おが・む【伏し拝む】‥ヲガム

〔他五〕

平伏しておがむ。また、遥拝ようはいする。竹取物語「娘を我にたべと―・み」。平治物語「北野の方を―・ませ給ひて」

ふし‐おき【臥し起き】

寝ることと起きること。おきふし。転じて、日常の生活。蜻蛉日記上「―は、ただをさなき人をもてあそびて」

ふじ‐おどし【藤縅】フヂヲドシ

鎧よろいの縅の一種。藤色、すなわち薄紫色の糸で縅したものという。

ふし‐おり【節織】

(→)節糸ふしいと織に同じ。

ふじ‐おり【藤織】フヂ‥

藤の皮の繊維で織った織物。藤布。

ふじ‐おろし【富士颪】

①富士山から吹きおろす風。

②富士山の形をした大きな編笠。男色大鑑「―といふ大編笠をぬげば」

ふし‐かえり【臥し返り】‥カヘリ

ねがえりを打つこと。後撰和歌集恋「―こそしなまほしけれ」

ふし‐かえ・る【臥し返る】‥カヘル

〔自四〕

ねがえりを打つ。宇治拾遺物語3「うと言ひて、後ろざまにこそ―・りたれ」

ふし‐かき【柴垣】

柴で結った垣。しばがき。神代紀下「海の中に八重蒼あお―を造りて」

ふし‐かげ【節陰】

矢の箆のの節の凹みに漆を塗り込めて先端をぼかしたもの。征矢そやの正式の料。

ふじ‐がさ【藤笠】フヂ‥

藤のつるで編んだ笠。若い武士・医者・僧などが用いた。

ふじ‐がさね【藤襲】フヂ‥

(→)藤ふじ6に同じ。

ふじ‐かざんたい【富士火山帯】‥クワ‥

北端は不明確だが、霧ヶ峰から富士山・箱根山・伊豆半島の諸火山を経て伊豆七島に至る火山帯をいった語。さらに南に延び、マリアナ列島西側の火山列島に連なる。成層火山が多い。

ふじ‐かずら【藤葛】フヂカヅラ

①藤のつる。藤。〈[季]春〉。壬二みに集「垣ほに咲ける―」

②藤や葛くずなど蔓草の総称。

ふじ‐がた【富士形】

富士山のような形、すなわち円錐形の上部が欠けていて、横から見て扇を逆さまにしたように見える形。富士山形。

ぶし‐かたぎ【武士気質】

武士らしい気質。さむらいかたぎ。

ふし‐かてい【父子家庭】

父と未成年の子とで構成されている家族。父子世帯。

ふし‐かね【付子鉄漿・附子鉄漿】

五倍子ふしの粉を鉄汁に浸して作った黒色染料。おはぐろ。

⇒ふしかね‐ぞめ【付子鉄漿染・付子金染】

ふしかね‐ぞめ【付子鉄漿染・付子金染】

付子鉄漿で染めること。また、その染めたもの。

⇒ふし‐かね【付子鉄漿・附子鉄漿】

ふし‐かまり【伏屈】

(→)「ふせかまり」に同じ。

ふじ‐がみ【藤紙】フヂ‥

藤の皮を原料として漉すいた良質の紙。古代に中国浙江省剡渓せんけいで産した剡藤紙せんとうしが著名。日本では京都府宮津・茨城県水戸などに産した。藤皮紙とうひし。

ふじかわ【藤川】フヂカハ

姓氏の一つ。

⇒ふじかわ‐ゆうぞう【藤川勇造】

ふじかわ【富士川】‥カハ

姓氏の一つ。

⇒ふじかわ‐ゆう【富士川游】

ふじ‐がわ【富士川】‥ガハ

赤石山脈に発源する釜無川と秩父山地に発源する笛吹川とが甲府盆地の南で合して南流し、山梨・静岡両県の中央部を貫流して駿河湾に注ぐ川。最上川・球磨くま川と共に日本三急流の一つ。長さ128キロメートル。

⇒ふじがわ‐の‐たたかい【富士川の戦】

ふじがわ‐の‐たたかい【富士川の戦】‥ガハ‥タタカヒ

1180年(治承4)平維盛を将とする平家軍と源頼朝の軍とで行われた富士川河口付近での合戦。平家軍は水鳥の羽音に驚いて敗走したと伝えられる。

⇒ふじ‐がわ【富士川】

ふじかわ‐ゆう【富士川游】‥カハイウ

医学者。広島県の人。日本の医史学を確立し「日本医学史」を著す。(1865〜1940)

⇒ふじかわ【富士川】

ふじかわ‐ゆうぞう【藤川勇造】フヂカハ‥ザウ

彫刻家。高松生れ。東京美術学校卒。ロダンの助手となり、二科会彫刻部を創設。作「ブロンド」など。(1883〜1935)

⇒ふじかわ【藤川】

ふしき【伏木】

富山県高岡市の地名。小矢部川の河口に位置する、高岡の外港。米の集散地として発展。臨海工業地域ではパルプ・化学工業が盛ん。

ふし‐き【臥木・伏木】

地に倒れふした木。源平盛衰記21「七、八人がほど入りぬべき大きなる―あり」

ふし‐き【節木】

①節の多くある木。義経記5「―の弓の戈ほこ短く、射よげなるを持ち」

②節の部分が朽ちて空洞になっている木。

ふ‐しき【不識】

しらないこと。不知。

ふ‐しぎ【不思議】

(不可思議の略)

①よく考えても原因・理由がわからない、また、解釈がつかないこと。いぶかしいこと。あやしいこと。奇怪。方丈記「世の―をみること、ややたびたびになりぬ」。「自然界の―をさぐる」「―な話」「彼の予想は―によく当たる」「今回は―とうまくいった」

②(「―を立つ」「―を打つ」の形で)あやしく思う。不審の念を持つ。西鶴諸国ばなし「―を立るもことわりなり」

ふじ‐き【藤木】フヂ‥

マメ科の落葉高木。フジとは別属。葉はフジに似て大きく羽状複葉。山地に生え、夏、白色の蝶形花を開く。材は緻密で細工物用・建築用。樹皮で器具を作る。ヤマエンジュ。

ふじき【藤木】フヂ‥

姓氏の一つ。

⇒ふじき‐くぞう【藤木九三】

ふ‐じき【不食】

(ジキは「食」の呉音)

①⇒ふしょく。

②つわりで食欲がなくなること。瓢金福寿草「若後家の―すこぶる珍事なり」

ぶ‐じき【夫食】

(フジキとも)農民の食糧とする米穀のこと。

⇒ぶじき‐かし【夫食貸】

⇒ぶじき‐たねかし【夫食種貸】

ぶじき‐かし【夫食貸】

江戸時代、凶作などで生活困難な農民に、領主が夫食または(夫食代として)金銭を貸し付けたこと。

⇒ぶ‐じき【夫食】

ふじき‐くぞう【藤木九三】フヂ‥ザウ

登山家。京都府生れ。穂高岳滝谷などを初登攀とうはん、また朝日新聞記者として数々の登山・探検に随行し報道。著「雪・岩・アルプス」など。(1887〜1970)

⇒ふじき【藤木】

ぶじき‐たねかし【夫食種貸】

江戸時代、夫食と種籾たねもみとを貸したこと。→種貸

⇒ぶ‐じき【夫食】

ふじ‐ぎぬ【藤衣】フヂ‥

(→)「ふじごろも」に同じ。

ふじ‐ぎぬ【富士絹】

経緯たてよこともに絹紡糸を用いた平織・卵色の織物。1906年(明治39)頃、富士瓦斯ガス紡績株式会社の製品名。羽二重はぶたえに準ずるものとして広く輸出された。シャツ地・婦人服地・裏地などに用いる。

ふしぎのくにのアリス【不思議の国のアリス】

(Alice's Adventures in Wonderland)イギリスの童話作家キャロルの作。1865年刊。少女アリスが兎に案内されておとぎの国へ行き、奇想天外な冒険をする物語。

ふじ‐ぎょうじゃ【富士行者】‥ギヤウ‥

富士詣でをする人々。白装束に金剛杖・鈴を持ち、六根清浄ろっこんしょうじょうを唱え山頂の富士権現に参詣する。〈[季]夏〉。→富士講→富士詣で

ふし‐くさ【伏草】

待ち伏せすること。天草本伊曾保物語「鼠は―をし、蛙を悩ませども」

ふじくら‐ぞうり【藤倉草履】フヂ‥ザウ‥

藺いで編み、表に木綿鼻緒をつけた草履。ふじくら。

ふしく・る【恚る】

〔自四〕

(→)「ふしこる」に同じ。

ふし‐くれ【節榑】

ふしの多い材木。

⇒ふしくれ‐だ・つ【節榑立つ】

⇒ふしくれ‐ぼく【節榑木】

ふしくれ‐だ・つ【節榑立つ】

〔自五〕

①材木にふしが多くてでこぼこしている。

②手などが骨ばってごつごつする。

⇒ふし‐くれ【節榑】

ふしくれ‐ぼく【節榑木】

クヌギの別称。

⇒ふし‐くれ【節榑】

ふし‐ぐろ【節黒】

矢柄やがらの節の下を黒く漆で塗ること。また、その矢。

⇒ふしぐろ‐せんのう【節黒仙翁】

ふしぐろ‐せんのう【節黒仙翁】‥ヲウ

ナデシコ科の多年草。山地の草原に自生する。葉は無柄で対生、節の部分が紫黒色を帯びるのでこの名がある。夏、朱赤色5弁で径3センチメートル余のナデシコに似た美花を開く。おうさかそう。

⇒ふし‐ぐろ【節黒】

プシケ【Psychē】

⇒プシュケー

ふし‐げき【節劇】

(→)浪花節芝居に同じ。

ふし‐こ【節蚕】

膿病のうびょうにかかって環節の高くなった蚕。節高の蚕。

ふじ‐こう【富士講】‥カウ

富士山を信仰する講社。信徒は夏季に白衣を着て鈴を振り、六根清浄ろっこんしょうじょうを唱えながら登山する。江戸時代に角行かくぎょう・身禄みろくが出て盛行。明治以後は扶桑教などとなる。〈[季]夏〉。→富士塚→高田の富士

ふじ‐ごうり【藤行李・葛行李】フヂガウ‥

ふじかずらで作った行李。ふじごり。

ふじ‐ごこ【富士五湖】

富士山北麓の山中湖・河口湖・西さい湖・精進しょうじ湖・本栖もとす湖の五つの湖。

ふし‐ごと【節事】

義太夫節の中で歌謡に似て歌う部分の多いもの。道行や景事けいごとなど。

ぶし‐ことば【武士詞】

武士階級が中心に用いた言葉。使役の助動詞ス・サスを受身の表現に用いるなどの特徴がある。武家詞。武者詞。

ふじ‐ごり【藤行李】フヂ‥

(→)「ふじごうり」に同じ。

ふしこ・る【恚る】

〔自四〕

腹を立てる。ふくれる。いさかう。ふしくる。文徳実録3「大神―・り賜へりと申せり」

ふじ‐ごろも【藤衣】フヂ‥

①藤づるの繊維で製したごく粗末な衣服。

②麻布の喪服。また、喪服。ふじのおんぞ。古今和歌集恋「おもふどちひとりひとりが恋ひ死なば誰によそへて―きむ」

③序詞として、衣のなれるという意から「馴る」を、衣の織目の粗い意から「間遠に」を、藤衣を織るという意から「折れる」を言い出す。万葉集3「須磨の海人の塩焼衣の―間遠にしあればいまだ着馴れず」

ふじ‐ざいく【藤細工】フヂ‥

ふじかずらで細工すること。また、その細工品。

ふじさか‐ごごう【藤坂五号】フヂ‥ガウ

水稲粳うるちの育成品種。1949年(昭和24)、田中稔らが育成。強稈多収で耐冷性強く、昭和20年代の東北冷害に耐えた。

ふじさき‐はちまんぐう【藤崎八旛宮】フヂ‥

熊本市井川淵町にある元国幣小社。石清水八幡宮の分霊。藤崎宮。

ふじ‐ざくら【富士桜】

〔植〕マメザクラの別称。〈[季]春〉

ふじ‐さし【藤差】フヂ‥

扇を腰にまっすぐにさすこと。↔笏差しゃくざし

ふし‐ざま【伏し様】

うつぶせ。うつむけ。平治物語「―にどうど落つ」

ふじさわ【藤沢】フヂサハ

神奈川県南部の市。もと東海道の宿駅。遊行寺ゆぎょうじの門前町。海岸は湘南の中心的な保養地。近年、住宅地化が進む。人口39万6千。

ふじさわ【藤沢】フヂサハ

姓氏の一つ。

⇒ふじさわ‐しゅうへい【藤沢周平】

⇒ふじさわ‐りきたろう【藤沢利喜太郎】

ふじさわ‐ぎく【藤沢菊】フヂサハ‥

サワオグルマの異称。

ふじさわ‐しゅうへい【藤沢周平】フヂサハシウ‥

小説家。本名、小菅留治。山形県生れ。山形師範卒。端正な文章で政争に巻きこまれた下級武士や市井の人びとの生き方を描く。作「暗殺の年輪」「蝉しぐれ」など。(1927〜1997)

藤沢周平

撮影:田沼武能

ふし‐いと【節糸】

玉繭からとる節の多い糸。玉糸。

⇒ふしいと‐おり【節糸織】

ふしいと‐おり【節糸織】

ふしいとで織った絹織物。ふしおり。

⇒ふし‐いと【節糸】

ふじ‐いろ【藤色】フヂ‥

うすい紫色。

Munsell color system: 10PB6.5/6.5

ふじうえ‐りゅう【藤植流】フヂウヱリウ

(フジエリュウとも)胡弓の一流派。宝暦(1751〜1764)の頃、江戸の藤植検校に始まる。4弦の胡弓を用いる。

ふし‐うき【伏し浮き】

水泳で、うつ伏せになり、手の力を抜いて伸ばし、水面に浮かぶこと。

ふじ‐うつぎ【藤空木】フヂ‥

フジウツギ科の落葉小低木。山野に自生。高さ1メートル内外、若枝は断面四角で翼がある。葉は長楕円形。夏、総状花序に筒型で淡紅紫色の小花を密生、その花穂が藤に似る。全草が有毒。観賞用。近似の中国原産のフサフジウツギとその改良種は花が美しく、園芸上は属の学名ブッドレア名で栽培される。

ふじえだ【藤枝】フヂ‥

静岡県中部の市。東海道の宿駅として発達。茶・シイタケなどの栽培と木工業・化学工業が盛ん。人口12万9千。

ふじえだ【藤枝】フヂ‥

姓氏の一つ。

⇒ふじえだ‐しずお【藤枝静男】

ふじえだ‐しずお【藤枝静男】フヂ‥シヅヲ

小説家。本名、勝見次郎。静岡県生れ。私小説的ながら幻想的な作風の小説を発表。作「空気頭」「欣求ごんぐ浄土」など。(1907〜1993)

⇒ふじえだ【藤枝】

ぶ‐しお【無潮】‥シホ

愛敬あいきょうのないこと。無愛想。竹斎「問へど答へぬその気色は、―にこそは見えにけれ」

ふじおか【藤岡】フヂヲカ

群馬県南部、神流かんな川と鮎川に挟まれた洪積台地の市。もと中山道の脇街道の宿場町・市場町。藤岡瓦・藤岡絹が特産。人口6万9千。

ふじおか【藤岡】フヂヲカ

姓氏の一つ。

⇒ふじおか‐かつじ【藤岡勝二】

⇒ふじおか‐さくたろう【藤岡作太郎】

ふじおか‐かつじ【藤岡勝二】フヂヲカ‥

言語学者。京都生れ。東大教授。東洋語学を研究、日本語とウラル‐アルタイ語との類似を指摘。訳著「ヴァンドリエス言語学概論」「満文老檔」など。(1872〜1935)

⇒ふじおか【藤岡】

ふじおか‐さくたろう【藤岡作太郎】フヂヲカ‥ラウ

国文学者。東圃と号す。金沢生れ。東大助教授。国文学史研究に新しい方法を導入。著「国文学全史平安朝篇」「鎌倉室町時代文学史」「近世絵画史」など。(1870〜1910)

⇒ふじおか【藤岡】

ふし‐おがみ【伏し拝み】‥ヲガミ

①ふしおがむこと。遥拝ようはいすること。

②神社で参拝者が平伏しておがむために木を横たえた場所。また、遠く離れた地で、本社を遥拝する拝所。太平記13「―に馬をとどめて」

ふし‐おが・む【伏し拝む】‥ヲガム

〔他五〕

平伏しておがむ。また、遥拝ようはいする。竹取物語「娘を我にたべと―・み」。平治物語「北野の方を―・ませ給ひて」

ふし‐おき【臥し起き】

寝ることと起きること。おきふし。転じて、日常の生活。蜻蛉日記上「―は、ただをさなき人をもてあそびて」

ふじ‐おどし【藤縅】フヂヲドシ

鎧よろいの縅の一種。藤色、すなわち薄紫色の糸で縅したものという。

ふし‐おり【節織】

(→)節糸ふしいと織に同じ。

ふじ‐おり【藤織】フヂ‥

藤の皮の繊維で織った織物。藤布。

ふじ‐おろし【富士颪】

①富士山から吹きおろす風。

②富士山の形をした大きな編笠。男色大鑑「―といふ大編笠をぬげば」

ふし‐かえり【臥し返り】‥カヘリ

ねがえりを打つこと。後撰和歌集恋「―こそしなまほしけれ」

ふし‐かえ・る【臥し返る】‥カヘル

〔自四〕

ねがえりを打つ。宇治拾遺物語3「うと言ひて、後ろざまにこそ―・りたれ」

ふし‐かき【柴垣】

柴で結った垣。しばがき。神代紀下「海の中に八重蒼あお―を造りて」

ふし‐かげ【節陰】

矢の箆のの節の凹みに漆を塗り込めて先端をぼかしたもの。征矢そやの正式の料。

ふじ‐がさ【藤笠】フヂ‥

藤のつるで編んだ笠。若い武士・医者・僧などが用いた。

ふじ‐がさね【藤襲】フヂ‥

(→)藤ふじ6に同じ。

ふじ‐かざんたい【富士火山帯】‥クワ‥

北端は不明確だが、霧ヶ峰から富士山・箱根山・伊豆半島の諸火山を経て伊豆七島に至る火山帯をいった語。さらに南に延び、マリアナ列島西側の火山列島に連なる。成層火山が多い。

ふじ‐かずら【藤葛】フヂカヅラ

①藤のつる。藤。〈[季]春〉。壬二みに集「垣ほに咲ける―」

②藤や葛くずなど蔓草の総称。

ふじ‐がた【富士形】

富士山のような形、すなわち円錐形の上部が欠けていて、横から見て扇を逆さまにしたように見える形。富士山形。

ぶし‐かたぎ【武士気質】

武士らしい気質。さむらいかたぎ。

ふし‐かてい【父子家庭】

父と未成年の子とで構成されている家族。父子世帯。

ふし‐かね【付子鉄漿・附子鉄漿】

五倍子ふしの粉を鉄汁に浸して作った黒色染料。おはぐろ。

⇒ふしかね‐ぞめ【付子鉄漿染・付子金染】

ふしかね‐ぞめ【付子鉄漿染・付子金染】

付子鉄漿で染めること。また、その染めたもの。

⇒ふし‐かね【付子鉄漿・附子鉄漿】

ふし‐かまり【伏屈】

(→)「ふせかまり」に同じ。

ふじ‐がみ【藤紙】フヂ‥

藤の皮を原料として漉すいた良質の紙。古代に中国浙江省剡渓せんけいで産した剡藤紙せんとうしが著名。日本では京都府宮津・茨城県水戸などに産した。藤皮紙とうひし。

ふじかわ【藤川】フヂカハ

姓氏の一つ。

⇒ふじかわ‐ゆうぞう【藤川勇造】

ふじかわ【富士川】‥カハ

姓氏の一つ。

⇒ふじかわ‐ゆう【富士川游】

ふじ‐がわ【富士川】‥ガハ

赤石山脈に発源する釜無川と秩父山地に発源する笛吹川とが甲府盆地の南で合して南流し、山梨・静岡両県の中央部を貫流して駿河湾に注ぐ川。最上川・球磨くま川と共に日本三急流の一つ。長さ128キロメートル。

⇒ふじがわ‐の‐たたかい【富士川の戦】

ふじがわ‐の‐たたかい【富士川の戦】‥ガハ‥タタカヒ

1180年(治承4)平維盛を将とする平家軍と源頼朝の軍とで行われた富士川河口付近での合戦。平家軍は水鳥の羽音に驚いて敗走したと伝えられる。

⇒ふじ‐がわ【富士川】

ふじかわ‐ゆう【富士川游】‥カハイウ

医学者。広島県の人。日本の医史学を確立し「日本医学史」を著す。(1865〜1940)

⇒ふじかわ【富士川】

ふじかわ‐ゆうぞう【藤川勇造】フヂカハ‥ザウ

彫刻家。高松生れ。東京美術学校卒。ロダンの助手となり、二科会彫刻部を創設。作「ブロンド」など。(1883〜1935)

⇒ふじかわ【藤川】

ふしき【伏木】

富山県高岡市の地名。小矢部川の河口に位置する、高岡の外港。米の集散地として発展。臨海工業地域ではパルプ・化学工業が盛ん。

ふし‐き【臥木・伏木】

地に倒れふした木。源平盛衰記21「七、八人がほど入りぬべき大きなる―あり」

ふし‐き【節木】

①節の多くある木。義経記5「―の弓の戈ほこ短く、射よげなるを持ち」

②節の部分が朽ちて空洞になっている木。

ふ‐しき【不識】

しらないこと。不知。

ふ‐しぎ【不思議】

(不可思議の略)

①よく考えても原因・理由がわからない、また、解釈がつかないこと。いぶかしいこと。あやしいこと。奇怪。方丈記「世の―をみること、ややたびたびになりぬ」。「自然界の―をさぐる」「―な話」「彼の予想は―によく当たる」「今回は―とうまくいった」

②(「―を立つ」「―を打つ」の形で)あやしく思う。不審の念を持つ。西鶴諸国ばなし「―を立るもことわりなり」

ふじ‐き【藤木】フヂ‥

マメ科の落葉高木。フジとは別属。葉はフジに似て大きく羽状複葉。山地に生え、夏、白色の蝶形花を開く。材は緻密で細工物用・建築用。樹皮で器具を作る。ヤマエンジュ。

ふじき【藤木】フヂ‥

姓氏の一つ。

⇒ふじき‐くぞう【藤木九三】

ふ‐じき【不食】

(ジキは「食」の呉音)

①⇒ふしょく。

②つわりで食欲がなくなること。瓢金福寿草「若後家の―すこぶる珍事なり」

ぶ‐じき【夫食】

(フジキとも)農民の食糧とする米穀のこと。

⇒ぶじき‐かし【夫食貸】

⇒ぶじき‐たねかし【夫食種貸】

ぶじき‐かし【夫食貸】

江戸時代、凶作などで生活困難な農民に、領主が夫食または(夫食代として)金銭を貸し付けたこと。

⇒ぶ‐じき【夫食】

ふじき‐くぞう【藤木九三】フヂ‥ザウ

登山家。京都府生れ。穂高岳滝谷などを初登攀とうはん、また朝日新聞記者として数々の登山・探検に随行し報道。著「雪・岩・アルプス」など。(1887〜1970)

⇒ふじき【藤木】

ぶじき‐たねかし【夫食種貸】

江戸時代、夫食と種籾たねもみとを貸したこと。→種貸

⇒ぶ‐じき【夫食】

ふじ‐ぎぬ【藤衣】フヂ‥

(→)「ふじごろも」に同じ。

ふじ‐ぎぬ【富士絹】

経緯たてよこともに絹紡糸を用いた平織・卵色の織物。1906年(明治39)頃、富士瓦斯ガス紡績株式会社の製品名。羽二重はぶたえに準ずるものとして広く輸出された。シャツ地・婦人服地・裏地などに用いる。

ふしぎのくにのアリス【不思議の国のアリス】

(Alice's Adventures in Wonderland)イギリスの童話作家キャロルの作。1865年刊。少女アリスが兎に案内されておとぎの国へ行き、奇想天外な冒険をする物語。

ふじ‐ぎょうじゃ【富士行者】‥ギヤウ‥

富士詣でをする人々。白装束に金剛杖・鈴を持ち、六根清浄ろっこんしょうじょうを唱え山頂の富士権現に参詣する。〈[季]夏〉。→富士講→富士詣で

ふし‐くさ【伏草】

待ち伏せすること。天草本伊曾保物語「鼠は―をし、蛙を悩ませども」

ふじくら‐ぞうり【藤倉草履】フヂ‥ザウ‥

藺いで編み、表に木綿鼻緒をつけた草履。ふじくら。

ふしく・る【恚る】

〔自四〕

(→)「ふしこる」に同じ。

ふし‐くれ【節榑】

ふしの多い材木。

⇒ふしくれ‐だ・つ【節榑立つ】

⇒ふしくれ‐ぼく【節榑木】

ふしくれ‐だ・つ【節榑立つ】

〔自五〕

①材木にふしが多くてでこぼこしている。

②手などが骨ばってごつごつする。

⇒ふし‐くれ【節榑】

ふしくれ‐ぼく【節榑木】

クヌギの別称。

⇒ふし‐くれ【節榑】

ふし‐ぐろ【節黒】

矢柄やがらの節の下を黒く漆で塗ること。また、その矢。

⇒ふしぐろ‐せんのう【節黒仙翁】

ふしぐろ‐せんのう【節黒仙翁】‥ヲウ

ナデシコ科の多年草。山地の草原に自生する。葉は無柄で対生、節の部分が紫黒色を帯びるのでこの名がある。夏、朱赤色5弁で径3センチメートル余のナデシコに似た美花を開く。おうさかそう。

⇒ふし‐ぐろ【節黒】

プシケ【Psychē】

⇒プシュケー

ふし‐げき【節劇】

(→)浪花節芝居に同じ。

ふし‐こ【節蚕】

膿病のうびょうにかかって環節の高くなった蚕。節高の蚕。

ふじ‐こう【富士講】‥カウ

富士山を信仰する講社。信徒は夏季に白衣を着て鈴を振り、六根清浄ろっこんしょうじょうを唱えながら登山する。江戸時代に角行かくぎょう・身禄みろくが出て盛行。明治以後は扶桑教などとなる。〈[季]夏〉。→富士塚→高田の富士

ふじ‐ごうり【藤行李・葛行李】フヂガウ‥

ふじかずらで作った行李。ふじごり。

ふじ‐ごこ【富士五湖】

富士山北麓の山中湖・河口湖・西さい湖・精進しょうじ湖・本栖もとす湖の五つの湖。

ふし‐ごと【節事】

義太夫節の中で歌謡に似て歌う部分の多いもの。道行や景事けいごとなど。

ぶし‐ことば【武士詞】

武士階級が中心に用いた言葉。使役の助動詞ス・サスを受身の表現に用いるなどの特徴がある。武家詞。武者詞。

ふじ‐ごり【藤行李】フヂ‥

(→)「ふじごうり」に同じ。

ふしこ・る【恚る】

〔自四〕

腹を立てる。ふくれる。いさかう。ふしくる。文徳実録3「大神―・り賜へりと申せり」

ふじ‐ごろも【藤衣】フヂ‥

①藤づるの繊維で製したごく粗末な衣服。

②麻布の喪服。また、喪服。ふじのおんぞ。古今和歌集恋「おもふどちひとりひとりが恋ひ死なば誰によそへて―きむ」

③序詞として、衣のなれるという意から「馴る」を、衣の織目の粗い意から「間遠に」を、藤衣を織るという意から「折れる」を言い出す。万葉集3「須磨の海人の塩焼衣の―間遠にしあればいまだ着馴れず」

ふじ‐ざいく【藤細工】フヂ‥

ふじかずらで細工すること。また、その細工品。

ふじさか‐ごごう【藤坂五号】フヂ‥ガウ

水稲粳うるちの育成品種。1949年(昭和24)、田中稔らが育成。強稈多収で耐冷性強く、昭和20年代の東北冷害に耐えた。

ふじさき‐はちまんぐう【藤崎八旛宮】フヂ‥

熊本市井川淵町にある元国幣小社。石清水八幡宮の分霊。藤崎宮。

ふじ‐ざくら【富士桜】

〔植〕マメザクラの別称。〈[季]春〉

ふじ‐さし【藤差】フヂ‥

扇を腰にまっすぐにさすこと。↔笏差しゃくざし

ふし‐ざま【伏し様】

うつぶせ。うつむけ。平治物語「―にどうど落つ」

ふじさわ【藤沢】フヂサハ

神奈川県南部の市。もと東海道の宿駅。遊行寺ゆぎょうじの門前町。海岸は湘南の中心的な保養地。近年、住宅地化が進む。人口39万6千。

ふじさわ【藤沢】フヂサハ

姓氏の一つ。

⇒ふじさわ‐しゅうへい【藤沢周平】

⇒ふじさわ‐りきたろう【藤沢利喜太郎】

ふじさわ‐ぎく【藤沢菊】フヂサハ‥

サワオグルマの異称。

ふじさわ‐しゅうへい【藤沢周平】フヂサハシウ‥

小説家。本名、小菅留治。山形県生れ。山形師範卒。端正な文章で政争に巻きこまれた下級武士や市井の人びとの生き方を描く。作「暗殺の年輪」「蝉しぐれ」など。(1927〜1997)

藤沢周平

撮影:田沼武能

⇒ふじさわ【藤沢】

ふじさわ‐りきたろう【藤沢利喜太郎】フヂサハ‥ラウ

数学者。佐渡の人。東大教授。初めて関数論を講義。数学教育に力を注ぎ、小・中学校の算術教科書を執筆。(1861〜1933)

⇒ふじさわ【藤沢】

ふじ‐さん【富士山】

(不二山・不尽山とも書く)静岡・山梨両県の境にそびえる日本第一の高山。富士火山帯にある典型的な円錐状成層火山で、美しい裾野を引き、頂上には深さ220メートルほどの火口があり、火口壁上では剣ヶ峰が最も高く3776メートル。史上たびたび噴火し、1707年(宝永4)爆裂して宝永山を南東中腹につくってから静止。箱根・伊豆を含んで国立公園に指定。立山・白山と共に日本三霊山の一つ。芙蓉峰ふようほう。富士。

富士山(1)

提供:オフィス史朗

⇒ふじさわ【藤沢】

ふじさわ‐りきたろう【藤沢利喜太郎】フヂサハ‥ラウ

数学者。佐渡の人。東大教授。初めて関数論を講義。数学教育に力を注ぎ、小・中学校の算術教科書を執筆。(1861〜1933)

⇒ふじさわ【藤沢】

ふじ‐さん【富士山】

(不二山・不尽山とも書く)静岡・山梨両県の境にそびえる日本第一の高山。富士火山帯にある典型的な円錐状成層火山で、美しい裾野を引き、頂上には深さ220メートルほどの火口があり、火口壁上では剣ヶ峰が最も高く3776メートル。史上たびたび噴火し、1707年(宝永4)爆裂して宝永山を南東中腹につくってから静止。箱根・伊豆を含んで国立公園に指定。立山・白山と共に日本三霊山の一つ。芙蓉峰ふようほう。富士。

富士山(1)

提供:オフィス史朗

富士山(2)

提供:オフィス史朗

富士山(2)

提供:オフィス史朗

富士山

提供:NHK

ふし‐しず・む【伏し沈む】‥シヅム

〔自五〕

思いにしずむ。悲嘆にしずむ。源氏物語桐壺「闇にくれて―・み給へるほど」

ふし‐しば【伏柴】

①柴の異称。千載和歌集恋「―のこるばかりなる嘆きせむとは」

②マコモの異称。篠目抄「みがくれの―なれば」

③(→)柴漬ふしづけ1に同じ。〈日葡辞書〉

⇒ふししば‐の【伏柴の】

ふししば‐の【伏柴の】

〔枕〕

「しばし」「しばしば」にかかる。

⇒ふし‐しば【伏柴】

ふじしま【藤島】フヂ‥

越前国吉田郡灯明寺畷とうみょうじなわて(現、福井市新田塚町)の地名。1338年(暦応1)新田義貞が斯波高経しばたかつねの軍と戦って敗死した所。

⇒ふじしま‐じんじゃ【藤島神社】

ふじしま【藤島】フヂ‥

姓氏の一つ。

⇒ふじしま‐たけじ【藤島武二】

ふじしま‐じんじゃ【藤島神社】フヂ‥

福井市足羽あすわ山にある元別格官幣社。新田義貞を主神とし、同義宗・脇屋義助・新田義顕・同義興を配祀。

⇒ふじしま【藤島】

ふじしま‐たけじ【藤島武二】フヂ‥

洋画家。鹿児島生れ。松岡寿ひさし・山本芳翠に学び、黒田清輝に見出されて白馬会に参加。東京美術学校教授。日本洋画のアカデミズムを確立。作「蝶」「芳蕙」「大王岬の怒濤」など。文化勲章。(1867〜1943)

⇒ふじしま【藤島】

ふじ‐ずら【藤葛】フヂヅラ

藤のつる。ふじかずら。ふじづる。

ふ‐しぜん【不自然】

自然でないこと。わざとらしいこと。「―な挙動」

ふじ‐ぜんじょう【富士禅定】‥ヂヤウ

富士山に登って修行すること。狂言、富士松「この神酒をいただけば、―したも同じ事ぢやなあ」

ふし‐ぞめ【柴染・桾染】

クロモジの木から製した染料で染めた黒みのある淡紅色の染色。

ふじた【藤田】フヂ‥

姓氏の一つ。

⇒ふじた‐こしろう【藤田小四郎】

⇒ふじた‐スケール【藤田スケール】

⇒ふじた‐つぐはる【藤田嗣治】

⇒ふじた‐でんざぶろう【藤田伝三郎】

⇒ふじた‐とうこ【藤田東湖】

⇒ふじた‐とよはち【藤田豊八】

⇒ふじた‐ゆうこく【藤田幽谷】

⇒ふじた‐りゅう【藤田流】

ふじたいこ【富士太鼓】

能。内裏の管弦に楽人浅間と役を争って殺された楽人富士の妻の嘆きを脚色する。同じ題材に「梅枝」がある。ふじだいこ。

ふし‐だか【節高】

①〔植〕イノコズチの別称。

②蚕病の一種。膿病のうびょうに冒された蚕が、環節がふくらんでいる状態。また、その蚕。

ふし‐たけ【臥長】

うずくまったときの体の高さ。おもに蛇などにいう。今昔物語集26「同じ長さばかりなる蛇の―一いだきばかりなる」

ふじた‐こしろう【藤田小四郎】フヂ‥ラウ

幕末の志士。名は信。水戸の人。藤田東湖の四男。1864年(元治1)、同志と共に尊王攘夷を唱えて筑波山上に兵を挙げ、天狗党の指揮者の一人となる。敗れて武田耕雲斎らと西上、越前敦賀で処刑。(1842〜1865)

⇒ふじた【藤田】

ふじた‐スケール【藤田スケール】フヂ‥

竜巻やダウン‐バーストの強さを示す指標。被害の状態と風速の範囲を対応させたもの。藤田哲也(1920〜1998)が提案。

⇒ふじた【藤田】

ふし‐だ・つ【節立つ】

〔自五〕

茎が延びて節があらわれる。また、ふしくれだつ。白河殿七百首「ちまちの苗の―・たぬまを」

ふじた‐つぐはる【藤田嗣治】フヂ‥

洋画家。東京生れ。東京美術学校卒業後、渡仏。東洋的な線描と独特のマチエールによってエコール‐ド‐パリで頭角を現す。帰国後、戦争画の花形となり、第二次大戦後フランスに帰化。レオナール=フジタ。(1886〜1968)

藤田嗣治

撮影:石井幸之助

富士山

提供:NHK

ふし‐しず・む【伏し沈む】‥シヅム

〔自五〕

思いにしずむ。悲嘆にしずむ。源氏物語桐壺「闇にくれて―・み給へるほど」

ふし‐しば【伏柴】

①柴の異称。千載和歌集恋「―のこるばかりなる嘆きせむとは」

②マコモの異称。篠目抄「みがくれの―なれば」

③(→)柴漬ふしづけ1に同じ。〈日葡辞書〉

⇒ふししば‐の【伏柴の】

ふししば‐の【伏柴の】

〔枕〕

「しばし」「しばしば」にかかる。

⇒ふし‐しば【伏柴】

ふじしま【藤島】フヂ‥

越前国吉田郡灯明寺畷とうみょうじなわて(現、福井市新田塚町)の地名。1338年(暦応1)新田義貞が斯波高経しばたかつねの軍と戦って敗死した所。

⇒ふじしま‐じんじゃ【藤島神社】

ふじしま【藤島】フヂ‥

姓氏の一つ。

⇒ふじしま‐たけじ【藤島武二】

ふじしま‐じんじゃ【藤島神社】フヂ‥

福井市足羽あすわ山にある元別格官幣社。新田義貞を主神とし、同義宗・脇屋義助・新田義顕・同義興を配祀。

⇒ふじしま【藤島】

ふじしま‐たけじ【藤島武二】フヂ‥

洋画家。鹿児島生れ。松岡寿ひさし・山本芳翠に学び、黒田清輝に見出されて白馬会に参加。東京美術学校教授。日本洋画のアカデミズムを確立。作「蝶」「芳蕙」「大王岬の怒濤」など。文化勲章。(1867〜1943)

⇒ふじしま【藤島】

ふじ‐ずら【藤葛】フヂヅラ

藤のつる。ふじかずら。ふじづる。

ふ‐しぜん【不自然】

自然でないこと。わざとらしいこと。「―な挙動」

ふじ‐ぜんじょう【富士禅定】‥ヂヤウ

富士山に登って修行すること。狂言、富士松「この神酒をいただけば、―したも同じ事ぢやなあ」

ふし‐ぞめ【柴染・桾染】

クロモジの木から製した染料で染めた黒みのある淡紅色の染色。

ふじた【藤田】フヂ‥

姓氏の一つ。

⇒ふじた‐こしろう【藤田小四郎】

⇒ふじた‐スケール【藤田スケール】

⇒ふじた‐つぐはる【藤田嗣治】

⇒ふじた‐でんざぶろう【藤田伝三郎】

⇒ふじた‐とうこ【藤田東湖】

⇒ふじた‐とよはち【藤田豊八】

⇒ふじた‐ゆうこく【藤田幽谷】

⇒ふじた‐りゅう【藤田流】

ふじたいこ【富士太鼓】

能。内裏の管弦に楽人浅間と役を争って殺された楽人富士の妻の嘆きを脚色する。同じ題材に「梅枝」がある。ふじだいこ。

ふし‐だか【節高】

①〔植〕イノコズチの別称。

②蚕病の一種。膿病のうびょうに冒された蚕が、環節がふくらんでいる状態。また、その蚕。

ふし‐たけ【臥長】

うずくまったときの体の高さ。おもに蛇などにいう。今昔物語集26「同じ長さばかりなる蛇の―一いだきばかりなる」

ふじた‐こしろう【藤田小四郎】フヂ‥ラウ

幕末の志士。名は信。水戸の人。藤田東湖の四男。1864年(元治1)、同志と共に尊王攘夷を唱えて筑波山上に兵を挙げ、天狗党の指揮者の一人となる。敗れて武田耕雲斎らと西上、越前敦賀で処刑。(1842〜1865)

⇒ふじた【藤田】

ふじた‐スケール【藤田スケール】フヂ‥

竜巻やダウン‐バーストの強さを示す指標。被害の状態と風速の範囲を対応させたもの。藤田哲也(1920〜1998)が提案。

⇒ふじた【藤田】

ふし‐だ・つ【節立つ】

〔自五〕

茎が延びて節があらわれる。また、ふしくれだつ。白河殿七百首「ちまちの苗の―・たぬまを」

ふじた‐つぐはる【藤田嗣治】フヂ‥

洋画家。東京生れ。東京美術学校卒業後、渡仏。東洋的な線描と独特のマチエールによってエコール‐ド‐パリで頭角を現す。帰国後、戦争画の花形となり、第二次大戦後フランスに帰化。レオナール=フジタ。(1886〜1968)

藤田嗣治

撮影:石井幸之助

⇒ふじた【藤田】

ふじた‐でんざぶろう【藤田伝三郎】フヂ‥ラウ

実業家。長州萩生れ。奇兵隊に参加。維新後、政商となり藤田組を創設。農・林・鉱・金融業を営み、関西財界の重鎮。(1841〜1912)

⇒ふじた【藤田】

ふじた‐とうこ【藤田東湖】フヂ‥

幕末の儒学者。名は彪たけし。幽谷の子。水戸藩士。藩主徳川斉昭を補佐して、天保の改革を推進し、側用人となる。交友範囲も広く、激烈な尊攘論者として知られる。安政の江戸大地震に母を助けて自分は圧死。著「回天詩史」「弘道館記述義」など。(1806〜1855)

藤田東湖

提供:毎日新聞社

⇒ふじた【藤田】

ふじた‐でんざぶろう【藤田伝三郎】フヂ‥ラウ

実業家。長州萩生れ。奇兵隊に参加。維新後、政商となり藤田組を創設。農・林・鉱・金融業を営み、関西財界の重鎮。(1841〜1912)

⇒ふじた【藤田】

ふじた‐とうこ【藤田東湖】フヂ‥

幕末の儒学者。名は彪たけし。幽谷の子。水戸藩士。藩主徳川斉昭を補佐して、天保の改革を推進し、側用人となる。交友範囲も広く、激烈な尊攘論者として知られる。安政の江戸大地震に母を助けて自分は圧死。著「回天詩史」「弘道館記述義」など。(1806〜1855)

藤田東湖

提供:毎日新聞社

⇒ふじた【藤田】

ふじた‐とよはち【藤田豊八】フヂ‥

東洋史学者。徳島生れ。号は剣峰。東大教授をへて台北帝大教授。著「東西交渉史の研究」「剣峰遺草」。(1869〜1929)

⇒ふじた【藤田】

ふじ‐だな【藤棚】フヂ‥

藤づるを生えのぼらせ、花が垂れ咲くようにつくった棚。〈[季]春〉

ふじたに【富士谷】

姓氏の一つ。

⇒ふじたに‐なりあきら【富士谷成章】

⇒ふじたに‐みつえ【富士谷御杖】

ふじたに‐なりあきら【富士谷成章】

江戸中期の国学者・歌人。京都の人。号は北辺きたのべ。漢学者皆川淇園の実弟。子に御杖。品詞分類、装よそい・脚結あゆいの研究、国語の時代区分などの業績は画期的。著「挿頭かざし抄」「脚結抄」「北辺成章家集」など。(1738〜1779)

⇒ふじたに【富士谷】

ふじたに‐みつえ【富士谷御杖】‥ツヱ

江戸後期の国学者。成章の子。号は北辺きたのべ二世。言霊ことだま説を奉じて、「てにをは」を詳細に研究。著「古事記灯ともしび」「万葉集灯」「北辺随筆」など。和歌・弾琴に堪能。(1768〜1823)

⇒ふじたに【富士谷】

ふじた‐ゆうこく【藤田幽谷】フヂ‥イウ‥

江戸後期の儒学者。名は一正。水戸の商家生れ。東湖の父。立原翠軒に学び、18歳で「正名論」を著し、水戸学の立場を確立。のち翠軒と対立。彰考館総裁。著「修史始末」「勧農或問」など。(1774〜1826)

⇒ふじた【藤田】

ふ‐しだら

だらしがないこと。しまりのないこと。特に男女関係にけじめがなく、品行のおさまらないこと。「―な生活」→しだら

ふじた‐りゅう【藤田流】フヂ‥リウ

能楽の笛方の流派。藤田清兵衛重政(1600〜1677)を祖とする。

⇒ふじた【藤田】

ぶし‐だん【武士団】

古代末〜中世、主として同族的に結合した武士の軍事集団。→惣領制

ふしだん‐せっきょう【節談説教】‥ケウ

仏教の教典や教義を七五調の平易な文句で、節回しをつけて説く話芸性豊かな説教。中世の安居院あぐい流などが源流となり、特に浄土真宗で昭和初期まで盛ん。

ふし‐ぢか【節近】

竹などの節と節との間が近いこと。また、そのもの。保元物語「三年竹の―なるを少しおしみがきて」

ふじ‐ちゃく【不時着】

航空機が、飛行中故障または燃料の欠乏などのため航続不能となり、予定しない時、予定しない地点に降りること。不時着陸。

ふし‐ちょう【不死鳥】‥テウ

(→)フェニックス1の訳語。

ふ‐しつ【不悉】

①思うことを十分に言いつくさないこと。

②手紙の末尾に添える語。不一。不尽。

ふ‐しつ【賦質】

天賦の性質。うまれつき。賦性。

ふ‐じつ【不日】

①幾日もたたないこと。日ならず。まもなく。宇治拾遺物語4「一家ひろき者なれば、…―に戒壇をつきてけりとぞ」

②日付を書かないこと。

ふ‐じつ【不実】

①誠実でないこと。親切気のないこと。「―な男」

②事実でないこと。「―の申立て」

ふ‐じつ【富実】

豊かで内容のあること。財が豊かであること。

ぶ‐しつ【部室】

部のための部屋。

ふじ‐づか【富士塚】

富士講の人たちが、富士山に模して築いた塚。江戸時代に江戸やその近くに数多くでき、山開きもした。→富士詣で→高田の富士

ふし‐づ・く【柴漬く】

〔他下二〕

ふしづけをする。柴を川水に漬ける。拾遺和歌集冬「―・けし淀のわたりを今朝見れば」

ふし‐づくり【節旁・卩旁】

(「卩」は「節」の古字)漢字の旁つくりの一つ。「印」「即」・「危」などの旁の「卩・

⇒ふじた【藤田】

ふじた‐とよはち【藤田豊八】フヂ‥

東洋史学者。徳島生れ。号は剣峰。東大教授をへて台北帝大教授。著「東西交渉史の研究」「剣峰遺草」。(1869〜1929)

⇒ふじた【藤田】

ふじ‐だな【藤棚】フヂ‥

藤づるを生えのぼらせ、花が垂れ咲くようにつくった棚。〈[季]春〉

ふじたに【富士谷】

姓氏の一つ。

⇒ふじたに‐なりあきら【富士谷成章】

⇒ふじたに‐みつえ【富士谷御杖】

ふじたに‐なりあきら【富士谷成章】

江戸中期の国学者・歌人。京都の人。号は北辺きたのべ。漢学者皆川淇園の実弟。子に御杖。品詞分類、装よそい・脚結あゆいの研究、国語の時代区分などの業績は画期的。著「挿頭かざし抄」「脚結抄」「北辺成章家集」など。(1738〜1779)

⇒ふじたに【富士谷】

ふじたに‐みつえ【富士谷御杖】‥ツヱ

江戸後期の国学者。成章の子。号は北辺きたのべ二世。言霊ことだま説を奉じて、「てにをは」を詳細に研究。著「古事記灯ともしび」「万葉集灯」「北辺随筆」など。和歌・弾琴に堪能。(1768〜1823)

⇒ふじたに【富士谷】

ふじた‐ゆうこく【藤田幽谷】フヂ‥イウ‥

江戸後期の儒学者。名は一正。水戸の商家生れ。東湖の父。立原翠軒に学び、18歳で「正名論」を著し、水戸学の立場を確立。のち翠軒と対立。彰考館総裁。著「修史始末」「勧農或問」など。(1774〜1826)

⇒ふじた【藤田】

ふ‐しだら

だらしがないこと。しまりのないこと。特に男女関係にけじめがなく、品行のおさまらないこと。「―な生活」→しだら

ふじた‐りゅう【藤田流】フヂ‥リウ

能楽の笛方の流派。藤田清兵衛重政(1600〜1677)を祖とする。

⇒ふじた【藤田】

ぶし‐だん【武士団】

古代末〜中世、主として同族的に結合した武士の軍事集団。→惣領制

ふしだん‐せっきょう【節談説教】‥ケウ

仏教の教典や教義を七五調の平易な文句で、節回しをつけて説く話芸性豊かな説教。中世の安居院あぐい流などが源流となり、特に浄土真宗で昭和初期まで盛ん。

ふし‐ぢか【節近】

竹などの節と節との間が近いこと。また、そのもの。保元物語「三年竹の―なるを少しおしみがきて」

ふじ‐ちゃく【不時着】

航空機が、飛行中故障または燃料の欠乏などのため航続不能となり、予定しない時、予定しない地点に降りること。不時着陸。

ふし‐ちょう【不死鳥】‥テウ

(→)フェニックス1の訳語。

ふ‐しつ【不悉】

①思うことを十分に言いつくさないこと。

②手紙の末尾に添える語。不一。不尽。

ふ‐しつ【賦質】

天賦の性質。うまれつき。賦性。

ふ‐じつ【不日】

①幾日もたたないこと。日ならず。まもなく。宇治拾遺物語4「一家ひろき者なれば、…―に戒壇をつきてけりとぞ」

②日付を書かないこと。

ふ‐じつ【不実】

①誠実でないこと。親切気のないこと。「―な男」

②事実でないこと。「―の申立て」

ふ‐じつ【富実】

豊かで内容のあること。財が豊かであること。

ぶ‐しつ【部室】

部のための部屋。

ふじ‐づか【富士塚】

富士講の人たちが、富士山に模して築いた塚。江戸時代に江戸やその近くに数多くでき、山開きもした。→富士詣で→高田の富士

ふし‐づ・く【柴漬く】

〔他下二〕

ふしづけをする。柴を川水に漬ける。拾遺和歌集冬「―・けし淀のわたりを今朝見れば」

ふし‐づくり【節旁・卩旁】

(「卩」は「節」の古字)漢字の旁つくりの一つ。「印」「即」・「危」などの旁の「卩・ 」の称。

ふし‐づけ【柴漬】

①柴しばなどを束ねて川・湖沼の岸近くの水中につけておき、これに集まって来る魚・エビなどを捕らえる装置。またはその漁法。漬柴つけしば。笹伏ささぶせ。付つけ。〈[季]冬〉。堀河百首冬「泉川水のみわたの―に」

②罪人を簀巻すまきにして水中に投げること。罧しのづけ。源平盛衰記4「衆徒の手に賜ひて、唐崎に八付はっつけにせん、―にせんなど訴へ申しければ」

ふし‐づけ【節付け】

歌詞にふしをつけること。作曲すること。

ぶ‐しつけ【不躾・不仕付】

礼儀作法をわきまえないこと。無作法。無礼。「―に物を尋ねる」「―者」

ふじ‐つぼ【藤壺】フヂ‥

①(坪庭に藤を植えてあったからいう)(→)飛香舎ひぎょうしゃの異称。

②源氏物語中の女性。桐壺帝の女御、次いで中宮。先帝の女四の宮。藤壺に住んだ。容貌が桐壺更衣に似、寵愛され、光源氏にも慕われた。帝の崩後、薙髪ちはつして薄雲女院という。

③(→)「ふじつぼ(富士壺)」に同じ。

ふじ‐つぼ【富士壺】

フジツボ目フジツボ亜目の甲殻類で、柄部がなくて殻で岩礁などに着生しているものの総称。体は富士山形をした石灰質の殻で包まれ、体節は退化的で不分明。殻の中から蔓つるのような6対の脚(蔓脚まんきゃく)を出して水中の食物をとる。船底に付着して速力を減退させるのを俗に「かきがつく」という。すべて海産。クロフジツボ・タテジマフジツボ・イワフジツボなど。藤壺とも書く。

フジツボ

撮影:関戸 勇

」の称。

ふし‐づけ【柴漬】

①柴しばなどを束ねて川・湖沼の岸近くの水中につけておき、これに集まって来る魚・エビなどを捕らえる装置。またはその漁法。漬柴つけしば。笹伏ささぶせ。付つけ。〈[季]冬〉。堀河百首冬「泉川水のみわたの―に」

②罪人を簀巻すまきにして水中に投げること。罧しのづけ。源平盛衰記4「衆徒の手に賜ひて、唐崎に八付はっつけにせん、―にせんなど訴へ申しければ」

ふし‐づけ【節付け】

歌詞にふしをつけること。作曲すること。

ぶ‐しつけ【不躾・不仕付】

礼儀作法をわきまえないこと。無作法。無礼。「―に物を尋ねる」「―者」

ふじ‐つぼ【藤壺】フヂ‥

①(坪庭に藤を植えてあったからいう)(→)飛香舎ひぎょうしゃの異称。

②源氏物語中の女性。桐壺帝の女御、次いで中宮。先帝の女四の宮。藤壺に住んだ。容貌が桐壺更衣に似、寵愛され、光源氏にも慕われた。帝の崩後、薙髪ちはつして薄雲女院という。

③(→)「ふじつぼ(富士壺)」に同じ。

ふじ‐つぼ【富士壺】

フジツボ目フジツボ亜目の甲殻類で、柄部がなくて殻で岩礁などに着生しているものの総称。体は富士山形をした石灰質の殻で包まれ、体節は退化的で不分明。殻の中から蔓つるのような6対の脚(蔓脚まんきゃく)を出して水中の食物をとる。船底に付着して速力を減退させるのを俗に「かきがつく」という。すべて海産。クロフジツボ・タテジマフジツボ・イワフジツボなど。藤壺とも書く。

フジツボ

撮影:関戸 勇

ふし‐つむぎ【節紬】

節糸織ふしいとおりの紬。

ふじ‐づる【藤蔓】フヂ‥

藤のつる。ふじかずら。

ふし‐て【伏して】

(ひれ伏して懇願するところから)相手に切に願うときに用いる語。くれぐれも。「―お願い申し上げます」

ふし‐ど【臥所】

寝るところ。ねどこ。ふしどころ。詞花和歌集夏「夏は涼しき―なりけり」

ふじと【藤戸】フヂ‥

①岡山県児島湾の西にあった狭い水道。今は埋没。

②能。佐々木盛綱が藤戸の浅瀬を土地の男に聞いて戦功を立てたが、男を殺したのでその母に恨まれ、男の怨霊に責められる。

ぶし‐どう【武士道】‥ダウ

日本の武士階層に発達した道徳。鎌倉時代から「弓矢の道」としてあり、江戸時代に儒教とくに朱子学に裏づけられて確立、封建体制の精神的な柱となり、明治以降国民道徳の中心とされた。主君への絶対的な忠誠のほか、信義・尚武・名誉などを重んずる。葉隠「―と云ふは死ぬ事と見付たり」→騎士道

ふし‐どころ【臥所】

(→)「ふしど」に同じ。

ふし‐どり【節取り】

魚の片身を、血合ちあいの部分から背身と腹身に分けること。

ふし‐なし【節無し】

木材・板などの節のないこと。また、そのもの。

⇒ふしなし‐みどろ【節無しみどろ】

ふしなし‐みどろ【節無しみどろ】

不等毛植物門黄緑藻綱の藻類。単細胞で外形は分枝する細い糸状だが、内部は隔壁がなく、多核体を形成する。海産あるいは淡水産で、約60種がある。

⇒ふし‐なし【節無し】

ふじ‐なまこ【藤海鼠】フヂ‥

ナマコの一種。大形で体長50センチメートルに達し、背面は淡灰褐色、腹面は淡黄色。本州中部以南の沿岸に普通。

ふじ‐なみ【藤波・藤浪】フヂ‥

①藤の花が、波の動くようにゆれるさま。藤の花。〈[季]春〉。万葉集3「―の花は盛りになりにけり」

②藤原氏の系統をいう称。増鏡「御流れ久しき―にて」

⇒ふじなみ‐の【藤波の】

ふじなみ‐の【藤波の】フヂ‥

〔枕〕

藤のつるが物にからまりつくことから「思ひまつはり」に、また、波の縁語で「立つ」にかかる。万葉集13「―思ひまつはり」。後撰和歌集春「―たちもかへらで」

⇒ふじ‐なみ【藤波・藤浪】

ふじな‐やき【布志名焼】

島根県松江市玉湯町布志名で作られる陶器。寛延(1748〜1751)の頃、船木与次兵衛の創始という。黄釉おうゆうの日用雑器のほか、茶陶・民芸陶器などを製作。楽山らくざん焼と共に出雲焼とも呼ぶ。

ふじ‐なわ【藤縄】フヂナハ

藤づるで綯なった縄。好色五人女3「―の組帯して、鉄炮に切火縄」

ふし‐なわめ【伏縄目】‥ナハ‥

(→)「伏縄目の革」の略。

⇒ふしなわめ‐の‐おどし【伏縄目の縅】

⇒ふしなわめ‐の‐かわ【伏縄目の革】

ふしなわめ‐の‐おどし【伏縄目の縅】‥ナハ‥ヲドシ

伏縄目の革を裁って使った甲冑かっちゅうの縅。

⇒ふし‐なわめ【伏縄目】

ふしなわめ‐の‐かわ【伏縄目の革】‥ナハ‥カハ

白・浅葱あさぎ・紺などの色を段として山道やまみち2を表した染革の名称。文様が縄目を伏せた形状を連想させるからいう。

⇒ふし‐なわめ【伏縄目】

ふし‐つむぎ【節紬】

節糸織ふしいとおりの紬。

ふじ‐づる【藤蔓】フヂ‥

藤のつる。ふじかずら。

ふし‐て【伏して】

(ひれ伏して懇願するところから)相手に切に願うときに用いる語。くれぐれも。「―お願い申し上げます」

ふし‐ど【臥所】

寝るところ。ねどこ。ふしどころ。詞花和歌集夏「夏は涼しき―なりけり」

ふじと【藤戸】フヂ‥

①岡山県児島湾の西にあった狭い水道。今は埋没。

②能。佐々木盛綱が藤戸の浅瀬を土地の男に聞いて戦功を立てたが、男を殺したのでその母に恨まれ、男の怨霊に責められる。

ぶし‐どう【武士道】‥ダウ

日本の武士階層に発達した道徳。鎌倉時代から「弓矢の道」としてあり、江戸時代に儒教とくに朱子学に裏づけられて確立、封建体制の精神的な柱となり、明治以降国民道徳の中心とされた。主君への絶対的な忠誠のほか、信義・尚武・名誉などを重んずる。葉隠「―と云ふは死ぬ事と見付たり」→騎士道

ふし‐どころ【臥所】

(→)「ふしど」に同じ。

ふし‐どり【節取り】

魚の片身を、血合ちあいの部分から背身と腹身に分けること。

ふし‐なし【節無し】

木材・板などの節のないこと。また、そのもの。

⇒ふしなし‐みどろ【節無しみどろ】

ふしなし‐みどろ【節無しみどろ】

不等毛植物門黄緑藻綱の藻類。単細胞で外形は分枝する細い糸状だが、内部は隔壁がなく、多核体を形成する。海産あるいは淡水産で、約60種がある。

⇒ふし‐なし【節無し】

ふじ‐なまこ【藤海鼠】フヂ‥

ナマコの一種。大形で体長50センチメートルに達し、背面は淡灰褐色、腹面は淡黄色。本州中部以南の沿岸に普通。

ふじ‐なみ【藤波・藤浪】フヂ‥

①藤の花が、波の動くようにゆれるさま。藤の花。〈[季]春〉。万葉集3「―の花は盛りになりにけり」

②藤原氏の系統をいう称。増鏡「御流れ久しき―にて」

⇒ふじなみ‐の【藤波の】

ふじなみ‐の【藤波の】フヂ‥

〔枕〕

藤のつるが物にからまりつくことから「思ひまつはり」に、また、波の縁語で「立つ」にかかる。万葉集13「―思ひまつはり」。後撰和歌集春「―たちもかへらで」

⇒ふじ‐なみ【藤波・藤浪】

ふじな‐やき【布志名焼】

島根県松江市玉湯町布志名で作られる陶器。寛延(1748〜1751)の頃、船木与次兵衛の創始という。黄釉おうゆうの日用雑器のほか、茶陶・民芸陶器などを製作。楽山らくざん焼と共に出雲焼とも呼ぶ。

ふじ‐なわ【藤縄】フヂナハ

藤づるで綯なった縄。好色五人女3「―の組帯して、鉄炮に切火縄」

ふし‐なわめ【伏縄目】‥ナハ‥

(→)「伏縄目の革」の略。

⇒ふしなわめ‐の‐おどし【伏縄目の縅】

⇒ふしなわめ‐の‐かわ【伏縄目の革】

ふしなわめ‐の‐おどし【伏縄目の縅】‥ナハ‥ヲドシ

伏縄目の革を裁って使った甲冑かっちゅうの縅。

⇒ふし‐なわめ【伏縄目】

ふしなわめ‐の‐かわ【伏縄目の革】‥ナハ‥カハ

白・浅葱あさぎ・紺などの色を段として山道やまみち2を表した染革の名称。文様が縄目を伏せた形状を連想させるからいう。

⇒ふし‐なわめ【伏縄目】

②藤・葛かずらなどの蔓。徒然草「―の先は…牛の角のやうに撓むべし」

③「ふじごろも」の略。

④「ふじいろ」の略。

⑤紋所の名。藤の葉・花房を模様化したもの。上り藤・下り藤・杏葉ぎょうよう藤・三つ葉藤・九条藤などがある。

藤

②藤・葛かずらなどの蔓。徒然草「―の先は…牛の角のやうに撓むべし」

③「ふじごろも」の略。

④「ふじいろ」の略。

⑤紋所の名。藤の葉・花房を模様化したもの。上り藤・下り藤・杏葉ぎょうよう藤・三つ葉藤・九条藤などがある。

藤

⑥襲かさねの色目。表は薄紫、裏は青。ふじがさね。

ふ‐じ【不二】

①二つとないこと。唯一。

②二つに見えて実は一つであること。仮名草子、他我身之上「善悪―といへるとても」

③書簡文の末尾に添える語。十分に意を尽くさない意。不一。

④富士山。

→不二ふに

ふ‐じ【不次】

①順序によらないこと。破格。異例。保元物語「忠あらん者には、―の賞をおこなはるべし」

②(手紙に書く決り文句)文章が順序なく乱れている意。自分の文章の謙譲語。万葉集17「更に賜書を承り、且つ奉ること―なり」

ふ‐じ【不治】‥ヂ

(フチとも)病気がなおらないこと。「―の病」

ふ‐じ【不時】

思いがけない時。時節はずれ。定まった時の外。臨時。日葡辞書「フジニマイル」。「―の備え」

ふ‐じ【父事】

他人に、その人を父として仕えること。

ふ‐じ【扶持】‥ヂ

たすけること。たすけささえること。

ふじ【富士】

①富士山。万葉集3「田児の浦ゆうち出でて見れば真白にそ―の高嶺に雪は降りける」

②静岡県東部の市。富士山の南麓、富士川の東岸に位置し、製紙工業などが盛ん。人口23万6千。→吉原2。

③香銘。質は伽羅きゃら。

⇒富士は磯

ぶ‐し【仏師】

「ぶっし」の促音を表記しない形。

ぶ‐し【附子】

トリカブトの塊根または子根をとって乾した生薬。漢方で興奮・鎮痛・代謝亢進のために用いる。主成分はアコニチン。猛毒がある。ぶす。今昔物語集12「―を食ふに死なず」→烏頭うず

ぶ‐し【奉仕】

⇒ほうし。太平記13「鬼神手を束ねて―しける間」

ぶ‐し【武士】

武芸を習い、軍事にたずさわる者。武技を職能として生活する職能民と捉える立場からは、平安後期に登場し江戸時代まで存続した社会層をいう。さむらい。もののふ。武者。武人。続日本紀8「文人―は国家の重んずる所」。平家物語1「―ども散々に射奉る」

⇒武士に二言なし

⇒武士は相身互い

⇒武士は食わねど高楊枝

ぶ‐じ【奉侍】

君主のそば近くにはべること。

ぶ‐じ【武事】

武芸や戦争に関する事柄。

ぶ‐じ【無事】

①取り立てて言うほどの変わったことのないこと。

㋐事変のないこと。危険・災害・大過などが起こらない状態。平穏。太平記12「今四海一時に定しずまつて万民―の化に誇ること」。「航海の―を祈る」「―終了した」↔有事。

㋑つつがないこと。健康なこと。武家義理物語「―の姿を見立て」。「―にお過ごしと存じます」

②自然のままで何も人為を加えないこと。太平記1「只道士の術を学んで無為を業とし、―を事とす」

③ひまなこと。なすべき事がないこと。「―に苦しむ」

ぶ‐じ【蕪辞】

①粗末なことば。乱雑なことば。

②自分の言葉または文章の謙譲語。「―を連ねる」

ふじ‐あざみ【富士薊】

キク科の多年草。富士山周辺の固有種。高さ1メートルに達しアザミ類で最大。葉は羽状で大きなとげがある。8〜9月頃、濃紅紫色で半球形の巨大な頭状花を下向きにつける。〈[季]秋〉

ふし‐あな【節穴】

①板などの節のあな。

②眼力がんりきのないことをののしっていう語。「お前の眼は―か」

ふ‐しあわせ【不仕合せ】‥アハセ

運のわるいこと。幸福でないこと。不運。不幸。

ふじい【藤井】フヂヰ

姓氏の一つ。

⇒ふじい‐うもん【藤井右門】

⇒ふじい‐おとお【藤井乙男】

⇒ふじい‐けんじろう【藤井健次郎】

⇒ふじい‐たかなお【藤井高尚】

⇒ふじい‐ちくがい【藤井竹外】

ブジー【bougie フランス】

尿道・食道その他比較的狭い管腔に挿入する医療器具。管状・棒状など種々の形と大きさをもつ。狭窄きょうさくの拡張、異物の探知、薬剤の塗布などに用いる。ブージー。

ふじい‐うもん【藤井右門】フヂヰ‥

江戸中期の尊王論者。赤穂藩浪人の子。正親町三条おおぎまちさんじょう家に仕官。竹内式部・山県大弐と交わり、尊王思想を公卿に説き、幕府に忌まれ、斬首・獄門。(1720〜1767)→明和事件。

⇒ふじい【藤井】

ふじい‐おとお【藤井乙男】フヂヰ‥ヲ

国文学者・俳人。紫影と号。淡路の生れ。東大卒。京大教授。近世文学を研究。編著「諺語大辞典」「江戸文学研究」「近松全集」など。(1868〜1945)

⇒ふじい【藤井】

ふじい‐けんじろう【藤井健次郎】フヂヰ‥ラウ

植物学者。金沢の人。東大教授。細胞学を基礎とする遺伝学講座を開設。国際細胞学雑誌「キトロギア」を創刊。文化勲章。(1866〜1952)

⇒ふじい【藤井】

ふじい‐たかなお【藤井高尚】フヂヰ‥ナホ

江戸後期の国学者。松の屋・松斎と号す。備中の人。本居宣長門人のうち文章において最も秀でた。著「伊勢物語新釈」「歌のしるべ」など。(1764〜1840)

⇒ふじい【藤井】

ふじい‐ちくがい【藤井竹外】フヂヰ‥グワイ

幕末の漢詩人。名は啓。摂津高槻の人。頼山陽に学ぶ。詩集「竹外二十八字詩」「竹外詩鈔」など。(1807〜1866)

⇒ふじい【藤井】

ふじいでら【藤井寺】フヂヰ‥

大阪府南東部の市。南は羽曳野丘陵、北は大和川。古市古墳群の一部があり、もと河内国府の所在地。近世には葛井寺ふじいでら・道明寺の門前町が成立。人口6万6千。

道明寺

撮影:的場 啓

⑥襲かさねの色目。表は薄紫、裏は青。ふじがさね。

ふ‐じ【不二】

①二つとないこと。唯一。

②二つに見えて実は一つであること。仮名草子、他我身之上「善悪―といへるとても」

③書簡文の末尾に添える語。十分に意を尽くさない意。不一。

④富士山。

→不二ふに

ふ‐じ【不次】

①順序によらないこと。破格。異例。保元物語「忠あらん者には、―の賞をおこなはるべし」

②(手紙に書く決り文句)文章が順序なく乱れている意。自分の文章の謙譲語。万葉集17「更に賜書を承り、且つ奉ること―なり」

ふ‐じ【不治】‥ヂ

(フチとも)病気がなおらないこと。「―の病」

ふ‐じ【不時】

思いがけない時。時節はずれ。定まった時の外。臨時。日葡辞書「フジニマイル」。「―の備え」

ふ‐じ【父事】

他人に、その人を父として仕えること。

ふ‐じ【扶持】‥ヂ

たすけること。たすけささえること。

ふじ【富士】

①富士山。万葉集3「田児の浦ゆうち出でて見れば真白にそ―の高嶺に雪は降りける」

②静岡県東部の市。富士山の南麓、富士川の東岸に位置し、製紙工業などが盛ん。人口23万6千。→吉原2。

③香銘。質は伽羅きゃら。

⇒富士は磯

ぶ‐し【仏師】

「ぶっし」の促音を表記しない形。

ぶ‐し【附子】

トリカブトの塊根または子根をとって乾した生薬。漢方で興奮・鎮痛・代謝亢進のために用いる。主成分はアコニチン。猛毒がある。ぶす。今昔物語集12「―を食ふに死なず」→烏頭うず

ぶ‐し【奉仕】

⇒ほうし。太平記13「鬼神手を束ねて―しける間」

ぶ‐し【武士】

武芸を習い、軍事にたずさわる者。武技を職能として生活する職能民と捉える立場からは、平安後期に登場し江戸時代まで存続した社会層をいう。さむらい。もののふ。武者。武人。続日本紀8「文人―は国家の重んずる所」。平家物語1「―ども散々に射奉る」

⇒武士に二言なし

⇒武士は相身互い

⇒武士は食わねど高楊枝

ぶ‐じ【奉侍】

君主のそば近くにはべること。

ぶ‐じ【武事】

武芸や戦争に関する事柄。

ぶ‐じ【無事】

①取り立てて言うほどの変わったことのないこと。

㋐事変のないこと。危険・災害・大過などが起こらない状態。平穏。太平記12「今四海一時に定しずまつて万民―の化に誇ること」。「航海の―を祈る」「―終了した」↔有事。

㋑つつがないこと。健康なこと。武家義理物語「―の姿を見立て」。「―にお過ごしと存じます」

②自然のままで何も人為を加えないこと。太平記1「只道士の術を学んで無為を業とし、―を事とす」

③ひまなこと。なすべき事がないこと。「―に苦しむ」

ぶ‐じ【蕪辞】

①粗末なことば。乱雑なことば。

②自分の言葉または文章の謙譲語。「―を連ねる」

ふじ‐あざみ【富士薊】

キク科の多年草。富士山周辺の固有種。高さ1メートルに達しアザミ類で最大。葉は羽状で大きなとげがある。8〜9月頃、濃紅紫色で半球形の巨大な頭状花を下向きにつける。〈[季]秋〉

ふし‐あな【節穴】

①板などの節のあな。

②眼力がんりきのないことをののしっていう語。「お前の眼は―か」

ふ‐しあわせ【不仕合せ】‥アハセ

運のわるいこと。幸福でないこと。不運。不幸。

ふじい【藤井】フヂヰ

姓氏の一つ。

⇒ふじい‐うもん【藤井右門】

⇒ふじい‐おとお【藤井乙男】

⇒ふじい‐けんじろう【藤井健次郎】

⇒ふじい‐たかなお【藤井高尚】

⇒ふじい‐ちくがい【藤井竹外】

ブジー【bougie フランス】

尿道・食道その他比較的狭い管腔に挿入する医療器具。管状・棒状など種々の形と大きさをもつ。狭窄きょうさくの拡張、異物の探知、薬剤の塗布などに用いる。ブージー。

ふじい‐うもん【藤井右門】フヂヰ‥

江戸中期の尊王論者。赤穂藩浪人の子。正親町三条おおぎまちさんじょう家に仕官。竹内式部・山県大弐と交わり、尊王思想を公卿に説き、幕府に忌まれ、斬首・獄門。(1720〜1767)→明和事件。

⇒ふじい【藤井】

ふじい‐おとお【藤井乙男】フヂヰ‥ヲ

国文学者・俳人。紫影と号。淡路の生れ。東大卒。京大教授。近世文学を研究。編著「諺語大辞典」「江戸文学研究」「近松全集」など。(1868〜1945)

⇒ふじい【藤井】

ふじい‐けんじろう【藤井健次郎】フヂヰ‥ラウ

植物学者。金沢の人。東大教授。細胞学を基礎とする遺伝学講座を開設。国際細胞学雑誌「キトロギア」を創刊。文化勲章。(1866〜1952)

⇒ふじい【藤井】

ふじい‐たかなお【藤井高尚】フヂヰ‥ナホ

江戸後期の国学者。松の屋・松斎と号す。備中の人。本居宣長門人のうち文章において最も秀でた。著「伊勢物語新釈」「歌のしるべ」など。(1764〜1840)

⇒ふじい【藤井】

ふじい‐ちくがい【藤井竹外】フヂヰ‥グワイ

幕末の漢詩人。名は啓。摂津高槻の人。頼山陽に学ぶ。詩集「竹外二十八字詩」「竹外詩鈔」など。(1807〜1866)

⇒ふじい【藤井】

ふじいでら【藤井寺】フヂヰ‥

大阪府南東部の市。南は羽曳野丘陵、北は大和川。古市古墳群の一部があり、もと河内国府の所在地。近世には葛井寺ふじいでら・道明寺の門前町が成立。人口6万6千。

道明寺

撮影:的場 啓

葛井寺

撮影:的場 啓

葛井寺

撮影:的場 啓

ふし‐いと【節糸】

玉繭からとる節の多い糸。玉糸。

⇒ふしいと‐おり【節糸織】

ふしいと‐おり【節糸織】

ふしいとで織った絹織物。ふしおり。

⇒ふし‐いと【節糸】

ふじ‐いろ【藤色】フヂ‥

うすい紫色。

Munsell color system: 10PB6.5/6.5

ふじうえ‐りゅう【藤植流】フヂウヱリウ

(フジエリュウとも)胡弓の一流派。宝暦(1751〜1764)の頃、江戸の藤植検校に始まる。4弦の胡弓を用いる。

ふし‐うき【伏し浮き】

水泳で、うつ伏せになり、手の力を抜いて伸ばし、水面に浮かぶこと。

ふじ‐うつぎ【藤空木】フヂ‥

フジウツギ科の落葉小低木。山野に自生。高さ1メートル内外、若枝は断面四角で翼がある。葉は長楕円形。夏、総状花序に筒型で淡紅紫色の小花を密生、その花穂が藤に似る。全草が有毒。観賞用。近似の中国原産のフサフジウツギとその改良種は花が美しく、園芸上は属の学名ブッドレア名で栽培される。

ふじえだ【藤枝】フヂ‥

静岡県中部の市。東海道の宿駅として発達。茶・シイタケなどの栽培と木工業・化学工業が盛ん。人口12万9千。

ふじえだ【藤枝】フヂ‥

姓氏の一つ。

⇒ふじえだ‐しずお【藤枝静男】

ふじえだ‐しずお【藤枝静男】フヂ‥シヅヲ

小説家。本名、勝見次郎。静岡県生れ。私小説的ながら幻想的な作風の小説を発表。作「空気頭」「欣求ごんぐ浄土」など。(1907〜1993)

⇒ふじえだ【藤枝】

ぶ‐しお【無潮】‥シホ

愛敬あいきょうのないこと。無愛想。竹斎「問へど答へぬその気色は、―にこそは見えにけれ」

ふじおか【藤岡】フヂヲカ

群馬県南部、神流かんな川と鮎川に挟まれた洪積台地の市。もと中山道の脇街道の宿場町・市場町。藤岡瓦・藤岡絹が特産。人口6万9千。

ふじおか【藤岡】フヂヲカ

姓氏の一つ。

⇒ふじおか‐かつじ【藤岡勝二】

⇒ふじおか‐さくたろう【藤岡作太郎】

ふじおか‐かつじ【藤岡勝二】フヂヲカ‥

言語学者。京都生れ。東大教授。東洋語学を研究、日本語とウラル‐アルタイ語との類似を指摘。訳著「ヴァンドリエス言語学概論」「満文老檔」など。(1872〜1935)

⇒ふじおか【藤岡】

ふじおか‐さくたろう【藤岡作太郎】フヂヲカ‥ラウ

国文学者。東圃と号す。金沢生れ。東大助教授。国文学史研究に新しい方法を導入。著「国文学全史平安朝篇」「鎌倉室町時代文学史」「近世絵画史」など。(1870〜1910)

⇒ふじおか【藤岡】

ふし‐おがみ【伏し拝み】‥ヲガミ

①ふしおがむこと。遥拝ようはいすること。

②神社で参拝者が平伏しておがむために木を横たえた場所。また、遠く離れた地で、本社を遥拝する拝所。太平記13「―に馬をとどめて」

ふし‐おが・む【伏し拝む】‥ヲガム

〔他五〕

平伏しておがむ。また、遥拝ようはいする。竹取物語「娘を我にたべと―・み」。平治物語「北野の方を―・ませ給ひて」

ふし‐おき【臥し起き】

寝ることと起きること。おきふし。転じて、日常の生活。蜻蛉日記上「―は、ただをさなき人をもてあそびて」

ふじ‐おどし【藤縅】フヂヲドシ

鎧よろいの縅の一種。藤色、すなわち薄紫色の糸で縅したものという。

ふし‐おり【節織】

(→)節糸ふしいと織に同じ。

ふじ‐おり【藤織】フヂ‥

藤の皮の繊維で織った織物。藤布。

ふじ‐おろし【富士颪】

①富士山から吹きおろす風。

②富士山の形をした大きな編笠。男色大鑑「―といふ大編笠をぬげば」

ふし‐かえり【臥し返り】‥カヘリ

ねがえりを打つこと。後撰和歌集恋「―こそしなまほしけれ」

ふし‐かえ・る【臥し返る】‥カヘル

〔自四〕

ねがえりを打つ。宇治拾遺物語3「うと言ひて、後ろざまにこそ―・りたれ」

ふし‐かき【柴垣】

柴で結った垣。しばがき。神代紀下「海の中に八重蒼あお―を造りて」

ふし‐かげ【節陰】

矢の箆のの節の凹みに漆を塗り込めて先端をぼかしたもの。征矢そやの正式の料。

ふじ‐がさ【藤笠】フヂ‥

藤のつるで編んだ笠。若い武士・医者・僧などが用いた。

ふじ‐がさね【藤襲】フヂ‥

(→)藤ふじ6に同じ。

ふじ‐かざんたい【富士火山帯】‥クワ‥

北端は不明確だが、霧ヶ峰から富士山・箱根山・伊豆半島の諸火山を経て伊豆七島に至る火山帯をいった語。さらに南に延び、マリアナ列島西側の火山列島に連なる。成層火山が多い。

ふじ‐かずら【藤葛】フヂカヅラ

①藤のつる。藤。〈[季]春〉。壬二みに集「垣ほに咲ける―」

②藤や葛くずなど蔓草の総称。

ふじ‐がた【富士形】

富士山のような形、すなわち円錐形の上部が欠けていて、横から見て扇を逆さまにしたように見える形。富士山形。

ぶし‐かたぎ【武士気質】

武士らしい気質。さむらいかたぎ。

ふし‐かてい【父子家庭】

父と未成年の子とで構成されている家族。父子世帯。

ふし‐かね【付子鉄漿・附子鉄漿】

五倍子ふしの粉を鉄汁に浸して作った黒色染料。おはぐろ。

⇒ふしかね‐ぞめ【付子鉄漿染・付子金染】

ふしかね‐ぞめ【付子鉄漿染・付子金染】

付子鉄漿で染めること。また、その染めたもの。

⇒ふし‐かね【付子鉄漿・附子鉄漿】

ふし‐かまり【伏屈】

(→)「ふせかまり」に同じ。

ふじ‐がみ【藤紙】フヂ‥

藤の皮を原料として漉すいた良質の紙。古代に中国浙江省剡渓せんけいで産した剡藤紙せんとうしが著名。日本では京都府宮津・茨城県水戸などに産した。藤皮紙とうひし。

ふじかわ【藤川】フヂカハ

姓氏の一つ。

⇒ふじかわ‐ゆうぞう【藤川勇造】

ふじかわ【富士川】‥カハ

姓氏の一つ。

⇒ふじかわ‐ゆう【富士川游】

ふじ‐がわ【富士川】‥ガハ

赤石山脈に発源する釜無川と秩父山地に発源する笛吹川とが甲府盆地の南で合して南流し、山梨・静岡両県の中央部を貫流して駿河湾に注ぐ川。最上川・球磨くま川と共に日本三急流の一つ。長さ128キロメートル。

⇒ふじがわ‐の‐たたかい【富士川の戦】

ふじがわ‐の‐たたかい【富士川の戦】‥ガハ‥タタカヒ

1180年(治承4)平維盛を将とする平家軍と源頼朝の軍とで行われた富士川河口付近での合戦。平家軍は水鳥の羽音に驚いて敗走したと伝えられる。

⇒ふじ‐がわ【富士川】

ふじかわ‐ゆう【富士川游】‥カハイウ

医学者。広島県の人。日本の医史学を確立し「日本医学史」を著す。(1865〜1940)

⇒ふじかわ【富士川】

ふじかわ‐ゆうぞう【藤川勇造】フヂカハ‥ザウ

彫刻家。高松生れ。東京美術学校卒。ロダンの助手となり、二科会彫刻部を創設。作「ブロンド」など。(1883〜1935)

⇒ふじかわ【藤川】

ふしき【伏木】

富山県高岡市の地名。小矢部川の河口に位置する、高岡の外港。米の集散地として発展。臨海工業地域ではパルプ・化学工業が盛ん。

ふし‐き【臥木・伏木】

地に倒れふした木。源平盛衰記21「七、八人がほど入りぬべき大きなる―あり」

ふし‐き【節木】

①節の多くある木。義経記5「―の弓の戈ほこ短く、射よげなるを持ち」

②節の部分が朽ちて空洞になっている木。

ふ‐しき【不識】

しらないこと。不知。

ふ‐しぎ【不思議】

(不可思議の略)

①よく考えても原因・理由がわからない、また、解釈がつかないこと。いぶかしいこと。あやしいこと。奇怪。方丈記「世の―をみること、ややたびたびになりぬ」。「自然界の―をさぐる」「―な話」「彼の予想は―によく当たる」「今回は―とうまくいった」

②(「―を立つ」「―を打つ」の形で)あやしく思う。不審の念を持つ。西鶴諸国ばなし「―を立るもことわりなり」

ふじ‐き【藤木】フヂ‥

マメ科の落葉高木。フジとは別属。葉はフジに似て大きく羽状複葉。山地に生え、夏、白色の蝶形花を開く。材は緻密で細工物用・建築用。樹皮で器具を作る。ヤマエンジュ。

ふじき【藤木】フヂ‥

姓氏の一つ。

⇒ふじき‐くぞう【藤木九三】

ふ‐じき【不食】

(ジキは「食」の呉音)

①⇒ふしょく。

②つわりで食欲がなくなること。瓢金福寿草「若後家の―すこぶる珍事なり」

ぶ‐じき【夫食】

(フジキとも)農民の食糧とする米穀のこと。

⇒ぶじき‐かし【夫食貸】

⇒ぶじき‐たねかし【夫食種貸】

ぶじき‐かし【夫食貸】

江戸時代、凶作などで生活困難な農民に、領主が夫食または(夫食代として)金銭を貸し付けたこと。

⇒ぶ‐じき【夫食】

ふじき‐くぞう【藤木九三】フヂ‥ザウ

登山家。京都府生れ。穂高岳滝谷などを初登攀とうはん、また朝日新聞記者として数々の登山・探検に随行し報道。著「雪・岩・アルプス」など。(1887〜1970)

⇒ふじき【藤木】

ぶじき‐たねかし【夫食種貸】

江戸時代、夫食と種籾たねもみとを貸したこと。→種貸

⇒ぶ‐じき【夫食】

ふじ‐ぎぬ【藤衣】フヂ‥

(→)「ふじごろも」に同じ。

ふじ‐ぎぬ【富士絹】

経緯たてよこともに絹紡糸を用いた平織・卵色の織物。1906年(明治39)頃、富士瓦斯ガス紡績株式会社の製品名。羽二重はぶたえに準ずるものとして広く輸出された。シャツ地・婦人服地・裏地などに用いる。

ふしぎのくにのアリス【不思議の国のアリス】

(Alice's Adventures in Wonderland)イギリスの童話作家キャロルの作。1865年刊。少女アリスが兎に案内されておとぎの国へ行き、奇想天外な冒険をする物語。

ふじ‐ぎょうじゃ【富士行者】‥ギヤウ‥

富士詣でをする人々。白装束に金剛杖・鈴を持ち、六根清浄ろっこんしょうじょうを唱え山頂の富士権現に参詣する。〈[季]夏〉。→富士講→富士詣で

ふし‐くさ【伏草】

待ち伏せすること。天草本伊曾保物語「鼠は―をし、蛙を悩ませども」

ふじくら‐ぞうり【藤倉草履】フヂ‥ザウ‥

藺いで編み、表に木綿鼻緒をつけた草履。ふじくら。

ふしく・る【恚る】

〔自四〕

(→)「ふしこる」に同じ。

ふし‐くれ【節榑】

ふしの多い材木。

⇒ふしくれ‐だ・つ【節榑立つ】

⇒ふしくれ‐ぼく【節榑木】

ふしくれ‐だ・つ【節榑立つ】

〔自五〕

①材木にふしが多くてでこぼこしている。

②手などが骨ばってごつごつする。

⇒ふし‐くれ【節榑】

ふしくれ‐ぼく【節榑木】

クヌギの別称。

⇒ふし‐くれ【節榑】

ふし‐ぐろ【節黒】

矢柄やがらの節の下を黒く漆で塗ること。また、その矢。

⇒ふしぐろ‐せんのう【節黒仙翁】

ふしぐろ‐せんのう【節黒仙翁】‥ヲウ

ナデシコ科の多年草。山地の草原に自生する。葉は無柄で対生、節の部分が紫黒色を帯びるのでこの名がある。夏、朱赤色5弁で径3センチメートル余のナデシコに似た美花を開く。おうさかそう。

⇒ふし‐ぐろ【節黒】

プシケ【Psychē】

⇒プシュケー

ふし‐げき【節劇】

(→)浪花節芝居に同じ。

ふし‐こ【節蚕】

膿病のうびょうにかかって環節の高くなった蚕。節高の蚕。

ふじ‐こう【富士講】‥カウ

富士山を信仰する講社。信徒は夏季に白衣を着て鈴を振り、六根清浄ろっこんしょうじょうを唱えながら登山する。江戸時代に角行かくぎょう・身禄みろくが出て盛行。明治以後は扶桑教などとなる。〈[季]夏〉。→富士塚→高田の富士

ふじ‐ごうり【藤行李・葛行李】フヂガウ‥

ふじかずらで作った行李。ふじごり。

ふじ‐ごこ【富士五湖】

富士山北麓の山中湖・河口湖・西さい湖・精進しょうじ湖・本栖もとす湖の五つの湖。

ふし‐ごと【節事】

義太夫節の中で歌謡に似て歌う部分の多いもの。道行や景事けいごとなど。

ぶし‐ことば【武士詞】

武士階級が中心に用いた言葉。使役の助動詞ス・サスを受身の表現に用いるなどの特徴がある。武家詞。武者詞。

ふじ‐ごり【藤行李】フヂ‥

(→)「ふじごうり」に同じ。

ふしこ・る【恚る】

〔自四〕

腹を立てる。ふくれる。いさかう。ふしくる。文徳実録3「大神―・り賜へりと申せり」

ふじ‐ごろも【藤衣】フヂ‥

①藤づるの繊維で製したごく粗末な衣服。

②麻布の喪服。また、喪服。ふじのおんぞ。古今和歌集恋「おもふどちひとりひとりが恋ひ死なば誰によそへて―きむ」

③序詞として、衣のなれるという意から「馴る」を、衣の織目の粗い意から「間遠に」を、藤衣を織るという意から「折れる」を言い出す。万葉集3「須磨の海人の塩焼衣の―間遠にしあればいまだ着馴れず」

ふじ‐ざいく【藤細工】フヂ‥

ふじかずらで細工すること。また、その細工品。

ふじさか‐ごごう【藤坂五号】フヂ‥ガウ

水稲粳うるちの育成品種。1949年(昭和24)、田中稔らが育成。強稈多収で耐冷性強く、昭和20年代の東北冷害に耐えた。

ふじさき‐はちまんぐう【藤崎八旛宮】フヂ‥

熊本市井川淵町にある元国幣小社。石清水八幡宮の分霊。藤崎宮。

ふじ‐ざくら【富士桜】

〔植〕マメザクラの別称。〈[季]春〉

ふじ‐さし【藤差】フヂ‥

扇を腰にまっすぐにさすこと。↔笏差しゃくざし

ふし‐ざま【伏し様】

うつぶせ。うつむけ。平治物語「―にどうど落つ」

ふじさわ【藤沢】フヂサハ

神奈川県南部の市。もと東海道の宿駅。遊行寺ゆぎょうじの門前町。海岸は湘南の中心的な保養地。近年、住宅地化が進む。人口39万6千。

ふじさわ【藤沢】フヂサハ

姓氏の一つ。

⇒ふじさわ‐しゅうへい【藤沢周平】

⇒ふじさわ‐りきたろう【藤沢利喜太郎】

ふじさわ‐ぎく【藤沢菊】フヂサハ‥

サワオグルマの異称。

ふじさわ‐しゅうへい【藤沢周平】フヂサハシウ‥

小説家。本名、小菅留治。山形県生れ。山形師範卒。端正な文章で政争に巻きこまれた下級武士や市井の人びとの生き方を描く。作「暗殺の年輪」「蝉しぐれ」など。(1927〜1997)

藤沢周平

撮影:田沼武能

ふし‐いと【節糸】

玉繭からとる節の多い糸。玉糸。

⇒ふしいと‐おり【節糸織】

ふしいと‐おり【節糸織】

ふしいとで織った絹織物。ふしおり。

⇒ふし‐いと【節糸】

ふじ‐いろ【藤色】フヂ‥

うすい紫色。

Munsell color system: 10PB6.5/6.5

ふじうえ‐りゅう【藤植流】フヂウヱリウ

(フジエリュウとも)胡弓の一流派。宝暦(1751〜1764)の頃、江戸の藤植検校に始まる。4弦の胡弓を用いる。

ふし‐うき【伏し浮き】

水泳で、うつ伏せになり、手の力を抜いて伸ばし、水面に浮かぶこと。

ふじ‐うつぎ【藤空木】フヂ‥

フジウツギ科の落葉小低木。山野に自生。高さ1メートル内外、若枝は断面四角で翼がある。葉は長楕円形。夏、総状花序に筒型で淡紅紫色の小花を密生、その花穂が藤に似る。全草が有毒。観賞用。近似の中国原産のフサフジウツギとその改良種は花が美しく、園芸上は属の学名ブッドレア名で栽培される。

ふじえだ【藤枝】フヂ‥

静岡県中部の市。東海道の宿駅として発達。茶・シイタケなどの栽培と木工業・化学工業が盛ん。人口12万9千。

ふじえだ【藤枝】フヂ‥

姓氏の一つ。

⇒ふじえだ‐しずお【藤枝静男】

ふじえだ‐しずお【藤枝静男】フヂ‥シヅヲ

小説家。本名、勝見次郎。静岡県生れ。私小説的ながら幻想的な作風の小説を発表。作「空気頭」「欣求ごんぐ浄土」など。(1907〜1993)

⇒ふじえだ【藤枝】

ぶ‐しお【無潮】‥シホ

愛敬あいきょうのないこと。無愛想。竹斎「問へど答へぬその気色は、―にこそは見えにけれ」

ふじおか【藤岡】フヂヲカ

群馬県南部、神流かんな川と鮎川に挟まれた洪積台地の市。もと中山道の脇街道の宿場町・市場町。藤岡瓦・藤岡絹が特産。人口6万9千。

ふじおか【藤岡】フヂヲカ

姓氏の一つ。

⇒ふじおか‐かつじ【藤岡勝二】

⇒ふじおか‐さくたろう【藤岡作太郎】

ふじおか‐かつじ【藤岡勝二】フヂヲカ‥

言語学者。京都生れ。東大教授。東洋語学を研究、日本語とウラル‐アルタイ語との類似を指摘。訳著「ヴァンドリエス言語学概論」「満文老檔」など。(1872〜1935)

⇒ふじおか【藤岡】

ふじおか‐さくたろう【藤岡作太郎】フヂヲカ‥ラウ

国文学者。東圃と号す。金沢生れ。東大助教授。国文学史研究に新しい方法を導入。著「国文学全史平安朝篇」「鎌倉室町時代文学史」「近世絵画史」など。(1870〜1910)

⇒ふじおか【藤岡】

ふし‐おがみ【伏し拝み】‥ヲガミ

①ふしおがむこと。遥拝ようはいすること。

②神社で参拝者が平伏しておがむために木を横たえた場所。また、遠く離れた地で、本社を遥拝する拝所。太平記13「―に馬をとどめて」

ふし‐おが・む【伏し拝む】‥ヲガム

〔他五〕

平伏しておがむ。また、遥拝ようはいする。竹取物語「娘を我にたべと―・み」。平治物語「北野の方を―・ませ給ひて」

ふし‐おき【臥し起き】

寝ることと起きること。おきふし。転じて、日常の生活。蜻蛉日記上「―は、ただをさなき人をもてあそびて」

ふじ‐おどし【藤縅】フヂヲドシ

鎧よろいの縅の一種。藤色、すなわち薄紫色の糸で縅したものという。

ふし‐おり【節織】

(→)節糸ふしいと織に同じ。

ふじ‐おり【藤織】フヂ‥

藤の皮の繊維で織った織物。藤布。

ふじ‐おろし【富士颪】

①富士山から吹きおろす風。

②富士山の形をした大きな編笠。男色大鑑「―といふ大編笠をぬげば」

ふし‐かえり【臥し返り】‥カヘリ

ねがえりを打つこと。後撰和歌集恋「―こそしなまほしけれ」

ふし‐かえ・る【臥し返る】‥カヘル

〔自四〕

ねがえりを打つ。宇治拾遺物語3「うと言ひて、後ろざまにこそ―・りたれ」

ふし‐かき【柴垣】

柴で結った垣。しばがき。神代紀下「海の中に八重蒼あお―を造りて」

ふし‐かげ【節陰】

矢の箆のの節の凹みに漆を塗り込めて先端をぼかしたもの。征矢そやの正式の料。

ふじ‐がさ【藤笠】フヂ‥

藤のつるで編んだ笠。若い武士・医者・僧などが用いた。

ふじ‐がさね【藤襲】フヂ‥

(→)藤ふじ6に同じ。

ふじ‐かざんたい【富士火山帯】‥クワ‥

北端は不明確だが、霧ヶ峰から富士山・箱根山・伊豆半島の諸火山を経て伊豆七島に至る火山帯をいった語。さらに南に延び、マリアナ列島西側の火山列島に連なる。成層火山が多い。

ふじ‐かずら【藤葛】フヂカヅラ

①藤のつる。藤。〈[季]春〉。壬二みに集「垣ほに咲ける―」

②藤や葛くずなど蔓草の総称。

ふじ‐がた【富士形】

富士山のような形、すなわち円錐形の上部が欠けていて、横から見て扇を逆さまにしたように見える形。富士山形。

ぶし‐かたぎ【武士気質】

武士らしい気質。さむらいかたぎ。

ふし‐かてい【父子家庭】

父と未成年の子とで構成されている家族。父子世帯。

ふし‐かね【付子鉄漿・附子鉄漿】

五倍子ふしの粉を鉄汁に浸して作った黒色染料。おはぐろ。

⇒ふしかね‐ぞめ【付子鉄漿染・付子金染】

ふしかね‐ぞめ【付子鉄漿染・付子金染】

付子鉄漿で染めること。また、その染めたもの。

⇒ふし‐かね【付子鉄漿・附子鉄漿】

ふし‐かまり【伏屈】

(→)「ふせかまり」に同じ。

ふじ‐がみ【藤紙】フヂ‥

藤の皮を原料として漉すいた良質の紙。古代に中国浙江省剡渓せんけいで産した剡藤紙せんとうしが著名。日本では京都府宮津・茨城県水戸などに産した。藤皮紙とうひし。

ふじかわ【藤川】フヂカハ

姓氏の一つ。

⇒ふじかわ‐ゆうぞう【藤川勇造】

ふじかわ【富士川】‥カハ

姓氏の一つ。

⇒ふじかわ‐ゆう【富士川游】

ふじ‐がわ【富士川】‥ガハ

赤石山脈に発源する釜無川と秩父山地に発源する笛吹川とが甲府盆地の南で合して南流し、山梨・静岡両県の中央部を貫流して駿河湾に注ぐ川。最上川・球磨くま川と共に日本三急流の一つ。長さ128キロメートル。

⇒ふじがわ‐の‐たたかい【富士川の戦】

ふじがわ‐の‐たたかい【富士川の戦】‥ガハ‥タタカヒ

1180年(治承4)平維盛を将とする平家軍と源頼朝の軍とで行われた富士川河口付近での合戦。平家軍は水鳥の羽音に驚いて敗走したと伝えられる。

⇒ふじ‐がわ【富士川】

ふじかわ‐ゆう【富士川游】‥カハイウ

医学者。広島県の人。日本の医史学を確立し「日本医学史」を著す。(1865〜1940)

⇒ふじかわ【富士川】

ふじかわ‐ゆうぞう【藤川勇造】フヂカハ‥ザウ

彫刻家。高松生れ。東京美術学校卒。ロダンの助手となり、二科会彫刻部を創設。作「ブロンド」など。(1883〜1935)

⇒ふじかわ【藤川】

ふしき【伏木】

富山県高岡市の地名。小矢部川の河口に位置する、高岡の外港。米の集散地として発展。臨海工業地域ではパルプ・化学工業が盛ん。

ふし‐き【臥木・伏木】

地に倒れふした木。源平盛衰記21「七、八人がほど入りぬべき大きなる―あり」

ふし‐き【節木】

①節の多くある木。義経記5「―の弓の戈ほこ短く、射よげなるを持ち」

②節の部分が朽ちて空洞になっている木。

ふ‐しき【不識】

しらないこと。不知。

ふ‐しぎ【不思議】

(不可思議の略)

①よく考えても原因・理由がわからない、また、解釈がつかないこと。いぶかしいこと。あやしいこと。奇怪。方丈記「世の―をみること、ややたびたびになりぬ」。「自然界の―をさぐる」「―な話」「彼の予想は―によく当たる」「今回は―とうまくいった」

②(「―を立つ」「―を打つ」の形で)あやしく思う。不審の念を持つ。西鶴諸国ばなし「―を立るもことわりなり」

ふじ‐き【藤木】フヂ‥

マメ科の落葉高木。フジとは別属。葉はフジに似て大きく羽状複葉。山地に生え、夏、白色の蝶形花を開く。材は緻密で細工物用・建築用。樹皮で器具を作る。ヤマエンジュ。

ふじき【藤木】フヂ‥

姓氏の一つ。

⇒ふじき‐くぞう【藤木九三】

ふ‐じき【不食】

(ジキは「食」の呉音)

①⇒ふしょく。

②つわりで食欲がなくなること。瓢金福寿草「若後家の―すこぶる珍事なり」

ぶ‐じき【夫食】

(フジキとも)農民の食糧とする米穀のこと。

⇒ぶじき‐かし【夫食貸】

⇒ぶじき‐たねかし【夫食種貸】

ぶじき‐かし【夫食貸】

江戸時代、凶作などで生活困難な農民に、領主が夫食または(夫食代として)金銭を貸し付けたこと。

⇒ぶ‐じき【夫食】

ふじき‐くぞう【藤木九三】フヂ‥ザウ

登山家。京都府生れ。穂高岳滝谷などを初登攀とうはん、また朝日新聞記者として数々の登山・探検に随行し報道。著「雪・岩・アルプス」など。(1887〜1970)

⇒ふじき【藤木】

ぶじき‐たねかし【夫食種貸】

江戸時代、夫食と種籾たねもみとを貸したこと。→種貸

⇒ぶ‐じき【夫食】

ふじ‐ぎぬ【藤衣】フヂ‥

(→)「ふじごろも」に同じ。

ふじ‐ぎぬ【富士絹】

経緯たてよこともに絹紡糸を用いた平織・卵色の織物。1906年(明治39)頃、富士瓦斯ガス紡績株式会社の製品名。羽二重はぶたえに準ずるものとして広く輸出された。シャツ地・婦人服地・裏地などに用いる。

ふしぎのくにのアリス【不思議の国のアリス】

(Alice's Adventures in Wonderland)イギリスの童話作家キャロルの作。1865年刊。少女アリスが兎に案内されておとぎの国へ行き、奇想天外な冒険をする物語。

ふじ‐ぎょうじゃ【富士行者】‥ギヤウ‥

富士詣でをする人々。白装束に金剛杖・鈴を持ち、六根清浄ろっこんしょうじょうを唱え山頂の富士権現に参詣する。〈[季]夏〉。→富士講→富士詣で

ふし‐くさ【伏草】

待ち伏せすること。天草本伊曾保物語「鼠は―をし、蛙を悩ませども」

ふじくら‐ぞうり【藤倉草履】フヂ‥ザウ‥

藺いで編み、表に木綿鼻緒をつけた草履。ふじくら。

ふしく・る【恚る】

〔自四〕

(→)「ふしこる」に同じ。

ふし‐くれ【節榑】

ふしの多い材木。

⇒ふしくれ‐だ・つ【節榑立つ】

⇒ふしくれ‐ぼく【節榑木】

ふしくれ‐だ・つ【節榑立つ】

〔自五〕

①材木にふしが多くてでこぼこしている。

②手などが骨ばってごつごつする。

⇒ふし‐くれ【節榑】

ふしくれ‐ぼく【節榑木】

クヌギの別称。

⇒ふし‐くれ【節榑】

ふし‐ぐろ【節黒】

矢柄やがらの節の下を黒く漆で塗ること。また、その矢。

⇒ふしぐろ‐せんのう【節黒仙翁】

ふしぐろ‐せんのう【節黒仙翁】‥ヲウ

ナデシコ科の多年草。山地の草原に自生する。葉は無柄で対生、節の部分が紫黒色を帯びるのでこの名がある。夏、朱赤色5弁で径3センチメートル余のナデシコに似た美花を開く。おうさかそう。

⇒ふし‐ぐろ【節黒】

プシケ【Psychē】

⇒プシュケー

ふし‐げき【節劇】

(→)浪花節芝居に同じ。

ふし‐こ【節蚕】

膿病のうびょうにかかって環節の高くなった蚕。節高の蚕。

ふじ‐こう【富士講】‥カウ

富士山を信仰する講社。信徒は夏季に白衣を着て鈴を振り、六根清浄ろっこんしょうじょうを唱えながら登山する。江戸時代に角行かくぎょう・身禄みろくが出て盛行。明治以後は扶桑教などとなる。〈[季]夏〉。→富士塚→高田の富士

ふじ‐ごうり【藤行李・葛行李】フヂガウ‥

ふじかずらで作った行李。ふじごり。

ふじ‐ごこ【富士五湖】

富士山北麓の山中湖・河口湖・西さい湖・精進しょうじ湖・本栖もとす湖の五つの湖。

ふし‐ごと【節事】

義太夫節の中で歌謡に似て歌う部分の多いもの。道行や景事けいごとなど。

ぶし‐ことば【武士詞】

武士階級が中心に用いた言葉。使役の助動詞ス・サスを受身の表現に用いるなどの特徴がある。武家詞。武者詞。

ふじ‐ごり【藤行李】フヂ‥

(→)「ふじごうり」に同じ。

ふしこ・る【恚る】

〔自四〕

腹を立てる。ふくれる。いさかう。ふしくる。文徳実録3「大神―・り賜へりと申せり」

ふじ‐ごろも【藤衣】フヂ‥

①藤づるの繊維で製したごく粗末な衣服。

②麻布の喪服。また、喪服。ふじのおんぞ。古今和歌集恋「おもふどちひとりひとりが恋ひ死なば誰によそへて―きむ」

③序詞として、衣のなれるという意から「馴る」を、衣の織目の粗い意から「間遠に」を、藤衣を織るという意から「折れる」を言い出す。万葉集3「須磨の海人の塩焼衣の―間遠にしあればいまだ着馴れず」

ふじ‐ざいく【藤細工】フヂ‥

ふじかずらで細工すること。また、その細工品。

ふじさか‐ごごう【藤坂五号】フヂ‥ガウ

水稲粳うるちの育成品種。1949年(昭和24)、田中稔らが育成。強稈多収で耐冷性強く、昭和20年代の東北冷害に耐えた。

ふじさき‐はちまんぐう【藤崎八旛宮】フヂ‥

熊本市井川淵町にある元国幣小社。石清水八幡宮の分霊。藤崎宮。

ふじ‐ざくら【富士桜】

〔植〕マメザクラの別称。〈[季]春〉

ふじ‐さし【藤差】フヂ‥

扇を腰にまっすぐにさすこと。↔笏差しゃくざし

ふし‐ざま【伏し様】

うつぶせ。うつむけ。平治物語「―にどうど落つ」

ふじさわ【藤沢】フヂサハ

神奈川県南部の市。もと東海道の宿駅。遊行寺ゆぎょうじの門前町。海岸は湘南の中心的な保養地。近年、住宅地化が進む。人口39万6千。

ふじさわ【藤沢】フヂサハ

姓氏の一つ。

⇒ふじさわ‐しゅうへい【藤沢周平】

⇒ふじさわ‐りきたろう【藤沢利喜太郎】

ふじさわ‐ぎく【藤沢菊】フヂサハ‥

サワオグルマの異称。

ふじさわ‐しゅうへい【藤沢周平】フヂサハシウ‥

小説家。本名、小菅留治。山形県生れ。山形師範卒。端正な文章で政争に巻きこまれた下級武士や市井の人びとの生き方を描く。作「暗殺の年輪」「蝉しぐれ」など。(1927〜1997)

藤沢周平

撮影:田沼武能

⇒ふじさわ【藤沢】

ふじさわ‐りきたろう【藤沢利喜太郎】フヂサハ‥ラウ

数学者。佐渡の人。東大教授。初めて関数論を講義。数学教育に力を注ぎ、小・中学校の算術教科書を執筆。(1861〜1933)

⇒ふじさわ【藤沢】

ふじ‐さん【富士山】

(不二山・不尽山とも書く)静岡・山梨両県の境にそびえる日本第一の高山。富士火山帯にある典型的な円錐状成層火山で、美しい裾野を引き、頂上には深さ220メートルほどの火口があり、火口壁上では剣ヶ峰が最も高く3776メートル。史上たびたび噴火し、1707年(宝永4)爆裂して宝永山を南東中腹につくってから静止。箱根・伊豆を含んで国立公園に指定。立山・白山と共に日本三霊山の一つ。芙蓉峰ふようほう。富士。

富士山(1)

提供:オフィス史朗

⇒ふじさわ【藤沢】

ふじさわ‐りきたろう【藤沢利喜太郎】フヂサハ‥ラウ

数学者。佐渡の人。東大教授。初めて関数論を講義。数学教育に力を注ぎ、小・中学校の算術教科書を執筆。(1861〜1933)

⇒ふじさわ【藤沢】

ふじ‐さん【富士山】

(不二山・不尽山とも書く)静岡・山梨両県の境にそびえる日本第一の高山。富士火山帯にある典型的な円錐状成層火山で、美しい裾野を引き、頂上には深さ220メートルほどの火口があり、火口壁上では剣ヶ峰が最も高く3776メートル。史上たびたび噴火し、1707年(宝永4)爆裂して宝永山を南東中腹につくってから静止。箱根・伊豆を含んで国立公園に指定。立山・白山と共に日本三霊山の一つ。芙蓉峰ふようほう。富士。

富士山(1)

提供:オフィス史朗

富士山(2)

提供:オフィス史朗

富士山(2)

提供:オフィス史朗

富士山

提供:NHK

ふし‐しず・む【伏し沈む】‥シヅム

〔自五〕

思いにしずむ。悲嘆にしずむ。源氏物語桐壺「闇にくれて―・み給へるほど」

ふし‐しば【伏柴】

①柴の異称。千載和歌集恋「―のこるばかりなる嘆きせむとは」

②マコモの異称。篠目抄「みがくれの―なれば」

③(→)柴漬ふしづけ1に同じ。〈日葡辞書〉

⇒ふししば‐の【伏柴の】

ふししば‐の【伏柴の】

〔枕〕

「しばし」「しばしば」にかかる。

⇒ふし‐しば【伏柴】

ふじしま【藤島】フヂ‥

越前国吉田郡灯明寺畷とうみょうじなわて(現、福井市新田塚町)の地名。1338年(暦応1)新田義貞が斯波高経しばたかつねの軍と戦って敗死した所。

⇒ふじしま‐じんじゃ【藤島神社】

ふじしま【藤島】フヂ‥

姓氏の一つ。

⇒ふじしま‐たけじ【藤島武二】

ふじしま‐じんじゃ【藤島神社】フヂ‥

福井市足羽あすわ山にある元別格官幣社。新田義貞を主神とし、同義宗・脇屋義助・新田義顕・同義興を配祀。

⇒ふじしま【藤島】

ふじしま‐たけじ【藤島武二】フヂ‥

洋画家。鹿児島生れ。松岡寿ひさし・山本芳翠に学び、黒田清輝に見出されて白馬会に参加。東京美術学校教授。日本洋画のアカデミズムを確立。作「蝶」「芳蕙」「大王岬の怒濤」など。文化勲章。(1867〜1943)

⇒ふじしま【藤島】

ふじ‐ずら【藤葛】フヂヅラ

藤のつる。ふじかずら。ふじづる。

ふ‐しぜん【不自然】

自然でないこと。わざとらしいこと。「―な挙動」

ふじ‐ぜんじょう【富士禅定】‥ヂヤウ

富士山に登って修行すること。狂言、富士松「この神酒をいただけば、―したも同じ事ぢやなあ」

ふし‐ぞめ【柴染・桾染】

クロモジの木から製した染料で染めた黒みのある淡紅色の染色。

ふじた【藤田】フヂ‥

姓氏の一つ。

⇒ふじた‐こしろう【藤田小四郎】

⇒ふじた‐スケール【藤田スケール】

⇒ふじた‐つぐはる【藤田嗣治】

⇒ふじた‐でんざぶろう【藤田伝三郎】

⇒ふじた‐とうこ【藤田東湖】

⇒ふじた‐とよはち【藤田豊八】

⇒ふじた‐ゆうこく【藤田幽谷】

⇒ふじた‐りゅう【藤田流】

ふじたいこ【富士太鼓】

能。内裏の管弦に楽人浅間と役を争って殺された楽人富士の妻の嘆きを脚色する。同じ題材に「梅枝」がある。ふじだいこ。

ふし‐だか【節高】

①〔植〕イノコズチの別称。

②蚕病の一種。膿病のうびょうに冒された蚕が、環節がふくらんでいる状態。また、その蚕。

ふし‐たけ【臥長】

うずくまったときの体の高さ。おもに蛇などにいう。今昔物語集26「同じ長さばかりなる蛇の―一いだきばかりなる」

ふじた‐こしろう【藤田小四郎】フヂ‥ラウ

幕末の志士。名は信。水戸の人。藤田東湖の四男。1864年(元治1)、同志と共に尊王攘夷を唱えて筑波山上に兵を挙げ、天狗党の指揮者の一人となる。敗れて武田耕雲斎らと西上、越前敦賀で処刑。(1842〜1865)

⇒ふじた【藤田】

ふじた‐スケール【藤田スケール】フヂ‥

竜巻やダウン‐バーストの強さを示す指標。被害の状態と風速の範囲を対応させたもの。藤田哲也(1920〜1998)が提案。

⇒ふじた【藤田】

ふし‐だ・つ【節立つ】

〔自五〕

茎が延びて節があらわれる。また、ふしくれだつ。白河殿七百首「ちまちの苗の―・たぬまを」

ふじた‐つぐはる【藤田嗣治】フヂ‥

洋画家。東京生れ。東京美術学校卒業後、渡仏。東洋的な線描と独特のマチエールによってエコール‐ド‐パリで頭角を現す。帰国後、戦争画の花形となり、第二次大戦後フランスに帰化。レオナール=フジタ。(1886〜1968)

藤田嗣治

撮影:石井幸之助

富士山

提供:NHK

ふし‐しず・む【伏し沈む】‥シヅム

〔自五〕

思いにしずむ。悲嘆にしずむ。源氏物語桐壺「闇にくれて―・み給へるほど」

ふし‐しば【伏柴】

①柴の異称。千載和歌集恋「―のこるばかりなる嘆きせむとは」

②マコモの異称。篠目抄「みがくれの―なれば」

③(→)柴漬ふしづけ1に同じ。〈日葡辞書〉

⇒ふししば‐の【伏柴の】

ふししば‐の【伏柴の】

〔枕〕

「しばし」「しばしば」にかかる。

⇒ふし‐しば【伏柴】

ふじしま【藤島】フヂ‥

越前国吉田郡灯明寺畷とうみょうじなわて(現、福井市新田塚町)の地名。1338年(暦応1)新田義貞が斯波高経しばたかつねの軍と戦って敗死した所。

⇒ふじしま‐じんじゃ【藤島神社】

ふじしま【藤島】フヂ‥

姓氏の一つ。

⇒ふじしま‐たけじ【藤島武二】

ふじしま‐じんじゃ【藤島神社】フヂ‥

福井市足羽あすわ山にある元別格官幣社。新田義貞を主神とし、同義宗・脇屋義助・新田義顕・同義興を配祀。

⇒ふじしま【藤島】

ふじしま‐たけじ【藤島武二】フヂ‥

洋画家。鹿児島生れ。松岡寿ひさし・山本芳翠に学び、黒田清輝に見出されて白馬会に参加。東京美術学校教授。日本洋画のアカデミズムを確立。作「蝶」「芳蕙」「大王岬の怒濤」など。文化勲章。(1867〜1943)

⇒ふじしま【藤島】

ふじ‐ずら【藤葛】フヂヅラ

藤のつる。ふじかずら。ふじづる。

ふ‐しぜん【不自然】

自然でないこと。わざとらしいこと。「―な挙動」

ふじ‐ぜんじょう【富士禅定】‥ヂヤウ

富士山に登って修行すること。狂言、富士松「この神酒をいただけば、―したも同じ事ぢやなあ」

ふし‐ぞめ【柴染・桾染】

クロモジの木から製した染料で染めた黒みのある淡紅色の染色。

ふじた【藤田】フヂ‥

姓氏の一つ。

⇒ふじた‐こしろう【藤田小四郎】

⇒ふじた‐スケール【藤田スケール】

⇒ふじた‐つぐはる【藤田嗣治】

⇒ふじた‐でんざぶろう【藤田伝三郎】

⇒ふじた‐とうこ【藤田東湖】

⇒ふじた‐とよはち【藤田豊八】

⇒ふじた‐ゆうこく【藤田幽谷】

⇒ふじた‐りゅう【藤田流】

ふじたいこ【富士太鼓】

能。内裏の管弦に楽人浅間と役を争って殺された楽人富士の妻の嘆きを脚色する。同じ題材に「梅枝」がある。ふじだいこ。

ふし‐だか【節高】

①〔植〕イノコズチの別称。

②蚕病の一種。膿病のうびょうに冒された蚕が、環節がふくらんでいる状態。また、その蚕。

ふし‐たけ【臥長】

うずくまったときの体の高さ。おもに蛇などにいう。今昔物語集26「同じ長さばかりなる蛇の―一いだきばかりなる」

ふじた‐こしろう【藤田小四郎】フヂ‥ラウ

幕末の志士。名は信。水戸の人。藤田東湖の四男。1864年(元治1)、同志と共に尊王攘夷を唱えて筑波山上に兵を挙げ、天狗党の指揮者の一人となる。敗れて武田耕雲斎らと西上、越前敦賀で処刑。(1842〜1865)

⇒ふじた【藤田】

ふじた‐スケール【藤田スケール】フヂ‥

竜巻やダウン‐バーストの強さを示す指標。被害の状態と風速の範囲を対応させたもの。藤田哲也(1920〜1998)が提案。

⇒ふじた【藤田】

ふし‐だ・つ【節立つ】

〔自五〕

茎が延びて節があらわれる。また、ふしくれだつ。白河殿七百首「ちまちの苗の―・たぬまを」

ふじた‐つぐはる【藤田嗣治】フヂ‥

洋画家。東京生れ。東京美術学校卒業後、渡仏。東洋的な線描と独特のマチエールによってエコール‐ド‐パリで頭角を現す。帰国後、戦争画の花形となり、第二次大戦後フランスに帰化。レオナール=フジタ。(1886〜1968)

藤田嗣治

撮影:石井幸之助

⇒ふじた【藤田】

ふじた‐でんざぶろう【藤田伝三郎】フヂ‥ラウ

実業家。長州萩生れ。奇兵隊に参加。維新後、政商となり藤田組を創設。農・林・鉱・金融業を営み、関西財界の重鎮。(1841〜1912)

⇒ふじた【藤田】

ふじた‐とうこ【藤田東湖】フヂ‥

幕末の儒学者。名は彪たけし。幽谷の子。水戸藩士。藩主徳川斉昭を補佐して、天保の改革を推進し、側用人となる。交友範囲も広く、激烈な尊攘論者として知られる。安政の江戸大地震に母を助けて自分は圧死。著「回天詩史」「弘道館記述義」など。(1806〜1855)

藤田東湖

提供:毎日新聞社

⇒ふじた【藤田】

ふじた‐でんざぶろう【藤田伝三郎】フヂ‥ラウ

実業家。長州萩生れ。奇兵隊に参加。維新後、政商となり藤田組を創設。農・林・鉱・金融業を営み、関西財界の重鎮。(1841〜1912)

⇒ふじた【藤田】

ふじた‐とうこ【藤田東湖】フヂ‥

幕末の儒学者。名は彪たけし。幽谷の子。水戸藩士。藩主徳川斉昭を補佐して、天保の改革を推進し、側用人となる。交友範囲も広く、激烈な尊攘論者として知られる。安政の江戸大地震に母を助けて自分は圧死。著「回天詩史」「弘道館記述義」など。(1806〜1855)

藤田東湖

提供:毎日新聞社

⇒ふじた【藤田】

ふじた‐とよはち【藤田豊八】フヂ‥

東洋史学者。徳島生れ。号は剣峰。東大教授をへて台北帝大教授。著「東西交渉史の研究」「剣峰遺草」。(1869〜1929)

⇒ふじた【藤田】

ふじ‐だな【藤棚】フヂ‥

藤づるを生えのぼらせ、花が垂れ咲くようにつくった棚。〈[季]春〉

ふじたに【富士谷】

姓氏の一つ。

⇒ふじたに‐なりあきら【富士谷成章】

⇒ふじたに‐みつえ【富士谷御杖】

ふじたに‐なりあきら【富士谷成章】

江戸中期の国学者・歌人。京都の人。号は北辺きたのべ。漢学者皆川淇園の実弟。子に御杖。品詞分類、装よそい・脚結あゆいの研究、国語の時代区分などの業績は画期的。著「挿頭かざし抄」「脚結抄」「北辺成章家集」など。(1738〜1779)

⇒ふじたに【富士谷】

ふじたに‐みつえ【富士谷御杖】‥ツヱ

江戸後期の国学者。成章の子。号は北辺きたのべ二世。言霊ことだま説を奉じて、「てにをは」を詳細に研究。著「古事記灯ともしび」「万葉集灯」「北辺随筆」など。和歌・弾琴に堪能。(1768〜1823)

⇒ふじたに【富士谷】

ふじた‐ゆうこく【藤田幽谷】フヂ‥イウ‥

江戸後期の儒学者。名は一正。水戸の商家生れ。東湖の父。立原翠軒に学び、18歳で「正名論」を著し、水戸学の立場を確立。のち翠軒と対立。彰考館総裁。著「修史始末」「勧農或問」など。(1774〜1826)

⇒ふじた【藤田】

ふ‐しだら

だらしがないこと。しまりのないこと。特に男女関係にけじめがなく、品行のおさまらないこと。「―な生活」→しだら

ふじた‐りゅう【藤田流】フヂ‥リウ

能楽の笛方の流派。藤田清兵衛重政(1600〜1677)を祖とする。

⇒ふじた【藤田】

ぶし‐だん【武士団】

古代末〜中世、主として同族的に結合した武士の軍事集団。→惣領制

ふしだん‐せっきょう【節談説教】‥ケウ

仏教の教典や教義を七五調の平易な文句で、節回しをつけて説く話芸性豊かな説教。中世の安居院あぐい流などが源流となり、特に浄土真宗で昭和初期まで盛ん。

ふし‐ぢか【節近】

竹などの節と節との間が近いこと。また、そのもの。保元物語「三年竹の―なるを少しおしみがきて」

ふじ‐ちゃく【不時着】

航空機が、飛行中故障または燃料の欠乏などのため航続不能となり、予定しない時、予定しない地点に降りること。不時着陸。

ふし‐ちょう【不死鳥】‥テウ

(→)フェニックス1の訳語。

ふ‐しつ【不悉】

①思うことを十分に言いつくさないこと。

②手紙の末尾に添える語。不一。不尽。

ふ‐しつ【賦質】

天賦の性質。うまれつき。賦性。

ふ‐じつ【不日】

①幾日もたたないこと。日ならず。まもなく。宇治拾遺物語4「一家ひろき者なれば、…―に戒壇をつきてけりとぞ」

②日付を書かないこと。

ふ‐じつ【不実】

①誠実でないこと。親切気のないこと。「―な男」

②事実でないこと。「―の申立て」

ふ‐じつ【富実】

豊かで内容のあること。財が豊かであること。

ぶ‐しつ【部室】

部のための部屋。

ふじ‐づか【富士塚】

富士講の人たちが、富士山に模して築いた塚。江戸時代に江戸やその近くに数多くでき、山開きもした。→富士詣で→高田の富士

ふし‐づ・く【柴漬く】

〔他下二〕

ふしづけをする。柴を川水に漬ける。拾遺和歌集冬「―・けし淀のわたりを今朝見れば」

ふし‐づくり【節旁・卩旁】

(「卩」は「節」の古字)漢字の旁つくりの一つ。「印」「即」・「危」などの旁の「卩・

⇒ふじた【藤田】

ふじた‐とよはち【藤田豊八】フヂ‥

東洋史学者。徳島生れ。号は剣峰。東大教授をへて台北帝大教授。著「東西交渉史の研究」「剣峰遺草」。(1869〜1929)

⇒ふじた【藤田】

ふじ‐だな【藤棚】フヂ‥

藤づるを生えのぼらせ、花が垂れ咲くようにつくった棚。〈[季]春〉

ふじたに【富士谷】

姓氏の一つ。

⇒ふじたに‐なりあきら【富士谷成章】

⇒ふじたに‐みつえ【富士谷御杖】

ふじたに‐なりあきら【富士谷成章】

江戸中期の国学者・歌人。京都の人。号は北辺きたのべ。漢学者皆川淇園の実弟。子に御杖。品詞分類、装よそい・脚結あゆいの研究、国語の時代区分などの業績は画期的。著「挿頭かざし抄」「脚結抄」「北辺成章家集」など。(1738〜1779)

⇒ふじたに【富士谷】

ふじたに‐みつえ【富士谷御杖】‥ツヱ

江戸後期の国学者。成章の子。号は北辺きたのべ二世。言霊ことだま説を奉じて、「てにをは」を詳細に研究。著「古事記灯ともしび」「万葉集灯」「北辺随筆」など。和歌・弾琴に堪能。(1768〜1823)

⇒ふじたに【富士谷】

ふじた‐ゆうこく【藤田幽谷】フヂ‥イウ‥

江戸後期の儒学者。名は一正。水戸の商家生れ。東湖の父。立原翠軒に学び、18歳で「正名論」を著し、水戸学の立場を確立。のち翠軒と対立。彰考館総裁。著「修史始末」「勧農或問」など。(1774〜1826)

⇒ふじた【藤田】

ふ‐しだら

だらしがないこと。しまりのないこと。特に男女関係にけじめがなく、品行のおさまらないこと。「―な生活」→しだら

ふじた‐りゅう【藤田流】フヂ‥リウ

能楽の笛方の流派。藤田清兵衛重政(1600〜1677)を祖とする。

⇒ふじた【藤田】

ぶし‐だん【武士団】

古代末〜中世、主として同族的に結合した武士の軍事集団。→惣領制

ふしだん‐せっきょう【節談説教】‥ケウ

仏教の教典や教義を七五調の平易な文句で、節回しをつけて説く話芸性豊かな説教。中世の安居院あぐい流などが源流となり、特に浄土真宗で昭和初期まで盛ん。

ふし‐ぢか【節近】

竹などの節と節との間が近いこと。また、そのもの。保元物語「三年竹の―なるを少しおしみがきて」

ふじ‐ちゃく【不時着】

航空機が、飛行中故障または燃料の欠乏などのため航続不能となり、予定しない時、予定しない地点に降りること。不時着陸。

ふし‐ちょう【不死鳥】‥テウ

(→)フェニックス1の訳語。

ふ‐しつ【不悉】

①思うことを十分に言いつくさないこと。

②手紙の末尾に添える語。不一。不尽。

ふ‐しつ【賦質】

天賦の性質。うまれつき。賦性。

ふ‐じつ【不日】

①幾日もたたないこと。日ならず。まもなく。宇治拾遺物語4「一家ひろき者なれば、…―に戒壇をつきてけりとぞ」

②日付を書かないこと。

ふ‐じつ【不実】

①誠実でないこと。親切気のないこと。「―な男」

②事実でないこと。「―の申立て」

ふ‐じつ【富実】

豊かで内容のあること。財が豊かであること。

ぶ‐しつ【部室】

部のための部屋。

ふじ‐づか【富士塚】

富士講の人たちが、富士山に模して築いた塚。江戸時代に江戸やその近くに数多くでき、山開きもした。→富士詣で→高田の富士

ふし‐づ・く【柴漬く】

〔他下二〕

ふしづけをする。柴を川水に漬ける。拾遺和歌集冬「―・けし淀のわたりを今朝見れば」

ふし‐づくり【節旁・卩旁】

(「卩」は「節」の古字)漢字の旁つくりの一つ。「印」「即」・「危」などの旁の「卩・ 」の称。

ふし‐づけ【柴漬】

①柴しばなどを束ねて川・湖沼の岸近くの水中につけておき、これに集まって来る魚・エビなどを捕らえる装置。またはその漁法。漬柴つけしば。笹伏ささぶせ。付つけ。〈[季]冬〉。堀河百首冬「泉川水のみわたの―に」

②罪人を簀巻すまきにして水中に投げること。罧しのづけ。源平盛衰記4「衆徒の手に賜ひて、唐崎に八付はっつけにせん、―にせんなど訴へ申しければ」

ふし‐づけ【節付け】

歌詞にふしをつけること。作曲すること。

ぶ‐しつけ【不躾・不仕付】

礼儀作法をわきまえないこと。無作法。無礼。「―に物を尋ねる」「―者」

ふじ‐つぼ【藤壺】フヂ‥

①(坪庭に藤を植えてあったからいう)(→)飛香舎ひぎょうしゃの異称。

②源氏物語中の女性。桐壺帝の女御、次いで中宮。先帝の女四の宮。藤壺に住んだ。容貌が桐壺更衣に似、寵愛され、光源氏にも慕われた。帝の崩後、薙髪ちはつして薄雲女院という。

③(→)「ふじつぼ(富士壺)」に同じ。

ふじ‐つぼ【富士壺】

フジツボ目フジツボ亜目の甲殻類で、柄部がなくて殻で岩礁などに着生しているものの総称。体は富士山形をした石灰質の殻で包まれ、体節は退化的で不分明。殻の中から蔓つるのような6対の脚(蔓脚まんきゃく)を出して水中の食物をとる。船底に付着して速力を減退させるのを俗に「かきがつく」という。すべて海産。クロフジツボ・タテジマフジツボ・イワフジツボなど。藤壺とも書く。

フジツボ

撮影:関戸 勇

」の称。

ふし‐づけ【柴漬】

①柴しばなどを束ねて川・湖沼の岸近くの水中につけておき、これに集まって来る魚・エビなどを捕らえる装置。またはその漁法。漬柴つけしば。笹伏ささぶせ。付つけ。〈[季]冬〉。堀河百首冬「泉川水のみわたの―に」

②罪人を簀巻すまきにして水中に投げること。罧しのづけ。源平盛衰記4「衆徒の手に賜ひて、唐崎に八付はっつけにせん、―にせんなど訴へ申しければ」

ふし‐づけ【節付け】

歌詞にふしをつけること。作曲すること。

ぶ‐しつけ【不躾・不仕付】

礼儀作法をわきまえないこと。無作法。無礼。「―に物を尋ねる」「―者」

ふじ‐つぼ【藤壺】フヂ‥

①(坪庭に藤を植えてあったからいう)(→)飛香舎ひぎょうしゃの異称。

②源氏物語中の女性。桐壺帝の女御、次いで中宮。先帝の女四の宮。藤壺に住んだ。容貌が桐壺更衣に似、寵愛され、光源氏にも慕われた。帝の崩後、薙髪ちはつして薄雲女院という。

③(→)「ふじつぼ(富士壺)」に同じ。

ふじ‐つぼ【富士壺】

フジツボ目フジツボ亜目の甲殻類で、柄部がなくて殻で岩礁などに着生しているものの総称。体は富士山形をした石灰質の殻で包まれ、体節は退化的で不分明。殻の中から蔓つるのような6対の脚(蔓脚まんきゃく)を出して水中の食物をとる。船底に付着して速力を減退させるのを俗に「かきがつく」という。すべて海産。クロフジツボ・タテジマフジツボ・イワフジツボなど。藤壺とも書く。

フジツボ

撮影:関戸 勇

ふし‐つむぎ【節紬】

節糸織ふしいとおりの紬。

ふじ‐づる【藤蔓】フヂ‥

藤のつる。ふじかずら。

ふし‐て【伏して】

(ひれ伏して懇願するところから)相手に切に願うときに用いる語。くれぐれも。「―お願い申し上げます」

ふし‐ど【臥所】

寝るところ。ねどこ。ふしどころ。詞花和歌集夏「夏は涼しき―なりけり」

ふじと【藤戸】フヂ‥

①岡山県児島湾の西にあった狭い水道。今は埋没。

②能。佐々木盛綱が藤戸の浅瀬を土地の男に聞いて戦功を立てたが、男を殺したのでその母に恨まれ、男の怨霊に責められる。

ぶし‐どう【武士道】‥ダウ

日本の武士階層に発達した道徳。鎌倉時代から「弓矢の道」としてあり、江戸時代に儒教とくに朱子学に裏づけられて確立、封建体制の精神的な柱となり、明治以降国民道徳の中心とされた。主君への絶対的な忠誠のほか、信義・尚武・名誉などを重んずる。葉隠「―と云ふは死ぬ事と見付たり」→騎士道

ふし‐どころ【臥所】

(→)「ふしど」に同じ。

ふし‐どり【節取り】

魚の片身を、血合ちあいの部分から背身と腹身に分けること。

ふし‐なし【節無し】

木材・板などの節のないこと。また、そのもの。

⇒ふしなし‐みどろ【節無しみどろ】

ふしなし‐みどろ【節無しみどろ】

不等毛植物門黄緑藻綱の藻類。単細胞で外形は分枝する細い糸状だが、内部は隔壁がなく、多核体を形成する。海産あるいは淡水産で、約60種がある。

⇒ふし‐なし【節無し】

ふじ‐なまこ【藤海鼠】フヂ‥

ナマコの一種。大形で体長50センチメートルに達し、背面は淡灰褐色、腹面は淡黄色。本州中部以南の沿岸に普通。

ふじ‐なみ【藤波・藤浪】フヂ‥

①藤の花が、波の動くようにゆれるさま。藤の花。〈[季]春〉。万葉集3「―の花は盛りになりにけり」

②藤原氏の系統をいう称。増鏡「御流れ久しき―にて」

⇒ふじなみ‐の【藤波の】

ふじなみ‐の【藤波の】フヂ‥

〔枕〕

藤のつるが物にからまりつくことから「思ひまつはり」に、また、波の縁語で「立つ」にかかる。万葉集13「―思ひまつはり」。後撰和歌集春「―たちもかへらで」

⇒ふじ‐なみ【藤波・藤浪】

ふじな‐やき【布志名焼】

島根県松江市玉湯町布志名で作られる陶器。寛延(1748〜1751)の頃、船木与次兵衛の創始という。黄釉おうゆうの日用雑器のほか、茶陶・民芸陶器などを製作。楽山らくざん焼と共に出雲焼とも呼ぶ。

ふじ‐なわ【藤縄】フヂナハ

藤づるで綯なった縄。好色五人女3「―の組帯して、鉄炮に切火縄」

ふし‐なわめ【伏縄目】‥ナハ‥

(→)「伏縄目の革」の略。

⇒ふしなわめ‐の‐おどし【伏縄目の縅】

⇒ふしなわめ‐の‐かわ【伏縄目の革】

ふしなわめ‐の‐おどし【伏縄目の縅】‥ナハ‥ヲドシ

伏縄目の革を裁って使った甲冑かっちゅうの縅。

⇒ふし‐なわめ【伏縄目】

ふしなわめ‐の‐かわ【伏縄目の革】‥ナハ‥カハ

白・浅葱あさぎ・紺などの色を段として山道やまみち2を表した染革の名称。文様が縄目を伏せた形状を連想させるからいう。

⇒ふし‐なわめ【伏縄目】

ふし‐つむぎ【節紬】

節糸織ふしいとおりの紬。

ふじ‐づる【藤蔓】フヂ‥

藤のつる。ふじかずら。

ふし‐て【伏して】

(ひれ伏して懇願するところから)相手に切に願うときに用いる語。くれぐれも。「―お願い申し上げます」

ふし‐ど【臥所】

寝るところ。ねどこ。ふしどころ。詞花和歌集夏「夏は涼しき―なりけり」

ふじと【藤戸】フヂ‥

①岡山県児島湾の西にあった狭い水道。今は埋没。

②能。佐々木盛綱が藤戸の浅瀬を土地の男に聞いて戦功を立てたが、男を殺したのでその母に恨まれ、男の怨霊に責められる。

ぶし‐どう【武士道】‥ダウ

日本の武士階層に発達した道徳。鎌倉時代から「弓矢の道」としてあり、江戸時代に儒教とくに朱子学に裏づけられて確立、封建体制の精神的な柱となり、明治以降国民道徳の中心とされた。主君への絶対的な忠誠のほか、信義・尚武・名誉などを重んずる。葉隠「―と云ふは死ぬ事と見付たり」→騎士道

ふし‐どころ【臥所】

(→)「ふしど」に同じ。

ふし‐どり【節取り】

魚の片身を、血合ちあいの部分から背身と腹身に分けること。

ふし‐なし【節無し】

木材・板などの節のないこと。また、そのもの。

⇒ふしなし‐みどろ【節無しみどろ】

ふしなし‐みどろ【節無しみどろ】

不等毛植物門黄緑藻綱の藻類。単細胞で外形は分枝する細い糸状だが、内部は隔壁がなく、多核体を形成する。海産あるいは淡水産で、約60種がある。

⇒ふし‐なし【節無し】

ふじ‐なまこ【藤海鼠】フヂ‥

ナマコの一種。大形で体長50センチメートルに達し、背面は淡灰褐色、腹面は淡黄色。本州中部以南の沿岸に普通。

ふじ‐なみ【藤波・藤浪】フヂ‥

①藤の花が、波の動くようにゆれるさま。藤の花。〈[季]春〉。万葉集3「―の花は盛りになりにけり」

②藤原氏の系統をいう称。増鏡「御流れ久しき―にて」

⇒ふじなみ‐の【藤波の】

ふじなみ‐の【藤波の】フヂ‥

〔枕〕

藤のつるが物にからまりつくことから「思ひまつはり」に、また、波の縁語で「立つ」にかかる。万葉集13「―思ひまつはり」。後撰和歌集春「―たちもかへらで」

⇒ふじ‐なみ【藤波・藤浪】

ふじな‐やき【布志名焼】

島根県松江市玉湯町布志名で作られる陶器。寛延(1748〜1751)の頃、船木与次兵衛の創始という。黄釉おうゆうの日用雑器のほか、茶陶・民芸陶器などを製作。楽山らくざん焼と共に出雲焼とも呼ぶ。

ふじ‐なわ【藤縄】フヂナハ

藤づるで綯なった縄。好色五人女3「―の組帯して、鉄炮に切火縄」

ふし‐なわめ【伏縄目】‥ナハ‥

(→)「伏縄目の革」の略。

⇒ふしなわめ‐の‐おどし【伏縄目の縅】

⇒ふしなわめ‐の‐かわ【伏縄目の革】

ふしなわめ‐の‐おどし【伏縄目の縅】‥ナハ‥ヲドシ

伏縄目の革を裁って使った甲冑かっちゅうの縅。

⇒ふし‐なわめ【伏縄目】

ふしなわめ‐の‐かわ【伏縄目の革】‥ナハ‥カハ

白・浅葱あさぎ・紺などの色を段として山道やまみち2を表した染革の名称。文様が縄目を伏せた形状を連想させるからいう。

⇒ふし‐なわめ【伏縄目】

ぶ‐さんよう【無算用】🔗⭐🔉

ぶ‐さんよう【無算用】

(ブサンニョウとも)計算のへたなこと。損得勘定のできないこと。狂言、栗焼「扨々そちは―な者ぢや」

大辞林の検索結果 (26)

ぶ-さ🔗⭐🔉

ぶ-さ

〔「無沙汰(ブサタ)」の略〕

不都合。不義理。「それから内が―になつて/洒落本・三教色」

ぶ-さい【無菜】🔗⭐🔉

ぶ-さい 【無菜】 (名・形動ナリ)

おかずの少ないこと。食事が粗末なこと。また,そのさま。「来る十六日―の御斎(トキ)申し上げたく候/浮世草子・五人女 2」「―ナフルマイ/日葡」

ふ-さいか【不裁可】🔗⭐🔉

ふ-さいか [2] 【不裁可】

裁可にならないこと。許可しないこと。

ぶ-さいく【不細工】🔗⭐🔉

ぶ-さいく [2] 【不細工】 (名・形動)[文]ナリ

(1)作ったものなどの体裁が悪い・こと(さま)。「―な箱」「―な服」

(2)顔かたちの整っていない・こと(さま)。「―な顔」

[派生] ――さ(名)

ふさい-こくし【普済国師】🔗⭐🔉

ふさい-こくし 【普済国師】

夢窓疎石(ムソウソセキ)の諡号(シゴウ)。

ふ-さいさん【不採算】🔗⭐🔉

ふ-さいさん [2] 【不採算】

採算のとれないこと。「―部門」

ふさ・う【相応う】🔗⭐🔉

ふさ・う フサフ [2] 【相応う】 (動ワ五[ハ四])

似合う。釣り合いが取れる。また,気に入る。「然るに親々は―・はぬ縁だとて承知しない/肖像画(四迷)」「沖つ鳥胸見る時はたたぎもこれは―・はず/古事記(上)」

ふ-さくい【不作為】🔗⭐🔉

ふ-さくい ―サク [2] 【不作為】

〔法〕 自ら進んで積極的な行為をしないこと。

⇔作為(3)

[2] 【不作為】

〔法〕 自ら進んで積極的な行為をしないこと。

⇔作為(3)

[2] 【不作為】

〔法〕 自ら進んで積極的な行為をしないこと。

⇔作為(3)

[2] 【不作為】

〔法〕 自ら進んで積極的な行為をしないこと。

⇔作為(3)

ふさくい-さいむ【不作為債務】🔗⭐🔉

ふさくい-さいむ ―サク ― [5] 【不作為債務】

一定の行為をしないことを内容とする債務。競業をしない,日照をさまたげる建築をしない,などがその例。

⇔作為債務

― [5] 【不作為債務】

一定の行為をしないことを内容とする債務。競業をしない,日照をさまたげる建築をしない,などがその例。

⇔作為債務

― [5] 【不作為債務】

一定の行為をしないことを内容とする債務。競業をしない,日照をさまたげる建築をしない,などがその例。

⇔作為債務

― [5] 【不作為債務】

一定の行為をしないことを内容とする債務。競業をしない,日照をさまたげる建築をしない,などがその例。

⇔作為債務

ふさくい-はん【不作為犯】🔗⭐🔉

ふさくい-はん ―サク ― [4] 【不作為犯】

期待された行為を行わないことによって成立する犯罪。不退去罪・不解散罪・遺棄罪などがその例。

⇔作為犯

― [4] 【不作為犯】

期待された行為を行わないことによって成立する犯罪。不退去罪・不解散罪・遺棄罪などがその例。

⇔作為犯

― [4] 【不作為犯】

期待された行為を行わないことによって成立する犯罪。不退去罪・不解散罪・遺棄罪などがその例。

⇔作為犯

― [4] 【不作為犯】

期待された行為を行わないことによって成立する犯罪。不退去罪・不解散罪・遺棄罪などがその例。

⇔作為犯

ふさく-めん【布作面】🔗⭐🔉

ふさく-めん [3] 【布作面】

正倉院に伝わる,麻布製の伎楽面。布上に顔を墨書したもので,頬(ホオ)・唇などに丹色を塗り,目の部分を切り取ってある。

ぶ-さた【無沙汰・不沙汰】🔗⭐🔉

ぶ-さた [0] 【無沙汰・不沙汰】 (名・形動)スル[文]ナリ

(1)久しくたよりや訪問をしないこと。無音。「―をわびる」「御―しました」

(2)しかるべき挨拶(アイサツ)のないこと。ことわりなしに物事を行うこと。「自己に―で価を付けた/怪談牡丹灯籠(円朝)」

(3)しかるべき処置をしないこと。「是を―にて閣(サシオ)かば/太平記 33」

(4)注意を怠ること。油断すること。「あら―の宮守どもや/謡曲・蟻通」

(5)おろそかにすること。粗略に扱うこと。「母を―に扱ひ申さん事もや候はんと思ひ/御伽草子・蛤」

(6)関心を払わないこと。事情にうといこと。「世間の事は無下に―なり/沙石 5」

ふさ-たおり【総手折り】🔗⭐🔉

ふさ-たおり ―タヲリ 【総手折り】 (枕詞)

木の枝をたばねて手折りたわめる意の「たむ」から,同音の地名「多武」に掛かる。「―多武の山霧繁み/万葉 1704」

ふさ・ぬ【総ぬ】🔗⭐🔉

ふさ・ぬ 【総ぬ】 (動ナ下二)

まとめてたばねる。すべてをまとめる。総括する。「さまざまにたな心なる誓ひをば南無(ナモ)のことばに―・ねたるかな/山家(百首)」

ふさ-の-くに【総国】🔗⭐🔉

ふさ-の-くに 【総国】

古代,上総(カズサ)・下総(シモウサ)・安房(アワ)の三か国を含む地域の国名。

ふさふさ-し・い🔗⭐🔉

ふさふさ-し・い (形)

〔「ふさぶさしい」とも。近世江戸語〕

厚かましい。無遠慮だ。「大勢の人さまも聞いてござる中でいけ―・い/滑稽本・浮世風呂 2」

ぶ-さほう【無作法・不作法】🔗⭐🔉

ぶ-さほう ―サハフ [2] 【無作法・不作法】 (名・形動)[文]ナリ

礼儀作法にはずれること。礼儀を知らないこと。また,そのさま。「礼儀をわきまえぬ―な振る舞い」

[派生] ――さ(名)

ふさ-も【房藻】🔗⭐🔉

ふさ-も [2] 【房藻】

アリノトウグサ科の多年生水草。茎の下部は地下茎として泥中にあり,長く伸びて分枝する。葉は四個ずつ輪生し,糸状の裂片に羽裂。夏,水上に花穂を立てて,白色の小四弁花を多数つける。キツネノオ。

ふさ-やか🔗⭐🔉

ふさ-やか (形動ナリ)

ふさふさしているさま。たっぷりあるさま。「小袿(コウチギ)の程に,裾いと―なり/源氏(東屋)」

ふさ・る【臥さる・伏さる】🔗⭐🔉

ふさ・る [2] 【臥さる・伏さる】 (動ラ五[四])

うつぶせになる。寝る。伏す。「お茶台に茶碗が―・つて居るぢやありませんか/婦系図(鏡花)」

ふさんとくしち-ほう【不三得七法】🔗⭐🔉

ふさんとくしち-ほう ―ハフ [0] 【不三得七法】

724年に公布された租税徴収の定率法。国内通計して七割以上の租を納めれば,その余は国司の自由裁量としたもの。

ぶさた【無沙汰】(和英)🔗⭐🔉

ぶさた【無沙汰】

a long silence.⇒御無沙汰.

ふさんせい【不賛成】(和英)🔗⭐🔉

ふさんせい【不賛成】

disagreement;→英和

disapproval;objection.→英和

〜である be against;do not agree;object;→英和

disapprove.→英和

⇒賛成.

広辞苑+大辞林に「ぶさ」で始まるの検索結果。