複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (41)

こか・す【転かす・倒かす】🔗⭐🔉

こか・す【転かす・倒かす】

〔他五〕

①たおす。ころばす。浄瑠璃、堀川波鼓「行灯を踏み―・し」

②他の場所にうつす。かくす。浄瑠璃、神霊矢口渡「玉はどつちへ―・しおつた」

③だます。ごまかして自分のものにする。くすねる。浄瑠璃、心中万年草「二十八貫目拾うた。恵比寿・大黒が乗り移つた作右衛門を、―・さうや。おいてくれ」

④動詞の連用形に付いて、その意を強調する。さんざんに…する。すっかり…する。「叱り―・す」「売り―・す」

こ・く【転く・倒く】🔗⭐🔉

こ・く【転く・倒く】

〔自下二〕

⇒こける(下一)

こ・ける【転ける・倒ける】🔗⭐🔉

こ・ける【転ける・倒ける】

〔自下一〕[文]こ・く(下二)

①たおれる。ころぶ。滑稽本、妙竹林話七偏人「―・けつまろびつ四五丁程走り」

②すべり落ちる。ころげ落ちる。誹風柳多留8「ひとりでに羽織の―・けるひんのよさ」

③なびいて恋いしたうようになる。色道大鏡「こくる、これも惚るる心なり」

④芝居や映画が当たらなくて客の入りが悪い。

さか【逆・倒】🔗⭐🔉

さか【逆・倒】

さかさま。ぎゃく。多く複合語に用いる。歌舞伎、幼稚子敵討おさなごのかたきうち「―に立つて」。「―子」「―恨み」

さか‐ぎ【逆木・倒木】🔗⭐🔉

さか‐ぎ【逆木・倒木】

木目もくめを逆に用いた材。

⇒さかぎ‐ばしら【逆木柱】

さか‐ごと【逆言・倒言】🔗⭐🔉

さか‐ごと【逆言・倒言】

(→)「さかさことば」に同じ。

さか‐さ【逆さ・倒】🔗⭐🔉

さか‐さま【逆さま・倒・逆様】🔗⭐🔉

さか‐さま【逆さま・倒・逆様】

①上下の向きが反対であること。物事の本来の順序や位置が逆になっていること。ぎゃく。さかしま。さかさ。源氏物語須磨「天の下を―になしても」。「―に落ちる」

②道理に反すること。大鏡師輔「いみじからむ―の罪ありとも」

⇒さかさま‐ごと【逆さま言】

⇒さかさま‐ごと【逆さま事】

さか‐しま【逆しま・倒】🔗⭐🔉

さか‐しま【逆しま・倒】

(→)「さかさま」に同じ。類聚名義抄「倒、サカサマ、サカシマ」

たお・す【倒す】タフス🔗⭐🔉

たお・す【倒す】タフス

〔他五〕

①立っているものを横にする。ころばす。ころげさせる。西大寺本最勝王経平安初期点「猛き風の大きなる樹を吹き倒タフスが如くして」。法華経天喜頃点「狗の両の足を捉り、撲タフシて声を失はなたしむ」。平家物語1「御前に候ひける瓶子を狩衣の袖にかけて、引き―・されたりけるを」。平家物語12「したたかなる者五六人おろし合せてからめむとするに、取りつけば投げ―・され、起き上れば蹴―・さる」。「後ろから突いて―・す」「棒を―・す」

②(「斃す」「殪す」とも書く)殺す。祝詞、大祓詞「畜けもの―・し」

③くつがえす。滅ぼす。日葡辞書「ネイジン(佞人)ハヒトヲイイタヲス」。「政府を―・す」

④負かす。「強敵を―・す」

⑤他人に金銭を借りたまま返さないで損をかける。洒落本、煙華漫筆「あてもなき借銭をして、人を―・す理眼前なり」。「借金を踏み―・す」

たお・る【倒る・斃る】タフル🔗⭐🔉

たお・る【倒る・斃る】タフル

〔自下二〕

⇒たおれる(下一)

たおれ【倒れ】タフレ🔗⭐🔉

たおれ【倒れ】タフレ

①たおれること。「孔子くじの―」

②貸した金などが取り戻せないこと。損失。損害。東海道中膝栗毛5「もしあがらぬとあなたのお―ぢやが、ようござりますか」

③(接尾語的に用い、ダオレと濁る)

㋐あることにぜいたくをして身上をつぶすこと。「着―」「食い―」

㋑それだけに終わって実効のないこと。「看板―」「計画―」

⇒たおれ‐じに【倒れ死に】

⇒たおれ‐もの【倒れ者】

たおれ‐かか・る【倒れ掛かる】タフレ‥🔗⭐🔉

たおれ‐かか・る【倒れ掛かる】タフレ‥

〔自五〕

倒れてもたれかかる。また、倒れそうになる。「椅子に―・る」「嵐で―・った木」

たおれ‐じに【倒れ死に】タフレ‥🔗⭐🔉

たおれ‐じに【倒れ死に】タフレ‥

路上などに倒れて死ぬこと。ゆきだおれ。

⇒たおれ【倒れ】

○斃れて後已むたおれてのちやむ

[礼記表記]死ぬまで努力して屈しない。

⇒たお・れる【倒れる】

○倒れても土を掴むたおれてもつちをつかむ

「転んでもただでは起きない」に同じ。今昔物語集28「受領は倒るる所に土をつかめとこそ云へ」→転ぶ(成句)

⇒たお・れる【倒れる】

○倒れても土を掴むたおれてもつちをつかむ🔗⭐🔉

○倒れても土を掴むたおれてもつちをつかむ

「転んでもただでは起きない」に同じ。今昔物語集28「受領は倒るる所に土をつかめとこそ云へ」→転ぶ(成句)

⇒たお・れる【倒れる】

たおれ‐ふ・す【倒れ臥す】タフレ‥

〔自五〕

たおれて横たわる。

たおれ‐もの【倒れ者】タフレ‥

①ゆき倒れ。

②破産者。都鄙問答「―の礼銀や、払ひのしかけなどの無理」

⇒たおれ【倒れ】

たお・れる【倒れる】タフレル

〔自下一〕[文]たふ・る(下二)

①立っているものが横になる。ころぶ。ころげる。景行紀「時に―・れたる樹有り、長さ九百七十丈」。源氏物語葵「尼などの世を背きけるなども―・れまろびつつ物見に出でたるも」。源氏物語野分「六条の院には、離れたる屋ども―・れたり」。「柱が―・れる」

②(「斃れる」とも書く)病気・災害などのために患う。また、死ぬ。倭名類聚鈔11「斃、訓多布流、死也」。拾玉集1「世をわたる我が身のさまは弱けれど―・れぬものは我が身なりけり」。「病に―・れる」「いくさに―・れる」

③屈する。心を折る。源氏物語葵「あながちになどかかづらひまどはば、―・るる方に許し給ひもしつべけれど」

④滅びる。くつがえる。天草本平家物語「新大納言立ち帰つて平氏―・れてござると申されたれば」。「幕府が―・れる」

⑤倒産する。「不景気で会社が―・れる」

⇒斃れて後已む

⇒倒れても土を掴む

だ‐おろし【駄卸】

駄荷だにのままでおろし売りにすること。

たか【竹】

「たけ」の古形。他の語に冠して複合語としてのみ用いる。「―むら」「―垣」

たか【高】

①収穫・収入・知行・生産物などの、額・数量。「石こく―」「現在―」

②程度。最上の限度。浄瑠璃、冥途飛脚「―の知れた百姓」

③あげくのはて。つまるところ。究極。浄瑠璃、曾根崎「死ぬるを―の死出の山」

④あらまし。要点。おおよその事情。浄瑠璃、娥かおよ哥かるた「―をさへのみこめば」

⑤高土間の略。

⑥(接尾語的に)高いこと。高くなること。「中なか―」「五円―」

⇒高が知れる

⇒高を括る

たか【鷹】

①タカ目の鳥のうち、小・中形の一群の総称。大形のものはワシという。色彩は主に暗褐色を呈する。嘴くちばしは強くて鋭く曲がり、脚には強い大きな鉤爪があって、小形の鳥獣などを襲って食う。姿に威厳があり、古来尊重され、また鷹狩に使った。なお、タカ目(旧称ワシタカ目)はタカ科・ハヤブサ科・コンドル科などを含み、世界に約290種、日本に22種が分布。古称、くち。ならしばどり。かしこどり。〈[季]冬〉。万葉集19「我が飼ふ真白斑ましらふの―」

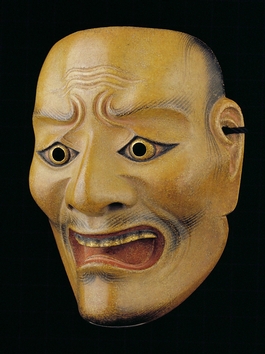

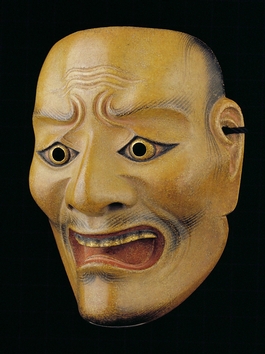

②能面。怪士あやかしの一種で、鷹のような目つきの、妖気のある男面。

鷹

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

⇒鷹化して鳩となる

⇒鷹は餓えても穂はつまず

⇒鷹を合わす

た‐か【多寡】‥クワ

多いことと少ないこと。多少。

たが【箍】

竹を割ってたがねた輪。桶おけ・樽たるその他の器具などにはめて、外側を堅く締め固めるのに用いる。また、銅・鉄をも用いる。わ。「―をかける」「―をはめる」

⇒箍が外れる

⇒箍が緩む

⇒箍を締める

⇒箍を外す

た‐が【他我】

自我に対する語。他人も自己と同様に我であるという意味で、他人の自我や意識を指す。他我をいかに認識するかは哲学上の難問の一つ。

たが【多賀】

滋賀県東部、犬上いぬかみ郡にある町。多賀神社の門前町。

だ‐が

〔接続〕

(指定の助動詞「だ」に助詞「が」が付いてできた語)そうではあるが。しかし。けれども。「金も地位も得た。―心は満たされない」

ダガー【dagger】

(印刷用語)参照符記号の一つ。短剣印。「†」。

たか‐あがり【高上がり】

①高い所へあがること。「ひばりの―」

②高い地位にあがること。

③上座にすわること。浄瑠璃、国性爺合戦「ここはあまり―、わらはそれへと立ち出づる」

④思い上がること。四河入海「小人の禄をむさぼりて―をしてゐるを」

⑤費用が思ったより多くかかること。

たか‐あし【高足】

①足を高く上げて歩むこと。

②脛すねの長いこと。あしだか。

③⇒こうそく2。

④たかあしだ。保元物語(金刀比羅本)「花山法皇紅の袴を継ぎ延べさせ奉り、―に召され」

⑤たけうま。

⑥膳などの脚の高いもの。

⑦歌舞伎の大道具で、御殿向きあるいは大茶屋場など、最も高く造った二重舞台。高さは2尺8寸。

⇒たかあし‐がに【高足蟹】

たかあし‐がに【高足蟹】

クモガニ科のカニ。十分に成長した雄が鋏脚を広げると3メートルに達し、世界最大のカニとして有名。甲は洋梨形で凹凸がある。日本近海の特産。縞蟹。

たかあしがに

⇒鷹化して鳩となる

⇒鷹は餓えても穂はつまず

⇒鷹を合わす

た‐か【多寡】‥クワ

多いことと少ないこと。多少。

たが【箍】

竹を割ってたがねた輪。桶おけ・樽たるその他の器具などにはめて、外側を堅く締め固めるのに用いる。また、銅・鉄をも用いる。わ。「―をかける」「―をはめる」

⇒箍が外れる

⇒箍が緩む

⇒箍を締める

⇒箍を外す

た‐が【他我】

自我に対する語。他人も自己と同様に我であるという意味で、他人の自我や意識を指す。他我をいかに認識するかは哲学上の難問の一つ。

たが【多賀】

滋賀県東部、犬上いぬかみ郡にある町。多賀神社の門前町。

だ‐が

〔接続〕

(指定の助動詞「だ」に助詞「が」が付いてできた語)そうではあるが。しかし。けれども。「金も地位も得た。―心は満たされない」

ダガー【dagger】

(印刷用語)参照符記号の一つ。短剣印。「†」。

たか‐あがり【高上がり】

①高い所へあがること。「ひばりの―」

②高い地位にあがること。

③上座にすわること。浄瑠璃、国性爺合戦「ここはあまり―、わらはそれへと立ち出づる」

④思い上がること。四河入海「小人の禄をむさぼりて―をしてゐるを」

⑤費用が思ったより多くかかること。

たか‐あし【高足】

①足を高く上げて歩むこと。

②脛すねの長いこと。あしだか。

③⇒こうそく2。

④たかあしだ。保元物語(金刀比羅本)「花山法皇紅の袴を継ぎ延べさせ奉り、―に召され」

⑤たけうま。

⑥膳などの脚の高いもの。

⑦歌舞伎の大道具で、御殿向きあるいは大茶屋場など、最も高く造った二重舞台。高さは2尺8寸。

⇒たかあし‐がに【高足蟹】

たかあし‐がに【高足蟹】

クモガニ科のカニ。十分に成長した雄が鋏脚を広げると3メートルに達し、世界最大のカニとして有名。甲は洋梨形で凹凸がある。日本近海の特産。縞蟹。

たかあしがに

タカアシガニ

提供:東京動物園協会

タカアシガニ

提供:東京動物園協会

⇒たか‐あし【高足】

たか‐あしだ【高足駄】

足駄の歯の高いもの。たかげた。

ダ‐カーポ【da capo イタリア】

〔音〕楽曲の冒頭に戻って反復演奏せよの意。反始記号。略号D.C.

だが‐あま【だが蜑】

(舟からもぐる本蜑に対し)磯近くでもぐる未熟の海人あま。→磯潜もぐり

たか‐あみ【高網】

①鳥網の一種。冬から春にかけて水たまりや田などの鴨・小鴨のつく所に、高さ7尺程の篠竹を立てならべ、黐もち糸を張り渡したもの。

②巻網の一種。扇形の袋網と袖網とから成り、室鰺むろあじを捕る。

ダカール【Dakar】

アフリカ西部、セネガル共和国の首都。商港・軍港で、大西洋航路の寄航地。仏領時代、西アフリカ総督府の所在地。人口88万(1999)。

ダカールの港

撮影:小松義夫

⇒たか‐あし【高足】

たか‐あしだ【高足駄】

足駄の歯の高いもの。たかげた。

ダ‐カーポ【da capo イタリア】

〔音〕楽曲の冒頭に戻って反復演奏せよの意。反始記号。略号D.C.

だが‐あま【だが蜑】

(舟からもぐる本蜑に対し)磯近くでもぐる未熟の海人あま。→磯潜もぐり

たか‐あみ【高網】

①鳥網の一種。冬から春にかけて水たまりや田などの鴨・小鴨のつく所に、高さ7尺程の篠竹を立てならべ、黐もち糸を張り渡したもの。

②巻網の一種。扇形の袋網と袖網とから成り、室鰺むろあじを捕る。

ダカール【Dakar】

アフリカ西部、セネガル共和国の首都。商港・軍港で、大西洋航路の寄航地。仏領時代、西アフリカ総督府の所在地。人口88万(1999)。

ダカールの港

撮影:小松義夫

たか‐アルコール【多価アルコール】

1分子中に2個以上の水酸基をもつアルコール。グリセリンは3個の水酸基をもつ3価アルコールである。

たかい【高井】‥ヰ

姓氏の一つ。

⇒たかい‐きとう【高井几董】

⇒たかい‐こうざん【高井鴻山】

⇒たかい‐らんざん【高井蘭山】

た‐かい【他界】

①他の世界。別の世界。太平記12「もしこの竜王―に移らば」

②(人間界を去って他の世界に行く意)死ぬこと。特に、貴人の死去をいう。平家物語11「故頭殿こうのとの御―の間」。「先生は昨年―された」

たか・い【高い】

〔形〕[文]たか・し(ク)

➊空間的な位置が上方にあって下との距離が大きい。

①上方へ長く突き出ている。そびえている。古事記中「―・き地に登りて西の方を見れば国土は見えず唯大海のみ有り」。「―・い山」

②上にある。遥か上方にある。源氏物語若紫「日―・う寝起き給ひて」。風雅和歌集秋「秋風の―・きみ空は雲はれてつきのあたりに雁のひとつら」。「空―・くのぼる」

③丈が長い。源氏物語桐壺「闇にくれて臥し沈み給へる程に、草も―・くなり、野分にいとどあれたる心地して」。「背が―・い」「―・い鼻」

④幅・深さなどが大きい。伊勢物語「ひえの山のふもとなれば雪いと―・し」

⑤高価である。狂言、末広がり「是又―・いことでござる。ちつとねぎりませう」。日葡辞書「アタイタカイモノ」。「―・い商品」

➋物事の程度が他より甚だしくすぐれている。ある基準をこえている。

①高貴である。身分・地位がすぐれている。源氏物語帚木「人の品―・くうまれぬれば」。「―・い位につく」

②すぐれている。立派である。「眼が―・い」「格調が―・い」

③数値が大きい。「温度が―・い」

➌音・声や評判にいう。

①音域が上の方である。振動数が多い。「―・い声」

②大きい。強い。よくひびく。万葉集4「風―・く辺へには吹けども妹がため袖さへぬれて刈れる玉藻そ」。源氏物語少女「鳴り―・し。鳴りやまむ」

③ひろく世間に知られている。源氏物語桐壺「先帝の四の宮の御かたちすぐれ給へる聞え―・くおはします」。「悪名が―・い」

➍時間が多く経過している。

①年齢が多い。年長たけている。顕宗紀「諸もろもろの老賢としたかきさかしきひとに聞きき」

②時間が遠い。続後拾遺和歌集雑「よしの川よしとは誰か岩波の―・きむかしの道したへども」

➎射芸で、張弓の弦と弓との間の距離が広い。ふとい。

⇒高きに登る

⇒高く付く

たがい【互い】タガヒ

(タガヒ(違)から。多く「に」を伴い副詞として用いる。平安時代には漢文訓読系の文章で用い、和文系の文章では「かたみ(に)」を用いた)相対する二つのものの双方。特に、自分と相手。今昔物語集10「―の恩を忘れむ、此れ、思はざる事なり」。「―の欠点を知る」「お―よく話し合おう」

⇒たがい‐ずく【互い尽】

⇒たがい‐せん【互先】

⇒たがい‐だめ【互い為】

⇒たがい‐ちがい【互い違い】

⇒たがい‐どく【互いどく】

⇒たがい‐に【互いに】

⇒互いに素

たがい【違い】タガヒ

ちがうこと。相違。

⇒たがい‐め【違い目】

だ‐かい【打開】

行き詰まった状態を切り開いて解決するようにすること。「難局を―する」

たかい‐きとう【高井几董】‥ヰ‥

江戸後期の俳人。京都の人。几圭の子で、蕪村に学び、夜半亭3世を継いだ。巧妙繊細な句風で、中興期俳壇の一支柱となった。編著「其雪影」「あけ烏」「蕪村句集」など。自選句集「井華集」。(1741〜1789)

⇒たかい【高井】

たかい‐こうざん【高井鴻山】‥ヰ‥

幕末〜明治初年の陽明学者・豪農・文人。信濃小布施おぶせ村生れ。梁川やながわ星巌・佐藤一斎に師事。書画もよくし、佐久間象山・葛飾北斎らと交遊。維新後、東京・長野に高矣たかい義塾を開く。(1806〜1883)

⇒たかい【高井】

たかいし【高石】

大阪府南西部、大阪湾岸の市。市域が狭く、しかも埋立地が多い。堺市の南に接し、堺・泉北工業地域の一部。人口6万1千。

たがい‐ずく【互い尽】タガヒヅク

双方が相談してのこと。納得ずく。あいたいずく。

⇒たがい【互い】

たがい‐せん【互先】タガヒ‥

囲碁で、技量の互角の者同士の手合割てあいわり。交互に先番で打つ。相先あいせん。

⇒たがい【互い】

たがい‐だめ【互い為】タガヒ‥

双方にとって都合のよいこと。傾城禁短気「是は―といふもの」

⇒たがい【互い】

たがい‐ちがい【互い違い】タガヒチガヒ

両方から入れちがうさま。かわるがわる。交互。「―に並べる」

⇒たがい【互い】

たがい‐どく【互いどく】タガヒ‥

タガヒヅク(互尽)の訛。一説に、「互い得」の意。狂言、八句連歌「けいこのためぢやほどに、―になほそ」

⇒たがい【互い】

たがい‐に【互いに】タガヒ‥

〔副〕

双方が同じことをするさま。また、同じ状態にあるさま。それぞれ。土佐日記「これかれ―国の境のうちはとて、見送りに来る人あまたが中に」。「―挨拶あいさつをかわす」「―浪人中の身の上」

⇒たがい【互い】

たか‐アルコール【多価アルコール】

1分子中に2個以上の水酸基をもつアルコール。グリセリンは3個の水酸基をもつ3価アルコールである。

たかい【高井】‥ヰ

姓氏の一つ。

⇒たかい‐きとう【高井几董】

⇒たかい‐こうざん【高井鴻山】

⇒たかい‐らんざん【高井蘭山】

た‐かい【他界】

①他の世界。別の世界。太平記12「もしこの竜王―に移らば」

②(人間界を去って他の世界に行く意)死ぬこと。特に、貴人の死去をいう。平家物語11「故頭殿こうのとの御―の間」。「先生は昨年―された」

たか・い【高い】

〔形〕[文]たか・し(ク)

➊空間的な位置が上方にあって下との距離が大きい。

①上方へ長く突き出ている。そびえている。古事記中「―・き地に登りて西の方を見れば国土は見えず唯大海のみ有り」。「―・い山」

②上にある。遥か上方にある。源氏物語若紫「日―・う寝起き給ひて」。風雅和歌集秋「秋風の―・きみ空は雲はれてつきのあたりに雁のひとつら」。「空―・くのぼる」

③丈が長い。源氏物語桐壺「闇にくれて臥し沈み給へる程に、草も―・くなり、野分にいとどあれたる心地して」。「背が―・い」「―・い鼻」

④幅・深さなどが大きい。伊勢物語「ひえの山のふもとなれば雪いと―・し」

⑤高価である。狂言、末広がり「是又―・いことでござる。ちつとねぎりませう」。日葡辞書「アタイタカイモノ」。「―・い商品」

➋物事の程度が他より甚だしくすぐれている。ある基準をこえている。

①高貴である。身分・地位がすぐれている。源氏物語帚木「人の品―・くうまれぬれば」。「―・い位につく」

②すぐれている。立派である。「眼が―・い」「格調が―・い」

③数値が大きい。「温度が―・い」

➌音・声や評判にいう。

①音域が上の方である。振動数が多い。「―・い声」

②大きい。強い。よくひびく。万葉集4「風―・く辺へには吹けども妹がため袖さへぬれて刈れる玉藻そ」。源氏物語少女「鳴り―・し。鳴りやまむ」

③ひろく世間に知られている。源氏物語桐壺「先帝の四の宮の御かたちすぐれ給へる聞え―・くおはします」。「悪名が―・い」

➍時間が多く経過している。

①年齢が多い。年長たけている。顕宗紀「諸もろもろの老賢としたかきさかしきひとに聞きき」

②時間が遠い。続後拾遺和歌集雑「よしの川よしとは誰か岩波の―・きむかしの道したへども」

➎射芸で、張弓の弦と弓との間の距離が広い。ふとい。

⇒高きに登る

⇒高く付く

たがい【互い】タガヒ

(タガヒ(違)から。多く「に」を伴い副詞として用いる。平安時代には漢文訓読系の文章で用い、和文系の文章では「かたみ(に)」を用いた)相対する二つのものの双方。特に、自分と相手。今昔物語集10「―の恩を忘れむ、此れ、思はざる事なり」。「―の欠点を知る」「お―よく話し合おう」

⇒たがい‐ずく【互い尽】

⇒たがい‐せん【互先】

⇒たがい‐だめ【互い為】

⇒たがい‐ちがい【互い違い】

⇒たがい‐どく【互いどく】

⇒たがい‐に【互いに】

⇒互いに素

たがい【違い】タガヒ

ちがうこと。相違。

⇒たがい‐め【違い目】

だ‐かい【打開】

行き詰まった状態を切り開いて解決するようにすること。「難局を―する」

たかい‐きとう【高井几董】‥ヰ‥

江戸後期の俳人。京都の人。几圭の子で、蕪村に学び、夜半亭3世を継いだ。巧妙繊細な句風で、中興期俳壇の一支柱となった。編著「其雪影」「あけ烏」「蕪村句集」など。自選句集「井華集」。(1741〜1789)

⇒たかい【高井】

たかい‐こうざん【高井鴻山】‥ヰ‥

幕末〜明治初年の陽明学者・豪農・文人。信濃小布施おぶせ村生れ。梁川やながわ星巌・佐藤一斎に師事。書画もよくし、佐久間象山・葛飾北斎らと交遊。維新後、東京・長野に高矣たかい義塾を開く。(1806〜1883)

⇒たかい【高井】

たかいし【高石】

大阪府南西部、大阪湾岸の市。市域が狭く、しかも埋立地が多い。堺市の南に接し、堺・泉北工業地域の一部。人口6万1千。

たがい‐ずく【互い尽】タガヒヅク

双方が相談してのこと。納得ずく。あいたいずく。

⇒たがい【互い】

たがい‐せん【互先】タガヒ‥

囲碁で、技量の互角の者同士の手合割てあいわり。交互に先番で打つ。相先あいせん。

⇒たがい【互い】

たがい‐だめ【互い為】タガヒ‥

双方にとって都合のよいこと。傾城禁短気「是は―といふもの」

⇒たがい【互い】

たがい‐ちがい【互い違い】タガヒチガヒ

両方から入れちがうさま。かわるがわる。交互。「―に並べる」

⇒たがい【互い】

たがい‐どく【互いどく】タガヒ‥

タガヒヅク(互尽)の訛。一説に、「互い得」の意。狂言、八句連歌「けいこのためぢやほどに、―になほそ」

⇒たがい【互い】

たがい‐に【互いに】タガヒ‥

〔副〕

双方が同じことをするさま。また、同じ状態にあるさま。それぞれ。土佐日記「これかれ―国の境のうちはとて、見送りに来る人あまたが中に」。「―挨拶あいさつをかわす」「―浪人中の身の上」

⇒たがい【互い】

⇒鷹化して鳩となる

⇒鷹は餓えても穂はつまず

⇒鷹を合わす

た‐か【多寡】‥クワ

多いことと少ないこと。多少。

たが【箍】

竹を割ってたがねた輪。桶おけ・樽たるその他の器具などにはめて、外側を堅く締め固めるのに用いる。また、銅・鉄をも用いる。わ。「―をかける」「―をはめる」

⇒箍が外れる

⇒箍が緩む

⇒箍を締める

⇒箍を外す

た‐が【他我】

自我に対する語。他人も自己と同様に我であるという意味で、他人の自我や意識を指す。他我をいかに認識するかは哲学上の難問の一つ。

たが【多賀】

滋賀県東部、犬上いぬかみ郡にある町。多賀神社の門前町。

だ‐が

〔接続〕

(指定の助動詞「だ」に助詞「が」が付いてできた語)そうではあるが。しかし。けれども。「金も地位も得た。―心は満たされない」

ダガー【dagger】

(印刷用語)参照符記号の一つ。短剣印。「†」。

たか‐あがり【高上がり】

①高い所へあがること。「ひばりの―」

②高い地位にあがること。

③上座にすわること。浄瑠璃、国性爺合戦「ここはあまり―、わらはそれへと立ち出づる」

④思い上がること。四河入海「小人の禄をむさぼりて―をしてゐるを」

⑤費用が思ったより多くかかること。

たか‐あし【高足】

①足を高く上げて歩むこと。

②脛すねの長いこと。あしだか。

③⇒こうそく2。

④たかあしだ。保元物語(金刀比羅本)「花山法皇紅の袴を継ぎ延べさせ奉り、―に召され」

⑤たけうま。

⑥膳などの脚の高いもの。

⑦歌舞伎の大道具で、御殿向きあるいは大茶屋場など、最も高く造った二重舞台。高さは2尺8寸。

⇒たかあし‐がに【高足蟹】

たかあし‐がに【高足蟹】

クモガニ科のカニ。十分に成長した雄が鋏脚を広げると3メートルに達し、世界最大のカニとして有名。甲は洋梨形で凹凸がある。日本近海の特産。縞蟹。

たかあしがに

⇒鷹化して鳩となる

⇒鷹は餓えても穂はつまず

⇒鷹を合わす

た‐か【多寡】‥クワ

多いことと少ないこと。多少。

たが【箍】

竹を割ってたがねた輪。桶おけ・樽たるその他の器具などにはめて、外側を堅く締め固めるのに用いる。また、銅・鉄をも用いる。わ。「―をかける」「―をはめる」

⇒箍が外れる

⇒箍が緩む

⇒箍を締める

⇒箍を外す

た‐が【他我】

自我に対する語。他人も自己と同様に我であるという意味で、他人の自我や意識を指す。他我をいかに認識するかは哲学上の難問の一つ。

たが【多賀】

滋賀県東部、犬上いぬかみ郡にある町。多賀神社の門前町。

だ‐が

〔接続〕

(指定の助動詞「だ」に助詞「が」が付いてできた語)そうではあるが。しかし。けれども。「金も地位も得た。―心は満たされない」

ダガー【dagger】

(印刷用語)参照符記号の一つ。短剣印。「†」。

たか‐あがり【高上がり】

①高い所へあがること。「ひばりの―」

②高い地位にあがること。

③上座にすわること。浄瑠璃、国性爺合戦「ここはあまり―、わらはそれへと立ち出づる」

④思い上がること。四河入海「小人の禄をむさぼりて―をしてゐるを」

⑤費用が思ったより多くかかること。

たか‐あし【高足】

①足を高く上げて歩むこと。

②脛すねの長いこと。あしだか。

③⇒こうそく2。

④たかあしだ。保元物語(金刀比羅本)「花山法皇紅の袴を継ぎ延べさせ奉り、―に召され」

⑤たけうま。

⑥膳などの脚の高いもの。

⑦歌舞伎の大道具で、御殿向きあるいは大茶屋場など、最も高く造った二重舞台。高さは2尺8寸。

⇒たかあし‐がに【高足蟹】

たかあし‐がに【高足蟹】

クモガニ科のカニ。十分に成長した雄が鋏脚を広げると3メートルに達し、世界最大のカニとして有名。甲は洋梨形で凹凸がある。日本近海の特産。縞蟹。

たかあしがに

タカアシガニ

提供:東京動物園協会

タカアシガニ

提供:東京動物園協会

⇒たか‐あし【高足】

たか‐あしだ【高足駄】

足駄の歯の高いもの。たかげた。

ダ‐カーポ【da capo イタリア】

〔音〕楽曲の冒頭に戻って反復演奏せよの意。反始記号。略号D.C.

だが‐あま【だが蜑】

(舟からもぐる本蜑に対し)磯近くでもぐる未熟の海人あま。→磯潜もぐり

たか‐あみ【高網】

①鳥網の一種。冬から春にかけて水たまりや田などの鴨・小鴨のつく所に、高さ7尺程の篠竹を立てならべ、黐もち糸を張り渡したもの。

②巻網の一種。扇形の袋網と袖網とから成り、室鰺むろあじを捕る。

ダカール【Dakar】

アフリカ西部、セネガル共和国の首都。商港・軍港で、大西洋航路の寄航地。仏領時代、西アフリカ総督府の所在地。人口88万(1999)。

ダカールの港

撮影:小松義夫

⇒たか‐あし【高足】

たか‐あしだ【高足駄】

足駄の歯の高いもの。たかげた。

ダ‐カーポ【da capo イタリア】

〔音〕楽曲の冒頭に戻って反復演奏せよの意。反始記号。略号D.C.

だが‐あま【だが蜑】

(舟からもぐる本蜑に対し)磯近くでもぐる未熟の海人あま。→磯潜もぐり

たか‐あみ【高網】

①鳥網の一種。冬から春にかけて水たまりや田などの鴨・小鴨のつく所に、高さ7尺程の篠竹を立てならべ、黐もち糸を張り渡したもの。

②巻網の一種。扇形の袋網と袖網とから成り、室鰺むろあじを捕る。

ダカール【Dakar】

アフリカ西部、セネガル共和国の首都。商港・軍港で、大西洋航路の寄航地。仏領時代、西アフリカ総督府の所在地。人口88万(1999)。

ダカールの港

撮影:小松義夫

たか‐アルコール【多価アルコール】

1分子中に2個以上の水酸基をもつアルコール。グリセリンは3個の水酸基をもつ3価アルコールである。

たかい【高井】‥ヰ

姓氏の一つ。

⇒たかい‐きとう【高井几董】

⇒たかい‐こうざん【高井鴻山】

⇒たかい‐らんざん【高井蘭山】

た‐かい【他界】

①他の世界。別の世界。太平記12「もしこの竜王―に移らば」

②(人間界を去って他の世界に行く意)死ぬこと。特に、貴人の死去をいう。平家物語11「故頭殿こうのとの御―の間」。「先生は昨年―された」

たか・い【高い】

〔形〕[文]たか・し(ク)

➊空間的な位置が上方にあって下との距離が大きい。

①上方へ長く突き出ている。そびえている。古事記中「―・き地に登りて西の方を見れば国土は見えず唯大海のみ有り」。「―・い山」

②上にある。遥か上方にある。源氏物語若紫「日―・う寝起き給ひて」。風雅和歌集秋「秋風の―・きみ空は雲はれてつきのあたりに雁のひとつら」。「空―・くのぼる」

③丈が長い。源氏物語桐壺「闇にくれて臥し沈み給へる程に、草も―・くなり、野分にいとどあれたる心地して」。「背が―・い」「―・い鼻」

④幅・深さなどが大きい。伊勢物語「ひえの山のふもとなれば雪いと―・し」

⑤高価である。狂言、末広がり「是又―・いことでござる。ちつとねぎりませう」。日葡辞書「アタイタカイモノ」。「―・い商品」

➋物事の程度が他より甚だしくすぐれている。ある基準をこえている。

①高貴である。身分・地位がすぐれている。源氏物語帚木「人の品―・くうまれぬれば」。「―・い位につく」

②すぐれている。立派である。「眼が―・い」「格調が―・い」

③数値が大きい。「温度が―・い」

➌音・声や評判にいう。

①音域が上の方である。振動数が多い。「―・い声」

②大きい。強い。よくひびく。万葉集4「風―・く辺へには吹けども妹がため袖さへぬれて刈れる玉藻そ」。源氏物語少女「鳴り―・し。鳴りやまむ」

③ひろく世間に知られている。源氏物語桐壺「先帝の四の宮の御かたちすぐれ給へる聞え―・くおはします」。「悪名が―・い」

➍時間が多く経過している。

①年齢が多い。年長たけている。顕宗紀「諸もろもろの老賢としたかきさかしきひとに聞きき」

②時間が遠い。続後拾遺和歌集雑「よしの川よしとは誰か岩波の―・きむかしの道したへども」

➎射芸で、張弓の弦と弓との間の距離が広い。ふとい。

⇒高きに登る

⇒高く付く

たがい【互い】タガヒ

(タガヒ(違)から。多く「に」を伴い副詞として用いる。平安時代には漢文訓読系の文章で用い、和文系の文章では「かたみ(に)」を用いた)相対する二つのものの双方。特に、自分と相手。今昔物語集10「―の恩を忘れむ、此れ、思はざる事なり」。「―の欠点を知る」「お―よく話し合おう」

⇒たがい‐ずく【互い尽】

⇒たがい‐せん【互先】

⇒たがい‐だめ【互い為】

⇒たがい‐ちがい【互い違い】

⇒たがい‐どく【互いどく】

⇒たがい‐に【互いに】

⇒互いに素

たがい【違い】タガヒ

ちがうこと。相違。

⇒たがい‐め【違い目】

だ‐かい【打開】

行き詰まった状態を切り開いて解決するようにすること。「難局を―する」

たかい‐きとう【高井几董】‥ヰ‥

江戸後期の俳人。京都の人。几圭の子で、蕪村に学び、夜半亭3世を継いだ。巧妙繊細な句風で、中興期俳壇の一支柱となった。編著「其雪影」「あけ烏」「蕪村句集」など。自選句集「井華集」。(1741〜1789)

⇒たかい【高井】

たかい‐こうざん【高井鴻山】‥ヰ‥

幕末〜明治初年の陽明学者・豪農・文人。信濃小布施おぶせ村生れ。梁川やながわ星巌・佐藤一斎に師事。書画もよくし、佐久間象山・葛飾北斎らと交遊。維新後、東京・長野に高矣たかい義塾を開く。(1806〜1883)

⇒たかい【高井】

たかいし【高石】

大阪府南西部、大阪湾岸の市。市域が狭く、しかも埋立地が多い。堺市の南に接し、堺・泉北工業地域の一部。人口6万1千。

たがい‐ずく【互い尽】タガヒヅク

双方が相談してのこと。納得ずく。あいたいずく。

⇒たがい【互い】

たがい‐せん【互先】タガヒ‥

囲碁で、技量の互角の者同士の手合割てあいわり。交互に先番で打つ。相先あいせん。

⇒たがい【互い】

たがい‐だめ【互い為】タガヒ‥

双方にとって都合のよいこと。傾城禁短気「是は―といふもの」

⇒たがい【互い】

たがい‐ちがい【互い違い】タガヒチガヒ

両方から入れちがうさま。かわるがわる。交互。「―に並べる」

⇒たがい【互い】

たがい‐どく【互いどく】タガヒ‥

タガヒヅク(互尽)の訛。一説に、「互い得」の意。狂言、八句連歌「けいこのためぢやほどに、―になほそ」

⇒たがい【互い】

たがい‐に【互いに】タガヒ‥

〔副〕

双方が同じことをするさま。また、同じ状態にあるさま。それぞれ。土佐日記「これかれ―国の境のうちはとて、見送りに来る人あまたが中に」。「―挨拶あいさつをかわす」「―浪人中の身の上」

⇒たがい【互い】

たか‐アルコール【多価アルコール】

1分子中に2個以上の水酸基をもつアルコール。グリセリンは3個の水酸基をもつ3価アルコールである。

たかい【高井】‥ヰ

姓氏の一つ。

⇒たかい‐きとう【高井几董】

⇒たかい‐こうざん【高井鴻山】

⇒たかい‐らんざん【高井蘭山】

た‐かい【他界】

①他の世界。別の世界。太平記12「もしこの竜王―に移らば」

②(人間界を去って他の世界に行く意)死ぬこと。特に、貴人の死去をいう。平家物語11「故頭殿こうのとの御―の間」。「先生は昨年―された」

たか・い【高い】

〔形〕[文]たか・し(ク)

➊空間的な位置が上方にあって下との距離が大きい。

①上方へ長く突き出ている。そびえている。古事記中「―・き地に登りて西の方を見れば国土は見えず唯大海のみ有り」。「―・い山」

②上にある。遥か上方にある。源氏物語若紫「日―・う寝起き給ひて」。風雅和歌集秋「秋風の―・きみ空は雲はれてつきのあたりに雁のひとつら」。「空―・くのぼる」

③丈が長い。源氏物語桐壺「闇にくれて臥し沈み給へる程に、草も―・くなり、野分にいとどあれたる心地して」。「背が―・い」「―・い鼻」

④幅・深さなどが大きい。伊勢物語「ひえの山のふもとなれば雪いと―・し」

⑤高価である。狂言、末広がり「是又―・いことでござる。ちつとねぎりませう」。日葡辞書「アタイタカイモノ」。「―・い商品」

➋物事の程度が他より甚だしくすぐれている。ある基準をこえている。

①高貴である。身分・地位がすぐれている。源氏物語帚木「人の品―・くうまれぬれば」。「―・い位につく」

②すぐれている。立派である。「眼が―・い」「格調が―・い」

③数値が大きい。「温度が―・い」

➌音・声や評判にいう。

①音域が上の方である。振動数が多い。「―・い声」

②大きい。強い。よくひびく。万葉集4「風―・く辺へには吹けども妹がため袖さへぬれて刈れる玉藻そ」。源氏物語少女「鳴り―・し。鳴りやまむ」

③ひろく世間に知られている。源氏物語桐壺「先帝の四の宮の御かたちすぐれ給へる聞え―・くおはします」。「悪名が―・い」

➍時間が多く経過している。

①年齢が多い。年長たけている。顕宗紀「諸もろもろの老賢としたかきさかしきひとに聞きき」

②時間が遠い。続後拾遺和歌集雑「よしの川よしとは誰か岩波の―・きむかしの道したへども」

➎射芸で、張弓の弦と弓との間の距離が広い。ふとい。

⇒高きに登る

⇒高く付く

たがい【互い】タガヒ

(タガヒ(違)から。多く「に」を伴い副詞として用いる。平安時代には漢文訓読系の文章で用い、和文系の文章では「かたみ(に)」を用いた)相対する二つのものの双方。特に、自分と相手。今昔物語集10「―の恩を忘れむ、此れ、思はざる事なり」。「―の欠点を知る」「お―よく話し合おう」

⇒たがい‐ずく【互い尽】

⇒たがい‐せん【互先】

⇒たがい‐だめ【互い為】

⇒たがい‐ちがい【互い違い】

⇒たがい‐どく【互いどく】

⇒たがい‐に【互いに】

⇒互いに素

たがい【違い】タガヒ

ちがうこと。相違。

⇒たがい‐め【違い目】

だ‐かい【打開】

行き詰まった状態を切り開いて解決するようにすること。「難局を―する」

たかい‐きとう【高井几董】‥ヰ‥

江戸後期の俳人。京都の人。几圭の子で、蕪村に学び、夜半亭3世を継いだ。巧妙繊細な句風で、中興期俳壇の一支柱となった。編著「其雪影」「あけ烏」「蕪村句集」など。自選句集「井華集」。(1741〜1789)

⇒たかい【高井】

たかい‐こうざん【高井鴻山】‥ヰ‥

幕末〜明治初年の陽明学者・豪農・文人。信濃小布施おぶせ村生れ。梁川やながわ星巌・佐藤一斎に師事。書画もよくし、佐久間象山・葛飾北斎らと交遊。維新後、東京・長野に高矣たかい義塾を開く。(1806〜1883)

⇒たかい【高井】

たかいし【高石】

大阪府南西部、大阪湾岸の市。市域が狭く、しかも埋立地が多い。堺市の南に接し、堺・泉北工業地域の一部。人口6万1千。

たがい‐ずく【互い尽】タガヒヅク

双方が相談してのこと。納得ずく。あいたいずく。

⇒たがい【互い】

たがい‐せん【互先】タガヒ‥

囲碁で、技量の互角の者同士の手合割てあいわり。交互に先番で打つ。相先あいせん。

⇒たがい【互い】

たがい‐だめ【互い為】タガヒ‥

双方にとって都合のよいこと。傾城禁短気「是は―といふもの」

⇒たがい【互い】

たがい‐ちがい【互い違い】タガヒチガヒ

両方から入れちがうさま。かわるがわる。交互。「―に並べる」

⇒たがい【互い】

たがい‐どく【互いどく】タガヒ‥

タガヒヅク(互尽)の訛。一説に、「互い得」の意。狂言、八句連歌「けいこのためぢやほどに、―になほそ」

⇒たがい【互い】

たがい‐に【互いに】タガヒ‥

〔副〕

双方が同じことをするさま。また、同じ状態にあるさま。それぞれ。土佐日記「これかれ―国の境のうちはとて、見送りに来る人あまたが中に」。「―挨拶あいさつをかわす」「―浪人中の身の上」

⇒たがい【互い】

たおれ‐ふ・す【倒れ臥す】タフレ‥🔗⭐🔉

たおれ‐ふ・す【倒れ臥す】タフレ‥

〔自五〕

たおれて横たわる。

たおれ‐もの【倒れ者】タフレ‥🔗⭐🔉

たおれ‐もの【倒れ者】タフレ‥

①ゆき倒れ。

②破産者。都鄙問答「―の礼銀や、払ひのしかけなどの無理」

⇒たおれ【倒れ】

たお・れる【倒れる】タフレル🔗⭐🔉

たお・れる【倒れる】タフレル

〔自下一〕[文]たふ・る(下二)

①立っているものが横になる。ころぶ。ころげる。景行紀「時に―・れたる樹有り、長さ九百七十丈」。源氏物語葵「尼などの世を背きけるなども―・れまろびつつ物見に出でたるも」。源氏物語野分「六条の院には、離れたる屋ども―・れたり」。「柱が―・れる」

②(「斃れる」とも書く)病気・災害などのために患う。また、死ぬ。倭名類聚鈔11「斃、訓多布流、死也」。拾玉集1「世をわたる我が身のさまは弱けれど―・れぬものは我が身なりけり」。「病に―・れる」「いくさに―・れる」

③屈する。心を折る。源氏物語葵「あながちになどかかづらひまどはば、―・るる方に許し給ひもしつべけれど」

④滅びる。くつがえる。天草本平家物語「新大納言立ち帰つて平氏―・れてござると申されたれば」。「幕府が―・れる」

⑤倒産する。「不景気で会社が―・れる」

⇒斃れて後已む

⇒倒れても土を掴む

とう‐えい【倒影】タウ‥🔗⭐🔉

とう‐えい【倒影】タウ‥

①水面などに、さかさにうつったかげ。

②夕日のかげ。

とう‐か【倒戈】タウクワ🔗⭐🔉

とう‐か【倒戈】タウクワ

[書経武成](ほこをさかさにする意)味方にそむき敵に通じること。うらぎり。ねがえり。

とう‐かい【倒壊・倒潰】タウクワイ🔗⭐🔉

とう‐かい【倒壊・倒潰】タウクワイ

たおれこわれること。たおれつぶれること。「土塀が―する」「―家屋」

とう‐かく【倒閣】タウ‥🔗⭐🔉

とう‐かく【倒閣】タウ‥

内閣を倒すこと。「―運動」

とう‐く【倒句】タウ‥🔗⭐🔉

とう‐く【倒句】タウ‥

意味を強めるために、普通の語法の位置を逆にして置いた句。「帰りなん、いざ」の類。

⇒とうく‐ほう【倒句法】

とうく‐ほう【倒句法】タウ‥ハフ🔗⭐🔉

とうく‐ほう【倒句法】タウ‥ハフ

倒句を用いて文勢を強める修辞法。倒置法。

⇒とう‐く【倒句】

とう‐けい【倒景】タウ‥🔗⭐🔉

とう‐けい【倒景】タウ‥

①さかさまにうつるかげ。倒影。

②日光が西から照りかえすこと。夕日。

とう‐けん【倒懸】タウ‥🔗⭐🔉

とう‐けん【倒懸】タウ‥

①さかさにかけること。さかさまになること。

②手足をしばってさかさまにつるすこと。転じて、非常な苦しみのたとえ。太平記38「―身を苦しめ炮烙骨を砕く時に至りて」

とう‐ご【倒語】タウ‥🔗⭐🔉

とう‐ご【倒語】タウ‥

対話の当事者には相互に了解ずみの事柄で、明示することをはばかる場合、しゃれていう場合、また意味を強める場合などに、音節や語の順序を逆にして造った語。「ねた(種)」「れこ(此)」など。

とうこう‐ぎゃくし【倒行逆施】タウカウ‥🔗⭐🔉

とうこう‐ぎゃくし【倒行逆施】タウカウ‥

[史記伍子胥伝「吾日暮れて途みち遠し、吾故に倒行して之を逆施す」]道理にさからって事を行うこと。無理押しをすること。逆施倒行。

とう‐さく【倒錯】タウ‥🔗⭐🔉

とう‐さく【倒錯】タウ‥

①上下を転倒すること。逆になること。

②本能や感情の異常および人格の異常によって、社会的規範に反する行動を示すこと。「性的―」

とう‐さん【倒産】タウ‥🔗⭐🔉

とう‐さん【倒産】タウ‥

①財産を使いつくすこと。特に、企業が不渡手形などを出して銀行取引の停止処分を受け、事業を継続できなくなること。「会社が―する」

②逆産。さかご。

⇒とうさん‐ほう【倒産法】

とうさん‐ほう【倒産法】タウ‥ハフ🔗⭐🔉

とうさん‐ほう【倒産法】タウ‥ハフ

経済的に苦境にある人や会社の再建をはかったり、財産関係を清算して債権者に配当したりする法律。破産法・民事再生法・会社更生法等を総称していう。倒産処理法。

⇒とう‐さん【倒産】

とう‐じょ【倒叙】タウ‥🔗⭐🔉

とう‐じょ【倒叙】タウ‥

①時間の順序に従わず、現在から過去へさかのぼって叙述すること。「―法」

②推理小説で、犯人の側から書く手法。

とう‐せい【倒生】タウ‥🔗⭐🔉

とう‐せい【倒生】タウ‥

さかさに生えること。倒立の位置をとること。

とう‐ち【倒置】タウ‥🔗⭐🔉

とう‐ち【倒置】タウ‥

①さかさまに置くこと。

②(inversion)印象を強めたり強調したりするために普通の語順と逆にすること。「如しかず、行かんには」の類。倒置法。

とう‐ばく【倒幕】タウ‥🔗⭐🔉

とう‐ばく【倒幕】タウ‥

幕府を倒すこと。

とう‐ふく【倒伏】タウ‥🔗⭐🔉

とう‐ふく【倒伏】タウ‥

稲・麦・樹木などが台風や肥料のやりすぎで倒れること。

とう‐ぼく【倒木】タウ‥🔗⭐🔉

とう‐ぼく【倒木】タウ‥

たおれた木。

とうらん‐けい【倒卵形】タウ‥🔗⭐🔉

とうらん‐けい【倒卵形】タウ‥

卵のやや尖った方を下にした形。植物の葉では、先端が円く下端がやや細くなったもの。

とう‐りつ【倒立】タウ‥🔗⭐🔉

とう‐りつ【倒立】タウ‥

さかさまに立つこと。さかだち。

⇒とうりつ‐ふりこ【倒立振子】

とうりつ‐ふりこ【倒立振子】タウ‥🔗⭐🔉

とうりつ‐ふりこ【倒立振子】タウ‥

錘おもりの部分が支点の真上にあるような振子。地震計などに応用される。

⇒とう‐りつ【倒立】

[漢]倒🔗⭐🔉

倒 字形

筆順

筆順

〔人(亻・

〔人(亻・ )部8画/10画/常用/3761・455D〕

〔音〕トウ〈タウ〉(漢)

〔訓〕たおれる・たおす・さかさま

[意味]

①ひっくりかえる。たおれる。たおす。「倒産・倒閣・顚倒てんとう・打倒」

②さかさま。「倒置・倒立」

③動作や状態のはげしい意を表す語。「傾倒・驚倒・一辺倒」

[解字]

形声。「人」+音符「到」(=いたる)。人が弓なりにそりかえって頭が地にとどく、あおむけにたおれる意。

[下ツキ

圧倒・一辺倒・既倒・驚倒・傾倒・昏倒・七転八倒・絶倒・卒倒・打倒・転倒・顚倒・罵倒・不倒・面倒

)部8画/10画/常用/3761・455D〕

〔音〕トウ〈タウ〉(漢)

〔訓〕たおれる・たおす・さかさま

[意味]

①ひっくりかえる。たおれる。たおす。「倒産・倒閣・顚倒てんとう・打倒」

②さかさま。「倒置・倒立」

③動作や状態のはげしい意を表す語。「傾倒・驚倒・一辺倒」

[解字]

形声。「人」+音符「到」(=いたる)。人が弓なりにそりかえって頭が地にとどく、あおむけにたおれる意。

[下ツキ

圧倒・一辺倒・既倒・驚倒・傾倒・昏倒・七転八倒・絶倒・卒倒・打倒・転倒・顚倒・罵倒・不倒・面倒

筆順

筆順

〔人(亻・

〔人(亻・ )部8画/10画/常用/3761・455D〕

〔音〕トウ〈タウ〉(漢)

〔訓〕たおれる・たおす・さかさま

[意味]

①ひっくりかえる。たおれる。たおす。「倒産・倒閣・顚倒てんとう・打倒」

②さかさま。「倒置・倒立」

③動作や状態のはげしい意を表す語。「傾倒・驚倒・一辺倒」

[解字]

形声。「人」+音符「到」(=いたる)。人が弓なりにそりかえって頭が地にとどく、あおむけにたおれる意。

[下ツキ

圧倒・一辺倒・既倒・驚倒・傾倒・昏倒・七転八倒・絶倒・卒倒・打倒・転倒・顚倒・罵倒・不倒・面倒

)部8画/10画/常用/3761・455D〕

〔音〕トウ〈タウ〉(漢)

〔訓〕たおれる・たおす・さかさま

[意味]

①ひっくりかえる。たおれる。たおす。「倒産・倒閣・顚倒てんとう・打倒」

②さかさま。「倒置・倒立」

③動作や状態のはげしい意を表す語。「傾倒・驚倒・一辺倒」

[解字]

形声。「人」+音符「到」(=いたる)。人が弓なりにそりかえって頭が地にとどく、あおむけにたおれる意。

[下ツキ

圧倒・一辺倒・既倒・驚倒・傾倒・昏倒・七転八倒・絶倒・卒倒・打倒・転倒・顚倒・罵倒・不倒・面倒

大辞林の検索結果 (44)

こか・す【転す・倒す】🔗⭐🔉

こか・す 【転す・倒す】

■一■ (動サ四)

〔「こける」の他動詞〕

(1)転がす。倒(タオ)す。「石ヲ―・ス/日葡」

(2)人や物をある場所に隠す。「玉はどつちへ―・しをつた/浄瑠璃・神霊矢口渡」

(3)だます。一杯くわせる。「ここが女郎の男を―・す肝心の一句の所ぢや/浮世草子・禁短気」

■二■ (接尾)

動詞の連用形に付いて,その語の意味を強める。すっかり…する。さんざん…する。「日を積み月を重ねて不仕合なりしかば田畠さらりと売り―・し/浮世草子・沖津白波」

こ・く【転く・倒く】🔗⭐🔉

こ・く 【転く・倒く】 (動カ下二)

⇒こける

こ・ける【転ける・倒ける】🔗⭐🔉

こ・ける [0] 【転ける・倒ける】 (動カ下一)[文]カ下二 こ・く

(1)安定を失って倒れたり転がったりする。ころぶ。「―・ける機会(ハズミ)に手の物を取落して/にごりえ(一葉)」「(柑子ガ)ころころと―・けて行く程に/狂言・柑子」

(2)あまり良からぬことをする。「今時の楽(タノシミ)を見るにつまる所みな女色へ―・けるなり/洒落本・京伝予誌」

(3)女が男に体を許す。「―・けりやこそいとど娼子(ゲイコ)の目出たけれ/洒落本・粋好伝夢枕」

(4)芝居が当たらず客が不入りになる。

倒けつ転(マロ)びつ🔗⭐🔉

倒けつ転(マロ)びつ

倒れたりころがったり。あわてて走るさまをいう。

さか【逆・倒】🔗⭐🔉

さか [2] 【逆・倒】

ぎゃくであること。さかさま。多く,他の語と複合して用いる。「―立ち」「―落とし」「君はみんな―に解釈するから,交際が益(マスマス)面倒になる/明暗(漱石)」

さか-ぎ【逆木・倒木】🔗⭐🔉

さか-ぎ [0] 【逆木・倒木】

木材の木目を逆さに用いること。また,その材木。

たお・す【倒す】🔗⭐🔉

たお・す タフス [2] 【倒す】 (動サ五[四])

(1)立っているものに力を加えて横にする。「木を―・す」「花びんを―・す」

(2)正常では立った状態にあるものを横にする。「体を―・して球をよける」

(3)(「斃す」「殪す」とも書く)殺す。死なせる。「銃で―・す」

(4)相手を負かす。やっつける。「敵を―・す」「横綱を―・す」

(5)国家などを崩壊させる。「幕府を―・す」「当国新立の庄を―・すあひだ/平家 1」

(6)借りを返さないで損を与える。ふみたおす。「借金を―・す」「あいらを―・して道具諸色は売つてしまひ/歌舞伎・韓人漢文」

〔「倒れる」に対する他動詞〕

[可能] たおせる

たおれ【倒れ】🔗⭐🔉

たおれ タフレ 【倒れ】

(1)たおれること。また,屈すること。「恋の山には孔子(クジ)の―まねびつべき気色に/源氏(胡蝶)」

(2)貸した金などが取り戻せないこと。貸し倒れ。「子早いが親方大の―也/柳多留 7」

たおれ-もの【倒れ者】🔗⭐🔉

たおれ-もの タフレ― 【倒れ者】

(1)行き倒れ。「―おととい剃た医者にかけ/柳多留 10」

(2)破産者。「―の礼銀や,払のしかけなどの無理/都鄙問答」

だおれ【倒れ】🔗⭐🔉

だおれ ダフレ 【倒れ】

接尾語的に用いられる。

(1)(動詞連用形に付いて)その行為によって財産を失うこと。「食い―」「着(キ)―」「貸し―」

(2)見かけだけで実質がともなわないこと。「計画―」「看板―」

たおれ-かか・る【倒れ掛(か)る】🔗⭐🔉

たおれ-かか・る タフレ― [5] 【倒れ掛(か)る】 (動ラ五[四])

(1)たおれてもたれかかる。よりかかる。「椅子(イス)に―・る」

(2)今にもたおれそうな状態である。「―・った家」

たおれ-ふ・す【倒れ臥す】🔗⭐🔉

たおれ-ふ・す タフレ― [0][4] 【倒れ臥す】 (動サ五[四])

倒れて横になる。「路上に―・す」

たお・れる【倒れる】🔗⭐🔉

たお・れる タフレル [3] 【倒れる】 (動ラ下一)[文]ラ下二たふ・る

(1)立っている状態が保てなくなって横になる。また,転ぶ。「押されて―・れる」「柱が―・れる」

(2)病気になって臥す。わずらって床につく。「過労で―・れる」

(3)(「斃れる」「殪れる」とも書く)事故などで(急に)死ぬ。殺される。「凶弾(キヨウダン)に―・れる」

(4)国家・政府などが,存続できなくなる。くつがえる。「独裁政権が―・れる」

(5)商店・会社などが,破産する。倒産する。「不況で多くの会社が―・れた」

(6)気持ちがくじける。屈する。「―・るる方に許し給ひもしつべかめれど/源氏(蛍)」

〔「倒す」に対する自動詞〕

倒れても土をつかむ🔗⭐🔉

倒れても土をつかむ

「転んでもただでは起きない」と同じ意で,欲の深いさま,抜け目のないさまにいう。

とう-えい【倒影】🔗⭐🔉

とう-えい タウ― [0] 【倒影】

逆さに映った影。倒景。「富士の―」

とう-かい【倒壊・倒潰】🔗⭐🔉

とう-かい タウクワイ [0] 【倒壊・倒潰】 (名)スル

建物などが倒れてこわれること。倒れてつぶれること。「地震で―した家屋」

とう-かく【倒閣】🔗⭐🔉

とう-かく タウ― [0] 【倒閣】 (名)スル

内閣を倒すこと。「―運動」

とう-く【倒句】🔗⭐🔉

とう-く タウ― [0][1] 【倒句】

意味を強めるために,語順を逆さまにすること。また,その句。倒置。

とうく-ほう【倒句法】🔗⭐🔉

とうく-ほう タウ―ハフ [0] 【倒句法】

倒句を用いて文章を強める修辞法。倒置法。

とう-けい【倒景】🔗⭐🔉

とう-けい タウ― [0] 【倒景】

「倒影(トウエイ)」に同じ。

とう-けん【倒懸】🔗⭐🔉

とう-けん タウ― [0] 【倒懸】

(1)逆さまにかけること。

(2)手足を縛って逆さまにつるすこと。転じて,非常な苦痛のたとえ。

とう-ご【倒語】🔗⭐🔉

とう-ご タウ― [0] 【倒語】

もとの語を構成する音節の順序を逆にした語。隠語に多い。「場所」を「しょば」,「これ」を「れこ」などとする類。

とうこう-ぎゃくし【倒行逆施】🔗⭐🔉

とうこう-ぎゃくし タウカウ― [5] 【倒行逆施】

〔史記(伍子胥伝)〕

道理に逆らって事をなすこと。よこがみやぶり。逆施倒行。

とう-さく【倒錯】🔗⭐🔉

とう-さく タウ― [0] 【倒錯】 (名)スル

(1)さかさまになること。逆になること。

(2)社会的規範から外れた行動や嗜好を示すこと。味覚倒錯・性的倒錯など。「―症」「―した欲望」

とう-さん【倒産】🔗⭐🔉

とう-さん タウ― [0] 【倒産】 (名)スル

財産を使い果たして,事業などが破綻(ハタン)すること。特に会社などがつぶれること。不渡り手形を出して銀行取引の停止処分を受けたり,経営にゆきづまって会社更生法の適用を裁判所に申請したりする場合にもいう。

→破産

とう-じょ【倒叙】🔗⭐🔉

とう-じょ タウ― [0][1] 【倒叙】

時間的な流れを逆にさかのぼって叙述すること。「―日本史」

とう-ち【倒置】🔗⭐🔉

とう-ち タウ― [0][1] 【倒置】 (名)スル

逆さまな位置におくこと。

とうち-ほう【倒置法】🔗⭐🔉

とうち-ほう タウ―ハフ [0] 【倒置法】

文において,普通の語順と逆にして語句を配置し修辞上の効果をあげる表現方法。「出た,出た,月が」「進もう,未来へ」の類。

とう-ばく【倒幕】🔗⭐🔉

とう-ばく タウ― [0] 【倒幕】 (名)スル

幕府を倒すこと。

とう-ひしんけい【倒披針形】🔗⭐🔉

とう-ひしんけい タウ― [0] 【倒披針形】

披針形を逆さにした形。

とう-ふく【倒伏】🔗⭐🔉

とう-ふく タウ― [0] 【倒伏】 (名)スル

稲などが倒れること。

とう-ぼく【倒木】🔗⭐🔉

とう-ぼく タウ― [0] 【倒木】

倒れている木。倒れた木。

とうらん-けい【倒卵形】🔗⭐🔉

とうらん-けい タウラン― [0] 【倒卵形】

卵を逆さにした形。植物の葉などで先の方が丸く広く,下の方がすぼまった形。

とう-りつ【倒立】🔗⭐🔉

とう-りつ タウ― [0] 【倒立】 (名)スル

(1)逆さまに立つこと。「潮水―して一条の巨柱を成せり/即興詩人(鴎外)」

(2)逆立ちすること。

とうりつ-ふりこ【倒立振(り)子】🔗⭐🔉

とうりつ-ふりこ タウ― [5] 【倒立振(り)子】

おもりが支点の鉛直上方にあるような振り子。固有周期を長くするように作って,地震計などに利用する。

たおす【倒す】(和英)🔗⭐🔉

とうかい【倒壊する】(和英)🔗⭐🔉

とうかい【倒壊する】

fall down;collapse;→英和

be destroyed.

とうかく【倒閣運動】(和英)🔗⭐🔉

とうかく【倒閣運動】

a movement to overthrow the Cabinet.

とうさく【倒錯】(和英)🔗⭐🔉

とうさく【倒錯】

perversion.→英和

性的倒錯者 a sexual pervert.

とうさん【倒産】(和英)🔗⭐🔉

とうさん【倒産】

⇒破産.

とうちほう【倒置法】(和英)🔗⭐🔉

とうちほう【倒置法】

《文》inversion.→英和

とうりつ【倒立】(和英)🔗⭐🔉

とうりつ【倒立】

⇒逆立ち.

広辞苑+大辞林に「倒」で始まるの検索結果。