複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (90)

あら・つ【放つ】🔗⭐🔉

あら・つ【放つ】

〔他四〕

(「あら(疎・粗)」の状態にする意から)ひきはなす。わけへだてる。応神紀「誰かた去れ―・ちし吉備なる妹いもを相見つるもの」

こ・く【放く】🔗⭐🔉

こ・く【放く】

〔他五〕

①体外に出す。はなつ。ひる。倭名類聚鈔3「霍乱、俗云之利(尻)与利久智(口)与利古久こく夜万比(病)」。「屁へを―・く」

②ものを言うことを卑しめていう語。ぬかす。「嘘を―・きやがれ」

さ・く【離く・放く】🔗⭐🔉

さ・く【離く・放く】

[一]〔他四〕

放つ。遠くへやる。万葉集3「この崎を独り過ぐれば見も―・かず来ぬ」

[二]〔他下二〕

①間を離す。距離をおく。允恭紀「細紋形ささらがた錦の紐を解き―・けてあまたは寝ずにただ一夜のみ」。万葉集2「鯨魚いさなとり近江の海を沖―・けて漕ぎ来る船」

②離して遠ざける。万葉集14「親は―・くれど吾は離さかるがへ」。催馬楽、貫河「柔らかに寝る夜はなくて親―・くる夫つま」

③(動詞の連用形に付いて)…して思いをはらす。万葉集19「語り―・け見―・くる人目乏しみと思ひし繁し」

④(「見―・く」などの形で)遠方に目を放つ。遠くを見やる。万葉集1「つばらにも見つつ行かむをしばしばも見―・けむ山を心なく雲の隠さふべしや」

はが・す【放す】🔗⭐🔉

はが・す【放す】

〔他四〕

(上代東国方言)はなつ。万葉集20「赤駒を山野に―・し取りかにて」

はが・つ【放つ】🔗⭐🔉

はが・つ【放つ】

〔他四〕

こわす。破壊する。はなつ。神代紀上「渠槽ひ廃はがち」

はなし【放し】🔗⭐🔉

はなし【放し】(接尾)🔗⭐🔉

はなし【放し】

〔接尾〕

(多く「…っぱなし」の形で)動詞の連用形に続け、その事をしたままで捨てておく意や、その状態が続く意を表す。「やりっぱなし」「あけっぱなし」「勝ちっぱなし」

はなし‐うま【放し馬】🔗⭐🔉

はなし‐うま【放し馬】

放し飼いにする馬。繋いでおかない馬。はなちうま。

⇒はなし【放し】

はなし‐どり【放し鳥】🔗⭐🔉

はなし‐どり【放し鳥】

(→)「はなちどり」に同じ。

⇒はなし【放し】

○話にならないはなしにならない

①話し相手とするに足りない。「あんながんこ者では―」

②話題として取り上げるに足りない。お話にならない。「そんな条件では―」

⇒はなし【話】

○話に花が咲くはなしにはながさく

それからそれへとさまざまの話が出る。話が弾む。「ひとしきり昔話に花が咲いた」

⇒はなし【話】

○話に実が入るはなしにみがいる

興に乗って話に夢中になる。

⇒はなし【話】

はなし‐めぬき【放し目貫】🔗⭐🔉

はなし‐めぬき【放し目貫】

彫刻の精緻を誇るため、刀の柄つかの目釘めくぎの上に何も巻かないもの。

⇒はなし【放し】

はな・す【離す・放す】🔗⭐🔉

はな・す【離す・放す】

〔他五〕

(ハナツの転)

①くっついているものを解き分ける。別々にする。切りはなす。万葉集14「上毛野かみつけの佐野の船橋とり―・し親はさくれど吾はさかるがへ」。「しっかりつかんで―・さない」「肌身―・さず持つ」

②自由にする。束縛を解く。宇治拾遺物語13「買ひて―・しつる亀の」。日葡辞書「トリ・ケダモノヲハナス」

③放置する。天草本伊曾保物語「面と手足の皮ばかりを残いて丸剥ぎに剥いで…そのままさし―・いた」

④遠ざける。遠くへ隔てやる。間隔をあける。詞葉新雅「―・す。さくる」。「二人の仲を―・す」「1メートルずつ―・して植える」

⑤向いていた視線を移す。義経記1「只事にはあらじと思ひて目を―・さず」。「目が―・せない」

⑥発射する。はなつ。ぶっぱなす。日葡辞書「ヤヲハナス」「テッポウヲハナス」

⑦(調味料などを)散りひろがるようにふりかける。貞徳独吟「鶴の汁辛子からしを―・す月影に」

⑧気を許す。洒落本、魂胆惣勘定「女郎のつつしむことあり、又―・すことあり。遊びなればつつしむことはなきなどといふは非なり。客のつつしむ事あり、―・すことあり」

→放し。

◇くっついているものを分ける、距離をあけるなど分離の意に「離」を使い、握っていたりつかんでいたりするのをやめる、束縛をといて自由にするなど解放の意に「放」を使う。

はなち【放ち】🔗⭐🔉

はなち【放ち】

①放つこと。

②制限・制約がなく、誰が利用しても自由である山野。

⇒はなち‐いで【放ち出で】

⇒はなち‐うま【放ち馬】

⇒はなち‐がい【放ち飼い】

⇒はなち‐がき【放ち書】

⇒はなち‐がみ【放ち紙】

⇒はなち‐がみ【放ち髪】

⇒はなち‐がめ【放ち亀】

⇒はなち‐こじ【放ち巾子】

⇒はなち‐ごま【放ち駒】

⇒はなち‐じょう【放ち状】

⇒はなち‐で【放ち出】

⇒はなち‐どり【放ち鳥】

⇒はなち‐のうし【放ち直衣】

⇒はなち‐の‐かみ【放ちの髪】

⇒はなち‐もとどり【放ち髻】

はなち‐あ・ぐ【放ち上ぐ】🔗⭐🔉

はなち‐あ・ぐ【放ち上ぐ】

〔他下二〕

声を高くはりあげる。栄華物語日蔭のかづら「歌をぞ―・げてうたはせ給ふ」

はなち‐いで【放ち出で】🔗⭐🔉

はなち‐いで【放ち出で】

寝殿造で、母屋から張り出して建てられた部屋。また一説に、廂ひさしの間を几帳や障子で仕切って設けた部屋ともいう。はなちで。源氏物語若菜上「寝殿の―を例のしつらひて」

⇒はなち【放ち】

はなち‐うま【放ち馬】🔗⭐🔉

はなち‐うま【放ち馬】

放し飼いの馬。また、つなぎとめてない馬。放ち駒。はなしうま。蜻蛉日記中「川づらに―どものあさりありくも」

⇒はなち【放ち】

はなち‐がき【放ち書】🔗⭐🔉

はなち‐がき【放ち書】

①文字を続けて書かないで、1字ずつ放して書くこと。特に、へたな字のさまにいう。源氏物語若紫「かの御―なむなほ見給へまほしき」

②手本を離れて思いのままに書くこと。

③言葉と言葉との間をあけて書く書き方。わかちがき。

⇒はなち【放ち】

はなち‐がみ【放ち紙】🔗⭐🔉

はなち‐がみ【放ち紙】

日給簡にっきゅうのふだの下に上番じょうばんの日数を書いて貼る紙。

⇒はなち【放ち】

はなち‐がみ【放ち髪】🔗⭐🔉

はなち‐がめ【放ち亀】🔗⭐🔉

はなち‐がめ【放ち亀】

①池などに放し飼いにする亀。

②亀を放生ほうじょうの料として放ちやること。また、その亀。陰暦8月15日の京都石清水八幡宮の放生会が有名。〈[季]秋〉

⇒はなち【放ち】

はなち‐こじ【放ち巾子】🔗⭐🔉

はなち‐こじ【放ち巾子】

(→)「ぬきこじ(抜巾子)」に同じ。

⇒はなち【放ち】

はなち‐ごま【放ち駒】🔗⭐🔉

はなち‐ごま【放ち駒】

放し飼いの馬。はなちうま。万葉集11「―蕩あらびにけらし」

⇒はなち【放ち】

はなち‐じょう【放ち状】‥ジヤウ🔗⭐🔉

はなち‐じょう【放ち状】‥ジヤウ

中世、人や物に対する自己の権利を放棄する時に発行する文書。

⇒はなち【放ち】

はなち‐で【放ち出】🔗⭐🔉

はなち‐どり【放ち鳥】🔗⭐🔉

はなち‐のうし【放ち直衣】‥ナホシ🔗⭐🔉

はなち‐のうし【放ち直衣】‥ナホシ

天皇の引ひき直衣の時、帯を結ばず下に紅の袴を着用したこと。

⇒はなち【放ち】

はなち‐もとどり【放ち髻】🔗⭐🔉

はなち‐もとどり【放ち髻】

冠や烏帽子えぼしをかぶらず、髻をあらわにしていること。

⇒はなち【放ち】

はなち‐や・る【放ち遣る】🔗⭐🔉

はなち‐や・る【放ち遣る】

〔他五〕

放して行かせる。追放する。

はな・つ【放つ】🔗⭐🔉

はな・つ【放つ】

〔他五〕

本体・中心との連続や関係を断ち切って自由にさせる意。

①くっついているものを解き分ける。持っているものを放す。手もとから放す。万葉集9「とこしへに夏冬ゆけや皮ごろも扇―・たず山にすむ人」。宇津保物語菊宴「あまた侍る中に、らうたき物にして、しばしも―・ちてはえあるまじとて」。「身を―・たず持ち歩く」

②動物などを自由にさせる。

㋐束縛を解く。古今和歌集雑体「厭はるる我身は春の駒なれや野がひがてらに―・ち捨てつる」。古今著聞集20「その猫ねずみ雀などを取りけれどもあへて食はざりけり。人の前にて―・ちける」

㋑放し飼いにする。源氏物語鈴虫「此の野に虫どもを―・たせ給ひて」

㋒自由に行かせる。万葉集3「わたつみの沖に持ちゆきて―・つともうれむそこれがよみがへりなむ」。「虎を野に―・つ」

③ある1点から発進させる。

㋐射る。発射する。万葉集2「引き―・つ矢の繁けく大雪の乱れて来たれ」。平家物語11「与一鏑かぶらを取つてつがひよつぴいてひやうど―・つ」。「凶漢の―・った銃弾」

㋑声・光などを発する。宇津保物語国譲上「声を―・ちて…泣きののしり給ふ」。源氏物語紅梅「仏のかくれ給ひにける御名残には、阿難が光―・ちけむを」。「悪臭を―・つ」「異彩を―・つ」

㋒火をつける。武烈紀「大臣の宅を囲む、火を縦はなちて燔やく」。平家物語11「野に火を―・つてすでに焼き殺して奉らんとしけるに」

㋓証文などを発行する。高野山文書3「後日の沙汰のために売券を―・つなり」

㋔ある使命をおわせて送り込む。「スパイを―・つ」

④遠ざける。追放する。流罪るざいにする。宇津保物語俊蔭「御供に仕うまつりたりし人々は皆はなつき―・たれぬ」。宇津保物語貴宮「蔵人の民部の丞などそこばくの子ども―・ち遣はされ懲じ給ひて」

⑤放置する。見はなす。宇津保物語初秋「昔聞ゆることありしを、さらに宣ひ―・たで、頼めとのみあらせつつ」。源氏物語夕霧「なほ近くてを。な―・ち給ひそ」

⑥視線を他へ移す。宇津保物語国譲下「目を―・ち給はず、まもらへておはする」

⑦別にする。除外する。除去する。宇津保物語蔵開下「御子ども、中納言を―・ちては皆御供にまうで給ひ」。源氏物語宿木「かううるさき心を、いかで―・つわざもがなと思ひ給へる」

⑧完全なものの一部をこわす。くずす。神代紀上「春は重播種子しきまきし、且また畔毀あはなちす」

⑨閉じている物を取り払う。戸などを大きく引き開ける。また、刀などを勢いよく一気に抜く。宇津保物語楼上下「かの車、巽の隅の高欄―・ちて寄せさせよ」。蜻蛉日記下「みな人も起きて格子―・ちなどすれば」。歌舞伎、幼稚子敵討おさなごのかたきうち「降魔の利剣を―・ち」

はなり【放り】🔗⭐🔉

はなり【放り】

(「うないはなり」の略)少女の、結ばないで垂らしておく髪。また、その少女。ふりわけがみ。万葉集7「少女らが―の髪をゆふの山」

はな・る【離る・放る】🔗⭐🔉

はな・る【離る・放る】

〔自下二〕

⇒はなれる(下一)

はなれ【離れ・放れ】🔗⭐🔉

はなれ【離れ・放れ】

①はなれること。

②(「…ばなれ」の形で)離れていくこと。また、大そうかけ離れていること。「乳ち―」「しろうと―」「浮世―した生活」

③俳諧で、句中の取合とりあわせ3がしっくりしないこと。

④(→)「離れ座敷」(→)「離れ家」2の略。

⇒はなれ‐いお【離れ庵】

⇒はなれ‐いし【離れ石】

⇒はなれ‐いわ【離れ岩】

⇒はなれ‐う【放れ鵜】

⇒はなれ‐うま【放れ馬】

⇒はなれ‐きょうげん【離狂言・放狂言】

⇒はなれ‐こじま【離れ小島】

⇒はなれ‐ごま【放れ駒】

⇒はなれ‐ざしき【離れ座敷】

⇒はなれ‐ざる【離れ猿】

⇒はなれ‐じま【離れ島】

⇒はなれ‐す【離れ洲】

⇒はなれ‐そ【離磯】

⇒はなれ‐ばなれ【離れ離れ】

⇒はなれ‐まつ【離れ松】

⇒はなれ‐もの【離れ物】

⇒はなれ‐や【離れ家】

⇒はなれ‐わざ【離れ業・離れ技】

はなれ‐う【放れ鵜】🔗⭐🔉

はなれ‐う【放れ鵜】

綱を放れた鵜。

⇒はなれ【離れ・放れ】

はなれ‐うま【放れ馬】🔗⭐🔉

はなれ‐うま【放れ馬】

つないである綱からとけはなれて走る馬。はなれごま。太平記26「―の有けるに打乗て」

⇒はなれ【離れ・放れ】

はなれ‐きょうげん【離狂言・放狂言】‥キヤウ‥🔗⭐🔉

はなれ‐きょうげん【離狂言・放狂言】‥キヤウ‥

二幕続き・三幕続きなどの続つづき狂言に対して、一番ずつが関連なく演じられる簡単な歌舞伎狂言。初期の歌舞伎に行われ、寛文(1661〜1673)ごろ続狂言に進化した。

⇒はなれ【離れ・放れ】

はなれ‐ごま【放れ駒】🔗⭐🔉

はなれ‐ごま【放れ駒】

①(→)「はなれうま」に同じ。

②(「離れ駒」と書く)将棋で、味方の駒と連絡のない駒。浮き駒。

⇒はなれ【離れ・放れ】

はな・れる【離れる・放れる】🔗⭐🔉

はな・れる【離れる・放れる】

〔自下一〕[文]はな・る(下二)

(古く四段に活用し万葉集にウナヰハナリ(放髪)・ハナリソ(離磯)などの例がある)

①くっついていたものが解けて分かれる。古事記下「大和へに西風にし吹き上げて雲―・れ退そき居りとも」

②遠ざかった位置にある。へだたった所にいる。万葉集15「しましくもひとりありうるものにあれや島のむろの木―・れてあるらむ」。大鏡道長「都―・れたる所なればと優にこそあまりにおよすげたれ」。「大陸から遠く―・れた島」

③へだたる。距離をおく。遠ざかる。万葉集20「たたみけめ牟良自むらじが磯の離磯はなりその母を―・れて行くが悲しさ」。日葡辞書「スヲハナルル」。「弦を―・れた矢」「二人の気持が―・れる」

④関係がなくなる。超越する。かけはなれる。源氏物語賢木「後の世の事をのみ思すに、たのもしく、むつかしかりしこと―・れておぼさる」。古今著聞集2「すみやかに凡夫の振舞に―・れたらん事を示し給へ」。「利害を―・れた行為」

⑤縁が切れる。離縁する。拾遺和歌集雑秋「ものねたみしける男―・れ侍りて後に、菊のうつろひて侍りけるを遣はすとて」。「―・れがたい仲」

⑥除外した状態になる。源氏物語若菜下「琴の音を―・れては、なに事をか、もの調へ知るしるべとはせむ」

⑦《放》拘束された状態などから解放される。のがれる。徒然草「官人章兼が牛―・れて庁のうちへ入りて」。「鎖から―・れた犬」

⑧官職を解かれる。免官になる。仕事をやめる。公忠集「延喜の御時五位蔵人なりけるを、御譲位にあひて―・れけれど、朱雀院御上承平八年十一月にかへりなりて」。「職を―・れた」

⑨戸格子などが開かれた状態になる。狭衣物語2「格子を探り給へば、―・れたる所もありけり。風の紛れに、おしあげて見給へば」

はふらか・す【放らかす】🔗⭐🔉

はふらか・す【放らかす】

〔他四〕

はふるようにする。捨てやる。落窪物語1「常に着せ奉れど、―・し給ふにや」

はふら・す【放らす】🔗⭐🔉

はふら・す【放らす】

〔他四〕

(→)「はふらかす」に同じ。

はふ・る【放る】🔗⭐🔉

はふ・る【放る】

[一]〔他四〕

(ハブルとも)流離させる。続日本紀31「―・り賜はず失ひ賜はず」

[二]〔自下二〕

(つながれたものがはなれる意から)零落し放浪する。おちぶれる。大和物語「親なくなりて後とかく―・れて」

はふれ‐う・す【放れ失す】🔗⭐🔉

はふれ‐う・す【放れ失す】

〔自下二〕

おちぶれてどこかへ行ってしまう。姿が見えなくなる。蜻蛉日記下「今は―・せにけむとこそ見しか」

ひり‐か・ける【放り掛ける】🔗⭐🔉

ひり‐か・ける【放り掛ける】

〔他下一〕[文]ひりか・く(下二)

大小便を物にしかける。落窪物語2「ふと―・けらるるをいかがせむ」

ひり‐だ・す【放り出す】🔗⭐🔉

ひり‐だ・す【放り出す】

〔他五〕

体外に排出する。広津柳浪、黒蜥蜴「此上孩児がきなんぞ出産ひりだされて」

ひり‐つ・ける【放り付ける】🔗⭐🔉

ひり‐つ・ける【放り付ける】

〔他下一〕

魚や虫などが卵を物に生みつける。

ひ・る【放る】🔗⭐🔉

ひ・る【放る】

〔他五〕

体外へ出す。ひりだす。宇治拾遺物語12「尻をかかげて楾はんぞうの口より水を出すやうに―・り散らす」。日葡辞書「ヘヲヒル」

へ・る【放る】🔗⭐🔉

へ・る【放る】

〔他四〕

(ヒルの訛)体外へ出す。〈片言5〉

ほう‐いつ【放逸・放佚】ハウ‥🔗⭐🔉

ほう‐いつ【放逸・放佚】ハウ‥

①わがままなこと。勝手気ままでしまりのないこと。放恣ほうし。後鳥羽院御口伝「かへりて己が―を知らず」。「―な生活」

②乱暴なこと。残酷なこと。平治物語「まことにかれが所行―なり」

ほう‐えい【放映】ハウ‥🔗⭐🔉

ほう‐えい【放映】ハウ‥

映画フィルムをテレビで放送すること。また、一般にテレビ放送を行うこと。

ほう‐か【放下】ハウ‥🔗⭐🔉

ほう‐か【放下】ハウ‥

①投げすてること。ほかすこと。ほうげ。

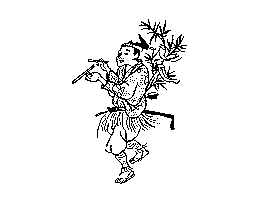

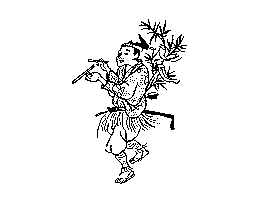

②(「放家」とも書く)中世〜近世に行われた巷間芸能。手品や曲芸を演じ、小切子こきりこを操り、小歌を歌い、八桴やつばちを打ちなどした。その演者を放下師または単に放下ともいい、僧形の者が多かったので放下僧とも呼んだ。僧形でも烏帽子を被り笹を背負うなど、異形の姿だった。閑吟集「こきりこは―にもまるる」

放下

③民俗芸能。きわめて大きな団扇を背負い、笛・太鼓・鉦で激しく動くもの。愛知県に多い。

⇒ほうか‐し【放下師】

⇒ほうか‐そう【放下僧】

③民俗芸能。きわめて大きな団扇を背負い、笛・太鼓・鉦で激しく動くもの。愛知県に多い。

⇒ほうか‐し【放下師】

⇒ほうか‐そう【放下僧】

③民俗芸能。きわめて大きな団扇を背負い、笛・太鼓・鉦で激しく動くもの。愛知県に多い。

⇒ほうか‐し【放下師】

⇒ほうか‐そう【放下僧】

③民俗芸能。きわめて大きな団扇を背負い、笛・太鼓・鉦で激しく動くもの。愛知県に多い。

⇒ほうか‐し【放下師】

⇒ほうか‐そう【放下僧】

ほう‐か【放火】ハウクワ🔗⭐🔉

ほう‐か【放火】ハウクワ

わざと火をつけて火事を起こすこと。つけび。ひつけ。平家物語6「西八条殿、その夜にはかに焼けぬ。…―とぞ聞えし」。「物置に―する」

⇒ほうか‐ざい【放火罪】

⇒ほうか‐ま【放火魔】

ほう‐か【放歌】ハウ‥🔗⭐🔉

ほう‐か【放歌】ハウ‥

大きな声であたりかまわずうたうこと。

⇒ほうか‐こうぎん【放歌高吟】

ほう‐か【放課】ハウクワ🔗⭐🔉

ほう‐か【放課】ハウクワ

①その日の所定時間の課業が終わること。

②(名古屋で)学校の休み時間。

⇒ほうか‐ご【放課後】

ほう‐がく【放学】ハウ‥🔗⭐🔉

ほう‐がく【放学】ハウ‥

①(→)放課に同じ。

②学校から追いやること。放校。

ほうか‐ご【放課後】ハウクワ‥🔗⭐🔉

ほうか‐ご【放課後】ハウクワ‥

学校で、その日の授業が終わった後。「―の練習」

⇒ほう‐か【放課】

ほうか‐こうぎん【放歌高吟】ハウ‥カウ‥🔗⭐🔉

ほうか‐こうぎん【放歌高吟】ハウ‥カウ‥

周りのことを考えず、大声で歌を歌うこと。

⇒ほう‐か【放歌】

ほうか‐し【放下師】ハウ‥🔗⭐🔉

ほうか‐し【放下師】ハウ‥

放下2を演ずる人。

⇒ほう‐か【放下】

ほうか・す【放下す】ハウ‥🔗⭐🔉

ほうか・す【放下す】ハウ‥

〔他四〕

(→)「ほかす」に同じ。狂言、伯養「谷へ―・せ」

ほうか‐そう【放下僧】ハウ‥🔗⭐🔉

ほうか‐そう【放下僧】ハウ‥

①禅宗で、放下ほうげした僧。ほうげそう。

②放下ほうか2をする僧形の芸能者。(曲名別項)

⇒ほう‐か【放下】

ほうかぞう【放下僧】ハウ‥🔗⭐🔉

ほうかぞう【放下僧】ハウ‥

能。直面物ひためんもの。下野国の住人牧野左衛門の遺児小次郎兄弟が、放下僧に身をやつし武蔵国瀬戸の三島社で親の仇利根信俊を討つ。

ほうか‐ま【放火魔】ハウクワ‥🔗⭐🔉

ほうか‐ま【放火魔】ハウクワ‥

放火の常習犯。

⇒ほう‐か【放火】

ほう‐かん【放還】ハウクワン🔗⭐🔉

ほう‐かん【放還】ハウクワン

はなちかえすこと。釈放。

ほう‐き【放棄・抛棄】ハウ‥🔗⭐🔉

ほう‐き【放棄・抛棄】ハウ‥

①なげすてること。すておくこと。「責任を―する」

②自分の権利・利益を使わずに喪失させること。「戦争の―」

⇒ほうき‐じあい【放棄試合】

ほうき‐じあい【放棄試合】ハウ‥ジアヒ🔗⭐🔉

ほうき‐じあい【放棄試合】ハウ‥ジアヒ

人数不足や事故、また審判の判定に対する不服などのため、成立または続行できず、その原因となった側を負けとする試合。→没収試合

⇒ほう‐き【放棄・抛棄】

ほう‐きゃく【放却・抛却】ハウ‥🔗⭐🔉

ほう‐きゃく【放却・抛却】ハウ‥

うちすてておくこと。

ほう‐ぎん【放吟】ハウ‥🔗⭐🔉

ほう‐ぎん【放吟】ハウ‥

あたりかまわず詩歌を吟唱すること。「高歌―」

ほう‐げ【放下】ハウ‥🔗⭐🔉

ほう‐げ【放下】ハウ‥

①投げすてること。つき放すこと。ほうか。日葡辞書「ヒトヲハウゲスル」

②禅宗で、心身ともに一切の執着を捨て去ること。また、その禅僧。徒然草「諸縁を―すべき時なり」

ほう‐げん【放言】ハウ‥🔗⭐🔉

ほう‐げん【放言】ハウ‥

思うままに言いちらすこと。また、無責任な発言。ほうごん。「―してはばからない」

ほう‐ご【放語】ハウ‥🔗⭐🔉

ほう‐ご【放語】ハウ‥

(→)放言ほうげんに同じ。

ほう‐こう【放光】ハウクワウ🔗⭐🔉

ほう‐こう【放光】ハウクワウ

①光をはなつこと。

②仏が白毫びゃくごうなどから光をはなつこと。

ほう‐こう【放校】ハウカウ🔗⭐🔉

ほう‐こう【放校】ハウカウ

校規違反の行為のあった学生や生徒を退学処分にすること。

ほう‐ごん【放言】ハウ‥🔗⭐🔉

ほう‐ごん【放言】ハウ‥

(→)「ほうげん」に同じ。大鏡伊尹「―したいまつりけるを大納言殿聞かせ給ひて」

ほう‐さん【放参】ハウ‥🔗⭐🔉

ほう‐さん【放参】ハウ‥

①禅寺で、晩の参禅を休むこと。

②晩の看経かんきん。狂言、野老ところ「―づとめの茶の子になしし其ゆゑに」

ほう‐さん【放散】ハウ‥🔗⭐🔉

ほうさん‐ちゅう【放散虫】ハウ‥🔗⭐🔉

ほうさん‐ちゅう【放散虫】ハウ‥

旧分類でホウサンチュウ目に属する原生動物の通称。孔のある球状の嚢をもち、ケイ酸質などの骨格がある。表面から糸状の仮足を放射状に出し、海中を浮遊。遺骸は海底にたまり、放散虫軟泥を形成する。アサヒムシなどを含む。放射虫。

放散虫(あさひむし)

⇒ほう‐さん【放散】

⇒ほう‐さん【放散】

⇒ほう‐さん【放散】

⇒ほう‐さん【放散】

ほうさんちゅう‐なんでい【放散虫軟泥】ハウ‥🔗⭐🔉

ほうさんちゅう‐なんでい【放散虫軟泥】ハウ‥

放散虫の遺骸がたくさん含まれている灰色ないし赤色の泥土。太平洋・インド洋の熱帯の海底に発達。

放散虫の遺骸

撮影:斎藤靖二

⇒ほう‐さん【放散】

⇒ほう‐さん【放散】

⇒ほう‐さん【放散】

⇒ほう‐さん【放散】

ほう‐し【放氏】ハウ‥🔗⭐🔉

ほう‐し【放氏】ハウ‥

古代、所属する氏うじにとって不都合な行為のあった者を、その氏から追放すること。

ほう‐らく【放楽】ハウ‥🔗⭐🔉

ほう‐らく【放楽】ハウ‥

なぐさみ。たのしみ。法楽ほうらく。

ほうり‐あ・げる【放り上げる】ハフリ‥🔗⭐🔉

ほうり‐あ・げる【放り上げる】ハフリ‥

〔他下一〕[文]はふりあ・ぐ(下二)

上に向かって投げる。「帽子を―・げる」

ほうり‐こ・む【放り込む】ハフリ‥🔗⭐🔉

ほうり‐こ・む【放り込む】ハフリ‥

〔他五〕

投げ入れる。乱暴に入れる。「新聞を―・む」「納戸に―・む」

ほうり‐だ・す【放り出す】ハフリ‥🔗⭐🔉

ほうり‐だ・す【放り出す】ハフリ‥

〔他五〕

①放って外へ出す。投げ出す。「窓から―・す」

②雇人などを、乱暴に追い出す。「秘書を―・す」

③やっていることを、中途でやめてしまう。「仕事を―・す」

④世話すべきものを、うちすてておく。「子どもを―・しておく」

ほうり‐な・げる【放り投げる】ハフリ‥🔗⭐🔉

ほうり‐な・げる【放り投げる】ハフリ‥

〔他下一〕

①遠くへ投げる。無造作に投げる。「石を―・げる」「窓からゴミを―・げる」

②なすべき事を途中でやめてしまう。投げ出す。放り出す。「仕事を―・げて遊びに行く」

ほう・る【放る・抛る】ハフル🔗⭐🔉

ほう・る【放る・抛る】ハフル

〔他五〕

(「はふる」の転)

①投げてやる。投げる。「ボールを―・る」

②すべき仕事に手をつけない。放置する。すておく。また、やっていることを中途でやめる。「試験を―・る」「―・っておくと手おくれになる」

③(西日本で)捨てる。

ほから‐か・す【放らかす】🔗⭐🔉

ほから‐か・す【放らかす】

〔他五〕

うち捨てておく。ほったらかす。浄瑠璃、女殺油地獄「余所の事は―・してサアサア参らう」

ほ・る【放る・抛る】🔗⭐🔉

ほ・る【放る・抛る】

〔他五〕

(ハフルの転)うちすてる。ほうる。浮世風呂2「面倒めんどいなら―・つておかんせ」

ま・る【放る】🔗⭐🔉

ま・る【放る】

〔他四〕

排泄はいせつする。大小便をする。ひる。神代紀上「大樹に向かひて ゆまり―・る」

ゆまり―・る」

ゆまり―・る」

ゆまり―・る」

[漢]放🔗⭐🔉

放 字形

筆順

筆順

〔攵(攴)部4画/8画/教育/4292・4A7C〕

〔音〕ホウ〈ハウ〉(呉)(漢)

〔訓〕はなす・はなつ・はなれる・ほうる

[意味]

①はなす。追いやる。四方に広げる。「放逐・放射・放送・放水・放火・追放」

②束縛を解きはなつ。自由に動けるようにする。すておく。「放免・放念・釈放・解放・放置」

③なげる。ほうり出す。「放棄・放擲ほうてき」▶「抛」に通じた用法。

④ほしいまま(にする)。気まま。しまりがない。「放漫・放縦ほうしょう・放言・豪放」

[解字]

形声。音符「方」(=両側に伸ばす)+「攵」(=動詞の記号)。緊張や束縛を解いて四方に自由に伸ばし広げる意。

[下ツキ

解放・開放・下放・豪放・釈放・疎放・粗放・追放・奔放

〔攵(攴)部4画/8画/教育/4292・4A7C〕

〔音〕ホウ〈ハウ〉(呉)(漢)

〔訓〕はなす・はなつ・はなれる・ほうる

[意味]

①はなす。追いやる。四方に広げる。「放逐・放射・放送・放水・放火・追放」

②束縛を解きはなつ。自由に動けるようにする。すておく。「放免・放念・釈放・解放・放置」

③なげる。ほうり出す。「放棄・放擲ほうてき」▶「抛」に通じた用法。

④ほしいまま(にする)。気まま。しまりがない。「放漫・放縦ほうしょう・放言・豪放」

[解字]

形声。音符「方」(=両側に伸ばす)+「攵」(=動詞の記号)。緊張や束縛を解いて四方に自由に伸ばし広げる意。

[下ツキ

解放・開放・下放・豪放・釈放・疎放・粗放・追放・奔放

筆順

筆順

〔攵(攴)部4画/8画/教育/4292・4A7C〕

〔音〕ホウ〈ハウ〉(呉)(漢)

〔訓〕はなす・はなつ・はなれる・ほうる

[意味]

①はなす。追いやる。四方に広げる。「放逐・放射・放送・放水・放火・追放」

②束縛を解きはなつ。自由に動けるようにする。すておく。「放免・放念・釈放・解放・放置」

③なげる。ほうり出す。「放棄・放擲ほうてき」▶「抛」に通じた用法。

④ほしいまま(にする)。気まま。しまりがない。「放漫・放縦ほうしょう・放言・豪放」

[解字]

形声。音符「方」(=両側に伸ばす)+「攵」(=動詞の記号)。緊張や束縛を解いて四方に自由に伸ばし広げる意。

[下ツキ

解放・開放・下放・豪放・釈放・疎放・粗放・追放・奔放

〔攵(攴)部4画/8画/教育/4292・4A7C〕

〔音〕ホウ〈ハウ〉(呉)(漢)

〔訓〕はなす・はなつ・はなれる・ほうる

[意味]

①はなす。追いやる。四方に広げる。「放逐・放射・放送・放水・放火・追放」

②束縛を解きはなつ。自由に動けるようにする。すておく。「放免・放念・釈放・解放・放置」

③なげる。ほうり出す。「放棄・放擲ほうてき」▶「抛」に通じた用法。

④ほしいまま(にする)。気まま。しまりがない。「放漫・放縦ほうしょう・放言・豪放」

[解字]

形声。音符「方」(=両側に伸ばす)+「攵」(=動詞の記号)。緊張や束縛を解いて四方に自由に伸ばし広げる意。

[下ツキ

解放・開放・下放・豪放・釈放・疎放・粗放・追放・奔放

大辞林の検索結果 (99)

こ・く【放く】🔗⭐🔉

こ・く [1] 【放く】 (動カ五[四])

(1)体内にあるものを体外に出す。たれる。ひる。「屁(ヘ)を―・く」

(2)「言う」「する」などを卑しめていう語。「うそを―・け」「いい年―・いて」「ばか―・くな」

さ・く【離く・放く】🔗⭐🔉

はが・つ【放つ】🔗⭐🔉

はが・つ 【放つ】 (動タ四)

無理にひきはなす。

はなし【放し】🔗⭐🔉

はなし [0] 【放し】

(1)放すこと。他の語の下に付いて複合語をつくる。「手―」「野―」

(2)多く「…っぱなし」の形で,動詞の連用形に付いて,そのままにしてほうっておく意を表す。「水を出しっ―にする」「言いっ―に終わる」「放りっ―」「置きっ―」

はなし-うま【放し馬】🔗⭐🔉

はなし-うま [3] 【放し馬】

放し飼いの馬。

はなし-がい【放し飼い】🔗⭐🔉

はなし-がい ―ガヒ [0] 【放し飼い】

(1)家畜をつないだり,狭く柵で囲ったりしないで,広い場所で自由にさせたまま飼うこと。はなちがい。「牛や馬を―にする」

(2)子供などを放任しておくこと。「お勢さんを―はいけないよ/浮雲(四迷)」

はなし-がめ【放し亀】🔗⭐🔉

はなし-がめ [3] 【放し亀】

〔「放ち亀」とも〕

放生(ホウジヨウ)の意味で,亀を寺社の池や川に放すこと。また,その亀。

はな・す【放す】🔗⭐🔉

はな・す [2] 【放す】 (動サ五[四])

〔「放つ」の転。「離す」と同源〕

(1)つないだりとじこめたりしていた人や動物を自由にする。「犬を―・す」「捕虜を―・す」

(2)つかんでいたのを,やめる。「握ったら―・さない」

(3)水などに散らすように入れる。「ナスを水に―・す」

(4)銃などを発射する。「鉄砲ヲ―・ス/日葡」「矢ヲ―・ス/日葡」

[可能] はなせる

はなち【放ち】🔗⭐🔉

はなち [3] 【放ち】

〔動詞「はなつ(放)」の連用形から〕

放つこと。また,放たれたもの。「蒼生とは,民のもとどり―にしている,髪のあをいを云ぞ/中華若木詩抄」

はなち-いで【放ち出】🔗⭐🔉

はなち-いで 【放ち出】

寝殿造りで,寝殿・対の屋などから張り出して造った建物。また,庇(ヒサシ)の間を几帳や障子・衝立(ツイタテ)などで仕切って設けた部屋。はなちで。「寝殿の―の,又一間なる所の,落窪なる所の二間なるになむ住ませ給ひける/落窪 1」

はなち-がき【放ち書き】🔗⭐🔉

はなち-がき [0] 【放ち書き】

(1)語と語,または文節と文節との間をあけて書く書き方。わかちがき。

(2)一字一字離して書く書き方。また,幼稚な書き方をいう。「その次に男手―に書きて/宇津保(国譲上)」

→単体

はなち-こじ【放ち巾子】🔗⭐🔉

はなち-こじ 【放ち巾子】

「抜き巾子」に同じ。

はなち-じょう【放ち状】🔗⭐🔉

はなち-じょう ―ジヤウ 【放ち状】

中世,所領などを譲渡するとき,相手に書いて渡した証文。

はなち-で【放ち出】🔗⭐🔉

はなち-で 【放ち出】

⇒はなちいで(放出)

はなち-どり【放ち鳥】🔗⭐🔉

はなち-どり 【放ち鳥】

(1)(風切り羽を切るなど飛べないようにして)放し飼いにしてある鳥。「島の宮勾(マガリ)の池の―/万葉 170」

(2)追善のために鳥を籠から放してやること。また,その鳥。「とくかすめとくとくかすめ―/おらが春」

はな・つ【放つ】🔗⭐🔉

はな・つ [2] 【放つ】 (動タ五[四])

(1)つながれたりとじこめられたりしていた動物を自由にする。解きはなつ。はなす。「鳥を籠(カゴ)から―・つ」「この野に虫ども―・たせ給ひて/源氏(鈴虫)」

(2)使命をおびた人を送り出す。「刺客を―・つ」「スパイを―・つ」

(3)それ自体が光・音・匂いなどを発する。出す。「強い光を―・つ物体」「悪臭を―・つごみ箱」「声を―・って泣く」

(4)矢や弾丸を発射する。「矢を―・つ」

(5)(「火を放つ」の形で)放火する。火をつける。「城に火を―・つ」「野原に火を―・って草を焼く」

(6)視線を別の方向へ向ける。目を離す。「然れども彼は猶目を―・たず/金色夜叉(紅葉)」

(7)自分の手もとに置くのをやめる。遠くへやる。手放す。「御衣はまことに身―・たず,かたはらに置い給へり/源氏(須磨)」「(姫君ヲ)―・ち聞えむことは,なほいとあはれにおぼゆれど/源氏(薄雲)」

(8)人を,当人の意志に反して,遠くの土地へ行かせる。(ア)遠くへやる。「俊蔭は烈しき波風におぼほれ,知らぬ国に―・たれしかど/源氏(絵合)」(イ)追放する。「おほやけに罪せられ給ひて筑紫へ―・たれおはせしに/浜松中納言 3」

(9)職務から追いやる。解任する。「幕府は瓦解して世襲の扶持に―・たれ/腕くらべ(荷風)」「北面を―・たれにけり/徒然 94」

(10)ある人との関係を疎遠にする。「なほ近くてを。な―・ち給ひそ/源氏(夕霧)」

(11)壊す。くずす。「畔(ア)を―・つ/日本書紀(神代上訓注)」

(12)戸を開け放す。「格子―・ちなどすれば/蜻蛉(下)」

(13)除外する。別にする。「小侍従と弁と―・ちて,また知る人侍らじ/源氏(橋姫)」

〔「離れる」に対する他動詞〕

[可能] はなてる

[慣用] 異彩を―・虎を千里の野に―・光を―

はなり【放り】🔗⭐🔉

はなり 【放り】

少女の,結ばずに振り分けに垂らした髪。また,その髪の少女。うないはなり。「娘子(オトメ)らが―の髪を木綿(ユウ)の山/万葉 1244」

はな・る【離る・放る】🔗⭐🔉

はなれ-うま【放れ馬】🔗⭐🔉

はなれ-うま [3] 【放れ馬】

「放れ駒(ゴマ)」に同じ。

はなれ-ごま【放れ駒】🔗⭐🔉

はなれ-ごま [3] 【放れ駒】

乗り手もなく綱から放れて走る馬。はなれうま。

はな・れる【放れる】🔗⭐🔉

はな・れる [3] 【放れる】 (動ラ下一)[文]ラ下二 はな・る

〔「離れる」と同源〕

つながれていた動物などが,自由に動きだす。「矢が弦(ツル)を―・れる」「鷹飼ひのまだも来なくにつなぎ犬の―・れていかむ/拾遺(物名)」

はふらか・す【放らかす】🔗⭐🔉

はふらか・す 【放らかす】 (動サ四)

ほうっておく。捨ててしまう。ほうり出す。はふらす。「わが君を,さるいみじき者の中に―・し奉りてば/源氏(玉鬘)」

はふら・す【放らす】🔗⭐🔉

はふら・す 【放らす】 (動サ四)

「はふらかす」に同じ。「身は捨てつ心をだにも―・さじ/古今(雑体)」

はふ・る【放る】🔗⭐🔉

はふ・る 【放る】

■一■ (動ラ四)

〔「はぶる」とも〕

遠くへ放ちやる。追放する。「大君を島に―・らば/古事記(下)」

■二■ (動ラ下二)

放ち捨てられる。放浪する。落ちぶれる。「かかる道の空にて―・れぬべきにやあらむ/源氏(夕顔)」

ひり-だ・す【放り出す】🔗⭐🔉

ひり-だ・す [0][3] 【放り出す】 (動サ五[四])

中のものを外に出す。体外に出す。「虫が卵を―・す」「くそを―・す」「駄作をつぎつぎと―・す」

ひ・る【放る】🔗⭐🔉

ひ・る [1] 【放る】 (動ラ五[四])

〔「嚔る」と同源〕

体の外に出す。排泄(ハイセツ)する。産む。「屁を―・る」「しらみが卵を―・る」

ほうあん【放庵】🔗⭐🔉

ほうあん ハウアン 【放庵】

⇒小杉(コスギ)放庵

ほう-いつ【放逸】🔗⭐🔉

ほう-いつ ハウ― [0] 【放逸】 (名・形動)[文]ナリ

(1)節度をわきまえず,勝手気ままに振る舞うこと。生活態度がだらしがないこと。また,そのさま。「ややもすれば―に流れる」「―な生活」

(2)情容赦もないこと。乱暴なこと。「知らずと申さば,さらば―に当れ/義経記 6」

ほう-えい【放映】🔗⭐🔉

ほう-えい ハウ― [0] 【放映】 (名)スル

テレビで放送すること。特に,劇場用映画をテレビ放送すること。

ほう-か【放下】🔗⭐🔉

ほう-か ハウ― [0] 【放下】

■一■ (名)スル

(1)なげおろすこと。なげすてること。ほうげ。「庭中に歯欠けの足駄脱ぎ捨ててはくやうなくて谷へ―す/狂言・伯養」

(2)すて去ること。放棄。放置。ほうげ。「一図に其事に意を傾け,余念を―し去る癖はあれども/未来の夢(逍遥)」

■二■ (名)

大道芸の一種。中世から近世初期にかけて,放下師・放下僧と呼ばれる芸人の演じたもの。品玉(シナダマ)・輪鼓(リユウゴ)などの散楽系の芸や,小切子(コキリコ)を打ちつつ歌う放下歌などを演じた。

放下■二■

[図]

[図]

[図]

[図]

ほうか-し【放下師】🔗⭐🔉

ほうか-し ハウ― [3] 【放下師】

放下{■二■}を演ずる遊芸人。

ほうか-ぞう【放下僧】🔗⭐🔉

ほうか-ぞう ハウ― [3] 【放下僧】

(1)〔「ほうかそう」とも〕

放下{■二■}を僧形で行なった者。ほうげそう。

(2)能の曲名(別項参照)。

ほう-か【放火】🔗⭐🔉

ほう-か ハウクワ [0] 【放火】 (名)スル

火事を起こそうとして火をつけること。つけび。「―魔」「誰か―した者がいる」

ほうか-ざい【放火罪】🔗⭐🔉

ほうか-ざい ハウクワ― [3] 【放火罪】

火を放って建造物その他の物を焼く犯罪。

ほう-か【放過】🔗⭐🔉

ほう-か ハウクワ [0] 【放過】 (名)スル

何もしないでほうっておくこと。「遂に其機会を―せしめ/民約論(徳)」

ほう-か【放歌】🔗⭐🔉

ほう-か ハウ― [1] 【放歌】 (名)スル

あたりかまわず大声で歌うこと。「隣室のものなどが―するのを聴くと/吾輩は猫である(漱石)」

ほうか-こうぎん【放歌高吟】🔗⭐🔉

ほうか-こうぎん ハウ―カウ― [1] 【放歌高吟】 (名)スル

あたりかまわず声高く詩歌を吟じること。

ほう-か【放課】🔗⭐🔉

ほう-か ハウクワ [0] 【放課】

学校で,その日の課業が終わること。放学。

ほうか-ご【放課後】🔗⭐🔉

ほうか-ご ハウクワ― [0] 【放課後】

その日の課業の終わったあと。

ほう-がく【放学】🔗⭐🔉

ほう-がく ハウ― [0] 【放学】 (名)スル

(1)「放校(ホウコウ)」に同じ。

(2)「放課(ホウカ)」に同じ。

ほうかぞう【放下僧】🔗⭐🔉

ほうかぞう ハウカゾウ 【放下僧】

能の一。四番目物。宮増作か。大道芸人の放下と放下僧に身をやつした兄弟が,武蔵国瀬戸の三島神社で親の仇敵を討つ。曲(クセ)舞や羯鼓(カツコ)・小歌など中世の遊芸を取り入れている。

ほう-かん【放還】🔗⭐🔉

ほう-かん ハウクワン [0] 【放還】 (名)スル

はなちかえすこと。ゆるしかえすこと。「強て求刑するも本意でないといふ処から…―したさうだが/緑簑談(南翠)」

ほう-き【放棄・抛棄】🔗⭐🔉

ほう-き ハウ― [1] 【放棄・抛棄】 (名)スル

(1)投げ捨てること。捨ててかえりみないこと。「任務を―する」

(2)自分の持っている権利・資格・利益などを,あえて喪失させること。「権利を―する」

ほうき-じあい【放棄試合】🔗⭐🔉

ほうき-じあい ハウ―アヒ [4] 【放棄試合】

野球で,没収(ボツシユウ)試合の旧称。

ほうき-しょとく【放棄所得】🔗⭐🔉

ほうき-しょとく ハウ― [4] 【放棄所得】

就職すれば得られたはずの所得が,進学したことによって失われるとみなした金額。大学進学者は,高校卒業直後に就職しなかったことで大学在学中の所得を放棄することになる。

ほう-きゃく【放却・抛却】🔗⭐🔉

ほう-きゃく ハウ― [0] 【放却・抛却】 (名)スル

うちすてておくこと。「早く既に旧物を―し/学問ノススメ(諭吉)」

ほう-ぎん【放吟】🔗⭐🔉

ほう-ぎん ハウ― [0] 【放吟】 (名)スル

あたりかまわず大声で詩や歌をうたうこと。「高歌―する」

ほう-げ【放下】🔗⭐🔉

ほう-げ ハウ― [0][1] 【放下】 (名)スル

(1)「ほうか(放下){■一■(1)}」に同じ。「自在に泥団を―して,破笠裏(ハリツリ)に無限の青嵐を盛る/草枕(漱石)」

(2)禅宗で,捨てること。特に,悟りを開くためにあらゆる迷いや執着を捨て去ること。

ほう-げん【放言】🔗⭐🔉

ほう-げん ハウ― [0][3] 【放言】 (名)スル

思ったままを言い放つこと。また,不用意になされる無責任な発言。放語。

ほう-ご【放語】🔗⭐🔉

ほう-ご ハウ― [0] 【放語】

「放言」に同じ。

ほう-こう【放校】🔗⭐🔉

ほう-こう ハウカウ [0] 【放校】 (名)スル

校規にそむいたり,学生・生徒にあるまじき行為をしたりした者を学校から追放すること。「―処分」

ほうさい【放哉】🔗⭐🔉

ほうさい ハウサイ 【放哉】

⇒尾崎(オザキ)放哉

ほう-さん【放参】🔗⭐🔉

ほう-さん ハウ― [0] 【放参】

〔仏〕

(1)禅寺で,修行僧に夜の座禅を免じて自由な時間を与えること。

(2)夜,経文を黙読すること。放参勤め。

ほう-さん【放散】🔗⭐🔉

ほう-さん ハウ― [0] 【放散】 (名)スル

(1)広がり散らばること。また,広く散らすこと。「熱を―する」

(2)気持ちを発散させること。また,感情が発散すること。「糸子は一度に元気を―した/虞美人草(漱石)」

ほうさん-ちゅう【放散虫】🔗⭐🔉

ほうさん-ちゅう ハウ― [3][0] 【放散虫】

原生動物肉質綱放散虫目の海洋性プランクトンの総称。体は直径数十マイクロメートルから数ミリメートルの球形で,多数の放射状の仮足を出す。多くはケイ酸または硫酸ストロンチウムの骨針からなる有軸仮足をもつ。死骸は軟泥として海洋底に蓄積。

ほう-し【放氏】🔗⭐🔉

ほう-し ハウ― [1] 【放氏】

藤原氏の氏寺たる興福寺がしばしば行なった朝廷に対する示威行為。京都における直接の交渉相手となる南曹弁をはじめとする関係者の氏人としての資格を剥奪し,政治的活動を停止させるもの。

ほう-しゃ【放射】🔗⭐🔉

ほう-しゃ ハウ― [0] 【放射】 (名)スル

(1)一点から四方八方に放出すること。

(2)〔物〕

〔radiation〕

物体が電磁波または粒子線を放出すること。また,その放出された電磁波または粒子線。電磁波の場合は輻射ともいう。

ほうしゃ-あつ【放射圧】🔗⭐🔉

ほうしゃ-あつ ハウ― [3] 【放射圧】

電磁波が物体面で反射または吸収される時に,その面に及ぼす圧力。輻射圧。

ほうしゃ-いかんそく【放射維管束】🔗⭐🔉

ほうしゃ-いかんそく ハウ― クワン― [5] 【放射維管束】

木部と師部が交互に配列されて環状をなしている維管束。シダ植物の茎やすべての高等植物の根の初生組織に見られる。

クワン― [5] 【放射維管束】

木部と師部が交互に配列されて環状をなしている維管束。シダ植物の茎やすべての高等植物の根の初生組織に見られる。

クワン― [5] 【放射維管束】

木部と師部が交互に配列されて環状をなしている維管束。シダ植物の茎やすべての高等植物の根の初生組織に見られる。

クワン― [5] 【放射維管束】

木部と師部が交互に配列されて環状をなしている維管束。シダ植物の茎やすべての高等植物の根の初生組織に見られる。

ほうしゃ-エネルギー【放射―】🔗⭐🔉

ほうしゃ-エネルギー ハウ― [5] 【放射―】

電磁波のエネルギー。

ほうしゃ-かがく【放射化学】🔗⭐🔉

ほうしゃ-かがく ハウ―クワ― [4] 【放射化学】

放射能を利用して放射性核種の検出・定量・分離・生成およびそれらの分析化学や生化学への応用などを研究する化学の一分野。

ほうしゃ-か-ぶんせき【放射化分析】🔗⭐🔉

ほうしゃ-か-ぶんせき ハウ―クワ― [5] 【放射化分析】

試料に放射線を照射して一部の核を放射性核種とし,その放射能の測定により,試料中の元素を定性・定量分析する分析法。きわめて高感度である。

ほうしゃ-きん【放射菌】🔗⭐🔉

ほうしゃ-きん ハウ― [0][3] 【放射菌】

⇒放線菌(ホウセンキン)

ほうしゃ-けい【放射計】🔗⭐🔉

ほうしゃ-けい ハウ― [0] 【放射計】

放射エネルギーを測定する装置。一本の細い糸につけた二枚の金属板の一方で放射を反射,他方で吸収させたときの回転を利用して測定するクルックス計や,放射を受けたときの温度上昇を利用して測定する熱電対・熱電堆・ボロメーターなどがある。ラジオメーター。

ほうしゃ-こう【放射光】🔗⭐🔉

ほうしゃ-こう ハウ―クワウ [3] 【放射光】

〔photon radiation〕

磁場中を円運動する電子が放射する光および電磁波のこと。

ほうしゃ-じょう【放射状】🔗⭐🔉

ほうしゃ-じょう ハウ―ジヤウ [0] 【放射状】

線状のものが中心から四方に出ているさま。「道路が―に延びる」

ほうしゃ-せい【放射性】🔗⭐🔉

ほうしゃ-せい ハウ― [0] 【放射性】

物質が放射能をもっていること。また,その性質。

ほうしゃ-せい-かくしゅ【放射性核種】🔗⭐🔉

ほうしゃ-せい-かくしゅ ハウ― [6] 【放射性核種】

放射能をもつ核種。すなわち自然に放射線を放出して,他の原子核に変わる原子核。

ほうしゃ-せい-げんそ【放射性元素】🔗⭐🔉

ほうしゃ-せい-げんそ ハウ― [6] 【放射性元素】

放射性核種のみからなる元素。ウラン・トリウム・ラジウムなど。広義には放射能をもつ元素。放射性同位体を含む元素。また,人工放射性元素を除いて天然に存在するもののみを指すこともある。

ほうしゃ-せい-こうかぶつ【放射性降下物】🔗⭐🔉

ほうしゃ-せい-こうかぶつ ハウ―カウカブツ [8] 【放射性降下物】

核実験などの際の核爆発によって生じ,地上に降下してくる放射性物質。フォールアウト。

ほう-らく【放楽】🔗⭐🔉

ほう-らく ハウ― [1][0] 【放楽】

「法楽(ホウラク){(3)}」に同じ。

ほうり-あ・げる【放り上げる】🔗⭐🔉

ほうり-あ・げる ハフリ― [5] 【放り上げる】 (動ガ下一)

上に投げる。投げ上げる。「ボールを―・げる」

ほうり-こ・む【放り込む】🔗⭐🔉

ほうり-こ・む ハフリ― [4] 【放り込む】 (動マ五[四])

乱暴に入れる。無造作に入れる。「ランドセルを家に―・む」

[可能] ほうりこめる

ほうり-だ・す【放り出す】🔗⭐🔉

ほうり-だ・す ハフリ― [4] 【放り出す】 (動サ五[四])

(1)勢いよく投げて外へ出す。また,激しい勢いで位置を移動させる。「土俵の外へ―・す」「衝突のショックで車から―・される」

(2)手に持った物を,捨てるように投げ出す。乱暴に置く。「荷物を―・して逃げた」

(3)無関係なものとして捨てておく。うち捨ててかえりみない。「泣きじゃくる子供を―・したまま家事を始める」

(4)やるべきことや続行すべきことを途中でやめてしまう。投げ出す。「勉強を―・して遊びに行く」

(5)人をある場所・集団の外に追いやる。追い出す。「奉公先から―・された」

[可能] ほうりだせる

ほうり-な・げる【放り投げる】🔗⭐🔉

ほうり-な・げる ハフリ― [5] 【放り投げる】 (動ガ下一)

(1)無造作に遠くの方へ投げる。また,投げるように置く。「石を―・げる」「船から岸へロープを―・げる」

(2)中途でやめてほうっておく。「仕事を―・げる」

ほう・る【放る】🔗⭐🔉

ほう・る ハフル [0] 【放る】 (動ラ五[四])

〔「はふる」の転〕

(1)遠くへ投げる。無造作に投げる。「ボールを―・る」「窓から―・る」

(2)途中でやめる。なげだす。「英語の勉強をはじめたが中途で―・ってしまった」

(3)手をつけないで成り行きにまかせる。うち捨ててかえりみない。「当分―・っておいて様子をみよう」「心配で―・ってはおけない」「―・ッテオケ/ヘボン(三版)」

[可能] ほうれる

ほか・す【放下す・放す】🔗⭐🔉

ほか・す [2] 【放下す・放す】 (動サ五[四])

〔「放下(ホウカ)す」の転〕

うち捨てておく。捨てる。捨て置く。うっちゃる。「書物を机の上へ―・して/片恋(四迷)」

〔主に関西での言い方〕

ほから-か・す【放らかす】🔗⭐🔉

ほから-か・す 【放らかす】 (動サ四)

放っておく。ほったらかす。「よその事は―・してさあさあ参らう/浄瑠璃・油地獄(上)」

ほ・る【放る・抛る】🔗⭐🔉

ほ・る [0] 【放る・抛る】 (動ラ五[四])

〔「ほうる」の転〕

(1)途中でするのをやめてしまう。投げ出す。「問題がむずかしいので―・ってしまう」

(2)手をつけないで成り行きにまかせる。うち捨ててかえりみない。「めんどうなので―・っておく」

(3)投げる。無造作に投げる。ほうる。「やら腹立に門口へ―・れば/浄瑠璃・新版歌祭文」

[可能] ほれる

ま・る【放る】🔗⭐🔉

ま・る 【放る】 (動ラ四)

大小便をする。排泄する。「大嘗(オオニエ)を聞こしめす殿に屎(クソ)―・り散らしき/古事記(上)」

はなつ【放つ】(和英)🔗⭐🔉

ほういつ【放逸な】(和英)🔗⭐🔉

ほういつ【放逸な】

⇒放縦(ほうじゆう).

ほうか【放火】(和英)🔗⭐🔉

ほうか【放火】

[罪]incendiarism;→英和

《法》arson;→英和

an incendiary fire (火事).〜する set fire;seton fire.‖放火犯人 an incendiary.

ほうか【放課後】(和英)🔗⭐🔉

ほうか【放課後】

after school.

ほうき【放棄】(和英)🔗⭐🔉

ほうげん【放言】(和英)🔗⭐🔉

ほうげん【放言】

a random[free]talk[remark];an unreserved talk.〜する talk a personal opinion unreservedly;be bold enough to say.

ほうこう【放校】(和英)🔗⭐🔉

ほうこう【放校】

expulsion from school.〜される be expelled from school.

ほうさん【放散】(和英)🔗⭐🔉

ほうしゃ【放射】(和英)🔗⭐🔉

ほうりあげる【放り上げる】(和英)🔗⭐🔉

ほうりあげる【放り上げる】

throw up.

ほうりこむ【放り込む】(和英)🔗⭐🔉

ほうりこむ【放り込む】

throwin[into].

ほうりだす【放り出す】(和英)🔗⭐🔉

ほうりだす【放り出す】

[投げ出す]throw out;throwout of;[放棄]give up;abandon;→英和

dismiss (解雇).→英和

ほうる【放る】(和英)🔗⭐🔉

ほったらかす【放ったらかす】(和英)🔗⭐🔉

ほったらかす【放ったらかす】

⇒放置.

ほっておく【放っておく】(和英)🔗⭐🔉

ほっておく【放っておく】

leave[let]alone.

広辞苑+大辞林に「放」で始まるの検索結果。もっと読み込む