複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (79)

うす‐もの【薄物】🔗⭐🔉

うす‐もの【薄物】

①(「羅」とも書く)薄く織った織物。紗しゃ・絽ろの類。また、それで作った夏用の衣服。〈[季]夏〉

②銅製の小さなコップ状の鍋で、酒その他の物を入れて熱するもの。うすなべ。

ら【羅】🔗⭐🔉

ら【羅】

①薄く織った絹の布。うすぎぬ。うすもの。うすはた。源氏物語賢木「玉の軸―の表紙…も世になきさまに整へさせ給へり」

②㋐羅甸ラテンの略。

㋑羅馬ローマの略。

㋒羅馬尼亜ルーマニアの略。

㋓梵語の音訳字。「曼荼羅まんだら」

ら‐い【羅衣】🔗⭐🔉

ら‐い【羅衣】

うすものの着物。和漢朗詠集「ただ―の御香に染めたるのみあり」

ラウ【羅宇】🔗⭐🔉

ラウ【羅宇】

ラオの訛。「―屋」

らうす‐だけ【羅臼岳】🔗⭐🔉

らうす‐だけ【羅臼岳】

北海道北東端、知床半島中央部にある火山。標高1660メートル。千島火山帯に属する。

羅臼岳

提供:オフィス史朗

らえつ【羅越】‥ヱツ🔗⭐🔉

らえつ【羅越】‥ヱツ

唐代の史書に見える南海の国名。今のシンガポール付近に当たるといわれる。平城天皇の皇子高岳たかおか親王(真如)が中国を経てインドに赴く途中、865年頃ここで没した。

ラオ【Lao・羅宇】🔗⭐🔉

ラオ【Lao・羅宇】

①タイ北部・東北部からラオスにかけて分布する民族。

②(→)ラオスに同じ。

③(2から渡来した黒斑竹を用いたからいう)キセルの火皿と吸口とを接続する竹管。ラウ。「―竹」

ラオ‐かえ【羅宇替】‥カヘ🔗⭐🔉

ラオ‐かえ【羅宇替】‥カヘ

(→)羅宇屋ラオやに同じ。

ラオ‐だけ【羅宇竹】🔗⭐🔉

ラオ‐だけ【羅宇竹】

羅宇に使用する竹。

ラオ‐や【羅宇屋】🔗⭐🔉

ラオ‐や【羅宇屋】

ラオのすげ替えを職業とする人。羅宇替ラオかえ。

ら‐おり【羅織】🔗⭐🔉

ら‐おり【羅織】

薄く織った絹布。

ら‐がい【羅蓋】🔗⭐🔉

ら‐がい【羅蓋】

薄絹で張ったきぬがさ。竹取物語「―さしたり」

らかん【羅漢】🔗⭐🔉

らかん‐か【羅漢果】‥クワ🔗⭐🔉

らかん‐か【羅漢果】‥クワ

中国に産するウリ科植物の一種の果実。甘味料・生薬として用いる。

⇒らかん【羅漢】

らかん‐こう【羅漢講】‥カウ🔗⭐🔉

らかん‐こう【羅漢講】‥カウ

禅寺などで十六羅漢または五百羅漢を供養する法会。羅漢会え。羅漢供く。

⇒らかん【羅漢】

らかん‐じ【羅漢寺】🔗⭐🔉

らかん‐じ【羅漢寺】

大分県中津市本耶馬渓町にある曹洞宗の寺。1338年(暦応1)円龕昭覚( 〜1384)が智剛寺と号して創建。59年(延文4)逆流建順と共に五百羅漢などの石像を安置し、羅漢寺と号した。

らかん‐しょう【羅漢松】🔗⭐🔉

らかん‐しょう【羅漢松】

〔植〕イヌマキの漢名。

⇒らかん【羅漢】

らかん‐だい【羅漢台】🔗⭐🔉

らかん‐だい【羅漢台】

江戸時代の歌舞伎劇場で、舞台下手奥に設けられた最下等の観客席。ここにすわった客を土間から眺めると羅漢が並んでいるように見えたことからの名。

⇒らかん【羅漢】

ら‐かんちゅう【羅貫中】‥クワン‥🔗⭐🔉

ら‐かんちゅう【羅貫中】‥クワン‥

元末・明初の小説家・戯曲作者。名は本、号は湖海散人。山西太原の人。著に「三国志演義」、雑劇「竜虎風雲会」などがある。生没年未詳。

らかん‐はく【羅漢柏】🔗⭐🔉

らかん‐まき【羅漢槙】🔗⭐🔉

らかん‐まき【羅漢槙】

イヌマキの変種。イヌマキより枝多く、葉は密生する。高さは5メートル内外。衣を着た羅漢のように見える。種子は広楕円形・青緑色で生食できる。生垣とし、材は器具材。

らかんまき

⇒らかん【羅漢】

⇒らかん【羅漢】

⇒らかん【羅漢】

⇒らかん【羅漢】

ら‐き【羅綺】🔗⭐🔉

ら‐き【羅綺】

羅うすものと綺あやぎぬ。美しい衣服。綺羅。太平記20「―にだも堪へざる貌かたちは、春の風一片の花を吹き残すかと疑はる」

ら‐きんじゅん【羅欽順】🔗⭐🔉

ら‐きんじゅん【羅欽順】

明の儒者・政治家。字は允升。号は整庵。江西泰和の人。朱子学的な格物を主張して同時代の王陽明と論争。一方、理気一元論を主張して朱子学の二元論的見解を批判・克服しようとした最初の思想家。著「困知記」「整庵存稿」など。(1465〜1547)

ら‐くん【羅裙】🔗⭐🔉

ら‐くん【羅裙】

うすものの裳。

ら‐けい‐か‐せい【羅計火星】‥クワ‥🔗⭐🔉

ら‐けい‐か‐せい【羅計火星】‥クワ‥

九曜星くようせいのうち、羅睺らごと計都けいとと火曜との称。

らご【羅睺】🔗⭐🔉

らご【羅睺】

(梵語Rāhu)

①インドの天文学で、白道と黄道の降交点に当たる架空の星の称。日・月に出会って食しょくを起こすという。

②九曜星の一つ。羅睺星。

③羅睺羅らごらの略。

らご‐あしゅら‐おう【羅睺阿修羅王】‥ワウ🔗⭐🔉

らご‐あしゅら‐おう【羅睺阿修羅王】‥ワウ

〔仏〕須弥山しゅみせんの四面の海中に住むという四阿修羅の一つ。天と戦うとき、日・月を呑みこんで光をさえぎり、日食・月食を起こすという。羅虎那。障持。

ら‐こく【羅縠】🔗⭐🔉

ら‐こく【羅縠】

①うすぎぬとこめ織り。平家物語5「一条の―はつよくとも引かばなどかは絶えざらん」

②竹の内側にある薄い皮。〈日葡辞書〉

らご‐せい【羅睺星】🔗⭐🔉

らご‐せい【羅睺星】

(→)羅睺らご2に同じ。らごしょう。

らごら【羅睺羅】🔗⭐🔉

らごら【羅睺羅】

(梵語Rāhula 障碍の意)釈尊の嫡子。母は耶輸陀羅やしゅだら。父について出家し、戒律を細かく守り、密行第一と称せられた。釈尊十大弟子の一人。

ら‐さい【羅斎】🔗⭐🔉

ら‐さい【羅斎】

托鉢たくはつ。乞食こつじき。ろさい。

ラシャ【raxa ポルトガル・羅紗】🔗⭐🔉

ラシャ【raxa ポルトガル・羅紗】

羊毛で地じの厚く密な毛織物。室町末期頃から江戸時代を通じて南蛮船、後にオランダや中国の貿易船によって輸入され、陣羽織・火事羽織・合羽などに用いた。今は毛織物全般のことをもいう。「―の服地」

⇒ラシャかき‐ぐさ【羅紗掻草】

⇒ラシャ‐がみ【羅紗紙】

⇒ラシャ‐めん【羅紗綿・羅紗緬】

ラシャかき‐ぐさ【羅紗掻草】🔗⭐🔉

ラシャかき‐ぐさ【羅紗掻草】

(ラシャカキソウとも)マツムシソウ科の越年草。ヨーロッパの原産。高さ約1.5メートル。葉は披針形。秋、淡紫色の細かな花を密生した大きな頭状花をつける。花および果実の穂にある小苞片は極めて多数で強靱。先端が鉤かぎ状に曲がっているので、羅紗製造の際、起毛に用いる。チーゼル。オニナベナ。

ラシャカキグサ

提供:OPO

⇒ラシャ【raxa ポルトガル・羅紗】

⇒ラシャ【raxa ポルトガル・羅紗】

⇒ラシャ【raxa ポルトガル・羅紗】

⇒ラシャ【raxa ポルトガル・羅紗】

ラシャ‐がみ【羅紗紙】🔗⭐🔉

ラシャ‐がみ【羅紗紙】

羅紗に感じの似た厚紙。叩解こうかいした羅紗屑・毛糸屑あるいは着色パルプを加えた紙料を抄すいて作る。壁紙・台紙・手芸材料などに用いる。

⇒ラシャ【raxa ポルトガル・羅紗】

ラシャ‐めん【羅紗綿・羅紗緬】🔗⭐🔉

ラシャ‐めん【羅紗綿・羅紗緬】

①緬羊すなわち羊のこと。風来六部集「毛を織りて国家の益にもなる物を―なんどあてじまいな名をつけ」

②(西洋の水夫が緬羊を船中に飼育して犯すという俗説による)日本に来ている西洋人の妾になった日本女性を卑しめていう語。外妾。洋妾。松村春輔、春雨文庫「娼妓じょうろは勿論素人の婦女子むすめこどもが―になつて立派に親兄弟をすごして居るものがいくらも在らアな」

⇒ラシャ【raxa ポルトガル・羅紗】

ら‐しゅう【羅袖】‥シウ🔗⭐🔉

ら‐しゅう【羅袖】‥シウ

うすものの袖。

らじゅう【羅什】‥ジフ🔗⭐🔉

らじゅう【羅什】‥ジフ

(→)鳩摩羅什くまらじゅうの略称。

ら‐じょう【羅城】‥ジヤウ🔗⭐🔉

ら‐じょう【羅城】‥ジヤウ

古代都市の城の外郭。外郭。

⇒らじょう‐もん【羅城門】

らしょう‐もん【羅生門】‥シヤウ‥🔗⭐🔉

らしょう‐もん【羅生門】‥シヤウ‥

①⇒らじょうもん(羅城門)。

②羅生門河岸に並んでいた河岸見世かしみせのこと。

③能の一曲。観世信光作。源頼光の臣渡辺綱が羅生門にすむ鬼神と闘って、その片腕を斬り落とす。

④短編小説。芥川竜之介作。1915年(大正4)「帝国文学」に発表。今昔物語に材をとり、王朝末期の荒廃した都を舞台に、生きるために悪を行う人間のエゴイズムを描く。

→文献資料[羅生門]

⑤映画の題名。黒沢明監督。1950年作。芥川竜之介の小説「藪の中」と4などに材をとり、荒々しい人間描写と野心的映像表現により、ヴェネツィア映画祭でグランプリ受賞。

⇒らしょうもん‐がし【羅生門河岸】

⇒らしょうもん‐かずら【羅生門蔓】

らじょう‐もん【羅城門】‥ジヤウ‥🔗⭐🔉

らじょう‐もん【羅城門】‥ジヤウ‥

平城京・平安京の正門。朱雀大路の南端にあり、北端の朱雀門と遥かに相対する。平城京の羅城門跡は奈良県大和郡山市来生らいせに、平安京のは東寺の西にあり、二重閣の瓦屋造、屋上に鵄尾しびを置く。南北に各5階の石段があった。羅生門らしょうもん・らせいもん。

⇒ら‐じょう【羅城】

らしょうもん‐がし【羅生門河岸】‥シヤウ‥🔗⭐🔉

らしょうもん‐がし【羅生門河岸】‥シヤウ‥

江戸新吉原東側のお歯黒どぶに沿った通り。下等な切見世きりみせが並び、通行の客を無理やり店に引っぱり上げたという。渡辺綱の羅生門の鬼退治の故事による。

⇒らしょう‐もん【羅生門】

らしょうもん‐かずら【羅生門蔓】‥シヤウ‥カヅラ🔗⭐🔉

らしょうもん‐かずら【羅生門蔓】‥シヤウ‥カヅラ

シソ科の多年草。日本各地の山地・林内に自生。4稜のある茎が長く地面を這い、下部の節から根を、中部以上の節には心臓形の葉を対生する。春に上部の葉腋に紫色で大形の唇形花を一方向にだけ横向きにつける。花冠の内面に白毛と濃色の斑点が目立つ。

⇒らしょう‐もん【羅生門】

ら‐しん【羅針】🔗⭐🔉

らしん‐ぎ【羅針儀】🔗⭐🔉

ら‐しんぎょく【羅振玉】🔗⭐🔉

ら‐しんぎょく【羅振玉】

(Luo Zhenyu)中国の金石学者。字は叔言・叔蘊。江蘇淮安生れ。満州国参議・監察院長。王国維は女婿。自叙伝「集蓼篇」のほか、書誌学・敦煌文献に関する著書がある。(1866〜1940)

らしん‐ばん【羅針盤】🔗⭐🔉

らしん‐ばん【羅針盤】

磁針がほとんど南北を指す特性を利用し、船舶・航空機などで方位を測定する用具。羅針儀。磁気羅針儀。羅盤。コンパス。→ジャイロ‐コンパス。

⇒ら‐しん【羅針】

らしんばん‐ざ【羅針盤座】🔗⭐🔉

らしんばん‐ざ【羅針盤座】

(Pyxis ラテン)南天の星座。海蛇座の南、艫とも座の東にある小星座。

⇒ら‐しん【羅針】

ラセイタ【raxeta ポルトガル・羅背板】🔗⭐🔉

ラセイタ【raxeta ポルトガル・羅背板】

羅紗ラシャに似た毛織物で、地合薄く手ざわりのやや粗いもの。

⇒ラセイタ‐そう【ラセイタ草】

ら‐せつ【羅切】🔗⭐🔉

ら‐せつ【羅切】

(摩羅を切る意)陰茎を切り除くこと。らぎり。

らせつ【羅刹】🔗⭐🔉

らせつ【羅刹】

〔仏〕(梵語rākṣasa 可畏・暴悪・護者と訳す)悪鬼の通名。足が速く、大力で人を魅惑し、あるいは人を食うという。速疾鬼。

⇒らせつ‐こく【羅刹国】

⇒らせつ‐てん【羅刹天】

⇒らせつ‐にち【羅刹日】

⇒らせつ‐にょ【羅刹女】

らせつ‐こく【羅刹国】🔗⭐🔉

らせつ‐こく【羅刹国】

羅刹のいる国。悪鬼の国。

⇒らせつ【羅刹】

らせつ‐てん【羅刹天】🔗⭐🔉

らせつ‐てん【羅刹天】

(梵語Nirṛti 涅哩底と音写)八方天・十二天・二十天の一つ。胎蔵界・金剛界曼荼羅まんだらで外金剛部に列せられる天部。

⇒らせつ【羅刹】

らせつ‐にち【羅刹日】🔗⭐🔉

らせつ‐にち【羅刹日】

宿曜すくよう暦で、何事をなしても成就しないという大凶日。

⇒らせつ【羅刹】

らせつ‐にょ【羅刹女】🔗⭐🔉

らせつ‐にょ【羅刹女】

〔仏〕羅刹の女。人を食うという鬼女。羅刹私。

⇒らせつ【羅刹】

ラセン【rassen オランダ・羅氈】🔗⭐🔉

ラセン【rassen オランダ・羅氈】

羅紗ラシャの一種。紡毛糸を平織に組織して縮絨しゅくじゅうし、毛氈もうせん状にしたもの。模様捺染なっせんを施し、テーブル掛けなどに使用。毛氈の代用品。

⇒ラセン‐しぼり【羅氈絞り】

⇒ラセン‐そう【羅氈草】

ラセン‐しぼり【羅氈絞り】🔗⭐🔉

ラセン‐しぼり【羅氈絞り】

絞り染の一種。布をつまみ、絞り糸でその根元から3回位巻きくくったもの。らっせんしぼり。

⇒ラセン【rassen オランダ・羅氈】

ラセン‐そう【羅氈草】‥サウ🔗⭐🔉

ラセン‐そう【羅氈草】‥サウ

シナノキ科の一年草。日本中部以南に自生。高さ60センチメートル。全草に異臭がある。葉は長楕円形。秋、葉のつけ根に黄色の小花を密につける。果実は球形の蒴果さくかで鉤状の刺とげを密生し、触れれば付着し、手ざわりが羅氈に似る。繊維を採る。

⇒ラセン【rassen オランダ・羅氈】

ラソン【羅先】🔗⭐🔉

ラソン【羅先】

(Rasŏn)朝鮮民主主義人民共和国北東部の港湾都市。羅津市が先鋒(旧称、雄基)を合併して直轄市を成す。自由経済貿易地帯が設けられ、同国の対外開放政策の拠点。

ラテン【Latin・羅甸・拉丁】🔗⭐🔉

ラテン【Latin・羅甸・拉丁】

ラテン語(の)。ラテン系の人(の)。

⇒ラテン‐アメリカ【Latin America】

⇒ラテン‐おんがく【ラテン音楽】

⇒ラテン‐く【ラテン区】

⇒ラテン‐ご【ラテン語】

⇒ラテン‐ていこく【ラテン帝国】

⇒ラテン‐ぶんがく【ラテン文学】

⇒ラテン‐ほうじん【ラテン方陣】

⇒ラテン‐みんぞく【ラテン民族】

⇒ラテン‐もじ【ラテン文字】

⇒ラテン‐リズム【Latin rhythm】

ら‐ばん【羅幡】🔗⭐🔉

ら‐ばん【羅幡】

平安時代、朝廷で大射たいしゃの時、射場の標示に立てられた旗。

ら‐ふ【羅布】🔗⭐🔉

ら‐ふ【羅布】

①つらねて敷くこと。

②あまねくゆきわたること。

ら‐ふ【羅府】🔗⭐🔉

ら‐ふ【羅府】

ロサンゼルスの異称。

ら‐ぶか【羅鱶】🔗⭐🔉

ら‐ぶか【羅鱶】

ラブカ科のサメ。全長2メートルに達する。細長く、背びれの基底は長く、尾びれは槍の穂状。体は暗褐色。他のサメと違い、口が頭の先端にあることなどにより、原始的とされる。深海性で、生息地は日本では相模灘・駿河湾が知られる。

ら‐もう【羅網】‥マウ🔗⭐🔉

ら‐もう【羅網】‥マウ

①鳥をとらえるあみ。〈日葡辞書〉

②〔仏〕極楽浄土にあるという、宝珠をつづり網として装飾としたもの。

ら‐もん【羅文】🔗⭐🔉

ら‐もん【羅文】

①うすぎぬに織り出した文様。羅紋。

②(「羅門」とも書く)戸または蔀しとみの上につけて飾りとするもの。多くは細い木を2〜3本斜めに打ち違えて作る。欄文らんもん。枕草子130「透垣すいがいの―、軒の上に、かいたる蜘蛛の巣のこぼれ残りたるに」

③硯の異称。

⇒らもん‐し【羅文紙】

らもん‐し【羅文紙】🔗⭐🔉

らもん‐し【羅文紙】

羅の織文のような文様のある紙。布目ぬのめ紙。

⇒ら‐もん【羅文】

らり‐こっぱい【乱離骨灰・羅利粉灰】‥パヒ🔗⭐🔉

らり‐こっぱい【乱離骨灰・羅利粉灰】‥パヒ

ちりぢりに離れ散ること。めちゃめちゃになること。らりこはい。浄瑠璃、夏祭浪花鑑「こなたにかかつて大勢が―」

ら‐りょう【羅綾】🔗⭐🔉

ら‐りょう【羅綾】

うすぎぬとあやおり。高級な衣服。謡曲、卒都婆小町「―の衣多うして」

らりょうおう【羅陵王・羅竜王・蘭陵王】‥ワウ🔗⭐🔉

らりょうおう【羅陵王・羅竜王・蘭陵王】‥ワウ

(→)陵王に同じ。

ら‐れつ【羅列】🔗⭐🔉

ら‐れつ【羅列】

つらなり並ぶこと。また、つらね並べること。「無意味な数字を―する」

ルーマニア【Rumania; Romania・羅馬尼亜】🔗⭐🔉

ルーマニア【Rumania; Romania・羅馬尼亜】

(「ローマ人の住む地」の意)バルカン半島北東部にある国。14世紀ワラキア・モルダヴィア両公国が建設され、オスマン帝国の支配下にあったが、18世紀以降ロシアの勢力が進出、19世紀半ば両公国合併、ベルリン会議で独立が承認され、1881年ルーマニア王国が成立。第二次大戦でソ連に敗れ、1947年人民共和国、ついで65年社会主義共和国。東欧民主化のなかで、89年チャウシェスク独裁政権が崩壊、国名を「ルーマニア」と改め共和国となる。2007年EU加盟。農業国。言語はルーマニア語。面積23万8000平方キロメートル。人口2168万4千(2004)。首都ブカレスト。→ヨーロッパ(図)。

⇒ルーマニア‐ご【ルーマニア語】

ローマ【Roma・羅馬】🔗⭐🔉

ローマ【Roma・羅馬】

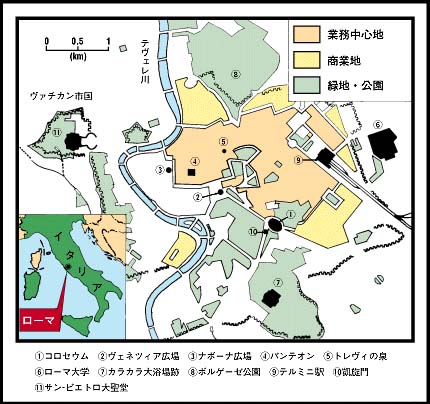

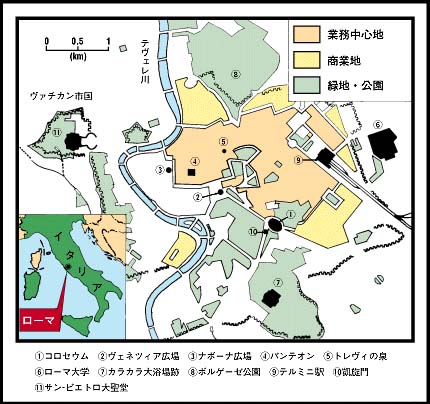

①イタリア共和国の首都。イタリア中部テヴェレ川に沿い、ローマ帝国の都として古代以来ヨーロッパの政治・文化・宗教の大中心地。由緒ある建物・遺跡・美術品に富み、博物館・美術館・パンテオン・サン‐ピエトロ大聖堂・ヴァチカン宮殿・コロセウムなどがある。人口254万8千(2004)。

ローマ(地図)

ローマ

撮影:田沼武能

ローマ

撮影:田沼武能

ローマ歴史地区

提供:NHK

ローマ歴史地区

提供:NHK

ローマ歴史地区

提供:NHK

②古代ローマ共和国および帝国の略。

③ローマ教会の略。

⇒ローマ‐カトリック‐きょうかい【ローマカトリック教会】

⇒ローマ‐きょうかい【ローマ教会】

⇒ローマ‐きょうこう【ローマ教皇】

⇒ローマきょうこう‐ちょう【ローマ教皇庁】

⇒ローマ‐クラブ

⇒ローマ‐じ【ローマ字】

⇒ローマじ‐つづり【ローマ字綴り】

⇒ローマ‐じょうやく【ローマ条約】

⇒ローマ‐しんぐん【ローマ進軍】

⇒ローマ‐しんわ【ローマ神話】

⇒ローマ‐すうじ【ローマ数字】

⇒ローマ‐だいがく【ローマ大学】

⇒ローマ‐ていこく【ローマ帝国】

⇒ローマ‐の‐しんと‐へ‐の‐てがみ【ローマの信徒への手紙】

⇒ローマ‐ほう【ローマ法】

⇒ローマ‐ほうおう【ローマ法王】

⇒ローマ‐ほう‐たいぜん【ローマ法大全】

⇒ローマは一日にして成らず

ローマ歴史地区

提供:NHK

②古代ローマ共和国および帝国の略。

③ローマ教会の略。

⇒ローマ‐カトリック‐きょうかい【ローマカトリック教会】

⇒ローマ‐きょうかい【ローマ教会】

⇒ローマ‐きょうこう【ローマ教皇】

⇒ローマきょうこう‐ちょう【ローマ教皇庁】

⇒ローマ‐クラブ

⇒ローマ‐じ【ローマ字】

⇒ローマじ‐つづり【ローマ字綴り】

⇒ローマ‐じょうやく【ローマ条約】

⇒ローマ‐しんぐん【ローマ進軍】

⇒ローマ‐しんわ【ローマ神話】

⇒ローマ‐すうじ【ローマ数字】

⇒ローマ‐だいがく【ローマ大学】

⇒ローマ‐ていこく【ローマ帝国】

⇒ローマ‐の‐しんと‐へ‐の‐てがみ【ローマの信徒への手紙】

⇒ローマ‐ほう【ローマ法】

⇒ローマ‐ほうおう【ローマ法王】

⇒ローマ‐ほう‐たいぜん【ローマ法大全】

⇒ローマは一日にして成らず

ローマ

撮影:田沼武能

ローマ

撮影:田沼武能

ローマ歴史地区

提供:NHK

ローマ歴史地区

提供:NHK

ローマ歴史地区

提供:NHK

②古代ローマ共和国および帝国の略。

③ローマ教会の略。

⇒ローマ‐カトリック‐きょうかい【ローマカトリック教会】

⇒ローマ‐きょうかい【ローマ教会】

⇒ローマ‐きょうこう【ローマ教皇】

⇒ローマきょうこう‐ちょう【ローマ教皇庁】

⇒ローマ‐クラブ

⇒ローマ‐じ【ローマ字】

⇒ローマじ‐つづり【ローマ字綴り】

⇒ローマ‐じょうやく【ローマ条約】

⇒ローマ‐しんぐん【ローマ進軍】

⇒ローマ‐しんわ【ローマ神話】

⇒ローマ‐すうじ【ローマ数字】

⇒ローマ‐だいがく【ローマ大学】

⇒ローマ‐ていこく【ローマ帝国】

⇒ローマ‐の‐しんと‐へ‐の‐てがみ【ローマの信徒への手紙】

⇒ローマ‐ほう【ローマ法】

⇒ローマ‐ほうおう【ローマ法王】

⇒ローマ‐ほう‐たいぜん【ローマ法大全】

⇒ローマは一日にして成らず

ローマ歴史地区

提供:NHK

②古代ローマ共和国および帝国の略。

③ローマ教会の略。

⇒ローマ‐カトリック‐きょうかい【ローマカトリック教会】

⇒ローマ‐きょうかい【ローマ教会】

⇒ローマ‐きょうこう【ローマ教皇】

⇒ローマきょうこう‐ちょう【ローマ教皇庁】

⇒ローマ‐クラブ

⇒ローマ‐じ【ローマ字】

⇒ローマじ‐つづり【ローマ字綴り】

⇒ローマ‐じょうやく【ローマ条約】

⇒ローマ‐しんぐん【ローマ進軍】

⇒ローマ‐しんわ【ローマ神話】

⇒ローマ‐すうじ【ローマ数字】

⇒ローマ‐だいがく【ローマ大学】

⇒ローマ‐ていこく【ローマ帝国】

⇒ローマ‐の‐しんと‐へ‐の‐てがみ【ローマの信徒への手紙】

⇒ローマ‐ほう【ローマ法】

⇒ローマ‐ほうおう【ローマ法王】

⇒ローマ‐ほう‐たいぜん【ローマ法大全】

⇒ローマは一日にして成らず

ロブ‐ノール【Lob-Nor・羅布泊】🔗⭐🔉

ロブ‐ノール【Lob-Nor・羅布泊】

中国、新疆ウイグル自治区タリム盆地東端の砂漠にある塩湖。標高768メートル。位置・形状は絶えず変動。流入するタリム河・孔雀河の河道と水量の変化により現在は干上がる。蒲昌海。塩沢。ロプ‐ノール。

ロマ‐しょ【羅馬書】🔗⭐🔉

ロマ‐しょ【羅馬書】

〔宗〕(→)「ローマの信徒への手紙」に同じ。

[漢]羅🔗⭐🔉

羅 字形

筆順

筆順

〔罒(

〔罒( )部14画/19画/常用/4569・4D65〕

〔音〕ラ(呉)(漢)

〔訓〕うすもの

[意味]

①鳥を捕らえるあみ。あみにかけて捕らえる。「門前雀羅じゃくら・網羅」

②つらねる。つらなる。ぎっしりとならぶ。「羅列・森羅万象しんらばんしょう」

③うすもの。うすぎぬ。「綺羅きら・一張羅」

④「羅甸ラテン」の略。「羅葡日辞書」

[解字]

会意。「罒」(=あみ)+「維」(=つなぐ)。あみをつらね張る意。

[下ツキ

阿修羅・一張羅・伽羅・綺羅・軽羅・甲羅・金毘羅・沙羅双樹・雀羅・森羅万象・多羅・爬羅剔抉・魔羅・曼陀羅・網羅・綾羅

[難読]

羅漢柏あすなろ・羅漢松いぬまき・羅城門らしょうもん・羅甸ラテン・羅馬尼亜ルーマニア・羅馬ローマ

)部14画/19画/常用/4569・4D65〕

〔音〕ラ(呉)(漢)

〔訓〕うすもの

[意味]

①鳥を捕らえるあみ。あみにかけて捕らえる。「門前雀羅じゃくら・網羅」

②つらねる。つらなる。ぎっしりとならぶ。「羅列・森羅万象しんらばんしょう」

③うすもの。うすぎぬ。「綺羅きら・一張羅」

④「羅甸ラテン」の略。「羅葡日辞書」

[解字]

会意。「罒」(=あみ)+「維」(=つなぐ)。あみをつらね張る意。

[下ツキ

阿修羅・一張羅・伽羅・綺羅・軽羅・甲羅・金毘羅・沙羅双樹・雀羅・森羅万象・多羅・爬羅剔抉・魔羅・曼陀羅・網羅・綾羅

[難読]

羅漢柏あすなろ・羅漢松いぬまき・羅城門らしょうもん・羅甸ラテン・羅馬尼亜ルーマニア・羅馬ローマ

筆順

筆順

〔罒(

〔罒( )部14画/19画/常用/4569・4D65〕

〔音〕ラ(呉)(漢)

〔訓〕うすもの

[意味]

①鳥を捕らえるあみ。あみにかけて捕らえる。「門前雀羅じゃくら・網羅」

②つらねる。つらなる。ぎっしりとならぶ。「羅列・森羅万象しんらばんしょう」

③うすもの。うすぎぬ。「綺羅きら・一張羅」

④「羅甸ラテン」の略。「羅葡日辞書」

[解字]

会意。「罒」(=あみ)+「維」(=つなぐ)。あみをつらね張る意。

[下ツキ

阿修羅・一張羅・伽羅・綺羅・軽羅・甲羅・金毘羅・沙羅双樹・雀羅・森羅万象・多羅・爬羅剔抉・魔羅・曼陀羅・網羅・綾羅

[難読]

羅漢柏あすなろ・羅漢松いぬまき・羅城門らしょうもん・羅甸ラテン・羅馬尼亜ルーマニア・羅馬ローマ

)部14画/19画/常用/4569・4D65〕

〔音〕ラ(呉)(漢)

〔訓〕うすもの

[意味]

①鳥を捕らえるあみ。あみにかけて捕らえる。「門前雀羅じゃくら・網羅」

②つらねる。つらなる。ぎっしりとならぶ。「羅列・森羅万象しんらばんしょう」

③うすもの。うすぎぬ。「綺羅きら・一張羅」

④「羅甸ラテン」の略。「羅葡日辞書」

[解字]

会意。「罒」(=あみ)+「維」(=つなぐ)。あみをつらね張る意。

[下ツキ

阿修羅・一張羅・伽羅・綺羅・軽羅・甲羅・金毘羅・沙羅双樹・雀羅・森羅万象・多羅・爬羅剔抉・魔羅・曼陀羅・網羅・綾羅

[難読]

羅漢柏あすなろ・羅漢松いぬまき・羅城門らしょうもん・羅甸ラテン・羅馬尼亜ルーマニア・羅馬ローマ

大辞林の検索結果 (64)

うす-もの【薄物・羅】🔗⭐🔉

うす-もの [0] 【薄物・羅】

薄く織った織物。薄く,透けて見えるような布地。特に,羅(ラ)・紗(シヤ)・絽(ロ)などの類。[季]夏。《―にすはまの紋のうす

と/虚子》

と/虚子》

と/虚子》

と/虚子》

ら【羅】🔗⭐🔉

ら [1] 【羅】

(1)薄く織った絹布の総称。うすぎぬ。うすもの。

(2)搦(カラ)み織りの技法を用いて織った目の粗い絹織物。

(3)陰茎。魔羅(マラ)。

ら-い【羅衣】🔗⭐🔉

ら-い [1] 【羅衣】

薄絹(ウスギヌ)で仕立てた着物。

ラウ【羅宇】🔗⭐🔉

ラウ [2][1] 【羅宇】

〔ラオス産の竹を用いたことから〕

キセルの雁首(ガンクビ)と吸い口とをつなぐ竹の管。ラオ。

らうす【羅臼】🔗⭐🔉

らうす 【羅臼】

北海道東部,根室支庁の町。知床半島の東半を占める。水産業が盛ん。知床岬を中心とする観光地。

らうす-だけ【羅臼岳】🔗⭐🔉

らうす-だけ 【羅臼岳】

北海道東部,知床半島の中央にある火山。山頂付近は溶岩円頂丘。海抜1660メートル。オホーツク海や千島列島の眺望は雄大。知床国立公園に属する。

ラウ-や【羅宇屋】🔗⭐🔉

ラウ-や [0] 【羅宇屋】

ラウのすげ替えを職業とする人。

らえつ【羅越】🔗⭐🔉

らえつ ラ ツ 【羅越】

中国の唐代に,マレー半島南部にあったという国。九世紀,平城天皇の皇子,高岳(タカオカ)親王が中国からインドに向かう途中客死した地。

ツ 【羅越】

中国の唐代に,マレー半島南部にあったという国。九世紀,平城天皇の皇子,高岳(タカオカ)親王が中国からインドに向かう途中客死した地。

ツ 【羅越】

中国の唐代に,マレー半島南部にあったという国。九世紀,平城天皇の皇子,高岳(タカオカ)親王が中国からインドに向かう途中客死した地。

ツ 【羅越】

中国の唐代に,マレー半島南部にあったという国。九世紀,平城天皇の皇子,高岳(タカオカ)親王が中国からインドに向かう途中客死した地。

らかん【羅漢】🔗⭐🔉

らかん 【羅漢】

〔梵 arhat の音訳「阿羅漢」の略〕

「阿羅漢(アラカン)」に同じ。

らかん-こう【羅漢講】🔗⭐🔉

らかん-こう ―カウ [0] 【羅漢講】

十六羅漢・五百羅漢をすぐれた修行者として供養・讃歎する法会。曹洞宗で重んずる。羅漢供。羅漢会。

らかん-しょう【羅漢松】🔗⭐🔉

らかん-しょう [2] 【羅漢松】

ラカンマキの別名。

らかん-だい【羅漢台】🔗⭐🔉

らかん-だい [2] 【羅漢台】

江戸時代の芝居小屋の最下等の観客席。舞台奥下手に設けられた桟敷(サジキ)のような席で,並んだ客が五百羅漢像のように見えるところからの称。

らかん-はく【羅漢柏】🔗⭐🔉

らかん-はく [2] 【羅漢柏】

アスナロの異名。

らかん-まき【羅漢槙】🔗⭐🔉

らかん-まき [2] 【羅漢槙】

イヌマキの変種。庭園などに植える。低木状で,斜上する枝をもち,葉は扁平な針形で密に互生。種子は球形で緑色に熟す。種子の下に大きな赤い果托があり,食べられる。ラカンショウ。マキ。

らかん-まわし【羅漢回し】🔗⭐🔉

らかん-まわし ―マハシ [4] 【羅漢回し】

遊戯の一。大勢が車座になり,滑稽な表情や身振りなどをして順にまねていくもの。まねできなかった人が負けとなる。

らかん-じ【羅漢寺】🔗⭐🔉

らかん-じ 【羅漢寺】

大分県本耶馬渓町にある曹洞宗の寺。山号,耆闍崛(ギジヤクツ)山。暦応年間(1338-1342)円龕昭覚がこの地の石窟に十六羅漢の石像を安置し,智剛寺と称したことに始まる。1359年には中国僧逆流建順が来山し,ともに五百羅漢像ほか多くの仏像を作り,将軍足利義満から現寺号を賜った。

ら-かんちゅう【羅貫中】🔗⭐🔉

ら-かんちゅう ―クワンチユウ 【羅貫中】

中国,元末の小説家。姓名は羅本。貫中は字(アザナ)。生没年・経歴は不明。編著「三国志演義」「水滸伝(スイコデン)」「平妖伝(ヘイヨウデン)」「残唐五代史演義」など。

ら-きんじゅん【羅欽順】🔗⭐🔉

ら-きんじゅん 【羅欽順】

(1465-1547) 中国,明中期の学者。江西省の人。字(アザナ)は允升,号は整菴。正統朱子学を標榜し,王陽明と論争。著「困知記」

ら-こく【羅国】🔗⭐🔉

ら-こく [1] 【羅国】

香道で用いる香木の一種。六国(リツコク)の一。名は暹羅(シヤム)国に由来するという。

ら-しゅう【羅袖】🔗⭐🔉

ら-しゅう ―シウ [0] 【羅袖】

うすものの袖(ソデ)。

らじゅう【羅什】🔗⭐🔉

らじゅう ラジフ 【羅什】

鳩摩羅什(クマラジユウ)の略称。

ら-じょう【羅城】🔗⭐🔉

ら-じょう ―ジヤウ [1] 【羅城】

都城の外郭。

らじょう-もん【羅城門】🔗⭐🔉

らじょう-もん ―ジヤウ― 【羅城門】

平城京・平安京の都城の正門。朱雀大路の南端に位置し,北端の朱雀門と相対する。平城京の羅城門跡は大和郡山市にあり基壇西端が確認された。平安京のそれは京都市東寺西大門近くにあり,門の構造は重閣の瓦屋造,屋上に鵄尾(シビ)を上げ,南北に各五階の石階があった。羅生門(ラシヨウモン)。

ら-じょうばい【羅常培】🔗⭐🔉

ら-じょうばい ―ジヤウバイ 【羅常培】

(1889-1958) 中国の言語学者。中国語の音韻・方言音・少数民族語を研究。著「漢語音韻学導論」「唐五代西北方言」など。ルオ=チャンペイ。

らしょう-もん【羅生門】🔗⭐🔉

らしょう-もん ラシヤウ― 【羅生門】

(1)「羅城門(ラジヨウモン)」に同じ。

(2)小説。芥川竜之介作。1915年(大正4)「帝国文学」に発表。「今昔物語」に材を得,平安末期の京都を舞台に,極限に追いつめられた人間の心理を描く。

(3)能の一。五番目物。観世小次郎信光作。切能物。渡辺綱が,鬼が出るという噂(ウワサ)を聞いて羅生門へ行き,格闘のすえ,鬼の片腕を切り落とすというもの。

(4)羅生門河岸にいた遊女。

らしょうもん-がし【羅生門河岸】🔗⭐🔉

らしょうもん-がし ラシヤウ― 【羅生門河岸】

江戸吉原の東河岸の異称。切見世が並び,客を無理やり引き込むところから,鬼が出没した羅生門になぞらえていわれた。

ら-しん【羅針】🔗⭐🔉

ら-しん [0] 【羅針】

「磁針(ジシン)」に同じ。

らしん-ぎ【羅針儀】🔗⭐🔉

らしん-ぎ [2] 【羅針儀】

「羅針盤(バン)」に同じ。

らしん-しごせん【羅針子午線】🔗⭐🔉

らしん-しごせん [5] 【羅針子午線】

磁石の示す南北方向に沿った子午線。地磁気線の方向に沿った子午線。

らしん-ばん【羅針盤】🔗⭐🔉

らしん-ばん [0] 【羅針盤】

磁石を用いて方角を知る計器。船や飛行機などで用いる。羅針儀。羅盤。コンパス。

らしん-ばん-ざ【羅針盤座】🔗⭐🔉

らしん-ばん-ざ [4] 【羅針盤座】

〔(ラテン) Pyxis〕

三月下旬の宵に南中する星座。天の川の一部を含む。アルゴ座を四分割して設けられたものの一つ。

→アルゴ座

らしん-ほうい【羅針方位】🔗⭐🔉

らしん-ほうい ―ハウ [4] 【羅針方位】

羅針盤で測定した方位。地磁気の偏差と計器自体の器差とがはたらくので,真方位との間には誤差が生じる。

[4] 【羅針方位】

羅針盤で測定した方位。地磁気の偏差と計器自体の器差とがはたらくので,真方位との間には誤差が生じる。

[4] 【羅針方位】

羅針盤で測定した方位。地磁気の偏差と計器自体の器差とがはたらくので,真方位との間には誤差が生じる。

[4] 【羅針方位】

羅針盤で測定した方位。地磁気の偏差と計器自体の器差とがはたらくので,真方位との間には誤差が生じる。

らしん【羅津】🔗⭐🔉

らしん 【羅津】

朝鮮民主主義人民共和国の北東部,日本海に面する港湾都市。ラジン。

ら-しんぎょく【羅振玉】🔗⭐🔉

ら-しんぎょく 【羅振玉】

(1866-1940) 中国の考証学者。字(アザナ)は叔言。号は雪堂。浙江省の人。敦煌文書の収集,金石甲骨文の研究に従事,辛亥革命で女婿の王国維とともに日本に亡命。満州国建国に際し監察院長。著「殷墟書契」「三代吉金文存」など。ルオ=チェンユイ。

ら-せつ【羅切】🔗⭐🔉

ら-せつ [0] 【羅切】

淫欲(インヨク)を断つために摩羅(マラ),すなわち陰茎を切ること。らぎり。

らせつ【羅刹】🔗⭐🔉

らせつ [1] 【羅刹】

〔梵 r k

k asa 可畏・足失鬼と訳す〕

人の肉を食う凶暴な悪鬼。のちに仏教に入り,羅刹天とされる。

asa 可畏・足失鬼と訳す〕

人の肉を食う凶暴な悪鬼。のちに仏教に入り,羅刹天とされる。

k

k asa 可畏・足失鬼と訳す〕

人の肉を食う凶暴な悪鬼。のちに仏教に入り,羅刹天とされる。

asa 可畏・足失鬼と訳す〕

人の肉を食う凶暴な悪鬼。のちに仏教に入り,羅刹天とされる。

らせつ-こく【羅刹国】🔗⭐🔉

らせつ-こく [3] 【羅刹国】

羅刹の住んでいる国。食人鬼の国。

らせつ-てん【羅刹天】🔗⭐🔉

らせつ-てん 【羅刹天】

仏教の守護神である十二天の一。西南を守るとされる。

らせつ-にち【羅刹日】🔗⭐🔉

らせつ-にち [3] 【羅刹日】

陰陽家で大凶日とする日。

らせつ-にょ【羅刹女】🔗⭐🔉

らせつ-にょ [3] 【羅刹女】

女の羅刹。凶暴だが,美貌であるとされる。羅刹私。

ら-せん【羅氈】🔗⭐🔉

ら-せん [0] 【羅氈】

〔羅紗(ラシヤ)の毛氈の意〕

紡毛糸を用いて平織りにしたあと,縮絨(シユクジユウ)して毛氈に似せたもの。模様を染め付けてテーブル掛けなどに用いる。

らせん-しぼり【羅氈絞り】🔗⭐🔉

らせん-しぼり [4] 【羅氈絞り】

絞り染めの一。つまんだ布の根もとを巻きくくり,さらに先端との中央を巻きくくって染料に浸し同心円の染め模様を現すもの。らっせんしぼり。

らせん-そう【羅氈草】🔗⭐🔉

らせん-そう ―サウ [0] 【羅氈草】

シナノキ科の一年草。暖地の畑地などに自生。高さ約1メートル。葉は柄が長く,卵形で鋸歯がある。秋,葉腋(ヨウエキ)に黄色の小花を密生。 果(サクカ)は丸くかぎ状の毛におおわれ,手ざわりが羅氈に似る。

果(サクカ)は丸くかぎ状の毛におおわれ,手ざわりが羅氈に似る。

果(サクカ)は丸くかぎ状の毛におおわれ,手ざわりが羅氈に似る。

果(サクカ)は丸くかぎ状の毛におおわれ,手ざわりが羅氈に似る。

ら-ち【羅致】🔗⭐🔉

ら-ち [1] 【羅致】 (名)スル

(網で鳥を捕らえるように)多くの人を招き集めること。「頗る多く名流を―してゐた/渋江抽斎(鴎外)」

ら-はい【羅拝】🔗⭐🔉

ら-はい [0] 【羅拝】 (名)スル

とり囲んでおがむこと。

ら-はい【羅牌】🔗⭐🔉

ら-はい [0] 【羅牌】

磁気コンパスにおいて,方位目盛り盤をいう。コンパス-カード。

ら-ばん【羅盤】🔗⭐🔉

ら-ばん [0] 【羅盤】

⇒羅針盤(ラシンバン)

ら-ふ【羅布】🔗⭐🔉

ら-ふ [1] 【羅布】

(1)うすぎぬ。紗。

(2)つらなり並ぶこと。また,あまねく行きわたること。

ら-ぶか【羅鱶】🔗⭐🔉

ら-ぶか [0] 【羅鱶】

カグラザメ目の海魚。全長2メートルに達する。体は細長く,側扁し,暗褐色を帯びる。口が前端近くにある。鰓孔(エラアナ)は六対。卵胎生。サメ類の中で原始的な種とされる。相模湾・駿河湾や東部太平洋・オーストラリア・東部大西洋の深海に分布。

ら-ぼん【羅盆】🔗⭐🔉

ら-ぼん [0] 【羅盆】

磁気コンパスにおいて,方位を示す羅牌(ラハイ)を収めている容器。バウル。

ら-もう【羅網】🔗⭐🔉

ら-もう ―マウ [0] 【羅網】

(1)鳥をとるあみ。とりあみ。

(2)〔仏〕 浄土や天界にあるとされる,宝珠を網状に連ねたもの。仏前などの装飾の一つ。

ら-もん【羅文・羅紋】🔗⭐🔉

ら-もん [1] 【羅文・羅紋】

(1)羅(ウスギヌ)の,網目状にからみ合っている織り目。羅の織り文。

(2)立蔀(タテジトミ)・透垣(スイガイ)などの上部に,細い木や竹を二本ずつ菱(ヒシ)形に組んで飾りとしたもの。らんもん。羅門。「透垣の―/枕草子 130」

ら-もん【羅門】🔗⭐🔉

ら-もん [0] 【羅門】

⇒羅文(ラモン)(2)

らり-こっぱい【乱離骨灰・羅利粉灰】🔗⭐🔉

らり-こっぱい ―コツパヒ [3][1] 【乱離骨灰・羅利粉灰】 (名・形動)

めちゃめちゃになる・こと(さま)。さんざん。乱離。「こいつめが亭主を―にしやあがる/滑稽本・膝栗毛(発端)」

ら-りょう【羅綾】🔗⭐🔉

ら-りょう [0] 【羅綾】

うすぎぬとあやぎぬ。美しい衣服。

らりょうおう【蘭陵王・羅竜王・羅陵王】🔗⭐🔉

らりょうおう ラリヨウワウ 【蘭陵王・羅竜王・羅陵王】

⇒陵王(リヨウオウ)

ら-れつ【羅列】🔗⭐🔉

ら-れつ [0] 【羅列】 (名)スル

連ね並べること。連なり並ぶこと。「美辞麗句を―する」「単なる文字の―にすぎない」

ローマ-じ-かい【羅馬字会】🔗⭐🔉

ローマ-じ-かい ―クワイ 【羅馬字会】

1885年(明治18)に外山正一・鳩山和夫・矢田部良吉・チェンバレンらが結成した団体。漢字・仮名を廃してローマ字を国字に,との主張をかかげ,同年,ローマ字による日本語のつづり方「羅馬字にて日本語の書き方」を発表。

→ヘボン式ローマ字つづり

らかん【羅漢】(和英)🔗⭐🔉

らかん【羅漢】

Buddha's disciples.

ラシャ【羅紗】(和英)🔗⭐🔉

ラシャ【羅紗】

woolen cloth.

らしんばん【羅針盤[儀]】(和英)🔗⭐🔉

らしんばん【羅針盤[儀]】

a compass.→英和

広辞苑+大辞林に「羅」で始まるの検索結果。