複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (49)

かば‐いろ【蒲色・樺色】🔗⭐🔉

かば‐いろ【蒲色・樺色】

蒲がまの穂の色。赤みをおびた黄色。

Munsell color system: 10R4.5/11

かば‐ざくら【樺桜・蒲桜】🔗⭐🔉

かば‐ざくら【樺桜・蒲桜】

①サクラの一品種。葉はヒガンザクラに似て青芽。花は白色単弁。源氏物語野分「おもしろき―の咲きみだれたるを見る心地す」

②シラカバの異称。

③襲かさねの色目。表は蘇芳すおう、裏は赤花、あるいは中倍なかべに薄紅を入れる。または表は紫、裏は青。

かば‐の‐かんじゃ【蒲の冠者】‥クワン‥🔗⭐🔉

かば‐の‐かんじゃ【蒲の冠者】‥クワン‥

源範頼のりよりの異称。遠江国蒲御厨かばのみくりやで生まれたからいう。

かば‐やき【蒲焼】🔗⭐🔉

かば‐やき【蒲焼】

ウナギ・ハモ・ドジョウなどを開いて骨をとり、串に刺すなどして、たれをつけながら焼いた料理。もとウナギを縦に串刺にして丸焼にした形が蒲がまの穂に似ているからいう。

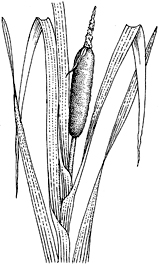

がま【蒲】🔗⭐🔉

がま【蒲】

(古くはカマ)ガマ科の多年草。淡水の湿地に生える。高さ約2メートル。葉は厚く、長さ1メートル以上、幅約2センチメートル、編んでむしろを製する。雌雄同株。夏、約20センチメートルのろうそく形の緑褐色の花序(穂)をつける。これを蒲団ふとんの芯に入れ、また、油を注いでろうそくに代用、火口ほくちを造る材料とした。みすくさ。「蒲」「蒲の穂」は〈[季]夏〉。古事記上「―の花を取りて、敷き散らして」

がま

がま‐うちわ【蒲団扇】‥ウチハ🔗⭐🔉

がま‐うちわ【蒲団扇】‥ウチハ

蒲の葉を編んで作った団扇。

がま‐おうぎ【蒲扇】‥アフギ🔗⭐🔉

がま‐おうぎ【蒲扇】‥アフギ

(→)「がまうちわ」に同じ。

かま‐き【蒲笥】🔗⭐🔉

かま‐き【蒲笥】

(カマケの訛)叺かます。

がまごおり【蒲郡】‥ゴホリ🔗⭐🔉

がまごおり【蒲郡】‥ゴホリ

愛知県南東部の市。渥美あつみ湾に面し、風光にすぐれ、三谷みや温泉などを中心にした観光・保養地。人口8万2千。

がまさし‐なわ【蒲差縄】‥ナハ🔗⭐🔉

がまさし‐なわ【蒲差縄】‥ナハ

馬をひく白い手綱たづな。ひきさしなわ。

かまた【蒲田】🔗⭐🔉

かまた【蒲田】

東京都南端、大田区内の一地区。もと東京市35区の一つ。多摩川に面し、羽田空港がある。

かまち‐やき【蒲池焼】🔗⭐🔉

かまち‐やき【蒲池焼】

江戸時代に福岡県柳川市の蒲池で作られた土器。柳川藩の御用窯として慶長(1596〜1615)の頃に開窯。風炉などの茶道具を焼く。柳川焼。

かま‐とと【蒲魚】🔗⭐🔉

がま‐はばき【蒲脛巾】🔗⭐🔉

がま‐はばき【蒲脛巾】

蒲の葉で編んだはばき。

がま‐ほ【蒲帆】🔗⭐🔉

がま‐ほ【蒲帆】

がまむしろの帆。

かま‐ぼこ【蒲鉾】🔗⭐🔉

かま‐ぼこ【蒲鉾】

①ガマの花の穂。

②(昔は、おもに竹串を芯として筒形に造り、その形がガマの花穂に似ていたからいう)白身の魚のすり身に卵白・調味料をまぜてこね、板に盛り、または簀巻にして、蒸したり焼いたりした食品。

③蒲鉾小屋の略。

④宝石をはめていない中高の指輪。

⇒かまぼこ‐がた【蒲鉾形】

⇒かまぼこ‐ごや【蒲鉾小屋】

⇒かまぼこ‐たが【蒲鉾箍】

⇒かまぼこ‐なり【蒲鉾形】

⇒かまぼこ‐みち【蒲鉾道】

⇒かまぼこ‐ゆみ【蒲鉾弓】

かまぼこ‐がた【蒲鉾形】🔗⭐🔉

かまぼこ‐がた【蒲鉾形】

板付蒲鉾のように中高で、断面が半月形をなすもの。かまぼこなり。

⇒かま‐ぼこ【蒲鉾】

かまぼこ‐ごや【蒲鉾小屋】🔗⭐🔉

かまぼこ‐ごや【蒲鉾小屋】

竹をたわめ、中程を円くし、筵むしろなどで覆って蒲鉾形に造った粗末な小屋。

⇒かま‐ぼこ【蒲鉾】

かまぼこ‐たが【蒲鉾箍】🔗⭐🔉

かまぼこ‐たが【蒲鉾箍】

真鍮・銅などの箍の、中高で縁の薄い蒲鉾形のもの。

⇒かま‐ぼこ【蒲鉾】

かまぼこ‐なり【蒲鉾形】🔗⭐🔉

かまぼこ‐なり【蒲鉾形】

かまぼこがた。

⇒かま‐ぼこ【蒲鉾】

かまぼこ‐みち【蒲鉾道】🔗⭐🔉

かまぼこ‐みち【蒲鉾道】

中央が高く両側が次第に低くなっている道路。

⇒かま‐ぼこ【蒲鉾】

かまぼこ‐ゆみ【蒲鉾弓】🔗⭐🔉

かまぼこ‐ゆみ【蒲鉾弓】

伏竹ふせだけの異称。

⇒かま‐ぼこ【蒲鉾】

がま‐むしろ【蒲蓆】🔗⭐🔉

がま‐むしろ【蒲蓆】

蒲や太藺ふといで編んだ蓆。多く、夏の敷物とする。〈[季]夏〉

がま‐ゆぎ【蒲靫】🔗⭐🔉

がま‐ゆぎ【蒲靫】

木製筒形の靫の表面を、編んだ蒲で包んだもの。

がもう【蒲生】ガマフ🔗⭐🔉

がもう【蒲生】ガマフ

姓氏の一つ。

⇒がもう‐うじさと【蒲生氏郷】

⇒がもう‐くんぺい【蒲生君平】

がもう‐うじさと【蒲生氏郷】ガマフウヂ‥🔗⭐🔉

がもう‐うじさと【蒲生氏郷】ガマフウヂ‥

安土桃山時代の武将。初名、教秀・賦秀やすひで。近江蒲生の人。織田信長・豊臣秀吉に仕え、会津92万石を領した。茶道・和歌もよくした。(1556〜1595)

⇒がもう【蒲生】

がもう‐くんぺい【蒲生君平】ガマフ‥🔗⭐🔉

がもう‐くんぺい【蒲生君平】ガマフ‥

江戸後期の勤王家。名は秀実。下野宇都宮に生まれる。畿内の陵墓を調査して「山陵志」を著し、ロシアが北辺を侵すと聞いて「不恤緯ふじゅつい」を著して沿海防衛の必要を説く。寛政の三奇人の一人。(1768〜1813)

⇒がもう【蒲生】

かんばら【蒲原】(地名)🔗⭐🔉

かんばら【蒲原】

静岡市清水区の地名。富士川の河口右岸に位置し、駿河湾に面する。東海道五十三次の宿駅。富士川の水力発電によるアルミニウム工業が発達。

かんばら【蒲原】(姓氏)🔗⭐🔉

かんばら【蒲原】

姓氏の一つ。

⇒かんばら‐ありあけ【蒲原有明】

かんばら‐ありあけ【蒲原有明】🔗⭐🔉

かんばら‐ありあけ【蒲原有明】

詩人。本名、隼雄。東京生れ。象徴派に属し、薄田泣菫と並称された。D.G.ロセッティ・ブレークの訳詩のほか、詩集「独絃哀歌」「春鳥集」「有明集」など。(1875〜1952)

⇒かんばら【蒲原】

かんばら‐ねんど【蒲原粘土】🔗⭐🔉

かんばら‐ねんど【蒲原粘土】

新潟県蒲原地方に産する酸性白土さんせいはくど。

たんぽぽ【蒲公英】🔗⭐🔉

たんぽぽ【蒲公英】

キク科タンポポ属の多年草の総称。全世界に広く分布。日本にはカンサイタンポポ・エゾタンポポ・シロバナタンポポ、また帰化植物のセイヨウタンポポなど10種以上あり、普通にはカントウタンポポをいう。根はゴボウ状。葉は土際に根生葉を作り、倒披針形で縁は羽裂。春、花茎を出し、舌状花だけから成る黄色の頭状花をつける。痩果は褐色で、冠毛は白色、風によって四散する。若葉は食用、帯根全体を乾燥したものが漢方生薬の蒲公英ほこうえいで健胃・催乳剤。たな。〈[季]春〉。文明本節用集「蒲公草、タンホホ」

カントウタンポポ

撮影:関戸 勇

シロバナタンポポ

撮影:関戸 勇

シロバナタンポポ

撮影:関戸 勇

セイヨウタンポポ

撮影:関戸 勇

セイヨウタンポポ

撮影:関戸 勇

タンポポ(実)

撮影:関戸 勇

タンポポ(実)

撮影:関戸 勇

シロバナタンポポ

撮影:関戸 勇

シロバナタンポポ

撮影:関戸 勇

セイヨウタンポポ

撮影:関戸 勇

セイヨウタンポポ

撮影:関戸 勇

タンポポ(実)

撮影:関戸 勇

タンポポ(実)

撮影:関戸 勇

び‐ろう【蒲葵・檳榔】‥ラウ🔗⭐🔉

び‐ろう【蒲葵・檳榔】‥ラウ

ヤシ科の一属。東南アジア・オーストラリアに約30種が分布。亜熱帯性常緑高木で、檳榔びんろう樹と混同されるが別属。ワビロウは九州南部・南西諸島に、オガサワラビロウは小笠原に自生。形はシュロに似、葉は円形で直径約1メートル、掌状に分裂して幹頂に叢生。雌雄異株。4〜5月頃緑色の花序を出し、黄色の核果を結ぶ。葉は笠・団扇などに用い、繊維をとって縄を作る。若芽・茎の軟部は食用。古く牛車ぎっしゃの装飾に用いた。古名、あじまさ。びりょう。ほき。

⇒びろう‐おうぎ【蒲葵扇】

⇒びろう‐げ【檳榔毛】

⇒びろうげ‐の‐くるま【檳榔毛の車】

⇒びろう‐ひさし【檳榔庇】

⇒びろうひさし‐の‐くるま【檳榔庇の車】

びろう‐おうぎ【蒲葵扇】‥ラウアフギ🔗⭐🔉

びろう‐おうぎ【蒲葵扇】‥ラウアフギ

ビロウの葉で作った扇。ほきせん。

⇒び‐ろう【蒲葵・檳榔】

ふと‐もも【蒲桃】🔗⭐🔉

ふと‐もも【蒲桃】

フトモモ科の常緑高木。インドネシア原産。高さ8メートル。葉は披針形で厚い。花は紫白色・大形で雄しべは長い。液果は芳香があり、食用。

ふ‐とん【蒲団・布団】🔗⭐🔉

ふ‐とん【蒲団・布団】

(「蒲」「団」はともに唐音)

①蒲がまの葉で編み、坐禅などに用いる円座。ほたん。正法眼蔵坐禅儀「坐禅のとき、袈裟けさをかくべし。―をしくべし」

②(「布団」は当て字)綿・藁わらまたはパンヤ・羽毛などを布地でくるみ、座りまたは寝る時に敷いたり掛けたりするもの。〈[季]冬〉。「―を敷く」

⇒ふとん‐むし【布団蒸し】

ふとん【蒲団】(作品名)🔗⭐🔉

ふとん【蒲団】

小説。田山花袋作。1907年(明治40)「新小説」に発表。日本の自然主義文学の代表作。中年作家の女弟子に対する恋情を描き、大胆な現実暴露によって文壇を衝動させた。

→文献資料[蒲団]

ほ‐き【蒲葵】🔗⭐🔉

ほ‐き【蒲葵】

〔植〕(→)「びろう(檳榔)」の漢名。

ほ‐ぎ【蒲戯】🔗⭐🔉

ほ‐ぎ【蒲戯】

ばくち。樗蒲ちょぼ。博奕ばくえき。

ほこうえい【蒲公英】🔗⭐🔉

ほこうえい【蒲公英】

たんぽぽ。また、その根の生薬名。漢方で消炎・健胃・利尿・催乳剤とする。

ほ‐じゅこう【蒲寿庚】‥カウ🔗⭐🔉

ほ‐じゅこう【蒲寿庚】‥カウ

宋末・元初、福建で活躍したアラビア出身のイスラム教徒。宋末、泉州提挙市舶司になるが、やがて元に降り、厚遇された。南海貿易の復活に尽力。生没年未詳。

ほ‐しょうれい【蒲松齢】🔗⭐🔉

ほ‐しょうれい【蒲松齢】

清代の文学者。字は留仙。柳泉と号。淄川しせん蒲家荘(山東淄博)の人。科挙の試験に終生及第できず、憂憤を幽鬼や異類の物語に托し「聊斎志異りょうさいしい」を著した。(1640〜1715)

ほ‐とう【蒲桃】‥タウ🔗⭐🔉

ほ‐とう【蒲桃】‥タウ

〔植〕

①葡萄ぶどうの別称。

②フトモモの漢名。

ほ‐べん【蒲鞭】🔗⭐🔉

ほ‐べん【蒲鞭】

[後漢書劉寛伝](蒲がまの穂の鞭で打たれても痛くないが、鞭打たれることは恥かしいことだから)辱はずかしめを与えるだけで罰を軽くすること。転じて、寛大な政治。

ほ‐りゅう【蒲柳】‥リウ🔗⭐🔉

ほ‐りゅう【蒲柳】‥リウ

①カワヤナギの異称。

②[晋書顧悦之伝「松柏の姿は、霜を経て猶茂り、蒲柳の常質は、秋を望んで先ず零おつ」]体質の弱いこと。

⇒ほりゅう‐の‐しつ【蒲柳の質】

ほりゅう‐の‐しつ【蒲柳の質】‥リウ‥🔗⭐🔉

ほりゅう‐の‐しつ【蒲柳の質】‥リウ‥

虚弱な体質。

⇒ほ‐りゅう【蒲柳】

[漢]蒲🔗⭐🔉

蒲 字形

〔艹部10画/13画/1987・3377〕

〔音〕ホ(漢) ブ(呉) フ(唐)

〔訓〕がま

[意味]

①草の名。がま。かま。かば。「蒲衣・蒲団ふとん」

②木の名。かわやなぎ。ねこやなぎ。「蒲柳・樗蒲ちょぼ」

▷植物の名に当て用いる。「菖蒲しょうぶ・蒲葵ほき・蒲萄ぶどう」

[難読]

蒲焼かばやき・蒲公英たんぽぽ

〔艹部10画/13画/1987・3377〕

〔音〕ホ(漢) ブ(呉) フ(唐)

〔訓〕がま

[意味]

①草の名。がま。かま。かば。「蒲衣・蒲団ふとん」

②木の名。かわやなぎ。ねこやなぎ。「蒲柳・樗蒲ちょぼ」

▷植物の名に当て用いる。「菖蒲しょうぶ・蒲葵ほき・蒲萄ぶどう」

[難読]

蒲焼かばやき・蒲公英たんぽぽ

〔艹部10画/13画/1987・3377〕

〔音〕ホ(漢) ブ(呉) フ(唐)

〔訓〕がま

[意味]

①草の名。がま。かま。かば。「蒲衣・蒲団ふとん」

②木の名。かわやなぎ。ねこやなぎ。「蒲柳・樗蒲ちょぼ」

▷植物の名に当て用いる。「菖蒲しょうぶ・蒲葵ほき・蒲萄ぶどう」

[難読]

蒲焼かばやき・蒲公英たんぽぽ

〔艹部10画/13画/1987・3377〕

〔音〕ホ(漢) ブ(呉) フ(唐)

〔訓〕がま

[意味]

①草の名。がま。かま。かば。「蒲衣・蒲団ふとん」

②木の名。かわやなぎ。ねこやなぎ。「蒲柳・樗蒲ちょぼ」

▷植物の名に当て用いる。「菖蒲しょうぶ・蒲葵ほき・蒲萄ぶどう」

[難読]

蒲焼かばやき・蒲公英たんぽぽ

大辞林の検索結果 (43)

かば【蒲】🔗⭐🔉

かば [1] 【蒲】

(1)植物ガマの異名。

(2)「蒲色(カバイロ)」の略。

かば-いろ【蒲色・樺色】🔗⭐🔉

かば-いろ [0] 【蒲色・樺色】

赤みの強い茶黄色。かば。

かば-やき【蒲焼(き)】🔗⭐🔉

かば-やき [0] 【蒲焼(き)】

〔もと,ウナギを丸のまま縦に串刺しにして焼いたのが,蒲(ガマ)の穂に似ていたからとも,形・色が樺(カバ)皮に似るからともいう〕

ウナギ・ハモ・アナゴ・ドジョウなどを開いて骨をとり,適当な長さに切って串に刺し,たれをつけて焼く料理法。また,その料理。

がま【蒲・香蒲】🔗⭐🔉

がま [1][0] 【蒲・香蒲】

〔古くは「かま」〕

ガマ科の多年草。池や沼などに生える。高さ1〜2メートル。葉は厚く線形で根生する。夏,茎頂に花穂をつけ,上半に雄花,下半に雌花がつき,雌花部はのちに赤褐色の円柱形となる。漢方で花粉を蒲黄(ホオウ)といい,傷薬にする。みすくさ。[季]夏。

蒲

[図]

[図]

[図]

[図]

がま=の穂綿🔗⭐🔉

――の穂綿

蒲の雌花から成る果穂。蒲団綿(フトンワタ)や火口(ホクチ)に用いた。

がまごおり【蒲郡】🔗⭐🔉

がまごおり ガマゴホリ 【蒲郡】

愛知県,渥美(アツミ)湾北岸にある市。繊維工業が盛ん。三河湾国定公園観光の中心地。

かまた【蒲田】🔗⭐🔉

かまた 【蒲田】

東京都大田区南部の商工業地区。旧区名。東端に東京国際空港がある。

がま-の-かんじゃ【蒲の冠者】🔗⭐🔉

がま-の-かんじゃ ―クワンジヤ 【蒲の冠者】

源範頼(ミナモトノノリヨリ)の異名。遠江国蒲御厨(ガマノミクリヤ)で生まれたのでいう。

かま-ぼこ【蒲鉾】🔗⭐🔉

かま-ぼこ [0] 【蒲鉾】

(1)タイ・ハモ・サメ・エソなど白身の魚肉をすりつぶして味をつけ,練りあげたあと長方形の小板に半月形に塗ったり,簀(ス)巻きにしたりして蒸し上げた食品。昔は,竹に筒形に長く塗った形が蒲(ガマ)の穂に似ていたのでこの名があるが,現在ではこの作り方のものを竹輪(チクワ),板につけたものを板つき蒲鉾という。

(2)宝石をはめ込まない中高の指輪。

(3)蒲の穂。鉾の形に似るところからいう。[本草綱目啓蒙]

かまぼこ-いた【蒲鉾板】🔗⭐🔉

かまぼこ-いた [5] 【蒲鉾板】

板蒲鉾に付いている長方形の小板。

かまぼこ-がた【蒲鉾形】🔗⭐🔉

かまぼこ-がた [0] 【蒲鉾形】

円筒を縦に切ったような形。中高で弓なりになっている形。かまぼこなり。「―兵舎」

かまぼこ-ごや【蒲鉾小屋】🔗⭐🔉

かまぼこ-ごや [0] 【蒲鉾小屋】

竹を骨とし,まわりを筵(ムシロ)などで覆って蒲鉾形に作った粗末な小屋。

かまぼこ-たが【蒲鉾箍】🔗⭐🔉

かまぼこ-たが [4] 【蒲鉾箍】

真鍮(シンチユウ)・銅などのたがで,中央が高く,縁が薄い蒲鉾形のもの。

かまぼこ-なり【蒲鉾形】🔗⭐🔉

かまぼこ-なり [0] 【蒲鉾形】

⇒かまぼこがた(蒲鉾形)

かまぼこ-やね【蒲鉾屋根】🔗⭐🔉

かまぼこ-やね [5] 【蒲鉾屋根】

蒲鉾形の屋根。体育館などにみられる。

かまぼこ-ゆみ【蒲鉾弓】🔗⭐🔉

かまぼこ-ゆみ [4] 【蒲鉾弓】

伏竹(フセダケ)の異名。

がま-むしろ【蒲蓆】🔗⭐🔉

がま-むしろ [3] 【蒲蓆】

蒲の茎で編んだ蓆。夏の敷物とする。[季]夏。《―一枚敷いてあるばかり/高浜年尾》

がもう【蒲生】🔗⭐🔉

がもう ガマフ 【蒲生】

滋賀県南東部の町。日野川流域の丘陵に位置し,米作が中心。百済(クダラ)の様式を模した三重石塔のある石塔寺がある。

がもう【蒲生】🔗⭐🔉

がもう ガマフ 【蒲生】

姓氏の一。

がもう-うじさと【蒲生氏郷】🔗⭐🔉

がもう-うじさと ガマフウヂサト 【蒲生氏郷】

(1556-1595) 安土桃山時代の武将。初名,賦秀(ヤスヒデ)。蒲生賢秀の子。織田信長・豊臣秀吉に仕え,小田原・奥州出兵に活躍。会津九一万石余を領す。キリスト教に入信。

がもう-かたひで【蒲生賢秀】🔗⭐🔉

がもう-かたひで ガマフ― 【蒲生賢秀】

(1534-1584) 安土桃山時代の武将。六角義賢,織田信長に仕える。本能寺の変に際し,信長の家族を日野城に移して守った。

がもう-くんぺい【蒲生君平】🔗⭐🔉

がもう-くんぺい ガマフ― 【蒲生君平】

(1768-1813) 江戸後期の尊王論者。名は秀実。宇都宮の人。藤田幽谷と交わり,水戸学の影響を受けた。著書「山陵志」は幕末尊王論の先駆。林子平・高山彦九郎と並んで寛政の三奇人とされる。

かんばら【蒲原】🔗⭐🔉

かんばら 【蒲原】

静岡県中部,富士川河口西岸にある町。東海道の宿場町から発達。アルミ工場が立地。

かんばら【蒲原】🔗⭐🔉

かんばら 【蒲原】

姓氏の一。

かんばら-ありあけ【蒲原有明】🔗⭐🔉

かんばら-ありあけ 【蒲原有明】

(1876-1952) 詩人。東京生まれ。本名,隼雄。「春鳥集」「有明集」などで日本近代象徴詩の理念と実作を示した。

たんぽぽ【蒲公英】🔗⭐🔉

たんぽぽ [1] 【蒲公英】

キク科タンポポ属の多年草の総称。日当たりのよい草地に生える。葉はロゼット状に叢生し,倒披針形で切れ込みがある。春,中空の花茎を出し,舌状花のみから成る黄色または白色の頭花をつける。柄のある白色の冠毛がついた小さい実が,風に乗って飛び散る。若い葉は食用。カントウタンポポ・エゾタンポポ・セイヨウタンポポなど。[季]春。《―や長江にごるとこしなへ/山口青邨》

→蒲公英(ホコウエイ)

蒲公英

[図]

[図]

[図]

[図]

たんぽぽ-いろ【蒲公英色】🔗⭐🔉

たんぽぽ-いろ [0] 【蒲公英色】

タンポポの花のような鮮やかな黄色。

び-ろう【檳榔・蒲葵】🔗⭐🔉

び-ろう ―ラウ [0][1] 【檳榔・蒲葵】

ヤシ科の常緑高木。暖地の海岸付近に生え,シュロに似る。高さ10メートル近くになる。葉は大きな扇状で柄が長く,幹の頂に多数集まってつく。花は黄色で小さく,果実は楕円形で青色。古名,あじまさ。

檳榔

[図]

[図]

[図]

[図]

ふと-もも【蒲桃】🔗⭐🔉

ふと-もも [0] 【蒲桃】

フトモモ科の常緑小高木。東南アジア原産。葉は披針形で質が厚い。花は白色の四弁花で,雄しべは長く数が多い。液果は径2.5〜5センチメートルの球形で,食用になる。花は観賞用。ローズ-アップル。ホトウ。

ふ-とん【布団・蒲団】🔗⭐🔉

ふ-とん [0] 【布団・蒲団】

〔「蒲団」の唐音,「布」は当て字〕

(1)袋に縫った布の中に綿・鳥の羽毛・わらなどを入れたもの。寝具や防寒・保温用にする。[季]冬。《―着て寝たる姿や東山/嵐雪》

(2)僧や修行者が座禅などに用いる丸い敷物。本来は蒲(ガマ)の葉で編んだ。ほたん。

ふとん【蒲団】🔗⭐🔉

ふとん 【蒲団】

小説。田山花袋作。1907年(明治40)発表。中年の作家が自己の内面の醜悪さを大胆に告白暴露する。日本自然主義文学の方向を決めたとされる作。

ほ-き【蒲葵】🔗⭐🔉

ほ-き [1] 【蒲葵】

植物ビロウの漢名。

ほこうえい【蒲公英】🔗⭐🔉

ほこうえい [2] 【蒲公英】

タンポポの漢名。また,タンポポの葉を乾燥させた生薬。解熱・健胃薬とする。

ほ-じゅこう【蒲寿庚】🔗⭐🔉

ほ-じゅこう ―ジユカウ 【蒲寿庚】

中国,南宋末・元初の南海貿易家。イスラム教徒でアラビア人ともペルシャ人ともいう。泉州の提挙市舶司となる。のちに元に降り,その南海政策に協力。生没年未詳。

ほ-しょうれい【蒲松齢】🔗⭐🔉

ほ-しょうれい 【蒲松齢】

(1640-1715) 中国,清代の文人。字(アザナ)は留仙・剣臣,号は柳泉居士。著に怪異小説集「聊斎志異」,農業・医薬の通俗読物「農桑経」など。

ほ-とう【蒲桃】🔗⭐🔉

ほ-とう ―タウ [0] 【蒲桃】

(1)植物ブドウの異名。

(2)植物フトモモの漢名。

ほ-べん【蒲鞭】🔗⭐🔉

ほ-べん [0] 【蒲鞭】

〔蒲(ガマ)の穂の鞭(ムチ)の意〕

はずかしめるだけで苦痛を加えない寛大な刑罰。また,寛大な政治。

ほ-りゅう【蒲柳】🔗⭐🔉

ほ-りゅう ―リウ [0] 【蒲柳】

〔「蒲柳」はカワヤナギの意。カワヤナギの葉は早く落ちるところから〕

ひよわなこと。虚弱。

ほりゅう-の-しつ【蒲柳の質】🔗⭐🔉

ほりゅう-の-しつ ―リウ― [0][6] 【蒲柳の質】

体がほっそりしていて病気になりやすい弱々しい体質。

かばやき【蒲焼】(和英)🔗⭐🔉

かばやき【蒲焼】

an eel split and broiled.〜にする spitchcock.→英和

かまぼこ【蒲鉾】(和英)🔗⭐🔉

かまぼこ【蒲鉾】

boiled fish paste.蒲鉾形の semicylindrical.

たんぽぽ【蒲公英】(和英)🔗⭐🔉

たんぽぽ【蒲公英】

a dandelion.→英和

広辞苑+大辞林に「蒲」で始まるの検索結果。