複数辞典一括検索+![]()

![]()

はら【原】🔗⭐🔉

はら [1] 【原】

草などの生い茂った平らで広い土地。はらっぱ。野原。平原。

はら【原】🔗⭐🔉

はら 【原】

姓氏の一。

はら-かつろう【原勝郎】🔗⭐🔉

はら-かつろう ―カツラウ 【原勝郎】

(1871-1924) 歴史学者。岩手県生まれ。京大教授。鎌倉時代から戦国時代の期間を日本中世として区分し,積極的に評価した。著「日本中世史」「東山時代に於ける一縉紳(シンシン)の生活」など。

はら-けい【原敬】🔗⭐🔉

はら-けい 【原敬】

⇒はらたかし(原敬)

はら-さいひん【原采蘋】🔗⭐🔉

はら-さいひん 【原采蘋】

(1798-1859) 江戸後期の女流漢詩人。筑前の人。名は猷,采蘋は号。父は秋月藩儒で詩文をよくした原古処。各地を遊歴して菅茶山・梁川星巌らと交流した。著「采蘋詩集」

はら-さんけい【原三渓】🔗⭐🔉

はら-さんけい 【原三渓】

(1868-1939) 実業家。近代の数寄者。岐阜県生まれ。名は富太郎。養家を横浜第一の財閥とし,その財力をもって古美術品を収集し,茶道に親しむ。本牧三渓園はその旧宅。収集品の多くは大和文華館に蔵される。

はら【腹】🔗⭐🔉

はら 【腹】

■一■ [2] (名)

(1)(ア)動物の体で,胴の下半部。哺乳類では胸腔(キヨウコウ)と骨盤の間にあって,胃や腸などの内臓を収めるところ。背の反対側となる体の表面をもいう。おなか。「―が痛い」「―をさする」(イ)消化器,ことに胃腸。「―がすく」「―が減る」「―をこわす」(ウ)母の胎内。また,その母の胎内から生まれたこと。「一の御子は右大臣の女御の御―にて/源氏(桐壺)」

→腹を痛める

(2)〔腹の中に考えや心の動きが収まっていると考えたことから〕

(ア)(「肚」とも書く)表にあらわさず,心に考えていること。意中。心底。心中。「―のきれいな人」「課長は私を転勤させる―らしい」「そのことは―にしまっておけ」(イ)気持ち。感情。意趣。「どうにも―が収まらない」(ウ)(「肚」とも書く)気力。胆力。度胸。また,度量。「元さんはめつぽう―が広大(ヒロイ)から/安愚楽鍋(魯文)」

(3)物の中央部のふくらんだり広くなったりしたところ。「帆の―」「―をさらした難破船」

(4)物の裏面または内側にあたる部分。「悪路で自動車が―をこする」「指の―で押す」

(5)〔物〕 定常波で,振幅の最大な部分。

⇔節

■二■ (接尾)

助数詞。

(1)魚の腹子(ハラコ)を数えるのに用いる。「たらこ,ひと―」

(2)壺(ツボ)・瓶(カメ)など胴部のふくらんだ容器を数えるのに用いる。「酒八―を醸むべし/日本書紀(神代上訓)」

ハラー Albrecht von Haller

Albrecht von Haller 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ハラー  Albrecht von Haller

Albrecht von Haller (1708-1777) スイスの医学者・植物学者・詩人。筋肉と神経の研究を行い,近代実験生理学の確立に寄与。著「人体生理学要綱」

(1708-1777) スイスの医学者・植物学者・詩人。筋肉と神経の研究を行い,近代実験生理学の確立に寄与。著「人体生理学要綱」

Albrecht von Haller

Albrecht von Haller (1708-1777) スイスの医学者・植物学者・詩人。筋肉と神経の研究を行い,近代実験生理学の確立に寄与。著「人体生理学要綱」

(1708-1777) スイスの医学者・植物学者・詩人。筋肉と神経の研究を行い,近代実験生理学の確立に寄与。著「人体生理学要綱」

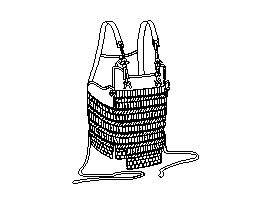

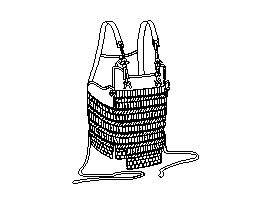

はら-あて【腹当(て)】🔗⭐🔉

はら-あて [0][3][4] 【腹当(て)】

(1)腹掛け。また,腹巻き。寝冷えを防ぐために幼児などが用いる。[季]夏。《―や男のやうな女の子/景山筍吉》

(2)鎧(ヨロイ)の一。胴・草摺(クサズリ)を小さく作り,胸・腹・下腹・大腿上部のみを保護するだけの簡単なもの。多く下卒が用いたが,平時の護身用として,上級武士も衣服の下に付けるなどした。

腹当て(2)

[図]

[図]

[図]

[図]

ハラーム (アラビア)

(アラビア)  ar

ar m

m 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ハラーム [2]  (アラビア)

(アラビア)  ar

ar m

m イスラム教において禁止される行為。また,神聖不可侵・禁忌を意味する語。

イスラム教において禁止される行為。また,神聖不可侵・禁忌を意味する語。

(アラビア)

(アラビア)  ar

ar m

m イスラム教において禁止される行為。また,神聖不可侵・禁忌を意味する語。

イスラム教において禁止される行為。また,神聖不可侵・禁忌を意味する語。

はら-あわせ【腹合(わ)せ】🔗⭐🔉

はら-あわせ ―アハセ [3] 【腹合(わ)せ】

「腹合わせ帯」の略。「―の帯を締めて/雁(鴎外)」

はらあわせ-おび【腹合(わ)せ帯】🔗⭐🔉

はらあわせ-おび ―アハセ― [6] 【腹合(わ)せ帯】

「昼夜(チユウヤ)帯」に同じ。腹合わせの帯。

はらい【払い】🔗⭐🔉

はらい ハラヒ [2] 【払い】

(1)代金・料金など金銭を払うこと。支払い。「―をすます」「―がたまる」

(2)払って除くこと。取り除くこと。「厄介―」「煤(スス)―」

(3)不用なものを売って処分すること。「―に出す」

(4)漢字を書くとき,線の終わりを左(あるいは右)斜め下方に力を抜きながら引くこと。

はらい-ごし【払い腰】🔗⭐🔉

はらい-ごし ハラヒ― [2] 【払い腰】

柔道の技の名。自分の腰に相手を乗せながら,相手の外股を払い上げて投げる腰技。

はらい-こみ【払い込み】🔗⭐🔉

はらい-こみ ハラヒ― [0] 【払い込み】

金を払い込むこと。「会費の―」

はらい-さげ【払い下げ】🔗⭐🔉

はらい-さげ ハラヒ― [0] 【払い下げ】

払い下げること。「国有地が―になる」「―を受ける」

はらい-だし【払い出し】🔗⭐🔉

はらい-だし ハラヒ― [0] 【払い出し】

支払い出すこと。支出。「―期日」

はらい-ちょう【払い超】🔗⭐🔉

はらい-ちょう ハラヒテウ [2] 【払い超】

⇒散超(サンチヨウ)

はらい-もどし【払い戻し】🔗⭐🔉

はらい-もどし ハラヒ― [0] 【払い戻し】 (名)スル

金銭を払い戻すこと。「特急料金の―」

はらい-もの【払い物】🔗⭐🔉

はらい-もの ハラヒ― [0][5] 【払い物】

不用になって売り払う物。「―らしき品品/魔風恋風(天外)」

はらい【祓】🔗⭐🔉

はらい ハラヒ [2] 【祓】

「はらえ(祓)」に同じ。

はらい【波羅夷】🔗⭐🔉

はらい [2] 【波羅夷】

〔梵 p r

r jika〕

〔仏〕 これを犯すと教団から追放され,僧尼としての身分を奪われる規則。最も重い戒律であるから重禁ともいう。淫・盗・殺・妄(自分の宗教上の段階を偽ること)の四つが代表的。大乗仏教でも十波羅夷のほか,いくつかの数え方がある。

jika〕

〔仏〕 これを犯すと教団から追放され,僧尼としての身分を奪われる規則。最も重い戒律であるから重禁ともいう。淫・盗・殺・妄(自分の宗教上の段階を偽ること)の四つが代表的。大乗仏教でも十波羅夷のほか,いくつかの数え方がある。

r

r jika〕

〔仏〕 これを犯すと教団から追放され,僧尼としての身分を奪われる規則。最も重い戒律であるから重禁ともいう。淫・盗・殺・妄(自分の宗教上の段階を偽ること)の四つが代表的。大乗仏教でも十波羅夷のほか,いくつかの数え方がある。

jika〕

〔仏〕 これを犯すと教団から追放され,僧尼としての身分を奪われる規則。最も重い戒律であるから重禁ともいう。淫・盗・殺・妄(自分の宗教上の段階を偽ること)の四つが代表的。大乗仏教でも十波羅夷のほか,いくつかの数え方がある。

はらい-あ・げる【払い上げる】🔗⭐🔉

はらい-あ・げる ハラヒ― [5][0] 【払い上げる】 (動ガ下一)[文]ガ下二 はらひあ・ぐ

下から上へ払うように振る。

はらい-きよ・める【祓い清める】🔗⭐🔉

はらい-きよ・める ハラヒ― [6] 【祓い清める】 (動マ下一)[文]マ下二 はらひきよ・む

祓(ハラエ)をして,けがれ・災厄などをなくする。「神主に―・めてもらう」

はらい-こ・む【払い込む】🔗⭐🔉

はらい-こ・む ハラヒ― [4][0] 【払い込む】 (動マ五[四])

金銭を相手方に納め入れる。「税金を―・む」

[可能] はらいこめる

はらい-さ・げる【払い下げる】🔗⭐🔉

はらい-さ・げる ハラヒ― [5][0] 【払い下げる】 (動ガ下一)[文]ガ下二 はらひさ・ぐ

官公庁などが,動産・不動産を民間に売り渡す。「国有地を―・げる」

はら-いせ【腹癒せ】🔗⭐🔉

はら-いせ [0] 【腹癒せ】

怒り・恨みを他の方面に向けて晴らすこと。「―に缶をけとばす」

〔「腹を居させる」の意からという。そうだとすれば歴史的仮名遣いは「はらゐせ」〕

はら-いた【腹痛】🔗⭐🔉

はら-いた [0] 【腹痛】

腹部が痛むこと。ふくつう。「―をおこす」

はら-いっぱい【腹一杯】🔗⭐🔉

はら-いっぱい [3][0] 【腹一杯】

(副詞的にも用いる)

(1)食べた物で腹が十分に満ち足りること。満腹。「―食べる」「―になる」

(2)思っていることの全部。思う存分。「お国が―の我意(ワガママ)を働く間(ウチ)/怪談牡丹灯籠(円朝)」

はらい-の・ける【払い除ける】🔗⭐🔉

はらい-の・ける ハラヒ― [5] 【払い除ける】 (動カ下一)[文]カ下二 はらひの・く

手ではらうようにして取り除く。振りはらう。「相手の手を―・ける」

はらい-もど・す【払い戻す】🔗⭐🔉

はらい-もど・す ハラヒ― [5][0] 【払い戻す】 (動サ五[四])

(1)一度受け取った金銭を清算して余ったものを返す。「特急料金を―・す」

(2)預貯金を,預けた人に払い渡す。「定期預金を―・す」

(3)競馬・競輪などで,的中した投票券を現金に換えて払う。

[可能] はらいもどせる

はらい-わた・す【払い渡す】🔗⭐🔉

はらい-わた・す ハラヒ― [5] 【払い渡す】 (動サ五[四])

金銭を支払って渡す。

はら・う【払う】🔗⭐🔉

はら・う ハラフ [2] 【払う】 (動ワ五[ハ四])

(1)じゃまなもの,無益なもの,不用なもの,害をなすものなどを除く。(ア)手などで勢いよく除き去る。「ほこりを―・う」「天井のすすを―・う」「肩に積もった雪を―・う」(イ)刃物でさっと切って取り除く。切り払う。「立ち木の下枝を―・う」「鎌(カマ)で下草を―・う」(ウ)使用するために,取り除く。「刀の鞘(サヤ)を―・う」「襖(フスマ)を―・う」(エ)自分のほうへ向かってくるものを,手や足を勢いよく動かしてわきへどける。払いのける。「足を―・って倒す」「つかみかかってくる手を―・う」

(2)人や動物をその場からいなくさせる。去らせる。また,先払いをする。「人を―・って密談する」「はえを―・う」「行列の先を―・う」

(3)圧倒する。威圧する。「威風あたりを―・う」

(4)不用なものを売って処分する。「古雑誌を屑屋に―・はうと思つて/一隅より(晶子)」

(5)金銭を渡す。(ア)支払う。「代金を―・う」「給料を―・う」「勘定を―・う」(イ)納入する。「罰金を―・う」「税金を―・う」

(6)目的を達するために,あるものを費やす。消費する。「勝利のために大きな犠牲を―・った」「努力を―・う」

(7)それまで居た場所をあける。引き払う。「宿を―・う」

(8)気持ちをあるものに向ける。心を傾ける。「…に注意を―・う」「敬意を―・う」「関心を―・う」「苦心を―・う」

(9)(「地をはらう」の形で)すっかり失われる。全くなくなる。「威信地を―・う」

(10)刀・棒などを左右に振る。なぎ倒す。「刀を―・う」「なぎなたで脛(スネ)を―・う」

(11)従わないものを討ち退ける。平定する。「姦を―・はん時は今/天地有情(晩翠)」

(12)軽くたたくように触れる。「池水の水草(ミクサ)も取らで青柳の―・ふしづ枝にまかせてぞ見る/後拾遺(春上)」

(13)ごみやちりなどを取り払う。はき清める。掃除する。「宮の東(ヒンガシ)の対を―・ひしつらひて/源氏(真木柱)」

(14)追放する。追い払う。「別当をも―・ふべしなんどまでののしりて/沙石 9」

[可能] はらえる

はら・う【祓う】🔗⭐🔉

はら・う ハラフ [2] 【祓う】

〔「払う」と同源〕

■一■ (動ワ五[ハ四])

神に祈ってけがれや災いを取り除く。清める。「悪霊を―・う」

■二■ (動ハ下二)

{■一■}に同じ。「六月の晦の大祓へに―・へたまひ清めたまふ事/祝詞(六月晦大祓)」

はらえ【祓】🔗⭐🔉

はらえ ハラヘ [2] 【祓】

〔下二段動詞「はらう(祓)」の連用形から〕

(1)神に祈って罪・けがれ,災禍などを除き去ること。また,そのための儀式や,その祈りの言葉。おはらい。はらい。

(2)罪を犯した者に財物を出させて,その罪をあがなわせたこと。また,その物。はらい。「死にたる者の友伴(トモカキ)を留めて強(アナカチ)に―せしむ/日本書紀(孝徳訓)」

はらえ-がわ【祓川】🔗⭐🔉

はらえ-がわ ハラヘガハ [3] 【祓川】

神仏に参拝するとき,身を清めるために禊(ミソギ)する川。

はらえ-ぐさ【祓種】🔗⭐🔉

はらえ-ぐさ ハラヘ― 【祓種】

六月・一二月の大祓のときに,祓った身の罪やけがれを移して川に流す形代(カタシロ)。「浅茅刈るけふは夏越の―の/夫木 9」

はらえ-ことば【祓詞】🔗⭐🔉

はらえ-ことば ハラヘ― [4] 【祓詞】

(1)祓のとき,中臣(ナカトミ)または神官の読み上げる祝詞。はらえのことば。

(2)平安時代,六月・一二月の大祓のとき,東西の史部(フビトベ)が祓の刀(タチ)を奉り,読み上げる祝詞。

はらえ-つ-もの【祓つ物】🔗⭐🔉

はらえ-つ-もの ハラヘ― 【祓つ物】

罪やけがれをあがなうために祓の料として出す品物。「罪を素戔嗚尊に科(オオ)せて,其の―を責(ハタ)る/日本書紀(神代上訓注)」

はらえ-ど【祓戸】🔗⭐🔉

はらえ-ど ハラヘ― [3] 【祓戸】

祓をする場所。

はらえ-どの【祓殿】🔗⭐🔉

はらえ-どの ハラヘ― [0] 【祓殿】

神社などの祓をするための殿舎。

はらえ-ど-の-かみ【祓戸の神】🔗⭐🔉

はらえ-ど-の-かみ ハラヘ― 【祓戸の神】

祓をするときにまつる神。瀬織津比 神(セオリツヒメノカミ)・気吹戸主神(イブキドヌシノカミ)・速開都比

神(セオリツヒメノカミ)・気吹戸主神(イブキドヌシノカミ)・速開都比 神(ハヤアキツヒメノカミ)・速佐須良比

神(ハヤアキツヒメノカミ)・速佐須良比 神(ハヤサスラヒメノカミ)の四神をいう。

神(ハヤサスラヒメノカミ)の四神をいう。

神(セオリツヒメノカミ)・気吹戸主神(イブキドヌシノカミ)・速開都比

神(セオリツヒメノカミ)・気吹戸主神(イブキドヌシノカミ)・速開都比 神(ハヤアキツヒメノカミ)・速佐須良比

神(ハヤアキツヒメノカミ)・速佐須良比 神(ハヤサスラヒメノカミ)の四神をいう。

神(ハヤサスラヒメノカミ)の四神をいう。

はらえ-の-たち【祓の刀】🔗⭐🔉

はらえ-の-たち ハラヘ― 【祓の刀】

平安時代,大祓の際に東西の史部(フビトベ)の奉った太刀。

はら-おび【腹帯】🔗⭐🔉

はら-おび [0] 【腹帯】

(1)腹に巻く帯。はらまき。

(2)「岩田帯(イワタオビ)」に同じ。

(3)馬具の一。鞍を馬の背に取りつけるために馬の腹にしめる帯。はるび。

はらか【腹赤・ 】🔗⭐🔉

】🔗⭐🔉

はらか 【腹赤・ 】

〔「はらあか」の転〕

魚,ニベの異名。一説に,マスの異名。「―釣る大曲崎(オオワダサキ)のうけ縄に/山家(雑)」

】

〔「はらあか」の転〕

魚,ニベの異名。一説に,マスの異名。「―釣る大曲崎(オオワダサキ)のうけ縄に/山家(雑)」

】

〔「はらあか」の転〕

魚,ニベの異名。一説に,マスの異名。「―釣る大曲崎(オオワダサキ)のうけ縄に/山家(雑)」

】

〔「はらあか」の転〕

魚,ニベの異名。一説に,マスの異名。「―釣る大曲崎(オオワダサキ)のうけ縄に/山家(雑)」

はらか-の-そう【腹赤の奏】🔗⭐🔉

はらか-の-そう 【腹赤の奏】

中古,元日節会の際,大宰府より献上された腹赤を内膳司が奏する儀式。

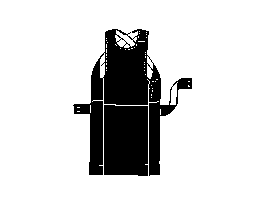

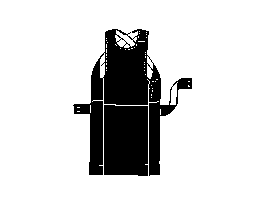

はら-がけ【腹掛(け)】🔗⭐🔉

はら-がけ [0] 【腹掛(け)】

(1)胸から腹までをおおい,背中で細い共布を十文字に交わらせてとめて着用するもの。多く紺木綿(コンモメン)で作り,前面に幅いっぱいの「どんぶり」と呼ぶ物入れをつける。職人などが着用する。

(2)幼児が寝冷えしないように衣服の下に着けるもの。胸・腹をおおい,ひもを結んでとめる。腹当て。

腹掛け(1)

[図]

[図]

[図]

[図]

はら-がまえ【腹構え】🔗⭐🔉

はら-がまえ ―ガマヘ [3] 【腹構え】

これから何かをしようとする場合の心の準備。「―が出来ていない」

はら-から【同胞】🔗⭐🔉

はら-から [0][2] 【同胞】

(1)母を同じくする兄弟姉妹。また,一般に兄弟姉妹。「島にかへる娘二人は―らしく/源おぢ(独歩)」「親族(ウガラ)―/万葉 460」

(2)同じ国民。同胞(ドウホウ)。

はら-がわり【腹変(わ)り】🔗⭐🔉

はら-がわり ―ガハリ [3] 【腹変(わ)り】

「腹違い」に同じ。「広瀬某の落胤(オトシダネ)或は―の姉の復讐(カタキ)なり/高橋阿伝夜叉譚(魯文)」

はら-ぎたな・し【腹穢し・腹汚し】🔗⭐🔉

はら-ぎたな・し 【腹穢し・腹汚し】 (形ク)

心が素直でなく,意地が悪い。ねじけている。「けしからず,―・くおはしましけり/枕草子 278」

はら-きり【腹切り】🔗⭐🔉

はら-きり [0] 【腹切り】

「せっぷく(切腹)」に同じ。

はらきり-がたな【腹切り刀】🔗⭐🔉

はらきり-がたな [5] 【腹切り刀】

切腹のための刀。多く九寸五分(クスンゴブ)をいう。「子に死ねといふ―/浄瑠璃・菅原」

はら-ぐあい【腹具合】🔗⭐🔉

はら-ぐあい ―グアヒ [3] 【腹具合】

胃や腸の調子。「―が悪い」

はら-くだし【腹下し】🔗⭐🔉

はら-くだし [3][0] 【腹下し】 (名)スル

(1)下痢(ゲリ)をすること。はらくだり。

(2)下剤。

はら-くだり【腹下り】🔗⭐🔉

はら-くだり [3] 【腹下り】 (名)スル

下痢(ゲリ)。はらくだし。

はら-ぐみ【腹組(み)】🔗⭐🔉

はら-ぐみ [0] 【腹組(み)】

腹の中での考え。腹案。

はら-ぐろ【腹黒】🔗⭐🔉

はら-ぐろ [0] 【腹黒】 (名・形動)

腹黒いこと。「―な人」

はら-ぐろ・い【腹黒い】🔗⭐🔉

はら-ぐろ・い [4] 【腹黒い】 (形)[文]ク はらぐろ・し

心がねじけている。心の中に悪巧みや陰謀をもっている。「―・い人間」

[派生] ――さ(名)

はら-げい【腹芸】🔗⭐🔉

はら-げい 【腹芸】

(1)演劇で,動作や言葉を押さえて,役の心理・感情を表現する内面的で静的な演技。

(2)心の中のもくろみを,政治力や度胸で実現すること。

(3)腹に顔を描き,いろいろ動かして表情を変えてみせる座興の芸。腹踊り。

(4)あおむけに寝た人の腹の上で,物を切ったり餅をついたりしてみせる曲芸。

はら-こ【腹子】🔗⭐🔉

はら-こ [2] 【腹子】

魚類の腹中にある卵塊。また,それを塩漬けなどにしたもの。たらこ・すじこなど。 (ハララゴ)。

(ハララゴ)。

(ハララゴ)。

(ハララゴ)。

はら-ごしらえ【腹拵え】🔗⭐🔉

はら-ごしらえ ―ゴシラヘ [3] 【腹拵え】 (名)スル

事に当たる前にしっかり食事をしておくこと。「―して出かける」

はら-ごたえ【腹応え】🔗⭐🔉

はら-ごたえ ―ゴタヘ [3] 【腹応え】

物を食べて腹がいっぱいになったという感じ。「―のない弁当」

はら-ごなし【腹ごなし】🔗⭐🔉

はら-ごなし [3][0] 【腹ごなし】

軽い運動や散歩などをして,食べた物の消化を助けること。「―に散歩する」

はら-ごもり【腹籠り】🔗⭐🔉

はら-ごもり [3] 【腹籠り】

(1)胎内にあること。みごもること。また,胎児。

(2)仏像などの腹の中に納めてあること。また,納められた経典や宝物など。

(3)父が死んだとき,子が母の胎内にいること。遺腹。忘れがたみ。

はら-さんざん【腹散散】🔗⭐🔉

はら-さんざん 【腹散散】 (副)

おもう存分に。さんざっぱら。はらさんざ。「―なぐさんで,ただにげるとはあつかましい/滑稽本・膝栗毛 3」

はらじゅく【原宿】🔗⭐🔉

はらじゅく 【原宿】

東京都渋谷区東部の地名。明治神宮から青山に至る表参道周辺一帯をいい,青山とともに近年,若者の街としてにぎわう。

ハラショー (ロシア) khorosho

(ロシア) khorosho 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ハラショー [2]  (ロシア) khorosho

(ロシア) khorosho (感)

(1)よろしい。承知した。

(2)すばらしい。結構。

(感)

(1)よろしい。承知した。

(2)すばらしい。結構。

(ロシア) khorosho

(ロシア) khorosho (感)

(1)よろしい。承知した。

(2)すばらしい。結構。

(感)

(1)よろしい。承知した。

(2)すばらしい。結構。

はら-じろ【腹白】🔗⭐🔉

はら-じろ [0] 【腹白】

(1)腹の白いこと。また,そのもの。

(2)指貫(サシヌキ)の裾の下括りの緒の飾り結び。袴の色と白の組紐(クミヒモ)で裾をしぼり,残りを足の長さくらいの三つ編みにして下げたもの。白を上に組むための名称。場合・年齢による決まりがある。

→ねず緒

はら【腹】(和英)🔗⭐🔉

はら【腹】

(1) the belly;→英和

the abdomen;→英和

the bowels (腸);the stomach (胃).→英和

〜が痛む have a pain in the abdomen[stomach].〜がすく get hungry.〜が張る feel heavy in the stomach.〜の出た potbellied.(2)[心]heart;→英和

mind.→英和

〜が痛まない have nothing to lose (比喩的).

〜の大きい broad-minded.〜の中では at heart.〜を探る sound.→英和

〜を立てる get angry.〜を割って話す speak frankly.痛くもない〜を探られる be suspected without cause.

はらい【払い】(和英)🔗⭐🔉

はらい【祓い】(和英)🔗⭐🔉

はらい【祓い】

purification;exorcism.

はらいこむ【払い込む】(和英)🔗⭐🔉

はらいこむ【払い込む】

pay;→英和

pay in;pay up.

はらいさげる【払い下げる】(和英)🔗⭐🔉

はらいさげる【払い下げる】

sell;→英和

dispose of.

はらいすぎ【払い過ぎ】(和英)🔗⭐🔉

はらいすぎ【払い過ぎ】

overpayment.→英和

はらいすぎる【払い過ぎる】(和英)🔗⭐🔉

はらいすぎる【払い過ぎる】

overpay.→英和

はらいずみ【払い済の】(和英)🔗⭐🔉

はらいずみ【払い済の】

paid.→英和

はらいせ【腹癒】(和英)🔗⭐🔉

はらいせ【腹癒】

revenge.→英和

〜に out of spite.〜をする ⇒恨み.

はらいだし【払出し】(和英)🔗⭐🔉

はらいだし【払出し】

(a) withdrawal (預金の).→英和

はらいっぱい【腹一杯食べる】(和英)🔗⭐🔉

はらいっぱい【腹一杯食べる】

eat one's fill.

はらいのける【払い除ける】(和英)🔗⭐🔉

はらいのける【払い除ける】

brush off[away];drive away.

はらいもどす【払い戻す】(和英)🔗⭐🔉

はらいもどす【払い戻す】

pay back;refund.→英和

はらいわたし【払い渡し】(和英)🔗⭐🔉

はらいわたし【払い渡し】

(a) payment.→英和

はらいわたす【払い渡す】(和英)🔗⭐🔉

はらいわたす【払い渡す】

pay (out).→英和

はらう【払う】(和英)🔗⭐🔉

はらう【祓う】(和英)🔗⭐🔉

はらおび【腹帯】(和英)🔗⭐🔉

はらおび【腹帯】

a maternity belt (妊婦の);a saddle girth (馬の).

はらぐあい【腹具合が悪い】(和英)🔗⭐🔉

はらぐあい【腹具合が悪い】

have trouble with one's bowels[stomach].

はらげい【腹芸】(和英)🔗⭐🔉

はらげい【腹芸】

a plucky act.

はらごなし【腹ごなしに】(和英)🔗⭐🔉

はらごなし【腹ごなしに】

to aid digestion.

大辞林に「はら」で始まるの検索結果 1-96。もっと読み込む