複数辞典一括検索+![]()

![]()

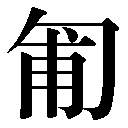

匍 はらばう🔗⭐🔉

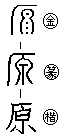

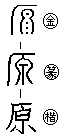

原 はら🔗⭐🔉

【原】

10画 厂部 [二年]

区点=2422 16進=3836 シフトJIS=8CB4

《常用音訓》ゲン/はら

《音読み》 ゲン

10画 厂部 [二年]

区点=2422 16進=3836 シフトJIS=8CB4

《常用音訓》ゲン/はら

《音読み》 ゲン /ゴン

/ゴン /ガン(グ

/ガン(グ ン)

ン) 〈yu

〈yu n〉

《訓読み》 はら/みなもと/もと/もとより/たずねる(たづぬ)/ゆるす

《名付け》 おか・はじめ・はら・もと

《意味》

n〉

《訓読み》 はら/みなもと/もと/もとより/たずねる(たづぬ)/ゆるす

《名付け》 おか・はじめ・はら・もと

《意味》

{名}はら。まるい平原。広い野原。「平原」「青血化為原上草=青血化シテ原上ノ草ト為ル」〔→曾鞏〕

{名}はら。まるい平原。広い野原。「平原」「青血化為原上草=青血化シテ原上ノ草ト為ル」〔→曾鞏〕

{名}みなもと。もと、岩の穴から水のわき出る泉。のち転じて、物事のもと・起源の意。〈同義語〉→源。「原泉」「原因」「窺仁義之原=仁義ノ原ヲ窺フ」〔→司馬光〕

{名}みなもと。もと、岩の穴から水のわき出る泉。のち転じて、物事のもと・起源の意。〈同義語〉→源。「原泉」「原因」「窺仁義之原=仁義ノ原ヲ窺フ」〔→司馬光〕

{名・形}もと。はじめ。もとの。「原初」「道之大原出於天=道ノ大原ハ天ヨリ出ヅ」〔→漢書〕

{名・形}もと。はじめ。もとの。「原初」「道之大原出於天=道ノ大原ハ天ヨリ出ヅ」〔→漢書〕

{副}もとより。最初から。「原来」「険夷原不滞胸中=険夷原ヨリ胸中ニ滞ラズ」〔→王陽明〕

{副}もとより。最初から。「原来」「険夷原不滞胸中=険夷原ヨリ胸中ニ滞ラズ」〔→王陽明〕

{動}たずねる(タヅヌ)。もとにさかのぼって考える。「原始要終=始メヲ原ネ終ハリヲ要ム」〔→易経〕

{動}たずねる(タヅヌ)。もとにさかのぼって考える。「原始要終=始メヲ原ネ終ハリヲ要ム」〔→易経〕

{形・名}きまじめなさま。また、きまじめなだけで融通がきかないこと。〈同義語〉→愿。「郷原(郷土で、まじめな常識人と定評ある人)」「一郷皆称原人焉=一郷ミナ原人ト称ス」〔→孟子〕

{形・名}きまじめなさま。また、きまじめなだけで融通がきかないこと。〈同義語〉→愿。「郷原(郷土で、まじめな常識人と定評ある人)」「一郷皆称原人焉=一郷ミナ原人ト称ス」〔→孟子〕

{動}ゆるす。罪をゆるす。▽もとをたずねて情状を酌量することから。「原諒ゲンリョウ(しかたないとゆるす)」「詔書特原不理罪=詔書シテ特ニ原シテ罪ヲ理サズ」〔→後漢書〕

《解字》

{動}ゆるす。罪をゆるす。▽もとをたずねて情状を酌量することから。「原諒ゲンリョウ(しかたないとゆるす)」「詔書特原不理罪=詔書シテ特ニ原シテ罪ヲ理サズ」〔→後漢書〕

《解字》

会意。「厂(がけ)+泉(いずみ)」で、岩石の間のまるい穴から水がわく泉のこと。源の原字。水源であるから「もと」の意を派生する。広い野原を意味するのは、原隰ゲンシュウ(泉の出る地)の意から。また、きまじめを意味するのは、元(まるい頭)

会意。「厂(がけ)+泉(いずみ)」で、岩石の間のまるい穴から水がわく泉のこと。源の原字。水源であるから「もと」の意を派生する。広い野原を意味するのは、原隰ゲンシュウ(泉の出る地)の意から。また、きまじめを意味するのは、元(まるい頭) 頑ガン(まるい頭→融通のきかない頭)などに当てた仮借字である。

《類義》

→始

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

頑ガン(まるい頭→融通のきかない頭)などに当てた仮借字である。

《類義》

→始

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

10画 厂部 [二年]

区点=2422 16進=3836 シフトJIS=8CB4

《常用音訓》ゲン/はら

《音読み》 ゲン

10画 厂部 [二年]

区点=2422 16進=3836 シフトJIS=8CB4

《常用音訓》ゲン/はら

《音読み》 ゲン /ゴン

/ゴン /ガン(グ

/ガン(グ ン)

ン) 〈yu

〈yu n〉

《訓読み》 はら/みなもと/もと/もとより/たずねる(たづぬ)/ゆるす

《名付け》 おか・はじめ・はら・もと

《意味》

n〉

《訓読み》 はら/みなもと/もと/もとより/たずねる(たづぬ)/ゆるす

《名付け》 おか・はじめ・はら・もと

《意味》

{名}はら。まるい平原。広い野原。「平原」「青血化為原上草=青血化シテ原上ノ草ト為ル」〔→曾鞏〕

{名}はら。まるい平原。広い野原。「平原」「青血化為原上草=青血化シテ原上ノ草ト為ル」〔→曾鞏〕

{名}みなもと。もと、岩の穴から水のわき出る泉。のち転じて、物事のもと・起源の意。〈同義語〉→源。「原泉」「原因」「窺仁義之原=仁義ノ原ヲ窺フ」〔→司馬光〕

{名}みなもと。もと、岩の穴から水のわき出る泉。のち転じて、物事のもと・起源の意。〈同義語〉→源。「原泉」「原因」「窺仁義之原=仁義ノ原ヲ窺フ」〔→司馬光〕

{名・形}もと。はじめ。もとの。「原初」「道之大原出於天=道ノ大原ハ天ヨリ出ヅ」〔→漢書〕

{名・形}もと。はじめ。もとの。「原初」「道之大原出於天=道ノ大原ハ天ヨリ出ヅ」〔→漢書〕

{副}もとより。最初から。「原来」「険夷原不滞胸中=険夷原ヨリ胸中ニ滞ラズ」〔→王陽明〕

{副}もとより。最初から。「原来」「険夷原不滞胸中=険夷原ヨリ胸中ニ滞ラズ」〔→王陽明〕

{動}たずねる(タヅヌ)。もとにさかのぼって考える。「原始要終=始メヲ原ネ終ハリヲ要ム」〔→易経〕

{動}たずねる(タヅヌ)。もとにさかのぼって考える。「原始要終=始メヲ原ネ終ハリヲ要ム」〔→易経〕

{形・名}きまじめなさま。また、きまじめなだけで融通がきかないこと。〈同義語〉→愿。「郷原(郷土で、まじめな常識人と定評ある人)」「一郷皆称原人焉=一郷ミナ原人ト称ス」〔→孟子〕

{形・名}きまじめなさま。また、きまじめなだけで融通がきかないこと。〈同義語〉→愿。「郷原(郷土で、まじめな常識人と定評ある人)」「一郷皆称原人焉=一郷ミナ原人ト称ス」〔→孟子〕

{動}ゆるす。罪をゆるす。▽もとをたずねて情状を酌量することから。「原諒ゲンリョウ(しかたないとゆるす)」「詔書特原不理罪=詔書シテ特ニ原シテ罪ヲ理サズ」〔→後漢書〕

《解字》

{動}ゆるす。罪をゆるす。▽もとをたずねて情状を酌量することから。「原諒ゲンリョウ(しかたないとゆるす)」「詔書特原不理罪=詔書シテ特ニ原シテ罪ヲ理サズ」〔→後漢書〕

《解字》

会意。「厂(がけ)+泉(いずみ)」で、岩石の間のまるい穴から水がわく泉のこと。源の原字。水源であるから「もと」の意を派生する。広い野原を意味するのは、原隰ゲンシュウ(泉の出る地)の意から。また、きまじめを意味するのは、元(まるい頭)

会意。「厂(がけ)+泉(いずみ)」で、岩石の間のまるい穴から水がわく泉のこと。源の原字。水源であるから「もと」の意を派生する。広い野原を意味するのは、原隰ゲンシュウ(泉の出る地)の意から。また、きまじめを意味するのは、元(まるい頭) 頑ガン(まるい頭→融通のきかない頭)などに当てた仮借字である。

《類義》

→始

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

頑ガン(まるい頭→融通のきかない頭)などに当てた仮借字である。

《類義》

→始

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

原善 ハラゼン🔗⭐🔉

【原善】

ハラゼン〔日〕〈人名〉1774〜1820 江戸時代後期の儒学者。下総シモウサ(茨城県)の人。号は念斎ネンサイ。山本北山を師とし、父の跡を継ぎ幕臣となる。昌平黌ショウヘイコウで教授。著に『先哲叢談センテツソウダン』など。

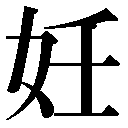

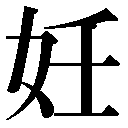

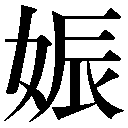

妊 はらむ🔗⭐🔉

【妊】

7画 女部 [常用漢字]

区点=3905 16進=4725 シフトJIS=9444

【姙】異体字異体字

7画 女部 [常用漢字]

区点=3905 16進=4725 シフトJIS=9444

【姙】異体字異体字

9画 女部

区点=5312 16進=552C シフトJIS=9B4B

《常用音訓》ニン

《音読み》 ニン(ニム)

9画 女部

区点=5312 16進=552C シフトJIS=9B4B

《常用音訓》ニン

《音読み》 ニン(ニム) /ジン(ジム)

/ジン(ジム) 〈r

〈r n〉

《訓読み》 はらむ

《名付け》 さね・もつ

《意味》

{動}はらむ。子どもを腹の中にだきかかえてふくれる。みごもる。〈同義語〉→壬。〈類義語〉→孕ヨウ。「妊娠」

《解字》

会意兼形声。壬ニン・ジンは、腹のふくれた糸巻きの形を描いた象形文字。だきこんで太くふくれる意を含む。妊は「女+音符壬」で、子どもを腹の中にだきかかえてふくれること。→壬

《単語家族》

任(荷物を抱きかかえる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

n〉

《訓読み》 はらむ

《名付け》 さね・もつ

《意味》

{動}はらむ。子どもを腹の中にだきかかえてふくれる。みごもる。〈同義語〉→壬。〈類義語〉→孕ヨウ。「妊娠」

《解字》

会意兼形声。壬ニン・ジンは、腹のふくれた糸巻きの形を描いた象形文字。だきこんで太くふくれる意を含む。妊は「女+音符壬」で、子どもを腹の中にだきかかえてふくれること。→壬

《単語家族》

任(荷物を抱きかかえる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

7画 女部 [常用漢字]

区点=3905 16進=4725 シフトJIS=9444

【姙】異体字異体字

7画 女部 [常用漢字]

区点=3905 16進=4725 シフトJIS=9444

【姙】異体字異体字

9画 女部

区点=5312 16進=552C シフトJIS=9B4B

《常用音訓》ニン

《音読み》 ニン(ニム)

9画 女部

区点=5312 16進=552C シフトJIS=9B4B

《常用音訓》ニン

《音読み》 ニン(ニム) /ジン(ジム)

/ジン(ジム) 〈r

〈r n〉

《訓読み》 はらむ

《名付け》 さね・もつ

《意味》

{動}はらむ。子どもを腹の中にだきかかえてふくれる。みごもる。〈同義語〉→壬。〈類義語〉→孕ヨウ。「妊娠」

《解字》

会意兼形声。壬ニン・ジンは、腹のふくれた糸巻きの形を描いた象形文字。だきこんで太くふくれる意を含む。妊は「女+音符壬」で、子どもを腹の中にだきかかえてふくれること。→壬

《単語家族》

任(荷物を抱きかかえる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

n〉

《訓読み》 はらむ

《名付け》 さね・もつ

《意味》

{動}はらむ。子どもを腹の中にだきかかえてふくれる。みごもる。〈同義語〉→壬。〈類義語〉→孕ヨウ。「妊娠」

《解字》

会意兼形声。壬ニン・ジンは、腹のふくれた糸巻きの形を描いた象形文字。だきこんで太くふくれる意を含む。妊は「女+音符壬」で、子どもを腹の中にだきかかえてふくれること。→壬

《単語家族》

任(荷物を抱きかかえる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

娠 はらむ🔗⭐🔉

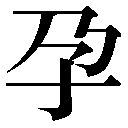

孕 はらむ🔗⭐🔉

払 はらい🔗⭐🔉

【払】

5画

5画  部 [常用漢字]

区点=4207 16進=4A27 シフトJIS=95A5

【拂】旧字人名に使える旧字

部 [常用漢字]

区点=4207 16進=4A27 シフトJIS=95A5

【拂】旧字人名に使える旧字

8画

8画  部

区点=5736 16進=5944 シフトJIS=9D63

《常用音訓》フツ/はら…う

《音読み》 フツ

部

区点=5736 16進=5944 シフトJIS=9D63

《常用音訓》フツ/はら…う

《音読み》 フツ /ホチ

/ホチ /ホツ

/ホツ 〈f

〈f 〉

《訓読み》 はらう(はらふ)/さからう(さからふ)/はらい(はらひ)

《意味》

〉

《訓読み》 はらう(はらふ)/さからう(さからふ)/はらい(はらひ)

《意味》

{動}はらう(ハラフ)。左右にはらいのける。右に左にと拭フいて、曇りやよごれをとり去る。「払拭フッショク」「払暁フツギョウ」「石上題詩払緑苔=石上ニ詩ヲ題セントシテ緑苔ヲ払フ」〔→白居易〕

{動}はらう(ハラフ)。左右にはらいのける。右に左にと拭フいて、曇りやよごれをとり去る。「払拭フッショク」「払暁フツギョウ」「石上題詩払緑苔=石上ニ詩ヲ題セントシテ緑苔ヲ払フ」〔→白居易〕

{動}はらう(ハラフ)。左右にふくように表面をなでる。「花払離觴柳払舟=花ハ離觴ヲ払ヒ柳ハ舟ヲ払フ」〔→高啓〕

{動}はらう(ハラフ)。左右にふくように表面をなでる。「花払離觴柳払舟=花ハ離觴ヲ払ヒ柳ハ舟ヲ払フ」〔→高啓〕

{動}さからう(サカラフ)。拒否する。そむく。「払乱其所為=ソノナストコロヲ払乱ス」〔→孟子〕

{動}さからう(サカラフ)。拒否する。そむく。「払乱其所為=ソノナストコロヲ払乱ス」〔→孟子〕

{動}たすける。「払士ヒッシ」

〔国〕はらう(ハラフ)。はらい(ハラヒ)。代金をはらう。また、そのこと。「支払い」

《解字》

会意兼形声。弗フツは「弓(たれたつる)+八印(左右にはねる)」からなり、たれたつるを左右にはらって切るさま。拂は「手+音符弗」で、左右にはらいのける動作を示す。手を左右に振るのは拒否し否定する表現でもある。→弗

《単語家族》

悖フツ(もとる、逆らう)

{動}たすける。「払士ヒッシ」

〔国〕はらう(ハラフ)。はらい(ハラヒ)。代金をはらう。また、そのこと。「支払い」

《解字》

会意兼形声。弗フツは「弓(たれたつる)+八印(左右にはねる)」からなり、たれたつるを左右にはらって切るさま。拂は「手+音符弗」で、左右にはらいのける動作を示す。手を左右に振るのは拒否し否定する表現でもある。→弗

《単語家族》

悖フツ(もとる、逆らう) 沸フツ(水がわきたって左右にわかれる)

沸フツ(水がわきたって左右にわかれる) 分(わける)などと同系。

《類義》

攘ジョウ(はらう)は、中に割りこんできたものを除くこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

分(わける)などと同系。

《類義》

攘ジョウ(はらう)は、中に割りこんできたものを除くこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

5画

5画  部 [常用漢字]

区点=4207 16進=4A27 シフトJIS=95A5

【拂】旧字人名に使える旧字

部 [常用漢字]

区点=4207 16進=4A27 シフトJIS=95A5

【拂】旧字人名に使える旧字

8画

8画  部

区点=5736 16進=5944 シフトJIS=9D63

《常用音訓》フツ/はら…う

《音読み》 フツ

部

区点=5736 16進=5944 シフトJIS=9D63

《常用音訓》フツ/はら…う

《音読み》 フツ /ホチ

/ホチ /ホツ

/ホツ 〈f

〈f 〉

《訓読み》 はらう(はらふ)/さからう(さからふ)/はらい(はらひ)

《意味》

〉

《訓読み》 はらう(はらふ)/さからう(さからふ)/はらい(はらひ)

《意味》

{動}はらう(ハラフ)。左右にはらいのける。右に左にと拭フいて、曇りやよごれをとり去る。「払拭フッショク」「払暁フツギョウ」「石上題詩払緑苔=石上ニ詩ヲ題セントシテ緑苔ヲ払フ」〔→白居易〕

{動}はらう(ハラフ)。左右にはらいのける。右に左にと拭フいて、曇りやよごれをとり去る。「払拭フッショク」「払暁フツギョウ」「石上題詩払緑苔=石上ニ詩ヲ題セントシテ緑苔ヲ払フ」〔→白居易〕

{動}はらう(ハラフ)。左右にふくように表面をなでる。「花払離觴柳払舟=花ハ離觴ヲ払ヒ柳ハ舟ヲ払フ」〔→高啓〕

{動}はらう(ハラフ)。左右にふくように表面をなでる。「花払離觴柳払舟=花ハ離觴ヲ払ヒ柳ハ舟ヲ払フ」〔→高啓〕

{動}さからう(サカラフ)。拒否する。そむく。「払乱其所為=ソノナストコロヲ払乱ス」〔→孟子〕

{動}さからう(サカラフ)。拒否する。そむく。「払乱其所為=ソノナストコロヲ払乱ス」〔→孟子〕

{動}たすける。「払士ヒッシ」

〔国〕はらう(ハラフ)。はらい(ハラヒ)。代金をはらう。また、そのこと。「支払い」

《解字》

会意兼形声。弗フツは「弓(たれたつる)+八印(左右にはねる)」からなり、たれたつるを左右にはらって切るさま。拂は「手+音符弗」で、左右にはらいのける動作を示す。手を左右に振るのは拒否し否定する表現でもある。→弗

《単語家族》

悖フツ(もとる、逆らう)

{動}たすける。「払士ヒッシ」

〔国〕はらう(ハラフ)。はらい(ハラヒ)。代金をはらう。また、そのこと。「支払い」

《解字》

会意兼形声。弗フツは「弓(たれたつる)+八印(左右にはねる)」からなり、たれたつるを左右にはらって切るさま。拂は「手+音符弗」で、左右にはらいのける動作を示す。手を左右に振るのは拒否し否定する表現でもある。→弗

《単語家族》

悖フツ(もとる、逆らう) 沸フツ(水がわきたって左右にわかれる)

沸フツ(水がわきたって左右にわかれる) 分(わける)などと同系。

《類義》

攘ジョウ(はらう)は、中に割りこんできたものを除くこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

分(わける)などと同系。

《類義》

攘ジョウ(はらう)は、中に割りこんできたものを除くこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

掃 はらう🔗⭐🔉

【掃】

11画

11画  部 [常用漢字]

区点=3361 16進=415D シフトJIS=917C

《常用音訓》ソウ/は…く

《音読み》 ソウ(サウ)

部 [常用漢字]

区点=3361 16進=415D シフトJIS=917C

《常用音訓》ソウ/は…く

《音読み》 ソウ(サウ)

〈s

〈s o・s

o・s o〉

《訓読み》 はく/はらう(はらふ)

《名付け》 かに・のぶ

《意味》

o〉

《訓読み》 はく/はらう(はらふ)

《名付け》 かに・のぶ

《意味》

{動}はく。はらう(ハラフ)。ほうきではく。また、地表面をかくようにはいてきれいにする。〈類義語〉→洒サイ(水で流す)。「掃除ソウジ/ソウジョ」「落葉満階紅不掃=落葉、階ニ満チテ、紅掃ハズ」〔→白居易〕

{動}はく。はらう(ハラフ)。ほうきではく。また、地表面をかくようにはいてきれいにする。〈類義語〉→洒サイ(水で流す)。「掃除ソウジ/ソウジョ」「落葉満階紅不掃=落葉、階ニ満チテ、紅掃ハズ」〔→白居易〕

{動}はき清めたように全部なくなる。「人道掃地=人道、地ヲ掃フ」

《解字》

会意兼形声。帚シュウ・ソウは、ほうきを持つさまを示す会意文字。掃は「手+音符帚」で、ほうきで地表をひっかくこと。

《単語家族》

掻ソウ(かく)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

{動}はき清めたように全部なくなる。「人道掃地=人道、地ヲ掃フ」

《解字》

会意兼形声。帚シュウ・ソウは、ほうきを持つさまを示す会意文字。掃は「手+音符帚」で、ほうきで地表をひっかくこと。

《単語家族》

掻ソウ(かく)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

11画

11画  部 [常用漢字]

区点=3361 16進=415D シフトJIS=917C

《常用音訓》ソウ/は…く

《音読み》 ソウ(サウ)

部 [常用漢字]

区点=3361 16進=415D シフトJIS=917C

《常用音訓》ソウ/は…く

《音読み》 ソウ(サウ)

〈s

〈s o・s

o・s o〉

《訓読み》 はく/はらう(はらふ)

《名付け》 かに・のぶ

《意味》

o〉

《訓読み》 はく/はらう(はらふ)

《名付け》 かに・のぶ

《意味》

{動}はく。はらう(ハラフ)。ほうきではく。また、地表面をかくようにはいてきれいにする。〈類義語〉→洒サイ(水で流す)。「掃除ソウジ/ソウジョ」「落葉満階紅不掃=落葉、階ニ満チテ、紅掃ハズ」〔→白居易〕

{動}はく。はらう(ハラフ)。ほうきではく。また、地表面をかくようにはいてきれいにする。〈類義語〉→洒サイ(水で流す)。「掃除ソウジ/ソウジョ」「落葉満階紅不掃=落葉、階ニ満チテ、紅掃ハズ」〔→白居易〕

{動}はき清めたように全部なくなる。「人道掃地=人道、地ヲ掃フ」

《解字》

会意兼形声。帚シュウ・ソウは、ほうきを持つさまを示す会意文字。掃は「手+音符帚」で、ほうきで地表をひっかくこと。

《単語家族》

掻ソウ(かく)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

{動}はき清めたように全部なくなる。「人道掃地=人道、地ヲ掃フ」

《解字》

会意兼形声。帚シュウ・ソウは、ほうきを持つさまを示す会意文字。掃は「手+音符帚」で、ほうきで地表をひっかくこと。

《単語家族》

掻ソウ(かく)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

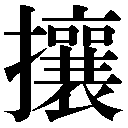

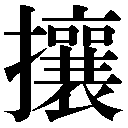

攘 はらう🔗⭐🔉

【攘】

20画

20画  部

区点=5823 16進=5A37 シフトJIS=9DB5

《音読み》 ジョウ(ジャウ)

部

区点=5823 16進=5A37 シフトJIS=9DB5

《音読み》 ジョウ(ジャウ) /ニョウ(ニャウ)

/ニョウ(ニャウ) 〈r

〈r ng・r

ng・r ng〉

《訓読み》 ぬすむ/はらう(はらふ)

《意味》

ng〉

《訓読み》 ぬすむ/はらう(はらふ)

《意味》

{動}ぬすむ。入りこんできたものをぬすむ。「攘窃ジョウセツ」「其父攘羊=ソノ父、羊ヲ攘ム」〔→論語〕

{動}ぬすむ。入りこんできたものをぬすむ。「攘窃ジョウセツ」「其父攘羊=ソノ父、羊ヲ攘ム」〔→論語〕

{動}はらう(ハラフ)。入りこんできたものを、はらいのける。じゃまなものをはらい除く。「攘臂=臂ヲ攘フ」「桓公救中国、而攘夷狄=桓公中国ヲ救ヒテ、夷狄ヲ攘フ」〔→公羊〕

{動}はらう(ハラフ)。入りこんできたものを、はらいのける。じゃまなものをはらい除く。「攘臂=臂ヲ攘フ」「桓公救中国、而攘夷狄=桓公中国ヲ救ヒテ、夷狄ヲ攘フ」〔→公羊〕

ジョウス{動}みだれる。みだす。「搶攘ソウジョウ」「心無天遊則六鑿相攘=心ニ天遊ナケレバ六鑿アヒ攘ス」〔→荘子〕

ジョウス{動}みだれる。みだす。「搶攘ソウジョウ」「心無天遊則六鑿相攘=心ニ天遊ナケレバ六鑿アヒ攘ス」〔→荘子〕

{動}間に入れてやる。場所を譲って、そこへ他人を割りこませる。▽譲に当てた用法。

《解字》

会意兼形声。襄ジョウは「衣+こまごました雑物」からなるり、衣の中にいろいろな物を入れこむさま。中に入れこむ意を含む。攘は「手+音符襄」で、中に入りこんだものを、払いのけたりぬすんだりすること。→襄

《単語家族》

釀(=醸。中にこうじを入れて酒をかもす)

{動}間に入れてやる。場所を譲って、そこへ他人を割りこませる。▽譲に当てた用法。

《解字》

会意兼形声。襄ジョウは「衣+こまごました雑物」からなるり、衣の中にいろいろな物を入れこむさま。中に入れこむ意を含む。攘は「手+音符襄」で、中に入りこんだものを、払いのけたりぬすんだりすること。→襄

《単語家族》

釀(=醸。中にこうじを入れて酒をかもす) 讓(=譲。間に入れてやる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

讓(=譲。間に入れてやる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

20画

20画  部

区点=5823 16進=5A37 シフトJIS=9DB5

《音読み》 ジョウ(ジャウ)

部

区点=5823 16進=5A37 シフトJIS=9DB5

《音読み》 ジョウ(ジャウ) /ニョウ(ニャウ)

/ニョウ(ニャウ) 〈r

〈r ng・r

ng・r ng〉

《訓読み》 ぬすむ/はらう(はらふ)

《意味》

ng〉

《訓読み》 ぬすむ/はらう(はらふ)

《意味》

{動}ぬすむ。入りこんできたものをぬすむ。「攘窃ジョウセツ」「其父攘羊=ソノ父、羊ヲ攘ム」〔→論語〕

{動}ぬすむ。入りこんできたものをぬすむ。「攘窃ジョウセツ」「其父攘羊=ソノ父、羊ヲ攘ム」〔→論語〕

{動}はらう(ハラフ)。入りこんできたものを、はらいのける。じゃまなものをはらい除く。「攘臂=臂ヲ攘フ」「桓公救中国、而攘夷狄=桓公中国ヲ救ヒテ、夷狄ヲ攘フ」〔→公羊〕

{動}はらう(ハラフ)。入りこんできたものを、はらいのける。じゃまなものをはらい除く。「攘臂=臂ヲ攘フ」「桓公救中国、而攘夷狄=桓公中国ヲ救ヒテ、夷狄ヲ攘フ」〔→公羊〕

ジョウス{動}みだれる。みだす。「搶攘ソウジョウ」「心無天遊則六鑿相攘=心ニ天遊ナケレバ六鑿アヒ攘ス」〔→荘子〕

ジョウス{動}みだれる。みだす。「搶攘ソウジョウ」「心無天遊則六鑿相攘=心ニ天遊ナケレバ六鑿アヒ攘ス」〔→荘子〕

{動}間に入れてやる。場所を譲って、そこへ他人を割りこませる。▽譲に当てた用法。

《解字》

会意兼形声。襄ジョウは「衣+こまごました雑物」からなるり、衣の中にいろいろな物を入れこむさま。中に入れこむ意を含む。攘は「手+音符襄」で、中に入りこんだものを、払いのけたりぬすんだりすること。→襄

《単語家族》

釀(=醸。中にこうじを入れて酒をかもす)

{動}間に入れてやる。場所を譲って、そこへ他人を割りこませる。▽譲に当てた用法。

《解字》

会意兼形声。襄ジョウは「衣+こまごました雑物」からなるり、衣の中にいろいろな物を入れこむさま。中に入れこむ意を含む。攘は「手+音符襄」で、中に入りこんだものを、払いのけたりぬすんだりすること。→襄

《単語家族》

釀(=醸。中にこうじを入れて酒をかもす) 讓(=譲。間に入れてやる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

讓(=譲。間に入れてやる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

断腸 ハラワタヲタツ🔗⭐🔉

【断腸】

ダンチョウ・ハラワタヲタツ〈故事〉はらわたがちぎれる。非常に悲しんだり苦しんだりするさま。「一見知君即断腸=一見シテ君ガスナハチ腸ヲ断ツヲ知ル」〔→白居易〕

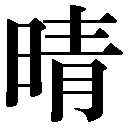

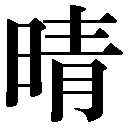

晴 はらす🔗⭐🔉

【晴】

12画 日部 [二年]

区点=3218 16進=4032 シフトJIS=90B0

《常用音訓》セイ/は…らす/は…れる

《音読み》 セイ

12画 日部 [二年]

区点=3218 16進=4032 シフトJIS=90B0

《常用音訓》セイ/は…らす/は…れる

《音読み》 セイ /ジョウ(ジャウ)

/ジョウ(ジャウ) 〈q

〈q ng〉

《訓読み》 はれる(はる)/はれ/はらす

《名付け》 きよし・てる・なり・はる・はれ

《意味》

ng〉

《訓読み》 はれる(はる)/はれ/はらす

《名付け》 きよし・てる・なり・はる・はれ

《意味》

{動}はれる(ハル)。日が清らかに輝く。雲が去って空が澄む。〈対語〉→曇・→陰(曇る)。「四月清和雨乍晴=四月清和ニシテ雨タチマチ晴ル」〔→司馬光〕

{動}はれる(ハル)。日が清らかに輝く。雲が去って空が澄む。〈対語〉→曇・→陰(曇る)。「四月清和雨乍晴=四月清和ニシテ雨タチマチ晴ル」〔→司馬光〕

{名・形}はれ。雲が去った澄んだ空。空が澄みきっているさま。「晴天」「晴初(晴れた朝)」

〔国〕

{名・形}はれ。雲が去った澄んだ空。空が澄みきっているさま。「晴天」「晴初(晴れた朝)」

〔国〕 はれ。表向きの。はれがましい。「晴れ着」「晴れの出陣」

はれ。表向きの。はれがましい。「晴れ着」「晴れの出陣」 はらす。表に出してさっぱりする。「恨みを晴らす」「うさ晴らし」

《解字》

会意兼形声。青セイは「生(清らかな芽ばえ)+音符丼セイ(清らかな井戸水)」の会意兼形声文字で、澄みきった意を含む。晴は「日+音符青」で、澄みきった日のこと。→青

《単語家族》

清(澄んだ水)

はらす。表に出してさっぱりする。「恨みを晴らす」「うさ晴らし」

《解字》

会意兼形声。青セイは「生(清らかな芽ばえ)+音符丼セイ(清らかな井戸水)」の会意兼形声文字で、澄みきった意を含む。晴は「日+音符青」で、澄みきった日のこと。→青

《単語家族》

清(澄んだ水) 精(澄んだ米)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

精(澄んだ米)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

12画 日部 [二年]

区点=3218 16進=4032 シフトJIS=90B0

《常用音訓》セイ/は…らす/は…れる

《音読み》 セイ

12画 日部 [二年]

区点=3218 16進=4032 シフトJIS=90B0

《常用音訓》セイ/は…らす/は…れる

《音読み》 セイ /ジョウ(ジャウ)

/ジョウ(ジャウ) 〈q

〈q ng〉

《訓読み》 はれる(はる)/はれ/はらす

《名付け》 きよし・てる・なり・はる・はれ

《意味》

ng〉

《訓読み》 はれる(はる)/はれ/はらす

《名付け》 きよし・てる・なり・はる・はれ

《意味》

{動}はれる(ハル)。日が清らかに輝く。雲が去って空が澄む。〈対語〉→曇・→陰(曇る)。「四月清和雨乍晴=四月清和ニシテ雨タチマチ晴ル」〔→司馬光〕

{動}はれる(ハル)。日が清らかに輝く。雲が去って空が澄む。〈対語〉→曇・→陰(曇る)。「四月清和雨乍晴=四月清和ニシテ雨タチマチ晴ル」〔→司馬光〕

{名・形}はれ。雲が去った澄んだ空。空が澄みきっているさま。「晴天」「晴初(晴れた朝)」

〔国〕

{名・形}はれ。雲が去った澄んだ空。空が澄みきっているさま。「晴天」「晴初(晴れた朝)」

〔国〕 はれ。表向きの。はれがましい。「晴れ着」「晴れの出陣」

はれ。表向きの。はれがましい。「晴れ着」「晴れの出陣」 はらす。表に出してさっぱりする。「恨みを晴らす」「うさ晴らし」

《解字》

会意兼形声。青セイは「生(清らかな芽ばえ)+音符丼セイ(清らかな井戸水)」の会意兼形声文字で、澄みきった意を含む。晴は「日+音符青」で、澄みきった日のこと。→青

《単語家族》

清(澄んだ水)

はらす。表に出してさっぱりする。「恨みを晴らす」「うさ晴らし」

《解字》

会意兼形声。青セイは「生(清らかな芽ばえ)+音符丼セイ(清らかな井戸水)」の会意兼形声文字で、澄みきった意を含む。晴は「日+音符青」で、澄みきった日のこと。→青

《単語家族》

清(澄んだ水) 精(澄んだ米)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

精(澄んだ米)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

波羅蜜多 ハラミッタ🔗⭐🔉

【波羅蜜多】

ハラミッタ〔仏〕生と死の境地から脱して、永遠の悟りを得ること。▽梵語ボンゴの音訳。到彼岸・度無極などと訳す。

波瀾 ハラン🔗⭐🔉

【波瀾】

ハラン  波。▽「瀾」は、つらなる波。

波。▽「瀾」は、つらなる波。 騒ぎや争いごと。

騒ぎや争いごと。 文章にきわだって起伏変化があってすぐれていること。

文章にきわだって起伏変化があってすぐれていること。

波。▽「瀾」は、つらなる波。

波。▽「瀾」は、つらなる波。 騒ぎや争いごと。

騒ぎや争いごと。 文章にきわだって起伏変化があってすぐれていること。

文章にきわだって起伏変化があってすぐれていること。

波瀾万丈 ハランバンジョウ🔗⭐🔉

【波瀾万丈】

ハランバンジョウ 大波小波のうねりのように、事件などが次々と起こり変化にとむこと。

爬羅剔抉 ハラテッケツ🔗⭐🔉

【爬羅剔抉】

ハラテッケツ かき集めてえぐり出す。人がかくしている事がらをあばくこと。また、かくれた人材を広くさがしもとめて用いること。〔→韓愈〕

祓 はらい🔗⭐🔉

禳 はらう🔗⭐🔉

立腹 ハラヲタツ🔗⭐🔉

【立腹】

リップク・ハラヲタツ〔国〕腹をたてること。

箒 はらう🔗⭐🔉

糞 はらう🔗⭐🔉

肚 はら🔗⭐🔉

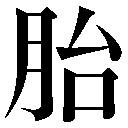

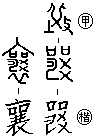

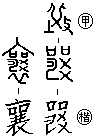

胚 はらむ🔗⭐🔉

【胚】

9画 肉部

区点=7085 16進=6675 シフトJIS=E3F3

《音読み》 ハイ

9画 肉部

区点=7085 16進=6675 シフトJIS=E3F3

《音読み》 ハイ /ヘ

/ヘ 〈p

〈p i〉

《訓読み》 はらむ

《意味》

i〉

《訓読み》 はらむ

《意味》

{名}まるくふくれた腹。ふっくらとまるい胎児。また、種の中の、芽となるべきまるくふくれた部分。「胚芽ハイガ」

{名}まるくふくれた腹。ふっくらとまるい胎児。また、種の中の、芽となるべきまるくふくれた部分。「胚芽ハイガ」

{動}はらむ。腹の中に子をやどす。みごもる。「胚胎ハイタイ」

{動}はらむ。腹の中に子をやどす。みごもる。「胚胎ハイタイ」

{名}まだ器にならないふくらませた陶土。

《解字》

会意兼形声。不は、まるくふくれたつぼみを描いた象形文字。丕ヒはそれに一印をそえたもの。不はのち否定詞に転用されたので、丕がまるくふくれた意をあらわすのに用いられる。胚は「肉+音符丕」で、まるくふくれた胎児。

《単語家族》

杯(まるくふくれたさかずき)と同系。

《熟語》

→熟語

{名}まだ器にならないふくらませた陶土。

《解字》

会意兼形声。不は、まるくふくれたつぼみを描いた象形文字。丕ヒはそれに一印をそえたもの。不はのち否定詞に転用されたので、丕がまるくふくれた意をあらわすのに用いられる。胚は「肉+音符丕」で、まるくふくれた胎児。

《単語家族》

杯(まるくふくれたさかずき)と同系。

《熟語》

→熟語

9画 肉部

区点=7085 16進=6675 シフトJIS=E3F3

《音読み》 ハイ

9画 肉部

区点=7085 16進=6675 シフトJIS=E3F3

《音読み》 ハイ /ヘ

/ヘ 〈p

〈p i〉

《訓読み》 はらむ

《意味》

i〉

《訓読み》 はらむ

《意味》

{名}まるくふくれた腹。ふっくらとまるい胎児。また、種の中の、芽となるべきまるくふくれた部分。「胚芽ハイガ」

{名}まるくふくれた腹。ふっくらとまるい胎児。また、種の中の、芽となるべきまるくふくれた部分。「胚芽ハイガ」

{動}はらむ。腹の中に子をやどす。みごもる。「胚胎ハイタイ」

{動}はらむ。腹の中に子をやどす。みごもる。「胚胎ハイタイ」

{名}まだ器にならないふくらませた陶土。

《解字》

会意兼形声。不は、まるくふくれたつぼみを描いた象形文字。丕ヒはそれに一印をそえたもの。不はのち否定詞に転用されたので、丕がまるくふくれた意をあらわすのに用いられる。胚は「肉+音符丕」で、まるくふくれた胎児。

《単語家族》

杯(まるくふくれたさかずき)と同系。

《熟語》

→熟語

{名}まだ器にならないふくらませた陶土。

《解字》

会意兼形声。不は、まるくふくれたつぼみを描いた象形文字。丕ヒはそれに一印をそえたもの。不はのち否定詞に転用されたので、丕がまるくふくれた意をあらわすのに用いられる。胚は「肉+音符丕」で、まるくふくれた胎児。

《単語家族》

杯(まるくふくれたさかずき)と同系。

《熟語》

→熟語

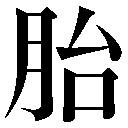

胎 はらご🔗⭐🔉

【胎】

9画 肉部 [常用漢字]

区点=3459 16進=425B シフトJIS=91D9

《常用音訓》タイ

《音読み》 タイ

9画 肉部 [常用漢字]

区点=3459 16進=425B シフトJIS=91D9

《常用音訓》タイ

《音読み》 タイ

〈t

〈t i〉

《訓読み》 はらご/はらむ

《名付け》 はら・み・もと

《意味》

i〉

《訓読み》 はらご/はらむ

《名付け》 はら・み・もと

《意味》

{名}はらご。肉体のできはじめ。腹の中の赤子。胎児のやどるところ。また転じて、物事のもととなるもの。はじめ。「鬼胎」「懐胎(はらむ)」

{名}はらご。肉体のできはじめ。腹の中の赤子。胎児のやどるところ。また転じて、物事のもととなるもの。はじめ。「鬼胎」「懐胎(はらむ)」

タイス{動}はらむ。赤子をみごもる。子や芽ができる。「胚胎ハイタイ」

タイス{動}はらむ。赤子をみごもる。子や芽ができる。「胚胎ハイタイ」

{名}うつわを鋳るもととなる粘土の原形。「坏胎ハイタイ」

《解字》

会意兼形声。右側の原字は曲がったすきの棒を描いたもので、道具で仕事をはじめること。台はその下に口を加えた字で、人間がことばを発して行動しはじめることを示す。胎は「肉+音符台」で、肉体が行為をしはじめる、つまり動きはじめた腹の中の赤子(胎児)のこと。

《単語家族》

始(はじめる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{名}うつわを鋳るもととなる粘土の原形。「坏胎ハイタイ」

《解字》

会意兼形声。右側の原字は曲がったすきの棒を描いたもので、道具で仕事をはじめること。台はその下に口を加えた字で、人間がことばを発して行動しはじめることを示す。胎は「肉+音符台」で、肉体が行為をしはじめる、つまり動きはじめた腹の中の赤子(胎児)のこと。

《単語家族》

始(はじめる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

9画 肉部 [常用漢字]

区点=3459 16進=425B シフトJIS=91D9

《常用音訓》タイ

《音読み》 タイ

9画 肉部 [常用漢字]

区点=3459 16進=425B シフトJIS=91D9

《常用音訓》タイ

《音読み》 タイ

〈t

〈t i〉

《訓読み》 はらご/はらむ

《名付け》 はら・み・もと

《意味》

i〉

《訓読み》 はらご/はらむ

《名付け》 はら・み・もと

《意味》

{名}はらご。肉体のできはじめ。腹の中の赤子。胎児のやどるところ。また転じて、物事のもととなるもの。はじめ。「鬼胎」「懐胎(はらむ)」

{名}はらご。肉体のできはじめ。腹の中の赤子。胎児のやどるところ。また転じて、物事のもととなるもの。はじめ。「鬼胎」「懐胎(はらむ)」

タイス{動}はらむ。赤子をみごもる。子や芽ができる。「胚胎ハイタイ」

タイス{動}はらむ。赤子をみごもる。子や芽ができる。「胚胎ハイタイ」

{名}うつわを鋳るもととなる粘土の原形。「坏胎ハイタイ」

《解字》

会意兼形声。右側の原字は曲がったすきの棒を描いたもので、道具で仕事をはじめること。台はその下に口を加えた字で、人間がことばを発して行動しはじめることを示す。胎は「肉+音符台」で、肉体が行為をしはじめる、つまり動きはじめた腹の中の赤子(胎児)のこと。

《単語家族》

始(はじめる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{名}うつわを鋳るもととなる粘土の原形。「坏胎ハイタイ」

《解字》

会意兼形声。右側の原字は曲がったすきの棒を描いたもので、道具で仕事をはじめること。台はその下に口を加えた字で、人間がことばを発して行動しはじめることを示す。胎は「肉+音符台」で、肉体が行為をしはじめる、つまり動きはじめた腹の中の赤子(胎児)のこと。

《単語家族》

始(はじめる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

腑 はらわた🔗⭐🔉

腸 はらわた🔗⭐🔉

【腸】

13画 肉部 [四年]

区点=3618 16進=4432 シフトJIS=92B0

【膓】異体字異体字

13画 肉部 [四年]

区点=3618 16進=4432 シフトJIS=92B0

【膓】異体字異体字

15画 肉部

区点=7122 16進=6736 シフトJIS=E455

《常用音訓》チョウ

《音読み》 チョウ(チャウ)

15画 肉部

区点=7122 16進=6736 シフトJIS=E455

《常用音訓》チョウ

《音読み》 チョウ(チャウ) /ジョウ(ヂャウ)

/ジョウ(ヂャウ) 〈ch

〈ch ng〉

《訓読み》 はらわた

《意味》

ng〉

《訓読み》 はらわた

《意味》

{名}はらわた。消化器官の一部分。細長い管状で、大腸と小腸にわかれている。六腑ロップの一つ。「胃腸」「断腸」「夜雨聞鈴腸断声=夜雨ニ鈴ヲ聞ケバ、腸モ断エナントスル声」〔→白居易〕

{名}はらわた。消化器官の一部分。細長い管状で、大腸と小腸にわかれている。六腑ロップの一つ。「胃腸」「断腸」「夜雨聞鈴腸断声=夜雨ニ鈴ヲ聞ケバ、腸モ断エナントスル声」〔→白居易〕

「心腸」とは、こころ。気質。「硬心腸(かたくなな気質)」

《解字》

形声。昜ヨウは、陽の原字で、太陽が高く明るく上にのぼるさま。腸は「肉+音符昜」で、長いはらわたのこと。昜の原義とは関係がない。

《単語家族》

長チョウ

「心腸」とは、こころ。気質。「硬心腸(かたくなな気質)」

《解字》

形声。昜ヨウは、陽の原字で、太陽が高く明るく上にのぼるさま。腸は「肉+音符昜」で、長いはらわたのこと。昜の原義とは関係がない。

《単語家族》

長チョウ 丈ジョウ(ながい長さ)

丈ジョウ(ながい長さ) 暢チョウ(ながくのびる)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

暢チョウ(ながくのびる)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

13画 肉部 [四年]

区点=3618 16進=4432 シフトJIS=92B0

【膓】異体字異体字

13画 肉部 [四年]

区点=3618 16進=4432 シフトJIS=92B0

【膓】異体字異体字

15画 肉部

区点=7122 16進=6736 シフトJIS=E455

《常用音訓》チョウ

《音読み》 チョウ(チャウ)

15画 肉部

区点=7122 16進=6736 シフトJIS=E455

《常用音訓》チョウ

《音読み》 チョウ(チャウ) /ジョウ(ヂャウ)

/ジョウ(ヂャウ) 〈ch

〈ch ng〉

《訓読み》 はらわた

《意味》

ng〉

《訓読み》 はらわた

《意味》

{名}はらわた。消化器官の一部分。細長い管状で、大腸と小腸にわかれている。六腑ロップの一つ。「胃腸」「断腸」「夜雨聞鈴腸断声=夜雨ニ鈴ヲ聞ケバ、腸モ断エナントスル声」〔→白居易〕

{名}はらわた。消化器官の一部分。細長い管状で、大腸と小腸にわかれている。六腑ロップの一つ。「胃腸」「断腸」「夜雨聞鈴腸断声=夜雨ニ鈴ヲ聞ケバ、腸モ断エナントスル声」〔→白居易〕

「心腸」とは、こころ。気質。「硬心腸(かたくなな気質)」

《解字》

形声。昜ヨウは、陽の原字で、太陽が高く明るく上にのぼるさま。腸は「肉+音符昜」で、長いはらわたのこと。昜の原義とは関係がない。

《単語家族》

長チョウ

「心腸」とは、こころ。気質。「硬心腸(かたくなな気質)」

《解字》

形声。昜ヨウは、陽の原字で、太陽が高く明るく上にのぼるさま。腸は「肉+音符昜」で、長いはらわたのこと。昜の原義とは関係がない。

《単語家族》

長チョウ 丈ジョウ(ながい長さ)

丈ジョウ(ながい長さ) 暢チョウ(ながくのびる)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

暢チョウ(ながくのびる)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

腹 はら🔗⭐🔉

【腹】

13画 肉部 [六年]

区点=4202 16進=4A22 シフトJIS=95A0

《常用音訓》フク/はら

《音読み》 フク

13画 肉部 [六年]

区点=4202 16進=4A22 シフトJIS=95A0

《常用音訓》フク/はら

《音読み》 フク

〈f

〈f 〉

《訓読み》 はら

《名付け》 はら

《意味》

〉

《訓読み》 はら

《名付け》 はら

《意味》

{名}はら。中に腸や食物をつつみこんで、ふくれたはら。おなか。また、母親のおなか。〈類義語〉→肚ト(はら)。「鼓腹」「捧腹絶倒ホウフクゼットウ(おなかをかかえて、笑いこける)」「妾腹ショウフク」

{名}はら。中に腸や食物をつつみこんで、ふくれたはら。おなか。また、母親のおなか。〈類義語〉→肚ト(はら)。「鼓腹」「捧腹絶倒ホウフクゼットウ(おなかをかかえて、笑いこける)」「妾腹ショウフク」

{名}物の、前面や中ほど。▽はらは、からだの前面の中ほどにあることから。〈対語〉→背。「山腹」「腹背受敵=腹背ニ敵ヲ受ク」

{名}物の、前面や中ほど。▽はらは、からだの前面の中ほどにあることから。〈対語〉→背。「山腹」「腹背受敵=腹背ニ敵ヲ受ク」

{名}みうち。また、心の中の思い。「臣視君如腹心=臣ノ君ヲ視ルコト腹心ノゴトシ」〔→孟子〕

{名}みうち。また、心の中の思い。「臣視君如腹心=臣ノ君ヲ視ルコト腹心ノゴトシ」〔→孟子〕

「小腹」とは、したばら。

「小腹」とは、したばら。

{動}かかえこむ。▽包・抱に当てた用法。「出入腹我=出入ニ我ヲ腹ク」〔→詩経〕

〔国〕はら。気力。度量。「腹が大きい」

《解字》

会意兼形声。右側の字(音フク)は「ふくれた器+夂(足)」からなり、重複してふくれることを示す。往復の復の原字。腹はそれを音符とし、肉を加えた字で、腸がいくえにも重なってふくれたはら。

《単語家族》

蝮フク(ふくれたまむし)

{動}かかえこむ。▽包・抱に当てた用法。「出入腹我=出入ニ我ヲ腹ク」〔→詩経〕

〔国〕はら。気力。度量。「腹が大きい」

《解字》

会意兼形声。右側の字(音フク)は「ふくれた器+夂(足)」からなり、重複してふくれることを示す。往復の復の原字。腹はそれを音符とし、肉を加えた字で、腸がいくえにも重なってふくれたはら。

《単語家族》

蝮フク(ふくれたまむし) 覆フク(中につつんでおおう)

覆フク(中につつんでおおう) 包(つつむ)などと同系。

《類義》

肚トは、外へ物を吐き出すほど充実したはら。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

包(つつむ)などと同系。

《類義》

肚トは、外へ物を吐き出すほど充実したはら。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

13画 肉部 [六年]

区点=4202 16進=4A22 シフトJIS=95A0

《常用音訓》フク/はら

《音読み》 フク

13画 肉部 [六年]

区点=4202 16進=4A22 シフトJIS=95A0

《常用音訓》フク/はら

《音読み》 フク

〈f

〈f 〉

《訓読み》 はら

《名付け》 はら

《意味》

〉

《訓読み》 はら

《名付け》 はら

《意味》

{名}はら。中に腸や食物をつつみこんで、ふくれたはら。おなか。また、母親のおなか。〈類義語〉→肚ト(はら)。「鼓腹」「捧腹絶倒ホウフクゼットウ(おなかをかかえて、笑いこける)」「妾腹ショウフク」

{名}はら。中に腸や食物をつつみこんで、ふくれたはら。おなか。また、母親のおなか。〈類義語〉→肚ト(はら)。「鼓腹」「捧腹絶倒ホウフクゼットウ(おなかをかかえて、笑いこける)」「妾腹ショウフク」

{名}物の、前面や中ほど。▽はらは、からだの前面の中ほどにあることから。〈対語〉→背。「山腹」「腹背受敵=腹背ニ敵ヲ受ク」

{名}物の、前面や中ほど。▽はらは、からだの前面の中ほどにあることから。〈対語〉→背。「山腹」「腹背受敵=腹背ニ敵ヲ受ク」

{名}みうち。また、心の中の思い。「臣視君如腹心=臣ノ君ヲ視ルコト腹心ノゴトシ」〔→孟子〕

{名}みうち。また、心の中の思い。「臣視君如腹心=臣ノ君ヲ視ルコト腹心ノゴトシ」〔→孟子〕

「小腹」とは、したばら。

「小腹」とは、したばら。

{動}かかえこむ。▽包・抱に当てた用法。「出入腹我=出入ニ我ヲ腹ク」〔→詩経〕

〔国〕はら。気力。度量。「腹が大きい」

《解字》

会意兼形声。右側の字(音フク)は「ふくれた器+夂(足)」からなり、重複してふくれることを示す。往復の復の原字。腹はそれを音符とし、肉を加えた字で、腸がいくえにも重なってふくれたはら。

《単語家族》

蝮フク(ふくれたまむし)

{動}かかえこむ。▽包・抱に当てた用法。「出入腹我=出入ニ我ヲ腹ク」〔→詩経〕

〔国〕はら。気力。度量。「腹が大きい」

《解字》

会意兼形声。右側の字(音フク)は「ふくれた器+夂(足)」からなり、重複してふくれることを示す。往復の復の原字。腹はそれを音符とし、肉を加えた字で、腸がいくえにも重なってふくれたはら。

《単語家族》

蝮フク(ふくれたまむし) 覆フク(中につつんでおおう)

覆フク(中につつんでおおう) 包(つつむ)などと同系。

《類義》

肚トは、外へ物を吐き出すほど充実したはら。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

包(つつむ)などと同系。

《類義》

肚トは、外へ物を吐き出すほど充実したはら。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

腹芸 ハラゲイ🔗⭐🔉

【腹芸】

ハラゲイ〔国〕 口に出していわずに、心の中におさめておいて、物事を処理すること。

口に出していわずに、心の中におさめておいて、物事を処理すること。 芝居の役者が、自分の役割の人物の気持ちを想像して、具体的な動作・せりふ以外に思い入れなどで表現すること。

芝居の役者が、自分の役割の人物の気持ちを想像して、具体的な動作・せりふ以外に思い入れなどで表現すること。 軽業カルワザで、あおむけにねた人の腹の上で芸を演じるもの。

軽業カルワザで、あおむけにねた人の腹の上で芸を演じるもの。

口に出していわずに、心の中におさめておいて、物事を処理すること。

口に出していわずに、心の中におさめておいて、物事を処理すること。 芝居の役者が、自分の役割の人物の気持ちを想像して、具体的な動作・せりふ以外に思い入れなどで表現すること。

芝居の役者が、自分の役割の人物の気持ちを想像して、具体的な動作・せりふ以外に思い入れなどで表現すること。 軽業カルワザで、あおむけにねた人の腹の上で芸を演じるもの。

軽業カルワザで、あおむけにねた人の腹の上で芸を演じるもの。

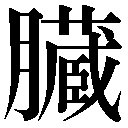

臓 はらわた🔗⭐🔉

襄 はらう🔗⭐🔉

【襄】

17画 衣部

区点=7487 16進=6A77 シフトJIS=E5F5

《音読み》 ジョウ(ジャウ)

17画 衣部

区点=7487 16進=6A77 シフトJIS=E5F5

《音読み》 ジョウ(ジャウ) /ソウ(サウ)

/ソウ(サウ) /ショウ(シャウ)

/ショウ(シャウ) 〈xi

〈xi ng〉

《訓読み》 のぼる/あげる(あぐ)/はらう(はらふ)/たすける(たすく)

《意味》

ng〉

《訓読み》 のぼる/あげる(あぐ)/はらう(はらふ)/たすける(たすく)

《意味》

ジョウス{動}のぼる。割りこむ。▽「のぼる」という訓は正確でない。「懐山襄陵=山ヲ懐キ陵ニ襄ス」〔→書経〕

ジョウス{動}のぼる。割りこむ。▽「のぼる」という訓は正確でない。「懐山襄陵=山ヲ懐キ陵ニ襄ス」〔→書経〕

{動}あげる(アグ)。上に向ける。「交竜襄首奮翼=交竜ハ首ヲ襄ゲ翼ヲ奮フ」〔→漢書〕

{動}あげる(アグ)。上に向ける。「交竜襄首奮翼=交竜ハ首ヲ襄ゲ翼ヲ奮フ」〔→漢書〕

{動}はらう(ハラフ)。わきにはらいのける。〈同義語〉→攘。「不可襄也=襄フベカラザルナリ」〔→詩経〕

{動}はらう(ハラフ)。わきにはらいのける。〈同義語〉→攘。「不可襄也=襄フベカラザルナリ」〔→詩経〕

{動}たすける(タスク)。間に割りこみ、わきから仕事をたすける。また、たすけてやりとげさせる。「賛襄サンジョウ」「襄事=事ヲ襄ク」

{動}たすける(タスク)。間に割りこみ、わきから仕事をたすける。また、たすけてやりとげさせる。「賛襄サンジョウ」「襄事=事ヲ襄ク」

{名}三頭または四頭だての馬車の、内側につける馬。〈同義語〉→驤。〈対語〉→服(両わきにつけるそえ馬)。「両服上襄(両わきのそえ馬とまん中の良馬)」〔→詩経〕

《解字》

{名}三頭または四頭だての馬車の、内側につける馬。〈同義語〉→驤。〈対語〉→服(両わきにつけるそえ馬)。「両服上襄(両わきのそえ馬とまん中の良馬)」〔→詩経〕

《解字》

会意兼形声。原字は、中にいろいろなものを入れてまぜることをあらわす会意文字。爻印を含み、まぜあわせることをあらわす。襄は、それを音符とし、衣(外側のおおい)を加えたもので、中に割りこむの意をあらわす。

《単語家族》

釀(=醸。つぼの中に材料を入れてかもす)

会意兼形声。原字は、中にいろいろなものを入れてまぜることをあらわす会意文字。爻印を含み、まぜあわせることをあらわす。襄は、それを音符とし、衣(外側のおおい)を加えたもので、中に割りこむの意をあらわす。

《単語家族》

釀(=醸。つぼの中に材料を入れてかもす) 嚢ノウ(ふくろ)

嚢ノウ(ふくろ) 攘ジョウ(まぎれこんできたものを始末してしまう)

攘ジョウ(まぎれこんできたものを始末してしまう) 讓(=譲。すきまに割りこませる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

讓(=譲。すきまに割りこませる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

17画 衣部

区点=7487 16進=6A77 シフトJIS=E5F5

《音読み》 ジョウ(ジャウ)

17画 衣部

区点=7487 16進=6A77 シフトJIS=E5F5

《音読み》 ジョウ(ジャウ) /ソウ(サウ)

/ソウ(サウ) /ショウ(シャウ)

/ショウ(シャウ) 〈xi

〈xi ng〉

《訓読み》 のぼる/あげる(あぐ)/はらう(はらふ)/たすける(たすく)

《意味》

ng〉

《訓読み》 のぼる/あげる(あぐ)/はらう(はらふ)/たすける(たすく)

《意味》

ジョウス{動}のぼる。割りこむ。▽「のぼる」という訓は正確でない。「懐山襄陵=山ヲ懐キ陵ニ襄ス」〔→書経〕

ジョウス{動}のぼる。割りこむ。▽「のぼる」という訓は正確でない。「懐山襄陵=山ヲ懐キ陵ニ襄ス」〔→書経〕

{動}あげる(アグ)。上に向ける。「交竜襄首奮翼=交竜ハ首ヲ襄ゲ翼ヲ奮フ」〔→漢書〕

{動}あげる(アグ)。上に向ける。「交竜襄首奮翼=交竜ハ首ヲ襄ゲ翼ヲ奮フ」〔→漢書〕

{動}はらう(ハラフ)。わきにはらいのける。〈同義語〉→攘。「不可襄也=襄フベカラザルナリ」〔→詩経〕

{動}はらう(ハラフ)。わきにはらいのける。〈同義語〉→攘。「不可襄也=襄フベカラザルナリ」〔→詩経〕

{動}たすける(タスク)。間に割りこみ、わきから仕事をたすける。また、たすけてやりとげさせる。「賛襄サンジョウ」「襄事=事ヲ襄ク」

{動}たすける(タスク)。間に割りこみ、わきから仕事をたすける。また、たすけてやりとげさせる。「賛襄サンジョウ」「襄事=事ヲ襄ク」

{名}三頭または四頭だての馬車の、内側につける馬。〈同義語〉→驤。〈対語〉→服(両わきにつけるそえ馬)。「両服上襄(両わきのそえ馬とまん中の良馬)」〔→詩経〕

《解字》

{名}三頭または四頭だての馬車の、内側につける馬。〈同義語〉→驤。〈対語〉→服(両わきにつけるそえ馬)。「両服上襄(両わきのそえ馬とまん中の良馬)」〔→詩経〕

《解字》

会意兼形声。原字は、中にいろいろなものを入れてまぜることをあらわす会意文字。爻印を含み、まぜあわせることをあらわす。襄は、それを音符とし、衣(外側のおおい)を加えたもので、中に割りこむの意をあらわす。

《単語家族》

釀(=醸。つぼの中に材料を入れてかもす)

会意兼形声。原字は、中にいろいろなものを入れてまぜることをあらわす会意文字。爻印を含み、まぜあわせることをあらわす。襄は、それを音符とし、衣(外側のおおい)を加えたもので、中に割りこむの意をあらわす。

《単語家族》

釀(=醸。つぼの中に材料を入れてかもす) 嚢ノウ(ふくろ)

嚢ノウ(ふくろ) 攘ジョウ(まぎれこんできたものを始末してしまう)

攘ジョウ(まぎれこんできたものを始末してしまう) 讓(=譲。すきまに割りこませる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

讓(=譲。すきまに割りこませる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

身 はらむ🔗⭐🔉

【身】

7画 身部 [三年]

区点=3140 16進=3F48 シフトJIS=9067

《常用音訓》シン/み

《音読み》 シン

7画 身部 [三年]

区点=3140 16進=3F48 シフトJIS=9067

《常用音訓》シン/み

《音読み》 シン

〈sh

〈sh n〉

《訓読み》 み/みずから(みづから)/みずからする(みづからす)/みごもる/はらむ

《名付け》 これ・ただ・ちか・のぶ・み・みる・む・もと・よし

《意味》

n〉

《訓読み》 み/みずから(みづから)/みずからする(みづからす)/みごもる/はらむ

《名付け》 これ・ただ・ちか・のぶ・み・みる・む・もと・よし

《意味》

{名}み。からだ。また、首から上の部分を除いたからだ。〈類義語〉→体。「身首、異処=身首、処ヲ異ニス」「身也者父母之遺体也=身ナル者ハ、父母ノ遺セル体ナリ」〔→礼記〕

{名}み。からだ。また、首から上の部分を除いたからだ。〈類義語〉→体。「身首、異処=身首、処ヲ異ニス」「身也者父母之遺体也=身ナル者ハ、父母ノ遺セル体ナリ」〔→礼記〕

{名・副}み。みずから(ミヅカラ)。わがみ。自分。自分で。また、三国・六朝時代には、わたくしの意の自称のことばとして用いた。「身為天子=身ハ天子ト為ル」〔→孟子〕

{名・副}み。みずから(ミヅカラ)。わがみ。自分。自分で。また、三国・六朝時代には、わたくしの意の自称のことばとして用いた。「身為天子=身ハ天子ト為ル」〔→孟子〕

{動}みずからする(ミヅカラス)。自分でする。「湯武身之也=湯・武ハコレヲ身ラスルナリ」〔→孟子〕

{動}みずからする(ミヅカラス)。自分でする。「湯武身之也=湯・武ハコレヲ身ラスルナリ」〔→孟子〕

{名}み。木の幹、刀のなかみ、物の体積など、物の中心やなかみのこと。「刀身」「船身」

{名}み。木の幹、刀のなかみ、物の体積など、物の中心やなかみのこと。「刀身」「船身」

{動・名}みごもる。はらむ。こどもをはらむ。おなかの中の胎児。「大任有身=大任身メル有リ」〔→詩経〕

{動・名}みごもる。はらむ。こどもをはらむ。おなかの中の胎児。「大任有身=大任身メル有リ」〔→詩経〕

「身毒シンドク」とは、インドの古称。「天竺テンジク」とも。▽インドの原名Sindhuの音訳。

《解字》

「身毒シンドク」とは、インドの古称。「天竺テンジク」とも。▽インドの原名Sindhuの音訳。

《解字》

象形。女性が腹に赤子をはらんださまを描いたもの。充実する、いっぱいつまるの意を含み、重く筋骨のつまったからだのこと。

《単語家族》

真(いっぱいつまる)

象形。女性が腹に赤子をはらんださまを描いたもの。充実する、いっぱいつまるの意を含み、重く筋骨のつまったからだのこと。

《単語家族》

真(いっぱいつまる) 鎮チン(重くつまる)などと同系。

《類義》

体(=體)は、手足をはじめ、いろいろな器官の備わったからだ全体。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

鎮チン(重くつまる)などと同系。

《類義》

体(=體)は、手足をはじめ、いろいろな器官の備わったからだ全体。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

7画 身部 [三年]

区点=3140 16進=3F48 シフトJIS=9067

《常用音訓》シン/み

《音読み》 シン

7画 身部 [三年]

区点=3140 16進=3F48 シフトJIS=9067

《常用音訓》シン/み

《音読み》 シン

〈sh

〈sh n〉

《訓読み》 み/みずから(みづから)/みずからする(みづからす)/みごもる/はらむ

《名付け》 これ・ただ・ちか・のぶ・み・みる・む・もと・よし

《意味》

n〉

《訓読み》 み/みずから(みづから)/みずからする(みづからす)/みごもる/はらむ

《名付け》 これ・ただ・ちか・のぶ・み・みる・む・もと・よし

《意味》

{名}み。からだ。また、首から上の部分を除いたからだ。〈類義語〉→体。「身首、異処=身首、処ヲ異ニス」「身也者父母之遺体也=身ナル者ハ、父母ノ遺セル体ナリ」〔→礼記〕

{名}み。からだ。また、首から上の部分を除いたからだ。〈類義語〉→体。「身首、異処=身首、処ヲ異ニス」「身也者父母之遺体也=身ナル者ハ、父母ノ遺セル体ナリ」〔→礼記〕

{名・副}み。みずから(ミヅカラ)。わがみ。自分。自分で。また、三国・六朝時代には、わたくしの意の自称のことばとして用いた。「身為天子=身ハ天子ト為ル」〔→孟子〕

{名・副}み。みずから(ミヅカラ)。わがみ。自分。自分で。また、三国・六朝時代には、わたくしの意の自称のことばとして用いた。「身為天子=身ハ天子ト為ル」〔→孟子〕

{動}みずからする(ミヅカラス)。自分でする。「湯武身之也=湯・武ハコレヲ身ラスルナリ」〔→孟子〕

{動}みずからする(ミヅカラス)。自分でする。「湯武身之也=湯・武ハコレヲ身ラスルナリ」〔→孟子〕

{名}み。木の幹、刀のなかみ、物の体積など、物の中心やなかみのこと。「刀身」「船身」

{名}み。木の幹、刀のなかみ、物の体積など、物の中心やなかみのこと。「刀身」「船身」

{動・名}みごもる。はらむ。こどもをはらむ。おなかの中の胎児。「大任有身=大任身メル有リ」〔→詩経〕

{動・名}みごもる。はらむ。こどもをはらむ。おなかの中の胎児。「大任有身=大任身メル有リ」〔→詩経〕

「身毒シンドク」とは、インドの古称。「天竺テンジク」とも。▽インドの原名Sindhuの音訳。

《解字》

「身毒シンドク」とは、インドの古称。「天竺テンジク」とも。▽インドの原名Sindhuの音訳。

《解字》

象形。女性が腹に赤子をはらんださまを描いたもの。充実する、いっぱいつまるの意を含み、重く筋骨のつまったからだのこと。

《単語家族》

真(いっぱいつまる)

象形。女性が腹に赤子をはらんださまを描いたもの。充実する、いっぱいつまるの意を含み、重く筋骨のつまったからだのこと。

《単語家族》

真(いっぱいつまる) 鎮チン(重くつまる)などと同系。

《類義》

体(=體)は、手足をはじめ、いろいろな器官の備わったからだ全体。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

鎮チン(重くつまる)などと同系。

《類義》

体(=體)は、手足をはじめ、いろいろな器官の備わったからだ全体。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

鯤 はらご🔗⭐🔉

鯡 はらご🔗⭐🔉

【鯡】

19画 魚部

区点=8244 16進=724C シフトJIS=E9CA

《音読み》 ヒ

19画 魚部

区点=8244 16進=724C シフトJIS=E9CA

《音読み》 ヒ

〈f

〈f i〉

《訓読み》 はらご/はららご/にしん

《意味》

i〉

《訓読み》 はらご/はららご/にしん

《意味》

{名}はらご。はららご。魚の卵。

{名}はらご。はららご。魚の卵。

{名}にしん。北方の海にすむ魚の一種。いわしに似ている。食用になる。かど。▽かずのこは、この卵をほしたもの。

《解字》

会意兼形声。「魚+音符非(ばらばらにわかれる)」。

{名}にしん。北方の海にすむ魚の一種。いわしに似ている。食用になる。かど。▽かずのこは、この卵をほしたもの。

《解字》

会意兼形声。「魚+音符非(ばらばらにわかれる)」。

19画 魚部

区点=8244 16進=724C シフトJIS=E9CA

《音読み》 ヒ

19画 魚部

区点=8244 16進=724C シフトJIS=E9CA

《音読み》 ヒ

〈f

〈f i〉

《訓読み》 はらご/はららご/にしん

《意味》

i〉

《訓読み》 はらご/はららご/にしん

《意味》

{名}はらご。はららご。魚の卵。

{名}はらご。はららご。魚の卵。

{名}にしん。北方の海にすむ魚の一種。いわしに似ている。食用になる。かど。▽かずのこは、この卵をほしたもの。

《解字》

会意兼形声。「魚+音符非(ばらばらにわかれる)」。

{名}にしん。北方の海にすむ魚の一種。いわしに似ている。食用になる。かど。▽かずのこは、この卵をほしたもの。

《解字》

会意兼形声。「魚+音符非(ばらばらにわかれる)」。

漢字源に「はら」で始まるの検索結果 1-33。

9画 勹部

区点=5021 16進=5235 シフトJIS=99B3

《音読み》 ホ

9画 勹部

区点=5021 16進=5235 シフトJIS=99B3

《音読み》 ホ 10画 女部 [常用漢字]

区点=3117 16進=3F31 シフトJIS=9050

《常用音訓》シン

《音読み》 シン

10画 女部 [常用漢字]

区点=3117 16進=3F31 シフトJIS=9050

《常用音訓》シン

《音読み》 シン 5画 子部

区点=5352 16進=5554 シフトJIS=9B73

《音読み》 ヨウ

5画 子部

区点=5352 16進=5554 シフトJIS=9B73

《音読み》 ヨウ ng・y

ng・y 10画 示部

区点=6717 16進=6331 シフトJIS=E250

《音読み》 フツ

10画 示部

区点=6717 16進=6331 シフトJIS=E250

《音読み》 フツ 22画 示部

区点=6726 16進=633A シフトJIS=E259

《音読み》 ジョウ(ジャウ)

22画 示部

区点=6726 16進=633A シフトJIS=E259

《音読み》 ジョウ(ジャウ) 14画 竹部

区点=6822 16進=6436 シフトJIS=E2B4

《音読み》 ソウ(サウ)

14画 竹部

区点=6822 16進=6436 シフトJIS=E2B4

《音読み》 ソウ(サウ) u〉

《訓読み》 ほうき(はうき)/はらう(はらふ)

《意味》

u〉

《訓読み》 ほうき(はうき)/はらう(はらふ)

《意味》

17画 米部

区点=4221 16進=4A35 シフトJIS=95B3

《音読み》 フン

17画 米部

区点=4221 16進=4A35 シフトJIS=95B3

《音読み》 フン 7画 肉部

区点=7076 16進=666C シフトJIS=E3EA

《音読み》 ト

7画 肉部

区点=7076 16進=666C シフトJIS=E3EA

《音読み》 ト 〉〈d

〉〈d 12画 肉部

区点=7105 16進=6725 シフトJIS=E444

《音読み》 フ

12画 肉部

区点=7105 16進=6725 シフトJIS=E444

《音読み》 フ 19画 肉部 [六年]

区点=3401 16進=4221 シフトJIS=919F

【臟】旧字人名に使える旧字

19画 肉部 [六年]

区点=3401 16進=4221 シフトJIS=919F

【臟】旧字人名に使える旧字

21画 肉部

区点=7139 16進=6747 シフトJIS=E466

《常用音訓》ゾウ

《音読み》 ゾウ(ザウ)

21画 肉部

区点=7139 16進=6747 シフトJIS=E466

《常用音訓》ゾウ

《音読み》 ゾウ(ザウ) 19画 魚部

区点=8242 16進=724A シフトJIS=E9C8

《音読み》 コン

19画 魚部

区点=8242 16進=724A シフトJIS=E9C8

《音読み》 コン n〉

《訓読み》 はらご/はららご

《意味》

n〉

《訓読み》 はらご/はららご

《意味》