複数辞典一括検索+![]()

![]()

ちょう【張】チヤウ🔗⭐🔉

ちょう【張】チヤウ

[名]二十八宿の一。南方の第五宿。海蛇座の一部にあたる。ちりこぼし。張宿。

[名]二十八宿の一。南方の第五宿。海蛇座の一部にあたる。ちりこぼし。張宿。 〔接尾〕助数詞。

〔接尾〕助数詞。 弓・琴など、弦を張ったものを数えるのに用いる。「弓は一人して二―三―、矢は四腰五腰も用意せよ」〈盛衰記・二二〉

弓・琴など、弦を張ったものを数えるのに用いる。「弓は一人して二―三―、矢は四腰五腰も用意せよ」〈盛衰記・二二〉 幕や蚊帳(かや)など、張りめぐらすものを数えるのに用いる。「幕一―」〈延喜式・大蔵省〉

幕や蚊帳(かや)など、張りめぐらすものを数えるのに用いる。「幕一―」〈延喜式・大蔵省〉 紙や皮などを数えるのに用いる。「懐の中より一―の文書を抜き出でて」〈今昔・六・四一〉

紙や皮などを数えるのに用いる。「懐の中より一―の文書を抜き出でて」〈今昔・六・四一〉

[名]二十八宿の一。南方の第五宿。海蛇座の一部にあたる。ちりこぼし。張宿。

[名]二十八宿の一。南方の第五宿。海蛇座の一部にあたる。ちりこぼし。張宿。 〔接尾〕助数詞。

〔接尾〕助数詞。 弓・琴など、弦を張ったものを数えるのに用いる。「弓は一人して二―三―、矢は四腰五腰も用意せよ」〈盛衰記・二二〉

弓・琴など、弦を張ったものを数えるのに用いる。「弓は一人して二―三―、矢は四腰五腰も用意せよ」〈盛衰記・二二〉 幕や蚊帳(かや)など、張りめぐらすものを数えるのに用いる。「幕一―」〈延喜式・大蔵省〉

幕や蚊帳(かや)など、張りめぐらすものを数えるのに用いる。「幕一―」〈延喜式・大蔵省〉 紙や皮などを数えるのに用いる。「懐の中より一―の文書を抜き出でて」〈今昔・六・四一〉

紙や皮などを数えるのに用いる。「懐の中より一―の文書を抜き出でて」〈今昔・六・四一〉

ちょう‐えつ【張説】チヤウ‐🔗⭐🔉

ちょう‐えつ【張説】チヤウ‐

[六六七〜七三〇]中国、初唐・盛唐期の詩人、玄宗朝初期の宰相。洛陽(河南省)の人。字(あざな)は道済、また説之(えつし)。力強い盛唐の詩風を開いた。

ちょう‐か【張果】チヤウクワ🔗⭐🔉

ちょう‐か【張果】チヤウクワ

中国、唐代の仙人。尭(ぎよう)の世に生まれたと称し、恒州中条山に隠居。白い驢(ろ)に乗って日に数万里を行き、休息する時はその驢を腰の瓢に収め、行く時はその瓢の水を噴くとたちまち驢が現れたという。白驢にまたがった姿は好んで画題とされた。八仙の一人。張果老。

ちょう‐かく【張角】チヤウ‐🔗⭐🔉

ちょう‐かく【張角】チヤウ‐

[?〜一八四]中国、後漢末の道士。鉅鹿(きよろく)(河北省)の人。黄老の道を説いて太平道を創始。一八四年、数十万の信徒を従えて黄巾(こうきん)の乱を起こしたが、病没。

ちょう‐がくりょう【張学良】チヤウガクリヤウ🔗⭐🔉

ちょう‐がくりょう【張学良】チヤウガクリヤウ

[一八九八〜 ]中国の軍人・政治家。海城県(遼寧(りようねい)省)の人。字(あざな)は漢卿(かんけい)。張作霖の長男。父の爆死後、日本の反対に抗して、国民政府のもとで全東北の実権を握ったが、満州事変によって下野。外遊後、内戦の停止、抗日救国を要求して蒋介石を監禁する西安事件を起こしたため、禁固刑に処された。チャン=シュエリアン。

ちょうかこう【張家口】チヤウカコウ🔗⭐🔉

ちょうかこう【張家口】チヤウカコウ

中国、河北省北西部の都市。万里の長城に接し、内蒙古に通じる貿易・交通の要地。モンゴル名はカルガン。人口、行政区六二万(一九八二)。チャンチアコウ。

ちょう‐ぎ【張儀】チヤウ‐🔗⭐🔉

ちょう‐ぎ【張儀】チヤウ‐

[?〜前三一〇]中国、戦国時代の縦横家。魏(河南省)の人。秦の恵王に仕え、燕(えん)・趙(ちよう)など六国に遊説して、秦を中心とする連衡策によって蘇秦の合従(がつしよう)策を破った。恵王の死後、失脚して魏に逃れて相となった。

ちょう‐きゅうれい【張九齢】チヤウキウレイ🔗⭐🔉

ちょう‐きゅうれい【張九齢】チヤウキウレイ

[六七三〜七四〇]中国、唐の政治家・詩人。韶(しよう)州曲江(広東省)の人。字(あざな)は子寿。玄宗に重用されて中書令となったが、唐の宗室出身の李林甫に憎まれて失脚。文集「曲江集」。

ちょう‐ぎょう【張行】チヤウギヤウ🔗⭐🔉

ちょう‐ぎょう【張行】チヤウギヤウ

[名]スル 容赦なく事を行うこと。強行すること。また、強硬に主張すること。「国務を行ふ間、非法非例を―し」〈平家・一〉

容赦なく事を行うこと。強行すること。また、強硬に主張すること。「国務を行ふ間、非法非例を―し」〈平家・一〉 興行すること。催しを行うこと。「一座を―せむと思はば」〈連理秘抄〉

興行すること。催しを行うこと。「一座を―せむと思はば」〈連理秘抄〉

容赦なく事を行うこと。強行すること。また、強硬に主張すること。「国務を行ふ間、非法非例を―し」〈平家・一〉

容赦なく事を行うこと。強行すること。また、強硬に主張すること。「国務を行ふ間、非法非例を―し」〈平家・一〉 興行すること。催しを行うこと。「一座を―せむと思はば」〈連理秘抄〉

興行すること。催しを行うこと。「一座を―せむと思はば」〈連理秘抄〉

ちょう‐きょく【張旭】チヤウ‐🔗⭐🔉

ちょう‐きょく【張旭】チヤウ‐

中国、盛唐の書家。呉郡(江蘇省)の人。字(あざな)は伯高。草書にすぐれ、書風は「狂草」といわれた。飲中八仙の一人。生没年未詳。

ちょう‐くん【張勲】チヤウ‐🔗⭐🔉

ちょう‐くん【張勲】チヤウ‐

[一八五四〜一九二三]中国、清末の北洋軍閥の軍人。江西省の人。字(あざな)は少軒。袁世凱(えんせいがい)のもとで雲南・江南提督などを歴任、のち安徽(あんき)督軍。一九一七年、北京に入り清朝復辟(ふくへき)を宣言したが、段祺瑞の討逆軍に敗れた。チャン=シュン。

ちょう‐けい【張継】チヤウ‐🔗⭐🔉

ちょう‐けい【張継】チヤウ‐

中国、盛唐の詩人。襄(じよう)州(湖北省)の人。字(あざな)は懿孫(いそん)。官は検校祠部員外郎。「楓橋夜泊(ふうきようやはく)」の詩で知られる。生没年未詳。

ちょう‐こう【張衡】チヤウカウ🔗⭐🔉

ちょう‐こう【張衡】チヤウカウ

[七八〜一三九]中国、後漢の科学者・文学者。南陽(河南省)の人。字(あざな)は平子(へいし)。詩賦にすぐれ、「西京賦」「東京賦」が有名。渾天(こんてん)儀(天球儀)・候風地動儀(地震感知装置)を作った。

ちょう‐こくとう【張国 】チヤウコクタウ🔗⭐🔉

】チヤウコクタウ🔗⭐🔉

ちょう‐こくとう【張国 】チヤウコクタウ

[一八九八〜一九七九]中国共産党の創立者の一人。江西省の人。共産党中央委員・中華ソビエト共和国臨時政府副主席などを歴任。長征に際して毛沢東らと対立、党籍を剥奪されて香港に亡命。のちカナダに移住。チャン=クオタオ。

】チヤウコクタウ

[一八九八〜一九七九]中国共産党の創立者の一人。江西省の人。共産党中央委員・中華ソビエト共和国臨時政府副主席などを歴任。長征に際して毛沢東らと対立、党籍を剥奪されて香港に亡命。のちカナダに移住。チャン=クオタオ。

】チヤウコクタウ

[一八九八〜一九七九]中国共産党の創立者の一人。江西省の人。共産党中央委員・中華ソビエト共和国臨時政府副主席などを歴任。長征に際して毛沢東らと対立、党籍を剥奪されて香港に亡命。のちカナダに移住。チャン=クオタオ。

】チヤウコクタウ

[一八九八〜一九七九]中国共産党の創立者の一人。江西省の人。共産党中央委員・中華ソビエト共和国臨時政府副主席などを歴任。長征に際して毛沢東らと対立、党籍を剥奪されて香港に亡命。のちカナダに移住。チャン=クオタオ。

ちょうこほう‐じけん【張鼓峰事件】チヤウコホウ‐🔗⭐🔉

ちょうこほう‐じけん【張鼓峰事件】チヤウコホウ‐

昭和一三年(一九三八)満州・ソ連・朝鮮国境近くの張鼓峰で、国境問題をめぐって起きた日ソ両軍の衝突事件。

ちょう‐さい【張載】チヤウ‐🔗⭐🔉

ちょう‐さい【張載】チヤウ‐

[一〇二〇〜一〇七七]中国、北宋の思想家。陝西(せんせい)省の人。字(あざな)は子厚。横渠(おうきよ)先生とよばれた。「太虚即気」を唱え、気の変化によって万象を説明し、また、天地と自己との一体感を強調した。朱子学の源流の一。著「正蒙」「西銘」「易説」など。

ちょう‐さく【張 】チヤウ‐🔗⭐🔉

】チヤウ‐🔗⭐🔉

ちょう‐さく【張 】チヤウ‐

中国、唐代の文人。深州陸沢(河北省)の人。字(あざな)は文成。号は浮休子。名文家としての名は日本にまで知られていた。著「遊仙窟(ゆうせんくつ)」「朝野僉載(ちようやけんさい)」など。生没年未詳。

】チヤウ‐

中国、唐代の文人。深州陸沢(河北省)の人。字(あざな)は文成。号は浮休子。名文家としての名は日本にまで知られていた。著「遊仙窟(ゆうせんくつ)」「朝野僉載(ちようやけんさい)」など。生没年未詳。

】チヤウ‐

中国、唐代の文人。深州陸沢(河北省)の人。字(あざな)は文成。号は浮休子。名文家としての名は日本にまで知られていた。著「遊仙窟(ゆうせんくつ)」「朝野僉載(ちようやけんさい)」など。生没年未詳。

】チヤウ‐

中国、唐代の文人。深州陸沢(河北省)の人。字(あざな)は文成。号は浮休子。名文家としての名は日本にまで知られていた。著「遊仙窟(ゆうせんくつ)」「朝野僉載(ちようやけんさい)」など。生没年未詳。

ちょう‐さくりん【張作霖】チヤウ‐🔗⭐🔉

ちょう‐さくりん【張作霖】チヤウ‐

[一八七五〜一九二八]中国の軍人・政治家。奉天軍閥の総帥。海城(遼寧(りようねい)省)の人。字(あざな)は雨亭。馬賊の出身。東北三省を支配下に収め、北京政界に進出。一九二六年東三省保安総司令に就任、翌年大元帥を称し、北京政府を掌握。二八年、国民党の北伐軍に大敗。日本の関東軍による列車爆破で死亡。チャン=ツオリン。

ちょうさくりんばくさつ‐じけん【張作霖爆殺事件】チヤウサクリンバクサツ‐🔗⭐🔉

ちょうさくりんばくさつ‐じけん【張作霖爆殺事件】チヤウサクリンバクサツ‐

一九二八年、張作霖が国民党軍の北伐に敗れて満州(中国東北部)にもどる途中、関東軍参謀河本大作らの工作によって奉天(現在の瀋陽)駅近くで列車を爆破され、即死した事件。当時、日本国内では真相が隠されていたが、この事件で田中義一内閣は総辞職となった。

ちょうさん‐りし【張三×李四】チヤウサン‐🔗⭐🔉

ちょうさん‐りし【張三×李四】チヤウサン‐

《中国では多い姓である張氏の三男、李氏の四男の意》ごくありふれた平凡な人物。

ちょう‐し【張芝】チヤウ‐🔗⭐🔉

ちょう‐し【張芝】チヤウ‐

中国、後漢代の書家。酒泉(甘粛省)の人。字(あざな)は伯英。草書にすぐれていたところから草聖とよばれた。生没年未詳。

ちょう‐しどう【張之洞】チヤウ‐🔗⭐🔉

ちょう‐しどう【張之洞】チヤウ‐

[一八三七〜一九〇九]中国、清末の政治家。南皮(河北省)の人。字(あざな)は孝達。湖広総督・軍機大臣などを歴任。軍備の近代化、京漢(けいかん)鉄道の敷設など、洋務運動を推進した。著「勧学篇」など。

ちょう‐しゅう【張州】チヤウシウ🔗⭐🔉

ちょう‐しゅう【張州】チヤウシウ

尾張(おわり)国の異称。

ちょう‐しわ【張志和】チヤウ‐🔗⭐🔉

ちょう‐しわ【張志和】チヤウ‐

中国、唐代の道士。水上にむしろを敷いて座し、酒を飲み、詩を詠じ、鶴に乗って昇天したという。画題とされる。生没年未詳。

ちょう‐そうよう【張僧 】チヤウソウエウ🔗⭐🔉

】チヤウソウエウ🔗⭐🔉

ちょう‐そうよう【張僧 】チヤウソウエウ

中国、南朝の画家。呉(江蘇省)の人。梁の武帝に仕え、塔廟(とうびよう)に多くの壁画を描いた。生没年未詳。→画竜点睛(がりようてんせい)

】チヤウソウエウ

中国、南朝の画家。呉(江蘇省)の人。梁の武帝に仕え、塔廟(とうびよう)に多くの壁画を描いた。生没年未詳。→画竜点睛(がりようてんせい)

】チヤウソウエウ

中国、南朝の画家。呉(江蘇省)の人。梁の武帝に仕え、塔廟(とうびよう)に多くの壁画を描いた。生没年未詳。→画竜点睛(がりようてんせい)

】チヤウソウエウ

中国、南朝の画家。呉(江蘇省)の人。梁の武帝に仕え、塔廟(とうびよう)に多くの壁画を描いた。生没年未詳。→画竜点睛(がりようてんせい)

ちょう‐どうりょう【張道陵】チヤウダウリヨウ🔗⭐🔉

ちょう‐どうりょう【張道陵】チヤウダウリヨウ

張陵(ちようりよう)の通称。

ちょう‐ひ【張飛】チヤウ‐🔗⭐🔉

ちょう‐ひ【張飛】チヤウ‐

[一六六?〜二二一]中国、三国時代の蜀(しよく)の武将。 (たく)郡(河北省)の人。字(あざな)は益徳。関羽とともに劉備をたすけて魏・呉と戦った。勇猛だが粗暴で、呉討伐の際に部下に殺された。

(たく)郡(河北省)の人。字(あざな)は益徳。関羽とともに劉備をたすけて魏・呉と戦った。勇猛だが粗暴で、呉討伐の際に部下に殺された。

(たく)郡(河北省)の人。字(あざな)は益徳。関羽とともに劉備をたすけて魏・呉と戦った。勇猛だが粗暴で、呉討伐の際に部下に殺された。

(たく)郡(河北省)の人。字(あざな)は益徳。関羽とともに劉備をたすけて魏・呉と戦った。勇猛だが粗暴で、呉討伐の際に部下に殺された。

ちょう‐ぶんせい【張文成】チヤウ‐🔗⭐🔉

ちょう‐ぶんせい【張文成】チヤウ‐

張

張 (ちようさく)

(ちようさく)

張

張 (ちようさく)

(ちようさく)

ちょう‐ほん【張本】チヤウ‐🔗⭐🔉

ちょう‐ほん【張本】チヤウ‐

《古くは「ちょうぼん」》 事の起こり。原因。特に、悪事のもととなること。また、その人。張本人。「弱い者いじめの―で」〈中勘助・銀の匙〉

事の起こり。原因。特に、悪事のもととなること。また、その人。張本人。「弱い者いじめの―で」〈中勘助・銀の匙〉 あとでの出来事に備えて、前もって準備しておくこと。

あとでの出来事に備えて、前もって準備しておくこと。

事の起こり。原因。特に、悪事のもととなること。また、その人。張本人。「弱い者いじめの―で」〈中勘助・銀の匙〉

事の起こり。原因。特に、悪事のもととなること。また、その人。張本人。「弱い者いじめの―で」〈中勘助・銀の匙〉 あとでの出来事に備えて、前もって準備しておくこと。

あとでの出来事に備えて、前もって準備しておくこと。

ちょうほん‐にん【張本人】チヤウホン‐🔗⭐🔉

ちょうほん‐にん【張本人】チヤウホン‐

事件の起こるもとをつくった人。首謀者。張本。「騒動の―」

ちょう‐りょう【張良】チヤウリヤウ🔗⭐🔉

ちょう‐りょう【張良】チヤウリヤウ

[?〜前一六八]中国、前漢創業の功臣。新鄭(河南省)の人。字(あざな)は子房。韓の貴族の出身で、秦の始皇帝の暗殺に失敗後、劉邦の謀臣となって秦を滅ぼし、さらに鴻門(こうもん)の会では劉邦を危急から救った。漢の統一後は留侯に封じられた。

[?〜前一六八]中国、前漢創業の功臣。新鄭(河南省)の人。字(あざな)は子房。韓の貴族の出身で、秦の始皇帝の暗殺に失敗後、劉邦の謀臣となって秦を滅ぼし、さらに鴻門(こうもん)の会では劉邦を危急から救った。漢の統一後は留侯に封じられた。 謡曲。四、五番目物。観世信光作。黄石公が川に落とした沓(くつ)を漢の張良が取って履かせ、人柄を認められて太公望の兵法の奥義を授かる。

謡曲。四、五番目物。観世信光作。黄石公が川に落とした沓(くつ)を漢の張良が取って履かせ、人柄を認められて太公望の兵法の奥義を授かる。

[?〜前一六八]中国、前漢創業の功臣。新鄭(河南省)の人。字(あざな)は子房。韓の貴族の出身で、秦の始皇帝の暗殺に失敗後、劉邦の謀臣となって秦を滅ぼし、さらに鴻門(こうもん)の会では劉邦を危急から救った。漢の統一後は留侯に封じられた。

[?〜前一六八]中国、前漢創業の功臣。新鄭(河南省)の人。字(あざな)は子房。韓の貴族の出身で、秦の始皇帝の暗殺に失敗後、劉邦の謀臣となって秦を滅ぼし、さらに鴻門(こうもん)の会では劉邦を危急から救った。漢の統一後は留侯に封じられた。 謡曲。四、五番目物。観世信光作。黄石公が川に落とした沓(くつ)を漢の張良が取って履かせ、人柄を認められて太公望の兵法の奥義を授かる。

謡曲。四、五番目物。観世信光作。黄石公が川に落とした沓(くつ)を漢の張良が取って履かせ、人柄を認められて太公望の兵法の奥義を授かる。

ちょう‐りょう【張陵】チヤウ‐🔗⭐🔉

ちょう‐りょう【張陵】チヤウ‐

中国、後漢末の道士。五斗米道(ごとべいどう)の開祖。沛(はい)(江蘇省)の人。蜀(しよく)の鶴鳴山に入って仙道を学び、治病のための符と道書を広めて教団を組織。のち尊ばれて天師と称された。張道陵。生没年未詳。

はり【張り】🔗⭐🔉

はり【張り】

[名]

[名] 引っ張ること。また、その力の程度。「糸の―を強くする」

引っ張ること。また、その力の程度。「糸の―を強くする」 引き締まっていること。みずみずしく、力強いこと。「―のある声」「―のある肌」

引き締まっていること。みずみずしく、力強いこと。「―のある声」「―のある肌」 気持ちなどの充実。物事を行おうとする意欲。張り合い。「生活に―をもたせる」「生きる―をなくす」

気持ちなどの充実。物事を行おうとする意欲。張り合い。「生活に―をもたせる」「生きる―をなくす」 自分の意志を押し通す、強い気持ち。意地。「京の女郎に江戸の―を持たせ」〈浮・一代男・六〉

自分の意志を押し通す、強い気持ち。意地。「京の女郎に江戸の―を持たせ」〈浮・一代男・六〉 女を手に入れようとつけねらうこと。「色男これにて縁切。…もうよもや―には歩けめえ」〈滑・浮世床・二〉

女を手に入れようとつけねらうこと。「色男これにて縁切。…もうよもや―には歩けめえ」〈滑・浮世床・二〉 《tense》音声学の用語。母音の発音における舌の緊張度。例えば日本語の「ウ」は英語の「u」などに比して舌の位置も低く、唇の突き出しも少なく、従ってはりが弱い。

《tense》音声学の用語。母音の発音における舌の緊張度。例えば日本語の「ウ」は英語の「u」などに比して舌の位置も低く、唇の突き出しも少なく、従ってはりが弱い。 〔接尾〕助数詞。

〔接尾〕助数詞。 蚊帳・提灯(ちようちん)・テント・幕などを数えるのに用いる。「行灯(あんどん)一―」

蚊帳・提灯(ちようちん)・テント・幕などを数えるのに用いる。「行灯(あんどん)一―」 弓・琴など、弦を張った類のものを数えるのに用いる。

弓・琴など、弦を張った類のものを数えるのに用いる。

[名]

[名] 引っ張ること。また、その力の程度。「糸の―を強くする」

引っ張ること。また、その力の程度。「糸の―を強くする」 引き締まっていること。みずみずしく、力強いこと。「―のある声」「―のある肌」

引き締まっていること。みずみずしく、力強いこと。「―のある声」「―のある肌」 気持ちなどの充実。物事を行おうとする意欲。張り合い。「生活に―をもたせる」「生きる―をなくす」

気持ちなどの充実。物事を行おうとする意欲。張り合い。「生活に―をもたせる」「生きる―をなくす」 自分の意志を押し通す、強い気持ち。意地。「京の女郎に江戸の―を持たせ」〈浮・一代男・六〉

自分の意志を押し通す、強い気持ち。意地。「京の女郎に江戸の―を持たせ」〈浮・一代男・六〉 女を手に入れようとつけねらうこと。「色男これにて縁切。…もうよもや―には歩けめえ」〈滑・浮世床・二〉

女を手に入れようとつけねらうこと。「色男これにて縁切。…もうよもや―には歩けめえ」〈滑・浮世床・二〉 《tense》音声学の用語。母音の発音における舌の緊張度。例えば日本語の「ウ」は英語の「u」などに比して舌の位置も低く、唇の突き出しも少なく、従ってはりが弱い。

《tense》音声学の用語。母音の発音における舌の緊張度。例えば日本語の「ウ」は英語の「u」などに比して舌の位置も低く、唇の突き出しも少なく、従ってはりが弱い。 〔接尾〕助数詞。

〔接尾〕助数詞。 蚊帳・提灯(ちようちん)・テント・幕などを数えるのに用いる。「行灯(あんどん)一―」

蚊帳・提灯(ちようちん)・テント・幕などを数えるのに用いる。「行灯(あんどん)一―」 弓・琴など、弦を張った類のものを数えるのに用いる。

弓・琴など、弦を張った類のものを数えるのに用いる。

ばり【張り】🔗⭐🔉

ばり【張り】

〔接尾〕 人数を表す語の下に付いて、その人数によって弓の弦が張られるという意を表す。多い人数で張る弓ほど強い弓ということになる。「十人―の弓」

人数を表す語の下に付いて、その人数によって弓の弦が張られるという意を表す。多い人数で張る弓ほど強い弓ということになる。「十人―の弓」 名詞や人名を表す語の下に付いて、それに似ている、または、それに似せているという意を表す。「西鶴―の文」「左翼―の主張」

名詞や人名を表す語の下に付いて、それに似ている、または、それに似せているという意を表す。「西鶴―の文」「左翼―の主張」

人数を表す語の下に付いて、その人数によって弓の弦が張られるという意を表す。多い人数で張る弓ほど強い弓ということになる。「十人―の弓」

人数を表す語の下に付いて、その人数によって弓の弦が張られるという意を表す。多い人数で張る弓ほど強い弓ということになる。「十人―の弓」 名詞や人名を表す語の下に付いて、それに似ている、または、それに似せているという意を表す。「西鶴―の文」「左翼―の主張」

名詞や人名を表す語の下に付いて、それに似ている、または、それに似せているという意を表す。「西鶴―の文」「左翼―の主張」

はり‐あい【張(り)合い】‐あひ🔗⭐🔉

はり‐あい【張(り)合い】‐あひ

張り合うこと。「意地の―」

張り合うこと。「意地の―」 努力するかいがあると感じられること。「―のある仕事」

努力するかいがあると感じられること。「―のある仕事」

張り合うこと。「意地の―」

張り合うこと。「意地の―」 努力するかいがあると感じられること。「―のある仕事」

努力するかいがあると感じられること。「―のある仕事」

張り合いが抜・ける🔗⭐🔉

張り合いが抜・ける

張り合う相手や目標を失って意欲がなくなる。「強敵がいなくなって―・ける」

はりあい‐ぬけ【張(り)合い抜け】はりあひ‐🔗⭐🔉

はりあい‐ぬけ【張(り)合い抜け】はりあひ‐

[名]スル張り合いがなくなること。気持ちがくじけ、意欲を失うこと。「研究の先を越されて―する」

はり‐あ・う【張(り)合う】‐あふ🔗⭐🔉

はり‐あ・う【張(り)合う】‐あふ

[動ワ五(ハ四)] 互いに張る。「意地を―・う」

互いに張る。「意地を―・う」 互いに負けまいとする。同じものを目指して競争する。「主役を―・う」

互いに負けまいとする。同じものを目指して競争する。「主役を―・う」

互いに張る。「意地を―・う」

互いに張る。「意地を―・う」 互いに負けまいとする。同じものを目指して競争する。「主役を―・う」

互いに負けまいとする。同じものを目指して競争する。「主役を―・う」

はり‐あ・げる【張(り)上げる】🔗⭐🔉

はり‐あ・げる【張(り)上げる】

[動ガ下一] はりあ・ぐ[ガ下二]声を強く高く出す。「声を―・げて歌う」

はりあ・ぐ[ガ下二]声を強く高く出す。「声を―・げて歌う」

はりあ・ぐ[ガ下二]声を強く高く出す。「声を―・げて歌う」

はりあ・ぐ[ガ下二]声を強く高く出す。「声を―・げて歌う」

はり‐あみ【張(り)網】🔗⭐🔉

はり‐あみ【張(り)網】

柱の間に網を張り、鳥やウサギを捕るもの。

柱の間に網を張り、鳥やウサギを捕るもの。 川などに支柱や碇(いかり)で袋網を固定して張り、魚を捕る網。また、定置網のこと。

川などに支柱や碇(いかり)で袋網を固定して張り、魚を捕る網。また、定置網のこと。

柱の間に網を張り、鳥やウサギを捕るもの。

柱の間に網を張り、鳥やウサギを捕るもの。 川などに支柱や碇(いかり)で袋網を固定して張り、魚を捕る網。また、定置網のこと。

川などに支柱や碇(いかり)で袋網を固定して張り、魚を捕る網。また、定置網のこと。

はり‐いた【張(り)板】🔗⭐🔉

はり‐いた【張(り)板】

洗って糊(のり)づけした布や漉(す)いた紙などを張って乾かす板。

はり‐おうぎ【張(り)扇・×貼り扇】‐あふぎ🔗⭐🔉

はり‐おうぎ【張(り)扇・×貼り扇】‐あふぎ

たたんだまま外側を紙や皮などで張り包んだ扇。講談師が調子をとるために釈台をたたいたり、能楽の稽古(けいこ)で拍子をとったりするときなどに用いる。

はり‐おこな・う【張り行ふ】‐おこなふ🔗⭐🔉

はり‐おこな・う【張り行ふ】‐おこなふ

[動ハ四]強引に行う。権勢を振るう。「九国の総追捕使と号して鎮西を―・ひ」〈保元・上〉

はり‐かえ【張(り)替え・×貼り替え】‐かへ🔗⭐🔉

はり‐かえ【張(り)替え・×貼り替え】‐かへ

張り替えること。「障子の―」

張り替えること。「障子の―」 着物を解いて洗い張りをすること。また、そうして仕立て直した着物。

着物を解いて洗い張りをすること。また、そうして仕立て直した着物。

張り替えること。「障子の―」

張り替えること。「障子の―」 着物を解いて洗い張りをすること。また、そうして仕立て直した着物。

着物を解いて洗い張りをすること。また、そうして仕立て直した着物。

はり‐か・える【張(り)替える・×貼り替える】‐かへる🔗⭐🔉

はり‐か・える【張(り)替える・×貼り替える】‐かへる

[動ア下一] はりか・ふ[ハ下二]古いものを取り除いて、新しいものを張る。「壁紙を―・える」

はりか・ふ[ハ下二]古いものを取り除いて、新しいものを張る。「壁紙を―・える」

はりか・ふ[ハ下二]古いものを取り除いて、新しいものを張る。「壁紙を―・える」

はりか・ふ[ハ下二]古いものを取り除いて、新しいものを張る。「壁紙を―・える」

はり‐かた【張(り)形】🔗⭐🔉

はり‐かた【張(り)形】

《「はりがた」とも》陰茎の形に作った性具。

はり‐がみ【張(り)紙・×貼り紙】🔗⭐🔉

はり‐がみ【張(り)紙・×貼り紙】

物にはりつけてある紙。また、紙をはりつけること。「―細工」

物にはりつけてある紙。また、紙をはりつけること。「―細工」 多くの人に知らせるために人目につきやすい場所にはって掲げる紙。「人員募集の―」

多くの人に知らせるために人目につきやすい場所にはって掲げる紙。「人員募集の―」 注意・メモなどを書いて、書類などにはりつけておく紙。付箋(ふせん)。

注意・メモなどを書いて、書類などにはりつけておく紙。付箋(ふせん)。

物にはりつけてある紙。また、紙をはりつけること。「―細工」

物にはりつけてある紙。また、紙をはりつけること。「―細工」 多くの人に知らせるために人目につきやすい場所にはって掲げる紙。「人員募集の―」

多くの人に知らせるために人目につきやすい場所にはって掲げる紙。「人員募集の―」 注意・メモなどを書いて、書類などにはりつけておく紙。付箋(ふせん)。

注意・メモなどを書いて、書類などにはりつけておく紙。付箋(ふせん)。

はり‐かわご【張り皮×籠】‐かはご🔗⭐🔉

はり‐かわご【張り皮×籠】‐かはご

外側を皮または紙で張った葛籠(つづら)。「これは―、こちらは衣類の藤行李」〈浄・千本桜〉

はり‐ぎ【張(り)木】🔗⭐🔉

はり‐ぎ【張(り)木】

構造物を建てるために掘った穴の土砂が崩れ落ちるのを防ぐため、水平に取り付ける丸太や角材。勾張(こうば)り。

はり‐ぎぬ【張り×帛】🔗⭐🔉

はり‐ぎぬ【張り×帛】

板張りにした布帛(ふはく)。

はり‐き・る【張(り)切る】🔗⭐🔉

はり‐き・る【張(り)切る】

[動ラ五(四)]

[動ラ五(四)] ゆるみなく十分に張る。ぴんと張る。「―・った糸を指ではじく」「―・った筋肉」

ゆるみなく十分に張る。ぴんと張る。「―・った糸を指ではじく」「―・った筋肉」 元気や気力が満ちあふれる。意気込む。「―・って仕事をする」

元気や気力が満ちあふれる。意気込む。「―・って仕事をする」 [動ラ下二]「はりきれる」の文語形。

[動ラ下二]「はりきれる」の文語形。

[動ラ五(四)]

[動ラ五(四)] ゆるみなく十分に張る。ぴんと張る。「―・った糸を指ではじく」「―・った筋肉」

ゆるみなく十分に張る。ぴんと張る。「―・った糸を指ではじく」「―・った筋肉」 元気や気力が満ちあふれる。意気込む。「―・って仕事をする」

元気や気力が満ちあふれる。意気込む。「―・って仕事をする」 [動ラ下二]「はりきれる」の文語形。

[動ラ下二]「はりきれる」の文語形。

はり‐き・れる【張(り)切れる】🔗⭐🔉

はり‐き・れる【張(り)切れる】

[動ラ下一] はりき・る[ラ下二]

はりき・る[ラ下二] 「はち切れる」に同じ。「―・れそうに詰った絨毯の鞄」〈風葉・青春〉

「はち切れる」に同じ。「―・れそうに詰った絨毯の鞄」〈風葉・青春〉 引っ張りすぎて切れる。「からだの筋が―・れはせまいかと」〈蘆花・思出の記〉

引っ張りすぎて切れる。「からだの筋が―・れはせまいかと」〈蘆花・思出の記〉

はりき・る[ラ下二]

はりき・る[ラ下二] 「はち切れる」に同じ。「―・れそうに詰った絨毯の鞄」〈風葉・青春〉

「はち切れる」に同じ。「―・れそうに詰った絨毯の鞄」〈風葉・青春〉 引っ張りすぎて切れる。「からだの筋が―・れはせまいかと」〈蘆花・思出の記〉

引っ張りすぎて切れる。「からだの筋が―・れはせまいかと」〈蘆花・思出の記〉

はり‐くじ・く【張りくぢく】‐くぢく🔗⭐🔉

はり‐くじ・く【張りくぢく】‐くぢく

[動カ四]折れるほど強く殴る。「さもなけりゃあ、とっくに―・くんだあ」〈滑・浮世風呂・前〉

はり‐ぐら【張り×鞍】🔗⭐🔉

はり‐ぐら【張り×鞍】

革で張った鞍。張り革鞍。

はり‐こ【張(り)子・張り×籠】🔗⭐🔉

はり‐こ【張(り)子・張り×籠】

型に紙を何枚も張り重ね、乾いてから中の型を抜き取って作った細工物。張り抜き。

型に紙を何枚も張り重ね、乾いてから中の型を抜き取って作った細工物。張り抜き。 木や竹組みの上に紙を何枚も張り重ねて作ったもの。張りぼて。

木や竹組みの上に紙を何枚も張り重ねて作ったもの。張りぼて。

型に紙を何枚も張り重ね、乾いてから中の型を抜き取って作った細工物。張り抜き。

型に紙を何枚も張り重ね、乾いてから中の型を抜き取って作った細工物。張り抜き。 木や竹組みの上に紙を何枚も張り重ねて作ったもの。張りぼて。

木や竹組みの上に紙を何枚も張り重ねて作ったもの。張りぼて。

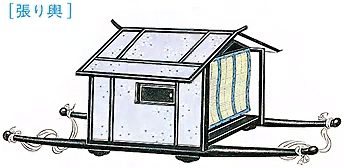

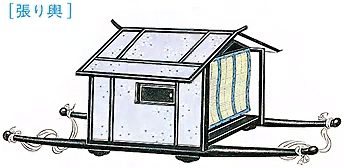

はり‐ごし【張り×輿】🔗⭐🔉

はり‐ごし【張り×輿】

屋形と左右の両側を畳表で張り、押縁(おしぶち)を打った略式の輿(こし)。

屋形と左右の両側を畳表で張り、押縁(おしぶち)を打った略式の輿(こし)。

屋形と左右の両側を畳表で張り、押縁(おしぶち)を打った略式の輿(こし)。

屋形と左右の両側を畳表で張り、押縁(おしぶち)を打った略式の輿(こし)。

はりこ‐の‐とら【張(り)子の×虎】🔗⭐🔉

はりこ‐の‐とら【張(り)子の×虎】

虎の形をした首の動く張り子のおもちゃ。転じて、首を振る癖のある人、また、虚勢を張る人、見かけだおしの人などをあざけっていう語。

虎の形をした首の動く張り子のおもちゃ。転じて、首を振る癖のある人、また、虚勢を張る人、見かけだおしの人などをあざけっていう語。

虎の形をした首の動く張り子のおもちゃ。転じて、首を振る癖のある人、また、虚勢を張る人、見かけだおしの人などをあざけっていう語。

虎の形をした首の動く張り子のおもちゃ。転じて、首を振る癖のある人、また、虚勢を張る人、見かけだおしの人などをあざけっていう語。

はり‐こみ【張(り)込み】🔗⭐🔉

はり‐こみ【張(り)込み】

(「貼り込み」とも書く)台紙などにはりつけること。また、そのもの。

(「貼り込み」とも書く)台紙などにはりつけること。また、そのもの。 ある場所に待機して見張ること。「―の刑事」

ある場所に待機して見張ること。「―の刑事」 一つの事に力を入れること。また、思い切って金を使うこと。

一つの事に力を入れること。また、思い切って金を使うこと。 高圧的な言い方で人をやりこめること。また、その文句。「たまたま親達が異見すると、大声をあげて―をくはせ」〈鳩翁道話・一〉

高圧的な言い方で人をやりこめること。また、その文句。「たまたま親達が異見すると、大声をあげて―をくはせ」〈鳩翁道話・一〉

(「貼り込み」とも書く)台紙などにはりつけること。また、そのもの。

(「貼り込み」とも書く)台紙などにはりつけること。また、そのもの。 ある場所に待機して見張ること。「―の刑事」

ある場所に待機して見張ること。「―の刑事」 一つの事に力を入れること。また、思い切って金を使うこと。

一つの事に力を入れること。また、思い切って金を使うこと。 高圧的な言い方で人をやりこめること。また、その文句。「たまたま親達が異見すると、大声をあげて―をくはせ」〈鳩翁道話・一〉

高圧的な言い方で人をやりこめること。また、その文句。「たまたま親達が異見すると、大声をあげて―をくはせ」〈鳩翁道話・一〉

はり‐こ・む【張(り)込む】🔗⭐🔉

はり‐こ・む【張(り)込む】

[動マ五(四)] (「貼り込む」とも書く)台紙などにはりつける。「アルバムに写真を―・む」

(「貼り込む」とも書く)台紙などにはりつける。「アルバムに写真を―・む」 ある場所に待機して見張る。特に、警官が犯人の立ち回り先などにいて見張る。「駅に刑事が―・む」

ある場所に待機して見張る。特に、警官が犯人の立ち回り先などにいて見張る。「駅に刑事が―・む」 一つの事に力を入れる。また、思い切って大金を使う。奮発する。「祝儀を―・む」

一つの事に力を入れる。また、思い切って大金を使う。奮発する。「祝儀を―・む」 高圧的な言い方で相手を屈伏させる。やりこめる。「縫ひ物がひとつ出来ねえ癖に、といっぱいに―・まれて」〈滑・浮世床・二〉

高圧的な言い方で相手を屈伏させる。やりこめる。「縫ひ物がひとつ出来ねえ癖に、といっぱいに―・まれて」〈滑・浮世床・二〉

(「貼り込む」とも書く)台紙などにはりつける。「アルバムに写真を―・む」

(「貼り込む」とも書く)台紙などにはりつける。「アルバムに写真を―・む」 ある場所に待機して見張る。特に、警官が犯人の立ち回り先などにいて見張る。「駅に刑事が―・む」

ある場所に待機して見張る。特に、警官が犯人の立ち回り先などにいて見張る。「駅に刑事が―・む」 一つの事に力を入れる。また、思い切って大金を使う。奮発する。「祝儀を―・む」

一つの事に力を入れる。また、思い切って大金を使う。奮発する。「祝儀を―・む」 高圧的な言い方で相手を屈伏させる。やりこめる。「縫ひ物がひとつ出来ねえ癖に、といっぱいに―・まれて」〈滑・浮世床・二〉

高圧的な言い方で相手を屈伏させる。やりこめる。「縫ひ物がひとつ出来ねえ癖に、といっぱいに―・まれて」〈滑・浮世床・二〉

はり‐ころ・す【張(り)殺す】🔗⭐🔉

はり‐ころ・す【張(り)殺す】

[動サ五(四)]殴り殺す。「じたばたすれば―・すぞ」〈露伴・五重塔〉

はり‐さ・ける【張(り)裂ける】🔗⭐🔉

はり‐さ・ける【張(り)裂ける】

[動カ下一] はりさ・く[カ下二]

はりさ・く[カ下二] 中がいっぱいになって裂ける。ふくらみ過ぎて破れる。「のども―・けんばかりの大声」

中がいっぱいになって裂ける。ふくらみ過ぎて破れる。「のども―・けんばかりの大声」 悲しみや怒りで胸がいっぱいになり、たえられなくなる。「友の死に心が―・ける」

悲しみや怒りで胸がいっぱいになり、たえられなくなる。「友の死に心が―・ける」

はりさ・く[カ下二]

はりさ・く[カ下二] 中がいっぱいになって裂ける。ふくらみ過ぎて破れる。「のども―・けんばかりの大声」

中がいっぱいになって裂ける。ふくらみ過ぎて破れる。「のども―・けんばかりの大声」 悲しみや怒りで胸がいっぱいになり、たえられなくなる。「友の死に心が―・ける」

悲しみや怒りで胸がいっぱいになり、たえられなくなる。「友の死に心が―・ける」

はり‐さし【張(り)差し】🔗⭐🔉

はり‐さし【張(り)差し】

相撲の立ち合いに、相手の顔を張ってひるませ、有利に組むこと。

はり‐せん【張(り)扇】🔗⭐🔉

はり‐せん【張(り)扇】

はりおうぎ

はりおうぎ

はりおうぎ

はりおうぎ

はり‐たお・す【張(り)倒す】‐たふす🔗⭐🔉

はり‐たお・す【張(り)倒す】‐たふす

[動サ五(四)]平手で打って倒す。殴り倒す。「横っ面を―・す」

はり‐だし【張(り)出し】🔗⭐🔉

はり‐だし【張(り)出し】

建物などの外側へ出っ張らせてつくること。また、その部分。「―の桟敷」

建物などの外側へ出っ張らせてつくること。また、その部分。「―の桟敷」 (「貼り出し」とも書く)広く知らせるために人目につく所へはること。また、そのもの。張り紙。

(「貼り出し」とも書く)広く知らせるために人目につく所へはること。また、そのもの。張り紙。 相撲で、正位置に準じるものとして番付の欄外に記すこと。また、その力士。「―横綱」

相撲で、正位置に準じるものとして番付の欄外に記すこと。また、その力士。「―横綱」 江戸時代、女性の結髪の際、両鬢(びん)にふくらみと張りをもたせるために中に入れるもの。鯨(くじら)のひげなどを弓形にした。

江戸時代、女性の結髪の際、両鬢(びん)にふくらみと張りをもたせるために中に入れるもの。鯨(くじら)のひげなどを弓形にした。

建物などの外側へ出っ張らせてつくること。また、その部分。「―の桟敷」

建物などの外側へ出っ張らせてつくること。また、その部分。「―の桟敷」 (「貼り出し」とも書く)広く知らせるために人目につく所へはること。また、そのもの。張り紙。

(「貼り出し」とも書く)広く知らせるために人目につく所へはること。また、そのもの。張り紙。 相撲で、正位置に準じるものとして番付の欄外に記すこと。また、その力士。「―横綱」

相撲で、正位置に準じるものとして番付の欄外に記すこと。また、その力士。「―横綱」 江戸時代、女性の結髪の際、両鬢(びん)にふくらみと張りをもたせるために中に入れるもの。鯨(くじら)のひげなどを弓形にした。

江戸時代、女性の結髪の際、両鬢(びん)にふくらみと張りをもたせるために中に入れるもの。鯨(くじら)のひげなどを弓形にした。

はりだし‐まど【張(り)出し窓】🔗⭐🔉

はりだし‐まど【張(り)出し窓】

「出窓(でまど)」に同じ。

はり‐だ・す【張(り)出す】🔗⭐🔉

はり‐だ・す【張(り)出す】

[動サ五(四)] 外側へ広がって出っ張る。また、外側へ出っ張らせる。「大陸の高気圧が―・す」「庇(ひさし)を―・す」

外側へ広がって出っ張る。また、外側へ出っ張らせる。「大陸の高気圧が―・す」「庇(ひさし)を―・す」 (「貼り出す」とも書く)紙・札などに書いたものを人目につく所に掲示する。「求人広告を―・す」

(「貼り出す」とも書く)紙・札などに書いたものを人目につく所に掲示する。「求人広告を―・す」

外側へ広がって出っ張る。また、外側へ出っ張らせる。「大陸の高気圧が―・す」「庇(ひさし)を―・す」

外側へ広がって出っ張る。また、外側へ出っ張らせる。「大陸の高気圧が―・す」「庇(ひさし)を―・す」 (「貼り出す」とも書く)紙・札などに書いたものを人目につく所に掲示する。「求人広告を―・す」

(「貼り出す」とも書く)紙・札などに書いたものを人目につく所に掲示する。「求人広告を―・す」

はり‐つ・く【張(り)付く・×貼り付く】🔗⭐🔉

はり‐つ・く【張(り)付く・×貼り付く】

[動カ五(四)]

[動カ五(四)] 紙や布などがぴったりとくっついて、離れなくなる。「汗でシャツが背中に―・く」

紙や布などがぴったりとくっついて、離れなくなる。「汗でシャツが背中に―・く」 特定の人や場所などから離れずにいる。「取材陣が人気歌手に―・く」

特定の人や場所などから離れずにいる。「取材陣が人気歌手に―・く」 [動カ下二]「はりつける」の文語形。

[動カ下二]「はりつける」の文語形。

[動カ五(四)]

[動カ五(四)] 紙や布などがぴったりとくっついて、離れなくなる。「汗でシャツが背中に―・く」

紙や布などがぴったりとくっついて、離れなくなる。「汗でシャツが背中に―・く」 特定の人や場所などから離れずにいる。「取材陣が人気歌手に―・く」

特定の人や場所などから離れずにいる。「取材陣が人気歌手に―・く」 [動カ下二]「はりつける」の文語形。

[動カ下二]「はりつける」の文語形。

はり‐つけ【張(り)付け・×貼り付け】🔗⭐🔉

はり‐つけ【張(り)付け・×貼り付け】

紙や布などをはりつけること。また、はりつけたもの。

紙や布などをはりつけること。また、はりつけたもの。 ふすまを嵌(は)め殺しにした壁面。また、板に紙や布をはった壁。張り付け壁(かべ)。

ふすまを嵌(は)め殺しにした壁面。また、板に紙や布をはった壁。張り付け壁(かべ)。

紙や布などをはりつけること。また、はりつけたもの。

紙や布などをはりつけること。また、はりつけたもの。 ふすまを嵌(は)め殺しにした壁面。また、板に紙や布をはった壁。張り付け壁(かべ)。

ふすまを嵌(は)め殺しにした壁面。また、板に紙や布をはった壁。張り付け壁(かべ)。

はり‐つ・ける【張(り)付ける・×貼り付ける】🔗⭐🔉

はり‐つ・ける【張(り)付ける・×貼り付ける】

[動カ下一] はりつ・く[カ下二]

はりつ・く[カ下二] 紙や布などを広げてのりなどでくっつける。「絆創膏(ばんそうこう)を―・ける」「壁にメニューを―・ける」

紙や布などを広げてのりなどでくっつける。「絆創膏(ばんそうこう)を―・ける」「壁にメニューを―・ける」 人をある場所に長時間とどめておく。「首相官邸に記者を―・けておく」

人をある場所に長時間とどめておく。「首相官邸に記者を―・けておく」 平手で力いっぱいなぐりつける。「思いきり頬(ほお)を―・ける」

平手で力いっぱいなぐりつける。「思いきり頬(ほお)を―・ける」 磔(はりつけ)にする。「其の所に―・けて射殺してけり」〈今昔・二九・九〉

磔(はりつけ)にする。「其の所に―・けて射殺してけり」〈今昔・二九・九〉

はりつ・く[カ下二]

はりつ・く[カ下二] 紙や布などを広げてのりなどでくっつける。「絆創膏(ばんそうこう)を―・ける」「壁にメニューを―・ける」

紙や布などを広げてのりなどでくっつける。「絆創膏(ばんそうこう)を―・ける」「壁にメニューを―・ける」 人をある場所に長時間とどめておく。「首相官邸に記者を―・けておく」

人をある場所に長時間とどめておく。「首相官邸に記者を―・けておく」 平手で力いっぱいなぐりつける。「思いきり頬(ほお)を―・ける」

平手で力いっぱいなぐりつける。「思いきり頬(ほお)を―・ける」 磔(はりつけ)にする。「其の所に―・けて射殺してけり」〈今昔・二九・九〉

磔(はりつけ)にする。「其の所に―・けて射殺してけり」〈今昔・二九・九〉

はり‐つ・める【張(り)詰める】🔗⭐🔉

はり‐つ・める【張(り)詰める】

[動マ下一] はりつ・む[マ下二]

はりつ・む[マ下二] 十分に張る。一面にびっしり張る。「池に氷が―・める」「部屋に防音材を―・める」

十分に張る。一面にびっしり張る。「池に氷が―・める」「部屋に防音材を―・める」 気持ちを引き締める。緊張する。「神経を―・める」「会場の―・めた空気がなごむ」

気持ちを引き締める。緊張する。「神経を―・める」「会場の―・めた空気がなごむ」

はりつ・む[マ下二]

はりつ・む[マ下二] 十分に張る。一面にびっしり張る。「池に氷が―・める」「部屋に防音材を―・める」

十分に張る。一面にびっしり張る。「池に氷が―・める」「部屋に防音材を―・める」 気持ちを引き締める。緊張する。「神経を―・める」「会場の―・めた空気がなごむ」

気持ちを引き締める。緊張する。「神経を―・める」「会場の―・めた空気がなごむ」

はり‐て【張(り)手】🔗⭐🔉

はり‐て【張(り)手】

相撲の技の一。相手のほおから首の側面を平手で打つこと。

はり‐とば・す【張(り)飛ばす】🔗⭐🔉

はり‐とば・す【張(り)飛ばす】

[動サ五(四)]平手で激しく殴る。殴り飛ばす。「彼女に―・される」

はり‐ぬき【張(り)抜き・張り△貫き】🔗⭐🔉

はり‐ぬき【張(り)抜き・張り△貫き】

「張り子 」に同じ。

」に同じ。

」に同じ。

」に同じ。

はりぬき‐づつ【張(り)抜き筒】🔗⭐🔉

はりぬき‐づつ【張(り)抜き筒】

張り抜きでまるく長く作った筒。

はり‐ばかま【張×袴】🔗⭐🔉

はり‐ばかま【張×袴】

固く織って張りをもたせた生地で仕立てた袴。女房装束(しようぞく)に用いる。後世になると、糊(のり)を使って板引きにし、張りと光沢とをもつ生地で作った。

はり‐ばん【張(り)番】🔗⭐🔉

はり‐ばん【張(り)番】

[名]スル見張って番をすること。また、その人。見張り番。「交替で―する」

はり‐ひじ【張り×臂・張り×肘】‐ひぢ🔗⭐🔉

はり‐ひじ【張り×臂・張り×肘】‐ひぢ

手をふところに入れて、ひじを左右に張ること。威張った態度やくつろいだようすなどにいう。「―をして烟草を吃(ふか)しながら」〈紅葉・二人女房〉

はり‐ふだ【張(り)札・×貼り札】🔗⭐🔉

はり‐ふだ【張(り)札・×貼り札】

[名]スル知らせるべき事柄を紙や木の札に書いてはりだすこと。また、その札。「火気厳禁と―する」

はり‐ぶみ【張り文・×貼り文】🔗⭐🔉

はり‐ぶみ【張り文・×貼り文】

「張り紙 」に同じ。「あるひは道場に―をして」〈歎異抄〉

」に同じ。「あるひは道場に―をして」〈歎異抄〉

」に同じ。「あるひは道場に―をして」〈歎異抄〉

」に同じ。「あるひは道場に―をして」〈歎異抄〉

はり‐ぼうじょう【張りぼうじょう】🔗⭐🔉

はり‐ぼうじょう【張りぼうじょう】

《「ぼうじょう」の語源・歴史的仮名遣いは未詳》古着を仕立てなおすこと。はりぼうじょ。「所まだらに色さめし、―の肌着には」〈浄・今川本領〉

はり‐ぼて【張りぼて】🔗⭐🔉

はり‐ぼて【張りぼて】

張り子で、ある形に作ったもの。張り子作りの芝居の小道具など。ぼて。

はり‐まぜ【張(り)交ぜ・×貼り△雑ぜ】🔗⭐🔉

はり‐まぜ【張(り)交ぜ・×貼り△雑ぜ】

いろいろな書画などをとりまぜてはること。また、そのようにした屏風(びようぶ)・襖(ふすま)など。

はり‐まわ・す【張(り)回す】‐まはす🔗⭐🔉

はり‐まわ・す【張(り)回す】‐まはす

[動サ五(四)] まわり一面に張る。はりめぐらす。「敷地に綱を―・す」

まわり一面に張る。はりめぐらす。「敷地に綱を―・す」 所かまわずなぐりつける。「目鼻の分かちなく握拳にて―・し」〈浮・世間猿〉

所かまわずなぐりつける。「目鼻の分かちなく握拳にて―・し」〈浮・世間猿〉

まわり一面に張る。はりめぐらす。「敷地に綱を―・す」

まわり一面に張る。はりめぐらす。「敷地に綱を―・す」 所かまわずなぐりつける。「目鼻の分かちなく握拳にて―・し」〈浮・世間猿〉

所かまわずなぐりつける。「目鼻の分かちなく握拳にて―・し」〈浮・世間猿〉

はり‐みせ【張(り)見世・張(り)店】🔗⭐🔉

はり‐みせ【張(り)見世・張(り)店】

遊郭で、遊女が往来に面した店先に居並び、格子の内側から自分の姿を見せて客を待つこと。また、その店。

はり‐むしろ【張り×筵】🔗⭐🔉

はり‐むしろ【張り×筵】

雨などを防ぐために張りめぐらす筵。「雨降らぬ日、―したる車」〈枕・一二二〉

はり‐めぐら・す【張(り)巡らす】🔗⭐🔉

はり‐めぐら・す【張(り)巡らす】

[動サ五(四)]まわり一面に張る。もれなく張る。はりまわす。「紅白の幕を―・す」「捜査網を―・す」

はり‐もの【張(り)物】🔗⭐🔉

はり‐もの【張(り)物】

洗ってのりをつけた布を、張り板や伸子(しんし)で張って乾かすこと。また、その布。

洗ってのりをつけた布を、張り板や伸子(しんし)で張って乾かすこと。また、その布。 芝居の大道具で、木材を骨にして紙・布などを張ったもの。彩色して背景や屋体の壁などに用いる。

芝居の大道具で、木材を骨にして紙・布などを張ったもの。彩色して背景や屋体の壁などに用いる。

洗ってのりをつけた布を、張り板や伸子(しんし)で張って乾かすこと。また、その布。

洗ってのりをつけた布を、張り板や伸子(しんし)で張って乾かすこと。また、その布。 芝居の大道具で、木材を骨にして紙・布などを張ったもの。彩色して背景や屋体の壁などに用いる。

芝居の大道具で、木材を骨にして紙・布などを張ったもの。彩色して背景や屋体の壁などに用いる。

はり‐ゆみ【張り弓】🔗⭐🔉

はり‐ゆみ【張り弓】

弦を張った弓。また、その形のもの。「天に―と言ひたり」〈枕・一四三〉

弦を張った弓。また、その形のもの。「天に―と言ひたり」〈枕・一四三〉 弓のように竹を張って獣を捕るわな。「鳴子、―とり出だし」〈浮・一代男・四〉

弓のように竹を張って獣を捕るわな。「鳴子、―とり出だし」〈浮・一代男・四〉

弦を張った弓。また、その形のもの。「天に―と言ひたり」〈枕・一四三〉

弦を張った弓。また、その形のもの。「天に―と言ひたり」〈枕・一四三〉 弓のように竹を張って獣を捕るわな。「鳴子、―とり出だし」〈浮・一代男・四〉

弓のように竹を張って獣を捕るわな。「鳴子、―とり出だし」〈浮・一代男・四〉

はり‐わた・す【張(り)渡す】🔗⭐🔉

はり‐わた・す【張(り)渡す】

[動サ五(四)]一方から他方に渡して張る。「対岸にワイヤを―・す」

は・る【張る】🔗⭐🔉

は・る【張る】

[動ラ五(四)] 広がりのびる。「根が―・る」

広がりのびる。「根が―・る」 のばし広げる。「テントを―・る」

のばし広げる。「テントを―・る」 はちきれそうにふくらむ。ふとる。「腹が―・る」「木の芽が―・る」

はちきれそうにふくらむ。ふとる。「腹が―・る」「木の芽が―・る」 大きく見せようとしてふくらせる。「胸を―・る」

大きく見せようとしてふくらせる。「胸を―・る」 一面におおう。「池に氷が―・る」

一面におおう。「池に氷が―・る」 いっぱいにする。「浴槽に水を―・る」

いっぱいにする。「浴槽に水を―・る」 強く盛んになる。「欲が―・る」

強く盛んになる。「欲が―・る」 強く盛んにする。「声を―・る」「欲を―・る」

強く盛んにする。「声を―・る」「欲を―・る」 糸や綱などを引き渡す。「綱を―・る」

糸や綱などを引き渡す。「綱を―・る」 気持ちが引き締まる。「気が―・る」

気持ちが引き締まる。「気が―・る」 気を引き締める。「気を―・る」

気を引き締める。「気を―・る」 筋肉やからだがこわばったようになる。「肩が―・る」

筋肉やからだがこわばったようになる。「肩が―・る」 度を越す。値段などが高くなる。「金額の―・る品物」「つきあいが―・る」

度を越す。値段などが高くなる。「金額の―・る品物」「つきあいが―・る」 はりあう。対抗する。「大型店の向こうを―・って安売りする」

はりあう。対抗する。「大型店の向こうを―・って安売りする」 空間に突き出す。「ひじを―・る」「あごが―・る」

空間に突き出す。「ひじを―・る」「あごが―・る」 開く。設ける。「歓迎の宴を―・る」

開く。設ける。「歓迎の宴を―・る」 (「貼る」とも書く)のりなどでくっつける。「びらを―・る」

(「貼る」とも書く)のりなどでくっつける。「びらを―・る」 (「貼る」とも書く)板などを平らに並べて打ちつける。「羽目を―・る」

(「貼る」とも書く)板などを平らに並べて打ちつける。「羽目を―・る」 自分の気持ちや考えなどを押し通す。「強情を―・る」「自説を言い―・る」

自分の気持ちや考えなどを押し通す。「強情を―・る」「自説を言い―・る」 外見を飾る。「見えを―・る」

外見を飾る。「見えを―・る」 構える。整える。「陣を―・る」

構える。整える。「陣を―・る」 見張りを置く。見張る。「国道を―・る」

見張りを置く。見張る。「国道を―・る」 平手で打つ。はたく。「ほおを―・る」

平手で打つ。はたく。「ほおを―・る」 賭(か)け事などに金銭をかける。「相場を―・る」

賭(か)け事などに金銭をかける。「相場を―・る」 女を手に入れようとつけねらう。「男二人で―・る」

女を手に入れようとつけねらう。「男二人で―・る」 遊女が店先に並んで客をひく。

遊女が店先に並んで客をひく。 はりぬきに作る。

[可能]はれる

[下接句]網を張る・意地を張る・煙幕を張る・男の目には糸を引け、女の目には鈴を張れ・我を張る・肩が張る・肩を張る・肩肘(かたひじ)張る・体を張る・気を張る・虚勢を張る・切った張った・玄関を張る・腰に梓(あずさ)の弓を張る・世間を張る・綱を張る・逃げを張る・値が張る・根を張る・腹が張る・見えを張る・店を張る・向こうを張る・門戸を張る・門前雀羅(じやくら)を張る・山を張る・欲の皮が張る・横綱を張る・レッテルを貼(は)る

はりぬきに作る。

[可能]はれる

[下接句]網を張る・意地を張る・煙幕を張る・男の目には糸を引け、女の目には鈴を張れ・我を張る・肩が張る・肩を張る・肩肘(かたひじ)張る・体を張る・気を張る・虚勢を張る・切った張った・玄関を張る・腰に梓(あずさ)の弓を張る・世間を張る・綱を張る・逃げを張る・値が張る・根を張る・腹が張る・見えを張る・店を張る・向こうを張る・門戸を張る・門前雀羅(じやくら)を張る・山を張る・欲の皮が張る・横綱を張る・レッテルを貼(は)る

広がりのびる。「根が―・る」

広がりのびる。「根が―・る」 のばし広げる。「テントを―・る」

のばし広げる。「テントを―・る」 はちきれそうにふくらむ。ふとる。「腹が―・る」「木の芽が―・る」

はちきれそうにふくらむ。ふとる。「腹が―・る」「木の芽が―・る」 大きく見せようとしてふくらせる。「胸を―・る」

大きく見せようとしてふくらせる。「胸を―・る」 一面におおう。「池に氷が―・る」

一面におおう。「池に氷が―・る」 いっぱいにする。「浴槽に水を―・る」

いっぱいにする。「浴槽に水を―・る」 強く盛んになる。「欲が―・る」

強く盛んになる。「欲が―・る」 強く盛んにする。「声を―・る」「欲を―・る」

強く盛んにする。「声を―・る」「欲を―・る」 糸や綱などを引き渡す。「綱を―・る」

糸や綱などを引き渡す。「綱を―・る」 気持ちが引き締まる。「気が―・る」

気持ちが引き締まる。「気が―・る」 気を引き締める。「気を―・る」

気を引き締める。「気を―・る」 筋肉やからだがこわばったようになる。「肩が―・る」

筋肉やからだがこわばったようになる。「肩が―・る」 度を越す。値段などが高くなる。「金額の―・る品物」「つきあいが―・る」

度を越す。値段などが高くなる。「金額の―・る品物」「つきあいが―・る」 はりあう。対抗する。「大型店の向こうを―・って安売りする」

はりあう。対抗する。「大型店の向こうを―・って安売りする」 空間に突き出す。「ひじを―・る」「あごが―・る」

空間に突き出す。「ひじを―・る」「あごが―・る」 開く。設ける。「歓迎の宴を―・る」

開く。設ける。「歓迎の宴を―・る」 (「貼る」とも書く)のりなどでくっつける。「びらを―・る」

(「貼る」とも書く)のりなどでくっつける。「びらを―・る」 (「貼る」とも書く)板などを平らに並べて打ちつける。「羽目を―・る」

(「貼る」とも書く)板などを平らに並べて打ちつける。「羽目を―・る」 自分の気持ちや考えなどを押し通す。「強情を―・る」「自説を言い―・る」

自分の気持ちや考えなどを押し通す。「強情を―・る」「自説を言い―・る」 外見を飾る。「見えを―・る」

外見を飾る。「見えを―・る」 構える。整える。「陣を―・る」

構える。整える。「陣を―・る」 見張りを置く。見張る。「国道を―・る」

見張りを置く。見張る。「国道を―・る」 平手で打つ。はたく。「ほおを―・る」

平手で打つ。はたく。「ほおを―・る」 賭(か)け事などに金銭をかける。「相場を―・る」

賭(か)け事などに金銭をかける。「相場を―・る」 女を手に入れようとつけねらう。「男二人で―・る」

女を手に入れようとつけねらう。「男二人で―・る」 遊女が店先に並んで客をひく。

遊女が店先に並んで客をひく。 はりぬきに作る。

[可能]はれる

[下接句]網を張る・意地を張る・煙幕を張る・男の目には糸を引け、女の目には鈴を張れ・我を張る・肩が張る・肩を張る・肩肘(かたひじ)張る・体を張る・気を張る・虚勢を張る・切った張った・玄関を張る・腰に梓(あずさ)の弓を張る・世間を張る・綱を張る・逃げを張る・値が張る・根を張る・腹が張る・見えを張る・店を張る・向こうを張る・門戸を張る・門前雀羅(じやくら)を張る・山を張る・欲の皮が張る・横綱を張る・レッテルを貼(は)る

はりぬきに作る。

[可能]はれる

[下接句]網を張る・意地を張る・煙幕を張る・男の目には糸を引け、女の目には鈴を張れ・我を張る・肩が張る・肩を張る・肩肘(かたひじ)張る・体を張る・気を張る・虚勢を張る・切った張った・玄関を張る・腰に梓(あずさ)の弓を張る・世間を張る・綱を張る・逃げを張る・値が張る・根を張る・腹が張る・見えを張る・店を張る・向こうを張る・門戸を張る・門前雀羅(じやくら)を張る・山を張る・欲の皮が張る・横綱を張る・レッテルを貼(は)る

張って悪いは親爺(おやじ)の頭🔗⭐🔉

張って悪いは親爺(おやじ)の頭

駒を「はる」に、たたく意の「はる」を掛けて続けたもの。将棋で駒を打つときなどに言う言葉遊び。

ば・る【張る】🔗⭐🔉

ば・る【張る】

〔接尾〕《動詞五(四)段型活用。動詞「は(張)る」の接尾語化》名詞の下に付いて、そのことが一段と顕著である、そのことを強く押し通す意を表す。「四角―・る」「格式―・る」「欲―・る」

張🔗⭐🔉

張

[音]チョウ

[訓]は‐る

は‐り

[部首]弓

[総画数]11

[コード]区点 3605

JIS 4425

S‐JIS 92A3

[分類]常用漢字

[難読語]

→おわり【尾張】

→おわりのいえづと【尾張廼家苞】

→カンチャン【嵌張】

→さい‐ばり【前張】

→ち‐ちょう【弛張】

→チュンチャンパイ【中張牌】

→ちょう‐けん【張騫】

→ちょう‐さく【張

[音]チョウ

[訓]は‐る

は‐り

[部首]弓

[総画数]11

[コード]区点 3605

JIS 4425

S‐JIS 92A3

[分類]常用漢字

[難読語]

→おわり【尾張】

→おわりのいえづと【尾張廼家苞】

→カンチャン【嵌張】

→さい‐ばり【前張】

→ち‐ちょう【弛張】

→チュンチャンパイ【中張牌】

→ちょう‐けん【張騫】

→ちょう‐さく【張 】

→ちょう‐そうよう【張僧

】

→ちょう‐そうよう【張僧 】

→どっちょう‐ごえ【怒張声】

→ゆうばり【夕張】

】

→どっちょう‐ごえ【怒張声】

→ゆうばり【夕張】

[音]チョウ

[訓]は‐る

は‐り

[部首]弓

[総画数]11

[コード]区点 3605

JIS 4425

S‐JIS 92A3

[分類]常用漢字

[難読語]

→おわり【尾張】

→おわりのいえづと【尾張廼家苞】

→カンチャン【嵌張】

→さい‐ばり【前張】

→ち‐ちょう【弛張】

→チュンチャンパイ【中張牌】

→ちょう‐けん【張騫】

→ちょう‐さく【張

[音]チョウ

[訓]は‐る

は‐り

[部首]弓

[総画数]11

[コード]区点 3605

JIS 4425

S‐JIS 92A3

[分類]常用漢字

[難読語]

→おわり【尾張】

→おわりのいえづと【尾張廼家苞】

→カンチャン【嵌張】

→さい‐ばり【前張】

→ち‐ちょう【弛張】

→チュンチャンパイ【中張牌】

→ちょう‐けん【張騫】

→ちょう‐さく【張 】

→ちょう‐そうよう【張僧

】

→ちょう‐そうよう【張僧 】

→どっちょう‐ごえ【怒張声】

→ゆうばり【夕張】

】

→どっちょう‐ごえ【怒張声】

→ゆうばり【夕張】

大辞泉に「張」で始まるの検索結果 1-94。もっと読み込む