複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (89)

チャン‐ヒョクチュ【張赫宙】🔗⭐🔉

チャン‐ヒョクチュ【張赫宙】

(Chang Hyŏk-chu)在日朝鮮人作家。大邱テグ生れ。本名、張恩重。戦後は日本に帰化し、野口稔。作「餓鬼道」「少年」「春香伝」など。(1905〜1997)

ちょう【張】チヤウ🔗⭐🔉

ちょう【張】チヤウ

①琴・弓など、また幕・紙などを数える語。

②二十八宿の一つ。南方の宿。張宿。ちりこぼし。

③尾張国おわりのくにの略。

ちょう‐あいれい【張愛玲】チヤウ‥🔗⭐🔉

ちょう‐あいれい【張愛玲】チヤウ‥

(Zhang Ailing)中国の女性作家。上海生れ。都会的な恋愛小説で知られる。1952年香港に、のちアメリカに移住。代表作「傾城の恋」。(1920〜1995)

ちょう‐おう‐り‐ちょう【張王李趙】チヤウワウ‥テウ🔗⭐🔉

ちょう‐おう‐り‐ちょう【張王李趙】チヤウワウ‥テウ

中国のよくある四つの姓。どこにでもいる普通の人。

ちょう‐か【張果】チヤウクワ🔗⭐🔉

ちょう‐か【張果】チヤウクワ

唐代の仙人。白驢に後ろ向きにまたがって日に数万里を行き、休息する時はその驢をたたんで箱に収め、行く時は水を吹きかけるとたちまち驢に変じたという。画題とされた。張果老。→八仙

ちょうかかい【張家界】チヤウ‥🔗⭐🔉

ちょうかかい【張家界】チヤウ‥

(Zhangjiajie)中国湖南省北西部の山間地帯。世界遺産の武陵源など山峰や渓谷から成る景勝地。同名の市に所在。

武陵源(1)

提供:JTBフォト

武陵源(2)

提供:JTBフォト

武陵源(2)

提供:JTBフォト

武陵源(2)

提供:JTBフォト

武陵源(2)

提供:JTBフォト

ちょう‐かく【張角】チヤウ‥🔗⭐🔉

ちょう‐かく【張角】チヤウ‥

後漢の道士。黄巾の乱の首領。鉅鹿(河北省)の人。黄老の道を学び、大賢良師と称し、呪術を以て農民を教え信徒数十万。その教法を太平道と号。184年兵を挙げたが病死。( 〜184)

ちょう‐かくちゅう【張赫宙】チヤウ‥チウ🔗⭐🔉

ちょう‐かくちゅう【張赫宙】チヤウ‥チウ

⇒チャン=ヒョクチュ

ちょう‐がくりょう【張学良】チヤウ‥リヤウ🔗⭐🔉

ちょう‐がくりょう【張学良】チヤウ‥リヤウ

(Zhang Xueliang)中国の軍人・政治家。張作霖の長子。父の死後、東三省の実権を握り、日本の反対を退けて国民政府に合体。満州事変により東三省を追われ、西北剿匪そうひ副司令となり、抗日救国を要求して蒋介石を監禁(西安事件)。その後、1991年まで事実上台湾に軟禁。(1901〜2001)

ちょうかこう【張家口】チヤウ‥🔗⭐🔉

ちょうかこう【張家口】チヤウ‥

(Zhangjiakou)中国河北省北西部の工業都市。万里の長城の関門にあり、内モンゴルとの物産交流地。人口90万3千(2000)。モンゴル名カルガン。

ちょうかこう【張家港】チヤウ‥カウ🔗⭐🔉

ちょうかこう【張家港】チヤウ‥カウ

(Zhangjiagang)中国江蘇省南部、長江南岸の河港都市。農村の工業化・都市化が進展、1992年保税区を設置。人口95万7千(2000)。

ちょう‐ぎ【張儀】チヤウ‥🔗⭐🔉

ちょう‐ぎ【張儀】チヤウ‥

中国の戦国時代の縦横家。魏の人。鬼谷子に師事し、秦の恵王の相となり、秦のために韓・斉・趙・燕に遊説。恵王の死後、憎まれ、魏に逃れ相となったが、1年で死去。( 〜前310)→連衡

ちょう‐きゅうれい【張九齢】チヤウキウ‥🔗⭐🔉

ちょう‐きゅうれい【張九齢】チヤウキウ‥

唐初の政治家・詩人。字は子寿。広東曲江の人。玄宗の開元中、同平章事・中書令・右丞相。李林甫と対立、安禄山を斥けようとして成らず失脚。諡おくりなは文献。著「曲江集」。(673〜740)

ちょう‐ぎょう【張行】チヤウギヤウ🔗⭐🔉

ちょう‐ぎょう【張行】チヤウギヤウ

①容赦なく行うこと。強行。平家物語1「非法非例を―し」

②連歌の会などを、興行すること。連理秘抄「一座を―せんと思はば」

ちょう‐きょく【張旭】チヤウ‥🔗⭐🔉

ちょう‐きょく【張旭】チヤウ‥

盛唐の書家。蘇州の人。字は伯高。革新派書法の先駆者。草書を能くし草聖と称され、筆法を顔真卿・李白に伝えた。飲中八仙の一人。

ちょう‐きょせい【張居正】チヤウ‥🔗⭐🔉

ちょう‐きょせい【張居正】チヤウ‥

明代の政治家。湖北江陵の人。1547年進士。67年内閣に入り、万暦帝が即位すると首輔となり、内政改革に尽力。(1525〜1582)

ちょう‐くん【張勲】チヤウ‥🔗⭐🔉

ちょう‐くん【張勲】チヤウ‥

(Zhang Xun)中国の軍人。字は少軒。江西奉新の人。辛亥革命後、清帝復辟ふくへき派の巨頭として1917年挙兵したが失敗。(1854〜1923)

ちょう‐ぐん【張群】チヤウ‥🔗⭐🔉

ちょう‐ぐん【張群】チヤウ‥

(Zhang Qun)中国の政治家。日本陸軍士官学校卒。蒋介石の腹心として外交部長などを歴任。日中戦争後、行政院院長・総統府秘書長。(1889〜1990)

ちょう‐けい【張継】チヤウ‥🔗⭐🔉

ちょう‐けい【張継】チヤウ‥

中唐の詩人。字は懿孫いそん。襄州(湖北襄陽)、また南陽(河南南陽)の人という。玄宗の時の進士。著に「張祠部詩集」1巻があり、「楓橋夜泊」の詩が有名。

ちょう‐けんちゅう【張献忠】チヤウ‥🔗⭐🔉

ちょう‐けんちゅう【張献忠】チヤウ‥

明末農民反乱の首領。陝西延安の人。1630年反乱に参加、各地を転戦の上、44年四川省に入り、大西国を建てたが、清軍に追いつめられて戦死。(1606〜1646)

ちょうげんばり‐こうぞう【張弦梁構造】チヤウ‥ザウ🔗⭐🔉

ちょうげんばり‐こうぞう【張弦梁構造】チヤウ‥ザウ

曲げ剛性をもった梁状の部材に、束つか材を介して引張り材をつけた構造。

ちょう‐こう【張衡】チヤウカウ🔗⭐🔉

ちょう‐こう【張衡】チヤウカウ

後漢の学者。字は平子。河南南陽の人。詩賦をよくし、「両京賦」「帰田賦」は有名。また、天文・暦算に通じ、渾天儀・候風地動儀(一種の地震計)を作り、円周率の近似値を算出。(78〜139)

ちょう‐こくとう【張国燾】チヤウ‥タウ🔗⭐🔉

ちょう‐こくとう【張国燾】チヤウ‥タウ

(Zhang Guodao)中国の政治家。共産党創立者の一人。長征に反対して北上を遅らせ毛沢東と対立、1938年除名。49年香港を経てカナダに亡命。(1897〜1979)

ちょうこほう‐じけん【張鼓峰事件】チヤウ‥🔗⭐🔉

ちょうこほう‐じけん【張鼓峰事件】チヤウ‥

1938年7月、中国東北部豆満江とまんこう下流、満・朝・ソ国境の交叉点の張鼓峰付近で、国境問題をめぐって起こった日ソ両軍の衝突事件。日本軍は甚大な損害をうけた。

ちょう‐こんすい【張恨水】チヤウ‥🔗⭐🔉

ちょう‐こんすい【張恨水】チヤウ‥

(Zhang Henshui)中国の作家。本名、張心遠。多くの大衆小説を発表。恋愛悲劇「啼笑姻縁」は多数映画化。(1895〜1967)

ちょう‐さい【張載】チヤウ‥🔗⭐🔉

ちょう‐さい【張載】チヤウ‥

北宋の儒者。字は子厚。陝西横渠おうきょ鎮の人。二程と交わり深く、宋学創始者の一人。気一元論的な太虚の説を立て、天地の性・気質の性の説を創出。著「易説」「正蒙」「張子全書」。(1020〜1077)

ちょう‐さくりん【張作霖】チヤウ‥🔗⭐🔉

ちょう‐さくりん【張作霖】チヤウ‥

(Zhang Zuolin)中国の軍人・政治家。奉天派軍閥の総帥。字は雨亭。遼寧海城の人。馬賊の出身。東三省を支配下に収め、1927年北京で大元帥。同年国民政府の北伐軍と戦って河南で大敗。28年奉天(今の瀋陽)に入ろうとして関東軍の陰謀による列車爆破で死亡。なお、当時の日本政府は爆殺事件の真相を秘匿するため、満州某重大事件と呼んだ。(1875〜1928)

張作霖

提供:毎日新聞社

奉天駅近くの張作霖爆殺の現場検証

提供:毎日新聞社

奉天駅近くの張作霖爆殺の現場検証

提供:毎日新聞社

奉天駅近くの張作霖爆殺の現場検証

提供:毎日新聞社

奉天駅近くの張作霖爆殺の現場検証

提供:毎日新聞社

ちょうさん‐りし【張三李四】チヤウ‥🔗⭐🔉

ちょうさん‐りし【張三李四】チヤウ‥

[伝灯録](中国ではありふれた姓である張家の三男と李家の四男の意)身分もなく名の知れない人々。平凡な人物。日本でいう熊公八公の類。

ちょう‐し【張芝】チヤウ‥🔗⭐🔉

ちょう‐し【張芝】チヤウ‥

後漢の書家。字は伯英。甘粛酒泉の人。草書を能くし、草聖と称された。

ちょう‐しゅう【張州】チヤウシウ🔗⭐🔉

ちょう‐しゅう【張州】チヤウシウ

尾張国の別称。「―府志」

ちょう‐しわ【張志和】チヤウ‥🔗⭐🔉

ちょう‐しわ【張志和】チヤウ‥

唐代の仙人。水上に蓆むしろを敷き、その上に座して酒を酌むと頭上の空には鶴が舞ったという。画題とされる。また、詞の先駆としての作「漁父(漁家子)」は有名。

○調子を合わせるちょうしをあわせる

①音の高低・速度など、一つの基準に合わせて調節する。

②相手にさからわない対応をする。

⇒ちょう‐し【調子】

○調子を取るちょうしをとる

①音の高低・強弱・速度やリズムなどを整える。「足で―」

②物事の動きを、ちょうどよい状態に整える。

⇒ちょう‐し【調子】

ちりこ‐ぼし【張宿】🔗⭐🔉

ちりこ‐ぼし【張宿】

〔天〕二十八宿の一つ。海蛇座うみへびざの東部。張ちょう。

はり【張り】🔗⭐🔉

はり【張り】

①はること。ひらきのばすこと。また、その具合。好色五人女3「目の―りんとして」

②ひっぱる力。つっぱる程度。「弓の―が強い」

③意気地。いきはり。また、はりあい。宇津保物語藤原君「われを―なしとおぼして」。好色一代男6「京の女郎に江戸の―を持たせ」。「―のある生活」

④たるみがなく、ひきしまっていること。「―のある声」

⑤弓・幕・提灯などを数える語。「提灯二―」

ばり【張り】🔗⭐🔉

ばり【張り】

〔接尾〕

①(人数を表す語につけて)弓の強弱を表す語。「二人―の弓」

②まねること。気取ること。「ピカソ―の絵」

はり‐あい【張合い】‥アヒ🔗⭐🔉

はり‐あい【張合い】‥アヒ

①なぐりあい。

②せりあうこと。競争すること。浄瑠璃、堀川波鼓「もうおかしやんせと側からたつて止むるが―になる上戸の癖」

③力を尽くすかいがあると感ずる気持。「―のある仕事」「―が抜ける」

はり‐あ・う【張り合う】‥アフ🔗⭐🔉

はり‐あ・う【張り合う】‥アフ

〔自五〕

①互いになぐりあうなどして争う。平家物語1「打ち合ひ―・ひしけるほどに」

②互いにきそう。せりあう。競争する。(他動詞的にも使う)傾城禁短気「八雲といふ女郎を、都の奈葉法師と―・ひ」。「ポストをめぐって―・う」

はり‐あ・げる【張り上げる】🔗⭐🔉

はり‐あ・げる【張り上げる】

〔他下一〕[文]はりあ・ぐ(下二)

声を強く高く出す。「大声を―・げる」

はり‐おこな・う【張り行ふ】‥オコナフ🔗⭐🔉

はり‐おこな・う【張り行ふ】‥オコナフ

〔他四〕

押し切ってする。わがもの顔にふるまう。平家物語8「兵衛の佐は東国に、木曾は都に―・ふ」

はり‐か・える【張り替える】‥カヘル🔗⭐🔉

はり‐か・える【張り替える】‥カヘル

〔他下一〕[文]はりか・ふ(下二)

古いものを除き去り、新しいものを改めて張る。はりなおす。貼り替える。「障子を―・える」

はり‐かた【張形】🔗⭐🔉

はり‐かた【張形】

陰茎の形をした淫具。張子。

はり‐かべ【張り壁・貼り壁】🔗⭐🔉

はり‐かべ【張り壁・貼り壁】

紙・布の類を張りつけて仕上げた壁。

はり‐がみ【張り紙・貼り紙】🔗⭐🔉

はり‐がみ【張り紙・貼り紙】

①糊ではりつけた紙。

②紙に命令・注意・宣伝などの事項を記して衆人の目につく所に貼り掲げるもの。壁書。「―厳禁」

③注意または意見などを記して、書類などにはりつけておく紙。付箋ふせん。

⇒はりがみ‐ねだん【張紙値段】

はりがみ‐ねだん【張紙値段】🔗⭐🔉

はりがみ‐ねだん【張紙値段】

江戸幕府が、蔵米くらまい支給の時に、米と貨幣との換算率を張り紙にして公示したもの。

⇒はり‐がみ【張り紙・貼り紙】

はりかわ‐ぐら【張革鞍】‥カハ‥🔗⭐🔉

はりかわ‐ぐら【張革鞍】‥カハ‥

なめしがわを張った鞍。はりぐら。

はり‐ぎぬ【張衣】🔗⭐🔉

はり‐ぎぬ【張衣】

板張をしてつやを出し、ぴんとした布で仕立てた衣。古今著聞集16「―のあざやかなるに」

はり‐き・る【張り切る】🔗⭐🔉

はり‐き・る【張り切る】

[一]〔自五〕

①十分に張る。「ぴんと―・った弓のつる」

②元気がみちみちている。十分に緊張している。意気ごむ。「新生活で―・っている」

[二]〔他五〕

①ひっぱって切る。

②過度に張って切り裂く。

[三]〔自下二〕

⇒はりきれる(下一)

はり‐き・れる【張り切れる】🔗⭐🔉

はり‐き・れる【張り切れる】

〔自下一〕[文]はりき・る(下二)

過度に張りふくれて切れる。

○馬力を掛けるばりきをかける

精出して仕事をする。馬力を出す。

⇒ば‐りき【馬力】

はり‐ぐら【張鞍】🔗⭐🔉

はり‐ぐら【張鞍】

(→)張革はりかわ鞍に同じ。狂言、文蔵「ひやうの皮の―に」

はり‐げだい【貼外題・張外題】🔗⭐🔉

はり‐げだい【貼外題・張外題】

(→)題簽だいせんに同じ。

はり‐こ【張子】🔗⭐🔉

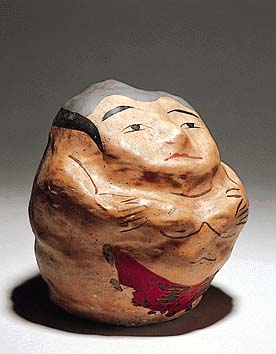

はり‐こ【張子】

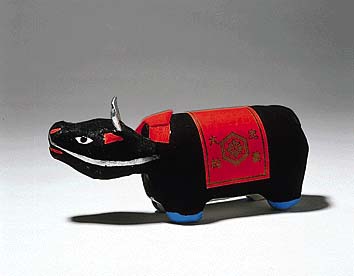

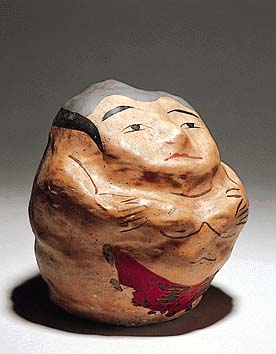

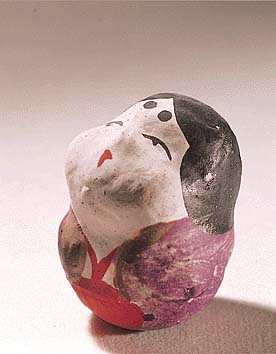

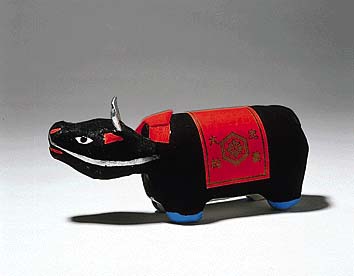

①木型に紙を重ね貼り、乾いてから型を抜き取って作ったもの。はりぬき。また、木・竹などを組んだ上に紙や布を貼って作ったもの。「―のおもちゃ」

お化け金太(熊本)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

張子の虎(茨城)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

張子の虎(茨城)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

張子(島根)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

張子(島根)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

張子(福島)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

張子(福島)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

張子(香川)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

張子(香川)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

松川だるま(宮城)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

松川だるま(宮城)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

犬張子

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

犬張子

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

起上り小法師(千葉)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

起上り小法師(千葉)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

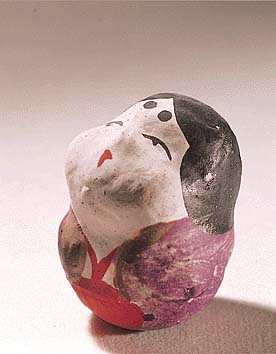

起上り小法師(沖縄)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

起上り小法師(沖縄)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

鯛車(香川)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

鯛車(香川)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

②外見だけが立派な人やもの。

③(→)張形はりかたに同じ。

⇒はりこ‐がい【張子貝】

⇒はりこ‐かずら【張子鬘】

⇒はりこ‐がみ【張子紙】

⇒はりこ‐にんぎょう【張子人形】

⇒はりこ‐の‐とら【張子の虎】

②外見だけが立派な人やもの。

③(→)張形はりかたに同じ。

⇒はりこ‐がい【張子貝】

⇒はりこ‐かずら【張子鬘】

⇒はりこ‐がみ【張子紙】

⇒はりこ‐にんぎょう【張子人形】

⇒はりこ‐の‐とら【張子の虎】

張子の虎(茨城)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

張子の虎(茨城)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

張子(島根)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

張子(島根)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

張子(福島)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

張子(福島)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

張子(香川)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

張子(香川)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

松川だるま(宮城)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

松川だるま(宮城)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

犬張子

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

犬張子

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

起上り小法師(千葉)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

起上り小法師(千葉)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

起上り小法師(沖縄)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

起上り小法師(沖縄)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

鯛車(香川)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

鯛車(香川)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

②外見だけが立派な人やもの。

③(→)張形はりかたに同じ。

⇒はりこ‐がい【張子貝】

⇒はりこ‐かずら【張子鬘】

⇒はりこ‐がみ【張子紙】

⇒はりこ‐にんぎょう【張子人形】

⇒はりこ‐の‐とら【張子の虎】

②外見だけが立派な人やもの。

③(→)張形はりかたに同じ。

⇒はりこ‐がい【張子貝】

⇒はりこ‐かずら【張子鬘】

⇒はりこ‐がみ【張子紙】

⇒はりこ‐にんぎょう【張子人形】

⇒はりこ‐の‐とら【張子の虎】

はりこ‐がい【張子貝】‥ガヒ🔗⭐🔉

はりこ‐がい【張子貝】‥ガヒ

張子で貝の形に作り、香などを入れるもの。

⇒はり‐こ【張子】

はりこ‐かずら【張子鬘】‥カヅラ🔗⭐🔉

はりこ‐かずら【張子鬘】‥カヅラ

紙を張りかさねて作った略式のかずら。俄にわか狂言や茶番に用い、子供の玩具にもある。

⇒はり‐こ【張子】

はりこ‐がみ【張子紙】🔗⭐🔉

はりこ‐がみ【張子紙】

反故ほごや新聞紙を主原料として溜漉ためずきした粗質の紙。張子細工のほか達磨だるま張りに用いる。達磨紙。

⇒はり‐こ【張子】

はり‐こく・る【張りこくる】🔗⭐🔉

はり‐こく・る【張りこくる】

〔他四〕

思い切りなぐる。

はり‐ごと【張言】🔗⭐🔉

はり‐ごと【張言】

互いに意地をはって言う言葉。

はりこ‐にんぎょう【張子人形】‥ギヤウ🔗⭐🔉

はりこ‐にんぎょう【張子人形】‥ギヤウ

張子でつくった人形。

⇒はり‐こ【張子】

はりこ‐の‐とら【張子の虎】🔗⭐🔉

はりこ‐の‐とら【張子の虎】

張子で虎の形に作り、首が動くようにした玩具。転じて、首をふり動かす癖のある人や虚勢をはる人をあざけっていう語。

張子の虎(宮城)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

張子の虎(島根)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

張子の虎(島根)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

張子の虎(茨城)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

張子の虎(茨城)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

張子の虎(静岡)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

張子の虎(静岡)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

⇒はり‐こ【張子】

⇒はり‐こ【張子】

張子の虎(島根)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

張子の虎(島根)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

張子の虎(茨城)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

張子の虎(茨城)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

張子の虎(静岡)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

張子の虎(静岡)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

⇒はり‐こ【張子】

⇒はり‐こ【張子】

はり‐こみ【張込み】🔗⭐🔉

はり‐こみ【張込み】

①大金を投ずること。また、おごること。ごちそう。浄瑠璃、鎌倉三代記「あの昼飯は藤三が―じやの」

②やりこめること。悪口。東海道中膝栗毛7「さまざまにいひわけし、又―いつて見ても、いつこうききいれず」

③見張りのためにある場所に待機すること。

④紙片や写真をはること。また、そのもの。貼込み。

はり‐こ・む【張り込む】🔗⭐🔉

はり‐こ・む【張り込む】

[一]〔他五〕

①やりこめる。へこます。言いまかす。浮世床2「縫ひ物がひとつ出来ねへ癖に、といつぱいに―・まれて」

②大金を投ずる。奮発して散財する。おごる。「お祝いを―・む」

③紙片や写真などを張って固定する。貼り込む。

[二]〔自五〕

①力を入れる。力をこめる。

②張り番をする。見張りのためにある場所に待機する。「アジトに―・む」

はり‐ころ・す【張り殺す・撲り殺す】🔗⭐🔉

はり‐ころ・す【張り殺す・撲り殺す】

〔他五〕

なぐり殺す。

はり‐さ・ける【張り裂ける】🔗⭐🔉

はり‐さ・ける【張り裂ける】

〔自下一〕[文]はりさ・く(下二)

①張りふくれて裂ける。

②悲嘆・憤怒・苦痛などにたえきれないたとえにいう。「胸が―・ける思い」

はり‐さし【張り差し】🔗⭐🔉

はり‐さし【張り差し】

相撲で、立ち上がった途端に相手の顔面を張り、相手がひるむ隙に有利な差し手をすること。

○針刺すばかりはりさすばかり

針をやっと刺せるほど狭いこと。宇治拾遺物語15「その子孫、世に―の所をしらず」

⇒はり【針】

はり‐し【張師】🔗⭐🔉

はり‐し【張師】

ばくちをうつ人。歌舞伎、韓人漢文手管始「―と見へる」

はり‐たお・す【張り倒す・撲り倒す】‥タフス🔗⭐🔉

はり‐たお・す【張り倒す・撲り倒す】‥タフス

〔他五〕

平手で打って倒す。なぐりたおす。

はり‐だくみ【張工】🔗⭐🔉

はり‐だくみ【張工】

(→)経師屋きょうじやのこと。

はり‐だし【張出し】🔗⭐🔉

はり‐だし【張出し】

①外側へ出っぱらせること。また、そのもの。特に建築でいう。

②広く示すための張り紙。張り札。貼出し。

③相撲で、三役以上の同じ地位に三人以上の力士が並ぶとき、三人目以下を番付の欄外に記すこと。また、その記された力士。「―大関」

④江戸時代、女の結髪に両鬢びんを張り出すのに用いた鯨鬚くじらひげ製の具。

⇒はりだし‐まど【張出し窓】

はり‐だ・す【張り出す】🔗⭐🔉

はり‐だ・す【張り出す】

〔自他五〕

①外側へ出っぱる。また、出っぱらせる。「道路に―・した枝」

②広く示すために、紙や札に記してかかげる。貼り出す。

はり‐だましい【張魂】‥ダマシヒ🔗⭐🔉

はり‐だましい【張魂】‥ダマシヒ

意地をはって一徹な気質。まけじだましい。

はり‐つ・く【張り付く・貼り付く】🔗⭐🔉

はり‐つ・く【張り付く・貼り付く】

[一]〔自五〕

①はりつけた状態になる。はりつけたようにくっつく。

②「張付け」2をする。

[二]〔他下二〕

⇒はりつける(下一)

はり‐つ・ける【張り付ける・貼り付ける】🔗⭐🔉

はり‐つ・ける【張り付ける・貼り付ける】

〔他下一〕[文]はりつ・く(下二)

①ひろげて他の物につける。

②糊などでくっつける。

③「張付け」2をさせる。「現場に記者を―・ける」

④磔はりつけにする。

はり‐づな【張綱】🔗⭐🔉

はり‐づな【張綱】

①馬の口につけて左右へ引っ張る綱。

②張り渡した綱。

はり‐つ・める【張り詰める】🔗⭐🔉

はり‐つ・める【張り詰める】

〔自他下一〕[文]はりつ・む(下二)

①一面に残す所なく張る。「氷が―・める」

②気持を十分に張る。緊張する。二葉亭四迷、平凡「―・めて破裂はちきれさうになつてゐた気がサツと退ひいて」

はり‐て【張手】🔗⭐🔉

はり‐て【張手】

①物事をはりこんでする人。物事をはでにする人。

②相撲のわざの一つ。相手の横面を平手で打つこと。

はり‐とば・す【張り飛ばす・撲り飛ばす】🔗⭐🔉

はり‐とば・す【張り飛ばす・撲り飛ばす】

〔他五〕

平手でなぐりとばす。二葉亭四迷、其面影「乱暴にも其人を―・し、後で謝罪書を取られるなど」

はり‐ぬ・く【張り抜く】🔗⭐🔉

はり‐ぬ・く【張り抜く】

〔他四〕

張抜きに作る。鹿の子餅「美しいきれで―・いた上り兜」

はり‐ばかま【張袴】🔗⭐🔉

はり‐ばかま【張袴】

堅く織って生地を張らせた袴。後世形式化して、糊を厚くつけた板引いたびきの袴をいう。

はり‐ばん【張り番】🔗⭐🔉

はり‐ばん【張り番】

見張って番をすること。また、その人。見張り番。〈日葡辞書〉。「―に立つ」

はり‐ふだ【貼り札・張り札】🔗⭐🔉

はり‐ふだ【貼り札・張り札】

知らせるべき事を記して衆人の目につく所に貼りだす札。「壁に―をする」

はり‐ぶみ【貼り文・張り文】🔗⭐🔉

はり‐ぶみ【貼り文・張り文】

禁止・注意・命令などをしるして壁などに貼りかかげるもの。はりがみ。

はり‐ぼて【張りぼて】🔗⭐🔉

はり‐ぼて【張りぼて】

張子で作った物。特に、張子で作った芝居の小道具。「―の人形」

○針ほどの事を棒ほどに言うはりほどのことをぼうほどにいう

小さな物事をおおげさに言う。針小棒大。

⇒はり【針】

はり‐まわ・す【張り回す】‥マハス🔗⭐🔉

はり‐まわ・す【張り回す】‥マハス

〔他五〕

①まわり一面に張る。はりめぐらす。

②所かまわずなぐる。

はり‐みせ【張店・張見世】🔗⭐🔉

はり‐みせ【張店・張見世】

遊郭で、娼妓が店先に居並んで客を待つこと。↔陰店かげみせ

はり‐め【貼り目・張り目】🔗⭐🔉

はり‐め【貼り目・張り目】

はり合わせたつぎ目。

はり‐めぐら・す【張り巡らす】🔗⭐🔉

はり‐めぐら・す【張り巡らす】

〔他五〕

取り囲むようにまわりに張る。「周囲に鉄条網を―・す」

はり‐や・る【張り破る】🔗⭐🔉

はり‐や・る【張り破る】

〔他四〕

強く張ってやぶる。伊勢物語「上のきぬの肩を―・りてけり」

はり‐ゆみ【張弓】🔗⭐🔉

はり‐ゆみ【張弓】

①弦をかけて張った弓。また、その形をしたもの。枕草子143「天に―」

②弓状に竹を張って仕掛けるわな。好色一代男4「鳴子―取出し近の山かげに狸のかぎりもなくあれける、これを捕えて」

はり‐わた・す【張り渡す】🔗⭐🔉

はり‐わた・す【張り渡す】

〔他五〕

二つのものの間に渡して張る。

は・る【張る】🔗⭐🔉

は・る【張る】

[一]〔自五〕

いっぱいに押しひろがる意。

①芽がふくらむ。芽が出る。万葉集14「うらもなく吾が行く路に青柳の―・りて立てればものもひ出つも」

②ふくれる。はちきれそうになる。また、伸び広がる。今昔物語集19「わが―・らぬ乳をよもすがら吸はすれば」。日葡辞書「ハラガハル」。「根が―・る」

③一面に満ちふさがる。「氷が―・る」

④一端から他端へたるみなく延べわたされる。「ぴんと―・った糸」

⑤(頬骨・肩などが)つき出る。泉鏡花、売色鴨南蛮「頬骨の―・つた菱形の面つらに」

⑥筋肉がこわばる。「肩が―・る」

⑦せまくて窮屈に感じる。「洋服の袖が―・る」

⑧緊張する。「気が―・る」

⑨強く盛んになる。浮世風呂2「さりながら着類は綺羅が―・りましてネ」。「欲が―・る」

⑩度を越して多くなる。「値が―・る」「経費が―・る」「荷が―・る」

[二]〔他五〕

➊事物を力いっぱい押しひろげる。

①布・網などをぴんとのべひろげる。一面にたるみなくのべわたす。万葉集17「あしひきの彼面此面に鳥網―・り守部をすゑて」。万葉集7「海人小船帆かも―・れると見るまでに鞆の浦廻みに浪立てり見ゆ」。「幕を―・る」

②糸・紐・綱などを一端から他端へたるみなく延ばしわたす。万葉集3「天の原ふりさけ見れば白真弓―・りてかけたり夜路は吉けむ」。源氏物語若菜上「琴の緒もいとゆるに―・りて、いたうくだして調べ」。日葡辞書「ユミヲハル」。「電線を―・りめぐらす」

③(「貼る」とも書く)ひらたくのばして、糊・釘などで他の物につける。宇津保物語楼上上「楼の天井には鏡形・雲の形を織りたる高麗錦を―・りたり」。大鏡序「黄なる紙―・りたる扇をさしかくして」。「切手を―・る」「羽目を―・る」

④大きく開く。日葡辞書「メヲミハル」「メヲハッテヲドス」

⑤液体を一面にみたす。「浴槽に水を―・る」

⑥いっぱいにのばす。ひろげる。天草本伊曾保物語「志を下さず肘を―・つてゐたを何かは堪こらへう」。「胸を―・る」

⑦ぴしゃりと打つ。なぐる。平家物語4「仲綱め乗れ仲綱め打て―・れ」。日葡辞書「アタマヲハル」。「横っ面つらを―・る」

⑧将棋で、手持ちの駒を盤面におく。「王の頭に金を―・る」

➋精一杯つっぱった態度・様子を示す。

①頑張る。心を奮いおこす。源氏物語真木柱「いとさがなげに睨みて―・りゐたれば」。太平記17「機を―・り、心を専らにして攻め戦ふこと片時もたゆまず」

②強引に意地を押し通す。日葡辞書「ジャウ(情)ヲハル」。「我がを―・る」

③威勢を示す。強く盛んにする。世間胸算用1「世間を―・つて棟のたかき内には、それほどの風があたつて」。「みえを―・る」「欲を―・る」「声を―・りあげる」

④緊張させる。世間胸算用3「旦那お出でといはるるまでの外聞に無用の気を―・りける」

⑤対抗する。「人の向こうを―・る」

⑥謡曲などで、節を上音にうたい上げる。申楽談儀「『君をいはひて』、『はひて』と―・るべからず」

⑦(「気を―・る」の形で)気前よく金を与える。はずむ。浮世草子、新色五巻書「大鼓の又三郎にもちとお気を―・られよ」

➌構え設ける。

①物を広げるようにして設ける。設備する。配置する。古事記中「宇陀のたかきに鴫わな―・る」。平家物語8「平家は陣を五つに―・る」。「キャンプを―・る」「祝宴を―・る」

②遊女たちが客をひくために店先に並ぶ。誹風柳多留9「がらがらと鳴らせば狆ちんも見世を―・り」

③勝負事に賭物をする。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「瀬多の久三が筒の時、百切―・つて見たれば、勝つ程に勝つ程に、一いきに七百」。「相場を―・る」

④得ようとしてつけねらう。浮世床2「娘を―・りに往つて他家の帳合までしてやつたり」。「犯人を―・る」

⑤占有した地位をゆるがぬものとする。「横綱を―・る」

⑥はりぬきにつくる。中空の器を作る。「張子を―・る」

➍(取引用語)市場で思惑売買を試みる。

➎(隠語)

①盗んだ着物を着る。

②強情で容易に白状しない。

[漢]張🔗⭐🔉

張 字形

筆順

筆順

〔弓部8画/11画/教育/3605・4425〕

〔音〕チョウ〈チャウ〉(呉)(漢)

〔訓〕はる

[意味]

①はる。ぴんと伸びる。外に広がり出る。大きく広げる。「張力・緊張・伸張・拡張・主張・誇張」

②琴・弓・幕などを数える語。はり。「かや一張」

[解字]

形声。「弓」+音符「長」(=長くのばす)。弓に弦を長く伸ばしてはる意。

[下ツキ

一張一弛・一張羅・拡張・緊張・抗張力・誇張・骨張・弛張・主張・出張・伸張・怒張・膨張

〔弓部8画/11画/教育/3605・4425〕

〔音〕チョウ〈チャウ〉(呉)(漢)

〔訓〕はる

[意味]

①はる。ぴんと伸びる。外に広がり出る。大きく広げる。「張力・緊張・伸張・拡張・主張・誇張」

②琴・弓・幕などを数える語。はり。「かや一張」

[解字]

形声。「弓」+音符「長」(=長くのばす)。弓に弦を長く伸ばしてはる意。

[下ツキ

一張一弛・一張羅・拡張・緊張・抗張力・誇張・骨張・弛張・主張・出張・伸張・怒張・膨張

筆順

筆順

〔弓部8画/11画/教育/3605・4425〕

〔音〕チョウ〈チャウ〉(呉)(漢)

〔訓〕はる

[意味]

①はる。ぴんと伸びる。外に広がり出る。大きく広げる。「張力・緊張・伸張・拡張・主張・誇張」

②琴・弓・幕などを数える語。はり。「かや一張」

[解字]

形声。「弓」+音符「長」(=長くのばす)。弓に弦を長く伸ばしてはる意。

[下ツキ

一張一弛・一張羅・拡張・緊張・抗張力・誇張・骨張・弛張・主張・出張・伸張・怒張・膨張

〔弓部8画/11画/教育/3605・4425〕

〔音〕チョウ〈チャウ〉(呉)(漢)

〔訓〕はる

[意味]

①はる。ぴんと伸びる。外に広がり出る。大きく広げる。「張力・緊張・伸張・拡張・主張・誇張」

②琴・弓・幕などを数える語。はり。「かや一張」

[解字]

形声。「弓」+音符「長」(=長くのばす)。弓に弦を長く伸ばしてはる意。

[下ツキ

一張一弛・一張羅・拡張・緊張・抗張力・誇張・骨張・弛張・主張・出張・伸張・怒張・膨張

大辞林の検索結果 (82)

ちょう【張】🔗⭐🔉

ちょう チヤウ 【張】

■一■ [1] (名)

二十八宿の一。南方の星宿。張星。ちりこぼし。

■二■ (接尾)

助数詞。

(1)弓や琴など,弦・絃を張ったものを数えるのに用いる。「弓二―」

(2)幕・蚊帳(カヤ)など,張りめぐらすものを数えるのに用いる。「蚊帳一―」

(3)紙や皮などを数えるのに用いる。

ちょう-か【張果】🔗⭐🔉

ちょう-か チヤウクワ 【張果】

中国,唐代の仙人。恒州中条山に隠棲し,自ら尭(ギヨウ)の世に生まれたと称し,一時玄宗の信任を得て都に招かれ,玄宗はその死後棲霞観を建立しまつったという。白驢に乗った図は画題とされる。

ちょう-かく【張角】🔗⭐🔉

ちょう-かく チヤウ― 【張角】

(?-184) 中国,後漢末,黄巾の乱の指導者。太平道を創始し農民層に信徒を集め,後漢末の混乱に乗じて184年に反乱をおこしたが,敗れて病死。

ちょう-がくりょう【張学良】🔗⭐🔉

ちょう-がくりょう チヤウガクリヤウ 【張学良】

(1898- ) 中国の軍人・政治家。張作霖(チヨウサクリン)の長男。父の爆死後蒋介石と結び,華北の軍政を掌握。のち内戦停止と抗日を主張して蒋と対立,1936年,西安事件を起こした。第二次国共合作後蒋介石によって監禁された。チャン=シュエリアン。

ちょうかこう【張家口】🔗⭐🔉

ちょうかこう チヤウカコウ 【張家口】

中国,河北省北部にある都市。農耕・遊牧両地帯の接触地で馬・羊毛・毛皮の集散が盛ん。万里の長城の出入り口。チャンチアコウ。

ちょう-ぎ【張儀】🔗⭐🔉

ちょう-ぎ チヤウ― 【張儀】

(?-前310) 中国,戦国時代の縦横家。秦の宰相となり,韓・魏(ギ)・趙(チヨウ)などの大国の王に連衡策を説いて蘇秦(ソシン)の合従(ガツシヨウ)策を破った。

ちょう-きゅうれい【張九齢】🔗⭐🔉

ちょう-きゅうれい チヤウキウレイ 【張九齢】

(673-740) 中国,唐代の政治家・詩人。字(アザナ)は子寿。玄宗の宰相となるが,李林甫と対立して左遷。詩の復古運動に尽くしたことで知られる。文集に「曲江集」がある。

ちょう-ぎょう【張行】🔗⭐🔉

ちょう-ぎょう チヤウギヤウ 【張行】 (名)スル

(1)容赦なく事を行うこと。強行すること。「国務を行ふ間非法非例を―し/平家 1」

(2)(連歌の会や相撲などを)興行すること。「一座を―せんと思はば/連理秘抄」

ちょう-きょく【張旭】🔗⭐🔉

ちょう-きょく チヤウ― 【張旭】

中国,唐中期の書家。伝統的書法に対し極端に書きくずした狂草といわれる書体を創始。生没年未詳。

ちょう-きょせい【張居正】🔗⭐🔉

ちょう-きょせい チヤウ― 【張居正】

(1525-1582) 中国,明代の政治家。湖北の人。字は叔大,号は太岳。万暦帝初期の首輔(宰相)。北虜対策・行政整理・治水・財政再建に尽くし,明中興の実をあげた。

ちょう-くん【張勲】🔗⭐🔉

ちょう-くん チヤウ― 【張勲】

(1854-1923) 中国の軍人。袁世凱(エンセイガイ)の援助を受け,辛亥(シンガイ)革命・第二革命で革命軍と闘う。北京で清朝宣統帝を再び位につけようとしたが,敗れて失脚した。チャン=シュン。

ちょう-けい【張継】🔗⭐🔉

ちょう-けい チヤウ― 【張継】

中国,盛唐の詩人。字(アザナ)は懿孫(イソン)。753年の進士。その詩「楓橋夜泊(フウキヨウヤハク)」は「唐詩選」に収められ,日本でも愛吟された。生没年未詳。

ちょう-けん【張萱】🔗⭐🔉

ちょう-けん チヤウ― 【張萱】

中国,唐代中期の宮廷画家。宮廷風俗や仕女などの美人画を描く。宋の徽宗が模写した「搗練(トウレン)図巻」が伝わる。

ちょう-こう【張皇】🔗⭐🔉

ちょう-こう チヤウクワウ [0] 【張皇】 (名)スル

勢いを張り盛んにすること。「余(アマリ)に―し過(スグ)るに由りて/自由之理(正直)」

ちょう-こう【張衡】🔗⭐🔉

ちょう-こう チヤウカウ 【張衡】

(78-139) 中国,後漢代の文人・天文学者。文才にたけ,詞賦をよくした。天文においては渾天(コンテン)説を明確に論じ,渾天儀(天球儀)や候風地動儀(地震計)などの機器を考案。円周率の近似計算でも知られる。

ちょうこほう-じけん【張鼓峰事件】🔗⭐🔉

ちょうこほう-じけん チヤウコホウ― 【張鼓峰事件】

1938年(昭和13)7月,満州国の東部国境をなす豆満江下流付近の張鼓峰における国境紛争により,日・ソ両軍が大規模に衝突した事件。日本軍はソ連軍の機械化部隊によって大打撃を受けた。

はり【張り】🔗⭐🔉

はり 【張り】

■一■ [0] (名)

(1)引っ張る力が働いていること。また,その力の程度。「―を強くする」

(2)ひきしまって弾力があること。「―のある肌」「―のある声」

(3)自分の行動に意義を見いだして,それを積極的に行なっていこうとする気持ち。張り合い。「心に―をもつ」「生きる―を失う」

(4)自分の意志を通そうとする気持ち。意気地。「他人(ヒト)にいはれじ笑はれまじと,―を通し意地づくの/人情本・英対暖語」

■二■ (接尾)

助数詞。

(1)提灯(チヨウチン)・幕・蚊帳(カヤ)・テントなど,張って作った物,張りめぐらして用いるものを数えるのに用いる。

(2)弓・琴など,弦・絃を張った類のものを数えるのに用いる。

→ばり(張)

ばり【張り】🔗⭐🔉

ばり 【張り】 (接尾)

(1)人名などに付いて,それに似ている,それをまねているの意を表す。「円朝―の話しぶり」「左翼―の考え方」

(2)人数を表す語に付いて,弦(ツル)を張るのに要する人数によって弓の強さを表す。「三人―の弓」

はり-あい【張(り)合い】🔗⭐🔉

はり-あい ―アヒ [0] 【張(り)合い】

(1)張り合うこと。競うこと。「意地の―」

(2)働きかけただけの反応が感じられ,充足感のあること。やり甲斐(ガイ)のあること。「上達が早いので,教える―がある」「―のない仕事」

はりあい-ぬけ【張(り)合い抜け】🔗⭐🔉

はりあい-ぬけ ―アヒ― [0] 【張(り)合い抜け】 (名)スル

張り切っていた気持ちがくじけること。「動かざること山のごときに,お銀も―がして/二人女房(紅葉)」

はり-あ・う【張(り)合う】🔗⭐🔉

はり-あ・う ―アフ [3] 【張(り)合う】 (動ワ五[ハ四])

(1)同じ目標に向かって互いにせりあう。「総裁の座を―・う」

(2)相手に負けまいとして互いに競争しあう。互いにゆずらない。「―・って芸をみがく」「双方自説を主張して―・う」

(3)なぐり合う。「負けじ,おとらじと手をはなちて―・ひける/曾我 1」

[可能] はりあえる

はり-あ・げる【張(り)上げる】🔗⭐🔉

はり-あ・げる [4] 【張(り)上げる】 (動ガ下一)[文]ガ下二 はりあ・ぐ

声を強く大きく出す。「大声を―・げる」

はり-あみ【張(り)網】🔗⭐🔉

はり-あみ [0] 【張(り)網】

(1)猟具の一種。鳥獣を捕獲するために左右に柱を立て,その間に網を張りわたしたもの。霞網(カスミアミ)・兎網など。

(2)定置網(テイチアミ)のこと。

はり-あわ・せる【張り合(わ)せる・貼り合(わ)せる】🔗⭐🔉

はり-あわ・せる ―アハセル [5] 【張り合(わ)せる・貼り合(わ)せる】

いくつもはってひとつにする。紙などを何枚もはる。

はり-いた【張(り)板】🔗⭐🔉

はり-いた [0] 【張(り)板】

洗って糊(ノリ)づけした布や漉(ス)いた紙などを張ってかわかす板。

はり-おうぎ【張(り)扇】🔗⭐🔉

はり-おうぎ ―アフギ [3] 【張(り)扇】

扇子の親骨一本をしんにして,奉書紙で張り包んだもの。講釈師が釈台をたたいて話の調子をととのえるために用いる。

はり-かえ【張(り)替え】🔗⭐🔉

はり-かえ ―カヘ [0] 【張(り)替え】

(1)はりかえること。「障子の―」

(2)衣類をといて洗い張りすること。

はり-か・える【張(り)替える】🔗⭐🔉

はり-か・える ―カヘル [4][3] 【張(り)替える】 (動ア下一)[文]ハ下二 はりか・ふ

古くなったものを除いて新しいものを張る。張り直す。「襖(フスマ)を―・える」「かさを―・える」

はりかけ-ばち【張懸鉢】🔗⭐🔉

はりかけ-ばち [4] 【張懸鉢】

兜(カブト)の鉢の一種。頭 (トツパイ)などの簡素な鉢の上に,紙や革の張り子をのせたもの。戦国時代以後,動植物や器物などを様々にかたどり,自己顕示の具とした。

(トツパイ)などの簡素な鉢の上に,紙や革の張り子をのせたもの。戦国時代以後,動植物や器物などを様々にかたどり,自己顕示の具とした。

(トツパイ)などの簡素な鉢の上に,紙や革の張り子をのせたもの。戦国時代以後,動植物や器物などを様々にかたどり,自己顕示の具とした。

(トツパイ)などの簡素な鉢の上に,紙や革の張り子をのせたもの。戦国時代以後,動植物や器物などを様々にかたどり,自己顕示の具とした。

はり-かた【張(り)形】🔗⭐🔉

はり-かた [0] 【張(り)形】

〔「はりがた」とも〕

水牛の角や鼈甲(ベツコウ)などで陰茎の形に作った淫具。張り子。

はり-かべ【張(り)壁・貼り壁】🔗⭐🔉

はり-かべ [0] 【張(り)壁・貼り壁】

表面に紙や布などをはりつけて仕上げた壁。

はり-がみ【張(り)紙・貼り紙】🔗⭐🔉

はり-がみ [0] 【張(り)紙・貼り紙】

(1)紙をはり付けること。また物にはり付けた紙。

(2)注意事項・宣伝文などを書き,人目につく所にはること。また,その紙。

(3)注意や覚え書きなどを書いて書類などにはりつけること。また,その紙。付箋(フセン)。

はりがみ-ねだん【張(り)紙値段】🔗⭐🔉

はりがみ-ねだん 【張(り)紙値段】

蔵米の支給期に,江戸城内中の口に張り紙で掲示された,米と貨幣との換算率を記した布告。蔵米取りである旗本・御家人を対象としたもの。

はり-がわら【張り瓦】🔗⭐🔉

はり-がわら ―ガハラ [3] 【張り瓦】

⇒竪瓦(タテガワラ)

はり-ぎ【張(り)木】🔗⭐🔉

はり-ぎ [0] 【張(り)木】

⇒勾張(コウバ)り(1)

はり-き・る【張(り)切る】🔗⭐🔉

はり-き・る [3] 【張(り)切る】

■一■ (動ラ五[四])

(1)十分に張る。ぴんと張る。「たこの糸が―・る」

(2)心がひきしまる。緊張する。「―・った気分」

(3)物事に積極的に当たろうという意欲に満ちる。いきごむ。「選手一同―・っている」「―・って働く」

(4)引っぱって切る。「うへのきぬを―・りて,いと惜しき事いひて/和泉式部集」

[可能] はりきれる

■二■ (動ラ下二)

⇒はりきれる

はり-き・れる【張(り)切れる】🔗⭐🔉

はり-き・れる [4] 【張(り)切れる】 (動ラ下一)[文]ラ下二 はりき・る

極度に引っ張られて切れる。また,はち切れる。「―・れるやうな顔に皮肉な微笑を泛(ウカ)べつ/社会百面相(魯庵)」

はり-こ【張(り)子】🔗⭐🔉

はり-こ [0] 【張(り)子】

物の形を木型で作り,それに紙を重ねてはり,糊(ノリ)がかわいてから,木型を抜き去ったもの。はりぬき。また,木・竹などで芯(シン)を組み,上から幾重にも紙を張って作ったもの。はりぼて。「犬の―」

はりこ-かずら【張(り)子鬘】🔗⭐🔉

はりこ-かずら ―カヅラ [4] 【張(り)子鬘】

張り子の台に泥絵の具で髪を描いたり毛を植えたりした略式の鬘。にわか狂言や茶番劇に用いる。

はりこ-の-とら【張(り)子の虎】🔗⭐🔉

はりこ-の-とら [0] 【張(り)子の虎】

(1)首が動くように作った虎の張り子の玩具。首を振り動かす癖のある人をあざけっていうのにも用いる。

(2)(転じて)見かけだけ強くて,本当は弱い人。虚勢をはる人。

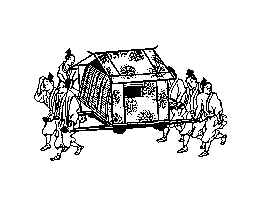

はり-ごし【張り輿】🔗⭐🔉

はり-ごし [2] 【張り輿】

輿の一種。畳表で屋形と両側を張った略式のもの。

張り輿

[図]

[図]

[図]

[図]

はり-こみ【張(り)込み】🔗⭐🔉

はり-こみ [0] 【張(り)込み】

(1)張り番をすること。刑事などがある場所に待機して見張りをすること。

(2)(「貼り込み」とも書く)中にはりつけること。また,はったもの。

(3)思い切って金を出すこと。奮発。「えらい―ぢやの/浄瑠璃・関取千両幟」

(4)相手をおどかそうとして言う,高圧的な言葉。おどかし。けんつく。「さまざまに言訳し,又―言つてみても,いつかう聞き入れず/滑稽本・膝栗毛 7」

はり-こ・む【張(り)込む】🔗⭐🔉

はり-こ・む [3] 【張(り)込む】 (動マ五[四])

(1)(「貼り込む」とも書く)中にはりつける。「アルバムに写真を―・む」

(2)張り番をする。刑事などが犯人の立ち寄りそうな場所に待機して見張りをする。「犯人の立ち回り先に―・む」

(3)あることのために思い切りよく大金を使う。奮発する。「チップを―・む」「一人娘の晴れ着に―・む」

(4)力を入れる。精を出す。「まじめになつて―・むと/滑稽本・続膝栗毛」

(5)高圧的に出たり,理屈を言ったりして相手をへこます。「遣手婆婆(バアサン)や引手の伯母御に―・まれちやあ男が立たねえ/人情本・梅児誉美 3」

[可能] はりこめる

はり-さ・ける【張(り)裂ける】🔗⭐🔉

はり-さ・ける [4] 【張(り)裂ける】 (動カ下一)[文]カ下二 はりさ・く

(1)ふくらみすぎて破裂する。「のども―・けんばかりに叫ぶ」

(2)悲しみ・怒りなどのために,胸が裂けんばかりである。「胸が―・ける思い」

はり-たお・す【張(り)倒す・撲り倒す】🔗⭐🔉

はり-たお・す ―タフス [4] 【張(り)倒す・撲り倒す】 (動サ五[四])

平手などで強く打って倒す。なぐり倒す。「横っ面を―・す」

[可能] はりたおせる

はり-だし【張(り)出し】🔗⭐🔉

はり-だし [0] 【張(り)出し】

(1)外側へ出っぱらせること。特に建築で,建物の外に張り出して造りつけた部分。「―の窓」

(2)(「貼り出し」とも書く)注意書きなどを人目につく所にはること。張り紙。

(3)相撲で,番付の欄外に記すこと。また,その力士。欄内に記された力士の次位であることを示す。「―大関」

はりだし-まど【張(り)出し窓】🔗⭐🔉

はりだし-まど [5] 【張(り)出し窓】

「出窓(デマド)」に同じ。

はり-だ・す【張(り)出す】🔗⭐🔉

はり-だ・す [3] 【張(り)出す】 (動サ五[四])

(1)外に突き出る。また,出っ張らせる。「庭に―・して窓を造る」

(2)(「貼り出す」とも書く)広く知らせるために紙や札に書いて掲げる。「試験の成績を―・す」

[可能] はりだせる

はり-つ・く【張(り)付く・貼り付く】🔗⭐🔉

はり-つ・く [3] 【張(り)付く・貼り付く】

■一■ (動カ五[四])

(1)物がぴったりとくっついた状態になる。「雨にぬれたワイシャツが肌に―・く」

(2)ある目的のためにある場所や人のそばを離れないでいる。「記者が捜査本部に―・いて待機する」

■二■ (動カ下二)

⇒はりつける

はり-つけ【張(り)付け・貼り付け】🔗⭐🔉

はり-つけ [0] 【張(り)付け・貼り付け】

(1)紙や布などをはりつけること。

(2)建築で,壁や天井などの仕上げに紙・布・タイルなどをはりつけること。「―壁」

はり-つ・ける【張(り)付ける・貼り付ける】🔗⭐🔉

はり-つ・ける [4] 【張(り)付ける・貼り付ける】 (動カ下一)[文]カ下二 はりつ・く

(1)紙・布などをひろげて,糊(ノリ)・ピンなどで他のものにつける。「壁にポスターを―・ける」

(2)ある目的のために人をある場所に配置する。「ベテラン記者を本部に―・ける」

(3)(「撲り付ける」とも書く)なぐりつける。「手で頭を―・ける」

(4)磔(ハリツケ)にする。「縄をもつて四の支(エダ)を機物(ハタモノ)に―・けて,弓をもつて射しむるに/今昔 16」

はり-つ・める【張(り)詰める】🔗⭐🔉

はり-つ・める [4] 【張(り)詰める】 (動マ下一)[文]マ下二 はりつ・む

(1)あたり一面残らず張る。「池に氷が―・める」「床にタイルを―・める」

(2)気持ちを十分に引きしめる。また,緊張する。「神経を―・める仕事」「―・めた雰囲気」

はり-て【張(り)手】🔗⭐🔉

はり-て [0] 【張(り)手】

相撲の技の一。相手の横面あるいは首の側面を平手で打つこと。両手で同時に張るのは禁じ手。

はり-とば・す【張(り)飛ばす・撲り飛ばす】🔗⭐🔉

はり-とば・す [4] 【張(り)飛ばす・撲り飛ばす】 (動サ五[四])

平手で強くなぐる。なぐりとばす。「横っ面を―・す」

はり-ぬき【張(り)抜き・張(り)貫き】🔗⭐🔉

はり-ぬき [0] 【張(り)抜き・張(り)貫き】

「張り子」に同じ。

はり-ばかま【張袴】🔗⭐🔉

はり-ばかま [3] 【張袴】

固く織った生地で作った袴。女房装束で用いる。後世は,糊(ノリ)を引き,板引きにして張りと光沢をもたせた生地を用いた。

はり-ばん【張(り)番】🔗⭐🔉

はり-ばん [0] 【張(り)番】 (名)スル

見張って番をすること。また,その人。見はり。「店を―する」

はり-ばん【張(り)盤】🔗⭐🔉

はり-ばん [0] 【張(り)盤】

「拍子(ヒヨウシ)盤」に同じ。

はり-ふだ【貼り札・張(り)札】🔗⭐🔉

はり-ふだ [0][2] 【貼り札・張(り)札】 (名)スル

知らせたい事柄を紙や板に書いて,人目につきやすい所に貼ること。また,その札。

はり-ぼて【張りぼて】🔗⭐🔉

はり-ぼて [0] 【張りぼて】

ざる・かごに紙をはり,漆・渋を塗ったもの。張り子。また,芝居の小道具に用いる張り子。

はり-まわ・す【張(り)回す】🔗⭐🔉

はり-まわ・す ―マハス [4] 【張(り)回す】 (動サ五[四])

(1)布・縄などを,まわりに切れ目なく張る。はりめぐらす。「幔幕(マンマク)を―・す」

(2)(「撲り回す」とも書く)ところかまわずなぐる。「はつて―・すはりすまふ/狂言記・文相撲」

はり-みせ【張(り)見世・張(り)店】🔗⭐🔉

はり-みせ [0] 【張(り)見世・張(り)店】

遊郭で,娼妓が店の往来に面した所に居並んで客を待つこと。また,その店先。

⇔陰見世

はり-めぐら・す【張り巡らす】🔗⭐🔉

はり-めぐら・す [5][0] 【張り巡らす】 (動サ五[四])

まわりを囲むように張る。全体をおおうようにくまなく張る。はりまわす。「幕を―・す」「情報網を全国に―・す」

はり-もの【張(り)物】🔗⭐🔉

はり-もの [0] 【張(り)物】

(1)糊(ノリ)をつけた布や染色した布を板張りまたは伸子(シンシ)張りにすること。また,その布。

(2)歌舞伎の大道具で,木や竹を組んで紙や布を張り,岩石・樹木などの形にしたもの。

(3)見せかけだけで,中身のないこと。「人の内証は―/浮世草子・永代蔵 5」

はり-わく【張(り)枠】🔗⭐🔉

はり-わく [0] 【張(り)枠】

画布や刺繍(シシユウ)用の布を張る枠。

はり-わた・す【張(り)渡す】🔗⭐🔉

はり-わた・す [4] 【張(り)渡す】 (動サ五[四])

綱などを一方から他方へ引いて渡す。「綱を―・す」

[可能] はりわたせる

は・る【張る】🔗⭐🔉

は・る [0] 【張る】 (動ラ五[四])

□一□(自動詞)

(1)物の表面などを一面におおうように広がる。「池に氷が―・る」「蜘蛛(クモ)の巣が―・った廃屋」

(2)木の根や枝が四方八方に大きく広がる。「四方に根が―・る」

(3)ゆるみなくひきしまる。「凧(タコ)の糸が―・る」

(4)突き出したり角立ったりしていて目立つ。「あごの―・った男」

(5)ふくれて,はちきれそうになる。「食べ過ぎて腹が―・る」「乳が―・る」「青柳の―・りて立てれば/万葉 3443」

(6)筋肉が固くなる。凝(コ)る。「肩が―・る」

(7)感情のはたらきが強くなる。盛んになる。「欲の皮が―・る」「食い意地が―・る」

(8)(「気が張る」の形で)精神が緊張する。「気が―・っていたので疲れを感じなかった」

(9)数量・程度などが普通以上に大きくなる。「嵩(カサ)が―・る」「仕事ガ―・ル/ヘボン(三版)」

(10)他人に負けまいとして張り合う。「お金子(カネ)で―・る事も出来るけれど/社会百面相(魯庵)」

(11)(多く「ハル」と書く)謡(ウタイ)や浄瑠璃などの音曲で,高い声,大きな声を出す。「『君をいはひて』『はひて』と―・るべからず/申楽談儀」

□二□(他動詞)

(1)布状・網状・糸状の物を,たるまないように広げて固定する。「テントを―・る」「テニスのネットを―・る」「ロープを―・る」

(2)(「貼る」とも書く)板状の物を何枚もつなぎ合わせて平面を作る。「化粧板で天井を―・る」「床板を―・る」

(3)(多く「貼る」と書く)糊(ノリ)などをつけて物を平らな面につける。「封筒に切手を―・る」「ポスターを―・る」「傷口に絆創膏(バンソウコウ)を―・る」「タイルを―・って壁を仕上げる」

(4)水などを,一面に満たす。「風呂桶(オケ)に水を―・る」「田んぼに水を―・る」

(5)草木が根や枝を四方八方に大きくのばす。「大地に根を―・る」「四方に枝を―・る」

(1)布状・網状・糸状の物を,たるまないように広げて固定する。「テントを―・る」「テニスのネットを―・る」「ロープを―・る」

(2)(「貼る」とも書く)板状の物を何枚もつなぎ合わせて平面を作る。「化粧板で天井を―・る」「床板を―・る」

(3)(多く「貼る」と書く)糊(ノリ)などをつけて物を平らな面につける。「封筒に切手を―・る」「ポスターを―・る」「傷口に絆創膏(バンソウコウ)を―・る」「タイルを―・って壁を仕上げる」

(4)水などを,一面に満たす。「風呂桶(オケ)に水を―・る」「田んぼに水を―・る」

(5)草木が根や枝を四方八方に大きくのばす。「大地に根を―・る」「四方に枝を―・る」

(1)人が肘(ヒジ)・肩・胸などを突き出したり広げたりして,大きく見えるようにする。「肘を―・る」「肩を―・って歩く」

(2)(「胸を張る」の形で)人が自分の自信や正当性を示すために,胸を大きく反らせる。「胸を―・って答える」

(3)(「声を張る」の形で)高い声・大きな声を出す。張り上げる。「声を―・って助けを求める」

(4)大きく開く。目をはる。「眼(マナコ)を―・り呼吸(イキ)を凝して/運命論者(独歩)」

(5)無理をして押し通す。(ア)強引にある態度や気持ちを押し通す。「意地を―・る」「強情を―・る」「我(ガ)を―・る」(イ)ある感情を強くする。盛んにする。「欲を―・りすぎて失敗する」(ウ)無理にうわべをかざる。「虚勢を―・る」「見えを―・る」(エ)(「気を張る」の形で)気前をよくする。きばる。「気を―・つて段々御馳走申ければ/浮世草子・禁短気」

(1)人が肘(ヒジ)・肩・胸などを突き出したり広げたりして,大きく見えるようにする。「肘を―・る」「肩を―・って歩く」

(2)(「胸を張る」の形で)人が自分の自信や正当性を示すために,胸を大きく反らせる。「胸を―・って答える」

(3)(「声を張る」の形で)高い声・大きな声を出す。張り上げる。「声を―・って助けを求める」

(4)大きく開く。目をはる。「眼(マナコ)を―・り呼吸(イキ)を凝して/運命論者(独歩)」

(5)無理をして押し通す。(ア)強引にある態度や気持ちを押し通す。「意地を―・る」「強情を―・る」「我(ガ)を―・る」(イ)ある感情を強くする。盛んにする。「欲を―・りすぎて失敗する」(ウ)無理にうわべをかざる。「虚勢を―・る」「見えを―・る」(エ)(「気を張る」の形で)気前をよくする。きばる。「気を―・つて段々御馳走申ければ/浮世草子・禁短気」

賭ける。「有り金全部を―・る」「ヤマを―・る」「相場を―・る」

賭ける。「有り金全部を―・る」「ヤマを―・る」「相場を―・る」

(1)(「体を張る」の形で)危険をかえりみずに事に当たる。「おれは体を―・って生きているんだ」

(2)ある地位・立場に身を置く。「横綱を―・る」

(3)相手に対抗する。(ア)(「向こうを張る」の形で)相手の行動に対抗するような行動をとる。「ライバル会社の向こうを―・って新型車を売り出す」(イ)一つのものを複数の者が手に入れようとして争う。「源三さんと同じ女子(オナゴ)―・つた時なぞ/南小泉村(青果)」

(1)(「体を張る」の形で)危険をかえりみずに事に当たる。「おれは体を―・って生きているんだ」

(2)ある地位・立場に身を置く。「横綱を―・る」

(3)相手に対抗する。(ア)(「向こうを張る」の形で)相手の行動に対抗するような行動をとる。「ライバル会社の向こうを―・って新型車を売り出す」(イ)一つのものを複数の者が手に入れようとして争う。「源三さんと同じ女子(オナゴ)―・つた時なぞ/南小泉村(青果)」

(1)広げるようにして構え設ける。「祝宴を―・る」「論陣を―・る」「所帯を―・る」「つまらねえ店でも斯(コ)うして―・つてるから/真景累ヶ淵(円朝)」「宇陀の高城に鴫罠(シギワナ)―・る/古事記(中)」

(2)(「勢力を張る」などの形で)ある場所において勢力をもっている。「関八州に勢力を―・る」

(3)人を見張る。また,人を待ちうける。「―・り込む」

(1)広げるようにして構え設ける。「祝宴を―・る」「論陣を―・る」「所帯を―・る」「つまらねえ店でも斯(コ)うして―・つてるから/真景累ヶ淵(円朝)」「宇陀の高城に鴫罠(シギワナ)―・る/古事記(中)」

(2)(「勢力を張る」などの形で)ある場所において勢力をもっている。「関八州に勢力を―・る」

(3)人を見張る。また,人を待ちうける。「―・り込む」

(「撲る」とも書く)

(1)平手で打つ。「横っ面(ツラ)を―・る」「切った―・ったの大乱闘」

(2)相撲で,張り手を使う。

(「撲る」とも書く)

(1)平手で打つ。「横っ面(ツラ)を―・る」「切った―・ったの大乱闘」

(2)相撲で,張り手を使う。

(1)将棋の駒を盤上のある箇所に置く。「持ち駒を―・る」

(2)奮いたたせる。「喇叭(ラツパ)を吹立て軍勢力を―・り/浮城物語(竜渓)」

[可能] はれる

[慣用] 網を―・煙幕を―・肩肘(カタヒジ)―・金で面(ツラ)を―・根が―・門出を―/鈴を張ったよう

(1)将棋の駒を盤上のある箇所に置く。「持ち駒を―・る」

(2)奮いたたせる。「喇叭(ラツパ)を吹立て軍勢力を―・り/浮城物語(竜渓)」

[可能] はれる

[慣用] 網を―・煙幕を―・肩肘(カタヒジ)―・金で面(ツラ)を―・根が―・門出を―/鈴を張ったよう

(1)布状・網状・糸状の物を,たるまないように広げて固定する。「テントを―・る」「テニスのネットを―・る」「ロープを―・る」

(2)(「貼る」とも書く)板状の物を何枚もつなぎ合わせて平面を作る。「化粧板で天井を―・る」「床板を―・る」

(3)(多く「貼る」と書く)糊(ノリ)などをつけて物を平らな面につける。「封筒に切手を―・る」「ポスターを―・る」「傷口に絆創膏(バンソウコウ)を―・る」「タイルを―・って壁を仕上げる」

(4)水などを,一面に満たす。「風呂桶(オケ)に水を―・る」「田んぼに水を―・る」

(5)草木が根や枝を四方八方に大きくのばす。「大地に根を―・る」「四方に枝を―・る」

(1)布状・網状・糸状の物を,たるまないように広げて固定する。「テントを―・る」「テニスのネットを―・る」「ロープを―・る」

(2)(「貼る」とも書く)板状の物を何枚もつなぎ合わせて平面を作る。「化粧板で天井を―・る」「床板を―・る」

(3)(多く「貼る」と書く)糊(ノリ)などをつけて物を平らな面につける。「封筒に切手を―・る」「ポスターを―・る」「傷口に絆創膏(バンソウコウ)を―・る」「タイルを―・って壁を仕上げる」

(4)水などを,一面に満たす。「風呂桶(オケ)に水を―・る」「田んぼに水を―・る」

(5)草木が根や枝を四方八方に大きくのばす。「大地に根を―・る」「四方に枝を―・る」

(1)人が肘(ヒジ)・肩・胸などを突き出したり広げたりして,大きく見えるようにする。「肘を―・る」「肩を―・って歩く」

(2)(「胸を張る」の形で)人が自分の自信や正当性を示すために,胸を大きく反らせる。「胸を―・って答える」

(3)(「声を張る」の形で)高い声・大きな声を出す。張り上げる。「声を―・って助けを求める」

(4)大きく開く。目をはる。「眼(マナコ)を―・り呼吸(イキ)を凝して/運命論者(独歩)」

(5)無理をして押し通す。(ア)強引にある態度や気持ちを押し通す。「意地を―・る」「強情を―・る」「我(ガ)を―・る」(イ)ある感情を強くする。盛んにする。「欲を―・りすぎて失敗する」(ウ)無理にうわべをかざる。「虚勢を―・る」「見えを―・る」(エ)(「気を張る」の形で)気前をよくする。きばる。「気を―・つて段々御馳走申ければ/浮世草子・禁短気」

(1)人が肘(ヒジ)・肩・胸などを突き出したり広げたりして,大きく見えるようにする。「肘を―・る」「肩を―・って歩く」

(2)(「胸を張る」の形で)人が自分の自信や正当性を示すために,胸を大きく反らせる。「胸を―・って答える」

(3)(「声を張る」の形で)高い声・大きな声を出す。張り上げる。「声を―・って助けを求める」

(4)大きく開く。目をはる。「眼(マナコ)を―・り呼吸(イキ)を凝して/運命論者(独歩)」

(5)無理をして押し通す。(ア)強引にある態度や気持ちを押し通す。「意地を―・る」「強情を―・る」「我(ガ)を―・る」(イ)ある感情を強くする。盛んにする。「欲を―・りすぎて失敗する」(ウ)無理にうわべをかざる。「虚勢を―・る」「見えを―・る」(エ)(「気を張る」の形で)気前をよくする。きばる。「気を―・つて段々御馳走申ければ/浮世草子・禁短気」

賭ける。「有り金全部を―・る」「ヤマを―・る」「相場を―・る」

賭ける。「有り金全部を―・る」「ヤマを―・る」「相場を―・る」

(1)(「体を張る」の形で)危険をかえりみずに事に当たる。「おれは体を―・って生きているんだ」

(2)ある地位・立場に身を置く。「横綱を―・る」

(3)相手に対抗する。(ア)(「向こうを張る」の形で)相手の行動に対抗するような行動をとる。「ライバル会社の向こうを―・って新型車を売り出す」(イ)一つのものを複数の者が手に入れようとして争う。「源三さんと同じ女子(オナゴ)―・つた時なぞ/南小泉村(青果)」

(1)(「体を張る」の形で)危険をかえりみずに事に当たる。「おれは体を―・って生きているんだ」

(2)ある地位・立場に身を置く。「横綱を―・る」

(3)相手に対抗する。(ア)(「向こうを張る」の形で)相手の行動に対抗するような行動をとる。「ライバル会社の向こうを―・って新型車を売り出す」(イ)一つのものを複数の者が手に入れようとして争う。「源三さんと同じ女子(オナゴ)―・つた時なぞ/南小泉村(青果)」

(1)広げるようにして構え設ける。「祝宴を―・る」「論陣を―・る」「所帯を―・る」「つまらねえ店でも斯(コ)うして―・つてるから/真景累ヶ淵(円朝)」「宇陀の高城に鴫罠(シギワナ)―・る/古事記(中)」

(2)(「勢力を張る」などの形で)ある場所において勢力をもっている。「関八州に勢力を―・る」

(3)人を見張る。また,人を待ちうける。「―・り込む」

(1)広げるようにして構え設ける。「祝宴を―・る」「論陣を―・る」「所帯を―・る」「つまらねえ店でも斯(コ)うして―・つてるから/真景累ヶ淵(円朝)」「宇陀の高城に鴫罠(シギワナ)―・る/古事記(中)」

(2)(「勢力を張る」などの形で)ある場所において勢力をもっている。「関八州に勢力を―・る」

(3)人を見張る。また,人を待ちうける。「―・り込む」

(「撲る」とも書く)

(1)平手で打つ。「横っ面(ツラ)を―・る」「切った―・ったの大乱闘」

(2)相撲で,張り手を使う。

(「撲る」とも書く)

(1)平手で打つ。「横っ面(ツラ)を―・る」「切った―・ったの大乱闘」

(2)相撲で,張り手を使う。

(1)将棋の駒を盤上のある箇所に置く。「持ち駒を―・る」

(2)奮いたたせる。「喇叭(ラツパ)を吹立て軍勢力を―・り/浮城物語(竜渓)」

[可能] はれる

[慣用] 網を―・煙幕を―・肩肘(カタヒジ)―・金で面(ツラ)を―・根が―・門出を―/鈴を張ったよう

(1)将棋の駒を盤上のある箇所に置く。「持ち駒を―・る」

(2)奮いたたせる。「喇叭(ラツパ)を吹立て軍勢力を―・り/浮城物語(竜渓)」

[可能] はれる

[慣用] 網を―・煙幕を―・肩肘(カタヒジ)―・金で面(ツラ)を―・根が―・門出を―/鈴を張ったよう

はりあい【張合いがある】(和英)🔗⭐🔉

はりあい【張合いがある】

[物・事が主語]be encouraging;be worth doing (やり甲斐がある);[人が主語]be encouraged.〜がない〔形〕discouraging;[人が主語]be discouraged[disappointed];lose interest.

はりあげる【張り上げる】(和英)🔗⭐🔉

はりあげる【張り上げる】

raise[lift up](声を).→英和

はりきって【張り切っている】(和英)🔗⭐🔉

はりきって【張り切っている】

be in high spirits (元気で);be (stretched) tight (綱などが).

はりたおす【張り倒す】(和英)🔗⭐🔉

はりたおす【張り倒す】

knock[strike]down;slap (平手で打つ).→英和

はりだす【張り出す】(和英)🔗⭐🔉

はりだす【張り出す】

put up.

はりつめる【張り詰める】(和英)🔗⭐🔉

はりつめる【張り詰める】

(1)[池・湖などが氷で]be frozen over.(2)[気を]strain[string]one's nerves.

はる【張る】(和英)🔗⭐🔉

はる【張る】(和英)🔗⭐🔉

広辞苑+大辞林に「張」で始まるの検索結果。もっと読み込む